2025年08月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

スクーターで三ツ峠へ

三ツ峠に登ってきました。2021年9月に一度登っており、昨年秋にも別ルートで登ろうとした(途中撤退)ことがあります。スクーターで行きました。この登山口には1日1便しかバスが来ていません。ただ、出発がだいぶ遅れて(朝6時半頃発)、到着が10時45分過ぎになってしまいました。しかも、あれこれ整えて、11時ちょっと前にいったん出発したのですが、歩き始めて10分後、なんとスクーターのスマートキーをリアケースに置き忘れてきたことに気が付き(リアケースに鍵はかけていますが、スマートキーなので取り出さなくても近くにおいてあればスクーターが動かせてしまいます)、慌てて引き返して20分ほどタイムロスしてしまいました。荷物を軽くしようと、モバイルバッテリーなどを入れたジップロックをリアボックスに放り込んだのですが、その中にスマートキーが入っていることを失念していました。大幅に出遅れですが、このコースは標高差も少なく、斜度も緩くて非常に歩きやすい登山道(というか、四駆で登れる)なので、それでも12時半か1時には山頂に着けるだろうと歩き出しました。途中1回休憩して、12時15分頃三ツ峠山荘に到着です。先に登山道が「四駆で登れる」と書いたように、小屋の脇にはジープタイプの車が2台ほど止まっています。(一般車は進入禁止だと思います、確認はしていませんが)ここが標高1696mらしく、登山口の駐車場が標高1300mなので、標高差400m弱を実質55分程度(前述の忘れ物でいったん引き返したので、11時20分少し前に登り始め)のペースで登りました。三ツ峠の主峰開運山(1785m)の山頂はすぐ目の前です。ただ、山頂にはアンテナが林立しているので、景観としては少々残念なものがあります。NHKのアンテナがひときわ目立つのですが、調べたところ、山梨放送、テレビ山梨、FM富士、山梨県防災行政無線、NTT東日本が、ここにアンテナを設けているようです。三ツ峠の主峰開運山(1785m)に到着です。到着時刻は12時30分の少し前。登山口からは、標高差485mを1時間10分くらいでした。この山頂からは、林立するアンテナ群は樹林の先に隠れて、上手い具合にあまり見えないように(まったく見えないわけではありませんが)なっています。山頂。日差しは暑いですが、さすがに1785m、風が涼しいです。登山口も下界に比べれば涼しいのですが、でも登りは滝のように汗をかきました。山頂から西側の稜線。黒岳、破風山、節刀ヶ岳、鬼ヶ岳などのはずです。山頂から下を見下ろします。左端樹林に山小屋四季楽園が隠れています。カメラをどちらに向けていたか失念。甲府盆地方面だったと思うのですが。しかし、こんなに腫れて下界がよく見えるのに・・・・肝心の富士山はガスの中(涙)この暑さなので、この時間にはガスが沸いてしまったのでしょう。往路、スクーターで走っているときは富士山がよく見えていたんですけどね。三ツ峠は、開運山と御巣鷹山、木無山の3つの山の総称ということになっているそうです。御巣鷹山・・・・この案内板では御巣たか山と鷹がひらがなになっているのは何故でしょう?やっぱり、あまりにも有名な同名のあの山に憚ったのかな、というのはうがった見方でしょうか。前回来たときは、御巣鷹山まで行きましたが、山頂はアンテナが林立しているだけなので今回は見送り。四季楽園まで戻って昼食にしました。山頂で食べてもよかったのですが、涼しいとはいえ遮るもののないひなただったことと、四季楽園には飲料の自販機があったなあ、というのが理由です。もちろん水は持ってきていますが、冷たい清涼飲料水の誘惑が(笑)。普段ペットボトルの清涼飲料水の類はほとんど買わないのですが、山に登った時は別です。こんな平易な山でも、大量の汗をかいているので。山小屋・四季楽園の前のベンチからは、ロッククライミングの岩場が一望できます。昨秋に来たときは、この岩場で引き返したのでした。同じ場所のアップです。この写真は縮小しているので分かりにくいですが、右下にクライミング中のグループが1組います。前述の御巣鷹山。開運山より更に派手にアンテナが立っています。開運山は一応山頂の体裁が整っていますが、こちらは山頂をアンテナが占拠しているので、登山者は本当の山頂には立ち入れません。なので今回は登るのを見送ったわけです。富士吉田市方面を望みます。三ツ峠の3つ目のピーク木無山に到着。標高1732mです。本当にここが山頂なの?という感じであまり明確なピークという感じではありません。カラマツがいっぱい生えている、木がいっぱいの山だけど木無山(笑)ここはあまり登山者が通らなかったので・・・・定例行事、笛吹きタイム。岩場の突き出した場所が展望台になっていて、素晴らしい景色でした。この後、往路の道を下って下山し、スクーターで帰りました。帰りも4時間ちょっと。往復とも何ヶ所か渋滞がありました。復路はやむを得ませんが、往路は1時間早く出ていれば渋滞はなかったかも・・・・・。1700mの山頂はもちろんですが、往復のスクーターも、例えば大垂水峠とか、山梨県道35号線四日市場上野原線なども、そんなに標高は高くないのですが、結構涼しかったです。市街に入ってからは暑かったですが。

2025.08.31

コメント(0)

-

こいつもやっぱりクソ人間だ

「ハッピーメールとか(笑)」国民・玉木代表 立憲・米山議員の過去の女性問題をイジり…Z世代インフルエンサーとの「悪ノリ」にSNS疑問の声8月20日に自身のYouTubeチャンネル「たまきチャンネル」に投稿した動画で、実業家でインフルサーの岸谷蘭丸を招き、こう秋波を送ったのは、国民民主党の玉木雄一郎代だ。~「ハッピーメールとかね」「『ハッピーメール』とは出会いを目的としたマッチングサイトのことですが、岸谷さんは、立憲民主党の米山隆一衆院議員(57)が新潟県知事時代に’18年に、同サイトを介して女子大生と援助交際していたという疑惑が『週刊文春』で報じられ、辞職していた過去を指していると思われます。~」(前出・WEBメディア記者)そんな岸谷の“皮肉”を聞き、こらえきれなかったのか、玉木氏も吹き出しながらこんな相槌を打った。「ハッピーメールとか(笑)」続けて、岸谷が「ハッピーな人いるじゃないですか、彼が玉木さんをめっちゃ叩いた時期あったじゃないですか」と水を向けると、玉木氏は「今も時々」とコメント。岸谷は、米山氏がかつて玉木氏を“ポピュリスト”だと批判をしていたことに「本当にバカだと思う」と不満をぶちまけると、玉木氏も「(米山氏は秀才だが)その力を全集中で批判に当てる」と指摘していた。米山氏の実力は認めつつも、岸谷に同調する形でかつての醜聞をイジった玉木氏。ただ、同氏も昨年11月に「FLASH」によって、地元・香川県のタレントとの不倫が報じられ、認めた上で陳謝したばかり。それだけに、同じ女性問題を起こした米山氏を笑うような姿に、こんな疑問の声がXでは寄せられている。---米山氏の件の買春騒動は、とうてい弁護の余地もありません。ただ、だから米山氏は新潟県知事をいったん辞職しています。その後衆院選に出馬して当選していますが、ともかく、自らの不祥事の責任を、ある程度は取ったわけです。また、当時米山氏は独身、相手の女性もおそらく独身だったと思われるので、買春に弁護の余地はないとはいえ、少なくとも不倫ではなかったわけです。一方の玉木は既婚者であり、不倫であって、買春ではなかったようですが、奥さんと子どもを相当傷つけることになったのは明らかです。しかも、短期間代表の役職停止になっただけで、辞職も何もしていません。国民民主党が登り調子だから、それで済まされたわけです。やったことについてはどちらも弁護の余地はありませんが、その後の対応には大差があり、米山氏の方がはるかにマシです。それで、他人の女性問題を揶揄とか、いかに考えても、まともな人間のやることとは思えません。理性と羞恥心が欠落しているのでしょうか。「お前が言うな」という言葉に尽きます。それでも国民民主党は今回の参院選で(その前の都議選でも)躍進しましたが、党首がこれでは、支持を失う日もそう遠くないかもしれません。

2025.08.25

コメント(2)

-

気に入らない主張は強権的に取り締まれということか

共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書|神谷宗幣より深刻なのは、現代の共産主義が露骨な暴力革命を主張するのではなく、その思想的共鳴者を通じて、官僚機構・司法・教育・地方行政などの中枢に浸透し、価値観や政策判断に相当な影響力を及ぼしている現実である。~さらに、フランクフルト学派やアントニオ・グラムシの理論に基づく、いわゆる文化的マルクス主義とも呼ばれる思想潮流は、暴力革命ではなく、価値観・言語・教育・文化などを通じて既存の社会構造の変革を目指しているとされ、特に米国では1960年代以降、大学、マスコミ、法曹界、政府機関などにこうした思想が浸透し、リベラルの名の下に家族制度・宗教・国家意識といった伝統的価値観を相対化、矮小化してきた。文化的マルクス主義は、従来の共産主義のように「党」や「革命」といった明示的な形を取らずとも、制度の内側から価値基盤や社会秩序に影響を与える「構造的変革」を目指している。我が国においても、ジェンダー平等、ダイバーシティ推進、多文化共生、外国人参政権といった一見穏当な政策用語が用いられつつも、その裏側で、家族、国籍、国語、教育内容、歴史観といった国家の独立性や公共秩序の基盤を成してきた制度や概念が見えない形で崩されてきていると思料する。~---参政党が、上記のような質問主意書を出したそうです。ひとことで言って、「陰謀論の塊」「妄想炸裂」で片づけるしかありません。ただ、それだけでは済まないのは、神谷が言う「文化的マルクス主義」とほぼ同一ものもを、国際勝共連合(=統一教会)が主張しているという事実です。---行き過ぎた個人主義が日本を滅ぼそうとしています。若い人たちの間で、結婚や家庭に関心を持たない人が急激に増えているのです。この状況を変えられなければ、日本は少子高齢化によって滅ぶ世界で初めての国になるだろうと指摘されています。~実はこの思想は、共産主義から派生して生まれました。私たちはこれを文化共産主義と呼んでいます。具体的にはフェミニズムやジェンダーフリー、過激な性教育などとして現れます。この思想の源流が、怨みと復讐の思想である共産主義にあったのです。---勝共連合の言う「文化的共産主義」と神谷の言う「文化的マルクス主義」がほとんど同じ定義であることが分かります。参政党と勝共連合(統一教会)のつながりを疑わざるを得ません。結局のところ、自分たちの気に入らない主義主張、政策に「共産主義」「マルクス主義」とレッテルを貼って攻撃しているだけなのです。なるほど、世の中を左右の物差しだけで見るなら、「ジェンダー平等」「ダイバーシティ推進」「多文化共生」「外国人参政権」などは、参政党など極右派の立ち位置に比べれば多かれ少なかれ「左」ではあるでしょう。でも、それは右側に振り切った立ち位置から見れば左だ、というだけの意味であり、世間一般の平均的物差しで左(マルクス主義)、という意味ではありません。「ナチス左派」「海軍左派」などと同様です。逆の例でいえば新左翼過激派などは共産党や旧社会党など既成左翼を、既成左翼内ではかつての共産党は旧社会党を「右」として攻撃しましたが、それはあくまでもそれぞれの立場から見て「右」に見えるだけであって、世間一般の物差しで「右」であったわけではない、というのと同じことです。何しろ、石破政権が「左翼」、(選択的夫婦別姓制の導入を推進する)経団連が「左翼」だなんてレッテル貼りをする連中ですから。そして、もう一つ、これに関連してとんでもないことを神谷は言っています。参院選中のことですが---(戦前に)日本も共産主義がはびこらないように治安維持法を作ったでしょ。悪法だ、悪法だっていうけど、それは共産主義者にとっては悪法でしょうね。共産主義を取り締まるためのものですから。だって彼らは皇室を打倒し、日本の国体を変えようとしていたからです---治安維持法は、当初の制定目的こそ「國体ヲ變革シ又ハ私有財產制度ヲ否認スルコトヲ目的」とする団体の取り締まりだったものの、一度制定されると暴走して、およそ国体変革も私有財産否定も関係ない戦争反対論、厭戦思想まで取り締まりの対象となっています。挙句の果てに、ファシストではあるものの当時の東条英機首相を激しく批判していた中野正剛まで逮捕し、さすがに起訴まではできなかったものの自殺に追い込んでいます。もっとも、それを神谷に言っても、おそらく聞く耳は持たないでしょう。多分、彼は口では「治安維持法は共産主義を取り締まるためのもの」と言っていますが、実際にはおそらく「治安維持法で取り締まられたものは共産主義」と思っているのではないかと思います。つまり、取り締まられたものが本当に共産主義だったのか、なんてことを冷静に分析する気などないのだろう、ということです。何しろ、「ジェンダー平等」「ダイバーシティ推進」「多文化共生」「外国人参政権」を「文化的マルクス主義」なんて言っちゃうわけですから。そして、この両者の発言をつなげれば、こうなります。・ジェンダー平等、ダイバーシティ推進、多文化共生、外国人参政権は「文化的マルクス主義(偽装した共産主義)」だ。・共産手記が治安維持法で取り締まられたのは正しかった。それをつなぎ合わせれば「ジェンダー平等、ダイバーシティ推進、多文化共生、外国人参政権」などは共産主義とレッテルを貼って取り締まられるべきだ、となります。怖ろしい言い分と考えざるを得ません。幸い、いくら何でもこの連中が選挙で過半数を取る、ということはないでしょうが、政治において大きな影響力を発揮し、その主張が政治に反映されるようになった場合、日本の行く末は真っ暗と思わざるを得ません。

2025.08.23

コメント(4)

-

クマは日本で最も危険な動物ではない (続・ヒグマ騒動)

一連のヒグマ騒動を見ていると、毎日クマが人を殺しまくっているとでも思っていそうな人たちが散見されるわけですが、実際にはクマによる死者数は、ヒグマだけでは2021年の4人、ヒグマとツキノワグマの合計では2023年の6人(ヒグマ2人とツキノワグマ4人)が最多です。残念ながら今年は、過去の最多記録を更新する可能性がありますが、10人を超えることになるかというと、おそらくそういうことにはなりません。実は、熊よりもよほど危険な動物が日本ではほかにいます。※※「危険」はいささか抽象的な表現ですが、こごは「もっとも死者が多い」という意味で捉えます。細菌やウイルス(細菌は動物ではないし、ウイルスは生物ですらないですが)、あるいはそれらを媒介するハエ、カ、ネズミ等という、いささか斜め上の回答もあり得ますが、これらは除いて、その「動物」の直接の力で人間を襲って危害を加えるものに限るとします。誰でも想像するものに、まずサメがいますが、サメによる人的被害は、少なくとも日本ではかなり少ないようです。それに次いで毒蛇、という答えも考えられるでしょう。調べた限り、毒蛇による死者数の正確な統計は見つかりませんでしたが、AIによる概要では年間約10人となっているので、事実であればクマによる死者より多いです。死亡事故のほとんどはマムシによるもので、数年に一度ヤマカガシによる死亡事故も発生することがありますが、意外にも沖縄のハブによる死者は、復帰前は年間7~8人出ていたものの、21世紀以降はずっとゼロです。実は日本でもっとも死者の多い動物はハチです。これも、大半はスズメバチ類です。その被害規模は、毎年20人前後であり、熊による死者よりずっと多いのです。しかも、過去においては、もっとはるかに多かった時代もあり、1984年には年間で73人も亡くなっています。(出典はこちら)しかし、クマが人を殺せば、否、人の多い地域に出没するだけでもニュースで全国に報じられますが、マムシやスズメバチが人を殺しても報じられることはありません。地方紙の片隅くらいには載るかもしれませんが。マムシにしろスズメバチにしろ、人家の近くに出没すれば駆除されますが、「マムシを殺すな」「スズメバチを殺すな」と主張するヘビ愛護団体とかスズメバチ愛護団体というのも聞いたことがありません。逆に「マムシなんか絶滅させろ」「スズメバチなんか絶滅させろ」などと叫ぶ人たちも聞いたことがありません※。マムシなスズメバチで死者が出てもほとんど報じられないし、当然その駆除も報じられないからです。※もっとも、これは部分的はクマについても言えます。人を襲ったクマの駆除が報じられると、その役所に「クマを殺すな」「もっと殺せ」とクレームが殺到するそうですが、実は毎年多くのクマが駆除されていますが(2023年には全国で1万頭近く)、れらについて一つ一つにクレームが殺到しているという話は聞きません。理由はマムシやスズメバチと同じで、クマの駆除だって、人身事故の後以外はいちいち報じられないからです。もう一つ言えるのは、さすがにマムシを絶滅、スズメバチを絶滅、なんて不可能なことは誰にだってわかること、ということもあるでしょう。人家の近くは駆除するけど、山の中でまで駆除なんて非現実的なのは明らかです。ところが、マムシやスズメバチなら容易に理解できることが、それに比べれば死者は少ないにもかかわらず、クマになると理解できず(あるいは理解しようとせず)「絶滅させろ」と叫び出す。どうしてマムシやスズメバチで不可能なことが、クマでは可能だと思えるのか、不思議で仕方がありません。「自衛隊か警察にスズメバチ対策の専門部隊を設置して根絶しろ」などと言われれば、ほとんどの人が「アホかっ」と思うはずですが、クマについては大真面目にそんなことを言っちゃう人がいるわけです。ネット上の一部空間は、この件に限りませんが、過激で勇ましい、しかし非現実的な極論ばかりが大手を振ってまかり通っています。残念ながら、その先に、建設的な結論など出てくるはずもありません。

2025.08.21

コメント(2)

-

ヒグマ騒動

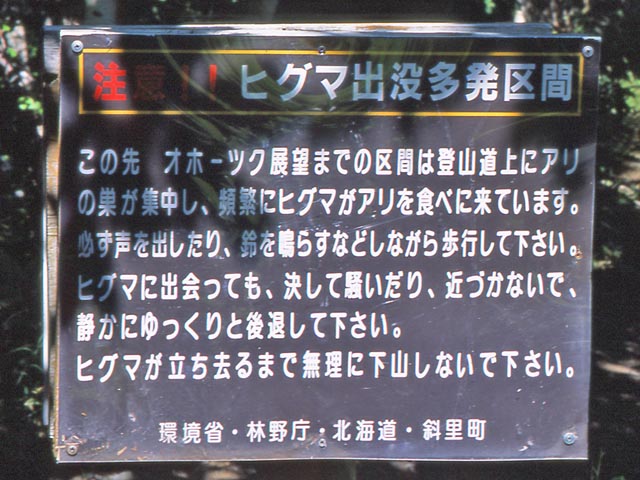

駆除のヒグマは26歳を襲った個体北海道・斜里町の羅臼岳で登山中の男性がクマに襲われ死亡した事故で、現場で駆除されたクマが男性を襲った個体であることがDNA鑑定で明らかになりました。この事故は8月14日、東京都の26歳の会社員の男性が羅臼岳の標高550m付近でクマに襲われ、死亡したものです。死因は「全身多発外傷による失血」でした。現場付近では15日に親子とみられる3頭のクマが駆除されていて、男性を襲った個体かどうかDNA鑑定が行われていました。その結果、3頭のうち母グマの肝臓と、男性の衣服についていた体毛と唾液のDNAが一致したことがわかり、男性を襲い死亡させたクマと断定されました。北海道内ではクマによる人身事故が度々起きています(最近の死亡事故は以下の通り)■2023年5月 幌加内町の朱鞠内湖で、釣り人の54歳男性がクマに襲われ死亡。■2023年10月 福島町の大千軒岳で、1人で登山していた22歳の男子大学生がクマに襲われ死亡(男性を襲ったクマはその後、消防隊員3人を襲うも、ナイフで返り討ちに遭い死ぬ)■2025年7月 福島町で、52歳の新聞配達員の男性がクマに町中で襲われ死亡(DNA鑑定で2021年7月に福島町内で農作業中の77歳女性を襲い死亡させたクマと同一個体と判明)---人を襲ったヒグマが駆除されたことが確認され、とりあえずホッとしています。一度人を襲い、その味を知ってしまったヒグマは、再び人間を襲う可能性か高いと言われます。引用記事でも、2021年7月に77歳女性を襲った個体が、今年7月に52歳男性を襲っていたことがDNA鑑定で判明したとあります。従って、人を襲ったクマは駆除しなければあまりに危険です。そして、人里に出てきて農地などを荒らすクマについても、同様のことが言えます。人間活動への被害は無視できないし、何らかの異変で人を直接攻撃するリスクもありますから。というわけで、何が何でもクマを殺すのはけしからん、という言い分には、私はまったく同調できません。やむを得ない場合には駆除するしかないのです。しかし、みんな駆除してしまえ、絶滅させてしまえ、という言い分に対しては、これもはっきりと反対です。生態系の一員として、ヒグマは(本州のツキノワグマも)必要な存在です。ヒグマの事故が起きた羅臼岳には、私は2回登っています。2007年と2021年ですが、そのうち2008年の時、私もヒグマと鉢合わせをしています。岩尾別温泉から羅臼岳への登山道は、途中にアリの巣の多い一帯を通るのですが、アリは、ヒグマの大好物の一つなのです。そのため、当時はこのような警告板がありました。下山時、丁度この警告板の区間でヒグマに遭遇しました。その時のことは以前に記事を書いたことがあります。。若い、少なくとも体長は私よりだいぶ小柄な(でも体重はどうだったか分かりませんが)個体でした。私を見て必死で逃げていく、そのスピードのすさまじく速かったことはよく覚えています。で、この警告板は650m岩峰と呼ばれる付近にあったようです。ここから、警告板にある「オホーツク展望」までの距離は500mあるかどうか、というところ。もう一つ「560m岩峰」というものもあり(昭文社登山地図には560m岩峰しか記載がありません)、今回の事故があった550m地点というのは、この560m岩峰か、その近辺のことでしょう。ということは、当時の警告板が示していた「ヒグマ遭遇多発区域」内で起きた事故であったことが分かります。つまり、ずっと昔から、そこはヒグマと遭遇する可能性が高い場所と分かっていた、ということです。従って、私がヒグマに遭遇した場所も、今回の事故現場と極めて近かった(おそらく水平距離で300m以内)ということになります。なお、この警告板は2度目に行った2021年には見当たりませんでした。ヒグマ遭遇多発地帯の始めと終わりに同じ看板があったのに往復とも気付かなかったので、見落としではないでしょう。理由は分かりませんが、おそらく撤去されたのだろうと思います。その翌年2008年にも知床でヒグマに遭遇していますが(この時は羅臼岳には登っていません)、この時はバスの車内から窓ガラス越しに見たので(わざわざ運転手がバスを止めて乗客に撮影させていた記憶があります、私は写真は撮りませんでしたが)、意味合いがまったく違います。この時はかなり大きな個体でした。二度目の羅臼岳となった2021年には、幸い私自身はヒグマと遭遇することはありませんでした。ただし・・・・岩尾別温泉木下小屋脇の登山道入口にヒグマ情報が出ていました。入山者の多い週末を中心に、連日ヒグマとの遭遇が報告されているとのことでした。羅臼平にはフードロッカーが設置され、荷物をデポする場合は食料はこの中に入れて、ヒグマに取られないようにします。私はテン泊ではなかったので、荷物をデポせず、従って食料も残置しませんでしたが。なお、この時に聞いた話で、その数日前に、登山道の真ん中に(前述のアリの巣の多い地帯なのだと思います)ヒグマが1頭居座ってしまい、一心不乱にアリを食べ続けていて、登山者が下山できなくなる事態が発生した、ということです。最後は結局、やむなく、アリに無我夢中のヒグマの脇を恐る恐るすり抜けた(ヒグマには完全無視された)そうです。伝聞ですが、そんな事態もあったと聞いています。でも、当時知床ではヒグマによる人身事故は1件も起きていないと聞きました。もちろん、その陰にヒヤリ・ハットはあったのだと思います。ヒグマに対してカメラのフラッシュを焚く観光客、食べ物をやってしまう観光客の話は耳にしており、それが続けばいつかは、という危惧は関係者にはあったものと思います。しかしそれでも、今回の人身事故が初めての事例だったようです。コロナ前の数値ですが、知床国立公園の利用者は年間170万人以上に達するそうです。事故のあった斜里側が120万人以上、羅臼側が50万人以上です。そして、羅臼岳の年間入山者は岩尾別側から年間6000人(羅臼側は不祥だが岩尾別側よりかなり少ないと思われます)です。それに対して人身事故は今回が初めてとすると、その「事故率」は極めて低いものです。さらに言えば、知床以外の場所ではヒグマによる人身事故は続発していましたが、それでも、その被害規模は、過去64年間で死者60名、けが人122人というものでしかありません。なお、各年の詳細な統計を見ると、近年でもっとも人身事故が多かったのは2021年ですが、死者4人、けが人10人という規模であったことが分かります。北海道の主要な山の入山者数は、大雪山系年間8~11万人、樽前山3万人、空沼岳1万5千人、阿寒岳1万2千人、羊蹄山約1万人、斜里岳5~6千人、日高山脈約2000人などとなっており、最低年間15万人以上であることは確実です。更に狭義の登山以外の、釣り、山菜取り、登山未満のハイキング、野鳥や自然観察、キャンプなどアウトドア一般の北海道における人口がどれだけいるかは、統計もないので雲をつかむような話ですが、最低年間数十万人、ひょっとすと100万人を超えるかもしれません。(参考までに、クマによる人身事故の状況で最多は山菜取りとのこと)。それに対して、人身事故は前述のとおりです。事故に遭遇する確率は、どんなに高く見積もっても毎年1万分の1よりかなり低いことは確実です。人間を餌たと思っているヒグマがいることは確かですが、その割合が極めて低いこともまた確かなのです。子連れの母熊とか、餌を横取りされると思われるなど、ヒグマが狂暴化する条件がいくつかありますが、それらを忌避すれば、ヒグマはそこまで危険な存在ではない、ということです。個別具体的に、人を襲った履歴のヒグマがまだうろついている場所に限定すれば、全体平均の発生確率よりも人身事故の発生確率ははるかに上がるので、そういった場合に放置してよい、ということてはありません。ただ、フラットに全体の平均として言えば、そこまで極度に恐れる必要があるわけではないく、多分交通事故に遭う確率の方がはるかに高いのです。従って、冒頭に書いたようにヒグマを絶滅させろ、なんて極論は論外なのです。そもそも、そんなことは実現可能性もありません。そういう極論を言う人に限って、行政はヒグマをまったく駆除していない、と思い込んでいるのですが、そんなことはありません。2023年には、年間1804頭のヒグマが捕獲され、過去最多だったと報じられています。この数字はおそらく駆除と狩猟の合計ですが、大半が駆除です。昨年は700頭前後と捕獲数は大幅に減少していますが、それでも過去の統計の中では捕獲数はかなり多い年になります。なお、捕獲数の増減は、駆除に力を入れたかどうかに左右されているわけではなく、自然界における餌の豊富さに左右されます。自然界がエサ不足だと、人里に出てくるヒグマが増え、駆除数も増えます。過疎化と高齢化、犯罪・テロ防止の観点からの猟銃所持許可の厳格化によるハンターの減少、箱罠による捕獲の成功率の低さなど、あらゆる条件から、捕獲数を現状より大幅に増やすことは困難であることは明らかです。従って、ある程度の駆除は行いつつも、ヒグマとは共存していく、好むと好まざるとにかかわらず、それ以外の選択肢はありません。

2025.08.19

コメント(2)

-

早池峰山 その3そして栗駒山撤退

前々回の続きです。向こう側の山は薬師岳(1644.5m)。早池峰山は蛇紋岩の山ですが、こちらは違います。そのため、森林限界の高さは薬師岳の方が100m以上高いようです。下方に小田越の山小屋が見えます。滑りやすい蛇紋岩の急登(急降下)が続きます。よく登ってきたなあ。樹林帯に入るところで、登山系YouTuberタンクトップ登山家穂高さんと遭遇。たまたま、何日か前にジャンダルムに登る動画を見たところでした。小田越に戻ってきました。往路は小田越7時30分出発、山頂9時40分着(所要2時間10分)、下山は山頂10時10分発、小田越11時55分着、所要1時間45分でした。往路復路とも、昭文社登山地図のコースタイムより5~10分程度早いだけの、ほぼコースタイムどおりのペースでした。(写真撮影を減らせば、往復ともあと10分くらいは短縮できたでしょうけど、やっぱり写真は撮りたいですからね)小田越から河原の坊へと下る途中の車道から。往路はガスっていた山頂方面がよく見えます。今なら山頂の視界も抜群でしょう。周囲のダケカンバ林は、根本が大きく曲がっています。これは、雪の重みでこうなったもので、つまり冬季に積雪量がかなり多いというサインです。河原の坊の駐車場に戻ってきました。だいぶ下山したようで、駐車場には多少空きが増えました。路上駐車も何台もあったので、おそらくいったんはこの駐車場が満車になったものと思います。小田越から河原の坊の間でちょっと笛練習したのですが、意外に登山者の往来が多く短時間で切り上げたので、河原の坊からスクーターで紫波江繁線を下る途中でもう一度笛練習。ここなら、車しか通らないですから。と、思ったら、実はトレイルラン?のランナーが一人とマウンテンバイク(自転車)が1台とおりました。ここを走る人ってすごい。山頂で超早お昼(10時前)を食べたのですが、明らかに足りなかったので、道の駅はやちねでお昼を食べました。早池峰ダムと早池峰湖。貯水量はかなり減っているようです。この日はこの後、ひたすら南下し、宮城県栗原市で宿泊しました。翌朝、朝5時前に起きて、栗駒山を目指しました。朝6時半前にいわかかみ平(海抜1113m)に到着。前日の天気予報では、宮城県南部は雨が降るものの、北部は午前中は雨雲がかからない、かと思われたので、とりあえず行くだけ入ってみたのです。しかし、現実は厳しく、残念ながらいわかがみ平に着いたところで雨が降り出しました。急峻な山ではないので、雨でも登れますけど・・・・この視界、雨の中登って楽しいかと言われると、さすがに、です。しかも、登った後仙台まで100km以上走って帰るのです、雨の中を。さすがに萎えました。初めて登る山ではなく、3年前に登ったことがある山でもあり、今回は見送ることにしました。でも、登りたかったなあ。ここから仙台まで、雨の中の100km超は遠かったです。まず下り始めは寒かった。下界に降りてきたら、明らかに風が生ぬるくなり、これが「暖かい」と感じられました。もちろん登山用の雨具は着こんでいましたが、それでもその下はすこし濡れました。7年くらい使っている雨具で、防水も少し甘くなってきたかな。雨さえ降っていなければ、二輪は快適で楽しい乗り物ですが、雨の時ばかりは、車(四輪車)の方が100倍、いや千倍、いや一万倍快適です。仙台で、スクーターの返却予定は午後4時だったのですが、何しろ雨の中で途中立ち寄る場所もなく、到着直前に給油した以外はノンストップで帰ったら、なんとお店の開店直後10時過ぎに返却することになってしまいました。スクーターの走行距離は初日181km、2日目166km、3日目157km、3日間合計で504kmでした。なお、給油は3日間で合計9.38L、これで499km(最後の給油まで)を走り、燃費はリッター53.2kmとなりました。同じN-MAXを昨年11月に借りたときは、燃費がリッター45.4kmだった記録があるので、その時よりだいぶ燃費が良いです。夏で気温が高いせいでしょう。これで今回の山登りは終わり・・・・と言いたいところですが、スクーターを返却したバイク屋さんのすぐ近くに、青葉山があるのです。丁度雨も小降りになってきたので、栗駒山の代わりに青葉山(笑)に登ることにしました。仙台城址、高校生の時に家族旅行できたことがあって、伊達政宗の騎馬像はなんとなく記憶にありました。ただ、明治維新後の仙台城址って、護国神社になっているのですね。当然私は、主義主張の面で護国神社はあんまり(というか、かなり)好きではありませんが、それより「何とかと煙は高いところが好き」の方が勝ってしまうのでした(笑)仙台城址からは仙台の市街地が一望できます。仙台、大都市ですね。人口100万超の政令指定都市ですから。この後再び雨が降り出し、地下鉄で仙台駅に戻りました。今回、仙台までは新幹線で行き、そこでスクーターをレンタルしたわけですが、自分のPCX160で行くかどうか、多少迷いました。「二輪で走ること」自体が目的ではないので、東京から岩手まで走ると、どう考えても日程がもう1日余計に必要だし、ヘトヘトに疲れるだろうと考えて、レンタルにしました。その代わり、新幹線が往復2万1千円ちょっと、スクーターのレンタル料が3日間で車両保険込みで約2万2千円、合計4万4千円くらいかかりました。自分のスクーターならこれがタダ(いや、余計に1泊する宿泊料と、おそらく初めて乗る高速料金が余計にかかったでしょうけど)。でも、結果的に、仙台から更に雨の中を東京までスクーターを運転して帰るなんてとてもじゃないけど無理だったと思います。仙台から先は新幹線で寝て帰るだけ、最高です。ちなみに、私は車に関しては未だ完全ペーパードライバーで、運転の自信が皆無なため、レンタルするなら二輪しかありません。車が運転できる方には、圧倒的に車のレンタルをお勧めします。二輪のレンタルは借りられる場所と車種の選択肢が少ないし、車両価格は二輪の方がはるかに安いのに、レンタル料はほとんど変わらないか、むしろ高いです。前述の3日間約2万2千円(車両保険込)は125ccの価格であり、125cc超の軽二輪だと、この6~7割増しの値段です。

2025.08.17

コメント(2)

-

最低限の発言ではあるが

石破首相、式辞に13年ぶり「反省」復活 全国戦没者追悼式石破茂首相は15日の全国戦没者追悼式の式辞で、「進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばならない」と述べ、先の大戦に対する「反省」の語句を13年ぶりに復活させた。1994年に村山富市氏が「深い反省」を表明してから、2012年の野田佳彦氏まで歴代首相は「反省」に言及してきたが、13年の安倍晋三氏の式辞以降、「反省」という言葉は消え、アジア諸国への加害責任に明確に触れることはなくなっていた。その後の菅義偉、岸田文雄両氏も言及しなかった。「教訓」の語句については、岸田氏が22~24年の式辞で、安倍政権下で閣議決定された戦後70年談話を踏襲して「歴史の教訓を深く胸に刻む」と述べていた。今回、石破首相が使った「反省」はより踏み込んだ表現で、「石破カラー」が一定程度、反映された格好だ。石破首相周辺は「反省」の語句について、アジアへの加害に限ったものではなく、戦争に至った経緯や戦後の文民統制(シビリアンコントロール)のあり方なども含めて振り返って考えることを意味するとの認識を示しつつ、「(式辞の中で)石破首相が力を入れた部分だ」と解説した。「戦争の惨禍を決して繰り返さない」との表現は、歴代首相とおおむね変わらないが、石破首相は「この80年間、我が国は一貫して平和国家として歩み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてきた」と強調。「悲痛な戦争の記憶と不戦に対する決然たる誓いを世代を超えて継承し、恒久平和への行動を貫いていく」との決意を表明した。---敗戦から丁度80年が経過しました。当初閣議決定の首相談話を出すことを模索したものの、結局それはできず、戦没者追悼式での式辞(それ自体は毎年あるもの)になったようです。その発言内容には、私から見てベストの内容とはとても思えません。不満は多々あります。しかし、この右旋回の世相、自民党政権として、と考えれば、精いっぱいの内容であることは分かります。なので、不満はありますが否定はしないことにします。これを出すことに苦心した石破首相には、敬意を表したいと思います。それにしても、日本で310万人、世界では約2000万人の犠牲者を出した戦争から80年という節目の年に、公式の談話を出すのは、当然のことだと私は思うのですが、ネトウヨ連中はそれに反対のようです。安倍元首相が70年の談話で終止符を打ったから、それを打ち消すような談話を出してほしくない、というわけです。「反省」という言葉を使ったことも気に入らないようです。私に言わせれば、前述のとおりベストではないけれど、それでも安倍元首相の談話よりは、かなりマシです。「いつまで談話を繰り返すのか」というなら、それは「8月15日に政府が全国戦没者追悼式を主催している限りは」というしかないと思います。全国戦没者追悼式もやめる時代が、いつかは来るかもしれません。その時は、首相談話だけ続くことはないでしょう。しかし、追悼式は続いているのに、談話はもういらないというのは、どう考えても矛盾しています。一体全体、2000万人もの死者を出す事態が惨憺たる失敗てなくて何でしょうか。そのような惨憺たる失敗について取るべき態度が「反省」以外に何かあるのでしょうか?私だって、日本が1年3365日いつも「反省」の態度を示すべきだと思っているわけではありませんが、少なくともこのような節目の年に、過去の日本を振り返った時、取るべき態度は反省以外にはない、と私は思います。過去に目を閉ざすものは未来に対してみ盲目である、というのは旧西独ヴァイツゼッカー大統領の言葉ですが、これは時代を超えての真理であると私は思います。過去の失敗を直視し、真摯に反省しない人間は、将来再び同じ間違いを犯す可能性があると言わざるを得ません。

2025.08.15

コメント(0)

-

早池峰山 その2

前回の続きです。岩場続きの山ですが、登り続けます。三連休の初日で、登山者はかなり多かったです。時々ガスが湧く程度で晴れていましたが。相変わらず滑りやすい岩場です。八合目付近で長大な梯子が出てきます。橋子は垂直に近いほど登りやすいのですが、これが、あまり垂直ではないのでやや登りにくいです。梯子が二つ続いており、その上の方です。この辺りから、登山道はずっとガスの中になってしまいました。これが本当のハヤチネウスユキソウ。早池峰山だけの特産種で、山頂部付近だけに生えています。日本のウスユキソウ類(エーデルワイスの仲間)の中でも特に人気の高い種類です。先ほどの梯子を登り切ると、その時は岩場はなく、比較的平坦な緩い登りに変わります。山頂避難小屋が見えてきました。山頂到着!!ん?どれが山頂??とりあえずこれが山頂、ということで。残念ながら山頂はガスが濃くて視界は乏しいです。少し視界が開けました。登ってきた登山道が見えます。ハヤチネウスユキソウではなく、ミネウスユキソウハクサンイチゲ、と思ったのですが、早池峰山にハクサンイチゲが分布するという記述が見当たりません。何の花でしょうか。ミネウスユキソウ。数多く咲いています。下山するにつれて、また晴れてきます。ナンブトウウチソウだそうです。バラ科、そしてこの早池峰のみに分布する特産種です。また次回に続きます。

2025.08.13

コメント(0)

-

早池峰山 その1

岩手県の早池峰山に登ってきました。そもそも、当初予定は秋田県・山形県県境の鳥海山に登りたかったのてすが、日本海側の天気が悪い予報だったため、計画を断念して、比較的天気の良い太平洋側、岩手県の早池峰山に行き先を変更しました。さて、しかし早池峰山はバスの便がなくはないのですが、土日だけ、あまり時間帯の良くない1日1往復があるだけです。どうしたものかなと思ったのですが、結局二輪で行くことにしました。ただ、東京から自分の二輪で行くのは、時間がかかるし疲れるので・・・・・8月8日金曜に新幹線で仙台へ。丁度七夕祭りの最中だったのですね。昨年11月にもお世話になったこちらのお店へ。二輪をレンタルしました。この写真は実は往路ではなく帰りに撮影したものですが。レンタルしたのはこちらのヤマハN-MAX(125cc)、昨年11月に借りたのとまったく同じ車体、のはずです。免許は普通二輪に限定解除したのに、借りた車両は125cc、何故かというと、レンタル料が排気量ごとに決まっており、軽二輪(125cc超)になると値段が高いからです。わたしが普段乗っているPCX160もレンタルできるのですが、高速に乗る予定もないので、125ccで充分と判断しました。仙台に着いた時は雨だったのですが、すぐに上がりました。昼食を食べた道の駅です。天気はこのとおり、晴れました。途中で笛練習。平泉の道の駅で休憩。5時前に紫波町の宿に到着しました。7月は東北、北海道も猛暑という報道がありましたが、この日の岩手県は東京より、明らかにかなり涼しくて、過ごしやすかったです。泊った宿はこちらです。(翌朝の撮影)町役場、図書館、体育館、保育園、飲食店、スーパー(農産物主体)、コンビニなどの複合施設になっていました。体育館とホテル、コンビニ、飲食店が同じ棟で(飲食店は複数の棟にあり)、体育館だけの利用者なのか宿泊もしているのか、やや判然としないところはありましたが、宿泊者は学校の運動部の夏合宿が多い印象でした。ただし、私の泊まった隣の部屋の宿泊者は外国人、多分中国人(か台湾人)でした。翌8月9日朝。宿の周辺にはガスが出ていました。同じ建物にコンビニがあるので、朝食と昼食を購入し、5時半頃に出発して、早池峰山へ!早池峰山の登山口は「小田越」という場所ですが、ここにはバス停はありますが駐車場はありません。そして、7月中旬から8月3日までの土日は、車は「岳登山口」までしか入れず、そこから先はシャトルバスに乗換えとなっていたようです。しかし、8月9日はシャトルバスの運行はなく(花巻駅・新花巻駅から1日1往復のバスはありますが、往路小田越10時54分着、復路17時12分発というちょっと使いにくいもの)、車で行く場合は、「河原の坊」というところの駐車場に止めて、その先は歩くことになります。その河原の坊までの道は、バス路線があるので2車線ある道路かと思いきや、1車線だけの(所々、中央分離帯の線を消した痕跡があり、以前は無理矢理2車線にしていたみたいですが、どう見てもそんな広さの道路ではありません)、結構なワインディングロードでした。6時半頃に河原の坊に到着して、スクーターを止めて登山開始です。ナンバーを見ると、弘前とか山形という地元近くのナンバーもありますが、習志野、所沢、湘南など関東からの車も多いようです。百名山になっていますから、人気はあります。小田越への道。小田越には駐車場がありませんが、ただ通るだけならここを走ることはできるようです。小田越まで徒歩で30分程度です。河原の坊は標高1060mなので、本州中部ならまだ落葉広葉樹林帯(ブナ・ミズナラ林)のはずですが、東北北部なので、この標高ですでに、ダケカンバ、オオシラビソ、コメツガの亜高山帯林になっています。小田越に到着しました。標高1250mのようです。トイレに入り、登山届を出し、7時半頃に出発しました。※この先は携帯トイレ用のブースしかないので、携帯トイレは持参しました。使いませんでしたが。登り始めはオオシラビソを中心にコメツガとダケカンバの混ざる(というかダケカンバの割合が高い)亜高山帯針葉樹林が続きます。早池峰山と言えば、北海道の代表的針葉樹であるアカエゾマツが、本州でたった1か所分布している山でもあります。最終氷期に本州まで南下した集団が、氷期が終わった後もたった1か所生き残ったのが、この早池峰山です。ただし、アカエゾマツは登山道沿いの場所には分布していないので、通常の登山では目にすることはできません。林道はあるものの、普段はゲートが施錠されていて、入れないようです。早池峰山は、標高1400mにも満たない高さで樹林帯か終わり、高山帯(厳密にはハイマツ帯)が始まります。いくら東北北部とはいえ、これはもっとずっと北方の大雪山と良い勝負の高木限界の低さです。その理由は、早池峰山の地質が植物の生育に不適な土壌である蛇紋岩からなっているためだとされています。同じく蛇紋岩の土壌である尾瀬の至仏山や谷川岳(西黒尾根なと)も、森林限界が低くなっています。なんとなく、そんなに険しくないなだらかなイメージの山と思っていましたが、とんでもありませんでした。岩場続きで急登が何カ所かあります。前述の蛇紋岩には、もう一つ、表面がつるつるして滑りやすい、という特徴があります。そういえば、至仏山はツルツルして滑りやすかったですし、谷川岳も天神尾根は大丈夫ですが、西黒尾根は急登かつ滑りやすいです。この早池峰山も、やはりツルツル滑るところが何カ所もありました。ハヤチネウスユキソウと思いましたが、ミネウスユキソウです。ミネウスユキソウ。高木限界を超えてすぐの辺りに沢山咲いていました。登っていくうちにあまり見なくなりましたが、山頂直下になると、再び沢山咲いていました。ナデシコの仲間でしょう。タカネナデシコでしょうか。以下次回にづきます。

2025.08.11

コメント(0)

-

後ろ向きな政策しかない

日本の急激な人口減少、減速の兆し見えず 昨年は90万人減る日本の急激な人口減少は減速の兆しを見せておらず、政府のデータによると、昨年の人口は90万人以上減少し、年間で過去最大の減少幅となった。総務省が発表したデータによると、2024年には日本人の人口が90万8574人減少し、総人口は1億2000万人となった。日本の人口は09年の1億2660万人でピークに達して以来、16年連続で減少。~政府は10年以上にわたり人口減少対策に取り組んでおり、近年は危機の深刻さが明らかになるにつれ、出産費や住宅費の補助から、父親の育児休暇取得の促進まで、あらゆる対策を講じ、その取り組みを加速させている。しかし、毎年出生数は減少し、死亡者数は増加している。~高齢者の割合は高く、最新のデータによると、全人口の約3割を占める。一方、出産可能で労働年齢に当たる若年成人の割合は減少し続けている。昨年も~出生数はわずか68万7689人で、1968年以降の記録の中で最低を記録した。一方、死亡数は約160万人と過去最高だった。~専門家は解決策の一つとして、より多くの移民を受け入れることで人口減少の穴を埋める可能性を指摘している。これは、自国を民族的に均質と認識する保守的な国である日本において、議論の的となっている。外国人居住者や混血の日本人は、長年にわたり外国人嫌悪、人種差別、差別への不満を口にしてきた。しかし、政府はこの選択肢に傾倒し、新たなデジタルノマドビザを導入。外国人労働者のスキルアップを図る新たな計画を策定した。そして、その効果が表れている兆候もある。最新のデータによると、日本に居住する外国人の数は昨年10%以上増加し、過去最高の360万人に達した。(以下略)---言い尽くされた話ですが、少子化の流れは当面止まりそうにありません。そして、それに対しての当面の解決策は、記事にも指摘されているとおり、より多くの移民を受け入れる、以外の選択肢はあるのでしょうか。もちろん、それが根本的な解決策ではありません。移民第一世代の出生率は高くても、二世以下は出生率は下がっていくのが通例だからです。しかしそれでも、当面の解決がなくてその先に根本的な解決があるわけはないので、仕方がないでしょう。ところが、これまた記事にあるように、日本社会には外国人嫌悪の風潮が蔓延しており、特に今回の参院選で、その潮流が著しかったのは周知のとおりです。正直に言います。わたしだって、日本にどんどん日本人が減って外国人が増えていくことを「望ましい」「そうなることが理想だ」とは思いません。でも、このまま急激に人口が減っていくこと(微減程度では収まらない、現在のようなスピードで)は、もっと望ましくないことです。私自身、子どもはひとりしかいないので偉そうなことは言えませんが、出生率を上げるための努力は必要です。しかし、もはやそれだけでどうにかなる段階ではありません。ならば外国人の移民を入れるしかないではないですか。というより、現実にはすでに日本は外国人労働力の存在がなければ社会が成り立たない状態になってきています。わたしの妻のパート(もはや私の扶養を外れて、自分で社会保険に入っています)先も子どものバイト先も、同僚は外国人だらけです。それにも関わらず、「外国人排斥」とは、そんなに日本を破滅させたいのか、と思わざるを得ません。それで彼らから出てくる「解決策」は、単純に言えば「昔に戻れ」です。女性は社会進出なんかするな、専業主婦になれ、子どもを産むこと第一の価値観を持て、と。それは「空虚な精神論」としか呼べないものです。何ら現実性がない。厳密に言えば専業主婦なんて、昔も決して多くはなかったのですが。そられの「解決」策は、現代文明が完全に破綻して、200年前300年前の生活水準、社会システムに戻ってしまった場合には実効性があるかもしれません(その代わり、その過程は阿鼻叫喚の地獄のような混乱とすさまじい数の死者が生じるでしょう)。そんな事態を望む人はいるはずがないのです。現代文明を維持しようと考えるなら、そんな「解決」策は絵空事でしかありません。それでいて、現実社会の中での解決策には、彼らはとことん後ろ向きです。移民もそうですし、仕事をする女性が少しでも結婚しやすくするための先駆的夫婦別姓制にも徹底的に抵抗しようとします。つまり、何も解決しない。そうやって、日本は今後も衰退を続けて、ある段階で破滅的な事態を迎えてしまうのかな、という悲観的な将来図しか私には描けません。きっと、平穏な老後なんて、我々の世代にはないんだろうなあ・・・・・。

2025.08.08

コメント(2)

-

ゆなさんのこと

最近、フォルクローレに関する話題のかなりの割合が、演奏者の死去の話になってしまい、悲しい限りなのですが、その中でも最大級に悲しい話が飛び込んできました。名古屋で活動していたサンポーニャ奏者のゆなさんが、8月2日に亡くなった、ということです。昨年7月に、人間ドックを受診したら重篤な病気が見つかったということで、それ以降入退院を繰り返しておられましたが、病状、その転移状況を聞くに及び、そう遠くない将来にこの日が来るのが避けがたいことは予期していました。でも、人がいつかは亡くなることは宿命ですが、ものには順番ってものがあります。自分より年下の(それも、10歳も年下の!)方が亡くなるのは、やはり悲しいことです。ゆなさんは、日本の女性サンポーニャ奏者としては間違いなくナンバーワンの存在であったと思います。男を含めても、あれだけ吹ける人は日本に何人もいません。そして、おそらく「女性」という括りで見れば、ボリビアでも彼女を超えるサンポーニャ奏者は、少なくとも私は知りません。日本では音楽は「女子どものたしなみ」的な価値観がないとは言えませんが(音大生は男性より女性の方が圧倒的に多いと言います)、ラテンアメリカでは音楽は男の世界であり、歌手を別にして、器楽演奏者で女性はかなり少ないのです。サンポーニャは、音域別に、もっとも標準的な音域がマルタ(通常のケーナやアルトリコーダーに近い音域)、その1オクターブ上がチュリ、逆に1オクターブ下がサンカ、更に1オクターブ下の最低音域がトヨと名前が分かれますが、彼女の場合は、音域が下がるほど凄味かましていきます。2017年「サンポーニャの集い」における彼女の演奏です。もっとも標準的なマルタを使っています。同じステージでの別の曲ですが、先の演奏より1オクターブ低いサンカで吹いています。更に1オクターブ低い「トヨ」。彼女はかなり小柄なのでやたらと楽器が大きく見えます。この楽器は通常2人一組で一人がドミソ、もう一人がレファ♯ラと、分担して掛け合いで演奏する楽器です。この楽器を1人で吹ける人はサンポーニャ奏者の中でもごく一部です(少なくとも私にはできません)。更にこれは通常のサンポーニャとは配列の違う二段式クロマチックサンポーニャで、どんな調でも簡単に対応できるのが強みではあるのですが、音の並びが通常のサンポーニャと全く違うので、持ち替えた際の難易度は高いです。わたしはかつて持っていたのですが、まったく吹きこなせなかったので、バラバラに分解して組み替えて通常のサンポーニャにしてしまいました。名古屋では、普段は「チャスカ」というグループのメンバー(動画右から2人目)として活動していましたが、仕事でお金をためては10年おきくらいにボリビアに渡航しては、現地のトップクラスの演奏家とレコーディングを行い、CDを発表してもいました。イラストを描くことを生業とされていて(イラストレーターとして独立していたわけではなく、勤務先での担当業務の一つにイラストを描くことがあったようです)その関係で自分のCDやコンサートチラシ等には、たいてい、独特の出演者の似顔絵が書かれていました。病気の転移の関係で、晩年は右手が動かず、左手で仕事をされていたそうですが、「え、これ利き腕じゃない手で書いたイラスト?」とびっくりでした。書いていても、本当に残念でなりません。ご冥福をお祈りします。あちらで、思いっきりサンポーニャを吹き続けてください。

2025.08.06

コメント(2)

-

戸籍のフリガナ、こういう間違いは多いのでしょうか

いつ届いた、というのは秘密にしておきますが、先日、戸籍のフリガナ記載についてのお知らせが届きました。わたしと相棒と子どもと3人、フリガナに間違いはない・・・・・と、一瞬思ったのですが、間違いがありました。ここで私や家族の本名を明らかにすることはできませんが、例えば、私の氏名が「私野本名」だったとします。フリガナが「ワタシノ ホンミヨウ」と記載されていました。一見すると問題ないように思えるのですが、よーーーく観察すると「ワタシノ ホンミョウ」が正しいフリガナなので、「ホンミヨウ」は間違いです。しかし、ヨとョ、ツッ、ヤャ、ユュ、拗音、促音とそうでないカナの違いは、このように並べて書けば気付きますが、そうでなければ見落とす人はいっぱいいるんじゃないかなあ。そして、気付いても、例えばゆうちょ銀行以外の銀行口座は両者の区別がない(私の大手都市銀の口座名義は、やっぱりワタシノ ホンミヨウと同様のカナ表示です)ので、「それでよいのだ」と思ってしまう人も多そうです。(戸籍のフリガナは住民票をもとに作成しているようてすが、住民票は以前は拗音、促音のャュョッは記載できず、大文字で登録されていたため、このようになるみたいです)で、実は私も、これは大文字のままで良いのかどうか、調べたのですがすぐには分かりませんでした。というのは、ャュョッが拗音、促音という名前、ということを覚えていなかったので、「何だったかな、そうだ、ナントカ音便だな」と思って(笑)、「戸籍 フリガナ 音便」で検索しても、当然何ら情報が出てこないわけです。「戸籍 フリガナ ャ」で検索して、やっと有用な情報に行きついたわけです。修正が必要、というわけで、近いうちに修正の手続きを取りますが、フリガナにャュョッがある人はみんな同様の修正が必要だとすると、その件数たるやものすごい量になりそうだし、差に気付かずに1年が経過してしまい、家裁での修正が必要になってしまう人も大量に発生しそうですが、大丈夫なんでしょうか?

2025.08.02

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンで損したくないあな…

- (2025-11-25 20:30:05)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 水と油の意見から学ぶのです。

- (2025-11-26 07:02:13)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- クリレスから株主優待が届きました♪

- (2025-11-26 00:00:09)

-