2014年05月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

会社を辞めるのは怖くない(感想)

会社を辞めて生きていくのに必要なことは、自分の足で立つという気構え、人脈、家族の支えの3つだそうです。 何とかやっていくという独立心と、自分を支えてくれる友人、知人、家族がいてこそ第二の人生が成功する可能性が高いということです。 ”会社を辞めるのは怖くない”(2007年3月 幻冬舎刊 江上 剛著)を読みました。 26年間勤めた銀行を辞めて作家に転身した著者が、会社を辞めるときの準備と心構えについて書いています。 江上 剛さんは、1954年兵庫県生まれ、柏原高等学校、早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業し、1977年に第一勧業銀行に入行しました。 最初は大阪の梅田、次に東京の港区芝の二支店で勤務の後、本部に転勤し、本部では営業推進、商品開発、大蔵省との窓口、人事などの仕事に従事しました。 そして、1997年の第一勧業銀行総会屋利益供与事件に際し、広報部次長として混乱の収拾に尽力しました。 事件は、東京地検による銀行への強制捜査、役員や幹部の逮捕、そして元頭取の自殺という結果に終わりました。 この事件を元にした、高杉良さんの”金融腐蝕列島”の主人公のモデルの一人です。 2002年に経済小説”非情銀行”で作家デビューし、2003年3月に49歳でみずほ銀行を退社しました。 みずほ銀行は、2000年に第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が株式移転により株式会社みずほホールディングスが設立されたもので、3行はその完全子会社となりました。 最後は、みずほ銀行築地支店長だったそうです。 著者の早期退職には、この辺の事情もあるかもしれないと思いました。 銀行でさえ、大きな問題がおきれば経営基盤は磐石ではありません。 どんなに優良な会社でも、突然、大きな波に襲われて、倒壊し、流されてしまうことがあります。 あまり会社を頼りすぎないで、自分の足で立つという気構えが必要です。 しかし、会社を辞めるのは怖くないわけではなく、本当は、不安で、不安でどうしようもないものだと言っています。 今まで、会社という大樹に寄りかかりながら生活していたのが、無くなるわけだから不安でないはずはありません。 長年にわたって勤務した会社をやめるということは、今までよりは自分の足でしっかり立っていないと倒されてしまうことになりそうです。 人間というものは、ぎりぎりの場面で本当の姿を現すもので、経営危機のような場面に遭遇すると、今までエリートだった人が全くの無能になったり、たいして目立たなかった人が使命感に燃えたりと思いがけない姿を見せます。 困難に遭遇している自分を支援してくれる本当の人は、どういう人かも分かったそうです。 本当の人間関係、すなわち人脈こそ財産です。 さらに、家族こそ間違いなく最後まで自分を支えてくれる、もっとも大切なものです。 どんなに苦しくても家族の支えがあれば、切り抜けることができるといいます。 ただ、著者の場合は、最初から作家デビューができましたし、新聞連載などを行いながら、日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日のレギュラーコメンテーターを務めるなどの、良い機会に恵まれていました。 この点が、一般の早期退職者と大きく異なっています。 なお、早期退職にむけての具体的な準備では、何よりもよりよい人脈を築いておくべきであり、何か事業を始める場合などはリスクをとることを恐れてはいけないと言っています。 そうなるために在職中に会社の外で十分通用するように自分を磨き、強くなっておくことが大切であるということです。第1章 会社は裏切るものだ第2章 辞める決心・ケジメのつけ方第3章 退職のスタイル・プラン第4章 江上流フリーター生活

2014.05.26

コメント(0)

-

8000兆円余

先日発表された、財政制度等審議会による将来の債務残高についての試算結果です。 それによりますと、政府が今の財政健全化目標を達成できたとしても、その後、一段の収支改善策を実行しなければ、国と地方を合わせた債務残高は、2060年度には今の6倍を超える8157兆円に膨らむといいます。 計算の前提として、消費税は10%、社会保障給付・税制・保険料は現行制度維持、名目長期金利は3.7%、名目成長率は3%、年齢別支出以外の支出はGDPの15.4%という数字があげられています。 これから高めの経済成長が続き、基礎的財政収支を2020年度に黒字化するという財政健全化目標を達成できたとしても、一方で、高齢化で医療や介護といった社会保障費などが増え続けることなどが主たる要因だということです。 この場合、GDPに対する債務残高の比率は、現在の1.6倍の397%に達することとなるため、財政危機の発生を防ぐためにも、債務残高の比率を速やかに下げていくことが不可欠だとしています。 この比率を現在の水準に近い200%に抑えるには、6年間でおよそ30兆円の収支改善、比率を100%まで下げるにはおよそ45兆円の収支改善が必要だといいます。 基礎的財政収支の黒字化というハードルを越えても、その先にはまた、いくつもの越えていくべきハードルがあることを想定させる内容です。 これを消費税の増税だけで賄おうとすると税率は大変な引き上げ幅になりますので、成長戦略、歳出カット、増税をミックスして、並行的な政策の動員が求められることになりそうです。 将来世代に極めて重い負担を背負わせることになることは、極力回避しなければならないのではないでしょうか。

2014.05.18

コメント(0)

-

神々の眠る熊野を歩く(感想)

熊野は日本有数の聖域であり、古来人びとはこの地を訪れてきました。 縄文時代から記紀の時代、中世、近世、近代を経て、今もなお多くの人が熊野に足を運んでいます。 神仏混淆と言われる熊野の深層には、いったい何があるのでしょうか。 ”神々の眠る熊野を歩く”(2009年4月 集英社刊 植島啓司著/鈴木理策写真)を読みました。 紀伊山地の霊場と参詣道について、世界遺産に登録されている熊野をヴィジュアルに紹介した新書です。 植島啓司さんは1947年東京生まれの宗教人類学者で、1972年東京大卒業後、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、シカゴ大学大学院留学、その後、関西大学教授、NYのニュースクール・フォー・ソーシャルリサーチ客員教授、人間総合科学大学教授を歴任しているます。 鈴木理策さんは1963年和歌山県新宮市生まれの写真家で、東京藝術大学美術学部准教授を務めています。 熊野は和歌山県南部と三重県南部からなる地域で、紀伊半島南端部を占めています。 旧国では紀伊国南部にあたり、上古の熊野国と大まかに一致します。 熊野古道は熊野三山へと通じる参詣道の総称で、紀伊半島に位置し、道は三重県、奈良県、和歌山県、大阪府に跨っています。 主に、紀伊路、小辺路、中辺路、大辺路、伊勢路の5つの道を指しています。 多くは2000年に熊野参詣道として国の史跡に指定され、2004年に紀伊山地の霊場と参詣道の一部としてユネスコの世界遺産として登録されました。 熊野周辺は、日本書紀にも登場する自然崇拝の地であったそうです。 907年の宇多法皇の熊野行幸が最初と言われています。 熊野三山への参詣が頻繁に行われるようになったきっかけは、1090年の白河上皇の熊野御幸からと言われています。 白河上皇はその後あわせて9回の熊野御幸を行いました。 これにより、京都の貴族の間に熊野詣が行われるようになったそうです。 その後、後白河上皇も33回の熊野御幸を行っています。 紀伊山地の文化的景観を形成する記念碑と遺跡は、神道と仏教のたぐいまれな融合であり、東アジアにおける宗教文化の交流と発展を例証しています。 紀伊山地の神社と仏教寺院は、それらに関連する宗教儀式とともに、1000年以上にわたる日本の宗教文化の発展に関するひときわ優れた証拠性を有しています。 紀伊山地は神社・寺院建築のたぐいまれな形式の創造の素地となり、それらは日本の紀伊山地以外の寺院・神社建築に重要な影響を与えました。 と同時に、紀伊山地の遺跡と森林景観は、過去1200年以上にわたる聖山の持続的で並外れて記録に残されている伝統を反映しています。 熊野には名も知られていない聖地が無数に分布しています。 それらには産土の神々が宿っているのですが、それらの神々は、産土神とか土着神とか地主神の集合体です。 そこに、神道、仏教、修験道などの影響が積み重ねられたものだと考えられています。 人々が熊野に参拝に訪れた理由も、そこに籠ってさまざまな困難、病気、悩みについての託宣を得ることにあったのではないでしょうか。 熊野はかなり特殊な地勢のもとにあり、それゆえに古くから山岳修行者の行場として関心を集めてきました。 そして、周辺には、鉱物資源があり、温泉が湧き、豊かな自然がありました。 それらを求めて、多くの宗教者が訪れ、さまざまな霊感を得て、新しい境地を開いていったのではないでしょうか。 そうした力は、いまも熊野に息づいています。 謎/神仏習合/熊野の深部へ/籠もり(incubation)/神地/石の力/熊野古道/花山院/小栗判官/一遍上人/熊野の託宣/熊野の神はどこから来たのか/神武天皇/海の熊野へ/補陀落渡海/熊野と高野山/熊野と伊勢/神々のパンテオン/社殿構成/串本、古座を歩く/潮御崎神社/「嶽さん」/修験道とはいったい何か?/玉置神社/潜在火山性/祭事/熊野の神はずっと移動し続けたか?/熊野と出雲/熊野の神は大地に眠る

2014.05.12

コメント(0)

-

カント先生の散歩(感想)

従来、人間外部の事象、物体について分析を加えるものであった哲学を、カントは人間それ自身の探求のために再定義しました。 我々は何を知りうるか、我々は何をなしうるか、我々は何を欲しうるかという、人間のもつ純粋理性、実践理性、判断力の性質とその限界を考察したのです。 ”カント先生の散歩”(2013年6月 潮出版社刊 池内 紀著)を読みました。 デカンショで知られる偉大な哲学者カントの人生を、人間的な側面から紹介しています。 池内 紀さんは、1940年姫路市生まれのドイツ文学者、エッセイストで、東京外国語大学外国語学部卒業、1965年東大大学院人文科学研究科修士課程修了、神戸大学助教授、東京都立大学教授、1985年東京大学文学部教授、定年前の1996年に退官しました。 以後、文筆業、翻訳家として幅広く活躍しています。 イマヌエル・カントは、1724年に革具職人の息子として東プロシア(プロイセン)の首都ケーニヒスベルクに生まれました。 1732年にラテン語学校であるフリードリヒ校に進み、1740年にケーニヒスベルク大学に入学し、哲学教授クヌッツェンの影響のもと、ライプニッツやニュートンの自然学を研究しました。 ケーニヒスベルク大学はこの時代までは、新興のベルリン大学をしのぐ北ドイツ一の大学だったそうです。 1746年に父の死去にともない大学を去り、その後7年間、ケーニヒスベルク郊外の2、3の場所で家庭教師をして生計をたてました。 1755年に学位論文を提出し、マギスターの学位を取得し、冬学期から大学の私講師として職業的哲学者の生活に入りました。 1756年に恩師クヌッツェンの逝去により員外教授の地位を得ようとしましたが、政府が欠員補充をしない方針を打ち出したため白紙となりました。 1764年にケーニヒスベルク大学詩学教授の席を打診されましたがこれを固辞、1769年にエルランゲン、イェーナからも教授就任の要請がありましたが断りました。 招聘された際、身体の虚弱と街に多くの友人がいることを断りの理由にしたそうです。 カントはケーニヒスベルク社交界の人気者で、多くの友人がいました。 ただし、親友といえるのはジョゼフ・グリーンただ一人だったそうです。 グリーンは穀物、鰊、石炭などを手広くあつかう英国人貿易商で、カントが40歳の時に知り合いました。 以来劇場通いやカードゲームはふっつりとやめ、毎日のようにグリーン邸を訪れるようになりました。 口伝えに、刻々と変化する現実世界を知らされ、最新情勢にもとづいて先を読むコーチを受けていました。 ディスカッションという個人教育を通して、厳しい訓練にあずかりました。 グリーンを知ってのちのカントの生活が大きく変わり、グリーン家通いがすべてを押しのけるまでになりました。 カントの時間厳守癖はグリーンの影響であり、グリーンから財テクも学びました。 グリーンはカントのわずかな貯えを有利な条件で運用し、カントが亡くなった時には一財産残すことができた、といいます。 1770年にケーニヒスベルク大学から哲学教授としての招聘があり、以後、カントは引退までこの職にとどまりました。 1781年に『純粋理性批判』を出版、その後、1988年に『実践理性批判』、1990年に『判断力批判』を刊行しました。 1786年にグリーンが亡くなり、カントは同じ哲学部の教授で後輩のクラウスを新たな話し相手にしました。 クラウスも独身でしたが、彼を日曜の食事にまねくために料理女を雇うことにしたそうです。 日曜の食事会はしだいに参加者が増えていきました。 カントの学者人生は順調で、晩年にはケーニヒスベルク大学総長を務めました。 1795年に『永遠平和のために』を出版し、1804年に79歳で死去しました。 生涯結婚せず、家庭をもたず、子供もいませんでした。 13歳のときに母を、22歳のときに父を喪っています。 早くから修道院付属の寄宿舎つき学院にいて、大学を出てから母校の教授に迎えられるまでに23年かかっています。 30代から40はじめに論文をたくさん書いています。 教授になるまでは、家庭教師、図書館司書、私講師などをして、かつかつにしのいでいました。 私講師は非常勤講師にあたり、学期ごとに契約して教えました。 受講者の受講料を毎回、当の講師が集め、それが俸給にあたります。 生涯独身で、旅行や遠出もほとんどしませんでした。 散歩のコースと時間も決まっていて、毎日定刻に同じところを通っていくので、町の人はその姿を見かけると、時計の針を直したという逸話があったそうです。 しかし、カントは退屈な朴念仁であったのではなく、好奇心と想像力の逞しい人物でした。 批判の鋭さ、時代を見る目のたしかさ、人間的魅力に溢れていた、といいます。 晩年は老衰による身体衰弱に加えて老人性認知症が進行し、膨大なメモや草稿を残したものの、著作としてまとめられることはありませんでした。 しかし、コペルニクス的転回をもたらし、フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学の祖とされ、後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしました。 バルト海の真珠/教授のポスト/メディアの中で/友人の力/永遠の一日/カントの書き方/時代閉塞の中で/教授の時間割/独身者のつれ合い/カント総長/一卵性双生児/フランス革命/老いの始まり/検閲闘争/『永遠平和のために』/老いの深まり/「遺作」の前後/死を待つ

2014.05.06

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 徒然日記

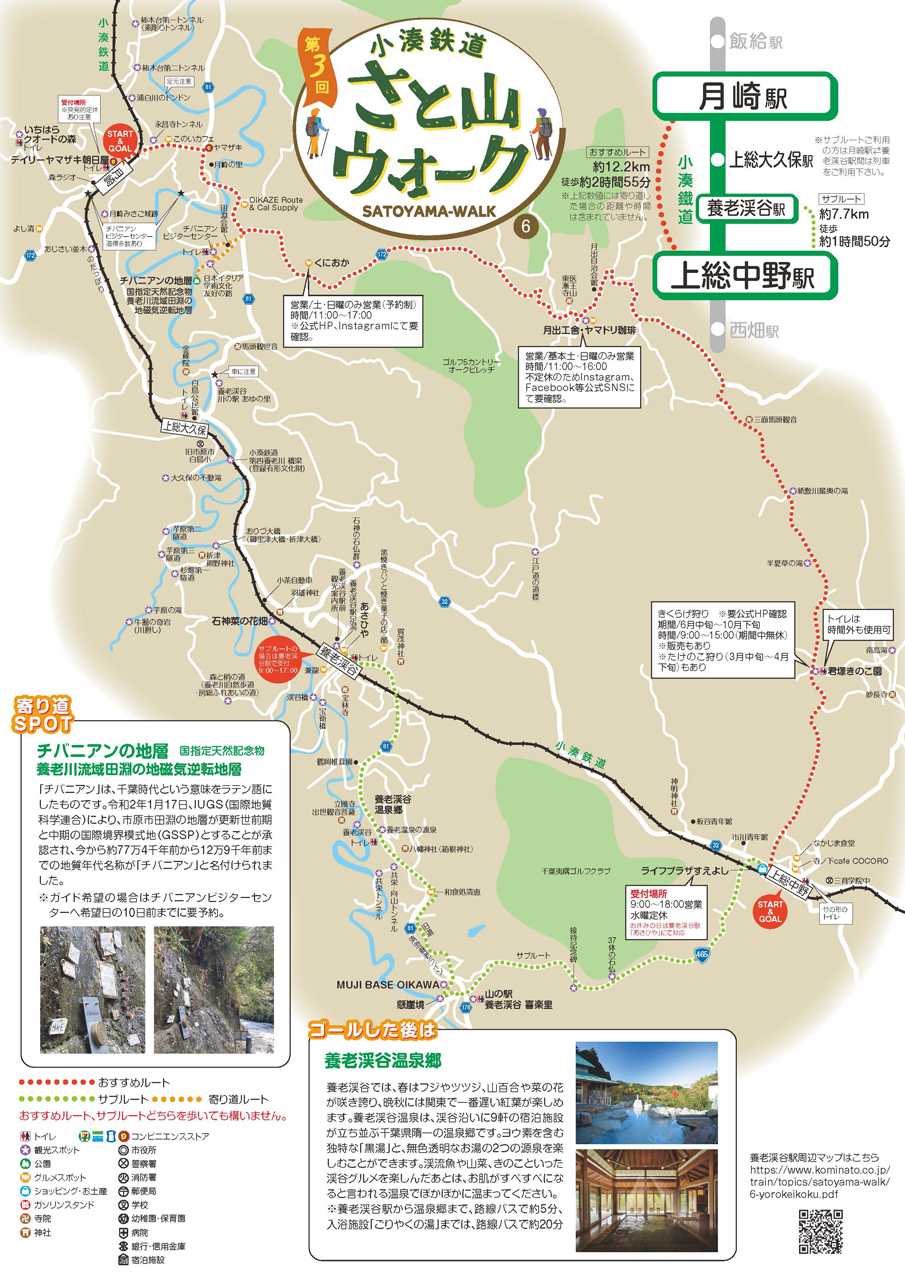

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 生活の木のベルガモットの香りが大好…

- (2025-11-17 01:09:43)

-

-

-

- 楽天市場

- ♥️ 【クーポンで最安2793円】「楽天1…

- (2025-11-17 06:16:24)

-