2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十九幕>「今上」

「諡名」の続き。 (5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回は、天皇の「諡名(おくりな)」について、見ました。歴代の天皇は、現在の今上(きんじょう)天皇で、第125代になるそうです。ちょっと気になったこととしては、今「125代目」を数えるというのは、偶然なのだろうか、と。「数理」から見れば、やはり今「125」というのは、意味があるのではないかのか?という気がします。せっかくなので、今回、今上天皇の御世の「125」という数理について見てみます。本当は、応神天皇の「応」について見ます、と前回予告していたのですが…。こんなふうに、寄り道ばかりしているから、いつまでたっても「鳩の迷宮」から抜け出せないのだなと、我ながら思います。(^^;★第125代「今上天皇」の御世★数理といえば、「けんたま様」のHPです!毎回、「感動」、「発見」、「驚き」の連続で、とても勉強になっています。まだまだ、理解できていない部分も多々ありますが、おもしろいな、と思います。ありがとうございます。けんたま様の数理解読を参照させていただきながら、してみます。何分、勉強不足ですので、間違ってたり、いい加減なこと言ってたら、ご指摘ください。(^^;●第125代の数理について。「125」=「1+2+5」=「8」よって「125」は「8」の数理をもっていることが分かります。「8」は「八光」=「白光」=「発光」ここから、「8」は七色が合わさってできた新たな「光」また、「8」=「八日(ようか)」=「陽日(ようか)」=「太陽」今上天皇の御世は、「光」であり、「太陽」の時代を象徴しているのでしょうか。さらに言えば、「太陽」を国旗にもつ国は「日本」!!日本の役割が重要であることを暗示するとともに、日本、すなわち、西洋から東洋への移行をも示唆しているのかもしれません。なぜなら、「8」は陰陽でいえば「偶数」ですので、「陰」の数字。表より「裏」を重視する東洋思想は、まさに「陰」であり、「8」の数理にあっています。「光」=「太陽」=「日本」=「東洋思想」「東洋医学」この時代は、まさに「日本」そして、「東洋思想」「東洋医学」が前面に出てくる時代、なのかもしれません。★四方八方の世界観★また、もうひとつ思ったのが、この世は「四方八方」の世界観である、ということ。「四方八方」については、もっと深い意味があるように思いますが、四方八方の「八方」とは、全方向を網羅します。よって、ここでは、「四方八方」=「あますところなく全ての場所空間」を指すと、考えてみます。よって、「四方八方」=「あますところなく全ての場所空間」=「今この世界」同時に数字は一桁の数字が「1~9」、あるいは「0~9」今の世界観が「四方八方」の世の中であれば、この世界観を数字で表わすと「1~8」となります。興味深いことに、今の「平成」の「平」という漢字を、漢字破字法で分解すると、「一+八+十」となります。これについては、以前の日記で紹介しました。「漢字破字法で見る「平成」という時代」「平」=「一八十(いはと)」=「一八十(いわと)」=「岩戸」「岩戸」とは、日本神話の天照大神の「天の岩戸開き神話」を思い出します。ここでは「岩戸(いわと)」=「一八戸(いはと)」=「一から八までの戸」つまり、この世界は、「1~8」の数理を内包した世界であり、岩戸(一八戸)で閉じられている、と見ることもできます。四方八方の世界観とも、重なります。さらに、この「八」までの世界は、今「神道編」で探求している「八幡神」の「八」とも、シンクロしていきます。(ちょっと、強引に繋げています…。)「八」の数理をもつ「八幡神」とはいかなる神か。「八」の数理から、近いうちに、見ていくつもりです。この世界は、「1~8」までの数理が「岩戸」で封じ込められている。この世界(1~8)から抜け出すには、どうすれば良いか?この世界の「戸」である、「枠」を突破する…突き破る…そのためには、「8」の「戸」を開けて、「戸」の向こう側へ行くそう…数理的に、「9」の世界へいく必要がある!!という事なのかもしれません。★地名にみる数字★青森県と岩手県には、「戸」(へ)の付く地名があります。現在、一戸(いちのへ 岩手県)、二戸(にのへ 岩手県)、三戸(さんのへ 青森県)、五戸(ごのへ 青森県)、六戸(ろくのへ 青森県)、八戸(はちのへ 青森県)、九戸(くのへ 岩手県)があるそうです。地名の由来については、牧場経営のために付けられた、あるいは戦略の都合上つけられた地名だとか言われていますが、それだけとは、思えないのですが…。「四戸」が今はないのか、抜けています。これを除けば、「一戸」~「八戸」までは、一~八の世界。そして、一~八の先にある世界は、「九」のつく「九戸」この「九戸(くのへ)」が、岩手県にあります。これは、偶然かもしれませんが、興味深いものがあります。なぜなら、岩手県の「岩」が、今ちょっと、気になったからです。「けんたま様のHP」の「読めぬ文字謎解きー4」によりますと、「五十」は「五十鈴(いすず)」というように、「五十」=「イス」と読めるそうです。「イス」=「石」=「岩」=「キリスト」=「神」となりますので、「岩」=「神」とみれば、「岩(=神)」のつく「岩(=神)手県」に「九戸」という地名があるのは、おもしろいな、と思いました。しかも「岩戸」と「岩手」と「岩=神」そして、これ、全くのこじつけだなと思いながらも、気がつきましたが、「岩」を「神」に置き換えると、「岩戸」=「神戸」!!その「神戸」も地名的に興味深い。ここは、ずばり、「神の戸」となります。「神戸」と言えば、私のイメージでは「三ノ宮(さんのみや)」では、神戸には「三ノ宮」しかないのか、というと、もちろん、そんなことはなく、神戸には、これも、おもしろいことに、「一宮神社」から「八宮神社」まで8つの神社があるそうです。「九の宮」は、神戸にはありません。「神戸」は、一宮から八宮、すなわち「一」~「八」の数理で、四方八方の世界観、「今この世界」の枠内を、表しています。で、あるならば、「神の戸」が開かれる時、「九」への戸が開かれる、ということでしょうか。あるいは、もう開かれているのでしょうか?そう考えると、阪神大震災は、なにか、意味深です…。「神戸」が揺さぶられたということは、「神の戸」つまり、「岩(=神)戸」が、揺さぶられた、それとも、すでに開かれた??また「神戸」は、なぜ「こうべ」って読むの?と、気がつきました。九戸(くのへ)というので、読めますが、何か意味がありそう。「こうべ」=「神戸」=「首」=「頭(こうべ)」??と、取りとめないので、やめますが、いろいろと何かあるのかもしれません。★「九」の数理★「9」という数理。これも「けんたま様」の数理を参考にさせていただいてます。「9」は「九」であり、「1~9」の「最後の数」であり、「終わりの数」「九」=「究」であり「窮」「九」は「終わり」と同時に、「究極」の「究」であり、「窮(きわ)まり」の「窮」「九」=「宮」=「球」=「○」=「オールマイティ」=「完全」「九」=「久」であり、「永久」「永遠」へと通じる数理そして、「九」の数理をもつ鳥は、「九」+「鳥」で……、そう…、「鳩(はと)」!!「鳩」は、神話において、人間を「八」から「九」の世界観へ導いてくれる象徴となっているのかもしれません。★では次の御世「第126代」は?★第125代の今上天皇の御世は、「8」の数理をもち、「光」「太陽」を象徴する時代かもしれない、と指摘しました。では、今の皇太子殿下が、天皇となる時、すなわち「第126代」の天皇と成る時代は、どうなるのでしょう。予測など、畏れ多いことはできませんが、数理的に見てみます。「126」=「1+2+6」=「9」!!これは、偶然かもしれませんが、今の「第125代」今上天皇から、今の皇太子殿下が、「第126代」天皇になる、移り変わりは、数理的には「8」から「9」への移行が、象徴として込められている、ということになります。そして「9」の次は…。「9」=「九」=「窮」で、きわまって再び「0」へなぜなら、これもけんたま様の数理解読より「9」=「九」=「球」=「宮」=「○」=「0」=「零(ゼロ)」となるから。あるいは、「9」→「10」で「十方世界へ?」さらに別の見方をすれば、「9」は「きわまりの数」であり、「終わりの数字」第126代で、天皇家の系統が「終わる??」今のままいくと、女帝のことも、議論されていますし、天皇家の存続が、少し気になるところです。いずれにせよ、今の八方世界から、全く新しい「九方」「十方」の世界への移り変わりを象徴しているのかもしれません。人気blogランキング登録中。おもしろいと思ったら、クリックして、見ていただけるとうれしいです。えっと、今回は全く予定外のことを書いてしまいました。「応神天皇」の「応」についてみていくつもりが、どこをどう間違ったのか…。しかも、かなり急ぎ足で、書きながら、気づいたことを組み込んでいったので、まとまりがないかもしれません。しかもかなり長くなってしまいました。なるべく、コンパクトにまとめていきたいと思っているのですが…。うーむ…。また、気がついた点は、修正していきます。

May 31, 2005

コメント(4)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十八幕>「諡名」

「応神」の続き。 (5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回、「応神天皇」について、見てみました。第十五代「応神天皇」は、歴代の天皇のなかでも、かなり、突出した「天皇」です。それは、「名前」からも伺うことができます。もう少し正確に言えば、これは「名前」というより、「諡名(おくりな)」といい、死後におくられる称号です。そして、この「諡名」は、「漢風諡名」と「和風諡名」があるそうです。「応神天皇」で言えば、漢風諡名が、「応神天皇」和風諡名を「誉田別尊(ほむたわけのみこと)」または「品陀和気命(ほむだわけのみこと)」と、なります。このうち、一般的に親しまれているのは、「漢風諡名」でしょう。「諡名(おくりな)」は、当然、その天皇の業績を反映した、あるいは、その天皇を象徴する「諡名」になっているはずです。名付けられた「必然性」というものがあるはずです。★「応神」という諡名(おくりな)の特異性★なぜ、「応神」という諡名が、「特異」であり、「突出」しているのか?それは、ずばり、「神」という字が、含まれているからです!『日本の神様を読み解く事典』でも指摘されていましたが、「神」という字を使うということは、ものすごく意味深いことであると思います。並大抵のことではありません。「神」という漢字が含まれている歴代の天皇を見てみると、現在の「今上(平成)天皇」までの百二十五代にわたる天皇の中でも、「三人」しかいません。すなわち、初代「神武(じんむ)天皇」、第十代「崇神(すじん)天皇」、第十五代「応神天皇」です!!文字通り、「神」に等しいほどの「天皇」ということでしょうか。ちなみに、神武天皇の和風諡名は「神日本磐余彦尊(カムヤマトイワレヒコノミコト)」 崇神天皇は「御間城入彦五十瓊殖尊(ミマキイリヒコイニエノミコト)」と言います。★「神」の字を冠された三人の「天皇(すめらみこと)」★この「神」の漢字が含まれた三人の天皇は、歴代天皇の実在性や、天皇家の出自の謎を解く、「鍵」となる天皇です。そして、三人の「神」の漢字をもつ天皇を見ていくうえで、ポイントになるのが、もうひとつの漢字でしょう。すなわち、「神武」の「武」、「崇神」の「崇」、「応神」の「応」です。★「武」と「崇」について★まず、神武の「武」と崇神の「崇」について、簡潔に見てみます。●「神武」の「武」「武」=「いさましい・つよい・ほこる・兵威・威力」といった意味があります。「神武天皇」とは、「神武東征伝承」で有名であり、大和地方を制圧し、橿原宮(かしはらのみや)で即位した「初代天皇」です。その業績は、まさに「武」にふさわしい。●崇神の「崇」「崇」=「たっとぶ・高い・厚くする・とうとい・あがめる・あつまる」「崇神天皇」とは、「天照大神」を笠縫邑(かさぬいむら)に遷(うつ)されて、初めて祭政分離の基をつくられます。また、疫病が流行ったため「大田田根子」に「大物主神(おおものぬしのかみ)」を祀らせます。一言でえば、祭祀を充実させた天皇でしょう。「崇」は「崇敬」「崇高」といった言葉もあります。この業績は、まさに「神を崇(あが)める」ことを意味する「崇」という字がふさわしいと感じます。「神武天皇」「崇神天皇」は、「武」と「崇」が、それぞれの天皇の業績をまさに象徴する「諡名」であることが、分かります。そして、「神武天皇」と「崇神天皇」には、実は、共通する呼び名があります。何と言われているのか?ともに、またの名は、「ハツクニシラススメラミコト(国をはじめて統治した天皇)」と言います!!さらに、呼び名が同じだけでなく、「神武天皇」の「神武東征伝承」の中に、「崇神天皇」の業績と思われるものもあり、両者がシンクロしている部分もある、といいます。「神」という共通する漢字、両者の共通する業績…。と、なると、両者の関係に、ひとつの「推測」ができるのですが……。これ以上は深入りしませんが、これは、歴代天皇の実在の謎を解く、ひとつの「鍵」となりそうです。人気blogランキング登録中。おもしろいと思ったら、クリックして、見ていただけるとうれしいです。では、応神天皇の「応」は、何を表わすのか?一見、よく分かりませんが、意味があるはずです。次回、「応」の漢字がつけられた「必然性」を追ってみたいと思います。

May 30, 2005

コメント(4)

-

「宇宙めだかと村上春樹」(シンクロニシティの不思議 episode1<後編>)

復刻版「シンクロニシティの不思議」2004年10月4日・6日の記事(加筆訂正版)もともと3回の連載を2回に圧縮したので、今回かなり長くなってしまいました。興味があれば、読んでみてください。通りがかりの喫茶店に入り、村上春樹さんの本を読んでいました。女主人さんは、テーブルのコップなどを片付けた後、どこかへ電話しました。★甦ってきた記憶★そして、相手に繋がったかと思うと、いきなり、「あんた、今日、毎日新聞に載ってたじゃない。」と、相手の人へ言っています。また、「写るんだったら、もうちょっときれいに写らないとだめじゃない」みたいな冗談も言ってます。ちょっと、笑いそうになってしまいました。聞くつもりはないのですが、何せそんなに広くない店に、お客は私一人。自然と耳に入ってきてしまいます。そこまでは何気なく聞いていたのですが、私が驚いたのは次です。相手が、「何の記事なの?」みたいな事を聞いたのでしょう、続けて、女主人さんは、こう言いました。「え? 宇宙めだかの記事よ」と。 私は、ガツン!!と衝撃を受けました。「え?宇宙めだかって、今日の朝、見た記事のことじゃないか…。」と。では、女主人さんが、話している相手は、今日新聞に載っていた写真の誰かなわけだな、と思い、その写真を思い出そうとしましたが、「おばさんが3,4人写ってたなあ」くらいしか思い出せません。(^^;そして、めだかを宇宙飛行士の向井千秋さんにプレゼントした、ということを思い出したとき、もうひとつ、今さっき目にしたものが、記憶に浮かび上がってきました。そう、この喫茶店の入り口付近の壁に飾ってあった色紙の名前を…。 それは、確かに、向井千秋と色紙にサインされていました!!女主人さんが、向井千秋さんと会って色紙を書いてもらったのか、向井さんがこの喫茶店に来たのかは分かりません。おそらく勝手な推測では、前者じゃないかと思うのですが、とにかく、向井千秋さん直筆(と思われる)色紙があります。女主人さんと、電話の向こうの新聞に写ったおばさんは、知り合いか友人か、何のグループか知りませんが、同じグループなのでしょう。★偶然の連鎖★朝見た「宇宙めだかを向井千秋さんにプレゼント」の記事。夕方、何気なく初めて入った喫茶店。そこにあった「向井千秋」さんの色紙。たまたま、私がいるときに、女主人さんが電話した相手が、新聞に写っていた「おばさん(たちの一人)」女主人さんが、あの時電話しなければ、これらのことは、繋がらなかったはずです。「場所」と「時間」と「記事」が見事一致した「偶然の一致」そして、さらに、電話で、女主人さんが言っていたのが、「今、○○新聞の記者の人が来てたのよ。」と。「昨日は○○の人が取材に来てね」といったことを話していました。じゃあさっきの女の人は、お客さんというより、「宇宙めだか」や「向井千秋さん」関係の同様の記事にするために、取材に来てたのかあ、と思い当たったわけです。なかなかおもしろい、偶然が重なったものだ、と思いました。ただ、正直なところ、だから何なの?と、つっこまれると、返答に困ってしまうことも確かなのですが…。(^^;喫茶店で、女主人さんが、新聞に写っていたおばさんと話を終えて、受話器を置いたとき、思わず振り返って、「きょうの新聞で、僕、宇宙めだかの記事、見ましたよ!!!」と、思わず、叫びだしそうになりましたが、理性が働いたのか、「いきなり何なの、あんたは」と思われるのが恥ずかしかったのか、すんでのところで踏みとどまりました。まあ、要は言う勇気がなかっただけなのですが…。(^^;それから、しばらくして、私は立ち上がり、「ごちそうさまでした。」と声をかけつつ、女主人さんの方へ歩いていきました。すると、女主人さんは、「今日の台風、心配だねえ。」と声をかけてくれました。声をかけてくれたことに、ちょっと驚きつつも、台風のことで2,3言葉を交わしました。「宇宙めだか」のことを一瞬、持ち出そうかとも思いましたが、結局持ち出せませんでした。女主人さんは、私のことを、ただ単に、初めて来たお客さん、としか見てないでしょうし、彼女の記憶から、私のことなど、そのうちに消えてしまうでしょう。でも、私は、しばらくは、この不思議な偶然の一致が、彼女の喫茶店とともに、記憶に残りそうです。女主人さんには悪いですが、正直に申し上げれば、この喫茶店に一歩入った時は、「あ、失敗したかな…。」と思いました。しばらくして、そこのトイレに入ったら、決してきれいとはいえずに、しかも、水洗タンクのところに張り紙がしてあります。「このレバーはゆっくりとまわしてください。戻すときもゆっくり戻してください。でないと故障します!」みたいなことが書いてありました。内心「おいおい、故障したら、やだなあ。怒られるよ。」と、恐る恐るレバーを回しました。幸い水は思ったよりも勢いよく流れてくれて、ホッ…としました。しかし、このトイレのやや「脅迫的な」張り紙を見て、「やはり、ここに入ったのは、失敗した…。」と思いました。そんな事が、あったので、始めの印象はよくなかったのですが、「宇宙めだか」の不思議な偶然の体験と、最後に女主人さんがかけてくれた言葉に、あたたかみを感じて、店を後にすることができました。ほんのちょっとした、一言、何気ない心遣いで、気持ちがほぐれたり、心地よくなったりして、「言葉」や、人の「心遣い」って、大切だなあ、と感じました。その後、もうひとつのシンクロニシティが、すぐ後に起こるとは、予想できませんでした。★もうひとつのシンクロ「村上春樹の小説のデジャブ」★そして、もうひとつのシンクロニシティといえるかどうか分かりませんが、喫茶店を出ての道中、コンビニの駐車場を何気なく見たら、目に飛び込んできた情景に、思わず、「おお!デジャプだ!」と驚きました。コンビニの駐車場。車から出てきた若い女性。「若い女性」に目がいってしまった、というのも正直あるかもしれません。(^^;しかし、目がいったのは、その女性の「顔」ではなく、「足」でした。その女性が、片足を引きずるようにして歩いていたということです!さっきまで読んでいた、村上春樹さんの小説 『国境の南、太陽の西』に出てくる「僕」の初恋の少女。その少女、島本さんは、片足を引きずる姿が、印象的に描かれています。「島本さんだ…。」とは、さすがに思いませんでしたが、「一緒だ…。」と思い、奇妙な感覚になりました。小説で読んでいた場面を、実際に追体験したような感じでした。時々ですが、本で読んだ出来事や、本で読んだ地名を、その前後に、追体験するようなことってないでしょうか? たまにですが、そういうことあります。たとえば、本の中で登場人物が行った地に、自分もついこの間、そこに行ったじゃないか、ということがあったりしました。そういう偶然の一致はおもしろいな、と思います。ついでに、後日談として、それから1,2日後にも、車に乗っているとき、片足を引きずっている若い女性の姿を、見かけました。「あ、まただ…。」と。今までは、そういう若い女性を見かけたことなど、ほとんどなかったのですが、続けて見たので少しびっくりしました。いや、もしかしたら、見ていたかもしれないけれど、頭の中を素通りしてしまって、意識の中には、入ってこなかっただけなのかもしれないですけれど。(これを加筆している2005年5月30日現在、やはり足を引きずる女性は、あの時以来、記憶にある限り見ていません。今思い返しても不思議です。)人気blogランキング登録中。おもしろいと思ったら、クリックして、見ていただけるとうれしいです。「宇宙めだか」の記事の偶然の一致と、小説と現実の偶然の一致、こういった体験が、一日のうちに、続いたので、この日は印象に残る日となりました。(完)

May 29, 2005

コメント(0)

-

「宇宙めだかと村上春樹」(シンクロニシティの不思議 episode1<前編>)

復刻版「シンクロニシティの不思議」2004年10月2日の記事(加筆訂正版)★朝の新聞記事、「向井千秋さんへ贈られた宇宙めだか」★つい、この間、「シンクロニティ」の体験が、一日で2回続いたので、そのことを書いてみます。正直なところ、そこに意味は見出すことができませんが、2回続いたので、印象に残っています。まずは、その日の朝、会社で、朝食のおにぎりを食べつつ、新聞を読んでいました。滋賀県板の記事のところを何気なく見ていたら、「宇宙めだか」という記事が目に入りました。どういう内容だったか? 向井千秋さんという有名な宇宙飛行士の方がいます。この方へ、滋賀県の近江八幡市の女性グループが、宇宙での実験用の「めだか」をプレゼントしたというような、内容でした。正確には読んでないので、少し違う部分もあると思いますが、大筋は、そんなところだと思います。水槽に入った「宇宙」めだかを前に、後ろに3,4人の女性がたっている写真が載っていました。正直なところ、「ふーん」と思ったくらいで、特に何の感慨も抱きませんでした。そのまま頭の中にとどまることなく、すうっ…と消えていくはず…だったのですが、その日の夕方、ひょんなことから、この記事を思い出すことになります。★うらびれた喫茶店での読書★その日は朝から配達で、夕方近くに、喫茶店で、休憩することにしました。どっかに休憩するところがないかなあと、車で走っていたら、目に付いた喫茶店があったので、「ここでいいや」と思い、寄りました。初めてのところです。店内に入ると、昔ながらの喫茶店という感じで、カウンターがあって、テーブル席が2ヶ所ありました。一席は、店の女主人さんとお客さんが座っていたので、カウンターにしようかと思ったら、女主人さんが、「こっちへどうぞ」と、空いているテーブル席のほうへ案内してくれました。そこで、紅茶を注文して、本を読み始めました。たいてい本は、かばんに5,6冊は入れています。飽きっぽいというのか、同時並行で何冊も読んでいるのですが、そのせいで、かばんは重い重い。ま、それはよいのですが(^^;、その日は、読みかけの「村上春樹」さんの『国境の南、太陽の西』を中心に読みました。村上春樹さんの本は、実は、この本が初めての体験でした。有名すぎて、かえって今さら、という感もあり、なかなか手が出せなかったのですが、読み始めると、不思議な魅力で、けっこう引きつけられました。この本の内容が、後の2回目のシンクロニティと関係してくるのですが…。★電話が繋いだ「シンクロニシティ」★テーブル席に着き、村上春樹さんの小説を読み始めました。少しして、携帯電話を車に忘れていたことに気が着きました。車に戻ろうと、立ち上がったら、先程の女主人さんと、お客さんが入り口のところで、壁に貼ってある色紙かなんかを見ています。ちょうど二人が入り口を塞いでいて、内心「うーん、ちょっと通りたいんですけど」と思いつつ、「すみません…」と言い、道をあけてもらいました。外に出て、車の中から携帯をとって、また戻ろうとして入り口の扉を開けたら、まだ二人はそこにいました。チラッと壁のほうを見ると、色紙に名前が○○○○と書かれていました。しかし、その時はその名前に何の感慨も抱かずに、頭を素通りしてしまい、そんなことより、村上春樹さんの本を読もうということで、席につきました。読みかけの村上春樹さんの小説『国境の南、太陽の西』の内容を少しだけ書いてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーハジメという主人公の一人称で物語が綴られていきますが、小学校時代に、島本さんという女の子と仲良くなって、よく一緒に家で話をしたりすることが書かれています。彼にとっては、いわば初恋の人であり、誰よりも特別な存在であると感じているのですが、中学校になり、学校が別々になると、だんだんと疎遠になっていきます。その島本さんは足が悪くて、歩くときに、片足を引きずって歩くので、彼は小学校の帰り道、島本さんのペースに合わせて一緒に帰ります。時間がその分長くなるけれど、彼にとっては、島本さんと長く話もできて、とても充実した時間だった、というようなことが綴られています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーその喫茶店で、本を読んでいたら、しばらくして、女主人さんと話していたお客さんは、じゃあ、また連絡します、とか言って帰っていかれました。そして、私一人になって、20分位はいたでしょうか。店にお客さんは私一人。しかも初めての店。ちょっと気まずさを感じながら、本を読んでいました。女主人さんは、テーブルのコップなどを片付けた後、どこかへ電話しました。まさか、この電話が、「シンクロニシティ」を引き起こすとは、その時点では予想だにしませんでした…。人気blogランキング登録中。おもしろいと思ったら、クリックして、見ていただけるとうれしいです。

May 28, 2005

コメント(1)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十七幕>「応神」

「男装」の続き。(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回、前々回と「応神天皇」の母親、「神功(じんぐう)皇后」について、見てみましたが、ますます(自分の中で)謎は、深まってしまったような気がします。「神功皇后」とは、一言でいえば、「架空」の存在、あるいは、「作られた存在」と考えていいような気がします。ただ、だから、「神功皇后」など、荒唐無稽の存在、全くの架空の存在である、とも言えない。むしろ、「記紀(古事記と日本書紀)」に記載されている以上、「神功皇后」という存在が組み込まれた「必然性」はあるはずです。いわば、記紀の編者は、すべてを計算しつくした上で「神功皇后」の存在を、配置している、と。「三韓征伐」が実際あったかどうかは置いておいて、ともかく、新羅へ行った痕跡がある以上、「神功皇后」に模されるべき人物なり集団が、日本にいた、という事は間違いないと思われます。前回、神功皇后の「男装」から、神功皇后のモデルは、「男性」ではないか?という説を紹介しました。ただ、この説を仮にとれば、他の歴代天皇の実在がどうであるかを含めて、みていく必要があり、さらに言えば、日本の天皇家の出自の謎にまで関わってきます。これについては、いつになるかは保証できませんが、「応神天皇の正体」とあわせて、紹介できれば、と思います。★「鳩」→「八幡神」→「応神天皇」★そもそも、なぜ、タイトルに「鳩」とあるのに、「応神天皇」や「神功皇后」に話がいっているのか?(^^;もう一度、整理してみます。日本では「鳩」は「神の使い」とされてきました。その神の中でも、「八幡神」の使いとされてきました。そして、この「八幡神」という神が、「応神天皇」と結びついて、全国の八幡神社で祀られるようになります。八幡神社の総本宮「八幡神社」は、「宇佐八幡宮」三殿あるなかで、第一殿では八幡神(=応神天皇)が祀られています。ちなみに、第二殿では「比売大神」(こちらも見ていくと謎多き神です)第三殿では、「神宮皇后」(応神天皇の母)が祀られています。こういう経緯で、「鳩」の謎を解くには、「応神天皇」は避けて通れない存在です。ただ、「応神天皇」は何度も申し上げているように、ただ者ではありません。はっきり言って、日本の天皇家のルーツをとく鍵を握っているといってもいいかもしれません。そこへ踏み込むと、戻ってこれなくなるので(^^;、今回は、応神天皇の概要のみにとどめておきたいと思います。以下、『日本の神様を読み解く事典』(柏書房)を中心に、見てみます。★「神功皇后」が産んだ第十五代天皇「応神天皇」★「応神天皇」とはいかなる存在か?時代にすれば、5世紀前後の第十五代天皇。第十四代「仲哀天皇」の第四皇子で、母は神功皇后。神功皇后が新羅征伐から帰られた直後、筑紫でお産みになったとあります。出産までに15ヵ月かかったという「異常出産」であり、「神の子」と呼ぶにふさわしい天皇です。誉田別尊(ほんだわけのみこと)と書かれ、誉田天皇とも呼ばれます。★応神天皇の業績★この時代は、国内・対外関係に関する業績が多く伝えられます。国内では、山守部(やまもりべ)・海部(あま)・吉野国樔人(くずびと)らを従え、東蝦夷(えみし)の朝貢を受けます。また、筑紫に武内宿禰(たけうちのすくね)を派遣して、農民統括させ、吉備国には、自ら行幸するなど、支配権の拡大・強化が強調されています。また、この時代には、三韓からの文化がしきりに渡来しました。衣縫部(きぬぬいべ)の祖とされる弓月君(ゆづきのきみ)が、百済(くだら)百二十県に住む人々を率いて帰化したのも応神天皇十四年のことでした。ついで、十五年には、百済王の太子・「阿直伎(あぢき)」の来朝がありました。さらにその翌年には、やはり百済から王仁(わに)が、論語・千字文をもって来朝します。★八幡神と結びついた応神天皇★八幡神と応神天皇を結びつける興味深い伝承があります。第十三幕「宇佐」で紹介しましたが、もう一度,ここに掲げてみます。===================================「最初、体はひとつだが、頭は八つある鍛冶(かじ)の翁(おきな)で、彼に近づこうとする者の大半は死亡した。大神比義(おおがひぎ)という男が見に行くと、翁の姿は見えず、翁は金色の鷹(たか)、ついで金色の鳩に変化した。これを神の変身であると感じた比義は、三年間、山中で修行していると、三歳の童子の姿であらわれ、竹の葉に立って、こう云った。「我れは是日本人皇第15代誉田天皇(ほむだすめらみこと)広幡八幡麿(ひろはたやはたまろ)なり。我が名は護国霊威身神大自在王菩薩と云ふ。」、と。ここの大神比義が聞いた言葉は、別の説もあります。「辛国(からくに)の城(き)に始めて八流の幡(旗)を天降して、吾は日本の神となれり」と宣託したといいます。そして、この後、大神比義(おおがひぎ)は、その地に祠(ほこら)を立て、この八本の旗を伴った神を八幡神と呼んで祀ったそうです。=================================この神話は象徴に満ちています。後に八幡神と呼ばれる神は、頭が八つある鍛冶の翁で、「金色の鷹」や「金色の鳩」に変化したといいます。そして、誉田天皇(ほむだすめらみこと)、すなわち、「応神天皇」であることを宣言します。つまり、「八幡神=金色の鳩=応神天皇」と繋がってくるわけです。「鳩」の探求は続きます。人気blogランキング歴史部門登録中。おもしろいと思ったら、クリックして、見ていただけるとうれしいです。次回は、「応神天皇」という名称について、少し考察していきたいと考えています。歴代天皇の実在性にも、ほんの少し触れることになると思います。

May 27, 2005

コメント(0)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十六幕>「男装」

「神功」の続き。 (5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)ちょと久しぶりの「鳩の迷宮」ここ何日かは、「応神天皇」「神功皇后」の奥深さに、やや恐れをなして、逃げていた面もなきにしもあらず、です。(^^;しかし、それでは前に進みません!と、いうことで、再開します。けど、毎日ではなく、隔日くらいで続けていけたら…。ちょっと弱気ですが。(^^;「応神天皇」については、はっきり言って、入り込んでしまうと、「鳩の迷宮」から、ほんとに抜け出せなくなってしまいますので、「鳩の迷宮」が、ひと段落ついたら、いつか独立させて、「応神天皇」の正体について、迫ってみたいと思います。ですから、ここでは、必要最小限触れるにとどめたいと思います。今回、「応神天皇」と思ったのですが、「神功皇后」について、気になる点など出てきてしまったので、もう一度だけ、「神功皇后」について、取り上げてみます。★神功皇后の肖像★この人物のエピソードは、大変興味深いなと感じるとともに、「神功皇后」とは、いかなる人物なのか、謎はどんどん出てきます。「神功皇后」のイメージについて、以下に、簡単にまとめてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「神懸り」での神の意を受ける巫女(みこ)のイメージ。 →玉依姫、卑弥呼のイメージと重ね合わされる。●「新羅」への出兵し、新羅王を、降伏までさせてしまう勇猛さ。 →皇后の立場、女性の立場で、男性顔負けの大活躍。●「異常出産」による神の子の出産。 →神の子「応神天皇」の母親、ひいては、聖母のイメージ。 →聖母マリア(神功皇后)とイエス・キリスト(応神天皇)のイメージの重な り。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 果たして、上記のイメージが重なる神功皇后は、本当に実在したのか?業績や人物像をみていくと、まさにスーパースター。万能の人であり、神に等しい存在感を、存分に発揮しています。 アカデミズムでは、「架空」の存在である、とされているようです。ただ、「記紀」に記載されている以上、仮に「架空」だとしても、無意味に登場させているはずはない、と思います。少なくとも、モデルとなる人物はいたはずです。あるいは、象徴として、組み込まなければならない何かがあったのかもしれません。 ★神功皇后の新羅出兵時の「男装」★前回記載しませんでしたが、ひとつ、気になるエピソードがあります。 それは、皇后が新羅へ出兵する際のことです。夫の、「仲哀天皇」は神意に従わず、急死してしまいます。神功は妊娠中の臨月の身をおして、新羅征伐へ向かう際、「男装」した、というのです。今日、書店に入ったとき、「日本書紀」が平台に積んであり、目に付いたので手にとって、神功皇后についての部分を読んでいたら、確かに、「神功皇后は、男装して新羅を討った」といった記述がありました。インターネットで見ていると、大阪府茨木市に鎮座する「疣水磯良(いぼみずいそら)神社」という神社にも、このことが、伝承されているようです。=================================神功皇后が朝鮮へ出兵するとき、自分が女であったことから、敵に嘗められないように男装をして、疣(いぼ)をつけて顔をいかめしくしようと思い、この神社に立ち寄り、祈願して湧き出ている水で顔を洗いました。すると、美しかった顔がみるみる大きな疣(いぼ)だらけの黒い顔になったそうです。戦いが終わり、皇后の朝鮮出兵のときに、水先案内をつとめた志賀島(福岡県)の安曇磯良をここに残して「磯良(いそら)大神」を祀られました。その時に磯良神社に戦勝の報告をしたあと、再び清水で顔を洗うと醜い顔が消え、もとの美しい顔に戻ったので、皇后は、喜び勇んで大和の王城に帰ったそうです。=================================★「男装」の真意とは?★新羅出兵の際に、なぜ、神功皇后は「男装」をしたのか?通常の解釈では、「自分が女であったことから、敵に嘗められないように」とか、「夫の仲哀天皇の急死を、敵(新羅兵)に知られるとまずいから」というふうに、考えられているようです。しかし、そうなのでしょうか?「男装」と書くからには、これは、象徴、暗示なのではないでしょうか。この「男装」と聞いて思い起こすのが、「天照大神」の「男装」です。以下、簡単にその場面を見て見ましょう。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーースサノオ命が、姉の天照大神(あまてらすおおみかみ)にご挨拶をしようと、高天原(たかまがはら)へ、やってきます。しかしその勢いがあまりにすごいので、神様達は「これはきっと、スサノオ命がこの高天原を乗っ取りにいらっしゃったに違いありません」と申し上げます。すると天照大神は、自分がくい止める、とおっしゃって「男装」して弓矢を持ち、スサノオ命を天安河(あまのやすかわ)でお待ち受けになりました。そしてスサノオ命がやってくると「待ちなさい。何しに来たのです」と厳しい声で問われました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれと同じような構図です。天照大神は「女神」というのが、定説中の定説です。しかし、本当にそうなのだろうか?という疑問が、特に神社伝承などから、言われてきています。これについては、「結論」に至る過程をきちんと書かないといけないのでしょうが、機会があればまた、ということで、結論だけを言います。「天照大神」は「記紀編纂」において、「男神」から「女神」にすりかえられた可能性がある、ということです!!その暗示として、先の天照大神の「男装」があるのではないか、と指摘されています。「記紀」には、どうも、謎が散りばめられていると同時に、謎を解く手がかりも「意図的に」組み込んでいる節が見受けられます。★神功皇后の正体とは?★この論理を、そのまま神功皇后に当てはめると…。神功皇后は、本来は、天照大神同様、「男性」の可能性がある!!ということです。では、神功皇后の正体(モデル)は……???人気blogランキング歴史部門登録中。おもしろいと思ったら、クリックしていただけると、うれしいです。神功皇后は、新羅へ出兵して、男性顔負けの大活躍をします。古代の常識からしたら、かなり特異な存在感を示しています。これを裏返せば、本来男性のモデルを、「意図的に」女性である「皇后」としてすりかえた、と見ることもできます。なぜなら、「応神天皇」の神格化が必要だったというのもあるでしょうし、「母親」の存在も、神に等しい存在にする必要があった、それで、「神功皇后」という存在を組み込んだ、とも考えられます。そのほか、いくつか理由はあげられそうです。ただ、正直なところ、まだよく理解できていないのですが。反論などご意見が多々、あるかと思います。ご教示くださいませ。今回は、本題とは外れるので、問題提示にとどめて置きます。「応神天皇」「神功皇后」の謎は、そう簡単には尽きないようです。次回、いい加減に「応神天皇」へ入ります。

May 26, 2005

コメント(0)

-

復刻版「シンクロニシティ」の不思議 ( episode 0)

★復刻版「シンクロニシティ」の不思議について★「シンクロニシティ」(偶然の一致)については、楽天HPの前、「ヤプログ」で、自分に起きた「シンクロニシティ」を、書き綴っていました。楽天でも、ヤプログを継承して、「episode 22」より、書いていますが、それ以前のepisodeも、せっかくなので、楽天に移植していこうかな、と思います。どうでもいいような、意味のない「偶然の一致」も多々、ありますが…。(^^;ただ、人に見せるというよりは、自分のシンクロ現象を、備忘録代わりに、残していきたい、と考えています。基本的には、内容は変更しません。文章を少し整理したり、読みやすくしたり、一部、加筆訂正して、装い新たに、こちらに復刻していきたいと思います。今後しばらくは、「日本の歴史の謎」(今は、「鳩の迷宮」)についてと、「シンクロニシティの復刻版」の2本立てを、このブログの柱にして、やっていこうか、と思っています。「シンクロニシティ」を移植しようと思った理由は3つ。1つは、何といっても自分自身、「シンクロニシティ」について興味あるから。また、ふたつのブログにまたがっていて中途半端なので、統一したかった。2つめは、毎日の更新が、「歴史」だけでは、時間的にきついものがあり、これを入れれば、しばらくは、楽ができるのではないかという、非常に甘い考えより。(^^;3つめは、「バランス」をとりたいと思ったから。「歴史・古代の謎」を見ていくのは、非常に楽しいのがあるのですが、どちらかというと、「硬派」なので、「シンクロニシティ」という現代的感覚も入れていったら、どうだろうと。自分自身、いろんな話題があったほうが、書いていて楽しいから。まあ、何だか、よく分からない言い回しになりましたが、「知的好奇心」的な面(歴史・古代の謎)と、「精神的不思議」な面(シンクロニシティ)の、両者を軸に、楽天日記を続けていけたら、と思います。では、以下が、「復刻版」本題です。いつも、前書きが長すぎるって…。★「シンクロニシティ」の不思議★「シンクロニシティ」とは、何か?いわゆる、「共時性」とか「偶然の一致」といわれるもの。ちょっとした「不思議な偶然の一致」、というのが、日常生活の中に、起こったりします。それは別に、特別なことではなく、誰もが経験していることだと思います。ただ、それを、どうとらえるか、だと思います。ただ単に、その「現象」を見過ごしてしまうのか、それとも、少し立ち止まって見つめてみるのか。なかには、それが何の意味があるの?ということも、あると思います。個人的には、「偶然」は何ひとつとしてない、と思っています。「シンクロニティ」が頻繁に起こってくることは、「いいこと」が起こる前兆、あるいは、その過程である、と自分としては、とらえています。別の言い方をすれば、「流れ」の中にいるということ。この方向で進んでいって大丈夫だよ、というサイン。また、何となく気になること、ふと思いついたこと、ふと見た看板に、何かインスピレーションを得たり、というのは、けっこう大切なことだと、思います。その「思いつき」を、すぐに「ありえないこと」と、打ち消さないで、考えてみる、行動に移してみる、ということも、おもしろいかもしれないですよね。★日常にありふれた大切なもの★いってみれば、「シンクロニシティ」というのは、日常の些細なことをも、意識してみる、大切にしていくことなのかな、と思います。日常の何気ないことが、実は底流で繋がっていたりして、日常のことに自然と、感謝するようになっていく、そして、日々心地よく過ごしていける、そういう「善」のサイクルが、「シンクロニシティ」には、ある、と思います。精神世界では、女性を中心にカリスマ的人気のある浅見帆帆子さんという方がいます。この方は、若くてきれいなので、私の場合、本の内容というより、表紙を開けたところの彼女の写真につられて、ふらふらとレジに行ってしまったのがきっかけで……、あ、それは、まあ、いいのですが、(^^;ともかく、彼女が本に書いてたことなのですが、精神や心の状態と、自分の身に起こってくることというのは、全部繋がっている、と。たとえば、買い物に行って、非常に愛想の悪い店員さんに、レジを打ってもらい、こっちも気分を害したりするときは、たいてい、自分の精神レベルも落ちているといいます。要は、自分の想いが、同じ波長をもった現象を、引き寄せてしまうと。そうすると、相手を100%非難することはできなくなってきます。自分の心が、周囲の状況を引き寄せてくる…つまり、自分の心の状態が悪ければ、悪いことが引き寄せられて、自分が気持ちよく、良い心の状態でいれば、いいことが引き寄せられてくる、ということでしょう。確かに、自分なりの実感として、そういったことは、納得できるような気がします。そこで、今後、自分の日常の中で、「シンクロニティ」が起こったりしたことを、全部ではないにしても、書いていってみようかな、と思います。そこから、新たな発見があるかもしれないですし、過去起きた出来事で、そういえば、あれは、シンクロニティだったな、と振り返って記すのも、おもしろいかもしれないです。episode0としましたが、連載するほど書けるかどうかは、分かりませんが、新企画として連載してみたら、おもしろいかもしれないと、書きながら、ふと思いついたので、「思いつき」を大切に、やってみます。 (2004年9月30日の記事・加筆訂正版)

May 25, 2005

コメント(2)

-

得意げな「葵(あおい)」と不敵に笑う「透萌(ともえ)」

「葵(あおい)」は、いすに座って「ご満悦」、といった表情でしょうか。この31日で、10ヶ月です。まだ、髪は薄いです。(^^; 頭の形もおもしろい! 見飽きません。わが子ながら、見ているだけで笑えてきます。あ、一応女の子です。女の子、ね。強調しておかないといけないのが、ちょっと悔しいのですが(^^;「葵」は、最近、なんでも口に持っていきたがるようです。この前も、ふと葵を見たら、口をもごもごしていて、よく見ると「紙」を食べているではありませんか!何でも、食べたがる時期ってあるのでしょうかね…。今日は、「鳩の迷宮」はお休み。「応神天皇」のことをみていくと、壮大すぎて、どう展開していこうかと、書くのを「迷った」というのもあります。「応神天皇」については、あまり深入りせずに、すっ…と、通過したいなと。(^^;「鳩の迷宮」から、早く抜け出したい、と思う今日この頃です。話は変わりますが、一昨日だったか、車に乗っている時、前の車のナンバープレートが、何と「6666」でした。ぞろ目のナンバープレートは、少なからず意味があるようです。前に、この場の日記でも、「ぞろ目」について書いたので、その日記を今日みてみました。「6666」とは、どんな意味があるのだろうと。「ナンバーの一致」(シンクロニシティの不思議)ひとつ気がついたこととして、この時は、「4444」「5555」と一日のうちに2度みていました。今度は「6666」連続しているのでしょうか。今度は「7777」かな(^^)6のぞろ目のナンバープレートには、どういう意味があるのか。見てみますと、●「6666」…愛情に満たされている時。とありました…。うーん…。どうなんだろうか(^^;ここは、素直に、そうであると思いましょう。また、数理の面から、いろいろと意味があるのかもしれません。透萌(ともえ)は、幼稚園に通い出して、一ヶ月を過ぎました。クラスの子の名前など、少しずつ覚えてきました。「女優のようにきれいな」(←妻の言葉)担任の先生も、写真で見れ、一度だけ、娘を迎えにいった時に、実際に見れ、しあわせ…、あ…というか、まあ、よかったな、と思う次第です。(^^;

May 24, 2005

コメント(7)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十五幕>「神功」

「宣託」の続き。(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回は、宇佐八幡宮の「ご宣託」について、見てみました。今度は、「応神天皇」と思い、みていると…。やばい…です、これは。(言葉が悪くてごめんなさい。)はっきり言って、「応神天皇」は、みていくといろいろとありすぎて、これは、やばい、と。(^^;日本建国において、かなり重要な位置をしめている、とてつもない人物に見えてきました。入り込むと、抜け出せなくなりそうです。「宇佐八幡」「応神天皇」、そしてその母とされる「神功(じんぐう)皇后」…。やっぱり、やばい…です!(^^;うーむ…。このあたりは、また別の機会に、改めて、見ることにしたほうがいいかもしれません。前回、「応神天皇」と予告しましたが、その前に、その母親の軌跡に触れておいたほうが良いと思いました。そこで、今回は「応神天皇」の母親とされる「神功皇后」について、概要をさらっ…と(^^;、見ていきたいと思います。第十五幕なので、第十五代「応神天皇」にしておいたら、ぴったりだったのにと、今、気がつき、こりゃ、しまったな、と思いましたが、後の祭りです…。でも、なかには、第十五代「神功皇后」となって、第十六代に「応神天皇」としているのもあって、少し「シンクロ」しているかな、と思ったり。また、余計なことを書いてしまいました…。本題へいきましょう!★「応神天皇」の母親「神功皇后」★後の第十五代、応神(おうじん)天皇の母となる、「神功(じんぐう)皇后」彼女は「息長帯比売命(おきながたらしめのみこと)」といい、夫は、第十四代、仲哀(ちゅうあい)天皇です。「宇佐八幡宮」では、第三殿で祭神として祀られています。神功皇后の軌跡をたどってみます。インターネットや『日本の神様読み解き事典』(柏書房)を参考に、紹介してみます。★「三韓征伐」伝承★夫の仲哀天皇が、九州南部に住む朝廷に反抗的な豪族、熊襲(くまそ)族を討とうとしたとき、神功皇后が神懸かりして占います。すると、神は「西方に金銀財宝の豊かな国がある。その国を与えよう」と託宣しました。ところが仲哀天皇は、託宣を信じなかったため、神の怒りに触れて、その祟りで、急死してしまいます。天皇を葬ったあとに、神功皇后が再び神意を問うと、「この国は皇后の御腹に宿る御子が治めるべし」という託宣がありました。さらに託宣する神の名を問うと、「神託は天照大神(あまてらすおおみかみ)の意志であり、それを伝えることを命じられた住吉(すみよし)の三前(みまえの)大神である」と告げられます。さらに、「わが御魂(みたま)(=住吉三神)を軍船の上に勧請(かんじょう)して祀り、木の灰をひさごに入れ、箸と皿を数多く伴って、大海に散らして浮かべるが良い」との神示がありました。こうして神意に従って、神功皇后は、住吉三神を守り神とし、軍船を整えて、新羅の国に遠征します。新羅王は恐れて、永久に服従を誓ったので、皇后は、朝貢を命じて、御杖を新羅王の門に突き立てて凱旋された、とあります。以上の出来事が、「三韓征伐」伝承として、「記紀」にあります。★鎮懐石伝承★また、神功皇后が、後の応神天皇を生む時の、「異常出産」のエピソードも有名です。それは「鎮懐石伝承」として語られています。伝承では、新羅遠征中に、お腹の子が産まれそうになります。そこで、皇后は卵形の美しい石を2個、腰のところにつけて、出産を送らせることを願います。この願いが聞き届けられたのか、筑紫国に凱旋してから、無事に、「品蛇和気命(ほむだわけのみこと)」または、「誉田別尊(ほむたのわけのみこと)」、すなわち後の「応神天皇」を、出産したとあります。★異常出産で生まれた「神の子」★神功皇后の出産に関しては、いわば、「呪術的方法」で出産をコントロールしたわけですが、これによって妊娠から出産まで、何と15カ月もかかっています。普通は十月十日ですから、これは確かに異常です。しかし、この「異常さ」こそが、逆に「神の力」を示すものである、と指摘されています。また、この15ヶ月というのを「象徴」とみれば、かなり意味深な数理であると、思いました。いずれにせよ、「神功皇后」と「応神天皇」の神威の大きさを示す、象徴的なエピソードです。★玉依姫伝承★また、神の子を産むということから、神功皇后は「玉依姫(たまよりひめ)」とも共通する性格を持っていると指摘されています。実際に、古い記録には神功皇后を「玉依姫」と記しているものもあるそうです。玉依姫といえば、賀茂の玉依姫の「丹塗り矢」の処女懐妊伝承もあり、「玉依姫神(たまよりひめのかみ)は、下鴨神社の御祭神として、祀られています。玉依姫(たまよりひ)とは「玉(=霊・魂)宿る姫」といった見方もできることから、「神懸り」した「巫女(みこ)」のイメージがあります。これは、神功皇后に比肩されますし、同時に、巫女、シャーマンと言えば、古代において、この人物を思い浮かべないわけにはいきません。そう…邪馬台国の女王「卑弥呼」その人です!ここから、神功皇后と卑弥呼を同一視する説もあるそうです。また、そうなってくると、邪馬台国についてもクローズアップされるわけで、神功皇后の祀られている「宇佐八幡宮」こそが、「邪馬台国」のあった地である、という説もあるそうです。(朝日6844様、「宇佐」と「邪馬台国」のご指摘ありがとうございます。)また、神功皇后は「聖母神的性格」も指摘されていますが、玉依姫の「処女懐妊」なども考え合わせると、聖母マリアとイエスキリストとも、比較したくなります。となると、「応神天皇」と「イエスキリスト」との関連も見てみたくなりますが、これは、少し飛躍しすぎで、先走りすぎたようです…。ともかく、「神功皇后」についての伝承は、「仲哀天皇の死」「皇后の神懸り」「皇后の懐妊」「新羅遠征」などなど、「かなり作為性の濃い」ものである、と指摘されています。「作為性が濃い」のだとしたら、これは、「記紀」の編纂者が、意図して組み込んだ、重要な象徴である、と言えるような気がします。「記紀」はいくつもの象徴で彩られ、二重三重に象徴を組み込むのは、当たり前という感さえありますので、「神功皇后」の伝承は、見ていくと深そうです。人気blogランキング歴史部門登録中。おもしろいと思ったら、クリックしていただけると、うれしいです。何だか、最後は、神功皇后のいくつものイメージのように、まとまりがなくなってしまいましたが、次回、「異常出産」で生まれた「神の子」応神天皇について、さらっ…と(見れるかどうか…)、ともかく、見てみたいと思います。(^^;

May 23, 2005

コメント(7)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十四幕>「宣託」

「宇佐」の続き。 (5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)「神道編」に入って、八幡神社、応神天皇など、見ていくと、際限なく広がっていき、早くも収拾がつくのかどうか、心配になってきました。(^^;ポイントを抑えて、やっていかないと、これ、終わらないですよ…。日本という国は、本当に深くて、広い…。ところで、第十二幕「武神」で、日本三大八幡宮を「宇佐八幡宮」「石清水八幡宮」「鶴岡(つるがおか)八幡宮」と紹介しました。しかし、インターネットなどで見ていると、「鶴岡八幡宮」の変わりに、九州の福岡市に鎮座する「筥崎(はこざき)八幡宮」を、三大八幡宮のひとつに入れているのも多いです。ですので、この「筥崎(はこざき)八幡宮」の方が、ふさわしいのかもしれません。「鶴岡八幡宮」のページには、三大八幡宮のひとつと書かれていますので、あながち間違いでもないのかもしれませんが。「筥崎(はこざき)八幡宮」を見ていくと、これがまた、非常に興味深いです。ここの伝説にも、謎を解く鍵が秘められていました。いずれ、触れてみたいと思います。今回は、宇佐神宮の「ご宣託」に関しての、有名な事件をふたつ、簡潔に取り上げてみます。★749年、東大寺の大仏鋳造(ちゅうぞう)★宇佐八幡宮の威力を、天下に知らしめた事件として、奈良の東大寺の大仏鋳造のことを取り上げてみます。聖武天皇の詔(みことのり)で始められた、東大寺の大仏建立は、天平勝宝(てんぴょうしょうほう)(749年)、ほぼ完成し、巨大な仏像が、平城京に姿を現します。この時、総責任者だったのが、「藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)」で、大仏建立の資金集めに奔走したのが、「行基(ぎょうき)」でした。この年、宇佐八幡宮から、禰宜(ねぎ)の尼、大神朝臣杜女(あそんもりめ)が上京します。そして、宣託をくだします。「八幡神が天神地祇を従えて銅の湯を水とし、わが身を草木土に交えて大仏鋳造しよう」と。そして、宇佐八幡宮から、東大寺にむけて、最古の神輿(みこし)が運び込まれたと『続日本記』に記されているそうです。この日本の祭りには欠かせない「神輿」というのも、見ていくと非常におもしろく、日本のルーツを手繰る「鍵」を握っていると言えるでしょう。本題から外れるので触れませんが、また機会があれば、紹介してみたいなと思います。また、時代は前後しますが、奈良の大仏建立の前に、大仏に使用する金の調達をめぐっても、宇佐八幡のご宣託が役に立っています。ご宣託によって、奥州に金の産出があることを示され、大仏に張る金が調達出来た、ということです。★769年、道鏡(どうきょう)事件★天平宝字(てんぴょうほうじ)5年(761年)、孝謙上皇は、体調を崩してしまいます。その時、道鏡(どうきょう)という僧侶が祈祷をあげて、上皇の健康は回復します。このことがきっかけで、道鏡は、上皇に取り入って、権力の座を駆け上がります。そんな折、淳仁天皇が失脚して、孝謙上皇が、再び天皇の座につきます。ちなみに、大仏建立で活躍した「藤原仲麻呂」は、淳仁天皇側だったため、越前国(えちぜんのくに)で結局、反乱を起こして、討たれてしまいます。「大仏建立」から、ちょうど20年後、またも、宇佐八幡のご宣託が下る事件が起きます。神護景雲(じんごけいうん)3年(769年)、道鏡は、自分を天皇の位につければ天下は太平となる、という宣託が宇佐八幡宮から下ったと言うように、大宰府で神社を司っていた、中臣阿曽麻呂(なかとみのあそまろ)に命じます。このご宣託に、宮中は騒然となります。そこで、「和気清麻呂(わけのきよまろ)」を直接、宇佐八幡宮へ派遣して、八幡神のご宣託を、再び伺います。今度は、八幡神は、「天皇の地位を狙う臣下は、直ちに追い払え」という、先と全く逆の宣託を告げます。和気清麻呂は、直ちに宮中へ報告します。道鏡は、これに対して怒りだし、和気清麻呂を大隈国(おおすみのくに)(鹿児島県)に流してしまいます。しかし、翌年の宝亀(ほうき)元年(770)、称徳天皇の死とともに、道鏡は失脚してしまい、下野国(しものくに)(栃木県)へと、追いやられてしまいます。こうして、道鏡は、歴史から姿を消すのですが。★第二の宗廟(そうびょう)としての「宇佐八幡宮」★宇佐八幡宮という神社は、応神天皇を主祭神として祀っているところからして、天皇家の祖先を祀っていることになりますので、非常に重要な神社であるといえます。そして、実際に、過去は伊勢神宮に匹敵する神社として崇敬されていました。天皇の祖先を祀るところを「宗廟(そうびょう)」と言います。第一の宗廟は、天照大神を祀る「伊勢神宮」そして、第二の宗廟にあたるのが、応神天皇(=八幡神)を祀る「宇佐八幡宮」となります。このことからみても、宇佐八幡宮の格の違いが分かりますし、同時に、応神天皇(=八幡神)の存在も、天照大神と並ぶほどの重要性を秘めている、と言えるのかもしれません。人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけるとうれしく思います。今回は「宇佐八幡宮」という神社のもつ特異性を、「宣託」の事件などを通して、見ることができたら、と思い、すこし寄り道をしました。(って、寄り道ばかりしてるような気もするのですが…(^^;)次は「八幡神」に称せられる「応神天皇」について、迫っていきます。

May 22, 2005

コメント(12)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十三幕>「宇佐」

「武神」の続き。(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)「鳩」は「八幡神」の使い。「八幡神」を祀る「八幡神社」の総本宮といえば、「宇佐八幡宮」今回より、「宇佐八幡宮」を舞台に、展開していきます。見ていくと、いろいろありすぎて、どこから手をつけたらよいのか、迷います。行ったことはありませんが、最も行ってみたい神社のひとつ、でもあります。少し前に、「鳩」のことから、「宇佐八幡宮」に興味をもって、インターネットなどで見ていた時期に、妻の父親が、「宇佐八幡宮へ行ってきた。」というのを聞いた時は、びっくりしました。ちょっとした「シンクロニシティ」だと、感じました。では、宇佐八幡宮の森へと分け入っていきましょう。★宇佐八幡宮の神域★まず、神域の広さが、七万坪を越すというから、かなりの規模です。このなかに、標高647メートルの神奈備山である、御許(おもと)山(大元山)があります。山頂付近には、三個の巨石からなる磐座(いわくら)があり、八合目には、遥拝所としての「大元神社」が鎮座しています。この「大元神社」は、宇佐八幡の「奥宮」として崇敬されていて、ここから上は禁足の地となっているそうです。そして、「御許山」から北北西の麓、小倉山の丘陵の平坦なところに、朱塗り・八幡造りの、「三つの本殿」が南面しています。向かって左から、第一殿(応神天皇)、第二殿(比売大神)、第三殿(神宮皇后)となります。御許山の山頂付近の三個の磐座、三つの本殿、三柱の御祭神、と「三」の数理で統一されているようです。★八幡神の出現★八幡神とは、どのようにして現われたのか?伝えられた話によると、なかなか象徴的で興味深いものがあります。以下、紹介してみます。「最初、体はひとつだが、頭は八つある鍛冶の翁で、彼に近づこうとする者の大半は死亡した。大神比義(おおがひぎ)という男が見に行くと、翁の姿は見えず、翁は金色の鷹、ついで金色の鳩に変化した。これを神の変身であると感じた比義は、三年間、山中で修行していると、三歳の童子の姿であらわれ、竹の葉に立って、こう云った。「我れは是日本人皇第15代誉田天皇(ほむだすめらみこと)広幡八幡麿なり。我が名は護国霊威身神大自在王菩薩と云ふ。」、と。ここの大神比義が聞いた言葉は、別の説もあります。「辛国(からくに)の城(き)に始めて八流の幡(旗)を天降して、吾は日本の神となれり」と宣託したといいます。どちらの言葉にしろ、非常に興味深い言葉です。八幡神のルーツに迫ることを云っています。そして、この後、大神比義は、その地に祠を立て、この八本の旗を伴った神を八幡神と呼んで祀ったそうです。★「八幡神」=「応神天皇」 謎は解けた!?★上記の伝説については、いくつも、気になるところ、興味深い点が出てきました。「金色の鳩」という言葉も出てきています。今回は、ひとつだけ、歴史の基本的部分として、押さえておきたいことのみ取り上げます。 上記のなかで、三歳の童子が「誉田天皇(ほむだすめらみこと)広幡八幡麿なり」と言う場面がありました。この「誉田」とは、ずはり、「応神天皇」のことを指します。第一殿(応神天皇)、第二殿(比売大神)、第三殿(神宮皇后)とありました。第一殿での御祭神、「応神天皇」は同時に「八幡神」のことである、という事です。となると、「八幡神」=「応神天皇」八幡神の正体は、これで、解けた!!と、いきたいところですが、これは、歴史の定説です。(^^;ただ、「八幡神」を追求していくうえで、「応神天皇」についても、もう少し詳しく見ていく必要がありそうです。というか、「応神天皇」という人物は何者か?ということが、「八幡神」を解明する「鍵」になってきそうです。「八幡神の伝説」については、象徴的な事が何点か含まれていて、また後の幕で、再度、検証する必要がありそうです。人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけるとうれしく思います。謎は、解明されるどころか、増えていく気が…。(^^;

May 21, 2005

コメント(4)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十二幕>「武神」

「神使」の続き。(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載) 前回から「鳩」の「神道編」「鳩」は、日本では、「神使い」として、それも、「八幡神」の神使いとして、人々に慕われてきました。「八幡神」を祀っているのは、「八幡神社」です。そこで、今回は、「八幡神社」「八幡神」について、まず、基本的な部分を見ていきたいと思います。★日本3大八幡宮★そもそも、「八幡」という名称は、地名でも、けっこうあるのではないでしょうか。私の住む滋賀県にも、「近江八幡(おうみはちまん)」がありますし、「郡上八幡(ぐじょうはちまん)」、「八幡平(はちまんたい)」など、「八幡」が冠されています。さて、「八幡神社」についてですが、この「八幡神社」は、全国で、およそ2万5千ヶ所に及び、「稲荷神社」についで多い神社だそうです。この2万5千社の八幡神社のトップ、総本宮はどこかというと、大分県の宇佐神宮、すなわち、「宇佐八幡宮」です。この宇佐八幡宮から、勧請したのが、京都の「岩清水八幡宮」になり、ここから、源義朝が鎌倉に勧請したのが、「鶴ヶ岡八幡宮」になります。以上、あげた3つの「八幡宮」が「日本3大八幡宮」と言われています。他は、これらの八幡宮から勧請された八幡神社、ということになるようです。★「八幡神」の源流★では、八幡神社で祀られている「八幡神」とはいかなる神なのか?今でこそ、「八幡さま」と呼ばれるように、庶民の生活を守護してくれる神さま、という親しみやすいイメージがありますが、もともとは「武家の守護神・武神・軍神」として、中世、武士の間で尊ばれてきた神でもあります。「前九年の役」や「後三年の役」で活躍した「源義家」は、7歳の時に、岩清水八幡宮の社前で、元服したので、「八幡太郎義家」と名乗ったという、エピソードがあります。また、「源頼朝」は、鎌倉幕府を開きますが、「鶴岡八幡宮」を源氏の守護神として、手厚く祀るようになります。これがもとで、鎌倉の御家人や全国の武士にも広まって、その信仰がさらに、庶民にも広がっていきます。そして、「武神・軍神」から、さらに、「国家神」としても崇められるようになり、仏教とも習合・提携して、781年には、「八幡大菩薩」の号を奉られます。以後、寺院の鎮守にも、勧請される事が多くなり、全国に「八幡信仰」が浸透していきました。こうした経緯から、「八幡神」は「武神」としての荒々しい側面を、本来はもっていたことが分かります。その「八幡神」の使いが「鳩」となると、「鳩」は平和のシンボルというより、「戦のシンボル」として、日本では遇されてきた、ということになります。このことは、「鳩」をみるうえで、ひとつ興味深い事象です。日本では、「鳩」は、「平和」と「戦」、つまり、「穏やかな性質」と「荒々しい性質」の「陰陽」両面の性格をあわもつ存在である、と言えるのかもしれません。以上、「八幡神」の性質について、みてみましたが、「八幡神」の正体に迫るには、やはり、この神社に触れないわけにはいきません。そう……、八幡神社の総元締め、 「宇佐八幡宮」です!!と、いうことで、次回より、「宇佐八幡宮」について、見ていきたいと思います。人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけるとうれしく思います。

May 20, 2005

コメント(5)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十一幕>「神使」

「車輪」の続き。(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載) 今回から、気持ちも新たに、「鳩」の「神道編」です。 正直なところ、当初は、「鳩」について、せいぜい、4、5回くらいで書けるだろうと、気楽な気持ちで書き始めたら、とんでもない!! ここにくるまでに、すでに含めて11回も、費やしてしまいました。えらいところに、足を踏み入れてしまったな、と。(^^;それと同時に、「鳩」という存在だけで、こんなにもいろいろのことが出てくるのか、と驚くと同時に、「鳩」の奥深さを感じています。 『「鳩」の迷宮』とは、まさにその通りのネーミングだったな、と我ながら感心しています。(^^;タイトルの呪縛に自らがはまってしまい、もがいている感が無きにしも非ず、です。しかし「迷宮」は「明九(めいきゅう)」へ。この「迷宮」が、「九」(=「鳩」)が「明らか」になる道へと通じていることを、信じて、進んでいくしかないようです。 ともかく、こんな余計なことを書いているから、「終わらない」わけで、(^^;「神道編」は、保証の限りではありませんが、サクサクッといきたいものです。「鳩」に深い意味づけをした「集団」の正体にも迫らなくてはいけません。では、本題へいってみましょう。 ★「鳩」は「神の使い」★ 『聖書』の「創世記」「ノアの大洪水」によって、水浸しになった地上世界。やがて大地が乾き、再び世界の始まりを告げるのは、「鳩」 ここから、「鳩」は「平和の象徴」となり、全世界に広がっていきました。 では、日本では、「鳩」はどういう存在であったのか? 一言でいえば、「神の使い」でしょう。★「鳩」と「八幡神」の関係★ 「鳩」といえば、なぜか神社によくいるように、「鳩」は神社につきもの。そして、数ある神社の中でも、「八幡神」の使いで、有名です。「八幡神」と「鳩」は、切っても切れない密接な関係にある、ということは、まず、第一に、押さえておきたい部分です。そして、「八幡神」とは、何者か?とみていくと、これがまた「謎」多き神です。そもそも、どういう神か分からないというのが、本当のところのようです。「古事記」「日本書紀」にも載っていない神。八幡神を祀る「八幡神社」というのは、「稲荷神社」に続いて、全国で最も多い神社のひとつだとか。それだけ多くの神社で祀られていながら、よく分かっていないというのも不思議です。 この「鳩」と関係の深い「八幡神」の正体に迫ることが、ひとつの鍵になることは間違いないでしょう。数理の面からみても、「八幡神」の「八」という数理が気になります。「鳩」=「ハト」=「八十」=「80」=「8+0」=「8」=「八」で、「鳩」も「八」の数理を持っていると考えられます。しかも「八幡」の「八」と「ハト」の「ハ」は、同じ形ですね。「鳩(ハト)」と「八幡」との関係、言葉や数理の面からも、興味深いものがあります。 「八幡神」の正体に迫るには、まず、「八幡神」がおはす場所、すなわち、「八幡神」を祀っている、「八幡神社」について見ていく必要がありそうです。人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけると、うれしいです。では、次回から、舞台は「八幡神社」へ移っていきたいと思います。

May 19, 2005

コメント(2)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第十幕>「車輪」

「太陽」の続き(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)「鳩尾編」いよいよ、大詰めです。今回で、一応の「完結編」としたいと思います。「謎」はまだ残りますが。「鳩尾(みぞおち)」の性質が、前回でようやく見えてきました。結論から言えば、「鳩尾(みぞおち)」は「太陽の象徴」ではないか、と思います。まとめてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「鳩尾(みぞおち)」=「心窩(しんか)」=「円(マル)」=「太陽」=「日本」 =「大八島」=「八」●「鳩尾(きゅうび)」=「キューピット」以下は、勝手な推測。●「鳩尾(きゅうび)」=「球日(きゅうび)」=「宮日(きゅうび)」 =「球陽(火)(きゅうび)」=「球霊(きゅうひ)」=「太陽」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★渦を巻き回転する「チャクラ」★「鳩」について書き始めた時、「チャクラ」の話を書くことになるとは、正直なところ、全くの「想定の範囲外」でした。(^^;「チャクラ」とは、一言でいえば、体にあるエネルギーのポイントのこと、でしょうか。臓器や神経系、ホルモン系などをつなぐ重要なエネルギーの器官として知られています。東洋思想の「経絡」や「経穴」から言えば、「チャクラ」とは、「経穴」「ツボ」に近いもの、といえるのではないかと思います。また、「チャクラ」とは、サンスクリット語で「車輪」という意味です。まさに、「チャクラ」から、車輪のように回転して、エネルギーが取り込まれたり、排出されたりしているようなのです。★7つの「チャクラ」の性質★一般的に言われているのは、基本的なチャクラは7つ。以下、インターネットをもとに書き出してみます。================================●頭頂部 :第七チャクラ(サハスラーラ・チャクラ) :紫色●眉間 :第六チャクラ(アジナー・チャクラ) :藍色●喉 :第五チャクラ(ヴィシュディ・チャクラ) :青色 ●胸の中心 :第四チャクラ(アナハタ・チャクラ) :緑色●鳩尾 :第三チャクラ(マニプーラ・チャクラ) :黄色●下腹部(丹田):第二チャクラ(スワディスターナチャクラ) :橙色●尾てい骨部 :第一チャクラ(ムーラダーラ・チャクラ) :赤色================================★「鳩尾」と「太陽」を繋ぐもの★「鳩尾(みぞおち)」に位置するチャクラは、「第3チャクラ」であり、「マニプーラ・チャクラ」といわれているそうです。色は「黄色」そして、この部分の他の呼び方を見たときは、びっくりしました。ここの部分を…どういうか?そう…それは……。「太陽神経叢(たいようしんけいそう)」という!!「鳩尾」の部分を、「太陽神経叢」とも言う事を知った時、これで、「鳩尾」と「太陽」が、完全に繋がったと思いました。★正体を表わした「太陽神経叢」★インターネットより引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー太陽神経叢は、ちょうどみぞおち辺り、胃の裏側で腹部大動脈に沿って存在する自律神経の束です。ちょうど太陽のように四方八方に広がっている様子からこのように呼ばれます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここの部分は、自律神経が、網目のように密集しているそうです。臓器全体に対応するエネルギーを放出しているとも言え、消化管や、肝臓、脾臓、胆のう、膀胱などの部位とも深く関わっているようです。さらに、別の記事から、引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー黄はへそと胸骨の間にある、太陽神経叢のチャクラの色です。太陽は宇宙の中心からくるエネルギーを変換し、太陽系の惑星に届けています。太陽神経叢のチャクラを活性化すると、過去未来にとらわれず、今を楽しむエネルギーがわいてきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー人間は、太陽の光を、「鳩尾」すなわち「太陽神経叢」の部分で、特に感じ取っていたのでしょうか。★太陽に満たされていく「鳩尾」★では、「鳩尾編」最後の謎解きへ。「鳩尾」は「太陽神経叢」でもあったということ。そして、この「鳩尾」に対応する色は「黄色」!!さらに、対応する元素は「火」!!これすべて、太陽の性質です。太陽は「火」であり、「黄色」また、対応する臓器は、「膵臓」あるいは、「脾臓」!!「脾臓(ひぞう)」は「火臓(ひぞう)」であり、「日蔵」「日増」「日造」、そして「秘蔵(ひぞう)」すなわち、「火の臓器(=火蔵)」であり、「日(太陽)の蔵」であり「日が増す所」そして「日が造られる所」、さらに言えば、体の中で、太陽が「秘蔵」されている(隠されている)ところ。推測ですが、この「鳩尾」には、太陽の輝きがまぶしくて、その奥にある存在が、見えなくなってしまうように、隠されている(秘蔵されている)もの(者・物)がいる(ある)ような気がします。それは、神道編を経て、見えてくるかもしれないし、見えてこないかもしれません…。(^^; もったいぶった言い方ですが、謎は残る、ということです。話を戻します。ここは「第3チャクラ」楽天のHP、けんたま様の数理解読によると、「3」=「サン」=「SUN」=「太陽」で、「3」と「太陽」の関係が分かります。最後に付け加えるとすれば、「鳩尾」の部分の「第3チャクラ」は、「人間の進化と方向性と速さを規定する部位」というのを見て、思いました。「鳩尾(みぞおち)」を辞書で引くと、「心窩」とも言うと、書かれていました。「心窩」の読みは、「しんか」 となると、音に置き換えると、「心窩(しんか)」=「進化(しんか)」まさしく、「鳩尾(心窩)」は、「太陽」を内包することによって、人間の「進化」に関わってくる「チャクラ」であり、「経穴」だと言うのでしょうか。なかなか、興味深いものがあります。最後の最後にまとめると、「鳩尾」=「第3チャクラ」=「太陽神経叢」=「脾臓」=「黄色」=「火」=「太陽」人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけると、うれしいです。今回で、ひとまず、「鳩尾」編を終了します。次回から、ようやく「神道編」です。

May 18, 2005

コメント(8)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第九幕>「太陽」

「心窩」の続き。(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回は、「鳩尾(みぞおち)」には、「九」の数理に満ちていることを、紹介してみました。また、「鳩尾(みぞおち)」は、「心窩(しんか)」ともいいます。この「心窩(しんか)」の意味をみていくと、穴の開いた「円」を連想し、「みぞおち」とは、まさに、「まあるい円」なのではないか、と思いました。そして、「円」は「○」であり、「太陽」をイメージします。けんたま様の数理解読によりますと、「八日(ようか)」は「陽日(ようか)」でもあり、「太陽」とは、「八」の数理の象徴でもあります。そして、「鳩尾」の数理をみていくと、「九」という数理と同時に、「八」という数理も、もっていました。(こじつけかもしれませんが…)よって、「鳩尾(みぞおち)」=「八」=「太陽」「みぞおち」は、どうも、「太陽」を象徴するのではないか?というのが、前回の問題提示でした。では、本題に入ってみます。★「太陽」=「円」=「八」★「太陽」は「○」であり「円」、そして「八」の数理を持ちます。「円」とは、不思議です。そもそも、日本の国旗は、「日の丸」であり「太陽」であり「円(マル)」です。そして、そのことを象徴するかのように、日本の通貨は、「円(えん)」戦後、一ドル=360円にしたのは、しゃれでもなんでもなく、円(○)は360度だから、そう決められた、といいます。「太陽」が「日本の国旗」になっていることは、すなわち、「太陽」=「日本」の象徴、でもあります。また、「太陽」が「八」の数理を持つことも、無意味ではないはずです。なぜなら、「古事記」に出てくる「イザナギ神」と「イザナミ神」が生んだ島々のことを「大八島」といいます。「大八島」とは、日本列島の古い呼び名でもあることを思えば、「円」=「太陽」=「日本」=「大八島」=「八」とすべて繋がります。★「鳩尾(きゅうび)」の音の置き換え★今日、「鳩尾」や「太陽」のことを思っていたら、ふと、思いついたことがありました。「鳩尾(きゅうび)」とは「球日(きゅうび)」「球陽(火)(きゅうび)」「球霊(きゅうひ)」ではないのかな?と。何となく、「太陽」を連想させるような…。あるいは、「宮日(きゅうひ)」?こじつけかもしれません…(^^; でも、おもしろいかな、と。勝手な妄想ながら、「鳩尾(きゅうび)」という読みから、「キューピット」と同時に、「球日(火・陽)」=「太陽」をも示唆する「音」であり、「読み」なのではないか?と、思いました。そうなると、やはり、「鳩尾」は「太陽」を表わすような気がします。そして、それは、あながち間違いではありませんでした。いや、そのものずばり、「鳩尾」という部分は、「太陽」を象徴していました。この疑問に答えてくれたのが、「チャクラ」でした。★「チャクラ」について★「鳩尾(みぞおち)」は、「任脈」のなかの24の経穴のひとつ。同時に、インドのヨガなどで言われている「チャクラ」においても、「鳩尾」は、重要な位置を占めています。「チャクラ」については、いろいろと説もありますが、一般的には、7つのチャクラがあるといわれています。そして、それぞれのチャクラに、七つの色が対応しています。この色は、光の七色と同じ配列になっています。「チャクラ」とはサンスクリット語で、「車輪」そこから、丸く回転するもの、という意味があるそうです。「チャクラ」について、インターネットより引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの体内にある一つ一つのチャクラは、身体にとってみれば、どれもがエネルギーの採り入れ口であり、集積地であり、媒介点であり、その意味からして身体の中枢部分であるということができるのです。気功法で言う丹田や経穴とどこかよく似ていますが、同じことを意味していると解釈していいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーでは、「鳩尾(みぞおち)」と「太陽」と「チャクラ」の関係を、次回より見て生きたいと思います。 人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけると、うれしいです。うーん、「鳩尾編」終わらない。もう開き直りです。

May 17, 2005

コメント(2)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第八幕>「心窩」

「急所」の続き(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)人体の「任脈」の24の経穴(けいけつ)のひとつ「鳩尾(みぞおち)」前回みたように、「鳩尾」は、「九」の数理に満ちている、と感じました。簡単に整理してみます。=================================そもそも、「鳩尾」の漢字自体が、「九」の数理を含みます。すなわち、●【鳩】=「九」+「鳩」●【尾】=「尸(=尻=尸+「九」)」+「毛」よって、「鳩尾」=「九」「九」「九」の数理が、重なっています!さらに、「九」「九」=「9+9」=「18」=「1+8」=「9」=「九」「九」「九」=「9×9」=「81」=「8+1」=「9」=「九」●【尾】には、「おわり。すえ。」という意味があったので、意味からも「終わり」の数字=「九」の数理が含まれると予想されます。●「鳩尾」は「急所」でもあるので、「急所」=「九所」あるいは「九初(はじめ)」=「九」「零」=「9」「0」=「最後」「最初」=================================★「鳩尾(みぞおち)」=「心窩(しんか)」★「鳩尾(みぞおち)」を辞書で引いたとき、「心窩(しんか)」という言葉が気になりました。もう一度、「鳩尾(みぞおち)」についての部分をみてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【鳩尾(みぞおち)】胸の中央部で、胸骨に接するへこんだ部分。柔道・空手などで、急所のひとつとされている。「心窩(しんか)」。みずおち。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそこで、今度は「心窩(しんか)」を辞書で引いてみました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【心窩(しんか)】(1)胸と腹の中間のへこんだ部分。みぞおち。(2)胸の中。胸中ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーまあ、同じような意味合いです。今度は、一応、それぞれの字を漢和辞典で確認してみようと思いました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【心】(1)五臓のひとつ。循環系の中心をなす器官。心臓。(2)こころ。精神。(3)むね。(4)物事の中心。まん中。また、まん中にあるもの。「円心」「核心」【窩】あな。むろ。くりぬいた形のまあるいあな。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここで、気になったのが、「心」の「円心」と、「窩」という字の「くりぬいた形のまあるいあな」という部分。どちらも「円」という言葉を連想します。 ★みぞおちの「円」★そもそも、「みぞおち」はどういう形なのか、と問われると、イメージとしては、「まあるい穴」です。「みぞおち」=「心窩」=「円心」「くりぬいた形のまあるい穴」=「円」と、こう考えて良いのではないかと思います。そして「鳩」は「九」という数理を持っていました。「九」という数理のもつ意味はなんだったかというと、「ことたまワールド」のけんたま様の数理解読で、言い尽くされていますので、勝手ながら引用させていただきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「鳩」=「キュウ」=九=球=宮=○=0(零)つまり、「キュウ」なる音は、○(マル)○(マル)と0(ゼロ=零)は、一緒。故に9=0ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーうん。やっぱり「鳩」は、「○」に繋がっています。「鳩尾(みぞおち)」も「九」=「球」=「宮」=「○(マル)」。「鳩尾(みぞおち)」=「円心」=「まあるい穴」=「○(マル)」そして、「○(マル)=「○(えん)」=「円(えん)」=「縁(えん)」=「炎(えん)」★「太陽」と「八」の数理★「○」は「太陽」を連想します。さらに、飛躍させるなら、「円(えん)」の「縁(ふち)=外側」には、「炎(ほのお)」これ、すなわち「太陽」かな、と。そして、鳩尾は、太陽の性質があることを思ったとき、「太陽」の「数理」が思い浮かびました。「太陽」は「八」の数理がある、と。 そして、「鳩」にも「八」の数理がありました。(第三幕参照)「鳩」=「八十(ハト)」=「80」=「8+0」=「8」=「八」「鳩」を「八」で考えると、「鳩尾」=「八」「九」となり、「八」「九」=「8+9」=「17」=「1+7」=「8」=「八」すなわち、「鳩尾(みぞおち)」=「八」=「太陽」でしょうか。そして、「鳩尾(みぞおち)」=「太陽」の象徴とみたとき、また新たな迷宮の扉が開かれました…。人気blogランキング登録中!クリックをしていただけると、うれしいです。 次回で、「鳩尾編」最後の予定…(^^;です。

May 16, 2005

コメント(0)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第七幕>「急所」

「鳩尾」の続き(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)「鳩」についてみていたら、人体の「鳩尾(みぞおち)」に、「鳩」という漢字が使われていることに、興味を覚えました。前回「鳩尾(みぞおち)」の基本的なことについて、書き出してみました。奇経8経絡のひとつ、「任脈」という経絡が、体の前面、あごから腹部にかけての中心線を縦に走っています。この重要な「任脈」上には、24の経穴(けいけつ)、いわゆる「ツボ」が、あります。その「任脈」の24ある経穴のひとつが「鳩尾(みぞおち)」です。この24については、正直なところ、「数理」面からは、考えていなかったのですが、いつも数理などについて、引用させていただいてます、けんたま様の、貴重なコメントをいただきました。せっかくなので、こちらへ、引用させていただきます。いつも、本当にありがとうございます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー24の経穴のひとつが「鳩尾」なんですね。やっぱり、24の数理ってことですね。24=X=χ=キー=鍵24の経穴は、「鍵の経穴」ですかね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「任脈」は、前面の中心線を通っていますし、生命にも関わる重要な経絡。まさに「鍵」の経絡であり、24の経穴は「鍵」の経穴だな、と思いました。ありがとうございます。今回は、「鳩尾」について、漢字、数理などの面から、書いてみます。★「鳩尾」に点在する「九」の数理★「鳩尾(きゅうび)」は、同時に「みぞおち」とも読まれます。「鳩尾」という漢字を、見てみます。=================================●【鳩】という漢字。「鳩」=「九」+「鳥」から成り立つから、「九」の数理。●【尾】という漢字(漢和辞典より)「尸(尻・しり)」と「毛」から成る。(1)お。しっぽ。(2)うしろ。しりえ。(3)おわり。すえ。さき。(4)つるむ「交尾」(5)星の名。28宿の一つ。あしたれ星。=================================【尾】についての考察。「尸」は、「しかばねかんむり」と言います。この部首は、もと、人が死んで、からだを伸ばし、横たわっているさまにかたどったものであり、「屍(しかばね)」の原字、だと言います。ただ、実際、「尸」の意味は、「人体」や「尻」の意味に使われることの方が、多いそうです。そして、この「尾」は、「尸」が「尻(しり)」の意で、使われていると、上に書かれています。すなわち、「尾」=「尻(=尸)」+「毛」です。ここで、「尾」の「尸」の部分が「尻」のことである、というところに注目しました。文字通り、「尻」=「尸」+「九」です。「鳩」に続いて、こちらも「九」がまた、でてきたか!!と、びっくりしました。この「尻」の「尸」は「人体の意」になります。ややこしいですね。(^^;そして、「九」は「あなの意→窖(カウ)」だとか。つまり、「尻」とは「尸」(人体)の「九」(あな)のこと。同時にこの「九」は、1~9の「最後の数」ということで、人体でいえば、下、底の部分、ちょうどおしりの部分にあたるということでしょう。「しりとり」の「しり」は言葉の「しり(尻)=最後」を「取る」ってことですね。恥ずかしながら、今気がつきました。★「鳩尾」の数理★ごちゃごちゃと書きましたが、一言で、まとめると、「鳩尾」には「鳩」「尾」という漢字に、ともに「九」という数理が含まれているということです。【鳩尾】=「鳩」「尾」=「九」「九」9+9=18=1+8=「9」9×9=81=8+1=「9」足しても、掛けても「9」の数理が、導かれます。そして、更に、この「鳩尾」は、人体の「急所」でもあります。★「鳩尾(きゅうび)」=「急所」の「九」★「急所」についての「音」の置き換え、「数理」などから、見てみます。以下のは、今の思いつきでもあり、「?」のもあるかと思いますが。●「急所」=「泣所」 まさにそこを突かれると「泣き所」の「泣所」●「急所」=「救所」 急所であると同時に、「経穴」でもあり、そこを刺激することで「救所」になる。●「急所」=「灸所」 お灸は、ツボのところにすえるから「灸所」?●「急所」=「鳩所」 「鳩尾(みぞおち)」は、「急所」であり、「鳩所」。人体において鳩の住まうところ。●「急所」=「宮所」=「球所」これについては「球」=「○」となり、次回のテーマとも重なるので、あわせて考察してみます。次に「数理」面から見てみます。●「急所」=「九所」と見れば、「九」の数理です。●「急所」=「九初」と見れば、「九」であり「初(はじめ)」=「零(ゼロ)」=「0」 すなわち「九」「零」=「9」「0」=「最後」「最初」終わりであり、始まり、というのは、「九」という数理を象徴している気もしました。「急所」とは「九所」であり、「九」の数理から「きわまったところ」「最後のところ」という、いわば重要な部分、ということが、言えるのでしょう。「鳩尾(みぞおち)」という場所は、「九」という数理が、いろいろな観点から、みることができるのではないか、と思いました。 人気blogランキング歴史部門登録中。クリックして、見ていただけると、うれしいです。次回は辞書に載っていた「鳩尾」の別名などから、見てみたいと思います。次回で、「鳩尾編」は、最後にしたい…です。

May 15, 2005

コメント(4)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第六幕>「鳩尾」

「心臓」の続き(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回のこと。「鳩(ハト)」のことを考えていたら、「ハート食堂」の看板を見たことから、「鳩(ハト)」=「ハート」ではないかと思ったこと。 その日、けんたま様のHPを見ていたら、ずばり「ハート=鳩」と書かれてあったこと。さらに、 「ハート=鳩=鳩尾(きゅうび)=キューピット」 であると書かれていたこと。「キューピット」とは、弓矢を持って、人間のハート(心臓)に矢を射ると、その人間が恋に落ちてしまうという話で有名です。本当に不思議なんですが、すべて繋がってしまいます。すごい!とただびっくりしてしまいました。まるで魔法のようです。以上が前回までのことでした。★「鳩尾(みぞおち)」の語源とは?★「鳩」という漢字が、人体のみぞおちの部分に、「鳩尾」という言葉で使われていることは、興味深いものがあります。今度は、 人体の「鳩尾(きゅうび)」=「みぞおち」 について、興味がわいてきました。そこで、今回と次回にかけて、「鳩尾」についてみてみたいと思います。 ただ、「鳩尾(きゅうび)」について見ていったら、正直、ますます、分からなくなってしまいました。(^^;分からないなりに、いくつか疑問点を感じました。あげてみます。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ●人体の「みぞおち」に当たる部分は、なぜ「みぞおち」という言葉なのか?「みぞおち」の語源は?●「みぞおち」を漢字で書くと「鳩尾」ただ、「鳩尾」はどう考えても、「みぞおち」とは読めない。当て字である。で、あれば、「鳩尾」と当てた、必然的な意味があるはずではないか?●上記ふたつの疑問から、「みぞおち」と「鳩尾」両方の部分から、それぞれの由来をみていく必要があるのではないか?※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※「きゅうび」=「キューピット」から、「みぞおち」に「鳩尾(きゅうび)」という漢字を当てたのも、理由のひとつでしょうが、他にも理由があるのではないか、と思いました。分からなくなったら、原点に戻る、という事で、今回は「鳩尾」について、辞書などより、基本的な部分から、見ていきたいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【鳩尾(みぞおち)】胸の中央部で、胸骨に接するへこんだ部分。柔道・空手などで、急所のひとつとされている。心窩。みずおち。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「みぞおち」とは、「みずおち」のなまった言葉だそうです。では、「みずおち」とは何か?辞書にはこうあります。「みずおち」=「水落ち」である、と。冷たい水を飲んだ時に、そのあたりに落ちていく(そのあたりで冷感が無くなる)ことに由来するとか。また、「鳩尾」という字は、そのままとると、「鳩の尾」となります。これは、肋骨の下側の線(みぞおちの上側の線)が、鳩の尾のように広がっているところから、「鳩尾」と当てられた、というのが一般的な解釈のようです。以上、「みぞおち」「鳩尾」の語源について、一般的解釈をみてみましたが、これですべて納得できるかというと、まだ深い意味があるのではないか、と思ってしまいます。といって、それが何なのか、言えるはずもないのですが…。次は、ちょっと視点を変えます。★「経絡」と「経穴」★東洋医学では、「気」という概念があります。人体にも、当然「気」が巡っています。目に見えるものではありませんが、全身を網の目のように巡っているネットワークを、「経絡」といい、「経絡」上にある、いわゆる「ツボ」のことを「経穴」というそうです。基本的に「経絡」は12本あり、これを「正経12経絡」といいます。これとは別に、「奇経8経絡」という経絡があります。「奇経」の最も重要なのが「任脈」と「督脈」の2本の奇経です。「正経12経絡」と、この「奇経2経絡」を加えた、「14経絡」が最も重要な経絡とされているようです。そのなかで、「任脈」について。「任脈」とは、からだの前面中央、あごから腹部にかけての中心線を縦に走っています。いわば、体の中心の線、最も重要な経絡のひとつ。「任脈」とは、命を「任せる」脈である、と聞いたことがあります。そして、この「任脈」上には、24の「経穴(ツボ)」が点在しています。 この24の経穴のひとつに、「鳩尾(きゅうび)」がある、というわけです。 「鳩尾(きゅうび)」とは、もともと、中国医術からきた言葉だそうです。ようやく、「鳩尾」が出てきました。説明が長くなってすみません。(^^; 「鳩尾」の「経穴(ツボ)」は、「心臓痛、胃痛、嘔吐、喘息、シャックリ、テンカン、精神衰弱、精神疲労、精神病」などの症状に、効能があるそうです。今回は、本当に「鳩尾」の基本的なこと、になりましたが、次回、漢字や数理的な面から、少し考察してみたいと思います。人気blogランキング歴史部門登録中。もう少しでベスト10です。ありがとうございます。

May 14, 2005

コメント(4)

-

お風呂上りの透萌(ともえ)と葵(あおい)

今日は、これを書いている今、もう眠くて眠くてしょうがないです。と、いうことで、『「鳩」の迷宮』は、お休みします。「鳩」は、長丁場になりそうです。楽天日記は、「毎日更新」をできるところまで、続けたいので、娘の写真を使って、今回は、かなり手抜きです。(^^;白い帽子が、似合ってません!!! ところで、文字を大きくするの、ようやく覚えました!これからも、少しずつ活用していきたいなと思います。手や足を、変に曲げて、寝ていることが多い「葵」 では、お休みなさい!

May 13, 2005

コメント(4)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第五幕>「心臓」

(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回、前々回と、2回にわたって、「数理」を中心に見てみました。今回は、「鳩」のことをあれこれ考えているときに起こった、ちょっとした「シンクロニシティ」から、「鳩」について、みたいと思います。「シンクロニシティ」が起こったのは、5月6日でした。今回は、もう一度、で書いた文を、書き出してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー5月5日の日、「ノアの大洪水」の事を書き出していたら、そのなかに出てくる「鳩」という文字が気になりました。次の日の5月6日、ほぼ一日中、車で配達に出ていたせいもあり、車の中で、「鳩」の「数理」について、あれこれと考えてました。車が信号などで、止まった時に、紙に、書いたりもしていました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー車に乗りながら、書き出したりして、危ないって…(^^;その時書いた紙を元に、けんたま様の「数理」を、引用させていただきながら、書いたのが、。では、本題へ。★ふと目にした看板の文字に、衝撃を受ける★5月6日は、車の中で、ほぼずっと「鳩」のことを考えていました。心の中で、時に口に出して、「ハト、ハト、ハト…」と、呪文のように唱えながら「810」、「八十」か、などと、やってたわけです。かなり、怪しい。そして、ある意味、怖い。(^^;そうして、「鳩」のことを考えつつ、何気なく、前方を見据えた時でした。目に入ってきた、というより、目に飛び込んできたと言っていいくらいですが、視覚の中に、ぐぐぐっ…と入ってきた看板がありました。そして、その看板に書かれている文字を目にした時、一瞬、時が止まった気がしました。何と書いてあったのか?それは… 「ハート食堂」 という文字でした。「え?……」「……ハト…… ハート!? 」下手なダジャレか?と一瞬思ったものの、けんたま様のHPで、数理や音の不可思議さに少し触れていたので、これは、意味のある「シンクロニシティ(偶然の一致)」かも、とすぐに思い直しました。それならば、この「ハート」は、心であり、「ハートマーク」を連想し、「愛」の象徴かな、と思ったりしていました。そして、「ハト」は平和の象徴でもありますが、「愛」の象徴と考えれば、繋がるかな、と思い、「鳩(はと)」=「ハート」は、関係あると見ていいのではないか、と考えるようになりました。そして、その日、早速、けんたま様のHPの過去の日記を、見せていただいていると、「ハートの詩」という、題名が目に付き、見てみると、「ハート=鳩」と書いているではありませんか!あ、やっぱり、今日の出来事は、偶然じゃなかったのかな、と。その時は、「ハート=鳩」にとにかく、びっくりして、後の文章をしっかり読まなかったのですが、また、後日、けんたま様からの「ハート」についての考察をいただきまして、「えええ? そんなのありなの??」と、さらに、びっくりしました。「ハート=鳩」で、驚いている場合ではありませんでした。★「ハート」=「鳩」、そして、「鳩尾」★けんたま様から、快いご了承をえましたので、引用させていただきます。けんたま様、いつもありがとうございます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーハートそれは、心、heartハート=鳩 だって事知ってますか?「鳩尾」この字を読めますか?体の中でハートの部分が、この鳩尾(みぞおち)のところ。音読みでは、鳩尾=「きゅうび」→「キューピット」だから、キューピットは、愛の天使で、ハートに矢を刺します。ハート=鳩=鳩尾=キューピット このつながりが大事。日本で一番多い神社が、八幡神社=八幡様八幡様のシンボルは、鳩なんです。神社に鳩が多くいるのは、それなりの意味あるんです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「みぞおち」のことを、「鳩尾」 と書くなど、正直なところ、知りませんでした。そして「鳩尾(きゅうび)」=「キューピット」 に繋がるとは…。あんぐりと口をあいたまま、静止して動けないような、そんな驚きを得ました。「鳩」は、人体のまさに、急所「鳩尾(みぞおち)」に、形を変えて何気なく、いた、と言うことでしょうか。「鳩尾(みぞおち)」のすぐ上には、中心部「ハート(心臓)」。やっぱり「鳩」=「ハート」です。人気blogランキング歴史部門登録中。おもしろいと思ったらクリックをしてみてください。「鳩」という存在は、いったい、どこへ飛んでいき、そして、どこへ導いていってくれるのでしょうか。その行き着く先は、予想する事が難しくて、振り回されっぱなしです。「鳩」の迷宮から、抜け出せるのか、心配になってきました(^^;

May 12, 2005

コメント(2)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第四幕>「十八」

(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)「数理編」第2回目。「ハト」から連想した数理【1】「ハト」=「八十」=「80」→→第三幕で考察【2】「ハト」=「八」「十」=「8」「10」→→今回、考察ということで、今回は、「ハト」=「ハ(8)」「ト(10)」の数理について、みていきたいと思います。★「ハト」=「八」「十」=「8」「10」★「ハト」=「8」「10」けんたま様の数理の導き方によると、2パターンの方式が考えられます。≪1≫「ハト」=「8」+「10」=「18」≪2≫「ハト」=「8」×「10」=「80」ここで、≪2≫から導かれた数理「80」は、上記【1】の「ハト」=「八十」=「80」と一致します。ですから、「ハト」=「80」の数理を持つと言ってよいのではないかと思います。「80」の数理については、前回書いているので、省略します。今回は≪1≫の「ハト」=「18」の数理について見たいと思います。★「ハト」=「十八番(オハコ)」★「ハト」=「8」「10」=「8」+「10」=「18」で、「18」の数理が導かれます。さらに、「18」=「1+8」=「9」となり、「9」の数理も導かれます。すなわち、「ハト」=「18」=「9」まず、「18」の数理から見てみます。これもけんたま様のHPより、「18」の数理について書かれた部分を引用させていただきます。けんたま様、いつも、引用ばかりさせてもらって、すみません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「18」=「十八番(オハコ)」=180°+180°=360°=円=○=0=球=9=オールマイティー・全能ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーうーん、すごいです。 「18」の数理が言い尽くされている感があります。上記の「ハト」=「18」=「9」の数理を、すべて言い表してしまっています。「十八番」の「番」は「つがい」だと、いいます。意味を見ると、「組になったもの」とあるので、「十八番(オハコ)」=180°+180°=360°という部分に、納得。また、「めす・おすの一組」と書かれているので、「十八番」を「十八」=「ハト」、「番(つがい)」=「めす・おすの一組」と見ることもできます。「十八番」で「ハトのつがい(めす・おすの一組)」紋の種類に、「鳩紋」がありますが、この「鳩紋」は、たいがい、二羽の鳩が向き合った姿で描かれています。この形は、「八」という数字に見えます。「鳩紋」の「鳩のつがいの姿」は、「八幡神」の「八」を表わしたもの、とされます。前回紹介しましたが、「ハト」には「八」の数理もありました。「ハト」=「八十」=「80」=「8+0」=「8」=「八」そして「ハト」=「八」=「八幡神」です!これについては、先の「神道編」で見ていきたいと思います。まだまだ、奥は深そうです。★再び「鳩(きゅう)=九」あるいは、「ハト(18)=1+8=9」の「九」★最後に「9」についても、みてしまいます。これも、けんたま様のコメントしていただいた数理解読から、引用させていただきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー始めと終わりが一緒ってことを「鳩」は伝えてるようですよね。終始一元、無始無終、輪廻転生。聖書の中では、「我はアルパなり。オメガなり」α=ω・・・ア=オ・・・五十音(ことたま)「鳩」を音の世界で観れば、すぐわかる。「鳩」=「キュウ」=九=球=宮=○=0(零)つまり、「キュウ」なる音は、○(マル)○(マル)と0(ゼロ=零)は、一緒。故に9=0終わりと始めは、一緒ってことなんですね。空海は、それゆえに、1番札所を「霊山寺」となづけ、始め(1)は、霊=零=0(ゼロ)ってことを伝えてるわけですね。実に巧妙に仕組まれていそうです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーもう、これで、「9」については、付け加える事がありません…(^^;鳩は「初めと終わりが一緒」ということを、「九」で見事に象徴しています。「ノアの大洪水」で、「世界の始まりを告げる鳥」が、なぜ「ハト」という鳥でなければならなかったのか?「ハト」の漢字が、なぜ「九」+「鳥」から成る「鳩」なのか?すべて、けんたま様の言葉に集約されている、と思いました。けんたま様、ありがとうございました。 人気blogランキング歴史部門登録中。おもしろいと思ったらクリックをしてみてください。 追伸:次回は、私自身に、ひょんなことから起きた、ちょっとした「シンクロニシティ」。そこから、導かれた「鳩」の意外な一面について、紹介してみます。

May 11, 2005

コメント(4)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第三幕>「八十」

(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回まで、「鳩」について、「語源」と数字「九」について、基本的な部分を中心に見てみました。「鳩」の迷宮の、ほんの入り口まで来たかな、という感じです。今回からは、「鳩」の「数理編」「数理」について、あれこれ考えたことを、なるべく忠実に再現してみます。ただ、一言断っておきますと、「数理」については、奥が深く、正直なところ私の浅薄な考えでは、まだまだ「核心」部分までは、踏み込めないだろうということです。言い訳でしかありませんが、いかんせん、素人考えで、あれこれ考えていますので、自己流になってしまっている部分も、多々あると思います。そのことは、ご了承ください。「数理」について、正しく、より深く知りたい方は、楽天の「けんたま様」のHP「けんたまの一言ポエム」をご覧ください。魅惑の「ことたまワールド」が広がっています。★「鳩」のふたつの数理?★今日は、5月10日です。 少し時間をさかのぼります。5月5日の日でした。「ノアの大洪水」の事を、この場に、書き出していたら、そのなかに出てくる「鳩」という文字が気になりました。次の日の5月6日、ほぼ一日中、車で配達に出ていたせいもあり、車の中で、「鳩」の「数理」について、あれこれと考えてました。車が信号などで、止まった時に、紙に、ああでもない、こうでもない、などと、書いたりしていました。 その時のことを、中心に書き出してみます。まず、「ハト」という言葉から、連想した数理は、「八十(はと)」同時に、もうひとのパターンも連想しました。算用数字で書くと、「ハト」の「ハ」が「8」で、「ト」が「10」以下に整理してみます。【1】「ハト」=「八十」=「80」【2】 「ハト」=「8」「10」今回は、【1】の「ハト」=「八十」=「80」について、見てみます。★「八十」という数理★数理の「80」は「8+0」と分解して「8」という数理が導かれます。ただ、その前に、「ハト」=「八十」=「80」という数理が引っかかりました。「80」で気になったのは、聖書の「ノアの大洪水」の部分。引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「雨が四十日四十夜地上に降り続いたが、まさにこの日、ノアも、息子のセム、ハム、ヤフェト、ノアの妻、この三人の息子の嫁たちも、箱舟に入った。」(創世記 第7章12~13節)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「四十日四十夜」とは、これ結局、雨が「四十日間」降り続いた、ということでしょうか。素人考えでは、「四十日」だけでもよさそうですが、あえて、「四十日四十夜」としたところに意味がありそうです。「四十日四十夜」=「40」「40」=「40」+「40」=「80」この「四十日四十夜」から導かれた「80」と、「ハト(八十)」の「80」は、何か繋がりがあるのか、偶然の一致なのか、気になりました。「ノアの大洪水」神話の「大雨」の「40+40=80」と、大雨の後に、大地の渇きを告げる「ハト」の数理「80」両方とも「ノアの大洪水」のなかでの部分ですので、関係がある、とみたいところですが。「ハト」=「80」で良ければ、の話ですが。★「八十」=「イエスキリスト」★「80」については、けんたま様のHPをみていたら、ひとつ、ドキッとするような記述に出会いました。それは、「八十」は「ヤソ」で「イエスキリスト」のことを指す、と。いきなり、すごい事になってしまいました。ここは、さらっと次を見ていきます。(^^;★数理「8」の意味するもの★次に、「80」=「8+0」=「8」ですが。以下の「8」の数理に関しては、「けんたま様」の「数理」解読から、引用させていただきます。「八」とは、「光」のことで、「七色全部が合成される時にできる八番目の光」だそうです。 よって、「八光」=「白光」また、「八」は「ハチ」と同時に、「ヨウ」とも読みますが、この「八(ヨウ)」=「陽」だといいます。「八日(ようか)」=「陽日(ようか)」のことだと。すなわち「八」=「太陽」のことをさす、と。 すごい!と思いました。「八」という数理は、「けんたま様」の数理解読から、「光」であり、「太陽」であることが導かれます。ここで、「八十」と「八」について、まとめてみます。(1)「ハト」=「八十」=「イエスキリスト」(2)「ハト」=「八(「80」→「8+0」=「8」)」=「八光」=「八番目の光」=「白光」=「太陽」(1)の考察。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーイエスキリストは「死」と「復活」の象徴。「ノアの大洪水」によって、「世界が滅ぶ」(イエスの死)しかし、水がひき、「ハト」が「世界の蘇り」を告げる(イエスの復活)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(2)の考察ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「八光」とは「七色全部が合成される時にできる八番目の光」だそうですので、「八光」=「いままでにない全く新しい光」=「全く新しい世界の始まりの象徴」でしょうか。世界は「ノアの大洪水」によって、滅ぶ。しかし、水がひき、「世界は新たな始まりになる」 その象徴が「ハト」すなわち「ハト」=「八光」=「白光」=「いままでにない全く新しい光」=「全く新しい世界の始まり」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー人気blogランキング登録中!おもしろかったら、クリックをお願いします。次回も数理編。「ハト」=「8」「10」についてみてみます。

May 10, 2005

コメント(0)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第二幕>「究極」

(5月7日の日記:「鳩」の迷宮(明九)から連載)前回は、「鳩」の語源について、基本的なことを紹介してみました。今回は、「鳩」のもつ数「九」について。で、「簡潔に」などと言いながら、なかなか、前に進みません。(^^;もうこうなったら、開き直って、じっくりと取り組んでいきます。★「鳩」がもつ数字「九」★まずは、やっぱり、「鳩」という漢字に含まれる数字、「九」をみる必要があります。「鳩」=「九」と「鳥」から成り立つ字ですから。まずは、基本を押さえる意味で、漢和辞典から「九」という数をみてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【九】キュウ(漢)・ク(呉)・ここの(つ)《なりたち》象形。もと、うでを曲げた形にかたどる。借りて、数のきわまりの「ここのつ」の意を表わす。形声字の音符になると(軌・キ)、つまる、などの意を表わす。《意味》(1)ここのつ。(2)ここのたび。(3)あまた。なんども。(4)易の陽数。(5)あつめる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここで、目に留まったのが、『数のきわまりの「ここのつ」の意を表わす』という部分。「九」(ここのつ)という数字は、「数のきわまり」なんだな、と。1~9の一桁の数字の「最後の数」。まさに「きわまり」です。そして、「きわまり」とは「極まり」であり、「究極」という事を思ったときに、「究」という漢字に目がいき、「究」には「九」の数字が含まれている事に気がつきました。普段何気なく使っている漢字ですが、改めて、あ、なるほど、という発見が、自分なりにありました。★「九」を含む「究」(きわめる)★「究」=「穴」+「九」【究】という字も、ついでに、漢和辞典でみてみるます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーきわめる。「穴」と、曲がる意と音を示す「九」とからなり、曲がりくねった「あな」、ひいては、つかえる、きわめる意を表わす。最後のところまでさぐる。きわまり。おわり。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「最後のところまでさぐる。きわまり。おわり」という部分をみて、「九(きゅう)」=「究(きゅう)」=「鳩(きゅう)」なんだな、と感じました。…と、これを書いている、まさに今、ちょっと気がついた事があります。「究」という字。「究」=「穴」+「九」であることは、確かなんですが、「穴」という漢字、「ウ冠」+「八」とみることもできそうです。すなわち、「究」=「ウ冠」+「八」+「九」??「究」には、「八」と「九」の数理が含まれているということでしょうか?本題からは、外れるので、これ以上は触れませんが、少し気になります。(→けんたま様、何か意味があるのでしょうか??(^^;)★「究極の鳥」=「鳩」★話を「九」に戻します。漢和辞典から、「九」という数の意味の「一端」が、少し見えてきました。「九」とは、1~9の最後の数、「きわまり」の数。最後の到達点までのぼりつめた数、という意味では、最高の数。「九」+「鳥」から、「鳩」は、鳥の中でも、最後の到達点に達した鳥、すなわち「最高の鳥」「鳩」=「究極の鳥」=「最高の鳥」=「神の鳥」ではないか、と。★「最後」と「最初」に位置する「鳩」★そして、もうひとつ気がついたことがあります。「9」できわまると、今度は、振り出しの「0」あるいは、「1」に戻ります。「陰」極まって「陽」になり、「陽」極まって「陰」になるように。つまり、「9」は「最後」であって、同時に「最初」でもある。あるいは、「最後」と「最初」の転換点に位置する数字。そこで、思い浮かぶのが……。「ノアの大洪水!!」「ノアの大洪水」は世界の「終わり」を意味すると同時に、新たな世界の「始まり」を意味する出来事です。「大洪水」によって、世界が終わった時に、世界の新たな始まりを告げるのが「九」という数理をもつ「鳩」「ノアの大洪水」と「鳩」と「九」が、「最後」と「最初」の転換点に位置する、という事象で、「シンクロ」したような気がしました。今回感じた「鳩」のもつ意味を、まとめてみます。●「きわめる」という「神」に等しい意味を持つ「九」=「究極」=「神」=「鳩」●「最後」と「最初」の転換点に位置する「ノアの大洪水」=「九」=「鳩」こうしてみてみると、「ハト」に「鳩」という漢字を当てはめた、つまり、「漢字」を作り出した集団は、聖書の「ノアの大洪水」の意味を十分に知っていた節が、うかがわれます。このことだけで、言い切ることはもちろんできませんが、「聖書」と「漢字」を作った集団のルーツは同じである可能性が、ある、ということです。「鳩」という漢字に「九」という数が含まれる「必然性」が、何となく感じられました。次回は、「数理」から見てみたいと思います。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったらクリックをぜひ。

May 9, 2005

コメント(2)

-

「鳩」の迷宮(明九) <第一幕>「語源」

聖書の「ノアの大洪水」を見ていたら、気になってしまった「鳩」の存在。「鳩」は「九」+「鳥」からなる字。けんたま様のHPの「数理」にはまっているので、「九」が気になってしまいました。大洪水を乗り切った、ノア一家に、大地の渇きを知らせたのが「鳩」。「再び世界が始まること」を知らせる存在として、登場しているわけですから、考えてみれば、これは、かなり重要な役割を、この「鳩」は担っていることになります。では、そもそも「鳩」とは、いかなる存在なのか?みていくと、非常に奥深いことが分かりました。正直言って「鳩」で、こんなにたくさんのことが出てくるとは、想像しませんでした。これは「想定の範囲外」でした(^^;結論としては、意外なところに、行き着きました。同時に、日本の不可思議さを改めて思い知りました。まだ全部を理解し切れていませんが、段階的に、自分の中でも、考えを整理しながら見ていきたいと思います。今回は、「鳩」について、まずは、基本的な部分をおさえつつ、みていきたいと思います。★「鳩」の語源…「鳩」の英語は2種類ある★「鳩」について、インターネットに、書かれていたことがあったので、その部分を引用しています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ハト」の英語にとがある。通常、(ダブ)は小型のハトで、手品に使われたり、平和の象徴とされるもの。聖書の「ノアの箱舟」や「オリーブの枝」を連想させる。一方の(ピジャン)は図体の大きなハトで、もとは飼育種だったのが野生化して、フン害を撒き散らす。嫌われているのは、主にこちらの方らしい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー先日、レーナマリア様のご指摘で、「聖書」には、「ハト」の記述で、今あげた、2種類の英語が使われているということを初めて知りました。ありがとうございます。これは、興味深いご指摘です。おそらく、聖書の「ハト」の記述は、この2種類の英語を「意味があって」使い分けているのだと思います。せっかくなので、レーナマリア様の書いていただいた部分を引用させていただきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールカによる福音書によれば、「イエスがヨハネから洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に降って来た。」とあります。このときの鳩はdoveですね。また、その少し前の「神殿で山鳩一つがいが、家鳩の雛二羽をいけにえとして献げるのであった。」という部分の鳩はpigionsですよね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー聖書の上記ふたつの部分だけを取り上げて、比較するのは、早計かもしれません。でも2つの引用記事から、傾向は見て取れます。すなわちは、「平和」の象徴、「聖霊」の象徴として、使われている感じがします。一方のは、「嫌われている」とあることから、あまりいい意味では使われていない感じです。「聖書」では、いけにえとして、捧げられています。★「鳩」の語源…日本の「鳩」の語源★英語については、2種類の単語が、使いわけられていることが、分かりました。では、次に、日本語の「鳩」の語源について。これも、インターネットより、引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「鳩」(九+鳥)の字にある(九)は鳴き声(クー)からきた、とする説がある。「鳩」の中国語の発音であるキュウ(漢音)やク(呉音)は、英語のハトの鳴き声(クウ)、日本語のハトの鳴き声「クウクウ」に近い。「ハト」の名は、軽やかに羽ばたく音「ハタハタ」から、ともいう。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー漢和辞典を見ても、鳥と音符「九」(鳴き声)とから成る、とあります。ただ、これには正直、納得できません。この「九」が「鳴き声」からきた、というのは、いかにもとってつけたような印象を持ってしまいました。日本語の「数理」の意味からみたら、「鳴き声」という理由だけで「九」が付けられたとは、思えません。ただ、「ハト」の名は、軽やかに羽ばたく音「ハタハタ」からともいう、との部分には、別の意味で、気になりました。またこれについては、次回以降で、取り上げると思います。「鳩」について、以下漢和辞典より引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「鳩」の読みは、「キュウ(キウ)」「ク」●意味は、(1)はと。(ア)きじばと。野生の普通のはと。(イ)はと類の総称。(2)あつめる(集) あつまる。(3)やすんじる(安) やすらか。「鳩民」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「やすらか」なことを、「鳩民(きゅうみん)」というのは、「休民(きゅうみん)」と通じるのだろうか、と思いました。今回は、「鳩」についての、ごく基本的な部分について、紹介してみました。けっこう長くなってしまいました…。(^^;あまりおもしろみがない内容になってしまったかもしれませんが、次の段階へ進む上で、一般的な部分を押さえておきたいと思い、あえてこういう風にしてみました。次回から、「数理」「神道」などの面からみていきたいと思います。人気blogランキング登録しました!

May 8, 2005

コメント(2)

-

「鳩」の迷宮(明九) <序幕>

前回は、「ノアの大洪水」について書きました。また、「ノアの大洪水」は、「船」という漢字に象徴として込められていて、「聖書」と「漢字」の繋がりがあることも、紹介してみました。「ノアの大洪水」のことを書いているなかで、ひょんなことから、「船」以外に、非常に気になった漢字が出てきました。理由は、このところ、はまっている、日本語に含まれている「数理」楽天HPの、けんたま様の数理解読は、本当にいつも新鮮な感動を味わっています。「日本語」「ことたま」に興味あれば、ぜひけんたま様の「ことたまワールド」を堪能してください!こちらからGO!けんたまの一言ポエム気になった、その漢字とは……。そう…… 「鳩(はと)」です!! この漢字が、気になってしまい、頭から離れなくなってしまいました。と、いうことで、「鳩」について、今回含めて、何回かに分割して、紹介してみます。★大地の渇きを知らせた「鳩」★地球上を覆った大洪水。ノアたちを載せた箱舟は、この大洪水を乗り切り、7月17日に、アララト山の上に乗り上げます。40日たって、ノアは箱舟の窓を開いて、まずは「烏」を放ちます。しかし、地上の水が乾くのを待って、出たり入ったりしました。この後の部分、「鳩」の事が出ているので、「旧約聖書」から引用してみます。(読みやすいように、改行しています。)「ノアは、鳩を彼のもとから放して、地の面(おもて)から水がひいたかどうかを確かめようとした。しかし、鳩は止まる所が見つからなかったので、箱舟のノアのもとに帰って来た。水がまだ全地の面(おもて)を覆っていたからである。ノアは手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のもとに戻した。更に七日待って、彼は再び鳩を箱舟から放した。鳩は夕方になってノアのもとに帰って来た。見よ、鳩はくちばしにオリーブの葉をくわえていた。ノアは水が地上からひいたことを知った。彼は更に七日待って、鳩を放した。鳩はもはやノアの元に帰ってこなかった。」(第8章8節~第8章12説)★「鳩」=「平和の象徴」は「聖書」がルーツ★こうして、「鳩」がくちばしにオリープの葉をくわえて戻ってきたことが、「新たな世界の始まり」を象徴することとなりました。それがひいては「鳩」=「平和の象徴」とされるようになります。日本でも、同様に「鳩」=「平和の象徴」とされるのは、すなわち、「聖書」にルーツがある、と見て良いと思います。★「鳩(はと)」という漢字の奥深さ★「鳩(はと)」に興味を持ったきっかけは、先にも書いたように、「数理」「鳩」という字には、そのものずばり「九」という「数理」が含まれています。漢字破字法で分解すると「九」+「鳥」です。ここで、疑問をもちました。●なぜ「鳩」という字は「九」+「鳥」なのだろうか?●なぜ「聖書」で、新たな世界の始まりを告げるのが、「鳩」という鳥でなければいけないのだろうか?他の鳥では、いけないのだろうか?●なぜ、「九」+「鳥」を合わせた「鳩」の読みは「はと」なのだろうか?「聖書」というのは、数字にしろ、いたるところに象徴が組み込まれているようですが、この「鳩」というのも、いってみれば、「象徴」なのかもしれません。で、あれば、なおさら「鳩」である「必然性」があるはずです。その「必然性」とは何なのか?というのを見ていくと、何だかいろいろと出てきてしまい、「鳩」という字の持つ奥深さを感じるとともに、正直混乱しています。(^^;ここ1,2日、漢和辞典やインターネットでの検索、そしてけんたま様の「数理」などを見るにつけ、個人的に収拾がつかなくなってきつつあります。「鳩」の意味を探れば探るほど、「鳩」は「はたはた」と羽を広げて、一斉に、空へと飛び立ってしまうような、そんな感じも抱いています。(^^;ただ、そうも言ってられないので、次回から、なるべく、分かりやすい形で、簡潔に「鳩」について、見ていきたいと思います。人気blogランキング

May 7, 2005

コメント(6)

-

「ノアの大洪水」を象徴する「船」という漢字 <後編>

地上のすべてを水浸しにしたという、ノアの大洪水伝説。神からの預言を授かったノアの一家は、箱舟に一緒に乗り込んだ動物たちとともに、この大洪水を生き延びます。地がすっかり乾くと、ノアの一家は、外へ出て、主のために祭壇を築いて、献げ物をあげました。そして、神からの祝福を受け、契約を交わします。★ノアの大洪水は伝説なのか それとも史実なのか?★創世記の中でも、非常に重要な出来事である、「ノアの大洪水」とは、常識的に考えれば、「神話」以外の何物でもない、というのが、非常にまっとうな考え方だと思います。そもそも、「ノアの大洪水」に限らず、「旧約聖書」に書かれたこと自体が、本当にあったことなのか、と疑う人もいるかもしれません。「ノアの大洪水」のように、地上を水浸しにするほどの、大雨が降り続くはずがない、と考えるのが「常識」ですし、しかもそれが地球規模というのだから、ありえないと。気象学的にみても、そういう世界中の大陸を覆うような雨は、ありえないだろうと思います。そこで、考えられたのが、局地的に襲った洪水を「地球規模の大洪水」として、語り継いできたのではないか、という説。個人的には、結論から言ってしまえば、「ノアの大洪水」は、れっきとした「史実」である、と思っています。しかも、局地的ではなく、実際に、記されているように、世界中が水浸しになったと。今回は本題とは話題がずれるので、紹介はしませんが、ひとつあげるとすれば、それこそ「大洪水の神話」は、聖書だけではなく、世界中の神話に、残されているということです。日本の神話についても、それらしき記述が、あります!また機会があれば、「ノアの大洪水」が史実かどうかについて、紹介してみたいと思います。★ノアの3人の息子たち★「箱舟から出たノアの息子は、セム、ハム、ヤフェトであった。ハムはカナンの父である。この三人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て広がったのである。」(創世記第9章18節)ノアの3人の息子たちは、その後、「セム」が、アジア人種の祖となり、アジアへ、「ハム」が、黒人種の祖となりアフリカへ、「ヤフェト」が、白人種の祖となりヨーロッパへ移住して、人類は広がっていったことが、聖書に記されています。なぜノアの息子たちが、それぞれの人種の祖となったかというと、これは、3人の息子の妻たちの資質を受け継いだためと指摘されています。これが、もし、史実であれば、人類の祖は「ノア」の一家に集約され、私たちも「ノア」の一家が祖先となるのですが…。ひとつ、興味深いことが、わかってきています。『未来記と未然紀 聖徳太子の「秘文」開封』(飛鳥昭雄・山上智・徳間文庫)という本より、引用してみます。「最近の遺伝子技術で、モンゴロイドのDNAを追跡調査すると、発祥地が中近東付近であるということが判明したのだ。言語学的に見ても、モンゴロイドは最終的には中近東が発祥地だという結論に至るという。アジア人の始祖であるセムが住み着いたのは、まさに中近東だったのだ。」 聖書が正しいと仮定すれば、私たち日本人は、いくつもの流れがあるとしても、大まかには、「セム系のモンゴロイド」になります。そして、発祥地が「中近東」にいきつく可能性があるということです。そうなってくると、「古代ヘブライ語」と「日本語」の共通性が、あながち突飛な説でもなくなるわけです。★「船」を漢字破字法で分解すると…★本題から、だいぶ外れた話題になってしまいました。最後に本題に戻ります。「船」を漢字破字法で分解すると、「舟」+「八」+「口」となります。「口」は「人口」というように、人を数える時にも使います。漢和辞典をみてみると、確かに4番目の意味として、「ひと。人を数える助数詞。」とあります。ですから、「船」「八」「口」で、「舟に八人の人間」、といった意味合いになります。それと「ノアの大洪水」がどう関わってくるというのか?実は、前回あえて数は触れなかったのですが、ノアの大洪水を生き延びた、ノア一家は、まさに「八人」だった事が、聖書には記されています。「まさにこの日、ノアも、息子のセム、ハム、ヤフェト、ノアの妻、この三人の息子の嫁たちも、箱舟に入った」(「創世記」第7章13節。上記に記されている人数を足すと、確かに「八人」です。偶然の一致でしょうか? 「船」という漢字は、「船に八人の人間」の事を指し、すなわちそれは、「ノアの箱舟」に乗り込み、生き残った「ノアの家族八人」の事を、組み込んだ漢字である可能性が、ある、ということです。「漢字」と「聖書」は、底流では繋がっていることを示唆しているようです。人気blogランキング追記:なお、「ノアの大洪水」のことを書き出していたら、ひとつ、非常に気になる漢字があって、今日一日は、配達がほとんどだったので、車を運転しながら、あれこれと考えていました。ちょっとしたシンクロニシティもあったので、明日、何とか書いてみたいと思います。その漢字とは…。

May 6, 2005

コメント(2)

-

「ノアの大洪水」を象徴する「船」という漢字 <前編>

漢字を分解していくと、本来の意味が見えてくる「漢字破字法」漢字というのは、おもしろいもので、組み合わせによって、いくつもの意味を表すことができたり、一字で、いくつかの象徴が込められていたりします。考えてみれば、非常に便利なものであるのですが、逆に言えば、いくつもの象徴が組み込まれている「漢字」を作り上げた集団というのは、本当にすごいな、と思います。今回は、漢字破字法で「船」というを見ると、何が見えてくるのか、紹介してみたいと思います。★旧約聖書に記された「ノアの大洪水」伝説★「船」という字をみるのに、なぜ旧約聖書を持ち出すのか?それは、漢字の起源は、「中近東」にある可能性があり、「中近東」では、「聖書」発祥の地でもあるからです。そして、漢字を見ていくと、「聖書」との関連が見られるものがあります。ということは、「漢字」を作った集団と「聖書」を作った集団も、同じか、同じではないにしても、同じ思想観なり、宗教観を持っていた可能性も、ある、ということになります。このあたりは、正直勉強不足で、あまりいい加減な事はいえませんが、少なくとも、「漢字」と「聖書」の関連は、指摘されています。聖書の神話などで、「船」をイメージするものといえば、紛れもなく、筆頭に上がってくるのが「ノアの箱舟」の伝説でしょう。「ノアの箱舟」伝説については、聖書を知らない方でも、知っている方が多いと思いますが、今回、どういう出来事であったのかを、簡単に紹介したいと思います。★神から唯一預言を授かった「ノア」★禁断の実を食べたがために、エデンの園を追われたアダムとエバ。アダムの子孫は、急激に増えていきますが、物質文明を築いて、欲望と快楽にふけったため、世の中は乱れていきます。そんななか、ノアは神の言葉に忠実に従い、家族にも周りの人々にも、愛情を注ぎ、正しい人生を送っていました。神は地上に人を作ったことを後悔し、心をひどく痛められます。ある日信心深いノアに打ち明けます。「私は洪水を起こして、人を始め、家畜、這うもの、空の鳥までも、地のおもてから滅ぼす。お前は、これから起こる洪水にも壊れない、大きな箱舟をつくりなさい。」神は洪水に耐えられる箱舟の作り方をノアに教えます。丈夫な木材を使いタールを塗って、内側も外側も、防水を施すというものです。さらに神は、ノアの家族とともに、すべての種類の動物のオスとメスを一うつがいずつ入れるように、また鳥は種族を保存するだけでなく、いけにえ用に七つがいをいれるように、また12か月分の食料も積むようにと命じます。ノアとその家族は、長い年月をかけて、箱舟を完成させて、動物を連れて箱舟に入りました。神が箱舟の蓋を閉じられると、その直後から、大雨が降り始め、止むことがありませんでした。★40日40夜続いた世界的大雨★川の水かさが見る見るうちに増して、堤防は壊れ、人家が押し流されました。豪雨は40日40夜絶えることがありませんでした。丘も山もすっかり水で覆われてしまい、人々も家畜もはうものも、空の鳥たちもすべて濁流に飲み込まれました。箱舟は何日もの間、水を漂い、ようやく7月17日に、アララト山の上に止まりました。この洪水で生き残ったのは、箱舟の中にいたノアの家族と動物たちだけでした。ノアは箱舟の窓を開けて、烏や鳩を飛ばしてみたが、鳥たちは止まるところを見つけられずに戻ってきます。1週間後に再び鳩を飛ばしてみると、鳩はオリーブの葉をくわえて戻ってきました。水が引いて新たに植物が芽吹いた証拠です。さらに1週間後に放った鳩は、とうとう戻ってきませんでした。鳩は地上に住む場所を見つけました。日本では、鳩と言えば、平和の象徴とされますが、それは、この「聖書」のノアの大洪水伝説から来ていると、言えるのかもしれません。戦後、国鉄は、平和を記念する意味も含めて、特急列車に「ハト」と名付けています。話を戻します。生き残った、ノアの3人の息子たちである、「セム」、「ヤペテ」、「ハム」の子孫が、全世界へ広がっていく事になります。こうして、再び、人類の新たな歴史が、始まりました。以上が「ノアの大洪水」の概要です。で、「ノアの大洪水」と「船」との関わりについて、見ていきたいと思います。人気blogランキング

May 5, 2005

コメント(8)

-

漢字破字法でみる「平成」という時代 <後編>

★漢字破字法でみる「平成」★ 「漢字破字法」というものがあります。すなわち、漢字を分解していくと、漢字本来の意味などが見えてくる、という手法です。一見、語呂合わせ、つじつまあわせ、お遊び的なものがあって、ともすると軽く見られるかもしれませんが、この漢字破字法で、見ていくと、ますます漢字の奥深さに触れることができるのも確かです。前回例にあげた、「船」「梯」「呪」なども、漢字破字法で、見えてくるものがあります。 漢字破字法で、よく引き合いに出されるのが、日本の今の元号である「平成」「平成」の「平」を漢字破字法で分解すると、上から「一」+「八」+「十」に分解できます。「一八十」は「いはと(いわと)」と読むことができますので、「岩戸」とも置き換えることができます。「平」=「一八十(いわと)」=「岩戸」です。 すなわち、「平成」とは「岩戸」「成る」となります。「岩戸」とは、日本神話に出てくる、最も有名な物語のひとつ、天の岩戸開き神話、です。 「天照大神」が、スサノオ命の乱暴狼藉のために、「天の岩戸」に閉じこもってしまい、世界は闇に包まれます。しかしアメノウズメノミコたちの踊りによって、再び天照大神がこの世界に出てきて、世界は光に包まれる、と、そのような神話です。 平成という時代は、「岩戸」「成る」時代、つまり、神の統治する光の世界を象徴しているのかもしれません。 ★「平成」に込められた「数理」★ そして、「平成」という字が「一八十(いわと)」「成る」となるなら、「数理」でも、見ることができるのではないか、と思いました。最近「数理」にはまっています。きっかけは、前回にご紹介した、けんたま様のHP。けんたま6628様の「数理」のお話が、奥深くて、おもしろいです。そのけんたま6628様流に、「数理」を導くと次のようになるでしょうか。ちょっと自信ありませんが…。 「一八十」は、「1+8+10」となり合計は「19」「19」は、さらに、「1+9=10」となり、「10」の数理が導かれます。「10」はこれ、「Ten=天=神」ですから、「一八十」=「神」の意味も込められていて、「平成」=「神」「成る」となります。もうひとつ「19」から、「1×9=9」となり、「9」という数字が導かれます。これは、「9」は「くくる」意味があったと思うので、「統合」「統治」でしょうか。すると、平成は「統合」が「成る」ということで、これまでの時代を「統合」する、時代が「統治」される、いった感じでしょうか。こちらは、ちょっと強引な導きかもしれませんが。 ともかく、「岩戸」「成る」から導き出された「平成」の意味と、「数理」から導き出された、「平成」の意味。両方とも「神の統治する光の世界」といった、同じような意味が含まれていることになります。 ★平成という時代に生きる「今」★ 「平成」とは、もうひとつ、興味深いことがあります。言霊の本を読んだ時に書かれていたのが、「ラ行」の音が、「平」と「成」両方に含まれているということ。「平」は「ヒラ、タイラ」と読めますし、「成」は「ナリ、ナル」と読め、ともに、末尾に「ラ行音」を含みます。「ラ行音」の言霊は、「流動」「変化」「激変」といった意味合いだとか。これも、また本が見つかったら、もう少し詳しく紹介してみようかな、と思います。 いずれにせよ、「平成」という時代は、「流動・変化」の意味もあることから、大きな時代の変革の時にさしかかっているのかもしれません。「平成」という元号は、一見、偶然につけられたようでいて、「必然」のネーミングであると思いますし、今この「平成」という時代を生きているということも、もちろん偶然ではないのだろうと思います。そう思うにつけ、「平成」という時代に生きる今、この瞬間瞬間を大切に、していきたい、と思います。人気blogランキング

May 4, 2005

コメント(9)

-

漢字破字法でみる「平成」という時代 <前編>

昨日は、メンテナンスがあることを知らず、日記を書いて、投稿したらメンテナンス画面になってしまい、記事も海の藻屑と消えてしまいました…(T_T)と、いうことで、書き直し。これも「必然」かな。書き直したら、長くなってしまったので、2回に分割します。分割する事で、昨日の一回分の遅れを、取り戻す、というのもあるかも(^^;★漢字のルーツはどこにあるのか★漢字とはいったい何なのか?漢字とは、見ていけば、見ていくほど、不思議で奥深いものがあります。そもそも漢字は、誰が(どこの集団)が作り上げたのか?あるいは、漢字の起源とは、どこなのか?という疑問があります。 漢字は中国から入ってきたのだから、漢字の起源は中国じゃないの?というのが一般的な見方だと思います。私は、そう思っていました。秦の始皇帝という人物がいますが、彼は、漢字の書体を統一した、あるいは標準化した、と言われています。始皇帝が漢字を作ったわけではなく、今まであったものをまとめ上げたということでしょう。 話はそれますが、始皇帝という人物自体、見ていくと、謎があり、この人物の正体は?というのも、気になるところです。 彼は晩年、東にあるという蓬莱という国にある不老長寿の薬を、探しだすよう「徐福」に命じています。「蓬莱という国」は日本であるといわれています。実際に、徐福の伝説が日本の各地に伝わっています。話を戻します。漢字の起源。それは、中国ではない、と思われます。中国は言ってみれば、通過点。では、どこから来たのか、となると、中国の西に目を向けると、ユーラシア大陸を東西に結ぶ交易路「シルクロード」があります。さらに、シルクロードの北方、北ユーラシア大陸の大地には「草原の道」と呼ばれる「ステップロード」が東西の交易路として繋がっています。騎馬民族が闊歩していた地帯です。騎馬民族は日本に来た、という説を発表して、話題になった江上波夫氏も何年か前に亡くなりましたが、アカデミズムでは、認められていない説です。しかし、この騎馬民族に関しても、日本人はどこから来たか、という問題を解く鍵が秘められている、と思います。えっと、また話がそれました(^^;「シルクロード」に戻します。漢字は中国で生まれたのではない、とすれば、「シルクロード」や「ステップロード」を通じて、漢字が持ち込まれた可能性があります。その「シルクロード」を西方にたどっていくと、行き着くところは「中近東」「中近東」といえば、「聖書」の生まれた地でもあります。かなり、大雑把な見方をしてしまいましたが、乱暴な言い方をすれば、「漢字」も「中近東」から来ている可能性があります。そして、「中近東」といえば、「古代ユダヤ」であり、「ヘブライ民族」そして、「ヘブライ語」や「アラム語」です。「聖書」と「漢字」あるいは、「ヘブライ語」と「日本語」の関係が示唆されるとことろですが、実際に漢字を見ていくと、「聖書」との関わりが感じられるものが、あります。具体的には、「船」「梯」「呪」といった漢字などが指摘されています。他にも、見ていくと、どんどん出てくると思います。これらの漢字についても、「聖書」との関係を含めて、おもしろいものがあるので、また、機会を改めて、紹介してみたいと思います。ということで、次回で、漢字破字法で、よく引き合いに出される、「平成」について、見ていこうと思います。

May 3, 2005

コメント(3)

-

娘の誕生日に込められた「数理」と、樋口一葉との「シンクロ」

★透萌(ともえ)、いっちょまえに5歳になる★本日、5月2日は、娘の透萌(ともえ)の、5歳の誕生日でした。少し前に、髪を短く切られて、次の日は「ともちゃん、長いのがいい」とか何とか、ぶつぶつと言っていたようです。よくしゃべります。ひらがなや、カタカナもいつの間にか、字を見て、言えるようになってきました。幼稚園にも行くようになり、早いものだと、改めて思います。インターネットで、5月2日の誕生花を見てみたら、「金鳳花(きんぽうげ)」で、花言葉は「子供らしさ」だとか。★言葉と数理の奥深さ★最近は、楽天の、けんたま様の「けんたまの一言ポエム」というHPを拝見するのが、とても楽しみです。コトタマ(五十音)の秘密(アイウエオの秘密)について、毎回、いろんなことが書かれていて、とても、勉強になります。日本語と数理の関係なども、実に見事に、紐解かれ、すごい、の一言です。興味がある方は、「おすすめ新着」から、ご覧ください。http://plaza.rakuten.co.jp/kentamapoem/5月2日いうのは、どうなるのだろうか、と昨日、ふと思ったのですが。けんたま様流に、言えば、次のようになるのかな…。5月2日は、5+2=7で、「7」と言えば、神道、キリスト教などでも「神」の数理を現わす数字なので、いいじゃない!と。そして、5×2=10で、「10」は、「Ten=天=神」となり、やっぱり「神」を現わす数字が出てきます。なので、「5月2日って、いい日かもよ」と妻に言ったら、「ふふん…」とちょっと笑われてしまいました。(^^;でも、あながち的外れでもないのでは、と思っているのですが。数字には「悪い数字はない」という、けんたま様の言葉が印象に残っています。そう、すべてハッピーなのだと。★樋口一葉との共通項★娘の誕生日の5月2日で、うれしい共通点が、ひとつあるのですが、それは、「樋口一葉」です。何度も、しつこく書いている気がしますが(^^;、2004年11月1日、TVドラマ『樋口一葉物語』を、主演の「内山理名」目当てで、見たところ、「樋口一葉」の24年という短いながらも、凝縮された生き様に、感動して、以来、一葉にはまってしまいました。そして、この一葉に、より親近感を抱かせ、のめり込む「きっかけ」を与えてくれたのが、一葉の誕生日を知ったときでした。一葉は、明治5年(1872年)の3月25日に生まれます。この時点では、「太陰太陽暦」が日本では使われていました。しかし、「明治5年12月3日を以って、明治6年1月1日とする」との、新政府の発令によって、今の「太陽暦」に切り替えられました。よって、一葉が、生まれた時というのは、まさに、「太陰太陽暦」から「太陽暦」へと、暦が移り変わる時期だったわけです。ですから、一葉が生まれた時点では、「太陽太陰暦」が使われていましたので、正確には、一葉の誕生日は、「3月25日」であるのですが、以後、誕生日を迎える時は、「太陽暦」の日付で迎える、という、ややこしいことになります。そこで、一葉の誕生日「3月25日」を、「太陽暦」に換算すると、「5月2日」になります!そう、娘の誕生日と一緒です!!このことを知って、何となくうれしかったのを覚えています。もっとも、一葉は、成長してからも、「太陽暦」ではなく、「太陰太陽暦」の3月25日に、自分の誕生日を祝っている事が、日記などには出てきていますので、3月25日のほうに愛着があったようですが。ともかく、一葉の太陽暦に換算した誕生日の日付が「5月2日」で、娘と一緒。そして、一葉は「1872年」に生まれていますが、私自身が生まれたのが、「1972年」ちょうど、一葉が生まれて、100年後という区切りのいいときに、私が生まれたというので、「これはいいや!」と、勝手に喜んでいるというわけです。(^^;「一葉」との、ふたつのシンクロ的事象によって、より「一葉」が好きになったことは事実。たとえば、好きな人がいたとして、その好きな人との共通項を見つけた時のうれしさ、みたいなものを、一葉には感じました。葵は、9ヶ月。動きがちょっとスピードアップしてきました。目的物があると、ぐいぐいっと、まっしぐらに向かっていきます。髪は…うーん、あいかわらずこうして見ると、薄い! 大丈夫かな…。女の子ですよ。女の子。念のため。(^^;「女の子?」と、いまだ、聞かれたことがないようです…。たいていは、「坊ちゃん?」と。うーむ。そのとおりなので、怒るに怒れないし、しょうがないな、と。

May 2, 2005

コメント(6)

-

日本とユダヤは繋がっている?

★異端?「日ユ同祖論」★「日ユ同祖論」という言葉を聞いたのは、もうだいぶ前になるでしょうか、私が大学生の頃ではないかと思います。いわゆる、文字通りに言えば、日本人とユダヤ人(イスラエル人)は、同じ先祖から来ている、元は繋がっている、という論です。一見すると、何を荒唐無稽な説を、ととられてしまう怖れもあり、個人的には大変興味があるものの、この場で、話題にするのは、今まで控えてきました。おそらく、今のアカデミズムでは、認められてないでしょうし、一般的にも異端な説ととられているのかもしれません。ですから、この説を押し付ける気は、もちろんありません。こういう共通性もあります、という感じで、紹介していきたいと思います。ただ、日本の神社や神道、日本の伝統や風習、日本の言葉や漢字、そして歴史をみていくと、古代ユダヤ(イスラエル)との共通性、古事記と聖書との共通性などに触れざるをえなくなってしまいます。一言でいえば、日本の謎は、古代ユダヤ抜きにはすすめなくなってしまう部分があります。そこで、カテゴリで独立させて、この日本とユダヤの共通性について、少しずつ、ろいろな共通性などを紹介してみては、どうだろうか、と思いました。何分、勉強不足の点はありますので、違っている点などありましたら、ご教示ください。★伊勢神宮とイスラエル国旗の共通性★おそらく、日本とユダヤの関係性で、一番ポピュラーな話題は、「六芒星(ろくぼうせい)」について、ではないかと思います。「六芒星」とは、上下の三角形を重ね合わせた形(△+▽)です。陰陽の合一でもあり、古代から、秘術や魔方陣に使われてきたマークです。一般的には、「ダビデの星」といい、現在のイスラエルの国旗に、ずばりこの「六芒星」が描かれています。一方、日本では、伊勢神宮の外宮と内宮を結ぶ参道脇に、たくさんの石灯籠が建てられています。この石灯籠には、「十六菊花紋」が刻まれているのは当然としても、よくみると、もうひとつ、「六芒星」のマークが刻まれています。日本ではこの「六芒星」は、「籠目(かごめ)紋」とも称されています。この事実だけをもってして、日本とユダヤの関係がある、というのは、説得力に欠けるととられるかもしれませんが、しかし、不思議な偶然の一致です。この石灯籠に「六芒星」が刻まれるようになった「経緯」もみていくと、中々興味深いのですが、また機会があれば、取り上げてみたいと思います。★菊の御紋の共通性★「十六菊花紋」が出たついでに、これについても共通性をあげて見ます。中心の丸い円、とその周囲に16枚の菊の花びらがデザインされた「菊の御紋」といえば、「皇室の紋章」です。その同じデザインのマークが、イスラエルのエルサレムのヘロデ門上部にもあります。実際に両方のマークを比べてみると、ヘロデ門のデザインの方が、中心の円は大きく、菊の花というより、ひまわりの花をイメージしたような形ですが、デザイン的には両者は、ほぼ同じである事は間違いありません。このマークは、古代のイスラエル、古代シュメールの遺跡などからも見つかっているといい、中近東からイスラエルにかけて「王家の紋章」として用いられていたようです。「十六菊花紋」と「六芒星」のふたつのマークにまつわる日本とユダヤの共通性は、両者の繋がりを示唆するひとつの証拠になるのではないでしょうか。

May 1, 2005

コメント(3)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…

- (2025-11-25 09:43:56)

-

-

-

- お勧めの本

- ★「愛子天皇論3」にチューモク!★

- (2025-11-24 08:55:19)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

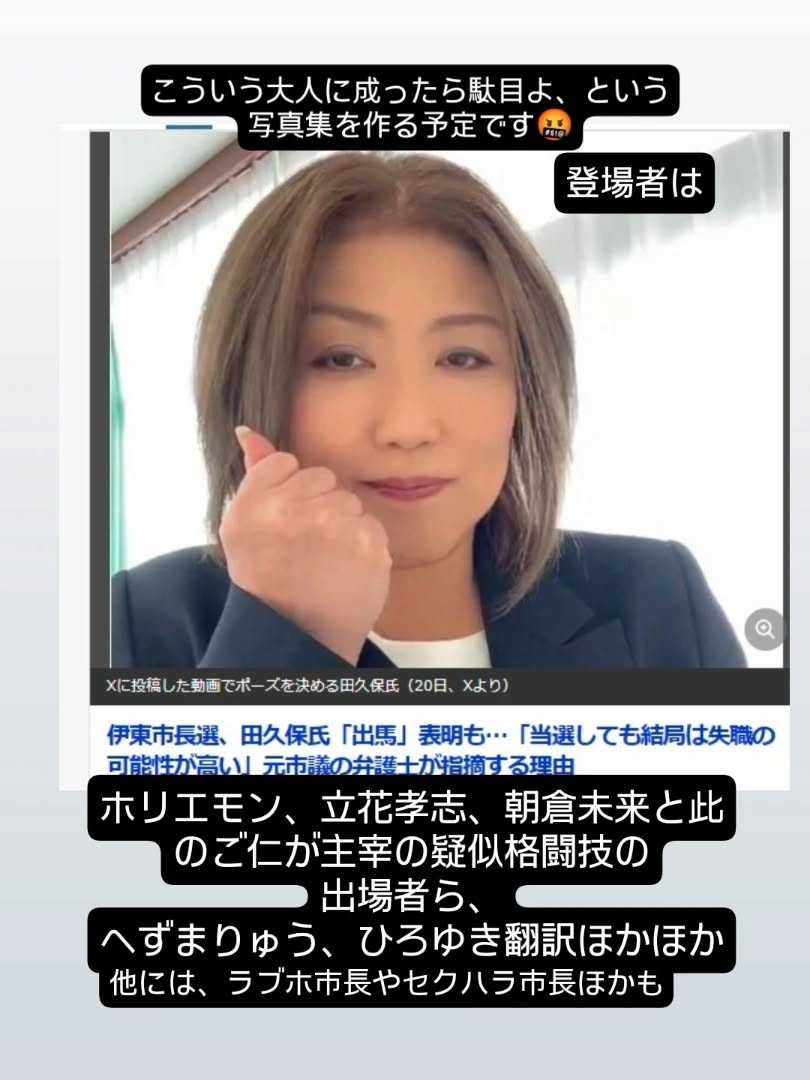

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-