2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年07月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

『恋波』

君の面影を 脳裏に描けば 水面に落ちる 波紋のように 広がっては 融けてゆく君の言葉を たどっていけば 心に打ち寄せる 細波のように 果てしなく 響いてくる心の奥底から 何度も 何度も 打ち寄せる 君への想いふわ…っと 浮かんできても この手で つかむ前に あっけなく あっけなく さらわれてしまう 君への言葉波間をきらきらと きらめかせては とめどなく 揺れ動く波に 消えてしまう 君への恋波波間に浮かぶ泡のように はかなく 淡い 恋心 たとえ かなわぬ想い だとしても 君への恋波 繰り返し 繰り返し 届けよう それが君に打ち寄せるだけの 「片想い」 の波であってもかまわない ありのままの気持ち 波へ 融けこませる… ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※「散文詩 『恋波』について」光透波の泉【アナログ版】平成16年11月上旬号掲載元版は、もうすこし短かくて、シンプルだったのですが、この形式に合わせるために、加筆訂正したもの。テーマは見て分かるように「片想い」。波を想うとき、それは岸辺に繰り返し繰り返し打ち寄せるのですが、その打ち寄せる波は、一方的で、「片想い」に似ていると思ったのが、この散文を書くきっかけだったと思います。片想いの「恋」を打ち寄せる「波」に見立てたところから、「恋波」という題名が浮かんできました。というか、そのまんまのタイトルですが…。でも、シンプルで個人的には気に入っている題名です。そして、あえて、行の始まりをずらしたのは、散文詩全体を「波」に見立ててみたから。実験的な試みですが、それが、成功したとは言い難い気もしますし、加筆するにあたって、読み返してみると、分量が増えた分、また言葉を付け足したからか、散文の流れがぎこちなくなった気がします。なので、そこら辺の不満がやや残る散文でもあります。また訂正するかもしれませんが、今回は、そのまま掲載します。

July 31, 2005

コメント(2)

-

「シューメーカー・レビー彗星の木星衝突の寓話」(改訂版・赤ちゃんの名付け・an intermission 3)

▲えらそうに、ふんぞりかえってますが、何か? ▲いもむしみたいに、くねくね這ってますが、何か?(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)「an intermission (幕間)」は、内容が、脇道にそれる「side story」です。前回は、名付けのepisodeから離れて、7月17日の「シンクロニシティ」について、見てみました。ただ、やはり、名付けとは、直接関係ないので、前回と今回は、「episode」ではなく、「an intermission (幕間)」とし、名付けの「side story」あるいは、名付けの「background(背景)」的な話を、載せていきたいと思います。★「シューメーカー・レビー第9彗星」の神秘的な名前★前回は、木星にシューメーカー・レビー第9彗星の一片が、1994年、日本時間の7月17日午前5時38分に、激突した、ということに触れました。7月17日は、祇園祭のクライマックス「山鉾巡行」であり、聖書の「ノアの大洪水」で、ノアの箱舟が、アララト山に漂着した日でもあります。前回頂いた、kurohogan様のコメントには、驚いたので、こちらへ引用させていただきます。すごい!!と思いました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー主、メーカー、レビ、大工、水、星、木、星聖書8千年説。日月火水▲木金土日。時の中間。キリストの誕生。日本は66カ国、そうだった。つながって覚えないと忘れる。33は救い主、66はイスラエル。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーつまり、この彗星の名前、かなり意味深で、「聖書」ともシンクロしてくるということのようなのです。このシリーズ、名付けについて見ていますが、「シューメーカー・レビー第9彗星」においても、まさに「名前」には、偶然はない、ということを感じさせていただいたコメントでした。ありがとうございます。つまり、こういうふうになるのでしょうか。●「シューメーカー・レビー第9彗星」=「主・メーカー・レビ・大工・水・星」が「木星」へ衝突。そして、「kurohogan」のコメントを、具体的に見ていくと、まだ、理解できてないのですが、だいたい以下のようなことになるのでしょうか。解釈が違っているところもあるかもしれません。また、ご指摘ください。●「主」「主」とは、「絶対神・創造主」のことでしょう。●「メーカー」「メーカー」とは、「maker」で、「製造[製作]者, メーカー」という意味と同時に、「造物主、神」という意味もあります。「make」となると、「作る, 製造する, 建設する」ですから、「創造する」と飛躍させると、「シューメイカー」で「主が創造する」?でしょうか。●「レビ」「レビ」は、「レビ族」で、もともとはイスラエル12支族のひとつだったのですが、特別な使命を帯びて、イスラエル12支族を抜けます。そうなると、「11支族」となりますが、レビ族が抜けた穴は、「ヨセフ族」が、「マナセ族」と「エフライム族」に分かれて再び、12支族になったそうです。「レビ族」はどういう役割をしていたのか?インターネットより引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーではレビ族はどうしてなくなったのでしょうか。実はなくなってしまったのではなく、特別な働きに召し出されたのです。レビ族の宿営は会見の天幕(幕屋)の回りでした(民数記1:53,2:17)。12部族はさらにその回りに宿営したのです。そしてレビ族が特別に与えられた働きとは、この会見の天幕に仕えることでした。レビ族は戦いに出ることもなく、労働に携わることもありませんでした。ただひたすら神様に仕える仕事をいたしました(民数記1:49~53)。その糧は、他のイスラエル人がささげるものから1/10がレビ人に与えられました(民数記18:24)。これまで イスラエルの初子は神様のものとされていましたが、このときからレビ人を神様はご自分のものと定められました(民数記3:12~13)。こういうわけで、イスラエルの12部族というときには、レビ族は数のうちに入れられなかったのです。http://plaza.across.or.jp/~sugino/12buzoku.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「神の箱を担ぐのは、レビ人でなければならない。彼らこそ、主の箱を担ぎ、永遠に主に仕えるために主によって選ばれた者である」(歴代誌・上・第15章2節)「神の箱」とは、「契約の聖櫃アーク」のことに他なりません。この「神の箱」は誰もが扱えるのではなく、まさしく「レビ族」だけに与えられた使命であったようです。「レビ族は」は「祭祀」をつかさどる祭祀集団であったということでしょう。日本の神社でいえば、まさしく神主のような存在です。「レビ」とは「レビ族」であり、ひいては、レビ族を含めた「全イスラエルの象徴」ともいえるのかもしれません。●「第9(だいく)」=「大工」この「音に返す」は、すごい!とびっくりしました。日本では、大工の祖といえば、「聖徳太子」になりますが、聖書でいえば、「大工」とは、「イエス・キリスト」のことをも指します。ベツレヘムで生まれた「イエス・キリスト」の職業は、父ヨセフの後を継いで「大工」でした。「第9」=「大工」=「イエス・キリスト」●「彗星(すいせい)」音に返すと、「彗星(すいせい)」=「水星」=「水・星」「水星」(彗星)が、「木星」に激突。まさに、「水」→「木」への移行です。「日月火水▲木金土日」聖書8000年でいえば、ちょうど時の中間点であり、イエスキリストの誕生をも象徴している、といいます。もっといえば、彗星(水星)の木星衝突の出来事は、聖書で言えば、イエスキリストの再降臨の予形でもある??のでしょうか。これについては、彗星の名前全体的に見ても、象徴されているように思いました。まずは、「彗星」=「水星」になり、この「水星」は「水の惑星」とも見ることができそうです。そして「水の惑星」といえば「地球」です。さらに、「木星」の「木」は、漢字破字法で漢字を分解すると、「十」+「人」と見ることもできます。となると、「木」=「十」+「人」=「十字架」+「人」=「十字架の人」=「イエスキリストの磔刑」?あるいは、「木」は、エデンの園にあった、永遠の生命を象徴する「生命の木(樹)」の象徴でもあると思います。さらに、「木」とは陰陽五行でいえば、「東」であり、「春」を表わします。「東」は日の出、春は「芽吹き」とすれば、新たな始まり、命の始まりになり、「復活」もしくは「再降臨」??といったことに繋がるようにも思います。陰陽五行でいえば、先の「水」→「木」への移行も、気になるところです。 木 水 火 金 土何か出てきそうですね。たとえば、「水」→「木」とは、「冬(水)」→「春(木)」への移行と重なるので、「陰極まって陽になる」ことになり、また、世界が新たに始まる、あるいは、世界の建て直し、をイメージします。すなわち、聖書でいう「イエスキリストの再降臨」とも、やはりシンクロしてくるように思います。全体を、もう一度、見てみます。「シューメーカー・レビー第9彗星」=「主(神・創造主) 「メーカー(maker=造物主・創造者・make=創造する)」 「レビ(祭祀集団=イスラエルの象徴)」 「第9(大工=イエス・キリスト)」 「彗星(水星=水の惑星=地球)」 ↓ 「木星(十字架での死と復活・生命の樹・再降臨)」への衝突!=「神が創造したイスラエルの血を引くイエス・キリストは、聖書8000年の時の中間に誕生し(水→木)、十字架での死と復活をへて、生命の樹の思想を携えて再び地球(水星)に再降臨(木星=東・春=日の出・芽吹き)することを象徴している??この「シューメーカー・レビー第9彗星」の「木星衝突」と、「ノアの大洪水」を乗り切りった「ノアの箱舟」が、アララト山に漂着した日が、「7月17日」に、起こった、という偶然の神秘。7月17日というのは、世界の新たな始まり(ノアの箱舟)、世界の救済、新たな次元(イエスキリストの再降臨)への扉を開いてくれる、意味深い日の「象徴」なのかもしれません。 ▲透萌:手づくりの不揃いのいちごケーキ(^^; しかし関係ない。 ▲2005年は、雪のお正月でした。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回は、木星について、見ていくつもりだったのですが、kurohogan様のコメントに、触発されて、というか、そのまま使わせていただいただけなのですが、「シューメーカー・レビー・第9彗星」の「名前」の神秘的なシンクロ、「木星衝突」の意味、などについて、みてみました。全面的に、kurohogan様の着眼点を引用させていただきました。本当に、すばらしい気づきをありがとうございます。後半部分は、kurohogan様の着眼点から、想像して膨らませてみたのですが、これは、はっきり言って、妄想的な部分もあるかもしれません。こういう見方もできる、という感じで受け取っていただければ、と思います。

July 30, 2005

コメント(3)

-

『ガラスの砂時計』

ガラスの砂時計は 閉じられた宇宙光を透かせば 金色の砂粒凝縮された時の中に 想いのすべてを 詰め込んで限りある空間に漂っている 夢の砂粒を解き放とう空間を反転させれば 明日へ向かって時の歯車は さらさらと 心地よい音を響かせて小さな入り口から まだ見ぬ世界へ 旅立っていくガラスの砂時計は 命のきらめきさらさら落ちていく砂粒は同じように ただ落ちていくようでいてその実 一粒一粒が それぞれの命の輝きを 放ちながらいつかは最後の一粒まで もうひとつの世界へ 還っていくくぐり抜けるときは 一人きり孤独と寂しさが この胸をよぎるでも いつかは この閉じられた宇宙の中で同じ場所へとたどり着き 再び 巡り逢うことができるだから哀しみは つかの間の通り雨最後の一滴まで 砂粒のように落ちてしまえば砂の大地が すべてを吸いとってくれるガラスの砂時計は 慈愛に満ちた雨反転を繰り返す砂時計は いつ果てるともしれない傷つきやすいガラスの宇宙の中に君と僕が 含まれているのなら君が どんなにたくさんの 砂粒のひとつだとしてもやがて 記憶と記憶が引き合うように必ず すれ違いの瞬間が巡ってくる そして…触れ合った時 砂の滴は光を放ち 零れ落ちていった運命の出逢いを刻む時の涙となって…ガラスの砂時計は 限りのない輪廻の巡り ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※「散文詩 『ガラスの砂時計』について」元版は、「砂時計」という題名でしたが、今回掲載するにあたって、「ガラスの砂時計」と変更しました。「砂時計」のイメージを、自分なりに書いてみたのが、この散文です。「砂時計」は、「ガラス」の砂時計がイメージされます。「閉じられた空間」 「繰り返す反転」 「金色の砂粒」という言葉をキーワードにしながら、書いているのかなと思います。反転を繰り返すことが「永遠性」に繋がり、そこから「輪廻」のイメージへと繋がっていきました。そしてガラスの宇宙の中に閉じ込められた「砂粒」を、無数の人に見立ててみました。今回も、少し訂正して、最後の一行の部分を全く違う文に変更しました。どうするか、数日間、空けたままでいたのですが、最後に苦しまぎれにか、浮かんだ言葉を書き付けてああいう形になりました。

July 29, 2005

コメント(0)

-

「7月17日という日で繋がってくる奇跡」(改訂版・赤ちゃんの名付け・an intermission 2)

▲葵:頭つるつるなんですが、何か? ▲大きすぎる服を着せられてるんですが、何か?(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。「an intermission (幕間)」は、内容が、脇道にそれるside storyです。)前回は、7月17日に、もし赤ちゃんが生まれたら、「しおん」という名前にする!!と意気込んでいたものの、ものの見事に、肩すかしを食らってしまった、ところまで書きました。赤ちゃんは、「しおん」じゃないよ!と、お腹のなかで、思っていたことでしょう。しかし、この7月17日、という日は、見ていくと、なかなか、意味深い日であることが分かってきます。本題からは、脱線しますが、開き直って、簡単に見ていきましょう。★「祇園」は「シオン」から★7月17日とは、日本では、祇園祭のクライマックス「山鉾巡行」の始まる時。「祇園祭」とは、そもそも、どういう祭りなのでしょうか。インターネットより、引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー豪壮かつ華麗な祇園祭は、千百年の伝統を有する八坂神社の祭礼です。古くは、祇園御霊会(ごりょうえ)と呼ばれ、貞観11年(869)に京の都をはじめ日本各地に疫病が流行したとき、「これは祇園牛頭天王の祟りである」として、平安京の広大な庭園であった神泉苑に、当時の国の数-66ヶ国にちなんで66本の鉾を立て、祇園の神を祭り、さらに神輿をも送って、災厄の除去を祈ったことにはじまります。祇園祭は、7月1日の「吉符入り」にはじまり、31日の境内摂社「疫神社夏越祓」で幕を閉じるまで、1ヶ月にわたって各種の神事・行事がくり広げられます。http://web.kyoto-inet.or.jp/org/yasaka/gionmaturi.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここで気になったのは、「66本の鉾」という「66」。何か意味深な数字です。これは、また、「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」シリーズで見ていければ、と思います。今回、けんたま様の数理解読から、簡単に見てみますと、どうなるでしょうか。数字の解釈も、けんたま様の数理解読を参考にさせていただいてます。(1)「66」=「6+6」=「12」=「1+2」=「3」(2)「66」=「6×6」=「36」=「3+6}=「9」(1)の「12」は、12の国、12の支族、すなわち、イスラエル12支族に繋がるような気がします。「3」は「三神」で、日本で言えば、古事記の冒頭の神である、「造化三神」になりますし、キリスト教で言えば「三位一体」の「御父」「御子」「聖霊」を表わします。最初の、原初の、根本の神、というイメージでしょうか。(2)の「36」は「ミロク」であり、弥勒菩薩、弥勒の世といったものに繋がり、「9」は、「球」=「宮」=「○」=「0」=「零」=「霊」=「完全、オールマイティ」「66」の数字。深くみていくと、おもしろそうです。★聖書の「7月17日」★7月17日という日にクライマックスを迎える「祇園祭」キリスト教の聖典である、「聖書」でも、「7月17日」は、重要視されています。もともと、聖書では「7」や「17」という数字は、大変重要な数字と認識されてきたようです。「旧約聖書」には、「ノアの大洪水」という有名な物語が、「聖書」の初めの部分、「創世記」部分にあります。この「ノアの箱舟」については、こちらに、以前、取り上げましたので、簡潔に概要を記してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー人間の堕落を嘆いた神は、地球上全てのものを水浸しにして滅ぼすことを決意します。ただ、信仰心の篤いノアには、神はそのことを伝え、箱舟をつくり、家族や動物を乗せて生き延びるよう命じます。やがて大雨となり、40日40夜雨は降り続き、地球上すべてのものを呑みこんでしまいます。生き残ったのは、結局、ノアの一家「8人」と、乗っていた動物たちだけだったといいます。ノアたちを乗せた箱舟は、やがてアララト山に漂着します。その漂着した日が、「7月17日」であった!ということです。この7月17日を境に、人類は再び増えていくことになりますが…。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーノアの大洪水の物語は、本当にあったことなのか…。「常識」で考えれば、地球全部が水浸しになることなど、「ありえない」と成り、これは「神話」である、ということになります。しかし、果たして本当にそうなのか…。今回は、これ以上、触れる余裕はありませんが、結論から言えば、ノアの大洪水は「史実」である、と考えてよいように思います。少なくとも自分の中では、史実であると確信しています。前にも書いたように思いますが、ひとつ言えることは、大洪水伝説は、「旧約聖書」だけでなく、エジプト、バビロニア、ギリシア、インド、イギリス、ポリネシア、メキシコ、ベルー、アメリカのインディアン、グリーンランド、中国などなど、世界中に、細部は違っても、残されているということです。そして、日本神話にも!!これについても、「蘇民将来」シリーズで見ていければと思います。「祇園祭」、「山鉾巡行」、「7月17日」、「聖書」、「創世記」、「ノアの大洪水」、「箱舟」、「アララト山漂着」、「7月17日」、「ふたたび、世界の始まり」…。一見関係ないような、いくつかの「キーワード」が繋がってきます。そして、「7月17日」でいえば、もうひとつ、今後重要な意味を持ってくるであろう出来事が、1994年(平成10年)7月17日に起こっています。★シューメーカー・レビー・第9彗星★それは、何か?シューメーカー・レビー・第9彗星が、7月17日、日本時間の午前5時18分、破片の第1弾が、木星に衝突をしたということ。直径2000キロの大火が確認されたといいますから、その規模の大きさがわかるというものです。この天体ショーは、結構注目されはしましたが、その後は、忘れ去られた感があります。7月17日に、このシューメーカー・レビー彗星の衝突が始まった、というのは、非常におもしろい、そして意味深い「偶然の一致」にあたるようです。木星にとっては、とてつもない大事件でもあったわけですが、この衝突によって、「ノアの大洪水」でノアの箱舟がアララト山に漂着したように、何かが始まるとでもいうのでしょうか。今後、木星は、最も注目すべき惑星となるかもしれません。「7月17日」という日付で、「山鉾巡行」「ノアの箱舟のアララト山漂着」「シューメーカー・レビー彗星の木星衝突」が結びつきました。これらは、果たして関係があるのでしょうか…。結論から言えば、「関係がある!!」ということになるのですが。 ▲透萌(ともえ):かわいいクリスマスケーキを前に。 ▲いただきま~す!人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?次回、視点を変えて、「木星」という惑星の実体に、迫ってみたいと思います。

July 28, 2005

コメント(7)

-

「紫の園に映し出された一瞬の至福」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode11)

▲葵:笑っています。珍しいんですよ。 ▲葵:しまじろうとツーショット。おにぎりですね。(^^;(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)★4つの候補の狭間に浮かび上がった名前★2004年7月31日に生まれることになる、赤ちゃんの名付けの過程。6月後半から7月始め頃だったでしょうか、候補は4つに絞られました。●「真綾(まあや)」●「光透葉(ことは)」●「葵(あおい)」●「蒼依(あおい)」しかし・・・前回の最後の部分を、引用します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそして、この後、4つの候補を中心に名付けが、なされていくはずだったのですが、7月を過ぎた頃だったでしょうか、唐突に、別のある名前が自分の中に浮かび上がってきました…。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー どういう名前が、浮かんできたのか…。それが、「しおん」でした。★「シオン」とは何か★なぜ「しおん」なのか?7月といえば、京都では日本三大祭のひとつ、祇園祭でにぎわう時期です。クライマックスを迎えるのが、7月17日に行われる「山鉾巡行」です。この「山鉾巡行」こそ、祇園祭の真意を集約したものである、といえるのでしょうし、このルーツも意外なところへと繋がっていきます。一言でいえば、「山鉾巡行」は、「聖書」のある有名な物語へと繋がっていく!!と。これについては、迷走を続けている(^^;「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」シリーズでも、いずれ、とりあげてみたいと思います。ここでは、さらっと見ていきます。この祇園祭の「ギオン」という言葉の語源をいていくと、意外なところへ繋がっていきます。これも、先のシリーズで取り上げているので、結論だけを言います。すなわち、「ギオン」とは「シオン」からきている!と。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「シオン」=「Zion」=「ジオン」=「ギオン」=「祇園」●「紫苑(しおん)=きく科の多年草」=「紫苑菊」=「十六菊花紋」=「皇室の紋章」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーでは、「シオン」とは何か?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「シオン」(Zion) イスラエルの東部、エルサレムにある丘。ダビデ王の墓があり、ユダヤ教の聖地。また、エルサレムの町全体をさす。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「祇園祭り」は「シオン祭り」となり、古代イスラエルと日本の繋がりを示唆しています。と同時に、「祇園祭り」(=「シオン祭り」)は、「7月17日」がクライマックスであり、象徴である、と。ですから、こういうことが言えるかなと。7月17日は、「シオン」(祇園祭)の象徴である!と。そこで、私は思いついたわけです。単純なんですが…。★「賭け」に勝つか負けるか★「7月17日」に、赤ちゃんが、もし生まれてきたら、「しおん」と名付けよう!!と(^^;妻にも、そう宣言しました。妻は、「はあ…? いきなり、何をわけの分からないことを言い出すの??」という顔をしていたことは言うまでもありません(^^;生まれてくる赤ちゃんの予定日は、7月31日でした。結果的に言えば、赤ちゃんは、予定日きっちりに生まれてきた訳ですが、むしろ、きっちり生まれてくる方が少ないといいます。たいていは、予定日の前後に生まれてくるものです。ですから、7月17日に生まれてくる可能性は、十分にあったわけです。その時は、「紫音」「紫遠」など、候補がありました。とにかく、もし本当にその日に生まれたら「しおん」という音にすることは、決めました。一種の「賭け」です!!子どもの名付けで、「賭け」するなんて、遊びじゃないんだからあ、と軽蔑されそうですが、もしこれで、7月17日に生まれてきたときは、それは運命だろうなどと、悟ったようなことを考えていました。★そして迎えた運命の日★7月17日に生まれたら「しおん」にする、と宣言してから、刻一刻と運命の日は近づいてきます。そして、7月17日の日、祇園祭のクライマックス、山鉾巡行が行われる日を迎えました。その日は、何だか会社に行ってても、そわそわしていたような気がします。もしかして、本当に生まれちゃうんじゃないだろうか?と。家に帰って、「どう?」と聞いてみましたが、大丈夫な様子。7月17日の夜、時計の針は、十二時をまもなく迎えるという時になり、妻に陣痛が・・・くる様子も、全然なく、淡々と、悔しいくらい平穏無事に、時は十二時を回っていきました…。(T_T)いや、別に泣くことでもないんですが…。こうして、あえなく、「しおん」は、立ち消えになってしまいました。ひとときの夢を見せていただいたような、そんなすがすがしさを感じながら。そして、再び大詰めを迎えた名付けは、4つの候補に戻ることになります。 ▲透萌:おお!何だ、このドアップ。しかもこの丸さ。 ▲ちょっと、しおらしく。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?次回から、「7月17日」の謎について、簡潔に見てみます。本題からは外れますが、それがこのシリーズの特徴ですと、再び、言い訳をしておきましょう。(^^;

July 27, 2005

コメント(2)

-

『まぶしすぎる朝』

闇が光に だんだんと浸食されて 変容していく空虚空に 紛れ込んでいく星輝きを失って 鈍い色を放ち始める 白い月あいまいな心が 目の前にある真実を 見過ごしてしまうみたいに光の中へ吸い込まれ 見えるはずのものが 見えなくなっていくすべてが光の世界へ 埋没していく…空白の瞬間ふいに 心のなかの不安や恐れや傷みが みな溶けていく気がした…夜明け前の ひときわ静かな 一瞬空は赤みを帯びて 無数の色で 彩られていく雲いくつもの光の帯が 地上から天空へ向けて 照らし出される時闇から光へ 静けさから ざわめきへの反転消えてしまった星が 空で変わりなく 瞬いているように見えなくても 見つめていたいものがある赤紫と白い光の交差が 朝の訪れを告げればまた 新たな一日が 巡りくる見慣れた空に見えて 一瞬一瞬 限りない表情の移りかわり朝の空に輝く 見えない星のように君のとりすました顔の裏には 激しく瞬く想いが 明滅しているあのとき見せた 一瞬のはにかみは 星のまたたき胸に秘めた情熱が 空の変遷とともに わずかに滲み出した瞬間朝のはじけた光とともに 君の笑顔が 空いっぱいに広がった…それなのに…その笑顔の奥にある 見えない素顔を 見てみたいと なぜか そう思った君が笑顔で 全てを覆い尽くそうと すればするほど君の素顔が 分からなくなっていった気がした君が 苦しみや哀しみや痛みの感情を 素直に出してくれたのなら朝の光のなか 君の素顔に 触れることが できたのかもしれない君を 追いかけることさえできずにただ 光で覆われる 空白の瞬間を 見つめていることしかできなかったまぶしい朝の光に まぶしすぎる君の面影が 重なって空に消えてしまった星を…君の真の素顔を…探そうと 目を細めた

July 26, 2005

コメント(2)

-

『片想いの手紙』

教室の廊下 向こうからやって来る君君は 僕のことなど 通りすがりの一人にしか 思っていないはずだから話しかけたいと思うのに 自分の醜態をさらすのが恐くて心とは裏腹に 君から どんどん 遠ざかってゆく磁石の同極のように 君の姿と 僕の心は 反発しあう君を 想えば想うほど 君との心は 離れていくばかり誰よりも おそらく 君のことを 想い続けているというのに…君との遠ざかる距離と 意気地のない心に ため息が こぼれた黄昏ていく空残照で 赤く染め上げられていく校庭ざわめきを 閉じ込めてしまった校舎学校の帰り道同級生たちの話し声友達と微笑を交わす 君さりげなく見つめる僕は渦巻く想いを 空へ そっと 手放す君と同じ場所にいる君と同じ時を過ごす君が近くにいるという ただそのことだけで僕は あたたかい気持ちで いることができた他の人と話していても 君が同じ空間にいると 心は上の空全神経は 君のところへと 向かっていた僕の存在は 君にとっては 空気のようなものだとしても君の存在は 僕にとっては 切り離すことが出来ない 心の断片勇気やぬくもり せつなさや痛み 喜びやあたたかみ数限りない感情を生み出し さまざまな不思議な力を与えてくれた君から見た君と 僕から見た君は おそらく 全く違うはず…片想いの 微かな希望に 胸揺さぶられている時が一番 幸せなのかもしれない自分勝手な空想は 誰も傷つけないものだから片想いは あなたの想いが 空白のまま僕の想いだけが綴られた 中途半端な心の手紙※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※「片想い」という言葉を目にするだけで、こう何というのか胸の奥が微かに疼くような、痛みとも憧れとも喜びともつかない、何ともいえない感情が湧き起こってきます。「片想い」といえば、韓国映画で、注目の女優「ソン・イェジン」も出演している『永遠の片想い』が頭に残ります。韓国の映画では、ベスト5の中に入れたいくらい好きな作品と成りました。片想いの「せつなさ」が実に見事に描かれた作品。また、近いうちに、好きな映画で、取り上げたいと思います。『永遠の片想い』人気blogランキング登録しました。クリックしていただけるとうれしいです。歴史部門ベスト10ランクイン微妙かな。P.S.今日から、「ヒックルさん」の紹介で、mixi(ミクシィ)に、登録してみました。なんだか、よく分からないまま、好きな女優のコミュニティーにだけは、しっかりと登録してしまいました。(^^;少しずつ、楽天とともに、やっていこうと思います。「けんたまさん」の日記で、今日7月25日が、マヤ暦の新年にあたるとか。そういう一年の中でも、重要なスタートの日に「ミクシィ」を始められたというのも、良かったかもしれないと思いました。

July 25, 2005

コメント(0)

-

「ひっそりと開き始めた双葉葵の花」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode10)

▲葵:とろんとした目つきがおもしろい。 ▲なんだあ、この顔は。パンパンの顔です。(^^;(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)★どこからともなく浮上してきた「葵」★「まどか」「まなか(まな)」が、隣と裏の娘さんと一緒で却下。そして、前回は、好きな女優の「つぐみ」の名前も(^^;、姓名判断が悪くて、ホッとしたような、ちょっと残念だったような…、いずれにしても却下でした。そして、それ以上、新たな名前を考える気力もなく(^^;、5月から6月中にかけては、特に進展がなかったように思います。赤ちゃんが生まれたのが、2004年7月31日ですから、もうある程度は決めておかなくては、というのもありました。結局は「葵」になったわけですが、思うに、「葵」というのは、いったい、いつごろ候補にあがってきたのだろうか…、ということです。正確には思い出せません。上の娘、透萌(ともえ)の時の候補の名前のひとつ、であったのですが、私にとっては、ただそれだけで、はっきり言って、「葵」にするつもりは、なかったということです。なぜ、その気がなかったのか?ひとつは、「葵」という名が、非常に人気のある名前だからです。事実、2004年の名付けランキングでは、第8位にランクインしています。だから、ひねくれものの私(`ヘ`)としては、つけるはずのない名前です。ただ、妻が、「あおい」ちゃんはどう?と言ってきたのが、きっかけであったと思います。これには、理由がありますが、もう少し先で、見てみます。さらに、後で、もしかして、あの時「葵」が示唆されていたのではないか、ということも、映画『黄泉がえり』の鑑賞で、気がつきました。これについても、後日「シンクロニシティ」シリーズで、見たいと思います。いずれにしても、その頃「葵」という名前も、候補のひとつに加えておこうか、という感じでした。私は、その時は、この名前全然乗り気ではありませんでした。(^^;そうこうしているうちに、7月も過ぎ、候補はある程度絞っておこうということで、最終的に「4つ」にしました。いよいよ、名付けの過程も、最終章へ突入!!ほんとかよ…という声が聞こえてきそうですが…。(^^;★絞られた最終の4つの名前★ざっと、4つの候補について、みたいと思います。●「真綾(まあや)」声優でもあり、歌手としても活躍している、坂本真綾さんの「真綾」を拝借。姓名判断は良くなかったのですが、漢字が気に入っていたのと、「まあや」という響きが、かわいらしくて、ふたりとも、未練があったため、最終候補に残しました。詳しくはこちらのエピソード→赤ちゃんの名付け・episode5●「光透葉(ことは)」タイトルの「光透波(ことは)」の「波」を「葉」にした名前。ハンドルネイムにも使っている、個人的に愛着のある名前です。上の娘の透萌(ともえ)の名付けの時、9割以上「光透波」になる予定だった事は、先の→「赤ちゃんの名付け・episode3」と「eisode4」で書きました。今回もしつこく入れることにしました。よほど、しつこい男です。(^^;●「葵(あおい)」これについては、先にも述べましたように、私はあまり乗り気ではなかったのですが、いくつかのシンクロニシティなどもあり、また、妻から言ってきた名前だったので、候補に加えました。結果的に、この名前になるのですが…。●「蒼依(あおい)」「あおい」の「葵」とは別のバージョン。「葵」が出てきた時、「葵」ではあまりにメジャーなので、もうちょっと別の漢字はないだろうか、ということで、ひねくれものの私が、苦肉の策で考えて、無理やり加えた名前(^^;個人的には「蒼」という字は、何となく好きな字だったので。妻には「蒼」が男の子みたいということで不評でした…。そして、この後、4つの候補を中心に名付けが、なされていくはずだったのですが、7月を過ぎた頃だったでしょうか、唐突に、別のある名前が自分の中に浮かび上がってきました…。 ▲透萌:けっこう爽やかな感じ。人気blogランキング登録しました。おもしろい、と思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?次回より、さらに寄り道をすることになりそうです。「最終章へ!」って意気込んでたじゃないの!と言われそうですが。何度も言うように、私の場合は、予定は「未定」ですから…。(^^;このシリーズは、「名付けの過程」と「謎」と「個人的趣味(好み)」の融合を意図していますので、と言い訳をしておきます。

July 24, 2005

コメント(5)

-

「空を縦横無尽に駆けめぐる憧れのつぐみ」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode9)

▲わおおっ!アップでより丸さが強調されている…。(^^; (娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。) ★「まどか」「まな」に続く名前は…(^^;★ 「まどか」ちゃんは、うちの隣の娘さんの名前。「まなか」ちゃんは、うちの裏の娘さんの名前。 候補としてあげた、ふたつの名前が、見事に、隣と裏の娘さんの名前と一致してしまい、何だか、包囲網をしかれたようでした。そんなに簡単に、名付けさせないぞ!と言われているようで、どうしてなの??と思ったときもありました。(完全に、被害妄想モードです(^^;) 隣近所に、同じ名前のお子さんがいると、まあ、大声で怒れないってだけではないでしょうが、妻にしては、違う方がいいみたいで、いともあっけなく、却下されたという訳です。 まどかちゃん、まな(まなか)ちゃん、さようなら~って感じでした。 一時期は、隣の「円(まどか)」ちゃんと、裏の「まなか」ちゃんを、うらみかけましたが(^^;(冗談ですよ、冗談)、これも偶然ではないのかもしれない…と思うようになりました。 今思うに、これらの名前は、完全に私の趣味ですので(^^;、そういう意味でも、赤ちゃんから「それは違うよ! その名前じゃないよ!」というメッセージを伝えるために、「偶然の一致」を起こしてくれたのかもしれません。 実際これらのことがあってからでしょうか、自分があれこれ考えていても、結局は赤ちゃんの名前は、もすでに決まっているのではないだろうか、と何となく思うようになりました。 だから、あまりこだわらずに、流れに任せようと、思うようになりました。 というか、もう考え出す気力がなかったというほうが、正確かもしれません。(^^; 名付けが、暗礁に乗り上げた頃、ひとつの名前が、妻の口から漏れ出しました…。それはある意味、私もひそかに考えていた名前でした…。 妻は言いました。 「つぐみ」ちゃんはどう?…と。 それもやや皮肉まじりに!! ★「つぐみ」という存在★ ちょっと、マニアックモードに突入です。すみません。 「つぐみ」とは、どこから出てきた名前なのか? 「鳥」のつぐみ?いえいえ、そうではありません。そうだったらかわいらしいものです。 実は「女優」のつぐみです。(^^; おいおい、好きな女優は、(HP表紙の)ソン・イェジンじゃなかったのかよ!! と言われそうですが、要は好きな女優はたくさんいるというわけです。すみません。…って謝ることでもないですかね…。 「つぐみ」という女優は、おそらく知らない人のほうが多いのではないかな、と思うのですが、きっかけは、以前この場でも紹介した『贅沢な骨』(こちらをクリックすると映画の紹介コメント)、という映画でした。 つぐみの最高傑作は誰が何と言おうとコレだ!!『贅沢な骨』 この映画を観て、「つぐみ」という女優に、とりつかれてしまい、それ以来、この映画の写真集や、彼女が出演している他の作品も、見るようになりました。 <すみません、これも買っちゃいました…。妻にちょっと呆れられました(^^;『月刊 つぐみ』 彼女が出ている映画を密かに借りてきて、観ていると、「つぐみ」が画面に出てきたら、 「あ…! つぐみ目当てに借りたんでしょ!!」 とすかさず妻に言われたものです。 全くの図星で、言い訳のしようも無いので、「いやあ、それも、まあ、ひとつの理由だけれど…(^^;」などと、ごまかすのが、精一杯でした。 彼女の出演作品は、そんなに多くありませんが、やはり『贅沢な骨』が出色の存在感です。彼女の内面の孤独、寂しさ、いじらしさが痛いくらい、見ているこちらに突き刺さってきました。6回くらいは見たでしょうか。嫌いな人は、受けつけない映画かもしれませんが、はまる人には、はまってしまう作品です。 月光の囁き ディレクターズカット版 ▲『月光の囁き』は、前半の初々しい恋と、後半の捩れていく恋の落差に耐えられるかどうか。「つぐみ」は体当たりの演技で、こちらも存在感抜群。長い髪のつぐみを見ることができます。『黄泉がえり』の塩田明彦監督の異色作。『贅沢な骨』と双璧をなす、「つぐみ」の代表作。 ★「つぐみ」を姓名判断で入力してみると…?★ えっと。話が大幅にそれてすみません。 妻が、かなりの皮肉を込めて言ってくれた「つぐみ」という名前。それは、私も密かに考えていたことでした。 でも、こっちから言い出すのも、恥ずかしくて、気になったものの、「つぐみ」という名前は、意識的に頭から追い払おうとしていました。 なので、妻からその名前が出たときは、心の中を見透かされているのかと思って、「ドキッ!!」としました。 しかし、そんな素振りは露ほども見せず、「え…? ああ…。じゃあ、やってみようか?」と、平静を装って、「つぐみ」「月海(つぐみ)」などで入力してみました。 そうしたら、幸か不幸か、姓名判断の結果は、悪かったです。妙にホッとした部分もあれば、ちょっとガッカリした…という気もしないでもなかったですが、複雑な気持ちでした。(^^; ▲こうしてみると、顔の丸さが強調されてます。人気blogランキング登録しました。マニアックだなあ、と思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?今回は、思いっきり趣味の世界へ、ひたってみました…。「つぐみ」も、姓名判断から、あえなく却下となり、名付けにおいては、進展がなくなってしまいますが…。

July 23, 2005

コメント(6)

-

「天から降りそそぐ神聖なマナのきらめき」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode8)

▲赤ちゃんて、何考えてるんだろう?と見てて、思ったりします。(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)幕間を挟んでの再開。前回のepisode7では、「万透香(まどか)」があえなく却下。では、ということで、次の名前の候補、「まな」について、見てみました。なぜ、「まな」に惹かれたのか?それは、「まな」に秘められた謎が、興味深かったからです。丹波一宮「元伊勢」籠神社も、日本の古代の謎を解く鍵を握る神社だとおもいます。特に、日本は、古来から「言霊」を重要視してきました。ですから、「神」の名「神社」の名というものは、それこそ、適当につけるはずがない。そこには、意味があるはずです。「籠(この)神社」の「籠」という漢字も、これまた、意味深です。これについても、見ていくとおもしろいのですが、本題から外れるので、別の機会に紹介できれば、と思います。そして、その奥の宮「天真名井神社」も、これまた、興味深い。●「天真名井」=「高天原の泉(井戸)の名」●「天真名井」=「真名」=「まな」=「マナ」=「マナの壺」=「イスラエルの三種の神器のひとつ」では、この「マナの壺」とは、何なのか?「マナ」を入れた「壺」ということになるのですが、では「マナ」とは何か?「聖書」の「出エジプト」に、「マナ」の記述が見られますので、時代を預言者でもあった「モーセ」の時代へと巻き戻してみます。★天から神聖な食物「マナ」が降ってくる★イスラエル人は、長年エジプトで奴隷として苦役を強いられていました。しかし、紀元前466年、モーセとその兄アロンによって、ようやく解放されます。羊や牛などの家畜とともに、彼らは430年間のエジプトでの生活に別れを告げます。そして、絶対神ヤハウェの導きによって、約束の地カナンを目指します。しかし、やがて食料は底を尽き始め、イスラエルの民からは不満が出てきます。=================================「わたしは、イスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。『あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして、わたしがあなたたちの神、主であることを知るようになる』と。」 夕方になると、うずらが飛んで来て、宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。 この降りた露が蒸発すると、見よ、荒れ野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。 イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと、口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。「これこそ、主があなたたちに食物として与えられたパンである。 主が命じられたことは次のことである。『あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり一オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。』」 (出エジプト・第16章12~16節)================================この天から降ってきた霜のようなものが、「マナ」と呼ばれるものです。これを見た民が、「これは何だろう?(マーン・フー)と言って、不思議がったことが、「マナ」の語源になったとか。モーセが「マナ」を手に取り、一口食べてみたところ、薄みでやや甘く、蜜を入れたウエハースのようなものであったといいます。この「マナ」は、イスラエル人が荒野をさまよい歩くことになる、40年間、毎日(安息日を除く)降り続け、貴重な食料源のひとつとなります。この「マナ」が実際何であったのか?というのも、興味深いものがあります。40年間天から降り続けるものなど、実際あるのでしょうか?「常識」から考えれば、そんなことはありえない。だから、この物語も、神話でしかない、と考えてしまいがちですが、個人的には、「聖書」は「ノアの大洪水」にしろ、基本的に史実であるのではないか?と思うので、「マナ」についても、やっぱり実際にあったのではないか?と思いたいですね。「答え」は正直、分からないのですが。ただ、三種の神器のひとつとして、「マナ」を入れた「黄金」の「マナの壺」は、イスラエル人の至宝となっています。今でこそ、どこへ行ったのか、行方不明になっていますが…。そのイスラエルの三種の神器「マナの壺」が、日本に持ち込まれた可能性がある!ということは、前回見ました。しかも、名前の符号で、「籠神社」の奥の宮「天真名井(あめのまない)神社」に持ち込まれている可能性がある!?と。「壺」=「コ」と読みますが、この「壺」(コ)は、「籠神社」の「籠(コノ)」の読みに通じる様な気もします。「壺」と「籠」は、違うものではありますが、ものを詰め込むもの、という意味では、共通します。気になるところではあります。★「まな」→「マナ板」★「天真名井」という名前には、聖書でいう神聖な食物「マナ」が、「象徴」として組み込まれている…。そんなのは、偶然だろうし、こじつけじゃないのか?と思われるかもしれません。しかし、日本でも、古来から神聖な食べ物を「マナ」と呼んできた痕跡があります。なぜ、食物を調理する板のことを「マナ板」というのでしょう。辞書には、【まな板】=「もと魚を料理する板」とあります。しかし、果たして、それだけの意味なのでしょうか?『失われた10支族「神武天皇」の謎』(三神たける・飛鳥昭雄共著・学研)より、「マナ板」について引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー日本でも、古来、神聖なる食物を「マナ」と呼んできた。それゆえ、食物を調理する板のことを「マナ板(俎)」と称すわけだ。ちなみに、これには「真魚鰹」のように、魚について使用される傾向がある。が、本来はあくまでも「神聖なる食物」という意味だ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★「飯」=「まんま」の謎★また、赤ちゃんなどに与えるご飯のことを、なぜか「まんま」とか「まま」と言ったりします。赤ちゃんも、初めに覚える言葉が「まんま」だったりします。何気なく使っている言葉ですが、よく考えてみると、「飯」を「まんま」とは読めないですし、「まんま」って何?と思います。妻や両親、周りの人に聞いてみましたが、誰も応えられませんでした。よく「まんま」って赤ちゃんに言うけど、何で「まんま」って言うの?「え?だからぁ、まんまだから、まんま、って言うんでしょ…」その「まんま」やんか!!!と、思わず、シャレで突っ込みたくなる返答でした(^^;しかし、これも先の、「マナ」が、聖書にある神聖な食物「マナ」から来ているとすれば、明快です。すなわち、「マナ」→「マンナ」→「マンマ」→「ママ」と変化していったであろうことが、推測できますし、実際指摘されています。「マナ」という言葉が、神聖な食物「マナ」として、日本にも、伝わっていることを思えば、「マナの壺」も日本へ来ている可能性が高くなります。いずれにしても、「籠神社」とその奥の宮「天真名井神社」は重要な神社ですし、また機会を改めて、見ていきたいと思います。★「真那(名)」あるいは、「真那(名)香」に決まるのか!?★そういういわれのある「マナ」ですが、それでは、ということで、この名前を切り出して見ました。すると、これまた、想定の範囲外の言葉が妻から返ってきました!!「裏の家のこどもさんが、「まなか」ちゃんだから、ダメ!」と…。「ガビーン!!(T_T)」これも、妻によれば、大声で怒れない、という理由で却下。隣の家が「まどか」ちゃんで、裏の家が「まなか」ちゃん。私の提示した名前が、ことごとく周囲の家の子と一致してしまいました。この偶然の一致は何??と思いました。同時に、これは、何かの陰謀ではないのか?とも一瞬思いましたが(^^;、まあ、被害妄想というやつでしょう…。そういうわけで、「まな」「まなか」という名前も、あっけなく却下されてしまったというわけです…。 ▲透萌:絵が大好きで、よくいろいろと描いてます。人気blogランキング登録しました。なるほど、と思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?こうして、名付けは、再び振り出しに戻ります(T_T)

July 22, 2005

コメント(2)

-

「名前に隠された魂の使命」(改訂版・赤ちゃんの名付け・an intermission )

▲葵:なーんにも悩みがないって感じ。うらやましい(^^; ▲どう、ひねくれた目で見ても、男の子なんですが…。★ある本との出会い★今回は、赤ちゃんの名付けのepisodeからは、すこし離れるので「an intermission (幕間)」としました。それは、2日前に、休憩の時、読んでいた本の中に、タイミング良く、「名付け」についての話題がでてきました。『癒すこと、癒されること』(加納真士著)少し前に、知り合いの方から、「読みたい本ないですか?」と、本が10冊くらい送られてきて、そのうちの3冊を買いました。その、選んだ3冊のうちの1冊がコレ。そして、少し前から読んでいました。本を読むタイミングというの、あるのでしょうね。名付けのことについて、少しではありますが、出てきてたというのも、「シンクロニシティ」でしょうし、しかも、自分が何となく思っていたことを、実に見事に表現している文章だったので、「なるほど!」と、感銘を受けました。せっかくなので、こちらに引用してみます。ちょっと長くなりますが、興味があれば、読んでみてください。(段落変えたり、一行あけたりは、こちらで修正していますが、文章はそのまま引用しています。)今回のタイトル「名前に隠された魂の使命」は、この本の下記の部分の小題から、引用しました。=================================多くの人は、子どもの名前は親がつけたと思い込んでいる。なかには祖父や祖母、また、肉親ではない第三者が名付け親になっている人もいるだろう。だが、誰が名付け親になろうとも、その子の名前は子ども自身が持って生まれてきたものなのだ。「そんなことは信じられない!」と強く反発する人もいると思う。その人たちは、あなたが生まれたときに名前を何にしようかと苦労した話を親から聞いているのだろう。それでも、あなたの名前を本当につけたのは、あなた自身なのだ。実は、子どもが胎内にいるとき、子どもから親に向かって、ある信号が発せられている。それには、「私はこんな使命を持って生まれるので、自分の名前をこうつけてほしい」という希望がこめられている。聖書に、妊娠したマリアに聖霊が近づき、「イエス」という名前をつけなさいと教える場面がある。それは、「名前」という言霊(ことだま)の力によって今生の使命を果たしやすくするためである。それを親や名付ける人が感応して受信し、その意味に近い漢字を捜したり、見つからないときにはそのままヒラガナやカタカナで表わすのである。子どもが持って生まれた名前は、響きであり、仮名である。漢字で表わしたり、ヒラガナで現す前の元の名(ヒビキ)を「神名(かむな)」と呼ぶ。名前に子どもの使命が隠されているなら、親はその子の使命が果たせるような「心の環境」を作ってやればいい。たとえば、「ミチコ」という子どもがいる。それを漢字で「道子」とかいたり、「美智子」と書く場合もある。「道子」ならば、どんな意味を持つのか?道には真っすぐな道や曲がりくねった道もある。だが、道の先には目的地がある。人生で、たとえ曲がった道に入っても必ず目的地(本来の使命)にたどり着くぞという覚悟の名前である。では、「美智子」なら、どんな使命を持つのか?それは「天の知恵を頂いて美しく人生を生きる」という意味である。親は、子どもの決意を尊重してあげてほしい。それが「心の環境」を作ることである。子どもが苦労しないようにと「親心」でする心が返って、子どもの使命を果たしにくくすることもあるのだ。使命とは、「何かになる」ことではない。自分の中にあるものを表現することが「使命」である。デザイナーになったり、音楽家になったりするのは、使命を遂行するための手段にすぎない。使命とは、形ではないのだ。人はすべて世の中に「愛」を表現するために生まれている。その愛の表現を自分なりに果たすことを「使命」といい、「役目」という。自分の子どもが何をなすために生まれてきたのかを知りたければ、子どもの名前の意味を考えるといい。姓名判断などに頼らなくても、じっと考えていれば直感のように伝わってくる。なぜなら、胎児のときの信号をキャッチした人なら、その子の想いが伝わっているからだ。=================================★名前は自分自身が選んできた★この本によれば、自分の使命を果たしやすいように、それにふさわしい名前を、子ども自身が、あらかじめ決めているということです。親がつけたと思っていても、結局は、子どもが発する信号に導かれていただけなのかもしれない…。なかなかおもしろいというか、深いですね。上の娘の名づけのときに、最後の最後で、「光透波」から「透萌」に変わったというのも、娘の発していた信号を、妻か私かがそれとなく受け取って、「変更した」というのでしょうか…。あの時は、確かに、なぜ、「透萌」に、変更になってしまったのか、明確な理由を思い出せないんですよね。不思議です…。そして、今回見ている「葵」「葵」は、やはり、自分でこの名前を、選んできたというのでしょうか…。で、あれば、前回みた、「万透香」ちゃんにならなかったことを、悔しがる必要も、ショックを受ける必要も、何もないわけですね。(^^;ガッカリするのは、ただ自分のエゴでしかないのかも、と思いました。すべては「必然」、すべては、「運命」!こう考えるのが、一番スッキリするし、誰も傷つけることがないし、自分を責めることもない。ならば、その過程を、否定することなく、淡々と受け入れていく、それでいいのかもしれない、と思いました。そして、1ヶ月くらい前でしょうか、自分の名前を、何気なく眺めていたら、その時見ていたことと結びついて、「もしかして」という気付きがありました。まだ、全部わかってないのですが、「何となく」自分の名前との関連が見えてきたように思います。自分の名前の意味に気がつく日も、遠くないように思いますし、すべてはベストのタイミングで進んでいるのだと、改めて感じました。そして、さらに、今自分が住んでいる地名や番地なども「シンクロ」しているような気もします。自分の住んでいるところは、昨年地名が変更しているのですが、その変化も考えてみれば、何か意味深なんですよね…。地名、番地、自分の名前とも何となく関連しているような気も…。自分の名前、地名なども、少しずつ探求していこうと思います。分かるときには、分かるときがくるだろう、という気持ちで。けんたま様の「コトタマワールド」で、述べられています、「音に返す」をすると、また新たな繋がりが見えてきます。けんたま様も、「氏名(しめい)」=「使命」のことを、実に鮮やかに書かれていました。先の引用文でも、まさに「氏名」は、そのものずばり、「使命」このことを言っているのだと感じました。偶然は何ひとつない、とそういうことを改めて感じました。 ▲透萌(ともえ):ちょっと真面目に絵を描く ▲葵:幕間で、ちょっと、お休みモード人気blogランキング登録しました。なるほど、と思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?次回からは、また、本題(というか寄り道かな…)に戻って、名付けの過程を見ていこうと思います。

July 21, 2005

コメント(18)

-

「高天原から湧き出す真名の泉」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode7)

▲葵は、けっこう冷静沈着型で、動じない性格かも。 ▲葵:うーん、この頃は、頭つるつるでした(^^;(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)★新たな名前「まな」★前回は、個人的に、最有力候補だった、万透香(まどか)が、となりの「円(まどか)」ちゃんのために(^^;、妻によって、ごくあっさりと却下されたところまで書きました。ちょっと「ショック」でした。これで、この夏の甲子園は終わった、みたいな…。あ、全然違うかな…。今、思いついたのですが、別のシチュエーションで言えば、こんな感じでしょうか。例えば、好きな人へのプレゼントを、あれこれ必死に考えて、これだったら、「最高!完璧!バッチリ!」と自画自賛で、喜んでくれないはずがない、と満を持して、「はい!見て!」とプレゼントしたとします。そしたら、好きな人は、喜んでくれると思いきや、「前の彼氏にもらったプレゼントと同じじゃん」と言って、「ぽいっ」と、いとも簡単に、捨てられてしまう、みたいな感じ。(^^;「え?何で?そんなはずは…」と、予想外の結末に、茫然自失の状態みたいな…。ちょっと、違うかな…。(^^;また、余計なことを書いてしまいました。ともかく!、名付けは、自分にとっては振り出しに戻りました。では、ということで、懲りずに、あたためていた名前を、引っ張り出してきたのが、「まな」のつく名前。「まな」「まなか」など。漢字にしたら、「真那」「真名」「真菜」「真那香」などでしょうか。なぜ、「まな」という言葉に、惹かれたのか?以下、なるべく簡潔に見ていきたいと思います。いきなり話題は、飛びます!★イスラエルの三種の神器★日本には、皇位継承の徴として受け継がれている、「三種の神器」があります。それぞれの由来は、今回は省略しますが、「八咫鏡(やたのかがみ)」「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」そして、「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」です。 また、なぜか、興味深いことに、イスラエルにも「三種の神器」があります。かつてありました、といったほうが正確でしょうか。すなわち「十戒の石版」「アロンの杖」「マナの壷」がそれです。そして、これらの神器が納められていた箱である、契約の櫃「アーク」があります。細かな経緯は省きますが、古代のある時点を境に、これらの神器や、契約の櫃「アーク」が、行方不明になってしまい、いまだ行方が分からない状態だと言います。事実、イスラエルは、国家として、これらが、どこへいったのか、必死で探しているそうです。はたして、どこへ行ったのか…?いろいろな説が飛び交うなか、契約の櫃「アーク」は、日本に持ち込まれているとの説もあります。本当なのでしょうか…。ただ、古代ヘブライと、神道の共通性や、日本とイスラエルには、三種の神器があるということ、などを見ていくと、両者の関係は想像以上に深く、あながちありえないこととは思えなくなってきます。★丹後一宮籠(この)神社に秘められた謎★丹後半島にある、京都府宮津市には日本三景のひとつ「天橋立」があります。そして、その天橋立の付け根付近に鎮座しているのが、丹後一ノ宮「元伊勢」籠(この)神社。この神社についても(あ、シャレじゃないですよ(^^;)、機会があれば、見ていきたいと思いますが、過去2回訪れました。好きな地のひとつで、また行ってみたいです。籠(この)神社は、「元伊勢」でもあり、伊勢神宮の「内宮」と「外宮」の御神体が、かつてとどまっていた場所でもあり、非常に重要な神社でもあります。ここには、少し歩いた先に、「籠神社」の「奥の宮」があります。その神社の名前を…「天真名井(あめのまない)神社!!」といいます。「マナ」が見えてきました。「天真名井(あめのまない)神社」の、「天真名井」とは何か?『失われた10支族・神武天皇の謎』(三神たける・飛鳥昭雄共著・学研)から見てみます。実は、日本神話の「高天原」にある聖なる泉(井戸)が、「天真名井」といいます。そして、「天」=「高天原」を表わし、「井」=「井戸(=泉)」を表わします。となると、「天真名井」から、「天」と「井」を除けば、浮かび上がってくるのは…。「真名!!」「真名」は「マナ」。そして、「マナ」とくれば、先程の「イスラエルの三種の神器」に繋がります。そう…、「マナの壺」です!!「天真名井」=「真名」=「まな」=「マナ」=「マナの壺」=「三種の神器のひとつ」つまり、「天真名井神社」は、「真名」つまり、「マナの壺」が、名前に込められているということ。同時に、名は体をあらわすで、天真名井神社の「御神体」が、そのものずばり「マナの壺」である可能性が高いこと。そうなってくると、これはけっこう大変なことなのですが、イスラエルの三種の神器のひとつ「マナの壺」が、日本の籠神社の奥の宮「天真名井神社」に持ち込まれた可能性が出てきます。では、「マナの壺」とは何なのか?それは、「聖書」を紐解けば、出てきます!「聖書」と「漢字」、「聖書」と「神道」、日本という国は、想像以上に、「聖書」との共通性が、ありそうです。紙幅が尽きました。「マナの壺」について、次回簡潔に「聖書」から、見ていきたいと思います。 ▲葵:泣いてます。透萌:気にせず笑ってる ▲だから、髪留めが、おかしいんですが。(^^;人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?おいおい、名付けの話じゃなかったの?と言われそうですが…。この「名付け」シリーズは、「名づけ」と「謎」と「個人的趣味(好み)」の融合も、意図しているので(何じゃそれ?とこれも言われそう…)、寄り道しまくりのシリーズとなると思います。…って他のシリーズもまさにそうですね(^^; うーん…。明日は、この続き、書けないと思いますので、あさってに、ということで。それと、今日、たまたま、ある本を読んでいたら、名付けのことについて、書かれていたことがあり、これって、「シンクロニシティ」であると思いました。ほぼ、名付けについて、感じていたことを、見事に代弁してくれていたので、また近いうちに、紹介してみます。

July 20, 2005

コメント(2)

-

「すべてを透かして降りそそぐ香り」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode6)

▲葵は、額が禿げ上がったおじさん、もしくはお地蔵さんって感じ。(^^; ▲お風呂上り。タオルにくるまれて気持ちいい。(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)★再び浮上してきた「透」の漢字★「葵」編、第2回目です。前回は、「くるみ」「真綾(まあや)」が姓名判断で、良くなかったことは書きました。たとえば「真綾」の姓名判断でみると、「家庭や社会に押しつぶされやすいでしょう」と書かれていました。そんなこと書かれたら「え?まじで?そうなの?」と、ちょっと、名付けるのをためらってしまいますよね?ただ、「真綾」については、漢字自体が、気に入っていたのと、「まあや」って、けっこうかわいいかな、ということで、最終候補まで残すことになります。そんななか、再び浮上してきたのが、上の娘の名づけの時に考えていた「透」を使った名前。そもそも、私自身としては、上の娘に「透萌(ともえ)」と名付けたのだから、今度生まれてくる子も、「透萌」に関連した名前が、いいんじゃないの?と思っていました。つまり、個人的に好きな「透」という字を含めて名付ければ、共通するものがあっていいのではないだろうか、と。それで、上の娘の名付けの時に考えていた「透」のつく名前を、再び引っ張りだしてきました。ちょうどその頃だったでしょうか、お腹のなかの赤ちゃんは、女の子ということが分かりました。これで、女の子の名前に集中することができます。「透」のつく名前で、比較的、私が気に入っていた名前は、「万透香(まどか)」「万透葉(まどは)」「光透葉(ことは)」などでしょうか…。普通は、読めないし、今見ると、凝りすぎのの名前だなあと、思いますね。(^^;ただ、個人的には、ひそかに、今回も「透」のつく名前がいいと思っていましたし、自分の中であたためていた「最有力候補」が、実は、「万透香(まどか)」でした!!★「万透香(まどか)」=「円(まどか)」★なぜ、「万透香」が、個人的に気に入っていたのか?ひとつは、先の述べたように、上の娘「透萌(ともえ)」との「透」の共通性。ふたつめに、漢字から受けるイメージが、何となくいいな、と思ったこと。「万透香」=「すべてのものを透かして、降りそそぐ香り?」まあ、よく分かりませんが(^^;、感覚的に、「広がり」と「清純さ」を持ったイメージがあるかなと感じていました。そして、最後に「音」の「まどか」という言葉に、惹かれるものがありました。つまり、「音に返す」です。けんたま様の「コトタマワールド」で、述べられています、「音に返す」をすると、また新たな繋がりが見えてきます。●「万透香(まどか)」=「まどか」=「円」「まどか」は「円」に繋がり、「円」は「えん」であり「○」である、さらに「縁」に繋がります。イメージとしては、この世界の「すべての循環」に繋がっています。「円」=「○」が、一筆で描けるように、「円」=「まどか」とは、「始め」と「終わり」まで、すべてにおいて関わってきます。そして、『飛鳥昭雄ミステリー大全2』(飛鳥昭雄・工学社)によりますと、「円」=「鳥居」であると!確かに良く見ると、「円」は実際の「鳥居」そのものの形です。さらに同書をみてみますと、「鳥居」=「円」=「太陽」をも象徴します。「太陽」の象徴は、「日本」であり、その日本の通貨は「円」です。すべてが繋がってきます。そういったことも含めた「万透香(まどか)」であり、いいかなあ、と。★運命は、儚く消えゆく「香り」となる…★はっきり言いまして、自分の中では、「万透香(まどか)」は、その当時、おそらく80%くらいの比重で、付けたかった名前でした。そして、満を持して、妻にいいます。「万透香(まどか)は、どうかな?」と。すると、予想もしない答えが返ってきました!!妻いわく、「(私の家の)隣のこどもさんが「円(まどか)」ちゃんなので、ダメ!!」と。「え?なんで? 別に同じ「まどか」でも、漢字が違うのだから、いいじゃないの」と私。妻いわく、「まどか!!」と「大きな声で叱れないじゃないの!!」ということです。「ガビーン!!」(死語ですね(^^;)まあ、ちょっとオーバーに書きましたが、でもこんな会話が交わされました。はっきり言って、そういう理由で却下されるとは思いもよりませんでした。まさに、驚異のどんでん返し。自分にとっては、全く予想外の答えが返ってきました。非常に、現実的といいますか、生活感覚に密着した、妻にとっては、確かにもっともな理由で、却下されてしまいました。(^^;密かにあたためてきただけに、これは、ややショックを受けました…。こうして、名付けは、振り出しに戻る事になりました。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?では、ということで、個人的に、いいかな、と考えていたのが、「まな」のつく名前。「まな」「まなか」など。これについて、次回見ていきます。 ▲葵:うつぶせになってるところ。ちょっと泣きかけてます。 ▲髪留めが、きちんとされてません。(^^;「自分でする~」として、とめたもの。

July 19, 2005

コメント(4)

-

「空間に張り巡らされた真の綾」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode5)

▲葵(あおい)・ご機嫌な様子。 ▲葵(あおい)・うつ伏せになって、戻れなくなった(^^;(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)前回までに、簡単に上の娘「透萌(ともえ)」の名付けについて振り返ってみました。★「葵(あおい)」編スタート★2004年7月31日に生まれた娘の名前は、「葵」となりましたが、なぜこの名前になったのか。この際、自分なりに、名づけの過程を、さらけ出しつつ(^^;、書いてみます。上の娘の時には、いろいろと自分で、考えた記憶があります。しかし、正直なところ、自分の中では、前回の名付けのときに、出尽くした感があったので、新たに考えた名前というのは、そんなになかったと思います。もう考える気力がなかったといいますか…。それで、前にも述べましたように、透萌(ともえ)の時の、候補漏れの名前「葵」が、名付けられた、と。はい、では、終わり!!となると、元も子もないわけでして、確かに結果的には、「葵」に決まったのですが、私自身は「葵」という名前は、全く考えていませんでしたし、初めの頃は「候補」にすら上がってませんでした。その過程には、いろんな変遷というか、「妄想」が、ありました。名付けのドラマは、100人の赤ちゃんがいれば、100のドラマがあるわけでして、そうやって見ていくとおもしろいと思います。むしろ、今回は、妻のほうが、いくつか、考えていました。★第一番候補「くるみ」★妻が、妊娠して、最初の頃から言ってた名前が、「くるみ」。妻は、妊娠初期から中期にかけては、お腹の赤ちゃんに「くるみ」ちゃんと呼びかけていたようです。しかし、「くるみ」「胡桃」「来海」など、いろいろと、姓名判断のHPで打ち込んでみましたが、良くありませんでした。やはり、親としてみたら、悪いのよりは良いほうがいいと思うわけです。と、いうことで、妻は、結構気に入っていたみたいですが、ほぼ却下ということになりました。「え~、そんなぁ…。」とがっかりの妻。「まあ、それが運命というものだよ」などという私。★第2候補「真綾(まあや)」★あと、妻から出た名前では、「真綾(まあや)」がありました。これは、坂本真綾という声優出身の歌手のアルバムを持っていて、よく聴いてたこともあり、彼女の名前を、そっくりそのまま拝借したというわけです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【坂本真綾】1980年3月31日生まれ。主にCMソングや、洋画の吹き替えを中心に活動。1996年に、アニメ【天空のエスカフローネ】で主役『神崎ひとみ』に抜擢され、その際に録ったデモテープの曲 (当時流行っていた 『岡本真夜:tomorrow』)がきっかけで、主題歌を歌うことになる。そしてこれが、プロデューサー菅野よう子さんとの出会いとなり現在の歌手活動に繋がる。現在も、声優・役者・歌手などとして活躍中。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー彼女のベスト1アルバムはコレ!(個人的好み) 坂本真綾/Lucy(ルーシー)坂本真綾シングルコレクション・プラス H坂本真綾/シングルコレクション+(プラス) 「ニコパチ」<通常盤>坂本真綾/イージーリスニング坂本真綾/少年アリスこのアルバムの「走る」がきっかけで、はまる。坂本真綾/DIVEえっと。すみません…。こんなにたくさん載せて…(^^;彼女の歌声は、クセがない。素直。スッと染みこんでくる爽やかな感じ。クセがない分、インパクトには欠けるのでしょうが、ナチュラルな感じが、聞けば聞くほど味わいがでてくる、そんな声です。なぜ、坂本真綾を聞くようになったのか?という経緯を書くとまた長くなるので、書きませんが、彼女に興味があれば、レンタルででも借りてみてください。「真」と「綾」は、ともに好きな漢字だったので、そう言われれば、いいかな、と私も思うようになりました。はじめは、「ミツバチマーヤ」じゃないんだから!(^^;と思ったものですが、「真綾」という漢字は「真」と「綾」どちらも、考えてみれば好きで、これはいいかもしれない、と思うようになりました。ただし、これも姓名判断では、悪いほうでした。と、いうことで、これも難しいかなということになりました。妻は、「なんで、私が考えるのは、(姓名判断が)悪いの?」とぶつぶつ言ってましたが、そんなことを言われても、こちらは、ありのまま打ち込んでいるだけなので、どうしようもないわけです。しかし、「真綾」は、ふたりあきらめきれずに、結局最後の4候補まで、残ることになりました。「綾」という漢字は好きで、「綾音」「綾葉」とか、上の娘のときに、いくつか考えていました。ちなみに「真」という字を使った名前も、結構考えた記憶があります。また、個人的に思っていたのは、上の娘が「透萌(ともえ)」だったので、「透」のついた名前がいいなあ、というのもありました。どうも私は、上の娘の「透萌(ともえ)」の「透」もそうですし、「透」にこだわっているところがあるんですよね。「光透波(ことば)」の「透」からだと思うのですが。と、いうことで、今度は、しつこく、上の娘の時に考えていた「透」の名前を、引っ張り出すことになるのですが…。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は? ▲とんがり帽子というかモアイ像みたいな頭。 ▲透萌(ともえ)はみかん大好き。「赤ちゃんの名付け」シリーズは、元版があるので、簡単かと思ったら、とんでもないですね。今週は時間がないので、楽をしようと思ったら、逆に写真の加工とかで、かえって大変。(^^;

July 18, 2005

コメント(6)

-

「光透き通る萌の季節に」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode4)

▲上の娘、透萌(ともえ)の小さい頃 ▲これも同時期の透萌(ともえ)。 ▲透萌、お風呂上り。比べてみると、成長したなと。(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを遡る時は、「カテゴリ」よりご覧ください。)★95%「光透波(ことは)」で決定していた名前★上の娘の名づけについて、前回のepisode3では、ほぼ「ことは」に決まった、というところまで書きました。漢字は、このタイトルでもある「光透波(ことは)」下記のように、紙にフルネームで書いて、飾っていました。「○○ 光透波」妻も、はじめは、冗談でしょ?といってましたが、「ことは」という響きは、気に入ったらしく、お腹のなかの赤ちゃんに呼びかける時は、「ことは」ちゃんと言ってました。私も、ちょっと大そうだし、読めないかな、と微かな不安を抱きつつも、妻もそう呼びかけていることだし、今さら変更しても、赤ちゃんも「わたし、ことは、じゃなかったの?」と混乱するから困るだろうし(^^;、これで、決定したな、と思っていました。★最後の最後の「どんでん返し」★生まれる日が近づいてくると、さすがに両親からも、「名前」は決めたの?と言ってくるので、ほぼふたりの間では決まっていた名前「光透波(ことは)」であることを、伝えました。両親は「難しいなあ」「読めないなあ」と、びっくりされました。本当にこの名前にするの?と何度も聞かれました。そりゃそうです。そう思って当然だと思います。ただ、やはり、これで決まりだろうと思っていました。ところが。偶然か必然だったのか、「光透波(ことは)」には、なりませんでした…。★光「透」き通る「萌」の季節へ★「ことは」にはならなかった…。どういうきっかけがあったのかは、今となっては、はっきりとは思い出せません。生まれる1週間か2週間前くらいまでは、「ことは」のつもりでした。おそらく、ちょっと凝りすぎじゃないか、というのが自分にも妻にもあって、100%決めてしまうこともできなかったのだと思います。なぜ決められなかったのかは、分かりませんが、これも、天の意思だったと言えば、簡単なのでしょうが…。あるいは、赤ちゃんが、その名前じゃないよ!というメッセージをくれていたのでしょうか…(^^;。いずれにしても、おそらく生まれる前に「決まっている」赤ちゃんの名前ではなかったのだろう、と。まあ、そういう経緯があって、決めかねていたところ、候補にあげていた名前を、妻が見返していて、「透萌(ともえ)」は、どうかな、と言ったのが、変遷のきっかけだったと思います。それから、「透萌」が急速に最有力候補に上がってきました。最後の最後で、予想外のところから、ひょこっと出てきて、「ことは」を追い抜いたと、そういう感じでした。生まれた日は、予定日より少し遅れて、5月2日でした。季節は、まさに「萌」の季節。そういうこともあり、妻はこの名前が気に入ったようです。私は、これで「ともえ」と読めるだろうか、という不安もあったのですが、気になっていた「透」の字も入っているし、異論はありませんでした。最終的に「透萌」でいこうとなったのは、生まれる直前だったと思います。「萌」は「草冠」と「日」と「月」から成る漢字で、「草冠」を草の生える「大地」または「植物」とすれば、「日」と「月」と「大地」あるいは、「植物」で、まさに自然の恵みに満ちているイメージの漢字です。「萌」という字自体も、個人的には好きでした。「萌」を使った名前もいくつか考えていましたが、私の性格が「ひねくれている」ので、「透萌」は、めったにないだろうというのも、あったかもしれません。(^^;光「透」き通るような「萌」の季節。季節的にもぴったりだし、いいんじゃないの?ということで、「透萌(ともえ)」になった、というわけです。今思い返すと、「光透波」にしなくてよかったあ、と思います。絶対に読めない!!(^^;まあ、「透萌」も「ともえ」と読めないと言われそうですが…。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?一応これで、「透萌」編は終わり。次回から「葵」編へと突入です。マニアック度がさらに増します!(^^; ▲葵と透明仲良く寝転んでいます。

July 17, 2005

コメント(2)

-

「はじめに光透波(ことば)があった」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode3)

▲葵(あおい)の頭は、この頃、とんがってました。(^^;(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを、遡る時は「カテゴリ」よりご覧ください。)★なぜ、名付けの過程を書こうと思ったのか?★今回、書き留めておこうと思ったのは、ひとつに、娘が大きくなったときに、名前をつけた由来や、どういう思いで付けたのか、説明しやすいというか、娘に理解してもらうのに、わかりやすいのではないかと思ったからです。ただ、過程を振り返るに、かなりマニアック(^^;な部分も、多々あるため、何だ、この親父は、いったい何を考えているんだ?と、なる可能性もあるわけで(その可能性のほうが大きいかも…)、考えてみれば、諸刃の剣なわけです。(だったら書くなよ!と突っ込まれそうですが。)それともうひとつ、自分自身、書き出してみることで、名付けの理由が、明確になるのではないかと思ったという方が、大きいでしょうか。名付けには「見えない糸」が働いている可能性もあると思うのですが、書くうちに、自分自身気がつかなかった新たな発見というのも出てくるのではないか、という期待もあります。いずれにしても、名付けの過程には、それぞれのドラマがある!ということで、今回から、本格的に振り返ってみたいと思います。★「葵」はなぜ候補にあがったのか? そして完結!?★7月31日に生まれた娘には、「葵(あおい)」と名づけましたが、どうしてこの名前が候補にあがっていたのだろうか…。と、思い起こすと、上の娘の透萌(ともえ)の名付けの時に、候補にあげていた、ひとつの名前でした。って、結局、上の娘の名づけの時に、候補に漏れた名前をつけただけじゃん!、と言われたら、それでおしまいなのですが。ということで、完結!!(^^;ということになると、話が続かないわけでして…。★上の娘「透萌(ともえ)」の名付け★えっと、仕切りなおし。(^^;こうなってくると、上の娘の名づけについても、書く必要があるのかな、と思います。上の娘は2000年5月2日に、生まれました。名前は「透萌(ともえ)」。わが愛する「内山理名」…じゃなくて(内山理名は一葉役でドラマに主演した)、「樋口一葉」です、「樋口一葉」(^^;一葉の誕生日は、陰暦でいえば3月25日ですが、今の太陰太陽暦に換算すれば、5月2日です!うれしい偶然の一致です。(一葉日記のブログは、すっかり更新をご無沙汰しています…。なんとか更新していきたいのですが…。)えっと、そんなことはどうでも良くて、ですね!初めての娘だったので、名付けのとき、結構いろいろ考えた覚えがあります。今回は、上の娘の名付けについて、簡単に書いてみます。名前は、最終的に「透萌(ともえ)」となりました。名前を考えるにあたっては、思いつくままあげていきました。あとは画数が、やはりいいに越したことはない、ということで、候補にあげた名前を、パソコンの姓名判断のHPで打ち込んでいきました。HPによって、同じ名前でも解釈が違ったり、というのはあるでしょうが、姓名判断で、まあ良いだろうというのを残していきました。今は簡単に姓名判断できることを思えば、本当に便利になったものです。この時は、おそらく、ざっと候補にあげて、姓名判断で絞っても、20くらいにはなったと思います。一応男女両方の名前をあげていましたが、途中で、女の子ということが分かると、女の子の名前中心に考えていきました。どんなのがあったのか?覚えているものをいくつかあげてみると、「ほのか」「穂波」「綾音」「葵」「真月」などがあったでしょうか。そして、多かったのが、「透」を使った名前。これは、ペンネームやハンドルネイムで「ことは(光透波)」というのを、使っていたせいもあり、「透」を「と」、あるいは「ど」と読ませて、いろいろ作っていたように思います。完全に自分の趣味というか、好みで、かなり凝った名前が多かったです。今思うと、ちょっとやりすぎの感もありますし、恥ずかしいのですが。「万透葉(まどは)」「万透香(まどか)」、そのままペンネームの「光透波(ことは)」や「光透葉」「琴葉」。うーん、こりこり!!そして「透萌(ともえ)」も、この流れから「透」が頭にあって、浮かんだ名前でした。今思い返すと、その当時、自分は「透」という字に、無性にこだわっていたように思います。何故?といわれても、明確な理由は思いつきません。その字が「気になっていた」ということでしょう。ただ、明確な理由はないと言いましたが、理由はおそらく無意識下でははっきりしていて、「光透波」の「透(と)」から、だと思います。「透」を「と」と読ませるのは、珍しいし、「透」という字が「好みであった」としかいいようがありません。「透明」「透き通る」「透徹」…非常に透き通った、清純なイメージが気に入ったのかもしれません。そう…このHPの表紙に載せている「ソン・イェジン」のように!!!あ、すみません…。(^^;ついつい、「ソン・イェジン」については、力が入ってしまって。そういえば、この9月に、あのヨン様と共演で、『四月の雪』という映画が公開されるようです!!!もうこうなったら、何が何でも、見に行かなくてはいけません!!!はぁ、はぁ…。あ、すみません…(^^;また、外れてしまいました…。えっと。何の話でしたっけ??あ…。「透」のイメージでしたね。「透」です。えっと、そういう訳で(何がそういう訳なんだよ!と言われそうですが)、「透」を使った名前の中では、やはり、「ことは」という響きが気になっていました。ペンネームで使っていましたし、別に名前にしても、おかしくないかなあと。実は「ことは」だけでも、先にあげたように、3~4種類、漢字を考えていたと思います。★ほぼ「光透波」に絞られる★妊娠の中期から後期にかけては、ほぼ8割~9割くらいの比重で、「ことは」に決まりかけていました。あとの問題は「漢字」をどうするか?といったことでしたが、「ことは」というのは、ほぼ決まりという状態になり、そうなるはずでした。 漢字は候補がいくつかあったものの、最終的には、このブログのタイトルでもある、「光透波」が、いいのではないか?ということで、実際に紙に書いて、飾っていました。妻も、ちょっと大そうだけど、「ことは」という響きは、悪くないと思ったのか、それでいいんじゃないのと、特に反対もなく、お腹の赤ちゃんに「ことは」ちゃんと呼びかけるようになりました。私も、そのように呼びかけていました。このまま「ことは(光透波)」の名前に決まるはずだったのですが…。運命とは、時に気まぐれの風を、吹きつけてくれるようです…。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?

July 15, 2005

コメント(4)

-

「生まれた時の記憶の断片」(改訂版・赤ちゃんの名付け・episode2)

葵(あおい)・気持ちよさそうだ…。(娘の名前の「名付け」の過程を振り返るシリーズです。以前のepisodeを、遡る時は、カテゴリよりご覧ください。)★「葵(あおい)」に決定!★episode1でも、述べましたように、2004年7月31日に生まれた、二人目の赤ちゃんの名前、決定しました。生まれて1週間、「名無し」の赤ちゃんでしたが、親からも、早く名前付けないと、呼んであげられないよ、と言われていましたし、市役所への届けの期限も1週間を切っていましたので、決めました。と、いうか、前々から2,3に候補は絞られていて、妻は、娘が生まれたときから、その名前で呼んでいたようなので、ほぼ決まっていた、といってもいいのですが。名前は、「葵(あおい)」としました。前回にも書いたことですが、「名前」というのは、どういう経緯で、どういった理由で名づけられていくのか、その経緯をみていくと、おもしろいだろうな、と思います。そしてもうひとつ、これも書いたことですが、「名前」というのは、本来初めから、というか生まれる前から、決まっていることではないのか、という思いが、自分の中であります。そんなことは妄想だと思われるかもしれませんし、親が考えて名づけているじゃないか、とも思われるでしょうが…。赤ちゃんが、自分自身の名前を決めて生まれてくるのか、天が決めて生まれてくるのか、それは分かりませんが、親が親の考えで決めた、と思っていても、それさえも「必然」という流れの中に、組み込まれているのではないか、と思ったりします。せっかくなので、忘れないうちに、今回の名づけの過程を、思い出せる範囲で、少しずつ、これから何回かに分けて、書いてみようと思います。★生まれた日の日記より★以下、7月31日の夜、当時ヤプログの日記に書いた日記を、加筆訂正して再現してみます。生まれた「葵(あおい)」は、体重が約3800gでした。かなり大きい方でしょう。予定日通りきっちり生まれてきました。私に似ず、「几帳面」なところもあるのでしょうか。それならば、よかったと思います。(^^;昨日から実家に帰っていた妻は、昨日の夜、正確にいうと、日付が変わった今日の深夜2時ごろ、破水したため、妻の父親に病院に送ってもらったそうです。そして4時頃だったか、病院にいる妻本人から、電話がありました。もちろん私は、寝ていました。まだ陣痛はないから、しばらくは生まれないと思うということでした。まだ大丈夫と、少し横になって数時間寝てしまいました。そして再び起きて、私は、気にはなりつつも会社に行きました。そうしたところ、8時半ころ、妻から電話がありました。何だろう?と思い、聞いてみると、意外に冷静な声で、「もう生まれたから。」と、連絡がありました。あれからそんなにたってなかったので、まさか、生まれた電話だとはおもわずに、「え?もう生まれたの?」と、びっくりしてしまいました。1人目の娘、透萌(ともえ)のときは、早朝でしたが、出産現場に立ち会うことができました。これは本当に感動しました。今回は立ち会うことはできなかったものの、夜に仕事の合間を縫って、見にいきました。一目見た感想は、「あ、ちいさい!」でした。それは、まあ今日生まれたばかりだから、当たり前といえば当たり前なのですが…(^^;同時に、矛盾しますが、これだけ大きな子が、お腹に入ってたことを思うと、よく入ってたなあと、不思議な感覚にもなりました。今日は、眠っていることが多かったのですが、時折目を開いてボーっと周囲を見渡したりしたり、手をぷるぷると動かしたり、顔を赤くしてくしゃくしゃにして「うー」と泣いたり、いろいろな表情を見せてくれました。赤ちゃんて、見ているだけで飽きないものです。「不思議なもの」がここにいる、というなんとも奇妙な感覚です。女性は自分で産んだ、という実感があるから、自分の分身のように感じることがあるのかもしれませんが、男の場合は、自分の子、と言われても、極端に言えば、「ポン」と出された感があって、「え?これが自分の子なの?」という感じも、正直あります。まあとにかく、赤ちゃん、ここまで来てくれて、本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は? ▼透萌(ともえ)と葵(あおい)

July 14, 2005

コメント(10)

-

第十九幕「まっさらな天の法を巡らせて」 ( 「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」)

第十八幕「沙羅双樹のもとで」の続き。 ★「1111」のもうひとつの「シンクロニシティ」現象?★昨日は、ぞろ目である「1111」の車のナンバープレートを、見たことを書きました。ぞろ目のナンバーを見るときは、内面の心的状態が、数字の意味することとピタリ符合することが多い、といいます。内面と現実面の一致、いわゆる「シンクロニシティ」現象です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「1111」…今まで積み重ねていた事が、すべて崩れてしまって、初心に返らざるを得ない、本当に空っぽの状態の時にこのナンバーが来る。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこのところ、「皿」という字を見ていて、「皿」=「更」で、「更」には、まっ更な状態をあらわすことを知りました。「更」の意味と、「1111」の意味が、不思議とシンクロしています。また、昨日は、「1111」を見た後、シンクロ現象に、出会いました。昨日も述べましたように、けんたま様が、「皿」という字を「IIII」であり「四」という字に見立てられて、コメントを下さったこと。そこから、「1111」は、皿の「IIII」とそっくりであり、「1111」=「皿」=「IIII」=「四」へ繋がり、さらに、沙羅双樹の「二本ずつ対になっている木(=4本の木)」の説明を見て、さらに繋がったこと。つまりは、「皿」=「四」=「シ」→「シオン」の「シ」へ繋がること。「皿」=「サラ」=「沙羅」=「沙羅双樹」=「二本ずつ対になってはえている沙羅の木」=「4本ある木」=「IIII」=「四」=「シ(オン)」へも繋がること。「1111」は、すべてのスタート、新たなスタートの象徴とも取れますが、今見ている「エデンの園」ともシンクロしてくるようです。けんたま様、いつも重要なご指摘を、ありがとうございます。そして、一見、全然関係ないことですが、「1111」のナンバーを、きのうの昼間に見たのですが、きのうの前日、つまり今日からいえばおとといに、仕事先の店に行ってみると、冷凍庫の扉が隙間が開いていて、温度が10度。中のものは、解凍されていました…。商品は、ほぼすべてアウト。(T_T)まさに、「今まで積み重ねていた事が、すべて崩れてしまって、初心に返らざるを得ない」状態になりました。そして、その昼間に、「1111」のナンバーを見ることになります…。これまた、「本当に(冷凍庫が)空っぽ(になったも同然)の状態の時にこのナンバーが来る」というのに、おもしろいほど符合しました。「商品」の大切さを改めて、知ることとなり、仕事では「初心」に返らざるをえませんでした。日常生活から、あらゆるところで、シンクロ現象は起こっているということでしょうか…。いずれにせよ、「1111」のナンバーに関しては、その数字の意味する「シンクロニシティ」が、連続したように思います。前置きが長すぎました。本題へいきましょう。★「皿」=「沙羅」=「新羅」!★前回まで、「塩」の漢字に含まれる「皿」について見ていくと、想像以上にいろいろ出てきて、びっくりしています。「皿」=「沙羅」で、前回みたこと。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「皿」=「サラ」=「沙羅」=「沙羅双樹」=「生命の樹」!!●「塩」=「土」+「人」+「口」+「皿」 =「土(アマダ)」+「人(アダム)」+「口」(命の息を吹き入れる」+「沙羅(生命の樹)」=「エデンの園」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「沙羅(さら)」について、インターネットで検索などしていたら、「さらに」興味深いことがわかりました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー沙羅は、新羅の古名で、斯盧、斯羅ともいいました。http://www2s.biglobe.ne.jp/~ipsenon/kk6.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここから、「沙羅(さら)」=「新羅(しんら・しらぎ)」!!これは、正直、全く予想していませんでした。「皿」=「沙羅」=「更(さら)」で、「サラ」という音には、「まっさら」「新しい」という意味がありました。で、あれば、「沙羅」→「新羅」という変化も繋がっています。「沙羅」=「更」=「まっさらな状態」=「新しい」そして、「新しい」の「新」という漢字が使われている「新羅」!また、「沙羅」→「新羅」への変化から、もうひとつの答えが導かれるはずです。前回見たように、「沙羅」=「沙羅双樹」=「生命の樹(エデンの園)」であるということ。すなわち、「沙羅(=生命の樹)」の名を冠していた「新羅」は、まさしく「生命の樹」の思想を受け継いだ国ということもできそうです。「新羅」という国名を、単純に漢字の面からだけで、みてみると、どういった意味になるでしょうか。★漢字からみる「新羅」という国★【羅】は、一言でいえば、「網を巡らす」意を表わします。「網」は、法のあみにかける意もあるので、「法」=「天・神の法」とやや強引にすれば、「羅」=「神の法にかけて、巡らす」意となるでしょうか。よって、「新羅」で、「新たな地で、天の法にかけて、(神の意図)をはり巡らす」といった意味でしょうか。これは、歴史など無視して、国名だけでイメージしてみたものです。★「新羅」を「音に返す」と?★また、「新羅」という国名について、けんたま様の「音に返す」と「濁音は清音に」でいえば、こう言えないでしょうか?「新羅」=「しらぎ」=「しらき」=「白木」!!●「沙羅(さら)」=「新羅」=「しらぎ」=「しらき」=「白木」★「白木」から、再び「沙羅双樹」へ★今回は、「白木」についてのさわりだけ見てみます。「白木」とは何なのか……。いろいろと、出てきそうです。今回、ひとつあげるとすれば、これもシンクロなのか、沙羅双樹と結びついてきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●【沙羅双樹】=二本ずつ対になってはえている沙羅の木。釈迦がその下で入滅したとき、四方のこの木が、釈迦の上をおおい、白色に変じてかれたという。その他いろいろな伝説がある。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー上記の説明の太字部分と、「白木」が、「白」という字によって結びついてきました。すなわち、「新羅」=「白木」=「白色に変じてかれた木」!?さらに「白色に変じて枯れた木」とは、とりもなおさず「生命の樹」です。よって、「新羅」=「白木」=「白色に変じてかれた木」=「生命の樹」!!やはり、「新羅」は、「沙羅(=生命の樹)」であり、「生命の樹」の思想を受け継ぐ国、ということでしょうか。★釈迦とイエス・キリストの類似性★さらに、釈迦の死の際に、「釈迦の上をおおい」とあります。これは、意味深です。死の際に、「木」が関わってくるとなると、どうしても、あのことを思い起こしてしまいます。これは、決して飛躍しすぎではないと思います。そう、イエス・キリストの「十字架の木」での「死」を!!釈迦の死と、イエスキリストの死、考えてみれば、似てます…。となると、イエス・キリストの「十字架の木」は「沙羅双樹」でもあり、「生命の樹」の象徴でもある!とも思えてきました…。「十字架の木」=「沙羅双樹」=「生命の樹」!?そして、新羅や白木の「シ」は、「四」であり「死」に通じることを思えば、意味深です。「4」という数字は、けんたま様の数理より、「死」んで「蘇る」数でしたから、まさしく、イエスキリストの死と釈迦の死をも象徴しています。同時におそらく、両者の復活・蘇りも象徴しているはずです!人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?

July 13, 2005

コメント(4)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十八幕「沙羅双樹のもとで」

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十七幕「さらに深まる塩水の濃度」の続き。 ★今日見たナンバープレートの「シンクロ」本題に入る前に、今日あった「シンクロニシティ」を。今日の昼間、配達中に、前の車のナンバーをふと見たら「1111」でした。以前、ナンバープレートのぞろ目について、紹介しましたが、それによると、以下のようになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「1111」…今まで積み重ねていた事が、すべて崩れてしまって、初心に返らざるを得ない、本当に空っぽの状態の時にこのナンバーが来る。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーえ?? すべて崩れてしまってるって??ガーン!という感じですが…。(^^;ただ、昨日、「皿(さら)」=「更」という字から、「更」とは、「まっさらな状態である」ということに、改めて気がつきましたが、少し「シンクロ」しているように感じました。個人的には、「1111」は、やはり「新たなスタート」をイメージしました。同時に、今ちょうど見ている事柄、人類の新たなスタートでもある「エデンの園」とも、シンクロしてくるかな、と。さらに「1+1+1+1」=「4」であり、「シオン」の「四」という数理にも、繋がってきそうです。つい先程いただいたけんたま様のコメントともシンクロです。こちらへ引用させていただきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーちょっと、思ったんですが・・・「皿」なる字は、和数字「四」に似てませんか?ローマ数字の4に「皿」の字が似てます。今は、「IV」で4を表現してますが、「IIII」でも表現してたらしいです。だから、「皿」=「シ」で「死」「紫苑」「塩」・・に繋がってきそうな感じですが、いかがなもんでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー非常におもしろいな、と思いました。ありがとうございます。きのう、「皿」という字について、少し書きましたが、皿は、「IIII」の四つの棒から成っていることを思えば、「4」に繋がっているとも言えるのかもしれないですね。今日見たナンバープレートが、「1111」ですから、まさに、けんたま様がおっしゃったことを見せられた気もしないでもないですね、これは。いずれにせよ、「1+1+1+1」=「4」で、「4」が重要ですよ、というメッセージでしょうか。では、本題へ。★「皿」=「サラ」=「沙羅」★前回見たこと。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「皿」=「さら」=「更」=「改める」=「新しくする」=「まっさらな状態」●「塩」=「土」+「人」+「口」+「皿」 =「土(アマダ)」+「人(アダム)」+「口」(命の息を吹き入れる」+「更(まっさらな状態)」=「エデンの園」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー今回は、「塩」に含まれる「皿」である、「皿(サラ)」=「沙羅」について、少し見たいと思います。その前に、kurohogan様からいただいたコメントが、大変気になりました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーなるほど、頭も更新しないと。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり・・・・沙羅双樹の花の色、・・・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそうでした!言われてみれば、あ、そういえば!と思いますが、「沙羅」の言葉は、あの有名な「平家物語」の冒頭文に出てきますね。しかも、「祇園精舎」の「祇園」まで!!今まで見てきたことが、繋がって出てきたものだから、非常に気になってきました。「祇園(ギオン)」→「シオン」へも繋がります。「沙羅」=「サラ」=「皿」「皿」は「塩」の一部。「塩(シオ)」→「シオン」へ繋がります。せっかくなので、この冒頭の部分、載せてみます。===============================『平家物語』冒頭部分祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらは(わ)す。おごれる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。(口語訳)祇園精舎の鐘の音には、諸行無常すなわちこの世のすべての現象は絶えず変化していくものだという響きがある。沙羅双樹の花の色は、どんなに勢いが盛んな者も必ず衰えるものであるという道理をあらわしている。世に栄え得意になっている者も、その栄えはずっとは続かず、春の夜の夢のようである。勢い盛んではげしい者も、結局は滅び去り、まるで風に吹き飛ばされる塵と同じようである。 ==============================「祇園(ギオン)(→「シオン」)、「鐘の音」、「沙羅双樹」、「塵?」、気になりますし、この冒頭の文、「聖書」と関係あるのでしょうか…。★「沙羅」が表わすもの★「沙羅」とは何か?漢和辞典より見て見ます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●【沙羅】=木の名。りゅうのうこう科の常緑樹。高さ30メートルにも達し、花は小さく淡黄色で、芳香がある。葉は大型で、長楕円形。インドの原産。●【沙羅双樹】=二本ずつ対になってはえている沙羅の木。釈迦がその下で入滅したとき、四方のこの木が、釈迦の上をおおい、白色に変じてかれたという。その他いろいろな伝説がある。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー……おお!!これは、先程の、けんたま様のコメントと関わってきます!【沙羅双樹】は「二本ずつ対になってはえている」「四方のこの木が」という部分から、「4本」の木とならないでしょうか?そして、その4本は、「皿」を「IIII」と見たのと関わってくるように思います。すなわち、「皿」=「沙羅」=「沙羅双樹」=「IIII」=「4本の木」!?さらに、『失われたカッバーラ「陰陽道」の秘密』(飛鳥昭雄・三神たける)によりますと、釈迦の生誕にも「沙羅双樹」が関わっているそうです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそもそも、経典によれば、釈迦が生まれたのは「沙羅双樹」の下。母、摩耶が突如、陣痛を起こし、脇の下から釈迦が生まれ出たという。生命の誕生が沙羅双樹という樹木の下にある。また、釈迦が涅槃(ねはん)に入ったとき、そこにあったのもまた沙羅双樹であった。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそして、同書では、こう導きます。「沙羅双樹」とは、すなわち、生命のすべてを象徴していた「生命の樹(木)」である!!と。「沙羅」=「沙羅双樹」=「生命の樹」!!そして、もっと言えば、「生命の樹」の概念は、それこそ世界中に広がっていると言われています。「日本」もしかり!!日本の榊(さかき)や、御神木は、まぎれもなく「生命の樹」の象徴といっていいそうです。「沙羅」の意味が見えてきました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「皿」=「サラ」=「沙羅」=「沙羅双樹」=「生命の樹」!!●「塩」=「土」+「人」+「口」+「皿」 =「土(アマダ)」+「人(アダム)」+「口」(命の息を吹き入れる」+「沙羅(生命の樹)」=「エデンの園」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「塩」とは、主がアダムを造られて、「生命の樹」のある場所、つまり「エデンの園」におかれたことを象徴している、と言えそうです。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?「沙羅」については、もうひとつ意外な繋がりがありました。次回、そのことも見ていきたいと思います。

July 12, 2005

コメント(3)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十七幕「さらに深まる塩水の濃度」

第十六幕「塩水から成ったオノゴロ島」の続き。前回は、イスラエルのエルサレムに位置する「シオンの丘」の「シオン」についてと、「エデンの園」を意味する「園」=「塩」について見てみました。●「シオン」=「シオ(ン)」=「塩」●「エデンの園」=「園(えん)」=「塩」?という推測のもと、「塩」について、見てみました。そして、以下のように、「塩」から日本神話の「塩水」で生成した「オノゴロ島」に通じているのではないかと思いました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「シオン」=「塩(しお)」=「淤能碁呂(おのごろ)島」=「一番最初の島が成る」=「原点」=「塩(えん)」=「園」=「エデンの園(一番初めの人類の土地)」??●「シオン(塩(ン))」=「ユダヤ教の聖地」=「一番最初の島(象徴)」=「オノゴロ島」=「日本」=「すべての原点」??ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★「塩」の漢字破字法、そして、広がっていく謎★漢字を分解していくと、その漢字本来の意味が見えてくる「漢字破字法」しかも、漢字は、今まで見てきたように、どうも「聖書」との繋がりがあるようです。いや、むしろ、「繋がり」というよりも、「聖書」の思想を根本に漢字が作られた形跡が、そこかしこに見て取れる気がします。「塩」の漢字破字法をしてみると、どうなるのでしょう。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「塩」=「土」+「人」+「口」+「皿」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの分解をしてみたところで、まず、「塩」=「園」との類似性に改めて気がつきました。kurohogan様の「園」の漢字分解より、見てみると。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「園」=「口」+「袁」 =「口」+「土」+「口」+「人」+「人」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここから、こういう意味が導けそうです。●「園」=「口(エデンの園)」+「土(アマダ)」+「口(命の息を吹き入れる)」+「人(アダム)」+「人(エバ)」=「エデンの園」=================================主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。 主なる神は、東の方のエデンに園を設け、自ら形づくった人をそこに置かれた。 (創世記・第2章7節~8節)=================================これをもとに、今度は「塩」を見てみます。●「塩」=「土」+「人」+「口」+「皿」「皿」は保留しておきます。「土(アマダ)」+「人(アダム)」+「口」(命の息を吹き入れる」これは、アダムが主によって、生きる者となる場面を現しているとみれるように思います。「塩」とは、人体を構成する上で、欠くことができない「ミネラル」であり、生命の源であることを思えば、「塩」の漢字の中に、アダムの造化が含まれていることは、興味深いことです。同時に、アダムが含まれているということは、「エデンの園」をも象徴し、「塩(えん)」=「園」にも繋がりそうです。これで、解決!といきたいところですが、もうひとつ「皿」の部分が残っています。これを見ていかないことには、まだ「塩」の漢字を、見たことにはなりません。まずは、基本に戻るで、漢和辞典から見てみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【皿】=象形。横から見て足がついている皿の形にかたどり、「さら」の意を表わす。別の漢和辞典には、皿を描いた象形文字で、もと、ふせてかぶせるさらのこと、とあります。読み:ベイ(漢) ミョウ(呉)意味(1)さら。(2)おおい。器物のおおい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここで、何かヒントになるような意味が出てくるかな、と思ったのですが、正直なところ、これだけでは、繋がっていきません。「皿」って何?何で「塩」には「皿」の字が含まれているの?と、ここで行き詰りました。★「皿」を音に返すとどうなるか?★「皿」からは、今のところこれ、といった意味は見出せない。では、次に考えられることとしては、「ことたまワールド」の鉄則、けんたま様の「音に返す」です。「皿」=「さら」=「更」=「沙羅」というのが出てきました。これで、先へ進めそうです。「更」にみていきましょう!(^^;★「皿(さら)」=「更」★まずは「更」について。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【更】=コウ。さら・ふける・ふかす。もと、意符支(丈は変わった形。うつ意)と、音符カウ(丙は省略形。かためる意→剛コウ)とから成り、土地のでこぼこを平らに打ち固めることから、「改める」「帰る」「更に」の意を表わす。(意味)(一)(1)かえる。あらためる。「変更」(2)かわる(変)。あらたまる。(3)いれかわる。交代する。(4)こもごも。かわるがわる。(5)つぐ(継)(6)つぐなう(償)(7)へる(経)(あ)老人(9)一夜を五つに分けた時間の単位。またその時刻。「初更」(二)さらに。(ア)そのうえに。かさねて。(イ)いうまでもない。もちろん。(2)ふける。(ア)夜がおそくなる。(イ)ふかまる。(ウ)年をとる。(3)ふかす「夜更(よふかし)」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここからイメージするのは「更(さら)」=「あらたまる」ということ。「改まる」とは、「更新」という言葉があるように、「新しくなる」こと。「サラ」について、興味深い考察をインターネットで見つけたので、引用させていただきます。「まっさら」の「更」や、新しくすることを「さらにする」といったことも、書かれていて「なるほど!」と思いました。行間等縮めました。句読点も一部、加えました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「サラ」は丸いものだ。満月のように丸いものを「サラ」 (S'HR)という。もちろん、ヘブライ語で。それで、丸い皿は「サラ」と呼ばれるようになったのだろう。四角い皿なんて、昔無かったのかな?ところで、日本人は新しいものを「サラ」と言う。これは、満月を基準として、ちびたり、欠けたり、減ったりしていく様を「消耗」ととらえ、最初の完全な状態を、まんまる・・・つまり、「サラ」と呼んだのかもしれない。これホント・・・(?)如月(きさらぎ)は、「キサラヅキ」のことであり、陰暦で2月になる。陰暦は月の運行を元にした暦だ。「キサラ」 (KS'HR)は、ヘブライ語で「月のごとく丸い」という意味になる。ps:では、「ケセラセラ」という外国語は、何か関連があるだろうか?こじつけは簡単だ。それは、「キサラ・サラ」、つまり、「何一つ欠けていない・ちびてもいない」・・・「まっさらの状態だよ」ということで、「平気だよ」ということになる。もちろん、正しいかどうかはわからない。http://www.sun-inet.or.jp/usr/hiro7733/public_html/word/word_SAGYOU_LABEL.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれらのことから、●「皿」=「さら」=「更」=「改める」=「新しくする」=「まっさらな状態」もう一度最後に、「塩」を見てみます。●「塩」=「土」+「人」+「口」+「皿」 =「土(アマダ)」+「人(アダム)」+「口」(命の息を吹き入れる」+「更(まっさらな状態)」つまり、「塩」とは、「土(アマダ)」の塵に、主は「口」から息を吹きいれて、「人(=アダム)」を造り上げて、「皿」(=「更」)(まっさらな、新しいところ)に住まわせた…、ということを表わしているのかもしれません。「まっさらな、新しいところ」とは、今まで誰もいなかった土地に、アダムが住みついた土地、すなわち、「エデンの園」を象徴している!と。あるいは、「満月のような丸い欠けていないもの」の象徴が、「サラ」であれば、満ち足りた、人類が失ってしまった永遠の園「エデンの園」を象徴しているのかもしれません。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は?次回は、「皿」=「沙羅」について、みていきたいと思います。こちらも、派生的に広がっていきます。把握しきれていませんが、段階的に書いてみます。

July 11, 2005

コメント(8)

-

宝地図セミナーに参加

★「ヒックル様」の宝地図セミナーに参加する★7月10日の日曜日は、ヒックル様の「宝地図セミナー」に行ってきました。ヒックル様の当日のセミナーの日記ヒックル様の「ツイてる ありがとう」のHPは、数ヶ月前から、拝見させていただいてました。精神的なことや、意識のことなど、勉強になり、いろいろなツク方法も紹介されていて、とても楽しくて、ためになるHPです。「ヒックル様」の「ヒックル」とは「光来」からの言葉だということで、とても素敵なネーミングだと思いました。そのヒックル様が、宝地図セミナーをされるということで、しかも大阪でということで、近いこともあり、申し込もうと思い立ちました。実は、望月 俊孝さんの「幸せな宝地図であなたの夢がかなう」という本を以前に読んで、ビジュアルに訴えるということにとても感銘を受け、これはいい!と感じたものの、「宝地図」を作るまではいきませんでした。(結局意味ないって!)要は、行動に全く移せていなかったわけです(^^;これは、必見!「幸せな宝地図であなたの夢がかなう」望月 俊孝さんの楽天HPはこちらから★行動に移す★今回は、参加しようと思ったのは、実際行動できていなかったので、こういう場に参加すれば、「宝地図」を作るきっかけになるだろうと思ったのと、HP上でのヒックル様の人柄を信頼してというのと、料金が、「え?こんなに安くてもいいの?」ということや、場所が大阪であったこと、定員が7名だったことなどから、見てすぐに「これは参加しないと」と思いました。★大阪へ★そして、当日、大阪に行きました。個人のHP上でのセミナーに参加するのは、初めてですし、楽天での知らない人どうしの集まりに参加するのも、もちろん初めて。ちょっと緊張しました。そして、会場について7階へ。扉を開けると、もうすでに5、6名の方が見えていました。そして、「ヒックル様」との初対面。とても、すらっとして背が高く、爽やかな感じで、第一印象は、「おお、イメージと全然違う!」でした。(^^;とってもいい意味で、期待を裏切られました。実際会うのと、イメージのギャップは、けっこうあり、こういう出会いも、おもしろいなと思いました。そして、参加されていた方たちとともに、和やかな雰囲気のもと、充実した時間をすごすことができました。参加されたモゥモゥ様のHPにも、当日のセミナーの日記が書かれています。★「宝地図」★そして、ヒックル様のワークも、いくつか教えていただきました。こちらもいろいろと興味深かったです。いよいよ、宝地図の製作へ。要は、自分の夢を、写真や絵などで、ビジュアル化して、ボードや紙にはりつけたもの。イメージしやすいし、潜在意識により具体的に入り込んでいくような気がします。雑誌などから、自分の理想、夢、欲しいものなど、イメージに合った写真などを切り抜いていきます。作業は、だんだんと、けっこう楽しくなってきまして、ほんとに実現できるの?ということも、書いたり載せたりしました。写真を使うと、ほんとにイメージがしやすくていいです。家から、切抜きを、いくつか持っていきましたが、案内に「好きな女優の写真」なども、持ってくると良いとあったので、私は「それならば!」と素直に(?)、今一番好きな女優のひとりでもある、韓国の女優「ソン・イェジン」の写真を前日わざわざデジカメで、雑誌から苦労して撮り、パソコンに取り込んで、出しました。A4いっぱいの写真で、かなり大きい。「ほんとに持っていくの?」と妻。「だって書いてあるんだもん…」と私。素直に持っていきましたが、男性陣で、好きな女優の写真を、堂々と貼り付けていたのは、私一人でした…。ガーン!という感じでした。(T_T)まあ、いいのですが…。ちょっと恥ずかしかったです…。この宝地図で、ヒックル様は、なんと去年作られたなかの、9割近くは、実現したそうです。実際に、写真で見せていただきましたが、ボードに貼り付けたことが、実現しています。すごいことです。「意識」が現実を作る、というのは、どうも本当みたいです。妻も、見て、なんか、とてもイメージがしやすいし、いいねえと言ってくれました。コルクボードに張り替えて、もう少しアレンジしようかな、と思います。毎日「ソン・イェジン」を見れるだけでも、しあわせ…、あ、違うか…(^^;それはともかく、参加しなかったら、「宝地図」を作ることは、この先なかったかもしれませんが、「きっかけ」を与えていただいたこと、本当によかったなと思います。ヒックル様、ならびに参加されたみな様、ありがとうございました。今後とも、よろしくお願いします。次は、興味あるレイキ!挑戦してみます。ヒックル様、よろしくお願いしますね。人気blogランキング登録しました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。今回の順位は? ▼韓国映画界の宝石といわれる「ソン・イェジン」 この写真を貼りました…。 o(*^▽^*)o

July 11, 2005

コメント(2)

-

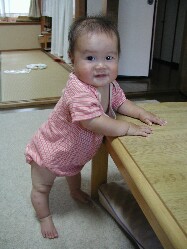

立ち始めた「葵」と麦わら帽子の「透萌」

最近の娘の状況を。葵は、ようやく立ち始めました。髪もまだまだ薄いとはいうものの、少しは生えてきました(^^;とりあえず、アップします(^^;

July 10, 2005

コメント(10)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十六幕「塩水から成ったオノゴロ島」

-第十五幕「鳥居の構造と役割」の続き。「園」という漢字は、「エデンの園」を表わしているのではないか?という疑問から見てきました。さらに「園(えん)」を「音に返す」で、みると、それらの漢字も、「エデンの園」を表わしていることがわかります。●「エデンの園」=「園(えん)」=「遠」=「円」=「炎」前回の最後に「園(えん)」=「猿(えん)」について、見ていくと書きましたが、これについては、もう少し後で、見たいと思います。私の場合は、予定は「未定」ですので、予定はコロコロ変わってしまいます。(^^;★「シオン」=「シオ(ン)」=「塩」★けんたま様に以前指摘していただいたことで、別の漢字が気になりました。以下、引用させていただきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー>祇園に繋がり数理に気がつきました。即ち17。>「ン」は、死音・無声音なので、無視すれば、>「シオン」=「シオ」>アイウエオ順で「シ」=12>アイウエオ順で「オ」=5>つまり、「シオン」=12+5=17で、>7月17日の祇園祭りに神クロ・繋がっていそうですね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ここから、思ったことは、「シオン」=「シオ(ン)」ということは、「シオ」=「塩」あるいは「潮」??かな、と。そして、「塩」という漢字で、連想するのは、日本神話の「島々の生成」の場面。塩水(海水)で、オノゴロ島が成ったという場面。しかも、「塩(しお)」という漢字は、音読みにすると…「塩(えん)」です!!と、なると、今までの流れからいえば、●「エデンの園」=「園(えん)」=「遠」=「円」=「炎」ですから、「音に返す」でいけば、以下のことが推測できます。「塩」=「えん」=「園」=「エデンの園」??正直なところ、「塩(えん)」という漢字は、「園」とは関係ないだろう、と思っていました。でも、けんたま様の「シオン」=「シオ」から、もしかして…、と思うようになり、今では「園」=「塩」=「エデンの園」という図式も成り立つ、と感じています。以下、見ていきます。★「オノゴロ島」の生成★「シオン」が、「塩(シオ)」に通じる、とみた時、先にも述べたように、日本神話の「塩水」でできた島の神話と、何か関係がないだろうか、と思いました。せっかくなので、その部分を『新訂「古事記」』(角川ソフィア文庫)の原文から見てみます。================================ここに天つ神諸々(もろもろ)の命(みこと)以ちて、伊耶那岐(いざなぎ)の命伊耶那美(いざなみ)の命の二柱の神に詔(の)りたまひて、「この漂へる国を修理(おさ)め固め成せ」と、天(あめ)の沼矛(ぬぼこ)を賜ひて、言依(ことよ)さしたまひき。かれ二柱の神、天(あめ)の浮橋(うきはし)に立たして、その沼矛(ぬぼこ)を指し下ろして画きたまひ、塩こをろこをろに画き鳴して、引き上げたまひし時に、その矛の末(さき)より垂(したた)り落つる塩の累積(つも)りて成れる島は、これ淤能碁呂(おのごろ)島なり。その島に天降(あも)りまして、天(あめ)の御柱(みはしら)を見立て八尋殿(やひろどの)を見立てたまひき。================================神が、天の沼矛で、「海水(塩水)」をかき回して、引き上げてみると、矛の先からしたたり落ちた「塩水」が積もってできた島が「淤能碁呂(おのごろ)島」であったと。文字通りとれば「塩水」=「塩」が、島をつくったということで、「塩」が非常に重要な役割を果たしていることがわかります。考えてみれば、「塩水」=「海水」は、生命の源でもあり、ミネラル成分が非常にたくさん含まれていますし、非常に重要には違いありません。そして、「塩水」から成った、「オノゴロ島」の大地は、まさに「土」から成っているはずであり、「土」には、「塩」すなわち、「ミネラル」の固まりとみることもでき、「塩」から「オノゴロ島」ができたというのも、現実的です。●「塩(水)」→「オノゴロ島」また、「塩」(=ミネラル)は人体にとっても必要不可欠なもので、「塩」はじめ、微量栄養素といわれる「ミネラル」があってこそ、人間は生きていけます。実際に、人体において「ナトリウムイオン」と「塩素イオン」の状態で存在し、これらは生命維持に不可欠な働きをしているといいます。●「塩(ミネラル)」→「人間の体」「塩」から「島(=大地)」や「人間」が成り立っている。まさに、「島」や「人間」にとって、「塩」こそが、それぞれを構成している「源」であり、「一番初め」といえるのかもしれません。日本の神話においては、「塩水(塩)」で、一番最初の島「淤能碁呂(おのごろ)島」が成ったということ。そして、「シオン」=「シオ」=「塩」であるということ。このふたつから、こういう推測が成り立たないでしょうか?「シオン」=「塩(しお)」=「淤能碁呂(おのごろ)島」=「一番最初の島が成る」=「原点」=「塩(えん)」=「園」=「エデンの園(一番初めの人類の土地)」??「シオン」とは、「シオンの丘」であり、エルサレム全体を指す地名であり、ユダヤ教の聖地です。「シオン(塩(ン))」=「ユダヤ教の聖地」=「一番最初の島(象徴)」=「オノゴロ島」=「日本」=「すべての原点」??「塩」とは、「一番最初の象徴」でもあり、「生命」や「大地」の源ともなっている、そういう意味でも、何となく、ですが、人類の一番最初の地である、「エデンの園」へと繋がるような気がします。また、「シオン」と「日本」という地の繋がりも「塩」(=園)を通じて、見ることができそうです。人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。次回は、「塩」を漢字破字法で、見ていこうと思います。こちらも、けっこう興味深いことが出てきました。漢字は、聖書と繋がっているということは、もう間違いないようです。

July 7, 2005

コメント(4)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十五幕「鳥居の構造と役割」

第十四幕「きらめく剣の炎」の続き。前回は、「園(=エデンの園)」を「音に返す」で見てみました。●「エデンの園」=「園(えん)」=「遠」=「円」=「炎」上記の漢字は、前回見たように、不思議ですが、どれも「エデンの園」の象徴になります。★「遠」=「先祖」★「遠」=「先祖」という意味を見つけたときは、おお!と思いました。「遠」にまさか、そのものずばり、「先祖」という言葉が出てくるとは…。聖書で言えば、まさに「エデンの園」は、人類の「先祖(=遠)」アダムとエバが、最初に住んだところです。=================================主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。 主なる神は、東の方のエデンに園を設け、自ら形づくった人をそこに置かれた。 (創世記・第2章7節~8節) =================================★「円」=「完全・満ちている」=「鳥居」★「円」は、「満ちている」状態ですし、「園(=エデンの園)」の完全な空間をイメージします。さらに、「円」とは、360度であり、「360」=「弥勒(ミロク)」にも通じますし、そもそも、日本においては、まぎれもなく、「円」が通貨です。「円」=「満月」と同時に、光り輝く「太陽」の象徴でもあります。そして、日本は「円」を通過とした、「日の丸」(=太陽)を国旗にもつ「太陽」の国。まさに「円」づくめの国です。「円」=「園(エデンの園)」に通じることを思えば、不思議です。しかも、漢字の「円」は、字体がまさに、ある形を示しています。よく見ると…、そう…。「鳥居」です!!上の写真は「平安神宮の鳥居」です。上の写真を参考に、鳥居の構造を、ここで簡単に見てみますと、まず、垂直に建つ「二本の柱」があります。そして、二本の柱の頂上に、水平に渡した二本の木があります。上の木を「笠木」といいます。その下に連結してついた木、これを「島木」といいます。その下に空間があり、水平に渡された木が「貫」といいます。「島木」と「貫」の間に「額貫」があります。そして、写真と「円」という漢字を見比べてみると、実際の鳥居が、横に渡した木がはみ出ているのを差し引いても、よく似ています。と、いうか、「円」という漢字は、「鳥居」とそっくりです。真ん中の「額束」も、ちゃんとあります。他に、鳥居を象徴するような漢字は「刑」「形」の左部分や「丹」という漢字があげられそうです。「刑」は「刑罰」、「形」は「人形(ひとがた)」「形代(かたしろ)」という言葉もありますし、「丹」は「丹生(にう)」「丹後(たんご)」「丹波(たんば)」という言葉もあります。これらも、けっこう重要な漢字かもしれません。ともかく「園」=「円」=「太陽」=「日本」=「鳥居」という図式が描けそうです。二本柱の「鳥居」をくぐれば、そこは神域が広がります。となると、神社の境内、ひいては、神社の神域全体が、「エデンの園」のイメージと重ねられないこともないような気がします。日本人は「エデンの園」の象徴として、神社をつくった、とは言い過ぎかもしれませんが、無意識のうちにそういう神聖な場所を、求めていたのかもしれません。また、エデンの園の中央にあるという「命の木」とは、神社の境内によくある、「神木」とシンクロしてくるようにも思います。さらに、神社の鳥居(=円)とは、門番の役割を果たしていることも考えれば、エデンの園にある「ケルビムときらめく剣の炎」ともシンクロしてきます。=================================こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムと、きらめく剣の炎を置かれた。 (創世記・第3章22節~24節)=================================稲荷神社などの「朱色」の鳥居は、イスラエルの「過ぎ越し」の故事の「子羊の血」から、来ている可能性が高いですが、「子羊の血の色」は同時に、「炎」の色でもあります。さらに、神社には、「過ぎ越し」とも繋がる「茅の輪」くぐりがありますが、鳥居の「血(ち)の色」は「茅(ち)の輪」の「茅の」にも、通じます。「鳥居」は、「鳥の居る」ところであり、「鳥」=「十理(とり)」=「神(の象徴)」の居る所。鳥居をくぐるとは、すなわち、神にくぐってもよいか試されているところ。鳥居は、まさに「門番」がいるところのようです。また、鳥居をくぐるとは、茅の輪が鳥居にかけられることからも、茅の輪をくぐること。●「鳥居」=「茅の輪」=「円」=「炎」=「ケルビムときらめく剣の炎」=「門番」!!そして、「ケルビムと回る剣の炎」でもあることから、回転してることになり、「円(=鳥居)」や「茅の輪」すら、連想させる光景です。ちょっと思いつくまま書いたので、まとまりがなくなってしまいました。また、文章を整理したいと思います。★まだ、「園」を音に返すべき重要な漢字が残っていた…★実は…、あえて、避けていた「園」を「音に返す」言葉がありました…。重要なことは分かっていたのですが、つかみきれなかった「漢字」が…。けんたま様にまたまた、重要なご指摘をいただきました。そう…、その漢字とは、「猿」です!!ということで、次回、けんたま様のコメントの引用と合わせて、「猿」について、少しだけ(正直把握し切れてない…)見ていこうと思います。「猿」については、けんたま様のHPで、実に鮮やかに解説されています。人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。前回最後に、次回は「シオン」について、と書いたのですが、全然違う内容になってしまいました…。私の場合は、予定は、「未定」です。(^^;

July 6, 2005

コメント(7)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十四幕「きらめく剣の炎」

第十三幕「エデンの園」の続き。前回は、「シオン」の「オン」を「園(おん)」と、音に返してみました。そして、漢字と聖書はむしろ密接に繋がっている可能性があることから、「園」とは、「エデンの園」を意味する漢字なのではないか?という推測から、見てみました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「シオン」=「子園(しおん)」=「死園」=「四園」「園」=「エデンの園」?●「園」=「口」+「袁」 =「かこまれた場所」+「曲がって遠ざかる」 =「かこまれた場所」+「正しくないことをして、遠ざかる」 =「正しくないことをしてしまい、遠ざかってしまった場所」 =「エデンの園」!!ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★kurohogan様の「園」解読★また、別の見方も出来そうです。kurohogan様より、「園」について、非常に興味深い考察をいただきました。ありがとうございます。これは、「エデンの園」にピタリと符合していると思いました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「園」=土+口+人+人。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーもう少し具体的に解釈してみると、以下のようになるでしょうか。「園」=「口」+「袁」となり、「袁」をさらに分解して、「袁」=「土」+「口」+「人」+「人」「人」「人」で、ふたりの人「アダム」と「エバ」「土」+「口」は、創世記の以下の部分で良いのでしょうか。=================================主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。 主なる神は、東の方のエデンに園を設け、自ら形づくった人をそこに置かれた。 (創世記・第2章7節~8節)=================================「土(アマダ)」の塵で、「人(アダム)」を形づくり、その鼻に命の息を吹きいれられた、すなわち、主の「口」から、命の息を吹きいれた。そして、後に主は、もう一人の「人(エバ)」を造り上げられた…。まとめると、●「園」=「口=(エデンの園)」+「袁」 =「口(エデンの園)」+「土(アマダ)」+「口(命の息を吹き入れる)」+「人(アダム)」+「人(エバ)」こちらの方が、直接的で、的を得ているように思います。ありがとうございます。★「園」=「遠」=「円」=「炎」★「園」とは、推測したように、本来は「エデンの園」を意味する漢字であった!と考えていいのではないかと思います。そして、今度は、「園」を音に返すとどうなるか?いろいろと、出てきましたが、これらもまた、繋がっている、ということを実感させてくれます。それぞれ、簡単に見ていきます。●「園」=「遠」【遠】の意味で気になったのは「遠ざかる」「間が長い(久遠)」「遠い人。遠いところ」「先祖」「園」=「エデンの園」=「遠」であり、「エデンの園」は、人類にとって「遠ざかってしまったところ」であり、「久遠」=「遠い昔」のことであり、「遠いところ」そして、人類の「先祖(=アダムとエバ)」の住んだ「園」●「園(えん)」=「円(えん)」【円】の意味で、注目したのが、「まるい。満ちている。欠けたところがない」です。これまさに、「満月」であり、「完全なもの」をイメージします。「園」=「円」=「エデンの園」=「満ちている。完全なもの。」まさに、「エデンの園」は、神の世界に等しい「完全な」楽園のイメージでしょうか。●「園(えん)」=「炎(えん)」次に「園(えん)」=「炎(えん)」とも、音に返すことが出来ます。そして、「炎」という漢字をみて、ドキリ!としました。なぜなら、これも、「エデンの園」に繋がっている!と思ったからです。以下、聖書の創世記から、引用してみます。================================主なる神は言われた。「人は我々の一人のように、善悪を知る者となった。今は、手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きる者となるおそれがある。」 主なる神は、彼をエデンの園から追い出し、彼に、自分がそこから取られた土を耕させることにされた。 こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムと、きらめく剣の炎を置かれた。 (創世記・第3章22節~24節)================================そして、この最後の部分、「きらめく剣の炎」→「回る剣の炎」と約されているものもあります。●「園」=「エデンの園」=「炎」=「ケルビムときらめく剣の炎」=「ケルビムと回る剣の炎」!そして、「回る」から、再び「円」を想起しますし、「ケルビムときらめく剣の炎」について見ていくと、想像以上に深いです。これについてみていくと、おそらくキリがなくなることは確実なので、今回は、詳しくはみません。いずれにしても、「エデンの園」=「園」=「遠」=「円」=「炎」と、音に返すと、見事に「エデンの園」繋がっている事を実感させていただきました。人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。次回は、「エデンの園」から「シオン」へ再び戻ります。

July 5, 2005

コメント(0)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十三幕「エデンの園」

第十ニ幕「シオンの園へ」の続き。前回は、「シオン」について、みていくつもりが、途中から「米」へと話がそれてしまいました。今度は「シオン」から「ギオン=祇園」への繋がりから、「園(おん)」=「園(えん)」という漢字が、気になってきました。「蘇民将来」はどこへいったの!?と言われそうですが(^^;もう、開き直って、気になったこと、思いついたこと含めて、流れとかに、あまりとらわれずに、どんどんアウトプットしていこうと思います。書きながら、見えてくることもあると思うし、書きながら連想が広がることも、多い気がします。あまり枠にとらわれずにいこうかな、と思っています。まあ、ですから、的外れなことを書くことも、多々あるかと思います。(^^;その点は、ご了承ください。また、ご指摘いただければ、と思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「紫苑(しおん)=きく科の多年草」=「紫苑菊」=「十六菊花紋」=「皇室の紋章」●「シオン」=「Zion」=「ジオン」=「ギオン」=「祇園」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「シオン」とは何なのか?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「シオン」(Zion) イスラエルの東部、エルサレムにある丘。ダビデ王の墓があり、ユダヤ教の聖地。また、エルサレムの町全体をさす。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー前回は、「シオン」の「オン」を「園」と音に返しました。●「シオン」=「子園(しおん)」=「死園」=「四園」見ているうちに「園」という字が、非常に気になってきました。なぜなら、漢字は、「船」「蘇」などから、誤解を恐れずに言えば、「聖書」がベースになっている部分も、あるように思うからです。では、「園」とは、もしかして……と。いや、聖書で「園」と言えば、もうこれ意外には、考えられません。すなわち、「園」=「エデンの園」である!と。★「園」の漢字破字法★と、いうことで「園」について、漢和辞典より、書き出してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【園】(エン・オン・その)=会意形声。口と、めぐる意と音とを示す袁とから成り、塀をめぐらした所の意を表わす。転じて果樹、野菜の「その」の意に用いる。(意味)(1)みささぎ。天子・王妃などの墓所。(2)その。(ア)にわ。一説に垣のあるのを園、垣のないのを苑という。(イ)一定の区域(ウ)果樹の畑(エ)野菜畑ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー続いて、「旧約聖書」より、「エデンの園」について書かれたところを引用して見ます。=================================主なる神は、東の方のエデンに園を設け、自ら形づくった人をそこに置かれた。 主なる神は、見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生えいでさせ、また園の中央には、命の木と善悪の知識の木を生えいでさせられた。 (創世記・第2章8節~9節)=================================漢字破字法で分解すると、【園】=「口」+「袁」です。「口」=まわりをとりまいた線により、かこむ、めぐらす、かこみ、などの意を表わす。「エデンの園」はどこにあったのか?というのは、いろいろ言われているとはおもいますが、今の自分の情報量では、全く分かりません。よって、保留しておきます。ここでは、「園」という漢字自体に、「エデンの園」という意味があるのではないか?という視点から見ていきます。「口」については、エデンの園は、無限に広がった地域というより、有限の場所であっただろうと思われます。そういう意味でも、「口」=「かこむ、めぐらす」というのは、当てはまるでしょう。では「袁」については、どうでしょう。「袁」について、こちらも漢和辞典をひいてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【袁】(エン・オン)=形声。もと、音符止(土は変わった形。ゆく)と音符アイ(哀・アイ→エンの省略形。曲がる意、宛・エン)とから成り、曲がって遠ざかる意を表わした。遠の原字。借りて、ゆったりした衣服の意に用いる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここで、注目は、「袁」=「曲がって遠ざかる意」です。これは、けっこう意外な意味が出てきました。漢字は、ほんと奥が深いなあと思いますし、おもしろいです。「曲がって」とは、どういうことか?さらに【曲】を漢和辞典で見ると、気になった意味が(2)まげる。いつわる。たくらむ。(3)よこしま(邪)。正しくないこと。つまり、「曲って遠ざかる」とは「偽って、あるいは、正しくないことをして、遠ざかる」ことを意味するのではないでしょうか。●「袁」=「曲って遠ざかる」 =「正しくないことをして、遠ざかる」●「園」=「口」+「袁」 =「かこまれた場所」+「正しくないことをして、遠ざかる」つまり、「園」とは、人間にとって、「正しくないことをしてしまい、遠ざかってしまった場所」を指すのではないかな、と。今となっては、「遠い場所、手の届かない場所へとなってしまったところ」、それが、本来の「園」の意味ではないかな、と。すなわち、「園」=「エデンの園」!!に、近づいてきたように思います。なぜ、そう言えるのか?それは、聖書のエデンの園での出来事を見れば分かります。=================================主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女(エバ)に言った。「園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。」 女は蛇に答えた。 「わたしたちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。」 蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ。」 女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引き付け、賢くなるように唆していた。女は実を取って食べ、一緒にいた男(アダム)にも渡したので、彼も食べた。 (創世記・第3章1節~6節)=================================こうして、神の約束を破って(正しくないことをして)、アダムとエバは、エデンの園から、追放されて(遠ざかって)しまいます。アダムとエバは、聖書からいえば、人類の祖。かつてアダムとエバは「エデンの園」に住んでいました。しかし、蛇にそそのかされて、善悪の知識の木の果実を食べてしまいます。つまり、神に背いてしまいます。(正しくないこと=曲ったこと)そして、「エデンの園」を追放されます。人類にとって、「エデンの園」という場所は、「遠い(=袁)」ところになってしまいました…。●「園」=「口」+「袁」 =「かこまれた場所」+「正しくないことをして、遠ざかる」 =「正しくないことをしてしまい、遠ざかってしまった場所」 =「エデンの園」!!人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。見ていくうちに、「園」は、明らかに聖書の思想があって、作られた漢字である、と思えてきました。次回、引き続き、「園」=「エデンの園」について、見ていきます。けっこう、いろいろ出てきます。

July 4, 2005

コメント(6)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十ニ幕「シオンの園へ」

第十一幕「シオンの探求」の続き。「紫」と「シオン」について、前回は、見てみました。あれから、また、いろいろと「妄想」は、広がってしまい、今回は、「紫」の漢字破字法へ、と思っていたのですが、「シオン」ってなに???と、正直なところ、頭で渦巻いてます。「シオンの丘」は、イスラエルのエルサレムにあるユダヤ教の聖地のこと。あれから、「シオン」の「オン」は「園」にも、置き換えられるな、と思いました。何せ、「祇園祭り」の「祇園(ぎおん)」が、「園(おん)」ですから。なので、今回も「シオン」について、引き続き見てみようと思います。その前に、すまいるデまいる様より、いただいたコメントが興味深いので、引用させていただきます。ありがとうございます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーあのね ヨガでは 最初に マントラを唱えるんだけれど自分の中の 《お師匠さん》(神性)を呼ぶのに『オーム』 と言います。そして チャクラにも それぞれ音と色がありクラウンの色は 紫。音は ハ調の レからシ。この レからシ にのせて 『オーム』と唱え瞑想します。発音は Au-Um です^^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「オーム」という発音も、考えてみれば、非常に興味深いですね。この「Au-Um」というのは、そのまま読むと、「あーうん」、神社の境内にある狛犬に見られる「阿吽(あうん)」であり、「あ」から「(う)ん」の、日本語の五十音と、シンクロしているとしか思えないのですが、繋がっていると考えて、いいのですかね?>すまいるデまいる様コメントありがとうございます。また、けんたま様からのコメントも興味深いので、こちらへ、引用させていただきます。いつもありがとうございます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「シ」は、アイウエオ順で12番目。ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12十二支の「子」ですね。「ン」は死音なので省くこともありますので、「子音」=「ネオン」=「ネオ」=「Neo」「Neo」=「ネオ」は、新しい(New)の意味なので、やはり「シオン」は、蘇りで新しく復活した意味がありそうですね。紫の解説は、納得できました。色も数理ですね。(ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「シ」=「12番目」!!これはすごいですね。まさに、十二支の「子」であり、さらに「十二支族」にも、繋がりそうですね。「シオン」=「12園(おん)」=「12支族の園」!?「Neo」=「ネオ」というのも、「むむむむ…!」と唸りました(^^;見事に、繋がってますね!いつも、鋭くて斬新な気づきをありがとうございます。★「シオン」=「子園」=「死園」★先程も述べましたように、「シオン」の「オン」を「園」と「音に返して」みても、おもしろいな、と思いました。「シオン」=「祇園」と繋がるのであれば、「オン」=「園」から見るのが、筋だったかもしれません。前回あげたのを置き換えると、「シオン」=「子園」=「死園」=「四園」となるでしょうか。●「子園(しおん)」「子」=「一」+「了」から、始めから終わりまで「すべて」を含んだ「完全な園」また、前回見た「子」=「イエス・キリスト(象徴)」=「五十音」とみれば、「子園」とは、イエスキリストの愛に満ちた園?であり、五十音のコトタマに満ちた園?でしょうか…。●「死園(しおん)」「死」ンデ「蘇る」「園」であり、失われた園であり、再び現れる園?でしょうか…。●「四園」……。これについて、見る前に、「園」について、興味深いものがあります。以下、「視」点を変えます。(^^;★「園」=「苑」★「祇園」の「園」を「おん」と読むことで、気がついたことがあります。それは、前回見た、「シオン」=「紫苑(=紫苑菊のこと)」です。「オン」=「園」=「苑」紫苑の「苑(おん)」を漢和辞典より見てみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【苑】=形声。艸と音符エン(かこむ意→園)とから成り、囲いを設けた草原、まきばの意を表わす。(1)まきば。囲いを設けて鳥獣を放し飼いにする所。(2)その。にわ。草木を植えた庭園。また畑。(3)物事の集まるところ。(4)草木がしげる。また、しげるさま。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーと、なると、「紫苑(しおん)」って何?と思ってしまいます。なぜなら、●「紫」=むさき科の多年生植物。夏、白色の小花をひらく。根はむらさき色で、昔の重要な染料。●「紫苑」=「きく科の多年草。秋にうすむらさき色の花をつける」となり、「紫」と「紫苑」という植物は「違う」ものだからです。そして、「紫」にも、「苑」という字にも、「きく」あるいは「きく科」という意味は、辞書でみる限り、全くありません。「紫苑」という言葉になって、初めて、「きく科」の多年草を意味する言葉になります。なぜ、「紫苑」で「菊」を表わす言葉になるのか…。「菊」は、「皇室の紋章」であり、「日本」という国の象徴でもあります。「紫苑」=「菊」=「日本の象徴」で、あれば、「シオン」=「紫苑(しおん)」=「菊」=「日本の象徴」なのでしょうか。それが、「シオン」=「紫苑(=紫苑菊)」以外に、「祇園(ぎおん)」としても、日本に伝わったということなのでしょうか…。いずれにしても、「シオン」すなわち、シオンの丘のあるエルサレム(=古代ヘブライ)と「日本」との関係は、深そうです。★「菊」に含まれる「米」への迷い道★ちょっと、ここで、横道へそれます。考えてみれば、日本の象徴でもある「菊」という字に、「米」という漢字が入っていることが、興味深いです。「米」という字も、深い意味が、いろいろと読み取れそうですね。けんたま様の「コトタマワールド」でも、けんたま様が書いておられたと思います。見ていくとキリがないので、さらっと見てみると、漢字破字法からみると、「米」=「八」+「十」+「八」と分解できます。「八十八」は、空海が何かを仕掛けたとも言われる、四国八十八箇所を、まず真っ先に思い起こします。また、そのまま数字を足すと、●「米」=「八」「十」「八」=「8」+「10」+「8」=「26」=「2+6」=「8」「米」=「26」=「アルファベットのZ(最後)」=「とどめ・終わり」「米」=「四国八十八箇所」とみれば、ここに、とどめの謎が隠されている?あるいは、「米」=「籠(こ)め」=「籠目(かごめ)」とみれば、謎に満ちた「カゴメ歌」に、最後の秘密が隠されている?あるいは、「籠目紋」=「六芒星(ろくぼうせい)」=「イスラエルの国旗」=「日本の裏紋??」から、イスラエル(古代ヘブライ)と日本の最後の謎がとかれる?あるいは、「八」=「ヤソ教」=「イエスキリスト(象徴)」、「十」=「十字架」、「八」=「イヤ」=「ヤハウェ(象徴)」という見方もできると、本で見たことがあります。「十(=十字架)」を挟んで、「八」が合わせ鏡の状態になっていると。また、先の数理「米」=「26」=「8」とみれば、けんたま様の数理解読より「8」=「八光」=「白光」=「光」であり、「8」=「八日(ようか)」=「陽日」=「太陽」でした。「米」=「8」=「太陽」=「太陽の国」=「日本」=「26」=「とどめの国」!?先の、「八(=イエスキリスト)」「十(=十字架)」「八(=ヤハウェ)」でいえば、「イエスキリスト」=「新約聖書」と、「八(=ヤハウェ)」=「旧約聖書」が十字架で合わせ鏡になって、完全なものになっている、それが日本??そういえば、「謎」にも「米」が含まれています…。「迷」にも…。不思議です…。「米」の「謎」は、解かれるばかりか、「迷宮」の奥へ奥へと入り込んで、「迷って」いくばかり…(^^;ただし!「米」の謎(=日本の謎?)は、いずれ、明らかにされるはずです。なぜなら、「米」=「8」=「光」でもあり、「米」という漢字自体が、四方八方へと「光」を解き放っているからです!封印されていた「謎」は、いずれ「光」となって解き放たれる、と希望を持って、すすんでいきましょう。人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。えっと…。かなり支離滅裂な、終わり方(^^;そもそも、何の話でしたっけ…。いつの間にか「米」の話になってるんですが…。次回「シオン」の謎、仕切りなおしということで、すみません。ともかく、♪♪♪♪Happy (ノ^^)乂(^^ )ノHappy♪♪♪♪な気持ちでいきましょう。って、ごまかしてるだけなようですが。すまいるデまいる様、拝借しました。(^^;

July 3, 2005

コメント(8)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十一幕「シオンの探求」

第十幕「モーセの角」の続き。「蘇民将来(そみんしょうらい)」の「蘇」についてみていくと、「蘇」=「しそ」=「紫蘇」となり、「紫」、あるいは「紫苑=シオン」が、今度は気になってきました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「紫苑(しおん)=きく科の多年草」=「紫苑菊」=「十六菊花紋」=「皇室の紋章」●「シオン」=「Zion」=「ジオン」=「ギオン」=「祇園」●「蘇」=「しそ」=「紫蘇」=「紫の服をまとった、茨の冠をつけたイエス・キリストの十字架での死と復活」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★「シオン」を「音に返す」★けんたま様流に、「音に返す」とどうなるでしょうか。思いつくままあげてみます。●「シオン」=「紫音(しおん)」=「紫オン」イスラエルの象徴でもある、シオンは、やはり、「紫」と関係あるのでしょうか。「紫」が「オン」になるということは、「紫」が表に出てくるということ?では、「紫」って何?「紫」については、分からないなりに(^^;、次回迫って見たいと思います。●「シオン」=「死音」=「四音」「紫」=「死」に通じている…。これは、イエス・キリストが「死」にあたり、「紫色の服」を着せられた、ということとシンクロします。「紫」=「死」=「四」「四」という数理は、けんたま様のHPより、「死」んで「蘇る」数字を表わしています。「四(死)オン」で、「四(死)」にスイッチが入るとは、「死んで蘇り」が明らかになること?これは「蘇民将来(そみんしょうらい)」の「蘇民」=「蘇明(=蘇りが明らかになる)」とも、繋がりそうです。 ●「シオン」=「四恩」これは仏教語。「天地(または、三宝)・国王・父母・衆生から受ける恩」のこと。●「シオン」=「子音(しおん)」=「子音(しいん)」「子音(しいん)」とは、これすなわち「言葉」。「シオン」は、「言葉」も重要であるとのメッセージ?●「シオン」=「子オン」「子」とは、十二支の第一番目(と同時に、最後の第13番目)。「子」は、漢字破字法で分解すると、「一」+「了」であり、初めと終わり。また、α(アルファ)とω(オメガ)であり、「あ」と「(う)ん」、誕生と死であり、死と蘇り。すなわち、飛躍させれば、「子」とは、「αでありωである」と言った「イエス・キリスト」の象徴でもあり、「あ」と「ん」の日本語の五十音の象徴。「子」=「イエス・キリスト」?=「五十音」に、スイッチが入り、表に出てくるということ?まだ、いろんな「音に返す」ができそう。おもしろいですね。★「十六菊花紋」と「五十音」★けんたま様が指摘されていた、「シオン」=「紫苑菊」も、興味深いです。「菊」は「16菊花紋」で、「皇室の紋章」をも、連想させます。イスラエルと日本の関係がうかがえます。また「シオン」=「紫苑」=「四音」でみると、●「四音」=「4+4+4+4」=「16」=「1+6」=「7」という数理も導けそうです。(ちょっと、苦しいかな…)「16」は、ずばり、「十六菊花紋」に通じます。「7」は、七色に通じ、「光」であり、「神」にも通じる数字。「七色」とは、もちろん「シ(紫)オン」の「紫」色も、七色のひとつ。最も高貴な色としても使われてきました。さらに、けんたま様の「ことたまわーるど」より、引用させていただければ、お母さんのことを、「ナナ様」と言っていたそうです。●「シオン」=「7の数理」=「ナナ様」=「母様」=「母音」??つまりは、「シオン」=「子音」と同時に、「シオン」とは、「母音」をも含み、かなり飛躍させると、「シオン」とは、「子音」と「母音」を合わせ持っている、日本語の「五十音(ことたま)」を表わす??(かなり苦しいかな…。)★チャクラと「紫」との関係★「紫色」は、光の七色のなかでは、一番波長の短い色です。そして、この色の配列は、同時に、人間にあるという、7つのチャクラにも、ピタリと当てはまります。チャクラについては、詳しくは記しませんが、インドのサンスクリット語で「車輪」あるいは「糸車」という意味だそうです。基本的に、7つのチャクラから成ります。それぞれのチャクラは、意識の異なるレベルを反映し、極めて重大な生命力(エネルギー)の渦巻き状の車である、と。「紫色」に相当するのは、頭のてっぺん、ツボでいえば「百会(ひゃくえ)」です。「クラウンチャクラ」、「サハスーラチャクラ」、「王冠のチャクラ」などと呼ばれています。「紫」が、一番高い(上の)部分であり、「王冠」の名が冠されていること。そして、第7チャクラ、であること。さらに「松果体」とも関係している、というのは、非常に興味深いです。「松果体」は、「メラトニン」というホルモンを分泌して、体内時計を調節、睡眠機能をも改善してくれるとか。そもそも、「松果体」の名称は、とうもろこし一粒くらいの大きさが、松かさに似ていているからと、言われたりしてますが、本当にそれだけなのかどうか。「松」は、お正月の「門松」とも、関わってきてますし、「松竹梅」の筆頭に上げられる最高のもの。で、あれば、「松果体」もそれなりの重要性を持って名付けられているはずです。「松」についても、見ていくとおもしろそうです。話を戻します。第7のチャクラ「クラウン(王冠)チャクラ」には、下記のような、意識と関わりが深いそうです。「知識」「超意識」「神聖」「予知」「直観力」「霊的ビジョン」などと通じるチャクラ。こうして、見ると、「紫」というのは、精神と肉体、あるいは、人間と宇宙を繋ぐ色、という見方もできそうです。まさに、「至高(=紫高)」の色なのかもしれません。人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。次回、もう少し、「紫」について、追ってみたいと思います。そして、「紫」について、漢字破字法と数理について、見てみます。

July 2, 2005

コメント(10)

-

「蘇民将来」と「過ぎ越しの祭り」 第十幕「モーセの角」

第九幕「大秦国と太秦(うずまさ)」の続き。前回は、「秦氏(はたし)」のルーツと「紫」について、一部、見てみました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー日本に伝わる「蘇民将来(そみんしょうらい)」については、●「蘇民将来」=「将来において蘇る民」=「将来において目覚める民」と同時に、○「蘇」=「しそ」=「紫蘇」=「始祖」○「民(みん)」=「明(みん)」の「音に返す」によって、●「蘇民将来」=「将来において、始祖が明らかになる」と、見ることもできるのではないかと、考えてみました。また、「蘇民」の「蘇」については、●「蘇」=「しそ」=「紫蘇」=「紫の服をまとった、茨の冠をつけたイエス・キリストの十字架での死と復活」!?という見方をしてみました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★紫の系譜★ここで、「紫」の起源について、単純に素人からの推測をさせてもらえるのなら、ローマ帝国あたりが発祥で、中近東、そして「シルクロード」を経由して、中国、(朝鮮半島経由?)、そして、日本へという「紫」の文化の流れ、があるような気がしました。そして、これは「文化」と同時に「人」の移動とも重なってくるのではないかと思いました。すなわち、前回の「(中国にとって)大秦=ローマ帝国」、「長安の太秦寺、秦国(中国)」、「秦人(はたびと)(韓国)」、「京都の太秦(うずまさ)」、「秦氏」へと。「秦氏」については、おそらくこれから折に触れて、見ていかざるお得ないだろうな、と思います「紫」という色は、日本では、聖徳太子の冠位十二階の1番上の位に「紫」が当てられることからしても、高貴な色とされてきたことが分かります。この色については、聖徳太子の時代のさらに前の「ローマ帝国」や、「中国」でも、高貴な色として使われていました。kurohogan様に指摘していただいた、お坊さんの法衣も紫色です。○「紫衣(しい)」=法衣であり、君主や高貴者の服。○「紫宸殿(ししんでん)」=(1)唐代、天子の御殿の名。(2)(国)京都の内裏の正殿。ししいでん。○「紫雲(しうん)」=むらさきいろの雲。めでたいしるし。いろいろ見ていくと、ありますね。★「紫苑」=「シオン」★さらに、興味深いのをあげてみると○「紫苑(しおん)」=きく科の多年草。秋にうすむらさき色の花をつける。→けんたま様ご指摘。ここから「十六菊花紋」を連想します。→さらに「シオン」となり、「シオンの丘」は、イスラエルのエルサレムにあるユダヤ教の聖地でもあります。さらに、けんたま様も指摘されているように、「シオン」=「Zion」=「ジオン」=「ギオン」=「祇園」!!と繋がります。今まさに京都の「八坂神社」で始まった「祇園祭」のルーツは「シオン祭り」、すなわち、起源は古代ヘブライへ遡る可能性があります。しかも、八坂神社は「蘇民将来伝説」との関係が深く、主祭神は、「牛頭天王」とも称される「スサノオ命」「蘇民将来伝説」で、「茅の輪」の「しるし」のない者をすべて滅ぼす殺戮の神は、「牛頭天王」であり、「スサノオの命」。「茅の輪」くぐりは、八坂神社の摂社「疫神社」で、7月31日「夏越(なごし)祓い」の神事が執り行われます。「蘇民将来伝説」の「牛頭天王」「スサノオ命」「茅の輪」などが、八坂神社と繋がってきます。また、「蘇民将来伝説」のもとになったと思われる、イスラエルの「過ぎ越し」の故事。「過ぎ越し」の御世は、聖書でいう「出エジプト」の時代。すなわち、預言者の「モーセ」の時代!この「モーセ」は、ミケランジェロのモーセ像が有名です。しかも、この「モーセ」像、なんと頭に、「角」が生えています!これは、ラテン語聖書で「光線」を「角」と誤訳した結果とされます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーイスラエルの人々がモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は光を 放っていた。モーセは、再び御前に行って主と語るまで顔に覆いを掛けた。 (出エジプト記「第34章・35説」より)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーしかし、この間違いは、ある意味偶然をよそおった必然の誤りではないかという気もします。なぜなら、「角」の生えたモーセは、「牛」の象徴とも見られますし、これは、「蘇民将来」の「牛頭天王」や「スサノオ命」とも、繋がっていくからです。kurohogan様の考察にもありましたが、「牛」という漢字は「角」がとれると、「午」になります。「牛」→「午」!「午」=「馬」=「馬宿の御子」=「イエス・キリスト」でした。★「光」→「角」への誤訳から導かれるもの。★○「角」=「モーセ」の象徴=「牛」の象徴○「角」=「モーセ」=「牛」=「牛頭天王」=「スサノオ命」「過ぎ越し」の故事→「蘇民将来伝説」への繋がりをも象徴? 「角(=牛=モーセ)」→「角が取れる(誤訳が直る)」→「午」さらに「午」=「馬」=「馬宿の御子」=「イエス・キリスト」=「光」になる!「角」→「光」になりました!●「角」と「光」「角」は、単純に「牛」を連想します。「光」は、イエス・キリストの象徴でもあり、十二支のなかでは、真南に位置するところが一番光が強い場所。すなわち、第7番目の「午」です。「角」=「牛」=「モーセ」=「旧約聖書」 ↓「光」=「午」=「イエス・キリスト」=「新約聖書」「光」を「角」との誤訳、「必然」のような気がしてきました…。人気blogランキング登録中。みなさまのおかげで順位が上がってきました。おもしろいと思ったら、クリックしていただけるとうれしいです。ランキングには興味深いブログがたくさんあります。

July 1, 2005

コメント(5)

全29件 (29件中 1-29件目)

1