2016年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

追悼・千代の富士

元横綱千代の富士、九重さんが亡くなりました。享年61。 元大相撲の熱狂的ファンであった私、とりわけ千代の富士の活躍に心躍らせた世代でもあるだけに、ショッキングなニュースでした。 それまでの力士の体型とはまったく異なる筋肉質の身体、類稀な運動神経に恵まれ、唯一の、しかし力士としては致命的な弱点でもある軽量を、技のキレとスピードと、そして極度の集中によって発揮される怪力によって補いながら、通算勝ち星、連勝、優勝回数など、数々の偉業を成し遂げた昭和最後の大力士。 輪島はあまりにもおっさんぽく、北の湖はあまりにも不恰好かつ憎々しげで、それぞれ名横綱といえども、個人的には熱烈なファンにはなれなかった。そんな時、彗星のように番付を駆け上ってきた千代の富士は、その精悍そのものの風貌、そしてその華麗な取り口によって一遍で私を魅了し、初めて本気のファンとなった横綱となったのでした。 千代の富士が横綱として在位していた期間、それは相撲ファンだった私にとって至福の時でした。 強いといえば圧倒的に強いものの、先にも言ったように、千代の富士には軽量という致命的な弱みがあり、また隆の里や北天佑など、何人か苦手な力士もいたりして、私が応援しなければ負けてしまうのではないか、という、ハラハラの要素があった。だからこそ、私は毎場所毎場所、千代の富士の相撲をハラハラと見守り、その中で彼が勝ち続け、優勝回数を伸ばす度にホッと安堵のタメ息を漏らす。まさに応援し甲斐のある力士であり、ファンからすれば、その弱点も含めて、楽しませてくれた。 特に、千代の富士は「優勝決定戦」に強かった。千秋楽、優勝決定戦の大一番で、確か千代の富士は負けたことがないはず。それはつまり、「この大一番、何としても勝ってくれ!」と祈るような気持で、テレビ桟敷の真ん前に陣取って応援する私の期待を一度も裏切ったことがない、ということでもある。 大学院を出て、そのまま就職が決まらず、一年間、様々な大学で非常勤講師をしながら食いつないでいた時、先の見えない状況の中で内心、鬱々としていた時代があったのですが、そういう時、不甲斐ない私に代わって千代の富士が勝ち続けてくれたことは、私にとっては一つの救いでありました。その時、彼は私の憂さを晴らしてくれたのと同時に、千代の富士があの小さな身体で頑張っているのだから、私も頑張らねばという気持にさせてくれたものでございます。 だから、私にとって千代の富士はただの横綱、ただの力士じゃないんですわ。ヒーローなんですわ。 私にとって、そういう意味でのヒーローは、プリンスと千代の富士、そしてF1ドライバーのミハエル・シューマッハなんですけど、プリンスが死に、千代の富士が死に、今年に入ってそのうちの二人が亡くなってしまった・・・。寂しいことでございます。 千代の富士の相撲で、一番記憶に残っているのはどの相撲だろうと、思い返して見たのですが、弟弟子であり、同部屋の横綱でもあった北勝海との優勝決定戦ですかね。 あの場所の前、千代の富士は娘さんを亡くしていて、その場所、千代の富士は大きな数珠を首にかけて土俵入りをしていた。そんな悲しみの場所で、よりによって可愛がっていた弟弟子と優勝決定戦をしなければならない立場に置かれてしまったんですな。娘さんのために勝ちたいという気もあり、娘さんがいない今、相撲に勝ったって仕方ないという気持もあり、弟弟子の北勝海に勝ちを譲りたいという気もあり、まだまだ第一人者の地位をゆずりたくないというプライドもあり、どう相撲をとっていいか、分からないようなところがあったのではないかと、テレビ画面にくぎ付けになっていた私には、そんな千代の富士の複雑な思いがヒシヒシと伝わってきたものでございます。 その大一番、結局千代の富士は、北勝海をものの見事に投げ飛ばす。 そして勝ち名乗りを受けた千代の富士の、その表情・・・。いや、それは表情というよりは、無表情というに近く、もともとクールな横綱ではありましたが、優勝の喜びも何も感じていない、しかし責任だけは果した男の、何とも言えない悲しい顔があった。 あの時の千代の富士の相撲が、やっぱり忘れられないかなあ。 大相撲がモンゴル相撲になり、横綱がもらった賞金を高々と掲げて満面の笑み、というような下卑たものに成下がり、私は相撲ファンであることを止めて久しいのですが、それにつけても、あの優勝した千代の富士の悲しい無表情が思い出されることでございます。一人の熱狂的なファンとして、あの大横綱の御冥福を心よりお祈りいたします。合掌。

July 31, 2016

コメント(0)

-

モスのバーベキュー

ここのところ仕事に追われてなかなか遊びに行けない私。そこで今日は気晴らしに、夕食を外食することに。 と言っても、今日の外食は庶民派よ。モスバーガーを食べに行ったの。 というのは、今、テレビでモスの新製品の宣伝やっているじゃん? 「バーベキューモス」って奴。あれが食べたいなと。 で、夜8時頃モスに行って、それを注文。プラス、ポテトのS。それに私はクラムチャウダー、家内はコーンスープね。二人合わせて1500円くらいでしたか。 結果から言いますと、いや、なかなか美味しいのではないでしょうか。まあ、グルメバーガー並み、とは言いませんが、420円なら文句ないかな。あと、もう一つ「リッチモスチーズバーガー・ゴルゴンゾーラソース」ってのも美味しそうだったので、次はそっちも食べてみたいです。 で、これで終っちゃうと、夕食にしてはちょっと淋しいということで、最近家の近くに出来た「あおい珈琲」という、夜11時頃までやっているカフェでお茶することに。 ここでは私はカフェモカにバケットフレンチトースト、家内は抹茶パフェを注文。私のバケットフレンチトーストは、フランスパン(バゲット)をフレンチトーストにしてアイスクリームを乗っけたもので、280円と格安。でも結構おいしかった。 そして、ここではひたすら雑誌を読む。私は『カーグラフィック』と『ルボラン』というクルマの雑誌を合わせて5冊ほど、家内も女性誌を何冊か目を通しておりました。 で、お会計は1500円ほど。しかも次回、コーヒーのタダ券を2枚もらって、すっかり得した気分。 というわけで、今日は二人で約3000円と、夜の外食にしては大分安上がりに仕上がりましたけど、夏の夜のデートという感じで、楽しかったです。人生を楽しむには、お金の額じゃないね!

July 30, 2016

コメント(0)

-

父の本、完成!

父の米寿のお祝いにと企画した、父の写真・俳句集が完成したとの連絡が出版社から入りまして。 で、もう父は一刻も早く見たいというので、出版社から直で実家に送ってもらうことにし、私は別口で来週の月曜日に実物を見せてもらうことに。今日、発送したというので、早ければ明日の土曜日には実家に着くことでございましょう。 3月末の春休みに企画し、そこから88句の俳句を選んだり、それに合わせる写真を選んだりする作業に入り、ゴールデンウィークも挟んで5月一杯、その作業を行なって、6月頭に入稿、そこから校正があり、表紙デザインを決める作業があり、さらに見開きを何色にするか、なんて選択などを経て、ようやくここまで辿り着いたというところ。最終的に「これで行く」というのが決まってしまえば、そこから先は簡単なもので、1週間で刷り上がってしまうんですけどね。 で、実家に電話して、早ければ明日、そっちに着くよ、と伝えると、もう父は子供のように喜んで。もともと単純な人ではあるけれど、喜ばし甲斐があるねえ。 とにかく、編集作業と名のつくものがめっぽう好き、という私の特性を活かした、いい米寿のお祝いができました。それに、私がほとんどの編集作業をこなしたので、そんなにお金もかかりませんでしたし。 でもね、自費出版とはいえ、ちゃんとISBNもつけたので、国会図書館に納入される程度には本格的なものではあるんですよ。さすがに、取次を通して書店で売る、というところまでは無理ですけれども。 でも、ISBNが付いているのだから、やろうと思えば個人的に書店にかけあって売ってもらうことも出来るけどね。契約条件なんてこっちで適当に決めればいいんだし。 ま、それはまあ実際には無理としても、父もこの歳で自分の本が出版されたということですごく喜んでくれているようだし、めでたし、めでたしです。 今回で、縦書きの本の編集にも大分慣れたので、次は母の句集でも作りましょうかね。

July 29, 2016

コメント(0)

-

ジンギスカン・パーティー!

今日は仕事の後、同僚9人で暑気払いのジンギスカン・パーティーを敢行! 向かった先は知立駅にある「カムイ」というお店。知立というのは、実は名鉄線のハブ駅で、色んな線が交錯する鉄道の要衝なの。それで、その交錯する線路と線路の間にそのお店は建っているという。説明聞いても分らないでしょ? でもとにかく、店が線路に挟まれているのよ。でまたそのお店が掘立小屋みたいな感じで、一言で言ってワイルドそのもの。壁は一応あるんだけど、圧縮材剥き出しだからね。 で、一見すると、大丈夫か、この店? と思うんだけど、うちの科には二人、イギリス人とドイツ人の「鉄」が居て、その二人が、この店の立地にめちゃくちゃ喜んでいるという。「釈迦楽さん、ここはパラダイスだよっ!」って。よくわからん。 だけどね、味は結構良かった。味付きのラム・マトン・ミックスなんだけど、クセもないし、すごく食べやすくて美味しい。飲み放題、食べ放題で2時間4千円だったかな? まあ、リーズナブルなんじゃないでしょうか。 で、話題は百出だったので後追いできないんだけど、一つ、名前の話題が出まして。 日本人の名前で、現実にはなかなかない平凡な名前の例で「山田太郎」とかってあるじゃないですか。あれの外国版は何だ?という話になり。 イギリスは「ジョン・スミス」ね。アメリカは「ジョン・ドウ」。じゃあドイツは? 答え。「ハンス・ミュラー」だそうです。じゃあフランスは? 答え。「フランソワーズ・デュポン」なんだって。へえ~。そうなんだ。デュポンって、平凡な名前の代表格なんだ。 で、そんな話から、どうだ、この際、うちの科の中では「○○先生」という呼び方ではなく、ファーストネームで呼び合おうじゃないかという話になり、その提案に賛同した私とドイツ人の先生は、今後それでいくことになったという。 ジンギスカンから、ファーストネームという駒が出た。 だから、私はそのドイツ人の先生のことをこれから「オリバー」って呼ぶの。 ちなみに「オリバー」というのは、イギリス人の名前で、もともとはドイツ人の名前ではないのですが、今から40数年前に「オリバー」という名前を付けるのがドイツで流行って、その先生もオリバーという名前になったという。ほら、ドイツのサッカー選手で「オリバー・カーン」ってのがいるでしょ? あれも同じ理由ね。 というわけで、オリバーはオリバーで、私のことを「釈迦楽先生」じゃなくて、下の名前で呼ぶの、これから。 あれ? 私の下の名前って、このブログで名乗ったことあったっけ? ないか? 釈迦楽って、釈・迦楽じゃないからね。ちゃんと下の名前もあるよ。 下の名前は「若尊」だから。私の名前は「釈迦楽若尊」っていうの。苗字があまりにも抹香臭いので、親がアメリカなど海外でも通じるように「ジャクソン」とつけたんだろうね。だけど、漢字にしたら、もっと抹香臭くなってしまったという。 ま、それはともかく、ジンギスカンのおかげで、同僚たちと一層仲良く、ファーストネームで呼び合う関係になれたので、良かったかなと。今日も、いい日だ!

July 28, 2016

コメント(0)

-

ディーパック・チョプラ著『富と成功をもたらす7つの法則』を読む

ディーパック・チョプラ著『富と成功をもたらす7つの法則』なる本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 ディーパック・チョプラ。まず名前にインパクトがあるよね。「てめぇ、どこ中だよ?」って感じでしょ。どこ中かはわからないけど、基本インドからアメリカに移住してきた人。だから、本書の内容もめちゃインド風。チョプラはもともと西洋医学のお医者さんですけど、アーユルヴェーダに凝って東洋医学っぽい方向に行っちゃったんですな。 要するに、本書は基本、ニューエイジ系です。っていうことはつまり、かなり「行っちゃって」ます。そっち系の言説に慣れてないと、「こいつ、ヤバいんじゃないか?」って思ってしまいそう。 たとえば・・・ 「実際に私たちは変装している神のようなもので、私たちの中にいる神や女神の胎児が完全に具現化されることを求めています。よって、真の成功とは奇跡の経験なのです。」(17) 「第一の成功法則は、「純粋な可能性の法則」です。この法則は、私たちの存在とは本質的に純粋意識であるという事実にもとづいています。その純粋意識とは純粋な可能性です。それはすべての可能性を含んだ、無限の創造性の場です。純粋意識は、私たちという「存在」、スピリットとしての存在の本質なのです。それはすべての可能性を含んだ、無限の創造性の場です。」(23) 「なぜなら私たちの体は本質的なレベルで見ると、エネルギーと情報で構成されている宇宙の中で局在化された、エネルギーと情報のかたまりだからです。私たちは意識的な宇宙の中の、局在化された意識のかたまりなのです。「意識」という言葉は、単なるエネルギーと情報以上のもの――「思考」という生きたエネルギーと情報――であることを暗に意味しています。ですから私たちは、考える宇宙の中の、考えのかたまりなのです。」(48) 「私たちは物質的な表現方法をとっているものの、本質的にはスピリチュアルな存在であるということを、自分自身で見つけに来たのです。私たちは、時々スピリチュアルな経験をする人間という存在ではありません。むしろ反対で、時々「人」の経験をするスピリチュアルな存在なのです。」(123) ほーら。段々「ひょっとしてこいつはキ印なんじゃないか?」っていう言葉が、エネルギーと情報で構成された私たちの意識の中に局在化されてくるでしょう? もっとも、翻訳もひどいよね! 本書の内容のつかめなさは、ある程度、このひどい翻訳のせいかも知れません。 だけどまあ、そこはそれ、私が超訳風に本書の内容をかいつまむとですね、結局、チョプラはこの宇宙が一つの本質から出来ているという考え方であることは間違いない。だから人間も、宇宙の一部が凝り固まったものであって、本質的には宇宙と同一、そして宇宙と相通じている。そしてそのことを意識できるのは人間だけなので、人間は、宇宙上に存在する他の物質や動植物と比べて特権的な存在であると。 また人間というのは、宇宙のパワーを持っているばかりでなく、それを意識的に使うこともできるという点で、創造的であるとチョプラは考えているらしい。大抵の人はそのことに気付いていないかも知れないけれども、一旦そのことに気付けば、そのパワーを使って、何でも創造できる。そしてその創造の過程こそが奇跡なのだ、というわけですな。 で、じゃあ、どうすれば、自分の中の神を活性化できるかというと、まず沈黙しろと。そして瞑想しろと。そして何がいいとか悪いとか、そういう善悪の判断を停止しろと。 やっぱり、瞑想か! 自己啓発本って、どうしても我々に瞑想させたいわけね・・・。 で、チョプラによれば、そうやって口をつぐみ、判断を停止し、瞑想すると、人間は思考の裂け目みたいなところに落ち込むというのですな。そしてまさにこの思考の谷間みたいなところこそが創造の場なわけ。だから、この創造の場に、何か「種」を植えつければいい。種というのは、要するに自分が実現したいと思う願望、ですな。そうすると、その種が発芽して、実現する。 でも、そういう創造のパワーを発揮するためには、色々心掛けるべきこともある。 例えば、「自分が受け取る前にまず人に与えよ」とかね。これ、前に読んだキャサリン・ポンダーの本にもありましたなあ。その意味で、いわば自己啓発本の常套句なんですけど、「自分が欲しいと思うものを人にあげると、それがもっと大きくなって戻ってくる」という話。だから、お金が欲しかったら、まず少額でもいいからまず寄付しろと。お金のことは英語でcurrency と言いますが、これ「回り物」ってことでしょ。お金が欲しくば、まず自分から回せ、ってことですな。 それから「執着をなくせ」とか。宇宙はあることを実現するのに、無限の方法を持っている。だから、自分勝手に「こういう風に実現するだろう」と思い込んで、それがその通りに実現しなくてイライラする、なんてのは一番ダメだと。宇宙も人間も「純粋な可能性の場」なんだから、その無限の可能性を予測できるはずがない。だから、実現の筋道のことなんて考えるなと。そういう考えは放棄して、完全に宇宙の創造性に身を任せろと。 あとね、「選択」ということもチョプラは云々しております。人間ってのは、日々、瞬間瞬間、何かを選択しているんだけど、大抵の人はその選択に意識的ではなく、無意識的に、パターン化された選択を行なっていると。で、そんなことではいかんので、一歩後ろに下がって、自分の選択を意識的にやれ、と。 で、幸いなことに宇宙は我々に正しい選択をさせたくて仕方がないので、ちゃんと助けてくれる。人間の身体の「みぞおち」というか、丹田の辺りに「太陽神経叢」という神経の塊があり(ちなみに、この「太陽神経叢」というのは、大昔から自己啓発本でよく言及されるもので、人間と宇宙との接点とされている)、そこを通じて、「快」「不快」の感覚によって人間に正しい選択と誤った選択を教えてくれる。自分が何かを選択した時、丹田の辺りから「アンタの選択は大正解!」といわんばかりの快い感じが湧き起ってきたら、それが正しい選択だよと。 で、そういうことをわけのわからん言い回しで読まされて来た挙句、ふと気づくと、今読んだことを簡潔に言い表すと、「我先に、ではなく、まず人にいいことをしてあげようね」「すぐに自分にいいことが起る、なんて期待しすぎずに、ちゃんと堅実に生きようね」「たまに瞑想したり、自分の良心に従った行動とかして、落ち着いた人間になろうね」みたいなことをアドバイスされているわけで、これじゃ笹川良一会長の「一日一善運動」と基本全然変わらないという。とりあえず、無害ではあるよねっていう点も含めて。 ま、そこがニュー・エイジのいいところっていうか、ひいては自己啓発思想のいいところではあるのですけれども。 というわけで、ディーパック・チョプラのこの本、無害だし、自分が「エネルギーと情報で構成されている宇宙の中で局在化された、エネルギーと情報のかたまり」だあ!ってちょっと思えるかも知れないという点で、お好きな方にはどうぞ、って言っておきましょうかね。これこれ! ↓富と成功をもたらす7つの法則 [ ディーパック・チョプラ ]価格:475円(税込、送料無料) (2016/7/27時点) それにしても、角川文庫って、意外とこういう方向のものを取り入れているんですな。意外・・・でもないかも知れないけど。

July 27, 2016

コメント(0)

-

マツダRX-8

現在私の愛車はシトロエンなのですが、家内の愛車はマツダ・デミオ。で、もちろんマツダのディーラーで買ったわけですが、やっぱり違うのよ、外車と国産車では。ディーラーのサービスの質が。 買った時に「サービス・パック」的なものに入っておいたので、半年ごとの整備とオイル交換は無料。半年経つとディーラーの方からしつこい位に電話をかけてきて、時期だから整備の予約をしてくれと言ってくる。ま、ちょっと面倒臭いけれど、クルマの状態は定期的にチェックされるので、悪いことはないですよね。 そんな折も折。クルマ好きにはたまらないテレビ番組『愛車遍歴』を見ていたら、グレイのギタリストの人がマツダのスポーツ・カー「RX-7」を10年以上に亘って持ち続けているという話になりまして。で、実際にそのクルマが番組に登場し、本人が運転したのですが、確かに調子が良さそう。しかも、速い! なるほど、マツダRX-7か。ロータリー・エンジンのクルマって乗ったことないしなあ。中古で今、いくらくらいするんだろう? と思ってネットで調べてみたら、これが高いのよ! 200万円台後半はする。だって、販売終了から十数年経っているクルマですよ。それで、そんなかねえ・・・。 じゃ、ちょっと手が出せないなと思って、ふと見ると、「RX-8」の文字が。そうそう、RX-7の後に、そういうクルマも出たよね。割とカッコいいと思った記憶があるんだけど、RX-7が200万円台後半だったら、より新しいRX-8はもっと高いんだろうな・・・。 ところが! ネットで調べると、これがまたバリ安なのよ。30万円台から買える。コミコミで乗り出し50万とか。ウソ?! なんでそんな安いの? めちゃくちゃ買えるじゃん。しかも、RX-7に比べればRX-8は後部座席も広いし、セダン並みとは言わないまでも、そこそこファミリーカーとして使える・・・。シトロエンの後、中継ぎ感覚でRX-8に1年くらい乗るってのもいいんじゃないの? ロータリー・エンジン、興味あるし。 だけど、少し突っ込んで調べてみると、これほど安いのには理由があるらしいですな、どうも。 まず燃費が悪い。リッター5キロくらいとか。あと、オイルがめちゃくちゃ減るので、3千キロくらいで交換らしい。 あと、エンジンの始動性が悪いようで、冬場なんかヘタするとかぶるらしい。つまり、ガソリン浸しになって着火できなくなる現象ね。 ううむ! やはり、問題はあるのか・・・。 でもなあ、アルファロメオに乗って交差点で完全にストップするとか、もともとクルマに関しては危ない橋を渡ってきた私。そのくらいのことにビビってどうする、っていう気もあるし。 来年3月までにはシトロエンから乗り換える予定なんですが、そろそろ次期愛車選び、面白くなってきそうな感じです。

July 26, 2016

コメント(2)

-

日本語を教える仕事

今日、大学院の授業中の雑談の中で面白い話を聞きまして。 私の授業の受講生の一人のNさんは、現在、70代後半でありまして、私から見たら父親くらいの感じなんですけど、その方は高校の校長先生を勤められた後、定年退職され、そこから1年間アメリカの大学で日本語を教えておられたんですな。 で、どうしてそういうことになったのか、事情を伺うと、Nさん曰く、定年まであと半年くらいになった時点で、定年後はどこか海外で過ごしたいと考えられたそうで。 それで色々調べてみると、アメリカと日本の間で交換教授の協定みたいなのがあり、アメリカの先生が日本に英語を教えに来られ、日本の先生がアメリカに日本語を教えに行くというシステムがあることが判明。これに応募してみようと思ったというのですな。 それでアルクの通信講座で日本語教師養成コースを受講し、日本語教授のやり方をざっくり覚えたと。 で、アメリカンセンターかどこかで模擬授業をやらされたそうですが、それが上手く行ったのか、採用通知が来て、配属されたのがバージニア州ロアノークのミリタリー・インスティテュート。日本で言えば防衛大学校みたいな感じのところで、ここを卒業してからウェストポイントに行く学生も多いのだとか。 で、その学校の専属の日本語教師(日本人)と協力して日本語の授業を幾つか持たされたそうですが、暇な時はその大学が提供している授業をとってもいいと。そして住居も与えられ、しかも食事つき。食事はカフェテリア形式の学食で取るのですが、さすがミリタリー学校だけあって、カフェテリアとは呼ばず「カランティーン」と呼ぶのだそうで。 そして、夏休みや冬休みには、自由に行動していいと。Nさんは雪深いロアノークの冬を避け、知人のいるサンディエゴで1ヵ月過されたそうですが。 ふうむ。 話を聞いていると、なかなか面白そうですなあ。定年後の一時期、こんな感じでアメリカで1、2年過すなんてのは、いい経験になるんじゃないでしょうか。 ということで、俄然興味が出てきた私。 とりあえず、定年まで10年くらいあるわけですから、この期間を利用して日本語教師の資格でもさらっと取っておけば、その先の可能性は広がるよね。しかも私の場合、日本語だけでなく、日本の古武道も教えられるわけだし。 なんか楽しくなってきた・・・。 最近、大学で楽しいことがないんですけど、今日は久々に、自分の将来像に係わるような情報を得ましたね。今もまだそういう制度が生きているのかどうかは知りませんけど、とりあえず、日本語教育の資格、これはターゲットにしておいていいのではないかと。 さてさて、とりあえずアルクのHPでも覗いてみようかな・・・。

July 25, 2016

コメント(0)

-

女性の貧困への対処の仕方:キャサリン・ポンダー著『「宇宙の力」を使いこなす方法』を読む

アメリカにおける自己啓発本についての研究書を読んでいて、1990年代のアメリカの状況のところまで来たのですけど、これがなかなか面白くてね。 アメリカにおいて、女性の社会進出というのは70年代から飛躍的に進むのですけれども、そうなると、何が女性の身に起ると思います? 答え:女性の貧困が進む――です。逆みたいでしょ? つまりね、社会に出たはいいけれど、やはり当時としては職場における性差別ってのがひどくて、女性が外で働いて得られるサラリーは非常に少ないと。しかも同じ条件の男性社員と比べて出世も遅く、限界があった。 しかも外で働くと家の仕事が出来ない。そこで少ない給料をやりくりしてお手伝いさんを雇ったりなんかしていると、手取りは更に低くなる。これがシングルマザーとかの場合だと、状況はとっても厳しいわけ。つまり、女性が外で働いて稼ぐようになると、社会全体で見ると貧困が進む、ということになるんです。 で、そういう時代に、「女性向けの自己啓発本」はどういうことを主張するようになるか? それには二つの方向性があって、一つは「家に戻れ」ということが言われるようになるのだそうで。何も貧しくなるために外で働かなくてもいい、かつてのように、女性は「家の光」であれ、と。 で、家庭的な女性は魅力的だ、という主張の象徴となったのが、マーサ・スチュワートであった。例の「カリスマ主婦」ですな。彼女の『マーサ・スチュワート・リビング』が創刊されるのが1991年。どんぴしゃりでございます。 一方、心の持ち方で貧困を追放しようという方向性の自己啓発本も出始める。その代表例がサラ・バン・ブラナックの『シンプル・アバンダンス』(邦題:『シンプルな豊かさ』)。貧しさなんて存在しない、って瞑想すれば万事OKっていうね。 で、この方向をさらに積極的に推し進めるものとしてこの時代、良く読まれたのがキャサリン・ポンダーの『「宇宙の力」を使いこなす方法』という本。これ、もともとは1960年代半ばに出たのですが、これが90年代に再刊されて売れまくった。自己啓発本のライターって、たいていは男性なんですけど、これは女性が書いたものなので、それで女性に支持されたのでしょう。ちなみにポンダーはユニティ教会の聖職者で、それで「女性版ノーマン・ヴィンセント・ピール」と呼ばれていました。ピールもまた牧師兼超人気自己啓発ライターだったものでね。あ、あと「ユニティ教会」ってのはニューソート系の教会で、人格神を認めず、宇宙が神だ、っていう考えかたの奴。 さて、そんな記述をははーーん、と思いながら読んでいたんですけど、そういえばキャサリン・ポンダーの本は確か持っていたよなと思い、書棚を見たらちゃんとある。というわけで、横道に逸れるようですが、研究書をおいてこちらの本を読みふけってしまったという。 ということで、この本についての心覚えを書きつけておきましょう。 この本、典型的な「ニューソート系・引き寄せ系」です。宇宙に向って願えば、すべて叶うっていう系。久々に純然たる引き寄せ系自己啓発本を読んだなって感じ。 で、久々に読むと、いいんだわ、これが。ホッとする。「努力とか別にしなくていい、ただ心静かに豊かさを求めて祈るだけで、人は豊かになれる」っていう思想、私にはホントにしっくりくる。特に「努力しなくていい」っていうところが(爆!)。 で、キャシーが言うには(いきなりキャシー呼ばわりかよ!)、多くの人が豊かさを求めて祈ることにものすごい抵抗を持っていると。「金持ちになりたい」という祈りは、その時点で何か不道徳なもののように感じられてしまうというのですな(私は全然そう思わないけど)。 だけど、そんな人々にキャシーははっきり宣言する:「「清貧は美徳」という考えは捨てよう」と。豊かさの源、それを神と呼ぼうと宇宙と呼ぼうと勝手だが、とにかくその源は人間が豊かであることを望んでいる。その意味でお金は聖なるものなのであって、だからお金を求めて祈るのは当たり前のことだし、思いの方向さえ正しく祈れば、人は宇宙とつながることができ、お金たっぷり、幸せと健康に溢れた豊かな人生を送ることができる(と、ジェームズ・アレンも言っている)、というわけ。 祈れば、お金はやってくる。これが、90年代の悩める女性達には福音として響いたのでしょう。 で、お金を含め、豊かさを求めて祈るにはいくつかコツがあるのですが、その一つは明確に自分が欲しているものを意識するためにリストを作るといいよ、ということ。それから「幸福の輪」っていうのを作るのもいい。これは紙に輪を書いて、その中に自分の望むことを書いて、目に付く場所に貼り、日々、それを見ながら自分で確認するというもの。 それから、幸せを呼び込むには、幸せが入り込む場所を作るべきだ、とキャシーは言います。新しい服を引寄せたかったら、古い服を断捨離しろと。新しいもののためのスペースを空けろと。 同じく「スペースを空ける」ために、過去の怨恨とか、そういうのも全部「ゆるし」によって放棄する、ということも勧めています。特に、自分に悪意ある態度で臨んでくる敵こそ、愛を必要としているのであって、そういう人に対して十分な愛を向けなさい、と。 あ、あと、何かを得るためには、その前にまず何かを手放せ、ということも言っています。お金が欲しいなら、まず自分からお金をいいことに寄付しろと。もし寄付するだけのお金が無かったら、モノをあげるのでも、奉仕するのでもいい。とにかく、何かを与えること。何かを手放してこそ、何かを受け取ることができる。 そう、それから祈りによってお金を求めた人の例として、「ジョージ・ミュラー」という人の名前が挙がっていたので、この人はどういう人か調べたら、もとはドイツの人だったようですが、イギリスに移り、そこで祈ることだけでお金を集め、孤児院を沢山建設した人らしい。祈るだけで当時のお金で750万ドルゲットしたらしいですから、すごいものですな。 あとね、これはこの本独特のことか、「拒むための否定の祈り」もキャシーは提唱しております。何か望まないことを押しつけられそうになったら、我慢せずに、きっちり拒む。「私は○○を受け入れるつもりはありません」「私の幸福を邪魔するものを受け入れはしません」と祈る。これも大事だと。これはネガティヴな祈りというよりは、良いものを受け入れるために、悪いものを受け入れない、という意味で、先ほどの「スペースを空ける」というコンセプトに通じるもののようです。 同じように、過去の嫌な記憶を、良いものに転換する、ということも勧めております。これなんか、割といいアドバイスじゃないでしょうか。私にも、私の中に根強く残る嫌な記憶というのが幾つかありますが、その記憶を自主的に書き換えちゃえっていうわけ。こうだったら良かったのに、と思う筋書きでそのことが終った、という風に、記憶を書き換える。そうすると、その悪い記憶から発していた悪いものが消えるよと。 つまり、人間には、未来だけでなく、過去を自分の意志で作り変えることも出来る、というのですな。ははあ。こりゃたまげた。 あとね、「直覚」というのは、説明はつかないけど、非常に重要だから、常に直覚の言うところに従え、ということもキャシーは言います。直覚は常に正しいのだけど、直覚の勧める道を通らない人が如何に多いかと。運のいい人、何故かいつも幸福に恵まれる人は、直覚(それは無意識から来る感覚であるばかりでなく、啓示として身の回りに文字や音声として現れることもあるのだとか)を常に信じる勇気を持っている人なのだそうで。 その他では、「瞑想」の徳、「継続」の徳などもキャシーの勧めるところ。瞑想を勧める自己啓発本って多いのですけど、どうなんですかね、私はやってみたことがないけど、いいのかな? でもこの忙しい現代生活の中でたとえ「15分」といえども瞑想なんかしてたら、家内に「何やってんの?」ってギョッとされそうだしな。難しいよね。 ちなみに本書もまた自己啓発本の常として、先人の言説が多数紹介されるのですが、多いのはもちろんエマソン、そしてウィリアム・ジェームズ、そしてジェームズ・アレン。その他としては、チャールズ・フィルモア(ユニティ教会の創立者の一人)とか、エメット・フォックス(同じくユニティ教会のスポークスマン)の引用がありました。この辺は、この本がニューソート系であることの証左なんですが。 とにかく、この女性による引き寄せ系自己啓発本、書かれていることにそれほどの新味はなく、ごく標準的なものではあるのですけど、それが書かれた60年代ばかりでなく、90年代を生きるアメリカ女性によく読まれたというのは、ちょっと面白い事象ではありましたね。働くか、家に戻るか、進むも地獄、退くも地獄、みたいな状況で悩んでいた当時の女性達を、こういう本が癒していたのかな。 でも、ま、悪い本じゃないですよ。引き寄せ系自己啓発本として、十分合格です。信じる、信じないは別として、「まず人に与える」とか、「人を許す」とか、「過去の嫌な記憶を書き換える」とか、常識的に考えたとしても、結構、いいこと書いてあるし。「宇宙の力」を使いこなす方法 [ キャサリン・ポンダー ]価格:1620円(税込、送料無料) (2016/7/24時点)

July 24, 2016

コメント(0)

-

ポケモン騒動

昨日、多くの小・中学校が1学期の終業を迎えたタイミングでの「ポケモンGO」解禁っていうね。まあ、不死鳥のように何度でも甦る任天堂っていうのはスゴイなと思う反面、妙なものを出してくれたなという感もあり。 っていうのは、本当にポケモン探してフラフラ歩いている人たちがリアルにいるんだもの。東京の街中でスマホ片手にゾンビのようにうろついている人々の映像をテレビで見た直後、名古屋郊外の住宅地でも同じような光景を見ると、ちょっとこうぞっとするというか。ある種の伝染病が日本中に蔓延しているのを目撃した、みたいな。 それにしても、今後、こういうポケモンに夢中の人たち(特に子供!)が周囲に注意を払わずウロウロするのかと思うと、クルマを運転するのが怖くなりますな。自衛のためにドライブ・レコーダーつけようかな。 だけど、スマホをかざすと、ポケモンがいるのが見えるって、面白いね。 これを犯罪防止とかに役立てられないかな。 スマホをかざすと、テロリストが見える、とか。指名手配されているテロリストを、街中のいたるところにある顔認識カメラかなんかと連動して特定し、スマホに送るの。スマホかざして、「あ、やばい、あそこにテロリストいるじゃん! とりあえず離れておこう!」みたいな。 その前に捕まえろよって話か・・・。

July 23, 2016

コメント(0)

-

ロバート・コリアー著『望むものをひきよせる心と宇宙の法則』を読みつつ考える

ロバート・コリアーという人の書いた『望むものをひきよせる心と宇宙の法則』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 これ、原題は『The Secret of the Ages』というものなんですけど、1926年に出版されて当時としてはなかなかのベストセラーと言うべき30万部を売り上げ、その後、ロンダ・バーンの『ザ・シークレット』で取り上げられたこともあって、最近また売れているといった本。1885年に生れ、1950年には亡くなっているコリアーさんとしても、「ウソ! 死後60年以上経ってまた売れ始めたの?!」と、墓の下で喜んでいることでございましょう。 内容としては、典型的な「引き寄せ系」であり、欲しいものをしっかり思い浮かべれば、絶対手に入る、という類の奴。その仕組みとしては、人間には意識・無意識・超意識の三レベルがあり、超意識というのは宇宙とつながっていると。で、意識的に無意識に働きかけ、これこれの物が欲しい、これこれの地位が欲しいと繰り返し擦り込み、すでにそれを持っているかのように振る舞えば、無意識を通じて超意識が動きだし、宇宙がその望みを実現してくれるというもの。 この仕組みは万人に対して開かれているのだけれど、しかし現実にはこれを使って富や地位を得ている人は少ない。それは何故かというと、コリアーによれば、多くの人は、自分が何を望んでいるかすらしっかりと意識していないし、それが欲しい、何が何でも欲しい、何を犠牲にしてでも欲しい、とまでは望まないからだと。 だから、重要なのは、自分が何を望むのか、まずそれをはっきりさせること。本当にそれを望んでいるのか、どれほど強く望んでいるのか、その覚悟を決めろと。 で、その上で、その覚悟を維持し続ける努力もまた必要である、とコリアーは言います。目標をしっかり決め、そのために全力で努力する。その過程で何度失敗しようとも、そんなことには一切めげず、目標到達までその努力をし続ける。そうすれば、絶対に成功するし、その成功に例外はないと。 ま、よく考えてみると、当たり前のことなんだよね。言っていることは、本田技研の本田宗一郎と変わらない。本田宗一郎は、「私は絶対にレースで勝つ。なぜなら、勝つまでレースを止めないからだ」と言ったそうですからね。 成功するまで頑張れば、絶対成功する。これが、コリアーのベストセラーの言わんとするところでございます。その意味で、「引き寄せ系」の中でも、「努力重視型」ですな。健全です。健全だけど、当たり前です。 ま、そう言う意味で、当たり前のことしか言ってないので、面白味にはちょい欠けますが、もともと私は別な興味で読み始めたのでね。ロバート・コリアーって、ピーター・フェネロン・コリアーの甥、『コリアーズ・ウィークリー』誌の創刊者の甥っこなのよ。それで、ちょっと興味があっただけ。 ちなみに、この本には1960年代のエピソードも出てくるのですが、1950年に死んでいるコリアー本人がそれを書けるはずがない。だから、自己啓発本に多いパターンで、後世の人がちょっとずつ書き足し書き足ししているんでしょう。『サザエさん』とか『クレヨンしんちゃん』みたいなもんですな。原作者が居なくても、本が勝手に成長するという。 ところで、この本を読みながら思ったことが一つ。 最近、私は二人の女性に悩まされておりまして。 一人は仕事上の同僚なんですけれども、大学の改組騒ぎの中でちょっとメンタルをやられてしまったんですな。何かというと私の研究室に来て、涙を流しながら愚痴をこぼすようになった。同僚だし、可哀想なところもあるので、話は聞きますが、正直、面倒臭い思いはある。 もう一人は、これは教え子なんですけれども、さる大学に職を得たいということで、推薦状を書いてくれと頼まれているわけ。彼女によれば、最近、電車に乗っていたら、ある大学の学生が英語の授業の話をしていて、授業がかったるいとか、つまらないとか、自分たちの実力を棚に上げてそんな不平をこぼしていたと。で、それを聞きながら、自分だったらもっと面白い授業をして、この子たちですら夢中になるような授業ができるのに、と思ったというのですな。 そしたら、その出来事があった日に、まさにその大学の英語の先生の募集が出ているのを見つけたと。ということで、是非、その大学で教えたい、ついては先生に推薦状を書いていただいて・・・という話になってきたわけ。 というわけで、二人の女性から私は私の時間を奪われることになったのですが、この二つのこと、私にとってみれば何のメリットもない、ただ時間だけを奪われる面倒な出来事ではあるものの、方向性はまるで違う。 前者はネガティヴなことで私を悩まし、後者はポジティヴなことで私を悩ませているわけですよ。 で、やっぱりね、前者の面倒臭さは、本当に面倒臭いわけ。それに対して後者は、同じく面倒臭いのは面倒臭いんだけど、ポジティヴなことだから、面倒臭くても是非骨を折ってやろう、応援してやろうっていう気になるわけよ。こんなポジティヴな事を考える人だから、きっといい先生になるだろう、だから応援したいっていう気になる。そういう意味で、私はそのことで私の時間を奪われることになっても、別に厭な感じはしません。 それに、「この大学の先生になって、英語教育を変えたい」と思った日に、その大学の教員募集を見かけた、なんて、まさに「引き寄せ」なのであって、その点も非常に興味深いし。前述のロバート・コリアーさんも90年前に喝破しているように、「こうなりたい」という欲望が強ければ、周囲も巻き込んで、それが実現する方向に動き出す、っていうのは、本当なんだよね。 というわけで、いかにポジティヴの力が甚大かということを、本と自分の身に起ったことの両方から、実感している私なのであります。【中古】望むものをひきよせる 心と宇宙の法則 ロバート・コリアー; 中島 薫価格:2158円(税込、送料別) (2016/7/22時点)

July 22, 2016

コメント(0)

-

ボクシング世界タイトル戦二題

昨日、ボクシングの世界タイトル戦があって、ボクシング好きの私は、ビデオに録って見ちゃった。 まずは和気対グスマン。グスマンは評判通りの勢いでガンガン殴ってきて、ある意味、和気は圧倒されちゃったようなところがありますけれども、私の見るところ、実はさほどの実力差ではなかったのではないかと。 和気の顔は序盤のバッティングもあって見るも無残に腫れ上がりましたが、グスマンの左目も結構つぶれていた。グスマンは、ハード・パンチャーだけど、意外に打たれ弱いんじゃないですかね。実際、たまに和気のパンチが当ると、しばらく動きが悪かったですし。 ボクシングのスタイルからすると和気の方が遥かに正攻法で、ボクシングらしいボクシングをしていたし、ひょっとして、中盤あたりで和気のカウンターが偶然でもいいからいい感じでヒットするようなことがあったら、結果は変っていたんじゃないかとすら、私には思えたのですけれども、結果はレフリーの判断でTKO負け。しかし、あそこで止める必要はあったかなあ。残り1ラウンド半、まだやれたと思うのですけどねえ。 ま、和気のパンチは一撃必殺というほどでもないので、結果は妥当かも知れませんけど、序盤であれだけ圧倒されたにも拘らず、あそこまで耐えたのは立派。良い根性だったのではないでしょうか。 一方、井岡対ララ戦は、これまた逆で、見かけ以上に実力差があったのではないですかね。ララは若くて、身体がしなやかで、手数も多く、特に序盤は井岡を面喰わせましたけれども、そこはさすがにチャンピオン、井岡はガードを堅くして決してクリーンヒットを許さない。逆に手数は少ないながら時折、ドスっという不気味な音を立てるほどのパンチをララのボディーに叩き込み、徐々に相手のスタミナを奪う作戦。 そして中盤以降、ボディーを打たれるのを嫌って手数が減ってきたララから主導権を奪うと、終盤戦で見事なKO。まるで教科書通りの攻め方で、危なげがまったくなかった。 というわけで、和気は惜敗、井岡は圧倒的勝利、というのが私の見立てなんですけど、ネットとか見ていると、「和気惨敗」「井岡印象薄い勝利」みたいな書き方をされているようで、同じものを見ていても、世間と私の見方はいつも異なるなあと。 ほんと、不思議よ。どうして、世間と私はいつも意見が異なるのか。 ちなみに、都知事戦についても世間と私の見方は全然違って、その違いぶりは怖くなるほどなんですけど、それ言い出すと面倒臭いことになりそうなので、止めておきましょう。どうせ都民じゃないしね。 とにかく、私の見方、私の意見がメジャーになることはないんだろうなということだけは確か。日常生活だけじゃなくて、学会でもそうだし。ま、別にいいけどね。

July 21, 2016

コメント(0)

-

巨泉逝く

先日の永六輔さんに続き、大橋巨泉さんまで亡くなられましたなあ。 巨泉さんと言えば、私が思い出すのは何と言っても『巨泉・前武、ゲバゲバ90分』。あれは、テレビ史上に残る不条理コント・コンピレーションで、ああいうものが放送出来たというのは、当時、まだテレビの黎明期で、様々な前代未聞の実験が可能だったからじゃないですかね。 それから万年筆のCMで「みじかびの きゃぷりてぃとれば すぎちょびれ すぎかきすらの はっぱふみふみ」という意味不明の和歌をうたったこともインパクトがあった。この和歌は、すごいね。こういうのをスラスラとアドリブで言えてしまうところが、巨泉の巨泉たるゆえんというか。才能ですな。この時代の早稲田大学中退者は、本当に素晴らしい才能が揃っていたものでございます。 そもそも「巨泉」っていう名前がいいよね。すごくおおどかな感じがする。 テレビ創生期に「司会者」の形を作り上げた功績もさることながら、55歳の若さでセミリタイアし、後半生を自分の好きなように生きるという選択をしたことも、(もちろんそれまでに業界でたっぷり稼いだということもあるでしょうが)、人生設計のモデルとして、一つの提案はしたんじゃないかなと。私も段々、巨泉さんがセミリタイアした年齢に近づきつつあるだけに、その意味を考えざるをえませんし。 とにかく、私にはひどく懐かしい名前がまたひとつ鬼籍に入ったということで、ある感慨を抱いている私なのでございます。

July 20, 2016

コメント(0)

-

M・スコット・ペック著『愛と心理療法』読了

先日のブログでちょっと触れたM・スコット・ペックの1978年の大ベストセラー『愛と心理療法』(原題:The Road Less Traveled)を読了しましたので、ちょっと心覚えをつけておきましょう。 この本は精神科医のペック氏が、その心理治療経験を元に、人間がよりよく生きるとはどういうことか、ということを分かりやすく語った本。特に心理療法の記述が素人にも分かり易く書いてあるので、ははあ、心理療法ってのはこういうことだったのか、ということがすごくよく分かる。アメリカらしく、すごくプラグマチックではありますが、その中に実践的な叡智というものが感じられて、私なんぞは感心することしきりでございました。 例えば、我々素人って、通常の医療と比べて、精神科で扱う病気というのは捉えどころがないと思っているでしょ? 私はずっとそう思っていましたが。 ところがペック先生によると、まったく逆だそうです。身体の病気の方がよほど捉えどころがないと。 例えば、ある人が身体の病気になったとする。糖尿病でも心臓病でも癌でも何でもいいんですけど、現在その人がその病気に罹っているというのは分かるにしても、その病気がいつ、どういう理由で、何をきっかけに生じたかというのは、ほとんど何もわからないわけですな。ところが、精神的な病というのは、十分な時間をかけてしっかり探って行けば、この時に、この理由で原因が生じ、この時のこのことがきっかけで発症した、というのが明確に分かると。だから、その原因さえしっかりわかれば、治療の方法もすごくシステマティックに決まって来るし、それがはっきりと奏功して、基本、治ると。 あ、そうなんだ、って思うでしょ。でも、とにかくそうなんですって。 で、ペック先生が言っているというのではなく、本書を読んでいて私が思うことなんですけど、本書に書かれている様々な症例を見るに、精神的な病の大半が、その原因を突き止めていくと、子供時代の環境に起因するものであるようですな。結局人間というのは、誰かに育てられ、その育てられた環境の中で自己を形成していくわけなんですけど、その時に何か原因となることが生じて、それがその後、何らかの病となって現れる。そういうケースがすごく多いみたい。 じゃあ、なんでそうなるかというと、その幼少期から青年期にかけての時代に、人間というのは一連の「認識の仕方」と「外界に対する対応の仕方」を身に付けるわけですが、本来的には、この枠組は、さらに成長し、環境が変わるのに合わせてどんどん変えていかなければならない。つまり、自分自身が成長し、古い枠組みを壊して、新しいものに変えていかなくてはならないわけ。 ところが人間というのは怠惰なもので、しばしばこの成長の努力、自己革新の責任を引受けない。それで、一度定まった枠組を、新しい環境に持ち越してしまうわけですな。そのため、かつては上手く機能した枠組が、新しい環境の中で機能不全を起こしてしまう。この機能不全が募ったものが、要は、精神の病であると。この使い古しの地図でどこまでも行こうとすることを、ペック氏は「転移」と呼んでおります(「転移」の定義については、人によって大分変るそうなのですが、少なくともペック氏は「転移」をこう定義する)。 すっごく単純で卑近な例を言えば、例えば子供の頃、負けず嫌いで、とにかく人と競って勝つことを良しと考えていた人がいるとする。その競争心は、ある程度までこの人の人生を上手い方向に引っ張って行くわけですよ。例えば、人よりいい点数を取ろう、人よりいい大学に行こう、人よりいい就職先を見つけようなどといって、その通りに進んで行けば、ある時点まではいい人生を送ることができる。 ところが、「人と競って勝つ」という価値観をずーーっとそのまま持越して人生を過していくと、どこかでその性癖が足枷となり、人に嫌われ、何らかの大失敗につながる可能性もある。その時、「あ、人と競って勝つことばかり考えていたらダメなんだ」と気づき、自分の殻を破って、その価値観を棄て、新たな共存・共栄の価値観を取りいれることができれば、その人は成長し、それゆえ、病にはならないわけですな。逆に、そのことに気付かず、問題が生じてからもまだ「人と競って勝つ」やり方を押し通して、何もかも上手く行かなくなって、心の病に落ち込んでしまう場合もある。 つまり、人生の成否というのは、常にこの自己革新・成長を志すか否かにかかってくるわけですよ。 で、例えば恋愛なんてのもそうだと。 ペック先生曰く、「恋」というのは、幼児退行に過ぎないと。自分と恋人の間には壁も何もない、二人で居れば世界を相手にも戦えると思いこむ。これは、言うなれば「乳児の世界観」、すなわち、自分と世界の区別がつかない状態、世界は自分の言うことを聞くので、泣けば自動的にミルクが出てくるのだと思いこんでいる世界観と同じであると。 だから、恋愛状態がある程度冷めてくると、「あれ、こんなはずじゃなかった」と思うことが次々と出てきて、双方が双方に対して愛想を尽かす時がやってくる。これが恋の終わりという奴ですな。 だけど、愛というのは、この先にやってくるものである、とペック先生は言います。 愛というのは、まず双方が独立し、自立した存在、つまり、自分とは異なる価値観を持った別個の存在であるということを認めるところから始まる。そして、二人の関係の中で自分が成長し、かつ、相手の成長も促し、応援するような関係になった時、健全で充足的な愛が始まると。だから、愛というのは、訓練の賜物なのであって、そういう訓練を厭わず続ける覚悟がなければ、上手く行くことはないと。その意味で、人生も愛も同じね。成功のポイントは、成長するための努力を厭わないっていうこと。 愛とは、成長しようとする意志である、というのがペック先生の定義ですからね。 で、同じことは子育てにも言えるわけ。子供は、自分とも配偶者とも異なる、独自の存在なのであって、それを基本的にまず認めないとダメ。その上で、子供の成長に常に注意し、ある時は手綱を締め、ある時は甘やかせてやるなど、その時に合わせた指導をすることが必要。それはすごく時間と労力がいることだけど、それ以外に健全な子育ての方法なんかないと。やはりここでも努力が必要なわけよ。努力なしには、何も出来ない。 だから、人生は困難なものである、とペック先生は言うわけ。実際、「人生は困難なものである」ってのが、この本の冒頭の一節だからね。 だけど、その困難に直面しないと、トラブルが起きる。そしてそのトラブルを解決しようとすると、それを未然に防ぐための努力の何倍もしんどい思いをしなくてはならなくなるわけ。だから、比べれば、常に努力した方がいいよと。 だから、ペック先生によれば、人間にとって最良のことは「努力」、最悪のことは「怠惰」であると。「怠惰」こそ、諸悪の根源、人間の間に潜む悪魔であると。 本書の基本的な主張はそういうこと。ね、プラグマチックで、身も蓋もないけど、言われてみればそうだよな、と思うでしょ。 だけど、本書の面白いところは、ひょっとすると、この先かも知れません。 ペック先生は、こんな感じで心理治療を続けてきたわけですけれど、その過程で一つ、興味深いことに気付くんですな。 人がなぜ精神病になるのか、その原因も経緯もすべて明確に分かるのだけど、一つ分らないことがある。 それは、どうしてこの世の人間が、全員、精神病にならないか、ということなんですな。 人が精神病を発症する原因からすれば、地球上に暮すほぼ全員の人間が精神病になってもおかしくないのに、何故か知らないけれども、大半の人はそうならないと。その理由がよく分からない、というわけ。事実、こんなひどい親、こんなひどい環境、こんなひどい成育歴を持っているのに、精神病にならないどころか、すごく健全な人間に育つ人はいるし、そんな人は決して少なくないと。それは一体、何故なのか。 その理由をずっと考え続けた結果、ペック先生の現時点での結論は、「奇跡」とか「恩寵」とか、そういうものがあるのではないか、ということなんです。 実際に自動車事故に遭った人と、すんでのところで自動車事故に遭いそうになった人の数を比べると、後者の方が圧倒的に多い。実際、「事故に遭いそうになった経験」だったら誰でも持っているでしょ。だけど、事故の餌食になった人は案外少ない。 それは、恩寵によって守られているからだと。 じゃあ、その恩寵が誰によって与えられているのかというと、それは分らない。いわゆる神かも知れないし、何か他のものかも知れない。だけど、そういう恩寵がもたらす奇跡によって、どうも人間は活かされているようだ、というのが、ペック先生の実感なわけ。 で、その恩寵は、どうやら人間の「無意識」を通じてもたらされるらしいと。 で、この無意識を通じてもたらされる恩寵は、万人に開かれているのだけど、少なからぬ人はこの恩寵に抵抗する。なぜなら、人間は怠惰だから。 とにかく、最後の方で本書のテーマが恩寵に行くっていうところが、私にはすごく面白い。科学を突き詰めると、結局神秘に向かうというね。そういうことが、ここでも生じているのではないかと。もっともペック先生は「科学もまた一つの宗教だ」と言っておられますが。「不可知なことは考えなくてもいい」という科学のドグマに注意せよ、とね。 とまあ、この本、読むほどに考えさせられることがたっぷりありました。また、恩寵ということに関して言えば、アメリカの作家、私が専門とするフラナリー・オコナーの考え方にそっくり、というところもあって、さらに興味深い。すごくいい本だと思います。教授の熱烈おすすめ! と言っておきましょう。愛と心理療法 [May 01、 1987] M.スコット・ペック、 氏原 寛; 矢野 隆子9784422110837【中古】価格:587円(税込、送料無料) (2016/7/19時点) ただ、一つだけ注文をつけたいことがありまして。 それは翻訳上の問題なんですけど、本書の中で、ペック先生が女性の患者と応対する台詞のところで、ペック先生がその患者のことを「あんた」呼ばわりするのよ。これがめちゃくちゃ不自然。どうして「あなた」としなかったのか。心理療法士という、知的な職業についているお医者さんが、女性に向って「あんた」と呼ぶ、その違和感は半端じゃないよ。この点、どうして、誰も指摘しなかったんだろう。その点だけは、訳者の方に猛省を促したい私なのであります。

July 19, 2016

コメント(2)

-

神業ギター

プリンスが4月に亡くなってから、ネットはプリンス関連の映像に溢れております。前は、プリンス自身が抑えていたせいか、すぐ消されちゃったりしていたのですけど、そのタガがはずれてしまったみたいですな。 おかげで、もうほとんど何でも見られるんですけど、映画「the Beautiful Experience」のフルバージョンが見られるのも嬉しい。私はプリンスのライブ映画として名高い「Sign of the Times」よりむしろ好きかも。これこれ! ↓the Beautiful Experience あと、プリンスのギターテクのすごさを軽く味わうには、「crimson and clover」のライブ演奏なんかもいいんだよね。これこれ! ↓crimson and clover で、仕事に飽くとこんな映像を見ながらほっこりしているんですけど、ギターテクつながりで、世界中の有名無名の神業ギタリストの映像のサイトを発見し、その驚異のテクを堪能したりも。この世にはスゴイ人たちがいるもんですなあ。これこれ! ↓神業ギター少年 これは、少年も凄いけれど、そんな凄い演奏を目の前でしているのに、それは全然関心を払わず、黙々と撤収作業をしているお姉さんも相当気になるね。 あと、これも凄い! ↓キリスト? これは、「神業」というよりは、「キリスト業」ですな。 まあ、皆それぞれ天才なんでしょうけど、このくらいギターが弾けたら、楽しいでしょうね!

July 18, 2016

コメント(0)

-

エスプレッソ・ミルクジャム

先日・・・って言っても、もうずいぶん前のことになっちゃうのですが、伊勢のおかげ横丁に日本全国の名産品を扱っている店があって、そこでとあるジャムを買ったわけ。で、それを今頃になって封を切って食べ始めたのだけど、これがまた旨いのなんのって。これこれ! ↓NORTH FARM STOCK ノースファームストック エスプレッソミルクジャム(楽天お買い物マラソン お歳暮 御歳暮 出産内祝い 引き出物 引出物 誕生祝い プレゼント ちょっとしたお返し・手土産 ご自分へ 国産 北海道)【楽ギフ_包装】 タベリエ TABELIER 【RCP】価格:810円(税込、送料別) エスプレッソ・ミルクジャムっていうのですが、今日は10枚切り位の薄めのトーストにつけて食べたんですけど、めちゃくちゃ旨い。馥郁たる珈琲の香りがたまらん。これ、普通のジャムのようにパンにつけて食べてもいいし、それこそアイスクリームに乗せて食べてもおいしそうです。教授の熱烈おすすめ! ということで。 さてさて、今日は、本当は別な本を読む予定だったのですが、ネットで買った『愛と心理療法』という本が届いたもので、それをチラッと読み始めたら、これが凄く面白くて、結局、一日中この本を読んでおりました。 まだ読み終わってないので、内容についてはまた後日書きますが、この本、原題は『The Road Less Traveled』といって、1978年に出版されてアメリカで大ベストセラーになった本。日本語訳のタイトル通り、心理療法の話なんですけど、人間がよりよく生きるための知恵に満ちておりまして、私も結構目からウロコ状態。さすが、ベストセラーになるだけのことはあります。 こういう本は、普通にアメリカ文学の研究をやっていたら絶対に縁がないだろうし、読まない本だと思いますけど、この種の自己啓発本も「literature」だと見做して研究を始めたおかげで、出会うことができた。自己啓発本の中には相当眉唾の奴もありますし、またそういう眉唾モノは眉唾モノなりの面白さがあると思いますけど、たまにはこういう、本当にためになる本に出くわすことがある。そこがまた面白いところでね。 ま、とにかく、しばらくはこの本を夢中になって読むことにいたしましょうかね。 ただ、日本語訳のこの表紙はどうなんだろうか。こんなベールをかぶったマリア様みたいな表紙の本、普通、買いたいと思わないでしょ。それから『愛と心理療法』っていう邦題もどうかと思うし、訳文にも気になるところがありますが、まあ、その辺のことも含めて、内容についてはまた後日ご報告いたします。愛と心理療法 [May 01、 1987] M.スコット・ペック、 氏原 寛; 矢野 隆子9784422110837【中古】価格:587円(税込、送料無料)

July 17, 2016

コメント(0)

-

『回想の厨川文夫』を読む

パリのトラック・テロに続いて、今日はトルコでクーデターですか・・・。南シナ海をめぐる情勢もアレですし、大丈夫、世界? 今日日、何処に行くのも怖いわ。 さて、今日は家内が友人たちとショッピングに行ってしまったので、久しぶりに一人ぼっちの土曜日。 しかし、それならばそれに応じた楽しみというものもあり、その一つはジャンク・フード祭り。家内はそういうのが好みではないので、普段はあまり食べられないのですが、こういう時こそ付け込まなくては。 というわけで、今日のお昼はマック! 例の「1955 スモーキーアメリカ」って奴? を単品で買ってきて、自分で淹れたコーヒーと共にパクパク。結構ボリュームがあって美味しかったです。それでね、夕食は「ほっともっと」で「牛キャベ丼全部のせ」あたりを行っちゃおうかなと。 ところで、今、とある事情により、今、『回想の厨川文夫』という本を読んでいるのですけど、これがなかなか面白くてね。 厨川文夫ってご存知? 知らないか。厨川白村の息子よ。といっても今度は厨川白村を知らないか。ま、その辺はウィキペディアで見てね。 とにかう厨川文夫さんっていうのは、慶應大学英文科の教授だった人で、西脇順三郎さんのもう一つ下の世代。専門は古英語で、『ベーオウルフ』とか訳したりしている。古き良き慶應英文科の黄金時代を担った人ですね。写真とか見ると、いかにも慶應の先生っぽい、才気あふれる爽やかな笑顔のジェントルマンっていう感じがします。 で、この本はそのタイトルから伺える通り、厨川さんが亡くなった後に出版された追悼の本で、生前の厨川さんと付き合いのあった偉い先生方や同僚、あるいは教え子の皆さんが、それぞれ厨川さんの思い出を語っているというもの。 なんですけど、後半の一部に、厨川さんご本人が書かれたエッセイ的な文章がいくつか載っていて、これがまた面白いんですわ。 で、その一つに同じく慶應の国文科の教授だった折口信夫さんのことを書いたエッセイがありまして、折口ファンの私としては見逃せない一文だったんです。 折口さんという人は、国学院を出てそこの教授をしていたのですが、慶應に教授として招聘され、移籍することになった。ところが国学院の方でも看板教授に辞められては困るということで、なかなか辞任を認めず、そのため折口さんは一時期、両方の大学で教授をしていたわけ。まあ、今では考えられませんが、当時はその辺、いい加減なところもあって、二つの大学に勤めるなどという離れわざも出来たのでしょう。折口さんとしても、国学院には学生時代に育ててもらった恩義があるし、無下に出ていくことができなかったのでしょうな。 ところがそういう折口氏の立場を快く思わない人も居たようで。 当時、慶應の文学部長だった間崎万里さんもその一人で、ある時、そのことで折口さんを呼び止め、この点について詰め寄ったらしいんですな。間崎さんという人は、慶應生え抜きじゃない先生に対して明らかに冷たい態度を取る人だったようで、折口さんのような国学院出身の教授にいい顔はしなかったのでしょう。 しかし、二つの大学に勤めるのはおかしいじゃないか、という間崎さんの主張にも正当性はあるので、この時は折口さんもあっさり非を認め、「私は国学院大学を退職して慶應大学に勤めたつもりでしたが、国学院の方が退職を許してくれませんようで、困って居ります。なおよく話してやめさせてもらうようにいたします」と、答えられた。 で、厨川さんはたまたまこの時の二人のやりとりを聞いていたんですな。で、間崎さんの言い分の正しさを認めつつ、先ほど言ったように、間崎さんの慶應外の人に対する偏見も感じ取り、かつ、折口さんの苦しい立場をも知っていて、折口さんの方に同情していた。 それからしばらく後、間崎さんが文学部長を退任することになり、その慰労パーティーが開かれて、同僚からねぎらいのスピーチが続いたのですが、そこで折口さんの番になった。厨川さんは、先の二人のやりとりを知っていたもので、一体折口さんが何を言うか、ヒヤヒヤしながら聞いていたと。 で、折口さんはマイクの前で、まず間崎さんの学部長としての功績を讃えられたんですな。そして次に話が間崎さんの人柄に及んだ。そして折口さんはこう言ったというのです。 「間崎先生というお方は竹を割ったような正直なお方で、お思いになったことはずばりと仰言います。時には先生に言われたことに腹が立って、はり倒したろかと思うたこともございましたが、ご自分で正しいと思うたことははっきり仰言います。中々普通の人に出来ることやございません。男らしい立派なお方やと思うとります」 このスピーチを聞いていた厨川さんは、見かけ、少しなよなよして女性的とも思われがちな折口さんの口から「はり倒したろか」という激しい言葉が出たこと、しかも、その「はり倒したろか」と思ったに違いないまさにその現場を見ていたこともあって、このスピーチに感動するんです。 なかなかいいエッセイよ、これ。 で、折口ファンならポンと膝を打つと思うのですが、まさにこれが折口信夫なんだなあ。 もちろん、言い分は間崎氏の方が正しいかも知れないけれど、折口さんとて好んでそうしていたわけではないし、義理と義理の狭間で折口さん自身、苦しんでいたはず。その苦しい立場を勘定に入れずに非難するということは、折口さんからすれば全人格を否定されたようなもので、それはたとえ自分に非があったとしても許すわけにはいかない。そういう時の折口さんの怒りというのは、「理不尽さを越えた正義の怒り」であって、真っ向勝負の怒りなわけ。 そうなった時の折口さんは、相手が誰であれ、皆の居る前で真向からそのことを言う。陰口ではなく、真正面から行く。何しろ、怒る神の怒り、神の代理として怒っているので、何一つ恥じることがないのだから、大勢の人前でドーンと行く。相手が誰であれ、無鉄砲に、捨て身で行く。それが「はり倒したろか」なんですな。 そういう折口さんの生きる姿勢を、一瞬のうちに見て取った厨川さんというのも凄いね。 というわけで、別な用事で読み始めたこの本、なかなか脇に置けなくなってしまった私なのであります。回想の厨川文夫 (1979年)【中古】価格:10778円(税込、送料別)

July 16, 2016

コメント(0)

-

カレン・ケリー著『ザ・シークレットの真実』を読む

カレン・ケリーという人が書いた『ザ・シークレットの真実』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、まあ、タイトルから分かる通り、ロンダ・バーンのベストセラー『ザ・シークレット』の批判本です。 なんですが、私に言わせればこの本自体がダメダメで、批判される方も批判する方も双方テキトー過ぎて、話にならないというね。 ケリー本の何がダメかというと、バーンを批判するその方法がザル過ぎて、水を入れる傍からジャージャー洩れるという。 例えば、バーン本がラルフ・ウォルドー・エマソンという19世紀アメリカの思想家を引き寄せの法則の体現者と見なしていて、その言葉を引用するのだけど、その引用の出典が分らない、という点をケリーは批判するんですな。そのエマソンの言葉というのは、「『秘密』とは、これまでにあったものすべて、今あるもののすべてそして、未来のすべてへの解答です」というものなのですが。 で、もしそういう形で批判するなら、「私はエマソンの全著作をあたりましたが、このような言葉はどこにもありませんでした」と言わないとまずいんじゃない? だけど、ケリーはこういう批判の仕方をする。「私はエマーソンの『自然論』『エッセー第一集』『エッセー第二集』『詩集』『May Day』『書簡集』『人生論』『代表的人間像』を片っ端から探しましたが、似たようなものすら見つかりませんでした。もっとも、私は代表作しか検索していませんので、もっと無名の作品の中にあるのかもしれません。」(220頁) 「もっと無名の作品の中にあるのかもしれません」じゃあ、批判になってないじゃん! ま、ケリーのバーン批判というのは、一事が万事、この調子であって、要するにやたらに売れて大ベストセラーになっている『ザ・シークレット』を妬んだ三流ジャーナリストが、一応はこれを真向批判する、みたいな体の本を出して、あわよくば世間の注目を集められたらいいなと思ってテキトーに書いたとしか思えないような内容でございます。 だから、本来であればこの本を真面目に読む必要すらないのですが、それでも落穂拾い的に、この本から私が学んだことを列挙すると、○「リングリング・サーカス」で有名なP・T・バーナムが1880年に金儲けのためのハウツー本、『Art of Money Getting』というのを出している。○バーンの『ザ・シークレット』が出版された2006年から2007年頃にかけて、アメリカ経済は不安定になっていて、この本が受け容れられる土壌が出来あがっていた。○『ザ・シークレット』DVD版の制作にあたって、バーンはスピリチュアル系自己啓発本の著者エスター&ジュリー・ヒックス夫妻とトラぶっている。○オプラ・ウィンフリーが『ザ・シークレット』を2007年2月8日と3月30日の2度取り上げたことも、この本をベストセラーにするのに大いに貢献した。ちなみに、なんで2回取り上げたかというと、最初の回で『ザ・シークレット』のことを知ったとあるテレビ視聴者が、その直後に乳癌が見つかったものの、自分は医学的な治療ではなく、この本の勧める通り、宇宙に頼むことで癌を克服することに決めた、と、オプラに手紙で知らせてきたので、オプラが焦って、「そんなことしちゃダメよ~!」っと伝えるために、2回目の放送をせざるを得なかったため。○ライダー大学のジョン・スーラ―によれば、ポジティヴ心理学のルーツはノーマン・ヴィンセント・ピールにあるという。○サンディエゴ州立大のジョーン・トゥインジによると、1982年以降の生れた若者は、「なりたいものには何にでもなれる」といった思考回路を持っていることが多い。○江本勝の『水は答えを知っている』がアメリカで流行したのは、What the Beep Do We Know? という映画によって紹介されたため。○今や200を超える大学で「ハピネス101」というようなポジティヴ心理学の講座が開かれているが、これはアブラハム・マズローの1943年の「自己実現理論」の影響大。○ニューソート系の専門雑誌としては『サクセス』の他にもう一つ『ノーチラス』がある。これは、エリザベス・ストラブル(=エリザベス・タウン)が創刊したもの。19世紀末から1950年代初頭まで継続。○コリアーズ・マガジンを創刊したピーター・F・コリアーの甥のロバート・コリアーは、『ザ・シークレット』出も取上げられている有力なニューソート作家。○プレンティス・マルフォードの生涯について。孤独な死の状況など。○引寄せの法則は、しばしば「同じ波長のものが引きあう」と主張するが、科学の領域では、普通、プラスとマイナスのような、正反対のものが引き寄せあう。○量子力学は、引き寄せ系の恰好のよりどころとなった。特に観察者によって実験結果が左右されるという「量子収縮」という現象など。○ソーカル事件で有名なアラン・ソーカル曰く、「宇宙の歴史の大半において、人類は存在していなかった。だから、人間の意識が宇宙の歴史や創生に関与していることはありえない」。○リック・ウォレンの『The Purpose Driven Life』のように、宗教的でない人の心を掴むような本が沢山出ている。 ○ナポレオン・ヒルがアンドリュー・カーネギーから調査を依頼された、というのは、ヒルの著作にしか出てこない情報で、本当にカーネギーが彼に調査を依頼したかどうか、あるいは、二人が実際に会見したことがあったかどうかすら、事実としては確認できない。○DVD版『ザ・シークレット』では、成功のための「秘密」が1933年に禁制になったというナレーションが入るが、チャールズ・ハーネルの『ザ・マスターキー・システム』が1933年に発禁処分にされたという未確認情報があるので、これのことを指しているのかも知れない。ちなみにハーネルは、このシステムを高額で売っていて、そのマーケティング技術には見るべきものがある。○ナポレオン・ヒルの再婚相手ローサ・リー・ビーランドは、彼女自身『How to Attract Men and Money』なる本を書いていて、しかも、和解金をごっそりとってヒルと離婚している。○ウィリアム・クレメント・ストーンのトレードマークは蝶ネクタイ。 まあ、私がこの本から釣り出した面白い話題って、こんな感じかな。どんなにつまらない本からでも、読んだ以上はこの程度は拾う。そこが、タダでは起きない私のがめついところでありまして。 とはいえ、学問的にはまったく大したことがない本ですから、「教授のおすすめ!」は無しにしておきましょうかね。

July 15, 2016

コメント(0)

-

東理夫著『ルート66』

先日、私の古本道の兄貴分、岡崎武志さんのブログ「okatakeの日記」を読んでいたら、東理夫さんが書かれた『ルート66』という本の話題になっていて、この本を読んでみたくなったので、探索本に入れなくちゃ、と記されておりまして。 それを読んで私はビックリ。というのは、その本を私は三冊持っていたからでーす。 今、大学の研究室の書棚の整理をしているんですけど、そうすると同じ本が何冊も出てくるのよ。前に買ったのを忘れてもう一冊買った、というケースもあり、あるいはまた、その本を自分が持っていることは分っているんだけど、どこにあるのか分からなくなってしまったので、やむなくもう一冊買ってしまう、というケースもある。多分、『ルート66』の場合は、そういうのが重なって三冊持っていたのでしょう。 で、「あらまあ、この本、三冊もあるわ」と思ったすぐ後で、岡崎さんがこの本を探していることを知った次第。 というわけで、これは岡崎さんに一冊、進呈するのがよかろうと思い、今日、送っておきました。本の処分の仕方としては、おそらく最良の部類でしょう。こちらは余っている、向こうは欲しがっている、というのですから。 それにしても、アレですね。この『ルート66』というのは、今は無き「丸善ライブラリー」の一冊なのですが、この丸善ライブラリーという新書シリーズ、なかなか面白い本があったんですよね。 例えば林望さんの『リンボウ先生偏屈読書録』とか。鈴木透の『現代アメリカを観る 映画が描く超大国の鼓動』とか。樋田直人の『蔵書票の魅力』とか。天沢退二郎の『謎解き・風の又三郎』とか。亀井俊介の『アメリカン・ベストセラー小説38』とか。さすが丸善だけに、外国語とか外国文化についての本が中心ですが、新興の新書として、なかなかのレベルを誇っていたように思うのですけれども、残念なことに終わってしまって。 でも、今でもそこそこの数がブックオフあたりで扱われていますので、そういう意味では、ちょっとした名著探しにはもってこいの新書なのかもね。 そういう意味では、岡崎さんの「探す楽しみ」を奪ってしまったのかもしれませんが、まあ、いいということにしておきましょう。

July 14, 2016

コメント(0)

-

空前の飲み会ブーム

今、うちの大学で流行っていること、教えちゃましょうか。 飲み会。 まあ、今、国立大学はどこもそうかもしれませんが、文科省から「改組しないと潰す」って脅かされていて、必要も何もないのに改組する羽目になっているわけ。もちろん、改組して人員を少しでも減らせたら、文科省から頭を撫でてもらえるわけ。 で、うちも理不尽な改組をやっているんですけど、まあ、執行部があまりにも無能なもので、あらゆることが後手に回り、そのしわ寄せがこちらに回ってくる。 で、今日もその対策のための会議、会議よ。 ま、それはいいんですけど、そうやって文科省と執行部に対する不満が会議の場で爆発し、皆口ぐちに文句を垂れて、それで疲れ切った揚句、誰からともなく出てくる言葉は・・・「やってられないよなあ・・・。飲む?」。 最終的に、「飲む?」って話になってくるわけ。ほとんどヤケだね。ヤケ酒、ヤケ酒。 で、うちの科でも「飲む?」っていう話になったわけですけど、そうしたら皆が皆、手帳を取り出し、「この日は○○の飲み会。この日は○○の飲み会」ってなことを言い出しまして。 つまりね、学内の不満が溜まり過ぎて、様々なレベルのグループの飲み会が目白押しなのよ。科の飲み会、委員会の飲み会、部局会の飲み会、仲良し同志の飲み会、みたいな感じで。今、大学の近くの居酒屋、大変な活況を呈しているかも。 ちなみにうちの科は、ビールとジンギスカンの夕べにするつもりだけどね~。 ま、そんなことでは本質的な不満は解消しないかもしれないけれど、アルコールの力を借りて、多少なりともガス抜きできたら、精神衛生上はいいかも知れませんな。

July 13, 2016

コメント(0)

-

平山周吉著「江藤淳は甦える」連載

ひょんなことから平山周吉さんが『新潮45』という雑誌に連載されている「江藤淳は甦える」という文章を読む機会がありまして、読んでみたらこれがなかなか面白くて、つい引き込まれてしまいました。 平山さんという方は文芸誌の編集者を長く務められた方で、自殺された文芸評論家の江藤氏の、その最後の原稿を受け取られた人。そういうこともあって江藤さんに対して強い思い入れがあるようで、その分、相当深いところまで調べ上げたことを元に原稿を書かれている。 最新号では、江藤さんが大学時代の同級生だった三浦慶子さんという女性と恋仲になっていく様子が描かれていて、それも面白いのですけれども、そこにチラリとですが、私の恩師の名前も出てきたりするもので、ますます興味津々。 実は、私は江藤淳という人に対しては、ちょっとだけ思うところもあるのですけれども、それはそれとして、この連載は評伝として読ませるものであることは確か。 バックナンバー読みたいんですけど、大学図書館にどうやらこの雑誌は収蔵されていないようだし、地元の図書館にもないようだし、どうしたもんですかね。 ま、とにかく、今後もまだまだ続きそうな連載ですし、ちょっと注目しておきましょう。

July 12, 2016

コメント(0)

-

永六輔逝く

永六輔さんが亡くなりましたねえ。享年83。 結局、永さんってのは何だったのか。テレビ番組の創生期にあって番組の脚本を書き、中村八大さんとの名コンビで幾つかの名曲を世に残し、ラジオ・パーソナリティーを長く務め、7円葉書を通じたコミュニケーションを重視し、日本の伝統的な尺貫法やその体現としての鯨尺の価値を説き、とにかく、なんか小うるさいこだわり親父を貫いた人。「マルチ・タレント」と言うのであれば、その走りであった人。 私が子供の頃には既に、あの特徴のあるぺったりとした口調で「咳、声、喉に浅田飴」とか言ってましたから、まあ、なんかの人なんだろうと思っていたけれど、もう少し彼の真価を深く知るようになったのは、TBSラジオのお昼の番組『誰かとどこかで』を聴くようになってからでしたか。私が聴いていた頃は、桃屋の一社提供、遠藤泰子さんとの名コンビでトークを繰り広げ、また視聴者からの葉書を読んだり、それにコメントを付したりしながら、一家言ある人らしい言い分をやんわりと、しかし強靭に伝えておりましたっけ。 そう、口調も含め、やんわりとはしているのだけれど、棘が必要な時は棘も出す。そういうしたたかで頑固で強靭なところが、いい意味で、戦後昭和民主主義の体現者という感じでしたかね。 その永さんが亡くなって、また一つ、昭和の火が消えた気がします。小沢昭一も死んで、永さんが死んで、これでもし大橋巨泉が死んで黒柳徹子が死のうものなら、そこで本当に昭和が無くなってしまう気がする。巨泉さんと徹子さんには是非、長生きしてもらいたい。 それにしても、大東京の顔が一向に見えてこない昨今、昭和の時代には、本当の意味での「タレント」が居たなあという気がします。 何の才能かはわからないものの、とにかく変幻自在の大才であった昭和の男・永六輔の御冥福をお祈りしたいと思います。合掌。

July 11, 2016

コメント(0)

-

表紙デザイン

ジャズ・ピアニストのドン・フリードマンが死んじゃった。享年81。早世するのが当たり前のジャズマンとして歳に不足はないのかも知れませんが。私はこの人の『サークル・ワルツ』というアルバムが好きでね。スッキリとした、格調高い、上品な演奏が、ヨーロッパ的なワルツのリズムに合うのよ。【メール便送料無料】ドン・フリードマン / サークル・ワルツ[CD][初回出荷限定盤(初回プレス完全限定)]価格:2880円(税込、送料別) 今日は、私もこのアルバムをかけながら、フリードマンを追悼しましょうかね。 ところで、上の『サークル・ワルツ』のアルバムのデザイン、いいでしょう? 既に何度か書きましたが、実は今、父の俳句集を作っていて、丁度表紙デザインを検討する作業をしているところなので、デザインの良し悪しにはつい敏感になってしまうんです。 で、その父の俳句集、出版社の方から提案されてきた最初の表紙デザイン案がちょっと気に入らなかったもので、第二案を出してもらっていたんですけど、一昨日、4つほど新しいデザインが提示されまして。現在、その中から最終候補を選考中。 今回の案は、割と良くて、おそらくこの中のどれかに決まると思いますが、それでもやっぱりちょっと手直ししてもらいたいところもあり、その辺りをどう要望するか思案しているところ。 だけど、こういう作業をする度に思うのですけど、レコード/CDのジャケットも含め、本の表紙のデザインって、難しいよね! 私は、他人が作ったデザイン案を見せられれば、どれがいいか、どれが悪いかの判断はつきますが、じゃあ、お前、ゼロから自分でデザインしてみろよ、と言われたら、もう手も足も出ない。 それを考えると、表紙デザインを考えるデザイナーとか、装丁家っていうのは凄いなと。これはもう特異な才能としか言いようがない。 小説家の室生犀星っているじゃない? あの人は、装丁が上手いんだよね! すごくセンスのいい装丁をするので、他の詩人や小説家仲間から頼まれたりしている。金沢にある犀星記念館に行くと、犀星が手がけた本の表紙の数々を見ることができますけど、どれもすごくいい。 あと、画家なら誰でもいいデザイナーになれるかっていうと、そうでもないと思うのだけど、池田満寿夫は本の装丁も上手いよね。あの人はコラージュが好きだから、組合せのセンスがいいんだろうな。 一方、日本の装丁家として名高い菊地信義さんの表紙デザインって、私はあんまり好きじゃないんだなあ。特にあの書体がね・・・。クセがすごい。 栃折久美子の装丁は、悪くはないけど、ちょっと地味かな。冒険がないというか。 ま、とにかく難しいものですよ。モノの顔を作るという仕事は。 とりあえず、今は父の本。デザイナーの案にいちゃもんをつけながら、出来る範囲で最善のものにしようと、もう少し頑張ります。

July 10, 2016

コメント(0)

-

ブルース・リプトン著『思考のすごい力』を読む

ブルース・リプトンという人の書いた『思考のすごい力』という本を読了したので、心覚えをつけておきましょう。 ブルース・リプトンというのは、歴とした科学者でお医者さん。1944 年生れですな。 で、これがまた意外に面白い本だったというか、ところどころ、「おおっ!」と思わせるような面白エピソードが書かれておりまして、私としては結構楽しめたかなと。 例えば、私が爆笑したエピソードがこちら。 コッホって、いますでしょ。日本の北里柴三郎のお師匠はん。コレラ菌の発見者で、要するにコレラという病気はコレラ菌という細菌が引き起こすんだ、ということを主張した人。 ところが、今ではそんな幼稚園生だって知っていそうなことも、19世紀の医学界では疑問視されていて、「細菌なんて、ナンセンス!」と、コッホに批判的な学者も多かった。その批判的な学者の一人がペッテンコーファーという人。 で、ペッテンがあんまりコッホの学説をバカにするもんだから、コッホが怒って「じゃあよ、お前よ、このコレラ菌がたっぷり入った水、飲んでみ。飲んだら絶対コレラになるかんな」とか言って凄んだら、ペッテンが「おー上等だ、飲んでやるよ、こんなもーん!」とか言って、そのコレラ水を一気飲みしたと。 どうなったと思います? ペッテンはコレラなんかにはならず、「ほーれ見ろ。コレラ菌でコレラになるなんてウソ、ウソ」と勝ち誇ったという。(上の両者のやり取りには、多少、私による脚色があります。) つまりね、ペッテンみたいに、「コレラ菌」とか、「コレラ菌がコレラを引き起こす」とかいうことを全く信じていない人がコレラ水飲んでも、コレラにはならないってことなのね。まさに病は気からと。 ちなみに、ペッテンこそ、かの森鷗外の指導教授でございまーす。こういう奴が指導教授だったから、森鷗外も「ビタミン不足が脚気を引き起こす」という事実を無視して、帝国陸軍の兵士たちをたーくさん脚気で死なせちゃったんでしょうな。「玄米食わせれば、絶対脚気にはならない」っていう医専出の医者からのアドバイスがあったのにね。 あとね、もう一つ面白かったのは、「プラシーボ手術」のエピソード。 「プラシーボ」って、御存知と思いますが、医学的にはなんの意味もない乳糖を、「よく効く薬だよ」とか言って飲ませると、言い聞かせた薬効が生じてしまう、という現象。 で、これと同じことが手術にも当てはまるんですってね。 例えば膝の軟骨の異常によって引き起こされるある病気がありまして、その手術というのは割と簡単で、年間、何十万件も行われている。要するに、膝を切って、軟骨削って、縫合すればそれで治るっていう、簡単な病気なわけ。 で、この病気に罹った人を二班に分けましてね、一方では本物の手術をする。で、もう一方のグループでは、一応、膝を切って、いかにも手術をしているような音を聴かせた後、縫合しただけで、実際には何の治療もしない、と言う風にしておくんですって。 ところが、術後、どちらのグループの患者も、同じ位の割合で症状が完治する。 つまりね、この病気に関して、手術をしても治るけど、手術をしたフリをしても治るのであって、つまり、実際の治療が奏功したのではないのだ、ということが明らかになったと。 もう一つ面白かったのは、イボの治療の話。 イギリスでは1950年代まで、イボの治療にはしばしば催眠術が使われていて、すごく効果が上がっていたため、イボ治療の一番ポピュラーな治療法だったんですって。イボのある患者に催眠術かけて、「はーい、あなたのイボはもう取れましたよ~」とか言いきかせると、本当にそうなると。 で、ある時、ある田舎医者のところにヒドい皮膚病に罹った少年患者が大病院から紹介されてきた。ただ、その少年の場合は、イボどころじゃなくて、全身の皮膚がガッサガサになっているような状態なんですな。 だけどその田舎医者は、「これもどうせイボだろう」とか思って、その少年に催眠術をかけ、とりあえず左腕だけに集中し、いつものように「ほーれ、君の左腕はすっかり治って、つるつるのお肌だよーーん」とかって暗示をかけたと。 そしたら、1週間くらいして、左腕の皮膚病が治ってしまった。そうやって、結局、その田舎医者は、短期間のうちにその少年を催眠術で治しちゃったわけ。 で、びっくりしたのは、少年よりも、少年を田舎医者に紹介した大病院側。というのも、その皮膚病はイボどころじゃなく、象皮病的な遺伝性の不治の病だったから。 治療不能として大病院が放り出した患者を、田舎医師が簡単に治しちゃったものだから、もう大騒ぎよ。イギリス中の、同じ病に悩む患者がその田舎医師のもとを訪れたのは言うまでもありません。 しかし。 その田舎医師は、その後、二度とその病気を治すことは出来ませんでした。 つまり、自分が治したのは、遺伝性の不治の病だということを知ってしまったので、「基本、治らない病気なんだ」という知識がその医師に取りついて、「こんなの簡単に治せる」というつもりで気楽にやっていたのと同じ催眠術が掛けられなくなったわけよ。 この3つのエピソード全部に共通するのは、病気とか、病気の治療っていうのは、物理的な現象だけでは説明がつかない、ってことですな。 だけど、西洋医学は、この種のプラシーボ系の出来事を、単なる偶然、例外としてまったく考慮しない。あくまでも還元主義で、ということはつまり、人体の仕組みをばらばらにし、そのどこかに病巣があるならば、その部分だけ治すなり取り除くなりすりゃーいいんだろ、という考え方で行こうとする。それはまた、心(思考)と身体は別物であって、身体の障害は身体だけ面倒みてりゃーいいんだ、という考え方でもある。無論、こういう考え方からは「対処療法」しか出てきません。 何? 体のどこかに炎症が起こってヒスタミンが出ている? ならば抗ヒスタミン剤を飲ませりゃいい。抗ヒスタミン剤の副作用? それは仕方ないんじゃない? ――そういう考え方ですな。だけど、それによって、アメリカでは年間30万人の人が薬害で亡くなっていて、それはアメリカ人の死亡原因の第三位なんだとか。リプトンさんによれば、こんなアホなことはないと。 で、リプトン先生曰く、こういう例も含め、生物学の最先端の研究をしてきた自分に言えるのは、西洋医学の伝統が、あまりにも遅れているんじゃないかと。 物理学の世界では、ニュートン力学はとうに乗り越えられ、アインシュタインの量子力学のレベルでモノを考えるようになっているのに、生物学・医学の世界では、今だにニュートン力学で対処しようとするばかりだと。 ちなみに、生物学・医学上のニュートン力学というのは、「DNAボス説」です。人間のすべては、遺伝によって偶然与えられたDNAの指令によって決まって行くという考え方。その人の頭の良さ、性格、病歴、寿命、そういうものは、生れた時から決まっているんだ、というね。 だけど、リプトン先生は、自身の研究により、このDNAボス説に異を唱えます。確かに設計図としてはDNAはよくできているし、コンピュータとしてもよく出来ている。だけど、実際にはすべてがその設計図通りに行くわけではないし、コンピュータのプログラムは変えられないまでも、それを使うのは当の人間自身なのだから、その人間が自分の好きなように設計図を変え、コンピュータの使い方を変えればいいんだと。 病気について言えば、プラシーボ効果というのが実際に認められ、またストレスが現代人の病気の大半を生み出していることを考えれば、病気というのは、DNA内部ではなく、人間の置かれた環境によって生じたり、治ったりするものなのかも知れない。そのことをもっと深く、考えなきゃダメだと。 つまり、先天的なものよりも、むしろ後天的な環境によって、あらゆるものが変わっていく、というのがリプトン先生の考え方なわけ。 と、このあたりからリプトンさんの学術的な見解は、自己啓発本のそれと一致していきます。人間は、思考というエネルギーによって、自分の人生を自ら変えていけるのではないか、というね。 ただ、これも自己啓発本と同じく、リプトンさんもまた、人間には意識と潜在意識と、二つあって、人間の行動の95%は潜在意識のプログラムによるものだから、そこを書き換えずして、ただ意志だけで自分の人生を変えようったって、とても変えられるものではないと主張しております。ただ、潜在意識は割と簡単に書き換えられるので、そこを書き換え、意識と潜在意識を協働させるようにしないとダメだと。 で、この辺りまでは、いわゆる「引き寄せ系」自己啓発本と軌を一にした発言をするのですが、その先、リプトンさんはさらに進んで、今の自分は魂の不滅を信じている、というところまで行ってしまって、最終的にはスピリチュアル系に入って行くという。 と、まあ、スピリチュアルまで行ってしまうリプトンさんに付き合うかどうかってのはアレですけれども、その前段階あたりまではなかなか説得力のある本でございます。自己啓発本っていうのは、基本、自分たちの主張は科学的なんだ、と言うものなんですけど、この本は、「科学的であると信じて欲しい」自己啓発本の世界からすると、渡りに船的な本なのではないかと。 ということで、全体としてなかなか面白い本ではありましたね。 それにしても、ペッテン先生によるコレラ水がぶ飲みって・・・。何度読んでも笑えるなあ。【新品】【本】「思考」のすごい力 心はいかにして細胞をコントロールするか ブルース・リプトン/著 西尾香苗/訳価格:1944円(税込、送料別)

July 9, 2016

コメント(0)

-

哲学本

今日は「ボーナス・ディナー」と称して、ちょっとリッチに外食。名東区にある「ウィズ」というお店、かれこれ20年以上贔屓にしているフレンチの店ですけれども、そこで夕食をいただいてきました。フレンチといいながら、バターたっぷりソースというのではなく、素材の甘味を大切にして軽めに仕上げるのが持ち味のこのお店、今日はムラサキウニを殻ごと使ったグラタン、トウモロコシの冷製スープ、金目鯛と岩牡蠣のなんちゃらが特に美味しかったですかね。御馳走様でした。 で、こういう時に、帰り際、本屋さんに寄ってなんとなくブラブラするのがまた格別の楽しみでありまして。 今日は特にあてもなく、雑誌や新刊書を見て廻っていたのですけれども、あれですね、最近、哲学系の入門書的なものが大流行ですな。史上最強の哲学入門 [ 飲茶 ]価格:799円(税込、送料無料)大論争!哲学バトル [ 畠山創 ]価格:1296円(税込、送料無料)哲学者に会いにゆこう [ 田中さをり ]価格:2376円(税込、送料無料)送料無料/読まずに死ねない哲学名著50冊/平原卓価格:1296円(税込、送料無料) こういう感じの奴。ゴリゴリの哲学書っていうんじゃなくて、っていうね。 ま、最近、この手の哲学書が流行っているというのは聞いていたもので、先日、同僚で哲学をやっている若手のI先生に、「どうなの、そういうの書く気ないの?」と尋ねてみたところ、「実は、知り合いの出版社から、そういうの書いてみないかというお誘いはありまして」と。 ふーむ、やっぱり今、どの出版社も「この波に乗ろう」と思うんですな。 だけどI先生曰く、「でも、こういうのを書いちゃうと、学会の人たちからは『ああ、なるほど、Iさんはそっちの方に走ったわけね。もう学問的には終りだね』と思われちゃうので・・・」と。 ほう! そうですか。売れ線の入門書って、アカデミズム的には踏絵なわけね。それ踏んだら、「転んだ」と思われるわけだ。 でも、まあ、いいんじゃないんですか? 転んだと思われようが、売れる本が書けたら本望じゃないの? しかし、そういう観点からいうと、斎藤孝ってすごいよね。今、ここが売れ線ジャンルだと思えば、どンなジャンルにでも顔を出すじゃん? 三色ボールペンがどうのこうの言っていた人が、哲学が売れるとなれば、哲学書出すという。たくましいねえ。使う哲学 [ 齋藤孝(教育学) ]価格:864円(税込、送料無料) でも、哲学って、やっぱり思考法というか、そもそも考えるってどういうこと? っていう原点のところからスタートする学問だから、忘れた頃にブームが来るというか、廃れそうで廃れないところがありますな。長く哲学やっていると、その研究人生の中で2回くらい、チャンス到来しそうな気がする。 そこへ行くと、より間口が広そうな文学はどうよ。この先、新書版の「アメリカ文学入門」が飛ぶように売れる時って来るのかな。 哲学だと、例えばソクラテスとカントとニーチェとサルトルが一堂に会して議論する、みたいなフィクションで入門書が書けるけど、それをアメリカ文学に応用するとどうなるのかしら。メルヴィルとポーとマーク・トウェインとヘミングウェイとフォークナーが一堂に会して・・・話題が合うかなあ・・・。 そんなことを考えながらブラブラしていたら、又吉直樹さんの『夜を乗り越える』を発見。新書売れ筋第9位だってさ。 私は前に又吉さんのエッセイ集『第2図書係補佐』を読んで面白かった記憶があるので、よっぽどこの本も買おうかと思ったのですが、今日のところはやめました。だって、どうせこの本も売れるんでしょ。それに私まで資するのって、ちょっと悔しいじゃん。私は、基本、人がこぞって読むものは読まない主義だからね。 でも、もう少し経ってブックオフで100円で売ってたら、買おうっと。夜を乗り越える [ 又吉直樹 ]価格:885円(税込、送料無料)

July 8, 2016

コメント(0)

-

マッサージ

私はあまり肩が凝る方ではないのですけれども、道場に通って武道を習っていますので、それなりに体が痛むことがあるんです。特に手首、肘、肩の関節とか。投げられることもあるので、そういう時は全身に軽い打撲感がありますし。 そんな時。 ほら、最近、街のあちこちにあるじゃないですか。「こりとりステーション」とか「こりとりラクだ」とか、その類の奴。チェーン店なのかな? ああいうのに行ってみたらどうなんだろうかと。 実は名古屋の家のすぐ近くにそういうのが一軒ありまして、表に掲げられている値段表を見ると、60分2980円とか、そんな感じ。1時間も揉んでもらって、それで3000円だったら、まあ、安いですよね? だったら、行けばいいじゃないかと思うでしょうし、実際そうなんですけれども、そういう所に行ったことがないもんで、どんな感じなのか分らず、なかなか門をくぐる勇気が出ないという。 そういうところは、案外、ダメなんですわ。小心者で。 ああいうところでマッサージを受ける時って、どうなるの? 着衣のままやってもらうの? それとも脱ぐの? それとも施術着みたいのに着替えさせられるの? そういうところからして、分からないから、入る前からおどおどしちゃうのよ。 ということで、行ってみたい、けど、ちょっとためらわれる、みたいな感じ。初めて○○本買う中学生みたい。(なんじゃそれ) それにしても、最近、多いですね、こういうの。マッサージもそうだけど、整体とか、カイロプラクティクとか。やっぱり、日本人って、働きすぎでみんな疲れているのかな・・・。

July 7, 2016

コメント(0)

-

女の敵は・・・

昨日の会議で、来年から始まる新カリキュラムについての調整をしていたんですけど、私たちの科が提供する予定の「ジェンダー論」について、若干の質問、というか、「こうしてもらえないか」という要望が来まして。 で、それについてはうちの科の女性教授が担当する予定なので、その方たちにご返答いただけるとありがたかったのですけれども、お二人共、会議欠席と。私が変な答え方をすると、その先生方のご機嫌を損ねることになりかねませんので、仕方なくペンディングにしてもらうことに。時間が迫っているので、本当はこの場で決まると良かったんですけどねえ・・・。 ジェンダー論か・・・。ジェンダー論をいうのなら、しんどい会議もちゃんと・・・。 そして今日はまた別の会議があったのですが、その会議が終った後、別な女性の教授が私のところにツカツカといらして、「釈迦楽先生、ちょっとご質問が」と。 その先生、去年まで2年間私が担当したある仕事を引き継いだのですけれども、その仕事のやり方がどうもよく分からないと。 いえいえ、別に難しい事でもないですし、専門性という観点から言うと、先生の方が私よりその仕事に合っていると思いますが・・・。 しかし、その先生曰く、「でも、どうもよく分からないのよね~。何とかならないかしら・・・」。 「何とかならないか」・・・。つまりね、先生が言わんとしているのは、「私、やり方が分らないから、釈迦楽さん、代りにやってよ」ということなんですな。ハッキリは言わないけれど、察しろよと。 ひょえ~。2年間、その仕事をやって、ようやく年期が明けたのに、それをまた私にやらせようというの?! で、私、これはヤバいと思って、「あ、なんだろう。テレパシーでの通信が聞こえてきた。電波の発信元はM78星雲だな。多分、地球のどこかで怪獣が暴れているので、行ってやっつけてこいという連絡だ。先生、もうしわけない、私、もう行かなきゃ! ベータ・カプセルで変身してきます!」とかわけのわからないことを口走りながら、その先生の前から走って逃げたという。 私は基本、フェミニストだと自負しておりますが、こういうことが続くと、ね・・・。 女の敵は、やっぱり女なんじゃないかな。

July 6, 2016

コメント(0)

-

持ち去り

先日、私物の図書をかなり大量に放出したという話を書きましたが、うちの学生で、それらの本が欲しい奴がいたら、タダで持って行っていいよ、というつもりで「ご自由に」という貼り紙と共に廊下に出して置いたわけ。で、実際、何人かの学生から、「先生、これもらっていいですか?」と問われ、「おお、いいよ、いいよ」と快くあげていたわけ。 ところが。 今日の夕方、会議から戻ってみると、置いてあった本が大方、無くなっているじゃないですか? え? そんな急に全部無くなるもの? と不思議に思っていたら、同僚から、「なんか、出入りの業者みたいな人が来て持っていきましたよ」と。 え゛ーーーーーー! 業者が?! ウソでしょ? 私は学生とか院生とか同僚に対して「ご自由に」と言っているのであって、業者に持って行けといったつもりはないよ。 まず学生たちにタダで提供して、彼らが持っていかなかった本は、後で私がまとめて古本屋に持って行って売ろうと思っていたのに・・・。古本屋には、たとえ数百円程度のわずかな額であろうと、値段をつけて買ってもらうつもりだったのに・・・。 持っていくにしても、学外者なのであれば、一言、私に声を掛けていってくれたっていいんじゃないの? 「ご自由に」という貼り紙をしたのが悪かったかも知れないけれど、ちょっとなあ・・・。なんか、イマイチ納得できないなあ。 ってなわけで、なんだか、こちらの善意に付け込まれたような感じで、ちょっと気分の悪い今日のワタクシなのであります。

July 5, 2016

コメント(2)

-

妄想ウィンブルドン

しょーもない話書くよ。しょーもないから、あんまり重く受け止めないでね。 私、生来寝つきが悪いもので、夜、ベッドに入ってから眠るまですごく時間がかかるわけ。1時間とか、2時間とか。 それで、そういう眠れない時にはスポーツ系の妄想をすることが多いんです。例えば、自分が時速170キロの剛速球を投げる本格右腕投手だ、という妄想を抱くとか。 それで勝利投手になってお立ち台に上げられてインタビューを受ける。で、インタビュアーが「170キロの剛速球なんてすごいですね」と。 で、それに対して私は涼しい顔をして次のように答える:「ええ、まあ。でも左で投げたらもう少し速いんですけどね」と。 そう! 実は私は左投げで、今日はお遊びで右で投げてみたんです~! みたいな。 で、今は何しろウィンブルドン・テニスの真っ最中じゃん? だからね、最近のスポーツ妄想は、もちろんテニスよ。 で、私は毎回、世界の度肝を抜くパフォーマンスをしながら快進撃中。 例えば1回戦では、セット毎の休憩時間中に、相手選手が水を飲んだり、軽い食べ物を食べたりしている間、私は3本のラケットでジャグリングをする。もう、観客は大うけですよ。で、試合でも簡単に相手を負かして2回戦進出。 で、2回戦では「天井サーブ・ロブ作戦」を大胆に展開。そう、サーブは常に天井サーブ。それどころか、相手の打ってきた球を打ち返す時も全部天井ロブ。その結果、相手選手は試合中、常に青空を見上げることになるので、しまいには首がどうにかなって具合を悪くし、あっさり敗退。私は順当に3回戦進出でございます。 で、昨晩が3回戦だったのですが、サーブにしろ何にしろ、打つ球すべてコートの両端の隅1点に集中するように打つという作戦で、次第にその部分の芝がはげ、観客は私のボール・コントロールに驚愕。私は自分で立てた作戦に翻弄され、苦戦を強いられるも、何とかフルセットの末4回戦進出。 というわけで、今晩は4回戦なんですけど、もう私の作戦は決まっているんです。 聞きたい? あのね、返球するボールすべてをネットに引っかけるというもの。全ボールがネットに引っかかって、飛ぶ方向が変わったり、その場で落ちたりして、とにかく相手選手は予想のつかないボールの軌道に、おそらく苦戦を強いられることでしょう。多分、私は準々決勝に進出できると思います。 私の戦前の予想では、最終的に私とジョコヴィッチの決戦になると思っていたのですが、おジョコが早々に敗退してしまったので、今日の試合の行方次第で、決勝は錦織対釈迦楽の日本人対決になる可能性も。 ま、こんな手に汗握る妄想をしているので、眠れないんじゃないかっていう説も、あるんですけどね・・・。

July 4, 2016

コメント(0)

-

テロ対策

怖ろしいねテロ。バングラディッシュのテロもしかり、今日はイラクでテロでしょ。現時点で131人の死亡が確認されているみたいですけど、もっと増えるかも。嫌な世の中だねえ。 それにしても、コーランの一節が唱えられるかが生死の分け目となると、私もいざというためにコーラン習っておこうかなあ。 私の同僚にイスラムの専門家が居て、その人はアラビア語もOKなので、その人に話を持ちかけて「カタカナで覚えるコーラン」っていう本を出したらどうだろう。あっち方面に行くことのあるビジネスマンとかのお役に立つんじゃないだろうか。 だけど、アラビア語の発音って、カタカナで表記するのチョー難しいんだよね! だけど、そこを何とか頑張って、せめて決め手の一節だけでも覚えておいたら、さすがにテロリストだって、一応はコーランの一節を言える人間を殺しはしないんじゃないかと。 ま、火薬満載のトラックで突っ込まれる無差別テロだと、意味ないけどね。 それにしても、日常がいきなり戦場になって民間人が犠牲になるテロという脅威を無くすには一体どうすりゃいいんですかね。狂信者に当たり前の人間性を教える方法ってあるのかな。 狂信者を真人間に戻すための「自己啓発本」こそ、今、求められているのかもね。

July 3, 2016

コメント(0)

-

太田俊寛著『現代オカルトの根源――霊性進化論の光と闇』を読む

太田俊寛著『現代オカルトの根源――霊性進化論の光と闇』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、オウム真理教の例の事件あたりから書き起こして、現代社会に依然として根強く残るオカルト教団が一体どのような考えの元にそれぞれの教義を起しているのかを解説した本なんですけど、他の惑星から来た爬虫類型異星人が、地球人を家畜として飼い慣らそうとしているんだとかなんだとか、現代オカルトの教義ってのはそこまで行っちゃっているの? しかもそれを大真面目に受け入れている人たちってのがそんなに沢山居るの? っていうことが分かって茫然よ。 だから、読んでいて「ひょえ~・・・」って思うことばっかりなんですけれども、この本の一番いいところは、239ページから245ページにかけての「おわりに」という章。この章は、すごくいい。むしろ、この章を一番最初に持ってきて総論とし、そこから個々のオカルト教団のことを各論的に扱った方が良かったのでは?と思うくらい。 で、この「おわりに」の部分を読むと、現代オカルトが生じてくる事情ってのがこの上なくはっきり分かるんですけれども、要するにね、現代オカルトを引き起こす上で一番大きなきっかけになったのは、19世紀後半に打ち出されたダーウィンの進化論だったと。 ダーウィンの進化論が出たことで、キリスト教的世界観、すなわち「人間ってのは神さまがおん自ら造りたもうた」という基本的な物語が崩れてしまった。そのことが、すべての始まりなわけね。 で、進化論を受け入れるっていうことは、我々人間は、人間の進化の、いつもその「途上」のどこかの時点にしかいられないわけですよ。つまり、自分が死んだ後、人間はさらに進化するわけだけれども、自分はそこで死んじゃうので、その進化の先、進化の結果を見届けられないと。 で、「人間が進化する」ってことが、「どんどん神に近くなっていく」ことを意味するのだとすれば、自分は、その進化の途中で死んじゃうので、自分自身は神に近くなった人間にはなれない、ということになる。それはめっちゃ寂しい。っていうか、虚しい。 だ・か・ら・・・ 「霊性進化論」っていう考え方が出て来るわけですよ。 人間の霊は不滅で、輪廻転生的に何度も生まれ変わり、その都度、(カルマの度合によって)進化していく。そういう風に考えれば、人間が神に近くなっていくのを、自分も体験できると。 で、その発想に辿り着いた時、人々は「うっひょー!」と喜んだわけですな。「科学」の成果たる「進化論」は、「宗教」をぶっ壊したんじゃないんだ! むしろ進化論的な発想で宗教を見なおせば、今まで分らなかった宗教のあれこれが、みーんなよく分かるようになっちゃうじゃん! 科学と宗教は、対立概念であるどころか、両立してんじゃん! とひらめいちゃったわけ。 で、肉体は滅びるけど、霊魂は不滅、そして霊魂は輪廻転生で果てしなく進化していくという霊性進化論は、19世紀後半以降の人類にとって、福音となったんですな。 ところが、霊性進化論には、陥りがちな落し穴ってのが幾つかある。 その一つが「霊的エリート主義」って言う奴。 つまり、霊が進化するという話になると、自分は最高度に進化した霊的存在だけど、他の諸君はレベルの低い霊でしかないねえ、というエリート意識を引き起こしがちなんですな。 で、その「霊的エリート主義」の当然の帰結として次に出てくるのが「被害妄想の昂進」。「エリート主義」の結果、「いち早く最高度に進化した俺が福音を述べているのに、霊性レベルの低い連中が陰謀を企んで、俺の福音を掻き消そうとしている」的な被害妄想を抱き始める奴が出てくるわけですな。無論、この種の被害妄想から「霊性の低い連中なんて、滅ぼしてしまえ」的な発想が出てくるのも道理。例えばヒトラーがユダヤ人を殲滅させようとした発想も、オウム真理教の事件も、こういうところから出てくるわけですよ。 そしてもう一つ、「偽史の膨張」。人間の霊が不滅で、未来に向かって果てしなく進化していくものとすれば、その霊は過去にも果てしなく遡って、大昔にも存在していたことになる。じゃ、その大昔から存在していた霊は、そもそもどこから来たの? という疑問が出てくるのも当然。この問いに答えを与えるとなると、実は遠い宇宙の果てからやってきたんだとか、そういう話になってきてしまう。 それから、「進化論」の発想からして、人間は過去、何度も高い文明に辿り着いたのだけど、そこで(悪魔とかの陰謀もあって)増長し、自ら滅んでしまった、というような考え方も出てくるので、例えば失われたアトランティス大陸があった頃には、既に人類はすごい文明を持っていたんだけど、滅亡の道を選んでしまったのだとか、そういう話にもなっていく。ここから、人類は過去何度も終末を迎えてきたのだ、という発想が出てきて、次の終末は1997年だとか、いや、2012年だとか、そういう話も出てきてしまう。 つまり、「宇宙人起源説」とか、「過去の偉大な文明説」といった仮説をさらに詳細に語ろうとすると、どんどん嘘臭い話を作り上げざるを得なくなってくるわけですな。で、一つ嘘をついたがために、その嘘を正当化するためにさらに嘘をつかざるを得なくなり、嘘を嘘で塗り固めるようなことになってしまう。それで、オカルトはさらにオカルトになってしまうと。 とにかく、ダーウィンの進化論が出たおかげで、宗教面での大転換も引き起こされ、現代オカルトってのは、その必然的な結果なんだと。そう考えると、オカルトに関するすべての辻褄が合ってしまうわけよ。 この大きな見取り図。これはね、なかなかのものなんじゃないかと私は思います。少なくとも私にとっては、結構目からウロコでしたね。 ということで、この本、最後の数ページから先に読み始めるという前提で、教授のおすすめ!と言っておきましょうかね。現代オカルトの根源 [ 大田俊寛 ]価格:864円(税込、送料無料)

July 2, 2016

コメント(1)

-

名古屋激震! みやーち逮捕

全国区では何の感慨も無いかもしれませんけど、名古屋の人間にとってはイギリスのEU脱退、高知東生逮捕よりももっと衝撃をもって迎えられたニュースが宮地佑紀生の逮捕だったのではないかと。そう、名古屋に宮地佑紀生っていうタレントさんがいるのよ。ご当地タレントっていう奴。全国的には無名でも、名古屋では超有名っていう。 東京・神奈川で育った私としては、そもそも「ご当地タレント」っていう概念がなかったんですけど、四半世紀前に名古屋に赴任した時、生れて初めて「ご当地タレント」とか「ご当地CM」なるものに初めて触れて、ぎょっとしたものでございます。 それで「なんでも貸します近藤産興」とか、「宝石の八神」とか、はたまた「名古屋美宝堂」とか、そういう地方CMと共に私をぎょっとさせたのが、まさに宮地佑紀生。 名古屋(尾張弁)特有の「みやー」という語尾に、なぜか「ち」という接尾辞をさらに付け足し、「○○してみやーち」という形で、自らの「宮地」という苗字を言葉尻に組み込むこの妙チキリンなタレントが、名古屋では抜群の知名度があるのだと知った時は、やっちまったと思ったものでございます。早く東京に帰りたいっ! それがどうよ、今ではふとした拍子に「もっとー食べてみやーち、もっとー食べてみやーち、名古屋といえば寿がきやラーメン、世界の果てまで寿がきやらーめん、寿がきやラーメン~」と、宮地佑紀生の歌う寿がきやラーメンのCMソングを口ずさんでいる自分に気が付くという。 ま、それほどこの地方の人々に愛されていた宮地佑紀生が、よりによってラジオの生放送中に、相方の女性タレントを蹴るは殴るはの暴行に及ぶとはこれ如何に。このニュースが発信された途端、まさに名古屋はざわついたのでありました。 67歳にして暴行で逮捕なんて、タレント生命を自ら断つようなことを、どうしてしでかしたもんですかね・・・。一説によると、易怒症なる一種の病気なんじゃないかということですけれども。 とにかく、どうした宮地佑紀生、というざわつきが自分の心にも湧いているところをみると、私もすっかり名古屋人になったものであるなと、妙な感慨を抱いているワタクシなのでありました、とさ。

July 1, 2016

コメント(2)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…

- (2025-11-26 23:43:33)

-

-

-

- 株主優待コレクション

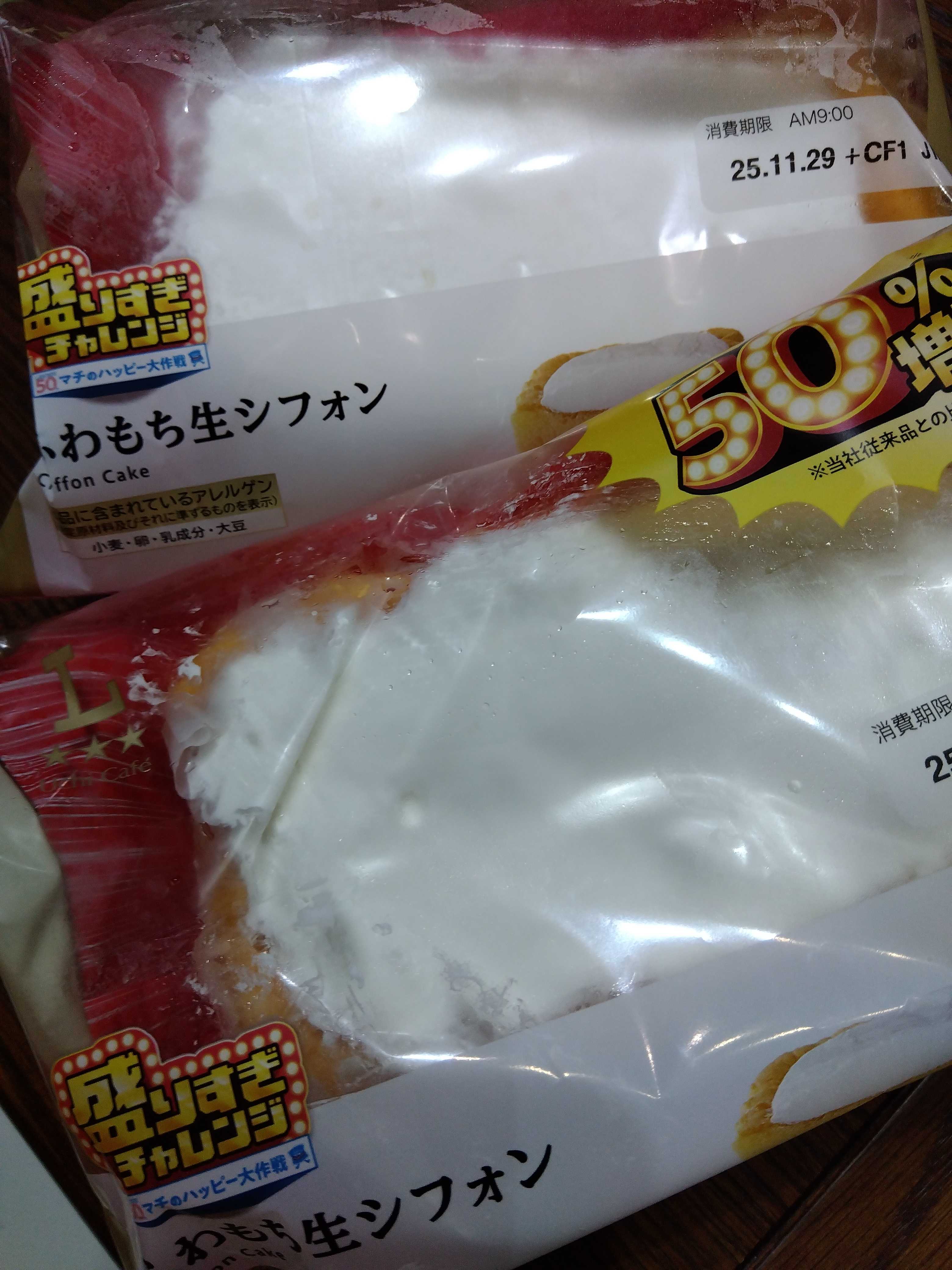

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-