全466件 (466件中 1-50件目)

-

アメリカのスーパーマーケットで買える日本系の食材(3) Publix編

前々回のWhole Foods、前回のThe Fresh Marketsに続き、今回はPublix(www.publix.com)の和食材を。Wiki(http://en.wikipedia.org/wiki/Publix)によると、Publixはフロリダに本社があり、80年以上の歴史を持ち、ジョージア・サウスカロライナ・テネシー・アラバマに1000店舗以上を展開する地域系のスーパーです。フードストアとしては全米第7位、株式は非公開。こちらにいる人にしてみると、「Whole FoodsやThe Fresh Marketほど高級ではないけど、日々の食料をそこそこ良いクオリティで提供しているスーパー」というような位置づけでしょうか。個人的には、そのクオリティもさることながら、チラシやPB商品のパッケージなどにとてもセンスを感じます。こんなスーパー、日本でも受けるように思うんですが。サウスカロライナにPublixは42店舗あるそうですが、今回は会社の近くのThornblade店にて。入口に「グルメ・スシ」の看板。これ、結構他のスーパーでも見かけます。このスーパーの特徴のひとつは、野菜が通常のまわり方(入って右側から)だと一番最後、左奥に位置している、ということなんですが、他と合わせるためにまずは野菜の紹介。白菜、Nappa Cabbegeはどこでも見かけますね。その横はチンゲン菜のでかいやつ、Bok Choy、下はこちらの長ネギ代わりのBlue Onion。オクラも結構見かけます。生と冷凍と。右手前の袋はモヤシ(Bean Sprouts)。これ、たまにやばい状態のままで売っていることがあります(笑)。その左隣、Shiratakiという文字が見えるのは豆腐を細くした豆腐しらたき。ここでも複数のブランドの豆腐が。ただし、扱っているシェルフの位置は一番上のちょっと見つけにくいところ。アメリカのスーパーの野菜コーナーでたまに見かける謎のドレッシング、『Makoto』。生姜ベースのものですが、さっき検索してみたらフロリダにある鉄板焼レストラン『Makoto』のドレッシングでした(http://makotodressing.com/)。味は・・・試してません(笑)シイタケ・マッシュルームもこちらではほぼ定番ですね。でも他のエノキやシメジ、舞茸などはここでは見かけません。魚のコーナーの一角にカニ棒。これもこちらでは定番商品のようです。手前が豆乳など、奥は日本茶を含むティーバッグのコーナー。アメリカのブランドがほとんど。缶詰のコーナーで見かけた、『GEISHA』ブランド。ホームページ(http://www.geishabrand.com/)を見ると、何と100年の歴史をもつそうな。確かに100年前だと芸者、はわかりやすかったのかも・・・カップめん、最近よく見るマルチャンの『Yakishoba』、日清の『Chow Mein』、奥に日清カップヌードル(アメリカ製・日本のとは別の味で美味しくない)、右下手前に日清の『Hot & Spicy』(多少マシ?)などが。液体スープのコーナーでお味噌汁と紙パックの豆腐を見つけました。この豆腐、森永乳業(こちらではMori-Nyuといっている)のなんですが、常温で半年くらい保管できて、味も美味しいので私のこちらでのお気に入りです(笑)小麦粉などのコーナーにパン粉『PANKO』(上の段右側と真ん中下の段に)。これもかなり見かけます。でもレストランでPANKOのメニューを頼んだことがあるんですが、ぜんぜんカリッとしてませんでした(笑)アジア食材のコーナー。醤油の減塩・タマリもほぼ定番、です。お米、ほとんどは長粒米やブラウンライスなどですが、『SUSHI RICE』も発見。お肉などを売っているコーナーの角に、外で看板を出していたSUSHIのコーナーが。やはりロールものがほとんどですが、枝豆や日本茶の缶、ガリ、枝豆、カップの味噌汁、日本酒なども置いてました。ワインのコーナーに松竹梅を発見!冷凍食品の野菜のコーナーで、『Japanese Brend』というのを発見(真ん中の棚、ちょっと見にくいですが)。でも中身はブロッコリー、赤ピーマン、マッシュルーム、サヤエンドウとなぜこれが?という感じでした(笑)おまけ(1)スパイスコーナーのPB商品。シンプルながらとてもキレイなパッケージです。おまけ(2)冷凍の魚のコーナーでのPB商品。スパイスと同じコンセプトで統一されているのがわかります。おまけ(3)Publixのチラシ。縦の長さがA4くらいの正方形の形で16ページくらい、これが2週間に1回程度届きます。スーパーのチラシなのに、写真とかレイアウトとかがとてもキレイです。この企画はあと2回、異色を放ちかなりコアなファンを持つ『Trader Joe's』と、まさにジ・アメリカの『Walmart』にある和食材を取上げてみようと思ってます。乞うご期待!

2011/06/06

コメント(0)

-

アメリカのスーパーマーケットで買える日本系の食材(2) The Fresh Markets編

前回ホールフーズで買える和食材を取上げましたが今回はその続き、フレッシュ・マーケットです。フレッシュ・マーケットはノースカロライナに本社を持ち、ホールフーズよりもさらにこだわりを持った品揃え(野菜もオーガニック中心)を売りにしている高級スーパーマーケットのチェーンです(http://www.thefreshmarket.com/)。Wikiによると、米南部と中西部、大西洋西部などを中心に18州で展開しているそうな。まあ、私にとっては「美味しいパンを売っているお店」で、朝食のパンは必ずここで買ってます。スーパーの外観。グリーンビルの店舗は2年ほど前にこの場所に移転したらしいのですが、ホールフーズや他の大きな店舗のあるWoodruff地区ではなく、Pleasantburg Driveという所にあります。このあたりもこだわり、でしょうか。これが生鮮食品コーナーの全景。野菜の棚の上にはウッドベースなどの楽器がディスプレーされていたり、木を重視した展示法、独特の雰囲気があります。生鮮食料品の野菜コーナーにあるチルドのドレッシング。よく見ると、上段の左から3番目の白いのは『オーガニック・クリーミー・味噌』味、下の段の一番左、「sass」の赤いラベルのは『溜まり(醤油)ビネガー』味と、和テイストのものも定番になっているのがわかります。(味は未確認!)同じく野菜コーナーの一角にはシイタケ・マッシュルーム(中央下、量り売り)とその上の段には左からカイワレ大根(Clover Sprouts)、もやし、2個飛ばして豆腐が。ところでアメリカではいわゆる長ネギが売っていないので、このGreen Onionsを代用としてみんな使ってます。青ネギくらいの太さなので、やはりあの長ネギの味と食感とは程遠く、鍋物などをする際には恋しい・・・白菜(Nappa Cabbage)とチンゲン菜(Baby Bok Choy)。なかなか新鮮です。でもこれはオーガニックではありません(Conventional)。生鮮食品の隣は、魚や肉のコーナー。パックものはほとんどなく、その場でお店の人に必要な量を言って切ってもらうスタイル。これもフレッシュマーケットのこだわり。その手前には各種のパン。かなり美味しいです。その左奥はハムやチーズなどのチルド物のアイランド。ハムやチーズなどが置いてあるチルドコーナーの一角には、半調理した春巻きや餃子。寿司コーナー。やはりロール系が中心ですが、左側にはにぎりとのコンボも。一番左の緑色の袋は枝豆、右手前や奥の緑色のパックは海草サラダ。チルドコーナーの向こうは、通常の食品やその奥にお酒・ソフトドリンク・乳製品・冷凍食品などが。ここでも木のイメージを重視したつくりです。ソフトドリンクの冷蔵コーナーには、アメリカ伊藤園の『おーいお茶』の普通と濃い味、その左隣の缶は煎茶のショート缶(Sencha Shot)も。今回初めて気がついたのが、ソフトドリンクの常温コーナーにあった『爽健美茶』(Sokenbicha)。フレーバーが5つもあってそれぞれ疲労回復とかボディシェイプとかに「効能」が分かれています。日本からブランドが「輸出」されているとは聞いていましたが、アメリカではコカ・コーラ社ではなく、子会社の『neXtep beverage』社から発売されています(http://www.sokenbicha.com)。お茶のコーナー。緑茶とジャスミン茶などが入り混じってます。アジア食品のコーナー。こちらのスーパーではこのようにタイやチャイニーズと一緒になっていることが多いです。和食材は醤油、みりん、テリヤキ、海苔、わさび、蕎麦(乾麺)、うどん(乾麺と半生)、八町味噌、フリーズドライの豆腐味噌汁、といったところ。タケノコ水煮スライスの缶詰とかも。タイ・チャイニーズの麺等のレンジ用食品が中段にけっこうあるのが見えるかと。アジア食品コーナーの向かいにお米。メインは長粒米ですが、下から2段目の右端にカリフォルニア米『錦(NISHIKI)』も。冷凍食品の野菜コーナーにはやはり枝豆が。さや付きのとむいてあるのと2種類。・・・ということで、ここフレッシュ・マーケットでも和食材がかなりあるのがわかります。やはり、オーガニックやヘルシーなものにつながる、というのも大きな理由でしょうか。でも実はここはちょっと値段がお高めなので、私が買うのはパンとちょっとした野菜くらい、和食材はほとんど買ったことが・・・すみません!(笑)。

2011/06/03

コメント(0)

-

アメリカのスーパーマーケットで買える日本系の食材(1)Whole Foods編

こちらのスーパーで買い物をしていると、結構日本の食材があるのに気がつきます。ここ数年の和食人気(健康&美味しいイメージ)がその背景にあるのは間違いないんですが、じゃあどのくらいあるんだろう?とふと思い、調べて写真に撮ってみることにしました。今回は全米で展開している中高級スーパー、『Whole Foods』にて。日本で言うと、紀伊国屋とまでは行かないけど成城石井くらいでしょうか。結構こだわりの食材を揃え、その分日本食系もかなり充実してます。まずは野菜・生鮮コーナーから。大根。日本のよりはちょっと細めですが、英語でもちゃんと『Daikon』。白菜。こっちのも日本と同じ味で、結構美味しくて個人的には重宝してます。英語では『Nappa Cabbage』。チンゲン菜。和食というより中華ですね。英語で『Baby Bok Choy』、これより大きいサイズの中華野菜『Bok Choy』の小型版、という扱いですね。しいたけ。これは量り売り、ご覧の通りかなりの人気。味は日本のよりちょっと淡白かな?案外高い。英語でも『Shiitake Mushroom』しいたけ以外にもキノコ類は豊富。左からエリンギ『Eryngii』、ぶなしめじ『Bunashimeji』の普通のと白の、まいたけ『Maitake』。パッケージでもわかりますが、あのホクトがこっちにも進出してます。は日本と同じ。もやし。プラスチックのボックスに入っています。英語で『(Munc) Bean Sprout』、ここのは大丈夫なんですが他のスーパーでよくダメになっちゃってるのをそのまままだ売っているのを見かけます(笑)豆腐。これはこちらでも大人気、色々なメーカーが出してます。もちろん英語でも『Tofu』、手前のは『Tofu Shirataki』、糸状に細くした豆腐ですね。個人的には森永乳業(こちらではMori-Nyuといってます)の紙パックのやつが味もいいし、長期保存も出来るのでお気に入りです(ここでは売ってませんでした)。左がワンタンの皮、真ん中下が春巻きの皮、真ん中上と右が謎の『Mochi』。日本の切り餅の切ってないやつ、のようですが、味も日本のと同じなのかはちょっと不明(笑)お魚の切り身冷凍コーナーにあった、サーモンの味噌漬け(右)としょうゆ漬け。味は未確認。ちなみに一番右にチラッと見えているのはなんとマンゴーソース漬け!続いて通常のコーナーへ。ここが和食・アジア系食材のコーナー。手前に醤油やポン酢、テリヤキソースなど、奥に海苔やわさび、おせんべいなど、アメリカ系のスーパーとしてはかなりの充実ぶりです。そのコーナーの中ほど、上が海苔、真ん中に梅干・梅肉・割り箸、日本茶のパック、下のほうにはインスタントのお味噌汁、パン粉、お味噌など。結構アメリカの企業が作ったりしてます。その隣のおせんべい。『Rice Crackers』、これだけの品揃えは他でも見たことがありません。写真には写ってませんが、上の棚にはおかきも。その隣、うどんやそばの乾麺、ビーフン、日本米(カリフォルニア産)。蕎麦とうどん、日本米は結構どこでも見かけます。近くには木でできた蒸し器も売ってたり。これは「スシロール」セット、高級割り箸、竹串。和食コーナーとは別の、液体スープ売り場で『Miso Soup』発見。これだけのシェルフ確保にビックリ。調味料コーナーで見つけた、粉末わさび。わさびはこちらでは大人気、でも粉末は珍しい(だいたいはチューブ)。ジュース・お茶コーナーにて。伊藤園が進出していて、上は日本でもおなじみのおーいお茶など500mlペット、下は日本茶や烏龍茶、ジャスミン茶などの2リットルボトル。右下にはこのスーパーのPBでの日本茶が。ワイン・シャンパンの冷蔵コーナーにあった日本酒。大関はともかく、右側の松竹梅、にごり酒があるとは・・・冷凍野菜コーナー。枝豆『Edamame』はかなりポピュラー。左端が皮から出した豆だけのもの、真ん中は皮付き。もちろんゆでたものです。その隣では、カルビーのサヤエンドウスナックが。多少健康に気にする人には、ポテトチップスよりも、ということかな?豆乳も結構な品揃え。いろんな味があるのがちょっと不気味(笑)紅茶のコーナーの手前に、グリーンティーのパックがこれだけのバラエティで。その手前には、粉末の抹茶(真ん中)も売ってました。右隣のは「抹茶50%・日本茶50%ブレンド」、お値段を抑え目にして美味しさを、というもので、売り場のおじさんが日本に行ったときの話で盛り上ってしまい、お付き合い的に買ったのですがなかなか美味しかった。お米のコーナー。日本米も多く、真ん中下辺りに『SUSHI RICE』の文字も(笑)デリのコーナーには、ほとんどのスーパーが寿司コーナーを設けています。どこもロール中心ですが(こちらの巻き寿司はバラエティがすごい)、上にはにぎりとのコンビも。なかなか美味しそうでしたよ。・・・ということで、かなりのものが入手できるのがお分かりいただけたかと思います。ここは珍しくインスタントラーメンが置いてませんでしたが、他のスーパーではかなりのスペースを使って売ってます。それと、『Organic』(有機)、というのが色々なパッケージについていたのもお気づきになったかと思いますが、こちらでもオーガニックはやはりちょっとお高くなるけどいいもの、というイメージがありますね。次回以降、別のスーパーにも行ってきてまた報告します!

2011/05/21

コメント(0)

-

気になる米国のCM(8) Hardee's/Carl's Jr. 『Miss Turkey』

今回取上げるのは、アメリカのハンバーガーチェーン、ハーディーズ&カールズ・ジュニア(親会社が同じなので同じCMを流してます)の新製品、『ターキーバーガー』のCM。(c) Hardee's商品としては500カロリー以下のヘルシーさを売りにしているらしいんですが、CM自体はそんなことはほとんど無視していて(笑)。何が凄いって、もうバレバレ、というか確信犯、というか図々しい、というかここまでくれば大したもんだ、というか、のCMなんです。以下、その映像とナレーションを簡単に解説します。1)リゾート地のプールが舞台、そのプールサイドに真っ赤なドレスで頭にティアラを飾った女性がハンバーガーを持って登場。 ナレーション 「この美味しい炭火焼ターキー(七面鳥)バーガーを覚えてもらいたくて、ミス・ターキーを起用しました」2)女性が「Miss Turkey」のたすきをして片手に持ったハンバーガーをガブリ。※実はこの女性、本物のミスユニバースのトルコ(英語ではターキー)代表!3)するとそのミス・ターキーがドレスを脱ぎ、ビキニ姿に。(男の子の目を隠すお母さん、という細かい演出も) ナレ 「ミス・ターキーのことを覚えていてもらいたくて、ビキニになってもらいました」4)ミス・ターキーがビキニ姿のまま歩きながらまたバーガーをガブリ。着ているビキニのアップ。 ナレ 「ミス・ターキーのビキニを覚えていたもらいたくて、ビキニに小さな炭火焼ターキーバーガーの模様を入れました」5)あっけにとられるプールサイドの人たちを振り向いてポーズをとるミス・ターキー。 ナレ 「まあ、そういうこと。(That's just the way it is)」6)バーガーの商品カット ナレ 「500カロリー以下の新しい炭火焼ターキーバーガー、ハーディーズから。」・・・このハーディーズ&カールズ・ジュニア、以前あのパリス・ヒルトンを起用したセクシーすぎる洗車シーンのCM(http://www.youtube.com/watch?v=12t2z_G3Npg 確かオンエア禁止になった)で物議を醸した企業なのですが、全く悪びれることなく、というよりそれを逆手に取ったこの戦略。しかもその判りやす過ぎる映像の狙いをわざわざナレーションで言ってしまうという確信犯。大したもんです。商品自体が雑誌『Men's Health』の"Eat This, Not That!"(それじゃなくってこれを食べろ! http://eatthis.menshealth.com/home)との企画で開発されたものなので、カロリーを気にする中年男性がターゲットなのでしょうが、でもここまで徹底して割り切るのはすごい。お店に家族連れとかが来なくなってもいいの?とか勝手に心配したりしてますが、このCMが流れ始めたのが3月中旬、相変わらずテレビで流れているので、きっと目論見通りなのかも知れません。アメリカは懐が深い。(笑)

2011/05/11

コメント(0)

-

気になる米国CM(7) Toyota Corolla 『Dream Harmonic - Corolla + Miku』

米国カローラのCMに、何とあの初音ミクが登場しました。タイトルは 『Dream Harmonic - Corolla + Miku』。2011年版の新しいカローラの登場を、初音ミクがそれでコンサート会場に乗りつけ、アメリカの観客の熱狂的な歓迎の中で歌う、というストーリーなのですが、何が凄いか、って:1)初音ミク:GEEK(オタク)以外にはほぼ知られていないキャラを、大衆向けの車であるカローラに起用した2)歌:初音ミク、日本語で歌ってる・・・ということで、こんな展開アメリカでありなのか?と思わせるCMなのですが、実は私がこちら(米国)で普通に見ているテレビでは見たことがありません。つまり、そのあたりに敏感なターゲットに対してのテスト的な意味で展開しているモノではないかと。いずれにしろ、これがどこまで米国内で話題になるのか、ちょっと注目、です。

2011/05/06

コメント(0)

-

アメリカ人に評判の良い&悪いアメリカの企業は?

本日フォーブスがReputation Institute調べの「アメリカで最も評判のいい(&悪い)企業」を発表しました。※リンク先は英語、また全150社のランキング一覧は2ページ目にあります。調査自体は世界各国の企業600社を、それぞれの本社がある国の個人が評価したものだそうで、これはアメリカ発の企業だけのランキングでToyotaやSony、ベンツやBMW、など日欧等の企業は含まれていません。で、その結果なのですが、1位のアマゾンはともかく、2位クラフトフーズ、3位ジョンソン&ジョンソンという、ちょっと意外なものでした。それだけじゃなく、Googleは9位、P&G20位、コカ・コーラ25位、ナイキ41位、アップル46位、マイクロソフト47位、フォード57位、GE65位、スターバックス95位、アメックス96位、マクドナルド115位、AT&T133位、なんてのも。(下位には銀行や証券、保険会社、石油会社などが並んでいるのはまあしょうがないかなあ、とは思いましたが・・・)全世界のトップ100ブランドの資産価値を毎年公表しているInterbrandの「Best Global Brand」の2010年版と比較してみると、その違いがわかります。※リンク先は英語、Interbrandのランキングは日欧の企業も含むもの[Forbesのランキングトップ20および主な企業とそのブランドのInterbrandでの順位] 企業名(ポイント) -> インターブランドでの順位1 Amazon.com (82.7) -> 362 Kraft Foods (81.4) -> 100位以下3 Johnson & Johnson (81.3) -> 754 3M (81.0) -> 905 Kellogg's (80.9) -> 356 UPS (80.5) -> 317 FedEx (79.6) -> 100位以下8 Sara Lee (79.5) -> 100位以下9 Google (79.3) -> 410 Walt Disney Company (79.0) -> 911 Texas Instruments (78.5) -> 100位以下12 Caterpillar (77.9) -> 7013 Kohl's (77.9) -> 100位以下14 Whirlpool (77.5) -> 100位以下15 General Mills (77.4) -> 100位以下16 HJ Heinz (77.3) -> 4617 Berkshire Hathaway (77.2) -> 100位以下18 Eastman Kodak (76.9) -> 100位以下19 Staples (76.5) -> 100位以下20 Procter & Gamble (76.5) -> 100位以下25 Coca-Cola (75.9) -> 122 Intel (76.4) -> 741 Nike (73.5) -> 2544 IBM (73.1) -> 246 Apple (72.9) -> 1747 Microsoft (72.7) -> 355 Motorola (71.7) -> 100位以下57 Ford (71.5) -> 5065 General Electric (69.3) -> 595 Starbucks Coffee (65.1) -> 9796 American Express (64.9) -> 100位以下115 McDonald's (62.5) -> 6133 AT&T (59.3) -> 100位以下もちろん、企業の評判とブランド資産価値が必ずしもリンクするわけではないですし、ブランド資産価値のほうは米国外でのものも含まれているのでそこにも差は出る・・・とはいえ、結構違うもんだなあ、というのが私の印象でした。昔から言われている「ブランド=人々の頭の中にあるもの」という言い方も少し考え直した方がよいかも?

2011/04/29

コメント(0)

-

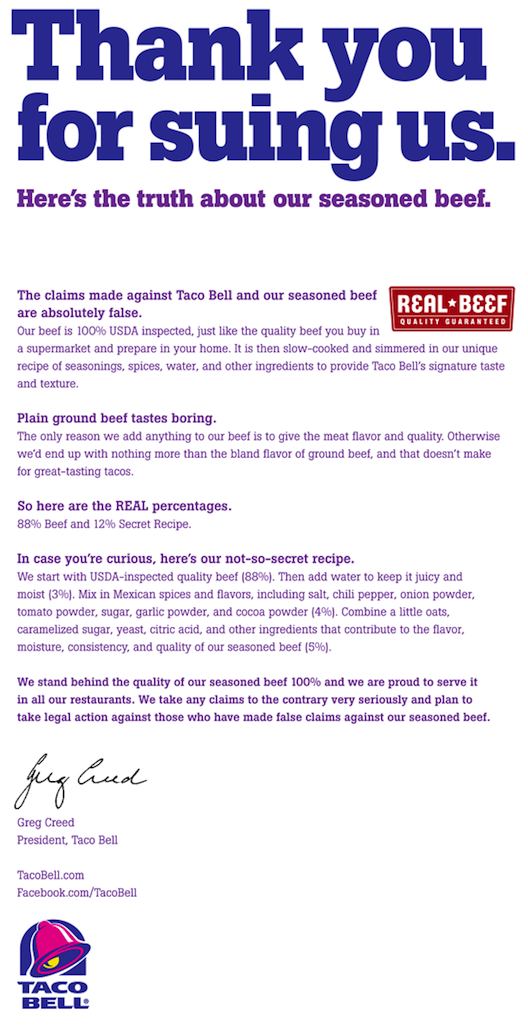

好きな米国の広告(6) Taco Bell 『Thank you for suing us』

メキシカン・ファーストフードチェーンのTaco Bellが、その牛肉に(自社で公表している以上の)混ぜ物を使ってるんではないか、とこの1月に訴えられたのですが、その弁護事務所が昨日訴えを取り下げた、というニュースがこちらで流れてます。今回の件で、たぶん今後のマーケティング業界で伝説となっていくであろうことが起こりました。それが訴えを受けたTaco Bellが全米主要新聞で展開したこの全面広告、『Thank you for suing us (訴えてくれてありがとう)』。そこには、(自社ウェブなどで公表している通り)88%が牛肉で残りの12%が「秘密のレシピ」、その秘密のレシピのうちX%が何々で、と書かれています。また、Taco Bellの社長がYouTubeなどの動画でも自ら説明しています。この、ヘタすれば大変な危機になったことを鮮やかに逆手に取ったマーケティング手法、まさにお見事!でした。

2011/04/21

コメント(0)

-

好きな日本のCM(緊急番外編その2) JR東日本『つなげよう、日本。』

JR東日本が最近流し始めたCM、『つなげよう、日本。』吉永小百合さん(たぶん)のナレーションで、「一日も早く、レールをつなぐ。 つながればきっと誰かの力になる。」その後を受けて男性ナレーターが「一日も早く、東北新幹線 全線運転再開へ。」「つながろう」ではなく「つなげよう」、というところに、震災からの一日も早い復興のために、人やモノをつなげるのだ、という自分たちの使命をあらためて宣言している、骨太なCMです。※うまく接続できないんですが、JR東日本の以下のサイトで30秒篇も見られるはずです。https://www.jreast.co.jp/tabidoki/tvcm/index.html?code=tsunageyou01

2011/04/17

コメント(0)

-

気になる米国のYouTube CM (5) 『The Desperados experience』

今回は広告、なんですが、テキーラの入ったビール『Desperados』がYouTubeで展開しているもの。このサイトに行くと、まず閉まっている扉の映像が出てきて、「ちょっと待った:このパーティーに参加できる年齢?」という手書き文字がCM画面部分に出て、画面下部分に自分の生年月日を選択して入れなければなりません。まあお酒だから未成年にコミュニケーションしちゃいけないんだな、と思い、それを入れると次に「どこに住んでいる、って言ってたっけ?」という質問が。これも選ぶと「パーティーは誰と遊びたいの?」となり、男性か女性かを選びます。するとやっと「中に入る時間だ。Enterを押して!」と画面下一番右の赤いEnterマークを矢印で指します。するとホームパーティ風のCMが始まり、カメラは参加者目線で歩き回ります。しばらくすると、「あなたのFacebookとコネクトしない?」という文字が出てきて、コネクトしたりスキップしたりすると、動画がまた動き始めます。するとなんだけ変な音が。画面の中の女性が「音楽を消して!」とYouTubeの音をコントロールするボタンを指します。すると、部屋の壁やら天井やらに亀裂が走り、その向こうに何かがありそうな感じが。その亀裂にあなた(カメラ)が手を入れ、「この画面の下の動画進行のボタンを左に動かしてこの亀裂を開けて!」と文字で出てくるのでその通りにマウスをそこに持って行って左クリックしながら左側に動かす、というのを何度かしていくと・・・!!!(あ、別にエッチな画面とかにはなりませんのでご安心を)これ、つまりYouTubeとコラボをし、この画面自体をFlashで作っているようなんですが(下にスクロールしていくと「本当」のテレビ用と映画館用のCMを見ることができます)、YouTubeでここまで出来るとは。本当に驚きました!このテクノロジーと、アイディアと、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアとのコネクションの誘導の仕方といい、ものすごくお見事な「作品」です。お楽しみを!

2011/04/15

コメント(0)

-

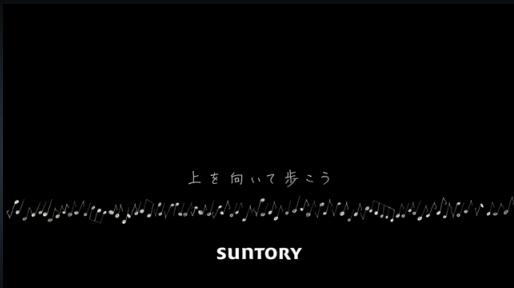

好きな日本のCM(緊急番外編) サントリー 『上を向いて歩こう』&『見上げてごらん夜の星を』

いつものアメリカのCMの紹介ではなく、今回は緊急番外編としてサントリーが最近流し始めたCMを。 すでに多くの方がテレビで見ているかと思いますが、東日本大震災後にサントリーが制作した広告です。企業サイトのCMのコーナー(各動画の下)には、その意図がこのように書かれています。*********3月11日の東日本大震災後、日本が明日に向かって前進するためにサントリーグループとして何かメッセージをお届けすることはできないか。そこで、弊社の広告宣伝にご登場いただいている方々のご協力をいただき、希望の歌のバトンリレーを行うことで、少しでもたくさんの人の気持ちに絆の和を広げていくことが出来ればと考えました。日本中で幅広く愛されている名曲『上を向いて歩こう』『見上げてごらん夜の星を』の2曲を、ご厚意で参加いただいた総勢71名の皆さん一人一人が、心を込めて歌い上げてくださいました。*********CMは、各自がスタジオでマイクを前に歌っている姿を映しているだけのシンプルなもので、バージョンもそれぞれの曲に対して60秒版をひとつ、30秒版を3つ作っているのですが(ただし60秒版も例えば『上を向いて歩こうA』篇、とされているので今後バージョンがもっと増えるような期待があります)、全て編集が違って、出てくる人もそれぞれこんな豪華なメンツです:・『上を向いて歩こうA』篇 60秒: 和田アキ子/近藤真彦/竹内結子/富司純子/檀れい/本木雅弘/小栗旬/ベッキー/堺正章/宮沢りえ/岡田将生/松田聖子 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880953901001.html・『上を向いて歩こうA』篇 30秒: 三浦友和/高島彩/小林克也/堀北真希/近藤真彦 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880896028001.html・『上を向いて歩こうB』篇 30秒: 竹内結子/高橋克実/榮倉奈々/小栗旬/大森南朋 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880896027001.html・『上を向いて歩こうC』篇 30秒: 大滝秀治/本木雅弘/ベッキー/加藤茶・仲本工事/堺正章 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880953905001.html・『見上げてごらん夜の星をA』篇 60秒: 矢沢永吉/宮沢りえ/萩原健一/ベッキー/近藤真彦/小雪/堺正章/三浦友和/本木雅弘/松平健/檀れい/永瀬正敏 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880953903001.html・『見上げてごらん夜の星をA』篇 30秒: 榮倉奈々/檀れい/堀北真希/竹内結子/小雪 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880953904001.html・『見上げてごらん夜の星をB』篇 30秒: 和田アキ子/ベッキー/テリー伊藤/本木雅弘/宮沢りえ http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880896029001.html・『見上げてごらん夜の星をC』篇 30秒: 水前寺清子/三浦雄一郎・左右田一平/浜美枝・村田兆治/仲本工事/加藤茶/堺正章 http://www.suntory.co.jp/enjoy/movie/d_s/880953902001.htmlもちろん、震災後にこれだけの機動力でこれだけの人たちを集めて日本のみんなを力づけるためのCMを作ったというのもさることながら(&それをたぶん即断即決で了承した首脳陣も素晴しい!)、もともとサントリーという企業の広告に出ていた人たちの人選が素晴しかったからこそできることでもあり、その眼力の凄さがこういう形でも出てくるのだな、とも。そして何より、「広告の持つ力」というものの凄さと素晴しさを、このタイミングだからこその(自粛とか、必要以上の押し付けがましい謙虚さとかではなく)骨太な企画で、こんなにも見事に、あらためて見せ付けてもらえたのが涙が出るほど嬉しかったです。ブラボー、サントリー!!・・・しかしこの「総計71名」とは以下の人たちなんですが、トミー・リー・ジョーンズとか、ミッチーとか、坂本龍一とか、まだまだ見たい人が盛りだくさんです。うーん、何という贅沢!石井正則石原さとみ榮倉奈々及川光博 大滝秀治大塚寧々大森南朋岡田将生 小木博明(おぎやはぎ)小栗旬加藤茶鎌倉道彦(コンドルズ) カンニング竹山北山陽一(ゴスペラーズ)桐島かれん桐谷健太 黒沢薫(ゴスペラーズ)高良健吾小林克也小雪 近藤真彦近藤良平(コンドルズ)堺正章酒井雄二(ゴスペラーズ) 坂本龍一佐々木希佐藤健水前寺清子 左右田一平高島彩高橋克実竹内結子 檀れい蝶野正洋鶴田真由テリー伊藤 トミー・リー・ジョーンズ永瀬正敏仲里依紗中村獅童 仲本工事袴田吉彦萩原健一浜美枝 富司純子藤田善宏(コンドルズ)ベッキー堀北真希 マギー司郎松平健松田翔太松田聖子 三浦友和三浦雄一郎光浦靖子宮沢りえ 三吉彩花ムッシュかまやつ村田兆治村上てつや(ゴスペラーズ) 本木雅弘やくみつる八嶋智人安岡優(ゴスペラーズ) 矢作兼(おぎやはぎ)山崎樹範吉高由里子吉永淳 矢沢永吉笠浩二和田アキ子

2011/04/07

コメント(0)

-

好きな米国のCM(4) Simply Orange 『Plant Tour』

今回のCMはオレンジジュースのブランド「Simply Orange(シンプリー・オレンジ)」のCM、『Plant Tour(工場見学)』。※「Plant」には、工場、という意味と、植物、という両方の意味があります。構成もとてもシンプルで、それぞれのカット別の映像に男性のナレーションが重なっていきます。1)映像: 屋外での商品カット ナレーション: 「ようこそ、シンプリー・オレンジのツアーへ。」2)映像: オレンジがたわわに実った果樹の全景 ナレ: 「これが、私たちのプラント(工場・樹木)です。」3)映像: 実っているオレンジのクローズショット ナレ: 「これが、私たちの労働者です。」4)映像: さんさんと輝く太陽 ナレ: 「これが、私たちの経営陣です。」5)映像: 再びオレンジのクローズショット ナレ: 「ここでお気づきいただけるのは、冷凍ものや香料、濃縮といったもののないまま、最終製品に仕上がっていくということ。」6)映像: 屋外での商品カット ナレ: 「シンプリー・オレンジ。誠実なまでにシンプル。」7)映像: 夜の果樹園を背景に、フクロウが振り向く ナレ: 「これは私たちの警備員です。」・・・と、奇をてらうこともなく、トリックも、ビックリも、おバカな笑いもない、本当にシンプルな作りのCMなんですが。逆に、これだけシンプルな構成でシンプルな映像・ナレーションで真っ向勝負しているからこそ、その商品に対する絶対の自信と、それを伝えたいんだ、という強い意志を感じたのでした。いつもいつも、何とかその商品の良さをうまく演出してコミュニケーションしよう、話題になるようなCMにしよう、とばかり考えてしまっている広告の世界で、この潔さが逆に強く心に残り、そのブランドに対するイメージと商品の特徴をしっかり、骨太に伝えているという作品。思わず背筋が伸びました。

2011/04/06

コメント(0)

-

好きな米国のCM(3) Subaru 『Baby Driver』

期せずして日本の車メーカーのCMが続きますが、今回のご紹介はアメリカ・スバルのブランド広告、『Baby Driver』。昨年の8月からオンエアされているものだったようですが、最近流れていて気がつきました。 (R)Subaru 車(スバル・レガシー)の運転席に座っている小さな女の子に、お父さんが「シートベルトはちゃんとするんだよ」とか「運転中はメールを打ったりしてはいけないよ」とかの注意を助手席側の窓(車の外)から諭すように話しています。女の子が、「Daddy, OK」と言い、お父さんが車の鍵を彼女に渡すと・・・娘を持つ父親としても、心を打たれる、素敵なCMです。アメリカ・スバルのサイトの、このCMのこぼれ話(英語)によると、ここで父親役をやっているAndy Lyonsさんは実際に二人の娘さんを持つ父親だそうで、CMの監督も彼に対して「実際にこういう状況になった時にどんなことをいうか」ということをCM中で話して欲しい、と要求したそうな。アメリカの運輸大臣(U.S. Secretary of Transportation)のRay LaHood氏もこのCMを絶賛したそうですが、そりゃそうですよ、ね。ちなみに制作を担当したのはミネアポリスにあるCarmichael Lynchという、決して大手ではない広告会社です。それもまた、素敵。最近発表されたアメリカの有名な商品レビューの雑誌「Consumer Report」のメーカー別の車の評価(英語)で、スバルはホンダに次いで2位(昨年は同率1位)、とかなり高い位置にありますが、その裏づけがあるからこのCMがますます輝くのでしょうね。※上記記事の日本語での話題は『アメリカ情報局』さんのブログにあります。

2011/03/09

コメント(0)

-

気になる米国CM(2) LEXUS RX 『There's Only One Original』

今回のCMは、好き、というより気になったものなのでちょっとタイトルも変えました(笑)商品はレクサス・アメリカのCUV(クロスオーバー・ユーティリティー・ビークル)カテゴリー、RXという車の新型登場のCM、『There's Only One Original』。 (R)LEXUSそこでナレーターが言っているメッセージは「他がimitate(真似しよう)としている中、我々は常にinnovate(新しく創出)している」という、ものすごくオーソドックスなものなのですが、映像が巨大なコピーマシンに置かれたLEXUX RXがスキャンされると、その下から出てくるCUVはBMWやベンツやAudi、という「ど直球」のCM。これはもしかすると、新規ユーザー向けというよりも、Lexusの現オーナー達に「そうそう、我々はこのオリジナリティが好きなんだ!」という満足感を与えるためか?いずれにしろ、日本では考えもしないだろうアイディア、ということでご紹介です。

2011/03/01

コメント(0)

-

好きな米国のCM(1) UPS 『We love logistics』

スーパーボールの時だけじゃなく、アメリカで日常に流れているCMの中でこれはなかなか、と思うものがあるので、都度紹介していくことにします。というか、これを紹介したいなあ、と思って始めることにしたんですが(笑)、第1回は運輸会社、UPSの『We Love Logistics』。※これ書いていて、楽天ブログは動画の埋め込みが出来ないのを初めて知りました。残念。上記タイトルをクリックしたリンク先がYoutubeのUPSのCMサイトです。世界的な物流会社、UPSの企業広告なんですが、彼らの『Logistics(物流)』に対する考え方と想いと愛情がその映像と歌詞に込められています。しかも、それをNadia Ackermanというオーストラリア出身の女性シンガーのとても気持ちの良い、軽い感じの歌で仕上げることにより、よく企業広告にある押し付けがましさをなくし、なおかつ「我々にとってはこれがスタンダードなんだよ」とさらっと言ってのけることでその能力の高さを感じさせるものになっています。何度見ても楽しいし、この企業の考え方のファンになってしまいました。ちなみに制作を担当した広告会社はオグルビー&メイザーとのこと。以下、その英語の歌詞をつたない和訳とともに(笑)When it's planes in the skyFor a chain of supplyThat's logisticsWhen the pipes for the lineCome precisely on timeThat's logisticsA continuous linkThat is always in syncThat's logisticsCarbon footprint's reducedBottom line gets a boostThat's logisticsWith new ways to competeThere will be cheers on Wall StreetThat's logisticsWhen technology knowsRight where everything goesThat's logisticsBells will ring, ring-a-dingRing-a-ding ring-a-dingThat's logisticsThere will be no more stressCause you called UPSThat's logistics飛行機がサプライチェーンのために空にいる時それがロジスティックスつなげるためのパイプが時間通りに着いたときそれがロジスティックス常にシンクロしている切れ目のないリンクそれがロジスティックス二酸化炭素の削減、企業利益の向上それがロジスティックス新しい競争の方法がウォールストリートにも歓迎されるそれがロジスティックス技術によって、それぞれのものがどこに行くのかを瞬時にして把握するそれがロジスティックス(配達の時)ベルをリン、リンリンと鳴らすそれがロジスティックスあなたがUPSを選んでくれたからもうストレスとはさよならそれがロジスティックス

2011/02/20

コメント(0)

-

第45回スーパーボールで流れたCM:今年の出来は?

去る2月6日の夜、アメリカで第45回スーパーボールが行われました。今までは結果や流れたCMを事後に見ていたんですが、今年はアメリカにいるため、初めてライブで(もちろんテレビで)見ることができました。1ヶ月前くらいからもうメディアもみんなもそわそわしてきてて、今回放映するFOXだけでなく各局がこのことを話題にし、またその夜は家での観戦が多い、ということからスーパーや宅配のお店など、チラシにもそのことを意識しているものが沢山。面白いのは、公式スポンサーしか「スーパーボール」という言葉を使えないんですが、その代わりみんな「Big Game」という言い方をしていて、それがもちろん一般消費者には何を意味するかわかるので特に支障はない、ということ。さて今回のスーパーボウルは視聴者総数の1億6290万人、平均視聴率46.0%で平均視聴者数の1億1100万人ともに史上最多、ということでしたが、このスーパーボールは毎回面白いCMが流れることでも有名です。今回のCM枠は、30秒CM1本で300万ドル、約2億5000万円と世界一高額なものです。30秒ベースでの千人あたりの到達コストは2.5億円÷1.11億人×1000=2252円。これに対して日本のゴールデンタイムの番組提供料金をざっくり月額30秒で2000万円(=1回当たり500万)、平均視聴率10%とすると(本当は世帯視聴率ですがざっくりそれを人口に当てはめて)500万円÷(1.2億人×0.1)×1000=416.7円、と、単純な効率からすると日本とは比べ物にならない額なのがわかります。ただしこの番組に流れるCMは面白い、ということでみんなが注目&ネット等で話題にするので、絶対額や単純な効率を別にすればメディアとしてはかなり魅力的なものとなります。そこで流れたCMに関し、色々な事後評価がありますが、その中でも最も有名なもののひとつがUSAトゥデイが行うAd Meterです。それぞれのCMが流れた際の視聴者の注目度を秒単位で測るもの、だそうで。その結果、全61CM(FOXの番宣を除く)のランキングとそれぞれの作品を見ることができるサイトがこちらです。今回のトップは、同率首位でバドライトの留守番中に犬にパーティーの手伝いをさせる作品と、チップスのドリトスのバグ犬、とダブルわんこの作品となりました。ただ、私が実際に今回のゲームの合間に流れるCMを見ていて思ったのは、「確かに面白くユーモアのある、笑わせる・話題になる事を狙った『作品』が多いけど、肝心の商品名やそのベネフィット、差別化のポイントとかをちゃんと組み込んでいる『広告』が少ないんじゃない?」ということでした。厳しい言い方をすると、視聴者を楽しませることに主眼を置きすぎたものが(特に大手広告主のものに)多く、単に『各企業がスポンサーした(&ブランド名や商品がちょっと入った)映像作品お披露目大会』というイメージが。で、AdAgeの(この間引退した)コラムニストのBob Garfield氏が久々にスーパーボールのCMのコラム「VW Finds Viral Force With Cute Ad, but So What?」を書いていたのですが(英語)そこで書かれていたのは「流れたCMは楽しく、ネットでも話題になり、例えばVWのダースベイダーキッズのCMはYouTubeで1000万回見られたようだが、ネットに書かれているのはCMの子供がカワイイ、とかVWのCMがよかった、というものばかりで、VWの何の車だったかを記しているものは皆無だった。VWはポジティブなアテンションを取ったが、残念ながらそれは車に対してのものではなかった」・・・ということで、思わず私も自分の認識を認めてもらったような、テストでいい成績を取って先生に褒められた子供のような気持ちに(笑)確かに「視聴者のブランドに対する好感度を上げることに注力したCM」と言えなくもないんですが、これらの大手がそのためだけに30秒で300万ドル、2.5億円も払ってるの?という気もしますし、何だか、「全米の半分以上の人が見ている、しかもそこで流れるCMをみんな楽しみにしている番組にうちの企業のCMを流して、ネットで話題になったぜ!」という関係者の自己満足が強いのでは、と邪推してしまいました(笑)さて、その『広告』(『作品』ではなく)の中で私が好きだったものを以下にいくつか。(タイトル名は私が勝手につけたもので正式名称ではありません)a) ドリトス 『パグ』 (USA TODAY調査同率1位) ・内容: 男性が、彼女の飼っているパグをからかおうと、「ほら、ここにドリトスがあるぞ!」と庭にいるパグに見せ、一目散に走ってくるとガラスのドアを閉めてしまいます。彼女が「からかうのは止めて」と言うのですが、言うことを聞かずに部屋の中から相変わらずドリトスを見せ続ける彼。パグが迫ってきて、さてどうなる? ・ポイント: スナック、という軽いカテゴリーの商品で、楽しみながら食べよう、ということを前提にし、まあ動物を使うのは赤ちゃんを使うのと同様ちょっとイージーじゃないの?と思いつつもとても楽しめて、そのくらい魅力的、という形で商品的なメッセージも記憶に残りました。b) フォルクスワーゲン 『ビートル』 (USA TODAY調査12位) ・内容: 虫たちが動き回る世界で、ある虫がものすごいスピードで走っていきます。途中ムカデにぶつかりそうになるも見事にかわし、その後ジャンプして着地を決めると、その虫のシェイプだけが残って(それが車のシェイプに見えて)「新しいビートル、まもなく登場」のコピーが。 ・ポイント: その独特の形状から根強い人気を持つVWのビートル、その名前の由来という原点に戻った発想。見ている側にもそのことを再認識させ、イメージの差別化を上手に醸成してます。c) バドライト 『キッチンリフォーム』 ・内容: リフォーム番組「JOB HACK」という設定で、リフォームが終わったキッチンを見に行く興奮気味のカップル。実際に変わったのはそのテーブルの上にバケツで冷えたバドライトがあるだけ。でも旦那は大興奮、奥さんは「もしかしてバドライトを乗せただけ?」と番組MCに聞き、彼は「正にその通り!仲間が集うには最高のセッティング!」と答える。その後、仲間たちも入って楽しげに過ごす中、ちょっと戸惑い気味な笑顔を見せる奥さん。庭にも粋な計らいが… ・ポイント: 最近こちら米国でもリフォーム番組が人気で、それを逆手に取った見事なパロディでありながら、例年話題になる「おバカで面白いバドライトのCM」という期待に低制作費で応えてくれました。もちろん、今年もものすごい制作費をかけたと思われるものもありました。以下ご参考までに:・コカコーラ(同25位): 未知の世界での戦い、迫り来る無敵のドラゴンに対抗する方法は・・・・KIA(同39位): レベルがどんどん上がっていくKIAの新車の取り合い、勝ったのは?・クライスラー(同44位): あのエミネムを広告に起用、ということで事前の話題はかなり高かったと思います。・モトローラ・モビリティ(同47位): アップルの有名なCM「1984」をシリアスにパロディにし、iPad一辺倒の世界を風刺するその姿勢は買いたいんですが…・リプトン・ブリスク(同50位): こちらもエミネムを起用、クレイメーションの彼に「何で俺はCMに出るのが嫌いなのか」を語らせるんですが…?・ベストバイ(同53位): オジー・オズボーンとジャスティン・ビーバーの共演、ということで事前の話題は一番だったと思います。あと、別の意味で話題となったのが以下の二つでした。・毎年、確信犯的な俗悪系CMでわざと煽ってサイトを覗かせるという手法を取っているGoDaddy.com、今回の2CMは全61CM中52位と59位、となり、また世の中的にも話題にならなかったという事実が話題になった皮肉な結果に・日本でも何かとお騒がせなデジタルクーポン会社、グルーポンの広告(同41位)がチベット問題を軽く取り上げすぎ、という批判で騒がれるとはいいつつも、これだけそのCMが話題になる番組が毎年ある、ということ自体はマーケターとしてはとても羨ましいことかもしれません。さて、皆さんのお気に入り・評価はどうだったでしょう?

2011/02/15

コメント(0)

-

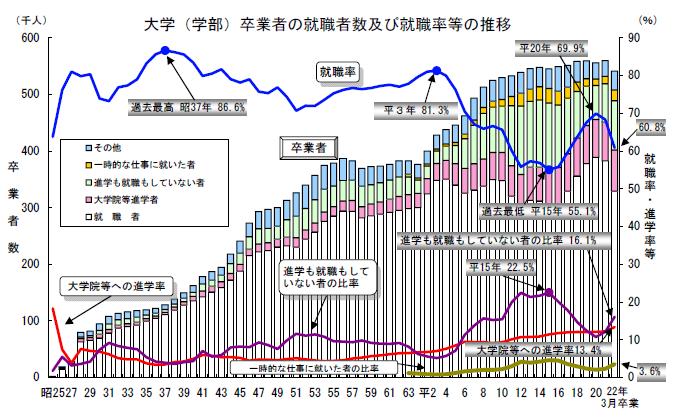

大学生の就職難はマスコミのミスリード?

1月16日のYahooニュースに、SAPIOの大学生の就職に関する記事が載りました。それには最近しきりにメディアが取り上げている「大学生の就職難:氷河期よりもひどい」ということが明らかにミスリードである、とあります。*****上記記事の一部抜粋*****(注:人事コンサルタントの海老原嗣生氏によるもの)実は氷河期どころか、この20年で大学新卒の正社員就職数は2割以上増えている。その一方で何が起きているのかというと、大学の激増と大学進学率の上昇である。20年前の進学率は約2割ほどだったが、今は5割を超えた。大学生数は1985年に185万人だったが、2009年には285万人と100万人も増えたのだ。つまり、新卒採用のパイは微増しているが、それを奪い合う学生が激増したため内定率が下がり、就職氷河期のように見えるだけ。女子の進学率の上昇や就職志望が増えたことも拍車をかけている。しかし、現実には上位校の卒業生の内定率は90%以上で昔と変わっていない。一方で、EランクやFランク(偏差値35以下)に属する大学卒の内定率は4割以下の学校も多く、全体を押し下げている。2007年のような好景気でも、卒業生に占める就職者の割合は70%ほどで頭打ちしたのである。*****抜粋終わり*****「この20年間に大学生が1.5倍、100万人も増えた」というのがちょっと信じられなくて、政府統計のサイトを検索たら、文部科学省が毎年実施している学校基本調査の年次統計、というのがあって、そこの総括表、「9.大学の学校数、在籍者数、教職員数」というのを見ると、確かに 年 / 大学数 / 在籍者数1985 / 460 / 1,848,6981986 / 465 / 1,879,5321987 / 474 / 1,934,4831988 / 490 / 1,994,6161989 / 499 / 2,066,9621990 / 507 / 2,133,3621991 / 514 / 2,205,5161992 / 523 / 2,293,2691993 / 534 / 2,389,6481994 / 552 / 2,481,8051995 / 565 / 2,546,6491996 / 576 / 2,596,6671997 / 586 / 2,633,7901998 / 604 / 2,668,0861999 / 622 / 2,701,1042000 / 649 / 2,740,0232001 / 669 / 2,765,7052002 / 686 / 2,786,0322003 / 702 / 2,803,9802004 / 709 / 2,809,2952005 / 726 / 2,865,0512006 / 744 / 2,859,2122007 / 756 / 2,828,7082008 / 765 / 2,836,1272009 / 773 / 2,845,9082010 / 778 / 2,887,414と、少子化なんてどこ吹く風、みたいな急増状態。大学自体の数も300以上、1.7倍に増えていて、これが大学生の数を増やした背景にあるのがわかります。で、卒業者と就職者数の推移も、昨年8月文部科学省のサイトに「平成22年度学校基本調査の速報」というものの7ページ目に載っていました。ちょっと見にくいですが、確かに昭和60(1985)年頃の就職者数に比べると、前年よりかなり落ち込んだとはいえ平成22(2010)年の就職者数のほうが多い。ちなみにこの期間付近の15-19歳の人口の推移は(人数単位:千人)1985 / 8,9801990 /10,0071995 / 8,5582000 / 7,4882005 / 6,5682007 / 6,2822008 / 6,1552009 / 6,079と4割近く落ち込んでいるのを考えると、その年齢層の人口全体に対する大学卒の就職者数の割合は、就職者数がたとえ同じであったとしても4割上がるわけで、なおかつ現実には就職者数が増えている、と考えると、これは確かにマスコミの伝え方が偏っているとしか思えません。たぶん上記の問題はマスコミの中でもわかっている人がほとんどなんじゃないかと思って老いるのですが、でも「視聴率につながらない」「話題にならない」から就職率だけを取り上げろ、という責任者の「方針」があったのでは、と思えてなりません。確かに現在マスコミは広告収入や新聞・雑誌の購読数が減って大変なのはわかるのですが、ぜひこのあたりのバランス感覚も持っていただきたい、と願うばかりです。

2011/01/21

コメント(0)

-

米国生活通信(5) 裏サンクスギビング・「NYの日本」堪能。

前回に引き続きサンクスギビング@NYの話題ですが、NYに行っての楽しみのもう一つは、何と言ってもNYにある日本のお店巡り。私や家族のようにアメリカの大都会にいない者にとっては、日本で売っている・やっているものはなかなか手に入りにくいから、なんです。でまずNY到着初日。お昼過ぎにホテルにチェックインした後、妻は友達から聞いた、日本人の美容師さんがいる美容院にヘアカットに、私は娘たちを連れて(私の)念願のブックオフNY店に。日本の本や雑誌は紀伊国屋書店やFujisan.comなどのオンラインで輸入すれば買えないことはないんですが、やはりとても高い(3割高以上)。でもこのブックオフ、日米の本や雑誌、マンガ、DVD、CD、ゲームソフトなどを扱っていて、文庫本は$5、マンガは$3程度。$1均一のコーナーもあって、広さも3フロアあり、日本の本に飢えていた私にはもう夢のようです。NY在住の知人から教えてもらったのですが、もう感謝感謝。結局ここにはもう1回訪れ、合計で文庫本を18冊(単行本は持って帰るのが重いので断念)、計$40ドル程度を買い込み、娘たちにも各5-6冊ずつ。そのあと紀伊国屋書店のNY店にも行ったのですが、ここでは新書でブックオフには売っていないものを娘の友達へのプレゼントとして買っただけでした。やはり高かった・・・その夜は、同じくNY在住の知人から教えてもらった情報でイーストビレッジの『しゃぶ辰』に。しゃぶしゃぶもアメリカでは大都会以外ではほとんど食べることのできないメニューで、店内はヒスパニック系や韓国系など日本人以外の人が大多数、という盛況ぶり。さすがに和牛は置いていないものの、美味しくて安いお店で家族全員大満足。翌日はサンクスギビングの当日で朝はタイムズスクエアでメイシーズのデイパレードを見たあと、早めに離脱してまたしてもイーストビレッジへ、お昼に一風堂NY店のラーメンを。ちゃんとした日本のラーメンを食べさせる店というのはなかなかアメリカにはないのです。一風堂はいつもかなりの行列、ということでしたが、早めに着いたこともあり(&サンクスギビングの日でも通常通り営業!)、20分程度待っただけで入れました。日米の店員さんがいて、アメリカ人の店員さんでも「Do you want to make noodles in hard, "Katame"? (麺は『カタメ』にしますか?)」といったようなことも心得ています。もちろん硬めを注文、妻と娘たちはそれぞれ赤丸と白丸、私は辛みそ味を。ラーメン1杯が$14、というのは決して安くはない価格なんですが、でもこの満足感はさすが。店の前で客が降りたタクシーを捕まえてホテルまで行ってもらうと、運転手が「あの店は有名なのか?」と。どうやら、前の客も私たちが泊まっているのと同じタイムズスクエアのホテルから来たそうで、「ラーメンというスープヌードルの有名なお店だけど、平日でもランチタイムとかには行列ができてるらしいので時間を外したほうがよいみたい」というと「平日でも並ぶのか!?」とビックリしていました。その翌日、サンクスギビングで夜更かししたこともありゆっくりめに起きた後、朝食をホテル近くで見つけた吉野家タイムズスクエア店で。こちらの吉野家は店構えこそ日本のに似ていますが、内装はマクドナルドの様なつくりで、牛丼以外にもスシロールやらも提供しています。私はベジタブル牛丼を食べてみましたが、まあ、こんなもんかな、と(笑)そして最終日、SOHOのあたりにあるユニクロNY店へ。妻や娘たちの体型だとこちらには合う服のサイズがなかったりするんですが、ここはほとんどが日本の店舗と同じ品揃え、と聞いて出かけました。周りにはH&MやGAPなどの競合店もたくさんある激戦区で、でも地元の人や、観光で訪れた中国・韓国の人たちも多く、結構人気のようでしたが、残念ながらキッズ向けの服は扱っていない、ということで妻の服だけを買っておしまい。子供服も売れると思うんだけど、もったいないなあ。でもってその後は前述の通り再びブックオフに行き、ニューアーク空港に向かいました。・・・ということで日本ものを満喫したサンクスギビングでしたが、NY在住の方はこんなに恵まれた環境にあるんだなあ、ともあらためて感じた旅でもありました。NYの隣のニュージャージーにはミツワはその規模が日本の普通のスーパーくらいあり、イートインにもラーメンの山頭火があったり、などだそうな。うーん、ますますもって羨ましい。それと、NYが本当に(昔に比べて)安全な街になった、ということと、ここは世界で一番東京に似ているなあ、とも再確認した旅でもありました。大都会で生活する空気感、ですね。

2010/12/07

コメント(0)

-

米国生活通信(4) サンクスギビングデイ・デイパレード@NY。

先週のサンクスギビング、NYに行ってきました(家族とは現地集合)。木曜日のサンクスギビングの日には、朝9時からマンハッタンをねり歩く『メイシーズ・サンクスギビング・デイ・パレード』を見に。ホテルがタイムズスクエアの近くだったので、パレードの通る7番街に8時ごろ行ったらすでにものすごい人。でもたまたま、トイザラスの向かいあたりの、車道が歩道になっているところを見つけられたので案外ゆったり見ることができました。1924年から始まった歴史あるパレードは今年で84回目。セントラルパーク西側の真ん中あたりからスタートして、タイムズスクエアに来たのはその1時間半後くらい。まず思ったのは、ともかくパレードのバルーンの大きさ。間近で見ると、本当にデ、デカイ。でもって、15体あるジャイアントバルーンにはスヌーピー、ミッキーマウスやスポンジボブ、スパイダーマン、バズライトイヤーなどのアメリカを代表する(&まもなく映画公開のカンフーパンダとかの)キャラクターに混じって、ハローキティ、ポケモン(ピカチュウ)も。「Oh, Pikachu!」「Hello Kitty, cute!!」などアメリカの子供にも大人にも大人気、でした。一回り小さいバルーンには、アーティストの村上隆の『カイカイ+キキ』のキャラもいて(メイシーズのホームページにも登場するくらいの目玉の一つ)、村上さんの存在感もあらためて感じました。事前の天気予報ではこの日の午前中は雨で寒い、とのことでしたが、雨は降らず、よかった。でもやはり寒い中でずーっと立っているのは特に子供たちにはつらく、途中で離脱してその後イーストビレッジの一風堂NY店に早めのランチに行ってしまいました(笑)しかし、これだけのスケールで、しかもNY市・市警の全面協力で(付近の交通を完全に遮断して)84回も続けている、ということにも懐の広さを感じました。うーん、面白かった!(その後のNY記はまた別途!)

2010/12/01

コメント(0)

-

米国生活通信(3) 社外会議で社会貢献活動。

先週、サウスカロライナ州のヒルトンヘッドというメキシコ湾に面した場所で、セールスとマーケティングのチームが集まる会議がありました。各地域を担当しているセールスの人が全米から一堂に会することは年に1度の恒例らしいのですが、そこにマーケティングのチームが加わるのは5年ぶりくらいとか。それぞれの責任者が「お互いに同じ目的を持っているのでもっと一体感を持たなきゃ!」と今回このようになったそうで、「これはとてもいい!」と出席者みんなが言っていました。私も、全米各地に散っているセールスの人と会うのは初めてでしたが、会議やその後の活動などを通じて、会社のカルチャーが国籍や人種を超えて共有されている、お互いをちゃんと認め合うということもその基本にある、ということを体感することができ、とても有意義でちょっと感動できた1週間でした。さて、その中でいかにもアメリカだな~、と感じたのは、プログラムに社会貢献活動が組み込まれていること。なんでも数年前から始めたそうなのですが、要するにMarine(海兵隊)を通じて渡すプレゼントを作る作業をある日の夕食前にホテルのホールでやる、ということなんです。具体的には、15くらいのテーブルに分かれて(入口で渡されたバンダナの色でチーム分け)、それぞれのテーブルに置かれた子供用の自転車を組み立てたり、毛布やぬいぐるみを作ったり、日用品の詰め合わせを作ったり。それを受け取るMarine(海兵隊)の人も何人か来てMarineならではの隊を鼓舞するスピーチ(?)をしたり、会場は大盛り上がりでした。実際の作業は1-2時間程度ですが、こういうように自分の時間と労力を使って(=お金を出すだけでなく)社会貢献をする、ということが当たり前であるという基礎認識があるのはやはり素晴しいなあ!と再認識した機会でした。・・・その後は会場の一画でビュッフェ形式のディナーとなり、飲んだり食べたり大声で話し合ったり、盛り上った連中が(ビュッフェメニューのひとつの)ホットドッグの早食い競争をしたり、わたしも夜中までたくさん飲んでしまったんですけどね(笑)

2010/11/21

コメント(0)

-

米国生活通信(2) カレッジフットボールのハンパない人気。

前回「米国田舎町便り」としてみたのですが、必ずしもこの土地に限った話ではないネタだとタイトルが合わないので修正しました。こっちで生活してあらためて感じたことを都度書いていきます。で2回目の今日は、カレッジフットボール。要するに大学対抗のアメリカンフットボールなんですが、その人気がハンバではありません。10月後半の週末に、グリーンビルから車で40分くらいのところにあるClemson(クレムソン)という街の大学のカレッジフットボールを見に行ったのですが、すごかったです。何がすごかった、って、街自体は1万2千人程度の人口なのにその大学のフットボール・スタジアムの収容数はなんと8万人(人口の7倍!)。でもカレッジフットボールリーグに属している大学の施設としては普通だそうで、こんなのが全米中に何十個もあるかと思うと、なんともスケールのデカイ話。そんな街に8万人が押し寄せる(正確に言うと地元の人もたくさんいるでしょうからもっと少ないでしょうが)ので、駐車するのも大変。15時半キックオフなのですが、同僚が仕入れた情報により、12時ごろに到着。それでも会場まで歩いて25分くらいかかる場所です。会場近くまで歩いてくると、年間シート契約をしている人たちだけが入れる駐車場が見えてきて、この写真のは会場の前のなんですが(こんなのがあと4,5箇所くらいある)、車を止めるスペースの後ろにテントを立てられるスペースがあり、みんなチームのロゴの入ったものを立て、そこでピザやらビールやら、友人同士で集まって思い思いに楽しんでいます。チーム名はクレムソン・タイガース、チームカラーはオレンジに紫。その応援の熱狂的なことといったら、同じタイガースの阪神ファンもビックリくらい(!?)のレベル。今日の対戦相手、Georgia Tech(ジョージア工科大)の黄色と黒を着ている人は全体の1割程度、ちょっと肩身が狭そうでした。私たちの席はスタンドの一番上のほうで、けっこう角度があるのでまだお客さんがそれほど入っていない時は落っこちそうで怖かったのですが、開始前にはほぼ満員になるとそんな気持ちもどこへやら。遠くて見えにくいかな、と思っていたんですが、特にパスの時とか、全体像が見えるしかえっていい席でした。試合は、前評判を覆して今期あまり調子の良くなかったタイガースが上位を走っていた相手に大差で勝ち、ファンはまさに溜飲を下げたんじゃないかと(帰りに混むのがイヤで、第4クォーターの残り1/3くらいで会場を出てしまったので最後の瞬間はわかりませんが)。・・・しかしまあ、おじいちゃん・おばあちゃんから子供までまさに老若男女がチームカラーのオレンジや紫を着て応援している姿はとてもいいなあ、と思いました。正にアメリカ、って感じでしょうか。とても楽しかったです。会社の同僚(アメリカ人)いわく、NFLのチームがない地域では特にカレッジフットボール熱が高い、とのことでしたが、NFLのある地域でも人気だし、テレビでもNFLに負けないくらいオンエアされているし。これを日本に例えるとすれば、高校野球がリージョン別にリーグを組み、所属する成績上位の各高校に東京ドームや甲子園クラスの野球場があって毎週末の試合に地元の人がこぞって熱狂する、というようなものでしょうか?(かなり違うか・・・w)

2010/11/11

コメント(2)

-

「脳死臓器提供、拒否登録が大幅増」記事の数字マジック。

今朝の読売新聞に、『脳死臓器提供の意思、「拒否」登録が大幅増』という記事が載りました。でもこれ、かなり意図的な記事だったんです。内容を整理すると:1)日本臓器移植ネットワークのホームページを通じた脳死臓器提供に関する意志登録をした人の9月の数字を10月4日に厚生労働省が明らかにした※ネットワークへの意思登録は、臓器を(a)脳死と心停止のいずれの場合も提供(b)心停止の場合のみ提供(c)提供しない、の3種類2)それによると、(c)の拒否の登録をした人が29%、と8月の10%、7月以前の2%よりも大幅に増加した3)ネット登録は7月の改正法全面施行後に急増。厚労省は「(ネット登録は7月の改正法全面施行後に急増し)臓器の提供を望まない人が、積極的に登録をするようになったからではないか」と話しているということなんですが、実はこの記事に数字のマジックが。「ネット登録が急増」に関して、記事では「9月は昨年度月平均の3倍以上の6302人が登録」とあります。つまり、昨年度の月平均では以下のように。・昨年度月平均登録者数:6302÷3=約2100人(より少ない)・うち拒否登録者: 2100×0.02=約40人(より少ない)・うち賛成登録者: 2100×0.98=約2060人(より少ない)でもって、今年の9月に関しては以下のように。・当月登録者数: 6302人・うち拒否登録者: 6302×0.29=1828人・うち賛成登録者: 6302×0.71=4474人つまり、確かに拒否登録者は大幅に増えている(1828÷40=約46倍)ものの、賛成登録者も倍以上(4474÷2060=約2.2倍)となっていて、絶対人数では拒否者の1782人増に対して賛成者は2414人増、と1.35倍も多い、ということになるんです。この「賛成登録者も倍以上に増加」ということ、少なくとも読売新聞は言及していません。これがもしも厚生労働省自体の発表でもそうであったとしたら、なぜ当事者がそのようなネガティブだけのニュアンスを発表したのか?という、ものすごく深く、ものすごく複雑な意図(「一部に抵抗勢力が?」みたいな)を勝手に想像してしまいました。もしくは、これが読売新聞側での記述の仕方だったとすると、そこにもまたある意味の意図が。・・・うーん、これだから日本のメディアは面白い(笑)

2010/10/05

コメント(0)

-

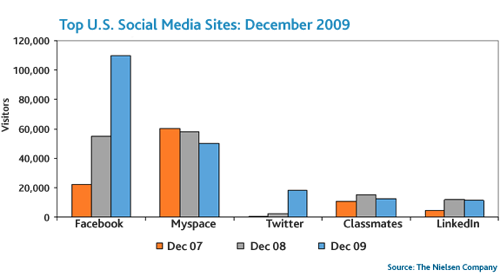

アメリカのソーシャルメディアの今。

昨日と今日の2日間、デジタルマーケティングのセミナーに出席してきました。これは社内のITやマーケティングに関連している部署にいる人に向けたもので、いまデジタルの世界で何が起きているのかを包括的に理解させる目的のものだったのですが、個人的にはそれよりもいまのアメリカでソーシャルメディアがどのような状態にあるのかを認識できたのが面白かったので、その中とそこから追加で調べたものをいくつか。※これは、ITやコミュニケーション業界にいる人を対象にしたものではなく、なおかつNYやLAといった大都市ではない街で行われたものですので、決して「これからはこれが来る!」とか「実は業界筋ではこんな評価が」といったようなものではありません。あくまでも、現状どうなっていてそれはどう捉えられているのか、というものだとご理解ください。[アメリカにおけるソーシャルメディア別のビジター推移]・ニールセンが今年2月に発表した調査によると、昨年12月のアメリカの主要ソーシャルメディアのビジター数は、Facebookがもの凄い伸びを示して月間1.2億ユニークビジターとダントツ、低下傾向にある2位のMyspaceと対照的な状況となっています。・「何でこんなにFacebookが一人勝ちの状況になったの?」という質問をしたところ、確たる調査データはないものの、機能的に特に大差はなく、一昨年まで競っていたMyspaceがその時期かなりのテレビCMを流し、そのトーンも相まって、「Facebookの方が変なやつも少なくて安全かも」みたいなイメージを両方のアカウントを持っていた人たちに抱かせたそうで。何やらどこかの国の2大SNSにも似たような話ですね(笑)・でも一方で、Myspaceというのは最初はミュージシャンなど音楽関係の人が中心でそこに一般の人たちもたくさん入ってきたという状況だったようで、逆に今はミュージシャン中心の元の状態に戻りつつあるのでは、音楽関係者はそのままMyspeceを使い続ける、という意見もありました。[アメリカのソーシャルメディア別のビジターシェア]・セミナーで使われたものよりももっと最近のなのですが、Hitwiseが調べた今月のビジターシェアによると、Facebookは62%と2位のYouTubeの17%、3位のMyspaceの6%を引き離して独走状態。・セミナーでの今年2月時点での数字は、Facebookが50%、MyspaceとYouTubeが15%でしたので、この傾向がますます強まっています。・「じゃあこのままFacebookの一人勝ちは続くの?」という質問に対しては、これは誰にも分からない、という、まあ当たり前と言えば当たり前の答が。でもひとつなるほど、もしかして、と思ったのは、「若い世代が、『自分たちの親の世代がFacebookを使っているので、僕らは別のものを』と思うかも知れない:その傾向のあるソーシャルメディアサイトもいくつかある」ということでした。『奢れる平家久しからず』なのでしょうか?[主要10か国でのソーシャルメディアの状況]・上記のニールセンの調査で主要10か国の状況を調べたものもあるのですが、これによるとソーシャルメディアの接触時間は前年比82%、3時間半超増の5時間半。ユニークオーディエンスも前年から6000万人ほど増えて3億人超。ちなみにやはりFacebookが2億人超、と67%のシェアを占め、月平均6時間滞在、という突出した状況にあるとのこと。[各国別のソーシャルメディア使用状況]・上記と同じ中に、その主要10カ国別でみたユニークオーディエンスと月平均滞在時間があるのですが、これがなかなか興味深い。・ユニークオーディエンスでは、やはり1位はアメリカの1.4億人、次いで日本の4700万、は分かるとして、3位のブラジル3100万人はビックリ。英・独・仏を抜いての3位は、国の勢いも感じさせます。・また、面白かったのは月平均滞在時間。10カ国平均5時間27分に対し、1位はオーストラリアの6時間52分(!?)、2位がアメリカの6時間9分、3位はイギリスの6時間8分でしたが、何と日本は2時間50分でダントツの最下位。「何で日本は短いの?」と聞かれたので、「ほら、日本はHAIKUの国でしょ?だからメッセージも短くするのが好きなんだ」と答えたのですが、果たして本当は何でだろう?[米国のソーシャルメディアへの広告出稿量推移]・ではそれだけ伸びているソーシャルメディアに対して、広告費はどのようになっているか、というと、これもニールセンが昨年8月、業界別の主要ソーシャルメディアへの広告費の推移を調べているのですが、これによると8月の広告費は1.1億ドルと前年同月の490万ドルから120%増。・注目なのは、この時期まだ経済環境が厳しかったにもかかわらず、対前年比の伸びで最下位の流通・サービスでも55%の増加、ということ。広告主側のソーシャルメディアに対する注目度・期待度の大きさが現れた結果でした。・・・ということで、今のところ向かうところ敵なし状態のソーシャルメディア、特にFacebookですが、果たしてこの状況はどこまで続くのでしょうか?セミナーの講師が言っていた「今年卒業の大学生の6割近くがもうメールを使っていない:Facebookにアクセスしっぱなしにしているのでそれで足りてしまうから」という話も今後を考える際にはかなりインパクトがあるネタでもありますが、それ以外にもGoogleBuzzなどの対抗馬や、YouTubeなどの動画サイト(ちなみにアメリカではまだUstreamはさほどメジャーではないそうです)、iPhone/iPadやDroid、BlackBerryといった新しいコミュニケーション機器の影響など、まだまだ目が離せない状況が続きそうだ、ということは確認できた2日間でした。

2010/09/30

コメント(0)

-

米国田舎町便り(1)

実は2週間前の9月1日から、アメリカオフィスに転勤になりました。アメリカオフィスとはいっても、オフィスがあるのはNYとかLAとかの大都会ではなく、南部サウスカロライナ州の人口7万人程度の街です。ネットのおかげで日本の情報も入るし、日経もWeb刊にしたので紙面そのままで読むことも出来、ソニーのロケーションフリーで日本のテレビも生でも、HDDレコーダーでの録画・再生も出来ます。ということで、普段通りのネタと、それ以外にこちらで普段の生活をしながら気がついたことなども載せていこうかと思っています。さてその第1回目は、こちらでの和食事情。ここには日本企業の工場もいくつかあるらしく、人口7万人なのに日本人のやっているお寿司屋さんが3軒(ランチにはカツ丼や豚の生姜焼き弁当なども)、鉄板焼のお店も1-2軒、日本の食材を売る店も1軒あります。(これ以外に日本人経営でないちょっと不思議な和食のお店も5軒ほどあり、微妙なJapaneseを地元の方に提供しています)それに加え、中国や韓国の方が経営しているAsian Food Marketもいくつもあり、しめじやえのきといったキノコ類や、春菊・もやしといった野菜類も比較的簡単に手に入ります。でもそれよりあらためて感心したのは、地元のスーパーでの日本食材の普及ぶり。醤油やお米、ラーメン、豆腐(TOFU)、わさび(WASABI)なんてのは当たり前、昨日行ったちょっと高級系のスーパーでは、有機栽培で作ったお蕎麦(乾麺)までありました。上に挙げた和食のお店でも、お客さんはかなりが地元の人で、和食というものの裾野の広がりを感じている次第です。ちなみに今晩(日曜日)は、白菜・春菊・青梗菜・もやし・豆腐・椎茸・白しめじ・えのきにうどんを入れて、昆布つゆと塩で味を調整したキムチ鍋を作りました。うん、なかなかの出来。でも作りすぎたので、あと2-3日、夜ご飯はこれになりそうです(笑)

2010/09/13

コメント(2)

-

コミュニケーションの編集力:エージェンシーの生き残る道?

昨晩、広告関係の友人たちと久々に集まりました。新卒で入社した時の先輩や、パソコン通信時代(Nifty)からのお知り合い、と20年以上の付き合いの人もいれば、昨日初めまして、の方もいて。嬉しかったのは計7名、全て違う会社であった、ということ。いいですよね、色々な角度からの意見が出るから。で、最近の仕事やら家族の話などもしながら、そこでの話題のひとつが「広告会社(エージェンシー)は今後どうやって生き残っていくのか?」ということでした。つまり:・マス広告だけではなかなか商品が売れなくなっている(カテゴリーやそのプロダクトによってはまだまだマスはもの凄く有効だけどその他の企業にとっては違う選択肢も出てきた)・デジタルは日進月歩、Googleなどを除いて絶対的に優位に立ち続けられる企業はほとんどなく、また場合によっては広告会社よりも企業の担当者のほうが詳しかったり、自社ですでにトライ&エラーをやっているので一般論として語る広告・デジタル会社よりも進んでたりする・広告会社も、PR会社も、デジタルの会社も、自分たちの得意分野ありきでの発想・提案・会話をしがちだが(「これからはPRの時代」とか)、企業側が求めているのは『コミュニケーションにおけるソリューション』であって、それぞれの「手法」はその結果でしかないことにまだまだ真剣に気が付いている人が少ない・またその場合、その『コミュニケーションにおけるソリューション』はもしかするとコンサルや、商品の販売の状況を一番詳しく知っている企業の担当者が考え出すこともできるわけで、エージェンシーでなければならないわけでもない※ちなみに、ここで言っている『コミュニケーションにおけるソリューション』とは、その商品を売るためにどのようなメッセージを、どのターゲット(属性に限らない)に対して、どのようなタイミングで伝えるのが最も効果的・効率的なのか、ということです。つまり、それは商品・企業によってはPOPだったり、口コミだったり、(エージェンシーの力を借りずに自力でできる)TwitterやYouTube・SNSなどだったり、セールス担当のトークだったり、もちろん広告だったりPRだったり(企業が自社ではできないレベルの)デジタルだったり、というよりそれらをどのように組み合わせ、それぞれでどのようなメッセージを、どんなトーンでどのタイミングで展開していくべきか、ということになります。…で、色々話し合っているうちに、ふと思いついたのが「『コミュニケーションの編集力』じゃないか?」ということでした。昨晩出ていた話題の1つに「電子書籍」があったのですが、それが書籍・雑誌の主力というような時代になったとしても、ほとんどの小説家や作家にとって、自分たちが書いている内容が他の著作物に似通いすぎていないか(盗作の疑い)のチェックや、「ここをもうちょっとこういう風にすることによってより読者に魅力的に思ってもらえるのでは?」というようなサジェスチョンをしてくれる編集者という存在は大切だよね、ということを話していて、「あれ、この『編集力』って書籍だけじゃなくって『コミュニケーションにおけるソリューション』にも大切なんじゃない?でもって、それはたぶん企業側にはなかなか出来得ない、能力とノウハウと経験が必要なものなんじゃない?」と思ったのです。つまり、個々のメッセージをちょっといじったり組み合わせを変えることでより興味の持てるものにしていく、とか、このルートでそれを流す際にはこのポイントに気をつけよう、とか、ゼロから創り出すのではなくて、あるものを如何に魅力的にできるか、というところなどに知恵を出せる存在。これは、やはり1つのカテゴリー・自社しか経験していない企業側にはできないことだし、日本の広告会社の特徴のひとつ、コンテンツ制作力(テレビ番組や映画も作ってしまい、一企業に縛られないイベントを企画できる)、という所もその経験力・ノウハウが強みになるし。でも実はこの『コミュニケーションの編集者』、実はすでに一部のクリエーター(佐藤可志和さんなど)がやっていることなんです。ユニクロにおけるロゴの制作から店内のディスプレイ、商品企画まで(もちろん広告も)手がけていたり。ポイントは、それをそういった一部の天才クリエーターだけのものにするのではなく、もっとそこを組織として売りにできるような会社(そのためのノウハウの構築や組織作り、人づくりも含めて)に主眼を置くように変えていくことができないか?ということです。ちなみに私は4年半ほど前、それまで20年以上いた外資の広告業界からいわゆる広告主側に移ったのですが、その時から今に至るまで、企業の当事者側から見ると、広告・PR・デジタル会社の対応や視点が限られていることがもったいない、と思うことが多く(「意欲もアイディアもガッツもある人がたくさんいるから、実はもっと色々出来るはずなのに!」と)、それも今回の議論の発端でもありました。いずれにしろ、面白い・色々な経験をしている友人たちがいたからこそ、自分も刺激されてそんなことを考え付いたわけで、そういう意味でも持つべきものは素晴しい友人だなあ、と最後はちょっとヨイショしてみたりして(笑)

2010/08/04

コメント(2)

-

「お布施の目安」をイオンが提示。

7月2日付の産経新聞に、「イオンが葬儀紹介サービスの中でお布施の目安を提示」という記事が載り、続いて7月15日付でその記事に対して「賛否の反響が569件寄せられ、85%が賛成」だった、というフォローの記事が載りました。これ、イオンが行っている葬儀紹介サービスのメニューの中に、「(サービスを申し込んだ方に)寺院を無料で紹介します」というページがあり、その中にお布施の目安を記したことに仏教会から反発が起こっている、ということなんですが。イオン側のコメントは(コーポレート・コミュニケーション部)「『布施の価格が分からずに困った』『寺に聞いても、はっきりと教えてくれない』といった声が多くあり、それに応えることにした」「疑問と不安のない明瞭(めいりょう)な価格を提示するのは当社の理念。8宗派、全国約600の寺院の協力も得られることになっている」それに対して全日本仏教会の戸松義晴事務総長のコメントは「布施をどう考えていいか分からないという声があるのは承知している」(ただし)「布施は言われて出すものではなく、出す人が額などを決めるもので極めて宗教的な行為。価格を決めて商品のように扱うのはいかがなものか」で、その記事に対して多く(569件)の反響が寄せられ、85%の賛成意見の多くが「自分が葬儀を出した時に困った経験がある」という体験談だった、ということ。賛成側の主な意見は:・「『気持ちの問題』といっても目安がないと、どう考えていいか分からない」(100件以上)・「僧侶から『お気持ちで』といわれて布施を渡したら、『これでは少ない』といわれて返された」(13件)・「昔のように檀家(だんか)が寺との代々のかかわりの中で布施を決めることができる時代ではない」(9件)・「布施がいくらか分からないと、葬儀費用を用意する際に困る」(3件)また、こんなコメントも:・「自分の寺では、きっちり価格を示してくれるのでありがたい」(9件)でもって、反対側の主な意見は:・「金額を明示することで、低所得者にとっては過大な負担を強いることになるのでは」(5件)・「何でもかんでも消費者のニーズといって価格破壊をおこせばいいとは思わない」(1件)・「金額に幅を持たせた目安を示したほうがありがたい」(5件)また、「布施を出すことは宗教行為である」との立場の反対意見もも多く、・「人の心に対する値段を明瞭(めいりよう)化する必要があるのか」(5件)・「寺に出入りするのは消費者ではなくて信者、信徒。そこに定価はない」(1件)・「先祖供養をきっちりとしていれば、おのずと布施の金額は分かるはず」(3件)それから双方の意見に共通し、僧侶の世俗化を嘆く意見も多く、・「高級外車を乗り回すなど出家者とはいえないような僧侶に、偉そうなことが言えるのか」(4件)・「税制で優遇されているのに、高い布施を取るのはおかしい」(6件)・「なぜ戒名にランクがあり、値段が変わってくるのか」(4件)・「『気持ち』というなら1000円、1万円でもいいのか」(13件)僧侶、住職からも20件近い意見が。・「営利企業が、公益法人を利用して商業活動を行うのは大問題だ」(副住職男性)・「目安はあってもいい。自分は寺の側から『××円以下にしてください』と伝えている」(浄土宗住職)最後に、全体に共通して「日常的に檀家との付き合いが足りないから、このような問題が起きる。寺院は反省すべきだ」という声が僧侶だけでなく檀家の側からも多く寄せられたそうですが。***個人的には、やはり普段こういう世界とのつながりがない身としては、一定の目安を教えてもらえるのは大変ありがたく思います。結婚のお祝いとか、お葬式のお香典とかもそうですが、世間相場というものを知らずにやってしまうより、相場を知った上で自分としてどうするのかを考えることができるから、です。受け手側が「目安」に対してちょっと神経質になっている気がするのは、ベールに隠されていた部分が透明化されることに対する抵抗感もあるのかもしれません。しかしそれとは別として、自分の親がそうなった場合に、どの戒名をどのレベルの葬儀でやるべきなんだろう、というのも考えさせられた記事でした。

2010/07/17

コメント(0)

-

日本・韓国はユニークさを伝えやすい!?

先日、フランス本社の社内報担当の人に、次号で特集する全世界の各ゾーンの紹介のため、電話で私が属する日本韓国ゾーンの説明をしました。(お互い英語という第二外国語での会話なのでやさしい単語とブロークンでも通じるのがありがたい・・・)ちなみにその人は日本にも韓国にも来たことがなく、かつ一般的なフランス人にとってはアジアといえば普通は(昔から人的なつながりのある)中国かタイ・ベトナムの方がイメージが強いので、さてどうしよう、と思っていたんですが。文化的な話は、フランスの人にとっても当たり前のようになっている「MANGA」やアニメ(『キャプテン翼』や『キャンディ・キャンディ』は40代以下のヨーロッパ人にとっては知っていて当たり前らしい)とその100年前にもヨーロッパの印象派にも大きな影響を与えた浮世絵、日本以上(?)に人気のある柔道やテコンドー、某ガイドブックでもとても高評価の和食(笑)、茶道(日本と韓国それぞれ伝統があります)、着物とチマチョゴリ、ニンテンドーDSやソニープレーステーションのゲーム、コスプレなんて話をして。かつビジネス的に言うと、世界的な企業のトヨタやホンダ・日産・ヒュンダイ(現代)、ソニー・パナソニック・サムソンといった技術の最先端を行く企業の本国であり、その大きな理由のひとつとして品質とサービスに対して大変に高いものを要求する消費者がいる国だからなんだ、というような話とともに、「新旧が渾然と、でも自然に入り混じっている、というのが日本と韓国の文化の特徴」ということを説明すると、相手にもの凄く深い興味と理解を得たのです。確かに、そのうちの一部はすでにフランスでも有名なんでしょうが、本場を知らない人に対してこれだけ説得力を持てる、ということは何て幸運なことなんだろう、とあらためて。この感触、先週シンガポールに出張で行った際にやはりフランスやアジアの人たちと話した時にも感じたもので。ただ一方で、そのユニークさだけを強調しすぎると結局はガラパゴス化や相互理解の断絶につながってしまうことにもなりかねません。ということで、私はよく「日本や韓国の人は西欧の人たちに対していかに自分たちが違うか、ということを強調するけど、それだけじゃなくって共通点もとても多い:日韓ともにiPadやiPhoneが大ヒットしているし、欧米のブランドも好きだし」という言い方をするように心がけています。すると、ますます相手側がこちらの文化的な背景などに興味を示してくる・色々な質問をしてくるのがとても面白く、この日の電話会議でもやはりそんな質問がたくさん来ました。まさに、待ってました、ですね。以前別の会社にいた時、全世界の数十カ国から集まってアメリカで行われた会議に出席し、そこで欧米以外の人たちに「我々は欧米のやり方を学んでそれを自国に当てはめていく、ということしかできないのに、日本は自分たちの企業や文化がこれだけ世界に羽ばたいていて、そこから欧米とは違った独自のアプローチができる。本当に羨ましい!」と言われたことも思い出しました。あとは、この立場をいかに活かしながらもっともっと面白いことを仕掛けられるか、という個々人の知恵と勇気と実行力にかかっているのだ、ということですね。

2010/06/17

コメント(0)

-

談春@所沢。

最近すっかりマーケティングじゃなくって落語化していますが、またしても先日の立川談春さんのレポートです。ご容赦を。***所沢市民文化センターで行われた立川談春さんの独演会に行ってきました。最寄の駅は所沢から一駅先の「航空公園」というところなんですが、その名の通り、駅のロータリーに飛行機が。歩いて10分くらいすると、立派な建物が現れ、そこの中ホールMUSEでの会でした。中ホールとはいっても800席くらいある、オペラ座のような作りで3階まである立派なホール。前座は春太くんの『手紙無筆』。文字が読めないものの弟分にそう言えず、持ってこられた手紙を苦心しながら読もうとするものの・・・という話。続いて談春さん登場。最初に「政治家が落語家より面白いことしちゃダメですよね」と、まだ前座の頃に鳩山さんの選挙応援に家元に言われて4人で行った時の珍道中の話も交えながら場を和ませます。このホールでやるのは3回目とかで、最初は志らくさんと、2回目は小朝さんの独演会へのゲスト。でもってこのホールでは所沢寄席、というのがかなり続いているらしく(80回?)、お客さんも耳が肥えているでしょう、ということで「お子さんもいらしているらしいんで申し訳ないんですが、飲む・打つ・買うの買う、吉原の話をさせていただきます」と前置きした上で『子別れ』の上へ。腕はよいが酒癖の悪い大工の熊五郎が、知人の葬式のあと吉原に繰り出し、お給金をもらったばかりなので3日ほどいてしまい、帰ってきておかみさんに何してたの、と言われて逆切れ、子供ともども家から追い出してしまう、という噺。で、その後吉原の女を女房にしたものの何もしなくて寝てばかり、挙句の果てに男を作っていなくなってしまう、という中をあらすじだけ話し、仲入りに。仲入り後、『子別れ』の下へ。4年後、酒も断って腕のいい大工として活躍している熊五郎、道でばったり息子に会う。大きくなった息子と嬉しそうに話ながら母親のことを聞くとまだ一人のまま、再婚もせずに針仕事で何とか生活している、ということ。今さら復縁の話なんて、と思いつつ、翌日息子をうなぎを食べに連れて行ってやると約束し、お小遣いをあげて「俺と会ったことはお母さんにはナイショだぞ」と帰しますが、家でそのお小遣いを見つかり、止むを得ず父親にあったことを話すとそわそわする母親、寝ずに作った着物を着せて翌日子供を送り出すものの、気になってうなぎ屋まで行ったところ・・・という噺。爆笑もありつつ、最後にホロ、とさせる噺ですが、さすがに談春さん、これだけの大ネタをしっかり、たっぷり。どうやらあまりやらない噺らしく、ラッキー!最後、幕が下りる前に宮崎で牛を飼っている友人の話をし、「本当に大変だそうなので、みんなして宮崎牛を食べて下さい!それと、今日は談春の子別れを聴けてよかった、と思った人は100円だけ寄付をお願いします」と。出口では、みんなが100円玉をダンボールで作った箱に入れていました。いいですね、こういうの。

2010/06/12

コメント(0)

-

月亭可朝・立川談春 二人会@日経ホール。(長文ご容赦)

ちょっと遅くなりましたが、先日の土曜日5月22日、大手町の日経ホールでの月亭可朝・立川談春の二人会に行ってきました。日経ホール、かなり立派です。来ている客層もいつもとずいぶん違って、何だかハイソなご夫妻のような方々が。きっと日経ホールで行われるクラシックのコンサートとか、そういうのに来ていて今日はたまたま落語、ということなのかも、と勝手に推測(笑)まずは二人でのトーク、そのあと続いて可朝さん、仲入りをはさんで談春さん、という流れ。でもって最初の二人のトーク、たぶん予定よりもかなりオーバーした50分くらいのたっぷり。可朝さんはトレードマークのカンカン帽に羽織なし、のスタイルでした。まずは可朝さんといえば、というか最近大相撲でも話題(?)になっている野球賭博の話から。可朝さんがその昔警察に呼ばれた時、可朝さんは「自転車とか馬とかボートとか、他のスポーツにはお金を賭けていいのになんで野球はダメなの?」と聞いたら、「そのお金が暴力団の資金源になるから」と言われたんだけど、可朝さんはトータルでは勝っていたらしく、資金源になっていないぞ、と話したとか(笑)。で野球賭博のルールを簡単に説明。ところが可朝さんより談春さんがその解説をして、可朝さんから「詳しすぎるんじゃない?」という突っ込みがあったり(弱いチームにはハンデがあって2点差で負けてもチャラになるとか)、最後の方で家を抵当に入れての大勝負、クラウンライターズが弱かった頃にそっちに賭けて勝った、とか、もう勝負師の話で盛り上がり。そのあと、若い頃の談志さんが関西に来た頃の話に移り、談春さんも身を乗り出して。当時の大阪での落語の会場では、「東京から来た落語家の噺にはそう簡単には笑わねえぞ」というような人たちをどっかんどっかん笑わせてすごい、と思ったのに高座から降りてきた談志さんが「うーん、失敗した」と言ったとか。面白かったのは、可朝さんが談志さんの落語は二流だ、と当人に向かって言った話。可朝さんいわく、「情景描写をする前に俺は上手いだろう、と思わせてしまうのは二流」とのこと。その視点からすると、文楽さんも円生さんもそうなんだとか。それに比べて、志ん生は凄かった、という話。長く落語家をして色々な人の噺を聴いているからこその面白い視点で、なるほど、と思わされました。談春さんにもある意味ドキ、とさせる話だったかも。あと、実は可朝さんと今は亡き古今亭志ん朝さんが生年月日が一緒だということを談春さんが話し、「星座占いとか干支占いとかは絶対ウソだ、と分かるでしょ?」という話で笑いを取り、お互いが同じ誕生日だったことを知るいきさつとかを可朝さんが話して、志ん朝さんの大ファンだった談春さんも興味津々。また、可朝さんの師匠、人間国宝の桂米朝さんにもダメだしを。桂三木助になりたかったのだけど、そのお披露目をしようと思った大阪の歌舞伎南座の支配人に「どれだけお客を動員できるのか?」と言われて別の大箱でやってみて全席埋まらなくて断念した話とか、「あの人は先輩から口述で教えてもらうんじゃなくて、昔の話を本から覚えてやったけど、それはダメ」ということ。ふむ。で、たぶん予定よりも大幅に延びたトークのあと、可朝さん登場。大阪のおばちゃんの話をいろいろとして、これは雑談で終わるのか?と思ったら、「狸の賽」に。子供にいじめられていた小狸を助けた博打打のところに恩返しでその小狸が来て、サイコロに化けて最初は賭博場でいい調子だったもののものの・・・という噺。さすが可朝さん、賭け事の状況描写もビカいち、力の抜け方もお見事、楽しませていただきました。仲入りをはさんで談春さん登場。賭け事の噺で重ねてくるか、もしくはトークで出ていた「上手い、と思わせるのが先に立つ」人情話でくるか、と思ったら、「先ほど可朝さんから言われていた、本で覚えた噺をやります」という宣言とともに「百川」を。料理屋に斡旋業者からの紹介で来た百兵衛さん、訛りがあるためお客さんとの会話の勘違いで色々と騒動が起きるんですが、百兵衛さんの人の良さを演じる談春さん、楽しそうでした。・・・しかし、可朝さんがここまで落語に対するクリアな視点を持っていて噺自体も面白い、とは思っていなかったので、これは嬉しい誤算でした。また観たいです!

2010/05/25

コメント(2)

-

radikoの健闘とFM COCOLOの再挑戦と。

5月4日付のYahoo!ニュースに、ORICON BIZからの、東阪の民放ラジオをネットで同時配信するIPサイマルラジオ、radikoのアクセス状況と、大阪第三のFM局、FM COCOLOの再編成に関する記事が載っていました。それによると、3月15日より始まったこのradiko、配信開始から1週間で523万ストリーム、Webページへのアクセス数は約4710万PVと当初の予想をはるかに上回る結果が出たということで、ラジオ視聴習慣回帰の兆しと言えるのでは、ということでした。確かに1週間で4710万PV、ということは一日150万PV強ですから、大したもんです。Twitterとかをやっていても、radikoを聴きながらのつぶやきも見かけられます。ここで感じたのは、ネットとラジオの親和性の高さです。いわゆる「ながら」ができる、という意味では、ネットとテレビよりもはるかにやりやすい。もちろん、Twitterなどではいま見ているテレビに関してライブでつぶやく、というのも見かけますが、これは意図的にそうしているわけで、ラジオのようにネットのBGMとして存在しているわけではない。そういう意味では、「ラジオの聴取(「視聴」ではないですね)習慣の回帰」ではなく、その価値を再発見した人が出てきた、ということかと思います。* * *またこの記事でその後に書かれていたのは、大阪第3のFM局、『FM COCOLO』のリニューアルに関して。ラジオはマス4媒体の中で最も広告費の減少が厳しく、経営も難しくなってきており、現に神戸のFM局『KISS FM』も経営破たん、民事再生法の適用を申請した、という毎日新聞の5月1日付の記事も出ています。『FM COCOLO』も、開局当初はマルチリンガルをウリにしていたのですがその経営は厳しかったようで、この4月に『新生FM COCOLO』として全面的に生まれ変わりました。よく、テレビ局などもリニューアルの話を出しますが、キャッチフレーズといくつかの番組を変えただけというよくあるものではなく、「45歳以上をターゲットとした局」と宣言したのです。冒頭の記事の中の代表取締役の高田氏のコメントによると(一部抜粋):「音楽やトークを通してエコロジカルなメッセージや、ライフスタイルにふさわしい情報も発信していきたいという局のコンセプトを、海外や音楽に関心が強く、ラジオ世代である45歳以上のリスナーに伝えることができれば、やがて若い世代にも広がっていくだろう」ということで、ゆくゆくはもっと若い層にも、という野心はあるようですが、まずは橋頭堡としてのラジオ世代の再攻略、そのためのエコ・海外をテーマにした局編成、ということのようです。で、そこでヒントとしてあげたのが『Whole Earth Catalog』。アメリカでヒッピーカルチャーが隆盛だった60年代後半に出版されたカタログで、ポラロイド写真とタイプライターでの字と切り張りで全世界を切り取っていった、という60年代版Google Earthのようなものらしいんですが。面白いのはこの『Whole Earth Catalog』、今から4年半ほど前にアップルのスティーブ・ジョブズ氏がスタンフォード大学の卒業式に招かれて行ったスピーチの最後で触れているものなんです。最終号に書かれていた言葉、「Stay hungry, stay foolish(ハングリーであれ、愚かであれ)」を卒業生に贈る言葉としているんですが、それだけこの世代の人たちには影響力を持ったものだったんだと。…話が横にそれました。いずれにしろ、それをヒントとしている、ということは、45歳以上というよりも、ヒッピーなどの団塊の世代をメインのターゲットにしているのかも知れません。でもって、もう一つ面白いのが、関西No.1のFM局、FM 802とのコラボ。冒頭の記事によると、それはFM 802で活躍していた番組やDJが復活し、現在活躍中のDJも加わって、20年前にFM 802を聴いていた人には懐かしく感じるプログラムを放送する、というもの。通常であれば、ライバル局に対してこのようなことをするのはあり得ないんですが、FM802代表取締役専務の栗花氏によると、「10~30代がターゲットであるFM 802は、開局から20年が経ちました。当時リアルタイムで聴いていたリスナーも、今はミドル層になっていますので、かつてFM 802世代だった方々が大人になってから聴けるFMステーション、それが『新生FM COCOLO』だと考えています。もちろん番組DJやスタッフも同じだけ年齢を重ねているわけですから、リスナーを含む全員がそろって次のステージに行けるステーション、というのが最大のテーマです。そこで、FM 802の開局時から制作に携わってくださった方々の協力を得て、『FM 802メディアワークス』という制作会社を立ち上げ、FM COCOLOの番組編成と制作を請け負います。すなわち、ミドル/シニア層のリスナーと同じ目線で、DJや制作スタッフたちが編成・制作に関わっていきますので、非常に意義を感じています」ということだそうで、これはある意味FM 802にとってのスピンオフではないか、と。確かに若い層をメインターゲットにすれば、ミドル層を犠牲にせざるを得ない部分が多くなるものの、彼らに対しての影響力を考えれば、ビジネスとしてそこにもアプローチはしたい。その窓として新生FM COCOLOを捉えれば、彼らの戦略が見えてきます。一方FM COCOLO側としても、厳しい経営状況の中、差別化をしなければならないが単純にすべて新しい素材だけで番組編成をしたとしてもその世代がついてくるというような単純な話ではないため、FM 802の持つ過去の資産はのどから手が出るほど欲しいはず。このコラボ、とても面白いです。文頭で記したradikoにより、関西だけでなく関東のリスナーも聴くことができ、なおかつネットとの親和性を考えると、結構可能性があるかも、と。しばらくはその動性が注目されます。(とはいっても現在国外なのでradikoを聴くことができないんですが…)

2010/05/04

コメント(0)

-

最後の(?)復活・立川談志@紀伊国屋ホール。

昨日は、新宿の紀伊国屋ホールで開かれた「立川流一門会」に行ってきました。この会、チケットを取るのがとても難しく。まずは家元、立川談志の新刊『談志 最後の落語論』を新宿の紀伊国屋本店で買い、紀伊国屋本店で売っている本にしか付いていない抽選ハガキで応募。ハガキ一枚に付きチケット一枚、ということで、紀伊国屋ホールのキャパは400人強ですので、12月に新宿本店で第3位となったこの本、3刷までいっているので例えば15万部として、そのうち1万部を新宿本店と仮定してみると倍率は25倍。何でも、ヤフオクで10万円近くまで行ったとか、というまさにプレミアムチケットです。※といいながら私のチケットは友人から譲っていただいたものでした。実際、来ているお客さんも普段の落語会で見る人とは一味も二味も違う、談志さんと共に時代を生きてきた感じの、眼光鋭く矜持を感じる人たちがたくさん、でした。何しろ昨年後半に体調不良で落語を休む、という宣言をした後の復帰高座なので、会場の緊張感も半端ではありません。前座は談志さんの弟子、二つ目の談修さんによる「宮戸川」。堅物だけど将棋が大好きで夜遅く帰ってきて、親から締め出しを食らった半七と、向かいで絵合わせカルタで夢中になって同じく締め出された幼馴染のお花。近くのおじさんの所で泊めてもらう、という半七に無理やり付いていったお花が・・・という淡い想いが匂うお噺。でも、やはりこの後に控えている面々を目当てに来ているお客さんたちを相手にするのはあまりにも酷だったかも。座布団を裏返すのと、メクリは談春さんの弟子、小春ちゃんの担当。でもって、会場に入る際に渡された談志さんのコメントに「俺の分身」と言われた一人、志らくさん登場。マクラではその後にやるもう一人の「分身」の兄弟子、談春さんをかなりイジリます。家元から昔二人に、「談春、お前は名人になれ。志らく、お前は廃人になれ、と言われました。ずいぶん違うもんです」と笑いを取った後、数年前に、同じ面子(談志さん・談春さん・志らくさん)でやった親子会での談春さんの「策士、策におぼれる」噺を。家元の前に二人でそれぞれ噺をする、ということで珍しく志らくさんの公演の楽屋に来た談春さんから、「ふたりで『子別れ』をやろう。おれがまず最初に上・中をやるから、お前は下をやれ」と持ちかけられた志らくさん。この『子別れ』、下が有名で、とても分かりやすいのですが、談春さんは敢えて上・中をやって通を唸らせよう、という魂胆だったようなのですが、いかんせん会場が1000人入る読売ホールだったので、初めてのお客も多く、結局反応も中途半端に。一方、下をやった志らくさんは、分かりやすさからドッカンドッカン受けてしまい。そのあと、家元から「お前ら、最近俺が『子別れ』やってるの知っててやったのか?」と問われると、談春さんは「師匠、でも下をやったのは志らくですから」と責任回避をした、などなど。で、「談春兄さんは絶対やらない噺をします」と言いつつ、『茶の湯』を。引退して根津に引っ越した大店のご隠居さん、「風流だねえ」と言いつつ何もやることがなくて手持ち無沙汰だったところ、一緒に連れて来た小僧の定吉の勧めでお茶をやることに。ところが本当は全くお茶を知らないのに、小僧の手前そうは言えず、泡立たせるために石鹸を入れたり、青い色のために青海苔を入れたり、というとんでもないものを作り、定吉だけにとどまらず長屋の連中やお客にも勧めて・・・という噺。お茶をかき混ぜる道具の名前がわからず、「これはピーターという」と言ってしまったり、みんながどんどん食べてしまう羊羹の代わりに作ったものを「ジョンソン」と名づけるあたりは志らくさんのその場での思いつきにしても面白い。軽妙なトーンで見事に締めたあと、もう一人の分身、談春さんの登場。「策士策におぼれる、の談春です」と軽く笑いをとりつつ、『包丁』へ。師匠の談志さんをして、「包丁は俺より談春が上手い」と言わしめたといわれるこの噺を、談志さんと一緒の会でやるという談春さんの一途な想いと嬉し恥ずかしな気持ちが出ていて、普段は見られない談春さんがそこに。ストーリーは、お金を使い果たして数年ぶりに江戸に戻ってきた寅が、昔の仲間にバッタリ会ったら、すっかりいい身分に。聞けば彼は清元の師匠といい仲になり、いわゆるヒモになっているものの、その年上の奥さんに飽き、若い女と一緒になるために寅に一計を持ちかけるものの・・・という噺。調子のいい寅の話し方やキップのいい清元の師匠など、まさに談春ワールド全快。噂の噺を聞くことができて、とても幸せでした。仲入り後、談春さん司会、志らくさん副司会で談志さんを囲んでの座談会。談志さんは30年ぶり、という昔作ったスーツに身を包んで(パンツがとてもスリム!)登場。家元を前に、とても可愛くなってしまう談春さんと志らくさん。ホントに惚れきっているんだなあ、と改めて確認できました。家元が着物に着替えている間、飛び入りで放送作家の高田文夫も加わり、「昨日は玉置宏さんのお葬儀に行ってきたんだけど、二日連続にならなくって良かったよ」というような高田さんならではのジョークも交えつつ(さすが日芸の落研出身!)、家元の支度ができた、ということでお開きに。袴姿で登場した談志さん、高座に座ると突然横に倒れてしまう、という談志さんらしいジョークで笑わせ、「今回は医者の間違いだったんですよ。子宮ガンだ、って言われてね」などと軽快に会場を巻き込みつつ、「小咄が好きなんでいくつかやってから、気違い落語でも」と言って小咄を。昨年の読売ホールでもやはり最初にたくさん小咄をやったなあ、と思いつつ、陽の東西や時代を問わないそのネタ。「先生、最近自分が蛾になった気がするんですが」「それだったら精神科医に行ったほうがいいよ。私は歯科医だけど、なんでここに来たの?」「ええ、夜でここだけ明かりが点いていたもんですから」など、20くらいの小咄をやって(ロシアンルーレットならぬアフリカンルーレットの話も面白かった!)、その延長上で『首提灯』へ。酔った勢いで田舎侍をからかった江戸の町人が、その侍の放った一刀で首を切られたのに気がつかず歩いていると、段々首が横にずれたり、くるくる3回転半回ってしまったり。「やられた~」と言いつつ、運悪く火事にも出会ってしまったその町人が・・・という噺。終わったあと、下がってくる緞帳を止めさせ、「足が痛くなっちゃったからゴメンね」と言いつつ胡坐をかいて、あまり本意でない出来だったことを言い、謝るという珍しいことが。その後行われた記者会見の様子を今朝テレビで見たのですが、「声が舞台でやるには全然出てない:状況設定とか人物設定とかが全然ダメだね」「今日のようなことをやってたら、『辞めちまえ』と別の談志が俺に言っているようだ」などとかなり気弱な発言でした。※登場したあとのバタリとか蛾の小咄とか記者会見をカバーした共同通信の動画サイトはこちら http://bit.ly/9BagrK確かに、全盛期の談志さんから比べると本調子ではなくご本人が不本意だったのも分かるのですが、それよりも、共に時代を生きてきた、という人たちと、家元に対する全面的な憧れを持った弟子たちに囲まれ、普通の落語会ではなく、何だか歴史の1ページに立ち会ったのかも、という深い感慨を抱きました。あー、楽しかった!!

2010/04/14

コメント(0)

-

小三治さん独演会@立川。

昨日の喬太郎さんに続き、今日は立川のアミューたちかわで柳家小三治さんの独演会に。実はナマ小三治さんは初めてで、期待でかなりドキドキしつつ会場へ。小三治さんレベルの独演会、ということだと普通ならば会場入り口あたりにのぼりとか、看板とかが立っているところなのですが、なんとこんなチラシを貼っただけの簡素なものが。ある意味小三治さんらしいかも、と変に納得しつつ(笑)、会場へ。アミューたちかわの大ホールは1500人くらいのキャパがあるのですが、ほぼ満席。残念ながら席は2階だったものの、客層が(談春さんや喬太郎さんの会とは)かなり違って、ゆったりとした時間の流れる、リラックスした表情の方ばかり。ステージの幕がこの時期にピッタリの桜で、「これってこの時期に合わせて変えたの?」と思わず勘繰ってしまいます。前座は柳亭燕路さんによる『粗忽の釘』。あわてものの大工さんが引っ越して、奥さんに「ほうきを引っ掛ける釘を打ってちょうだい」と言われて長い釘を打ったものの柱ではなく壁に打ってしまったのでお隣さんに届いてしまったようであわてて調べに行ったものの・・・という楽しい噺。前座といいつつこの落ち着きと話術の巧みさはなぜ?と思って調べたら、燕路さんはもう真打の方で。小三治さんの弟子だそうですが、これもまた贅沢。でいよいよ小三治さん登場。噂ではマクラを30分くらいやる、ともの凄く長いらしい、と聞いていたのですが、案外あっさりと『長屋の花見』へ。この時期ならではのネタで、貧乏長屋の一行が、大家さんがお酒とおつまみ(玉子焼きとかまぼこ)を用意したから行こう、と言われてぞろぞろ出かけるものの、実はお金がないためお酒は番茶を薄めたもの、玉子焼きは沢庵、かまぼこは大根のおこうこ、という「本物を飲んでる・食べてる気分」で、というシロモノ。せっかくだから酔った振りを、とかおつまみの味はどうだ、などと楽しむ大家さんに、しらけつつもイヤイヤ、と言いつつ案外付き合って楽しんでいる長屋の連中を描く楽しい噺。かなり有名な、王道の噺なんですが、やっぱり小三治さんがやると別格。本人は変に笑わせようとせず、とぼけたトーンで淡々と話すのに、なんでこんなに笑えるんだろう?という小三治マジックをまざまざと感じつつ、仲入りに。仲入り後に出てきた小三治さん、おもむろに「うがいの仕方」に関して話し始めます。「もうさっき落語はやったしね。これは皆さんがわかるわからないじゃなくって、自分が話したいから話すんです」などとまた爆笑を取りつつ、噂の長マクラへ。のどの調子を維持するのにいろいろと苦労されている小三治さん、その独自のやり方や、通常思われている方法にはちょっと落とし穴があるんだよ(薬でうがいした後はすぐに水でもう一度うがいしないと免疫力が弱ってしまう)、といった話に始まり、先日スキーに行ったときに知り合いが顔に怪我をしたのに新しいタイプのバンドエイド(今までの、乾燥させてかさぶたに、ではなく免疫力を利用して治すというタイプ)の凄さの話をしつつ、実は自分も鉄の階段に激突して、ヘルメットをかぶってなかったら危なかったかも、なんてエピソードも披露し、以前はバイクに乗っていた小三治さんの相変わらずのアクティブな(?)活躍ぶりに笑ったり感心したり。そうそう、階段に激突したのも、自分が階段のところに行ってしまったのではなく、「階段が自分の方に来た」という言い方でまた爆笑。約20分の大熱演。噂どおり(笑)の長マクラ、楽しませてもらいました。で、「これでやめちゃってもいいんだけど、せっかくだから落語をもう一席」とまたお得意のおとぼけで笑いを取りつつ、『品川心中』へ。長い間「板頭」(いわゆる売れっ子のトップ、ですね)を勤めていた品川の女郎さん、寄る年並みには逆らえすだんだん「お茶ひき」(お客が付かずにいること)が長くなり、季節ごとに行う衣替えもできなくなってしまったので、いっそ心中をしてしまおう、と思ったものの・・・という、設定は怖いのですが爆笑ものの噺。これもまた有名な噺なんですが、なんで小三治さんがやるとこんなに(筋も知っているのに)笑えるんだろう、というその巧みな話術を堪能。最近、体の調子がよいようで、それが噺の勢いにも出ていて、ホンワカしつつとても嬉しくなった会でした。まさにこれこそ名人芸、つくづくいいなあ、小三治さん。今度はもうちょっと近くで見てみたい!

2010/04/05

コメント(0)

-

武蔵野寄席・春

昨日は吉祥寺駅前の武蔵野公会堂での『武蔵野寄席・春』に行ってきました。トリの喬太郎さん以外は初めて聴く(見る)人たちばかりなのですが、それよりも面白かったのは客層。地域外にはあまり告知しなかったのか、見るからに地元の、なおかつ年齢も高めの方が。通常の喬太郎さんの会では見ることのできない方を相手にどうするんだろう、と思いつつ、会が始まります。まずは春風亭昇太さんの弟子、春風亭昇也さんが前座で登場。噺は『転失気』。医者の先生に「転失気はありますか?」と聞かれ、その意味(医学で、おならのこと)を知らないと言えずにあいまいに答えたお寺の住職さんが、小僧にそれを聞いてこさせようとするものの・・・。ルックスといい、話し方といい、昇太師匠にとても似ています(どんな縁でこの人が前座に呼ばれたんだろう?と思いつつ)。その後、古今亭今輔さんの『ワルの条件』。2年前に6代目の今輔を襲名したそうですが、マクラで何だか「この人、大丈夫?」と思わせたものの、その「言うだけ番長」的なキャラを上手く活かした新作噺で、意外な発見でした。他の噺も聴いてみたい、と。続いて、山遊亭金太郎さんの『徂徠豆腐』。荻生徂徠がまだ世に認められる前の困窮時代に、その姿勢を意気に感じたお豆腐屋さんの夫婦が大火にあって店が全部燃えてしまったものの・・・。とても寄席的な方で、それを期待して来られたお客さんにはよかったのかな、と。仲入りのあと、奇術の横田菊枝さん登場。このあたり、まさに寄席のイメージを意識したラインナップ。この方、お若いのですがその手品がとても古典的で、見ているこちらにもネタがわかってしまうものも多く、ちょいと微妙な。まあでも、寄席においてもトリをつとめる人の前はあまり受けてはいけない、ということがあるので、そういう意味では正しいのかな、と思ったり(失礼!)。で、お待ちかねの柳家喬太郎さん。「この後花見に行かれる方に、ああ、あんな噺をしてくれたなあ、という余韻を持ってもらえるような落語をするつもりは全くありません」とあっさり会場の雰囲気をつかんでから、『お節徳三郎』へ。大店のお嬢様、お節とと店の若い者、徳三郎が恋仲になってしまったため、主人と相談して番頭が徳三郎に暇を与えたものの・・・という噺。ラストは通常のものとは違うバージョンで。うーん、さすが変幻自在の喬太郎さん、お見事な噺で堪能させていただきました。でもって、その後はせっかく井の頭公園に近い場所なので、と桜見物に繰り出したものの、もの凄い人、人、人。桜はとても綺麗だったんですが、自分のペースでそれを愛でることもできず、前の人の後について歩いている、という、なんだか初めてパンダが来た時の上野動物園に行ったような気分。うーん、ちょっと落ち着かないなあ、ということで、公園を半周ほどして、そそくさとお気に入りのお蕎麦屋に行き、色々なおつまみと日本酒を堪能、の贅沢な一日となりました。

2010/04/04

コメント(0)

-

談春・たちきり@厚生年金、に見るビジネス。

前回、先週土曜日に新宿の東京厚生年金会館で行われた立川談春さんの25周年スペシャル・ファイナルの模様を書きましたが、今度はこれをビジネス面からちょっと検証してみます。実は、普通落語の独演会、って談春さんクラスでも3000円くらい。ところが今回は誰も他に出ないのに前売りで4500円、当日で5500円。なおかつ、収容人数も談春さんがよく出ている横浜にぎわい座や今年から『アナザワールド』シリーズで利用している成城ホールも大体300人くらいなのに対し、東京厚生年金会館は2000人。でもって、今回は夜の部があっという間に売り切れたので追加で昼の部も設けて、それもほぼ完売状態だったわけです。とすると。1)通常(横浜にぎわい座・成城ホールクラス) ・チケット単価: 3000円 ・収容人数: 300人 ・公演回数: 1回 ・総収入: 3000x300x1=900,000円2)今回(東京厚生年金会館) ・チケット単価: 4500円(ほぼほとんどが前売りだった、という状態から) ・収容人数: 2000人 ・公演回数: 2回 ・総収入: 4500x2000x2=18,0000,000円・・・ということで、なんと通常の談春さんの独演会に比べて、今回は20倍もの収入が興行主には入ったことになります。しかも、東京厚生年金会館は建物の老朽化ではなく、利用されなくなったことによる閉鎖なので、その閉鎖に伴う費用はさほどかかりませんし、利用されにくい場所、ということを考えると、場所代が途方もなく高い、とは思えません。で、収容人数にあった金額、と考えると、にぎわい座や成城ホールとの収容人数の差、約7倍がその場所代となります。談春さんのギャラは別に収容人数によって比例するとは思えないのですが、あえて単純化するためにそう仮定すると、90万円x7=360万円となって、今回の売上金額の1800万円から差し引くと、なんと1500万円近くが通常よりも多い収入となります。もちろん、落語ですから舞台設定は対して金額はかからないし、スクリーンに映された映像のための費用もたかが知れていますから、うーん、何だかこれはとんでもないビジネスモデルなもかも?と。(笑)

2010/03/29

コメント(0)

-

談春・たちきり@新宿厚生年金。

昨日は新宿の東京厚生年金会館で行われた、『立川談春 25周年スペシャル独演会・THE FINAL 「たちきり」』に行ってきました。昼の追加公演の方です。今月末で東京厚生年金会館が閉鎖されるのを受けて企画されたもので、マクラで談春さんも「歌舞伎座に大阪フェスティバルホール、そしてこの東京厚生年金会館と、閉鎖直前の公演が多いそうで、私は『落語界のおくりびと』と呼ばれています」と笑いを取っていましたが、まあそれを任されて、2000席以上あるこのホールでの会をあっという間に売り切れにし、昼に追加公演をやってほぼ満席、という談春さんの人気があれば、それは会場側としても有終の美を飾るにふさわしい、と思うのも無理はないよなあ、と。でもって今回の「たちきり」、25周年スペシャルのトリを飾るもので、いつもの独演会とは違い、会場にもいろいろな趣向が。開場の際にはお弟子さんの小春ちゃんによる一番太鼓でのお出迎え。なかなかカッコいい。入場の時には外れなしの三角くじを入場者全員に配り、特製ポストカードやメモ帳があたります。でもって1・2・3階のロビーや階段の踊り場でも、こんな盛りだくさんの企画が。・1階ロビー: ゴルフゲームや巨大ガラガラ・・・サイン入り桐箱や巾着、ボールペンなどが当たる(1回500円)・1階踊り場: 談春さんCDや手ぬぐいなど販売・中2階踊り場: オリジナルグッズ販売(手ぬぐい、携帯ストラップ、チケットホルダー、クリアファイル)・2階東踊り場: 4月発売予定の談春さん写真集の先行発売(サイン入り)・2階西踊り場: 三角くじ賞品引き換え、オリジナル談春チロルチョコ・赤めだかガムのガチャガチャ(1回100円)・2階ロビー: 上記写真集から一部をパネル化して写真展・・・販売も(後ほど談春さんのサインを入れて)・3階ロビー: 厚生年金会館に出演した昔の名人たちのサイン入り写真展・文楽、円生、馬生、金馬など※写真はゴルフゲームでゲットしたサイン入り桐箱と手ぬぐいです。さて肝心の落語。お囃子で会場が暗くなり、幕が開くとそこには演台と、そのうしろにスクリーンが。すると、スピーカーから談春さんの声で「今日はいつもとは違ってスクリーンを背負っての会ですが、実はこれを厚生年金会館でやるのは私が初めてではないんです。XX年前にこんな人がやっていました・・・」というナレーションの後、師匠の談志さんの昔のDVD映像が。そこで出てきた談志さん、観客に対してスクリーンの是非を聞き、「俺も向こうで見てみるから誰か出て何かやれ」と言って、戸惑いつつ出てきたのが若き談春さん。ノーネクタイのスーツ姿で、何だか昔のホリエモンのようです(笑)次に、厚生年金会館の楽屋での談春さんのインタビュー映像に。彼にとっての厚生年金会館は、上記だけでなく、二つ目の時に憧れの志ん朝さんの会の前座に呼ばれた場所であったこと(何と、『志ん朝・小三治 二人会』の前座だったそうな)、そのときに初めて志ん朝さんと会ったのがその楽屋で、それも今回の会を引き受けた大きな理由のひとつであることなどを当時のエピソードを交えながら。その映像の後、『粗忽の使者』という題字が出て、お囃子とともにいよいよ談春さん登場。そそっかしくてドジばっかりするけど憎めない(お殿様のお気に入り)の地武太冶部衛門が他家への口上を任されたものの・・・という爆笑もの。こういう楽しい噺をするときの談春さん、本当に楽しそうにやっています。広い会場、きっと談春さんは(もしかすると落語も)初めて、という人も多いかと思いますが、その雰囲気を笑いで暖める絶好のネタ。スクリーンには、遠くの席からでも談春さんの表情や仕種が見えるように、ということでライブ映像が同時に。噺を終え、談春さんがステージからはけると、再びスクリーンには京都の愛宕山の登山口の映像が。談春さんが映像に登場してこれから話すネタ、『愛宕山』の舞台とその中で使われる土器(かわらけ)投げを実際にやりながら、その当時の遊びを紹介しつつ、『愛宕山』の題字が出て、談春さん二席目開始。京都に遊びに来て、山での遊びをしに来た若旦那と、それについてきた幇間の一八。土器投げに長けた若旦那は、普通の土器に飽き足らず、小判を30両分投げてしまいます。「拾った者に30両はやるよ」といわれて欲に目がくらんだ一八は・・・という、これも爆笑噺。仲入り後(20分もあって、オリジナルグッズを買わせるのに十分なインターバル)、『たちきり』の題字が出て、本日のトリ、たちきりへ。若い芸者さんと恋に落ちてしまった若旦那が、それを心配する親や番頭さんによって100日間の蔵での謹慎に。その100日が終わって、恋焦がれる芸者の小糸のところに行くと・・・という、ちょっとホロッとさせる噺。ちなみにこの『たちきり』も『愛宕山』も、談春さんはあまりやらない噺らしく、途中で珍しく言い間違いをしたりということもありましたが、それはご愛嬌。さすが談春さん、面白かった。で、会場を出ると夜の部に若干当日券がある、ということを知り、思わずもう一度観てしまいました(笑)。もちろんネタは同じなんですが、細かいところを変えていたり、と談春さんの噺に対する姿勢を見ることもできたし、お客さんの反応も(追加公演ではなく本公演に応募してきたお客なので)お昼よりもよく、これもとても楽しめました。ああ贅沢!!・・・ちなみに夜の会が終わった後、幕を下ろさずに、この日の演目をスクリーンに写す、という珍しい趣向が。青い布で被われた演台、シリーズが終わったことを語っているようで、カッコよかったです。

2010/03/28

コメント(0)

-

世界の衣料専門店売上に見る戦略と現状の違い。

3月18日の日経に、世界衣料専門店大手の決算の記事が載っていました。※各ブランドのロゴ、当然それぞれ(c)です。リンクしたオンラインニュースには具体的な数字が出ていませんでしたが、本紙に載っていた金額と店舗数などを元に基礎データを作ってみました。金額の単位は100万ドル、直近の決算・店舗数です。順 企業名(国) 09年度売上(前年比) 店舗数 売上/店舗(index)1 H&M(スウェーデン) 16,586 (+24.0%) 1988 8.34 (256)2 インデックス(スペイン) 15,884 (+ 8.1%) 4607 3.45 (106)3 ギャップ(米) 14,197 (- 2.3%) 3095 4.59 (141)4 リミテッド・ブランズ(米) 8,632 (- 4.5%) 2971 2.91 ( 89)5 ファーストリテイリング(日) 7,354 (+13.9%) 2258 3.26 (100)ちなみに2位のインデックスはZARA、5位のリミテッド・ブランズはVictria's Secretを傘下に持つ企業です。上記を見て気が付くことをいくつか。1)欧州勢の躍進とSPAの草分け的存在だった米国勢の不振:・日経によると、米国勢の不振はグローバル化の遅れが影響。上位2社は中国やインド、ロシアなどでの積極的な大量出店が寄与・H&Mは1年で250店を純増、今年も240店の純増を見込む・インデックスは出店が74カ国とH&Mの37カ国など他を圧倒。海外売上高は全体の68%(前期比+2ポイント)・一方、ギャップは売上の7割強がアメリカ、店舗数も45店の純減・リミテッドも「エクスプレス」や「アバクロンビー&フィッチ」を売却・スピンオフするなど事業の選択と集中を加速・ちなみにユニクロはイギリス、中国、米国、香港、韓国、フランスの6カ国(4月2日に初のロシア店もオープン予定)、海外店舗数は1252)1店舗あたりの売上、H&Mが突出:・他の4社がほぼ同じくらいの3-400万ドルなのに対し、H&Mは倍の834万ドル・店舗の大きさ(=扱う商品数の多さ)と、商品の回転率の良さが主因と想像されるが、これで昨年の3位から一気に首位・・・まだまだ戦国時代の様相を呈しているこのSPA業界、果たして来年・5年後・10年後に笑っているのはどこか?

2010/03/22

コメント(4)

-

経産省の携帯電話回収キャンペーンの成果?

今朝の日経朝刊に、経済産業省が行った携帯電話の回収促進キャンペーンの結果に関する記事が出ていました。それによると、・キャンペーン期間: 2009年11月~2010年2月末・回収端末数: 56万台・含まれる金属: 金22kg、銀79kg、パラジウム2kgなど・その価値: 8400万円相当ということで、一見すると、なかなか良いことのように思われるのですが。実はこの56万台という台数は、国内の携帯電話の年間出荷台数と比べると、微々たるものなんです。JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の資料によると、2008年度の出荷台数は4,593千台もある(でも前年比5.2%減)そうで、もちろん1年で換えてしまうわけ訳ではありませんが、逆に平均3年使っていると考えればその4%程度です。確かに、最近の携帯電話(本体)の回収台数は、社団法人電気通信事業者協会の調査によると、ここ数年下がってきていて、・2000年度:1361.5万台・2001年度:1310.7万台・2002年度:1136.9万台・2003年度:1171.7万台・2004年度: 852.8万台・2005年度: 744.4万台・2006年度: 662.2万台・2007年度: 644.3万台・2008年度: 617.4万台ということなんですが、出荷台数自体はこれに比例するほど下がっていないので、家に残っている(使っていない)携帯電話が増えているのは事実です。でもこのキャンペーン期間で回収した56万台、って、4ヶ月ですから、年間ベースにすると約170万台で、上記のもともとの回収台数の4分の1程度。なおかつ、このキャンペーンだから回収できたのか、ということもわからないため、純増ということにもなりません。そう考えると、お役所をあげて展開したキャンペーン、実施に際して告知のポスターなりに使った実費と、4か月分のこれに関わった人の人件費、および携帯電話からその希少金属を取り出すための費用などを考えると、果たして8400万円という回収携帯電話に含まれる金属の価値は見合うのか?と思ってしまいました。資源のリサイクルはもちろん大切なのですが、そのために使うエネルギーと費用、ということも同時に考えてみないと、と。そういう視点も含めたメディアの記事も期待したいなあ、とも思ったトピックでした。

2010/03/06

コメント(1)

-

2009年日本の広告費:対前年11.5%減、電通が一覧表削除&ネットも伸び悩み。

電通が、毎年恒例の日本の広告費・2009年版を発表しました。それによると、総広告費は5兆9222億円で前年比11.5%減。2年連続での減、なのですが、それよりもちょっと驚いたのが今回発表するにあたっての電通のある意味での狼狽ぶりがその発表の仕方に出ていること。2008年・日本の広告費と比較すると分かるのですが、1)今までずっと付いていた一覧表がない: ・「媒体別広告費一覧表」(3年分での比較) ・「媒体別広告費」(過去10年程度の推移表) ・「業種別マスコミ4媒体広告費」(3年分比較) という3つの一覧表が、今まではリリース本文の後ろについていました。ところが今回はそれがありません。暦年比較されるとその減少状態がますます目立つから?なのでしょうか。 しかも、リリース本文には(表1)とか(表5)とか書いているのですが、それ(上記)が付いていない、というところにもそのあわてぶりが見えます。2)マスコミ4媒体合計の金額を出していない: ・最初に総広告費の金額は出していますが、次に媒体別の話をするのに、対前年比(85.7%)しか書かず、金額を記していません。今までもリリース本文では書いていませんでしたが、上記の一覧表でそれがすぐ分かったのが、今回は付いていないためすぐにはわかりません。でも4媒体別での対前年比と金額は書いているので、それを合計すればまあすぐ出るのですが、にしても・・・ということで、今年のリリース本文にある数字と、昨年までの一覧表を使って今年の分を作ってみました。 媒 体 広告費 対前年 構成比 総広告費 59,222 88.5 100.0 マス4媒体計 28,282 85.7 47.8 新 聞 6,739 81.4 11.4 雑 誌 3,034 74.4 5.1 ラジオ 1,370 88.4 2.3 テレビ 17,139 89.8 28.9 衛星メディア 709 104.9 1.2 インターネット 7,069 101.2 11.9 SPメディア計 23,162 88.2 39.1上記を見てもうひとつ気になったのは、新聞などの記事では「媒体別広告費、とうとうネットが新聞を上回った」というものでしたが、ネットの伸びがたったの1.2%だった、ということ。それまでネットの広告費は、対前年で07年が24.4%増、08年が16.3%とほぼ一人勝ち状態だったのが、その伸びが突然止まってしまった、ということです。もちろん、電通のリリースでも、その背景として「人材・不動産・金融などの有力広告主が予算減となったこと」も挙げていますが、それ以外に「各広告媒体のページビューの伸びが頭打ち傾向にあることから、バナー広告などは前年よりも減少し、検索連動広告を含むウェブ(PC)広告は前年比99.0%の4417億円となった」という気になる記述もあります。ところが、その記述の上に検索連動広告は前年比101.4%の1710億円、とあるので、(本来広告媒体のPVと直接関連がないはずの)検索連動自体も頭打ち状態にある、ということが分かります。ただし、モバイル広告は前年比112.9%の1031億円、とひとり気を吐いています。さて、今年の広告はどのようになるのでしょうか?

2010/02/22

コメント(0)

-

Twitterなどのソーシャルメディアがテレビ視聴率を上げる!?

2月15日付のAdAgeに、「ソーシャルメディアでテレビの生放送が盛り上る」という記事が載りました(リンク先は英語)。これ、アメリカでの話ですが、今年のグラミー賞などの生番組の視聴率(正確に言うと全視聴者数)が2009年は前年に比べて上がった、というもので、具体的には:・ゴールデングローブ賞: +14%・MTVビデオミュージックアワード:+6%・グラミー賞: +35%この背景として、Twitterなどのソーシャルメディアがある、ということなのです。つまり、ライブで進行しているイベントをみんなでテレビで見ながらソーシャルメディア上でいろいろな意見を言い合うことで、その発言を見た人がその番組に興味を持って見る、という状況が起きているのです。それを裏付けるものとして、以下の情報も挙げています:1)MTVムービーアワード(2009年5月30日) ・「ブルーノ」や「ニュームーン」に対する話題がオンライン上で盛り上がり、500万以上の視聴者が事前録画のテレキャストにアクセス(前年比73%増) ・MTVムービー賞の特設サイトへのアクセスも前年比205%2)BETアワード(2009年6月28日) ・BET(the Black Entertainment Television)賞のTwitterアカウントは4万以上のフォロワーがあり、最後のマイケル・ジャクソンへのトリビュートのコーナーは、CATVにおける2009年度最高の視聴者到達、104.5万に達した3)MTVビデオミュージックアワード(2009年9月13日) ・Kanye Westの会場でのやんちゃぶりに対し、Twitter上での関連するワード(「Kanye」「ビヨンセ」「レディ・ガガ」など)が上位にランクされた4)グラミー賞(2010年1月31日) ・総視聴者数は前年比35%増の258万人に(2004年以来最高) ・TBWAがイベントにあわせて作成した「We're all fans」特設サイトは約30万のユニークビジターを最初の1ヶ月で獲得確かに、日本でもオリンピックやサッカーやとんねるずの「きたなシュラン」とか(笑)、包装を見ながらそのまま感想などをTwitter上でつぶやきあう人たちは多いわけで、これはある意味納得できる話です。3月7日に迫ったアカデミー賞において同じ現象が起きるのかが注目されているようですが、ぜひ日本においても同じような現象が起きているのかどこかで検証してもらいたい&それを新しいコミュニケーション活動の提案として活用してほしい、と。

2010/02/17

コメント(0)

-

「ものづくりよりも発想の切替え」byソフトブレーン宋さん

今朝の日経の広告企画「2010年の社会環境とITの新潮流」に、ソフトブレーン創業者の宋文洲さんの『大人は環境のせいにしない』という題の講演内容が載っていました。これ、まったくITの新潮流とは関係ない話でしたが(笑)、今の日本に欠けているもの、日本人が誤認しているものを鮮やかに切ってみせてくれたものでした。ご自身が日本で仕事を始めたきっかけなども書いているのですが、上記に関した部分を抜粋します。もちろん(c)日本経済新聞、です。********日本人はしばしば「我々はものづくりにたけている」と口にする。本当にそうだろうか。日本の携帯電話は性能も品質も高いのになぜ中国では売れないのか。日本の銀行ATMは機能が優れているのになぜ世界でシェアを取れないのか。世界の家電をリードしてきた日本メーカーを全て合わせても、韓国サムソン1社の利益の半分にも届かないのか。そうしたことをロジカルに考えてみて「ものづくりにたけている」と言えるだろうか。かつて「中国は日本に比べて50年遅れている」と言われた。しかしそれが30年になり、10年になり現在はどういう状況だろうか。最近、中国に帰り上海近郊のアパレルメーカーの工場を見学した。非常に活気のある企業で、社長は40代前半と若く、工場も非常に清潔。そこでは日本ブランドや欧州ブランドの製品も生産している。私は世界の市場の壁がなくなれば中国は成長する、と考えてきたがまさにその状況になっている。つまり日本の問題は技術力ではなく、ビジネスに対する戦略、ものづくりとは何か、技術とは何かという発想の問題だと思う。日本人は「資源のない国だから、ものづくりで立国するしかない」と説明する。確かに鉱物資源は少ない。しかしおいしい米が収穫できる環境があるし、海の資源も豊富にある。結局は「ないものねだり」なのではないだろうか。私は、子供に中国で教育を受けさせたいと思う。それは、中国は嫌な面もある反面、ものすごくタフな面があるからだ。そのタフさは学ばなければならない。日本企業が多く中国に進出しているが、成功している企業には共通の部分がある。それは中国に同化し上手に現地化していることだ。それに対して成功していない企業は、日本人同士で集まり「中国は難しい」とぐちをこぼし合っている。日本は特殊でないし、同じように中国も特殊ではない。どちらも世界の一部なのだ。だから日本には、勝つチャンスがまだまだたくさんある。勝つためにまず必要なのは、発想を切り替えること。日本製品のクオリティーの高さは知られている。同じ価格なら2割程度品質が高ければいい。逆に同じクオリティーを保ちながら2割安くすればいい。これは日本の技術力があれば実現不可能ではない。そして現地に根ざした営業力アップがキーワード。それができれば楽々と競争に勝てる。それをやるかやらないかだけである。*******・・・もちろん、一部極論もあるとは思うが、たぶん宋さんは意図的にそう書いている。いろいろ反論もできるかもしれないが、でもそれはもしかすると「できない」というための単なる言い訳かも知れない。小さくまとまってその自分を自己正当化して引きこもるよりも、もっと異なるものに対しても心を開いてぶつかっていく、そんなことを期待しているからこその講演内容であり、日本に対する熱い想いがある、ということを感じることができた、久々に骨太な言葉だった。

2010/02/16

コメント(0)

-

広告大手3社・売上・経常益2桁減 & 今後への私見。

3ヶ月ぶりの書き込みです。ご無沙汰していてスミマセン。2月11日の日経に、日本の広告会社大手3社の業績見通しの記事が載りました。(金額は億円、ADKは2009年1-12月期) 売上高(前年比) 経常利益(前年比)電 通 16,360 ( 87) 334 ( 63)博報堂DY 9,235 ( 89) 71 ( 42)アサツーDK 3,502 ( 88) 10 ( 21)各社とも売上は1割以上減、経常利益にいたっては電通4割減、博報堂半減以下、ADK8割減、という状態です。電通の経常利益は当初予想よりも58億円の上振れでしたが、4-12月期のマス4媒体売上高は前年比1000億強減の6007億円、と主力の広告事業は低迷を続けているとのこと。しかもこれ、すでに厳しい環境下にあった2008年比、での数字です。ここ5年の数字を電通で見てみると(データは電通の業績ハイライト http://www.dentsu.co.jp/ir/zaimu/index2.html より、金額の単位は億円、indexは2007年度を100とした比較) 2006(index) 2007(index) 2008(index) 2009(index) 2010(index)売上高 19,633 (94) 20,940 (100) 20,576 (98) 18,872 (90) 16,360 (78)営業利益 588 (94) 628 (100) 561 (89) 432 (69) 259 (41)経常利益 648 (93) 700 (100) 680 (97) 534 (76) 334 (48)と、2007年度比で売上は3割以上減、営業利益は6割減、経常利益は半減、という状態であることがわかります。ちなみにこういう記事を書くと、「マス広告が効かなくなった」という話になりがちですが、私はあまりそれは一概に言えないことのように思います。総広告費に占めるマス4媒体広告比は2008年でもまだ49%、テレビが28.5%も占めているような傾向は先進国の中では日本と韓国くらいでしか見られませんし、新聞の全国紙の部数が1000万部前後、というのもとんでもない数字(アメリカでもトップのUSA Todayや、Wall Street Journalも200万部前後)、ということを考えると、メッセージを届けるツールとして絶対数がほしい場合にはいまだに日本のマス媒体は強力です。またコンビニで売っているような日常品やファーストフード、携帯電話などのカテゴリーに関しては、広告で見た情報や話題がいまだにその売上に大きく影響するのも日々の記事等で確認することができます。問題は、企業側は「こういうターゲットに、我々の商品・サービスのこういったバリューを、こういうメッセージで、効果的に伝えたい」と思っている(=広告なのか、PRなのか、店頭なのか、口コミなのか、ネットなのかはその結果としてのチョイスでしかない)のに対し、それに対する確たる回答をまだまだ見出せていないことにあるのでは、ということです。そうなると、企業側にしてもエージェント(広告・PR・販促・デジタル含め)に対してお願いすることがだんだん限られてきてしまう、という状況になり、それが金額にも現れてきてしまうんではないか、と。個人的には、これに対する1つの突破口としては、「どれだけ消費者を知っているのか」だと思います。もちろん、色々な会社が消費者調査をやり、シミュレーションモデル等を作っていますが、それが結局毎回の「調査」に基づいているものである(=対象者は調査に報告することを意識して行動・回答してしまう)という大前提を抜け出さないと、特に今のようなネットで自らが発言するような状況には納得のいくものが出てこないのでは?とも感じています。そういう意味では、先日、日本PR協会の主催する「PRアワード」でツール・スキル部門の最優秀賞を取った野村総研のアプローチ(http://www.is.nri.co.jp/data/pr/index.html)は面白いかも、と思いました。要するに膨大なパネラーの日々の行動とメッセージ接触を追いかけていくことでその効果を確認する、というものですが、こういう取り組みからの新しいコミュニケーション提案をできるパートナーを、企業側は求めているのかもしれません。

2010/02/13

コメント(0)

-

シャープの5秒CM:これってアリだっけ?

10月下旬から、関東・関西・中京地区限定でシャープが展開しているのが、プラズマクラスターの5秒CM。佐藤隆太・水川あさみの二人がシャープのいろいろな製品を生CM的な手法でやっているシリーズのひとつなんですが、「安全性」篇、「類似品」篇、「カビ菌」篇の3つが現在オンエアされています。(画像は(C)シャープ)それぞれ、茶色の壁(上にエアコンが付いている)を背景にひとこと、・佐藤隆太「安全性を」水川あさみ「確認しました」・佐藤隆太「類似品に」水川あさみ「ご注意ください」・水川あさみ「カビ菌、ウイルス、アレル物質に」と言ったあと、ジングルにあわせて「プラズマクラスターは、シャープだけ♪」と二人で歌う、というCMなんですが。しかし、この5秒CM、昭和40年ごろにはあったらしいんですが、確かその後はテレビ局は受けない方針だったんじゃないかな?と疑問が。要するに、5秒は(今の通常のCMの最低秒数である)15秒の1/3で、オンエアのコストもたぶん1/3になるはずですが、その単位のCMはテレビ局としてはここ40年近く認めていなかったのです。一部のキー局が赤字になるなどの厳しい状況を踏まえて止むを得ず、の方針転換かと思いますが、もうひとつ気になるのはその「相方」。他のほとんどのCMが15秒単位で作られているので、「5秒x3回」のパターンでオンエアされていて、最初と最後の5秒がこのシャープのものですが、真ん中に入るのが、「地デジ化」もしくは番組宣伝。つまり、この15秒枠は、純粋なCM枠ではなく、番宣枠(CMのためのものではない)可能性もあるのです。まあ、そこまでモラルを失ってまで売上確保に走る、とは思いたくないのですが、いずれにしろこの心変わり、以前その関係の業界にいた人間としてはちょっと微妙な感慨でした。

2009/11/14

コメント(2)

-

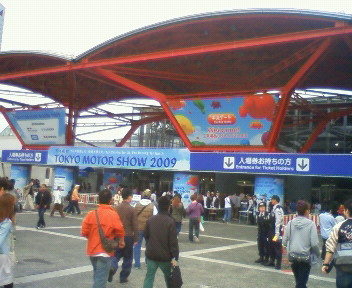

東京モーターショーの混雑と閑散。

一般公開された東京モーターショーを見に、昨日幕張メッセに行ってきました。前回までは出展者でしたが、今回は諸事情により(笑)一観客として、です。参加出展数が前回2007年の241社から今回は108社、使用するホールも中央の3つだけ(面積比では前回の半分とか)、ということで、会場に来る人も少なくなっているんじゃないかな?と思ったら・・・大入り!これはホンダのステージ風景。こちらはトヨタ。なーんだ、結構大丈夫じゃないの、と思いつつ会場を歩いていて気がついたのは、メーカーの展示ではない場所の多さ&大きさ。「日本カー・オブ・ザ・イヤー」30周年記念、ということで第1回から昨年の29回までの受賞車が展示されていますが、これは中央ホールの1/5くらいをしめる大きさ。こちらは「幼児くるま絵画展」。今までは別館の2階など、目立たないところでの展示でしたが今回は東ホールのど真ん中に。トミカのチョロQコーナーをはさんで隣接している「親子deものづくり」というコーナーをあわせると、これもこのホールの1/5くらい。それ以外にも、「モーターラウンジ」や「私の思い出の愛車・写真展」など、不思議なスペースがたくさん。加えて、会場には不思議なスペースの余裕が。今までなら、各ホールの壁際ギリギリに近いくらいまで(最低限の通路スペースを確保して)展示スペースがあったのですが。こちらは東ホールの三菱自動車の横。こちらは西ホールの入り口を入ってすぐの場所。ある意味、歩きやすかったり、圧迫感がない、ということもあるんですが、ちょっとした空虚感が。あとは、やはり外国者メーカーの不在が、華やかさを薄めていました。それと、大手メーカーがほとんど「エコ」にテーマを振っていたことも、華やかというより真面目感を強めている感じで。でも、ホンダやスズキは4輪と2輪を同時に展示することでメーカーとしての一体感を出せていたり、ホンダの、アシモで培った技術を活かした電動一輪車「U3-X」はやっぱり楽しそうだったし(ホンダのステージはとても良かったです!ブースの作りもメッセージがとてもクリアに出ていて完成度が高かった!)ヤマハの電動バイク(エレクトリック・コミューターだそうな)、「EC-f(イーシーエフ)」も、走るのがとても楽しくなりそうです。日産の二人乗りの電気自動車、「ランドグライダー」もカッコいい、と思いつつ、「これってバイクに屋根つけたものでもいいんじゃない?」なんて思ったり(笑)トミカのチョロQでは、所ジョージさんの番組とのコラボ企画「人が乗れる巨大チョロQ」も。いかにも所さんらしくて、楽しくて笑えます。何より、会場にいた子供たちの輝く目は、この乗り物の未来がまだまだあることを感じさせてくれました。今日は日曜日だから、もっと子供たちが来てくれているかな・・・

2009/10/25

コメント(0)

-

残念な今朝の日経・広告企画。

今朝の日経に、「新聞広告ってこんなに効果的!特に日経は!」ということをアピールする自社広告企画シリーズ、『日経バリュー』の最新版が全面広告として載っていました。(C)日経※改定後のバージョンです今回は、女性の起業家の目から見ても日経に広告を載せるのは効果的、というメッセージで、ネットイヤーグループCEOの石黒さん、ピープルフォーカス・コンサルティング社長の黒田さん、トレンダーズ社長の経沢さんのお三方がお話しているんですが、その経沢さんのメッセージの表題が、『女性も経済ニュースで人間力磨く時代に 「完成」「客観」双方の視点がマーケティングに不可欠』・・・あれ?「完成」「客観」双方の視点?これってもしかして誤植?と思い、『日経バリュー』のサイトを見たら、『女性も経済ニュースで人間力磨く時代に 「感性」「客観」双方の視点がマーケティングに不可欠』になっていました。ああ、こんなに大事なポイントなのに、あの日経が、全面広告で、なぜ誤植?・・・うーん、残念。ちなみに、上記のウェブではその記事自体のPDF版も見ることができて、今朝の段階では「完成」のままだったのですが、いま見ると「感性」に直したものにさし変わっていました。そんなにコソコソ直さなくても、ひとこと、誤植に関するお詫びがあってもいいんじゃないかと思ったりして、また残念。。。

2009/10/20

コメント(0)

-

『パワー増幅ロボ』って・・・

先ほど毎日新聞オンラインに載った記事なんですが。100キロの荷物を一人で簡単に運べて、2015年に実用化の見込み、だそうですが。でもってこれを開発したパナソニックの社内ベンチャー『アクティブリンク』の担当者は「機械が人の動きに追従して動くタイプなので、映画『エイリアン2』に登場するパワーローダーよりも操作性はこちらが上」と胸を張っているそうですが。しかしこの姿は・・・現在アルミ合金製で230キロあるそうですが、上から吊られてるのに「100キロの荷物を簡単に」というのもなんだかちょっと妙です(笑)このロボットが動いている様子の動画も見ましたが、やっぱりちょっと微妙でした。今後の一層の進歩を期待しつつ。

2009/09/29

コメント(0)

-

『女性だけ、新しい種へ。』 宝島企業広告 by 安野モヨコ

昨日(9/24)の日経、朝日、読売、毎日、ゲンダイで30段(見開き2ページ)フルカラーで掲載された宝島の企業広告。(c)宝島社※宝島社の企業広告紹介サイトでの拡大版はこちら女性誌として発行部数のNo.1に、ということがその広告の背景なんですが、まず目を引いたのは安野モヨコさんのイラスト。その昔、岡崎京子さんのアシスタントもしていた安野さん、『働きマン』『さくらん』などでも有名ですが、1年半ほど前に体調不良から連載休止をしていたので、かなりのお久しぶりの登場。※今回の広告に関する毎日新聞の記事はこちらインパクトもあってすごいなあ、と思わせるイラストだったのですが、それよりも気になったのは、そのコピーでした。(c)宝島社、です。*******女性だけ、新しい種へ。この国の新しい女性たちは、可憐に、屈強に、理屈抜きに前へ歩く。この国の女性たち。別の言い方で「女の子」、あるいは「女子」、あるいは「ガールズ」。彼女たちのファッションは、もう男性を意識しない。彼女たちは、もう男性を見ない。もう、自分を含めた女性しか見ない。彼女たちのファッションは、もう欧米などに憧れない。それどころか海外が、自分たちに驚きはじめている、でもそのことすら気にもかけない。彼女たちはもう、「年齢を捨てなさい」などという言葉など持っていない。そんなこととっくに思っている。いや、もうとっくに実現している。このままいくと、女性と男性は、どんどん別の「種(しゅ)」に分かれていくのではないか。いつか、女性は男性など必要とせずに、自分たちの子孫を増やしはじめるのではないか。彼女たちは新しい種として、これからますます闊歩し、飛躍し、謳歌していく。さてもう片方の種は、果たしてどこへ行くのだろうか。それとも、指をくわえたまま、どこにも行かないのだろうか。世界で、ある意味、もっとも平和で、もっとも進化した、この不思議な国で。発行部数No.1へ。宝島の女性誌*******宝島の企業広告、って時代時代でとても刺激的なものを出していて、私が個人的に好きだったのは、2002年夏の『国会議事堂は、解体。』や、その年の秋の『ことし、子供をつくろう。』とかでした。でも、今日のこの企業広告、ちょっと時代を追認している感じで、なおかつ男性目線でのコピーで。もちろん、最近の新聞広告としては素晴らしい出来なんですが、ちょっと不思議なコンサバ感があって、スゴーい、という第一印象と、コピーを読み込んだときの納得感を持ちつつも新しい驚きや気づきを与えるものでなかったのが、宝島、というより今の社会を(ある意味)表しているのかも、とも思った次第でした。ちなみに今回の広告、アートディレクターは『風とバラッド』の石井原さん、コピー&クリエイティブディレクターは前田知巳さんです

2009/09/25

コメント(0)

-

中国の10%成長には世界の30%の資源が必要。

今朝(9/12)の日経朝刊の一面の中国に関する連載「転機の中国」に、中国の今後の成長の限界を説いた昨年9月のモルガン・スタンレーのレポートの一文が載っていました。いわく、「10年前、中国が10%経済成長するためには、その年に生産される全世界の資源の10%が必要だったが、その経済規模の拡大のため、現在では10%の成長のためには全世界の資源の30%が必要となり、実現は困難を伴う」ということ。うーん、中国は1割成長するのに世界の資源の3割を必要とするんだ、というそのスケール感にちょっとビックリ。なおかつ、1年前に出ていたレポートを今さら日経が取り上げた(&他のメディアではこんな話聞いたことがない)ということもちょっと不思議。

2009/09/12

コメント(0)

-

カッコいい子供用「エコ乗り物」、プラズマカー。

昨日テレビを見ていて、CMに流れていたのを何気なく見ていて「おおっ!」と思ったものがありました(やっぱり、まだテレビCMの力も偉大だ)。 それは、子供用のオモチャの乗り物、「プラズマカー」。 よく電動で乗るクルマはあるんですが、これは動力がハンドルを左右に振るだけ、というものすごいエコ仕様。にもかかわらずこのシンプルながらもスタイリッシュな形。でもって、じつはこれ100kgまで耐えられる構造なので、大人だけで乗ったり、子供と一緒に乗ったりもできるんです。※動画はこちらのサイトにあります(http://www.rakuten.co.jp/rangsjapan/902167/) ・・・うーんこれ、子供がもう少し小さかったら確実に買っていたかもな、という感じです。面白いし、センスがあるし、やられた!という感じでした。価格は9500円くらい、です。自分が子供だった時に買ってもらっていたらそれもすごく嬉しかったかも。

2009/09/04

コメント(0)

-

カッコいい車いす、『Rodem(ロデム)』。

ちょっと前の話で申し訳ないんですが、先週の8月27日に、早稲田大学や九州大学等で作る「ベーダ国際ロボット開発センター」が開発した、足腰の弱い高齢者や障害者らが気軽に外出できる新しい電動車いす、『Rodem/ロデム』の試作品を発表しました。なにより、そのスタイルがカッコいい。実はこれ、車椅子だけの用途ではなく、一人乗りのクルマでもあるんです。読売新聞の記事によると、 ・前進や方向転換などの操作はジョイスティックで・最高時速は6キロ、1回の充電で約4時間走行可能・障害物をセンサーで感知して避けたり、目的地まで自動走行したりするロボット機能も追加できる・従来の車いすでは背もたれのため、搭乗者が車体前方から体を反転させて後ろ向きで乗り込まなければならず、転倒する原因にもなっていたが、これは背もたれがないため車体後方から前向きに乗り込め、足が不自由な人がベッドから他人の助けなしでも乗り移りやすい・座ったままの状態でいすの高さを上下に移動させることが可能で、従来の車いすでは手が届かなかった、棚などの高い位置にある物も楽に取ることができる のだとのこと。1年後の実用化を価格50万円くらいで目指しているとのことで、こういうものがどんどん出てくれば若い層のクルマ離れも減るのになあ、と。ちなみに読売新聞のサイトではその時の模様を動画でも見せています。これ、イメージがつかみやすくていいですね。これからのオンラインニュースはこういうのがどんどん増えるのだろうなあ、とも思ったニュースでした。

2009/09/03

コメント(0)

-

東洋人と西洋人の心理の違い by 世界まる見え特捜部

ちょっと前の話で恐縮ですが、このあいだの月曜日(8/24)の夜20時から日本テレビ系でオンエアされている『世界まる見え!テレビ特捜部』で、面白い特集がありました。 それは、韓国のテレビ局EBSが作成した、東洋人と西洋人の心理面での違いに関する番組、『東洋と西洋』。※この番組での「東洋人」は韓国人・日本人・中国人、「西洋人」はアメリカ人・カナダ人・イギリス人を指しています。いくつかの絵を見て、その判断が東洋人と西洋人で大きく異なることからその心理の背景の違いを説明するのですが、これが思わず「なるほど!」と思えるものだったんです。 その質問は以下の4問。※なお、映像はマルC・日本テレビです。1)花はどちらのグループ? ・1つの花を描いたこんな絵があります。 ・では上の絵は、次の絵のグループのどちらに属すると思いますか? 2)幸せそうに見える? ・この絵の中心にいる人は、幸せそうだと思いますか? ・ではこちらの絵の中心にいる人はどうでしょう? 3)どうして風船は動きを変えた? ・風船が空に浮かんでいます。 ・すると、この風船が突然スピードを早めて大空高く上っていってしまいました。なぜだと思いますか? 4)どれが同じグループ? ・ここにある、パンダ・サル・バナナ。このうち2つを一緒のグループにするなら、どれとどれを選びますか? ・・・さて、東洋人と西洋人を対象に行った調査での上記に対する調査の結果は以下の通りでした:1)花はどちらのグループ? ・東洋人は、ほとんどがAグループ(左側)と答え、西洋人はBグループ(右側)。 ・東洋人は花びらが似通っているものが多い、という理由からAを。 ・ところが西洋人は花を「花びら」と「茎」に分けて考えているので、Aグループでは花びらは全て同じではないのに対し、Bグループでは茎が全て同じなので、Bを選んでいた。2)幸せそうに見える? ・東洋人は、2番目の絵はうしろの人たちが怒っているように見えるので中心の人も幸せではない、と判断する人がほとんど。 ・一方西洋人は、中心にいる人自体の表情が変わらないので、どちらも幸せである、と判断する人が多かった。 ・これは、西洋人は「その場面の真ん中にあるものに集中し、背景や環境が変わってもあまり気にかけない」という傾向があることから、とのこと。 ・実際に、真ん中にトラがいる画像を見てもらっても、アメリカ人は目の動きがほぼ常に真ん中のトラを見ていたのに対し、東洋人は背景とトラとを交互に見ているという違いが。 ・つまり、東洋人は背景にあるものと真ん中にあるものとの「関係」を気にしている、ということ。 ・この番組(韓国EBS)では、その要因のひとつを、「古代ギリシア」と「古代中国」のものの考え方の違い、というところにあげている。 ・西洋の考え方の元となった古代ギリシャでは「宇宙は空っぽのもの」と考えられていたため、西洋人には空間とその中にある物とは独立して存在するもの、と理解されている。 ・一方、東洋の考え方の元となった古代中国では「宇宙は『気』というエネルギーに満たされている」と信じられていて、物は『気』によって周りと密接に関連している、と理解されていた。 ・ということで、この違いが、東洋と西洋の考え方の違いに大きな影響を与えている、というのがこの番組のポイントの一つ。3)どうして風船は動きを変えた? ・西洋人は「風船から空気が抜けたから」と答えたが、東洋人は「風が吹いたから」と。 ・つまり西洋人は、対象となっている物(=風船)それ自体が行動をコントロールすると考え、東洋人は周りとの「つながり」や「関係」を見るため、行動は周りからの影響だと考える傾向がある、ということ。これも上記の「関係」を強く意識するか否か、ということ。4)どれが同じグループ? ・西洋人の多くは、「動物」ということでパンダとサルを一緒のグループにしたが、東洋人の多くは「サルはバナナが好き」ということでサルとバナナを一緒のグループに。これも関係性の見方の違い、と言える。・・・以上、回答自体の違いも面白かったのですが、それよりも韓国人と日本人と中国人が同じような回答をする傾向にある、ということも興味深かったです。現代の中国の人はもっと新しい概念でものを考えているのではないか?と思ったりしていたのですが、しっかりと昔からの考え方が息づいていた、ということですね。 なお上記の設問と回答は、日本テレビ『世界まる見え!テレビ特捜部』のウェブ以下のページで見ることができます。http://www.ntv.co.jp/marumie/onair/090824/090824_04.html#Q1

2009/08/27

コメント(3)

-

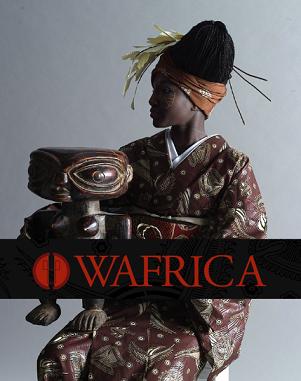

キモノとアフリカの出会い、『WAfrica』。

カメルーン出身のデザイナー、セルジュ・ムアングがアフリカと日本の文化の融合として生み出した「アフリカのキモノ」、『和フリカ/WAfica』。これをテーマにした無料のファッションショーとコンサートが10月3日(土)に飯田橋の日仏会館で行われるそうです。この話、何より目を奪われたのはそのキモノそのもの。確かに着物なのに、でも明らかにアフリカ的。アフリカ的なのに、こんなにもキモノで、でもアフリカン・アメリカン系の人にこんなにも似合ってしまう。※上記WAfricaのサイトには、これ以外のもの(日本人が着ている写真も含め)もたくさん載っています。 主催する日仏会館の上記のウェブに書かれていた以下の文章は、この『WAfrica』のことをとても的確に表しています。***********和フリカ」が位置するのは倫理と美学の間、イコンと希望の間です。古来よりの非常に洗練されたふたつのアイデンティティ、つまり日本とアフリカの並列を作り出しながら、「和フリカ」は横断的文化の世界的な遺産をお届けします。この優美で新たな表現形式はアフリカのものでも、日本のものでもなく、ふたつの起源を大いに尊重しながら、決してそれらを歪めはしません。セルジュ・ムアングはこうして「アフリカのキモノ」を生み出し、非常に豊かで新しいムーヴメントを結晶させます。誰もが着られるこの新たな表現形式は、まさに生きられるべき芸術なのです。10月3日(土)、「和フリカ」をテーマにしたコンサートやファッション・ショーが行われます。是非、ふたつの文化の美しい融合を発見しに来てください。***********なお、当日のプログラムは以下のようなもの。・ ファッション・ショー・ 茶道セレモニー&コラ(アフリカの弦楽器)・ コンサート・ ビデオ・ 写真展・ 「How to wear」ワークショップまた、このWAfricaを記念して、東京日仏学院ラ・ブラスリーで、アフリカン・ディナーの夕べを開催するのだとか(会員:5,500円/一般:6,000円、ドリンク別料金、要予約)。自分が行けるかどうかちょっと微妙なのですが、今後も注目していきたいプロジェクトです。

2009/08/23

コメント(6)

全466件 (466件中 1-50件目)