2012年10月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 801

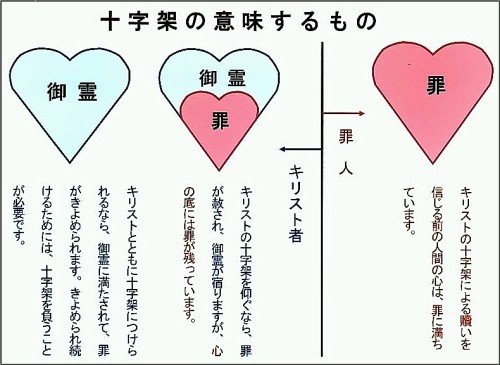

「十字架の意味するもの」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。以下のURLをクリックすると見ることができます。2012年7月10日放映「聖書に基づく確かな信仰」 http://japan.cgntv.net/_inc/player.asp?pid=2384&type=vod&player=8&bit=high&vid=57307&dreamon=Y「十字架の意味するもの」 甲斐慎一郎 ガラテヤ人への手紙、6章11~16節 パウロは、「私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません」と述べています(14節)。 聖書は十字架について次のような三つのことを教えています。 一、十字架を仰ぐということ 旧約聖書には、イスラエル人が主に罪を犯して蛇にかまれた時、彼らが「旗ざおの上につけた......青銅の蛇を仰ぎ見ると、生きた」ということが記されています(民数記21章9節)。 キリストは、この出来事を引用し、「モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません」と言われました(ヨハネ三章14節)。あの、旗ざおの上につけられた青銅の蛇は、「私たちのためにのろわれた者となって、私たちを律法ののろいから贖い出してくださ」ったキリストを表しています(同3章13節)。 十字架を仰ぐとは、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったキリストを信じることであり、そうする時、私たちのすべての罪の行為が赦され、罪責と刑罰が取り除かれます。ですから十字架を仰ぐことは、まだ罪を赦されていない罪人のためです。 二、十字架につけられるということ パウロは「私はキリストとともに十字架につけられました」(2章20節)、「私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためである」(ローマ6章6節)と述べています。 罪のからだとは、「死の、からだ」(ローマ7章24節)とも言われ、「私のうちに住みついている罪」(同7章17、20節)、すなわち原罪や罪性と呼ばれている罪そのものです。罪人が十字架を仰ぐなら、罪の行為は赦されて罪責と刑罰が取り除かれますが、原罪や罪性は残っています。これは聖霊によってきよめられ、取り除かれなければならないのです。 十字架につけられて罪のからだが滅びるとは、自我(エゴー)を神に明け渡して、聖霊によって罪が取り除かれたと信じる「きよめ」のことです。ですから十字架につけられることは、罪を赦されたキリスト者のためです。 私たちは「自我(エゴー)」が死ぬ時、ほんとうの「自分(セルフ)」が生きるのです。 三、十字架を負うということ キリストは「自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい」(ルカ9章23節)と言われました。 罪性を取り除かれて罪をきよめられたキリスト者にも自分(セルフ)というものがあります。この罪のない自分には人間として自然な願望や欲求や傾向性というものがあり、それ自体は決して罪でも悪でもありません。しかし実際の日常生活や奉仕の生活において、このそれ自体は罪でも悪でもない人間として自然な願望や欲求や傾向性をも犠牲にして神に従わなければならないことがあります。これが十字架を負うということであり、最も高尚な自己否定です。ですから十字架を負うことは、きよめられたキリスト者のためです。 この十字架は、「日々」とあるようにその都度負わなければならないものであり、「自分の」とあるように他の人とは全く関係がなく個人的なものです(ヨハネ21章22節)。この自分を捨て、日々自分の十字架を負うことこそ、きよめられ続けていく秘訣です。拙著「聖書の中心的な教え」49「十字架の意味するもの」より転載甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.10.30

コメント(0)

-

説教要約 800

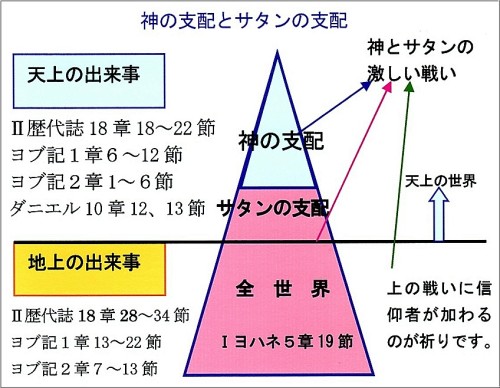

「神の支配とサタンの支配」インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。以下のURLをクリックすると見ることができます。2012年8月3日放映「キリスト教の信仰」「神の支配とサタンの支配」 甲斐慎一郎 ヨブ記、1章6~12節 一、サタンは、この世の神であり、世全体は悪い者の支配下にあります パウロは、サタンのことを「この世の神」と呼んでいます(第二コリント4章4節)。またヨハネは、「世全体は悪い者の支配下にある」(第一ヨハネ5章19節)と述べています。そしてサタン自身は、キリストを誘惑する時、「この、国々のいっさいの権力と栄光......は私に任されている」と主張しています(ルカ4章6節)。 上の図の桃色の台形は、世全体がサタンの支配下にあることを示したものです。 二、しかし神は、その上にあって、すべてのものを支配しておられます 世全体がサタンの支配下にあることは、一面において事実ですが、それがすべてではありません。神はその上にあってサタンさえも支配しておられる方です。 上の図の青い線の三角形は、そのことを示したものです。 世全体は、サタンの支配下にありますが、神はその上にあってサタンさえも支配しておられることは、斥候の派遣と人口調査の出来事において明白に記されています。 三、カデシュ・バルネアでモーセが斥候を派遣した出来事(民数記13章1、2節) カデシュ・バルネアは、神がイスラエル人に与えることを約束された「乳と蜜の流れるカナンの地」の南側の境界にある町です。モーセは、民に「主は、この地をあなたの手に渡されている。上れ。占領せよ」と言いました(申命記1章21節)。 ところが彼らは、モーセに「先に人を遣わし......その地を探らせ......報告を持ち帰らせよう」と言いました(同1章22節)。モーセにとってこのことは良いと思われたので、彼は各部族から一人ずつ、十二人の斥候を選んで、遣わしたのです(同1章23節)。 この申命記1章の記事がカデシュから斥候を派遣した時の真相なのでしょう。民数記の13章1、2節では、主がモーセに命じて人人を遣わされたことが記されていますが、これは、恐らく「モーセが神の許可を得て、これを承諾した」(A・イーダーシャイム)ことを教えているのではないでしょうか。 四、ダビデがサタンの誘惑に負けて人口調査をした出来事(第二サムエル24章1節) その「当時、国には多くの問題があったらしい(1節)」(A・M・レンウィック)。そのために「再び主の怒りが、イスラエルに向かって燃え上がった」のです(1節)。 ところがダビデは、その問題を解決するよりもイスラエルを強力な国家とするために軍務につくことができる兵士が何人いるかという人口調査をすることを考えていました。それで「神はダビデの性質をためすため、彼が誘惑されるままにしておかれた」(A・M・レンウィック)。すなわち「サタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んで、イスラエルの人口を数えさせた」のです(第一歴代21章1節)。ダビデは、このサタンの誘惑に負け、切々と訴えるヨアブの諌言を聞き入れず、人口調査をしたのです。 このように聖書は、サタンは、この世の神であり、世全体は悪い者の支配下にありますが、神は、その上にあって、すべてのものを支配しておられることを教えているのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.10.22

コメント(0)

-

説教要約 799

「神のことと人のこと」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。以下のURLをクリックすると見ることができます。2012年7月23日放映「キリスト教の神髄」http://japan.cgntv.net/_inc/player.asp?pid=2384&type=vod&player=8&bit=high&vid=57447&dreamon=Y「神のことと人のこと」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、16章13~28節 「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(23節)。 冒頭の言葉は、ご自分の十字架の死と復活を預言されたキリストを、事もあろうに引き寄せて、いさめたペテロが、そのキリストから受けた厳しい叱責の言葉です。聖書の中でサタンと呼ばれるほど強い叱責の言葉は他になく、これは何と恐るべきことでしょうか。 しかし、それにもまして恐るべきことは、その叱責された理由が、「神のことを思わないで、人のことを思っている」(23節)からであるということです。私たちは、どのような時に、「神のことを思わないで、人のことを思っている」ことになるのでしょうか。 一、思想的な面--神の言葉と人の言葉のどちらを重んじるか(13~17節) 人々はイエスについて、バプテスマのヨハネとかエリヤまたエレミヤだとか言っていますが、ペテロは、神の啓示によって「あなたは、生ける神の御子キリストです」と答えています(16節)。私たちが最も心を配らなければならないのは、神とその言葉です。 しかし多くの人々の最大の関心事は、人とその言葉です。彼らは、人の意見はどうか、人の考えはどうか、人の思惑はどうか、あの人は何と言ったか、この人は何と言うか、というような人の言葉ばかり気にしています。 私たちは、人の心を見て常に正しい評価をされる神の言葉と、うわべを見るために常に正しい評価をするとは限らない人の言葉のどちらを重んじるでしょうか。もし私たちが神の言葉を差し置いて、人の言葉ばかり気にしているなら、それは神のことを思わないで、人のことを思っているのです。 二、体験的な面--神の救いと人の救いのどちらを信じるか(21節) 聖書は、「キリストは、必ず、そのような苦しみを受けて、それから、彼の栄光に入るはずではなかったのですか」と教えています(ルカ24章26節)。十字架こそ栄光に至る唯一の道であり、「十字架なくして栄光なし(苦難なくして栄冠なし)」です。 私たちも救いにあずかり、神の栄光を受けるためには、罪を悔い改め、十字架の贖いを信じなければなりません。しかし、その十字架を避けて、ただ栄光だけを求めようとするのが人の考えであり、サタンが誘惑するところです(マタイ4章8、9節)。 私たちは、罪を悔い改めて、キリストの十字架による贖いを信じて神から栄光を受ける神の救いと、ただ人間の努力によって人からの栄光を勝ち取る人の救いのどちらを信じるでしょうか。もし私たちが、神が与えてくださる十字架による救いを退けて、ただ人の栄光だけを求めるなら、それは神のことを思わないで、人のことを思っているのです。 三、実践的な面--神の意志と人の意志のどちらを選ぶか(24、25節) この十字架による救いの体験を持ち続け、また信仰に成長していくために必要なことは、自己否定であり、十字架を負うことです。聖書は、「いのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それを見いだすのです」と教えています(25節)。 これに対して多くの人々は、自分を救うために、自分を主張し、自分の考え、自分の意見、自分の意志を通すように言うでしょう。しかしその行き着く所は死です。 私たちは、神の意志と自分の意志が対立した場合、いのちに至る神の意志と、死に至る自分の意志のどちらを選ぶでしょうか。もし私たちが神の意志を退けて、自分の意志を通すなら、それは神のことを思わないで、人のことを思っているのです。 私たちは、思想(思い)において、体験において、実践において、神のことと人のことのどちらを優先しているでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.10.16

コメント(0)

-

説教要約 798

「弱さの霊的な教え」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。以下のURLをクリックすると見ることができます。2012年7月10日放映「聖書に基づく確かな信仰」 http://japan.cgntv.net/_inc/player.asp?pid=2384&type=vod&player=8&bit=high&vid=57307&dreamon=Y「弱さの霊的な教え」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、12章1~10節 コリント人への手紙第二の11章24節から28節には26の苦難が記されていますが、どれをとっても普通の人が経験したことがない大変な苦難です。このような大きな苦難を、しかも26も経験し、しかもそれらを全部、乗り越えた人は、古今東西を通じてだれもおらず、世界でパウロほど「強い人」は、いないのではないでしょうか。 ところがパウロは11章21節から12章10節に「弱さ」とか「弱い」という言葉を9回も記しています(11章21節、29節に2回、30節、12章5節、9節と10節に各2回)。特に12章9、10節には世の常識に反した不思議な言葉が書かれています。▽弱さのうちに完全に現れる神の力(9節)▽弱さを誇る(5、9節)▽弱さを喜ぶ(10節、文語訳)▽弱いときにこそ強い(10節) このようなことは、世の中においては考えられないことですが、信仰の世界や霊の世界においては、非常に大切な事実です。それで聖書から「弱さの霊的な教え」について学んでみましょう。 一、弱さと真の信仰 パウロには肉体に一つのとげが与えられていました。それは、彼に苦しみを与えるからだの病を持っていたことを意味しています。この肉体のとげは、パウロが経験したすばらしい主の幻と啓示のゆえに、高ぶらないためのものでした(7節)。 高慢は、神から私たちを引き離すものですが、謙遜は、神と私たちを結びつけるものです。神の前に私たちを謙虚にさせるものは、罪ではなく弱さです。 主は、「わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです」と言われました(ヨハネ15章5節)。神を離れた人間は無力な者です。ですから私たちがほんとうに自分の弱さを自覚し、その弱さに徹するなら、堅く神に結びつかざるを得なくなるでしょう。これこそ神への不動の信仰です。 二、弱さと真の希望 パウロは、肉体のとげが取り去られるように主に祈りましたが、その願いは聞き入れられませんでした。普通なら、弱さそれ自体が失望や落胆の原因になります。ましてそれが取り去られるように祈ったのに、その願いが聞かれなければ、ますます失望し、落胆してしまうのではないでしょうか。 これに対する主の答えは、「わたしの恵みはあなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」というものでした(9節)。 私たちが自分の弱さに失望するのは、自分に拠り頼んでいるからです。ですから私たちがほんとうに自分の弱さを自覚し、その弱さに徹するなら、自分に拠り頼むことがなくなるために失望することもなく、しかも神の力は弱さのうちに完全に現れることを知って、希望に満ちあふれるのです。 三、弱さと真の愛 世の中においては、肉体のとげをもっていること自体が神の愛を疑う理由になります。ましてそれが取り去られるように祈ったのに、聞かれなければ、ますます神の愛を疑いたくなるのではないでしょうか。 私たちが神の愛を疑うのは、自分に対する神の恵みが十分ではないと思うからです。しかし主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である」と言われました(9節)。 私たちは、弱さのゆえに高ぶらずに神への真の信仰を持つことができるだけでなく、自分に拠り頼まずに、神に真の希望を置くことができます。このようなことはみな、私たちの弱さを思いやり、同情してくださる神の愛の現れです。 ですから私たちは、自分の弱さを自覚し、その弱さに徹すれば徹するほど、ますます私たちの弱さを思いやり、同情してくださる神の愛の深さを知るとともに、私たちと同じような弱い人たちを思いやり、同情することができる愛の人に変えられていくのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.10.08

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1