2012年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 779

「聖霊の満たしと聖書の真理」 甲斐慎一郎 使徒の働き、2章14~21節 「神は言われる。終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたがたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る」(17節)。 一、聖霊に満たされるまで聖書の真理が全く分からなかったペテロと使徒たち ペテロと使徒たちは、イエスが地上におられた間はイエスが語られた十字架と復活のことも、イエスにおいて成就した預言のことばも全くわかりませんでした(マタイ16章22節、ヨハネ12章16節)。いやイエスが復活された後でさえイスラエルの国の再興のことしか念頭にありませんでした(1章6節)。 二、聖霊に満たされた時、聖書の真理がはっきりと分かったペテロと使徒たち ところがペテロは、イエスが昇天されてからダビデが書いた詩篇のことばを引用し(1章16~20節)、旧約聖書とイエスに対して目が開かれ始め、五旬節の日に聖霊に満たされた時、旧約聖書が教えようとしていることとイエスのことがはっきりと分かり、聖霊が息子、娘、青年、老人、しもべ、はしため--老若男女、親子、主従の区別なく--すべての人に注がれて、預言する(すなわち神のことばを語る)と説教したのです。 「幻」や「夢」とは何でしょうか。「そのころ、主のことばはまれにしかなく、幻も示されなかった」(第一サムエル3章1節)、「主であるわたしは、幻の中でその者にわたしを知らせ、夢の中でその者に語る」(民数記一12章6節)、「アモツの子イザヤの幻」(イザヤ1章1節)、「幻がなければ、民はほしいままにふるまう」(箴言29章18節、文語訳は黙示すなわち啓示、口語訳は預言)と記されているように「幻」や「夢」は神の啓示、すなわち神のことばです。聖霊に満たされると、聖書の真理が分かり、あかしをする力を受けて主の証人となるのです(1章8節)。 イエスは御霊の五つの働きについて教えられました(ヨハネ14~16章) (1)「その方はあなたがたとともに住み、あなたがたのうちにおられる」(14章17節)。 (2)「聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、また、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせてくださいます」(14章26節)。 (3)「真理の御霊が来るとき、その御霊がわたしについてあかしします」(15章26節)。 (4)「その方が来ると、罪について、義について、さばきについて、世にその誤りを認めさせます」(16章8節)。 (5)「真理の御霊が来ると、あなたがたをすべての真理に導き入れます」(16章13節)。 ペテロは、御霊の働きによって聖書の真理が分かり、大胆に語ることができたのです。 三、聖霊に満たされることによって聖書のことばが身近になったペテロと使徒たち ローマ人への手紙の10章6節と7節は、どのような意味でしょうか。自分の力で努力して、天におられる神に至るまで向上しなければ救われないと思うことは、私たちのために天から下り、人となって十字架の上で贖いを成し遂げてくださったキリストの働きをむなしくすることです。なぜなら自分の力でキリストを天から引き降ろして、救いを成し遂げようとすることだからです。また自分が犯した罪のためには、地の奥底、すなわち地獄に下って刑罰を受けなければ赦されないと思うことは、私たちのために地の奥底にまで下り、罪の贖いを成し遂げてくださったキリストの働きをむなしくすることです。なぜなら、それは自分の力でキリストを地の奥底から引き上げて復活させ、救いを成し遂げようとすることだからです。 パウロは、「まことに、みことばは、あなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる」(申命記30章14節)というモーセのことばを引用し、「信仰のことば」である福音は、だれの手にも届く身近な現実の中において説かれ、信仰によってだれでも到達することができると教えているのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.05.29

コメント(0)

-

説教要約 778

「神のいつくしみときびしさ」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、11章22節 「見てごらんなさい。神のいつくしみときびしさを」(22節)。 ここでいう「いつくしみ」と「きびしさ」は、第一義的には「信仰に立つ異邦人に対する神のいつくしみ」と「不信仰なユダヤ人に対する神のきびしさ」を意味しています。 しかしここでは神の「いつくしみ」と「きびしさ」という観点から、聖書全体が教えている健全な信仰について学んでみましょう。 一、神との関係における健全な信仰 神のいつくしみは、「神の愛とあわれみ」の表れであり、神のきびしさは、「神の義と聖」の表れです。この二つの性質は別のものですが、決して矛盾するものではありません。すなわち神は、いつくしみのゆえに、きびしさを差し控えたり、反対にきびしさのゆえに、いつくしみを止めたりされるようなことはないということです。 このことを罪に対して述べるなら、次のようになります。神は、どのような小さな罪でも決して許される(許可される)方ではありません。これは神のきびしさです。しかし神は、どのような大きな罪でも悔い改めてキリストの贖いを信じるなら、赦される(赦免される)方です。これは神のいつくしみです。 そしてこの罪を許可されない神のきびしさと罪を赦免される神のいつくしみが一つに溶け合ったものこそ「キリストの十字架」にほかなりません。聖書には、「恵みとまこととは、互いに出会い、義と平和とは、互いに口づけしています」と記されています(詩篇85篇10節)。また賛美歌の262番1節は、「十字架のもとぞいとやすけき、神の義と愛のあえるところ」と歌っています。 私たちは神のいつくしみと神のきびしさが一つに溶け合ったキリストの十字架のゆえに、罪を赦されて救われることができるのです。 二、自分との関係における健全な信仰 私たちは、聖書を読んだり、説教を聞いたりした時、どのようなことに恵まれたり、慰められたりするでしょうか。聖書の教えは、決して罪を許可しないきびしいものです。 しかし私たちは、神に罪を許可してくれるように求めないまでも、罪に対するきびしさを少しでも和らげるようなことに喜びと慰めを見いだすなら、私たちは根本的に大きな間違いを犯していることになります。 神からの真の祝福と慰めは、人間の側から見れば、罪の悔い改めと神への信仰と服従と献身によって与えられるものです。ですから罪を軽く取り扱い、「平安がないのに、『平安だ、平安だ』と言っている」(エレミヤ6章14節)のは偽りの祝福であり慰めです。 罪を許可されない「神のきびしさ」を受け入れない人は、罪を赦免される「神のいつくしみ」を受けることはできません。またこのような人は「悔い改めにふさわしい実を結」ぶ(マタイ3章8節)ことができず、何回でも同じ罪を繰り返して行うのです。 三、他の人との関係における健全な信仰 「親しき中にも礼儀あり」という諺がありますが、対人関係において大切なことは、やさしさときびしさを兼ね備えていることです。 もし私たちが「きびしさ」だけで「やさしさ」がなかったなら、初めは罪を責め合ってぎすぎすし、ついにはとげとげしくなるでしょう。反対に「やさしさ」だけで「きびしさ」がなかったなら、初めは罪を許可し合う馴れ合いになり、ついには互いに侮るようになるでしょう。どちらにしても対人関係を損なってしまうことになるのです。 しかし私たちが罪を許可されない神のきびしさと罪を赦免される神のいつくしみを心から信じて受け入れるなら、人の罪を許可しないきびしさと、人の罪を赦免するやさしさを兼ね備えた人になることができます。 しかしこれは、「飴と鞭」、言い換えれば、「やさしさときびしさ」をたくみに使い分けるという処世にたけることではありません。やさしさの中にきびしさがあり、きびしさの中にやさしさがあるというように、二つのものが混然と一体となっていることなのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.05.22

コメント(0)

-

説教要約 777

「傷の霊的な教え」 甲斐慎一郎 イザヤ書、53章4~12節 「しかし彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって、私たちはいやされた」(5節)。 「傷」には、およそ次のような三つの意味があるのではないでしょうか。1.損なったり、傷んだりしたところ2.欠陥や欠点、また不完全や不足3.失敗や非難すべきところ、また罪 この「傷」ということばは、単に物質や肉体が損なわれたり、傷んだりするということだけでなく、「心の傷」ということばで表されるような精神的また霊的な意味を持っています。 それで様々な意味を持っている「傷」という観点から聖書が教えている大切な真理と霊的な教えを学んでみましょう。 一、罪人の傷について カインがアベルを殺害した出来事(創世記4章1~16節)から、聖書が教えている罪人の姿を傷という観点から述べるなら、次のような「あってはならない心の傷」を持つ者ということができるでしょう。 1.自らの悪いところを指摘された時、それを認めず、悔い改めないことによる心の傷です。 2.心に傷を受けた結果、人を憎んで、復讐せずにはおられないという心の傷です。 3.自らの思い通りにならないと心が傷つくという身勝手で自己中心の心です。 4.どうせ自分は、だめな人間なのだと言って心が傷つく卑屈な心や劣等感です。 5.自尊心が傷つけられたということばに表される高慢な心や優越感です。 これらは、本来は、あってはならない悪い「心の傷」です。しかし人間は、これらの傷に悩み苦しみつつ罪の中にある者なのです。 二、神またはキリストの傷について 神は、このような人の罪を、どのように見られ、またどのように対処されたでしょうか。このことに関して聖書は、私たちに次のような驚くべきことを教えています。それは、神は私たちの罪のために傷つけられ、しかも三重の傷を受けられたということです。 1.第一は、私たちが罪を犯すと、神のみこころが傷つけられ、正義の怒りが燃えることです。 2.第二は、この罪を罰せずにはおかないという神の正義の怒りと、この罪を何とか赦したいという神の愛の炎とが、激しく戦うことによって受ける神の心の深い傷です。 3.第三は、私たちの罪を赦すために神のひとり子イエス・キリストが十字架において私たちの罪のために打たれ、また傷つけられたということです。 これは何と恐れ多いことでしょうか。しかしこれが聖書の教えている神なのです。 三、キリスト者の傷について 神が受けられた傷によって、人間は罪から救われて神の子どもとされ、次のような祝福を受けるのです。 1.「彼の打ち傷によって、私たちはいやされた」(5節)とあるように、私たちは、キリストの十字架の贖いを信じることによって、罪のために傷だらけになっていた心が縫い合わされて、いやされるのです。 2.「神は傷つけるが、それを包み、打ち砕くが、その手でいやしてくださる」(ヨブ5章18節)とあるように、私たちは、神の愛のむちを受けることによって、悪いところをきよめられ、「非難されるところのない純真な者となり......傷のない神の子どもとな」るのです(ピリピ2章15節)。 3.私たちは、私たちを愛するあまり傷を受けてくださった神を知ることによって、ほかの人たちの弱さと苦しみと罪のために心を傷める愛の人に変えられるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.05.16

コメント(0)

-

説教要約 776

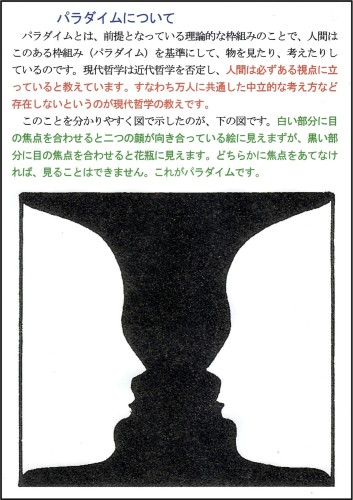

「人間の行動を決定する世界観」 甲斐慎一郎 黙示録の黙示録、11章15節 「この世の国は、私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される」(15節)。 一、思想(物の考え方)について 1.近代的な思想や物の考え方 近代は明治維新以後、第二次世界大戦終結までです。これは不変的な正義や真理、すなわち偏見や先入観を捨て、客観的で合理的な知識や正義を追及した時代です。デカルトは、すべてのものから自由になった「個」というものを考えました。すなわち神からさえも自由で縛られない自律的な個人というものを追及しました。しかしこのような近代合理主義は不可能であるという批判が出て来ました。すなわち中立性、不変性、客観性を否定しました。近代合理主義の死滅、行き詰まりです。 2.現代的な思想や物の考え方 現代は第二次世界大戦以後、現在までです。これは中立的、客観的、不変的なものを徹底的に批判し、人間は必ずある枠組みから物を見ているのであって、神や伝統や権威から自由になることは不可能であり、このような抽象的な人間は存在しないという考え方です。 パラダイムとは前提となっている理論的な枠組みのことで、人間はこのある枠組み(パラダイム)を基準にして、物を見たり、考えたりしているのです。現代哲学は近代哲学を否定し、人間は必ずある視点に立っていると教えています。すなわち万人に共通した中立的な考え方など存在しないというのが現代哲学の教えです。冒頭の図の「パラダイム」は、そのことをわかりやすく説明したものです。 ですからパラダイムを変更することは、宗教を変えるという「改宗」の問題なのです。 二、人の行動を決定する世界観について 冒頭の図は、一番外側の円が「行動」、その内側が「価値観」、さらにその内側が「信念」、最も奥の円が「世界観(歴史観)」を教えています。その人の「世界観(歴史観)」が「信念」を決定し、その「信念」が「価値観」を決定し、その「価値観」が「行動」を決定します。人の行動を決定するのは、世界観です。 三、おもな世界観(歴史観)について 1.キリスト教世界観(歴史観) 神は天地万物を創造されたが、人間は神に背いて堕落したので、神はイスラエル人を起こし、その民族を通して救い主キリストを遣わし、十字架において罪の贖いを成し遂げ、その救い主を信じる者を罪から救い、世の終わりにご自身のみこころが行われる神の国を建設されるという世界観(歴史観)です。 2.イスラム教や仏教などの異教(他の諸宗教)の世界観(歴史観) 3.無神論的世界観(歴史観)または進化論的世界観(歴史観) 宇宙は大爆発(ビッグバン)によって誕生し、人間は、最も単純な単細胞生物から少しずつ進化して現在の姿になり、未来に向かって限りなく進歩していくという神の存在を信じない人たちの世界観(歴史観)です。 4.皇国史観 5.共産主義の世界観(歴史観) ほかにも様々な世界観があるでしょう。いずれにしても人間は、必ずどれかの世界観を持ち、それがその人の行動を決定し、それに基づいた国家を形成していくのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.05.07

コメント(0)

-

説教要約 775

「神の悩みと人の悩み」 甲斐慎一郎 イザヤ書、63章8~10節 「彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて」(9節、口語訳、文語訳)。 この言葉の前半には、イスラエルの民の悩み、すなわち人の悩みについて、後半には、主も悩まれたこと、すなわち神の悩みについて記されています。 一、人の悩みについて 「悩み」とは、患難や罪による心の苦しみのことですが、私たちは、罪とは何か、患難はどのように考えたならばよいのかということとともに、「悩み」に関しても正しい知識が必要です。なぜなら一口に「悩み」と言っても、様々な悩みがあるからです。 1.あってはならない悩み--神に背いて、罪から来る、または罪に至る悩み わがままや自己中心、軽蔑や高慢、憎悪や嫉妬、敵意や争い、貪欲や耽溺、汚れや好色などの、神に背いて、罪から来る悩み、またはこれらの罪に至る悩みは、あってはならない注意すべきものです。 2.委ねなければならない悩み--人知や人力が及ばないので、神に委ねる悩み 人類の堕落以後、罪の傷痕として残っているあらゆる欠陥や弱点、また有限な人間として避けられない無知や無力などの人の知恵や力の及ばないものに対する悩みは、全知全能の神が摂理の御手をもって「すべてのことを働かせて益としてくださる」(ローマ8章28節)ことを信じて、委ねるべきものです。 3.なくてはならない悩み--神に近づき、罪から救われるために必要な悩み ヤコブは、罪ある人たちと二心の人たちに、「あなたがたは、苦しみなさい(文語訳は、悩みなさい)。悲しみなさい。泣きなさい。あなたがたの笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい」と勧めています(4章9節)。 私たちは、自分のいやな性質やかたくなな性格、また最もいけない所や恥ずべき悪癖、そして汚れた思いや罪深い心のために真剣に悩んだことがあるでしょうか。私たちは、パウロのように「ああわれ悩める人なるかな、この死の体より我を救わん者は誰ぞ」(ローマ7章24節、文語訳)と叫んだことがあるでしょうか。 二、神の悩みについて どこまでも正しく聖く、また全知全能の神は、人間のような「あってはならない悩み」や「委ねなければならない悩み」や「なくてはならない悩み」などは、全くないことは言うまでもありません。神の悩みはすべて、神ご自身に関するものではなく、私たちに関するものです。このことを分かりやすく述べるなら、次のようになります。 1.神は、私たちが「あってはならない悩み」を持っていることを悩まれる方です。 2.神は、私たちが「委ねなければならない悩み」を委ねていないことを悩まれる方です。 3.神は、私たちが「なくてはならない悩み」を持っていないことを悩まれる方です。 それゆえに「その愛とあわれみによって主は彼らを贖い、昔からずっと、彼らを背負い、抱いて来られ」ました(9節)。これは、「自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われ」た(第一ペテロ2章24節)キリストの十字架による救いにほかなりません。 三、三種類の悩みの関係について 私たちは、「なくてはならない悩み」が深くなればなるほど、ますます神に近づくとともに、キリストの十字架の救いの必要性が分かり、救いの経験が明確になります。 救いの経験が明確になればなるほど、罪から来る、または罪に至る「あってはならない悩み」がなくなってくるとともに、「委ねなければならない悩み」も神に委ねることができるようになり、悩みが軽くなっていきます。 しかし、この「なくてはならない悩み」がないなら、その罪のためにますます「あってはならない悩み」が深くなるとともに、「委ねなければならない悩み」も委ねることができず、ますます深く悩むようになるでしょう。 私たちは、どのようなことに悩み、またその悩みを解決しているでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.05.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1