2012年09月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 797

「山の霊的な教え」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。以下のURLをクリックすると見ることができます。2012年8月3日放映「キリスト教の信仰」http://japan.cgntv.net/_inc/player.asp?pid=2384&type=vod&player=8&bit=high&vid=57593&dreamon=Y「山の霊的な教え」 甲斐慎一郎 詩篇24篇1~6節 聖書は神の霊感によって記された神のことばですが、その文体や用語法は様々です。特に霊の真理を教えるための比喩的な用語法は実に多種多様です。同じことばであっても、いくつもの意味をもっています。 「山」ということばも、その一つであり、旧約聖書の中では、次に記すような九つの意味があります。キリスト教と異教とを問わず、「山」と「宗教」とは、切っても切れない関係にあるようです(第一列王20章23節)。九つの中で特に重要な三つを選んで、「山」の霊的な教えについて学んでみましょう。 1.「私は山に向かって目を上げる」(詩篇121篇1節) これは神の被造物としての山を教えており、私たちは山を見る時、それを造られた偉大な神を思うのです。 2.「山々よ。......地の変わることのない基よ」(ミカ6章2節) 山というのは、堅固で、不動のものの象徴です(イザヤ54章10節)。 3.「山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように」(詩篇72篇3節) ここでいう山とは、国のことを指しています。 4.「ろばのあご骨で、山と積み上げた」(士師15章16節)、「山なすしかばね」(ナホム3章3節) 蓄積されたり、積み上げられたりして、多くなったり、大きくなったりしたものを山と呼んでいます。 5.「すべての山や丘は低くなる」(イザヤ40章4節) ここでは高慢な心を山にたとえています。 6.「山に逃げなさい」(創世記19章17節) 山は、安全な隠れ家や避難場所を意味しています。 この六つのほかに、さらに三つの意味があります。 一、「だれが、主の山に登りえようか」(詩篇24篇3節) 山は高い所です。ですから山とは、霊的には「信仰の高嶺」を意味しています。しかしここでいう山とは、単なる「信仰の高嶺」のことではなく、「聖なる所」(詩篇24篇3節)であり、「幕屋」(同15篇1節)です。すなわち「聖なる神の臨在される所」です。私たちが信仰をもって聖なる神に近づくなら、「主から祝福を受け、その救いの神から義を受け」て、「手がきよく、心がきよらかな者」(同24篇5、4節)とされるのです。 二、「主があの日に約束されたこの山地を私に与えてください」(ヨシュア14章12節) ここでいう「山地」は、直接的には文字通りの山ですが、私たちにとっては、「主があの日に約束された」とあるので、私たち人間が自分勝手に決めたものではなく、神のみこころにかなったものであり、それは、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走」ることを表しています(ピリピ3章14節)。 私たちは、このような「山」に向かって走っているでしょうか。もし私たちがこのような「山」を持たなければ、目先の困難や罪に負けてしまい、この世の流れに流されて、惰性的に生きることになるでしょう。 三、「大いなる山よ。おまえは何者だ。......平地となれ」(ゼカリヤ4章7節) ここでいう「山」は、霊的には「神の国に敵対するサタンの国」を指していますが、一般的には「困難や敵の妨害」のことを意味しています。神のみこころの道を歩んでも、行く手に幾多の困難が立ちはだかりますが、信仰をもって困難の山に立ち向かうなら、神は、次のような救いを与えてくださるのです。1.困難が取り除かれて平地となる2.困難の山を乗り越えることができる3.困難の中を苦難のトンネルによって通過する 私たちは、聖なる神の臨在される「主の山に登」って、「手がきよく、心がきよらかな者」とされ、「神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走」るなら、「大いなる山」は「平地とな」るのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.09.30

コメント(0)

-

説教要約 796

「知恵の霊的な教え」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。以下のURLをクリックすると見ることができます。2012年7月23日放映「キリスト教の神髄」http://japan.cgntv.net/_inc/player.asp?pid=2384&type=vod&player=8&bit=high&vid=57447&dreamon=Y「知恵の霊的な教え」 甲斐慎一郎 伝道者の書、9章13節~10章4節 この箇所には、知恵と愚かさについての小さなたとえ話が記されていますが、これは、私たちに大切なことを教えています。 一、知恵の影響力について(9章13~18節) この小さなたとえ話は、私たちに知恵のすばらしさとその影響力を教えています。ここには対照的なことばがあります。それは「大きい」と「小さい」です。 「わずかな人々が住む小さな町があ」り、「そこに大王が攻めて来て、これを包囲し、これに対して大きなとりでを築いた」が「その町に、貧しいひとりの知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放し」ました。「しかし、だれもこの貧しい人を記憶し」ませんでした(14、15節)。 これは、ホッヂキン女史の言うように「小さな町」とは「地球」を指し、「大王」とは「悪魔」のことであり、その町の人々を救った「貧しいひとりの知恵ある者」とは「キリスト」を表しています。 またこれを私たちに適用するなら、悪魔やこの世の勢力が、どんなに攻め寄せて来ても知恵は、私たち自身と人々を救うことができることを教えています。 聖書においては、「知恵」とは「神を恐れること」であり(箴言9章10節、詩篇111篇10節)、また「正しい信仰や敬虔」を意味しています。知恵とは、これほどすばらしいものであり、大きな影響力を持つのです。 二、愚かさの影響力について(9章18節~10章4節) これに対して「死んだはえと香油」のたとえ話は、私たちに愚かさの恐ろしさとその影響力を教えています。「死んだはえ」とは、「少しの愚かさ」のことであり、「香油」とは「知恵や栄誉」のことです(10章1節)。 聖書においては、「愚かさ」とは「神を信じない罪」のことであり(詩篇14篇1節)、それはまた「不信仰や不敬虔」を意味しています。死んだはえが調合した香油を臭くするように「小さい罪」も「正しいこと」や「良いこと」を破壊してしまいます。愚かさとは、これほど恐ろしいものであり、その影響力は、これまた大きいのです。 三、信仰の教えについて これらの知恵と愚かさのたとえ話から、私たちは、次のような大切な信仰の教えを学ばなければなりません。 1.事の大小についての教え 多くの人たちは、大きいことを重要視し、小さいことを軽視するものです。しかしこのたとえ話は、小さいことも、いかに大きな影響力をもつかを教え、小さいことも決してなおざりにしてはならないことを私たちに勧めているのです。 私たちは、「小さな善行」に励まなければなりません。なぜなら「大きな善行」も、それは「小さな善行」の積み重ねだからです。また「小さな罪」に注意しなければなりません。もし「小さな罪」を犯すなら、いずれ「大きな罪」を犯すようになるでしょう。 2.事の成否についての教え 私たちは、物事が成功するかどうか、また人格が完成するかどうかは、善いことに励むことは当然ですが、その前に善いことを破壊する罪や悪を取り除かなければなりません。そうしなければ、建て上げていくそばから破壊されてしまうからです。 3.事の真偽についての教え このたとえ話は、知恵はさげすまれたり、忘れられたりしていますが(9章15、16節)、愚かさは自己宣伝していることを私たちに教えています(10章3節)。事の真偽は、人々に受け入れられるかどうか、人気があるかどうかによってはわからないのです。 キリストは、「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入って行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです」(マタイ7章13、14節)と、真理に至る門と道、そしていのちに至る門と道も狭いと教えられたのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.09.24

コメント(0)

-

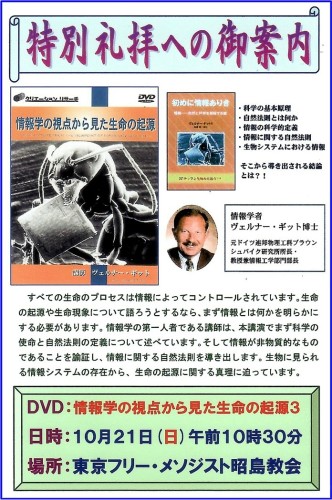

説教礼拝 795

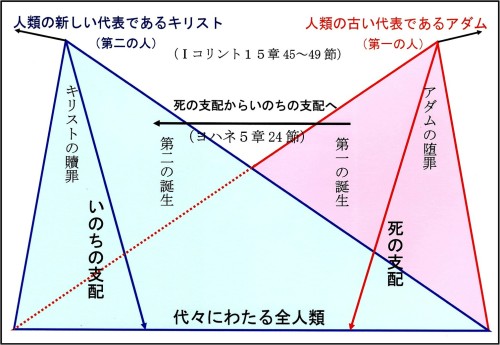

「情報学の視点から見た生命の起源(2)」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2012年7月10日放映「聖書に基づく確かな信仰」「情報学の視点から見た生命の起源(2)」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、5章14節 一、アダムの堕罪と死の支配 冒頭の図の赤線の三角形は、人類の古い代表であるアダムを頂点とし、そのアダムの堕罪によって世界に死がはいり、その死があらゆる人を支配して、代々にわたる全人類という底辺に及んだことを表しています。聖書は、アダムが罪を犯した時、すべての人は、彼の「腰の中にいた」(ヘブル7章10節)、すなわち彼の支配下にあったと教えています。 ヒトゲノム計画は、ヒトのDNAの全塩基配列を解読するもので、全世界の人々のDNAを調べ、ヒトゲノムのすべての配列を完成させました。ベンター博士と国立衛生研究所の科学者たちは、満場一致で「人種は、ただ一つしかない」と宣言しました。換言すれば、すべての人はアダムの「腰の中にいた」、すなわち彼の支配下にあったことが二十一世紀の科学で証明されたのです。 二、キリストの贖罪といのちの支配 冒頭の図の青線の三角形は、人類の新しい代表であるキリストを頂点とし、そのキリストの贖罪によって世界にいのちが与えられ、そのいのちがあらゆる人を支配して、代々にわたる全人類という底辺に及んだことを表しています。パウロは人類の真の代表であるキリストとキリストのひな型であるアダム(14節)を比較して、「本物に対してひな型であるアダムの堕罪は、世界に死をもたらし、その死があらゆる人を支配して、代々にわたる全人類に及んでいるのです。とすれば、なおのこと、人類の真の代表であるキリストの贖罪は、どうして世界にいのちを与え、そのいのちがあらゆる人を支配して、代々にわたる全人類に満ちあふれないわけがあるでしょうか」とキリストとそのいのちの優越性を述べています(15、17節)。 DNA(遺伝情報)は、いのちの設計図(情報)であり、生きているいのちであり、新しいいのちを形造り(複製し)ます。パウロは「私のうちに啓示(神の情報)」されるキリスト(ガラテヤ1章12、16節)と「私のうちに生きておられる」キリスト(同2章20節)と私の「うちに......形造られる」キリスト(同4章19節)について述べています。 聖書は、「血肉のからだがあるのですから、御霊のからだもあるのです。聖書に『最初の人アダムは生きた者となった』と書いてありますが、最後のアダム(キリスト)は、生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものはあとに来るのです。第一の人(アダム)は地から出て、土で造られた者ですが、第二の人(キリスト)は天から出た者です。土で造られた者はみな、この土で造られた者に似ており、天からの者はみな、この天から出た者に似ているのです。私たちは土で造られた者のかたちを持っていたように、天上のかたちをも持つのです」と教えています(第一コリント15章44~49節)。 これをDNAという言葉を用いて言い表すなら、次のように言うことができます。 アダムには肉(肉体、人間性、罪の原理)のDNAがあり、全人類は死の支配下にありますが、キリストには霊(御霊)のDNAがあり、キリストの贖いを信じるすべての人は、いのちの支配下にあるのです。「アダムはきたるべき方(キリスト)のひな型」(14節)であるように、「アダムの肉(肉体、人間性、罪の原理)のDNAは、キリストの霊(御霊)のDNAのひな型」です。 三、死の支配からいのちの支配への移行 すべての人はアダムの子孫として生まれるので(第一の誕生)、彼の堕罪による死の支配からのがれることはできませんが、だれでも罪を悔い改め、キリストを信じて新しく生まれるなら(第二の誕生)、主の贖罪によるいのちの支配下にはいることができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.09.17

コメント(0)

-

説教要約 794

「情報学の視点から見た生命の起源(1)」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、1章20節 「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです」(20節)。 一、科学には二種類ある 1.観察科学・実験科学(Observational/ Operational Science) 繰り返し実験することによって検証が可能です。飛行機や車は、この種の科学に則って作られます。この種の科学の法則については、創造論者と進化論者は合意できます。 2.歴史科学・起源科学(Historical / Origins Science) 過去の出来事に関する仮説を立てる科学で、実験して検証することはできません。この種の科学の仮説において、創造論者と進化論者は合意できません。 ▽研究の対象と方法が異なる二つの「科学」があるにもかかわらず、多くの人々は、「進化論は、観察科学であり、科学的事実」であると考えてしまっています。実際には、進化論も創造論も、歴史科学の範疇にあって、観察科学のように検証し、証明することはできないことを理解する必要があります。 ▽「観察できるものの仕組みを調べ、その仕組みを用いて技術を発展させよう」とする営みは、観察科学の分野ですが、「観察できるものがどうして存在するようになったか」という起源を知ろうとする営みは、歴史科学の分野であることを、しっかりと見分けなければなりません。 二、証拠は一つ、証拠の解釈は二つ どちらの証拠が多いかが問題なのではありません。証拠は一つ(同じ地球・同じ化石・同じ地層・同じ生物)であって、その起源をどう解釈するかが異なることが問題です。解釈が異なるのは前提(創造主が存在すると考察するか、創造主は存在しないと考察するか)が異なるからです。 三、どちらの「解釈」が正しいのか 進化論者が言うように科学は、進化論を証明しているのでしょうか。科学は、どちらの説も証明しておらず、最終的にどちらも「信仰」です。しかし「どちらの説に基づいて考えることが、より観察結果と一致するか」を検証することは可能です。その例としてDNAを考えてみましょう。 四、生物を形造る情報、DNA 進化論では、DNAは確率の問題であって、偶然にできると教えています。 創造論では、DNAは情報であって、情報という仕組みを用いることができる知性のある存在がこの情報を作らなければ、情報として存在しえないと考えます。 1.背後に知性の存在を指し示すものの例 建物、ラシュモア山の彫刻、車→これらは決して自然にはできません。知性のある誰かが計画して作ったから存在するのです。 2.DNAを発見した科学者たちは、生命はただの化学現象だと言おうとしました。 3.モールス信号や言語から分かるように、記号はただ並んでいるだけでは機能しません。 それに意味を持たせ、その意味を読み解く仕組みが最初から整っている必要があります。 4.物質は、情報を生み出しません。情報は、知性が生み出すもので、DNAは情報です。それゆえDNAは、知性のある存在(創造主)が創造したものであると言うことができます。 「創造か進化か」は、「創造主なる神のことばである聖書を信じるか、創造主を否定して考える人間の知性による説を信じるか」という信仰の問題です。どちらも過去を取り扱う歴史科学の仮説であるならば、創造主を否定し、かつ観察科学とも合致しない進化論ではなく、創造主を認め、さらに観察科学も裏付ける創造論を信じようではありませんか。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.09.10

コメント(0)

-

説教要約 793

「摂理と運命」 甲斐慎一郎 創世記、22章6~14節 「初めに情報ありき」を信じるなら、創造主である神が備えられた「摂理」の道を歩むことができますが、「初めに物理法則ありき」を信じるなら、創造主なる神が存在しないのですから、私たちの身に起きるすべてのことは「運命」として諦めるしかありません。 そこで「摂理」と「運命」について学んでみたいと思います。 一、運命について 私たちは、「摂理」と「運命」との違いを知っているでしょうか。国語の辞書には、次のように定義されています(三省堂、新明解国語辞典)。 「摂理」--キリスト教で、最終的に人を善に導く神の意志。 「運命」--そうなることに決まっている、物事の成り行きや人間の身の上。超越的な力によって決定されており、人間の力では、いかんともすることができないこと。 「運命」の類似語に「宿命」というのがあります。 「宿命」--人それぞれの身の上に、生まれつき定まっていて、変更が許されないと考えられている、幸・不幸などの巡り合わせ。 「運命」とその類義語である「宿命」については、これでよいのですが、「摂理」については、その語源から考えてみましょう。 二、摂理について 「古代民族の諸宗教は、自然や世界の過程の中に、ただ盲目的な『運命』しか見なかったのに対して、キリスト教は、そこに自由な聖なる意志に基づく神の『摂理』を信じました。それは古代宗教史に全く新しいものをもたらしたのです。 摂理とは、創造者なる神が、彼とは異なる被造物の経過と歴史を自らの意志によって、時の中で保持し、統治する知恵と全能と慈しみです。摂理という言葉の語源は、創世記の22章8、14節にさかのぼるといわれます。その箇所でアブラハムは、イサクをいけにえとしてささげよとの命令を受けて山に登りますが、その子に手をかけることを禁じられた時,その場所で神の道と人間の道とが思いがけない方法で出会い、いけにえの雄羊があらかじめ備えられていました。アブラハムは、その子イサクがいけにえのないことについて質問した時、『神ご自身が全焼のいけにえを備えてくださるのだ』(創世記22章8節)と答えました。このことばがラテン語訳の聖書で〈Deus providet〉と訳されて、摂理の意味をもつようになりました。すなわち、人間の必要と危急と困惑とに当面して神がささげるべき雄羊を欲し、選ぶ予見と予備と配慮、これが摂理の意義です。 『摂理』には、『予見・予知』と『配慮・世話』との両方の意味があります。この『以前』と『ために』とが結合されているのは極めて意義深いことです。人間が、ただあとから事後的に悟り得ることが、あらかじめ神によって決定され、配慮されているのです。神が世界のために、人間のために、教会のために、その知恵と聖なる意志によって、これら被造物の存在と持続のために必要なすべてのものをあらかじめ見、かつ知り、あらかじめ備え、配慮してくださいます。そのようにして被造物に対する神の意図が成就し,神の栄光が輝き出るためです」(『キリスト教大辞典』教分館、649頁、1963年)。 摂理とは「窮地に陥り、困難に直面している人間に対して、神がその無限の知恵と愛によって、その必要なすべてのものをあらかじめ知って備え、また配慮してくださること」です。 「神の支配する世界では、神の摂理が行われ、すべてが神の計画に基づいて合理的に構成されている。たとえ善良な人間が悲惨な生涯を終えるようなことがあったとしても、それは神の試練による救いであるかもしれない。たとえまた愛する者を死で失ったとしても、神の準備した天国で再びめぐり会うことも可能であろう。神の支配する世界では一つの不合理もあり得ないのである。 だが、神を失った世界では、醜く悲惨で不合理な人生が、そのままの素顔をあらわにする。しかもその不幸な生涯を終えた人間は、死とともに永遠の闇の世界に消えて行く。このように人生は非合理に満ちたものであるがゆえに、それは『運命』なのである。運命とは、人為を越えた非合理の別名である。それは合理性を本質とする『摂理』の反対物にほかならない。したがって神を失った時、人生はそのまま運命となる」(ある宗教学者)。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会

2012.09.04

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-24 19:41:54)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 【今週も頑張ろう】先週末は大変だっ…

- (2025-11-25 01:05:58)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-