2019年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 1177

「神の忍耐と人の忍耐」 2019年12月1日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年1月12日放映「人間を構成する三要素」 「神の忍耐と人の忍耐」 甲斐愼一郎 ペテロの手紙、第二、3章8~15節 「私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい」(第二ペテロ3章15節)。 「神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける聖徒たちの忍耐は、ここにある」(黙示録14章12節)。 前半の「ペテロの手紙、第二」には、神の忍耐について、後半の「ヨハネの黙示録」には、人の忍耐について記されています。 それで忍耐ということについて、特に神の忍耐と人の忍耐とは、どのような違いがあるのかということについて聖書の中から学んでみましょう。 一、忍耐の意味について 忍耐という言葉の意味を日本語の辞書で引くと、「耐え忍ぶこと」、「辛抱すること」、「我慢すること」、「堪えること」と記されています。しかしこれらの言葉の意味を厳密に区別することは難しいでしょう。 新約聖書の原語であるギリシャ語には、日本語で「忍耐(する)」と訳すことができる言葉が10種類以上もありますが、その言葉の意味は、似通っているものを一つにまとめるなら、次のような5つに整理することができます。 ◇怒りを延ばすこと、怒りを遅くすること、容易に怒らないこと(第二ペテロ3章15節)。◇堂々たる態度をとること、平静沈着な態度をすること、言い換えれば何事もなかった かのように振舞うこと(エペソ4章2節)。◇自分の場に堅く踏み止まること、堅く立って動かされないこと(黙示録14章12節)。◇(重荷や苦しみを)背負うこと、担うこと、支えること、運ぶこと(黙示録2章3節)。 ◇おおうこと、おおって代わりに受け止めること(第一コリント9章12節、12章7節)。 「忍耐(する)」という言葉には、このような5つの意味があります。 二、人の忍耐について 生まれながらの人間は、自己中心で罪深い者ですから、このような人間の忍耐は、次のようなものではないでしょうか。 ◇真の忍耐は、自らの居るべき正しいところに堅く踏み止まり、そのために受ける苦しみを耐え忍ぶことですが、生まれながらの人間は、自らの居るべき正しいところを離れて、逃避したり、悪と妥協したりし、そのために受ける正しい批判に堪えることが忍耐であると考えているのではないでしょうか。 ◇真の忍耐は、重荷を背負い、苦しみを担うことですが、生まれながらの人間は、重荷や苦しみが一刻も早く過ぎ去るのをじっと我慢して待つことが忍耐であると考えているのではないでしょうか。 ◇生まれながらの人間は、耐え忍ぶことは、自分にとって益があり、辛抱しなければ損であると考えて忍耐するのではないでしょうか。それは自らの利益のための忍耐です。 三、神の忍耐について これに対して神の忍耐は、どのようなものでしょうか。 ◇神が、罪深い私たちに「対して忍耐深くあられる」(9節)のは、神がどこまでも正しく、聖い方であるとともに、どこまでも愛と憐れみに満ちた方であり、その立場を絶対に譲ることができないからです。 ◇神の忍耐は、「胎内にいる時からになわれており、生まれる前から運ばれた者よ……あなたがたがしらがになっても、わたしは背負う……なお、わたしは運ぼう。わたしは背負って、救い出そう」(イザヤ46章3、4節)という御言葉に表されています。 ◇神は「ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んで」(9節)、忍耐深くあられるのであり、それは私たちの利益のための忍耐です。 そしてこの神の忍耐によって救いに与かった者(聖徒)だけが、ほんとうの意味において忍耐することができるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集 久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」

2019.11.30

コメント(0)

-

説教要約 1176

「化石と地層の形成に見る進化論の誤り」2019年11月24日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年12月7日放映「神の思いと人の思い(3)」 「化石と地層の形成に見る進化論の誤り」 甲斐慎一郎 創世記7章17~24節 この創世記の7章は、大雨が40日40夜地の上に降り、大洪水が起こったことを教えています。神による天地の創造や聖書の記事を信じていない人たちは、世界的な規模の大洪水が起こったことを否定しています。それは、このような大量の水は、地球上のどこにもないという理由からです。しかし聖書の記事が真実であることは、次のような確かな証拠によって説明することができます。 一、化石と地層の形成について 前回述べたように創造された当初の世界は「大空の上の水」(創世記1章7節)が地球全体を覆っていて温室のような状態にありました。北極や南極にも植物が繁り、多くの動物が生息していました。40日40夜の大雨は、この水が降ったのであり、その結果、地球は急速に冷えて、北極や南極は氷の世界になったものと思われます。 このことは「熱帯植物や動物の化石が北極圏で発見されること」(トーマス・F・ハインズ)によってわかります。進化論者は、ノアの大洪水のような激烈な大変動を否定して「すべての地質現象は、過去も現在も同じ経過と営力で起こる」(『ウェブスター辞典』)という「斉一説」を信じています。しかし斉一説では、化石や地層がどのようにしてできたのかを説明することは不可能です。 化石は、動植物が大量の土砂によって、腐る間もないほど急激に、しかも高圧で埋没させられることによってのみできます。「化石は高圧の条件下で、しかも水中においてできること」です(トーマス・F・ハインズ)。水平に何重にも重なっている地層は、水のふるい分け作用によらなければできません。 このようにノアの大洪水という激烈な大変動によってのみ、化石や地層がどのようにしてできたかを説明することができるのです。 二、化石と地層が短期間で形成された証拠 冒頭の上の写真は「子供を産んでいるイクシヤサウルスの化石」と「魚を飲み込んでいる魚の化石」です。このような短時間の姿をとらえた化石は、進化論者が言うように、何万年もかけて化石になったのではないことを証明しています。ノアの大洪水による大量の土砂によって腐る間もないほど急激に、しかも高圧で埋没させられることによってできたのです。 冒頭の下の写真は、フランスのサン・エチネの近くで発見された「何層にもまたがったまま埋もれた木の化石」です。このような化石は、進化論者が言うように、木が異なった時代を何億年も生き続けたのではないことを証明しています。ノアの大洪水による水のふるい分け作用によって水平に何重にも重なっている地層が形成され、そこに大量の土砂によって腐る間もないほど急に、しかも高圧で埋没させられることによってできた木の化石が違った土質の地層にまたがって縦に埋もれたのであり、そうでなければ、決してこのような「何層にもまたがったまま埋もれた木の化石」にはならなかったでしょう。 甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2019.11.23

コメント(0)

-

説教要約 1175

「裸の起源に見る進化論の誤り(2)」 2019年11月17日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年11月23日放映「神の思いと人の思い(2)」 「裸の起源に見る進化論の誤り(2)」 甲斐慎一郎 創世記1章27節 二、裸の起源に見る進化論の誤り ダーウィンにとって一番大きな難問は、動物に時々見受けられる不適者としかいいようのない者の存在である獣たちに見られる「無毛性」こそ、その最大の不適者である。しかも、その特徴こそは人間の特徴でもある。これは避けて通れない。ダーウィンが『人類の起原』の膨大な部分に、ありとあらゆる動物の「第二次性徴」をとりあげたのには、そういうわけがある。だから、この本を人間の裸化をダーウィンがどのように解釈したか、という一点に集中して読むと、ダーウィンの七転八倒がよく見える。最適者概念は、獣たちの無毛性に出会うと崩壊する。 ダーウィンにとっては、生物の進化の機構は「自然淘汰」だけではなさそうだという予感は最初からあった。だから「獲得形質の遺伝」も承認しているし、「性淘汰」もあると言う。しかし「最適者生存」は譲れない。このために無毛の起原を語る時、無毛も「最適者」だと言わなくてはならない。だが、これは難しい。毛皮があるから獣なので、その毛皮を失うのでは、最適者概念が崩壊してしまう。ダーウィンが無毛という『けもの』たちにとって例外的な意味をまったく掘り下げようとしないのは、このためである。 水中生活者が無毛であることを、先に見たようにダーウィンはぬるり、するりとすりぬけているし、『無毛の熱帯起源仮説』も、あっちでは、いいと言い、こっちでは違うと言って、つるりとすりぬける。さらに、熱帯地方では、毛のないほうが寄生虫を避けるためにはいいという「寄生虫仮説」を「熱帯に棲む多くの四足獣が、ダニや寄生虫から逃れるなにか特別の方法を獲得していないことから」と否定する。ここにも「最適者生存」観念の呪縛がある。ダーウィンにとっては、裸の皮膚は生存に適しているのか、いないのか、決定できない特質なのだ。そのような例に直面したために、それぞれの具体的な例に正面きってぶつかるということをやめて、すりぬけるのである。つまり、裸の皮膚のような形質は生存に適しているとは、いい難いものだから、「最適者生存」の説明が難しいのである。 人間の先祖は、生まれたときから毛深く、終生その毛をもっていた動物であったと考えてよいだろう。暑い季節でも、暑い地方でも、毛を失うことは人間にとって不便であるし、またおそらくは有害になるだろう。なぜならば、毛がなければ、人間は太陽の炎熱に直射され、また特に雨降りのときなどには、急に寒さに襲われることになるからである。 ワラス氏がいっているように、どの地域の原住民でも、ちょっとしたものを好んで裸の背中や肩にかける。皮膚に毛がないことが、人間にとって少しでも直接のプラスになるとは誰も思わない。したがって、人間の体から毛がなくなったのは、自然淘汰が働いたからだということはあり得ない。 これは、つまりダーウィンの敗北宣言なのだ。人間の裸について、ダーウィンは自然淘汰では説明できなかった。 (島泰三『裸の起源』木楽舎、2004年、57~69頁)。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」 説教集

2019.11.16

コメント(0)

-

説教要約 1174

「裸の起源に見る進化論の誤り(1)」 2019年11月10日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年11月5日放映「神の思いと人の思い(1)」 「裸の起源に見る進化論の誤り(1)」 甲斐慎一郎 創世記1章27節 一、完璧な衣類を動物に着せられた神 私は1970年から房総半島の山の中で野生のサルの群れを迫いかけ始めたが、その最初の時から、この問題はうっすらと意識に上っていた。雨の中で野生のニホンザルの群れを追いかけるのは、ほんとうに難しかった。木の葉を打つ雨の音のためにサルたちの声が聞こえにくいとか、雨や霞に隠されてその姿が見えにくいといった事情よりも、雨に濡れることで追いかけているこちらが消耗してしまうのが切実な問題だった。雨具の改良とか、新素材が必要とか、伝統的な蓑のほうがいっそいいのでは、といろいろと思い迷った形跡がフィールドノートの端々に残されている。 しかし、問題意識が決定的になったのは、ある台風の日に山の中でサルの群れを追跡した時だった。 それは1982年の秋のことで、その日、サルの群れは調査基地を置いていた村の近くの林に泊まった。それまでニホンザルの群れは暴風雨の時には動かずに、洞窟や深い森の避難場所でじっとしている、と言われていた。しかし、学者が生態を近々と観察するにつけても、これらの都会生活者が暴風雨の時に野外に出かけるかどうかあやしいものだと常々疑っていた。だから、暴風雨の時にサルたちがどうしているのかを知ろうと思ったら、それは自分で確認するしかなかった。 翌日、台風が房総半島を直撃した。早朝から雨で、そのトタン屋根を叩く音は激しく、出かける前から意気は上がらない。「ほんとうに行くんですか?]と言う佐倉統さん(現在、東京大学助教授)といっしょに弁当を作って豪雨の中を出かけた。サルの群れは、その夜、泊まっていた村近くの林から山の中へ向かい、奥谷という名の山中の水田に出たときには、昼飯時になった。 「お弁当はせめて、あそこにある藁小屋の中で食べましょう」。佐倉さんは提案した。「いいや、ここで。雨の中で立ったまま喰うぞ」。私は厳かに宣言した。「なんとならば、この豪雨である。雨具も服も何の役にも立たない。雨と汗とでびしょ濡れだ。体は冷えきっている。こんな状態で小屋の中に入って食事でもしてみろ、もう絶対そこから出てくる気はなくなる」。そういう雨風の中だった。 立ったままでも握り飯は食べられるという利点がある。飲み水はどこにでもある。なにしろ雨の中である。こうして風雨の中で昼飯を食べ終わり、奥谷からまた山の中に入ったサルの群れを夕方まで追いかけた。サルたちの移動距離も食べている様子も、普段の日とまったく変わらない。 暴風雨の中でもサルたちの行動が変わらないことは、いぶかしかったが、迫いかけ、観察し、記録することに一生懸命だから、とにかくその日の寝場所までついていった。そこは谷間だったが、風雨をうまく避けているという場所ではなかった。あるいはほんとうに夜になれば、もう少し吹きさらしでない場所へ移ったかもしれないが、とにかく暗くなってサルの姿が見えなくなるまで、彼らは風雨の中にいた。 よく見ようと思って木に登ると、船の上のように木が揺れる。これほどの風と雨だから、いくらかはサルの活動も鈍っていいものだがと、隣の木を見ると、2、3歳のコザルたちが跳ね回って遊んでいる。 愕然とした。これだけの風雨も、彼らには何の影響も及ぼしていなかった。こちらは夕方になって冷え込んできて、濡れた体は、もうこれ以上、無理と言っている。しかしこのサルの子供たちは、雨具もなく服もなく、ただ濡れるだけ濡れているはずなのに、普段と同じか、あるいはそれ以上に風に揺れる枝の動きを楽しんで遊んでいる。確かに毛皮も濡れてはいる。だが、プルッとひとつ身震いすると、水滴は飛んでしまって、また快適な毛皮である。 夕暮れの山道を、私は黙りこくって歩いた。この経験は壮烈だった。毛皮は、それほどに完全で、強力なのだ。私は雨の中でサルの群れを追いかけるたびに、あらゆる雨具の不完全さに憤っていた。だが、そこに完璧な雨具があった。寒暖、風雪、晴雨にかかわらず、常に体を守る衣類がそこにあった。それがサルたちの毛皮だった。なぜ、こんなに大切なものを、人間は失ったのだろうか。 この台風の日以来、この疑問は私の心の中にしっかり錨を下ろした。(島泰三『裸の起源』木楽舎、2004年、10~13頁)。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」

2019.11.09

コメント(0)

-

説教要約 1173

「これ以上、単純化できない複雑さ(2)」 2019年11月3日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年10月1日放映「神を信じる人生と神を信じない人生」 「これ以上、単純化できない複雑さ(2)」 甲斐慎一郎 詩篇139篇13~18節 あるシステムが単純化できない複雑なものであり、それゆえ機能上の先行体は存在しないという結論が、完全に説得力があるものだと感じるためには、物理的な先行体と概念的な先行体とを区別する必要がある。前に述べたネズミとりだけが、ネズミを生け捕りにできるシステムではない。わが家ではトリモチ式の罠を使っていた時期もある。理論的には最小限、足をとられるような糊を中に塗った箱を開いたままにしておけばいい。または単純にBB弾でネズミを撃つこともできる。しかし標準的なネズミとりには、物理的な先行体はない。前に挙げたようなものを一歩一歩ダーウィン流に変形していっても、台、ハンマー、バネ、引き金、留め棒のついた罠になることはあり得ないからだ。 3.最小の機能を持つことについて いままで私たちは、単純化できない複雑さの問題を、一歩一歩進む進化に対する挑戦として考察してきた。しかしダーウィンには、もう一つ困難がある。ネズミとりを単純化できない複雑さの例と考えた私の前述の要素リストは、実際にはあまりに寛大なものである。標準的な五つの構成要素には、ほとんどどんな工夫を加えても、やはり機能しなくなるはずだ。たとえば土台が紙で作られていれば、罠は、ばらばらにこわれるだろうし、ハンマーが重すぎたら、バネをこわしてしまう。バネかゆるすぎれば、ハンマーを動かさないだろうし、留め棒が短すぎれば引き金に届かない。引き金が大きすぎたら、ちょうどいいタイミングではずれないだろう。ネズミとりの構成要素の単純なリストは必要だが、機能するネズミとりを作るには、それで十分ではないのだ。 自然選択の候補者になるためには、システムは、最小の機能を持たなければならない。最小の機能とは、自然法則に従った現実的な条件の下で、ある仕事を成し遂げる能力である。不適切な素材で作られたネズミとりは、最小機能という評価基準を満たさないはずである」(マイケル・J・ベーエ著『ダーウィンのブラックボックス』68~70、72頁)。 二、ネズミとりよりも遥かに複雑な「自律神経」によって動く人間の内臓 聖書は、人間を「霊、たましい、からだ」という三つの要素から成り立っていると教えています(第一テサロニケ5章23、24節)。 「たましい」は、「からだ」を支配していますが、「たましい」には、意志の力によってからだを動かす「知覚と運動の神経系」と意志の力の及ばない「自律神経系(交感神経と副交感神経)」の二つがあり、「からだ」は、この両者によって動いています。 人間の内臓は、意志の力の及ばない「自律神経系(交感神経と副交感神経)」によって自動的に働いています。もし内臓を意志の力によってからだを動かす「知覚と運動の神経系」によって働かすとしたら、どうなるでしょうか。四六時中、意志を働かせて、心臓、肺臓、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、膵臓、腎臓など、すべての内臓を動かさなければならず、仕事や勉強をするどころか、睡眠をとることも休むこともできません。たとえば胃や小腸を動かすために、心臓を動かすことを忘れれば、心臓は止まって、死んでしまいます。心臓を動かしていても、肺臓を動かすことを忘れれば、呼吸が止まり、死んでしまいます。すべての臓器を意志の力ではなく、自動的に、しかもからだの状況を見て、適切に動かすということは、どんなに複雑で、高度な知恵や力が必要でしょうか。 人間は、すべての内臓が少しの欠けもなく、しかも機能不全に陥らずに完全に働いていなければ、生きることはできません。ダーウィンは、少しずつ少しずつ、何万年もかけて進化していったと言っていますが、内臓が少しずつ進化していったならば、まだ完成していない時は、内臓は不完全で、機能していないことになり、生きていくことはできません。人間が生きていくためには、すべての内臓が少しの欠けもなく、しかも機能不全に陥らずに、さらに自律神経によって自動的に完全に働いていなければなりません。進化の途上では、そのようなことはあり得ませんから、人は、生きいてくことはできません。進化の途上では、最小の機能さえ持つことはできないのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2019.11.02

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】寒い季節に◎母は納得、息子…

- (2025-11-24 20:10:04)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 【今週も頑張ろう】先週末は大変だっ…

- (2025-11-25 01:05:58)

-

-

-

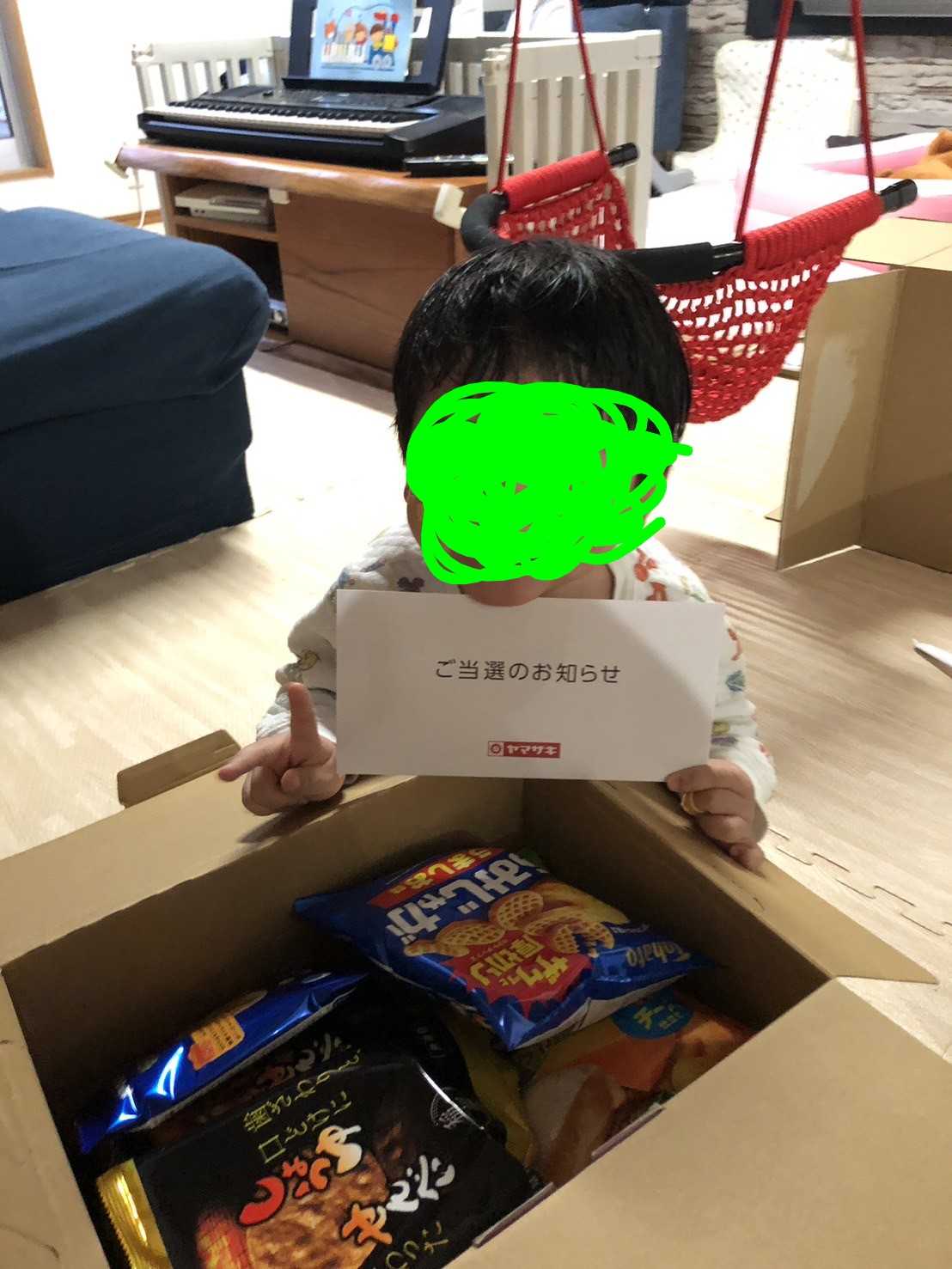

- 懸賞フリーク♪

- お菓子のファンタジーボックス

- (2025-11-25 00:20:41)

-