2016年11月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

豚バラと白菜の重ね鍋

お鍋の美味しい季節到来!ということで定番のこの品(白菜を立てて綺麗に豚バラを挟み込むとミルフィーユ鍋と言うのかな?面倒なので今回は重ねただけです。組成物は同じなので味に違いはさほどないかな?)。豚バラと白菜を重ねて酒をかけて蒸し煮するだけ(出汁は昆布だけです。)ですが、白菜の旨さを味わうにはこういうシンプルなのが一番ですね。昆布の出汁と豚の脂がほどよく沁み込んだ甘い白菜がポン酢とよく合います。

2016.11.29

コメント(4)

-

風邪→ぎっくり腰のコンボでお休みしておりました

一年で蓄積してきた体の歪み、疲れが一度に噴出してきたのでしょうか。風邪で体調を崩し、寝込んでいたところに、さらに魔女の一撃をもらい、思った以上に体調の回復に時間がかかってしまいました。 ようやく体調が上向いてきたので今日からまたぼちぼち更新していこうと思います。

2016.11.27

コメント(4)

-

自家栽培野菜で中華丼

白菜や長ネギ、にんじんが収穫時期を迎え、あまりにも美味しいので最近は手抜きで(?)毎日中華丼です(苦笑)今年は白菜は小さなのしかとれませんでしたが、甘味があって味は良いのが救いです。時にはえびやイカなども入れて豪華に。味付けはその日の気分でオイスターソースを入れたりして変えます。 最近は長らくテフロンのフライパンばかり使っていたのですが毎日中華を作るようになって、台所の棚に仕舞い込んであった中華鍋の使いやすさを再認識しました。後片付けの手間が少しばかりかかりますが、やっぱり鍋を振りやすいですし、ついでに鉄分も摂れますしね。白菜の芯の甘味、葱の青いところのネバリがなんとも美味しいのです。

2016.11.16

コメント(4)

-

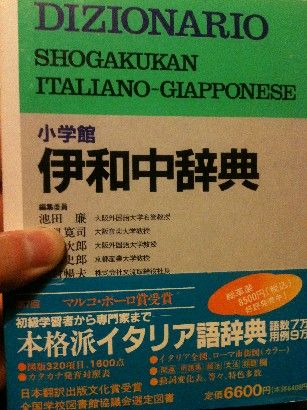

イタリア語の辞書を買いました

NHKの旅するイタリア語を見始めたのを機に9月から学習し始めたイタリア語。しかし、内容が初心者にはやや難しく(一応フランス・ドイチュ・スペイン語も番組自体は見続けていますが、フランス語は脱落気味。ドイチュはオーストリア方言が大学時代のネイティブ講師の恐ろしい授業が思い出されてちょっと拒否反応が。一番楽しいのは平さんのスペイン語ですね、時々美味しそうなものも出てくるし…)、補助教材として辞書と簡単な入門書を購入しました。 イタリア語の辞書は出版されている数がそれほどでもなく、一番定評ありそうなのがこの小学館の伊和中辞典のよう。ただ値段も凄い高い!!やっぱり第二外国語としてよく選択される独仏中あたりのメジャー言語とは違って需要が少ないからでしょうか…。 とても新品では買えないので中古で購入。800円ぐらいでしたが帯付きの使用感の無いもので満足。やや古い版のようですが、それほど頻繁に改定もないようなので最初に一冊としてなら十分かな(挫折する可能性もあるし…)?? これはブックオフで200円ぐらいで買った入門書。一応CD付きだからまずはこれをこなして基礎知識をつけてテレビのほうに追いついていきたいですね。

2016.11.14

コメント(6)

-

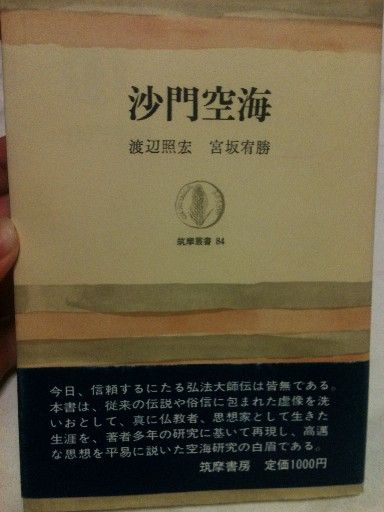

いろいろ知識が増えていく楽しさ

最近高野山へ行った時の写真やメモを見直して、また自分の中で空海のブームが再燃。 このところ空海の著作などを再読したり、定評のある伝記を読んだりしています。 ↑この本はけっこう有名なのに今まで読んだことがなかったのです。 この本の冒頭で弘法大師を評価した人物として露伴が紹介されていたので、久々に露伴全集を探してみると… 15巻に『文学上於ける弘法大師』というものが掲載されていました。弘法大師がいかに優れた人物であったかを当時の地域性と時代性を考慮して正当に評価すべきという露伴の主張は非常に分りやすいもので、そこからいろは歌の作者が空海であるという言い伝えから日本における五七調と七五調の転換点に話が移っていくところはなかなか面白いです。 ただ現在ではいろは歌の作者は空海ではないというのが定説で、空海のその他の伝説同様、真言宗系の僧である可能性もあるようです。いろは歌の意味なんて(居酒屋さんの名前のように単なる仮名の羅列と思っていました…色は匂へどなんですよね…恥ずかしい)今まで考えたこともなかった私ですが、あらためて見てみると極めて仏教的な詩になっているんですね。「あさきゆめみし」なんて源氏物語の漫画の読みが定着していますが、「あさきゆめみじ」と読むのなら全然違う意味合いになりますよね。 ともあれ廃仏毀釈が吹き荒れ明治期において空海を再評価した露伴と言う人間もやはり凄い人だとあらためて思いました。 それにしても露伴全集は面白いですね。この15巻に収録されている他の作品もタイトルに惹かれてついつい読んでしまいました。自分の勉強不足のせいで辞書を引きながらすごい時間をかけて読まなければならないのだけが難点ですが…(最近はかなり辞書を引く回数は減ってきていますが下手すると1ページ読むのに15分以上かかることもあります。)こういう脱線でいろいろな知識が増えていくのはやはり楽しいものです。

2016.11.11

コメント(2)

-

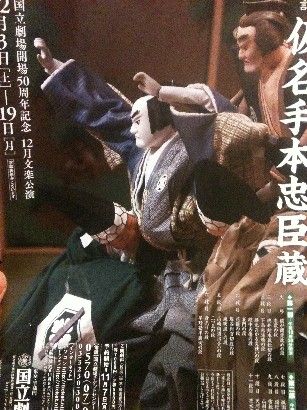

12月文楽公演 チケット入手困難の段

最近興味を持ち始めた文楽。簡単な紹介本を読んで軽い気持ちで観始めたのですが、人形の動きと義太夫と三味線が三位一体になったその独特の魅力にすっかりはまってしまいました。 12月の文楽公演は国立小劇場で『仮名手本忠臣蔵』が通しで演じられるということで是非行ってみたいと思い、昨日の一般発売の初日になんとかチケットをゲットしました。発売開始と同時に国立劇場のチケットセンターのページはほとんど繫がらず苦労しました。そしてやっと繫がったと思えばほとんど売切れの状態…。午後の部のチケットは取れたものの、午前の部は完売だったのでチケットぴあの方で確保しました。先行発売のある国立劇場のあぜくら会とか文楽友の会などへの入会を真剣に検討しなくてはなりませんね… 本当は午前の部と午後の部を違う日にして余裕を持って観劇したかったのですが…希望通りにチケットが取れなかったので、両方同じ日になってしまいました。。。第一部大序~六段目が午前十時半~午後四時五分、第二部七段目~十一段目が午後四時半~午後九時半って…。演じる方ももちろん大変だと思いますが、観る方も体力勝負ですよね?絶対どこかで眠りの国に旅立つと思います。。。 最初に触れた文楽の本。軽くて読みやすいのが良いところ。義太夫というといまだに一番にこれが浮かぶ私↓

2016.11.08

コメント(2)

-

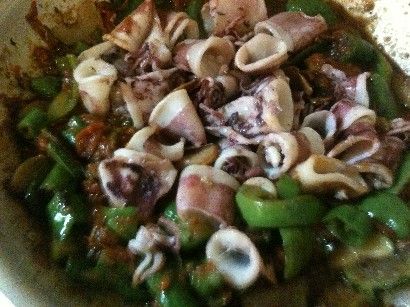

豆イカでちょっと贅沢にパスタ

昨日のお休みはあんまり気力が湧かなくて、家でごろごろしていました。食事も手抜き。スーパーで250円ぐらいで売っていた豆イカを贅沢に全部使ってパスタにしました。イカを軽く白ワインをかけて炒めてから、冷凍庫にストックしてある自家製のトマトソースに炒めた野菜とともに入れただけ。 イカ墨なんかも少々入ってます。畑のズッキーニとかピーマンもそろそろ終了ですね。 それにしても豆イカ柔らかくて美味しい~。今度安かったらまた買ってこよう…天婦羅とかもいいな~

2016.11.04

コメント(4)

-

サラダ感覚で食べられるサケの南蛮漬け

きょうの料理の栗原レシピがわりと良さそうだったのでまた作ってみました。南蛮漬けというと、昔母が作ってくれたお魚だけでなく野菜なんかにも火が入っていてグデっとした感じの物だったのであまり好きではなかったのですが、この作り方だととてもさっぱりして、お野菜もサラダ感覚でいただけて良いですね。野菜は玉ねぎ・ピーマン(パプリカ)・にんじん・しょうがなどを千切りに。セロリは無かったので入れなかったんですが、入れたほうが美味しいですね。スープセロリやフェンネルも良いかも。 材料のサケはちょっと脂があるところを使うのがポイントのようです。適当な大きさに切って塩コショウして酒と小麦粉を入れたポリ袋に入れてまぶして揚げます。 サケは揚げたての熱々のうちに南蛮酢へ投入するのが重要のようです。南蛮酢は昆布だし・酢・砂糖・薄口醤油で。鮭を入れたら上に野菜を敷き詰め、スダチを絞って、さらにスダチの輪切りと唐辛子の輪切りを載せてラップして冷蔵庫で2時間ほど寝かせて出来上がり。冷蔵庫で3日ほどもちますが、個人的に出来上がり直後が一番美味しいですね。違うお魚で作ったり、鶏唐揚げで作っても良いかも?

2016.11.03

コメント(2)

-

ローズマリーアープの花

わたしの一番大好きなハーブ、ローズマリー。でも一番大切にしているわりに、一番枯らしてしまう植物でもあります…かつては15品種ほど育てていたのですが、 紆余曲折があり、現在我が家で生存中のローズマリーは、アープ、ミスジェサップ、レックス、トスカーナブルー、マリンブルー、ゴリジア、ベネンテンブルー、モーツァルトブルー、プロストラータス、ダンシングウォーターの10種類となりました…お気に入りだったフォタブルーやロゼアを枯らしてしまったのが悔やまれます。 写真はアープの花です。この品種は-23度に耐えられるとの超耐寒性が売りではありますが、過去の経験から実はそうでもないような気がしています(苦笑) 幅広で大振りなシルバーがかった葉が特徴でけっこう好きな品種です。 今年初めて花を拝みましたが、けっこう長く花が咲き続けていて、枯れる前の最期の輝きのような気がして嫌な予感もします。(同様にモーツァルトブルーも狂い咲きしていて心配) 寒くなってきたので最近はローズマリーとローレルの葉を摘んで煮出して入浴剤代わりに使っています。慢性化している手の湿疹にも効果があるように感じています。

2016.11.01

コメント(4)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 取り寄せ美味しい物

- 26日12時 ステラおばさんのクッキー …

- (2025-11-26 11:30:05)

-

-

-

- 美味しいお店を教えて!

- ビストロ ゼブラ アフリカ料理を食…

- (2025-11-26 07:00:38)

-

-

-

- ◆今日のお弁当画像~♪◆

- 11月第4週 水曜日のお弁当2025

- (2025-11-26 07:30:23)

-