2011年02月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

道策流布石の鑑賞

捨て石を説明するには全局図でなければなりません。第1図1674年の御城碁、黒が算哲、白が道策。道策先生は目外しが大好きです。2・4・6と3連打。ハサまれた石は捨てます。取らせるために微妙な地点に打っています。第2図(14~40手)白は黒に22へ入ってきなさいと誘っている事に注目しましょう。カケを打ちたいのです。第3図上の碁の8年後に打たれたのが、これです。3手もかけて取らされたんじゃ勝てない・・白に動いてもらおう・・と考えました。第4図辺の石を取られてしまった!にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.17

コメント(0)

-

道策流布石入門

今使えるか、と問われれば難しい・・と言わざるを得ません。なぜなら江戸時代には星に打たなかったのでいま同じ形になるケースが少ないからです。でも興味のある方は見て下さいませ。第1図 道策先生の特徴は、この形です。これ模様を作るためにカケているのではなく、相手を凝り形にしてやろうという趣旨なのです。故梶原武雄先生がよくやってました。第2図 カカった場合道策先生がカカってきたら、次の狙いは明白なので・・受ける人が多かったんです。道策先生はカカってコスミに受けさせたら、それで満足して他方面に転じる事が多かった。右図の白1のカカリに黒2のコスミと受けさせたら、その交換をキカシと考えていたのです。第3図 一間ハサミ安井家の棋士は道策先生にやられっぱなしでした。当然いろいろ対策を考えました。天地明察の主人公、算哲先生の対策は一間に狭くハサむというものでした。道策VS算哲戦にはこの形が頻出しています。第4図 カカった石を捨てるのが道策流私が道策流の布石を見て理解できなかったのは現代の定石書しか読んでいなかったからだ。なぜ定石書に載っていないのか。答えは簡単だ。すぐに動き出すのは部分図で説明できるが、捨て方を説明しようとすると全局図で説明しなければならない。それを説明したら最早定石書ではないからだ。残念ながら「道策流 捨て石の極意」という本は出版されていない。将棋界に「大山流 受け潰しの極意」とか「中原流 入玉の極意」という本が出版されていないのと同じ理由だろう。この恐るべき世界を解説しようとした凄い本があるのだ。「玄妙道策」という本は酒井猛・故中山典之両先生、渾身の力作だが楽天ブックスにはないようだ。アマゾンで中古が出品されている。ぜひお持ちでない方は買って欲しい。つづくにほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.17

コメント(1)

-

江戸時代の布石

神戸大学教養部図書館には歴代名人打碁大系という和綴の本が所蔵されていました。これは丈和(3冊)・秀和(6冊)・秀策(4冊)・秀甫(4冊)の19世紀の本因坊家から出た4人の天才棋士のほぼ全棋譜が掲載されています。これらの本を一通り借りて何局か並べてみましたが、さっぱり解りませんでした。和綴じで漢数字の本は見てもわかりにくい。並べてみる必要があったが・・ヘンな手が多いなぁ・・という印象だけが残りました。後に道策の打ち碁集を並べて、はは~ん、そういう事だったのか」と思いました。道策師の打ち方・考え方が後世の棋士にすごく影響を与えていたからです。江戸時代の布石の特徴を列挙してみます。a 隅は小目が8割、目ハズシと高目も打たれている。星と三々はない。b 小目に対して9割以上ケイマにカカるc カカった石をハサまれてもすぐに動かないd かかった石を捨てる事が多い以上4点が現代との大きな違いです。私は特徴cとdが理解できませんでした。後に道策先生の碁を見て、特徴 c d が道策流である事に気づきました。秀策流というのは道策流の一部を訂正したものなのです。そして秀策のコスミが有名なのは、それが道策流を否定するニュアンスがあったため当時の棋士にとって衝撃的だったからではないか・・と私は思っています。次の記事で道策流の特徴について説明します。にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.17

コメント(1)

-

級位者の碁を観戦した

級位者の碁に関する記事を書いたので、実際に3K同士の碁を観戦してみた。第1図黒7! 石を捨てて振り換わる事ができない。これぞ級の碁!第2図 級の碁の特徴2 必要以上にダメが詰まる参考図 黒が正しく打てばこうなる。第4図 両者、悪手の応酬参考図2 黒19では根拠を作って治まるのが急務参考図3 白26では黒を脅かしながら自分の根拠を作る事ができたこの白1と3の点は双方の根拠にかかわる盤上最大の地点だ。だが両対局者はここを100手以上放置して打ち続けた。にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.16

コメント(5)

-

かかった石を捨てるという発想 初段の壁を越える考え方

たぬきねいりさんからの質問に答えて秀策流のコスミについて説明しようとしています。しかしどこまで説明したものか、どこから説明したものか・・基本的な質問に対して、既にある程度わかっている人にしかわからないような記事を書いても意味ないよなぁ・・と思いました。私は大学に入学した時は2~3級くらいの棋力でした。ルールは知ってましたし、詰碁の本を読んで初歩的な死活がわかっていました。しかし実戦経験が少なく、布石・定石の知識もほとんどありませんでした。大学の囲碁部に入ってはじめて本格的に囲碁の勉強をしたのですが本を読んでもあまり理解できず、上達にほとんど役立ちませんでした。本を読んでも上達しない理由は何だったのか、自分自身の経験から言うと「考え方を学ばないで情報を取り込んでも消化できない」ためでした。ですから、考え方から話をはじめる事にします。一般論として「石を捨てる事ができないのが初心者、石を捨てるのに抵抗がないのが上級者」と言えます。布石の話をする前に石を捨てる発想の説明をしなければなりません。私が囲碁の本を読んで棋譜や定石を並べた時に、かかった石を捨てる事がまず理解できませんでした。第1図 星の基本定石(左)穏やかな定石は理解できます。(右)黒2とハサまれると白3と三々に入るのは抵抗があります。なぜならさっき打った1の石を犠牲にするからです。級位者の碁を観戦すると「振り換わり」とか「捨て石」なんて上等な発想はまずありません。さらに高級な「様子見」とか「キカシ」とか「見合い」などという思想は欠片も見あたりません。日頃そういう低級な碁を打っている人に「秀策のコスミとは紛れのない堅実な一手です」とかもっともらしい事を説いても何の意味もありません。第2図 捨て石の効果がわかるの図前図の右側、打ったばかりの石を捨てる打ち方って損じゃないのぉ?って思うでしょ。私もそうだった。ハサまれてもその石を捨てる事ができませんでした。だけど、それが誤解だって事にある日気が付いたのです。第3図 例外の図一般的にはカカッてから入る方が得である事を前図は説明しました。直ぐに入るべき場合を例示します。東洋囲碁でも高段者の碁を観戦するとかかった石を放置したり、そのまま捨てたりしているのをよく見ます。江戸時代の布石は現代の碁以上に捨て石が多いのです。その江戸時代に打たれた手を理解しようとすれば、当時の布石理論から説明する必要があるのです。その前提として、かかった石を捨てる考え方を身につけて欲しいと思います。第3図 さらに高級な捨て石の図(左)白3とすぐに三々に入れば自動的に1の石を捨てる事になります。(右)両カカリしてから三々に入れば、黒に1か3のどちらかを取って下さいと尋ねる事になります。相手に選択枝を与える方が良い手である事が多いのです。にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.16

コメント(2)

-

小目からのコスミについて

たぬきねいりさんから2つの質問がありました。1)秀策流のコスミ2)単独のコスミ小目からのコスミについては調べた上で答えようと思い、江戸時代の棋譜を見てみました。以下の事がわかりました。○秀策のコスミとは秀策流という布石理論の一部である。○小目からのコスミは江戸時代初期から多く打たれており、秀策が創始したものではない○小目からのコスミが最も多く打たれたのは江戸時代中期である。相コスミ定石が流行し、それから派生した快禅の大塗りというハメ手が有名になった。○本因坊道策はあまりコスミを打っていない。特に道策と彼の弟子が打った碁にはほとんどコスミはない。道策はコスミを一般的には悪い手だと教えていたのではなかろうか?17世紀の巨人、道策先生から。第1図 道策がコスミを打った実戦例1682年(天和2年)11月 御城碁 先 七段 安井算哲(2世・渋川春海) 白 名人 本因坊道策あの天地明察で有名になった渋川春海と道策の大一番です。この碁は歴史に残る名局です。めったにコスミを打たない道策名人がなぜ白8と打ったのでしょうか?力を溜めておいて2の石を動き出すぞ、という趣旨でして黒は9と受けています。それを見て白10と空き隅に転じました。第2図第1図の続きです。白18~22は部分的にはヘンな手です。ここに力を溜めておいて白24~26と技を仕掛けました。これは半ば取られている☆の一子を最大限活用しようという趣旨です。第1図のコスミと同じ趣旨の手なんですね。碁盤全体を見て序盤早々から狙いを持った手を打っています。現代的なスピード感があります。江戸時代とは思えません。参考図普通白1~3です。これで悪いとは思えませんというか私はこれしか思いつかない。天才道策名人は「これじゃ☆の石が立ち枯れじゃ」と感じたようです。秀策のコスミについては後で説明しますが、道策師・秀策師の布石理論や打ち方は現代でも通用する部分があります。「升田・大山以前の棋譜は調べる価値がない」(羽生善治)という将棋界とはえらい違いです。にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.16

コメント(1)

-

張栩流布石について

たぬきねいりさんからの質問にお答えします。基本図1この布石、ミニ中国流の一路ずれた形について説明して下さいと言われました。これは張栩さんが創始した布石です。この布石、決まった名前がありません。とりあえず張栩流布石と呼ぶことにします。参考図1 最も有名な実戦例2009-10-15、名人戦第5局。張栩さんはこの碁に負けて名人位を失ったのです。どうも日本ではこの碁の印象が強いせいかマネする棋士が少ないのです。中国や韓国の棋士の方がよく打っているようです。私はこの布石は優秀であると思っています。基本図2これも張栩流の基本形ということにしましょう。基本図3 張栩スペシャル張栩さんが四段から六段の頃に打っていたのがこの布石。これは「張栩スペシャル」と言われていました。世界的に広まった今の張栩流をそう呼ばないのは旧型の張栩スペシャルと混同するからなのでしょうか?張栩さんは「悪いのがわかった」と言って今では張栩スペシャルを打ちません。なぜ悪いのかを私は知りたい。では張栩流布石の狙いについて説明します。参考図2 張栩流布石の成功例この図のように黒7と一路狭い事で確定地になりやすい場合があります。黒7は地を作りたい、というのが第一の趣旨です。参考図3 張栩流布石の成功例2第二の趣旨は、白16とかかった石が捌けない事です。黒7の狭いヒラキは白16~20の形から次にヒラく手がないのです。ゆえに白16とかかりにくい・・というが黒7の狙いです。という訳で張栩流布石は目的がはっきりしていて、その対策がはっきりしていないので有力な序盤作戦であると私は思います。にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.15

コメント(1)

-

女流名人戦終わる

将棋の女流名人戦終わってしまいました。里見香奈女流名人が挑戦者の清水さんを3タテで下し防衛しました。私が見るに第3局は清水さんの好局だったと思います。終局直前までは・・結果として里見さんの終盤力が強く印象に残りました。2chの女流名人戦板では、ファンが激指に両者の指手を入力して、終盤戦では「激指によると先手が勝ち」とか書き込みがありました。おまえら普段ソフト指ししてんじゃねぇか?とツッコミたくなりましたが、そういう観戦もアリなんだなぁ・・と思いました。囲碁もヨセの強いソフトが出て、○○によると黒1.5勝ちとかチャットするようになるんでしょうか?そんなヨセの強いソフトが出たら、相当勉強になるでしょうね。自分がネットで打った棋譜を入力してヨセを検討してくれるようになったらありがたいです。ただそうなるとソフト打ち対策として超早打ちがデフォルトになるかもしれません。中国のサーバーに行くと今でもそういう感じですが・・にほんブログ村ランキングに参加しています。応援のクリックをお願い致します。

2011.02.15

コメント(1)

-

バーレーン

バーレーンって国、名前は聞いた事あるけどどこだっけ。地図↓バーレーン王国(wiki)バーレーンで反政府デモが発生http://today.msnbc.msn.com/id/41597335/ns/world_news-mideastn_africa/エジプトのクーデターが沈静化した。軍が権力を掌握しイスラエルとの和平を維持する事が発表されて株価やユーロが買い戻されました。ところがバーレーンに飛び火したことでドルや原油が上がってきています。バーレーンは1)サウジアラビア王家の一族が支配している。支配者はアメリカ寄りのスンニ教徒2)国民の大多数はイラン系のシーア派3)産油国である2)の部分がエジプトと同じだし、1)も似ている、エジプトの民主化?が親米の産油国とくにサウジアラビアに飛び火するか否かが現在最大の注目点です。バーレーンが「手になった」という事はサウジアラビアも相当「味が悪い」んじゃねぇか?という意味でこれは目が離せません。

2011.02.15

コメント(1)

-

天元の石が泣いている

東洋囲碁に行ったら、おもしろ布石の碁を発見。第1図ここまででも違和感があるが・・問題はこの先だ。第2図これが実戦の進行・・黒さん何やってんの?天元の石が泣いているよ。第3図私ならこう打つの図。前図では黒は隅に閉じこめられてしまった。このように両サイドのワタリを見合いにすればよかったのではないか第4図 補足白は2~4くらいでしょう。黒はカミトリが残って活きが確定しています。6と7を見合いにして黒良し。第5図 実戦の進行白1は上辺星付近に、黒2・白3のいづれも三々に打ちたいと思います。白1の所、切られたら喜んで一子を捨てます。にほんブログ村ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

2011.02.14

コメント(2)

-

見事な受け潰し

棋戦:大和証券杯女流最強戦持ち時間:30分先手:里見香奈後手:上田初美 第1図 52手まで第2図 73手まで第3図 85手まで第4図 101手まで

2011.02.14

コメント(3)

-

糖尿病の悲しさ

対局を始めてすぐに尿意を催した。あわててトイレに行くが持ち時間が10分の碁では大変である。糖尿病の悲しさ、こういう時はまず負ける。実戦図1白がヘンな手をいっぱい打ってくれたのでわが方は順調に見えるが問題があった。相手が普通の手を打ってくれたら間違いは少ないのだが・・こう打つべきの図1第一勘はこれだったが、実戦では2にノビている。急所をハズしていた。こう打たれたらどうするつもりだたのだろう?実戦図2あぁ・・情けない。大優勢になれるはずが・・この有様こう打つべきの図2黒1と7を効かしておけば楽勝のはずだった。急所を逃しまくっている。

2011.02.13

コメント(0)

-

死活妙機第2問

問題図(白先)私の読み私は1~2分しか考えないのだ。ネット碁じゃ一手にその位しか考えないでしょ。正解手順最終形は私の読みと同じになっているけど手順が全然違う。変化図無条件で取れるのでコウではダメなのだ。ゆえに前図の白1が正解だった。

2011.02.13

コメント(0)

-

黒白の部屋

詰碁作家、塚本惠一氏のサイト黒白の部屋を紹介します。囲碁DBの囲碁端会議室に> 私のサイト「黒白の部屋」で古典詰碁を解説中で、玄覧、死活妙機、忘憂清楽集、玄玄碁経の解説を終えたところです。> > よろしくお願いします。と塚本氏が書き込まれていたので、発見しました。それで死活妙機の第一問を見ました。本因坊秀哉名人の詰碁集で難解で有名なのです。諸留さんが「発陽論はまだわかる、死活妙機はさっぱりわからん」と言うてたのを思い出しました。問題図(白先)第2図白1~4までは読めたのですが白5に私は気がつきませんでした。オサエても抜いても死んでるなぁ・・と思ってました。(笑)白5と打って2の1とヌキを見合いにすれば活きというのが作者の意図だったのです。第3図塚本氏によると黒4~6という手があってコウになるので失題である、と解説されています。第1問からこれでは頭が痛い・・私はもっと簡単な詰碁を見るとしましょう。

2011.02.13

コメント(0)

-

アルファケンタウリ完全版

私は表記のゲームを持っているが、長いことやってませんでした。実を言うと攻め筋がわからなかったのです。このゲームはシド・メイヤー作であの超傑作Civ2の続編なのです。私はは政治体制のシステムを理解できませんでした。攻め筋の最重要ルールを理解できなかったので投了していたのです。それを解説したwebを発見しました。「アルファ・ケンタウリ」移行ポイントこんなのやったら何百時間飛ぶかわかんねんぇよなぁ。追記マニュアル本を見つけて政治体制について調べた。p.123に社会工学という項目があり、それがciv2で言うところの政治体制の事だった。civ2の派生ゲームなのだからciv2の用語と統一したマニュアルの書き方をして欲しかった。単に英語を直訳しただけじゃダメじゃないか!

2011.02.12

コメント(3)

-

気分がよいので貼っておく

圧勝じゃ・・

2011.02.12

コメント(0)

-

長島梢恵さんのブログの局面図を作ってみた

昨日の手合い(向井3姉妹のGO! GO! Diary)という記事を見ました。局面図が盤面を携帯のカメラで撮ったとおぼしき写真でわかりにくかったです。画像を保存して画像ソフトで拡大して初めて読めました。ならば当方で局面図を作ってトラックバックを張ってみようと思いました。----------以下、長島梢恵さんの記事を転載します-------局後の検討でポイントになったところを載せてみます。第1図(基本図)第2図(実戦の進行)黒1・3がそっぽでした。白4と打たれ、下辺に伸びている黒の一団に眼がなくアッという間にボロボロです。第3図(検討図)黒1ではこちらにデる手がありました。白2のヌキに、黒3が決まるのが気持ちいいところ。右辺の攻め合いは、黒5からの手順で、黒の1手勝ちになります。(黒15・17の2子は取られますが)この進行なら、下辺黒もつながっていますし、右下隅の黒地もなかなか。地合いで悪くない形勢でした。上辺の黒地がまとまったあたりでは手応えをかんじていたのですが、下辺を攻められてからのヨレっぷりがひどかったですね。これから、月・木・月曜日と手合いが続くので、しっかり勉強してまた頑張ります!------------転載、終了--------という事で長島梢恵さん、頑張って下さい。応援してますよ。

2011.02.11

コメント(0)

-

他人の碁を勝手に解説

4段同士の碁なのですが・・な部分をネタにします。第1図(20手まで)白16は悪手です。誰が見てもわかりますよね。この16の一手がどういう意味を持ってくるかに注目してください。第2図(実戦の進行2)この白さん、ケイマの突き出しが多いですね。黒も守りに偏してイマイチですね。白12もちょっとウスイですよね。参考図1とりあえずハサム一手でしょう。こうなれば理想的?第4図(実戦の進行3)黒4~6が悪い。わざわざ白地を作ってあげているみたいな手ですよね。参考図2黒2のツケが急所で、白3子が重い形ですね。第6図(実戦の進行4)白1がカス石を助けた大悪手。いろいろありましたが白は11子を取られて奈落の底に沈みました。(笑)参考図3ワタッテおけばなんでもなかった。黒は打っただけ全部持込みになっていたところでした。参考図4第1図の白16のツキダシを打っていなかったらどうなっていたかの図です。実戦は白14・黒13のツキダシを打ってしまっているのですが、なかったら白は取られる事はなかった。どころか大イバリの展開だったわけです。ダメヅマリはコワイ、自分からダメヅマリになるような手は打ってはいけない・・という事ですね。

2011.02.11

コメント(3)

-

日本プロ棋戦の持ち時間一覧

囲碁データベースさんの日刊囲碁の記事から一部拝借しました。2000年、2008年、2011年の持ち時間短縮化が一目でわかります。囲碁DB氏の主張は「日本のプロ棋戦も少しづつ短縮化してきたけれど中国や韓国では3時間から2時間、90分、1時間とさらに短時間の棋戦が増えている。世界で勝つためには日本はさらに短縮化する必要がある」というものです。中国や韓国に合わせる必要はないと私は思いますが、日本ももっと短時間化すべきと私も考えています。その理由はUStreamとかニコニコ動画でプロの対局を生中継する事が可能になっているからです。持ち時間を短縮し、棋士による解説と二つのカメラを切り替えて放送するイベントをもっと増やすべきでしょう。プロの碁を商品化して流通させる手段として活字メディアは急速に力を失いつつあり、動画メディアへ進出する必要があるからです。日本将棋連盟は先日、棋王戦第一局を中継しました。囲碁界もやっていただきたいです。

2011.02.11

コメント(3)

-

不要な休日

2月11日は建国記念日という祭日である。なんで建国記念日なのかといえば明治22年(1889)の今日、大日本帝国憲法が発布され、日本が議会制民主主義国家になったからであるらしい。だが現行憲法に変わった後もこの日を祭日にする意味あるのだろうか?すくなくとも建国記念日という名称には違和感を覚える。アメリカの独立記念日(7月4日)、あれぞ建国記念日である。日本のように古来から領土や構成民族に大きな変化がない天然国家には明確な建国記念日なんてないのだ。2000年以上も国家が衰微せずに存続している事、異民族の侵入・支配を許さなかったこそ世界に誇るべき快挙なのだ。日本の建国はいつなんだろうか、と考えてみるに日本という国名を定めた時だと思う。倭国と名乗り中国に朝貢していた頃は朝鮮諸国と同様、中国の周辺国だった。日本という国号には中国から独立した国である事を表明した意味がある。この日本という国号の意味を広く国民に知らしめる必要があると思う。とくに義務教育において。

2011.02.11

コメント(2)

-

続・守りの一手

「守りの一手」の私の意見とnipparatさんからのコメントを対比して記事にしてみました。同じ局面を見ても人が違えばこうも見解が異なるものなのですね。図1(一間締まり)みんみん「白1は入る余地があるので甘いのではないか」nipparatさん「右上白の一間締まりも相当な手だと思います。いきなり入ってくるのは、この段階では歓迎です。」図2(コスミ)みんみん「白1のコスミの方が頑張った手と言えます。が、黒2と打ち込まれると手になってしまいそうです。」nipparatさん 「コスミは一番バランスが取れた手だと思います。今の時点で無理やりこじ開ける手を心配する必要はないと思いますし、黒の上からの桂馬に手を抜いても抵抗力がありますから」図3(ケイマ)みんみん「白1と打っても上辺は確定地ではありませんでした。よく見ると黒2~4で手になっていますね。(^_^;)」図4(ケイマ)nipparatさん 「右上の小目から上辺寄りの桂馬は、固くてやや打ちにくい手ですね。右上3の3につける嫌みも残りますし」図5(反対のケイマ)みんみん「このツケギリは手になっていません。ゆえに白1が最善のようです。」nipparatさん「左から桂馬(右から大桂馬)はいくら何でも固すぎて辛いと思います。盤面全体をシンプルに眺めたら、そう感じられると思います。」私とnipparatさんの見解の相違は何に起因するのでしょうか。碁盤の見方はどこが違うのでしょうか。私の考えは上辺の白の構えが地になると極めて効率の良い囲いが完成する。たった9手で40目以上の地ができる事なんて滅多にない・・という固定観念から出発しています。nipparatさんの碁盤の見方はもっと柔軟で「あまりガチガチに囲う必要はない。黒がムリに入ってくるのは歓迎だ」というものです。私も普段はやきもちを妬く打ち方をする人を批判しておきながら、自分もガチガチの思想になっておりました。こんないい構えは地にしたいじゃん・・と思えたのです。碁は固定観念・思いこみが禁物である・・とnipparatさんに教えられました。という事でウソを書いた記事がいい記事を産むという面白い結果になりました。

2011.02.10

コメント(1)

-

守りの一手

図1けろよんさんが白1と打ちたいとのコメントがありました。上辺も右上隅も一手で地にしようという意図はわかります。でも、そんな巧い手はないと思います。図2黒2に対し白3と上辺を守りますと黒4で白としてはもてあました形になります。図3白1のコスミの方が頑張った手と言えます。が、黒2と打ち込まれると手になってしまいそうです。図4白1と打っても上辺は確定地ではありませんでした。よく見ると黒2~4で手になっていますね。(^_^;)図5(これが最善?)白1と強い方からケイマするのが最善手かな?なかなか難しいです。図6(白踏ん張ったの図)黒2に対して欲を出して押さえ込みに行くと上辺の白地は大破します。白3のハサミツケで踏ん張っているようです。地を確定させるのは一苦労ですね。参考図このツケギリは手になっていません。ゆえに白1が最善のようです。

2011.02.10

コメント(2)

-

なつかしいハメ手

なだれ三昧さんという方の囲碁ブログを発見しました。いろいろな打ち方があるものだという記事がありまして、これをネタにします。実戦図1なだれ三昧さんが白で、黒が三段の方です。黒が7~9と打ってこられたのをなだれ三昧さんは見た事ない手だったそうです。>帰って基本定石事典を調べたが、もちろん載っていなかった。私はこの手を解説していた本を読んだ事があります。その本は大学囲碁部の先輩に借りて読んだもので著者や題名は忘れましたが昭和40年代に日本棋院が出版した本でした。実戦図2なだれ三昧さんの打った白1のツギは悪手です。しかし黒2のボウツギはそれを上回る悪手で結果的に白がよくなっています。参考図1白1のツギに対しては黒2とノビきるのが良いと思います。白3~5と一子を取るよりないのですが、取った結果白1の位置は空き三角になってしまいます。実戦では黒は2で3と相手に打たすべき所に打っています。悪くなるのが当たり前です。参考図2黒1に対し実戦では白はマゲを打っていますが・・私なら2と打って確定地にします。45目もの地が確定して左上の三々も残っているのですからド楽勝の局面でしょう。実戦図3なだれ三昧さんが黒を持っての第2局でも白さんはツケハネを打ってきたそうです。実戦図4それで以下の進行になりました。なだれ三昧さんが打った黒1~3がハメ手破りの正解手順だ、と本に書いてありました。しかし・・この碁は白が勝ったのだそうです。間違えた碁を勝って、正解を打った碁を負けるというのですから面白いですね。参考図3私が黒なら1とヒキます。部分的には変な手ですが先手を取って右辺に打ちたいです。

2011.02.08

コメント(4)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

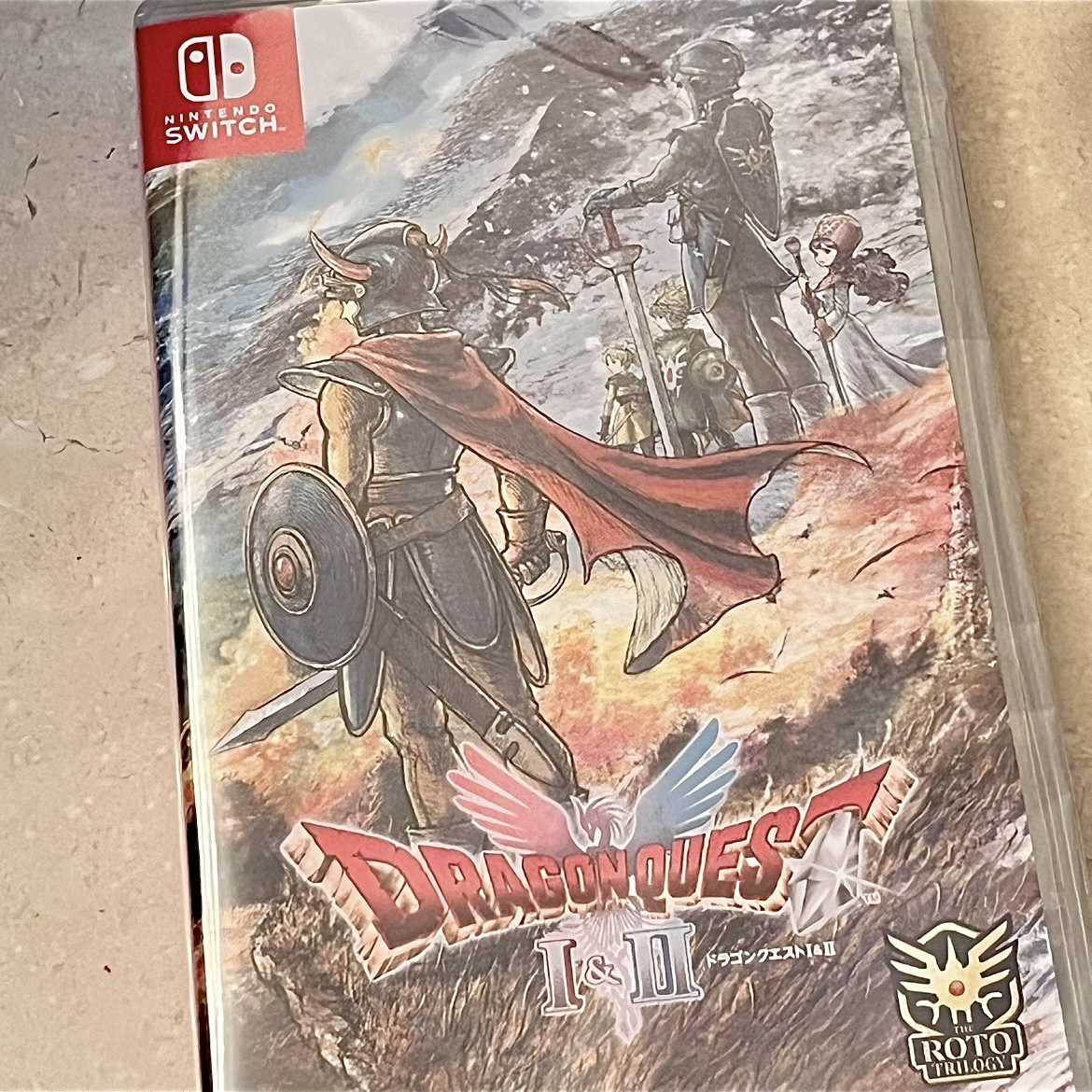

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- 【Switch:ドラクエⅠ】うぎゃー!イ…

- (2025-11-21 14:26:02)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…

- (2025-11-15 21:55:46)

-

-

-

- 模型やってる人、おいで!

- 零観 タミヤ 組立開始

- (2025-11-21 05:40:18)

-