2010年02月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

墓石と桜

桜咲く。と云っても何かの試験に合格したのではない。ごく近所の小高い山肌の雑木がまばらに繁ったなかに、桜の木があり、それが、今日、咲いているのだ。木肌といい枝振りといい、まちがいなく桜である。いくらなんでも早過ぎはしないか? 昨年の11月初め、東京薬科大学キャンパスの桜が1本だけ咲いていた。「秋桜」と書けばコスモスだが、それはれっきとした桜だった。 たしかに、冬桜とか寒桜と称して、冬に咲く桜の種類がある。しかし、今咲いているのはそのような種類とは思えない。 ひとり咲くめざめの早い桜かな 青穹 ところで、もうひとつ「ウーン!」と唸ってしまう光景にでくわした。 特殊な紙をもとめに紙屋に出かけた。その途中でみかけたのだ。墓石を売っている、まあ、石屋さんですが、「売りつくし」のビラが店の扉や窓ガラスにベタベタいっぱい張られているではないか。 決算期だからか倒産か、いずれにしろ、墓石の売りつくし市とは! どんな商売でも、在庫をかかえては困るだろう。たとえ墓石屋さんだって。 ・・・しかし、ねー、墓石が右から左に売れるものなのかしら。「ウーン!」と、私は唸ってしまったのだ。 墓石も春決算の売りつくし ついでながら、きょうのブログ・タイトル『墓石と桜』は、ジョン・スタージェス監督の映画『墓石と決闘』を連想しながら付けた。ワイアット・アープ、ドク・ホリディとクラントン一味との決闘とその後を描いた異色作。ただし『墓石と決闘』は邦題で、原題は『Hour of the Guns』。この魅力的な邦題は、ある勘違い、もしくはわざと勘違いして付けている。 この有名なOK牧場の決闘があった西部の町の名を、Tombstone(ツームストウン)という。すなわち「墓石」である。決闘で墓石がたくさん建ったというわけではない。あくまでも町の名前である。

Feb 28, 2010

コメント(4)

-

ひさびさの雨に

春雨やあわき花の香しのばせて 青穹 ひさびさの雨に我身の魚ごころ 菜種御供やがて濡れゆく石畳

Feb 26, 2010

コメント(0)

-

自転車つっこむ句

春うらら自転車転把きりそこね 青穹 老いしかな自転車つっこむ春の垣

Feb 25, 2010

コメント(0)

-

あっ、あっ、ガツン

訪問客をつぎつぎ迎えて気忙しい半日。3時過ぎにようやく身体があいたので、自転車で近くへ用足しに出た。セーターを脱ぎ、厚手のウールのスポーツシャツにダウンジャケットをはおったのだが、たちまち汗ばむしまつ。テレビの天気予報は、これからまた気温の上がり下がりがあるだろうと言っていたが、もうそろそろダウンジャケットは必要ないかもしれない。 山の下では梅も散り際、連翹も散って、黄色い花弁がその枝垂れの下に積っている。桜草が塀際にいまを盛りと咲いて、ずらりと見事にならんでいる家もある。 我家では、玄関前にアーチ状に太い枝をのばしたグミの木を伐らなければいけないか、と思っている。訪問入浴の浴槽を運び入れるときに邪魔になり、先日、スタッフが少しばかり苦労しているのを見た。いまはまだ葉もつけていないが、夏にむかって葉叢をしげらせる。大粒の赤い実が豆ランプのように垂れ下がるのを、毎年楽しみにしてはいるのだが・・・ そんなことを考えながら細道を自転車でゆくと、すれちがいざまに「おひさしぶりです!」と声をかけられた。2年振りくらいになる偶然の出逢い。私は、「あっ、あっ、あ。おひさしぶり!」と手をあげて、通り過ぎてしまったので、ブレーキをかけながら首をうしろにまわした。そのとたん、ガツンと自転車が石垣に衝突。知人は立ち止まって、「だいじょうぶですかー」。 「だいじょうぶでーす」と手をふって、結局、立ち話もしないまま別れてしまった。 撫でて見る掌あつし石敢當(せきかんとう) 鴎外【註】「石敢當(せきかんとう)」とは、石にその文字を書いた路傍のお守り。

Feb 25, 2010

コメント(2)

-

手作り『森鴎外句集』

ひろい集めた森鴎外の俳句を編集した手作りの『森鴎外句集』ができあがった。これで俳句だけをまとめて読むことができる。

Feb 24, 2010

コメント(2)

-

春眠

春空をヘリコプターが掻回し 青穹 春眠や句に耽りつつ目蓋とじ 春眠やかしましき世の方外に

Feb 24, 2010

コメント(0)

-

国語辞典が役立たず

コンピューター用のフォント・セットにない漢字にはじまり、辞典にない漢字や言葉を、鴎外の俳句をめぐって詮索してきた。こういうしつこい詮索癖は、頭をその意識でいっぱいにすると或種の「磁力」を発揮しはじめるかもしれない。情報がどこからともなく、あるいは類は類を呼ぶかのように、ひょこひょこ現れる。そう思うのは今にかぎらない。長年、仕事をしている間に何度感じたことか。 きょう、次のような河東碧梧桐の句に気がついた。 井戸水にイカラみえそめ温みけり 私がカタカナで「イカラ」と書いた言葉は、漢字で虫ヘンに蔑と書く。そのように河東碧梧桐はルビをふっている。鴎外の使った「マクナギ」という言葉の漢字の1字、「ベツ」とよく似た漢字である。 「ベツ」は、手ごろな漢和辞典が収載していなくもない。たとえば、長澤規矩也博士の『明解漢和辞典』(三省堂)には出ていないが、戸川芳郎監修・佐藤進・濱口富士雄編『全訳漢辞海』には載っている。 しかし「イカラ」は両者ともに載っていない。そればかりか「イカラ」という言葉さえ、手持ちの数種類の国語辞典を調べたが、出ていない。河東碧梧桐の句と、そこに使われた漢字から、どうやら「イカラ」が虫のたぐいらしいとは推測できるのだが。 鴎外が使っている漢字にしろ、河東碧梧桐の漢字にしろ、現在では諸橋轍治博士の『大漢和辞典』13巻(大修館書店刊)に当たるしかない。すくなくとも、当たれば、フォント・セットに入っていなくとも、なんとか解決できるだろう。しかし、言葉そのものは日本語辞典から消滅しているおそれがある。 ここ2,30年、いろいろなところで様々な分野の人たちが、言葉を知らない、漢字を知らないと嘆いているが、かんじんの国語辞典が役にたたなくなっているのだ! 「マクナギ」については、未詳としたり、辞典によっては「マクナギ」と「マクナキ」とを混同して掲出していたり、それでも項目をたてている。しかし「イカラ」については、私はいまのところお手上げだ。 いまどきの国語辞典が役立たずなのだから、私はせめて詮索癖を昂揚させて、もうすこし「磁力」を強める必要がありそうである。なんとも安っぽい国だことよ。なにが日本文化だ!

Feb 23, 2010

コメント(0)

-

サチ(猫)の冒険

半月や春にたゆとう船路かな 青穹 春の夜にさまよい出でし猫帰る

Feb 22, 2010

コメント(0)

-

鴎外の言葉の濁音

森鴎外のことばづかい(鴎外は「詞遣ひ」と書くが)で、前回示した「マクナギ」は「マクナキ」なのではないかという私の解釈する一例は、その意味からばかりではない他の理由がある。 次のような俳句がある。 接待の湯は空罐を柄杓かな ただ一つあき罐ひかる枯野かな あき罐の物具寒き芝居かな いずれも戦地で詠んだもの。 第一句は、高級軍医として戦地で風呂を勧められた。戦地のこととて、湯を汲む柄杓は空缶を代用していた、という意味。 第二句。戦地である中国の広大な原野であろう。秋である。見渡す限り何もない枯れ野がひろがり、ふと光るものがあるので注意をむけると、誰が捨てたか空缶がひとつ転がっている。 第三句。戦地でのたまさかの慰めに、兵士たちが芝居をする。まともな小道具などないから、空缶を代用している。兵士たちは笑いさざめき楽しんでいるが、それがかえってわびしい。 まさに空缶三題である。空缶が代用道具となっている侘びしさ、あるいは物に拘泥しない男世界の清清しさ、また殺伐さ、それらすべてを含んでいる感覚の表現である。 ところでその「罐」に、鴎外は「ぐわん」とルビを振っている。上の三つの句の「罐」すべてを「ぐわん」と読ませているのである。この「ぐわん」は、旧かなづかいで「志願」を「しぐわん」とルビを振るのとは異なるだろう。旧かなの場合は「罐」は「くわん」とすべきである。 彼の小説のなかに「薬鑵」という言葉がでてくる。これには「やくわん」と、濁らずにルビを振っている。つまり、鴎外は一種の口癖で、空缶を「あきがん」と濁音で言っていたのではないか。普段の言葉にときに濁りが混じることがあったのではないか。これが私の解釈だ。 森鴎外は5歳のときに津和野藩の儒学者米原綱善翁に漢籍の素読を受け、6歳で村田久兵衛に論語を、7歳で再び米原綱善に孟子を学び、10歳までには四書(大学、中庸、論語、孟子)をマスターしてしまっていた。東京医学校予科(のちの東京大学医学部)に入学したのは13歳のときで、じつは入学年齢規定は15歳であったので、生まれた年を偽ったのだった。事実は1862年生まれなのだが、以後、鴎外の公での出生年は1860年として通すことになる。まあ、それは余談として、鴎外の漢学の素養は同時代人のなかでもすぐれていたといえる。同時代人のひとり夏目漱石が案外恣意的な当て字をやっているが、鴎外はいわゆる当て字とはちょっと違う。漢字の本意に根差したところで、日本語の、そして鴎外自身の日常語の読みをしている、と言ってもよいのではあるまいか。 鴎外の言葉の感覚は、その愛嬢である小説家森茉莉の言葉の感覚にも引き継がれている、と私はみている。森茉莉についてはまたのこととするが、とにかく明治時代のひとたちの漢字についての素養はたいしたものだ。とても太刀打ちできないと舌をまきながら森鴎外の俳句を読んでいるのである。

Feb 21, 2010

コメント(2)

-

雨傘・古書・フランスパン

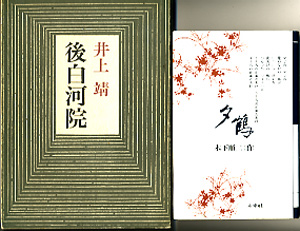

雨傘が壊れてしまったので、午前中に買いに出かけた。24本骨の傘である。本当は、別な欲しいと思っている傘があるのだが、あるところへ製作を発注しなければならず、1本、10万円以上する。ふにゃふにゃの雨傘って、腹が立つでしょう? でも、それは諦めて・・・ 帰りに、あたたかな日射しだったものだから少しブラブラ歩いて、大型古書店に立ち寄った。いつも言うことだが、このようないわゆる新古書店は、比較的新しい刊行本のセカンドハンドを売る店なので、その店としてまともな価格で売っている本には私の注意をひく本はない。むしろ100円均一本のなかに思わぬひろいものがある。しかもそのような本でも、ほんとうの古書店の100円均一本よりずっと綺麗なのである。どうやら新古書店では、綺麗な本しか商品にならない、綺麗な本を買う客しか来ないらしいのだ。 というわけで、ざっと見回したところ、ありましたよ2册。木下順二『夕鶴』の美しい装丁の小型本(1987年、未来社刊、装丁・岸顕樹郎、題字・木下順二)と、井上靖『後白河院』(1972年、筑摩書房刊、装丁・安東澄)。 『夕鶴』は、一度お目にかかった木下先生の毅然としたたたずまいを思い出して。もちろん山本安英の夕鶴を見た、その思い出もある。40年以上も昔のことなのに、木下先生のお姿がありありと目に浮かんできた。 『後白河院』は、保元・平治の乱の原因である淫らな閨房政治のなかから出て来た後白河院というその人について、作者がいかなる物語を創作しているかという興味。すでに読んでいる、同じ作者の、利休の侘茶とその死をめぐる『本覚坊遺文』と対をなすものと言ってよいだろう。語り口も同じだ。利休も後白河院も、小説のなかの登場人物ではない。語られる人物なのだ。登場人物に語られることによって立ち顕われるのである。(余談だが、三島由紀夫の戯曲『サド公爵夫人』を思い出す。この舞台にサド公爵本人はまったく登場しない。4人の女たちに語られることによって観客の頭のなかに立ち顕われるのである。終幕の戦慄すべき効果!) それからドンクに寄ってフランスパン(バゲット)を買って、お昼前に帰宅。 今日こそは春来にけらし日の温み 青穹 春鳥や汝が名をしらず恥ずかしき 春鳥やわが行く道をさきにたち 愛らしや春鳥の目のまるきこと 靴ひかり春日の影を踏みにけり

Feb 20, 2010

コメント(0)

-

ちゃれさんの作字

常連客のちゃれさんが、前回の鴎外の句に使われているフォント.セットに入っていない漢字を、ご自身のコンピューターで作字してくださった。送信手段を変えて送ってくださったのだが、私のOSとの互換性がないため、何を試行しても文字化けしてしまう。ということを今朝メールで読み、ちゃれさんのブログを訪ねたところ、作字をHTML変換して画像として掲載していらした。なるほど見事に鴎外の漢字ができあがっている。私のOSだと、高価な作字ソフトをインストールしなければ、こんな芸当はできない。ちゃれさんが自慢するだけのことはある。 いまのところ指をくわえているしかないのだが、ちゃれさんの画像を(無断で)コピーし、それをここに掲載しておく。 森鴎外も、ちゃれさんにかかっては、いちころだ。「キョウリョウ(虫ヘンに羌そしてニンニョウのわきにム。虫ヘンに良、ただしこの字は異体字の螂が現在では一般的)」、「ジュウイ(柔。クサカンムリに夷)」、「カヤ(虫ヘンに厨。いわゆる蚊帳のこと)」、「ゲイ(羽カンムリにニジュウアシ)」、「タイマイ(王ヘンに毒。王ヘンに日その下に月)」、「スキヤキ(金ヘンに且。焼。いわゆる鋤焼のこと)」、「ツブれ(元ヘンにリ)」、・・・・なんでもござれかー。

Feb 20, 2010

コメント(2)

-

森鴎外の俳句

ここ数日、時間があると森鴎外の俳句を読んでいる。と云っても、まとまった句集はない。著作のなかから収集し、私のコンピューターにファイリングして、私家版の鴎外句集を編んでいる。あとでプリントして製本するつもりだ。 鴎外は文学者であると同時に軍医であったので、それらの句は戦地で詠んだものが多い。軍人としての厳つさ、そして漢学の教養が、硬質な句となって表れている。が、ときに柔らかな心がのぞきみえる句もあり、私にはそのあたりがおもしろい。 コンピューターに取り込むにあたっての難儀は、旧漢字。しかし、私のフォント・セットにないものは、いたしかたないので新字体に直すとしても、鴎外の特殊な漢字使いをしているものがこまる。漢和辞典にみつからないものもある。言葉そのものが現行の辞典から失われているものもある。 たとえばこんな句。 マクナギに眉ひそめたる大臣(おとど)かな この「マクナギ」とルビが振られた言葉は、漢字2字で書かれていて、血ヘンに蔑、もう一方は虫ヘンに蒙と書く。前者は、手ごろな辞典で収載しているものもある。ベツと読む。血で穢すこと、あるいは汚れた血液の意味である。後者は、私の手持ちの辞典には載っていない。 はたして「マクナギ」とは如何なる意味か。 古語辞典を引くと、その言葉は出ている。ただし、意味は未詳、一説に「マタタキ、メクバセ」の意味、とある。『源氏物語』の「明石」に出て来るのだ、と。 ところで古語辞典には「マクナキ」という言葉が出ており、それは小さい羽虫の類の名だという。 鴎外の句にもどると、古語辞典による「マクナギ」でも「マクナキ」でも、言葉の意味がちがうので「大臣」の人間的なニュアンスが違ってくるけれど、どちらでも通じなくはない。 もし「マクナギ」とした場合、私の句の解釈はこうだ。宴席かなにかで大臣のそばに侍っていた妓が、大臣に対して身分をわきまえず目配せ(ウインク)したのだ。その無礼に、大臣は眉をひそめたのである。 「マクナキ」だった場合はどうか。場所はどこでもよい。陣営でもよいし、馬上でもよい。とにかく人の血を吸う羽虫が飛んできたのだ。毅然としていた大臣だが、身じろぎもせずただ眉をかすかに顰めたのである。鴎外はそれを見のがさなかった。心の内にいささかの微笑をもって。 そこでもういちど鴎外の書いた漢字をみると、そこから起ちあらわれるイメージは、どうも「虫」の類だ。私にはそう想われる。・・・鴎外は自分の口癖で、「マクナキ」を「マクナギ」と詠んだのではあるまいか。 次の例は、鴎外独特な漢字使いをしている句。 煮凝になりし肉汁(すうぷ)を解かしけり 私はとりあえず「肉汁」と書いたが、原文は「肉」と「サンズイに自」と書いている。それで「すうぷ」とルビを振っている。もちろん意味は、英語のsoupのことである。「サンズイに自」と書く漢字は、キと読み、鍋などに水を注ぐという意味である。名詞としては、この文字1字で肉汁という意味。前置詞としては、どこそこに至る、という意味になる。 というわけで、もっか私は、フォント・セットにない文字にてこずりながら、逆にそこで立ち止まって鴎外の句を味わい直しているのである。 麦踏むや鴎外の句を写しけり 青穹

Feb 19, 2010

コメント(3)

-

ありゃー、また雪だ!

春遠し雪の朝(あした)の灯油売り 青穹 降積むや門扉のうえの雪一寸 窓あけて眺むるばかり雪の猫 病臥する老母の夢に春のゆき 霏霏として春雪深し夢のなか 戸を叩く林檎むすめの頬白し

Feb 18, 2010

コメント(0)

-

花束

家人が切り花を買ってきたので、朝の入浴をすませてベッドに横たわった母に見せた。母はじっと見つめて、「きれいだねー」と言い、感きわまったかのように「ああ」と泣いた。 窓際の小箪笥の上に、昔私がある仕事の完成を記念して買った花瓶が置いてある。母が元気なころには、母自身が花を活けていた。病臥するようになってからは、一度も使わず、飾り壷のようにそこに置かれたままである。・・・その花瓶に、あふれるほどの花をいれてみようか。ふと、母の喘ぎのような泣き声をききながら思った。 春遠し暮れてかそけき橋ひとつ 青穹 多摩川の並み懸く橋や春遠し 春遠し此岸彼岸の橋のうえ

Feb 17, 2010

コメント(0)

-

庭に鶯きたけれど

春寒し風邪ひき猫のくしゃみかな 青穹 子らのこえ風花舞ってちりにけり 鳴かぬなり庭に鶯きたれども 門とざし暮れ残る春の寒さかな

Feb 16, 2010

コメント(0)

-

ディック・フランシス氏死去

競馬ミステリーで知られ、日本にも多くのファンがいるイギリスの作家ディック・フランシス氏が亡くなった。享年89歳。 1962年に発表した処女作『Dead Cert(邦題:本命)』が英米で好評を博し、以後、年1册のペースで競馬ミステリー作品を上梓し、生涯に42册がいずれも国際的なベストセラーになっている。1965年度イギリス推理作家協会賞銀の短剣賞、1969年、『罰金』によってアメリカ探偵作家クラブ最優秀長篇賞、1979年度イギリス推理作家協会賞金の短剣賞を受賞した。 ディック・フランシスの経歴は、じつは作家たる以前に王室一家の馬を預かる厩舎の専属騎手であった。しかも皇太后の持ち馬に騎乗して、1953年から54年にかけてのシーズン最多勝利騎手、すなわちチャンピオン・ジョッキーだった。1957年に引退し、サンディ・イクスプレス紙に入社。以後、73年に退社するまで競馬コラムを担当した。 処女小説『本命』以前、サンディ・イクスプレス紙に入社した年に、自らの半生記『The Sport of Queens』を出版しているが、16年後に同社を退社したのは推理作家として執筆に専念するためであったという。これらの事柄は『The Sport of Queens』に書かれている。同書は1974年に増補版が刊行され、日本ではそれが『女王陛下の騎手』として晶文社から1981年に刊行された。 ついでなので、邦訳本のあとがきによると、原題のThe Sport of Queensは、平地競馬をさすThe Sport of Kingの地口(洒落)なのだそうだ。日本競馬協会のH氏が訳者に教示したとのこと。 『女王陛下の騎手』を除けば、ディック・フランシスの競馬ミステリーは早川書房から翻訳刊行されている。この翻訳本にはひとつ優れた特徴がある。それはタイトルをすべて2字熟語にしていること。このような翻訳タイトルで著作シリーズを完成させたのは、早川書房のディック・フランシスだけではあるまいか。たとえば、『本命」にはじまり、『度胸』『興奮』『大穴』『飛越』『血統』『罰金』『査問』『混戦』、そして休筆後の復活作『再起』、最後の本となった次男との共作『拮抗』・・・というふうに。日本での人気の秘密は、このタイトルのつけかたにも一因ありと指摘できるかもしれない。競馬ミステリー、プラス、ハードボイルド・タッチという同氏の特徴が、この漢字2字のタイトルによって良くあらわされている。 ところで邦訳のタイトルに感心しながら、私のことだが、めずらしいことにというか、実はディック・フランシスだけなのだが、『女王陛下の騎手』以外は日本語訳を読んだことがない。英語の原書で読んだ。どうしてだか分らない。というよりも、この記事を書くために参考画像をスキャンして、はじめて気がついた。あれ?翻訳本を持っていないぞ、と。 その画像を掲載して、ディック・フランシス氏を追悼する。

Feb 15, 2010

コメント(0)

-

春花二句

サフランをいだく少女に出逢いけり 青穹 連翹(れんぎょう)の黄の瀧つせや古屋敷

Feb 14, 2010

コメント(0)

-

バレンタイン・デー

春日さしチョコレート届く日曜日 青穹

Feb 14, 2010

コメント(0)

-

会話

聴診器で老母のおなかの音を聞いているときの会話。 腹を指でさぐっていると、「痛い」と母が言う。「ごめん、ごめん、痛かったね」「まだ死んでないから痛い」「そうだね、冗談言っているから、まだ死んでないね」「はははは」「冗談言えるんだから、頭もだいじょうぶだ」「はははは」「体温もだいじょうぶ。血圧もだいじょうぶ。みんなだいじょうぶだから、安心して眠りなさい。オ・ヤ・ス・ミ!」

Feb 13, 2010

コメント(0)

-

雪やんで

荒れるまま捨てし小庭やはだれ雪 青穹 まろうどの肩へに春の雪一片

Feb 13, 2010

コメント(0)

-

2度目の雪

東京西部は2度目の雪である。舞うというのではなく、細かい粒状のものが小雨が降り注ぐように降っている。積りにくいが、それでも駐車場の車のルーフはすでに1,2cmに積った。山のうえから見はるかす遠い町のビル群が、ただ灰色のおおきな固まりとなって、まるで山並のようにつらなっている。 野良猫が寒そうに鳴き歩いている。彼等は、山下の、下水道が整備された後に使用されなくなった排水溝のなかにもぐりこんで雨露をしのいでいた。しかし近年になって、その出入り口を金属のシーチングでふさいでしまった。市の道路課は、まさかそんなところが野良猫の退避場所になっているとは思わなかっただろう。幼児や老人が落ちては危険なので、また、ゴミが詰まることもあるだろうから、その予防をしたわけだ。・・・野良猫たちは、あらたな住処をみつけただろうが、場所争いに破れた猫もいたにちがいない。彼等のなかには意外な距離範囲を歩き回っているものもいる。山下と山のうえを往来しているのである。 寒戻り戻れぬ草の芽吹きかな 青穹 野良猫のめぐる廂や春の雪

Feb 13, 2010

コメント(0)

-

ここ日の本はうそ寒し

春浅し山ふところの冷え溜り 青穹 降りこめて巷灯ふるえる春浅し 銀鼠の多摩の川面や春寒み 春浅くここ日の本はうそ寒し

Feb 12, 2010

コメント(0)

-

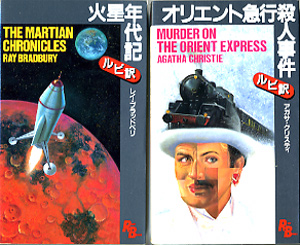

『オリエント急行殺人事件』と『火星年代記』

昨夜、NHK・BS2でシドニー・ルメット監督の『オリエント急行殺人事件』(1974年)を放映していた。すでに幾度も見ているし、私の別ブログ「山田維史の画像倉庫」の「映画の中の絵画」でも言及している。(・・・そういえば、この「映画の中の絵画」は長い間、放りっぱなしだ・・・) アガサ・クリスティーの名高い推理小説の映画化。スター俳優を16名もならべた豪華絢爛たる作品。もっとも、俳優に格差をつけては、犯人がすぐに分ってしまう。 ちなみにその俳優陣は・・・探偵エルキュール.ポワロのアルバート・フィニー以下、マーティン・バルサム、ジャン・ピエール・カッセル、リチャード・ウィドマーク、アンソニ-・パーキンス、ジョン・ギールガッド、ローレン・バコール、イングリット・バーグマン、マイケル・ヨーク、ジャクリーン・ビセット、ショーン・コネリー、バネッサ・レッドグレーブ、ウェンディ・ヒラー、レーチェル・ロバーツ、コリン・ブレイクリー、デニス・クイリー。 これらスターたちを捌き切ったシドニー・ルメットの監督手腕は見事というべき。また、鉄道ファンならば、オリエント急行のイスタンブールとバグダッドを結ぶタウルス急行のワゴン・リをたっぷり楽しめるだろう。 ところでこの原作小説、ちょうど10年前に、私がカバー絵を描いた本が出版されている。講談社インターナショナル刊の「講談社ルビー・ブックス」シリーズの1册。英語の本なのだが、難解な単語や熟語に日本語のルビが振ってある。 このカバー絵、こっそり告白するが、私の気持のなかで失敗作である。というのは、アイデアを凝りすぎて、それを充分に消化して表現できなかった。『オリエント急行殺人事件』の翻訳本はいくつかあるのだが、小説の推理的な局面に踏み込んだカバー絵というのを、少なくとも私はかつて見ていなかったので、私はその点に踏み込んでみようとした。しかし本が出版された後に、絵を見ながら、「ここは、こうすべきだった」という部分に気がついた。あとの祭りである。 映画を見ながら、10年前の忸怩たる思いがよみがえってきたのだった。 ルビー・ブックスには、もう1册私がカバー絵を描いたものがある。これも名作、レイ・ブラッドベリ『火星年代記』である。 以下に、『オリエント急行殺人事件』と『火星年代記』の画像をお見せする。総合デザインは、敬愛する菊池信義氏である。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ うたてしな来つつ戻りつ春の足 青穹 春寒の雨に濡れゆく迷い犬

Feb 11, 2010

コメント(0)

-

恋猫に

問はば問へすでに幾たび老の春 青穹 春はただ指折るままに過ぎぬれば うめさくら六十四回のめぐりかな 春問はば霞と消えし面影や 恋猫に夢やぶられる昼寝かな

Feb 10, 2010

コメント(2)

-

東京4月の陽気

東京はほんとうに春を感じさせる温かさ。ときおり吹く風が、温いのだ。夕刊によれば4月の陽気とか。道理で道理で。 我家の庭の、先日まで解け残った雪の下にうもれていた桜草が、あっちで一輪、こっちで一輪というぐあいに、濃いピンクの花を咲かせた。山のうえにある我家のあたりは、山下の気温にくらべるとわずかに低い。山下の家ではすでに桜草が咲いていた。梅の開花も10日ほど早い。数日前の俳句で、「トポロジカル」と詠んだのは、そのような地理的条件をさしている。山下ではすでに紅梅が爛漫と咲き誇っているのに、山のうえはまだ固い蕾なのだった。山といっても僅かの高低差。が、さまざまな花の開花期は、かなり違いがある。その開花の早い遅いを追っているのも楽しみではあるのだが。 今日こそは春風と言え風ぬくし 青穹 自転車のスピード上げて風温し 梅が香やおのずと歩み緩めけり

Feb 9, 2010

コメント(0)

-

2月8日の江戸料理・針供養六質汁

2月8日は歳時記などに「針供養」とあり、昔はごく一般的な行事だったが、現在でははたして如何か。 祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)で、紀州海草郡加太村に鎮座する淡島明神社がもっとも有名である。俗にこの明神は住吉明神の妃で、女性の病の守りといわれ、そこから、家庭内における女性の仕事であった裁縫に用いた折れ針を集めて淡島明神社に納めるという信仰がおこったようだ。この日、女性は一日針仕事を休むのである。 ものの本によれば、江戸時代の武蔵国地方では、「針供養六質汁」と称する汁料理をつくった、とある。牛蒡、芋、大根、赤小豆など六種類を煮た汁らしいが、どのような味付けをしたかは残念ながら不明。 味噌か醤油であろうが、私の料理経験からすれば、いずれにしても旨い汁ができそうだ。今夜はこの六質汁とやらを作ってみようか。 いくたびか綻びし世や針供養 青穹 目の粗きかりの繕い針供養 男手の武骨のわざも針供養

Feb 8, 2010

コメント(0)

-

風荒れて

風荒れて怨む春日の遅参かな 青穹 天日や地に風さわぎ春いまだ 着膨れて羅袖の舞もなかりけり

Feb 7, 2010

コメント(0)

-

梅園に臨時列車の停まる日

梅園に臨時列車のとまる日や 青穹 供花の梅すこし零れる道祖神 古竹をななめにそえて梅の老 咲く咲かずトポロジカルな梅の今日

Feb 6, 2010

コメント(0)

-

春立ちぬ

春むかえ門前の雪まるくなり 青穹 アメーバのごとく雪解け春立ちぬ 二分の芽の土割るちから春立ちぬ

Feb 5, 2010

コメント(0)

-

胡麻団子のような雪玉

ちょっと自転車で買い物に出て、交差点で信号待ちをしていた。隣に若いお母さんが、やはり自転車に乗って、子供を後ろに乗せている。その子が、お母さんの背中越しに首をのばし、一心に何かを見ている。 何を見ているのだろう、と私は子供の視線の先を見やった。 信号機の柱の根元に溶け残った汚れ雪が積り、学校帰りのランドセルを背負った小学1年生くらいの女の子が、屈んでその雪を手にとり、雪玉をつくっている。胡麻団子のような雪玉だ。自転車の子は、お母さんの背中越しに、その雪玉つくりを見ていたのだった。その視線の熱いこと! 「かーちゃん、チーよ!」だなッ、と私は思った。以前このブログで書いたが、庄野潤三の短編小説「噴水」の中で、小さな子供が遠い家の2階の窓辺に吊された籠の鳥を目ざとく見つけ、母親に言う言葉だ。子供の視線は、おとなのそれとは大いに違う。好奇心の対象が異なるのは当然としても、とにかく目ざとい。 それにまた、・・・猫は猫に関心が向い、犬は犬に関心が向うものだが、それと同じと言うのは語弊があるけれど・・・子供は、子供に関心が向う。 東京の子供は、東京にいるかぎり、めったに雪を見ないので、どろんこ遊びのような雪玉つくりだっておもしろいのだ。お母さんの背中越しの目が輝いていたのも無理はない。 雪まろげ子の手の中に胡麻団子 青穹 春寒や美人の鼻の赤きこと 老夫婦ゆびさす先のさくらそう 三角の日溜まりに猫うずくまり 雪解けの水の流れや網代織 雪解けや崖急に落ちて水簾【註】「網代織(あじろおり)」:「網代」は竹や葦を薄く削って縦横に編んだもの。そのような模様の織物が「網代織」。「水簾(すいれん)」とは、水の簾(すだれ)、すなわち滝のこと。

Feb 4, 2010

コメント(0)

-

節分豆撒き

節分の豆撒きである。 今朝、いつものように訪問入浴のスタッフがやってきて、「どうぞ」と差し出すものを受け取れば、折り紙で鬼の面につくった袋に福豆が入っていた。 「あっ、そうか、今日は節分!」 「はい。ささやかな贈物です」 「それはそれは、どうもありがとう」 スタッフのこまやかな気づかいが、手作りの鬼面の袋からつたわってくる。 入浴後、母にそれを見せると、笑った鬼の顔を見ながら、母も笑った。「可愛いねー」と。 福よ来い追われし鬼も共に来い 青穹 豆喰って禍福の煩をときはなつ 六十四豆食う多少のいのち哉 節分の灯りともして人の世や

Feb 3, 2010

コメント(4)

-

一夜の雪

春や春言いければさて見舞う雪 青穹 梅が枝に一夜の雪や凍返る 病床に語り聞かせる雪景色 朝日さす雪の甍やはるばると 日もゆるみ庭木を滑る雪の笠

Feb 2, 2010

コメント(0)

-

鶯よ初音は明日に

午後から降出した雨は、所によっては雪になるかもしれないと、東京地方の天気予報だ。我家のある山の下では梅が咲いているというのに。昼、リハビリの先生に老母をゆだねて、私は八王子に用足しに出かけた。1時間ほどで帰ってくると、近所の家の椿の茂みのなかを何かが素早く動いた。紅椿がたくさん咲いていて、その花陰である。何だろうと、たちまち好奇心がわき、私は立ち止まった。すると小さな鳥が二羽、花陰に見えた。スズメか?と思ったが、そうではない。褐色がかった緑色をして、なんとウグイスのつがいである。 ウグイスは特に春の鳥というわけではない。秋にも冬にも笹原などに巣掛けをしている。しかし、日本の文学的な領域、ことに和歌や俳句の世界では春の鳥としてあつかわれているせいか、私たちの意識は、春を過ぎるとウグイスを忘れ去ってしまう。居ても、気がつかなくなってしまうらしい。 そんなわけで、私は、ウグイスの姿をみとめて意外の感があった。同時に、やはり春が来ているのだ、と思った。・・・そして、しばらくすると、冷たい雨が降出した。「春は名のみの 風の寒さや」である。 早梅や花に嵐かきょうの雨 青穹 咲きそめし蕚(うてな)に寒雨早き梅 春雨というには寒き今日の雨 鶯や椿のやぶに啼かずあり 鶯よ初音は明日にするがよし

Feb 1, 2010

コメント(0)

全33件 (33件中 1-33件目)

1