2021年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

大晦日

はあ~、今日で今年も終わりか・・・。早かったなあ・・・。年々、一年が過ぎるのが早く感じる。 今年は、仕事面では割と頑張ったのだけど、その割に評価されなかった感が・・・。でも、ま、いいや。評価は他人の仕事、自分は自分の仕事を全うするだけだからね。煉獄杏寿郎・・・じゃなくて勝海舟も言っているじゃん?「行蔵は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与らず」って。 さて、来年から文芸時評をやらなければならないので、その心構えとして先日図書館で借りてきた荒川洋治さんの『文芸時評という感想』という本をちらちらと読んでいるのだけど、これを数十ページ読んだ時点で、とりあえず文芸時評の書き方はマスターした。 ・・・なんて言うと「ホントかよ」と思われるかもしれないけど、私は文章の天才なので、書き方に関してはもう完全にマスターしました。 だけど、この本を読んで驚くのは、荒川さんの辛口ぶりね。 いやあ! 荒川さんの文芸時評って、面白いことは面白いのだけど、もんのすごい辛口だよ! 例えば安部公房の「さまざまな父」という作品についての荒川さんはこんなことを書いている: 安部公房の「さまざまな父」(新潮)を読むと、この作家はこの時代をきちんと散歩していないのではないかと思う。安部氏は中谷氏よりも新しくて国際的で本格的な作家だと世間はみる。ぼくにはこの作家は時代に遅れているという印象だ。同じ純文学の透明人間ものでも、あのカルヴィーノの長編『不在の騎士』の一つでも読んでいたら、こういう安直なものはまず作家は書かない。書いて平気ではいられない。安部氏のレベルで安部氏が勉強していないという意味だ。自分のレベルに必要なものを日頃感じ取っていないと散歩に負けてしまう。作品とは人が作るものだから恐い。顔がそろう新年号はそこらをつつみかくさず見せてくれる。(38頁) あるいは奥泉光氏に対する評はこんな感じ: 紙数が尽きたが奥泉光の「深い穴」(文學界)は芥川賞第一作にはめずらしく緊張感のないものだが、こんな小咄で切り抜けようというのだから度胸のある人なのかもしれない。(66頁) うっひょー! 手厳しい! ベテランも新人も一刀両断か! ええ゛ーーー、こんな厳しい評、ワシには書けないよ~! っつーことで、大晦日の夜、私はもうコワいもの見たさで、荒川大先生の恐ろしい文芸時評を一つ、また一つと読み進めているのでした。これこれ! ↓【中古】文芸時評という感想 /四月社/荒川洋治(単行本)

December 31, 2021

コメント(0)

-

黒豆を煮る

さあて、今年も黒豆を煮る季節がやって参りました。 このブログではもう何年も書いていますので、もう聞き飽きた方も多いと思いますが、実家で過ごす年末・年始で、私の唯一のミッションが「黒豆を煮る」ことなのよ。なにせ添加物・砂糖・以上、で、まる二日かけて煮るので、結構骨が折れるのよ~。でも、その結果として売り物に出来るのではないかと思われるほど、つやつやで風味のいい黒豆が完成しますのでね。 マジ、旨いんですけど、どこかのファースト・フード・チェーンとか、提携しない? 日本マクドナルドさんとか、もしアレだったらご連絡ください。ひょっとして、タピオカの次にクロマメが来るかも、よ? 今日はその他、お節の準備の買い出しとか、そういうのもやったので、結構疲れちゃった。もう後は本でも読んでのんびり過ごそうかな・・・って、勉強さぼるつもりらしいのがバレバレじゃん。まあ、明日からやればいいか。 明日は今年最後の一日か・・・。早いねえ。

December 30, 2021

コメント(0)

-

ブックポート203(栗平店)で本を買う

実家に戻りまして、今日は家の近くにある「ブックポート203」という本屋さんに行って本を買いました。 もう自宅の本が増えすぎちゃって、定年後エライことになるというのが分かってきたので、最近はほとんどの本を研究費で買っております。それだと、最終的には自分の所属大学の図書館に返すことになるので、定年後に必要になった時でも大学図書館に行けば読むことが出来るわけですからね。 それプラス、それ以外の本はアマゾンとか、日本の古本屋経由で買うので、もうリアル書店で本を買うことはあまりない。ましてや、町の小さな本屋とかで本を買うことはめったになくなりました。 だけど、年末だけは、このブックポート203で、一冊だけ本を買うことにしているんです。 それはね、年末・年始に読むため用に、普段、あまり買わないような本を一冊買うのを、自分に課しているから。年末・年始は、そういう、普段買わない本を自腹で買って読むことで、頭の中をリセットすることにしているんですわ。 で、そうなってくると、ジュンク堂のように広大な本屋だと、ホントに何を買っていいかわからなくなる。一方、町の小さな本屋だと、この狭いスペースにある本の中からとにかく一冊選ぶのだと思えば、割と簡単に決まるのよ。しかも、このブックポート203栗平店というのは、実は隠れた名店でね。お店独自の選書がしてある。結構、見どころのある本屋なんです。 で、何が何でも一冊買うという覚悟で入店し、徘徊すること20分。今年も無事、とある本を買うことが出来ました。今年の年末・年始はこれで行こう! で、その本を家に戻ってからちょっと読み始めたんですけど、これが実に面白かったの。それについては、また全部読み終わった後に報告しますね。 さて、久しぶりにリアル書店で本を買ってみると、レジの脇に小冊子があれこれ置いてある。出版社のPR誌ですな。そうそう、リアル書店にはこれがあるんだった! この手のPR誌は、一応値段が付いているけど、本を買った人はほぼ無料でもらえるケースが多い。ということで、ワタクシもちゃっかり筑摩書房の『ちくま』と、新潮社の『波』の最新号をもらってきちゃった! なんか嬉しい! ということでね、今、ワタクシの手元には、昨日図書館で借りてきた『文芸時評という感想』という本と、今日買った本、それに『ちくま』と『波』があって、なんだかとっても読むものが沢山あるの。いいでしょ。で、そういうのを並べて、ベッドに寝っ転がりながら、アレをちょっと読み、コレをちょっと読み、というようなことをして一日を過ごしておりました。言うまでもなく、勉強はひとつもしておりません。 いいね! これこそ、理想的な年末の過ごし方じゃないでしょうか?! ま、そんな言い訳をしながら、ぬくぬくと楽しんでいる今日のワタクシなのでありました、とさ。

December 29, 2021

コメント(0)

-

荒川洋治著『文芸時評という感想』を借り出す

ひゃー、今年も大分押し詰まって参りました。私は例年通り、28日の帰省となりました。 で、実家で何か読むものを持っていこう、と思ったのですが、何しろ来年から某新聞で文芸時評を担当しなければならない身。何か参考になるものを読もうと思いまして。 そうしたら、昨年読んで非常に感銘を受けた『文学の空気のあるところ』を書いた荒川洋治さんが、『文芸時評という感想』という本を書いて出版されているということが判明。2005年の本ですな。しかもこの本、小林秀雄賞を受賞しているというではあーりませんか! で、早速、アマゾンで購入しようと思ったら・・・絶版。古書は「可」レベルのものが4500円くらい、もっと状態のいいものになると1万円を超えるという・・・。もちろん、文庫化もされておりません。 ええーーーーーー。荒川洋治さんほどの著名な人の本で、しかも高々15、6年前のもの、しかも小林秀雄賞を受賞した傑作が絶版ですか・・・。 で、ひょっとして大学の図書館にあるかなと思って調べたのですが、そこにはなく、むしろ自宅の近くにある市立図書館が収蔵しているとのこと(ただし、閉架での所蔵)。 ということで、今日、帰省する前にその市立図書館に立ち寄って、借り出してきちゃった。 で、本書の「はじめに」というところを読んでみると、次のように書いてある: 一九九二年から二〇〇四年までの十二年間、産経新聞の朝刊に連載した文芸時評をまとめたものである。 いうまでもなく文芸時評とは、新潮、文學界、群像、すばる、などの文芸誌に発表された作品を読んで、批評を書くことだ。ぼくには批評を書く力はないので、作品の感想を書いた。すなおに書くことにした。 文芸時評は、掲載まで間がない。すぐに書く。文を案じるひまも、語を選ぶゆとりもない。切迫した空気のなかに、置かれる。挟まれる。そのために、そこでこそ感じとれるこのもあるという、不思議な空間である。 ここで紹介する作品のなかには、おそらく、こちらが感じる以上に、いいもの、すぐれたものがいっぱいあることだろう。(以上「はじめに」全文) ううむ。素晴らしい前置きですな。ほとんど文芸時評のすべてが書いてあるじゃないの。なるほど、こういうつもりでやればいいのか。説得力あるねえ・・・。さすが荒川さん。大したもんだ。 というわけで、まだ「はじめに」しか読んでないんだけど、まさに今のワタクシが読むべき本はこれだ、という確信を得た次第。やっぱり、ワタクシの目は節穴ではなかったねえ。これこれ! ↓【中古】文芸時評という感想 /四月社/荒川洋治(単行本) それはそうなんだけど、それにしてもね、こういう本が文庫化もされず、ただ絶版になって世の中から消えてしまうってのは、なんともやりきれないですなあ。日本の出版界って、馬鹿なの? こういう本こそ文庫化して、人々が長く読み継いでいけるようにしなきゃいかんじゃないの。一体、あんたたちは何をやっているのよ。しっかりして、やるべき仕事をしなさい。

December 29, 2021

コメント(0)

-

今年観た映画ベスト

さてさて、「今年を振り返る」企画として、「今年観た映画ベスト」を考えてみましょう。まず第5位から。第5位:『007 No Time to Die』 全然評価しない映画ですが、ダニエル・クレイグ版の007最終作品として、ベストに数えないことが耐えられず、ここに入れてしまった次第。第4位:『イエスタデイ』 2019年の映画で、世界中からビートルズの存在の記憶が無くなってしまった、という仮想空間の中で、只一人、ビートルズの曲を知っているがゆえに、それを自作曲と偽ってスターになってしまう男の悲喜劇を描いたもの。あり得ない条件下のシチュエーション・コメディとして秀逸。イエスタデイ [ ヒメーシュ・パテル ]第3位:『その男ゾルバ』 60年近く前の映画ですが、つい最近観て、非常に印象深かった。ストーリーはともかく、ゾルバという男の造形と、白黒映画の映像美が素晴らしくて、いつまでも記憶に残りそうな感じ。「いつまでも記憶に残る」ことこそが名画の印ですよね。【中古】その男ゾルバ(特別編) [DVD]第2位:『エクストリーム・ジョブ』 これは2019年の韓国映画。私は普段、韓国映画に興味がない方なのですが、これは抜群に面白かった。作品のテンポといい、上質なユーモアといい、完璧と言っていい出来。エクストリーム・ジョブ [ リュ・スンリョン ]第1位:『インサイド・マン』 これ、2006年の映画で、今年になって久しぶりに見直したのですけど、すごく面白かった。ひょっとしてスパイク・リー監督の映画の中で一番好きかも。 ポイント5倍【中古】インサイド・マン [DVD] しかし、ベストに挙げた映画の大半が、今年以前に作られたものであることからして、いかに昨今の映画界が不作かっていう事が良く分かるよね! 一方、ワーストの方も言っておきましょう。今年観た映画のワーストは・・・ワースト1位:『ミッドサマー』 もう、これはダントツの最低。今年に限らず、過去20年位に観た映画の中でもワースト。思い出すだけで吐き気がする。最低の中の最低。の中のさらに最低。の最低。【中古】◎ミッドサマー【レンタル専用DVD】 それにしても、先日映画館で観た『マトリックス・レザレクションズ』ですが、広い館内で、これを観ていたのは私たち夫婦を含めて5人くらい。今の洋画界の不振ぶりが思いやられます。 若い頃、例えば中3の夏に『スター・ウォーズ』を友達3人で観に行った時なんて、新宿コマが満席、立ち見が出るほどだったからね。映画ってのは、そういうもんだと思っていたことからすると、今の洋画の不振が信じられない。 新年早々、『キングスマン』の新作を観に行こうと思っているんですけど、これまた広い館内に5人とか、そんな感じなのかもね。コロナ禍では、ありがたいけど、洋画ファンとしては、複雑な気分だねえ・・・。

December 27, 2021

コメント(0)

-

萩尾望都著『一度きりの大泉の話』を読む

今年ちょっと話題になった(マンガ好きの間では「ちょっと」どころではないざわつきだったかも知れませんが)萩尾望都さんの『一度きりの大泉の話』という本を読みました。 まあ、私はマンガを読んだ経験がほとんどないので、萩尾望都のなんたるか、そして竹宮恵子のなんたるかを良く知らないのですが、二人ともすごい漫画家だ、というのは知っている。その程度の知識で読んでいるので、この本の内容について踏み込んだことは何一つ言えません。 しかし、ざっと言えば、事実として一時期、東京の大泉というところに、竹宮・萩尾をはじめ、何人もの若手漫画家が集い、互いに刺激を与えあったり、もっと具体的に締切にあわせて助力し合ったりした時代が2年ほどあったと。で、そのことをもって、手塚治虫の「トキワ荘」の女性漫画家バージョンとして、「大泉サロン」というのが注目されるのだけれども、そのことを大々的に取り上げるには、主役の一人である萩尾の証言がどうしても必要になるのに、なぜか萩尾は堅く口を閉ざしている。一方の竹宮の方はまんざらでもないらしく、萩尾がその気なら自分としてはいつでもどうぞ的なスタンスらしい。となると、畢竟、「なぜ萩尾は、大泉サロンのことを語ろうとしないのか」ということに注目が集まり、それで萩尾のところに取材が殺到すると。 で、それに業を煮やした萩尾が、なぜ自分が大泉時代のことを封印しているのか、その理由を一度だけ明かす、だから以後、私にその話を持ち掛けないでくれと。そういうつもりで筆をとったのが、本書『一度きりの大泉の話』ということになるんですな。 で、萩尾が大泉のことに触れたくないと思っているその理由とは、萩尾が『ポーの一族』の一エピソードとして『小鳥の巣』を発表した時に、竹宮(及びその参謀の増山という人)から、『小鳥の巣』は自分の『風と木の詩』の盗作ではないかと詰問され、これからは距離を置こうと言われたことだったと。 そもそも盗作などという事実はかけらもない上、先輩としてリスペクトし、仲間として心を開いていた竹宮からいきなりそういうことを言われた萩尾としてはこの出来事が大ショックで、そのまま体調を崩し、以後、竹宮の作品は一切読めなくなったし、竹宮とは一切関係を断ってきたと。だから、それから50年近く経ったとはいえ、今更、大泉のことを懐かしく語ろうという気になるわけがない。(一方の竹宮は自伝を2016年に出して、その中で萩尾のことを好意的に書いているらしい)。 ま、そういうことですな。 もちろんこれらの証言はすべて萩尾サイドのものですから、竹宮側の言い分は分かりません。しょせん、他人の喧嘩だからね。本当のところは当事者にしか分からないし、多分当事者にも分からないのでしょう。 だから、この本を読む限りでは竹宮さんが悪い人で、萩尾さんが被害者なんだけど、そのことについて私が読者としてどちらかに軍配を上げるというようなことは出来ません。そもそも両方のことをよく知らないんだし。 しかし、私は私で、この本を読んで一つ驚いたことがあります。 それは、萩尾さんという方が、漫画家として明らかに超絶的な天才であるにも関わらず、文才はない、ということですね。私は、漫画家というのは作家みたいなもので、当然、文才があるのかと思っていたのですが、どうも漫画を作る才能と文才は関係がないらしい。そのことは、私には意外でした。 でも考えてみれば、萩尾さんに文才がない(=自分の感情をうまく相手に伝わる言葉にすることができない)からこそ、竹宮からいわれなき非難をされた時に即座に言い返すことが出来ず、その反論できなかった思いが沈殿して、萩尾さんを追い詰めたんじゃないかしら。 いや・・・。そんなことはないか。私は文才はあるけど、喧嘩となると、言いたいことも言えない方だからなあ。その点では萩尾さんとおんなじだ。 まあ、喧嘩ってのは、どの道、悲しいね。悲しいけど、人の世ではそういうことはしばしば起こる。 だからこそ、生涯の友ってのは、猶更奇跡だよね! 大事にせねば。 ま、そんな感じ。これこれ! ↓一度きりの大泉の話 [ 萩尾 望都 ]

December 26, 2021

コメント(2)

-

2021年は自分にとってどんな年だったか

あんまりそんな感じもしないけれど、2021年も押し詰まって気づけば今日はクリスマス。今年も残すところあと1週間となりました。 ということで、この辺で自分なりに今年を総括しておきましょうか。まずは第8位から。第8位:我が家のセカンドカーが「ポロ」になった 我が家のセカンドカー、ということは要するに家内の愛車ということですが、それがマツダ・デミオからフォルクスワーゲンのポロに替わりました。初のフォルクスワーゲン車ですが、パワーがあって乗り味は重厚、その代わりデミオが持っていた気軽さ・軽みが無くなりました。クルマによって、個性って違うんだなと痛感。第7位:道場で袴を履くようになった 八光流柔術の師範の資格を取ってからも、しばらくは道着のまま稽古していたのですが、今年の頭に師範から「師範は袴を履くように」との提案があり、私も道着の上に袴を履いて稽古するようになりました。最初は技も未熟なのに一人前に袴なんか履いて、気恥ずかしいような気がしましたが、それが常態になると、もう、袴なしには考えられなくなったというか。加えて、師範であることの自覚も生まれ、袴に恥ずかしくないよう精進しなければという心構えも出来ました。第6位:毎日ランニングをするようになった 今年の年明けに受けた人間ドックの結果が芳しくなく、糖尿病の気があるからとりあえず体重を3キロくらい落とすようにとお医者さんから指示されたこともあり、毎日、30分くらい走るようになりました。おかげで体重も落ち、先ごろ受けた人間ドックの結果も良くて、やっぱり走った甲斐はあったなと。健康維持のため、今後もこれを続けていこうと思っています。第5位:母のための句集を編んだ これは昨日書いた話ですが、母のために2冊目の句集を編み、出版しました。親孝行、偉いぞ、自分。第4位:英語教則本を出版した 所属大学の授業で使う教科書として編纂した英語教則本が、某出版社の目にとまり、公刊して市販することになりました。専門ではないし、共著という形ですが、まあ、自分の本が世に出るというのは嬉しいことでございます。第3位:翻訳ソフト「DeepL」に衝撃を受けた ドイツの会社が作った翻訳ソフト「DeepL」の存在を知り、衝撃を受けたと言うのが、今年後半のビッグニュースでした。これを自分として、どう活用していくかが、今後の自分自身の教育・研究にとってかなり大きな意味があるのではないかと。第2位:恩師本第二段を完成させ、出版した 今年初めに某出版社からお話をいただき、長年温めてきたこの本の出版が実現に向けて動き出し、実際に出版できたのは、自分にとって大きな収穫でした。第1位:今後の仕事の予定が続々と入った 今年は新書出版の話が一つ入り、今後3年のうちに少なくとも3冊の本を出すことが決定。これに加えて某新聞での文芸時評の話が一つ入り、仕事面はどんどん充実してきております。来年は4月と6月と7月に講演も予定していて大忙し。でも、人に求められるうちが華ですからね。引き受けた仕事は全集中で頑張ります。 というわけで、私の2021年は、それなりの収穫と、それなりの収穫予定があった年、という感じですかね。来年はまた、予定を良い結果につなげていくために、精一杯努力していこうと思います。

December 25, 2021

コメント(2)

-

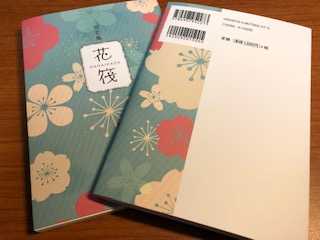

母の句集が完成!

秋ごろから本格始動した、母の句集(第2弾)を作るという私的プロジェクト、本日、句集の納品によって完遂いたしました~! 完成品を手に取ると、ほぼこちらのイメージ通りの仕上がりで、大満足。もちろんISBNを取得しておりますので、これは国会図書館にも永久保存されるし、値段もついて、販売することもできるれっきとした本。よくある私家版の句集のような、非売品の単なる紙束ではございません。 本当は来年2月の母の卒寿の誕生日に、と思っていたのですが、年内に完成したので、一足先に、年末に帰省した時に母にプレゼントして、先に喜ばせようかなと。 自分の本っていうのは、モノとして手元に来た時も嬉しいものですが、それを友人・知人に送って、礼状を受け取るっていうのが、また楽しいわけですよ。とりわけ、細かに感想を書いてきてくれる人がいたりすると、嬉しさも倍増ということで。 だから送付用の封筒や、送り状も既に作っちゃった。あとはその封筒に本と送り状を突っ込んで、ジャンジャン送付すればいいような仕組みにしてあるの。 だから、母も新年早々、友人・知人から礼状が沢山届いて、楽しいことが一杯待っていると。 ま、卒寿を迎える母には、いい親孝行になったかな。それに、本日、クリスマス・イブに本が完成したというのも、縁起がいいしね。

December 24, 2021

コメント(0)

-

映画『マトリックス・レザレクションズ』を観た

『マトリックス・レザレクションズ』を観てきました。一応、以下ネタバレ注意ということで。 で、その感想なんですけど・・・ うーーん・・・。 そうね・・・。 何というか・・・。 まあ、この映画は第1作だけがいいので、その後の2本は駄作。そして本作も・・・別に作らなくてもいい作品だったかな・・・。 第1作は、「今、我々がリアルだと思っている社会は、実はコンピュータに見させられている夢に過ぎず、本当の人間は、電源としてコンピュータに利用されていた」というショッキングな前提がまずあって、その上で、そのことに気づいた主人公ネオが、機械を主・人間を従とする現実世界を逆転し、人間の復権を図るという壮大なストーリーがあったわけじゃん? しかもその上で、ネオを救世主と信じるモーフィアスの純情と、自分が救世主であることが信じられないネオ自身の葛藤があったり、仲間内の裏切りがあったり、トリニティとネオの恋があったり、「人間は地球にとってウイルスみたいなものだ」と言い放つエージェント・スミスの人間社会に対する説得力ある批判があったりと、ドラマとして非常に重厚なものがあった。 ところが本作に至っては・・・うーん、なんつーの? 単なるネオとトリニティの復縁話に過ぎないという。もう、二人がもう一度一緒になれれば後はどうでもいいです、みたいな話で、機械に支配された人間の復権などという高尚な話はぶっ飛んでしまっております。見どころは戦闘シーンしかなく、それにしたところで、ネオが相手の攻撃を超能力で跳ね返すだけだから、「やられてしまうのではないか」という不安がなく、まったく冷や冷やしない。 その他、細部の作り込みも雑で、第1作のような洗練された、ファッショナブルな部分がまるでない。で、そうなってくると、いかに若作りしていても目に付くネオとトリニティの「二人とも歳とっちゃったなあ・・・」という残念感だけが残るというね。 まあ、退屈な映画ですよ。2時間半近い放映時間が長く感じました。 というわけで、もう『マトリックス』は復活しなくていいです。強制終了~!

December 23, 2021

コメント(0)

-

映画『その男ゾルバ』を観た

1964年のギリシャ・イギリス・アメリカ合作映画『その男ゾルバ』を観ましたので、ちょいと心覚えをつけておきましょう。 アメリカ人で作家のバジルは、ギリシャ人の父親が遺産として残したクレタ島の炭鉱を復活させるためにこの島にやってくるんですな。で、島に渡る船でゾルバなる男が彼に近づいてきて、自分は何でも屋だから、自分を雇えば何かと便利だと強引に売り込み、結局、バジルは彼を雇う。 で、島に着いて島で唯一のホテルに二人は泊まることになり、ここでホテルの経営者マダム・ホーテンスが登場する。かつてはパリの売れっ子の踊り子で、こちらに来てからも若い頃はモテモテだったと自称するマダムですが、さすがに今は寄る年波で容貌は衰え、村人たちの笑いものになっている。しかし、それでも彼女は今なお夢見がちな乙女であり、純粋なところがあって、女性には目がないゾルバは、すぐにマダムに取り入ってしまう。 一方、島には美しい未亡人が一人いる。島の有力者の息子パブロが彼女にべたぼれであるものの、彼女にその気はなく、端から相手にしない。だけど、それがあまりにもそっけないということで、彼女は村の男たちから(女たちからも)嫌われ、嫌がらせを受けている。そんな彼女にバジルは一目ぼれしてしまい、彼女の方もバジルに気があるようなのですが、バジルはゾルバと異なり、堅物なので、彼女にモーションをかけるというようなことができない。 で、肝心の島の炭鉱ですが、もう長らく使われていなかったということで、現状使い物にならないことが判明。これを再建するには、急斜面の山の上の方にある修道院所有の森から木を伐り出して、その材木で炭鉱の坑道を作り直さなければならないのですが、材木を山から降ろす手立てがない。そこでゾルバが一計を案じ、山の上からワイヤーを張り、そのワイヤーに材木を吊るして一気に山から降ろすことにし、そのワイヤーなどを買うために、ゾルバはバジルからお金を託され、一人、街に買い出しに行くことにする。 といってゾルバは楽天家なので、暖かい懐をいいことに街で女たちと相当楽しむのですが、それでもバジルとの約束はきちんと果たし、やがてケーブルを仕入れて島に戻ってくると。 で、ゾルバが不在の間、ゾルバに影響されてか、バジルは先の未亡人に思い切ってアプローチするんですな。で、それは受け入れられるのですが、二人の逢瀬を目撃した村人が、パブロにそのことを告げ、悲嘆したパブロは自殺してしまう。 で、それに怒った村人たちは、未亡人を衆目の中辱めて殺してしまうわけ。ゾルバとバジルは、多勢に無勢でそれを阻止できなかった。 一方、あるいきさつからマダム・ホーテンスは、ゾルバが自分と結婚してくれるものと誤解し、島に戻ったゾルバを面食らわせるのですが、ゾルバはホーテンスを可哀想に思って、彼女との婚約することにする。ところが、その幸せの絶頂でホーテンスは年齢のせいもあって死んでしまう。で、身寄りのないホーテンスの財産は、そのままだと政府に没収されてしまうということで、村人は彼女が死んだ途端、彼女のホテルになだれ込み、そこにあるすべてのものを略奪する。しかも異教徒という理由で、彼女の葬式を執り行うことも拒否。バジルはそのことに憤るものの、ゾルバは「マダムは死んだんだから、もう何とも思っていない」と取り合わない。 で、ゾルバが計画したワイヤーが完成し、村人が集まって、材木を山から降ろす式典が始まるのですが、山からワイヤーで下した材木は、勢い余って施設そのものを破壊。計画はすべて無に帰してしまう。 バジルが思いを寄せた未亡人は村人に惨殺され、ゾルバが婚約したマダムは死んで略奪され、事業は大失敗、バジルは財産もすってしまい、もう踏んだり蹴ったりなんですが、ゾルバはそれでも意気軒高。そんなゾルバの影響で、バジルはこの失敗にくじけることなく、またどこかで本を書く仕事に戻ろうと決意。二人は別れることにするのですが、最後にバジルはゾルバに「ダンスの仕方を教えてくれ」と頼むんですな。ゾルバは悲しい時も嬉しい時も、ダンスで自分を表現してきたんですが、そんなゾルバの生き方に、バジルは開眼したわけ。で、それを聞いて有頂天になったゾルバは、盟友のバジルにダンスを教える。まあ、ダンスというか、人生の生き方を教えるわけ。 で、二人が海辺でダンスを踊っているシーンで、この映画は終わります。 まあ、未亡人の惨殺にせよ、マダム・ホーテンスへの仕打ちにせよ、客観的に見ると、この島の連中は一体どうなっているんだ、と思いますけれども、そんなことよりも、やっぱりこの映画で目が離せないのがゾルバという人物。どんな辛いこと、どんな失敗にも負けず、ただ人生の楽しい面を強烈に楽しみながら、飄々と力強く生きていくこの男の魅力たるや! まあ、ある意味、ギリシャ版の寅さんみたいな感じですけれども、太陽みたいな男なのよ、ゾルバって奴は。で、そのゾルバと、インテリのバジルの組み合わせってのがまたよくて、バジルがゾルバの影響で、頭だけで考える人間から、心と腹で生きる人間に少しずつ変貌していくところがとても良い。いい映画でした。映画の最後のゾルバ・ダンスもいいよ!これこれ! ↓【中古】その男ゾルバ(特別編) [DVD] それにしても、ゾルバ役のアンソニー・クインはいいねえ。DVDに付属していたドキュメンタリーによると、アンソニー・クイン自身が、まるでゾルバのような人物だったようですが。 というわけで、すっかりアンソニー・クインのファンになってしまったワタクシ、今度、フェリーニの『道』を観ちゃおうかな。これほど有名な作品なのに、今まで敬して遠ざけていたんですけど、アンソニー・クインが主役の一人で出ているのであれば、やっぱり観ておくべきかなと。

December 22, 2021

コメント(0)

-

論文を書く時のBGM

私は論文を書いている時、BGMを決める方で、例えば昨年の今頃、論文を書いていた時には、プリンスの『One Nite Alone』というCDをエンドレスでかけていたものでした。 で、今シーズンの論文書きに際し、何をBGMにしようかなと思案していたんですけど、最近、ネット上のサイトに「ソーンに入る作業用BGM」というのがあるのを発見、これを視聴しながら論文を書き始めたところ、今のところ割と進捗がいい。これこれ! ↓ゾーンに入る作業用BGM むむ、今回の論文のBGMはこれで決まりかな?? ま、まだこれに決めるかわかりませんけど、純粋なインストルメンタルなので、思考の邪魔をしないというところはある。とりあえずしばらくはこれでやってみましょう。

December 21, 2021

コメント(0)

-

子供の頃のこの時期

今日、同年代の同僚と話をしていて、「子供の頃の今頃は、とてつもなく楽しかった」という話になりまして。 確かに、子供の頃の12月下旬って、そろそろ冬休みに入る頃でもあり、目の前にはクリスマスがある。そしてその1週間後には大晦日があって、さらに翌日には正月が来る! まさに怒涛の楽しいこと責めでありまして、プレゼントも楽しみだし、お年玉も楽しみだし、田舎に帰ったり、従兄妹なんかに会ったり、そういうイベント事の楽しみも盛り沢山だし、楽しみだったなあ・・・。 どうなんだろうね、今も子供たちは、そういう風に思っているのだろうか? 昭和の子どもたちと同じように、クリスマスを楽しみにしているのだろうか?? さて、そんな無邪気な時代を通り越してしまったワタクシは、目下、論文執筆中。少しずつしか進まないけれど、まあ、割と楽しんでやっているほうかな。 論文に組み込む個々のトピックには大小があるのだけれど、大きいトピックにスペースを取り、小さいトピックをざっと流す、というような風にしちゃうと、よい物にはならないのね。というのは、論文にもバランスってものがあるから。 一度、自分が書きたいことをざっと書き並べるのだけど、その上で、バランスを見ながら、ここはあまり書くことがないのだけれども、それでももうちょっと膨らます必要がある、とか、ここは本当はもっと内容を盛り込みたいのだけど、ちょっと端折る必要がある、とか、そういうのを決めながら、全体を平たんにならしていくわけよ。で、そうなると、せっかく沢山調べたことが無駄になるようなことも多々あるのだけれど、それは仕方がないので、切るべきところは涙を呑んで切る。 で、じゃあそのバランスはどこにあるのかっていうと、これはもう、私の頭の中にあるとしか言えない。ここはこう書くべきだ、ってのが、パッと見えちゃうの。そこがね、天才の天才たるゆえんでありまして。 でも、そうやって塩梅していくと、漱石の夢十夜じゃないけれど、大理石の中から石像をまるっと取り出すように、文章の海の中から論文がまるっと出てくる。そこが、面白いっちゃ、面白いんだなあ・・・。 というわけで、今はその塩梅を思案中。さてさて、今回はどんな論文が生まれるのやら。

December 20, 2021

コメント(0)

-

2021年ベストバイ 今年買って良かったもの

2021年を振り返るシリーズ、今日は「2021年ベストバイ 今年買って良かったもの」をご紹介していきましょう。 ところがね、今年もコロナ禍の影響で、あまり旅行にも行かず、外にも出ていないので、さほど買ったものがないのよね。でもまあ、そんな中でも買ってよかったと思ったものを7つほどご紹介いたしますと・・・第7位:「エネキー」 これは買ったというか、入手した、というべきものですが、エネオスのガソリンスタンドで手続きをするともらえるタグのようなもので、これをセルフのガソリンスタンドの指定された場所にかざすだけでガソリン代の支払いが瞬時に終了、しかも会員価格扱いで、普通に入れるよりリッターあたり3円くらい安い。今年後半のようにガソリンが値上がりした時には、ありがたいものでした。なぜもっと早く手に入れなかったんだろう? リッター3円とはいえ、今までワタクシは一体いくら損していたんだ??第6位:アトリックス・ハンドクリーム「ビューティーチャージ(ピーチティー)」アトリックス ビューティーチャージ ピーチティーの香り 80g これは素晴らしいハンドクリームで、しわしわ、がさがさ、まるで恐竜の肌になったような私の手も、一瞬にして二十代のすべすべお肌にしてくれる魔法のような品。香りも色々あるけれど、お薦めは何と言ってもピーチティーの香りでございます。第5位:マルハニチロ「新中華街シリーズ」[冷凍]マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g | ラーメン 中華麺 フローズンアワード 入賞 マルハニチロ 横浜あんかけラーメン マルハニチロ ラーメン 冷凍ラーメン ラーメン あんかけラーメン あんかけ マルハニチロの新中華街シリーズ、特にこの横浜あんかけラーメンは美味よ。簡単に作れて、これだけ美味しければ、もうわざわざラーメン屋に行く必要ないじゃん。第4位:ホーキンス・トラベラー(ダイヤル式紳士靴) 通勤用の靴なんですけど、ダイヤル式っていうの? 靴ひもの代わりにワイヤーをダイヤルで巻き上げる形でフィットさせる奴。これがね、脱ぎ履きしやすいのなんのって。もちろん、オフィシャルな場では履けないけど、通常の通勤用であればバッチグーですよ。 第3位:業務スーパー、かんたんパスタシリーズ(カルボナーラ、きのこクリームパスタ、4種のチーズパスタ、トマト&チーズパスタ) 今年は業務スーパーにはまって、色々な商品を試しました。パンナコッタや冷凍マンゴー等々、ここに来たら絶対買うという商品は多いけれど、この「かんたんパスタ」シリーズは実に旨い! しかも安い! といって、これイタリア製ですよ。本場の味が、鍋一つでこれほど簡単に出来るとなると、もう、国産のパスタソースなんて買えないじゃん!第2位:NEC・LAVIE一体型パソコン(+サンワサプライ製パソコン台) 研究室で使っているパソコンを新調したんですけど、今回買ったNECのLAVIE の一体型は高性能! 起動・作動ともにサクサクよ。ヤマハ製スピーカーの性能も良く、満足のいく買物でした。ただ、机に直に設置すると若干低いので、私はサンワサプライのパソコン台を購入し、この上に置いて使っています。このパソコン台があると、キーボードをパソコンの下に収納できるので、さらにグッド。【長期保証付】NEC PC-A2377BAB(ファインブラック) LAVIE A23 23.8型 Core i7/8GB/1TB/Office/TVモニター台 机上台 液晶モニタースタンド 幅60cm 奥行30cm ブラック 机上ラック 液晶モニター台 そして栄えある第1位は・・・第1位:IKEA シェルフ 「レールベリ」IKEA イケア LERBERG レールベリシェルフユニット ダークグレー 60x148cm b60186401 これ、IKEAでわずか2000円くらいで売っていたので衝動買いし、私は書棚として使っているんですけど、本を横に寝かせて積み上げると意外に収納力があって、ゴタゴタだった書斎がスッキリ! 思わずもう一つ買い足しちゃったという。 ・・・とまあ、こんな感じだったかな? 買い物というのは、どんなものであれ気分が上がるものだし、コロナ禍で色々と楽しみが減る中、これらは私の生活にちょっとだけでも彩を添えてくれました。感謝、感謝でございます。 さて、来年はまたどんな商品との出会いがあるでしょうか? それを楽しみに、新しい年を迎えることにいたしましょう。

December 19, 2021

コメント(0)

-

リカマンの小冊子『CavaTappi(カヴァタッピ)』を讃える

酒屋チェーン、「リカマン」こと「リカーマウンテン」が年4回(春号・夏号・秋号・冬号)発行する小冊子に『CavaTappi(カヴァタッピ)』というのがあるのですが、私はこれが好きでね。 カヴァタッピとは、「栓抜き」の意味で、酒にまつわる小冊子のタイトルとしてはなかなかふさわしいのではないかと思うのですが、この雑誌、結構読みどころがあって、充実しているのよ。私はリカマンでお酒を買う度に、もしカヴァタッピの新しい号があれば、絶対もらって帰ることにしております。 で、じゃあこの小雑誌の内容はどんな感じか、ご紹介しようと思うのですが、なんとなんと、これってウェブ版があるのね。だったら、それを直接見て貰った方が一見にしかずですわな。これこれ! ↓カヴァタッピ最新号 どう、結構面白いでしょ。今号は国内のウイスキー蒸留所の特集ですけど、昨今のウイスキー・ブームにあやかって、今日本でこんなに沢山の蒸留所があるんだ、ってことがよく分かる。 ちなみに、私はこの小冊子の前号(秋号)に教えられて、最近、「DAIYAME」という焼酎を買って飲んでみたのですが、ライチにも似た風味の斬新なその味わいは、洋酒風に飲んでもいいような、素晴らしいものでした。これこれ! ↓【IWSC最高賞トロフィー受賞!】【ライチの華やかな香りがする芋焼酎!】 だいやめ 門外不出の香熟芋100%使用 芋焼酎 25度 900ml まあね、昔から酒と小冊子というのは相性がよくて、かつてサントリーの寿屋から出ていた『洋酒天国』という小冊子は、当時寿屋の社員だった開高健が創刊した伝説の雑誌で、今でも古本屋なんかに行けば高値で取引されるほどのマニアックな雑誌でありました。【中古】 洋酒天国 アンソロジー 3 / サントリー広報室 / TBSブリタニカ [単行本]【宅配便出荷】【中古】 『洋酒天国』とその時代 / 小玉 武 / 筑摩書房 [単行本]【宅配便出荷】 まあ、さすがに『カヴァタッピ』は『洋酒天国』ほどの文化的側面を持ってはおりませんが、しかし、この先は分からない。今の誌面はそのままに、1点か2点、洒落たエッセイでも載れば、ますます文化的な価値が上がると思うのですけれどもね。 例えば・・・エッセイストとしても知られる私にお声がかかれば、もちろん、一肌脱ぎますけれども、どうですかリカマンさん。スケジュール空けてお待ち申し上げておりますよ!

December 18, 2021

コメント(2)

-

国語教育と文学

高校の国語教科書の話題、ご存じ? 現代国語の教科書から文学作品を外せという文科省のお達しに反して文学作品を載せた某社の教科書が、多くの高校で採択され、他の教科書会社からブーイングが出ているという話。 ね! 私が常々このブログでも言っている通り、「文科省が言い出すことはすべてが間違い」の好例でございます。国立大学の独法化も間違い、教授会の骨抜き/学長トップダウン方式の押し付けも間違い、センター入試の英語試験民営化も間違い、教員免許更新も間違い、やることなすこと全部間違い。 そもそも現代国語の教科書から文学作品を外すという大方針自体が大間違いだよね! 今や多くの日本人にとって、それが唯一の文学との接点だというのに。で、唯一、文学作品を掲載した「違反」教科書が、実際の高校教育の現場で独り勝ちして採用されまくったということ自体、現場のことを文科省は何一つ分かっていないっていうことの決定的な証左ですな。 まあ、どうして文科省というのは、これほど愚かなんだろう? マジで不思議だわ。愚行の祭典じゃないの。どうやったらこれほど愚かな省庁が存在し、それが維持されているんだろう。 ところで今話題の本で『夕暮れに夜明けの歌を』というのがある。これこれ! ↓夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く [ 奈倉有里 ] これ、ロシアに留学した著者が、ロシアにおける文学教育のありように触れた貴重な経験談で、すごく感動的らしい。私もまだ未読なんですけど、噂によると、何処かの国とは大違いなことにロシアでは大学でも文学教育というのが盛んで、学生もそれに呼応して大いに好影響を受けているとのこと。さすが世界文学の文豪を生んだ国、日本なんかよりよほど大国の風貌をしているじゃないの。やっぱり大国ってのは、自国の文学を大切にするもんですよ。 「現代国語には文学作品の入る余地がない」などと言い続ける文科省と、文学教育を重視するロシアと、えらい差があるもんですな。本当に情けない。 で、こういう、パッと見には些末な問題のように見えて、実は「国が自国の文化をどう見るか」という大問題が目の前にぶら下がっている時に、例の「学術会議」は何をやっているのかな? どんなご立派なご諮問をしたというのか。 これが逆にさ、高校の教育現場で「文学なんて受験に必要ない」とか言い出して、それに対して文科省が「馬鹿なことを言うでない。文学こそ、国語教育の要ではないか」とか言って、現場を諫める、というのだったら、それはね、現場の声を聞かないとしても、国の機関として立派な仕事をやることになると思う。それなら私も、「文科省は絶対に必要だ!」と言いますよ。だけど、そうじゃないんだもんね! 現状のようなアホな教育行政上の愚行を繰り返す文科省も、そのことになんの興味も示さず、異議申し立てもしない学術会議も、さっさと解体した方がいいと思う。言っておくけどアメリカ政府には文科省なんてアホな省庁ないよ。政府から直接お金をもらっている学術会議だってないでしょ。それでなんの問題もないんだから。

December 17, 2021

コメント(0)

-

人間ドック

今日は朝から人間ドックに行ってまいりました~。 1年ほど前に受けた時は結果が少し悪くて、糖尿病予備軍と診断されたのですが、生活習慣病で死ぬなんて愚の骨頂と思っているワタクシ、生活習慣が悪いなら、それを直せばいいだけじゃんとポジティヴに読み替え、以来1年間、毎日30分ほど走っております。 もちろん、走るだけじゃないよ。肝臓の数値を改善しようと、いわゆる「デトックス・スープ」もずいぶん飲んだもの。あと、小豆を煮たのがいいと言われれば、それもたくさん食べたし。それから、ツボも押したし、手のひらの反射区もあちこち押しました。やれることは全部やった。 ということで、今年は昨年のリベンジだったのですが、体重も昨年より5キロくらい落ち、腹囲もスッキリ、糖尿病関連の数値もぐっと改善したとのこと。まだすべての検査結果が出たわけではありませんが、とりあえず全般的に昨年より健康的になったとのこと。 ね! 努力は報われる。改善の意思さえあれば、改善できるものなのよ~。 しかし、気分いいね。これほど明確に結果が出るものならば、この先も続けていこうという気になるじゃん? 来年はさらに頑張って、ますます健康になり、健康長寿を目指すぜ! まだまだやりたいこと、やるべきことがあるからね。

December 16, 2021

コメント(0)

-

金より重いカズの言葉

今年を象徴する漢字が「金」に決まったとのこと。 ううむ。どうなんすかね? 東京オリンピックで沢山取った金、大谷選手や将棋の藤井竜王の活躍などからのイメージ、ということですが、それはそこで頑張った人たちそれぞれの個人的な話であって、日本の今年一年がゴールデンに輝いていたかどうかっていうと、「金」の文字に集約されるとは思えないな。 一方、サッカーの「キング」ことカズ選手は、54歳になった今、今後のことを問われて、「まあ、(この先、プロとしてサッカーが出来るのも)せいぜい6年」とコメントして、60歳までの現役を誓ったとのこと。 いやはや、素晴らしいな。「いつ辞めるのか」を暗に問うマスコミに、「もう現役生活も、残すところわずか6年程度だ」と対応する、その大人のユーモア! 本当にカズって、カッコいいな。痺れるよね。 で、そのカズ曰く、「自分にとって、今年を象徴する漢字は『耐』だ」と。練習を重ね、何時でもピッチに立てる用意をしているのに、実際にピッチに立ったのは一年を通じてわずか数分。この状況に耐えざるをえなかった、ということを意味しているのですが。 でも、そのこと自体、すごいよね。カズとしては、もちろん忸怩たる部分はあるだろうけれど、十分な準備をして、後は監督が自分を使ってくれることを期して空白の時間を耐えるのもプロの仕事だ、という認識があるわけでしょ。 それ、プロだよ。試合に出場しようがしまいが、カズはプロの仕事をしているじゃない。 だから彼は今もなお「キング」なんだよな。輝いている、ホントに。 そんなカズの言動と比べると、軽々に「今年の漢字は『金』」なんて言っているのが、馬鹿馬鹿しく思えてこない? ワタクシは、キング・カズの言う通り、今年を象徴する漢字は「耐」だったような気がするな。

December 15, 2021

コメント(2)

-

井上尚弥選手防衛成功

井上尚弥選手、久々の日本での試合。なかなか面白かった。 面白かったというのは、8ラウンドまで見られたから。1ラウンドとか2ラウンドで片付けちゃうと、見ごたえがないもので。 試合はほぼ一方的。確かに相手選手のパンチも重そうでしたけど、スピードがないので、まともに食らうという心配はあまりなかった。一方、井上選手のパンチは、それこそ面白いように当たるので、見ていてとても気分がいい。 唯一の見どころは、相手選手の異様なタフさで、井上選手の左ボディーを結構な数食らっているはずなのに、なかなか倒れないところ。よくあれだけ食らって、立っていられるもんだなと。ムエタイ出身の選手というのは、もともとタフなのか、それともタイの選手のハングリーさが、あのタフネスさを生むのか。 それでも、所詮、井上選手の敵ではなかった、っていう感じかな。 井上選手の試合で、唯一、「負けるかも」と思ったのは、やっぱりドネア戦だけだったなあ。そのドネア選手も、このところいい試合をしているようなので、いずれ二人の対決が見られるかも。それは楽しみでもあり、ちょっと不安でもあり。 とにかく、井上選手にせよ、野球の大谷選手にせよ、あるいは将棋の藤井竜王にせよ、史上最強と思われるプレーヤーのプレイを生で見られるというのは、幸せなことでございます。

December 14, 2021

コメント(2)

-

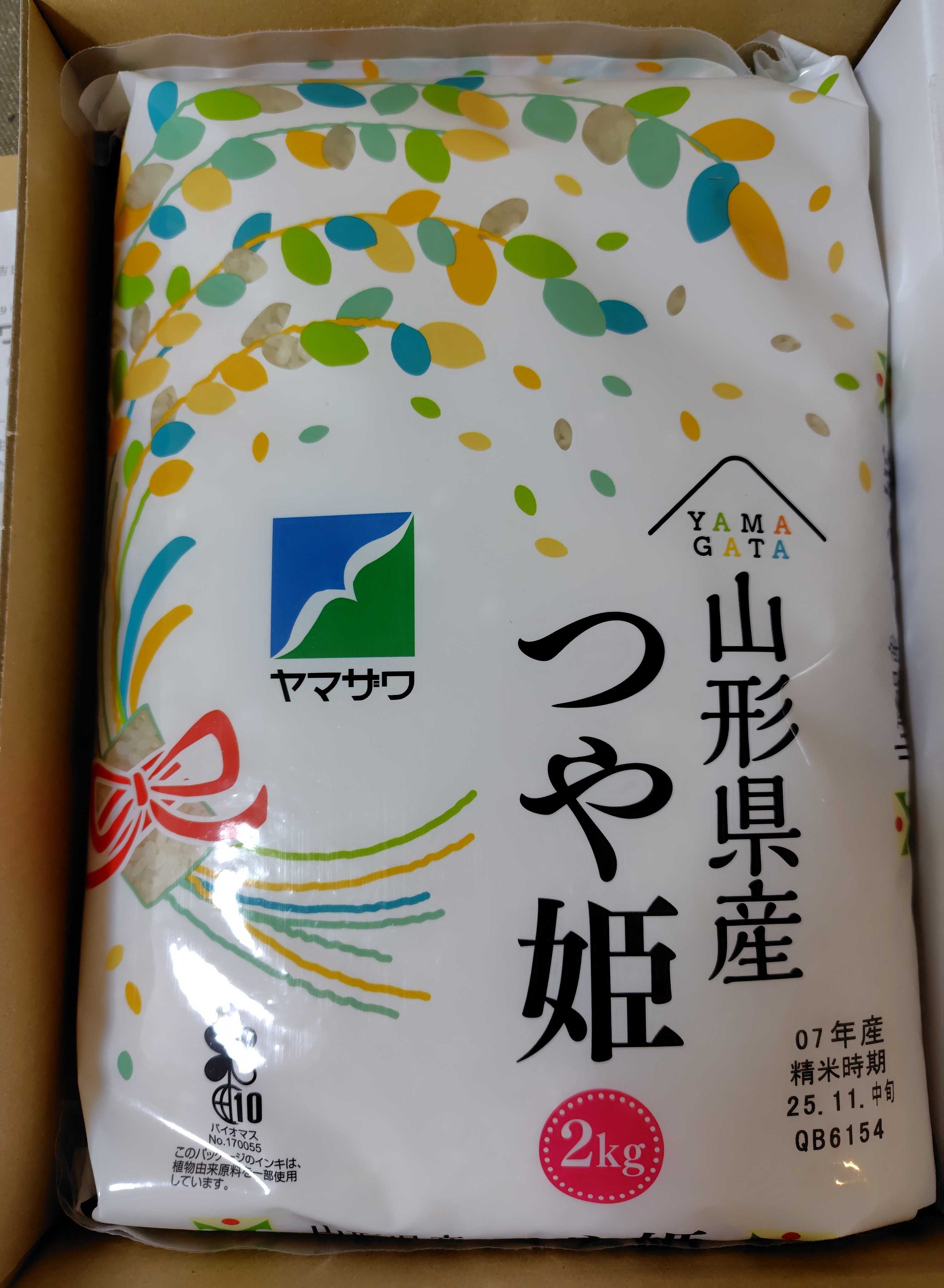

兼業農家

今日は昔の教え子のM君が研究室に遊びに来てくれました。 で、郡上八幡に住むM君は、いつも私の大好きな地元メーカーの味噌をお土産に持ってきてくれるのですが、今日はそれにプラスしてお米までたっぷりくれまして。 聞くと、なんとご自宅で作っている米だとのこと。と言ってもM君は別に農家ということではなく、公務員なんですけど、米や野菜などは自分の田畑で栽培しているのだとか。つまり兼業農家ということですな。 ま、大きな敷地を持った家であること、山や田畑を持っていることなどは何となく聞いてはいましたが、公務員として働きながら他方で農業もやる、そんな兼業農家として暮らしぶりに興味が湧いて、今日はその辺りのことを詳しく聞き出しちゃった。 で、話を聞くと、もう、M君の自宅にトラクターやら本格的な草刈り機やら、およそ農業に必要なものは全部あって、そういうのをM君自身も巧みに操って当たり前のように農作業をしていると。それどころか、お茶畑もあるので、お茶も季節になれば摘んでお茶を作り、梅干しも自宅にある梅の実で作ると言うからすごい。加えて、その気になればアユやヤマメなどの魚も取れるし、何だったらイノシシやシカだってとれる。自分で取らなくても、自宅で取れた野菜と物々交換で、知人から魚や肉を手に入れられると。 さらに、自分が所有する山から水を引いてきて、自宅のタンクにためているので、愛車を洗車するようなときは、そういう水をふんだんに使えると。 ふーむ! そういうことか・・・。豊かな暮らしだねえ・・・。 もう、東京とかでサラリーマンの家に生まれた場合と、郡上八幡とかで生まれた場合とでは、生きる方法の多様さが違ってくるわけですな。サラリーマン家庭の場合、働き手が職を失ったら途端に大ピンチだけど、M君のような兼業農家のご家庭では、職を失ったら失ったで、もっと本格的に農業の方に精を出せば楽々生きていけるんだから。 だから都会暮らしだと、定年になったら「これからどうやって生きていこう?」と途方にくれるけど、M君の場合、定年になろうがどうなろうが、田んぼの世話、畑の世話、所有する山の手入れ等々、やることが沢山ありすぎて、途方に暮れるどころじゃないんですと。やるべきことをやるしかない。 ちなみに、M君の所有する山には、昔植林した杉が沢山生えているんだけど、それを伐って材木にして売るわけにはいかないんですと。と言うのも、国産の杉材は安さの点で輸入材木にかなわないから。また、杉を伐ったとして、その跡地を放っておくことは森林法によって禁止されているので、木を植えなければならない。で、杉はもういいから広葉樹を植えようと思っても、若木の段階で鹿に全部食われるので、その意味でもやっぱり今ある杉を伐ることができない。 つまり、いかにスギ花粉の被害が広がろうが、日本の山林から杉が無くなることは、社会構造上、不可能なわけですな。そういうことも、M君の話でよーくわかった。 とまあ、今日はM君に色々な話を聞いて、えらい勉強になってしまったのでした。大変は大変だろうけれども、もし自分が大学教授兼農家なんて立場だったらどうだったんだろう?なんて、色々想像をたくましくしてしまいましたわ。

December 13, 2021

コメント(0)

-

文学って・・・何?

某紙の文芸時評委員に就任した、という話を前に書きましたけれども、それで、文芸誌ってどんなもんなのかと思い、若干調査してみた。 すると、一番多く出回っているのが、『文学界』という雑誌であることが判明。ここは芥川賞作家輩出のメッカで、過去、60人くらいの作家の卵が、ここに作品を発表して芥川賞を受賞していると。 で、二番目に多いのが『新潮』で、ここから芥川賞デビューしたのは30人くらい。現在出回っている文芸誌の中では一番歴史が古く、20世紀初頭から刊行されている。 で、これに続くのが『群像』ね。芥川賞は20作品ほど輩出。 お次が『すばる』。ここは読者層がちょっと若い。掲載されているのも小説だけでなく、美術や映画などの特集もある。芥川賞は4作品。大分下がる。 ラストが『文藝』。これは月刊誌ではなく季刊だけど、掲載作品の傾向としてわりとアヴァンギャルドな感じらしい。芥川賞は10作品。 で、以上5誌が「5大文芸誌」と言われ、日本純文学の砦となっているんですと。 なるほどね。 だけど、5大文芸誌各誌の傾向が分かったところで、文芸時評の足しにはならない。実際に中身を読んでみないと。 というわけで、上の5大誌の中のいくつかを借り出してきて読んでみたんですけど・・・ つまらーーーーん! マジつまらん。おい、これ冗談じゃないよな、っていうくらいつまらない。気絶しそうなほどつまらない。 もう、ビックリ。なるほどね~、これが現代日本純文学界の現状か! ちなみに、上記5大文芸誌の発行部数を見ると、トップの『文学界』が1万部、あとは5~6千部といったところ。全部合わせても3万部か4万部。 ちなみに週刊少年ジャンプの発行部数は、大分減ったとはいえ140万部。これ週刊だから、月にしたらその4倍か5倍。1誌でだよ。純文学と漫画では、その位、読者層の厚さに差があるということですな。 ううむ。この読者層の差が、そのまま面白さの差のような気がする。日本の漫画は面白いけど、純文学は、っていう・・・。 こうなってくると、「文学とは何か」っていう問いが、ひとりでに立ち昇ってくるよね! それ、何のためにあるの? 何が面白いの? どういう必要性があるの?っていう。 その問いに直面しているのが、ベテランの文学教授だっていうんだからシュールですらある。 で、切羽詰まって、素人みたいだけど、つい「純文学の読み方」みたいなキーワードでネット検索しちゃったよ。そしたら、「純文学がつまらないのは、純文学のせいではない。純文学を読んでいるお前(読者)のせいだ」って言っている回答があった。 たとえ純文学で、日常的な場面をダラダラ書いてあるだけのように思えても、その場面を100遍くらい読めば、一つ一つの描写の特色だとか、なぜそこを取り上げたのかとか、そういうことが分かってくる。つまり、何を描いているかではなく、どう描いているかが問題になってくる。そうしたら、面白さが分かるのだ、と。 そうかなあ! 純文学って、そんなに読者に責任を押し付けてくるものなの?? 第一、こっちも忙しいんだし、つまらない小説をいちいち100遍も読んでる時間なんてないよ~。 大体、私の場合、子供の頃から今に至るまで、つまらない小説を読んだことがないんだよね! 例えばリンドグレーン読めば面白いし、モーパッサン読めば面白いし、プーシキン読めば面白い。オーウェル読めば面白いし、ディケンズ読んでも面白い。シャーロック・ホームズ読んでも面白いし、サキ読んでも面白いし、トム・ソーヤ―読んでも面白い。露伴読んでも面白いし、漱石も、鴎外も、鏡花も面白い。芥川や菊池寛だって面白い。新美南吉も面白い。いやいや、それを言ったら『鬼滅の刃』だって面白いじゃないの。どっちに向かっても全部面白いものだから、自分はどれを主に研究すればいいのか迷うばっかりで、「面白くない小説をどう読めばいいのか」って、考えたことがない。 で、そんな私が、今初めて、任された仕事としてつまらない小説を読まざるを得なくなったという。これ、ピンチでしょ。どうすればいいんだよ? 本音を書いたら、「5大誌全部読んだけど、面白いものが一つもなかった」の一行で終わる。多分、それが一番、日本中の読者層に共感される文芸時評になると思う。だけど、与えられたスペース、のこり全部を白紙にする度胸は、私にはない。 まずいわ。どうすればいいんだろう。この仕事引き受けたの、まずったかなあ? 文学って・・・何? このつまらない純文学小説って、一体、何?? これをどう読み、どう論評すればいいの? 誰か教えて!

December 12, 2021

コメント(0)

-

今年読んだ本ベスト

さてさて、今年も師走の中旬に入りまして、本ブログでも恒例「今年を振り返る」系のイベントを始めようかなと。 ということで、第一弾は「今年読んだ本ベスト10」。まあ、まだあと3週間あるので、ひょっとしたらこの後、更にいい本に出合う可能性はなくはないですが、実のところ今は論文の執筆中でありまして、そうなるとアウトプットの方にエネルギーを取られてしまい、インプットの方に注ぐ余力がなくなるのは目に見えておりますのでね。 では第10位から。第10位:中山裕木子『シンプルな英語』 今年後半、突如襲ってきた英語学習への興味を掻き立ててくれた本。英語というものの捉え方のヒントとなる本でした。シンプルな英語 (講談社現代新書) [ 中山 裕木子 ]第9位:福岡伸一『生物と無生物のあいだ』 ベストセラーだと思って舐めていたけど、実に詩的な科学本。一読の価値ありと知りました。【中古】 生物と無生物のあいだ 講談社現代新書/福岡伸一【著】 【中古】afb第8位:ポール・アダム『ヴァイオリン職人』三部作 親友に勧められて読んだけど、ヴァイオリンがらみの推理小説という手法が面白かった。ヴァイオリン職人の探求と推理 (創元推理文庫) [ ポール・アダム ]第7位:デボラ・ブラム『幽霊をつかまえようとした科学者たち』 仕事がらみの本ですが、良質なノンフィクションとしてよく書けているなあと感心。【中古】 幽霊を捕まえようとした科学者たち 文春文庫/デボラブラム【著】,鈴木恵【訳】 【中古】afb第6位:西平直『シュタイナー入門』 これも仕事がらみですが、前から気になっていたシュタイナーという人の思想が良く分かりました。【中古】 シュタイナー入門 / 西平 直 / 講談社 [新書]【メール便送料無料】【あす楽対応】第5位:高橋和夫『スウェーデンボルグの思想』 これも仕事がらみですが、手ごわいスウェーデンボルグの思想を上手に解説してあって、色々勉強になりました。【中古】 スウェーデンボルグの思想 科学から神秘世界へ 講談社現代新書/高橋和夫(著者) 【中古】afb第4位:ジョージ・ギッシング『ヘンリ・ライクロフトの私記』 これまた仕事がらみですが、久しぶりに再読して面白かった。これは定年近くの人間でないと、その味わいが分からない本だと思います。この本を読んだおかげで、クセノポンの『アナバシス』など、なかなか読むチャンスがない本に出合えたことも大きかった。【中古】 ヘンリ・ライクロフトの私記 / ギッシング, 平井 正穂 / 岩波書店 [文庫]【宅配便出荷】第3位:佐久間文子『ツボちゃんの話』 惜しまれて亡くなられた坪内祐三さんの奥さんが書いた坪内さんの話。多少なりとも坪内さんと縁があった者として、非常に興味深く読ませていただきました。ツボちゃんの話 夫・坪内祐三 [ 佐久間 文子 ]第2位:山之口泉『父・山之口貘』 詩人・山之口貘の存在を知ったことは、今年の大きな収穫でした。お嬢さんの書かれたこの伝記は、山之口さんの人生を知る最良の手掛かりと言えましょう。父・山之口貘新版 [ 山之口泉 ] そして「今年読んだベスト本」栄えある第1位は・・・第1位:荒川洋治『文学の空気のあるところ』 もうね、これはダントツです。坪内祐三さんの『昼夜日記』を読んでその存在を知ったのですが、これほど面白い文学論って、ちょっと読んだことがないほど。上質なユーモアに何度爆笑させられたことか。それでいて、荒川さんが論じている個々の作家・作品の分析の何とまあ鋭いこと。ほんと今年はこの本に圧倒されましたね。荒川さんが日本文学をこのような形で論じるように、私もアメリカ文学作品を論じられないかと、マジで考えさせられました。素晴らしい!文学の空気のあるところ [ 荒川洋治 ] ということで、今年も色々、面白い本に接することができました。さて、来年はどうなるのか? きっと広い広い本の世界は、来年もまた、私を驚かせ、楽しませてくれることでありましょう。ま、中には退屈させられちゃうことだってあるけど、それはそれで一つの経験だしね。 それにしても、ふと気づいたのだけれど、上のリストの中に占める講談社現代新書の比率が異様に高いな。今となっては岩波・中公に続く老舗だけど、頑張っていますね。要チェック! っていうか、私もここから新書出せないかしら?

December 11, 2021

コメント(0)

-

釈迦楽カー・オブ・ザ・イヤー

今年の日本カー・オブ・ザ・イヤーが決定したそうでございます。 今年の候補は以下の10車種:「86/BRZ」「ミライ」「ランクル」「ノート」「ヴェゼル」「アウトランダー」「BMW4シリーズ」「コルヴェット」「ベンツCクラス」「ゴルフ8」。で、この中で今年のカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたのは・・・日産の「ノート」だそうで。 ふうむ。まあ、e-Powerの出来はいいみたいだからね。でも、華がないよね。もっとも、この中で華のあるクルマと言えば、コルヴェットだけだけど。 しかし、じゃあ新型のコルヴェットがそれほど魅力的かというと、私にとってはそうでもない。変にミッドシップなんかにしないで、アメ車らしく、大排気量V8をドロドロ回すようなボンネットの長いFRのままでよかったんじゃね? そうなってくると、もうそもそも今年の新型車の中から私が独自に「釈迦楽カー・オブ・ザ・イヤー」を選ぶという例年のイベントも、ちょっと難しいかな。そもそも新型車の中に、私の食指の動くものがほとんどないんだから。 ということで、もう今年の新車とか関係なく、今の時点で私が欲しいクルマ、買ってもいいと思っているクルマの中から今年のカー・オブ・ザ・イヤーを選んじゃおうっと。 候補となる10ベストは以下の通り:〇 ポルシェ911 タルガ〇 ベンツGLA (ディーゼル)〇 ルノー・キャプチャー〇 シトロエンC3〇 プジョー208〇 ボルボ V40 クロスカントリー ディーゼル(中古)〇 ミニ カブリオレ (中古)〇 スバル XV〇 マツダ3〇 ダイハツ タフト ま、こんな感じかな。 で、10ベストはこの通りなんですけど、実はここに幾つか条件が付随する。その条件とは、「現実的に買えるもの」「大きなグラスルーフがあるもの」「トルコン式ATであること/CVTでないこと」「ディーゼルが望ましい」「安全装備が充実しているもの」。 まずポルシェ911タルガは「現実的に買えるもの」「トルコン式AT」「ディーゼルが望ましい」の3点で足切り。GLAは「トルコン式AT」ではないという点、キャプチャーは「トルコン式AT/ディーゼル」で引っかかる。ミニは「安全装備」、タフトとXVは「CVT」で脱落。マツダ3は「大きなグラスルーフ」で脱落。 あと、プジョー208は相変わらず魅力的だけど、これ、昨年の「釈迦楽カー・オブ・ザ・イヤー」に選んじゃっているんだよね。二年連続というのも芸がないし。 そうなると、もうシトロエンC3を新車で買うか、さもなくばボルボV40クロスカントリーを中古で買うか、その二択になってくるよね。どうしよう・・・。 ということで、この二車を最後の俎上に乗せた結果、今年の釈迦楽カー・オブ・ザ・イヤーは・・・ シトロエンC3に決定! ま、さすがに中古を選ぶというのもアレなので・・・。これこれ! ↓シトロエンC3 可愛いよね! これなら私の次の愛車になり得るわ~。 ということで、栄えある「2021年度 釈迦楽カー・オブ・ザ・イヤー」の栄冠は、シトロエンC3の車上に! おめでとうございます!

December 10, 2021

コメント(0)

-

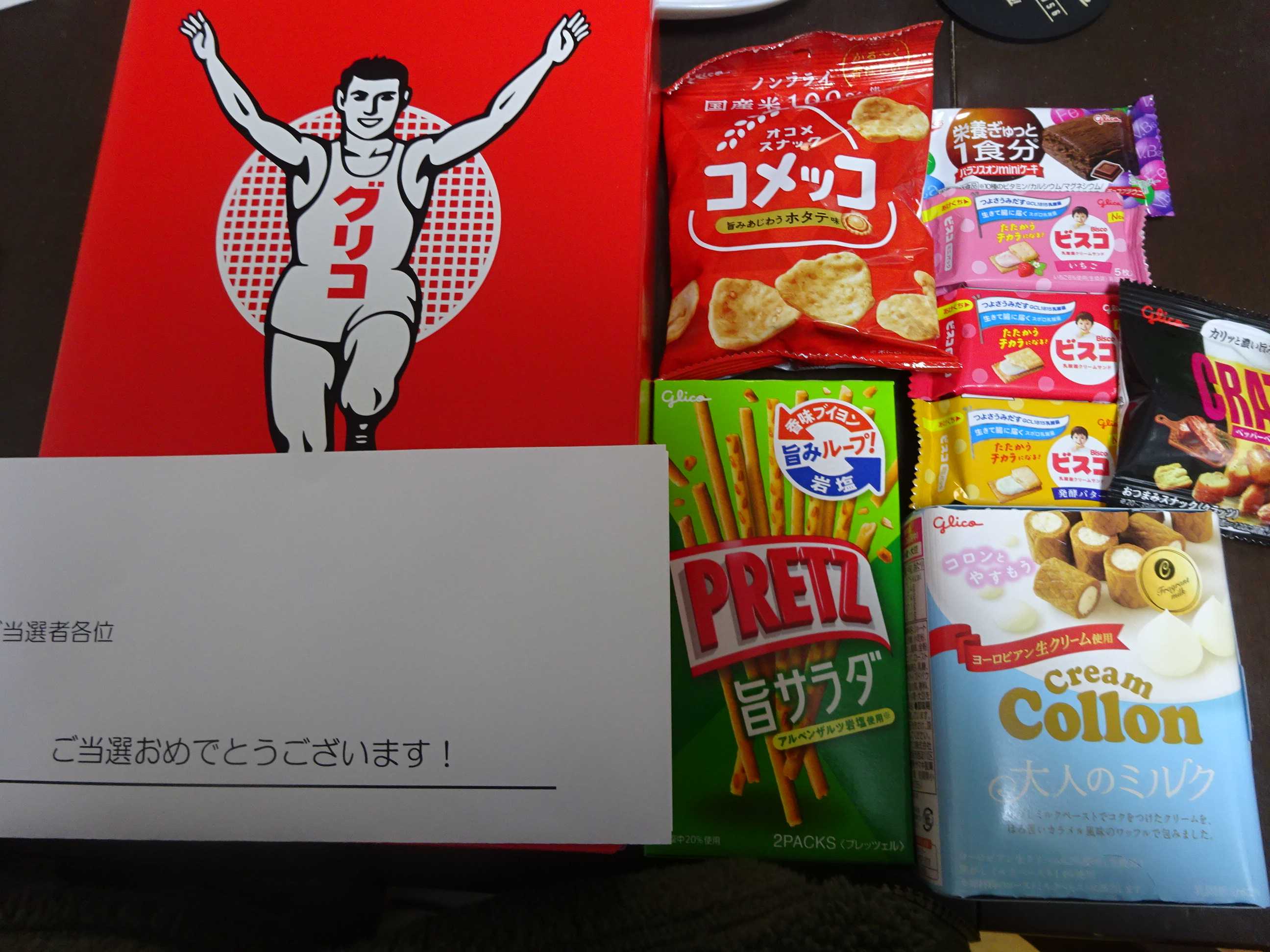

猿田彦神社のお導き

昨日、某紙「文芸時評欄」担当者に就任し、無事「文芸評論家」の肩書を手に入れた(のかな?)私が意気洋々と帰宅して家内に事の次第を語ると、家内が目を輝かせて曰く「猿田彦神社のおかげじゃない!?」と。 そう、先々週、三重県の観光施設「Vison」に行ったついでに、どうせここまで来たのならとお伊勢参りをし、さらにお伊勢さんのすぐ隣にある「猿田彦神社」にも詣でて、願掛けを行なっていたのでした。 猿田彦神社は「お導き」の神として有名で、仕事面で願い事がある時に詣でると霊験あらたかだというじゃない? だから私と家内もそれぞれ100円もの大投資をしてお参りをしたんですわ。 で、家内曰く、その時、「夫の仕事が発展しますように」と願ったんですと。で、それが叶ったと。 おお! おおお! 家内よ! 妻よ! マーツーよ! 何という可愛いことを願ってくれたのだ! ありがとう、ありがとう! おかげで・・・ ン? 妻? マーツー? なんか家内が「しまった~!」みたいな顔をしているので何事かと尋ねると、家内曰く、その時は何も思いつかなかったので、うっかり私の仕事のことを祈ってしまったけれど、こんなに霊験あらたかなのであれば、自分の株投資での成功を願っておけば良かった・・・ですと。 おいっ! それはともかく、来年から文芸誌の月間時評を書かなければならないワタクシ、とりあえず様子見に、大学図書館から文芸誌の最新号を幾つか借り出してきて、パラパラとチラ読みしてみた。敵前視察と言う奴ですな。 すると・・・ うひょー。何コレ・・・。これが現代日本の現代小説って奴ですか・・・。 全然つまらん。ええ? これが文学作品なの? っていうか、文学作品として表に出しているものなの?? こんなのをワシはこれから読み漁って論評せなあかんの? 参ったな。どうも現代日本には、ポーもホーソンもアンダスンもヘミングウェイもフィッツジェラルドもカポーティも存在しないらしい。 ふうむ。これだけつまらないものを論評するとなると、通常の、表玄関から入るような論評は通用しまい。 仕方ない。勝手口から入ろう。釈迦楽流文章道・森の呼吸・8の形「木漏れ日」だ。ま、請うご期待。っていうか、いかにつまらないものを面白いものであるかのように語るか、その方法論に関して、自分で自分に期待するしかないな。

December 9, 2021

コメント(0)

-

釈迦楽教授、ついに「文芸評論家」に?!

なんや知らん、ついに某紙から突然、「文芸時評欄」担当の依頼が来たぞ。どうするんだよ、わし? まあ、知らんと言っても、その新聞にはこれまで数回、書評を書いたことはあるので、それを評価してくれた担当者の方が依頼してくれたということなんだけれども。 ありがたいし、名誉なことだけれど、ううむ・・・。悩むね・・・。 文芸時評って、要するに毎月発行される文芸誌を読み比べて、取り上げるべき小説をピックアップし、それを紹介したり論評したりするってんでしょ? それも日本の小説を。 自慢じゃないけど、ワタクシ、日本の小説なんぞ露伴・鴎外・漱石・芥川・泉鏡花くらいで終わってっからね。昭和どころか、その前の大正時代くらいで終わっているよ。それをいきなり、令和の小説を論評するってんでしょ。そんなのできるのか、っていう。 はあ~、自信ねー--。まったく、何をすればいいかすらわからん。 でも、あれかね。こういうのを「チャンス」って言うのかね。これ、断ったら、自分からチャンスをみすみす手放したってことになるのかな。 そう考えると、断るという選択肢はあるのか? 怖気づいて断って、あとで後悔しないか? 引き受けて後悔した方が、断って後悔するよりマシなんじゃないのか?? サムライたるもの、敵に背を見せてバッサリ袈裟切りにされるより、額に向こう傷切られた方が名誉なんじゃないのかぁ??? ハァハァ・・・。こ、興奮してしまいました・・・。 ここはひとつ、思案のしどころだねえ。 まあ、そんなこと言っても、大体腹は決まっているんだけどね! アメリカ文学者が日本の小説を読んだらこういう風に感じましたという「部外者の視点」で、何か書けることがあるかも知らんからね。それに、その文芸時評を読んで面白いと思った人から、また別な仕事が舞い込むかもしれないわけだし。 まあ、やってみますか。 それにしても、こういうことがあって思うのは、どんな仕事であれ、「どこかで誰かが見ていてくれる」っていうことですなあ。今回にしたって、私がその新聞に書いた書評を読んで、評価してくれた人がいたっていうことなんだから。 だから、どんなに小さな仕事でも、常に全力投入・・・いや、今風に言えば「全集中」か・・・して、その時点で自分にできる最大限の力を発揮しなきゃいかんってことだよね。 「どこかで誰かが見ているから」というのは、私の師匠・大橋吉之輔先生が私に常々言い含めていたことなんですけど、確かに先生に言ったことは本当だったなあ。

December 8, 2021

コメント(0)

-

研究室のパソコン新調

研究室のパソコン、5年物で、ウィンドウズ8を10にアップグレードしたやーつーだったのですが、最近、起動から何から作動がめったやたらに遅くなりまして。 ということで、そろそろ寿命かなということで、最新のウィンドウズ11搭載マシンを導入してしまいました。 このところ富士通のパソコンを三台くらい連続で買っていたのですが、そろそろ飽きてきたので、今回はNECのLAVIEをセレクト。まあ、普通に仕事ができればいいので、一体型のやつを買いました。これこれ! ↓NEC PC-A2377CAB デスクトップパソコン LAVIE A23 ファインブラック で、実際に使い始めたんですけど、まあ、早いよ、起動が。ストレージがSSDのせいか。で、サウンドも良くて、ヤマハ製のスピーカーを使っているようで、それがディスプレイ全面から響いてくるの。面白い。 というわけで、至極満足した買い物だったのですが、ただ一つ不満なのは、パソコンそのものに足がないので、設置位置がどうしても低くなるところ。 ということで、サンワサプライのパソコン台も買っちゃった。これが届けば、8センチくらい設置位置が上がるので、だいぶ不満は解消するでありましょう。 ということで、サクサク動くパソコンを手に入れて、ちょっと気分アゲアゲの私なのであります。

December 7, 2021

コメント(0)

-

クセノポン著『アナバシス』を読む

クセノポンが書いた『アナバシス』を読了したので、心覚えを漬けておきましょう。 とりあえずクセノポンって誰? ってことですが、この人はプラトンと同世代のギリシャ人で、プラトン同様、ソクラテスの弟子ですな。だけどプラトンとは異なり、武闘派で、傭兵になると。 で、当時はアケメネス朝ペルシャが大帝国を築いていた時代だったんですけど、そのダレイオス2世が死んで、長子のアルタクセルクセスが王位を継ぐ。で、アルタクセルクセスにはキュロスという弟が居て、二人の母親はキュロスを応援していたと。ま、そういうこともあって、兄と弟は仲たがいするようになり、兄が弟を謀反者として罰しようとしたのに対し、弟のキュロスは、いっそ兄の王位を簒奪してやろうと画策するようになる。 で、キュロスは、兄殺害の意図を隠し、ペルシャ周辺の敵国を征伐するんだよ~とか言いながらギリシャ人傭兵を集め、実のところ兄のいるバビロニアを目指して長征を始めるわけ。で、この傭兵としてキュロス軍に参加したのが、クセノポンだったと。 で、クセノポンはキュロスに心酔してたので、ちょっと割り引かないといけないかもしれませんが、キュロスというのは実に魅力的な男であったと。凡庸な兄とは比べ物にならんと。 っつーわけで、キュロス率いる大軍団はバビロニアを目指し(その途中、傭兵たちは「あれ? ちょっとおかしくね? 一体キュロスは我々をどこに引っ張っていこうとしているの??」と不審に思ったりもしたようですが)、アナバシス(上京)するんですな。で、いよいよ兄の率いる大ペルシャ軍と一戦を交え、キュロスは兄に一太刀くれるのですが、結局、兄の親衛隊に殺されてしまう。つまり、謀反は未遂に終わるわけ。 で、困ったのは傭兵ですよ。目の前には頭に来ているペルシャ軍がいて、彼らはキュロス麾下の軍隊を敵軍とみなしているわけですから。だから、とにかくギリシャ人傭兵軍としては故郷に逃げ帰りたいのですが、その道すがらに、必ずしもギリシャ軍をよく思っていない国や部族の土地を通過しなくてはならない。 だから行きはよいよい、帰りは怖いで、1万数千のギリシャ傭兵軍の帰路は、もう大変なことになるわけ。 で、キュロスという偉大な指揮官を失ったギリシャ軍は、とりあえずクレアルコスをリーダーにして帰路に就くのですが、そのクレアルコスもまたペルシャ方の奸計にあって殺されてしまう。で、そこでギリシャ軍が新たに指揮官に指名したのが、弱冠20代後半くらいのクセノポンであったと。 で、以下、クセノポンが指揮をとって、ギリシャ軍を無事、ギリシャまで連れ帰るまでの苦労の連続をクセノポン自身が記録したのが、本書『アナバシス』なのでございます。 で、実際、苦労の連続で、もちろん敵対する国や部族からの攻撃も大変なんですけど、1万人からの兵隊たちだって、戦に買って報奨金をたんまりもらえると思って傭兵に参加したのに、命からがら逃げかえることになって不満たらたらで、そういう兵士の不満や謀反もまた、指揮官たるクセノポンを悩ませることになる。もちろん、味方の裏切りや脱走もあり。 で、そういう苦難の連続を、クセノポンはソクラテスゆずりの「対話術」によって切り抜ける。問題が起こった時には、大勢の敵対する者たちを前に大演説をかまし、ことの経緯を明らかにし、自分の立場、なぜ自分がこういう行動をとったかを説明して、反論があるならばそれも聞き、さらにその反論にも自分の立場で反論を加えるなどして、正々堂々、大衆の判断を仰ぐという。そしてそういう形で、解くべき誤解を解き、暴くべき悪事を暴き、身の潔白と、取るべき正しい道は何かを明らかにしながら、クセノポンは上手に大軍団をギリシャへの帰還へ導くんですな。 驚くべきは、その民主的な軍の運営方法ね。上意下達とか、そういうのではなく、大衆の前で言葉で思想を戦わせ、反論するものがあれば自由に反論させ、そうした話し合いの果てに、取るべき道を全員一致の賛同を得るまで繰り返すという。これが民主主義のゆりかご、ギリシャの軍隊の在り方か!というのは、本当に感動します。もちろんその一方で、撤収するギリシャ軍は、仕方のないこととはいえ、帰路の道すがら、通る町々を襲って食べ物を奪ったり、家を焼いたりして、非道なことをするわけですから、全体としてはとんでもない話ではあるんですけれども。 ま、そういうとんでもない部分は棚に上げるとして、ペルシャ帝国のお家争いに巻き込まれたギリシャ大傭兵軍のドタバタ撤収のドラマは、やっぱり面白いんだなあ。 そもそも私がこんな本を読んでいるのは、前に読んだ『ヘンリ・ライクロフトの私記』の中で、ヘンリ・ライクロフトが『アナバシス』を絶賛し、晩年、心静かに田舎に引きこもって、こういう古の物語に胸を熱くすることの楽しさよ、みたいなことを書いていたので、どんなものかな?と思ったためなんですけど、まあ、ライクロフト氏の言うことが、これでようやく理解できたって感じ。 というわけで、『アナバシス』、超面白いので、興味のある方は是非。これこれ! ↓アナバシス 敵中横断6000キロ (岩波文庫) [ クセノフォン ]

December 6, 2021

コメント(0)

-

アトリエ・ベルン

ひゃー、まる二日かかってようやく年賀状書き終えた~。 ま、それはいいのですが、大量の年賀状を書いていると飽きるので、時々YouTube などを見て気晴らしをしていたのですが、その中でちょっと面白いサイトを見付けました。 それは「アトリエ・ベルン」という東京のオーダー服のお店のものなのですが、これがね、なかなか見ていて面白いというか、服装の勉強になるんですわ。これこれ! ↓アトリエ・ベルン トラディショナルな観点から、男性服はこうであるべし、というのを、決して押しつけがましくなく、感じよく教えてくれるという趣旨のサイトで、私はとても勉強になりました。勉強になるというより、反省することが多かったというべきかな。やってはいけないコーディネートみたいなの、うっかりやってたわ、とか、買ってはいけないファッション・アイテム、ついこの間買っちゃったわ、とかね。 まあ、お洒落な人はみんなそう言いますけど、流行に左右されて安物を短い期間で買い替えていくより、トラディショナルで不変の価値を持った服と長く付き合う方が結局は人生を豊かにしてくれると。ならば、そのトラディショナルで不変なものって、例えばどういうの? となった時、ベルンのオーナーの話はためになるんじゃないかな。 ま、私もそのように思いつつ、結局、目先のことに捉えられてファスト・ファッションに飛びついてしまうんですけれども、私も大分いい歳になってきたわけですから、そろそろ、もっとじっくりとした服の買い方をした方がいいのかな、なんて、思いましたわ。 というわけで、そういうことをちょっと考えさせてくれるサイトとして、このアトリエ・ベルンの動画、教授のおすすめです。

December 5, 2021

コメント(0)

-

年賀状を書くコツ

週末、実家にいるうちに年賀状書きを済ませてしまおうと、分厚い賀状の束を前に奮闘中。 今年は、目上の人と同世代以下のデザインを分けて、先輩には割と堅めのデザイン、同世代以下にはカジュアルなデザインの年賀状にしているのですが、印刷の都合上、両者別々にまとまっているわけ。 で、目上の人に対して一筆記していると、やっぱりこう、緊張するというのか、何を書こうか考え込んでしまったりする。一方、同世代以下への年賀状は、お茶らけたことを書いてはいるのですが、それでもそれが続くと疲れてきて、やっぱり筆が止まってしまう。 で、悩んだ末、年賀状をタイプ別に山に分け、先輩向け、後輩向けを交互に書いていくことにしたんですけど、そうすると割と飽きずにすらすらと書いて行けることが判明。 と言うことで、どうってことない話ですけど、こんなことにも「コツ」ってものはあるんだなと思って、ちょっと面白かった次第。 さて、次は・・・目上バージョンか! よし、がんばるぞ。

December 4, 2021

コメント(0)

-

白菜のクリーム煮

普段、母の面倒を見てくれている姉が、所用のため四、五日家を離れるので、代りに私が母の面倒を見るべく、今日、有給とって実家に戻りました~。 ということで、とりあえずのミッションは今日の夕食だったのですが、今日のメインは「白菜のクリーム煮」。なーに、ゼロから作るわけではなく、出来合いの「素」があるのですが、まず白菜の芯の部分と人参、それにハムを刻んだものと一緒に少々炒め、そこに白菜の柔らかい葉の部分を入れ、クリーム煮の「素」を入れてあとは10分ばかり煮ればOK。「素」はかなりドロッとしたものなんですが、白菜から出た水分でこれが薄められ、ちょうどいい濃度になるという仕組み。 で、これだけだと寂しいので、名古屋から来る途中で買った「まる天」の「エビマヨ棒」他数種(これ、旨いんだよね!)、それに汁物としてフリーズドライの「もずくスープ」を添え、テキトーに夕食をでっちあげた次第。これこれ! ↓美し国からの贈り物 磯揚げ まる天 タコ棒 5本セット 伊勢 志摩 お土産 はんぺん かまぼこ さつま揚げ ちくわ でも、これがまた結構、美味しくできたのよ。母も美味しい、美味しいと、沢山食べてくれました。 まあ、よく言えば万能の天才、悪く言えば器用貧乏、学問のみならずこういうのも出来ちゃうっていうのが、ワタクシなのよね~。だからこそ、姉も私に任せて用が果たせるのですが。 最近は自分で料理をすることもめっきり減りましたが、たまにこういうことがあると、改めて自分の板前としての才能に自分で驚けるので結構楽しかったりして。 さて、そうは言っても今は師走。教師稼業は楽ではござんせん。せめてこちらにいる間に年賀状だけでも片づけなくちゃ。ということで、これからしばし、年賀状書きに精を出すことにいたしましょうかね。

December 3, 2021

コメント(0)

-

追悼・中村吉右衛門

歌舞伎の中村吉右衛門さんが亡くなりました。享年77。あまりにも早いご逝去でした。 本当は歌舞伎役者としての吉右衛門さんを語れればいいのでしょうが、残念ながら私の知る吉右衛門さんといえば、やはり鬼平としての吉右衛門ということになってしまう。 思い返せば今から30年近く前、誰も知り合いのいない名古屋の地に赴任した時のこと。大学の仕事のある日はともかく、週末ともなると誰も遊んでくれる人もいないので、一人手持無沙汰のまま、自宅にこもるようなことが続き、いささか暇を持て余しまして。 そんな時、たまたま一人でボケ~っと夕ご飯を食べながら、寂しいのでテレビをつけたら『鬼平』をやっていましてね。まあ、普段なら時代物なんて興味ないんですけど、何しろ暇で寂しかったので、なんとなくそのまま見てしまった。 そしたら、それが面白かったんですわ。中西龍さんの独特のナレーションも面白かったし。 で、ああ、この時代劇は面白いなと思っていたら、最後にエンディング・テーマとしてジプシー・キングスの「インスピレーション」が流れた。 ええっ!? 時代劇のエンディング・テーマにジプシー・キングス?? す・ば・ら・し・い! というわけで、一発で『鬼平』のファンになってしまった次第。 以後、幾星霜が過ぎましたが、つい先日もこのブログで、名古屋あたりでお昼にやっている『鬼平』の再放送を見ていると書きましたが、今もなお鬼平に、そして鬼平を演じる中村吉右衛門に、魅せられている自分を発見したものでございます。 それにしても、吉右衛門演じる「鬼平」こと長谷川平蔵の人物像の面白さ。継母にうとまれ、一時はその母を切り殺そうとまでした少年時代、そして「本所の鉄」と恐れられるほどに荒れた若者時代を経て、火付け盗賊改め方の長官として江戸の悪党どもを震え上がらせると同時に、人よりも罪を憎むというのか、時に心がけの良い悪党には温情もかけ、更生して役に立ちそうな者はその取り柄に従って配下にもする。奥さんには愛情深く、出来の悪い子供には手を焼き、部下を大切にし、しかし時に厳しく指導もする。そんな懐の深い、人情味のある人物でありながら、それでいてどこかに影もあり、自他に対して非情なところもある。 そういう複雑な人物を、中村吉右衛門は見事に演じてみせた。もう、吉右衛門が鬼平か、鬼平が吉右衛門か、そんな区別がつかなくなるほどの名演と言いましょうか。よく「上司にするなら誰」というようなアンケートをすることがありますが、私だったらもう間違いなく、鬼平を、吉右衛門を、自分の上司にしたいと思ったものでありますよ。 まあそんな魅力的な鬼平を演じた中村吉右衛門が没したとあって、私としては、なんだかこう、私淑していたかつての上司を失ったような気になっております。 思えば鬼平の部下たちも多く鬼籍に入っております。佐嶋忠助(高橋悦治)、小房の粂八(蟹江敬三)、相模の彦十(江戸屋猫八)、大滝の五郎蔵(綿引勝彦)などなど。あの世で、親方の到来を待ちわびていたりして。 偉大なる歌舞伎俳優にして、天下の鬼平役者であった中村吉右衛門さんのご冥福を、心よりお祈り申し上げます。合掌。

December 2, 2021

コメント(0)

-

年賀状の準備

ひゃー! 今日から師走?! マジか~。あと一か月で正月??!! ついこの間、正月やったばっかりっていう気がするけどなあ・・・。 しかし、そうも言っていられない。師走となれば、やるべきことが色々あるからね。 その一つが年賀状。 最近、今まで年賀状をやりとりしていた友人・知人から、「もう止めにしない?」という提案を受けることが多く。確かにね、便りのないのは良い便りと言うし、こうひっきりなしに師走が来るのでは、忙しくてやってられないというのも良く分かる。 で、私もそういう気になることもある。もう止めちゃおうかな~、なんて。 だけど、この年一回のやり取りで、付き合いが続くっていうところもあるんだよな~。それを切っちゃったらもうおしまいっていう。 だから、私としてはもうちょい続けていこうかなと。 という事で、今日は年賀状作成に精を出しております。デザイン考えて、印刷して、っていう。 で、それをやるにはプリンターが必須なわけですが、最近、このプリンターの調子が悪くて。 普通のA4の紙に印刷するとなると、なかなか引き込んでくれなくて、何度もやり直すものだから時間がかかって仕方がない。 そこで最近、新しいプリンターを購入したんですわ。 で、この新しいプリンターを使って印刷しようかなとも思ったのだけど、ダメ元でやってみたら、古い奴でもハガキはちゃんと引き込むんだよな~。ならば、こいつに最後のご奉公をしてもらおうじゃないの。 とはいえ、やはり瀕死のプリンターだけあって、一度に大量のハガキをセッティングすると詰まってしまう。だから、一度に10枚くらいずつフィーダーに入れていくという作業をしなくてはならないという。 でね、プリンターのフィーダーを覗いては、そろそろハガキを足さないとダメかな? よし、このタイミング足そう、なんてやっていると、なんだか年賀状を印刷しているというよりは、薪ストーブに薪をくべているような気がしてくる、っていうね。 ということで、薪ストーブ・プリンターを励ましつつ、ようやく年賀状完成! あとは相手によって一言ずつ手書きのメッセージを添えるだけ。 と、ここで問題になるのが、その手書きメッセージを何で書くか、ということ。 このところ「ユニボール ONE」という筆記具を愛用していたのですが、これがちょうどインク切れになりまして。そこで、年賀状書き用に、新たな筆記具を購入しに文房具店へ。そしてゼブラの「SAKURA NANO セピアブラック」なる水性ボールペンをゲット。インクがセピア色というところがちょっとおしゃれかなと。 よし、これで道具は揃った。あとは週末、一気に年賀状を仕上げてしまいましょうかね。

December 1, 2021

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1