2019年11月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

「豆腐の豚肉巻き」

使い残した豚の切り落とし肉が、わずかばかり残っていました。炒めるか煮るか、または豚汁にすればいいのですが、何か変わった調理法を試してみようと思い、豆腐に巻きつけて焼くことにしました。豆腐の豚肉巻きです。よく確かめてみると、少しとはいえ豚肉は8切れ(8枚)ありましたので、4人家族だと好都合です。そこで木綿豆腐を買ってきて、必要な分だけ使い、豆腐の残りは冷蔵庫へ。使う分は豚肉が巻ける程度の太い拍子木に切り、水切りします。豆腐の水切りは、重しを乗せてしばらく置く方法もありますが、茹でるか、電子レンジで加熱するのが楽です。豆腐200g程度=水200ccと同等と考え、全体をキッチンペーパーでくるんで皿に乗せ、電子レンジで2分加熱すると、煮え立ちます。レンジから出して、触れるぐらいになるまで放置し、キッチンペーパーを取り除くと、あら簡単、水切りの完成です。豚の切り落とし肉で、8切れの豆腐をぐるっと巻き、巻き終わりを下にして、フライパンで焼きます。油を引いたフライパンで、最初は動かさず、少し焼けてきたら4側面をすべて焼きます。豚肉に火が通ったら、再び巻き終わりを下にして、しょうゆとみりんを混ぜたものをフライパンにざっと加え、煮詰めながら豚肉に絡めていきます。とろとろの煮汁がほとんどなくなれば、できあがり。豚肉がはがれないように気をつけて、各自の皿に移します。やや締まった木綿豆腐ですが、食感は軟らかいので食べやすいと思います。豚肉の肉豆腐の、一風変わった形です。

2019年11月30日

コメント(0)

-

「続・シャインマスカット」

マスカット・オブ・アレキサンドリアの系統の、緑色で大粒、しかも種無しのぶどう「シャインマスカット」です。マスカット特有の香りとともに、甘さの点でも絶品です。ただ、1房(1パック)いくら、となると、粒の大きさによって値段もピンキリです。今回は780円という値札が付いていたので買いましたが、秋の果物の柿や、はしりのみかんに比べても割高だとは思います。似たような緑のぶどうに輸入物の「グリーンシードレス」というのがありますが、それとは比べ物にならない美味しさなので、手が届くなら買いたいと思います。

2019年11月27日

コメント(2)

-

「続・天津飯」

長女が「久しぶりに天津飯が食べたい」とリクエストしたので、作ることにしました。ふわふわのかに玉(芙蓉蟹=フーヨーハイ)をごはんに乗せ、しょうゆ味のあんを掛けたもので、中華料理でも人気メニューの一つかと思います。今回はごはんにもひと工夫してみました。4人分として、粗みじんに切ったたまねぎ1/4個を炒め、色良くなってきたら、小さく切った薄切りハム3枚を混ぜ合わせて火を通します。これを炊きたての2合のごはんに混ぜておきました。あんは1人120cc程度と見ます。しょうゆ30cc、酒少々に水を加え、計450cc(しょうゆの15倍稀釈)にしたら、中華スープの素とおろししょうが、粉末のクローブ(丁子)少々を加えてひと煮立ちさせます。いったん火を止め、かたくり粉大さじ3を同量の水で溶いたものを加えて再度沸騰させ、かためのあんを作っておきます。かに玉は、卵1人あたり1.5個で、岩津ねぎを斜めに細く切ったものと、かにかまぼこを細かく裂いたものを具として用意しました。茶碗で量ったごはんを深皿に丸く盛ります。中華鍋を煙が出るまで熱したら、ごま油少しとサラダ油をなじませ、具を加えた卵液を流して、最初に何回か混ぜます。鍋にくっつかず、しばらくして全体が動くようなら、頃合いを見て鍋を振り、卵を裏返します。反対側もある程度焼いたら、再度ひっくり返し、ごはんの上に移します。この上から、しょうゆあんをたっぷり掛けて、できあがり。あんに砂糖や酢を加えてもいいですが、今回はシンプルに仕上げました。

2019年11月24日

コメント(2)

-

「続・堅焼き」

今年も22日に大阪・道修町の「神農さん」に行ってきました。大阪の祭りは1月の十日戎から始まり、1年を通じてこの少彦名神社の神農祭が「止め祭り」とされています。古くは薬問屋が店を構え、今では名だたる製薬会社が軒を連ねる道修町で、病気封じ(元はコレラ退治)を祈願して、縁起物の張り子の虎が付いた笹を授けてもらいます。今年も古い笹を返して新しい笹を買ってきましたが、わたしの本来の目的は、昼食を兼ねた露店めぐりにあります(^o^;)。今年は、例年100円のお好み焼きが150円に値上がりしていましたが、それでも長蛇の列だったので諦め、ベーコンエッグ鯛焼きと焼き芋を食べました。ベーコン、卵、マヨネーズを中に入れて鯛焼きの形に焼いたものは、九州で食べた「むっちゃん万十」のようなものでした(200円)。焼き芋はなんと1本100円で、品種は紅あずまでしたが、これは食べごたえがありました。ほかにねっとりとした安納芋もありましたが、1本400~500円するのでやめておきました。さて、昼休みに会社を抜けてきたわけですが、職場と家へのお土産は、素朴なお菓子の「堅焼き」にしました。忍者の里・伊賀の名物だとも言われていますが、大阪でも昔から祭りのときには露店で売られています。とにかく、とても硬いのが特徴の焼き菓子です。黒ごまと青のりの2種類あります。職場でも、知らない人には「くれぐれも歯に気をつけて食べてください」と注意して回りました。小麦粉と砂糖だけで焼いた、香ばしい風味の昔ながらのお菓子です。

2019年11月23日

コメント(2)

-

「続・卵ごはん」

ようやくマシになってきましたが、10月下旬からの1か月、「寒暖差アレルギー」とでも言うのでしょうか、鼻水が止まらずずっと不調が続いていました。それ以外は元気なので、たまには風邪薬を飲みながら(そのときには飲酒できず)、風邪薬を飲まないときは会社帰りにお酒を飲んで体を温めるなどしながら、養生に努めてきました。食欲がなくなることは基本的にはなかったのですが、それでもちょっと弱気になったとき、朝食に卵ごはんを作ってみました。わたしが小さい頃から、病人食としては、おかゆや梅干し入りのおかゆではなく、卵ごはんをずっと食べてきました。卵雑炊、味噌おじやというには具がほとんどないので、まさに卵ごはんなわけですが、ごはんをだしで煮て、しょうゆか味噌で味を付け、そこへ溶き卵を流して全体を混ぜて卵を固めたもの、という感じです。今回は具として刻みねぎだけ加えています。刻みのりがあればなお良かったと思います。これを食べれば、元気が回復するように思います。

2019年11月22日

コメント(2)

-

「続・味噌煮込みうどん」

休日の昼食の麺類のメニューとして、味噌煮込みうどんを作りました。ただし具に加えたかぼちゃが汁に溶けてしまったため、まるでほうとうのような出来映えになってしまいました。今回の具は、豚肉、にんじん、大根、かぼちゃ、キャベツの外葉、ちくわ、だしを取ったあとの昆布です。このうち、にんじんと大根は、型抜きしました。これらの具を味噌仕立てで煮込み、火が通ったらうどんを加えて少し煮て、できあがりです。かぼちゃが溶けるのがいやなら、最後に加えて煮るか、あらかじめ煮たものを最後に加えるのがいいでしょう。

2019年11月19日

コメント(2)

-

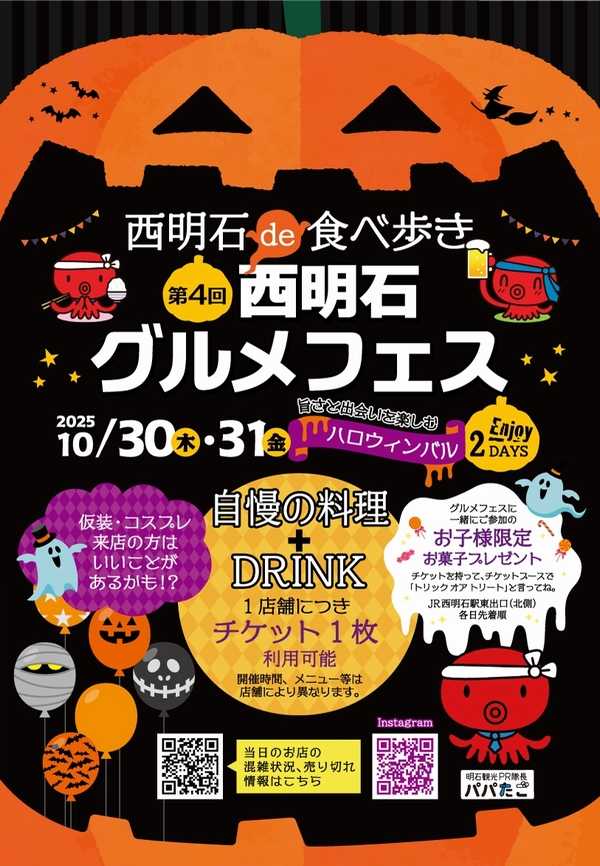

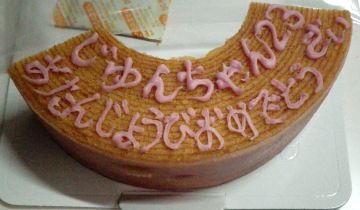

「続・バームクーヘン」

10日の日曜日に、東京で仕事をしていたときの部下の結婚式が神戸であり、引き出物としてバームクーヘンをもらって帰りました。ご存じのとおり、竹筒のような芯に、小麦粉の生地を薄く塗っては火であぶり、また薄く塗っては火であぶり…を繰り返して、年輪のような模様を付けた焼き菓子です。ただし、帰宅したときはもうおやつの時間を過ぎており、平日はわたしも子たちも昼間はいないので、賞味期限を考慮して、この週末に家族で食べることにしました。切り分けて紅茶とともにいただきましたが、砂糖は和三盆を使ったという、上品な甘さのバームクーヘンでした。長男はおやつの時間にいなかったので、取り置いておきましたが、ちょうど16日が誕生日だったので、製菓用のチョコレートペンで、誕生日のメッセージを書きました。子たちが小さい頃、近所のケーキ屋でバースデーケーキを買うと「○○ちゃん△さい おたんじょうびおめでとう」と書いたチョコレートを乗せてもらっていたことを思い出しました。

2019年11月17日

コメント(2)

-

「続^3・牛肉の佃煮」

ときどき作る牛肉の佃煮ですが、細く刻んだしょうがの砂糖漬けを加えてみました。すき焼きを食べるとき、油を引いてから、まず牛肉を砂糖と醤油だけで焼き(炒め)ますが、それをそのまま煮詰めたようなのが、牛肉の佃煮です。料理に砂糖をほとんど使わないわたしも、すき焼きやギュウツクの場合は例外で、砂糖も加えて濃い味にしたほうが美味しいです。しょうゆの水気がなくなるまで煮詰め、牛肉自身の脂で肉がジリジリ言い始めたら、できあがりです。

2019年11月16日

コメント(2)

-

「舞茸のふりかけ」

先日、小かぶを買いました。玉(かぶら)は置いておくとして、軸(茎)を味噌汁の実にしたら、立派な葉っぱがたくさん残りました。どうしようかと考えたあげく、空煎りして、ふりかけにしようと思いました。かぶらの葉は、よく洗って水気を切り、細く切ります。これを、舞茸1パックの粗みじん切り、彩りとして短いせん切りにしたにんじん少しとともに、炒めることにしました。フライパンに油を塗り、ティッシュペーパーで軽く油を拭き取っておきます。このフライパンを温めてから弱火にし、舞茸とにんじんをじっくり炒めます。少し水分がなくなってきたら、酒少々と塩を加えてさらに炒めます。次に水分がなくなってきたら、かぶらの葉も加えてパラパラになるまで煎り続けます。香ばしい香りがしてきたら火を切り、そのまま自然に冷まして、できあがり。小皿か小鉢に取っておきます。この舞茸がメインのふりかけは、炊きたてのごはんにふりかけて、いただきます。味が薄ければ、少し塩を振ってください。

2019年11月14日

コメント(2)

-

「続^2・麻婆なす」

久しぶりの麻婆なすです。麻婆なすは、挽き肉も使いますが、なすが主役ですから、ほかの材料は少なめでいいでしょう。合い挽き肉は、1人30~50gでいいと思います。中華鍋は少し温めたら火を切り、油と挽き肉を入れて、へらでよくこねます。よく混ざったら中弱火でじわじわと、この「ハンバーグのようなもの」を崩しながら炒めていきます。挽き肉は小さな肉の粒ですが、このようにすると、肉の粒の端から徐々に火が通るため、細かいそぼろになります。肉の色が全体的に変わったら、甜麺醤(テンメンジャン)や味噌、しょうゆ、酒、中華スープの素などで調味し、粗みじんに切ったたまねぎと赤ピーマンを加えて、さらに炒めます。なすは今回は半月切りにしましたが、しばらく水にさらしてから引き上げて水気を切り、強火にした鍋に加えて、短時間で炒め終えます。火を止める直前に水溶き片栗粉でとろみをつけたら、全体をざっくりと混ぜ合わせて、できあがり。辛みは加えていない、やさしい味の一品です。

2019年11月12日

コメント(2)

-

「忍者そば」

家族4人揃った休日の昼食、娘が「最近温かいそばを食べていない。忍者そばが食べたい」と注文を出しました。忍者そばは、2007年に家族で伊賀上野に旅行したときに食べて気に入ったメニューで、忍者のごとく具が麺の下に忍ばせてあります。一見すると単なるかけそば(素そば)ですが、丼鉢の底を探るとお楽しみとして具が現れる、という仕掛けです。わが家では、バリエーションとして忍者うどんとか、年越しそばの際に忍者そばを作るなどしてきました。今回作ったのは忍者そばの一種の「木の葉隠れそば」です。麺の下に具を忍ばせるのではなく、麺にトッピングした具を、木の葉に見立てた水菜で覆い隠したものです。「木の葉隠れ」にしたのは、麺の下に入れた具の一部が引き上げるときに崩れたらいやだな、と思ったからです。用意した具は、さっと煮付けたれんこん、長ねぎ、しめじと、買ってきた白身魚フライ、紅しょうが入りてんぷら、かにかまぼこ、甘栗、そしてわたしのお得意の「目玉くずし」です。水菜1把は、今回は申し訳ないですが葉の部分のみ使い、軸は残すことにしました。そばつゆは、しょうゆ、みりん各55ccに水を加えて1000ccにし、粉末かつおだしを多めに入れて、ひと煮立ちさせます。そばを規定の時間より1分短く茹で、丼鉢に取ったら、熱々のつゆを注ぎます。ここへ具をトッピングしていき、最後に水菜の葉で具を覆い隠して、できあがり。甘栗は今回のサプライズの一品でした。全体としては野菜も多く摂れて、いいメニューでした。

2019年11月10日

コメント(2)

-

「続^2・牛肉たまねぎ炒め」

牛の薄切りや切り落としが2割引き~半額のときによく作る牛肉たまねぎ炒めです。皮をむいたたまねぎは横半分に切ってから櫛切りにします。フライパンにサラダ油またはごま油を熱して、牛肉を焼き、すき焼きのように砂糖としょうゆで味付けするときに、しょうがの砂糖漬けも加えて風味を付けました。それから、いったん牛肉としょうがを取り出し、続けて油を少し足してフライパンでたまねぎを炒めて、牛肉のエキスをたまねぎに吸わせます。牛肉を戻して炒め合わせてもいいですが、今回は牛肉とたまねぎを分けて盛り付けました。

2019年11月07日

コメント(2)

-

「続・細巻きずし」

売り場に「まぐろのたたき」が出ていました。「かつおのたたき」のような身(さく)の表面をあぶったものではなく、生の身をミンチ状にしたものです。軍艦ずしにしようかなとも思ったんですが、面倒そうなので、細巻きずしにするつもりで買って帰りました。まぐろのたたきを巻いた細巻きずしを「ねぎとろ」と呼ぶことがありますが、ねぎとろはネギ+トロではなく、ねぎ取る(こそげ取る)という言葉から出たそうです。でも今回は刻みねぎも使いました。いつも作る巻きずし(太巻き)なら、米2合で4本作りますが、今回はのりの幅(奥行き)を半分にして巻くので、ちゃんとした具を巻くのなら、1本あたりのすし飯は0.5合の半分ではなく1/3ぐらいにしないと、のりが届きません。でも今回は、米粒の間に入り込む「ねぎとろ」ですから、幅を半分にしたのりを使って、すし飯2合で8本巻けました。まぐろのたたきに刻んだねぎを混ぜた「ねぎとろ」が4本と「マヨネーズであえたツナ+きゅうり」が4本です。刻みねぎや細く切ったきゅうりは、細巻きずしのいいアクセントです。メインの「まぐろのたたき」やツナにしても、細巻きの場合は量を欲張らないことが肝心です。太巻きに比べて、ごはんも少なく具も少ないので、のりばかり食べる印象になりますが、それは仕方がありません。細巻きずしとは、そういうものです。それにしても今回、細巻きのコツを習得しました。次は、握りずしと軍艦ずしの基本になる、握ったシャリを作ってみる段階に来たでしょうか…?

2019年11月04日

コメント(2)

-

「続^3・ホイコーロー」

キャベツを玉で買ったりしてたくさんあるとき、キャベツをメインにした一品として作りやすいのがホイコーロー(回鍋肉)です。外葉も使えますが、今回は外葉と言えるような濃い緑色の葉は付いておらず、硬く巻いたいわゆるキャベツ色の葉がいちばん外側でした。ほかに加えたのは、彩りと栄養を少しは考えて、赤ピーマンとにんじんです。そして、準主役は豚肉。豚とキャベツと言えば、焼きそば、餃子、お好み焼きなどなど、いろいろと相性がいいですね。甜麺醤(テンメンジャン)があるとコクが加わりますが、なければ八丁味噌や合わせ味噌でもかまいません。薄切りか切り落としの豚肉に、甜麺醤と酒を絡ませてしばらく置き、下味を付けます。中華鍋を熱して油を入れますが、熱々にならないうちから下味を付けた豚肉を入れ、油の中でほぐしていきます。豚肉がほぐれたら、にんじんと赤ピーマンを加えて、中火または強火で炒め合わせます。最後に色紙に切ったキャベツを加えたら、あとは時間との勝負です。火を通しすぎるとキャベツがクタッとなるので、余熱で火を通すぐらいを目標にします。キャベツを加えた鍋をあおるなどして全体を混ぜ、仕上げに醤油とごま油それぞれ少々を垂らしたら、火から下ろして、できあがり。キャベツから水分が出ないうちに盛り分けます。なす、きのこなど、いろいろと具材を加えるのではなく、キャベツと豚肉以外の具は最少限にして、炒めた豚肉の香ばしさとキャベツの甘みを味わうのが、このメニューのポイントかと思います。

2019年11月03日

コメント(2)

-

「続^6・五目ラーメン」

最近よく五目ラーメンを作りますが、五目ラーメンにせよ、同じく中華麺を使った(冷やし)つけ麺にせよ、もやしや刻みねぎ以外にも野菜をもっと摂ろうと思っているので、自然と具が多くなるのでしょう。いろんな具をトッピングしたもの、野菜炒めを麺に乗せたもの、野菜炒めにラーメンスープを加えて少し煮たものを汁ごと麺に掛けたもの、またこれを卵でとじたもの…など、いずれも五目ラーメンと呼べるものです。今回は野菜炒めをトッピングしました。野菜炒めと言っても、気合を入れて作るのではなく、冷蔵庫の残り野菜を組み合わせて炒めるだけです。今回は大豆もやし、チンゲンサイ、にんじんです。土日にわたしが買い物に行くときの買い物リストとは別に、「冷蔵庫の早く消費してほしい食材リスト」に載っているものでした。これを油で炒めて、軽く塩、こしょうで味を付けておきます。家族に人気の半熟ゆで卵はゼヒ物です。それにチャーシューを3枚乗せましたが、チャーシュー麺とはまた違います。市販のしょうゆラーメンスープの素1袋をお湯に溶かすと、計300ccになると思います。ここへしょうゆとみりん、中華だしの素、お湯を加えて、2人前なら計500cc、3人前なら計750ccにします。加える分は、しょうゆの15~18倍稀釈になるぐらいがいいと思います。中華麺を茹でてラーメン鉢に取り、スープを張ってから、野菜炒め、チャーシュー、半熟茹で卵を乗せて、できあがり。蛋白質のほか、緑黄色野菜も摂れて、美味しくいただければいいですね。

2019年11月02日

コメント(2)

全15件 (15件中 1-15件目)

1