2010年03月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

河北新報の支局を言えますか

河北新報(未だに仙台では河北新聞という人が3割いると思う)に小さく出ていた。泉・若柳支局移転します、と。そう言えば、泉支局が泉区や黒川郡を担当していると聞いたことがある。若柳支局はどのエリアをカバーするのだろうか。宮城県民として、河北の支局体制を知らないのは恥?なので、調べてみた。○宮城県内総局 石巻、気仙沼、古川支局 泉、多賀城、塩竈、志津川、佐沼、若柳、築館、小牛田、加美、岩沼、大河原、白石、角田県の広域圏区分よりはやや狭く、だいたい警察署のエリア程度の広さだ。考えてみれば、支局の記者の主な仕事の一つが警察情報収集だろうから、警察署の近くに支局を構えているのかも知れない。ちなみに他県の新聞の県内支局を調べてみる。■岩手日報(岩手県内の支社)一関(同 支局)岩手、紫波、花巻、北上、一関東(千厩)、陸前高田、大船渡、釜石、遠野、宮古、久慈、洋野、二戸、八幡平■東奥日報(青森県内の支社)弘前、八戸(同 支局)五所川原、つがる、黒石、鰺ヶ沢、十和田、むつ、三沢、野辺地、三戸、五戸■秋田魁新報(秋田県内の支社)鹿角、大館、鷹巣、能代、男鹿、南秋田、秋田、本荘、大曲、角館、横手、湯沢■山形新聞(山形県内の支社)庄内総支社・酒田、鶴岡、最北総支社・新庄、尾花沢、村山、東根、天童、寒河江、上山、置賜総支社・米沢、長井、南陽

2010.03.31

コメント(0)

-

南三陸キラキラ丼シリーズ

みやぎ県政だより4月号が家に配られました。地域の紹介ページで、気仙沼本吉地域には、旬の食材が詰まった「南三陸キラキラ春つげ丼」が紹介されていました。昨年12月からシリーズで始めた「南三陸キラキラ丼シリーズ」で、イクラ丼に続く第2弾だそうです。3月と4月のテーマだそうだ。写真には、メカブや魚介が並んで、大変美味しそうです。南三陸町観光協会(南三陸時間旅行サポートセンター)のサイトによると、南三陸キラキラ丼シリーズが3月からスタートしたように読め、県の広報誌の説明と異なるのですが、「3月1日スタート」したのは、「シリーズ」ではなく「春つげ丼」と表記すべきなのでしょう。それはともかく、大変いい企画だと思います。というのは、ルールを決めて、1 旬の魚介類2 メカブ3 春告げ野菜を共通で使うこととし、あとは各店の創意工夫という趣向だからです。同サイトのパンフレットを見ると、県政だよりに出た写真は、「えんどう」さんの春告げミネラル丼1200円のようです。是非行きたいですね。画像は、先日訪れた南三陸町入谷の「ひころの里」です。いい所でした。

2010.03.30

コメント(0)

-

鉄道めぐりツアーと七戸のレールバス

デーリー東北にこんな記事があった。概略以下の通り(当ジャーナルまとめ)。----------旧南部縦貫鉄道七戸駅で、首都圏の観光客34人が廃止となったレールバスに体験乗車し、レトロな雰囲気を楽しんだ。これは、JR東日本が企画した「鉄道めぐりツアー」。レールバスは毎年GWイベントで体験乗車が行われるが、正式に旅行会社のツアーに組み込まれるのは初。一行は2002年廃止の寝台特急はくつるで青森県入り。旧青函連絡船で現在は博物館のメモリアルシップ八甲田丸や、津軽鉄道ストーブ列車乗車の後、旧南部縦貫鉄道七戸駅を訪れた。2002年の廃線以降、動態保存されているレールバスを盛んに撮影。往復約400mの駅構内運行では、自動車のようにクラッチと変速ギアで動く独特の乗り心地を楽しだ。28日は十和田観光電鉄や、記念列車で八戸線、三陸鉄道北リアス線、岩泉線の旅を満喫した。----------なるほど、筋金入りの鉄道ファンとまでは言えない私だが、こんな旅もしてみたい。鉄道のメカニックな知識はないが、地図でのみ知る異郷の風景や近代の歴史に思いを馳せて、自分を置いてみたい。芭蕉の気分。例えば、岩泉線なんて乗ったこともないし、レールバスにも乗ってみたい。そんな素朴な感覚だ。■関連する過去の記事 南部縦貫鉄道(09年3月21日)

2010.03.29

コメント(0)

-

祝!初勝利 仙台駅イベントに参加しました

良かった、良かった。5戦目で初勝利。TVで応援していましたが、苦手の帆足に手が出ないかと思っていたら、何とか粘って勝利をもぎ取りました。なに、これから連勝です。悪いところ全部最初に見せただけ。今日は、朝から上の子は大会。下の娘と、昨年もこの時期にやった家の屋根裏部屋整理の第2弾。ハード部分を終わらせて(あとはモノの選別と片づけをゆっくりやりましょう)、レンタル工具をDIYに返却し、一路仙台駅へ。今日までやっているキャンペーンに参加したかったからです。2人で駅3階のトライアングルで、ちょっと早い昼食。娘もスープスパを完食いたしました。レシートを持って抽選に参加。参加賞だけでしたが、本拠地開幕のワクワク感は十分です。応援メッセージを書いて(私は小山、娘は鉄平)、その後書店で子ども達に本を買ってあげて、1時には帰宅。トライアングルでは、楽天ユニフォームの人など、応援前の腹ごしらえという雰囲気の人も多かったです。この店、20数年前の開店したての頃に入って以来ではないだろうか、私は。店内でクイズを出した。「■OYAMA」の■にアルファベット1文字を入れると、2通りのイーグルスの選手になるよ。答えは?もちろん、K(小山)とA(青山)です。子どもにもすぐ解けました。ともかく初勝利、良かった。

2010.03.28

コメント(0)

-

大相撲 宮城の郷土力士を考える

先日福島県内で宿泊したとき、NHKのデジタル情報で、郷土力士のコーナーがあった。仙台放送局では、イーグルスやベガルタには力を入れているが、郷土力士には触れていない。私が生まれ育った岩手では、新聞欄に郷土力士の星取が紹介されていたし、必ずローカルニュースでは地元力士の勝敗が出ていたものだ。県民性なのだろうか、青森や岩手に比べると、宮城の人は大相撲の郷土力士を知らないのでないかと思う。郷土の出身者だ、がんばれ~、という雰囲気があまり感じられない。青森は相撲王国だし、意外と力士の少ない岩手では、幕内力士が登場しようものなら岩手日報が特設コーナーを組むはずだ。改めて河北新報を見ると、「東北出身力士成績」として出ている。ま、それはもちろん良いことだが、ちょっとドライじゃないか。と一般論で皮肉っていてもしょうがない。そういう自分が、まず郷土力士を知り、そして応援しよう。現在最高位は、三段目の朝縄。石巻市出身で石巻西高卒。高砂部屋。本名が花田さんで、四股名は、朝花田、朝道龍、そして、昨年3月から朝縄を名乗っている。平成19年に幕下に上がったが0勝7敗で三段目に戻っている。今場所は昨日まで4勝2敗。また上位に格付けされるだろうから、来場所以降も楽しみだ。

2010.03.27

コメント(0)

-

宮城教育大学の就職事情

昨日はみぞれ混じりの雨天だったが、東北大学と宮城教育大学の卒業式があった。東北大は卒業生4703人のうち2283人が院生とのことで、大学院重点化の影響だろうが、随分比率が高まっていると驚いた。また、宮教大では443人が卒業。TVニュースでは、教員になる卒業生たちだろうが、教育にかける抱負を述べていた。ところで、NHKでは、「宮城教育大学によりますと、ことしは、就職難などの影響もあって教員採用試験を受けた卒業生が多く、宮城県の教員には、去年より15人多い、55人が合格したということです」と報じている。今年は就職難もあって教員志望が多い。裏を返せば普段は教員を志望するのは多くない、ということだ。大学がそう語ったという。宮教大サイトによると(大学の概要)、平成20年度卒業者の就職状況は、教員養成課程 卒業209人 学校教員68 非常勤教員58生涯教育総合講座 卒業生157人 学校教員7 非常勤教員15院生 修了54人 学校教員15 非常勤教員9 教員養成課程でも4割は民間企業や官公庁に進路をとっている。教員の採用枠の事情はあるだろうが、私のイメージではもう少し教員になる人が多いと思っていたのだが。

2010.03.26

コメント(2)

-

仙台駅でイーグルスのキャンペーン

仙台駅でやっていました。コレです。写真は、選手と撮影コーナー。

2010.03.25

コメント(0)

-

石巻市新庁舎を考える

今朝の河北新報にカラー写真で紹介されている。駅前の旧さくらの百貨店を譲受して改装した新しい市庁舎だ。エスカレーターを活かし、また6階の映画館だったフロアを議場にするなど、特徴的な場所を紹介しているからだとは思うが、なるほどと感じさせる。そもそも市の財政難を背景に、前市長の時代に結構もめて決まった印象があるが、既に決まったことだ。駅前中心街の復権など、前向きに捉えたい。欧州では古い建物を大事にする、と良くいわれる。日本の役所や公共建築物は、明治や大正の時代の建築が残っているものは別としても、費用をケチってヘンテコな形になったり、ムダにコストを掛けて建築家の意匠発揮の場にされてしまって現実には使いにくいものが見られたり、さまざまで長続きもしない。そんな中で、百貨店の転用で市の業務をやっている、というのは考えようでは誇らしいことではないか。カネもなくてデパートを市庁舎にした石巻なのよ、という考えよりは、工夫次第で建物を活かしていく知恵を発揮したと考えたい。いや、カネ無くて転用した、でも良いではないか。もったいない精神の具現化だ。堂々とそう宣言しようではないか。また、今の時代、ヘンテコで使えない公共建築の発注よりは、民間施設を活かして、駅前と街を守っていこうという気概を示しているのだ、と。

2010.03.24

コメント(0)

-

極めて憂慮すべき事態

とは言い過ぎでしょうか。開幕三連敗。今朝のニュースでは、1点差の三連勝で岡田監督ニンマリというのがありましたが...打てない、抑えられない。弱点の克服はどうするのか。どう立て直してきたのか。もうシーズンに入っているのに。こういうのを先が見えない、というのです。文字通り。土曜日の仙台開幕まで、初勝利の日まで、じれったい日が続きます。それだけで、仙台・東北の皆様は安静な気持ちになれないでしょう。頑張れイーグルス。

2010.03.23

コメント(0)

-

登米東和ICが開通

三陸道の登米東和ICが開通しました。ちょっと紛らわしいですが、これまで開通していた登米ICまでの区間に加えて、登米東和ICまで5kmが延長されたことになります。子どもとDIYから帰りの車中でTBCラジオ3時のニュースで伝えていた。たった今開通しました、と。これで、県北部や気仙沼方面にもより早く到達できることになりました。実は先週に南三陸に行ったのですが、高速道路の工事を横目で見ながら、米谷からR398新水界トンネルを通って志津川に出ました。これで、仙台からは、本当に志津川が近くなります。来週には、北部道路が開通でいよいよ仙台環状線の完成です。昨日福島から帰る時に、仙台直前に、これまで見たこともない真っ白で巨大な路上の看板がありました。白いのは被膜と思われ、これをはずせば、環状路の説明があるのでしょう。そういえば、料金計算も安い方に統一されるとか。その説明なのでしょうか。それにしても縦の辺が長いほど大きな看板で、何が書いてあるのか楽しみ?です。高速ネットワークの充実を感じます。

2010.03.22

コメント(0)

-

小名浜でラーメンを食べました

強風の中を仙台まで帰ってきましたが、昨日からいわき市に滞在しておりました。今日は小名浜でアクアマリンふくしまを訪れました。8年か9年ほど前、下の子がまだベビーカーの頃に一度行きました。今朝は小雨でしたが、相変わらずの人気ぶりで9時の開館前から行列。昨日からオープンした子ども体験館「アクアマリンえっぐ」の影響か。我が家も、「えっぐ」のファストパスをゲットして、釣りを体験し、早速調理してもらって食べました。また、新しい展示型の小水槽も面白かったです。昼は、お隣の小名浜さんかく倉庫の「小名浜美食ホテル」2階のラーメン屋さんに。楽笑という店です。評判の店のようで、店を出たときには行列になっていました。アクアマリンの半券で割り引きの特典もあり、大助かり。子ども達と私はつけめん、妻や祖父母はラーメン。美味かったです。前回アクアマリンを訪れたときは、上の娘は4歳くらい。ひょっとして覚えていたかと思いましたが、やはり記憶はないようでした。ら・ら・ミュウにも今回初めて行きましたが、随分と混雑。コトバから、どうも仙台近辺の人が多いようでした。

2010.03.21

コメント(0)

-

算数を学ぶ子ども

4年生の下の子は、算数が苦手なのかも知れない。宿題で図形の問題を嫌がっているように見えた。交わる2本の直線の交点を中心として対向する角度は等しいとか、直方体の辺がねじれの関係にあるとか。たしかに、図形が嫌いな人はこの辺で敬遠してしまうのかも知れない、と思った。おそらく、一部の天才のケースを別として、一般論として数学の大切さとは、定義や公式を覚えたりすることではなくて、一定の論理的前提から出発して、疑義なく導かれる結果を見いだすことにあるだろう。そしてまた、代数にしても図形や集合論にしても、概念の相互関係や、補完、包含などの論理関係など、経済学、法律学など社会科学にも常に通じる「物の見方」を磨くことにもなると思う。サイエンスの根本的な部分だと思うのだが、感情や周囲に惑わされずに事物を分析考究できる姿勢につながる。それが、考えることの楽しさ、知的な営みの悦び、というものでもあるだろう。二等辺三角形や平行四辺形などが組み合わされた図形で、一部の角度や辺の長さを与えられた場合に他の角度や辺の長さを求める問題。面白さを説くように、粘りづよくヒントを与えていたのだが、救世主が現れた。中一の姉が登場して、妹に教授。上の子は、算数や理科が得意のようで、図形問題などもたぶんパズルのように楽しむ感覚のようだ。また、人に教えることは最高の勉強なんだ、などと大人のような物言いをするので、これは丁度よかった。下の子も、姉に教わるのなら気楽かも知れない。あとは、ケンカにならないよう、さりげなくウォッチするだけ。こうして、昨夜の宿題は無事終わったようだ。

2010.03.20

コメント(0)

-

カワラヒワでしょうか

随分と暖かくなりました。仙台は爽やかな青空でした。朝の庭に舞い降りた小鳥君。不勉強な小生なので、以前もこのテーマで投稿して教えてもらいました。カワラヒワ君でしょうか。最近写真を撮っていなかったのですが、庭に出て、一枚撮りました。木の枝にしばらくとまって、どこかへ飛んでいきました。

2010.03.19

コメント(0)

-

農山漁村いきいきフォト 岩手の方がグランプリ

デーリー東北新聞のサイトを見ていたら、岩手県洋野町種市の磯崎さんという方が、国主催の写真コンテストで最高賞を受賞したそうだ。農林水産省主催「2009年度農山漁村男女共同参画活動いきいきフォトコンクール」と、ちょっと舌を噛みそうな名称のコンクールだが、とにかく、最高賞の大臣賞に輝いたのは、田野畑村で塩蔵ワカメのボイル作業の様子を撮影した作品「家族総出」だそうだ。記事には受賞作品は出ていない。そこで、農水省のHPに出ている写真を鑑賞させてもらった。たしかに、寒い朝に湯気が立ちこめ、躍動感を与える活き活きした作品だと思う。同サイトには、他の受賞作も出ているが、いずれも写真の技術を競うというより、ありのままの農作業の日常を切り取った一コマで、等身大の生活を写し出すもので、親しみと実感が沸くものばかりだ。昔なら、農業婦人とか、漁村婦人の生活改善などの用語を用いたと思うが、なるほど今なら、男女共同参画というワードになるのか。とにかく、大それたことではなく、地域の中で元気に働く女性とその家族。大事なことだ。ふと思うのは、ひと昔前なら国のこんな事業は、平気で何千万もかけて天下り先関係団体に丸投げしただろう。そこから純粋民間企業に再委託して、ピンハネという構図だ。農水省サイトでは、応募先は本省担当課になっていたので、すこし安心したが、もちろん実態はわからない。こんな詮索はともかく、農林水産業は本来的に国土の恵みをはぐくむ営みだから、地域に支えられ、地域を元気にする仕事だ。家族ぐるみで励む東北の農林漁家の皆さん、これからもよろしくお願いします。

2010.03.18

コメント(0)

-

丹取郡と名取

丹取郡は現在の名取(郡、市)の古名だと、以前に書いたことがあるが、これは誤りのようだ。■ニトリと名取(07年12月15日)昨日の記事(丹取郡の成立と大崎平野への移民(3月16日))のとおり、古代の丹取郡は大崎平野に置かれたと考えられており、名取郡(行政区域名としては消滅したが、名取市にその名を受け継いだ)とは別であると考えるのが通説だ。郡役所が置かれた長町(茂ヶ崎)一帯は戦前に仙台市に編入されており、その後は、岩沼町と増田町が郡の中心を争ったような形だ。町制は岩沼が先(明治22年)、市政は名取市が先(昭和33年)となった。岩沼側としては、仙台支藩の誇りにかけて、新参者に名を取られても、こちらこそ中心、との気概?だろうか。例えば名取高校は岩沼にある。また、保健所や警察署も岩沼市に置かれている。この辺、名取郡内の盟主争い?の経緯は、いろいろありそうで、調べてみたい。そう思うほどには意識されていないのかもしれないが。

2010.03.17

コメント(2)

-

丹取郡の成立と大崎平野への移民

1 大崎平野の郡設置陸奥国では、和銅6年(713年)12月に、新たに丹取(にとり)郡が大崎平野に置かれる。郡家は名生館官衙遺跡(大崎市)と推定される。多賀城創建(724年)より前のこの時期に、すでに大崎平野には、丹取郡、志太郡など数郡が存在していたと考えられる。権現山・三輪田、南小林、赤井など、多賀城創建以前の官衙遺跡が相次いで発見されている。霊亀元年(715年)5月には、相模、上総、常陸、上野、武蔵、下野の6国から富民千戸が陸奥国に移配される。丹取郡など大崎平野に対する移民と考えられ、50戸1里(郷)の原則からすると20郷分となり、大規模な移民である。大崎平野は、後に黒川以北十郡と呼ばれる微細な郡の集合体に再編されるが、十郡の郷数は32なので、この地域の郷は、すでに3分の2が霊亀元年の移民で編成されたことになる。そして、郷名も、黒川郡新田郷(上野国新田郡)、玉造郡信太郷(常陸国信太郡)など、上記の6国の郡名に基づくものが多い。2 郡の意義郡の設置は、辺境における律令支配の面的拡大であり、律令国家の東北政策の成果を最も端的に示すものだった。陸奥国では、柵戸の出身地は坂東諸国が多く、出羽国では、東海・東山道や越前、能登、越後など北陸道諸国が加わる。柵戸は公民として戸籍に登録され、郡や郷に編成されることで、城柵に人役と物(租、調、庸など)を提供し、その存立の基盤となった。柵戸は、他地域から移住させられた移民である。一方で蝦夷系住民は、基本的に郡・郷に編成されず、村に居住し、城柵に対して朝貢、力役など一定の責務を負う一方で、城柵から禄や食料を支給され、またその兵力で未服属の蝦夷から保護された。国司(城司)が蝦夷に対して饗宴を行い禄を支給すること(饗給)は、蝦夷の懐柔策として重要な意味を持った。また、蝦夷が朝貢する馬、鷹、毛皮、昆布などの特産物は都の帰属層に珍重された。服属した蝦夷の軍は俘軍と呼ばれ、征夷や城柵造営で国家側の武力として活動した。3 大崎平野の郡設置以前の概要律令制に基づく初めての征討は、和銅2年(709年)の越後国であり、前年の和銅元年9月に出羽郡を設置したのが事の発端だ(続日本紀)。出羽郡は庄内平野に出羽柵を置いて越後などから柵戸を移民させたものである。鶴岡市などが推定地である。越後国には大化3年(647年)に渟足(ぬたり)柵が、同4年に磐舟(いわふね)柵が置かれ、それぞれ新潟市と村上市が比定されている。その後、大宝2年(702年)には、沼垂(ぬたり)郡、石船(いわふね)郡の2郡しかなかった越後国に、越中国の4郡(頸城、古志、魚沼、蒲原)が移管され、6郡とした。これは、北方支配のために、人的物的基盤となる越後国の国力を充実させたものと考えられる。そして、その成果の一つが出羽郡の成立である。出羽建郡の半年後、蝦夷の抵抗に対し、政府は征夷を決定し、東海道、東山道、北陸道の10か国から徴兵する。越後側には征越後蝦夷将軍(佐伯石湯)が、陸奥側(おそらく仙台市郡山遺跡2期官衙)には陸奥鎮東将軍(巨勢麻呂)が派遣された。出羽方面で本格的な蝦夷征討は、この和銅2年が最初で最後である。この和銅2年の戦闘により、和銅5年9月、出羽国を置くことが可能となった。間もなく、陸奥国から最上郡と置賜郡が移管された。出羽は、古代は「いでは」と読まれ、「出端」の意味であったと考えられる。越後国からみて、まさに出っ張った端にあるという意味である。こうして出羽国が成立した頃、陸奥国でも新たに郡を置く動きが生じるのである(上記1の丹取郡設置など)。そして、陸奥国北部の充実を踏まえ、養老2年(718年)には、石城(いわき)、石背(いわせ)両国を陸奥国から分置するのである。■鈴木拓也『蝦夷と東北戦争 戦争の日本史3』吉川弘文館、2008年 から

2010.03.16

コメント(0)

-

タロちゃん

鶴岡の加茂水族館では、ゴマフアザラシの赤ちゃんが生まれたそうです。かたや、松島水族館のタロちゃんは、最近好き嫌いが出てきて飼育員さんを困らせているそうです。以上、ネタに困ったときのタロちゃん頼み。

2010.03.15

コメント(0)

-

登米の「みそアイス」

県北部方面に用事があり、下の娘9歳を伴って行ってきました。三陸道ももうすぐ米谷まで延伸ですが、今は登米まで。往路で気になっていたので、帰りにインターに乗る前に、寄りました。海老喜商店さんの「みそアイス」です。娘も食べてみたいというので、運転の私は遠慮して、セコく、1個だけ買いました。250円。実は私も途中車を停めて、一口食べてみましたが、なかなかの味ですね。天気の良い夕方。仙台平野に沈む夕日を眺めながら仙台に向かっておりました。と、その時。緊急地震速報!! 福島沖で地震。震度5弱!揺れは全く気づかなかった。速報時に車を停めようとも思ったが、前後誰も減速しないから、かえって危ないと思って、そのまま走っていた。帰宅して尋ねると、昨夜の程度の揺れだった、という。■関連する過去の記事 また地震でした(3月13日)

2010.03.14

コメント(0)

-

また地震でした

仙台は震度3でした。21:46で、震源地は福島県沖深さ80km、M5.7とのこと。最大震度4で、報道上は宮城県の3ブロックとも震度4。最大震度の地点を優先するのでしょう。我が家の揺れ方としては、たしかに震度3くらいかなという感じでした。激しく揺さぶるような感覚もなく、近場の震源だろうと思ったのですが、広域だったとは意外です。もっとも、微動の後に縦揺れが来るかも知れないと、一応覚悟していました。どうしても、宮城県沖か、と思ってしまいますので。それにしても、最近多いですね。環太平洋でプレートがうごめいているのでしょうか。

2010.03.13

コメント(0)

-

仙台のケータリングカー

知らなかったが、車を用いた移動式店舗を今ではケータリングカーと呼ぶそうだ。さまざまな専門的な店があって人気を呼んでいるという。河北ウイークリーせんだい(vol.142)に出ていた。移動販売の開業支援をするクロールアップという会社があるが、現実は相当に厳しいと会社の方も話している。同社のサイトに紹介もされているが、実に多様な移動販売店がある。河北ウイークリーの表紙にも出ているドイツソーセージの「ノイマルクト」は、見ているだけで食べたくなった。仙台市内の居酒屋でも出しているそうで、是非今度寄ってみたい。

2010.03.13

コメント(0)

-

高橋英吉と幸子さんの父娘展

石巻かほくに出ていた。(高橋英吉生誕100周年/1年前倒しで父娘展/来月13日から文化センター)以前に高橋英吉と娘さんで版画家の高橋幸子さんのことを書いたが、幸子さんについても知りたいと思っていた。この記事に出会えて良かった。■以前の記事 悲劇の天才彫刻家 高橋英吉(10年1月24日)以下に記事を要約する。----------高橋英吉生誕100周年記念特別展が、英吉の誕生日4月13日から石巻文化センターで始まる。テーマは「永遠(とわ)の想(おも)い-英吉・幸子父娘(おやこ)展」。近代美術史に残る英吉の傑作とともに、版画家として活躍する長女高橋幸子さん(68)=神奈川県逗子市=の作品を紹介する。生誕100周年は2011年だが、毛利コレクション収蔵施設整備に伴うセンター改修工事が始まるため、1年前倒しした。父娘展は、1996年の同センター開館10周年記念展以来14年ぶり。英吉関係の展示品は、代表作で海を主題とする3部作「潮音」「黒潮閑日」「漁夫像」などの木彫、スケッチ、家族らにあてた絵はがきなど、センター常設展示・所蔵品をはじめ、出世作の「少女像」(県美術館所蔵)、「聖観音像」(石巻高)、「蛙(かえる)」「観音像」「馬」(石巻・古流庵家会)など。古流庵家会所蔵品は初めて一般公開される。幸子さんは木版画など約50点を出品、販売も行う。幸子さんは高校時代に版画家を志し、亡父のデッサンや遺作を手本に創作活動に入った。ほのぼのと温かみのある作風で「こころの木版画家」と称される。03年まで十数年、同センターで「さっちゃんの版画教室」を開講した。開場式は13日午前9時半から。英吉の母校湊小児童(6年生)を招待し、テープカットで幕を開ける。5月9日まで(午前9時~午後4時半)。入場料は常設展示と共通で一般200円、高校生100円、子ども80円。----------幸子さんは、何度も石巻に来ておられるようだ。私も是非行ってみたい。

2010.03.12

コメント(0)

-

教育三県に数えられる山形県

日経新聞(東北版)の記事(11日)に、東北各県の大学進学率ランキングを掲げて、最高(46.7%)の山形県は「大正時代から長野や福岡とともに「教育3県」に数えられた教育熱心な地域だ」と評されている。知らなかった。東北人として恥ずかしい。山形県の教育といえば、給食や作文指導や、人づくりに力を入れている印象は確かにあるが。とにかく、ビッグスリーとは、東北の誇り。調べてみました。平成20年8月28日に第52回山形県市町村教育委員大会知事祝辞というのがあって(山形県公式サイト内から)、知事が、「昔から教育3県の1つ、理念の長野、施設の福岡、そして実践の山形と言われてきたわけでございますが...」と発言しているようだ。理念の長野施設の福岡そして、実践の山形ですか。

2010.03.11

コメント(0)

-

大雪の朝

仙台は数年ぶりの大雪。20センチは積もっただろうか。朝はみんな早起きで雪かきだ。家に帰ってから聞いたが、祖母の雪かきを隣の高校生のお嬢さんが手伝ってくれたそうだ。有り難いことで、また、我が娘たちもこう育てば、などと思った。7年か8年くらい前だろうか。正月の大雪で、それこそ30センチくらい積もったことがあった。私はお隣さんの庭で車が埋もれるように雪をかぶっていたので、夜の雪かきを手伝った。スコップが折れるくらいの重労働だったが、困っているときは誰も彼もない。手が空いたら、気がついたら、助け合いたい。あの頃、お隣のお子さんは小学生か。雪かきが好きだった我が家の幼児も、作業に参加していた。朝の道路ではあちこちで渋滞。立ち往生する車を、後続車から人が降りてみんなで押している光景も見られた。

2010.03.10

コメント(0)

-

外国人の地方参政権を考える(その2)

〔次の記事(外国人の地方参政権を考える(その1)(10年3月9日))から続く〕3 立法政策として考慮すべき事柄そこで、当ジャーナルは、特別永住者の地方参政権を立法政策の問題として捉えたい。こう考えればこそ、賛否両論の噛み合った議論ができるというものだ。政策論だからこそ、諸事情を踏まえた総合的判断をなしうることにもなる。そして、考慮すべき事項は、いろいろあるが基本的に2点。1つは、地方自治を誰がデザインするのかという点。もう1つは、外国人に参政権を付与する積極的な必要性の視点だ。第1の点。国民主権は日本国民が前提であるのは疑いないが、地方自治を考える際には、そこに定住する者を念頭に置いて国籍要件を多少ゆるめることも考えられる。そして、日本国民が制定する法律が条例に優越するとの担保がある限りで(94条)、条例制定を含めた地方自治に国民以外が参加することも、一定程度許されると考える余地がある、と思う。その上で、例えば自治体によっては居住者の何割かを外国人が占める地域もある。住民に身近なサービスの内容については、こうした人を含めて定住者が決めていくことは、十分考えられる。実際に、自治とは言っても相当細かな内容まで国の法令が定めている現実からすれば、それで自治体ごとのサービス水準が根本的に異なることは有り得ない。ただ、地方議会の論議を通じて、また首長選挙を通じて、外国人の意見も反映して例えば窓口を多言語化するなどの日常の自治行政活動が、現実に住まう人々のニーズに即していくことが期待される。第2の点。なぜ、「外国人」参政権なのか。このことを正面から問う必要がある。日本国籍を持つ者による主権行使がひとまず原則である以上、外国人に行使させても「許容される」(上記第1の点)だけではなく、それが「必要になる」というほどの積極的で構成的な理由が必要だ。そして、この点が、日本でこの問題を論じるときに、曖昧にされているきらいがあると思う。4 定住外国人に地方参政権を付与すべきか私自身、これまでもどちらかと言えば第1の点に重心を置いて考えてきたかも知れない。しかし、あくまで第1の点は、「許容性」の視点であり、「あれば良いだろう」程度の視点に過ぎない。対象としても、永住者のみならず、滞在者にまで広がる可能性さえある。より本質的に議論すべきは、第2の点だ。そして、選挙権を与えるべき者、すなわち国民と同視すべき生活実態を有する定住者を考えると、まずは特別永住者が対象となるだろう。さらに、国民と同視すべき、ということを突き詰めれば、やはり国籍取得が本筋ではないかという議論がどうしても不可避だ。在日の人たちが日本国籍を取得するのに制度上の不都合があるならば、帰化を認めやすくすればよい。それこそ立法政策だ。わざわざ「外国人」であることを前提として、参政権論議を進めなければならない必然性があるのか。帰化を否定し、在日の人たちのアイデンティティを守るべきとする立場には、加害国家日本のアイデンティティを重複させたがる進歩的日本人がいる、とされる。また、多文化共生社会という最近のキーワードの一つの象徴として取り上げるような雰囲気もあるが、これは本末転倒だとおもう。日本に生まれて日本語を話している在日の人たちに、わざわざ「外国人」とレッテルを張り直して、はい共生してますね、というような余計なお世話話だ。外国との関係も視野に入れねばならない。地方自治体だから国際関係は遮断し考えて良い、というはずはない。一般永住者は、既に特別永住者の数を上回り、特に中国籍の人が増加しているという。海外からのナショナリズムのうねりに巻き込まれる可能性は、たとえ小さいとしても大いに考えねばならない。言語も文化も異質の外国人が、一定のまとまりを持って定住し、日本人とどう「共生」するかが問題となる。そんな共生の場面を本当に想定して多文化共生を語っているのだろうか。そうなれば単なる国際親善レベルでは済まされない。日本語を話し列島の日常生活の中で過ごしている特別永住者の人たちとは、まったく別の問題だ。冷静に言わなければならないことだが、外国語を話し外国の思考様式や生活スタイルを持つ集団が、彼らの価値観でもって、地方レベルとはいえども我が国土において妥当する条例を制定するという事態を、日本国民は受け入れるのだろうか。その必要があると思うだろうか。従って、一般永住者にまで対象を広げて論じるならば、(地方自治の問題とはいえども)国民主権に忠実たるべき原則を出発点に、基本的には謙抑的な姿勢で検討し、一定の許容性(第1の点)が共通認識とされることを前提に、その必要性(第2の点)を十分に検討しなければならない。特別永住者に限定して議論するならば、はじめに国籍政策を論じるのが筋である。私は、ハッキリとした持論を有しているわけではないが、地方レベルの外国人参政権については、 ○ 公務就任権(公務員) 立法政策(国法or条例等)→比較的広く認めて良い ○ 被選挙権(首長、議員) 立法政策(国法)→認めるべきでない ○ 選挙権(首長、議員) 立法政策(国法)→市町村の議員選挙については可? ○ 住民投票など 案件により認めて良い(条例等で定める) ○ 請願、情報公開 定住外国人にも認めるべき ○ ただし、特別永住者は国籍政策により対応すべきことという辺りで考えている。今回のテーマである選挙権については、市町村議会の議員であれば許容性を優先して良いのではないかとも思うが、それでも例えば一市町村の3割や4割が一般永住者である場合などを想定すると、難しいと思う。現行地方自治法の議会の権能を持たず、建議機能をもつ評議員会を条例で設置して、その選挙権や被選挙権を条例で外国人にも定めるのなら、問題はないと思うが。5 議論にひそむ問題点(議論を歪めている視点)納税を根拠にして、外国人も参政権を与えよとする議論もまだ見られるが、これはおかしいと思う。基本的に税はサービスの対価であり、国民主権の原理を基礎づけるものではない、というのが当ジャーナルの基本的態度だ。国民主権は治者と被治者の自同性に由来し、カネに由来するのではない。国内の論議一般についても言えることだが、税金を払っている国民住民が政治に主体的に関わることは当然だが、かといって、税金を払ったから参加する、という論理ではない。よく、国民の血税の使い道として...式の議論があるが、あまりにそれを強調すると、税を払わず、逆に保護費を受給している国民だって相当数いるのだが、彼らには発言権がないことになる。公の概念は、納税が基礎づけているのではなく、国民主権それ自体の話だ。かりに税がなくたって(公営企業の収入や篤志家の寄付で国家財政が賄える場合を考えよ)、国家の事務は存在しているはずだ。また、ファンシー(空想的)なコスモポリタン論とでも言うべきか、島国日本は鎖国体制では生きられないのだから、外国人と仲良くしなければならないから、お互いに意見を言い合って行こう、などというやや無責任な論調も見受けられる。これらは、上記の整理で言えば第1の視点から「許容」される(そうだったら良いでしょう)程度の議論にすぎない。いずれにしても、第2の視点から、必要性や、対象者の限定付けの検討は、避けて通れない。6 さいごに以上、整理を試みたが、いまだに論理が混乱している気もする。憲法と政治の関係については、切り離すべきとしたが、実は憲法論議として(実体規定としての憲法というより、政体 constitution ないし国のあり方というべきか)まさに議論すべきかも知れない。また、在日と国籍の問題については、深い検討が必要だと思っている。例えば、鄭大均さんは、在日のアイデンティティを永続化させるべきでない、また、外国政府の干渉の余地を設けるべきではないとの観点で明確に付与に反対している(中央公論2010年1月号)が、私は、国際政治の視点からは、未熟にしてまだ自論を持つには至っていない。冗長になったが、より良い整理を、次の機会に譲りたい。

2010.03.09

コメント(0)

-

外国人の地方参政権を考える(その1)

先週の宮城県議会では、外国人地方参政権問題が取り上げられた。今月1日、選挙権付与に前向きな立場の民主党系会派からの質問に対して、村井知事は現在立法すれば憲法違反の問題があると述べたという。翌2日には、自民党系会派から、参政権付与の論陣が張られ、自民党県連幹事長でもある議員が、「知事が言うとおり、現憲法下で付与すれば憲法違反の疑いが濃厚だ」「(付与を主張する民主党や社民党の国会議員は)立法府に在籍する人の発言とは思えない」などと発言したという。(3日付けの河北新報の記事による)構図としては、国政で与党が法案を提出する動向であるのを背景に、参院選も意識して両党がつばぜり合い、というのが基本だろう。ただ、事情を複雑にしているのは、県政与党の自民系会派と知事の関係だ。環境税の導入を目指す知事に対して、先月の県会議代表質問では、与党自民党系会派からも説明不足などの異論が噴出したが、プルサーマル計画をめぐる論戦などを通じて、知事が自民よりの姿勢を明確にし、与党との距離の近さを印象づけたとされる。(6日付けの河北新報記事から)地方参政権問題についても、村井知事が自民よりの姿勢を明確に示すという政治的配慮があったようだ。なお、参考情報として、河北新報の記事にあるように、宮城県議会では平成6年3月に定住外国人の地方参政権を確立するよう国に求める意見書が可決されている。宮城県議会の議事録(HP検索)によると、この意見書の理由には次のように述べられている。------------定住外国人の地方参政権を確立すること(理由)我が国に居住する定住外国人は地域社会の構成員としてあらゆる分野で活躍し、善隣友好に努めながら、住民として納税の義務を果たし、地域活動にも積極的に参加し、地域社会の一員として、その役割も十分に担っている。さらに国際化の進展に伴い、定住外国人は益々増加する傾向にあり、地域における役割も重要となって来ている。 現状では、定住外国人は日常生活をする上で最も係わりの深い地方参政権の途も拓かれていない状況にある。 よって、政府におかれては、定住外国人の地方参政権を確立するよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。(以下略)------------この際、当ジャーナルとして、外国人地方参政権についての見解を整理しておく。1 憲法論議について冒頭に記した自民系会派の県議の論陣は、端的に「永住外国人に地方参政権を付与する」立法は直ちに違憲無効となるとする立場だ。いわゆる与謝野見解であり、自民党の中に根強く息づいていると思われる。国民主権を厳格に解すれば、たしかにこう考えるのが当然といえるのかも知れない。憲法15条(論者により14条や93条2項も根拠とされる)の解釈として、理論的には3つの立場があり得る。私も以前に講演で使ったことがある。A 憲法は(外国人に選挙権を与える)立法を禁じている〔禁止説〕B 憲法は立法を容認している〔容認説〕C 憲法は外国人に選挙権を保障している(立法を命じている)〔保障説、要請説〕国政レベルで考えれば、現在でもAが学説上優勢だろう。しかし、近時は、国政レベルでは厳格に解釈するとしても、地方参政権はやや柔軟に考える立場も有力になってきたと思われる。Bの立場のうち、特に(特別)永住者に限って認める立場(部分的容認説)が有力とされている。話題に上ることの多い平成7年2月28日最高裁判決の傍論が、この立場だと解説されることが多い。(なお、部分的容認説については、地方に限ってと言う意味で「部分的」と形容される説明もあるようだ。)たしかに、国民主権を厳格に解すべしとしても、国法が地方のあり方を規制できる(法律と条例の関係を考えよ)ことも踏まえれば、地方「住民」の解釈は緩やさが許容できるからだ。もっとも、平成7年判決傍論は、「住民」は日本国民が前提としているのであり、永住外国人が「住民」に含まれるとしているのではない。あくまで、立法政策の問題として許容されるのではないか、という考え方だ。C説はさすがに少数だろうが、学説上は、現行の立法(国籍条項)を直ちに違憲とする見解と、違憲とまではせずに、政治的な義務として憲法が立法府に要請しているとみる見解がある。(さらに、地方自治の本旨を強調するならば、国法のあり方にかかわらず、地方自治体がホーム・ルールとして条例で選挙権者の範囲を決めうる、という見解も理論上はあるだろう。)ところで、県議の主張はA説的に理解できるとして、平成6年の宮城県議会の意見書については、どう説明するのだろう。県議が主張の強い根拠とする最高裁判決の前年の意見書だ。私は、平成7年判決については、自民党県議や村井知事が力説するように、A説を確認したものとまでは言い切れないと思う。あくまで、「我が国に在留する外国人には15条や93条2項の保障は及ばない」としているのであって、憲法が保障はしないが、かと言って、国会が外国人に地方参政権を与える立法まで禁止している、とは言い切れないと思うのである。C説ではない、としているだけなのだ。憲法が保障はしていないが、立法政策として付与することは許容される、とした「傍論」部分に着目して、自民党県議は、それが傍論だから拘束性はないとして、切り捨てるのだろうが、その際に、傍論を取り去った理由部分がA説なのだ、と結びつけている。つまり「切り捨て過ぎ」なのだと思う。最高裁は、一般永住者に関する訴訟ではA説的に論じているように見えるが、特別永住者に関しては特別の配慮から立法政策を示唆している点からしても(それ自体が傍論だとしても)、少なくとも特別永住者については立法が登場した場合にそれを違憲無効とまではしないと考えられる。2 憲法を持ち出すべきでない憲法論議はさておくとしても、私は、自民系県議が最高裁判決を持ち出して声高に憲法違反を主張するのは、かなり違和感を感じる。1つには、だったら県議会の決議は何だったのか、という感覚がある。そして、より本質的なところでもう1つは、一見、国家の根本から論じており、憲法を持ち出して不動の論理を装っているが、実に不動的で政治的な論法であることに気づいていない点だ。多数政治を本義とする一議員ならまだしも、首長たる知事がこの論法に与するのは、いかに県議会の中で与党との関係を確認するための配慮だったとしても、軽率に過ぎるのではないか、と私は感じる。つまり、国家の根本を論じるからこそ、なぜ参政権に反対なのかの理由を述べるべきなのだ。現在の県議や知事の論法は、要するに「(参政権が良い悪いの前に、)憲法が禁じているからできないでしょ。ま、憲法を改正したら別だけど(そんなことできないんだから)。」という式の議論だ。最高裁がC説に立って判示するなら別だが、そうでない以上、この問題は、現実に立法がなされて、それを前提とした訴訟がなければ、A説かそうでないかの決着はつかない、と思う。政治の世界で現実に民主党が法案を通す可能性もあるわけだから、付与反対の論陣としても、憲法論以外に、しっかりと国民の賛意を得るような理由を用意すべきである。誤解を恐れずに言えば、政治の世界で持ち出す憲法ほど「政治的」なものはない。共産党が頻繁に持ち出してはばからないのも、少数ゆえのカウンター攻撃だと、おそらく自ら認めているからだ。かりに民主党を中心に両院で可決させた場合に、自民党の反対論者は、そんな法律違憲だから大丈夫だ、と反対派の国民に説明できると思っているのだろうか。〔次の記事(外国人の地方参政権を考える(その2)(10年3月9日))へ続く〕

2010.03.09

コメント(0)

-

チーム青森を味わおう これが記念商品だっ!

東北のローソン全店で実施中の「感動をありがとう!チーム青森フェア」のオリジナル記念商品です。りんごのスティックパイ 105円 と ずっしりストーンあんぱん 110円 です。味はどうでしょう。楽しみです。明日、子ども達2人に食べてもらう予定です。■関連する過去の記事 チーム青森を味わおう(10年2月27日)

2010.03.08

コメント(0)

-

一日一日近づく開幕

鉄平打って田中が快投。良いですね。中村ノリも好調で、昨季以上のチーム力を期待しましょう。

2010.03.08

コメント(0)

-

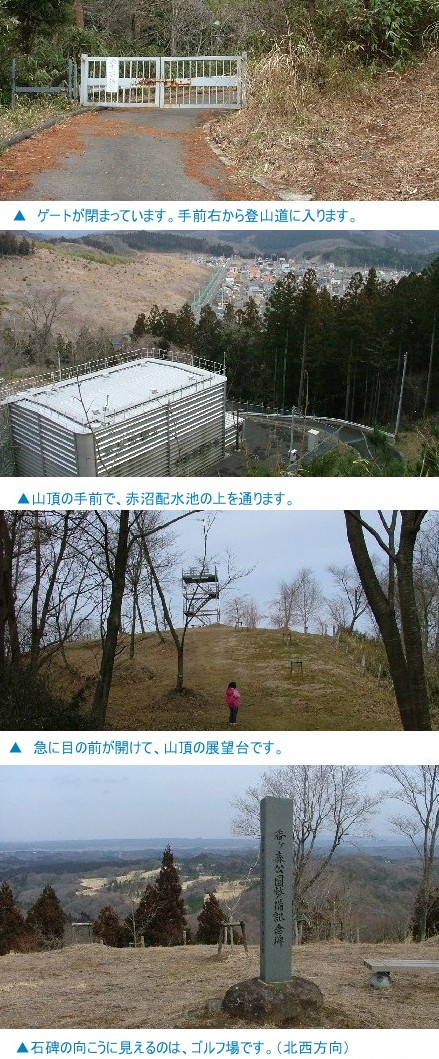

番ケ森山に登る

仙台平野の北東部、緩やかな丘陵部の中で独立峰のような存在なのが、番ケ森山。標高は210.6mだが、周囲が低いため、栗駒、蔵王、松島に牡鹿半島と宮城県内を一望できるのだという。あまり知られていないと思うが、そんな絶好のスポットなら是非一度登ってみたい。曇りながら、雪や風のない今日(7日)、ネットで得た皆さんの情報を頭に入れながら、下の子と足を伸ばしてみました。利府街道のそば屋さんの脇から道路を登り、ゲート脇から、徒歩で登り出す。実はゲート自体も人は通れるので、舗装道路を登って歩けるのだけれども、たぶん電波塔の管理用道路だろうから、あえて右脇の山道を選択した。ほどなく、山道の右手すぐ下に、赤沼配水池施設が見えた。そして、さらに5分ほど歩を進めると急に目の前が開けて山頂部に出た。鉄筋造りの簡易な展望台もある。たしかに、360度のパノラマ風景が素晴らしい。蔵王連峰と松島を一気に手に入れる気分は、爽快だ。大郷町と利府町の境のようで、すぐ北には松島チサンのゴルフコースが見えた。実は、ネットで得ていた情報では、脇から道を登っていくというルートと、もう一つ、新たに開かれたシーアイタウン利府葉山からもすぐ登れるという情報があって、まずは、本来のルートと思われる前者からトライした。道を登ると、ほどなくしてゲートがあり、車は通れない。それならば、と一旦引き返して、葉山団地へ。葉山団地の最奥部には山上に向かう新しい舗装路がある。アッこれか、と確信して、子どもと二人徒歩で歩き出した。たぶん、団地の造成で従来の山道を切り取ったので、新しく道を造ったのだろう、と思いながら。それにしても道路が立派すぎる。ちょっと登ると、何やら銀色の直方体の施設がある。利府町の赤沼配水池と記してあった。そのための管理用道路なのだ。残念。引き返して、再び、利府街道のそば屋さん脇を登ったのだった。本当のピークは電波塔の方なのかも知れない。しかし、我が親子にとっては、ドングリや木の枝を拾いながら歩く山道の方が、楽しかった。往復で30分も要しなかっただろう。

2010.03.07

コメント(2)

-

岩隈、藤原いいぞ モリーヨど~よ?

オープン戦もいよいよ本格化。結構TVでも中継していました。われらがイーグルス、タイトルの通りで、抑えが心配ですね。

2010.03.06

コメント(0)

-

続く振動

チリ巨大地震から間もなく1週間だが、今なお、そして今後2、3か月間は、地球全体の微動が続くのだという。それは、お寺の鐘を撞いた後に、カネ全体が振動し続けるようなものだそうだ。奥州市の国立天文台観測所の説明では、地球全体が20分の周期で、100分の2ミリ幅で揺れ続けている。さらに、地軸がずれて自転が若干早まったとの報告もあるそうだ。お寺の鐘なら人が撞くのだが、地球の振動は地球の内部のうねりだ。やっぱり地球は、生き物だ。最近私の体調も仕事も混乱しているのは、このためか。

2010.03.05

コメント(0)

-

タロちゃんは元気か

仙台市の出資撤回で騒がれていますが、松島水族館のタロちゃんは元気なのだろうか。ふと気になった。同館のブログによると、またまた体重が増え11kg台に突入。チリの津波で、そのまま海に帰ってしまうのではないか、とスタッフも気にしていたのだそうです。まずは、安心。それにしても、当の松島水族館の飼育員さんが、「タロちゃん」と書いているのだから、これが本当でしょう。どうだ、河北新報さんよ。■関連する過去の記事 タロちゃんのその後(10年2月5日) タロちゃん、タロウちゃん、そして「たろちゃん」(10年1月25日) タロちゃん?タロウちゃん?(10年1月20日) 松島のタロちゃんを考える(10年1月19日)

2010.03.04

コメント(0)

-

ひなまつり

先週末にやっとおひな様を飾りました。今日は、桃の節句。2人の娘も、家族も、また1年無事に過ごせて、世の中色々あるけれど、これだけでも大変有り難いことです。ほーっと深く息をついて、こんな夜中ですが、先ほど食べました。当然みんなは寝ていますが、お父さん一人で。考えてみれば、以前は、おひな様を出すときも、子ども達2人で争うように手伝ってくれたものです。年々、着実に態度も変わってきました。ま、成長ということで、これもまた、有り難いことだと言うべきでしょう。もう10年ほど、毎年この時期に子どもの成長を確かめてくれるお雛様にも、感謝をいたしております。

2010.03.03

コメント(0)

-

Kスタの売り子さんは日収5580円

私一応定職を持っておりますが(おだずまジャーナル編集長とは別に、です)よく求人情報誌を手にします。経済の実態を知るために、というと聞こえは良いのですが、単にフリーペーパーに弱いだけ。R社の求人情報誌によると、フルキャスト社のKスタのバイト。ビールの売り子さんは、時給670円で、歩合給が一杯20円。奨励金が300円で、日収例として出ているのは、時給670円×4h + 歩合給20円×130杯 + 奨励金300円 = 5580円だそうです。そうか、歩合給があるのか。今シーズンもガンガン買ってあげないと!その他、売り子補助スタッフ(ビール樽交換など)が時給750円、売店スタッフが時給850円、とのこと。イーグルス関係では、東北ニッソーサービスが、野球場運営スタッフとして時給900円から750円の求人もあります。スタジアムの警備、誘導やチケット販売などのようです。食事支給もアリのようです。東北ニッソーではこのほか、Kスタ警備スタッフが時給900円だそうです。もう1つ。アイライン(フジスタッフホールディングス)のKスタ運営スタッフの求人。200名大募集、とあります。販売(ポップコーン)、ファンクラブ会員募集スタッフ、ファンクラブ向け接客スタッフで、時給750円です。ナイターの場合、14時から22時。イーグルスやKスタ関係は、結構求人も多様なようです。ほかには、コンビニ、飲食業などなど。最近目立つのは、介護、葬祭、教育関係など。やっぱり経済事情を反映しています。ちょっと面白そうなのが、宮城学院キャンパス内での教科書販売という短期アルバイト。4月中だけで、時給800円。宮城学院生協さんの求人です。オジサンが応募したら、一発アウトでしょうけど。

2010.03.02

コメント(3)

-

プーさんクリーニング券

とってもお得なクリーニング券です。会員限定で、7割引。そして、ウラには、何とディスニーランド(又はシー)一日無料と、クリーニング何でも無料と、どちらか選べるようです。店長名は、下の子でした。

2010.03.01

コメント(0)

全34件 (34件中 1-34件目)

1