2012年01月の記事

全72件 (72件中 1-50件目)

-

庶民生活あれこれ (28)

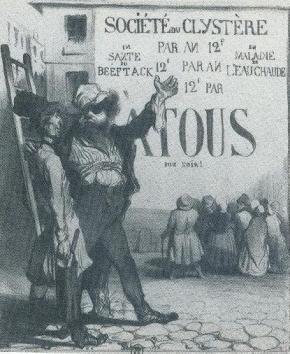

庶民生活あれこれ (28)明日から写真の機能が変わるようなので、この連載も今日で終わりとさせて戴きます。新しい写真の機能に慣れましたら、また写真も織り込ませて戴きます。ということで、最後になります今日の1枚は、昨日と同じ「カリカチュラーナ」のシリーズから、「インチキ商法」と題する1枚です。先ずは絵をご覧ください。建物の全面に巨大なポスターが貼られています。ポスターには、「浣腸会社 年に12フランで、健康な方も病気の方も全ての方に ボンソワール」と書かれています。手前の2人の男たちが、健康を売り物にする好い加減な会社を立ち上げ、ひと儲けを企んでいるのです。この木版画が発表になったのは、1836年のことでした。七月王政下の景気拡大期にあった当時は、商売用の宣伝ポスターが、市街地に溢れ始めた頃でした。チラシの配布が始まるのは、これから数年後のことでした。中産層の拡大によって、不特定の大衆が消費者として登場し、事業の拡大や投機熱が拡がり、それに便乗したいかさまも登場したのです。2人の人物は、巨大広告にいたく満足した様子ですね。ト書きの2人の会話です。「見ろよ相棒! まさに我々はモラルを実践するのさ。 勿論モラルを1株250フランの株式にしてのことだがよ! その代わり株主の皆様は、無料で治療するサービスをつけるのさ お前が浣腸してやり、ワシが瀉血してやるってわけさ…」そして2人は、自分達の計画は、立派な慈善事業なのだとまくし立てて、悦に入っているのです。当時は、まだまだ医学の水準が低く、身体の中の悪いものを吐き出したり吸い取ったりすることが主流でしたから、浣腸と瀉血とが、万病に効くとされた最善の治療法だったのです・特に瀉血には、大量の蛭が使われていましたから、大真面目な医療行為とインチキ医療との間の距離は、必ずしも大きくなかったのです。

2012.01.31

コメント(4)

-

山下家で5つ子誕生 31日の日記

クロニクル 山下家で5つ子誕生1976(昭和51)年1月31日36年前のこの日、東京の主婦山下紀子さんが、実家に近い鹿児島市立病院で5つ子を出産、世間の話題を集めました。5つ子は男児2人に女児3人、体重は990g~1800gでしたので、全員保育器の中に入れられましたが、母子ともに元気と報じられました。実は5つ子の誕生は、明治34(1901)年に福島県でもあったのですが、この時は、生後5日にして5人全員が死亡してしまい、めでたい話にはならなかったのです。山下家のケースは全員が成長しましたが、この年9月に神戸で6つ子が、10月には東京で4つ子が生まれたのですが、どちらも全員成長することはなく、排卵誘発剤の使用の是非が大きな社会問題となりました。それにしても、あの5つ子ちゃん達、今日で36才になるんですねぇ。

2012.01.31

コメント(12)

-

庶民生活あれこれ (27)

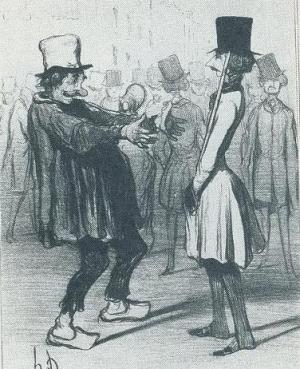

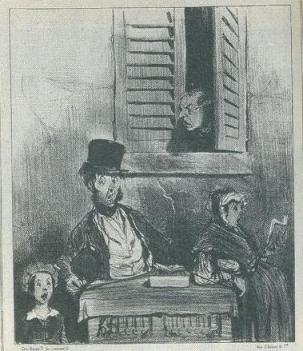

庶民生活あれこれ (27)今日の1枚は、実話を元にした作品「カリカチュラーナ」という連作から、「わたくし、1000フラン札を盗まれました」と題する1枚です。舞台はインチキ興信所。妙齢の婦人が興信所を訪れ、1000フランの札を盗まれたと訴えている図です。ト書きをそのまま紹介します。「わたくし、1000フラン札を盗まれました」「なるほど、手前どもにおあつらえ向きの情報がありますよ。その盗人は私の友人なのですよ。」「まぁ。それではわたくしのお札を取り返し、盗んだのが誰かわかるでしょうか。」「なんでもないことです。早速仕事にかかりますので、1500フラン頂戴します。明日には盗んだ男がお宅を訪ね、盗んだ札をお返しし、ついでに彼の名刺をお渡しするでしょう…。」この作品は、1836年11月に『シャリヴァリ』紙に掲載されました。この話、実はフランソワ・ヴィドックという男の実話なのです。彼は徒刑囚で脱獄の常習犯です。そのため犯罪人の世界では英雄視される有名人でした。バルザックの小説『ゴリオ爺さん』、『幻滅』。『浮かれ女盛衰記』の3部作に登場するヴォートランは、このヴィドックをモデルに造型されたのです。このヴィドックの犯罪世界での名声を利用することを思いついたパリ警視庁は、彼と取引として密偵として使うことにしたのです。ヴィドックは手始めに、刑務所内で耳にした犯罪情報を公安に通報します。公安は、その情報の正確性を確認すると、彼の脱走を手助けし、やがて彼の部下の徒刑囚を班員とする捜索部隊を作り、ヴィドックに班長を任せたのです。察しがつくと思いますが、これはあくまで公安警察の秘密組織ですから、パリ警視庁の公金から経費は落せません。彼らにかかる経費は全て、公安警察の機密費で処理されました。ヴィドックを使い出してから、公安警察の検挙率は格段に向上したことは、言うまでもありません。そのヴィドックは七月革命後に表向き仕事を引退し、33年の6月頃に、この絵にあるような興信所を開き、自らの経験を生かして、今度は探偵業に精を出したのです。バルザックは、こうした公安警察の恥部を、『浮かれ女盛衰記』の後半で詳細に記しています。

2012.01.30

コメント(12)

-

米兵至近距離で農婦を射殺 30日の日記

クロニクル 米兵至近距離で農婦を射殺1957(昭和32)年1月30日昨日と同じ55年前の出来事です。第1次南極観測隊が、南極大陸に上陸した翌日のことです。事件は群馬県相馬ケ原の米軍射撃場内で起きました。日本がまだまだ貧しい時代でした。貧しさ故に、基地周辺に済む貧農たちは、立ち入りを許された基地内に立ち入り、空薬莢(からやっきょう)や砲弾の破片を拾い集め、生活の足しにしていたのです。 射殺された坂井なかさんも、そういう一人でした。坂井さんが射殺される瞬間を目撃した農婦達の証言によって、射殺犯W・ジラード三等技術兵は「ママさん、大丈夫ヨ」と、わざと坂井さんを近くに呼び寄せたうえで、至近距離から射殺したことが明らかにされました。 当然国内世論は蜂の巣をつついたような大騒ぎとなりました。米兵に巣食う、日本人に対する極端な優越意識(この意識は今日でも、在沖縄米軍などに色濃く残り、それが婦女暴行事件や車輛による人身事故の多発に繋がっているように見えます)の存在を、これみよがしに見せつけられたのですから……。世論の怒りに、米国に弱い日本政府も、ここは強気のポーズで米軍に当たらざるをえません。しかし、サンフランシスコ講和と同時に結ばれた日米安全保障条約によって、日本は米軍の日本駐留を認め、その駐留米軍には、日米行政協定(当時、現日米地位協定)によって、治外法権が認められていました。即ち米兵は、勤務中か否かに関わらず、その行動によって生じた係争は、米国の法規で米国の司法でのみ裁かれることになっていたのです。 ここに、いかに日本側が「ジラード陸士は故意の殺人犯なので、裁判権を日本側に委ねよ」と主張しても、駐留米軍はガンとして聞き入れず、ジラードは米軍機で密かに帰国、日本側はウヤムヤの内に押しきられてしまったのです。 米軍基地と日本の主権との関係が、ここに大きく問題化したのです。当時中学生だった、我々や少し上の世代には、いまだにこの事件は、心の底に熾りとなって残っており、いわば草の根の反米感情を消し去ることが出来ないでいるのです。

2012.01.30

コメント(12)

-

庶民生活あれこれ (26)

庶民生活あれこれ (26)今日の1枚は、「パリっ子の胸騒ぎ」と題するシリーズの中から、「ありゃ、倅じゃないか!」と題する1枚です。先ずは絵をご覧ください。 画面中央の2人は親子ですが、その服装は好対照です。父親の方は、その服装からはるばる田舎からパリ見物を兼ねて息子に会いに来たところのようです。足元を見ると木靴を穿いていますから、農民であることが示唆されています。最新流行の衣服でピタリと決めた息子は、親愛の情を示す父親に冷たく距離を置く態度をとっています。まるで服装の違いが2人の距離を象徴しているようです。ト書きによれば、「ありゃ、倅じゃないか! えらく立派になったもんだ! さぁ、おとっつぁんにキスしておくれ…」「あのぅ… お人違いでしょう。あなたはどなたですか。存じ上げあい方ですが…」久し振りに息子に会い、立派になった姿に驚きながら、嬉しそうに両手を広げて抱擁しようとする父親と、慇懃な態度で知らん振りで通そうとする息子。そこに都市パリが開いてしまった大都会と地方との距離が象徴されています。都市と農村の距離については、戦後の日本でも男女の別れを中心に、一時期の歌謡界を風靡していました。「覚えているかい 故郷の村を 頼りも途絶えて幾年過ぎた…」「可愛いあの娘は オラを見捨てて 都へ行っちゃったぁ…」……この絵は、単に親に素知らぬ振りをする親不孝な息子を描いたのではなく、木靴に代表される地方と群衆が群がるパリとを対比し、そうした群衆のパリで、何とか掴みかけている幸運を、確実な物にしようと、必死に這い上がろうとしている息子と、そんな事情などお構いなしの父親を対置することで、欲望の都パリが如何に人間の性格を変え、親子の情愛すら踏みにじってしまうかを、描いているのです。因みにこの絵は、1840年9月に発表されました。

2012.01.29

コメント(14)

-

南極に昭和基地建設 29日の日記

クロニクル 南極に昭和基地建設1957(昭和32)年1月29日55年前のこの日、第1次南極観測隊は、南極大陸のリュツォホルム湾に上陸、その地を昭和基地と名付けました。 昭和基地は2月6日に完成。西堀栄三郎越冬隊長以下、16名が越冬のため、カラフト犬らと共に昭和基地に残りました。この翌年の第2次観測隊は吹雪のため、接岸出来ず、第1次越冬隊員を辛うじてヘリで救出するのがやっとで、カラフト犬らは置き去りにせざるを得なかったことは、14日の記事「生きていたタローとジロー」に記しました。 昨今の基地は建物も多くなり、床暖房に専任のコック氏も常駐する比較的快適な住まいとなっていると言いますから、燃料節約のため、夜はストーブを切って寝袋にくるまって寝ていたという当時とは雲泥の差があるようですね。しかし、55年前の建物が、南極のブリザードに耐え、今日も立派に現存しているというのですから、立派です。 因みに55年前の春の甲子園の優勝校はノーワインドアップ投法の2年生エース王貞治投手兼4番打者を要する早稲田実業高校でした。この早実に決勝戦で敗れたのが、私の疎開先だった桐生の桐生高校でした。

2012.01.29

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (25)

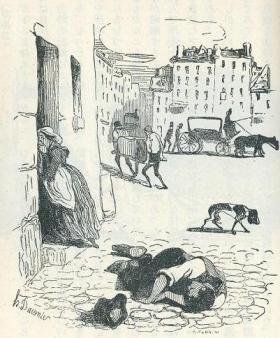

庶民生活あれこれ (25)今日の1枚は、「パリっ子の胸騒ぎ」と題するシリーズから、「黒と白」と名付けられた1枚です。 先ずは絵をご覧ください。正装してどこかへ出かけるつもりのブルジョワの衣服が、白く汚されてしまった様子がくっきりと見えると思います。19世紀中頃のパリの街路は、まだ汚れ放題汚れていました。馬車や荷車を引く牛馬の糞があちこちに散らばり、それをお構いなしに蹴散らしながら走る車に、誰もが慣れっこになっていました。このままではいくらなんでも衣服が汚れて困ります。特にご婦人の長いスカートの裾や紳士の靴はたまりません。こうして、足元や裾の保護のために、車道と分離した歩道が発達したのです。左下隅になりますが、2人の男の立っているところと段差になっている街路がチラッと見えますね。2人は歩道上でぶつかったのですね。作業着姿で、ぶつかったまま急ぎ足で立ち去る男は、その服装からパリの中央市場で働く荷担ぎ人であることが読み取れます。仕事に遅れないよう急いでいるのでしょう。立ち去る男にぶつかられたブルジョワは、折角の正装を白い誇りで汚されてしまい、振り返って男の後姿を睨みつけ、右手の拳をギュッと握って怒りをあらわにしています。しかし、相手を呼び止めて抗議しようとはしていません。それは相手がどんなヤツか分からないからなのです。相手がどんな危険な人物か分からない以上、怒りの趣くままに迂闊に声をかけてやぶへびになっては適わない。人口急増期のパリでは、増大する無産市民の大群に、中産階級は不安を募らせてもいたのです。最後に、この絵に登場するブルジョワは、ようやく正装することが出来るようになった中産階級に属する人物です。当時のパリでは、最上級のブルジョワは、自らの馬車を持っていました。馬車を保持できないブルジョワは、貸切馬車(現在で言うハイヤー)を調達します。その次の層は流しの馬車(これがタクシーに当ります)を利用するのです。こうした馬車は、召使が調達して屋敷の前に連れてきますから、ここまでの階層のブルジョワは、街路を歩くことはないのです。歩いたり散策したりするのは、公園のようなそのために整備された所に限られるのです。この絵の主人公は、馬車を雇う金もなく、馬車の調達を命じる召使も雇えずにいるが故に、大切な一張羅を汚される悲哀にあってしまったというわけなのです。こうして、社会的上昇を念願する野心的な若者達にとって、その最終的な目標は、まさしく「馬車が買える身分になりたい」ということだったのです。古着でも良いから正装を一着持ちたい。それが適うとブレゲの懐中時計がほしい。誂えの正装がほしい。3人の召使を雇いたい。そして馬車が買いたいへと、その社会的上昇に応じて、欲望をエスカレートさせていったのです。

2012.01.28

コメント(8)

-

春闘始まる 28日の日記

クロニクル 春闘始まる1955(昭和30)年1月28日春闘が形骸化してかなり時間が経ちますが、春闘の語は今に残り、「三丁目の夕日」とは違った意味で、郷愁を感じる方も多いと思います。本日は、その春闘の始まりの話です。57年前のことです。GHQの戦後改革の1つに労働組合の結成の自由、労働者の団結権の承認などがありました。この観点から労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法も作成され、労働者は団結権のほかにも、団体交渉権、争議権を獲得していました。労働者のナショナルセンターも組織され、1時期「総評」が大きな力を持ちました。その総評に属する、炭労、私鉄総連、電機労連など6単産が、この日「春季賃上げ共闘会議総決起大会」を開いたのです。この春季賃上げ闘争を略して春闘と呼ぶようになったのです。

2012.01.28

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (24)

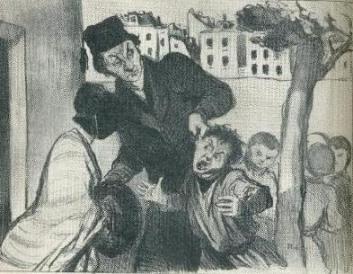

庶民生活あれこれ (24)今日の1枚は、「パリのボヘミアン」シリーズから、「時計の安全鎖売り」と題された1枚です。先ずは下の絵をご覧ください。1人のブルジョワが3人の男に囲まれ、何かを熱心に勧められていますが、少々怪しげな雰囲気が漂っているように見えます。実はこの絵、スリの現場を描いているのです。今風に言えば、警察があちこちで流している「オレオレ詐欺に気をつけて…」と同じような、「時計のスリに気をつけよう」という主旨を籠めた作品なのです。1830年代や40年代当時は、腕時計はまだ未発達で、懐中時計がようやくブルジョワのステータスシンボルになり始めた頃だったのです。プチブルにはまだ手が出ないような高級品でしたが、中級のブルジョワには、背伸びすれば買える品になっていたのです。懐中時計は普及しつつあるが、まだ大量生産は出来ない。そんな品だったのです。それだけに人気はあって換金性も高かったので、スリにとっては絶好の狙い目だったのです。それがどうして、時計の安全鎖売りと関係があるのかというと、この絵のト書きに答えがありました。こうなのです、「安全鎖と呼ばれるわけは、それを買った愚かなヤツは、懐中時計を持っていると白状しているからさ。隣に立っている相棒がOKのサインを出せば、すぐさま仕事にかかるというわけさ。相棒が鎖を売っている間に、私が懐中時計をいただくってわけなんだ。」皆さん、時計の安全鎖売りは、懐中時計スリグループの常套手段です。うっかり話の乗ると、懐中時計を掏られますよ。どうぞ御用心を…この絵は、こう語っているのです。

2012.01.27

コメント(12)

-

ヴェトナム和平パリ協定調印 27日の日記

クロニクル ヴェトナム和平パリ協定調印1973(昭和48)年1月27日39年前のことです。この日、南北ヴェトナム政府・南ヴェトナム臨時革命政府の3外相とアメリカ国務長官の4者によって、ヴェトナム戦争の終結と、平和の回復に関する和平協定が正式に結ばれました。 この協定の最大のポイントは、「調印から60日以内に米軍がヴェトナムから撤退する」と定めた一項にありました。ヴェトナム戦争は、仏領インドシナ(ヴェトナム・ラオス・カンボジャ)の独立を目指す民族解放戦争に際し、植民地の維持を狙った宗主国スランスが、ホー・チ・ミンを指導者とするヴェトミン軍との戦いに敗れ、三国の独立を認めて撤退した後に、ヴェトミン軍と仏軍の引き離しのために、2年間の暫定的な軍事境界線と定められた17度線の南側(ここが南ヴェトナムと称されたのです。北側が北ヴェトナムとされました)に、フランスに替わってアメリカが進出、アメリカの傀儡政府を作って、南部ヴェトナムの引渡しを拒否したことが遠因となって始まった戦争です。 56年の引渡し拒否から3年、59年から組織化が始まった南ヴェトナム解放民族戦線の活動は、年を追って活発となり、62年に入ると、もう米軍の支援なしには、南の傀儡政府は生き延びることが不可能な状態になりました。米国は軍事顧問団という名目で米軍を投入、辛うじて反共親米の南ヴェトナム政府を支えている状態に陥ったのです。ここに米国は自ら作った不人気な傀儡政府に見切りをつけ、次々にクーデタを実行させては、何度も政権の交代を図りました。しかしうまくゆかず、遂にはトンキン湾事件として知られる、北ヴェトナム魚雷艇による米海軍艦船への魚雷攻撃という、偽の事件をでっち上げて(この事実は、数年後アメリカのマスコミの手で、米軍による捏造、自作自演であったことが明かにされました)議会の賛成を取りつけ、北ヴェトンムへの北爆と、南ヴェトナムへの海兵隊の投入という、本格的な軍事介入に踏み切ったのです。こうしてヴェトナム戦争は、アメリカの戦争に変質を遂げました。宣戦布告なき本格戦争が始まったのです。しかし、ジャングルに潜った解放戦線とのゲリラ戦は、文明化された生活に慣れた米軍兵士には無理でした。ジャングルで電気をつけ、大きな音で音楽を流していては、ゲリラの恰好な餌食になってしまいます。しかし、死の恐怖と戦いながら夜の闇にじっと潜んでいることは、文明生活に慣れた米兵には耐え難いことでした。兵士はマリファナに活路を見出すしかありません。いつしか慢性化したマリファナ吸引は、運良く米国へ帰還した兵たちによって、米国内にガン細胞よろしく、広まってしまいます。 この間、米軍の大量投入にも関わらず、軍事情勢は悪化の一途を辿ります。こうして万策尽きた米国は、和平協定という形を整えて、自ら介入した戦争に、自ら幕を引くしかなくなってしまったのです。 かくしてパリ和平協定は、事実上米国の敗北宣言だったのです。

2012.01.27

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (23)

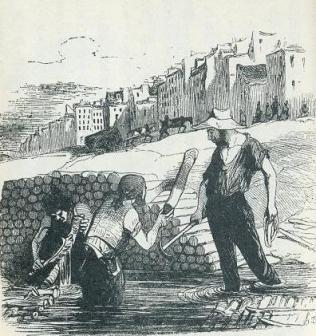

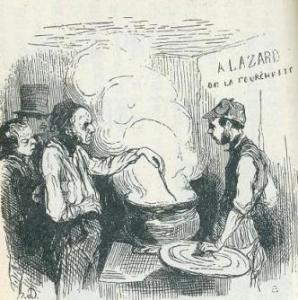

庶民生活あれこれ (23)今日の1枚は、「パリのボヘミアン」のシリーズから、「本物のデバルドゥール」と題する木版画です。19世紀のパリは、仕事を求めて地方からパリにやってくる人たちで溢れ、人口増加が著しかったのです。当然その多くは都市下層民を形成するのですが、彼らの住まう木賃アパートの不足も深刻で、パリは低家賃アパートの建設ラッシュとなっていました。そんなパリで、建設業に連なる末端で、きつい仕事に情事していたのが、セーヌ川の水に使って作業するデバルドゥールと呼ばれる人たちでした。デバルドゥールとは、筏の解体業者とか木材荷揚げ人足を指す言葉です。セーヌの上流域で切り出された木材は、筏に組み上げられ、パリへと流されるのです。この筏を流れから引き寄せ、木材として陸揚げするのが、デバルドゥールの仕事です。仕事は夏冬関係ありませんから、厳寒のセーヌの流れに腰まで浸かっての作業は寒くて大変です。ですから、彼らは仕事を始める前に、先ず安ぶどう酒を飲み、仕事中も身体が冷えるとぶどう酒で身体を温めながら作業したのです。デバルドゥールは、その作業の厳しさから、パリの下層民を代表する仕事として知られ、カーニヴァルの仮装では、ブルジョワたちが好んでデバルドゥールに扮したのです。タイトルに「本物のデバルドゥール」とあるのは、そのブルジョワの仮装などではないぞという、意味を籠めたからなのです。

2012.01.26

コメント(12)

-

帝銀事件 26日の日記

クロニクル 帝銀事件1948(昭和23)年1月26日64年前のことです。この日、銀行が既にシャッターを下ろした午後3時半頃、帝国銀行(帝銀)椎名町支店(東京都豊島区)に、東京都防疫課員を名乗る男が現れ、行員と住込み行員の家族等合わせて16人に、赤痢予防の薬だと称して毒物を飲ませて、12人を毒殺、現金16万円余と額面1万7千円の小切手を奪って逃走するという事件が起きました。世にいう帝銀事件です。犯人は毒物について、相当専門的な知識を持つと推定できましたし、犯行に使われたピペットは、旧陸軍の物であることも分かりました。そこから、犯人は満州で生物化学兵器の開発と人体実験を行っていた731部隊の関係者であろうとする見方が有力になりました。ところが、この方面の捜査には、何故かGHQの横槍が入り、捜査は難航します。8月21日、捜査当局は、画家の平沢貞通容疑者(当時53歳)を逮捕。彼の単独犯と発表しました。平沢容疑者は取調べで自供し、物的証拠はないまま、自白を唯一の根拠として起訴されます。しかし、裁判では一転して犯行を否認、自白は拷問によって強制されたと主張したのですが、認められず、そのまま死刑が確定します。当時の取り調べでは、なお多くの拷問の事実が出ているのですから、自白が唯一の証拠という場合、有罪判決には無理があるのですが、その後何度も出された再審請求は認められず、かといって再審を支持する世論の声も無視できず、死刑の執行は出来ないまま、平沢氏は刑務所に収監され続け、1987(昭和62)年5月,獄中で病死しました。戦後が30年も、40年も経ってもなお、再審への道が、まだほとんど開かれていない段階だったのですね。なお、帝銀は、この年8月、新帝銀と第一銀行に分割され、新帝銀は後に三井銀行と改名しています。第一銀行は第一勧業銀行を経て、合併でみずほ銀行へ、三井銀行は同じく三井住友銀行となっています。

2012.01.26

コメント(10)

-

庶民生活あれこれ (22)

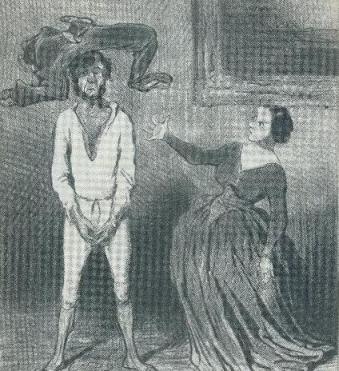

庶民生活あれこれ (22) 今日の1枚は、「青鞜派」と題するシリーズから、「私のような女に」と題する石版画を選びました。ここではお馴染みになった『シャリヴァリ』紙の1844年5月23日号に載ったものです。フランスでは、1840年代に入ると、有識者の女性の中から、女性解放を唱える人たちが出てきます。ショパンとの愛憎半ばした激しい恋で知られるジョルジュ・サンドの功績が大きいのですが、彼女の活動に刺激を受けて文筆活動をはじめた女性の中から、夫を捨ててリストとの同棲生活に踏み切ったダニエル・ステルンなど、今日に名を残す何人もの女性たちが登場しました。こうした女性たちには、上層ブルジョワからプチブルまで、広い範囲のブルジョワ階級の出身者に混じって、フローラ・トリスタンら無産市民の出身者も混じっており、次第に影響力を拡げていたのです。彼女らの影響力が、無視できないものになりつつあることを理解した男たちにとって、それは家父長制への挑戦として映ります。当然男たちは、戸惑い困惑します。ドーミエは、そうした男たちの戸惑いもまた絵にしたのです。先ずはト書きを見ましょう。「私のような女に、ズボンのボタンを付けてと言うの… あんたって馬鹿じゃないの…」 「そうなのか! 彼女はキュロットをはくだけじゃ満足できなくて、私の顔にそれを投げつけなきゃ、収まらないというわけか!」私だって書きますわよ」とばかりに、文筆活動に乗り出したものの、誰もが文才に恵まれているわけではなく、思うように行かずにいらだっている妻は、思わず空気の読めない夫に八つ当たりをしたのでしょう。家庭の外にばかり関心を向ける妻の変化に戸惑い、どうしていいか分からない夫の困惑が、見事に切り取られていますね。

2012.01.25

コメント(10)

-

三井三池争議始まる 25日の日記

クロニクル 三井三池争議始まる1960(昭和35)年1月25日52年前のことです。この日、三井鉱山は争議行為を準備中の三池鉱山をロックアウトしました。これに怒った労組側は、全山無期限ストライキに突入、炭労の全面支援を受けつつ、長期戦の備えをとりました。ここに、会社側には経団連、日経連などの総資本の支援が、労組側には炭労、総評など総労働が支援に応じ、総資本対総労働の壮烈な戦いが始まりました。時あたかも中央では、安保闘争が注目を集めている時でした。九州大学の向坂逸郎教授や詩人の谷川雁なども労組側の支援につき、会社側の切り崩し、第2組合作りに耐えながら9ヶ月に及ぶ長い戦いが、安保闘争が終結した6月以降も続けられましたが、8月の中央労働委員会の斡旋案の提示を受け、9月6日の炭労臨時大会が、斡旋案の受諾を決定、11月1日にストを解除、争議は組合側の実質的な敗北をもって終了するに到ります。日本の反体制運動が最も元気だった時代は、ここに終ったと私は受け止めています。全共闘運動に代表される68~69年の学生反乱は、もう少し狭い範囲の運動に留まり、60年安保闘争や三井三池争議のような幅広い支持は獲得できていなかったように受け止めるからです。

2012.01.25

コメント(10)

-

庶民生活あれこれ (21)

庶民生活あれこれ (21)今日の1枚は、久し振りに「夫婦の暮らしぶり」のシリーズから、「事務所に泊るなんて言っても…」と題した1枚です。ト書きにはこうあります。 「事務所に泊まるなんて言って! 本当は浮気な女たちとダンスに行くんでしょ……」今も変わりませんが、遊び好きの夫は、妻の疑惑を招き、常に猜疑の眼に晒されます。ここでは、遂に怒りを爆発させた妻が、椅子を振り上げています。全身に力を籠めて、椅子を振り下ろさんばかりの妻の勢いと、力強さはカケラもなく、ひたすら恐れおののいている夫の、腰を抜かさんばかりの慌てぶりが、コミカルに対比されています。この絵が笑いを誘うのは、当時のフランス社会がなお家父長制的な家族観い囚われていたからこそなのです。そうであるからこそ、活動的な妻、理知的な女性に対して、遊び好きな夫、間抜けな夫、尻に敷かれる夫といった、現在ではもはや陳腐なものでしかない対比が、さかさまの世界をあえて描くことで、新鮮に映ったと言えるのです。

2012.01.24

コメント(14)

-

元日本兵横井庄一さん発見 24日の日記

クロニクル 元日本兵横井庄一さん発見1972(昭和47)年1月24日 40年前のこの日、グァム島のジャングルで、元日本軍軍曹横井庄一さんが保護されました。横井さんは,この日川エビを獲っているところを現地の人に見つかり、保護されたのです。1945年8月15日のポツダム宣言の受諾による、敗戦の受け入れ(なぜマスコミは、この降伏による敗戦を終戦と言い替えるのでしょうね?)を知らず、1人ジャングルで27年も生き延びてきた横井さんは、この時56歳でした。グァム島のジャングルで、果実やイモ類、魚や川エビ等を食べ、マンゴーの葉から衣服を作るなどして自給自足生活を送っていたそうです。健康チェック後、2月2日に帰国。帰国時の第一声「恥ずかしながら、横井庄一,ただ今帰って参りました」でした。この「恥ずかしながら......」はこの年の流行語となり、以後、郷里の名古屋に落ちつき、サバイバル体験を生かした講演活動を行なって、各地で人気を集めました。

2012.01.24

コメント(16)

-

庶民生活あれこれ (20)

庶民生活あれこれ (20)今日の1枚は、「教師と悪がきども」と題した連作から、「さてどうやって若者に…」という意味深なタイトルのついた1枚です。 先ずは下の絵をご覧ください。画面の中央、房つき帽にフロックコート姿で、子どもの耳を掴んで乱暴に引っ立てている男が教師です。画面の左側、帽子を手に持ち、顔全体が黒で隠されて見えないようになっている女性が、引っ立てられる少年の母親です。この時代の初等学校(現在の小学校)においては、反抗心旺盛な子ども達を、どうやって学校の規律に従わせるかが、大きな課題でした。子どもの反抗に手を焼いた教師は、親を学校に呼び出して注意を促し、親に子どもを叱ってもらう手を良く使いました。現在の学校では、この教師のような手荒な行為は、子どもの尊厳を傷つける行為として、厳しく禁じられています。しかし、当時は勿論、戦後しばらくの間は、日本でも日常的に展開された光景でした。子の反抗に手を焼いた親は、言うことを聞かない子に向かって、「おまわりさんに言いつけちゃうぞ!」とか「学校の先生に言っちゃうぞ!」と脅したものです。私も良く言われました。 そしてまた、悪さをしてやまない悪がきの親は、良く学校に呼び出されていました。先生には平身低頭が、普通の姿でした。ですからこの絵の母親も、悪さをした息子が、先生に手荒に扱われ、有無を言わさずに引っ立てられても、ただひたすら恐縮して、我が子の非礼を詫び、きつく子どもを叱ってやろうと、手ぐすね引いて待っているのです。顔が黒く塗られているのは、どんな説教をしようとしていますか?と見る者の想像を掻き立てているのです。こうして教師が親を学校に呼び出すというkとは、学校のルールを家庭にも押し付ける役割を果たします。産業社会のルール(即ち工場経営者にとって都合のよい、時計の時間を守り、機械の規則性に従って素直に動く人間を善しとするルール)を、社会全体のルールにしていく作業において、初等教育学校が大きな役割を果たしたことを、示しているのです。ここには出てきませんが、参考のために書き添えますと、この時期の学校では、懲罰のために子どもを鞭で打つことは、平気で行なわれましたし、子どもを閉じ込める監禁室もありました。そして怠け者の生徒は、ロバの耳を模した「ロバの帽子」をかぶせられて、1日を過ごすことを強いられていたのです。出来の悪い教師が、生徒に言うことを聞かせる方法は、力で従わせることしかなかったのですね。

2012.01.23

コメント(4)

-

八甲田山死の彷徨 23日の日記

クロニクル 八甲田山死の彷徨 1902(明治35)年1月23日110年前のことです。この日、陸軍第8師団青森歩兵第5連隊の将兵210名が、例年の雪中行軍に出発しました。この年は1月に入って積雪が多く、この日は特に寒気も厳しかったと指摘されています。山口少佐が率いる第2大隊の将兵は1泊の予定で裏八甲田の田代に向ったのですが、夕刻から激しくなった雪に道を誤ったため、目的地に到着出来ず、この夜は半煮えの食事だけで、雪中に野営せざるをえなくなりました。翌早朝から猛吹雪の中を行軍を開始し、いたずらに体力を消耗、凍傷もひどくなって、将兵の4分の1が倒れました。それでも山中の彷徨はなお27日まで続き、最後は隊を解散して各自が思い思いに行動する破目になりました。26日にようやく遭難救助隊が出動したのですが、猛吹雪のため捜索活動も難航しました。27日になって大隊のほとんどが凍死しているのを発見しました。生存者は僅かに17人、このうち6人は収容後間もなく死亡しました。犠牲者199名の大惨事でした。雪中行軍は,ロシアとの戦争を想定した訓練でしたが、装備の不備と進退の判断の誤りが、この大惨事に繋がりました。その点は、同じ時期に雪中行軍を行った弘前第31連隊が、全人無事に帰営していることからも明らかでした。

2012.01.23

コメント(6)

-

雪印食品の牛肉偽装事件発覚 23日の日記

クロニクル 雪印食品の牛肉偽装事件発覚2002(平成14)年1月23日ちょうど10年前の出来事です。この日、雪印食品の牛肉偽装事件が発覚しました。前年9月に国内初のBSE感染牛が千葉県で見つかり、感染を怪しまれる牛の食肉は、政府が買い上げ処分する措置が取られました。 雪印食品は、この制度を悪用し、単価の安い売れ残りの輸入牛を国産と偽り、国に買い取って貰っていたことが発覚したのです。この事実を知った国民の反発は強く、雪印食品は、翌2月22日に、会社解散に追いこまれました。目先の利益確保に追われ、最も大事な仕事上の信用を失ってしまったからです。それにしても同じような過ちを繰り返すケースが多いのは、どうしたことなのでしょう。

2012.01.23

コメント(18)

-

庶民生活あれこれ (19)

庶民生活あれこれ (19)今日の1枚は、「パリッ子の諸タイプ」と題する連作の中の1枚です。タイトルを先に記しますと、バレテしまいますので、先に下の絵をご覧ください。この絵、作業着の仕事場を飛び出し、店の品物を盗んだ少年をひっ捕らえた主が、少年をいかめしい警察署に突き出しに来た図に見えませんか。主は嫌がる少年を乱暴に引っつかんで、少年の尻を蹴飛ばしながら、警察署の入口まで引き連れてきて、なお嫌がる少年をさらに引っ立てようとしているように見えます。いかめしい前方の建物が、こうした推測を掻き立てます。しかし、事実は違うのです。この絵は、1848年1月13日の「シャリヴァリ」紙に掲載された木版画で、「息子を学問の道に押し込もうと…」という題がつけられています。そうなんです。この手工業者は、学校へ行ったものと思っていた息子が、学校へは行かずに路上で遊んでいることを、誰かに教えられ、仕事着のまま飛び出して息子をひっ捕らえ、嫌がる息子を小学校の門前まで、引きずってきた所なのです。それにしても、小学校の建物がいかめしいですね。塀は高く、まるで監獄のようです。学校の門をくぐった子ども達は、下校時刻まで絶対に外に出さずに(つまり逃がさずに)、徹底的に社会の規律を教え込むと、親たちに約束しているようです。19世紀も半ば、ブルジョワ階級の最下層に位置する手工業者や小店主にも、教育熱が及んできていたことが、ここから読み取れます。親たちはそのうに考えたとしても、腕白盛りの子ども達にとっては、自由がなく、規律ばかりが強調される学校へ通うことは、突然降って湧いた災難だったのです。ですから小学校(初等教育学校)での子ども達は、隙あらば脱走したり、サボったりするのが常だったのです。無償の義務教育の始まる少し前の時代ですが、小学校の定着には、かなりの苦労があったのです。

2012.01.22

コメント(16)

-

社会党「新宣言」採択 22日の日記

クロニクル 社会党「新宣言」採択1986(昭和61)年1月22日26年前になります。この日は社会党の定期大会の最終日でした。前年の大会に、石橋正嗣委員長、田辺誠書記長を中心とした執行部は、ジリ貧の党勢を回復すべく、ニュー社会党をめざしての、大胆な党路線の修正を目指すことを提案、激論を戦わせた上で、翌年の大会までに、新路線を決定するという、決議を引き出していました。こうして、この日、検討委員会案として、西欧型社会民主主義への路線転換を明記した「新宣言」を提案、議論の末に賛成多数で採択されたのです。ここに日本社会党は、遅まきながら、路線を転換し、社会民主主義に近づいたのでした。土井委員長が参院選で勝利して、「山が動いた」という談話を発表したのは、この時から3年半後の、1989年7月末のことでした。それが社会党の最後の輝きとなったのですが…。

2012.01.22

コメント(10)

-

東京に初の電灯 22日の日記

クロニクル 東京に初の電灯1887(明治20)年1月22日125年前のこの日,東京電灯会社が移動式発電機を使って、鹿鳴館に白熱電灯を点灯することに成功、営業を開始しました。日本における電灯営業の開始を告げる一幕でした。これが問題の東京電力の誕生なのですね。国有化を何とか免れようと、家庭用電力の105値上げ申請を、臆面もなく出してきましたね。そんなことが念頭にあると少々複雑です。

2012.01.22

コメント(6)

-

庶民生活あれこれ (18)

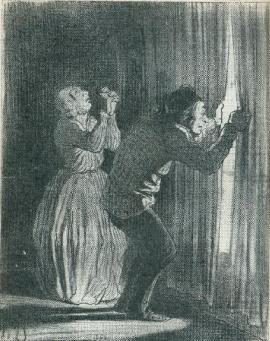

庶民生活あれこれ (18)今日の1枚は、ドーミエが1848年の二月革命とその後の日々を観察して画題としたシリーズの1つ、「不安を煽る人と不安がる人」と題する連作の中の1枚です。題して「この武装した集団は何処へ」。 先ずは絵をじっくりご覧ください。後景に描かれているのは、国民軍を気取って鼓手を先頭に行進する子どもの集団です。二月革命後の喧騒とした日々のなかで、パリの民衆運動は成長を続けていました。子ども達は敏感にもこうした情勢を感じ取って、自分達の遊びに取り入れたのでしょう。そしてこの絵のもう一方の主役である、ブルジョワの中年夫婦は、こうした子ども達の遊びの集団に対しても、恐怖心を感じて浮き足立ったポーズで、この場を逃げ出そうとしています。この絵は、脅えるブルジョワへの諷刺の面ももっていますが、実はとてもシリアスな絵でもあるのです。この絵は、1848年4月10日の『シャリヴァリ』紙に載ったのですが、この時期は、二月革命で活躍した労働者階級にも門戸を開くことになった国民軍の隊員による、士官・下士官の選挙が行われたばかりの時期だったのです。ブルジョワたちは、選挙の結果労働者階級に属する士官や下士官が増え、労働者の国民軍での影響力が強まるのではないかと、警戒の眼を向けていたのです。国民軍が民衆運動に加担するようなことになると、自分達の立場が極めて悪くなることが予想できたからです。こうした不安の表現として、兵隊ごっこをしている子どもの一隊にも驚き脅えるブルジョワ夫婦の姿が描かれたのです。ト書きの「この武装した集団は何処へ行くのだろう… お前、さぁ早く家へ帰ろう。恐ろしいことだ」という夫の呟きは、国民軍がどういう性格を持つことになるのかを気にする、ブルジョワ階級の懸念を表現する言葉でした。

2012.01.21

コメント(6)

-

ロンドン海軍軍縮会議 21日の日記

クロニクル ロンドン海軍軍縮会議開催1930(昭和5)年1月21日82年も前になるのですね。この日、ロンドンで米・英・日・仏・伊5ヶ国による海軍の軍縮会議が開かれ、激論の末、以下のような条約がまとまりました。1、主力艦の建造停止を5年間延長する2、主力艦の保有率を英米の15に対し日本は9とする3、米・英・日3国で補助艦協定を結び、日本は総量で米国の69,7%とする。潜水艦保有比 率は、各国同じとする。この条約に対し、軍部・右翼は強く反対しましたが、浜口内閣は国民の支持を背景に、これを抑え、調印にこぎつけました。

2012.01.21

コメント(12)

-

庶民生活あれこれ (17)

庶民生活あれこれ (17)今日の1枚は、「パリのボヘミアン」のシリーズから「客を取られた大道芸人」と題する1枚を選びました。後方で台の上に立って、周囲の人をひきつけているのは、後方の建物がパリの証券取引所であることから、株屋であることが分かります。証券取引所の前で、怪しげな会社の創立をつげ、美味しそうな儲け話をデッチあげて、株式投資を呼びかけているのです。建物に出入りする人物も描かれていることで、欲に駆られた小金持ちが、巧みな弁舌に煽られて株式を買っていることを示しています。おかげで2人の大道芸人は、すっかり客を取られて、しばし開店休業の状態に陥っています。ト書きにはこうあります。「お、親方、これじゃアッシラは破産ですぜ… あの道化役者のようなヤツが、俺たちの客を取っちまおうとしているぜ…」この嘆きに親方はこう答えるのです。「お前サア、畏れることはないんだよ。あれは競争相手には全然ナランよ。あれは高級な喜劇なんだ…」と。株屋の熱狂は、確かに束の間の夢と消えます。しかし、大道芸の本当のライヴァルは、この時期から広がる盛り場の拡大と、そうした盛り場に次々に誕生した商業的な興業を行なう劇場の発達でした。楽観論を述べながらも、親方の表情が厳しいですね。ドーミエはこうした部分に大道芸の行く末を暗示したのかもしれませんね。

2012.01.20

コメント(10)

-

地下鉄丸の内線池袋~御茶ノ水間開業 20日の日記

クロニクル 地下鉄丸の内線池袋~御茶ノ水間開業1954(昭和29)年1月20日58年前のこの日、東京の営団地下鉄(現東京メトロ)丸の内線で、池袋~御茶ノ水間が開業しました。東京の地下鉄としては、同じく営団銀座線、浅草~渋谷間に続く、2番目の路線です。池袋から御茶ノ水,東京、西銀座(現在は銀座)、霞ヶ関を経て四谷で中央線に接続、新宿に至るルートをとって、さらに方南町方面と荻窪に至るのですが、先ずは池袋~御茶ノ水間が先行開業したのでした。 その後、首都圏の地下鉄は、地価の高騰と騒音問題の高まりの中で、あちこちで建設され,今ではネットで調べないと、何線がどこを通っているのか、どれが都営で、どれが旧営団の東京メトロかも分からない程になっているのですが、この当時はピカピカの1年生並みの丸の内線と、何か旧式で古めかしい 銀座線が好対照をなしていました。 私事になりますが、私がはじめて丸の内線に乗ったのは、この年5月、小学校の6年生の時でした。ソロバン塾の先生の引率で、仲間5人と全珠連の3級の検定試験を受けに明治大学まで行った帰り道でした。京浜東北線の王子駅と当時は赤羽線といった現在の埼京線の板橋駅のほぼ中間点にソロバン塾があったのですが、「帰りは新しい地下鉄に乗せてやる」という先生の飴玉作戦に乗せられて、悪ガキ5人が地下鉄乗りたさで特訓に耐え、揃って見事に3級に合格したのです。 池袋までの10分少々の時間でしたが、先頭車両で暗闇の線路を見ながら、車輛のきれいさと、地下の神秘を堪能して、興奮して戻ったことをうっすらと覚えています。 今になって、このソロバン塾特訓のあり難い事は、三桁くらいまでの計算は、頭にソロバンの珠を置くことで、計算機を使うまでもなく、暗算でまずまず正確に処理できることです。あの時の地下鉄の誘惑、熱心だった先生に感謝しているこの頃です。先生も亡くなられ、丸の内線もすっかり古びて、古参地下鉄になってしまいました。

2012.01.20

コメント(18)

-

インディラ・ガンディー首相誕生 19日の日記

クロニクル インディラ・ガンディー首相誕生1966(昭和41)年1月19日インディラ・ガンディーは、独立インドの初代首相、ジャワ・ハルラル・ネルーの娘です。ネルー首相は、日本の平和憲法を高く評価し、日本が非同盟主義をとることを望んでいました。それは適わぬ夢に終ったのですが、日本の子ども達の象を見たいという希望を受け入れ、日・印平和条約の締結後に、上野動物園に、アジア象というビッグなプレゼントを贈ってくれたのです。このアジア象はネルー首相の最愛の令嬢の名をとり、「インディラ」と名付けられたことは、ご存知の方も多いと思います。さて、1964年5月末、東京五輪の4ヶ月半前、ネルー首相は心臓発作で急死します。後任首相も2年後に急死し、ここにインド国民会議派は、ネルーの血を引くインディラ・ガンディーを首相に推したのです。こうして、46年前の今日、インディラ・ガンディー女史は、第3代のインド首相の座に就いたのです。なお、彼女は1984年10月にシク教徒のテロにより、暗殺されました。

2012.01.19

コメント(2)

-

庶民生活あれこれ (16)

庶民生活あれこれ (16) 今日の1枚は、「冬のパリ」と題する連作からです。タイトルは「夜の11時から12時の間」となっています。先ずは絵をご覧くださいト書きには、「ヤツはシュリヌールに違いない」とあります。暗くて狭い深夜を路地を曲がろうとして、ばったり出会った2人の男が、薄暗い灯りに照らされて、互いに警戒する顔を向け合っています。そこで、互いに相手を「シュリヌールに違いない」と思い込んだというのですね。互いにナイフで刺されるかもしれないと思い込んだところに、2人の感じた恐怖が、表現されています。表情というより、身体全体の雰囲気に、そうしう恐怖感が良く出ています。シュリヌールは直訳すると、短刀使いを刺すのですが、19世紀中頃のパリでは、廃馬の処理をする下層労働者を指していました。馬の解体をするのですから、刃物の扱いは慣れたものです。ですから、パリの市民たちは、彼らを短刀と腕力で何をするか分からない連中だと考え、畏れていたのです。明るい場所で、互いの服装が良く見えるなら、相手が下層階級の人間でないことは、すぐに理解できたでしょうが、夜遊びが過ぎて深夜のご帰還となったために、こんな恐怖を味わうことになったのですね。きっとこの1枚は、パリの奥様方にさぞ大受けだったことでしょう。

2012.01.19

コメント(10)

-

原子力空母エンタープライズ佐世保入港 19日の日記

クロニクル 原子力空母エンタープライズ佐世保入港1968(昭和43)年1月19日 44年前のこの日、米国の原子力空母エンタープライズを中核とする、原子力艦隊が佐世保に入港しました。 折りからのヴェトナム戦争では、米国と南ヴェトナム政府の連合軍の劣勢が明かになりつつあった当時で、日本の世論は圧倒的に「小よく大に挑んでいた」南ヴェトナム解放民族戦線の心情的な応援団を形成しておりました。この月末には、有名な「テト攻勢」も行われるのですが、このエンタープライズ艦隊は佐世保で艦船の修理・食糧と燃料の補給・兵士の休養を行った後に、北ヴェトナム空爆に出撃することが、マスコミの取材で明かにされていたため、ベ平連を中心とするヴェトナム反戦グループや市民運動グループの激しい寄港反対運動が行われました。 また左翼も独自に、原子力艦隊の寄港は、日本の核武装化に繋がるとして、学生や労働組合を巻き込んでの激しい反対運動を展開しました。この結果、この日の入港から、23日の出港までの5日間で、学生124人、警察官102人、さらに巻き添えの報道関係者と市民18人が重軽傷を負う激しい衝突が起きたのです。 湾内では、反対派の漁民等による海上デモも行われました。市民達は、「この町が戦争に巻き込まれるのはゴメンだ。けれど暴力もゴメンだ」と困惑の声を上げていたと、当時のマスコミは報じました。

2012.01.19

コメント(12)

-

庶民生活あれこれ (15)

庶民生活あれこれ(15) 今日の1枚は、「パリのボヘミアン」というシリーズ物の連作から、「屑鉄ひろい(ラヴァジュール)」と題された1枚を取り上げました。強い雨が斜めに叩きつける中、流しの馬車(今ならタクシーですね)も拾わず、駆け出しそうな勢いで家路を急ぐご婦人は、傘は持っているところから下層のプチブルとして描かれています。前景では屑鉄拾いの男性が、雨をものともせずズボンをたくし上げ、袖まくりもして、さらに片方のズボンつりもはずして、一心不乱に排水溝をあさって、古釘などを集めています。大雨の日は、排水溝の流れも強く、古釘などは集めやすくなるのです。こうした屑鉄ひろいは、当時のパリでは、ラヴァジュールと呼ばれていました。元々の意味は、「特定の対象を荒らしまわって、被害を与えるゴロツキ」を示す言葉です。人々が屑鉄ひろいを、そのような眼で見ていたことが伝わってきます。この男性は、帽子をかぶっています。この帽子は当時のパリの警察官の帽子に良く似ています。これは、この男性がパリ警視庁の許可を得て、この仕事をしていることを示しています。帽子が許可証の役を果たしているのです。路上の仕事への規制が、次第に厳しくなってきていることが、ここに示されています。この絵にも、秀逸なト書きがついていますので、以下に紹介します。「こう見えたって立派な社会的地位なのだ、ピンや古釘を拾い集めることも… それなのに俺たちを荒らす者(ラヴァジュール)と呼ぶなんて…。 財政を食い物にして(ラヴァンジェ)給料を獲っているご大層な仕事をする連中が、いるっていうのによー…」2つの言葉に引っ掛けて、ドーミエは公共の予算を食い荒らす役人を皮肉っていますね。翻って現代日本、財政状況の厳しさを知りながら、消費税の増税に強い反対があるのはなぜか。今の政治家と官僚では、増税しても財政の健全化に繋がらず、これ幸いとバラマキに使うに違いないという、強い不信感を拭えないことにある。こう考えているからでしょうね。私もその1人ですが…

2012.01.18

コメント(10)

-

東大安田講堂の封鎖解除に機動隊出動 18日の日記

クロニクル 東大安田講堂の封鎖解除に機動隊出動1969(昭和44)年1月18日若い方には信じられないことでしょうが、1950年頃から1972,3年頃までは、学生による異議申立てが非常に盛んで、学生運動が活発に展開されておりました。その第1のピークが1960年の安保改訂反対運動でした。その後、安保闘争の敗北を受け、学生運動もしばらく停滞期をすごすのですが、64~65年の早稲田大学の授業料値上げ反対闘争と、ヴェトナム反戦運動の盛り上がりを受けて、再び活況期を迎えます。全共闘運動と呼ばれた盛り上がりがそれです。68年5月、革命の国フランスで、パリ(ソルボンヌ)大学の学生のストライキから、学生と労働者が連帯してのゼネストが広まり、1週間もしないうちに、全国に拡大して、遂にドゴール大統領の辞任を勝ち取り、五月革命と呼ばれたるようになりました。日本の学生たちも、フランスの学生運動の盛り上がりに大いに刺激され、4月に20億円もの使途不明金が見つかった日大と、1月以来、教授陣と学生との対立が続いた東大医学部が、2つの核となって、アカデミズムの牙城であり、日本の大学の頂点に立つと当時一般に受けとめられていた東大と、マンモス大学の雄で、これまた日本のいびつな大学組織の象徴的存在であった日大という、対照的な2つの大学で全学共闘会議(全共闘)が組織され、一般学生の支持を集めて、大規模な運動が展開されたのです。日大のある水道橋に近い、明治、中央(多摩校舎への移転はまだなされていません)の学生も日大全共闘運動を支持してデモや封鎖に参加、本郷の東大もまた御茶ノ水に近く、駿河台下から神保町へ、そして水道橋に到る一帯は、誰が名付けたのか、日本のカルチエ・ラタンと呼ばれたのです。東大全共闘の学生は、東大の象徴として安田講堂を占拠、医学部、工学部、法学部の一部建物も占拠して、無期限ストを続行して大学側との交渉を要求、交渉を続けたのですが、日本共産党系の民青系学生が党本部の指導もあって、全共闘系グループと異なる立場をとり、交渉は難航を続けました。そうこうするうちに、69年度の入学試験の時期も近づき、文部省等からの圧力も受けた大学側は、自力解決を断念、大学の自治の名において、警察権力の学内導入に強いアレルギー反応を示していた従来の対応を転換、機動隊の導入による占拠学生の強制排除を決断して、警視庁に機動隊の出動を要請したのです。こうして、69年1月のこの日午前8時、8500人の機動隊員が東大構内に入り、バリケードの撤去を開始したのです。安田講堂以外の建物の封鎖は、この日昼頃までに完了したのですが、要塞と化した安田講堂の封鎖解除は難航し、4機のヘリコプターから催涙弾まで投下しながら、放水等を続け、学生もまた手製の火炎ビンと投石で対抗、封鎖の解除は、翌日19日の午後5時45分にようやく完了したのです。逮捕者は631人を数えました。この模様は2日間にわたってテレビで実況中継され、私も固唾を飲んで見つめ続けたことを覚えています。神田駿河台の通称カルチエ・ラタンでは、日大・明大・中大等の学生たちが、東大全共闘支援と称して、周辺道路をバリケード封鎖、路上の解放区を実現したとしながら、2日間にわたって機動隊との衝突を繰り返しました。さて、こうして封鎖は解除されたのですが、学生たちのエネルギーはなお旺盛で、東大当局は文部省とも相談、入試を安全に行いうる環境はなお整っていないと判断、翌日1月20日に、69年度の入学試験を全面的に実施しないことを発表したのです。こうして、昭和44年度の東大入学者はゼロとなったのです。東大と日大の運動は、全国の学生に強い影響を与え、69年度には全国の大学に全共闘運動が広がり、70年には、裾野は各地の高校にまで広がり、学生たちの異議申立ては、72年頃まで、活発に続けられました。

2012.01.18

コメント(14)

-

庶民生活あれこれ (14)

庶民生活あれこれ (14) 今日の1枚は、「コレラ流行の記憶」と題する1枚です。発表されたのも新聞ではなく、1840年に出版された『絵入りの医学ネメシス』と題した、上下2巻の風刺詩集の挿絵として描かれた30枚の木版画の1枚です。パリでは、1832年の3月末にコレラの流行が確認され、それから6月15日までに、13,901人の命が奪われました。しかも流行はこれで収まったわけではなく、小休止をはさんで再度のピークを迎えるのです。死者の多い貧民街では、官憲による毒殺の噂まで流れて、民衆蜂起寸前の状況まで生じたのです。その時の記憶を、8年後の1840年に、ドーミエは再現して見せたのです。普段は活気に溢れ、人波で溢れかえるパリの街路が、人影も少なくガランとしていますね。この静けさにこそ、家に篭った人々の恐怖が、示されているのです。何かをを搬送している運び人の急ぎ足の様子も、街中に長く留まりたくない様子を示していています。この絵に感嘆したポードレールは、次のような賛辞を書いています。「この絵の主張は明確だ。1つの死体が戸口を横切るように置かれている。女が1人、鼻と口とを塞ぎながら、慌しく家に駆け込む。広場は人気もなく、焼け付くばかり。群集の溢れる広場が、騒乱のために寂寞境と化した時より、もっと荒涼としている」と。私の解説より、はるかに名調子ですね。

2012.01.17

コメント(12)

-

民選議院設立建白書提出 17日の日記

クロニクル 民選議院設立建白書提出1874(明治7)年1月17日138年前のことです。この日、板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣らが、連名で「民選議員設立建白書」を議会に提出しました。そこでは、人民の自由と民権の確立を基礎として民選議院(議会)を創設し、民意に基づいた政治を行うことが提議されていました。この建白は、国民の間に強い衝撃を産み、賛成論、反対論、時期尚早論が入り乱れての喧喧諤諤の議論が続きました。しかし、この時期の民権運動は、征韓論に敗れたが故に国権派が巻き返しを誓ってはじめた運動であり、選挙権もかなり大きく制限する事を認めているなど、上流の民権を目座すという限界を抱えていまいた。 こういう限界から、自由民権運動の本格的成長は、明治10年の西南戦争の敗北以降に持ち越されます。それは、力に拠る反政府運動(士族反乱)が完璧に抑え込まれた後に、それなら言論での反政府運動をと、反政府派が大同団結したことで、、はじめて大きなうねりとなっていったのです。

2012.01.17

コメント(10)

-

どんど焼きの風景

どんど焼きの風景私の住む町は、川崎市内では大変珍しいことだそうですが、明治以降現在まで、村内の各谷戸宮が、どこかに合祀されることもなく、地震や戦災で失われることもなく、明治以後の姿を伝えて、現在まで残っています。それは、信仰厚い在の皆さんが、代々にわたって谷戸宮を大切に守ってきたからに、ほかなりません。そんなわけで、お正月最後の行事ともいえるどんど焼きも、町内の3つの谷戸で別々に開かれるのです。どんど焼きは小正月の行事ですから、本来は1月15日かその前日の14日に開かれてきたのですが、変な法律で成人の日が、1月第2月曜日に変更されたため、この頃は15日に近い日曜日か祭日に開かれています。というわけで、今年は1月15日、夫々時間を打ち合わせて、10時~、13時~、15時~と行なわれました。穏やかで微風と、火を燃やすには絶好の条件でした。しかし、寒かったです。最初は、近所の方の休耕田をお借りしてのどんど焼き、市街化調整区域に属しているため、ここ数年続けてお借りしています。ここの特徴は、谷戸宮のお賽銭収入と在の皆さんのご協力で、毎年地元の小学生を招待し、代表に火入れをさせていることと、ボランティアの皆さんが作ってくださった紅白の団子と無償で配ってくれることです。竿も貸してくれます。そして、小学生の代表に、係りが作成した祠に火をつけさせてくれるのです。代表が点火するところと、燃え上がった祠の写真です。祠が燃え落ち、熾きとなった所で、さあ竿をかざしてお団子を焼きます。一斉に竿が伸びたところは壮観でした。午後1時からのこちらの谷戸宮では、お団子は、参加者が自分で作って持ってきなさいですが、子ども達にはお団子でなく、「コアラのマーチ」1個と好きな飲み物が1本配られます。「配るぞー」の係りの声に、子ども達が一斉に並んだ所です。こちらも熾きになると、煙を避けながら竿の列が出来ました。15時からのシンガリは、大きな本宮の駐車場を借りるので、地元と無関係の参拝客が多く、込むことは混むのですが、マナーは一番悪くなります。熾きが出来る前から、この通りです。これでも、火勢の弱ってきたところで撮っています。おかげで真っ黒けにしてしまう方も多かったですね。あっという間に日が暮れた、昨15日でした。

2012.01.16

コメント(16)

-

庶民生活あれこれ (13)

庶民生活あれこれ (13)今日の1枚は、「間借り人と家主」のシリーズから、「不安を煽る人と不安がる人」と名付けなれたリトグラフです。カーテンの隙間から、へっぴり腰でこわごわ外を覗いている男性は、家主を示す帽子をかぶってることで、この絵を見たパリの人々は、すぐに家主と分かる仕掛けになっています。隣で、彼の妻が神に祈る仕草をしながら、震えています。妻は隣の家が明るすぎる。誰かが隣家に火を放ったのだと思い込み、恐怖に駆られているのです。この絵は、1848年の4月に、『シャリヴァリ』紙に発表されたものですから、48年の二月革命後の混沌とした情勢の下で、家賃の値下げを要求する、家主に対する間借り人の突き上げが、とても激しかった時期に、描かれた1枚でした。要求に応じない家主の家には、集団で交渉することを覚えた間借り人たちが、集団で押しかけ、「家に火をつけるぞ!」などと大声で叫び、実力行動を示唆して、家主に見立てた藁人形を、燃やしてみたりしていたのです。絵に描かれた夫婦の恐怖は、こうした背景を頭に置くと、スンナリと理解できます。そして、ト書きが、シリアスな場面を、軽妙な笑いを誘う滑稽に、見事に転換させてしまうのです。以下、ト書きです。「ああ、誰かが隣の家に火を放っているわ! テオドール見てはダメよ、あなた気がふれてしまうわ!」…… 「いや、そうじゃない、隣の人が自分の家の窓をカンテラで照らしているだけだよ」当時、窓にカンテラを掲げて、通りを明るくするのは、革命の成功を祝して、革命に同調する人々が、好んで実行した行為でした。4月のこの時点では、家主に抗議に来た人々が、家主の家を間違えないようにする目印としての意味ももっていたのです。

2012.01.16

コメント(4)

-

国民政府を相手とせず… 16日の日記

クロニクル 国民政府を相手とせず…1938(昭和13)年1月16日 74年前のことです。前日に中国との和平交渉を打ち切った近衛内閣は、この日「大日本帝国政府は、爾後国民政府を相手とせず…」とした第1次近衛声明を発表しました。 声明の発表で、近衛内閣は、「中国の国民政府(国民党の蒋介石総統を首班とする中華民国政府)に決定的な打撃を与えるまで」、戦争を継続する姿勢を内外に示したのです。 前年末から、ドイツ公使を仲介役にして進められてきた和平交渉は、打ち切られた上、日本が「爾後、国民政府を相手とせず…」と声明したことは、和平交渉の相手を自ら切り捨てたことを意味しました。そのため、対中和平への道は閉ざされ、日中戦争は泥沼の長期戦となって行き、戦争を遂行するための資源を確保するために、さらに戦線を拡大し、日米開戦にまで突き進むことになるのです。小異を捨てて、江戸無血開城に道を開いた西郷隆盛と勝海舟、身体を張って征韓論を止めた岩倉具視、そして日露開戦に慎重で、開戦後は和平の時期とチャンスを,常に慎重かつ果断に追い求めていた伊藤博文など、明治期の政治リーダーの気概とスケールは、かけらも持ち合わせなかった昭和前期の政治リーダーの無為・無策ぶりは、何とも腹立たしいですね。それにしても、今の民主党内閣と野党の自民党、の様子を見ていると、その無為無策ぶり、昭和前期にそっくりです。

2012.01.16

コメント(8)

-

世界経済の動向 (5)

世界経済の動向 (5)1月6日を最後に8日もお休みさせていただいた「世界経済の動向」の続きを記します。資本主義経済が発達して、市場に商品が溢れるようになると、金貨や銀貨で代表される貨幣の不足がはっきりしてきました。市場に投入され、売れるのを待っている商品の総量は、市場に出廻っている貨幣の量とイコールにならざるをえません。例えば、今月中に売り切りたい商品が100万円分あったとします。そして市場では、1ヶ月に貨幣が2回転するとすると、市場に流通している貨幣は50万円あれば良いことになります。それが、45万円しかなかったとすると、商品は総額で90万円になるまで値下がりします。逆に55万円が2回転するなら、商品は総額110万円になるまで値上げしても大丈夫ということになります。ところで資本主義経済は、人の欲望を刺激して、購買意欲を募らせ、消費を拡大し続けてきました。その必然の帰結として、金や銀の裏づけのある貨幣の量が、流通商品の総量に比べて、決定的に不足する事態を招いたのです。不換紙幣、即ち金銀の裏づけを持たない紙幣の時代に踏み込んだのです。そこでは、当初が国家が、やがて国家では心もとないので、国家から独立した中央銀行が、紙幣の発行量を調節することで、市場に流通する紙幣量が、そこに出回る商品量に比べて、多すぎないように調節してきました。ところが、20世紀後半に福祉国家の理念が広がり、政治の役割が大きくなるに連れて、経済先進国は次々に財政困難に陥り、過剰な国債の発行によって、商品の量を大きく上回るほどに、過剰に紙幣を印刷して、市場に出してしまったのです。詳細に記すと、長い説明が必要になりますが、その点は「バブルを考える」のシリーズで記しましたので割愛しますが、これが90年代の日本と、現在の欧米におけるバブル崩壊の根本的な原因です。 続く

2012.01.15

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (12)

庶民生活あれこれ (12) この絵は、「パリっ子の胸騒ぎ」と題するシリーズの1枚です。手前の2人は、屎尿汲み取り人です。当時誰も描こうとしなかった下層の人々にも、ドーミエはしっかりと目を向けることの出来る画家でした。ト書きには、以下のように書かれています。「あれは臭くて冴えないなぁ! ヤツラが逃げていくあり様を見てみろ!…1つのことに打ち込めない浮ついたヤツラと言うことだ!!!… 」悪臭を嫌って、逃げるように去っていく男女の2人連れを、2人の屎尿汲み取り人が、「臭くて冴えないヤツラだ」と、逆に嘲笑しているのです。ここには、見事な逆転の発想が息づいています。苛酷な仕事をものともせず、路上で働く底辺の人々の力強い後姿に、注目してください。この絵は、1839年7月14日という、フランス革命の50周年記念日の『シャリヴァリ』に載ったものですが、当時パリの屎尿処理問題は、大変深刻化していました。パリの東北の市門に近いモンフォーコンに、屎尿貯め場があったのですが、そこから出る悪臭は、高台を結んでルーヴル宮やパリの高級住宅地に達し、早急に解決すべき問題と意識されていたのです。この絵の屎尿汲み取り人は、集めた屎尿を、馬車に積み込み、モンフォーコンまで運ぶ仕事をしていたのです。

2012.01.15

コメント(14)

-

スロベニアとクロアチアの独立 15日の日記

クロニクル スロベニアとクロアチアの独立1992(平成4)年1月15日もう20年になるのですね。20年前のこの日、欧州共同体(EC)は、前年6月にユーゴスラヴィアからの独立を宣言した、スロベニアとクロアチアの独立を承認しました。 第1次世界大戦後に南スラヴ系諸民族の連邦国家として成立したユーゴスラヴィアは、民族のルツボと呼ばれたほど、諸民族が混住するモザイク国家だったのですが、第2次世界大戦後はドイツとイタリアのファシズムと共に戦ったパルチザン体験と、そのパルチザン闘争の中で登場したチトーというカリスマの存在によって、連邦への求心力が保たれていたのです。 しかし、スロベニア人が91%強を占めるスロベニアを除けば、クロアチアでのクロアチア人の比率は75%に留まり、モンテネグロは69%、マケドニアは67%、セルビアは66%と中心民族の構成比率は下がり、ボスニア・ヘルツェゴヴィナに到っては、ムスリム人(イスラム教徒は、ここでは独自の民族として認知され、ムスリム人と称されていました。西欧世界ではユダヤ教徒をユダヤ人と称して、差別しましたが、ここでは西欧流とは異なり、民族としての対等の権利を付与するための措置でした)41%、セルビア人32%、クロアチア人17%となっていました。スロベニアを除けば、民族の混住はこのように著しかったのです。そのため連邦を構成する各共和国は、義務教育段階から、統一言語による国語教育を実施せず、諸民族言語による教育を是認していたほどだったのです。それは連邦の維持を目的としたものでもありました。しかし、80年にはチトー大統領というカリスマが死去、パルチザンの記憶も戦後35年という歳月の流れの中で風化してしまいます。折りから第2次石油ショックによる深刻な経済危機からの脱却も適わず、ここに、西欧に近く連邦内経済先進地域であったスロベニアとクロアチアは、貧困地域への税による富の再配分を嫌い、連邦からの独立を希求するようになっていきました。独立宣言はその結果でした。 民族混住が問題化しないスロベニアは問題がないのですが、クロアチアには、セルビア系住民が人口の12%(約60万人)を占めていたため、クロアチア民族主義者による圧力を受けた弱い立場の人達が、セルビアに保護を頼み、クロアチア内戦(クライナ問題)となったのです。内戦は国連の仲介により、クライナ地方に国連保護軍を展開することで小休止となり、この日、ECはドイツの強い主張を受け入れる形で、スロベニアとクロアチアのユーゴスラヴィアからの独立を承認したのです。クロアチア内戦の過程と、このECによる独立承認の結果、緩やかな連邦でったユーゴスラヴィア内各共和国の独立志向は強まり、やがて全ての共和国が独立を宣言するに到るのです。こうして、旧ユーゴスラヴィア諸地域における内戦は93年から激化する、あの凄惨なボスニア内戦に移ってゆきます。旧ユーゴスラヴィアの諸地域における情勢の推移を十分把握せずに、独立承認を急いだECの責任、特にECの議論をリードしたドイツの責任が極めて大きかったことを指摘しておきます。

2012.01.15

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (11)

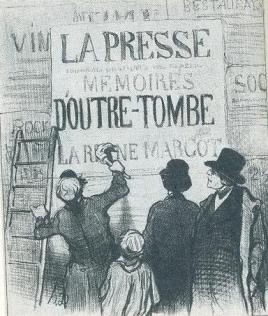

庶民生活あれこれ (11) 今日の1枚は、「アクチュアリテ」と題する長い連作からです。新聞広告というと、新聞紙面に載った広告を指しますが、これは新聞そのものを宣伝する広告です。ですから、紙面に載せたのでは宣伝になりませんので、まさに壁新聞型の巨大広告で、道行く人の度肝を抜こうとしたのですね。ト書きには、「こんな馬鹿でかいポスターを貼ろうなんて、無茶だよ君…」とあります。糊で壁に貼り付けようとしている作業員の横で、食い入るように宣伝文を読んでいる人物、大きさに驚いて、広告を見上げている人物、そして、「ワー、大きいねぇ!」と感心して見上げている子ども達が、描き込まれています。広告の一番上に、LA PRESSE 「ラ・プレス」とあるのが、広告主である新聞社の社名兼新聞の紙名です。その下にシャトーブリアンの『墓の彼方からの回想』とアレクサンドル・デュマの『王妃マルゴ』の2作品の連載が始まる旨が、記されています。「ラ・プレス」は、フランスで最初の日刊新聞です。社主のエミール・ド・ジラルダンは、新聞紙面に広告を載せ、その広告料収入によって購読料を安くし、通常の新聞の半分程度の価格で発行して、売り上げを伸ばしたのです。そのジラルダンが、売り上げ増加の切り札にしようと、もう一つ力を入れたのが、新聞紙面に文芸欄を設け、そこに人気作家の連載小説を載せたことでした。シャトーブリアンもデュマも、当代の人気作家であったことは、御存知の方も多いと存じます。因みに、新聞紙上の最初の連載小説は、1836年の10月23日号からスタートしたバルザックの『老嬢』でした。

2012.01.14

コメント(12)

-

生きていたタローとジロー 14日の日記

クロニクル 生きていたタローとジロー1959(昭和34)年1月14日53年前のこの日、第3次南極探検隊が昭和基地に到着し、前年置きざりにせざるをえなかった、15頭のカラフト犬のうち、タローとジローの2頭が生き残っていたことが確認されました。この嬉しいニュースはただちに日本に打電され、大きな話題となりました。日本の南極観測は、前々年1957年に昭和基地を建設した事に始まり、この年第1次越冬隊11人が15頭のカラフト犬と共に基地に残りました。 帰路、日本の南極観測船「宗谷」は厚い氷に閉じ込められて航行不能に陥り、ソ連の砕氷船「オビ号」に救出されて事無きを得る一齣もありましたが、ともかく無事に帰着しました。 ところが、翌年の第2次越冬隊は,悪天候に遮られて昭和基地に接岸出来ず、第2次越冬隊は越冬を断念するのやむなきに到りました。その際、昭和基地に残る11人の越冬隊員は、「宗谷」搭載のビーバー機で辛うじて基地を脱出、生還することが出来たのですが、彼等と苦楽を共にした15頭のカラフト犬は,基地に置き去りにせざるをえなかったのです。 残された食糧は、およそ1週間分だったそうです。その情報をえた国内では、誰もが極寒の地に食糧もなく置き去りにされた犬たちの死を予感して、暗澹たる気分になったものでした。 それから1年、僅か2頭だったとはいえ、自分たちの力で極寒の地で生き抜いた犬たちがいたという事実に、日本中が深い感動と大きな喜びを味わったのでした。 タローとジローを主役とした映画も作成され、ビクターの三浦光一が歌った主題歌と共に、大ヒットするおまけもついたのです。 その後、ジローは1年半後に南極で亡くなりますが、タローは北海道に帰り、約10年ほど生きたのでした。

2012.01.14

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (10)

庶民生活あれこれ (10) 今日の1枚は、(6)に」続く「鉄道」のシリーズから、「乗り合い馬車」と題する1枚としました。ここに描かれているのは、フランス語で「クゥクゥ」とか「バタシュ」と呼ばれた個人営業の乗り合い馬車です。当時の最下級の乗り物として、評判のあまりよろしくないことで知られた乗り物でした。助手席にも客を乗せていますから、結構混み合っている様子が分かります。御者の老人は、頑固で物に動じない風貌をしていますね。鉄道の普及で、長距離の乗合馬車は廃れたのですが、会社組織の営業が成り立たなくなった分、近距離の個人営業の乗り合い馬車は、高価な鉄道にはなかなか乗れない層の人々にとっては、便利で重宝な乗り物だったのです。その分、到着までに、相当の時間がかかることは、覚悟しなければならなかったのですが…。覚悟を決めた助手席の男性は、それではとばかり、馬車の揺れに任せて、どんな夢を見ているのでしょうか。老いた御者さんの凛とした表情が、とても見事です。後方に、空を舞っているのは、橋上で爆発事故を起こした列車から、吹き上げられた人々です。爆発事故に知らん顔で、悠然と馬車を操る老人は、何事にも動じないだけの経験を積んできているが故の、胆力の持ち主であることが、表現されています。ト書きは次のようになっています。「ホラホラ御者さんよ。どうしたい、あんたの馬車は進まないじゃないか」「時間はあるって、… たっぷりあるさ! わしゃ、あんた方を月に送ろうってわけじゃないんだからさ…。月に行きたいなら、鉄道にすべきだったんだよ。 わしゃブージバルまでしか行かないのよ。それにさ、『ゆっくり行く者は、確実に着く」ってさ、ドイツのことわざにだってあるそうだよ」西欧の乗り合い馬車は、差し詰め日本で言えば、人力車でしょうか。

2012.01.13

コメント(10)

-

共通一次試験始まる 13日の日記

クロニクル 共通一次試験始まる1979(昭和54)年1月13日33年前になります。この日と翌14日の2日間に渡って、第1回共通一次試験(現在のセンター入試の前身)が全国で実施されました。出願者341,874人、実際の受験者327,163人にのぼるマンモス受験でした。受験生は各試験場で一斉にHBの鉛筆を持ち、マークシート方式の試験に挑みました。この共通一次試験は、過熱する一方の受験競争に巻き込まれた高校教育の正常化をめざすとう意気込みで鳴り物入りで準備されたのですが、予備校や受験業者が、自己の存在の生き残りをかけて、受験生の自己採点結果をコンピューターで集計、分析して独自に合否を事前推定するなどして、2次試験の出願に影響力を及ぼすことを防げなかったため、高校や大学のランク付け、大学間、高校間の格差はかえって激しくなるという結果を生んだのでした。 その上、受験科目が増えたために、受験生の負担は以前にも増して厳しくなり、偏差値重視の弊害もまた改善されるどころか、以前に増して激しくなり、過熱する一方の受験地獄の弊害は益々強まる結果となったのでした。その結果、考え、理解し、自分の脳の引出しにしっかりしまい込むために、考えるヒントとして脳に染み込ませるのではなく、とりあえず詰込んでおく式の、ハウツー的な暗記教育全盛の時代が訪れます。袋に詰込み過ぎれば破裂しますから、破裂を避けるには、先に詰込んだことを、袋の反対側から逃していかなければなりません。一夜漬で詰込んだことは、試験が終ればほとんど忘れてしまっているのが良い例です。覚えていたのでは、翌日の試験科目を覚える隙間がないのですから…。こんな経験が皆さんにも、おありなのではないでしょうか。 ここに共通一次試験施行後の受験競争の過熱、詰込み教育の全盛の中で、自ら学ぶ姿勢を身に付けるチャンスを失った気の毒な若者達は、能動的な思考訓練の欠如から、常に受け身で教えられることを待つだけの、受動的な姿勢ばかりが目立つようになったのです。大学世界で「目の光る、活きの良い学生が少なくなった」「いなくなった」といったような嘆き節が聞かれるようになるのは、共通一次試験導入の4~5年後のことでした。この考える力の喪失傾向に歯止めをかけないと、将来大変なことになるという思いから、導入されたのが、反詰め込み教育ともいうべき、「ゆとりの教育」だったのですが、教育現場の消化不良もあって、十分な実践期間もとらずに、再び1度破綻した詰込み教育に戻してしまった、政府及び教育再生会議の方向は、益々マイナスの方向に進んでいくように思えてなりません。 考える力、そして感じとる力、論理的に思考し、豊かに想像をめぐらせる時、何故と発問して、自ら考え解決する能力が獲得でき、かつ他者の傷みをわが事として甘受しうる想像力も身につきます。現在養うべきは詰込む能力(袋が多少大きいかどうかが違っても、そうどうということもないのです)ではなく、この思考力と想像力であるはずですから……。

2012.01.13

コメント(12)

-

庶民生活あれこれ (9)

庶民生活あれこれ (9) 今日もまた、「パリのボヘミアン」という連作の中から、「街の音楽家」と題する1枚を選んでみました。街角で歌う、流しの音楽一家が描かれていますね。父親が手廻しオルガンを弾きながら、妻や子と共に歌っています。3人が共に身なりを整えて、一生懸命に歌っている様子から、歌うことに一家の生活がかかっている様子が、伺えます。この絵のト書きには、「さらば! さらば! …… 神の御心のままに……さらば! さらば!……」「コンチキショー……あんた達は世の中をバカにしているのか?……ここ2時間もオレに向かって、さらばさらばと叫んでやがる。 とっとと消えうせろ、 2度と現れるな! いいかコーンチキショー」と書かれています。しかし、叫ばれても音楽一家は泰然としているというか。この一家3人の表情は、明るく生き生きとしていますね。歌うことが好きで、貧しくても歌うことで生活できることを、誇りにしているのでしょう。そんな様子が汲み取れます。ト書きにある歌詞は、1841年にヒットした芝居のなかで歌われ、同年流行したシャンソンだと言われています。当時のパリでは、民衆は街角で歌っていました。自作の詞を誰もが知る極に乗せて皆で歌う、ゴケットと呼ばれる歌の会、最盛期を迎えていました。街の音楽家も、そうした中から生まれた歌い手でした。

2012.01.12

コメント(12)

-

不良債権は76兆円 12日の日記

クロニクル 不良債権は76兆円1998(平成10)年1月12日 あれから、まだ14年しか経っていないのですね。14年前の今日、当時の大蔵省は、全国146行の銀行が、自己査定の結果として報告してきた、97年9月末現在の不良債権の合計額が76兆円であり、貸しだし総額の12.6%に当たると発表しました。この数字は、あくまでも銀行自身の自己査定に過ぎず、実態を表すには不十分なもので、この年6月に大蔵省から分離独立する金融庁が、その後に監査を実施して、分類の変更を迫った債権が次々に明るみに出てくるのは、もう少し後のことでした。この自己査定は、前年の拓銀や山一証券の破綻を受けて実施されたものですが、この年秋には日本長期信用銀行が、暮には日本債権信用銀行が、破綻認定を受けて一時国有化 されることになりました。 どこまで続くぬかるみぞ!といったところでしょうか。先送りを重ねに重ねてきたのですが、遂に万策尽きて……厚化粧の裏の素顔が透けて見えた一瞬だったと言えましょう。しかし、いままたまさに、米国と欧州があの頃の日本とまさに同じ道を歩いています。日本以上に大掛かりに…。 ですから、欧米の経済危機、クライマックスはまだこれからです。先送りのツケは、いったいどのくらいになるのでしょうね。不良債権の総額は、まだ発表になっていないのですから…

2012.01.12

コメント(8)

-

庶民生活あれこれ (8)

庶民生活あれこれ (8) 今日の1枚は、ドーミエの「パリのボヘミアン」と題する連作から、「古着屋」を選んでみました。1842年の作ですから、バルザックの全盛期と重なります。「売りたい衣類はないか」と、ギターを片手に、古着を求めて路地から路地を行く古着屋の姿は、19世紀パリの名物の1つでした。ナポレオン1世の治世ですから、19世紀の初頭ですが、この時期にタンプル通りの一郭に大きな古着市場が作られ、古着の需要が拡大したのです。ちょうど、地方からパリへの人口流入が始まり、パリの人口が急造し始めた時期に重なっています。既製服という観念が、まだなかった時代です。それゆえ当時のパリの庶民にとって、注文して服をあつらえるなどということは、とんでもない高嶺の花だったのです。それでも、職人たちや労働者たちも、ちょっとした身なりには気を使ったのです。家族で一部屋に住む彼らにとって、それだけ戸外での生活は大切だったのです。ですから、休みの日に狭い部屋を出て、ちょっとした郊外に遊びに出る時に、身なりを整えるのは、体面に関わることだったのです。1昨日の列車の絵の紳士・淑女も、混雑した三等列車に乗り込むのですから、シルクハットもフロックコートも、奥様のお洋服も、古着で買い求めたものに違いないのです。学生たちや小店主たちもまた、頼りにしていたのは、こうした古着屋だったのです。

2012.01.11

コメント(14)

-

中曽根首相訪韓 11日の日記

クロニクル 中曽根首相訪韓1983(昭和58)年1月11日29年前のこの日、中曽根首相は電撃的に韓国を訪問しました。前年11月27日に首相指名を受けて45日目でした。訪問は電撃的でしたが、歓迎晩餐会での挨拶は、最初と最後は韓国語を用い、宴席では韓国語で歌を歌うなどして、日韓対等をアピール、全斗煥大統領ら韓国首脳を感激させるなど、周到な事前準備をした上での訪韓でした。この出来事は、しかし日刊関係史の上だけでなく、日本の政治史の上で大きな意味を持っていました。それは、戦後の歴代首相の中で、首相としての最初の外国訪問先に、米国を選ばなかったのは、中曽根首相がはじめてだったからです。歴代首相にとって、首相としての外国訪問は、参勤交代の諸大名が江戸の将軍家を訪問がするが如く、ホワイトハウスに米国大統領を訪ねることが、米国のお墨付きを得る上で、欠かせない不文律でした。それだけに中曽根首相のソウル訪問は、米国との関係を改善しようという、首相自身の並々ならぬ決意を示すものでもあったのです。

2012.01.11

コメント(6)

-

庶民生活あれこれ (7)

庶民生活あれこれ (7) 今日の1枚は、同じくドーミエの「大都会」と題する連作の中の「居酒屋」と題する木版画です。1860年頃までのパリでは、民衆階層に続する人々にとって、居酒屋が人と人との絆を結ぶ場として、大変重要な意味を持っていました。当時の居酒屋は、単に酒を飲む場であるだけでなく、気軽に飯を食うことの出来る場でもありました。西洋人が米の飯を食うわけではありませんが、比喩として御理解ください。ですから、土曜の夜などは、家族揃って居酒屋へ繰り出すことも、少なくなかったのです。さて、この絵では、客の1人が大鍋のスープにフォークを突っ込んでいます。肉入りスープといえば聞こえは良いのですが、安価なスープは肉汁で香りは良くなっていても、まともな肉など先ず入っていません。そこで、店主はスープを注文した客には、1人につき1回、鍋にフォークを突き刺すことを認めていたのです。肉のカケラがフォークについてくれば、目出度く口にできるという趣向です。客たちもまた、肉片をフォークに突き刺すことが出来た幸運者は、1パイ驕ってもらえる掛けをして、楽しむ洒落っ気を持っていたのです。

2012.01.10

コメント(8)

-

10日の日記補足

10日の日記補足本日のクロニクルの記事で、日本の国連加盟が1956年12月まで、遅れた理由を、台湾政府の反対によってと、記しました。当時のマスコミは、台湾政府のことを、大陸中国と分けて、国民政府と呼んでいました。49年秋、共産党との内戦に敗れた国民党は、台湾に亡命政府を樹立、米国の支持の下で、中国の正当政府を名乗っていました。正当政府を名乗ることで、国民党の亡命政府が、国連の中国議席に座り続けていたのです。この叙述は、少々不適切ですから、もう少し正確に記させて戴きます。 サンフランシスコ講和後の52年~54年までは、なお講和が成立していないソ連(当時)の反対によるものでした。 ところが55年になると、鳩山内閣による日ソ国交回復に向けての努力が実り、ソ連は日本の国連加盟反対の姿勢を改めたのですが、今度は台湾政府の拒否権発動という、晴天の霹靂の出来事によって、加盟を拒否され、翌56年を待たざるを得ないことになったのです。

2012.01.10

コメント(4)

-

第1回国際連合総会開催 10日の日記

クロニクル 第1回国際連合総会開催1946(昭和21)年1月10日66年前のこの日、英国の首都ロンドンで、第1回国連総会が開かれました。第1次世界大戦後に創設された国際連盟が、世界恐慌と列強の対立・抗争に翻弄され、第2次世界大戦の始まりによって、雲散霧消した後を受けて、対独戦に勝利の展望が開けてきた1943年秋頃から、米・英・ソ・中の連合国を中心に(当初は独軍占領下にあったフランスは蚊帳の外でした)新たな国際組織の創設の必要が考えられ、43年10月には「国際平和と安全の維持のために、全ての平和愛好国の主権平等の原則に基づく、世界的国際機構の設立が必要である」という意向が表明されました。こうして、1945年2月のヤルタ会談の席上、中国の合意もとりつけて、後の国際連合憲章の原案が出来あがったのです。 この原案を土台に45年4月から全ての連合国が参加する国際会議が開かれ、一部の手直しを経た上で、全加盟国が署名する満場一致で、憲章が決められ、同年10月24日に国際連合は正式に設立されました。本部はニューヨークに置かれ、そして本部敷地はロックフェラー財閥が3分の2を、残りをニューヨーク市が拠出した土地を無償で入手しましたし、建物の建設費も米国が無利子で貸し付けてくれることになったのですが、建物はすぐには出来ません。 そこで、第1回の総会はロンドンで開かれることになったのです。ところで、国際連合の設立について、指摘すべき事は、 1、国連の原加盟国が、中立国すら一切含まない、連合諸国のみで構成されているという、 戦勝国の機関として出発したこと。 2、憲章の53条と107条に見るような、旧敵国に対する特別措置を認めている(敵国条項と いい,現在もそのまま残されています)こと 3、主として日・独・伊と戦った米・ソ・中・英・仏という5大国に優越的地位を認めてい ること → 安全保障理事会の常任理事国に賦与された拒否権の3点です。 大国の優越的地位を保つために、新規加盟を認めるか否かは、先ず、安保理に測られ、安保理から新規加盟議案が提案された場合のみ、総会は加盟申請を審議する仕組みになっています。 従って、拒否権を持つ5大国の1国でも、加盟に反対すると総会に議案もかからず、加盟は許可されないことになります。実際に日本の場合、当時国連議席に座り続けていた中国国民政府(台湾政府)の拒否権行使にあって、1952年の独立後も1956年まで加盟を引き伸ばされたのです。

2012.01.10

コメント(4)

全72件 (72件中 1-50件目)

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 情報漬けになるな!!

- (2025-11-14 08:02:13)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-14 17:09:30)

-