2005年10月の記事

全35件 (35件中 1-35件目)

1

-

今日の時間割

1国語 「かそこじぞう」 先週で全文視写(11枚)終了。 一文交代音読で全文音読。 齋藤孝氏行案の3色読み。2算数 「6の段の九九」 6を足していき6の段の九九を作る。 6の段の九九を音読し覚える。3国語 「作文」 前回の作文から3人分のを読む。 目にしたこと・耳にしたこと・口にしたこと。 「くわしく書く」を目標にする。4体育 なわとび…前・後ろ・駆け足・あや・交差・ 二重・30秒(目標54回) てつぼう…前回り・逆上がり のぼり棒…上まで行けた子・6名。 仲間作りゲーム…2人・3人・…9人。 3色おにごっこ はしごドッジボール5図工 「こんな国に行きたいな」 重なりを意識さる線描画。6委員会活動(5・6年) 運動委員会…体育倉庫の掃除 卒業アルバム用の撮影。放課後 生活指導連絡会

2005.10.31

コメント(0)

-

省エネ調理で作るカレーの味

玉ねぎはフライパンできつね色になるまで時間をかけて炒める。確かにそうした方がいいのだろう。お肉もフライパンで焦げ目を少しつけるくらいまで炒める。そうでしょうね。ニンジン・ジャガイモもフライパンで炒める。はい、おっしゃるとおりです。しかし、これだと時間がかかるのだ。そこで、省エネ調理の出番。フライパンは使わず鍋だけ使う。水を入れ沸騰したらスジ肉を入れる。また沸騰したら今度は火を消し鍋をおくるみで包む。スジ肉を保温調理している間に玉ねぎ6個を切る。切れたところで鍋に玉ねぎを入れる。火を入れ沸騰したら火を消し包んで保温。その間に今度は鶏肉を切る。切ったら鍋入れる。火を入れ沸騰したら火を消し包んで保温。そして今度はジャガイモを切る。…という具合にして、この後、ニンジン・トマト・ニンニク・ショウガ・オルター特製カレールー・調味料を加えていく。時間はもちろんガス代も節約できて一石二鳥。味はカレー大王サニーさんのカレーに匹敵するくらいのうまさでありました。

2005.10.30

コメント(6)

-

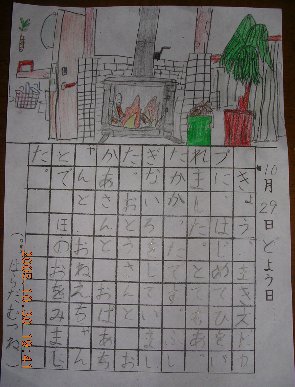

なめらかな炎の舞いに酔いしれる

薪ストーブの試運転をした。母が来ていて寒そうにしてたからエイヤと思いやってみることにしたのだ。日本語と英語の説明書を読み、何とか火を入れれる決心がつく。薪ストーブがわかる本空気調節レバーとつまみを最大限開ける。新聞紙を丸め、その上に小枝・ケナフの茎・薪を重ねるように置く。マッチをすり着火。扉を閉じると意外とすんなり火がついた。七輪で火をおこすのとはわけがちがう。さすがベルギー産本格薪ストーブ・ネスターマーティンだ。これを販売している京阪エンジニアリングのKさんが言ってたとおり、魅力的な炎である。絹状のなめらかな炎がリズミカルに踊ったり、不思議な形になったりと千変万化するのだ。部屋の明かりを消し、薪ストーブの前で炎の舞いを見つつしばし酒を飲む。本物の豊かさとはこんなんだろうなあ。小学1年の次女のが宿題の絵日記にこう書いていた。本人の許可を得て掲載しよう。きょう、まきストーブに、はじめてひをいれました。とてもあったかかったです。ふしぎないろをしていました。おとうさんと おかあさんと おばあちゃんと おねえちゃんとで ほのおをみました。

2005.10.29

コメント(8)

-

子どもの前でパソコン操作は控えます

私はケータイをもっていない。テレビも全くと言っていいほど見ない。しかしパソコンは今やっている。壊れる日本人この本は親御さんはもちろん先生方も必読の書である。今の子どもたちがいかにおかしくされているか。「普通の家庭」「普通の子」というの何なのか。小学校にパソコンが導入された本当のワケは…。「ケータイ」「テレビ」「ゲーム」「パソコン」。それらの言葉でもって、私自身うすうす感じていたような事態を明快な文章で解きほぐしてくれる。最近読んだ柳田邦男さんの本はどれも明快で、ごちゃごちゃした私の考えをきちんと整理してくれるのだ。 言葉の力、生きる力キャッシュカードがあぶない

2005.10.28

コメント(2)

-

本を見て絵を描く

3時間目に図書室で図工をした。動物や乗り物など自分が描きたいものの写真や絵を見て描かせたかったのだ。1時間、子どもたちはホント集中して絵を描いた。想像画もいいけれどたまにはこういうのもいい。来月には作品展がある。

2005.10.27

コメント(0)

-

ブリッジの手でマットを押す

2時間目の体育の時間にマット運動をした。子どもたちは4人1組になって28枚のマットを出す。S先生のご協力もあり手際よく準備できるようになった。1人1枚のマット上でいつものようにブッリジをする。今回は20秒間しっかり体を支えるように言う。そしてブッリジの状態から腹筋を使って立つように言ったが、これはまだまだむずかしいようだった。そこでブリッジの状態から膝をついて座る感じで体を起こさせた。これならなんとかできそうだった。その後、前回りと後ろ回りをする。後ろ回りがなかなかできなかった子が、今日はすんなりできた。後ろ回りでは手の動きが重要だ。「手はうさぎさん」1学期はこういう指示をしたが今日は違う。「ブッリジの手でマットを押す」これで見ちがえるようによくなったのだ。今後は立ちブリッジができるようにしていきたい。寝る前に布団の上でブッリジの練習もさせていきたいと思う。

2005.10.26

コメント(0)

-

ほんわか気分を味わう絵本の読み聞かせ

5時間目に絵本の読み聞かせをした。机を下げさせ、子どもたちを前に集める。モーツァルトを小さく流しながら表紙を読む。「きしゃが はしるよ まどのそと」ゆっくりゆっくりページをくる。短い言葉だからさっと見て覚える。視線を子どもたちの方に向ける。一人一人に語りかけるようにして読んでいく。どの子もふだんあまり見せないような表情だ。くっきり開いた瞳がきらきらと輝いている。間を十分にとって読む。そのたびにいろんな表情をしてくれた子どもたち。自然と私もおそらくふだんあまり見せないような優しい笑顔になっていただろう。しっとりとあたたかく、ほんわかした空気につつまれていた感じがする。

2005.10.25

コメント(0)

-

視写で毎日やる気が出る

国語の教材は今「かさこじぞう」である。音読と視写を中心に授業を進めている。今日で視写は11枚目となった。毎朝わたしは視写の教材を作っている。まず原稿用紙に「かさこじぞう」の文章を書き写す。次に句読点や改行・カギカッコといった原稿用紙の使い方を、子どもたちが視写を進めていくうちに自然と身につくような視写用紙を作る。毎日、視写をつづけていると、字が丁寧になる。それだけではない。とても落ちついた雰囲気になる。わたし自身も毎日それを実感している。精神が安定し集中力やなんかが高まるのだろう。授業の構えもばっちりできている。視写をはじめてから本当に不思議なくらい毎日が充実しているのだ。

2005.10.24

コメント(1)

-

御輿をかつぐ

はじめて地域の祭りに参加した。ぞじてはじめて御輿をかついだ。先日テキーラを飲みにご近所のTさん宅に行ったとき祭り参加の表明をしたのである。ときおり小雨は降ったが紫外線の少ない絶好の祭り日和。毎日30kgのバーベルでバックプレスをしているので、御輿の上げ下ろしは楽勝であった。10:00~3:30までの楽しい祭りであった。4:30~6:30までの打ち上げも盛り上がったのだ。

2005.10.23

コメント(2)

-

御輿を

はじめて地域の祭りに参加した。ぞじてはじめて御輿をかついだ。先日テキーラを飲みにご近所のTさん宅に行ったとき祭り参加の表明をしたのである。ときおり小雨は降ったが紫外線の少ない絶好の祭り日和。毎日30kgのバーベルでバックプレスをしているので、御輿の上げ下ろしは楽勝であった。10:00~3:30までの楽しい祭りであった。4:30~6:30までの打ち上げも盛り上がったのだ。

2005.10.23

コメント(0)

-

ごはんは大盛りでお願いします

相撲茶屋でちゃんこ鍋を食べることになった。一通りの注文が終わった後わたしは、「ごはん大盛りをください」と言った。ところが「大盛り」はなく「小」と「中」しかないと言う。「それなら中で最大限の大盛りを下さい」と注文し直した。「中」はごく普通のごはん茶碗に物足りなく盛られてきた。がっかりである。「中」は5分とたたないうちに空になる。「おかわりを下さい」空になったごく普通のごはん茶碗を店員さんに渡してそう言った。しばらくすると新たな「中」をもらった。しかしそれは「おかわり」ではなく「追加注文」の「中」であった。2年前この相撲茶屋でお昼を食べたときは「おかわり自由」であったが、夜は「おかわり自由」ではないようだ。2度目のがっかりである。ここは元小結・栃光関の経営する「相撲茶屋」なのだから、ごはんは大盛りでおかわり自由にしてもらいたい。この店ができた当初は、普通のごはんも大盛りで、定食やなんかも大満足の大盛りであったのに残念だ。まあ普通の人には多すぎたのかもしれない。しかしやはり「相撲茶屋」なのだから基本はドーンとお降りにしてもらいたい。「当店は相撲茶屋ゆえ基本的にはすべて大盛りで勝負しております。 大盛りを希望されない方は、あらかじめご注文の際に申しつけてください」こういった注意書きを筆で大きく掲示すれば済むことだと思うのだが…。きのう行った「勝盛」【*】は、本格うまうま手打ちそばの店だが、ごはんの大盛りを注文すると正しい大盛りごはんを出してくれる。きのうなんかはラーメン鉢ほどのドデカどんぶりに大盛りごはんをであった。(これはひょっとして原田特製大盛りごはんかもしれないが…。)【*】2005.07.12の日記参照

2005.10.22

コメント(0)

-

赤から黄のグラデーションで夕焼けづくり

図工で絵の具を使う。絵の具を使うのは今回で3回目である。1回目は3原色で色づくりの「風船」。2回目は好きな色を使っての「クラッカー」。3回目の今日はグラデーションの「青空」と「夕焼け」である。「青空」は青だけ使う。画用紙をタテ向きにおき一番上にスーと青をひく(ぬる)。その下に少し薄目の青をひく。そうしてだんだんと薄い青をひいていく。筆に水を少しずつ含ませてひいていけばいい。10分ほどで全員終了。次は「夕焼け」。使う色は赤と黄。一番上に赤。そしてだんだんと黄を加えていく。教室のあちこちでオオ~という声。28通りの素敵な夕焼けの完成だ。やはり「秋は夕暮れ」ですね。

2005.10.21

コメント(0)

-

「秋は夕暮れ」に深くうなずく子どもたち

生活科の時間に「秋見つけ」をした後、「枕草子」を取り上げる。小学2年生の子どもたちだが「枕草子」第1段「春はあけぼの」を暗唱できる。黒板に絵を描きつつ「秋は夕暮れ」の意味を話すと、ああそうだったのかニコニコうなずく子どもたちであった。 子ども版 声に出して読みたい日本語(6)齋藤孝のイッキによめる!名作選(小学4年生)原文と私が子どもたちに語った訳は次の通り。【原文】秋は夕暮。夕日のさして山の端(は)いと近うなりたるに、からすのねどころへ行くとて、みつよつ、ふたつみつなどとびいそぐさへあはれなり。まいて雁(かり)などのつらねたるが、いとちひさくみゆるはいとをかし。日入りはてて、風の音むしのねなど、はたいふべきにあらず。【原田訳】秋は夕暮れがいいですね。夕日がさして、山の端にとても近くなっているころに、烏がねぐらへ行こうと、三羽四羽、二羽三羽などと飛び急ぐのさえ、しみじみとして心にジーンときます。まして、雁などが連なって、とても小さく見えるのは実に趣があります(ああいいなあと思います)。夕日が沈んで、風の音や虫の声などが聞こえるのは、やはり何ともいえないですね。

2005.10.20

コメント(1)

-

親の立場で授業参観・懇談会に出席したが

娘が通う小学校で1日授業参観というのがある。1時間目から5時間目までどの授業を参観してもいい。6時間目以降は懇談会もある。昨年度から始まった行事で今年度で2回目だそうだ。親としてはありがたいのだが先生は大変だろうなあ。5時間目の授業を見に行く。小1の次女は図書・小3の長女は図工の授業だ。先に図書室へ行ってから3年生の教室に行く。交換授業というので、担任の先生ではなく別の組の先生が図工を教えている。先生は娘が1・2年生のときの担任の先生だ。私のこともご存じなので、授業中お手伝いをしつつ楽しく参観できた。懇談会は、もちろん担任の先生である。私をふくめ10名の保護者が残った。運動会のビデオを視聴・担任からのお知らせの後、保護者から一言ずつ話す。これが長かった。私は20秒だけ話したが、他の方はおそらく2分以上は何か話していただろう。長い人は5分以上、いやそれ以上かもしれない。「放課後に勉強を見てほしい」「日記指導をしてほしい」などといったさまざまな要求が出た。いやはや担任の先生はたいへんだなあとつくづく思った。あまりにも長く次の予定もあったので私は途中退席したが、その後いったいどうなったのか少々気になるところではある。

2005.10.19

コメント(0)

-

登り棒はげます言葉にオオとなる

体育の時間に登り棒をする。白組・赤組が交互に登る。白組が登っているときに赤組から声援が飛ぶ。「がんばれ、○○」「もうちょとや」そんな声援の中にこんなのもあった。「無理と思ったら無理やで」「やろうとおもったらできる」これは私が子どもたちによくいう言葉だ。少し時間を延長して私はしばらく子どもたちの様子をいい感じで眺めていた。1本の登り棒で上まで登れる子は1/5ほど。2本つかえば登れる子は多い。絞り込む力をもっとつけてやりたい。

2005.10.18

コメント(0)

-

熱中かかしケンパ

体育の時間に「かかしケンパ」をする。三角2つに円1つ・四角6つを地面に描いたものである。ワカリマスネ。私も子どものころ、ローセキで描いてよくやったものだ、これがとってもいい。1つは、片足でケンケンするので脚力がつく。2つは、玉(石など)を目的の場所に投げるときに集中力を養う。3つは、ケンケンパーでリズム感がつく。そして4つは、片足でふんばっり玉を拾うのでバランス感覚および腰や脚の筋力も養えるのだ。まあそういった効用はともかく、一番いいのはやってて面白いということだ。子どもたちも真剣に面白がっていた。休み時間の遊びの一つになればいいと思う次第。もっとこういった遊びを子どもたちに伝えていきた。下記の本を読み、来月の「大阪ケナフの会」で馬場桂一郎教授にまた教えてもらおう。 世界の子どもの遊び事典(続)楽しい幼児の運動遊び107

2005.10.17

コメント(0)

-

「『独露研修記』を読む」本日最終回

みのおFMで放送されてきた「原田誉一の『独露研修記』を読む」が今日で最終回を迎える。放送開始が2003年5月。2年5ヶ月間の放送であった。よく最後まで続けていただいたとことに感謝である。しかも今月下旬にはもう再放送を開始する。また2年5ヶ月間の放送となるのだろうか。来月からは、環境・教育・健康などについて私が話すことになった。13分間1人マイクに向かってしゃべるのは苦手であるから、ゲストの方を招いたりして進めて行けたらと思っているのだ。実はもう11月放送分の収録はもう済んだ。リヤカーマンこと永瀬忠志さんに出演してもらい、歩いて地球1周4万キロの話を聞いたのだ。放送日時は決まり次第ここでも紹介しますね。12月には究極のエコロジスト松本英揮さんを招いて収録の予定である。タッキー地球レポート原田誉一の「独露研修記を読む・最終回」ドイツ最終日あたりの体験学習と基礎基本・その3▽放送日時:10月16日(日)午前9時20分~▽ナレーション:山崎由華▽81.6MHz************************************タッキー816みのおエフエム 81.6MHzホームページ http://www.minoh.fmメールアドレス 816@minoh.fmTEL072-728-3210 FAX072-728-3733*************************************

2005.10.16

コメント(0)

-

参加者150名、満員御礼の授業作り1日講座

大阪教育サークルはやしで企画した「授業作り講座」。定員120名を超える150名の参加者であった。久保斎先生の前に私が第1講座「授業の構えを作る読み書き計算」を務めた。2年3組は、名文暗唱→名文音読→百マス計算で、授業の構えを作っている。その報告および指導法などを話す。その後、参加した先生方に名文音読と百マス計算を体験してもらう。百マス計算をしているときにモーツァルトを流す。曲は「ピアノ協奏曲第6番変ロ長調」。いくつか試してみたが百マス計算にはこれがぴったりだ。テンポよく集中できる。 アマデウスの魔法の音(集中力)アマデウスの魔法の音母と子どものための集中力アマデウスの魔法の音母と子どものための特別ボックス150名の先生方も脳が活性化され授業の構えができただろう。構えができたところで久保先生の1日講座を始めることができた(と思う)。 【名文音読後モーツァルト聞きつつ百マス計算をする先生たち】

2005.10.15

コメント(2)

-

百マス計算3分以内全員終了記念日

百マス計算は全員3分以内に終わらせたい。私が秘かに抱いていた学級目標の1つです。1学期には全員5分以内に終わることができたのですが、3分以内というのはなかなかむずかしい。でも焦らず、毎日たんたんとつづけてきました。両面印刷の百マス計算【*1】を使っていますから、子どもたちは、学校でたし算を2回、ひき算を1回やります。残りのひき算1回はお家でやります。明日120名以上の先生方の前で話をします。「授業の構えを作る読み書き計算」【*2】の講座を20分務めます。その中で百マス計算の実践報告もします。できればこの講座の前に、目標の全員3分以内を達成できたらな、と思っていました。今日、百マス計算のたし算を2回やりましたが、全員おわるのに3分23秒かかりました。後23秒。惜しい、と思いました。4時間目にひき算をします。ひき算はたし算よりも少し時間がかかります。今日3分以内達成は無理だろうなあと思いつつ百マス計算を配りました。子どもたちが計算を始めてから気づいたのですが、ひき算ではなくたし算を配っていました。アッチャ~、でもまあいいか…。そう思い、子どもたちが計算するのを見ていました。すると、2分55秒で全員終了。目標が達成できたのです。百マス計算が3分以内おわる学級。授業の構えがバシッと決まっている証です。【*1】原田学級では下記の百マス計算を使っています。 絵になる100マス計算プリント絵になる100マス計算プリント(パート2)【*2】2005.08.07の日記参照

2005.10.14

コメント(0)

-

リヤカーマン永瀬忠志さんの熱い思い

30年前リヤカーをひいて日本縦断に成功した永瀬忠志さん。30年ぶりに同じ北海道宗谷岬から出発し、同じ道を通り、同じ人々に会いにも行く。30年ぶりの再会を果たす感動がある。一方、30年ぶりだから、町の様子が変わり、人も変わる。あのころ元気だった人が年老いていたり、他界していることもある。うまく言葉に表現できなくても、永瀬さんのそのときの思いはしっかり伝わってくるのだ。今49才の永瀬さんは、これからもリヤカーマンでありつづける。

2005.10.13

コメント(0)

-

サニーさんの激辛インドチキンカリー

これがそのサニーさんの激辛インドチキンカリーである。 おととい食べて、次の日、お腹や肛門あたりに熱を帯びてしまったが、最終日の今日、またもややはり食べたくなるのである。「からいはうまい」のだ。3日連続の授業を終えたサニーさんと2人の素敵なTさんたちに焙りたてコーヒーも飲んでいただいた。土日しか営業しないサニーさんの料理店【*】に家族を連れて行くことを約束した。サニーさんは土日以外の平日にいつかわが家に来てくれるとも…。【*】Wife is Boss(ワイフイズボス=奥様はボス!) JR六甲道駅・阪神新在家駅から徒歩数分、国道2号線沿いにある http://www.osaka-rajni.net/wifeisboss/

2005.10.13

コメント(2)

-

リヤカーマンに会える

リヤカーマンリヤカーマンアフリカを行くリヤカーマンが大阪に帰ってきました。79日間で日本を縦断した永瀬忠志さんです。それも歩いて。しかもリヤカーを牽いて。永瀬さんは、歩いて地球一周4万キロを達成した大阪の冒険家なのです。(詳細→2005.06.16の日記参照)あす木曜日、永瀬さんの報告会を下記のとおり行います。おだやか~な人柄の永瀬さんが話す一語一語に私は元気をいただきます。めったにない企画です。ぜひお越しくださいね。歩いて地球一周4万キロを達成した大阪の冒険家「リヤカーマン」こと永瀬忠志さん。6月22日に北海道宗谷岬から2周目をスタート。無事9月8日に鹿児島県の佐多岬に到着。1周目を始めた19歳とは肉体も精神も違う。30年ぶりに同じルートをたどり、79日かけての日本縦断となった。行く先々での感動的な再会。そして、大きく変わった環境。49歳の目に日本はどう映ったのか。熱く語っていただきます。 ◆日 時 2005年10月13日(木)午後7時~9時 ◆場 所 大ス樹 http://www.daisuki.co.jp/ 〒532-0003大阪市淀川区宮原5-6-10 ◇地下鉄御堂筋線 新大阪・東三国駅下車徒歩5分 tel 06-6396-7079 fax 06-6396-7157 ◆参加費 ◇会員 1000円 ◇一般 1500円 *終了後、永瀬さんを囲み懇親会を開きます。■リヤカーマン語録ゆっくり歩いて行こう。ゆっくり歩いていればそれだけ多くのことが心に刻まれる。ゆっくり生きて行こう。ゆっくり生きていればそれだけ生きていることをより感じながら生きていける。だから・・・。ゆっくり歩いて行こう。■リヤカーマン語録まだ会ったことのない人と出会い、まだ見たことのない自然と出会い、そして、自分でも知らなかった自分と出会う。

2005.10.12

コメント(0)

-

サニーさんの熱辛インドカリーを食べる

カレー大王でDJのサニー=フランシスさんが5年生にインドカリーを伝授。本校では毎年恒例の授業である。これで4年目だ。昨年度まで3年つづけて5年生の担任だったからサニーさんとはもう顔見知り。会った瞬間、サニーさんに、「先生、やせたね~。どうしたん?」と言われた。サニーさんの作ったカレーを家で食する。激辛カレーと普通のカレーを混ぜたものだがやはり辛い。辛くてうまいのだ。食後胃のあたりが辛い辛いと熱を帯びている感じがした。そして毎年、翌朝は胃→腸→肛門と熱を帯びるのである。

2005.10.11

コメント(2)

-

万博公園・みんぱく・カレーでインドを考える

紫外線の少ない曇り。娘2人をつれて万博公園に向かう。朝早くに万博公園で大いに遊び、10時からは民俗学博物館に行き、昼食は家でとろうと考えていた。万博公園に着いたのが9時前。ところが開園は9時半からだった。公園だからもっと早く、否1日中開いていると思ったのだ。大人250円、小学生70円の入園料もかかる。しかし民俗学博物館の入場券を持っていれば入園料はいらないと初めて知って少し得した気分になる。大いに遊んでいると雨が降ってきたので急遽、民俗学博物館に向かう。インド・サリー展が開催されているが娘たちはあまり関心がないようだ。しかしサリーの試着が無料で行われていてこれはなかなかよかった。わたしもインド衣装に身をまとい写真を撮ってもらった。家にもどるとつれあいがオルターカレーを作っていた。これはカレー大王でDJのサニー=フランシスさんが作るインドカリーによく似た味なのだ。1日1食の人生だが今日は特別に昼と夜にこのカレーをいただく。明日から3日間は本校ではサニーさんの特別授業が行われるのである。

2005.10.10

コメント(0)

-

お答えします

電脳掲示板フアンのSさんからご質問をいただきました。この場を借りてお答えいたします。永瀬さんの会とても残念ですが行けません。 私も 定年退職したら、同じようなことをしようと今からワクワクしているのですが参考のための書籍など出版していないのでしょうか? 楽天には3冊ありました。下記をクリックしてください。リヤカーマンリヤカーマンアフリカを行くサハラてくてく記 リヤカーのなかは、勿論、テント寝袋と飯ごうが入っていると思うのですが、どんなテント寝袋で火は、ガスですか?ガソリンですか?その他ですか??テントはおそらく一人用のものでしょう。寝袋は分かりません。あさって聞いてみます。コンロの燃料はガソリンです。別件ですが「生きがい教育」の小学校での実践記録の本の題名と発行者名前教えてください。飯田史彦さんの『生きがいの教室』ですね。私の報告も265~276頁に掲載されてあります。下記をクリックしてください。生きがいの教室

2005.10.10

コメント(0)

-

孤独のチカラの上段突き

孤独のチカラ実は9月からスポーツクラブを変えた。9月1日からほぼ毎日かよっている。休んだのは2日間だけである。おかげでかなり筋力も復活してきた。【*1】内緒だが1日1食でK1選手なみの体をめざしている。ここのいいところは、いつ行っても空いているということだ【*2】。一人でもくもくと筋力鍛錬ができる。それに主な設備はいわゆるマシーンではなく、1本の鉄棒の両端に鉄製円盤をいくつかはめ込んで重量を加減できるバーベルである。これがいい。前のスポーツクラブはほとんどマシーンであった。確かにこれだと安全に最大負荷まで持ち上げたりできるのだが、どうも私には合わない。だからすぐに飽きてしまう。ところがバーベルは違う。一人だとさすがに最大負荷に挑戦することはできないが、そのぎりぎりのところで持ち上げたりする。上げれないときは危険を伴うこともある。だから真剣にやらねばならない。この緊張感がいいのだ。大学でラグビーをしていたころ、練習前の1時間、わたしは一人でバーベルを上げていた。ベンチプレスで100kgを上げれたときは感動したものだ。そのときの郷愁がバーベルには込められている。今日は70kgを10回あげた。100kgにはまだまだおよばないが、当時の体重が100kg以上。今の体重が72kgだから、自分の体重ぐらいは上げれるようになったというのはまずうれしい。ベンチプレスのほかにバックプレス・カールなどもする。それにここにはサンドバッグもある。これまた実にいい。バーベル後のパンパンに張った腕でもって思いっきりサンドバッグに拳をぶつける。もう最高である。上中二連の突きを中心に上段回し蹴りなんかもすると実に気持ちいい。少林寺拳法をやっていたころも思い出す。今日は私以外誰もいなかった。おかげで一人黙々孤独に体を鍛えることができた。昨日読んだ『孤独のチカラ』(齋藤孝)に、自分を高めるにはやはり孤独でなければならないという記述があり大いに納得したのである。明日は体育の日、一人黙々孤独のチカラを蓄えたい。【*1】2005.07.15の日記参照。【*2】まあ、あまり流行っていないともいえる。このままではつぶれてしまうかもしれないという不安はある。しかしだからといってあまり流行ってほしくない。できれば今の状態を保ちつつ健全な経営をしてほしいと全く個人的に思う次第。

2005.10.09

コメント(0)

-

テキーラで朝焼けまん丸太陽は延キーラ

今夜ご近所のTさん宅で念願のテキーラを飲むことになった。【こだわりの製法 IN Mexico】マリアチ テキーラ ゴールド 700ml 40度(Mariachi Tequil...夏わが家で行った野外料理の会【*1】のおりTさんから、「今度うちにも来てください。 そしてテキーラを飲みましょう」と誘われた。「テキーラ、いいですね。 まだ飲んだことないんでぜひ飲みたいです」Tさんへの手土産にはまず焙りたてコーヒーだ。そう思い立ち台所へと向かう。生豆だなを眺め、どの豆にしようか考える。先日、一宮唯雄さん【*2】からいただいたモカハーラ=ーボールドグレインが最適だろうと判断した。モカの中でも最高級の生豆である。欠点豆【*3】の有無を調べたが、当然のことながらそんなものは存在しない。一宮さんの扱う生豆は、島珈琲【*4】同様どれも高品質なのだ。焙煎しようとすると窓から赤い光が差し込んできた。庭に出て東の空を見る。朝焼けだ。ちょうど生駒の山並みから真っ赤な太陽がくっきりと顔をのぞかせている。オオ~と一人で感動した。平日は暗い早朝に出勤し暗い夜に帰宅するから、わが家での明るい朝、しかも朝焼けなんてここ最近お目にかかれなかったのだ。感動しつつ2階にかけ上がりデジカメを持ってくる。その間、太陽はじわ~と昇り、半分ほど雲にかくれてしまった。それでもまだ朝焼けはつづいていたから3回パチリとやる。明日まん丸の太陽を撮ろうと気合いを入れて焙煎を始めた。 夜6時から11時近くまでTさん宅ですっかりごちそうになった。知的な面白話の連続で9時をすぎても眠たくならなかった。Tさんは6年間アメリカの大学で研究をつづけ今は日本の大学院の教授を務めているが、お堅い方ではない。あごヒゲをたくわえた、教授というよりは知的な山男といった感じだから私も話がしやすいのだ。奥さんのエスニック料理やTさん自ら作ったパエリアは、さすがにテキーラに合い実にうまいのなんのである。「テキーラは不純物がないので後に残りません。 二日酔いもないから目覚めもいいですよ」そうしてアルコール度数40のテキーラを1本を2人で空にした。Tさん宅からやや千鳥足気味になりつつ27歩で帰宅。歯をみがいてすぐに眠る。飲み過ぎた日によく起こるこむら返り【*5】もなくすやすや眠れた。(追記) そして翌日。 起きたのが朝7時半。 目覚めはばっちりで二日酔いはない。 Tさんの言うとおりだ。 しかし朝焼けのまん丸太陽撮影はまたしても明日へと延期となった。【*1】2005.08.20の日記参照。【*2】NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」代表。お気に入り参照。【*3】2005.08.02の日記参照。【*4】お気に入り参照。【*5】2005.07.09の日記参照。

2005.10.08

コメント(4)

-

「リヤカーマン、30年ぶりの日本縦断を語る」

リヤカーマンリヤカーマンアフリカを行くリヤカーマンが大阪に帰ってきました。79日間で日本を縦断した永瀬忠志さんです。それも歩いて。しかもリヤカーを牽いて。永瀬さんは、歩いて地球一周4万キロを達成した大阪の冒険家なのです。(詳細→2005.06.16の日記参照)来週木曜日、永瀬さんの報告会を下記のとおり行います。おだやか~な人柄の永瀬さんが話す一語一語に私は元気をいただきます。めったにない企画です。ぜひお越しくださいね。歩いて地球一周4万キロを達成した大阪の冒険家「リヤカーマン」こと永瀬忠志さん。6月22日に北海道宗谷岬から2周目をスタート。無事9月8日に鹿児島県の佐多岬に到着。1周目を始めた19歳とは肉体も精神も違う。30年ぶりに同じルートをたどり、79日かけての日本縦断となった。行く先々での感動的な再会。そして、大きく変わった環境。49歳の目に日本はどう映ったのか。熱く語っていただきます。 ◆日 時 2005年10月13日(木)午後7時~9時 ◆場 所 大ス樹 http://www.daisuki.co.jp/ 〒532-0003大阪市淀川区宮原5-6-10 ◇地下鉄御堂筋線 新大阪・東三国駅下車徒歩5分 tel 06-6396-7079 fax 06-6396-7157 ◆参加費 ◇会員 1000円 ◇一般 1500円 *終了後、永瀬さんを囲み懇親会を開きます。■リヤカーマン語録ゆっくり歩いて行こう。ゆっくり歩いていればそれだけ多くのことが心に刻まれる。ゆっくり生きて行こう。ゆっくり生きていればそれだけ生きていることをより感じながら生きていける。だから・・・。ゆっくり歩いて行こう。■リヤカーマン語録まだ会ったことのない人と出会い、まだ見たことのない自然と出会い、そして、自分でも知らなかった自分と出会う。

2005.10.07

コメント(0)

-

1日1食は遠足でも役立つのだ

今日は2年生の秋の遠足だ。行き先はJR環状線JR弁天町すぐそばの交通博物館。ちょうど生活科の授業で「車掌さんの仕事」を取り上げたばかりだった。電車の戸(扉でもドアでなく戸が正しい)の開け閉めは誰がするのか。運転士さん20名、車掌さん8名と子どもたちの意見は分かれたのだ。そういこともあり子どもたちは興味津々で駅や電車内で運転士さんや車掌さんの仕事ぶりをきっちり見学できた。まだまだこれについて書くと面白そうなのだが、もう眠たいので話は1日1食に関係あることを書く。実は今日、遠足の引率で初めて手ぶらで行ったのだ。朝昼は食べない1日1食の人生だから弁当はいらない。去年までは弁当づくりのため午前2:30に起きてごはん炊きを開始していたのがなつかしい。また、ここ数日は秋らしいく涼しいから水筒もいらない。結果、背負い袋(リックサック)をかつぐ必要がない。したがって手ぶらでラクラクであった。デジカメや財布など必要なものは腰巻き袋(ウエストポーチ)に入れるだけですむ。それに弁当なしだから、子どもたちが弁当を食べているところあちこち回り、子どもたちと会話をしたり、楽しく食べているところデジカメでパチリ(音は鳴りませんね)とやっていけた。なかなかいい写真が撮れて私も子どもたちも満足だったのだ。

2005.10.06

コメント(0)

-

Wヤング平川幸男さんの語る会、大盛会でした

平川幸男さんの「語る会」は今回で3回目(昨日の日記参照)。毎回わたしは新たな学びを体験している。定員40名を超え、立ち見の方も出るほどの大盛況の語る会。半数以上は、平川さんの知人の方々が連れてきた方たちでもあった。平川さんは、知人の方お一人お一人にあいさつはもちろん、ここというときに大勢の前でその人の素晴らしさを強調して紹介する。そのタイミングも抜群なのだ。ああこんなふうに紹介されたらうれしいだろうなあ。相手を立てる平川さんの紹介ぶりにしみじみ聞き入った。漫才授業の話では私もそうやって紹介された。私だけでなく、会場となった父の店や父のことも。そうして私をネタに会場から笑いもとる。ここでは書けないマル秘話を披露(暴露?)されたが、決して悪い気はしなかった。むしろ、ああこうやって落とせばいいのだな、と勉強にもなったくらいだ。帰りのタクシーの中で、平川さんは電話をかけた。今日来てくれた方々へのお礼の電話である。「こうやって、電話、入れとかんとなあ…」と微笑む平川さんは、また別の所に電話をかけた。今日の学びをこれから実践していきたい。

2005.10.05

コメント(0)

-

2日後にくる

運動会後2日たち疲労感がドッと出てきた。体がだるく目覚めも悪い。本もグイグイ読めなくなっている。そう言えば、自転車転倒後、その日は特に何もなかったところが、2日後に激しく痛くなった。左膝の靱帯は未だにジワリと痛い。数年前、ラグビーのOB戦に出場し、やはり2日後に体のあちこちが痛かった。現役時代そんなことはなかったのでびっくりしたものだ。年齢が上がるにつれ、疲れや痛みというものは時間差的にくるのだろうか。

2005.10.04

コメント(3)

-

あす街山荘でお会いしましょう(Wヤング平川幸男「語る会」)

いよいよ明日です。お待ちしています。 漫才人生 バックはしまへん!! Wヤング「平川幸男」歌って語る半世紀◇バースデー・スペシャルLIVE◇◇漫才コンビ「Wヤング」平川幸男さんの芸能生活は、来年で半世紀。現在の二代目「Wヤング」も、昨年20年となった。「バックはしまへん」と、新たな挑戦を続ける平川さん。10月5日の誕生日に半世紀の人生を語る。歌手からスタートした芸能生活。長く苦しい下積み、そしてお笑いの頂点に立った黄金時代。相方の自殺でどん底に突き落とされ、這い上がって再スタートした二代目「Wヤング」。 平川さんが語る半世紀は、そのまま秘話やエピソードで綴る日本の芸能史といえる。人生の節目で歌っていた演歌と法善寺横丁を支援した「人情横丁法善寺」も披露。さらに、初代コンビの漫才と、最新のアクティブな漫才を映像で紹介する。◇日時◇2005年10月5日(水) 午後7時半~9時半(開場6時半~)◇場所◇JazzShotBar「街山荘」http://machi-sanso.com/ 大阪市天王寺区生玉町10-20 プラザ高津II 地下鉄谷町線「谷町9丁目」3番出口より千日前通り徒歩2分 *申し込み 街山荘 06-6775-1415 FAX06-6775-7802◇会費◇前売2000円(予約可) 当日2500円 ★1ドリンク付き★◇主催◇平川幸男応援団、大阪ケナフの会◇問い合わせ◇090-1247-6816(落合)≪頂点にいた初代・Wヤング≫1980年代の漫才ブームはテレビから起こり、その中心に横山やすし・西川きよしがいた。しかしブーム直前、頂点にいたのは初代「Wヤング」だった。しゃべくり漫才、だじゃれ漫才が人気を集め、平川幸男の「ちょっときいたあ」「えらいすんまへん」などは、流行語として一世を風靡。当時の若手たちの目標は「やす・きよ」ではなく、「Wヤング」だった。≪2代目・Wヤングの誕生≫初代の相方・中田治雄亡き後、吉本新喜劇の団員だった佐藤武志をスカウト。そのコンビも昨年20周年を迎えた。漫才初の音響を使った「SE漫才」、ボクシングジムで体を鍛え激しい動きの漫才と、新たな挑戦を続ける平川。最近は、小学校での「漫才授業」もライフワークとして取り組み始める。

2005.10.04

コメント(2)

-

庭のケナフがこんなに大きくなりました

6月ごろ庭のすみにたくさんの芽が出てきた。はて? これは一体なんだろう。メロンの芽かな、と当初は思った。ケナフだとわかったのはそれから数日後。去年ここにケナフを土に返したのを思い出す。間引きをして元気のいいやつを1本残した。夏あたりからぐんぐん伸びる。庭で一番大きな木、でなく植物だ。梅やサクランボ・みかん・レモンの木より大きい。9月末には花ひらく。今がちょうど見ごろである。幹と言っていいくらいの茎。直径10cmになる勢い。これなら薪にも使えそう。11月には刈り取って、先日完成したばかりの薪だな【*】で乾燥させよう。 【*】薪だな(2005.09.25の日記参照)。 下は生ゴミ堆肥化装置グリーンエコ

2005.10.03

コメント(2)

-

13年ぶりに体育主任となり、準備万端で迎えた今年の運動会

開始時刻1分前に運動場の真ん中に一人立ち、ぐるっと回りを見わたす。児童席にはテントがある。その下に子どもたちは椅子に腰掛けて待機している。観覧席はもちろんその回りにも多くの方々の姿が見える。午前9時、パンパン、パンパンと鉄砲で開始合図を告げた。児童会の行進のあと、1年生から6年生までの子どもたちが音楽に合わせて入場行進をする。「ゼンターイ、止まれ」2秒後、音楽が鳴りやみ子どもたちの動きもピタッと止まる。一転して場内は静かになった。そこで「開式の言葉」。ところが肝心の担当者がいない。「ええ、○○先生、どこに行ったの…。何か緊急事態でも…」進行役の体育主任(私のことです)はアセル。本部席の校長から、「原田先生、代わりに言って」と指示がとぶ。心得ました、と指揮台に上り「開式の言葉」を言う。「只今から、2005年度、第24回、運動会を行います」たしか自分ではそう言ったつもりであった。ところがどうやら違っていたらしい。「只今から、2005年度、第24回」ここまではその通りのだが、その後こう言ったようなのだ。「運動式を行います」いやはや初っぱなからヘマをしてしまった。しかし、運動会はその後、順調に進み、今まで以上の素晴らしい運動会になった。心の底から楽しそうに演技をする子どもたちを見て感動したのだ。

2005.10.02

コメント(4)

-

組織が大きくなると自由度も減ってくるのだろうか

学力研(学力の基礎をきたえどの子も伸ばす研究会)の常任委員会に参加する。毎月1回の集まりだが、夏の全国大会に向けてその集まりも今後増えてきそうだ。昼から夕方までの会合が、朝から夕方になることもあるかもしれない。組織が大きくなってきたせいか、何だかカタイ組織という雰囲気を感じてしまった。数年前の落ち研(学力の基礎を鍛え落ちこぼれをなくす研究会)だったころがなつかしい。あのころは制約も少なく自由な雰囲気でたのしかった。

2005.10.01

コメント(0)

全35件 (35件中 1-35件目)

1