2022年07月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

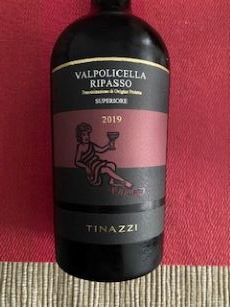

2回目のイタリアの赤「Valpolicella Ripasso」今回のワイナリーは「Tinazzi」

大リーグ「大谷選手」の104年振りの偉業が達成された日に飲むワインを「ワイン・コネクション」に探しに行きました。アメリカ繋がりでカリフォルニアNapa Valley(ナパ・ヴァレー)」と思いましたが、残念ながら目当てのワインが無く今月のプロモーション(値引きで45ドルが34.90ドル)になっているイタリアンワインにしました。ラベルの乾杯の絵が良い雰囲気です。 「TINAZZI」2019年 14% 「FLAVS」2018年 13.5% 4月に初めてイタリアのヴェネト州「Valpolicella (ヴァルポリチェッラ)」地区で造る「Ripasso(リパッソ)」をお店のスタッフから「ベイビー・アマローネ」とお薦めを受けて買いましたが、2回目はワイナリー「Tinazzi(ティナッツィ)」産です。 4月に「リパッソ」について書いた日記の一部です。 リパッソという製法はイタリア語で「元に戻す」という意味で「発酵が終わり搾りかすの残るアマローネの樽に普通のワインをもう一度注ぎ、2~3週間ほど熟成させる製法」と説明がありました。二番煎じっぽいですが、手間をあまりかけず凝縮感のある渋みの少ない風味のあるワインを造ることが出来るそうです。 ワイナリー「ティナッツィ」の使用葡萄品種はルール通りの2種類で、割合は「コルヴィーナ(貴腐ぶどう化し香とコクのあるワインを造る品種)」85%と「ロンディネッラ(ヴェネト州DOCの推奨品種)」15%です。 相性料理を調べていて「アマローネ」のところで「馬肉を長時間煮込んだシチュー」と相性抜群とあって驚きました。個人的には「馬刺し」は好きで馬肉を食べる抵抗感はないのですが、フランスでワイナリーツワーに参加し時、フランス人のガイドさんと何故か「馬肉」の話になって「働き者で愛すべき馬の肉を食べるなんて!!」と随分驚かれたのが記憶に残っていて、イタリアのヴェネト州で馬肉を使った料理が郷土料理として有名なのに少なからず驚きました。 流石にシンガポールで馬肉の販売は無いので(以前和食のお店で馬刺しは出していました)ラムチョップに合わせようかなと偉業達成の日を楽しみに待っています。

2022.07.31

コメント(2)

-

3代将軍「足利義満」の「野望と死」百田尚樹著「新版 日本国紀 上」から。

百田尚樹著「新版 日本国紀 上」は「古代から幕末」の歴史を分かりやすく解説しているだけでなく、学校の教科書では見た事が無い「目から鱗」の出来事やこれまで脚光を浴びなかった歴史上の人物の「こぼれ話」が随所にあり、歴史観が少し変わったのと日本という国が以前より好きになった気がします。 最高のゴシップネタとしては「秀吉の右手の指は6本あった」は実際にルイス・フロイスの記述の中にあるそうです。フロイスは信長を絶賛していますが、秀吉嫌いで容姿についても辛辣な表現をしています。秀吉による「朝鮮出兵」については2回目の「慶長の役」について教科書では「悲惨な闘い」で秀吉の死を機に全軍が撤退とありますが、明・朝鮮の軍を次々に打ち破ったという記録もあり「蒙古襲来」の時のように日本の軍事力はかなり優秀だったのではと思わされます。 そして私には一番衝撃だったのは室町幕府の3代将軍「足利義満(1358-1408)」が「上皇」の座を狙っていたという説です。将軍が天皇や上皇になろうとした例を私は知りません。1399年頃完成 シンガポール文明博物館の「ラッセル・ウオン 京都写真展」から「冬の金閣寺」 中国「明」との貿易で莫大な利益を得「金閣寺」を建て、室町幕府としては盤石な基礎を築いた将軍ですが「日本国紀~」の中で自分の妻を天皇の母親役にして次男の「義嗣」を天皇にし、自らは天皇の父として「上皇」の地位に就こうとした記録が残っていると紹介されています。 これがほぼ実現しそうになった1週間後に義満は謎の死を遂げていて、百田氏は暗殺説を取っています。鎌倉幕府から受け継いだ武士の政権も将軍の跡継ぎ問題も絡み、特に義満以降は盤石な基盤を築けないまま結局は戦国時代に突入してしまいます。 室町時代と言えば天皇が2人南朝と北朝から同時に立つという異例の事態も引き起こし、天皇も将軍も「万世一系」でいかに血筋を引き継いでいくことが大変だったか日本の歴史の特殊性を思い知らされます。 「日本国紀 下」は既に購入済みで「明治維新~平成から令和」までの8章です。特に「大東亜戦争」と「敗戦と占領」の章は百田氏がどのように歴史に切り込んでくれるか楽しみです。 本の帯には「私の心の中に1つの問いが浮かんで消えません。それはもし地球上に日本列島がなかったならばというものです」と執筆を終えた後の感想が書かれています。

2022.07.30

コメント(0)

-

リアクション芸人「出川哲郎」さんがヤクルトのファンクラブの名誉会員の第一号だった!等など。

昨日の NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で「出川哲郎」さんが「リアクション芸人」という肩書であることを知りました。そしてその肩書より驚いたのはヤクルトスワローズのファンクラブ名誉会員第一号の3名の中のお一人ということでした。 テロップでまず出川さんの名前が出て「さだまさし」さんにも驚き、納得の「村上春樹」氏の3名の名前でした。 さだまさしさんについては今年5月の「セパ交流戦」の日ハム対ヤクルトの熱い3連戦の後「今夜も生でさだまさし」の冒頭で「野球ってこんなに面白かったかなと思うほど面白い試合だった」とコメントをして日ハムファンとしてその心からの温かいコメントにじんわりして今でも記憶に残っていますが、さださんがヤクルトファンだったと知って更に納得のコメントです。確かに初戦は村上選手の2ランホームランで逆転勝利でした。 ハルキストには村上春樹が大のヤクルトファンであることは周知の事実ですが、短編集「一人称単数」の中の「ヤクルトスワローズ詩集(昨年の日本一の前の2020年に発行)」はたっぷりのユーモアを交え、それでもヤクルトファンを貫くという強い気持ちが表れていて野球ファンの神髄を衝く内容だと思っています。 『僕はビールを一口飲み、ボールが落ちてくるのを待つ。ボールは正確に物差しで測ったように君のちょうど3メートル背後に落ちる。宇宙の端っこを木槌で軽く叩くみたいに・・。 ・・僕は思う。どうしてこんなチームを僕は応援するようになったのだろう。それこそ何というか宇宙規模の謎だ』 今年もリーグ優勝のマジックが点灯して、強いヤクルトスワローズのイメージが少しずつ定着していますが、長い苦節の時代を考えるとなかなか勝てないチームを応援し続けるということについて深く考えさせられます。「負けず嫌い」の性格では難しいかもしれません。現状を受け止める「許しとか寛容な心」とか一勝一敗で一喜一憂しているようではまだまだファンを名乗れる域に達していないのだなぁと思います。 出川さんに関しては今まで特に気になる芸人さんでは無かったのですが、何故かヤクルトファンということでちょっと興味が湧いてきました。 余談ですが「つば九郎」がコロナ陽性に・・。早く陰性になっての復帰を願っています。

2022.07.28

コメント(0)

-

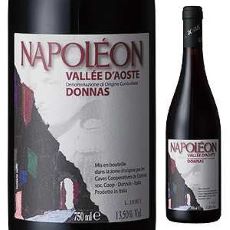

画家「モネ」が愛した「ナポレオン」ってどんなワイン?

「国立西洋美術館」の礎を作った松方幸次郎が「モネ」の絵画を購入するために「ジヴェルニーの森」のモネの家を訪ねた際にモネが愛飲するワイン「ナポレオン」を手土産にしたという記事を見つけました。 松方幸次郎の心遣いに飛び上がるようにして喜んだモネはコレクターには売らないと決めていた何点かの絵を快く譲ったようです。ワインだけでなく私利私欲ではない絵画を愛する心と後進のためにという思いがモネの心を動かした大きな要因とは思ってもワイン好きには嬉しいエピソードです。 ただワイン「ナポレオン」は私には馴染みがなく、ナポレオンとワインではブルゴーニュ地方の「ジュヴレ・シャンベルタン村」のワインが有名で、戦いの時はいつも持参したというエピソードが強く印象に残っています。面白いのは「弘兼憲史」著「フランスワイン入門」には実際にはナポレオンはワインを飲まなかったという説が書かれてあり、ブルゴーニュが「神に祝福されたワインの王様」と古くから呼ばれていることに縁起担ぎのように闘いの場に携えたのかなとも思います。 ネットで調べるとイタリアの高級葡萄品種「ネッビオーロ」100%で造るドナス地方の「NAPOLEON(ナポレオン)」が出て来ました。 1800年ナポレオンがイタリアに遠征した時にドナスに滞在しこの地方のワインを飲んで非常に気に入ったという史実に基づき、その200年目を祝うために2000年に造られたワインなので、これはモネが愛したワインとは時代的にも違います。そして史実の中でナポレオンがワインを飲んだと書かれていることも興味深いです。 もう一つ喜劇王「チャップリン(1889-1977)」のエピソードも「フランスワイン入門」で紹介されています。ボルドーの「シャトー・マルゴー」をこよなく愛していたチャップリンは77歳の時、ビンテージ1893年のマルゴーを飲んで「私より少し若いところが良い(チャップリン生誕4年後の葡萄)」と言ったそうです。実際に愛娘に「マルゴー」という名前を付けるほど愛していたシャトーで、こういういうエピソードを聞くと「たかがワイン、されどワイン」と嬉しくなります。 余談ですが、チャップリンの映画「モダン・タイムズ」で流れた曲「SMILE」がチャップリンの作曲と知ってからこの歌がもっと好きになりました。後に「ジョン・ターナー」と「ジェフリー・パーソンズ」によって詩が作られました。 コロナ禍に始まってロシアのウクライナ侵攻など暗いニュースの多い中、この歌を聴く機会が増えた気がします。『笑顔さ。泣いてたって仕方がない。きっと分かるさ人生まだ捨てた物じゃない。ただ笑顔でいれば』

2022.07.26

コメント(0)

-

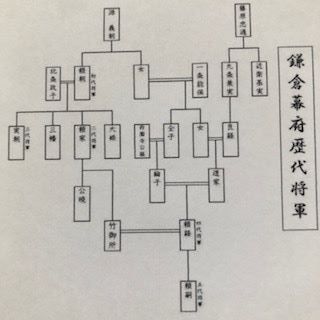

「何故北条氏から将軍を出さなかったのか?」「鎌倉殿の13人」

頼朝の嫡男で鎌倉幕府2代将軍の「頼家」は暴君・暗君だったという説を何となく信じていました。理由は単純で政治に不向きで幽閉されてしまったという説をとった小説を以前に読んだこと、弟「実朝」が3代将軍を継ぐも、頼家の息子「公暁」に逆恨みから実朝が暗殺されるという負の連鎖事件の原因が頼家自身にあると思っていたからです。 昨日の「鎌倉殿の13人」ではその頼家の暗君ぶりが描かれましたが、頼朝暗殺未遂の回では頼家の分析力から新たな「実は頼家はデキる将軍だった」説を描いたものらしく、三谷幸喜氏は両方の説をうまくミックスして物語を進めているようです。 先月読み終えた百田尚樹著「新版 日本国紀 上」の第四章 鎌倉幕府~応仁の乱に特に興味を引く箇所がありました。『実朝を将軍に推す北条時政が強引に頼家を退隠させて11歳の実朝を3代目将軍に就け、頼家はその退隠の翌年に暗殺されてしまう』 頼家の退隠に関しては私は北条政子が一番大きく関わっていると思っていました(日本三大悪女の一人になった原因の1つ)今後、この辺りを三谷幸喜氏がどう描くのかがまた楽しみです。5代将軍は頼経の嫡男「頼嗣」が継いでいます。 『そして実朝が公暁に殺され頼朝の死から僅か20年で頼朝の血筋が絶えた後、北条家は鎌倉幕府を維持するために京都から頼朝の遠縁にあたる1歳の藤原頼経を迎えて4代目将軍とし(就任は8歳)、その後「傀儡将軍」を擁立していきます』 鮮やかな手口と思ったのは将軍が成人すると京都に送り返し傀儡将軍として新たな幼い将軍を立てていったことです。6代から9代までは「御嵯峨天皇」の血筋を引く人達が将軍職を継いでいます。 それでは何故「北条氏から将軍を出さなかったのか?」という自問には、百田氏は「家格の低い北条氏が将軍になれば有力御家人の反発は必至でこれを恐れたため」と答えています。正に日本人の気質や本質をそのまま反映させた北条氏の対応だったのかなと思います。 余談ですが、将軍職として「源氏」の血筋を大切にした徳川幕府では正式な文書には「徳川~」ではなく「源~」と書名していたことも知りました。幕末海外と交わした条約文書に「源~」の署名を見た時にはちょっと驚きました。

2022.07.25

コメント(0)

-

未だにチムモヤモヤの「国葬」アメリカやイギリスの場合。

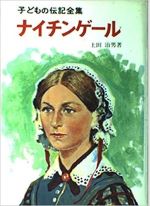

総理大臣としては初代「伊藤博文」、戦後5回就任した「吉田茂(1878-1962)」に続いて3人目となる安倍元首相の「国葬」は閣議で決定され準備が進んでいるようです。 何となくふっきれない思いのまま、海外の国葬事情について調べると世間を騒がせたニュース、歴史的事件や戦争にも繋がっていました。 アメリカでは歴代大統領の死去に際しては「国葬」が決められていますが、唯一人国葬にならなかったのは37代「ニクソン大統領」だったようです。任期は1969年~1974年で1972年に起きた「ウオーターゲート事件(民主党全国委員会本部への不法侵入及び盗聴事件)」の責任を取って辞任しています。歴代初となる辞任をした大統領で、最終的には「恩赦」によって有罪にはならなかったものの恩赦が与えられたこと自体が有罪を意味するという解釈もあるようです。 国葬ではなかった理由についてはニクソン元大統領の遺族から「辞退」があったことや「依然疑惑が残る大統領は国葬に値しない」という説もあったようです。この「疑惑」というのが今回の安倍元首相の国葬に関してすっきりしない要因の1つだと思います。 イギリスでは通常王室のみ国葬が行われますが、民間人として第二次世界大戦中の名相「チャーチル首相」の国葬が行われています。それ以前では「クリミア戦争(1853-56)」で敵味方に関係なく誠心誠意の看護を務めた「ナイチン・ゲール(1820-1910)」に国から国葬の打診があったそうですが、これを遺族は「辞退」しています。 ナイチン・ゲールの生涯を改めて見ると戦地で過酷な仕事を続けたため36歳から亡くなるまでほとんどベッドの上の生活で、その中で医療に関わる統計作りに尽力したようです。そして現在の病院の基礎となるナース・ステーション、ナース・コール、感染予防対策等などは戦時中寄付金を募ったり個人的な出費をしながらナイチン・ゲールが始めたもので、ここには一かけらの私利私欲もありません。 そして国葬辞退という事で一層ナイチン・ゲールの偉業が光り輝いて見える気がします。要は故人に対してどれだけその偉業を讃え、心から哀悼の意を表したいかという心の底から沸き起こる感情が本来の意味での国葬に繋がるのではと思わされます。

2022.07.24

コメント(0)

-

モネ「睡蓮 柳の反映」ルーブル美術館の収蔵庫で発見され2018年に国立西洋美術館に返還。

「国立西洋美術館」の基礎を築いた「松方幸次郎」が1910年から20年の10年間でコレクションした西洋画のうちロンドンに保管していた絵画255点(版画、彫刻等を含めると953点)が1939年に起きたロンドン火災で全て焼失したというのがどうしても気になりネットで調べてみると、2010年、当時松方幸次郎が取引していたロンドンの画商の遺族が保管していたコレクションのリストを「テート美術館」に寄贈したという記事を見つけました。 リストの中の絵として「マネ」の「闘牛士」、「ゴッホ」の「花瓶の花」等、数点のみの詳細がありました。 そしてもう一つネットの記事で見つけたのは、所在不明となっていた「モネ」の「睡蓮 柳の反映 1916」で、この絵は「ルーブル美術館の収蔵庫でロールに巻かれた状態(キャンパスの半分以上が消失)で発見され、2018年に国立西洋美術館に返還され、翌年1年の修復期間を経て公開されていました。 作品購入のため松方幸次郎が直接モネを数度訪れた事も記事の中にありました。『少なくとも2度は訪れ、計34枚の絵を買ったとされているが、最終的に何度も足を運び、何点購入したかは明らかではない。コレクターには売らないと決めていたお気に入りの絵ばかりをモネが結局何点か売ることになったのは松方幸次郎の日本の貧しい画学生にモネの素晴らしい絵を見せてあげたいという私利私欲ではない熱意や、モネの好みを知り手土産にしたワインとその心遣いに心を動かされたのかもしれない・・。』「睡蓮 柳の反映」1616-1619 マルモッタン・モネ美術館蔵 同じタイトルで描かれた絵ですが、あまりに時を経て、保存状態が悪かった絵の修復の難しさがよく分かります。

2022.07.23

コメント(2)

-

総理大臣初の国葬は「伊藤博文」。大河「青天を衝け」を思い出します。

大河「青天を衝け」で「山崎育三郎」さんが演じた日本の初代総理大臣「伊藤博文(1841-1909)」は私の中に漠然とあった「伊藤博文」のイメージを変えるものでした。イメージと言っても長州藩の下級武士の身分から立身出世となる4度の総理大臣に就任しながらも、中国の「ハルピン(現在の瀋陽市)で暗殺されたというちょっと暗いイメージでした。 「青天を衝け」の中では「渋沢栄一」が「伊藤博文」を「常に先を見通した人物」という言葉で賞賛し、渋沢栄一がアメリカ訪問中に受け取った伊藤博文の訃報に失った物の大きさに動揺する姿は印象的でした。 このドラマの後「何故、伊藤博文は暗殺されたのか」を調べてみましたが、随分謎が多いようでした。時は日露戦争(0904-05)が終わってロシアと朝鮮半島問題の話合いを行うために伊藤博文がロシアを訪問途中で起こった事件で、犯人として逮捕されたのは韓国の民族主義運動家でした。(ただこの人物が真犯人かどうか今も謎だそうです) 日本の韓国併合には反対の立場を取っていた伊藤博文が暗殺されたことによって皮肉にも翌年韓国は日本に併合されてしまいます。併合の強硬派による暗殺説まであるようです。 そして「明治天皇」の強い希望があったという説もあり、伊藤博文は「国葬」という形になりました。それまで皇族等が対象とされた国葬で初めての民間人の国葬だったそうです。 歴代首相を一番多く輩出した山口県ですが、佐藤栄作氏(安倍元首相は大甥)は61代~63代の総理大臣を務め1974年に「ノーベル平和賞」を受賞していますが「国民葬」だったそうです。何か「民」が入っているかいないかだけで結構大きな違いもある気がして、私には「国民葬」の方がしっくりくるような気がします。 奇しくも今日の閣議で安倍元首相の「国葬」が決定されたそうですが、政府には「国民葬」という選択肢は無かったのかなと思います。

2022.07.22

コメント(0)

-

国立西洋美術館「松方コレクション物語」

昨日のネットの記事に今年4月9日にリニュアルオープンした「国立西洋美術館」の事が載っていて興味深く読みました。 下記は昨年の2月に書いた日記ですが、修正してアップします。 国立西洋美術館の基礎となる「松方コレクション」を鬼集した「松方幸次郎(1865-1950)もまた興味深い人物です。 「川崎造船所」の社長という実業家の傍ら1916年に商用で訪れたロンドンで初めて美術品を購入し、その後フランスでも印象派の絵画を中心に購入を続け、日本で売られた千数百点を含めると一時は1万1千点以上のコレクションを所蔵したようです。そして鬼集した時期はわずか1910年から20年の10年間ほどです。 そのうちの8千点が「浮世絵」で、パリの宝石商「アンリ・ヴェヴェール」から1918年に一括で購入したとあります。 そしてその8千点もの「浮世絵」は1938年(昭和13年)に皇室に献上され、現在は「東京国立博物館」の所蔵になっています。 そして彼のコレクションもウィキペディアで見ると戦争などに巻き込まれ「波乱の人生」を送ったようです・・・。 松方幸次郎はヨーロッパではロンドンとパリの2か所に鬼集した美術品を保管していましたが、1939年の「ロンドン火災」によってロンドンに保管していた300点は全て消失してしまいます。 パリの「ロダン美術館」に保管していたゴッホの「アルルの寝室」とルノワールの「アルジェリア風のパリの女性」を含む400点の絵画等は第二次世界大戦終了後に「敵国の財産」としてフランス政府に接収され、その後戦後処理のために開催された1951年(前年に松方幸次郎氏は亡くなっています)の「サンフランシスコ講和会議」で吉田茂首相が返還を求めたという経緯を読んで、返還を巡る戦いと歴史のスケールの大きさに驚きました。 結局ゴッホとルノワールの2点はフランス政府から返還について強い反対があり、また保管料との相殺のようなもので結局日本に返還されたのは絵画196点を含む370点のみだったそうです。 フランス政府は返還に当たって美術館を建設しそこで展示することを条件としたそうで、松方幸次郎氏本人が亡くなってから9年後の1959年に「国立西洋美術館」がオープンしています。 そして昨日のネットの記事は1959年4月にフランスから船便で届いた松方コレクションについての記事でした。 1891年 最初に紐解かれたのはルノワールの「帽子の女」で当時の白黒の写真も載っていました。 初めて「国立西洋美術館」に行った時、ロダンの「考える人」が前庭に置かれていて「何故ここに?」と驚きましたが、ロダン美術館で松方コレクションが保管されていたという経緯があったからなのだと今更ながらに納得です。 余談ですが、作家の原田マハ氏がパリのお薦め美術館で「ロダン美術館」を挙げていて、その理由の1つは実際に画家が住んでいたところでその時代の雰囲気が味わえるということでした。日本贔屓でもあったロダンのコレクションした絵画(ゴッホのタンギー爺さんも含めて)を是非見てみたいものです。「アルルの寝室」 ゴッホ 1889年 オルセー美術館蔵 「黄色い家の寝室」は3枚同じ構図で描かれています。フランス政府から返還を拒まれたのはこの「オルセー美術館蔵」かと思います。オランダの「ゴッホ美術館所蔵」のものの方が画集で見る限り床の色が濃く少し暗めの印象があります。 次回「国立西洋美術館」を訪問出来る機会があったら今までとは違った気持ちで絵を観賞することになるのかなぁと思います。

2022.07.21

コメント(0)

-

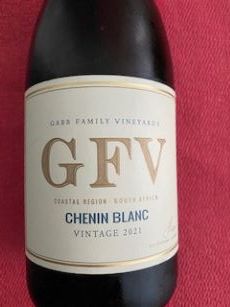

南アフリカの国宝「シュナン・ブラン」

漫画「マリアージュ 神の雫・最終章」11巻目でイタリアのパスタやピザに合わせた南アフリカ産の白ワイン「シュナン・ブラン」が登場しなかったら、多分このシュナン・ブランに興味を持つことは無かったと思います。 シュナン・ブランはフランスの「ロワール地方」の原産で、初めてシンガポールでロワール産を飲んだ時の何かあっさり過ぎる味わいにがっかりしてその後飲むことはありませんでした。漫画を読んですぐワイン・コネクションで見つけた1本が「MOOIPLAAS」で手作りのトマト味のパスタソースにあまりにマリアージュで本当に驚きました。今ではワインショップやスーパーのワインコーナーでシュナン・ブロンを見るとつい買ってしまい、お刺身のような和食よりトマトソースを使った料理に合わせています。 2021年 アルコール度数12.5% 33ドル 左は先日スーパー「Cold Storage」て見つけた「GFV((Gabb Family Vineyards)」のシェナン・ブランで、ボトルを手にした時のずしりとした重みに期待が膨らみました。合わせたのはイタリアの食材店の「ビーフ・ラザニア」で期待通りチーズやトマト味に全く負けることがなくとても良いマリアージュでした。 右の「Mooiplaas」はワインコネクションで扱っている唯一のシュナン・ブランで42ドルなので、よっぽどの晴れの日でないと買うことがありませんが、私にとっては最高の一本です。 全く余談ですが、2004年にオーストラリアのメルボルンに友人夫婦を訪ね、一緒にイタリアのワイナリー「De Bortoli」に行った時にギフトショップで「Save Water Drink Wine(水を節約してワインを飲みましょう!」というTシャツを見つけ、受け狙いで購入したものの友人にプレゼントしてしまい、写真しか残っていません。青地のちょっとお洒落なTシャツで、忘れられない一枚です。 ネットの画像から。 ふとこのTシャツはどこかで未だ売られているのだろうかとネットで調べてみると何と販売しているのです。USドルでもシンガポールドル(31ドルぐらい)でも売り値があるのでいろんな国で売られいるのだと思います。デザインも私が買ったのとほぼ同じです。メルボルンでは「砂漠化が進んでいて・・」という話を聞いて妙にこのTシャツに納得していたのですが、それからだいぶ経ってからワイン造りにはもの凄い量の水が必要だというのを知りました。勿論南アフリカでもどこでも・・。複雑な気持ちになりますが、これから益々一滴、一滴に感謝して飲まなければと・・・。

2022.07.19

コメント(4)

-

「海の日」で思い出すマレーシアの無人島「AUR(アウル)島」でのダイビング挑戦。

祝日「海の日」を調べてみると、世界の国々の中で国民の祝日にしている国は日本だけだそうで「海の恩恵に感謝すると共に海洋日本の繁栄を願う」ことを趣旨としているようです。 来星してからの海の思い出と言えば、何と言ってもダイビングのライセンス取得挑戦です。シンガポールやマレーシアの水族館を見ているうちに、水槽の中で魚達と触れ合いたいという気持ちにどんどんなっていきました。泳げない私にとって海でのダイビングはハードルが高いけれど水族館の水槽であればと思っていたのですが、水族館ダイブにもライセンスが必要ということで早速こちらの「PADI」に申し込みました。 ライセンス取得のためにはまず「テキストを使った講習会&テスト」や「プールでの実習」があり、何とかクリアーしました。そして実技は水深10m~20mほどを4回潜る必要がありました。 インストラクターの方が何枚も水中カメラで撮ってくれて後でCDにしてプレゼントしてくれました。 実技の場所はマレーシアのアウル島という無人島で、シンガポールから夜に船で出て、翌朝目覚めるとアウル島に到着というスケジュールでした。パスポートを見せる必要もなく、食事の時に島に上陸するだけで、ほぼ船の中にいて移動しながらのダイビングとなりました。シンガポールから北東の位置(赤印)こちらでは知名度の高いティオマン島の南に位置しています。 様々な姿の魚たちや海中の思いがけない暗さやうっかり珊瑚礁に膝をついてしまった時の音とか今でもリアルに思い出すことが出来ます。4回の実技を無事終えて帰りは朝アウル島を出発、船上でビールを飲みながら2頭で戯れるイルカを見たり、イカ刺しやソーメンの昼食に歓声を上げたりして「こういう贅沢な時間の過ごし方ってあるんだぁ」と酔いしれて自分なりにライセンス合格を信じて祝杯を上げていました。 後日PADIのショップに行くと「今回は残念ながら不合格です。もう一度挑戦して下さい」とまさかの通達でした。やはり泳げないために海面での救助訓練が不合格の原因で「命に関わることだから」と諭されました。 それから16年も経って未だに泳げない私ですが、「命に関わること」の言葉の重みを未だにしっかり覚えていて、あの時ライセンスを取得出来なかったのは却って良かったのかなぁと思っています。そして思い切って挑戦して海の中を体験出来ただけでも忘れられない思い出になっています。ただ相変わらず水族館に行っては中に入って潜ってみたいなぁとも思っています💦世界一の大きさの水槽があるシンガポールの水族館「SEA AQUARIUM」

2022.07.18

コメント(2)

-

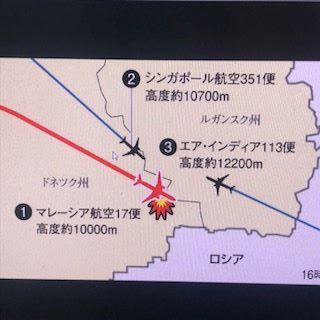

「国民に選択を委ねるしかこの戦争をきれいに終わらせる方法はない」& 思い出す「マレーシア航空機の悲劇」

今朝のネットの記事にロシアによるウクライナ侵攻でロシア軍が南部ザポロジェ州の占領地域に設置した暫定行政当局が昨日、同州のロシア編入の是非を問う「住民投票」を9月初旬に実施すると発表したとありました。同じく南部のヘルソン州でも投票を行う予定と書かれています。 これは少しでも「戦争」の長期化を防ぐ大きな解決策となってくれることを願うばかりです。 先週のネットの記事にはスペインで6月末に開催された「NATO首脳会議」後でアメリカの著名な戦略家「エドワール・ルトワック」氏のインタビューが載り、長期化を防ぐには住民による自由な住民投票を行うしかないと発言しています。【2つめは、先ほど言ったようにロシア側がウクライナ側と交渉し、国際的な監視のもと、ドネツク州とルハンスク州において自由な住民投票を行い、同地をロシア領にするかウクライナ領にするかを決めるというものです。両方がロシアになる場合もあれば、一つがロシア、一つがウクライナになる場合もあるし、両方ウクライナになる場合もあります。国民に選択を委ねるしか、この戦争をきれいに終わらせる方法はない。戦争が終われば対ロシア制裁も終わり、ロシアは孤立から脱して国際社会に戻ることも可能でしょう。】 2014年のロシアのクリミア半島併合の際はロシアの情報戦略によってまんまとクリミア半島が併合されましたが、ロシアの情報戦略は恐れるに足らずという事が判明した現在では、以前の「二の舞」になることはないはずと信じたいたいです。 思えば2014年には既に大きな火種となっていたロシアとウクライナの問題はシンガポールでは、そのこと自体よりもウクライナの反政府派によって「マレーシア航空機(MH17便)」が撃墜された事件が大きく報じられ、そのことでもう一杯一杯でした。 その年はマレーシア航空にとっては悲劇の1年としか言いようがない年で、3月にはクアラルンプールから北京に向かった乗客239人(乗組員を含む)のMH370便が謎のように消息を絶ち、結局原因が分からないまま機体の一部がインド洋で発見されたのは翌年です。 その謎の事故からたった4ヵ月後にはアムステルダムからクアラルンプールに向かった乗客298人の飛行機が紛争の煽りで撃墜されました。ただ撃墜の後MH17便のルートを見ると国際機関が定めた「飛行回避地域」内に僅かに入っていて、これがマレーシア航空への非難にも繋がりました。一説には燃料費節約のためにとまでゴシップが流れ、憶測も随分飛び交いました。 紛争国同士の犠牲者だけでなく他の国の人達も巻き添えにする戦争状態を一刻も早く終了させるために100%公正な住民投票を願うばかりです。

2022.07.15

コメント(0)

-

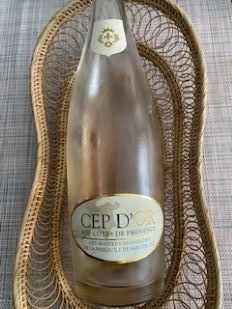

CEP D'OR AOP Cotes de Provence 2020年 & ハロウミチーズ

キプロス島で作られる「ハロウミチーズ」にロゼも合わせてみました。調べるとニュージーランド産のメルロー種のロゼとの相性が良いようですが、ワイン・コネクションでは見つけられなかったのでフランスのプロヴァンス地方のロゼを購入しました。5種類の葡萄品種が使われています。42% Cinsault(サンソー) 19% Carignan(カリニャン) 14% Grenache(グルナッシュ)17% Mourvedre(ムールヴェドル) 8% Syrah.(シラー)アルコール度数 13% プロモーション価格で29ドル(通常は36ドル) 左はスモークサーモンで右がハロウミフライ 熱を加えても溶けないハロウミチーズのお薦めレシピに「ハロウミフライ」があったので作ってみました。一昨日は飲み残しのサン・テミリオンの赤「Louvie」とロゼの飲み比べをしました。赤を先に飲んだせいか最初は気の抜けた味のようになってしまいましたが、じっくり飲んでいくとまずまずの相性となりました。ただハロウミフライについては揚げてしまえば中のチーズはプロセスチーズでも同じかなぁという感じでもあります。そう言えば餃子の皮でプロセスチーズを巻いて揚げた一品を以前に知り合いに作ってもらったことがあるので、ハロウミチーズでも試してみようかと思います。 昨日はハロウミチーズ、アボガド、トマト、ベイビースピナッチにオリーブオイルを絡ませただけのサラダとマグロのカルパッチョ風にロゼのみを合わせました。これは文句なく相性抜群です。ハロウミチーズは塩気が多いので塩抜きしてとレシピにありましたが、アボガドやトマトに丁度良く塩味が移りこれは絶品です。チーズの歯ごたえも何とも言えず良い感じです。 決して手ごろな値段ではないのでハロウミチーズじゃなきゃという感じもありますが、特にお家ご飯の時には「うんちく話」を添えて話題提供には良いかなぁと・・。 キプロス島 ネットの画像から。 奇麗な海です。こんな写真をテーブルにちょっと置くだけで一品料理が増えた感じになりそうです。

2022.07.14

コメント(2)

-

孤独が創造力を生み出す。映画「ココ・アヴァン・シャネル」

今朝のNHK「あさイチ」のテーマは「孤独」や「孤独感」でした。孤独とは物理的に1人であるという状態、孤独感は寂しいという感情を伴っている状態のような説明がありました。そしてどちらの状態にもお薦めとして「読書」と3冊のお薦め本を紹介していました。 1冊目が「楽しいムーミン1家」でムーミンは今年ロシアのウクライナ侵攻でフィンランドのNATO加盟の動きなどもあり、フィンランド作家「トーベ・ヤンソン」のムーミンは改めて注目しています。特に「スナフキン」の言葉の中に孤独な時間の大切さが書かれているようです。 2冊目が「山頭火句集」で「蜘蛛は網張る、私は私を肯定する」の句を紹介していました。そして3冊目がココ・シャネルの言葉を纏めた「シャネル・人生を語る」でした。 シャネルと言えば2009年公開のフランス映画でフランス人女優「Audrey Toutou(オドレイ・トトゥ)」が若き日のシャネルを演じた「ココ・アヴァン・シャネル」を思い出します。「アメリ」で主演した彼女がどれだけ成長しているのか期待してシンガポールの映画館に見に行きました。外国映画の場合、英語の字幕を追うのが精一杯でどこまで理解出来たかなぁといつも思いますが、今でも印象に残っているのは彼女(ガブリエル)が姉と一緒に孤児院で育ったこと、ココというのは子供の時に鶏の鳴きまねをよくしていてお父さんがニックネームとして鳴き声からつけたものであること、孤児院を出た後にナイトクラブの歌手やお針子として働いていた時の映像です。 そしてある貴族に見初められ生活の安定を得ながらも、ありのままの自分を受け入れてくれるアーサーと運命的な恋に落ちそれに突き進んでいきます。確か自分の元を去ろうとする貴族がアーサーに「She is Fragile(彼女はもろく繊細な人だから)」という言葉をかけたことが特に印象に残っています。要は彼女をこの先傷つけないで欲しいという彼なりの切なる思いが溢れる言葉でした。今思えば、もしかしてアーサーが貴族に言った言葉だったのかともう一度このシーンを確かめてみたい気がします。それまでFragileというのは荷物で壊れやすい物に対して取り扱い注意というシールに書かれた言葉でしか知らなかったので人の性格に対して使うんだと何だか新鮮な気持ちでこの言葉を聞きました。 世界的に有名になった人でも普通の人でも誰もが持つ2面性「強さ」と「弱さ」をこの映画でオドレイ・トトゥは巧みな演技で演じていたという気がします。 ただあさイチで薦めていた彼女の本の帯には「孤独は私を鍛えた。私はきつい性格よ。精神も鍛えられたわ。私は誇り高い。体も鍛えられて。とても丈夫よ。」とあり強い女のイメージが前面に出ている感じです。孤児院時代に屋根裏部屋で孤独の中、読書を通して心身共に鍛えられ誇り高い女性になることが出来たという内容のようで、機会があれば一度手にしてみたい本です。

2022.07.13

コメント(0)

-

NHK「歴史探偵」元寇のために船で輸送された「モウコノウマ」

昨日のNHK「歴史探偵」は鎌倉時代に2度に渡って大軍を派遣した「元寇(1274/1281)」についての考証でした。ちょうど今年塩野七海著「男の肖像」で「北条時宗」の元寇との闘いのみに費やしたような生涯や百田尚樹著「新版 日本国紀 上」でモンゴルの日本侵略を阻止出来たのは’決して「神風」のお陰ばかりでは無いというのを読んで「元寇」についてもっと知りたいと思っている時でした。 ネットの画像から(実はクローン) 番組ではモンゴルの騎馬軍が使っていた在来馬「モウコノウマ」に焦点を当てていました。佐藤二郎所長の「元寇って神風が吹いて勝ったんじゃなかったの~?」の一声から始まって、実物大のモウコノウマの模型の背に乗ってみると座り心地がかなり悪い事が分かり、騎馬軍は立った姿勢で乗りこなしていたという事にまず「ほぅ~」という感じです。 そして戦いのため数多くの馬が船で輸送され、その間に繊細で神経質な馬はストレスが限界まで達し、死んだり戦う事が出来なかった馬も少なくなかったのではと説明がありました。闘いの様子を描いた絵も紹介され、確かに馬に乗らずに戦っているモンゴル軍の姿が結構ありました。 13世紀、陸続きであるユーラシア大陸のほぼ全域を勢力下に収めた(クリミア半島も)モンゴル軍が苦戦した理由の1つが日本が海に囲まれた島国であるため兵器となる馬も船で運ばなければならなかった事、九州が上陸困難な地という「地の利」にあったという事には今更ながらに驚きです。 そして実際に神風(台風)が吹かなかったとしても本州からの数万の援軍が九州へ進軍中だったこと(到着前に闘いは終結)、モンゴル軍の兵糧が1ヶ月を切っていたことから日本の勝利は確定だったようです。 ただ祈祷を続け「敵国降伏」の額の奉納を行った朝廷の立場や権威を守るため、鎌倉武士団の奮闘を過小評価して「神国日本には神のご加護がある」という考えを広め、ある意味現代でも「神風による勝利」のような事が伝えられ続けているのは何だか日本という国の本質を見る気がします。 モウコウマを調べてみると本当に可愛い顔立ちでこんな馬が勇猛果敢に戦ったのかと思いますが、野生種は絶滅したらしく写真はネットからで「クローンのモウコノウマ」で出てきました。

2022.07.07

コメント(0)

-

安倍元首相がプーチン大統領に贈った帆船「ヘダ号」の絵。

百田尚樹著「新版 日本国紀 上(古代~幕末)」を昨日読み終えて、歴史上であまりスポットライトを浴びなかった人物や事件などが随所に書かれていて正に「目から鱗」でした。 その中の1つに安倍元首相が2016年に日本を訪れたプーチン大統領に帆船「ヘダ号」の絵を贈ったことが書かれていました。ヘダ号は私には初めて聞く名前で、時は幕末に遡ります。 造船されたのは現在の静岡県沼津市戸田(へだ) 清(中国)とのアヘン戦争(1842年)に勝利したイギリスやフランス、アメリカ等の船が幕末鎖国中の日本沿岸に頻繁に現れ開国を求める中、遅ればせながらロシアも日本と「日露和親条約」を1855年に結びます。 そして条約締結のため下田に「プチャーチン提督」がやって来た正にその時に「安政大地震」が起きます。下田の町は津波で大被害を受け、ロシアの船も壊れてしまいます。そんな中日本人とロシア人が助け合い被災者救助をしたりロシアのために日本史上初の西洋式帆船「ヘダ号」を造り上げたそうです。今の時代を考えると涙が出そうな人情深い話です。 そしてこの時の「日露和親条約」で「北方領土」が日本固有の領土であることを両国で再確認しています。この時の美談を安倍元首相はプーチン大統領も知識として持っているだろうとの思いでヘダ号の絵を手渡しのかと思いますが、その後北方領土問題が少しでも進展したというニュースは聞いていないので、もはやこのような「情」に訴えるやり方は通用しないのかなと悲しい思いもあります。 奇しくも今年7月1日は香港がイギリスから返還されて25年目で、香港がイギリスの領土になったのがアヘン戦争(1842年)の敗北によるものなので155年の時を経て中国へ返還されたことになります。 確か香港返還時のロシアの大統領はエリツィン氏で「北方領土返還」に関して前向きな姿勢を見せていたと記憶しています。それから25年、戦争によって奪ったり奪われたりした領土の問題がいかに解決するのが難しいか思い知らされます。 【追記】 まさかこの日記を書いた2日後に安倍元首相の死去のニュースが飛び込んでくるとは思いもしませんでした。心からお悔やみ申し上げます。テレビではプーチン大統領が哀悼の意を表する映像も流れました。改めて安倍元首相が「北方領土問題」の早期解決のため尽力していたかも知りました。 ただ今日のネットの記事には千島歯舞諸島居住者連盟の理事長が「結果として領土問題は前進しなかったが、首相在任中、熱意をもって領土問題を解決しようという気持ちは伝わって来ただけに、残念でならない」と死去を悼んでいます。領土問題の解決のための「一手」とはいかなるものかと考えさせられます。

2022.07.06

コメント(0)

-

「富士登山」は一生に一度で十分かなと・・。

7月1日の「富士山の山開き」と無事「ご来光を拝めた」というニュースを見て、2007年の一時帰国の際の「富士登山」を思い出しました。富士山の世界遺産登録の6年前です。 登山はほぼ初心者のため安全を考えてシンガポールから既に本帰国していた友人にツアーに申し込みをしてもらい当日新宿からバスで山梨県の登山口(5合目)へ2人で向かいました。5合目の食堂で軽くお昼ご飯を食べ、金剛杖(ゴルフクラブ扱いでシンガポールに持ち帰り)日の丸の国旗、非常用の酸素缶を購入していざ出発です。ツアーのため8合目まではガイドさんの案内があり登る速度、休息の仕方や富士五湖などの説明を丁寧にしてくれました。 7合目辺りで小雨が降り出しましたが8合目に到着する頃には止み、そして雨のお陰で奇麗な虹を見ることが出来ました(1つ目の幸運)。そして程なくして地上の花火が見えました(2つ目の幸運)周りで「明治神宮の花火ね」と言うのをずっと信じていたのですが、どうも明治神宮の花火は富士山から見えないのではと後で言われ今でも謎ですが、小さく見える花火が可憐でしばし見とれました。 8合目の山小屋に無事到着し夕食と仮眠となりましたが、寝返りも打てないほどの狭さ等々で熟睡どころか一睡もできないまま「ご来光」を目指し午前2時頃ガイドさん無しで友人と助け合って頂上を目指しました。 ヘッドライトの列が山頂へと長く長く続き、時には金剛杖を使って岩をよじ登りました。暗い空は曇り空のようでご来光はほぼ諦めていました。山頂に向かうにつれ寒さも厳しくなりやっと頂上に到達した時は寒さのため震えが止まらないほどでした。 売店の温かい飲み物で暖を取った後、取り合えずにと写真撮影に良い場所を探しているうちに曇り空が徐々に明るくなって来ました。そして周りの人たちから感動の拍手や歓声が起こり私も目を見張りました(3つ目の幸運)その時ふと湧いた感情は「これから先、悪い事が起こるはずがない!」という不思議なものでした。 そして4つ目の幸運はは翌々日の朝便でシンガポールに戻る時空から見た富士山の頂上です。雪の景色は見えず真っ黒な山頂がはっきりと見え、思わず隣の人に「私一昨日山頂に立ったんです!」と叫んでいました。 富士山はかつては修行僧のための神聖な場所で江戸時代の中期に富士山山頂に祀られた神を拝むため時期を定めて一般の人に入山を許可したのが「山開き」の始まりであることを最近知りました。 そう言えば「古事記」の中で「神武天皇」の曽祖父にあたる「ニニギ」と結婚した「コノハナノサクヤヒメ」は富士山の頂上から桜の花びらを撒き、国中に桜を広めたという言い伝えから「桜の神」とか「富士の神」として富士山山頂の「本宮浅大社」に祀られています。そして大社は桜の木を神木にしているそうです。登山の前に古事記を読んでいればどんなに寒くてもしっかり拝んでいたかなぁと・・。 でももう一度登ってみたいかというと答えは「ノー」で、1泊2日で4つの幸運を味わった登山の思い出は私には「宝物」で「二度登る〇〇」にはなりたくない永久保存版です。浮世絵師「歌川広重」の「江戸名所百景」 左に小さく「富士山」が描かれています。

2022.07.05

コメント(2)

-

現実世界の「熟成肉」とカリフォルニアワイン「SummerWood ピノ・ノワール」

先週の金曜の「お家ご飯」のメインのワインはA氏持参の「カリフォルニア SummerWood ピノ・ノワール 2014」でそれに合わせるためにタスマニア産の45日熟成肉を用意しました。熟成肉は漫画「マリアージュ 神の雫・最終章 18巻」で初めて知りました。一度食べてみたいと思いお店を何軒か回りスイス人が経営する食材店の「Huber's Butchery」で見つけ、今回が3回目の購入です。 漫画の中の「夢以上の世界」では登場するシェフの言葉を借りるなら「そこらの店に並んでいる40日程度の熟成肉ではなく400日の熟成肉」で「表面は白カビのような様子、10㎏の肉から可食部分は僅か1㎏だけ」そしてそれに合わせる究極の熟成ワインはボルドーの5大シャトーの筆頭「シャトー・ラフィット・ロートシルト」で、しかも1917年です。もうこれだけで気絶してしまいそうです。 金曜に用意したのは勿論「そこらの店に並んでいる45日物」ですが香りは十分良く、もう少し焼き方が上達したらもっと満足させられたのにと思いますが、サマーウッドとの相性も良くみんなで「フムフム」という感じで頂きました。 スペインのししとう「パドロン」やA氏の好物のポテトサラダを添えて。 Bさんが持参してくれた手作りスペインオムレツ「トルティーヤ」は本場仕込みで直径20㎝ぐらいの円形のものでした。思ったより薄味で教えてもらったアリオリ(マヨネーズとニンニクのソース)とスペインのマンチェゴチーズ(羊乳)と一緒に食べると一層美味しくなりました。 ワインはチリの「Casillero del Diablo カベルネソーヴィニヨン 2019」を持って来てくれましたが、スペインの居酒屋では必須メニューのトルティーヤには赤でも白でも何でもOKなのかなというぐらい相性抜群でした。 今朝A氏から「実家の奥さんにワインはみんな美味しかったって喜んでいたよと伝えたところ、また用意するわと言っていました」と嬉しいメールがあって、こんな繋がりがお家ご飯以上に嬉しいです。次なる「一期一会」のためにワインも料理も精進・精進です!

2022.07.04

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1