2012年09月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

【樺崎寺跡】 モニュメントとお墓

「モニュメントと墓石」『樺崎寺跡』には、こんなもんがあった。 これはな。『奥の院街道』に立てられてる、モニュメントなんだ。 途中で迷わないための、案内板もかねてんだよ。 前のブログにちょこっと書いたけど。『奥の院街道』っつうのはな。『鑁阿寺』と『樺崎寺』を結ぶ通路を、散歩コースとして整えたもんなんだ。 総距離、約6キロメートル。 歩きがいがあんど~w。 これは『樺崎八幡宮』の側にあったやつ。 『樺崎寺(法界寺)』をこさえたとき。 足利義兼公は、『鑁阿寺』と『樺崎寺』を結ぶ通路に、 37本の徐と卒塔婆を立てたんだと。 黒いモニュメントは、この話を元にして、立てられたんかな? ペットボトルさ使って、こさえたって聞いたけんど。『樺崎寺』の雰囲気に、馴染んでたど。 も一つ、あった。 ここは、南の端っこ。『亀池』近くの、ため池んとこだど。 横には、興味さ、そそられる階段が・・・。 ぐ~っと曲がって、上に続いてんど。 登ってみた。 あっという間につくかな? って思ってたんだけど。 意外に、長い。 頂上には・・・わ! お墓だ~。それも、なんか、新しそうな・・・感じ? これは『坂本家の墓地』なんだそうな。『坂本家』は、足利源氏の嫡孫になんだって。 足利尊氏から数えて、23代目にあたる人物が、 足利に帰ってきてな。『法界寺』に墓所をえたんだと。 つまり、これが、 帰ってきた坂本氏とその一族のお墓なんだっぺ。 そして、北に位置する御堂跡(推測)場所に、『足利義兼公の供養塔(墓塔)』があるそうな。 そんなもん、あったっけ? よ~く思い出してみたんだけんど、どこだかわかんないや。 たしか、『坂本家の墓地』の隣は、『足利氏御廟跡』の、広場だったはずだど。 藪ん中に、あるって? そ~いや~、たぐさんあったど。藪w。 どの藪のことだべな。 お墓の敷地内に、ずかずかと入ってくのも、気が引けちゃったんで。 奥までいかなかったんだけど。 奥に、あったんかな? 供養塔。 これ、ちょっとみたくって、探してたんだけど。 案内板も、なかったよな~。 おしかった~。 帰り道。さっき登って来た石段さ、降りる。 結構な下り坂だど。 山道って感じだな。 あ、ここ『八幡山』だったべなw。 短い距離だけど、山散歩も体験しちゃったw。 お墓にはびっくりしたけんど、いい運動になったど。《参考》足利の歴史/前澤輝政【Marathon05P05Sep12】【マラソンsep12_東京】【RCP1209mara】価格:1,995円(税込、送料別) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.29

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 足下に、ご注目!

「お寺の住居跡?」『法界寺跡』って言われてる場所のまわりには、 まだまだ不思議な場所さあんだど。 これは、駐車場の北っかわ。 つまり、『法界寺跡』っていわれてっとこの、北っかわにあたるとこだど。 なんにもない空き地だべな。 こっちは、池の側で、樺崎川のそばんとこの、空き地。 どっちも、草さ生えてるだけの更地なんだけど。 ちょっと、土地の境目の段差がな。 綺麗に整えられててな。なんかの土台みたいにみえんだ。 あやし~な~。 ってことで、写真さとってきたんだどもな。 大当たり!だったど。 こっからは、 お寺に関係する礎石建築跡や井戸の跡が、みっかってんだと。 住居の跡かも? って説もあるみたいだっぺ。 この辺りは、たんなる広場にしか、め~ないから、 誰も寺跡だって、知らないんじゃ~ないかな。 公園化したら、ここにも、何らかの復元建築物さ 出来んだべか? 出来るだけ、歴史にあったもんを、こさえてほしいど。 んじゃないと、全体の雰囲気がくずれっちゃうもんな。 だども。 周りの空き地も寺跡だとすっと。 かなりの広さに、なんべな~。 まだ、発掘してないとこも、あんだべな? 全部復元したら、どんぐらいになんのかな~。 なんて考えながら、空き地をほげほげと、歩き回ってみた。 草は手入れさしてあって、短くなってたし・・・ 土の上さ、歩きたかったんだ。 だって、気持ちいいんだもん♪ んでな。さくさくっと草ん中歩いてくと、 イナゴが飛び出してくんだ~♪ 最高!だべ~! や~!さすがにな~。 トノサマバッタさ飛び出たときは、 ぶったまげっちまったけんどな~。 楽しかったっぺ~。 って、おや? お寺の話じゃ~なくなっちまったど。 ま、いいかw。《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.27

コメント(0)

-

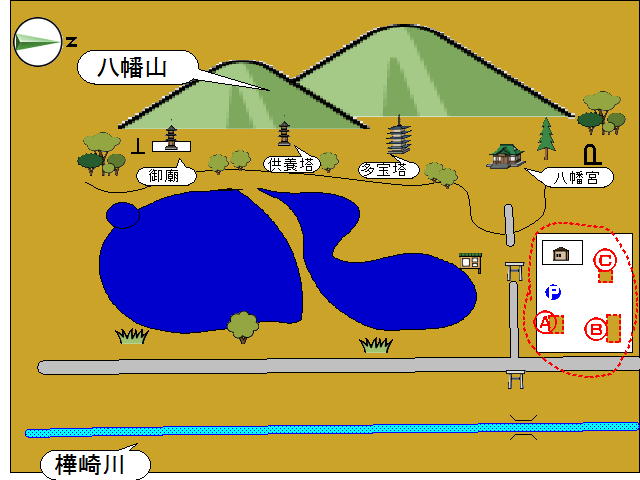

【樺崎寺跡】 法界寺の跡、かもしんないんだと。

「法界寺跡」 発掘調査の結果、みっかった遺構はいっぱいあんだけど。 今回は、北のほうからみっかった、建物について書いてみんな。 場所は赤い点線で、かこってあっとこだど。 写真でみっと、こんなとこ。 鳥居んとこから奥へ向かう参道の、 右っかわにあたるとこで、今は駐車場になってるとこらしいど。 こったらとこから遺構が出たなんて、知らなかったもんだから、 写真さ、これしかないんだけんど。 広さは、 東西に、約70メートル 南北に、約60メートル あんだと。 んでな。この辺りからはな。 A.B.Cと、3つの建物跡が出てきたんだ。 Aの建物は『下御堂跡』。 亀腹基壇をもつ、礎石建物なんだと。 出土品も、みっちりあってな。 陶磁器や瓦、かわらけ などなど。 それから、火災で焼けた跡なんかも、みっかってるんだと。 専門家の調査と、昔の書物などから推測して、 12世紀ごろにこさえられた『下御堂跡』らしいって言われてんだって。『下御堂』は別名を『法界寺』って言うらしいべ。 Bの建物はな。『経堂跡』。 割石が直線状に、並んで発見されてな。 建物の礎石跡、って言われてんだけど。 状態が悪くてな。今んとこ、詳しいことさ、わかってないみたい。 Cは、『地蔵堂跡』だっぺ。 南北に、約6.9メートル 東西に、約9メートル。 細長い、礎石建物の跡なんだって。 この建物からも、焼けた跡がみったってんだよ。 すると、この辺りにあった建築物は、 みんな火事で、焼け落ちちゃったってことなんかな? だども、発掘調査ってやつは、すごいべな。 建物があった証拠だけじゃ~なくって。 火事があった事実まで、わかっちゃうもんなんだな。 『法界寺』があったって言われてる、この辺りはな。 まだまだ、調査の途中みたいでな。 詳しいことは、よくわかってないらしいんだ。 だもんで、これから調査さ進んで、新しい発見! ってやつが、でてきたら、全部変わっちまうかもしんないけんど。 今んとこ、3つの建物さあったって事実だけは、変わんないみたいだど。 全部わかったら、どんなことに、なんだべな~? これからの、調査に期待してっと~。 《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.26

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 はいったら、でていく。だども、どこへ?

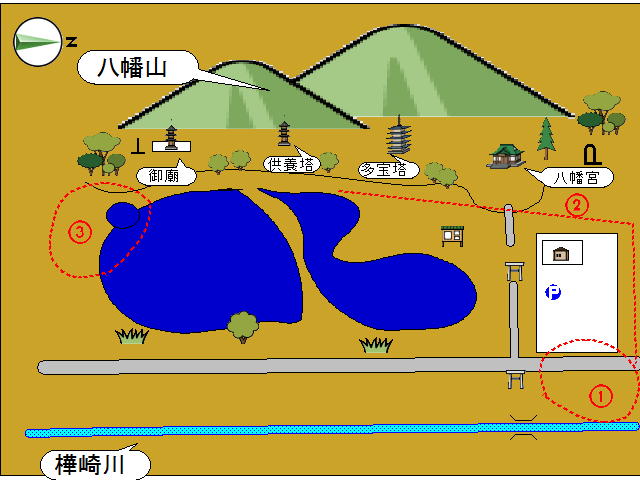

「導水と排水の遺構」『樺崎寺』の池は、『八幡山』の横を北から南に向かって流れる『樺崎川』から、 水さ引いてきた、もんなんだけど。 平成23年度の発掘調査でな。導水部分の遺構が出てきたんだど。 どの辺りか、っつうとな。 池の北っかわ、なんだけど。 2カ所あんだっぺ。 これは、現在の池。ちょっとちがうとこもあっけど。 大目にみとこれね。 んで。1番と2番が、新しく発見された『導水溝』の跡だど。 これは、参考にしている本が発行され後に、出てきたもんだから。 本にも詳しいことは、書いてないんだけど。 栃木市のホームページに、写真さ乗ってっから、 興味のある人は、みとこれね(ホームページは、こちら) 2つ発見された『導水口』の1つ目が、1番のとこなんだけど。 ただの溝じゃ~ないんだな。 浄化装置付きの、水路だったんだ!『樺崎川』の隣に、長方形に似た升型の溝が発見されたんだけど。 一個じゃなくって、何個かつっくいた状態でな。 升型の溝ん中にはな、石が敷き詰められてたんだと。 それぞれの升型に、水を引き込む溝も、発見されてんだ。『樺崎川』から、升型に引き込まれた水はな。 石っこの中を通るうちに、 水ん中に、混ざっちまったゴミや水草を、 きれいに取られっちまう、って寸法だっぺ。 そして、きれいになった水は、ため池でちょっと休んでから、 本家の池ん中へ、進んでく、って仕掛け。 水路はS字型に曲がりながら、池さ続いてたらしいんだけど。 近くから『築山』の跡も、みつかってな。 ただ水を引き込むだけじゃ~なくって。 庭園の一部として、機能していたらしいど。 こさえられたのは、鎌倉時代から南北朝時代のころかな~ って、推測されてるみたいなんだけど。 詳しい調査は、これからみたいだべ。 これは北っかわの池、『鶴池』。 参道の近くだど。 大きな岩? 石? なんだべな? この辺が水が流れ込んできた、入り口になるらしくてな。 もしかすっと、滝があったかも? って推測されてんだって。 2つめは、やっぱし、1番の近くなんだけど。 川から池に通じる、2番の溝だど。 まず、まっつぐに、西に向かった溝は、山の近くでほぼ直角に、南に折れる。 そのまま、まっつぐ池まで進んで、『州浜』付近で、池さ流れ込んでたんだと。『州浜』っつうと、この辺りだべか? ここまで来ると、溝は広くなってな。 浜に溶け込むような感じで、繋がってたらしいど。 川が海に流れ込むような感じかな? 溝の途中には『築山』の跡もあったらしいから、 ただの溝じゃ~なくって、 こっちの溝も庭園景観の一部に、なってたんかもしんないど。 この辺りは今でも、水が流れ込む場所になってるみたいでな。 池の近くから、ごぼごぼ、って音がしてたど。 危ないから、近くさ行かなかったんだけど。 あれは、どっから流れてきてんだろ? しかし、すごいな~。 ただ、広い場所に穴っこさほって、水をためた池ってわけじゃ~、 なかったんだな~。 当時の庭園技術が、みっちり詰まってたんだっぺ。 水の入り口さ、解ったら、次に疑問になんのは、出口だべな。 こったらでっかい池だかんな。 水さ、ためっぱなしじゃ~、藻も茂っちゃうし、虫もわくし。 魚がいたら、息苦しくって死んじゃうど。 それに、どんどん水が流れてきたら、あふれっちゃうだろうしな。 これ、だいたいの位置は、わかってんだ。 発掘調査の結果、な。 池の南西の土手っこで、排水施設らしい跡がみつかったんだって。 ただな。南んとこは、水田開発で造成が進んじまってんで、 詳しい状態がわからないらしいんだ。 これは、南にあった、小さな池。 『亀池』と、繋がってるみたいなんだけど。 周りは石垣で囲んであんだ。 池の手前は土橋になっててな。 この下を水が流れていた・・・ような。 ちょっと記憶が曖昧なんだけど。 ここが、今の排水施設なんかな? 池は好きなんだけど、水辺はちと恐いもんでな。 遠くから、見ただけなんで、ちょっとよく覚えてないんだけど。 昔の排水施設も、こんな感じだったんかな? 昔の排水施設は、途切れちゃってんで、 どこへ流れていったんか、わかんないらしいんだ。 今の時代。 排水された池の水は、どこへ流れていくんだべな? 池の先に、川ってあったべか?『樺崎川』は、池の南端からは、離れていっちまってっし。 繋がってるような水路は、見なかったような・・・。 なんか、今になって、すご~く気になってきたど~。 う~ん。もっとよく観察してくれば、よかったっぺ~。 こんどいったら、よくみてこよう、っと。《参考》 ・『足利市のホームページ・平成23年度 史跡樺崎寺跡の発掘調査の結果!』 (こちら) 日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.24

コメント(0)

-

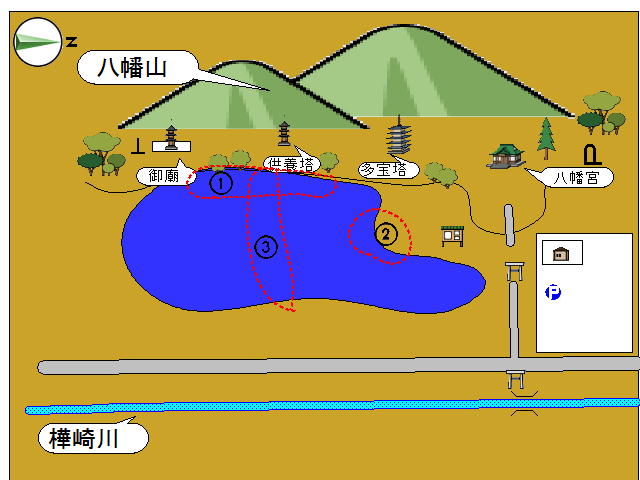

【樺崎寺跡】 池の役割

「池の変化」『樺崎寺』の池はな。 浄土庭園の一部として、こさえられた池らしいんだけんどな。 発掘調査の後で再現されている池と、 鎌倉時代の池とは、形が違っちゃってんだって。 大きく分けて、4期。 3回、改修作業がおこなわれてんだ。 んでな。 解りやすいように、絵さ描いてみた。 縮尺とか位置は、おおまかなんでな。 こんな感じなんだな~ って思ってもらえたらいいな。 地図は、鎌倉時代のころ、最初の形をイメージしてみたんだけんど。 出来はどうだべな? つたわってるかな? ええ~と。改修された場所のポイントは3つ。 1~3の番号んとこ。 んじゃ~、1番から説明してくど。 ここら辺が1番のとこ。池の西岸に当たるんだ。 写真の右側は崖で、『足利御廟跡』や『供養塔』の下辺りだべ。 そんで、左っかわが池だべな。 ここには『州浜』っつう、石が敷き詰められた、砂浜のような場所があったんだと。 第1期(鎌倉時代ごろ)、第2期(南北朝時代ごろ)は、ほとんど変化はなくて。 山裾を利用した斜面に、『州浜』と『池』が、地続きになってたんだと。 第3期(江戸時代ごろ)になると。 それまでの州浜を埋め立てて、地面に高さをつけたらしい。 水際の斜面が、急角度になってな。 その分、『山』と『州浜』の間に、道がこさえられたんだって。 水際を覗いてみたら、すとん、と落ち込むような形にみえたべ。 あ。危ないから、遠くから覗いただけなんだけどな。 砂浜って言う感じは、残ってなかったな~。 2番目はここ。 池の北っぱし。『樺崎八幡宮』の参道に近い、でっぱりだど。 これは『供養塔』のあたりから、見たとこだな。 崖の上からみっと、とんがった岬がよくわかんね。 第1期のころは、岬の長さがもっと短くてな。 先も、丸っこかったんだって。 時代がたつうちに、だんだん長くなってな、 今みたいに、先が角張ってきたんだと。 ここの岸にも、石が敷き詰められててな。 西岸の州浜と同じような、浜になってたらしいど。 その後、どんな事件があったんか。『鶴池』って呼ばれる、この辺りはな。 発掘作業が始まる前まで、水田になってたんだって。 最後の3番は、池のまんなか辺りだど。 これは北っかわの『鶴池』からみたとこ。 真ん中に土手っこがあんの、わかっかな。 その向こうに見える水面が『亀池』って呼ばれる、池の南側だど。 地図と違うべな。 そうなんだ。 鎌倉時代のころは、真ん中の土手っこはなくってな。 1つの大きな池だったんだど。 近づいてみると、こんな感じ。 写真の右っかわが『鶴池』。左っかわが『亀池』な。 どうしてこうなったか、っつううとな。 第3期ごろに、まず島が出来たんだ。 写真の上のほうが、ちょっと広くなってんべ? あの辺りだな。 第3期んときは、まだ陸と繋がっていなかったんだけど。 さっき紹介した、北から延びてきた岬の先と、橋で繋がってたんだって。 この島の周りからはな。 たくさんの『かわらけ』が、発見されててな。 なんかの儀式が行われてた、可能性があんだって。 これが、だんだんと北の岬が伸びると同時に、 岸と繋がって、池を左右に分けちまったらしいんだ。 今再現されている状態になったのが、第4期以降で明治時代のころらしいべ。 明治時代のころには。『浄土庭園の池』っつう役目は、すっかり無くなっちまって。 山や川の水をためる、『ため池』に、なってたんだと。 ええ~!びっくりだべな! ほんとの話だべか? 最初の頃は、 庭園の鑑賞用や、儀式用の池として、 大事な役割を果たしていたんだろうに、なあ。 そして今は世界遺産登録に向けて、 発掘作業と、公園化の整備が進んでる。 時代さ変わっと、役割も変わっちまうもんなんだな。 《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.21

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 巨大な池!一番の目玉は、これだんべ~。

「園池跡(上から見た図)」『樺崎八幡宮』には、でっけ~池がある。 最初はな、湖け~? って思ったほど、でっけ~んだど。 これは八幡山の東側、『足利氏御廟跡』の下の平地に広がる池でな。 東西約70メートル以上 南北約150メートル あんだって。 実は、『樺崎八幡宮』さ、車で行ったんだけんどな。 場所がよくわかんなかったんだ。 神社は山ん中で、姿さめ~ないし。 近くには看板、なかったし。 ほんとにこっちだべか~? って、心細くなったところに現れたんが、 この、巨大な池だったんだ。 おかげで『樺崎八幡宮』さ、通り過ぎずにすんだんだっぺ。 やっぱし、初めての場所ってのは、緊張すんだべな~。 だから、余計に周りさ見えなくなっちまってな。 池を発見した時の、感動! と、ほっとした安心感! すんごく、うれしかった~。 これは、八幡山からみた、池。 ちょうど『多宝塔跡』辺りから、撮った写真だな。 この辺りは、池の北っ側でな。『鶴池』って呼ばれてとこ。 奥のほうに、石の橋が見えんね。 あの辺りが『樺崎八幡宮』へ入ってくる参道さ、あっとこだど。 んで。その先にある『樺崎川』から、 水を引き込む入り口に、なってんだ。 これは『足利氏御廟跡』近くで、撮った写真。 木々の間から見える水面が、池の南側でな。『亀池』って呼ばれてる部分なんだ。 ほんとはな。全体の写真さ、撮りたかったんだけんど。 木がじゃまでな。無理だった。 写真さ無理でも、肉眼で・・・って、 崖ぎりぎりまで近寄ったら。 あ、足下危険!崩れてる! ってことで、上から全体を見渡すことは、無理でした。 昔は、木もなくて。 崖も崩れて無かったから。 崖の上から、池全体が見渡せたんだろうな~。 いいな~。うらやまし~ど!《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.19

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 細長い御廟?

「足利氏御廟跡と礎石建物跡」『供養塔』から、さらに南に進むと、広場にでたど。 ここが『足利氏御廟跡』だっぺ。 周りを石で囲まれた基壇は、 南北約20.2メートル。 東西約6.3メートル。 高さは約0.6メートル、あんだ。 なんか、よくわかんないけんど。 細長くって、だだっ広い土手っこみたいだべ~。 後ろの茶色いとこには、『五輪塔』が置かれた部屋があったらしいど。 他の部分には、玉砂利が敷き詰められててな。 ここには、『五輪塔』を納めた、覆屋があった、って考えられていんだって。 この『五輪塔』は、足利氏歴代の惣領に見立てて こさえられたもの、らしいんだけど。 明治時代の『神仏分離令』さ出たときに、 南西に2キロほど離れた、『光得寺』に移されて。 今は『足利市教育委員会』に、保管されてるそうだっぺ。 現物の『五輪塔』さ見れないのは、残念だけど。 壊れて、なくなっちまったわけじゃ~、なかったんだね。 よかったべ~。 だども、な。 貴重な遺構は、これだけじゃ~ないんだ。 見えない地下にはな。 12世紀末~13世紀初頭にこさえられた 建物の跡もあんだど。 東西推定5メートル 南北約5メートルの、礎石建築物の跡でな。 3メートル四方の母屋に 1メートル幅の縁がついた、建物だったんだって。 発掘調査が終わった跡は、 全部埋めて、地下で保存されてるんだ。 保存を考えると、埋め直したほうが、いいらしいんだな。 広場には、発掘調査の時の写真と、説明板があんだけど。 よくわかんないや。 発掘調査の写真じゃ~、どんな形の建物があったんか、 創造できないど。 お寺の建物に詳しい人なら、わかるんかな~。 細長い覆屋、ってのが、どんな建物だったのか。 気になんな~。《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.18

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 跡だけ?

「多宝塔跡・供養塔跡」『樺崎八幡宮』から南に続く道を進むと、 こったら場所さでたど。 ここは『多宝塔』があった場所なんだと。 発掘調査の結果ではな。 建物の礎石周辺から、大量の瓦や屋根を止める鉄針や、 金属製の鋲金具などが、発見されてんだって。 ここからな。 足利尊氏公の時代に、後醍醐天皇から拝領されたっつう、 桐の文様を線刻した瓦も、発見されたんだと。 本の中に、線刻の写真さ乗ってんだけど。 ちょっと、子供のいたずら書きみたいだべw。 さらに南に進むと、また、変わった場所さ出た。 ここは、『供養塔覆屋』の跡でな。 山崖を削って、造成した場所なんだと。 見事な四角形に、なってんな。 ほんとに人の手で彫ったんかな~、って 疑いたくなっちゃうぐらい、真四角だど。 どころで。『覆屋』っていうのはな。 貴重な文化財や、遺構を護るために、 雨風を防ぐような形に、遺構を囲んで建てられた、建物のことなんだけど。 神社やお寺の場合は、仏像やお地蔵さまが入ってたりすることも、あるみたい。 時々町中にで見かける、石碑が入ってる建物も、同じもんだな。 ただな。呼び方がいろいろあってな。『覆屋』『覆堂』『鞘堂』って言われることも、あんだよ。 最近作られたもんも多いけど。 中には鎌倉時代や、室町時代にこさえられた『覆屋』もあんだって。 そうなると、単なる覆いのための建築物、じゃ~なくって。 建物自体が、歴史的重要文化財になったり、しちゃうんだべな~。 おっと、話さそれっちまったな。 元に戻すど。 ここの広場は、約4.5メートル四方。 約3メートル四方の礎石建物があったと、確認されてんだ。 これが『覆屋』の部分だべな。 そして、中に『五輪塔』があったらしいんだ。 これが『供養塔』だな。 問題は、誰を供養したもんか、ってことだどもな。『足利市史』によると、『足利義兼公供養塔』って言われてるみたいなんだけど。『樺崎八幡宮絵図』によると、『五輪塔』の絵図の横に、『義氏碑』って書き込みがあんだって。 だもんで。 今は、足利義兼公の子供の、義氏公の供養塔じゃ~ないか って、いわれてんだって。『多宝塔』と『供養塔覆屋』の前は、崖になっててな。 崖の下は、広い池になってんだ。 そんでな。 2つの建物の前から、崖の下に通じる石段があったらしいど。『多宝塔』付近からは、下に通じる石段跡も、発掘されてんだ。 残念ながら、『供養塔覆屋』付近の崖は、削平されちまっててな。 石段の存在は、確認できなかったみたいなんだけど。 専門家の意見では、石段が存在してた可能性は高いみたいだべ。 だいぶ昔の状態と、変わっちまってんだな~。 昔はどんな立派な建物が、建ってたんだべな。 現場には建物の解説と、絵が描かれたパネルさ設置されてんだけど。 やっぱし、現物とは違うべな~。 再現とか、しないかな? 見てみたいな~。《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.16

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 樺崎八幡宮の下には、

「樺崎八幡宮の裏っ側」 正面から『本殿』は、まるっきし見えないもんだから。『本殿』さめ~るとこ探して、裏さ回ったんだ。『拝殿』の右っ側さ回ると、見えるけど。 光が邪魔で、写真さ写つんないど。 他にいいとこ、ないかな~。 うろうろと、さらに裏っ側にまわっと、 どてっこだ~! 狭い隙間があんね。 通れっかな~。 そうそう。聞いた話だと、ここの裏っ側にな。 足利義兼公のお墓さ、あんだって。 人が一人通れっかな~、って幅なんだけど。 こったらとこに、お墓さあんだべか? よくわかんないけんど、せっかくきたんだし。 試しにいってみんべかな~。 で、そわそわと歩いてったら、こんなもん、みっけたど。 さすがにこれは、足利義兼公の、お墓じゃ~ないべな。 なんかの神様かな。 だども、ちっと気になった場所があんだ。 それはな、突き当たりの角っこなんだ。 この辺りの山は、よく見ると土じゃなくって、岩なんだけど。 角んとこは、岩が綺麗に整えられててな。 ほぼ直角に、彫り込んであるように見えたんだ。 近くでみっと、さらによくわかんだけんど。 自然のもんじゃ~ないど。 絶対、誰かが、手を加えた跡だんべ!『樺崎八幡宮・拝殿』の横から撮った、崖の角っこ。 草が垂れ下がってて、わかりにくいけんどな。 建物の位置と、山の斜面の位置を見っと、 ちょっと不思議な感じがすんだよな。 で、考えたんだけど。 この場所は、山の平らな場所さ使って、建物さこさえたんじゃ~なくって。 わざわざ、この場所さえらんで、山を削って建てたんじゃ~ないかな。 そったらこと考えながら、『拝殿』横からでてきたら、 目の前に人がいた! 見学者のかたが、いたんだね。 びっくりしたど~。 だども、向こうさんも、驚いたんべな~。『拝殿』のちっこい隙間から、突然人が出てきたんだもんな。 普通は、こったら狭いとこ、入ったりしないもんな~w。 んでな。帰ってきてから調べてみたら。 足利義兼公のお墓は、もっと先にあったんだって。 けんどな。 『樺崎八幡宮・本殿』の床下には、『足利義兼公御廟』っつう、木柱が立てられててな。 地域の伝承によると、『樺崎八幡宮』の建ってる、この場所が、 足利義兼公が入定した場所って、言われてんだって。 さらに。 伝承だと、ここに足利義兼公の御遺体が、埋葬されたって、いうんだ。 わ~! こないだのブログで、足利義鐘公の霊(魂)がいっかも~ って書いたけど。 い、遺体~? って、どう反応したら、いんだべか~? ほんとだとしても、もう、土に帰っちゃってっぺな~。 専門家の話では、御遺体はともかく。 何らかの埋納遺構がある可能性は、あんだと。 へ~。 見たいような。見たくないような。 興味さあっけど・・・恐いのは、やんだな~。 え~とな。『拝殿』の写真はな。あちこち歩って、やっとこ、撮れたど。 ここは、別の場所と繋がる道なんだけど。『樺崎八幡宮』が一段、高い場所にあんのが、よくわかんね。 もし、伝承が事実で、『樺崎八幡宮』の下さ、埋まってるとしたら。 この『本殿』全体が、足利義兼公のお墓っってことに、なんだべか? でっけ~、お墓! 偉い人の墓は、普通と違うべな~w。 って、感心しちゃったど。《参考》日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)後まで読んでもらって、うれし~べ~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.14

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 樺崎八幡宮の神さまは、義弥命。

「樺崎八幡宮」 んじゃ~さっそく、行ってみっかな。 正面の石段さあがっと、『樺崎八幡宮』だど。 石段の下には、『樺崎寺跡』の表札と、掲示版さあってな。 発掘作業さしたときの報告書みたいなもんが、貼ってあったど。 これが『樺崎八幡宮』・・・って? あれ? ホームページで見た写真と、違うど? あ、これは、『拝殿』なんだw。 後ろさあんのが、『樺崎八幡宮の本殿』なんだね。 あ~びっくり。『拝殿』は古い感じが漂っててな。 悪いもんじゃ~ないけんど。 どう見ても、鎌倉時代のもんには、め~ないもんな。 でもな。『樺崎八幡宮』の『本殿』は 天和年間(1681~1684)ごろに、再建されたもんなんだって。 なんだ、そんじゃ~裏の建物も、鎌倉時代のもんじゃないんだ。 ちょっとがっかりだな。 ええ~と。ここてちょこっと。『樺崎八幡宮』の歴史さ触れてみっぺ。『樺崎八幡宮』がこさえられた年代は、はっきりしないんだけど。 文治5年(1189)に足利義兼は、奥州藤原氏との合戦に参加しててな。 こんときの戦が、『樺崎寺』をこさえる、きっかけになったんじゃ~ないか って、いわれてんだって。 んで。 建久6年(1195)ごろ、東大寺で出家してな。 足利義兼は『義弥』と名前を変えて、仏門に帰依してな。 そんで。 正治元年(1199)。足利義兼が、この地で入滅したときに、 『八幡宮』を勧請し『誉田別命』と『赤土命』って神様を祀ったんだと。 んで、そんときに、な。『鑁阿寺』と『樺崎寺』をこさえた足利義兼は、足利氏の守護神としてな。『義弥命』という名前で、一緒に『樺崎八幡宮』に、祀られるようになったんだど。 へ~そうなんだ。つうことは、奥の『本殿』の中には、 足利義兼さまの霊(魂)も、いらっしゃる? の? あ、たとえ、いらっしゃったとしても。 怨霊じゃなくって、神様だから、恐くないよね。 だども、ちょっと心配さなってきたな。 よし!ここはひとつ。お賽銭も奮発して。 よ~く、拝んでおこうっと。 《参考》 ・『樺崎八幡宮内の案内板』 ・日本の遺跡 41樺崎寺跡 足利一門を祀る下野の中世寺院/大澤伸啓【RCP1209mara】価格:1,890円(税込、送料別)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.13

コメント(0)

-

【樺崎寺跡】 別世界!こったら場所が、あったんだね~!

「樺崎寺跡(樺崎八幡宮)」 9月3日(月)に、『樺崎寺(かばさきでら)跡』さ、行ってきたど。 今はお寺の建物さ、なくなっちゃってな。『樺先八幡宮』っていう、神社になってんだ。 足利義兼縁の地なんだど。 住所は、栃木県足利市樺崎町1723。 足利駅から、車で15分かかるとこにあんだっぺ。『足利学校』や『鑁阿寺』からでも、そんぐらいかかっと。 遠いな~。 ここが、『樺崎八幡宮』の正面だっぺ。 奥の小さな家は、公民館と神社の管理室を兼ねた建物でな。 建物前の空き地んとこが、駐車場さなってんだ。 道は、比較的解り安いど。 昨日もちょこっと書いたけどな。 近くに293号っつう、大きな道路さ通っててな。『樺崎工業団地』んとこを、北にまがるんだ。 信号んとこに大きく、『樺崎八幡宮』っていう看板さあっから、 間違えっことは、ないど。 だども、信号さ曲がったっくれな。 いきなり、山ん中~、ってな景色になっから、びっくりしないどこれね。 綺麗な舗装道路もなくなって、神社前さ着いた時には、 でこぼこ道に、なってたど。 それも、車一台通れっかな? ってくらいの、道幅さなっちゃって。 こっちでいかったかな~? って、不安さなっちまったよ。 どんぐらい山ん中か、っつうとな。 こんなとこだど。 神社の前さ流れる川。 水が澄んでてな。魚の群れが、泳いでくとこが見れたどw。 そして、周りを囲む山、山、山・・・ どこさ、見ても・・・山!なんだ。 ビルなんて、一つもないど。 第一印象は、とにかく、広~い! そして、なんもない~! いいとこだな~! 見える範囲内には、コンビニもなかったど。 自販機も、見なかったし。 そうそう、そういえば。 トイレもなかったな。 もしかしたら、公民館の近くにあったかもしんないけんど。 見落としたっぺ。 う~ん。トイレはちと、問題だな。 簡単なもんでいいから、一つ駐車場にこさえてくれたら、 助かるんだどもな~。 っつうことで。 遠くからドライブして来るかたは、 途中のコンビニか道の駅で、トイレ休憩さしてから、『樺崎八幡宮』さ行ったほうがいいど。 そしたらな。 澄んだ空気で、深呼吸さしてな。 いよいよ、『樺崎八幡宮』ほげほげ散歩の開始だど~! 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.11

コメント(0)

-

【奥の院通り】 鑁阿寺から樺崎寺へ

「奥の院通り」 前にブログで、ちょこっとだけ書いたんだけど『鑁阿寺』散策んときみっけた、『奥の院通り』。 覚えてっかな? ここさまっつぐたどっていくと、『樺崎八幡宮』に行けるらしいんだ。 調べてみたら『樺崎八幡宮』は、『樺崎寺』っつう寺の跡地でな。 足利義兼に、縁のあるとこみたいなんだ。 そんじゃ~、次のほげほげ散歩は、『奥の院通り』さ、いってみっかな~。 でな。調べてみたんだけんど。『奥の院通り』っていうのはな。 足利義兼が『鑁阿寺』から『樺崎寺』へ向かうときに 歩いた道らしいんだ。 その道を、北郷観光協会のかたたちが、 ハイキングコースとして整備した道が、『奥の院通り』なんだって。 どううやら、『樺崎寺』ってのは、『鑁阿寺』の 奥の院の役目も、してたらしいんだ。 それで、道の名前に『奥の院』って入ってんだね。『奥の院通り』ハイキングコースは、どんな道かっていうとな。 車道沿いの道があったり、車さ通れないような草道があったりすんだけど。 道沿いには黒っぽい案内標識があんで、迷ったりしないらしいど。 だたな。問題が一つあんだ。 距離がな~。どんだけあんだべな。 ネットに、地図さ乗ってたんだけど。 かなりの距離がありそうだど。 道路地図で見ると。『足利学校』前を、293号っていう、4車線の大通りが通っててな。『樺崎八幡宮』も、293号を北へ向かえば、着くみたい。 その距離は・・・ん? 4キロメートル? ということは、ハイキングコースだと、どんぐらいなんかな~? で、思い出したんだけど。『奥の院通り』の入り口。 鶉ちゃんの下に、距離が書いてあったんだ。 どれどれ~。 あ・・・6キロメートル、だって。 だみだ~。 6キロメートル、歩けないや。『太平記館』に車さ置いてあるいたら、往復で12キロメートル。 道に迷ったりしたら、これ以上の距離さ、歩かなくっちゃ~なんないんだ。 考えただけで、足が重くなってきちゃったっぺ。 そんなに体力、ないし。 ってことで。車で『樺崎八幡宮』さ、行くことにしたど。 さて、どんなとこなんだべな~。 楽しみだな。最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.10

コメント(0)

-

【足利学校】 2つの裏門の謎

「裏門」 庭のへ歩いて行くと、『裏門』に出る。 最初に『足利学校』さ着いたときにな。 入り口と間違っちゃったとこだど。 これは、裏側・・・っつうのかな? 庭園内から見た『裏門』だど。 表っかわもいいけど、裏っかわもいいべ。 一般人や学生が、出入りするために使った門なんだと。 あれ? ちょっと不思議なことに、気がついたんだけど。『入徳門』は、ここさあったんじゃ~ないんけ? 確か裏門を移築したって書いてあったんだけどな~。『足利学校』の周りは、土塁と水堀に囲まれてっかんな。 他に、出入り口になりそうな、土塁の切れ目は、ないんだけんど。 門が2つ? あったんかな? んで、もう一度パンフレットの説明文を読み直したらな。 ちょっと気になる文章さ、みっけたんだ。『入徳門』の説明んとこにな。こんなことさ、書いてあったど。 天保2年(1831)鑁阿寺安養院の火災により焼失。 前に『入徳門』について書いたときには、ちっとも気づかなかったんだどもな。『鑁阿寺』は『足利学校』の、北っかわにあんだよな。 んで、今見てる『裏門』は、『足利学校』の南っかわにあんだ。 安養院がどこにあったんか、知らないんだけど。『鑁阿寺』の側にあったとしたらな。『足利学校』の南っぱしまで燃えるほどの、大火事だったってことに、なっちゃうど。 だったら、ほかの建物、『方丈』とか『庫裡』も、燃えたはずなんだけど、 そったら話はどこにもみつかんない。 う~ん、どういうことだべな~。 そこで、もう一度パンフレットをじろじろと、隅から隅まで眺めていたら、 またまた、いいもんみっけたべ。『足利学校』の配置図だっぺ。 現在の復元された状態の地図が載ってたんだけど。 北のほうに、土塁の切れ目があったんだ。 そういわれてみれば。あったべな、そったら切れ目が。 だども、門は鉄だったかな? 史跡跡っていうよりも、荷物の運搬用の出入り口みたいだったど。 ふんだから、すっかり忘れてたんだべな。 そこなら、『足利学校』の北っかわで、『鑁阿寺』の側だから、『鑁阿寺』方面の火事が飛び火してきても、おかしくないべ。 そうか~『入徳門』は、こっちの裏口門だったんだな~。 は~、いかったな~。 謎が一つ解けて、気分がすっきりしたど。《参考》 『足利学校パンフレット』 (足利学校内で、購入可能)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.08

コメント(0)

-

【足利学校】 破壊と復元。 これも歴史なんだべな~。

「方丈」『孔子廟』の次は『方丈』っていう建物さ、見学すんど。 これが『方丈』だど。『足利学校』っていえば、この『方丈』の建物が、必ず紹介されっから、 有名な建物だべな。 おっきいな~そんでもって、綺麗だべ~。 だども、日本最古の学校にしちゃ~、隣の『孔子廟』と 差がありすぎないけ? ちと、綺麗すぎっつうか、新しい感じだべ。 それもそのはず。『方丈』の建っている、東っかわはな。『足利学校』が、最高期だったころのまんまじゃ~ないんだ。 明治6年(1874)に一度整地されて、小学校が建ってたことがあんだど。 こんときに、南側の土塁と濠も破壊。 裏にあった門は、移築されたんだけんど。 それが今の『入徳門』らしいど。『方丈』の正面には、池がある。『南庭園』っつってな。 書院庭園の形態を持つ、築山泉水庭園なんだど。 奥のぽっこりしてる山が、築山だべな。 ここも、もちろん壊されたとこ。 池もいったん、つぶされちゃったんだべな。 もったいない。 昭和40年ごろに、小学校は校舎の建て替えをかねて移転。 その後、昭和57年~平成2年ごろに、発掘調査さしたんだと。 で、調査の結果、『方丈』や『南・北庭園』『庫裡』『土塁』『堀』などがみっかってな。 復元されたらしいんだ。 復元された建物は、江戸時代中~後期ごろの『足利学校』でな。 古地図や発掘状況を、参考にしてるらしいんだけど。 ちょこっと位置なんかが、ずれてる可能性もあんだって。 だもんで、建物の形式は、江戸時代のもんなんだけど。 建物自体は、最近こさえられたもんだから、新しい感じさすんだね。 『方丈』の正面にまわってみたど。 なんだか、映画のセットみたい。 お隣の『孔子廟』の木が、いい感じに黒っぽくみえるからな。 こっちの『方丈』は、綺麗過ぎて、なんだか物足りないべ。 こっちは『玄関』。 お隣には観音さまが、ずら~っとならんでてな。 ちょっと、恐かった。 当時はこんなふうに、ずらずら~っとならんで、お出迎えなんて なっかたよね? 展示用だべな。『玄関』の上の瓦んとこにはな。『學』の字が彫ってあんだけど。 これは『上杉憲実』の筆跡を、模写したもんなんだと。 細かいとこまで復元されてんだな~。 建物がすばらしいだけあって、古さが残ってないってとこが、 う~ん。とっても、残念だっぺ。《参考》 『足利学校のパンフレット』 (足利学校内で、購入可能) 足利の歴史/前澤輝政【Marathon05P05Sep12】【マラソンsep12_東京】【RCP1209mara】価格:1,995円(税込、送料別) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.07

コメント(2)

-

【足利学校】 孔子廟。いい仕事さ、してんね~♪

「孔子廟」『杏壇門』の扉だど。 なんの模様だべな? わかんないけんど、細かい細工が施してあんど。 ちょっと触ってみようかなw。 ぺたっ! や~、なんか、感激~!! 扉も鋲が打ってあって、頑丈そうだべ。 大事な場所なんだべな。 緊張すんど。 一歩踏み込むと、砂利さ敷き詰めた広場に出る。 そんで、正面にあんのが『孔子廟』だど。 寛文8年(1668)の建築で、明の古廟に倣った造りになってんだって。『孔子廟』ってのはな。 孔子さまの霊を、祀った建物でな。元々は、中国のほうの建物なんだ。 江戸時代になってから、日本にも霊廟が建てられるようになってな。 主に、儒学さ学べる学校の中に、建てられるようになったんだと。 へ~。そう言われっと、 屋根の辺りがなんとな~く、中国っぽい、かな? ここにも扁額さあって、文字は『大成殿』って書いてあんだ。 そんで、中央奥に木造の『孔子坐像』。 天文3~4年(1534~1535)の作。 左奥に木造の『小野篁(おの・たかむら)』の像がある。 こっちは江戸時代初期に、こさえられたもんだって。 孔子さまは、儒教の祖でな。 小野篁さまは、足利学校の創立者っていわれてる人なんだ。 そこで、2人の像さ祀ってあんだね。 写真も撮ったんだけど、あんまし上手く写ってないんで、 やめとこっと。 是非足さはこんで、実物をみとこれね。 さてと、次いってみっかな~。 振り返ると『杏壇門』の裏っかわが目にはいったっぺ。 これはな。『四脚門』っていう造りなんだって。 表からだとわかんないけんど、裏からみっと、四つの柱がはっきりわかる。 表に劣らず、迫力満点!立派な柱だべ~。 裏だからって、手抜きはないど。 これこそ、いい仕事ってやつだね~。《参考》足利の歴史/前澤輝政【Marathon05P05Sep12】【マラソンsep12_東京】【RCP1209mara】価格:1,995円(税込、送料別) ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.06

コメント(0)

-

【足利学校】 三門

「三門と扁額」 『足利学校』に入って、まっつぐに進むと、『孔子廟』さ、たどり着くんだけんどな。 廟さ行くまでには、3つの門を通んなくっちゃ~なんないんだど。 一つ目は、これ。入り口んとこの『入徳門』『入徳門』は寛文8年(1668)にこさえられたんだけんど。 天保2年(1831)鑁阿寺の火事で焼失。 天保11年(1840)に修築されたもんなんだって。 昔は別の場所にあったのを、明治時代に移築してきたらしいど。 門のとこに『入徳』って文字の、扁額がかかってる。 これは、紀伊徳川家・11代藩主・徳川斎順(とくがわ・なりゆき 1801~1846) の書なんだそうだど。 2つ目の門が『学校門』 この門の前までは、広場みたいになってるから、 ここさ通ると、『足利学校』の中さ入ってきたな~ って感じがすんな。 寛文8年(1668)創建。 扁額は『學校』って書かれてんだけど。 あれ? 写真さない。撮りわすれちゃったっぺ。 ええ~と。これはな。 蒋龍渓(しょう・りゅうけい)って人の書を、 狛高庸(こま・たかやす)って人が、縮模したもんなんだって。 ここで、ちょこっと、疑問なんだけど。 この扁額ってやつは、どやってこさえんだんべな? よく、だれだれの書、とか説明に書いてあんだけど。 墨書きじゃ~なくって、木彫りになってるやつは、書いたもんじゃないべ! って、思っちゃうんだけど。 紙だとか板に文字が書かれたもんがあるけど。 あれは、わかんだ。 文字さ書いてほしい人んとこに、持って行って、 直接、板や紙にかいてもらえば、いんだかんな。 だども、木彫りになってんのは、どうすんだ?『足利学校』の扁額は、木に彫ってあるど。 偉い人が書いた文字を元に、木に転写して、 彫ったってことなんかな? あ、『學校』の扁額は、肉ぼりって書いてあるど。 文字が浮き上がるように彫る、技法だべな。 誰が彫ったんだべな。 書を書いた人の名前は残ってんのに、 彫った人の名前は、残ってないんけ? なんてな。 くだらないことさ考えてるうちに、最後の門さ到着したど。 最後の門は『杏壇門』。孔子廟の門も兼ねてんだ。 寛文8年(1668)に、こさえたもんなんだけど。 明治25年(1892)の火事で、屋根と門扉が焼失。 その後再建さたんだと。 扁額は『杏壇』 紀伊徳川家・第10代藩主・徳川治宝(とくがわ・はるとみ 1771~1852) の書だと。 どの門も、木の古さがいい色合いになっててな。 どっしりとした、落ち着いた感じが、どっか懐かしい気がすんど。 ちょっと小さい感じがすんのは、昔の人の身長にあわせて、 低めに作ってあんのかな?《参考》 足利学校のパンフレット(学校内で購入可能)足利の歴史/前澤輝政【Marathon05P05Sep12】【マラソンsep12_東京】【RCP1209mara】価格:1,995円(税込、送料別)ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.05

コメント(0)

-

【足利学校】 門と門の狭間で・・・寄り道♪

「孔子像と中国獅子」 覚悟さ決めて、門さ潜ると、受付があった。 こっから先は、入場料が必要らしい。 お金さ払って、中さ入る。 そうそう。昨日紹介した、正面の門は『入徳門』つってな。 学校の敷地に入る、最初の門だったんだ。 次の門『学校門』さ潜ると、足利学校のメインの建物さ見えるんだけど。 その前に。 なんだか、素敵なものが、目に入っちゃった。『孔子像』だど。 手前に見えるのは、龍だったかな。 そして、これ。これ!『獅子さま』だど。 『獅子』は『狛犬』の祖先、っていうんかな。 中国から、日本さやってきた時の、最初の形なんだど。 こっちは、右側の『獅子さま』 頭が大きいのかな。 あ、たてがみが、立派すぎんだな。 今まで見た狛犬さまと、ちょっと雰囲気さちがうべ。 こっちが、左側。 足さぶっとい! 爪もくっきりと! 2体で、孔子像の左右を護ってんだ。 おっかね~な~www あれ?、どっちも口さ開けてんど。 狛犬さまは、『阿』と『吽』で、片っぽは口さ閉じてるのにな。 それに、首んとこに、鈴みたいな玉みたいなもんが、くっついてる。 これも『獅子さま』の特徴なんだ。 正確には『獅子さま』ではなくって、『中国獅子』っていうんだけどな。 日本の『狛犬さま』だと、左右で、狛犬と獅子の組み合わせなんだけど。『中国獅子』の場合は、どっちも、獅子なんだ。 阿吽の区別も、ないんだど。 だども、『獅子さま』も『狛犬さま』も、お役目は一緒。 大事な神さまさ、護ってんだ。 ここの神さまは、孔子さまってことだね。『中国獅子』は、珍しいって聞いたど。 や~、いいもん、みたべ。 おかげでな。学校さ入った緊張感が、薄れたべw。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.04

コメント(0)

-

【足利学校】 迷走中

「入り口?」『鑁阿寺』の後は、やっぱし『足利学校』さ、よんなくっちゃ~な。 場所は『鑁阿寺』の、目の前なんでな。 のんびりと、植木や水堀さ眺めながら、歩いていったっぺ。 水堀沿いに歩いていくと、目の前に門がみえてきたど。 歩道橋からも、見えてたな。 きっとあれが、入り口だべな~。 土塁の間から見える屋根さ、眺めながら近づいていったらな。 ありゃ? 行き止まり? なんで? きょろきょろと辺りさ見回すと、あ、案内板さ、みっけ! どうやらここは、入り口じゃ~なかったみたいだな。 だども、道路からよくみえたし。 他に入り口らしい門さ、め~なかったんだけど。 違うんけ~。がっかり。 日差しも、強くなってきたし・・・ なんか・・疲れが、倍増してきた・・・べ・・・ しゃ~ないな~。 もうひと踏ん張り! い、行くど~! 電柱の案内板に従って、細い裏通りを歩いて行く。 あ、古本やさん、みっけ! こういう古いとこって、意外なお宝があったりすんだよね・・・ いやいや、今日の目的は、『足利学校』だから・・・ さ、先さ、進まないと、な。 本の誘惑さ振り切って、前に進むと・・・ 涼しげ~。 大きな岩・・・触りたい、な。 確か、味噌屋さんだったかな? この石は、看板代わりだべな。 とくに、謂われはなさそうだけど、 や~、素敵だな~。 いやいや、だから。 岩っこさ、見とれてる場合じゃ、ねんだって。 肝心の『足利学校』の入り口は、どこなんだい? この辺り・・・の、はずなんだよな~。 行き過ぎてなければな~。 暑いもんだから、倒れないようにゆっくりと、辺りさ見回した。 すると、味噌屋さんの正面に、昔風の建物があった。 あ、これか~。 や、なんか、普通っぽくて、気がつかなかったw。『足利学校』の入り口だっぺ。 ここまでの裏道にも、古い感じの塀があったんでな。 周りの風景に溶け込んじゃって、気がつかなかったど。 立派だな~。入りづらいな~。 学校って、小学校んときから、苦手なんだよな~。 あっ。お腹さ、痛く、なって・・・きたかもw。 帰えんべかな~。 行きたいような・・・ 行きたくないような・・・ ど、どうすっか、な~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村

2012.09.03

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0932 カラ売り屋

- (2025-11-18 00:00:12)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-