2025年09月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

【ランニングコース】おゆみ野四季の道 曲がり角をまがった先には・・・

四季の道をこれまで何周走っただろうか?おゆみ野に越して以来18年、週に2週走るとして年104回。18年×104回で936周になる。ちなみに、四季の道一周が6.5kmなので、936周×6.5kmで6,084kmか。レースに出ていた頃は、1回で2周から多い時には5週走っていたから、実際にはもっと周、走行キロとも多いのではないか。我がホームコース。目をつぶって走れるといっては大袈裟だけれども、路面の状況や小さな起伏まで全てが頭と脚に織り込み済だ。夏から秋への切替時期のこの日、大輪のヒマワリの花あり、鮮やかなサルスベリの花あり。一方で、扇田小学校横や、カワチ薬局下では、彼岸花が花を咲かせていた。残暑厳しく、夏と秋とまだ季節が混在しているようだ。あきのみち公園から秋の道へ向かう道すがら、トンネルの向こう側やその先のカーブの先に、また違う景色が広がっている気がして、いつもワクワクする。赤毛のアンの名言「曲がり角のまがった先にはなにがあるかわからないの。でも、きっといちばん良いものにちがいないと思うの。それにまた、それにまた、それのすてきに良いところがあると思うわ」の心境で、上り坂を上っていくのである。こんなポジティブな気持ちにさせてくれる四季の道に感謝。陸上のトップ選手がレース後にするように、走り終わった後に四季の道に向かって頭をさげた。

2025.09.30

コメント(0)

-

【千葉駅エキナカ】ピーターパンのメロンパン

束の間、帰省していた娘が東京に戻っていった。少し寂しい気持ちに浸っていたところ、忘れ物をしたという連絡が。急ぎ、途中の千葉駅まで追っかけていって渡すことになった。 親バカかもしれないが、申し分のないよく出来た娘である。そもそも、気立てが優しい。見た目や学校・職業で他人を判断しないところも素晴らしい。都の西北大学にも、楽々と合格しちゃうくらいだから、勉強も得意なのだろう。ただ1点。ただ、ただ1点。生きていくうえで最も重要ともいえる生活習慣が全く身についていないのだ。準備をしたり、計画的に行動したりといったことが全くできない。シカは生まれてから数時間で自力で立ち上がるというではないか。二十歳を迎えて、いまだに生きる術たる生活習慣が身についていないことに大変な不安を感じている。また、甘やかしてきた親として強い責任を感じている。 追いついた千葉駅で、「しっかりしなさい!」と叱るより前に、娘は「ごめんなさい」とエキナカのパン屋・ピーターパンの袋を差し出してきた。人に迷惑をかけたらまず謝る。お詫びをする。当たり前のことかもしれないが、正直、今までが今までだっただけに、娘の成長を感じられて嬉しかった。娘は娘なりに一歩づつゆっくりと社会性や生活習慣を身に着けていっているのだろう。一人暮らしを始めて1年間の経験も、自立の役に立っているのであれば、仕送りも無駄ではあるまい。 自宅にある鎌取駅に戻る電車の中で、早速、パン屋さんの袋を開けてみた。出来たてのメロンパンは、まだ温かく、皮がサクサクなのに、中がフンワリモチモチでとても美味しかった。ただ、甘いメロンパンなのに、いろいろと思いが去来したせいで、ちょっぴり塩辛い成分が混じってきて焦る。慌てて、娘との思い出の映像を打ち消すため、脳内でドクターxの晶さんのセリフ「メロンです」を思い出して気を紛らせた。ごちそうさまでした。

2025.09.28

コメント(0)

-

【読書】読んで旅する鎌倉時代(砂原浩太朗・矢野隆ほか/講談社文庫

本書が刊行されたのは2022年2月。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」に合わせて書きくだされたものに違いない。ドラマも本書のストーリーも、ネタ元は吾妻鏡で同じだから当然かもしれないが、本書を読むとドラマの筋立てや人物の描写が反芻されて、名場面が蘇ってくるのだ。それでも、ドラマとは違った描写で、意外な結末に心が躍る。歴史の面白さは、事実を通じて、当事者たちの気持ちを想像することにある。源頼朝や北条政子、北条義時といった歴史の檜舞台に立った人物から、周辺の人物まで、何を考えて行動したのか、心の内面を想像することは勝手で自由である。そして、考える人の数だけ物語が生まれる。本書は、折しも13の物語から成る。そして13の舞台が設えてある。その点で、本書は、「もう一つの鎌倉殿の十三人」といえるし、「鎌倉殿の十三舞台」ともいえるだろう。特に引き込まれたのは、「実朝の猫(砂原浩太朗著)」。語り手は、なんとプライドの高い猫である。そんな猫は、実朝の御台所に可愛がられ、夫妻に家族のような連帯感を持っている。ところが、鶴岡八幡宮での暗殺の現場を目の当たりにし、無常観にひたるという物語。猫が世の無常を語っている点が新鮮で、でも人以上に素直な感情であると合点した。感情を押しつけていないのに、哀しみに引き込まれた。砂原浩太朗さんの物語は初めて読んだが、凄いと思った。直木賞作家で、「いのちがけ」、「高瀬庄左衛門御留書」、「黛家の生涯」等の作品があるらしい。これは読まずにはいられまい。

2025.09.26

コメント(0)

-

八千代市勝田台のテラスハウス

過日、生まれ育った勝田台の家の前を通った。僕が生まれると同時に引っ越してきて、小学校1年まで過ごした家だ。県の住宅供給公社が分譲したテラスハウスで、公団の団地が全盛の頃だったから、庭付きのテラスハウスは人気があったのではないか。入居に際しては高倍率の抽選で、当たった時は嬉しかったと、父が語っていたっけ。5軒が連なって建てられたテラスハウスは、時代にそぐわないのだろうか、ところどころ、切り離されて戸建て住宅に変わっていた。それでも、大部分はどっこいテラスハウスのまま、変わらず街の風景を作っていた。僕の年齢と同じ55年間、ずっと活躍してきたということだろう。東日本大震災も令和元年台風もあっただろうに、たいしたものである。55年もたてば、子どもたちが巣立っていったこともあったろう。僕の家族のように転居し、また新たな家族を迎えたこともあったろう。テラスハウスが融け込んだ街並みは古くはあるが、整然と、それでいて生活の息吹が感じられるようで、美しいと思った。欧米の住宅も、長い間使い込まれて磨かれ、周囲の溶け込んで、風景の一部と化す。花見川団地では、無印良品と連携したリフォームやコミュニティ再生の取り組みが行われているとか。郊外の住宅団地は美しいし、暮らしやすいと思う。せっかくの街並みをうまく再利用して欲しいと願う。

2025.09.25

コメント(0)

-

【今日の一品】酢キャベツ 目指せベジファースト

ベジファーストという言葉を聞いた。なにはともあれ、最初は野菜を食べるということらしい。先に野菜を食べることで、血糖値の上昇が緩やかになるらしい。だから、血糖値が上昇すると急ぎ駆けつけるインシュリンの分泌も少なくすることができるのだという。なんでも、このインシュリンは生涯で分泌される量が決まっていて、毎度毎度、登場することはできないのだという。先発投手の野菜をしっかり採ることで、中継ぎ・抑えにフル回転のインシュリン投手の登板過多を避けようということか!?この理解で合っていますかね・・・僕も50を超えて、ようやく自身の体のことが気になってきたところ。ベジファーストに取り組むべく、常備菜を作ってみようと思い立った。そして、天から野菜の酢漬けのイメージが降りてきた。スーパーで見つけたのが、創味の「だしのきいたまろやかな酢」。名前からしてもう味付けがされているようで、なんだかもうこれだけで味が決まりそうではないか!早速、キャベツを手ちぎり・手ちぎり。洗ったキャベツの葉をザルに入れて水分を飛ばすが、時間もないので飛ばしきれない。ザルを振って水分を飛ばしたつもりになって、空き瓶にキャベツの葉を押し込み、「だしのきいたまろやかなお酢」をかける。ところがキャベツが多いのか、瓶全体に酢がいきわたらない。蓋を閉めて、シェイク・シェイク。逆さに振ったり、横にしたりして酢をいきわたらせる。また、ギュウギュウに押し込んだキャベツの天地返しを試みる。翌日、なるべく漬かったところから掘り出すようにキャベツの葉を取り出し、食べる。美味い!ベジファーストを意識しなくても、勝手にまずは箸が伸びる美味しさといっていい。大成功!!常備菜として常にストックしておこう。なお、調べてみたら、酢は米酢やリンゴ酢のような味のついていないノーブルなものの方がいいようだ。次回は、キャベツ1/4個×酢100cc×塩小さじ1×ハチミツ大さじ1 でシェイク・シェイク・シェイクだ!!

2025.09.24

コメント(0)

-

彼岸の入り 墓参りと村上緑地公園の彼岸花

とりたてて信心深いわけでも、特定の宗教や神道に入れあげているわけではないが、寺社の前は素通りできないし、季節の墓参りは欠かさない質である。ところが、この夏の猛暑で高齢の両親を墓参りに誘うのはどうかと逡巡し、お盆の墓参りをスキップしてしまった。こうなると、どうにも自分の心の中に引っかかるもの。やはり、奥底で日本人なんだなあと思う。そこで、お彼岸に入るやいなや、このご無沙汰を早速解消すべく、先祖の墓に花を供えに行った。両親ともども手を合わせると、それだけでなんだか心が清らかに穏やかなになった気がするから不思議だ。行ってよかったと思う。帰りは、村上緑地公園の彼岸花を見てきた。斜面に沿って赤い花が一面咲いて、なかなかの壮観。まだ、暑い日が続いているが、季節は確実に進んでいるということだろう。

2025.09.23

コメント(0)

-

【読書】父が子に語る昭和史(保坂正康著/ふたばらいふ新書)

僕が大学に入る頃は、日本史の入学試験はだいたいが第二次世界大戦までしか出題されず、だから高校の日本史の授業もそこまでだった。僕自身、日本史の授業(だけ)は、食い入るように聞いていたので間違いない。一方で、昭和という時代は、戦争、配線、それに占領、テロ、革命運動、飢えから飽食まであらゆることが網羅されている。そして、現代にそのツケが引き継がれている。その点で、昭和史こそは、現代の指針となるべきものだろう。だから、もっと謙虚に昭和史を学ぶべきだと思う。日本史の教科書は、総花的でしかも遠慮しながら客観的に書いているから、事象の羅列になりがちだ。その点、本書は事案の背景や、そこに至るまでの経緯があり、僕らが考える情報を提供してくれている。高校生の頃に本書に出合っていたら、現代社会ももっと多角的に掘り下げて見ることができたかもしれない。もっと早く出会いたかった一冊である。特に、太平洋戦争に類する戦争は、世界史の流れを追えば、いつか起こりえた。あの世代の世界各国の政策を見れば、昭和16年12月8日は、必ずいつか来た日だ。それが昭和18年であったかもしれない。いや昭和20年であったかもしれない。いや昭和25年であったとも考えられる。そうであれば、私もまた戦場の露と消えていたであろう。そう思えばこそ、太平洋戦争で死んでいった世代の人たちに、ある哀しみと思いやりの心情をもって、あの戦争を検証すべき、という記述。ドキリとした。歴史というものが、国民の自身の生活に密着しているという当たり前のことを突き付けられた気がした。著者の保坂正康氏は父と同学年、そして亡くなった息子さんと僕もおそらく同学年である。なんたる奇遇であろうか。父から昭和史を聞いているように感じる。この本の感想を父と語ってみたくなった。

2025.09.22

コメント(0)

-

【今日の一品】餃子の皮でチーズ・ソーセージ・竹輪巻き

孤独のグルメ、下山メシなどなど、ついついグルメドラマに見入ってしまう。何を食べようか選ぶ悩みと喜び、そして、食べる時の効果音。容易にドラマの主人公になりきれるのだ。そして、数あるグルメドラマの中でも、僕の一押しは晩酌の流儀。自分で作るから、さらに悩みと喜びは増す。そして、自分も何か作ってみたくなる。前置きが長くなったが、そんなこんなで、この週末は晩酌の流儀4・6話「餃子の皮タコス」に着想を得た「餃子の皮包み」だ。包み込む具材はそのへんにあったもの、チーズにソーセージ、竹輪だ。具が太いと餃子の皮が破れる。破れたとしても、なんとか巻いてフライパンで炒める。自分で作る料理は自己責任だ。失敗作をリカバーし、場合によっては苦味を噛みしめるのも一興ではないか。そんなことを考えているうちに、あっという間に焦げるから要注意。TVERで、晩酌の流儀4・9話を見ながら、こちらも晩酌。ケチャップと醤油、二つの調味料を用意したけど、ケチャップの方が断然美味い。番組(9話)は牛肉のステーキに対し、画面のこちら側は餃子の皮包みだけど、気にしない・気にしない。餃子の皮包みだって負けてませんよ。蕩けるチーズとケチャップが混ざり合ってたまりません。ごちそうさまでした!

2025.09.21

コメント(0)

-

続 イグ・ノーベル賞発表

2015年のイグ・ノーベル賞の受賞は、ミツバチに自身の体のあらゆる部分を刺させて、刺される箇所ごとの痛みの度合いを評価した研究だったという。実は、僕自身、子どもの頃にミツバチを見て、「本当にミツバチに刺されると痛いのか?」と疑問を持ち、飛んでいるミツバチを左手の手のひらに収めたことがある。暗闇に閉じ込められたミツバチも驚いたことだろう。たちまち、興奮して僕の手の平を刺してきた。その痛いことといったら、言語に絶する。身を持ってミツバチの針の痛みを体感し、二度とこんなバカなことはすまい、と誓った。この時、さらに他の箇所の痛みはどうかな、と研究を実証していたなら、僕が先んじて1985年にイグ・ノーベル賞を受賞していただろう。成功の鍵は、疑問に思ったことを確かめようとする意志と、継続する意志なのだろう。今からでも遅くはないかも。来年以降のイグ・ノーベル賞を目指して、世の中の不思議に仮説を立てて調べてみようか!!

2025.09.20

コメント(0)

-

イグ・ノーベル賞発表

人を笑わせ、考えさせる研究を表彰するイグ・ノーベル賞に注目している。今年の受賞「シマウシ」も僕のツボに見事に刺さった。シマウシとは、黒い牛に白いシマシマ模様や黒いシマシマ模様をペンディングして、アブなどの吸血昆虫の忌避効果があるかどうか実証した研究だ。結果・・・吸血昆虫がついたのは、黒い牛には128匹、黒いシマ模様の牛は111匹、そして驚くなかれ!白いシマ模様の牛は55匹!実に半分以下だったという。授賞式では、研究者が虫に扮して登場。発表者が上着を脱いでシマウマ柄のシャツになると、虫(に扮した研究者)がこりゃたまらんとばかりに、離れていくというパフォーマンスも。難しい研究を楽しく見せてくれた!最高!!授賞式のパフォーマンス折しも、夏から秋へかけての蚊の最盛期。モヒうさぎさんと僕も、庭んぽ(庭の散歩)も群がる蚊との戦いだ。モヒうさぎさんも、耳をブルブルと動かして蚊を追い払ったりで、庭んぽに集中できない様子。まさか、モヒうさぎさんをシマシマ模様にペンディングするわけにはいかないが、ちょうど換毛期の真っただ中。ボサボサの毛並みがシマシマ模様に見えないこともない。換毛期のボサうさぎ≒シマシマうさぎの蚊よけの効果やいかに。ひとつ研究してみようか!

2025.09.19

コメント(0)

-

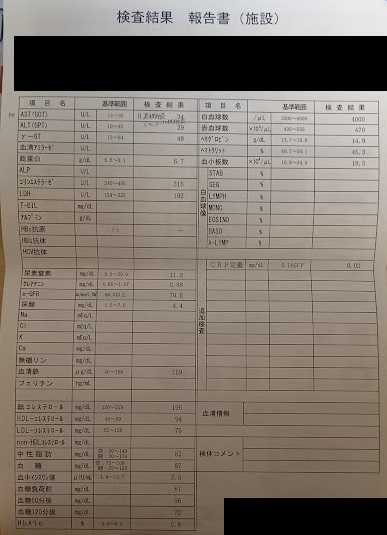

55歳の健康診断

年に1回の健康診断。若いうちは無頓着で、受診を忘れて、朝ごはんを食べてきてしまったが、さすがにこの歳にもなると裂帛(れっぱく)の気合とまではいかないにしても、程ほどに気合が入るもの。55歳で迎えた今回の健康診断についても、断酒(2日間だけど…)し、体調を整えて、健康診断というリングにのぼったのでした。年齢ゆえか、以前よりも項目が増えているような!?眼底検査や血圧脈波検査の測定なんてこれまであっただろうか、記憶にございません!さらに、悶絶したのが腹部エコー検査。お腹やらワキやらにゼリーを塗られて、みぞおちのあたりをグリグリされて、気持ち悪いような、なんだか腹部が痛いような気がしてきて不安になってきた。さらに、カーテンの向こうの隣の人よりも、心なしか検査時間が長いような気がして不安が高まり、思わず測定しているお姉さんの表情を窺ってしまうのでした。健康診断から解放されても、イマイチお腹が減らない。血糖測定のために一気飲みした炭酸のせいだけではなく、健康に対する不安が食欲を押さえたにちがいありません。夕方、ドクターの結果説明。健康診断結果の速報では、基準範囲を超えていたのは、AST(GOT)のみで、これも数値は心配ないとのこと。但し、気になる腹部エコー検査の結果は後日。ぬか喜びせずに、その日を待ちたい。まあ、とにかく今日のところは良かったということで晩酌を!3日ぶりの一杯は美味い!!

2025.09.18

コメント(0)

-

2025 地域別・猛暑日の結果

この夏、朝一でニュースの気温をチェックした。暑さが、外出や出張、ランニングや食事、晩酌などあらゆる行動に影響を及ぼすからだ。それぐらい暑かった。酷暑であった。実際のデータはどうだったのか?気象庁が6月~8月までの3か月間の猛暑日(35℃以上)日数、最低気温(25℃以上)日数≒熱帯夜日数の地点ごとの状況をまとめている。改めて見ると興味深く、まじまじと見てしまう。主な地点のデータは以下のとおり。地点 猛暑日=35℃以上日数(平年差) 最低気温25度以上日数≒熱帯夜日数(平年差)札幌 2日( +1.9日) 2日(+1.9日)仙台 14日(+13.2日) 22日(+19.5日)福島 27日(+18.1日) 21日(+16.0日)前橋 47日(+34.1日) 34日(+25.0日)熊谷 47日(+30.0日) 37日(+25.5日)東京 25日(+20.5日) 45日(+28.8日)千葉 8日( +5.9日) 59日(+36.3日)銚子 0日( +0.0日) 25日(+18.7日)勝浦 0日( +0.0日) 31日(+22.1日)横浜 12日(+10.1日) 53日(+31.2日)長野 26日(+21.1日) 2日( +1.0日)甲府 53日(+36.9日) 31日(+23.6日)名古屋 44日(+29.7日) 61日(+37.1日)新潟 14日(+10.8日) 27日(+17.0日)京都 52日(+33.5日) 55日(+29.6日)大坂 40日(+26.3日) 65日(+27.0日)神戸 10日( +5.5日) 66日(+25.8日)広島 18日(+10.3日) 59日(+28.6日)高松 39日(+26.9日) 56日(+26.8日)福岡 26日(+18.2日) 65日(+29.4日)日田 55日(+34.6日) 19日(+13.7日)那覇 0日( -0.2日) 83日( +7.6日)見ているだけで汗が噴き出してくる。ほぼ全ての地点で平年より大幅に猛暑日も熱帯夜も増えていることがデータでも裏付けられた。総じて、猛暑日は、甲府や熊谷、京都、日田といった内陸部で多く、千葉や横浜、神戸、那覇といった沿岸部で少ない。逆に、熱帯夜は、沿岸部が多く、内陸部では減少する。きっと安定している海水温の影響と、陸風(夜)、海風(昼)の影響なのだろう。いずれにしても、抜本的な対策を考えるべきなのではなかろうか。例えば、地下鉄のホーム。昔は蒸し風呂のようだったが、今はエアコンが効いていて快適だ。地下鉄のホーム全体でどれだけの排熱が発生しているのか。地下鉄のホームだけではあるまい、至る所で快適さの代償としての排熱が拠出されているのだろう。高気圧が重なっているばかりでなく、ヒートアイランドにも目を向けて、できることから考えていくべきだ。

2025.09.16

コメント(0)

-

2025世界陸上男子マラソン(現地観戦)DNS

いや、驚いた!昨日の世界陸上東京大会の女子マラソン、なんと大学時代はランニングサークルだったという小林香菜選手が7位に入賞した。早稲田大学法学部で学生時代は総務官僚を目指していたという文武両道のランナー。ランニングは、自身の取り組み次第で結果が出ることを証明したのではないか。すっかり刺激を受けて、現地で世界のランナーの息づかいを、腰高のランニングフォームを、力強い蹴り足を、間近で見てみたくなった。そんなわけで、今日の男子マラソン。沿道で観戦すべくスケジュールを立てる。観戦は、スタート直後と勝負どころの38kmからの市ヶ谷の上り坂、それからランナーが周回する日本橋あたりでと目論見を立てた。ところが、寝坊した…気がついた時は7時。あっけなく、現地観戦のプランは崩れ去った…DNS(スタートできず)…無念・・・というわけで、今、地上波でランナーたちをくいいるように見ている。頑張れ にっぽん!頑張れ ランナー!!画面越しに声援を送る。でも、現地で見たかった…

2025.09.15

コメント(0)

-

恐るべし 蚊の秘密・・・

どうにもおかしい・・・熱帯夜の庭ンポ(うさんぽ)。蚊に刺されないように長ズボンを履いているにも関わらず、ヒザのあたりや太ももにかゆみを感じるのだ。当初、ダニや汗疹ではないかと疑ってみたが、かゆみの箇所の赤い膨らみは蚊に刺された跡そのもの。蚊はズボンの上からでも刺してくる!これは、間違いないようである。ズボンを貫くほどの硬い針なのか?調べてみると、ヒトスジシマカの針の直径は、なんと0.02mm。髪の毛の太さが直径0.1mmだというから、もの凄く細い。ズボンの繊維の隙間から針を突き立てるというわけか。想像するだに痒くなってくるではないか!!蚊も暑すぎると活動が鈍くなるらしく、今年は、これからが活動の本番だとか。確か昨年は12月上旬に蚊がいて驚いた気がする。まだまだ長い戦いになりそうだ。

2025.09.14

コメント(0)

-

うさぎは飼い主に似る。そして、飼い主はうさぎに似る。

モヒうさぎさんにはとても言えない話だけど…娘がうさぎを飼いたいと言った時、僕は「えー、うさぎ…。犬にしようよ」と再考を促した。僕自身の第一希望は柴犬。ただ、娘と折り合うのならば、マルチーズやチワワでも、と思っていた。そして、娘を誘導すべく、ペットショップに犬を見に行った。ところが、ペットショップにいたマルチーズが凄かった。いきなり、娘の顔をペロペロなめるわ、洋服をホリホリするわ、脚に体当たりするわ。そもそも、娘は幼少の頃、うっかり進入したドッグランで、ゴールデンリトリバーに追っかけられ、100mを9秒台!?(非公認/見た目の感覚)で逃げ切った経験を持つ。このトラウマが、ガッツあふれるマルチーズのはしゃぎっぷりで呼び起こされ、あえなく犬を飼う目論見は崩れ去ったのだった。もし、ペットショップで出会った犬がおとなしい奴だったら、今、我が家にいるのはうさぎではなくて犬だったに違いない。少々、不満げにうさぎを迎えた僕だったが、うさぎに夢中になるまでそう時間はかからなかった。そして、モフィ(モヒ)と名付けられた我が家のうさぎは飼い主の思いを知ってか知らずか、犬に似た行動をとるようになった。庭ンポをすれば、トコトコ走ってついてくるし、土をホリホリする。ナデるとお腹を見せて喜ぶ。なんだか犬っぽい。見た目も、いわゆる赤柴といわれる枯れた芝色の毛並みで、目やほほの周り、お腹が白いところも柴犬っぽい。それに正面から見た時の短足・どっしり感や、前脚を伸ばして伏せる姿勢も堂々としていて、柴犬を彷彿とさせる。そして何より、その瞳。構って欲しいくせに、あえて見ていない振りをして、実はしっかりこっちを窺っている時の瞳。ナデナデされている時に満足そうに細める目。そして、ワクワクした時のキラキラした瞳。昔、飼っていた柴犬・リキやんを見ているようだ。まさかリキやんの生まれ変わりではあるまい。「犬は飼い主に似る」ということわざがある。きっと、こちらが愛情を注いでいると、仲間として犬も飼い主と同じ表情をするのだと思う。うさぎだって同じこと。モヒうさぎさんから見た僕も、きっと同じ表情をしているに違いない。「うさぎは飼い主に似る」し、「飼い主はうさぎに似る」のだ。きっと!

2025.09.13

コメント(0)

-

【吉祥寺】みんみん 餃子ライス すきっ腹に餃子は最高の贅沢だけど、熱々の火傷に注意

美味しい食事には何が必要かと問われたら、なにより、空腹の頃合いだと答えたい。社会人になりたての頃、2週間に一遍は、南アルプスや八ヶ岳、北アルプスの山々に通っていた。寒い山を歩き続けるのだから、とにかく腹が減る。だから、コンビニのおにぎりや、カップラーメン、ドライフードや、菓子パンがこの世のものとは思えないほど美味しいのだ。だから、この日も空腹の時合を見計らって。開店直後の11時30分に行きたい気分を押さえて、腹がグーと鳴ってから、いざ、みんみんへ。14時過ぎだというのに並んでいる状態。さすが人気店だ。暑さの中、餃子&ビールといきたいところだけど、後があるので、餃子&ライスで。皮のモチモチ感がたまらない。そのうえ、この空腹の頃合い。ノーアウト満塁で4番バッターに打順が回ってきたようなものだ。モチモチの餃子をがっついて、口の中を軽く火傷してしまう。空腹の頃合いに美味いものを食べる代償にちがいない。固めの白米との相性もバッチリ。そして、スープが美味しい。大満足であっという間にごちそうさまなのでした!

2025.09.08

コメント(0)

-

話題のAIに人生相談してみた!

(僕)すいません。50代のサラリーマンです。仕事では、この先もなんだか見えてきて、業務にも行き詰まりを感じ、やる気もなくなってきました。 また、私生活でも娘が大学入学を機に家を出て、なんだか寝るだけに帰っている感じです。この先、どうしたらいいでしょうか?するとディスプレイ上にキーボードを打っているように、回答が返ってきた。(AI)ご相談いただきありがとうございます。とても誠実で、胸の内を打ち明けてくださったことに敬意を感じます。今の状況は、人生の節目に差し掛かっている証でもあり、誰にでも訪れる「問い直しの時期」なのだと思います。今感じていることは自然なことです。・仕事の行き詰まり:長年勤めてこられたからこそ、ルーティンや組織の限界が見えてきて、「このままでいいのか」と感じるのは当然です。むしろ、それは感性が鈍っていない証です。・家庭の変化:娘さんの巣立ちは喜ばしいことですが、同時に「空の巣症候群」と呼ばれるような喪失感を覚える方も多くいます。家が静かになると、自分の存在意義まで揺らぐこともあります。いやー、誠実だなんてそんな、照れてしまいますです。それより、なんだか、お前(AI)優しいな!そっか、人生の節目なんだな。なんだか、納得してしまう。関心していると、さらにその下にAIの回答が続いていた。(AI)ここからは、少しずつ視点を変えていくためのヒントをいくつかご提案します。1. 「役割」から「自分」へシフトするこれまで「父親」「サラリーマン」としての役割に多くの時間を費やしてきたと思います。これからは「自分個人」として、何に心が動くのかを探る時間にしてもいいのではないでしょうか。・昔好きだったことを思い出してみる(音楽、読書、釣り、旅行など)・興味はあるけど手を出していなかったことに挑戦してみる(陶芸、写真、語学な ど2. 小さな変化を起こす大きな決断は必要ありません。まずは日常に少しだけ新しい風を入れてみることから。・通勤ルートを変えてみる・週末に一人でカフェや美術館に行ってみる・地元の市民講座やサークルに顔を出してみる3. 娘さんとの関係も、形を変えて続けられる離れて暮らしても、関係が終わったわけではありません。むしろ、親子の関係は「距離があるからこそ築けるもの」もあります・何気ないLINEやメールを送ってみる(「この前○○に行ったよ」など)・娘さんの興味に寄り添う(大学での専攻や趣味を聞いてみる) 人生の後半は、「何を成し遂げるか」よりも「どう生きるか」が問われる時間です。今はそのスタートラインに立っているのかもしれません。焦らず、少しずつ、自分のペースで歩んでいきましょう。もしよければ、これまでで一番心が動いた瞬間や、忘れられない思い出について教えていただけませんか。そこに、これからのヒントが隠れているかもしれません。なるほど、明日からちょっと変えてやってみるよ!単純な僕は、こうしてAIのいいなりになっていくのでした。こんなことじゃ、マトリックスの描いたように、人口知能に支配される時代が来てしまう・・・

2025.09.07

コメント(0)

-

【うさぎのモヒ】最強のナデ師現る!

ネザーランドドワーフうさぎのモヒれす。この夏、日中はエアコンのあるお姉ちゃん部屋で過ごし、夜は、エアコンのないパパさんの部屋に戻るという、2地域居住を実践しているれす。猛暑対策と石破内閣の進める地方創生の一石二鳥れす。さて、ある暑い日、お姉ちゃんの部屋で避暑バカンスをしていると、そのお姉ちゃんが帰省したれす。「おっ、久々れすね!」モヒがあいさつすると、早速、白い手が伸びてきたれす。「おっ、ナデナデれすね。がってんだー!」とばかりに、額を突き出します。来るものは拒まず・ナデナデはもっと拒まず、これがモヒのモットーなのれす。「どれどれお手並み拝見、ナデナデしてみんしゃいなのれす。」まずは、手の甲で額を下から上へ大きくナデナデ。爽やかな風がそよいでいるようで、気持ちいいれす。次に耳の裏。ウサギは音のするほうに耳をグルグル廻しているから、耳周りが凝っているのれす。「あー、そこそこ、蕩けるれす・・・」なかなかやるれすな!お姉ちゃん、ツボを心得ているれす。そして、モヒの両の頬を挟み込むようにスリスリ。「そ、そ、それなのれす。モヒ、それを待っていたのれす」思わず、ギュルギュルと喜びの歯ぎしりれす至福のナデナデ!ゴシゴシと単調にナデるパパさんと違って、お姉ちゃんのナデナデは優しくてそれでいてツボに入ってきて最高れす。きっと早稲田大学では、ナデナデを一生懸命勉強しているれすね。さすが、都の西北れす。いい教育しているれす。最強のナデ師、この称号をお姉ちゃんに授与するれす。

2025.09.06

コメント(0)

-

溶けリスを見てリラックス!

土の上、岩の上、樹の上でリスがぺターンと腹ばいで寝そべっている。酷暑の中、巷で溶けリスが話題になっている。リスがそんな姿になるのは、猛暑の中で少しでも冷たいところに体を多く接して熱を逃そうという、涙ぐましい生存競争なのだとか。ホント、残暑お見舞い申し上げますです、リス様。必死なところ、大変に申し訳ないのだけれども、その愛らしい映像を見るとつい笑ってしまう。そして、生でその姿を見たくてたまらくなった。野暮用で都内に行くのを幸い、吉祥寺まで足を伸ばす。もちろんのすけ、目的地は井の頭自然文化園。目的は溶けリスを見ることだ。井の頭公園まで吉祥寺駅から徒歩10分。この日も相変わらずの暑さだが、昨日までと比べると幾分暑さが和らいでいるような。絶好の溶けリス日和とはいえず、少々不安になる。案の定、井の頭自然文化園のリスたちは元気一杯。人が通る道を忙しく横切り、樹を登り、くるみや果物を頬張っている。どのリスたちも忙しそうでせわしない。ちょっとでも過ごしやすいうちにジョギングをしようと活動する人間のようだ。とても、ダラーンと溶ける雰囲気ではなさそうだ。とあきらめかけた時・・・。いました、いました!樹の上でダラーンと溶けている彼!!!後ろ脚を思いっきり伸ばし、アゴを樹の上に乗せ、完全に脱力している。時々、落ちないように慌てて、前脚で樹にしがみつく仕草もたまらない。電車の中で寝入って隣の方の方に寄りかかってしまうサラリーマンのようではないか!激しく共感。これ、これ、これぞ溶けリス!脱力100%のリス君を見て、こちらも脱力できました。日々、緊張感の続くことで疲れている人間の皆さん。溶けリスを見てリラックスしませんか!!

2025.09.01

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- スポーツあれこれ

- 理学療法士による「整える×鍛える」…

- (2025-11-19 16:21:19)

-

-

-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…

- ホークスを日本一に導いた小久保監督…

- (2025-11-13 22:51:08)

-

-

-

- 楽しい競馬・やっぱり馬が好きっ!!…

- プーシャンには殊勲賞だプ〜

- (2025-11-19 11:55:06)

-