PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

予告に変更がでました。「 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)」はまたまた延期。その前に入れたかった案件です。

実はイントロで書き出した謎から違う方に興味が湧きどんどん横道にそれてこの冒頭部たけで10回くらい書き直してます。

コロンブスの事、アメリゴ・ベスプッチの事、メディチ家銀行の事。メディチ家の経営や人々の事など膨らみ、何転も主軸の話しが変わりました。

全体には 「新世界アメリカ大陸の発見」に関する話し ですが、当時の取り巻く環境としてメディチ銀行の話しも詳しく入れました。

結果論で見ると「アメリゴ・ベスプッチを探求した章」になりすぎた感じです。

尚、アメリゴ・ベスプッチ、長いので途中からアメリゴ呼びしています(;^_^A

「アジアと欧州を結ぶ交易路 」番外 の扱いに入れられるのかな?

新大陸を発見したのはクリストファー・コロンブス。なのに新大陸はアメリゴ・ベスプッチの名から命名された。 なぜ? と思った人は多いだろう。

実際、「コロンブスの名誉を横取りした人」と非難されてもきたアメリゴ・ベスプッチ。

最初に到着したコロンブスか? そこが新しい大陸と証明したアメリゴか? 今でも賛否両論あるらしい。

そこでアメリゴの経歴共に調べて見たら、コロンブスの最初の航海から係わっていたらしい事も解ったし、表には出ていないが、アメリゴの功績は極めて大きかった事も解った。

今ではアメリカで良かったのではないか? と言うアメリゴ擁護派に・・。

そこでアメリゴの経歴共に調べて見たら、コロンブスの最初の航海から係わっていたらしい事も解ったし、表には出ていないが、アメリゴの功績は極めて大きかった事も解った。

今ではアメリカで良かったのではないか? と言うアメリゴ擁護派に・・。

今回はそんなアメリゴが新大陸と特定するにいたった経緯と同時に、コロンブスを支援した資金源にメディチ銀行がかかわっていたのではないか? と言う疑問から始まったのです。

また、南米の国々の公用語にも不思議を感じた人は少なからずいるはず。

ほぼスペイン語が公用語。それはアメリカ大陸における最初の取り分が影響している。

追加で加えました。

コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

アメリカ大陸 のネーミング

アメリゴ・ヴェスプッチ

とメディチ家

アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)

メディチ家と メディチ銀行

プリマヴェーラ(La Primavera) 春の寓意

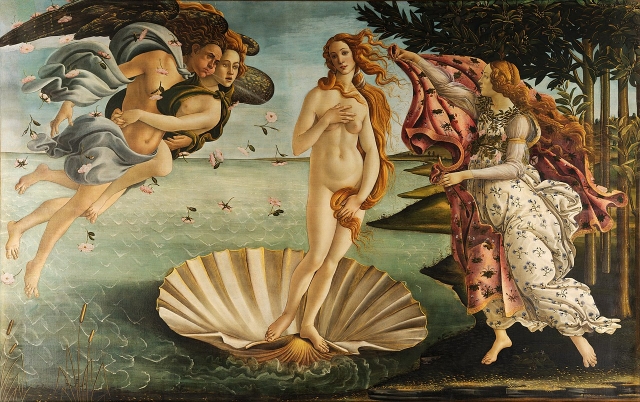

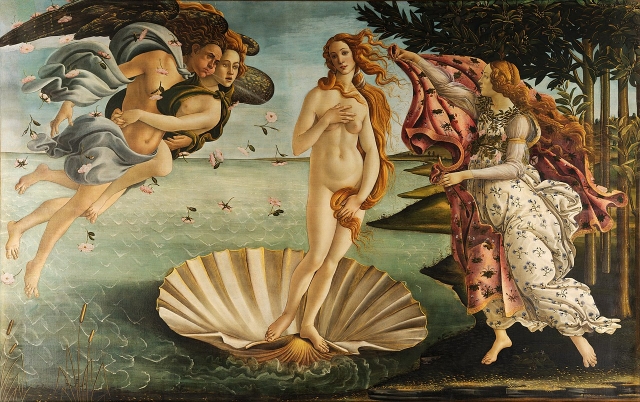

ヴィーナスの誕生 (Nascita di Venere)(Birth of Venus)

パラスとケンタウロス(Pallade e il centauro)

メディチ銀行(Medici Bank)

メディチ家の事業形態

複式簿記を用いていたメディチ家

ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)

ジャンネット・ベラルディとコロンブス

アメリゴ公証人から航海士? への転換?

ポルトガルによる南米大陸到達

ポルトガル領ブラジルの証明の為に利用されたアメリゴ

アメリゴが スペインの初代の航海士総監 となった理由

Amerigo Vespucci, Mundus Novus アメリゴ・ベスプッチ「新世界」

これはあくまで私の推測です

アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)

メディチ家と メディチ銀行

プリマヴェーラ(La Primavera) 春の寓意

ヴィーナスの誕生 (Nascita di Venere)(Birth of Venus)

パラスとケンタウロス(Pallade e il centauro)

メディチ銀行(Medici Bank)

メディチ家の事業形態

複式簿記を用いていたメディチ家

ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)

ジャンネット・ベラルディとコロンブス

アメリゴ公証人から航海士? への転換?

ポルトガルによる南米大陸到達

ポルトガル領ブラジルの証明の為に利用されたアメリゴ

アメリゴが スペインの初代の航海士総監 となった理由

Amerigo Vespucci, Mundus Novus アメリゴ・ベスプッチ「新世界」

これはあくまで私の推測です

コロンブス(Columbus)の野望

記念碑 コロンブスの塔(Mirador de Colom)

西インド諸島(West Indies)とコロンビア(Colombia)

中南米巣の公用語

アメリカ大陸のネーミング

冒頭触れたように、 アメリカの名はアメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)に由来している。

記念碑 コロンブスの塔(Mirador de Colom)

西インド諸島(West Indies)とコロンビア(Colombia)

中南米巣の公用語

アメリカ大陸のネーミング

但し、ヨーロッパとアジアがそうであったように アメリゴ(Amerigo)をラテン語読みして女性形にした名前である。

※ 南ドイツの地理学者マルティン・ヴァルトゼーミュラー(Martin Waldseemüller)(1470年頃~1520年)が1507年、自書の添付地図にアメリカとして大陸名を記したのが初らしい。

実は アメリゴ・ヴェスプッチは、新大陸を最初に

新世界

(New world)と

提唱した人

なのである。

実は アメリゴ・ヴェスプッチは、新大陸を最初に

新世界

(New world)と

提唱した人

なのである。

確かに結果論で見るとアメリカ大陸に最初に辿り着いたのはクリストファー・コロンブス (Christopher Columbus)ではあったが、彼は南米大陸の発見者である。

※ コロンブスが辿り着いたのは南北大陸の狭間にあるカリブ海の島。

※ アメリゴは南緯50度まで南下し、ブラジルの発見者となると同時に、そこが新しい大陸(南米大陸)と特定している。世間の評価はそこにある。

コロンブスがたどり着き、すでに植民地となっていたカリブ海のイスパニョラ島他から金や奴隷が欧州に運ばれていたが、 そこはアジアのどこか? と思われていた。

何より、コロンブスは絶対的にジパングと信じて亡くなっていたし・・。

※ コロンブスが辿り着いたのは南北大陸の狭間にあるカリブ海の島。

※ アメリゴは南緯50度まで南下し、ブラジルの発見者となると同時に、そこが新しい大陸(南米大陸)と特定している。世間の評価はそこにある。

コロンブスがたどり着き、すでに植民地となっていたカリブ海のイスパニョラ島他から金や奴隷が欧州に運ばれていたが、 そこはアジアのどこか? と思われていた。

何より、コロンブスは絶対的にジパングと信じて亡くなっていたし・・。

もしそこがジパングであるなら、大きな海峡(日本海の事?)があり、その向こうにアジア大陸があり、香辛料豊富なインド諸島が無ければならない。

コロンブスが新地の提督になっても統治に専念する事を放棄し、まだ調査航海に出たのは、それらを見付ける為であり、自分の理論を証明する事でもあった

からだ。

コロンブスが新地の提督になっても統治に専念する事を放棄し、まだ調査航海に出たのは、それらを見付ける為であり、自分の理論を証明する事でもあった

からだ。

皆も薄々違うのではないか? と言う疑問もあったかもしれない。でも皆は自分が富めればそこがどこでも良かったのだろう。

後にアメリゴ・ベスプッチはカリブ海沿岸に広がる土地を大きな島ではなく、 欧州人が知る三つの大陸(アジア・アフリカ・ヨーロッパ)以外の全く別の新たな大陸だったと報告。それを 新世界(New world)と伝えている。 むろんそれにはきちんとした理由があった。

それは彼の書簡を持ってまとめられ、世間に公表された のである。

内容 自体が非常にセンセーショナルな報告であり、逆に、彼の航海が本当なのか? 書簡が本物なのか?論議は中世来続いている。 彼の名が新大陸に付けられた事自体にもかなり批判は出ていたようだ。

が、当時の有識者は彼の名をつける事を否定する理由は無いとした。彼の証明は確かなものであり、事実であったからだ。

そもそも彼は本来、探検家でも地理学者でもなかったし、まして船乗りでも無かった。

彼の本業は実はメディチ家傘下のビジネスマン 。それもかなり有能な・・。

アメリゴベスプッチはフィレンツェのロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)(1463年~1503年)に仕えてセビリアに来た。そこでコロンブスの探検に係わる事になったのだ。

コロンブスがアジアと信じていた大陸は、実は全く別の未知の大陸だったと証明するに至る理由はそこから派生している。

彼が南米の探検航海に出たのはスペイン王やポルトガル王からの依頼に始まっている。

もしそこがジパングであるなら、大きな海峡(日本海の事?)があり、その向こうにアジア大陸があり、香辛料豊富なインド諸島が無ければならない。

皆も薄々違うのではないか? と言う疑問もあったかもしれない。でも皆は自分が富めればそこがどこでも良かったのだろう。

後にアメリゴ・ベスプッチはカリブ海沿岸に広がる土地を大きな島ではなく、 欧州人が知る三つの大陸(アジア・アフリカ・ヨーロッパ)以外の全く別の新たな大陸だったと報告。それを 新世界(New world)と伝えている。 むろんそれにはきちんとした理由があった。

それは彼の書簡を持ってまとめられ、世間に公表された のである。

内容 自体が非常にセンセーショナルな報告であり、逆に、彼の航海が本当なのか? 書簡が本物なのか?論議は中世来続いている。 彼の名が新大陸に付けられた事自体にもかなり批判は出ていたようだ。

が、当時の有識者は彼の名をつける事を否定する理由は無いとした。彼の証明は確かなものであり、事実であったからだ。

そもそも彼は本来、探検家でも地理学者でもなかったし、まして船乗りでも無かった。

彼の本業は実はメディチ家傘下のビジネスマン 。それもかなり有能な・・。

アメリゴベスプッチはフィレンツェのロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)(1463年~1503年)に仕えてセビリアに来た。そこでコロンブスの探検に係わる事になったのだ。

コロンブスがアジアと信じていた大陸は、実は全く別の未知の大陸だったと証明するに至る理由はそこから派生している。

彼が南米の探検航海に出たのはスペイン王やポルトガル王からの依頼に始まっている。

43歳で初航海。 文系の彼がそこに至るには結構なドラマがあったのです。

アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)の肖像

ウィキメディアから仮りました

画家 クリスピン・ファン・デ・パッセ(Crispijn van de Passe)(1564年~1637年)

オランダ出身、彫刻家であり印刷出版者。

製作 1590年~1637年

書かれているのは、フィレンツェ出身のアメリゴ・ヴェスプッチはブラジルの土地の発見者であり征服者であると言う内容らしい。

オランダが海洋国として台頭してくる中で ブラジルの土地の発見者として紹介されている 所に意味がある。

アメリゴ・ヴェスプッチとメディチ家

※ アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)(1454年~1512年)

ヴェスプッチ家はもともと フィレンツェでメディチ家に仕える家系 。彼の家は両替商で、父は公証人をしていた。

兄2人はピサの大学に進み、彼自身はドミニコ会修道士である 叔父のジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチ から教育を受ける。

※ ジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチ(Giorgio Antonio Vespucci)(1434年~1514年)

実はこの叔父はフィレンツェで最も有名な人文学者の 1人。勉学は文学、哲学、修辞学、ラテン語と幅広く、また、地理と天文学もそこで学んだらしい 。

とにかく学者としては申し分無い博識の人物で、 彼に学んだ事が彼の好奇心をもふるいたたせたのかも しれない。

そして、 この時に天体の観測から器具を使い地図を書く原理も学んでいたのではないか? と思われる。

先に言うと、 この学舎の友2人が新世界に関する書簡の受取人である。

アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)の肖像

ウィキメディアから仮りました

画家 クリスピン・ファン・デ・パッセ(Crispijn van de Passe)(1564年~1637年)

オランダ出身、彫刻家であり印刷出版者。

製作 1590年~1637年

書かれているのは、フィレンツェ出身のアメリゴ・ヴェスプッチはブラジルの土地の発見者であり征服者であると言う内容らしい。

オランダが海洋国として台頭してくる中で ブラジルの土地の発見者として紹介されている 所に意味がある。

アメリゴ・ヴェスプッチとメディチ家

※ アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)(1454年~1512年)

ヴェスプッチ家はもともと フィレンツェでメディチ家に仕える家系 。彼の家は両替商で、父は公証人をしていた。

兄2人はピサの大学に進み、彼自身はドミニコ会修道士である 叔父のジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチ から教育を受ける。

※ ジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチ(Giorgio Antonio Vespucci)(1434年~1514年)

実はこの叔父はフィレンツェで最も有名な人文学者の 1人。勉学は文学、哲学、修辞学、ラテン語と幅広く、また、地理と天文学もそこで学んだらしい 。

とにかく学者としては申し分無い博識の人物で、 彼に学んだ事が彼の好奇心をもふるいたたせたのかも しれない。

そして、 この時に天体の観測から器具を使い地図を書く原理も学んでいたのではないか? と思われる。

先に言うと、 この学舎の友2人が新世界に関する書簡の受取人である。

アメリゴはセビリアでコロンブスの事を知ると、帰りにピサに立ち寄り 金130ドゥカートもする航海地図を購入

している。 いつか自分も航海に出てみたい・・と言う夢をこの時持ったかもしれない。

アメリゴはセビリアでコロンブスの事を知ると、帰りにピサに立ち寄り 金130ドゥカートもする航海地図を購入

している。 いつか自分も航海に出てみたい・・と言う夢をこの時持ったかもしれない。

ところで、 アメリゴはこの学舎で後に仕えるロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに出会う のである。

※ ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)(1463年~1503年)

後にヴェップッチ家遠縁のセミラデ・アッピアーノがロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに嫁いだので親戚同様の関係となった。

※ セミラデ・アッピアーノ・アラゴナ(Semiramide D'Appiano D'Aragona) (1464年~1523年)

美女だったらしい

ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)の肖像

ウィキメディアから仮りました

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

制作 1479年 テンペラ

タイトルが若い男の肖像になっている。これで推定年齢は16歳。

言い方を変えると、 この学舎でアメリゴ・ヴェスプッチはその能力を買われてロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチにリクルート(recruit)されたのである 。

このメディチ家の学友ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチと

後にセビリアで知り合う 商人ジャンネット・ベラルディ

(Gianotto Berardi)(1457年~1495年)。

このメディチ家の学友ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチと

後にセビリアで知り合う 商人ジャンネット・ベラルディ

(Gianotto Berardi)(1457年~1495年)。

またジャンネットがらみで知り合う 航海士クリストファー・コロンブス Christopher Columbus)(1451年頃~1506年) との出会いにより彼のその後の人生を大幅に、確実に変えた のである。

セビリアに置かれているアメリゴの像

車内からの撮影なのでアップがありません。

彼らの関係に入る前に先に紹介したいのが、メディチ家との関わりである。

実は この時代、フィレンツェで銀行を起こしたメディチ家は欧州中の富を得たような成功ぶり。彼らは政治の世界にも進出 して行く。

時代はちょうどルネッサンス期、 メディチ家は芸術家のパトロンとして惜しみなくお金を使った事でイタリア・ルネッサンスは花開いた のである。

メディチ家と メディチ銀行

アメリゴより 12歳年下の学友ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ は メディチ銀行を創設したジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチ のひ孫 である。

※ ジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチ(Giovanni di Bicci de' Medici)(1360年~1429年)

ところで、 アメリゴはこの学舎で後に仕えるロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに出会う のである。

※ ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)(1463年~1503年)

後にヴェップッチ家遠縁のセミラデ・アッピアーノがロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに嫁いだので親戚同様の関係となった。

※ セミラデ・アッピアーノ・アラゴナ(Semiramide D'Appiano D'Aragona) (1464年~1523年)

美女だったらしい

ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)の肖像

ウィキメディアから仮りました

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

制作 1479年 テンペラ

タイトルが若い男の肖像になっている。これで推定年齢は16歳。

言い方を変えると、 この学舎でアメリゴ・ヴェスプッチはその能力を買われてロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチにリクルート(recruit)されたのである 。

またジャンネットがらみで知り合う 航海士クリストファー・コロンブス Christopher Columbus)(1451年頃~1506年) との出会いにより彼のその後の人生を大幅に、確実に変えた のである。

セビリアに置かれているアメリゴの像

車内からの撮影なのでアップがありません。

彼らの関係に入る前に先に紹介したいのが、メディチ家との関わりである。

実は この時代、フィレンツェで銀行を起こしたメディチ家は欧州中の富を得たような成功ぶり。彼らは政治の世界にも進出 して行く。

時代はちょうどルネッサンス期、 メディチ家は芸術家のパトロンとして惜しみなくお金を使った事でイタリア・ルネッサンスは花開いた のである。

メディチ家と メディチ銀行

アメリゴより 12歳年下の学友ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ は メディチ銀行を創設したジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチ のひ孫 である。

※ ジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチ(Giovanni di Bicci de' Medici)(1360年~1429年)

また本来は分家筋になるのだが、父の早世により彼は現 メディチ本家の当主ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ) の 養子でもあった。

※ ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)(Lorenzo de' Medici detto il Magnifico)(1449年~1492年)

つまり彼はメディチ家本家の当主(メディチ家銀行の頭首)の元で育てられた のである。

※ メディチ家は30~40代で若死にしている者が多く、その子はたいてい親族の養子となっている。

ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)(Lorenzo de' Medici detto il Magnifico)の肖像

ウィキメディアから仮りました

画家 ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)(1511年~1574年)

製作年 1533 年~1534年の間。テンペラ

タイトル ヴァザーリによる偉大なるロレンッオ・デ・メディチ(Lorenzo el Magnífico, por Giorgio Vasari)。

また本来は分家筋になるのだが、父の早世により彼は現 メディチ本家の当主ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ) の 養子でもあった。

※ ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)(Lorenzo de' Medici detto il Magnifico)(1449年~1492年)

つまり彼はメディチ家本家の当主(メディチ家銀行の頭首)の元で育てられた のである。

※ メディチ家は30~40代で若死にしている者が多く、その子はたいてい親族の養子となっている。

ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)(Lorenzo de' Medici detto il Magnifico)の肖像

ウィキメディアから仮りました

画家 ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)(1511年~1574年)

製作年 1533 年~1534年の間。テンペラ

タイトル ヴァザーリによる偉大なるロレンッオ・デ・メディチ(Lorenzo el Magnífico, por Giorgio Vasari)。

ヴァザーリ作品なのでつい載せたが、ロレンッオの生没年は1449年~1492年。画家の生まれる前に亡くなっているのでこれは肖像画を参考にしてのリスペクト作品なのだろう。

偉大な人(イル・マニフィコ・il Magnifico)と形容されるロレンツォ・デ・メディチは20歳にしてメディチ家(本家)の当主となるとメディチ家の黄金時代を作り上げた。

優れた政治、外交手腕を持った人物で特に芸術家を庇護。美術書によく名前が出る人物だ。

※ ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)の祖父がフィレンツェにおけるメディチ支配を確立したコジモ・デ・メディチ(Cosimo de' Medici)(1389年~1464年)である。

フィレンツェにメディチあり。

ルネサンスの中心がフィレンツェであったのは必然だった と言える。

が、メディチ家の内情はすでに財政破綻が始まっていた。

偉大な人(イル・マニフィコ・il Magnifico)と形容されるロレンツォ・デ・メディチは20歳にしてメディチ家(本家)の当主となるとメディチ家の黄金時代を作り上げた。

優れた政治、外交手腕を持った人物で特に芸術家を庇護。美術書によく名前が出る人物だ。

※ ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)の祖父がフィレンツェにおけるメディチ支配を確立したコジモ・デ・メディチ(Cosimo de' Medici)(1389年~1464年)である。

芸術家のパトロンとして? メディチ家は後世に貢献した。

ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチの結婚記念に画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年) にプリマベーラとヴィーナスの誕生を発注している。

プリマヴェーラ(La Primavera) 春の寓意

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

製作年1482年 テンペラ

縦203 cm×幅314 cm

プリマベーラが結婚祝いに依頼された作品 であるのは確かだが、養父が頼んだのか? 本人が発注したのかは不明。

フローラが妻となるセミラミデ ・アッピアーノ・アラゴナ(Semiramide D'Appiano D'Aragona) (1464年~1523年)で、

マーキュリーがロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ である。

※ 先に触れたが、セラミデはアメリゴの母方の従姉妹にあたる。

ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ本人が カステッロ邸(Villa di Castello)に飾る為にプリマヴェーラ(La Primavera)の後に依頼したもの とされる。

ヴィーナスが妻セミラミデ ・アッピアーノ・アラゴナである。

プリマベーラとヴィーナスの誕生は幼少期(8歳頃)、父の美術書を見て初めて興味をもった絵。

プリマベーラとヴィーナスの誕生は幼少期(8歳頃)、父の美術書を見て初めて興味をもった絵。

この結婚祝いに養父ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)が贈ったのもボッティチェリである。

パラスとケンタウロス(Pallade e il centauro)

芸術家のパトロンとして? メディチ家は後世に貢献した。

ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチの結婚記念に画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年) にプリマベーラとヴィーナスの誕生を発注している。

プリマヴェーラ(La Primavera) 春の寓意

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

製作年1482年 テンペラ

縦203 cm×幅314 cm

プリマベーラが結婚祝いに依頼された作品 であるのは確かだが、養父が頼んだのか? 本人が発注したのかは不明。

フローラが妻となるセミラミデ ・アッピアーノ・アラゴナ(Semiramide D'Appiano D'Aragona) (1464年~1523年)で、

マーキュリーがロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ である。

※ 先に触れたが、セラミデはアメリゴの母方の従姉妹にあたる。

ヴィーナスの誕生 (Nascita di Venere)(Birth of Venus)

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

製作年1485年 テンペラ

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

製作年1485年 テンペラ

縦172.5 cm×幅278.5cm

初期ルネッサンスを代表する絵画

フィレンツェ ウフィッツィ美術館(Galleria degli Uffizi)ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ本人が カステッロ邸(Villa di Castello)に飾る為にプリマヴェーラ(La Primavera)の後に依頼したもの とされる。

ヴィーナスが妻セミラミデ ・アッピアーノ・アラゴナである。

だから初イタリアではフィレレンツェまで行ってウフィッツィで見て来た。

素敵な絵。結婚祝いとは知らなかった。この結婚祝いに養父ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)が贈ったのもボッティチェリである。

パラスとケンタウロス(Pallade e il centauro)

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

製作年1482年 テンペラ

縦207 cm ×幅148 cm

これも寓意画で、 タイトルの意味はパラス・アテナイ(アテナイ神)、ケンタウロスを飼いならす 」である。 アテナイは妻セラミデ であり、 ケンタウロスは夫ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ 。

養父はセラミデに夫を「飼いならすように努めよ」と示唆した作品 らしい。

さらにロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコには 女性に対して「理性の女神への野蛮な本能の降伏」をせよ? との意味が込められているらしい。

画家 サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)

製作年1482年 テンペラ

縦207 cm ×幅148 cm

これも寓意画で、 タイトルの意味はパラス・アテナイ(アテナイ神)、ケンタウロスを飼いならす 」である。 アテナイは妻セラミデ であり、 ケンタウロスは夫ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ 。

養父はセラミデに夫を「飼いならすように努めよ」と示唆した作品 らしい。

さらにロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコには 女性に対して「理性の女神への野蛮な本能の降伏」をせよ? との意味が込められているらしい。

サンドロ・ボッティチェッリのパトロンとして後世に素晴らしい作品を残した二人であるが、養父ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)との関係は後に崩れてしまう。

サンドロ・ボッティチェッリのパトロンとして後世に素晴らしい作品を残した二人であるが、養父ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)との関係は後に崩れてしまう。

金欠になった養父ロレンツォ・デ・メディチが息子の遺産を使い込んだ・・と言うのが発端らしい。

半分は返しているらしいが・・。

金欠になった養父ロレンツォ・デ・メディチが息子の遺産を使い込んだ・・と言うのが発端らしい。

半分は返しているらしいが・・。

後に二人は喧嘩別れするが、趣味は同じだったのかもしれない。

因みに、 ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチはダンテの神曲の装飾写本もサンドロ・ボッティチェッリに委託している 。地獄絵図を以前紹介しています。

また、私のお気に入りボッティチェッリ作品はミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)で紹介した美しい聖母子です。

因みに、 ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチはダンテの神曲の装飾写本もサンドロ・ボッティチェッリに委託している 。地獄絵図を以前紹介しています。

また、私のお気に入りボッティチェッリ作品はミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)で紹介した美しい聖母子です。

フィレンツェにメディチあり。

ルネサンスの中心がフィレンツェであったのは必然だった と言える。

が、メディチ家の内情はすでに財政破綻が始まっていた。

メディチ銀行(Medici Bank)

メディチ銀行(Medici Bank)

メディチ銀行は瞬く間に成功

して富を増し、同時に銀行を欧州中に展開。

その発展に比例して政治的権威も拡大して行く。

彼らの出身地であるフィレンツェを中心にメディチ家の「我が世の春」が至来

したのはそうした 銀行ビジネスの発展と成功があったからだ。

彼らの出身地であるフィレンツェを中心にメディチ家の「我が世の春」が至来

したのはそうした 銀行ビジネスの発展と成功があったからだ。

この頃のメディチ家の人間は、分家筋にしても何らかの政治的地位に就き、メディチ家銀行or個人銀行に付随して商取引を行っていたと思われる。

だが、銀行業はそもそも長くは続かないものらしい。 メディチ銀行は世界最大バンクとして君臨もしたし他銀行よりは長く存続しているが、その業績は ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ) の頃から? 陰りをみせる 。

その発展に比例して政治的権威も拡大して行く。

この頃のメディチ家の人間は、分家筋にしても何らかの政治的地位に就き、メディチ家銀行or個人銀行に付随して商取引を行っていたと思われる。

だが、銀行業はそもそも長くは続かないものらしい。 メディチ銀行は世界最大バンクとして君臨もしたし他銀行よりは長く存続しているが、その業績は ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ) の頃から? 陰りをみせる 。

特に言われるのはお金の使いすぎである。ルネッサンス芸術が花開き始めたフィレンツェで彼らは多くの芸術家のパトロンとなった。(それ故後世に残る素晴らしい芸術作品が生まれているが・・。)

当主が政治にのめり込みすぎビジネスをしなかったとか、政治的判断を誤り市民に嫌われたとか、理由はいろいろあげられているが・・。

本当の所は、肝心の銀行業務における現地ビジネスパートナーの選定の失敗が多分を占めていたと思われる。

本当の所は、肝心の銀行業務における現地ビジネスパートナーの選定の失敗が多分を占めていたと思われる。

つまり本家ではなく、いわゆる現地法人の支店銀行の経営が破綻しその負債を被った事による。

メディチ銀行の負債は増大し、最終的にロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)の息子の代に破綻(1499年)する

。

メディチ銀行の負債は増大し、最終的にロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)の息子の代に破綻(1499年)する

。

※ この破綻は財政難のみでなく、1494 年から始まるフランス王シャルル8世のイタリア侵攻も大きく影響している。

アメリゴがメディチ家のロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)の元で働いていたのはまさにメディチ銀行破綻の時代にかかっている のである。

そしてまた、この学友にして雇い主であった ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチこそが、アメリゴの新世界発見を報告した書簡の主の1人

なのである。

そしてまた、この学友にして雇い主であった ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチこそが、アメリゴの新世界発見を報告した書簡の主の1人

なのである。

コロンブスとアメリゴ・ベスプッチの所でなぜメディチ銀行の説明をするのか? と言えば、アメリゴ・ベスプッチのバックボーン(backbone)を理解してほしいからだ。

彼の人生は必然的に、成るように成って行った結果のような気がするからだ。

特に言われるのはお金の使いすぎである。ルネッサンス芸術が花開き始めたフィレンツェで彼らは多くの芸術家のパトロンとなった。(それ故後世に残る素晴らしい芸術作品が生まれているが・・。)

当主が政治にのめり込みすぎビジネスをしなかったとか、政治的判断を誤り市民に嫌われたとか、理由はいろいろあげられているが・・。

つまり本家ではなく、いわゆる現地法人の支店銀行の経営が破綻しその負債を被った事による。

※ この破綻は財政難のみでなく、1494 年から始まるフランス王シャルル8世のイタリア侵攻も大きく影響している。

アメリゴがメディチ家のロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)の元で働いていたのはまさにメディチ銀行破綻の時代にかかっている のである。

コロンブスとアメリゴ・ベスプッチの所でなぜメディチ銀行の説明をするのか? と言えば、アメリゴ・ベスプッチのバックボーン(backbone)を理解してほしいからだ。

彼の人生は必然的に、成るように成って行った結果のような気がするからだ。

メディチ家の事業形態

メディチ銀行の仕組みは直接支店を造る事ではない。

まず、 現地で業務を委託できる人物を専任して共同出資のカンパニーを立ち上げ

パートナーシップを結ぶのであ

る

。

まず、 現地で業務を委託できる人物を専任して共同出資のカンパニーを立ち上げ

パートナーシップを結ぶのであ

る

。

メディチ家の事業形態

メディチ銀行の仕組みは直接支店を造る事ではない。

契約や条項は細かくあるものの、 実質現地の代表者に丸投げ的に近い委任した形をとっている。

要するに経営判断はほぼ現地にまかせた形である。

その上でメディチ銀行と、現地の代表者との取り分があらかじめ決められている。

その上でメディチ銀行と、現地の代表者との取り分があらかじめ決められている。

つまり、 「メディチ家は現地代表を信頼してまかせている」と言うスタンス である為、 委託先は初期段階で慎重に調査が行われ、かつ有能そうな人間が選ばれるはず なのだ。

アメリゴはメディチ銀行のエージェントとして、セビリアで同郷の商人ジャンネット・ベラルディ (Gianotto Berardi)(1457年~1495年) を 見い出しロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに 推薦 した。

ベラルディは合格。契約は成立し、ジャンネット・ベラルディは共同出資してカンパニーを造るとセビリアでのメディチの事業を全て請け負う代理店となった。

※ 推薦した段階でアメリゴはフィレンツェに戻っている。 代理店がベラルディに決まると、今度はメディチ銀行からの監査役として1491年に再びセビリアへ赴きベラルディ商会に入っている 。

それ故、 有能な人間であれば現地事業は成功し、もうけも増えるわけだが 、銀行業務も付随しているのでで 資金回収できなくなるケースがどんどん増えてくる のである。

例えば イギリス薔薇戦争の時は 、馬鹿な ロンドン支店長が敵対する両者に資金を貸している 。

チューダー家が負ければ良かったが、 もともと銀行に負債を負っていて返済の滞っていたヨーク家が負けた。ヨークのエドワード4世はメディチ家に借金が返せなくなり踏み倒したので、結局全てメディチ家の負債となった。

ロンドン支店は、すでにパートナーシップの契約にも違反し、負債の全額回収は無理であった。

本部から有能な監査役が来て一度整理しロンドンからは撤退 。

ブルージュ支店が業務を引き継いだ。

ところが、その ブルージュ支店でも代表は返済不能な過度な融資を宮廷てにしていて、さらに詐欺まがいの事をやらかしてメディチ家に莫大な負債を与えていた事が判明。

メディチ家は信頼できるエージェントを派遣して徹底的監査をしている。結果、違反だらけでパートナーシップを解消。

ロンドンに続きブルージュ支店も消えた。利益の落ちてきたベネチア支店の閉鎖も考えたらしい。

この頃の メディチ銀行は縮小しても構わないから負債を整理して立て直す事に舵をとった のだろう。

※ ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)は負債者に負債返済の為のローンを組むよう進めて非難をあびたらしい・・。

王侯貴族は踏み倒しが多い事も解ってきた。だから世俗の支配者には貸すな・・とまで言ったらしい。

※ 王侯の場合には商品の輸出入や税の事に制限を付けて脅しもしてくる。

つまり メディチ銀行の最盛期には支店網を広げ、欧州中の商人のみならず王侯貴族にまで融資し、名声と共に一時は莫大な富も集中させていた。 が? にもかかわらず?

つまり メディチ銀行の最盛期には支店網を広げ、欧州中の商人のみならず王侯貴族にまで融資し、名声と共に一時は莫大な富も集中させていた。 が? にもかかわらず?

結果論から見れば返金されず巨額の負債をかぶってメディチ銀行は倒産においやられた のである。

※ 創業期間は1397年~1499年。これでも同一の銀行としては長く続いた方らしい。

当然ながら、銀行の縮小でさえ メディチ銀行で働らいていた者、融資を受けていた会社、閉鎖された銀行関係各所が路頭に迷う問題に発展 する。銀行の倒産、撤退におけるフィレンツェ市民の怒りは大きかったようだ。だから メディチ家の信用はがた落ち したのである。

複式簿記を用いていたメディチ家

つまり、 「メディチ家は現地代表を信頼してまかせている」と言うスタンス である為、 委託先は初期段階で慎重に調査が行われ、かつ有能そうな人間が選ばれるはず なのだ。

アメリゴはメディチ銀行のエージェントとして、セビリアで同郷の商人ジャンネット・ベラルディ (Gianotto Berardi)(1457年~1495年) を 見い出しロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに 推薦 した。

ベラルディは合格。契約は成立し、ジャンネット・ベラルディは共同出資してカンパニーを造るとセビリアでのメディチの事業を全て請け負う代理店となった。

※ 推薦した段階でアメリゴはフィレンツェに戻っている。 代理店がベラルディに決まると、今度はメディチ銀行からの監査役として1491年に再びセビリアへ赴きベラルディ商会に入っている 。

それ故、 有能な人間であれば現地事業は成功し、もうけも増えるわけだが 、銀行業務も付随しているのでで 資金回収できなくなるケースがどんどん増えてくる のである。

例えば イギリス薔薇戦争の時は 、馬鹿な ロンドン支店長が敵対する両者に資金を貸している 。

チューダー家が負ければ良かったが、 もともと銀行に負債を負っていて返済の滞っていたヨーク家が負けた。ヨークのエドワード4世はメディチ家に借金が返せなくなり踏み倒したので、結局全てメディチ家の負債となった。

ロンドン支店は、すでにパートナーシップの契約にも違反し、負債の全額回収は無理であった。

本部から有能な監査役が来て一度整理しロンドンからは撤退 。

ブルージュ支店が業務を引き継いだ。

ところが、その ブルージュ支店でも代表は返済不能な過度な融資を宮廷てにしていて、さらに詐欺まがいの事をやらかしてメディチ家に莫大な負債を与えていた事が判明。

メディチ家は信頼できるエージェントを派遣して徹底的監査をしている。結果、違反だらけでパートナーシップを解消。

ロンドンに続きブルージュ支店も消えた。利益の落ちてきたベネチア支店の閉鎖も考えたらしい。

この頃の メディチ銀行は縮小しても構わないから負債を整理して立て直す事に舵をとった のだろう。

※ ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)は負債者に負債返済の為のローンを組むよう進めて非難をあびたらしい・・。

王侯貴族は踏み倒しが多い事も解ってきた。だから世俗の支配者には貸すな・・とまで言ったらしい。

※ 王侯の場合には商品の輸出入や税の事に制限を付けて脅しもしてくる。

結果論から見れば返金されず巨額の負債をかぶってメディチ銀行は倒産においやられた のである。

※ 創業期間は1397年~1499年。これでも同一の銀行としては長く続いた方らしい。

当然ながら、銀行の縮小でさえ メディチ銀行で働らいていた者、融資を受けていた会社、閉鎖された銀行関係各所が路頭に迷う問題に発展 する。銀行の倒産、撤退におけるフィレンツェ市民の怒りは大きかったようだ。だから メディチ家の信用はがた落ち したのである。

複式簿記を用いていたメディチ家

もっとも メディチ銀行がほめられる所

は別にある。

先に紹介したよう 一つ企業の下に各支店があるのではなく、各拠点はそれぞれ現地代理人とパートナーシップに基づいて造られたいわゆる合弁会社のような形を取っているのでリスクは組織全体ではなく、各拠点毎に精算

される。

また、 複式簿記を用いた財務システムがすでに利用されていたと言う点

だ。

すでに借方(かりかた)と貸方(かしかた)が 明確な貸借対照表(balance sheet)が存在したと言う事は、資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)のバランスが明確にされていたと言う事だ 。

だから有能な監査が入れば不正はすぐにバレたのだろうが、ロンドンやブルージュは信用しすぎていた分監査が遅かった事が問題だ。

当然だが、 メディチ家は人材のリクルートには力を入れていたはずだ。

当然だが、 メディチ家は人材のリクルートには力を入れていたはずだ。

アメリゴのように現地でビジネスを任せられるような人材を捜してくる任務。エキスパートの監査役。

メディチ家が直接動かなくても信用して任せられる有能者。

彼らはそんな優秀な人材を学友などから捜していたのだろう。

ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)

先にも紹介したようアメリゴは叔父の学舎で知り合ったロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)(1463年~1503年)に、その能力を買われたのだろう。 メディチ家の海外事業のビジネスサポートをする事になる。

学友の元でまかされた仕事はセビリアのメディチ銀行の不正に伴い新たなパートナーを捜す事にあった。

アメリゴはセビリアで同郷のジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)と知り合い意気投合。

ベラルディはすでに雑貨や奴隷貿易の商売をしていたがアメリゴの紹介からセビリアでのメディチ家の事業(貿易や金融)を管理する事になった。

商人ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)(1457年~1495年)

それはベラルディの為? あるいはコロンブスの航海支援の為?

※ ベラルディはコロンブスの支援を始めた頃にカナリア諸島と大西洋を越えてインドに至るカスティーリャの拡大を促進する為のサークルの中心人物になっていたと思われる。それをアメリゴが引き継いだかは定かでない。

また先にも触れたが、ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに出した書簡により、メディチ家とのつながりは依然としてあった。と思われる。最も書簡の主も1503年には亡くなっている。

すでに借方(かりかた)と貸方(かしかた)が 明確な貸借対照表(balance sheet)が存在したと言う事は、資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)のバランスが明確にされていたと言う事だ 。

だから有能な監査が入れば不正はすぐにバレたのだろうが、ロンドンやブルージュは信用しすぎていた分監査が遅かった事が問題だ。

アメリゴのように現地でビジネスを任せられるような人材を捜してくる任務。エキスパートの監査役。

メディチ家が直接動かなくても信用して任せられる有能者。

彼らはそんな優秀な人材を学友などから捜していたのだろう。

ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)

先にも紹介したようアメリゴは叔父の学舎で知り合ったロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ(Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici)(1463年~1503年)に、その能力を買われたのだろう。 メディチ家の海外事業のビジネスサポートをする事になる。

学友の元でまかされた仕事はセビリアのメディチ銀行の不正に伴い新たなパートナーを捜す事にあった。

アメリゴはセビリアで同郷のジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)と知り合い意気投合。

ベラルディはすでに雑貨や奴隷貿易の商売をしていたがアメリゴの紹介からセビリアでのメディチ家の事業(貿易や金融)を管理する事になった。

商人ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)(1457年~1495年)

1491年、アメリゴは契約が交わされるとセビリアに住居している。

メディチ家側の人間としてベラルディの商売に不正がないか監査役である。

この時点でのアメリゴの雇い主はメディチ銀行になったのだろうと思われる。

※ メディチ銀行が繁盛している間はセビリアに居る事になるだろうと思っていただろうが、メディチ銀行は思っているよりも早く撤退する事になる。(1494年に破綻)

おそらくメディチ銀行が破綻した時、ベラルディがメディチ家の仕事を止めた後もアメリゴはセビリアに残ったと思われる。メディチ家側の人間としてベラルディの商売に不正がないか監査役である。

この時点でのアメリゴの雇い主はメディチ銀行になったのだろうと思われる。

※ メディチ銀行が繁盛している間はセビリアに居る事になるだろうと思っていただろうが、メディチ銀行は思っているよりも早く撤退する事になる。(1494年に破綻)

それはベラルディの為? あるいはコロンブスの航海支援の為?

※ ベラルディはコロンブスの支援を始めた頃にカナリア諸島と大西洋を越えてインドに至るカスティーリャの拡大を促進する為のサークルの中心人物になっていたと思われる。それをアメリゴが引き継いだかは定かでない。

また先にも触れたが、ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに出した書簡により、メディチ家とのつながりは依然としてあった。と思われる。最も書簡の主も1503年には亡くなっている。

ジャンネット・ベラルディとコロンブス

実はこの ジャンネット・ベラルディ自身もコロンブス遠征の出資者の1人だった。

しかもコロンブスを支援する団体の中心人物で、スペイン王との関係を取り持ち、 1492年の初遠征の資金も提供しているし、コロンブス個人に相当のお金も貸し付けしていた。

Portrait of a Man, Said to be Christopher Columbus

クリストファー・コロンブスと言われる男の肖像 ウィキメディアから仮ました

航海士クリストファー・コロンブス (Christopher Columbus)(1451年頃~1506年)

画家 Sebastiano del Piombo (1485年~1547年)

製作1519年

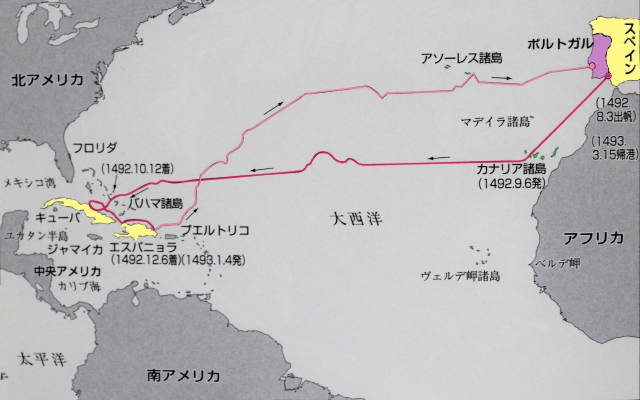

コロンブス第1回航海 (First time) 。1492年~1493年 3隻で出航。

ジャンネット・ベラルディとコロンブス

実はこの ジャンネット・ベラルディ自身もコロンブス遠征の出資者の1人だった。

しかもコロンブスを支援する団体の中心人物で、スペイン王との関係を取り持ち、 1492年の初遠征の資金も提供しているし、コロンブス個人に相当のお金も貸し付けしていた。

Portrait of a Man, Said to be Christopher Columbus

クリストファー・コロンブスと言われる男の肖像 ウィキメディアから仮ました

航海士クリストファー・コロンブス (Christopher Columbus)(1451年頃~1506年)

画家 Sebastiano del Piombo (1485年~1547年)

製作1519年

コロンブス第1回航海 (First time) 。1492年~1493年 3隻で出航。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

上のリンクでは、ジェノバの商人がポルトガルとスペイン両国に資金提供をしたと書いたが、ジャンネット・ベラルディ自身はフィレンツェ出身者だった。

また、Wikipediaには「セビリアのフィレンツェ人銀行家ベラルディ」と書かれているが、 彼の本業は商人で、メディチ家の銀行とパートナーシップを結んでセビリアでの代理店を務めていたにすぎない。

また、ベラルデイは個人でコロンブスにお金を貸していて、彼の死の時にも未返済で残っていた。

コロンブスは第一回航海でアジアを発見? 金の発見を手土産に戻ったので、1493年の2回目の航海の時は武装船を含めて大艦隊で出航。前回は3隻だったので大出費がのしかかる。

そもそもス ペイン王室に資金は無かったので 廻りの商人がお金を出さなければならない。

つまり、 コロンブスが何か依頼すれば、王室経由でベラルディらの所に出金要請が来る。ベラルディはその度に金策に動いたと思われる。

回収できるか? それは不確実な賭けだったのに ベラルディは支 援を続けた。

そんなお金が必要な時に ベラルディはメディチ家の仕事を辞めている

。なぜか?

そんなお金が必要な時に ベラルディはメディチ家の仕事を辞めている

。なぜか?

メディチ銀行側から調べると、ベラルディが辞めたのではなく、メディチ家の没落に起因してパートナーシップが解除された のだと思われる。

時期的にメディチ銀行が採算の合わない支部の閉鎖をしていた事。また メディチ銀行は最終的に1494年に破綻し、全ての支部の解散宣言が出て1499年に閉鎖 している。

コロンブス第2回 の航海は1493年~1496年。17隻で出航 。

新世界より戻ったクリストファー・コロンブス

Christophe Colomb au retour du Nouveau Monde

画家 ウジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)(1798年~1863年)

製作 1839年

最初の航海から帰還したコロンブスがイザベラ1世(Isabel I de Castilla) (Isabel la Católica)(1451年~1504年)とフェルディナンド2世(Fernando II de Aragón)に帰国の報告にきている図。

この後、ジャンネット・ベラルディ(Gianotto Berardi)の所にも挨拶にきているらしい。

ジャンネットには個人的にもお金を借りているからね。むしろもっと貸してくれ・・と言ってたりして。

ジャンネットには個人的にもお金を借りているからね。むしろもっと貸してくれ・・と言ってたりして。

メディチ銀行側から調べると、ベラルディが辞めたのではなく、メディチ家の没落に起因してパートナーシップが解除された のだと思われる。

時期的にメディチ銀行が採算の合わない支部の閉鎖をしていた事。また メディチ銀行は最終的に1494年に破綻し、全ての支部の解散宣言が出て1499年に閉鎖 している。

コロンブス第2回 の航海は1493年~1496年。17隻で出航 。

不運は続き、 翌年1496年1月、ベラルディ商会が調達した4隻の船すべてがカディス沖で難破。

回収どころかより負債を抱えて破産である。遺言でアメリゴがその債務整理をしている。

その後のベラルディ商会については書かれていない。

ベラルディはとりまとめ役として奔走? コロンブスの冒険に共に夢を見ていたのかもしれないが最後はコロンブスの為にお金を集めるのさえ、至難だった

と言う事だ。

ベラルディはとりまとめ役として奔走? コロンブスの冒険に共に夢を見ていたのかもしれないが最後はコロンブスの為にお金を集めるのさえ、至難だった

と言う事だ。

それ故、アメリゴは少なくとも多忙なベラルディの代わりにコロンブスの2度目の航海には係わっていただろう。

そもそも 彼はセビリアに来た後にピサで海図を購入している。非常に興味があったのだろうと推察 できる。また、彼は同郷の学友等にコロンブスの冒険を話していただろうし、 彼自身がコロンブスの冒険を非常に期待を持って応援していたのではないか? と思う。

やはり コロンブスの計画にはロマンがあったと思うからだ。

ただ、ベラルディ商会が破産した後、アメリゴがコロンブスの航海にかかわっていたかは不明だ。

1494 年、 コロンブス兄弟はベラルディに大量の奴隷を送っている。メディチ銀行の破綻で経済的打撃を受けていたベラルディが少しでも経済的利益が得られれば・・と言う配慮だったか?

しかしこれは合法性に疑念を抱いた国王が売買をやめさせている。

※ その時は取引を中止したが、スペイン政府は1505年にはイスパニョラ島に黒人奴隷を大量投入しているけどね

※ その時は取引を中止したが、スペイン政府は1505年にはイスパニョラ島に黒人奴隷を大量投入しているけどね

1495年、追加で12隻のキャラベル船をイスパニョラ島のコロンブスへ派遣するよう王室から依頼が来たが資金不足でベラルデイは船4隻しか準備できなかった。

しかも 出航前の1495年、12月にジャンネット・ベラルディは急死した 。

死因は書かれていないが、彼もまたメディチ家の破綻で自分の会社も整理しなければならないなど金策と心労だったのではないか? と推察する。

しかも 出航前の1495年、12月にジャンネット・ベラルディは急死した 。

死因は書かれていないが、彼もまたメディチ家の破綻で自分の会社も整理しなければならないなど金策と心労だったのではないか? と推察する。

不運は続き、 翌年1496年1月、ベラルディ商会が調達した4隻の船すべてがカディス沖で難破。

回収どころかより負債を抱えて破産である。遺言でアメリゴがその債務整理をしている。

その後のベラルディ商会については書かれていない。

それ故、アメリゴは少なくとも多忙なベラルディの代わりにコロンブスの2度目の航海には係わっていただろう。

そもそも 彼はセビリアに来た後にピサで海図を購入している。非常に興味があったのだろうと推察 できる。また、彼は同郷の学友等にコロンブスの冒険を話していただろうし、 彼自身がコロンブスの冒険を非常に期待を持って応援していたのではないか? と思う。

やはり コロンブスの計画にはロマンがあったと思うからだ。

ただ、ベラルディ商会が破産した後、アメリゴがコロンブスの航海にかかわっていたかは不明だ。

コロンブスの第3回の航海1498年~1500年。6隻の船で出航。コロンブス自身が逮捕され本国へ送還。

コロンブスの第4回の航海1502年~1504年。小型のボロ舟4隻。イスパニョラ島への寄港禁止。

4回目の航海ではイスパニョラ島への寄港禁止だったはずだが・・。

コロンブス兄弟のイスパニョラ島の状況を知れば、 コロンブス自身による返済も不可能 に思えた。

何よりコロンブスには商才も無かったし、人をまとめて統治するなどと言う能力も皆無だ。

結局、 コロンブスがベラルディのお金を返済したかも不明。

1504年末にイサベル女王が亡くなるとスペイン政府はよりコロンブスに冷淡に。名誉だけは残されたが・・。

ただ スペイン政府はコロンブスの功績を高く評価せざる終えなかった事は事実。それだけ新大陸からの上がりは大きかった。

新大陸で略奪して得た一時的な金銀宝石よりも、

実は 新大陸からもたらされた農産物(トウモロコシ、ジャガイモ、サツマイモ、トマト、タバコ)の方がはるかに欧州人に恩恵をもたらしている

。

何にしても現場が一番キツイ。 身銭をいっさい切らなかったスペイン王室が一番楽して得をした と言う事だ。

アメリゴ公証人から航海士? への転換?

アメリゴは必然的に? ベラルディ絡みで当初からコロンブスの航海に関与したのだろう。

いや、その後の行動を見れば アメリゴは積極的にベラルディの意思を引き継いだのではなかろうか?

セビリアに留まりベラルディの死後、アメリゴは新世界への 2 つの航海に参加している 。

何にしても現場が一番キツイ。 身銭をいっさい切らなかったスペイン王室が一番楽して得をした と言う事だ。

アメリゴ公証人から航海士? への転換?

アメリゴは必然的に? ベラルディ絡みで当初からコロンブスの航海に関与したのだろう。

いや、その後の行動を見れば アメリゴは積極的にベラルディの意思を引き継いだのではなかろうか?

セビリアに留まりベラルディの死後、アメリゴは新世界への 2 つの航海に参加している 。

1497年~1498年

(First time)? カリブ海沿岸を探検。

※ この航海に関しては本当に行っているか物議があるらしいが、アメリゴ自身がいつか渡航してみたいと願っていたのは確かだろう。その最初がどこか? が解らないが・・。

1499年~1500年 第2回航海 (second time) カリブ海を南下。ブラジル北岸まで探検。

1499年~1500年 第2回航海 (second time) カリブ海を南下。ブラジル北岸まで探検。

この航海はスペイン王の依頼によるもの

とされ、 5つの探検隊が南米を航海しベネズエラ沿岸とブラジル沿岸を探索

している。(これは現在の南米大陸北岸への探検である。)

この時点で、 ここはアジアでもインドでもまして日本の近くではない。と疑問に思ったスペイン政府による調査だったのでは? と思われる。

アメリゴもこの調査隊に参加はしていたが、彼の役割がはっきりしていない。

投資家の代表として商人として乗っていた可能性。あるいは

実は測量機器を扱えるアメリゴはこの航海で緯度など多少の測量をしていたのではないか? と思われる。

これは、コロンブスの3回目の航海(1498年~1500年)期間で、コロンブスが報告したベネズエラの真珠の産地調査も含まれていたが、スペイン政府は、 植民地と本国の貿易を統括する後のセビリア通商院の設置(1503年)に向けた現地調査であったのではないか? と思われる。

ポルトガルによる南米大陸到達

この時点で、 ここはアジアでもインドでもまして日本の近くではない。と疑問に思ったスペイン政府による調査だったのでは? と思われる。

アメリゴもこの調査隊に参加はしていたが、彼の役割がはっきりしていない。

投資家の代表として商人として乗っていた可能性。あるいは

実は測量機器を扱えるアメリゴはこの航海で緯度など多少の測量をしていたのではないか? と思われる。

これは、コロンブスの3回目の航海(1498年~1500年)期間で、コロンブスが報告したベネズエラの真珠の産地調査も含まれていたが、スペイン政府は、 植民地と本国の貿易を統括する後のセビリア通商院の設置(1503年)に向けた現地調査であったのではないか? と思われる。

ポルトガルによる南米大陸到達

ポルトガル貴族のペドロ・アルヴァレス・カブラル(Pedro Álvares de Gouveia)(1467年or1468年~1520年)である。

ポルトガル王マヌエル1世は、そこが 未発見の土地なのか? また島なのか? 大陸なのか? ブラジル北岸の探検経験をもつアメリゴを呼び寄せた。

ただの探検ではない、ポルトガルでは 天体観測から導き出した測量による正確な位置の特定(地図の製作)が求められていた。

アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)(1454年~1512年)

かくしてアメリゴ・ベスプッチは 1501年~1502年 第3回航海 (Third time)、今度はポルトガル王の依頼で南米大陸東岸に沿って南下(南緯50度まで到達)し測量 ?

アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci)(1454年~1512年)

かくしてアメリゴ・ベスプッチは 1501年~1502年 第3回航海 (Third time)、今度はポルトガル王の依頼で南米大陸東岸に沿って南下(南緯50度まで到達)し測量 ?

※ 彼は南米初の天体観測? を行ったヨーロッパ人と言う事になっているらしい。

天体観測するアメリゴ・ベスプッチ ウィキメディアから借りました

1499 年の航海中にアストロラーベ(astrolabe)で南十字星(Crux)を発見。

南天でも天の南極近くにある星座のため、大航海時代以来おもに南十字座が天の南極の方角を知るために使われた。

天体観測するアメリゴ・ベスプッチ ウィキメディアから借りました

1499 年の航海中にアストロラーベ(astrolabe)で南十字星(Crux)を発見。

南天でも天の南極近くにある星座のため、大航海時代以来おもに南十字座が天の南極の方角を知るために使われた。

確かに北半球と南半球では見える星座も違うからね。計測するにしても常識が覆るから慌てたでしょうね。

因みに、 アメリゴはこの航海で立ち寄った大西洋上のベルデ岬諸島? カーボベルデ (Cabo Verde)で問題の書簡をしたためた とされている。

その書簡こそが新世界を世に知らしめた2つの書簡の一通である。

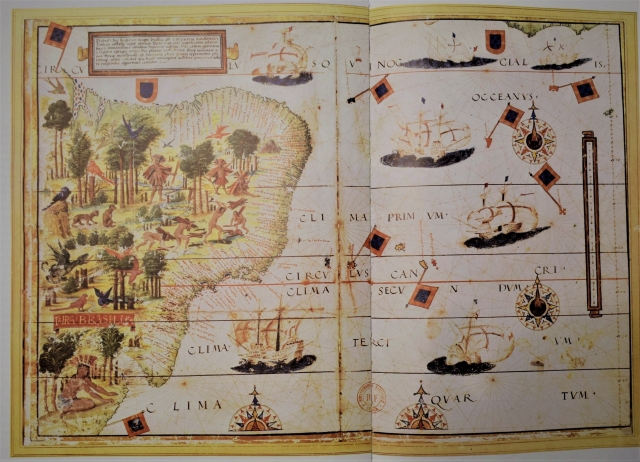

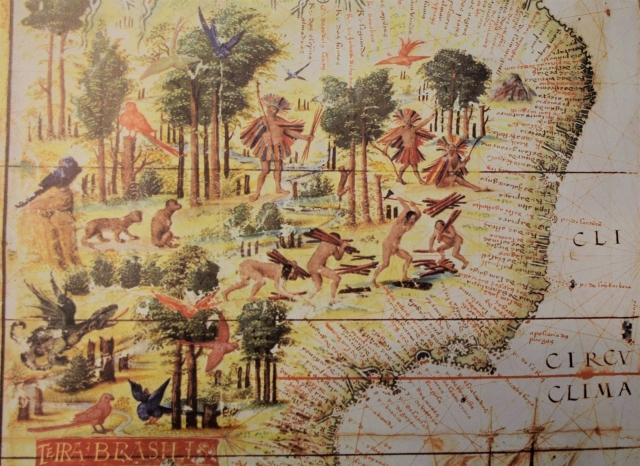

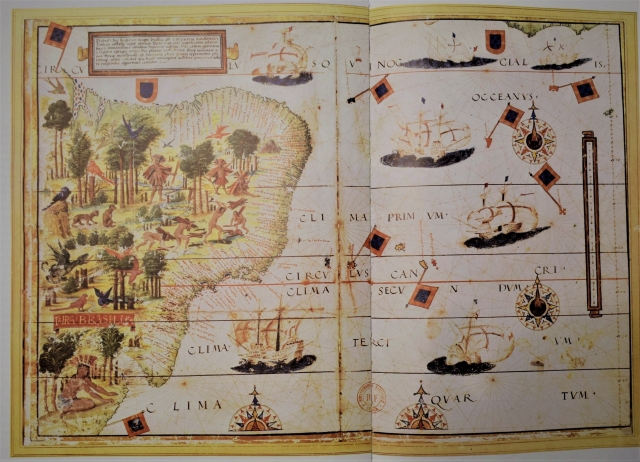

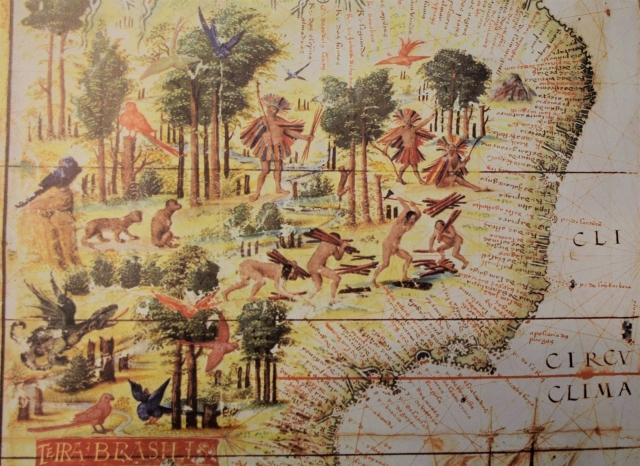

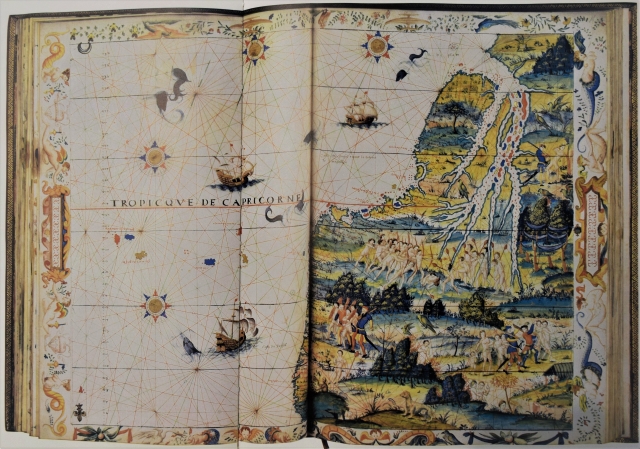

South Atlantic(南大西洋)

Homem and Reinel`s portolano of Brazil 1518年~1519年

ポルトガルがたどり着いた南大西洋にあった大陸。南米ブラジルの絵図です。

海図の本「Eary Sea Charts」 から

ポルトガル領ブラジルの証明の為に利用されたアメリゴ

ポルトガル王の元でアメリゴは翌年2回の探検調査にも行っている 。

それにしても ポルトガル王はなぜアメリゴを呼び寄せたのか?

水先案内人として南米の確認をしてもらいたいだけだったのか?

実は、最初からそこにはポルトガル王の思惑があった のだ。と後から解る。

後にアメリゴは学術書の執筆の為にこの航海時のデータが欲しいとポルトガルに求めたらしいが、機密情報として応じてくれなかったらしい。

これら経緯を鑑(かんが)みると、

ポルトガルは最初からペドロ・アルヴァレス・カブラルが発見した土地はトルデシリャス条約(The Treaty of Tordesillas)ラインである西経46度37分内に入っている事は解っていた。

ポルトガルは最初からペドロ・アルヴァレス・カブラルが発見した土地はトルデシリャス条約(The Treaty of Tordesillas)ラインである西経46度37分内に入っている事は解っていた。

だから敢えて、スペインからアメリゴを呼び寄せ、 彼がスペイン人として探検した領土がどちらの領域に入っているのかの確認の意味が大きかったのではないか? と推察できる。

また、 ポルトガルはスペインがまだ到達していない未開の以南を南緯50度まで進んだ。そこにフラグを立てて自領にした のである。

スペインの アメリゴが証人 でもある。

ポルトガルにしてやられた感じもする。ポルトガルは正統性を主張する為の正確な南米地図を製作しているのである。

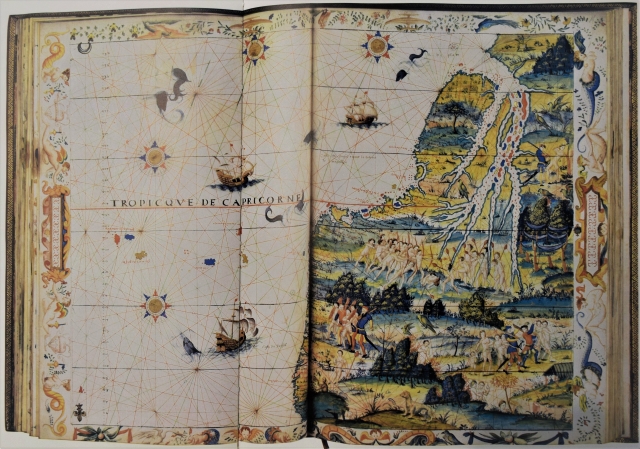

South Atlantic

Portolano of the coast of southern Brazil and Rio de la Plata

1538年

ブラジル

海図の本「Eary Sea Charts」 から

※ 以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中、「ポルトラノ(portolano)と磁石羅針盤」で1554年の黒海の海図(Portolano)を紹介しています。

当時、ポルトガルはすでに詳細な海図の作成ができたが、スペインにそれは出来なかった。

当時、ポルトガルはすでに詳細な海図の作成ができたが、スペインにそれは出来なかった。

当時のスペインは測量も調査もせずにアバウトにお宝のありそうな地域に侵入していただけだった?

※ 当時の測量器については以前「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」の中、サンカントネール美術館から観測器具の写真を紹介している。

因みに、 アメリゴはこの航海で立ち寄った大西洋上のベルデ岬諸島? カーボベルデ (Cabo Verde)で問題の書簡をしたためた とされている。

その書簡こそが新世界を世に知らしめた2つの書簡の一通である。

South Atlantic(南大西洋)

Homem and Reinel`s portolano of Brazil 1518年~1519年

ポルトガルがたどり着いた南大西洋にあった大陸。南米ブラジルの絵図です。

海図の本「Eary Sea Charts」 から

ポルトガル領ブラジルの証明の為に利用されたアメリゴ

ポルトガル王の元でアメリゴは翌年2回の探検調査にも行っている 。

1503年~1504年

第4回航海

(4th time) 南米北東部沿岸を探検

。

※ この遠征に関しても物議があるらしい。

この時点で、アメリゴはすでに地理学者? のごとき扱いとなっているが、 経歴を見ても彼がどこでどうして計測を習得したかは書かれていない。

ただ考えられるのは叔父の学舎時代? である。もともと天文学が好きだったと言うアメリゴはすでに計測はできたのかもしれない。

あるいはポルトガル船で南米に向かったこの時、ポルトガルの航海士から測量や地図の製作について学んだ可能性もあるかも。 。

。

それにしても ポルトガル王はなぜアメリゴを呼び寄せたのか?

水先案内人として南米の確認をしてもらいたいだけだったのか?

実は、最初からそこにはポルトガル王の思惑があった のだ。と後から解る。

後にアメリゴは学術書の執筆の為にこの航海時のデータが欲しいとポルトガルに求めたらしいが、機密情報として応じてくれなかったらしい。

それは アメリゴの調査報告により? ポルトガルはトルデシリャス条約を盾に南米のこの領土も主張する事になるからだ。

※ ブラジルがポルトガル語圏になったのはこの条約のおかげだ。

※ ブラジルがポルトガル語圏になったのはこの条約のおかげだ。

これら経緯を鑑(かんが)みると、

だから敢えて、スペインからアメリゴを呼び寄せ、 彼がスペイン人として探検した領土がどちらの領域に入っているのかの確認の意味が大きかったのではないか? と推察できる。

また、 ポルトガルはスペインがまだ到達していない未開の以南を南緯50度まで進んだ。そこにフラグを立てて自領にした のである。

スペインの アメリゴが証人 でもある。

ポルトガルにしてやられた感じもする。ポルトガルは正統性を主張する為の正確な南米地図を製作しているのである。

South Atlantic

Portolano of the coast of southern Brazil and Rio de la Plata

1538年

ブラジル

海図の本「Eary Sea Charts」 から

ポルトラノ(portolano)とは、いわゆる海図

です。

13世紀頃から地中海の船乗りたちの間で用いられた海図で、方位線網が図面を覆っているのが特色。

羅針盤の登場がこうした海図を誕生させた。

それは ポルトガルが先導した為? 大航海時代に新大陸のブラジルの地図もすぐさま造られている。

※ 以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中、「ポルトラノ(portolano)と磁石羅針盤」で1554年の黒海の海図(Portolano)を紹介しています。

当時のスペインは測量も調査もせずにアバウトにお宝のありそうな地域に侵入していただけだった?

※ 当時の測量器については以前「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」の中、サンカントネール美術館から観測器具の写真を紹介している。

アメリゴが スペインの 初代の航海士総監となった理由

スペインの入植地はインディアではなく、新大陸であった。

そしてまもなくポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)が香料諸島に到達しようとしていた。

ポルトガルの行動にスペインが慌てたのは言うまでもない。

外海への海洋進出においては、ポルトガルよりスペインぱ遙かに遅れていたからだ。

だいたい スペインは航海技術も地理情報の管理にしてもポルトガルより遙かに劣っていた。

だいたい スペインは航海技術も地理情報の管理にしてもポルトガルより遙かに劣っていた。

航海士の訓練や免許にしてもしかり。行き当たりばったりで先に船を出したから、おそらくカリブ海の測量なども当初全くしていなかったのだろう 。

※ スペイン本国では、どこの土地からどんな産物が上がってくるのか? など当然データとして残さなければならなかったはずだ。(後にセビリア通商院が設立され管理。)

そしてまもなくポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)が香料諸島に到達しようとしていた。

※ ヴァスコ・ダ・ガマ最初の航海1497年~1499年。インド西岸到達は1498年5月

。

ポルトガルの行動にスペインが慌てたのは言うまでもない。

外海への海洋進出においては、ポルトガルよりスペインぱ遙かに遅れていたからだ。

航海士の訓練や免許にしてもしかり。行き当たりばったりで先に船を出したから、おそらくカリブ海の測量なども当初全くしていなかったのだろう 。

※ スペイン本国では、どこの土地からどんな産物が上がってくるのか? など当然データとして残さなければならなかったはずだ。(後にセビリア通商院が設立され管理。)

1505年、アメリゴがポルトガルよりスペイン(セビリア)に帰国。

アメリゴはスペイン王フェルナンドに招かれる。

そこでアメリゴはスペインがポルトガルよりいかに遅れているかを語ったのだろう。

アメリゴの助言から? 航海士免許制度、航海訓練所の創設、王立地図台帳の作成をスペインでも導入する事になった。

以降スペインの海洋進出の遅れを取り戻すべくアメリゴは尽力する事になる 。

そして 1508年にアメリゴはスペインで初代の航海士総監(Pilot Major)に就任した。

アメリゴが初代となって航海技術を教え、新大陸へ行くスペインの航海士を育てたのだろうと思われる。

このアメリゴの経緯を見ると、逆に? もしかしたらアメリゴは敢えてポルトガルに渡り、そして残り、海洋研究や船乗りの学校の事、地図製作の為の計測技術など航海に関するあらゆる事を学んでいた可能性が考えられる。

つまり、 アメリゴがポルトガルにいた1501年~1505年はスペインの為に海洋学と航海術の勉強の為に留学していた期間と言う解釈ができる

。

つまり、 アメリゴがポルトガルにいた1501年~1505年はスペインの為に海洋学と航海術の勉強の為に留学していた期間と言う解釈ができる

。

そしてその時、 ポルトガルで彼は最新のアジアの地図を入手し、アジアの最南端の緯度を確認したのかもしれない。

アメリゴは1501年~1502年(Third time)、新大陸で南緯50度まで到達 している。

コロンブスがアジアの証明をしようとやっきになっていた最後の航海の時、すでにそこはアジアではないとアメリゴが証明していた事になる 。

※ マレー半島の最南端でありユーラシア大陸最南端でもある町はマレーシア(Malaysia)のタンジュン・ピアイ (Tanjung Piai) 北緯01度16分 東経103度31分

因みに北米と南米が陸続きである事、また太平洋が確認されるのは1513年の事。アメリゴは1512年に亡くなっている。

Amerigo Vespucci, Mundus Novus アメリゴ・ベスプッチ「新世界」

アメリゴの業績はどのように世間に知れ渡ったか?

それは アメリゴが生前したためた書簡2通が本として出版され紹介された事による 。

先に触れたが、アメリゴはポルトガルの下での航海での帰途 「我々の祖先も、誰も知らない土地」、「そこは島ではなく大陸」、「新世界」としてメディチ家のかつての主にして学友であるロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに手紙を送っている。

もともと学友である。コロンブスの航海の事も度々報告していたと思われるし、 自分がついに船で航海に出た事。そしてそこは「未発見の土地」と言う「ビッグニュース」を真っ先に知らせたかったのかもしれない。

この書簡が送られたのは1502年。ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ (1463年~1503年)は1503年に亡くなっているので、もしかしたら 見舞いを兼ねた手紙だった可能性もある。

また1505年に書かれた? とされる ソデリーニの手紙は、ポルトガルの海図に基づいて新大陸を発見したとする報告である。こちらもまたかつての学友への書簡であるが、もと学友として送ったのか? 故郷フィレンツェ共和国の政治家への報告だったのか?

ソデリーニの手紙はロレーヌ公国の学者らの目にとまったらしく、彼らは手紙のフランス語訳と、最新の西大西洋の沿岸を表したポルトガルの海図を入手して、アメリゴの功績を称賛したと言う。

この 2つの書簡により新世界 (Mundus Novus) は広く認知される事になる 。

1505年、アメリゴがポルトガルよりスペイン(セビリア)に帰国。

アメリゴはスペイン王フェルナンドに招かれる。

そこでアメリゴはスペインがポルトガルよりいかに遅れているかを語ったのだろう。

アメリゴの助言から? 航海士免許制度、航海訓練所の創設、王立地図台帳の作成をスペインでも導入する事になった。

以降スペインの海洋進出の遅れを取り戻すべくアメリゴは尽力する事になる 。

そして 1508年にアメリゴはスペインで初代の航海士総監(Pilot Major)に就任した。

アメリゴが初代となって航海技術を教え、新大陸へ行くスペインの航海士を育てたのだろうと思われる。

このアメリゴの経緯を見ると、逆に? もしかしたらアメリゴは敢えてポルトガルに渡り、そして残り、海洋研究や船乗りの学校の事、地図製作の為の計測技術など航海に関するあらゆる事を学んでいた可能性が考えられる。

そしてその時、 ポルトガルで彼は最新のアジアの地図を入手し、アジアの最南端の緯度を確認したのかもしれない。

アメリゴは1501年~1502年(Third time)、新大陸で南緯50度まで到達 している。

コロンブスがアジアの証明をしようとやっきになっていた最後の航海の時、すでにそこはアジアではないとアメリゴが証明していた事になる 。

アジア最南端は北緯1度のマレー半島なので、南緯50度以上続くそこはアジアではない

。全くの別の緯度に存在する大陸に他ならない。・・と言う理論だ。

アジア最南端は北緯1度のマレー半島なので、南緯50度以上続くそこはアジアではない

。全くの別の緯度に存在する大陸に他ならない。・・と言う理論だ。

※ マレー半島の最南端でありユーラシア大陸最南端でもある町はマレーシア(Malaysia)のタンジュン・ピアイ (Tanjung Piai) 北緯01度16分 東経103度31分

因みに北米と南米が陸続きである事、また太平洋が確認されるのは1513年の事。アメリゴは1512年に亡くなっている。

Amerigo Vespucci, Mundus Novus アメリゴ・ベスプッチ「新世界」

アメリゴの業績はどのように世間に知れ渡ったか?

それは アメリゴが生前したためた書簡2通が本として出版され紹介された事による 。

1通は 学友でありかつての主であるロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに宛てた手紙

である。

「Amerigo Vespucci, Mundus Novus, Letter to Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici」

『アメリゴ・ベスプッチ「新世界」』ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチへの手紙 。

※ 新世界(Mundus Novus)の初版がいつか定かでないが1504年にはすでに発行されていて、出版から 1 年以内に、イタリア語、フランス語、ドイツ語、オランダ語など多言語で翻訳され12 の版が印刷。1550 年までに 50版は発行された。

もう1通は フィレンツェ共和国の政治家ピア・ソデリーニ(Pier Soderini)に宛てた手紙 とされている。 彼もまた叔父であるジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチの元で学んだ学友らしい 。

※ 1505 年頃にフィレンツェで出版

「Amerigo Vespucci, Mundus Novus, Letter to Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici」

『アメリゴ・ベスプッチ「新世界」』ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチへの手紙 。

※ 新世界(Mundus Novus)の初版がいつか定かでないが1504年にはすでに発行されていて、出版から 1 年以内に、イタリア語、フランス語、ドイツ語、オランダ語など多言語で翻訳され12 の版が印刷。1550 年までに 50版は発行された。

もう1通は フィレンツェ共和国の政治家ピア・ソデリーニ(Pier Soderini)に宛てた手紙 とされている。 彼もまた叔父であるジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチの元で学んだ学友らしい 。

※ 1505 年頃にフィレンツェで出版

先に触れたが、アメリゴはポルトガルの下での航海での帰途 「我々の祖先も、誰も知らない土地」、「そこは島ではなく大陸」、「新世界」としてメディチ家のかつての主にして学友であるロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに手紙を送っている。

もともと学友である。コロンブスの航海の事も度々報告していたと思われるし、 自分がついに船で航海に出た事。そしてそこは「未発見の土地」と言う「ビッグニュース」を真っ先に知らせたかったのかもしれない。

この書簡が送られたのは1502年。ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチ (1463年~1503年)は1503年に亡くなっているので、もしかしたら 見舞いを兼ねた手紙だった可能性もある。

また1505年に書かれた? とされる ソデリーニの手紙は、ポルトガルの海図に基づいて新大陸を発見したとする報告である。こちらもまたかつての学友への書簡であるが、もと学友として送ったのか? 故郷フィレンツェ共和国の政治家への報告だったのか?

ソデリーニの手紙はロレーヌ公国の学者らの目にとまったらしく、彼らは手紙のフランス語訳と、最新の西大西洋の沿岸を表したポルトガルの海図を入手して、アメリゴの功績を称賛したと言う。

この 2つの書簡により新世界 (Mundus Novus) は広く認知される事になる 。

しかし、新世界を知らしめたこれらアメリゴの書簡自体が、疑問や疑惑や信憑性などが当初から多数取り沙汰され論議されている。

これはあくまで私の推測です

二つの書簡はそもそもアメリゴの功績を世間に知らしめる目的の手段であったと思う 。

実際にロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチに送った 手紙は本当だったと思えるが、彼はまたこの事実を複数の人間に伝えていたはずだ。

彼が最も伝えたかったのは彼を教育した叔父ジョルジョ・アントニオ・ヴェスプッチ(Giorgio Antonio Vespucci)(1434年~1514年)であったはず。(叔父はまだ存命中)

先に紹介している通り、この叔父はフィレンツェで最も有名な人文学者の 1人。

アメリゴの新世界の証明を誰よりも支持したであろう人物だ 。

それ故、 この功績をどうにか世に出してあげたいと考えたのではないか?

その 最も効果的な方法としてメディチ家の名を利用した 。

次にフィレンツェ共和国の政治家ピア・ソデリーニへ報告の手紙を出した 。(こちらも元学友)

これは事実か? 事実でないかはさておき、フィレンツェ共和国の代表に出したと言う所に意味がある。

本来ならフレレンツェ共和国の代表にロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチがなっていたかもしれなかった。(養父と上手くいっていれば)

ところが先に紹介したようメディチ家でいろいろあった時代である。メディチ家はフィレンツェから追放されていた期間でもある。

※ メディチ家は1512年にフィレンツェに帰還。

まず、 多くの者に知ってもらう為の手段として、この形をとって公表したのではないか?

彼が そもそも専門の学者であったら、もっと他に公表の仕方はあったのかもしれないが、アメリゴはどこにも所属していないただの一般人 。

世論からアメリゴの功績として評価させたかったのではないか?

それ故、もはやアメリゴが何回航海に出たかは問題ではないと思う。

また、世に出す為に関係者が悪意はなく、意図的に手紙の内容を変更した可能性は十分考えられる。

そもそも効果的に 世に知らしめる事のみが目的だったろう から・・。

だから今更、そんな論議で彼を否定するのは違うだろう、と思うのだ。

文系だった彼が、計測の技術を身に付け、データを出して新大陸の存在を世界に知らしめた人物である事は間違いない のだ。

そしてかつての仲閒が彼の仕事を評価して後押ししてくれた。・・と言う話しなのではなかったのか?

コロンブス(Columbus)の野望

すでにコロンブスについてはあちこちで紹介しているが・・。

ジャンネット・ベラルディとアメリゴ・ヴェスプッチが惚れた? コロンブスの魅力は何だったのだろう。

ジャンネットもアメリゴも、コロンブスに共感した? そして同じ夢を見たのだろうか?

コロンブスは後に名の出る征服者・侵略者・コンキスタドール(Conquistador)と同質ではない。

彼は純粋に冒険者(adventurer)だったのかもしれない。 彼の一生はアジア探求の旅だったと言えるからだ。

コロンブスはマルコポーロに憧れていた?

コロンブスはマルコポーロに憧れていた?

彼のバイブル「東方見聞録・マルコポーロの冒険(The Travels of Marco Polo)」で知った黄金の国・ジパング。 未知のアジアを旅したマルコポーロが記した東の果てにあるとされる伝説の黄金の国。

そこに辿り付きたい。と言うロマンを多分に秘めた夢の冒険家だった のではないか?

すでにコロンブスについてはあちこちで紹介しているが・・。

ジャンネット・ベラルディとアメリゴ・ヴェスプッチが惚れた? コロンブスの魅力は何だったのだろう。

ジャンネットもアメリゴも、コロンブスに共感した? そして同じ夢を見たのだろうか?

コロンブスは後に名の出る征服者・侵略者・コンキスタドール(Conquistador)と同質ではない。

彼は純粋に冒険者(adventurer)だったのかもしれない。 彼の一生はアジア探求の旅だったと言えるからだ。

彼のバイブル「東方見聞録・マルコポーロの冒険(The Travels of Marco Polo)」で知った黄金の国・ジパング。 未知のアジアを旅したマルコポーロが記した東の果てにあるとされる伝説の黄金の国。

そこに辿り付きたい。と言うロマンを多分に秘めた夢の冒険家だった のではないか?

※ 件(くだん)のジパングは日本ではないと言う説もあるようですが・・。私なりに考察したものを以前紹介しています。ジパングが気になる方は是非一読お願いします。

「京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング」

・クビライとマルコボーロと黄金の国ジパング

・黄金の国ジパングの出所

リンク 京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング

「西廻り」と言うポルトガルとは反する航路でアジアに向かおうとしたクリストファー・コロンブス

(Christopher Columbus)(1451年頃~1506年)。

「西廻り」と言うポルトガルとは反する航路でアジアに向かおうとしたクリストファー・コロンブス

(Christopher Columbus)(1451年頃~1506年)。

当時まだ 地球が球体だと言う事は証明されていなかったが、どうもコロンブスは球体だと信じて「西に進めば東のジパングに辿り付く」と確信していたようだ。

彼はエルナンコルテスやピサロのようなコンキスタドールとは違っていた。本質の所で、彼は夢の冒険者であったから、金や名誉よりも己の探究心の方が勝った結果だろう。

彼はエルナンコルテスやピサロのようなコンキスタドールとは違っていた。本質の所で、彼は夢の冒険者であったから、金や名誉よりも己の探究心の方が勝った結果だろう。

エスパニョラ島を取り上げられても、嘆願し、今度は香料諸島の発見を目的に3回目、4回目と調査航海に出る。 「西に進んでもアジアに到達できた」論を証明したかった のだろう。

むろん香料諸島が発見出来れば、黄金に匹敵する香辛料の市場が開け、それはスポンサーらの収益となる。

先にも触れたコロンブスの3回目の航海では大西洋を最も南側ルートで南米大陸北岸に到着。その時ベネズエラで真珠を見付けて報告。 コロンブスは出資者の為に還元できる財を常に求めていたのは確か だ。

※ アメリゴらはその場所を特定し、後にスペイン人は真珠の市場として現地を荒らすのである。

運にも見放されたのかもしれない。アジアではなかったが、4回目の航海では、すぐ彼の目前に黄金文化を持った人々の土地があったし、あと少しの距離で太平洋だったのに・・。。

彼は沿岸探索しかしなかったからだと思われる。

調べれば調べるほどアジアは遠のいた。 結果、香料諸島もアジアの海峡も見付けられず、でも最後までアジアと信じて? 亡くなったらしい。

最後の扱いも悪く、 無念な死ではあったが、コロンブスがスペインにもたらした恩恵は大きい。ベラグア公爵(Duke of Veragua)の称号をもらい受け、その家系は現在も続いている。

その根拠となるのは、ポルトガル宮廷で最古の地球儀を作ったと言われるマルティン・ベハイム(Martin Behaim)(1459年~1507年)と知り合い意見交換していたと言う説である。

ただ 彼は地球のサイズをかなり小さく見積もっていたと思われる。

実際 コロンブスは中米の海をアジアと勘違いした。たまたまエスパニョラ島から金が産出されたが為にそこをジパングと勘違いした。

だから彼はそこがアジアだと証明する為に今度は香料諸島を探すべく、統治を弟にまかせて調査航海に奔走する。(それが失敗だった。)

実は彼は、アジアに到達できたなら、発見地の総督職、世襲提督の地位、発見地からの上代の10分の1を獲得する事をイザベル女王と契約していたので、発見した土地の統治を優先させるべきであった。

野心的な部下らの暴走があった事も事実だが、 彼は発見したエスパニョラ島の統治に失敗。 度重なる現地反乱などの失態が続き 最終的に排除される事になる。

※ エスパニョラ島とは完全に引き離され、3回目以降立ち寄る事も出来なくなった。明らかにそれはスペイン政府の契約違反であるが・・。

実際 コロンブスは中米の海をアジアと勘違いした。たまたまエスパニョラ島から金が産出されたが為にそこをジパングと勘違いした。

だから彼はそこがアジアだと証明する為に今度は香料諸島を探すべく、統治を弟にまかせて調査航海に奔走する。(それが失敗だった。)

実は彼は、アジアに到達できたなら、発見地の総督職、世襲提督の地位、発見地からの上代の10分の1を獲得する事をイザベル女王と契約していたので、発見した土地の統治を優先させるべきであった。

野心的な部下らの暴走があった事も事実だが、 彼は発見したエスパニョラ島の統治に失敗。 度重なる現地反乱などの失態が続き 最終的に排除される事になる。

※ エスパニョラ島とは完全に引き離され、3回目以降立ち寄る事も出来なくなった。明らかにそれはスペイン政府の契約違反であるが・・。

エスパニョラ島を取り上げられても、嘆願し、今度は香料諸島の発見を目的に3回目、4回目と調査航海に出る。 「西に進んでもアジアに到達できた」論を証明したかった のだろう。

むろん香料諸島が発見出来れば、黄金に匹敵する香辛料の市場が開け、それはスポンサーらの収益となる。

先にも触れたコロンブスの3回目の航海では大西洋を最も南側ルートで南米大陸北岸に到着。その時ベネズエラで真珠を見付けて報告。 コロンブスは出資者の為に還元できる財を常に求めていたのは確か だ。

※ アメリゴらはその場所を特定し、後にスペイン人は真珠の市場として現地を荒らすのである。

彼は沿岸探索しかしなかったからだと思われる。

調べれば調べるほどアジアは遠のいた。 結果、香料諸島もアジアの海峡も見付けられず、でも最後までアジアと信じて? 亡くなったらしい。

最後の扱いも悪く、 無念な死ではあったが、コロンブスがスペインにもたらした恩恵は大きい。ベラグア公爵(Duke of Veragua)の称号をもらい受け、その家系は現在も続いている。

ところでコロンブスに追随した輩(やから)はどうしたか?

コロンブスがエスパニョラ島で黄金を見付けてから、20年は皆、カリブ海での黄金探しに夢中になっていたらしい。

もともと黄金の量は多くはなかったから黄金の産出が減ると今度は対岸の大陸の方に目を向け、また奥地に進む事になる。

その話は本線の「アジアと欧州を結ぶ交易路 」の方で・・。

ところでコロンブスに追随した輩(やから)はどうしたか?

コロンブスがエスパニョラ島で黄金を見付けてから、20年は皆、カリブ海での黄金探しに夢中になっていたらしい。

もともと黄金の量は多くはなかったから黄金の産出が減ると今度は対岸の大陸の方に目を向け、また奥地に進む事になる。

その話は本線の「アジアと欧州を結ぶ交易路 」の方で・・。

記念碑 コロンブスの塔(Mirador de Colom)

バルセロナのベイ・エリアにあるコロンブスを頂いた塔は 1888年のバルセロナ万博の時にアメリカとカタルーニャの交易を記念して建てられたもの 。高さ60m。

コロンブスは確かにスペインでは称えられています。彼がスペインにもたらした経済的功績は大きい。

新大陸に名前は付かなかったけど、本人はジパングであって欲しいと最後まで願っていたのだから。まあしょうが無いね。

※ 実際、南米大陸(ブラジル)の発見者? はアメリゴ・ベスプッチで間違いない。しかも測量したのも彼でポルトガルはそれを認めている?

西インド諸島(West Indies)とコロンビア(Colombia)

でも代わりにコロンブスの名が付いた国が南米にある。

コロンビア共和国(República de Colombia) である。

それはかつてコロンブスが4回の航海で回遊していたカリブ海域に位置している。

下は現在のカリブ海の地図です。

※ カリブ海の名はコロンブス以前に南アメリカを現住としていたカリブ族(Caribs)に由来する。

中南米の国々の公用語

バルセロナのベイ・エリアにあるコロンブスを頂いた塔は 1888年のバルセロナ万博の時にアメリカとカタルーニャの交易を記念して建てられたもの 。高さ60m。

コロンブスは大西洋岸のパロス港から出航してセビリアに戻っているのでバルセロナは全く関係無いと思うが・・。

左手に航海図を持ち、右手は新大陸(アメリカ)の方角をさしている らしい。

バルセロナからでは方角解りにくいですよね。左手に航海図を持ち、右手は新大陸(アメリカ)の方角をさしている らしい。

コロンブスは確かにスペインでは称えられています。彼がスペインにもたらした経済的功績は大きい。

新大陸に名前は付かなかったけど、本人はジパングであって欲しいと最後まで願っていたのだから。まあしょうが無いね。

※ 実際、南米大陸(ブラジル)の発見者? はアメリゴ・ベスプッチで間違いない。しかも測量したのも彼でポルトガルはそれを認めている?

西インド諸島(West Indies)とコロンビア(Colombia)

でも代わりにコロンブスの名が付いた国が南米にある。

コロンビア共和国(República de Colombia) である。

それはかつてコロンブスが4回の航海で回遊していたカリブ海域に位置している。

下は現在のカリブ海の地図です。

※ カリブ海の名はコロンブス以前に南アメリカを現住としていたカリブ族(Caribs)に由来する。

コロンブスが1492年12月 イスパニョラ島(

La Española)(Ispayola)に到達。 欧州人による新世界最初の街が建設された島

である。

現在イスパニョラ島は西側3分の1がハイチ共和国(Repiblik d Ayiti)、東側3分の2がドミニカ共和国(República Dominicana)の統治となっている。

因みにこの 南北アメリカ大陸に挟まれたカリブ海域、キューバやイスパニョラ島に連なる諸島群には西インド諸島(West Indies)の名がつけられている

。

これは、 インドに到達したとコロンブスが誤解したことに由来する名前

がそのまま残った場所だ。

地球儀を見ながら、なぜインドでないのにインド諸島の名が付いているのか子供の頃は疑問であった。

理由を知った後もややこしいから止めて欲しい・・なんて思ってた地球儀を見ながら、なぜインドでないのにインド諸島の名が付いているのか子供の頃は疑問であった。

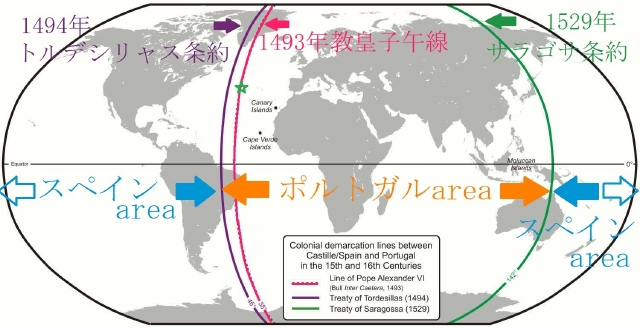

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」の中、「世界を分割したトルデシリャス条約とサラゴサ条約」について紹介したが、地球をスペインとポルトガルで分割したまさにその支配権の公式が現在にも跡(あと)を残している。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

以下に中南米の国と公用語を記しましたが、 スペイン語が多勢 を占めています。

トルデシャリス条約でポルトガルは辛うじてブラジルの権利を得て南米に進出 。

スペイン、ポルトガルの後に続いてアメリカに植民地を開いたフランス、オランダ、イギリス。

が、 ナポレオン戦争が勃発するとその戦火はアメリカ大陸にも飛び火。ここで再び利権が移動 。

現在の国は植民地と言う支配からほぼ独立を果たしているがその公用語に旧支配国が見える。

自分用に仕分けした物です。参考にどーぞ

中米

スペイン語( Spanish )を公用語とする国

メキシコ(Mexico)

エルサルバドル(El Salvador)

グアテマラ(Guatemala)

コスタリカ(Costa Rica)

ニカラグア(Nicaragua)

パナマ(Panama)

ホンジュラス(Honduras)

ドミニカ共和国(República Dominicana)

エルサルバドル(El Salvador)

グアテマラ(Guatemala)

コスタリカ(Costa Rica)

ニカラグア(Nicaragua)

パナマ(Panama)

ホンジュラス(Honduras)

ドミニカ共和国(República Dominicana)

英語(

English

)を公用語とする国

ベリーズ(Belize)

フランス語( French )を公用語とする国

ハイチ共和国(Repiblik d Ayiti)

南米ベリーズ(Belize)

フランス語( French )を公用語とする国

ハイチ共和国(Repiblik d Ayiti)

スペイン語 ( Spanish ) を公用語とする国

アルゼンチン(Argentina)

ウルグアイ(Uruguay)

エクアドル(Ecuador)

コロンビア(Columbia)

チリ(Chile)

パラグアイ(Paraguay)

ベネズエラ(Venezuela)

ペルー(Peru)

ボリビア(Bolivia)

今回は「アジアと欧州を結ぶ交易路 」番外 扱いでお願いします。

Back number入れて起きます。

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

ウルグアイ(Uruguay)

エクアドル(Ecuador)

コロンビア(Columbia)

チリ(Chile)

パラグアイ(Paraguay)

ベネズエラ(Venezuela)

ペルー(Peru)

ボリビア(Bolivia)

ポルトガル語(

Portuguese

)を公用語とする国

ブラジル(Brazil)

オランダ語

(Nederlands)

を公用語とする国

アルバ(Aruba)

スリナム(Suriname)

スリナム(Suriname)

※ ギアナ地方は1499年発見。その後にオランダ、イギリス、フランス、スペインの探検家等が探検するが、入植したのはイギリス人とオランダ人。両国は領有権を巡り争ったが最終的にオランダが領有権を得た。

当初、彼らは黒人奴隷を使役してタバコ栽培を行っていたが加えてコーヒー、カカオ、サトウキビ、綿を栽培。奴隷の待遇は劣悪で逃亡奴隷が多く出たらしい。

当初、彼らは黒人奴隷を使役してタバコ栽培を行っていたが加えてコーヒー、カカオ、サトウキビ、綿を栽培。奴隷の待遇は劣悪で逃亡奴隷が多く出たらしい。

英語

(

English

)

を公用語とする国

ガイアナ(Guyana)

※ スペイン人とポルトガル人の手が及ばなかったが後にオランダ西インド会社の管轄下に入る。

が、ナポレオン戦争が勃発すると欧州のみならず戦闘はアメリカ大陸にも及ぶ。中南米のフランス領およびオランダ領はイギリス軍によって陥落し奪われていった。

が、ナポレオン戦争が勃発すると欧州のみならず戦闘はアメリカ大陸にも及ぶ。中南米のフランス領およびオランダ領はイギリス軍によって陥落し奪われていった。

フランス語(

French

)を公用語とする国

フランス領ギアナ(French Guiana)

※ フランスがギアナに入るのは17世紀初頭。ルイ16世がトリアノン宮殿の植物園で働いていたルイ・クロード・リシャール(Louis Claude Marie Richard)(1754年~1821年)を1781年ギアナに派遣。植物の調査研究をさせている。ギアナもオランダ、イギリス、ポルトガルと分割されたり支配者が交代。

今回は「アジアと欧州を結ぶ交易路 」番外 扱いでお願いします。

Back number入れて起きます。

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.