PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

さて、今回も大航海時代の新大陸からです。内容盛り沢山です。

コロンブスが「西インド諸島を発見、到達。黄金を見付けた。」と報を受けると17隻の大艦隊が組織され、1493年9月、大量のスペイン人が西インド諸島に向かった。(コロンブス2回目の航海)

エスパニョラ島にはイザベラ女王の名を冠した植民都市が建設される。

コロンブスは最初の約束により、それら発見された島々や陸地の福王にして総督に就任する事になる 。

だが、前回「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)」ですでに触れたが、彼は統治に専念せず、アジアの探検に向かう。

正確には 彼はジパングにたどり付いたと思っていたので中国や東南アジアを探しに探検を続けた のである。

彼がエスパニョラ島から離れている間に島では大混乱が始まった。

最終的には収集のつかない武力闘争に発展し事態を収拾できなかった。それ故、福王のはずのコロンブスはエスパニョラ島から切り離される結果になる。 (今後の島への立ち寄りさえも禁止)

そもそも17隻の艦隊で 西インド諸島にやってきた後続の彼らはコロンブスの黄金の発見を知り、自ら黄金を獲得しようと乗り込んできたトレジャーハンター(Treasure hunter)ばかり 。植民地としての街を造りに来た者はそもそもいたか?

自分が、自分が、と黄金探しに目の色変えた輩(やから)が原住民と争い殺し合いに発展する。

それにしてもコロンブスはこうした事態を全く予測していなかったのか?

最も コロンブスが先頭だって統治に専念したところで、結果は同じだったかもしれないが・・ 。

※ 原住民を脅して奪い盗った金の装飾品は溶かされ、本国スペインに運ばれたのだ。

スペイン語で コンキスタドール(Conquistador)とは、征服者とか侵略者の意味

がある。

スペイン語で コンキスタドール(Conquistador)とは、征服者とか侵略者の意味

がある。

無礼で非礼で残忍なスペイン人侵略者らに付けられた呼び名です。

今回はアメリカ大陸に存在していた文明と、侵略者との関係を少々触れます。

欧州との関わりはなかったが アメリカ大陸には先史文明が存在していた。 独自に発達したその文明はかなり高度なものだった 事がわかってきている。

今回はアメリカ大陸に存在していた文明と、侵略者との関係を少々触れます。

欧州との関わりはなかったが アメリカ大陸には先史文明が存在していた。 独自に発達したその文明はかなり高度なものだった 事がわかってきている。

自前の写真はペルーが中心です。

※ メキシコは直行便が無くなったので日本からのツアーは近年減りました。飛行機の直行便があるか? ないか? で旅行の行き先人気は変わるのです。

アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

目的が異なった2つの国

ポルトガル(Portugal)

スペイン(Spain)

メソアメリカ(Mesoamerica)の文明

マヤ文明(Maya)

ティカル(Tikal)

チチェン・イッツァ(Chichén Itzá)

ウシュマル (Uxmal)

テオティワカン文明(Teotihuacan)とマヤの衰退

征服者・コンキスタドール(Conquistador)の侵略と功罪

黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)の噂の発端

セビリア大聖堂(Cathedral of Seville) の黄金製品

トレド大聖堂(Catedral de Toledo) の黄金製品

バルボア・ピサロ・コルテス

生贄(いけにえ)問題

失われたマヤ文字

インカ帝国とマチュピチュ

インカの技術12角の石

マチュ・ピチュ(Machu Picchu)

ワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)山からのマチュピチュ

インカ道(Inca Road)

目的が異なった2つの国

前々回の 「アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史」から考察したのは、そもそも大航海時代を迎えるに至った最初の要因が、欧州では生育しない香辛料・スパイス ハーブ(spice herbs)を求めた結果だからである。

前々回の 「アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史」から考察したのは、そもそも大航海時代を迎えるに至った最初の要因が、欧州では生育しない香辛料・スパイス ハーブ(spice herbs)を求めた結果だからである。

ポルトガル(Portugal)

最初に大海洋に進出したのはポルトガル(Portugal)。

ポルトガル(Portugal)

最初に大海洋に進出したのはポルトガル(Portugal)。

※ ポルトガルの海洋進出については「アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル」で紹介。

もともと国土の拡大のできないポルトガルにとって、未知の土地への植民と商売は生き残りを賭けた戦いであった

からそれは必然だったと言える。

実際、彼らは アフリカの各地で商取引もしたし、インド洋を目指す過程で大西洋上のカナリア諸島(Canarias Island)、マデイラ諸島(Madeira Islands)、アゾレス諸島(Azores Islands)を領有し植民地としてサトウキビなどの生産を初めている。

だが、喜望峰を回り、インドに到達しても、ポルトガルは強引な植民政策は行っていない。

だが、喜望峰を回り、インドに到達しても、ポルトガルは強引な植民政策は行っていない。

ポルトガルは国家の為になる商取引を願ってインド洋を目指していたからだ。

ポルトガルは海洋航海におけるシステムがすでにできていたから船長他、船員も国家公務員のようなもの? スペインのような欲にまみれた個人はいなかったと思われる。

スペイン側と比べるまでもなく、彼らの海洋進出は国家主導の真っ当な国家戦略だった。

スペイン側と比べるまでもなく、彼らの海洋進出は国家主導の真っ当な国家戦略だった。

※ ただ、ポルトガルは植民地開発においては現地で調達した奴隷が早くから使われていた。国内の人口不足が要因でもあったが・・。

スペイン(Spain)

ポルトガルは海洋航海におけるシステムがすでにできていたから船長他、船員も国家公務員のようなもの? スペインのような欲にまみれた個人はいなかったと思われる。

※ ただ、ポルトガルは植民地開発においては現地で調達した奴隷が早くから使われていた。国内の人口不足が要因でもあったが・・。

スペイン(Spain)

一方、スペインはレコンキスタ(Reconquista)が完了するまで時間がかかったし、その為にお金もなかった。

でも、 ポルトガルには負けたく無かったから、イザベラ女王はコロンブスと契約した。

そこには ポルトガルのように商売と言う観点は最初から無かったのだろう

。

そこには ポルトガルのように商売と言う観点は最初から無かったのだろう

。

※ 支援した商人にはあったが、スペイン王室にはほとんど無かった?

建て前にはキリスト教の布教もあるにはあったが、コロンブスがあわよくば黄金の国ジパングを見付けて、さらに香辛料貿易に参入できれば万々歳と思ったのでは?

コロンブスも、冒険が成功した暁には黄金が手に入るし、あわよくば黄金の国の統治者にでもなれると言う夢? も少なからずあったろう。

また、付随して 香辛料諸島を見付けられれば 支援者へ借金も恩も返せると思った? はずだ。

当時、欧州側はイスラム経由で香油やスパイスハーブを高額(彼らの言い値)で購入していたからね

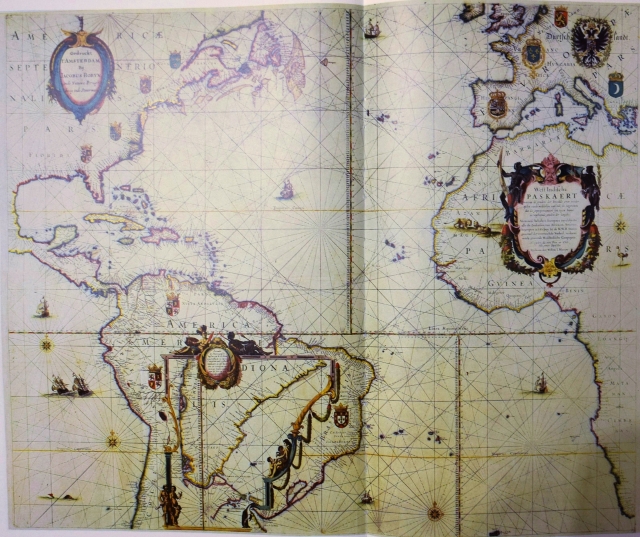

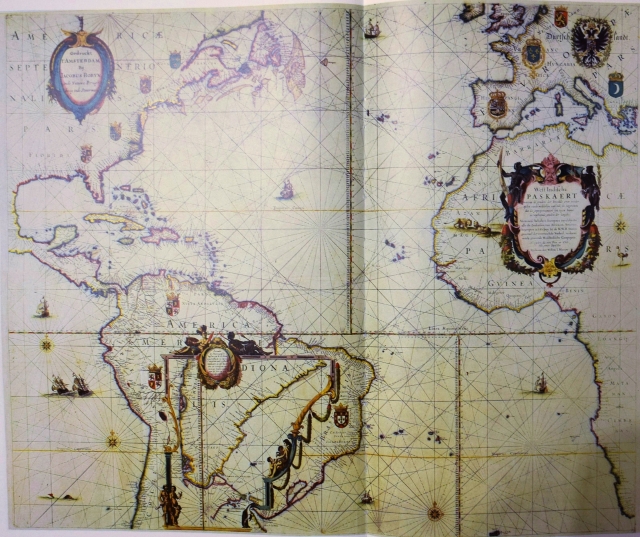

View of Habana 1650~70年

17世紀 カリブ海、西インド諸島(West Indies)に浮かぶ現キューバ共和国(República de Cuba)の首都ハバナ(Habana)港の眺め

17世紀 カリブ海、西インド諸島(West Indies)に浮かぶ現キューバ共和国(República de Cuba)の首都ハバナ(Habana)港の眺め

海図の本「Eary Sea Charts」 から

Sea chart of The West Indies and Atlntic Ocean

※ 支援した商人にはあったが、スペイン王室にはほとんど無かった?

建て前にはキリスト教の布教もあるにはあったが、コロンブスがあわよくば黄金の国ジパングを見付けて、さらに香辛料貿易に参入できれば万々歳と思ったのでは?

コロンブスも、冒険が成功した暁には黄金が手に入るし、あわよくば黄金の国の統治者にでもなれると言う夢? も少なからずあったろう。

また、付随して 香辛料諸島を見付けられれば 支援者へ借金も恩も返せると思った? はずだ。

当時、欧州側はイスラム経由で香油やスパイスハーブを高額(彼らの言い値)で購入していたからね

View of Habana 1650~70年

17世紀 カリブ海、西インド諸島(West Indies)に浮かぶ現キューバ共和国(República de Cuba)の首都ハバナ(Habana)港の眺め

17世紀 カリブ海、西インド諸島(West Indies)に浮かぶ現キューバ共和国(República de Cuba)の首都ハバナ(Habana)港の眺め海図の本「Eary Sea Charts」 から

Sea chart of The West Indies and Atlntic Ocean

1625~30年 1685~90年

下は部分(カリブ海)

海図の本「Eary Sea Charts」 から

そもそも、前回「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)」の中「コロンブス(Columbus)の野望」でもすでに触れたが、 コロンブスの本当の狙いは、実は憧れのジパングを発見して到達する事にのみ あったのでは? と思う。

※ 「東方見聞録」は当時の船乗り? 冒険者? らの憧れの書物(Bible)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

しかし、 女王へのプレゼンはもうけ話をメインにした話しであったろう。

ロマンの話しでは女王の気はひけない。ポルトガルを出し抜けるかも・・とも言ったかもしれない。

しかし、 女王へのプレゼンはもうけ話をメインにした話しであったろう。

ロマンの話しでは女王の気はひけない。ポルトガルを出し抜けるかも・・とも言ったかもしれない。

出航前にコロンブスはスペイン国王と利益の分配について契約書をかわしている。

実際 スペイン王室は航海の許可は出したが、資金は出していない。王室が負うリスクは何も無かった 。

冒険の資金はコロンブスの支援者が調達した し、 コロンブス以降の新参者らも、探検の旅費は自前で調達 とされた。

にもかかわらず、 何れの場合も発見された土地はスペインに帰属する事になっていた からね

だからコロンブス以降の入植者は最初からトレジャーハントが目的の野心家集団が集まった。

かりにトップが紳士的に振る舞おうとも、トップの言う事も聞かずに暴走するならず者が多いから過激な侵略になって行った? のかもしれない。

そもそも、それなりの利益を約束しなければ人(部下)は集められなかったようだ。

下は部分(カリブ海)

Sea chart of The West Indies and Atlntic Ocean

1625~30年 1685~90年

海図の本「Eary Sea Charts」 から

そもそも、前回「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)」の中「コロンブス(Columbus)の野望」でもすでに触れたが、 コロンブスの本当の狙いは、実は憧れのジパングを発見して到達する事にのみ あったのでは? と思う。

※ 「東方見聞録」は当時の船乗り? 冒険者? らの憧れの書物(Bible)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

出航前にコロンブスはスペイン国王と利益の分配について契約書をかわしている。

実際 スペイン王室は航海の許可は出したが、資金は出していない。王室が負うリスクは何も無かった 。

冒険の資金はコロンブスの支援者が調達した し、 コロンブス以降の新参者らも、探検の旅費は自前で調達 とされた。

にもかかわらず、 何れの場合も発見された土地はスペインに帰属する事になっていた からね

だからコロンブス以降の入植者は最初からトレジャーハントが目的の野心家集団が集まった。

かりにトップが紳士的に振る舞おうとも、トップの言う事も聞かずに暴走するならず者が多いから過激な侵略になって行った? のかもしれない。

そもそも、それなりの利益を約束しなければ人(部下)は集められなかったようだ。

大航海時代の最初の覇者(はしゃ)、 ポルトガル国とスペイン

国は一見同じように見えて、実は目的も行動も全く異なっていた

。と言うのは理解しておかなければいけない部分だろう。

大航海時代の最初の覇者(はしゃ)、 ポルトガル国とスペイン

国は一見同じように見えて、実は目的も行動も全く異なっていた

。と言うのは理解しておかなければいけない部分だろう。

少なくとも、 商品と商売相手を見付ける為に地道に船を進めてルートを開拓したポルトガルは正統派だったと言える。

新大陸に来たスペイン人の功罪(疫病)

コロンブス以降、1495年4月、スペイン王室 は西方への探検航海を希望する者は届けで制で、かつ厳重な審査を通った者のみに許可を与える と言う勅令を発表したらしい。

※ 但し探検費用は自分持ち。

この時点でまだコロンブスは2回目の航海中。

本来はコロンブスのみに与えられていた権利? この勅令に権利の侵害だと怒ったらしいが・・。

王室は、 勝手に黄金探しをしだした現地の輩にある意味釘を刺した勅令だったのではないか? と思う。

基本、コロンブスの探検により 発見した新地の開発権利はスペイン帝国が有する。

帝国に上がり(利益の5分の1)があるのだから、かっては許さない・・と言う意味もある。

※ 因みにスペイン帝国の新大陸の航海事業は後にも先にも、カステーリャ王国の独占であった。

この勅令以後、王室の指示で5つの調査隊が南米北岸を探索していてこの中の一隻にアメリゴも入っていた事は「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)」の中で紹介している。

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

この調査隊ではコロンブスが発見した真珠の産地の調査を含む南米北岸の地理調査がメインであったと思うが、その後、多くの船がカリブ海に渡来する。そして 真珠の争奪で現地住民の社会を荒廃させる事になる。

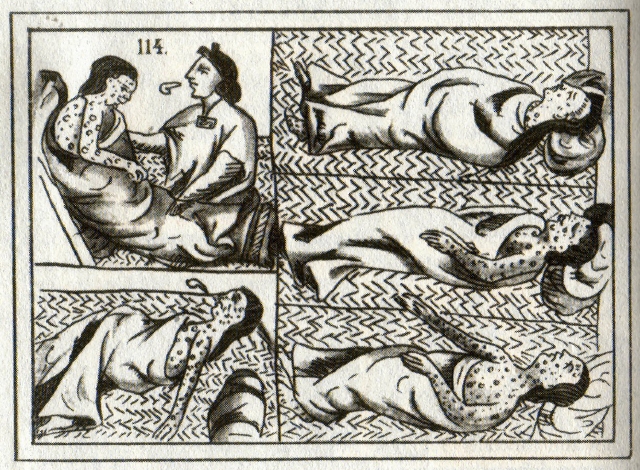

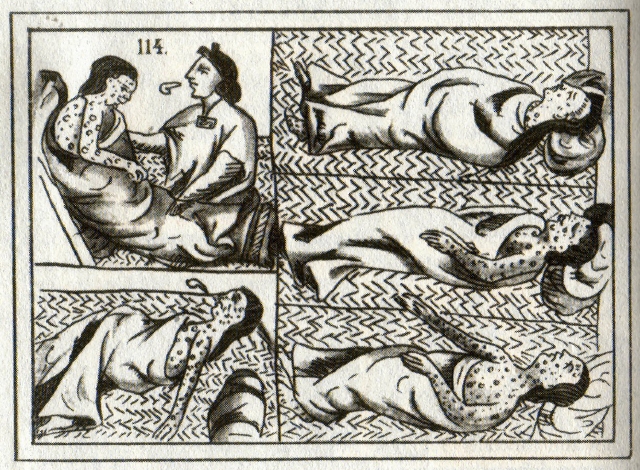

また、 大量のスペイン人の増加は別の問題を引き起こした と言う。

カリブ海の諸島での金の採掘に奴隷として使役していた現地住民が 次々疫病で倒れた のだ。

それが始まりである。

ウイルス性の風邪菌やインフルエンザ、風疹だって耐性の無い彼らには即命取りになる。

今まで新大陸にはなかった病気が欧州より持ち込まれ、 多くの感染者や患者を発生させる パンデミック(pandemic)が 現地で 起きたのである 。

耐性のあるスペイン人に被害はさほど出なかったが、彼らの船に奴隷として乗船していたアフリカの奴隷らがすでに船で感染。

※ 当時、天然痘はムーア人によってアフリカから持ち込まれ、スペイン(欧州)で流行していたらしい。

最初に入植したエスパニョラ島でも1505年に黒人奴隷が大量投入されている。元の島民が減少、替わる人材の補充だったと思われる。

そして以降 コルテスやピサロが内陸に進み侵略する中で、病気は内陸部にまで拡大、蔓延する事になる 。

天然痘の犠牲者を描いた 16 世紀のアステカの絵

ウィキメディアから借りてきました。

コロンブス以降、およそ150年でメソアメリカ(Mesoamerica)の先住民族は、麻疹、天然痘、インフルエンザを含むウイルスにより人口の80%が減少したと言われる。

コロンブス以降、およそ150年でメソアメリカ(Mesoamerica)の先住民族は、麻疹、天然痘、インフルエンザを含むウイルスにより人口の80%が減少したと言われる。

突然現れた スペイン人の侵略者が武力で彼らの持ち物を奪い。かつ、彼らの持ち込んだ疫病( 天然痘)が現地部族の命を大量に奪った。

滅亡の直接原因は、疫病のパンデミックだったのである。

そもそもコルテスの軍隊がアステカを破りメキシコ征服できたのは天然痘の蔓延のおかげだとさえ言われている。

つまり アステカもインカ帝国の滅亡もその要因の一つが天然痘の蔓延だった。

病気と言う災いがアメリカ大陸に運ばれた事により、原住民族は戦わずして命を落とし、入れ替わるように欧州人らが住み着いた。

新大陸にあった先住の文明はそうして滅びに至ったのである。

新大陸に来たスペイン人の功罪(疫病)

コロンブス以降、1495年4月、スペイン王室 は西方への探検航海を希望する者は届けで制で、かつ厳重な審査を通った者のみに許可を与える と言う勅令を発表したらしい。

※ 但し探検費用は自分持ち。

この時点でまだコロンブスは2回目の航海中。

本来はコロンブスのみに与えられていた権利? この勅令に権利の侵害だと怒ったらしいが・・。

王室は、 勝手に黄金探しをしだした現地の輩にある意味釘を刺した勅令だったのではないか? と思う。

基本、コロンブスの探検により 発見した新地の開発権利はスペイン帝国が有する。

帝国に上がり(利益の5分の1)があるのだから、かっては許さない・・と言う意味もある。

※ 因みにスペイン帝国の新大陸の航海事業は後にも先にも、カステーリャ王国の独占であった。

この勅令以後、王室の指示で5つの調査隊が南米北岸を探索していてこの中の一隻にアメリゴも入っていた事は「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)」の中で紹介している。

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

この調査隊ではコロンブスが発見した真珠の産地の調査を含む南米北岸の地理調査がメインであったと思うが、その後、多くの船がカリブ海に渡来する。そして 真珠の争奪で現地住民の社会を荒廃させる事になる。

また、 大量のスペイン人の増加は別の問題を引き起こした と言う。

カリブ海の諸島での金の採掘に奴隷として使役していた現地住民が 次々疫病で倒れた のだ。

それが始まりである。

ウイルス性の風邪菌やインフルエンザ、風疹だって耐性の無い彼らには即命取りになる。

今まで新大陸にはなかった病気が欧州より持ち込まれ、 多くの感染者や患者を発生させる パンデミック(pandemic)が 現地で 起きたのである 。

耐性のあるスペイン人に被害はさほど出なかったが、彼らの船に奴隷として乗船していたアフリカの奴隷らがすでに船で感染。

※ 当時、天然痘はムーア人によってアフリカから持ち込まれ、スペイン(欧州)で流行していたらしい。

最初に入植したエスパニョラ島でも1505年に黒人奴隷が大量投入されている。元の島民が減少、替わる人材の補充だったと思われる。

そして以降 コルテスやピサロが内陸に進み侵略する中で、病気は内陸部にまで拡大、蔓延する事になる 。

天然痘の犠牲者を描いた 16 世紀のアステカの絵

ウィキメディアから借りてきました。

突然現れた スペイン人の侵略者が武力で彼らの持ち物を奪い。かつ、彼らの持ち込んだ疫病( 天然痘)が現地部族の命を大量に奪った。

滅亡の直接原因は、疫病のパンデミックだったのである。

そもそもコルテスの軍隊がアステカを破りメキシコ征服できたのは天然痘の蔓延のおかげだとさえ言われている。

つまり アステカもインカ帝国の滅亡もその要因の一つが天然痘の蔓延だった。

病気と言う災いがアメリカ大陸に運ばれた事により、原住民族は戦わずして命を落とし、入れ替わるように欧州人らが住み着いた。

新大陸にあった先住の文明はそうして滅びに至ったのである。

メソアメリカ(Mesoamerica)の文明

メソアメリカ(Mesoamerica)の文明

コンキスタドールが最初にめざしたのはメソアメリカ(Mesoamerica)

薄いパープルで色つけました。現在の国名をブルーで示しました。

メソアメリカで定住農村落が形成されるのはBC2000年頃?

都市と呼べる社会が形成されるのはBC1250頃? オルメカ文明(Olmeca)はタバスコ川周辺から始まったようだ。

※ 「オル」とはゴムの意で、天然ゴムの産地であった事からオルメカ(Olmeca)とはゴムの国の人々と言う意味らしい。

オルメカではすでにゼロの概念を持っていたといい、数学や暦のシステムがすでに存在していた らしい。

熱帯で雨量は多く川はよく氾濫したが逆に肥沃ではあったから メソアメリカでは全域でトウモロコシ農耕が始まり定住が確立 して行く。

またオルメカ文明は 象形文字を持ち、神殿と言う文化を持ち、生け贄を捧げると言う儀式 を持っていた。

BC3世紀~AD16世紀、メキシコ南東部や、グアテマラ、北はユカタン半島方面へとメソアメリカに現れた マヤ文明(Maya)はタバスコ川を中心に発展したオルメカ文明(Olmeca)から継承 されているらしい。

薄いパープルで色つけました。現在の国名をブルーで示しました。

メソアメリカで定住農村落が形成されるのはBC2000年頃?

都市と呼べる社会が形成されるのはBC1250頃? オルメカ文明(Olmeca)はタバスコ川周辺から始まったようだ。

※ 「オル」とはゴムの意で、天然ゴムの産地であった事からオルメカ(Olmeca)とはゴムの国の人々と言う意味らしい。

オルメカではすでにゼロの概念を持っていたといい、数学や暦のシステムがすでに存在していた らしい。

熱帯で雨量は多く川はよく氾濫したが逆に肥沃ではあったから メソアメリカでは全域でトウモロコシ農耕が始まり定住が確立 して行く。

またオルメカ文明は 象形文字を持ち、神殿と言う文化を持ち、生け贄を捧げると言う儀式 を持っていた。

BC3世紀~AD16世紀、メキシコ南東部や、グアテマラ、北はユカタン半島方面へとメソアメリカに現れた マヤ文明(Maya)はタバスコ川を中心に発展したオルメカ文明(Olmeca)から継承 されているらしい。

マヤ文明(Maya)

遺跡マップ ユカタン半島

ウィキメディアから借りてわかりやすさの為に着色しました

マヤ文明(Maya)

遺跡マップ ユカタン半島

ウィキメディアから借りてわかりやすさの為に着色しました

下はマヤ(Maya)の遺跡の中でも有名な所を3ヶ所、時代の古い順に載せました。

マヤの神殿はエジプトのピラミッドとは似て非なる石積みです。

時代で造りの違い? 技術の違い? 一目です。

安定を求めると四角錐になるのかな?

安定を求めると四角錐になるのかな?

ティカル(Tikal) 形成期~古典期

グアテマラのペテン低地3世紀~10世紀頃ごろ繁栄

1525年、エルナン・コルテスはティカル(Tikal)をスルーしているらしい。

チチェン・イッツァ(Chichén Itzá) 古典期後期~後古典期前半

下はマヤ(Maya)の遺跡の中でも有名な所を3ヶ所、時代の古い順に載せました。

マヤの神殿はエジプトのピラミッドとは似て非なる石積みです。

時代で造りの違い? 技術の違い? 一目です。

ティカル(Tikal) 形成期~古典期

グアテマラのペテン低地3世紀~10世紀頃ごろ繁栄

今はティカル国立公園 (Tikal National Park)となっているティカル(Tikal)の遺跡は広域で4000の建築物が数えられると言う。

写真はウィキメディアから借りました

写真はウィキメディアから借りました

高さ51m。9層の神殿上部入口にジャガーの彫刻が発見された事からこの1号神殿には大ジャガーの神殿の名もある。8世紀頃の建築。

神殿下部には26代アフ・ササウ王(在位:682~723年)と思われる墓と装飾品が見つかっている。

この1号神殿は間違いなく王墓。

幾つかあるピラミッド型の神殿? 王の偉業を示すものだった?

ティカルの王朝は29代目で終わる。

神殿下部には26代アフ・ササウ王(在位:682~723年)と思われる墓と装飾品が見つかっている。

この1号神殿は間違いなく王墓。

幾つかあるピラミッド型の神殿? 王の偉業を示すものだった?

ティカルの王朝は29代目で終わる。

1525年、エルナン・コルテスはティカル(Tikal)をスルーしているらしい。

チチェン・イッツァ(Chichén Itzá) 古典期後期~後古典期前半

メキシコ南部のユカタン半島の密林中。9世紀~13世紀頃ごろ繁栄 ウィキメディアから借りた写真です。

高さ24mスペイン語で城塞の意を持つ通称「カスティーヨ(Castillo)」

別名「ククルカンのピラミッド」、「ククルカンの神殿」。

神殿にはジャガーの玉座や生贄台チャクモール(Chacmool)が置かれている。

メキシコ国立人類学博物館所蔵のチチェン・イッツァのチャクモール像

写真はウィキメディアからかりました。

生け贄の心臓を太陽へ捧げたと言う。

メキシコ国立人類学博物館所蔵のチチェン・イッツァのチャクモール像

写真はウィキメディアからかりました。

生け贄の心臓を太陽へ捧げたと言う。

ウシュマル (Uxmal) 古典期後期~後古典期

チチェン・イッツァ(Chichén Itzá)に程近いユカタン半島

ウシュマル (Uxmal) はユカタン西部でもっとも強力な都市。チチェン・イッツアと同盟を結んで北部ユカタン全域を支配していたと言う。

テオティワカン文明(Teotihuacan)とマヤの衰退

先に紹介した マヤのピラミッドや神殿都市は、実はテオティワカン文明(Teotihuacan)の影響 を受けたものだと言う。

現メキシコ東北部。メキシコ中央高原。BC5~8世紀頃

8世紀~12世紀頃この遺跡の多くの建物は建築された? ウィキメディアから借りた写真です

高さ36.5m。73m × 36.5m。

このピラミッドは四角錐ではなく、底辺は楕円形に近い形。118段の階段を持つ。

ウィキメディアから借りた写真です

ウシュマル (Uxmal) はユカタン西部でもっとも強力な都市。チチェン・イッツアと同盟を結んで北部ユカタン全域を支配していたと言う。

テオティワカン文明(Teotihuacan)とマヤの衰退

先に紹介した マヤのピラミッドや神殿都市は、実はテオティワカン文明(Teotihuacan)の影響 を受けたものだと言う。

現メキシコ東北部。メキシコ中央高原。BC5~8世紀頃

アメリカ大陸最大規模の宗教都市遺跡テオティワカンはマヤ世界の中心として栄えていた。

テオティワカンの 最盛期は5世紀頃で人口は20万人と言う巨大都市 。

それは古代のペルセポリスのような都市だった? 街は非常に宗教的意味あいを持った造りになっている。

テオティワカン写真、全てウィキメディアから借りた写真です。

下は月のピラミッド」からの眺望

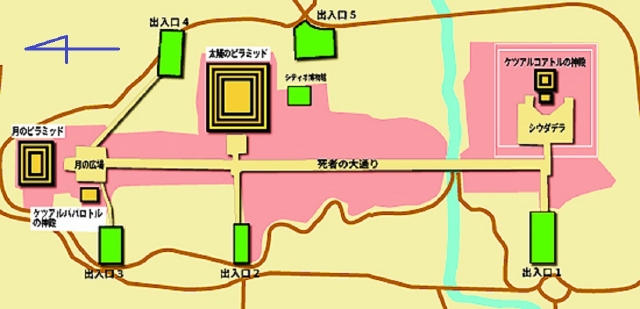

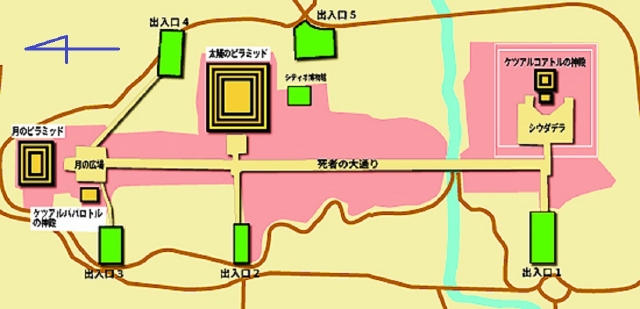

テオティワカンMAP ラテンアメリカ博物館のマップに方位のみ追加しました。

南北に40mの死者の大通りを軸に東に太陽のピラミッド(62m)。西に農業の神殿。北に月のピラミッド(42m)。南に城塞や宮殿が配置された計画都市。

南北に40mの死者の大通りを軸に東に太陽のピラミッド(62m)。西に農業の神殿。北に月のピラミッド(42m)。南に城塞や宮殿が配置された計画都市。

月のピラミッドから正面に死者の大通りと太陽のピラミッド

太陽のピラミッドからの月のピラミッド

月のピラミッド 42m

太陽のピラミッド 62m

底辺はエジプトのピラミッド・サイズに近い(225m)が、高さ62mはエジプトの半分以下。

アメリカ大陸最大規模の宗教都市遺跡テオティワカンはマヤ世界の中心として栄えていた。

テオティワカンの 最盛期は5世紀頃で人口は20万人と言う巨大都市 。

それは古代のペルセポリスのような都市だった? 街は非常に宗教的意味あいを持った造りになっている。

テオティワカン写真、全てウィキメディアから借りた写真です。

下は月のピラミッド」からの眺望

テオティワカンMAP ラテンアメリカ博物館のマップに方位のみ追加しました。

南北に40mの死者の大通りを軸に東に太陽のピラミッド(62m)。西に農業の神殿。北に月のピラミッド(42m)。南に城塞や宮殿が配置された計画都市。

南北に40mの死者の大通りを軸に東に太陽のピラミッド(62m)。西に農業の神殿。北に月のピラミッド(42m)。南に城塞や宮殿が配置された計画都市。月のピラミッドから正面に死者の大通りと太陽のピラミッド

太陽のピラミッドからの月のピラミッド

月のピラミッド 42m

太陽のピラミッド 62m

底辺はエジプトのピラミッド・サイズに近い(225m)が、高さ62mはエジプトの半分以下。

※ クフ王のピラミッドは高さ138.74m。底辺一辺の長さは230.26m~230.44m。

こちらも墳墓である。

手前の台形に近い物は積み上げ途中の墳墓と思われる。

こちらの場合、上に上にと遺骸を積み上げて行く形で造成されてるようだ。最終的にピラミッド型になるのかな?

因みにエジプトではピラミッドは面が東西南北がきっちりしていて、東から西は太陽の道。

南北方向はナイル川への道を表しているらしい。

このテオティワカンでも太陽は東から西に。死者の道が南北となっている。

何となくエジプトのピラミッドを知っていた人間がいたのでは? と言う気がしてしまう。

このテオティワカンでも太陽は東から西に。死者の道が南北となっている。

何となくエジプトのピラミッドを知っていた人間がいたのでは? と言う気がしてしまう。

実は テオティワカン(Teotihuacan)の名さえ、真実ではない。

ほとんどが謎のこの遺跡は、便宜的に名がつけられている。

この巨大な都市は突然衰退して消えた。その理由も定かではない。

人口増加からの食糧難。農地開発の為の大規模森林伐採による弊害(水害)か?

出土する遺骸から飢餓状態だった事がわかると言う。都市の人口増加→食糧不足 との考察が生まれたのだろう。

7世紀に入ると急激に衰退したと言う。

7世紀に入ると急激に衰退したと言う。

しかし、人は動物とは異なる。人が増加しても環境収容力を超えると人口増加にはブレーキがかかり個体数は減少へ転じる。

ロジスティック方程式(logistic equation)では環境収容力まで減少はするがそこで収束。

だから減少に転じた人口も滅びに至るまで減少する事はないはずなのだ。

ここでふと思い出した。この巨大な都市は突然衰退して消えた。その理由も定かではない。

人口増加からの食糧難。農地開発の為の大規模森林伐採による弊害(水害)か?

出土する遺骸から飢餓状態だった事がわかると言う。都市の人口増加→食糧不足 との考察が生まれたのだろう。

そしてここに影響を受けた他のマヤ都市も、ほぼ8世紀頃には衰退している

。

しかし、人は動物とは異なる。人が増加しても環境収容力を超えると人口増加にはブレーキがかかり個体数は減少へ転じる。

ロジスティック方程式(logistic equation)では環境収容力まで減少はするがそこで収束。

だから減少に転じた人口も滅びに至るまで減少する事はないはずなのだ。

以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」の冒頭で、ローマ帝国の衰退がパンデミックと地震に加えて、新たに気候の低下があげられたのではないか? と言う推察をした。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

北海及び地中海でも起きていた蛮族の海賊行為。これは人口増加ではなく、地球のかなり広範囲に気象の問題による食糧不足が起きていたのではないか? と言う考察だ。

まさにマヤの衰退と同時期。

北海及び地中海だけでなく、大西洋を越えたアメリカ大陸でも同じ事態が起きていた。と考えても良いのかもしれない。

マヤの人が皆死に絶えたとは思えない。 急速な気候低下が起きて今までの作物が育たなくなった可能性がある。つまりこの土地に環境収容力が低下? いや、全く無くなったのかもしれない 。

だから原住民はここを捨てた?

ここでも 民族の大移動が起きたのではないか? と考えられる のだ。

マヤの人が皆死に絶えたとは思えない。 急速な気候低下が起きて今までの作物が育たなくなった可能性がある。つまりこの土地に環境収容力が低下? いや、全く無くなったのかもしれない 。

だから原住民はここを捨てた?

ここでも 民族の大移動が起きたのではないか? と考えられる のだ。

もう一つ仮説が立てられる。

メキシコは日本と同様に環太平洋造山帯の上にスッポリ乗っている。と、同時に環太平洋火山帯とほぼ一致。そして日本のようにすぐ沿岸には海溝(Middle America trench)が沿って存在

。

テオティワカン(Teotihuacan)をピンクで示しました。

テオティワカン(Teotihuacan)をピンクで示しました。

つまり地震の多発地帯なのである。テオティワカン文明(Teotihuacan)が栄えていた頃もかなり頻発した地震はあったはず。それらも影響しているのかな?

滅亡理由は、どうも複合的要因の結果なのかもしれないね。

滅亡理由は、どうも複合的要因の結果なのかもしれないね。

征服者・コンキスタドール(Conquistador)の侵略と功罪

カリブ海での金の争奪は冒頭触れたが20年は続く。

そして 金が枯渇し始めると、彼らは新たな探検を望むようになり、内地に進んで行く 。

だが探検資金は自前であるから、誰もが単独で向かったわけではない。

またスペイン王室の許可制であるので、誰もが許可をとれたわけではない。

探検隊のリーダーとなる者、資金を提供する者、おこぼれをもらう為に同行する乗船者。

すでに人を出し抜いての駆け引きも、争いも、裏切りも多数。

正直、知れば知るほど、新地への開拓がサバイバル的であった事が解る。

イベリア半島からイスラムを追い出しレコンキスタを完了させたカスティーリャ王でありレオン王であるフェルディナンド3世(Ferdinand III)(1201年~1252年)は後にカトリックの聖人に列伝。聖フェルディナンド(St. Ferdinand)と尊称された。

イベリア半島からイスラムを追い出しレコンキスタを完了させたカスティーリャ王でありレオン王であるフェルディナンド3世(Ferdinand III)(1201年~1252年)は後にカトリックの聖人に列伝。聖フェルディナンド(St. Ferdinand)と尊称された。

先にも少し触れたが、 ピサロが南米ペルーでインカ帝国を滅亡させるに至る最初のきっかけがバルボアの黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)探検に起因していた のである。

ピサロは第2のコルテスを目指して成功者となるが、身代金を取っておきながら相手を殺すなど、やり方は一番汚いかもしれない。

上司であったバルボアを捕らえたのもピサロ。バルボアはその後すぐに絞首刑にされたと言う。

他と違うのが学歴のある エルナン・コルテス(Hernán Cortés) である 。

コルテスは紳士だった? 勝手に略奪を始める部下らを押さえ、(略奪禁止)、通訳をうまく使い先住民に戦意がない事を告げての穏やかな対話での関係構築を主義としていた。

誤字チェックは後からします。m(_ _)m

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

己の欲がどんな困難も乗り越え死闘を繰り返した。

特にスペイン人侵略者の残酷極まり無かった事が解る。

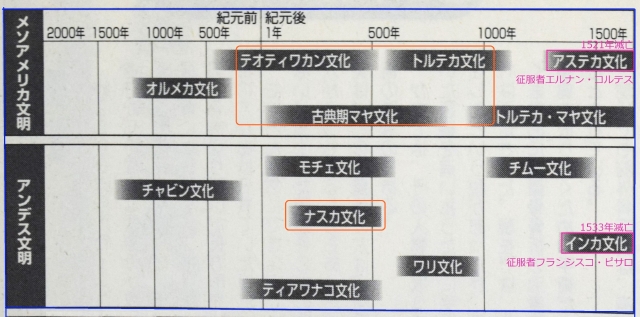

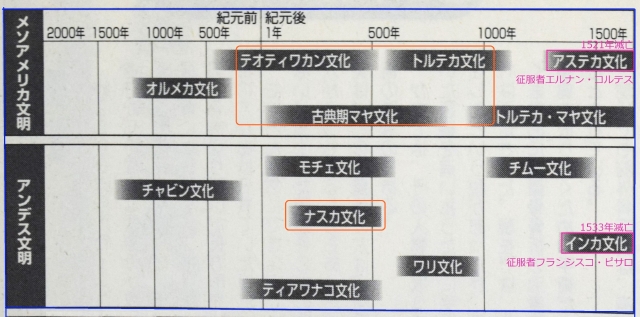

古代アメリカ大陸の文明の時代が解りやすい資料を本から持ってきました。

時代の前後は資料で異なるようです。また、多少付け加えています

アステカ文化の下には 1521年滅亡 征服者エルナン・コルテス

特にスペイン人侵略者の残酷極まり無かった事が解る。

古代アメリカ大陸の文明の時代が解りやすい資料を本から持ってきました。

時代の前後は資料で異なるようです。また、多少付け加えています

アステカ文化の下には 1521年滅亡 征服者エルナン・コルテス

インカ文化の下には 1533年滅亡 征服者フランシスコ・ピサロ

それぞれ征服者の名と滅亡年も入れました。

古代アメリカ大陸では、 スペイン人が

中米の海に

到達する15世末まで欧州との接点はなかったので、その文明も独自路線での発展。

にも係わらず天体観測から暦に関しては欧州を上回る高度な文明も持っていた

。

古代アメリカ大陸では、 スペイン人が

中米の海に

到達する15世末まで欧州との接点はなかったので、その文明も独自路線での発展。

にも係わらず天体観測から暦に関しては欧州を上回る高度な文明も持っていた

。

しかし、 彼らには鉄器の使用がなく、また彼らは西欧人のような衣服は着てなかった (ほぼ裸?)

スペイン人等は彼らを原始的な者としてかなり見下していたのだろうと思われる 。

※ 前回紹介した 1518年~1519年に書かれた South Atlantic(南大西洋) Homem and Reinel`s portolano of Brazil の地図内に彼らの絵図がある。

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

スペイン人は、探検調査と称し、実は金探しの為に内陸に侵入していく。

彼らは武力で先住民に迫る。彼らをおどす為に多数の砲台を備えたガレオン船(Galleon)も利用した。

しかし、 彼らには鉄器の使用がなく、また彼らは西欧人のような衣服は着てなかった (ほぼ裸?)

スペイン人等は彼らを原始的な者としてかなり見下していたのだろうと思われる 。

※ 前回紹介した 1518年~1519年に書かれた South Atlantic(南大西洋) Homem and Reinel`s portolano of Brazil の地図内に彼らの絵図がある。

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

スペイン人は、探検調査と称し、実は金探しの為に内陸に侵入していく。

彼らは武力で先住民に迫る。彼らをおどす為に多数の砲台を備えたガレオン船(Galleon)も利用した。

※ スペインが開発したガレオン船(Galleon)は大量の砲台を配備できる海上輸送船。

商船兼護送軍船と言う目的ではあるが、見た者を圧倒させ砲台が並ぶ500〜600トンの船。

ガレオン船は後に戦闘を目的にした戦列艦に発展する。

黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)の噂の発端

1500年、コロンビアからパナマにかけて沿岸航行したおりに、この地方には 冶金(やきん)の技術を持った民族が多数いて黄金製品を造っていた事から、 金が採れる? 黄金帝国があるのでは? とスペイン人は勘違いしたらしい。

しかし実際は、冶金術はもっと南方のペルーやボリビアから伝播された技術だった。

黄金の装飾品を身に着ける文化も実は南方の文化。

黄金の装飾品が北に伝播すると 北アンデスやパナマ方面の各部族の首長らもまねてそれらを身に付けるようになる。と同時にそれら黄金の加工技術も伝播したのだろう。

また、 彼ら原住民は自ら装身具を着けるだけでなく、首長や貴族の墓には副葬品(ふくそうひん)として黄金の装飾品を埋めると言う文化も持っていた。 スペイン人はそれも聞き知った?

そう言う事だから、そもそもコロンビアからパナマで金が産出されていたわけではなく、ペルーのような黄金文化を持つ帝国はそのあたりには無ったのが真実。

でも スペイン人は国を挙げて黄金の捜索にやってきた のだ。

スペイン人らが黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)を求め、多数の部隊を引きつ連れてスペイン政府公認のもと繰りだしたのはそんな勘違いから始まっている。

スペイン人らが黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)を求め、多数の部隊を引きつ連れてスペイン政府公認のもと繰りだしたのはそんな勘違いから始まっている。

しかもスペイン人は彼らの墳墓まで荒らして彼らの黄金を奪おうとした。

バルボアの探検隊もその中の一つである。

※ バルボアの失敗をペルーではらしたのが部下のピサロ である。ペルーで黄金郷? 発見。

そんな黄金装飾品の写真はないか? と探したが見つからない。そうだそのはずだ、彼らが奪った金の装飾品はすぐさま溶かされて金塊にしてスペインに運ばれたのだから・・

※ スペインが開発したガレオン船(Galleon)は大量の砲台を配備できる海上輸送船。

商船兼護送軍船と言う目的ではあるが、見た者を圧倒させ砲台が並ぶ500〜600トンの船。

ガレオン船は後に戦闘を目的にした戦列艦に発展する。

黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)の噂の発端

1500年、コロンビアからパナマにかけて沿岸航行したおりに、この地方には 冶金(やきん)の技術を持った民族が多数いて黄金製品を造っていた事から、 金が採れる? 黄金帝国があるのでは? とスペイン人は勘違いしたらしい。

しかし実際は、冶金術はもっと南方のペルーやボリビアから伝播された技術だった。

黄金の装飾品を身に着ける文化も実は南方の文化。

黄金の装飾品が北に伝播すると 北アンデスやパナマ方面の各部族の首長らもまねてそれらを身に付けるようになる。と同時にそれら黄金の加工技術も伝播したのだろう。

また、 彼ら原住民は自ら装身具を着けるだけでなく、首長や貴族の墓には副葬品(ふくそうひん)として黄金の装飾品を埋めると言う文化も持っていた。 スペイン人はそれも聞き知った?

そう言う事だから、そもそもコロンビアからパナマで金が産出されていたわけではなく、ペルーのような黄金文化を持つ帝国はそのあたりには無ったのが真実。

でも スペイン人は国を挙げて黄金の捜索にやってきた のだ。

しかもスペイン人は彼らの墳墓まで荒らして彼らの黄金を奪おうとした。

バルボアの探検隊もその中の一つである。

※ バルボアの失敗をペルーではらしたのが部下のピサロ である。ペルーで黄金郷? 発見。

そんな黄金装飾品の写真はないか? と探したが見つからない。そうだそのはずだ、彼らが奪った金の装飾品はすぐさま溶かされて金塊にしてスペインに運ばれたのだから・・

これから紹介する黄金製品は、新大陸で奪いとり金塊にしてスペインに送られ製造された装飾品です。

スペインに金の豪華な装飾品が多いのは、こうした理由でしょう。

セビリア大聖堂(Cathedral of Seville) の黄金製品

フェルディナンド3世(Ferdinand III)がレコンキスタを終えた後、イスラムのモスクから転用され1403年に礎石され建築が始まった。一応の完成は18世紀になってからだと言う。

セビリア大聖堂は聖母に捧げられた教会堂です。聖具も金製品が多い。

いろいろ教会は見てきていてますが、これだけキンキラの聖具は初めてかも。さすがスペインです。

黄金と宝石で造られた聖体顕示台(せいたいけんじだい)(Ostensorium)

真ん中が抜けているが本来はここにガラスがはめ込まれていて、中にキリストに関する聖遺物が納められていたと思われる。

この顕示代の足の部分が人の像になっているが誰かわからない。聖フェルディナンドかな?

これから紹介する黄金製品は、新大陸で奪いとり金塊にしてスペインに送られ製造された装飾品です。

スペインに金の豪華な装飾品が多いのは、こうした理由でしょう。

セビリア大聖堂(Cathedral of Seville) の黄金製品

フェルディナンド3世(Ferdinand III)がレコンキスタを終えた後、イスラムのモスクから転用され1403年に礎石され建築が始まった。一応の完成は18世紀になってからだと言う。

セビリア大聖堂は聖母に捧げられた教会堂です。聖具も金製品が多い。

いろいろ教会は見てきていてますが、これだけキンキラの聖具は初めてかも。さすがスペインです。

黄金と宝石で造られた聖体顕示台(せいたいけんじだい)(Ostensorium)

真ん中が抜けているが本来はここにガラスがはめ込まれていて、中にキリストに関する聖遺物が納められていたと思われる。

この顕示代の足の部分が人の像になっているが誰かわからない。聖フェルディナンドかな?

下はその聖フェルディナンドの像 セビリア大聖堂内

聖遺物(Holy relic)の入った聖遺物箱

黄金の水差しとポッド

トレド大聖堂(Catedral de Toledo) の黄金製品

イザベラの王冠(Couronne d’Isabelle)

バルボア・ピサロ・コルテス

スペインの侵略者(コンキスタドール)として名を上げられるのが アステカ帝国を征服したエルナン・コルテスとインカ帝国を征服したフランシスコ・ピサロ。

二人共に偉大な文明を滅ぼす形での征服者となっている。

また、彼らほど知られていないが、 黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)の探検隊長であったバルボア 。彼はその過程でパナマ地峡を横断して太平洋の発見者となっている。

調査遠征のスタイルは3つ

・大規模な遠征はスペイン王室と協約を結んで派遣

・中小規模の遠征は現地植民地の王室役人との協約or許可のもと実施。

・無許可でかってに遠征した者? らによる小規模なものもあった。

正式に許可のあった遠征はともかく、無許可の物はただの略奪が強盗と言え無くもない。

しかし、最初はスペイン王室と協約を結んだ正式隊のはずが、途中でトップが入れ替わり無許遠征になったものもあると言う。

密航者であったバルボア(Balboa )(1475年~1519年)がまさにそれで、食糧不足や先住民との戦いで、スペイン側のリーダーとして才覚を発揮。 後にバルボアは王室に認められ正式に遠征隊長にも任命され活躍 する事になる。

バスコ・ヌーニェス・デ・バルボア(Vasco Núñez de Balboa)(1475年~1519年)

ウィキメディアから借りました。

1791 年にマドリッドで出版された著名なスペイン人の肖像画からの複製。

ダリエン南方の黄金郷の探検では太平洋を発見して実績を上げた。 新たな植民都市ダリエンの建設を指揮し、総督にまでなっている。

因みにダリエン遠征で部下にピサロがいた。バルボアはピサロを目にかけて起用していた。

フランシスコ・ピサロ(Francisco Pizarro)(1470年頃~1541年)

ウィキメディアから借りました。

1835年 製作 ルイ・フィリップ コレクション

※ オルレアン家出身のフランス王 ルイ・フィリップ1世(Louis-Philippe I)(1773年~1850年)

ペドロ・ロルダン(Pedro Roldán) (1624年~1699年)作 1671年製作 スペインバロックの彫刻家

剣とオーブ(orb)を持つ聖フェルディナンド(St. Ferdinand)(1201年~1252年)

※ 製作された時代の衣装と思われる。13世紀にこの甲冑は無い。聖遺物(Holy relic)の入った聖遺物箱

黄金の水差しとポッド

聖ロザリアの銀色の胸像(Bust-reliquary of Saint Rosalia)

1687年

スペインが南米から持ちかえったのは黄金ばかりではない。

スペインが南米から持ちかえったのは黄金ばかりではない。

1545年、 南米ボリビアのポトシ銀山(Potosí Silver Mine)を発見すると大量の銀も欧州に持ち込んだ 。

17世紀末以降はメキシコ産の銀を独占して交易の対価として利用する。

1545年、 南米ボリビアのポトシ銀山(Potosí Silver Mine)を発見すると大量の銀も欧州に持ち込んだ 。

17世紀末以降はメキシコ産の銀を独占して交易の対価として利用する。

以前「大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局」の所で、 欧州と日本の金と銀の交換レート(金銀比価の比率)が違い過ぎた事を紹介

した。

日本では 1金対5銀。 外国は 1金対15銀。

その理由は、 スペインが南米や中米から大量の銀を持ち込んだ事による欧州での銀相場の値崩れが原因?

かもしれない。

リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

トレド大聖堂(Catedral de Toledo) の黄金製品

トレド大聖堂(Catedral de Toledo)はカスティーリャ王フェルナンド3世時代、1226年に礎石。

完成はグラナダを陥落させたカトリック両王時代の1493年。

※カトリック両王とはイザベラ1世(Isabel I de Castilla)(1451年~1504年)と夫フェルディナンド2世(Fernando II de Castilla)(1452年~1516年)の2人の同時カステーリャ王の事。

※「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」で書いています。

イザベラの王冠(Couronne d’Isabelle)

バルボア・ピサロ・コルテス

スペインの侵略者(コンキスタドール)として名を上げられるのが アステカ帝国を征服したエルナン・コルテスとインカ帝国を征服したフランシスコ・ピサロ。

二人共に偉大な文明を滅ぼす形での征服者となっている。

また、彼らほど知られていないが、 黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)の探検隊長であったバルボア 。彼はその過程でパナマ地峡を横断して太平洋の発見者となっている。

調査遠征のスタイルは3つ

・大規模な遠征はスペイン王室と協約を結んで派遣

・中小規模の遠征は現地植民地の王室役人との協約or許可のもと実施。

・無許可でかってに遠征した者? らによる小規模なものもあった。

正式に許可のあった遠征はともかく、無許可の物はただの略奪が強盗と言え無くもない。

しかし、最初はスペイン王室と協約を結んだ正式隊のはずが、途中でトップが入れ替わり無許遠征になったものもあると言う。

密航者であったバルボア(Balboa )(1475年~1519年)がまさにそれで、食糧不足や先住民との戦いで、スペイン側のリーダーとして才覚を発揮。 後にバルボアは王室に認められ正式に遠征隊長にも任命され活躍 する事になる。

バスコ・ヌーニェス・デ・バルボア(Vasco Núñez de Balboa)(1475年~1519年)

ウィキメディアから借りました。

1791 年にマドリッドで出版された著名なスペイン人の肖像画からの複製。

ダリエン南方の黄金郷の探検では太平洋を発見して実績を上げた。 新たな植民都市ダリエンの建設を指揮し、総督にまでなっている。

因みにダリエン遠征で部下にピサロがいた。バルボアはピサロを目にかけて起用していた。

フランシスコ・ピサロ(Francisco Pizarro)(1470年頃~1541年)

ウィキメディアから借りました。

1835年 製作 ルイ・フィリップ コレクション

※ オルレアン家出身のフランス王 ルイ・フィリップ1世(Louis-Philippe I)(1773年~1850年)

先にも少し触れたが、 ピサロが南米ペルーでインカ帝国を滅亡させるに至る最初のきっかけがバルボアの黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)探検に起因していた のである。

ピサロは第2のコルテスを目指して成功者となるが、身代金を取っておきながら相手を殺すなど、やり方は一番汚いかもしれない。

上司であったバルボアを捕らえたのもピサロ。バルボアはその後すぐに絞首刑にされたと言う。

他と違うのが学歴のある エルナン・コルテス(Hernán Cortés) である 。

コルテスは紳士だった? 勝手に略奪を始める部下らを押さえ、(略奪禁止)、通訳をうまく使い先住民に戦意がない事を告げての穏やかな対話での関係構築を主義としていた。

※ コルテスはサマランカ大学の法学出身。

エルナン・コルテス(Hernán Cortés)(1485年~1547年)

ウィキメディアから借りました。

和議を結ぶと先住民はコルテスに金や食料、また女奴隷を20人も贈られた事もあったと言う。

コルテスは最初に贈られた奴隷の1人がナワトル語とマヤ語が話せた事から彼女を愛人として通訳として側に置いた。 彼はコミュニケーションを大事に先住民を傘下にしていく。

愛人であるマリーナ(Marina)(洗礼名)の活躍(通訳の意義)は大きかったと言う。

※ 複数愛人が増えて行く中で彼女だけは最後まで側にいたらしい。

エルナン・コルテス(Hernán Cortés)(1485年~1547年)

ウィキメディアから借りました。

1519 年にメキシコに侵入。1521 年にメキシコを征服したスペイン軍の将軍エルナン コルテスの肖像画。 1525 年製作 メキシコ植民地時代、 コルテスが生きている時に作成された作品

のコピーらしい。

和議を結ぶと先住民はコルテスに金や食料、また女奴隷を20人も贈られた事もあったと言う。

コルテスは最初に贈られた奴隷の1人がナワトル語とマヤ語が話せた事から彼女を愛人として通訳として側に置いた。 彼はコミュニケーションを大事に先住民を傘下にしていく。

愛人であるマリーナ(Marina)(洗礼名)の活躍(通訳の意義)は大きかったと言う。

※ 複数愛人が増えて行く中で彼女だけは最後まで側にいたらしい。

彼らの事は本がたくさん出ているので詳しい事は飛ばします。

因みに主に参考にしたのが「コルテスとピサロ」世界史リブレット人。安村直己 氏著

生贄(いけにえ)問題

この儀式の恐ろしい所は、いきなり石のナイフで胸を開かれて心臓を取り出すのでまだ心臓は動いたまま。当人はかなり抵抗をするだろうと思いきや、薬で幻覚を見て麻痺しているので陶酔しているのだと言う。

取り出された心臓は先にチチェン・イッツァの所で紹介したチャクモール像に乗せられた。

生贄の心臓と血液は神々の糧として捧げられたらしい。

※ 心臓を取り出された後の体は階段から蹴落とされ、皮を剥がれ、解体された。

尚、それら幻覚剤にはアルカロイドなどの陶酔性成分メスカリンを含むサボテンの一種、ペヨーテ(peyote)の他、トリプタミン系アルカロイドのシロシビンやシロシンを含んだ現在のマジックマッシュルーム(Magic mushroom)の一種、アステカではテオナナカトル(Teonanacatl)と呼ばれるキノコが利用されていた。

こんな儀式を見てしまったスペイン人が動揺しないわけはない。

※ これら生け贄問題では、原住民が異国の侵略者に助けを求めたケースもあったらしい。

スペイン人の征服者らは、 新大陸の人々が神事で生きた人間を生け贄(いけにえ)として捧げる行為にドン引きした。

ドン引きしただけではない。そんな彼らを攻撃して争いが勃発したのである。

こうした事件から、 下々の兵隊でさえキリスト教を布教しようと言う想いにかられたのだろう事は想像できるし、 同時に、そこに、彼らが「侵略」と言う自分達の行為を正統化する為の方便が多分に含まれたと推察する。

彼らの文化を全否定して彼らを滅ぼす権利など、そもそも西欧の侵略者らには無かった はずなのに・・。

彼らの事は本がたくさん出ているので詳しい事は飛ばします。

因みに主に参考にしたのが「コルテスとピサロ」世界史リブレット人。安村直己 氏著

生贄(いけにえ)問題

古代ユダヤ教には生贄の習慣があった。

ユダヤ教をベースにするキリスト教では現実的な生贄は存在しないかわりに、イエス・キリスト自身が「過越の小羊」の身代わりとして、すべての人の罪を負ったのである。

しかし、 新大陸の住人が信仰する宗教には人を生贄にする風習があった。

例えば、 インカでは帝国の発展と繁栄の為に太陽神に子供を生贄に捧げていた

と言う。

トウモロコシの収穫祭で生贄に選ばれた子供らはコカの葉やアルコールで眠らされている間に現実世界では凍死。神の国に派遣され大使になったのだそうだ。

また古 代メソアメリカ(マヤ、テオティワカン、アステカ)では生きた人の心臓を太陽神に捧げ祀ると言う風習 を持っていた。

それは特に重要な儀式において行われていたし、その生贄を得る為に他部族と戦い、捕虜となった者らがあてられていた。だからスペイン人の兵士もかなりその犠牲になっているらしい。また古 代メソアメリカ(マヤ、テオティワカン、アステカ)では生きた人の心臓を太陽神に捧げ祀ると言う風習 を持っていた。

この儀式の恐ろしい所は、いきなり石のナイフで胸を開かれて心臓を取り出すのでまだ心臓は動いたまま。当人はかなり抵抗をするだろうと思いきや、薬で幻覚を見て麻痺しているので陶酔しているのだと言う。

取り出された心臓は先にチチェン・イッツァの所で紹介したチャクモール像に乗せられた。

生贄の心臓と血液は神々の糧として捧げられたらしい。

※ 心臓を取り出された後の体は階段から蹴落とされ、皮を剥がれ、解体された。

尚、それら幻覚剤にはアルカロイドなどの陶酔性成分メスカリンを含むサボテンの一種、ペヨーテ(peyote)の他、トリプタミン系アルカロイドのシロシビンやシロシンを含んだ現在のマジックマッシュルーム(Magic mushroom)の一種、アステカではテオナナカトル(Teonanacatl)と呼ばれるキノコが利用されていた。

こんな儀式を見てしまったスペイン人が動揺しないわけはない。

※ これら生け贄問題では、原住民が異国の侵略者に助けを求めたケースもあったらしい。

スペイン人の征服者らは、 新大陸の人々が神事で生きた人間を生け贄(いけにえ)として捧げる行為にドン引きした。

ドン引きしただけではない。そんな彼らを攻撃して争いが勃発したのである。

こうした事件から、 下々の兵隊でさえキリスト教を布教しようと言う想いにかられたのだろう事は想像できるし、 同時に、そこに、彼らが「侵略」と言う自分達の行為を正統化する為の方便が多分に含まれたと推察する。

確かに当時の認識では、キリスト教徒らにとってキリスト教徒でない者は敵であり悪。

とは言え彼らが生け贄を殺す事は否定するのに、自分等は平気でそんな彼らを殺すのはありなのか? 正当なのか? 疑問符がつく。

スペイン人侵略者は、高度な文化を持っていた先住民族の文明をまるごと潰して個人の利益を優先に踏み入って新大陸へ植民を展開して行った。

彼らの文化に「人の生贄」と言う文化があったとしても、スペイン人ら は、あまりにも 傍若無人(ぼうじゃくぶじん)に振る舞ったのでメソアメリカにあった現住の文明(アステカ・Azteca)も南米にあった文明(インカ・Inca)も滅びに至ったのである。

※ 滅びの理由はそれだけではないが・・。

とは言え彼らが生け贄を殺す事は否定するのに、自分等は平気でそんな彼らを殺すのはありなのか? 正当なのか? 疑問符がつく。

スペイン人侵略者は、高度な文化を持っていた先住民族の文明をまるごと潰して個人の利益を優先に踏み入って新大陸へ植民を展開して行った。

彼らの文化に「人の生贄」と言う文化があったとしても、スペイン人ら は、あまりにも 傍若無人(ぼうじゃくぶじん)に振る舞ったのでメソアメリカにあった現住の文明(アステカ・Azteca)も南米にあった文明(インカ・Inca)も滅びに至ったのである。

※ 滅びの理由はそれだけではないが・・。

彼らの文化を全否定して彼らを滅ぼす権利など、そもそも西欧の侵略者らには無かった はずなのに・・。

先住民のインディオからしたらスペイン人こそ自分達の土地に突然現れた悪魔そのものだったろう

。

失われたマヤ文字

ところで、 メソアメリカで栄えたマヤ文明では複雑な絵文字が使われていた。

マヤ文字は人や動物など図像で示されていて、暦と関係が深い? 文字だったらしい。

上は都市を現す紋章文字

この図は単なるに都市名でなく、左部に血統、右上部に支配者層の称号。右下部が場所。と言うパーツで構成されている。

都市名左から順

マヤの言語は4000年前に成立した? と言われ、16世紀には30の言語に分かれてい たらしい。それ故、部族が異なると通訳を必要としたようだ。

文字は? BC700年頃、メキシコ南部で発祥。250年頃にはメソアメリカ各地に広まった と言う。

失われたマヤ文字

ところで、 メソアメリカで栄えたマヤ文明では複雑な絵文字が使われていた。

マヤ文字は人や動物など図像で示されていて、暦と関係が深い? 文字だったらしい。

上は都市を現す紋章文字

この図は単なるに都市名でなく、左部に血統、右上部に支配者層の称号。右下部が場所。と言うパーツで構成されている。

都市名左から順

コパン(Copán)

・・ホンジュラス西部、現在のコパン・ルイナスに隣接する古典期マヤの都市。

キリグア(Quiriguá)

・・グアテマラ東端部、イサバル県のモタグア川中流域にある古典期マヤの都市。

ティカル(Tikal)

・・グアテマラのペテン低地にあった古典期マヤの最古で最大の都市。

マヤの言語は4000年前に成立した? と言われ、16世紀には30の言語に分かれてい たらしい。それ故、部族が異なると通訳を必要としたようだ。

文字は? BC700年頃、メキシコ南部で発祥。250年頃にはメソアメリカ各地に広まった と言う。

しかし、1300年近く使われ絵文字は16世紀、 スペインのコンキスタドールが侵略して入植を始めると徐々にすたれていく。

マヤ文字によりマヤの人々は、昔の事蹟を記録として、また学問を書に記していたそうだ。

本来はこれら資料が、ロゼッタストーンのようにマヤ文字の解読のガキとなるはずであった。

だが、キリスト教徒らはその中身が「迷信や悪魔の虚偽」として焼き捨ててしまったと言う。

※ 一説には1562 年に行われた異端審問で燃やされたと言う。

だから、そもそも難解なマヤ文字はその解読もままならなくなり彼らの文化を知る手立てが無く、近年までほとんど手つかずだったらしい。

インカ帝国とマチュ ピチュ

先に紹介したメソアメリカのマヤ文明と異なり、南米アンデス山系に展開した インカ帝国の文化には文字が存在しなかった。

それ故、皮肉な話しだが、 インカ帝国に関する資料は16世紀、スペイン人侵略者らが記した記録文献が唯一の手がかりとなっている。

インカの技術12角の石

マチュ・ピチュ(Machu Picchu)

ワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)山からのマチュピチュ

写真左のジグザグ道路は駅からのマイクロバスが上ってくる道。

本当によくこんな所に造ったな・・と言う場所です。

それ故、マチュピチュの発見は1911年。

アメリカの歴史学者ハイラム・ビンガム3世(Hiram Bingham III)(1875年~1956年)が偶然発見。

彼は最後のインカの都市、ビルカバンバ(Vilcabamba)を捜していた。

が、ここはビルカバンバではなかった。

ワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)頂上近辺の写真

確かに何やら石造りの建物の遺跡が残っている。

下は上の段のあたり。

危険一杯の登山。落ちる人もいる。でも自己責任です。

責任問題があるのでガイドは上らないそうです。

下りのが絶対怖い

インカ道(Inca Road)

まるで獣道。岩肌に沿って造られた道は普通の人には通れない?

隠密のような人達が使う裏道のような感じ。

途中、橋がかけられていて、いざと言う時はそれを落として敵の追撃を阻んだらしい。

インカ橋(Inca Bridge)

壁には石の突起も見える。よじ登る為なのでしょうね。

もう少しコンキスタドールの事、丁寧に載せたい所でしたが、押しているのでこれで終わります。

実は先月、私が実質、後見している伯母が施設で転び大けがしまして、病院の付き添いで忙しかったのです。

片道2時間の施設に迎えに行き、それから病院の科をあれこれ・・。腰と、腕と顔面をケガしていたから整形外科、皮膚科、眼下、これから形成外科も行かなければならないかも・・。

行きか、帰りのどちらかが通勤ラッシュになるのでかなり辛い。

実は今日も行くので睡眠3時間とれないかも・・。

マヤ文字によりマヤの人々は、昔の事蹟を記録として、また学問を書に記していたそうだ。

本来はこれら資料が、ロゼッタストーンのようにマヤ文字の解読のガキとなるはずであった。

だが、キリスト教徒らはその中身が「迷信や悪魔の虚偽」として焼き捨ててしまったと言う。

※ 一説には1562 年に行われた異端審問で燃やされたと言う。

だから、そもそも難解なマヤ文字はその解読もままならなくなり彼らの文化を知る手立てが無く、近年までほとんど手つかずだったらしい。

インカ帝国とマチュ ピチュ

先に紹介したメソアメリカのマヤ文明と異なり、南米アンデス山系に展開した インカ帝国の文化には文字が存在しなかった。

それ故、皮肉な話しだが、 インカ帝国に関する資料は16世紀、スペイン人侵略者らが記した記録文献が唯一の手がかりとなっている。

インカの技術12角の石

ペルーのクスコ(Cusco)の観光名所の一つに12角の石と呼ばれる石垣がある。

実はクスコは1200年代~1532年までインカ帝国の首都であった街なのである。

現在のクスコの街はスペイン人によるペルー侵略後に、元々あったインカの城跡の上に建てられている。

12角の石は、インカ時代の技術が垣間見られる一品なのである。

インカの石の加工の精巧さと石組み技術の繊細さが見て取れる。

金属が無い文化なのに、どうしてここまで精巧に成形できたのか? 不思議。

下はクスコの北に位置するサクサイワマン(Saksaq Waman)の遺跡

1438年頃建築が始まり50年かけて完成したサクサイワマン(Saksaq Waman)はクスコがスペインに陥落した後の首都奪還作戦の拠点になった所でもある。

かなりの巨石がくみ上げられた石垣にはリャマやヘビ、カモ、魚等の動物をイメージして組み上げられた所もある。

インカの石の加工の精巧さと石組み技術の繊細さが見て取れる。

金属が無い文化なのに、どうしてここまで精巧に成形できたのか? 不思議。

下はクスコの北に位置するサクサイワマン(Saksaq Waman)の遺跡

1438年頃建築が始まり50年かけて完成したサクサイワマン(Saksaq Waman)はクスコがスペインに陥落した後の首都奪還作戦の拠点になった所でもある。

かなりの巨石がくみ上げられた石垣にはリャマやヘビ、カモ、魚等の動物をイメージして組み上げられた所もある。

ペルー観光で最も人気のマチュピチュ(Machu Picchu)はアンデス山系、ペルーのウルバンバ谷(Urubamba Province)に沿った山の尾根に残るインカ帝国の遺跡の一つだ。

石切場からの大広場方面

大広場

解説書により若干違うようですが・・。

次ぎは右側居住区側面です。

マチュピチュは山の尾根にあるので、左右は崖っぷちです。

下はウィキメディァから借りたパノラマ写真です。

見える尖った山はワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)。

意味は「若い峰」。標高2720m。

山頂には神官の住居。中腹に月の神殿があった? 後で頭頂からの写真紹介。

遺跡が展開している所がマチュピチュ(Machu Picchu)。

こちらは老いた峰を意味する。

左眼下がウルバンバ谷(Urubamba Province)でありウルバンバ川が流れている。

こちらは老いた峰を意味する。

左眼下がウルバンバ谷(Urubamba Province)でありウルバンバ川が流れている。

石切場からの大広場方面

大広場

解説書により若干違うようですが・・。

次ぎは右側居住区側面です。

南緯13度で、10月から翌年4月までの長い雨季と5月から9月までの短い乾季に分かれると言う。

いつ使用していたのか? 5月から9月の乾季かな?

農耕地

皆が生活できるだけの食糧の為の段々畑は3mずつ上がり40段。3,000段の階段でつながっていると言う

地図は右がワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)山側です。農耕地

皆が生活できるだけの食糧の為の段々畑は3mずつ上がり40段。3,000段の階段でつながっていると言う

マチュピチュは山の尾根にあるので、左右は崖っぷちです。

下はウィキメディァから借りたパノラマ写真です。

隠れた尾根上に存在している事から、発見されにくい場所。

「空中都市」等とも称されるが、クスコのような街とは異なり、あくまでここはインカの王族や貴族の為の離宮(避暑地)として建設された場所。

だから住人も少なく、王族等が居住していない時は尚更、管理の住人ら少数しかいなかったとされている。

だから住人も少なく、王族等が居住していない時は尚更、管理の住人ら少数しかいなかったとされている。

ワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)山からのマチュピチュ

写真左のジグザグ道路は駅からのマイクロバスが上ってくる道。

本当によくこんな所に造ったな・・と言う場所です。

それ故、マチュピチュの発見は1911年。

アメリカの歴史学者ハイラム・ビンガム3世(Hiram Bingham III)(1875年~1956年)が偶然発見。

彼は最後のインカの都市、ビルカバンバ(Vilcabamba)を捜していた。

が、ここはビルカバンバではなかった。

ワイナ・ピチュ(Huayna Picchu)頂上近辺の写真

確かに何やら石造りの建物の遺跡が残っている。

下は上の段のあたり。

危険一杯の登山。落ちる人もいる。でも自己責任です。

責任問題があるのでガイドは上らないそうです。

下りのが絶対怖い

インカ道(Inca Road)

インカ帝国の発展には「王の道」と呼ばれる道路網があった

。

16世紀以降はインカ道(Inca Road)と呼ばれた

。

インカ以前から使われていた交易路も再利用れていたがイ ンカ道は領土の拡大にともなって東方の熱帯や西方の海岸線にいたるまでチリ、アルゼンチン、エクアドル、コロンビアまで建設

。

それはまるでローマ帝国のローマ街道のようであるが、 インカ帝国が終焉すると道路整備をする者もいなくなりそれは荒廃して行った

そうだ。

ローマ街道は軍隊の派遣を目的としていたので、道幅も広く舗装されていたが、インカ道は強いて言えば諜報網? 早急な情報の伝達の為に造られた? と言う側面が多分にあったせいか? 部分ですたれた理由もわかる気がした。

下はインカ道の一つを紹介。危険故、現在使用はできない。

マチュピチュ、岩場のかけ橋

マチュピチュ、岩場のかけ橋

まるで獣道。岩肌に沿って造られた道は普通の人には通れない?

隠密のような人達が使う裏道のような感じ。

途中、橋がかけられていて、いざと言う時はそれを落として敵の追撃を阻んだらしい。

インカ橋(Inca Bridge)

壁には石の突起も見える。よじ登る為なのでしょうね。

もう少しコンキスタドールの事、丁寧に載せたい所でしたが、押しているのでこれで終わります。

実は先月、私が実質、後見している伯母が施設で転び大けがしまして、病院の付き添いで忙しかったのです。

片道2時間の施設に迎えに行き、それから病院の科をあれこれ・・。腰と、腕と顔面をケガしていたから整形外科、皮膚科、眼下、これから形成外科も行かなければならないかも・・。

行きか、帰りのどちらかが通勤ラッシュになるのでかなり辛い。

実は今日も行くので睡眠3時間とれないかも・・。

誤字チェックは後からします。m(_ _)m

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.