PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

![]() ラストにBack number追加しました。

ラストにBack number追加しました。

わずか10年で壮大な遠征をやってのけ、広大な領地を傘下に収め、大帝国を築こうとしたアレクサンドロス3世(BC356年~BC323年6月10日)。

32歳11ヶ月と言う英雄の突然の死は、その後の世界を変えたのは間違いない。

そして、その早すぎる死、故にアレクサンドロスは死後すぐに伝説の英雄となるのである。

彼は軍事の天才としてあがめられ、闘いのスタイルなども模範とされた。後の多くの軍人等が彼に近づこうと真似て、求めてやまなかったのだ。

その中にはかのナポレオン・ボナパルトもいた。

アレクサンドロスはこの遠征に多くの学者を随行させ、遠征した先々の土地や風土、動植物に至るまで研究させている。まさにこれはナポレオンがエジプト遠征の時に学者を随伴させてロゼッタストーン(Rosetta Stone)を発見した下りに生きている。

因みにこのロゼッタストーン(Rosetta Stone)は1799年、ナポレオン軍により発見され当初はフランスの所有であったが、1801年、エジプトに上陸した英国軍にフランスが負けると所有権は英国に移り現在に至りそれは大英博物館の所蔵品となっている。

※ 2009年5月「ロゼッタ・ストーンとナポレオン」で書いています。(一部書き加えています。)

リンク ロゼッタ・ストーンとナポレオン

せっかくなのでペルセポリスにもう少し触れてから進みます。少し交易から離れましたが、意義はあるかと思います。

アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

ペルセポリス(Persepolis)

高級板材、レバノン杉

ペルセポリスとゾロアスター教

ペルセポリス炎上の謎

The KingからThe Greatに

アレクサンドロスの帝国の東端

ペルシャでの湾岸調査

ペルセポリス(Persepolis)

ペルセポリスは

、古代ペルシャ王国発祥の地のパールサ地方に ダレイオス1世 (Darius I)(BC550年頃 ~BC486年)

が全土の反乱を鎮圧して勝利した記念(BC520年頃)に建設が始まった都 である。

そしてそれは同時に王国の権力と威信の象徴であり、壮大にして威厳のある立派な都市であった

。

アレクサンドロス王が破壊するまでは・・。

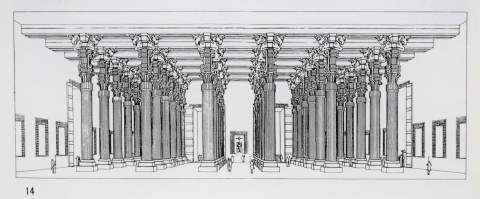

下が「百柱の間(Place of 100 Columns)」の柱跡

南北400m 東西300mの基礎の上に高さ12~14mに及ぶ列柱の並ぶ巨大な宮殿群が建てられていた。

南北400m 東西300mの基礎の上に高さ12~14mに及ぶ列柱の並ぶ巨大な宮殿群が建てられていた。

百柱の間の側壁

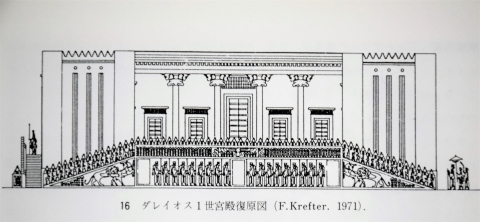

謁見の間 アパダナ(Apadana)

であり公式行事の行われる広間の収容人員は1万人と言われる規模。玉座の間は帝国の富を見せる場でもあったらしい。下は復元図(「ペルシャ美術史」から)

高級板材、レバノン杉

百柱の間の柱の上には下のような彫像が乗り天井を支えていた。天井の板はレバノン杉。

砂漠の多い地方で板材は貴重。

昔はレバノン・シリアの高地にはレバノン杉の森が大規模にあったと言うが、商用としてエジプトやオリエントに売られて森は丸坊主

。無計画な伐採で森は消滅して砂漠化した所も。

まさにフェニキア人の都市テュロスもレバノンにあったが、 フェニキア人はレバノン杉でガレー船を建造して航海に出ていたし、オリエントだけでなく、アフリカなど地中海全域にこれら木材を輸出していた

と言う。

レバノン杉がなくなるまで、レバノン杉材は売れ筋の交易品であった。

レバノン杉はプトレマイオス王朝の頃はまだ貴族等の高級棺桶材に使用されていた事が解っている。(ミイラの入っている木棺がそうです。)

写真はルーブル美術館からスサ出土 ペルシャ王は金のプラタナス、貴石でできた房を持つ金の葡萄の木の下に座って謁見したと言う。

「謁見の間アパダナ(Apadana)」外観復元図(「ペルシャ美術史」から)

復元の絵図で見ても壮大な宮殿であっただろう事は解る。

実際の残存遺跡 下は正面と右の階段

下は正面中央ゲート上に残る残骸

謁見の間の階段には貢ぎ物をする者らのレリーフも描かれている。

確かに ペルシャ帝国の首都として属国からの使者がこの都にたくさん来ていたのだろう。

この宮殿の周りには当然宿も必要。街も広がっていただろう事も想像できるし、交易の話に戻るなら。確かに国際色豊かに東西の品がここに集まって賑わっていただろう事も想像できる。

![]() つまり ここペルセポリスはオリエントに広がる巨大帝国ペルシャの対外的な外交を目的とした国際都市として造られた都だったと解釈できる

のだ。

つまり ここペルセポリスはオリエントに広がる巨大帝国ペルシャの対外的な外交を目的とした国際都市として造られた都だったと解釈できる

のだ。

ところが、100年近い歳月をかけて完成されたペルセポリス(Persepolis)であるが、行政と経済活動の中心であったか? と言うと疑問らしい。

実際本当にここが首都しとて機能していたかは判然としていない

のだそうだ。

行政ならむしろスサの方であり、ここはあくまで 宗教的中心地としてのペルシャの都だった可能性が高い。

つまりゾロアスター教の聖地として諸行事が行われる神殿を有する都として・・

。イスラム教で言うならメッカみたいな位置づけか?

下はテヘランのイラン考古学博物館からのレリーフでペルセポリスの謁見の間にあったものらしい。左はダレイオス1世。

謁見の間 アパダナ(Apadana)の北側階段壁面

おそらく宮中の召し使いと兵隊

釈迦(シャカ)の頭の螺髪(らほつ)って、ペルシャ美術の影響なのかな?![]()

ペルセポリスとゾロアスター教

ペルシャ人の王国はだいたいゾロアスター教(Zoroastrianism)を信仰していたが、この ペルセポリス(Persepolis)はまさにゾロアスター教の儀式用神殿として機能していた。

アケメネス朝はアフラ・マズダ神を始めミスラ、アナーヒタ女神などゾロアアスター教の神々が信仰され、帝王の保護、王権神授など宗教的要素も美術の中に繁栄されている。

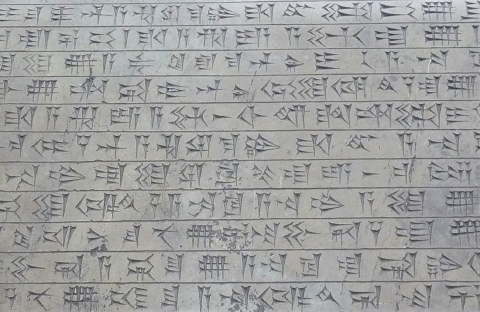

また 碑文は楔形(くさびがた)文字で書かれ、アラム語、アッカド語、古代ペルシャ語が用いられ、アケメネス王朝文化の国際性を物語っていると言う。

※ 主神はゾロアスター教であるが、ペルシャ人は他の宗教を信仰する者に対して寛容であったそうだ。

下がテヘランのイラン考古学博物館から参考に持ってきた楔形文字(内容は不明)

至る所に描かれているゾロアスター教の有翼の精霊。当初は人型ではなかったようだ。

上はゾロアスター教の精霊で、人に宿る守護霊フラヴァシ(Fravasi)と認識していたが、アフラ・マズダー (Ahura Mazdā)と解釈するものもある。混同されていてどちらが正しいのかわからない。

有翼光輪を背にした王者の姿で表現されるアフラ・マズダー (Ahura Mazdā)はゾロアスター教における最高の崇拝神

で、明らかにフラヴァシ(Fravasi)とは格が違うのですが・・。

※ Ahuraという言葉の文字通りの意味は「主」であり、マツダは「知恵」。

※ ササン朝ペルシャの時代にアフラ・マズダーの姿は有翼の人に置き換えられたらしい。

ペルセポリスは刻まれた壁画からも明らかにゾロアスター教の神殿である。

ところが、荒廃した中のどこが礼拝所か解らない。

ゾロアスター教は、別名、拝火教(はいかきょう)と呼ばれるごとく火を礼拝する宗教である。

ゾロアスター教の全寺院には教祖ザラスシュトラ(Zartošt)が点火したといわれる炎(不滅の法灯?)が、聖火台の上で耐える事なく燃えており信者は炎に向かって礼拝する。

決して偶像に礼拝はしない。

だから礼拝の聖火台と言うものが存在するはずなのだが、それらしき物がペルセポリスに見当たらない。ガイドブックにも無い。

紹介の為に礼拝図をイランのペルセポリスの北にある巨岩の遺跡、ナクシェ・ロスタム(Naqš-e Rostam)の墓のレリーフから持ってきました。

ナクシェ・ロスタムにはアケメネス朝時代の王墓4基が岩に掘られているのですが、そのレリーフ全てに同じ絵柄が刻まれている。その墓のレリーフこそがゾロアスター教の礼拝図なのです

ペルセポリスの北、ナクシェ・ロスタム(Naqš-e Rostam)の王墓

台座の一つに王が立ち、一つの台座には 燃える聖火台がある。王は炎に対して礼拝する。

レリーフ上の浮遊する有翼の精霊は先に紹介したフラヴァシ(Fravasi)? orアフラ・マズダー (Ahura Mazdā)? であり、王を祝福している。

実際には見えない精霊を具象化して表現したものだろう。

![]() ところで、 なぜペルシャにゾロアスター教なる宗教ができたのか?

ところで、 なぜペルシャにゾロアスター教なる宗教ができたのか?

それは 中東と言う地政学的問題

がある。

石油の産出である

。

自然の荒野に天然ガスが吹き出し、雷などで自然発火すれば人は驚くだろう。それは超自然現象であっても、神の到来に見えたかもしれない。

アレクサンドロスはペルシャでタールの池を見ている。燃える液体のタールを少年の体に塗って火を付けたりしている。

もちろん熱くて火傷するなんて知らなかったのだろうが・・。石油で燃える炎を美しいと思ったようだ。![]() つまりペルシャでは、タールがすでに活用されていたと言う事だ。 燃える液体は善なる神のもたらす恩恵か? そしてペルセポリスは恐らくガスか? タールか? そのどちらかがあり、聖所として神殿が建設された可能性が高い。

つまりペルシャでは、タールがすでに活用されていたと言う事だ。 燃える液体は善なる神のもたらす恩恵か? そしてペルセポリスは恐らくガスか? タールか? そのどちらかがあり、聖所として神殿が建設された可能性が高い。

ペルセポリス炎上の謎

ペルセポリスはアケメネス朝ペルシア帝国の帝都とされた場所。

アレクサンドロスのペルシャ遠征では、 ペルシャ門を突破した王はBC330年1月末にペルセポリスを占領。4ヶ月滞在して彼の部隊は略奪の限りを尽くしている

。その金額はスサの3倍に及んだそうだ。

※ スサでは貴金属1000~1250トン。ペルセポリスでは貴金属3000トンを手にしている。

そしてBC330年5月、逃げたダレイオスを追撃する為にこの宮殿を離れる前にペルセポリスに火を放ち燃やしたとされている。それが「ペルセポリス宮殿炎上事件」と言われる謎である。

※ 現在の発掘調査でも、意図的に焼かれたのだろう事が解っている。

なぜこの壮大な宮殿を焼いたのか?

後々アレクサンドロス自体がそれを後悔していたとも伝えられる

が・・。

この宮殿はそれ以降現在にいたりずっと廃墟になってしまった。

被害があまりにも大きかったったのだ。

アレクサンドロス王が宮殿に火をつけた理由も諸説あるがどれも判然としていない。

もしかしたらゾロアスター教の神殿であったからこその火災と言う事も考えられる

。宗教的な嫌悪があったのかもしれないし、無知故の事故の可能性もある。あるいは、ペルシャ人を完全に屈服させる為の最終手段としたのかもしれない。

実際 ペルセポリスは確かにオリエント最大のペルシャ帝国の帝都であった

のだから・・。何にしても惜しい![]()

The KingからThe Greatに

アレクサンドロスがヘルセポリスを出立してダレイオスを追撃。しかしダレイオスは部下の反逆にあい暗殺される。BC330年7月の事だ。

アレクサンドロスは自らペルシャ王に手をかけなかったので、アケメネス朝ペルシアの王位を継いだのである。

だから アケメネス朝ペルシャは確かに滅んだが、アレクサンドロスの意向で、ペルシャの体制も人もアレクサンドロスの治世にほぼ継承される形となった。

しかし、元のペルシャ人等に多くの役職をまかせた為に元々のマケドニア軍やギリシャ軍の兵士らから反感が生まれ後に彼が若くして亡くなった事で、暗殺説が生まれたのである。

![]() アレクサンドロス王(The King)が大王(The Great)となるのは、広大なペルシャ帝国の王になった事で付いた称号なのだ。

アレクサンドロス王(The King)が大王(The Great)となるのは、広大なペルシャ帝国の王になった事で付いた称号なのだ。

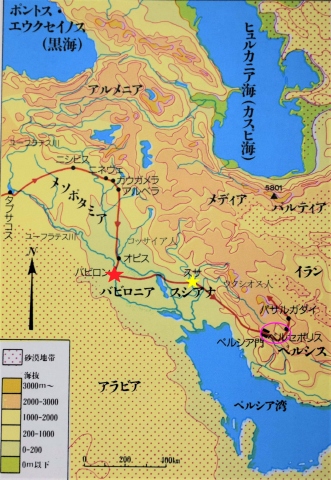

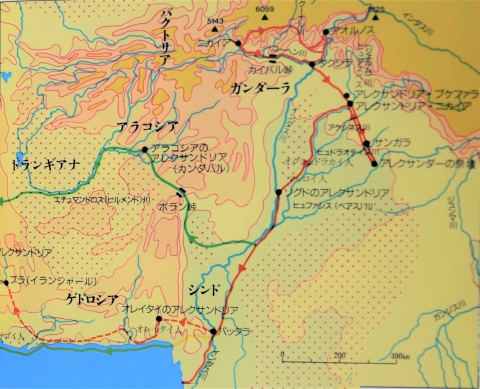

下はバビロンからインダス川までの範囲のアレクサンドロスの進軍と帰還のルート。

アレクサンドロスの帝国の東端

さらに討伐に東進した? 冒険を続けた? アレクサンドロスであるが、たくさんの問題をはらんでいた。

当然だが、マケドニアから従って来た兵士らは故国への早い帰還を望んでいた。

戦士が常に足り無い

のである。

当然だが、領地が増えれば統治の為に軍隊を駐屯させ続けなければならず、次の戦い向かう為にもっと多くの兵士の補充が必要になる。

軍費は遠征で巻き上げた資金があるので 傭兵もたくさん雇ってはいたが

、途中食事に困る事もしばし・・。痩せた土地で食料が手に入らず、飢餓におちいる場所もあったらしい。

止めどないアレクサンドロスの野望にさすがに皆が彼を止めた。

仕方無く彼はインダス川を船で海洋まで下るのである。

(途中侵略しながら・・。)

インダス川デルタ地帯の街パッタラに駐屯して武装化を図る。

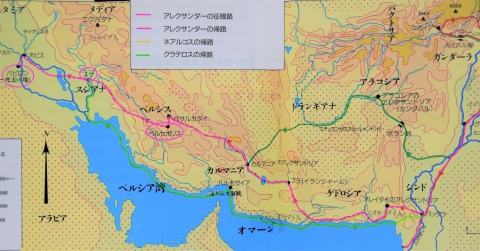

そして クレタ出身で友人のネアルコスに船と水夫を任せて自分は陸路帰途につく。

ペルシャでの湾岸調査?

ただ帰還しないところが彼らしい。

アレクサンドロスの軍団は地勢の調査をしながら進む。陸地のみならず海洋からの地形調査もしてい

る。

船が停泊できる入り江があるか? 港が造れるか?

船で航海した時の実際の状況を掴むためにネアルコス (Nearchos)(BC360年頃~BC300年)

に帰還の船団をまかせた。

とは言えアレクサンドロスも陸路、ネアルコスの食料を調達しながらできるだけ湾岸に沿って併走。

道々井戸も掘りながら水を調達して船団に供給。バ

ビロンに帰還するのである。

![]() 前回触れたが、 アレクサンドロスの進軍は当初ほぼ隊商ルートに沿っていた。しかし、さらに拡大した領土のルート確保は必要事項だ。

前回触れたが、 アレクサンドロスの進軍は当初ほぼ隊商ルートに沿っていた。しかし、さらに拡大した領土のルート確保は必要事項だ。

彼の開拓した陸路や河川を含む海の航路や新たな港の建設。またその為の要塞となる街の建設など湾岸調査は後世の物流に大いに貢献した事となる

。

海路のコースはやがて海のシルクロードとして表に出る事になる。

※ アラビア海の季節風と言う問題もこの航海で発見している。

上はイランであるが参考資料です。

インダスからの帰りペルシャ帝国内でもケドロシアは不毛で軍隊は飢餓に苦しんだと言う。

道無き道を最初に作って進む人は凄いなと思う。

それにしてもアレクサンドロスの特集ではありませんでしたが、関係してくるのでずいぶん詳細になってしまいました。 彼は本当にThe Greatでしたね。

次回、紅海ルートから始める予定です。

次回リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

Back number

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク

マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク

コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク

新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク

海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク

聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク

ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク

クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

まだ書きかけ中です。

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河… 2023年04月24日

-

マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界… 2023年03月21日

-

ベルリンの壁(Berlin wall)とゴルバチョフ 2022年11月08日