PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

リンク先追加しました。

リンク先追加しました。

「神の香はユダヤ教とキリスト教の典礼にも継がれた」の項、年代など書き足し、若干詳しく書き換えさせていただきました。 ユダヤ教に香を伝えたのはもしかしたらモーセかもしれない?

欧州からアジアへの航路が開けた 大航海時代 、先にルートを開いたポルトガルに続き、 香辛料(Spices)貿易に参入する国が増えた。各国は主なスパイス・ハーブの産地であるアジアへ直接買い付けに向かった のである。

「神の香はユダヤ教とキリスト教の典礼にも継がれた」の項、年代など書き足し、若干詳しく書き換えさせていただきました。 ユダヤ教に香を伝えたのはもしかしたらモーセかもしれない?

欧州からアジアへの航路が開けた 大航海時代 、先にルートを開いたポルトガルに続き、 香辛料(Spices)貿易に参入する国が増えた。各国は主なスパイス・ハーブの産地であるアジアへ直接買い付けに向かった のである。

その少し前、大航海時代以前、それらは主にアラブ人により、ヴェネツィアやジェノバの交易商経由で欧州にもたらされていた。

それらは 非常に重要な交易品であったが、欧州人はそれがどこで生産され、どんなルートで運ばれてくるのかは全く知ら無かった

。

※ アラブ人はそれを秘密にしていたからだ。

この頃の用途はむろん古来からの香(こう)の材料であり、教会の典礼でそれらは非常に重要な品であったが、同時に薬事品としての需要もかなり増えていたと思う。

※ スパイス・ハーブの薬用としての記述はローマ帝国時代に遡る。煎じたハーブティーの歴史は古代ギリシャ時代に遡る。

中世初期でもハーブティーは飲まれていただろうし、また食生活の中でも需要を増してきていただろうが、それはあくまで一部金持ちのもの。

スパイス・ハーブが薬用としても、嗜好品としても一般庶民にまで浸透してきたのが大航海以降と思われる。

また、その頃コショウ、クローブ、シナモンの需要が増大してきていた。

スパイスのシナモンには体を温める作用、発汗・発散作用、健胃作用を持つ生薬があり、 クローブには体を温める作用、胃腸の消化機能を促進、(消化不良・嘔吐・下痢・しゃっくりや吐き気)の他に腹部の痛みにも効く。

上の素材にオレンジピールorレモンを加えて赤ワインで煮込んだらグリューワイン(Gluhwein)ができる 体を温めるそれは 風邪をひいた時には最適な飲み物だ。

体を温めるそれは 風邪をひいた時には最適な飲み物だ。

リンク クリスマス市の名物グリューワイン

一般庶民も家庭でスパイ・スハーブを煎じて飲む時代になっていた

※ アラブ人はそれを秘密にしていたからだ。

この頃の用途はむろん古来からの香(こう)の材料であり、教会の典礼でそれらは非常に重要な品であったが、同時に薬事品としての需要もかなり増えていたと思う。

※ スパイス・ハーブの薬用としての記述はローマ帝国時代に遡る。煎じたハーブティーの歴史は古代ギリシャ時代に遡る。

中世初期でもハーブティーは飲まれていただろうし、また食生活の中でも需要を増してきていただろうが、それはあくまで一部金持ちのもの。

スパイス・ハーブが薬用としても、嗜好品としても一般庶民にまで浸透してきたのが大航海以降と思われる。

また、その頃コショウ、クローブ、シナモンの需要が増大してきていた。

スパイスのシナモンには体を温める作用、発汗・発散作用、健胃作用を持つ生薬があり、 クローブには体を温める作用、胃腸の消化機能を促進、(消化不良・嘔吐・下痢・しゃっくりや吐き気)の他に腹部の痛みにも効く。

上の素材にオレンジピールorレモンを加えて赤ワインで煮込んだらグリューワイン(Gluhwein)ができる

リンク クリスマス市の名物グリューワイン

一般庶民も家庭でスパイ・スハーブを煎じて飲む時代になっていた

話しを戻して・・

化粧としての利用も古代ローマ時代から確立されていたが、スパイス・ハーブから精製した精油・エッセンシャルオイル(essential oil)で化粧水やクリームも造られていただろう。おそらく女性の基礎化粧品としての販売および普及も中世には始まっていたと思われる。

10世紀には香水も登場しているし・・。

スパイス・ハーブは、オールマイティーな万能素材(主に薬用)で、中世の欧州人にとっても、もはや絶対になくてはならない必需品となっていた から、当然彼らは欧州中でそれらを捜したであろう。

が、どうしても手に入れられない物が多数。そのほとんどは欧州では生育しない事を知った?

当時はキリスト教徒 vs イスラム教徒の対立が酷くなった時代

である。

当時はキリスト教徒 vs イスラム教徒の対立が酷くなった時代

である。

否が応でもそれらをイスラム教徒のアラブ人から買わなければならない。それらは彼らの言い値で、高価なお宝として、金や宝石と同等に扱われていた と言うわけだ。

イベリア半島のレコンキスタが終息し、キリスト教徒が再び北アフリカに侵攻した時、ポルトガルが真っ先に北アフリカ遠征隊を送ったのは、スパイス・ハーブを求めた事が最大の理由だったと思う。

だが、北アフリカルートでは見つからなかった。

ポルトガルはアフリカ大陸をぐるっと回って船でスパイス・ハーブの産地であるインド洋を目指すに至ったのだ。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

化粧としての利用も古代ローマ時代から確立されていたが、スパイス・ハーブから精製した精油・エッセンシャルオイル(essential oil)で化粧水やクリームも造られていただろう。おそらく女性の基礎化粧品としての販売および普及も中世には始まっていたと思われる。

10世紀には香水も登場しているし・・。

スパイス・ハーブは、オールマイティーな万能素材(主に薬用)で、中世の欧州人にとっても、もはや絶対になくてはならない必需品となっていた から、当然彼らは欧州中でそれらを捜したであろう。

が、どうしても手に入れられない物が多数。そのほとんどは欧州では生育しない事を知った?

否が応でもそれらをイスラム教徒のアラブ人から買わなければならない。それらは彼らの言い値で、高価なお宝として、金や宝石と同等に扱われていた と言うわけだ。

イベリア半島のレコンキスタが終息し、キリスト教徒が再び北アフリカに侵攻した時、ポルトガルが真っ先に北アフリカ遠征隊を送ったのは、スパイス・ハーブを求めた事が最大の理由だったと思う。

だが、北アフリカルートでは見つからなかった。

ポルトガルはアフリカ大陸をぐるっと回って船でスパイス・ハーブの産地であるインド洋を目指すに至ったのだ。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

さて、今回は単独にするか悩みましたが「アジアと欧州を結ぶ交易路 18」に入れ込みました。ちょっと趣向を変えて香や香辛料のトレードから交易の歴史を考えてみる事にしました。

しかし、インパクトのある写真が無くて迷走

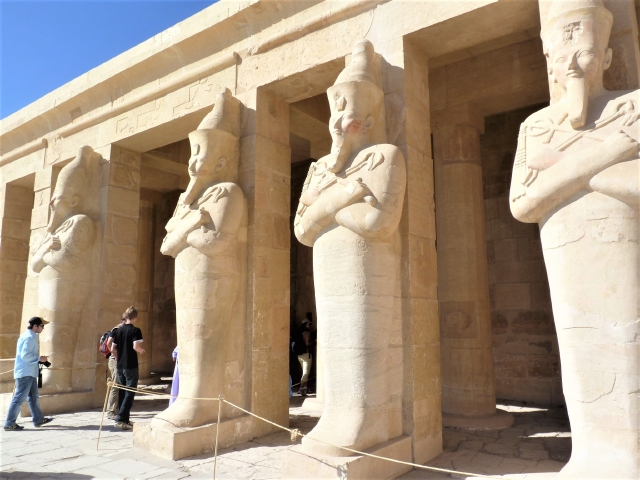

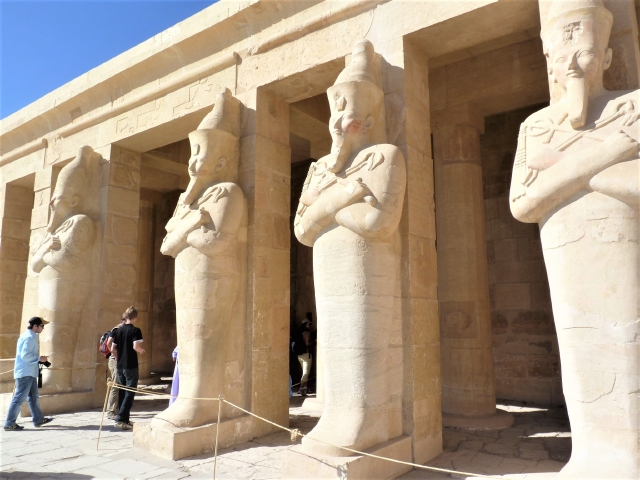

BC15世紀からエジプトのスパイス・ハーブが増えた事など踏まえて、キーマンであるハトシェプスト女王がらみでルクソールのハトシェプスト葬祭殿デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)となりました。

偶然にも葬祭殿には香木の絵もあり、第18王朝ハトシェプスト女王の元でプント国との交易が活発化していた事が判明。

※ プント国はエジプト古王朝時代(ハトシェプストの時代より1000年も前)からの取引先。

古代から遡ってスパイス・ハーブの歴史をたどったら・・。

神の香り → 薬用 → 料理

大航海時代に彼らが欲しがったのは薬としてのスパイス・ハーブ。

料理を美味しくする為のスパイスなんてレベルではなかった。

最も料理に入れられるスパイスも本来は薬用が加味されていたが・・。

BC15世紀からエジプトのスパイス・ハーブが増えた事など踏まえて、キーマンであるハトシェプスト女王がらみでルクソールのハトシェプスト葬祭殿デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)となりました。

偶然にも葬祭殿には香木の絵もあり、第18王朝ハトシェプスト女王の元でプント国との交易が活発化していた事が判明。

※ プント国はエジプト古王朝時代(ハトシェプストの時代より1000年も前)からの取引先。

古代から遡ってスパイス・ハーブの歴史をたどったら・・。

神の香り → 薬用 → 料理

大航海時代に彼らが欲しがったのは薬としてのスパイス・ハーブ。

料理を美味しくする為のスパイスなんてレベルではなかった。

最も料理に入れられるスパイスも本来は薬用が加味されていたが・・。

アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)、ハトシェプスト葬祭殿

第18王朝第5代王 ハトシェプスト(Hatshepsut)

ハトシェプスト女王とプント国(Land of Punt)

中継ぎ貿易国? アクスム王国(Kingdom of Aksum)

エーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)

エジプトのキフィ(Kyphi)

太陽神ラーへの信仰から生まれた?

朝昼夜に焚かれた香

キフィ(Kyphi)の成分

ミルラ(Myrrh 没薬)とフランキンセンス(frankincense 乳香)

ムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)の樹液

ミルラ(Myrrh 没薬)

フランキンセンス(frankincense 乳香)

キフィ(Kyphi)に影響を受けた中東や欧州

グレコローマン(Greco-Roman)時代

ローマ帝国時代

神の香はユダヤ教とキリスト教の典礼にも継がれた

キリストへの贈り物

ボタフメイロ(botafumeiro)

精油・エッセンシャルオイル(essential oil)

お菓子造りでお馴染みシナモン(Cinnamon)はセイロン島原産であるが、BC2700年頃の中国で、すでに香木(こうぼく)の一つとして使用されていたらしい。

下イスタンブールのバザールから

カレー用のスパイスがそろっている。さすがトルコ、英語表記だから解る。

それにしても国で売り方それぞれ。でもトルコは少し先進国。売り方が綺麗。

下イスタンブールのバザールから

スパイスハーブではなくオリーブですが、こんなに種類が・・。

オリーブ好きの私は全部食べ比べてみたい。

お菓子造りでお馴染みシナモン(Cinnamon)はセイロン島原産であるが、BC2700年頃の中国で、すでに香木(こうぼく)の一つとして使用されていたらしい。

また、そのシナモンは BC1500年頃にはエジプトまで伝わり香のみならず防腐剤としても利用されていたらしい。

特にシナモンは女性が身に付ける必需品の香りにもなったとか・・。

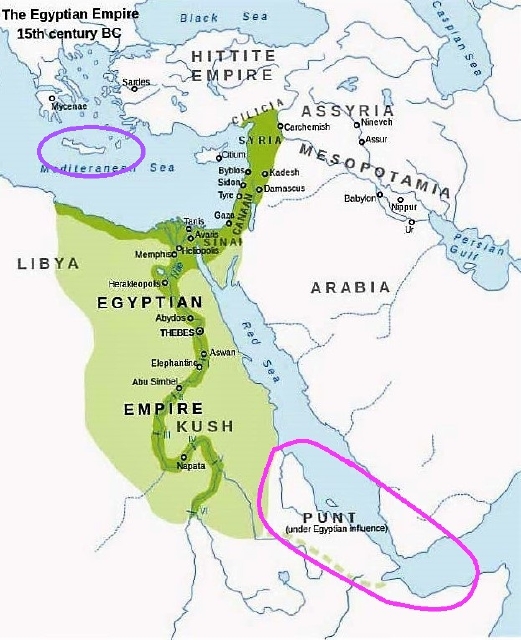

シナモンがいつエジプトに入ったのか? の時期は特定できなかったが、冒頭ふれたように、 BC1500年頃と言うのがエジプト第18王朝時代で、古代エジプトが最大販図に領土拡大していた時代 なのである。

特に 平和外交を推し進めたハトシェプスト女王の治世に交易販図も拡大。インドや遠く東南アジアや地中海のクレタに至るまで交易範囲を広げている。

特にスパイス・ハーブの取引先、プント王国との関係に、ハトシェプスト女王がかなり力を入れていたようだ。

シナモンがいつエジプトに入ったのか? の時期は特定できなかったが、冒頭ふれたように、 BC1500年頃と言うのがエジプト第18王朝時代で、古代エジプトが最大販図に領土拡大していた時代 なのである。

特に 平和外交を推し進めたハトシェプスト女王の治世に交易販図も拡大。インドや遠く東南アジアや地中海のクレタに至るまで交易範囲を広げている。

特にスパイス・ハーブの取引先、プント王国との関係に、ハトシェプスト女王がかなり力を入れていたようだ。

多くの使者が貢ぎ物献上してくる姿や交易品の数々がルクソール(Luxor)西岸に女王が建てたデル・エル・バハリ(Deir el Bahri)の壁画から伺い知れる。

デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)、ハトシェプスト葬祭殿

第1テラスから

最も北にあるのがセティ1世:(Seti I)( 在位BC1294年~BC1279年)の葬祭殿。

第2テラスから

1997年11月、この階段前でイスラム原理主義過激派による無差別テロによる銃撃事件が起きて、たまたま運悪くいた日本の観光グループ10名も標的になった。主に被害は外国人観光客で62名が死亡し85名が負傷。酷い事件だった。

1997年11月、この階段前でイスラム原理主義過激派による無差別テロによる銃撃事件が起きて、たまたま運悪くいた日本の観光グループ10名も標的になった。主に被害は外国人観光客で62名が死亡し85名が負傷。酷い事件だった。

この時、エジプトには日本のグループが3つ入っていて、私の家族が前日にここで観光していた。

事件の一報を聞いてカイロのホテルに何度も電話したがエジプトの電話回線が制限されてなかなか繋がら無くてやきもきした事を思い出す。

亡くなった方の事を思うと、運があったと手放しに喜べ無いが、理不尽な死は、海外に行けば行くほど確率も高くなる。旅行も良い事ばかりではないと言う事だ。

第2テラス向かって左にハトホル女神礼拝堂がある

第2テラス左、ハトホル(Hathor)女神礼拝堂のハトホル柱

第3テラス

本来は左右に11柱のオシリス像が並んでいた。

第3テラス オシリス神(Osiris)の列柱

基本、神殿の中は撮影できないので、撮影している壁画は外の部分です。

第2テラス アヌビス神礼拝堂の壁画から

供物を受けるアヌビス神(Anubis) ハトシェプスト女王葬祭殿

供物台には香油や飲料、羚羊(かもしか)や水鳥の肉、野菜、果物、ロータス(蓮)の花が並ぶ。

供物を受けるアメン神(Amen)

下は香油の部分を拡大

羚羊(かもしか)水鳥、

アヌビス神礼拝堂

セケル神(Seker)にぶどう酒を捧げるトトメス3世(Thutmose III)(在位 BC1479年~BC1425年

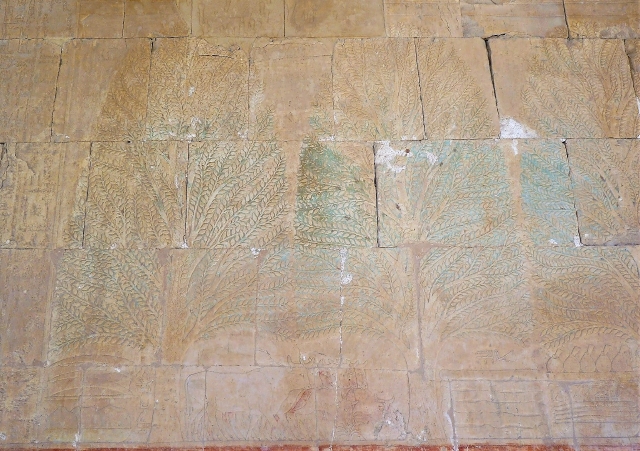

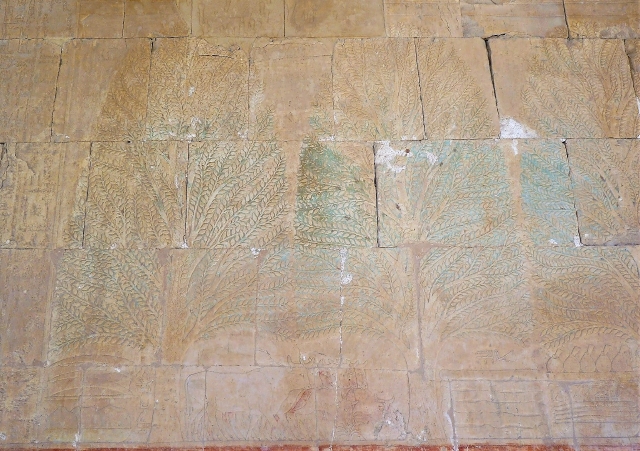

香木と牛 第2テラス

香木と牛 第2テラス

アメン神の庭園にプント国から運ばれた香木が移植された。牛もプント国から連れてこられたのかもしれない。

第18王朝第5代王 ハトシェプスト(Hatshepsut)

ハトシェプスト女王(Hatshepsut)(在位BC1479年~BC1458年) は第18王朝、新王国時代のファラオ である。ハトシェプストは女性でありながら王として君臨。

本来男性が継ぐ王位をなぜ彼女が継げたのか?

ニューヨークメトロポリタン美術館のアーカイブから借りました。

花崗岩でできた6759 kgの像は、採石場に捨てられていたものをメトロポリタン美術館の発掘チームが1920年代に発見し復元したもの。

元は共同統治時代に葬祭殿入口の両脇(対)に置かれていたものと考えられているそうだ。

なぜ採石場で見つかったのか?

ハトシェプスト女王亡き後、トトメス3世の指示で破壊され採石場に捨てられたらしい。

ハトシェプスト女王とプント国(Land of Punt)

ハトシェプスト(Hatshepsut)の夫、第18王朝の第4代王トトメス2世(Thutmose II)(在位 BC1518年~BC1504年)の時代まではエジプトは領土拡張の遠征を推し進めていたらしい。

※ それ以前は謎の異民族ヒクソス(Hyksos)との戦いで劣勢だったらしい。

BC15世紀頃エジプトは最大販図を示している。

デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)、ハトシェプスト葬祭殿

第1テラスから

エジプト、ルクソール(Luxor)のナイル西岸、王家の谷と山を隔てて位置する窪地(くぼち)にハトシェプスト女王が建立したデル・エル・バハリ(Deir el Bahri)がある。

イエロー上のがハトシェプスト女王の葬祭殿デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)

ブルーが王家の谷

ピンクが王妃の谷

オレンジが貴族の墓地

第18王朝の時に伝統的なピラミッドを造るのを止め、王家の谷に岩窟墓を造った 。

ブルーが王家の谷

ピンクが王妃の谷

オレンジが貴族の墓地

第18王朝の時に伝統的なピラミッドを造るのを止め、王家の谷に岩窟墓を造った 。

また、それまで死者に対する儀式を行う施設は墓に隣接して造られていたが、 18王朝以降、墓と葬祭殿は独立して建てられるようになった

のである。

ナイル川河岸(ルクソール西岸)は実質の死者の国である。

西岸の砂漠の縁に古代テーベの遺跡として

王墓の集まる王家の谷、王妃の谷、貴族の墓があり、また、西岸にはおよそ15の葬祭殿が発掘されている。

最も北にあるのがセティ1世:(Seti I)( 在位BC1294年~BC1279年)の葬祭殿。

最も南西にあるのがラムセス3世(RamessesIII)( 在位BC1198年~BC1166年)の葬祭殿。

特に有名なのが、ハトシェプスト女王(Hatshepsut )(在位BC1479年~BC1458年) の葬祭殿として知られるデル・エル・バハリ(Deir el Bahri)である。

特殊な構造を持つこの葬祭殿は古代エジプト史上、建築では最高傑作として一目置かれているそうだ。

第2テラスから

この時、エジプトには日本のグループが3つ入っていて、私の家族が前日にここで観光していた。

事件の一報を聞いてカイロのホテルに何度も電話したがエジプトの電話回線が制限されてなかなか繋がら無くてやきもきした事を思い出す。

亡くなった方の事を思うと、運があったと手放しに喜べ無いが、理不尽な死は、海外に行けば行くほど確率も高くなる。旅行も良い事ばかりではないと言う事だ。

第2テラス向かって左にハトホル女神礼拝堂がある

第2テラス左、ハトホル(Hathor)女神礼拝堂のハトホル柱

第3テラス

本来は左右に11柱のオシリス像が並んでいた。

第3テラス オシリス神(Osiris)の列柱

基本、神殿の中は撮影できないので、撮影している壁画は外の部分です。

第2テラス アヌビス神礼拝堂の壁画から

供物を受けるアヌビス神(Anubis) ハトシェプスト女王葬祭殿

供物台には香油や飲料、羚羊(かもしか)や水鳥の肉、野菜、果物、ロータス(蓮)の花が並ぶ。

供物を受けるアメン神(Amen)

下は香油の部分を拡大

羚羊(かもしか)水鳥、

アヌビス神礼拝堂

セケル神(Seker)にぶどう酒を捧げるトトメス3世(Thutmose III)(在位 BC1479年~BC1425年

エジプト考古学の第一人者、吉村作治氏の解説によると、ぶどう酒を捧げているのは天空の神ホルス神(Horus)ではなく、冥界の神セケル神(Seker)らしい。

※ セケル神とホルス神、そもそも役割が違った2柱であったが、今はミックスされてしまったのかも?

因みにこちらはホルス神(Horus)かも。

極めて芸術性が高いので載せました

ところで、ここには香木の樹液を運ぶ人や女王が和議を結んだプント国(Land of Punt)からの貢ぎ物、またプント国から運ばせた? 香木も描かれている。※ セケル神とホルス神、そもそも役割が違った2柱であったが、今はミックスされてしまったのかも?

因みにこちらはホルス神(Horus)かも。

極めて芸術性が高いので載せました

香木と牛 第2テラス

香木と牛 第2テラス

アメン神の庭園にプント国から運ばれた香木が移植された。牛もプント国から連れてこられたのかもしれない。

第18王朝第5代王 ハトシェプスト(Hatshepsut)

ハトシェプスト女王(Hatshepsut)(在位BC1479年~BC1458年) は第18王朝、新王国時代のファラオ である。ハトシェプストは女性でありながら王として君臨。

本来男性が継ぐ王位をなぜ彼女が継げたのか?

そもそも ハトシェプスト女王はトトメス1世の正妻の娘。夫(トトメス2世)はトトメス1世の第2婦人の子。二人は異母兄弟の結婚

。

正統性は十分あったが、男でなければファラオにはなれなかったから王位はトトメス2世(在位 BC1518年~BC1504年)が第18王朝の第4代ファラオとして即位。自分はその王妃となった。

正統性は十分あったが、男でなければファラオにはなれなかったから王位はトトメス2世(在位 BC1518年~BC1504年)が第18王朝の第4代ファラオとして即位。自分はその王妃となった。

しかしトトメス2世は早世する。

二人には世継ぎがいなかった事から次代はトトメス2世と側室? 巫女?の子がトトメス3世(Thutmose III)( 在位BC1479年~BC1425年)として即位するのだが、幼少故? 摂政も必要だ。

彼女は王位の正統性を再び持って、トトメス1世の息子として、男装して王(ファラオ)として即位する事になる。

彼女は王位の正統性を再び持って、トトメス1世の息子として、男装して王(ファラオ)として即位する事になる。

付けひげを付けて短い腰巻きをし、そんな姿で現されていたから後世の人がハトシェプストが女王だったと気付くまで時間がかかったらしい。

下に紹介するハトシェプストのスフィンクスはそんな意味が込められていたと言うわけだ。

また、壁画の中にオベリスク(obelisk)を運ぶ船も描かれている。オベリスクも本来は王でなければ建てられなかったらしい。

BC1479年、共同統治者として、ハトシェプストは即位。

第18王朝の第5代と第6代ファラオは同時に誕生するに至る。

二人には世継ぎがいなかった事から次代はトトメス2世と側室? 巫女?の子がトトメス3世(Thutmose III)( 在位BC1479年~BC1425年)として即位するのだが、幼少故? 摂政も必要だ。

付けひげを付けて短い腰巻きをし、そんな姿で現されていたから後世の人がハトシェプストが女王だったと気付くまで時間がかかったらしい。

下に紹介するハトシェプストのスフィンクスはそんな意味が込められていたと言うわけだ。

また、壁画の中にオベリスク(obelisk)を運ぶ船も描かれている。オベリスクも本来は王でなければ建てられなかったらしい。

BC1479年、共同統治者として、ハトシェプストは即位。

第18王朝の第5代と第6代ファラオは同時に誕生するに至る。

※共同統治は22年

。

※ トトメス2世との間に娘がいたが早世?

※ トトメス2世との間に娘がいたが早世?

※ハトシェプストを第5代とするのが一般的だが、本当はトトメス3世の方が第5代だったかもしれない。彼はハトシェプスト女王亡き後、32年長く生きてエジプトを統治した。

ハトシェプスト女王のスフィンクス(BC1473年~BC1458年頃) 6759 kg

花崗岩でできた6759 kgの像は、採石場に捨てられていたものをメトロポリタン美術館の発掘チームが1920年代に発見し復元したもの。

元は共同統治時代に葬祭殿入口の両脇(対)に置かれていたものと考えられているそうだ。

なぜ採石場で見つかったのか?

ハトシェプスト女王亡き後、トトメス3世の指示で破壊され採石場に捨てられたらしい。

ハトシェプスト女王とプント国(Land of Punt)

古代エジプト以来ミルラやフランキンセンスなどの香木は神事には欠かせない素材

であり歴史を見れば BC4000年頃から神に捧げる香りとして使われていた

。

それ故、 ミルラを得る為に古代エジプトの王らはアラビア遠征を行っていた

とも言われている。

冒頭に触れたが、 第4王朝の頃、BC2500年にはプント国 (Land of Punt) との間で没薬・ミルラ(Myrrh)と白金(platinum)の取引があったと記されいる そうだ。

冒頭に触れたが、 第4王朝の頃、BC2500年にはプント国 (Land of Punt) との間で没薬・ミルラ(Myrrh)と白金(platinum)の取引があったと記されいる そうだ。

ハトシェプスト(Hatshepsut)の夫、第18王朝の第4代王トトメス2世(Thutmose II)(在位 BC1518年~BC1504年)の時代まではエジプトは領土拡張の遠征を推し進めていたらしい。

※ それ以前は謎の異民族ヒクソス(Hyksos)との戦いで劣勢だったらしい。

BC15世紀頃エジプトは最大販図を示している。

上にプント国の位置を示したが、実際の所は特定にまでは至っていないらしい。

ハトシェプストが建立した葬祭殿、デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)の壁画は、そんなプント国(Land of Punt)との交易の絵画が驚くほど多く描かれている

。

ハトシェプストが建立した葬祭殿、デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)の壁画は、そんなプント国(Land of Punt)との交易の絵画が驚くほど多く描かれている

。

また、ハトシェプストは地中海の島クレタとの交易も拡大しているし、シナイ半島では鉱物資源の採掘の遠征も出しているそうだ。天然ソーダと共にガラス製品も運ばれていたと思われる。

絵画にゴブレットらしき物も見える。ガラスのグラスはあったろうし、ガラスの香油の壺もすでにあったはずだ。

また、シナイ半島からはレバノン杉を建材として運んだはず。それらは棺の材料にもされていた。

※ クレタ島からはぶどう酒と石灰が入ったかもしれない。

壁画では、プント国の長からの貢ぎ物が多数献上され、エジプトの兵士も多数プント国に出向いている。

実際、 葬祭殿の建築が開始された頃にプント国に大規模な交易船団を出している。

これは葬祭殿の為に必要な物資の調達が主な目的と思われるが、そもそも侵略を目的とした圧(あつ)による外交ではなく、 あくまで穏やかな外交関係を上位のエジプトから求めた と言える。

上にプント国の位置を示したが、実際の所は特定にまでは至っていないらしい。

ハトシェプストが王位に付くと軍事遠征は無くなり内政や交易を重視し、この時代にプント国との平和な交易が再開

された。

また、ハトシェプストは地中海の島クレタとの交易も拡大しているし、シナイ半島では鉱物資源の採掘の遠征も出しているそうだ。天然ソーダと共にガラス製品も運ばれていたと思われる。

絵画にゴブレットらしき物も見える。ガラスのグラスはあったろうし、ガラスの香油の壺もすでにあったはずだ。

また、シナイ半島からはレバノン杉を建材として運んだはず。それらは棺の材料にもされていた。

※ クレタ島からはぶどう酒と石灰が入ったかもしれない。

壁画では、プント国の長からの貢ぎ物が多数献上され、エジプトの兵士も多数プント国に出向いている。

実際、 葬祭殿の建築が開始された頃にプント国に大規模な交易船団を出している。

これは葬祭殿の為に必要な物資の調達が主な目的と思われるが、そもそも侵略を目的とした圧(あつ)による外交ではなく、 あくまで穏やかな外交関係を上位のエジプトから求めた と言える。

先に紹介したが、 ハトシェプストはプント国から得た香木をアメン神の庭園に移植している 。

育つか育たないか? の別問題はあるが、 本来お宝である香木自体を他国の者に教える事はないはずだ。

エジプトに贈ったと言う事自体が驚き であり、よほど信頼関係ができたのではないか? と言う気がする。

神の国(Ta netjer)と形容されたプント国からエジプトへは金? (白金?)、ミルラ(没薬)、フランキンセンス(乳香)、アフリカン・ブラックウッド(アフリカ黒檀)、コクタン(

黒檀

)、象牙、奴隷、野生動物などが運ばれ

たと言う。

神の国(Ta netjer)と形容されたプント国からエジプトへは金? (白金?)、ミルラ(没薬)、フランキンセンス(乳香)、アフリカン・ブラックウッド(アフリカ黒檀)、コクタン(

黒檀

)、象牙、奴隷、野生動物などが運ばれ

たと言う。

先に紹介したが、 ハトシェプストはプント国から得た香木をアメン神の庭園に移植している 。

育つか育たないか? の別問題はあるが、 本来お宝である香木自体を他国の者に教える事はないはずだ。

エジプトに贈ったと言う事自体が驚き であり、よほど信頼関係ができたのではないか? と言う気がする。

※ 金については疑問。エジプトはその支払いを何でしたのか? 金は逆にエジプトからの支払いだったのではないか?

エーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)

古代エジプトではどんな香が使われていたのか?

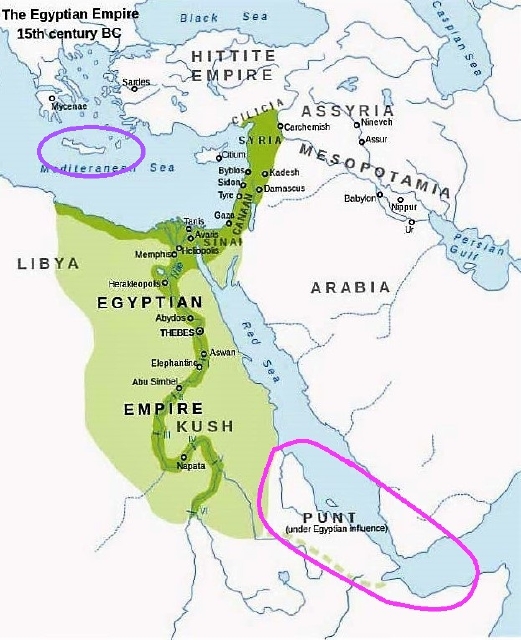

中継ぎ貿易国? アクスム王国(Kingdom of Aksum)

アクスム王国については「アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード」の中、「アクスム王国(Kingdom of Aksum)の役割」で書いていますが・・。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

アクスム王国は紅海入り口を入った東アフリカにあった王国で中継ぎ交易国として BC5世紀頃~AD1世紀が最盛期。 950年頃滅ぼされた? らしい。

先にハトシェプストの所で紹介した古代エジプト以来の交易相手、プント国(Land of Punt)を紹介した。

BC2500年前には存在していたプント国は一時交易は途絶えたものの、エジプト第20王朝(BC1185年頃~BC1070年頃)ラムセス3世の時代までは記録にあるらしい。

が、新王国の時代が終わるとプントとの交易は途絶えた?

その後のプント国は解らないので神話と伝説の国にされたらしい。

その プント国はほぼアクスム王国と同じ場所に位置していた のである。

ただ、BC10世紀~BC5世紀までの間が謎だ。

かつてのアクスム王国(Kingdom of Aksum)の位置

ピンクは現在の地名

右のAl Ghaydah(アルガイダ)は現、イエメン南東部のマフラ県の州都。

下が現在の国境線

明確に線引き出来なかったので想像でカバーして下さい。

もっと周辺拡大図

ついでに乳香と没薬の産地を入れました。

アクスム王国は紅海入り口を入った東アフリカにあった王国で中継ぎ交易国として BC5世紀頃~AD1世紀が最盛期。 950年頃滅ぼされた? らしい。

先にハトシェプストの所で紹介した古代エジプト以来の交易相手、プント国(Land of Punt)を紹介した。

BC2500年前には存在していたプント国は一時交易は途絶えたものの、エジプト第20王朝(BC1185年頃~BC1070年頃)ラムセス3世の時代までは記録にあるらしい。

が、新王国の時代が終わるとプントとの交易は途絶えた?

その後のプント国は解らないので神話と伝説の国にされたらしい。

その プント国はほぼアクスム王国と同じ場所に位置していた のである。

ただ、BC10世紀~BC5世紀までの間が謎だ。

かつてのアクスム王国(Kingdom of Aksum)の位置

ピンクは現在の地名

右のAl Ghaydah(アルガイダ)は現、イエメン南東部のマフラ県の州都。

下が現在の国境線

明確に線引き出来なかったので想像でカバーして下さい。

もっと周辺拡大図

ついでに乳香と没薬の産地を入れました。

アクスム王国の位置はまさに

乳香(フランキンセンス・frankincense)や没薬(ミルラ・Myrrh)

を集積するのにベストな場所。

アクスム王国の位置はまさに

乳香(フランキンセンス・frankincense)や没薬(ミルラ・Myrrh)

を集積するのにベストな場所。

同じ理由でプント国(Land of Punt)が繁栄したのは間違い無い。

ただ、プント国の交易相手は古代エジプトや古代シリア、またフェニキア人の交易商もいたと思われる。

対してアクスム王国の主な交易相手はエジプトではなくなっていた。

BC525年にアケメネス朝ペルシアはエジプトの第26王朝を倒し併合。古代オリエント統一を果たしている。アクスム王国が歴史の表に出るのはその頃だ。

そのアケメネス朝ペルシャはBC332年アレクサンドロスの遠征で破れ、エジプトはギリシャ配下のプトレマイオス朝に移行。そのプトレマイオス王朝もクレオパトラを最後にローマ帝国に接収された。

だからこの アクスム王国自体の繁栄期はローマ帝国の共和制期末から帝政期の初期と考えられる

。

だからこの アクスム王国自体の繁栄期はローマ帝国の共和制期末から帝政期の初期と考えられる

。

ただ、プント国の交易相手は古代エジプトや古代シリア、またフェニキア人の交易商もいたと思われる。

対してアクスム王国の主な交易相手はエジプトではなくなっていた。

BC525年にアケメネス朝ペルシアはエジプトの第26王朝を倒し併合。古代オリエント統一を果たしている。アクスム王国が歴史の表に出るのはその頃だ。

そのアケメネス朝ペルシャはBC332年アレクサンドロスの遠征で破れ、エジプトはギリシャ配下のプトレマイオス朝に移行。そのプトレマイオス王朝もクレオパトラを最後にローマ帝国に接収された。

ローマ帝国に贅沢品が大量に運ばれたのは、まさにアクスム王国の繁栄期に重なっている

。

因みにアクスム王国衰退のきっかけはローマ帝国の衰退理由と同じだった可能性がある。

因みにアクスム王国衰退のきっかけはローマ帝国の衰退理由と同じだった可能性がある。

ローマ帝国の衰退は、16代皇帝(在位:161年~180年)

マルクス・アウレリウス・アントニヌス(Marcus Aurelius Antoninus)(121年~180年) の治世に発生した疫病が大きな要因

となり人を失い経済も落ち込んだ。

疫病も世界規模で広がっていた事もあるし、大きな取引先を一気に失った事もアクスム王国の衰退に繋がった? と考えられる。

尚、この疫病は 天然痘によるパンデミック(pandemic )だったらしい。

尚、この疫病は 天然痘によるパンデミック(pandemic )だったらしい。

※ これについては「アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック」の中、「五賢帝とローマ帝国の販図」でも書いています。

エーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)

古代エジプトではどんな香が使われていたのか?

先にすでに触れたが、 古代エジプトではBC4000年頃から神に捧げる香りとして没薬(ミルラ・Myrrh)や乳香(フランキンセンス・frankincense)など香木の樹液が香の材料として使われていた

。

※ 古代エジプトでの使用法は主に直接火に投じて燃焼させて香りを立たせる方法がとられていたのではないか? と推察する。

ところで、 古代エジプトにはエーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)と言う古代エジプト医学について記されたパピルスが存在する 。

ルクソール、王家の谷 ゲート

先の地図で見てもらうとわかる。デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)と王家の谷は隣接している。

下、ツタンカーメン王(Tutankhamun)(BC1341年頃~BC1323年頃)の墓。KV62

中の撮影はできない。

ツタンカーメン王(Tutankhamun)(在位:1332年頃~BC1323年頃)の墓から、 シナモン(Cinnamon) 、 クミン (Cumin)、クローブ(Clove)、ガーリック (Garlic)、オニオン(Onion)、コリアンダー(Coriande)、胡椒(Pepper) が出土しているそうだ。それらもキフィの材料だ。

シナモンもまた エジプトでは当初、香として燃焼させて使用していたと思われる。

焼くとより香りは立つ。

シナモン(Cinnamon)

発汗・解熱作用。血流改善から冷え性の改善、毛細血管の修復。

シナモン(cinnamon)はクスノキ目(Laurales)クスノキ科(Lauraceae)ニッケイ属(Cinnamomum)で、主な種がクスノキ、シナニッケイ、ニッケイ、セイロンニッケイ。産地で種類もある。

※ 古代エジプトでの使用法は主に直接火に投じて燃焼させて香りを立たせる方法がとられていたのではないか? と推察する。

ところで、 古代エジプトにはエーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)と言う古代エジプト医学について記されたパピルスが存在する 。

※ それ自体はBC1550年頃? に記されたものであるが、実はBC3400年頃に遡る文章の写しらしい。

それは 様々な病気と、それら治療方や薬? などが記された古代エジプトの医学書 。

それは 様々な病気と、それら治療方や薬? などが記された古代エジプトの医学書 。

たとえば心臓についての論文、癌についての論文など細かにかかれているらしい。

内容も幅広く、膿瘍や癌の外科手術から、接骨、火傷、皮膚病。また避妊や妊娠に至る婦人科の分野にまで及んでいるそうだ。

また、この中にはその治療法として700程の調合法や治療薬が記されていると言う。

最も当時は病気の理由は魔や呪い? なども考えられていたのだろう、魔を退散させる呪文も多いらしい。

実はこの エーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)の中に「聖なる煙」と呼ばれる古代エジプトの香、キフィ(Kyphi)

調合

のレシピも記されていたようだ

。

ルクソール、王家の谷 ゲート

先の地図で見てもらうとわかる。デル・エル・バハリ(Deir el Bahri)と王家の谷は隣接している。

下、ツタンカーメン王(Tutankhamun)(BC1341年頃~BC1323年頃)の墓。KV62

中の撮影はできない。

ツタンカーメン王(Tutankhamun)(在位:1332年頃~BC1323年頃)の墓から、 シナモン(Cinnamon) 、 クミン (Cumin)、クローブ(Clove)、ガーリック (Garlic)、オニオン(Onion)、コリアンダー(Coriande)、胡椒(Pepper) が出土しているそうだ。それらもキフィの材料だ。

シナモンもまた エジプトでは当初、香として燃焼させて使用していたと思われる。

シナモン(Cinnamon)

発汗・解熱作用。血流改善から冷え性の改善、毛細血管の修復。

冷えからくる肩こり・関節痛・腹痛・下痢・月経痛などの鎮痛。

発汗・解熱作用から風邪の予防や初期症状に効果。また

食欲不振、胃のもたれ、胃痛改善からい胃腸薬の多くで配合されている。

シナモン(cinnamon)はクスノキ目(Laurales)クスノキ科(Lauraceae)ニッケイ属(Cinnamomum)で、主な種がクスノキ、シナニッケイ、ニッケイ、セイロンニッケイ。産地で種類もある。

樹皮をはいで乾燥させたものが使われる

。

※ シナモンはBC500年頃の旧約聖書の詩編にも記述されている。神殿の奉納品リストにあるらしい。

クローブ(Clove)

消毒、抗菌、鎮痛、歯痛や食辺り、食欲不振にも利用される。

カルダモン(Cardamom)

抗炎症作用、殺菌、免疫活性。香りは消化器系への働きかけにより食欲増進、消化不良の解消、胃の痙攣を抑える。また高い鎮静効果で交感神経の興奮を鎮静。

胡椒(Pepper)

下、生 胡椒(Pepper)

ハワイの朝市で購入。生胡椒をそのままオイルで炒めてオイルに香り付けして食材を炒めるのも良し。

朝昼夜に焚かれた香

フランキンセンス(frankincense) は太陽神ラーの汗の塊(かたま)り と考えられ、その薫香は魂をラーのいる天へと連れて行ってくれると信じられ、 日の出に焚かれた 。

※ フランキンセンス(frankincense)の和名が 乳香(にゅうこう)

ミルラ(Myrrh)は 太陽神ラーの涙の塊 と考えられ、不死鳥が生まれ変わる時のようにそれを亡骸と共に焚けば蘇る事ができると信じられ? 昼に焚かれた 。

※ ミルラ(Myrrh) の和名が没薬(もつやく)

日没にはオリジナルブレンドの キフィ(Kyphi) が焚かれた。

ムクロジ目は 熱帯アフリカの乾燥地帯に多く,また数種が西アジアからインドに分布。芳香性の樹脂を出す。 それらは産地で色も香りも違いがある。

ムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)

因みに、インドシナやスマトラで摂れる安息香(benzoin)もツツジ目(Ericales)エゴノキ科(Styracaceae)の樹脂から摂れるレジンインセンスである。

実は購入したミルラは不純物の多い粗悪品。写真は違う物を利用した。

フランキンセンスに比べるといずれも色はブラウンが強くなっていて不純物も見られる。

香りはそのままでは微少。これ単独ではあまり使わないらしい。

これはかなり小粒。インセンスバーナーが小さいので私には扱いやすかったが・・。

溶けるとピンセットで一粒ずつ足してみた。

下チュニス、メディナのバザールから

上は中東の市場の写真から唯一見付けたフランキンセンスの山(左)。その上の左端がミルラかもしれない。

下アスワンのバザールから

ハイビスカスかな? 後ろ2列はいろいろな種類のナツメヤシの実(Date)。

クローブ(Clove)

消毒、抗菌、鎮痛、歯痛や食辺り、食欲不振にも利用される。

カルダモン(Cardamom)

抗炎症作用、殺菌、免疫活性。香りは消化器系への働きかけにより食欲増進、消化不良の解消、胃の痙攣を抑える。また高い鎮静効果で交感神経の興奮を鎮静。

胡椒(Pepper)

抗菌・防腐効果、消化促進、血行促進。筋肉痛の緩和。抗酸化作用からエイジングケア。辛味成分ピペリンにリラックス効果。

虫の多くが胡椒の香り成分を嫌う事から肉の長期保存に利用されたり衣類の防虫にも使われた。

ブラックペッパー(黒胡椒)

・・熟す前の緑色の実を、皮付きのまま乾燥させた物。

ホワイトペッパー(白胡椒)

・・完熟した胡椒の果実を水に漬けて皮を取り除き、乾燥させた物。

グリーンペッパー(青胡椒) ・・熟す前の果実を摘んで、短時間で乾燥させた物。

※ 写真は白と緑を混ぜています。

グリーンペッパー(青胡椒) ・・熟す前の果実を摘んで、短時間で乾燥させた物。

※ 写真は白と緑を混ぜています。

ピンクペッパー(赤胡椒)

・・赤く熟した胡椒の果実を乾燥させた物。ウルシ科のコショウボクの実。西洋ナナカマドの実。3種の別物がピンクペッパーとして流通している。

全部ミックスして、スケルトンのミルで使用するとオシャレですよ。

全部ミックスして、スケルトンのミルで使用するとオシャレですよ。

下、生 胡椒(Pepper)

ハワイの朝市で購入。生胡椒をそのままオイルで炒めてオイルに香り付けして食材を炒めるのも良し。

エジプトのキフィ(Kyphi)

先に触れたエーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)に記された エジプトの香(こう)であるキフィ(Kyphi)は複合香

である。

16種類? のスパイス・ハーブのブレンドで造られている香が

キフィ(Kyphi)。

そしてキフィにはレシピがたくさんあるそうだ。

「聖なる煙」を意味する キフィ(Kyphi)は

再生と蘇(よみがえ)りを意味する

。

「聖なる煙」を意味する キフィ(Kyphi)は

再生と蘇(よみがえ)りを意味する

。

神に捧げる香りとして、当初は主に熱して炊き上げる薫香(くんこう)として始まったと考えられる。 。

インセンスバーナーを使用して樹脂香・レジンインセンス(Resin incense)を焚いてみた

ミルラ、フランキンセンス、ドラゴンブラッドの3つ。着火タイプの炭チャリスを半分でお試し。

樹脂(レジン)のそれらはすぐに熱で溶けてしまう。だから溶けると度々樹脂を足して入れた。

香りは微少。香りだけなら濃縮されたエッセンシャルオイルの方が効率が良いし安全。

でも一つ感動したのはその煙の帯である。

燻煙の上がり方が美しく見惚れてしまう。まるで生きている何かのように踊っている。ここに癒しもあるのかもしれない。

但し、マンションの火災警報器がなるのではないか? と窓辺で換気を最大にして焚いたから香りはほとんど残らなかった。

確かに一種よりはブレンドして好みの香りにした方が面白い。

また、大量に焚いて香らせるなら樹脂も大量に必要となる。

やはり効率で言うなら少しお高いが、エッセンシャルオイルを使った方が安全だし、よく香るかもしれない。

そしてキフィにはレシピがたくさんあるそうだ。

神に捧げる香りとして、当初は主に熱して炊き上げる薫香(くんこう)として始まったと考えられる。 。

インセンスバーナーを使用して樹脂香・レジンインセンス(Resin incense)を焚いてみた

ミルラ、フランキンセンス、ドラゴンブラッドの3つ。着火タイプの炭チャリスを半分でお試し。

樹脂(レジン)のそれらはすぐに熱で溶けてしまう。だから溶けると度々樹脂を足して入れた。

香りは微少。香りだけなら濃縮されたエッセンシャルオイルの方が効率が良いし安全。

でも一つ感動したのはその煙の帯である。

燻煙の上がり方が美しく見惚れてしまう。まるで生きている何かのように踊っている。ここに癒しもあるのかもしれない。

但し、マンションの火災警報器がなるのではないか? と窓辺で換気を最大にして焚いたから香りはほとんど残らなかった。

確かに一種よりはブレンドして好みの香りにした方が面白い。

また、大量に焚いて香らせるなら樹脂も大量に必要となる。

やはり効率で言うなら少しお高いが、エッセンシャルオイルを使った方が安全だし、よく香るかもしれない。

太陽神ラーへの信仰から生まれた?

エジプト第4王朝(古王朝)の頃( BC2613年頃~BC2498年頃)は、とりわけ 太陽神ラーへの信仰

が強かった。

この頃の死生観は「太陽は毎日東から昇り、西に沈む、夜には暗黒が支配し、生ける者は仮死状態になるが、朝にはまた復活した太陽が昇る。」と言うもの。

つまり、 太陽神ラーは、1日で一生を過ごし夕方には死ぬが、朝にはまた復活して再生誕生する

と考えられていた。

また、ファラオ(王)は太陽神ラーと結びつけられていたから、 例え人として死んでも死後ラー神と共に太陽の舟に乗れば翌朝には蘇るとも考えられていた

のである。

※ それが、ピラミッド建造の原点だとも言われている。

朝昼夜に焚かれた香

キフィ(Kyphi)は役割を持って、 1日3回、日の出・正午・日没で異なる香が炊かれた

らしい。

フランキンセンス(frankincense) は太陽神ラーの汗の塊(かたま)り と考えられ、その薫香は魂をラーのいる天へと連れて行ってくれると信じられ、 日の出に焚かれた 。

※ フランキンセンス(frankincense)の和名が 乳香(にゅうこう)

ミルラ(Myrrh)は 太陽神ラーの涙の塊 と考えられ、不死鳥が生まれ変わる時のようにそれを亡骸と共に焚けば蘇る事ができると信じられ? 昼に焚かれた 。

※ ミルラ(Myrrh) の和名が没薬(もつやく)

日没にはオリジナルブレンドの キフィ(Kyphi) が焚かれた。

キフィは先に紹介したよう複合香であるので、そのレシピは絶対であるが、王により好みがあり調合されていたと思われる。

これは 現在で言うアロマテラピーの意味があったと考えられる

。

アロマテラピー(aromatherapy)は、植物のもたらす香りによって体と心を癒やす芳香療法です。

アロマテラピー(aromatherapy)は、植物のもたらす香りによって体と心を癒やす芳香療法です。

当時は日没と共に眠りに就いたのだろうから、ファラオの睡眠や高僧の睡眠前の瞑想時間に心身をリラックスさせる効果と共に、魔除けの意味も込められていた? と考えられる。

キフィ(Kyphi)の成分

キフィの代表的な材料を系統で分類してみた。これらの数種を合わせてオリジナル・ブレンドしていたものと思われる。

キフィの代表的な材料を系統で分類してみた。これらの数種を合わせてオリジナル・ブレンドしていたものと思われる。

キフィ(Kyphi)の成分

しかし、 エーベルス・パピルス(Ebers Papyrus)から見るエジプトの医学から考えると、お香もただの香ではなかったのかもしれない。キフィ(Kyphi)の材料はそれ自体が薬として存在している。

薬として、飲食や美容にも利用されたのは明白だ。

レジン(樹液)系

ミルラ(

Myrrh

没薬)

・・沈静、消炎、収れん、抗菌、美容

フランキンセンス(

frankincense

乳香)

・・沈静、呼吸器機能調整、気管支炎、美容

ベンゾイン(benzoin 安息香)

・・消炎、緩和、収れん、気管支炎、美容

パインレジン(Pine resin

松脂)

アラビアガム (Gum arabic)

アカシア属

樹皮系

シナモン

(Cinnamon

桂皮)

シナニッケイ(

Chinese cassia チャイニーズ・

カシア)

・・抗酸化、抗炎症、抗菌性

根系

カラマスルート(Calamus Rootd)

・・カラマスの和名はショウブ(菖蒲)生殖器系の健康を増強? 媚薬として利用された。

ガランガルルート(Galangal root)

ショウガ科

・・血流促進作用、胃痛の軽減など消化器症状、中世の媚薬

葉系

サイプレス(Cypressイトスギ)

・・収れん、デオドラント、むくみ。

レモングラス(シトロネラ)

・・消化器系・虫垂神経系機能調整。抗菌防虫。アーユルヴェーダでは伝染病、発熱、鎮静剤、殺虫剤。

ミント(mint)

・・消化器系機能調整、中枢神経機能亢進、鎮痛、鎮痙

ヘナ(henna)

・・髪・眉・爪・手足などの染色。

・・髪・眉・爪・手足などの染色。

花系

バラ (Rosa)

・・内分泌調整、神経緩和、婦人病、美容

実系

ジュニパー(Juniper)

・・利尿、抗菌、鎮痛

・・利尿、抗菌、鎮痛

カルダモン(Cardamom)

ショウガ科

・・抗炎抑制・殺菌、免疫活性

ピスタチオ

ピスタチオ

レーズン

オレンジ

他

他

蜂蜜

ワイン

ハトシェプスト女王の所で紹介したよう彼女の治世

(在位BC1479年~BC1458年) 、シナイ半島も押さえていたので、

フェニキア人からはシナイや北アフリカ、欧州の品が、プント国との交易ではインド、アジア方面のスパイス・ハーブの輸入も種類もより増えたと思われる

。

ハトシェプスト女王の所で紹介したよう彼女の治世

(在位BC1479年~BC1458年) 、シナイ半島も押さえていたので、

フェニキア人からはシナイや北アフリカ、欧州の品が、プント国との交易ではインド、アジア方面のスパイス・ハーブの輸入も種類もより増えたと思われる

。

また、その 使用方法の幅も広がったのでは?

と想像する。

ミルラ(Myrrh 没薬)とフランキンセンス(frankincense 乳香)

「聖なる煙」、キフィ(Kyphi)の素材は、薫香だけでなく、複数の用途を持って利用されていたのである。

ミルラ(Myrrh 没薬)とフランキンセンス(frankincense 乳香) は、

古代より黄金に値するものとして珍重さてきた素材の一つ

。

「聖なる煙」、キフィ(Kyphi)の素材は、薫香だけでなく、複数の用途を持って利用されていたのである。

主に薬用であるが、特に ミルラ(Myrrh)はすぐれた殺菌作用を持ちミイラ造りには欠かせない素材

でもあった。

ムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)の樹液

ムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)の樹液

ところで乳香(frankincense)と没薬(Myrrh)。じつは非常に近しい共通点がある。

APG植物分類体系による分類ではそれは共にムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)の樹液から抽出される

レジンインセンス(Resin insense)なのである。

APG植物分類体系による分類ではそれは共にムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)の樹液から抽出される

レジンインセンス(Resin insense)なのである。

※ゲノム解析から実証した最新の植物分類体系がAPG(Angiosperm Phylogeny Group)です。

ムクロジ目は 熱帯アフリカの乾燥地帯に多く,また数種が西アジアからインドに分布。芳香性の樹脂を出す。 それらは産地で色も香りも違いがある。

ムクロジ目(Sapindales)カンラン科(Burseraceae)

コンミフォラ属(Commiphora)の樹脂が

ミルラ(Myrrh 没薬)

ボスウェリア属(Boswellia)

の樹脂が

フランキンセンス(frankincense 乳香)

因みに、インドシナやスマトラで摂れる安息香(benzoin)もツツジ目(Ericales)エゴノキ科(Styracaceae)の樹脂から摂れるレジンインセンスである。

ミルラ(Myrrh 没薬)

コンミフォラ属(Commiphora)は干ばつ耐性があり、乾生植物の低木、季節的に乾燥した熱帯林の森林地帯全体に共通。

ミルラ(Myrrh)の主な産地はアフリカ北東部(スーダン、ソマリア)、南アフリカ、マダガスカル

アフリカの乾燥地帯,紅海沿岸の乾燥した高地に自生。先に紹介した地図を見てね。

実は購入したミルラは不純物の多い粗悪品。写真は違う物を利用した。

フランキンセンスに比べるといずれも色はブラウンが強くなっていて不純物も見られる。

香りはそのままでは微少。これ単独ではあまり使わないらしい。

フランキンセンス(frankincense 乳香)

ボスウェリア属(Boswellia)はアフリカとアジアの熱帯のやや乾燥した地域に自生。

フランキンセンス(frankincense)の主な産地はアフリカ北西部(北アフリカ、ケニア)、アフリカ東部(ソマリア、エチオピア)、アラビア半島(オマーン、イエメン)

これはかなり小粒。インセンスバーナーが小さいので私には扱いやすかったが・・。

溶けるとピンセットで一粒ずつ足してみた。

大きくて透明感があり硬度があるものほど良質。特に青みがかった乳白色のフランキンセンスは最高級品。グレードは産地や収穫時期によっても異なるらしいが・・。

かつて、 シバ王国があったイエメンのフランキンセンスは最高ランクらしい 。

抗菌作用があり心と体の浄化に役立つ。また呼吸器への作用と、皮膚細胞の再生を促すからクレオパトラはこれを美容パックとして利用していた と言う。

おそらく、それは抽出してエッセンシャルオイルとなったフランキンセンスだろう。

因みに英国王室の亡きダイアナ妃のアロマオイルのレシピ(ダイアナレシピ)にもフランキンセンスは入っていた。

大きくて透明感があり硬度があるものほど良質。特に青みがかった乳白色のフランキンセンスは最高級品。グレードは産地や収穫時期によっても異なるらしいが・・。

かつて、 シバ王国があったイエメンのフランキンセンスは最高ランクらしい 。

抗菌作用があり心と体の浄化に役立つ。また呼吸器への作用と、皮膚細胞の再生を促すからクレオパトラはこれを美容パックとして利用していた と言う。

おそらく、それは抽出してエッセンシャルオイルとなったフランキンセンスだろう。

因みに英国王室の亡きダイアナ妃のアロマオイルのレシピ(ダイアナレシピ)にもフランキンセンスは入っていた。

下チュニス、メディナのバザールから

上は中東の市場の写真から唯一見付けたフランキンセンスの山(左)。その上の左端がミルラかもしれない。

下アスワンのバザールから

ハイビスカスかな? 後ろ2列はいろいろな種類のナツメヤシの実(Date)。

ハイビスカス(Hibiscus)

・・代謝促進、強壮、利尿、肉体疲労には良いらしい。

ナツメヤシの実、デーツ(Date) ・・抗酸化作用、食物繊維や豊富なミネラル(カリウム、マグネシウム)。老化や動脈硬化などの予防になる。クレオパトラがよく食べていたらしい。

下カイロのバザールから

右の実はジュニパー(Juniper)ではないか? その隣がセージでまたその隣がローリエだと思う。

下テヘランのバザールから

上段はカレーとかのスパイスかもしれない。ターメリックとか、サフランとか、オールスパイスか?

見た事ない木の実? やゴーヤを干したようなものまで・・。アラビア語で読めない。

下テヘランのバザールから

真ん中がディル(dill)。

ディル(dill)・ ・ 消化不良を治療する薬草 として古代エジブトでは5000年以上も前から使われていたらしい。確か魚料理に使うスパイス・ハーブだったか・・。

他ははっきり見え無いが、セージとか、タラゴンとかタイムとかローズマリーかな?

料理の為のスパイス・ハーブらしい。

ナツメヤシの実、デーツ(Date) ・・抗酸化作用、食物繊維や豊富なミネラル(カリウム、マグネシウム)。老化や動脈硬化などの予防になる。クレオパトラがよく食べていたらしい。

下カイロのバザールから

右の実はジュニパー(Juniper)ではないか? その隣がセージでまたその隣がローリエだと思う。

ジュニパー(Juniper)

・・蒸留酒のジン(Gin)の香り付けに使われるヒノキ科のベリー

。

スパイス・ハーブとしては発汗を促し、 利尿作用があるので毒素を出す(浄化作用がある)のでデトックス効果

がある。

殺菌消毒剤としてそのエッセンシャルオイルは近年まで欧州では使われていたらしい。

因みに ジンの発祥は11世紀のイタリアの修道院に遡るようで解熱・利尿用薬用酒だったらしい。

下テヘランのバザールから

上段はカレーとかのスパイスかもしれない。ターメリックとか、サフランとか、オールスパイスか?

見た事ない木の実? やゴーヤを干したようなものまで・・。アラビア語で読めない。

下テヘランのバザールから

真ん中がディル(dill)。

ディル(dill)・ ・ 消化不良を治療する薬草 として古代エジブトでは5000年以上も前から使われていたらしい。確か魚料理に使うスパイス・ハーブだったか・・。

他ははっきり見え無いが、セージとか、タラゴンとかタイムとかローズマリーかな?

料理の為のスパイス・ハーブらしい。

下イスタンブールのバザールから

カレー用のスパイスがそろっている。さすがトルコ、英語表記だから解る。

それにしても国で売り方それぞれ。でもトルコは少し先進国。売り方が綺麗。

下イスタンブールのバザールから

スパイスハーブではなくオリーブですが、こんなに種類が・・。

オリーブ好きの私は全部食べ比べてみたい。

キフィ(Kyphi)に影響を受けた中東や欧州

エジプトのキフィ(Kyphi)は近隣の文化にも継がれた。

ところで、 BC10世紀には原産地インドで胡椒栽培の増産

が行われていた事が解っている。これらは インドよりエジプト方面への輸出が増えたからだと思われる

。

グレコローマン(Greco-Roman)時代

グレコローマン(Greco-Roman)時代

エジプトがペルシャの支配下に落ち、BC332年、今度はアレクサンドロス3世(BC356年~BC323年6月10日)に占領されると状況は一変?

ギリシャ人のアレクサンドロス3世がファラオとなりエジプトは以降ギリシャ人統治の国となるからだ。

また、 一時的にもアレクサンドロス王がペルシャ帝国の王になった事で、アジアと欧州の間に位置する巨大ペルシャ帝国領を通過する物産は増えただろう

。

それは、 後に帝国が分割されようとも、交易のルートは残ったと考えられる。

エジプトはアレクサンドロス3世亡き後、 幼なじみのプトレマイオスが後を継承し、プトレマイオス朝を開くとよりギリシャ化が進んだと同時に、ギリシャにもエジプトの文化は伝わったはず だ。

しかしプトレマイオス朝もクレオパトラ7世(Cleopatra Ⅶ)(BC69年~BC30年)を最後に滅亡し、エジプトはローマ帝国の支配下に落ちる。

ローマ帝国時代

エジプトはアレクサンドロス3世亡き後、 幼なじみのプトレマイオスが後を継承し、プトレマイオス朝を開くとよりギリシャ化が進んだと同時に、ギリシャにもエジプトの文化は伝わったはず だ。

しかしプトレマイオス朝もクレオパトラ7世(Cleopatra Ⅶ)(BC69年~BC30年)を最後に滅亡し、エジプトはローマ帝国の支配下に落ちる。

ローマ帝国時代

ローマ帝国がエジプトを占領した事でアラビア、東アフリカ、インドやマレイ・シナ方面の珍しい物産がローマに大量に入るようになった。

平和になったからこそ交易は増大する。そして裕福になったローマ人は贅沢をはじめた。

個人で遠い異国の物品の輸入も始めたらしい

ローマ帝国の属州総督であり、博物誌(Naturalis historia)を著した 学者でもあるプリニウス (Plinius)(23年~79年頃)は、当時のローマ市民らがスパイス・ハーブを求めるあまり、大量の金銀貨を国外に流出させる事態を非常に嘆いていた と言うのだ。

女性はシルクをまとい、東洋の真珠やセイロンの宝石などで着飾り、アラビアから入る乳香を焚いた。

特にインドの胡椒はローマ帝国の貿易量を増やして行く。

ローマ市民は贅沢になりすぎた?

女性はシルクをまとい、東洋の真珠やセイロンの宝石などで着飾り、アラビアから入る乳香を焚いた。

特にインドの胡椒はローマ帝国の貿易量を増やして行く。

ローマ市民は贅沢になりすぎた?

ローマ帝国の属州総督であり、博物誌(Naturalis historia)を著した 学者でもあるプリニウス (Plinius)(23年~79年頃)は、当時のローマ市民らがスパイス・ハーブを求めるあまり、大量の金銀貨を国外に流出させる事態を非常に嘆いていた と言うのだ。

その 支払いにはローマ帝国の金銀貨が驚くほど巨額に使われたらしい。

実際、胡椒の産地、北部インドでは輸出で得たローマの金銀貨を改鋳(かいちゅう)して自国通貨として利用していたと言う。よほど大量に入ったのだろう。

帝制初期のローマは進軍につぐ進軍で販路拡大。景気が良かったから ハドリアヌス帝(Hadrianus)(76年~138年) 14代皇帝(在位:117年~138年)の頃はローマ帝国史上最大の領土に拡大されペルシャ湾北岸まで拡大していた。それ故、インドの南端を越えて東部のベンガルやマレー半島の品まで交易で手に入れる事が可能だったのだろう。

帝制初期のローマは進軍につぐ進軍で販路拡大。景気が良かったから ハドリアヌス帝(Hadrianus)(76年~138年) 14代皇帝(在位:117年~138年)の頃はローマ帝国史上最大の領土に拡大されペルシャ湾北岸まで拡大していた。それ故、インドの南端を越えて東部のベンガルやマレー半島の品まで交易で手に入れる事が可能だったのだろう。

※ 出土するローマのコインで証明されている。

最もローマ人がそこまで買い付けに行っていたかは疑問だ。アラブ人らは産地を隠していたらしいから。

神の香はユダヤ教とキリスト教の典礼にも継がれた

ユダヤ教では幕屋時代(Tabernacle)と第一神殿時代(First Temple)と第二神殿時代(Second Temple)の香の祭壇の香の供物で細かく語られている。

※ 幕屋時代(Tabernacle)・・幕を張ってできていた簡易式の神殿は移動式であった。

※ 第一神殿時代(First Temple)・・第一神殿とはソロモン王の神殿(Solomon's Temple)の事。

およそBC11世紀頃? ~BC597年にバビロニアに破壊されるまでエルサレムの神殿の丘に存在した。

※ 幕屋時代(Tabernacle)・・幕を張ってできていた簡易式の神殿は移動式であった。

※ 第一神殿時代(First Temple)・・第一神殿とはソロモン王の神殿(Solomon's Temple)の事。

およそBC11世紀頃? ~BC597年にバビロニアに破壊されるまでエルサレムの神殿の丘に存在した。

※ 第二神殿(Second Temple)・・エルサレムの神殿。同じ神殿の丘に再建したもの。

エルサレムのソロモンの神殿にも同様の香の祭壇があり毎朝と夕方、神聖な香が燃やされていたらしい

。

※ 古代イスラエル王国の第3代ソロモン(Salomon)王(BC1011年頃~BC931年)(在位BC971~BC931年)

古代イスラエルの民にとって、香を焚く事は幕屋での祭司の重要な務めとされていた。

あくまで私個人の推測であるが、モーセ(Moyses)がイスラエルの民(ヘブライ人)を連れてエジプトを脱出するのがおそらくBC1200年頃と推測される。 香はモーセがエジプトから持ち出し、始まった可能性が非常に高いのでは?

※ 「アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ」の冒頭で旧約聖書時代の話しに触れています。

やがて香を焚くと言う行為は宗教行事だけでなく、商売をする時など、あらゆる所で始まる。

※ 古代イスラエル王国の第3代ソロモン(Salomon)王(BC1011年頃~BC931年)(在位BC971~BC931年)

古代イスラエルの民にとって、香を焚く事は幕屋での祭司の重要な務めとされていた。

あくまで私個人の推測であるが、モーセ(Moyses)がイスラエルの民(ヘブライ人)を連れてエジプトを脱出するのがおそらくBC1200年頃と推測される。 香はモーセがエジプトから持ち出し、始まった可能性が非常に高いのでは?

※ 「アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ」の冒頭で旧約聖書時代の話しに触れています。

やがて香を焚くと言う行為は宗教行事だけでなく、商売をする時など、あらゆる所で始まる。

民族文化として根付いたと思われる。

そのレシピは、エジプトのキフィと同じように数種の中からTPOに合わせてブレンドされたのだろう。

今日残る香の種類からも推察できる。

キリストへの贈り物

すでにいろいろ書いているが、 ミルラ(Myrrh 没薬)とフランキンセンス(frankincense 乳香) はキリスト教では、 東方の三博士(マギ)らがイエス・キリストの誕生に贈った3つの品 で知られている。

キリストへの贈り物

すでにいろいろ書いているが、 ミルラ(Myrrh 没薬)とフランキンセンス(frankincense 乳香) はキリスト教では、 東方の三博士(マギ)らがイエス・キリストの誕生に贈った3つの品 で知られている。

金以外の2つの素材は共に植物の樹脂。

ミルラ(Myrrh 没薬)

フランキンセンス(frankincense 乳香)

その3点は 古代イスラエルの時代にシバの女王がソロモン王に贈った贈り物 からなぞられている。

実の所、何れも史実かどうかは不明であるが、それは 近隣国の賢者がイエス・キリストに最高の敬意を現した品を贈って祝ったと解釈できる 。

フランキンセンス(frankincense 乳香)

その3点は 古代イスラエルの時代にシバの女王がソロモン王に贈った贈り物 からなぞられている。

実の所、何れも史実かどうかは不明であるが、それは 近隣国の賢者がイエス・キリストに最高の敬意を現した品を贈って祝ったと解釈できる 。

そしてそれこそが重要な部分なのである。

だから キリスト教や正教会ではミルラ(Myrrh)やフランキンセンス(frankincense)は聖祭の時に香炉に入れて炊き上げて使用されている 。

だから キリスト教や正教会ではミルラ(Myrrh)やフランキンセンス(frankincense)は聖祭の時に香炉に入れて炊き上げて使用されている 。

これらはやはり「神の香」なのである。

ボタフメイロ(botafumeiro)

今や香も正教会でくらいしかほとんど焚かないのでは?

カトリックでの香と言えば・・。思い当たるのはこれしかない。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela)の巨大振り香炉ボタフメイロ(botafumeiro) でしょう。

天に香を炊きあげて神の御前に届かす 。

つまり 神に捧げる香りであるが、それは神に祈りを届ける事と同じ意味を持つ そうだ。

香炉に火だねを入れている所。中身はフランキンセンス(frankincense 乳香)と思われる。

カトリックでは側廊にそった横ふりが一般的らしい。

最もこんなに大きな香炉を振るところは他にない。

まれに飛び出しの事故もあったらしいので振るのも慎重です。

※ 「サンティアゴ・デ・コンポステーラ最終章最終章で載せています。

リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 14 (ボタフメイロ・プロビデンスの眼)

ボタフメイロ(botafumeiro)

今や香も正教会でくらいしかほとんど焚かないのでは?

カトリックでの香と言えば・・。思い当たるのはこれしかない。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela)の巨大振り香炉ボタフメイロ(botafumeiro) でしょう。

天に香を炊きあげて神の御前に届かす 。

つまり 神に捧げる香りであるが、それは神に祈りを届ける事と同じ意味を持つ そうだ。

香炉に火だねを入れている所。中身はフランキンセンス(frankincense 乳香)と思われる。

抗菌作用があり心と体の浄化に役立つ香

。

長い旅路を経てサンティアゴ・デ・コンポステーラに辿り付いた巡礼者はかなり汚れていたはず。

しかも、彼らは堂内に寝泊まりもしていた。病気の者もいただろう。

しかも、彼らは堂内に寝泊まりもしていた。病気の者もいただろう。

不衛生な状態の巡礼者と堂内の濁った空気を清める意味で11世紀頃から香を炊きはじめたらしい

。

この巨大香炉、ボタフメイロ(botafumeiro)見たさに巡礼者は増えた事だろう。

※ 確か映画「バラの名前」のラストに出てました。

通常は儀式の時にしか行わないが、事前予約である程度まとまれば(有料)やってくれるらしい。だからお金を払った者が撮影のできる前の方にいるのです。

この巨大香炉、ボタフメイロ(botafumeiro)見たさに巡礼者は増えた事だろう。

※ 確か映画「バラの名前」のラストに出てました。

通常は儀式の時にしか行わないが、事前予約である程度まとまれば(有料)やってくれるらしい。だからお金を払った者が撮影のできる前の方にいるのです。

カトリックでは側廊にそった横ふりが一般的らしい。

最もこんなに大きな香炉を振るところは他にない。

まれに飛び出しの事故もあったらしいので振るのも慎重です。

※ 「サンティアゴ・デ・コンポステーラ最終章最終章で載せています。

リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 14 (ボタフメイロ・プロビデンスの眼)

精油・エッセンシャルオイル(essential oil)

古代から存在し使用されてきた スパイス・ハーブの用途は神に捧げる香、健康の為の薬、化粧品と用途が広がる

中、ローマ帝国時代はさらに種類も増えて、また 嗜好品として料理にも使われるようになった

。

古代から存在し使用されてきた スパイス・ハーブの用途は神に捧げる香、健康の為の薬、化粧品と用途が広がる

中、ローマ帝国時代はさらに種類も増えて、また 嗜好品として料理にも使われるようになった

。

胡椒の取引はローマ帝国時代に増大している。

だが、パクス・ロマーナ(Pax Romana)以降は東ローマ(ビザンチン)帝国はともかく、かつての西ローマ帝国側は動乱時代。失われた文明の時代を経験している。

イタリア半島から海洋共和国が台頭してくるまでは輸入は非常に限られたものだったはず。

イスラム教国に西側のキリスト教国が反撃をはじめた頃から貿易は再び活発化。特に 一時的にもパレスチナに西側の十字軍国家が置かれた事は西側への交易品の品目を増やした事だろう 。

西側は知ってしまった?

今まで教会で香を焚くとか、煎じるなどで活用されていたハーブは、精油・エッセンシャルオイル(essential oil)にする事でもっと用途が広がった事を・・。

当時、西側の交易で1位を競っていたのが、海洋共和国のヴェネツィア(Venezia)とジェノバ(Genoa)である。

両者は武力闘争し、ジェノバは負けた。そして1381年のトリノで講和条約で完全に利権を失った。

ジェノバはスパイス・ハーブの重用性を知っていたが、ベネツィアに負けて東洋の物産を仕入れる事ができない。そこでスパイス・ハーブを仕入れる為に別のルートを模索 をする事になる。

結果が、ポルトガルやスペインの後ろ盾となって欧州以外の世界への航海を後押しすると同時に収益と利権を手に入れたのである。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

前にも書いたが、 ポルトガルのエンリケ王子をそそのかして大海洋に向けたのは、まさにこうした思惑を持ったジェノバの商人だったと思われる。

船に乗れないエンリケ王子が、なぜ大海洋をめざしたのかずっと不思議だったんです。

「アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史」今回はここまでです。

中世のスパイス・ハーブも言及したかったのですが、古代の段階で長くなりすぎました。

次回は南米に進むので、南米からのスパイス・ハーブ、トウガラシなど触れるかも?

とりあえず、つづく

今回は、先も考えずに漠然と走り始めたから2転3転どころか10転くらいしたのです。写真をエジプトにしたのでそれもまた内容変わりました。

毎回自分でハードルあげているしね・・

精油は、植物の花、葉、果皮、果実、心材、根、種子、樹皮、樹脂などから抽出した液。

例えば、バラを蒸留してローズオイル(rose oil)を抽出。それらを希釈してバラ水(cologne)やバラの香水(perfume)が造られる。

そもそも精油・エッセンシャルオイル(essential oil)は古来インドの伝統的医学であるアーユルヴェーダ(Āyurveda)から発していたと思われる。

そもそも精油・エッセンシャルオイル(essential oil)は古来インドの伝統的医学であるアーユルヴェーダ(Āyurveda)から発していたと思われる。

アーユルヴェーダが体系としてまとめられたのBC5 ~BC6世紀頃? 実際、古代ペルシア、古代ギリシア、チベット医学などに影響を与えたと言われている。

エジプトには古代ペルシアか古代ギリシア経由? で伝わったのではないか? と思われる。

プトレマイオス朝のクレオパトラはすでにそれらから抽出されたエッセンシャルオイルを使用して美容液やクリームを調合していた ようだ。

※ クレオパトラのレシピが残っている。

エジプトには古代ペルシアか古代ギリシア経由? で伝わったのではないか? と思われる。

プトレマイオス朝のクレオパトラはすでにそれらから抽出されたエッセンシャルオイルを使用して美容液やクリームを調合していた ようだ。

※ クレオパトラのレシピが残っている。

胡椒の取引はローマ帝国時代に増大している。

だが、パクス・ロマーナ(Pax Romana)以降は東ローマ(ビザンチン)帝国はともかく、かつての西ローマ帝国側は動乱時代。失われた文明の時代を経験している。

イタリア半島から海洋共和国が台頭してくるまでは輸入は非常に限られたものだったはず。

イスラム教国に西側のキリスト教国が反撃をはじめた頃から貿易は再び活発化。特に 一時的にもパレスチナに西側の十字軍国家が置かれた事は西側への交易品の品目を増やした事だろう 。

西側は知ってしまった?

今まで教会で香を焚くとか、煎じるなどで活用されていたハーブは、精油・エッセンシャルオイル(essential oil)にする事でもっと用途が広がった事を・・。

当時、西側の交易で1位を競っていたのが、海洋共和国のヴェネツィア(Venezia)とジェノバ(Genoa)である。

両者は武力闘争し、ジェノバは負けた。そして1381年のトリノで講和条約で完全に利権を失った。

ジェノバはスパイス・ハーブの重用性を知っていたが、ベネツィアに負けて東洋の物産を仕入れる事ができない。そこでスパイス・ハーブを仕入れる為に別のルートを模索 をする事になる。

結果が、ポルトガルやスペインの後ろ盾となって欧州以外の世界への航海を後押しすると同時に収益と利権を手に入れたのである。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

前にも書いたが、 ポルトガルのエンリケ王子をそそのかして大海洋に向けたのは、まさにこうした思惑を持ったジェノバの商人だったと思われる。

船に乗れないエンリケ王子が、なぜ大海洋をめざしたのかずっと不思議だったんです。

「アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史」今回はここまでです。

中世のスパイス・ハーブも言及したかったのですが、古代の段階で長くなりすぎました。

次回は南米に進むので、南米からのスパイス・ハーブ、トウガラシなど触れるかも?

とりあえず、つづく

今回は、先も考えずに漠然と走り始めたから2転3転どころか10転くらいしたのです。写真をエジプトにしたのでそれもまた内容変わりました。

毎回自分でハードルあげているしね・・

Back number

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河… 2023年04月24日

-

マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界… 2023年03月21日

-

ベルリンの壁(Berlin wall)とゴルバチョフ 2022年11月08日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.