PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

今回は海洋共和国の続編です。

前回「アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)」で触れた十字軍(crusade)ですが、 3回目の十字軍(3rd Crusade)(1189年~1192年) については全く触れていません。紹介する必要があるか? と言うと交易には関係ないので飛ばしたのですが・・。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

![]() 実は 十字軍(crusade)を中世の騎士物語として見た時、最もドラマティックなのがこの3rd Crusade

なのです。それは最強のイスラムの戦士サラディン(Saladin)との戦いで西欧方も大国の大物が参戦して多数のドラマが伝えられているからです。

実は 十字軍(crusade)を中世の騎士物語として見た時、最もドラマティックなのがこの3rd Crusade

なのです。それは最強のイスラムの戦士サラディン(Saladin)との戦いで西欧方も大国の大物が参戦して多数のドラマが伝えられているからです。

イングランド王リチャード1世(Richard I)(1157年~1199年)

フランス王フィリップ2世(Philippe II)(1165年~1223年)

神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(Friedrich I)(1122年~1190年)(皇帝在位:1155年~1190年)

特に イ

ングランド王リチャード1世は王と言うよりは騎士そのものだった人。その生き様もドラマティック。聖地奪還こそかなわなかったが、サラディンとリチャード1世は戦いの中でお互いを尊敬し合うほど理解。それが1192年の「リャード・サラディン協定」(休戦協定)を生んでいる。

要するにスターになる騎士がいたからです。

第3回十字軍(3rd Crusade)(1189年~1192年)については以前リチャード1世と共に「ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 8 (リチャード1世)」で少し紹介。

リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 8 (リチャード1世)

リチャード1世に仕えた臣下に英雄騎士のウィリアム・マーシャル(William Marshall)がいる。

リンク ロンドン(London) 11 (テンプル教会 3 中世の騎士)

神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世は小アジアを陸路聖地を目指したが途中セレウキアで水死。部隊はオーストリア公レオポルト5世と有志のみがフランス王に率いられてアッコの戦いに参戦。

フランス王フィリップ2世とイングランド王リチャード1世は海路進軍してシチリア島で合流。パレスチナに向いイスラムと戦いアッコを取り戻している。

しかし、この アッコでの戦果でトラブルがあり、オーストリア公レオポルト5世もフランス王フィリップ2世も帰国。

3rd Crusadeにリチャードの十字軍と別名

があるのは 聖地で実際にサラディンと対峙し激戦したのは、結局イングランド王リチャード1世だけだった

からです。

騎士になってから予期せず王権を手にしたリチャード1世。しかし彼はほとんど国には居なかった。 王と言う職業より騎士として生きる方を好んだからだ。

若いが頭は切れ、しかも勇猛果敢。リチャード1世の戦いぶりとその姿勢に敵方も一目おいた。サラディンが騎士として認めた男

なのである。

※ 正統派の騎士道は日本の武士道に近い流儀や精神性があったようです。

それ故、 サラディンはリチャードを信用して取引に応じ、約束通りキリスト教徒のエルサレムの巡礼再開を認めたのである。これは快挙でありローマ教皇もイングランドのリチャード王を高く評価した。

彼がイングランドの中でも別格の英雄王とされる所以だ。

ウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)上院側の翼の前

騎馬のリチャード1世(Richard I)(1157年~1199年)像 リチャード1世にとってイングランドには何の思いも無かったらしい。だから彼の遺物は何一つ本国に無い。あるのは後世に造られたこの像だけ。

リチャード1世にとってイングランドには何の思いも無かったらしい。だから彼の遺物は何一つ本国に無い。あるのは後世に造られたこの像だけ。

ヴァッハウ渓谷 のデュルンシュタインにはオーストリア公レオポルト5世の逆恨みで一時期リチャード1世が幽閉されていた城跡が残っていて、リチャード1世に想いを馳せながら山の城跡まで登った時の事。

「この城跡に本当に捕らわれていたのか? 伝説では吟遊詩人の歌声に返した唄でリチャード1世の場所を特定したとされる。絶景ではあるがここまで高台に声は届かないゾ。もっと麓の村の中だったのではないか? 」そんな事を考えていたら同じようにリチャード1世を想い城跡に上ってきた日本人に遭遇。

異国の辺境地で日本人とリチャード1世で語り合う。これも旅の面白さですね。 ![]()

アジアと欧州を結ぶ交易路 14

海洋共和国 3

法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

第3回十字軍(3rd Crusade)

海洋共和国おさらい

ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)

バルトロメオ・ボン(Bartolomeo Bon)の建築

スタッコ(stucco)

ため息橋(Ponte dei Sospiri)

アルセナーレ(Arsenale)造船所と4th Crusade

第4回十字軍(4th Crusade)1202年

~

東ローマ帝国の本当の滅亡はいつか?

海洋共和国ヴェネツィア(Venezia)の交易図

ポルトラノ(portolano)と磁石羅針盤

サン・マルコ広場の天文時計

特異なヴェ

ネツィアの建築

ヴェネツィアvsジェノヴァの交易

フッガー銀行からサン・ジョルジョ銀行へ

法王庁海軍結成と共和国連合艦隊

ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)中庭の入口

福音記者 聖マルコ(San Marco Evangelista)を象徴する輪光(こうりん)を持つ有翼の獅子。

※ 輪光(こうりん)・・。ラテン語でニンブス(nimbus)

ヴェネツィアのシンボルそのもの。これは最も造形が細かい。

海洋共和国おさらい

さて、今回は海洋共和国の続きですが・・。

当初「海洋共和国」編は2部構成の予定でした。結局3部となったので一応振り返っておきます。![]()

時は西ローマ帝国が消滅し、東ローマ帝国も数々の危機で衰退を始めた5世紀以降、地中海は治安が崩れイスラムの海賊が闊歩。地中海に面した港湾は、どこも常に海賊の危機にさらされていた。

一度海賊に襲われれば、略奪のみならず誘拐され奴隷として売られる。カトリック側住民からしたらまさに暗黒の時代。そんな時代が数世紀? ![]() 9~10世紀になるとようやくイタリア半島の中に自力で海賊に対する防衛力と海軍力を高めた港湾都市がいくつか誕生。それが「海洋共和国(Marine Republics)」である。

9~10世紀になるとようやくイタリア半島の中に自力で海賊に対する防衛力と海軍力を高めた港湾都市がいくつか誕生。それが「海洋共和国(Marine Republics)」である。

彼らはその海軍力で商用船を護衛しながら交易も始め成功する。

★「海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」ではラグーサ共和国、ジェノバ共和国、アンコーナ共和国の交易ルートなど紹介しながら海洋共和国の説明をしています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

★「海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)」では、11世紀、欧州で起きたキリスト教軍の逆襲とも言えるエルサレムの奪還をかけた十字軍の遠征を紹介。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

First Crusade(1096年~1099年)ではジェノバ共和国が夫大きく貢献

。また聖地奪還後、彼ら海洋共和国は聖地に大量の巡礼者や戦士を送り、物資を運んだ。

十字軍の恩恵(軍事特需、巡礼など)により海洋共和国は繁栄のピークを迎えるのである。

※ 海洋共和国の特性によりに寿命は各々異なるが・・。

そして今回「 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」では、聖地が再びイスラムの手に落ち十字軍がパレスチナを撤退した後の話になる

。

![]() 聖地が奪われただけではない、パレスチナにあった十字軍による王国も無くなり、イスラムの勢力が再び地中海域に拡大するとまたイスラムの海賊が闊歩(かっぽ)

。

聖地が奪われただけではない、パレスチナにあった十字軍による王国も無くなり、イスラムの勢力が再び地中海域に拡大するとまたイスラムの海賊が闊歩(かっぽ)

。

それに対抗するよう共和国側は連合軍で応戦するのであるが、今度はその中核となったのがローマ教皇庁なのである。

何と 過去の教訓からローマ教皇庁は海軍を持った

のである。

そんなに規模の大きな物ではなかったが教皇庁が軍隊? それはこの時期の特例だった。

写真は引き続きヴェネツィア(Venezia)でドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)、サン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)など紹介します。

ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)

海側からのドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)右

上は夕景、下は夜のもの。年は異なります。

必ずどこかが修復中であり、広告も派手についていて、なかなか完璧な写真はとれません。

下は広場側の面。正面と側面はほぼ一緒のデザインです。

ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)と裏側のサン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)は隣接している・・と言うよりは中庭を介して接続されている。

バルトロメオ・ボン(Bartolomeo Bon)の建築

布告門(Porta della Carta) ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)の正式な宮殿の正門。

ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)の正式な宮殿の正門。

※ そもそもここは元首(ドージェ)のアパルトマンの為の玄関だった? 隣接のサン・マルコ寺院も当初は元首のプライベート教会だった。

彫刻家であり建築家であるバルトロメオ・ボン(Bartolomeo Bon)(生年不明~1没年1464年以降)により1438年~1442年建造。

ヴェネツィアンゴシック建築からヴェネツィアンルネサンス建築の移行期? と紹介されている。

下もバルトロメオ・ボン(Bartolomeo Bon)の傑作。ソロモンの審判(Judgement of Solomon)

旧約聖書「列王記」

2人の母が子供を取り合い。どちらが本当の母親か? ソロモン王の賢い采配により真の母の愛が決め手に。

バルトロメオ・ボンは大運河カナル・グランデ沿いに建つ黄金の館カ・ドーロ (Ca' d'Oro)の建築家でもある。

正式名は、(Palazzo Santa Sofia) 今は面影も無いが、かつては外壁に金箔など多彩色の装飾が施されていたと言う。建築は1428年~1430年頃。

今は面影も無いが、かつては外壁に金箔など多彩色の装飾が施されていたと言う。建築は1428年~1430年頃。

カ・ドーロ (Ca' d'Oro)は8人のヴェネツィア元首を輩出したコンタリーニ(Contarini)家の為に建てられた貴族の邸宅(Palazzo Santa Sofia)で

ある。

カ・ドーロ (Ca' d'Oro)の後にドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)の布告門(Porta della Carta)が造られている。門はそもそもドージェ(元首)のアバルトマンに繋がる入口である。

但し、やはりゴシックは取り入れられているものの非常にかわいらしい造り。

今ではこれがヴェネツィアらしさとなっている。

布告門(Porta della Carta)にも聖書を持った有翼の獅子がいる。

布告門(Porta della Carta)は勅令を告げる場所?

ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)はスクエアの中庭を持つ宮殿。

布告門(Porta della Carta)を抜けると巨人の階段。 軍神マルス(Mars) と海神ネプチューン(Neptune)の像が迎える。軍事力と海の神に加護されたヴェネツィアを表しているらしい。

最初の獅子はここのフロントのもの。つまり福音書記者、聖マルコを象徴とする有翼の獅子。

14世紀と15世紀のヴェネツィアの彫刻の傑作ですがレプリカに代わっています。

布告門(Porta della Carta)の中庭側 Arc Foscari

こちらはより一層ゴシックから解離。ルネッサンス色もあるけど色々ミックスしすぎて何とも形容しがたい・・ ![]()

下、布告門(Porta della Carta)の側面とその後ろがサン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)

中庭には16世紀に遡る井戸が二基。

ヴェネツィア(Venezia)一とも言えるサン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)であるが、ここは実際ヴェネツィア・ドージェ(元首)の為の礼拝所であったので司教座聖堂になるのはヴェネツィア共和国が滅亡した1807年の事らしい。

前回の地図から

ヴェネツィアの行政を司るドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)は元首

のアパルトマンも兼ねていた

。

つまり役職が付いていた時は宮殿に住み込みだったと言う事。実家はとても近いのに・・。

黄金階段

下、天井画の一部 ティントレット(Tintoretto) (1518年~1594年)

スタッコ(stucco)装飾がふんだんに使われ豪華。修復はされているのだろうが、ほぼ残っている所がすごい。 ここは王宮ではなく、あくまで官庁の庁舎

であるのに・・。

かつてマルコ・ポーロ(Marco Polo)(1254年~1324年)がコンスタンテイノポリスを訪れた時に街の豊かさに驚愕している。250年前はヴェネツィアにとってもコンスタンテイノポリスはあこがれの街。

ヴェネツィアが街に求めたのもまたコンスタンテイノポリスのような訪問者か度肝を抜く富の豊かさだったのかもししれない。

スタッコ(stucco)

スタッコ(stucco)とは、立体化粧漆喰による室内装飾の技法。

※ 以前「フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)」の中、「フレスコ(fresco)画とスタッコ(stucco)」で説明入れてます。

リンク フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)

富のあったドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)はとにかく豪華です。お金かかってます。![]()

当時の一流が集まったそれ自体が美術館のようなもの。ヴェネツィアを代表する画家らの絵画も多く描かれています。

残年ながら絵画の写真は撮影できていません。そもそも人も多い広い部屋の中で写真を撮るのはかなり至難です。

そんな訳で下の写真はウィキメディアから借りました。なかなかこんな写真は撮れません。

大評議会の間(Sala di Maggior Consiglio)

議員となれるのは貴族出身者のみ。議員の数は13世紀に1000人強。16世紀に2000人を超えたと言う。

その数がこの部屋に収まっていたと言う事です。

この部屋には キャンバスに描かれた世界最大級の油彩画、ティントレット(Tintoretto) (1518年~1594年)による天国(Il Paradiso)

1588年製作?

がある。

1577年、ドゥカーレの火災で以前の絵は消失。1582年のコンペでチャンスを得たのがティントレットだった。

下もウイキメディアからの写真ですが、見やすさの為に中心部のみ抜粋させてもらいました。本来の作品は22.6 m×9.1 m。部屋の壁一面に広がっています。

中央のキリストとマリアを取り囲み聖人や天使が多数描かれたスペクタクル(spectacle)な作品。

ダンテの神曲に着想を得た? と言われている。たぶん階層式に聖人らを配置して描いている所ね![]()

そもそもテーマは消失前のフレスコ画「聖母戴冠」からきているのだろう。

ため息橋(Ponte dei Sospiri)

ドゥカーレ宮殿内の異端審問官の尋問室と運河を隔てて対岸の牢獄を結ぶ橋。

投獄されたら当分? あるいは一生見る事はできないかもしれないヴェネツィアの景色。だから囚人が投獄される前に少し垣間見える外の景色に「ため息をついた」と言う意らしい。

最もその名は後世の人が付けた呼称だが・・。

その景色が下。格子越しにサン・ジョルジョ・マッジョーレ 島が見える

下は海側の橋から撮影。窓に鉄格子がはめられ(右)牢獄だとわかる

建築家アントニオ・コンティ(Antonio Contin)(1566年~1600年)の設計。

彼はリアルト橋を造ったアントニオ・ダ・ポンテ(Antonio da Ponte)(1512 年~1597年)の孫? 甥?らしい。

リアルト橋、ドゥカーレ宮殿、そして新しい刑務所の建設と1591年からに祖父と協力して一族で携わったプロジエクトらしい。

アントニオ・ダ・ポンテは1597年に亡くなっているのでその後をアントニオ・コンティが引き継ぎ、ため息橋の設計も担当し、1600年に新しい刑務所を完成させている。

運河の上をしかも建物間をつないでいる。これは当時かなり活気的だったのではないか?

400年以上前の橋が現存している事自体驚きだし・・![]() この一族は橋のエキスパートのようですね。

この一族は橋のエキスパートのようですね。

前回、ヴェネツイア(Venezia)の街の成り立ちの所で、「697年にはラグーナに分散していた彼らは自分達の代表として元首(ドージェ)を選出。その公邸を中核として自治機構を構築し共和国の基礎を造るに至った。」と、紹介しているが、 ヴェネツイア(Venezia)の街が完成され歴史の表に現れてくるのは12世紀頃になる

。

13世紀になると小路(Calle)、広場(Campo)、教会、舘(palazzo)、商館(Fontego)などを持つほぼ現在の街の形になったとされる。

※ ヴェネツイアの街の構造は「交通網としての運河や水路」があり、他方「人の生活する小路、広場を中心にした屋敷、河岸の商館」と2つに分けられる

。そしてそれらはたくさんの橋により繋がれている。

地上の土地のように横に増やすのには限界があったので、老朽化などによる再建や増改築により生活の場は少しづつ可能な限り水路上に広がった。だから逆に水路が路地化した。

とは言え、限られた土地ではあったが、 14世紀にはヴェネツイアの人口は13万人に上っていたらしい。そしてそれは共和国が終わる19世紀とほぼ代わらなかった

と言う。

※ 人口の増加の一つ要因は造船所の労働者の増加にあったのではないか?

こんな不便な特殊な街ではあるが、ヴェネツイアは海洋共和国として成功し、一時は世界貿易の中心地とも言える繁栄をみせた。

裕福な街は美しく着飾り長く欧州人の憧れの街で在り続けた。それはヴェネツイアが終焉した後もだ・・。

アルセナーレ(Arsenale)造船所と4th Crusade

ところで、海洋共和国ヴェネツィア(Venezia)を支えたのは海軍力である。

その海軍力のベースとなったのが国営のアルセナーレ(Arsenale)造船所の存在である。

現在その土地はヴェネツィア市とイタリア海軍の所有に代わったが、11世紀以降から近年まで大きな造船所がドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)のすぐ近くにあった。

下はドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)とサン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)越しのアルセナーレ(Arsenale)造船所の跡地

アルセナーレ(Arsenale)造船所は 1104年頃設立。大きな積載量を持つ船の造船が始まる。

それはまさに第1回十字軍(First Crusade)(1096年~1099年)成功の経済効果により始まった?

パレスチナの港へ接岸する利権を得たヴェネツィアは十字軍景気に乗って欧州と聖地に多くの物資や人を運ぶ事になったからだ。

※ 他の海洋共和国もこのFirst Crusade直後から軍事特需に湧いて好景気となっている。

![]() 第4回十字軍(4th Crusade)(1202年~1204年)でヴェネツィアの制海権はさらに拡大する。

第4回十字軍(4th Crusade)(1202年~1204年)でヴェネツィアの制海権はさらに拡大する。

しかし、これは一言で片付けられない問題である。![]()

第4回十字軍(4th Crusade)1202年~

4th Crusadeも当初はローマ教皇の呼びかけに始まり、フランスやフランドルの諸侯による遠征計画から始まっていた。(4thと付くのだから当然である。)

この計画は 海路遠征が予定されていた為に遠征に必要な船を結果的にヴェネツィアが用意

する事になったのだが、そもそも最初から 船の賃貸料が払えないと言う問題

も生じていた。

だから遠征計画に大幅な修正が加わり、船賃代わりに十字軍は同胞のカトリックの国を襲撃すると言う暴挙に出るに至ったのである。

![]() 先に結論を言えば十字軍至上最も最悪な遠征になった理由は、そもそもお金のかかる海路の遠征となった事による資金不足が招いた結果である。

先に結論を言えば十字軍至上最も最悪な遠征になった理由は、そもそもお金のかかる海路の遠征となった事による資金不足が招いた結果である。

船賃問題で当然ヴェネツィアの関与は大きくなる。

![]() 輸送はヴェネツィア海軍が担う。しかもその船団に

ヴェネツィア元首自らが乗った。

輸送はヴェネツィア海軍が担う。しかもその船団に

ヴェネツィア元首自らが乗った。

当然船団

の指揮は

第41代ヴェネツィア元首(在任1192年~1205年)

エンリコ・ダンドロ

(Enrico Dandolo)(1107年?~1205年)が担ったからこの 4th Crusadeは、スタート時点ですでにヴェネツィア共和国主体の軍隊の遠征に代わっていた

のである。

船団はヴェネツィアからスタートしアドリア海を南下する。先ず ヴェネツィアにとって商売のじゃまになるザラ(Zara)の街を攻略させた。

次に(1203年)、十字軍はお家騒動でもめていた 東ローマ帝国(ビザンツ帝国)のコンスタンティノポリスに進軍。現東ローマ第3代皇帝アレクシオス3世アンゲロス (Alexios III Angelos)(1156年~1211年)を追放。

1203年7月、新たな皇帝を置いた。

※ すでに帝位の奪い合いをしていた アンゲロス王朝のアレクシオス4世アンゲロス(Alexios IV Angelos)(1182年~1204年)とその父に帝位を与えると

父子は共同皇帝としてアンゲロス王朝の第3代皇帝(在位:1203年~1204年)として即位

。 実はコンスタンティノポリス襲撃の裏には彼ら父子との金銭的契約があったらしい

。![]() 一見、十字軍が新たな東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の帝位者をサポートした形であり、十字軍は彼らに壮大な恩を売った? と思われるだろうが、ヴェネツィア自体にはもう一つ理由があった。

一見、十字軍が新たな東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の帝位者をサポートした形であり、十字軍は彼らに壮大な恩を売った? と思われるだろうが、ヴェネツィア自体にはもう一つ理由があった。

東ローマ帝国(ビザンチン帝国)はヴェネツィアを追放してお金も利権も全て差し押さえジェノバに乗り換えていたから恨みがあった

のだ。

落ち着いたかに見えた戦いであるが、新たな皇帝は 契約金を十字軍に支払えなかった事から1204年、十字軍は再びコンスタンティノポリスを攻撃した。

この戦いでは居留民も含めて街が十字軍に敵対した為に、十字軍の暴行は過激さを増し抵抗する者へ容赦無かったし、略奪の限りを尽くした。 もはやキリストの軍隊とは思えない卑劣な行動。

結果、 十字軍はアンゲロス王朝も倒し、 新たにこの遠征に参加した

フランドル伯ボードゥアンを皇帝に即位させ

、 帝国領は十字軍の騎士達が分割した

のである。

※ ロマニア帝国(Imperium Romaniae)(1204年~1261年)を樹立。(俗にラテン帝国と呼ばれる)

だが、広大な帝国を凡人が維持するのは難しい。 ラテン帝国の衰退は早く1261年、東ローマ帝国の亡命政権によって滅ぼされた。

これにより東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が復活したと捉えられているが・・。![]() さて、ヴェネツィアは? 今後の交易に必要な港の確保と制海権が欲しかったので、国内領土よりむしろ黒海やエーゲ海の島々にまで制海権を広げ東方との交易に有利な島の獲得を望んだのだろう。

さて、ヴェネツィアは? 今後の交易に必要な港の確保と制海権が欲しかったので、国内領土よりむしろ黒海やエーゲ海の島々にまで制海権を広げ東方との交易に有利な島の獲得を望んだのだろう。

それ以前は黒海の通商特権を持っていたのはジェノヴァとピサだけ。

※ クレタ島、レパント海域のエーゲ海(Aegean Sea)諸島。またマルマラ海(Marmara Sea)からコンスタンティノポリスを通過して黒海(Black Sea)内のトラブゾン、クリミアなど諸都市の港を押さえた。

実際、海洋都市国家としての基礎を着実に固める事に成功している。

東ローマ帝国の本当の滅亡はいつか?

一般的には、オスマン帝国によってコンスタンティノポリスが陥落した1453年5月とされている。

ラテン帝国滅亡(1261年)からの復活よりも以前、 ローマ教皇の十字軍がコンスタンティノポリスで暴れまくって皇帝をすげ替えた1203年を東ローマ帝国自体の終焉とする説もある。

私的には、以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊」の中、「ローマ帝国を終焉させた? ヘラクレイオス1世」で書いた通り、 東ローマ皇帝ヘラクレイオス1世が620年に「公用語をラテン語からギリシア語へ切り替えた時」、古代からのローマ帝国は終わったと思っている。

※ ヘラクレイオス1世(Heraclius I )(575年頃~641年)(在位:610年~641年)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

いずれにせよ、 1202年からのそれは4th Crusadeとは言い難いもの。

※ 1204年のラテン帝国を樹立するにいたる暴挙は、さすがにCrusadeには含まれていない模様。

実は第1次十字軍(The First Crusade)(1096年~1099年)の時も彼らは同じような事をしてエデッサ伯国、アンティオキア公国、トリポリ伯国、エルサレム王国を建国している。

実際、十字軍は「聖戦」と言っても一攫千金を狙った武将も多かったと言う事だ。

結果論から見ても4th Crusadeに 聖地奪還は最初から見え無かった。

それにしても、1 204年の彼らの暴挙から見えてくるのは、彼らを同胞とは思っていなかったと言う点

だ。

東ローマ帝国(ビザンツ帝国)と今は呼称されているが、当事者から見ると中身はすでにギリシャ語を公用語とする東方の異国、ギリシャ人の国でしかなかったのだろう。

カナレット(Canaletto)(1697年~1768年)によるアルセナーレ(Arsenale)造船所の入口を描いた絵画。1732年制作。

下は現在の同じ場所。造船所入り口。 上下共にウィキメディアから借りた写真です

アルセナーレ(Arsenale)造船所では 1270年頃からさらに積載量の多い大型船舶の造船が始まる

。

1303年から1304年にかけ、また1 320年には造船所の面積は4倍に拡張。

さらに1325年には大がかりな拡張工事が行われているらしい。

船は交易船だけでなく軍船も含まれる

。同時に 造船の規格の標準化を進め船の大量生産化にも成功

。 規格化されているので修理も手早くできる

。

むろんそれらは職人技術によりささえられる物、 アルセナーレ(Arsenale)で働く職人の労働条件や待遇も考慮され、かつ海運に関する法律も完備されて行った

。

ところで、 ダンテの時代にはすでにヨーロッパで最も重要な造船所の一つになっていたらしい。

※ ダンテ・アリギエーリ(Alighieri)(1265年~1321年)

ダンテが神曲の地獄編(21歌第5嚢)の中でアルセナーレ(Arsenale)の事を書いている。

おそらくフィレンツェを追放された後の放浪中にヴェネツィアにも滞在していたのだろう。

船の防水に使うタール? の煮えたぎる漆黒と悪臭を亡霊の責め苦として地獄の表現の一つに利用している。

つまりそれだけ過酷な職場でもあった? 少なくともダンテはそう思ったのだろう。

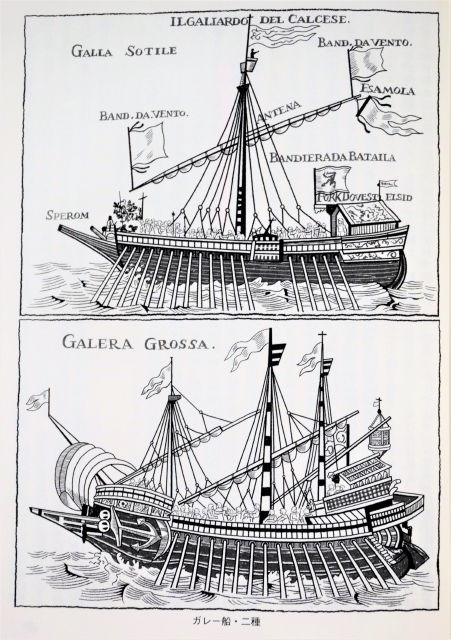

下は16世紀のアルセナーレ(Arsenale)造船所。2000~3000人の職人がいた。 古代に出現したガレー船であるが、中世に入ってからも地中海の交易に使われたのでヴェネツィアではガレー商船が多く造船されたらしい。

古代に出現したガレー船であるが、中世に入ってからも地中海の交易に使われたのでヴェネツィアではガレー商船が多く造船されたらしい。

また 1570年のレパントの海戦1年前に、2ヶ月で100隻の船が増産されていたと言う。

こちらは軍船か?

流れ作業で非常に効率的に作られたらしい。産業革命以前からこうしたシステムがあった事が凄い。

下はウィキメディアから借りた近年の元造船所

最盛期には2万人の労働者が勤務していたらしい。

ヴェネツィア共和国が衰退した後も造船所として、また武器工場の機能を持つ複合施設として維持し続けたが第一次世界大戦の頃から減産。そして第二次世界大戦後には造船所としての機能は完全に終わった。

1000年以上可動し賑わった造船所の跡である。この凪(な)いだ海面が感慨深さを増幅しますね![]()

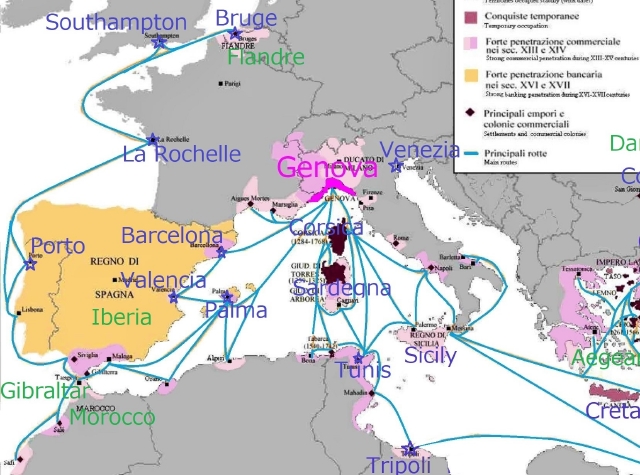

海洋共和国ヴェネツィア(Venezia)の交易図

15世紀、ヴェネツィア共和国は最盛期を迎えた。

領土はイタリア半島の北東地域、ダマルツィア沿岸、ギリシャ。

さらにキプロス王の未亡人を通じて1454年にキプロス島を領有。

下は15世紀~16世紀のヴェネツィア共和国 ※ 赤が所領。黄色はヴェネツィアの所持した制海圏と思われる。

※ 赤が所領。黄色はヴェネツィアの所持した制海圏と思われる。

すでに敵対するイスラムの元にある パレスチナの諸都市。 それに近接している

キプロス島。

また北アフリカの アレクサンドリア

とも前と変わらぬ交易が続いているようだ。

トリポリとチュニスは船舶寄港地の要素が強い?

クレタ島

や レパント海域のエーゲ海(Aegean Sea)諸島。 そしてイタリア東岸の

ダマルツィア沿岸は

アドリア海に至る重要なポイント。

またエーゲ海、そしてマルマラ海(Marmara Sea)から コンスタンティノポリス

を通過して 黒海(Black Sea)に至るルート。

黒海内では東方の交易窓口とも言える トラブゾン。

ドナウ河ルートで銀を運んだ?

ドナウデルタの諸都市。

クリミア からは

塩、石灰岩、鉄鉱石を輸入?

それらの港を押さえたのだから最強である。

ポルトラノ(portolano)と磁石羅針盤

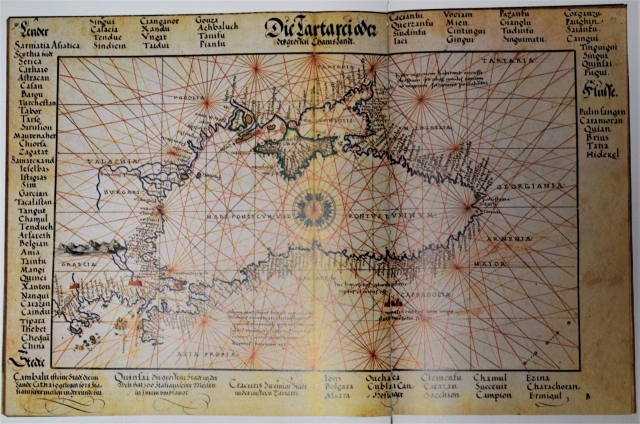

下は1554年のヴェネツィアの黒海の海図(Portolano) 制作者 Battista Agnese 資料は海図の本「Eary Sea Charts」から。

制作者 Battista Agnese 資料は海図の本「Eary Sea Charts」から。

13世紀頃から大航海時代までポルトラノ(portolano)と呼ばれる海図が用いられたと言う。

羅針盤の登場がこうした海図を誕生させた。

32本の方位線と海岸線,主要な沿岸地名が描かれていて、 沿岸の地形や島などもかなり正確

に描かれていると思う。

※ 「Eary Sea Charts」は数十年前にアムステルダムの海洋博物館で購入した本。世界限定1000~2000冊程度の稀少と言われて買わされたが当時で1万円くらい? 大きくて重い本で持ち帰りも大変で買って後悔した本でした![]() 少しでも役に立てば報われます

少しでも役に立てば報われます![]()

下はミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から Magnetic and Azimuthal sundials 磁石方位日時計

Magnetic and Azimuthal sundials 磁石方位日時計

磁石羅針盤の発祥は、アマルフィ(Amalfi)共和国

だと言う。

船員用コンパス(sailor's compass)を発明したのは、イタリアのアマルフィ出身の船乗り(水先案内人?)、フラヴィオ・ジョイア(Flavio Gioia)(1300~ ?)だとされてている。

sailor's compassの出現により、精度の高い海図が描かれるようになり、またそれは航海術を大幅に発展

させる事になった。

後でも触れるが、sailor's compassを使用して描いた海図が海洋共和国ジェノバの特産品となる。

上は都市名が入っているので航海用の磁石式羅針版?

上は都市名が入っているので航海用の磁石式羅針版?

下は普通に日時計ですね。

ボディーは象牙のようです。

サン・マルコ広場の天文時計

当然であるが、時計は潮の満ち引きを計算できるので海洋共和国にとって必需品です。

前回 行政館にはさまれた15世紀に造られたヴェネツィアの時計塔を外観だけ紹介しましたが・・。

建物は1496年~1499年にマウロ・コドゥッチ(Mauro Coduss)が建設。

1499年2月1日、一般に公開された時計は、海路を航行する旅人に潮の流れや航海に適した月を教えた。

十二宮(黄道)を通る太陽と月の動きから航海に出る時期や期間を知る事ができる天文時計である。

時計塔は火事にあっているようです。

1755年にジョルジョ・マッサーリにより上にテラスが増築。1757年時計が復元。

時計塔は海から見える位置に向いている。 文字盤はラピスラズリ(lapis lazuli)らしい。

文字盤はラピスラズリ(lapis lazuli)らしい。

外側の文字盤は時刻を示し、内側の円盤は12宮の星座の位置を示している。

文字盤の中央には地球があり、当時知られている惑星(土星、木星、火星、金星、水星)の動きが表され、その周りを太陽が回転して月の満ち欠けと黄道帯の太陽の位置も表示された。

また時計の上には マドンナの黄金の像に向かって行列を組んでいる東方の三博士の機械人形(オートマタ・Automata)が置かれた。時間が来ると扉が開き周回するシステム。

オートマタもまた機械装置が複雑。技術と美しさの傑作だったのは間違いない。 時計職人ジャンカルロ・ライニエーリ(Giancarlo Reinieri)とその父ジャンパオロ・ライニエーリ(Gianpaolo Rainieri)によって造られ、ジャンカルロ・ラニエリとその家族全員でフルタイム時計のメンテナンスもした

らしい。

時計職人ジャンカルロ・ライニエーリ(Giancarlo Reinieri)とその父ジャンパオロ・ライニエーリ(Gianpaolo Rainieri)によって造られ、ジャンカルロ・ラニエリとその家族全員でフルタイム時計のメンテナンスもした

らしい。

二人は自動装置の功績により共和国から相当の褒美はもらったが、伝説では2度とこのような精度の時計が造れ無いように共和国によって目を潰された・・とも伝えられている。

目をつぶされたら時計のメンテナンスができないので疑問ですが・・。

特異なヴェネツィアの建築

それにしても15世紀になって、 パレスチナや北アフリカがイスラムの国になってもヴェネツィアの交易先はそんなに変わっていないのではないか? と思う。相手がどこに代わろうと、必要があればどことでも契約し、取引するのがヴェネツィアだった?

コンスタンティノポリスがイスラムに落ちる時もヴェネツィアはすかさず敵国に乗り込み契約を交わしている。実は ヴェネツィアにとっては、イスラムと交易する方が、東ローマ(ビザンツ)帝国と交易するよりビジネスライクに仕事ができたのではないか? ヴェネツィアの商売の仕方は西方よりむしろ、極めて東方的なタイプだと思う。

そして、気付けば、 文化もイスラムからの影響がかなり強い? いや、オリエンタルか?

当初ヴェネツィアが東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の庇護にあった関係から建築もビザンツ風なのか? と思っていた。実際 サンマルコ寺院(Basilica di San Marco)はコンスタンティノポリスにかつて存在した聖使徒教会(Church of the Holy Apostles)を模して1090年代に建てられたと伝えられているからだ

。

※ 聖使徒大聖堂は老朽化もあり、オスマン帝国によって1461年に破壊されたらしい。

だが、本当にそうなのか?

一般の西欧の教会とはかなり違う独特なヴェネチアンな建築。

サン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)正面ファサード

教会とは思えない独特な不思議なフォルム。ちょっと築地本願寺のファサードに形が似ている。

築地本願寺の建物は、インド等アジアの古代仏教建築を模したオリエンタルが意識されているらしいが・・。

こちらも確かにロマネスクもゴシックもミックスされているのはわかるが・・。

聖使徒教会(Church of the Holy Apostles)を模したのはギリシャ十字の5つのドームを持つ聖堂の形? だけ? の気がする。建築及び装飾はオリジナルなのでは?

ファサードの5つの入口。全てが異なるのだ。

上は向かって左端のゲート。イスラム教の寺院に近い。

下は向かって右端のゲート。仏教的。

下、中央ゲート。ロマネスクとも言い難い。(+_+)??

色大理石の柱、なぜそんなに使用? 建材見本みたい。まさにそうだったりして・・![]()

正直、何なんだ? と言う不思議ミックスである。

ここまで来ると、何か意図があって5つのゲートの形態を変えたのか? と勘ぐる。

ヴェネツィアは国際交易都市、取引先の文化を尊厳している・・と表現したかったのか? としか思えない。ここで使用する言葉ではないが、外観の美観的統一性は支離滅裂(しりめつれつ)なのである。![]()

サン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)聖堂内部。

今回は内部載せられそうにありません。別の回に紹介できれば・・。

(*_ _)人ゴメンナサイ

※ サン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)内部写真 以下に載せました。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

ヴェネツィアvsジェノヴァ

の交易

ところで、4th Crusade(1202年~1204年)でヴェネツィアがコンスタンティノポリスを襲撃した理由の一つに東ローマ帝国(ビザンチン帝国)がヴェネツィアを追放してお金も利権も全て差し押さえジェノバに乗り換えた事。と紹介しているが、 実際、4th Crusade以降の13世紀から14世紀同じ海洋都市国家であるジェノバ共和国は東方貿易の利権争いでヴェネツィア共和国にとって最大のライバル? 敵? となって抗争は続いていた。

1380年、ジェノヴァ軍がアドリア海深く侵入し、キオッジャ(Chioggia)の小さな漁港を占領しヴェネツィアに喧嘩を売った。 キオッジャの戦い(Battaglia di Chioggia)

。

しかし、帰還したヴェネツィア軍船の挟み撃ちにあいヴェネツィア軍が圧勝。

![]() 1381年にトリノで講和条約が結ばれると事実上の抗争は終結

。 ジェノバは利権を失った。

1381年にトリノで講和条約が結ばれると事実上の抗争は終結

。 ジェノバは利権を失った。

つまり

東方貿易

のマウントを取ったのはヴェネツィアだと言う事。

欧州と東方との交易品全てがヴェネツィア経由となり、ヴェネツィアは東方貿易を完全に独占する事になる。

アフリカの金、中央ヨーロッパの銀。ワイン、オイル、小麦。

東方からはキャラバンで香油となる乳香(にゅうこう)や没薬(もつやく)、絹織物や磁器が運ばれる。

全ての商品はヴェネツィアを通る。

ヴェネツィアでそれら商品は荷揚げされ、一時保管されると関税がかけられた。それこそがヴェネツィア共和国の財源となる

。

※ 前回「海の税関ドガーナ・ダ・マーレ(Dogana da Mar)」を紹介しています。

※ 1381年から独占体制に入るから100年程は富が入りすぎて笑いがとまらなかったであろう。![]()

因みに、 ガレー船は漕ぎ手の容積がいるので商品の積載量が少ない。だから高額商品の運搬を担い、積載量の多い帆船が食料、綿や羊毛などの原料、資材などを運んだ

そうだ。

またそうした商用の帆船は国営のアルセナーレ(Arsenale)ではなく、私立造船所で建造されたそうだ。

だからヴェネツィアでは商人も官僚も一丸になって協力しあい、結束を固める為にあらゆる所にヴェネツィアのシンボルである有翼の獅子が取り付けられたと言う。

この 官民一体の協力体制はジェノヴァにはなかったらしい。

一方、 ジェノヴァは以降、西方のイベリア半島や北アフリカ方面に交易を拡大

。

もともと地理的にもその方が良かった

16世紀には北アフリカやスペイン。そして大西洋を北上してイングランドのサザンプトン港やフランドルのブルージュを目指している。これはガレー船による定期便となった。

![]() これから大航海時代が来てスペインやポルトガル、オランダなどが新たな海洋国として台頭。アジアの諸都市と植民地交易が開始されると、船はアフリカを南下して喜望峰を通りアジアを目指すから東洋との交易の主軸は東地中海から西に移動する

。ジェノバの新たな商業圏は正解であった。

これから大航海時代が来てスペインやポルトガル、オランダなどが新たな海洋国として台頭。アジアの諸都市と植民地交易が開始されると、船はアフリカを南下して喜望峰を通りアジアを目指すから東洋との交易の主軸は東地中海から西に移動する

。ジェノバの新たな商業圏は正解であった。

また、航海に猛けたジェノバである。海洋学校からはすぐれた航海士が生まれたし、磁石式羅針版を得てジェノバの航海図は人気の輸出品となる。

※ 「アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」ですでに触れているが、コロンブスはジェノバ出身。

フッガー銀行からサン・ジョルジョ銀行へ

First Crusade(1096年~1099年)以降でジェノバ共和国が得た植民都市を次々に失い1453年のコンスタンティノポリス陥落では黒海の植民都市も失い痛手となるものの ジェノバ共和国は当初からローマ教皇に忠実で寄り添ってきた歴史がある。

西への商路拡大と共に神聖ローマ皇帝カール5世

(1500年~1558年)

のガレー船を請け負い、スペインと同盟を結び、

フッガー(Fugger)家の後継として? ジェノバは

欧州カトリックのメインバンクとして金融業で成功する

のである。

ジェノバのサン・ジョルジョ銀行(Bank of Saint George)(1148年~1805年)はジェノヴァ共和国の財政を一手に引受けると同時に、カール5世にも融資

。クリストファー・コロンブス(1451年~1506年)もここから借り付けしていた。

※ 因みにカール5世は神聖ローマ皇帝になる時の選挙資金はフッガー家から借りている。

フッガー家の銀行は、新大陸などから大量の銀が流入するとヨーロッパ鉱山の経営が悪化。さらにフェリペ2世 (1527年~1598年)の時に軍事費の借り入れが最大となるが結果戦争に負けて スペイン王室からの債権回収に失敗。三十年戦争(1618年~1648年)が終わると銀行は分割

? 現在もフッガー銀行は存在しているが・・。

※ フッガー家について書いています。

リンク アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設

リンク アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家

![]() つまり、ジェノバのサン・ジョルジョ銀行はフッガー家の銀行破綻に乗じてハプスブルグ家に取り入り南米の銀の採掘にも投資

。結果、南米の取引はセビーリャからジェノヴァへ移った。

つまり、ジェノバのサン・ジョルジョ銀行はフッガー家の銀行破綻に乗じてハプスブルグ家に取り入り南米の銀の採掘にも投資

。結果、南米の取引はセビーリャからジェノヴァへ移った。

17世紀にはオランダ東インド会社やイギリス東インド会社などとも競争するに至るが、スペイン王室の度重なる破産や戦争での敗戦はジェノヴァにも大きな負の影響

を与えスペインと共に没落して行く。

結果的にはヴェネツィアよりも少し長く生き残ったが・・。

法王庁海軍結成と共和国連合艦隊

聖地がイスラムの手に落ちてから地中海の海賊は再び活動を始めていた。

しかも、 15~16世紀のイスラムの海賊はかつてのようなコソドロではなく、ガレー船団数十隻の大船団で襲来するようになっていた

。

それはもはや海賊の規模ではなく、襲われれば商用船などひとたまりも無い。

海上での戦力はガレー船の数で決まる

からだ。

また、防御の無い港街だったら襲われたら即OUT。ローマ近郊のオスティア(Ostiae)港の防備を固めたのも法王庁自体が襲撃されるかもしれない事を想定したからだろう。

![]() イスラム側の海賊の規模が拡大した理由は、その 海賊業で功績を挙げた者をイスラムはリクルートして将軍にすると言う暴挙に出たので、海賊らは逆に沸き立ち戦果を競ったからだ。

イスラム側の海賊の規模が拡大した理由は、その 海賊業で功績を挙げた者をイスラムはリクルートして将軍にすると言う暴挙に出たので、海賊らは逆に沸き立ち戦果を競ったからだ。

※ オスマン帝国軍は正規軍少数と海賊多勢で連合されていた。

ところで、以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊」の所で 中世初期にサラセン(Saracen)の海賊に悩まされた暗黒時代を紹介した。

当時、西ローマ帝国が解体されてから軍隊を持たない教皇庁は東ローマ帝国(ビザンチン帝国)にも見放され本当に危機を感じていた

のだろう。![]() 当時教皇の意を汲み助けに来てくれたカール王を神聖ローマ皇帝(800年に戴冠)にはしたが、それでは不十分? と15世紀になると 海賊からの防衛と言う理由で、ローマ教皇(法王)直属の特別海軍を造った

のだ。

当時教皇の意を汲み助けに来てくれたカール王を神聖ローマ皇帝(800年に戴冠)にはしたが、それでは不十分? と15世紀になると 海賊からの防衛と言う理由で、ローマ教皇(法王)直属の特別海軍を造った

のだ。![]()

とは言え、オスティア(Ostiae)港の防衛の為に当初法王庁が整備した軍船はガレー船1隻のみ。

聖年の1500年にローマ教皇(法王)庁が導入した軍船は以下。

戦闘用ガレー船(galea)3隻。戦闘用小型ガレー船(fusta))3隻。

輸送用大型帆船(galeone)2隻。小型の帆船(brigantino)3隻。

小型の快速船(baleniera)1隻。 計12隻。

※ 上の資料は塩野七生 氏の「ローマ亡き後の地中海世界」から。

公には聖年に集まる巡礼者の保護が目的

であり、 維持する財源にローマに入る物産に税を掛けたと言う。

※ 聖年については「聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂」の中、 聖なる扉(Porta Santa)で触れています。

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

当初は聖年を目的としていたが聖年が終わっても海軍は継続された。抑止力があった? と言う事だろう。

また、地中海でのイスラムの海賊行為はエスカレート。先に紹介したように、もはやイスラムの海賊はただの小規模なコソドロでは無く、大規模な盗賊集団? 軍隊のようにガレー船団で襲ってきていた。

最初はペロポネソス半島やキクラデス諸島あたりの海域を通行する船がオスマン帝国と海賊とに標的にされた。ヴェネツィアは独自の海軍を護衛につけてしのいでいたが、 ローマ教皇にキリスト教国による団結を持ちかけた

らしい。

※ ヴェネツィア共和国とオスマン帝国との間では 1499年からすでに戦闘状態。

多勢の海賊相手に、西欧側も団結しかなく、 海賊対策は法王庁先導による共和国が連合しての大規模な戦いに展開

。![]() それにしても、いくら海賊だからと神に仕える者が軍隊とは? と当然思う。しかし、 全ての戦争はローマ教皇(法王)が認めるか否かで正しい戦争かそうでないかが決まるらしい。

(・0・。) ほほーっ

それにしても、いくら海賊だからと神に仕える者が軍隊とは? と当然思う。しかし、 全ての戦争はローマ教皇(法王)が認めるか否かで正しい戦争かそうでないかが決まるらしい。

(・0・。) ほほーっ

1502年に結成されたローマ教皇(法王)による連合軍の軍船は以下。

ヴェネツィア共和国から 50隻

※ ヴェネツィア共和国海軍の最高司令官 (任期1500年~1503年)はベネデット・ペサロ(Benedetto Pesaro) (1430年~1503年)

聖ヨハネ騎士修道会(Knights Hospitallers) 3隻・・当時はロードス島に本拠があった。

フランス 4隻

ローマ教皇(法王)庁 13隻

これらはローマ教皇(法王)庁の司教ヤコボ・ペサロ(Jacopo Pesaro)(1460~?)が教皇の特使として艦隊の指揮をとった。 と、されるが・・。

50隻の軍船で参戦したヴェネツィア共和国海軍の最高司令官 (1500年~1503年)ベネデット・ペサロ(Benedetto Pesaro) (1430年~1503年)は司教ヤコボ・ペサロの弟? 従兄弟らしい。

つまり 実質この連合は50隻で参戦したヴェネツィア海軍の司令官がとっていた

事になる。

それ故、本来は ローマ教皇(法王)による連合軍艦隊 VS オスマン帝国軍+海賊

(1499年~1503年)

の戦闘なのだが、前半にヴェネツィアが単独参戦している事もあり歴史的には ヴェネツィア共和国 VS オスマントルコ軍

として捉えられているようだ。![]() ところで、オスマン帝国軍の方は、大部分が海賊だった。 正規の兵士には戦争捕虜の特権を与えたが、海賊の方は即、絞首刑

にしたらしい。

ところで、オスマン帝国軍の方は、大部分が海賊だった。 正規の兵士には戦争捕虜の特権を与えたが、海賊の方は即、絞首刑

にしたらしい。![]()

この戦闘の結果、海賊はヴェネツィア共和国軍をさけ、東地中海から西地中海に狩り場を変えたそうだ。

また海賊も船を大型化し、大砲などの火器もたくさん積み込むようになったらしい。

この頃のローマ教皇(法王)はメディチ家のレオ10世(Leo X)((1475年~1521年)。彼は現実志向の人物だった。彼は「オスマントルコの戦いと海賊に勝つ為には祈りや説教では無理だと確信していた。我々が彼らからの恐怖や不安から逃れ安らかになる為には、こちらも武装して戦わなければならない。」と、すみやかに動いて法王庁海軍を再建したのである。

因みにこの頃の戦闘はまだ、接近戦からの敵船に乗り込み・・の白兵戦。だから風で動く帆船よりは微調整のできるガレー船にならざるおえなかったらしい。

また、ガレー船の数が増えれば乗り組み員も増えるのでガレー船の数で勝敗が決したそうだ。

オスマン帝国の赤ひげ、バルバロッサ(Barbarossa)との戦いではこのクラスのガレー船が使われた?

海洋共和国編はここで終わります。

ちょっと中途感があるのですが、疲れて続行中止。

が、サン・マルコ寺院の写真もあるし、法王庁海軍と共和国連合艦隊が戦った宿敵、海賊バルバロッサの話しもあるので番外編を造る・・か? 次回の冒頭に繋げるか・・。

(^ O ^)/~~ see you

Back number

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海戦

アジアと欧州を結ぶ交易路 14

海洋共和国 3

法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク

聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク

ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク

クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河… 2023年04月24日

-

マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界… 2023年03月21日

-

ベルリンの壁(Berlin wall)とゴルバチョフ 2022年11月08日