2022年04月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

プロ野球の監督

昨年オフから今年の開幕にかけて、日本のプロ野球の話題を最も集めたのは、日本ハムファイターズの新庄“BIGBOSS”監督だろう。その型破りな言動にファンならずとも注目し、新しい監督像を作ったとか、プロ野球ファンのすそ野を広げた、などといった賛辞を贈られたりもした。ただ私個人的には彼のことがあまり好きになれない。単に異端なものを好まない、といった排他的な気持ちからではない。ひとえに「監督は黒子に徹すべき」といった哲学を持っているからに他ならない。日本はアメリカと違って、とにかく有名選手を監督に充てたがる。そもそもそれが気に食わない。それは単に監督の能力を度外視した「客寄せ」要素に球団が期待しているからだろう。しかし野球をするのは選手であり、監督ではない。監督が目立つからといって勝てるとは限らない(中には優れた実績を残す人もいるが、それはあくまでも結果論だろう)。監督の仕事は選手の起用、作戦面での采配、選手の育成などいろいろあるが、これらは監督でなくコーチ陣が代行することができるものだ。個人的に一番重要だと思うのは文字通り「監督する」ことだ。言い換えれば個々の選手やコーチ、そしてチーム全体の様子をつぶさに観察すること、選手が最高のプレイをできる環境を整えること、そしてすべての責任を負うこと、この3つに尽きると思う。そのためには黒子に徹することが必要ではないかと思うのだ。いろんな監督像があって、ファンそれぞれに好みがあって然るべきだが、私はこういうのが好みだ。余談だが件のBIGBOSS監督率いる日本ハム、現時点ではあまり成績が芳しくない。長いシーズンこの先どうなるか分からないが、当初BIGBOSS監督に賛辞を贈っていた人々も、あまりにも負けが込んでくると黙ってはいないだろう。批判の嵐が渦巻いてきた時、彼はどのようにふるまうのだろう、そのあたり興味はある。

2022年04月27日

コメント(0)

-

朝ドラを観ていて思うこと

2021年秋冬期のNHK朝ドラ『カムカム・エヴリバディ』は非常に面白かった。ただその陰でひとつ感じたのは、制作者にとってとてもやりづらい時代になったのではないだろうか、ということだ。ところで私がNHK朝ドラを欠かさず見るようになったのはいつかというと、2013年の『あまちゃん』からなのだが、それにはちょっとした動機があった。当時NHKで昼間の帯番組として『ホールド・オン』という視聴者参加型クイズ番組が放映されていたのだが、クイズ好きの私は当然のごとくそれに出たいと思っていた。幸い私の家から近い名古屋で予選があったので受けることにしたわけだが、それに際して、NHKで放映中のドラマは問題として絶対に出る可能性が高いだろう、という判断から、とりあえず観ておこうということになった。そんな不純な動機で観出したにもかかわらず、この『あまちゃん』がめっぽう面白く、その流れでそれ以降の朝ドラも続けて観るようになり、それがいつの間にか私の毎朝のルーティンとなって今に至る。もちろんそれらの中には世間的に評価の高かったものも低かったものもあるが、私個人的にはあまり気にしていない。朝ドラの時間は私にとっては起床直後なので半分寝ぼけているから....ということもないではないが、もともと能天気に観る性質だからかもしれない。そして世間的にも『あまちゃん』以降新しいファン層を獲得したこともあってか、SNSでバズることが格段に増えたように思う。そして最近ではその「バズり」を社会現象であるかのようにメディアで取り上げることも多くなった。今回の『カムカム・エヴリバディ』もその例に漏れず、大いにバズった。特に開始当初から様々に張り巡らせた(と思わせている)「伏線」をいかに「回収」するか、という部分で大予想合戦が繰り広げられていた。この「伏線」とその「回収」、以前はそれほどこだわられることがなかったように思うが、民放も含めて最近は重要視されるようになっているのだろう。視聴者の期待が大きければ、製作者はそれに応えなければいけない。視聴者が様々な予想合戦をするなら、製作者はその斜め上を行かないと称賛されなくなっているのかもしれない。しかし「伏線」と「回収」に主眼が行ってしまうと、それはまるでミステリーか謎解きと同列になってしまわないだろうか? ドラマとしての面白さは全く別の次元にあるはずで、そこを重視しながら「伏線回収」もしなくてはいけないとしたら、製作者としては恐ろしくハードルが高くなっているに等しいと思うのだが。ドラマを観る視聴者も今は皆ずいぶん目が肥えてきて、大概のことでは満足できなくなってきているのかもしれない。事実ネットなどでのドラマ評を見てみると、かなり辛辣なコメントも結構多くみられる。まあそのおかげで全体的に質が向上しているのであればそれはそれでいいのかもしれないが、いつも能天気に観ている私から見たら、製作者は相当やりづらいんじゃないかな、と要らぬ心配をしてしまうのだ。

2022年04月08日

コメント(0)

-

裏と表の物語

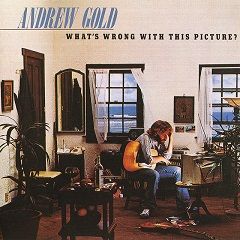

ビートルズの「抱きしめたい」は超有名曲だが、これに違和感を感じた人はいないだろうか。私は初めて耳にしてからしばらくの間、ある種の引っ掛かりを感じていた。イントロから歌に入るところで、半拍余分に入るのだ。もっともこれは論理的に考えればすぐに解明できる。要はイントロの最初の音が「裏」から入るリズムなのに、頭では「表」からと解釈してしまうので、辻褄が合わなくなるのだ。ただ理屈では分かっていても、アタマの1音を「裏」で捉えるのはなかなか難しい。それが私の感じていた引っ掛かりの正体だ。こういう例は他にもあって、同じビートルズなら「ドライブ・マイ・カー」なんかもそうだ。邦楽ならサザンオールスターズの「チャコの海岸物語」にもそれを感じた。こちらはイントロの途中で半拍少なくなるパターンだ。これらはある程度聴けば解消できたのだが、何度聴いても解消されない曲もある。その代表が、アンドリュー・ゴールドの「ロンリー・ボーイ」という曲だ。この曲は私が中学生のころヒットした曲だが、結構気に入っていた曲で当時はよく聴いたものだ。しばらくご無沙汰だったが、先日ひょんなところで耳にする機会があって、改めてこの歌の裏表が曖昧だったことを思い出した。お聞きいただければわかるように、イントロはピアノの「タン、タン、タターン」というフレーズで始まるが、これは裏から始まっているので、正確には「ン、タン、タン、タターン」だ。しかしここで間違うと、曲の中盤くらいまで尾を引くことになる。実は私はいまだにこの曲に関しては、Bメロが始まるまで表裏が逆になっている。つまり(もちろん1コーラス目だけだが)Aメロだけ半拍ずれたメロディーに聴こえてしまうのだ。何度も何度も聴いて、その都度2コーラス目以降で正常なリズムに戻るのに、次の機会に頭から聴くとまた裏表が逆になってしまう。永遠にその繰り返しなのだ。何とも情けないハナシだが、一度頭にこびりついてしまうと、なかなか上書きが出来ないことってあるのだ、ということを痛感する。「ロンリー・ボーイ」

2022年04月05日

コメント(0)

-

超私的道州制

今の日本に活力を取り戻す方法としては、いわゆる「道州制」が有効だと、個人的には思う。そこでここからは私の妄想だが、仮に道州制が導入されたらどういう区分をするべきなのか、ちょっとシミュレーションをしてみた。ちなみに現在の地方区分はこうなっている。 ①北海道地方 ②東北地方 ③関東地方 ④中部地方 ⑤近畿地方 ⑥中国・四国地方 ⑦九州地方概ねこれを踏襲することとする。まず①②⑦はこのままでいいだろう。⑥に関しては中国と四国を分けよう。⑤に関しては三重県はここから外した方が良いだろう。沖縄を⑦に含めるべきかどうかも意見が分かれるかもしれないが、とりあえず入れておく。問題はまず③だ。第一には首都・東京の存在をどうするか?第二には他地方との人口バランスを考えたら分割した方がよくはないか?第三には山梨県をどうするか?結論から言えば、東京は23区のみを「東京特別区」として各州とは切り離した存在とする。そして山梨県を含めて大きく二つに分ける。具体的には南西部の「東京都下・神奈川・山梨」と北東部の「千葉・埼玉+北関東3県」とする。そしてさらに厄介なのが④だ。中部地方という言葉は実生活ではまず聞かれない、生活実態にまったく即してない区分だからだ。実態に即したまとまりでいえば「東海地方」と「北陸地方」があり、これはそのまま残したい(静岡県は東海地方に入るものとする)。そうなると残るのは長野県と新潟県となる。そしてこの2県をどう扱うかがこのプロジェクト(?)の最大のポイントだ。両県とも面積が広いだけに、地域によって他のどこと結びつきが強いかが分かれるから、どこの州にくっつけても何かしら不満は出るだろう。よっぽど2県とも単独の州でいいか、とも思ったが、人口規模から見てもそれは少なすぎる。ならこの2県でひとつの州を、とも思ったが、それはそれでそうする根拠が乏しく思えた。そういうわけで最終的に、新潟県は北陸地方に、長野県は東海地方にくっつけることにした。最適解ではないが、まあ致し方ない。次は「州都」を決める。これもすんなり決まるところと、そうもいかないところがある。北海道、東北、西関東、東海、近畿、九州はそれぞれ、札幌、仙台、横浜、名古屋、大阪、福岡で決定。中国と四国については、人口が最も多いのはそれぞれ広島と松山だが、州内のアクセスを考えてここはあえて、「中国:岡山」、「四国:高松」としたい。逆に北陸に関しては、新潟にしたいと思う。現状の北陸3県からは遠くなるが、唯一の政令指定都市をスルーするのもどうかと思うので。そして最も厄介なのが、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬から成る「東関東」だ。順当に行けば千葉市かさいたま市となるが、この綱引きはちょっと微妙だ。どちらを採るにしても遺恨が残りそうなので、ここはあえて第3の選択をしようと思う。ズバリ、つくば市なんてどうだろう?州域のほぼ中央に位置していて、他の候補地に比べると土地に余裕もありそうだ。州都は何も大都市に限るまい。そんなこんなで「超私的道州制」が何とか形になった。以下がその概要だ。◆北海道・・・・北海道 人口規模:約523万人、州都:札幌市◆東北州・・・・青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 人口規模:約861万人、州都:仙台市◆東関東州・・・茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉 人口規模:約2,037万人、州都:つくば市◆西関東州・・・東京都下、神奈川、山梨 人口規模:約1,437万人、州都:横浜市◆東海州・・・・長野、静岡、愛知、岐阜、三重 人口規模:約1,697万人、州都:名古屋市◆北越州・・・・新潟、富山、石川、福井 人口規模:約514万人、州都:新潟市◆近畿州・・・・滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫 人口規模:約2,054万人、州都:大阪市◆中国州・・・・岡山、広島、鳥取、島根、山口 人口規模:約725万人、州都:岡山市◆四国州・・・・香川、徳島、愛媛、高知 人口規模:約370万人、州都:高松市◆九州・・・・・福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 人口規模:約1,425万人、州都:福岡市◆東京特別区・・人口規模:約968万人あくまでも個人的なお遊びなので、異論は認めるが受け付けはしない(笑)

2022年04月01日

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 今日のワイン

- 【wine】アルザスシリーズもだいぶ消…

- (2025-11-14 12:08:47)

-

-

-

- ビールを飲もう!

- 新発売ビールも押さえておきましょう…

- (2025-11-15 13:18:57)

-

-

-

- Lovely 紅茶

- 【紅茶】水出しで作れる 甘いフルー…

- (2025-10-26 06:50:03)

-