2009年01月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

決算棚卸し

今日は決算棚卸しの日だ。毎年この日は遅くまでかかって在庫を調べるのだが、今年は幸運にも明日が日曜日なので、今晩のうちに全部見なくてもいいから、ちょっとは気がラクだ。それに例年に比べて、今年のこの日はちょっと暖かい。いつも冷たい倉庫で震えているから、これはウレシイね。さ~、がんばるか!

2009年01月31日

コメント(2)

-

サービスの底力

「顧客満足度日本一」の経営者として知られる、「ホンダカーズ中央神奈川」の相澤賢二会長の講演を拝聴する機会に恵まれた。なんといっても、ライバルである日産のカルロス・ゴーン氏がわざわざ視察に訪れたというから、どんなウルトラCが飛び出すかと思いきや、話しのキモはいたってシンプルなことばかりなのだ。以前に氏の著書である『サービスの底力!』を読んだことがあるので、内容的にはほとんど重複するものだったが、とにかく「“お客様目線”を大切にする」ということに尽きると思う。その本の中にも、「一日一回、道路の向こう側から店を見る」ということが書かれていたが、実際に私もやってみて、その視点の予想外の新鮮さに驚いたものだった(毎日続けられてないのだが......)。そして講演の後の質疑応答でも、考えさせられるコメントがあった。「今この不景気下、クルマがなかなか売れない状況で、どのようにしたらいいと思いますか?」という質問に対して、このように答えられた。「当社はおかげさまで、売上を伸ばしている。不景気だからといって皆が皆クルマを買わなくなったわけではない。買うことに慎重になっているだけのことだ。そのようにお客様の見る眼がシビアになってきているからこそ、日頃のサービスの積み重ねが問われることだろう。」文言は多少異なるかもしれないが、およそこのようなニュアンスだったかと思う。それこそ著書のタイトルそのまま、まさに「サービスの底力」であって、それがお客さんとの信頼関係に昇華しているからこそ、良い業績を上げることが出来ているのだろう。不景気だからといって、自店の可能性までも狭めて考えてしまうのは、まったくの間違いだということを改めて感じた。ただ即効性のある選択肢は到底考えられないから、ここはやはり自分の信じたやり方を愚直に貫くことが、かえって早道なのかもしれないね。

2009年01月28日

コメント(4)

-

いまさら.....だけど

10年以上にわたって愛用してきたVHSのビデオデッキの調子が思わしくなくなったので、昨年の10月に新しくDVDレコーダーを購入したことを、以前の記事に書いた。それとビデオデッキをつないで、昔撮り溜めたビデオテープをDVDにダビングする作業を、ぼつぼつ始めなきゃ、と思っていた矢先、ビデオデッキがとうとうダウンしてしまった。DVDレコーダーを購入してまだ間もないし、しかもまだダビングも1本しか済んでいない。とりあえず比較的近所にメーカーの出先があったので、そこに持ち込んだところ、修理には1万円弱掛かるとのことだった。いくらなんでも、最早ダビングの再生側としてしか使用しないシロモノに、1万円も掛けられるわけがない。当然の如く修理は断り、粗大ゴミとして処分した。もうダビングは諦めようかなとも思っていたが、ここへ来てふっと頭に浮かんだアイディアがあった。もういつ壊れてもいいというくらいのものなら、修理代として払うつもりのおカネで中古を買ってもいいんじゃないかと。早速ヤフオクで探してみると、結構多数出品されている。ただビデオデッキを購入するに当たっては、「いまさら.....」という気持ちもあったし、中古ということですぐ壊れるリスクなども勘案して、「失敗しても納得できる範囲内の金額」で入札することにした。とりあえず上限を「2千円」と定め、何回かの入札にチャレンジしてダメだった後、幸運にも先日、そこそこの商品を「1,300円」で落札することが出来た。そのビデオデッキが届き、早速ダビングに取り掛かろうと思ったのだが、これがなかなか取り掛かることが出来ない。VHSビデオテープからデジタル機器へのダビングとなると、もちろん「倍速ダビング」など出来るはずもなく、例えば2時間の番組なら2時間の間そのまま流しっ放しにしなくてはいけない。しかし我が家でDVDレコーダーを使用するのは私だけではない。主にリアルタイムで観られないときの留守録用として使われているDVDレコーダーなので、当然のことながらたいてい家族の誰かしらが使用している。私がダビングしているときはDVDレコーダーが基本的に使用不可になるため、必然的にダビング作業は真夜中とか、誰も居ない日曜日などに限定されてしまうのだが、そんな機会はそうそう無い。そういうわけで、ビデオデッキが再び壊れないうちに、という焦りとはうらはらに、ダビング作業は遅々として進んでいないのである。

2009年01月25日

コメント(0)

-

スタートライン

海の向こうのアメリカ合衆国では、とうとう黒人初の大統領が誕生した。これは非常に画期的なことだ、ということでメディアはこぞって大騒ぎだ。私個人的にも、それなりに感慨深いものはあるにはあるが、何と言ってもオバマ大統領にとってはここはスタートラインでしかないわけで、これが本当に画期的なことだったのかどうかというのは、後世の歴史家が判断することだろう。とにかく今のアメリカの現況を考えると、オバマ大統領にとってはこれ以上ないほどの悪条件下での船出となる。ここを上手く乗り切れば、数十年後の世界史の教科書では、彼の出現にひとつのチャプターを費やして、「サブプライムローン問題に端を発したアメリカの経済恐慌に対し、黒人初の大統領となったバラク・オバマは思い切った経済政策を打ち出し、アメリカ経済を見事に立て直した。」などと書かれるのだろう。しかしここで何の成果も上げられなければ、“黒人初”という触れ込みも、教科書の中では欄外の注釈くらいの扱いでしかなくなるかもしれない。数十年後の教科書が楽しみだね。

2009年01月22日

コメント(2)

-

橈骨神経麻痺が及ぼす影響

前回の記事に書いた「橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)」の続きである。前回、サポーターを装着した手の画像を載せたが、実はこれは四六時中装着しなければいけないものではない。ただ手に力が入らないだけに、放っておくと自然と手首は曲がったままになってしまう。完治する前にそのままの状態で固まってしまうとマズイので、強制的に手首を伸ばしておくために装着するのだ。だからこれが邪魔になるような場合――――例えば配達時に運転したり荷物を持ったり――――には外している。この橈骨神経麻痺の症状を他人に説明すると、たいていは「それじゃ仕事ができないんじゃない?」という反応が返ってくる。ただ意外とそうでもないのだ。例えばビールケースのようなものを運ぶのは、基本的に手で「吊る」ようなものだから、指が引っ掛かってさえいれば問題は無い。厄介なのはボトル1本1本を手で「握って」持つ場合で、これは下手をすると落としてしまいかねないから、右手のみでやらなければいけない。そしてクルマの運転については、私が乗っているのはミッション車だが、ギアは手のひらで動かせるし、ハンドルも右手主体で操作するので、まったく問題ない。つまり、確かに「面倒」ではあるけれど、決して仕事が出来ない状態ではないのだ。どちらかというと日常生活の上で不便を感じることが多い。例えば衣服の脱ぎ着、これが思うようにいかない。ボタンすら、はめるのにひと苦労だ。さらに細かいことを言うと、お菓子の袋の上部を開けるのに、両手で持ってベリッと引っ張るが、それもまったく出来ない。その他、目薬を差したり、コンタクトレンズを装着したりするのも、なかなかうまくいかない(目を開かせる方の指が言うことを利かないからだ)。要は指先に微妙な力加減を必要とすることが、ことごとくダメなのだ。また食事時もちょっと制約がある。左手だけで茶碗を持つことが出来ないので、例えば丼モノ・お茶漬けのような「かき込む」ものは基本的に無理がある。また味噌汁を飲むのも要注意だ。実際に私は痺れを発症した翌朝に、味噌汁を飲もうとお椀を持ち上げたときに、うっかりお椀ごとひっくり返してしまった。こうしてみると、普段の生活の何気ない動作の中で、考えもしないような手の力が複合的に作用しているということに気付かされる。なにはともあれ、とにかく早く治ってほしいものだ。

2009年01月19日

コメント(8)

-

うたた寝の代償

昨晩寝る前に本を読みながらうたた寝してしまい、気がつくと何だか左手が痺れている。そのまますぐ床についたが、翌朝になってもまだ痺れている。手足の痺れというと、つい「脳」の影響を疑うことが多いが、実は私自身こういう経験は2度目なのだ。もうかれこれ10年以上前のことだが、やはりうたた寝している間に手に痺れを感じたことがあった。その時は何も分からなかったので、翌日近所のかかりつけの内科医に出向いたが、「脳梗塞の疑いもあるかも......」などという不気味な宣告をされたため、そこの紹介状を持って、市立病院の「脳外科」を受診した。ちなみにそこでは「CTスキャン」や「MRI」などを初めて体験し、不謹慎ながらも今となっては良い経験が出来たと思っている。で、結局脳の方には異常は見られなかったのが、次に回された整形外科であっさりと、「橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)」という診断が下された。どういうことかと言うと、要はうたた寝している時に何か硬いもの(たぶん椅子の背だろう)に腕が当たり、押さえ付けられることで、手に通じる神経が圧迫されて機能しなくなる、ということだ。そういう経験があったので、昨晩の痺れについては、「あ、マズイ!またやっちゃった」と、ある程度余裕を持って状況判断が出来た。そして今日になって整形外科を受診したところ、やはり予想どおり、「橈骨神経麻痺」と診断された。とりあえずやってしまったものは仕方がない、仕事を休むわけにも行かないので、さしあたって病院でサポーター(写真↓)をもらって、あとは普段どおりの生活を送った。これは基本的に「自然治癒」に任せる(ビタミンなどの多少の補助剤はあるが)ものだが、完全に治るまでには2~3週間という期間を要する。その間のことを考えると、結構ユウウツなのである。(翌日以降に続く→)

2009年01月17日

コメント(2)

-

新年会と忘年会

ウチのお得意先の飲食店の方と話しをしていると、この時期決まって出てくるフレーズに、「最近はホントに新年会をやらなくなってきた」というのがある。確かに忘年会ですらかなり減っているのだから、新年会が無くなっていくのも当然かもしれない。今まで忘年会と新年会の両方をやっていたところが、どちらかを削るということになれば、おそらくほとんどが新年会を削ることになるだろう。つまり端的に言えば、「忘年会」>「新年会」ということになる。しかし例えば我が酒販業界では、あまり忘年会というものは行なわず、新年会が主体になることが多い。この業界の12月の忙しさはハンパでは無いので、忘年会などやっているヒマが無いのだ。まあ我が業界の場合はそういった特殊事情があるから仕方ないが、他業界の方もそんなに忘年会の方に固執しなくてもいいのに、と思うこともある。忘年会シーズンはただでさえ良い日にみんな集中するから、店の予約も取りづらかったりするが、年が明ければどこも余裕があるから、好きなときに出来る。それに何かと気ぜわしい時期にやる忘年会よりも、新年会の方が相対的にゆっくりと落ち着いてできるのではないだろうか?ただいくら私がこんなことを言っていても、「忘年会」>「新年会」の図式が簡単にひっくり返ることは無い。それほどまでに日本人の慣習というのが根深く浸透していることは分かっているからね(笑)。まあひとつのたわごとと思って聞いていただければ、結構なのだが。

2009年01月14日

コメント(0)

-

『自由への賛歌』

昨年暮れにNHK-BSで、小曽根真がナビゲートする、「オスカー・ピーターソン」の特番を観た。「オスカー・ピーターソン」..........カナダ生まれの黒人ジャズ・ピアニストで、ジャズ好きな方にはもう何の説明も要らないだろう。ただ私にとっては、名前こそ知ってはいたものの、あまりその音を聴いたことの無い存在だった。その映像を見ながら、類稀なるテクニシャンでありながらも、それに溺れることなく、あくまでも音楽を楽しむことを最優先にピアノを弾いているような、そんなグルーヴ感たっぷりのプレイヤーだなと思った。そしてその番組の中で私は初めて、『Hymn To Freedom』(邦題:『自由への賛歌』)という曲のことを知った。1960年代アメリカの公民権運動に力を注いだ「マーティン・ルーサー・キング牧師」に、やはり自身黒人であるオスカーが感銘を受けて、書き上げたという曲だ。この曲は、この時期の典型的なトリオジャズの楽曲とは、少々スタイルが異なっている。基本的に8小節のワンテーマが延々と最後まで続く単調な作りになっていて、それが最初は静かに始まり、後の方に向かってグングンと盛り上がりを見せてくる。「ジャズ」というよりは「ゴスペル」に近い雰囲気が感じられる。そこに彼なりの「差別無き自由な社会」への強い憧憬が、満ち溢れているようにも思える。(動画はこちら)年が明けて、この曲の収録されている彼のアルバム『ナイト・トレイン』を早速買い求めた。改めてこの曲を聴いてみて、なぜかしら胸が熱くなってくるのを感じた。昨年はアメリカ史上初の黒人大統領が誕生し、公民権運動から40年経って、ある意味ひとつの区切りの年となったわけが、当時のオスカーやキング牧師は40年後のアメリカのこの事態を、果たして想像できただろうか。ただちなみにオスカーは、オバマ大統領の誕生を知ること無く、その約1年前、2007年12月にこの世を去ってしまった。 オスカー・ピーターソン・トリオ/ナイト・トレイン

2009年01月11日

コメント(4)

-

頑張れ!サッポロビール

2008年のビール類の売上で、サッポロがサントリーに初めて抜かれて、4位に転落することが明らかになった。(→こちら)まだアサヒスーパードライが発売される前、サッポロが余裕で2位をキープしていた頃を知るリカーマンにとっては、隔世の感しきりだ。まあ単純な「販売数量」だけで会社の優劣を決するのは早計かとは思うが、現時点ではこれしか尺度となるものが無いので仕方が無い。他社に先駆けた「プレミアム戦略」や、今のご時世を先取りするような「原料へのこだわり」など、サッポロも路線としては決して間違っていないと思うのだが、如何せんPR不足は否めない。それにその一方で、他社に追随する「フルライン戦略」にも色気を出したものだから、結局ターゲットを絞りきれないまま、どっちつかずの中途半端になってしまったのではないかと思う。しかし一旦順位を落としてしまうと、そこから再浮上するのが至難の業だということは、過去の歴史をひも解けばよく分かる。サッポロとしてはもう失うモノは無いのだから、ここはひとつ死んだ気になって、まずは、「プレミアム部門」でのトップをいち早く奪回することに力を集中するのが、早道ではないだろうか。そしてそこでブランド力のアップを図るのだ。それにはまず『エビス』がサッポロビールの商品であることを、強くアピールしなければならない。お客さんと接していると、意外にもそれを知らない人が多いのに驚かされるのだ。浮上するのは、東洋大の柏原君のように「一気に」というわけにはいくまい。あくまでも地道な努力の積み重ねでしかないだろう。

2009年01月09日

コメント(12)

-

『ニュー・シネマ・パラダイス』

かつて私の自宅のすぐそばに、何十年にわたって続いた歴史を持つ映画館があった。幼い頃はゴジラシリーズを観に通ったり、それなりにこの映画館には楽しませてもらったが、大人になって商売を継ぐためにこの地に帰ってからは、結局一度も足を踏み入れないまま、十数年前に閉館となってしまった。閉館前の数週間は、ファンとの別れを惜しむように、昔懐かしい名作の数々が上映されたが、最終日にトリとして上映されたのが『ニュー・シネマ・パラダイス』というイタリア映画だった。私はその時には観に行っていないし、それ以外の機会にもこの映画を今まで観たことは無かったが、数年前に映画に突然目覚め出してからは、心のどこかにこの映画が引っ掛かっていた。それが先日たまたまCS放送で流れていたのを録画して、この正月にようやく観ることができた。この映画を観てみて、件の近所の映画館が最終日に上映する作品に、どうしてこれを選んだかがよく解かった。幼い頃から映像技師の片腕として映画館の仕事に携わっていた主人公が、一旦は離れた故郷にまた戻ったとき、その映画館はとっくに閉館となっていた。「テレビやビデオが出てきたからさ」.......傍らの男が彼に呟く。廃墟と化した館内に入った主人公は、かつて映画館が娯楽の殿堂だった時代、スクリーンの中の俳優たちの一挙手一投足に観衆が沸き立った、そんな情景に思いを馳せるのだった。そしてそれは、そのままかつての旧き時代の日本の映画館とも、見事にダブる。きっと件の映画館の支配人はこの『ニュー・シネマ・パラダイス』を、消え行く映画館へのレクイエムにしたかったのだろう。そう思うと、やっぱりこの映画はスクリーンで観たかった。

2009年01月07日

コメント(4)

-

正月の過ごし方がわからない

あけましておめでとうございます。皆様お正月はどのようにお過ごしでしょうか。この一年が皆様にとって良い一年でありますように。------------------------------------------------毎年お正月といえば、関東の妻の実家に帰省するのが恒例のパターンとなっている。しかし今年は帰省せずに、3が日を自宅で過ごした。実家に一人で暮らす妻の母が嬉しがるだろうと、今まで正月には毎回足を運んでいたのだが、行ったら行ったで逆に気を遣いすぎて疲れてしまう、という現実もあったようで、今回はやんわりと“敬遠”のサインが出ていたのだ。というわけで自宅で正月を過ごすことになったが、これがいったい何年ぶりのことなのか、私にも家族にも記憶が無いくらいだ。そのせいだろうか、みんな「正月の過ごし方がわからない」という表情をその顔に湛えている。そりゃそうかもしれない、普通にクルマで帰省していれば、移動だけで「元日」と「3日」の大半は潰れるから、中日である「2日」を如何に使うかということだけ考えればよかった。しかし今回は丸々3日間もあるわけだから、少々戸惑うのも無理からぬことだ。もっとも私ひとりなら、読書、ドライブ、ビデオ鑑賞、スポーツ観戦など、何とでもできるが、それを家族全員に当てはめることは出来ない。そして家族各々のやりたいことを聞いてみたところで、その答えは特に正月ならではのものではなく、まったく普段を同じようなことだったりする。で結局、行き当たりばったりみたいな過ごし方になってしまった。子供たちを買い物に連れて行ったりもしたが、何せみんな行きたい店がバラバラなので、3人をそれぞれ別個に連れて行かなくてはいけない。テレビやビデオを観るのも、最大公約数というのはあまり無く、駅伝はムスコと一緒に、録画しておいた紅白はムスメと一緒に、といった具合だ。食事の面でも考えなければいけなかった。今までは実家の義母におまかせだったから、妻もあまり考えることはしなくてよかったが、いざ自分が仕切るとなると、「お正月っていっても、どういうものを作ればいいの」というように、思考回路がフリーズしてしまうのだ。まあ2日の夜は、私の実家で兄弟家族も集めての酒宴が行われるし、その食材のおこぼれを頂戴して3日の晩に利用することになっていたので、実質的に問題なのは元日の晩だけだ(朝・昼は「雑煮」でお茶を濁せるから)。協議の結果とりあえず、元日の晩は外食ということになり、子供のリクエストを尊重した結果、回転寿司に行くことになった。家族で回転寿司に行くのも本当に久し振りのことだったが、やっぱり正月ということもあって、同じような家族連れで店は一杯だった。しかし正月早々からこんなところで食事とは、日本人の正月感覚はいったいどうなってしまったんだろう、それに元日から開けている店もどうしたものか、などと、自分たちのことはきれいサッパリと棚に上げて(笑)、他のお客を眺めながら自分勝手な思いを頭の中に廻らせていた。でももしかしたら、他のお客さんたちもウチと同じように、「正月の過ごし方がわからない」などと考えながら、いや無意識にそう思いながら、ここへ足を運んでいるのかもしれない、そんな気もした。そんなこんなで、結構あっという間に正月は過ぎていってしまい、受験生である長男も今日から塾へ向かい、私は今日から仕事を始めた。「正月の過ごし方がわからない」などと思えること自体、とりあえずさしあたって不自由の無い生活をさせてもらっている証しなのだな、という思いを噛み締めつつ.........。

2009年01月04日

コメント(8)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- ★★芋焼酎大好き!★★

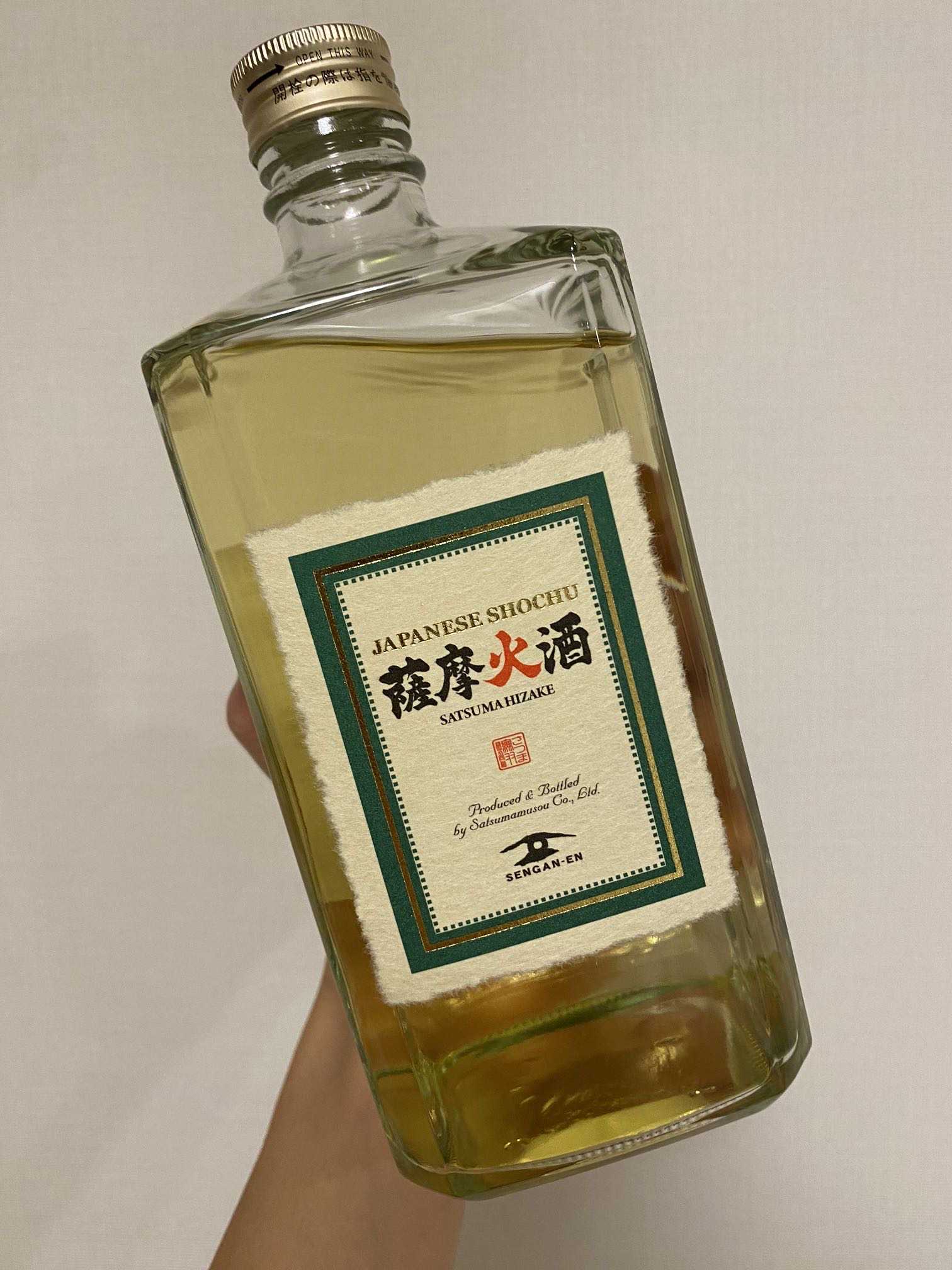

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-

-

-

- 今日飲んだお茶

- ハブ茶を見直しませんか

- (2025-11-17 15:42:54)

-

-

-

- 日本酒の良さを広めよう!

- 大吟醸 光武「だいぎんじょうと孤独…

- (2025-11-19 22:31:47)

-