全601件 (601件中 1-50件目)

-

〇〇のはなし(2025)#4

○○のはなしの最終回は、長門市から東萩までの最終区間と車内イベントについて書いていきます。長門市での6分の停車中に跨線橋から撮った1枚です。キハ40は山陰線を中心に陰陽連絡線に絡む路線で多くが現役で今も走り続けていて、何と再延命工事が施行された車両も出てきています。車体が頑丈に作られているだけに、2030年代中盤まで全廃の可能性はなくなったと言えるでしょう。異例とも言えるご長寿気動車になりつつありますが、さすがのJR西日本も来年度は気動車をある程度製造することが業界紙で予想されているだけに、数はさすがに減っていくであろうと見られています。長門市を発車後、車内イベントがあり、この日は萩市の観光課の職員さんによるクイズとじゃんけん大会が決行されました。車内イベントは日替わりで行われていて、日によってはお菓子や食べ物の無料提供が行われる他、萩市主催のイベントは萩焼のプレゼントがあり、これが割と内容が太っ腹なんですよね(^-^)。じゃんけん大会の商品は、ロゴが入った特製の萩焼の花瓶でした。さすがに2名は難しい・・・代わりに参加賞として萩焼の小物入れがもらえました。おちょことして使うのはやや小ぶりですが、日本酒を少なめに飲みたいときに重宝しています。ウイスキーをストレートで嗜むときにもいいですね。長門市~東萩間も基本、日本海沿岸に沿って走ります。青海島の近くにはクルーズ船も停留していました。このアングル、鳥取~城崎温泉間で似たような雰囲気で見ることができます。定期の仕事は簡単ではありませんし、メンタル面で疲れたときには海に行きたくなるので、こういう風景をぼーっと見てほぐしたいときがしばしば(^^;;)。萩に着く前には、こんな情景が撮れます。東萩の1つ手前、萩に到着時の様子です。萩駅は洋風建築の駅舎を持っていて、嘗ての萩市の玄関駅の一つでもありました。ただ、市内中心部へは終点の東萩からの方が近く、特急も東萩に停まっていました。萩を発車し、橋本川を渡ると終点の東萩に到着です。東萩は城下町萩に相応しい立派な駅舎を持っていて、特急停車駅らしい雰囲気です。ここから津和野までは、SLやまぐち号に乗り継ぐため、防長交通の快速バスで移動。津和野まで1時間45分かかるため、トイレが非常に難儀でした。そのため、水分を摂るのを控えめにせざるを得ず、このあたりは地方のアクセスの難しさを感じたところです。終点の東萩に到着後、萩市からおもてなしとして割引券付きの観光パスポート、鉄道建設に重要な役割を果たした井上勝についての資料、ノートブック、そしてこの缶を頂きました。写真の缶は一見、ひれ酒かと思っていましたが、中身はプリングルスのサワークリームオニオン味でした。まさか、お菓子をもらえるとは思ってもいなかったですね。プリングルスは家で後日、ビールのアテとなりました。【まとめ】○○のはなしの往路は午前便ということもあり、益田に乗り継ぐ連絡列車としても使えます。特に18きっぷの発売時期には貴重な移動手段としても汎用性が広いので、活用しない手はないですね。管理人はこの乗車については、SLやまぐち号と合わせて欲張りました。現在のダイヤでは接続時間が4分とホンマにタイトなんですが、2つの観光列車を続けて乗れるので、やってみても面白いですよ。また、食の面でアップデートがちょこちょこと行われているので、費用を押さえつつ長く楽しみたい方にもこの列車は合います。イベントが手厚いので、ちょっとしたお土産が欲しい方、行程に盛り込みましょう。

2025.11.28

コメント(0)

-

〇〇のはなし(2025)#3

〇〇のはなし、後半戦に入ります。後半戦は食事と車内サービスについての "はなし" です。この列車では事前予約制の食事として、下関の老舗料亭の一つ、古串屋さん謹製の「夢のはなし弁当」がオーダーできます。弁当は1つ3400円ですが、WESTERポイントでも支払いができるため、WESTERポイントを使うと、予算を抑えて楽しむことができます。管理人も期限間近のWESTERポイントを併用した分、3割ほど安く食べることができました。また、食事は復路で出されるものがバージョンアップされていて、ローストビーフサンドやお米サンドが追加されています。お品書きはこちら。響灘と周防灘の海の幸がてんこ盛りの内容です。名物のふく(山口県ではふぐではなく、ふくと呼びます。)や鯨を使った料理が並ぶなど、なかなか豪華でした。魚介類を豊富に使った弁当のためタンパク質が非常に多く、1食で何と72gも摂ることができるため、豪華なアスリート懐石と言っても過言ではありません。おススメは梅肉を挟んで揚げた鱧木屋町揚げやイカうに焼で、食べ応えのある丁寧に作り込まれたおかずで、魚介本来の風味が生きています(^~^)。長門名物の焼き鳥が入っているのもポイントが高いですね。他にも、ふくの唐揚げや鯨の竜田揚げなど、おかずの一品一品が腹持ちがよいので、昼前に食べても夕方過ぎまでエネルギーが持ちました。こういった地元のスペシャリテをふんだんに出していくところは好感が持てました。現地に行かないと楽しめないものを出さないと、地方の活性化にはつながらないですから。2号車のデッキ端部には、車内販売のカウンターがあります。お菓子やグッズ、アルコール、お土産類など、品数はさほど多くはないですが、地元の特産品を買うことができます。12月20日からは車内販売がキャッシュレス決済のみになるので、利用される方はご注意ください。クレジットカードがあれば、これ1枚で事足りますが、持っていない方はICOCAなどのICカードにお金を入れて準備しましょう。最近は鉄道以外の施設でキャッシュレス決済を導入しているところが増えているので、最低限ICカードは持っておくことが必須です。PayPayは来年から使えるようになりますが、PayPayは日本国内で使うのが基本になっているので、汎用性を考えるとクレジットカードに軍配が上がるかなと感じます。グッズ類はカウンターの上にある他、陳列台がカウンターの下に設けられているので、販売内容をここで確認することができます。カウンターの後ろにはスタンプ台があり、これは運行当初から場所は変わっていません。ただ、記念乗車証はカウンターにいるアテンダントさんにコンタクトをしてみましょう。海を見ながらの食事、これこそが鉄道の醍醐味であるんですよね。のんびりと走る分、絶景ポイントをゆっくりと見ることができるため、急がない旅であればこれで十分です。最終回は終点の東萩まで進めていきます。

2025.11.26

コメント(0)

-

〇〇のはなし(2025)#2

〇〇のはなし、前回は小串までを見ていきましたが、2回目は長門市までの行程です。山陰本線の下関~益田間は、この響灘や日本海の絶景を眺められるのが最大の売りなのです。クルーズトレインのトワイライトエクスプレス瑞風も、山陰ルートは海沿いを通るため、乗客の満足度は高くなっていると耳にしたことがあります。乗った当日は晴天でしたが、波は少し高かったですね。海からやや離れた場所からも、海を眺めると気分が変わります。この光景、伊予灘ものがたりや雪月花に乗ると目の当たりにすることができるアングルですが、それぞれの場所によって細かい情景はやはり違います。角島の玄関口、滝部に着きます。滝部は旧豊北町の中心駅で、現在は合併により下関市の一部となっています。角島へはバスで行くことができるので、利便性は悪くありません。また、駅から少し歩いたところに、旧滝部小学校を改装した資料館「太翔館」があり、日本の化粧品業界を興隆した中山太一(現在のクラブコスメティックスの創始者)についての資料が展示されています。おそらくこの人をモデルにした小説「コスメの王様」は、NHKの朝の連続テレビ小説になるかなと管理人は予想しています。写真がかなりぶれてしまいましたが、国内でも屈指の難読駅名を持つ駅、特牛(こっとい)にも停まります。東大王で問題として出てきたことがありましたが、さすがの東大生でも回答できるのは半分もいかないほどの知る人ぞ知る駅です。途中、阿川で15分ほどおもてなし停車があり、駅すぐ横のカフェでコーヒー、飲み物やお土産品を買うことができます。車両の撮影や乗車記録は、主にこの駅で済ませました。この日は津和野からSLやまぐち号にも乗る計画をしていたので、津和野に向かう防長交通の快速バスの接続が、終点の東萩で僅か4分しかなく、東萩であれこれ用事を済ませるのはほぼ不可と踏んでいたからです。阿川での停車中の間、撮影はほとんどのお客さんがされていました。この写真からもカメラを構える客がちょこちょこと見えます。発車前の様子を撮ったものです。カフェはまずまず賑わっていました。阿川を出ると、油谷湾を左手に走ります。遠くに見えるのは島ではなく陸続きの半島になっていて、長門市の中心部からは車で主に出入りすることになります。油谷湾からしばらくすると、低い山をバックに田園風景がしばらく続きます。黄波戸(きわど)海岸が見えてきたら、長門市まではもうすぐ。右側には青海島が。下関からのんびり2時間強。長門市に着きました。長門市では信号停車があり、6分停まります。この駅は仙崎支線と美祢線が分岐する拠点駅として、長らく地域の重要な交通の結節点として機能していましたが、美祢線がBRTに転換することになり、山陰線の本数の減少と相まって鉄道では行きづらい街になってしまいました。その代わりとして、厚狭までの代行バスと下関へ行くサンデン交通の準急バスが現在のところ、公共交通として動いている状態です。人口減少とともに先細りする地方の公共交通ですが、持続可能な手立ては数多くあります。その手立ての一つを、次の回で紹介をしていきます。

2025.11.24

コメント(0)

-

〇〇のはなし(2025)#1

日帰りで行ってきた山口遠征の前半は、〇〇のはなしです。〇〇のはなしは、約3年半ぶりのご無沙汰になります。一昨年の橋梁被害の影響から2年間運休になっていた滝部~人丸間が復旧したことで、運休中は山口線や伯備線で特別運転を行っていましたが、ようやく本来の運行区間である新下関~東萩間に戻ってきました。東萩までの振り返りは4回に分けて綴ります。日帰り遠征のスタートは新下関なのですが、敢えて乗車は下関からにしました。その理由はこれ↑。長らく山口は国鉄車の最後の砦だったのですが、いよいよ来年の夏に227系Kizashiが24両正式に投入されることが決まりました。下関に普通・快速の定期列車でJR車が入るのは、分割民営化されてからは初めてのことで、40年近くを経ていよいよ時代が動くことになりました。105系、115系、415系の並びです。415系についてもE501系が関門トンネルに入ることから、このような国鉄車のみの並びを見ることができるのは珍しい光景になっていくでしょう。撮影を終えてしばらくすると、〇〇のはなしが入ってきました。前照灯や標識灯が交換されていることから、しばらくは使われることになりそうです。観光案内や金子みすゞの詩も復活です。下関は停車時間が5分ほどなので、すぐに車内に乗り込みます。アテンダントさんに乗車券と指定券を提示して乗車。内装が一般車とは違うので、特別感がありますね。乗り込んでからすぐの発車になるので、車内はあんまり撮れませんでした。座席の写真は前回の乗車記から再掲しています。1号車は畳敷きのシートなど和風の仕様で、以前も書きましたが、しっかりした割烹に入った感覚になります。対して2号車は洋をテーマとした内装で、全席が海側に向けられた革製のソファーシートになっています。そして前回の乗車から変わっているのが、特産品の展示ではなくデジタルサイネージになっていました。このサイネージでは、沿線を走る下関市、長門市、萩市の観光案内などが表示されます。途中、幡生を通過すると、右側に下関総合車両所が見えます。解体前の113系や115系が並ぶ様子を伺うことができました。来年のダイヤ改正では、岡山にUraraの2次車が更に投入されることから、115系の廃車がより加速していく見込みです。幡生からは山陰線に入り、下関市の郊外をしばらく走ります。小串までは本数がそこそこあり、通勤・通学には欠かせない足です。〇〇のはなしのキモは何といっても、海が見えること。この絶景を楽しむのが醍醐味なのです(^-^)。段々と田舎の風景になってきますが、ここはまだ下関市。山陰線に入って最初の停車駅は、川棚温泉です。外湯までは駅から歩いて2kmありますが、運動には丁度良い距離ですので、歩いて行くのもありですね。またバスもありますので、風呂好きの方には外せないスポットです。列車は川棚温泉に続いて小串に停まります。小串は下関側の区切りの一つとなる駅で、この駅で折り返す便が多く、朝夕のラッシュ時には30分おきに運行されます。乗車記はまだまだ序盤戦です。

2025.11.22

コメント(0)

-

お結び弁当(鳥栖駅)

次の乗車記は〇〇のはなしになりますが、その前に、2週間だけ販売される限定駅弁の紹介です。その限定駅弁とは、鳥栖の中央軒さんが作っているお結び弁当です。掛け紙に力士とまわしを締めたおむすびが2つ描かれている通り、相撲をテーマとした駅弁となっています。この駅弁は毎年、大相撲九州場所が開催される2週間のみ売り出されるレアもので、なかなかこれは貴重です。中身は力士に扮したおむすびが2個とおかずとして鶏の炭火焼きや焼き魚、鳥栖名物の焼売、筑前煮、玉子焼きなどが並びます。おむすびは白飯とかしわめしの2種類で、タンパク質が豊富なおかずと相まって、見た目以上に食べ応えのある内容です。管理人は相撲観戦で食べてはいませんが、食後の持久力が結構持ったのでカロリーも割と取ることができました。箱は中央軒さんの他の駅弁と同様に再利用できる竹皮を加工したものなので、食後に持ち帰ってコレクション入れや文房具入れなどに使えます。大相撲九州場所は現在、福岡国際センターで開催中ですが、日曜日には早くも千秋楽を迎えます。相撲を見ながら楽しむのが理想ですが、年3場所ある両国国技館とは違ってそれ以外の地域ではなかなか滅多に見られないものなので、機会があれば生での観戦、どこかで作りたいものですねえ。千秋楽まであと4日ですので、入手される方はお急ぎください。

2025.11.19

コメント(0)

-

The Rail Kitchen Chikugo(特別編)#2

特別編の2回目です。2回目は車内での食事と車内販売、沿線の夜景になります。前回のピザ窯で仕込み中の写真を出しましたが、仕込んでいたピザはこちらです。一般的なトマトベースのものではなく、クリームベースのピザが提供されます。Pizza ar taioさんのピザは丸型ではなく、角型になっているのが特徴です。コースにはオプションとして、1500円を追加することで鴨肉のローストが楽しめました。これは天神到着後に別の場所で食べる予定があったことからパスしたのですが、赤ワインソースで味わえば良かったなあと。乗車からおよそ15分。クルーさんがオーダーを取った後、前菜が運ばれます。前菜は秋刀魚のマリネと人参のブラッドオレンジサラダ、生ハムとモッツァレラチーズに季節のフルーツ(マスカット)が付いた2品です。飲み物は飲み放題ではなく、単品でクラフトビール2種類を選びました。クラフトビールは梅と葡萄味をチョイスしましたが、梅味のビールは甘みと苦み、酸味のバランスがよく、非常に飲みやすい料理に合うものでした。逆に葡萄味は苦みが結構強かったですねえ(汗)。料理はいずれも素材が新鮮で、酒テロ料理であったことは言うまでもありません(^~^)。前菜を堪能している間、二日市に信号停車します。ダイヤ上は天神~花畑間ノンストップなのですが、定期列車を縫うように走るため、通過待ちや信号停車が割とありました。筑紫では定期列車を待合せた後に発車します。発車後、車両基地に留置中の車両を左に見ながら走る様子が撮れました。この列車の名物お手振りは、三沢(みつさわ)にあるたこ焼き工房じゅんさんで見ることができます。電車はお店の前をゆっくりと通過してくれますので、お手振りもしっかりと目に焼きつけることが出来ました。勿論、お昼の通常コースでもこのお手振りは定番です。特別コースは久留米の1つ先、花畑で折り返しとなります。花畑では30分ほど停車し、ホームに降りて撮影タイム。駅名標は駅名に因み、オリジナルの造花が埋め込まれたものが使われています。花畑は実は隠れた乗り換え駅で、JR久大線の久留米高校前まで歩いて10分~15分で行くことができます。折り返しの停車中、メインのピザが出てきます。きのこのクリームピザで、具材はポルチーニ茸が入った3種類のきのこと自家製ベーコンの秋仕様の中身でした。トマト系とは違う美味さがありますね。パルミジャーノレッジャーノのコクが、ピザの味を引き立てます。腹持ちのよいピザでしたよ!停車時間の30分を過ぎ、一路、天神に戻ります。写真は久留米通過後のものです。久留米を通過すると、筑後川の橋の上で何と7分間停車時間が設けられました。毎年8月に行われる筑後川花火大会のときには、この列車の特別運行が行われ、橋の上から花火を見られる贅沢な演出があるんですよね。停車中は車内の照明が落とされ、この間に乗務を担当する車掌さんの生歌を聞くことができました。夜景を楽しんだ後は、PACCO SWEETSさんの特製モンブラン団子で〆です。〆は小郡で定期列車の待ち合わせ後に出てきました。ケーキのモンブランを団子にアレンジした異色のスイーツで、これは面白い創作菓子だなあと。味は甘さ控えめであっさりとした、胃に優しいものでした。モンブラン団子を堪能後は車内販売をチェック。前回の乗車が4年前だったので、その当時からは内容がかなり変わっていました。COFFEE COUNTYさんのドリップコーヒーが終売になってしまったのは痛い(><)。これに代わって沿線の特産品もお土産に追加されています。くろがね堅ぱんや中村園のハーブティーといったものも買うことができるようになりました。さらに車内販売は限定商品が追加されています。お土産にチョイスしたのは真ん中のイチジクバター。レーズンバターはワインのお供として好まれているおつまみですが、これのいちじくバージョンは非常にレアですね。購入後は保冷バッグに詰めて持ってきてくれます。物販の内容としては、以前よりも逆に充実したラインナップになったかなと感じます。イチジクバターはそのままつけて食べても美味いですが、クラッカーに乗せて食べるのが一般的です。洋酒の香りとともにイチジクの甘さが広がる乙な一品でした(^~^)。最後のお楽しみは、入鋏体験です。通常は大判の乗車証に検札鋏を入れるタイプのものを乗車記念にくれますが、特別編ではA型硬券が出てきました。この硬券に鋏を入れることができます。検札鋏自体が今や少なくなってきているので、段々と貴重なものになっていくんでしょうね。また、コースターは持ち帰りが可能ですので、家でグラスに置いて乗車気分を味わえる優れものです。100均でラミネートフィルムを買って両面に貼って使うと、強度が増すとともに防水効果が出て長持ちしますのでお試しを。この他、モンブラン団子に使われていたロゴ入りのシリコンペーパーについても、資料として持ち帰ってきました。こういった資料はいずれ貴重なものとなるので、家でも旅の記録として残しています。【まとめ】特別コースは通常コースとは一味違う料理や演出が楽しめるので、普段乗り慣れている常連さんやファンの方も満足できる行程に組まれていました。特別コースは西鉄以外にもJR四国のものがたり列車は結構頻繁にやっているので、乗る時期が合えば狙って乗ってほしいですね。【裏話として】今回の特別コース、当日乗務した車掌さんとお話をすることができましたが、何と、翌日の乗務で一緒になる運転士さんが、実は管理人も乗務を一緒にしたことがある方とは。旅がつなぐ縁って、どこであるかびっくりですね~(^^)。終点の天神でお礼をしましたが、どこかで西鉄に乗ったときに改めてそこはgreetingをしようと思います。

2025.11.16

コメント(0)

-

The Rail Kitchen Chikugo(特別編)#1

西鉄のThe Rail Kitchen Chikugo、4年ぶりに乗ってきました。本来はことこと列車の代替として考えていたプランだったのですが、ことこと列車の企画枠、ほぼ100%ハズレと思っていたものが何と当選になり、まさかの追加乗車と相成ったわけです。乗車したのは、平日の金曜日。受け持っている仕事を終わらせてから、西鉄天神駅に向かいます。4年ぶりの乗車は特別コースのピザが出るプランで、天神発車は夜の19:16。乗車手続きは、コンコース内にいる西鉄旅行さんのスタッフに乗車票を見せてあっさりと完了しました。夜のラッシュ時の発車ということもあり、定刻の5分前くらいに電車は入ってきました。慌ただしく車内に入ったため、撮る時間がほとんどなかったのが心残りに・・・。というわけで、車内の写真は過去の乗車記から引っ張ってきたものを再掲します。街のレストランをコンセプトにした落ち着いた車内で、カジュアルな感覚で乗れるのは有難いですね(^-^)。発車間際にぎりぎり撮ったものです。この後、すぐに発車時間となり、天神~花畑間の往復2時間半の特別コースが始まります。発車してすぐに撮ったフロントビューです。途中、下大利までは一部区間を除いて高架を走るため、福岡市内のビル群を縫って走る夜景が楽しめます。西鉄は大手私鉄16社の一角だけあって、首都圏の雰囲気にも似た感覚がありますね。車内には、このような「いってきまーす!!」のパネルが置いてありました。今回乗った特別編は、天神に新たに建てられたワンビルの地下にある Pizza ar taioさんと久留米の PACCO SWEETSさんとのトリプルコラボによるスペシャル企画で、西鉄旅行さんを通して申し込んだコースです。通常価格が11800円(運行当初は8800円)に値上がった中、このコースは6000円でした。乗車時間が通常よりも長いのと相まって、かなりお得な企画だと思います。車内には、通常コースの秋メニューが紹介されていました。値上がった分、料理のグレードが上がっていて、前菜のボリューム感がかなりあります。料理のブラッシュアップ後、使う頻度が減っていた2号車の厨房にあるピザ窯ですが、この日はピザが提供されることで、仕込みからフル稼働でした。乗車後、クルーさんの挨拶と、飲み物のオーダーを取りに来ました。特別編のピザコースが始まります。料理と車内販売、沿線の夜景については、次の回で。

2025.11.13

コメント(0)

-

COFFEE COUNTY(西鉄久留米駅)

楽天ブログの不具合、ようやく復旧した模様です。Xでお知らせしていましたThe Rail Kitchen Chikugo(TRKC)の特別編は次回取り上げます。その前にブログの復旧を確かめるために、番外編を1本お送りしたいと思います。番外編はTRKCの車内で提供されているコーヒーのプロデュース元、COFFEE COUNTY(コーヒーカウンティ)の本店です。実は電車まつりが行われた当日、時間が割とあったので先に久留米まで足を運んで寄ってきました。天神からは特急で30分強。西鉄久留米で下車し、駅から歩いて10分ほど行ったところに本店はあります。本店は一見、コーヒーショップとは思えない佇まい。外に看板が立っているので、ここで気付くことができます。それ以外はアンティークショップか本屋さんといった雰囲気です。店内はコーヒーの産地の一つ、ルワンダの工芸品が飾られた洒落た内装です。一味違った中身がこれまたいいんですよね。コーヒーは焙煎した豆の香りを楽しんでから注文をすることができます。ホットは600円。アイスは700円です。ちなみに、豆は1200円からなのですが、豆を買うことで1杯無料のサービスとなるのです。普段からドリップで楽しんでいる方にとっては、お得になります。管理人はホンジュラス産のミラフローレスをチョイス。焙煎は浅煎りで甘味と酸味が調和したマイルドな味でした。コーヒー初心者にとっては、苦みが少なく飲みやすい味に仕上がっています(^~^)。TRKCの車内では、このお店のドリップが車内販売で買えていたのですが、残念ながら終売になってしまいました。従って、車内で飲めるコーヒーを引き続いて楽しむには、お店に直接行くことが唯一の選択肢となります。お店は久留米の本店の他、福岡市内だと中洲と薬院にあり、東京にも進出をしています。焙煎は本店で行っているので、挽きたてを味わうなら一度本店に行かれるのがおススメ。銘柄や味のアドバイスなどを店長さんからもらうことができるので、コーヒーの知識を得るにはうってつけのお店でした。COFFEE COUNTY〒830-0018福岡県久留米市通町102-8OPEN:10:00~18:00定休日:火曜日HPhttps://coffeecounty.cc/

2025.11.10

コメント(0)

-

3年ぶりのにしてつ電車まつり#2

にしてつ電車まつりの続きです。電車まつりの翌週に乗るThe Rail Kitchen Chikugoを見る目的も、このイベント参加にはありました。残念ながらお客さんが多く、写真をゆっくり取る時間は取れなかったのですが、車内の窯で焼いたホットドッグを食べることができたので、予習としてはまずまずの成果になったかと感じます。The Rail Kitchen Chikugoは、本来は週末に運行されるレストラン列車ですが、特別に電車まつりで一般公開されていました。前回来たときも展示されていたので、電車まつりの定番企画になった感がありますね。車両は通勤車の6050形を改造して誕生したのは過去の乗車記でも記していますが、通勤車からの改造は全国的にも異例のケースです。しかし、鋼製車ということもあり、改造は割とスムーズにいったようです。これがアルミ車やステンレス車となると、改造も簡単ではなくなります。一般公開では、車内で販売されるグッズが特別に販売されていました。また、キッズプレート用に使われたル・クルーゼの皿も1000円で販売されるなど、物販は全体的に盛況でしたね。特にタンブラーはホットドッグとセットで買うと、何と200円で買えたのです。このときに管理人が注文したのは、800円の窯焼きホットドッグ満足セット。福岡市内に戻ってランチをする時間となると、遅すぎるのでここで食べていきました。タンブラーについては、ホット用に対応していないことから買うのをパスしています。車内でも食べることができましたが、家族連れがとにかく多かったので、子どもたちを優先し、持ち帰って他の場所で食べました。窯焼きのホットドッグはあんまりパッとしたものではありませんでした・・・。味もう~ん・・・。ケチャップとマスタードはついていましたが、もっと具を入れて野菜も欲しかったですね。ホットドッグを食べた後、別のテントで牛ほほ肉のスパイシーカレーが500円で売っていたのです。コスパ的にも栄養的にもこっちに行けば良かったと。後から後悔する1日となってしまいました。食についてはもっと事前リサーチをかけたら良かったです。【まとめ】JRの小倉工場とは違った視点で楽しめるイベントですので、来年以降に行かれる際は、是非物販や食事についてのリサーチを前もってしておきましょう。当日はThe Rail Kitchen Chikugoの特別コースで、管理人も車内で食べてきたモンブラン団子のお店が出店をしていました。意外にも提供元が割と来るイベントでもありますので、食については小倉工場の鉄道まつりよりも充実した内容です。さすがに2つのイベントをはしごすると、食か物販か、どちらかが犠牲になってしまうので、どっちに行くかは何をターゲットにして楽しむか次第になると思います。予算も大事ですので、しっかり下準備をしてから楽しんでください!

2025.11.06

コメント(0)

-

3年ぶりのにしてつ電車まつり#1

10月14日は鉄道の日。この日を記念したイベントが全国各地で行われるのが10月です。今年は例年よりも早く年末にかけての仕事が福岡で固まったので、昨年行った小倉工場はパスし、3年ぶりに西鉄の筑紫車両基地で行われた電車まつりに足を運びました。小倉工場と筑紫は同じ日に開催されることが多く、3年前は新幹線を使って2つのイベントをはしごしましたが、食事面や移動面での制約が多いことから、今年は西鉄に絞って楽しむことに。その振り返りを2回に分けてしたいと思います。筑紫車両基地は3年前はシャトルバスを使って行きましたが、最寄の筑紫駅から歩いて10分と近いので、今年からは歩いて乗り込みます。入口や民家に近いロケーションの感覚としては、京阪の寝屋川工場に近いものがあります。車両基地に入ると、アイスグリーンの5000形が展示されていました。西鉄の通勤型電車の標準塗装となっているもので、この塗装になってから今年が丁度50年。記念の展示となっていたようです。アイスグリーンにボンレッドの塗装は、貝塚線の1編成に復刻塗装として使われている他、筑鉄の一部の編成にも使われています。奥の3000形は洗車体験用に使われた編成で、幕は何と快速急行になっていました。快速急行の幕は久々に見ましたが、西鉄で今後使われることはないかなあ。こちらはクレーン吊り上げ実演前の検査中の3000形です。一般公開の中でも人気のアトラクションで、20tクレーンで吊り上げる豪快な様子は、子どもたちの目を惹きつけます。この台車は元々7050形が使っていたボルスタレス台車で、貝塚線に転用する編成のものです。貝塚線とは線路の幅が違うので、転属に際しては新しい台車に新調されています。貝塚線の7050形は来年のダイヤ改正から使われる予定で、同時に貝塚~香椎間の運転間隔がラッシュ時に短くなるようです。この写真は西鉄の営業列車で使われている台車を写真で一気に出したものです。初期の台車は京阪や山陽のものとよく似ていますが、平成中期から使われている車両は、ボルスタレス台車に統一されています。台車の側には、貝塚線転属に際する公式な発表が添えられています。テーブルには、過去に使われていた運転士用の仕業スタフが並べられていました。その下には副標がずらり。博多祇園山笠やミュージックトレインなどの副標が並びます。ももクロの副標はさすがにありませんでした。工場内には、検査中の6000形が2編成展示されていました。検査中の編成にも入ることができ、その折に撮ったものです。この2つは、車両工場内で安全標語として使われているものを撮ってきました。AKB48とHKT48。アイドルグループの名前を標語にしているのは、芸能人の輩出が多い福岡県ならではのアイデアですよね(^^)。これはやられました。安全の見える化、安全を根幹にしている鉄道事業者にとっては当たり前のことですが、より具体化できるようにしていく工夫はあちこちでやっていることが確認できました。前半は主に車両工場や電車について撮ったものを出していますが、次の後半はThe Rail Kitchen Chikugoの展示やイベント限定の昼食について書いていきます。

2025.11.03

コメント(0)

-

ろくもん #6

プロローグが長くなってしまったのは異例の展開でしたが、ろくもんの乗車記はこの6回目が最終となります。最終回は長野まで道中を追っていきます。戸倉でのおもてなし停車を終えて、発車する前のサイドビューを撮ってみました。115系自体が急速に減ってきているので、いずれ貴重な1枚となるでしょう。ろくもんは戸倉に続き、屋代にも停車します。ここで撮影タイムのおかわりに。屋代では、後続の定期列車を待合せます。入ってきたのは湘南色の115系。撮り鉄のマナー違反が続き、復刻色で運行するダイヤの公開が中止になってしまったのはファンとして強烈なしっぺ返しと捉えてよいでしょう。全国的に撮り鉄のマナーの悪さは社会問題になっていて、一向に改善が図られないことから、強硬手段に出てくるところも出始めてきていますね。こういった自分勝手な行動は、鉄道営業法や威力業務妨害、往来危険罪に該当するので、警察も厳しく動くべきです。115系が行った後、跨線橋から撮った1枚。夏休みの真っ只中でしたが、撮り鉄は1人もおらず、撮っていた人は全員がろくもんの乗客だったので、安心して撮れました。構内には長野電鉄河東線の線路跡が残っていて、嘗ての名残をとどめています。国鉄時代にはこの駅から河東線に入り、湯田中まで直通運転する急行「志賀」が走っていました。屋代以降の停車駅は松代、須坂、信州中野のみと、線内は特急として運行していたようです。屋代を出発すると、アテンダントさんがお土産を持ってきてくれました。この日のお土産は運行11周年のオリジナルマグネットと、八幡屋磯五郎さんの七味です。この七味、パッケージは乗務するアテンダントさんがデザインしたもので、しなの鉄道限定のものです。八幡屋磯五郎さんの七味は生姜が入っているのが特徴で、辛みの中に生姜の香りがアクセントとして入った独特のものに調合されています。辛みを効かせた料理やカレーなどに合いますが、個人的には焼鳥にかけて使ってみたいですね(^~^)。電車は千曲川に沿ってさらに走っていきますが、北陸新幹線が左に見えると、いよいよ長野市内に。長野自動車道の下をくぐると、新幹線と並行して千曲川を渡ります。篠ノ井線との合流地点。長野市の南の拠点、篠ノ井に着きます。1998年に行われた長野冬季五輪のメイン会場、オリンピックスタジアムはこの駅が最寄で、プロ野球の公式戦も年間1~2試合程度行われるスポーツ施設が集中する地域です。篠ノ井は定期で走る特急も停車する駅ですが、ろくもんは通過します。この駅から長野まではJRの管轄になります。川中島を過ぎると犀川を渡ります。有名な川中島古戦場はこのあたりか?と想像しそうですが、実際の古戦場は篠ノ井から行く方が近いです。篠ノ井からは10分ほどで終点の長野に着きます。到着前にはアテンダントさんからの乗車御礼があり、快適に楽しむことができた2時間強の旅でした。豪華なイタリアンに細やかなおもてなし、タイガースの高寺君の話題で盛り上がるなど、阪神ファンの利用もあるようです。【まとめ】往路のイタリアンコース、早いランチとなりますので、朝食はホンマ、軽めにしておいた方が無難です。管理人はランチ提供は11時過ぎと予想してうなぎのバイキングを堪能しましたが、さすがにこれはきつかったですねえ。乗車後は善光寺口から市内中心部に向かい、ジムで1時間以上走り込みや筋トレをして食べた分のカロリーを減らしました。午後便の和食についても結構なボリュームがありますので、やはり朝食は動く量を勘案して摂りましょう。今年の遠征で行程に入れたろくもんは、クラシルリワードで貯めた軍資金を活用して乗りました。往路・復路共にランチコースは18500円しますので、アプリやクレジットカードのポイントなどで費用を捻出してから乗る方がお得です。さらに9月からはクラシルリワードと連動したゲーム「ポイポイうさぎ」が出ていますので、これをスキマ時間にプレイすることで、ポイントを幾分か高効率で貯めやすくなりました。現在は来春の36ぷらす3赤の路をターゲットに資金を貯めていますが、来年は南海のGRAN天空や近鉄のLes Saveurs志摩(レ・サヴール・しま)が出てくるので、新たなモチベーションになりますわ、これは。

2025.11.01

コメント(0)

-

ろくもん #5

前回は豪華なイタリアンについて見ていきましたが、終盤の2回で終点長野までの沿線の様子と、車内でのおもてなし、車内販売について振り返ります。中軽井沢の次の駅、信濃追分での一コマです。沿線の最高地点になっていて、標高は955mと正しく高原の駅に相応しい数字です。この写真の反対側は浅間山が見えるビュースポットで、2号車は反対側の車窓が見えにくいのが難点でした。生憎この日は曇りで、浅間山は見えず。その代わりにアテンダントさんが晴れの日の写真を見せてくれました。浅間山はご存じの通り国内有数の活火山で、江戸時代の大噴火をきっかけに天明の大飢饉に繋がった忌まわしい歴史があります。噴火というと、富士山の火山活動が言われていますが、自然災害についての備えは地震だけではない時代に入ってきています。この写真の場所で、ろくもんは一旦停車します。よく見ると遠くには北陸新幹線が。時間が合えば車窓から新幹線を見ることができるホットスポットなのです。往路は小諸を通過します。駅の通過後は脇に小諸城の石垣が見えるんですよね。信越本線は軽井沢から先は標高の高い場所を走るため、高台から見下ろす景色が上田まで見られます。途中、田中保育園の保育士さんと園児のみんなのお手振りがあります。こういったお手振りはうれしいですね(^-^)。車窓から千曲川が見えだすと、信州の主要都市の一つ、上田に近づいてきます。こちらはしなの鉄道の本社です。本社の社員さんからもお手振りのおもてなしがあります。残念ながら休日だったため、人数が少なかったのが残念。上田で10分ほどおもてなし停車の時間です。一旦小休止しておもてなしと撮影タイムに。ろくもんは運行開始当初は停車駅がかなり多かったのですが、最近は停車駅が絞られています。とはいえ、種別は快速なので、1号車の座席指定車は空席があれば間際でも乗れるようになっています。上田名物のみすず飴です。観光案内のパンフレットも忘れず取っていきましょう。最寄には真田家の居城だった上田城があり、NHKの大河ドラマ「真田丸」放映のときには、観光客で賑わっていました。上田を出ると、しばらくは千曲川沿いに水田地帯を眺めることができます。この写真はとある工場を撮ったものですが、少し前には車窓から上田西高校を見ることができました。上田西高校は甲子園にも出たことがある高校野球の強豪校で、タイガースの高寺望夢選手の母校なんですよね。アテンダントさんも「高寺選手は応援してます!」と熱いエールを送ってましたよ!来年、森下級の逸材と言われている立石君が入ってくるので負けられんよ!!千曲川流域は豊富な水資源に恵まれていることから、県内有数の米作地帯としてコシヒカリなどが生産されています。戸倉に着きました。ここで2回目のおもてなしタイムです。反対側のホームにはE129系の姉妹車、SR1型が停まっていました。SR1型はしなの鉄道の新しい主力車両で、既存の115系はこの車両に全車が置き替えられることが決まっています。戸倉は上山田温泉の最寄り駅ですが、宿のある温泉郷までは少し距離が離れています。この駅で停車中、おもてなしの一環として六文銭饅頭を頂くことができました。スイーツとは別腹のおもてなしで、車内でも買うことができます。こしあんがたっぷり詰まった昔ながらの饅頭です。コーヒーは停車中にサーブ。甘味の強い饅頭ですので、無糖のブラックで丁度よい塩梅でした(^~^)。そして1号車のカウンターで車内販売をチェック。全体的に価格が高めで、しっかりとした旅の記念になるお土産がズラリと並びます。巾着とか考えましたが、家に結構溜まってきていたので、次回述べるお土産のみに今回は留めました。最終回の6回目では、終点の長野までの道中と、115系の写真をもう少し出していきます。

2025.10.27

コメント(0)

-

ろくもん #4

往路のろくもんは軽井沢を出ると、すぐにランチタイムに入ります。これは意外でした。前泊先のホテルでの朝食から4時間しかインターバルが空いていないので、何とか腹に納めましたが(^^;;)。きついと感じる以上の豪華な食事について見てみましょう。車内に入ると、既に座席にはランチョンマットと食器、メニューとコースター、ミネラルウォーターがセットされています。食事とおもてなしの準備は万端です。往路の洋食コースはラウンジで飲み物を出してくれるプリモフィトさんの担当で、地元の食材をふんだんに使ったイタリアンが並びます。食器類の隣にはおもてなしガイドがあり、ガイドの中はコース別の発着時刻と沿線の見どころ、車両案内、食事の提供元の紹介がまとめてあります。真田家の略歴についてもちょっとだけ触れていますが、もう少しあってもいいかも。手続き開始から45分。ラウンジで挨拶をした車掌さんの法螺貝が鳴ると発車です。10:29に軽井沢を定刻通りに出発しました。※写真は許可を得て掲載しています。すぐ横には北陸新幹線のホームが見えます。1997年の長野部分開業後は、信州の交通網が大きく変わりました。長野冬季五輪の開催で、便利になったものもあれば失ったものも色々と出てましたね。軽井沢を発車後、次の中軽井沢あたりでウェルカムドリンクの葡萄ジュースが出されます。果汁100%のシーズンパックジュースで、葡萄本来の爽やかさを味わえる満足度の高い美味いジュースでしたよ(^~^)。ウェルカムドリンクの後は、コース料理の開始です。前菜が5品出てきました。【前菜】蓼科麦豚と信州茸のテリーヌ ビーツのソーストマトのジェラティーナとボッコンチーニチーズのカプレーゼ仕立て信州サーモンのエスカベッシュ仕立て生ハムとメロン ルッコラソースほうれん草とパルミジャーノチーズのチーズケーキ 信州季節野菜 信州産人参のドレッシング前菜なので量は少ないかと考えがちですが、一番右のほうれん草とパルミジャーノチーズのチーズケーキはスイーツではなく、塩味の効いた食事となるケーキでした。フランス料理のケークサレと考えるとよいでしょう。いずれも素材の持ち味を活かしたクセのない味で、初手から満足度MAXの料理でした。信州サーモンはニジマスとブラウントラウトを掛け合わせた養殖魚で、海のない内陸県だからこそできる清冷な水資源を活かしたサーモンだそうです。臭みがほとんどなく、スモークサーモンよりもあっさりと食べられます。5品とも美味かったですが、いきなりこれは腹に溜まりますわ(^^;;)。前菜の次はその日のスープとパンと、炭水化物でお腹をやや満たします。スープは王道のコーンスープで、トウモロコシの甘みが効いた飲みやすい冷製スープに仕上がっていました。本日のパンは味噌が練り込まれたフォカッチャとテーブルロールが出されました。味噌味のフォカッチャは、海外では先ずないであろう一品で、こういったユニークなメニューが出てくるのは好感が持てます。スープとパンの後は、みんなが待っていたメインです。メインは魚・肉の両方が出ます。アクアパッツァはナポリの煮込み料理で、信州サーモンはここでも。火を通しても食べやすかったですね。それ以上にインパクトがあったのはローストビーフとソーセージで、ソーセージはローストビーフの下に隠れていますが、音がパリッと鳴る本格派のもので、久々に音のなるソーセージが食べられました。肉汁が出てくる感触が美味しさのサイン。ローストビーフはそれ以上に食べ応えがあり、満足度が増幅するのは間違いありません(^~^)。野菜サラダは箸休め。わさびドレッシングでさっぱりしましょう。【メイン】信州野菜のサラダ 長野県産わさびドレッシング安曇野信州サーモンのアクアパッツァ蓼科牛のソーセージ蓼科牛の低温調理ローストビーフドリンクはウェルカムドリンクとは別にもう1品、ビール・ワイン or ソフトドリンクから選べます。管理人は前日の飲酒を考えてノンアルシードルにしました。りんご果汁をそのまま使ったシードルなので、りんご本来の味が楽しめるものでした。最後はコーヒーとお菓子で〆です。フルーツは種なしのマスカットと巨峰で、香り・甘味とも申し分ないデザート。もう一つはグレーズのかかったシフォンケーキでした。出てくる量は少しでしたが、この日は食べ過ぎました(><)。それ以上に前菜とメインのボリュームがそこそこあったので、朝食については無理のないよう、事前に予習をしておくとよいでしょう。食事の後はおもてなしと車内販売、お土産と続きます。

2025.10.26

コメント(0)

-

ろくもん #3

ろくもんの乗車記、3回目になります。3回目は車内の設備と発車後の車窓を見ていきます。前回はこの写真で終わりました。EF63と並ぶこの姿も、数年したら思い出になっていくのでしょう。ろくもんは先ほどの写真で気付く方も多いと思いますが、元々は国鉄の115系で、近郊形電車を改造して観光列車に仕立てています。水戸岡さんが筆記体のロゴを使うのはあんまりないことなので、これは珍しいですね。1号車の側面方向幕。和洋織り交ぜたデザインに仕立てられています。2カ所には洲浜が。洲浜は真田家の替紋として使われたもので、婚礼などにも使われる縁起を担いだものであることはここに来てから知りました。車内に入ります。当日、管理人が乗ったのは2号車ですが、3号車から入って移動。ドアマットにも洲浜がデーンと。乗車=ハレの日という、しなの鉄道さんらしいおもてなしです。3号車は或る列車のレイアウトとよく似たセミコンパートメント仕様になっていて、ゆっくりと食事を楽しみたいときにおススメ。和のテイスト満載の室内です。運転台後方には、簡易ラウンジとしても使えるソファーとミニテーブルがあります。3号車からは敢えて1号車に移動。1号車は座席指定券を別に購入すれば乗れます。ろくもんは快速列車なので、当日の乗車にも柔軟に対応。1号車はオープン座席になっています。このタイプの椅子は、丹鉄のあかまつやあおまつとほぼ同タイプのものが使われています。オープン座席の隣にはボールプールが。あそぼーい!でお馴染みの設備で、ろくもんでも見ることができます。JR九州で実績を積んだ設備は、地方の鉄道の町おこしにも応用されていますね。1号車には売店があり、車内販売の拠点として使われます。車内販売については、沿線のおもてなしと合わせて5回目で触れていく予定です。最後に乗車した2号車に戻ります。ロングシート部分には、撮影用の制帽とパンフレット、乗車記念のスタンプが置いています。のんびりとできるフリースペース兼用です。制帽は実際の運転士や車掌さんが使っているものと同一で、子ども向けのものではなく、大人でもかぶって撮ることができるようになっていました。パンフレットとスタンプはこちら。パンフレットを持ち帰るのも乗車記念に。水戸岡トレインの名物の一つ、沿線の特産品や工芸品が飾られたディスプレイです。お酒だけでなく、グラスや陶器が意外に多かったりします。2号車のギャレー向かいには、ワインや日本酒の一升瓶が並びます。日本酒の銘柄がそこそこありますが、それ以上にワインの品ぞろえが充実していますね。長野県はりんごだけでなく、ぶどうの一大産地としても知られる証左です。ギャレーでは食事の準備が着々と行われていました。往路は洋食が提供されるので、スープとパンの準備の最中の様子です。お待ちかねの食事は次の回で出していきます。

2025.10.20

コメント(0)

-

ろくもん #2

軽井沢に着いた後、乗車の45分前から手続きが始まります。乗車前のおもてなしやラウンジでの様子を見ていくのが2回目です。こちらが軽井沢駅の旧駅舎。明治時代から続く、リゾート地らしい洋風建築が特徴です。入口はきれいに整備されていて、ここから中に入ります。インバウンド客が多く、撮影されていた方もちらほらいました。乗車手続きを終えると、このようなドリンク引換券がもらえます。コーヒーかりんごジュースをチョイスし、駅舎内にあるイタリアンレストラン「プリモフィット」で受け取ります。いわば、エアラインのラウンジサービスに相当するものと考えてよいでしょう。ここではりんごジュースをオーダー。100%搾りたてジュースで一息。プリモフィットの店内は見慣れたデザインになっていますが、そうです。デザインを手掛けたのは水戸岡鋭治さん。九州に住んでいる方はお馴染みです。ろくもん専用ラウンジは、旧駅舎の2階にあります。ここで暫し楽しみます。ラウンジには、ろくもんのオリジナルグッズが。運行10周年記念の商品も展示されています。隣には水戸岡さんがまとめたデザインバースが。この手法は、JR九州で培ったものと同じですね。ろくもんの名前は、六文銭からも分かるように戦国時代に勇名を馳せた真田家が由来です。結び雁金や州浜も、真田家の代名詞として知られるもので、真田幸村が旗印として使った六文銭は、「生きて帰らぬ」覚悟を表したものだと言われています。「真田、日本一(ひのもといち)の兵(つわもの)なり。」と、あの徳川家康も恐れていた武将でした。1615年の大阪夏の陣。幸村が家康の首を討っていたら、歴史はどうなってたんでしょうね。ラウンジは非常に豪華な造りで、博多駅のななつ星ラウンジにいるようなゆったりとした時間を過ごすことが出来るようになっています。これは小倉工場で見たソファーとよく似ています。D&S列車で座れるものと同等の座り心地で、長野にいながら36ぷらす3やふたつ星4047に乗った気分に浸れるのは、面白い経験でした。こちらもラウンジの一部です。2人掛けの椅子とテーブルが縦長に並びます。やや狭いですが、古い学校の雰囲気も。ラウンジには当日、乗務を担当する車掌さんと話をすることができました。ろくもんの発車の合図は、法螺貝の吹鳴なのです。戦国時代は戦が始まる合図でしたが、ここでは旅の始まりの合図として使われます。デモンストレーションとして、法螺貝を吹く様子を見せてくれました。※写真は許可を得て掲載しています。乗車開始の5分前には、旧駅舎からホームに移動します。改札口がちゃんとあるところは、駅であったことを示す名残ですね。旧駅舎の改札口の側には、アプト式機関車が静態保存をされていました。その隣には、1997年まで現役で稼働したEF63が同じく静態保存されています。EF63は横川~軽井沢間の碓氷峠専用に造られた補機で、新幹線が開業する前は全列車が補機を使って山を上り下りしていました。発車の10分前になりました。旅程表に書いてある時間通り、車内での準備を終えて乗客を出迎える準備が整い、ドアが開きます。車内の様子については、次の回で見ていきます。

2025.10.18

コメント(0)

-

ろくもん #1

お待たせしました。遅くなりましたが、ろくもんの乗車記です。しなの鉄道の豪華レストラン列車、ろくもん、当初は今年の遠征に盛り込んでいなかったのですが、クラシルリワードで貯めたポイントを軍資金に活用できる目途が立ったことから決行しました。今回の乗車記はプロローグが長くなりますが、乗車前の記録を先ずはまとめます。ろくもんは軽井沢~長野間の旧信越本線だった路線をメインに運行されている列車で、先ずは往路の発着地となる軽井沢に移動します。スタート地点は浦和から。ろくもんに乗る前にどうしても使っておきたかった浦和ワシントンホテルで前泊をかけました。アメニティが充実していた他、UCCのドリップコーヒーのサービスもあり、非常に設備の整った使いやすいホテルでした。管理人は普段、遠征の宿泊先は5000~6000円台で予算を設定してるのですが、今年はこの1泊については奮発しました。部屋からの写真をもう1枚。遠くには浦和レッズの本拠地、さいたまスタジアムが見えます。サッカー日本代表の国際試合も、ここで行われることが多いです。浦和ワシントンホテルを使った理由はこれ。何と朝食ビュッフェにうなぎが!!朝食ビュッフェは税込み1620円と、うなぎが入った価格としては太っ腹でした。その理由として、ホテル自体が賃貸借契約満了に伴って8月いっぱいで営業終了になることから、謝恩価格として設定されたものだったからなのです。そのため、泊まっているみなさん、全員がうなぎにいきますよね(^~^)。炭水化物はろくもんの車内で食べることから少な目にして、蒲焼やうざく、卵焼きなどを頂きます。桁違いの朝食は遠征だからこそ味わえる醍醐味。しっかりと堪能してきました。最後は鰻茶漬けで〆ます。朝食にうなぎが出ることは、外資系ホテルでは先ずお目にかかれないと考えた方がよいでしょう。浦和でガッツリエネルギー補給をした後は、軽井沢に向かいます。こちらはあさまに乗る前に撮った東京行きのたにがわです。軽井沢までは余裕をもって1本早いあさまを使いました。停車駅が高崎だけだったことから、移動時間は40分弱と短時間で済みます。写真は東北新幹線との分岐点あたりで、ここから速度を275km/hに上げて進みます。上越新幹線の最高速度が引き上げられたことで、高崎にはおよそ20分強で着きました。速いですね。軽井沢には発車の50分前に乗り込みます。受付時間は9:45分。先ずはしなの鉄道の改札をチェックすると、ろくもんは旧駅舎での受付となるようでした。ということで、持ってきた旅程表を出してから旧駅舎に受付に行きます。プロローグはここまで。次回からは本編に入ります。

2025.10.14

コメント(0)

-

SATONO(2025)#3(ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所)

SATONOは本編が終わり、ここからは番外編です。番外編は大人の楽しみ、ウイスキーについてです。仙山線で運行されるいろどりSATONOで行けるスポットに行ってきました。SATONOに乗った翌日、足を運んだのはニッカウヰスキーの宮城峡蒸溜所です。1969年、北海道の余市に続く2つ目のウイスキー蒸溜所として、創業者の竹鶴政孝氏が開きました。竹鶴氏は日本におけるウイスキー作りのパイオニアで、作り方を英国から持ち帰らなかったら今のようなジャパニーズウイスキーは世に出ていなかったほどの人物なのです。その経歴や苦難の人生については、NHK朝の連続テレビ小説「マッサン」で取り上げられました。宮城峡蒸溜所の敷地は、自然豊かな森の中にあります。良質の水が湧き出ないと、ハイクオリティなウイスキーは作れません。竹鶴氏は蒸溜所を建設する際に湧水でウイスキーの水割りを作り、その味の良さで仙台に決めたそうです。蒸溜所内には観光客向けのフォトスポットがいくつかあり、実際の熟成で使われていた樽がオブジェとしてあります。一見、ゴルフ場と見間違えるほどですが、ウイスキー造りの本場、英国と似たような雰囲気があります。見学施設の中には、実際に使われていたポットスチル蒸留器が展示されています。先端部の角度が違うだけで、ウイスキーの味に影響が出るほどの重要な設備であることは、現地に行って体感できます。これはカフェ式連続蒸溜器の模型です。主にグレーンウイスキー(とうもろこしなどを原料としたウイスキー)の製造に用いられます。アルコール分の高い原酒ができるので、味がしっかりしたウイスキーが作れるとのこと。この蒸溜器はスコットランドから技師を呼んで研修をしっかり行い、当時の西宮工場(阪急の阪神国道駅のすぐそばにあり、現在は閉鎖されています。)で稼働を始めました。ウイスキーは材料選びや蒸溜といったプロセスが大事ですが、その後の熟成がめちゃくちゃキーなのです。ウイスキーは蒸溜後、樽の中で寝かせて熟成をさせます。このときに使う樽の材料や樽の焼き入れの度合いによって、味が物凄く変化します。熟成が進むと、初めは透明だった原酒に段々と色がついて琥珀色の液体になります。一つのウイスキーが完成するには年単位の熟成が必要なのです。そのため、熟成の長さに比例して価格が跳ね上がる傾向があります。この写真は樽の違いによって、熟成する度合いが変化することを示したものです。材料や樽の使い具合によって、味や香りが細かく変わっていきます。原酒が熟成した後、様々な樽の原酒をブレンドして味を調整します。最後の味を完成させるのがマスターブレンダー。マスターブレンダーは、ウイスキーの品質や味を決める責任者で、とてつもない大役なんですよね。これが1940年に誕生した、ニッカウヰスキーの第1号です。ニッカの名称は、創業時の会社名「大日本果汁」から取ったもので、ウイスキーの熟成を待つ間、りんごジュースやアップルワインなど、りんごを加工した飲み物を売っていました。現在もアップルワインはニッカの主力商品として弘前で製造が続けられていて、スーパーで買うことができます。敷地内には売店が設けられていて、売店の横には試飲ができるバーがあります。せっかく足を運んだのですから、1杯は堪能しないとですね(^o^)。セレクトしたのは蒸溜所限定のピュアモルトレッド。水割りと炭酸割りで飲み比べましたが、恐ろしい位に味が変わるのには驚きました。ウイスキー本来の味を楽しむのであれば、軟水で割って飲むのがいいですね。宮城峡蒸溜所のモルトはノンピートモルト(ピート:泥炭で大麦を燻すときに使います。)が基本なので、甘味のあるまろやかな味が楽しめます。管理人がウイスキーの味を分かるようになったのは、英国に住んでいたときではなく、実は宮城峡の10年を飲んだことがきっかけでした。これはロックで味わいましたが、甘味のあるバニラトフィーのような香味は忘れられません(^~^)。バーのディスプレイには、昨年販売されたThe NIKKA nine decadesが飾られていました。創業90周年(nine decades:decadeは英語で10年を意味することから、90年の歴史を商品名としたもの)を記念して数量限定で販売された際物のウイスキーで、価格は何と300000円します。でもこれはまだ序の口。際物の中には100万を超えるものがあり、さらには1000万円近い価格のものもホンマ、あるんですわ。最後にアクセスについてです。蒸溜所は仙山線の作並駅から週末に定期列車に合わせてシャトルバスが運行されているので、これを使って行きましょう。試飲をするなら、電車やバスを使うのは must です。また、市バスでも行くことが可能で、仙台駅または愛子(あやし)駅から乗ってニッカ橋のバス停で下車し、15分ほど歩くと見学施設に辿り着くことができます。創業からのクラフトマンシップを感じ取ることができる施設ですので、しっかりと時間を取って行く方がいいですね。ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所〒989-3433仙台市青葉区ニッカ1Tel:022-395-2865HPhttps://www.nikka.com/distilleries/miyagikyo/access/

2025.10.12

コメント(0)

-

SATONO(2025)#2

SATONOの続きです。続きは終点、郡山までの様子になります。こういった晴天の日の磐梯山は、ホンマのフォトジェニックな1枚に仕上がります。昨年よりも緑が映えた出来になりました(^^)。2号車は郡山方面へは後ろになるので、後方から車窓を眺めた様子です。沿線の主要駅、猪苗代に停車します。電車の接続時間に合わせて裏磐梯へのバスが出てますので、観光客の利用が一定数ある駅です。猪苗代からは下り坂になっていきます。しばらくは平坦な路線ですが、磐梯熱海までの区間はカーブが多く、表定速度がやはり落ちます。昨年の往路では撮り切れなかった旧中山宿駅の様子を残すことができました。元々は姨捨や二本木などと並ぶスイッチバック駅で、各駅停車はここで折り返して停車していました。一方で特急あいづや急行ばんだいなどは、そのまま駅を通過して進んでいきます。現在の定期列車は、スイッチバックを使わずに全列車がスルーです。乗車中は車内販売を利用しました。お昼を食べたばかりでしたので、コーヒーで一服。車内販売で商品を購入してアンケートに答えると、昨年と同じようにオリジナルの水性ボールペンがもらえました。ただし、デザインは昨年のものとは若干変わっています。また、復路のうけとりっぷを使うと、お昼に食べてきた田季野さんの特製輪箱飯や日々餡さんのオリジナル輪箱に入ったおはぎを楽しむことができます。日々餡さんのおはぎは昨年は11日前までの予約が必須でしたが、年度が変わってからは4日前までに短縮されて入手がしやすくなっています。郡山の奥座敷、磐梯熱海まで来たら終点までは間もなくです。今回は外湯でひと風呂絡めても良かったかも。喜久田を過ぎると、郊外の住宅地や高速道路、幅の広い幹線道路やロードサイド店舗が目立って見えてきます。郡山は人口約32万と仙台に次ぐ東北第2の都市で、東北南部の交通の結節点として機能する街です。磐越西線で辿ってきた道中もここで一区切り。終点の郡山に到着です。到着後はかんのやさんに出向き、仕事関係でのお中元の手配に。遠征中ではありますが、一旦仕事モードに入っていました。SATONOは普通列車用の企画きっぷでも指定券を買えば乗れるので、良心的な列車と言ってよいでしょう。会津若松からの移動は、やはり快適でした。SATONOは磐越西線以外の路線でも乗れますので、秋の仙山線や冬の石巻線など、沿線毎に異なる車内販売は楽しみの一つです。一度乗ってみて、快適性や地元色豊かなおもてなしを楽しむのもいかがでしょうか?次の番外編では、仙山線沿線のメジャースポットに寄ってきた記録を掲載します。

2025.10.10

コメント(0)

-

SATONO(2025)#1

ブログの今後の掲載ですが、掲載記事を追加しました。1、SATONO(会津若松→郡山)2、SATONO番外編3、ろくもん4、3年ぶりの西鉄筑紫車両基地一般公開5、The Rail Kitchen Chikugo (Pizza ar taioコラボ特別編)6、〇〇のはなし(下関→東萩)7、SLやまぐち号8、カシオペア関連ネタ9、台湾の鉄道についての基本情報と桃園国際空港(Taoyuan International Airport)の使い方10、海風号(新竹→台中)11、台湾の駅弁ネタ12、台湾高鉄(台湾の新幹線)について13、鼎泰豊台北本店追加した2つの記事はいずれも西鉄関係で、The Rail Kitchen Chikugoの特別コースが取れました。そのため、4年ぶりに乗れることになり、車内で本来提供されていたピザが復活します。この乗車記を載せていくため、〇〇のはなしとSLやまぐち号については、乗車を11月にスライドします。スケジューリングはこのあたりにして、1年ぶりのSATONOの乗車記です。SLばんえつ物語→田季野さんでの昼食を終えて会津若松駅に戻ってからは、復路で投宿先の郡山に移動します。番外編を含めて3回に分けて辿っていく内容です。田季野さんの輪箱飯、さすがの味でした(^~^)。お腹も心も満タンにしてから会津若松駅まで歩いてゆっくり戻ります。片道徒歩20分は軽い運動代わりにも。SATONOに乗車前、何と風っこが来ていました!風っこはキハ48を改造したトロッコ列車で、JR東日本では数少ないキハ40系列の生き残りです。季節臨であちこちで運行されますが、管理人が狙っているのは首都圏からアクセスが比較的容易な方である水郡線での臨時快速。これまた時期が合いにくいんですよね・・・(^^;;)。風っこを見てからSLばんえつ物語の復路を見送った後、SATONOに乗ります。会津若松の停車時間は5分。喜多方から方向を変えて郡山に向かう復路便です。1年ぶりの乗車で会津を離れます。今年も普通車に乗り込みます。写真は郡山に着いてから撮ったものです。磐越西線は観光シーズンの週末にSLとSATONOで全線を乗り継げるダイヤに組まれているので、18きっぷを効率よく使うにはおススメの路線。単調な乗り潰しを防げます。指定券は840円しますが、グリーン車並みの設備を考えると、乗って損はないレベルです。展望席には昨年乗ってお目にかかれた青べこと緑べこがいました。その横にはアロマがしっかりと焚かれていて、改めてアロマを嗅ぐと、森林の爽やかな香りが(^-^)。本来の赤べこと起き上がり小法師は、このような色使いが基本です。今年は運行1周年であることから、記念のフォトパネルが掲出されていました。会津若松を出ると、会津盆地を逆に上っていきます。郡山までは1時間18分。往路よりも所要時間が短いので、観光要素よりも移動手段という色合いが強い行程です。車窓からは、青々としたきれいな会津の風景を撮ることができます。磐梯町で運転停車を行い、行き違いをしてから先に進みます。後半は終点郡山までの道中の続きです。

2025.10.08

コメント(0)

-

考察・片町線(学研都市線)のうれシートについての批評

JR西日本、今月のダイヤ修正で片町線(学研都市線)にうれシートを導入することが決まりました。しかしロングシートのうれシート、これには様々な意見があり、管理人も嘗てはよく使っていた路線だっただけに気になるネタではあったので少し考えていきたい話題です。これがうれシートのロングシート版です。のれんだけで仕切れるお手軽座席指定車ですが、これが鉄道ファンや沿線住民の間で、賛否両論渦巻いています。というか、沿線住民からは否定的な声が多いのも事実なのです。※写真はJR西日本の公式HPから引用片町線は京橋~木津間を結ぶ通勤通学路線で、関西学研都市へのアクセス路線でもあることから、学研都市線の愛称が付けられています。1997年にはJR東西線の開業に伴って神戸線や宝塚線との直通運転が始まり、神戸・阪神地区からのアクセスが改善されました。この路線は大阪の電車特定区間だけに通勤客が多いですが、特に高校や大学に通う学生の利用が多いことで知られます。沿線には同志社大学田辺キャンパスや大阪産業大学、大阪工業大学枚方キャンパス、摂南大学薬学部など、中~大規模の大学がある他、高校野球の全国的強豪で知られる大阪桐蔭高校、府内屈指の進学校、四条畷(しじょうなわて)高校、東海大大阪仰星高校(学校は京阪交野線の村野にあり、途中の河内磐船で乗り換え)、同志社大学の付属高校や旧大阪第2学区と第4学区に位置する公立高校など、生徒数が多い高校も点在しているので、朝夕の混雑の改善やサービスアップは急務なのです。では何故ロングシートのうれシートしか出せないのか?これには物理的な理由があります。一番に挙げられるのは東西線の設備面。京橋駅と東西線各駅には4扉対応のホームドアがあることから、営業運転で入れる車両が207系と321系の2形式のみに限られます。また、剛体架線を使っていることから、乗り入れる207系と321系にはパンタグラフの離線対策として、特高圧引き通し工事やパンタグラフの2丁化が施行されているので、これがされていない車両は入れません。また、JR西日本は片町線にクロスシート車を投入しないことも明言していて、その理由に沿線に観光地や行楽地がほとんどないことを列挙しているからです。果たしてそうか?答えは否です。沿線には全国的にも規模の大きな吊り橋「星のブランコ」や府民の森星田園地など、春と秋の行楽シーズンにはハイキング客の利用が一定数あり、クロスシートを投入する余地は十分にあります。また、東西線開業前には221系が例外的に片町線に入ったことや、おおさか東線の新大阪開業前には223系が尼崎~放出間を走ったことがあったので、全くニーズがないといった事情はないんですよね。で、問題としてロングシート車のうれシートは300円を払ってでも使う価値があるか?これは沿線のユーザーは怒るでしょう。プレミアムカーを出している京阪との落差があまりにも大き過ぎます。プレミアムカーはラッシュ時には満席が出る程で、今月のダイヤ改正で3000系のプレミアムカーが2両に増えます。また、ラッシュ時には8000系を使ったライナーを運行していますが、ライナー料金300円に見合ったアコモデーションはちゃんと確保をしていて、ロングシートでもハイバックタイプのバケットシートを使っており、割と好評なのです。それを考えると、いかにJR西日本が片町線を軽視しているかが明らかですよね。これでは沿線に住む人が出ていきますし、街づくりの根幹を全くもって分かっていない。京阪が枚方市の再開発に乗り出したのは、沿線人口の減少が思ったよりも大きいからこそ、危機感を感じ取ってのものであることが伺えるからなのです。大阪の北河内地区は、大阪市内から北東に位置することから「鬼門」とも言われ、知名度があんまり高くないことや開発が北摂や和泉地区よりも地味な感じを受けるのは確かでした。しかし、パナソニックの本社があること、サントリーのウイスキー蒸溜所の候補地(山崎以外にも枚方市が候補地になったことは、ニッカウヰスキーのHPで紹介されています。)にもなったことから、街づくりについては一定のポテンシャルを有することが証明されています。デメリットは、片町線は事故などが起きたときに不通になってしまうと、振替輸送をしている駅までのアクセスがめちゃくちゃ悪く、中には陸の孤島に近い状態になってしまう地域があることです。特に星田~徳庵までの区間はバス路線が少ないことから、迂回路がとにかく限られます。バス路線が近くにある駅でも、京阪や近鉄の駅までは相当な時間がかかるので、使い勝手を良くしていくことは急務であるのですが、果たして幹部は分かっているんでしょうか?沿線でアクセスが比較的マシなのは、近鉄京都線と並行している祝園~京田辺間、京阪が使える河内磐船、あとは大阪市内に入って放出と鴫野ぐらいですからねえ。ただ、ロングシート指定車は肯定的に捉える客が少ないですがいます。メリットとして、足が伸ばせる、混雑を回避できるなど300円払ってでも乗るという意見もありました。鉄道開業当初の明治時代は、上等級の座席はロングシートが主流で、足を伸ばしてゆったり寛ぐといったことがステータスという考えがあったのです。しかし現在は「個」を重視する傾向が強く、プライベート空間が好まれます。阪急のPRiVACEはその流れに沿って設定された代表格で、こういった座席指定車は今後のトレンドになっていくでしょう。そうなると、改善策のヒントとなるのが、京王ライナーや京急のデュアルシート、磐越西線の座席指定車など、東日本の車両にあります。これらの車両はデュアルシートにリクライニング機構を搭載している編成がある他、磐越西線のE721系には座席指定車として使う区分にリクライニングシートを入れることで、一般車との差別化を明確に図っています。そうなると、うれシートとして使うのであれば、207系や321系の一部にデュアルリクライニングを入れたら分かりやすいと思います。データイムに普通や快速に使う場合は、ロングシートとして活用すればよいので、改造も小幅で済みますから、改造費用を1億~3億円台ということで考えると、ペイできる投資の一つです。他には、社会実験として、大阪~松井山手 or 同志社前間(おおさか東線経由)にまほろば編成を使って特急(らくラクかわち)を何日か走らせ、客の動向を見ていくのも手です。683系は放出以東は入れますから、特急料金を取ってでも乗る客は割といるかと予測します。メリットとして、片町線沿線から大阪市内に乗り換えなしでゆったりと移動できること、新大阪からの新幹線接続特急としての集客が見込めることなど、需要はあるはずです。これに関しては、自治体から要望を出すことも大事で、特に京田辺市と北河内3市(枚方市、交野市、寝屋川市)は言うべきでしょう。停車駅についても、新大阪、四条畷、星田、河内磐船、長尾、松井山手から同志社前まで各駅にするなど、乗降客の多い駅が片町線は多いですから、導入の際のインパクトは他の路線以上に大きいものが得られるのではないでしょうか。【まとめ】結論から言えば、片町線のうれシートは、正直テコ入れやアップグレードが必要になってきます。これ、JR西日本にとっては或る意味、博打だろうなと。その答えはいずれ出るでしょうが、街づくりや都市計画の観点から考えると、再考を要する施策にはなるでしょうね。

2025.10.04

コメント(0)

-

万博で食べられる鉄道メシ#2

万博ネタ、第2弾です。万博について、おそらく関西で行われることは自分が生きているうちは今後ないだろうと思うので、家に持ち帰って食べたのを紹介します。第2弾は大阪メトロオリジナルのランチボックスです。ランチボックスやスムージーについては、メトロ各駅に万博で販売中の広告が出されていたので、周知はしっかりとされていました。ランチボックスは8種類のメニューが入って2000円と、万博ならではのプレミア価格での提供となっています。ヘルスケアパビリオン内の売店で売っていたので、入場も購入もすぐにできました。箱の外観は中央線の400系を模したもので、サイズ的に長細く、持ち帰るのにやや手こずりました。箱は再利用が可能ですので、小物入れや筆記具などを入れるものにも転用できます。中身は前菜からメイン、デザートとコース料理仕立ての内容で、量的には女性向けかと思います。以下、お品書きを記しておきます。料理は左から前菜、メイン、スイーツの順です。【お品書き】1、大阪もん釜揚げしらすとブロッコリーのアヒージョ2、サーモンエスカベッシュ 大阪産野菜使用3、合鴨スモーク 大阪産茄子のカポナータ4、国産牛のローストビーフ 茸のマリネ5、大根のおでん煮 田楽ソース6、大阪名物メンチ串カツ 大黒ソース付け7、大豆ミート米粉まん 大阪産米粉配合8、青梅のタルト内容は全部が必ずしも洋風ではなく、大根のおでん煮やメンチ串カツなど、和食や大阪の粉もん文化の料理も織り交ぜたものになっていました。合鴨スモークやローストビーフは肉厚で食べ応えがあるので満足感が得られますが、ガッツリさんむけにはもう少し付け足すことをお勧めします。最後の〆の青梅のタルトは、ヨーグルトクリームと合わせたスイーツで、すごく爽やかなさっぱりとした味付けでした。構成として、駅弁ではなかなか食べられないおかずが割と入っていたので、家でも万博の余韻は味わえたかなあと。2025年の万博もあと2週間ほどで閉幕です。夢洲はこの後、IR(Integrated Resort:統合型リゾート施設)の建設が本格的に進む予定で、既に会場横にはクレーン車が大挙並んでいました。これに合わせて関西の私鉄各社も夢洲関連のプロジェクトを進めていくことになり、近鉄は一般路線から中央線に乗り入れ可能な特急車を製造すると既に発表しています。他にも京阪の中之島線延伸計画や、JR、阪急、南海が絡んだなにわ筋線建設計画についても方向性が定まっていくようで、2030年代の大阪はウォーターフロント地域がホットスポットになる可能性を秘めそうです。

2025.09.30

コメント(0)

-

割烹 田季野(会津若松駅、七日町駅)

台湾遠征、目途が立ちました。天候や治安面で問題がなければ年末に決行予定です。今月末から年末年始までの掲載記事についてのスケジュールです。本ブログ開設後、初めて海外遠征の記録を載せられるかな?1、万博で食べられる鉄メシ第2弾2、片町線(学研都市線)のうれシートについての考察3、SATONO(会津若松→郡山)4、SATONO番外編5、ろくもん6、〇〇のはなし(下関→東萩:山陰線復旧後の沿線を辿ります)7、SLやまぐち号8、カシオペア関連ネタ9、台湾の鉄道についての基本情報と桃園国際空港(Taoyuan International Airport)の使い方10、海風号(新竹→台中:台湾の観光列車、座席が確保できそうです!)11、台湾の駅弁ネタ12、台湾高鉄(台湾の新幹線)について13、鼎泰豊台北本店(遠征中に行程に盛り込みます)SLばんえつ物語の番外編は、是非食べてもらいたい会津の郷土料理が楽しめるお店です。SLに乗車後、先ずは観光案内所でバスの時刻をチェック。ところが、お昼時のバスは本数が少なくダイヤが合わなかったので、歩いて行くことにしました。会津若松駅からは歩いて20分。市役所を目指して歩くと、図書館と生涯学習センターが見えてきます。ここから左の路地を入ったところにお店が。輪箱飯(わっぱめし)の名店、割烹 田季野(たきの)さんです。昨年、行っておけばよかったと後悔した輪箱飯。何としても行きたかったお店だったので、駅からの徒歩も足取りが軽かったです。お店は只見線の七日町(なぬかまち)からも歩いてほぼ同じ距離で行くことが可能なので、ホテルや他の観光スポットからのアクセスはそんなに悪くはないですね。そしてこのお店は、クルーズトレイン四季島で立ち寄るお店の一つ。朝食を提供していることから管理人もお店の存在を知るようになりました。四季島、いつ乗れるやら(^^;;)。パートナー認定の盾の隣には、磐越西線を走行する四季島の写真が並びます。田季野さんの名物はこちら。これが会津伝統の郷土料理、輪箱飯です。輪箱飯は五種わっぱをチョイス。きのこにぜんまい、卵焼き、鮭、蟹が並ぶ贅沢な一品。輪箱飯は米と具材を輪箱に入れて蒸し上げた料理で、釜飯とは異を為す食感や風味が楽しめる料理です。郷土料理は輪箱飯以外にも小露(こづゆ)とけっとばし、付け合わせのところてんと胡瓜と白菜の浅漬けが入ります。輪箱飯は具が濃い味に仕立てられていて、食べ応えや満足度は抜群。蒸し料理ということもあって、脂分が少なくあっさりとした何杯でも食べられる美味なるものでした。特に鮭と蟹は素材の味を楽しめるので、本来の味が活きています(^~^)。小露は貝柱の出汁で取った伝統的な汁料理で、麩や根菜が沢山入った栄養バランスが取れるもの。本来は会津塗のお椀で出されるもので、冠婚葬祭や宴会の場で振舞われていたそうです。貝柱の風味が効いたコクがあって味に伸びがある薄味の汁物は、お代わりが進む逸品。ホンマ、お代わりしたかったのですが、残念ながらお店ではお代わりはやっていないとのことで、会津若松市内のホテルであれば、朝食で飲めるかも。けっとばしは馬肉をにんにく味噌で炊いたもので、牛蒡がアクセントとして入っていました。会津では常備菜としても食べられる料理で、スタミナがつきそうなパンチの効いた味でした。こういった類の料理は好きですわ(^~^)。四季島で出しているほどのクオリティだけに、味やおもてなしはホンマモンです。お店の方からは「遠いところからよくお越しくださいました。」と、丁寧なおもてなしを頂き、有難かったです。喜多方ラーメンやソースカツも魅力ですが、時間があるときにはホンマ、寄る価値があるお店です。持ち帰りもできますので、車内で楽しむのもよいかと。田季野さんの輪箱飯は、会津若松駅の売店で午前中に行けば手に入れることができます。また、サイズは小さいものの、会津バスの待合所でも売られるので、地元メシにこだわる場合は活用ください。素朴で重厚な味、これはハマりまっせ!割烹 田季野〒965-0871福島県会津若松市栄町5-31Tel:0242-25-0808 公式HPhttp://www.takino.jp/

2025.09.27

コメント(0)

-

SLばんえつ物語#4

磐越西線を会津に向けて走る乗車記は、4回目が本編の最後です。会津若松までの車窓からの様子を見ていきましょう。津川を出た後は阿賀野川を右手に見ながら進みます。途中、橋を結構渡るので、思った以上に線形はぐねぐねとカーブが多かったです。福島県の県境が近づいてくるとトンネルが多くなってきます。トンネルをくぐる前の鉄橋が割と多いのです。鹿瀬と日出谷の間にある平瀬トンネルをくぐっているときの様子です。路線最長のトンネルで、2kmほどあります。日出谷駅停車中にホームにちょこっと降りてみました。津川駅で売ってたとりめしは、元々はこの駅で売られていた駅弁なのです。阿賀野川の川幅も、上流に進むに連れて狭くなっていきます。途中の徳沢を通過中の様子です。この駅から線路は福島県に入ります。福島県に入ると、阿賀野川の名称が阿賀川に変わります。車内からは数か所ダムを見ることができます。西会津町の中心駅、野沢に停車です。中規模の町で乗降客が一定数あり、沿線の地域輸送もSLが担っていることが伺えます。この列車は快速ですので、指定券を買えば18きっぷでも乗れるため、18きっぷのシーズン中は乗客がやはり増えます。こういった景色は大事にしたいですね。そばの名産地、山都です。現在は喜多方市に編入され、喜多方ラーメンとともに山都そばが町おこしの一翼を担っています。山都の次は喜多方ですが、駅間距離はおよそ10km。地方の路線は駅と駅との距離が離れている所が点在します。次の停車駅を確認してから出発。SLからの煙を五感で感じ取ることができるのも乗車時の醍醐味の一つ。高台を力強く走ります。会津盆地が見えると、喜多方駅はもうすぐ。3年前に橋梁が倒れた濁川を渡ります。復旧までには8か月。橋梁の流失がきっかけで鉄路自体が廃止となってしまった路線は多く、当に橋は鉄道の命綱であることを強く感じます。喜多方に到着です。停車時間が短いので、ホームに降りる余裕はありませんでした。丁度お昼どきに停まりますので、ラーメン目当てに下車する乗客も割と多いです。喜多方は全国的に有名なラーメンと蔵の街で、会津若松と並ぶ会津観光の拠点としても知られています。ここから会津若松までは、盆地の中を颯爽と走ります。左手には磐梯山が。喜多方~会津若松間は会津バスの路線バスと競合する区間で、本数もバスを含めると利便性はまずまず良いです。往路は塩川に停車しラストスパートへ。復路はこの駅は通過します。部活帰りの高校生が多く、ホームは賑やかでした。左手に磐梯山の風景はあんまり変わりませんが、線形がよい区間に入ったため、スピードをやや上げて走ります。郡山からの線路が見えてくると、会津若松はもうすぐ。新津から長躯のんびりと辿ってきた3時間半はあっという間でした。終点の会津若松に到着です。SLはこの後、復路の運用に向けて機関車の整備や機回し、水や石炭の補給が行われます。家族連れが多く、夏休み中のピークシーズンでの乗車だったため、賑やかな車内でした。子どもたちがとにかく元気。よく食べてよくはしゃいで、この夏の思い出になったんじゃないかなあ?管理人も2年越しのリベンジ乗車が出来、ようやくつっかえていたものが少し取れてスッキリしたものになりました。会津若松は昨年も来た場所で地理勧がついていたため、戻ってきたなあという感覚があります。この後、車内での食事を控えた分の午餐へ。SLの番外編は地元の名店、田季野さんに伺います。

2025.09.24

コメント(0)

-

SLばんえつ物語#3

SLは五泉を出ると、阿賀野川沿いを県境に向けて坂を上っていきます。3回目は津川を発車するまでの道中です。五泉から先、馬下を過ぎると列車の本数が減って閑散とした区間に入ります。咲花辺りまでは越後平野の水田を見ることができる自然豊かな景色です。先頭車から見たSLの様子。煙を上げてゆっくり走ります。咲花は最寄に咲花温泉がある温泉駅で、新潟県内でも湯量の豊富な穴場の温泉でもあります。線路沿いには温泉宿が点在。こういう佇まいの温泉は管理人は好きですね(^-^)。咲花から先は阿賀野川を間近に見ることができる風光明媚なシーンが多いです。沿線の主要駅の一つ、津川には20分ほど停車します。ここでSLは給水や機関車の点検を行う他、地元のおもてなしがあり、ホームは賑わいを見せます。給水の様子です。高速で走るためには石炭だけでなく、水も大量に必要となります。営業運転では大事な作業なのです。給水と並行して動輪やピストン、軸受けなどの足回りの点検をします。先週、SLやまぐち号が故障(原因は動輪を動かす連結棒の不具合)で運転中止になっただけに、安全を担保しながら製造から80年を経過する機関車を走らせるのは、年々難しい環境になってきていると実感。停車中のSLにはいっぱいのお客さんが。記念撮影でひっきりなしでした。駅舎側からの1枚。こういった地道な記録が、後世に残すうえで大切な資料の一つとなります。4号車の展望車は、外観はこんな感じです。製造年を言わなかったら比較的新しい客車に見える完成度です。客車のロゴは、シックでモダンなレタリングに変わりました。ホームにはオコジロウの家があり、中に入ることができます。こういった子ども向けの設備は、豊肥本線の阿蘇駅(あそくろえもんの部屋)にもありますね。物販では、SLの運転日限定で復刻とりめしが販売されます。元々は日出谷駅の駅弁で、鶏そぼろがベースのとりめしとなっています。大舘や高崎、北九州の折尾のものとは一線を画す内容ですので、食べ比べるのも面白いですよ(^~^)。乗車した日はさすがに暑かったので、水分補給として冷凍みかんを300円で購入しました。SLのロゴが入ったシールが付いています。皮をあらかじめ剥いてくれているので、こういった日のみかんは美味いですね(^~^)。出発前の安全確認、スタフ確認の様子です。機関士と機関助士との連携が大事!SLは一人では走れません。津川での長時間停車はお客さんにとってはこの列車を楽しむための肝になりますので、とりめしや物販、おもてなしの情報について、チェックを前もってしておきましょう。後半は会津若松まで一気に進めていきます。

2025.09.20

コメント(0)

-

SLばんえつ物語#2

新津を発車したSLは、阿賀野川を上って会津若松に向かいます。2回目は車内についてと、新津から五泉まで少し記録を載せていきます。車内は12系客車をリメイクしたもので、普通車は昔懐かしのボックスシートが並びます。1999年の登場当初は、オリジナルの青い客車に青のボックスシートがそのまま使われていましたが、客車のリニューアル後はシックな大人の色彩になりました。照明も蛍光灯むき出しのものから、レトロな丸形のものに変わっています。4人掛けシートはこのような形です。背もたれがやや厚くなった他、通路側の肘掛に小型テーブルが追加されたので、飲み物が置けるように改良されています。新津側の最後尾はグリーン車の展望車で、座席はここから埋まっていきます。座席は1×2のリクライニングシートで、戦前の車内の雰囲気に近い内装が施されています。とはいえ、展望室は近代的なデザインなんですよね。4号車です。展望車と紹介されていますが、ラウンジカーと考えるとよいでしょう。前方はハイデッカー構造になっているので、阿賀野川を渡るときに見晴らしの良い眺望が楽しめます。そして4号車にはこの列車の特徴の一つ、丸型ポストが置いてあります。ここから手紙を投函すると、オリジナルの消印を押して郵送してくれるサービスがあり、これは好評だそうです。また、車内には記念スタンプが置いてあるので押していきましょう。惜しむべきは記念乗車証がないので、スタンプ帳を持っていくといいですね。反対側の展望車は先頭1号車にあります。復路の会津若松発はこちらが最後尾になるので、普通車に乗る場合は復路の方が人気になることも。1号車にはオコジョルームという子どもたちの遊び場があり、滑り台などで遊べる遊具が並びます。運転日が週末のため、家族連れで賑わう車両です。こういったプレイルームがある列車は、JR東日本の車両ではそこそこある感がします。売店は5号車にあります。営業中に配慮して、終点の会津若松で撮ったものを出していることをご容赦下さい。売店では主にオリジナルグッズや飲み物、お菓子などを買うことができます。そして売店には神尾弁当部さんや三新軒さんの駅弁も並びます。長時間の乗車になるので、食が意外と充実していました。雪だるま弁当は食べた後、貯金箱としても活用できる一品で人気の高い商品。雪だるまは色が複数あって、レアな黒い雪だるまが出てくることがあります。黒い雪だるまがあったら買ってましたね~。もう一つは車内限定のお弁当で、オコジョのたからばこです。笹巻きおこわや鮭の粕漬など、大人向けの内容に調製されています。会津若松で乗り継ぎの時間が少ない場合は是非、車内で食べておきましょう。トイレや洗面台はきれいに改装され、赤御影調になりました。トイレと水回りの清潔さはお客さん、特に女性客を呼ぶには物凄く大事な要素なのです。さて、道中を見ていきます。新津を発車後、SLはすぐに大都市とは思えない自然豊かな風景が広がります。磐越西線はこのシーナリーが魅力なのです。勿論、米どころ越後平野ですから、青々とした水田が広がります。新津を出て最初の停車駅は五泉です。五泉市は新潟のベッドタウンで、本数もこの先の馬下までは割と確保されています。乗客がそこそこ多いので、駅には自動改札が。五泉を出ると、列車は地方の路線らしい風景になっていきます。その様子は次回以降で見ていきましょう。

2025.09.17

コメント(0)

-

SLばんえつ物語#1

2年越しで計画していたSLの乗車記です。SLばんえつ物語は一昨年、雪月花の乗車と組み合わせて行程を組んでいたのですが、台風により運休が見込まれたため早くに家に戻らないといけなかったことから乗れずじまいでいました。今年は酷暑の夏ではありましたが、天候には恵まれたのでようやく乗ることができたものです。乗車記は会津若松の割烹、田季野さんの輪箱飯(わっぱめし)の紹介を番外編で盛り込んだ5回に分けて辿っていきます。スタート地点は燕三条からです。当初は新潟市内に前泊先を確保する予定でしたが、ホテルが満室であった他、料金が結構割高になっていたので距離はやや離れますが燕市内に投宿。翌日、弥彦線と東三条から信越本線での移動を考えたものの、乗り換え時間が相当タイトだったため、無理をせず新潟回りで新幹線で移動することにしました。上越新幹線は全列車がE7またはW7系に統一されてスピードアップが図られたので、若干移動時間が短くなっています。新潟からは新津行きまでの乗り継ぎ時間が20分ほどあったので、こういったアングルの写真も時間が合えば撮れます。万代バスセンターまでブラっと行きたかったのですが、時間がなかったため断念。新津には新潟から20分ほどで着きました。乗り継ぎの各駅停車の写真は撮っていなかったのですが、GV-E-400形で移動。新津駅には既にSLが停まっていました。SLの入線は発車の40分前とのことで、早起きしたら入線シーンが撮れていましたね。お待ちかねのSL、C57-180号機です。C57は「貴婦人」の愛称で親しまれ、SL最盛期の万能型機関車として活躍しました。門型デフレクターと排障器が重厚感を漂わせます。動態保存として走るJRのC57は、ここと山口線のSLやまぐち号で残るのみとなっています。本機は戦後間もない1946年の製造で、珍しい戦後生まれの機関車です。蒸気機関車は1948年のE10型を最後に製造が終了しています。発車前の点検作業の様子です。ボイラーや石炭の燃焼具合をチェックしているみたいでした。蒸気機関車の運転台は一般的な電車や機関車とは異なり、機構が大きく異なります。マスコンやブレーキハンドルといった今のような仕様ではなく、ブレーキの他、蒸気圧を調整するレギュレーターやバルブなど、運転には相当な技量を要することが伺えます。方向板はこの列車のオリジナルキャラクター、オコジョのオコジロウとオコミが描かれたものになっていました。しかも行先の新津⇔会津若松ではなく、「臨時」・・・。元々、この列車は始発着が新潟だったのですが、新潟駅の高架化に伴って新津発着に変わった経緯があります。発車前のホームには駅弁の神尾弁当部さんが立売を行っていました。オリジナルのSL弁当や名物の鮭を使った駅弁もあります。駅弁の隣では、オリジナルグッズの販売がSL運行日限定であります。家族連れで買われる方が多く、盛況でした。先ほどの神尾弁当部さんの立売で買ってきたのは、このプラ土瓶です。粉末のお茶が付いて100円と、コレクションには最適。現在はペットボトル飲料が主流になったため、お目にかかれることは少なくなりましたが、昭和時代を偲ばせる貴重なグッズです。念のため、燕三条駅近くのイオンで2Lのお茶に加えてミネラルウォーターを調達してきたのは正解でした。プラ土瓶に粉末のお茶を入れてシェイク。いい塩梅のお茶が出来上がりです。これで道中を暫し乗り切ります。駅や車内の散策を終え、10:03分、新津を発車します。会津若松までは約3時間半の行程です。発車時には恒例のお見送りとお手振りがあります。神尾弁当部さんとグッズ物販のスタッフ、新津駅の駅員総出でのお手振りです。車内の設備や展望車については次回に取り上げます。

2025.09.15

コメント(0)

-

うちのたまご#3(内野宿養鶏場)

SLばんえつ物語の乗車記は3連休中に掲載を開始します。その前に、福岡に仕事でいる間にちょこちょこ食べているうちのたまごのネタを。うちのたまごについては、4年ぶりに掲載となります。過去2回は直営店のたまごかけご飯や親子丼について書きましたが、3回目はホンマの養鶏場に直接買い出しに行ってきました。この卵は最近、販路が広がっていて、博多駅の直営店以外にも福岡市内やその近隣の都市のスーパーでも頻繁に見かけることができるようになってきています。実際、ななつ星の車内で出される食事にも、うちのたまごが使われているので、気軽にクルーズトレインの味を楽しめるのは嬉しいですね。近頃、卵の価格が高値で続いているので、付加価値の高い卵との値段差が小さいですし、貯まったキューポやWAONなどを活用する名目でうちのたまごもたまに買っています。あっさりした味で、朝食に卵かけご飯で食べていくと結構仕事でスタミナが持ちますから、滋養にも実は役に立つのです。ということで、飯塚にある内野宿養鶏場まで足を運んできました。最寄は筑豊本線の筑前内野ですが、駅からは歩いて3kmある他、筑豊本線の桂川~原田間は本数がとにかく少ないため、車での移動が必須です。養鶏場には直売所が併設されているため、キャラクターが入った案内板があってスムーズに行くことができました。卵はお店で売られているMサイズとLサイズは市価の1割ほど安い値段で買えますが、お得なのは規格外のもの。SサイズやLLサイズが6個入りで330円と3割近く安いのです。それでも他の卵と比べると1.5倍くらいはしますから、高価格帯の卵であることには変わりありません。また、関連商品として卵かけご飯用の醤油とカステラも売られていますから、一応最低限の売店としての機能も持っています。管理人が目をつけたのはこちら。500円のカップ入り卵です。13個入って規格外品よりもお得なものを買うことができました。確かに、行った甲斐はありましたし、手軽にななつ星の朝食を家で食べられることを考えると、ここは食べ鉄にとっては穴場かもしれませんね。また、写真の下にあるのは40個以上入った特売品で、管理人が行ったときには1800円でした。この特売品は日によって価格が変動するとのことですので、特売品を買う場合は事前に直売所に電話でコンタクトを取っておくとよいでしょう。管理人の前に購入されていた常連のお客さんによると、1500円で買えた日があったそうです。最後に、内野宿養鶏場までのアクセスですが、車がない場合は福岡市内もしくは二日市からレンタカーを借りて行くことが賢明です。福岡市内からですと車で1時間(八木山バイパス経由)は最低でもかかりますので、時間に余裕をもって行きましょう。二日市からは筑豊本線に沿って冷水峠を北に向かって入るルートになりますので、45~50分ほどを目安に見ておくとよいでしょう。養鶏場は国道200号線から1本山道を入った所にありますので、安全に気をつけて行ってください。年中無休ですが、直売所の営業時間は9:00~16:00ですので、午前中に行かれるのがおススメです。JR九州ファーム飯塚事業所うちのたまご(内野宿養鶏場)〒820-0708福岡県飯塚市弥山1133-1Tel:0948-72-0501

2025.09.13

コメント(0)

-

万博で食べられる鉄道メシ#1

夏休みに大阪・関西万博に行ってきました。1970年の万博を知らないだけに、一生に一度のビッグイベントはそそられます。万博で食べられる世界の食は数々ありますが、駅弁や鉄道事業者がプロデュースする鉄メシは、やはり食べておきたいものです。万博は平日に行ってきましたが、夏休み中だけあって予想以上の人出でした。ミャクミャクも勿論、撮ってきました。閉幕後は吹田の万博公園で太陽の塔と並んで保存されることが決まったので、EXPOのDNAは後世に引き継がれていきます。名物の大屋根リングはこのようになっています。5年後はIRとして整備されるそうですが、解体するのは勿体ないですね。本題にいきましょう。食べてきたのは久々の峠の釜めし。この釜めしはおぎのやさんと姫路のまねきさんとのコラボ駅弁で、万博用の特別版釜めしなのです。中身もオリジナルとは大きく異なり、焼き穴子や真鯛のほぐし身、真蛸が入るなど、瀬戸内の味覚をギッシリと詰めた具材が並びます。ちなみに茶飯はえきそばの出汁で炊いたもので、結構あっさりしながらも塩味の効いた仕上がりになっています。濃いめではありますが、素材の持ち味が活かされた味付けでしたので、さくっと食べられました。気温がこの日は35度を超えていたので、熱中症予防にもなったのはありがたいことです。家に帰る前には、JR西日本のオフィシャルショップにも足を運んできました。出口の近くには485系ボンネット車のヘッドマークが。こういう演出は相当マニアックな証左であることが伺えます。一方で片町線(学研都市線)のロングシートを有料座席にするウルトラEも。片町線のうれシートについては、10月初めぐらいに考察を書く予定です。万博の鉄道メシはもう1つ、月末に掲載します。狙っていたものがあったのですが、パビリオンが満員で予約が取れなかったため、改めてどこかで足を運びたいと思います。

2025.09.10

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#8

かんぱち・いちろくの今年の乗車記、締め括りは乗車時の変更点と番外編、旅のまとめです。【変更点】昨年の4月から運行を開始して1年半。10月からサービスや運転日の変更がありますのでこれはチェックしておきましょう。1、運転日水曜日のかんぱちが木曜日に変更になります。これに伴い、今回の乗車で頂いた味竹林さんの懐石料理も水曜日から木曜日にスライド。運休日が木曜日から水曜日に移動する形です。また、10月末から小倉車両センターでの定期検査に入るため、およそ2か月半休みになります。年始は1月8日からの再開ですので、乗る際には予約時にチェックをしておきましょう。2、提供元の変更火曜日のいちろくでフレンチを提供しているお店が、Tomo Cloverさんからヌーヴェル・キュイジィーヌ・タカハシさんに変わります。メインシェフの高橋翔大朗(しょうたろう)さんは、米・LA Weeklyの世界トップシェフ15に選出された実力派。味噌漬けフォアグラやカボスジュレなど、来年のいちろくで可能なら味わってみたいものです(^~^)。3、料金料金については、3月のJR九州の普通運賃値上げに伴い、18000円から19500円に改訂されています。改定分は普通運賃の値上げ分相当と捉えてよいでしょう。【番外編】ここからは番外編です。定時に別府に着いた後はそのままブラブラ温泉に直行。「別府八湯」と言われる温泉の街ですので、そのままスルーするのはもったいないですよ。管理人は別府で風呂に入るとき、1人でよく入るのは駅の近くにある不老泉や海門寺温泉、竹瓦温泉など、気軽に寄れる外湯が多いのですが、今回はバスで20~30分の鉄輪(かんなわ)温泉に足を運びました。鉄輪で外せないのは石菖(せきしょう)という薬草を使ったむし湯で、レンタルの浴衣を合わせた入浴料は920円です。デトックス効果があるので、結構スッキリ。ただし、アルコールの摂取量が多い場合は入浴を断られますので注意が必要です。定休日は第4木曜日ですので、これもチェックしておきましょう。※安全のため、入浴はしっかりとアルコールを抜いてから入っています。 鉄輪むし湯HP(別府市のHPから)https://www.city.beppu.oita.jp/sisetu/shieionsen/detail11.html鉄輪のもう一つの名物はこの足蒸し。冷え性の方にはおススメです。10分も蒸すと体が熱くなってきますので、冬場に体を温めるときには最適。地獄蒸しもヘルシーで美味ですから是非、別日に(^~^)。地獄蒸しを味わわない場合は、別府駅からの入浴タイムは2時間~3時間は確保しておきましょう。【まとめ】かんぱち・いちろくは復路と往路で異なるおもてなしやサービスを受けることができるので、改めて両方の経路を乗り比べてみると、相違点が結構あるなと実感します。季節のフルーツや豊後の食ならいちろく、八鹿のお酒ならかんぱちと、それぞれに充実した仕掛けがありました。3号車のセミコンパートメントは初めて使いましたが、搭載のコントラクトシートは想像以上にゆったりしたグリーン車に相応しいものです。シートの製造は日田のベストリビングさんで、設計から納入まで半年以上をかけた特注品。内装材は大阪の住江織物(現:SUMINOE)さんの製品が使われています。渾身のコントラクトシート開発の裏側は、noteにまとめられていますのでこちらもご覧ください。↓↓↓特急「かんぱち・いちろく」特注ソファ開発の舞台裏https://note.com/creativebase_fab/n/ncb912380f9ddそして終点の別府到着前には、アテンダントさんから挨拶を兼ねてメッセージカードを頂きました。今回のかんぱちは、旅好きの奥さんのリクエストで4月から席を確保していたので、家族サービスをしっかりやらせてもらいました。当日、車内でお世話になりましたアテンダントさんにはこの場をお借りして御礼を申し上げるとともに、来年も時期を合わせて乗りたいですね。来年は3年目に入るかんぱち・いちろく。どのような新たな仕掛けが生み出されるか、楽しみに待ちたいと思います。

2025.09.06

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#7

恵良でのおもてなしと車内販売の購入を終え、列車は別府に向けて更に上っていきます。久大線は三隈川の支流に沿って走るため、ガーダー橋を越える部分が結構あります。別日に撮影をするときは、川のアングルは狙い目です。恵良から由布院までは30分強。勾配がさらにきつくなるため、スピードがホンマに落ちてきます。豊後中村で行き違いのため少し停まります。九重町の中心駅で茅葺屋根の立派な駅舎ですが、役場は一つ西の引治の方が近いです。路線最長の水分(みずわけ)トンネルを抜けると、下り坂に入ります。街が見えてくるとまもなく由布院に到着です。由布院は停車時間が復路のいちろくよりも短いため、撮影をすぐに済ませてから車内に戻ります。ここで半分ぐらいの乗客が下車。由布院は海外でも知名度の高い国際的な温泉保養地で、郊外には温泉旅館やホテルが点在するなど、外国人観光客の割合が非常に多くなりました。ここではゆふいんの森Ⅰ世と並ぶ写真を撮ることができます。ゆふいんの森Ⅰ世はJR初期の車両のため足回りが古く、いつまで走れるか分からない状態でもありますから、近い将来、この写真は貴重になってくると思います。由布院を出ると、由布岳をバックに大分に向けて坂を下っていきます。湯平までは衛藤一六翁の肝いりである一六曲がりを曲がって進行。大分までの道中で旅の振り返りがあるため、それまでは車内のアートを色々と観覧します。車内の随所にあるアート作品も、車両の演出には欠かせないものとなりました。トイレに飾られているこの作品は、家のトイレに貼るために画素を高くして撮りましたが、奥さんからはあっさりと却下・・・。旅の演出を家でもと考えていたんですが(><)。3号車に戻ります。細かい部分に作品が散りばめられているのが確認できました。この観光案内の中にはQRコードが入っていて、QRをスマホで読み取ると、車内の作品とその解説を見ることができます。解説を見ながら作品を眺めることで、作者の意図を考えることができる貴重な機会です。由布院~大分間は観光輸送の他にも高校や大学に通う学生の足としても機能しているため、本数がそこそこあり、行き違いが増えてきます。由布院を出て湯平で信号停車した後、小野屋でも運転停車。この駅を出ると、2号車のラウンジで旅の振り返りがあります。振り返りはこのサイネージを使って行われます。五感を感じ取りながらの旅の醍醐味を、アテンダントさんが沿線のよさをまとめながら説明してくれます。振り返りが終わると、参加者には黒と金の金平糖がもらえます。金平糖は車内販売で売っているものの少量版で、ちょっとした心遣いは嬉しいですね(^-^)。向之原を通過し、住宅地やビル群が見えてくると大分市内に。高架を上がると、大分駅が見えてきます。大分に到着した後です。10分弱の停車時間があり、のんびりと発車時刻を待ちます。この次は終点の別府まで日豊本線を北上。別府湾は快晴で、青々とした一枚が撮れました。猿で有名な高崎山やうみたまごを通過の様子です。別大国道は九州屈指の交通量を誇る国道で、全国的なレベルでも上位に位置する大分の大動脈なのです。右にカーブし、東別府を通過すると終点の別府はもうすぐそこ。16時59分、終点の別府に定刻に着きました。博多から4時間40分。走るスイートルームの旅は1年ぶりでしたが、昨年のいちろくと同じように満足度の高いものとなりました。豪華な食事に付加価値の高い車内販売とおもてなし。こういった非日常の経験を得られるのは、旅の醍醐味ですね。最終回の8回目は締め括りと番外編でまとめます。

2025.09.02

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#6

恵良でのおもてなしの次はラウンジと車内販売についてです。車内販売は昨年から若干の変更がされていました。2号車のラウンジは乗った当初と変わらぬ豪華な車内でした。8mの日田杉の一枚板も健在。ただ、所々傷んでいた箇所も見受けられました。これについては、10月末から2か月半の車両検査が控えてるため、ここで修繕されるものと思われます。カウンターの端っこは列車のロゴが並ぶため、フォトスポットとしても使える場所です。復路のいちろくと同様に、カウンターには車内販売と一緒に沿線の工芸品が並びます。初めは久留米絣と大島紬、博多織のコースターです。実際に触って感触を確かめられるため、今後の旅の土産選びのヒントにもなります。お次はアロマと日田杉を使った団扇、ブックカバー。五感で味わう列車がテーマになっているだけに、嗅覚を刺激する引き出しがよりパワーアップしていました。柚子とかぼすのアロマは、爽やかな気分にしてくれます。木綿と竹鈴です。木綿と書いて「ゆう」と読みます。丈夫な繊維のため、服飾などの製品づくりには最適でした。車内販売はおつまみの販売終了や一部商品の価格改定など、実態に合わせたラインナップに変更されているものがありました。そのため、おつまみや一部のアルコールについては車内に持ちこむことをお勧めします。車内販売も工芸品と同じく、手に取って実際に見ることができます。オリジナルのロゴ入りの桝は、日田杉のよい香りが漂います。温泉地を通る列車のため、入浴剤が売られているのもポイントです。入浴剤は他の観光列車ではあまり見ない商品ですね。これは珍しい黒い金平糖。製造元は36ぷらす3の車内で売られている金平糖と同じく、北九州の入江製菓さんで、スターフライヤーの機内で提供される飴ちゃんも作っている会社なのです。そして運行1周年を機に新たに販売を始めたのがオリジナルのアロマオイルです。数種類の杉の精油をブレンドしたアロマで、これはすごく香りのよいものでした(^-^)。今回の乗車で管理人がチョイスしたのは、日本酒と焼酎のセットです。セットはオリジナルのグラスがもれなくついてきます。価格は5000円なり(涙)。車内でしか買えない貴重なお酒ですので、じっくり時間をかけて楽しみたいと思います。冬まで寝かせておこうかな・・・。今回、車内販売では運行1周年記念の企画として、3000円以上購入するともれなく日田杉の箸置きがもらえました。おそらく端材を加工したものだろうと思われますが、こういった2次生産品の活用はSDGsの観点からはすごく大事なことなのです。他にも5月までの乗車で、日田杉のマグネットがもらえたのですが、これはさすがに時期が合わず・・・。商品はこのようなマルシェスタイルで陳列されます。気兼ねすることなくゆっくり品定めをすることができました。今年は車内で淹れたてのコーヒーを味わってきました。スイスのフランケ社製の本格ドリップマシンで、香りのよい本格派のものが楽しめます。牛乳ジェラート岩下粒あん添えは、車内の目玉スイーツとして定番になりました。こういった目玉商品が一つでもあると、付加価値が高まり、リピーターの獲得にもつながっていくんですよね。八鹿さんの吟醸は価格が900円に値上げされました。値上げの分は車内限定のラベルが入ったものに変わったので、その場で飲むよりも持ち帰った方がよい感がします。付加価値を上げている分は、お土産用にどうぞ。2号車にはスタンプ台が併設されています。これも若干、バリエーションが増えていました。右のいちろくのスタンプは昨年乗ったときに押したものです。2つ押すことで記念乗車証が完成するのですが、今年からは季節によってスタンプの種類が変わります。ですので、時期がずれると上の写真のような感じに。リピーターを増やす仕掛けは、こういった小技の部分で多いんですよねえ。車内販売は目玉商品を出しつつも一部新商品が売られるなど、今後もバリエーションは増えていくものと思われます。運行を維持していくためには引き出しを増やしていくことが必要になるので、来年はどんな商品が出てくるのか、ちょこちょこと公式HPなどは見ておこうと思います。次で何と乗車記は7回目を数えますが、恵良から由布院を経て終点別府まで一気に載せていきます。

2025.08.29

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#5

往路のかんぱちの乗車記、ここから後半戦です。後半戦の始まりは、恵良駅でのおもてなしになります。ホームに降り立つと、駅名標の横には八鹿酒造さんのお酒の一斗樽が並びます。お酒を造っている蔵は駅からすぐの場所にあり、おもてなしも社員総出ですぐにできる絶好のロケーション。列車の名前の由来になっている麻生観八翁はこの蔵元の3代目で、昨年のいちろくの乗車記で記しましたが、車番(2Rー38)にもそのことが採り入れられています。観八翁の銅像は駅から程近い場所にあり、生前の遺徳を偲んで建立されたものです。おもてなしの振る舞い酒を飲む前に撮影タイム。恵良は駅構内に踏切がないため、間近で割と迫力のある構図の写真が簡単に取れます。周りを見て安全に気をつけて撮りましょう。※この写真は望遠を使って反対側のホームから撮ったものです。久留米側のホームからは、九重高原の山々をバックに自然豊かな風景とマッチした綺麗な一枚が撮れます。九重高原は温暖な九州では珍しく寒暖の差が激しい土地で、冬場には降雪もしばしばあるそうです。緑が映えるこの風景からは、想像がつきにくく感じました。撮影後はおもてなしへ。恵良駅の駅舎は、昔懐かしなまこ壁が特徴の蔵のような建築が特徴です。駅舎の中では地元九重町の特産品が売られます。 駅舎の一角には、八鹿酒造さんの創業からの年譜や酒仕込みに使われる道具、観八翁と四代目麻生益良氏の略歴が展示されたスペースがあります。ミニ八鹿記念館と言っても過言ではないほど、説明がしっかりと付記されていました。短時間ではもったいないくらいの内容です。駅の外には散策マップが。列車の説明と往路のダイヤが記載されているので、お手振りにも最適。ただし、龍門の滝までは相当な距離があるので、車で回る必要があります。そして楽しみにしていたメインイベントへ。八鹿さん、太っ腹ですよ!(^~^)車内限定の日本酒と焼酎が飲めるのですから。八鹿さんのお酒は大分県内を出るとお店ではなかなか入手が難しいこともあり、この試飲はホンマ堪能させて頂きました。焼酎は昨年、車内販売で購入して奥さんと家で飲んだので予習済みでしたが、日本酒については初めてだったので期待感が上がります。左が焼酎で日本酒は右側。初めは焼酎から。焼酎は銀座のすずめ琥珀によく似た樫樽仕上げの味でしたが、アルコール度数が37度あるので、味の伸びと香りが違います。僅かな差がこれだけの味の違いになることを実感できるかと思います。水割りにするとまろやかで飲みやすくなりますので、普段飲み以外にも贈答用にもできる一品。日本酒は精米歩合40%と、極み具合をやや抑えめにした造り方で、香りが従来の大吟醸や純米大吟醸より控えめになっていました。味は米の旨味を感じつつも酸味が結構効いたもので、肉や燻製などのどっしりとした料理にも合う仕上がりなのは意外です。さらに、今年出来上がったばかりの新酒やスパークリング純米、赤米スパークリング純米、かぼすリキュール、ヨーグルトリキュール、梅酒などもありました。その中で飲んできたのは、新酒と赤米スパークリングとヨーグルトリキュール。新酒は先ほどの車内限定純米大吟醸と飲み比べたら明らかに味の違いが明確です。新酒は香りが良く、味も華やかな王道の純米大吟醸でした。赤米スパークリングはアルコール度数8%と低めで、酸味が効いたフルーティーな味でした。昨年のくろまつで伊根満開が飲めなかったので赤米仕込みの酒をここで初めて体感しましたが、飲みやすい女性受けする一品でしたよ。ヨーグルトリキュール、これは美味すぎます(^~^)。ジュース感覚で飲めるのが逆に怖いくらいの美味しさ。アルコールがスパークリングと同じ8%入っているので、間違っても未成年がいるイベントに出したらアキマヘンで!ヨーグルトリキュールは仕事関連で使いたいと思います。管理人の周りが結婚ラッシュになっているので、そこで結婚祝いにいいかなと(^^)。八鹿さんのHPにはオンラインショッピングのサイトがありますので、大分以外の地域から注文する場合は、お店で買うよりもオンラインで仕入れた方が確実です。また、2月には蔵開きがあるので、ここで搾りたての蔵出し新酒と合わせて入手するのも選択肢の一つになります。HPは以下のサイトからどうぞ。八鹿酒造HPhttps://www.yatsushika.com/このおもてなしは唸りました。八鹿の車内限定のお酒が無料で試飲できるのは、ななつ星などのクルーズトレインや或る列車に乗ってもできないので、非常に貴重です。往路のかんぱちに乗らないとできない極上の一刻。是非、皆様かんぱちに乗る前には本乗車記を改めて資料として見て頂けると有難いです(^~^)。後半戦はこの後、車内販売とラウンジ、恵良発車後から終点別府までの様子、番外編と続けていきます。

2025.08.26

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#4

往路の道中、まだまだ続きます。田主丸でのおもてなし停車を終えた列車は、久大本線を東に進んでいきます。乗車記4回目は田主丸~恵良までの沿線についてのまとめです。 田主丸発車後すぐの様子です。平日でしたが、夏休み中であったことから、駅には多くの方が来ていました。お手振りも賑やかに。田主丸は嘗ては単独で町制を敷いていた町でしたが、平成の大合併に伴って久留米市に現在は編入されています。この駅を出ると、ちょこちょこと行き違い停車があります。フルーツで有名なうきは付近の様子です。緑鮮やかな田んぼが映えます。筑後川の向かいには、美肌の湯で名高い原鶴温泉を見ることができます。温泉街としては小規模ですが、おもてなしのレベルが高い宿もあります。 筑後川を渡ると山間部に入り、ほどなくして大分県に。筑後川は大分に入ると三隈川に名を変えます。日田彦山線の線路跡が見えると、嘗ての分岐駅の夜明です。日田彦山線は豪雨被害に遭った後は、添田から日田までがBRTに転換されました。東日本大震災以降、赤字のローカル線がBRTに転換された路線が増えてきていますが、今後も豪雨で不通の美祢線がBRT化することになるなど、地方ローカル線にとっては厳しい時代になりました。ゆっくりと夜明を通過。ここからは右手に三隈川を見ながら進んでいきます。光岡(てるおか)を過ぎると、日田市内の中心部に近づいていきます。駅前はマンションが並び、街の雰囲気に。日田に到着です。ただ、旅客扱いはせず、10分間の運転停車で小休止。前回取り上げた食事は、ゆっくり味わいながらこの駅まで楽しみました。日田は林業の盛んな街で、林業以外にもサッポロビールの日田工場やいいちこの蒸留所があるなど、お酒の街としても知られています。また、進撃の巨人の作者、諫山創氏の故郷でもあり、アニメとコラボした町おこしも盛んです。日田からは上り坂が続きます。ほぼ由布院まで上り勾配を上っていくので、山岳路線の色合いが強く出る区間です。ここから天ヶ瀬までは三隈川を何回か渡っていきます。快晴の三隈川。穏やかな流れです。日田からはおよそ15分。天ヶ瀬をゆっくりと通過。天ヶ瀬は復路のいちろくではおもてなし停車をしますが、往路のかんぱちは止まらずにそのまま別府に向けて東進します。このとき、管理人は2号車のラウンジにいましたので、ラウンジからの写真を。ラウンジの様子や車内販売は、恵良駅でのおもてなしの様子の後に取り上げます。天ヶ瀬~豊後森間は渓谷の中を抜けていく区間があり、迫力ある写真も撮れる場所が結構あります。昨年も撮った慈恩の滝です。慈恩の滝の前後の区間では、速度を落として運転してくれるので、車窓からの滝の流れを見ることができます。慈恩の滝を越えると、しばらくは国道210号線と並走します。豊後中村まではトンネルもなく、開けた線路です。豊後森でも運転停車があります。日田よりは短い時間で発車するので、余裕をもって撮影とはいかなかったですね(^^;;)。豊後森には国の有形文化財となった機関庫があり、戦時中には軍事輸送の拠点となったこともあるそうです。お手振りをしてくれる方がここでもいっぱいいました。機関庫と並んで欠かせないのが、9600型蒸気機関車です。ドライブでのメインスポットとして、訪れる方も結構います。九重盆地の真ん中を列車は駆け抜けていきます。豊後森の次の駅は恵良。かんぱちのハイライトとなるおもてなしが行われる駅です。恵良に着きました。この駅では16分停車し、八鹿酒造さんのお酒などが振舞われます。この振る舞い酒、内容が濃くめちゃくちゃ楽しめました(^~^)。恵良でのおもてなしは次の5回目で書いていきます。

2025.08.23

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#3

長らくお待たせしました。遠征と帰省から帰ってきました。かんぱち・いちろくの乗車記を続けます。3回目は味竹林さんの懐石お重です。博多発車前に車内に入ると、オリジナルデザインのランチョンマットが予め敷かれていて、外出用のシールと記念乗車証、手拭き、割り箸がセットされていました。もうこの段階でランチが始まるサインであることを知らせてくれます。ランチョンマットは持ち帰りができるので、乗車記念に最適です。割と凝ったデザインですので、お土産にいいですね(^-^)。食事は発車時間が丁度、お昼時と重なることからすぐに持ってきてくれます。トライウッド製の日田杉のお重も1年ぶりです。蓋は小石原焼のプレートがはめ込まれたオリジナルのものです。そこで昨年撮った写真を見返しましたが、何と蓋は昨年と同じデザインのものでした。ちなみに異なるデザインのものはこちら。蓋のデザインは6種類あり、ランダムに宛がわれます。中身は和洋折衷の豪華な料理が並びます。品数が多彩で、仕込みに時間を相当かけているであろう力作です。料理は王道の懐石そのもので、テーマ性をもって提供されます。大将の竹林譲さんは大阪の「味吉兆」で修業を重ねた料理人で、伝統的な和食に加え、洋や中華の技法も取り入れた独自の料理を出されているのは、車内の食事からも感じ取ることができます。乗車時のお品書きはこちら。昨年の運行開始時の献立からは若干、変わっていますが、季節感を出した内容に仕上がっています。上段口取り・牛肉白ワイン煮・八鹿酒造酒粕と干し葡萄・だし巻玉子・鶏の松風、長芋の梅酢漬け・魚とオリーブのテリーヌ・パプリカ、きびなごエスカベッシュ・厚焼き玉子、ブロッコリー造り・鯛・ハガツオ・アオリイカ・南京けん、紅芯大根・新生姜のあられ炊き合わせ・茄子、牛蒡、南京、ちんげん菜、油麩、平揚げ、茗荷強肴・大分の鱧・イカはんぺん・人参クミン風味・紫キャベツ酢漬け・新蓮根素揚げ、ひじき下段水菓子・スイカ・柚味噌麩・金柑ゼリー焼き物・海老の柿の種揚げ・サワラ幽庵焼き・焼サバの燻製・自家製ソーセージ・ピーマン、すだち御飯・八女茶御飯・ちりめん山椒ちらし寿司・イクラ、錦糸卵、日田椎茸ふくめ煮、オクラお椀・胡麻豆腐、ワカメ(澄まし汁)この献立を見ると、食材の種類が1日の目標の30種類を超えていることが分かります。献立のバランスが取れているヘルシー志向の食事であるので、おかずが少量ずつでも満足感や満腹度はものすごく高いものであることが実感できました。写真には載せていませんが、胡麻豆腐とワカメの澄まし汁は、昆布と鰹の一番出汁がきちんと出ていた王道の味でした(^~^)。特にこだわっていたのは刺身。鮮度が落ちる夏の時期を考慮して、わさび醤油ではなく生姜醤油で食す工夫が凝らされていました。勿論、新鮮で肉厚があり、食べ応えは満点。日本酒や焼酎が欲しくなるのも納得です。こだわりの品は他にも。牛肉の白ワイン煮は是非とも食して頂きたい一品。牛肉と言えば赤ワインとの相性を浮かべる人が多いですが、白ワインで煮込むと牛肉がさっぱりと入るため、ご飯がいくらでも欲しくなる飯テロのおかずなのです。これは家でも作ってみましたが、牛肉と醤油、白ワインだけでもめちゃくちゃ美味かったですよ!(^~^)管理人は敢えて砂糖や生姜を入れず、肉の味をダイレクトに味わえるよう、白ワインとたまり醤油だけで味付けしてやっています。これ以外では焼サバの燻製やちりめん山椒、海老の柿の種揚げ、自家製ソーセージがなかなかの味で、実際のお店で買えるおかずや付け合わせは人気が高いことが伺えました。素材の持ち味を出した味付けをしているので、野菜のおかずもお酒と合わせて楽しめます。ミシュラン一つ星の実力店。舞鶴にあるお店についても、行きたくなりましたね。Bueno!! 味竹林〒810-0073福岡市中央区舞鶴1-3-14 小榎ビル1FTel:092-712-1051 定休日:日曜、祝日HPhttps://www.ajitakebayashi.com/

2025.08.22

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#2

往路のかんぱちは博多駅に入線後、少ない乗車時間で12:19分に発車します。2回目は田主丸でのおもてなしの様子までを辿ります。久留米までは鹿児島本線を高速で走行。これは、36ぷらす3の赤の路と途中まで同じルートです。発車後、2か国語(日・英)でのアナウンスが入り、いよいよ旅の始まりです。次の竹下では、ななつ星が運行されていないときに見ることができたりします。この日は残念ながら車両はほとんどが仕業に入っていました。竹下はららぽーとが近くに出来てから乗降客が格段に増えていて、快速の臨時停車も週末を中心に継続されています。かんぱちは発車時間が丁度お昼どきですので、すぐにアテンダントさんの挨拶があり、その後ランチタイムが始まります。食事については、次の3回目で詳しく振り返ります。二日市を通過中の様子です。鹿児島本線内は運転停車は鳥栖と久留米のみで、いずれも停車時間は短く、リレーかもめやみどりのダイヤに影響が出ないよう結構なスピードが出ていました。とはいえ、キハ40とキハ125の改造ですから、最高速度は95km/hまでしか出せません。鳥栖までは九州自動車道と一部3号線と並行して走ります。福岡市内の近郊区間とはいえ、のんびりした長閑な風景が見られます。運転停車の鳥栖に着く前には、田代の貨物ターミナルが進行方向左側に見えます。反対側にはサロンパスの看板と工場も。鳥栖は久光製薬の本社があり、女子バレーボールSVリーグのSAGA久光スプリングスの本拠地を置いている他、Jリーグサガン鳥栖のホームでもあることから、交通の結節点だけでなくスポーツの街としても全国的に有名です。鳥栖は運転停車というよりかは信号停車で停まるので、ほどなくしてすぐに出発。久留米まではおよそ7kmですが、水田がどこまでも伸びる米作地帯なのです。久留米に到着しました。復路のいちろくは降車扱いをしますが、かんぱちは運転停車のみですぐに発車します。ここからは久大本線を一路、大分に向けてのんびりと向かいます。久大本線に入ると、しばらく耳納連山に沿って走ります。日田までは線形が比較的良く、特急は高速で走行できる区間です。ゆふいんの森は久留米~日田間の表定速度は70km/h前後と、特急らしい走りを体感できます。沿線はやはり水田が多く、にこまるや夢つくしといった地元のブランド米が生産されている米の一大拠点なのです。博多を出てから約1時間強。最初のおもてなし駅の田主丸に到着です。田主丸の停車時間は12分。ここで物販や駅舎の見学など、軽い散策ができました。車両を降りて駅舎に向かうと、飴がもらえました。よく見ると、パインアメ!(^~^)これは縁起がいいですわ。一昨年のタイガース日本一の原動力にもなったパインアメ。監督時代の岡田さんが試合中になめていたことで一時、品切れになったあの飴です。セリーグ優勝後はパインアレが発売されるなど、日本一になってからもしばらくはブームが続きました。今年は監督が藤川さんに変わり、ピッチャーがえげつなく良くなりましたね。大竹くんや岩崎くんのような進学校の高校を出ている選手や、デュープやウィギーといったTimes World University Rankingの上位に出てくる大学を卒業した選手が増えるなど、考える力のあるプレイヤーが今のチームの主軸になってきているのは時代の趨勢かと感じます。田主丸は河童伝説がある町として知られていることから、物販に河童グッズが並んでいました。駅舎内にはカフェがあり、地元の交流スポットとしても活用されています。駅舎も河童にちなんだデザインで、待ち合わせには分かりやすいですね。ちなみにこの駅から南に歩いて20分ほど行くと、胡麻焼酎の蔵元、紅乙女酒造の蒸留所があります。残念ながらおもてなしでは紅乙女は飲めませんでした。せっかくなら飲みたかった・・・。駅舎の2階に上がると、伝統行事の虫追い祭りを紹介する竹細工がいっぱい置かれていました。虫追い祭りは300年以上続く伝統行事で、稲作の際に発生する害虫を駆除する目的で始めたそうです。竹細工は、小倉城の竹あかりで使われるものとほとんど同じです。反対側のホームには、「お迎え河童」という独特のポーズをした河童の銅像が。発車3分前にはアテンダントさんが鐘を鳴らして知らせてくれます。それまでの余った時間は撮影タイムに。天候が良く、望遠で拡大をしてもしっかりした写真が撮れました。そして発車前にはゆふいんの森III世が通過していきました。乗車記はまだまだ続きます。次の3回目のランチでは、味竹林さんの懐石お重について記していきます。明後日から遠征です。料理の話については、遠征と帰省から戻ってから22日にアップします。皆様、よい夏休みを。

2025.08.06

コメント(0)

-

かんぱち・いちろく(2025)#1

今年の乗車記のハイライトの1つは、昨年の5月に乗車したかんぱち・いちろくです。1年2か月ぶりにリピート乗車に辿り着きました。伊予灘ものがたりに匹敵する高い乗車率を誇り、なかなか座席が取れなかったのですが、4月から動いて往路を確保。別府までの5時間弱の行程の記録です。昨年と同じくたっぷりと撮った写真は何と120枚以上に。中身の濃い旅程になりました。昨年と同じように盛りだくさんの内容でお送りします。今回のかんぱち・いちろくは博多から乗ってきました。昨年の別府発は「いちろく」でしたが、往路の博多発は「かんぱち」として運転されます。発車時刻は12:19分。30分以上前に博多駅に乗り込み、4番ホームに移動すると、隣の3番ホームには竹下の車庫から入ってきた2R形(かんぱち・いちろくの車両形式名)が既に入線していました。車内に入れるのは概ね5分前ぐらいからなので、ペットボトルのお茶などを買って待つことに。この後、車両は箱崎に一旦回送され、乗客を出迎える準備が行われます。博多駅の行先表示には、しっかりとかんぱちの文字が示されます。しかし、団体専用列車扱いのため、JR時刻表などには表示されません。この待遇を考えると、本列車は或る列車と同等のステータスを持つ列車であると言えます。ただし、ななつ星は価格面や食事面、おもてなしなど、全ての面で別格の存在ではありますが(^^;;)。こちらは英語での行先表示。「KANPACHI」は表示されず、特急「LIMITED EXPRESS」のみが示されています。誤乗を防ぐ目的があるからでしょう。久大線はインバウンド客の乗車率が高く、ゆふいんの森は間際では指定券がなかなか取れなくなりました(^^;;)。この写真は、乗車日とは別の日に箱崎で撮ったものです。折り返し時間が10分ほどあるので、余裕をもって撮影ができました。車両を記録したい場合は、博多で撮るよりも手軽にできます。博多駅の4番ホームには、かんぱち専用の乗車位置案内が設けられていました。黒と金のロゴ入りの案内ですので、判別は簡単です。そして発車の5分前に、箱崎からゆっくりと2R形が入ってきました。黒と金の重厚なカラーリングが特別感と高級感を演出。乗客以外にも撮影をされる方は多かったですよ。車内に入るときには、アテンダントさんから乗車票を確認してもらいます。確認後、3号車にGo!乗降口にはお出迎えの定番、専用のフロアマットが置かれています。よく見るとステップ部分が改修されていて、足元は新車同様にきれいになりました。往路で乗ってきたのは3号車。セミコンパートメント仕様です。ふかふかの絨毯は1号車のソファーシートと同じものが使われていますが、カラーリングは福岡の緑を基調とした色で、落ち着いた色彩です。2人掛けボックスシートはプライベート性を確保したハイバックタイプのもので、はなあかりのボックスシートに似た感じも。長時間の着座でも疲れにくいゆったりした設計のものでした。そりゃグリーン車ですから、めちゃくちゃこだわりますよね。ボックスシートは、座るとこのような視点になります。付属のクッションを併用すると、よりのんびりと楽しめる座席です。反対側から撮ったものです。セミコンパートメント車のキモは、着座したときに人影ができるだけ見えないようにする面なんですよね。こういった配慮が特別感を出してくれます。4人掛けシートの撮影は、担当のアテンダントさんに前もって言ってから撮っています。折り畳みテーブルは昨年乗った1号車と同じ設計で、折りたたみ部分の金具が固めに調節されています。ゆっくりと動かせるようになっているので、指詰めなどのけがや事故を防ぐ工夫がなされたものです。材質は杉材で、これは昨年の乗車記でも記しましたが、1号車が大分産のものであるのに対し、3号車は福岡産のものが使われています。テーブルの下にはコンセントがあり、ここでスマホやWi-fiを充電できるようになっています。1号車のソファーシートよりも分かりやすい場所に設けられてはいますが。この他、座席の下には引き出しが設けられていて、軽いバッグやポーチなどを収納することができます。2人掛けシートのコンセントは窓側にあります。これは初めて乗る人にとっては探すのに苦労するかもしれません。アテンダントさんに遠慮なく聞いてください。奥の6人用シートは、畳敷きの個室です。大型テーブルが備えられているので、車内で幅広く楽しめる設計がなされています。今回の往路の乗車では、デッキ部分にあるロッカーを使いました。大型のキャリーケースにも対応している大容量のロッカーでしたので、バックパックだと逆に中はスカスカになっちゃいましたが、荷物の取り出しはすごく楽でした。ただ、ナンバーロックがついていないので、貴重品は自分で持っておきましょう。1号車のソファーシートは、参考として記録に残しておきます。特大のシートが搭載されていますが、転換可能な構造になっているので安心です。進行方向に座席を向けるのは、往路では竹下の車庫で予め行われます。カラーリングは3号車が緑に対し、こちらは大分や別府の温泉等をイメージした赤系の色が使われています。来週から夏の遠征と帰省に入るので、遠征前の水曜日 or 木曜日に続きの2回目をアップします。その後は戻ってきてから3回目以降は22日から再開の予定です。例年にない暑さが続いていますが、熱中症や食中毒など、体に気をつけて皆様お過ごしください。

2025.08.03

コメント(2)

-

かんのやの生ゆべし(郡山駅)

福島を代表する和菓子、かんのやさんのゆべしです。昨年、郡山にはSATONOの乗車で寄ったのですが、今年は磐越西線をSLと復路のSATONOで横断するルートを取りました。ねらいはSLばんえつ物語。2年前に乗るはずだった列車だったのですが、台風のため早めの撤退を余儀なくされたため、今年こそきちんと計画を立てての再トライです。遠征のプロローグとしてネタに出したのはこちら。生ゆべしです。通常品のゆべしとの違いは、出来立てホヤホヤを味わえるところ。郡山のエスパル限定の一品で、買ったらすぐに食べましょう。出来立てすぐのゆべしは、こしあんの上品な甘さに加えもっちりとした皮がこれが美味いんです。通常品とはまた異なった食感を楽しめるのが醍醐味なんですよね。勿論、現地じゃないと食べられない珍しいネタですので、乗り継ぎに時間がある場合は寄ってみても面白いですよ。家伝ゆべしやくるみゆべしは、贈答品として送ったら先ずハズレることはありません。管理人もお中元で購入しているお菓子ですので、味は確実に受けます。今年はお中元を結構送らなアカンので、ゆべしはこれは外せないですね。あとは天候。無事に遠征を回りたいものです。かんのや公式HPhttps://www.yubeshi.co.jp/

2025.07.29

コメント(0)

-

遠征で役立つポイントアプリの効果的な使い方

遠征で予算を抑える方法について、第2回目です。2回目はポイントアプリの使い方についての考察です。管理人は昨年の尾道→今治間のしまなみ海道スポーツバイク巡りからウォーキングアプリを使い始めました。ウォーキングアプリは、歩いた歩数や距離に応じてポイントやコインなどが貯まる仕組みで、貯まったポイントやコインを現金やキャッシュレス決済、その他のポイントなどに交換できる便利なものです。健康保持を兼ねて軍資金をひねり出すことができるため、ファンにとっては是非参考にしてもらいたい記事になります。ウォーキングアプリはGoogleアプリなどから簡単にダウンロードが可能で、その種類も豊富です。メジャーなものとしては、トリマやクラシルリワードなどがありますが、管理人はクラシルリワードを活用しています。クラシルリワードはこれです。歩数や距離に応じてコインがどんどん貯まるもので、この他にもゲームやチラシの閲覧、レシート画像の送付、特定の商品を買うことでボーナスコインを貯めることができるなど、結構貯めやすいアプリですが、難点も勿論あります。難点はCMが多いこと。CMの中にはグレーなものも混じっているので無視した方が賢明です。ただ、クラシルリワードはボーナスコインを貯めるとCMがスキップできるものがありますから、比較的良心的な方策は取られていると言えるでしょう。CMスキップは特定の商品を買うと付いてくるものがありますから、買わない手はありません。綾鷹やいろはすはレシートを送るとコインが1000枚もらえてさらに1日CMがスキップできますから(但し、期間限定で枚数に制限あり)、管理人はよく飲んでます。いろはすは無糖をチョイスすることがほとんどです。交換レートですが、コイン10000枚で100円ですので、その他のアプリやVポイント、dポイントなどのポイント制度と同様、比率は1%とお考えください。これに交換手数料10%が入りますから、実際にPayPayや現金で1000円分交換する場合は、コインは110000枚必要になります。さて、年間で貯められる金額ですが、これについては運動や買い物の回数に応じて幅が大きく変わるので、10000~20000円前後とお考え下さい。それ以上貯めることも可能ですが、長距離の遠征や仕事での営業回りなどを絡めないとしんどいと思います。金額的には食事付きの観光列車の資金を1つから2つ捻出できる計算になります。20000円あれば、伊予灘ものがたりなどの四国のものがたり列車が食事をつけて2つ乗れますから、愛好者にとっては結構デカいかな。ウォーキングアプリは運動をする人、動く人ほど有利なアプリになりますので、お目当ての観光列車やSLなどに乗るときには、これらを使って損はないですよ!

2025.07.26

コメント(0)

-

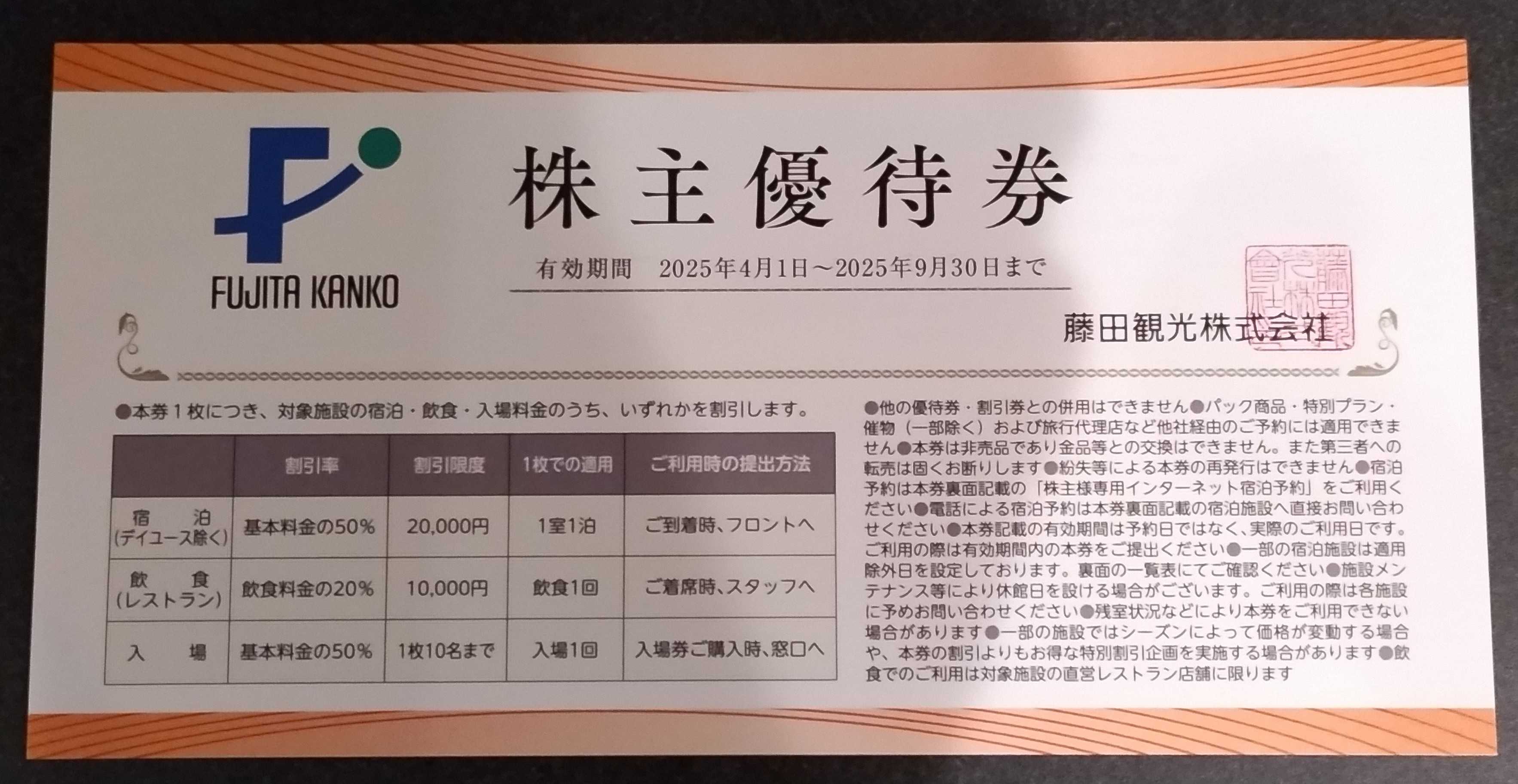

遠征で役立つ株主優待券の効果的な使い方

物価高や円安を背景に年々、鉄道料金や観光列車の乗車料金、ホテル代など、値上げが続いているのはファンとしても見過ごせないものです。そこで、8月の遠征を前に旅費や宿泊代を出来るだけ抑える方法について、考えていきたいと思います。1回目は株主優待券の使い方についてです。JRや私鉄の株主優待券は金券ショップや楽天ラクマなどのフリマアプリ、オークションなどで比較的容易に手に入ります。しかし、お店やサイトによって値段にばらつきがありますから、遠征前には価格をしっかりとチェックをしておきましょう。現在の標準的な価格ですが、JR東日本が3100~3400円、JR東海が1000円前後、JR西日本が地域によって5000円~6000円前後、JR九州は3000円台前半が相場になることが多いです。株主優待券の使い方ですが、JRはどの会社もそうですが、長距離になればなるほどお得です。JR西日本の場合、1枚買えば5割引きになりますので、博多~上越妙高間で使うと効果的に回ることができます。また、乗車券を一筆書きで買うことも戦略です。こうすることで、目的地を回遊しながらお得に行くことができますので、何かを引っかけて行くのがコツになります。JR東日本は4割引き、JR東海は2枚使って2割引き、JR九州は乗車券が1日フリーになるのみで、特急やグリーン券については、追加で買う必要がありますが、これも博多~熊本以遠で使う場合は元が取れますから、やはり遠距離にするほど効果的なのは言うまでもありません。私鉄の場合、東武や西武は割と安価に買えますから、秩父や日光・鬼怒川に向かうときは是非使いましょう。伊勢崎や太田、桐生などの上毛地区は、りょうもうを使ってもJRより安いですから、活用しない手はありません。近鉄については、株主乗車券の有効期限が7月と12月の2回あり、今の時期は特に安く手に入ります。5年前にひのとりに乗ったときには片道750円で入手できたことがありましたから、フリマはちょこちょこ見ておかないと早々に売り切れます。次にホテルです。宿の優待券もバリエーションが豊富で、1枚で1人無料になるところもあれば、1割引き、3割引き、5割引きになるところもあります。東横インやスーパーホテルなど、無料宿泊券を利用できるホテルも多いですが、フリマの相場は結構いい値段がするので、閑散期に使うのはあんまりお得とは言えません。これも、目的地のホテルで使えるかどうか、下調べをしてから購入してください。個人的に結構使えると見たのは、藤田観光の株主券です。藤田観光は椿山荘や箱根小涌園といった高級ホテルから、グレイスリー、ワシントンホテルといったハイクラスビジネスホテルなどを運営している会社で、目的地や時期が合致すれば、めちゃくちゃ重宝します。優待券も金券ショップやフリマで400円ぐらいで買えますから、見ておいて損はない1枚ですよ。1枚でホテル代が半額になるので、今年の遠征はこの優待券を2泊ほど活用して旅先を確保していくことになります。例として、燕三条のワシントンホテルを挙げておくと、1泊素泊まりで7000円台後半~10000円前後の日が多いのですが、優待券を使うと、4000円弱~5000円で泊まれるのです。これは使わない手はないですね。ただし、満室になりやすいのと、お盆や年末年始などのピークシーズンに使えないホテルがありますので、これはHPでしっかりと調べておきましょう。また、割引額の上限(1泊あたり最大20000円まで)がありますので、価格も睨めっこしてくださいね。【まとめ】株主優待券はパックツアーではない個人でフリーで組んでいく遠征には使える方法です。特にホテルはインバウンド需要が旺盛な首都圏や関西圏ではとにかく値段が跳ね上がっており、安価であった東横インやルートインですら10000円を超えることがざらになってきています。そんな中で優待券でアコモデーションを確保していくことは、充実した遠征をしていくためのオプションとなります。じゃらんや楽天トラベルも使えますが、困ったときの切り札として皆さん、頭に入れておきましょう。

2025.07.23

コメント(0)

-

博多めんたい重(博多駅)

今夏の遠征、スケジュールが固まりました。来月以降の掲載ネタは以下の予定です。1、かんぱち・いちろく(2025)※往路の博多→別府間の乗車記をお盆を挟んで取り上げます。2、万博関連ネタ3、SLばんえつ物語4、田季野の輪箱飯(わっぱめし)5、SATONO ※会津若松→郡山間で乗る予定にしてます。6、ろくもん 7、乗り鉄必須(?)ウォーキングアプリの効果的な使い方 ※台湾は10月の予定で調整中です。ただ、目玉としてプランニングをしている海風 or 山嵐は難航しています(汗)※例年、夏の恒例行事だった人吉遠征は今年は仕事や健康診断とバッティングしてしまったことに伴い、来年の3月に順延となりました。そのため、36ぷらす3の赤の路についても、乗車は来年になります。今月はしばらく、駅弁 or 弁当ネタがメインになります。本日は明太子のネタを。明太子の本場、福岡でがっつり明太子の弁当を食べたい人は少なからずいます。そのリクエストに応える店が博多駅にはちゃんとあるのです。明太子がメインのシンプルな弁当ですが、日によっては売り切れ必至になることから、一度は食べて頂きたい一品です。明太子の弁当を出しているのは博多めんたい重。明太子を全面に押し出した中洲にある専門店です。めんたい重の持ち帰りをやっているのは博多駅の構内で、筑紫口からはすぐに行ける場所にあります。めんたい重の他、つけ麺やドレッシング、昆布巻き明太子などのお土産品もあるので、弁当以外のものを持ち帰ることが可能です。めんたい重は中洲の本店よりも若干ですが、値段は抑えられています。それでも、1944円と普通に売られている駅弁よりは高価格。明太子自体が生ものであるのと、消費期限が購入から4時間以内と持たないので、鮮度や質のことを考えると文句は言えない値段だと感じます。めんたい重は、生または炙りの明太子がさらに1本追加された上もあり、2本まるまる堪能できるのはホンマ贅沢です。管理人は初めての購入だったので、シンプルに通常版を頼みました。パッケージは漆塗りのお重をイメージした高級感漂うもの。正方形にしたら、直江津の鱈めしや鮭めしのような雰囲気になりますね。中身は昆布巻きの明太子が1本まるまる入っていて、海苔を敷いた銀シャリがその下には隠れています。これに、添付のたれをかけて食べます。明太子は辛みと旨味が両立した贅沢な一品。確かに、満足度は高かったです。構成がシンプルなだけに、専門店じゃないと出せない究極の弁当とも言えるでしょう。博多駅にお店を出した当初は、期間限定での出店だったのですが、味で人気を呼び、現在は常設店舗として賑わいの一角を担うようになりました。駅弁に明太子が入っているものは確かに結構ありますが、1本物をドーンと乗っけている弁当は他にはなく、めんたい重が唯一の存在。それだけに購入したら新幹線や特急の車内でじっくりと味わいたくなってきます。皆さん、お試しあれ(^~^)。

2025.07.17

コメント(0)

-

Queen Beetle#3

Queen Beetleはこの回で最終です。最終3回目は船内販売や免税店、その他の設備などを見ていきます。こちらは荷物用のロッカーですが、ロッカーのドアには800系新幹線や36ぷらす3など、水戸岡さんデザインの車両のイラストがふんだんに使われています。海上交通に関しても、そのデザインコンセプトが明確に共通化されている証左でした。船内にはサイクルスペースが設けられ、自転車を韓国まで運べるようになっていました。博多港から積み込んだらそのまま釜山市内にサイクリングに行くことが可能だったんですね。こちらは大型の荷物用ロッカー。飛行機よりも多くの荷物を運べるよう配慮されています。Queen Beetleの船内は3F建て構造で、1Fがスタンダードシート、2Fがビジネスクラス、3Fが展望デッキの構成です。2Fからはこのように見えます。1Fにはカフェバーが設けられ、ここで飲み物などを頼むことができます。カフェバーで購入したものは、このようなフリースペースで飲んだりすることが可能です。免税店は2Fにあります。地元福岡や九州のお土産品がずらりと並ぶラインナップ。その中には、ちゃんこ皇牙のフリーズドライカップちゃんこが売られていました。高砂部屋直伝の本格派で、味のしっかりしたものでした。それでも、ホンマの直伝のちゃんこは八幡西区のお店に行って食べたいですね。免税店には勿論、水戸岡さんが手掛けたイラストブックやトリマラン関連商品も並んでいました。免税店には国際航路らしく韓国のお菓子や食べ物も並び、化粧品なども充実していました。ビジネスクラス後方にはアルコールも頼めるバーが設けられていて、単なる移動手段ではない、観光列車的な要素もふんだんに盛り込んだ本格的なサービスが受けられます。これはD&S列車やななつ星で培ったサービスのノウハウが散りばめられていたのです。【まとめ】Queen Beetleは本来、国際航路として運行される見込みでしたが、コロナ禍や船体の浸水隠しが明るみに出たことから会社自体が潰れてしまい、乗ること自体幻になってしまいました。実は、管理人はコロナが落ち着いたら博多⇔釜山間をこれで往復し、釜山市内の地下鉄などを乗り潰す計画もしてたんですよね。高速船の株主優待券を持っていれば往復で1万円で行けたはずだったんですが・・・日韓航路はドラマの孤独のグルメでも作中で出ただけに、強行日程で行っとけばよかったなあとつくづく痛感する次第です。国際航路は行き先が飛行機よりも限られるだけに、鉄道きっぷと組み合わせて乗ることで、時期や目的地によっては空路よりも予算を抑えられるメリットがあります。国内では味わえない体験ができるので、語学を鍛えてこういった海外遠征も増やしていきたいですね。

2025.07.15

コメント(0)

-

Queen Beetle #2

Queen Beetle、2回目です。門司港寄港中に船内に一般開放された時間帯がありましたので、その折にブラブラしてきた様子を出していきます。船内は快適に過ごせるよう、ホテルのラウンジのようなつくりが特徴となっていました。就航の折には、博多~釜山間を3時間40分で結ぶダイヤだったので、先代のBeetleよりも広くゆったりとしたレイアウトになっています。こちらはオースタル社の完工記念プレートです。世界の名立たる造船メーカーの一角だけに、造りはしっかりとしていました。何せ、防衛装備品等も手掛けるメーカーですから、設計思想などは堅実だったんですよね。一見、レストランか?と見間違えるほどの中身ですが、ここも船内の一角で、つくりの丈夫なテーブルが並んだセミコンパートメントになっています。ここでは食事が取れる他、PCを使った仕事をするのにも重宝します。一般席のスタンダードクラスは2人掛け、3人掛けのリクライニングシートが並びます。背もたれのホールディングが良く、ここはJR九州の特急車でノウハウを積んだ実績が表れている面ですね。俯瞰して撮ったアングルです。カーペットの模様が、水戸岡デザインを示しています。こう見ると電車の車内のように見えますが、眺望窓についてはやや腰高の印象で、子どもには少し見えづらいアングルかもしれませんね。Queen Beetleには一般席の他、グリーン車に相当するビジネスクラスも設けられていました。ビジネスクラスのシートは航空機の短距離国際便に使われるビジネスシートに似た感じの大型のもので、リクライニング角度も一般席よりは深く倒れるゆったりしたものが入っています。シートピッチはグリーン車並みに確保されていたので、睡眠も楽に取れる仕様です。レッグレストは新幹線のE5系やサフィール踊り子に似た感じですが、バーを引いてポジションを調節するアナログな機構になっていました。ビジネスクラスの一部はバックシェルがついた豪華なもので、プライバシーにも配慮した仕様に。ただ、リクライニングは思っていたようには倒れなかった記憶があります。ラスト3回目は船内のお土産品や免税品、その他の設備について上げていきます。ちゃんこ皇牙のフリーズドライ塩ちゃんこなど、九州や福岡を全面に押し出した品が多く、好感が持てた内容だったんですよ。

2025.07.12

コメント(0)

-

Queen Beetle #1

来月予定の夏の遠征は着々と計画中です。今のところ4~5日でプランを立てていますが、唯一、台風のみ気がかりにはなりますね。確定次第、今後のアップ予定と合わせて載せていきます。今日からのネタは、水戸岡さんが手掛けたフェリーになります。取り上げると予告していましたが、間延びしてしまったので、3回に分けて船内を含めて貴重な記録を出していきたいと思います。そのネタはJR九州高速船が所有していたQueen Beetleです。Queen Beetleはジェットフォイルとして博多~釜山間の日韓国際航路で活躍していたBeetleを置き換える目的で建造されたトリマラン(三胴船)で、室内の豪華さが話題を呼んでいましたが、浸水隠蔽問題が発覚し、事業自体の廃業という最悪の結果を迎えてしまいました。博多~釜山航路は、飛行機が満席のときにはすぐに乗れる貴重なルートで、釜山までは最速2時間55分で結んでいました。釜山駅までは釜山港から徒歩でアクセスできる距離にあるので、プランによっては日帰りも可能だったんですよね。最近では、LCCに押されて苦戦を強いられていたこともあり、いずれは早かれ遅かれ撤退もあったんでしょうか。現在の日韓航路は下関からの関釜フェリーと、博多からのカメリアラインが代わりの選択肢となっています。1回目は門司港に寄港したときの様子を出していきます。Queen Beetleは赤い船体が特徴で、遠くからでも一目で分かるほど個性の強いカラーリングを纏っていました。赤と言えばJR九州のコーポレートカラーで、電車やバスなどとベースのカラーは合わせていたんですよね。写真は門司港側から撮ったもので、対岸には下関の唐戸市場が見えます。着岸前には、関門橋をバックに航行する貴重な様子が撮れました。門司港寄港前には、このような歓迎の放水も行われていました。関門橋を全体に写したアングルはこのようになります。寄港時には歓迎セレモニーの一環として、門司学園中・高のブラスバンドの生演奏がありました。トリマランの正面はこのような形です。船体を安定させるための工夫が各所に施されています。建造はオーストラリアのオーステル社製で、建造間もないにも関わらず事業の撤退を余儀なくされたのは、隠蔽の悪質さの裏返しであると言えるでしょう。オーステル社は高速船製造メーカーとしては世界的に有名な企業であります。Queen Beetleの全景です。本来は博多港で見られるものですが、門司港で見られるのは数少ない機会の一つでした。船体を間近で見たアングルはこのようになります。先端部は結構鋭角に設計されていて、風の抵抗や水の抵抗をできるだけ逃がす工夫がされています。デザインは水戸岡さんが担当しているだけに、日本のものとは思えないスタイリッシュなものに仕上がっていました。次の投稿では、船内について上げていきます。鉄道で実績を積んできたデザインは、高速船でもふんだんに活かされていることを次の回で実感するでしょう。

2025.07.08

コメント(0)

-

青の交響曲(2025)#3

青の交響曲の乗車記はこれが最終回です。あべの橋までの沿線の様子を辿っていきます。あんまりよい写真ではないことをご容赦ください。橿原神宮前から尺土までは初夏の大和平野を高速で駆け抜けます。吉野線系統の特急は60年前の登場当初は停車駅が橿原神宮前、下市口、大和上市、吉野神宮の僅か4駅のみで、あべの橋~吉野間は今よりも早く行けていました。現在は停車駅が増えたことで1時間16分かかります。現在のダイヤで停車駅を切り詰めて運転をしたとしても、1時間5分くらいが限界でしょう。高田市に停まり、御所線の線路が見えると尺土です。葛城高原への玄関口で、ロープウェイなどを使う場合は、御所からバスでのアクセスになります。葛城高原ロッジの鴨鍋、頼んで家で食べたことがありますが美味いですよ(^~^)。尺土を出ると二上山の峠越えがあり、ここを越えると大阪府に入ります。写真は上ノ太子を通過中の様子で、果物狩りのシーズンのときには、急行が臨時停車することがあります。駒ヶ谷は近くに河内ワインのワイナリーの他、梅酒で著名のCHOYAの本社が駅近くにあることから、隠れたお酒のスポットでもあったりします。ほどなくすると、大和川の支流の石川を渡ります。ここから右にカーブを大きく曲がると古市を通過。古市は南大阪・吉野線系統の運行上の要所で、車庫や検車区もある狭軌路線の塒であります。この駅からは始発の各駅停車や河内長野、富田林からの準急が加わり、本数が一気に増えます。古市を通過し、次の道明寺でまた大きなカーブを左に進みます。この区間は百舌鳥・古市古墳群の古墳を避けるように走るため、急カーブが多く、土師ノ里まで制限45とスピードが出せない区間なんですよね。藤井寺は嘗ての近鉄バファローズの本拠地があった所で、藤井寺球場は駅から至近の場所にありました。現在は取り壊されてその面影を見ることは出来なくなっています。河内松原を過ぎて大和川を渡ると、大阪市内に。あべのハルカスが遠くに見えますが、ここが終点のあべの橋です。西日本最大のランドマークは遠くからでもしっかりと見えます。河内天美からはスピードを一気に上げてラストスパート。終点のあべの橋には定時に到着。左端の特急専用ホームに停まります。大阪南部の主要ターミナルの一つで、すぐそこにJR、地下鉄の天王寺駅があり、乗降客も首都圏並みに多い駅です。吉野特急は特急料金が安く設定されているので、気軽に乗れるのは有難いところです。青の交響曲は特別料金の210円を追加してもトータルの特急料金が730円しかかからないので、企画切符を絡めていくと乗りやすい列車であります。全国各地で走っている観光列車も最近は食事付きのものは滅多に乗れない位高騰しているものも出てきていますが、入門編の列車として乗る価値は高いですし、満足度は得られるのではないでしょうか。食事を車内で楽しめるのはデカいですよ!!

2025.07.03

コメント(0)

-

青の交響曲(2025)#2

青の交響曲、乗車記を続けます。2回目は車内販売と食事についてです。2号車のラウンジは本革仕様のシートが並ぶ豪華なもので、まさにホテルのラウンジで寛ぐ雰囲気です。側面の窓は小型の固定窓に改造されているので、静粛性やプライベート感も確保されています。全車が絨毯張りに(乗降口を除く)なっているのと、静粛性で定評のある三菱製のモーターと相まって、室内は割と静かです。車内販売はこのバーカウンターで行います。ビールサーバーが見えるなど、内容は登場時よりも充実しました。奥のギャレーには電子レンジなどの調理器具があり、食事を提供するスペースを兼用する設備でもあるんですね。2016年に登場した当初からの車内メニューはスイーツや軽食、おつまみ類、アルコール、車内限定のお土産品など割と充実したラインナップでしたが、年々バージョンアップがされていて、食事類のメニューが増えています。大和肉鶏カレーや百楽の麻婆丼など、しっかりとしたランチも。お土産品でそそられたのは、このおちょこセット。木枠付きで2500円です。飲み比べをするときに非常に重宝しますが、おちょこは結構他の観光列車で入手をしているので今回はパス。ただ、贈答品にもいけるクオリティです。この乗り潰しでのメインはこれ。運行3周年を記念して車内販売メニューに追加された大和肉鶏カレーです。注文するともれなく、列車オリジナルラベルのごろごろ水(天川村で汲んだ天然水)が付いてきます。お値段は1400円で、ホテルのランチ並みの値段がしますが、このカレー、味はホンマに確かなもので、濃厚でコクのあるルーは食べ応え抜群でした(^~^)。これはカツを追加しなくても満足感の高いもので、JALのビーフカレー以来の美味なるカレーでした。もう一つ、麻婆丼は、上本町の老舗中華レストラン百楽が監修したもので、こちらも車内では好評の逸品。お店は奈良、京都にもあるので、時間のあるときに寄ってみても面白いですよ。青の交響曲は季節のスイーツが売りなのですが、食事のメニューが手厚くテコ入れされているので、車内で十分に食事が摂れます。これはポイント高いですね(^~^)。他にも、ゐざさの柿の葉寿司やカツサンド、たこ昌のたこ焼きがあり、おつまみにはソーセージとあをによしでも販売されている大和肉鶏の燻製と、小腹を埋めるメニューも満足感の高いものが味わえます。食べた後はバーカウンターの通路横に返却口があるので、ここから戻します。そして忘れちゃならない記念乗車証。何回かデザインが変更になっていて、ポストカードにも使えるカラフルな色調のものに統一をされました。登場時は期間限定で吉野杉を使った乗車証があったんですが、これは家で保存中です。食事の後はあべの橋までの様子を辿っていきます。僅か37分と乗車時間についてはA列車で行こうよりも短いものですが、贅沢な時間を気軽に味わえるのは嬉しいですね。

2025.06.27

コメント(2)

-

青の交響曲(2025)#1

7月まで持たなかったので、少し鉄分を補給してきました。夏の遠征に備えて予算を抑える必要があったため、乗ってきたのは低価格で短距離乗車が可能なもので・・・、ということで近鉄の青の交響曲です。青の交響曲はめちゃくちゃご無沙汰で、何と8年ぶりの乗車となります。前回は吉野から全区間乗ってきた記録を乗せてましたが、当時はブログ開設間もないときだったので内容がとにかく薄かったのですが、改めて乗車記を乗せていきたいと思います。橿原神宮前からあべの橋までの短い記録ですが、3回に分けて辿っていきます。久々の青の交響曲は橿原神宮前から乗り込みます。写真は吉野側のホームから撮ったもので、ゆっくり入線する分、シャッターも比較的撮り頃の速さで撮れます。青い車体と金の足回りが豪華さを演出。見た目もクラシカルな雰囲気ですが、実際の車両は通勤車の6200系を改造したもので、もうすぐ走り出してから半世紀になる古参なのです。扉が開くと急いで車両に乗り込みます。停車時間が1分しかないので、軽く撮ったものです。側面は大小のロゴがあしらわれていて、通常の近鉄特急とは異なる雰囲気が。車内はホテルのラウンジや室内をイメージしたシックなもので、高級感のある木目調のダークブラウンの内装です。デッキ部分から撮った3号車には、洗面所と男子用トイレがあります。こちらは2号車のデッキ部分。沿線の観光案内や歴史にまつわる本が並びます。木製ベンチが右側にあり、ここで読書をしながらゆっくり過ごすのも可です。入口は両開き扉になっていて、扉部分のスリットが非常に特徴的です。観光列車で両開き扉を採用している車両は珍しく、通勤車の名残が伺えます。座席は1号車と3号車にあり、1×2列の大型リクライニングシートが並びます。荷物棚は真鍮の磨き出しで、テーブルランプの金と合わせ、豪華さが漂う車両です。ボックスシートは4人掛けと2人掛けがあり、いずれも食事が余裕をもってできる大型のテーブルが入ってます。こちらは2人掛け。背もたれが肉厚で幅広のシートのため、ゆったりしています。惜しむべきはリクライニングの角度が小さいこと。所要時間がおよそ1時間15分と短いため、思った以上に倒れないのが難点。今回乗ってきたのは車椅子スペース併設の1人シートです。たまたま空いていましたが、シートピッチが他の区画よりも広いため、スペーシアXの1人シートと同様、乗り得シートでもあるんですよね。こっちは車椅子シートよりも乗り得の正調1人掛けシートです。スペースが他よりも狭いのが難点ですが、プライバシーを重視するのであれば、この席はお得です。豪華なシートと車内設備。この中身で特急券と特別車両券を合わせても730円で、登場時よりかは若干値上がりしましたが、それでもJRの観光列車よりも安価なので、割と手の届きやすい料金設定になっています。次回は2号車のラウンジと車内の食事について取り上げます。

2025.06.24

コメント(0)

-

車内で飲めるお酒を家でも楽しむ方法

遠征から帰ると、遠征先の余韻が家でも残っていることがよくありませんか?管理人の場合は特にそうで、4~5日の遠征ってあっという間なんですよね(^^;;)。そういうときに家でも楽しめる方法をまとめたのがこの投稿です。アルコール類については家でも楽しむことができるので、これまでの遠征で実際に飲んできたり買ってきたりして得てきたものをベースに是非、皆さんも楽しんでみて下さい。※この記事については、不定期で加筆アップデートをしていきます。【山崎と白州】サントリーの代表格ウイスキーである山崎と白州。新幹線の車内でも楽しめる一品です。日本のウイスキーが海外で高い評価を得て需要が供給量を大幅に上回ってしまったことから、原酒が不足してしまい入手が一気に難しくなってしまった銘柄でもあります。以前はベビーボトルが600~700円ほどで買えていたのですが、新幹線の車内では2310円と一気に3倍以上の価格になってしまいました。特に手に入れるのが難しいのは12年以上の年期もの。本来は山崎、白州ともに12年物は4500円ぐらいで、現在は2万円前後でのレートが一般的です。山崎は甘みを感じることができるシングルモルトで、ロックや水割りで楽しむのが定番です。対して白州は仕込みに本場スコットランドでは一般的なピート(泥炭)を使ってモルトを焚いているので、スモーキーかつ森林のような味わいに仕上がっています。この類はハイボールが美味いんですよね。おつまみには、ミックスナッツや燻製、ベーコンやソーセージなどが合います。【イチローズモルト】西武の52席の至福では、車内でイチローズモルトが飲める希少な機会があります。イチローズモルトは、ベンチャーウイスキーのマスターブレンダー、肥土(あくと)伊知郎氏が手掛けるクラフトウイスキーで、原酒の量が少ないことから年々、サントリーやニッカの製品以上に価値が高まっているウイスキーとしてここ最近になって知られるようになりました。また、年末を中心に不定期で限定版のボトルがお土産についてくる企画もあり、高額な乗車料金ながらも倍率がものすごいものになっているそうです。写真は管理人がきちんとしたルートで入手したリミテッドエディションで、これも徐々に価値が上がってくるであろうと予想されます。シングルモルトやブレンデッドの種類が多彩なため、味の幅が広く海外でも愛好者が増えてきている銘柄。52席の至福はまだ管理人は乗ったことがないですが、どこかでこれは乗りたいですね。【梅花爛漫】或る列車の車内で購入できるプレミアム梅酒で、車体を模したボトルが販売されている一品は、一度買うと見る方でも楽しめる仕上がりとなっています。梅本来の味を堪能できるフレッシュな仕上がりで、食前酒や食中酒にもぴったり。基本的には車内限定発売となっていますが、博多駅の銘品蔵やオンラインショップでも手に入るため、購入のハードルは比較的低めなのが嬉しいですね。ただ、価格は4400円(或る列車ボトル)と梅酒としては非常に高価ですので、ここぞというときのお土産や贈答品に活用ください。管理人は有効期限間近のキューポを使って交換してもらいました。銘品蔵で購入する場合は、キューポが使えますので貯まったキューポでお得に手に入れるのもありですよ!【八鹿酒造のお酒】かんぱち・いちろくの名前の由来になった八鹿酒造が作っているお酒も、家で楽しむには十分なラインナップが揃っています。車内で買えるのは吟醸桃ラベルですが、それ以上に飲んで頂きたいのは車内限定販売の日本酒と麦焼酎。日本酒は精米歩合をやや抑えめにした純米大吟醸、麦焼酎はシェリー樽で熟成した特製品で、いずれも市販されていない貴重なお酒なのです。味は純米大吟醸は金ラベル、麦焼酎は銀座のすずめの琥珀に近いものがありますが、精米歩合や熟成の度合いを変えているので、味の伸びや甘み、すっきり感が違います。これについては是非、飲み比べてみてください。車内限定のお酒は、往路のかんぱちで恵良停車中に試飲ができますので、ここで味を確かめてから購入ができます。管理人もかんぱちは来月に乗る予定ですので、麦焼酎もそうですが、純米大吟醸は手に入れたいと思います。【まとめ】今回取り上げたアルコールについては、ほんの一部に過ぎません。クルーズトレインの車内では、これ以上に希少かつ貴重なお酒を楽しめる機会がめちゃくちゃあります。まだまだ開拓しないといけない銘柄がとにかく多く、かといって飲み過ぎるわけにもいかないので、自分の体と相談して仕事とのバランスも考えながら楽しんでいきましょう。

2025.06.21

コメント(0)

-

志津屋のカルネ

1週間ぶりのネタは志津屋のカルネです。京都のベーカリーショップの代表作で、最近になってから駅でも販売されるようになってきた一品。やや硬めのフランスパンにボンレスハムと玉葱がサンドされたシンプルなものですが、京都の朝の食卓や各方面で胃袋を支えてきたロングセラー商品なのです。カルネの語源はフランス語の "Carnet"から来てますが、これはパリの地下鉄では回数券という意味合いで使われていて、実は鉄道との関わりも間接的ながらあったんですよね。商品名の導入の経緯は、お客さんに回数券のように何回でも買ってもらいたい商品として開発したのが始まりだとか。中身はドイツのカイザーロールがベースとなったもので、少し温めるとマーガリンがパンに馴染むのと、玉ねぎの辛みが和らいで食べやすくなります。おつまみにも合うペッパー味も姉妹品としてあるので、食べ比べるのもいいですね。お値段は270円と普段の食卓に並べるのには高価ですが、移動中の小腹を満たすものとして役に立ちます。カルネは志津屋の全店舗(京都駅も含む)で買える他、新大阪駅でも置かれるようになってきました。パン類は消費期限が当日限りですので、現地に行かないと基本は買えないのですが、駅で買えるのはホンマ重宝します。管理人は基本、朝食は必ず摂りますが、遠征で早朝から動く場合、駅弁がまだ入っていないときにこういったパンで軽くお腹を満たしておくこともあるのです。特に始発を使うときには、移動中のエイドとして買っておくのもよいですね。

2025.06.14

コメント(2)

-

FUCHIGAMIのイタリアン(イントロ編)

今月の11日でブログ開設から7年になり、足かけ8年目に入ります。健康を意識しつつ、これまでと変わらず動いていけるよう、体調管理などをしっかりやっていく所存です。皆様、変わらぬ支持のほど宜しくお願いします。今日のネタは開設7周年を記念したランチの記録です。行ってきたのはFUCHIGAMI。とはいえ、実店舗ではありません。とあるイベントでまさか!博多から来てたのです。FUCHIGAMIは管理人が7月に1年ぶりに乗る予定のかんぱち・いちろくで、土曜日のイタリアンを提供しているお店。座席は土曜日が一番埋まりやすく、他の曜日と比べて乗るのが一番難しいんですよねえ。来ているのであれば、予算度外視。かんぱち・いちろくの往路の予習を兼ねて食べることに。予習のネタはこれ。クリーム明太パスタです。トッピングは新鮮ないくらに生うにとおろしたからすみを添えたもの。いずれも味の濃厚な食材であるため、バランスをうまく取らないと互いの食材が喧嘩し合って生臭くなってしまうのですが、そこはさすがプロ。ちゃんと食べると味がまとまっていて美味いんですわ(^~^)。特に濃厚だったのは生うに。他の食材と混ざってもしっかりとした本来のコクと味が残っていて、食べ応えは満点でした。そりゃこのパスタ、2800円したんですから、かんぱち・いちろくの車内で食べられる渕上さんのイタリアンは太っ腹やと感じますね。この日はメインシェフの渕上誠剛さんがスタッフと一緒に腕を振るっていたので、実店舗で食べられるものと同じ味が楽しめたのは何よりです。お店はキャナルシティ博多に程近い場所にあり、七隈線の櫛田神社前からのアクセスも良好。ただ、お値段は通常のディナーで25000円します・・・。この値段だと36ぷらす3の赤の路とほとんど変わらないものなので、皆さんが使うとしたら結婚式の2次会や会食など、ハレの日に使うお店になると感じます。それでも昨年のBarilla Pasta Championship ASIAで優勝した実力を持つだけに、味はホンマ一級品でした。なかなかハードルの高いお店だけに、何らかのイベントで来てもらえたらまた味わってみたいパスタではあることは確実です。FUCHIGAMI〒812-0026福岡市博多区上川端町3-15Tel:050-1722-3009Official HPhttps://www.fuchi-gami.com/※お店は完全予約制でドレスコードがあります。

2025.06.07

コメント(0)

-

もうすぐ引退、私鉄最古参の車両

21世紀も四半世紀が経ちますが、私鉄の中には60年以上に渡って現役で稼働している車両がまだまだいます。しかし、60年を過ぎるとさすがに車体や機器類も寄る年波には勝てず、来年を目途に引退することが決まった形式も。その中でも西鉄600形とことでん1070形は最古参の代表的存在で、管理人が最近乗ってきた電車でもあります。その2形式についての振り返りです。先月に掲載したロシア料理のVASUHAさんに行った日は、並行して西鉄貝塚線の乗り潰しにも出ていました。写真は貝塚で発車を待つ600形で、製造は1962年と還暦を過ぎた貴重なオールドタイマーの電車なのです。車内は改修工事を経ているため、意外にも明るい内装でした。製造は京阪と同じ川崎車両で、共通化した部品も実は所々あったりも。台車は天神大牟田線と軌間が違うため、国鉄101系のものに似たコイルばね台車に換装されています。600形は元々、本線系統の天神大牟田線で主に急行や各駅停車で走っていた車両で、貝塚線に入ってきたのは平成になってからです。貝塚線は本来の終点は福間から先の津屋崎まででしたが、採算の悪化に伴って西鉄新宮から先が廃止され、現在の形になりました。普段は15分ヘッド、ラッシュ時は10分ヘッドで走るなど、福岡市内の近郊路線として欠かせない存在です。貝塚線は全線が単線ですが、起点の貝塚から香椎(香椎花園前~和白も用地の一部買取で可能なスペースあり)までは複線化の用地が確保されていて、ホームも6両に伸ばせる構造になっています。新宮から1つ手前の三苫まで地下鉄の乗り入れも実際に検討されましたが、多額の費用がかかることから棚上げになっている状態とのこと。しかし、福岡市の人口は年々、増えていることから貝塚線の乗客も右肩上がりで比例して増加しているので、輸送改善は待ったなしの状態と言えます。アイランドシティ(照葉地区)の開発も途上なので、市長の高島さんはどう判断するのかな?こちらはことでんの1070形。こちらも会社独自の車両ではなく、京急の600形を譲渡の上で前面の変更やロングシート化、ブレーキの変更、ATSの更新などの改造を施して使っています。しかも旧型車との混結を前提にしていたことから、ブレーキは旧来の自動ブレーキ(SME)を流用していて、実際の運転士さんも「手ごわい」と評していたそうです。ことでんは長尾線で営業中の1300形以外は全車自動ブレーキ車なのですが、来年に2000形が総合車両製作所から出てくることから、2000形と入れ替える形で来年の秋頃を目途に引退することが決まりました。引退企画も並行して進められていて、復刻塗装車が出てくるそうです。1957年製で初期の高性能車であり、意外にもモーターは静かなんですよね。西鉄の600形も今年度から甘木線などで使われている7050形を持ってきて充当する運びで、8編成全車の置き替えが近くなっています。これらの古参車両は、最近の車両にはないアナログな雰囲気がたっぷりで、乗り鉄としても乗った実感が持てる車両でもあるんですよね。さよなら運転のときにはファンだけでなく、地元の人も多く詰めかけることが確実ですので、この夏休みは落ち着いて乗れる貴重な機会であることをお忘れなく。

2025.06.01

コメント(2)

全601件 (601件中 1-50件目)

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- エグゼクティブラウンジ 朝食 ヒル…

- (2025-11-26 00:10:04)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 船待神社秋季例大祭 ふと…

- (2025-11-30 06:01:00)

-

-

-

- タイ

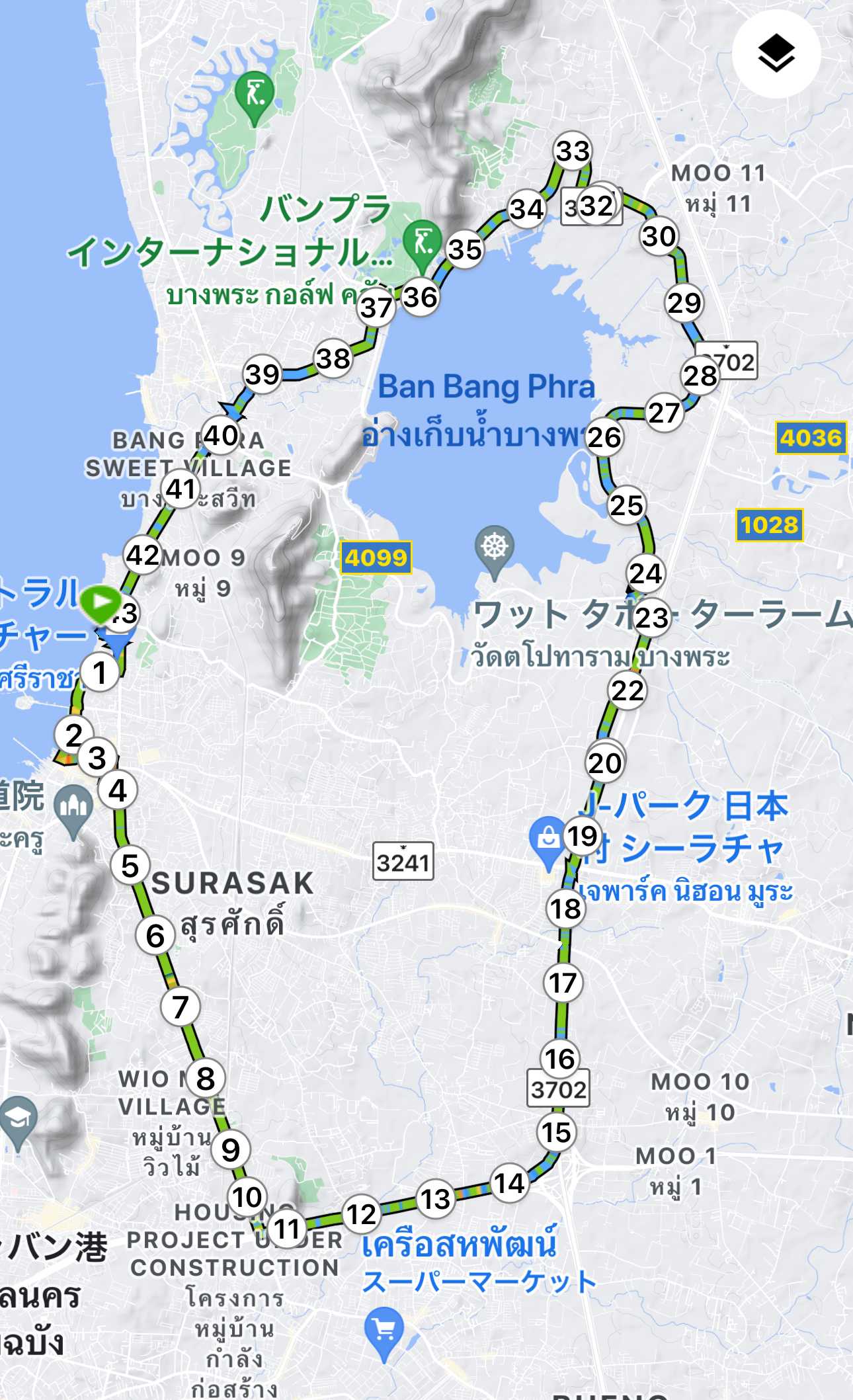

- タイ駐在10年の軌跡 ~シラチャ43㎞…

- (2025-11-26 21:18:33)

-