2012年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

津軽半島先端へ

仕事で青森・五所川原へ再び行ってきました。そして翌日は同僚と津軽半島を更に北上し、我が社の納入設備がある旧三厩村へ。三厩村(みんまやむら)は、青森県東津軽郡の北西、津軽半島の最北端に位置していた村。2005年、同郡の蟹田町、平舘村と合併し、今は外ヶ浜町となったため消滅した村。小説「津軽」の像記念館に立ち寄る。太宰治が2~6才までの間、子守役をつとめた越野タケが眠る青森県北津軽郡小泊村にある記念館。太宰とタケのブロンズ像が展示されていた。海岸沿いを北上する。風が強いため日本海には白波が。小泊~竜飛岬をつなぐ国道339号、通称「竜泊ライン」にある、高さ21mの滝七段の岩肌を伝い流れることから"七ツ滝"という名がつけられたのだ。荒波の中、島にゴムボートで渡り釣りをしている二人。途中の峠は濃霧。 小泊にあるウインドパーク風力発電群。国道339号線の東津軽郡外ヶ浜町龍飛の龍飛岬附近に「階段国道」と呼ばれる区間があり、階段部分は車両通行不可。岬下から灯台までが362段の階段、日本で唯一、総延長388.2メートルの階段国道。竜飛岬灯台。津軽半島の竜飛崎の突端に立つ白亜円形の大型灯台。周辺は津軽国定公園に指定され、津軽海峡から北海道も望める風光明媚の地。灯台横から望む津軽海峡。海上自衛隊のレーダー施設。津軽海峡というと、大間のマグロ漁が思い出されるが、実際にはロシアの潜水艦なども行き来する海峡。売店にはたくさんのタコの足が干されていた。 灯台の下には、石川さゆりの 津軽海峡冬景色 の歌碑が建っていた。真ん中手前に赤いボタンが見えるが、このボタンを押すと、何と、津軽海峡冬景色の歌が流れ始めたのだ。しかも津軽海峡冬景色の中で竜飛崎が出てくるのは2番の歌詞なので、流れる歌も、イントロの後すぐに2番から始まるのだ。歌碑も2番の歌詞の部分が大きくなっていたのであった。灯台下の名物売り子・竜飛の母さんとシジミの味噌汁を購入した同僚とのツーショット。更に三厩に向けて車を走らせる。途中『義経寺』に立ち寄る。入口には義経伝説が残る『三厩岩』。本堂。古くは鎌倉時代、源義経は兄の頼朝と不和になり、平泉の藤原秀衡のもとに逃れるも、息子の奉衡は頼朝に恐れをなし、義経を急襲し、義経は自刃する。これが史実であるが、義経は悲劇のヒーローとして讃えられ、各地で実は生存していたという伝説が数多くあるのだ。その中でもこの三厩が代表の地として挙げられるのだ。義経は平泉を逃れ、南部、八戸、三沢、六ヶ所、平舘、油川、今別を通り、そして三厩へ辿り着く。そして蝦夷へ向かおうとしたが海が荒れて渡れなかった。義経は念持仏の白銀の千手観音を奉安し、三日三晩祈願した。すると老人が現われ、三頭の竜馬を与えられた。その竜馬に乗り、義経は蝦夷へ向かったのであると。龍馬山義経寺仁王門 にある仁王像。いずれも見事な迫力の一木造り? そして我が社の納入プラント・三厩浄化センターに漸く到着。主要機器の曝気機も順調に稼働しているようであった。 そして青森市内へ。途中、北海道新幹線の橋脚工事が行われていた。そして青森市の名景の一つとなっている青森ベイブリッジを渡る。橋長は1219mあり青森市最長の橋。青森市内はねぶたの準備の真っ盛り。今年は8/2~8/7まで開催するようであった。ねぶたのハネトが頭に載せる花笠も展示されていた。そして見物席も既に完成。そして車の前には八甲田山が。

2012.07.31

コメント(0)

-

神戸メリケンパーク 早朝散歩

TXをメリケンパーク横の神戸ポートタワー下で下車。赤が空と海の青に映えて輝いていた。パイプ構造の建造物で、和楽器の鼓を長くしたような外観が美しかった。神戸海洋博物館。波あるいは帆船の帆?をイメージさせる独特な外観の屋上構造物は白色のフレームでできており、六甲山の緑色、そして神戸ポートタワーの赤色との対比が美しかった。夜間は青系の光でライトアップされるとのこと。赤と白の曲線の交差も美しかった。公園の池の水面に映った赤と白。 神戸港中突堤に停泊する白き旅客船・ルミナス神戸2、日本最大のレストラン船。そしてコンチネンタルホテルの美しい形。岸壁近くにはモアイ像を想わせる彫刻群が。実は、幕末の神戸に勝海舟や坂本竜馬が築いた海軍操練所がつくらたと。そのことを記念して 建てられた「神戸海援隊」の像。メリケンパークの南端に、親子三人をデザインしたブロンズ像が。神戸港は、日本を代表する国際貿易港だが、同時に海外移住の基地として多くの移住者を世界に送り出したのである。戦前、戦後を通じて、100万人を超える日本人が海外へ移住したと。第1回ブラジル移民船 笠戸丸)は、明治41年、781人の移住者を乗せ神戸港を出航。この記念碑は、神戸港からブラジルへの移民を記念するもので、平成13年に完成したとのこと。サンタマリア号とポートタワー。 木造の帆船でコロンブス500年祭記念プロジェクトで当時の船を復元した船とのこと。実際にバロセロナから神戸港まで航行してきたものを展示していると。オルタンシアの鐘と神戸ポートタワー。 このモニュメントは「第1回神戸ファッションフェスティバル」の開催を記念して、日本宝くじ協会の協力を得て設置したとのこと。この像で何を訴えかけているのか・・・・・・。北国の人? 小浜水産高校の練習船・雲龍丸が停泊中。ポートタワー直下。元町まで更に歩く。既に我が青いワイシャツは汗で更に色を濃くしていた。途中の公園にあった像。神戸南京町中華街に立つ西安門。神戸港開港のと同時に誕生した歴史ある中華街。裏側には中国語で復興を意味する「光復」の文字が掲げられていが、これは阪神淡路大震災の震災10年にあたり、復興のシンボルとして建設されたからと。朝早いため、未だほとんど人の姿はなく店も開いていない。元町駅から電車で三ノ宮駅へ。9時前に到着し、再び下水道展・研究発表会会場に向かったのであった。

2012.07.30

コメント(0)

-

神戸の坂道早朝散歩

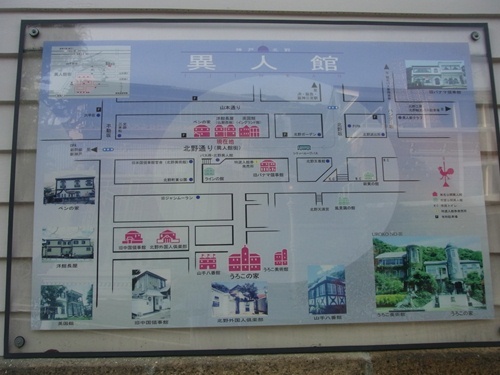

この日も6時にホテルを出て、三ノ宮駅まで10分歩く。コインロッカーに荷物を預け、TXで北野異人館へ。TXの運転手さんに異人館街の一番上までとお願いする。徒歩で坂道を昇るのは辛いものがあるので下り一方での早朝散歩を計画。英国館の先でTXを降りる。神戸北野異人館は三宮の北の山の手、神戸港を一望できる六甲山の麓にあり、異国情緒たっぷりの異人館・洋館の建ち並ぶ住宅街。1868年(慶応3年)の神戸開港で外国人のための居留地が設けられたが、来日する外国人の増加により、住宅地が不足しはじめ、神戸港を一望できる山の手、北野町が新たな住宅地として注目されるようになったと。英国館。 イギリス人が建て、イギリス人が住み続けた洋館。西部劇でもおなじみの典型的なコロニアル様式。ユニオンジャックの旗がたなびく。この日はロンドンオリンピックも間近・洋館長屋(仏蘭西館)。2軒が左右対称に建つ風変わりな建物。元は外人向けのアパートだったが、現在は展示品をフランスの美術や調度品で統一とのこと。ベンの家。 異人館の中でも建築の古さは屈指。堀、壁、窓枠に至るまで、明治35年建築当時のまま残されていると。かつて英国の狩猟家ベン・アリソンが住んでいて、彼が世界各地で射止めた動物の剥が展示されているとのこと。プラトン装飾美術館。大正の初期に建てられ歴史的伝統建造物で装飾美術館。旧中国領事館。中国の政治家・王兆銘 (1883~1944年) が1940年、南京に親日政府を樹立したとき、中国領事館として神戸に建てたものと。山手八番館。塔状の家屋が3つ連なる風変わりな建築(チューダー様式)。北野外国人倶楽部。開港当初、外国人居留地に建ち、外国人たちの社交場として賑わっていたとのこと。その名残は、暖炉や豪華な家具調度品にとどめていると。入り口の馬の像。うろこの家。国指定登録文化財。外国人向けの高級借家として建てられたと。 建物の外壁と多い天然石のスレートが魚のうろこに似ているところから"うろこの家"の愛称が生まれ、親しまれていると。ウィーン・オーストリアの家。 作曲家モーツアルトをテーマにオーストリアの文化などを紹介している。阿蘭陀坂を下る。香りの家・オランダ館、うろこの家、山手八番館へと続く坂道。坂道の途中から遠くポートタワーが見えたので望遠で。香りの家 オランダ館。WOLHIN’S RESIDENCE。旧オランダ領事館として使われていた大正中期の寄せ棟造り。デンマーク館。 北欧デンマークの歴史や文化を紹介している。神戸・北野天満神宮。 風見鶏の館。かつて神戸に住んでいたドイツ人貿易商ゴッドフリート・トーマスが自邸として建てた建物。 北野・山本地区に現存する異人館のなかで、れんがの外壁の建物としては唯一のもの。色鮮やかなれんがの色調、石積みの玄関ポーチ、2階部分の木骨構造など、他の異人館と異なった重厚な雰囲気をもっていると。塔の上の風見鶏。風見鶏はその名の通り風向きを知る役目をもっているが、雄鳥は警戒心が強いことから魔除けの意味や、またキリスト教の教勢を発展させる効果があるといわれているとのこと。館の前のベンチにサックスを持つ男の銅像が座っていた。私に似てメタボなオジサン。トランペットを吹く男の銅像。萌黄の館。昭和55年(1980年)に国の重要文化財に指定され、長らく"白い異人館"と呼ばれていたが、62年(1987年)からの修理で建築当時の淡いグリーンの外壁に復元されて、この名が名付けられたと。2階のベランダからは、神戸港まで見渡せる素晴らしい眺望が広がるとのこと。 木々からは、クマゼミのけたたましい鳴き声が。なかなか姿を見つけられなかったが漸く。パラスティン邸。白と緑のツートンカラーが優しい印象のこの館は、明治末にロシアの貿易商によって建てられたもの。旧パナマ領事館。白亜の壁に緑の柱や桟が映える建物。神戸北野美術館。「ホワイトハウス(旧アメリカ領事館)」を修復し、設立されたと。約1.5時間の早足いや早下りの北野異人館の早朝散歩。コンビニで水分補給して再びTXを利用して次はポートタワーに向かったのであった。

2012.07.29

コメント(0)

-

神戸・下水道展へ

神戸・ポートアイランドで開催されている下水道展に行ってきました。新神戸まで新幹線、地下鉄で三ノ宮に出てここからポートライナーにて移動。ポートライナーからは遠く神戸ポートタワーが見えた。神戸大橋からの眺め。市民広場駅にて下車。会場は神戸国際展示場 1・2・3号館。今年のテーマは『世界に誇る技術の祭典 下水道展'12神戸』全国の下水道関連企業や行政が研究成果や最新の技術、機器を一堂に展示する「下水道展」。既に多くの方が入場していました。中国、韓国等海外からの視察グループの姿も去年以上に来場。3.11東日本大震災で被災した下水処理場の被災・復旧情況を説明するパネル展示も。『すいちゃん』も大活躍。『すいちゃん』は地元堺市のマスコットキャラクター。水(H2O)と水滴をイメージした形。会場の片隅では、ものまねで人気の『江戸家猫八』が子供達に動物やムシの声帯模写を披露中。神戸市のパノラマモデルも展示中。真ん中にポートタワー。ピラミッドの壁に流れる水が涼しさを演出。併せて、「第49回下水道研究発表会」も半日聴講。入場者は開催場所の関係か、2万人/日程度とやや低調とのことだが、我が社グループの展示場所には若手がユニホームを着用し、暑さに耐えて接客と技説に頑張ってくれていたのであった。

2012.07.28

コメント(0)

-

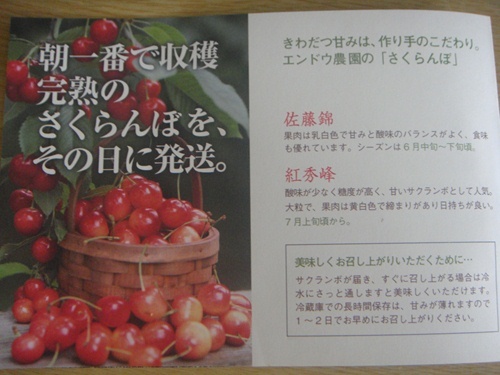

さくらんぼ・南陽 と 莫久来(ばくらい)

弘前から五所川原に向かう道路沿いにさくらんぼの果樹園があり、そこでもぎたてのさくらんぼが販売されていましたので購入して帰りました。さくらんぼと言えば佐藤錦が有名ですが、販売されていた品種は『南陽』。ここ数年で栽培面積も増え、消費者の心をとらえつつある晩生種とのこと。大粒で10~13gのジャンボサイズ、赤黄色の鮮やかな色。果汁タップリで、糖度も高くすっきりとした甘さ、ややかためで食べ応えが最高。近年認知度も少しずつ上がってきて、大粒系=南陽とまでも言われるようになっているとそして莫久来(ばくらい)も青森空港で購入。ナマコの内臓の塩辛・海鼠腸(このわた)とホヤの塩辛をブレンドした海鮮高級珍味。一旦はまると癖になるヤミツキ間違いなしの逸品 。磯の香りがするフルーティーな食感。名前の由来は、ほやの形が「機雷」に似ており、機雷→爆発→ばくらい(莫久来)と。ややピンぼけ。それにしても、ナマコやホヤを最初に食べた人間を尊敬する私なのですが・・・・・・。

2012.07.27

コメント(0)

-

五所川原 早朝散歩

最終日の朝、五所川原のホテル近くの早朝散歩。ホテルの部屋からの景色。この朝は岩木山が見事な姿で迎えてくれた。8月4日~8日まで開催される五所川原立佞武多(ごしょがわらたちねぷた)祭りのポスター。つがる克雪ドームも朝陽を受け輝いていた。つがる克雪ドームは年間を通じて利用可能なスポーツ・レクリエーション施設。目的・気候に合わせて開閉する屋根は、街に様々な表情を生み出しているのです。 8月9日に開催される大相撲巡業五所川原場所のポスターも。ドームも見る方向で様々な表情が。そして芝生の中に可憐な可愛い花を発見。『ネジバナ』。花はピンクで、小さな花を多数細長い花茎に密着させるようにつけているが、その花が花茎の周りに螺旋状に並んで咲く「ねじれた花」が和名の由来。我が家の庭にも以前は見ることが出来たが、いつの間にか消えてしまったネジバナ。そして帰り道で美しい女性に出会う。これも一期一会。

2012.07.26

コメント(2)

-

田んぼアート

新青森からレンタカーで弘前に向かう。途中田舎館村の村役場に立ち寄る。城のような村役場。この裏に毎年多くの観光客が訪れる『田んぼアート』が。1993年、田舎館村が村起こしの一つとして、田舎館役場裏手の田んぼで始められた田んぼアート。田んぼをキャンバスに見立て、現代の米と「古代米」と呼ばれる古代に栽培されていた色の異なる稲を使って、巨大な絵を作っているのである。役場の展望台(専用エレベータあり、3階から更に階段使用)から望見できるのだ。2004年より、遠近法を用いて作付けした結果、展望台から無理なく美しく見えるようになったと係員の説明が。エレベーターで上がり共通料金300円を払い展望台へ。見事な悲母観音の姿が。生まれたての嬰児に甘露の水を灌ぐ観音さまを描いているのだ。観音様の様の顔も美しく繊細。風にほほが揺れていた。実は観音さまはすべて男性。よく見ると、ちゃあんとヒゲが見えるのだ。そして観音様を見上げる嬰児の姿。 甘露の水によって嬰児に命が与えられ、地上に降りていく姿を表現していると。3・11大震災への鎮魂と厄よけをテーマに「悲母観音と不動明王」の2つの絵が1.5haの水田に9種類の稲で描かれていたのだ。 そしてその隣に立つ不動明王。雲からの雷光をダイナミックに表現。1台の車が邪魔。進入禁止にすべきと我が儘にも。鋭い顔と眼を見事に表現。 そして背後で激しく燃えさかる炎を見事に表現していた。そして田んぼアートの歴史についてのパネル展示。近年の作品モチーフ2012年 - 「悲母観音と「不動明王」 第1アート:田舎館村役場庁舎東側の田んぼ 「七福神」・「マジンガーZ」第2アート:弥生の里(道の駅いなかだて)2011年 - 竹取物語2010年 - 弁慶と牛若丸、『五条大橋での戦い』2009年 - 戦国武将、ナポレオン2008年 - 恵比寿様、大黒様2007年 - 葛飾北斎『富嶽三十六景』の『神奈川沖浪裏』と『凱風快晴(赤富士)』2006年 - 俵屋宗達『風神雷神図屏風』2005年 - 東洲斎写楽『二代大谷鬼次の奴江戸兵衛』、喜多川歌麿『歌撰恋之部・深く忍恋』2004年 - 棟方志功『釈迦十大弟子羅ご羅の柵』と『山神妃の柵』2003年 - レオナルド・ダ・ヴィンチ『モナ・リザ』年ごとに複雑な表現に挑戦していることが解るのであった。そして五所川原に向かう途中にある第2会場へ。第2田んぼアートは『七福神』。作品が大きすぎてカメラに入りきれない。七福神の中の紅一点 弁財天の姿も見事。隣は毘沙門天?寿老人。長寿のシンボルである不老長寿の桃を持っていた。3.11からの早期復旧を願って福禄寿が持つ『順風復興』 の文字が風に揺れ浮き上がって見えた。遠く岩木山の姿も。残念ながら頂上は雲の隠れていた。そして新設した展望台。この田んぼアートが終わった後の使用法は??青空には一筋の白き2本の直線が。下から見るとなんだか解らない光景。

2012.07.25

コメント(0)

-

仙台朝市

この日は仙台駅から新幹線で新青森へ。同僚と9時に仙台駅・新幹線中央改札口前で待ち合わせ。ホテルを1時間ほど早く出てタクシーで仙台駅へ。荷物をコインロッカーに預け仙台駅前の朝市に向かう。早朝の為か仙台駅前高架通路にはまだ人は少ない。歩いて5分ほどで仙台朝市に到着。しかし8時だと言うのに未だほとんどの店が準備中。ほとんど客もいない現実。一般的な朝市は、仮設で休日の早朝から昼前まで営業をするが、「仙台朝市」は常設で平日の朝から夕方まで営業をしているはずであるが。以前は仙台市民の台所として、早朝から開店していたが、しだいに観光客が対象となり現状では観光客は午後から夕方に多く、「夕市」の方が実態に合っているとも言えるとは同僚の話。入り口の店、こちらはほぼ準備完了。準備中の店を散策する。各種サクランボ。佐藤錦は既に終わり、晩生種の紅てまり、紅秀峰、大将錦などの種類が並んでいた。サクランボには佐藤錦以外にいろいろな種類があることを知ったのであった。これから旬の桃、スイカも並んでいた。 鮮魚屋さんには各種の貝類が並んでいた。大きなツブ貝。白い貝。名前は不明、サラガイ? 大きなフジツボ?そして各種の鮮魚も。メタボな魚。長~~い魚。イカも新鮮そのもの。筋子、タラコも。朝からビールが欲しくなる光景。そして早中国産松茸も。仙台朝市とはいえ、山形産のサクランボや北海道の海産物も販売され、旧来からの市場の風情は残っているが、観光地化していることを実感したのであった。約30分程の散策であったが、まだ店員の呼び込みもなく準備の真っ盛りで静かな朝市であったのだった。

2012.07.24

コメント(4)

-

石巻の海岸近くを走る

石巻にあるお客様の事務所に向かって車を走らせる。途中、東日本大震災の被害者の仮設住居らしきものが見えた。石巻のお客様の訪問・打ち合わせを済ませ海岸に向けて更に車を走らせる。宇宙船のような形をした石ノ森萬画館。宮城県登米市出身のマンガ家・石ノ森章太郎にちなんだ、石巻市の観光施設。この施設も津波の大きな被害にあったがその復旧に対し『萬画館の復興より先に、他のことにお金を使ってほしい』との多くの市民の声があると。さもありなん。交差点の歩道橋にはこの場所での津波の高さを表示していた。 何と言う学校であろうか、1Fは津波の被害を受けた模様で全ての窓がベニヤ板で塞がれていた。勿論この学校のこの場所は閉校中であろう。校舎の時計は地震の途中の15:49分で止まっていた。石巻東部下水処理場。津波による大きな被害を受け、懸命な復旧の結果、現在は水処理を『沈殿+消毒』から『簡易生物処理+消毒』で稼働中とのこと。道路横には津波で被害を受けた多くの廃車が未だ積まれたまま。 そしてがれきの山。震災がれきの処理は一筋縄ではいかないのだ。再利用可能なコンクリートや木材を選別後、破砕機で粉砕。さらに人の手で金属や危険物を取り除いてようやく、焼却が可能になるのだ。放射線量の測定とサンプリングによる放射性物質の調査も欠かせない。コンクリートの破片や焼却灰は被災した港湾施設の埋め立て工事などに利用しているのである。石巻市の災害廃棄物量は被災地最大で、推計で通常のゴミ処理量の100年分以上に相当する600万トン以上。処理はようやく動き出したが、完了の見通しはまだ立たないと。以前は住宅地であったのであろう。今は雑草の生えた荒れ地に。虚しく住居の基礎のみが点々と残っていた。遠く日本製紙(株)石巻工場が見えた。2Fまで津波が来たのであろう。無人の民家。無事で避難できたのであろうか?屋根に乗せてある太陽光発電が寂しそう。石巻市で津波と火災の被害にあった門脇小学校。海に面したこの小学校は、津波が三階まで押し寄せたのだ。ガラスが割れグランドががれきの山となったと。屋上に「すこやかに育て心と体」とスローガンが掲げられていた。子供達にこの言葉を今も訴えかけているのだ。そして 昨年の紅白歌合戦である男性歌手が、この場所でスポットライトを浴びて歌っていた事を想い出したのであった。この時は複雑な思いを。復興に向けたパフォーマンスとしてはあの方法もあるのかもしれないが・・・・。現地の被災民の心境はいかがなものであっただろうかと、割り切れない思いを感じたことを再び想いだしたのであった。そしてここもがれきの山。がれき処理の大型焼却炉が完成したとのニュースもあったががれきの量は計画通りには減少していない模様。そしてここにも津波の表示がビルの壁に。そして海岸の松並木は皆枯れ果てていたのであった。さすがに車を降りて被災地の撮影は出来なかったのであった。震災直後に、カメラを持った明らかな観光客には、正直いい感情は持たないとの住民の声がテレビで流れていたことを想いだしたのであった。しかし最近のニュースでは、『今は観光に来ていただくことはありがたい』と。旅館、食事、観光。この地で金を使うことで被災地も潤うのだ。 がれきの保管場所には5階建てのビルくらいの高さにまで、がれきが山のように積み上がっていたのであった。そしてそれだけがやけに目立つ感じで、とても異様な雰囲気。かつて栄えていた海辺の町の跡地には夏の雑草が我が物顔に生えていて・・・。ここにあった希望、夢、愛、思い出そして命が一瞬で消えたんだなと思うと、言葉がなくなるのであった。しかしこの多くの犠牲を次世代に生かすためにも、そしてこの地、この住民が早期に立ち直るためにも、今からでも決して遅くはなく、被災地の惨状を自分の目で見てみることを勧めたい気持ちになったのであった。

2012.07.23

コメント(1)

-

鰻

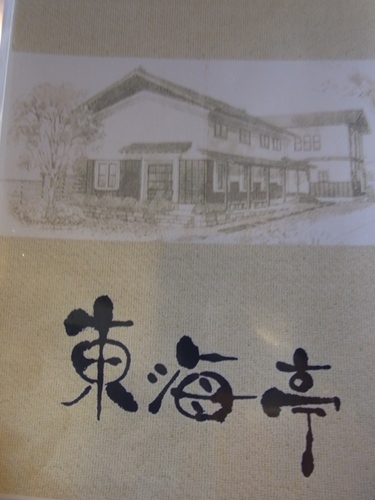

宮城県登米市にある我が事業所での打ち合わせを終え、次の訪問地の石巻に向かう。途中昼食を取る。土用の丑の日も近いこともありこの地の名物の鰻に挑戦。目指すは、同僚が奥様から仕入れてきた北上川沿いの有名な店とのこと。携帯ネットで電話番号を調べ目的地登録。北上川の絶景と、明治8年。創業の歴史ある味の店と。しかしカーナビのゴール地点表示が間違っており、なかなか見つからない。同僚が道路沿いの店に駆け寄り聞いてみると100m程先と。イメージと違って入口は狭い間口でのぼりと小さい看板しか出ていないのであった。しかし駐車場には既に多くの車が。老木の松も見事。平成18年に、鶴岡市内の築130年の米穀店の蔵を移築し、登米の風情に融和した和モダンな店舗に改装したと同僚の情報。入り口には恐怖の表示が【笑】。養殖に必要なしらすうなぎの慢性的な不漁が高騰を招いているとされるが、業界からは「それだけが原因ではない」との声もあると以前のテレビのニュースで。店員が混雑のため1時間程度待って頂くが良いかと。ここまで来て諦められない。店員に、2Fに案内される。柱や梁も太く見事。金剛力士像も見事。待つ間に2Fを散策。2Fから1Fを見る。思い切って『うな重二段重ね』を注文。期間限定の天然うな重セット5000円は諦める。うなぎは、夏バテや疲労などに効果がある滋養強壮の代名詞的食品。うなぎは、体の抵抗力を高めるビタミンAやビタミンAの吸収を高める脂質の他、ビタミンB1、B2、E、D、カルシウム、カリウム、鉄、亜鉛などもバランス良く含む優れた食品。『知って得するうなぎのお話』うなぎの字は漢字で書くと、鰻・鯣をはじめとし、全部で9種類もあると。残念ながら第1・第2水準の中から外されてしまった漢字が7種類もあるとの事だが、1つの存在でこれだけの種類の漢字を持っている物は、他にはないのでは。それだけ昔から日本人に親しまれてきた食材。全世界に産する鰻は18種類。ところが、日本にはたったの2種類だけ。蒲焼きにして食べる"ニホンウナギ"と、体長が1メートル以上にもなる"オオウナギ"。日本以外に、中国やヨーロッパ全域でも鰻は食べられているが、蒲焼きだけは日本独特の料理のよう。そして、なぜ、かばやきか?鰻の口から尾に向かって竹串を打ち、丸焼きにしたかっこうが蒲(ガマ)の穂に似ているから。「香はや(疾)き」で、香りがすぐ伝わるから。焼けた色が蒲色をしているから・・・。かばやきの命名にも、諸説があるよう。待つ間にいろいろと学習。そして30分強で待ちわびた、うな重二段重ねが目の前に。 三段重はどんな姿か同僚と話しをしていたら近くの客へ運ばれた。「鰻が多過ぎて重たすぎそう」などと話しながら二段重ねを堪能。久々に美味しい絶品のうな重。満足頻り。しかしやや食べ過ぎの感。会社近くの店のうなぎは2度と食べられないと同僚との合意。ご飯を食べると二段重ねの下段の鰻が顔を現し更に感激。育ちが良いので食べ方がきたなくてすいません。この写真は不要??そして二人とも更に布袋様状態となり、石巻に向かう。途中登米のもう一軒の有名な鰻の老舗の店の前『清川』を通過。次回はこちらの店で、いや2軒の店を1段のうな重のハシゴでと盛り上がったのであった。更にこの地は登米市登米町。合併によって誕生した登米市の市名は「とめ」であるが、合併後の旧町名は大字の一部となり、そちらの読み方は「とよま」であるとのこと。よって登米市登米町は『とめしとよままち』と読む不思議な地名の町であることも学習したのであった。日々是学習!!

2012.07.22

コメント(1)

-

仙台へ

仕事で仙台に前夜泊で出張。夜は同僚3人と仙台駅前の大衆寿司屋で。そして翌朝はいつもの早朝散歩。時間は6時過ぎ。太陽が私の姿を変身。暫く西道路を歩き広瀬川に架かる橋まで歩く。橋の横には地下鉄用のコンクリート製橋梁が工事中。そして仙台二高の正門。文武両道の名門校。文化祭の案内板が正門横に。更に歩を進めると交差点の先の右手に宮城県美術館が。地元である宮城県および東北地方に縁の深い、明治維新以降の絵画・版画・彫刻・工芸作品を中心にコレクションしており、さらにカンディンスキーやクレーらの作品も収蔵しているとのこと。宮城県生まれの佐藤忠良の作品を展示する別館も併設されていた。彫刻家、佐藤 忠良氏の作品 「ジーンズをはく少女」 。同じく「カンカン帽」美術館を後に南に歩くと仙台城大手門が見えてきた。ここを右手に折れ東北大学川内キャンパス内へ。キャンバス内を歩いていると植物園本館の建物が。東北大学が研究と教育のために設立した自然植物園。そして坂を下っていると道端に不気味なキノコがたくさん。そして仙台市博物館へ。昭和26年に仙台伊達家から寄贈された資料群の保管・展示・研究のために、仙台城三の丸跡に昭和36年に開館されたと。折しも7月6日(金)から9月9日(日)の期間、特別展「インカ帝国展 マチュピチュ『発見』100年」を開催中。マチュピチュは4年前に訪れた世界遺産。1911年アメリカの歴史家ハイラム・ビンガムによって、アンデス山中の秘境から空中都市マチュピチュ遺跡が発見されたのだ。この展覧会ではマチュピチュ「発見」100年を記念し、「考古学」「人類学」「歴史学」などの分野の最新研究をもとに、インカ帝国の始まりからスペインに支配されたその後までを紹介しているとのこと。入館して見学したかったが入館は9時から。博物館の奥には魯迅像が。中国の文豪・魯迅は、1904年秋から1906年春まで仙台医学専門学校(東北大学医学部の前身)に留学していたとのこと。仙台滞在中に、文学を志すことを決意しているのだ。つまり、仙台は彼にとって転機をもたらした地であるということになる。この胸像は、2001年に生誕120周年を記念して、魯迅の故郷である中国紹興市から送られたものとのこと。そして長沼沿いの遊歩道を歩く。長沼には多くの白い蓮の花が開花を始めていた。花びらが僅かにピンク色に変わった蓮花。長沼の蓮の白き花に感動した後は、道路を渡り仙台国際センターへ。『日本毒性学会学術年会』 が開催中。いろいろな学会があることを実感。仙台国際センターの前庭にある武藤順九作「風の環」。街路樹には赤い紅葉も。 大橋から青葉山を望むと3.11 で崩れた山肌と復旧工事が為されている姿が。2時間弱の散歩を終え、8時前にホテルに戻ったのであった。

2012.07.21

コメント(0)

-

ひまわり(向日葵)

我が養蜂場の『ひまわり(向日葵)』が大きな花を開き始めました。ひまわりに花粉は我が西洋蜜蜂の大好物、蜜は余り出ないようですが・・・。そしてひまわりは梅雨時期の、この時期から夏までの貴重な花粉源なのです。蜜蜂が巣に持ち帰っている黄色い花粉球はこのひまわりの花粉なのでしょうか?そして蜜蜂が訪花している瞬間の撮影に成功。こちらには3匹の蜜蜂が。 そして自宅横の我が農園には小型の数種のひまわりが開花。青い空にひまわりは似合います。そして梅雨明け!!中央の種の配置模様は神秘的。福島原発の事故による放射能汚染のセシウム吸収用に多くのひまわりが植えられているようだが、その効能は如何に?

2012.07.20

コメント(0)

-

採蜜作業

我が誕生日に蜜蜂の内検後、採蜜を行いました。養蜂場の2群から下の写真の9枚と+1枚の合計10枚を巣箱から抜き取り、自宅に持ち帰りました。既に縁側には妻が『遠心分離器』を熱湯消毒して準備してくれていました。早速妻が蜜蓋を薄刃の包丁で剥ぎ落とします。完了。中には濃厚な蜜がギッシリと、そして甘い香りが。別の蜜枠。こちらはほぼ全面に濃縮蜜が。妻の匠の技。遠心分離器底部には濃厚な茶色の蜂蜜が貯まり始めました。蜂友の二人が遠心分離器を回します。妻は縁側で蜜蓋の剥ぎ落としに専念。かなり貯まってきました。そして10枚の採蜜完了。横から見ると15cm程度の高さの蜜が採れました。回転板の最下部まで蜜面が。昨年のこの時期よりはやや蜜の色が薄い?そしてこれも妻手作りの2段濾過装置をSET。濾過開始。上段の網籠から蜂蜜がダラ~~と下段へ。最下段には、これも妻がネットで探してくれた、タッパウエアと同じ様にフタが完全に閉まる大型容器。釣り用具か?12~13リットルの収穫。右の小瓶は蜂友のお持ち帰り。下部の赤い蓋の瓶は蜂友が自宅から持参。これもネットでしっかりと事前購入?。採蜜容器には大量の蜂蜜が。そしてこれから妻が更に細かい網で仕上げの濾過をし瓶詰めを。この我が蜂蜜に興味をもたれた方は是非書き込みいただきたく。

2012.07.19

コメント(1)

-

蜜蜂の内検報告

7月16日は我が誕生日。そしてこの日に蜜蜂の内検を蜂友2名と共に行いました。現在飼育しているのは5群そして女王誕生を期待している1群。 この群は未だ女王蜂も小柄。今後の産卵に期待したい群。この群は産卵が極めて活発。蛆蓋も巣枠全体に。女王蜂も活発に動き回っていました。次の群も産卵も十分。最も元気の良い群の最下段。働き蜂が巣の中から湧き出てきます。興奮して巣箱近くをブンブンと。ダニ対策としてトルコ旅行で購入したジャスミン茶を袋に入れて最下部に。併せてスムシ対策として、巣箱の底板を外せるようにしています。これによりスムシ対策としての底板の清掃が楽になるのです。巣枠全面が蜜蓋で覆われ採蜜時期に来ている巣枠も。そしてこちらの女王蜂も元気。巣枠全面に蜜を為、その蜜が光っている巣枠も。 こちらの群も産卵が継続的に行われていました。 群により群生の強まり方は若干異なりますが、いずれの女王蜂も産卵を継続しておりこの夏も元気に群勢を強めて欲しいと願っている素人養蜂家なのです。

2012.07.18

コメント(5)

-

天草四郎

天草パールラインを通り宇土半島に向かう途中、大矢野橋 2号橋を通過し、暫くすると道路左側に『藍のあまくさ村』という土産屋さんがありここに立ち寄る。天草のうまかもん、を一堂に集めた「天草うまかもん市場」は、天草の特産品が勢ぞろい。天草の特産品が揃い、天草魅力満載の物産館。 そして外の高台には巨大な人物像が。巨大な天草四郎時貞像。平成2年に建立された像の高さは15mもあると。もちろん日本一大きい天草四郎像。江戸幕府将軍は徳川家光の時代の、寛永14年、徳川幕府のキリシタン弾圧と領主の酷政に耐え兼ね、天草・島原に起こった「島原の乱」で群を抜く美貌と 才知によって十六歳で総大将、そして天童、救世主 と崇められた 天草四郎時貞の像。十字架に祈りをささげる天草四郎。頭の上には避雷針がピコーンと立っていた。美少年といわれる四郎だが眉毛も太く体格も立派。やや目が不気味?店内にあったパンフレットによると実は彼は、豊臣秀吉の三男の豊臣秀頼の落胤(豊臣秀綱)説もあるとのこと。豊臣秀頼の母親は織田信長の娘の淀殿。秀頼は豊臣家の後継者となるが、徳川家康と対立。大坂夏の陣で負けて母の淀殿らと共に自害したと伝えられているのだ。しかしながら、絶命の瞬間の目撃者がいない上に、死体も発見されなかった事から、実は生き延びて薩摩に逃亡した生存説があると。そして逃亡地で生まれた(落胤)のが天草四郎時貞という話。 そして店の入り口には別の天草四郎像が。そして前日には芸能人の渡辺正行さんが来店されたと。テレビ番組「遠くへ行きたい」の撮影で天草に来たとの事。関東・関西で7月29日(日)に放送されると店員が笑顔で語ってくれた。 そして店内にも天草四郎にかかわる多くの土産品が。『天草四郎焼』。ミルクあん入りの天草四郎をかたどった人形焼き。写真だけの土産に。そして天草産たこ壺も売られていたが、どの様な方がどの様な目的で購入?。そしてこの蛸壺を眺めながら、我が社には『蛸壺文化』は如何にと・・・・・・。

2012.07.17

コメント(0)

-

天草五橋を渡る

天草に出張し天草空港から最終便で福岡空港へ戻ろうとしたが、天草エアラインから我が携帯に、機体整備が間に合わないため欠航との連絡が。やむなくレンタカーで天草五橋を渡り熊本駅まで行くことを決断。カーナビに熊本駅をSETすると約3時間かかるとの表示。松島有料道路に入る。天草五橋は天草上島から前島、池島、永浦島、大矢野そして熊本県宇土半島三角までを5つの橋で結んでいるのだ。日本道路公団が昭和37年7月に起工し、4年2ヶ月後の41年9月に開通。海には無数の養殖真珠が眠っているため、大矢野島-松島間の17.4kmは「天草パールライン」と命名され、ドライブなどの観光スポットとなっているのである。まずは松島橋 5号橋。この橋は天草五橋の中で唯一赤いパイプでできている橋。次に前島橋 4号橋。コンクリート製、歩道は赤い色で舗装。この橋は橋脚から左右にバランスをとりながら張り出して行くヤジロベー工法で建設されたとのこと。そして中の橋 3号橋。3号橋からは『わくわく海中水族館』が見えた。東西に50m、南北に34m、総トン数3,200トンの巨大なドーナツ型の船が「わくわく海中水族館シードーナツ」とのこと。大矢野橋 2号橋。大矢野島を渡り終えた所に架かる黄色いアーチ橋。そして最後の天門橋 1号橋。天草からの出口、宇土半島と大矢野島をつなぐ、天草五橋最大の橋。橋長502m、連続トラス型式の橋。天門橋が架かっている場所の隣に新天門橋を架橋する予定とのこと。そして更に1時間強を走り、19時半前に熊本駅に到着したのであった。この天草五橋は高校の修学旅行で訪ねた記憶はあるが、天草のどの島までバスで訪ねたかは全く記憶にないのである。そして今日は『海の日』そして私の62回目の誕生日。私のための『国民の祝日』。特にコメントはないが、今後、2018年、2029年、2035年、2040年、2046年の7月16日が国民の祝日になるとのこと。目標は2035年の7月16日と勝手に。

2012.07.16

コメント(0)

-

キャビア

北欧・スェーデンに出張された我が上司から土産にキャビアをいただきました。蓋には『Abba CAVIAR』との表示。AbbaはスェーデンのSEAFOODの会社。そして蓋を開けるとキャビアが。しかしキャビアの色ってこんなに黒かったっけ?冷や奴に載せ味を楽しむ。やや塩気があり、食感はかずのこみたいにプチプチとして旨い。キャビアを食べたことの少ない私であるがかなりいけるのであった。しかし蓋に表示されているスェーデン語の『stenbitsrom』も気になったのであった。そして瓶の裏にも『Saltod stenbistsrom(87%)』の表示も気になる。調べてみると『stenbistsrom』はランプフィッシュとのこと。ランプフィッシュはアラスカや大西洋に生息している魚で、その卵は粒の大きさ、味覚が純正キャビアに似てる事から黒色に着色し、純正キャビアの代用品として食されていると。一般的にはキャビアとはチョウザメの卵を指すが、ヨーロッパの多くの国では魚の卵は全てキャビアと言っていると。いずれにしろ世界三大珍味!!??をご馳走様でした。

2012.07.15

コメント(1)

-

巨大な蝶蝶

今週末は再び熊本・天草へ。レンタカーで移動時にコンビニでお茶を買うためにSTOP。ドアを開けて降りると、横の植栽に黒い巨大な蝶蝶が。翅(はね)を開いた大きさ100mm以上!!!花は白いハマユウ?翅は大きくて幅広く色は全体的に黒いが、後翅には大きな黄白色紋が。しかし後翅の突起がない。 帰宅してこの蝶の名前は何かを調べてみたが、『ナガサキアゲハ』の雌?『ナガサキアゲハを見わけるポイントは、後ろばねの尾状突起と呼ばれるしっぽのような部分があるかないかです。日本の黒いアゲハチョウでこのしっぽがないのはナガサキアゲハだけです。花の蜜を吸っている黒いアゲハチョウを見かけたらよく観察してみましょう』と。

2012.07.14

コメント(0)

-

くちなしの花

四国に出張の折、事業所の植栽に可憐な白い花が。八重咲きのクチナシの花。花びらが雨に濡れていた。クチナシの花は深みのある清楚な白い花、八重と一重があるが、いずれも香りがよく好きな花のひとつ。八重咲きの花はバラのようで、豪華さが。これも品種改良?果実が熟しても割れないため、「口無し」という和名の由来となっている説も。我が家にも小さな一重?のクチナシの木があるがなかなか花を咲かせてくれないのであるが。

2012.07.13

コメント(0)

-

明石城へ

先日大阪から新居浜に移動する折、高砂に住む親友に会うため明石駅で途中下車。ホームから明石公園が見えた。待ち合わせ時間に余裕があったので明石城へ。お堀の噴水と二羽の鶴?。明石公園入り口右手にある銅像は、中部幾次郎翁。この地に生まれた明治から昭和初期の実業家。林兼商店(後の大洋漁業、現在のマルハニチロホールディングスの前身の一つ)創業者とのこと。明石城入り口の石垣。明石公園案内図。明石城 武蔵の庭園入り口。宮本武蔵が明石城内に樹木屋敷を造ったという記録があり、武蔵の庭園を整備したとのこと。本丸の南東端に築かれた三層の櫓、巽櫓。桁行き5間(9.09m)、梁間4間(7.27m)、高さ7間1寸(12.19m)の隅櫓で、妻部を東西に置く入り母屋づくり。坤櫓(ひつじさるやぐら)。天守閣が造られなかった明石城では最大の規模をもつ櫓。天守台のすぐ南にあり、天守閣に変わる役割を果たしたとみられると。雨が降り出したので、受付で日本100名城のスタンプを押し、慌てて戻る。このスタンプも目的の一つ。とき打ち太鼓。カラクリ人形が作動し時を知らせてくれていた。

2012.07.12

コメント(1)

-

里芋の葉の上の水滴

我が農園の里芋も成長し、その葉っぱの上に見事な水滴を載せていました。里芋の葉の表面は、ワックスのような物質で覆われているのです。 葉の表面がツルツルの為にこの様な見事な水滴が出来る訳ではなく、実は葉の表面には細かい凹凸があるのです。 この凹凸の間に空気が入り込んで水と葉の表面を触れにくくして、水をはじいているのです。里芋の葉の水をはじく仕組みをまねることで、水をはじく表面を人工的につくることが出来るのです。一番おなじみなのは調理器具で、こびりつかない鍋やシャモジ。この里芋の葉の表面の構造を真似てこれを利用して、ポリプロピレンの表面にエンボス加工を作り(細かい凹凸)、調理品がくっつかないようにしているのです。我々の周りの、そして我が農園の生物達は、よく調べると面白い工夫が多く隠されているのです。「なんでだろ?不思議だな」と思い、よくよく観察し、調べてみる事、好奇心をいつまでも持ち続けていたいアラカンオジサンなのです。。

2012.07.11

コメント(0)

-

早々とスイカが

我が知人から先日、大きなスイカが2個送られてきました。千葉・富里スイカ。箱の中には大きなスイカが2個鎮座。もちろんこの時期に収穫できるのは ビニールハウス栽培なのでしょう。生産者名の入ったラベルが貼られていました。一つは実家へ。二人暮らしでは到底2つは恐怖そのもの。そしてもう一つも未だ箱の中。梅雨にスイカは・・・。梅雨明けを待っているのです。 そして送っていただいた方は、私が趣味の農園でスイカ栽培をしていることをご存じのはずなのですが・・・・・・(笑) そして我が家のスイカも日に日に大きくなり、収穫の日が近づいているのです。

2012.07.10

コメント(0)

-

グラジオラス

我が家の庭のグラジオラスが色とりどりの花を開かせています。地際から先端のとがった平べったい葉っぱを左右交互に出します。グラジオラスの名前はラテン語のグラディウス(剣)からきており、葉の姿に由来するとのこと。球根からはなく黄を長く伸ばして、花を穂状に咲かせます今はユリの花に隠れているものも。これからはグラジオラスが主役。花の色も形も様々なバラエティーがあり実に多彩な我が庭のグラジオラス。 6弁の漏斗状の花を横向きに多数開くかせています。江戸時代に、オランダ船がもたらしたことから和蘭菖蒲といわれた。現在栽培されているのは明治以降の輸入種とのこと。せっかく咲いたのに倒れやすいのが弱点。 支柱を立ててやればよいのですが・・・・・。

2012.07.09

コメント(0)

-

『愛媛』ナンバー

新居浜に出張した折、タクシーで松山市内を通過中に、交差点で止まっていると2台の車のナンバー表示が気になりました。『軽自動車』の『愛媛』表示。愛媛って文字・・・・・・・・・・「愛媛」ではないのです。しかしその後ろの自家用車のナンバープレートはきちんとした『愛媛』。軽自動車と普通自動車で違うのかと思いましたがそうではなさそうなのでした。 町には路面電車が。道後温泉駅から松山市駅行きの坊ちゃん列車が。自宅に帰りナンバープレートが気になり、インターネットで調べてみると下記の如き説明のブログがあったのです。皆同じ疑問を・・・・・。『何故こんな字体が導入されたのか。ネットで調べると諸説あるようです。 <説1> このナンバーが採用された1955年当時は、ナンバープレートが鉄製で錆び やすかった。従ってこのような字体にすることにより水がたまりにくくなり、 錆びが回りにくいように工夫した。 <説2> 当時は 「愛 (愛知) ナンバー」 があり、愛媛との区別をしやすいようにした。 <説3> 実は、動いている状態で読みやすい字体なのである!!(そういえば高速道 路の看板も特色ある書体だったりしますね) <説4> 1955年当時の加工技術では 「愛媛」 の漢字って複雑で面倒だったんじゃな いですか?だいたい 「説1~3」 の組み合わせがネット上の意見の大勢を占めています。しかし、「説1」 の水滴がどうこうって、この字でもそれなりにたまる気が。「説2」 も、当時の愛知ナンバーは 「愛」 の一文字なので 「愛媛」 の二文字との混同なんかしないような気が。私としては 「説4」 が最も説得力がある気がするのですが。』そしてこんな記事も。『国土交通省・四国運輸局は、愛媛運輸支局が交付する「愛媛」ナンバーの書体を変更し、通常の文字を使用した新プレートを交付することを明らかにした。現行のナンバープレートは簡略された字体が使われているが、愛媛県民からは「読みにくいから変更してほしい」という声が高まっていた。四国運輸局によると、愛媛ナンバーの交付を始めたのは1955年(昭和30年)10月からで、それ以後の48年間に渡って簡略字体で「愛媛」の字がプレート上に記されている。簡略字体が採用されたことについてはいくつか理由があるとされているが、最も大きかったのは採用当時のナンバープレートがスチール、つまり鉄製だったことにあるという。当時は防錆加工も現在ほど優れてはおらず、パンチングによる凹凸が多いとその部分に水が溜まり、錆が早期に進行する恐れがあった。このために「愛媛」という文字を簡略化。水が一部分に溜まらないよう、文字の"つくり"に微妙な傾斜を持たせ、水の排出を容易にする工夫もなされている。』と。よって<説1>が正解の様である。しかし他の日本の都市で、同じ地名表示が2種類の字体があるのは他にあるのだろうか?何事にも知りたがり屋のアラカンオジサンなのである。

2012.07.08

コメント(0)

-

七夕

今日は7月7日 七夕の日。七夕は「たなばた」または「しちせき」とも読み、古くから行われている日本のお祭り行事で、一年間の重要な節句をあらわす五節句のひとつにも数えられているのです。願いごとを書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉につるし、星に祈る習慣が今も残っているのです。私が通勤に利用するJR大崎駅でも毎年恒例の七夕祭りが開催されました。中央通路には沢山の短冊が飾られていました。そして願いを書いた短冊を飾るサラリーマンの姿も。えっ!!私の後ろ姿に似いる??!!。そして改札内のコンコースにも七夕飾りが。今年もなかなか。そして出張先の松山駅にも。幼稚園児の作品?そして松山空港内。そして東海道線、平塚の七夕祭りのポスターも私が利用する駅構内にも。この平塚の「七夕祭り」は、神事との関わりも薄れ、もっぱら、観光客や地元商店街等への集客を目当てとしたものとなっているのです。今日も東海道線内には平塚に向かう多くの浴衣姿の女性や子供達の姿があったのでした。

2012.07.07

コメント(0)

-

インゲン豆

我が農園の蔓無しインゲン豆も収穫の適期を迎えています。葉っぱの下には成長したインゲン豆が収穫を待っているのです。白い花も次々に咲き実を付けてくれるのです。中南米原産の植物。マメ科は育てやすいので初心者にはおすすめなのです。いんげんはつるありとつるなしがありますが、我が農園ではつるなし種は草丈が低く、収穫するまでの期間が短いので毎年こちらを栽培。つるあり種は1.5m前後まで伸びるので支柱が必要なのです。この日に収穫したインゲン豆。シンプルに茹で、マヨネーズでビールの摘みに。

2012.07.06

コメント(0)

-

ズッキーニ

我が農園のズッキーニも収穫の時期を迎えています。苗を2本、姉からもらい植え付けたのです。ズッキーニは、ウリ科カボチャ属の一年生の果菜。果実の外見はキュウリに似ていますが、カボチャの仲間なのです。その為、花はカボチャの花そっくり。別の花には小さなアリが。甘い蜜があるようで、別の花には我が西洋ミツバチも訪れていました。花がついたままの未熟な果実を食用にするのです。1週間収穫が遅れると、巨大なヘチマ状態まで成長してしまうのです。大きくなった果実も鉄板焼きや天ぷらに利用出来るとのことですが、我妻は歓迎してくれません。この『ズッキーニ』は『オッキーネ』と。ふつうは、開花後3~8日くらいの未熟果を収穫するのです。小さな花ズッキーニは煮物用、ふつうの大きさのものはスープ用や炒め物などに利用するのです。

2012.07.05

コメント(0)

-

我が家の駐車場

我が家の駐車場の改築を行いました。以前は1台用の駐車場でしたが寮生活の息子が海外に転勤になり、車を置かせて欲しいとのことで思い切って2台用に改築する決断をしました。工事開始直後の我が家の駐車場。将来のセットバックも考慮し計画しました。発注は養蜂の師匠へ。駐車場屋根は空間の有効利用を考えて肩持ちの支柱のタイプを選択。床のコンクリート打ち前の配筋の状態。以前あった柿の木はやむなく伐採。コンクリート打設。水勾配を付けて床仕上げ。周囲には妻の希望もあり手摺りを設置。重い荷物(農園用の肥料等)の移動用に手摺りの一部を無しに。洗車用の水道蛇口も新規に。周囲にはチェーン用に上下可動のポールを設置。仕上がりコンクリートの養生期間。 柱もかなり強固なものに。屋根はアクリル。強風にも絶えて頑張って欲しいのです。そして我が農作業車を入庫。妻の愛車も。来週は息子が車を持ってくるとのこと。かなり駐車スペースが広くなりましたので、雨天時でも一時、車を避難して、この下でのバーベキュー大会も可能?

2012.07.04

コメント(1)

-

ジャガイモの収穫

先日は我が農園で栽培しているジャガイモ『インカのめざめ』の収穫を行いましたが、先週末に残りのジャガイモの収穫を行いました。まずは『シンシア』。フランス原産の品種。、見た目はたまご型のきれいな形。肉質は淡黄色。豊かな香りと味わいがあるのです。芽が浅く色白。名前が良いのです。今年は成長も良く大きなものが収穫できました。『男爵』。明治時代の男爵がイギリスから持ち込んで日本に定着させた品種。我が家はメイクイーンではなく男爵が好み。コロッケなど潰してから使う料理に適しているのです。そして皮も中身も鮮やかな紫色のジャガイモ『シャドークイーン』。今までの紫じゃがいもよりも3倍のアントシアニンを含むことと、調理後も鮮やかな色が落ちないところが特徴。まるでサツマイモのような赤い皮が特徴のジャガイモ『レッドクィーン』。切断面です。左が『レッドクィーン』、右が『シャドークイーン』電子レンジでチンしてみました。『レッドクィーン』は本当にサツマイモの如し。『シャドークイーン』は青紫に変身。そしてユニークな形のジャガイモも発見。我が心と同じ?真っ赤なハート型。そして・・・・・・・・・・・・・・。食べきれないので同僚にも送付。このブログを見た方で欲しい方はご来園を!!

2012.07.03

コメント(0)

-

サクランボ 佐藤錦

仙台の同僚が山形名産の超高級サクランボ『佐藤錦』を送ってくれました。箱の中にはサクランボのパンフレットも。生産者の紹介も。生産地はサクランボはピンクのベッドで傷つかぬように。 サクランボは見た目が非常に愛らしく、甘味酸味の調和もあり、妻のハートをぐっと掴むのです。苺のように栽培は簡単ではなく、栽培できる地方も限られ、国内で作られている量は非常に少ないので、とても高価な果物。妻の大好物。アメリカンチェリーは食べない人なのです。佐藤錦。「ナポレオン」と「黄玉」の交雑種といわれており、「赤いルビー」と呼ばれ、日本を代表する品種。その生産量も国内ではダントツに多く知名度も高い品種。先日の旅行先のトルコでもドライブイン売店で、そしてバス移動時も道路沿いに多くのサクランボの木と、そして赤い実を見ることが出来たのです。そうなのです。サクランボの原産国はトルコと言うことを今回の旅行で知ったのです。添乗員の説明によるとサクランボ生産国・生産量は1位・トルコ、2位・アメリカ とのこと。因みに日本は20位 サクランボの原木は紀元前に、現イラン北部からトルコ西南部が原木地であるとの説明。サクランボの原木は民族の大移動とともにアジアの東へも伝わり、日本民族のルーツとも考えられる中国・天山南路を経ながら日本列島へと継承れたと。そして日本に無事に辿り着いたサクランボはトルコと緯度を共通する山形県で開花したのだとのことでした。そしてトルコ旅行時に見つけた八百屋のサクランボ。もちろんトルコのサクランボは、佐藤錦タイプではなく、アメリカンチェリータイプのものが主。本家より名前が流通するアメリカ、恐るべし。しかし佐藤錦に似たサクランボの木もあったのです。アメリカンチェリー系の黒っぽいサクランボではなく、鮮やかな赤いサクランボもあるのでした。ホテルの食事のデザートにも。ややピンぼけ。 意外にも原産地がトルコであるものをいろいろと知った旅でもあったのです。チューリップ、ヨーグルトそしてサクランボがそれ。それぞれオランダ、ブルガリア、日本と思っていた私でした。そして反対はトルコ石。ペルシャ原産だがトルコを経て欧州へ入ったことによる名称と。超高級サクランボを楽しみながら、再びトルコ旅行を懐かしく思い出したのでした。 そして送っていただいた佐藤錦はもちろん色も味も最高。近頃、スーパーで見かけるアメリカンチェリーは色も大きさも、佐藤錦の如く可愛らしくなく味もイマイチと言う人も、私の横で佐藤錦を楽しんだのでした。 現地へ行ってサクランボ狩りがしたい、そして食べ放題なら更に嬉しい還暦夫婦なのですが・・。

2012.07.02

コメント(0)

-

6月の太陽光発電 実績

我が家の6月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 実績報告です。 発電量 : 560KWH消費量 : 517KWH売電量 : 405KWH自給率 108% と言う稼働実績となりました。今年5月の発電実績は昨年度の555KWhを僅かに上回り6月としては過去2番目の結果となりました。ピーク発電量も5.5KWを達成していますので、パネルは順調に稼働していることが解ります。6月最終の1週間は梅雨の最中ですが比較的好調で、月間発電量550KWH超えに大きく貢献したのです。6月26日は今月最高の発電量34KWhとなりました。私がトルコ旅行中の6/3~の電気使用量は 15~17KWhと下がっており、買電量も11KWhと安定しており、私の夜間のテレビやパソコンの使用が電気使用量そして買電量を上げている事が解るのです。発電開始以来の月別発電量実績です。紫色が本年2012年の実績です。上の黄紫色の棒グラフからも、毎年6月は梅雨のシーズンの為、発電量が下がっている事も解るのです。

2012.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1