2016年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

農園の耕耘作業

先日、養蜂場のある農園の耕耘作業を行いました。隣の農園をやられているSさんが、所有の耕耘機を貸してくれ、その使い方を指導してくれました。 まずはイチゴ栽培の場所を耕しました。耕耘機の作業は初めての経験。Sさんが付きっきりで指導してくれました。 深く耕そうと前進速度を遅くすると、その場所に潜り込んでしまい前進が不可能になってしまいます。早すぎると深く耕耘出来ないためその調整が難しいのです。 この場所にハクサイ、ブロッコリーを定植したいと考えています。養蜂場の前も。 箱の前はさすがにネットを被りました。ミツバチが耕耘機の音と振動で興奮する可能性があるからです。 来年用のイチゴの苗を育てている苗床の隣も。 そして人工分蜂した巣箱の前も。 未だ小玉スイカは成長を続けていますので、かたづけずに残しています。9月の第2周頃にはこの場所もかたづけて、再度耕耘機をお借りしたいと考えています。この場所は来年用の『空豆』を11月初めに定植したいと考えています。 台風10号の風を心配しミツバチの巣箱の転倒防止、育苗箱養生等を行い心配していましたが、被害もなく安堵しています。耕耘の残っている、蕎麦畑、スイカ畑も片付けて耕したいと思っています。

2016.08.31

コメント(0)

-

冬野菜のポット植え

先日、冬野菜のポットへの植え替えを行いました。8月7日にネットで購入した種を播種箱に蒔き育てて来たものを、1本1本大切にポットに移植しました。まずは白菜。『F1 寒みどり』播種後約90日で球重3.5~4kg以上になる大型黄芯晩生白菜。そしてキャベツ。『F1 やわらかキャベツ』。柔らかく、みずみずしい葉質で甘味たっぷり。サラダはもちろん、炒め物から煮物まで、オールマイティーな美味しさとのこと。ブロッコリー。『F1 あまプロ』糖度12度を超えたこともある極甘ブロッコリー。収穫後さっと茹でてそのまま何もつけずに頬張ると、その甘味に感動。「マヨネーズやドレッシングをかけて食べるなんてもったいない!」と思わせる逸品とのこと。カリフラワーも。『F1 デクスター』花蕾が1.5kgにもなる超ビッグサイズ。花蕾を葉が自然に包み込むので、わざわざ結束しなくても美しい純白のカリフラワーが収穫できるとのこと。そのほかにも、芽キャベツ、ロマネスコ、紅白の縮緬葉牡丹も種蒔きしましたが成長が遅いので、移植は後日としました。台風の到来等もありそうですので、苗を物置に移動したりして風害を防いでいます。畑への定植まで順調に成長し、強い苗に育って欲しいのです。

2016.08.30

コメント(0)

-

鵠沼散策(その3)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク引地川沿いを海に向かって歩く。津波浸水予測図が掲示されていた。1605年(慶長9年)の如き慶長型地震が発生すると、この場所は3~4mの浸水となる模様。 鵠沼橋のたもとにある引地川改修紀功碑。昨日、紹介した引地川堤防築造碑よりはるか後年、昭和7年から9年(1932~34年)にかけて、当時の神奈川県と藤沢町の手により行われた、下流部の改修工事のことが刻まれていた。付近の農民が度々河川の改修を陳情したこと、やっと県が多額の予算を組んで改修工事を実施したこと、改修が済んでこの付近の水害がなくなったことなどが、刻まれている主な内容。ちなみに、鵠沼橋の架橋も昭和7年なので、この改修工事と同時に架橋を行ったもの。その横には道祖神が。階段を上がり、国道134号線に。見下ろすと右手には歩いて来た引地川が。国道134号は、横須賀市から中郡大磯町に至る相模湾に沿って走る一般国道。この鵠沼橋の先の左側には「鵠沼プールガーデン」があり、子供の頃はここで何回もプールを楽しんだのであった。しかしこの鵠沼プールガーデンは平成12年9月に営業を終了し、現在は「鵠沼海浜公園スケートパーク」として利用されている。 歩道橋から江の島が見えた。こちらから見ると、江の島をちょうどV字型に二分する境となって いることから、俗に「山ふたつ」といわれている場所が確認できたのであった。旧鵠沼橋の親柱。平成2年の台風集中豪雨で倒壊した この橋のもとの親柱。もとの橋は昭和7年に作られた由緒ある物だったようです 。 聶耳(ニエアル)記念広場。ニエアルは中国国歌「義勇軍行進曲」の作曲者。なぜ、ニエアルの記念広場がここにあるかといえば、1935年、ここ鵠沼海岸で友人と遊泳中に帰らぬ人となったのだ。「義勇軍行進曲」が中華人民共和国の国歌となった年に藤沢市民有志により聶耳氏を記念する運動が起こり、1954年(昭和29年)記念碑が建てられ、その後台風により記念碑が流出したが再建され、1986年(昭和61年)聶耳氏没後50周年を記念する事業として現在のレリーフと広場が整備された。石碑の左上には丸い聶耳の胸像(レリーフ)が。 中国語石碑も2010年12月に設置された。聶耳にゆかりの深い雲南省から石を取り寄せ、「聶耳の略歴」と「聶耳の生涯と聶耳記念碑保存会の活動など」を中国語で彫刻した石碑を建造。1980年5月から昆明市との交流が始まり、1981年8月、昆明市長から友好都市提携をしたい旨の文書が寄せられ、翌月9月の定例市議会において都市提携の議決がなされ、1981年11月5日、友好都市締結の調印式が行われたと。聶耳の死という出来事が、藤沢市と昆明市、そして日本と中国を強く結びつけることになったのだ。青年の死を悼む藤沢市民の気持ちと、そのことをありがたく思う中国の方の気持ちが通じ合い、聶耳の終焉の地に建つ聶耳記念碑こそが、その友好のシンボルとなっていると。 聶耳記念碑。鵠沼地区、そして引地川沿いを歩き湘南海岸まで出てこの日の散歩を終わったのであった。徒歩にて小田急線鵠沼海岸駅まで歩き、小田急線で帰宅の途についたのであった。 鵠沼は、1100年の古い歴史をもつ北西部と、110年前から日本初の計画的別荘地分譲と海水浴場が開かれた南東部の二つの面があるのだ。明治中期以降、鉄道の開通を契機に、別荘地、保養地、住宅地として開発が進んだ。また明治から昭和にかけて、多くの文化人が滞在するなど、歴史と文化の街として発展してきたのであった。そしてそれぞれに魅力ある地域を形成していた。また「鵠沼市民センター・公民館」内に「鵠沼郷土資料展示室」が開設されているとのこと。昔の貴重な写真や資料から、「鵠沼」の懐かしい風景や当時の暮らしぶりをうかがい知ることができるとのこと、是非一度訪ねたいと思っているのである。

2016.08.29

コメント(0)

-

鵠沼散策(その2)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク元は尼寺の本真寺(浄土宗)に到着明治36年創立の尼寺、もと慈教庵といい現在地より海岸寄りに建てられていた。関東大震災の時の津波で被害を受け、この地に移転してきたそうです。開山は颯田本真尼(さったほんしんに)。尼さんの後継者がなく、数年前に若い男性が住職になったようだ。本真寺の山門。山門脇にある「不許葷酒肉入門」の石碑「葷」の意味は「ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ショウガ」の総称。精がつく食べ物なので、酒、肉と共に、修行の妨げになるということ?「葷酒肉」は私の大好物であるが、この日は山門をくぐらせて頂いたのであった。宗祖は法然上人(源空)、開宗は承安5年(1175)ご本尊は阿弥陀仏。「凡夫の心は物に従いてうつりやすし」と。「愚かな者の心は絶えず散乱し静まることがない」と。凡夫の心っていうものは、まるで猿の如く木から木に枝をつたって飛び回るように、全くもって落ち着かないもであると。法然上人が浄土宗二祖である聖光房弁長上人に語ったと伝えられる言葉の中の一筋とのこと。凡夫故、いつも心が落ち着かず「どうしたら良いのか、どうすべきか」と悩みが尽きない自分がいるのです。山門を入ると、小さな六地蔵が迎えてくれました。。笑顔が可愛らしい六地蔵。こちらも。小田急江ノ島線沿いの寺。境内の池には朱の丸橋が。動物供養塔。境内には、鵠沼別荘地開拓創始者として、また多くの文人達が逗留した旅館「鵠沼館」や「東屋」を築いた伊藤将行のお墓が。本堂とその前にある「薬師瑠璃光如来」の立像。境内の地蔵尊。瓦を積み上げた灯籠。そして本真寺を後にすると、馬頭観世音の石碑がこれも塀の窪みにひっそりと。浜道 弘法大師堂。大師堂の左脇に2基の青面金剛浮彫の庚申塔が。右の庚申塔は宝暦12年(1762)、左はの庚申塔は宝永6年(1709)の建立。祠内の地蔵尊(右)。1780(安永 9)年11月吉日。立像丸彫。110cm 。弘法大師座像(左) 文政3年(1820)の建立。鵠沼海岸6丁目、大平橋に向かう道の左側にあった隅丸形文字道祖神。寛延4年(1751)正月吉日、浅場太郎左衛門の建立と刻まれていた。石碑の銘に「南無道祖神 守護 」とあるが、仏式の「南無」と神式の「道祖神」が合体したようなおおらかな民間信仰なのか?太平橋が左手に。 太平橋を渡らずに引地川沿いを海に向かう。右手には松並木が残っていた。辻堂東海岸2丁目と藤沢市鵠沼海岸4丁目の境界付近の堤上の引地川治水の碑。「引地川」の河口付近の流れが時代と共に大きく蛇行し変化していると。江戸時代から度々の洪水の治水のために現在のような堤防が築かれた。この石碑は文化年間に鵠沼の浅場氏が私財を費やして堤防を築いた記念碑。この治水の碑は日之出橋と作橋の間の辻堂側堤にあった。引地川の名前の由来は明治時代に記された皇国地誌によると「大庭城が廃城になった後、大庭開墾の際、元の流域13村の人々が伊勢山西側の山裾を掘り下げ、鵠沼へと川を流したから」と書かれており、「引いてきた川」という意味との説もあると。 横には小さな石の社がいくつか。 作橋を渡り八部球場横へ。 更に進み右手に折れると、右側に朱の鳥居が。 鵠沼伏見稲荷神社。 「湘南のお稲荷さん」として、地元の人々に親しまれている神社。朱の橋を渡る。鵠沼和貴水。ここは海岸近くにある土地なのであるが、美しい湧き水が湧いているのであった。横には小さな祠が。 手水舎。 社務所。 鵠沼伏見稲荷神社は、1943年(昭和18年)創建の神社。かつて鵠沼字中井に霊泉の湧く稲荷社があったが、関東大震災によって涸れてしまい、社運も振るわずにあったが、鵠沼海岸に鎮守社創建の機運が高まり、その稲荷社を遷座するかたちで創建されたのだと。祭神は宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)佐田彦大神(さたひこのおおかみ)大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ) 田中大神(たなかのおおかみ) 四大神(しのおおかみ)と多くの大神が。奥宮への鳥居。 鵠沼伏見稲荷神社の真っ赤な旗が奥宮への参道沿いに。 奥宮。

2016.08.28

コメント(0)

-

鵠沼散策(その1)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンクこの日は鵠沼(くげぬま)散策に向かう。鵠沼は、神奈川県藤沢市の南部中央にある地域。北は旧東海道付近、東は境川、西は引地川に囲まれた地域。南は相模湾に面しており、今は市内の高級住宅地となっている。鵠沼海岸海水浴場開設をきっかけに、海岸部に「鵠沼館」、「對江館、「東屋」という3軒の旅館が建った。その中でもとりわけ有名なのが東屋。東屋は、鵠沼海岸別荘地を開拓した伊東将行が1897年(明治30年)頃開業した旅館で斎藤緑雨、谷崎潤一郎、志賀直哉、武者小路実篤、徳冨蘆花、与謝野鉄幹・与謝野晶子、岸田劉生、芥川龍之介といった、明治から昭和の蒼々たる文人墨客が寓居・逗留し、執筆活動をした旅館。彼らは当時の作品中に折々の鵠沼風物を描写し、それが「鵠沼風」と呼ばれて大きな評判を得たのであった。「旅館東屋」は、そうした文化人の社交施設の役割を果たしたのでありこれから高級住宅地へと変遷していったのである。鵠(くぐい)とは白鳥の古名で、かつてこの辺りには沼が多くあり、鵠が多く飛来していたと言われ、これが鵠沼の名に。 藤沢駅南口から徒歩にて小田急線沿いを進む。 更に小田急江ノ島線沿いに歩いていき、右手に踏切がある路地を左に曲がると「橘の辻」に。左は鵠沼花沢町と鵠沼橘の境を行く道で、右が「江の島裏街道」。 この庚申塔(こうしんとう)は正徳5年(1715年)建立。江戸時代、大山詣での帰り道、この町を抜けて江ノ島に遊ぶ人が多かったとのこと。脇往還と呼ばれ、所謂バイパス。橘の辻は二股に分かれる場所なので、道案内も兼ねていた。右側面には、「右えのしまみち」と刻まれていた。 庚申塔は、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと。庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多いと。庚申講(庚申待ち)とは、人間の体内にいるという三尸虫(さんしのむし)という虫が、寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くのを防ぐため、庚申の日に夜通し眠らないで天帝や猿田彦や青面金剛を祀って宴会などをする風習なのである。花立公園の庚申供養塔。元文2年(1737)の建立。庚申塔の右手の道を西に向かうと、普門寺に通じていた。 青面金剛像(しょうめんこんごうぞう)浮彫。三眼の憤怒相で、一般には足元に邪鬼を踏みつけ、六臂(腕が6本)で法輪・弓・矢・剣・錫杖・ショケラ(人間)を持つ姿で描かれることが多い。頭上の両側に日月、足元には三猿が彫られることが一般的。 左手に大東の辻があり、2基の庚申供養塔が祀ってあった。1基は享保2年(1717)、もう1基は宝暦4年(1754)の建立。 大東の辻近辺。 左が大東町内会館。大東の辻近くに、明治21年(1888)に旧海軍が鵠沼海岸で大砲の試射の標的に使った鉄板穴あき鉄板があるとのことであったが見つからなかった。馬頭観音がブロック塀から引っ込んで立っている電柱の横に。馬頭観音とはそもそもは仏教の六観音の一つであり、さらに遡るとヒンドゥー教のヴィシュヌ神の化身とも。観音像としては珍しく憤怒相で表され、頭上に白馬の頭部を戴く。これが路傍に祀られるようになったのは、家畜の守護神と考えられたからであり、同時に道路の安全を願う意味もあったからと。牛馬の供養のために祀られたとも。茂兵衛の辻の青面金剛像浮彫(左)は宝暦3(1753)年と刻まれていた。右の道祖神塔は火成岩製 尖頭角柱型文字碑 「道祖神 中東町」と刻まれていた。明治42(1909)年正月14日と。本鵠沼2丁目の原地蔵堂。旧家の墓地の近くに。地蔵堂の正面右手に、「相模国準四国八十八箇所第5番札所ご詠歌」の掲示板が。『この里の人の心も月かげも 砥上が原にみがきあぐらん』 「相模国準四国八十八箇所第5番札所」 を示す石柱。原地蔵は立像丸彫り、厨子入り、69cm 。 鵠沼仲東の辻の庚申塔。Y字路の付け根にある庚申塔。 手前に馬頭観音菩薩塔 明治29(1896)年11月24日。後ろに青面金剛像浮彫の庚申塔、元文5(1740)年。 中原稲荷大明神の朱の鳥居が子供広場の老木の先に。 そしてその近くのY字路にあった地蔵尊。 綺麗な赤いよだれかけを着けて。お地蔵さんは「地蔵菩薩(じぞうぼさつ)」といって、子供を守ってくれる仏様。よだれかけは、子供の使っていたものをお地蔵様につける事によって、子供の匂いを覚えてもらい守ってもらうということをしていたと。赤は赤子(赤ちゃん)の赤という説や、赤色には魔除けの意味があるという説や、長生きを願ったという説も。中原稲荷大明神。正面鳥居には神額が。社殿近景。原町の皇大神宮おまつりのポスター。更に歩を進めると右手にヒマワリ畑が広がっていた。青空に生える百日紅も。

2016.08.27

コメント(0)

-

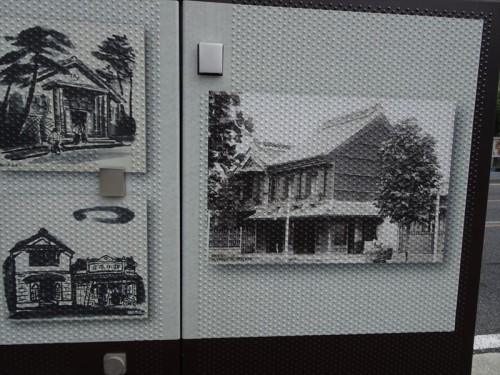

山内龍雄芸術館へ

先日、今年4月に鵠沼に開館した「山内龍雄芸術館」を兄と訪ねました。 ヨーロッパで「描かれた哲学」と評されるなど一部に熱狂的ファンを持ち、2年半前に急死した画家、山内龍雄(1950~2013)の常設展示館。 館長の自宅の庭に建てられている山内龍雄芸術館の外観。画商&館長の須藤一實氏がずっと支え見守り続けてきた画家山内龍雄の遺作展示館。 パンフレットを頂きました。 パンフレットには館内案内が書かれており、彼の生い立ちや美術家としての実績、作品について説明されていました。山内龍雄は北海道、釧路市の東に位置する厚岸町の戦後開拓地に生まれ、原野の中に立つ生家に一人で住み続け、生涯絵を描いた画家。彼の絵はキャンバスを紙のように薄くなるまで削って、絵の具をその奥まで浸透させるという独特の方法で描かれているのだと。また薄くなったキャンバスを補強するための「裏打」の技術を完成させるのに20年の歳月を要し、2005年頃その技法が完成したのだと。 週末、週初めの午後が開館の模様。 館長そして奥様が館内を案内して下さいました。館内の作品の写真撮影、ブロスアップも許可をいただきましたので紹介させていただきます。木造の館内では純白の壁に大小の大作が展示されていました。 館内は木材を生かした閑静な雰囲気で、落ち着いた静かな空間でしばし暑さと時間を忘れて見入れるスペースが拡がっていたのです。作品のタイトル等は頂いたガイドブックから転載しました。「微光」 「私的空間(精神的友へ)」「無」「魂の構造(S氏に捧ぐ) 」 「老賢者と少年」 「闇」 「一輪車を持てる人」 初期のこの作品は、茶系の色彩で覆われている画面の中に、1人の人物が寂しそうに描かれていた。山内龍雄の自らの言葉も何カ所かに掲示されていました。 「幼児」。いただいたポストカードより。山内龍雄 40歳のアトリエでの姿。 そしてその下には館長の言葉が。『山内の天才を信じ、彼だけの画商として身を起こして以来30年近くの歳月が流れました。山内は世を去りましたが、彼の魂の作品はこの世に残りました。山内龍雄の芸術をより多くの人に観ていただきたく、そして知っていただきたく、私は、私の生まれ育った街、神奈川県藤沢市に山内龍雄芸術館をつくりました。みなさんのご来館を、お待ちしております。』 お店ヤマドリでは山内龍雄の本や、ヤマドリセレクトの品を販売していました。談話室には山内龍雄芸術館所蔵の本などが所蔵されていました。ASIAN ART CITY(AAC)の表紙を飾った山内龍雄の晩年の姿とのこと。北海道厚岸町上尾幌にあった山内の生家の姿とのこと。山内作品の大半はこの家から生まれたのだと。 以前、出光美術館を訪ねた折「○」「△」「□」という図形のみを描いたシンプルな絵画?を観た記憶がある。たしか禅画とのことで、○が象徴する満月のように円満な悟りの道の境地に至る修行の姿を図示したとも、この世の存在すべてを三つの図形に代表させ、「大宇宙」を小画面に凝縮させ表現したものであるとの解説が書かれていた記憶が。 そして「闇」の如き直線の描かれた作品を観たとき、黒の部分が真っ赤である絵画をどこかで見た記憶が。しかしその時は、いつどこでを、全く想い出さなかったのであったが。(その時は海外の美術館しか頭の中になかったのであった)このブログを書きながらふと、何年か前に千葉・佐倉にあるDIC川村美術館を訪ねた折に観た作品ではなかったかと。ネットで調べてみるとやはりバーネット・ニューマンと言う人物の作品が見つかったのであった。彼バーネット・ニューマンの作品を日本人の価値観で「わび」、「さび」で色表現して行くと山内作品にだんだん近づいていくのではと無知な素人が勝手に。 しかし正直、私にとって抽象画は理解が難しかったのが本音。だからと言って具象画は理解可能だと言うことでは全くないのだが・・・・。具象画の方が何故分かりやすいのかといえば、私の身の回りにあるものを写実的に描いてくれているから。表現が具体的だから分かりやすいのではと単純に思っているのですが。 抽象画の理解とは、平面、線や色が作り出すリズムやバランスなどをいかに自分の心で自分なりに感じる事ができるか?なのではと自分勝手に。要は自分の『sensibility・感性』の不足 いや 欠如か。長年にわたり、技術屋で育って、三現主義を叩き込まれて来た自分の一番弱い脳の部分なのではとも。三現主義とは、現場、現物、現実という「3つの現」を重視する考え方。この「3つの現」を重視しなければ、物事の本質を捉えることが難しいと。すなわち抽象的なことでは物事の本質は解らない、具体性が必須で不可欠であると学びそして教えて来たのであったが・・・・・。 そしてお付き合い下さった奥様も実は画家であると。奥様の作品は展示されていませんでしたが、作品写真の入ったファイルを見せて下さいました。画家名は『麻生知子』とのことです。ご自分の生活の姿、瞬間を切り取り題材にした作品が多いと感じたのです。そして視点が真上からという「鳥瞰」的なユニークな作品が多いのです。多くの場所で個展も開いていると。ご主人とお子様の風呂での姿を題材にした作品とのこと。 白く光っているのは撮影時の光の為です。そして多くの受賞歴もあると。 なんとなく『昭和』を感じるのは私だけ? 山内龍雄作品は私の脳の一部が久しぶりに活性化してきているのを感じながらも『もやもや』感が残っていた?のでしたが、麻生さんの具象画作品でかなりすっきりして、芸術館を出ることが出来たのでした。 芸術館のエントランスには館長の最近の陶芸作品も置かれていました。作品のタイトルも聞きましたが、『もやもや』が禍してか?忘れてしまいました。 パンフレットに載っていた山内龍雄芸術館のMAPです。 引地川横のNOK(株)藤沢事業所正門の真ん前です。駐車場も完備していました。是非一度たずねて観て下さい。『9月2日まで夏季・展示替え休館中ですが、お電話いただけたら開館できます。ぜひお越しください。090-1205-1726 須藤』と下記ホームページに。http://www.yamauchitatsuo.net/館長自ら作品について熱く語ってくれること間違いなしです。抽象画に縁のない方も、衰えかけている脳の一部の活性化・リハビリにもってこいであること間違いなしなのです。

2016.08.26

コメント(1)

-

皇大神宮例大祭へ(その3)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク一の鳥居~二の鳥居の間の参道横で待機していた九台の山車が15:00を過ぎ、いよいよ順番に境内広場に入場を始めました。一番山車の那須与一。この皇大神宮は、鎌倉権五郎景政が開発した大庭御厨の総鎮守。屋島の合戦で知られる那須与一が弓を奉納したとも伝えられているのです。よって那須与一が一番山車?本殿前の石鳥居の前を通り、指定場所に曳かれていきました。 そして二番山車も入場。 三番山車が続きました。 神武天皇も鳥居の前を。そして次々に指定の場所へ。 本殿に向かって左側には一~五番山車が並びました。 こちらはやや逆光でした。境内広場に勢揃いした各人形を斜めからズームで。那須与一。源頼朝。神武天皇。源義経。徳川家康。そして次には六~九番山車が正面右側の指定場所に陣取り、境内広場での勢揃いも完了。 楠木正成。浦島太郎。日本武尊。仁徳天皇。場所を移動して二の鳥居前まで行きましたが、九台の山車を全て入れての撮影には限界があったのです。九台の山車が境内広場に勢揃いした後は、3台ずつ3グループに分かれそれぞれの山車が前に出て、各グループそれぞれ10分間ほどのお囃子の競演を楽しませてくれたのです。原町の山車の破風屋根の上では、烏 いや 鷹の嘴の如き面を被り赤い旗を見事に回転させる技を披露。 次には大きな扇子を片手に。 一番山車の前では、お囃子衆の長?である派手なご婦人?が横笛の披露を。 子供達にお菓子を配る恵比寿様の姿も。この皇大神宮は藤沢七福神の商売繁盛の神・恵比寿様の神社。 七番山車の破風屋根の上では、白装束のおかめひょっとこの姿の男女が。 いつの間にか一番山車の破風屋根の上に上がって、化粧の濃いご婦人が踊りを披露。 次々とそれぞれの山車のお囃子と舞の競演が行われたのであった。 各山車人形の人物は町内で独自に選択したのであろうか?源頼朝と義経兄弟の存在そして浦島太郎と、この辺の人物選択の経緯を知りたいとも感じたのであった。また、一から三の鳥居そして本殿が一直線上になく微妙にずれていたのであった。この理由、経緯も気になる血液型B型の拘りなのである。 山車の競演の後は、藤沢市無形文化財となっている「湯立神楽」が行われたのであった。湯立神楽は、打囃子から始まりお祓い、掻湯、湯座、剱舞・・など伝統の神事だそうで、搔湯では煮えたぎる釜の湯を掻きまわしてユタブサ(笹の葉等を束ねたもの)に湯花を浸して、参拝者に振りまいて無病息災を願うものであると。 そして本殿前の階段に座り込み、体を休めながら喉を潤しカメラを覗いていると、突然横から私の名前「・・・ちゃんだよね」と呼ぶ声が。視るとなんとこの皇大神宮の近くに住む私の従兄ご夫妻であったのだ。5年ほど前に挨拶程度での再会はあったものの、具体的な会話を交わすのはなんと凡そ50年以上ぶり?なのであった。帽子を被り、カメラを構えている私の姿を見つけてくれた従兄に驚き!!と感謝!!。そして7人弟妹の我が父の、今は唯一元気で頑張っておられる亡き父の妹の叔母さん(91歳?)を家に訪ねて楽しい時間を過ごし、叔母さんの昔と変わらぬ元気な声に大いに励まされ、逆に元気ももらい充実した一日となったのであった。そしてこの皇大神宮・烏森はまさしく「邂逅」の森。やや大げさですが、人間は 様々な「邂逅」を積み重ねて生きて行く事、そして人生で最も幸福なことは「邂逅」である事、更に「邂逅」の繰り返しで今の自分がいること、この「邂逅」に感謝を忘れてはならないこと をあらためて実感しながら従兄の車で自宅近くまで送っていただいたのであった。「山車囃子 我をいざなう わくらば(邂逅)の森」・・・・・詠み人しらず。

2016.08.25

コメント(0)

-

皇大神宮例大祭へ(その2)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク人形山車の順番は下記のごとく。そしてその順番に既に整列していた。 順番に山車を見学しながら写真撮影。山車は3層式になっており、下段は破風屋根(はふやね)で精巧な彫刻が施され、前面は囃子の座で大太鼓や笛、鉦が座るのだ。2層、3層にめぐらした豪華な四方幕は頂上の人形の物語を描いていた。人形山車は市の有形民俗文化財に指定。まずは一番 宮之前町 那須与一像。 下段の破風屋根の下には町名を書き込んだ提灯が一対。 破風屋根正面中央。那須与一は、源氏と平家の「屋島の戦い」にて、平家が立てた扇の的を、見事射落としたことで有名な源氏方の武士。上段四方幕に描かれた那須与一。与一は、馬を海に乗り入れたが、扇の的までは、まだ40間余り(約70メートル)もあり、しかも北風が激しく吹いて扇の的は小舟と共に揺れていたと。「南無八幡」と心に念じた与一が渾身の力で鏑矢を放つと、矢はうなりを立てて飛び放たれ見事に扇の要近くに命中。扇は空へ舞い上がり、ひらひらと海へ落ちたと。 二番 上村(かむら)町 源頼朝像。囃子の座には未だ人の姿はなかった。破風屋根正面中央。上段四方幕には白き富士山と虎の姿が描かれていた。源 頼朝は、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将、政治家であり、鎌倉幕府の初代征夷大将軍。鎌倉の海岸から遠く富士山を見ている姿であろうか?三番 清水町 神武天皇像破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。上段四方幕には清水町の「清」の文字と龍の踊る姿が。神武天皇は、日本神話に登場する人物であり、古事記や日本書紀は日本の初代天皇であり皇統の祖と。人形は、神武東征神話のなかの象徴的な場面である金鵄(きんし:金色のトビ)がとまった弓を手にしていた。胸には三種の神器の八咫鏡(やたのかがみ)?をぶら下げていた。八咫鏡は天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、作ったという鏡。四番 宿庭(しゅくにわ)町 源義経像。提灯には「左三つ巴」の紋が描かれていた。破風屋根正面中央。上段四方幕。左手には源氏の家紋の「笹竜胆(ささりんどう)」の紋章が描かれていた。ジンギスカンの紋章がこの笹竜胆に酷似しているので、ジンギスカン=源義経 説の一つの根拠になっているとのことではあるが・・・・・。源義経は、平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。兄・頼朝が平氏打倒の兵を挙げる(治承・寿永の乱)とそれに馳せ参じ、一ノ谷、屋島、壇ノ浦の合戦を経て平氏を滅ぼし、最大の功労者となった。その後頼朝と対立し朝敵とされた。全国に捕縛の命が伝わると難を逃れ再び藤原秀衡を頼った。しかし、秀衡の死後、頼朝の追及を受けた当主藤原泰衡に攻められ衣川館で自刃し果てた武将。五番 苅田町 徳川家康像破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。上段四方幕には黄金の徳川の「丸に三つ葉葵」のご紋が。徳川家康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・戦国大名。もちろん260年続く江戸幕府の初代征夷大将軍。六番 大東町 楠木正成像破風屋根と囃子の座。この山車には既に囃し方が準備中。破風屋根正面中央。後醍醐天皇は皇室の御紋章である菊紋を楠木正成に与えたのだ。ただし正成以後楠木家は、天皇とおなじ菊の紋を持つことは畏れ多いと、菊の下半分に水の流れの図を添えて菊水紋としたのだ。上段四方幕にはその菊水紋が描かれていた。楠木正成は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。建武の新政の立役者として足利尊氏らと共に活躍して天皇を助けた。尊氏の反抗後は南朝側の軍の一翼を担い、湊川の戦いで尊氏の軍に破れて自害。七番 中東町 浦島太郎像。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。漁師の浦島太郎は、子供達が亀をいじめているところに遭遇する。太郎が亀を助けると、亀は礼として太郎を竜宮城に連れて行く。竜宮城では乙姫が太郎を歓待する。しばらくして太郎が帰る意思を伝えると、乙姫は「決して開けてはならない」としつつ玉手箱を渡す。太郎が亀に連れられ浜に帰ると、太郎が知っている人は誰もいない。太郎が玉手箱を開けると、中から煙が発生し、煙を浴びた太郎は老人の姿に変化する。浦島太郎が竜宮城で過ごした日々は数日だったが、地上では随分長い年月が経っていた・・。という話。中段四方幕にはその亀の姿が描かれていた。上段の四方幕には竜宮城が描かれていた。小田急線江ノ島駅はこの絵からの意匠なのか?釣り竿を右手で担いでいる若くてイケメンの浦島太郎。「鵠沼皇大神宮例祭と人形山車の由来」が説明されていた。八番 原町 日本武尊像。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。上段四方幕。『日本書紀』では主に「日本武尊(やまとたけるのみこと)」『古事記』では主に「倭建命(やまとたけるのみこと)」と表記される古代日本の皇族(王族)。第12代景行天皇皇子で、第14代仲哀天皇の父にあたる。熊襲征討・東国征討を行なったとされる、日本古代史上の伝説的英雄。九番 堀川町 仁徳天皇像。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。中段四方幕。上段四方幕手をかざして、かまどの煙を見る仕草を現しているのであろう。仁徳天皇の四年、天皇が難波高津宮から遠くをご覧になられて「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。都がこうだから、地方はなおひどいことであろうと仰せられ「向こう三年、税を免ず」と詔されたと。「皇大神宮縁起」獅子舞とひょっとこ踊りも準備中。そして破風屋根の上に上がって。皇大神宮参道に戻ると、多くの出店が営業を開始していた。金魚釣りの店には、元気で泳ぎ回る多くの金魚が。武士の姿の女性も。巫女さんも忙しそうに準備を。

2016.08.24

コメント(0)

-

皇大神宮例大祭へ(その1)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク鵠沼にある皇大神宮の例大祭を見に行ってきました。例大祭は毎年曜日に関係なく8月17日に行われるのです。台風の影響が懸念されていましたが、すっきりと晴れ渡った空、少し強めの風も吹き夏らしい陽気となったのです。小田急線で藤沢本町で下車、徒歩にて湘南高校の前を通り烏森へ。駅から15分ほどで到着。 例大祭は14時からスタート、しかし到着は12:30過ぎ。時間が早い為か未だ人出は少なく、出店は準備の真っ最中。 二の鳥居とその先の本殿が。 「相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮」 と刻まれた石碑。奈良時代の天平7年(735年)、相模国司が「相模国封戸租交易帳」を作成し、中央政府に報告した中にここ鵠沼付近を表す土甘郷が見られるとのこと。この「土甘」は「とかみ」あるいは「つちあま」とも「となみ」とも読む説があるのだと。 手水舎。 本殿。南面して建てられている神明造の本殿。1984年(昭和59年)、390年ぶりに「昭和の大造営」が行われたとのこと。 祭神 は・天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)・天児屋根命(あめのこやねのみこと)・天手力男命(あめのたぢからおのみこと)・天太玉命(あめのふとたまのみこと)・天宇受売命(あめのうずめのみこと)・石凝刀売命(いしこりどめのみこと) と覚えきれないほど。 境内は境内地面積は約3,300坪、樹齢数百年にもなるタブノキ、ケヤキなどが境内奥に残り、鎮守の森を形成。カラスが多く生息していたことから「烏森」と呼ばれてきた。 社務所。 境内から参道方面を。各町の幟がはためいていた。 「皇大神宮例大祭」 のポスター。 「相模國土甘郷総社 皇大神宮 由緒」第53代淳和天皇の御代、天長9年(832年)、御社殿造立の記録があり、勧請の時期は更にどれほどさかのぼるべきか詳らかではないが、創建の極めて古いことは明らかである。天喜3年(1055年)、元亨2年(1322年)、天正13年(1585年)、昭和60年(1985年)と造営を重ねられていると。 五穀豊穣、無病息災を願って行われる例祭では、高さ8mにもなる9基の人形山車がお囃子とともに町内を練り歩く姿は圧巻なのです。九台の人形山車は,明治中~後期に作成されたもので,三層式,総高約8メートル,人形が飾られ,屋台には精巧な彫刻が施されている。かつての例祭では,各町内からお囃子の音とともに9台の人形山車が境内に集まったとのことですが,今は交通事情などのため,境内の山車庫に収められているとのこと。現在の例祭では,数百メートルほど離れた路上に九台の人形山車が並べられ,1時間半~2時間ほどかけて境内まで参進してきます。境内に集まるとお囃子の競演が始まりたいへん賑やか。参進行列の順番は以下のように決まっているのだと。 一の鳥居から二、三の鳥居そして参道の幟、出店を見る。 御囃子の音に誘われ、そちらの方向に歩いてみる。山車合同格納庫から出して来た山車は、日本精工藤沢工場の横の道路で既に人形山車の組み立てが完了し、御囃子を奏でながら出番を待っていた。

2016.08.23

コメント(0)

-

地元の寺・雲昌寺散策へ

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク小栗判官・照手姫伝承の里めぐりからの帰路は境川沿いを自転車で走る。境川に沿った道から、住宅街へ入る急坂の左側に八幡社が。由来など良く分からないが、歴史がありそうな長い石段があり趣もある神社。しかし入り口にはロープが張られ立ち入り禁止。石段の先には八幡社が。しかし石段はズレて傾いていた。地滑りの発生か?片方の石灯籠が無くなっていた。 これが入山禁止の理由か。境川と和泉川が合流する地点の手前にラバーダム(ゴム堰)が。私が子供の頃には、コンクリート製の堰があり、水遊びを楽しんだ場所。 ラバーダムから流れ落ちる水に朝の陽光が射し込んでいた。上流の水面に白き雲が映りこんでいた。この付近には境川の洪水対策の遊水池としてのビオトープが拡がっていた。 境川遊水地情報センター遊水地の仕組みなどの展示がされているのです。 自転車を降り手で引いて急坂を上ると道路右には西俣野北窪の道祖神が。子供の頃は、自転車を降りずにこの坂をペダルを漕いで上がれたのであったが今では・・・。 石碑には元文元年(1736年)の文字が。そして地元の寺、雲昌寺へ。自転車で裏口から入る。正面には平成13年に本堂の裏手に完成した位牌堂が。そして表門に廻り自転車を降り徒歩にて散策開始。雲昌寺 山門。建保年間(1213年~1219年頃)に道済(北条義時)により開基。もとは瑞龍寺と称して現在の今田地区にあった。慶長元年(1596年)に水害で堂の建物が流失したことから第4代の宗順によりこの亀井野に移り、現山号に改めていると。豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻略した際、関東の主要な地域に禁制を出したが、天正18年(1590年)4月この亀井野村にも掲げられ、雲昌寺に当時の禁制が保存されているとのこと。慶安元年(1648年)に江戸幕府から寺領九石の朱印を与えられたとのこと。それ故、山門には葵の紋、九石は90斗、昔、一人一年1斗の米を食べたというから90人分の食い扶持か。 山門に掲げられていた扁額には山号「光輝山」の白き文字が。山門を通り境内内部へ。 二十三夜塔とその右手には庚申塔が。18世紀の後半から昭和の初期にかけて、日本の各地で「講」を組織した人々が集まって、月を信仰の対象として精進・勤行し、飲食を共にしながら月の出を待つ、月待ちの行事を行ったと。その際供養のしるしとして建てた石碑(月待塔)のひとつが、この二十三夜塔と。二十三夜月は下弦の月、弓張月とも呼ばれ、真夜中に東の空から上り左半分が輝いて見える月。 そしてその手前には首無し地蔵が七体。首なし地蔵は、明治の初めのころ、博打打ちの間で地蔵の頭を持っていれば博打に勝つという縁起があり、持ち去られてしまったという話もあると。それとも廃仏毀釈の影響?真実は如何に?今、その地蔵さんの身代わりなのか、門前の右側に六地蔵があった。祠の中には各種の地蔵様が並んでいた。 愛育地蔵と水子地蔵。 常香炉手前から本堂を。 鐘楼。鐘は、総高さ1m76cm、総重量1,125Kg(300貫)とのこと。鐘は、平日の午前6時30分と、12月31日の除夜祭で撞かれており、その音色が我が家にも届いているのである。本堂。本尊は如意輪観世音菩薩。 境内の聖観世音菩薩像。 木魚に腰掛けるような子坊主にネズミが肩に沿うようにしている心和む石像の姿。道元禅師像であろうか。 親子で顔を見合わせながら「なむなむ」と経を詠む姿。 十三重石塔。十二という数は、十二因縁、十二支を意味する。因縁を超えた十三という数、宇宙の摂理である十二支、十二か月を超えた十三という不思議な数に因んでいると。また十三は十三仏の最後、虚空蔵菩薩をあらわしているとされ十三重の塔は虚空蔵菩薩をあらわすと。 稲荷大明神。ここにも神仏混淆の跡が。雲昌寺を後にし、自宅に向かう。途中の住宅街の道路の角には道祖神が。左側は男女の双体像。元は三屋道(さんやみち)の辻にあったものを、土地区画整理事業の際にこの場所に移した物。この事実を知っているのは、生まれてこの方、この地に66年住み続けているお陰。

2016.08.22

コメント(0)

-

小栗判官・照手姫伝承の里めぐり

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンクこの日は早朝から、地元近くに伝わる小栗判官伝説のスポットを自転車で訪ねました。 その昔、常陸の国(現在の茨城県真壁郡協和町)に、城を構える小栗氏と言う一族が居た。「鎌倉大草子」によると、今からおよそ600年前、1415年、関東で上杉禅秀が乱を起こした際、小栗氏は上杉方に味方し、鎌倉公方足利持氏に敗れ落ち延びる。 その途上、相模の国に10人の家来とともに潜伏中に、大富豪、俣野に屋敷を構える相模横山家の横山大膳の長女 照手姫と出会い恋におち結婚の約束を交わす。 この娘は日光に祈願をかけて生まれたので「照る日月をかたどりて てるてるひめ」と呼ばれたが、姿は秋の月のような美女であったと。しかし二人の関係に立腹した横山大膳は、小栗判官に酒宴と称して毒を飲ませ殺してしまった。地獄に落ちた小栗判官は閻魔大王の同情をかい、蘇生への道として餓鬼阿弥(がきあみ)の姿に変えられ現世に送り返されたと。哀れな姿で倒れていた小栗判官は通りかかった高僧に助けられ、木の車に乗せられて熊野の湯の峰を目指した。小栗の首には高僧により「一引き引いたは千僧供養、二引き引いたは万僧供養」と書かれた札が下げられていた。一方、照手姫は恋人を失った上、小栗が毒殺されるのを見て逃げ出し、流浪の身となったが追っ手に捕まり、武蔵金沢の侍従川に棄てられる。六浦の漁師に助けられたが、嫉妬深い漁師の妻に松葉でいぶされ、挙句の果てに人買いに売られ美濃国、青墓(大垣)の宿場で働く。小栗は箱根、掛川、名古屋まで引かれてきたが、美濃国まで来ると引き手がつかず、ついに遊女宿の軒下に捨てられてしまった。 しかし照手姫はある時、首から札を下げた餓鬼阿弥を見て、亡き小栗判官の供養になればと小栗とも知らずに湯の峰へ小栗の車を引き参詣の旅に旅立ったのだ。長い旅路の果て、ついに湯の峰に辿りついた照手姫は餓鬼を四十九日の間、つぼ湯に浸けて湯治させたところ、なんと元の小栗判官の姿に戻ったと。小栗は報恩のために遊行寺に閻魔堂を建てた。小栗の死後、照手姫は剃髪して長生尼と名乗り小栗と毒殺された家臣の菩提を弔った。遊行寺の中にある長生院がこの菩提寺と伝えられる・・・ いうのが小栗伝説の大まかな話。 自宅を出ると朝の陽光が東の空の雲間から。自転車で5分程の下り坂の途中左手の地域生活支援センター「湘南ゆうき村」の擁壁の上には「伝承 小栗塚乃跡」と刻まれた石碑が建っていた。横山大膳に毒殺された小栗判官が土葬された場所と伝えられていると。この西俣野の道は昔は九十九折(つづらおれ)の道であったと。そして九十九折の道は現在取り崩され、道路は拡張され、破壊されその跡に碑だけが残っているのであった。道路の反対側には畑地に上る階段が。 土震塚(すなふるいづか)。小栗が餓鬼阿弥の姿に変えられ地獄から生き返って、地獄の砂を払い落とした出来たといわれる塚。榊の古木が残っているだけであったが。 土震塚説明板。 階段を下り県道に戻る途中からの「伝承 小栗塚乃跡」の碑。 再び自転車で坂を下り信号を右折し左に入ると左側には左馬神社(さばじんじゃ)が。 この左馬神社は鯖神社とも呼ばれは神奈川県中部の境川中流域、横浜市泉区・瀬谷区、藤沢市北部、大和市南部にかけて12社ある神社の一つ。祭神は源義朝。語源については、源義朝が左馬頭(さまのかみ)だったためともいうが、諸説あり詳細は不明と。 源義朝を祀る神社が何故ここにあるのかも不明とのことであるが、この地を支配した大庭氏は、1156年(保元元年)の保元の乱までは義朝に従っていたのだ。左馬神社前を更に道なりに進むと左手の、樹木に覆われ足元に墓石群があった。ここに閻魔堂があったらしい。閻魔堂跡(法王院十王堂跡)の説明板が立っていた。 昔、この辺りに遊行道場があり、遊行寺と相模原当痲寺を行き来する時宗僧の通り道になっていた。近隣の人を集め、地獄絵を使って善悪を説き布教していた。この辺り一帯、小字を御所ヶ谷といい照手姫の御所があったといわれる。小栗墓塔と刻まれた角型石塔が写真一番左に。天保11年(1840)、火災で焼失し、本堂にあった閻魔大王像(市指定文化財)は花応院へ移されたと。 「照手姫 追善菩提供養塔」と書かれた塔婆も。そしてその右には「天翁録守信士」と書かれた塔婆も奉納されていた。これは誰の供養の塔婆であるかをネットで調べてみると下記ページを発見。http://blogs.yahoo.co.jp/pokochino6324/64925615.htmlこれによると、弘化4年(1847)の或る日、この地に流れ来た浪人が、 瞽女淵のあたりにたたずんでいた。目の前には、切れた堤防からあふれた水で池のように変わった田畑の風景が広がり、野良で働く百姓の姿もなかった。浪々の長旅で体力も衰え、将来への希望も失っていた浪人は、やがてどこかの地で行き倒れる身、それならここで水害に苦しむ農民の為に命を投げ出そうと決心。淵の水溜りからは浪人の遺体が見つかった。紙片には「この村を水害から救う為にわが身を投げ出し、人柱となってこの土手を守りたい。」との遺志が書かれていたと。 村人は、この浪人を御所ヶ谷の閻魔堂(もとの法王院十王堂跡)の墓地に手厚く葬った。そしてその戒名がこの「天翁録守信士」と。 更に狭い道を進むと、前方には西俣野の田園が拡がっていた。田園の隅には緑のネットで囲まれた場所が。 その中には多くの鴨であろうか、野鳥が群をなして。瞽女淵(ごぜぶち)の碑。延宝年間(1673-1680)に盲目の女芸人があやまって淵に落ちて溺れ死んだことがあったと。境川は氾濫の多い川だったので、その後も水死者が続いたと。この碑は大正9年に村の有志が建立したものであると。 石碑の根元に、いろいろな亀の置物が置いてあり、いかにも瞽女淵らしい雰囲気。「俣野」、「水」の文字だけが理解できた石碑が瞽女淵の碑の近くに。この浪人の遺志に沿うために村人は水難除けの石仏を建立し、土手番様と呼んだと。始めは金沢橋のたもとに建てられていたが耕地整理等の関係で現在のところに移されたと。 摩耗して判然としないが、下部の基壇には「水難除」と刻まれているのだと。 西俣野暗渠排水の碑という昭和八年建立の石碑が西俣野の田んぼを見渡すように建っていた。(写真右)この碑の隣には、当地の悪路を改修し併せて行った用水路の改修も完成したことを記念する碑も建っていた。前方の田園の先には旧横浜ドリームランドのホテルエンパイアが朝の青空の下に。現在は横浜薬科大学図書館棟となっているのです。そして飯田牧場が右手に。 ジャージー牛のジェラートや牛乳がおいしい地元で人気の店。 花應院が飯田牧場の目の前に。 花應院は、鎌倉公方足利持氏に対して謀叛を起こした小栗判官(小栗満重)伝説が残されている寺。この花應院は当地名主飯田家所蔵の小栗判官縁起絵、地獄変相十王図絵を保管、毎年、1月と8月の16日には小栗判官縁起絵、十王図絵の絵解きがある寺。 下記に詳細が記載されていました。 http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/1244/1/kob-rs_002_006.pdf曹洞宗の寺院。山号は西嶺山。 参道前方には銀杏の古木が、そしてその奥に本堂が。 参道右手に六地蔵。 銀杏の根元の石仏。(右) 銀杏の根元の石仏。(左) 社務所。 九重石塔と水子地蔵。 本堂再建記念碑。 慶長9年(1604年)に開山は国境と開基は祖桂として創建。近くにあった閻魔堂が天保11年間(1840年)に火災にあい閻魔大王像が運び込まれた。 像高104cm 、近くにあった閻魔堂が火災にあったため担ぎこまれたと伝えられている木造の閻魔大王像。 馬頭観世音菩薩。 境内の石仏。 隣にも。 来年の1月または8月の16日には小栗判官縁起絵、十王図絵の絵解きに是非とも参加したいと思いながら、この歴史ある花應院を後にしたのであった。後日の説明会の様子です。

2016.08.21

コメント(0)

-

沖縄マンゴー

長女のパートナーのお母様が沖縄マンゴーを送ってくださいました。沖縄のご実家にご夫婦で戻られていたとのこと。クール宅急便で送ってくださいました。 箱の表面には、南国の美味 沖縄県 金武町産 マンゴー の文字が。箱の中には白のフルーツキャップに包まれた巨大マンゴーが4個行儀良く並んでいました。 日本で一番長い時間の日照を浴びて育った沖縄完熟マンゴー。 果皮がリンゴのように赤く染まっていました。 早速妻と楽しませていただきました。果肉はオレンジ色で、果汁を多く含んで光っていました。甘い香りと果汁が、濃厚で口の中でとろけるような食感。 そして再び、癖になる美味。早速、孫にも持って行きました。佐倉のジジ・ババからのお土産と。 果物の「女王」を楽しみながらミツバチの「女王」のご機嫌をとっている素人養蜂家なのです。

2016.08.20

コメント(0)

-

辻堂古道散歩(その4)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク辻堂元町地区の寺社巡りを終わり、辻堂駅に戻る。 駅前の大通りを北に歩き本立寺を訪ねる。日蓮宗の寺院、山号は宝光山、創建は1592年。『南無妙法蓮華経 日蓮宗 寶光山 本立寺』 と刻まれた石碑。そしてその前に座像が2体。釈迦像。 開祖像。 山門。 本堂。本尊は十界曼陀羅。開山は日榮上人で、静岡県清水市興津に文禄元年(1592)に創設され、大正13年(1924)に当地に移設された寺とのこと。 寶光殿遍照廟。遍照廟とは永代供養墓らしい。開祖 寶光院神通日佛尼の像。 釈迦像。鐘楼。 山門横の石碑。 本立寺を後にし国道1号線方面に歩を進める。神台(かんだい)公園(シークロス公園)の横を通り、直ぐに右折。 東海道に出て藤沢方面に歩くと左手にあるのが二ツ家稲荷神社。地名は「二ッ谷」ですが、神社は「二ツ家」稲荷。この付近は大山詣での立場(たてば)だったようで、茶店が二軒並んでいたことが由来とのこと。信者が大山詣での帰りに宝泉寺に立ち寄った後の休憩所として栄えたと。境内には庚申塔が。案内板によると寛文10年(1670)のもの。 高さ105センチ、立派な庚申塔。藤沢市指定重要文化財。一里塚跡と書かれた標柱。松並木があり一里塚跡の標柱が立つ。辻堂一里塚、江戸日本橋から13里。しかしこれのみで他の跡は見当たらなかった。 羽鳥交差点を左折し、新湘南バイパスの下を進み、左に折れ丘を登ると折戸日枝神社が。創建は元治元年(1864)年で、以前は山王権現と呼ばれていたと。 本殿。御祭神は御祭神:大山咋命(おおやまくいのかみ)。昔は宿場の間には休憩所として「立場」があった。藤沢ー平塚には4つの立場がありその一つが四谷立場。そして四ツ谷不動堂に到着。ここは大山道との分岐点。大山詣りへ向かう人たちが辿る大山道(おおやまみち・おおやまどう)。東海道を行き交うのは、何も京都を目指す旅人ばかりではなかったのだ。不動堂を挟んで左・東海道、右・大山道。鳥居は大山道の一の鳥居。大山道とは、主に江戸時代の関東各地から、相模国大山にある大山阿夫利神社への参詣者が通った古道の総称。大山街道(おおやまかいどう)とも呼ばれる。代表的なものとして、この「田村通り大山道」があるが、これがその起点の一の鳥居。経路は東海道藤沢宿四ツ谷(藤沢市) - 一ノ宮(高座郡寒川町) - 田村の渡し(相模川) -横内(平塚市) - 下谷(以降、伊勢原市) - 伊勢原 - 〆引 - 石倉 - 子易 - 大山。この石造の「一の鳥居」は、万治4年に木造で設置された後、昭和35年に大改修され、鳥居の正面に天狗の面がかけられたと。しかし今は残念ながら鼻がなくなっていました。 四ツ谷不動堂。 堂外には古い1661年に建てられた道標があったが痛みが激しく、最近、新しいものに建て替えたのだと。『是よ里?大山みち』と刻まれていた。古い道標が内部に。 上部には迫力満点の不動明王。大山道の行きつく先、大山寺の本尊が不動明王とのこと。 道標の脇には「これよ里大山みち』と刻まれていた。 約4時間弱の辻堂古道散歩を終え、城南よりバスに乗り湘南台経由で帰宅したのであった。

2016.08.19

コメント(0)

-

辻堂古道散歩(その3)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク阿弥陀堂跡。阿弥陀堂の開創は、慶長年間(1596~1615?)か。ここに今は廃屋となった民家が一軒。この前の道が、藤沢道。陸軍歩兵伍長 落合元吉之墓と刻まれていた。敷地の一角にあるこのお堂が阿弥陀堂?。中の石仏が阿弥陀如来?首のない石仏がうち捨てられた如くに。弘法大使石仏?十一面立像?。田畑神社。別名社宮神とも。土地の人は「デンバクさま」とも呼んでいます。農業・土地の係わり合いがある神社とのこと。この辺りは旧街道(鎌倉街道・藤沢道など)地帯で古道に沿って幾つかの神社・神が宿っているところなのです。ご祭神は大比瑠女神(おおふるめのかみ)。八松稲荷神社(やまつのいなりじんじゃ)。この地は、昔は海岸砂丘で松林があり八松ヶ原(八松原)とありその名を残す貴重な神社だと。総鎮守の辻堂諏訪神社の末社でもあり正一位稲荷。ご祭神は宇賀魂命 ( うかのみたまのみこと ) 。クロマツの林の砂丘は天王山と呼ばれている。鳥居を潜り丘に登っていく。正面に辻堂天王社。「天王社(天王山)天王山は、宝珠寺の傘下にありましたが、明治六年(一八七三年)神仏分離政策によって分かれました。昭和初期まで神輿が奉られ、毎年七月ニ十五日に町中をねり歩きました。神輿は現在、諏訪神社に奉られています。祭神 御嶽山権現(オンタケヤマゴンゲン) 長崎大明神(ナガサキダイミョウジン) 大日大聖不動明王(タイニチタイショウフドウミョウオウ)平成ニ十六年ニ月【問合先 辻堂市民センター】」。中央の石碑は「八海山提(大)頭羅神王」、「御嶽山座王大権現」、「三笠山刀利天王」そして右の石碑は「笠守霊神」左の石碑は「御山開闢普寛行者」と刻まれていた。御神燈の上部が下に?。 宝珠寺(ほうしゅじ)高野山真言宗の寺院。山号は八王山。別名は北の寺。 正しくは八松山明王院宝珠寺。創建は文治年間(1185~90)と伝えられる。左手には六地蔵。 山門には「八松山」と書かれた扁額が。高野山真言宗 寶珠寺 の文字が。そして『開眼』 と。風火水地と刻まれた五輪塔。 上から空輪=宝珠形、風輪=半月形、火輪=三角形(または笠形、屋根形)、水輪=円形、地輪=方形。古代インドにおいて宇宙の構成要素・元素と考えられた 五大(空・風・火・水・地)を象徴。仏教のいう五大要素でもある。それぞれの部位に「空(キャ)、風(カ)、火(ラ)、水(バ)、地(ア)」の漢字が刻まれていた。鐘楼。 本堂。ご本尊は不動明王立像。像高96.0センチメートル、総高144.8センチメートル、平安後期作とのこと。 重要文化財指定の文字庚申塔は寛文6年の建立 隣は立派な笠塔婆の付いた青面金剛庚申塔で、元禄13年の建立です。 右手も笠塔婆型の青面金剛庚申塔で三面に猿が配置されています。中央も笠塔婆型。青面金剛庚申塔で三面に猿が配置されています。 歴史を感じさせる石仏がその横に安置されていた。 大きな常香炉越しに本堂を。 本堂の『寶珠寺』 の扁額。弘法大師像と四国八十八か所の寺の石柱が。「同行二人(どうぎょうににん)」 と刻まれた石碑が3本。四国巡礼の遍路などがその被る笠に書きつける語。弘法大師と常にともにあるという意。この日の私は『同行似仁(どうぎょうににん)』。辻堂鳶職組合の碑。 聖徳太子堂。 英霊供養塔。 不動明王座像。そして踏切を渡り左手に辻堂駅に向かって歩く。

2016.08.18

コメント(0)

-

辻堂古道散歩(その2)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク例大祭が行われている辻堂諏訪神社の鳥居。周囲には多くの屋台や露店が。 辻堂諏訪神社鳥居。 祭神は、建御名方命、八坂刀売命で創立は平治年間(1159~60)で村の氏神、鎮守様。寛永8年(1631)と文政7年(1824)の2度の火災と関東大震災で倒壊したが、その都度すぐに再建されたと。また、戦時中の旧海軍陸戦隊の辻堂演習の際には、氏子の家を兵の宿舎にし、神社の境内と隣接の宝泉寺の境内を集合所としていた。境内には日露戦争の慰霊塔が大砲のかたちをした4つの石造物からなるさくに囲まれて残っているほか、太平洋戦争の時に供出された梵鐘もつくられ今日に至っていると。手水舎。 狛犬、阿像。本殿。現在の本殿は平成12年(2000)に再建。旧本殿は八松稲荷神社の本殿として移築されています。中断していた諏訪神社奉納人形山車も平成12年から復活したと。 頭貫(かしらぬき)?の上部の見事な彫刻。御神木。社殿新造のための造成中に掘り出された樹齢500年ともいわれる欅の根。諏訪神社の発展と氏子の繁栄を祈願して奉納されたと。 神輿舎。 そしてその隣にある宝泉寺(ほうせんじ)へ。 神仏混淆崇拝の典型の様な諏訪神社と宝泉寺が並んでいたのであった。宝泉寺の鐘楼。 宝泉寺は高野山真言宗の寺院。山号は海龍山。別名は南の寺。 水子地蔵尊。六地蔵。 六地蔵石幢(せきどう)。四角柱の三面に二体ずつ地蔵を浮き彫りにしている初めて見る珍しい六地蔵の形。 境内には上の写真の六地蔵を始め、道祖神や庚申塔がズラリと並んでいた。木食観正。 多くの六手合掌青面金剛像。地蔵・聖観音。 六手合掌青面金剛像(左)と庚申供養塔(右) 祠に入った仏像。消火用ホースを片付けましょう。 こちらにも。 宝泉寺の歴史が説明されていた。本尊は十一面観音。源頼朝が勧請したといわれ、俗に「南の寺」と呼ばれている(1190年~1199年の創建)。江戸時代には、大山詣の帰りに必ず参詣する寺として賑わっていた。辻堂という地名は、宝泉寺の近くの辻に不動堂あったことから「辻堂」となったと伝えられている。辻堂は、源頼朝が相模川の橋供養の帰りに落馬したところともいわれていると。空海像。 歩を進めると白山神社が。御祭神は久久理比売(くくりひめ)神、三島明神。辻堂3丁目の道路脇の広場に人だかりが。北町町内会と書かれた武者絵。山車の飾りの真っ最中。出番を待つ子供たち。そして日枝神社へ。日枝神社は山王社とも呼ばれています。御祭神は大山咋比命( おおやまくいのみこと)、大山津見神(おおやまづみのかみ)。境内には直衣姿で袖の中で合掌する2体の男女の双体道祖神があり、町内で大切にされているのです。寛政元年(1789)に建てられたと刻まれていた。境内には推定樹齢200年のタブの木が植わっていた。隣には町内会館があり、地域に根差した神社。そしてその奥に出番を待つ神宮皇后の姿が。ややピンぼけ。この後、山車が各町内を曳き廻されるとのことでしたが下記ページにその姿が紹介されていました。http://www.cityfujisawa.ne.jp/~tsujido/cult/dashi.html

2016.08.17

コメント(0)

-

辻堂古道散歩(その1)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンクこの日は辻堂の散歩に出かけた。辻堂駅南口の階段を下りると、目の前に小さな神輿が。この日は辻堂諏訪神社の祭礼とのこと。交番の横には辻堂駅開設記念碑が。 1872年に新橋-桜木町間で開通した鉄道は1887年7月に国府津まで延長された。 辻堂駅は国府津迄延長された26年後の1913年に先ず、信号所が設置された。 しかしながら、客扱いをするまでにあと3年待たねばならなかった。信号所か開設された翌年に地元に停車場設置期成同盟会が発足し、駅設置運動が始まった。 1916年12月に用地と建設資金を地元が負担して駅が開業したと。記念碑の右前には辻堂駅開設記念碑の由来が書かれた石碑が。辻堂駅の開設は全国でも類のない地元請願駅で駅舎用地と建設資金を地元有志が提供し、当時の鉄道院総裁に強力な設置運動を展開した結果実現したと。辻堂駅開設記念碑。記念碑は全て漢字で刻まれていた。「相模之地西北負山箱根足柄丹澤雨降蜿蜒起伏東南直臨干太平洋為 一大湾曲而其沿海自三浦半島到鎌倉郡江之島為東部高座中両郡為 中部足柄下郡為西部而東部曲折如屏西部亦其一半岬磯参差獨中部而其所属干高座者海濱長汀相連陸上地廣産亦豊也古来稱此南端一帯之地區日砥上原後方遥控富嶽於長空碧落之表面近望伊豆七島於煙波蜿蜒之間白沙靑松風光明媚而其氣候之順良宣於避暑宣於凌 寒可謂湘南之一勝地矣是為辻堂此地延干東海鐡道之線路在藤沢茅ケ崎之間而官未至設停車場也地方人士有深惜於此捐資獻地以請官遂為其所納矣大正五年十二月一日停車場竣工開通而稱辻堂驛嗚呼此勝地而加以鐡路交通之便自今而後此地方之繁榮可立而待也茲列記捐金者之氏名干碑陰併録其由云爾 牧野精處撰又書」その意味は『相模の地は西北に山を負い、箱根・足柄・丹沢・雨降(大山)がうねうねと長く連なっており、東南は直接、太平洋に臨み一大湾曲をしている。 その沿岸、三浦半島から鎌倉郡江の島に至るを東部と、高座郡・中郡を中部と、足柄下郡を西部としている。 そして、東部は屏風のように折れ曲がり、西部もまたその一半は岬や磯が入り混じっている。 ただ中部のみは其の高座といわれるように、後方、はるかに富士山が晴れ渡った大空に控え、前面の近くには伊豆七島を太平洋の波の向こうに見える。白砂青松、風光明媚にして気候は避暑にも寒さを凌ぐのにもよい。 湘南で一番景色が良いというべき所が辻堂である。 この地は東海道線の線路に沿って藤沢と茅ヶ崎の間にあって、鉄道院では未だ駅を設けるには至っていない。 この地方の人達は大変に残念がり、ここにおいて資金を出し、土地を提供して鉄道院に請願をし遂にそれを受け入れて貰う事と成った。 大正五年(1916年)十二月一日停車場が竣工・開通して辻堂駅と云う名前になった。 今後はこの地方が繁栄して行くのを待つだけである。 ここに資金提供者の名を碑の裏に列記し、併せて由来を記録する。』と。 そして線路に並行して茅ヶ崎方面に歩いていくと線路横に『地蔵堂』 が。大正末頃、この踏切で家族を事故で亡くした老婆が、毎日線路脇で供養をしていましたが、突然その老婆の姿を見ることがなくなりました。神谷三吉、トミ夫妻がこの事に気付き老婆を気の毒に思い、相談して老婆家族の供養のため、お地蔵さまをまつりました。以来、お地蔵さまは休むことなく見守っていて下さいます。マンションの一角にあった小さな熊の森権現社。昭和の初めごろ、一帯に松の木が根を張り、強い南西風にさらし出されて熊の森根上がり松と呼ばれていたと。西行歌碑 「柴松のくずのしげみに妻こめてとかみが原に牡鹿鳴くなり」。近くの「砥上が原」がありその縁で、ここにこれが選ばれたのだと。これは、西行が文治2年(1186)に東大寺再建のため、勧進に奥州平泉を目指した折の歌だと。馬頭観世音と刻まれた石碑。 三叉路角、松の木の下に熊の森道祖神(西町の道祖神)。 双体神祇道祖神。文化五年(1808)と刻まれていた。ここの道祖神も、摩耗しているとは言え人為的な損傷無し。住宅街を八幡神社方面に進んでいくと左手に伏見稲荷神社。 多くの狐様が。 昭和4年9月の銘のある馬頭観音塔。 馬頭は、一切の魔をうちふせると。気が付かずに通り過ぎてしまうところに。迷路のような路地を通り、小さな社の辻堂八幡神社に到着。 この八幡神社は辻堂諏訪神社の末社の一つで、昔から「西町の八幡様」と呼ばれ、辻堂の住民に親しまれ尊敬されて来たとのこと。通ってきた境内左の細い道は旧鎌倉道で、当時は主要の道で、武士が馬に乗って往来したと。こちらが本社殿?切り妻造りの社殿は平成13年2001年に改修。ご祭神は品陀和氣命/誉田別命(ほんだわけ)『三ツ又』 の説明板。古道(鎌倉道と光明真言道場道)がここから3本に分かれていた場所。三叉路で山車に乗り祭囃子を奏でる子供たちの姿が。 辻堂諏訪神社のお祭りのポスター。 『奉献諏訪方大明神』と書かれた幟が。八森稲荷神社。入り口の両脇の手すりには、何故か白の覆いがかかっていた。 八森稲荷神社 本社。この社は旧諏訪神社本殿とのこと。「源平盛衰記」には寿永2年(1183年)佐々木四郎高綱が木曾義仲追討のために上洛の折に「十七騎にて稲村、腰越、片瀬川、砥上が原、八松原馳通し・・」と記してあり、高山遺跡や諏訪神社建立の時期を考えると、前述の「八松原」は、「源平盛衰記」の記述や「八松稲荷」、宝珠寺の山号「八松山」等から考えると、ほぼこの場所を指していると考えられると。鉄板と下瀬火薬の説明板。『明治二十一年(一八八八年)に旧海軍技手の下瀬雅充(しもせまさちか) が、ドイツから持ち帰った新火薬を、大砲を使って辻堂海で試射しました。 試射は成功し、「下瀬火薬」と命名。後の日露戦争で実戦に使用され、その威力で威名をはせました。試射には、何枚かの鉄板が標的や砲台に使用されましたが、これは その内の一枚と。この度、鉄板をここに設置するにあたり、専門家に時代考証をお願い しましたところ、この鉄板は当時英国で製造された戦艦三笠やタイタニックの 鋼板と化学成分が類似していることから、英国で製造されたものであることが分かりました。』と。多くの屋台や露店が営業準備中そしてお巡りさんが出店に指導する場面も。

2016.08.16

コメント(1)

-

藤沢宿巡り・(その8)伝源義経首洗井戸

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク旧街道沿いの昔の写真が紹介されていた。トランスボックスにプリントされた梶荘本店の古写真(右)。藤沢宿の街並み。左上から鎌倉屋、下が田村屋そして右が旧名主家・廣瀬家の門構え。 小田急線藤沢本町駅(昭和12~15年)。 そして「伝源義経首洗井戸」の標柱。交番の脇の細い道を奥に進む。 そして突き当たり右に井戸が。義経と言えば知らぬ人の無い稀代の、そして悲劇のヒーロー。平家滅亡の立役者でありながら兄・頼朝の不興を買い、逃げ延びた奥州・平泉でかくまってくれていた藤原泰衡に裏切られて攻められ、自刃したとされた人物。文治5(1189)年の事、討ち取られた義経の首は鎌倉に送られ、梶原景時らに首実検された後に海岸に晒され、腰越の海に打ち捨てられたと。しかし首は潮に乗って境川を遡り、この近くの白旗神社付近に義経の首が漂着。里人がその首をすくいあげ、洗い清めたのがこの井戸と伝えられているのだ。一説によれば、鎌倉に入る前に首実験に備えて化粧を施したとも、また、夜間に鎌倉方面から、首が目を見開いて亀の背に乗り飛んで来たとも。「義経首洗井戸」 首塚の石碑。 本町白旗商店街マップ。 ここにも藤沢宿絵図が。 この日に散策した旧跡、寺院の藤沢宿での位置関係が理解できたのであった。白旗交差点を右折。 前方に白旗神社の鳥居が見えた。 この白旗神社も藤沢宿巡りでは大事な神社であるが、この神社は何回か訪ねているのでこの日はパス。以下に私が今年2月ににブログアップした白旗神社は下記に。http://plaza.rakuten.co.jp/hitoshisan/diary/201602020000/狭い路地に入り藤沢本町駅方面に向かう。 諏訪神社の標柱が。藤沢本町駅の踏切手前で左折し急な坂を上る。学生時代はいつもこの坂を上り高校に通ったのであった。小田急線の線路の上の伊勢山橋。 伊勢山橋からの現在の藤沢本町駅。ここの町名の読みは「ほんちょう」で、郵便局も藤沢「ほんちょう」郵便局であるが、何故か駅は藤沢「ほんまち」。 この陸橋を渡った辺りが藤沢宿上方見附のあった所。見附は、宿場の入出口に設けられた見張所で、有事の際には、関所としても機能した場所。ここで、藤沢宿と別れ、いよいよ次は平塚宿への道程となるのだ。伊勢山橋の斜め向かいの階段の上の高台には寺が。 浄土宗 風早山 真源寺 本堂。創建は安永元年(1772年)空寂による。 文政3年(1820年)火災により本尊、過去帳はじめ全て消失。慶応元年(1865年)にも火災、仮本堂を建て現在は再興と。高校時代3年間、この寺の前を朝夕通ったのであるが全く記憶のない寺なのである。私の記憶も風早山 真源寺の名と同じく、風の如く早く頭から吹き抜けていったのであった。本堂には風早山の扁額が。 そして66年間住み慣れた藤沢の昔の姿を追いかける藤沢宿巡りをとりあえず終了し、藤沢本町駅から帰路に向かったのであった。

2016.08.15

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その7)妙善寺

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク道路の反対側には蒔田本陣跡(まいたほんじんあと)を示す標柱が。現在は、その跡地はラーメン屋になっていたが、その看板には「ふじさわ本陣跡」と。 本陣というのは、宮家、公家、大名が休泊した大規模な施設。江戸時代初期は大久保町の堀内家が藤沢宿の本陣であったが、類焼のため坂戸町の蒔田家が明治三年まで約百二十年間その要職にあったと。総坪数約400坪、門構え庭園等があり堂々たる家であったが、現在は妙善寺にその墓域を残すのみとなっていると。再び旧東海道(国道467号線)の反対側に戻ると、問屋場(といやば)跡があった。問屋場は、江戸時代の街道の宿場で人馬の継立、助郷賦課などの業務を行うところで、駅亭、伝馬所、馬締ともいったと。脇本陣・和田七郎右衛門・坂戸町問屋場の絵図。坂戸町問屋場跡は現在、藤沢消防署がある所に。「藤沢宿坂戸町問屋場跡」と書かれた小さな木の標柱のみ。トランスボックスの写真によると以前は藤沢警察署(写真右)があった。消防署の脇を入ると常立寺、門前に先ほど訪ねた記念碑があった。藤沢警察署。 そして妙善寺(みょうぜんじ)の参道を入る。 妙善寺の石の標柱には「南無妙法蓮華経 妙善寺」と。妙善寺は、藤沢市藤沢一丁目にある日蓮宗の寺院。山号は、長藤山。 妙善寺の山門。扁額には「長藤山」の文字が。実はこの妙善寺は我が実家の檀家寺。本堂。永正元年(1504年)に日純により創立した。前身とされる密教寺院が建立された延暦15年(796年)が創立で、弘安3年(1280年)日聞が日蓮宗に改宗したという説もある。天明年間(1781年-1789年)に洪水により堂が流失したが、天保13年(1842年)に日扇が再建。妙善寺の本尊は佐渡流しの途中で立ち寄った日蓮聖人像。手水舎。 本堂横に鐘が地面に置かれていた。銘は、鎌倉極楽寺の鐘と同文とのこと。鐘楼の再建を待っているのであろうか?。 由緒沿革略記碑。正宗稲荷大明神入口 の石鳥居。正宗稲荷大明神は、もとは真言宗の真蔵院という寺が改宗して日蓮宗の道場になった弘安3年(1280年)に境内に奉安されたものであると妙善寺「由緒沿革略記」碑にある。この名は鎌倉三郎正宗入道に因み、文永8年(1271年)に日蓮聖人が名付けたものであるとされるが年次が合わない。真蔵院の頃からあった稲荷社であろうと。正宗稲荷大明神の御神体は伝教大師(最澄)が延暦21年(802年)に刻んだものとされている。比叡山延暦寺に安置されていたが、4代執権北条経時の時に鎌倉に移され、その後、この地に移されたと。また、一説には、鎌倉の刀工五郎入道正宗が、この御神体を守護神としていたとも。正宗殿。「正一位 正宗稲荷大明神」と刻まれた石碑。正一位とは神社における神階の最高位に位し、従一位の上にあたる。 正宗稲荷大明神の隣にもう一つの朱の鳥居と社が。この神社がもともとこの地の人々に守られてきた稲荷神社とのこと。再び本殿を。

2016.08.14

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その6)常光寺

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク旧東海道(現国道467号線)から消防署の脇を入ると、明治五年に警察署の前身である「邏卒屯所(らそつとんじょ)」が置かれた常光寺が。創立は元亀三年(1572)、常光寺は、浄土宗の寺院。山号は、八王山。正式名は「八王山 摂取院 常光寺」、鎌倉光明寺の末寺であったとのこと。山門横のお地蔵さんが出迎えてくれた。境内にも数々の新作石像があった。 本堂前の境内。参道の両脇に古木の楠が2本。境内右の六地蔵様は帽子も前掛けもきれいであった。六道において衆生の苦しみを救うという六種の地蔵菩薩。すなわち,地獄道を救う檀陀(だんだ),餓鬼道を救う宝珠,畜生道を救う宝印,修羅道を救う持地,人道を救う除蓋障,天道を救う日光の各地蔵の総称。 両端に可愛い豚がいる石のベンチ。 前はベンチをお尻で、そして後ろは前脚で支えていた。境内の子育て観音像。 本堂左脇に市指定文化財の「庚申供養塔」が2基。庚申供養塔説明板。庚申供養塔は庚申塔(こうしんとう)は、庚申塚(こうしんづか)ともいい、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと。庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多いと。万治二年(1659)の銘をもつ庚申塔は、庚申講中が建立した浄土宗系のものとして貴重とのこと。もう1基(寛文九年銘・1699)は、笠石が軽快な感じが。 本堂。元亀3年(1572年)に光明寺二十七世の明蓮社光誉(西隠)が創立。 本尊は阿弥陀如来三尊立像で、本尊中尊は像高99cm、全高204cm。 福禄寿像。手には不老長寿の桃を持つ。常光寺は藤沢七福神の寺にもなっている。 常光寺のカヤの巨木。カヤの巨木が聳えていた。枝を回りに伸ばしているが、幹は空洞化しつつあると。かながわの名木100選にもなっているが、名木というよりは古木と言った方がぴったり。この古木のカヤは樹齢320年と推定されているとのこと。藤沢宿が整備されて85年後くらいに芽吹いたことになる。「かながわの名木100選 常光寺のカヤ」のプレートには、「樹高 25メートル 胸高周囲 5.0メートル 樹齢 約300年(推定)」、と記載されていた。 常光寺の境内の樹林も藤沢市指定天然記念物にもなっている。藤沢市指定天然記念物になっている「常光寺の樹林」にはカヤの他に、山門を潜った参道の両脇にクスノキ(2本)、本堂横のタブノキと若いイチョウ、弁慶塚入口のイチョウ、弁慶塚石段上のタブノキがあるとのこと。英米文学者で詩人の野口米次郎(1875-1947)の墓碑。30cm立方ほどの四角な磨き石が間をあけて二つ。その上を跨いで積み木細工のように、横60cm縦30cm厚さ30cm程の矩形の石が、横長にのせられてあるユニークな形の墓。子息の建築家イサム・ノグチ(1904-1988)が建立したものとのことで納得。野口米次郎は明治・大正・昭和前期の英詩人、小説家、評論家、俳句研究者。ここ常光寺にヨネ ノグチの墓がなに故あるかと言うと、ヨネ ノグチが16歳で親の許可えず、四日市を去って上京し、兄がこの寺の住職の常光寺に下宿して勉強していたことがあったことによると。墓碑には野口米次郎の臨終の時の詩が刻まれています。「鐘が鳴る かねがなる これは即ち 警鐘と言うのですこれが鳴ると皆ねます さぁ みんな眠りましょう」と刻まれていた。この誌の意味は?余裕を失った我々現代人への警鐘?それとも・・・・・?一段上にも多くの無縫塔(むほうとう)墓碑が。 常光寺の僧侶の墓塔であろうか?塔身が卵形という特徴があり、「卵塔」とも呼ばれる形。境内から山門を。手前に藤沢市指定天然記念物の大きな楠の木が2本。 ここにも新作石像が。 明治5年(1872年)から一時期、藤沢駅邏卒屯所(警察署)が設置されたとのことで、山門前にはその記念碑が。 再び山門から本堂を。

2016.08.13

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その5)荘厳寺

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク再びトランスボックスに藤沢宿絵図が。蒔田本陣、御殿、そして荘厳寺、白旗神社が描かれていた。 荘厳寺(しょうごんじ)は、藤沢市本町四丁目にある真言宗の寺院。山号は、白王山。 創建元暦元年(1184)の古刹。延亭4年(1747)に白旗神社境内に本堂を建てて以来、神社の隣に荘厳寺はあったが、明治時代の神仏分離令により、明治8年(1875)に現在地に移ったと。山門はなく、いきなり境内に。竹の垣根沿いには多くの石碑、石仏、石灯籠等が並んでいた。 石仏そして歴史を感じる大きな石塔。 境内には相模国準四国八十八箇所のうち4番と10番の「弘法大師石像」が安置されている。 大きな宝篋印塔。高野山の末寺であり弘法大師の石碑が。 荘厳寺 本堂。本尊の不動明王は運慶の作と伝えられ、源義経の位牌があることで知られている。 荘厳寺を説明の石碑。 多くの墓石がピラミッド状に積み上げられた三界無縁塔。 小さな地蔵堂に納められている石仏が3体。 「木食観正(もくじきかんしょう)」と刻まれた石碑。 木食とは米食を絶ち、木の実を食べて修行する僧侶のこと。江戸期の木食遊行僧とのことでこの寺を訪れたのであろう。荘厳寺を後にし歩いていくと旧東海道沿いに『済美館』 の建物が。入口には済美館の由来が掲げられていた。碑文によると藤沢の歴史の1ページを飾る建物。済美館は、現在「藤沢公民館分館」。設立は明治3年(1870年)大久保町名主の堀内悠久の子郁之助は、これからの時代に必要なのは教育であると好学の生徒や有志と共に宿役人の許可を得て郷学校「藤沢郷学所済美館」を設立。済美館は昭和17年に武道場として一時期市会議場としても使用した。武道場として藤沢警察署の道場としても使われ、剣道柔道の稽古が盛んであったと。

2016.08.12

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その4)永勝寺

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク藤沢宿巡りを更に続ける。藤沢市民病院入り口を過ぎ左手に曲がり進むと永勝寺(えいしょうじ)門前に到着。永勝寺は藤沢市本町四丁目にある浄土真宗の寺院。山号は法谷山。「浄土真宗 本願寺派 鳳谷山永勝寺」の寺号標石が門前に。創建は真海が元禄4年(1691年)に開山。『皇国地誌』では、はじめ鎌倉にあったが各地を移転した後、真海が現在地に慶長年間(1596年 - 1615年)に移転し中興したのだとしている。 永勝寺山門。手水舎。鐘楼。 鐘楼の梵鐘には昭和58年(1983年)の銘が。 永勝寺本堂。 永勝寺本堂に掛かる「鳳谷山」の扁額。なぜか山号の「法谷山」ではなかった。境内の「親鸞聖人御像」。 太子堂。 境内から山門方面を。 山門に向かって再び進んでいくと山門手前右手には、東海道藤沢宿の旅籠小松屋に抱えられていた飯盛女(めしもりおんな)の墓39基が。飯盛女は、地元近郷からだけでなく、江戸や諸国から借金の代償として売られて来た女性たちが多かったとのことであるが、ここに葬られている飯盛女はほとんどが小松屋初代源蔵の出身地である伊豆国小松村の出であるとのこと。墓石は小さな物も含めて48基あり、その墓石の法名から5基は男であることが判るのだと。飯盛女が生んで幼くして亡くなった子供達ではないかと。それにしても、小松屋初代源蔵はこれらの飯盛女やその子供達を懇ろにここに葬ったのである。飯盛女とは、江戸時代の旅籠で給仕をしていた女性。給仕というと聞こえが良いが、主目的は所謂遊女・娼婦としての側面があったと。 永勝寺にある飯盛女の墓39基のうち、38基は1761年(宝暦11年)から1801年(享和元年)までに建てられたものであると。 幕府は、1825年(文政8年)、藤沢外四宿に次のようなお触れを出していると。下記は【http://www8.plala.or.jp/bosatsu/eishoji-fujisawa.html】より転載。『一、旅籠屋一軒に飯盛女二人以上おかない。一、飯盛女に木綿以外の衣類を認めない。一、無理に呼び込み酒食を勧めたり、多額な要求をしない。一、宿内のものはもちろん、助郷人足や近住のものは決して宿泊させない。一、藤沢宿では、江の島その他に参詣にくるものが多いが、 その際、飯盛女を出迎えにやらせない。 』江戸時代、娼婦は江戸の吉原遊郭ほか、為政者が定めた遊郭の中のみで営業が許されていたが、飯盛り女に限っては「宿場の奉公人」という名目で半ば黙認されていたとのこと。 いろいろな想いが巡りながら、彼女たちの墓に合掌して藤沢宿巡りを続けるためこの永勝寺の山門を出たのであった。

2016.08.11

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その3)遊行寺界隈

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク国道1号線藤澤橋からの大鋸橋(現遊行寺橋)。この赤い欄干の橋が江戸時代の旧東海道で、下を流れる境川を渡る橋であったのだ。 そしてここにも江の島弁財天道標が。 旧東海道・藤沢宿 案内図。 東海道藤沢宿の成り立ち・しくみ 説明版。藤沢宿は慶長六年(1601)東海道の宿場となり、後に戸塚宿、川崎宿が追加され五十三次の第6番目の宿場となったのだ。藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、賑わいが感じられる。境川にかかる朱塗りの大鋸橋(現遊行寺橋)の袂には、藤沢宿のイメージを残した「排気ガス測定所」なる建物があり、その前で「昔話のある町」を謳っていた。 大鋸橋(現遊行寺橋)の前には高札場の跡があったと。高札場とは幕府の法度、掟、犯罪人の罪状などを掲げた所。屋根付きで高さ約3.6m、横幅5.4m、縦幅1.8mの規模であったと。現在は跡地はコンビニ、近くには各種の観光用案内板が掲げられていた。 そして再び朱塗りの大鋸橋(現遊行寺橋)が右側に。この橋を渡りしばらく行くと遊行寺の黒の惣門にたどり着くのだ。 朱塗りの大鋸橋(現遊行寺橋)を右に見ながら旧東海道を平塚方面に進むと今度は昔の旧街道に面して建てられていた写真が紹介されていた。 明治から昭和初期にかけての大鋸橋(現遊行寺橋)周りの建物。大鋸橋(現遊行寺橋)周りの藤沢宿地図。遊行寺橋の手前は城にある桝形構造となっていたことが判る。宿場の両端の街道をクランク状に曲げた場所を桝形と。藤沢宿では遊行寺の脇から大鋸橋(現遊行寺橋)に至るクランクが見られるが、これは、軍事防衛上の必要から意図的に設けられたものと。江戸時代の旅籠・藤沢宿の様子が描かれていた。 先ほどの夜の藤澤宿と同じ場所から描いた浮世絵。道路の反対側には歴史ある土蔵が今も残っている。桔梗屋は、藤沢宿で江戸末期から紙・茶問屋を営んでいる店。この店蔵は、明治44年(1911年)の竣工で、藤沢市に唯一残る店蔵とのこと。 日本橋から藤沢宿までの旧東海道の様子を一枚に描いた浮世絵。 宿場は境川東岸の大鋸町(鎌倉郡)と同西岸の大久保町(高座郡)・坂戸町(同)の3町で構成されていた。江戸時代の藤沢宿は、天保14年(1843年)の「東海道宿村大概帳」に、宿内人口4,089人(男2,046人、女2,043人)で、総家数919軒、旅籠(はたご)45軒、大名や公用の旅客の宿泊施設である本陣が1軒、脇本陣が1軒と記されていると。坂戸町界隈図。 稲元屋本店跡、明治天皇行在所記念碑。 「弘化2年(1844)、初代寺田三郎兵衛(満弘)が創業。質素と誠実を家訓とし、稲元屋呉服店の礎を築いた。明治24年亀井野の陸軍大演習のため行在所となった。石碑は皇紀2600年(昭和15年)町民の意気高揚のため建てたものであると、側面に平成14年6月、5代目当主と刻まれていた。トランスボックスに描かれた「東海道藤沢宿復元図」。蒔田本陣跡、御殿跡(黄緑の四角)の場所が理解できたのであった。藤沢宿で一番その当時の雰囲気を残している建物の1つは内田商店本店。旧東海道に面して重厚な造りの母屋の店舗が建ち、その裏手にはくの字に曲がった石蔵と母屋の店舗横にも土蔵があるようだ。 「相中留恩記略」に見る蒔田本陣 墨絵図。藤沢宿の本陣は大久保町名主・問屋を勤めた堀内家(元玉縄城北条氏家老の家柄)であったが、延享2年(1745)に火災のため本陣職を坂戸町の蒔田(まいた)家に譲った。蒔田本陣の規模は間口13間、奥行19間、建坪210坪、玄関・門構えのある建物で明治3年まで約120年間続いたとのこと。 東海道絵巻・藤沢御殿絵図 。江戸時代の初め頃、藤沢にはまだ本陣がなかったので、将軍は自らの宿泊のために今の藤沢一丁目あたり(藤沢公民館付近)に藤沢御殿をつくったと。絵図面によると東西約193m、南北約113mの長方形の区画で、記録によると「慶長五年(1600)に家康が宿泊して以来、寛永十一年(1634)に家光が使用したのを最後に廃止となったと。

2016.08.10

コメント(0)

-

佐倉市民花火大会(その2)

そしていよいよ待ちに待った今年の花火のスタートです。まずは手筒花火。手筒花火は、1メートルほどの竹筒に火薬を詰め、それを男衆が抱えながら行う花火。 だんだんと手筒花火の数が増えて行きました。 点火すると、轟音と共にオレンジ色の火柱が上がり、仁王立ちの状態で打ち上げ。最後には「はね」と呼ばれる、衝撃音と共に手筒の底が破裂する爆発によって幕を閉じるのです。舞台の上には大きな火の粉が飛び散っていました。打ち上げる男衆の姿も偶然に?映っていました。いろいろとカメラの露出、シャッタースピードを変えTRY&ERROR。柱は最後には10メートル近くにもなり、ど迫力そのもの。そして席に戻り、打ち上げ花火を楽しんだのです。大、中、小のスターマインが息つく暇もなく次々と打ち上がったのです。音楽に連動し10分間で6,000連発を打ち上げるビッグプレミアムスターマイン。夜空を彩る大輪の二尺玉、湖面に映る水上花火と、印旛沼湖畔に咲き誇る百花繚乱を楽しんだのです。 生後7ヶ月の男子の孫も花火の音に驚くことなく、空を見上げて花火を楽しんでいたのです。そして3歳前の孫娘は良く聞き取れませんでしたが打ち上げる大きな音と花開く花火に声を出して。実は、二人とも既に隅田川花火大会を事前に楽しんだとのこと。 三脚にデジカメを固定し花火を見ながらシャッターを押しまくりましたがズームではなかなか・・・・・・。 そして湖上からの水上スターマイン「水辺の花の舞」。風車の後ろから突然の開始。 ズーム倍率もTRY&ERRORにて。 そして再び特大スターマインの連続。 様々な大きさと色の菊の花が次々と。 そして締めには関東最大級の二尺玉花火が打ち上がりました。 事前に二尺玉花火は直径60cm弱、打ち上げ高さは500m、開花時の大きさは250m近くになるとの案内嬢の声が。カメラに入りきれないほどの巨大な花火が目の前に広がったのです。そして黄色の筋が空一面に拡がり地上に舞い降りて来たのです。来年の余韻を残して佐倉市民花火大会2016はその幕を閉じたのでした。 そして混雑を避けるため、しばし席に留まる。そして帰路も往路と同じ道をゆっくりと余韻を味わいながら。屋台や出店の最後の必死の呼び込みがいたる店でも。 途中、踏切近くの道路横断場所で大渋滞、しばし動けず交通整理員の従う。そして漸く京成臼井駅に到着し、電車に乗りホテルに戻ったのです。 今年も日本風情あふれるの夏の風物詩「花火」そして「大切な人々と行く大切な一日」を大いに楽しませていただいたのです。ドーンと言う大きな音に心が踊り、夜空に花咲く色とりどりの輝きに魅了されたのです。一方では、夏の夜空に色鮮やかな大輪の花を咲かせ、そして一瞬にしてぱっと散るその姿は、「もののあはれ」を感じている自分がいたのです。 Fさんご夫妻、今年もお招きそしてご準備ありがとうございました。幼い孫達にもきっと夏の思い出が一つ増えた事、間違い無しなのです。そして来年は更に我が家には孫も増え、この花火大会もますます賑やかになりそうなのです。ありがとうございました。そして来年もよろしくお願いいたします。 そして、たった今私の部屋の背中のテレビでは、「イチローは記録達成まで残り1本で迎えた試合に6番・中堅で先発出場。第3打席までは凡退したが、七回の第4打席で右翼フェンス直撃の三塁打を放ってメジャー通算3000本安打の大台に到達した」と言うニュースが。オリンピックに隠れてしまい報道は小さくなってしまいましたがこちらも日本全国で祝砲の「巨大打ち上げ花火」 が上がっていること間違い無しなのです。

2016.08.09

コメント(0)

-

佐倉市民花火大会へ(その1)

今年も、長女のパートナーのご両親に招かれ「佐倉市民花火大会2016」に妻と行き花火を楽しんで来ました。JR横須賀線で船橋駅まで行き、京成本線に乗り換えユーカリが丘駅に向かいました。電車の社内には、京成沿線花火大会の中ずりポスターが。この日は千葉県内各地で花火大会が行われたのです。「大切な人と行く大切な一日」と。この日のホテルで娘家族と合流し、その後チェックイン。 そしてホテルから再び京成本線に乗り、待ち合わせ場所の京成臼井駅に集合。4家族総勢12名で花火会場の印旛沼湖畔の佐倉ふるさと広場周辺に徒歩で向かいました。 花火大会用に道路も再整備され道幅も広くなり歩道も追加されていました。この日は花火会場の印旛沼付近は交通規制が実施されていました。京成臼井駅から歩くこと20分程度で会場にある風車の姿が見えてきました。 そして漸く徒歩30分で18時前に会場に到着。今年も佐倉のご両親が事前にチケットを購入していてくださいました。 会場の座席案内表示で場所をチェック。 この日は地元テレビでライブ映像も放送されるとのことで、カメラマンもすげ傘を背中に準備中。 生中継のポスターが映像カメラの仮設架台に。 レポーターの女性の顔写真も。我々の席は『G69』と通路沿いの見通しの良い特等席。 通路先には風車が静かに開会を待っていました。 会場も時々刻々と人々が集まって来ました。開会時間まで印旛沼に沈む夕日をしばし楽しんだのです。印旛沼のほとりの4本のポプラも夕日に映えて。 そして夕日は雲に隠れて。雲の端が白く輝いていました。 開会まで、ご両親が用意してくださった夕食を楽しみました。もちろん冷えた缶ビールを水の如く・・・・・もう1本、もう1本と。 2段重ねの豪華なちらし弁当も。 19時から開会セレモニーが始まりました。 1956(昭和31)年、佐倉駅近辺で30発の花火を打上げたのがこの花火大会の始まり。しかし、年々増える見物客のマナーの悪さやその増加に対する警備の負担の増加、市の財政難などを理由に2004年度を最後に一旦中止となったが、2007年(平成19)4月には、花火大会の復活を公約に掲げた現市長が就任し、同年10月に「佐倉市民花火大会」として再出発をはたし、その後翌2008年より8月開催に戻している、と、佐倉のお母さまより。手筒花火をはじめ、印旛沼の湖上へ一尺玉やスターマインを惜しむことなく贅沢に打上げる下の写真の如き豪華プログラム。そして、大会を締めくくるのは二尺玉の打上げ。空には花火を見に三日月も姿を現しました。そしてその近くを成田空港を飛び立った飛行機がいつもより低空で?ひっきりなしに。 定刻の19時に開会主催者、来賓の挨拶がいよいよ始まりました。 周囲も暗くなり、いよいよ花火大会の開催です。最初は手筒花火とのことで、手筒花火舞台の近くまで写真撮影のために私は一時移動。鉄塔の隙間には、三日月が更に輝き出していました。 鉄塔、高圧線の直線的な幾何学模様に三日月の曲線美が。

2016.08.08

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その2)遊行通り-2

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク遊行通りが国道467号線(旧江ノ島道)に合流する交差点を渡り藤沢橋、遊行寺方面に進む。歴史ある藤沢地区まちづくりとして、遊行通り4丁目~藤沢橋までの467号線沿いの東電トランスボックス22基に、歌川広重等が描いた浮世絵で写真ラッピングしてあるのです。 この日は進行方向左側の歩道を歩き、一つ一つ浮世絵を楽しみ撮影しました。 『雪月花 相模 横山の花 照手姫 小栗判官』。以下 『藤沢地区ポータルの文化・歴史情報』からの抜粋です。『この絵は、相模の国「横山の花」照手姫を花に見立てて描いたもの。小栗判官物語では、照手姫は武蔵・相模郡代である横山氏のひとり娘と言うことになっています』。『東海道五十三対 藤沢』 。『このシリーズは、初代広重、三代豊国、国芳の3人の当時代表的人気浮世絵師が分担して描いたもの。この絵は国芳の手による小栗判官照手姫で、いったん地獄へ堕ちた小栗が熊野で本復した様子を描いています。岩を持ち上げているのが小栗で、しゃがんで驚いた様子をしている女性が照手姫。小栗の後方の滝は那智の滝』。『武英名馬競 小栗小次郎助重』 。『このシリーズは「武者絵」シリーズと呼ばれ、国芳が武英名馬競(武将とゆかりの名馬の組み合わせ)を描いたもの。この絵は、藤沢ゆかりの小栗小次郎助重と、小栗判官物語に登場する鬼鹿毛が描かれています』。路地をチョットは行った場所にあった珍しい名前の『鼻黒稲荷大明神』。なぜ『鼻黒』 ?『東海道中栗毛彌次馬 藤沢』 。『このシリーズは大ヒットした十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の『東海道中膝栗毛』を摸して作られています。芳幾が弥次さんと北さんの二人が各宿でくりひろげる道中模様をユーモラスに描き、魯文が各宿のテーマとなる文章、狂歌一句と二人の会話をおもしろおかしく記しています。(二人が狐拳(きつねけん)に興じているところです。)』『東海道五拾三次 藤沢(狂歌入東海道)』。『このシリーズは図柄の中に狂歌が1首ずつ折り込まれているために俗に「狂歌入東海道」と呼ばれています。保永堂版と反対に遊行寺の側から大鋸橋(現遊行寺橋)と江の島一ノ鳥居を描いたもので、背景にある山は大山。橋の上の人物が担いでいるのは御神酒枠で大山詣を象徴しています。橋のたもとの高札場など、宿場の様子も窺えます』。『藤沢 五十三次 神谷伊右衛門お岩霊』 『藤沢宿の立場「四ッ谷」に歌舞伎の外題『東海道四谷怪談』をかけて役者による見立にした作品。神谷伊右衛門役に二代中村翫雀(がんじゃく)、お岩(霊)役に嵐璃珪(りかく)という二人の大坂の歌舞伎役者が描かれています。上部に描かれた絵は大鋸橋(現遊行寺橋)と江の島一ノ鳥居の組み合わせという藤沢宿の風景』。『東海道 五十三次 藤沢(隷書東海道)』 。『このシリーズは表題の書体から俗に隷書東海道と呼ばれ、保永堂版、行書版と共に三大傑作シリーズの一つです。藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、にぎわいが感じられます』。『東海道五十三次之内 藤沢(行書東海道)』。『このシリーズは表題の書体から俗に行書東海道と呼ばれます。画面右に江の島一ノ鳥居、左に大鋸橋(現遊行寺橋)を描いています。橋の上には御神酒枠(おみきわく・大山から水や酒を持ち帰るためのもの)を担いでいる大山詣の帰りの一行が描かれています』。 『東海道 藤沢』。『十四代将軍家茂の上洛を意識して出版された「上洛東海道」と同じく、宿場の風景に行列を描き込んだシリーズ。朝霧のなか、大鋸橋(現遊行寺橋)を行列が通り過ぎていくところをシルエットで描いたもので、左手前の鳥居は江の島一ノ鳥居。上方の屋根は遊行寺のものです』。藤沢橋交差点手前には、再び『鼻黒稲荷大明神』 と『金砂山観世音』と刻まれた2本の石碑が両側に、そしてこの先の階段の上には堂の如き建物が。『鼻黒稲荷大明神』 の観音堂。 『金砂山 安産 子育 観世音』 と刻まれた石碑。右は「嗚呼 九月一日」と刻まれていた。背面に廻ると関東大震災で亡くなった人の名前が刻まれていた。藤沢も甚大な被害を受けたのであった。『金砂山観世音菩薩(きんささんかんのんぼさつ)』の幟が。金砂山観音堂は金砂山と号す。砂山観音ともいう。通称は帯解観音。案内板には金砂山観世音についての緒言が掲示されています。下の文はその書き出部。『夫れ霊験顕著なる金砂山子育安産帯解観世音菩薩は今を去る三百有余年前即ち寛永年間に金井清西なる者不思議の霊夢を感じて一宇を建立す・・・・・・』。そして国道1号線『藤沢橋』 交差点に到着。境川に架かる藤沢橋。『境川』、『さかいがわ』の文字が。横断歩道を渡ると『藤澤橋』 の文字が。ところで雑学を一つ。川に架かっている橋ですが、入口、出口があることをご存知ですか。橋名を刻んだプレートのことを「橋名板(きょうめいばん)」といいます。橋名板の取付位置は、路線(道路)の起点左側に「漢字」橋名、終点右側に「ひらがな」橋名を記載するのがルールなのです。これは橋梁工事を発注する公共事業体の建築あるいは土木工事の「標準(共通)仕様書」に記載されているからなのだと。しかし、この藤沢橋には道路方向正面にひらがな『ふじさわばし』(下の写真)、道路側に漢字『藤澤橋』(上の写真)の「橋名板」が掲げられています。この橋は東海道1号線ですので起点は日本橋、よってこちら側は出口となりますので縦に取り付けられた「橋名板」のひらがな『ふじさわばし』が正式な「橋名板」と言うことになります。未確認ですが橋の向こうの左側には漢字『藤澤橋』の正式「橋名板」が取り付けてあるはず。また、ひらがな表記は『・・・・ばし』ではなく『・・・・はし』、そして『・・・・がわ』ではなく『・・・・かわ』と濁らないで表記するのが多くなっていると。これはルールではなく自治体の判断のようですが。『濁点があると川が濁ると考えるため』というのが通説。濁った水は水害などを連想させる。氾濫しないようにと濁点を外す慣習は、全国的にあるようだ」とのこと。この藤澤橋は『ふじさわばし』、『さかいがわ』と濁点付きで表記されていました。その為か??台風による境川の流量増大により、1990年に崩落してしまったのですが・・・。しかしこれは一世代前の橋でしたのでどの様に表記されていたかは????。橋を徒歩等で渡るときに、一度この「橋名板」を見てみるのも面白いのではと思っているアクティブシニアなのです。

2016.08.07

コメント(0)

-

藤沢宿巡り・(その1)遊行通り-1

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク先日、鎌倉に行った帰りに、藤沢駅北口から徒歩にて遊行寺方面に向かって散策しました。藤沢駅北口。 北口から柳通りに出て歩を進める。駅北口柳道りと書かれた案内塔。 「稲毛屋旅館」(昭和10年頃)の写真が掲示されていた。そしてもう一枚、「角若松旅館(昭和10年頃)」の写真も。 懐かしい写真を見て、帰宅して昔の藤沢駅北口付近の写真が無いかをネットで探すと何枚かの写真や資料がありましたので紹介します。まずは昭和初期の藤沢駅周辺図。そうなんです、昔は江ノ電藤沢駅は地上の独立した木造駅舎だったのです。 【http://tsunesan.sub.jp/tsunesan/wp-content/uploads/2016/01/MapBig.jpg】より。そして昭和49年当時の藤沢北口駅舎とのこと。藤沢駅は、橋上駅舎化されるまでは、北口と南口と駅舎で分かれていた。北口駅舎は藤沢駅の表玄関の役目を果していたのだ。橋上駅舎は昭和55年に完成し、これに合わせて南北自由通路も開通したのだ。 昭和35年当時の北口広場。写真の一番右に稲毛屋旅館、そしてその左に角若松旅館。いずれも遊行通りの入り口の左右に。これらの写真を見ると、懐かしく想い出される光景。 【http://www.enopo.jp/index.php/fujisawa-guide/fujisawakonjyaku/1159-2-76147350.html】より転載。『藤沢やなぎ小唄』 の歌詞の刻まれた銘鈑。しかし島倉千代子が歌っていたというこの歌は聴いた記憶がない。 そして安藤広重作「東海道五十三次 藤澤」 の浮世絵も道路脇に。ここには遊行寺の名で知られている清浄光寺がある。画面のむかって右上方の森の中に見えるのがこの遊行寺。遊行寺は時宗の寺で,一遍上人より4世の僧呑海が開いた寺といわれ,一般の信仰を集めていた。また画面中央に見える鳥居は,江の島弁財天の第一の鳥居。ここから江ノ島道を利用し江ノ島に行くので,その入り口に第一の鳥居が建てられているのだ。ここは江ノ島弁財天参詣と物見遊山、そして大山詣で非常に賑わった場所。 「遊行通り」と刻まれた銘鈑が収まった標柱。道路左手には「レディオ湘南」 放送局。 その前にはトランスボックスの表面に描かれた遊行寺、そしてやや細い?大銀杏。 こちらは梅の花?、大きな常香炉と本堂。更に遊行通りを藤沢橋方面に向かって歩いていくと右手に庚申堂が。「江戸時代、道教の影響を受けて人間の肉体には「三尸蟲」(さんしのむし)というものが巣くっていて、寝ている間に天に昇り、その人の罪を天帝に密告し、それによって人の寿命が決められるとされていた。その為、六十日に一度めぐってくる庚申の夜には、誰もが眠らず徹夜して、「三尸蟲」が抜け出さないように見張る庚申待の信仰が生まれました。」のだと。この庚申堂のご本尊は市指定有形民俗文化財・木造青面金剛立像とのこと。残念ながら境内内部には入れなかった。 境内には、脇の路地に面した所(赤い鳥居の手前)に様々な「庚申供養塔」が連なっていた。 再び遊行寺の絵、時宗(開祖・一遍上人)の紋・折敷に三(おしきにさん)の紋が描かれていた。 旧東海道・藤沢宿の江の島道・江の島弁財天道標説明版。 遊行通り先のロータリーの中には市指定文化財の江の島弁財天道標が。この道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術の考案者で、江の島弁財天を厚く信仰していたといわれる杉山検校が、江島神社に参詣する人々が道に迷うことのないようにと寄進したものと伝えられ、この他に市内にほぼ同形の道標が12基指定されているとのこと。 正面上部の梵字(サンスクリット文字)は、弁財天の種子(しゅじ)「ソ」と刻まれているのだと。種子(しゅじ)とは密教において、仏尊を象徴する一音節の呪文(真言)。そしてその下に「ゑ能し満道」の文字。 横には「一切衆生」の文字。この世に生を受けたすべての生き物。特に人間を言うと。 そして反対側には「二世安楽」 の文字が。二世の願によって得られる果報。仏の慈悲によって二世にわたって安楽を得ることと。

2016.08.06

コメント(0)

-

藤澤浮世絵館へ

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク先日、JR辻堂駅近くにOPENした藤澤浮世絵館に行って来ました。場所は辻堂駅から徒歩10分弱の湘南C-X内ココテラス湘南。平成28年7月16日にOPEN。実はこの日はなんと私の66回目の誕生日。藤沢市の浮世絵等資料コレクションは、1980年(昭和55年)に、市制40周年を記念して、日本大学元総長の呉文炳(くれふみあき)氏から譲り受けた江ノ島浮世絵等が中心となり、以来、郷土資料の一環として、藤沢宿、江の島を題材とした浮世絵や、関連資料を収集してきたものとのこと。ポスターに掲載されている浮世絵は初代歌川広重 作 『東海道五十三次之内 藤澤(保栄堂版)』湘南C-X内ココテラス湘南7Fでエレベータを降りる。 エントランスホールの壁には所蔵する浮世絵のウオールアートが並んでいた。7月16日より開館記念展「絵師たちに愛された藤沢 北斎・歌麿・広重・国貞」第1期が開催され所蔵する浮世絵が56枚展示と4つのテーマ展示室(東海道コーナー・藤沢宿コーナー・江の島コーナー・企画コーナー)がありそれぞれに会期ごとに展示品を入れ替える予定になっているとのこと。『藤澤浮世絵館』 と表示された白き文字が。浮世絵館入り口までの通路の右側にも所蔵する浮世絵のウオールアートが続いていた。 入り口には開館時間:10:00~19:00 休館日:月曜日(祝日、振替休日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)入場料無料 と。展示スペースは撮影禁止とのこと。 この期間の1期では、1) 東海道コーナーは 三代豊国(国貞)「役者見立東海道五十三次駅」2) 藤沢宿コーナーは 歌川広重「東海道五拾三次之内 藤沢」 3) 江の島コーナーは 喜多川歌麿「風流四季の遊 弥生の江之島詣」4) 企画展示コーナーは葛飾北斎の「富嶽三十六景 相州江の島」が主な展示品。 展示鑑賞の後の休憩場所や、浮世絵や藤沢の歴史に関する書籍の閲覧、浮世絵の作り方を学ぶコーナーなども設けられていた。交流スペースでは浮世絵すりの体験コーナーが。声をかけられTRYするよう勧められましたが・・・・・。 歌川派、鈴木春信系等、絵師の系譜が詳細に。 歌川派の大きさに驚いたのであった。 主要な絵師の生没年と系譜。 展示コーナーでは浮世絵が出来るまでの様子を順次パネルで説明。葛飾北斎「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」の制作過程を通して、浮世絵に代表される木版画の「彫(ほり)」と「摺(すり)」の技術を紹介してくれていました。そして江戸の当時に摺られた「本物」が複数存在しており、世界のあちこちの美術館やコレクターの手元に収蔵。もちろんどれも本物。版画は、絵画と異なり本物が複数ある理由が理解できたのです。 東海道五十三次の双六テーブル。 暫くの間、ライブラリーコーナーで藤沢市史等の書物を眺める。そして展示室を後にすると、右手の事務室では所蔵浮世絵の絵はがき等のオリジナルグッズが販売中。『ふじさわ宿交流館』のポスター。 旧東海道藤沢宿の歴史、文化に親しむ機会を提供するとともに、我々地域住民や来訪客の交流の場として浮世絵館に先立って4月29日に遊行寺惣門近くに『ふじさわ宿交流館』が開館したのです。 そして再び所蔵浮世絵のウオールアートを鑑賞しながらそれぞれをズームで撮影。一寿齋国貞 作 『江の島』。四代豊国(二代国貞)と二代広重との合筆による作品。将軍が江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を取って来る様子を上覧している場面。月岡芳年 作 『今様げんじ江之嶋兒ヶ淵(いまようげんじえのしまちごがふち)』田舎源氏の光君が江の島遊覧に訪れ、稚児ヶ淵で海女(あま)達の鮑漁りを見物している様を描いています。光の君は特徴のある海老茶筌髷(えびちゃせんまげ)に豪華な衣裳を身につけていますが海女は上半身に何もつけていません。。 歌川貞虎 作『鎌倉七里ヶ浜ヨリ江の嶋遠見』七里ヶ浜から遠景に江の島を描いた作品。歌川広重 作 『 東海道五十三次 藤沢(隷書東海道)(とうかいどうごじゅうさんつぎ ふじさわ(れいしょとうかいどう)』藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、にぎわいが感じられます。 歌川芳形 作 『上洛東海道 東海道藤澤』。行列の馬であろう飾り立てられた馬とその馬の草鞋(馬沓)を替えている馬子が大きく描かれています。歌川広重 作 『冨士三十六景 相模江之島入口(さがみえのしまいりぐち)』江の島の入り口にある青銅製の鳥居をくぐり、揃いの着物を着た三人が、参道を上り始めたところである。江島神社の弁財天は芸能の神様でもあるので、歌舞音曲の上達を祈るための参詣かもしれない。鳥居の内側に堂々たる富士の姿があるが、本来は富士の位置はかなり左になり、本図のように見えることはないのでは。三代 歌川豊国(国貞) 作 『東海道名所之内 鎌倉七里が浜乃風景(とうかいどうめいしょのうち かまくらしちりがはまのふうけい)。』魚屋北渓(ととや ほっけい) 作 『江島記行 兒ヶ淵(えのしまきこうちごがふち)』。江の島稚児が淵から遠眼鏡(とおめがね)で眺望しているところ。 歌川広重 作 『冨士三十六景 相模七里が浜(ふじさんじゅうろっけいさがみしちりがはま)』。七里ヶ浜から遠景に江の島を描いた作品。 この場所は江の島と富士、七里ガ浜を望む袖ヶ浦あたりであると。 喜多川歌麿 作 『風流四季の遊 弥生の江之島詣 (ふうりゅうしきのあそびやよいのえのしまもうで)』。商家の女房が伴の若者を連れて江の島詣に出かける姿を描いたもので、菅笠(すげがさ)をかぶり黒襟(えり)のコートを着て手甲(てっこう)をした女房と天秤(てんびん)で荷物を振り分けて肩にかけた従者の姿は、当時の近場の旅の典型的なスタイルなのだと。見学を終え下りのエレベータから相模湾方面。

2016.08.05

コメント(0)

-

蓮の花見へ

この日は鵠沼にある蓮池まで蓮の花を見に行って来ました。この日も早朝6時過ぎに自宅を出て、小田急線で藤沢駅、そして江ノ電のりばへ。 12分ごとに走っている鎌倉行きの江ノ電が到着。 そして藤沢駅から2駅目の柳小路で下車。柳小路は無人駅で、SUICAカードをホームにある黄色の機械にタッチして下車。住宅街を蓮池に向かって歩く。住宅街の庭のフェンスには朝顔が朝の陽光を浴びながら迎えてくれた。そして柳小路駅から5~6分で第一蓮池に到着。白と淡いピンクの大きな蓮の花が目の前に。第一蓮池に咲く花は『舞妃蓮』と言う種類の花とのこと。舞妃蓮は、昭和41年に御坊市の阪本祐二氏が、アメリカの黄花ハス「王子蓮」と日本の「大賀蓮」を交配して作り出した、御坊市生まれの蓮。昭和43年の春には、蓮根が現在の天皇皇后両陛下に献上され、その年の夏に東宮御所で開花。そして昭和44年、花の開閉があたかも女性の舞い姿のようであることから、阪本祐二氏によって『舞妃蓮』と名付けられたと。既に第一蓮池の花の多くは大きく開花し舞の真っ最中。しかし中にはこれからの花も。開花第一日目は、花弁が短く淡い薄黄色の花弁が行儀良く並んでいます。そしてこれは開花2日目の花。花弁が延びて、正に舞っている姿に。こちらは、うすいクリーム色地に花弁の先に薄い紅色のぼかしが入る美しい花。そして、この花は舞の準備中か。そして第2蓮池に直ぐに到着。鵠沼の蓮池と蓮についても説明されていた。詳細は下記を参照ください。http://homepage3.nifty.com/kurobe56/k5/genkou/k085a.htmこちらは濃いピンクの蓮の花が至るところで開花の真っ最中。日に当たっていない花も情緒がありました。見事な輝き。開花のピーク、中心の黄色く丸い雌しべも存在感を。よく見る大賀蓮よりは花弁が多い八重咲き、誠蓮(まことはす)?黄色の花托をズームで。明朝の?開花を待つ蕾。花びらと別れ、花托が剥きだしに。花が咲き終わると、肥大化して、種が目立つように。たくさんある花の中でも、特別の花,蓮。ハスの花托は花と同様にとても趣がある姿。種が熟れると、花托は果托と言うそうです。果托も茶色くなり、実を池に落としていきます。ハスは蜂巣(ハチス)の略で、果実の入った果托のようすが蜂の巣のようであるから。そして池の中の小枝に我が藤沢市の鳥カワセミが。蕾の上に移動。今度は花托の上に。「飛ぶ宝石」といわれ、大変美しいスズメぐらいの小鳥。体に比べて頭部とくちばしが大きく、尾羽は短い。頭上から背面にかけては金属光沢の青色が人気の野鳥。我がカメラでのズームはこれが限界。蓮池には立派な一眼レフカメラに大きなズームレンズを付けてガシャガシャガシャとシャッターを切る多くのアクティブシルバーのカメラマンが。最初は開花する蓮の花を待っているのかと思ったが、カワゼミが姿を現すと一気に周囲に緊張感が。我が旅友のSさんもここにいるのかと・・・・・・・?私はこの蓮池の花の見納めに、第二蓮池のBEST SPOTで最後の一枚を。同じく第一蓮池で。そして帰りはカラフルな江ノ電で。お盆が近づくと、何故か蓮の花を見たいと思う自分がいるのです。泥水とは人生に置き換えれば、つらいこと、悲しいこと、大変なこと蓮の花とは、まさにこの人生の中で花を咲かせること、そして、その花の中に実があるのが 「悟り」 。つらく悲しい思いがなければ、人間は悟ることがないのだ、ということをお釈迦さまは教えたかったのでしょうか?

2016.08.04

コメント(0)

-

福知山城(その2)

本丸北側に開かれた虎口にも復興された城門が建っていた。天守を再び。 続櫓の石落とし。 虎口を出て小天守の下に。 再び正面階段に向かって歩く。 城下通りと由良川方面。 本丸から見る市役所、JR福知山駅方面。櫓門越しの景色。 本丸城壁下より櫓門、そして白壁を見上げる。天守を見上げる。そして下城へ。眼下には法川(旧堀)に架かる昇龍橋が。佐藤太清記念美術館の入口。 中庭。 堀に沿って歩く。左から天守、櫓門、小天守。 昇龍橋を横から。昇龍橋の後ろには佐藤太清記念美術館。小雨が降り出し、天守を見上げながら城の周りを巡り帰路に。 銅門番所と右に天守。 雨が酷くなりレンズに雨粒が。慌ててホテルに戻るが、傘もなく上半身はずぶ濡れ。慌ただしくシャワーを浴び着替え朝食に向かったのであった。

2016.08.03

コメント(0)

-

福知山城(その1)

この日は、三重県津で仕事を終え、名古屋、京都で乗り換え、この日の宿のある福知山駅に向かう。福知山駅手前右側にライトアップした福知山城が見えたので慌ててシャッターを押す。 そして翌朝はいつもの早朝散歩。ホテル出発は5:15。福知山駅。2005年に駅舎の高架化が行われたとのことで、福知山踊りの編み笠と城下町のイメージを演出した斬新なデザイン 。駅前広場は公園の如く整備されていた。駅と相対するなまこ壁風のオブジェ。福知山城をイメージした大型ビジョン?。 福知山踊り像。福知山の伝統郷土芸能・福知山踊りは、今から400年以上も前、明智光秀が福知山城を築く際、領民たちが「ドッコイセ」「ドッコイセ」と石材や木材を運ぶのにあわせ、手振り足振り、おもしろおかしく踊りだしたのが始まりと。その後、幾多の変遷をたどりながら、今の福知山踊りの型となり、現在では、市の指定民俗文化財。 駅前の時計。こちらは花時計。 福知山市役所。福知山市人口は8万人弱とのこと。前方の山の上に福知山城が姿を現した。 城の櫓を模した福知山市佐藤太清記念美術館。 福知山市名誉市民で文化勲章を受賞された日本画家佐藤太清画伯の作品を中心に収蔵・展示を行っていると。福知山城公園の噴水池。 「福知山城」 の石碑。「福知山城公園」からは太鼓橋である「昇龍橋」を渡る。 坂を登って登城。 石垣に沿った階段を上る。 天守閣前の櫓門が前方に。 櫓門下から見上げる。 櫓門を城内より振り返る。福知山城の本丸にある朝暉神社(あさひじんじゃ)が右手に。 ここに鎮座し始めたのは昭和時期で福知山城を再建するときになってからと。創建当初は城主朽木種昌氏が父である綱條を祀ったのが始まり、廃藩により城は取り壊されて神社も引っ越し。明治になって住民の願いでここ天守台近くに神社を戻した。そして昭和での天守再建で今の場所で落ち着いたらしい。 朝暉神社本殿。 1575年の長篠の戦いで武田勝頼を破った織田信長は、一番のお気に入り?の明智光秀に丹波の平定を任せたのだ。その際、丹波支配の拠点として1579年(天正7年)に明智光秀が築城した平山城がこの福知山城。光秀の重臣・明智秀満を城主とした。だが、光秀の福知山治世はわずか3年たらずであった。天正10年(1582)6月2日に本能寺の変を起こし、山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れて死去。現在のような城郭や城下町は、関ヶ原の戦いの論功行賞により入城した有馬豊氏で、それから藩主がいろいろと代わり、寛文9年(1669年)から幕末に至る約200年の長きに亘り朽木氏が13代世襲し当地域を統治した城。福知山城入り口。城の正面には豊磐の井が。この大型の井戸は、井戸の深さは50mあり、海面下7mに達するとのこと。城の井戸としては日本一深いのだと。当時は緊急用で、敵に攻められた時に井戸の水を飲料水として利用した。以前に井戸の水をくみあげたところ、きれいだったと。左から天守、続櫓そして小天守。 続櫓前から天守を望む。本丸に到着。天守は三重三階の大天守と二重二階の小天守が1986年(昭和61年)に復元。 三重三階建ての大天守は、白壁で身を守る城とは見た目が違い、木材がむき出しの壁が美しいのであった。天守の鯱。天守の木製の壁には三角の狭間。 鬼瓦には朽木氏の「隅立四つ目結」の家紋が。石垣は自然石をただ単に積み上げたかのように見える野面積(のづらづみ)という手法。これは、石垣の名人と言われた近江穴太(あのう)衆が得意としたもので、不揃いな様々な大きさの細長い石を奥で組み合わせて積み上げた後、隙間に小石をはめ込んで補強したもの。 石垣には、宝篋印塔、五輪塔などの石造物が大量に使用されており、「転用石」とも呼ばれているとのこと。築城時に明智光秀が近隣から集めたと云われており、石垣に利用する大量の石材が近辺になかったこと、築城に時間的余裕がなかったためと。何となく腑に落ちなかったので、帰宅してネットで調べてみるとウィキペディアによると『石垣をつくるため、墓石や民家の礎石だけでなく石仏までかき集めたというのは、領主にとって名誉な話ではない。敵から没収したものなら自慢にもなるが、ほとんどは領民から取り上げたものである。すなわち、石材を揃えられなかった事実は資金に窮していたことの証である。やむを得ないことであるなら、見えない部分である地面や水面の下になる箇所に使用すればよい。ところが、転用石の多くはわざわざ正面中央部や角の部分など、人目につく部分に使用されている。城には物理的な強さだけでなく、多くの人の力を結集したという事実にもとづく呪術的な強さが必要というのが戦国時代の考え方であり、領民から集めた石を石垣にしたのはその現れだったとも考えられている。墓石や石仏には人々の先祖代々の思念や信仰の力が籠もっているため、石垣の素材としては最適という考えが成り立つ。転用石をよく見える場所に置くのは、領主と領民が一体となったことを誇示するものであり、石を提供した領民へのサービスであったという見方もなされている。』と。なるほどと納得したのであった。形から直ぐ解る転用石はいろいろな色の石の種類(石もいろいろ⇔人もいろいろ)が使われていたのであった。 福知山城の石垣から発掘された「転用石」も展示されていた。一辺が62cmと大型の石材もあり、相当の寺院や墓所を破壊して石材を調達したことがうかがわれると。点数は現在発掘調査により増加しているが、おおよそ500点で、五輪塔が約250点、宝篋印塔基礎が約35点となっていると。 銅門番所。この建物は、福知山城二の丸の銅門の脇(市役所の東)にあった番所で、当時の面影をしのばせる城内の建築物。大正時代のはじめに天守台に移築され、さらに天守閣の再建に伴いこの場所に移されたと。 ・・・つづく・・・

2016.08.02

コメント(0)

-

花オクラ

今年も我が菜園の『花オクラ』が開花を始めました。別の名をトロロアオイ(黄蜀葵)とも言い、この植物から採取される粘液はネリと呼ばれ、和紙作りのほか、蒲鉾や蕎麦のつなぎ、漢方薬の成形などに利用されているのです。ネットで種を購入し、育ててきました。成長が遅く心配していましたが7月に入り気温の上昇とともに大きくなって開花に至りました。オクラの花なのですが、花が美味しくなるように改良した品種なのです。この花を食べるのです。この花には、オクラの香りと粘りがあり、野菜らしい濃密な甘さがあります。オクラは実を食べますが、花オクラの果実はオクラに似ているが太くて短く、剛毛が多いうえ固いため食用にはならないのです。花びらを刻んでサラダにしたり、花びらで生ハム等をくるんだりと、食感と彩りが楽しいエディブルフラワーなのです。最近ではものめずらしさも手伝ってか人気商品となっていますが、スーパーでは未だ見かけたことはないのですが・・・・。早朝に開花の準備中の花オクラの花です。そして日が完全に上った頃には完全開花。花の色は淡黄からやや白に近く、濃紫色の模様を花びらの中心につけています。花は芙蓉やハイビスカスの花に似た形状をしており、花弁は5つ。花の大きさは15から20センチで、オクラの倍以上の大きさ。しかもオクラの花は大空に向かって上を向いて咲きます。こちらは我が菜園のオクラの花。花オクラは下から横へ向かって咲くため、側近盞花(そっきんさんか)とも呼ばれると。朝に咲いて夕方にしぼみ、翌朝になるとほとんどが地面に落ちてしまいます。 これが花の蕾、これから順に開花してくれるのです。6輪ほどこの日は収穫。 花オクラの雌しべの先端は、突起して紫の5枚羽の風車の如し。そしてその下に黄色い雄しべが。 早速、台所で水洗いしました。小さな赤い蟻が雄しべ、雌しべに付いているので要注意なのです。そして熱湯で湯通し。 そして氷水で冷やし、この日は寿司酢を入れて酢の物で楽しみました。 そしてこの日は、オクラと花オクラのぬるぬるコンソメスープ。 夏バテ予防に効くといわれてネバネバ食品を楽しんだのです。そして栽培者のみしか味わえない、珍しい食材「花オクラ」なのです。

2016.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 旅行の“ごちそう”は、宿だけじゃない…

- (2025-11-18 18:00:06)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 鮮やかな盛岡城跡公園の紅葉でした。

- (2025-11-18 18:18:06)

-