2016年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

大晦日

今日・大晦日(おおみそか)は、1年の最後の日。もうすぐ今年も終わります。 今年も注連飾りの準備をしました。まず略式門松用の一組の松〈男松と女松〉を購入してきました。「輪飾り」という文字通り輪の形のしめ縄を松と一緒に。玄関には、今年は落ち着いた小さめの物を。 床の間には鏡餅と ウラジロ(裏白)とユズリハ(譲り葉)との上にダイダイ(橙)を。ウラジロは常緑葉であることから長寿を、ユズリハは新しい葉が出てきて初めて古い葉が落ちることから、次世代に家系を譲って絶やさないとの願いが込められています。ダイダイは、家が「代々」栄えるとの語呂から縁起ものとして使われるようになったのです。そして神棚。蒡注連(ごぼうじめ)、今年はチョット長いものを買ってしまいました。鏡餅とダイダイのセットも。 我が家の近くから見えた大晦日の富士山の姿です。 その年の世相を漢字一文字で表す師走恒例の「今年の漢字」が12月12日発表され、2016年は「金」に決まったと。 私の今年の漢字は『活」』でしょうか。今年は41年間のサラリーマン生活を昨年卒業し、年金生活1年目でしたが趣味の養蜂、菜園そして海外旅行、寺社巡りと御朱印集めそして時々卒業した会社の事業所支援や教育と思いの外、活き活きとした毎日忙しい1年となりました。年始から、今年は自分なりの価値観をもち、趣味やさまざまな活動に意欲的に行動し『アクティブ シニア ライフ』を目指そうと考えました。サラリーマン生活ではあまり使わなかった「脳」を使った気もなんとなくしますし、脳全体が復活し活性化した気もします。それなりにリズミカルでとてもよい時間を過ごせた気がしているのです。4月にはいつもの旅友と旧ユーゴスラビアのクロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルテェゴビナ、モンテネグロそしてオーストリア、ドイツをツアーバスにてアクティブに走り回ってきました。そしてこの年末には、長男夫婦に第一子の女児が誕生し、岡山までジジババの顔を見せに行って来ました。昨年、今年と年末に孫の誕生が続き年末は忙しく活発に動き回る日々となったのです。「○+活」という造語が次々と登場しており、「朝活」「婚活」「就活」「転活」「妊活」「離活」「終活」・・・その勢いはとどまるところを知りません。私に関係ありそうなのは「離活」「終活」あたりでしょうか。妻からの「恐ろしい」言葉を回避するために努力する活動も「離活」と言うこともあるとのことです。 「終活」とは、平成21年に週刊朝日が造った言葉で、当初は葬儀や墓など人生の終焉に向けての事前準備のことでしたが、、現在では「人生のエンディングを考えることを通じて”自分”を見つめ、”今”をよりよく、自分らしく生きる活動」のことを言うのだと。その意味では私のこの1年は「終活」のプロローグが始まっているのです。 あれこれ調べているうちに、ふと気になる単語・「独活」についての面白いページを発見しました。『「独活」。独身でなくなるためなら婚活だし、独身になるためなら離活のはず。正解は辞書の中にちゃんとありました。独活は「おひとりさま」のように、積極的に生涯、独身を通すことではありません。何のことはない、山菜の一種「ウド」を漢字書きしたもの。婚活など結婚にまつわる「○活」があふれているせいで、「独」をてっきり独身のことだと思い込んでしまったのが間違いのもとでした。』と面白い話。 【http://style.nikkei.com/article/DGXNASDB11001_R11C12A2000000?channel=DF130120166053&style=1&page=3】 来年は、今年の学習や体験を活かしながら、更に活き活きと活動し、好奇心を忘れずに、何か新しい事にも挑戦したいと思っています。慣れた日々の繰り返しではなく、新しい発想でいろんなことを『織』りなし更なる自分自身を『創』り、実り多き『樹』となるべく、自分磨きの1年にもしたいのです。 この1年間 いろいろとお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様、良き新年をお迎え下さい。

2016.12.31

コメント(0)

-

赤坂散策(その2:豊川稲荷(東京別院))

青山通りを進むと赤坂警察署前交差点を隔てて豊川稲荷(東京別院)があった。赤い提灯がズラリと並ぶ「山門」が目の前に。昭和39年東京オリンピック開催にあたり、交通量の増大をはかるため国道246号線(青山通り)の拡幅工事が行われた。その際に神社の境内前面の広場も対象となり、境内縮小工事に伴い現在の場所に移築されたのだと。 豊川稲荷東京別院は、東京都港区元赤坂にある曹洞宗の「寺院」なのである。豊川稲荷 妙厳寺(愛知県豊川市)の、唯一の直轄別院(飛び地境内)。大岡越前守忠相が豊川稲荷から吒枳尼天(だきにてん)を勧請し、屋敷稲荷として自邸で祀ったのを由来とする。大岡家では、三河時代より豊川稲荷を信仰していたといい、越前守の時に、江戸の下屋敷に吒枳尼天を勧請して祀ったといわれる。その後、大岡家の下屋敷が赤坂一ツ木に移転となり、豊川稲荷も引き続き移転先の屋敷で祀られたと。 神紋「抱き稲紋」。稲荷神社では「抱き稲」紋が多いようです。ここ豊川稲荷の紋は「二つ穂変わり抱き稲紋」と言われているようです。豊川稲荷会館。1階にはお土産屋さんや茶屋が在り、2・3階は文化教室として華道、茶道、書道、舞踊などの教室が在るようであった。 本殿手前、右手には手水舎。 双頭の竜があって、そこから手水が出ていた。本殿。両側に筋肉質の... 立派な狐(霊狐)が。 東京別院の本尊である吒枳尼天(だきにてん)が祀られる。豊川本院の秋季大祭(11月22日)の晩、別院本殿では「おこもり会」が催される。かつて交通手段が不便だった折、豊川へ行けない信徒のために明治頃から始まったと。本殿手前、左手には「招福利生大黒天」。中には災難を除き、福を招き、ご利益を無量に生む… といわれる大黒天が。 案内図。私はこちらに参拝するのは初めて。 境内には、「子だき狐」と呼ばれるキツネの像も。赤ちゃんキツネと一緒のキツネ。このキツネの像を「赤ちゃんが授かりますように」と撫でると子宝を授けてくれるといわれていると。年末に誕生予定の長男夫婦の安産を祈り私もキツネの親子を撫でてきました。お陰様で27日、無事出産。 摩利支天(まりしてん)。サンスクリット語で,「陽炎」を意味したがそれを神格化したもの。もとはヒンドゥー教の神であったが,のちに仏教の守護神として採用された。この神を念じれば,すべての災厄を免れることができるとされると。摩利支天の隣に七福神の福禄寿尊。 布袋尊。奥の院。願いの叶ったお礼として、また家内安全・商売繁盛・交通安全・心願成就と、それぞれの願いをこめた、賑やかな赤白の幟が、奥の院一帯の参道両側にギッシりと奉納されていた。この神社の中では、珍しき白き建物。霊狐塔。豊川ダ枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)と刻まれた大理石が建つ。遷座100年を記念して建立されました。三神殿。手前には狐が聖歌隊のように見事に整列。文字通り三体の神様が祭られていた。真ん中の宇賀神王(うがしんのう)は繁盛を司るといわれ、商売繁盛など多くの人々に信仰されており、右側の太郎稲荷は健康を守る飛行自在の神使として、左側の徳七郎稲荷は円満な対人関係をもたらすとされて信仰を集めているのだと。身替地蔵尊。知徳地蔵尊。豊川吒枳尼眞天と刻まれた石碑。巻物をくわえる狐。「巻物」は神様からのお言葉。玉をくわえる狐。「玉(宝珠)」は霊の力。関基大岡越前守忠相公御廟 。大岡越前忠相公は、妙厳寺十九世哲翁万牛禅師に帰依して禅機を証得され、邸内に豊川稲荷社をまつって深く信仰し、政務を遂行した名奉行として今なお語り継がれているのだと。大岡越前守 心願目安箱。豊川水神社。融通稲荷尊王。10円の融通金を自由に持って返ることができ、1年後(または願が適った時)に利子を付けて返納する。弁財天。叶稲荷尊天。縁切り専門の稲荷。あらゆる悪縁を断ち切るとされる。一人の若き女性がこの前で暫し祈っていたが・・・・。御祈祷受付所。御朱印を頂きました。立派な灯籠の廻りに観音様が。子宝が授かるという「子宝観音」。寿老尊。懐かしき人気歌手の記念植樹が。この豊川稲荷は芸能関係のご利益が知られ、ジャニーズ事務所所属タレントをはじめ、著名な芸能、スポーツ関係者からの信仰を集めていることで有名なのだと。山門手前の左側にいるのが恵比寿尊。千本のぼり。願いの叶ったお礼として、また家内安全・商売繁盛・交通安全・心願成就と、それぞれの願いをこめた幟が、ここにも奉納されていた。初詣、初午祭の案内が早くも。「赤坂 豊川稲荷」と大きく書かれた案内板。正月には初詣客でごった返すのであろう。

2016.12.30

コメント(0)

-

赤坂散策(その1)

先日は赤坂で忘年会があり、早めに家を出て久しぶりに赤坂散歩を楽しんだのであった。小田急線、JR中央線を利用し四ッ谷駅で下車。四ッ谷見附の交差点を左折して歩くこと数分で四ッ谷中学校前交差点に。この場所から正面に迎賓館が姿を現した。若葉東公園は、迎賓館と調和のとれるように設計された公園。公園は、中央を通るユリノキの並木道を挟んで左右にひろがっていた。周囲三方を道に囲まれているため、正三角形をしているのが特徴。 赤坂迎賓館(げいひんかん)正門に到着迎賓館は、外国の国家元首や政府の長などの国賓を迎え入れたときに、宿泊等の接遇を行う施設。 皇居宮殿での歓迎晩餐会の答礼など、外交儀礼のための接宴として、天皇や皇族などが臨席し、晩餐会が行なわれることもあるのです。 中央に一段高い正門。上部には菊の御紋章が。 赤坂迎賓館正面玄関アプローチと左右に前庭。 設計したのは片山東熊。迎賓館の他には東京国立博物館の表慶館や新宿御苑御休所など数々の宮廷建築を手がけている。東京駅,日銀を設計した辰野金吾,三菱1号館,慶應義塾大学図書館の曽禰達蔵,日本郵船小樽支店の佐立七次郎と共に工部大学校の第一期生ジョサイア・コンドルの最初の弟子のひとり。赤坂迎賓館 正面中央エントランス。 赤坂迎賓館は鉄骨補強レンガ造、花崗岩貼り 地上2階・地下1階。赤坂璃宮の装飾はどれも特徴的。ペディメント(pediment)には菊花御紋章に甲冑や弓矢,兜などで装飾されている。ペディメントとは西洋建築における切妻屋根の、妻側屋根下部と水平材に囲まれた三角形の部分である。 日本建築の「破風(はふ)」に該当。壁面のレリーフは勲章の紋章で中央が旭日章で左右が瑞宝章になってる。設計した片山東熊も旭日大綬章を受章しているとのこと。ペディメントを支えるオーダー・支柱はコンポジット式だ。屋上の左右にある青銅製の甲冑をズームで。さらに左右に二つあるドーム型の装飾。地球儀のような球体の星は天体を表し、鎖国から解かれて世界へと進出してゆく日本の様子を表していると。それを囲むのは鳳凰で、地球儀を守るように羽を広げていると同時に、胸を張って羽ばたいていくようにも伺える。中央の五七の桐花紋は日本国政府の紋章。内閣総理大臣・日本国政府・内閣府が政府の紋章として使用していると。「五七桐」は花の数が5−7−5になっているもの。豊臣秀吉は、信長の家臣時代は「五三桐」を活用していたが、姓を豊臣と改めた時に「五七桐」を当時の後陽成天皇から与えられたのを機に、用いる家紋を後者に切り替えたのだと。桐の木にとまると云われる鳳凰(ほうおう)が象徴的。東側のレリーフには楽器,絵筆,パレットなどの芸術に関連する装飾,西側は農作物,農具,歯車,スパナなどの工業や農業に関するレリーフで飾られていた。片山東熊の設計した宮廷建築はこのような興味深い装飾が多いのだと。 前庭には迎賓間に向かう道が両側にも。 鉄柵越しに庭を見ると九十九里産の黒松の間から「東衛舎」(守衛の休息所・寝室)が見えた。こちらにも「五七の桐」 の紋章も付いていて、立派な建物。 正門外柵の長さは、約160mもあるとのこと。 迎賓館の東・外堀通りを下って行くと左前方にホテル・ニューオータニ東京の姿が。外堀通り右側にあったのは迎賓館東門。 元々は紀州藩徳川家中屋敷の建物の一部。明治末期に移築改修され、現在は迎賓館の東門として使われている御所風の和風の門。迎賓館の壁には黄色の葉の蔦が。 赤の葉の蔦も。 弁慶橋ボート場(弁慶フィッシングクラブ)。 紀尾井町の東側から南側に水をたたえている弁慶堀に架かっている橋。清水谷公園前を通って、紀尾井町から港区元赤坂一丁目に通じる道筋にあります。明治22年(1889)に、それまで神田松枝町と岩本町との間にあった弁慶橋が不用になったため、ここに移された。江戸城普請の大工の棟梁であった弁慶小左衛門が作った橋であることから、弁慶橋と名付けられたといわれているのだ。紀尾井タワーの入口に咲き誇る大きくカラフルな花々。「Echoes Infinity ~Immortal Flowers~」 大巻伸嗣 氏の作品と。そして裏側からホテル・ニューオータニ東京に入る。 ホテルニューオータニ本館は東京オリンピックに間に合うよう、昭和38年(1963)4月着工、竣工は昭和39年8月31日、ホテルの開業は9月1日。本館ザ・メインの17階にある回転展望レストラン「THE Sky」は有名な人気スポット。当時としては最高層となる17階建ビルの最上階に設置されたのが展望回転レストラン。東京オリンピックの来日客に富士山を見せたいという創業者 大谷米太郎の理念で設置されたと。フロントの前まで行く。 フロント前にはクリスマスツリーが飾られていた。 四季折々の美しい日本庭園を一望するホテル・ニューオータニ東京ならではのラウンジ。

2016.12.29

コメント(0)

-

長芋堀&農宴

先日の3連休のクリスマスイブの日に、我が農園に、お世話になった先輩、同僚の合計8人が集まり長芋堀そして芋煮会を行いました。朝の10時に東京から、そして二宮、平塚、茅ヶ崎から皆さんが張り切って到着。早速我が農園の3年物の長芋堀に挑戦開始。 スコップと鉄ノミを駆使して深さ50cm以上掘っていきました。 来年喜寿を迎える大先輩も、畑に這いつくばり長芋の位置を確認し長芋の廻りの土を取り除いてくれました。 若い者には任せておけないと鉄ノミで格闘開始するまでに。慌てて若い者は制止したのですが・・・・。 途中の収穫状況です。私の如き血液型B型は、食べる時は磨り潰すので、完全なる形での掘り出しには拘らないのですが、我が先輩には拘りの方がいますのであくまでも完全を求めて頑張ってくださいました。全長50cm以上の太いものも何本か。全部で20本以上を収穫出来たのです。完全な形で掘り上げた後、気が緩んだのか地面に投げてポキッと・・・。そして同時に拘りの先輩からお怒りそしてお叱りの言葉が飛び出したのでした。 元同僚の女性も高級コートのままに長芋堀の穴を覗き込んでいましたが・・。男性陣に不甲斐なさを感じたのか、なんと鉄ノミを持ち完全な形での長芋の掘り出しをのぞみ、軍手の手で鉄ノミを駆使して掘り出したのでした。アクティブな一面を見せてくれたNチャンなのでした。赤いジャンパーの方はあくまで「現場監督」、「ゆっくり、そっと、そっと!!」の言葉のみ?「現場監督」の奥様も仙台から駆けつけてくださいました。そして我が家の里芋、ニンジン、ネギ・・で芋煮を作ってくださいました。コンニャク、ゴボウを準備してくださり、肉は高級肉を。そして完成、ブルーシートで農宴の開始です。奥様手作りの宮城名物の「はらこ飯」もご自宅から準備してくださいました。既にアルコールが手先に廻ったのかピンボケですいません。鮭の煮汁で炊き込んだご飯に、ふっくら鮭にプリプリのイクラをたっぷり乗せて大いに楽しませていただきました。 今回の元同僚そして高校のクラス仲間での農宴でも、この「はらこ飯」が必需品なのです。そして再び長芋堀に挑戦する先輩、そしてブルーシートに根っこが生えて缶そしてコップ片手に動かない大先輩・・と様々な人間模様が展開されたのでした。収穫の長芋を仲良く山分けし、最後に、我が農園の白菜、里芋・・も収穫していただきお持ち帰り。寒さもそれほど厳しくなく、和気あいあいの中にも後輩に向けて厳しい言葉も飛び交いながらも、楽しい今年の長芋堀芋&農宴をお開きにしたのでした。皆さんお疲れさまでした、来年も元気でまたやりましょう。

2016.12.28

コメント(0)

-

名古屋城へ(その4:再び紅葉狩り)

掻き揚げうどんを楽しんだ後は、正門右手から大手馬出跡へと続く石垣上を散策。ここ西之丸の紅葉は名古屋城の必見場所。木々の間から天守閣が見えた。 そしてこの先は紅葉のカオス・混沌の世界に迷い込む。言葉はいらない美しさが続いたのであった。 大手馬出跡に到着。 「大手馬出と西之丸との境には、堀と狭い虎口が設けられ、本丸への防御となっていた。明治時代に本丸が離宮とされたのち、通行の便のため堀が埋められ今の形になった」と。更に紅葉は続いた。そして石垣上の散策を終え、二の丸を左手に折れ埋御門之跡に到着。二之丸御殿からこの堀の下へ直接降りる事ができる「埋門」がここにかつてあり、それを記す石碑が建っていた。「尾藩勤王 埋御門之跡」。 埋門跡を上から見下ろす。土が積もってしまっていて(?) よく分からないが、石垣を直接下って堀へ降りる石段があったようだ。来た道を戻り「埋門」の下を確認したが、階段の姿は確認できなかったが。凹の石垣がありその中に市が積み込まれていたが、これが無ければ中に階段があったのであろうか?非常時に城主はこの門から空掘底に出て、船着より木曽路に逃れられるようになっていたとのことであるが。 埋門跡 説明板。うめもん、ではなく、うずみもん、と読むとのこと。姫路城など他の城でも多く見られる門形式の1つで、石垣の中をくりぬいて作った門のこと。戦時は緊急脱出路となるだけでなく、石や土で埋めてしまえば敵兵の侵入を防ぐ事もできると。石垣修復工事を行っている「本丸搦手馬出(ほんまるからめてうまだし)」。本丸搦手馬出石垣は、石垣の下方が前に迫り出し、崩落の危険性があったため、立面積約1,200m2、約4,000の石材の解体・積み直しを行うという全国でも最大規模の修復工事を平成16年度から行っていると。南蛮たたき鉄砲狭間の説明板。「南蛮たたき」とは石灰・赤土・種油を練りあわせ、たたきあげる工法で固められた堅固な練塀。狭間はこの説明板の下にあったが・・・・。東西に長く伸びた練塀の下部に造った円形の鉄砲狭間が確認できた。そして再び二の丸庭園内の紅葉を楽しんだのであった。 地下鉄に乗る為に市役所駅に向かう。地下への降り口の横の噴水。 予約した新幹線にはまだ時間があったので引き返し、名城公園の紅葉を楽しむ。 「名城公園北園」の南東部の入口の「碑のトルソー」 作者:増田正和。そして名城公園駅から地下鉄に乗り新幹線で帰路についたのであった。

2016.12.27

コメント(0)

-

名古屋城(その3)

先ほど見学した本丸御殿を外から見る。 再建された大天守は築城当時と異なり、5重7階建て。城内と石垣の外側にはエレベータがそれぞれ設置されており、車椅子でも5階まで上がることができるバリアフリー構造。5階から最上階展望室までは階段のみ)。外観は当時の天守をほぼ忠実に再現したが、最上層の窓は展望窓として焼失前より大きなものとしたため、下層の窓と意匠が異なっているとのこと。 平成28年10月8日(土)にオープンした 名古屋城本丸御殿ミュージアムショップに立ち寄る。様々な土産物が販売されていた。名古屋城本丸御殿「対面所」等の公開を記念し、華道家 假屋崎省吾氏とコラボした華道展が12月16日から開催されるとのこと。ミュージアムショップ内に展示されていた生け花作品。これも假屋崎省吾の作品か? 小天守。小天守は2重2階、地下1階の造りで、大天守への関門の役割。平面は長方形で外見は千鳥破風がひとつのみという簡素な意匠だが、規模は他の城の三重天守を凌駕する大きさとなっていると。 小天守入口から大天守入口に向かう。 名古屋城天守閣入り口。こちらは、名古屋城名物、金の鯱。天守7F展望台から名古屋駅方面の高層ビル群。 天守7F展望台から、愛知体育館、その手前に東南隅櫓そして公開中の建物と復元工事中の本丸御殿。 尾張藩主歴代年表。 関ヶ原の戦いの戦功(先陣)により徳川家康の四男・松平忠吉が入封(清洲藩、52万石)。しかし慶長12年(1607年)に忠吉に嗣子がなく死去して天領となった。代わって甲斐甲府藩から同じく家康の九男で忠吉の弟である徳川義直が47万2344石で入封し、清洲城から新たに築かれた名古屋城に移って(清洲越し)、ここに尾張藩が成立したと。藩祖義直以後、光友(みつとも)、綱誠(つななり)、吉通(よしみち)、五郎太(ごろうた)、継友(つぐとも)、宗春(むねはる)、宗勝(むねかつ)、宗睦(むねちか)、斉朝(なりとも)、斉温(なりはる)、斉荘(なりたか)、慶蔵(よしつぐ)、慶勝(よしかつ)、茂徳(もちなが)、義宜(よしのり)と続く歴代藩主は「尾張殿」と公称され、徳川三家の一として、大名中最高の格式をもつ。1869年(明治2)6月、義宜は朝廷に版籍奉還、尾張藩は消滅したと。織田信長像。名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏・織田氏の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に徳川家康が九男義直のために天下普請によって築城したとされる。以降は徳川御三家の一つでもある尾張徳川家17代の居城として明治まで利用されたと。豊臣秀吉像。名古屋市中村区中村公園内にある豊臣秀吉を祀る神社が豊国神社。全国に豊国神社は数多くあるが、ここが豊臣秀吉の生誕地であると。加藤清正は名古屋城の築城に際しては、江戸幕府の外様大名として普請の命を受けたのだ。清正は豊臣秀吉の子飼いの家臣で、賤ヶ岳の七本槍の一人。秀吉に従って各地を転戦して武功を挙げ、肥後北半国の大名となったのだ。そして徳川家康。名古屋城は、慶長14年(1609年)に関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が、豊臣方への備えとして、織田信長誕生の城とされる那古野城の跡周辺に九男義直の為に天下普請(江戸幕府が全国の諸大名に命じ、行わせた土木工事の事)により築城されたのだ。 大天守閣のミニチュア。 石垣に使う石を運ぶ様子を再現した人形。 天守閣、本丸御殿の 戦災前の写真。当時の本丸御殿の配置案内図。 巨大な城下町の復元模型・ジオラマも展示されていた。大天守1階へ。本丸御殿の大模型。焼失する前、昭和戦前期の姿を模型化したもの。 竹林豹虎図 玄関一之間東側襖絵・右に描かれていた豹の姿がここにも。 竹林豹虎図 玄関一之間東側襖絵・左の虎。 炎上する名古屋城天守。名古屋城の天守は創建以来333年間、何度かの震災、大火からも免れ、明治維新後の廃城の危機も切り抜けた。さらには1891年(明治24年)に起きた推定マグニチュード8.0の濃尾地震にも耐えたが、残念ながら1945年(昭和20年)の空襲で焼失。焼夷弾(しょういだん)が、金鯱を下ろすために設けられていた工事用足場に引っかかり、そこから引火したと。 石垣だけが残った天守台の姿。(南東から)城内の石垣には各大名が目印として刻んだ刻印が多数残されていた。「天下普請」で名古屋城建築を手伝わされた諸大名や部下たちが、あまた集う建築現場。石垣工事のこの作業現場は、「帳場割り」としてあらかじめ藩ごとに割り当てられ担当現場(縄張り)は複雑に入り組んでいたため苦労して取り寄せた大事な大石を紛失したり競合する他藩との混同や 盗難を防ぐために各々石材にマークを付けて、所有者を明確にする必要があったのだと。名古屋城旧二之丸東二之門。二之丸御殿は元和3年(1617)に完成し、藩主の居所と藩庁も置かれた。旧二之丸東二之門は、二之丸の東面中央に設けられた正門にあたる。現在は本丸の東二之門の位置に移築されている。本瓦葺の高麗門(こうらいもん)形式で、大手二之門とほぼ同じ形である。建造年代は天守と同じ慶長17年頃の完成とみられていると。旧二之丸東二之門を天守側から。正面の石垣に巨石が2カ所に。清正石。天守閣の石塁の構築を命じられた加藤清正は、巨石の運搬に際し、自ら音頭をとって木遣(きやり)を歌わせ民衆の老若を問わず綱をとって運んだと伝えられているが、この石垣の施工大名は黒田長政なので単なる説話と思われると。よって正確には「長政石」と言うべきか?。こちらも巨大な長方形の石だったが・・・。東一之門跡。東一之門は本丸搦手を守備する枡形門を形成していた内門であったが、1945年(昭和20年)の空襲で天守や本丸御殿とともに焼失した。現在は門跡として、枡形を形成していた石垣だけが残っていた。天守閣の東から北へ抜ける門。不明門(ふめいもん)とはユニークな名称だが、本丸御殿の大奥へ通ずる秘門で、常に鍵が厳重にかけられていたことから「あかずの門」とも呼ばれていたと。この門の塀外部軒桁には防護機能として、忍び返しにした「剣塀(つるぎべい)」が設けられているのであった。昭和34年、天守閣再建のとき、旧国宝名古屋城天守閣の礎石をここに移して再現した。 石棺式石室。 「島根県松江市山代町にあった団原古墳の石室で、本来は床石があって、手前に羨道(石室への通路)を備えていた。古墳時代後期のもので、出雲地方独特の横穴式石室である。」再び大天守閣。左が北面で右が西面。 名古屋城の大きさは日本最大級。高さは56m(石垣20m、本体36m)延べ床面積は4,425m2とのこと。金の鯱をズームで。鯱は顔が虎で胴体は魚という想像上の動物。城を守り城の権威風格を象徴する役割をはたしている。高さは2.6mもあり金が45kg使用されていると。 剣塀。大天守閣と小天守閣を連絡する橋台は、石垣を築き左右両側に土塀を設けて通路の防備とし、さらに外部に面する西側には、軒桁(のきけた)に30センチメートル余の槍の穂先を並べて、忍返し(しのびがえし)として外敵に備えたと。剣塀は大天守閣に東接する「不明門」にも見られるとのこと。現在、名古屋市では木造による天守再建案計画があると。2009年(平成21年)8月10日の定例記者会見で、名古屋市の河村たかし市長は名古屋城天守閣を現在のコンクリート造から木造に建て直すことを本格的に検討すると発表した。その後、2013年(平成25年)1月4日には、名古屋市は2013年度から、名古屋城の天守閣を現在の鉄筋コンクリート製から本来の木造に建て直す復元事業に着手すると発表した。試算では復元にかかる費用は300億円とのことで、寄付金を含め調達方法を検討中と。 西之丸・御深井丸(おふかけまる)など郭の接するところに防衛上入りこんだ堀を設けている。これを「鵜(う)の首」という。本丸を巡って鵜の首と呼ばれる箇所は5個所残っているのだと。天守閣と西南隅櫓。名古屋城西南隅櫓は、明治24年の濃尾大地震で石垣とともに崩壊。それから32年後、当時管理していた宮内省が大正12年に修復し復元。隅櫓はこの位置から東西南北読み4箇所にあったが、東北隅櫓は戦災で消失、現在はこの西南と西北、東南の3棟のみ。隅櫓は、文字どおり隅っこにあって、天守閣のミニチュア版といった感じだが、攻めて来る敵の動きを、ここで監視したり防戦したりと役割は重大だったのだと。名古屋城正門を城内側から。名古屋城の西南に位置する門。明治43年に江戸城の蓮池御門を移築したのだと。第二次世界大戦空襲により炎上したが昭和34年に天主とともに再建された門。タクシーゃ観光バスの人はこちらから入る。ここにも寄贈された金の鯱が。 小腹が空いたので、名古屋城 正門横食堂で掻き揚げうどんを。

2016.12.26

コメント(0)

-

名古屋城へ(その2:本丸御殿)

かつて名古屋城の本丸は、天守閣の南側に本丸御殿があった。この本丸御殿は、近世城郭御殿の最高傑作と言われ、国宝に指定されていた建物で、現在、国宝になっている京都二条城の二の丸御殿と並ぶ武家風書院造の双璧と言われていた。勇壮な天守閣と優美な御殿が並び建つことで、名古屋城は城郭建築としての風格を形成しており1930年(昭和5年)に国宝第1号に指定されていたが、1945年(昭和20年)5月、空襲により天守閣、本丸御殿ともに焼失。戦後の復興にともない、1959年(昭和34年)に天守閣は再建。本丸御殿についても、江戸時代の文献のほか、多くの写真、実測図が残されており、在りし日の姿を忠実に蘇らせ再建されたのだ。そして平成25年(2013)5月から「玄関・表書院」、平成28年6月1日(水)からは、「対面所・下御膳所」を一般公開しているのだ。 名古屋城本丸御殿玄関・車寄に到着。この建物は書院造り。本丸御殿の正式な入口で、訪 れた家臣や武将がまず通さ れ、取り次ぎを待った場所とさ れる。一之間とニ之間の2部 屋があり、四方の壁や襖には 金地に虎や豹が描かれてい る。「虎の間」とも呼ばれたと。こけら(柿)葺きの屋根が立派。こけら葺きの「こけら」というのはスギなどの木材を3ミリ程度の厚さに割った板を、一枚ずつ竹釘で打ち付け、屋根の下から上へ向かって重ねて作る方法。入母屋破風は漆塗りで金鍍金された妻飾りが設え、千鳥格子が嵌められた豪華な造りが再現。 車寄せの唐破風は黒漆と金箔で装飾されていた。早速出入口から中之口部屋といわれる場所に置かれている下駄箱に靴を置き溜之間から大廊下を経て「玄関」へ。ここは訪れた人が最初に通されて取り次ぎを待つ場所。「一之間」と「二之間」の2部屋からなっていた。真新しくてヒノキの良い香り、天然の木曽檜とか。まずは一之間・竹林豹虎図。再現模写は、顕微鏡やコンピュータ、史料で研究・分析をし、ミクロ単位の観察を元にできる限り当時と同じ絵の具、同じ技法で。実物や写真が残っているのもあり、四百年前の本物の再現を目指して製作されたと。一之間東側襖絵。金箔が張られた上に、勇壮な虎や豹が竹林に集うさまが描かれていた。 制作は、慶長 19 年(1614)、筆者の名前は不明だが、一之間東側については狩野派の長老的存在であった狩野長信の作と。陽光の当たり方で、黄金の輝きが微妙に異なって見えるのであった。正面の虎が長い尻尾を立て、これに躍動感がり、なるほど対面者への威圧になる事間違いなしと感じたのであった。本丸御殿の障壁画には、虎と豹の図柄が多い。しかも共存している。それどころか、まるで「つがい」のようだ。実は「江戸時代の絵師は生きた虎を見たことがなく、毛皮を見て想像して描いたに違いないとの事。そして、虎と豹の区別がつかず、多分、豹を雌の虎と間違えたのではないかと。床の間。ここからがいわゆる謁見の場である「表書院」。広大な空間、39畳。表書院 三之間 麝香猫図襖画(じゃこうねこずふすまえ)。最初の部屋は三之間だが、天井が先ほどとはちがう格天井になっている。 表書院、三之間、左側襖絵。重要文化財・麝香猫図襖画 麝香猫(じゃこうねこ)図二之間・松楓禽鳥図。 二之間・ 槙楓椿図。表書院一之間から上段之間。 表書院一之間とは江戸時代、名古屋城に招かれた客人が城主にお目見えするための部屋。上段之間 正面。 表書院一之間「桜雉子図」 右 「桜雉子図」 左雉子図。 表書院の上段之間は一之間より床が高く、天井も折上格天井に切り替え高くなっており、来客に対し上位にあることを示している。上段之間・右手の帳台構。上段之間。 上段之間の横、出書院(床間の横の出窓の如き場所)脇の障子が開けてあり、中を覗き見る子ができた。対面所納戸上之間。対面所は藩主と身内や家臣との私的な対面や宴席に用いられた場所。上段之間18畳・次之間18畳・納戸一之間24畳・納戸二之間24畳の4部屋がある。 山水花鳥図(納戸上之間東側襖絵) 山水花鳥図(納戸上之間東側襖絵) 杉戸の金具。対面所の襖絵は風俗図で洛中・洛外の年中行事や庶民の生活を描いている。天上は二重折上げ小組格天井(ごうてんじょう)。風俗図(対面所 次之間東側戸襖絵) 右下は吉田社、右上は若浦天満宮。風俗図(対面所 次之間東側戸襖絵)。 和歌山県の風景を描いたことが最近の研究で判明したと。 対面所 案内図。 上段之間には、表書院の上段之間と同じように帳台構えになっています。 所謂武者隠し。ここは扉になっていて、護衛の武士が隠れているといわれています。 賀茂競馬が描かれているとのこと。帳台構え・右 帳台構え・左。 風俗図(綱引)表書院の上段之間と同じように対面所・上段之間も出書院(床間の横の出窓の如き場所)脇の障子が開けてあり、中を覗き見る事ができた。細かい格子が嵌められている「格子欄間(こうし らんま)」。対面所 上段之間。 愛宕山が描かれていると。下御善所 案内板。下御膳所。料理の配膳や温め直しが行われたという。長囲炉裏が部屋の中央に。 本丸御殿の公開予定図。平成28年には中央部が公開、平成30年には一番奥の上洛殿が完成するという。ちなみにこの説明板がある場所は奥書院奥から対面所へ続く通路の手前だが、対面所はまだ工事中なので、板戸がはめこまれていた。

2016.12.25

コメント(0)

-

名古屋城へ(その1)

熱田神宮を後にし、名鉄金山駅から地下鉄名城線に乗り換え市役所駅にて下車。地下道の壁には陶板の名古屋城内郭絵図の原図が。出入り口から地上に出ると後ろには「名古屋市役所」と「愛知県庁」が。洋風建築の上部に和風の屋根を乗せた帝冠建築で、どっしりとした美しい建物。名古屋市の最初の庁舎は、栄町交差点の西南角にあり明治40年(1907)名古屋港開港の年焼失した。 その後、現在の中区役所のある場所に移転、陸軍の騎兵第3連隊や野砲第3連隊が現在の守山区に移転、跡地に昭和8年(1933)高さ53mの中央塔を持つ帝冠様式の新庁舎が中区三の丸の現在地に完成。 お堀沿いに遊歩道を進むと紅葉が迎えてくれた。 外堀の底は緑一色。 左手には愛知県体育館。大相撲名古屋場所はこの体育館で行われるのである。 名古屋城東門に向かう。 入場券を購入し入城。 名古屋城案内図。最初に二の丸茶亭庭園を散策。ピンクの山茶花が花を落とし絨毯状に。城内でも美しい紅葉が迎えてくれた。 陽光がモミジの葉の赤の輝きを増幅。 こちらの紅葉は恥かみながら。 黄金のトンネル。 棕櫚?は完全な冬支度済み。 那古野城跡。今川義元の父・今川氏親の築城によるといわれる城。また織田信長はこの那古野城で生まれたという説も。『大永(だいえい)年間(一五二一〜二八)に、今川氏親が名古屋台地西北端(名古屋城二の丸あたり)に築いた城で、一名「柳之丸」ともいわれ、一族の 今川氏豊を城主とした。織田信秀は、天文七年(一五三八)この城を奪い、 ここに居するが、同十一年(一五四二)頃に古渡城を築城して、この城を去り、 以後、嫡子信長が居城したとされている。 弘治(こうじ)元年(一五五五)織田信長が清須に移った跡は、一族の織田信光が しばらくの間居城していたが、やがて廃城となった。 』と立札に。 名古屋城天守が見えて来た。 広場には武士姿の若者が。何かの撮影中。名古屋おもてなし武将隊であろうか?いや多くの普段着のエキストラもいたので別の撮影のような気も。織田信長? 加藤清正? 東南隅櫓の近くに「清正公石曳きの像」が建てられていた。『天守の石垣普請は、加藤清正に割り当てられた。巨石を運ぶにあたり、清正自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられている。本像は、その様子を模したもの。 』 東南隅櫓(重要文化財)。辰巳櫓ともいわれ、その規模、構造は西南隅櫓と同じですが「落狭間」の破風の形を異にしていると。櫓とは、物見のほか、防戦、食糧・武器貯蔵などを目的に、城地の四隅の石垣に建てられたもの。この東南隅櫓は、名古屋城創建(1612年)当時の原形を伝える建物で、外観は2層だが、内部は3層。屋根は入母屋本瓦葺きで鬼瓦などには徳川家の家紋である「葵の紋」が見られるのだと。以前はこの堀には水があったと記憶しているが、この日は多くの石垣の石が仮置き中。本丸表二之門(重要文化財)。本丸大手の外門で、内門である表一之門(焼失)とともに枡形(枡のような四角な形)を形成。現存する数少ない名古屋城創建時の建造物。本丸表二之門手前より西南隅櫓方向を見る。 石垣の上の蔦の紅葉も見事。 本丸表二之門手前から東南隅櫓を見る。 表一之門跡地。 本丸表二之門とともに枡形を形成していたのが本丸表一之門。『古名は南一之門。本丸大手の主門で、外門である表二之門とともに枡形(ますがた)を形成していた。入母屋造(いりもやづくり)・本瓦葺の二階建てで、門扉の上には石落を設けていた。昭和二十年(一九四五)、空襲により焼失した。』と。

2016.12.24

コメント(0)

-

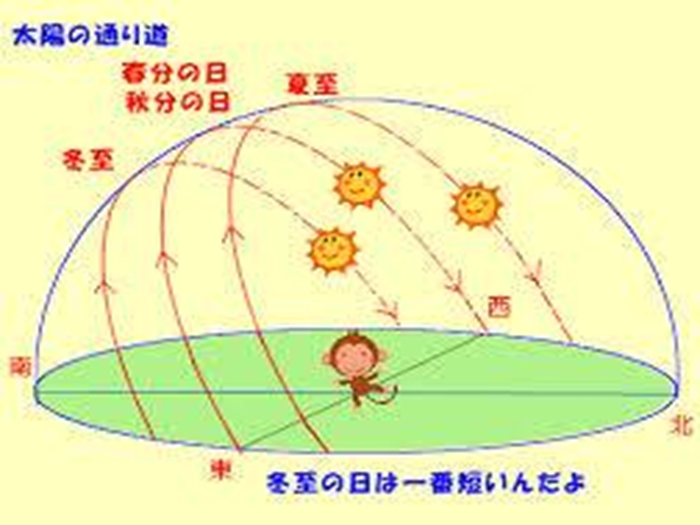

冬至

今年も1年の終わりが近づいてきました。そして一昨日は二十四節気の『冬至(とうじ)』冬至は「日短きこと至る(きわまる)」という意味。その言葉通り、一年のうちで最も日照時間が短い日(だいたい12月21~22日頃)を『冬至』と言うのです。一年のうちで最も日照時間が長い日「夏至(げし)」と比べると、関東あたりでは昼間の時間差がなんと5時間近くも違うのです。半年かけて徐々に日照時間が変化していくとあまり感じませんが、下記の如く数字として比べてみると驚きなのです。繰り返しますが、冬至は一年で一番日(昼)の短い日、そして太陽の通り道が一番低いところなのが、冬至。 (画像引用:うしちこ母のイラスト素材)冬至について、改めてネットで復習しましたので紹介します。以下の写真はネットから転載させて頂きました。 季節が変化するのは、地球が自転軸を約23.4°傾けたまま公転することが原因。逆に言えば、地球が公転軌道上のどの位置にいるかによって、季節がわかることに。冬至の日は、太陽に対して地軸がふんぞり返っている?感じの角度。北へ行くほど昼(黄色)が短く、南に行くほど昼が長くなる。北極付近は極夜、すなわち日中でも薄明か、太陽が沈んだ状態が続く現象のこと。そして南極付近は白夜、すなわち真夜中になっても薄明になっているか、または太陽が沈まない現象のこと。毎日の日の出入り時刻をグラフにすると以下のようになります。(2014年のグラフですが)赤が日の出の時間、青が日の入りの時間の変化です。日の出・日の入りの時刻の変化のグラフは左右対称ではなく歪んでおり、最大・最小を取る日は冒頭に挙げたように夏至・冬至の日から1~2週間ずれている・日の出が一番早い日は、夏至より1週間ぐらい前になる。・日の出が一番遅い日は、冬至より2週間ぐらい後になる。・日の入りが一番早い日は、冬至より2週間ぐらい前になる。・日の入りが一番遅い日は、夏至より1週間ぐらい後になる。・秋の陽はつるべ落とし:秋の日の入りの時刻は急速に変化する。・12月下旬から1月上旬には、日の出時刻が長期にわたってほとんど変わらない時期が続く。因みに、国立天文台 情報によると、我が家の近くの『横浜』で日の出が一番遅くなったのは今年・平成28年の1月8日の6:49:44、そして日の入りが一番早くなったのは12月5日の16:29:43だったのです。そして昨日の冬至の日の横浜の日の出は6:45:14、日の入りは16:33:43昼間の時間:9時間48分19秒、夜の時間:14時間11分41秒。日の出の時刻が一番遅い日、日の入の時刻が一番早い日とは、ズレているのです。これ(ズレの発生)は均時差(きんじさ、equation of time)のためなのだと。均時差とは、天球上を一定な速さで動くと考えた平均太陽と、視太陽(真太陽)との移動の差。地球の公転軌道は楕円であるので、ケプラーの法則(面積速度一定則)により、地球の公転速度は一定(一様)ではなく、夏至近辺で遅く、冬至近辺で速くなると。公転速度が違うと1日の長さ(太陽日)にも長短が出て来るのだと。・・・・どんどん奥に嵌っていきますが、私の理解もこの辺までが限界なのです。『冬至』も二十四節気の一つ。二十四節気は、太陰暦を使用していた時代に、季節を現すための工夫として考え出されたもの。一年を二十四に等分し、その区切りと区切られた期間とにつけられた名前なのです。現在でも季節の節目を示す言葉として使われているのです。また、二十四節気の月日は年毎に微妙に変化するのです。つまり、地球の軸(地軸)が斜めに傾いている状態で自転しながら、太陽の周囲を1年かけて回っている(公転)から四季があるのです。 この冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめると言われおり、「運盛り」と言って縁起をかつぐのだと。かぼちゃは漢字で『南瓜』で「なんきん」とも読めるのです。 他にも、れんこん、にんじん、だいこん、ぎんなん、きんかん、うどん…とかが、冬至に食べると運を呼び込むのだと。 そして菜園の友から本柚子(ほんゆず)をいただきました。我が家の菜園の花柚子に比べると実が大きく、香りも強いのです。本柚子を実生で育てた場合、「桃栗三年、柿八年、柚子の大バカ十八年(もっとかかると言う人もいるが)」などと言われるように、非常に長い期間が必要なのです。そして我が家も香りの強い柚子をまるごと浮かべ、今年も柚子湯に浸かったのです。冬至といえば柚子湯。この日に柚子湯に入ると風邪を引かないと言われています。「融通がきくように」との説があるようですが、単なる語呂合わせ? 柚子には体を温める効果があるのです。柑橘系の香りでゆったり、リラックス出来たのです。たくさん頂いた本柚子は、無農薬ですので、安心してユズを丸ごと利用出来るのです。皮も有効活用。薄く削いだり細かく切り刻んで、漬け物に載せたり、汁や鍋にいれると非常によい香りが漂い味と香りを楽しめるのです。そして我が家の花柚子は蜂蜜漬けにし、ホット柚子ジュースで楽しんでいるのです。

2016.12.23

コメント(0)

-

熱田神宮へ(その3)

熱田神宮宝物館前まで歩を進める。熱田神宮宝物館は、日本古代建築を彷彿とさせる校倉風鉄筋コンクリート造の建造物で、昭和41年5月竣功、同年12月開館。 収蔵品は皇室をはじめ、将軍・藩主・一般の篤志家に及ぶ広い層から当神宮に寄進された資料約6,000点を収蔵、なかでも古神宝・刀剣・和鏡・舞楽面・古文書・什器などには貴重なものが多く、国宝・重要文化財・愛知県文化財に指定されたものは、177点にものぼっているとのこと。又、熱田神宮に草薙神剣を奉斎する縁由から、刀剣類はとくに多く、名刀の宝庫とも言われていると。宝物館入口。熱田神宮東門の鳥居を望む。 東門への道を途中右に曲がると旧参道が延びていた。熱田神宮能楽館。現在は閉館しているようであった。 旧参道を南に進むと右手に歴史を感じさせる古き門が。 清雪門(せいせつもん)。末社楠御前社の北東に位置し、もと本宮の北門ともいわれていると。俗に不開門(あかずのもん)とも呼ばれていると。天智天皇7年(668)新羅の僧が神剣を盗み出しこの 門を通ったといわれ、以来不吉の門として忌まれたとも、神剣還座の際門を閉ざして再び皇居へ遷ることのないようにしたとも伝えられているとのこと。 楠御前神社(くすのみまえしゃ)。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)伊弉册尊(いざなみのみこと)の二柱を祀っている。俗に「子安の神」又は「お楠さま」と呼ばれ、種々の病気を治し、殊に安産の神としての信仰が厚く、小鳥居に干支や氏名を書いて奉献すると願い事が成就すると。尚、この社には社殿がなく、垣をめぐらした中に社名の示すとおり、楠の神木が祀られていた。南新宮社(みなみしんぐうしゃ)。疫病退散を願う「京都祇園まつり」で有名な八坂神社のご祭神と同じ素盞嗚尊(すさのおのみこと)をお祀りし、6月5日を祭日として南新宮社祭を行っていると。熱田神宮唯一の丹塗りの社殿。孫若御子神社(ひこわかみこじんじゃ)。尾張氏の祖とされる天火明命(あまのほあかりのみこと)を祀っていると。式内名神大社に列せられている神社。もとは境内の別の位置に鎮座していたが、明治7年現在地に遷座されたと。 孫若御子神社の本殿。日割御子神社(ひさきみこじんじゃ)。天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)をお祀りする式内名神大社。この鎮座地は往古、海に臨む「干崎(ひさき)」と呼ばれたと伝えられていると。境内の最東南端に鎮座していると。 旧参道入口の鳥居。 熱田神宮表参道南門・正門の一の鳥居。 上知我麻神社(かみちかまじんじゃ)入口の鳥居。創建は大化三年(647年)、社格は熱田神宮摂社と。 上知我麻神社は熱田神宮正門の一の鳥居を左へ行くと東向きに鎮座。すぐ北には別宮 八剣宮が鎮座する。祭神は乎止与命である。別宮 八剣宮。元明天皇の和銅元年(708)、宝剣を新たに鋳造し創祀された。一の鳥居(南門)の西側に鎮座し、本宮と同じ祭神をお祀りしている。社殿も本宮と同じ造りで年中祭儀も同様に行われるとのこと。八剣宮は武門の信仰が篤く、織田信長、徳川綱吉等により社殿の修造造営が行われて来た。なお、別宮とは名が示すように本殿の別れとして祀られ篤い崇敬を受けていると。拝殿。現在、上知我麻神社は熱田神宮の境内にあるが、以前は「ほうろく地蔵」がある場所にあったと。しかし、昭和20年(1945)に上知我麻神社は戦災で消失し昭和24年(1949)に現在の位置へと移ったとのこと。ご祭神は乎止與命(おとよのみこと)。日本武尊(やまとたけるのみこと)のお妃・宮簀媛命(みやすひめのみこと)の父神。社格は、式内社 。 事代主社(ことしろぬししゃ)大神 恵比寿。「商売繁盛を願う神様」とのこと。大国主社(おおくにぬししゃ)大神 大黒。社務所。 熱田神宮を出て10分ほど熱田神宮の廻りの道を進み圓通寺に到着。曹洞宗の寺院。山号は補陀山(ほださん)。本尊は釈迦如来。かつては静岡県にある普済寺の末寺であった。一般には秋葉山円通寺(あきはさんえんつうじ)などの呼び名で知られると。圓通寺 山門。 こちらは圓通寺ホールとのこと。扁額には「秋葉山」と書かれていた。 境内には巨大な天然記念物の岩が並べられていた。 無数の石と石をセメントで固めたように見える不思議な巨岩石。この石には説明文の立て札が立っており、立て札には子持ち石 三波石 天然記念物 群馬県 鬼石特産 奉 納 群馬県藤岡市この石は通称 子持ち石という。 この石に祈願すれば子宝が授かります。 と書いてあった。 こちらも天然記念物の大きな岩、三波石が二つあった。 毘沙門天像。 東海エリアでは有名なコンクリ像作家・浅野祥雲氏の作品なのだと。水子地蔵尊。 手水舎。 本殿。扁額には「秋葉山」と書かれていた。 『秋葉の火まつり』 のポスター。火渡り神事(火まつり)は、毎年12月16日に行なわれ、境内に4間(約7メートル)四方の大護摩を焚き、火防守護・緒難消滅・福徳延命などを祈願してその上を修験者や信者が裸足で渡るもので、毎年多くの人が訪れるのだと。圓通寺を後にし、熱田神宮の森に沿って東門を目指す。第三駐車場近くの紅葉もすばらしかった。 黄葉を背景にした土俵も第三駐車場近くに。 熱田神宮東門。 こちらの紅葉も今が盛り。 熱田神宮の散策を終わり次の目的地の名古屋城を目指したのであった。

2016.12.22

コメント(0)

-

熱田神宮へ(その2)

熱田神宮参拝の後は、南門・正門からの表参道を逆に戻る。本宮手前の三の鳥居前から本宮側を振り返る。 表参道を一の鳥居に向けて戻っていくと、ここにも信長塀が表参道の両側に。 西八百萬神社(にしやおよろずじんじゃ)。 三の鳥居の手前、本殿に向かって左手にある末社・西八百萬神社。信長塀に寄り添うように鎮座していた。御祭神は西八百萬神とされ、熱田神宮より西の全ての神がお祀りされていると。東八百萬神社。 同じく熱田神宮より東の全ての神がお祀りされていると。熱田神宮彫塑コンクール展作品が展示されていた。 平成26年11月03日(月)に幼児(4歳以上)~小中学生約2,000人を対象に、粘土作品のコンクールを開催、粘土で思い思いの作品を制作しその出来映えを競ったと。 表参道脇の段差部の傾斜コンクリート板部分にムシロを敷き、冬のスリップ対策を実施中であった。 「神話と歴史でたどる熱田神宮千九百年の歴史」解説板。熱田神宮の歴史は、素戔嗚尊が出雲国簸の川上で八岐大蛇を退治した時、その尾から出現した草薙神剣を祀ったことに始まりますが、平成25年がそれから1900年ということで、それを記念してこの解説板が設置されたと。そんな熱田神宮だが、実は尾張国の一宮ではなく三宮。ちなみに一宮は、その名の通り一宮市にある真清田神社、二宮は犬山市の大縣神社。この解説板は全部で25枚あって、素戔嗚尊の神話や草薙神剣の神話から平成21年の本宮遷座までの歴史が分かり易く説明されていた。 帰宅しての復習の為にすべての解説板を撮影して来たのではあったが・・・・。そして25枚目の解説板は「未来へ」。 客殿。熱田神宮での挙式が急増したことから、「客殿」 は一昨年(2014年)、神宮境内三ヶ所目の結婚式及び披露宴会場の待合室として改装されたと。挙式は朱塗りの素晴らしい 「勾玉苑」で取り行われるのだと。建物名称は以前のまま、「客殿」と呼ばれているが、一般参拝者の立ち入りは禁止の様だ。 龍影閣(りょうえいかく)。明治11年10月26日、明治天皇は北陸・東海道を巡幸の折、愛知県に行幸された。龍影閣は陛下の休息場所として大須の総見寺境内に造られた。昭和7年、西区庄内公園に移された龍影閣は戦後、野原新太郎氏が保存にあたっていたが、昭和43年、明治維新100年に際し同氏より維新関係資料約100点と共に熱田神宮へ献納された。2階の玉座は当時のまま保存されていると。 熱田神宮の大楠。幹周:7.70m、樹高:20m、樹齢:千年、弘法大師のお手植えとのこと。大楠には蛇が住んでおり、時折その姿を見せると。しかしハクビシンなどを警戒してなかなか見れないと?。7本ある大楠では3番目に大きい楠であるとのこと。 献酒の樽が何故か気になったのであった。手水舎。境内からわき出る湧き水を使っており、その泉は、どんなに日照りの時も枯れたことがないと。二の鳥居。 西門を望む。 西門に向かい、左に折れた場所にある休憩所。 南神池。 境内中心あたり西よりに位置し、池の周辺一帯を整備して参拝者に憩いの場に。隣設する休憩所「お休み処 清め茶屋」から眺める景観は大変美しかった。熱田名物の食事が楽しめる喫茶店、土産物にもなっていた。 二十五丁橋(にじゅうごちょうばし)。尾張名所図会(おわりめいしょずえ)や名古屋甚句(なごやじんく)で名高く、板石が25枚並んでいるところからこの名がついており、名古屋では最古の石橋とのこと。昔ながらの優雅な姿は見事。名古屋甚句の中には西行法師(さいぎょうほうし)が、これほど涼しい宮を誰が熱田と名をつけた、というユーモラスな唄があるのだと。「ア~ 宮の熱田の二十五丁橋で エ~ ア~ 西行法師が腰をかけ 東西南北見渡してこれほど涼しいこの宮を たれが熱田と ヨ~ ホ ホ ア~アア 名をつけたエ~トコドッコイ ドッコイショ」と。 現在は通行禁止。 眼鏡の碑。遮光器土偶と言われるもの。これは、名古屋眼鏡商業協同組合と眼鏡碑顕彰会が、眼鏡を付けた土偶として奉納したと。 「棒の手(ぼうのて)」の発祥の地として石碑。帰宅して調べてみると、 棒の手は愛知県では有名な剣術、棒術、薙刀術など日本武術の形を踊りにした伝統芸能とのこと。徹社(とおすのやしろ)。第一鳥居を向かって参道左手、楠之御前社の北側に鎮座。 天照大神の和魂(にぎみたま)が御祭神。神様には荒魂(あらみたま)と和魂の両面があるとされ、和魂は慈しみ加護してくださる神であると。 旧参道が文化殿に突き当たる所、新参道との間にある佐久間灯籠。熱田神宮文化殿は、熱田神宮宝物館の付属施設であり、神宮が祭典・行事などに施設を使用しない日に、熱田神宮の崇敬者の方に限って、各種文化事業実施の為に利用出来ると。大きな石の灯籠で、寛永7年(1630)5月、武将の佐久間大膳亮勝之が海難にあったおり、熱田神宮に祈り、ことなきをえたのを感謝して寄進したもので日本三大灯籠だと。 熱田神宮・警衛詰所(けいえいつめしょ)。熱田神宮の警衛部に属する方々の詰め所。 迷子・落し物受付、境内の道案内などはこちらへお越し下さいと。

2016.12.21

コメント(0)

-

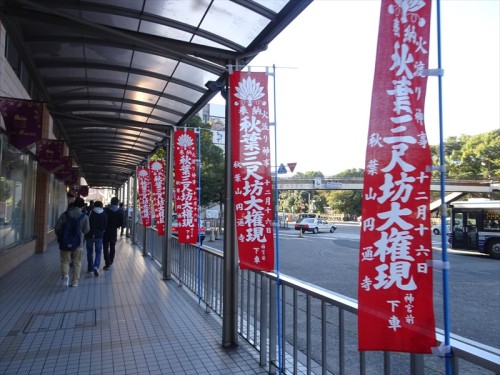

熱田神宮へ(その1)

先日、三重県に仕事の応援に行った帰路に、名古屋の熱田神宮を訪れました。名鉄名古屋駅から名鉄線で10分足らずで神宮前駅に到着。駅前には「秋葉三尺坊大権現」と書かれた赤い幟が並んでいました。熱田神宮の近くにある秋葉山 圓通寺の秋葉大祭火渡り神事が毎年12月16日に行われるのだと。 熱田神宮周りの散策マップ。 大津通りの向こう側に熱田神宮の脇門が見えた。 熱田神宮の境内入口の紅葉。 熱田神宮会館入口から境内に入る。 熱田神宮 宮庁(きゅうちょう)。 会館すぐ西にある熱田神宮の社務をとる建物。コンクリート建築にもかかわらず和風流造りと銅板葺きの屋根が、趣深い景観を生み出していた。宮庁の前では桜が咲いていた。信長塀(のぶながべい)。熱田神宮境内にある信長塀は、織田信長が熱田神宮に寄進した築地塀。築地塀(ついじべい)とは、土をつき固め、上に屋根をかけた土塀のこと。永禄3年(1560)、信長は桶狭間の戦い出陣の際、熱田神宮に願文を奏して大勝。その御礼として奉納した瓦ぶきの塀が信長塀と呼ばれると。信長塀は土と石灰を油で練り固め、瓦を厚く積み重ねて作られている。当時は全長400メートルあったといわれたが、現在は120メートル程。西宮神社の大練塀(兵庫)、三十三間堂の太閤塀(京都)と並ぶ日本三大土塀の一つとして有名。 神楽殿(かぐらでん) 初宮参り・安産・厄除け・家内安全などのご祈祷を奉仕する社殿。又、1月1日午前零時の「初神楽」はここで奉奏されるのだと。平成21年、創祀千九百年の記念事業で新しく造営した建物。 西楽所(にしがくしょ)。神楽殿の前にあり、桧皮葺(ひわだぶき)が美しい建物。元は海上門(かいじょうもん・昭和20年焼失)内に相対して東楽所もあったとのこと。この西楽所は貞享3年、将軍綱吉の再建で神宮にあっては数少ない明治以前の建造物の一つ。5月1日の舞楽神事ではここで楽が奏され、5月8日の豊年祭にはおためし(田畠の模型)が奉飾されると。 斎館・勅使館(さいかん・ちょくしかん)。 斎館とは神職が祭典神事に先立って先籠し、潔斎する建物。 又皇室からの勅使をお迎えするのが勅使館で、勅使専用の斎室。 ならずの梅。西楽所の北に、高さ3mほどの梅の木があり、江戸時代模写の享禄古図(室町時代の境内)にも描かれている古木で、花は咲くが実がつかない。したがってならずの梅といわれていると。『安永・天明頃の俗謡』に「ひんやれ、宮の熱田のならずの梅はやれよいとやれよいと花はさけども実はならん、しょんがゑ…」などとさかんに謡われたようであると。授与所。 神札・御守を授与する建物。ご祈祷の申込みもこの授与所にて受付可能。平成21年、創祀千九百年の記念事業で新しく造営されたとのこと。 本宮ほんぐう)。熱田の杜(もり)奥深く鎮まる本宮は、明治26年までは尾張造りの社殿であったが、三種の神器奉斎の社であることから伊勢の神宮とほぼ同様の社殿配置・規模の神明造りに改造された。昭和20年3月・5月と、2回の戦災を受けたが、昭和30年10月に造替。本宮の拝所は外玉垣御門(とのたまがきごもん)の前で、この御門と四尋殿(よじんでん)を併せ拝殿と称し、東西翼廊を付設している。 屋根の装飾と千木。 拝殿より御垣内を拝すると、一番奥に最も高く千木(ちぎ)・勝男木(かつおぎ)の見える社殿が「本殿」で、熱田大神はここに鎮座。拝殿から順に「外玉垣」「内玉垣」「瑞垣(みずがき)」の垣があり、垣の各南正面には御門が。内玉垣と外玉垣との間の広場を「中重(なかのえ)」といい、正面中程に立っている鳥居を中重の鳥居というと。例祭をはじめ祭典の多くはこの中重にて斎行されるのだと。お参りした後は再び神楽殿前へ。ここにも真っ赤に染まったモミジが。 『こころの小径』を散策する。 右手に「こころの小径」の入り口があった。小径に沿って、土用殿、龍神社、清水社があり、千年の時を超えた大楠があります。そして、金網で区切られた制限区域に入ります。こころの小径は、熱田神宮本殿の裏手をゆったりとうねります。うっそうとした杜に霊気が漂い、地面にはウラジロが密生します。平坦な熱田神宮にあって清水社を回り込むと、緩やかな登り。こころおだやかに歩きましょう。やがて、小径は本殿の裏へ出ます。更に進むと一之御崎神社前。一之御崎神社は熱田大神の荒魂を祀っています。こころの小径は9:00~16:00のみ参拝可能。 早速、神楽殿の横には、巨石を使った壁面飾りが。何となく遺物再利用の感が。 11月の紅葉狩りで食べた巨大な五平餅に見えたのであったが。しかし何の目的?土用殿(どようでん)。神楽殿の北に位置し、もと、草薙神剣を奉安した御殿で、旧本殿の東に相並んで鎮座。様式は宝庫造、俗に井楼組(せいろうぐみ)と呼ばれる造りで、屋根切妻桧皮葺の箱棟。永正14年(1517)将軍足利義稙(よしたね)の造営と伝え、天文11年(1542)修造されており昭和46年に屋根を銅板葺にして復元されたとのこと。 御田神社(みたじんじゃ)五穀豊穰の守護神である「大年神(おおとしのかみ)」をお祀りしている。大年神の「年」の字には、穀物、特に穂が稔るという意味があり、農耕中心の日本人においてどれほど大事な神様か、容易に推察が出来るのであった。この社の祈年(きねん)・新嘗(にいなめ)の両祭に奉る神饌(しんせん:神様へのお供えもの)はまず烏に食べさせる信仰が残っており、祭員がホーホーと烏を呼びながら、御供(ごく)を土用殿の屋根の上に投げ上げる(烏喰の儀)。昔は烏が飛んできてそれを食べなければ、祭典が行われなかったといわれていると。6月18日には御田植祭(おたうえさい)が行われると。 大楠(熱田神宮には七本の大楠があるとか)。龍神社(りゅうじんじゃ)。吉備武彦命(きびたけひこのみこと)、大伴武日命(おおともたけひのみこと)をお祀りしている。『日本書紀』には、景行天皇より日本武尊に遣わされた東征に従う神々としてその名が記されているのだ。神楽殿の東に鎮座。清水社(しみずしゃ)。本殿の東、御田神社の北に鎮座。御祭神は水をつかさどる神様である罔象女神(みずはのめのみ)を祀っている。社殿の奥に水が湧いていることから、俗に「お清水(しみず)さま」と呼ばれ、その水で眼を洗えば眼がよくなり、肌を洗えば肌がきれいになるという信仰があると。 清水社の廻りには銀杏の落ち葉が一面に。 湧き水が、湧いてでており、ご祭神は水をつかさどる神様である罔象女神(みずはのめのかみ)、その社の裏手の階段をおりた場所にあるのが、この泉。お清水とも呼ばれていると。人工的なつくりだが、小川になって流れができるくらいの水量が湧いていた。 こころの道にも紅葉が。 本殿の裏側にも、鳥居があるのであった。こちらが出口? 下知我麻神社(しもちかまじんじゃ)。 真敷刀俾命(ましきとべのみこと)をお祀りしている。この御祭神は、上知我麻神社の御祭神・乎止與命(おとよのみこと)のお妃で、日本武尊(やまとたけるのみこと)のお妃・宮簀媛命(みやすひめのみこと)の母神様。古くから旅行安全の神として信仰されていると。神社は境内北西の一隅にあった。参拝には西門から一端境外へ出てお参りする様であった。銀杏の葉で黄金の絨毯が。 祈祷殿・長床(きとうでん・ながとこ)祈祷殿。緑陰に囲まれた祈祷殿では、車祓いが受けられると。長床。本宮拝殿を臨む長床は、熱田大神様に祈りを捧げる特別な参拝場所。大前での挙式はこの長床で執り行われると.本宮を斜め前から。この熱田神宮の創始は、三種の神器の一つ草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)の御鎮座に始まると。第12代景行天皇の御代、日本武尊は神剣を尾張氏の本拠地・名古屋市緑区大高町火上山に留め置かれたまま三重県亀山市能褒野(のぼの)で亡くなられた。尊のお妃である宮簀媛命は、神剣をここ熱田の地にお祀りになられたのだと。御祭神は熱田大神(あつたのおおかみ)相殿は天照大神(あまてらすおおみかみ)、素盞鳴尊(すさのおのみこと)日本武尊(やまとたけるのみこと)、宮簀媛命(みやすひめのみこと)、建稲種命(たけいなだねのみこと)とのこと。境内の樹木の幹には苔が。樹齢千年を越える楠をはじめとする6万坪の境内は、古来「蓬莱島(ほうらいじま)」の名で知られ、大都会の中心にありながら、静寂(せいじゃく)で四季の装いあふれる市民のオアシスとして親しまれているのだと。 授与所で御朱印を頂きました。

2016.12.20

コメント(0)

-

沖縄ミカン

娘のパートナーのご両親が沖縄名産のみかんを今年も送って下さいました。クール宅急便で届きました。 段ボールのフタを開けると、まん丸のオレンジ色のみかんがぎっしりと。段ボール箱には沖縄「あまSUN」の大きな赤い文字が。 「あまSUN」は、農林省果樹試験場、口之津試験場で誕生した「天草」が品種名。沖縄の方言で甘いことを ”あまさん”と言います。沖縄の太陽がサンサンと照り輝く沖縄と、果実色が太陽をイメージさせることから「SUN」を用いました。”あま”は品種名の「天草」とかけているとのこと。お母様は沖縄のご出身なのです。収穫時期が非常に短く、収穫量も少ないため、沖縄でも希少価値のある高級ミカンとのことです。 収穫時期が1年のうちでこの12月だけという希少なミカン。よって「クリスマスみかん」とも言われ冬の人気フルーツと。マスコットも可愛いのです。 さっそく、ご馳走になりました。「お召し上がり方」にそって半分に切ったつもりでしたが縦に切るのではなく、横に切るようです。 果汁が多く非常にジューシー。糖度も高く、それでいて酸味が少なく、絶品。今度は「お召し上がり方」通りに切ってTRYしてみました。しかし実離れが良くなく、私の最初の食べ方が良いように思いますが何か横切りにする理由があるのでしょうか?Fさん、今年もいろいろと楽しませて頂いております。あふれ出る果汁を掌につけながら、そして皮は最後に手の甲に塗り付けて。ありがとうございました。

2016.12.19

コメント(0)

-

柴又帝釈天へ(その6):寅さん記念館

柴又帝釈天を後にし、寅さん記念館へ徒歩にて向かう。途中の広場では寅さんサミットの特設会場作りが行われていた。 江戸川沿いにある「寅さん記念館」世界一長く続いた映画としてギネスブックにも載った「男はつらいよ」の記念館。48本を数えたシリーズの最終作上映から20年余り。ここは、なお寅さんファンが多く押し寄せる“聖地”でもあると。撮影に使用した「くるまや」のセットに座り、メイキングなどの貴重な映像や、実物の衣装・小道具などを観ることができるのであった。 入場料500円を払って入り口へ。入り口上には寅さんが。記念館の「館」の字を、寅さん自身が取り付け中。懐かしき寅さんの顔。 よく見ると右の雪駄(せった)が、ぽつんと床に落ちていた。「左は落ちていないでしょ。だから(運気も)落ちない。転じて運気が上がる、と駅前の銅像の左足を触る人が増え、受験生を中心にパワースポットになっています」と近くにいた館長らしき方から。映画「男はつらいよ」の世界を16のコーナーに分けて紹介していた。大船撮影所から移設した「くるまや」や、あの”タコ社長”の「朝日印刷所」のセットに加えて「寅さんと一緒に楽しむ鉄道の旅」をテーマに、昔懐かしい駅舎や駅務室、客車ボックスシート座って名シーンを楽しめるコーナーを新設。寅さんが実際に使用した実物の革カバンなどの展示コーナー、寅さんと一緒に記念写真をとることができる記念撮影コーナー(有料)も。 入口を入ってすぐの部屋は、寅さん撮影風景を再現してます。 山田洋次監督をはじめ、撮影、照明、録音、メイクなどスタッフを紹介していた。 「寅さんの生い立ちコーナー」懐かしい「くるまや」のセット。 撮影に使われたいろいろなセットが展示されていた。ああ、なつかしや車屋!!このセットは第1作から最終48作まで撮影に使用したセットとのこと。大船撮影所の第9ステージに半月位で建て込み小道具を飾り、45日程度の撮影を終了後、解体して倉庫に保存を、28年間続けて来たのだと。 「くるまや」の畳席。とらやのセットを抜けるとタコ社長の印刷工場が。印刷工場の細かい小道具の数々・・・さっきまで働いていたかのよう。 柴又帝釈天の二天門のセット。照明と音楽効果を用い帝釈天参道界隈の情景を時間を追ってセットで再現。真夜中のシーンでは二天門(帝釈天山門)のひさしにねずみを追う猫が出現すると。 壁には当時の新聞が、その上のほうに懐かしい映画のポスターが架かっていた。 寅さんゆかりの人びと。 映画館を飾ったロビーカードを見つめる寅さんの後ろ姿。 のぞいてごらん。 もちろん、のぞくのが大好きな私も。 下町風情あふれる昭和39年代の帝釈天参道を遠近法を用いて、精巧な模型で再現したもの。2階の高さが2mほどのジオラマ。 昭和30年代の街並み、神社の風景。懐かしい世界そのもの。 昔の金町線の電車か? 「男はつらいよ」の数々の台本。 寅さんの履歴書、診断書・・・・。トイレットペーパーに書かれた寅さんの手紙も。生年月日:昭和15年11月29日、住所:不定、職業:自営業、そして診断書には「度重なる恋患いのため、胸が時々痛む」と書かれていた。重大なる「個人情報保護法」 違反!!2001年8月3日の朝日新聞(夕刊)に、葛飾区の柴又八幡神社境内の古墳から、寅さん似の埴輪が発掘されたというニュースが報道されたと。「おいちゃん そりゃほんとうかい」(朝日新聞)と驚いたが、葛飾区でしらべたところ、約1300年前の奈良時代に、葛飾・柴又に「とら」と「さくら」という名前のつく人々が住んでいたらしいということがわかったと。 顔は面長に見えるが、「顔つきがどことなく似ている」(山田監督)寅さん似の埴輪。 懐かしき歴代マドンナ達。 現在の日本の多くのベテラン女優の顔が。 「これ一着の着た切り雀」。 寅さんの背広。裏地が粋!実は高級カシミアであつらえてあり、作製時には上下で百万!はしたと。「人車鉄道」は、明治32年から大正2年まで、帝釈天への参拝客らを乗せて、金町~柴又間の約1.5キロを運行していた人力の鉄道。寅さん記念館ではこの「人車鉄道」がミニチュア模型になって登場!スイッチを押すと、当時の柴又の田園風景の中を、車夫が人車鉄道をせっせと押して帝釈天まで運んで行くのであった。寅さんの休み石には鞄と帽子が。その後ろには大菊が展示されていた。 吹き抜けの中庭には こころのふるさとマップが。 全ロケ地を焼き付けタイルで地図化したもの。 山田洋次ミュージアムはリニューアル工事中とのことで入場できなかった。よって寅さん記念館を出て雄大な江戸川の流れを見に行く。 前方には北総線の鉄橋が。「柴又 緊急用船着場」の表示板。大地震などの災害時に復旧物資や生活物資を船にて各方面に輸送するための荷揚げ場である「緊急船着場」であるとのこと。反対側には仙台まで伸びる国道6号線、常磐線の鉄橋が。そしてこの先に「矢切の渡し」。来た道を戻り、帝釈天境内を縦断し、その後帝釈天参道の数々の老舗を再び楽しむ。 柴又帝釈天の参道にあり、帝釈天から一番近いだんご屋・ 亀家本舗で遅めの昼食。うなぎを!思いながらグッと我慢で、草だんご付きのラーメンセット↓を注文。 草だんご・こし餡 と心太(ところてん)が付属。そして再び京成金町線柴又駅から都内の次の目的地に向かったのであった。 柴又帝釈天の彫刻ギャラリーは究極の透かし彫りであり、精緻を極めた彫刻の寺であったのだ。20cm厚さの一枚の欅板から超絶技法により胴羽目板から飛び出さんばかりの迫力を感じる透かし彫りが生れていたのであった。古代から現代に至るまで、日本の歴史と共にあった木彫刻の世界、そして一切のやすりを使わず、鋭い小刀で滑らかに仕上げる「透かし」という技をいつまでも日本の優れた匠の技として後世に伝えて行って欲しいと願うのであった。 そして6日にわたり、柴又帝釈天について細かく書いてきたが、これも『備忘録』、すなわち、直ぐに忘れてしまう事に備えて、記憶すべき事柄を簡単にメモするためのあくまでも個人的な雑記帳なのである。

2016.12.18

コメント(2)

-

柴又帝釈天へ(その5):大客殿と邃渓園(すいけいえん)

帝釈堂に続いて、本堂裏手にある大客殿と邃渓園(すいけいえん)を見学しました。彫刻ギャラリー&大庭園のチケット販売所の前を通る。 帝釈堂から祖師堂(旧本堂)へ渡る大回廊を進む。大客殿と邃渓園のGoogle地図。邃渓園の廻りに周遊用の大回廊があることが解る。赤い絨毯の敷かれた大回廊を進む。 花頭窓も。この寺は禅宗の寺ではなく日蓮宗の寺であるが。本堂・帝釈堂・大客殿を結ぶ大回廊は昭和35年建造。 落ち着いた生け花。 全てヒノキで造られた昭和4年完成の建物。入母屋造瓦葺、平屋の左右に細長い建物で、東京都の選定歴史的建造物。座敷4室が1列に配してあり、その手前には庭に面しガラス障子の廊下があり次の邃渓園が眺められたのであった。 変わった?絵。中央には南無妙法蓮華経の文字が 和室には珍しい歴史を感じさせるシャンデリアが。 横山大観が描いた屏風のある部屋。 群猿遊戯図(彫刻下絵)とのこと。しかしネット情報によると、【どうも横山大観の絵であるはずがないというのが定評のようだ。四代伊八・信明が描いた下絵のようだ。これで胴羽目を彫るつもりだったのに、病死してしまったようである。ということで、胴羽目にはどこを探しても『群猿遊戯図』はない。】と。欄間の透かし彫りも見事。屏風のある部屋ではあるがこの屏風の作者は? 大客殿には、10枚の「帝釈堂法華経絵巻 原型彫刻」が飾られていた。これは、喜見域、帝釈堂の外壁をめぐる「彫刻ギャラリー」に飾られている10枚の胴羽目彫刻の下絵にあたるもの。縦巾1.27m、横巾2.27mの大きな作品を「彫刻ギャラリー」で鑑賞した後に、大客殿に飾られたコンパクトな原型で再度10枚の彫刻の内容を確認できるのも良いのであった。1)塔供養の図 2)三車火宅の図3)一(慈)雨等潤の図 4)法師守護の図 5)多宝塔出現の図 6)千載給仕の図 7)竜女成仏の図 8)病即消滅の図 9)常不軽菩薩受難の図・法華経功徳の図 10)法師守護の図 座敷のうちもっとも奥に位置する「頂経の間」。天井には杉の一枚板を鏡板に用い、折上げ部分に漆を塗っている。「頂経の間」の床の間 。床の間の横にある「南天の床柱」は日本一のものといわれ直径30センチ、滋賀県の伊吹山にあった樹齢約1,500年の南天の自然木を使用したもの。大客殿前に広がる池泉式庭園で、昭和40年、向島の庭師永井楽山の設計。 邃渓園の名は,庭園の滝の風情が幽邃でもの静かであることによる。 大客殿前に広がる池泉式庭園で、昭和40年、向島の庭師永井楽山の設計。庭園の周りは回廊となっていた。 当初は、大客殿から見るために造られていたが、昭和59年(1984年)に庭の外周に回廊が設けられ、回廊の沿って視点を変えて庭を楽しめるようになったとのこと。モミジも紅葉の真っ盛り。 周遊用の大回廊から大客殿を見る。客殿の反対側から池越しに大客殿を見るこの景色が、池や灯篭、植栽が華やかに見えて人気のSPOTとのこと。。 見事に松を始めとする植栽やそして生等手入れの行き届いた庭園。 鯉ものんびりと。 御神水。 帝釈天に仕える神猿。 邃渓園と刻まれた石。 先ほど鑑賞した「彫刻ギャラリー」は外側はガラスで囲まれていることを再確認したのであった。

2016.12.17

コメント(0)

-

柴又帝釈天へ(その4:帝釈堂 彫刻ギャラリー2)

帝釈堂内殿の外側は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われており、これらの彫刻を保護するため建物ごとガラスの壁で覆われ見学者用通路を設け「彫刻ギャラリー」として有料で一般公開していた。彫刻ギャラリーの入口付近から完璧な木彫が並び、その細工の精巧さには圧倒されたのであった。欄間に飾られた「竹林の七賢人」の見事な彫刻。十二支の兎(上)と竹林の七賢人。竹林の七賢(ちくりんのしちけん)とは、3世紀の中国・魏(三国時代)の時代末期に、酒を飲だり清談を行なったりと交遊した七人。窓枠に飾られた「二双の龍」も細かい彫りが見事な美しさ。帝釈天の彫刻ギャラリーには法華経説話彫刻以外にも、羽目板上部には十二支と天女の彫刻が。天女の動きが様々で、時間を忘れて見続けていた。十二支の猿(上)と天女。空飛ぶ天女。柴又帝釈天絵馬。明治時代の柴又帝釈天の様子。明治7年に信者から奉納され、現在では「葛飾区登録有形民俗文化財」として大切に保管・展示がされていると。帝釈天が雲に乗って出現し、御神水が湧き出る様子を描いた絵馬。帝釈天板本尊を描いた明治2年(1869)の絵馬。様々な人物の表情が本当に豊かに表現されていたのであった。木彫は大正11年から昭和9年にかけて完成したケヤキ彫刻とのこ事。目にする柱と言う柱に竜がいたという感あり。胴羽目を右、奥、左と見て回った後、階段を降りて『花鳥図』を見た。胴羽目の上方は十二支と天人、下方は千羽鶴が彫られ、高欄(縁)より下の部分には花鳥と亀が彫られていた。四代伊八・信明の施工と思われれるそうだ。鴛鴦(オシドリ)、椿と水仙(冬)。鴈、葦(秋)。鴨、菊と薄(ススキ)(秋)。海燕と鷗、小菊(夏)篦鷺(ヘラサギ)、花菖蒲(春)。鸊鷉(カイツブリ)、梅(冬)白鷺と樫(秋)。鵜と翡翠(カワセミ)、猫柳(夏)。雲雀(ヒバリ)と鴫、蓮華と沢瀉(オモダカ)(夏)

2016.12.16

コメント(0)

-

柴又帝釈天へ(その3:帝釈堂 彫刻ギャラリー1)

帝釈堂は設計:林門作、棟梁:坂田留吉の指揮のもとに作られたと。帝釈堂の内外には、数多くの木彫がほどこされていた。内陣外側の胴羽目彫刻10枚は「法華経」説話を題材にして、加藤寅之助・金子光清・木嶋江運・石川信光・横谷光一・石川銀次郎・加府藤正一・山本一芳・今関光次・小林直光等の彫刻師により制作された。大正12年(1923)9月、それぞれの彫刻師のもとに運ばれていた欅の彫刻材は、関東大震災によってすべて焼失したと。その後欅材を全国に求め、発願から十数年の歳月を費やし、10枚の胴羽目彫刻は昭和9年に完成した。彫刻の下絵は高山栄州が描いていると。胴羽目の寸法はそれぞれ縦1.27m、横2.27m、厚さ20cm襖一枚の大きさ。最初は堂の右側の面。ここから『法華経』の説話彫刻が始まる。見学通路の位置は堂の床の高さと同じで、手すりが設置されていた。この面には上下3段、横に3段の彫刻が彫られていた。中段の三枚が最初の『法華経』説法彫刻になっていた。 ★法華経『塔供養の図』序品第一(金子光清作)【今、日月燈明佛の眉間から光が放たれると、東方一萬八千の佛国土が照らし出されます。 それらの佛国土では、さかんに塔供養が行われているのが見えます。 このような光景が見られることは、「法華経」が演説される前ぶれです。】何とこの写真、日月燈明佛と供養塔にのみ光が。どきっ!!日月燈明佛を信仰する佛や明王たち。日月燈明佛をズームで。奥行きなども巧く表され、一つ一つの仏様が繊細に彫り上げられていた。右側の供養塔。右隅の琴や笙を奏でる人物の体のしなやかさや指先まで動きが見えるようであった。直上の欄間の彫刻。羽目板下部の鶴も逸作。★法華経『三車火宅の図』譬喩品第三(木島江運作)【三車とは、羊、鹿、牛がひく三種の車のことで、火宅とは燃える家のことです。 わらわれ凡人は、火宅の中で遊びたわれる子供と同じで何の恐れも感じません。 父親は、子供たちを救出するために三つの車を用意したのです。】炎を出して燃え盛る家。子供たちを救出するために父親が準備した羊、鹿、牛がひく三車 。怖がる家族と逃げろと子供達に指示する父親の姿。直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経『慈雨等潤の図』薬草品第五(石川信光作)【佛の慈悲深い教えは、あまねく地上を潤す慈雨と同じです。 今、雷神と風神が現れて、雨をふらし、大地には緑があふれ、さまざまな花々が 咲きほこります。天人たちも地上の楽園に舞いおりて来ました。】雷神と風神が現われて、雨をふらし、大地には、緑があふれ、さまざまな花々が咲きほこっています。修行する僧か。瞑想し、思いに耽る姿が見事。 舞い降りた天女。こちらにも。 このにも地上に降り立った天女。それにしても羽衣の曲線美が見事。艶めかしい姿も。直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴は、四代目伊八こと高石仙蔵師の彫刻。これも鶴の様々な表情が描写されて素晴らしい作品。 ★法華経『法師修行の図』法師品第十(横谷光一作)【インドでは、法師たちは森の中や洞窟の中で独り静かに修行をしています。 しかし、寅や狼の危険があり、心淋しく、修行は厳しいものです。 その修行を励ますために、佛が立ち現れたり、象に乗った普賢ぼさつが姿を現すのです。】象に乗った普賢菩薩が姿を現した場面。 法師たちは森の中や洞窟の中で独り静かに修行しています。修行者を励ますために、佛が立ち現れた。 直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経『多宝塔出現の図』見宝塔品第十一(石川銀次朗作)【「法華経」を信仰するところでは多宝塔(多宝如来の塔)が、地面から湧き出してきて 人々の信仰をほめたたえます。人々は歓喜にふるえ、一心にその塔を礼拝します。 人々の顔には、法悦のほほえみが浮かんでいます。】「法華経」を信仰する所では、多宝塔(多宝如来の塔)が、地面から湧き出してきて人々の信仰を褒め称えます。 宝塔の出現により人々は歓喜にふるえ、一心にその塔を礼拝します。その礼拝する人々の顔には、法悦の微笑が浮かんでいます。 直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経『千載給仕の図』提婆達多品第十二(加府藤正一作)【阿私仙(アシセン)という仙人が、「法華経」という尊い教えを持っていました。 この仙人について私は千年の間、給仕のまことを捧げ、水を汲み、薪を拾い、果の実を採り、 ある時には仙人の腰掛になりました。法華経を知りたいための修行でした。】右上に居られて法華経を講じ読んでいるのが、山奥に住む阿私仙と云う名の仙人。 その左手に居るのが釈迦で木の実を拾っています。 水を汲んで薪を拾って仙人の食事の世話をしている姿。 直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経『龍女成佛の図』提婆達多品第十二(山本一芳作)【「法華経」では、女性が成佛できる事を説示します。 今、竜王の娘で、八才になる智慧にすぐれ弁舌さわやかなこの娘は、多くの教えを理解し 不動の境地に達しました。波の上にあって龍女が宝珠を佛に捧げています。】波の上にあって龍女が宝珠を佛に捧げています。 多くの天女が合掌する姿。数々彫られた天女の中の龍女。それにしても今にも舞い上がりそうな着物。 直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経『病即消滅の図』薬王菩薩本事品第二十三(今関光次作)【「法華経」は、全世界の人びとの病の良薬です。 もしある人が病にかかり、この「法華経」を聞く幸運に恵まれたら、たちどころに 病はなおり、不老不死の境地を得ることが出来るのです。】精舎の建物の中には説法をされる釈迦如来の姿が。その横の左右の仏はは薬王菩薩と薬上菩薩の兄弟で、二人とも薬を良くした功徳を評価された菩薩。 これは年老いた親を介護する息子の場面。四苦八苦の四苦は「生老病死」ですが、病は本人の苦しみだけでは無く愛する家族も道連れにするだけに深刻。薬研や乳鉢を使って薬を調剤する薬師の場面。直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経彫刻『常不軽菩薩受難の図』常不軽菩薩品第二十・ 『法華経功徳の図』薬王菩薩本事品第二十三(小林直光作)【常不軽菩薩は「常に人を軽べつしない」という修行をしてきましたが、 却って迫害を受けました。又「法華経」は、寒さに火を得たように、子のところに 母親が来たように、渡りに舟を得たように、闇に灯りを得たように救いの道を示すのです。】寒さに火を得たように、子のところに母親が来たように。渡に舟の船頭の姿。 闇に灯りを得たような救いの道を示す場面。 「常不軽菩薩受難の図」であり、修行僧が迫害を受けている場面。 動きのある着物の揺れ具合が見事に彫られています。直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。★法華経『法師守護の図』陀羅尼品第二十六(加藤寅之助作)【「法華経」を受持(ジュジ)・読(ドク)・誦(ジュ)・解説(ゲセツ)・書写(ショシャ) することを、法師の五種の修行と言います。まず経をたもつことを誓い、読み、あるいは 誦して、解き明かし、経文を書き写して法華経をひろめます。 修行する法師を天人も阿修羅も協力して守護するのです。】祠の中の小さな人物も繊細に。 法師の五種の修行をひたすらに。 右の洞窟には法師が。法師が持つ巻物と台とが、きちんと離れて見えるのであった。左手には阿修羅が。木々の遠近感も見事に彫られていた。 直上の欄間の彫刻。胴羽目下部の千羽鶴。

2016.12.15

コメント(0)

-

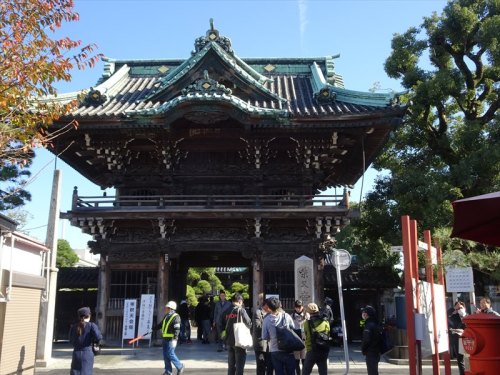

柴又帝釈天へ(その2:帝釈天境内散策)

“柴又"と言えば柴又帝釈天。また、“帝釈天"と言えば、この柴又帝釈天が代名詞のようにもなっている。正式名称は「経栄山題経寺」という寛永年間創建の日蓮宗寺院であるが、江戸時代から帝釈天として知られていたと。明治以降も、文芸作品に登場するなど名所であり続けていたと。二天門。入母屋造瓦葺の楼門(2階建て門)で、屋根には唐破風とその上に千鳥破風を付す。帝釈天の配下の四天王のうち、南方守護の増長天、西方守護の広目天を安置。明治29年、江戸期建築の最後の名匠と言われた、坂田留吉棟梁によって造りあげられた、総欅造りの豪壮な門。日光東照宮の陽明門を模したと言われ、桝組は、三手先、扇タルキの見事な出来映えは、この寺の建造物の中でも、ひときわ優れているのだと。この二天像は、奈良大安寺にあった往古の文化財と伝えられ、奈良時代の造像。多くの木彫群によって荘厳された重厚優美な二天門は、門前通りの正面にそびえ立っていた。寅さんの映画では、二天門の柱にもっと「千社札」が貼られていた記憶があるが。奥に見える大鐘楼は昭和30年に出来たもので、寅さん映画での、寺男源吉(愛称:源公、佐藤蛾次郎演)が打つ鐘の音が聞こえて来そうなのであった。そして御前様(笠智衆)も現れそうなのであった。虹梁や柱貫、木鼻などには浮き彫りの見事な装飾彫刻が施されていた。 柴又帝釈天の二天門は表側を加藤勘造一門、裏側は四代伊八・信明が施した作品であり、関東の彫刻を語る上で欠かせない存在感となっていると。加藤勘造はこの後訪ねる彫刻ギャラリーの装飾彫刻『法師守護の図』を製作し全体を纏めた加藤虎之助の父親であると。何故か他人事とは思えない加藤一族なのであった。二天門扉の虎。二天門扉の龍。虹梁の表側の十六羅漢の図。裏左、羅漢図。裏左、猿遊図裏右、羅漢図。裏右、遊猿図。羽目板裏・左、羅漢図 羽目板裏・左、遊猿図。羅漢図。木鼻部の龍も見事。 初層左右には四天王のうちの増長天および広目天の二天を安置し、門の名はこれに由来する。二天像は平安時代の作とされ、門の建立時に同じ日蓮宗の妙国寺(大阪府堺市)から寄贈されたものであるとのこと。金網の隙間にカメラのレンズ部を挿入し写真撮影にTRY。「増長天」。増長天は左手に剣を持ち南方を守護。 「広目天」。広目天は右手に剣を、左手には巻物を持ち西方を守護。帝釈天境内案内図。 福祭殿。「帝釈天王」の御朱印を頂きました。そして柴又七福神の「毘沙門天」の御朱印も併せて頂きました。いずれも正式寺名の「題経寺」の文字が。境内から袴腰付きの大鐘楼を見る。昭和30年、名匠、林亥助棟梁によって完成された総欅の大鐘楼。高さ約15m、四手先の豪壮な桝組と木彫を施し、関東一の鐘楼と言われる。梵鐘は、吉田兼好の徒然草に登場した妙心寺の名鐘「黄鐘調(おうしきちょう)」と似た響きを持つようで、昭和の銘鐘の名が高いと。 環境庁選定「日本の音風景100選:柴又帝釈天界隈と矢切の渡し」の主役。寅さんの映画でも必ずこの大鐘楼の効果音が挿入されているのは有名。御神水のほど近くには菩薩様が安置されていた。 帝釈天に参拝した人々の多くがこの浄行菩薩に水をかけていた。遠目から見ても凛とした雰囲気が。 浄行菩薩。法華経に説く地涌(ちゆ)の四菩薩の一人で、地水火風の四大の内、水大の菩薩として、この世を浄化し、人々の罪や穢れを洗い清めて下さるのだと。病をかかえている場所を磨けば痛みが和らぐとの事で頭に水をかけてきました。二天門をくぐり正面にあるのが「帝釈堂」の拝殿。入母屋造瓦葺の拝殿と内殿が前後に並んで建つ昭和4年製の建物だと。帝釈天が有名だが、帝釈天は本尊ではなく、帝釈堂も本堂ではないらしい。帝釈堂内に、東方守護の持国天、北方を守る多聞天が、帝釈天の脇士として配置。手前にある見事な樹形の「瑞龍松」が。内殿は大正4年(1915年)、拝殿は昭和4年(1929年)の建立。内殿に帝釈天の板本尊を安置し、持国天と多聞天(毘沙門天)を安置する。帝釈堂内殿の外側は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われていたのであった。そして内殿は建物ごとガラスで覆われ、見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラ リー」として有料公開してこの後にじっくりと鑑賞したのであった。帝釈堂の扁額『善見城(ぜんけんじょう)』。帝釈尊天がおわします帝釈堂の正面、堂々たる扁額に光る金文字は「善見城」。遥かな高みの仏の天の忉利天にそびえる帝釈天の居城、善見域を現世で拝礼する唯一の場がこの帝釈堂。「瑞龍松」の根本。南向きの14.5mの枝は、途中から西に9m分枝している。東に12.5mの枝が非常に長く延びて見える。枝先の枝分かれ、屈曲も多く、年月を経た樹形であることが見て取れるが、幹は細く、また、若々しい。200年前の江戸時代の絵図にも記載があるということから、伝承通り460年かと言われる名木。“帝釈天で産湯をつかい・・・"と言うから、たぶん寅さんも使ったに違いない御神水。 帝釈堂の横からは、昭和48年に庫裡のあった場所に「鳳翔会館(ほうしょう会館)」を完成させブリッジで繋げていた。手水舎。昭和の時代の作品で切妻式で勾配が柔らかい屋根の形が美しかった。稚児達?が大きな手水鉢を支えていた。 寅さんおみくじは200円。おみくじ筐体にはペラペラのラミネ加工のPOP広告が貼られており、「おみくじの運勢なんて信じない?それを言っちゃ、おしまいよ。」「寅さんのこころに残る言葉 全48種類」との惹句が書いてあった。 改修記念碑。草木供養の碑。【人類は平和で緑豊かな環境で暮らしたいものです。 社会に見られる都市開発が日々と進み快適さ、利便性を求め、実益を優先して様々な建設工事が激増して居ります。此の事は其れなりに意義あるもので御座居ますが、其の都度多くの草木が失われ、やがて地球温暖化に繋がってしまいます。 自然環境は守りたいものです。土の恵みを伝え、植樹する時も自分の心に木を植える事と思い、草木を愛し現在ある緑の保全と小さな緑を広げ緑に覆われた地球を創り出したいものです。 其の様な事を念頭において、建設事業に携わる東京造園業組合員一同は、草木に思いを起こし、 感謝をこめて、心よりの草木供養之碑建設を決意致しました。 なお僭越ですが、社会の皆々様にお呼びかけをして、御一緒に手を取り合って草木の大切さを語り合える場所にもしたいと思います。幸いにも東京都知事石原慎太郎様より題字の揮毫を戴き、その上柴又帝釈天題経寺住職望月日翔様、 望月洋靖様の御厚情により、多年念願であった、緑を大切にするための草木供養之碑建立を達成する事が出来ました。平成十六年六月十八日 東京造園業組合】と。題字を書いたのはこの当時都知事の石原慎太郎氏なのだと。 柴又帝釈天出現由来碑。 【この碑は、安永8年(1779)題経寺本堂改修の時発見した日蓮上人自刻の帝釈天板本尊を後世に伝えるため、弘化2年(1845)俳人 鈴木松什および壇徒 石渡忠右衛門等などが協力し、その由来を記し、併せて帝釈天の功徳を述べている。碑の総高は、1.48メートル、撰文は宮沢雉神遊、書は荻原翬、刻者は窪世昌である。題経寺縁起の整ったものは、明治29年(1896)に作成されたが、本碑は、それ以前における由緒資料として貴重である。葛飾区立教育委員会】と。 水原秋桜子句碑.『 木々ぬらし 石う可ちつひに 春の海』水の偉大さを称賛した句か?秋桜子は高浜虚子に師事し、後に「馬酔木」を主宰した俳人。代表的な句集に「葛飾」があるのだ。帝釈堂からは渡り廊下で祖師堂(本堂)へ繋がっていた。 祖師堂(本堂)。帝釈堂の向かって右に建つ。帝釈堂と同様、入母屋造の拝殿と内殿が前後に並んで建つ。こちらが日蓮宗寺院としての本来の本堂であり、本尊は大曼荼羅。 柴又帝釈天 題経寺の中で、一番古い堂はこの「釈迦堂」。文化・文政期とされているので西暦1800年頃の建造物。当時の建築様式が見られる貴重な建造物。奈良時代作という釈迦如来立像と、開山日栄上人と中興の祖日敬上人の木像を安置。本堂前から二天門方面の境内を望む。 金銅仏の坐像が2体鎮座。 左側が観音菩薩坐像 右側が大日如来坐像。富士親時が檀那となり奉納された観音菩薩像であり、元は富士山頂に位置した下山仏であると。 『納札巴連 納札碑』。 『東日本大震災 犠牲者供養塔』。 南大門越しに本堂を見る。境内では寅さんサミット 2016の会場準備が行われていた。 『人生劇場 青春立志の碑』。【 遺す言葉死生、命ありだ。くよくよすることは一つもない。お前も父の血をうけついでいるのだから、心は弱く、涙にもろいかも知れぬが、人生に対する抵抗力だけは持っているだろう。あとは、千変万化。運命の神様はときどき妙な、いたずらをする。しかし、そこで、くじけるなくじけたら最後だ。堂々とゆけ。よしんば、中道にして倒れたところで、いいではないか。永生は人間にゆるされてはいない。父は地獄へゆくか極楽へゆくか知らぬが、見ろよ、高い山か谷底見れば瓜やなすびの花ざかりだ。父は爛々たる目を輝かして、大地の底から、お前の前途を見まもっていてやるぞ。尾崎士郎】と。 大鐘楼下の西門を境内から見る。 通用門か?車の出入り口として使われているのだろうか? 黄葉した銀杏の葉の奥に再び袴腰付きの大鐘楼が。

2016.12.14

コメント(0)

-

柴又帝釈天へ(その1:柴又駅~帝釈天参道)

少し時間が経過しましたが、都内葛飾区柴又にある柴又帝釈天を訪ねました。上野東京ラインで日暮里で京成線に乗り換え、京成高砂駅で京成金町線に乗り換え。 1駅で柴又駅に到着。駅構内の踏切を渡り改札口へ。 京成金町線柴又駅。駅前にある銅像。歴史上の偉人ではありません。しかし、日本国民の非常に多くの人が知っている人物。そうです。ご存知、車寅次郎。すわなち寅さんの等身大のブロンズ像『フーテンの寅像』。葛飾柴又は寅さんを抜きにしては語れません。 地元商店会と観光客の募金によって建てられたこの像は、またふらり旅に出ようとする寅さんをさくらが呼び止め振り返った姿。ソフト帽をかぶり、腹巻き姿の像は1999年8月に建立されたと。なんでもこの像を設置するため、帝釈天前に募金箱が置かれ、20万人の署名が集まったという。その署名は現在、像の足元に埋められ寅さんを支えているのだと。 山田洋次監督の言葉が刻まれていた。【寅さんは損ばかりしながら生きている 江戸っ子とはそういうものだと 別に後悔もしていない 人一倍他人には親切で家族思いで 金儲けなぞは爪の垢ほども考えたことがない そんな無欲で気持ちのいい男なのに なぜかみんなに馬鹿にされる もう二度と故郷になんか帰るものかと 哀しみをこらえて柴又の駅を旅立つことを いったい何十返くり返したことだろう でも故郷は恋しい 変わることのない愛情で自分を守ってくれる 妹のさくらが可哀想でならない ----ごめんよさくら いつかはきっと 偉い兄貴になるからな---- 車寅次郎はそう心に念じつつ 故郷柴又の町をふり返るのである 1999年8月 山田洋次】。そして来年には妹さくらの像も出来るとの話もあるのだと。 寅さんの足元。「左足を触ると願い事がかなう」ともっぱらの評判。知る人ぞ知る「パワースポット」。左足を帝釈天の参拝客やファンに何度もなでられて、雪駄(せった)のひもの部分がピカピカに光っていた。 葛飾柴又・寅さん記念館入り口の頭上にある寅さん像が、右足の雪駄を落としているのに左足の方は脱げ落ちていないため、『運が落ちない』と。触れば願い事かなう事間違いなしとのことで、私も触って長男夫婦の第一子の母子健康での安産を!!柴又参道案内マップ。 京成金町線の柴又駅で電車を降りてすぐのところから参道がはじまっていた入口には「寅さんサミット 2016」の横断幕がはためいていた。開催は 平成28年11月26日(土)、27日(日)とのこと。【国民的人気映画『男はつらいよ』の主人公“フーテンの寅”こと車寅次郎は、日本各地(時には海外)を旅します。その土地々で恋に落ち、騒動を巻き起こす寅さん。各地の美しい風景と人情がこれを彩ります。寅さんがつないでくれた地域と地域、人と人。映画『男はつらいよ』の世界に広がる風景を、“寅さん”がこよなく愛した懐かしく心温まる風景を、大切に守り、後世に伝えていくことを共に考えていけたら…。そんな思いを胸に、「シンポジウム“まちの音”」や「参加地域の特産品の販売」、「映画『男はつらいよ』の上映」など、各地の魅力と“寅さん”の世界を堪能できるイベントを渥美清さんが亡くなって20年でもあり、葛飾区柴又にて開催する。】のだと。柴又帝釈天を扱った文芸作品は夏目漱石の『彼岸過迄』や伊藤左千夫の『野菊の墓』などにも登場しており、多くの観光客が訪れる地となっているのだ。 ハイカラ横丁。昭和レトロな空間には、数千種類の駄菓子・雑貨等を取り扱っていた。店内には商品の販売だけでなく、懐かしいゲーム機等で遊ぶこともできるようになっていた。そして2Fはおもちゃ博物館。博物館に一歩足を踏み入れると、昭和の子供たちを虜にしたおもちゃがずらり。今はもう製造されておらず、手に入れることが困難な貴重なものばかり。歩を進めると左手には、寄贈 渥美清 と刻まれた常夜燈。 参道前の国分道(帝釈道)と合流する場所には帝釈天王安置と刻まれた大きな石塔が。帝釈天参道の入口を入ったすぐ右手に「映画の碑」が。山田監督の自筆による、映画でお馴染みのセリフ「私 生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯をつかい、姓は車 名は寅次郎 人呼んで フーテンの寅と発します」が石碑に刻まれていた。柴又帝釈天に向かう途中に老舗の雰囲気漂ううなぎ家「たなかや」。駅前から帝釈天まで続く約200m程の帝釈天参道入口。約30軒ある店は、食事どころ、軽食・喫茶、草だんご、くずもち、漬物・佃煮、あられ・せんべい、飴・菓子、土産物店などが並んでいた。いずれも手作りが特徴の店ばかり。手作りの草だんごやせんべいを片手にワイワイぶらぶら帝釈天参りを楽しむこともできるのだ。帝釈天の縁日である庚申の日には、格別の賑わいを見せるとのこと。団子屋や佃煮屋、煎餅屋などが並ぶ下町の商店街は、寅さん映画に出てくるイメージそのもの。高木屋老舗。映画で寅さんの実家とされている、とらや (シリーズの途中からはくるまや) のモデルになった店。 江戸時代から続く和菓子店とのこと。ヨモギの新芽とコシヒカリで作る草だんごは、柴又土産の定番とか。 寅さん、山田洋次監督も通ったという、柴又にある天丼屋「大和屋」。 とらや。『男はつらいよ』の第1作~第4作まで寅さんの実家として撮影された店。草だんごが有名。とらや限定の「焼き草だんご」があるとのこと。右手の代々喜(ヨヨキ)は主に最中(矢切の渡し最中、寅さん最中)専門店。亀家本舗は山門に一番近いだんご屋。寅さん映画のモデルで有名な店であり、先代社長は、寅さん映画にも出演されたと。 ここの旧店舗はとらや(くるまや)のモデルになり大船撮影所にセットとして作られた店と。そして柴又帝釋天山門前に到着。

2016.12.13

コメント(7)

-

天然牡蠣

佐賀県伊万里に住む親友が今年もたくさんの天然牡蠣と栄螺(サザエ)を送って下さいました。 「岩牡蠣」なのでしょう か?やや小粒ですが、殻もごつごつした非常に厚い殻。”ドライバー”と”ハンマー”に軍手で岩と牡蠣の間にドライバーを当て、懸命にコンコンと叩いて収獲された牡蠣なのでしょう。そして栄螺(サザエ)も。 妻が早速匠の技で殻を割り、もちろん生牡蠣として楽しませていただきました。ケチャップと柚汁をかけて。 天然物だけあって濃厚な味。 貝柱の甘みが強いそして磯の香り高い牡蠣。 そして翌日も。 我が夫婦は血液型B型夫婦。「血液型B型は牡蠣に当たりにくい」事をご存じでしょうか?ネット情報ですが「牡蠣を食べてあたる原因になるものは限られています。ひとつめはノロウィルスです。牡蠣にあたる原因として一番多い原因です。2つめが有害プランクトン・貝毒、3つ目が大腸菌腸炎ビブリオなどの細菌によるものです。牡蠣自体に何か含まれているというよりは貝の部分に含まれている細菌やウィルスが体内に入ったときに食中毒を起こします。じつはノロウィルスには血液型で、感染しやすい型と感染しにくい型があるのです。おもしろいことに数あるノロウィルスでもある型は血液型がA型の人には感染しやすいが、B型の人にはまったく感染しない。またはある型はO型の人には感染しないということが分かってきました。このことから同じ牡蠣を食べてもあたる人とあたらない人がいるという謎の要因です。」さらに「ノロウィルスには複数の種類が存在しますが、一般的なノロウィルスにノーウォークウィルスというものがあります。このノーウォークウィルスに限っては血液型B型の人には感染しません。理由としてはレセプターと言われるウィルスがくっつくための結合部位があるのですが、それがノーウォークウィルス用のレセプターがB型の人にはないからです。つまりB型はあたらない!!正確には、ノーウォークウィルス以外の種類は感染する可能性はあるので、B型があたりにくい!!と言えます。」と。 【http://kakigoya.hatenablog.jp/entry/2014/12/25/131749】よりよって我が家は、牡蠣は殻付き生牡蠣に限るのです。 サザエも美味しく頂きました。 つぼ焼きには栄螺を生のまま網焼きに。そして昨夜は焼き牡蠣にて楽しんだのです。Nさん、毎年12月初旬は伊万里の天然生牡蠣を楽しむことが我が家の恒例になっているのです。本当にいつもいつもありがとうございます。そして月末から正月にかけては、次の牡蠣が我が家に襲来するのを、これまた楽しみにしているB型夫婦なのです。

2016.12.12

コメント(1)

-

花柚(はなゆず)の収穫

我が家の横の農園に植えてある「花柚(はなゆず)」が今年始めてたくさんの実を付けてくれました。 5年?程前にホームセンターで 花柚の4~5号ポットに植えてある苗木を購入し植え付けました。この春始めて花を付けましたので、結実を楽しみにしていたのです。花柚は正確にはユズとは別の品種ですが、ユズと香りがよく似ており、料理に使えるため本柚子の代わりに利用可能なのです。価格が手ごろなうえ、若木のうちから毎年よく結実し、木も小型なので家庭でよく栽培される品種。 4~5cmの真っ黄色な実が撓わに付けてくれました。 柚子の実は小振り、色もレモン色で、売られている「本柚子」よりも香りは弱いのですが十分香りを楽しめるのです。 「桃栗3年 柿8年、柚の大馬鹿18年、銀杏の気違い30年」等々いろいろな言い方が昔からある とはネット情報。果物で統一されているものもあれば、「桃栗3年 柿8年、女房の不作は60年、亭主の不作はこれまた一生」という、私にとっては厳しい言い方もあるようです(笑)。椅子に上がり棘に注意しながらも、100個ほど収穫できました。長持ちするように枝も付けて収穫しました。柑橘系の木は、実付きの良い「表年」とそうでない「裏年」を隔年でくり返すそうですから、今年は初めての表年なのだったのしょうか? 早速妻は我が家の蜂蜜で漬け込みました。そして冬至前ですがゆず湯につかりながら、香りを楽しみリラックス出来たのです。

2016.12.11

コメント(0)

-

紅葉狩り(その15):香嵐渓3

紅葉の裏の一の谷駐車場は既に満車状態。 紅葉の真っただ中で、感動で高揚する自分がいた。 黒と赤の世界。赤を貫く幹の黒。 赤の海。 そして一の谷でUターンして吊り橋・香嵐橋を渡り対岸へ。私の前を歩くSさんの足取りはなぜか不自然。Sさんは高所恐怖症で揺れる吊り橋は苦手。そしてこの日から2日後にはこの香嵐橋の敷板の一部に破損を確認したため、橋の通行が出来なくなり、代わりに薫楓橋を利用したとの情報がネットに。現在は復旧しているのであろうが。更に5日後には香嵐渓の園内で、斜面から切り株が落下。参道を歩いていた女性(63)が避けようとして石階段につまずき転倒、顔や胸の骨を折る重傷を負ったと。香嵐橋からの巴川沿いの遊歩道の紅葉。 対岸を戻ると薫風橋が前方に。 薫風橋を渡り、元の遊歩道に戻り、次に香積寺への階段を上がり見下ろすと。ここも香嵐渓の紅葉の人気のスポット。 緑の光も美しかった。 紅葉が進む工程が一目でわかる光景。下から上への色の変化が美しかったのであった。 黄金の世界。 香積寺山門。 山門を潜った境内の紅葉も美しかった。 本堂への階段を上り、山門方面を振り返る。香積寺(こうじゃくじ)本堂。曹洞宗の寺。山号は飯盛山(はんせいざん)。開基は関白二条良基、足助重範の娘・滝野と、孫である成瀬三吉丸基久・基直(成瀬氏の先祖)などで、滅亡した足助氏の菩提を弔うために飯盛山(いいもりやま)の足助氏の居館(飯盛山城)跡に建立された。応永34年(1427年)、白峰祥瑞禅師により開山。寺号は維摩経香積仏国品から名付けられたと。本尊は聖観世音菩薩。境内はお参りする観光客で長蛇の列。我々3人は列に並ばず遠くからお参り。本堂横を通り飯盛山を更に上ると中腹には歴代住職の墓そしてその奥に十六羅漢の石仏が。 足助城主だった鈴木氏五代の墓も現存し、二条良基の死を伝え聞いた滝野が良基の残した装束を埋めたと伝わる「装束塚」も。中腹からは香積寺本堂の大きな屋根が見えた。 開山当時から寺の鎮守としての豊栄稲荷が奉られていた。 そして更に歩を進めると再び紅葉の世界が始まる。 真っ赤に染まった紅葉を楽しみながら、そして息を整えながら一歩一歩進む。 そして漸く飯盛山頂上に到着し、東屋のベンチで一休み。 頂上は柔らかな陽光がモミジの葉を照らしていた。 そして帰路は別ルートで。未だ緑の葉の世界も残っていた香嵐渓には11種類の楓があるといわれており、イロハカエデ・ヤマモミジ・ウラゲエンコウカエデ・オオモミジ・コハウチワカエデなどが多く、楓の葉をひとつひとつ見比べてみるのも楽しいのであった。 中腹のこの場所は、3月中旬~4月上旬ごろにかけ、カタクリの花が見ごろを迎え、見事なピンク色の絨毯を敷き詰めるのだと。太子堂が眼下に。六角形の『太子堂』は、昭和6年に地元宮大工の方々で建てられ、聖徳太子が祀られていると。足助町の聖徳太子信仰の起こりは不明のようだが、色づいたモミジの中に佇む法隆寺夢殿を思わせるような建造物は、風情十分。 そして再び巴川の流れがモミジの幹の合間に見えた。 西町第二駐車場近くの広場にはチンドン屋さん姿と音が。 香嵐渓と赤く刻まれた巨大石。 もみじのトンネルを待月橋に向かって進む。 紅葉鑑賞には陽光が必須条件。 待月橋を渡る人の数もますます増えて。 待月橋から先ほど歩いた三州足助屋敷に向けた遊歩道沿いの紅葉。 再び見事な配色の紅葉。光が当たるとさらに見事な色合い、いや色逢。これも一期一会。 待月橋を再び渡り大混雑の巴川沿いの遊歩道を進み国道420号に出て巴橋を再び渡る。巴橋からの香嵐渓を再び。川面に写る紅葉も美しかった。 曽木公園のモミジと同様にライトアップ時は水面に逆さ紅葉が映り込み美しい別世界を創り出すのでしょう。巴橋には『香嵐渓』と書かれた表示板が。 落部駐車場に向かって国道を歩くと人気のうなぎ屋が左手に。行列のできる人気の鰻屋・『川安』だが、やはりこの日も長蛇の列。私もSさんも別々に、以前この店でうなぎを味わったのであった。時間があれば運転でお疲れのNさんに高級うなぎをご馳走したかったのですが幸運いやいや生憎・・・・・・・。 そして駐車場に戻り、今年の香嵐渓紅葉狩りを終えたのであった。そして帰路へ。時間は13時前。しかし対向車線は行けども行けども渋滞中。渋滞の中にツアー会社の多くの観光バスも。明るいうちにたどり着くのであろうか、それともライトアップ鑑賞が目的のツアーバス? 東海環状自動車道、新東名を利用して順調に車は進む。新清水IC付近からは富士山の雄姿が車窓に。 頂きは既に真っ白。 そして御殿場IC付近から3ヶ所での事故による大渋滞が始まったのであった。なんとか秦野中井ICまでたどり着き、ここで降りる決断をして一般道を茅ヶ崎に向けて進むが、考えることは皆同じで一般道も渋滞していたのであった。何とか茅ヶ崎のSさん宅に到着し、自分の車に乗り換え帰宅。しかしNさんは茅ヶ崎から都内練馬まで更に渋滞と戦ったのであった。Nさん、長距離ドライブ、お疲れ様でした。これに懲りずに来年もご家族の許しをもらっていただきお付き合いの程よろしく!! -------完--------

2016.12.10

コメント(2)

-

紅葉狩り(その14):香嵐渓2

巴川沿いの遊歩道を待月橋(たいげつきょう)に向かって歩く。大きな石と白き流れ。 巴川対岸の紅葉は朝の陽光を待ちわびていた。ここ香嵐渓は1634年(寛永11年)頃に香積寺第11世住職三栄和尚がスギやモミジを手植えしたのが始まりとされ、大正末期から昭和初期には住民のボランティアでモミジの大植樹が施されたのだと。 待月橋の近くの小さな滝。 巴川のこちら側の川辺には既に陽光が射しこみ美しい虹が出ていた。 赤い待月橋を渡る。 多くの観光客が待月橋から写真撮影。何時に出発した方々なのであろうか。 対岸正面の見事な紅葉の色づき。 陽光の射しこんだ対岸の助庵の周囲の紅葉。 そして香嵐渓広場手前の東屋の屋根には枯れモミジが一面に。 この辺りは既に強い陽光が射しこみ紅葉が見事な輝きを見せてくれていた。 広場では猿君がすでに懸命に仕事中。 周囲の山の山腹には白き雲が沸き上がっていた。 檜茶屋付近の紅葉。 三州足助屋敷前の銀杏の黄葉も見事。 三州足助屋敷の藁ぶき屋根屋根に朝の陽光が当たり、茅葺きの屋根が温められて、前日の雨が水蒸気となってモクモクと湧き上がっていたのであった。まるで藁ぶき屋根が呼吸しているかのようであった。 香積寺、三州足助屋敷と刻まれた案内石。香積寺の「香」、山中に発する山気すなわち嵐気の「嵐」をとって昭和5年に香嵐渓と命名されたのだと。イロハモミジ、オオモミジなど11種のカエデが約4000本あると言われており、11月1日(火)から30日(水)までに開催される香嵐渓もみじまつり期間中は21:00までライトアップされているのだ。 再び三州足助屋敷周辺の紅葉を楽しむ。 幻想的な朝の風景。 藁ぶき屋根には銀杏の枯葉が。金箔を散らした如く。 キノコの上に赤きモミジが。 深紅に輝くモミジ。 モミジの奥に白き流れが光る。 巴川の流れが筋状の流れとなる。 青き空には飛行機雲が。 前方に赤いつり橋・香嵐橋が見えて来た。 香嵐橋手前の黄葉も見事。 川面も静かな流れとなり紅葉の木々を映していた。多くの観光客が吊り橋を渡っていた。赤と黄の混沌の世界。絶景の紅葉の谷で、世界で唯一人「山頂音楽家」のシンセサイザー奏者のイザナギ氏が演奏中。白いテントの下から流れ出る安らぎのある穏やかな音楽に多くの人が聴き入っていた。イザナギ氏の演奏の右方向ではCDが販売されていて、緑色のテントが張られていた。モミジの葉は光を通して輝きを増幅。一の谷は、特に赤く色づきのよい紅葉が。そして一の谷駐車場への分岐近くの黄葉を楽しむ。Nさんは買ったお土産を停めている車に置きに落部駐車場へ。待っている間も、この紅葉の姿を見逃すまいとカオスの中で。枯葉も緑の雑草がアクセントになっていた。見事な紅葉にこれ以上の言葉は不要。

2016.12.09

コメント(0)

-

紅葉狩り(その13):香嵐渓1

この日は香嵐渓手前の大渋滞を避けるべく、ホテルを5:30に出発。おかげでまだ渋滞もなく足助大橋を渡る。秋の紅葉シーズンには観光客による大渋滞が引き起こされるため、2010(平成22)年10月には足助バイパスが開通し、狭い足助の町を通らずに飯田方面へ抜けられるようになったのだ。そして落部駐車場に到着。時間は6:35過ぎ。ホテルから1時間という早さで到着。7時過ぎからは大渋滞が始まる事を知っているのは、毎年この地を訪れている事の学習効果。道路下の一ノ谷駐車場も未だ数台の車のみ。落部駐車場裏の山の紅葉。そして一番最初に日のあたる大観音城跡のモミジ見物に徒歩で向かう。途中、庚申堂に立ち寄る。小さな境内には「八万の陽石」と呼ばれる男根形の石造物が。大きさ、太さとも約1メートルあり、県下屈指のものといわれていると。正面に女陰とみられるものも。子宝、下半身の病にご利益ありと。陽石の巨大さに圧倒されながらも、そっと一人で撫でて来ました。豊田市足助町のマンホール。香嵐渓のモミジと巴川に架かる待月橋とたんころりん、そして名物の五平餅が描かれていた。ちなみに町の花は「サザンカ」。たんころりんは竹かごと和紙で作った円筒形の行灯りで町並みを照らして真夏の情緒を醸しだすのだと。 中馬街道「塩の道」として栄えた足助の古い街並みは往時を偲ばせる姿。井筒亀は足助の中心部、三州街道ぞいにある由緒ある店。ウナギやイノシシ、へぼをはじめとした郷土料理が看板料理。「へぼ」とは熊蜂(クマンバチ)の幼虫の煮つけ。皇帝ダリアが生け花に。赤い大きな鳥居を潜る。お釜稲荷。そして中央に巨大な釜が。今から700年程前の昔、一升釜を下げた老人が現れて、占いから予言まで百発百中という能力持っていたという人で、付人がたくさん教えを乞いに来たと。そして持っていた一升釜でご飯を炊いては「さあ、食べなされ」といってどんどん振る舞うが、一こうにご飯はなくならなかったと。村人が不思議に思って尋ねると、「我は、これより三十里離れた山奥に住む平八稲荷である」といって、姿を消してしまったと。それから数百年後、足助の領主・本多淡路守様の夢枕にお告げがあり、淡路守様はこの釜を探し出され、陣屋の裏に祀られたと。南天の赤い実に雨の滴が。そして大観音城跡入口に到着。観音寺案内板。坂道そして階段を上る。眼下に足助の街並みが見えてきた。そして漸く日が射し込みモミジが輝き始めた。そして観音寺の廻りは一面竹林。観音寺 本堂。本堂は、かなり傷んでいて、「倒壊の恐れあり」の看板が。観音寺の創建は不詳だが境内が足助から北東の方角にあたる為、鬼門鎮守の寺院として開かれた。当初は天台宗でしたが宝永年間(1704~10)に香積寺15代住職により曹洞宗に改宗したと。境内は国人領主だった足助氏が築いた足助七城の1つ大観音城の居館だった場所で、寺宝として平安時代後期に製作された木造天部立像が豊田市指定文化財に指定されていると。 本堂右手前には多くの石仏が祠の中に安置されていた。子供を抱いた観音様。そして再び青空をバックの黄葉、紅葉。モミジの下は、赤の世界に変わり顔も染まっていくが如し。今年の香嵐渓の紅葉狩りのスタートとして大観音城跡の紅葉を楽しみ下山。御嶽大神飯盛山の山頂も日射しを浴び、雲が棚引く。石のポストの上には稲わらを束ねて矢が挿してあるものが。足助まつりの鉄砲隊のお守りのしめ縄らしい。太い孟宗竹を加工した植木鉢置き?がぶら下がっていた。民家の前には木製で黒く塗られた灯篭とその中に招き猫やお雛さまが入っていた。猪鍋の店の店先には、猪の皮が吊り下げられていた。ちょっと厳しい光景であったが。街の中程にある地蔵堂。「おびんずる(お賓頭盧)」さんと「だき地蔵」さんが祀られていた。おびんずる様は、お釈迦さまの弟子の一人で、神通力にすぐれていたと。しかし、みだりに世間の人に神通力を用いたため、お釈迦さまの呵責(かしゃく)を受けて涅槃(ねはん)を許されず、お釈迦さまの滅後も衆生を救い続けると。俗に「なでぼとけ」とも言われ、昔から自分の身体のわるいところと、おびんずるさまの同じところを交互に撫でると、よくなるといわれていると。こちらはだき地蔵。干し柿も「塩の道」にはよく似合うのであった。石の道標にある「宗恩寺道」はマンリン小路とも呼ばれている。マンリンとは、左の本屋の屋号が「萬屋」で、当主が代々「林右衛門」と名乗ったため、マンリン書店と呼ばれるようになったと。 足助には小路がたくさんあり、中でもマンリン小路は一番美しい小路。蔵が4棟連なり、奥行きが約50mあまり。蔵の中はギャラリーと喫茶ルームとして利用されていた。壁には蔦が。豊田市役所足助支所(旧足助町役場)があり、その先に再び巴川を渡る橋が。「巴橋」からの香嵐渓。赤い橋が「待月橋」。豊田市役所足助支所前の銀杏の大木。青空の下、真ッ黄ッ黄ッ!! 。足助支所隣は足助八幡宮。足助八幡宮には「足をお守りくださる神様」という立て札が立っていた。ランナー神社とも呼ばれていると。なるほど「足助」にある神社。本殿は、国の重要文化財。1466年に再建されたもので、室町時代の特色が遺されていると。特に、向拝の蝦虹梁の手法は珍しく、とても美しい造り。そして香嵐渓へ向かう小道には多くの出店がズラーと並んでいた。赤い唐辛子の束。魔除けにも使われると。歩いて進むと次々に各種の香りが。香りに負けて味噌田楽を購入し3人で楽しむ。

2016.12.08

コメント(0)

-

紅葉狩り(その12):曽木公園 逆さもみじライトアップ

16:30前に曽木公園に近づくが既に、公園近くの駐車場は満車とのことで係員の指示で第3駐車場にすべり込み、ここから公園まで10分近く歩いて向かう。公園入口付近には既に多くの観光客が暗くなるのを待っていた。我々3人もライトアップ開始の20分ほど前に入園し、暗くなり点灯するのをひたすら待っていたのであった。 そして19:15にカウントダウンとともにライトアップ。人混みの中、なんとかBestに近い位置を確保し、その瞬間をシャッターに。しかし最初の一枚はピンボケ。シャッタースピードや絞りを何度か変えてシャッターを押しまくって漸く1枚。池の静かな鏡のような水面にライトアップされた黄葉のモミジが映り込んでいたのであった。これぞ幻想的な『逆さもみじ』。そして3人はバラバラに公園内を歩き廻り、その美しさに感動しながらも撮影に熱中。ライトが巧みに配置されていて、水面に見事に美しく写り込むような見事な演出配置。じっと水面を眺めていると、まるで水面下に別の世界があるような気分に。2016年のライトアップは11月11日から12月20日までとのこと。 昼間の黄葉とは趣の異なる世界。池の周囲には柵がなく、水面を見つめていると池の中に吸い込まれて行きそうに。 この池にどこかか石を投げ入れる輩もいたのであった。石により、鏡の如き水面は波立ち、波紋が広がり映り込んでいたもみじがゆらゆらと。これも趣があると感じる人もいるのであろうが・・・。係のオジサンが大声で『石を投げ入れるのは止めて下さい』とどこかにいる輩に向かって、しかしこれを繰り返す輩。一度波紋が拡がると4~5分は鏡に戻るまでかかるのでした。 この後も公園内を歩き回りましたが、いずこの場所も幻想的で美しくこれ以外の言葉を持ちませんので、以下はコメントなしで。 文字も水面に映り「曽木公園」と。 そしてライトアップの『逆さもみじ』に気分も高揚しながら連泊のホテルに戻りホテル前の「喰いしん坊太郎」店で夕食の宴。ビールとハイボールを片手に巨大なメンチカツを楽しむ。 ゴボウスティック。 ヘルシーにと? モツ煮も、やはりヘルシーよりは・・・・。 この日も長い1日、そして翌朝は5:30ホテル出発し香嵐渓へと

2016.12.07

コメント(1)

-

紅葉狩り(その11):岩村城下町~山岡駅~道の駅・おばあちゃん市 山岡

岩村城趾を後にし、岩村城下町の中で車を停め散策開始。 現在でも歴史的・文化的なたたずまい・町並みが、枡形や町の中を流れる疎水など、他では見られない城下町。平成10年4月17日には、全国で48番目、岐阜では高山市三町・白川村荻町に続いて3番目に「重要伝統的建造物群保存地区」として選定されたのだ。平成25年3月には電線・電柱の地中化工事が完了し、より一層往時の雰囲気がよみがえったのだと。梅庄商店は洋服店。そして岩村醸造。酒蔵の創業は天明7年(1787年)と伝えられており、当時は岩村藩御用達の運送業を本業とし、酒造業は副業。明治になり岩村藩が消滅したことで酒造りが本業となり、その後大正10年に株式会社を設立、同時に味噌、しょうゆ、みりん、焼酎なども造るようになった。しかし、戦後からは日本酒の専業メーカーとして地域一番の名醸蔵を目指していると。そして酒屋の入り口には大きな茶色の玉が吊されていた。名前は杉玉(すぎたま)または酒林(さかばやし)。その名の通りスギの葉(穂先)を集めてボール状にしたもの。 店の中に入ると銘柄「女城主」の各種の酒瓶が陳列されていた。「女城主」ブランドは、その昔、岩村城主に嫁いだ織田信長の叔母にあたる女性が、城主病没後は事実上の城主として采配を振るった物語にちなんでおり、この歴史を基に昭和60(1985)年の地域おこしイベント「岩村城築城800年祭」をきっかけに誕生したと。平成29年 NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」はこの人物が主人公とのこと。 大きな杉玉のある店構えの一部は築約300年。その店頭より酒蔵まで約100m続くトロッコの線路に沿って歩きながら酒蔵を見学できるのであった。トロッコは、現在でこそ店頭の展示用となっているようだが、20年ほど前までは現役で酒や米の運搬に使われていたのだと。酒の試飲をさせて頂き、まずは酒蔵見学のために奥に進む。岩村の家庭の中庭には「天正疎水」と呼ばれる水路が縦断。江戸時代につくられたのだと。岩村醸造「女城主」の巨大ラベル。 瓶詰め工場。 右の赤い壺は「なんでも鑑定団」に出品したとのこと。鑑定結果2万円?と店員から聞いたと思いますが・・・・。 酒の仕込みにも使用される天然水。私も柄杓2杯ほど飲ませて頂きました。 工場の壁の一部は「なまこ壁」。瓦の目地(継ぎ目)に漆喰をかまぼこ型に盛り付けて塗る工法。その目地がナマコに似ていることからこう呼ばれているのです。土産に「しぼりたて原酒」と「にごり酒(生酒)の720mlを1本ずつ購入。店頭にも巨大な壺が。そして再び街並みを歩き車に戻ったのであった。 松浦軒本店は、岐阜県恵那市岩村町で、江戸時代に長崎より伝わった、ポルトガル伝来のカステーラの製法を、七代に渡り、210余年守り続けている老舗。そして国道363号線を進むと左手に可愛らしい駅舎に立ち寄る。岐阜県恵那市山岡町上手向にある明知鉄道明知線の駅・山岡駅。瀟洒な建物は2016年(平成28年)7月15日 - 山岡駅かんてんかん隣の倉庫として使われていたアケチ1形(アケチ1号)が改装され、山岡駅かんてんかん森の列車カフェとしてオープンしたと。1面1線の単式ホームを持つ地上駅。無人駅。 ホーム前には案山子が並んでいた。この時期恒例のかかしコンテストが開催されていた。設置・審査期間:9/13~11/29とのこと。私のお気に入りの案山子。 33番を投票箱に。 駅の裏手に、以前、この鉄道を走っていた「レールバス」が保存されかんてんかん森の列車カフェに。 そして更に車を進めると道路脇に多くの支柱が置かれていた。旅友からここで寒天乾しが行われているのではと。 この後立ち寄った道の駅にあった写真。山岡町は、恵那市の中西部に位置し、北に三郷町と南に明智町の間の町。冬は晴れた日が比較的多く、朝晩の寒暖の差が大きいことから細寒天が有名とのこと。田んぼに支柱を立て、この上に棚を置き寒天を天日干しするのだ。 曽木公園に向かっていると、霧が出て来て 「道の駅・おばあちゃん市 山岡」というところに車を駐め、休憩。 小里川ダム湖のおりがわ湖畔案内図。巨大な木製水車のモニュメント。直径24mの巨大な水車が水の力だけで回っていた。その迫力に圧倒される。小里川発電所の完成により廃止された水力発電所に使用されていた石造アーチ橋「興運橋」が移設保存されていた。3連の石造アーチ橋であり、水没するので移築したものらしい。見上げるとその巨大さが解るのであった。 日本一の水車と。そして水輪の材質は杉であるとのこと。 水車塔(柱脚)の高さは14.15m。 私も水車の近くにあった「幸せの鐘」を鳴らしてきました。 ますます霧が濃くなってきた。 霧の中、おりがわ湖にかかるつり橋を渡る。中央付近からおがわら湖を眺めるが一面の霧で水面は全く見えず引き返す。 そして道の駅内に。この道の駅は『豊かなむらづくり全国表彰』で農林水産大臣賞を受賞したと。はちみつを発見。我が家と同じ百花蜜。 岐阜美術館で開かれている「ジャパン・ビューティー」展のポスター。『今も昔も永遠のテーマである女性美。今の私たちの「キレイ」「かわいい」はいつ、どこで生まれたのでしょうか。江戸時代に描かれた浮世絵の美人画は明治以降、様々な価値観が変化する中で近代の「美人画」へと発展していきました。本展は、浮世絵コレクターで知られる中右瑛氏の主導で形成された「朝比奈文庫」コレクションから、明治・大正・昭和の美人画の変遷を辿ります。上村松園、鏑木清方、伊東深水、竹久夢二ら美人画の代表作家のみならず、幻の画家、知られざる画家たちまで約80点をご紹介します』と。この絵画は、栗原玉葉作《朝妻桜》 大正7(1918)年。 道の駅を後にして曽木公園の逆さモミジの見学に向かう。霧の中から高架橋が姿を現した。

2016.12.06

コメント(0)

-

紅葉狩り(その10):岩村城趾

狭い山道をNさんの巧みな運転で上り、岩村城出丸跡の駐車場に到着。岩村城は(財)日本城郭協会が認定する「日本百名城」に選定された山城。岐阜県内では岐阜城と岩村城跡の2ヶ所のみが選定。私もこの岩村城へは、2014年4月に「日本百名城」スタンプラリーでスタンプGETにレンタカーで訪れたのであったが、この様に本丸近くまで車で上がれる事を知らずに岩村歴史資料館のみを訪ねて本丸散策せずに帰ってしまっていたのであった。本丸周辺の石垣は“東洋のマチュピチュ”と呼んでも相応しいほど、遺跡をもイメージさせる壮大なつくりで、城マニアが感嘆のため息をもらすほどの石垣が、今も、当時の面影を偲ばせていたのであった。 本丸隅のモミジも黄葉の真っ盛り。“岩村城は、大和の高取城(奈良県)備中の松山城(岡山県)と並ぶ日本三大山城の一つに数えられる名城。城は江戸諸藩の府城の中でも最も高い所(標高717m)に築かれ、高低差180mの天嶮の地形を巧みに利用した要害堅固な山城で、霧の湧き易い気象までも城造りに活かされており、別名「霧ケ城」とも。この城が名城と言われる由縁は、単にその規模と大きさだけでなく、その永い歴史に由来。1185年(文治元年)源頼朝の重臣「加藤景廉(かとうかげかど)」がこの地の地頭に補せられ創築されてから、鎌倉・室町の300年間、戦国の100年間、更に江戸期の300年間に亙り城と城主が連綿と続き、明治に至り廃城令で廃城されるまで、連綿と存続したのだ。700年間に及ぶ城の歴史は、日本の城史にも例を見ないもの。岩村城案内絵図。 車を降り散策を開始すると岩村城の敷地内の15カ所に写真の如き看板が立っていた。看板のQRコード(二次元コード)をスマートフォンで読み取ると、岩村城をCG(コンピューターグラフィックス)で再現し、音声ガイドも流れるのだ。今は石垣が残るだけになった名城をしのぶツールとして人気を呼んでいると。私もIPONESを取り出し早速。1番目のQRコード看板は「追手門・三重櫓(やぐら)・畳橋」とのこと。取り外し可能な畳橋の先に3階建ての立派な追手門のCGが現れると。そしてこの2番目の「出丸から本丸を望む」では現存する石垣の上に威風堂々と建つ本丸の姿が再現されているのであった。15番目の看板まで、リアルな画像とともにスマホの音声をオンにすると100〜130文字分のナレーションも流れ、建物の役割や築城の際の工夫が分かるようになっているのであった。六段壁の異名を持つ本丸虎口の石垣。棚壇状に6段も積み上げられたこの石垣は岩村城を代表する景観。一番奥の高石垣が下まで伸びていて、その前に2段目の小さな石垣が前面を支えるように追加されていることが分かる。上に積み上げたのではなく、前に積み足したという感じ。 出丸から二の丸方面へと進む。帯曲輪の周囲は南側は土のままだが、出丸のある西側は石垣でぐるりと巻いてあった。このまままっすぐ石垣に沿って進むと、二ノ丸と本丸の間の細い通路へつながるのだ。幅数十mに渡って、高さ5mほどの石垣が2段積上げられているが、奥の方になると下の段がなくなり、一気に積上げられた文字通り「高石垣」になっていた。岩村城本丸城壁を見上げる。この上が岩村城本丸跡。石垣には色とりどりの落ち葉が美しい光景を創っていた。回りこむと石垣をかき分けていよいよ本丸に。ここにはかつて本丸と二ノ丸を繋ぐ長局埋門(ながつぼね うずみもん)があったと。今見えている石垣全体の上にかぶさるように大きな櫓が乗せられていたという。また門柱を載せていた礎石とそのホゾ穴もハッキリ残っていた。埋門を左に折れ更に進む。 この埋門のクランクの中に3つも門扉が設けられていたと。埋門の奥にはもう1重の石垣があり、その上が本丸になる。その入口はかなり狭いものだった。古絵図で言う、二重櫓の裏あたりに描かれている小道であろうか。岩村城には結構面白いエピソードがあるのだ。ここの城は元々武田家の城であったが、いろいろあって信長の叔母であるおつやの方が城主となった。ところがある日、武田信玄の軍が岩村城を攻撃。おつやの方は籠城してこれに持ちこたえたのであった。そんな中、武田軍から「おつやの方を自身の妻に迎えること」を条件に、無血開城の提案が提示された。おつやの方はこれを受け入れ、岩村城は武田家のものになったのだと。本丸下には真っ赤なモミジが。 付近は霧が多く発生するため、別名・霧ヶ城とも呼ばれていると。本丸からの眺め。これは確かに天空!折しも前方の山々には霧が発生しており、岩村城は霧ヶ城とも呼ばれる事を実感したのであった。東曲輪側からの本丸入り口。 東曲輪方面。 本丸があった場所は広場の如き風情。本丸南東部には、昇龍の井戸 と書かれた櫓に収まった井戸があった。古絵図には描かれていないという。名称の詳細等は不明。その脇に、本丸東側の東曲輪へ出る小さな門があったと。本丸 説明板。図 左上の小さな門から入ってきた。図の上側には虎口、図の左下には二重櫓の脇に埋門が描かれていた。岩村城跡と書かれた木柱碑。パンフレットの写真によると、この左側に「岩村城址」と書かれた立派な木の看板と、菱櫓のところにあったカラーの図入りの説明看板があったようだが、なぜか無くなっていた。霧ヶ城史蹟案内 という機械を発見。左側の料金BOXに100円を入れると奥に設置されたスピーカーから大音量で音声案内が流れる仕組み。同行のN氏が100円入れてくれ、しばし拝聴。演歌が流れ、女性が朗々と岩村…いや霧ヶ城の歴史を語り上げるのであった。自動案内機の奥には、岩村城歴代将士慰霊碑と、岩村城址の説明板が黄葉したモミジを背景に立っていた。このあたりは二重櫓が建っていた跡のようだ。 岩村城址 説明板。東美濃という、織田氏と武田氏の領国の境目に位置した岩国城は、両氏の領国争いの舞台となったようだ。例の女城主伝説も、そんな時代変遷の中の一場面。明治の廃藩置県で城が取り壊しになったと。これは現存する貴重な城以外、共通すること。昔は城がそこら中にあったのだが、現代になり、ここまで価値が高まるとは当時の人は思いもしなかったのであろう。今の建物もいずれ未来はそうなっていくのかもとやや感傷的に。真に高石垣。ここから転落する観光客の子供は今までいなかったのであろうかと・・・。 出丸は、本丸の南西の防備を担う重要な曲輪で、2棟の二重櫓、3棟の多聞櫓で厳重に固められていたと。二重櫓の一つは時を告げる太鼓が置かれた太鼓櫓であった。また多聞櫓は大工小屋として使われるなど、平時には城の維持管理を担う櫓であった。更に帯曲輪とは土橋で繋がっており、周囲は切岸(削って急斜面にしたもの)のようだ。出丸は駐車場として使われていて地面は現代的にならされていた。往時は本丸南西防衛の拠点ということで他の曲輪と同じく周囲は土塀および櫓等で防衛されていたとのこと。復元された出丸の氷餅蔵(籠城に備えて氷餅を貯蔵していた)が奥に見えた。現在は休憩所 兼トイレとして使われていた。そして下に降りると休憩所には歴代城主の名前が。鎌倉幕府の征夷大将軍源頼朝の重臣加藤景廉の長男遠山景朝が築き、その子孫の岩村遠山氏が戦国時代に至るまでこの地を治めたのだ。 その後武田氏→織田氏→森氏→田丸氏→徳川氏→丹羽氏と続いたのであった。誰が言い出したか日本三大山城の1つと言われる岩村城跡。奈良の高取城跡の立派な石垣群にも負けず劣らず素晴らしいものであると旅友のSさんから。私は高取城趾本丸へは未登頂なのである。整備が行き届いているのもあるだろう。私有地とのことだが、ぜひ手付かずの二ノ丸も整備を進めてもらいたい。岐阜県の東のほうにあり、なかなか行きづらい場所ではあるが、ぜひ機会を作って違う季節(新緑など)に、郡上八幡城とその街並みとともに、再訪したいと強く思わせる立派な城跡なのであった。

2016.12.05

コメント(0)

-

紅葉狩り(その9):飯高観音

曽木公園の紅葉のライトアップを見ることを決断したが、それまで時間があるので花白温泉を楽しみ、続いて岩村城址を訪ねることとし車を走らせる。途中『飯高観音』の表示板が道路脇に増えて来たので急遽立ち寄る事とする。 日本三大観音の一つで、山岡町のこの妙法山萬勝寺に祭られているのだ。厄除け、災難除けの観音さまとして、近郷の尊信を集め、東濃地方で初詣といえば「飯高観音さん」と名が挙がるほど、この辺りでは有名とのこと。本尊は千手観世音菩薩で天台宗四祖(比叡山三世)慈覚大師の作と伝えられ、出身の東国へと下る道すがら、幾度もこの辺りを通ったことが想像できるのだ。仁王門手前には歴史を感じる鐘楼が。仁王門には石彫りの仁王像(二王像)=金剛力士像が一対。燃え盛る火の描写も、そして表情も強い迫力。仁王門左(向かって右側)には阿形像。像容は上半身裸形で、筋骨隆々とし、阿形像は怒りの表情を顕わにしている。口を開けている阿形は私達に、心の目を開けと教えているのだ。全てのものの真実、つまり、生滅変化する仮の姿の奥にあるありのままの姿をよく見て、宇宙の真理を悟らねばいけないということ。 仁王門右(向かって左側)には吽形像。吽形像は怒りを内に秘めた表情。口を閉じている吽形は、煩悩による一切の悪魔を遮断しなさいと教えている。この二つは、+と-、陰と陽のように、それぞれだけでは働けないけれども、両者が1つになった時にいろいろな働きが発揮される。それが阿吽の呼吸というもの。「金剛力士」の「金剛」は、帝釈天がいつも「金剛杵(こんごうしょ)」という煩悩を滅ぼす武器を持っているところから。 仁王門の横には『飯高山 観音霊場』と刻まれた巨大な石も。 気を引き締めて山門をくぐると、まっすぐストレートに続く石畳が。その両側は、日本庭園の如く砂利が敷かれ、砂紋が描かれ、その風景に目を奪われた。柘植の木が刈り込まれ、鶴と亀の姿が白砂利の上に 奥に本堂そして手前に枯山水の小さな岩が。 ゆっくりと回る水車。 そしてその下の池では多くの鯉がのんびりと泳いでいた。 こちらにも柘植を刈り込んだ羽を広げた巨大な鶴?が。 本堂の扁額には『萬勝禅寺』と白い文字で書かれていた。 観音堂へと一直線に参道、その間に灯篭と仏像が。 白寿観音菩薩像、そしてその横には水子観世音菩薩像と書かれた幟が。観音菩薩像。 観音堂への階段を上る。 丹波鞍馬石の最大級の板石、4m70cm×4m50cm×60cm重量17トンに約2年かけて、釈迦三尊仏を磨崖仏風に彫り上げたと。 大きな手水舎。 そして手水の作法も説明されていた。 観音堂へ。慈覚大師円仁の作と伝えられている本尊の千手観世音菩薩の他、不動明王(不動院)、普賢菩薩(狐月坊)などの仏像が祭られていると。横桁の両側には獅子の形をした木鼻が。こちらも思わず見入ってしまう。龍と同じような迫力がありつつも、口元から穏やかな表情にも見えるのが魅力的。 見事な透かし彫りに感動。 目を引くのが龍の彫刻。舌を出したその表情。今にも本当に動き出しそうな、声が聞こえてきそうな、そんな躍動感。十三重石塔。 大念珠を回し参拝。 境内の池、これが「機子ヶ池」であろうか。チョット浅いから違うのだろうか。「機子ヶ池」には次ぎのような伝説が伝えられているのだと。 昔、機織がとても上手く美しい娘が、鷹狩りで当地を訪れた殿様が見初められ側室に迎えようとした。娘は固く固辞した為、殿様は面目を潰され、一族に重罪を科すと命じた事で娘は思い余って「機子ヶ池」に身を投げたと。境内の坂道には本尊の『南無千手観世音菩薩』の幟が並んでいた。伝移築御殿茶室(飯高観音茶室)。境内には岩村藩主松平乗棄が宝永年間(1704~1710年)に岩村城の場内に建てたと伝わる茶室「月」が移築されていた。『臨済宗 妙心寺派 飯高山 萬勝禅寺 飯高観音』と刻まれた石柱。境内横の道路脇の池の周りも紅葉中。 墓石が一基ひっそりと。この池が先ほどの「機子ヶ池」であろうか。そして可愛い赤い実の下には可愛い水滴が。 寺務所で御朱印を頂きました。

2016.12.04

コメント(0)

-

紅葉狩り(その8):岐阜・土岐市曽木公園→花白温泉

旅友のSさんが、小原 四季咲き桜鑑賞の観光客から曽木公園の紅葉が見事であるとの情報をもらったので、急遽そちらに向かうことに。岐阜県南東部、愛知との県境にほど近い土岐市曽木町に位置するこの曽木公園は、隠れた紅葉の名所として人気のスポット。「飛騨・美濃紅葉33選」にも選ばれているのだ。駐車場に入る頃には雨がひどくなり、車の中で30分以上待機し雨の止むのを待つ。運転手のNさんはややお疲れ気味か?小さなイビキも。そしてようやく雨が止んだので3人で曽木公園の紅葉鑑賞をスタート。 曽木公園には多くの出店が。 入口で、もみじライトアップ事業協力金200円を大きなガラス瓶に入れる。 東海地方を代表する愛知県の紅葉名所「香嵐渓」から車で1時間の距離なので、両方楽しみたいという多くの観光客が訪れると。様々な色のモミジが。 雨上がりのためか人の数も少なかった。 公園には多数の池が造られ、池に紅葉ライトアップが映り込んで「逆さ紅葉」になるので、幻想的な美しさになるのだと。 緑のモミジも残り赤の紅葉の見事さをバックアップ。 そしてこちらは深紅のモミジ葉。 公園内の小川は先ほどの雨が強い流れになっていた。 池に紅葉する木々が映り込んでいた。ライトアップの逆さモミジが楽しみなのであった。 銀杏は葉を落として地面は黄色の絨毯に。 各種の広葉樹の実が展示されていた。 雨に濡れたモミジ葉が光っていた。 モミジライトアップの案内板にも工夫が。 毎日カレンダーの日日、曜日を直すのであろう。大きな葉の楓?。 雑草の上に落ちたモミジ葉も見事な美しい絵柄に。 こちらは黄葉。 緑から黄色そして赤に。 赤を背景に白のサザンカの花。 黄色から赤への色のうねりが。 再びモミジ葉の最後の輝きを雑草の緑が手伝う。 公園と言うより山中の渓流の如し。 話し好きのオバチャン二人連れとの一期一会のしばしの歓談を終え夕方以降のライトアップ開始まで別の場所の観光に向かう。最初に訪ねたのは『花白温泉』。明智鉄道の花白駅前にある日帰り温泉施設、国道363号から少し入ったところにあった。 温泉入口横には「お薬師様と花白温泉」に関する次の説明が。『天明の大飢饉(1782~1786)では、洪水や地震等の災害に凶作が続いて、日本中に疫病が流行しました。その当時このお湯によって病が全治し多くの方の命が救われたそうです。感謝の意をこめて、寛政3(1791)年に疫病平癒のお薬師様が建立されました。大きな桶にお湯が青々と溜まり、白く美しい湯の花が浮いていたことから花白という地名が生まれたそうです。』岐阜県恵那市といっても、この温泉のある旧山岡地区は、恵那市街と大正村を結ぶ明智鉄道がとおっており、「花白温泉」という駅前にこの温泉があった。明智鉄道・花白温泉(はなしろおんせん)駅のホーム。 施設外部には「エネルギーの地産地消」と評して、間伐材等利用した薪ボイラーが稼働していると大きく謳っていた。確かに施設と駅の間に立派なボイラーが設置されており、駐車場の奥には大量の木材がストックされていた。花白温泉正面入口。玄関のドアを開けると正面にフロントがありここで入浴料540円を支払い温泉に向かう。小さな温泉だが、寛政3年(1791)から200年以上の歴史がある温泉とのこと。脱衣所内部には壁には大きな成分表が。成分表によるとラドンととフッ素で温泉法をクリアしている温泉であることが確認出来た。pH =9.5とアルカリ泉でありややヌルヌル感あり。温泉利用湯船と白湯利用湯船の湯船が2つと分かれていてどちらもコンパクト。温泉の浴槽は、どちらも3人程で一杯になりそうなサイズで、そして洗い場は6人分で露天風呂はなかった。ほとんどの時間が3人の借り切り状態にてゆっくりと温泉を楽しんだのであった。そして外に出ると温泉の横には寒天大釜風呂と書かれた巨大釜が置かれていた。昔、寒天工場で使っていた寒天大釜を利用したこの五右衛門風呂で、子どもらは友達と一緒に冷えた体を温めて疲れを取り遊んでいた事もあったのだと。そして何と送迎バスも完備していたのであった。

2016.12.03

コメント(1)

-

紅葉狩り(その7):小原 四季咲き桜

紅葉狩り二日目は天候が悪いため、急遽香嵐渓への紅葉狩りを諦め愛知県豊田市川見町 にある小原 四季咲き桜を見に行く。途中、国道355号線を利用して矢作川に沿って車を走らせる。東海環状自動車道の矢作川を渡る勘八橋(かんぱちばし) 鋼逆ローゼ橋。 そして道路沿いに廃線の如き線路があることに気がつき車を停める。名鉄三河線は2004年4月1日には両端区間(西中金駅 - 猿投駅間、碧南駅 - 吉良吉田駅間)が廃止されたとのこと。 ここは廃線となった西中金駅 - 猿投駅間の三河広瀬駅。線路横には四季咲き桜が開花を始めていた。 この名鉄三河線旧三河広瀬駅駅舎・プラットホームは国・登録文化財になっているのであった。切妻造鉄板葺、平入の木造平屋建。東半に開口部を広くとる開放的なつくりの待合室、西半に駅員執務室等をあてる。外装は下見板張で、腰は厚手の目板を打つ独特なつくり。 そして更に車を走らせ、小原 四季咲き桜の手前の豊田市雑敷町家ノ本にある樟茶屋横の無料駐車場に車を停め、四季咲き桜鑑賞に徒歩で向かう。樟茶屋の店主が始めた別の茶屋は閉店した模様。 川見四季桜の里に到着。ここ小原の四季桜は、豊田市小原北町の藤本玄碩という医師が文政年間内の始めに名古屋方面から苗を求めて、植えたのが親木となって、広まったものとのこと。 桜の淡い色合いと紅葉の鮮やかな赤色とのコントラストは目の覚めるような美しさ。空が晴れていればもっともっとピンクが映えるのであったが。 田代川沿いのモミジの紅葉も負けじと。 山の紅葉と重なって、桜と紅葉の見事なコラボレーション。 四季桜は、秋に満開になる珍しい桜であるが春にも咲くがが秋よりかなり少ないと。 ここ小原では、紅葉というか四季桜のシーズンに「四季の回廊」と命名されたおススメの散策コースを設定してくれているのだ。 モミジも負けじと真っ赤に。 マメザクラ×エドヒガンの種間雑種と思われ、一重五弁の白や淡紅色の花をつける。花の大小や花弁の形、樹形などに特徴があり、全国でも非常に珍しいのだ。 山一面の桜を見上げる。お祭りの時に子供達が食べる綿菓子の如き四季桜。 田代川の流れとモミジも風情十分。 雨に濡れた一重五弁の四季桜。 川見四季桜の里 案内図。ベンチで休憩し、おでんを楽しむ。蒟蒻、大根、卵の三種を練りカラシたっぷりで。 薬師寺下の斜面は紅葉の別世界。 青空を背景の四季桜の写真セットが販売されていた。 快晴であればこの様に・・・・。川見四季桜の里の横の紅葉の山の上に『瑠璃光山 薬師寺』が。薬師寺の屋根は神社の様な宝形造りで、蝦虹梁は、欅一本彫りの立派な龍の透かし彫。柿ヶ入沢散歩道の紅葉を楽しむ。 赤、黄色、緑、白の競演。こちらも。高級一眼レフカメラをかまえる旅友のSさん。 そして駐車場に戻る途中、川見四季桜観光の団体グループが傘をさしながら山の斜面を登っていた。 樟茶屋に立ち寄るのは毎年恒例。 店内には多くの海外観光写真が展示されていた。 店主ご夫妻は五平餅の準備を懸命に。 これも恒例の、この店の珍しいひょうたん形の五平餅を楽しんだのであった。 そして来年もと・・・小原を後にしたのであった。

2016.12.02

コメント(1)

-

紅葉狩り(その6):郡上八幡城

車は日本三大踊り「郡上踊り」日本一美しといわれている郡上八幡の城下町を走る。 前方に安養寺の山門が見えて来た。安養寺は康元元年(1256)近江佐々木氏が親鸞聖人の直弟となり、名を西信と改め、同国の蒲生郡に堂を建て安要寺とし、後美濃安八郡大榑村に転じ、第八世蓮如の命により安養寺と改めたとのこと。 そして山を登り始めると紅葉が道路の前方、左右に広がり始める。 駐車場に車を止め、郡上八幡城の散策開始。上方に郡上八幡城の天守が見えて来た。 駐車場の建物の白き壁の開口部からの紅葉も見事。 郡上八幡城案内図。 紅葉の色のアンジュレーションが美しいモミジを発見。 更に天守閣に向かって進む。 そして再び天守閣が。 低く雲が棚引く郡上八幡の街並みが眼下に。 力石。遠藤慶隆が八幡城復帰後に八幡城を改修した節に、城下吉田川から人夫が川原石を背負い上げたと。その中で剣村(現大和町)の通称赤髭作兵衛なる者が1m×75cm、約350kgの大石をひとりで背負い上げたと。普請奉行がその力量を深くほめたたえたとたんに彼はその場で倒れて息たえたと。普請奉行はこれを哀れんでこの石の使用を禁じたと。昭和8年に模擬城の建設にあたり放置されていたこの石をこの場所にに安置していると。そして郡上八幡城の天守閣が完全に姿を現す。現在の天守は、大垣城(当時国宝であったが昭和20年大垣空襲で焼失)を参考に昭和8年(1933年)模擬天守としては全国的にも珍しい木造で造られた(本天守は現存する木造再建城としては日本最古となる)と。櫓と天守との大きさバランスが逆転して見える、格好のビューポイント。 城を守る小さな社。街並みと遠くに高架橋が。 そして郡上八幡城入口の郡上八幡城本丸門へ。 天守閣。明治4年、廃藩置県とともに廃城となった城は、翌年から石垣を残してすべて取り壊されることに。優雅な破風をもつ現在の4層5階の天守閣は昭和8年(1933)に大垣城を参考に模擬天守閣として2つの隅櫓と高塀とともに全国にさきがけて再建。石垣は古い石の上に新しい石を積み増したのが理解できるが、しかし全体的に画になる佇まいの城。妙に鋭角な石垣と土塀がユニーク。天守閣下のおよしの祠。八幡城築城のときにお城の為に、人柱として身を捧げた庄屋の娘でおよしという人の霊を祀って有る祠であると。美しくのどかな雰囲気のこの城にも過去には悲しい物語があったのだ。 天守閣内に入る。初代城氏、遠藤盛数の子、遠藤慶隆が「姉川の戦い」で実際に着用したと伝えられている鎧。 郡上八幡城のジオラマ。 再建された城でありながら、司馬遼太郎氏はその著である「街道をゆく」の中で「日本で最も美しい山城であり、隠国(こもりく)の城。」と評されるに至っていると。天守閣から郡上八幡城本丸門方向を見る。郡上八幡城は5氏19代にわたり治められたのだ。永禄2年(1559)、盛数が東氏を滅ぼし、八幡城の基を築いた。2代慶隆のとき、秀吉の不興を買い、加茂郡白川1万3千石に左遷されたが、八幡城の戦いの後、郡上に復帰。常友の時、城下町が整備された。その後、常春が11歳で家督を継いだが、23歳で病死し、常久が4歳で藩主となった。常久はお家騒動のなか7歳で夭折し、郡上領2万4千石は幕府に没収された。しかし、幕府は、遠藤家を惜しみ、大垣藩戸田氏の胤親を養子に1万石を与え転封させ、近江の国三上遠藤として幕末まで続いたのだと。そして元禄5年(1692)遠藤氏移封の後、2代城主井上正任が常陸の国(茨城県)笠間城主から郡上城主として入部。正任は入部後1年をたたず、二男正岑が家督を継いだ。井上氏は郡上在住5年で、丹波の国(京都府)亀山城主に移封された。正岑は郡上移封後、若年寄、老中と権力の座にのぼりつめました。とくに、8代将軍吉宗の就任には大きな役割を果たしたのだと。 山内一豊の妻「千代」は、弘治2年(1556)、初代郡上八幡城主遠藤盛数の娘として生まれた。千代が3歳のころ、盛数は病死、母の再婚、義父の敗北、流浪。波乱の時がはじまる。やがて千代は、縁あって尾張の一豊に嫁ぐ。一豊は信長、秀吉、家康に仕え、最後には土佐24万石の大名に出世。その影には、千代の内助の功があったと。信長の「馬ぞろえ」や関ヶ原前夜の「傘の緒の密書」の逸話は有名。 朝霧に浮かび上がる八幡城が【天空の城】として話題になっているのだ。これはポスター写真をカメラに。天守からは、360度、遮るものもなく、素晴らしい景色。 東方面の街並みと吉田川。 郡上市総合スポーツセンター (Gujo City Gymnasium )60mスパンの鉄骨アーチの上に12組の30mスパンの丸太トラス梁を乗せたドームであり、樹齢300年の天然檜丸太を600本も使用していると。トラス梁が弓月形で舟に見え、それが合わさってドーム(円蓋)を構成しているため、別名を「月舟蓋」と名付けたと。ドームの形と質感が消防士のヘルメットに似ていると感じたのであったが。千代の知恵 賢者の心得 十か条が色紙に書かれ貼られていた。旅友、同行のクマチャンはこれを忘れてなるものかと必死にカメラに収めていたのであった。成果は如何に?そして俳優の『大谷亮介』を発見。テレビ朝日系の『相棒』の三浦信輔役で有名だが今年の8月23日に話題になった人。BS朝日「歴史ミステリー 日本の城見聞録」の郡上八幡城の撮影中に遭遇したのであった。全国の城を旅しながら人間ドラマと歴史ミステリーを識者たちの解説を交えて解き明かして行く城案内人の一人がこの大谷亮介 。放映はいつなのであろうか楽しみなのである。 そして天守閣を後にし駐車場に戻る途中の紅葉。 首洗い井戸跡。「関ヶ原の戦い」で討ち取られた武士の首についた血や泥を、首実検のために洗い清めるために使用された「首洗いの井戸」と呼ばれた井戸跡。一方通行の下り線用道路の先にあった城山公園で車を停めて散策。山内一豊と妻の像。賢夫人として名高い山内一豊の妻千代については近江国坂田郡、若宮喜助の娘という説が定説。しかし、郡上では古くから初代八幡城主・遠藤盛数の娘と伝えられていた。郡上には東家系図・遠藤家 系図などがゆかりの寺院・家に伝わりその中には明らかに遠藤盛数の娘・慶隆の妹が山内対馬守(一豊)室(奥様のこと)と記されていたと。 見性院は、戦国時代から江戸時代にかけての女性で、土佐国土佐藩初代藩主、山内一豊の正室である。本名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない。夫に馬を買わせるために大金を差し出した話や、笠の緒文などの様々な逸話で知られ、良妻賢母の見本とされる。正式な法号は見性院殿且潙宗紹劉大姉。 城山公園は今が盛りの紅葉のピーク。 あくまでも赤いモミジ。 黄色と赤のBEST MIX。 地面に落ちたモミジ葉も風情十分。 木の下は一面赤の世界。 そしてこの日の観光を終え、愛知県東岡崎のホテルにチェックインしたのは18:30過ぎ。そしてこの日の反省会にホテル近くの『世界の山ちゃん』へ。ビール片手に何本でも食べたくなるおいしさ『幻の手羽先』をあっという間に。 たこぶつ、卵炒めと次々に。 そして長い一日の仕上げは雑炊をお腹一杯に。

2016.12.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 英語のお勉強日記

- これが、多くの人がアルトコインを諦…

- (2025-11-19 21:36:48)

-

-

-

- 楽天トラベル

- 12/1(月)12:59まで!楽天トラベル「B…

- (2025-11-19 20:00:06)

-

-

-

- ★☆沖縄☆★

- 沖縄の産業まつりへ🌺子どもたちと見…

- (2025-11-03 21:57:49)

-