2014年09月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

ネットのデマ情報を信じるバカ政治家

御嶽山被害拡大は「火山観測」仕分けた民主党のせい? 早とちりで「仕分け人」勝間氏がとばっちり御嶽山の噴火による被害拡大が、経済評論家の勝間和代氏のバッシングに発展している。2010年に行われた火山観測事業の事業仕分け時に、勝間氏が「大規模噴火は数千年に1度なのに24時間の監視が必要なのか」と指摘したことに合わせ、御嶽山が仕分けによって常時監視の対象から外れたなどの誤解が広がっているためだ。(中略)この発言は、2010年7月6日付の朝日新聞も特集記事の中で取り上げていた。加えて記事の後半部分には「長野県と岐阜県境で79年に有史以来初めて噴火し、91年、01年にも小規模な噴火を繰り返している御岳山でさえ、観測強化の対象から外された」という一文があった。この記事の記述などをもとに、インターネット上では御嶽山が噴火した2014年9月27日以降、「事業仕分けがなければ、今回の大規模被害は防げたのではないか」という見方のもと「民主党叩き」「勝間叩き」が巻き起こった。勝間氏のツイッターアカウントにも「あんたの仕分けが無ければ助かっていた可能性のある命が失われたのに」「あなた方の仕分けで人死にが出たことについて、道義的責任は免れないと思います。コメント下さい」といった非難や疑問の声が寄せられた。加えて自民党の片山さつき参議院議員も28日、長野県の某町村長との話として「22年の民主政権事業仕分けで常時監視の対象から御嶽山ははずれ、政権奪還後漸く予算共々少し戻せたが、この状態では『予知困難』と気象庁も連絡会も言うだろう」などとツイート。事業仕分けによる御嶽山への影響を強調した。ところが朝日新聞の記事を通して読んでみると、多くの人たちが指摘している点が誤解であることが分かる。「御嶽山が観測強化の対象から外された」という記述の前には「文部科学省は08年、大学が観測している全国の33火山のうち、活動が盛んな16火山で観測を強化する方針を打ち出した。残りの17火山については大学の裁量に任せ、支援はしない」という話が書かれているのだ。気象庁の火山観測は同庁だけで完結するのではなく、大学等研究機関や自治体、防災機関などからのデータ提供によって補われている。つまり「御嶽山を対象から外した」というのは、あくまで文科省が火山観測の一端を担う大学に向けて打ち出した2008年の方針に過ぎず、国土交通省の2010年の事業仕分けの話ではない。一部まとめサイトなどではこの部分が「(中略)」として削られていたため、混同した人が少なくなかったようだ。ちなみに2008年時の政権は自民党である。では御嶽山の監視はどうなっているかというと、気象庁のホームページに詳しい説明がある。御嶽山は火山噴火予知連絡会が47火山を選出した「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」の一つになっており、現在も24時間監視が行われている。さらに47のうち30火山で運用されている「噴火警戒レベル」の対象にもなっている。こうした事情を考慮すれば、事業仕分けによって火山観測の予算が減ったとはいえ、御嶽山の被害拡大と事業仕分けに直接の因果関係があると断定するのは難しいだろう。(以下略)---勝間和代というのは、今は安倍政権の支持者だし、原発推進派なので、私は大っ嫌いです。が、それはそれとして、デマに基づいて叩く、というのはいけません。噴火で犠牲者が出たのは民主党の事業仕分けのせいだ、という話は、噴火以来2ちゃんねるの登山板などにしつこくしつこく投稿されていて、また例によってネットウヨクが騒いでいるなと思ったら、案の定まったくのデマだったそうです。事実は、引用記事にあるとおりですが、要約すれば、民主党政権時代の事業仕分けでは、御嶽山の観測事業は俎上に上がっていない。御嶽山が観測強化の対象から外されたのは、2008年、自民党政権の時代の話である(気象庁ではなく大学の実施する観測体制の話)。しかし、結局は24時間体制の監視は続いている、というわけです。だから、このデマは三重の意味で間違った内容であるわけです。まあ、ネットウヨクのデマは今に始まったことではないので今更驚きませんが、政治家までがそれに乗っかって、デマの拡散に一役買っているんだから、話になりません。片山さつきなんて、ネットウヨクが政治家をやっている、というだけの存在ではありますけど。「22年の民主政権事業仕分けで常時監視の対象から御嶽山ははずれ、政権奪還後漸く予算共々少し戻せたが、この状態では『予知困難』と気象庁も連絡会も言うだろう」だそうですが、前述の間違いだけでなく、常時監視していれば予知が可能になるという単純な話ではないし、政権を取って1年9ヶ月も経っているのに「予算を少し戻せたが」などと(その話自体も、この経過から考えるとデマっぽい)言っている時点で、いつまで前政権のせいにしておくつもりだ、政権担当者として当事者意識がなさ過ぎる、と思わざるを得ません。(実際には、これは前政権のせいではないのですが)で、これについて片山さつき自身は、産経新聞の取材に対して「私が言ったわけではない。外交防衛委員長とは関係ない」と語った。のだそうです。話にならない弁解です。「私が言ったわけではない」というのは、「某町村長」から聞いた話だ、ということなのでしょう。問題のツィート仮にその話を誰から聞いたにしろ、それを自分の名前で投稿した時点で、それはあなたの発言です。自分の発言ではないというなら、どこの誰の発言だったのかを明らかにすべきです。発言者不明でよいなら、「ある国会議員の話」として片山さつきに関してどんな罵詈雑言を並べても、「それは私が言ったのではない」で済むことになります。---で、それはともかくとして御嶽山の監視体制がどうなっていたかは、気象庁のホームページに観測点配置図があります。御嶽山 観測点配置図気象庁自身の観測点として、田の原、田の原上、開田高原西野、落合唐谷、三岳黒沢の5箇所があり、更に気象庁以外の国の機関や大学、県庁が何箇所かの観測拠点を持っている。特に、中部地方整備局の滝越に設置したカメラの映像は、ニュースで盛んに放送されていました。でも、それだけの観測拠点から監視を行っていても、噴火は予知できなかった。実際には、前兆現象である火山性地震の増加は検知されていて、そのことは発表されており、報道もされていました。ただ、火山性地震が増加しても必ず噴火が起こるとは限らず、今回はいったん増えて地震がその後減少していたこともあって、噴火が起こるという予測には至らなかったわけです。では、測定機器を現在の何倍にも増やせば予知できたかというと、素人判断ではありますが、多分難しかっただろうと思います。御嶽山は1979年に有史以来初めて噴火をしました。歴史上噴火の記録がない火山が噴火したことで、「活火山」「休火山」「死火山」という区別が撤廃されるきっかけとなったのが、この噴火でした。その後1991年と2007年にも噴火が起きていますが、いずれも極めて小規模で、例えば91年の噴火は、火山灰の総量がたった10トンです。今回、火山性地震の増加が測定されたといっても、一番多かったのは9月11日の85回でしたが、極めて小規模だった2007年の噴火は、火山性地震は1日で164回を記録しています。山体の膨張も、2007年は観測されたけれど、今回は観測されなかったそうです。このデータから、2007年の規模を超える噴火が起こることを予想しろというのは、無理だったろうと私は思います。今回の噴火は水蒸気爆発だと指摘されています。つまり、マグマ自体が噴出するのではなく、マグマと地下水が接触したことで、水蒸気が過熱、膨張して爆発に至ったわけです。マグマ噴火なら、おそらく予知はされたと思いますが、水蒸気爆発はマグマ自体が地上に接近しているわけではないので、予測が非常に難しい。それに、予知というのは結局は経験の積み重ねです。桜島や阿蘇山、浅間山など頻繁に噴火している火山は(桜島なんて、毎日噴火している)データの蓄積がありますが、御嶽山は、事実上データの蓄積はない。1979年の噴火当時はまだ観測機器はなかったし、それ以降はほとんど噴火と呼べるような噴火ではなかったので、噴火時のデータがない。それで予測しろというのは、無理な相談だったのだろうと私は思います。

2014.09.30

コメント(2)

-

山は動いた、か・・・・・・

<訃報>土井たか子さん死去 女性初の衆院議長元衆院議長の土井たか子さんが20日、肺炎のため、兵庫県内の病院で死去した。社民党が28日、発表した。85歳。葬儀は近親者で営んだ。党は後日にお別れの会かしのぶ会を開く。1969年に旧社会党から衆院旧兵庫2区に出馬して初当選し、衆院議員を12期務めた。86年に女性初の党首として、社会党の第10代委員長に就任した。リクルート事件や消費税が争点となった89年の参院選で「土井ブーム」を起こし、自民党を上回る46議席を獲得。与野党逆転を果たし「山が動いた」の名セリフを生んだ。93年8月の細川連立政権の発足と同時に、女性として憲政史上初の衆院議長に就任した。---ご冥福をお祈りします。もっとも尊敬する政治家の1人であり、主義主張と言う意味でも共感するところの多い方でしたが、それにもかかわらず、彼女が社会党の委員長だった時代、私は社会党に投票したことがないのです。その頃、私はほとんどの票を共産党に投じていたから。旧社会党が大政党だった時代、私は(土井たか子という政治家はともかくとして)必ずしも社会党が好きではなかったのです。その後、社会党が少数政党に転落して、社民党に党名変更してから、土井は再び党首を務めていますが、その時代には、何回も票を投じています。私が20歳のとき、土井さんが旧社会党の党首で、しかしまだ89年の消費税選挙で社会党が大勝する前でしたが、何かの講演会で土井さんの話を聞いたことがあります。25年以上前なので、内容は覚えていませんが。結果的に見れば、1989年の社会党の大勝は、社会党が崩壊する直前の、ろうそくが燃え尽きる直前の一瞬のきらめき、のようなものだったのかもしれません。前述のとおり、私は旧社会党は、当時あまり好きな政党ではなかったのですが、社会党「的」な政治勢力は日本に必要である、ということについては、当時も今も、確信をしています。社会党、あるいは社会党的な政治的立ち位置の政党が衰退して以降、日本の政治がどんどんおかしな方向に転がってきているからです。残念ながら、私の目から見ても、近い将来社会党的な政党がかつての社会党に近い勢力を獲得する可能性は低いと思わざるを得ませんけど、国会議席の8割以上が保守政党、という状況は、何とかならないかなと思います。

2014.09.29

コメント(7)

-

御嶽山 続報

今更ですが、2012年8月に御嶽山に登った際の動画をアップしました。前半は、二ノ池から山頂まで、後半は三ノ池から賽の河原への登りです。日本には3000m峰が21座あります(数え方によって数も変わりますが)。この中で、もっとも登頂が容易なのは2600mまで自動車道が開通している乗鞍岳、それに次ぐのは2400mまでアルペンルートが来ている立山でしょう。御嶽山は、この2つの山に次いで、日本の3000m峰の中では3番目に登頂の容易な山でした。(富士山と、南アルプスの仙丈岳も、ほぼ同程度の難易度と思われます)それだけに、登山者も多く、年間10万人程度だそうです。これは、富士山の1/3程度の人数ですが、他の山域と比べると、長野県警の統計資料によると、八ヶ岳の年間登山者数が10万人、後立山(白馬岳から五竜・鹿島槍の山域)が10万8千人だそうです。(八ヶ岳の場合、他に山梨から入山する人が少しいるでしょうが)そこから考えると、単独峰である御嶽山に10万人というのは、かなりすごい数字です。そういえば、私が登ったときも、初日は金曜日だったのでそれほどではなかったのですが、2日目は土曜日だったため、山頂から田の原への下りは、すれ違う登山者が非常に多かったことを記憶しています。で、紅葉真っ盛りの時期の週末、天気は晴天、ちょうどお昼(登山口を朝歩き始めれば、その頃山頂に到着するくらいの時間)いかにも登山者が集中して混みあう、その時をまるで狙ったかのようなタイミングの噴火です。山の神というのは、悪意を持っているんでしょうか、と疑りたくなってしまいます。今のところ心肺停止(事実上は死亡者)が31人、行方不明者が40人以上(心肺停止の方の中に、行方不明者のある程度含まれていると思われるけれど)だそうです。おそらく、戦後の山岳遭難史上最悪の例となってしまったと思われます。私も、山に登る人間の1人として、遭難の危険性はいつも考えてはいるのですが、実際に考えるのは、転落・滑落・転倒・道迷い・低体温症・熱中症・冬なら雪崩くらいのものです。あと、岩場を歩いているときに、「今大地震が来たら死ぬな」と思うことはありますが、火山の噴火で遭難ということを、これまで考えたことはありませんでした。考えてみれば、一昨年焼岳に登りましたけど(夏山装備なのに雪があったため、山頂には着けなかった)、あの山はあちこちに噴気があって、登山道のすぐ近くにもある。遠方から見れば、常に噴煙が上がっていて、実際過去何回も噴火しているけど(大正時代の噴火によって梓川がせき止められて、大正池ができた)、20年くらい前に登山禁止が解除されて、今は普通に登ることができます。が、当然いつ噴火が起こっても不思議はありません。とりあえず、今回の噴火に関しては、予知できなかったとされますが、予兆がなかったわけではありません。今月10日頃から火山性微動が急増していたことは、その時点でマスコミからも報道されていました。ただ、火山性地震の増加が噴火に必ず結びつくとは限らないのが難しいところです。今回の例では、気象庁はすぐに噴火とは結びつかないと判断して、火山性微動の増加にもかかわらず、警戒レベルは変えなかったのでしょう。その判断はやむを得ないと思いますが、個々の登山者側から見れば、警戒レベルがどうあれ、火山性微動の増加などが報じられたら、とりあえずその山に登るのは気をつけたほうがよい、ということは言えるだろうと思います。

2014.09.28

コメント(4)

-

御嶽山が噴火!!

御嶽山噴火 7人意識不明8人大けがの情報長野県は、政府の関係省庁災害対策会議で、御嶽山の噴火で合わせて7人が意識不明になっているほか、8人が大けがをしているという情報があることを報告したということです。木曽広域消防本部が「御嶽剣ヶ峰山荘」の管理人から聞き取った情報によりますと、御嶽剣ヶ峰山荘に5人が意識不明になっているのに加えて、頂上にある祈とう所を管理人が見に行ったところ、さらに2人が意識不明になっているということです。また、この管理人は、意識不明のけが人とは別に、大けがの人が御嶽剣ヶ峰山荘に3人、頂上にある祈とう所に2人いると通報しているということです。さらに白竜避難小屋からも2人、登山道から1人、大けがをした人がいるという通報があったということです。---2年前の8月に登った山なので、びっくり仰天です。手元に登山地図があるのでスキャンしました。引用記事にある御嶽剣ヶ峰山荘と白竜避難小屋は、地図上に赤枠で囲みました。(白竜避難小屋は、地図には白竜教会と表記されています)。山頂にある祈とう所というのは、文字どおり山頂(剣が峰)にあります。そして、この動画に写っている建物は、おそらく大滝頂上山荘。その左奥で噴火しているということは、多分地獄谷付近、赤丸で囲ったあたりが噴火口だろうと思います。この週末は、3連休ではないけれど、天気はいいし、3000m級はおそらく紅葉が見頃になっているはずの時期だし、御嶽山は日帰りでも登れる山(東京や大阪を朝出発して日帰りはちょっときついが、麓を朝歩き始めれば余裕で可能)だし、今日は登山者多かっただろうなあ・・・・・。私が2年前に登ったときは、御岳ロープウェーから黒沢口登山道を登って二ノ池本館に泊まり、翌日は四ノ池まで北上して、そこから引き返して、山頂を越えて王滝口登山道を田の原に下山しました。YouTubeに写っている山小屋(神社が隣にある)もとおった。地図の縮尺がはみ出してしまいましたが、白竜避難小屋というのは山頂から1kmから1.5kmくらい離れています。そして、山頂と、ほぼ山頂付近の祈祷所と剣が峰山荘に意識不明の人がいる。ということは、それよりもっと噴火口に近い大滝頂上小屋、あるいはその周辺の登山道は果たして。私が登ったときの記憶では、大滝口登山道は、かなり登山者が多かったように記憶しています。山小屋に逃げ込んだ人はまだいいとして、逃げ込む場所がないまま溶岩が降ってきたりしたら・・・・・・。うーーーん。それにしても、過去マグニチュード9クラスの地震は例外なく、その後に火山の噴火を伴っていたのですが、東日本大震災だけは、これまで火山の噴火がなかった。3年半経ったし、もう火山の噴火はないのかなと思い始めた頃に、来やがった、って感じです。まさか御嶽山に来るとは思わなかったけど。私が2年前に宿泊した山小屋は二ノ池本館、山頂から北東に500mくらいのところにあります。山小屋なのに風呂があるんです、ここは。小屋番さんが、とても感じのいい人で、夏場は山小屋の管理人、冬場はアジア各地を旅するバックパッカー。無事だろうか・・・・・・。当時、御嶽山に登った記事は書きましたが、改めて当時の写真をアップしておきます。引用記事にある山頂祈祷所というのはこれです。二ノ池から山頂を望む。(左側が剣が峰)賽の河原付近から山頂を望む。(剣が峰は左よりのピーク)三ノ池から山頂方向(山頂は見えませんが)上の写真に写っている稜線付近から三ノ池を撮影四ノ池。池と言っても沼程度の水しかありません。高山植物のお花畑があるので、がんばって行ったのですが、このとき、8月25日、もう花は終わっていました。このあたりで、山頂から2kmくらい、標高差で400mくらい下ります。そこから山頂まで400m登り返して、その向こうに下山したわけです。二ノ池。水の色が神秘的なエメラルドグリーンなのですが、大量の火山灰が降り注いで、どうなったことか。山頂から二ノ池を見下ろします。池のほとりの小屋が、私の宿泊した二ノ池本館。一ノ池、と言う名前ですが、水はありません。(時期によってはある)剣が峰のすぐ脇です。池の周りをぐるっと1周歩けます。どうも、引用記事を読む限り、死者が出ていることは避け難いような様子ですが、ともかく犠牲者ができる限り少ないことを祈るばかりです。

2014.09.27

コメント(2)

-

釣った魚に餌はやらない

旧型携帯の下取り費用、長期利用者が負担?米アップルの新型スマートフォン「iPhone6」などの販売に伴い、携帯大手が行っている旧型端末の下取りを巡り、総務省の有識者会議が25日、携帯大手3社からヒアリングした。委員からは「多額のキャッシュバックと同じで、長期利用者が損をするのではないか」といった疑問の声が上がった。同じ携帯会社で長期間利用する人の通信料金が、下取り費用に充てられていると見ているためだ。同省では競争が行き過ぎないように注視していく方針だ。19日に発売されたアイフォーンの「6」と「6プラス」の販売を巡っては、NTTドコモが、他社から乗り換えた場合に旧型を最大43,200円で買い取ると発表。KDDI、ソフトバンクモバイルも追随した。---「多額のキャッシュバックと同じで、長期利用者が損をするのではないか」とのことですが、実際そのとおりだと私も思います。何度も書いているように、私はまだガラケーを使っていて、それにiPad miniを併用しています。ガラケーは、Facebookに数回書き込みをしただけでも、月の電話代が4000円くらいに跳ね上がったりします。通信量がどの程度かは分かりませんけど、10MB以下であろうことは間違いありません。パケホーダイにしても、打ち止めラインは、ガラケーの場合で月4800円でしたか、そんなに安くはない。だから、携帯会社がそういう手なら、こちらもそれなりの対策を、というわけで、携帯電話は通話と、相棒他数人とのメールのやり取り専用となり、それ以外はすべてiPadを使っています。おかげで、携帯の通話料は、iPad導入以来、基本料(一番安い料金プランであるタイプSSバリュー)をはみ出したことは一度もありません。留守電機能やアイモードなど、付加機能がいろいろついて、月額1900円ほどです。携帯電話自体も、2008年に今の機種に変えたので(その当時としても最新の機種ではなかったように思います)、まもなく丸6年になります。途中、バッテリーは一度交換したことがあるけど。一方iPadのほうは、IIJmioの月972円のコースを使っています。これなら、あわせて月3000円未満、かなり安上がりです。しかし、IIJmioは、NTTドコモから回線を借りて営業しているMVNOです。ドコモと直接契約しているガラケーの通信料はとんでもなく高く、ドコモから回線を借りて営業しているMVNOの通信料ははるかに安い、冷静に考えると、実に不可解な話です。要するに、ものの値段が原価+適正な利潤、では決まっていない、ということです。取れるところからは暴利をむさぼり、それをシェア拡大につぎ込む。釣り針には美味しいエサを、釣った魚には餌はやらない、ということです。追記ですが、私が使っているIIJmioの格安SIMが、10月から仕様変更になるそうです。現在、一番安いコース(ミニマムスタートプラン)では、高速通信が月1GBまで使えますが、これが月2GBに増量になるとのこと。もともと、昨年6月までは高速通信なしだったところから、昨年6月に高速通信月500MB、今年3月に月1GBと増量されて、ついに月2GBまできました。今までは、「外で動画さえ見なければ充分」なんて書いてきましたが、この容量だと、「ちょっとくらい動画を見ても大丈夫」と言うほうが正しそうです。私自身は、月1GBだって使い切るには程遠い状況です。

2014.09.26

コメント(2)

-

今の電子レンジは「チン」とは鳴らなかったり

<国語世論調査>「名詞+する」定着 チンする、お茶する…「チンする」「お茶する」といった動詞表現が、日常語に定着していることが24日、文化庁が公表した2013年度「国語に関する世論調査」で分かった。「チンする」(電子レンジで加熱する)は9割が「使うことがある」と回答し、「お茶する」(喫茶店に入る)も7割近くが使っていた。こうした「~する」という言葉は辞書に載っているものもあり、同庁は「日本語が持つ造語力の表れ」と好意的だが、「意味が分からない人もおり場面に応じた使い方を」とも呼びかけている。調査は、言葉への関心度や慣用句の理解度を調べるのが目的で、1995年度から毎年、全国の16歳以上の男女を対象に面接調査方式で実施している。今回は初めて「~する」という形の10個の動詞について調べた。使っている人の割合が最も高かったのは「チンする」(90.4%)で、次いで「サボる」(なまける)86.4%▽「お茶する」66.4%▽「事故る」(事故を起こす、事故に遭う)52.6%▽「パニクる」(慌てる)49.4%--が続いた。戦前から使われているとされる「タクる」(タクシーに乗る)は5.9%にとどまった。使用割合を年代別(10~60代、70歳以上)で見ると、「チンする」はどの世代でも9割前後に上り、広く「支持」されていた。一方、「パニクる」は10~30代はいずれも7割以上と高かったが、40代以降は年代とともに下がり、70歳以上は2割弱だった。「お茶する」は30~40代で約9割が使っているが、10代は5割程度。大学生では「スタバる」(スターバックスコーヒーの店に行く)のように、チェーン店の名前をつけた言い方が使われているという。同庁は「『タクる』は使う人が限られるが、『チンする』は日常生活の中で便利な言葉として使われ、定着したようだ」と話している。---個人的には、使用率9割を超えるという「チンする」は、あまり言いません。もちろん、使ったことがあるかないか、といえば、使ったことはありますけど。我が相棒と子どもは、普通に「チンする」と言いますね。もっとも、実際には我が家で今使っている電子レンジは、「チン」とは鳴らないのですが。最近の電子レンジは、少なからずそうだと思いますが、それでも、言葉としてはチン、なのですね。お茶する、も、私自身はあまり使いませんが、これはそもそも、自分自身が主導して喫茶店などに入ることがないためです。相棒は、よく「お茶する」を言いますね。「サボる」「事故る」は、私自身も使いますね。「パニクる」も、使用頻度は低いけど、使ったことがないわけではない。一方、「タクる」は、聞いたことがない、と、思って、改めて記憶を探ってみると、ひょっとすると過去にそういう単語を耳にしたことがあったかもしれない、という程度です。引用記事では略されていますが、他に「告る」「きょどる」「ディスる」が紹介されています。「告る」は、言われたことはあります。「ディスる」、というか「disる」でしょうが、これは、見たことはあるけど、聞いたことはない。つまり、ネット上の文章では目にしますが、口語として会話の中で聞いたことはありません。もちろん、自分で使ったこともない。「きょどる」というのは挙動不審のことだそうですが、こればっかりは、今までに一度も、聞いたことも見たこともない言葉でした。本当にそんな単語があるの?という感じです。私がほとんど聞いた記憶がないタクる、という言葉は、何と戦前からあるそうです。サボるも、戦前とまではいかないまでも、少なくとも私が子どもの頃からあった。一方、Disる、なんてのは、かなり最近、インターネット時代に入ってからの言葉です。多分、ここ10年以内でしょうね。チンするは、うろ覚えの記憶で、20年くらい前にそんなテレビCMがあったように思います。それを機に定着した言葉じゃないかと思うのですが、どうでしょう。その当時は、CMを見ていて、チンという語感(まあ、わかりますよね)に結構違和感を感じていた記憶があります。全然関係ないですが、うちの子が2歳くらいのとき、東京の都電荒川線に乗せたことがあります。発車時に「チン」と鳴るので、通称チンチン電車ですが、子どもに、「ほら」と教えたら、面白がってしまい、停留所を出るたび、チンとなる度に大声で「チンチン」と叫び始めたので、非常に恥ずかしかった記憶があります。

2014.09.25

コメント(2)

-

リニアモーターカーが嫌いで何が悪い?

朝日、毎日はリニアもお嫌いか 論説委員・五十嵐徹(略)いまや東阪間は「のぞみ」なら2時間半を切る。今秋にはいよいよリニア中央新幹線が着工の予定だ。完成すれば大阪まではわずか1時間強となる。(中略)だが、着想から半世紀、鉄道屋ならずとも、胸がときめく夢のプロジェクトの実現だというのに、着工が近づくにつれ、新聞各紙の論調には懸念と不安ばかりが目につく。たとえば朝日。ことしだけでも3回はリニアを社説で取り上げているが、「早めにブレーキを」(5月5日付)、「発車前に対話深めよ」(6月26日付)とプロジェクト自体に不信感を隠さない。7月28日付では「これが最良の選択か」の見出しで「そもそも必要なのか」とまで述べている。毎日も5月12日付で「このまま突っ走るのか」と書き、今月6日付では「本当に進めて大丈夫か」と着工を牽制している。◆「格差拡大」は短絡では掲げる理由は大きく2つ。1つは環境への懸念だ。可能な限り直線コースを走るため、都心部でリニアは深さ40メートル以上の大深度地下を進む。南アルプスでは過去に例のない長大トンネルの建設にも挑む。名古屋までの区間286キロの実に86%がトンネルだ。残土だけでも東京ドーム約50杯分が発生する見込みである。国の環境影響評価を経たとはいえ、前人未到の工事には予想外の事態も起こりうる。メディアとして疑問点は指摘し、万全を期すよう求めるのは当然だろう。気になるのは、もう1つの指摘である。朝日は「人口が急速な減少局面」に入り、「東京一極集中と地方の疲弊が問題になっているのに、3大都市圏の合体化が最適の処方箋なのか」と疑う。いくつかの地方紙でも似たような論調が見られた。心配は理解できるが、やや短絡した議論とならないか。リニアの建設と地方の疲弊を、単純に因果関係で結ぶだけでは問題は解決しまい。公共事業としての新幹線整備はいいが、純民間事業として行われるリニア建設は見直せという理屈も分かりにくい。求められるのは、リニア技術を日本経済の再生にどう生かすかの知恵だ。国としての成長力を失えば、地方の底上げもない。◆悲観から夢は描けない『八十日間世界一周』でヴェルヌは、開国間もない横浜の風景も描き、『海底二万里』ではノーチラス号の旅を日本沖から始めている。だが、当の本人は、一度たりとも日本に立ち寄った形跡はない。それでも、描かれた世界がリアリティーをもって迫ってくるのは、科学的知識の裏付けに加え、常に未来を肯定的に捉える目があるからに違いない。訳者の一人である江口清も「ヴェルヌは現在では架空の絵そらごとと見えることも、やがて未来にあっては実現しうるという決意の元に書いた」と解説している。過度の楽観は禁物だが、悲観ばかりが先立つようでは夢は描けない。来年は、そのヴェルヌが77歳で世を去って110年。泉下の冒険小説家にリニアの未来はどう映っていることだろう。---リニア中央新幹線については、当ブログでも何回か取り上げたことがあります。「朝日、毎日はリニアもお嫌いか」だそうですが、「嫌いで何が悪いの?」と言いたくなります。私の基本的な考えてしては、公費が一切使われず、すべてJR東海が費用を負担して建設するものなら、全面的に反対とは言わないけれど、少なくとも賛成したり手放しで喜んだりできるような計画ではない、ということです。鉄道ファンの一人としては、全行程の大半がトンネルで、わずかな地表部分もコンクリートの壁で覆われて、車窓から何も見えないリニアモーターカーには、乗ってみたいという魅力をまったく感じません。環境面の懸念は私も感じます。南アルプスの下をくりぬくトンネルは、南アルプスの地下水系その他環境への影響が懸念されます。また、リニアモーターカーは消費電力が鉄輪式の鉄道に比べてはるかに多い。環境という意味では、この点も問題になます。「東京一極集中と地方の疲弊が問題になっているのに、3大都市圏の合体化が最適の処方箋なのか」という視点は、私はちょっと思い浮かばなかったれど、採算性への疑問は強く抱いています。新幹線は、建設当時エジプトのピラミッド、万里の長城、戦艦大和と並んで無用の長物になると、「世界の4バカ」などと非難された時代がありました。けれども、蓋を開けたら大成功で、国内長距離交通の核となりました。だからリニアモーターカーも、ということなのでしょうが、ことはそう単純でもないのです。東海道新幹線は、他の交通手段からシェアを大きく奪ったわけでは、実はありません。当時飛行機など高嶺の花だったし、東名高速が未開通でしたから、東京大阪間の高速バスはまだなく(名神高速バスが東海道新幹線と同じ1964年開業)、自家用車での長距離移動の自動車の耐久性や道路事情などから、一般的なものではありませんでした。しかし、東海道新幹線の開業は高度経済成長期にあたります。東京-大阪間(に限らず)の交通量は、どんどん増えている時代だった。だから、シェアを奪わなくても、交通量のパイがどんどん大きくなったので、大成功を収めたわけです※。※もっとも、新幹線単体としての成功とは裏腹に、経営母体である旧国鉄は、新幹線開業の年である1964年を機に赤字に転落しています。新幹線だけがその原因ではありませんが、赤字転落と新幹線がまったく無関係、とも言えないでしょう。しかし、現在は違います。経済のパイがこれからどんどん大きくなると単純に信じられるような時代ではなく、東京-大阪間の交通量も今より更に、どんどん増える、ということは想像し難い。つまり、東京-大阪間の移動というパイの大きさは変わらず、その中でどれだけのシェアが取れるか、という話に過ぎないのです。現状、東京-大阪間の旅客移動に占める飛行機のシェアは少ない。新幹線が圧倒的に優勢です。したがってリニアモーターカーが開通しても、JR東海の運行する東海道新幹線から、同じJR東海が運行するリニアモーターカーへの客が移動するだけで、飛行機やバス、乗用車からシェアを奪うことは困難(奪えるだけのパイが、そもそもない)ですから、収入が大幅に増える、ということは考えにくいのです。だとすると、JR東海にとって東海道新幹線とリニアモーターカーの両方を維持し続けるのは面倒でしょう。新幹線なんかやめてしまえ、とすぐに公言はしないでしょうが、少しずつ東海道新幹線を斬り捨てる方向に動いていくんだろうなという危惧は抱きます。更にいえば、新幹線が開通する直前、在来線の特急「こだま」は東京-大阪間を6時間50分で結んでいました。それが新幹線の開通で一挙に3時間10分に短縮され、半分以下になりました。この差は大きい。新幹線も「ひかり」から「のぞみ」へとだんだんスピードアップし、今では2時間20分です。その2時間20分が1時間に短縮されることが、それほど大きいか、というと、いささか疑問の余地ありと感じます。少なくとも、在来線と新幹線の差ほどの決定的な時間短縮とは思えないのです。更に、日本はリニアモーターカーの技術を米国に無償供与すると言われますが、日本以外の国でリニアモーターカーを採算に乗せるのは、日本以上に困難だろうと思われます。ということは、海外への輸出も、成立するかどうかが極めて怪しい。それらのことを考え合わせると、どうも巨額の建設費に見合うだけのメリットがあるのか、という点に、大いに疑問を感じるのです。

2014.09.24

コメント(0)

-

さようなら原発9.23集会

本来代々木公園で予定されていた「9/23 さようなら原発 全国大集会」ですが、デング熱騒動で代々木公園A地区が閉鎖になっています。集会の会場に予定されていたB地区は閉鎖はされていないのですが、さすがにちょっとね、と思っていたら、会場が変更になったとのことです。場所は亀戸中央公園。代々木公園からは、総武線なら1本でこられる場所です。デング熱騒動を、反原発集会を妨害するための陰謀だ、などと主張する向きも、ネット上の一部には見受けられますが、それはあまりに陰謀論が過ぎるように思われます。反原発集会なんて、どこで開催してもいいのです。実際、明治公園で開催されていたこともあるし、日比谷公園でも何度も開催されていました。(会場の広さの問題で、参加者が10万前後になると、明治公園や代々木公園ではちょっと厳しいかもしれませんが)それはともかく、今回は、なんと初めてわが相棒が集会に行くというので、一緒に参加してきました。なお、子どもはこの間、友達の家に遊びに行っていましたので、不参加でした。われわれが到着したのは、午後2時少し前でした。ちょうど澤地久枝がスピーチをしていました。はるかなる中央ステージ。落合恵子がスピーチをしているときの写真です。今日は天気もよく、日中は気温も結構上がりましたが、30度に届くほどではなく、湿度も低かったので、屋外で立ちっぱなしでも過ごしやすかったです。かなりの人です。写真に写っている以外の部分もあわせて、万の単位の参加者はいそうだな、でも何万人も、ということは(残念ながら)なさそうだな、という印象を抱いていたところ、参加者1万6千人という主催者発表がありました。私の印象と、ほぼ一致した数字です。震災の年の夏に明治公園であった集会では、参加者が確か6万人、翌年2012年9月の集会(代々木公園)では15万人もの参加者がありましたから、そのときよりは参加者数は少ないようです。ちなみに、集会が終わってデモが出発するまでの間、だいぶ時間がかかるのを見越して、公園の片隅でケーナを吹きまくってきました。こういうときには、楽器を持っていくに限ります。デモ隊の隊列。今回、相棒以外は特に仲間と待ち合わせしていたわけではないので、まったく適当に隊列の中に紛れ込みました。どこの団体か知りませんが、原爆の形の風船みこしを担いだ一団が近くにいました。1万6千人といえども、デモの出発にはかなり待ちました。もう少し前のほうに割り込むべきだったかな。出発地点で送り出すパーカッション舞台の人たちその隣で別団体も演奏していました。確か「うたごえ全国協議会」じゃなかったかな。(幟があったけど、撮影し忘れたので、正確には覚えていません。うたごえ運動の関係であることは間違いなさそうです)同じ団体です。よく見てみると、クラシックギターをラテンストラップで吊っていますね。今までもいろいろな集会で何回か見かけていますが、そのことは見落としていましたが、ひょっとしてフォルクローレも演奏している人だろうか?この他、ジンタらむーたが第2ステージでライブをやっていました。すごくいい演奏で、デジカメで録画もしたのですが、実は、デジカメのバッテリーが切れかかっていたため、写真撮影はできるけど、動画を撮り始めると、1分あまりで止まってしまうという状態。曲の断片しか録画できませんでした。なので、今日演奏していた曲を別の場所で演奏している動画を、YTouTubeから探してきました。平和に生きる権利、チリのビクトル・ハラの曲です。今日実際に演奏していたのは、クラリネット、ギター、チューバ、パーカッション(チンドン屋スタイル)の4人編成でした。スカイツリー。見るのが初めてと言うわけではありませんけどね。写真を撮ったのははじめてかも(と思って、よく考えてみたら、高尾山からスカイツリーを撮ったことがありました)。まだ、スカイツリーに登ったことはありません。相棒が高いところが苦手なので。併設されている水族館には、いつか行きたいね、と子どもと話してはいるのですが。デモ行進は、隣の錦糸町駅まで。結局、デモ終着点に着いたのが4時半を過ぎていたかな。実は、朝11kmほどランニングをして、その後このデモ行進(距離は、3~4kmくらいでしょうか)だったので、さすがにヘトヘトになりました。夜も走ろうと思っていたのですが、さすがにやめた。

2014.09.23

コメント(6)

-

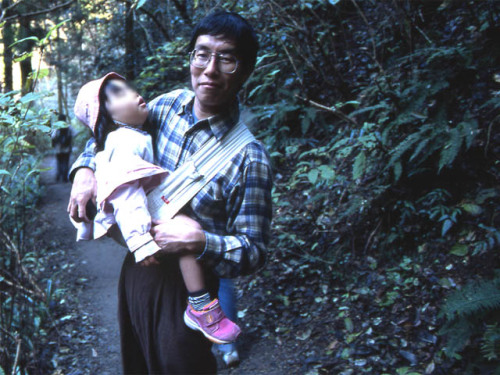

だっこ紐

抱っこひもの事故多発 「引け目」発覚遅らせる 生活様式の変化も子育ての必需品となっている「抱っこひも」。年間100万個ほどが販売されている中、子供の転落事故が相次いでいることが東京都の初調査で判明した。事故でけがをしたのは、平成21年以降で少なくとも116件。ただ、表面化しないケースも多いといい、調査結果は氷山の一角にすぎないとの指摘もある。「抱っこひもをつけて、前抱っこで、自転車に乗っていたら、子供が周囲を見たかったようで、反り返ったら、落ちそうになった。慌てて自転車を止めた」こう話すのは東京都杉並区に住む会社員の女性。幸い5カ月の次男は無事だったが、かがんだときにも、落としそうになったことがあり、転落防止の器具を取り付けるようになった。ちょうどリュックサックを前にかけるようにして、子供を抱く抱っこひも。両手が空くほか、抱っこに不慣れな男性でも使いやすいとあって、子育てには必須アイテムとなっている。ただ、都の調査結果が公表されるまで、転落事故やその被害はあまり報告されなかったのが現状だった。(中略)ヒヤリ、ハット。そんな事態が相次ぐ背景には、抱っこひもの便利さから、子育て中の活動が活発になるという事情もありそうだ。東京都中央区に住む会社員の女性も、「ヒヤリ、ハット」の経験者の一人だ。昨年、次男を抱っこひもで抱き、長男を後ろの席に乗せ、電動自転車に乗っていたとき、抱っこひもの腰ベルトのサイズを調整するひもが自転車の後輪に絡まった。「ずり落ちそうな次男を片手で抱えたら、重い電動自転車を支えきれずに傾き、転倒しそうになった」。通りがかりの男性が助けてくれたため、事なきを得たが、フェイスブックなどを通じて、育児中の知人らに報告した。利用していた抱っこひもは、国内でも人気の海外ブランドだった。通常は腰ベルトのひもはゴムでまとめておくが、何かの拍子にほどけてしまっていたのが原因という。「0~1歳の子はしっかり座れなかったり、適当なヘルメットがなかったりして、(チャイルドシートに)座らせられない。抱っこひものほうが、自転車から降りた後も、両手が空いて便利」危ない行為であることは理解しつつも、この女性は幼稚園や保育園での送迎などに「自転車は必需品」だという。子供が2人いれば、下の子を抱っこひもで抱き、上の子を後ろに乗せて走るのは日常の風景だという。抱っこひもの安全対策について検討している東京都商品等安全対策協議会に消費者の立場から参加している「みらい子育てネット東京」の小林睦子会長は、転落事故について、「使い方と、製品そのものの2つの側面で考えていく必要がある」と話す。小林会長は「畳文化から椅子文化に変わるなど、生活の『高さ』が変わってきた」と指摘。最近ではアスファルトの路上で、おんぶから抱っこに担ぎ変える人もおり、「事故防止には、担ぎ変えるときは腰掛けるという呼びかけだけではなく、立ったままでも安全に変えられる製品の開発が必要だ」と説明する。(以下略)---私も、子どもが小さいときは、だっこ紐を愛用していました。子どもが小さいうちは乳母車を使っていましたが、平地を押している限りは乳母車は楽ですが、階段にぶつかると、あれほど厄介なものはないのです。それに比べれば、だっこ紐はどこでも歩けるので、子どもの重さにさえ耐えられれば、あれほど使いやすいものはありません。子どもが4歳くらいまでは、外出するときにいつも使っていた。少し前に、子どもをおんぶして高尾山に登ったときの写真をアップしたことがありました。写真では子どもを前にして、だっこしていますが、実際に山を歩いていたときは、だっこ紐は後ろにまわして、おんぶ紐にして、おんぶで歩いていました。だっこだと、足元が見えなくなるので、山歩きは(高尾山といえども)無理です。だっこ紐を使って、笛だって吹きましたよ。何しろ、両手が開くから、だっこ紐でだっこしながらでも、ケーナは吹けるのです。ただ、吹きやすさ(だっこでおなかが圧迫されていると、笛の息継ぎが苦しい)とか、子どもの耳元で大音量の笛が鳴っている状況などから、これもまた、そのうちにおんぶに切り替えました。グループの練習の際、だっこ紐で子どもをおんぶしたままで2時間練習とか、ごく当たり前にやっていました。このだっこ紐は、だっこ紐としてもおんぶ紐としても、まったく問題なく使えるというスグレものだったのです。そのだっこ紐を使っていての事故がよくある、という話は、私はまったく初耳だったのでびっくりしました。私自身は、だっこひもで事故になりそうになったという経験がないのです。ただ、前述の高尾山のとき、下山中に子どもが寝てしまい、力が抜けてしまって、体が斜めに傾いたことはありました。そのまま気がつかずにいれば、転落もあり得たかもしれませんが、実際には背中の感触で、傾いてきたことはある程度分かります。ただ、だっこ紐は両手が空くのがメリットですが、私は、実際にだっこ紐で外を歩くときは、両手フリーとはせず、片手は子どもを抱える体勢になっていたことが多いように思います(音楽の練習は例外)。手で支えないと、事故のリスクはどうしても増えそうな気はします。もう一つ、記事を見ていて思ったのは、だっこ紐で自転車に乗る、というのはさすがにどうかと思います。うちは一人っ子なのでそう言えるだけかも知れませんが、おんぶ紐+後席で子ども2人を乗せて自転車というのは、ちょとしたことで事故に至る危険性が、かなり高いのでは、と思ってしまうのです。いわば、雨の日、傘を差して自転車の片手運転と相通じるものがあるように思います。

2014.09.22

コメント(2)

-

野合の党?

「維新の党」旗揚げ…橋下・江田氏が共同代表日本維新の会と結いの党の合流による新党「維新の党」は21日、東京都内で結党大会を開き、正式に旗揚げした。共同代表には、日本維新の会の橋下徹代表と結いの党の江田憲司代表が就任した。党所属国会議員は53人(衆院42人、参院11人)で、民主党に次ぐ野党第2党となる。維新の党は自民党に対抗する勢力を結集するため、さらなる野党再編を進めていく考えだ。今後、民主党の一部やみんなの党などに連携を呼びかける。橋下氏は「改革勢力を結集する誓いの下、党を結成した。政権を取り、日本の大掃除をやっていくのが使命だ」と強調した。江田氏は「民主党、みんなの党、その他の国会議員も、どんどん糾合しなければ、したたかで懐の深い安倍政権に対抗できない」と述べた。---つい先日、党名に「維新」を入れる入れないでもめていたと記憶しているのですが、結局入れることにしたのですか。維新の会と結いの党が合併して新党名が維新の党では、結いが吸収合併された印象が否めませんが、「結い」側が押し切られた、ということでしょうか。何かもう、主義主張で結びつくというよりは、党利党略だけで結びついているような印象を拭えません。野党再編を進めていく考えだそうですが、その前に自分たちの党が再分裂するほうが早いかも知れません。そういえば、結いの党は元々みんなの党から分裂した党ですが、みんなの党に残った議員の間で、再び対立騒動が起こっているようです。要するに、バラバラということです。元代表の渡辺喜美は、要するに、お友達の安倍に擦り寄りたくて仕方がないようです。民主党もそうですが、バラバラの主義主張の持ち主が、党利党略で一つの党にまとまっても、一体性を維持することは困難です。民主党には、それでもまだ「自民党政権を終わらせる」という、決して小さくはない共通項があったけれど、維新の党には(みんなの党もそうですが)いったいどんな共通項があるのか、大いに疑問です。

2014.09.21

コメント(6)

-

前穂高岳・リバーサルフィルムの写真

先週登った前穂高岳の、リバーサルフイルムの写真が、やっと完成しました。岳沢を朝5時半少し前に歩き始めた直後の写真です。当初は5時に出発しようと思っていたのですが、朝食やテント内の整理などに手間取って、30分近く遅れました。テント内は狭いし、テントと山小屋は離れている(水場とトイレは山小屋にある)ので、どうもテキパキとは行きません。でも、5時にはまだ夜が明けていなかったけど、5時半には明るくなっていたので、結果的にはこの時間に歩き始めて正解だったかもしれません。10分か15分歩いたところで、ちょうど夜明け。右手前が焼岳で、奥が乗鞍岳です。その左奥、写真の左端に木曽御嶽山が見えます。上の写真より更に少し登ったところからの撮影です。右手前が乗鞍岳、左奥が木曽御嶽山です。この時間は、下界には雲があるものの、上空は雲一つない快晴。だいぶ登ってきました。西穂高岳です。写真左端の小ピークが独標。ここまでは登ったことがあります(そこまでが初心者コース)。さすがに、まだ紅葉はしていません。紀美子平に着きました。ここから山頂までは30分かからないくらいです。どうも、このあたりの日の差していない場所での撮影は、リバーサルフィルムよりiPad miniのほうが上手く撮れています。いつもは、同じ場所で露出を変えながら何枚か撮るのですが、このときはフィルムをケチって、全部補正なしでしか撮影していません。露出が空の明るさにあってしまうと、山肌が真っ黒になってしまいます。(この写真はフォトショップで補正してありますが、色調に若干無理が)山頂に到着しました。8時過ぎ頃です。岳沢のテント場から山頂まで、およそ2時間40分くらいでした。標高3090m。眼前には穂高連峰の絶景。左手前が奥穂高岳、右奥が涸沢岳、その間に穂高岳山荘、そこから下るザイテングラードの登山道も見えます。手前が北穂高岳、奥が槍ヶ岳です。今回撮った写真の中で、私自身はこの写真が一番気に入っています。涸沢から北穂高への登山道が写っています。それほど難しい山、という記憶はないのですが、こうやって見ると、結構な斜度の登山道です。槍穂高連峰の全景です。穂高を「岩の殿堂」なんて呼ぶことがありますが、実際こうやって見ると、緑が少なくと、ごつごつと岩だらけの山です。眼下には上高地と梓川、それに焼岳がよく見えます。この時間(8時20分か30分頃)早くも雲が湧き始めています。梓川の、上高地より上流部分です。横尾付近と、その向こうに蝶ヶ岳。いよいよ雲が広がり始めています。焼岳、乗鞍岳、木曽御嶽山。雲に隠れ始めているのが霞沢岳。焼岳がはるか下に見えます。槍ヶ岳と、その東側、大天井岳に連なる東鎌尾根です。ちょっと分かりにくいのですが、登山者のヘルメットの右側に殺生ヒュッテが見えます。(山の名前には、仏教にちなんだものが多いのですが、それにしたって「殺生ヒュッテ」とは、また怖い名前をつけたものです)下山開始です。岳沢がはるか下に見えます。下りは、岳沢までだいたい2時間半か2時間40分くらいで下りました。と、いうことは、登りと下りで所要時間がほとんど変わっていない。登りはコースタイムより1時間近く速いのに、下りはコースタイムよりやや遅いくらい。下りは途中でケーナを吹いて、あれで15分くらいは余計な時間はかかっていると思うので、それを除いてちょうどコースタイム並み、というところです。登りは、体力の許す限りいくらでもペースを上げられるけど、下りは転倒の危険を考えると、いくらでもスピードを出す、というわけには行きません。それに、私が下っている時間帯に登ってくる登山者がものすごく多くて、行き違いの待ち時間が長かったことでしょう。でも、私は登りは結構速いけど、下りはあんまり速くない、という傾向はあります。斜度がきついところほどそうです。西穂高岳。登りの途中で撮った写真と比べると、雲がずいぶん増えていることがわかります。「穂高」と名が付く山は、奥穂高・北穂高・前穂高・西穂高の4つありますが、このうち、最後に残った未踏の山が西穂高になりました。この山は3000mに届かないのですが、4つの穂高の中では難易度はもっとも高い山です(もっとも一般的なルートで山頂を目指した場合の比較)。でも、前穂高より難しいようですが、はるかに難しい、というわけでもないようなので、私に登れないことはない、と思います。今年か来年、登頂を目指すことにします。西穂高から先(奥穂高への縦走ルート)は、私にはちょっと無理かな。ここを歩くのは、うちの子が成人してからにしておきます。岳沢近くまで下ってきました。トリカブトの花期は8月末から9月なのですが、それにしてもこの一帯はトリカブトだらけ。岳沢から前穂高岳への往復は、荷物を最小限(水は1.5リットル、食料、一眼レフとiPad mini、上着と一応は雨具、それにケーナ、荷物の重さは量っていないけど、全部で3キロか4キロくらい)にしたので、体力的にはある程度余裕がありました。が、岳沢でテントを片付けて全部の荷物を担いだら、ここで疲労がドーンときました。それでも、岳沢から上高地までは近いので、涸沢に比べるとはるかに楽です。

2014.09.20

コメント(0)

-

政府転覆の恐ろしい陰謀(笑)

スコットランドの独立住民投票、多分独立は否決されるだろうと予想はしていましたが、その予想どおりになってしまいました。でも、報道は55%対45%という数字を「予想外の大差」と評しているようですが、300年間同じ国であった、世界の冠たる大国の一つである英国から分離独立を望む声が、有効投票の45%というのは、これはびっくりするくらいの高率だと私は思います。さて、それに関連する話で、いささか旧聞に属する話ですが・・・・・・竹田恒泰氏、沖縄独立の政治的動向を警戒 「独立自体が暴動」「内乱罪か内乱陰謀罪を構成する」作家の竹田恒泰氏が、沖縄独立を掲げた政治的動向に警戒している様子を自身のTwitterアカウントに投稿している。11月にも行われる沖縄県知事選挙に、琉球自立独立実行委員会の実行委員長・大城浩詩氏が、無所属で出馬を表明をした。大城氏は1年以内の琉球国独立を根本政策に掲げており、安全保障政策ではアメリカ軍にすぐに退却してもらい、代わりに韓国や中国・台湾などの東アジア共同体の軍隊を置くとしている。このことに対して竹田氏は、この主張を罰するのであれば「内乱罪」が適用できると投稿した。また、竹田氏は、大城氏の主張が、沖縄を政治的実力で占拠して独立国を宣言する意図を含んでいたなら、内乱罪か内乱陰謀罪を構成すると主張した。しかし、Twitterの1ユーザーから、陰謀罪の構成要件を満たさないと反論されると竹田氏は、大城氏らを、具体的な琉球独立を目指していて支持者らと計画を立案しているとし、内乱陰謀罪を構成すると断言した。国からの独立自体が、国において暴動であると力説する竹田氏。竹田氏は、琉球国の独立が具体化されれば、自衛隊の投入もありうるという推察も論じた。これまでの竹田氏の力説に対し、Twitterの1ユーザーから、合致する学説が見当たらず、適用違憲ではないかと反論を受ける。しかし竹田氏は、自分1人の説でも学説になりうると主張し、国家から見た場合、独立は暴動であると改めて定義した。竹田氏は、大城氏の琉球国独立の運動が現実味を帯びれば、いずれ、必ず物理的な暴動に発展すると予言している。---沖縄独立の主張を掲げることが「暴動」なら、スコットランド独立の住民投票はどうなっちゃうんでしょうか。もちろん、現実的な可能性で考えれば、この人が知事に当選する可能性は、皆無と言っていいでしょう。現状で、独立という主張が沖縄で多数の賛同を得られるとは思えないので。ただ、賛否の問題と、その言説を法で取り締まるという問題は、全く別のはなしです。刑法(内乱)第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。(予備及び陰謀)第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。内乱罪の対象は、「暴動」です。Wikipediaによれば暴動とは、多数の市民・民衆が集合的に暴行・脅迫・破壊などの暴力的な活動を行うことをいう。とのこです。当たり前ですよね。暴力も破壊も脅迫も伴わない、政治運動としての主義主張の発露を、「暴動」とは呼ばない。内乱予備罪、内乱陰謀罪も同様です。武器を集めたり、武装蜂起の計画を練ったりすることは内乱陰謀罪、内乱予備罪になりえても、独立計画を練ること自体が該当するわけがない。竹田の問題のツィートは、これです。「独立は暴動」とか、「法的意味による暴動」とか、独自の解釈を疲労した挙句の果てに「一人でも学説になり得ます。」だというのですから、お笑いです。そりゃもちろん、1人でも学説だと主張することは出来ますが(竹田は一応法学が専門だと主張している)、他に専門家の賛同者がいなければ、それは珍説・奇説の類でしかありません。反動的な安倍政権でさえ、さすがに沖縄独立論に対して、「内乱予備罪だ」などとは言っていません。沖縄独立「世論高まれば検討」=現実味は否定―山口担当相山口俊一沖縄担当相は17日、報道各社のインタビューで、英国からの独立の賛否を問うスコットランドの住民投票に関連し、沖縄県民の一部にある日本からの独立論について見解を問われ、「もっと沖縄の世論としてあれば、(政府も)ちょっと検討しないといけないが、今のところそういう話は聞いていない」と述べた。---だいたい、これが内乱陰謀罪に当たるなら、かつて都知事選で伝説となった、あの候補者の「政府転覆の恐ろしい陰謀」を呼びかけた政見放送などは、どうなってしまうのか。当然の話ながら、この「政府転覆の恐ろしい陰謀」「こんな国は滅ぼせ」という煽動は、内乱罪にも内乱陰謀罪にも問われることがなかった。ただそのような主張をした、というだけで、暴動の具体的な準備がなければ、犯罪に該当するわけがない。まして、政府転覆でも、こんな国は滅ぼせでもない、ただ単に「沖縄独立」というだけの主張に内乱予備罪など適用するのは、言論の自由を投げ捨てたも同然の行為と言うしかありません。

2014.09.19

コメント(4)

-

スコットランド独立?

スコットランド独立是非問う住民投票、賛否伯仲英北部スコットランドの独立の是非を巡る住民投票が18日に行われる。賛成票が反対票を上回れば、1707年のスコットランド、イングランドの両王国合併後、約300年ぶりに独立が決まる。世論調査では賛否が伯仲しており、結果は予断を許さない。住民投票は英政府とスコットランド自治政府が2012年に署名した合意文書などに基づくもので、自治政府は16年3月24日の独立を目指している。各種世論調査では反対が賛成を20ポイント程度上回ってきたが、今月に入って賛成が反対を上回る調査も出るなど、接戦となっている。独立賛成派は、北海油田・ガス田の税収で財政を改善し、医療や福祉、社会保障を充実させると主張。反対派は、独立後の通貨の見通しが不透明など経済的な不安を訴えている。英国の国土の約32%を占め、北海油田・ガス田を擁するスコットランドを失えば、英国は大きな打撃を受ける。---イギリスが二つの国に分裂するとしたら、これはなかなか凄いことだと思いますが、純然たる予想としては、結局のところ反対多数で独立はならず、という結果になるのではないかと推測しているのですが、果たしてどうでしょう。でも、独立派が負けるとしても、ギリギリの接戦になれば、中央政府は、よりスコットランドに配慮せざるを得なくなるでしょうから、負けても無駄にはならない、ということろでしょう。スコットランド独立論の急激な盛り上がりは、サッチャーの新自由主義経済の負の遺産という側面もあるようです。サッチャーの政策による痛みを、もっとも強く受けたのがスコットランドだったからです。かつては、スコットランドは保守党が強い地盤を持っていたそうですが、保守党の支持率はどんどん下がり、最新の総選挙では、スコットランドの選挙区で保守党が獲得した議席数は、たった1議席だといいます。それでも、スコットランドの人口はイギリス全体の1割に過ぎないので、スコットランドがどれだけ保守党にNoを叫んでも、その声は国政には反映されない。それなら独立してしまったほうが、という空気が急激に広がっている、ということのようです。当然、全国規模の国政の主要政党(保守党、自由民主党、労働党)は、そろってスコットランド独立反対ですが、皮肉なことに、彼らが独立反対運動にテコ入れすればするほど、スコットランドの世論は独立支持に流れているようです。全国政党(特に保守党)はスコットランドでは人気がないからです。ちなみに、2010年イギリス総選挙での主要政党の得票率は、保守党36.1%、労働党29.0%、自由民主党23.0%ですが、2011年スコットランド議会選挙では、保守党12.3%、労働党26.3%、自由民主党5.2%しか得票率がありません※。労働党はともかく、保守党と自由民主党は支持率が極端に低い。※イギリスの総選挙は、よく知られているように完全小選挙区制ですが、スコットランド議会は小選挙区比例代表併用制です。得票率は比例代表の数字です。ヨーロッパ諸国は、自国域の外(例えば旧ソ連など)では、少数民族の独立を支援する動きをとってきた以上、自分たち自身も同じ基準で国内の独立運動を認めなくてはならないときにきている、というところでしょう。と、ここまでスコットランドについていろいろと書いてきましたが、なにか既視感を覚えるのです。スコットランドと沖縄、状況がちょっと似てはいないか、と。違うのは、スコットランドには北海油田という経済的自活を可能にする武器があるのに対して、沖縄にはそれほど決定的な武器がない、というところでしょうか。歴史的に見ると、米軍占領時代の沖縄では、独立論というのは保守派の主張だったようです。構図としては、保守派=このまま米国の施政権下で、左派=祖国復帰、という大きな傾向があり、沖縄独立論も、どちらかと言うと日本への復帰を求めない保守派の中の一つの潮流、というところだったようです。(だから、米軍統治時代の沖縄では、左派が日の丸を振り、右派は日の丸を無視していたわけです)現在では、逆に左派の一部に独立論があり、多少注目は浴びているようです。でも、共産党、社民党、沖縄社会大衆党などの主要な左派政党(もちろん自民党や公明党も)は独立論など掲げていないし、沖縄住民の大勢も独立を求めてはいないでしょう。でも、あまり沖縄にばかり米軍基地の負担を押し付け続けていると、スコットランドと同じく、どこかで沖縄の民意が大きく変わることだって、ないとはいえません。

2014.09.17

コメント(9)

-

これが、「男女共同参画社会推進議員連盟」の会長だって!!

<都議会>やじ問題で超党派議連再開 会長発言に疑問も女性蔑視のやじ問題に揺れた東京都議会で16日、超党派の「男女共同参画社会推進議員連盟」の総会が開かれた。やじ問題を受け、17日の第3回定例会開会を前に約5年ぶりに活動を再開したが、議連会長が「結婚したらどうだと(プライベートなら)僕だって言う」などと語り、女性議員から「理解できない」との声が上がった。会長に就任した自民党の野島善司議員は総会後、記者団からやじ問題への対応を問われ「それぞれが議員としての矜持と自律性を持ってやっていく話だと思う」と述べたうえで「女性に対して、今回で言えば『結婚したらどうだ』という話でしょ。僕だって言いますよ、平場では」と発言。「平場」の意味については「まったくのプライベートなということ」と説明した。これに対し中堅の女性都議は「発言の本質は、子供がいない人に『子供をつくらないのか』と言ってしまうのと同じ。相手が男女にかかわらず踏み込んではいけない話だと認識しないといけない。そういう(取材の)場所で発言することも理解できない」と語った。同議連は1999年2月発足。2009年度からは活動を休止していた。6月の本会議では、みんなの党の塩村文夏議員に鈴木章浩議員が「早く結婚した方がいいんじゃないか」と発言した。---信じ難い発言で、これが「男女共同参画社会推進議員連盟」の会長だってんだから、あきれ返ります。なるほど、確かに親族とか同性の親しい友人同士のプライベートな会話なら「早く結婚したらどうか」くらいの発言はあるかもしれません。友人同士といえども、異性同士だったら、「結婚したらどうだ」というのはかなり微妙で、よほど時と場合と相手を選ばないと危険な話題だと私は思います。まして、都議会議員同士(それも、所属党派が違う)の関係は親族同士ですか?親しい友人同士ですか?違いますよね。あくまでも「議員」という肩書きの、仕事上の付き合いです。しかも、同性ではなく異性同士の会話です。そのような関係で、例えプライベートの場であっても、このような発言はあり得ないと私は思います。仕事上の関係というのは、プライベートの場だって無関係ではいられない。「プライベートな飲み会」で上司が部下に対してこういうことを言ったら、「プライベートの場だ」などという弁解は通用しない。要するに、セクハラとは何か、ということについて、まるっきり理解を欠いているとしか思えないのです。それで通用するような時代、通用するような内容の社会人生活しか送ってこなかった、ということなのでしょうか。こんな議員が「男女共同参画社会推進議員連盟」の会長では、この議員連盟はまるっきり機能していないのだろうな、と思わざるを得ません。まずは会長を交代することからはじめないと、どうしようもないのではと思います。

2014.09.16

コメント(0)

-

前穂高岳で遭難

北アルプスで遭難相次ぐ 南岳で男性死亡連休2日目の14日、北アルプスなどで遭難が相次ぎ、南岳で奈良県の会社員男性1人が滑落し死亡が確認された。松本署などによると、午前10時40分ごろ、奈良県生駒市の会社員(67)が友人と槍ケ岳から南岳に縦走中、横尾本谷側に約100m滑落。会社員は県警ヘリで救助されたが、松本市内の病院で死亡が確認された。槍ケ岳の北鎌尾根では午前7時半ごろ、4人パーティーで登山中の川崎市の公務員女性(51)が落石に当たり頭を骨折。正午前、仲間2人と奥穂高岳から天狗沢に向けて歩いていた諏訪市の会社員男性(63)は、落石で頭部を負傷した。それぞれ県警ヘリに救助され、命に別条はない。単独で前穂高岳から重太郎新道を下山していた静岡県沼津市の公務員男性(56)は約15m滑落して足を負傷。白馬岳の白馬大雪渓では2人パーティーの埼玉県久喜市の会社員男性(45)が転倒して左足を骨折した。北鎌尾根と五竜岳では、2人が打撲などの軽傷。いずれも県警ヘリなどで救助された。14日午前11時40分ごろ、鹿島槍ケ岳の八峰キレットで1人が滑落した(後述別記事参照)一方、飯山署によると、14日正午ごろ、新潟県のサゴイ沢で沢登りをしていた上伊那郡箕輪町の地方公務員女性(37)が約4m滑落し右膝を骨折した。下水内郡栄村の苗場山頂ヒュッテに収容されており、15日に県警ヘリで救助予定という。---昨日の記事で、下山時に西穂高~奥穂高を警察のヘリがずいぶん飛び回っていました。誰か転落したのかな。 と書いたのですが、場所と時系列から考えると正午前、仲間2人と奥穂高岳から天狗沢に向けて歩いていた諏訪市の会社員男性(63)は、落石で頭部を負傷した。というのが、それだったようです。命に別状がなかった、というのは何よりです。ヘリが飛んでいた場所から、奥穂~西穂間(一般ルートとしては日本最難関とされる)で誰か落ちたな、と思い、あんな場所で落ちたら、絶対生きているはずがないと思ったのですが、実際にはそのルートと岳沢を結ぶ登山道(これも、バリエーションルートで難易度が高いですが)での負傷だったようです。それとは別に、単独で前穂高岳から重太郎新道を下山していた登山者が約15m滑落して足を負傷。する事故もあったようです。これは、私が歩いていたルートでの事故で、記事に発生時間はありませんが、私はそういう騒ぎを目撃していないので、おそらく私が下山した後に発生したのでしょう。さらには、今日ですが、近くの吊尾根でも、死者が発見されています。(後述の記事)前穂高岳は、私にとってはかなりの難コースでしたが、ただ、冷静に考えてみると、足の下は何百メートル切れ落ちている、というような場所はなく、高度感はそれほどでもありませんでした。もちろん、岩場で転落したら、数メートル落ちただけでも大怪我は必至ですが、即死確実、というほどではありません。もう一つの記事によると遭難相次ぎ5人死亡1人不明 長野、3連休中に13日からの3連休中、北アルプスで、山岳遭難が相次いだ。15日夕の時点で、長野県内の遭難は計17件。死者は5人、行方不明者は1人となっている。14日午前10時40分ごろ、北アルプス南岳(中略、先の記事参照)15日午前8時半過ぎには、鹿島槍ケ岳(2889m)の八峰キレット付近の長野県側の岩場で倒れていた会社員(49)を長野県警のヘリコプターが救助したが、全身を強く打っており、死亡が確認された。大町署によると、13日から3人パーティーで入山。14日午前、最後尾を歩いていた会社員が岩場でバランスを崩し、滑落して行方不明になり、15日早朝から捜索していた。同日午後1時ごろ、北アルプス西穂高岳の独標(2701m)付近で、男性登山者が長野県側に滑落するのを別の登山者が目撃し、警察に通報した。県警ヘリが男性を松本市内の病院に運んだが、死亡が確認された。松本署によると、男性は約300メートル滑落し、全身を強く打っていた。~身元を確認している。同日午後4時半ごろ、前穂高岳の吊尾根の標高約2800m付近で、60~70代と見られる男性の遺体を県警ヘリが収容した。同署によると、早朝に「家族が奥穂高岳に登山したが、連絡がとれない」と相談があったため、周辺を捜索していた。このほか、同日午前10時10分ごろ、長野県松川町の山林で、前日からキノコ採りに行き行方不明になっていた同町上片桐の無職(76)が捜索中の警官に発見され、死亡が確認された。---この三連休、概ね天気が良かったにもかかわらず、17件の遭難が発生して5人死亡、1人行方不明だそうです。どこの山にも相当の登山者が入っていたので、それに応じて遭難も多かった、というところでしょうか。やはり、事故は槍穂高連峰が多いようです。西穂高独標と吊尾根、南岳(槍と穂高の間の山)で死者、前穂高で1人、北鎌尾根(槍ヶ岳)で2人、天狗沢(岳沢と奥穂高を結ぶルート)で1人の負傷者。そして、死亡には至らないまでも落石によって頭部の負傷という事故が何件か起きています。実は、今回前穂高に登って気がついたのですが、大半の登山者が岩登り用のヘルメットをかぶっているのです。以前は、ああいうヘルメットはバリエーションルートの岩登り専用だったように思うのですが、今は、一般登山道でも、槍穂高のように岩場が多いコースではみんなヘルメットをかぶるようです。確かに、あの急勾配の登山道にあれだけの登山者が数珠繋ぎになっていると、誰かが石を落としてしまう可能性は充分にあります。そういう落石に当たってしまうことを考えると、やっぱりヘルメットをかぶった方がいいのかな、という気になってきました。私は岩登り用のヘルメットは持っていないので、買ったほうがいいのかな、という気になってきました。また荷物が増えますが・・・・・・。※当初、重太郎新道での滑落事故が、私の目撃したへり出動の原因と考えて、そのように記事を書いたのですが、おそらく間違いだと思いますので訂正します。

2014.09.15

コメント(2)

-

前穂高岳でケーナを吹く

この土日で、また山に行ってきました。行き先は、前穂高岳3090mです。当初予定では、金曜夜の夜行バス「さわやか信州号」で行くつもりだったのですが、天気を見極めてから行くかとどうかを決めよう、なーんて思っていたら、週間天気予報でこの週末は晴れ、よし!行くことに決めたぞ!と思って予約をしたら、時すでに遅く、満席。でも、よく考えてみると、前穂高登山の拠点となる岳沢は、上高地から2~3時間の行程なのです。これなら、東京を朝一番に出ても、充分間に合うじゃん、ということで、朝出発に変更しました。当初朝7時発のあずさに乗る予定だったのですが、新宿駅に少し早めに着いてみたら、臨時あずさ71号がまだ出発する前でした。お、なつかしの183系、しかも旧塗装じゃないですか。(乗車してからよく見たら、189系でしたけど、実質183系の一部ですから)思わずこっちに乗ってしまいました。そうしたら、自由席は満員で、デッキに座るはめに。でも、結局甲府からは座れましたけど。松本駅で上高地行きのバスを待つ乗客も長い行列で、こりゃ、山も混みそうだな、と。上高地には12時過ぎに到着、昼食を食べて、歩き出したのが12時半頃、快調に飛ばして、岳沢には2時半頃到着しました。途中、振り返ると眼下に上高地と梓川が。しかし、目指す前穂高方面は・・・・・・ガスの中です。岳沢に着くと、幕営の申し込みをしました。「今日はテン場はもういっぱいで張るところがありません」(えーーーーーっっ)「だから、小屋の前でもその先のガレ場でも、好きなところに張ってください」(あ、そういうことか)しかし、幕営料金が、1泊1000円に値上がりしたことにびっくり。北アルプスの(南アルプスも同じ)テント場の料金は1張1泊500円というのが、私がテント山行を初めて以来ずーっと変わらない料金で、去年立山に行ったときも、五色ヶ原と雷鳥沢でそれぞれ500円(南アルプス北沢峠も500円)だったのに、一挙に2倍に値上げとは。まあ、今回は1泊だけなので、痛いというほどの出費ではないけど。ちなみに、山小屋のほうは、「予約のない方は宿泊できません」とありました。ふつう、山小屋は予約がなくても行ってしまえば受け入れるものですが、後で泊まった人が「一畳に2人」と言っていましたから、予約だけでもうぎゅうぎゅう詰めだったのでしょう。上高地まで、下りは2時間程度なので、「帰ってください」と言えば、帰れる場所でもありますし。私がテントを張った場所は、整地された正規のテント場ではなかったので、背中がでこぼこしていましたが、それでも、1畳2人に比べれば、どれだけ快適か知れません。これだから、人の集中する時期、集中する山は、荷物が重くてもテントに限るのです。そして、今日。快晴です。朝焼けが美しい。手前左が霞沢岳、右が焼岳、中央奥が乗鞍岳です。その左側に木曽御嶽山もあるのですが、ちょっと分かりにくい。朝4時に起きたのですが、いろいろと手間取って出発は5時半になってしまいました。荷物はだいたいテントにおいてきたので、身も軽く、快調に飛ばします。が、しかし、この登山道はまいった。とにかく急登、断崖絶壁を登っていく感じです。クサリ場、はしごの連続。体力的には、荷物が軽いだけに余裕がありましたが、精神的にはあまり余裕がない(笑)ある程度は予想していたけど、この登りは、私がこれまで登った山の中で、難易度が一番高いかもしれない。と、思いつつも、「登ったは良いけど降りられるのか?」などという不安感を感じつつも、足取りだけは快調にどんどん進んでしまいました。明神岳が、眼前に見えます。ここは、一般登山道はなく、岩登りのバリエーションルートになります。当然、私はそんなところには近づけません。先ほどと同じ山を、だいぶ高度を上げてから撮影しました。右手前が焼岳、左奥が乗鞍岳、その左に木曽御嶽山が、この写真でははっきり分かります。(霞沢岳は写っていない)西穂高岳。ギザギザと峰が続く中で、中央付近が本峰。その右側は、奥穂高岳に続く縦走路で、一般ルートとしては日本最難関と言われます。ここも、私は行かないだろうなあ。でも、西穂高岳まではいつか行きたい。で、紀美子平を経て、山頂には8時頃到着しました。7月の聖岳に続き、今年2回目の3000m峰です。天気は、ご覧のとおりの晴天。一番右奥が槍ヶ岳。その左手前が北穂高岳、その左手前が涸沢岳です。その手前は奥穂高ですが、山頂は画面から切れています。奥穂高岳。富士山、北岳に次いで日本第3位の標高、北アルプスでは最高峰です。今日前穂高に登っていた人のかなりの部分が、前穂高から奥穂高へ、あるいは逆に奥穂高から前穂高への縦走でした。でも、この2つの山を結ぶ吊尾根は、滑落事故が結構多い。いや、前穂高への登りだって、事故が少ないはずがないけど。梓川と、その向こうに蝶ヶ岳。8時半頃ですが、この時間には早くもガスが上がってきました。さあ、下山です。さあ、どこが登山道でしょうか???と言いつつ、快調に下ります。客観的には登りより下りの方が滑落転落の危険はずっと大きいのですが、感覚的には下りの方が怖さを感じないのはなぜでしょうか。多分、もう感覚がマヒしているためでしょうね。紀美子平まで下ってきました。登りで通過した際は、そんなに人はいなかったのですが、ほんの1時間ほどで、こんなに人が増えていた。上り下りの行き違いでも、結構時間を取られました。それにしても、紀美子「平」と言うから、少しは平らな場所があるのかと思いきや、全然たいらではない場所でした。まだまだ続くよ、絶壁は。で、例によってケーナです。本当は山頂で吹こうと思ったのですが、山頂は人が多すぎて、ちょっと恥ずかしい。それで、だいぶ下ったところで、ちょっと見晴らしの良いところ(確か、パノラマ広場と名がついていた)で、人が2~3人しかいないところを見計らって吹いたのですが、吹いているうちに人が集まってきちゃった。というか、大勢上り下りしているから当たり前なのですが。息が上がっているので、さすがに最初は音がかすれましたが、吹いているうちにだんだん調子が出てきた。山にもって行くケーナは竹ではなく木製なのですが、これがすごく音量が出るのです。いわば「遠鳴りがする」楽器(という言い方を、ケーナではしませんけど)特に2オクターブの上のほうから3オクターブをビャーっと吹くと、こだまが返ってきて、なかなか気持ちが良いです。結局、3曲吹いたのかな。結局、岳沢には11時過ぎに到着、テントの撤収に1時間以上かかり(さすがに疲れていたので)12時半頃岳沢を出発。ここでびっくりしたのは、登りでは荷物が16~17kgくらいあったのですが、岳沢までそれほど重く感じることもなく、快調に飛ばしたのですが、下りは水と食料が減った分、2kgは軽くなったはずなのに、すげー重く感じたこと。のぼりの2倍くらい重く感じました。まあ、登山道は、岳沢から下は危険なところはまったくありませんが。結局、上高地に着いたのは2時少し過ぎくらいでした。それにしても、前穂高岳。技術的には、私が今まで登った山の中で、多分一番難易度の高い山でした。槍ヶ岳の槍の穂先とか、奥穂高岳の穂高岳山荘から上の絶壁とか、レベルはそれと大同小異かな、という気もしますが、槍の穂先は標高差100mくらい、奥穂高は数十メートルですが、前穂高は、それと同レベルの急峻さが、延々と何百メートルも続く。それでも、岩がまったく滑らず、登山靴でがっちりと足場が確保できたので、あまり問題なく歩けたのですが、雨が降って滑りやすい状態だったら、とても私の技術では登れないと思いました。重い荷物を担いで登るのも無理。前述のとおり、奥穂~前穂の縦走の人が多く、テントを担いでいる人も少なくなかったけど、あんな場所をテント担いで登る(下るほうは更に)なんて、私には無理です。いろいろな意味で幸運に恵まれた山行でした。※そういえば、下山時に西穂高~奥穂高を警察のヘリがずいぶん飛び回っていました。誰か転落したのかな。

2014.09.14

コメント(4)

-

慰安婦問題の本質

朝日新聞が、いわゆる吉田証言に関する記事を取り消した後も批判が止まず、とうとう全面謝罪に追い込まれてしまった、とのことです。誤った証言を、そうと気づかずに報じてしまい、後になって誤りに気がついた、それを取り消す場合、仮にそれが不可抗力の誤りだったとしても、読者に対して謝罪を行うのは、これは営利企業としてお金を取って新聞を発行している以上はやらなければならないことだったのではないか、と思います。例えば、台風とか様々な天変地異によって電車が止まるのは明らかに不可抗力ですが、それでも電車が止まれば、鉄道会社は乗客に対しては「お急ぎのところ申し訳ありません」と言うわけです。そして、そのことより更に致命的だったのは池上彰の連載の掲載拒否だったのではないか、と思います。ただ、最初の「記事を取り消します」の際にお詫びをして、池上氏の連載の掲載拒否をしなければ、右翼の連中が騒がなかったか、と言えば、そうは思えないですけど。今回、躍起のなって朝日を攻撃している読売や産経だって、自分たちが誤報を行った場合に謝罪しているかと言うと、全然そんなことはないのです。イデオロギーがからむ部分での謝罪は、とりわけしない。自社を批判する週刊誌の広告掲載拒否だって、他紙で前例は多々あります。読売新聞が、押し紙報道のときだったか、清武の乱のときだったか、その両方だったかもしれないけど、自社を批判する雑誌広告の掲載を拒否している。ま、正直言って私自身は朝日新聞を購読していないので(昔、家賃38000円の安アパートに住んでいた頃は東京新聞を、転居して以降は毎日新聞を購読している)、問題となった吉田証言を紹介する記事も、今回のそれを取消した記事も、読んでいないのです。(福島第一原発の吉田調書も同様)ネット上の朝日新聞のサイトでは、記事の冒頭部分しか読めないですから。なので、記事を読んだ上での感想ではないことは、お断りしておきます。で、過去何度も書いているように、慰安婦問題の本質というのは、慰安婦を軍が直接強制連行してきたのか否か、という問題ではありません。軍が、軍事上の必要によって、慰安所という制度を発案し、それによって人権を踏みにじられた女性が大勢いた、ということが問題の本質です。例によって、池田信夫が、こんなことを書いています。外務省は韓国の情報戦に応戦せよ朝日新聞の子会社の番組「報道ステーション」では、元外務省欧亜局長の東郷和彦氏が登場し、こう言い放つ。この点は、世界の大勢は、狭義の強制性があるかないかについて、ほとんど関心がないという点につきる。アメリカの世論は、今、自分の娘がそういう立場に立たされたらどう考えるか、そして「甘言をもって」つまり「騙されて」連れてこられた人がいたなら、それとトラックにぶち込まれた人と、どこが違うのかという立場に収斂している。この事実認識は正しいが、論理的にはナンセンスだ。人身売買は今でも世界中で行なわれているのに、なぜ70年前の日本軍の人身売買だけ問題にするのか、さっぱりわからない。これは「戦争犯罪」だから問題になったので、軍の強制連行を否定した段階で終わっているのだ。---いや、この人は本当に物事の本質が分かっていないな、と思います。そもそも、世界は70年前の日本の人身売買「だけ」を問題にしているわけではないでしょう。現在進行形の様々な人身売買を問題としつつ、日本軍の従軍慰安婦「も」問題にしているに過ぎないのではないでしょうか(韓国は、もちろんそうではないですが)。確かに、人身売買は今でも世界中で行われているのは事実です。しかし、政府が奴隷制を法的に公認していは国は、さすがにありません。人身売買は違法だが、政府に取り締まる能力がない政府が人身売買を黙認している政府自身が人身売買に加担している人身売買がある、という状態は同じでも、政府の責任は同じではありません。いうまでもなく、政府自身が人身売買に加担している場合は、たんに取り締まる能力がないだけよりも、より悪質度が高いと言わざるを得ないでしょう。そして、もうひとつ言えることは、人身売買を正当化する言説を世界はより問題視している、ということです。米国下院の121号決議の際、日本の右翼の反論意見広告が、むしろ決議への賛同者を増やす結果となったという事実がありました。米国の政治家が、「奴隷の人身売買は世界中にあるのに、なぜ米国で150年前に終わった黒人奴隷だけが悪いのだ」なんてことを公言したらどういうことになるか、ちょっと考えれば分かることでしょう。人間の反応というのは、そもそもそういうものです。開き直りはより大きな反感を招く、それは、別にこの問題に限ったことではなく、普遍的な法則です。その程度のことが「さっぱりわからない」ようでは、人間というものを分かっていないな、としか思えません。

2014.09.12

コメント(10)

-

そういう単純な話でもない

【安藤政明の一筆両断】最低賃金と生活保護 逆転許されぬ 福岡最低賃金制度は、一時間あたりの最低賃金額を法律で定め、これを下回る給与設定を原則として認めない制度です。具体的には、都道府県ごとに最低賃金額が定められ、原則として毎年10月に金額が見直されます。福岡県最低賃金は現在712円ですが、今年は15円引き上げられて727円になる予定です(他に産業別の特定最低賃金がありますが、割愛いたします)。都道府県単位の判定方法は、事業所所在地と労働者住所のいずれか高い額が適用されます。例えば、佐賀県唐津市の事業所の最低賃金は664円ですが、福岡県糸島市の人を採用すれば福岡県最低賃金712円が適用されます。仮に、事業所の新規採用時の給与水準が福岡県最低賃金よりも低ければ、福岡県民という理由だけで、この人の採用を見送ることにもなりかねません。ところで、最低賃金制度の最大の課題は、生活保護との関係です。いわゆる「逆転現象」が、ここ数年の最低賃金大幅上昇の大きな理由の一つとなっています。そして、今年10月の最低賃金引き上げにより、生活保護との逆転現象が解消されると言われています。しかし、本当に解消されたと考えてよいのでしょうか。最低賃金で給与を得れば課税対象ですし、社会保険料などの負担も生じます。これに対し、生活保護受給者は非課税で、医療費も無料。その他、様々な減免措置等があってとても優遇されています。中には、いわゆる「はしご受診」をしてタダで大量の薬を入手し、これを転売する者も存在するといいます。単に生活保護費の支給額だけで最低賃金と比較することは、公平な比較とはいえず、従って、逆転現象が解消されたともいえないのです。「逆転現象」という言葉自体が「最低賃金が高く、生活保護が低い」ことを前提としています。その上で、逆転は「あってはならない状態」なのです。政府は一貫して最低賃金の引き上げだけに着目していますが、生活保護費の適正化の検討はまだまだ不十分です。生活保護制度は、憲法が保障する生存権を根拠に、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」制度です。「最低限度」であるにもかかわらず、最低賃金よりも優遇されていることが問題なのです。国民の権利ではありますが、その前に国民の義務としての労働義務や納税義務はどうなったのでしょうか。障害者であって働けない方など、労働義務を免除することが社会的に必要な方も確かに存在します。しかし、「働けるのに働かない」、「仕事があっても好き嫌いで選ぶ(結果、仕事しない)」ような方は、生活保護を受給し、最低賃金水準以上の生活を保障する対象とすべきではありません。生活保護は他の国民が納めた税金から出されているのです。法律上の義務を果たさず、権利だけ主張することは、権利の濫用に過ぎません。この点からみても現在の制度は、労働義務や納税義務から逃れることを容認する制度として批判されるべきでしょう。働くことが可能な生活保護受給者については、例えば最低賃金制度を活用する方法も考えられます。公共工事の作業、公共施設や道路清掃などの公益的な職務に従事させ、担当した時間に対して、最低賃金相当額を支給する方法等です。基準時間分従事しなかったときは、最低賃金の6割等、一定割合を保護費として支給とします。不満があるのなら、生活保護で社会に依存せず、自立すれば良いだけです。もともと生活保護法は、給付だけを目的とする制度ではなく、自立を助長する制度なのです。---非常によくありがちな生活保護制度に対する批判ですが、かなり一面的な理解と考えざるを得ません。生活保護基準と最低賃金の逆転現象は確かに問題であり、解消されるべきというのはそのとおりだと思います。しかし、引用記事は、「生活保護費の適正化の検討はまだまだ不十分です」と言っています。簡単に翻訳すれば、生活保護基準を引き下げろ、ということです。総論として言うと、生活保護基準を引き下げるべき部分があるのではないか、とは私も思います。ただし、「保護基準」というのは、全国一律ではなく地域によって6段階に分かれ、その世帯の人数、年齢、家賃、居宅生活しているか入院中か、などによって細かく金額が定められているそうです。「最低賃金との逆転現象」が問題になるのは、単身世帯で、かつ家賃が上限いっぱいの場合です。その場合、生活保護の基準は、東京23区・川崎・横浜の場合で、生活費が7万5千円から8万円(年齢によって少し違う)、家賃の上限が53700円です。大阪や名古屋も生活費は東京・横浜・川崎と同じですが、家賃の上限はもっと低いようです。逆に、最も安い地域の場合は、生活費が6万円程度で家賃の上限は2万円台前半のところもあるようです(宮崎県の農村部が23000円で、一番安いようです。)この他、11月から3月までの5ヶ月間は、冬季加算といって暖房費が上乗せされるそうです。その額は、東京では約3000円、北海道などでは2万円くらいになります。生活費と家賃を合計すると、東京の場合は13万円前後というのが単身世帯の保護基準の上限ですが、これはあくまでも家賃が53700円(以上)の場合です。公営住宅で家賃が2万円だったとすれば、保護基準は10万円を切るし、持ち家だったら住宅費は出ません。そして、この保護基準と自分の収入を比較して、収入のほうが少なければ、足りない分が保護費として出るそうです。つまり、保護基準が13万円で年金なり給料なりの収入認定が10万円だったとすると、差し引き3万円だけが生活保護費として支給されるわけです。そのほか、医療費が無料になるのは引用記事にあるとおりです。つまり、公営住宅や持ち家に住んでいる人の場合は、生活保護基準>最低賃金になることは、まずないのだろうと思います。持ち家で生活保護を受ける人は、そう多くはないでしょうが、皆無ではないらしいですし、公営住宅で生活保護を受ける人がかなり多いであろうことは、想像に難くありません。そして、2人世帯、3人世帯となれば保護の基準は上がっていきます。2人以上の世帯の保護基準と最低賃金を比較することは、意味がないと思われます。1人分の最低賃金を2人世帯の保護基準より高くすることは(出来ればいいなあという願望はありますが)現実的ではないし、2人世帯の保護基準を1人の最低賃金より下げたのでは、生活が成り立たないのは明らかです。私の個人的な印象でいうと、単身世帯の保護基準というのは、まさしく「最低生活費」であり、それをこれ以上引き下げるべきではないだろうと思います。私自身は、かつて手取り給料14万円くらいで家賃38000円のアパートに暮らして、生活がカツカツだった時期がありました。(ボーナスがあったので、実際には月々の給料では収支マイナスの分をボーナスで取り戻してあまりあったけれど)家賃38000円だと、生活保護基準は12万円弱になるわけで、手取り14万弱でもカツカツだったことから考えて、12万円弱は、文字どおり「最低限の生活費」だなと私は思います。もちろん、これは私の印象です。それを高いと見るか低いと見るか妥当と見るかは、人それぞれでしょうが。一方、3人世帯、4人世帯と人数が増えていくと、保護基準はどんどん上がっていきます。特に、母子家庭には母子加算というのがある。30代の母親と中学生の子どもの2人世帯だと、東京23区・川崎・横浜の場合、生活費が12万円くらい、家賃が上限で69800円、母子加算が2万円以上、児童養育加算が1万円、子どもの教育扶助が1万円あまり、ほかに給食費や教材費(実費額なので、額は学校ごとにまちまち)など、全部あわせると上限で23~24万円になる(家賃次第で基準が変わるのは先の例と同じ)。もちろん、これは基準であって、実際にはそこから収入が引かれるので、基準の全額が出るわけではないですが(母子家庭なら、児童手当と児童扶養手当があるので、働いていなくても収入0ということはない)。また、医療費が無料といっても、東京では生活保護でなくても、子どもの医療費は無料になりますが、それらのことを割り引いてもなお、この保護基準は、引き下げられても仕方がないだろうなと感じます。3人4人世帯は言うに及ばず、でしょう。もちろん、これもまた私個人の感覚であって、人によって感じ方は違うかもしれませんが。ただし、生活保護世帯の7割以上は単身世帯だといわれます。2人以上の世帯は3割以下に過ぎませんから、「保護基準が高すぎる」というのはごく一部の例に過ぎないことも事実です。中には、いわゆる「はしご受診」をしてタダで大量の薬を入手し、これを転売する者も存在するといいます。という話があります。確かに、そういう事例がある、ということは私も聞いています。実は、生活保護費3兆7千億円といわれますが、生活費や家賃などの、いわゆる「生活保護費」は全体の半分に過ぎません。残りの半分は医療扶助、つまり医療費なのです。(その他に、介護扶助というのがわずかにある)なぜ医療扶助がそんなに高額になるかというと、生活保護になると国民健康保険に加入できず、医療費の全額を生活保護費で支出するからです。(社会保険は例外ですが、社保加入で生活保護を受ける人など、滅多にいないでしょう)一方、介護保険には生活保護受給者も加入していて、1割の自己負担部分だけを生活保護費で支出しているので、介護扶助は医療扶助より圧倒的に少ないわけです。(もっとも、公費で支出されているという意味では、似たようなもの、とも言えますが)で、はしご受診のようなひどい例は確かにあり、ひどく腹立たしいと私も思います。が、例えば、大きな事故や脳梗塞、心筋梗塞のような病気で救急搬送されて、集中治療室に何日も入っていたら、医療費はいくらかかるでしょうか。1ヶ月だけで1000万円くらいは簡単にかかってしまいます。それが2ヶ月か3ヶ月続いたら、いったいいくらになるのか。しかも、基本的に、生活保護を受けている人には、そういう重篤な病気が世の中の平均よりはるかに多いことは、容易に想像がつきます。はしご受診は腹立たしいですが、入院ではなくて1000万円分も不要な医療費を浪費するのは非常に難しい。だから、そういう種類の不正を撲滅すれば、巨額の医療扶助が目に見えて削減できる、という話にはならないのです。もちろん、だからと言って放置してよいわけではないのは言うまでもないですが。働ける人間は働け、まったくそのとおりだと私も思います。が、外見上病気も障害もなくて、普通に働けるように見えて、実際は、という例もあるように聞きます。以前に書いた、人格障害系とか、依存症系の人などには、「無給でも来てくれるな」と思われるような例も少なくないのではないでしょうか。そういう、社会生活能力がご臨終を迎えているような人を救うことは、いわば末期ガンの人を救うのと同様、不可能なことなのかもしれません。少なくともお金を出せば助かる、というものではない。でも、だからそういう人は死んでよい、というわけにもいかないことは言うまでもないでしょう。そういうわけで、生活保護という制度は、かなり複雑な精度で、そうそう単純に全部を「高い」とか「低い」とか断定できるようなものでもないし、こうすれば解決、というような簡単な話でもない、というのが実際のところであるようです。

2014.09.11

コメント(2)

-

デング熱も原発再稼動に利用する甘利大臣

日曜日のNHKの「日曜討論」にて、甘利経済再生担当相が、原発を再稼動しないとデング熱が流行る、というようなことを言ったそうです。現時点で文字のソースがありませんが、YouTubeに該当部分の動画がありました。「現状で4兆円近い国富が垂れ流し状態です。その分多く、化石燃料を買ってこなければなりません。それによってCO2はたくさん出ています。今回のデング熱の話も、もっと暖かいところにいたような病気がどんどん北上してきている、これも温暖化の問題です。」このように言っています。ひとことで言って、こじつけとしかいいようがありません。「原発を再稼動しないから化石燃料の輸入が増えた」という話は、原発推進派がよく取り上げますが、実際にところはどうなのか、以前に検証したことがあります。化石燃料の輸入は増えているのか?結論としては、石油と石炭の輸入量は全然増えていない。天然ガスの輸入量はかなり増えている。すべての化石燃料を合計すると、震災前に比べて4~5%程度の増加、というのが現実です。量としては、そんなにびっくりするような数字ではない。石油や天然ガスの価格が高騰しているから、金額ベースでは大幅な増加になっているだけです。そしてもう一つ、CO2発生量は石炭>石油(重質油>軽質油)>天然ガスです。これは単純な話で、化石燃料というのはすべて、炭素と水素の化合物(炭化水素)です。そして、CO2(二酸化炭素)というのは、このうち炭素が燃焼によって酸素と結合することにより発生します。つまり、「炭化水素」の中でも、炭素の割合が高いものほどCO2の発生が多く、水素の割合が高いものほどCO2の発生が減るわけです。(水素は、燃焼によって酸素と結合するとH2Oつまり水になる)水素の割合が多い天然ガス(メタン)は、石炭や重油に比べると、ずっと二酸化炭素の排出量は少ないわけです。前述のように、震災以降化石燃料の輸入が増えたといっても、CO2発生量の多い石炭と石油の輸入は増えていません。大きく増えているのはCO2の発生の少ない天然ガスです。しかも、電力消費自体が、節電意識の浸透のせいか、震災以前より減っています。この夏の東京電力管内の最大電力は、8月5日に記録した4980万KWでした。今夏は、雨が多くて天候不順でしたが、梅雨明けからしばらくの間は猛暑でした。8月5日の東京の最高気温は36.1度です。これだけの暑さでも、東京電力管内の最大電力は5000万KWを超えなかったのです。以下各年の最大電力は以下のとおりです。2014年8月 5日4980万KW(東京の最高気温36.1度)2013年8月 9日5093万KW(東京の最高気温34.5度)2012年8月30日5073万KW(東京の最高気温35.6度)2011年8月18日4922万KW(東京の最高気温36.1度)---震災前---2010年7月23日5999万kw(東京の最高気温35.7度)2009年7月30日5450万kw(東京の最高気温33.2度)2008年8月 8日6089万kw(東京の最高気温35.3度)震災以降どれだけ電力消費が減ったか、よく分かります。近年でもっとも涼しかった夏は、2009年だと思われますが(最大電力を記録した日も、最高気温は33.2度に過ぎない)震災以降、歴史的猛暑だった去年でも、その2009年の数字よりずっと少ない。原発がガンガン動いて電力はふんだんに使えるようになった、しかし節電意識はそのままで、というふうには行かないものです。結局、原発を再稼動しても、節電意識が低下して電力消費が増大し、思ったほどには化石燃料の輸入は減らない、ということになる可能性は高いと思われます。そして、なんといってもデング熱話です。これは噴飯モノとしか言いようがありません。今回、デング熱が東京で広がったのは、温暖化のせいではありません。そんなことは言うまでもないでしょう。媒介するヒトスジシマカは、日本にもともと分布していた蚊です。確かに、近年分布の北限が北上しつつあるようですが、国立感染症研究所のホームページによると、1946~48年の時点で分布の北限は栃木県北部だったそうなので、当然東京にはすでにヒトスジシマカはいたはずです。また、戦時中に沖縄・長崎・大阪で数万人単位のデング熱の流行があった、ということです。今回のデング熱は、衆目の一致するところ、海外から何らかの経緯でウィルスが持ち込まれた(海外から送られてきた荷物にウィルスを持った蚊がまぎれていたか、または海外でデング熱に感染して帰国した人が蚊に刺されたか)ことが原因であり、温暖化云々は関係ありません。そんなコジツケを言うなら、「大阪や長崎でもデング熱の大流行があったという戦時中の方が、今よりよっぽど温暖だったのだ」という理屈も成り立ってしまいます。(今より戦時中の方が温暖だった、などという事実はありませんので念のため。)要するに、口からでまかせのコジツケを言ってでも原発を再稼動したいと、そういうことなのでしょう。

2014.09.10

コメント(2)

-

似たもの同士

高市総務相と稲田政調会長「ネオナチ」とツーショット 「写真を撮りたいと言われて応じただけ」安倍晋三首相による内閣改造で総務相に就任した高市早苗衆院議員と、自民党三役のポストである政務調査会長となった稲田朋美衆院議員。首相が推進する女性登用の象徴とも言える2人の、過去の写真が話題となっている。いわゆる「ネオナチ」思想を掲げる活動家とのツーショットが、海外メディアで大きく報じられたのだ。欧州各国はネオナチへの嫌悪感が強いだけに、海外との関係で思わぬ火種にならないだろうか。英ガーディアン紙「安倍政権の右傾化ますます進むとの批判強まる」日の丸をバックに稲田議員や高市議員とそれぞれ記念写真に収まる男性。「国家社会主義日本労働者党」と名乗る政治団体代表だ。2011年6~7月に自民党議員を議員会館にたずね、そこで「会談」したとサイトには書かれている。写真はこの時に撮影したものとみられる。ほかにも、自民・西田昌司議員と一緒に収まったスナップショットも載っている。稲田議員と高市議員に対する評価は高く、「将来自民党を背負って立つ」「愛国保守議員」と位置付けていた。同じサイトには山田氏を紹介する動画が掲載されており、自身がこう述べていた。「私は1980年代半ばに、世間的にいう(ところの)ネオナチの団体を立ち上げた」「世界中のコアなネオナチはほとんど仲間」。その「党名」から、ナチスの正式名称「国家社会主義ドイツ労働者党」を強く意識しているようだ。街頭演説の際には、ナチスの制服を思わせるようなファッションに身を固め、左腕には「党のシンボル」をかたどった赤い腕章を巻いている。「党旗」は赤地で中央にかぎ十字と似たマークと、これもナチスを連想させるデザインだ。サイトのトップページに「民族浄化を推進せよ! 国家社会主義闘争に立ち上がれ!」とのスローガンが掲げられている。安倍首相を支える現職閣僚や自民党三役の女性議員が、「極右活動家」と写真に収まっていたことは海外メディアの関心を集めた。仏AFP通信は9月8日付記事で、「写真は、安倍首相が自分の周りを『右寄り』の政治家で固めているとの主張をますますあおる可能性がある」と論評。英ガーディアン紙電子版も2枚の写真を載せて、「(高市議員と稲田議員が)山田氏とネオナチ思想を共有しているとの証拠は何もないが、2人の(総務相と党政調会長への)任命で安倍政権の右傾化がますます進むとの批判が強まってきた」とした。英タイムズ紙のほか、豪州や香港、台湾のメディアもこのニュースを伝えている。高市議員事務所「出版社を通じて、山田氏に写真の削除を依頼」 J-CASTニュースが高市議員の東京事務所に、山田氏との写真撮影の経緯について取材すると、文書で回答が寄せられた。同氏が高市議員のもとを訪れたのは事実だが、それは「極秘会談」ではなく「雑誌のインタビュアーの補佐として」だったという。両者はほとんど会話を交わしておらず、取材修了後に「一緒に写真を撮りたい」と言われて応じたに過ぎないと説明した。山田氏が「ネオナチ団体の代表」だとは全く聞いておらず、それ以前にも以後も交流は一切ないと明言した。高市議員が面会した際には「出版社のスタッフ」の男性だったという認識で、出版社側も山田氏の思想については知らなかったようだという。とはいえ、海外メディアに「現職閣僚とネオナチ団体代表の関係」を報じられているだけに、イメージダウンにつながりかねない。事務所側は「出版社を通じて、山田氏に写真の削除を依頼しております」と明かした。稲田議員の事務所にも取材を申し入れ、質問を送ったが本稿の締め切り時間までに回答はなかった。ただし9月8日付のAFP通信の記事には、稲田事務所がナチの思想に賛同できるところは一切ないと強く否定したうえで、「もし稲田議員が誤解されるようなことがあれば大変残念」と話したとなっている。---写真に撮られた、というそのこと自体は、問題の男性が「国家社会主義日本労働者党の代表」と名乗って写真を撮ったわけではないだろうとは思います。ただし、要するに稲田と高市が、そういう主義主張の持ち主から「同志」だと思われるような主義主張の持ち主だ、ということです。1930~40年代のナチスドイツを手本とするか否か、という点には違いがあるとしても、政治的立ち位置としては、ネオナチも稲田と高市も大差がない。どちらも、極右以外の何物でもありません。「もし稲田議員が誤解されるようなことがあれば大変残念」と事務所は言っているそうですが、稲田が極右だ、という点、ネオナチに仲間だと思われるような主義主張の持ち主である、という点に、誤解の余地など何もありません。それにしても、稲田が政調会長というのは呆れた話と思いましたが、よく考えてみればその前の政調会長が高市なんだから、実は今更驚くには値しないですね。要するに、極右的な政策を導入するぞという、安倍政権の意思の現れ、ということでしょう。安倍は「女性の活用」と称して閣僚5人と政調会長に女性を充てたけど、その実態は安倍と思想を共有する極右の女性政治家を登用しただけ、ということに過ぎません。稲田朋美は、以前にも何回か書いたことがありますが、100人斬裁判の際にその姿を見たことがありますが、弁舌の才は確かにあると感じましたが、弁護士としての実務能力はあまりない。政治家としての能力は知りませんけれど、極右的なスローガンを叫ぶアジテーターの才能はあるでしょうが、政策を取りまとめる能力はどうでしょう。あるとは思えない、というのが私の印象ですけどね。もちろん、それは高市も同じでしょうが。いろんな意味で、日本は加速度的に無茶苦茶な方向に向かいつつあるなと実感しつつある今日この頃です。

2014.09.09

コメント(7)

-

殺虫剤をばら撒くことが解決なのか

またまたデング熱関係の話題になりますが、デング熱ウィルスを持つ蚊が発見されて以来、代々木公園やその他の公園(代々木以外は、まだウィルスキャリアの蚊自体は未発見だが)では盛んに殺虫剤の散布が行われています。ことここに至っては、そういう対策もやむを得ないのかな、という気もしないわけではないのですが、ただ殺虫剤散布には当然副作用もあります。当然のことながら蚊だけを選択的に殺す殺虫剤などあるわけがなく、すべての虫、あるいは虫以外の小動物も殺す能力があるわけです。もちろん、量によっては人間にとっても毒薬です。当然、蚊だけでなく、蚊やその他の害虫を食べるクモやトンボやカエルなども死んでしまう。いや、羽が生えていて空を飛べる動物に対しては、人間が手で撒く農薬の効果は限定的かもしれませんが、蚊も羽が生えていて飛べるからねえ。あまり効かないで、クモやカエルなど飛べない益虫、益獣ばかりが死んでしまう、ということになりかねません。ボウフラや蚊の卵には殺虫剤の効果があるでしょうが、デング熱ウィルスは成虫から卵には引き継がれないとの話なので、ボウフラや卵にはウィルスはいないはずです。そう考えると、農薬の散布は副作用ばかりが大きくて、効果の程はかなり怪しいと考えざるを得ません。田舎でやっているような、ヘリコプターからの農薬の空中散布なら、蚊も皆殺しにできるかも知れませんが、効果が巨大な代わりに副作用も巨大です。生態系が皆殺しになるし、だいたいあんな人口密集地でそんな危険なことはできないでしょう。ヒトスジシマカは、東京では成虫で越冬することはできないそうです。放っておけば、10月末には死滅します。そして、卵の状態で越冬して、来年の夏にまた出てくるわけですが、その卵にはウィルスは伝染していないわけです。実際には、蚊の寿命は1ヶ月程度なので、新たなウィルスの供給がなければ、もっと早く、今月中くらいでウィルスキャリアの蚊は死滅するかも知れません。そう考えると、効果より副作用の大きい殺虫剤の散布に頼る必要性がどこまであるのか、いささか疑問です。---話は変わりますが、今日の毎日新聞夕刊に、毎日新聞のバンコク特派員がデング熱にかかった経験の記事が載っています。特集ワイド:正しく恐れるデング熱 毎日新聞元特派員も重症体験「背中が紫色に…」 尿減少など悪化の兆しに注意残念ながら、ネット上のニュースでは、本文は会員登録しないと読めません。本紙の内容をかいつまんで説明すると、バンコク特派員だった毎日新聞記者が、3ヶ月のあいだに2度デング熱にかかった。一度目は高熱は発したけれど、それほどおおごとにはならなかった。しかし、二度目は出血熱、つまり全身で内出血が起こり、かなり危険な状態になったそうです。背中一面が内出血で紫色になったというからすごい。デング熱には4つの型があり、一度感染した人が、次に別の型に感染した場合、このような重症に陥る場合があるそうです。デング熱の感染者のうち、実際に発症するのは10~50%、重症化するのは1~5%だそうです。そして、重症化した場合、何の治療もしなければ死亡率が10~20%というから、すごく怖いように思いますが、「治療しなければ」というところがミソであるようです。「医療水準の劣悪な国ならともかく、今の日本で死亡するケースはまず考えられません」とのことです。西アフリカで流行しているエボラ出血熱みたいな、真性の超危険な病気に比べると、デング熱は、現在の医療水準の下では、それほど危険な病気とは言えないようです。

2014.09.08

コメント(0)

-

ニホンオオカミ

ニホンオオカミ、固有種ではない 岐阜大が遺伝子解析絶滅したニホンオオカミは日本の固有種ではなく、現在も世界に広く生息しているオオカミに属する亜種であるとする遺伝子解析結果を、岐阜大の石黒直隆教授と松村秀一教授らのチームがまとめた。骨の形の特徴から、ほかのオオカミとは別種とする説があったが、否定されたとしている。9日に日本獣医学会で発表する。研究チームは本州や九州、四国に生息していたニホンオオカミ6頭の骨から、細胞に含まれるミトコンドリアのDNAを採取。北米や欧州にいる57頭のオオカミのDNAなどと比較した。オオカミは現在、ハイイロオオカミ1種だけが生息しているとされている。解析の結果、ニホンオオカミは、ハイイロオオカミと同じ種であることがわかったという。12万~13万年前に枝分かれした亜種とみられる。朝鮮半島と陸続きだった時代に渡ってきたと考えられるとしている。---かつて、日本には北海道にエゾオオカミ、本州・四国・九州にホンドオオカミという2つの系統のオオカミが住んでいました。そのうち、エゾオオカミがハイイロオオカミ(タイリクオオカミ)の一亜種であることは従来から広く認められていましたが、ホンドオオカミは亜種説と別種説があって、はっきりしていませんでした。何しろ、エゾオオカミもホンドオオカミも、100年以上前に絶滅しており、標本もあまり残っていないので、調査もなかなか難しかったわけです。でも、数少ない標本からDNAを抽出してハイイロオオカミと比較したところ、やっぱり同一種という結論に至ったようです。オオカミと同一種といえば、犬も分類上はオオカミの一亜種ということに、現在はなっています。オオカミの仲間(イヌ属)には、ハイイロオオカミ、コヨーテ、ジャッカル数種がいます。困ったことに、これらの各種は相互に交雑可能なのです。だから、イヌの祖先がオオカミなのかジャッカルなのか、DNA鑑定の技術が進歩するまでは、正確なところはわからなかったのです。概ねオオカミだろうとは思われていたけれど。したがって、かつてはイヌも独立した種として分類されていたけれど、現在ではオオカミの一亜種とされています。イヌといえば、シベリアンハスキーとかグレート・ヒレニーズみたいな大型犬からチワワやチンのような小型犬まで、大きさも毛並みも色も、まったくまちまちですが、すべて分類上はオオカミの一亜種であるイヌに属します。そのことから考えれば、ハイイロオオカミと多少大きさや形態が違っても、それを以ってホンドオオカミを独立種と考えるのは、無理があったというべきなのでしょう。ちなみに、絶滅の時点では本州・四国・九州にホンドオオカミ、北海道にエゾオオカミという住み分けになっていましたが、最終氷期(約7万年前から1万年前までの時代)には、本州にもエゾオオカミが分布していたようです。静岡県で、現生のオオカミと比べても最大級のオオカミのあごの化石が発見されています。ベルグマンの法則といって、哺乳類と鳥類(つまり恒温動物)では、同じ種類、近縁種同士では、寒冷地に分布するものにほど体が大きくなる傾向があります。これは、オオカミとイヌ属全般にも当てはまり、ホンドオオカミはオオカミの中では比較的小型で、エゾオオカミはそれよりだいぶ大きかったようです。氷河期の関東や中部地方は、今の北海道並の寒さだったので、その頃は北方系でより大型のエゾオオカミが本州にいたのでしょう。それにしても、「種」というのは生物の分類上の基本単位ですが、所詮は人間が便宜上定めた概念なので、実際にはなかなかスパッと割り切れない場合が多々存在することが、オオカミの例からも分かります。

2014.09.07

コメント(0)

-

演奏のお知らせ

エストレージャ・アンディーナという、2年ほど前に結成したグループの演奏のご案内です。Fiesta bailable 100% folklore Boliviano Vol52ボリビア音楽のダンスパーティーです10月4日(土)午後7時~(演奏は8時半頃)場所 カフェ・イ・リブロス ラテン文化サロン 山手線目黒駅西口より徒歩5分料金 2,000円 (赤白ワイン、ソフトドリンク等. おつまみ持ち込みOK) ダンスパーティーなので、音楽を聞くというよりは、ダンスに参加するイベントです。生演奏は約30分程度。過去の同じイベントの風景(演奏しているのは、今回とは別のグループです)Fiesta bailable Vol33Fiesta bailable Vol40

2014.09.06

コメント(0)

-

デング熱について、ふたたび

ちょうど1週間前にデング熱についての記事を書いたところですが、そのとき、「本当に代々木公園だけなのか」「本当に国内発生が70年ぶりなのか」という点について、疑問符をつけましたが、どうやらその疑問符が現実のものになってきているようです。新宿中央公園でもデング熱感染か 代々木公園以外で初約70年ぶりのデング熱の国内感染が、発症前に都立代々木公園周辺に行っていない埼玉県在住の30代の男性で初めて確認されたと、厚生労働省と埼玉県が5日、発表した。厚労省などは、東京・新宿中央公園で感染したとみている。新宿区は、公園内での蚊の発生状況を調べて駆除作業をするか検討する。埼玉県によると、男性は渡航歴がなく、8月30日に発熱や頭痛などの症状が出て、9月1日に埼玉県内の医療機関を受診、5日に国立感染症研究所の検査で感染が確認された。現在は外来治療中で、容体は安定しているという。発症する2週間前の男性の行動歴を調べたところ、代々木公園周辺に行っておらず、新宿中央公園に8月18~26日に訪れ、「蚊に刺されたと思う」と話しているという。---そしてもう一つデング熱の国内感染疑い例の報告について今般、ドイツ政府機関(ロベルト・コッホ研究所)より、昨年8月下旬に日本を周遊して帰国したドイツ人患者で、デング熱の感染が確認された旨、情報提供がありました。日本の専門家による検討の結果、当該患者が感染した場所の特定にはいたりませんでしたが、日本国内で感染した可能性は否定できないとの結論が得られました。これを受けて、厚生労働省では、都道府県等に本事案について情報提供を行うとともに、デング熱に対する適切な対応等について、あらためて協力を依頼したところです。デング熱は、現在、日本国内での感染は報告されていませんが、海外の流行地で感染し、帰国後発症する例は、年間200例前後報告されています。デング熱は、蚊を介して、ヒト(患者)-蚊-ヒトという経路で感染が成立することから、日本国内においても、蚊の活動期に、デング熱の感染が一過性に発生する可能性は皆無ではありません。厚生労働省では、引き続き、デング熱を含む感染症に関する注意喚起を行うとともに、本疾患に関する情報収集や調査研究を実施し、適切な対応を行ってまいります。---この発表は今年1月に行われています。別の記事によると、ドイツ人女性は昨年8月19~31日、長野県上田市、山梨県笛吹市、広島県、京都府、東京都を旅行して帰国。9月3日から40度の発熱や吐き気などを訴え、検査で感染が確認された。女性は「笛吹市で蚊に複数の箇所を刺された」と話している。現在は回復している。とのこと。もし、そのドイツ人が直行便で日本に来て、直行便でドイツに帰ったとするなら、ドイツで感染したか日本で感染したかのいずれかしかあり得ません。そして、ヒトスジシマカは、日本には元々自然分布していますが、ヨーロッパにはもともと自然分布はしていませんでした。現在は南欧を中心に人間が持ち込んだものが増殖しているようですが、ドイツにはほとんど分布していないようです。ということは、可能性としては日本で感染した可能性の方がずっと高い、ということになるでしょう。確率の問題として、旅行で来日した外国人だけがデング熱に感染していた、などということはありえないことです。どう考えたって、その背後にはその何十倍か何百倍か、日本在住者のデング熱感染者がいたはずです。ただ、問題のドイツ人はたまたま海外旅行から帰国して発熱したため、検査によってデング熱と診断されたけど、日本在住者の場合は、直近に海外渡航歴がなければ、医者もせいぜいインフルエンザを疑うくらいで、デング熱なんて疑いも抱かないから、検査で発覚したことがない、ということではないでしょうか。ただし、報道によると、デング熱ウイルスは、ヒトスジシマカのたまごを介して子孫が受け継ぐことはないそうです。ということは、日本では冬になれば蚊もいなくなり、今回のデング熱騒動は終息することははっきりしているわけです。もちろん、来年以降、また海外からデング熱ウイルスあるいはウイルスキャリアの蚊が持ち込まれて、同じことが起こる可能性はありますけど。デング熱の発症者はどんどん増えて、70人を超えたそうですが、これまでのところ、命に関わる症状に陥った人はいないようです。多分、他にも風邪と誤認されて表に出ない患者もいるだろうし、そもそも感染しても発症する人は半分以下だそうで、ということは症状がないので何も気がついていない感染者が、発病者より多くいる計算になります。何はともあれ、代々木公園の大部分が閉鎖になってしまったそうです。えーーーーー。明日と明後日、代々木公園で「おいしいペルー」というイベントが予定されています。いや、予定されていました。予定会場は、閉鎖された地区からは外れているのですが、しかしあえなく延期になってしまったようです。うーーーーん、残念です。他のイベントも、軒並み延期、中止。9月23日には脱原発集会が予定されているんだけど、どうなるんだろうか。9月24日の夜には、「アンデス村祭りコンサート」というのが、やはり予定されているのですが、これも果たして・・・・・・。結構影響が大きいなあ。私も、笛の練習に行けないし。

2014.09.05

コメント(6)

-

何を今更

政府専用機、位置・ルート丸見え…市販アプリで首相ら政府要人が外国訪問の際に搭乗する政府専用機の飛行中、位置情報や飛行ルートがインターネット上に表示されていたことが読売新聞の取材でわかった。専用機の飛行ルートはテロ対策のため非公開とされているが、スマートフォンなどに市販のアプリを入れるだけで動向を把握することが可能だった。専用機を運航する防衛省は読売新聞の指摘後、アプリ提供会社に専用機の情報を表示しないよう要請した。アプリの名称は「フライトレーダー24」。スウェーデンのアプリ提供会社の説明によると、2006年から提供を始め、スマホ版は300円で販売している。飛行中の航空機が空中衝突を防止するために発信する「ADS―B」という信号を受信し、航空機の現在地を地図上にアイコンで表示する仕組み。---以前に、中国の防衛識別圏問題の記事を書いたときに、フライトレーダー24のことは紹介したことがあります。防空識別圏とは何か、飛行計画とは何か引用記事には市販のアプリ、とありますが、パソコンのブラウザで見る限りはタダです。フライトレーダー24旅客機が搭載する空中衝突防止装置が発する電波を有志が拾ってアップロードすることで、各旅客機の動きがネット上に公開されるわけです。ということは、つまりネット上の公開を中止したところで、衝突防止装置の電波を拾えれば、政府専用機の位置はつかめてしまう、ということです。それがいやなら衝突防止装置を切るしかないですが、大型旅客機では、空中衝突防止装置の搭載は義務じゃなかったかな。そもそも、飛行ルートをどんなに隠したところで、出発地と到着地は明らかなんだから、もしテロリストが悪だくみを考えるとすれば、出発地(たいていは羽田空港)か目的地のどちらかで攻撃することを考えるでしょう。そういう意味では、何を今更、という感の拭えない話です。

2014.09.03

コメント(0)

-

護衛艦でいじめ自殺

海自の自殺、パワハラと判断 指摘の上司「指導だった」海上自衛隊横須賀地方総監部は1日、横須賀基地に配備されている護衛艦の乗組員で、3等海曹だった30代男性が今年初めに艦内で自殺したと発表した。上司の1等海曹(42)によるいじめとパワハラが、自殺の大きな要因と判断した。海自内で捜査を担う横須賀地方警務隊は近く、1曹を暴行などの疑いで書類送検する方針。1曹は「仕事を教えても向上が見られず指導するつもりだった」などと話しているという。発表によると、3曹は昨年7月と9月、艦の分隊長に「1曹と性格が合わない。退艦したい」などと相談。ところが分隊長はこのことを艦長に報告せず、3曹は勤務を続けた。---自衛隊内部でのいじめは、かなり陰惨なものがあるらしい、ということは当ブログでも度々取り上げています。また起きてしまったか、という感想。海上自衛隊は特に、船という閉鎖空間だから、逃げ場がないだけに、特に悲惨なことになりやすいようです。過去には、いじめが原因による放火(容疑者がそう主張している)も起こっています。このブログを開設した当初に書いたことがあるのですが、旧海軍の軍艦は、度々不審火で爆沈事故を起こしています。それらの不審火のうち、1件だけ放火犯が特定されて処刑されていますが、それ以外はすべて、公式には原因不明となっています。しかし、その大半が放火、もしくは重過失による失火であったことは半ば公然の秘密です。放火のすべてとは言いませんが、大半が、旧軍において陰湿を極めていた私的制裁と関係があるであろうことは、容易に想像できます。このまま行くと、海上自衛隊の護衛艦でも、そのうち「原因不明」の爆沈事故が起きてしまうかも知れない、という気がします。しかし、今回の件の被害者は30代の3等海曹とのこと。年齢から考えても階級から考えても、自衛隊に入って間もないような人ではない。ある程度の年数(おそらく10年以上)は自衛隊で生活し、旧軍で言う下士官相当の階級にあった。旧軍ならこの被害者自身が新兵のしごきをやっていたかもしれない程度の階級と年数でも、一歩間違えればいじめの標的にされて、自殺にまで追い込まれてしまうんだから、もはや階級も年数も関係なく、どこでもいじめがある組織なのか、という疑念を抱かざるを得なくなってきます。とろこで、この事件、発生した護衛艦の名前は公表されていませんが、果たしてどの艦でしょうか。想像してみることにしました。ヒントはふたつ。横須賀基地所属であること。艦長が更迭されていること。つまり、横須賀基地所属の護衛艦で、かつ今年に入って艦長が交代している艦、ということです。横須賀に配備されている艦隊は、こちらのサイトによると11隻あります。この11隻のうち、今年に入って艦長が交代しているのは・・・・・・はたかぜてるづきいかづちゆうぎりの4隻であるようです。(Wikipediaのデータによります。確実なデータなのかどうかは分かりませんが)一応Wikipediaのデータを信用するとして、更迭して別の艦の艦長というのは考えにくいので、前艦長が別に艦長に異動した「いかづち」は、おそらく違うだろうと。そして、マトモな組織なら、不祥事で更迭する艦長を監察官になどしないだろうから(もっとも、海上自衛隊がどこまでマトモな組織なのかは知りませんけど)、「てるづき」もおそらく違うだろうと。残る2隻のどれか、ですが、それ以上は私には分かりません。果たしてどの艦でしょうか。

2014.09.02

コメント(9)

-

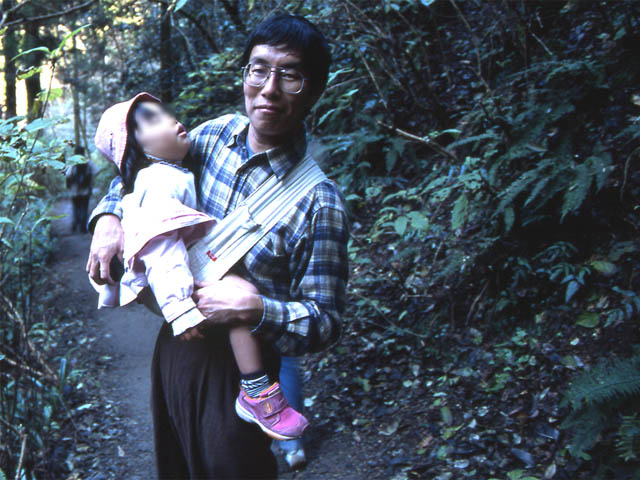

山ガール?

ヒマラヤ山脈:女子学生だけの登山隊 第一人者の訓練受け「山ガール」ブームが続く中、日本山岳会(森武昭会長)は、創立110年記念事業として女子大学生4人を集めた「ムスタン登山隊」を編成した。女子学生だけの登山隊編成は初めてで、今月下旬にネパール北西部の秘境、旧ムスタン王国にあるヒマラヤ山脈の未踏峰・マンセイル峰(6242メートル)に挑む。(以下略)---記事の中身自体に関してどうこう言うつもりはないのですが・・・・・・「山ガール」ブームが続く中えーと、そんなブームがあるんですか?もちろん、そういう言葉があることは知っていますけれど、どこまで実態のある「ブーム」なのでしょうか。登山者に占める女性の割合は、正確なところはわからないですが、決して少なくはありません。感覚的にいうと、4割くらいかな。と、思って検索したところ、こちらの資料によれば、登山者の男女比は、男性57.3%、女性41.8%だそうで、私の山勘は結構正しかったようです。ただ、私の感覚では、私が山登りを始めた約20年前にも、女性登山者は決して少なかったわけではないように思います。そして、年齢的に言えば20年前30年前にはガールでした、という人、もとい、男女問わずですけど、中高年の登山者が多い。もちろん、若い登山者が皆無というわけではありません。私が山登りを始めた当初も、若い女性の登山者はいたし、もちろん今もいます。ただ、昔より増えたかと言われると、うーーーーーーーん????どうだろうか。あまりそういう実感はありません。一つには、山域や季節による差はあると思います。夏山シーズンで比較的手軽な山になると若い女性の比率が上がるし、南北アルプスの奥のほうになると比率は下がるように思います。もちろん、比率は下がっても、皆無になることはないですけど。で、それはともかくとして、です。いわゆる山ガールの格好というのはこういうものだそうです。しかし、「山スカート」???実際にこんな格好の女性登山者に、山で出会ったことはほとんどありません。いや、記憶を探ると、ひょっとしたら1度か2度、どこかの山で目撃したことはあったかもしれない、という程度です。今年登った山で一度も目撃していないことだけは断言できます。こういう格好の「山ガール」が山に大勢いる、というのは、限りなく虚像に近いのではないかと思いますね。ちなみに、私もスペシャル若い女性と一緒に山に登ったことがありますよ。当時3歳。登ったのは高尾山です。このときは、全行程私がおんぶして登った。その、ちょうど1年後に、今度は8割方自分の足で登りましたが、それを最後に、私が山に誘っても、ついてきてくれません。フラれてばかりです。

2014.09.01

コメント(2)

全27件 (27件中 1-27件目)

1