2019年10月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

10月の鳥

10月に撮影した鳥です。10月5日三番瀬海浜公園オオソリハシシギミヤコドリ。子どものころは容易に見られない鳥で、一度も見たことがなかったのですが、最近は三番瀬に行くと夏場以外はいつもいるので、当たり前みたいな感覚に。ハマシギトウネンソリハシシギミユビシギオバシギの群れそして10月6日石神井公園。この日は午前中練習で、その間は雨だったのですが、午後雨が上がったので石神井公園まで足を伸ばしました。カワセミ。カワセミ以外めぼしい鳥がおらず、「せめてエゾビダキくらい」と思って顔を上げたら、目の前の木のてっぺんに止まってました、エゾビタキが。エゾビタキ10月19日葛西臨海公園。天気は悪く人は少なかったのですが、その分シギが目の前まで寄ってきました。(暗いので画質はイマイチですが)トウネンハマシギ10月20日高尾山紹介済ですが、カケス本日10月31日三番瀬。オニアジサシとビロードキンクロを目当てに、休みを取ったのですが、どちらも空振り。というか、カモ類は数が多くて、しかも遠くにも多数いて、その中にひょっとしたらビロードキンクロいたのかもしれませんが、とても探し出せず。ハマシギの群れの中に1羽だけ違う鳥が混ざっています。ムナグロかなあ、と思うのですが、はてさて。帰宅後に、ムナグロの冬羽を検索してみたところ、まず間違いなくこの鳥はそうだろうという結論に達しました。ミユビシギハマシギハマシギハマシギハジロカイツブリコオバシギ。8月末~9月にも三番瀬にいましたが、それとは別の個体かも知れません。オオソリハシシギとコオバシギ。

2019.10.31

コメント(0)

-

アルゼンチン大統領選で勝利

アルゼンチン、左派が政権奪還=フェルナンデス元首相が当選南米アルゼンチンで27日、任期満了に伴う大統領選挙が実施され、左派のアルベルト・フェルナンデス元首相が再選を狙う中道右派のマウリシオ・マクリ大統領ら5候補を退けて初当選した。同国で破綻寸前まで追い込まれている財政再建が課題となる。開票率94.44%でフェルナンデス氏は47.98%を得票。40.50%の2位マクリ氏を引き離した。就任は12月10日で任期は4年。フェルナンデス氏は支持者を前に「より公正なアルゼンチンをつくりたい。政権はわれわれの手に戻ってきた」と強調。一方で、左派政権誕生による市場の混乱を避けるため、28日にマクリ氏と会談し、スムーズな政権移行を進める考えを示した。マクリ氏は「アルベルトと話し、祝意を伝えた」と敗北を受け入れた上で、「自由と民主主義を守っていこう」と国民に呼び掛けた。--- 8月の大統領予備選(候補者数の足切りのため、予備選で一定の得票を得ない候補者は本選に出馬できない)でフェルナンデスはマクリに大差で勝っていたし、そもそも大統領の支持率は2割台、不支持率が5割以上だったので、この結果はおおむね予測できたものです。現職のマクリが支持を失ったのは、経済失政につきます。右派政治家の常として、マクリは市場経済、投資拡大、企業向きの政策、典型的な新自由主義派でしたが、それによって経済は上向かなかったのです。急激なインフレの進行、それによるペソ安、にもかかわらず不景気。このような状態にアルゼンチン人はノーを突きつけた、ということに尽きます。5年前にアルゼンチン対ハゲタカ・ファンドという記事を書いたことがあります。1990年代から2014年までのアルゼンチンの経済動向については、この記事を参照していただきたいと思いますが、要約するとメネム政権のペソ高政策が2001年に破綻し、デフォルト(債務不履行)に陥ります。それによってペソが暴落したところでキルチネル大統領が当選、通過暴落を奇貨として輸出産業が急速に息を吹き返し、アルゼンチン経済は奇跡の復活を果たしました。しかし、アルゼンチン国債の処理が難航、9割以上の債権者は75%の債権カットに同意したものの、残り1割が同意を拒絶しました。それは、デフォルトのあと債権者から二束三文でアルゼンチン国債を買い叩いた、いわゆるハゲタカファンドです。彼らが米国の裁判所に訴えて、債務減額に応じた債権者だけに債務返済することを禁止させるという挙にでます。この当時はキルチネルの妻クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル大統領の政権下で、アルゼンチンの経済状態はよくはなかったものの、債務返済できる外貨準備はありました。にもかかわらず米国の裁判所の命令で債務返済ができなくなり、再びデフォルトに陥ります。ハゲタカファンドの凶悪性、醜悪さを世に知らしめるできごとでした。このあと、クリスティーナ・フェルナンデス大統領は任期を終え(彼女はこのとき2期目で、アルゼンチンは米国と同じく大統領の3選はできない規定です)後任は左派が敗れて現職のマクリが当選しました。そのマクリが当選後早々にやったのは、ハゲタカファンドとの対決姿勢を放棄し、その要求の大半を飲んで、減額幅を大きく圧縮して原本の75%を保証することでした。減額に合意した9割の債権者は馬鹿を見たようなものです。しかも、この返済のためにアルゼンチンはまたも巨額の借り入りをおこなうことになります。日本もマスコミは、米国発のニュースを無批判に垂れ流すだけなので、当選したフェルナンデスについて、「大衆迎合主義」というレッテルを安易に使っています。しかし、重要な点が見落とされているように思います。確かに、一般民衆の利益を最大化することを目的とすることを「ポピュリズム」と呼ぶのであれば、フェルナンデスの政策はそうかもしれません。元々、彼の出身政党であるペロニスタ(ペロン党、現在の正式名称は正義党)は、スペイン語でいう「ポプリスモ」の典型例と看做されていることは確かです。しかし、キルチネル夫妻の政権は、その「大衆迎合主義」なるものを、国外からの資金調達は一切せずに国内での資金調達だけで実行していたのです。もちろん、それは国際金融資本から村八分なので借りることが出来なかったからですが、彼らはそこで国際金融資本に土下座して、節を曲げてお金を借りる、という選択肢は取らなかった。国内的には、結構批判を浴びるような資金調達の手法をとっていましたが、対外債務はこの間増えてはいません。ところが、マクリ政権になったら、前述のとおり、ハゲタカファンドの恫喝に易々と屈して、その借金返済のために新たな借金を背負う始末です。もちろん、マクリ政権の言い分では、国際金融資本と仲直りしてそこから資金調達するためハゲタカファンドとの対立を終わらせる必要があった、ということになるのでしょうが。それ以降、アルゼンチンは国際金融資本の言いなりとなって新自由経済的な「痛みを伴う改革」を行いつつ、国債発行を繰り返して再び対外債務を拡大し続けています。それでアルゼンチン経済は好転したかというと、正反対で、今やまたも債務不履行の瀬戸際という状態です。まったく、アルゼンチンにおいて新自由主義経済の信奉者たちは国を破滅に瀕させることしかやっていません。今回当選したアルベルト・フェルナンデスは、前述のネストル・キルチネル大統領の側近で、キルチネル大統領の元で首相の座にありました。そして副大統領候補は、キルチネルの妻であり、後任の大統領でもあったクリスティーナ・フェルナンデスです。キルチネル大統領のファーストレディーだった時代は、たいへんな美人(化粧濃い、ブランドで固めて派手)だったけど、さすがに60超えて年齢は隠せないですね。かつて、おとなりウルグアイのホセ・ムヒカ大統領が彼女を評して「あのババアは頑固だ」と小声で言ったのをマイクが拾ってしまい、騒動になったことがありました。そう言ったムヒカの方がクリスティーナ・フェルナンデスよりずっと年上なんですけどね。双方とも筋金入りの左派政治家ですが、一国の大統領同士となると、互いにイデオロギーは一致しても国益が譲れない、という面もあるだろうし、世界一貧しい大統領といわれるムヒカと派手好みのクリスティーナ・フェルナンデスでは肌合いが合わない、という面はあるのかもしれません。ともかく、新政権の今後に大いに期待します。

2019.10.29

コメント(0)

-

週末は演奏づくし

事前に告知はしませんでしたが、この週末は土日とも演奏していました。昨日は東京・町田の万象房というお店でフォルクローレ関係4グループが集まっての、練習演奏会。「キラ・ウィルカ」での出演でした。実は出演する4グループのメンバーだけでお店がいっぱいになってしまうので、一般公開ではありませんでした。録音はしたのですが動画は撮影していないので、音声のみですが。「イディリオ」「はるかなる地」アラは沢山ありますが、近年のキラ・ウィルカの演奏としては一番良かった部類と思います。他の出演は「青と緑」「UKS」「ブランカ・ロサ」でした。で、本日は「ティエラ・クリオージャ」で毎年出ている中野区新井区民活動センターのまつりでの演奏でした。こちらは動画を撮影したのですが、まだ整理も何もできていない状態につき、そのうちに公開するかもしれません。さて、話題はまったく変わりますが、南米のチリで激しい反政府暴動が起こっている、と報じられています。きっかけは地下鉄の値上げ(それもたいした額の値上げではない)なのですが、それまでのつもり積もった各種値上げ、格差の拡大などで鬱積した不満の「最後の一押し」になったようです。チリといえば南米でももっとも治安の良い国で、ピノチェト政権末期の反政府運動が盛り上がった時期でも、反ピノチェト派はかなりの程度統制が取れていて、デモが暴動、焼き討ちのようなかたちをとることはほとんどありませんでした。わたしが最初にチリを旅行した1989年は、ピノチェト後任の大統領選の真っ只中でしたが、特段不安を感じるようなことはありませんでした。まだ軍政が終わっていなかったので、カラビネーロス(治安警察軍)に対する人々の警戒心は感じるところがありましたけど。そのチリで、民政復帰から約30年にして、焼き討ちのような暴動が起こったことには衝撃を受けました。よほど鬱積したものがあったのでしょう。が、その後反政府運動は急激に暴力的なかたちから平和的なかたちに移行していったようです。その代わり、なんと10月25日の街頭デモへの参加者は100万人を越えたとのこと。チリの人口は2000万人に満たないですから、その国で100万人という数字は巨大です。そこで歌われたのは、あの歌。ビクトル・ハラのEl derecho de vivir en paz(平和に生きる権利)、そして「El pueblo unido jamas sera vencido(団結した人民は決して敗北しない)」のシュプレヒコール。いやあ、過去の映像ではなく、現在進行形ですからね。思わず胸があつくなってしまいます。

2019.10.28

コメント(0)

-

事実は小説よりも奇

虚構新聞速報/編集部便り【編集部】「東京都が五輪マラソン午前3時スタートを提案」は本紙記事ではございません。あしからずご了承ください。ーーーいやー、虚構新聞、ますますとばしているねと思ったら、まさかのリアル報道でした。東京オリンピックのマラソン札幌開催案を前回記事に取り上げましたが、これに対する東京側の対抗策なんだそうです。事実は小説より奇、というやつです。こんなことを考えるなんて、気は確かか?と思ってしまいます。日本での観戦者のことをまったく考えていない。(海外ではない、他ならぬ日本で開催されるスポーツ大会なのに、徹夜で観戦しろと?)運営スタッフのこともなにも考えていない(これまた完全徹夜)選手のことも、「酷暑対策」以外はなにも考えていない(生活リズムから考えても、ベストコンディションにするのは困難でしょう)前回の記事にも書きましたが、要するに東京で7月末から8月にマラソン(に限らず大規模なスポーツイベント)をやろうというところが土台間違っているのです。根本が間違っているのに、それを無理してやろうとするから、こういう素っ頓狂な案しか出てこないわけです。いわば手足を縛られた状態で発案を強いられる担当者はかわいそうなことですけど、まあ、常軌を逸していると言うしかないでしょう。東京オリンピックそのものに私は懐疑的ですが、次善の策としては、午前3時のマラソンと札幌でマラソンのどちらがマシかといえば、言うまでもなく札幌の方がまだマシだろうと言わざるを得ません。

2019.10.25

コメント(0)

-

全部札幌にしてしまえばいいのに

東京五輪マラソン札幌開催が決定的 IOC強い意志IOCのトーマス・バッハ会長が、20年東京オリンピックのマラソンと競歩を札幌で開催する案について、強い意志を示していることが分かった。9月末から10月頭にかけ、中東ドーハで行われた陸上世界選手権のマラソンで、高温多湿により棄権者が続出したことがきっかけ。札幌では毎年、北海道マラソンが開催されており一定程度の知見はある。新国立競技場を発着とした五輪のマラソンチケットは既に一部が販売されており、数万の観客を収容する必要があることから、札幌に変更した場合は、札幌ドームが発着地に検討されている。関係者によると、IOCからの正式な提案は10月初めだったが、それ以前から「そんなに東京が暑ければ、札幌でやればいいのでは」と北海道の関係者から提案が挙がっていたという。---1週間前のニュースになってしまいましたが、東京オリンピックのマラソンと競歩だけ、札幌で開催する、という話が突如表面化して、確定的なのだそうです。確かに、酷暑の東京でマラソンをやるよりは、札幌の方が「まだマシ」ではあります。ただし、その札幌でも、残念ながら常時涼しい、というわけにはいかない。気象庁のサイトで札幌の今年7~8月の気象データを調べると、7月30日から8月1日までの3日間は続けて真夏日&熱帯夜(最高気温30度以上かつ最低気温25度以上)を記録しています。もっとも、これ以外も真夏日は度々記録していますが、熱帯夜はこの3日間だけです。過去2010年までの記録を調べた限り、札幌で熱帯夜の記録は今年の3日間しかないので、日中はともかく、朝晩であれば、札幌は涼しい、ということは、ほぼ言えるかと思います。しかし、札幌で行うのはマラソンと競歩だけなのでしょう。他の競技も、水泳と屋内競技場で行う競技は別にして、いわゆる陸上競技一般は、酷暑が厳しいのは同じだと思われます。新国立競技場は、フィールドと客席にはエアコンはないそうですし。選手はそれなりに暑さに備えて鍛えていても、観客や運営スタッフはそうではないのですから。※もっとも、引用記事に触れられているドーハでのマラソン大会は、深夜の開始にもかかわらず4割の棄権者を出した、ということは、やはり鍛えている選手でも厳しいんですね。私自身は、以前ランニングをしていた頃は、真夏の熱帯夜でも8kmとか10km走っていましたし、それで体調をおかしくしたことはないのですが、考えてみればペースはかなり遅かったです。世界のトップレベルとなれば、暑いから3時間割ってもよし、などというわけには行かず、極限のペースで走らなければなりませんからね。そう考えると、もういっそのこと、全競技の半分くらいは札幌に持って行くべきでは、と思ってしまいます。実際には、そうはいかないのでしょうけど。それにしても、7月から8月にかけての、もっとも暑い時期にオリンピックを開催する、などという決まりは、競技の運営をまったく考えない、スポーツビジネスだけの都合による「大人の事情」の最たるものだし、そんな酷暑の時期にもかかわらず東京がオリンピックに手を挙げたこと自体が、諸悪の根元と言わざるを得ないでしょう。言うまでもなく前回の東京オリンピックは、10月10日に始まっています。それは、東京で酷暑の真夏にオリンピックなんて無理、という常識的な判断があってのことです。1964年、まだ温暖化もヒートアイランド現象も今ほど顕著ではなかった時代です。東京のこの年は、7月中は熱帯夜皆無、8月でも連日熱帯夜ではありませんでした。それでも、そのようなまともな判断ができたのに比べて、56年後の日本は、当時より数段苛酷になった夏の暑さのさなかにオリンピックをやろうというのだから、なにを考えているのか、と思わざるを得ません。

2019.10.23

コメント(0)

-

台風の爪痕残る高尾山

先月北海道の大雪山に登って以降、なかなか山に登れません。先週の3連休の初日土曜日に山に登る予定だったのですが、ご承知のとおり台風のためそれどころではなく、中止となりました。今週も、当初予定では高校の同期5人で丹沢に行くはずだったのですが、諸般の事情により中止となり、代わりにそのうちの3人で高尾山に行って来ました。事前に情報収集したのですが、台風による登山道の土砂崩れ、崩壊、橋の流失、登山口への交通機関の不通などが各地で続いており、東京を基点に考えると、登れる山が限られます。高尾山も、現時点では表参道(自然研究路1号路)は麓からリフト終点までが通行止め(つまり、リフトかロープウェイを使わないと登れない、ということ)、6号路は前面通行止めで、結局稲荷山コースしか全部歩いて登れるルートはない、ということになります。山頂より陣馬山方面の登山道はおおむね問題なく歩けるようですが、景信山で下山しても小仏へのバスは運休中、陣馬山まで行っても、陣馬高原から伸ばす運休中、高尾から大月までの中央線の単線で運行再開したばかり、ということで、下山した後の交通機関がない状態です。というわけで、稲荷山ルートで登ることにしました。高尾山口駅に着いたら、いきなり駅構内が改札口の手前まで泥で汚れた跡がくっきり。台風の際は改札まで浸水したようです。そして、駅を出ると、目の前の案内川の橋が。橋の欄干に木の枝がいっぱい引っかかっているのが分かるでしょうか。ここまで水位が上昇したということです。(なお、この写真のみ同行の高校同期、「まきあし」さんの撮影です)いつも表参道から登るため、稲荷山コースを歩くのは十数年ぶりです。この1週間、13日の台風が去った後に晴れた以外はずっと雨と曇りが続いたので、稲荷山コースもずっと泥だらけ。ジョギングシューズで登ったのですが、靴は泥だらけになりました。検索して色々調べた限り、シロヨメナという花である可能性が高そうです。筑波山が見えます。筑波山も台風の影響で登れない状態みたいです。江ノ島が見えます。新宿のビル群足元がドロドロになりながらも、10時頃山頂に到着しました。この時期の週末と考えれば、高尾山頂の人混みは驚異的に少なかったといえます。もっとも、それでもずいぶん大勢の人がいましたが。わずかに色づきはじめたモミジが若干ありました。それ以外はまだ全然緑色です。丹沢の大山。それ以外の塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳など丹沢の主峰は雲の中、富士山もやっぱり雲の中でした。まだ時間は充分にあるので、その先一丁平まで先を伸ばし、そこで昼食。そして例によって笛を吹きます。高尾山は人が多いので、あまり人に見られずに笛を吹くスポットは少ないのですが、山頂の少し向こう側と一丁平にそういうスポットがあるのです。まあ、姿は見えなくても音はまる聞こえでしょうけど。アザミが咲いていました。アサギマダラ。この蝶もずいぶんあちこちに飛んでいました。アサギマダラ1号路(表参道)と6号路通行止めのお知らせ。帰りはその1号路を途中まで下ります。がけ崩れの跡がありました。それにしても、1号路は大勢人が通ります。どんどん登ってくる人もいるので、これはひょっとして通行禁止は解除されたのか?と思ったら、やっぱりリフトの終点で通行止めになっていました。下山はケーブルカーかリフトか。ケーブルカーはお客さんが長蛇の列だったので、リフトで下りました。高尾山のケーブルカーは、遠い昔に何回か乗った記憶がありますが、リフトは乗った記憶はありません。多分はじめて乗ったはずです。途中でカケスが飛来。1号路の登山口はゲートがしめられて、警備員が立ってがっちり警護しています。朝見た案内川の橋の流木(枝だけど)は撤去されていましたが、対岸はまだ流れてきた枝が沢山残っていました。。どれだけ水位が上がったのか、想像がつきます。というわけで、高尾山が元の状態に復するには、まだ少し時間がかかりそうです。

2019.10.21

コメント(2)

-

個人的にはさほどメリットを感じない

格安スマホ、通話料値下げへ 総務省、価格競争促す総務省は格安スマートフォン事業者が通話サービスの料金を安く提供できる仕組みをつくる方針を固めた。NTTドコモなど携帯電話大手3社が格安スマホ事業者に貸し出す通話の回線利用料に算定基準を設け、通話料金の値下げを促す。大手を含めた価格競争を活発化させ、携帯利用者の負担を軽減したい考えだ。格安スマホ事業者は自前の通信設備を持っていない。通話サービスを提供するために大手から30秒当たり14円の回線利用料を支払っている。ドコモなどは時間制限のない定額プランがあるが、格安スマホは通話料を30秒20円に設定していることが多く、利用者にとって割高になっている。---MVNO、いわゆる格安スマホが、通信料(ネット接続料金)は大手3社より大幅に安いけれど通話料は全然安くないことは、当ブログでも以前から指摘してきたことです。そのため、私はタブレットとガラケーの2台もちにしています。料金は、月にガラケーがおおむね2000円、格安SIMのタブレットは1000円未満で合計3000円前後です。でも通話料の高さのデメリットは、年々小さくなってきているように思います。わたしのドコモのガラケーの通話料はいくらかというと、最近4か月分でもっとも多かった月で600円あまり、もっとも少なかった月は20円に過ぎません。いずれも無料通話分でおさまる、というか無料通話を毎月大幅に使い残しているのが現状です。でも、ガラケーで一番安いプランだから、これより安くはなりませんけど。正直なところ、この4月に子どもにスマホを持たせて以降、家族間のやり取りはほとんどLINEに移行してしまったので、今は家族間で音声通話はよほどの急ぎの用件かLINEがいつまで経っても既読にならないときくらいだし、ガラケーのiモードメールで相棒とやり取りすることもなくなりました。そのため、元々多くはなかった通話料が、更に減りました。ちなみに、子どものスマホの料金は月々だいたい1600円くらいですが、そのうち通話料は最大でも100円に達した月はありません(笑)私以上に子どもは通話しない。そのため、以前は格安SIMタブレットとガラケーの2台持ちと、全部格安SIMのスマホ1台に集約するのを比較して、料金は2台持ちの方が少し安かったのですが、現在は2台持ちの方が高くつくようになりました。通話が減少したことに加えて、ガラケーは、機種変更後2年くらい月々1300円くらいだったのが割り引き終了で2000円に上がったことも理由ですが。ただし、携帯補償サービスとiモード使用料を引けば逆転する額ですけどね。携帯補償サービスはもう終わりにしてもいいかな、iモードサービスも、今となっては、さほど必要なものではなくなりました。というわけで、確かに格安SIMの通話料は、ネット接続料の安さに比べてずいぶん高い、とは思います。しかし、もはやその差を大きいと感じるほど通話をしていないのが我が家の実情です。おそらく、世の中の多くの人々が同じではないでしょうか。だから、通話料が今より安くなることのメリットは、今となってはたいして大きなものではないように私には思えます。

2019.10.19

コメント(4)

-

八ツ場ダムは利根川を決壊から救ったか?

【台風19号】自民が対策本部会合 「八ッ場ダムが氾濫防止に」の報告も自民党は15日午前、台風19号の影響で広範囲にわたり被害が出ていることを受け、災害対策本部の会合を党本部で開いた。出席者からは、早期の激甚災害への指定や被災地のライフライン復旧を求める声が相次いだ。二階俊博幹事長は会合で「一日も早く(被災者が)元の生活ができるよう、全国各地から情報収集すると同時に的確な対応をしてもらいたい」と語った。群馬県長野原町の「八ッ場ダム」が川の氾濫防止に役立ったとの報告もあった。群馬県選出の国会議員は「民主党政権のときに(ダム建設が)ストップされて本当にひどい目にあった。われわれが目指してきた方向は正しかった」と述べた。---この種の話はネット上でも出ているようですが、「八ッ場ダムが氾濫防止に役立った」というのは、眉につばをつけて聞いたほうがよいという類の話のように思われます。そもそもの前提条件として、ダムは建設に際して巨額の費用がかかることは言うまでもありませんが加えて多くの家が水の底に沈みます。八ッ場ダムの場合は、総工費5000億円以上かかり、340世帯、川湯原温泉の18の旅館と約50の土産物店など、それに48ヘクタールの農地が水の底に沈んでいます。治水のためのダムは、言い換えれば「みんなの家が洪水で水に浸からないように、おまえの家を湖底に沈めろ」と、簡単に言えばそういう理屈になります。であれば、ダムに求められる治水効果は、「ないよりあった方がマシ」程度の曖昧なものであってはならないでしょう。「340世帯の家を湖の底に沈めることと引き替えにしても必要」なほどの明白で大きな効果のあるものなのかどうか、が問われるはずです。国交省関東地方整備局の発表によると、台風19号の降雨により、八ッ場ダムにおいては、総貯留量約7,500万立方メートル、最大流入量約2,500立方メートル/秒を貯め込み、ダムの貯水池は518.8メートルから573.2メートルまで、約54メートル水位が上昇した、とのことです。確かに、一見すごい効果のように見えますが、この間の利根川の流量は、栗橋において毎秒1万1700立方メートルだったと推定されるようです。つまり、八ッ場ダムによって、利根川の流量の2割強がカットできた、ということになります。しかし、いくつかの資料を見ると、利根川の治水計画による最大流量の計画は毎秒2万1千立方メールとのようです。ということは、実はまだ全然余裕がある、ということになります。しかも、先の八ッ場ダムな最大流入量毎秒2500立方メートルというのは、瞬間最大値です。7500万立方メートルの水が貯まるのに要した時間は、11日2時から13日5時までというので、51時間かかっています。割返すと、この間の平均流入量は、毎秒408立方メートルに過ぎません。先に見た今回の台風での利根川の最大水量の5%にも満たない割合、となります。それを明白な効果と言えるのかは大いに疑問です。加えて、全くの偶然ながら、今回八ッ場ダムが一挙に7500万立方メートルもの水をため込むことが出来がのは、たまたまダムの工事は完成し、水の貯留試験が始まったばかり、というタイミングで台風が来たからです。ダムが通常の稼働を始めていたら、貯水量は満水に近い状況であったことが予想されます。(今年、関東の各ダムでは水不足に陥ったことはなく、いずれも台風の直前に充分な貯水量がありました)その場合は、あっという間にダムは満水となり、緊急放流を余儀なくされたはずです。つまり、民主党政権が八ッ場ダムの建設をストップして完成が遅れたことが功を奏した、とも言えるでしょう。もちろん、たまたまの偶然にすぎませんが。これらを考え合わせると、八ッ場ダムの治水効果は、もちろん皆無ではなかったでしょうが、5000億円の工費と340世帯を湖底に沈めることと引き替えにできるだけの明白で大きな効果があった、とは言い難いように思います。ダムの存在価値は治水だけではない、という意見もあるかもしれません。しかし、利根川水系には、すでに8つもダムがあるのです。これからの人口減、経済の下り坂傾向を考え合わせれば、水の需要が右肩上がりで上昇していくなど想定し難いことと言うしかありません。

2019.10.16

コメント(14)

-

巨大な爪痕

台風19号、29人死亡14人不明 堤防決壊は21河川各地に大雨被害をもたらした台風19号で、少なくとも29人が死亡、14人が行方不明となっている。関東や東北など計21河川で堤防が決壊して浸水するなど被害は広がっている。台風の影響で、宮城県で6人、福島県で5人、栃木県や神奈川県、群馬県でそれぞれ4人が死亡、長野県で4人が行方不明になっている。、各地で計1697棟が床上浸水、1666棟が床下浸水した。さらに被害は広がりそうだ。川崎市の沖合ではパナマ船籍の貨物船が沈没し、5人が死亡、3人が不明となっている。12日夜までの48時間雨量は神奈川県箱根町で1001mm、静岡県伊豆市で760mm、埼玉県秩父市で687mm。それぞれ観測史上1位を更新した。24時間雨量は、宮城県で600mm近く、福島県で400mmを観測した地点もあり、東北の17地点が記録を塗り替えた。大雨で急な増水に耐えられず、各地で堤防が決壊。13日午後4時現在、千曲川や久慈川など国と県が管理する21河川24カ所の堤防が決壊した。国管理の24河川、都道府県管理の118河川でも水が堤防を越えた。ダムの決壊を防ぐための緊急放流も12日夜から13日未明にかけて6カ所で実施された。千曲川では13日午前2時15分頃から堤防が壊れ始め、朝方にかけて決壊。広範囲に水があふれ出し、多くの住宅が浸水した。JR東日本の長野新幹線車両センターも浸水し、北陸新幹線の車両計10編成が水につかった。宮城県丸森町では阿武隈川の増水によって中心部が冠水し、町役場が孤立した。埼玉県川越市では越辺川の堤防が決壊し、老人施設が孤立するなど、各地で浸水被害が相次いだ。計56カ所で、土石流やがけ崩れも発生した。利根川は13日午後6時現在、茨城県稲敷市の横利根観測所で氾濫危険水位の4.4mを超えた。水位は上昇しており、同事務所は流域の自治体に警戒を呼びかけている。---とりあえず、わたしはなにごともなく生きています。それにしても凄まじい台風でしたね。被害の規模も凄まじいものになっています。引用記事では29人死亡14人不明となっていますが、今朝の毎日新聞では35人死亡18人不明となっており、死者行方不明者ともに増加しています。先の投稿で、今回の台風は上陸時の中心気圧は945hPaという予報で、このとおりであれば東日本に上陸する台風としては観測史上もっとも低い中心気圧と書きました。実際には、今回の台風は12日午後7時前に伊豆半島に上陸しましたが、その直前午後6時の時点での中心気圧は955hPaと発表されており、予報よりは中心気圧は多少高くなりました。ただ、規模の大きさは予報と変わらなかったので、被害の規模は事前に恐れられていたとおりとなってしまいました。台風の規模(被害の規模も)も大規模ですが、そんな台風が日本本土では台風シーズンもほぼ終わりに近い10月半ばに来た、ということもまた驚くべきことです。今年は秋になっても例年より気温が高い状態が続いていますが、海水温も同様らしく、例年より台風の進路上の海水温が1~2度高いことが、この時期に台風の急激な発達をもたらしたようです。気象庁は、台風が接近する前に「狩野川台風に匹敵」という言葉で警戒を呼びかけていました。1958年9月の狩野川台風は今回の台風19号とよく似た経路をたどり、特に上陸後の経路が今回とほとんど同じとなっています。そのときの死者行方不明者は1269名にも達しています。それに比べれば人的被害は少ないように見えます。そのせいで、自民党の二階幹事長が台風被害を「まずまずでおさまった」などと勘違い発言をしたようですが、とんでもない。堤防決壊など社会的インフラに与えた被害は、すさまじく大きいと言わざるを得ません。引用記事には触れられていませんが、東京近辺では多摩川が世田谷区の二子玉川付近(東京側)と、それより下流の対岸川崎市高津区の支流平瀬川付近などで氾濫、上流の支流秋川でも堤防決壊、荒川の支流入間川でも堤防決壊など、各地で河川の氾濫が相次いでいます。また、箱根で48時間に1000mmという雨量(つまり、1メートル!!)を観測したことに付随し、箱根登山鉄道で大規模な土砂崩れにより、写真で見る限り路盤が完全に流出していて、復旧に相当長期間(数ヶ月か下手をすると1年以上)かかりそうです。また、中央本線も数箇所で土砂の流入があり、このうち大月以遠は本日14日中には復旧する見込みのようですが、高尾~大月間は四方津駅と梁川駅の間の土砂流入が大規模であるため、復旧には時間がかかりそうです。更に、中央自動車道も大月~八王子間で大規模な土砂流入で復旧の見通しが立っていません。つまり、東京と山梨・松本を結ぶ交通機関が、鉄道、道路ともに寸断されて機能しない状態となっています。これらは、復旧に何ヶ月もかかることはないでしょうけど、数日はかかりそうな感じです。引用記事にある北陸新幹線の車両基地も、北陸新幹線用の全車両の1/3が冠水、よくても床下機器全交換、少なからぬ確率で全車廃車を余儀なくされる可能性があることから、復旧、さらに平常運転までには相当の長時間を要しそうです。というわけで、できるだけ早く平常の状態に復旧することを願っておりますが、浸水した家屋はもちろんのこと、交通機関が平常に戻るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

2019.10.14

コメント(2)

-

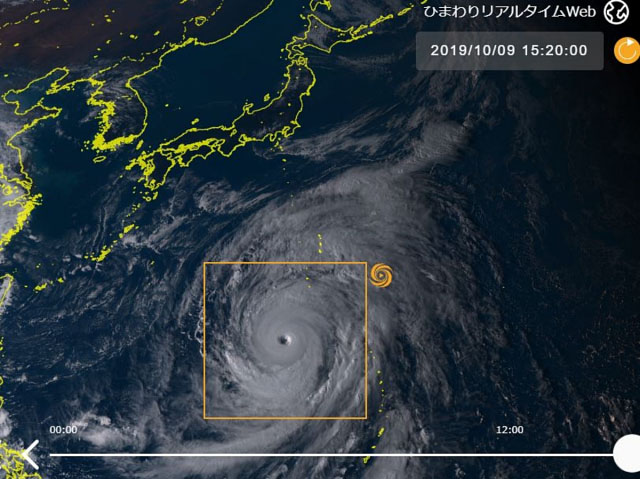

またも強烈台風

台風19号 非常に強い勢力で直撃か 昨年21号匹敵 台風19号は「非常に強い」勢力で12日午後に東海や関東に上陸の恐れ。関西空港が浸水した昨年の台風21号に匹敵する勢力です。台風19号はあまり勢力を落とさず、12日午後に「非常に強い」勢力で東海や関東に上陸する恐れがあります。台風の勢力とは中心付近の最大風速で決まり、「非常に強い」とは強い方から2番目の勢力です。「非常に強い」勢力で日本列島に上陸する台風はそうそうありません。2018年台風21号は記憶に新しいところですが、その前は1993年台風13号まで遡ります。非常に強い勢力で上陸した2018年台風21号昨年の台風21号は「非常に強い」勢力で徳島県南部に上陸し、近畿地方を縦断しました。四国や近畿地方で猛烈な風が吹き、猛烈な雨が降ったほか、顕著な高潮となった所もありました。関西空港では 最大瞬間風速58.1mを観測し、観測史上1位となりました。また、最高潮位が大阪府大阪市では329cm、兵庫県神戸市では233cmなど、過去の最高潮位を超える値を観測。関西空港の滑走路や駐機場が広い範囲で浸水するなどの被害がでました。総降水量が四国地方や近畿地方、東海地方で300mmを超えた所もあるなど、大きな影響がでました。---1ヶ月あまり前、「記録的台風」という記事を書いたところですが、あっという間に記録的台風が記録的でなくなりそう、つまりもっと強力な台風が関東に上陸しそうです。千葉で台風15号による大規模停電など大きな被害からの復旧もまだ終わってはいない中、台風15号に匹敵するか上回る強さで、かつそれよりもはるかに大型の台風です。わたしは、衛星写真を見て、その台風の目の大きさにびっくりしました。これ、東京23区より広い台風の目じゃないでしょうか。15号の関東への上陸時の中心気圧は955hPa程度で、これも東日本への台風上陸時の中心気圧としては観測史上有数の低さだったのですが、今度の台風19号は、10日21時50分現在の気象庁発表進路予報によると、12日21時時点で静岡県御前崎付近に上陸時の中心気圧は945hPaという予報です。気象庁のサイトに、「上陸時の中心気圧が低い台風」の記録が掲載されています。統計開始以前の参考記録として1934年室戸台風911.6hPaと1945年枕崎台風916.1hPaがありますが、統計開始以降だと1961年第二室戸台風の925hPaが最低記録で、1959年伊勢湾台風929hPaが史上第2位、以下930、935と続いて、第5位タイが940hPaで6つの台風が並んでいます。もし今回の台風19号が現時点の進路予測のとおり上陸時中心気圧が945hPaだとすると、観測史上11位タイ、ということになります。しかも、上陸地点を見ればすぐに分かりますが、上陸時中心気圧の低かった台風ワースト10の上陸地点はすべて西日本であり、和歌山県に上陸した伊勢湾台風を除いてすべて四国か九州への上陸です。(参考記録扱いの室戸台風と枕崎台風も同様)つまり、東日本で、中心気圧945hPaという台風が上陸するとしたら、観測史上初めてではないかという気がします。しかも、台風の規模(暴風域の広さ)も、台風15号より19号のほうが大きい。つまり、被害の規模は台風15号を超える可能性が高い、ということになります。唯一救いがあるとすれば、15号のときに比べて気候が涼しいので、万が一停電となった場合(あってほしくありませんが)でも暑熱地獄だけは避けられそうだ、ということくらいです。もう一つ気をつけるべきは干潮満潮です。この日は満月直前で大潮に近く、潮の満ち引きもかなり大きいのですが、東京の最大干潮は12日午後10時半過ぎ、最大満潮は13日早朝4時半頃です。どちらに近い時間に台風が最接近するかによって、海沿いでの被害の程度はかなり変わりそうです。みなさん、くれぐれも御注意ください。

2019.10.10

コメント(2)

-

関西電力は被害者ではない

岩根社長、金品「恫喝され返却をあきらめざるをえなかった」 関電会見関西電力幹部ら20人が福井県高浜町の元助役(故人)から金品を受け取った問題で、関電は2日、社内調査報告書の内容を明らかにした。大阪市内で記者会見した関西電力社長は、幹部らが金品を受け取った理由について「多くが、金品を受け取る理由がないと考え、返却の申し出を行ったが恫喝され、返却をあきらめざるをえなかった」と説明した。 ---もはや旧聞に属する話になってしまったかもしれませんが、開催電力をめぐる信じ難いスキャンダルが表面化しました。すでに周知のこととは思いますが、高浜原発の地元高浜町の元助役森山氏から、原発マネーの還流と思われる巨額の金品が、関西電力の幹部などに送られていたことが、元助役が顧問を勤めていた建設会社への国税庁の税務調査をきっかけに表面化した、というのが発覚の経緯です。これに対して、関西電力側の言い分は、引用記事にあるように、元助役に恫喝されたというのです。報告書には、その凄まじい恫喝振りについて細かく記載されているそうです。だけど、まるで「われわれは被害者でござい」とでもいうような言い分にはあきれ返るばかりです。そんなにとんでもない恫喝をされたなら、どうして警察に告訴しなかったの?ということに尽きるのです。世の中には、トンデモクレーマーみたいな輩は少なからず存在します。わたしも、そういう人たちについて、知らないこともない。しかし、普通は、ある限度を超えれば、警察に通報するなり刑事告訴するなりの対応を取るものです。それをしなかったのは、要するに関西電力自身も元助役を利用していたからでしょう。利用価値があるから恫喝に耐えていた、それだけのことです。元助役のその恫喝ぶりは、地元においては、原発反対派を黙らせるのに、凄まじい力を発揮したであろうことは想像に難くありません。また、元助役は「原発が止まってもいいのか」というような趣旨の発言もしていたと報じられています。それに対して、関西電力は「相手の機嫌を損ねたら、会社の原子力事業がうまくいかなくなる。」と考えたというのです。すでに公職を退いている「元」助役に何の権限があるわけでもないのに、何故機嫌を損ねると原子力事業が上手く行かなくなるのか。表沙汰になったら原発を止めざるを得なくなるような秘密を握っているんだぞ、という意味でしょう。そんな秘密をもみ消してもらった、そういう弱みがあるから逆らえなかった、ということでもあるはずです。つまり、森山氏と関西電力は、共犯関係みたいなものであって、加害者被害者の関係などではない、ということです。ところで、ネトウヨ陣営からは、元助役が部落解放同盟に所属していた、という話が盛んに提起されています。このスキャンダルを何とか「野党の失点」に結び付けたいということでしょうか。確かに、元助役が少なくとも40数年前までは解放同盟に属していたこと自体は事実のようです。しかし、癒着先、金品のバラマキ先は関西電力や地元の行政組織(役所と警察など)、さらには自民党の政治家にも及んでいますが、野党には及んでいないようです。かの、ネトウヨの(元)アイドル稲田大先生などは、後援会長が元助役の関連企業の役員を務めていて、政治献金も受け取っていました。これ以外にも自民党の政治家への献金や交流の話は次々と出てくるけれど、野党政治家への献金やら交流についての話は出てきません。もとより解放同盟と共産党は極めて激しい敵対関係ですが、元々は解放同盟の支援政党だった旧社会党や民主党の政治家との接点も見えてこないのは、元助役にとって野党は「役に立たない」から切り捨てられた、ということではないでしょうか。全くの推測で言えば、旧社会党と元助役の原発を巡るスタンスが大きく乖離してしまったことが原因でしょう。旧社会党は、遠い昔は原子力の平和利用推進という立場でした。しかし、1970年代から次第に反原発の主張が増え始め、80年代には反原発が大勢を占めるに至ります。その結果、原発の利権で大きな利益を得ていた元助役と相容れなくなってしまった、ということではないでしょうか。いずれにしても、関西電力はどう考えても責任を免れ得ないのに、社長をはじめ、誰も辞任しない、これは異常なこととしか私には思えません。

2019.10.08

コメント(4)

-

火に油

あえてマスク姿で覆面禁止法に抗議 香港デモ怒り広がる行政長官に超法規的な権限を与える緊急状況規則条例が発動された香港で6日、政府に対する大規模なデモがあった。緊急法に基づき議会の審議なしに施行された「覆面禁止法」に反発し、多くの市民があえてマスクをして参加。事態収拾を急ぐ政府の思惑と裏腹に、社会に広がる新たな怒りを示した。香港島の繁華街・銅鑼湾で午後2時に始まったデモ行進は、地元メディアの推定で数万人規模に膨らんだ。覆面禁止法施行初日の5日は様子見の空気もあり数千人規模にとどまったが、この日は雨にもかかわらず、大通りは色とりどりの傘をさす人で埋まった。多くの人が拘束のリスクを承知でマスクや仮面をつけて参加し、「香港人は恐れない」などと声を上げた。警察がデモに許可を出さなくなってから、少なくなっていた親子連れや中高年の姿も目立った。---香港のデモについては以前にも記事を書いたことがありますが、香港の行政当局、あるいはその背後にいる中国政府は、わざわざ火に油を注ごうとしているとしか思えません。マスクでデモに参加することを禁じる、実際にはそのようなことをすべき具体的な根拠があるわけではなく、デモへの妨害、参加者を威圧してデモへの参加者を減らそうという意図であることは明らかです。しかし、現状を見る限り、当局の狙いとは裏腹に、デモは終息する気配はなさそうです。むしろ火に油を注ぎ、対外イメージを悪くしただけのようなものです。ただ、長い目で見ると、中国がこのようなかたちで香港に対する「特別扱い」を撤廃しようとするのは、それだけ中国の経済力が上昇し、相対的に香港の地位が地盤沈下してきたことの反映なのでしょう。香港が中国に返還された当時は、香港は中国に対して圧倒的に豊かでしたが、今となっては圧倒的な差はなくなっています。昨年の香港のGDPは、隣接する深圳市のそれを下回ったと報じられています。人口は香港740万人対深圳1250万人なので、一人当たりGDPではまだ香港のほうが上ですが、それも大きな差ではなくなりつつあります。もちろん、経済力の大きさだけがすべてではなく、依然として香港には、国際的な金融センターとしての地位とか、対外貿易の窓口といった役割があるので、中国のほかの大都市とまったく同列ではないのですが、重みがどんどん軽くなってきていることは否定し難いでしょう。そういう長い目で見ると、香港の民主派は中国の当局にとても勝てそうにはありません。どこかでおとしどころが必要なのではないか、という気はします。少なくとも、「マスクでデモは禁止」なんと話を落としどころにするわけにはいかないでしょうけれど。

2019.10.06

コメント(0)

-

よく再開にこぎつけた!

表現の不自由展、土壇場の再開合意 「空中分解」懸念国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が脅迫を含む抗議で中止された問題で、芸術祭の実行委員会と企画展の実行委は30日、展示を再開することで合意した。名古屋地裁で展示再開の仮処分を申請していた企画展実行委と芸術祭実行委の和解が成立した。芸術祭実行委会長の大村秀章・愛知県知事は30日朝に臨時の記者会見を開き、再開に向けた協議を企画展実行委に呼びかけ、「安全のため事前予約制にする」「当初の展示内容と一貫性を保つ」など四つの条件を提示した。その後に地裁で開かれた審尋で、企画展実行委側が和解に応じた。大村氏が示した条件は、①犯罪や混乱を誘発しないように双方協力する②安全維持のため事前予約の整理券方式とする③開会時のキュレーション(展示内容)と一貫性を保持し、必要に応じて(来場者に)エデュケーションプログラムなどを別途実施する④県庁は来場者に(県の検証委の)中間報告の内容などをあらかじめ伝える――の四つ。大村氏は記者団に「元の形にできるだけ近い形で戻していく」と述べ、来場者への事前説明などをした上で、中止前の状態で再開する方向で詰めていく意向を明らかにした。企画展実行委も会見で、一部の作品の展示位置などの「微調整」をする可能性に言及したが、中止前のすべての作品が展示されるとの見通しを示した。---正直なところ、わたしは再開できるとは思いませんでした。主催者側の、中止せざるを得なかった状況も理解できなくはなかったので、それを「怪しからぬ」とまでは、私にはいえませんでした。だから、よく再開にこぎつけたと、嬉しい喜びでいっぱいです。以前にも書きましたが、もともとは自民党出身であり、この問題では激しく対立する河村・名古屋市長と一時は共同歩調をとっていたことを考えると、この問題での知事の対応は、良い意味で驚くべきことです。展示位置の微調整はあっても、中止前のすべての作品を展示するとのことです。ただ、さすがに名古屋は東京から遠いです。これを見るためだけに行くのは、さすがにね。東京でもやらないかなあ。ところでその一方河村名古屋市長、表現の不自由展再開に「暴力的で大変なこと」あいちトリエンナーレ実行委員会の会長代行を務める、名古屋市の河村たかし市長は30日の定例記者会見で、「表現の不自由展・その後」の再開について「暴力的で大変なこと。表現の自由を著しく侵す」と持論を展開した。河村市長は、昭和天皇の肖像を素材にした映像作品や少女像などについて「トリエンナーレは市や県が主催する公共事業なので、(再開されれば)名古屋の人が公的に出すという意味を持つ」と述べ、「天皇陛下に敬意を払おうと思っている多くの人たちの表現の自由はどうなるのか。僕の精神では考えられない」と反論した。---いかに考えても意味不明の言い分です。何故表現の不自由展を再開することが暴力的で大変なこと。表現の自由を著しく侵す」になるのか、さっぱり理解できません。「天皇陛下に敬意を払おうと思っている多くの人たちの表現の自由はどうなるのか。」というのですが、それって屁理屈にすらなっていないでしょう。要するに、「不敬」な内容の展示があることが気に入らない、ということなわけですが、それを表現の自由を侵す、というなら、天皇が嫌いな人にとっては、政府の行う即位関係の儀式やら何やらは、すべて「天皇制に反対の人の表現の自由はどうなるのか」という話になる。表現の自由とは、自分が表現したいと思うことを表現する自由であって、(名誉毀損やヘイトスピーチを除き)自分の気に入らない表現をさせない自由ではありません。「天皇陛下に敬意を払おうと思っている多くの人たち」の表現の自由など、いくらでも保障されているではないですか。わたしは今の天皇家には好感を抱いていますから、個人的には「天皇制反対!」と大声を上げる気はありません。でも、そういう意見があっていい、そういう声を上げる自由はあっていい、「天皇陛下万歳」と叫ぶ人の、せめて半分でも発言の機会が保障しろよ、とは思います。そしてもうひとつ。あいちトリエンナーレへの補助金を交付せず 文化庁発表愛知県で開催中の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の展示の一部「表現の不自由展・その後」が中止となった問題をめぐり、文化庁は26日午後、採択を決めていた補助金約7800万円全額を交付しないと発表した。慰安婦を表現した少女像など、会場の安全確保や円滑な運営をするために重要な内容があったのに、申告なく進めたことを問題視したという。トリエンナーレの総事業費は約12億円で、県が少なくとも6億円、名古屋市が2億円を負担し、国も文化資源活用推進事業の補助金として7800万円を交付する予定だった。愛知県の検証委員会によると、不自由展関連の費用は約420万円。---つまり、政府の公式見解に反するような内容の展示には補助金を出さない、政府の政策に賛同か、少なくとも無色透明のものにしか金は出さない、という宣言に等しいわけです。しかも、表現の不自由展は、引用記事の費用を見れば一目瞭然ですが、あいちトリエンナーレの多くの展示のひとつに過ぎません。ひとつに問題があったとして(実際には問題はないとわたしは思いますが)全部の展示に対して補助金を出さない、というのは、補助金を人質に取った脅迫にも等しいものと思います。もちろん、「文化庁が決めた」かのように発表したようですが、文化庁が独断でそんなことを決めるはずがなく、政府首脳部の意向によるに決まっています。いや、愛知県知事の姿と何たる違い、まったくこの政権には陰鬱たる思いしか抱けません。

2019.10.04

コメント(41)

-

9月の鳥 その4

やっと記事が地に足が着いたと思ったら、また空を飛ぶものの記事です。9月は、北海道から帰ってきた後も葛西臨海公園などに鳥を見に行っています。9月22日カワセミ。いつもこの枝に止まっています。カワセミ。この日もやっぱり撮影者が数人いました。ホシゴイ(ゴイサギ幼鳥)ホシゴイ。水路のこの付近に何かの稚魚が大群をなしており、それを狙っているようです。ハクセキレイ。顔が黄色っぽいので、まだ幼鳥です。イソシギ。日本には五十数種のシギが渡来しますが、その多くは旅鳥、つまり春と秋に日本を通過し、一部は冬鳥、つまり日本で越冬もします。しかし、シギ類の多くは北極圏で繁殖するため、日本で繁殖するシギは、片手の指で収まる種類しかありません。その中でももっとも一般的なのが、このイソシギ。イソシギ。常に尾を振っています。イソシギ小さな猛禽、モズ。鳥は恐竜の唯一の生き残り、ということが今日では確定的ですが、モズの顔つきを見ると、確かに恐竜を彷彿とさせます。モズ。小さいけど凶暴。9月28日、また葛西臨海公園。この日は空振りで、珍しい鳥はほとんど見られませんでした。唯一の収穫が、これ。超巨大なシギです。写真ではわかりにくいですが、カルガモよりは小さいですがコガモと変わらないくらいの大きさです。嘴が長いので、図鑑に載っている全長は60cm以上。嘴を除いた体格は、もう少し小さいですけど。ダイシャクシギ、またはホウロクシギです。さて、どちらでしょう。腹が白いのがダイシャクシギ、褐色なのがホウロクシギです。さて、微妙ですね。白いような褐色のような。ホウロクシギ、ダイシャクシギともに最大級のシギです(図鑑の記載による全長はホウロクシギの方がダイシャクシギよりわずかに大きいですが、おそらく個体差のほうが大きく、実質的には差はない)。一緒に写っているダイシャクシギもシギの中ではかなり大型の部類ですが、このシギと比較するとはるかに小さいことがわかります。尾羽を羽づくろい始めました。背中の後部が顕になりました。ここが白いとダイシャクシギですが、褐色なのでホウロクシギです。ありふれたカラスに見えますが、東京の都市部のカラスの大半はハシブトガラスですが、これはハシボソガラスです。以前にも何回か見たことがありますが、葛西臨海公園にはごくわずかにハシボソガラスが居ます。元々、ハシブトガラスは森林性、ハシボソガラスは田畑など開けた場所を住処とします。いわゆる都市鳥の多くは、開けた場所を好む鳥ではなく、森林性の鳥です。都会の建物の多い環境は、田畑や草原よりも、森林に近いように、鳥たちには認識されるようです。

2019.10.03

コメント(2)

-

NHK経営委員会は悪徳商法の擁護者か

北海道旅行が終わっても、わたしの心はずっと北海道をうろついていましたが、その間に、世の中ではまたずいぶんいろいろなことが-良くないことばかりが-起こっていました。NHK会長への厳重注意で「果断な措置に御礼」 元事務次官の副社長、「かんぽ不正」番組でかんぽ生命保険の不正販売問題を追及したNHK番組を巡り、NHK経営委員会が昨年10月、日本郵政グループの要求を受けて同局の上田良一会長を厳重注意した問題で、鈴木康雄・日本郵政上級副社長は昨年11月、「果断な措置を執っていただいた」と感謝する文書を経営委に送っていた。鈴木氏は総務省(旧郵政省)の元事務次官で、同省で放送行政を所管する部署の幹部だった経歴を強調し、NHK執行部に番組への指導強化を求めたことにも言及していた。同局関係者は文書について「取材や続編の放送をけん制する意図を感じた」と話す。 ---かんぽ生命の不正は、具体的には、新旧契約の保険料の二重払い、高齢者への契約内容の説明に家族を同席させない、虚偽の説明尾不利益な乗り換えであることを隠す、などの行為であり、法制違反と社内ルール違反が合計6300件もあったと報じられています。この不祥事が隠しようもない状況に至った現在でこそ、日本郵政グループの首脳陣は記者会見で頭を下げ、保険販売の自粛というしおらしい態度を見せていますが、腹の中で思っていることはまるで違う、ということを如実に示した態度といえます。つまり、このような不正に恥じ入って再発を防止するよりも、放送局に圧力をかけて報道をもみ消すことを優先する、ということです。悪いことだとは思っていないのでしょう。そのような人物が、元総務相の事務次官、その前はしかも放送行政を所管する部署の幹部(情報通信政策局長)だというのです。その経歴を、天下り先の会社の利益のために悪徳商法まがいの行動をとったことをもみ消すために使ったのだから、唖然とする話です。事務次官、局長というポストは、そういう人間が出世するためのポストですか?と言いたくなります。そのことだけでもとんでもないのですが、そのような圧力にNHK経営委員会が唯々諾々と屈し、NHKの会長を厳重注意して、問題の番組の続編の放送を中止させた、というのですからどうしようもありません。結局のところ、NHK経営委員会は悪徳商法の擁護者として、その実態をNHKに放送させないように圧力をかけた、と言わざるを得ない状況です。それにしても、前述のとおり、かんぽ不正の報道をもみ消そうとNHK経営委員会に圧力をかけた日本郵政の鈴木康雄副社長は元総務事務次官、その意を受けてNHKに圧力をかけて簡保不正をめぐる報道を止めさせたNHK経営委員長石原進は、旧国鉄出身でJ元R九州代表取締役、九州財界の中心人物の1人です。つまり、いつの間にか日本という国は、利益のためには無知な高齢者を騙してお金を巻き上げるがごとき所業を、一部の「悪徳業者」だけの犯罪行為ではなく、かつては公営事業だった超巨大企業が公然と行い、しかもそれを官界財界を挙げて擁護する、そういう国になってしまった、ということです。今はまだ、それでも一連のかんぽ不正は、圧力にもかかわらずすべてのマスコミの報じるところとなりました。でも、わたしが後期高齢者になる頃(二十ウン年後)には果たしてどうでしょう。どのマスコミもひとことも報じないまま、国策超巨大企業による悪徳商法がまかりとおる時代になってしまうかもしれません。なんだか最近、絶望的な将来図しか見えてこないような出来事が多すぎます。老後には2000万円必要だといわれ、それなのに高齢者ばかりが資産を持っているのは不公平だ、などという人もいる。長生きなんかしてもろくなことはなさそうだ、としか思えません。

2019.10.01

コメント(6)

全15件 (15件中 1-15件目)

1