2019年05月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

木を見て森を見ず

たまたまネットを検索していて偶然見つけてしまっただけですがフル・フロンタルすみません。北極の氷が全部溶けても、水位は大して変わらないと思います。---何の接点もない人ですし、この人がそう叫んでいるだけならどうということもないのでしょうが、検索すると類似の主張が結構あるようです。こういう言い分は、木を見て森を見ず、な論理と言わざるを得ないでしょう。確かに、「もし北極海の氷だけが溶ける、ということがありえるならば、理論上は」北極(海)の氷が全部溶けても、水位はそれほど変わらないでしょう。それも、実際には水温が上がれば水は膨張するので、まったく海水面が上がらないわけではありませんが。熱膨張の点は措くとしても、理論上はともかく、現実には北極(海)の氷が全部溶けて、海水面が上昇しない、などということはありえません。何故か。北極海の氷は海に浮かんでいるものですが、グリーンランドの氷は違うからです。陸の上に載っているグリーンランドの氷床が溶ければ、海水面は上昇します。そして、グリーンランドの大部分は北極圏にあり、その氷は北極(海)と連続しています。つまり、グリーンランドは、「北極海」の一部ではないけれど、「北極の一部」ではあるのです。仮に「北極」を「北極海」に言い換えたとしても、北極海の氷が全部溶けて、隣接するグリーンランドの氷が溶けない、などということがありえるはずがありません。したがって、理論上は北極(海)の氷が全部溶けても海水面はあまり(熱膨張の影響を除いて)上昇しないけれど、現実にはそんなことは起こりえない、というのが正解です。ちなみに、グリーンランドの氷が全部溶けると、7mの海水面上昇と計算されています。南極よりはグリーンランドの方が氷の量が少ないので、影響は限定的ですが、それでも、東京をはじめとして世界の大都市の多くで、ゼロメートル地帯に莫大な人口と経済活動が存在します。それらが水没するか、またはそれを避けるために海岸線と川沿いの河口近くですべて堤防をかさ上げするか、いずれにしてもとてつもない事態です。地球の歴史上でいえば、たかが7mの海水面上昇はよくあることで、大したことではないのですが、現代の人類社会に与える影響は、破滅的に大きいのです。そして、事実として、近年グリーンランドの氷床の融解速度急激に上昇していると報じられています。

2019.05.31

コメント(0)

-

確かに「1人で死ね」は何も解決しないだろう

川崎殺傷事件「死にたいなら一人で死ぬべき」という非難は控えてほしい川崎市で多くの子どもが刺殺、刺傷される事件が発生した。犯人が亡くなったことも報道されている。それを受けてネット上では早速、犯人への非難が殺到しており、なかには「死にたいなら人を巻き込まずに自分だけで死ぬべき」「死ぬなら迷惑かけずに死ね」などの表現も見受けられる。次の凶行を生まないため、これらの言説をネット上で流布しないでいただきたい。秋葉原無差別殺傷事件など過去の事件でも、被告が述べるのは「社会に対する怨恨」「幸せそうな人々への怨恨」である。要するに、何らか社会に対する恨みを募らせ、「社会は辛い自分に何もしてくれない」という一方的な感情を有している場合がある。類似の事件をこれ以上発生させないためにも、困っていたり、辛いことがあれば、社会は手を差し伸べるし、何かしらできることはあるというメッセージの必要性を痛感している。「死にたいなら人を巻き込まずに自分だけで死ぬべき」「死ぬなら迷惑かけずに死ね」というメッセージを受け取った犯人と同様の想いを持つ人物は、やはり社会は何もしてくれないし、自分を責め続けるだけなのだろう、という想いを募らせるかもしれない。その主張がいかに理不尽で一方的な理由であれ、そう思ってしまう人々の一部が凶行に及ぶことを阻止しなければならない。そのためにも、社会はあなたを大事にしているし、何かができるかもしれない。社会はあなたの命を軽視していないし、死んでほしいと思っている人間など1人もいない、という強いメッセージを発していくべき時だと思う。人間は原則として、自分が大事にされていなければ、他者を大事に思いやることはできない。社会全体でこれ以上、凶行が繰り返されないように、他者への言葉の発信や想いの伝え方に注意をいただきたい。(一部要約)---正直なところ、私自身も、この種の事件が起こったとき、「死にたいなら1人で死ね」という感情を抱いたことは、多々あります。今回も、そういう感情はありました。藤田氏のこの文章を読むまでは。だから、読んで、「あっ」と思いました。藤田氏の主張には、時々賛同できかねるときもありますが、今回は正しい。そのとおりと私も思います。藤田氏のツイッターに対する反応を見ると、どうも誤読しているとしか思えない批判のオンパレードですが、藤田氏は、「死にたいなら1人で」という類の言葉で非難するな、と言っているだけで、この犯人を批判してはいけない、などとは言っていません。もちろん、今回の事件は許し難い犯罪であり、どれだけ非難しても足りないということはありません。私だってうちの子がもし同じ目に合ったらと思ったら戦慄しますから。ただ、既に死んでしまった犯人に対して「死にたいなら一人で死ね」と言っても、その言葉はもはや本人には届かないし、絶対に元には戻らないのです。とすれば、この言葉は、犯人に対する批判のつもりでも、実際には今生きている人々、とりわけ、これからひょっとすると自殺をするかもしれない人に対するメッセージとならざるを得まません。自殺しようとする人の99.9%は、他人を道連れにしよう、などとは考えないでしょう。言われなくても、ほとんどの人は1人で自殺します。では、それに対してかける言葉が、他人を道連れにしないでどうぞ1人で自殺してください、ということでいいのか。それが、自殺しかねない人に対する正しいメッセージなのか、という問題がまずあります。どう考えても違うだろうと思います。そして、更に問題なのは、死なばもろとも他人を巻き込もうとする者が、ごくわずかですが存在することです。そういう人が「死にたいなら1人で死ね」と言われて、「なるほどそのとおり、では1人で死ぬことにします」などと考える可能性は、はっきり言ってゼロでしょう。むしろ、そういう言葉は挑発にしかならず、社会に対してより敵意をこじらせるだけであることは明らかです。とすれば、「死にたいなら一人で死ね」は、それを発する人の意図とは裏腹に、今後類似の犯罪の発生を抑制するために、まったくプラスの効果を発しない、どころか、この種の、社会全体に敵意を持つ人を挑発して無差別的な犯罪を誘発することになりかねない、マイナスの効果しかない、ということになります。繰り返しますが、この犯人を非難するな、とは私は思いません。ただ、それは、別の言葉を以てすべきでしょう。そしてもう一つ。「人間は原則として、自分が大事にされていなければ、他者を大事に思いやることはできない。 」これも至言です。実にそのとおりです。ただし、これまで大事にされてこなかった人が、あるときから大事にされはじめたら、他者を大事に思いやれる人間に変われるか、というと、これはなかなか難しいです。もちろん、そういう例もありますが、悲しいかな「もはや何をやっても手遅れ」な人も珍しくはないのが現実です。そして、残念ながら「(あなたに)死んでほしいと思っている人間など一人もいない」というのも、そうでありたいものだとは思いますが、現実は違います。他ならぬ私ですら、そういう思いが頭をかすめたことがない、とは言えません、心の中まで聖人君子になることはできないので。まして、世間一般にはなおさらでしょう。とは言え、そんなことをわざわざ本人の面前で口にすべきではないでしょうし、そんな人であっても、いや、そんな人ほど、「死ぬなら1人で」の言葉は、逆効果にしかならないでしょう。いくら「何をやっても手遅れ」な人柄であっても、無差別犯罪など犯す人はごくわずかです。それをわざわざ犯罪に向けて背中を押すような言葉は、口にした本人の気は済むかもしれないけれど、社会全体としては、損の大きい結果しかもたらさないでしょう。

2019.05.29

コメント(2)

-

トランプ来日

トランプ氏は大相撲観戦で「数多くの礼儀作法を破った」米メディアが批判/夏場所大相撲夏場所千秋楽来日中のドナルド・トランプ米大統領が安倍晋三首相とともに観戦した。現職米大統領の大相撲観戦は初めて。升席に設置された1人掛けソファに座って楽しむと、表彰式では土俵に上がり、初優勝した朝乃山に「米国大統領杯」を授与。異例の厳戒警備の中、日本の「国技」を堪能したトランプ氏は「素晴らしい」と満足感を示した。米ニューヨークを拠点に置くビジネスサイト「ビジネス・インサイダー」は「トランプ、日本で相撲観戦し多くの伝統を破る」との見出しを打って、「トランプの観戦だけのために設けられた“米国大統領杯”を優勝者に授与し、観戦に当たって複数の相撲の礼儀作法を破った」と批判した。~「トランプの訪問は多くの相撲の伝統を破った」とし、「通常観客は~座布団~に座るが、トランプと妻のメラニアにはいすを与えられた。日本相撲協会は安全対策のため、座布団を投げることを禁じた」とした。記事は「人々が土俵に上がるときは裸足で上がることになっているが、トランプはスリッパを履いて上がり賞を授与。さらにトランプは相撲の取り組みに集中している様子はなく、いくつかあった劇的な場面にも反応を見せなかった」と辛辣だった。---米トランプ大統領が25日土曜日に来日し、今日まで日本に滞在しています。個人的には、そのこと自体にはさほどの興味はないのですが、大相撲千秋楽の観戦と「大統領杯」の授与には驚きました。この日は、実家に寄る用事があったのですが、母が急に「大相撲を見てみよう」と言い出してテレビをつけたため、私も一緒に見ることになってしまいました。何というか、私の印象は、米大統領がこんなに日本と親密だ、というイメージを売り出すために、ここまでやるか、というところです。正直なところ、場違い感は強く感じました。そこまでやったところで、トランプが日本を大事だと思うのかは、大いに謎です。引用記事でも指摘されているように、桟敷席に座布団ではなく椅子を置き、土俵に階段を取り付けてスリッパを履いて上がることまでしながら、本人はあまり興味のある風ではなかった、というのでは、そこまでやって誰得?と思わざるを得ません。とは言え、大相撲の「伝統」なるものは、かくも融通無碍に、どうとでもなるのだ、ということですね。伝統のすべてが自動的に正しいもの、であるはずもないので、今後は是非、米大統領観戦、などという外圧がなくても、伝統は臨機応変に変えていくべきでしょうね。相撲のことよりも、私はトランプ訪日にあわせて、都内がやたらと厳戒態勢で、制服警官があちこちに立ち番をしているのが、気になって仕方がありません。元々警官がいるべき場所とか、トランプが訪問予定の場所、通行予定の道だったら仕方がないでしょうが、トランプがまったく近寄りもしないような駅でさえ、制服警官が立ち番をしているのは、どうなの、と思ってしまうのです。オバマ来日の時も、こんなにあちこちに警官がいたでしょうか?正確な記憶はないので間違いかもしれませんが、これほど大袈裟ではなかったような気がします。警官も、大量動員されて、きっと休日出勤、残業の山で、大変だろうなあと思いますよ。4日間もいるなんて、長い。そのトランプは、今日日本を離れるそうです。そうすれば、日常の状態に戻るのでホッとします。早く帰ってくれないかなあ。(この記事がアップされる頃にはもう日本を離れている?)

2019.05.28

コメント(2)

-

谷川岳のふもとを歩く その2(5月の鳥その2)

前回の続きです。ついでに、5月の鳥写真の第2弾です。写真では分かりにくいですが、沢を越えた向こう側には、明らかに道があり、多分ここで寸断されているものの、向こう側はまた砂利道が続くのでしょう。引き返し地点でいつものとおり笛の練習。この日はケーナ2本とケナーチョ1本、サンポーニャのマルタ(半音管なし)とサンカ1組ずつ持っていきました。検索したところ、ツツジ科のムラサキヤシオのようですが、自信なし。白毛門旧国道、どうりで歩きやすい砂利道と表いました。昭和44年だそうですが、廃道化したのは、もっとずっと最近だと思います。荒れてはいますが、50年放置だったら、とても歩けたものではないと思われるので。一ノ倉沢展望台まで戻ってきました。午後の日差しの中で一ノ倉沢の岩壁を望む。一ノ倉沢展望台から白毛門方面を望む。ラショウモンカズラのようです。土合駅まで戻ってきました。続いて、この日撮影した鳥写真です。もっとも、あまり良い写真は撮れませんでした。オオルリ。ピンボケになってしまいました。キビタキ。鳥の写真が目的のときは100-400mmのレンズを持っていくのですが、山には(高尾山を除いて)そんなレンズは持っていけません。重い、ということもありますが、被写体が鳥だけではない、ということが大きいです。いちいちレンズ交換は、とてもやっていられないので。そのため、高尾山以外の山には18-300mmのレンズを付けていくのですが、これだと、ちょっと離れた鳥の写真はなかなか限界があります。カケス。この日のベストショットです。カケス。カケスを撮影するのは3回目ですが、過去2回はいまひとつの写真ばかりで、今回が一番よい写真になりました。カケスオオルリ。逆にオオルリは、2年前に土合駅の駅前で撮影したことがあり、それ以来の遭遇でしたが、前回の方がずっと良い写真が撮れました。オオルリ。

2019.05.26

コメント(0)

-

谷川岳のふもとを歩く その1

実は、今日は中央線沿線方面に行こうと思っていたのです。ところが、全席指定になった特急あずさの、7時発の列車を一昨日取ろうとしたら、まさかの全席満員。次の列車なら空いているというのですが、それでは歩きはじめる時間が遅くなってしまい、日帰りでは痛すぎます。かといって、未指定でずっと立っているのも辛いし。というわけで、急遽行き先を変更して、こちらに行きました。谷川岳です。(この写真は上牧駅から)ただし、2月に山頂に登っているので、今日はふもとを歩くことにしました。何度目かの土合駅の下り地下ホーム。この階段を上がる前に、まずケーナを1曲吹いたことは言うまでもありません。駅舎。先ほどの地下ホームから駅舎に出る通路、実は利根川を突っ切っているのでした。蛇が出ました。マチガ沢手前に見える雪渓を、何人か登っていました。電気バスが走っています。一ノ倉沢の展望台着。ここが標高870mだそうです。そして舗装道路はここまで。一ノ倉沢展望台。まだ残雪がいっぱいです。一ノ倉沢展望台から先は舗装ではありませんが、砂利道で、かつては車が通れたようです。所々残雪で道が埋まっています。かつては整備されていたらしき砂利道ですが、今は車が通るのは無理っぽいです。でも、何箇所か倒木と残雪がある以外は、登山道というより遊歩道の歩きやすさです。が、ここで道は終わり。いや、終わりではないのですが、寸断されています。芝倉沢。標高1000m。砂利道はこの手前で土砂に寸断され、脇にそれる登山道もこの残雪に埋もれています。渡れない雪ではありませんが、今日はアイゼンも、ストックすら持ってきていない上に、ここで時刻は12時半。日帰りなので今日はここで引き返すことにしました。次回に続きます。

2019.05.25

コメント(0)

-

これは正しいし、私もそうしている

柴山文科相「氏名の英語表記は名字を先に」日本人の氏名の英語表記について、柴山文部科学大臣は以前の審議会の答申を踏まえ、名字を先にするよう関係機関などに要請する考えを示しました。日本人の氏名の英語表記は、一般的に欧米にならって名字と名前を逆さまにしていますが、平成12年に当時の文部省の国語審議会は、言語や文化の多様性を生かすため名字を先にするのが望ましいとする答申を出しています。これに関連して、柴山文部科学大臣は記者会見で「答申から20年近くが経過したが必ずしも趣旨が十分に共有されていない。残念ながら私の名刺もローマ字の表記は、名前、名字の順番になっている」と述べました。そのうえで、まずは文部科学省の英語のホームページなどの表記を変更する考えを示すとともに「強制力を持った形で行うことを想定しているわけではないが、関係機関や報道機関などに要請していきたい」と述べました。---大嫌いな安倍政権の閣僚の言ではありますが、「氏名の英語表記は名字を先に」というのは正しいと私も思います。かつて、朝日新聞記者の本多勝一氏が同じことを主張しており、実際のところ論理的に考えて、ドナルド・トランプやウラジミール・プーチンを日本語で表記することはトランプ・ドナルドやプーチン・ウラジミールとは書かないのに、逆に日本人の氏名だけ外国語(ヨーロッパ言語)の文脈では氏名の順をひっくり返すのは、筋が通りません。というわけで、わたしは既に自分の名前はローマ字で表記するときも「氏名」の順で書くように、ずっと以前からしています。ただし、そのようにする日本人は現在のところ少数派なので、何の注釈もないと、どちらが苗字でどちらが名前か分からない可能性があります。そのため、私の場合は苗字は全部大文字で書くようにしています。なお、日本同様に「氏名」順の国のうち、中国韓国の人名は、Wikipediaの各国語版で判断する限り、英語を始めどの国の版でも「氏名」順のままです。一方、華人の場合は、シンガポール人は英語版でも「氏名」のままですが、米国在住の中国系だと、英語版では「名氏」になっているようです。ヨーロッパではハンガリー人の名前が「氏名」順ですが、Wikipediaの英語版では、ハンガリー人の名前は「名氏」に反転されています。ちなみに、尊敬する本多勝一氏の主張ではありますが、日本語のローマ字表記はヘボン式ではなく訓令式にすべき、日本語における数字は3桁ではなく4桁ごとにコンマを打つべき、という点については、理論的にはそれが正しいことは認めつつも、実践はしていません。というか、4桁ごとにコンマは、パソコンではできません。訓令式は、ローマ字変換で日本語の文章を打つときは使っています。SHIとかCHIと打つより、SIとかTIと打つ方が手数が少なくて早いからです。くわえて、「伊藤」「通る」などは、ヘボン式に忠実(それぞれITOとTORUになる)に入力したら、変換不可能です。そういう意味でヘボン式と言うのは日本語のローマ字による表記法としては欠陥だらけです。ただ、キーボードを叩く作業としては訓令式を使っているにもかかわらず、自分の名前(に限らず日本語の固有名詞一般)をローマ字で表記するときは、習慣的にヘボン式で表記しています。ある日突然、自分の名前の綴りが変わるのも変なので。これも、何らかのタイミングで、日本語のローマ字表記はヘボン式ではなく訓令式にすべし、という話が持ち上がれば、それを機に自分自身の名前のローマ字表記も変えても良いかな、という気はしていますけどね。

2019.05.23

コメント(9)

-

天皇制を否定すると日本に住んではいけないの?

【新聞に喝!】朝日の本音は「天皇制否定」か 作家・ジャーナリスト・門田隆将平成から令和にかけての洪水のような皇室報道の中で、朝日の4月25日付「天声人語」には、思わず唸らされた。~なかなかの物言いである。両陛下は確かに戦地を訪ね歩き、深く頭を垂れられた。国民は、そこで命を落とした人々の無念を思い、追悼のお気持ちをその背中から感じとったものである。だが、天声人語子の解釈では、それが〈加害の歴史を忘れないように〉するためだったのだそうだ。また天皇制という「世襲」に由来する権威をありがたがり、よりどころにするのはもうやめようともいう。これほど痛烈な天皇制批判を昨今、私は目にしたことがない。民の安寧と幸せを祈る務めを果たされた天皇(同)。秩序と伝統を重んじる日本は、天皇制を二千年の長きにわたって守り、いつの間にか、日本は“世界最古の国”となった。だが、朝日はもう、ありがたがるな、というのだ。考えてみれば、元号の典拠を漢籍ではなく、初めて和書に求めたことに対しても、最も異を唱えたのが朝日だった。逆に私は朝日に問いたいと思う。それほど日本がお嫌いなら、なぜいつまでも日本にいるのですか、と。---先日の記事で扶桑社を若干好意的に評価したのですが、そうしたらこんな記事が飛び出してきた。いや、好意的に評価するんじゃなかったかも、と思ってしまいましたよ。先日来書いているように、私自身は日本に象徴天皇制はあっても良い(なくても構わないが)、と思っています。ただ、天皇制なんかいらない、あるいは逆に日本には天皇制は絶対なければならない(多分、この門田隆将のような言い分)だとしても、良いではないですか。どうしてそれが、「日本が嫌い」などという言葉に結びつくのか。その裏には、自分たちの流儀の「国の愛し方」以外は認めない、という思い上がりがあるとしか思えません。現実には、彼らの方こそ、(「愛国者」が主観的には国を愛していることを疑う理由はありませんが)ひいきの引き倒し、盲目的な愛情によって、日本を良くない方向へ導いているとしかわたしには思えません。「秩序と伝統を重んじる日本は、天皇制を二千年の長きにわたって守り、いつの間にか、日本は“世界最古の国”となった。」とあります。いや、2000年はどう考えてもないのですが、その点は措きましょう。「伝統と秩序」を守ることを是とするか否とするか、それは人によっても見解が分かれるでしょう。何でもかんでも自動的に伝統を守ればよい、というものではないし、物理的に守りようがない、ということも出てくる。伝統を守ることのなにがそんなに良いのか、変えることのなにがそんなに悪いのか、その説明なしに、ただ、伝統を変えろと言う朝日新聞は日本が嫌い、というのは、あまりに飛躍した論理であす。実際のところは、朝日新聞なんて、明らかに「親皇室」な新聞です。皇室関係の写真集や、週刊誌の別冊をいっぱい出しているじゃないですか。私はそういうのに興味はないから、立ち読みでもあまり読んだことはないですけど、パラパラとめくったことくらいはありますが、「皇室愛」は感じます。マスコミが作る皇室像、天皇像、少なくともその一角は朝日新聞が作ったものでしょう。ただ、皇室の愛し方の流儀が、産経の流儀とはちょっと違う、それだけのことにすぎません(もちろん、皇室以外のことについては、もっと大きな違いがあるにしても)。そのくらいの小さな違いで、許せない、日本から出て行け、とは、なんとまあ了見の狭い、と思います。まして、床屋政談じゃあない、曲がりなりにも5大紙と言われる大手商業紙が、自分と対立的な主張の新聞に向かって「日本から出ていけ」とはね。まあ、ネトウヨの機関紙だから、読者層のレベルに合わせているのでしょうが。この門田隆将にしても、その文章を垂れ流す産経新聞にしても、言論の自由とか、多様な価値観を認める気はこれっぽっちもない、自分にとって対立的な意見の持ち主に対しては日本から排除したい、という考えを持っていることだけは、よくわかる記事でした。こういう連中の望むような国の形になってしまったら、日本の言論の自由は最悪の状況に陥るでしょうね。私などは文字どおり日本から追い出されるのか、不敬罪で逮捕か、そこまでいかずともなにも言わずに黙っているしかなくなるかもね。恐ろしく息苦しい社会になりそうです。

2019.05.21

コメント(0)

-

5月の鳥写真 その1

その2があるかどうかは分かりません。鳥の写真は撮りに行っていますが、4月に引き続き、今月ここまで、初めて撮影する鳥は遭遇していません。まず5月2日、葛西臨海公園です。この日は、実は最初は三番瀬に向かいました。早朝、潮干狩りが始まるより早い時間に行けば鳥が見られると思ったのですが、まったく甘くて、潮干狩りが始まる1時間以上前に着いたものの、既に干潟は人でいっぱい、シギなんかただの一羽もいるはずもなく(笑)やむなく干潟から引き返して葛西臨海公園に向かったのでした。夏羽になりかけのハジロカイツブリ。このときはまだ冬鳥がある程度残っていました。メダイチドリ。三番瀬ではもっと至近距離で見られるときもあるのですが、この日は葛西臨海公園もなぎさは潮干狩りをする人が多くて、鳥もあまり干潟に近寄ってきません。ミサゴ。猛禽類も、基本的には葛西臨海公園では冬鳥ですが、やはりこのときはまだ猛禽も少し残っていました。チュウシャクシギ。雨が降り出してしまいました。なので、ここで撤退。翌5月3日は高尾山へ。山に登って笛の練習をして鳥を見ようと欲張ったら、結局しわ寄せは鳥に。というのは、普通の山登りのスピードで歩くと、鳥はあんまり目に入ってこないのです。やはり、ゆっくり歩かないと。しかし、山の中で笛練習の時間を確保しようと思うと、どうしても足取りが速くなってしまうのです。なので、この日は鳥の写真はそれほど撮れず。ただ、新緑がすごくきれいで、気分のよいハイキングでした。あちこちでキビタキが囀っていたのですが、そういうわけで、声はすれどもなかなか見えず。しかし、下山時にやっと発見。キビタキのオス。さえずりの声もきれいだし、姿もなかなかきれいな鳥です。この日、姿を発見したのはこの個体だけでしたが、あちこちでさえずっていました。林内の、あまり高い位置ではない枝などに止まることが多いので、やや見つけにくいとりです。見つかるときは簡単に見つかりますが。降りてきて高尾山口駅のガード下で、イワツバメが営巣中です。飛び回るイワツバメ。普通のツバメより集団営巣の傾向が強いように思います。巣はツバメのお皿型に対して、中が見えないつぼ型です(このときは、まだ巣作りの途中なので壷になっていませんが)。5月12日三番瀬。この日は潮干狩りが開催されないのを確認して、干潮時間に合わせて午後遅い時間に行きました。それでも干潟にはかなり人が多かったのですが。チュウシャクシギオオソリハシシギ中央と左下がキアシシギ、ほかはハマシギ。そして、本日5月19日葛西臨海公園下の池には、数は多くないものの、3種類のシギと1種類のチドリがいました。キアシシギこれもキアシシギ。ソリハシシギ。ほかにチュウシャクシギも1羽いました。コチドリ。今日は満月で大潮だったため、干潮はかなり海面水位が下がりました。海岸と、沖合いの人工なぎさの間の水路も、かなり干潟が広がっていました。そこにいたのは・・・・・・遠いですが、アオアシシギ。珍しくはないシギですが、内陸の湿地にいることが多く、葛西臨海公園では下の池にいて、海に出てきたのを見たのは初めてです。遠くて小さいですが、イソシギでしょう。キアシシギが2羽、争って追いかけっこをしていました。かなり長い時間、追いかけあいながら飛び去り、また戻ってきてまた飛び去り、とやっていました。というわけで、今月の鳥写真第2回があるかどうかは未定です、

2019.05.19

コメント(0)

-

出版社様には逆らうな、ということか

幻冬舎社長が特定作家の「実売部数」公表で謝罪 ツイート削除幻冬舎代表取締役社長の見城徹氏が17日、ツイッターを更新した。見城氏は構成作家の百田尚樹氏とトラブルになっていた作家・津原泰水氏の著書の実売部数をツイッター上に公表した。見城氏自身は出版に反対だったものの、担当者の熱意に押され出版したが、結果はこのありさま…と言いたげな内容だった。しかし、出版社が特定の著者の実売部数を公表するのはタブーといえる。当然、個人情報を預ける作家や関係者から批判が殺到した。「幻冬舎とは仕事をしない」といった撤退宣言まで出ていた。見城氏は「編集担当者がどれだけの情熱で会社を説得し、出版に漕ぎ着けているかということをわかっていただきたく実売部数をツイートしましたが、本来書くべきことではなかったと反省しています。そのツイートは削除いたしました。申し訳ありませんでした」と深く謝罪した。---わたしは、出版業界に慣行についてはよく知りませんけど、印税は基本的に販売部数×印税率で決まるようです。つまり、誰々の本の実売部数は何冊、と暴露することは、事実上、わが社はこの小説家に印税をいくら払いましたと(本人に無断で)公表するのに等しい行為です。一方の百田をはじめとするベストセラー作家の本だって部数を宣伝しているじゃないかという意見もあるようですが、それは公称の発行部数であって、実売部数は闇の中です。出版業界の慣行は知らないと書きましたが、出版業界であれなんであれ、特定の個人の名を上げて、わが社は彼に給料をいくら払っています、彼の公演にギャラをいくら払いました、この選手の年俸はいくらです、なんてことを、本人に無断で公開することを是とする業界なんて、ひとつもないでしょう。そんなことは、業界の慣行云々以前に、まともな社会人としての良識の問題です。「編集担当者がどれだけの情熱で会社を説得し、出版に漕ぎ着けているかということをわかっていただきたく」とか、そんな言い訳をいったい誰が信じるか?と思いますね。自社のベストセラー作家の本を批判されたからと、批判主の本の出版を中止し、このような個人情報バラシともいえる嫌がらせをする出版社とはなんなのか。しかも、何の問題もないベストセラー本に対する不当な言いがかりではなく、明らかに問題山積みで、各方面から批判を受けている問題本に対する当然の指摘です。ひとことで言って「了見が狭い」「器が小さい」に尽きます。別記事によると編集者は朝日新聞の取材に、「日本国紀の販売のモチベーションを下げている作家の著作に営業部は協力できない」と津原さんに伝えたことは認めている。のだそうです。仕事ってそういうもの?モチベーションの下がる仕事はやらない?私も言ってみたいよ!!!そりゃ、人間には感情がありますから、モチベーションの上がる仕事と下がる仕事があること自体を一概に否定はしませんが、モチベーションが下がろうが、嫌々だろうが、陰で散々愚痴を言いながらであろうが、業務としてやらざるを得ないものはある。それが仕事というものでしょう。政党や団体の機関紙や、それに準ずる出版社、新日本出版社(共産党の出版社)とか潮出版、第三文明社(公明党/創価学会の出版社)などは別にして、いわゆる商業マスコミは、社としての大きな主義主張はあっても、執筆者の全員がそれに従っている、なんてことはありません。朝日や岩波で本を出す人が全員左派、あるいはリベラル派であるはずがないし、逆もしかりです。小出裕章の反原発本「原発のウソ」や、菅野完の日本会議批判本「日本会議の研究」は、よりによって扶桑社新書から出ています(同じ扶桑社から、原発礼賛本や日本会議の面々による著作は山ほど出ているはずですが)。それが言論や出版というものの懐の深さでしょう。それこそ、当の百田自身からして、小説家になる前は、朝日系列の朝日放送で放送作家をやっていたのですから。幻冬舎という出版社に、そのような懐の深さはない、ということなのでしょう。自社のベストセラーに対して批判的な執筆者の本は出さない、どころか、執筆者の個人情報暴露まで行う、ということなら、今後は百田とその同類のネトウヨ執筆者の本だけを出すネトウヨ出版社になるしかないでしょうね。

2019.05.17

コメント(2)

-

その道を突き進めばいい

『女系・女性天皇』6割超賛成の危険性… 八木秀次教授、皇統は「男系の血筋を継承すべき」 産経・FNN世論調査産経新聞社とFNNが実施した合同世論調査で、極めて深刻な結果が出た。「女系天皇」に賛成が64.2%で、「女性天皇」に賛成は78.3%だったのだ。女系天皇の誕生は「皇統の終わり」を意味するものだが、その危険性が明確に理解されていないようなのだ。皇室制度に詳しい麗澤大学の八木秀次教授に聞いた。「万世一系とされる皇統は一貫して男系継承で、天皇の正統性の根拠といえる。126代の天皇はこの原理を外れたことはない。皇位継承を、感情論や女性活躍といった次元で論じてはならない」まず、「女性天皇」と「女系天皇」はまったく違う。女性天皇は過去に8人10代存在したが、すべて男性の天皇や皇太子の皇女だった女性が即位されたもので、「男系女子」の天皇である。一方、女系天皇は、女性天皇と民間出身の夫の間に生まれたお子さま(男女問わず)が即位する場合であり、その時点で男系の皇統は終わる。男系を簡単にいうと、父方だけをさかのぼれば皇室と血のつながりがあることである。(中略)こうした基本を踏まえて、八木氏は総括する。「GHQ占領下だった1947年、皇籍離脱を余儀なくされた旧11宮家の系統の男子に皇籍に戻ってもらうべきだ。初代天皇以来の男系の血筋を引く家系だ。その男系の男子を、男性の継承者が存在せずに廃絶する可能性がある宮家に『養子』として迎え、宮家を存続できるように皇室典範を改正するのも一案だ。いずれにせよ、万策尽きるまで、男系継承の道を探るべきだ」---こういうことを主張する人を、一般的には「保守派」と呼びますけれど、字義どおりに言えば保守とは今の現状を守ることでしょう。ところが、八木にしても、その主張を載せる産経にしても、現状において既に過去のものとなった存在を呼び戻そうとしている(旧皇族の皇籍復帰)ので、保守というよりは復古主義と言う方が正確なのかもしれません。わたしは護憲派ですので、天皇制を廃止しろ、などとは言いません。先の天皇には(テレビを通さず直接に見たこともないけれど)報道されている限りの言動に好感を抱いていたし、今の天皇にも特段敵意を抱くべき理由も見当たりません。ただ、何が何でも天皇制を維持しろ、とも思わない。皇位継承権者がいなくなって、天皇空位となり、結果的に天皇制が「流れ解散」状態になるなら、それも悪くはない、としか思いません。そのような私の目から見て、「男系維持」絶対のゴリゴリ保守派(復古主義派)は、ひいきの引き倒しで、主観的には天皇制を守るつもりで、実際には天皇制の廃絶に向けて努力しているとしか思えません。だから、是非その方向で努力してください(笑)。引用記事には126代の天皇とありますが、実在するのは100代、1500年くらいでしょうか。それでもかなり長い歴史であることは確かですが、それがずっと男系を維持してきたのは、側室制度があって、一人の天皇が5人でも10人でも子どもを作ることができたからです。そういうわけで、今から100年以上も昔、大正天皇が「側室は持たない」と決めたときから、将来的に男系は維持できなくなることは確定しているのです。単純に算術的計算です。今の時代、子どもが平均2人(世の中の平均より多いですが、皇族は世の平均より子どもの数が多い気がするので)とすると、そのいずれかが男の子である確率は75%です(実際にはそれより若干高いですが、面倒なので省きます)。一見高いように見えますが、それが4代続くと確率は32%しかありません。保守派は旧皇族(の子孫)の皇室への復帰を叫んでいますが、それはあらゆる意味で現実的ではありません。第一に、上記のような算術的計算は旧皇族といわれる人々でも同じです。検証していませんが、皇籍離脱当時11家あった旧皇族は、今では男系男子の子どもがいるのは3家だけだそうです。ということは、あと70年もすれば、旧皇族の子孫でも、男系男子なんて絶えている可能性が高そうです。つまり、旧皇族の皇籍復帰なんて、仮にそれが実現したとしても、一時しのぎの引き延ばしにすぎないわけです。しかし、そのことを別にしても旧皇族の皇籍への復帰なんて、できるのでしょうか?出自をたどれば皇族といっても、一般社会で3代4代5代と暮らしてきて、色々な人がいそうです。ちょっと調べた範囲では、ブラジルに移民してブラジル人になってしまった人もいるし、よくない方向では、犯罪に手を染めた人もいるようです。現在、フランスで刑事訴追されている某オリンピック関係者も旧皇族です。何よりも、これから皇族の不自由な暮らしをしてくださいといわれで、はい分かりました、という人がどれだけいるのでしょうか。今の天皇の皇太子時代だって、「お妃選び」は非常に大変で、多くの候補者が逃げたわけでしょう。加えて、男系維持を叫ぶ人たちが固執する「男系」で見ると、旧皇族は600年の前に天皇から枝分かれしています。「明治天皇の曾孫」を売りにする旧皇族もいますが、それは彼らが無視しようとする「女系」での家系です。片方で男系維持を叫びつつ、片方では「女系でみれば皇室に近いから」と言うのはご都合主義の極みです。そのような系図の人物を連れてきて、将来の(おそらくその子どもの代でしょうが)天皇です、と言われても社会的な納得が得られるようには思えません。では、昔みたいに側室制度を復活する?世界に驚き(と蔑みの)目で見られることは確実でしょう。それに加えて、なり手がいるんでしょうか。側室といえども、誰でもよいというわけには行かないでしょう。ある程度は「良家の娘」である必要は多分あるでしょうが、そんな女性が側室になる、どう考えても、あり得ないでしょう。そもそも妃になろうという人すら少ないのですから。結局、現代の家族像、社会状況の下では男系維持なんて不可能であり、遠からず皇位継承権者がいなくなるのは時間の問題です。最初に書いたように、私自身はそうなっても一向に構わないと思ってます。日本に象徴天皇制はあってもよい、とは思っていますが、なければならない、とは思わないので。ただ、皇室大事を叫ぶ保守派が、結果として天皇制の破綻を招き寄せるのは、笑える事態だな、と思うだけです。いずれにしても、私より悠仁親王の方がはるかに若いので、私が天皇不在の状況を見ることは、多分ないでしょうけど。

2019.05.15

コメント(10)

-

まずお前が先頭に立って戦死しろ

<北海道>酒に酔い維新議員『戦争で島を取り返す』趣旨の発言13日、北方四島の国後島から帰港したビザなし交流の訪問団。この訪問団に参加していた日本維新の会の丸山穂高衆議院議員は11日、現地で島返還の手段として戦争を持ち出し、元島民らから抗議を受けていました。丸山議員音声「戦争でこの島を取り返すことは賛成ですか?反対ですか?」団長「戦争で?」丸山「ロシアが混乱しているときに取り返すのはOKですか?」団長「戦争なんて言葉は使いたくないです。使いたくない」丸山「でも取り返せないですよね?」団長「いや、戦争はすべきではない」丸山「戦争しないとどうしようもなくないですか?」 団長「いや、戦争は必要ないです」丸山議員とやりとりをした元島民の訪問団長は「私は真っ向から反対いたしました。戦争で取るとか取らないか、そんなこと私は聞いたこともありませんしね」と話しています。丸山議員はこの発言の前に酒を飲んでいたということです。元島民らは抗議しましたが、丸山議員は酒に酔って騒いだことについては謝罪したものの、戦争発言については「賛成か反対かを聞いただけ」だとし、「北方領土を戦争で取られたわけですから、取り返すということに対して賛成か反対か聞いたと。別にそういう話があってもいいわけじゃないですか。それに対して何をダメだとおっしゃっているのかよくわからないです」とコメントしています。---まるで絵に描いたように典型的なネトウヨ思考で議員になって、それをそのまま口に出している、それも、よりによって国後島を訪問中に、酒に酔って、です。最悪としかいいようがありません。何も考えていない、戦争で北方領土を取り戻そうという発想自体もわたしには到底同意不可能ですが、口にするTPOすらわきまえられないとしたら、とてもではないけれど政治家失格です。「別にそういう話があってもいいわけじゃないですか。」だそうですが、良いわけがないです。いや、日本国内で支持者の国士様連中に囲まれておだを上げるのは勝手にすればよいのですが、ビザなし交流団の一員として国後島に滞在中に、訪問団長に対して「そういう話があってもいい」と本当に思っているなら、それは異常な認識としか思えません。それにしても、少しまじめに考えれば、能力的に北方領土を戦争で取り戻すことが可能か不可能か、分かりそうなものです。純軍事的に見ても、そんなことをやれば確実に撃退されます。国際政治上も、米国からの支援は一切受けられず(日本の施政権下にない北方領土は日米安保の対象外だし、米国がそんな面倒に付き合うはずがない)、国際社会から袋叩きにあいます。それだけならまだしも、逆襲されて北海道にでも上陸されたらどうするのでしょうか。普通の状態なら、ロシアに北海道に攻め込むような能力はありませんが、日本が馬鹿げた「北方領土上陸作戦」で戦力をすり潰してしまったあとだったら、どうだかわかりません。こういう口先だけ勇ましい政治家ほど有害なものはないと私は思います。もし本当に戦争で北方領土を取り返す、というなら、丸山議員には是非その第一陣の上陸用舟艇の先頭で突撃していただきたい。それにしても、本当に維新ってのは、こういうどうしようもない議員ばっかりですね。なお、補足ですが、以前より度々書いているように、「北方領土」のうち歯舞・色丹の2島(群島)については日本側の言い分に理があると思いますが、国後・択捉の2島については、日本側の公式見解は無理がありすぎ、これはサンフランシスコ平和条約で放棄した千島列島の一部と見るのが妥当です。したがって、安倍政権が国後・択捉はあきらめて歯舞・色丹のみの返還要求に舵を切ろうとしていると見られていることについては、(それ以外の安倍政権の主張、政策には一切賛同しませんが、この点についてだけは)大いに賛成するものです。

2019.05.13

コメント(10)

-

思い当たる節は、ある

歩行者の死亡事故ダントツの日本、ドライバー厳罰化で解決できない理由交通事故に歩行者の子どもが巻き込まれる事故が続いている。ただ、このような事故を起こしたドライバーを社会でボコボコに叩いて厳罰に処したところで、しばらくしたら同じように子どもを巻き込むような事故は起きるだろう。この何十年、何度も繰り返されてきたことである。安全技術を確立するのは当然としても、まずは1人でも犠牲者を減らすため、長らく放ったらかしにしている問題に手をつけるべきではないか。その問題とは何かというと、「歩行者軽視」だ。30ヵ国の人口10万人当たりの死者数では、日本は10番目に少ない。だが、日本ではクルマに乗っている時に亡くなる「乗用車乗車中」が他国より少ない代わりに、歩行者の死亡率がダントツに高い。日本で歩行中に事故に巻き込まれて亡くなったのは37.3%。対してスウェーデンは10.8%、ドイツは15.5%、英国でも23.7%なのだ。道路がしっかり整備され、歩行者の安全も確保されている先進国では、自動車事故とはドライバーや同乗者が亡くなるのが一般的だ。しかし、日本では人を跳ね殺す、轢き殺すパターンが多い。クルマに乗る人の安全確保や、自動車道路の整備ばかりが注力され、歩行者の安全対策がないがしろにされてきたからだ。自動車道路は広くて3車線あっても、歩道は狭い。しかも、自動車の往来を邪魔しないように、歩行者は歩道橋を渡ることになっている。多くの日本人は、日本社会は歩行者優先で、歩道や横断歩道を歩いていれば100%安全。クルマのドライバー側も、歩行者の安全をいつも気にかけている、という世界一交通マナーの素晴らしい国と思っている。が、残念ながらこれもデータを見ると、「妄想」に過ぎない。2016年、JAFが各都道府県で2ヵ所ずつ、全国合計94ヵ所で信号機のない横断歩道を通過する1万26台を対象に調査をしたところ、歩行者が渡ろうとしている場面で止まったのは757台(7.6%)だった。厳しいようだが、これが日本の現実なのだ。だからこそ、歩行者軽視を変えなくてはいけない。歩道の広さを見直し、ガードレールを整備する。子どもの多い通学路などは、時間帯によって進入制限や速度制限を設けることも必要だろう。(要旨)---わたしも、何となく(主にラテンアメリカとの対比で)日本は比較的交通事故が少ないし、歩行者にとって「やさしい」国であるように思っていましたが、ラテンアメリカとの対比ではなく、先進国の中での比較では、歩行者の安全確保は非常に遅れている、というのが記事の趣旨です。そういわれると、確かに思い当たる節は多々あります。確かに、歩道の幅は狭いところが少なくないように、私も感じます。特に田舎のほうに行くと、その傾向が強いけれど、都会でもずいぶん歩道が狭いと感じる場所は少なくありません。そういう道路に限って、案外交通量(車も歩行者も)が多かったりします。もうひとつ、世の中の横断歩道には、押しボタン式のところが少なからずあります。深夜の時間帯だけ押しボタン式、という横断歩道もあります。ところが、世の中にはボタンを押してもすぐに横断歩道の信号が青に変わらない、謎の押しボタン式横断歩道が少なからず存在します。押しボタン式のうちどのくらいの割合がそうなのかは知りませんが、少なくとも我が家の近くの横断歩道(深夜のみ押しボタン式)はそうです。ボタンを押してから、たっぷり3分は待たされてから青に変わる。まったく最悪の信号と私は思います。日中は押しボタン式ではないので、そのときのタイミング次第で運が悪ければ3分待つけれど、運がよければ待ち時間なしで渡れることもあります。ところが、交通量が減って押しボタン式になる深夜は、どんなタイミングだろうが、ボタンを押してから常に3分待たないと青にならない。いったいどういう罰ゲームだよと思います。深夜ですから、その間の交通量は少ない。ほとんど車が通らない夜道なのに、ボタンを押してから3分待たされると、「世の中から押しボタン式信号なんて消えてなくなれ」という気になります。徹底的に自動車優先で、歩行者無視の信号だなと、わたしは常々腹が立って仕方がないのです。あまりに腹が立つので、通常はボタンは押さないで、車が通らないタイミング(深夜であれば、30秒も待てば視界に車が入らないタイミングが来る)に信号無視で渡ってしまいます。道公法違反ではあるでしょうが、処罰されることはないことは間違いないので。引用記事にあるように、歩道橋だけがあって横断歩道のない交差点なども珍しくありません。健常者はいいけれど、障害者や高齢者で自由に歩けない人にとっては、歩道橋って大変な障壁です。以前よく利用していたある歩道橋では、いつも車椅子の障害者がスロープの登りで悪戦苦闘していて、時々そこにすれ違うと押してあげたりしたものですが、歩道橋ほどの高低差のあるスロープで、大人が乗る車椅子を押し上げるのって、結構な力が要るのです。成人男性ならまず問題ないでしょうが、女性だと厳しい場合もあるでしょう。スロープにすればバリアフリー、ではないのです。メキシコなどは、運転マナーが悪いことが前提となっているため、車が有無を言わさず速度を落とさざるを得ないように、路地を中心にして、道路に凹凸の障壁を設けている場所が多々あります。これがまた(17年前までの時点では少なくとも)露骨なまでに尖った障壁なので、うっかり高速で通過すると、車が宙を舞うんじゃないか、というくらいの代物(それはそれで別種の事故の原因になりそうなくらい)なのですが、日本ではそういう仕掛けは滅多に見ません。ただし、それ以外の要素も総合して考えると、メキシコは日本より更に歩行者にとって危険の多い国ではあるのですが。それにしても、信号のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしても、止まる車が1割にも満たない、という調査結果はわたしにとって衝撃的でした。もう少し日本のドライバーのマナーはよいものだと、思い込みによるイメージを持っていましたから。現実はそんなものだったのか、と。ラテンアメリカの運転マナーは悪いと思っていたけど、実は日本も大同小異というのが現実のようです。ちょっと残念。

2019.05.11

コメント(2)

-

実は過激な反天皇主義者だったり(笑)

「退位礼正殿の儀」安倍首相発言に右翼団体・一水会が激怒「末永くお健やかであらせられますことを願って“い”ません」――。4月30日に行われた「退位礼正殿の儀」で、安倍首相が「国民代表の辞」として挨拶した際、「已(やみ)ません」を「己(い)ません」と誤読したことに対し、右翼団体「一水会」が激怒している。安倍首相の発言を受け、一水会は公式ツイッターに〈安倍総理が、4月30日の天皇陛下の退位礼正殿の儀で「天皇皇后両陛下には末永くお健やかであらせられます事を願って已みません・・あらせられます事を願って(已)いません」とやってしまった。これでは意味が逆。問題は、官邸HPから映像削除したこと。潔く字を間違えたこと認め不見識を謝罪せよ〉と投稿した。ネット上でも〈字が読めないという事より、こんな人生最大の舞台で、普通の神経なら読み合わせ位はしてくるだろう。彼等の天皇を利用できれば良いという姿勢が現れている〉〈極めて厳粛な場で、自身で原稿を作成せず、読む練習すらしていない〉とケチョンケチョンだ。安倍首相は過去にも「云々」を「でんでん」、「背後」を「せご」などと誤読しているが、今回ばかりはシャレにならない。 ---どれどれ、どんな発言だったのかな、とYouubeを見てみました。1分55秒あたりから問題の文章に入り、2分5秒あたりで、確かに「願っていません」と言っています。その手前からの発言は「末永くお健やかで あられ ますことを 願って、あらせされますことを願っていません」となっています。「あらせられますことを」を「あられますことを」といい違えたので、言い直したようにも見えますが、「已みません」が読めなくて、そこで言い直して時間を稼ごうとしたようにも思えます。「お健やかであらせられます」を「お健やかであられます」と言い間違えるより、「願って已みません」を「願っていません」と言い違えるほうが100倍ヤバイのは明らかですが、「あられます」は言い直したのに「願っていません」は言い直していないところから、言い間違えたと思っていないか、正しい読み方が分からないので言い直そうにも言い直せないかであることが分かります。おそらく後者でしょうが。ああ、可愛そうに、事前に読み合わせもしなければ、原稿にルビを振ることすら、してもらわなかったのね。(かわいそう、という言葉とは裏腹に、かけらほどの同情心も抱けませんが)それにしても、百万歩譲って読み方が分からないにしても、「願っていません」はないでしょう。日本語の常識があれば、「已みません」が読めなくても、「いません」とだけは読まない(それでは意味が逆になる)程度は分かりそうなものです。いや、安倍に日本語の常識など、あるわけないか。普通の日本語感覚があれば、どうしても読めない言葉が出てきたら、せめて次善の策として、自分が知っているもっと平易な言葉に置き換える、くらいはするはずです。たとえば、「願っています」とか。それすらできず、いったん止まって言い直して時間を稼いだ挙句に出てきたせりふが「願っていません」とはね。本当に頭が働かないのですね。本当は過激な反天皇主義者で、公の場で天皇を非難する機会をひそかに狙っていたのか、なーんて、そんなわけがないですけど。しかし、それ以上に不思議なのは、ネトウヨ連中、産経などがこれについて口を閉ざして何も言わないことです。これがもし民主党政権時代の首相とか、今だと石破あたりの発言だとしたら、ネトウヨ層はたけり狂ったように猛攻撃するのは確実ですが、相手が安倍だと何も言わない。ほんと、「安倍盲従分子」な人たち。彼らは、地獄に着くまで安倍に賛同し続けるんだろうね。

2019.05.09

コメント(12)

-

特攻隊搭乗員の「海軍のバカヤロー」

特攻70年「特攻は日本の恥部、美化は怖い」 保阪正康さんインタビュー特攻とは何か。特攻隊員たちの遺書が自身の執筆活動の原点というノンフィクション作家、保阪正康さんに聞いた。ある元海軍参謀にインタビューをした際、戦時中の個人日誌を読ませてもらったことがあります。特攻隊についての記述があり、「今日もまた、『海軍のバカヤロー』と叫んで、散華する者あり」と記してありました。部外秘の文字も押されて。この元参謀によると、特攻機は離陸した後はずっと、無線機のスイッチをオンにしているそうなんですよ。だから、基地では特攻隊員の“最後の叫び”を聴くことができた。「お母さーん」とか、女性の名前もあったそうです。「大日本帝国万歳」というのはほとんどなかった。ところが、そうした通信記録は残っていない。故意に燃やしてしまったに違いありません。“軍神”が「海軍のバカヤロー」と叫ぶ。それは当局にとって、隠蔽すべきことだったでしょうから。 (以下略)---特攻という「統率の外道」の作戦に、命令には絶対という戦時下の時代といえども、いかに不満が強かったかがよく分かる話です。が、今から4年半も前の話を何故いま取り上げるのかというと、この話を必死で否定しようとするネトウヨ、あるいは自称軍事専門家が少なくないようだからです。彼らにとっては、「特攻神話」にあからさまに水を掛ける、こういう「不都合な真実」は嫌で嫌で仕方がないのでしょうね。例えば、こんなToggeterまとめなどが典型的でしょう。ジョンお姉さんの「特攻に関して毎度毎度テキトーなことを言う人」「個人日誌」ってさ、「私文書」だよね。それに「部外秘」のスタンプって、公的機関がスタンプを押す個人日誌(日記)って何だろう?よくわかんない。そもそも、「軍の秘密に該当すること」を「個人日誌」に記述してあるのを許可してスタンプを押す海軍ってよくわからない。普通は公的機関である軍が個人、しかも軍人の私文書を検閲するなら、「個人的な文書に軍の秘密を書くな」って命令するんじゃないかな、と思うの。んー・・・海軍の飛行機が積んでた無線機ですか。単座機だとこんなもんですかね。96式空1号無線電話機(対地通達距離約100Km)3式空1号無線電話機(対機通達距離約185Km)主に特攻作戦を行った場所って沖縄近海っすか?鹿児島からだと700km以上ですかね。今でいうところの「圏外」ですね。どうやって通話したんでしょ?沖縄から九州まで聞こえるほど声が大きかったか、通話のために糸電話でも搭載してたんでしょうか。「いやそれらの言葉って随伴した誘導機=戦果確認のための機体が受信したもので 地上で受信したものじゃなかったのは普通に書籍で確認できるはずだが・・・」というコメントがありますが、保坂氏は明確に「基地で叫びを聞くとができた」って言ってるんですよねえ。(一部要約)---いきなりダメ出ししてしまうと、「海軍の飛行機が積んでた無線機ですか。単座機だとこんなもんですかね。」ここに既にダウトがあります。特攻機は単座機だけだったとでも思っているんですか?ということです。実は、この話、引用記事では匿名の「ある元海軍参謀」となっていますが、同じ無線を聞いたと思われる元海軍士官が実名でその話を書いています。その元海軍士官は、美濃部正(敗戦時少佐、後年航空自衛隊空将)です。彼は、断固として特攻攻撃は行わない、という信念の元、夜襲専門の航空部隊「芙蓉部隊」の飛行隊長を務めた人物です。その美濃部の伝記「特攻セズ-美濃部正の生涯-」境克彦著・方丈社2017年の330-331ページに、以下の記述があります。沖縄特攻の菊水作戦は芙蓉部隊が岩川に移ってからも続いたが、特攻機に使う実用機は底を突き、5航艦司令部は機上作業練習機の白菊を投入する事態に追い込まれていた。(中略)美濃部は手記に「印象に残るのは、若い少尉の小隊長の適切な事務処理であった」と記しているが、名前を聞くのを忘れていた。この小隊長が~鳥井道夫少尉(後のサントリー副社長)である。5月末、その鳥井が白菊特攻機から傍受したという電文を美濃部にそっと渡した。「海軍のばか野郎」美濃部はすぐに握りつぶして鳥井に言った。「このことはみんなに知られないように処理してくれ」美濃部にしても美濃部にこの電文を伝えた鳥井にしても、「参謀」ではないし、細部の描写に上記引用記事とは差異があるものの、その程度の誤りは不思議ではなく、保坂の取材源は2人のいずれかである可能性が高そうです(もちろん、同じ、あるいは同様の無線を傍受した他部隊の参謀から取材した可能性もありますが)。なお、わたしは未読ですが、美濃部は「大正っ子の太平洋戦記」という自伝があり、そこにはおそらくこのあたりの経緯について、もう少し詳細な記述があるかもしれません。いずれにしても、白菊は、乗員5名の機上作業練習機なので、いきなり「単座機」に限定しようとした上記のToggeterは、入口で間違えてしまっているわけです。そもそも、特攻作戦には単座の戦闘機ばかりではなく、乗員が2人以上の爆撃機、攻撃機、中には双発の重爆までも投入されていることは、初歩的な知識に属すると思われるので、この筆者はよほどの無知か、あるいは意図的に結論に都合の良い前提条件を設定しようとしたのだと思われます。なお、機上作業練習機とは、「多座機における操縦員以外の乗員の任務である航法、通信、爆撃、射撃、写真撮影、観測などの訓練を行うための機体」であり、また実際の運用として「近距離輸送や連絡、対潜哨戒等の任務でも利用された。」というので、単座の戦闘機よりも強力な無線が装備されていたであろうことは容易に想像できます。具体的な型番は分かりませんが、旧海軍の航空機搭載無線は単座機用が96式空1号無線、複座機(艦上爆撃機等)用が同空2号、3座機(艦上攻撃機、水上偵察機等)用が同空3号、多座機(陸上攻撃機など)は98式空4号を使用しています(96式3号は電信つまりモールス信号専用、98式4号は通話専用)。こちらのホームページによれば、複座機用96式空2号無線の対地到達距離は公称1100kmなので、沖縄から九州まで、スペック上は余裕で届くでしょう。また、無線機の公称到達距離は、「公称」でしかなく、その時々の電波状態や周波数(低周波数の方が遠達する)によりますが、公称値より遥かに遠方まで通じることが多いようです。なので、公称到達距離よりも遠いから電波が届かない(はず)というのも、これまた誤った思い込み、ということです。したがって、もし仮に白菊が搭載していたのが単座機用の96式空1号無線だったとしても、沖縄から九州まで無線が届く可能性はかなり高いでしょう。長々と書きましたが、当時、「志願」のタテマエの裏で特攻を事実上強要する海軍中央に対して、多くの特攻隊搭乗員が不満を抱いていました。何も「海軍のバカヤロー」無線に限らず、基地を飛び立った特攻機が司令部に対して攻撃を掛けるそぶり見せてから敵に向かって飛び去っていく例があったという話はよく知られています。そこから考えれば、敵艦への突撃直前に「海軍のバカヤロー」を無線に言い残す特攻機は、いて当たり前としか思えないのです。したがって、この話は「さもありなん」であることは明白なのです。以下2019年8月13日追記無線がどのくらい届くものか、逆に最大通信距離の公称値がいかにアテにならないかを物語るエピソードに、真珠湾攻撃時の有名な電文「トラトラトラ」があります。この電文は、攻撃隊指揮官淵田美津雄中佐の97式艦上攻撃機からモールス信号で送信されたもので、当然直接日本までは届かない、と考えられたので、機動部隊の旗艦「赤城」がこれを日本に向けて転送しています。ところが、実際には淵田機の発した最初の電文が直接、6800kmも離れた広島沖の連合艦隊旗艦「長門」に届いているのです。97式艦上攻撃機の装備していた無線は96式空3号無線電信機であり、前述のホームページによれば、その公称最大通信距離は1300kmとなっていますから、その公称値の優に5倍以上の距離まで届いたわけです。もちろん、電波条件のよいときに限られるので、常にそんな距離を届く保証があるわけではないですけれど。もっとも、美濃部の伝記の引用部分をよく読むと、「電文」とあります。これを字義通りに解釈するなら、無線電話ではなく電信だったと思われます。だとすれば、そもそも公称のスペック上も沖縄から九州まで充分に届くはずです。※電信のほうが無線電話より遠方まで届きます。いや、届くという言い方は語弊があるでしょう、どちらも電波なので、出力と周波数が同じなら届く距離自体は同じですから。ただ、耳で聞き取るのに、モールス信号の方が人の話し声による通話よりも、電波が減衰したり雑音が混ざったりしても判別しやすいため、結果的に遠くまで通信が到達する、ということです。

2019.05.07

コメント(6)

-

第2回ラテンアメリカへの道フェスティバル

演奏してきました。まずは、演奏です。スピーカーの脇にタブレットを置いて動画を撮ったら、スピーカーから大音量が出るたびに、その音圧でタブレットが揺れるらしく、画面ユラユラの動画になってしまいました。なお、音はこれとは別の場所で録音したものを動画に張り合わせてあります。アップしたのはブドウのロサリオ-イディリオ-テンペスタ(つむじ風)の3曲です。今回、2回のステージで6曲ずつの予定でしたが、2回目のステージでアンコールがかかり、結局合計13曲を演奏しました。ここ数年ではもっとも多い曲数を演奏しました。ただ、演奏の出来は色々難ありでしたけど。風が強くて、笛の息が流されて音が出にくい、加えて私の笛の音を、マイクがほとんど拾ってくれていません(涙)。どうも、私はマイクの使い方が下手なようです。自分の演奏はともかく、それ以外もてんこ盛りのイベントでした。私自身の出番は昨日5日だったのですが、前日4日も会場に行ってみました。午前中は天気がよかったのですが、午後になったら雲って、やがて時々雨が降ってしまいました。アルパ・デュオ「ドス・カンシオネス」ボリビアのディアブラーダ。ディアブラーダは「悪魔の踊り」という意味なのですが、天使に先導される悪魔たちの集団・・・・・・。そしてまた、天使役の二人がおっさんと美少女という。ディアブラーダの伴奏をつとめたバンダ・ポーポ、ボリビアのオルーロから来日です。(バンダは、スペイン語でブラスバンドのこと、ポーポはオルーロ近郊の湖の名前)メンバー230人いるそうですが、その中から10名が来日。バンダ・ポーポの伴奏で、ボリビア・ダンス・カンパニー(東京で活動するボリビア舞踊グループ)の踊り。ロス・アスピランテス。写真は演奏ですが、演奏+踊りのグループです。そして、5日。この日は終日晴れで、イベント日よりでした。チャカレーラこのあたり、グループ名が錯綜していて、覚えていませんが、Fraternidad cultural Bolivia Unidaだったでしょうか。三重から来た、と言っていたような。チャカレーラはアルゼンチンの人気舞踊ですが、ボリビアのタリーハなどでも盛んに踊られます。本来は男女ペアの踊り。Fraternidad cultural Bolivia Unida「団結するボリビアの文化的兄弟」直訳するとそんな意味です。上記のチャカレーラの女性3人と同じグループ、だったと思うのですが、違うかもしれません。ボリビア東部の低地サンタクルス地方のカルナバルの踊りです。ZA SOUの2人、アルパは塩満友紀さんのようです。ZA SOUの伴奏でパラグアイの踊りもありました。よーきーずMIYUKI&JIROそして、我々キラウィルカ。撮影はヨーキーズ(他にも色々なグループを掛け持ち)のクマちゃん。Fraternidad cultural Bolivia Unida再び登場。今度は黒人起源の踊り、カポラルの衣装です。4日はチリのエンパナーダ(とビール)をいただき、5日は1部が昼直前の演奏だったので、その前にサルテーニャ(ボリビアのエンパナーダ)で腹ごしらえしたら、演奏者用にいただいたお弁当がまたまたエンパナーダ、それも2個(ひき肉入りとチーズ入り)、エンパナーダばっかり食べていましたが、自分たちの演奏が終わったら、まだちょっと食べたく(&飲みたく)なり、ポージョ・サルタード(鶏肉野菜炒め)を買ってしまいました。これが、トレイからこぼれ落ちる寸前という超大盛り+パンもサービスで、お腹いっぱい。前日に引き続き、2人の天使に先導されるディアブラーダ隊。実は、米国在住ボリビア人コミュニティのグループなのだそうです。ボリビアのオルーロから来たバンダの伴奏で、在米ボリビア人のディアブラーダ隊が、日本の東京で踊る、なんだかすごい話かもしれません。この衣装を人数分飛行機に乗せるだけでも、荷物の量は相当のもののはずです。男が着るディアブラーダの衣装は、昔の西洋の鎧兜みたいな代物で、重さが10kg以上もあると聞いたことがあります。本場のカーニバルでは、それを着て5km以上の距離をパレードするのです。今回の来日メンバーは女性が圧倒的に多く、衣装もそこまで重そうではありませんでしたが。悪魔の仮面を脱いだディアブラーダ隊。ボリビアの民族舞踊クエッカを踊っていました。ディアブラーダ隊。Fundacion Socio Cultural Diablada Boliviana Va USAボリビアのディアブラーダ在米文化協会、というような意味になるでしょうか。在米ボリビア人の組織なので、下のほうに星条旗が描かれています。続いて、東京のボリビア・ダンス。カンパニーの踊り。伴奏はやはりバンダ・ポーポ。バンダ・ポーポは1964年結成、1976年から(ボヤっとしていたので、67年の聞き間違いかも)オルーロのカーニバルに参加し始めた、と言っていました。桑原健一トリオの演奏。桑原さんは先日までボリビアで10年間にわたってチャランゴ奏者として活動してきましたが、参加していたボリビア在住日本人によるグループ「ワイラ・ハポナンデス」の来日公演を機に日本に生活の拠点を移したようです。グルーポ・カンタティ。日本初のプロのフォルクローレグループ。メンバーは3人です。が、先ほどの桑原健一トリオの2人(1人は両方のグループ掛け持ち)が加わり、更にルイス・カルロス(カンタティの創立時のメンバー)も加わって6人編成。このあと更にもう一人フェルナンド・トリーコ(元カルカスではない人)も加わって7人編成のカンタティになりました。このあと更にボリビア・ダンス・カンパニーの踊りが続いたのですが、わたしは体力の限界+この日は相棒が夜遅くまで不在で子どもの夕食を作らなければならなかったので、ここで帰路につきました。(もっとも、結局夕飯は子どもがほとんど1人で作ったんですけど)

2019.05.06

コメント(0)

-

憲法尊重擁護義務

安倍首相、改憲20年施行の目標維持=立憲民主の枝野代表「立憲主義が危機」安倍晋三首相は3日、改憲派の民間団体が東京都内で開いた集会に自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ、自ら掲げた2020年の改正憲法施行の目標について、「今もその気持ちに変わりはない」と改めて言明した。一方、立憲民主党の枝野幸男代表は護憲派の集会で、「今、日本の立憲主義は大変な危機にある」と訴えた。首相は「令和元年という新時代のスタートラインに立ち、国の未来像について真正面から議論を行うべき時だ」と強調。国会の活発な議論を促すとともに、国民に対し「自らの問題として議論し、理解を深めてほしい」と呼び掛けた。9条への自衛隊明記に関しては、「私は先頭に立って責任を果たしていく」と重ねて表明。教育分野の改憲にも意欲を示した。ただし、自民党改憲案の国会への提示時期には言及しなかった。(以下略)---日本国憲法には、以下のような条文が規定されています。第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。憲法記念日という節目の日に、首相が改憲派の集会に「憲法を変える」とメッセージを送ることは、この条文との整合性は果たしてどうなのか、「この憲法を尊重し擁護する義務」を完全にないがしろにしているのではないか、という疑念を抱かざるを得ません。ちょうどその2日前に即位した新しい天皇は、「常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い~」と発言しています。その憲法への言及も、先の天皇の即位時は「皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従って責務を果たす」と護憲の姿勢を強くにじませていたのに比べて、かなり弱まっているという指摘もあります。が、ともかくも、憲法を守る姿勢は示しています。それに比べても、首相のメッセージの憲法に対する姿勢はきわめて敵対的で、99条無視の姿勢がありありとしています。そもそも、元号が変わると「新時代」という考え自体が、どうもわたしの理解を超えます。元号が変わるのは数字の節目でしかなく、社会の何かが変わる、ということではありません。それは、必ずしも元号だけのことではなく、例えば西暦だって、20世紀から21世紀に変わったから、何かが変わった、というものででもないでしょう。そのような、わけの分からない「新時代」のために憲法を変えられてたまるか、と私などは思ってしまいます。それで今の憲法より優れたものが出てくるならともかく、自民党の憲法草案を見れば、およそ今の憲法より「酷い」内容でしかありません。

2019.05.04

コメント(2)

-

雪の涸沢で幕営してきました その3

前回からの続き、最終回です。涸沢岳が眼前に。先はまだまだ長いです。(と言っても、この時点で既に一番上まで行く気はありませんでしたが)見下ろすと、雪の壁です。あっという間に、涸沢のテント群ははるか彼方になってしまいました。無雪期はジグザグのつづら折になっている登山道を積雪期は直登するので、斜度は非常にきついです。常念岳と手前に屏風の頭。屏風の頭から見る涸沢の景色は素晴らしいのですが、無雪期でないと近づけません。今の時期は到底行けない場所です。まだまだ急登。しかし、このあたりで引き返すことにしました。涸沢槍。涸沢から見ると鋭鋒ですが、実は上から見るとそうではない山です。前穂高。前穂高。一番右端が山頂、その左側は北尾根。山頂と一塊になっている小ピークが2峰と3峰、少し離れて4峰5峰、5-6のコル(鞍部)を挟んで6峰7峰8峰と続く。山頂以外は登山道のないバリエーションルートです。下りは、あっという間です。ただ、多少雪が緩まないと、カチンカチンの状態のままで下るのはちょっと恐い。この時間、7時過ぎでしたが、すでに雪面は緩みはじめていたので、見てのとおり足跡がズボズボと雪に入っています。この状態なら、まず滑落することはないので、安心して下れます。もっと雪が緩むと、もっと深く沈むようになり、そうすると今度は歩きにくくなります。この時間はちょうどいい緩み方で、下りやすかったです。常念岳でしょう。左奥常念岳と右手前屏風の頭今日もせっせと働くヘリコプター。昨晩のビールもおでんも、このヘリが荷揚げしたはずです。涸沢でテントを撤収して(おやつを食べたり、あれこれ一時間以上かかってしまいましたが)、更に下ります。お決まりの笛を、涸沢から20分くらい下ったところで、また吹きます。しかし、疲労度激しく、ケーナの音は思うように出ず。横尾に下った時点で、かなりヘトヘト、頑張って徳沢まで行って、翌日に用事がなかったら、もうここで幕営したい!と真剣に思うくらい疲労困憊。しかしその日じゅうに帰宅の必要があり、とにかく昼食を食べて元気回復。メニューがカレーとチャーハンとそばくらいしかないので、駅蕎麦程度の期待しかしていなかったのですが、実は手打ち蕎麦でした。7年前に登ったときも、その前も、毎度毎度、涸沢から横尾まで下って、その先の上高地までの道のりが猛烈に辛いのです。前回から7年も経っていても、そのことだけははっきり覚えているくらい辛いのですが、今回は怪我以降ランニングをほとんどしていなくて、体力が落ちているせいもあって、横尾から上高地までの辛さが一段とこたえました。もうテント担ぐのはやめようか・・・・・・と。息も絶え絶えたどり着いた河童橋でソフトクリーム。美味しかった!!というわけで、上高地は鳥が沢山いましたが、もう何が囀ってもカメラを向けるのも辛い状態で、鳥の写真はわずかしか撮れませんでした。最後、バスターミナルに着いて、荷物を置いてから梓川沿いに出て、笛を吹いていたら対岸で鳥が動いたので撮影したら、ルリビタキのオスでした。遠距離なので、証拠写真程度ですけど。というわけで、怪我以来のテント山行は無事終了しましたが、さすがに辛かったです。往路で18kgの荷物は本当に大変です。でも、それだけの価値のある山登りではありました。今回の反省点。いつも上高地を基点に山に登るときは、バスターミナルの水道で給水するのですが、今回はなんと、バスターミナルの水道が凍結(トイレの水道は引用不可)、じゃあ徳沢で給水しようと思ったら、徳沢の飲料水も凍結で使用不可。最後横尾でやっと給水できました。やっぱり、家から水を持っていかないと危険だな、と。もっとも、熱湯500mlと麦茶500mlペットボトルは持っていたので(最悪はガスバーナーがあるので雪を付かして飲料水を造ることも)、実用上の問題は生じなかったのですが。

2019.05.02

コメント(2)

-

雪の涸沢で幕営してきました その2

前回の続きです。東邦航空のヘリコプターが30分おきくらいで飛来し、荷揚げをしています。長野県警のヘリコプターも来ました。あとで、稜線上の奥穂高山荘から奥穂高岳に向かう取り付きのところで滑ってけがをした人がいるらしい、という話を聞きましたが、それと関係あるのかどうかは分かりません。夕飯の前ですが、つい誘惑に負けて、涸沢名物のおでんを頂いてしまいました。もちろんビールも。本当は、ここで生ビールも飲めるのです。ただ、このときは生ビールは、売り切れだったのか、なんだか忘れましたが、缶ビールになりました。最高の立地の居酒屋です。売店です。この後、テントに戻って夕飯(レトルトカレー)もいただきました。そして、翌日29日です。朝焼けの涸沢岳同じく奥穂高岳方面。前穂高岳方面。涸沢岳と涸沢槍。北穂高岳方面。本当の山頂は目の前の山ではなく、その奥の小さな山の、そのさらに先だったと思います。奥穂高山荘への登りです。すでに登っている人がいます。私も、登ることにします。前日の体力消耗と、当日中に帰宅しなければならない時間の制約から、稜線上の奥穂高山荘までいくことはすでにあきらめていましたが、とにかく登れるところまで登ることにします。いきなり急登で、涸沢があっという間に小さくなります。前穂高岳を横にみて登ります。最高の天気。ゼーゼーと、足取りも遅く。やっぱり体力が衰えたなあ。北穂高岳。奥穂高岳も見えます。次回が最終回になります。

2019.05.01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 【今週も頑張ろう】先週末は大変だっ…

- (2025-11-25 01:05:58)

-

-

-

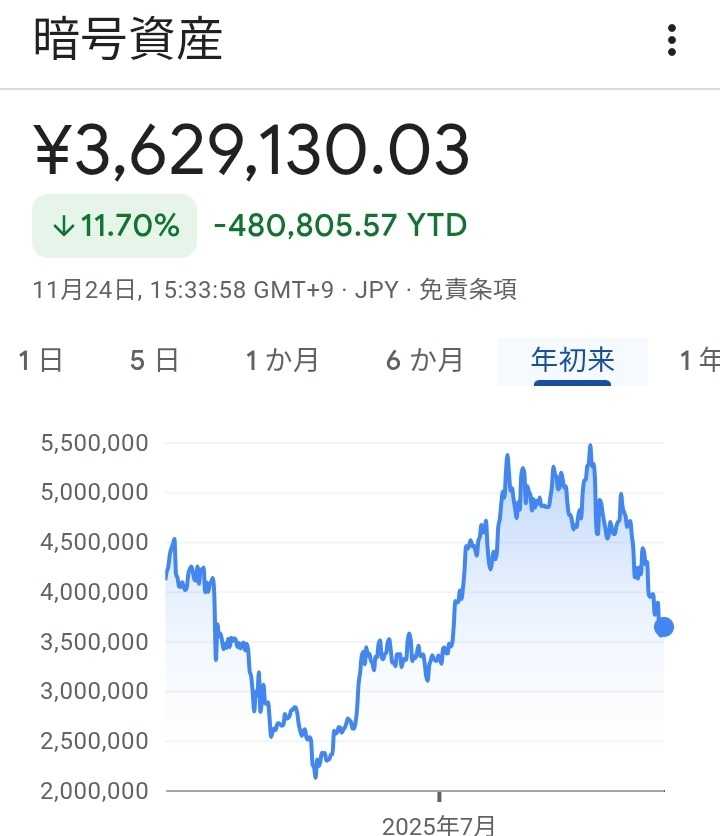

- 株式投資日記

- 暗号資産、中国株、タイ株の含み益率を…

- (2025-11-24 16:08:33)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【楽天お買い物マラソン】商品が届か…

- (2025-11-24 20:30:04)

-