2019年02月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

2月の鳥

2月も今日で終わりです。今月撮影した鳥の写真。今月は、前半に週末の天気がよくないことが多かったこと、2つのグループで演奏があり、そのための練習もあって時間が取れなかったこと、それでも山には2回行ってしまったことなどのため、あまり鳥の撮影の時間がほとんどありませんでした。11日に葛西臨海公園に行っただけです。それから、16日に塔ノ岳に登った際、ついでに少し撮影できただけです。初めて撮影する鳥は、今月はいませんでした。まず2月11日葛西臨海公園ジョウビタキ。何度も撮影していますが、いつもメスばかりで、オスを撮影したのが今回が初めてでした。ジョウビタキ。同じくオス。人工なぎさに渡る橋の上から。ウミアイサがいました。ウミアイサミサゴ。3羽くらい飛んでいました。クイナ。どんよりと曇った帰りがけの夕方、かなり暗いので、やや荒い写真です。クイナクイナ。臆病な鳥で、背後の池でカモが羽ばたく音がしたら、ダーッと葦原に逃げ込んでしまいました。その後は葦原に出たり入ったり。クイナ。続いて、2月16日丹沢・塔ノ岳これは、塔ノ岳の写真をアップした際に紹介していますが、カケスです。撮影は二度目ですが、前回は不鮮明な上に頭が写っていない写真だったので、こちらのほうがはるかにマシに撮れています。でも荒い写真ですけど。そして、塔ノ岳に登って降りてきて、大倉で帰りのバスを待っている間に・・・・・・ジョウビタキ(メス)ホオジロ先週末の谷川岳は、なんと鳥の写真は1枚も撮れませんでした。

2019.02.28

コメント(2)

-

厳冬期の谷川岳 その2

1回間が空きましたが、前回の続きです。オキの耳を後にして、トマの耳に引き返す途中、盛大に海老の尻尾が発生している場所がありました。トマの耳まで戻ってきました。トマの耳からオキの耳を望みます。トマの耳ではドローンを飛ばしている人がいました。それも2組。こちらは、中国人と思われる(台湾人かも)2人連れの登山者が飛ばしていました。そしてドローン2号機。こちらは、操作している人がちょっと離れた位置にいたので、どんな人かはわかりません。1人だったようです。この日は無風だったので、ドローンの操作も容易でしょうが、いつもの強風時は厳しいでしょうね。手前がオジカ沢の頭、その奥が万太郎山、左が俎嵒、でしょう。下山開始です。まだまだ登ってくる人が大勢。天神平のロープウェイ終点(登山口)は、左のほうの鞍部です。子ども連れの登山者とまたすれ違いました。今度は白人系の外国人の男の子のようです。ところで、前回記事のオキの耳山頂での写真でも分かりますが、ピッケルを素手で持っている人が続出です。本来は、これはアウトです。そもそも酷寒の雪山で鉄製のピッケルを素手で掴むと、貼り付いて剥がせなくなる危険があります。また、ブレード部分はギザギザしているので、滑落停止とか、そこまで行かずとも強く握って不意の操作で力をかけると(例えば、バランスを崩して思わずピッケルにしがみつくとか)、手を切ってしまいます。ただ、このときの暑さでは、手に貼り付くことはないし、登りなら滑落停止の必要性も乏しいので、このときの環境に限っては、素手で持つのもありかな、と思いました。私も、登りは既になればよかったかな、と。ただ、下山時は素手で持つのはやはりちょっとまずいかな。手袋は、薄手のものを持っていけばよかったですが。自撮りしながら滑っていくスノーボーダー。よほど上手くなければこんなことは出来ませんね。自撮りボーダー、スイスイと滑っていきました。気持ちいいだろうなあ。わたしは山スキーにはちょっと憧れはありますが、足の怪我で、スキーは出来ないとあきらめました。下山時も暑さは変わらず、グズグズの雪が、アイゼンをつけていても滑る滑る。何箇所もそういう場所がありましたが、写真のあたりは、片側が切れ落ちているので、多少慎重になりました。踏み跡だらけで、雪面が「耕された」状態で、足をとられやすいし、ちょっと歩きにくかったです(踏み跡のない雪面は、そこまで滑りやすくはなかった)。もっとも、雪がグズグズなので、滑ってもすぐ止まってしまうのですけど。天神尾根の尾根筋を下って行きます。スキー場の上、天神尾根に出るところまで戻ってきました。午後2時過ぎ、午前中より、陰影がはっきりして、山が更に美しく見えます。そして、ここで例によって・・・・・・で、もちろん例によって笛は持っていきました。サンカとケナーチョは持たず、普通サイズのケーナとマルタのみ。ここで演奏しました。さすがに疲労でケーナの音が最初はかすれてよく音が出ませんでした。だんだん出るようになったけど。天神平のスキー場に帰ってきました。くだりは、トマの耳を1時頃歩きはじめて、ケーナを吹いた場所に2時20分着。この間、無雪期のコースタイム約1時間半のところを1時間20分でした。そこから天神平のロープウェーまでは、15分くらいだったでしょうか。雪山では、登りは無雪期のコースタイムより遅く(条件よければ少し遅く、ラッセル等あれば凄まじく遅い)下りはコースタイムより早いものです。(雪上の下りは、無雪期より速いのです)今回は晴天に恵まれて、本当に楽しい山登りでした。ただ、防寒のための衣類や装備が何の役にも立たず、もうちょっと暑さ対策が必要だった、という点だけが計算外でした。水を1.5リットルも持って(他に熱湯0.5リットル)、夏山じゃあるまいし、水を持ちすぎたと思ったのに、何と全部飲み切ってしまいました。最後は荷物を軽くするために飲み干したのですが、実は体はもっと水を欲していたようだ、ということに、下山後に気付きました。それだけ汗をかきました。

2019.02.27

コメント(2)

-

沖縄県民の、圧倒的な民意

谷川岳の写真その2もあるし、土曜日の演奏の報告もあるし、今月の鳥の写真(と言っても、全然見に行けず、鳥撮影は1回だけ、山と兼ねても2回だけ)もありますが、やっぱりこの記事は外せません。沖縄「民意を無視するな」 反対7割超、投票から一夜明け「これ以上民意を無視するな」「一度立ち止まって」。米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設に「NO」を突き付けた県民投票から一夜明けた25日、県内からは、移設に向けた態度を変えようとしない国に対し、改めて抗議の声が相次いだ。辺野古の米軍キャンプ・シュワブのゲート前には早朝から移設反対派が集まった。午前9時50分ごろ、埋め立て資材を積んだダンプカーが次々とゲート内に入ると、「ばかにするな」と叫び声が上がった。一方、04年に米軍ヘリが墜落、炎上した沖縄国際大の近くに住む男性は「自分が死んでいたかもしれない」と賛成票の理由を明かした。---沖縄の普天間基地移設問題を問う県民投票は、大方の予想どおり、辺野古への基地建設反対が71.7%、賛成19%、どちらでもない8.7%という、圧倒的な沖縄県民の意思が示されました。投票率は52.5%と、あまり高いものではなく、反対票が(棄権も含めた)全有権者の半数に達していないことを揶揄する見方もあるようです。例えばこれです。沖縄県民投票は「反対は43万人超、反対以外が計71万人」 維新・下地議員がツイート沖縄県普天間飛行場の移設に伴う、名護市辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票の結果を受け、沖縄1区を地盤とする日本維新の会の下地幹郎衆院議員が2019年2月25日未明、自身のツイッターを更新した。投票では、「反対」が多数の43万4273票を占めたが、下地氏は「投票に行かなかった55万余の県民を加えれば、『反対』は43万人超、『反対以外』が計71万人との結果になりました」などと持論を展開した。(以下略)---「反対は43万人超、反対以外が計71万人」という言い方をするなら、賛成は11万票、賛成以外は104万票とも言えるし、そもそも安倍政権下の直近2回の衆院選の投票率は52.6%と53.7%、その中で自公の得票率は5割にも届いていない(小選挙区は約49%、比例区は45~46%)ので、安倍政権は全然国民の信任など受けていない、ということになります。実際のところ、自公陣営は実質的には県民投票に勝ち目はないことから、賛成票を拡大するのではなく、投票をボイコットして投票率を下げる方向に動いていたようです。したがって、知事選のときより投票率が下がるのは当然なのです。北朝鮮でもない限り、選挙で投票率が100%などということはありえないのは、いうまでもないでしょう。沖縄の各種選挙の投票率は、今から50年近く前の復帰後初の衆院・参院選の83.6%を最高に、昭和の時代には7~8割で推移していましたが、平成に入って投票率は急落し、近年はよくて6割台前半、多くの選挙では5割台半ば程度に過ぎません(全国的にも同じ傾向)。どんな選挙でも投票に行かない無関心層が1/3以上を占めている中で、自公側が実質的に投票をボイコットしたにもかかわらず、直近の国政選挙と大同小異程度の投票率になったのは、むしろ大変な健闘です。加えていうと、「反対」の得票43万票というのは、昨年の沖縄県知事選で当選した玉城知事の得票39万票を大きく超えるものです。玉城知事の得票自体が、沖縄県知事選史上最多得票であり、圧勝と言われているものです。投票率は下がったにもかかわらず、票数は4万票近く増やしているのですから、これは「圧倒的民意」と言うしかありません。少なくとも、全国において安倍政権を支持する民意よりは、沖縄において辺野古基地建設に反対する民意のほうが圧倒的に大きい、ということは断言できます。なお、引用記事に、04年に米軍ヘリが墜落、炎上した沖縄国際大の近くに住む男性は賛成票を投じたとあります。そういう人も一定数いるでしょうが、普天間基地を抱える宜野湾市でも、投票結果は反対66.8%、賛成24.8%、どちらでもない8.8%と、全体の平均よりはやや反対が少なく賛成が多いとはいえ、やはり圧倒的に反対が多数だったとのことです。しかし、これだけ明確な沖縄県民の意思が出ているにもかかわらず、政府はその結果を尊重しようとはせず、投票の翌日も辺野古基地の建設工事が進められているとのことです。愕然とします。安倍は、口では投票結果を「真摯に受け止める」と言ったようですが、実際には「無視する」と行動で示したも同然です。安倍にとっては、沖縄は敵でしかないのかもしれません。

2019.02.26

コメント(3)

-

厳冬期の谷川岳 その1

土曜日は告知のとおり演奏しましたが、そのご報告は後回しにして、土曜日夜遅く帰宅して、翌朝谷川岳に登ってきました。朝5時に起きた時点で、まだ前夜の疲れが残っていたので、これで山頂までいけるのか?と思いましたが、大丈夫でした。新幹線の中ではほとんど寝ていましたが。上毛高原駅からバスとロープウェイをつないで、天神平スキー場には9時15分頃到着。9時半頃に歩き出しました。見てのとおり、素晴らしい快晴です。そうなることが予報から分かっていたので、前夜演奏した翌朝の登山という、いささか強行スケジュールで山に来たのでした。同じことを考えていた人は多いようで、写真を見ても分かると思いますが、登山者がとても多かったです。目指す谷川岳。手前(左側)がトマの耳(1963m)奥(右側)がオキの耳(1977m)快晴なのはよかったのですが、快晴過ぎて、しかも風がほとんどなかったので、暑かったのは困りました。朝日岳、笠ヶ岳、白毛門、でしょう。もし前日が演奏ではなく、翌日が休みだったら、白毛門に登りたかったところです。谷川岳は冬3回目ですが、白毛門は1度しか登ったことがないので。ただ、谷川岳より標高差が大きい(倍近い)、入山者は比較的少ないので、もしトレースがなくて1人ラッセルだったら、とても山頂にたどり着けない、翌日の仕事が辛すぎる、という軟弱な理由で断念しました。まあ、この日は絶対登山者が入っているだろうから、トレースはあったでしょうが。熊穴沢の避難小屋。屋根も雪に埋まっています。バスで通過した水上温泉には、あまり雪がない印象でしたが、土合から先の積雪は例年並みのようです。2年前の1月に登ったときは、この避難小屋は屋根が雪の上に出ていました。(そのときは1月上旬でしたが)単独行でしたが、これは単独であっても単独ではないようなもので、地図もコンパスも一度も確認しませんでしたが、迷いようがありません。中央は至仏山のようです。苗場山です。前はもちろんですが、私の後ろにも、登山者が続いています。このあたり、暑くて暑くて、登りはじめからフリースは脱いでいたのですが、このあたりで、一番上に着ていたゴアテックスの雨具も辛くなって脱ぎました。毛糸の帽子も途中で汗だくになって外しました。とても厳冬期の冬山という気温ではなく、ゴールデンウィークの春山のような感じです。ただ、どうにもならなかったのが手袋。手袋も暑くて仕方がなかったのですが、ピッケルを持っていたため(途中まではストックでしたが、頂上手前の急登でピッケルにも誓え)、素手というわけにはいきません。俎嵒(まないたぐら)方面。方向的に、おそらく浅間山だと思います。谷川岳最初のピークであるトマの耳は後回しにして、その先のオキの耳にまず向かいます。オキの耳の向こうには一ノ倉岳、茂倉山が連なります。雪庇が張り出しているのが分かります。冬山で、稜線の風下側のギリギリまで近づいてはいけません。雪庇踏み抜いたら奈落の底にまっさかさま。標高1977m、オキの耳到着。トマの耳を振り返って撮影。時刻は12時過ぎ。天神平の登山口から2時間半ほどで到着しました。昭文社の登山地図による夏のコースタイムは2時間なので、それよりは30分ほど時間がかかっていますが、雪山であることを考えれば悪くないペースと思います。トマの耳と俎嵒方面。小学校女の子を連れて登ってきている人がいました。年齢的には、親子ではなく祖父と孫くらいの年恰好でした。最初、ノーアイゼンのように見えて、ぎょっとしましたが、よく見たらチェーンアイゼンをつけていました。もちろん、ザイルで後ろから確保していましたけど。オキの耳からトマの耳を望む。写真をピクセル等倍で見ると分かりますが、ピークの左側の斜面にシュプールがあります。バックカントリースキーの定番ルートなのでしょうか?前回登ったときも、そのあたりにシュプールありました。登山だったら、こんなところを歩くのはほぼ自殺行為(雪崩の危険性が著しく高い)ですが、スキーだと行けちゃうのですね。雪崩から速度で逃げ切れる、ということなのでしょうか?以下、次回に続きます。

2019.02.25

コメント(2)

-

通信料はずいぶん安くなった

携帯料金値下げへ中間報告書の骨子案 総務省総務省は携帯電話料金の引き下げを議論する有識者会議を開き、格安スマートフォン事業者が携帯電話大手から通信回線を借りる際に支払う「接続料」について、将来の値下がりを考慮した算定方式への変更を求めた中間報告書の骨子案をまとめた。消費者が契約内容を理解しやすいよう、契約期間中の通信料金と端末代金の総額を事前に示すことなども提言した。算定方式の見直しは、格安スマホ事業者と携帯大手との競争上の不平等を是正することが目的。値下がり傾向が反映された接続料が設定されれば、格安スマホ事業者は事業戦略を立てやすくなり、料金値下げやサービスの多様化につながる。また、格安スマホ事業者への回線提供に積極的な携帯電話大手には、周波数の割当などで優遇する措置をとる。さらに契約期間中に支払う総額を事前に示すよう事業者に求め、消費者が契約内容を理解してサービスを選べるようにする。総務省は1月、端末購入代金と毎月の通信料金を完全に分離する「分離プラン」を事業者に義務付ける緊急提言を発表。上部組織の特別委員会で今年末に最終答申をとりまとめる。---以前から書いているように、私はガラケーとタブレットの2台持ちです。タブレットは、以前はiPad mini(初代)+モバイルルータでしたが、昨年11月に、モバイルルータが不調になったのを機に、アンドロイド・タブレットに変えました。ガラケーはドコモですが、最低限の契約なので、月々の電話代は2000円、タブレットは格安SIM(IIJ mio)で975円なので、2台あわせて通信料は3000円くらいです。携帯を変えて最初の2年はガラケーは月1300円の格安でしたが、2年経ったら割引が終わりました。以前は、通話機能付の格安SIMは、通話部分についてはさほど格安ではなかったものの、最近は通話料金を格安にする様々な術があるので、通話部分についても、やり方次第で格安SIMのほうが得な場合はありそうです。ただ、私のガラケーの月額料金2000円というのは、留守電300円と携帯補償サービス380円、iモード料金300円が加わっての額です。それを引くと、ガラケー+格安SIMの通信料は月2000円くらい、通話機能付格安SIMは1730円ほどなので、差は300円くらいしかありません。(IIJ mioの留守電サービスは月280円のようです)私の通話実績の場合はガラケー+格安SIMのほうが多少安価になります。私はまだiモードメールが手放せませんが、それを計算に入れても同じです。子どもには、まだ携帯は持たせていないのですが、高校生になる時には持たせるしかありません。多分そのときには通話付の格安SIMにするでしょう。今から新たにiモードメールを使う必然性はないですから。本筋から離れた個人的事情をこまごま書きましたが、格安SIMの通話を除いた部分は、月額975円というのは、既に充分安いと思っています。この部分を今よりもっともっと安くしてほしい、という思いはありません。通話部分についても、純然たる通話に要する料金はかなり安いです。前述の留守電、携帯補償サービス、iモードの使用料を除けば、キャリアのガラケーでも月額料金は1000円、格安SIMの通話機能も750円ほどですから、これも、まあ充分安いといえるのではないでしょうか。というわけで、今以上に格安SIMの料金を引き下げるために是非何とかしてほしい、というほどまでの思いは、私にはありません。価格面では、現状で充分と思っています。

2019.02.23

コメント(2)

-

ボリビア・フォルクローレのダンスイベントで演奏します。

Peña Live Bolivian Folklore Dance Party2月23日(土)午後6時30分~10時出演 キラ・ウィルカ(演奏の時間は30分程度)「キラウィルカ」は1997年に結成、それ以来、何回かの活動休止しながらも、20年以上演奏を続けています。グループ名は「月の神」という意味です。______★料金:前売り2,000円 2月22日まで.。★当日:2,500円__________会場 ラテン文化サロン Café y Libros(カフェ・イ・リブロス)〒141-0021 東京都品川区上大崎2-20-4JR・都営三田線目黒駅西口を出て徒歩5分以前に、会場未定で案内を出したまま忘れていました(汗)ボリビア民族舞踊の簡単なレッスンとダンスタイム、そして我々の演奏と、盛りだくさんのイベントです。

2019.02.21

コメント(2)

-

A380生産終了へ

エアバスA380生産終了へ 「欧州産業界の夢」はなぜ失速したか旅客から愛され、会計担当者からは恐れられた世界最大の旅客機の生産中止が決まった。欧州航空大手エアバスは、運用開始から12年にして、販売不振を理由に超大型旅客機「A380」の生産をやめると発表した。欧州産業界最大級の挑戦に終止符が打たれることになる。巨大な旅客機を投入することで空港の混雑を解消するというエアバスのビジョンに航空会社の支持が集まらず、受注が伸び悩んだ。世界の航空機の運航量は記録的な速さで増加している。だがこれにより需要が伸びたのは、旅客を目的地まで直接運べる、小回りの利くエンジン2基の双発機であり、ハブ空港まで旅客を運んで乗り換えさせるエンジン4基の巨大旅客機ではなかった。A380の最大顧客であるエミレーツ航空など忠実な顧客は、544座席の機体は満席の場合、利益が出るとしている。だが、2階建て構造の巨大な機体を飛ばすための燃料代がかさむため、空席が1つ増えるごとに航空会社の財務に穴が開くことになる。「エアラインの最高財務責任者(CFO)を震え上がらせる機種だ。空席が大量に出るリスクが高すぎる」。航空産業のある幹部は、こう説明した。~航空各社は当初、競って発注した。2001年9月の米同時多発攻撃後に落ち込んだ旅客数が次第に回復し、運航コストが下がって利益が伸びることを期待したからだ。エアバス側は、700─750機のA380を受注し、ボーイング747を過去のものにすると息巻いていた。A380の価格は現在、1機あたり4億4600万ドル(約491億円)程度だ。だが実際は、A380の受注はようやく300を超えたところだ。ライバルのボーイング747は今週、誕生から50周年を迎え、A380よりはるかに長命な機種となった。(以下略)---以前から、A380の生産打ち切りの可能性は指摘されており、私も4年以上前に記事を書いたことがあります。A380生産打ち切り?残念ながら、「か?」ではなく、実際に生産中止が決まってしまった、とのことです。全体としてみると、世界の航空需要は右肩上がりが続いています。しかし、引用記事が指摘するように、A380が開発された当時の、ハブ&スポーク方式で、幹線を超大型機が飛び交う需要よりも、中型機の航続距離が伸びた結果、さほど需要が見込めない遠距離の地点間でも、直行便が飛ばせる路線が大幅に増えました。加えて、ハブ&スポーク方式であっても(それは、いまでも航空輸送の主流ではありますが)、超大型機を一回飛ばすより、中型機を複数回飛ばす方が、需要の変動に対応しやすく、空席が大量にでるリスクを回避しやすいのが現実です。理屈上は、中型機を2回飛ばすよりA380を一回飛ばす方が、満席同士なら安上がりです。でも、満席にならないリスクを考えれば、中型機の方が安全確実、と言えます。こんな大型機を常に満席にできるような需要の大きな路線はわずかしかないのが現実なのでしょう。A380は、機体が大きいだけに、値段も高価です。とりわけ、飛行機のあらゆる部品に中でもっとも高価なのはエンジンですが、これをA380は4基も搭載しています。1基だけでも、その価格は機長と副操縦士の2人のパイロットの生涯人件費の合計より高価なはずで、それを双発機より2つも余計に積んでいるのです。もちろん、燃料代を始めとした運行経費も、双発の中型機よりはるかにかかります。おそらく、このような超大型機の需要がもっともあるのは日本の国内線です。羽田-札幌を筆頭に、かつては日本航空と全日空が、国内幹線にB747を大量に飛ばしていました。エアバスも、あるいは日本の航空会社からの発注を見込んでいたかもしれません。しかし、日本の航空会社は、A380はほとんど導入しませんでした。周知のように、スカイマーク航空が発注していたものの、これを取り消さざるを得なくなったことが、同社の経営危機を招きました。その後、全日空が、3機を発注し、1機はすでに納品されているようですが、それ以上の数を発注する様子もありません。それどころか、既存の超大型機B747も退役が進み、日本貨物航空が運用する貨物専用機以外は日本の航空会社からは姿を消しました。日本国内の景気が好調ではなく、航空需要の先の見通しが立てにくいこと、各空港の夜間の飛行制限、発着回数の制限がゆるめられる傾向にあること、成田空港の国内線拡大や関西に3つも空港ができたことなど、それに伴うLCCの台頭など、便数を増やすことへの制約が以前ほど厳しくなくなったため、超大型機の必要性が、日本でも大幅に減少したということでしょう。正直言って、残念です。夢のある機体ですし、今の双発旅客機はどれもこれも似通ったシルエットですが、B747とA380は、明らかに異型のシルエットで面白味があります。前述の4年前の記事では、WikipediaによるとA380の確定発注は318機とあります。ところが今確認すると、284機に減っています。キャンセルが相次いだのでしょう。夢で飯は食えない、ということなのでしょう。残念ですが、仕方がありません。ただ、この機体に対応できるように、莫大な費用を投じて設備を改修した空港も少なくない中で、このような失敗に終わってしまったことは、各方面に禍根を残した気がします。もっとも、生産中止が決まっただけで、既存の機体は当分運行するのでしょうから、まだこれから乗る機会もあるかもしれません。というか、乗ってみたいです。現状では直接見たことすら、まだないのですが。時々飛行機の写真を撮っていますが、撮影は羽田空港に限られるので、羽田空港には乗り入れていないA380を見たことはまだありません。そのうちに、成田空港に撮影に行こうかなあ。でも、遠いんですよね。最近は飛行機より鳥の写真ばかり撮っていますけどね。

2019.02.20

コメント(4)

-

沖縄県民投票

県民投票で世論調査 「政府は結果を尊重すべき」86.3% 「反対に投票」は67.6%24日に投開票される沖縄県名護市辺野古の新基地建設に必要な埋め立ての賛否を問う県民投票について、沖縄タイムスと共同通信、琉球新報は16、17日の2日間、合同の電話世論調査を実施した。県民投票に「行った」「必ず行く」「たぶん行く」と答えた人のうち、政府が進める米軍普天間飛行場の辺野古移設に「反対」と答えたのは67・6%を占めた。「賛成」は15・8%、「どちらでもない」は13・1%だった。政府は投票結果を「尊重するべきだ」は86・3%に上り、「尊重する必要はない」は8・8%にとどまった。---普天間基地の辺野古への移設の是非を問う沖縄県民投票が、今週末に投票を迎えます。様々な紆余曲折を経ましたが、3択という、いささか解せない選択肢ではあるものの、沖縄の全市町村で投票が行われることになったことは喜ばしいことであると思います。私自身はこれまで沖縄に一度も行ったことはありませんが、県民投票の成功を東京より願っております。投票の結果事態は、おそらく現時点でほぼ予想が付いています。自公側は、少しでも反対の民意が分散できればという意図で、賛成反対の2択ではなく、どちらでもないを加えた3択を求めたのでしょうが、現状は「反対」が2/3を超えているので、3択にした効果はあまりないようです。実際のところ、先日の県知事選の結果から考えても、それは順当なところでしょうし、あえて県民投票の前に辺野古の埋立予定地への土砂投入を強行する行動も、むしろ反対の増加に拍車をかけていると思われます。要するに、沖縄の民意など聞く耳は持たない、と言外に言っているようなものです。ふつうなら、県民投票の前は、あまり印象の悪くなる行動は避ける心理が働くと思いますが、安倍政権の行動原理は、「敵」と認定したら、いっさい妥協せずただただ踏みつぶす、というものですから、このような挑発的行動をとることも、当然と思っているのでしょう。沖縄の民意は切り捨てる対象でしかない、ということです。しかも、そこまでしても、辺野古の基地が完成する見通しが立っているわけではありません。既報のとおり、辺野古の埋立予定水域の海底には分厚い軟弱地盤があり、設計変更をして地盤改良(というと、何か地盤を固めるような印象がありますが、要するに杭を打ち込むということです)を行う必要がありますが、その設計変更を、知事は承認しない構えです。加えて、軟弱地盤の厚さが、従来言われていた40mではなく、どうやら60mもあるようです。埋立予定水域の水深は約30mなので、合計すると水深90mになります。この深さまで杭を打ち込んだ前例は過去になく、またその深さまで杭を打ち込めるような機材も、現状では存在しない、ということです。技術的な断絶があるわけではないでしょうから、機材は新たに開発すれば作れないものではないのでしょうが、費用はすさまじく高くつくであろうことは想像に難くありません。すさまじい額の国費を投入し、地元が反対する基地を建設し、それで得られるものは何か?辺野古に移設できなければ普天間基地固定だ、という人たちがいるわけですが、実際には、海兵隊自身の組織としての利害はともかく、米国にとって、沖縄の海兵隊基地は、嘉手納の空軍基地ほどの重要性はなく、何が何でも沖縄に基地を残したかったわけではない、むしろ日本政府が引き留めたのが、一連の構図です。従って、これは決して普天間か辺野古かの二者択一の問題ではないのです。

2019.02.18

コメント(4)

-

雪のない冬山・丹沢塔ノ岳

丹沢の塔ノ岳に行って来ました。本当はもっと雪山に行きたかったのですが、明日は用事があり、今日は関東の太平洋寄り以外は好天が期待できないので、日帰りである程度いい天気で登れそうな山ということで、この山を選びました。丹沢といえども、通常2月にはある程度積雪があるのが普通です。が雪は全然ありませんでした。しかも、気温が高く、道は凍結しておらず、ぬかるみになっている箇所が多々あります。暑くて汗もダラダラ。カケスがいました。山頂直前まで来ても、雪はありません。樹上に海老の尻尾が付いていますが、気温が高いのでどんどん解けています。塔ノ岳の山頂に到着。雲の合間に富士山が見えます。さすがに、雪はあります。丹沢山方面。雪はほとんどありません。大山。やはり雪はなさそうです。塔ノ岳山頂にも雪は全然ありません。2016年2月に塔ノ岳に登ったときも、記録的に雪の少ない冬でしたが、山頂近辺は雪で覆われていました。それと比べても異常な状況です。コース中もっとも雪が多かった場所がこのあたりです。おそらく積もっていた雪は解け、霜柱も解けたのでしょう。ぬかるみ道が続きます。それでも、午前中の登りは曇っていましたが、午後の下りは晴れたり曇ったりだったので、登りに比べると登山道の乾いている部分は増えました。大観望にて、ケーナとサンポーニャを2曲ずつ吹きました。ここの山小屋は、一昨年の11月に閉鎖になってしまったようです。関東ローム層の赤土。何か貼紙があります。「1707年12月14日富士山が噴火して、この辺で降灰は2mになりました。」とのこと。ひえーーーーー。今日は、8時40分頃大倉のバス停を出発、11時45分頃山頂着、下山はちゃんと時間を計っていませんが(途中鳥の写真撮ったり笛吹いたりで、計る意味もなかったですが)、3時過ぎに大倉のバス停に戻ってきました。登りは、昨年6月に登った際とほとんど変わらないペースだったようです。それにしても、少しは雪がほしかったです。参考 2016年2月6日 デジタル一眼レフ、そして丹沢・塔ノ岳このときだって記録的寡雪だったのですが、それでも今回とはえらい違いです。

2019.02.16

コメント(2)

-

親の罪を子がかぶる必要はない

韓国議長が “陛下の謝罪”発言の撤回を拒否 韓国は昭和天皇襲撃「遺物」を文化財に安倍首相が強い遺憾の意を表明したのは、韓国の文喜相国会議長が、昭和天皇を“戦争犯罪の主犯”と表現し、天皇陛下に元慰安婦への謝罪を求めた問題だ。文議長は、米・ブルームバーグ通信に対し、こう語ったという。「天皇陛下は、戦争犯罪の主犯の息子ではないか。そのような方が一度、(慰安婦の)おばあさんの手を握り、本当に申し訳なかったと一言いえば、すっかり解消されるであろう。」これに対し、日本政府は5回にわたり抗議し、謝罪と撤回を求めてきたが、本人も韓国政府も応じる姿勢を見せていない。文議長 謝罪・撤回要求を一蹴日本時間の13日午前、文議長は訪問先のアメリカ・ワシントンで、韓国メディアを前に、日本政府の謝罪・撤回要求を一蹴した。韓国・文喜相議長:なぜこのように大きな問題になるのか。官房長官が出てきたと思えば、安倍まで出てきたことは、到底理解できない。確実で明らかなのは、これは謝る事案ではありません。合意書が数十個あっても仕方がない。やられた被害者から最後の承服、「許す」という言葉が出るまで謝罪しろということです。---日韓の対立がどんどん激しさを増していて、わたしは非常に憂慮しているところです。日本側のネトウヨ的主張(いや、もはや「的」ではない、ネトウヨそのもの)にも愕然とする一方で、韓国側の主張にも首をかしげる部分はいっぱいあります。この国会議長の発言もそうです。昭和天皇が戦争犯罪の主犯、という表現にも、やや違和感がありますが、昭和天皇に少なからず戦争責任がある、という限りにおいては、それ自体は事実であると私は思います。ただし、「主犯」であったかというと、それは微妙であるとも思います。そのあたりは価値判断の問題なので、明示的に断定することは難しいですけど。ただし、韓国の人たちが反日感情を抱く最大の根源は、日韓併合とその後の韓国(朝鮮半島)に対する様々な圧迫にあるはずです。日韓併合は1910年、3.1独立運動とそれに対する弾圧は1919年に対して、昭和天皇は大正天皇の摂政となったのも1921年です。したがって、太平洋戦争や、それに至る中国への侵略に関しては、昭和天皇は大きな責任を有していたけれど、韓国の独立を奪ったことについてまで責任を有していたとは言えません。いずれにせよ、それは昭和天皇の問題です。間違いなくいえることは、今の天皇に戦争責任はない、ということです。どう考えたって、敗戦時に未成年だった今の天皇に、いかなる戦争責任もありません。国家(法人)としての日本が負う戦争責任は、世代を越えたものです。親の代の日本は悪いことをしても、子どもの代になったらもう知らない、というわけにはいかない。けれども、個人を特定しての戦争責任は、本人限りのものです。親の罪を子が償う、というのは近代国家におけるあり方としておかしいといわざるを得ません。現実問題として、日韓ともに、国内の意見は一枚岩ではないので、天皇が慰安婦のおばあさんの手を取って謝罪をすれば※この問題が解決する、とは考えがたいものがあります。むしろ、日韓双方で、火に油を注ぐ可能性が高いでしょう。※個人的にはそのような姿を見たら、私は心を打たれるだろうと思います。でも、そのことと、それがのぞましいか、それでことが解決するかどうかはまったく別の問題です。加えて、天皇は政治上の権能を有しないと憲法第4条に規定されています。天皇に、慰安婦問題の解決という政治上の役割を担わせることは、憲法違反というしかありません。韓国にとっては、日本の憲法の制約など知ったことではない、かもしれませんが、日本が、天皇に政治的な役割を担わせる(天皇を礼賛する勢力が都合のよいように天皇を政治的に利用する)ような国になることが、他ならぬ韓国自身にとっても、「望ましい隣国の姿」になるのか、そういったことを考えると、この発言は、残念ながら事態を悪化させるだけの暴言と言わざるを得ないでしょう。

2019.02.14

コメント(4)

-

民主党政権は悪夢のようだったか?

【自民党大会】安倍首相「参院選で先頭に立つ」安倍首相は10日、東京都内で開かれた第86回党大会で演説し、夏の参院選に向けて「厳しい戦いになるが、まなじりを決して戦い抜いていく。先頭に立つ決意だ」と訴えた。4月の統一地方選についても「勝ち抜いていこう」と述べ、参院選と地方選が重なる「亥年選挙」での党の結束を呼びかけた。首相は第1次安倍政権下で行われた12年前の参院選に触れ、「わが党の敗北で政治は安定を失い、悪夢のような民主党政権が誕生した。あの時代に戻すわけにはいかない」と強調した。(以下略)---民主党政権は「悪夢」のようだったのだそうです。安倍の価値観からすれば、そうなのでしょう。私も、民主党政権に対して、当初多少の期待を持っていただけに、それが裏切られた幻滅は大きく、当ブログにも批判を散々書きました。あの当時の幻滅は非常に大きく、今にも尾を引いているところはあります。ただし、私の場合は、実のところは民主党政権がやったことへの幻滅はそれほど大きくはなく、民主党政権が(公約に掲げながら)やらなかった、あるいは出来なかったことへの幻滅が大半を占めます。自民党とは違う政治を期待したのに、やっていることは自民党とほとんど代わらない、ありていに言えば「これでは自民党政権と同じではないか」ということです。つまり、どんなに民主党政権に幻滅したとしても、自民党政権がそれよりマシとは思えない、ということです。まして、ここでいう自民党政権は民主党政権以前の自民党政権ですから、今の安倍政権はそれよりはるかに酷いものと思わざるを得ません。確かに、民主党政権は重要な問題について右往左往して、「決められない政治」ということが叩かれました。その批判は、正しい側面もあることは否定しません。しかし、国政上の重要な課題についての選択には、当然慎重さが必要だし、民主主義のルール上も、そう容易く「こう」と決められないことはある意味当然なのです。それを、安倍政権は、常に特定の方向で決めて、異論には一切聞く耳を持たない。緊急時にはそういう決断がやむを得ない場面もあるでしょうが、第1時政権とあわせれば、かれこれ7年近く、ずっと緊急時のままであっていいはずがありません。民主党政権期には、経済状態は最悪でしたけど、それはリーマンショックに起因する世界的な現象であり、あるいは東日本題震災という自然災害に起因するものであって、民主党政権の政策に起因するものではありません。経済危機に有効な対策が打てなかった、という批判はありえるかもしれませんが、それを言うなら、世界中に有効な対策を打てた政権があったのでしょうか?リーマンショックが起きたのは2008年9月、日本では麻生内閣が成立する直前のことでした。今も麻生は安倍内閣の財務相・副首相という地位にありますが、彼の政権は経済危機を食い止めることが出来たのでしょうか?何もできていません。つまり、不可抗力ということです。で、安倍政権はその経済危機をアベノミクスによって脱却した、ように見えます。※もっとも、安倍信者のネトウヨは、安倍の対外強硬政策、対米追従政策、保守的価値観・歴史観にシンパシーを示しているだけで、安倍の経済政策に対する礼賛は、ネトウヨ層からはそれほどは聞こえてこないような印象もあります。しかし、この間の統計の偽造などを見ると、その成果も色あせるというものです。それに加えて、安倍の経済政策は極めて危うい。日銀に国債をジャンジャン買わせる、年金積立金を株式に大量に投入する、それらのやり方は、あえて言えば体調不良者に麻薬や興奮剤を投入して元気にさせているのと同じです。持続可能なものではないし、どこかで一挙に日本国破産につながりかねない大きなリスクを孕んだものです。少なくとも、中国軍が攻めてくるかもしれないリスクよりも、アベノミクスが破綻して国家破産状態となるかもしれないリスクの方が、はるかに高いと私は認識しています。1年や2年で破綻することは多分ないでしょうが、10年後はどうでしょう。そのときには、「悪夢のような安倍政権」と言われるようになっているでしょうね。

2019.02.12

コメント(3)

-

八王子フォルクローレフェスタ

昨日、演奏してきました。雪の降る寒い日に、寒い怪談話をひとつ。翌日の演奏を控えた前夜10時をすぎた頃、メンバーの一人から我が家に、血も凍るような恐怖のメールが届いたのであります。「明日、出られなくなってしまいました、申し訳ありません」ひええええええええ!そして、急遽、2年前までメンバーだったkさんに助っ人をお願いし(幸運なことに、彼はこのイベントで音響担当として、元々参加予定だったのです)、何とか事なきをえたのでありました。寿命が5年くらい縮まった。--この怪談話はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。(ということにしておきます)さて、演奏ですが、いつものように動画を撮影したのですが、残念ながら失敗しました。客席の最前列にタブレットを置いたのですが、最前列のその前に、床の上に座って見ている方が何人かいまして、その背中しか写っていません。※なので、先日の根子岳と唐松岳の写真に演奏の音源を載せた動画を作りました。※撮影中であることを分かるようしておかなかった私に主因のあることであって、気付かずにたまたま前に座った方に何か落ち度があるわけではありません。1曲目は「天空の城ラピュタ」のテーマ曲「君をのせて」、2曲目はサンポーニャの合奏「マヤタ・トゥンカル」です。で、そのほかの各グループの演奏も、写真だけ全グループ撮影しました。ロス・マルテス八王子フォルクローレ同好会ロス・トマドーレスアンデスの風ケーナサークル・コンドルうっちーずコンフント・サルー青と碧ひのケーナ教室ソニアドーレス(メンバーのうち2人は、私の出た「エストレジャ・アンディーナ」と重複しています)エストレージャ・アンディーナ(ロス・ボラーチョスのメンバーから写真をいただきました。)UKSフロール・アマリージャセニシエスタ(帝京大学中学高等学校南米音楽部)日本で唯一の高校のフォルクローレ部。すこし前にNHKで取り上げられたと聞きました(その番組は見ていませんが)この日のトリは、ロス・ボラーチョスそして、私の主観では、この日の主役は盲導犬サマンサくん。いや、名前からするとメスなのかな?世の中色々な犬がいるけど、ステージの上に乗る犬は、そうそういないだろうと。自分自身の演奏は、助っ人とは当日1回30分あわせただけにもかかわらず(あ、いや、フィクショクフィクション)、悪くない出来でした。ただ、いつもより笛の音量が出ていないような感じがしていました。後で録音を聞くと、音が出ていない、ということはないのですが、いつもより、おとなし目の演奏だったかなという気はします。終了後は打ち上げへ。わたしは18のときからケーナを吹いているので、フォルクローレはどちらかと言うと若い世代が中心の音楽、という気がしていたのですが、必ずしもそうではないのだということに気が付きました。ケーナ教室というのも今はあちこちにあって(ただし、講師はみんな知っている人なので、やっぱり狭い世界ではありますが)中高年でケーナを始める人も少なくないようです。

2019.02.10

コメント(4)

-

森羅万象を担当しなくてもよいから

首相「森羅万象すべて担当」 でも統計不正報告書は未読安倍晋三首相は6日の参院予算委員会で、「毎月勤労統計」の不正調査をめぐる特別監察委員会の報告書を読んだかと問われ、「読んでいない」と明かした。概要は秘書官から報告を受けたという。国民民主党の足立信也氏の質問に答えた。足立氏が「テレビの前の方はガクッときたと思う。大事なことなのに残念」と返すと、首相は「総理なので森羅万象すべて担当している」と説明。「さまざまな報告書があり、すべて精読する時間はとてもない。世界中で起こっている(ことに関する)電報などもある」とし、自身の多忙ぶりに理解を求めた。これに対し、足立氏は「気持ちは忖度いたします」と皮肉った。---安倍の森羅万象という表現が話題を呼んでいるようですが、私の見たところ、さすがの安倍も、森羅万象という言葉の意味を知らないわけではなくて、野党の質問に対して「世の中の全部のことなんか把握しきれねーよ」という皮肉のつもり、または開き直りの表現で言ったのだと思います。ただし、予算委員会での質問に対して、そういう開き直りは「それを言っちゃおしめーよ」としか思えませんけど。だって、今一番焦点になっている問題でしょ。問題の報告書は30ページあるけれど(本文は26ページ)、概要版は1ページしかないのです。しかも、国会の質問項目は事前通告されています。それなのに、せめて1ページだけの報告書概要に目を通すことすらせずに答弁に臨んで、そのことを指摘されると「森羅万象~」の開き直り。別に、首相が森羅万象に通じている必要などないけれど、今国政の上で焦点になっている問題について、「知らないで何が悪い」的な開き直りをして、それで首相でございとは、笑わせてくれます。まあ、だけどこの人のオツムでは、報告書を読んでも頭に入らないのかもね。

2019.02.08

コメント(5)

-

トカゲの尻尾切りを警察が追認するのか

警視庁「選手が前監督らの指導を誤認」日大悪質タックル日本大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題で、警視庁は5日、内田正人前監督と元コーチに「容疑はない」とする捜査結果の書類を東京地検立川支部に送付し、発表した。傷害容疑で両氏の告訴状が出されていたが、試合映像の解析や部員ら関係者への聴取結果などから、「タックルをした選手との共謀や選手への教唆の事実はなかった」と判断した。タックルをした日大の男子選手については同日、傷害の疑いで書類送検した。タックルされた関西学院大の選手側とはすでに示談が成立しており、警視庁は検察に起訴の判断を委ねる「相当処分」の意見を付けた。日大選手は両氏から「けがをさせろ」と指示されたと主張していたが、警視庁は、両氏の指導を誤認したと結論づけた。警視庁は関係者計195人への聞き取りをした。捜査1課によれば、関東学生アメフト連盟(関東学連)と日大の第三者委員会の調査は、日大の部員らへの聞き取りなどから両氏の指示があったと認定していたが、この調査に応じた部員の多くが警視庁の調べに「報道を見て(タックルした)選手のためになんとかしなくてはいけない、選手の話に沿うように証言しなくては、と思った」などと説明。指示を直接聞いた人は確認されなかったとしている。---唖然とします。前監督の露骨なまでの言い訳をそのまま鵜呑みにした判断で、学生に責任を押し付ける行為を警察が追認した、と言わざるを得ないでしょう。確かに、監督らの法的責任を追及するには明白な証拠が必要なわけで、その敷居が高かったこと自体は分からなくはありません。しかし、それならば選手も書類送検などすべきではなかった。もちろん、実際には書類送検されても検察は起訴はしないでしょうけど、それにしても、(暗黙のうちに)命じた方はおとがめなし、命じられた方は書類送検とは、理不尽にもほどがあります。立場が上のものが、権力を背景にして部下、立場が下の者に汚れ仕事を押しつけ、それが暴かれても責任を下に押しつけて自らは責任を取らない、どうもこの国は、上から下まで、そんな風潮が蔓延し切っていて、警察すらそれを助長しているようです。トカゲの尻尾切りに、国を挙げて邁進する社会でいいのか、と思います。先の野田市での虐待死事件では、直接暴力を振るった父親だけでなく、自らもDV被害者である母親が逮捕されています。本人自身が暴力を振るった訳ではないにも関わらず、夫の暴力を黙認したことが理由になっています。勿論、これも実際に起訴されて有罪になるかどうかは定かではありませんけれど。この件との対比で考えても、今回の判断はあまりに釈然としません。

2019.02.06

コメント(2)

-

新しいチューナーを買った

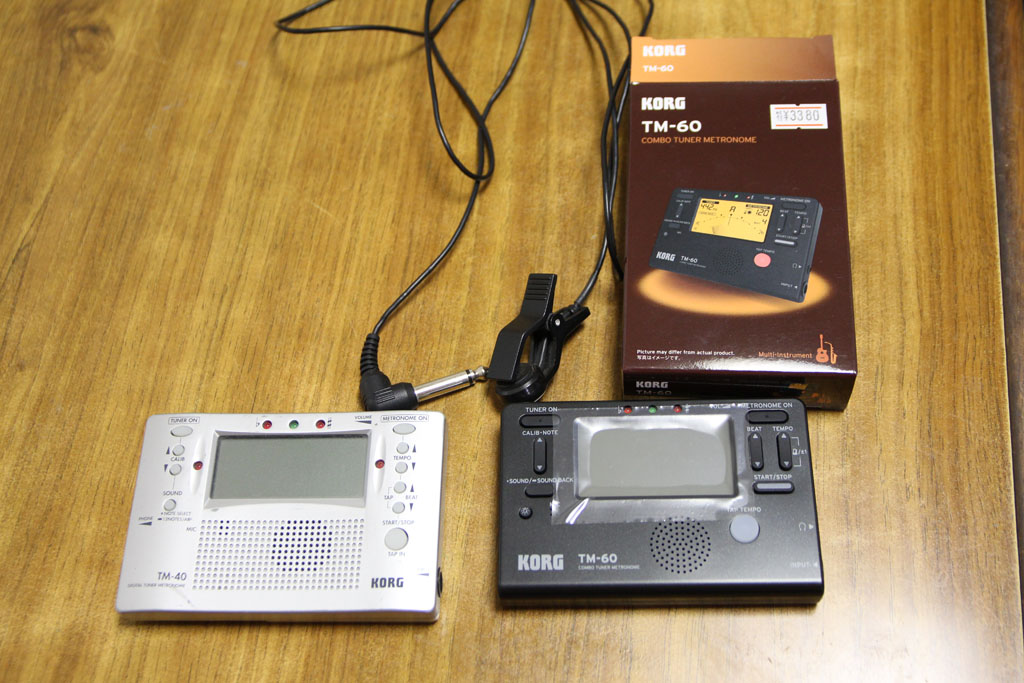

チューナーが壊れてしまいました。新しい電池を入れても電源が入らないのです。半年くらい前からそういう状態でしたが、電池を何回も抜き差しすると電源が入るので、騙し騙し使っていました。しかし、とうとう何度電池を抜き差ししても電源が入らなくなってしまいました。正確には覚えていませんが、10年くらいは使ったので、寿命ですね。だから、この週末の練習でのサンポーニャのチューニング(米粒を入れて音程を調節しています)は、ほとんど霊感山勘第六感でやってました。やむをえず、練習の帰りに新しいチューナーを購入しました。左が古いほう(TM-40)で、右が新しいもの(TM-60)。以前は銀色しかなかったけど、現行機種は白と黒の2色あるのですね。腹黒なわたしは黒を選びました。お値段は3000円あまり。チューナーだけの機能の機種なら、もう少し安いものもあったのですが、メトロノーム機能も兼用なので、こちらを選びました。ぜんまい式のメトロノームも持っていますし、普段の練習の際はそちらを使うのですが、1人で多重録音する際は、電子式の方がよいのです。イヤホンでメトロノームの音を機器にがら演奏できるからです。普通のメトロノームでは、メトロノーム自体の音が録音されてしまいますから。弦楽器用の外部入力マイク(コンタクトピックアップ)は前のものがそのまま使えました。弦楽器用ですけど、実はサンポーニャにも使っています。騒々しいところでチューニングするには、これを使わないと他の音を拾ってしまうので。高音のほうは管が細いので、挟めるのです。ケーナには、さすがにはさめません。もっとも、ケーナはチューニングの調整はできないので(製作時や指穴を削ったりするときは別にしてですが)、それで困ることはありません。

2019.02.04

コメント(2)

-

やってはならないことをやったのは事実だが

「先生、どうにかできませんか」=10歳のSOS届かず-女児のアンケート・野田市「お父さんにぼう力を受けています」。死亡した千葉県野田市の小学4年女児は学校のアンケート調査に、はっきりと父親による虐待を訴えていた。「先生、どうにかできませんか」。助けを求める幼い声は届かず、大切な命が奪われた。野田市は1日、市立小学校が2017年11月に実施したいじめに関するアンケートの回答の写しを公表した。「あなたは、今いじめられていますか」との質問は「はい」に丸を付け、いじめの内容について身体的な暴力を選択していた。その他の欄に「ぼう力を受けている」と書き込み、「いじめをだれからうけましたか」との質問には「かぞく」を選んでいた。自由記述欄には「お父さんにぼう力を受けています。夜中に起こされたり、起きているときにけられたりたたかれたりされています」と記入。大きな字で「先生、どうにかできませんか」とSOSを発信していた。欄外には当時の担任が状況を聞き取った際のメモ書きが残り、「口をふさいで、ゆかにおしつける」「せなか首をちからいっぱいける」「あたま→なぐられる10回(こぶし)」などとあった。「おきなわでは、お母さんがやられていた」と母親に対する暴行をうかがわせる内容も見られた。傷害容疑で逮捕された父親の自称会社員容疑者は18年1月に学校を訪問し、「(アンケートの)実物を見せろ」と要求。その後、市教育委員会の担当課長らが独断でコピーを渡していたことが明らかになっている。---野田市の虐待死事件は、私も子どもを持つ親なので、実に心が痛むはなしですし、何とかならなかったのか、という思いを抱きます。「秘密を守ります」として書かせたアンケートに父親からのDVが記載されていたのに、それを父親に要求されて見せてしまった、というのです。それは、明らかに最低最悪の対応だったことは間違いありません。別報道によると、応対した担当課長らは上司や児相に相談せず、独断でアンケートのコピーを渡した。課長は「威圧的な態度に恐怖を感じ、屈して渡してしまった」と話した。とのことです。もちろん、第三者的には、威圧的な態度に屈して、DV被害者の個人情報を加害者に渡すなんて、もってのほかです。ただ、10歳の子どもを殺してしまうほどの暴力をふるう親です。そんなのに威圧的な態度で怒鳴り散らされたら、それは恐怖を感じるし、正常な判断力を喪失するだろうと思います。自分自身がその立場に立ったとして、「毅然とした態度」を貫いて要求をはねつけられる、と自身を持って断言できる人が、果たしてどれだけいるでしょうか。そのようなクレーマーの執拗な攻撃に晒されてうつ病になって退職、なんて例だって、世の中には履いて捨てるほどの例があるはずです。人間とは、弱いものです。このようなクレーマーに、1対1で対峙して勝てる人は、そう多くはありません。だからこそ、こういうクレーマーを相手にするとき、1対1になってはいけないのです。コピーを渡してしまったときは、果たしてどういう状況だったのでしょうか。「応対した担当課長らは」という記述からは、1人ではなかったようにも読めます。ただ、役所において「担当課長」というのは、課長という肩書きは持つものの、部下を持たない役職を指すのが一般的です。ということは、「上司や児相に相談せず独断で」ということは、部下のいない担当課長が1人で判断したように読めます。このあたりは、報道から実情を正確に読み取ることは難しいですが、クレーム対応を1人の担当課長に押し付けた結果として、担当課長が恐怖に屈したとすれば、組織としてクレームに対応する体制があまりに整っていなかった、と言わざるを得ないだろうと思います。ともかく、この種のクレーマーに対しては、1対1にならない、3対1、4対1くらいで対応する、役所なら訴訟や、そこまで行かずとも行政不服審査請求を起こされることはある種の宿命なのだから(野田市くらいの人口規模の役所で、行政不服審査請求が起こされたことがない、などということはありえないし、訴訟だって過去に経験があるのではないかと想像します)、「訴える」なんて言葉に脅えていたら、役所が成り立たない。どんな裁判だろうと、訴訟や行政不服審査請求を起こすことは本人の権利なのだから、そこは「どうぞ」と言うしかないのです。ただ、ここでもし毅然としてクレーマーの要求をはねつけていれば、この子が殺されずに済んだかというと、そこもまた難しいように思えます。仮に要求をはねつけても、結末は変わらなかったような気がします。児童相談所の判断が甘かった、ということに尽きるのですが、児童相談所もまた、こんな案件を山ほど抱えている中で、対応力に限界は当然あります。何とも難しい問題です。

2019.02.02

コメント(8)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 秋田の動物園からクマ脱走、爪で内開…

- (2025-11-26 10:00:05)

-

-

-

- 楽天写真館

- 26 日 ( Wednesday ) の日記 旅 …

- (2025-11-26 05:15:43)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 水と油の意見から学ぶのです。

- (2025-11-26 07:02:13)

-