2013年06月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

追憶の作家たち(感想)

”追憶の作家たち”(2004年3月 文藝春秋社刊 宮田 毬栄著)を読みました。 著者は日本で初めて文芸誌の女性編集長になった人です。 親しく仕事をつづけた多くの作家のうち特に思い出深い7人の作家の実像を描いています。 7人の作家は、松本清張、埴谷雄高、大岡昇平、島尾敏雄、石川淳、大岡昇平、日野啓三です。 4人の作家、松本清張、西條八十、埴谷雄高、島尾敏雄については、2002年に共同通信配信の地方紙に発表した文章を本書のために全面的に書き直したものです。 石川淳、大岡昇平、日野啓三の章は新たに書き下ろしたものです。 宮田毬栄さんは、詩人、大木惇夫の娘として1936年に東京府で生まれ、馬込や荏原中延で育ちました。 1959年に早稲田大学文学部仏文科を卒業し、友人に誘われて受けた中央公論社に入社しました。 このときの保証人は、父親の友人の金子光晴だったそうです。 見習い期間を終えると”週刊コウロン”編集部で松本清張の担当編集者となり、長篇推理小説”黒い福音”の取材を手伝いました。 出版部時代の1965年には、西條八十を担当しました。 1981年から1984年4月の休刊まで”海”の編集長を務めました。 以後、出版部部長、中公文庫副室長、雑誌編集長、雑誌編集局局次長を歴任した後、1997年5月からフリーとなりました。 中央公論社には、結局、37年間勤務しました。 編集者の仕事が適性であったかどうかよくわからないそうですが、零からものを創り上げる人びとへの憧れと尊敬の気持は強かった、といいます。 編集者になって知ったことのひとつは、作家の死に際しての編集者の役割でした。 文芸出版社の編集者たちは、会社を超えた編集者の仕事として、夥しい作家の葬儀を手伝い作家を見送ります。 吉川英治、谷崎潤一郎、広津和郎、志賀直哉の死から始まり、他にすぐ思い出すだけでも、川端康成、川崎長太郎、色川武大、澁澤龍彦、開高健、幸田文、安部公房、野口冨士男、中上健次、遠藤周作などの作家の葬儀に関わったそうです。 いまでもなお記憶の中で語りかけてくる、思い出の7人の作家の追憶を書いたとのことです。 それぞれ重要な存在であった作家と向きあい、その生と死に密着することで、その間近で生きてきた自分の人生を振り返ることになった、といいます。第1章 松本清張(1909~1992)第2章 西条八十(1892~1970)第3章 埴谷雄高(1910~1997)第4章 島尾敏雄(1917~1986)第5章 石川 淳(1899~1987)第6章 大岡昇平(1909~1988)第7章 日野啓三(1929~2002)

2013.06.25

コメント(0)

-

人生で大切にすること(感想)

世界一の億万長者ビル・ゲイツを育てた父親とスピーチライターによって書かれた本があります。 ”人生で大切にすること”(2010年3月 日本経済新聞出版社刊 ビル・ゲイツ・シニア/メアリー・アン・マッキン著)を読みました。 家庭の教育方針や生きる上で大切なことなどについての人生のアドバイス集です。 マイクロソフトか成功をおさめ息子の名前か広く世に知られるようになると、多くの人々からどんな子育てをしたのかなどの質問や子育ての秘密は何かと聞かれ、そのたびにいくら考えてもわからないから、たしかにそれは秘密だと、答えたといいます。 ビル・ゲイツ・シニアは弁護士であり、ビル&メリンダ・ゲイツ財団共同会長や社会活動や社会奉仕にも積極的に参加しています。 家具店経営の父親の下で大恐慌の嵐か吹き荒れるなかに幼少期を過ごし、大学生活を中断して第二次大戦に従軍し、戦後、復員兵援護法により大学に復学し卒業後は一貫して弁護士として活躍しました。 メアリー・アン・マッキンはスピーチライターです。 息子のウィリアム・ヘンリー・ビル・ゲイツ3世は、1955年に、父親、ウィリアム・ヘンリー・ゲイツ・シニア、母親、マリー・マクスウェル・ゲイツとして生まれました。 マイクロソフト社の共同創業者・会長、兼ビル&メリンダ・ゲイツ財団共同会長で、称号はイギリス女王より名誉騎士、立教大学及び早稲田大学より名誉博士を贈られています。 一家にふたりのビルがいると混乱するので、息子のビルは昔から、家族にはトレイと呼ばれていたそうです。 トレイは、トランプの世界で3の力-ドを意味します。 息子のビルは小学校を優秀な成績で卒業し、シアトルの私立レイクサイド中学・高校に入学しました。 そこでコンピュータに興味を持つようになって、高校生のとき友人のポール・アレンとともにトラフォデータ社を創業しました。 1973年にハーバード大学に入学し、後にゲイツの後任としてマイクロソフト社CEOとなるスティーブ・バルマーと同じ寮に住みました。 そして、パソコン用BASICの開発、MS-DOSの開発、Windowsの開発と進み、アメリカの雑誌フォーブスの世界長者番付で、1994年から2006年まで13年連続の世界一となりました。 2000年1月にCEO職をバルマーに譲り、現在はマイクロソフト社の会長となり、2008年からビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団での活動を重視しています。 慈善活動の歴史において息子か親の跡を継ぐことはあっても、息子の金の寄付を任される父親は自分くらいのものだろう、といいます。 息子のビルは、32年後にハーバード大学から名誉博士号を授与されました。 そのとき、約束した通り学校にもどって学位をもらったよ、と父親に呼びかけたそうです。 そんな自分の体験から、好奇心旺盛であくまでもわが道を行くタイプの子どもをもつ親御さんに、わが子に託した夢を決してあきらめないで欲しい、ある日、思いかけない形できっと実現するだろう、そしてあなたははかりしれないよろこびを味わうことになるだろう、とメッセージをおくっています。序文 ビル・ゲイツ本文 思索にふけることについて、あらためて考えてみる/積極的に生きるということ/骨身を惜しまずに働く/途方もなく寛容であること/柔軟な考えかた/共存する/発言する/負けを受け入れる/口の堅い人間になる/自分の仕事に意味を見出す/目線は高く/家族のために積極的に生きる/才能を皆のために役立てる/人々をつなげる/変えたいことを、じっさいに変える/習慣は受け継がれていく/生きることを楽しむ/結婚式の祝いの乾杯/人生そのものがメッセージ/「これは正しいのか?」と問いかけることを忘れない/ひとりの力/わが子から学んだこと/チーリオのキャンプファイアー/友人との長く豊かなつきあい/誕生とともに人は学び始める/いい結婚をする(二度目も)/祖父母/リーダーシップについて/アメリカの危機/禁句/プレイヤーになる/人民の、人民による、人民の〈ための〉政治/歳をとるごとにおおきくなる/感謝が返ってくる/恒例行事―思い出をつくるために/皆でダンスを/女性の活躍/恩恵はめぐりめぐるもの/勇気のポートレート/アフリカよ、わたしたちはあなたを見ている/巨人たちとともに歩く/師となる人々に出会う/よき市民/身の丈を超える問題はない/この数字は隣人の姿/民意/少年はフェンスにあいた穴によって貧困から詩の世界に誘われた/ここから始める

2013.06.18

コメント(0)

-

空洞化のウソ(感想)

空洞化とは、構成していたものが消滅、移転などをすることによってそこが空き空洞になる状態をいいます。 産業的には、国内企業の生産拠点が海外に移転することにより当該国内産業が衰退していく現象を指します。 1995年版経済白書によれば、円高による輸出の減少、輸入による国内生産の代替、直接投資の増大による国内投資の代替などから、製造業が縮小することにより産業空洞化が生じる、としています。 ”空洞化のウソ”(2012年7月 講談社刊 松島 大輔著)を読みました。 いまや空洞化ではなく現地化が進んでいるので国内で生き残るために今こそ新興アジアへ進出すべきと説いています。 松島大輔さんは1973年金沢市生まれで、東京大学経済学部卒業、ハーバード大学大学院修了、通商産業省入省後、2006年から4年近くインドに駐在し、インド経済の勃興と日本企業のインド進出を支援した他、タイ、ミャンマーなどで数々のプロジェクトの立ち上げを推進しました。 現在、タイ王国政府政策顧問として日本政府より国家経済社会開発委員会に出向しています。 日本では1980年代半ばから産業の空洞化が議論され出しましたが、1985年のプラザ合意の後、急激な円高により価格競争力を失った輸出企業が海外現地生産を本格化させました。 背景には、東南アジアのNIES諸国の台頭があり、1990年代には、圧倒的に安価な労働力を武器に、世界の生産基地としての地位を急速に高めた中国の台頭がありました。 空洞化が進むと、産業の衰退が地域経済の衰退や経済成長率の低下につながり、企業の海外移転で国内の雇用機会が減少するなどの問題があるといわれました。 しかし、2011年末に起きたタイの大洪水を間近に観察して、タイ経済における日本企業進出の意義をタイ政府の中から見つめなおす機会を得ることができた、といいます。 日本企業はすでに新興アジアに生産ネットワークを展開しており、そこではサプライチェーンの広がりを見ることができます。 大洪水では、サプライチェーンの寸断により、日本とタイの2力国にとどまらず、多くの国に甚大な影響を与えました。 新興アジアの命運が日本経済の進運を決め、日本と新興アジアが運命共同体であることをまざまざと理解させられたそうです。 これまで日本において論じられてきたアジア論の系譜に位置づけつつ、アジアを日本経済を語る際の中核に位置づけていく必要があります。 閉塞感漂う日本の未来を憂い新しい一歩を踏み出すため、逡巡する高い志に向け興アジアに軸足をおいた日本再生の方法を提案したい、といいます。 日本産業・経済の空洞化論は、お金、技術革新、雇用の観点から国内に居つづけることをよしとしますが、実は必ずしもそういう事実は見受けられません。 むしろ、空洞化論が日本の進運にとって重要な新興アジアへの現地化を妨げる心理的な壁になっています。 日本産業の未来の空洞化を防ぐためには、新興アジアにおける直接投資、貿易関係の強化、生産拠点の確保、販売網の整備といった現地化が重要です。 現地化は、経済成長著しい南アジア、東南アジア、中国の一部をふくむ地域を包摂した新興アジアで成功するかどうかにかかっています。 そのためには、日本企業が海外展開し、その過程を通じて、グローバル化における、日本を取り巻く外部環境の激変に対処することが求められます。 新興アジアに飛翔することは、じつは日本の経済システムおよび産業構造そのものを変えることでもあります。 国内で生き残るためには、新興アジアへ目を向けることが必要だ、といいます。第1章「空洞化」を怯えてはいけない第2章「新興アジア」における「現地化」のススメ第3章「新興アジア」を活用した日本改造

2013.06.10

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 株式投資日記

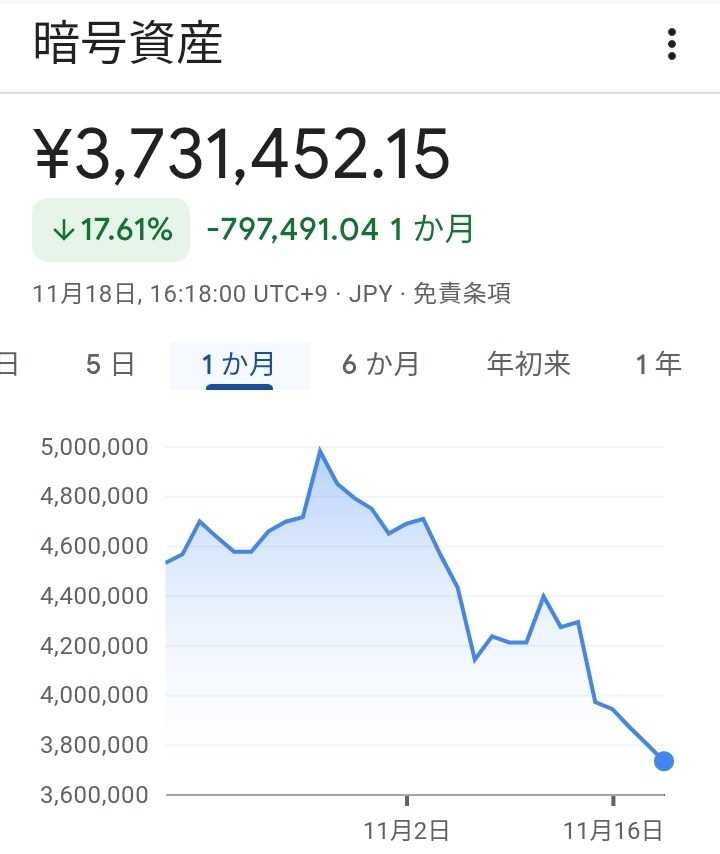

- 暗号資産、株式資産は減少中(-_-;)株…

- (2025-11-18 17:09:35)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 迷った日はキャップに助けてもらうべ…

- (2025-11-18 08:45:14)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-18 18:10:01)

-