2013年09月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

暗号解読法(感想)

”暗号解読法”(1993年2月 東亜同文書院刊 グレゴリー・クラーク著)を読みました。 いわゆる暗号の解読のための本ではなく、英語を暗号のように考えて勉強する方法を紹介しています。 暗号解読法とは、秘密の暗号のような英語のテープを注意深く聴き取り、辞書を使って暗号を解読しようとすることです。 用意するものは辞書と、自分にとって大いに興味のある話題を英語で録音したテープだけです。 グレゴリー・クラークさんは、1936年にイギリス・ケンブリッジで生まれオーストラリア育ち、16歳でオックスフォード大学に入学し、1956年にオックスフォード大学修士課程を終了し、オーストラリア外務省に勤務した後、1965年に来日し、1976年から1994年まで上智大学経済学部教授、1990年から日本貿易振興機構アジア経済研究所開発スクール学長、1995年から2001年まで多摩大学学長、2004年から国際教養大学副学長を歴任しました。 日本在住の外交官・学者、多摩大学名誉学長で、専門は比較文化、国際経済、国際政治です。 オーストラリア外務省で中国担当官だった当時、テープに録音した中国政府の放送を繰り返し聞き取る語学習得方法を考案し、ディープリスニング方式と名付けました。 人間の潜在意識に備わる能力がなぜ強いかは、まだよく分かっていないようです。 ただ、脳の非常に大きな部分が潜在意識のもとで機能していることは、分かっています。 また、潜在意識下で覚えたことは、たいてい記憶に深く刻みこまれるということも、分かっています。 さらに、意識下の記憶に入っていくものと潜在意識下の記憶に納まるものとの間には明確な違いがあることも、分かっています。 そして、気持ちの張りというものが、脳の潜在意識の分野になんらかの関係があることも、明らかになっています。 そこに、外国語を学ぶ者のだれにも必要な教訓があります。 英語の勉強は学校で先生から教えてもらっていますが、問題はどれだけ自発的に動機付けができたか、ということではないでしょうか。 英会話の練習のときでも学ぶ姿勢はあくまでも受け身で、教わったことをなかなか覚えられなかったのではないでしょうか。 ただ漫然としていただけで気持ちを深く集中させなければ、あとになってほとんど何も記憶に残っていません。 どれだけ、自主的に、自発的に、積極的にやれるか、がとても重要なことで、創意と工夫をどう展開するかがとても大切なのです。 英語という挑みがいのある未知のものをわがものとするためには、そこに分け入るルートを自分で探さねばならなりません。 そのためには、自然に、気持ちの張りをもって潜在意識の脳を活用するようになるようにすることが大切です。 ひとつの方法は、日常生活のなかでネイティヴスピーカーと一緒に生活することですが、ほとんどの人はそのような環境に恵まれていません。 そこで、秘密の暗号のような英語のテープを注意深く聴き取り、辞書を使って暗号を解読しようとすることが有効だ、といいます。 テープの英語は、あまりやさしすぎては効果が少なく、現在の英語力よりちょっと上のレベルのものがいいそうです。 潜在意識の脳と呼ばれる極めて強力な、生まれつきもっている武器を頼りに、英語を学ぶことができます。 そのためには、これからなんとかこのテープの内容を理解しなければならないという試練に立ち向かうのだと、はっきり自覚する必要があります。 この方法は、長い期間、著者が言葉を学ぶテクニックについて考え、試行錯誤してきた結果、もっとも有効な方法だと発見した、というものです。 何度も何度もテープを聴き返し、辞書を引いて意味を探し、懸命に聴くことに集中するすことで、相手の言ったことを何もかも、すっかり覚えてしまうことができた、とのことです。

2013.09.24

コメント(0)

-

日本百富士(感想)

富士山と言えば、日本中にご当地富士山があります。 ”日本百富士”(2013年8月 三一書房刊 敷島 悦朗著)を読みました。 何とか富士と呼ばれるご当地富士山ガイドブックです。 駿河冨士を含めて、101の富士山が紹介されています。 敷島悦朗さんは、1951年熊本県生まれ、現在、株式会社地平線代表、NPO法人日本トレッキング協会常任理事、日本山岳ガイド協会、アウトドアーズクラブ風来坊副代表です。 国内では、谷川岳、北岳、穂高岳、剱岳などの岩や沢を登攀し、海外でも、ネパールヒマラヤ・ダウラギリ3~5峰縦走をはじめ、各地の山を登攀しています。 富士山は、静岡県と山梨県に跨る活火山で、標高3,776mの日本最高峰の独立峰で、その優美な風貌は内外で日本の象徴として広く知られています。 数多くの芸術作品の題材とされ、芸術面でも大きな影響を与えてきました。 日本三名山、日本百名山、日本の地質百選に選定されており、1936年年には富士箱根伊豆国立公園に指定され、1952年には特別名勝に、2011年には史跡に指定されました。 さらに2013年6月22日には関連する文化財群とともに、富士山信仰の対象と芸術の源泉の名で、日本の文化遺産としては13件目の、世界文化遺産に登録されました。 日本百名山とは、深田久弥氏の最も著名な山岳随筆で、1964年に新潮社から出版され、第16回読売文学賞を受賞した作品です。 また、ふるさと百名山と言えば、集英社分冊百科シリーズに登場するタイトルでもあります。 本書では、著者の選ぶ日本中にあるご当地富士山の数々について、その魅力や登山ルートなどが写真を交えて紹介されています。駿河富士(カラー)おらが自慢の富士山だ!(カラー)北海道 利尻山/羅臼岳/斜里岳/北見富士/美瑛富士/阿寒富士/羊蹄山/駒ヶ岳東北 岩木山 青森/茂谷山 秋田/鳥海山 秋田・山形/岩手山 岩手/室根山 岩手/六角牛山 岩手/大土ケ森 宮城/吾妻小富士 福島/磐梯山 福島/片曽根山 福島関東 生瀬富士 茨城/ 奥久慈男体山 茨城/赤沢富士 茨城/男体山 栃木/芳賀富士 栃木/谷川岳 群馬・新潟/榛名山 群馬/妙義山 群馬/四ツ又山・日暮山 群馬/弟富士山 埼玉/鹿野岡山 干葉/八丈富士 東京/三浦富士 神奈川中部・北陸 弥彦山 新潟/妙高山 新潟/高妻山 長野・新潟/黒姫山 長野/高社山 長野/有明山 長野/虚空蔵山 長野/蓼科山 長野/戸倉山 長野/御嶽山 岐阜・長野/大室山 静岡/一岩山 静岡/村積山 愛知/尾張富士 愛知/白山 石川・岐阜・福井/中根山 岐阜/船山 岐阜/蒲田富士 岐阜/袴腰山 富山/高爪山 石川/富士写ヶ岳 石川/青葉山 福井・京都/荒島岳 福井/ 三里山 福井/野坂岳 福井/日野山 福井近畿 三上山 滋賀/建部山 京都/弥仙山 京都/外鎌山 奈良/額井岳 奈良/尼ケ岳 三重/倶留尊山 三重・奈良/堀坂山 三重/龍門山 和歌山/真妻山 和歌山/小富士山 大阪/高城山 兵庫/笠形山 兵庫/先山 兵庫/高御位山 兵庫中国・四国 日名倉山 岡山・兵庫/常山 岡山/城山 岡山/白滝山 広島/伯耆大山 鳥取/三瓶山 島根/十種ヶ峰 山口・島根/嵩山 山口/飯野山 香川/高鉢山 香川/高越山 徳島/高ノ森 高知/介良山 高知/伊予富士 愛媛・高知/伊予小富士 愛媛/赤星山 愛媛九州・沖縄 可也山 福岡/貫山 福岡/唐泉山 佐賀/鬼岳 長崎/矢筈岳 大分/由布岳 大分/涌(=湧)蓋山 大分・熊本/甲佐岳 熊本/夷守岳 宮崎/飯盛山 鹿児島/開聞岳 鹿児島/本部富士 沖縄こちらも見逃せない 百富士候補 龍ヶ岳 熊本/屋山 大分/鹿児島5富士富士352リスト

2013.09.17

コメント(0)

-

ヨーロッパ 本と書店の物語(感想)

6世紀初めに、羊皮紙を使用して現在の本の概念となったものが出現しました。 作ったのは、ベネディクトゥスがイタリアに設けた修道院の修道士たちでした。 その後、羊皮紙よりも軽くて扱いやすい紙が発明され、さらに印刷術が発明されてから、本の普及が飛躍的に高まりました。 15世紀半ばにドイツのヨハネス・グーテンベルクが金属による可動性の活字を使い、ブドウ絞り機を利用した印刷機を操作して印刷術を興してから、本は全く面目を改めることになりました。 ”ヨーロッパ 本と書店の物語”(2004年7月 平凡社刊 小田 光雄)を読みました。 ヨーロッパ近代の本と書店との関係と、文化や社会との関係を描き出しています。 小田光雄さんは、1951年静岡県生まれ、早稲田大学卒業、最初、書店に勤務し、ロードサイドビジネス、土地活用業務などの仕事に携わった後、人文書専門の出版社・パピルスを友人と二人で始めました。 傍ら、戦後社会や郊外、出版文化、流通に関する研究を続け、1990年代後半から出版不況に警鐘を鳴らしていました。 本書には、ドン・キホーテの妄想を可能にした行商本屋から、ユリシーズの神話を立ち上げたパリの小さな書店まで、華やかさと世知辛さと闇に満ちたヨーロッパ版・書物の近代史が描かれています。 1500年代以降、近世・近代ヨーロッパでは、本は、印刷され出版されて読者に買われていく形態が徐々に定着しました。 読者との間を取り持ったのは、行商本屋、貸本屋、古本屋、キオスク書店などでした。 当初、本は、行商本屋が各地を回って売り歩き、行商本屋はドン・キホーテの妄想を可能にしました。 その後貸本屋が普及して、本の読者を大きく伸ばすこととなりました。 貸本屋でもっともよく知られていたのは、ミューディという貸本屋でした。 ミューディは書籍流通の権力を握っていて、巻数を多くするため三巻本という形式を取っていました。 しかし、19世紀後半になってイエロー・バックや鉄道文庫が出現し、持ち運びが不便で乗客や旅行客に合わない三巻本は衰退し、それを受けて貸本屋は没落していきました。 その後、1774年にゲーテが25歳で”若きヴェルテルの悩み”を自費出版して、一躍時代のスターとなりました。 大勢の若者が、成功を夢見て、自分の作品を発行し販売してくれる出版社や書店を探して走り回りました。 当時は、書き手にとっては我が身を文学の神に捧げて書いた珠玉の作品でも、出版社や書店にとってはあくまで投機の対象となる商品に過ぎませんでした。 このような中で、ウォルター・スコットは出版社の負債まで背負い込み、返済のための休みない執筆による過労で死んだそうです。 処女出版の詩も歴史小説も売れず、バルザックは盗作や剽窃で三文小説を書きなぐり、あげくのはて出版業界に翻弄され3度も倒産しました。 そして、20世紀になってようやく、作品と商品を両立させ時代の精神と共にある出版社や書店が現れました。 パリの女性モニエは1915年に、新しい時代の精神に目を向けて、本の友書店という書店と貸本屋を兼ねた店を開店しました。 店は作家や未来の書き手を惹きつけ、フランス文学を担うサロンとなり、ジッドやボーヴォワールなどが常連となりました。 その近くに、アメリカ人女性ビーチのシェイクスピア・アンド・カンパニイ書店が出来て、ヘミングウェイやフィッツジェラルドが入りびたったそうです。 ビーチはジョイスの”ユリシーズ”の刊行に、ほとんど無償で尽力しました。 モニエもビーチも経済的には恵まれませんでしたが、多くの作家を育てました。 そして、20世紀後半になってパーパーバックが出現して、これまでになかった書物の大量生産・大量消費が普及していきました。 ペーパーバックの出現は、流通や販売も変化させ、本は、書店のみならず、新聞スタンド、ドラッグストア、スーパーマーケットまで進出しました。 これによって、新たな出版の投機と本の消耗品化が始まりました。 しかし、出版は過去も現在も、少部数の書物と少数の読者の出会いから始まり、絶えずその事実を根底に横たえながら、出版業界もまた成長してきました。1書物と書店の出現 活字中毒者の誕生/書籍商と印刷業者/書物流津のインフラ2行商本屋の巡回 行商人と「青本」/イギリスの「チャップ・ブック」/民衆本とプロパガンダ3ゲーテとイタリアの書店 ファウスト博士の伝説/デビューは自費出版/『ヴェルテル』とスターの誕生/『イタリア紀行』で描かれた書店4貸本屋の登場 買うよりも借りて読む/古書店兼業から始まる/ミューディ書店と三巻本/フランスの貸本屋/貸本屋と『ボヴァリー夫人』5バルザック『幻滅』の書籍商 小説の時代/職業作家の成立/バルザック、三回破産する/失望と再生/『幻滅』にみる当時の出版システム/夢想と現実/出版業界人たち/出版業界の皇帝/軽業としての新聞書評/金なのだ!/「文学の神話」へ6古本屋の位置 古書業界の誕生/セーヌ河岸の古本屋/黄金時代とその終焉7三文文士の肖像 ある愛書家の嘆き/リアードンの貧窮と死/自殺した文士ビッフェン/ユールの見果てぬ夢/新しい出版者ジャスパー/「小説なんてみんな同じ」8キオスク書店の開店 鉄道旅行と書物/本の流通革命/ゾラと大衆社会9ドイツの出版社と書店 ドイツの出版理念/書店員ヘッセ/亡命する出版社/出版の神話10オデオン通りの「本の友」書店 精神の王国/文学のトポスへ/「文学の修道尼」11シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店 パリのアメリカ人女性/開店/アメリカ人作家たち/ジョイスのパリ移住/『ユリシーズ』のセンセーション/小出版社とリトルマガジン/ジョイス、金の亡者になる/黄金時代の終わり12ディドロを再考する 書物としての『百科全書』/ディドロの苦い認識/ペーパーバック革命/書店とは何か

2013.09.10

コメント(0)

-

古寺巡礼京都1 東寺(感想)

東寺は京都市南区九条町にある仏教寺院で、教王護国寺と呼ばれ、山号は八幡山、本尊は薬師如来、真言宗の根本道場であり、東寺真言宗の総本山です。 ”古寺巡礼京都1 東寺”(2006年10月 淡交社刊 梅原 猛/砂原秀遍著)を読みました。 東寺の宝物、建築などの文化財をカラー写真で紹介しています。 砂原秀遍さんは、1925年島根県生まれ、1947年国分寺住職、1957年東寺入寺、2004年11月18日長者就任、東寺第256世長者、東寺真言宗第2世管長です。 梅原猛さんは、1925年宮城県生まれ、1945年4月京都帝国大学文学部哲学科に入学するも、直後に徴兵され、9月復学し、1948年卒業、大学院では山内得立、田中美知太郎に師事しました。 1999年、文化勲章受章、立命館大学教授、京都市立芸術大学学長、国際日本文化研究センター初代所長などを経て、現在、同センター顧問で、日本ペンクラブ会長も務めました。 桓武天皇は、奈良の都に代わる新しい都を山城の地に設け、都の正門というべき羅城門を挟んで東と西に巨大な国家鎮護の寺院を建てようと建立されました。 そして、桓武天皇の皇子である嵯峨天皇の御代に、日本真言密教の祖師空海に下賜されました。 それによって東寺は、それ以前に空海に与えられていた高野山金剛峯寺とともに真言宗の本山となりました。 すでに顕教の寺院として設計計画が出来ていた東寺を、空海はすっかり真言密教の寺に変えました。 空海は既成仏教を敵とせず、既成仏教の体内に入り、その既成仏教をいつのまにか自己の仏教に変えてしまいました。 空海は真言密教の本拠地を三つ持ちました。 一つは、都からはるか離れた紀州の山の中にある高野山です。 都から遠く離れた人気のない高野山だけが本山であったならば、真言密教の発展はおぼつきません。 二つは、東寺を賜わることを嵯峨天皇に願い下賜されたことです。 そして、最後は、宮中に真言院を設けることを許されたことです。 この三つの寺院によって、真言密教の千年にわたる発展の基礎を空海一代で築きました。 神仏習合思想は日本の山岳信仰を仏教と結びつけようとした役行者に始まりますが、思想の流れを決定的にしたのが空海の真言密教です。 東寺の建造において空海がもっとも力を注いだのは、講堂だと思われます。 金堂はすでに薬師如来を本尊として完成していました。 空海の言言密教の大きな功績は、神仏習合思想を完成させたことです。 中世以降はお大師様の寺として庶民の信仰を集めるようになり、今日も京都の代表的な名所として存続しています。 そして、1934年に国の史跡に指定され、1994年に古都京都の文化財として世界遺産に登録されました。 本書は、各寺院の管長・住職が混迷する現代へのメッセージを発信し、作家、評論家らが古寺を訪ね、その魅力をエッセイで紹介しています。巻頭エッセイ 立体曼荼羅の寺;口絵カラー;現代へのメッセージ「お大師さんのみこころ」で生かされる日々; 京都の歴史の生き証人ー東寺; 明暗をわけた東寺と西寺; 東寺文学散歩; 観智院と宮本武蔵; 東寺の「にわ」; 東寺の教学と文化財

2013.09.03

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 生活の木のベルガモットの香りが大好…

- (2025-11-17 01:09:43)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 限定イヤープレート付🎄Disney SWEET…

- (2025-11-17 06:41:29)

-

-

-

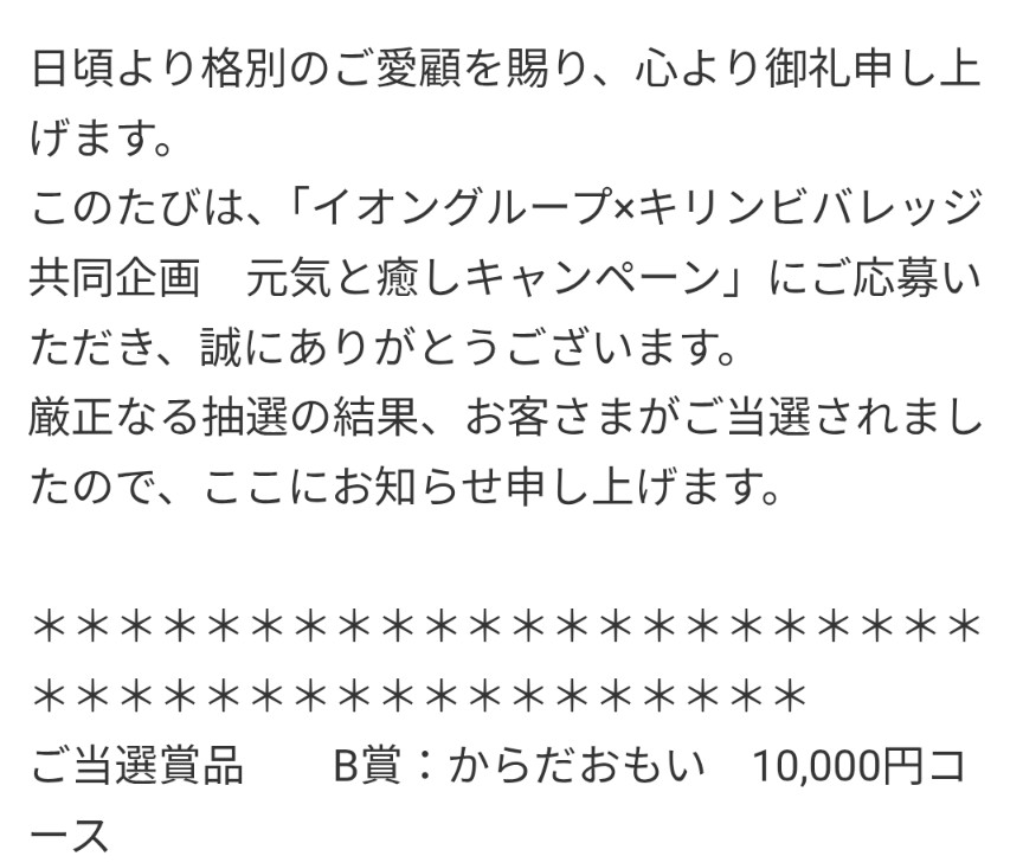

- 懸賞フリーク♪

- からだおもいデジタルカタログギフト

- (2025-11-16 00:56:51)

-