2018年08月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

紅梅 -2-

こんなふうに、按察使大納言が三人の姫君を大切にご養育していらっしゃるとの評判が立ちますと、大姫君から中姫君と次々に求婚なさる人が多く、内裏や春宮からも御所望の気配があるのですが、内裏には明石中宮がおわしますので、とても並び立つことはできません。とはいえ中宮に気圧され卑下していては宮仕えの甲斐もありません。春宮には右大臣殿の女御が並ぶもののないご威勢でいらっしゃいますので競うのは難しいとはいえ、卑下してばかりはいられません。按察使大納言は、「自慢の娘を宮仕えに出さないのは、何の本望があろうか」とお思いたちになり、大姫君を春宮にお上げになります。御年は十七・八ほどで、可愛らしくつやつやと匂いたつような感じの姫君でいらっしゃいます。中姫君も、上品で優雅で落ち着いたところは大姫君にまさってお綺麗でいらっしゃいますので、臣下と結婚させるのはもったいなく、『兵部卿の宮の思し召しがあれば』などとお思いでいらっしゃいます。兵部卿の宮は、按察使大納言の若君を内裏などでお見つけになりますと、お呼び寄せになって、御遊び相手にしていらっしゃいます。若君は才気があって、将来が期待されそうな顔つきをしています。「そなたと会っているだけでは不満だと、父の大納言に申せよ」など、宮が仰せになりますので、若君はその通りを父・大納言に申し上げます。大納言はにっこりなすって『願ってもないこと』と思っていらっしゃいます。「人に引け目を感じる宮仕えよりは、この宮さまにこそ見目麗しい我が娘を差し上げたいと思います。心ゆくまで宮さまを大切にお世話申したなら、わが命も延びるような気がしますよ」と北の方の真木柱にお話になりながら、先ずは大姫君を春宮にたてまつる準備を急ぎ給いて、『故・父大臣の女御が、斎宮の女御に圧されて中宮にはなれず、それを無念にお思いになったまま亡くなられたが、その慰めとしても、私の代には春日明神のご託宣が実現してほしいものだ』と、心のうちで祈りながら春宮に差し出されます。大姫君はたいそうご寵愛を受けていらっしゃると女房たちが噂しています。北の方・真木柱が、「内裏でのお付き合いには馴れていらっしゃらないでしょうから、頼りがいのあるおん後見なしではいかがなものでしょう」とて、大姫君に付き添って参内なさいまして、ほんに限りなく大切にお世話申していらっしゃいます。

August 31, 2018

-

紅梅 -1-

そのころ、按察使大納言と申し上げるおん方は、故・致仕の大臣の二郎君、つまり亡くなられた衛門督の弟君でいらっしゃいます。幼いころから利発で明るい性格でいらっしゃいましたが、順調にご昇進なさる理想的な御出世のなさりようで、帝からのご信任もこの上なく厚いのでした。北の方は御二方おいででしたが、もとの北の方は亡くなられまして、今おいでになりますのは髭黒の太政大臣のおん娘で、真木の柱から離れ難いとお歌を詠んだ真木柱の君でいらっしゃいます。この君を、外祖父でいらっしゃる式部卿宮の御一存で、故・蛍兵部卿宮に嫁がせなさったのですが、宮がお亡くなりあそばしてからは、按察使大納言が忍んでお通いになり、年月が経ちますと公然としたご夫婦におなりなさいました。御子は、故・北の方の御腹に姫君がお二方いらっしゃるだけでしたので、男御子がいないのは物足りなくお感じになり神・仏に祈願なさいますと、真木柱の御方に男君が一人お生まれになりました。故・蛍兵部卿の宮との間にはすでに女君が御一方おいでになりまして、按察使大納言は実子も継子も分け隔てなさらず、同じように可愛がっておいででしたが、それぞれにお仕えする女房たちには意地悪な気持ちや捻くれた邪推も生じることがありました。されど、北の方・真木柱の君はたいそう明るく、今風な人ですので、何事も穏便に取り計らい、たとえご自分にとって迷惑なことでも上手に受け流し、思いなおしていらっしゃいますので、世間での評判も悪くはないのでした。この三人の姫君たちは同じような年齢で、次々にお年頃になられますので、おん裳を着せたてまつります。そして寝殿を七間四面に広く大きく造築なすって、南面に大納言の大姫君、西に中姫君、東に宮の姫君を住まわせていらっしゃいます。宮の姫君にとって父宮が亡くなられたのはお気の毒なことですが、父・蛍兵部卿の宮や母方の式部卿の宮から譲り受けたおん宝物が多くありますので、内々の儀式や日常の生活では奥ゆかしく上品に好ましく暮らしていらっしゃいます。

August 19, 2018

-

光源氏@幻の巻

この巻は最愛の紫の上を失った光源氏51歳の一年である。紫の上が『つひに いかにおぼし騒がん(私が実際死んだなら、どんなに嘆き悲しむことか)』と危惧した通り、悲嘆のあまりすっかり涙もろくなり、何を見ても、何をしても心が満たされず、呆けたような日常を送る可哀そうな光源氏が描かれる。 瀬戸内寂聴氏は「ぐずぐずして出家しない源氏はだらしない」とおっしゃるが、私は可哀そうだなと思った。また、出家すると男女のことができなくなるからとも書いていられるが、それがほのめかされているのは中将の君だけで、とくに執着しているようには読めなかった。たまに女三宮を訪れると、読経していた彼女に冷たくあしらわれてしまう。この時源氏は「かくあまへ給へる女の御心ざしにだにをくれぬること、とくちをしうおぼさる」。この「かくあまへ給へる女(人に依存して生きているくせに)」という表現はちょっと癪に触るけれども、「好いご身分」と思えなくもない。女三宮に袖にされて、今度は長らく無沙汰していた明石の上のお部屋にやってくる。明石の上は出家を願う源氏に、出家よりも一門の安泰を見届けてほしいと実利的で現実的なことを言い、源氏に「大人びてきこえたる気色、いとめやすし(頼もしい)」と思わせる。二人は夜が更けるまで語り合うのだが、源氏はリアリストの明石の所に泊まることをしない。誰に会ってもどこへ行っても『私がこんな気持ちの時、上はこうは言わなかった』と紫の上と比べてしまうので、喪失感を埋めることができないのだ。母・桐壺の更衣に似ている藤壺の宮、宮の姪でこれまたよく似ている紫の上、と形代ばかりを求めてきた源氏だったが、紫の上というかけがえのない人を失って、初めて人を愛することの本質を(読者もともに)実感することになる。霜月には夕霧が、童殿上する息子たちを連れて挨拶にやってくる。源氏にとっては孫たちなのだが、紫の上の血を引く者は一人もいない。宮人は 豊の明といそぐけふ 日影もしらで 暮しつるかな物思ふと 過ぐる月日も知らぬまに 年も我が世も けふや尽きぬるこれらのお歌にも、日常からの疎外感と虚無感が感じられて、哀しい巻だと思った。

August 16, 2018

-

匂宮 -10-

賭弓は、例年のように左方が圧倒的に勝ちましたので、早く終わりました。右大将が兵部卿の宮、常陸宮、明石の后腹の五宮を御自分の御車にお誘い申し上げて、内裏を退出なさいます。薫中将は負け方でしたので、例に従って挨拶せずに退出なさいますのを、右大将が、「親王たちがおいでになりますよ。お供なさいませんか」とお引き留めになり、ご子息の衛門督、権中納言、右大弁やほかの上達部をあまた誘い合い、あれこれの御車に乗り合って六条院においでになります。道の途中春の雪がちらほら降り、風情ある黄昏時なのです。御車の中では笛の音をおもしろいふうに吹き立てて、六条院にお入りになります。笛といい雪といい、ほんに六条院の他に仏の御国のような風情のある所があろうか、と見えるのでした。寝殿の南の廂の間に、通例により南向きに中、少将がお着きになり、向いの北向きには親王たち、上達部の御座があります。酒宴が始まりまして、おもしろくなって参りますと、求子を舞ってお袖が翻るたびにその風で御前に近い梅の、咲きほころんだ匂いがさっとあたりに広がりますので、例の、中将のおん薫りがたいそう引きたてられて、言いようもなく優雅ですので、物陰から覗く女房たちも、「『春の夜の闇はあやなし』ではっきりしないけれど」「ほんに『香にこそ似たるものなかりけれ』ですわ」と、薫中将をお褒め申し上げるのでした。右大将も見惚れていらっしゃいましたが、立ち居振る舞いがいつもより他人行儀ですので、「中将もお謡いなさいまし。今宵はひどくすましているではありませんか」と仰せになります。中将は不愛想でない程度に、「神のます」などお謡いになります。

August 7, 2018

-

匂宮 -9-

中将は、『母宮がご存命のうちは、朝夕お側を離れることなくお目にかかり、お仕え申し上げることをせめてもの親孝行にしよう』とお思いになります。右大臣は、あまたおいでになるおん娘たちの中で、兵部卿の宮と中将に一人ずつ縁付かせたいたいものとお思いなのですが、よう御申し出でにはなりません。お心内ではさすがに近い関係でいらして面白味がないとはお思いになるものの、この君たちの他に相応しい相手がおいでにならず、思い悩んでいらっしゃいます。北の方腹にお生まれになった高貴なご身分の姫君よりも、典侍腹の六の姫君がたいそうかわいらしく、気立ても申し分なくお育ちになりましたのに、母君のご身分が低いために世間では軽く扱われていますのを心苦しく思っていらっしゃいまして、ちょうど一条の宮がご養育なさるお子をお持ちでないのを物寂しくしていらっしゃいますところに、この六の姫君をお預けになりました。『ふとした折に、さりげなく匂宮や中将に見せたならば、必ずやお心が惹かれ給うに違いない。見る目のあるお人ならきっとお気に召すであろう』などお思いになって、箱入り娘のようにはお扱いにならず、当世風に華やかでおしゃれな暮らしをおさせになって、男の心を引き付けるような工夫をしていらっしゃいます。正月十八日には、賭弓の還饗の準備を六条院で、心を込めてなさいます。親王をもお迎え申そうとの心遣いをしていらっしゃいます。その日は元服をすませた今上の親王方が、みな参上なさいます。明石中宮腹の宮様方はどなたも気品がおありで優雅におわします。中でも兵部卿の宮は、特に気高く優美でいらっしゃいます。また、常陸宮と申し上げる四宮は、更衣腹と拝見するからでしょうか、ひどく見劣りし給うのでした。

August 6, 2018

-

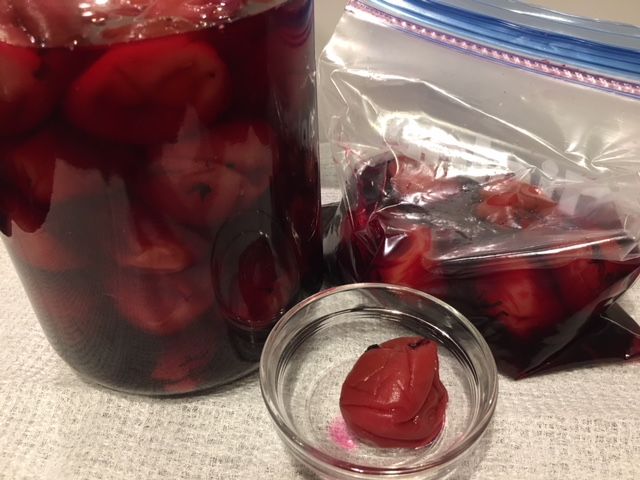

梅干し -3-

今年の梅干しができあがった。果皮が固いので中まで色が浸透するのに時間がかかったが、きれいに染まって可愛らしくなった。↓新ショウガも「あえか」という言葉が浮かぶような淡いピンク色に染まった。↓は「やさしいお酢」で漬けたのだが、甘味のある「カンタン酢」のほうが合うような気がする。

August 4, 2018

-

匂宮 -8-

匂宮が、ますますご執心になる冷泉院の姫宮のおん辺りを見るにつけ、同じ院の内に暮しておいでの薫中将は、事に触れて姫宮のご様子を聞き、おん気配を拝見するにつけても、宮が夢中になるだけあって、なるほど並々ならず奥ゆかしく、立ち居振る舞いも限りなく優雅でいらっしゃると思いますので、『妻に迎えるなら、まさにこのような女君と結ばれてこそ心が満たされるであろうな』と思っておいでです。冷泉院は、たいていのことでは隔てをお置きにならないものの、この姫宮へはひどく遠ざけるような習慣をお付けになります。それはお道理ですし中将も面倒にお思いですので、『万が一、大それた恋心でも起こるものならば、どちらにとってもよろしくない結果になろう』と悟っていらして、馴れ馴れしくお近づきになることもありませんでした。それでも、世間からちやほやされるように生まれついたご器量ですので、ほんの少し仮初のお言葉をおかけになる女房たちも、聞き流すことなく、すぐに靡いてくるというふうで、しぜんに気まぐれの通いどころも多くなります。しかし特に大切にお扱いにはならず、上手に人目を紛らわせ、しかも薄情ではない程度のご態度でいらっしゃいますので、中将に気がある女には反って恋心が掻き立てられまして、三条のお邸にはそういった女房たちがたくさん集まるのでした。中将の素っ気ない態度にあうのは辛いのですけれども、思い悩んだ末に『まったく縁が切れてしまうよりは』と、儚い契に頼みをかけている身分の低からぬ女房たちも少なからずいるのでした。冷淡とはいえ、さすがにたいそう人懐こく、魅力のあるお人柄でいらっしゃいますので、女房たちはみな自分で自分の心を騙すようにして、大目に見ているのでした。

August 4, 2018

全7件 (7件中 1-7件目)

1