2018年07月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

匂宮 -7-

源の中将は、兵部卿の宮といつもご一緒で、管弦のお遊びなどでも競って楽の音を吹き立てていらして、若い者同士で互いに好い競争相手とお思いになる間柄でいらっしゃいます。それを世の人は、「匂う兵部卿、薫る中将」と囃し立てまして、年ごろの姫君をお持ちになる高貴なご身分の方々は、婿にしようと胸をときめかせて申し入れなどなさいますので、兵部卿の宮は興味が引かれるようなあたりに言い寄りなされて、あちらこちらの姫君のお人柄やご器量を探っていらっしゃいます。されどお心に叶うような姫君はありませんでした。ただ、『冷泉院の女一宮こそ、お迎えしたいものだ。きっと素敵なお方に違いない』と思っていらっしゃいます。母女御のご身分はたいそう重々しく奥ゆかしいお人柄でいらっしゃいますので、姫君も劣らず優れていらっしゃるに違いないとの噂も聞こえて参ります。その上お側にお仕え申している女房たちが、事に触れて姫宮のご様子をくわしくお話し申しますので、いっそう恋い焦がれていらっしゃるのでございましょう。一方中将は、世の中をつまらないものと深く悟り澄ましたお心でいらっしゃいますので、『なまなか女に執着すると、俗世から離れ難くなるに違いない。煩わしく面倒な思いをするあたりに係わるのは控えよう』と、恋愛のことは思い捨てていらっしゃいます。それもさしあたり心惹かれるような姫君がいない間だけの思慮深さというものでございましょう。まして中将にとって世間の人が許しそうもない恋など、思い寄るべくもありません。十九歳になり給うた年に、中将のままで三位の宰相におなりです。冷泉の帝や中宮からのご寵愛が深くていらっしゃいますので、臣下としては誰憚ることもなくご立派で、ご声望のあるお方ですのに、お心内では我が身について思い知るところがあり、何となく気分が沈みがちで、若さに任せた軽率な好き事は好まず、何事につけても落ち着き払いながら老成したご性質と、人にも知られていらっしゃいます。

July 31, 2018

-

匂宮 -6-

中将のお身体から発せられる香りの香ばしさは、この世のものとは思えないほどです。不思議なことに中将がおいでになる辺りから遠く離れた所でもほのかに香り、百歩香といいますけれども、ほんにそれ以上のところでも薫るような心地がいたします。源氏の院の御子と申し上げるおん方々は誰もがよく目立ちますし、それぞれに「我こそは」とお洒落をなさいますのに、中将は不都合なまでの強い香りのせいで、人目を忍んで近寄る物陰も隠れようがありませんので、それをうるさがってめったに香をたきしめなさらないのですが、たくさんの香木を納めたおん唐櫃に埋もれている香どもも、中将の君の香が加わりますと得も言われぬ匂いとなり、御前の花の木も、ちょっとお袖が触れた梅の香は春雨の雫に濡れながらでも身にしみ込ませる人が多くあり、秋の野に咲く藤袴の側を通りますと、もとの香りは薄れて中将の親しみ深い追い風が香り立ち、それを手折りますと花の香はいっそう際立つのでした。こんなふうに人が不思議に思うほどお身体に香りがしみ込んでいらっしゃいますので、兵部卿の宮は負けまいと競っていらして、あらゆる優れた香をお焚き染めになり、薫物の調合を朝夕の仕事にまでなさって、何とか御召し物に香を移したいと思っていらっしゃいます。お庭の前栽でも、春は梅の花の園を眺め給い、秋は世の人が色を愛でる女郎花や、牡鹿が妻にするという萩の露には少しもお心をお移しにならず、髪に挿すと老いを忘れるという菊や枯れてゆく藤袴、見栄えのしない吾木香などを、霜枯れするころまでその香に執着なさるなど、殊更らしい様子で香を愛でることを好んでいらっしゃいます。このような有様ですので、世間の人は兵部卿の宮を『柔和すぎて、趣味に溺れるご性分でいらっしゃる』と噂するのでした。しかし昔の源氏の君はこの宮のように、一つ事に執着なさるということはありませんでした。

July 30, 2018

-

匂宮 -5-

内裏におかれましても今上の妹宮でいらっしゃいますし、朱雀院からも頼まれておいででしたので、お心寄せが深く、中将をたいそう可愛い者に思召され、明石中宮もまた、もとより父君が同じでいらっしゃる上に、六条院で皇子たちとご一緒にお育ちになりましたので、今も同じお扱いをなすっておいでです。院が生前、「一番末にお生まれになって、この子が成人なさるまで見届けられないことがお可哀そうだ」と仰せでいらしたことをお思い出しになりますので、大切にしていらっしゃいます。右大臣も我が御子の君達よりも中将をあれこれ大切になさってお世話申していらっしゃいます。昔、光君と申し上げた御方は桐壺帝からのまたとないご寵愛を受けていらっしゃいましたが、嫉妬なさる方があまたいらした上に、母方にはしっかりしたおん後見もありませんでしたので、ご思慮が深く世の中に対しては穏やかにお振舞いになって、並びないご威光も目立たぬように控えめに身を処し給いて、ついには世の騒動にもなりかねなかったことさえ、穏便にお済ませになりました。後世のためのお勤めも時期を過ることなく、何事につけさりげなくなさいましたのは、いかにも悠長で鷹揚なご一生でいらっしゃいました。しかし中将の君は、まだ年端もゆかぬ早い時期に世間からの声望がありすぎ、気位もこの上なく高くていらっしゃるのでした。ほんに前世からの因縁があって、人間界に生まれるなずではないのに、この世に生まれ給うた人のように見えるのでした。顔かたちもどこといって優れたところがあって、ああうつくしいと見えるところはないのですが、若々しく、こちらが恥ずかしくなるほど優美で、しかも心の深みが計り知れぬという感じが他の人と違っているのでした。

July 29, 2018

-

匂宮 -4-

中将の君の母宮は、今はひたすら静かに仏道修行に励んでいらして、月ごとの御念仏や年に二度の御八講、折々の尊いご供養だけをなすっておいでですので所在なく、この君が三条のお邸にお出入りなさいますのを、親に会うようにひどく頼りにしていらっしゃいますので、中将の君はたいそう申し訳なく、お可哀そうにお思いになります。と申しますのも、冷泉院や今上からいつもお召しがあり、春宮や弟宮たちも親しいお遊び相手として常にお誘いになりますので、お帰りになる暇がなく心苦しく、この身が二つあったならとお思いになるからでした。幼いころにそれとなくお耳にした出生のことが、折につけ不審に思い気にかかっていたのですが、真相を問うべき人もありません。母宮にそんなお心内を知られ給うのは憚られることですから、いつまでも気になりながら、「一体どういうことなのか。私はどのような因縁でこのように不安な思いを抱いて生きる身になったのであろう。善巧太子がわが身に問うたような悟りを得たいものだ」と、独り言ちていらっしゃるのでした。「おぼつかな 誰に問はましいかにして はじめもはても 知らぬ我が身ぞ(一体誰に尋ねたらいいものか。なぜに私は、生まれも行く末も知らぬ身なのであろうか、と)」でも、応えてくれる人はありません。何かにつけてわが身に病気があるような気がして、ただならず物嘆かしいことばかり思い巡らせながら、『母宮もまだお若い盛りでいらっしゃるのに、どれほどの御道心なのか、尼に姿を変えられて、急に仏の道にお入りなされたとは。ここに至るまでにきっと何か辛い思いがおありだったに違いない。世の人もその秘密を知らないはずはなかろう。しかし隠しておくべき事情があって、真相を教えてくれる人がいないのであろう。母宮は明け暮れ仏道修行に励んでいらっしゃるようだけれど、おっとりとして頼りない女の悟りの程度では、煩悩を絶って極楽浄土に往生なさることは難しかろう。女人には五つの障りがあるというが、それも気にかかる。私は母宮の御道心をお助けして、同じことならせめて後世をだけでも安心させてあげたいものだ。亡くなられたお方にしても、辛い思いに心が塞いだまま逝かれたのではなかろうか』などと想像しますと、今すぐにでも来世に行って会いたいというお気持ちになりますので、ご元服は気が進まないのですが、辞退もしきれないのでした。その後は自然に世間から大切にされましても、またまばゆいほど華やかな栄耀栄華も、みな虚しいものとしてお気に召さず、憂いに沈んでいらっしゃるのでした。

July 25, 2018

-

梅干し -2-

晴れ間を選んで何回か干したので、結構色づいた。↓は初めの1キロ。↓は二度目に買って漬けたもの。実は最初に漬けた梅をご飯に入れて炊いたところとてもおいしく、夏にはぴったりの酸味だったので、もう1キロ大急ぎで買って漬けたのだ。昔は道具にも凝っていたが、今は平ざるは置き場がないし、甕は重くて容易に持ち運べない。紫蘇を揉むのにはすり鉢を使うが、プラスチックのおろし金でやさしく揉んでもちゃんと赤梅酢ができる。赤紫蘇も一束あれば十分だし、普段使いの道具でも簡単につくれる。ただ、今回は有名な南高梅だったのに果皮が案外固くてちょっとがっかり。そういえば昔は青果店で買った青森の梅を使っていたっけ。おじさんの言う通り、青森の梅は果皮が柔らかい。来年は青森の梅を漬けることにしよう。

July 24, 2018

-

匂宮 -3-

二条院として立派に造られた御殿も、六条院の春の御殿として世に評判を博した玉の台も、今ではただ明石の上お一方の御子孫のためのお邸になってしまいました。明石の御方は、多くの宮たちの御後見をしながら、お邸の管理をしていらっしゃいます。右大臣殿は、明石の上や明石中宮、養母でいらっしゃる花散里のお世話も、亡き院のご意向通り変わることなく、いずれの御方にも公平にお世話申し上げるにつけても、『もしも対の上が今ここに生きておいでだったなら、私はどんなに心を尽くしてお世話申したことか。しかしついに我が志のほどを見ていただく機会はなかった』と口惜しく、飽かず悲しくお思いでいらっしゃいます。世間では亡き院を恋い慕わぬ人がなく、世の中は火が消えたようで、何をしても張り合いがないと嘆くばかりでした。まして二条院や六条院に仕える人々、おん方々、宮たちなどは申すまでもありません。亡き院のおん事はもちろん、生前の紫の上の思い出をお心に秘めつつ、何事につけてもお思い出しになります。古歌にあるように、春の桜はすぐに散るからこそ価値があるのかもしれません。ところで二品に叙せられた女三宮の若君は、源氏の院がご依頼なされた通りに、冷泉院の帝が特に大切にしていらっしゃいましたが、秋のお好きな后の宮に御子がおいでになりませんことを心細くお思いでいらっしゃいましたので、御後見をお喜びになり、この君を心からお頼り申し上げていらっしゃいます。御元服の儀式なども冷泉院でおさせになります。若君は14歳の二月に侍従におなりでしたが、秋には右近の中将になり、恩賜の位まで加わりまして、何が気がかりなのでしょうか、急いで昇進させておあげになります。冷泉院は御殿に近い対を中将のお部屋になさり、調度品などを院ご自身でお選びになって、若い女房や童、下仕えまで優れた者たちを選りととのえ、姫宮をお世話なさるよりもまばゆくととのえさせていらっしゃいます。帝ご自身や后の宮にお仕え申す女房の中で、容貌がきれいで上品で感じの良い者はみなそちらにお渡しになって、中将が冷泉院での生活を気に入るように、住みやすくなるようにとばかりお考えあそばして、特別にお心を込めてお世話していらっしゃいます。そのお扱いは、故・致仕の大臣の娘の女御と申し上げる御方腹にたったお一方いらした女宮を、限りなく大切にお世話あそばしたご様子に劣らないほどでした。それは后の宮へのご寵愛が、年月が経つにつれて深くおなりなさるからでしょうか。人が「どうしてそれほどまでなさるのか」と不思議に思うほどでした。

July 22, 2018

-

匂宮 -2-

大将殿の大姫君は春宮に入内なさいました。競い合う人がいらっしゃいませんので、一身にご寵愛を受けておいでです。その次々の姫君たちも、二宮や三宮とご結婚なさるであろうと世の人も噂し合い、母宮・明石中宮も仰せになるのですが、兵部卿の宮はそのようにお思いにはならず、望んでもいない結婚には興味がないご様子でいらっしゃいます。右大臣殿も『何も皆が同じ順序に結婚をしなくともいいではないか』と、お気持ちを鎮めようとなさるのですが、一方ではまた、宮たちから姫君を所望されるようなそぶりをお示しくだされば、同意なさるような態度をおとりになって、姫君達を大切に養育していらっしゃいます。中でも籐内侍腹の六の姫君は、「我こそは」と自負していらっしゃる親王や上達部の憧れの姫君でいらっしゃいます。院がお隠れになりましてから、二条院や六条院のおん方々は、泣く泣く終の棲家となるべきお住まいにお移りになりました。花散里と申し上げたおん方は、二条院の東の院をお形見分けのお住まいとしてお受けになり、そちらにお移りになりました。入道の宮は父・朱雀院から賜った三条の宮においでになります。明石中宮は内裏にばかりおわしますので、六条院が寂しく、人少なになっていきます。右大臣は、「他人の身の上として昔の例を見聞きするにつけても、存命中に心を尽くして造設した邸が、その人の死後に名残もなく打ち捨てられる姿を見ることは、世の無常を身に染みて感じさせられるものです。されば私が世にあるかぎり、この六条院を荒らすことなく、出入りの人が絶えないようにしたいものです」と仰せになって、六条院の丑寅の町に、かの一条の宮をお移し申し上げて、三条にお住まいの北の方と夜ごとに十五日ずつ、きっちりと通い棲み分けていらっしゃるのでした。

July 20, 2018

-

匂宮 -1-

光がお隠れあそばした後には、ご容姿やご才能、御心構えなどにおいて並び立つことのできる方々はおありになりませんでした。ご退位なさった冷泉帝を御末と申し上げますのは、もとより畏れ多いこととして、今上の三宮、同じ六条院で女三宮腹にお生まれになった若君と、このお二方はそれぞれにうつくしいと世の評判をお取りでいらっしゃいます。ほんに比べることのできないほど並々ならぬご様子ではいらっしゃいますが、光る君の幼いころのように、眩いばかりのうつくしさではいらっしゃらないようでございます。お二方ともに世の常の人としてはご立派で、気品があり優雅でいらっしゃいますのは、もとよりそのようなおん血筋でいらっしゃいますので、源氏の君の御幼少時よりやや勝っておいでになるといった世間からのご信望により、この上なくご威光があるのでした。生前紫の上が特にお心を寄せ、たいせつにご養育なさいましたので、三宮は二条院においでになります。春宮は、もとより特に尊貴な御方でいらっしゃいますけれども、帝も中宮も三宮をたいそうご寵愛あそばして、内裏に住まわせたいとお考えでいらっしゃるのですが、ご本人は気楽な故郷である二条院が住みやすくお思いなのでした。御元服なすってからは、兵部卿の宮と申し上げます。やはり明石中宮腹の女一宮は六条院の南の町の東の対を、調度品やお飾り付けなど紫の上がご存命でいらしたときのまま改めずに住んでいらして、朝夕上を恋い忍んでいらっしゃいます。二宮も女一宮と同じ六条院の寝殿をお里下りのお休み所になすって、内裏では梅壺をお部屋にしていらして、昔、大将でいらした右大臣殿の中姫君を御手に入れていらっしゃいます。二宮はこの次の春宮にお立ちになりますので、世の覚えは特に重々しく、お人柄もしっかりしていらっしゃいます。右大臣殿のおん娘は六人と、たいそう大勢いらっしゃいます。

July 16, 2018

-

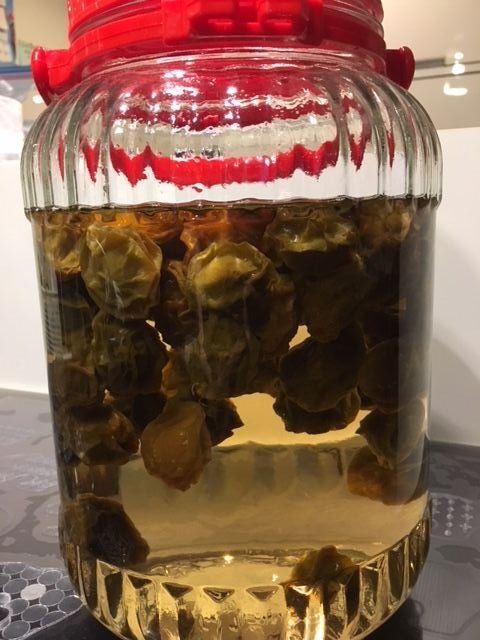

梅のシロップ

一か月ほど前に砂糖漬けした青梅のシロップが完成。はちみつに漬ける人もいるようだが、ほのかにさわやかな梅の香りが負けてしまうので、私は癖のない氷砂糖を使う。梅干しには完熟に近い実を使うが、シロップにするものはあくまで固い果実が良い。柔らかいと実が破れてシロップが濁ってしまうから。暑い時期に水で薄めて氷を加え、あるいは炭酸水で割っていただくのが美味。これは梅と氷砂糖各2キロでできたもの。取り出した梅の実をひたひたの水につけてふやかし、火にかけて煮ると梅ジャムになる……のだが、ここまでぺったんこになっちゃうとジャムは無理。

July 15, 2018

-

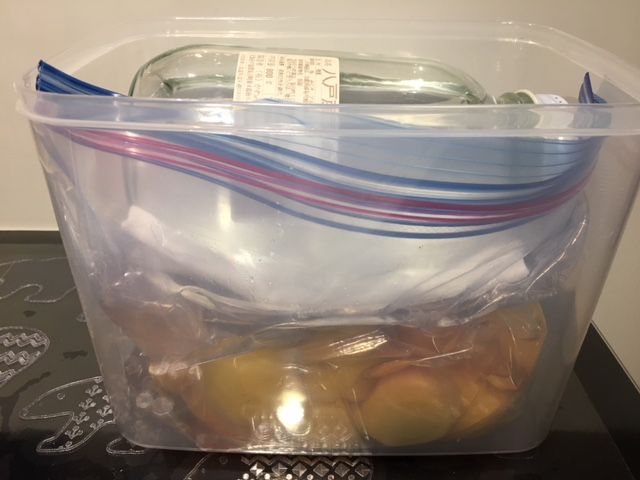

梅干し

久々に梅干しを作ることにした。まずは塩漬け。ジプロックに1キロの梅と200gの塩を加え、プラスチックパックに平らに入れ、水を入れた瓶で重しをする。塩は10%まで減塩できるが、塩味を少なくすると酸味が勝ってすっぱい。塩梅とはよく言ったものだ。で今回は20%に。ところがニ・三日で水が上がるはずなのに、なかなか上がらない、はて?あ、「焼酎」を加えて呼び水にしてたんだった。コンビニやまいばすけっとではおしゃれな香りつきのばかりでシンプルな焼酎がなく、スーパーまで出かけて小瓶を求め、50ミリほど加えたら↑写真の通り。梅がしっかり浸かるほど水が上がったら、塩でもんであくを出した赤紫蘇で赤梅酢を作る。この時がけっこう楽しい。ジプロックに入れたまま、カンカン照りの日を待つ。雨や曇天ばかりだったが、間に一日だけ干した。紫蘇はよく絞って、赤梅酢も日にさらす。梅は上下をひっくり返してあげると、赤く染まってかわいくなる。三日ほどしっかり日に当てると、何年たってもカビないし、色も味もしみ込んだおいしい梅干しが出来上がる。ちなみに夜は梅酢にもどしている。新生姜も甘酢漬けにしてみた。

July 10, 2018

-

幻 -15-

御仏名会も今年だけとお思いになるからでしょうか、常よりもことに錫杖の声々などがしみじみと御心に沁みます。導師が長寿を祈願なさいますのを、仏がどのようにお聞きになるかとお思いになりますとおかしくてたまりません。雪がひどく降りまして、本格的に積もりました。導師が退出なさいますのを御前に召して、お盃などいつもの作法よりも特になさって禄などを下されます。長い間六条院に親しくお出入りし、内裏にもお仕え申し上げて見慣れている御導師の頭が白く変わっていますのをご覧になって、哀れにお思いになります。例の宮たちや上達部などがあまたお越しになりました。わずかに咲きだし始めた梅の花が雪に引きたてられて趣ある風情ですので、管弦のお遊びなどがあってもよさそうなのですが、やはり今年いっぱいは楽の音がむせび泣きのような鳴り方になりそうで、時にふさわしい朗詠だけをおさせになります。そういえばお盃のついでに、「春までの 命も知らず雪のうちに 色づく梅を 今日かざしてむ(来年の春まで命があるものかどうか私には分からないが、雪の中で色づく梅を、せめて今日は挿頭にしましょう)」導師のおん返し、「千世の春 みるべき花といのりおきて 我が身ぞ雪と ともにふりぬる(千年後の春にもみることのできる花であるようにと、あなたさまの長寿を祈り申しておきながら、白髪頭の私は降る雪とともに年老いてしまいました)」。人々も多く詠んだようですが、書き洩らしてしまいました。その日だけ、大殿は人々にお会いになります。お姿は昔のおうつくしさの上にもさらにまた多くが添いて、ありがたくめでたくお見えになりますので、この年寄りの僧はわけもなく涙が流れて止めることができないのでした。大殿は『今年も暮れたのだな』とお思いになりますと心細いのですが若君が、「鬼やらいをするには、何で高い音を出すといいでしょう」と、走り回っていらっしゃいます。『出家すると、この可愛らしい様子も見られないのだな』と、何事につけても忍び難くお思いになります。「物思ふと 過ぐる月日も知らぬまに 年も我が世も 今日や尽きぬる(亡き御方を偲びながら、過ぎていく月日も知らずにいるうちに、今日で今年も終わりになってしまった。私の世も今日で縁が尽きてしまうのではあるまいか)」正月朔日のご準備は、「例年よりも特別に計らえ」とお命じになります。親王たちや大臣へのご祝儀、その他の人々にも、身分に応じて禄など格別に用意なさいましたとか。

July 8, 2018

-

幻 -14-

出家なさった後に見苦しいようなお文などでも『捨てるには惜しい』とお思いになったからでしょうか、多少残しておいでだったのを何かのついでにお見つけになって、破り捨てさせなさいます。かの、須磨にわび住まいしていらしたころに、あちらこちらから届いた中で、亡き御方のご筆跡のお文は特別にまとめて引き結んであるのでした。それはご自分でなさったこととはいえ、『ずいぶん昔のことになってしまったものよ』とお思いになります。二十五年も昔のお文ですのに、たった今書いたような墨の付き具合などが、まさに「千年の形見」にできるほどなのですが、出家なさればもう見ることもできなくなりますので、残して置く甲斐もないとお思いになって、気の置けないニ・三人の女房にお命じになって、御前で破り捨てさせなさいます。それほど深くもない間柄のことを書いたものであっても、すでに亡くなった人の筆跡である場合にはしみじみと心を引き付けられるものですのに、まして恋しい紫の上のお文をご覧になったせいで目の前が真っ暗になり、それと読めぬほどに降り落ちる涙が水茎のような文字に流れ添いますのを、女房たちに呆れられるのではないかときまり悪く、みっともないので、あちらに押しやり給いて、「死出の山 越えにし人を慕ふとて 跡を見つゝも なほ惑ふかな(死出の山を越えてしまった人を恋い慕い、私もその後を追って行こうとしながらも、筆跡を見るとやはり悲しみに心が惑うてしまいます)」。お側に仕える人々もよう広げては拝見しないのですけれども、何となく分かりますので、心の動揺は一通りではありません。同じこの世で、しかも都からそれほど遠くもない須磨との別れのお悲しみを素直にお書きになった言の葉は、ほんにその当時よりも感慨深く、涙が流れてせき止めることがおできになりません。我ながら情けないほど女々しくみっともないので、もうお読みにならず、上が細やかにお書きになったお文の片隅に、「かきつめて 見るもかひなきもしほ草 同じ雲井の 煙とをなれ(こうして搔き集めてみたところで何の甲斐もない藻塩草ではないか。それならば亡き御方と同じ雲井の煙におなり)」と書きつけて、みんな焼かせておしまいになりました。

July 6, 2018

-

幻 -13-

九月になり、九日には、綿で覆った菊をご覧になって、「もろともに おきゐし菊の朝露も ひとり袂に かゝる秋かな(去年までは紫の上とともに起き、着せ綿をして長寿を願った菊の白露も、今年は私一人の袂に涙となってかかる秋になってしまった)」。神無月の時雨がちになるころは、夕暮れの何となく心細い空の景色に、「降りしかど」と独り言ちて、雲居を渡る雁の比翼をうらやましく見ていらっしゃいます。「大空を かよふまぼろし夢にだに 見えこぬ玉の ゆくゑたづねよ(大空を通う幻術の使い手よ、夢にまで見えてこない紫の上の、魂の行方を尋ねておくれ)」何事につけてもお気の紛れることがなく、月日が経つにつれて亡きおん方のことを恋しくお思いになるばかりです。五節の舞などで世間が何となく華やかな霜月には、童殿上なさる若君たちを連れて、大将殿がおいでになりました。同じ年ごろの二人で、たいそう可愛らしい様子をしています。おん叔父の頭中将、蔵人少将などは小忌の役職ですので青摺の御衣装が目にもすがすがしく、大将に打ち続き六条院に参上なさいました。みな悩みなどなく晴れやかな様子でいらっしゃいますのをご覧になりますと、さすがに昔、筑紫の五節にお文をおあげになったことをお思い出しになるのでしょう。「宮人は 豊の明にいそぐけふ 日影も知らで 暮しつるかな(大宮人たちは五節の舞に急ぎ参内する今日であるけれど、私は日の光も日影も知らずに暮らしていることよ)」今年一年をこうして耐え忍んで過ごしてきたのですから、俗世をお捨てになるであろう時を近くお決めになるにつけても、感慨深いことが尽きないのです。次第に出家の準備をあれこれとお考えになって、女房たちには形見の品などを大げさにではなく、身分に応じて下賜なさいます。お側近くにお仕えする女房たちは『きっと御本望を成就なさるんだわ』と見たてまつるままに年が暮れてゆくのも心細く、限りなく悲しいのでした。

July 5, 2018

-

幻 -12-

たいそう暑い季節になりますと、涼しい釣殿でぼんやり物思いにふけっていらっしゃいます。お池の蓮が花盛りなのをご覧になっても、『いかに多かる涙』など先ず亡き御方をお思い出しになり、魂も抜けたようにおわするほどに、日も暮れてしまいました。ひぐらしが賑やかに鳴き、お庭の撫子が夕日に映えていますのを一人きりで見ていらっしゃいますのは、ほんに古歌にいう通り見る甲斐もないのでした。「つれづれと 我が泣き暮らす夏の日を かごとがましき 虫の声かな(所在なく泣き暮らす夏の日に、そんな私にかこつけるように鳴く虫の声であることよ)」蛍がたいそう多く飛び交うのをご覧になっても、「夕殿に蛍飛んで、思ひ悄然たり」と、例のように古い詩も亡き妻を恋うものばかりがお口に上ります。「夜を知る 蛍を見てもかなしきは 時ぞともなき 思ひなりけり(夜に光る蛍を見ても悲しいのは、夜となく昼となく焦がれる亡き人への物思いの火だからであろう)」七月七日も、例年とは違ったことが多く、管弦のお遊びもなさらず、つれづれに眺め暮らし給いて、星空を見る女房もありません。まだ夜が深いころお目ざめになって妻戸をお開けになりますと、前栽に露がひどく降りているのが見渡されますので、渡り廊下の開いている戸からお庭に下り給いて、「たなばたの あふ瀬は雲のよそに見て わかれの庭に 露ぞおきそふ(七夕の逢瀬は雲の上のことだが、二星の後朝の別れの涙をこの庭に露として置いたのであろう)」風の音に秋を感じるようになる八月初旬は、御法事の営みの忙しさに気が紛れてお過ごしになります。『今まで出家もせずにぼんやり過ごしてきたことよ』とお思いになりながらも、どうしたものかと途方に暮れながら日々を暮らしていらっしゃいます。御正日には上下の人々が皆物忌みなすって、かの曼陀羅などをこの日にご供養なさいます。いつも宵のお勤めに御手水などを参らせる中将の君の扇に、「君恋ふる 涙はきはもなきものを けふをば何の はてといふらん(亡きあなたさまを恋い慕う涙は限りなく流れますのに、今日を果ての日とは、何の果てというのでございましょう)」と書きつけてありますのを御手に取ってご覧になり、そこへ、「人恋ふる 我が身も末になりゆけど 残りおほかる 涙なりけり(亡き人を恋しく思うわが身も残り少ない命になっていきますが、残り多く尽きることのないのは涙ですね)」とお書き添えになります。

July 4, 2018

-

幻 -11-

「つい昨日今日のことのように存じておりましたが、月日の経つのは早いもので、おん一周忌が近づいて参りました。ご法要はどのようにお決めあそばしておいででございましょうか」「特別なことは考えていません。上が生前描かせておかれた曼陀羅なども、この機会に供養しようと思います。書写なされた経もたくさんあるはずですし、某の僧都が今後のことを詳しく聞き置かれたそうですから、加えてするべきことなどもかの僧都に従って営むつもりです」「ご生前からきちんと用意していらっしゃるのは後世のために安心なことではございますが、形見としての御子がおいでにならず、現世でははかない御契と拝見いたしますのが口惜しゅうございます」「それは長生きする人にも言えることではないでしょうか。私にとっても残念なことですが、そなたこそ家門を広げてくれましょう」このごろは何事につけても上をお思い出しになり、悲しみに堪えかねるお心弱さが決まり悪く、過ぎたことについてはあまりお話しにならないのですが、心待ちにしていた時鳥がかすかに啼きましたのも『いかに知りてか』と、お聞きになる人にはたまらないお気持ちになります。「亡き人を しのぶる宵の村雨に 濡れてや来つる 山ほとゝぎす(亡き人を偲んで泣く私の涙のような村雨に濡れてやってきたのであろうか、山ほととぎすよ)」とて、じっと空を眺めていらっしゃいます。大将、「ほとゝぎす きみにつてなんふるさとの 花たち花は いまぞ盛りと(冥途に通うというほととぎすよ、亡き御方に伝えておくれ。お庭の花橘は今が花盛りであると)」女房たちもそれぞれにたくさん詠んで集めましたけれども、ここには記しません。大将の君はそのままこちらで御宿直をお勤めになります。父上の侘しい御独り寝をお気の毒にお思いになって、時々こうして伺候なさいます。上がご存命でいらしたころは近づくことのできなかった御座のあたりに宿直なさるにつけても、思い出されることが多いのでした。

July 2, 2018

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

- 警官の酒場 [ 佐々木 譲 ]/北海道シ…

- (2025-11-20 10:30:13)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-