2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年09月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

翼のはえた・・・での比較のあった箇所のメモ

雨の銀座。ミキモト前の定点観測。少し肌寒かったです。いつも通る場所は、ちょっと地味でした。おととい、読んでいた本「翼のはえた指」で、比較している文章がいくつか気になって、もう一度読み直していました。以下は引用です。p.15 黒鍵のエチュード、ポリーニ/安川加寿子ポリーニがこの曲を弾くと、音の粒のひとつひとつがダイヤモンドのような輝きをもって迫ってくる。圧倒的な指の筋力。しかし、安川加寿子の弾く黒鍵が醸し出すものは、全体のの響きが美しくとけあったヴァイオレット色の霧。p。161 ショパンとリストメカニックな練習を嫌ったショパンは、リストが重いピアノで6時間以上練習しなさいといったのに対し、軽いピアノをすすめ、しかも3時間以上さらうことを禁じたといわれる。p。166 曲げた指とのばした指「曲げた指」は、重さをかけられないクラヴサンの奏法からきたもので、各関節を曲げた状態で、根本の関節を回転させることによって指を上ぜさせる。指先でタッチすることになるので、ベートーヴェンやリストなどの細かいパッセージは、この方が音の分離がよく明確に弾ける。いっぽう、「のばした指」は、根本の間接から自然な形で伸ばした指を円を描くようにして使う。指の腹でタッチすることになるので、ショパンやドビュッシーなどのレガートは、このほうが無理なくなめらかに弾けるだろう。p。210 井口基成/安川加寿子実際には、井口対安川という対立の図式そのものが奇妙な実態のないものである。まず第一に、パリ留守中に加寿子のもとを訪れ、日本の音楽界について情報を与え、帰国後はマネージャーまで紹介し、自分が芸大を退官する際には生徒をわけあたえ、演奏や教育について何か教示を与えたのは、ほかならぬ井口基成であった。しかし、ある程度発展してくると、総帥たちの意思には関係なく、実際には、井口対安川という図式が形成され、井口派はしっかり弾くが固い、安川派はやわらかいがテクニックが弱いという通年が一人歩きするようになっていった。p.228 日本人/フランス人のピアニストのこと 日本人のピアニストが、ショパンが弾けなければピアニストではない、とひそかに思っているように、フランス人は、ベートーヴェンが弾けなければ音楽家ではないと思っているふしがあるように思う。p.232 園田高弘/安川加寿子作家にも、思想で書く人と文体で書く人がいるが、ピアニストも弾けるように弾く人と、弾かなければならないように弾こうとする人の二通りにわかれる。ピアニズムが先に立つタイムの加寿子に対し、園田は音楽思想からはいるタイプだった。●単にピアノのおけいこに時々通っているだけなのですが、自分は何に影響されているのだろうとか、ふと思ってしまいました。のばした指でピアノは弾いていますが・・・。ショパンはほとんど練習しませんし???。BGM:ベートーヴェン ピアノソナタ第17番 op.31-2 「テンペスト」 ピアノ:エレーヌ・グリモー フランス人。パリ音楽院、ジャック・ルヴィエに師事しているピアニスト。 ベートーヴェンやブラームスとかのCDが多いのはなぜとおもったこともあります。 上記の著書のおかげで、なんだか少しあたまが整理された気がしました。 この演奏好きで、よく聴いております。

September 30, 2008

コメント(200)

-

陰の人or影の人になれるでしょうか。

ネットにかかれている、人や組織にまつわる話、示唆に富むものをよく見かけます。<組織の運営に陰ながら貢献する3つのタイプの人材>問題解決者:何か問題が起きた時に、社員たちから真っ先に問題を解決するための助言を求められる人メンター:社員が自分のキャリアについての助言や、ほかの社員との関係が悪化した時のアドバイスを求める人。懸け橋:これは文字通り、社内の異なる組織の懸け橋となる社員を意味します。http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20080821/168480/?P=1おもてだってあれこれするよりも、気がつけば・・・という感じになればとおもったりしています。おこがましい話でもありますが、少しでもそういうことができるようになればと思うこと、とてもわかりやすい書き方だったので、ものさしになるかもと感じました。これはなにも会社に限らず、ピアノのおけいこを含め日常生活においても同じです。●秋雨到来、急に寒くなりましたので、気をつけないといけませんね。BGM: ブルッフ スコットランド幻想曲 ヴァイオリン:五嶋みどり

September 29, 2008

コメント(0)

-

「翼のはえた指」評伝 安川加寿子

昨日、恵比寿の日仏会館でのシンポジウムの帰り、なぜか渋谷でふらっと降り、ひとごみの苦手な自分がセンター街をわざわざ歩き、HMVのクラシックコーナーへ、気がつけばなんでしょうけど、足を運んでいました。CDとかあまり買うつもりがなかったのですが、書籍の棚をみて、青柳いづみこ著「翼のはえた指」評伝 安川加寿子 というのが目にとまりました。野平一郎さんが講義でレクチャーして名前をまず最初に出した方でもあったので、読むように、神様がここへ連れて行ったのかもしれないかと、そんなことも思いながら、日曜日に読むことにしました。376ページも一気にほぼ読み切るのはめずらしいことでした。師事されていた立場で、愛情のもった表現、的確な取材は、安川さんを主人公とした昭和10年代からのクラシック音楽界、日本人ピアニストの歴史を語るようなもの、大河ドラマの篤姫を舞台に幕末を語っているのと重ねるように感じました。戦前に華々しくデビューするものの、昭和20年空襲でフランスから持って帰ったピアノ2台を焼失し、まき割りや草刈りをして毎日過ごす日々があり、それが20代前半のことというのには驚きました。そんななかから、戦後またスタートし、昭和58年の61歳まで現役ピアニストとして活躍されたことを知りました。興味深いプログラムと記録をメモがわりに書くことにします。(著書からの抜粋)昭和16年(1941年)4月24日 日比谷公会堂 第1回リサイタルベートーヴェン「熱情」、シューマン「謝肉祭」、ショパン エチュード「エオリアンハープ」「黒鍵」、子守歌、舟歌、アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ、ドビュッシー「版画」、ラヴェル「クープランの墓」・・・すごいプログラムです。昭和58年(1983年)7月6日 五反田 簡易生命ホールシューマン「アラベスク」「ノベレッテンNO.4/7/8」、「子供の情景」ショパン「マズルカop.62-1,2」「マズルカop.59-1,2,3」「華麗なる円舞曲おp。34-3,2,1」昭和39年(1964年)音楽の友7月号 日本のピアニストを評定する。日本のピアニスト10選 (批評家5名の投票)5票 安川加寿子(42歳)、松浦豊明、大野亮子、園田高弘、田中希代子4票 高野耀子、山根美弥子、3票 中村紘子(20歳)2票 小林仁、野島稔、岡村梨影、1票 井口基成、井上ニ葉、井内澄子、松原みどり、三浦みどり、室井摩耶子、室志津江、田村宏●この著書は、1999年に出版されたものを新書版のかたちで再度だされたものですが、ヴァイオリニストに比べ、ピアニストで真に国際的に活動している演奏家が少ないことにいろいろ指摘しています。1975年に安川加寿子氏が、エリザベート国際コンクールの審査をされたとき、日本が世界レベルになるのにあと50年かかるといったこと、何が足りないのかをある意味問題提起しています。それから、指導者として、ある程度基礎のできたところで全体をみわたすような指導に向く人であったが、そういうポジションにあまり長くつけなかったことを残念がっています。マネジメントにかかわることでもあり、どんな世界でも共通しますが、これも興味深い内容でした。●なにはともあれ、いろんな知識を得ることができましたので、有意義な週末でした子供のころ、「世界の音楽」という10巻のレコードが自宅にありました。私の情操教育用に両親が買ってくれたのだといまでも思っています。そのうちの1つが、表がショパンで裏がドビュッシーというもの。小学校2年か3年のころ、月の光、亜麻色の髪の乙女、喜びの島。はじめてレコードで聴いたピアニストは安川加寿子さんのもの。 大阪の実家にまだあるのであれば、年末にでも聴いてみたいと思っています。BGM: ショパン ソナタ2番 ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ 上記の著書を見つけたとき、ショパンがお店でなっていまして、やっぱりおもわず聴き入ってしまいました。

September 28, 2008

コメント(7)

-

日仏交流150周年記念シンポジウム(日仏会館/恵比寿)

日米修好通商条約などの安政5カ国の条約締結が1858年。フランスとの外交のはじまりから150年ということでフランス大使館後援のイベントがありました。(日仏会館ホール/恵比寿)日仏学術交流のルネッサンスというタイトルでのシンポジウム。http://www.mfjtokyo.or.jp/event/00232/detail.html日本とフランスに関する学会は多くあり、報告のある学会は22学会。(日本仏学史学会、日仏歴史学会、日仏哲学会、日仏医学会、日仏獣医学会、 日仏薬学会、日仏生物学会、日仏歴史学会、日仏社会学会、日仏教育学会、 日仏女性研究学会、日本フランス語フランス文学会、日本フランス語教育学会、 日仏演劇協会、日仏音楽協会、日仏工業技術会、日仏海洋学会、日仏法学会、 日仏政治学会、日仏経済学会、日仏図書館情報学会、日仏東洋学会)・・・どういうジャンルがあるのか知るところとなりました。日仏音楽協会から、「日本におけるフランス音楽の現在について」ということで、 野平一郎さんからレクチャーがありました。 (主な内容) 150年の歴史のなか、パリ音楽院に日本人が最初に学んだのは、明治時代に陸軍の軍楽隊が、明治時代(125年前)に行ったのが最初。 作曲家の池内友次郎が1927-、ピアニストの安川加寿子が1934-から留学したのが本格的なはじまりで、80年ほどしかまだたっていない。 日本の音楽教育はドイツ音楽一辺倒であったが、 1970年に東京芸大にソルフェージュ科ができたことなどから関わりがふえていく。 1979年-ビュイグ・ロジェが東京芸大の客員教授に、 池内友次郎に師事した三善晃(元桐朋音大学長1974-1995)など影響をあたえた。 最近の日本の状況として、フランスのナントではじまったラ・フォル・ジュルネ音楽祭が 定着したこと、2007年秋にパリ管弦楽団、リヨン管弦楽団など同時期に来日公演があるなど、たいへん盛んになってきている。また今年はメシアン生誕100年を記念してさまざまな催しがある。 デュティユーの最新作がサイトウキネンオーケストラで日本初演になったり、 メシアンの弟子のグリゼーが日本で初演をしたり、作曲家が日本とのかかわりが深い。 フランスでの日本人の活躍として、フルートの工藤重典がパリ・エコール・ノルマルで教授をしたり、指揮者の佐渡裕がフランスの オーケストラで客演指揮者になったりしている。● 名曲アルバム・コンサート ドビュッシー 「子どもの領分」より、 グラドゥス・アド・パルナッスル博士 ゴリーウォーグのケークウォーク 「ベルガマスク組曲」より 前奏曲 月の光 プーランク 「フランス組曲」より ブルゴーニュのブランル 小さな軍隊行進曲 カリヨン 野平一郎(ピアノ) ビゼー 「カルメン」より ハバネラ サティ Je te veux 林美智子(メゾソプラノ) 野平一郎(ピアノ) 貴重なおはなしと、普通なかなか演奏されないようなピアノ小品、 ただただ感動しました。 それから、林美智子さんの素敵な声に魅了しました。 こんなものを無料で聴いていいのだろうかとおもいながら、 週末の夕方は楽しい気分になりました。 BGM: メシアン 8つの前奏曲から「夢の中の触れ得ない音」 ピアノ:ピエール=ローラン・エマール

September 27, 2008

コメント(200)

-

ラフマニアックのつづき。

ここでBGMを書くようになって、いろいろコメントをくださること、反応してくださることにとても感謝しています。直接お会いしてそういう話題になったこともあります。私のように趣味のレベルで楽しんでいるとか、専門でされているとか、特に意識せずにいろいろおはなしできることは恵まれた時代にいるということかもしれません。平日の昼休みはネットでいろいろなコラムを読むのを楽しみにしているのですが、mixiなどのSNS(ソーシャルネットワーキングシステム)は、知らない人どおしを結びつけるというよりも、知り合い通しの情報交換がより密になるような使われ方が多いのではと書かれていました。この週末でかかわってちょうど3年半になるのですが、自分自身も同じような傾向があるように感じています。知り合いの知り合いのような発想は数年前にはほとんどなかったように思えますが、このおかげでというものをいろいろ助けられているのもまた事実です。BGM:ラフマニノフ交響曲第2番 op.27 第3楽章 マリン・ヤンソンス指揮 サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー管弦楽団ここに書いていない内容でもメールやmixiのメッセージで教えてくださることも多いです。先日、108番目のマイミクになったかたから教えていただきました。銀座のCDショップにはふつうに置いてありました。家にないといっていたのですが、このあいだCDの捜索をしているなかで、ラフマニノフの2番は見つかりました。ユージン・オーマンディ指揮、フィラデルフィア管弦楽団で同じものを見つけました。(スクリャービンの管弦楽曲のなかにまじっていました。)これもあわせて、ゆっくり聴いてみます。ピアノコンチェルトやプレリュードのように、もっとメジャーになればいい曲ですね。

September 27, 2008

コメント(2)

-

ヴンダーリヒのCDが見つかりました。

3日がかりで、部屋中を捜索して、ようやく見つかったCD。テノールをやっている会社の友人で、どうしてもこれを聴いてほしいといわれ、お借りしたCD。仕事での接点はなく、年に1回しか会いません。会社のイベントで私がピアノを弾いたあと、彼が歌うか、その逆かいつもどちらか。このCDを借りたのは、1年10か月前。見つかってよかったです。 近々に返しにいって、あやまりにいかないと・・・。11月28日にはまたイベントがあるので会えるのですが、忘れないうちに返さないと。BGM: ロベルト・シューマン 詩人の恋 op.48 フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール)、フーベルト・ギーゼン(ピアノ) 1.うるわしい、妙なる5月に 2.ぼくの涙はあふれ出て 3.ばらや、百合や、鳩 4.ぼくがきみの瞳を見つけると 5.ぼくの心をひそめてみたい 6.ラインの聖なる流れの 7.ぼくは恨みはしない 8.花が、小さな花がわかってくれるなら 9.あれはフルートとヴァイオリンのひびきだ 10.かつて愛する人のうたってくれた 11.ある若ものが娘に恋をした 12.まばゆく明るい、夏の朝に 13.ぼくは夢のなかで泣きぬれた 14.夜ごとにぼくはきみを夢に見る 15.むかしむかしの童話のなかから 16.むかしの、いまわしい歌草を ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン 1.君を愛す WoO123 2.アデライーデ op.46 3.諦め WoO149 4.くちづけ op.128 フランツ・シューベルト 1.シルヴィアに D891 2.双子座の星に寄せる舟人の歌 D360 3.変貌自在な恋する男 D558 4.孤独な男 D800 5.夕映えの中で D799 6.セレナーデ D957 No.4 7.リュートに寄せて D905 8.ミューズの子 D764 9.音楽に寄せて D547● ピアノしか知らない私に、このテノールを超える人はいないと 教えてもらいました。 35歳で亡くなった、若い写真しか残っていないヴンダーリヒというテノール歌手。 ライナーノーツには「言葉は口のなかでとろけるキャビアのように流れなくてはならない。」と書かれています。 しかし、また静かにドイツリートを聴くのもいいですね。 シューマン「詩人の恋」、ハインリヒ・ハイネの詩に楽しんでいます。 ひとつだけ、紹介します。 <夜ごとにぼくはきみを夢にみる> 夜ごとにぼくはきみを夢に見る きみはやさしくぼくに挨拶する するとぼくは声をあげて泣き きみのかぐわしい足元に身を投げる。 いみは悲しげにぼくを見つめ ブロンドのおつむを横にふる。 きみの瞳からぽろりとこぼれ出る 真珠のような涙のつぶが。 きみはぼくにこっそりとささやきかける そして糸杉の葉環を授けてくれう。 夢から覚めると、それは幻となり、 きみの言葉も消えてしまった。

September 25, 2008

コメント(2)

-

CDの整理にやっぱり悪戦苦闘しています。

このあいだCDが整然と並んでいる邸宅へひとつふたつと伺ったこともあってか、自分の部屋の、特に寝床付近に50-60枚、「ころがっている」という表現がもっともふさわしい状態を、やっぱりなんとかしなければと思わざるを得なくなってきました。それから、会社の近くの席の人が、突然クラシックに目覚めて、あれが聴きたいとか、これが聴きたいとか、リクエストがあり、こういうのも整理するきっかけになりました。自分のCDの置き方とかというのがあって、雑然としていても、イメージがあります。ピアノの曲はピアニストでひとかたまり。交響曲とか管弦楽曲は作曲家でひとかたまり。日本の女性のピアニストはひとかたまり。ヴァイオリニスト(これもほとんど女性)もひとかたまり。面識のあるピアニストは、枕もとのそばの箱の中。あと例外は、グリーグの抒情小品集、リストの巡礼の年「イタリア」、ドビュッシーの前奏曲、メンデルスゾーンの無言歌集、シューマンの謝肉祭。極端に方寄って聴いていたときは、それを固めるくせもありました。昔はいつ何を買ったか、だいたい記憶があったのですが、度重なる引っ越しで、「いつこれが家にあったのか???」と、まったく記憶のないものまで出てきたりすることもあります。大阪の実家にいたときからある、古いものはいまだに難解です。大阪から北京へ海外赴任するとき、CDの持ち込み制限があって、当時500枚近く持っていたのですが、100枚しか持っていけなかったのです。(それ以上持って行くと、商売道具とみなされ、3000円のCDには3000円の関税がついたと聞いています。)400枚、なくなく実家に置いていってほったままにしたのが不幸のはじまりで、そのあたりから、よくわからなくなりました。それから6年前の年に2回転勤で引っ越ししたときは、なんだかどうでもよくなったりもしまして、引っ越し業者に丸投げしたこともありました。それでも年に1回くらいは、メンテナンスしようとおもうのですが、発掘したCDとか久々にお宝だとおもうCDをみてしまうと、そこで聴くことに走り、整理をやめてしまう・・・そんなアバウトなまま今に至ったりしてます。さっきは、整理していて、交響曲とか管弦楽のコーナーの、置く場所がかんぜんにオーバーフローになっていることを確認せざるをえませんでした。古典・ロマン派と置いていって、完全に締め出されたのは、チャイコフスキーの交響曲のかたがた・・・。ほおっておいたら、またわけがわからなくなると、緊急避難みたいな状態。なんでこんなにあるのだろうと、ベルリオーズの幻想交響曲とシューベルトのザ・グレイトの数の多さに、やはりそれだけはまっていた時期があったのだろうと、片手でとても持ちきれない量を見つめていました。これで、ときどき、急に聴きたいものが実は身近になかったりで、大騒ぎになったこと、不機嫌になったこととかもありました。ベートーヴェンとかブラームスであれば、数も多いのですが、日頃から聴く機会も多いのでまだいいのです。このあいだ、会社の人にエリック・サティのジムノペディとか、ムソルグスキーの展覧会の絵とか、言われて、この作曲家のものをひっくり返ったなかから探すと、それこそ宝探しゲーム状態になってしまいました。あったらあったで大喜びし、なきゃないで、むきになって探し回り、そんなここ2-3日です。こんなことを書いているのですから、当然のように、思っているCDが、2-3日いろいろ整理しても出てこないものもあります。たいした敷地もないのに、ほんとうにおかしなはなしです。BGM:メンデルスゾーン 無言歌集 op.30-2 「安らぎもなく」 ピアノ:バレンボイム いまの気分にぴったりです。 ダン・タイ・ソンのCDはどこへ行ったのだろう・・・。 シフのCDはやっぱり実家に置いたままなのだろうか・・・。 あれだけ聴いて、コンサートも行ったりしているのだから、ぜったいあるはず!! あしたまた探します。

September 24, 2008

コメント(8)

-

こもれび

こもれび=木漏れ日=木の葉から差し込んでくる日光。と、家にある国語辞典にありました。西東京市保谷にある、「こもれびホール」というところで、たくさんピアノを聴きました。600人くらい収容のホールでスタインウェイのピアノがきれいに響いて、なんともいい感じのピアノの発表会でした。お目当てはベートーヴェン後期ソナタ。私にとってはとても励みになるものでした。すてきな演奏ありがとうございました。連弾の部も多くあり楽しめました。、今日も「小舟にて」を聴きました。●遅い目の午後、保谷から浅草まで移動。西武池袋線・山手線・銀座線、感覚的に1時間ちょっと・・・と頭でイメージ。池袋の人が多いのと、上野での乗り換え距離が長いのと、あらかじめわかっていても、ちょっと時間かかりました。こちらは毎年行っている書道の展示会。創作するような自由な発想のものも多く、いつも楽しみにしています。いろんな作者の書きたい文字、背景などを感じ取ることをいつもしています。古典的な作品ももちろんありますが、オリジナリティの文字もあり、新たな境地の創作意欲にあふれたものが多いです。ピアノの解釈ではありませんが、時代とともに変わっていくものや変わらないものがあることを実感しています。 閉館間際に滑り込み、楽しめました。気分がよかったので、浅草で、お茶碗を買いました。有田焼と書かれていましたが、見た瞬間で気に行ってしまいました。毎日ご飯食べていたら今日のよき日のことは忘れないでしょう。BGM: ベートーヴェン ピアノソナタ31番 第1楽章 pf:リヒテル http://jp.youtube.com/watch?v=Ni7XBxwQEkA 何回聴いてもこの曲は好きです。数年以内にかかりっきりになってもいいかもしれません。● はなしはかわりますが、来年3月のピアノ発表会の曲を決めました。 メンデルスゾーンの無言歌から3曲選んで弾くということで、これは今日からスタートします。

September 23, 2008

コメント(4)

-

自民党総裁選 /昔のデータを見てみる。

飛び石連休の合間の月曜日。あっさりと会社を休みました。雨降りでもあったので、どこへも行かずに、のんびりしていました。2年前もたまたま会社を休んだ日、総裁選の選挙の日で、ぼんやりとテレビを眺めてました。今回もそういう日にあたってしまいました。選挙、人が人を選ぶ。いろんな人間模様を垣間見るときでもあったりします。5人の候補者が多いとか少ないとか、いろいろな言われ方もありますが、1956年の党ができたばかりの総裁選では11人も立候補していますし、その後しばらくはかなり多くの方が立候補していることがわかりました。(1962年は9人。)激戦のときと、最初から見えているときと、かなり極端な傾向も、興味深いです。いくつか個人的に気になったものから最近にいたるまで・・・。●1964年7月10日(東京オリンピック直前)池田勇人 242 佐藤栄作 160 藤山愛一郎 72 灘尾弘吉 1 (半年後、池田首相は病気のために辞任、佐藤内閣に)1972年7月5日 (佐藤内閣のあと、三角大福 といわれた時代)田中角栄 156 福田赳夫 150 大平正芳 101 三木武夫 69 決選投票: 田中角栄 282 福田赳夫 190 (このあと、田中→三木→福田→大平の順で首相歴任)1978年11月26日 (当初の予想と異なったと聴いています)大平正芳 748点 福田赳夫 638点 中曽根康弘 93点 河本敏夫 46点 1982年11月24日 (中曽根内閣の長期政権はじまり)中曽根康弘 559673 河本敏夫 265078 安倍晋太郎 80443 中川一郎 66041総裁選ではなく候補者1人とか中曽根裁定で、竹下総裁が決まったりの時代がしばらく。1989年8月8日 (バブル景気のころ、水玉模様のネクタイの海部総裁)海部俊樹 279 林義郎 120 石原慎太郎 48 1995年9月22日 (村山内閣辞任後。小泉さんはここからスタート)橋本龍太郎 304 小泉純一郎 871998年7月24日 (凡人・軍人・変人とかで注目されたのでよく記憶しています)小渕恵三 225 梶山静六 102 小泉純一郎 84 1999年9月21日 (YKKの方はこのあたりで立候補されたのかと気づきました)小渕恵三 350 加藤紘一 113 山崎拓 51 2001年4月24日 (森内閣退陣のあと、マスコミ予想から逆転したとき)小泉純一郎 298 橋本龍太郎 155 麻生太郎 31 2003年9月20日 (二期目は圧勝でした。)小泉純一郎 399 亀井静香 139 藤井孝男 65 高村正彦 54 2006年9月20日 (麻垣康三 と、ネーミングした人はセンスいいとおもいました。)安倍晋三 464 麻生太郎 136 谷垣禎一 1022007年9月23日福田康夫 330 麻生太郎 1972008年9月22日 麻生太郎 351 与謝野馨 66 小池百合子 46 石原伸晃 37 石破茂 25麻生新総裁は、小泉さんとパターンが似ている感じがしました。はじめて立候補した2001年のときは31票ですから、7年でいろいろと積み上げられたものがあるのがよくわかります。毎年9月に総裁選をやっているようでは・・・とも思いますが、日本国が少しでもよくなることをお祈りします。

September 22, 2008

コメント(0)

-

「小舟にて」を1回弾き、2回聴く(連弾の発表会にて)

今日は長く習っているピアノ教室で、連弾の発表会がありました。もう少し詳しくいいますと、アンサンブル発表会といいます。趣味でやっている社会人が多い音楽教室なのですが、管楽器とか木管楽器とか弦楽器の生徒は、オーケストラをつくり管弦楽の曲をみんなで演奏したり、チェロだけでアンサンブルしたり、フルートだけでアンサンブルをしたり、そんな仲間の方もいます。ピアノも他の楽器と組み合わせたりする方ともいますが、連弾をすることが中心になっています。それぞれ指導する先生の持ち時間のなかで、個別に発表会するという風になっています。個性があっておもしろいのですが、曲の調整とかそういったことはまったくありません。いわゆる定番となる連弾の曲は、片寄る傾向にあるのも、また事実です。曲がかぶってしまったおかげで、いろいろ聴いてみようという気になりました。今回はドビュッシーの小組曲集から「小舟にて」は、3組ありました。私はセコンドを弾いているのですが、そのなかの1組でした。リハーサルでは、まだ寝ぼけている状態で、最初の音からはずしてしまう状態でしたが、いろいろやっているうちに少しは慣れてきました。ホール特有の音の響きを聴きながら、目立たぬように騒がぬように、それでもこれという内声部になるところは、はっきりと、プリモパートとの音のバランスを考えながら、楽しく演じようということに専念しました。セコンドパートで人とあわせて、連弾できたことはよかったです。●そのあと、いろんな連弾曲を聴きましたが、ドビュッシーは特に真面目に聴きました。数学の方程式のようにこたえが一つでないのはあきらかですが、山の登り方は、いろいろあるのか、三者三様、いい意味で勉強になりました。指導者がテンポなのか、音色なのか、曲の構成なのか、まちがえなく弾けばいいなのか、なにを重視しているのだろうと、自分なりに考えるちょうどいい機会にもなりました。譜面を見る限り、それほど込み入ったところはあるように感じませんが、このセコンドは曲のイメージを膨らませる上で、とても奥深いものがありました。音が少ない分、かえって難しさも感じました。貴重な経験になりプリモパートおよび関係者の皆様ありがとうございました。東高円寺のヴァーシティホールにてBGM: プロコフィエフ ロメオとジュリエット NHK交響楽団 (N響アワーにて)

September 21, 2008

コメント(2)

-

らふまんま

今日は、ラフマニノフのピアノをたくさんたくさん聴きました。 すばらしい演奏が聴けてよかったです。 そのあと、たのしいお食事になりました。 ラフマニノフをたくさんの日なので、「らふまんま」 と いうのだそうです。すばらしいにほんごです! なにもかも、とても堪能した1日になりました。 家に帰ってからは、おなかいっぱいになったので、ヨーグルトだけになりました。 そのあと、ラフマニノフとほんの少しちがう作曲家のCDを ずっとずっと聴いていました。BGM: バッハ インベンション1番(松本あすか編曲) ラフマニノフ 楽興の時 op.16-3&4 ピアノ:松本さやか http://www.borderlessmusic.com/official/index.html 重厚な演奏をたくさん聴いたあとの、ポップなバッハインベンション。 とてもさわやかですばらしいです。 この曲、毎朝、会社へ行く前に聴いて行けば、もっと1日気分よく仕事できるのだろうと 感じました。 妹さんがアレンジした曲をお姉さんがピアノを弾く。 これもまたすばらしいです。 この曲、さらっと弾けるようになったらおしゃれでしょうね。

September 20, 2008

コメント(2)

-

花から花へ180000アクセス超えました。

いつも来てくださいましてありがとうございます。180000アクセス超えました。今日で、はじめてから1312日目、3年半ほどになります。●前回、170000アクセスのときが7月25日。2カ月弱経ちました。そうですね。今回も旅行できたのは大きかったです。7月下旬からのウィーンとザルツブルクは、行ってよかったです。ウィーン市立公園ベートーヴェンの散歩道へ行く途中のトラムD(ハイリゲンシュタット付近)シューベルト晩年の家の入口(ウィーン) / モーツァルト生家(ザルツブルク)ザルツブルク: カラヤンプラッツ(左) /祝祭大劇場 (右)ミュンヘン: マリアン・プラッツ付近(左) ラトハウスの近くの楽譜屋さん(右)いままで載せなかった写真の含めました。いろいろなことがあるので、ずいぶん前のことのように思いますが、ウィーンやザルツブルクのインターネットカフェで身近におはなしできたこともよかったです。 ドイツ語のキー配列は「Z」と「Y」が逆なので、英語モードにしないと、かなり苦戦しました。●このさき、淡々とした日々になるのか、ハプニングだらけの日々になるのか、過ごしてみないとわかりませんが、一日を大切にしていきたいです。BGM:ロドリーゴ 小さなセビリャーナス ギター: 村治佳織

September 20, 2008

コメント(2)

-

200にこだわってみる。

200本安打のイチロー選手。内野安打でというのもすばらしいです。会社の人が出張先で大リーグを見てこられて、イチロー選手の写真を見せてもらいました。8年連続。続けることはすばらしいです。怪我がないということもすばらしいです。数年前、自分は入院していたとき、毎日大リーグ中継を見るのが楽しみでして、早く歩けるようになりたいと思っていた時期もありました。●200という数字をみて、このブログのことを振り返りました。数字をながめるのもたまにはいいかと、己を知る意味においても・・・。今年になって、1日200アクセスを超えた日は19回。(今年の平均は156アクセス)<該当した日のブログ>1/3 ピアノ弾き始め1/13 時間と使い方のキーワード3/27 さくらが満開のところも・・・4/22 「ねこまみれ」の美術館の裏山「たけのこ」と「藤」(横須賀)5/4 LFJ3日目 グレイト未完成さすらい人5/5 LFJ4日目 美術館でのシューベルトと赤黒TシャツのDUO6/1 ケーキ天国ピアノ天国(札幌)6/21 神尾真由子ヴァイオリンリサイタル2008 (348アクセスでMAX)7/22 初台・リサイタルホール8/8 Musikverein/ウィーン楽友協会、Stephansdom/シュテファン大聖堂8/11 シューベルト最期の家、ザルツブルクの風景8/19 ピリス 今度の土曜日昼からテレビでピアノワークショップ8/21 スーパーレッスンのテキスト ピアノは巨匠になっている。8/28 ピアノバトンQ1-Q50 Q51-Q1008/31 明日は街の歌という曲を聴きにいきます。9/3 下諏訪9/4 ラフマニノフ109/8 大晦日のアイ・ラブ・ベートーヴェン9/17 H&M 並んでならんでTシャツ買いました。●最近は来てくださる方が増えてきたのと、つづけてきてくださる方のお顔が浮かぶことも多いので、少し意識するようになりました。やっぱり旅に出てるかピアノの話になるかコンサートのことかになるのでしょうか。毎日そんなことばかりもとてもできませんが、感じたことやメモがわりにしたいこととかは、書き留めて行く予定です。 BGM: チャイコフスキー 「なつかしい土地の思い出」~第1曲 ヴァイオリン:神尾真由子 アーチストのことでアクセス数が多いこともあって、 あらためて注目されているのはブログではなくヴァイオリニストなのだと 実感いたしました。

September 18, 2008

コメント(2)

-

H&M 並んでならんで・・・Tシャツ買いました。

銀座7丁目、建て替え中のYAMAHAのビルのとなりというと場所がすぐわかる方は多いと思います。H&M銀座店の風景です。いろんなところに広告が出ていて気になるお店。mixiにも広告があり、日経ビジネスにも特集記事がありました。ミーハーを地で行くのでもありますが、会社の帰りに寄ってきました。すぐに入れるはずもなく、銀座7丁目から銀座8丁目の交差点あたりまで、列をなして並ぶ人多数。それなりに客の回転がいいのか、待つこと30分、ようやく入ることができました。女性用が1Fから3F、メンズはB1.あかぬけた店内のなかで、シャツ、カジュアルウェア、セーター、スーツなど。生地がいい、安い、カラフルというのが第一印象。店員さんは、品だしに、洋服をたたむのに大忙しの様子。人の多さにも圧倒されましたが、リズム感のある雰囲気には好感持てました。メイド イン チャイナはよく見かけるものですが、メイド イン バングラディッシュ、メイド イン トルコメイド イン ブルガリア・・・あまり、洋服ではお目にかからない国の名前がありました。ブランド力があるので、そういったものがかえって新鮮に映りました。せっかくなので、Tシャツひとつ買って帰りました。タグには、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語(たぶん)、中国語、日本語で農薬や化学肥料を使わない環境にやさしいコットン…と説明がありました。インターナショナルすぎます。●節約志向の強いトレンドということもあって、重宝されるお店になっていくのかもしれません。銀座界隈の人の流れがどう変わっていくのでしょうか。すぐ近くにあるユニクロ、ZARAなどのお店、松坂屋、三越などのデパートはどのように切磋琢磨するのでしょう。BGM: プーランク 村人たち(恋人たちのための小品) ピアノ:パスカル・ロジェ

September 17, 2008

コメント(4)

-

ガイア

新聞のニュースを見て、からだが震えるような感じになるのは、めったなことではありませんが、リーマンブラザーズの経営破たんのニュースは信じたくありませんでした。約10年前の山一証券のときのことと同じような感覚になりました。不穏な時代にならなければと思うばかりです。あまりニュースを見たいという感覚になりませんでした。銀行は救っても証券会社は国は救わないのか、インタビュー記事を見て同じように感じたりもしましたが・・・。● 証券会社の文字が出ない番組を観ることにしました。「ガイアの夜明け」という番組で、旅の番組の特集をみて、 さまざまなところで工夫されていることを知りました。若い人がまったく旅行に行かないというなか、いろいろ発掘されている様子は感銘うけました。旅行の競合は、「携帯電話」、「ゲーム」、「飲み会」なのだそうです。以前、どこかで、駅売りの夕刊紙の競合は、「缶コーヒー」マクドナルドの競合は、フライドチキンではなく、「コンビニ」。そんなことを言っている人を思い出しましたが、価値観の多様化を垣間見ることになりました。旅の番組では、東京の真夜中をサイクリングしたり、山梨でぶどう狩りをしたり、横須賀でタコをとりに漁船に乗ったり、那須塩原でチーズケーキ食べ放題だったり、なかなか楽しそうなものが多かったです。ガイアの夜明けの「ガイア」とは、ギリシャ神話に登場する大地の女神を意味するのだそうです。そこから派生して「地球」という意味もあるそうです。BGM: シューベルト 3つの小品 D946-1 ピアノ:小菅優

September 16, 2008

コメント(0)

-

目黒でお散歩とピアノとストレッチ

JR山手線の目黒駅、めったに降りるえきではありませんが、庭園美術館へ行ったり、雅叙園へ行ったり、いつもハイソな感じがします。権之助坂(ごんのすけざか)という由来のある坂を下り、今日は目黒区民センターのなかのスタジオで少しピアノを弾きました。このあたり、目黒川のまわりにテニスコートあり、プールあり、図書館ありで、大都会とは思えないくらい閑静なところであり、歩いているだけでも気分よかったです。人口25万の目黒区民はそうとう恵まれているように感じました。●昨日からマンドリンで月の光をムーンライトという夜行列車に乗ったり、ぼおっとした感覚で、引きずっております。弾ければそれもまたよしとおもい、ドビュッシーの月の光が1曲目。数人以上いるところで弾いたこともなかったのですが、幻想的な音がでるようにと弾きました。この曲は静かにゆっくり弾きたいです。シューべルトの即興曲op.90-3、人前で弾くのは2回目。いまやっていることはテンポを少しおとしてでも、音色(特に右手のメロディと内声)を納得できるものにすることと、あわてず乱れず歌わせること。まだまだ理想通りにはなりませんが、たくさん弾きこむことなんでしょう。●ピアノアフターは、ストレッチの体操をたくさん、ねこのポーズをたくさん。からだがやわらかく楽になりました。 この場にいれて感謝です。BGM: ラフマニノフ プレリュード ト長調 op.32-5 ピアノ:ヴラディーミル・ホロヴィッツ

September 15, 2008

コメント(4)

-

大垣発ムーンライトながら

京都から米原まで新快速に乗り、そこでのんびりしようかと思ったのですが、米原に着いたとき、となりに新快速豊橋行きが停まっていて、思わず乗ってしまいました。 大垣駅に着き、なにか食料品でも買おうかと途中下車しましたが、駅前のミスドはとっくに閉店、それとこの駅、夜に空いているコンビニが一件もないこともわかりました。駅構内の売店も、もちろん閉店。自販機のみ営業でした。 ムーンライトの乗客のために、なにかをしようかという気配まったくなし。東京駅の夜の風景に慣れすぎていると、勝手がちがうと思い知らされました。 京都駅でパンを2つ買っていたのでなんとかなりそうという感じではありますが。 切符を見に来た車掌さんは女性のかたでした。 明日の早朝5時に東京に着くのでぼおっとしています。 マンドリンで月の光を聴き、ムーンライトながらに乗ったことで、明日は、ドビュッシーの月の光をうまく弾けますでしょうか。 初めて人前で弾きます! おまじないばかりしていてもしょうがないですが、ささやかに楽しんでいます。

September 14, 2008

コメント(2)

-

マンドリンでベルガマスク組曲を聴く。

京都の北山通り、地下鉄のきたやま駅すぐのところに、京都コンサートホールというのがあり、時間があれば行ってみようと思っていました。 京都駅に9時までに戻れると確信もったので、そうすることにしました。 ラ・フェッブレ・レッジェラ第六回定期演奏会/京都コンサートホール小(アンサンブルホールムラタ) 聴いた後半プログラム ノットゥルノ/ドヴォルジャーク 夢!うつつ!/ポッタッキアーリ ベルガマスク組曲/ドビュッシー ファーストマンドリン、セカンドマンドリン、マンドラテノール、マンドロンチェロ、クラシックギター、コントラバス 30人くらいの編成。 ドビュッシーのピアノの曲が素敵なアンサンブルで聴けてよかったです。 メヌエットがいちばん雰囲気でていて、リズミカルな舞曲にのった見事なアンサンブルでした。 月の光、マンドリンのトレモロの高音がとても美しく、中間部のアルペジオはこの楽器の持ち味が充分活かされていました。コントラバス三台、このベースラインが安定していて聴きやすかったです。 ピアノを弾くにあたっていい影響になればと思っています。 ラ・フェッブレ・レッジェラは「微熱」という意味で、一時の情熱で終わらせることなく、末長く音楽を続けていく決意を込めて名付けられたそうです。 なかなか深いものを感じました。 ● 写真は京都コンサートホール、会場をでるまでの螺旋になっているスロープ。バリヤフリーも考慮されているのでしょうか、ちょっと感動しました。 p.s. 在来線にまた乗っています。もうすぐ近江八幡、彦根をとおって米原まで行く途中。 夜汽車の旅、楽しみます。

September 14, 2008

コメント(0)

-

未来を信じ、未来に生きる

母校の体育会の創部90周年のパーティー。 自分なんか、こういうところにいると、まだまだ下っぱだと思い知ることになります。 過去の戦争で乗馬がみんな軍用馬として持ってかれたとか、苦労話も聞かされました。 モントリオールオリンピックのとき、日本チームの総監督だったOBがいるのですが、試合会場が市内から60km以上離れていて、公衆電話が一台しかないところに拠点を置き、まだまだ貧弱な体制でしか世界と戦えなかったとか。 今の時代、それに比べればと思う内容には考えさせられました。 未来を信じ、未来に生きる。 学校にも石像があるのですが、かつての総長先生が言われた言葉。 久しぶりにおもいだしました。 ● 夕方、ひとりになり、東寺を眺めていました。 このあたりにいると、自分の年齢、忘れてしまいます。

September 14, 2008

コメント(2)

-

崎陽軒の焼売を15秒で買う

大阪にいる妹宅へ焼売を差し入れに持っていくこと、昨日約束しました。 東京駅で売っていたはずと思いましたが、新幹線?の改札を通ってしまうと、これがどうやらないようです。 「東京バナナ見つけた」はちょっとしたキオスクでもあるのですが。 あきらめて広島行のぞみに乗りました。 大阪梅田の阪神デパートには、各県の名産品売り場があって、何事もなかったかのようにお土産を買って出張のおみやげ!とか言ったこともありましたが、それでは自分の気持ちがおさまらないです。 ちょっとした賭けに出ました。 ・新横浜で降りる。 ・売店で焼売を買う。(絶対あるのはわかっているので) ・なんとか乗っていた新幹線に飛び乗る。 自由席でひとりだし、座っていた座席を失うリスクは100%だとしても、なんだかそうしたくなりました。 駅の売店があるのは5号あたりでちょっと離れていたのですが、ぎりぎり間に合いました。 サスペンスな世界を味わいました。 それもあって、 なんだか晩ごはんが楽しみになってきました。 曇り空、富士山は今日は拝めそうにありません。 トンネルの多い静岡県のあたりにて。

September 13, 2008

コメント(6)

-

大正7年(1918年)の出来事おさらい

大正7年(1918年)は今から90年前。なんとも派手というか大変な転機になった出来事の多い1年。<世界の動き> 第一次世界大戦終結 ●オーストリア、ドイツ休戦協定 → ハプスブルグ帝国崩壊 チェコスロバキア独立(オーストリア・ハンガリー帝国から) ポーランド独立(ソビエト連邦から) オーストリアが共和制に移行 ハンガリーが共和制に移行 イギリスで選挙法改正、30歳以上の女性に参政権<日本の動き> 米騒動 →寺内内閣総辞職 原内閣成立 (日本最初の政党内閣) 森永ミルクチョコレート発売 パイロット万年筆設立 東京女子大学創立 <この年に生まれた著名人> 田中角栄・中曽根康弘(政治家) 高橋圭三(レコード大賞のアナウンサー) いわさきちひろ(画家) レナード・バーンスタイン(指揮者) <この年に亡くなった著名人> グスタフ・クリムト(画家) クロード・ドビュッシー(作曲家) ニコライ2世(ロシア帝国最後の皇帝)●あさって、学生時代所属していた、体育会のクラブ(馬術部)が創部90年の祝典のパーティがあって、関西のほうへ出かける予定です。創部の年が大正7年なのです。続くということはあるいみすごいことだと思っています。私が所属していた時代は、第66代なんとか・・・とかよく言っていたので昭和の終わりごろ。元陸軍のOBの先輩とか、ものすごい怖い方もまだおられました。最近では女性がキャプテンを違和感なくする時代。下駄を履いて学校に来る人がいたとかいったら、何をいわれるでしょうか。馬術というスポーツ、男女区別せず、同じ種目で競技をするという、他ではあまりない感覚がありまして、何かしら貴重な経験だったように感じています。どんな年だったのだろうと、いろいろ年表とか見ていましたら、歴史の分岐点のような年。旅行に行ったオーストリアは戦争(第一次世界大戦)に負け、国はばらばらに独立し、 たくさんの絵を鑑賞したクリムトはこの年に亡くなり、最近ピアノの練習をしていることの多いドビュッシーもこの年に世を去った年なのかと、あらためて感じました。バーンスタインとかぶっているのを知り、あまり過去でないということを感覚的に感じます。BGM:ドビュッシー Clair de Lune(月の光) http://jp.youtube.com/watch?v=KKPBtZ0Zzok

September 12, 2008

コメント(0)

-

人がものを考えるときの思考回路

5年以内にピアニストやピアノ愛好家が2倍になれば・・・というお題目がとつぜんでてきたとき、4つの思考パターンがあるのだそうです。1.今の課題を考えそれに対して対策を打つということを考える人 >1割2.ああすれば、こうすればとアイデアをいっぱい並べてくる人 >5割3.なんでこういうことが必要なのかとかんがえてくる人 >2割4.場合分けをしてロジックをたてて手を打とうとする人 >2割2番目は、右脳から入ってくる人が多く、私自身もこの考え方から入る場合が多いです。それはそれでいい場合もあるのでしょうが、根拠がなにといわれると、・・・となる場合もあるのもまた事実だったりします。左からも右からも見える、上からも下からも見える、頭のつかうところは、いろいろありますが、そのようになれればと、最近思うようになりました。右脳がなんとか・・という本がたくさん出回っているのは、あまりにも左脳でしか考えない人が多いからそういうことになっているのだと思うようにもなりました。毎日文章書いていても、ピアノを弾いていても、どっちの要素も大切だということを気づかされることもまた多いです。●コンビニのはなしで思い出したかのようにマーケティングとか身近なところからまた考えたくなりました。最近は仕事からビジネス法務の本を読むこともありますが、それも合わせてということなのでしょう。音楽祭とか海外タウンウオッチング、CDショップに行くこととか、コンサートに行くとか、気がつけば興味のいく方向は、不思議とさだまってきているので、時代がかわっていくなかで、自分なりのものさしを持てるようになりたいと感じています。BGM: シューベルト 即興曲D899-3 ピアノ:アルフレッド・ブレンデルそういえば、今年は音楽祭というものにたくさん足を運んでいます。ラフォルジュルネ2008、別府アルゲリッチ音楽祭、ザルツブルグ音楽祭、サイトウキネンフェスティバル。 ちょっと無理をしましたが恵まれているのかもしれません。どれもずっと続いてほしいものばかりで、主催者の思い入れが強く伝わってきています。

September 11, 2008

コメント(0)

-

金の粉

ピアノを聴いてもらうぬいぐるみが増えました。くまさんは、ウィーンのクリムトの絵がある美術館で、市松模様をかぶっているようです。うさぎさんは、うさぎ年の方から。ぴょんぴょんはねるように華麗に弾けるようになるといいのですが。見守っていただくことにします。少しはまじめに練習する気にならないと。ピアノ: エリック・サティ 金の粉(ワルツ) ピアノ:フィリップ・アントルモン1987年に発売されたCD,このCDもよく聴きます。かなり年季が入ったCDでもあります。会社の人がジムノペディを聴きたいと言っていたので、昼休みに聴いてもらいました。ときどきそういう会話をする人も増えてきました。●am/pm というコンビニはどこへ行くのか?という話題も昼休みにしていました。もともと共同石油という会社の子会社でできたこのコンビニも転換点にきているのでしょうか。この分野、実は興味あります。学生時代、経営学部にいて、流通マーケティングのゼミにも所属していました。コンビニの黎明期、どういう風のふきまわしか、私のゼミの教授のところに、「学生さんでコンビニ経営してもらえませんか」と、ヤマザキデイリーストアの方が来られて、3か月みんなで運営したことあります。なんの戦略ももたず、ただのバイト感覚でやるのはいいですが、1日目100万→2日目50万→3日目30万→4日目20万・・・・と損益分岐といわれる売上をクリアできない日がつづいて、世の中甘くないことを身にしみて感じたことあります。夜中の2時に閉店だったのですが、電気を消すボタンと間違えて、火災報知機のベルをならしてしまい、大騒ぎのもとを作ってしまったこともあります。1984年のことでして、もう24年経ちました。コンビニエンスのレベルは、桁違いにいまのほうがいいです。銀行は当たり前にあるし、コンサートチケットも航空券も買えるし、お弁当ははるかにおいしいし、あの時代の比較できるものを知っていてよかったのかもしれません。会社の売店も去年からコンビニに変わりましたし、21時まで開けてくれていますし。週末、京都に行くので、四条通に、このお店がまだ元気であればうれしいとちょっと思いました。

September 10, 2008

コメント(2)

-

「音楽の友」2009来日情報をみて

http://www.ongakunotomo.co.jp/magazine/ongakunotomo/index.html銀座の楽器屋さんで雑誌を眺めていました。気の早いもので来年の来日情報とかがあったので一応チェックしていました。やっぱりピアニストは気になりますので、ブレハッチとかピリスとかキーシンとか、いろいろな方がたくさん日本に来てくださるのかとおもうとうれしくなります。「しばらく来日公演のなかったミシェル・ダルベルト・・・・」という記事をみて、???と思い、編集者はチェックをしたのだろうか?と、記事を書いた評論家よりも前にそんなことを考えてしまいました。 http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/2001最近、出かけたコンサートは、メモをしているので、ブログにも書いていることが多いので、衰えた記憶力も多少は取り戻していて、去年の5月にドボルザークのp協を聴いた、アンコールはグリーグの蝶々だった、今年の5月に相田みつを美術館でシューベルトのソナタと3つの小品を聴きました。ピアノ公開レッスンも立ち見していました。(いずれもラフォルジュルネで)やはり???、熱狂の日のような、通常の音楽事務所をとおらないものは、来日コンサートと、カウントしないのだろうか?とか、うがったことを考えてしまいました。雑誌とかで正確なものでないのは、ときどきあってもやむをえませんが、あんまり上げ足もとりたくありませんが、ちょっと残念な気がしました。グリーグの蝶々は、ダルベルトさんのアンコールの演奏で練習しようとおもったのは事実だし。BGM: シューマン 謝肉祭 op.9 から 休憩、ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の更新 ピアノ:ミシェル・ダルベルト http://jp.youtube.com/watch?v=5vJr4ixAZd4

September 9, 2008

コメント(2)

-

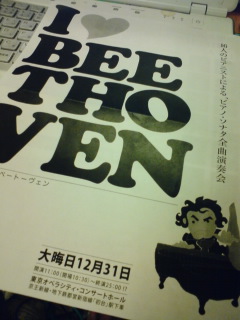

大晦日のアイ・ラブ・ベートーヴェン

大晦日にちょっとかわったコンサートがあるそうです。ちらしをいただいたのでご紹介します。I BEETHOVEN16人のピアニストによる、ピアノ・ソナタ全曲演奏会東京オペラシティ・コンサートホール 12月31日11:00-終演25:00!? となっております。(ちらしの裏面)楽聖と迎える新年!大晦日1日でソナタ32曲全部16人のピアニストで聴く!演奏スケジュール:11:00 小林愛美 5&1911:35 イリーナ・メジューエワ 9&2712:15 岡田将 4&1613:10 山本貴志 3&614:10 三輪郁 14<月光>&1815:00 辻井伸行 11&29<ハンマークラヴィーア>16:15 三舩優子 7&2817:15 横山幸雄 8<悲愴>&24<テレーゼ>18:10 迫昭嘉 25&3219:00 杉谷昭子 12&1319:45 田崎悦子 15<田園>&17<テンペスト>20:40 若林顕 20&3122:00 菊池裕介 2&2222:45 関本昌平 10&26<告別> 23:30 清水和音 1&23<熱情>24:15 伊藤恵 21<ワルトシュタイン>&301ステージ券=1000円16ステージ通し券=12000円近日中に発売のようです。(オペラシティのホームページも主催のホームページもまだ載っていません)しかしまあ・・・という感じです。恐れ入りましたという企画です。これプロデュースした人はすごいと思います。ピアニストを集めることと曲を2曲ずつ決めることと、これは大変なこと。得意な曲、弾きたい曲、きっと多々あるでしょうし、バッティングしたときどうやって調整したのだろうと、なんとかこれで…とか言って仕切ったのだろうかと、個性派ぞろいのピアニストを見て、溜息つきながら演目表をみてしまいました。こんな1枚のちらしから、年末年始の予定が変わってしまうことも、私にとってはよくあるはなしです。月光ソナタを聴いてから、帰省することになるのでしょうか。それもまたいいことだと、思っています。BGM: ベートーヴェン ピアノソナタNo.14<月光>第3楽章http://jp.youtube.com/watch?v=51ssHG0MtQg ピアノ:アルフレッド・ブレンデル

September 8, 2008

コメント(4)

-

ヒルサイドテラスでのサロンコンサート

今日の夕方は、代官山から少し歩いたところにある、代官山ヒルサイドテラス、その中にあるヒルサイドプラザへ、ピアノを聴きに行きました。●第8回 三輪郁ピアノサロンコンサートプログラム:バルトーク スロヴァキア舞曲 ソナチネ上谷安由美 Bのかけら ~ピアノのための~シューマン パピヨン(蝶々) op.2**バルトーク 3つのピアノ曲より 1.インテルメッツォ 2.アダージョ スケルツォ または ファンタジー 豚飼いの踊りモーツァルト きらきら星変奏曲シューベルト ピアノ曲(1818年) 即興曲op.90-3ヒルサイドプラザにあるベーゼンドルファーで響かせたい曲ということでの選曲、それからCDようやく発売ということでバルトークの曲紹介、曲の紹介、それにまつわる自分自身のエピソードなど、おはなしがとても面白いなか、楽しいピアノのコンサートとなりました。一番印象に残ったのは、シューマンのパピヨン。いわゆるピアノの発表会のようなものでお目にかかることは多く、ちょっと退屈なイメージがあったのですが、この日はたぶん一番集中して聴いていました。ドイツの詩人ジャンパウルの「生意気ざかり」から仮面舞踏会のシーンを曲にしたもの、男の2人の兄弟が同じ1人の女性に恋をするというモチーフ、兄弟はシューマン特有の2面性をもった対照的な人物を兄弟に見立てて曲は進んでいきます。ちょっとした説明がありましたが、華やかであったり、力強いものであったり、可憐なものであったり、小さな曲どおしの組み合わせが絶妙でして、感動しました。日本人作曲家のものは、桐朋音大作曲科の学生へピアノ講師されていることもあり、いつも学生の作品を取り上げられます。現代音楽はなじみにくいのは事実ですが、今の作曲科へ進まれる音大生がどんな作品を作られているのか興味深々です。モーツァルトのきらきらと、シューベルトの即興曲は、自分のために弾いてもらっていると勝手に解釈して聴いていました。モーツァルトのノンレガーとでも軽くても遠くまでとどく音色、シューベルトは歌がたえずつづき、変化がいろいろあっても自然に流れていく感じが心地よかったです。BGM:バルトーク スロヴァキア舞曲 ピアノ:三輪郁 バルトークのイメージを覆そうと小品がたくさんのなかにあるなかのひとつ。 CDができて家でも聴けるようになってよかったです。 バルトークの「子供のために」という作品を子供のころにレッスンの曲集に まざったことで、練習が楽しくなったとか。 いろんな背景がわかると聴いていても楽しくなります。

September 7, 2008

コメント(205)

-

二科展に行きました。/国立新美術館

土曜日の昼下がり、乃木坂にある東京新美術館へ行きました。大きな美術館とあって、ウィーンの美術展、中国の美術展もいっしょにやっていました。スケール大きいですね。今回は二科展へ。先週テレビで見ていた工藤静香さんの絵が13回目で入選させたということ、それから国会議員の先生で入選された絵があるということで(メールでお知らせくださいました)、多くの展示から探してみるという楽しみもありました。工藤静香さんの絵は、海の中に龍のウロコを描いたもの、深緑の背景にした深海のなかで強い意志のようなものを感じる作品でした。絵画・彫刻・デザイン・写真、 それぞれの部門から、いろんな思いが伝わる作品を堪能しました。 デザイン部門は、環境とかエコとかがテーマになっていて、すてきな図案のポスターは圧巻でした。写真部門も、一瞬一瞬をとらえたものに、はっとさせられるもの多く、スポーツ関連の写真は特に興味を引きました。絵画は、なんだか淡い色づかいで描いているものに自然と自分が向かっているみたいで、いまはぼんやりとそういうのを眺めたいのだろうと感じました。●なんで二科展ていうのだろうとか、興味を持ちました。文展というのが大正時代にあって、日本画については、新旧の二科があって、新しい画風も評価されやすかったそうなのですが、西洋画は、新しい画風を評価する気風がなかって、そこに不満を持つ人が立ち上げ、西洋画の発展に貢献しているようです。http://www.nika.or.jp/front_top/index.html●帰りは、せっかくここまで来たので東京ミッドタウンへ。(実ははじめて行きます)こんなところに食材がたくさんのスーパーやパン屋さんがあるのかと、夕方ものめずらしいものを見ていました。秋刀魚(さんま)の塩焼きができたてでおいしそうだったので、夕飯用にと買って、それを持って日比谷線の六本木駅から帰宅しました。残暑の中、秋の風景をたくさん感じました。BGM: モーツァルト 交響曲41番 「ジュピター」 K.541 第1楽章 カールべーム指揮 ウィーンフィル http://jp.youtube.com/watch?v=noAPeUlOjfc&NR=1 会社の人からジュピターのCD貸してほしいといわれました。 家にあるいくつかのものから探してみるのも楽しみです。

September 6, 2008

コメント(2)

-

らーめん缶と芸術劇場

会社の帰りに、コンビニに寄り、めずらしいものを見つけると衝動買いしました。どうやら、札幌とからーめんというキーワードにたいへん弱いというかぐらっとくるのでしょうね。当分、外で夜食とかはないので、部屋でこっそりいただくことにします。ひと缶300円はちょっと・・・ですが、たぶん力作なんだとおもっていただきます。http://www.nhk.or.jp/art/第1金曜日の夜はNHKで芸術劇場、これを見る日でした。http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2008-09-05&ch=31&eid=27443&p=1http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2008-09-05&ch=31&eid=27445BGM: テレビ(芸術劇場)を見ながら・・・・。ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」(ベートーベン)交響曲 第7番 ホ長調 [ノヴァーク版](ブルックナー)ピアノ:エレーヌ・グリモー管弦楽:フランクフルト放送管弦楽団指揮:パーヴォ・ヤルヴィグリモーのピアノ演奏、ひさびさに聴きました。べートーヴェンが、あんなにエレガントになるのはこのピアニストならではでしょう。第5番の協奏曲は、あまり積極的には聴かないのですが、特に後半の楽章、とても楽しめました。 持っているCDでも、テンペストとか合唱幻想曲op.80とか、とてもよく聴きます。ブルックナーを聴いたらおなかいっぱいになるかもしれませんが、味噌らーめんをすすりたくなりました。この作曲家、シューベルトの交響曲の影響をものすごく受けていると、ある本で知り、聴くようになりました。まったく単純なおはなしです。以前、ザルツブルグ音楽祭で8番聴いて感動したあまり、ザルツブルグから特急で1時間少し、リンツという駅で降りて、ブルックナーハウスという場所へ直行したこともありました。

September 5, 2008

コメント(200)

-

響きあう街と音楽2008 /すみだトリフォニー

http://www.njp.or.jp/njp/programinfo/sitsunaigaku2008.html錦糸町のすみだトリフォニーホールに行きました。前にも書きましたが、完売のはずのコンサートであきらめていたのですが、3日前に出演するピアニストから空きがでたのでといって誘われました。諏訪神社で大吉のおみくじ弾いた直後、松本へ行く途中いただいたメールに途中からでも行きますって返信しました。~ハイドン -現代に聴くクラシックの原点~ 第4回ハイドン作曲弦楽四重奏曲 第82番 ヘ長調『雲が行くまで待とう』op.77-2(ヴァイオリン:山田容子、石田はつみ ヴィオラ:野村圭子 チェロ:武澤秀平)テレマン作曲4本のためのコンチェルト(トロンボーン:山口尚人、宮下宣子、奥村 晃 バス・トロンボーン:門脇賀智志)ウーバー作曲3つの小品 op.29(トロンボーン:宮下宣子、山口尚人、奥村 晃 バス・トロンボーン:門脇賀智志)プーランク作曲ピアノと管楽五重奏のための六重奏曲(フルート:野口みお オーボエ:浅間信慶 クラリネット:澤村康恵ファゴット:石川 晃 ホルン:金子典樹 ピアノ:三輪郁)19:40まで会社で会議があったので、タクシーをとばして後半から。トロンボーンのアンサンブル、バロックも現代もあり、めったに聴けないアンサンブル。ピアノと木管アンサンブルのプーランク。ピアノのメロディが美しいです。颯爽とした曲に感動しました。終わってから500円でワインサービスと出演者との歓談タイムがあったり、街ぐるみで、コンサートを盛り上げたり、地元スポンサーの挨拶があったり、なごやかな時間をすごしました。●このコンサート10回シリーズで、ハイドンイヤーの2009までつづきます。室内楽の凝ったプログラムとこんなタイトルの曲があったのかと感動しました。第1回 弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調『ひばり』op.64-5第2回 弦楽四重奏曲 第75番 ト長調 op.76-1 第3回 弦楽四重奏曲 第79番 ニ長調『ラルゴ』op.76-5第4回 弦楽四重奏曲 第82番 ヘ長調『雲が行くまで待とう』op.77-2第5回 弦楽四重奏曲 第76番 ニ短調『五度』op.76-2第6回 ディヴェルティメント(バリトン三重奏曲 Hob. XIV-113, 95, 81より:チェロ三重奏版)第9回 弦楽四重奏曲 第74番 ト短調『騎手』op.74-3第10回 弦楽四重奏曲『十字架上のキリストの最後の七つの言葉』op.51いろいろなタイトルがあることを知りました。せっかくの機会なので、馴染んでみたいです。弦楽アンサンブル、木管アンサンブル、たいへん興味もつようになりました。雲が行くまで待とう・・・という感じでゆとりをもった1日でありたいです。

September 5, 2008

コメント(178)

-

ラフマニノフ10

秋になり、またいろいろな音楽聴く機会増えそうです。今日は、しばらく聴いていなかった、ラフマニノフになりました。天の神様のいうとおり・・・10曲選んでならべてみました。1位: 練習曲集「音の絵」 op.39-9 2位: 組曲第2番 op.17 「タランテラ」 3位: 楽興の時 op.16-4 4位: プレリュード op.23-5 5位: 練習曲集「音の絵」 op.33-5 6位: 練習曲集「音の絵」 op.33-9 7位: プレリュード op.32-11 (H-Dur) 8位: ピアノ協奏曲第2番 op.18 9位: ヴォカリーズ op.34-14 10位: あなたは皆に愛される op.14-6(12の歌から) やっぱり、ちょっとどころではなくかなり重厚で、はぎれのいいものが好きみたいです。東京でひとりぐらしをはじめてしばらくしたころ、ピアノ教室の大人の部のピアノの発表会の見学に行き、腰をぬかしたのが「音の絵」の演奏。op.39-9でした。ラフマニノフのCDを買い集めるきっかけになった出来事でもありました。上4つは、気がかわっても不動かもしれません。ライブの演奏で好きになったものばかりですし。BGM: ラフマニノフ 練習曲集「音の絵」より op.39-9 ピアノ:ヴラディーミル・ホロヴィッツ 1975年カーネギーホールライブのアンコール曲 とりつかれたように、この曲聴いていたこともあります。

September 4, 2008

コメント(2)

-

下諏訪

サイトウキネンにいくのに、ちょっと途中下車した駅が下諏訪です。オルゴールの町としても知られていて、駅ではずっとオルゴールの音楽がかかっていて、風になびいて結構気分よく電車を待つことができます。上諏訪は諏訪市で、下諏訪は下諏訪町で、数キロ離れていて、ちょっと雰囲気もちがうみたいです。中山道と甲州街道と交わるところが下諏訪の温泉街。月曜日で人もあんまりいないところを、のんびり歩いていました。諏訪の御柱祭というのが、7年目ごと、酉年と申年のときにあり、つぎは平成22年なのだそうです。諏訪大社にも行きました。(信濃国一之宮)おみくじもひきました。「ひそみいし ふちの龍らも 時を得て 雲井に登る かげのめでたさ」ほんとうに久々にひいた「大吉」。おごり高ぶらず、意志強く 信心すれば、龍が天に昇るように出世する運だとか。辛抱が第一ともありました。ちょっと元気をもらいました。

September 3, 2008

コメント(2)

-

ザ・ハーモニーホール

ザ・ハーモニーホールは、松本から2駅先、島内という駅から歩いてすぐのところにあります。大糸線、穂高とか白馬方面へ行く途中の駅です。ローカル線、2駅先になると無人駅、電車は夕方は30分に1本くらい、4両編成。夜になると1時間に1本、2両編成になります。森のなかのコンサートホール、地元からはもちろんですが、全国から音楽ファンがつめかけます。ここへ初めてきたときは6年前の2002年、そのときはフレックスタイムで15時半に会社を逃げ出すように出て、名古屋から特急「しなの」に乗ってかけつけました。はじめて聴いた野平一郎さんのピアノに魅了されました。またこのホールに来ようと、心に決めたときのこと、今でも忘れません。そして、2006年につづいて3回目となりました。感動は昨日のブログのとおり。ふれあいコンサートIIhttp://www.saito-kinen.com/j/program/cha_02/J.S.バッハ: 組曲 ハ短調 BWV997 I Prelude II Furgue III Sarabande IV Gigue V Double フルート: ジャック・ズーン ハープ: 吉野直子 チェロ: イズー・シュアベートーヴェン: クラリネット、ピアノ、チェロのための三重奏曲 変ロ長調 作品11「街の歌」 I Allegro con brio II Adadio III Allegreto クラリネット: カール・ライスター チェロ: イズー・チェア ピアノ: 江口玲モーツァルト: クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 I Allegro II Langhetto III Menuetto IV Allegretto con veriazioni クラリネット: カール・ライスター ヴァイオリン: 後藤 和子 矢島 寛子 ヴィオラ: 鈴木 学 チェロ: イズー・シュアカール・ライスターは、1937年生まれ、ベルリンフィルの元クラリネット首席奏者。昨日、書けなかったプログラムです。きのうは、松本から下諏訪にもどって、ニュースをみると、なにごとが起こったのかという様相。ちょっと複雑でした。今日は、朝にあずさ10号に乗り、新宿着12:04.昼から会社へ行きました。サイトウキネンキャンディーセットをおみやげにもっていったら喜ばれたのでうれしかったです。

September 2, 2008

コメント(0)

-

ふれあいコンサートII/サイトウ・キネン・フェスティバル

すばらしかった。 究極のアンサンブル。ことばになりません。松本まで来てよかったです。 プログラム: バッハ 組曲 ハ短調BWV997 フルート ハープ:吉野直子 ベートーベン クラリネット、ピアノ、チェロのための三重奏曲 クラリネット:カール・ライスター チェロ:イズー・シュア ピアノ:江口玲 モーツァルト クラリネット五重奏曲 イ長調 K581 アンコール モーツァルト同じ曲の終楽章の後半。 カール・ライスターブラボーです。 近くに座っていた小澤征爾さんが大きな花束を彼に渡しました。 松本から大糸線で2駅はなれた島内という無人駅にて。

September 1, 2008

コメント(0)

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- Steve Hackett - The Lamb Highlight…

- (2025-11-22 00:00:10)

-

-

-

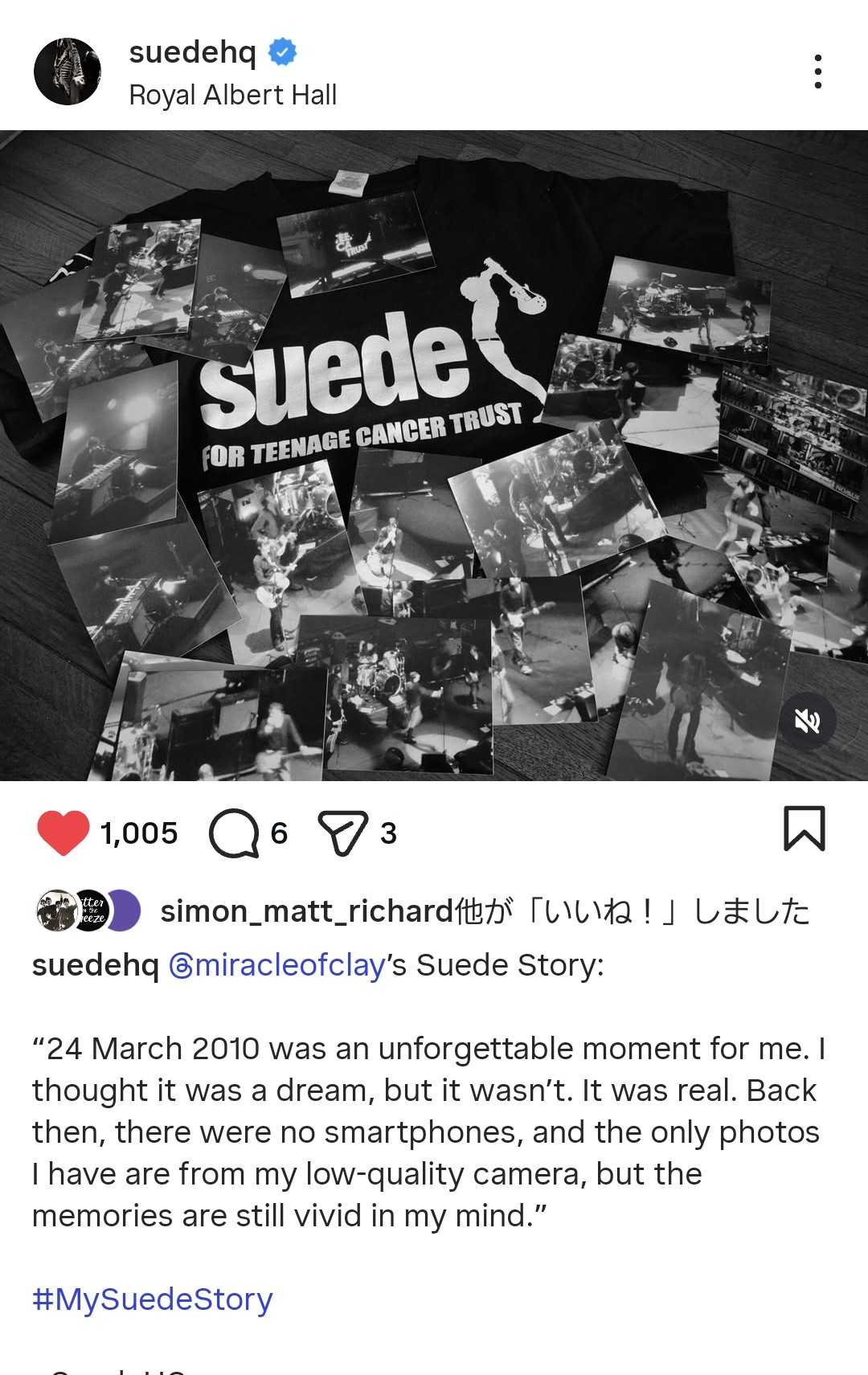

- 洋楽

- My Suede Story

- (2025-11-22 20:12:16)

-