2012年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

日産ジュークの海外向けテレビCM

日産の小型SUVに「ジューク」というのがありまして、このクルマの日本でのテレビCMはご存知の通り非常につまらないのですが、これが海外向けのテレビCMとなると、妙にセンスがいいというか、面白いものが多いんです。 まずはアメリカ向けをご覧下さい。これこれ! ↓アメリカ版ジューク・テレビCM 一方、ヨーロッパ版の方もすごくいい。色々なモノを並べて置いて、それをある角度から見るとジュークに見える、というもので、並べられた様々なモノすべてを合わせた面白さがこのクルマにはある、というメッセージにもなっているわけ。これこれ! ↓欧州版ジューク・テレビCM うーむ、なかなかよろしい(でしょ?)。 日本でも、こういうセンスのいい、面白いCMを放送すればいいと思うのですけどね・・・。

March 31, 2012

コメント(0)

-

築地を満喫!

今日は姉、甥、家内、私の四人で築地に行ってきました。 新宿から大江戸線で築地市場駅に出て、地上に上がるともうそこは築地。そこはかとなく魚の匂いがして参ります。で、猛スピードで場内を行き来するターレット(仕入れた魚などを運ぶ超小型三輪トラック)に轢かれそうになりながらも、まずは「魚がし横町」へ。今日の第一の目的は、ここで鮨を食べること。 この辺りの寿司屋さん、一軒一軒のお店はせいぜい12席とか、その程度の規模なので、有名店ともなると、10時半頃の時間でも既に入店待ちのお客さんがずらりと並びます。で、我々も負けじとその中の一軒に並ぶことに(店名はブログ掲載お断りということでしたので、内緒です)。で、30分くらい待ったところでようやく入店できることになりましたが、まあ、狭い狭い。10人くらいが入るカウンターだけのお店ですね。 で、おまかせのコース(3,600円ちょい)を頼んだのですが、目の前の職人さん(すごく当たりの優しい、感じのいい人でした)がリズミカルに握ってくれる鮨はどれもいい味でした。特においしかったのは軍艦から溢れそうなウニ、白子、立派な車エビ、そしてとろける穴子でしたかね。熱々のシジミの味噌汁もよかった。 ちなみに、この店の看板娘のお姉さんは結構厳しい人で、我々も店の外に並んで待っている時に「ほら、もっと詰めて! 通りにはみ出したら市場の人の邪魔になるからっ!」と再三怒られてしまったのですが、しかしこのお姉さんの状況把握力というのがすごくて、店の外で並んで待っている人たちの風体や服装を一瞬のうちに記憶するという見事な能力を示され、ちらっと店の外に出て行ったと思うと、「お次、お二人さん、お一人さん、お二人さん、ね。黒い服を着た背の高い男の人と、その連れの赤い鞄を持った女の人のところまでお茶をお出ししたから。その後ろ、一度どっかに行った外人さんたちも戻って来た。その後ろ、4人連れさんのうち、3人まで注文とって、緑色のコートの女の人は注文まだね」などと立て板に水で報告しておりました。あのお姉さん、スパイとかに職業替えした方がいいんじゃないでしょうか。それにしても、我々4人組は一体どういう描写で報告されたのか、気になります。 さて、念願の「築地で鮨!」を達成した我らは、今度はお隣にある「築地場外市場」に向かい、観光客の群れにもまれながら色々な店を冷やかしつつ、あちこちで買い物をしました。 まずはテリー伊藤さんの実家として知られる卵焼きのお店「丸武」で卵焼きをゲット。次に「鮭なら任せろ」的な「昭和食品」で超辛口の塩鮭などを買い求め、さらに「ダンゴ三兄弟」のモデルとも言われる「茂助だんご」で団子を買い(これは絶品でした!)、佃權でおいしそうな練り物を買い、「つきじ常陸屋」や「大野屋商店」などの調理用品店であれこれ調理用具を買って、本日の築地買い物ツアー終了~! しかし、築地。私も初めて行きましたが、活気があって面白いところですな。次はあの寿司屋で食べてみよう、いや、隣の定食屋もうまそうだった、それに今度は「愛養」でコーヒーも飲もう、などなど、思いは既に「次に行ったら」というモードに入っておりまして、それだけ見所が多いところだった、ということでございましょう。姉、甥、家内も喜んでいたので、連れて行った甲斐があったというもの。 で、帰りは工事中の歌舞伎座の前を通って銀座まで歩き、山野楽器と松屋、そして三越を冷やかした後、銀座線、千代田線と乗り継いで帰路についた次第。 というわけで、今日はお隣の銀座も含め、築地界隈を満喫し、なかなか印象深い小冒険となったのでした。今日も、いい日だ!

March 30, 2012

コメント(0)

-

某受験校の凋落

この時期、週刊誌なんか見ていると、「東大合格者数発表!」みたいな特集が組んであって、全国の有名受験校が覇を競っております。 で、私の出身校は、かつては結構な受験校でありまして、この種のランキングでも全国のトップ3に入るようなところだったのですが、それがまあ、今は見る影もないというね。 ま、だからどうということもないのですけど、どうしてそのような凋落が急速に進むのか、ということについては、非常に興味があります。 だって、受験校なんて目標は一つしかないわけで、しかもその目標は具体的なものなのだから、そんなの生徒の尻叩いてガンガン勉強させればいいだけの話じゃないの? 学内・学外模試とかばりばりやって。私が在籍していた頃のその学校は、まさにそんな感じでしたけど。 逆に、「豊かな人間性を育む」とかいうことを学校全体の目標にした場合、具体的に何をすればいいのか分かりませんから、そう易々と豊かな人間性をもった人間を輩出するのは難しいと思いますが、受験なんて、ねえ、目標としてはシンプルこの上ない。で、実際、かつてはその目標達成に成功していたのに、どうして最近になって失敗し出すのか。 不思議です。 ま、別に既に後にした場所ですから、この先どうなろうと知ったこっちゃない、というところはあるのですが、それでもやっぱり少し気になるというのは、私にも多少の母校愛が残っている、っちゅーことですかね・・・。

March 29, 2012

コメント(0)

-

ジェイミー・フォード著『あの日、パナマホテルで』を読む

私の「学兄」・・・、というか、「学問上の兄貴分」という意味での、文字通りの「学兄」に当たる前田一平(かずひら)先生がお訳しになったジェイミー・フォードの『あの日、パナマホテルで』(集英社文庫・857円)という小説を読了しましたので、心覚えを書き付けておきましょう。アメリカで110万部を超える売り上げを記録したベストセラーです。 この小説は、シアトル生まれの中国系アメリカ人(二世)であるヘンリー・リーという人物をめぐり、ヘンリーが12歳の少年だった1942年と、彼が56歳となる1986年という、四十数年を隔てた二つの時間を行き来する物語です。 で、1986年に56歳となったヘンリーは、既にボーイング社を早期退職していて、献身的な介護の後、妻のエセルを癌で失ったばかり。二人の間には大学生となった息子のマーティが居ますが、亡くなる直前のエセルに対する介護の方法についての諍い(マーティは母親を設備の整った専用のホームに入れるべきと主張したが、ヘンリーは自宅介護にこだわった)もあり、父と息子の間にはあまり親密な関係は築けていない状態。 そんな中、シアトルの中華街のお隣にある元日本人街、今はインターナショナル・ディストリクトと呼ばれている地域に建っていた古いホテル、その名も「パナマ・ホテル」の改修工事が始まることになり、その過程で、ホテルの地下室に眠っていた様々なガラクタが見つかったというニュースが報じられるんですな。で、このガラクタは、太平洋戦争の際、シアトルの日本人街を強制的に立ち退かされ、内陸の収容所に連れて行かれた日系アメリカ人たちが、パナマホテルに託して行った「財産」だった。 で、このニュースを聞いたヘンリーは、半ば世捨て人のような状態から覚醒し、このガラクタの中からあるものを探し出そうと躍起になるんです。それは、彼にとってどうしても手に入れなければならないものだった。そしてそれは、彼の少年時代の思い出に重なるものだったんですな。 1940年代に遡るヘンリーの少年時代、それはまさに第二次世界大戦のさなかであり、アメリカが太平洋を挟んで日本と戦争をしていた時代。中国系のヘンリーの父親は、中国に対する侵略者である日本(人)を憎み、アメリカが中国を支援して日本を撃退することを切に望みつつ、そのための支援活動に余念のないような人物。そしてその厳粛な父親の命令で、隣町の日本人街に住む日本人と間違えられないよう、子供の頃のヘンリーは「私は中国人です」と記されたバッジを常に服につけさせられていた。その上その父親は、ヘンリーを中国人学校ではなく、敢えて白人ばかりが学ぶレベルの高い学校に通わせたんですな。その結果、ヘンリーが恰好の虐めの対象になることもおかまいなく。しかし従順なヘンリーは、親の期待を素直に受けて、ガキ大将達にいじめられながらも、淡々と白人学校に通っていた。 白人学校に通うヘンリーは、奨学金を補うために給食のおばさん(ミセス・ビーティ)の手伝いをさせられ、授業を受ける傍ら学校の給食設備で働くことになっていた(このことも虐めの原因となる)のですが、そんなヘンリーのところに一人の女の子がやってきます。ケイコ・オカベという名のその少女は、やはり親の意向で白人学校に通わされることになった日系二世で、ヘンリーと同じく、ミセス・ビーティの助手として給食設備で働くことになったらしい。 で、何しろ父親が忌み嫌う日本人の女の子ですから、最初のうちはヘンリーもケイコの登場にぎょっとするのですが、しかし白人学校の中にあって有色人種はヘンリーとケイコだけ、同じく虐めの対象になっている点で境遇も同じということもあり、また日本人に対して偏見を持つヘンリーとは異なり、同じ二世(=アメリカ人)として、何の屈託もなくヘンリーに接するケイコの魅力もあって、ヘンリーは次第にケイコに対して心を開くようになります。そして学校が終わり、給食設備の掃除などが終われば、二人で帰路につく。眼に見えない壁があるとはいえ、中国人街と日本人街はお隣同士ですから。 しかし、ヘンリーを暖かく迎えてくれるケイコの一家(ケイコの父親であるオカベ氏は、リベラルな弁護士)とは違って、ヘンリーの父母、とりわけ父親が、自慢の息子が日本人の女の子と付き合うことを許すはずもない。そのことを痛いほど知っているヘンリーは、ケイコとのことを親には黙っていなくてはならない。ケイコにどんどん惹かれて行く自分を意識しつつ、そのことにやましい思いをも抱かなくてはならないという板挟みの中で、ヘンリーの恋心は募って行くことになります。 ところが、そんなヘンリーとケイコの仲を、ヘンリーの父親よりももっと強大な力を持つものが引き裂くことになる。太平洋戦争の激化とともに、日系移民の強制収容が始まり、ケイコの住むシアトルの日本人住民も、内陸に強制的に移動させられることになるんです。ヘンリーは、ケイコ一家をなんとか救おうと画策するのですが、子供の立場で何が出来る訳でもなし、結局、二人は離ればなれになってしまう。 その後、ヘンリーとケイコは主として文通によって辛うじて互いの思いを繋ぐのですが、やがてそんな二人のことがヘンリーの父親の知るところとなり、実質的に親子関係は断絶、その後、父親が脳卒中に倒れたこともあり、以後数年に亘ってヘンリーと父親の間の会話は無くなります。が、それでもヘンリーは遠く離れたケイコのことを思い続け、文通を続ける・・・。 しかし、ヘンリーの出す手紙に対し、ケイコからの返信は間遠になって行きます。ヘンリーは相変わらず、毎月のように強制収容所に宛てて手紙を出すのに、ケイコからの手紙は途絶えがちに。その一方、会話の途絶えた父親は、息子を日本人の娘から引き離す意図もあるのか、日本の中国大陸での敗色が濃厚になったこともあって、ヘンリーを中国の親戚のもとに送り、彼の地で教育を受けさせて、中国人としての自覚を促そうと無言のプレッシャーをかけて来る。 そして1945年、日本の敗戦が告げられ、シアトル中がお祭り騒ぎとなる中、ヘンリーは3年近く待ったケイコのことをついにあきらめ、ケイコへの手紙を出し続ける際に知り合った郵便局の若い局員であったエセルとの、結婚を前提にした交際を決意、さらにケイコへの思いを断ち切る意味で、中国へ渡ることも決意する。 そして時を同じくして危篤に陥った父親に、ヘンリーは中国行きの決意をしたことを告げるのですが、その際、長年会話のなかった父親から、最期の言葉をかけられる。「お前のためだった」と。 ヘンリーは、父親のこの言葉が意味することを瞬時に悟ります。つまり、中国人社会の有力者だった父親は、裏から手を回して、ヘンリーがケイコに宛てた手紙、ケイコからヘンリーに宛てた手紙を横取りし、二人が音信不通になるよう仕組んでいたんですな。ヘンリーは、ケイコからの手紙が途絶えたのは、ケイコの心変わりの結果ではなかったことを、ようやく知ることになる。 しかし、時既に遅し。既にエセルにプロポーズした後だったこともあり、ヘンリーはケイコのことを断念。過去を捨て、現在と未来に生きることを心に誓い、以後、そうして生涯を送って来た。そして妻となったエセルを愛し、最期まで自分自身の介護で彼女を看取るところまで責任を果たした。 そして、再び一人になった時に、パナマホテルの地下室で、40年以上前に日本人強制移住者たちが残して行った遺物が見つかったニュースを聞き及んだと。 ヘンリーがこのニュースに異常なまでの関心を寄せたのは、この荷物の中に、ヘンリーとケイコの宝物であった、一枚のジャズ・レコードが含まれているのではないかと思ったからだったんですな。それは、ヘンリーの年長の親友で黒人サックス・プレイヤーのシェルドンが、著名なジャズプレイヤー、オスカー・ホールデンと競演した時の記録でもあり、またオスカーがヘンリーとケイコの二人からインスパイアされた曲、「路地裏の野良猫ステップ」が録音されたという意味で、二人が互いの心を固めるようになった一夜の出来事を丸ごと封印したようなレコードだった。 そしてヘンリーは、息子マーティと、そのフィアンセである白人女性サマンサの協力もあって、ホテルの地下にあった遺物から、まさにこのレコードを探し出すことに成功します。そしてこのことを一つのきっかけとして、ヘンリーとマーティの父子関係が少しずつ改善していきます。マーティは、自分のよく知っていると思っていた頑固一徹の親父の過去に、これほど繊細なケイコへの思いが、そして悲劇が隠れていたということを初めて知ることにもなる。世代こそ違え、今の自分と、若い頃の父親の感性の間に、それほどの違いはないんだということに初めて気づくんですな。 しかし、せっかく見つけ出したその思い出のレコードは、真二つに割れていて、修理のしようもないものだった。丁度、離ればなれになって、もはや修復のしようもないほど別々の道を歩いて来たヘンリーとケイコのように。とはいえ、ヘンリーもまた、それはそれでいいのだと思うんですな。どちらにしろ、もうケイコは自分とは無関係の人間なのだから・・・。 と、ちょうどその頃、長年に亘って親交を続けて来た年長の友人、シェルドンが老齢と糖尿病のために重篤となる。そんな彼を見舞いがてら、昔のレコードが見つかったことを報告に行ったヘンリーは、シェルドンから「修復しろ」というメッセージを受けるんです。それは、二つに割れたレコードを修復しろ、という意味(だけ)ではなく、離ればなれになって、もう40年間も音信不通になってしまったケイコを探し出せ、というメッセージでもあった。 さて、そろそろ老年にさしかかろうとしているヘンリーは、子供の頃の恋人、個人的な、あるいは社会的な運命によって引き裂かれてしまったケイコを探し出し、かつて愛を確かめあったことの意味を、もう一度確認することが出来るのか?! ・・・というようなお話です。 私は寡聞にしてジェイミー・フォードという作家のことを知らず、前田先生から訳書を送っていただいて初めてその作品を読んだようなていたらくだったのですが、実際に読んでみて、とても面白かった。とりわけ、太平洋戦争の中、異国アメリカの地、シアトルで実際にあった中国系移民と日系移民の間の反目のことや、日系人だけを対象に、二世、すなわちアメリカ人をも含めて内陸の収容所へ送ってしまったアメリカ政府の誤った政策の引き起こした悲劇などを背景に、このような毛色の変ったロマンスが書かれたということに、多民族国家アメリカならではのものがあるなあと。 と同時に、ですね、この物語には普遍的な部分があると思うのですよ。上に述べて来たような特殊な事情がなくとも、結局は思い通りにならなかった初恋というのは誰にもあるわけですし、何らかの理由で恋心を抱いていた相手がどこかへ行ってしまって、音信不通になる、なんてことは誰の身にも起こり得る。好きだった子が、親の転勤で転校していった、とかね。別な中学校へ行ってしまったとか。で、その後、何十年もしてから、「あの子は、その後どんな人と結婚して、今はどうしているのかなあ」なんて思うことは、誰にだってあるでしょう。 だから、ヘンリーが40年の時を経て、ケイコを探しに旅に出るという、その行動を、つい応援したくなるわけですよ。読者一人一人が心の奥底でやりたいと思っていることを、ヘンリーが代わりにやってくれるんですからね。 というわけで、この小説の中に描かれていることは、結構シビアな、辛い経験ばかりなんですけれども、決して暗澹たる小説ではなく、逆に、ほのぼのと、心が暖かくなるような小説でございます。 あとがきによると、前田一平先生はこの小説を読んだ時に、「これこそ自分が訳すべき小説だ!」と、得体の知れないインスピレーションを受けて、猛然と翻訳に取りかかったとのこと。それだけに入魂の翻訳と言っていいでしょう。本書『あの日、パナマホテルで』、教授の熱烈おすすめ! です。

March 28, 2012

コメント(2)

-

横長ナンバープレート

政府がようやく重い腰を上げて、横長ナンバープレート導入の検討を始めたそうで。 横長ナンバープレートについては、私はずっと前から提唱しておりまして、このブログ内でもそういうことを書いたことがあります。例えば2008年12月3日のブログには、次のような一文を綴っておりました。********** アメリカでも日本でも自動車業界が不振なようで、特にトヨタの大下方修正はあちこちに影響を及ぼしているようですね。自動車産業は、表に立つメーカーだけでなく、下請けや関連業種が多いので、日本経済全体へ及ぼす影響も大。 そこで不肖ワタクシ・釈迦楽教授が自動車産業の業績回復の妙案を出して差し上げよう。 麻生首相よ、一言、「新車からナンバープレートの形状を変える」と発言しなさい。 日本のナンバープレート、あれカッコ悪すぎ! 日本のナンバープレートもヨーロッパ車についているような、横長のナンバープレートと同じ形状を採用すれば、絶対カッコよくなるって。 で、その横長ナンバープレートも、全部同じ「白無地」ではなく、各県・各所管によってデザインを変えていいことにする。例えば「湘南ナンバー」だったらサーフィンしているところをデザイン化するとか、「富士山ナンバー」は富士山を背景にするとかね。名古屋だったら・・・ま、「モリゾー&キッコロ」かな。彦根の方なら、「ひこにゃん」でいいんじゃないすか? ともかく、「新車からカッコいい横長&デザイン付きナンバープレートが付けられる」となったら、新しモノ好きの日本人の多くが新車購入を考えますって。 行政の長が一言「新車から新しいナンバープレートにする」と発言するだけで、何のお金も使わずに、自動車産業が活性化するんだから、こんないいことはないじゃないですか。これこそが、頭の使い方ってもんです。 ということで、麻生さん、自動車産業活性化、ひいては日本の景気回復のために、一言、お願いしますよ。釈迦楽教授からの提案です。********** これを読むと、2008年12月の総理大臣は、麻生さんだったんですなあ・・・。 ま、それはともかく、政党ウェブページの提言窓口などを通じ、前々から横長プレートの導入を提案してきた私としては、快哉を叫びたいところ。もちろん、反対する人も多いでしょうから、そう簡単には実現しないでしょうけれども、可能性の芽が出て来ただけでも嬉しい限りでございます。 何たってアルファロメオには、横長のプレートが似合うのよね~!

March 27, 2012

コメント(5)

-

実家の風呂の大改造

実家に戻って参りました~。 さて、実家に戻ってみると、一つ、変った部分がありまして、なんと風呂場が大改造されていたんです。まあ、築年数もそれなりに経っておりましたから、そろそろ変え時だったのかも知れませんが、それにしても最新の風呂場ってすごいなと。 何がすごいって、風呂場はもとより、脱衣所にもハイテクが装備されておりまして。 大体、風呂場でお年寄りが倒れたりするのは、風呂場の気温と脱衣所の気温の差が大きいために、ヒート・ショックを起こして心筋梗塞だの脳卒中だのに襲われるからですが、それを防ぐために、風呂場の中だけでなく、脱衣所も暖めるようになっているんですな。 とはいえ、まあ、そこまでは想定内でしょう。 ところがですね、最新の設備ですと、そこにドライヤーまで組み込まれているの。 そう、部屋そのものにドライヤーがセッティングされているとお考えください。だから、天井付近から降り注ぐ温風で、髪の毛まで乾かせるのよ。うそ~、って感じでしょ? まさに「部屋ドライヤー」だね。って駄洒落かいっ! しかし、世の中、色々便利になっておるんですなあ・・・。

March 26, 2012

コメント(0)

-

明日は東京

やれやれ、ようやく名古屋でのアレコレが終わり、明日は実家に帰省します。今日は、なんだかんだと、その準備に追われてしまいました。 今回の帰省での計画の一つは、「築地場外市場」に乗り込むこと。大東京の胃袋を支える台所、築地ですが、実はワタクシ、行ったことが一度もないというね。ま、それを言ったら、アメ横も行ったことないし、東京タワーにも上ったことがないし、ましてやスカイツリーなんて興味のかけらもない。そんなもんよ。 だけど、スカイツリーはさておき、さすがに築地となると、一回くらい行っておくのも人生の勉強かなと。 で、名古屋生まれの家内も行ったことがないと言うし、姉も帰省しているので、寿司好きの姉に、築地でお寿司をご馳走してあげるというのも、姉孝行になりそうですしね。 というわけで、そんな楽しみもありつつの今回の帰省。明日からは、そんな報告もありそうな東京からのお気楽日記でございます。どうぞお楽しみに~!

March 25, 2012

コメント(0)

-

結婚記念日

今日は私たち夫婦の結婚記念日でした! ということで、今日は少し贅沢にお昼を楽しむことに。 で、向かったのは知立・クラウンホテル内にある「業平」というお店。ここは鄙にもまれなハイレベルの京懐石を食べさせてくれるお店なので。 が! 行ってみたらなんと予約で一杯だったという・・・。ガックシ。ああ、今日は土曜日だからなあ。昨日のうちに予約しておけば良かった・・・。 いささかガッカリしたものの、こうなっては仕方がない。ご馳走は夜に持ち越すことにして、昼は刈谷にある「パスタ・ディ・フランコ」で軽く済ませます。 で、夜。覚王山の「野嵯和」に予約を入れるも、既に一杯で断られてしまったので、ここは京懐石を断念し、新感覚の中国料理を食べさせてくれる店、名東区の「茉莉花(ジャスミン)」で食べることに。 で、ここでコース料理をいただいたのですが、前菜各種・海老しんじょ入りフカヒレスープ、蟹爪の揚げ物・牛肉と春野菜のXO醤炒め・車海老のなんとかと来て、最後は塩スープソバでしめて、そしてデザートは杏仁豆腐という布陣。どの料理もなかなかのお味でございました。 お店にはクルマで行ったので、残念ながらお酒は飲めませんでしたので、家に戻ってから軽い白ワインを少し飲み、練乳入りコーヒーも飲んで、今日のご馳走三昧を締めくくったのであります。何だか今日は、食べることに振り回されたような感じですが、まあ、記念日ですからね。そういうことがあってもいいでしょう。 さてさて、今日をもって結婚丸14年、明日から15年目に突入するのかな? 我々は「新婚15年目」と言っておりますが、これまでと同じように、これからも新婚の頃と変わらぬ仲良しぶりで、二人の生活を楽しんでいきたいと思っておるのでございます。

March 24, 2012

コメント(2)

-

今日は卒業式

今日は所属先大学で卒業式がありました。本当は昨日のように晴れて暖かい日だったら良かったのですが、今日は生憎の冷たい雨。着物・袴姿の卒業生たちには、少し可哀想なことになってしまいました。 でも彼ら・彼女らにとっては、今日は一生の記念となる日。卒業生たちの晴れ姿、そして晴れ晴れしい表情は、曇天を一蹴して輝いておりましたよ。 で、講堂での全体の卒業式の後、それぞれの学科に分散し、そこで学位記の授与式があります。そしてその後、今年私のゼミに所属した4人のゼミ生たちと記念写真を撮りまくり、この場は一旦ここでお開き。後は場所を移して謝恩会での再会となります。 そして名古屋市内の某ホテルのバンケット・ルームを借り切っての謝恩会となったわけですが、昼間の袴姿から一転、今度はドレッシーな服装に着替えた卒業生たちと、立食形式のご馳走を食べながら最後のトークを楽しみます。 で、その際、私が誇りに思うのはですね、我がゼミ生たちの気働きでございます。他のゼミの学生たちは知らず、私のゼミ生たちは、自分たちが食べるだけではなく、ちゃんと頃合いを見計らって私のところに皿一杯に盛ったご馳走や飲み物などを運んできてくれるんです。それも私だけでなく、周辺にいる他の先生方にも気を遣って。デザートタイムになればなったで、ケーキなどを盛った皿を持ってきてくれる。 自分の可愛いゼミ生への贔屓目かも知れませんが、やっぱり私の教え子は、ちょいと出来が違うんじゃないでしょうかね。わっはっは! そして最後は、それぞれの教員に対し、ゼミ生からの花束贈呈(心なしか、私がもらった花束が一番美しかったような・・・)があり、次いで謝恩会に招かれた先生方から卒業生たちへ向けての、はなむけのスピーチです。私も頑張って、今日のこのステキな会を催してくれた卒業生全員に向けて、とりわけ我が最愛のゼミ生4人(イッチー、ニッシー、モモちゃん、ゾノ)に向けて、心を籠めたスピーチを一席、ぶちかまして参りました。 今日を区切りとして、大学を巣立って行くゼミ生たちも寂しいでしょうが、私も寂しい。私は自分のゼミ生を特別に可愛がる方ですから、あの連中ともうゼミの時間に会えないのかと思うと、寂しくてたまりません。 しかし、釈迦楽ゼミの結束は強いですから、きっとこれからも人生の節目節目で、私のところに帰ってきてくれることでしょう。連中にはこのブログのことも教えてありますしね。 というわけで、ここはひとつ、寂しさをぐっとこらえて、我が愛するゼミ生たちの巣立ちを寿ぐことにいたしましょう。おーい、釈迦楽ゼミ生諸君! 新生活を果敢にエンジョイしておいで! そして時に応じて僕のところに遊びにくるのだよ。 何故なら、君たちにとっての「母校」とは、すなわち、僕だからだよ!

March 23, 2012

コメント(2)

-

仰天の掘り出し物

昨日のブログに書いた通り、今のワタクシは「ゴミ捨てモード」に入っておりまして、自分の研究室に溜めこんだ使いもしないアレコレを片端から捨てまくっているんですが、今日、ゴミとゴミ以外の仕分けの最中に、とんでもないものを掘り出してしまいましたよ。 それは数年前に大学を定年で退かれた先生から預かった古い古い学術誌の一束なのですが、ゴミを処分した恩恵で研究室の片隅に積んであったのが久々に表に出てきたんですな。で、これはまあ取っておこうかと思いながら、その目次をパラパラと見ていたわけ。 その雑誌のタイトルは『英語文学世界』というもので、英潮社が発行元になっていたらしいのですが、もちろんとっくの昔に廃刊になったので、今はそんな雑誌は存在しません。というか、そんな雑誌が存在していたことすら、知っている人はもう少ないでしょう。 で、それの1973年1月号の目次を見ていて、私は「あ・・」と声を上げてしまったのです。というのも、そこに意外な人の名前があったからなんですが。 なんと、私の大学時代の恩師、O先生の、その奥様のお名前があったんです。 O先生の奥様というのは、足がお悪かったせいもあって、すごくはにかみ屋さんと言いますか、それはもう寡黙な寡黙な方でした。私たちゼミ生と一緒に旅行に行っても、奥様の声を聞いたことがほとんどないくらい。そのくらい物静かな方なんです。 その奥様が、学術誌に何を書かれたのか?! で、当該のページを見てみますと、1頁だけのコラム風のエッセイで、我らがO先生の日頃の生活ぶりを、奥様の視点から綴っておられる。それによると、O先生はゴミ出しがすごくお好きで、週3回のゴミ出しの日の前の晩になると、息子さんや娘さんの部屋のゴミ箱を含め、家じゅうのゴミ箱を漁ってゴミを集めてくると、きちんと袋に詰め、ゴミ収集の方が持ちやすいようにして、指定された場所に出しに行くのを何よりも楽しみにされたとのこと。 えーーーーーーーーーーー! O先生はゴミ出しが趣味だったのーーーーーー! で、その他にO先生のクルマ好きのことなど(これは誰でも知っている)も書かれていますが、とにかく、あの寡黙な、はにかみ屋さんの奥様が、こんなエッセイを書かれたことが一度でもあったとは・・・。もう絶句に近い驚きでございます。 ということで、ゴミ捨てモードに入って、研究室のゴミ出しを熱心に始めた途端、とんでもない古雑誌を掘り当て、しかもその内容が恩師のゴミ出しの話だったという、まるで漫才のようなオチまでつくという、非常に面白い体験をしてしまったのでありました。 いやあ、何が飛び出すか分からない。ゴミ出しの醍醐味とは、まさにこういう驚きの邂逅にこそあるのかも知れませんな・・・。

March 22, 2012

コメント(0)

-

捨てて、捨てて、捨てまくる

今日は「兄貴」ことK教授とキャンパスの外に昼飯を食べに行きました。行った先は「丸亀製麺」。そう、讃岐うどんの店ですな。 行ってみると、広い駐車場に車が一杯。あらま、混んでるわ、と思いましたが、こういう店は回転も速いだろうと多寡をくくって突撃! 兄貴は「釜揚げうどん」に天ぷら2種をトッピングで480円、私は「明太子釜玉」で380円也。380円ですよ、安いねえ。で、お味の方もまずまず。私は蕎麦喰いではありますが、うどん喰いではないので、うどんについての基準が甘いんです。めちゃくちゃ不味いうどんって、あんまりないですからね。めちゃくちゃ不味い蕎麦はいくらでもあるけど。 しかし、トータルな評価で言うと、やはり「泉七八」といううどん屋さんには負けるかな。でも、コストパフォーマンスから言えば、丸亀製麺も合格。 さて、午後から入試合否判定の会議がありましたが、その後は特に何もなかったので、私は意を決して研究室の片づけを始めました。もう、あまりにも本棚から本が溢れ出してどうにもならない状態になっていたので、本以外の不用品を少し片付けて、どうにか本の置き場所を確保しようかなと。 で、真っ先に処分の対象となったのは、毎年、山のように送られてくる教科書のカタログとサンプル。それから保存期間を過ぎた期末試験答案とかね。これは個人情報ですので、シュレッダーにかけます。 で、そんなことをやり始めたら、スイッチが入っちゃって、止まらなくなっちゃった。もう、捨てて、捨てて、捨てまくりましたよ! 快・感! いやあ、捨てるって、ステキ。捨てるって、爽快。バンバン捨ててやりましたわ。おかげで、今まで足の踏み場もないような状態だった私の研究室に、少しだけスペース誕生。 だけど、もう「捨てるスイッチ」が入ってしまったワタクシ、止まりません。明日は明日で、さらに気合を入れて捨てまくるつもり。今から「捨て捨てアドレナリン」出まくりのワタクシなのであります。明日も、捨ててやるぞ~!!

March 21, 2012

コメント(0)

-

野村進著『調べる技術・書く技術』を読む

野村進というルポライターが書いた『調べる技術・書く技術』(講談社現代新書・740円)という本を読んだので、心覚えを書き付けておきましょう。 これもこのところ継続的に読んでいる「文章の書き方本」の一環なんですけど、本書に関して言えば、これは大学生向けのレポート・論文執筆マニュアルではなく、完全にルポ・ライターを目指す人に向けの本でした。ちょっと、こちらが勝手に抱いていた予想とは異なりましたね。 なもので、例えば人にインタビューする時の心得とか、学生のレポート・論文を超えるレベルの「取材ノウハウ」に多くのページが割かれていたりする。ま、そういう部分については、読めば面白いのですが、差し当たり私の目的には合ってなかったかなと。 しかし「第五章 原稿を書く」というあたりから、私の目的からしても面白くなって参りまして、梗概の作り方、それをチャートとして一枚の紙にまとめる方法の実際例、書き出しの重要さの指摘、推敲の重要さの指摘などなど、使えそうな感じです。 そして続く第六章以降になりますと、今度は野村進さんご自身が実際に手がけられたルポが、そのまま実例として使われながら、「人物中心のルポ」「事件中心のルポ」「実体験中心のルポ」の3つが解説されるのですが、これはどれも面白かった。 人物中心のルポは、一般人から歌舞伎界に入って奮闘する若手俳優・市川笑也さんを追ったもの。事件中心のルポでは、茨城県の田舎町で発生した女子中学生5人による集団心中事件を追ったもの。そして体験ルポでは、難病ALSの患者さんを扱う看護士体験を綴ったもの。 もちろんプロのルポライターである野村さんが書いて実際に発表されたルポですから、それぞれのルポのレベルが高いのは当たり前ですが、その一つ一つについて、書いた本人の野村さんが、それを書いた時の裏話として、苦労したところや工夫したところについて披瀝してくれるわけですから、面白くないわけがない。 でまたその過程で、ルポを書くコツを伝授してくれるところが有り難いところで、例えば市川笑也さんを扱ったルポに関連し、「1つのテーマについて3つのポイントを構想しておくと、非常にうまくまとまる」というようなことをおっしゃっている。 「各界の伸び盛りの若手の活躍ぶりを描く」というのが「テーマ」であって、その対象が市川笑也さんなわけですが、その際、野村さんが設定した「ポイント」というのは以下の3つ。すなわち、1.政界・芸能界・スポーツ界などで進む「世襲化」の進行と、それに伴う閉塞感に抗う人物として描く。2.市川さんは、幼い頃、吃音などに悩む内気な少年だった。そういう少年が舞台に出るまでには、自己克服が必要だったはず。そういう市川さんの内面を描く。3.歌舞伎界・梨園という、一般人にはなかなか伺い知れない世界を描く。の3つだった。このように、1つのテーマに3つくらいのポイント(以前読んだ山田ズーニー氏の『伝わる・揺さぶる! 文章を書く』の言葉を使えば「論点」ということになると思いますが・・・)を設定すると、ルポというのはうまく書けると、野村さんは言います。経験的に言って「3つ」という数が、どうやら収まりがいいらしいんですな。 そして、そのように設定して取材を進めていると、時に「ポイントを少し変えた方がいいのではないか」という風に変化してくることもある。そういう時は、最初の設定にこだわらず、新しいポイントを活かせばいい。その辺は柔軟にやるべきだと、野村さんはおっしゃいます。この辺のコツは、ルポに限らず、レポートや論文の執筆にも応用できそうなところですなあ。 また女子中学生集団心中事件のルポに関しては、突発的に生じるこの種の事件を取材する際のコツを、ご自身の経験をもとに書かれていますが、これも(大学生向けの話ではないにしても)すごく興味深かった。 ということで、職業として文章を書くことを目指している人にとっては、一読に値する本だと思いますし、大学生の論文指導について示唆を求めて本書を読んだ私のような読者にとっても、なかなか読みどころのある本ではありました。 本書の最後のところで、ルポを書く人間の心得として、とにかくどんなものでも興味を持て、ランドセルを背負った小学生のように、珍しいものには何でも首を突っ込め、そして最初は「広く・浅く」でいいから興味を持って調べはじめ、やがて「狭く・深く」調べていき、そして最終的には「広く・深く」調べ上げて、そうやって色々なことに知識と見解と人脈を作っていく、そして、少しでも自分を良い人間にしていく、これこそルポ・ライターの目指す道であり、歓びであると述べられる野村さんの言葉に、大いに頷いたワタクシだったのでした。これこれ! ↓【送料無料】 調べる技術・書く技術 講談社現代新書 / 野村進 【新書】価格:777円(税込、送料込)

March 20, 2012

コメント(0)

-

映画『50/50』を観る

今日は近くの小劇場で、『50/50』という映画を観てきました。 が、その前に腹ごしらえ。東山公園というところにある「トレントット」という洋食屋さんに行ったのですが、今日我々が注文したのは「Aランチ」。最初にスープが出て、生ハム&メロンなどもちょい乗せしてあるサラダプレートが続き、次いでメインの「鰆の香草パン粉焼き」が登場するという布陣でしたけど、鰆の香草パン粉焼きが味付けもしっかりしていて鰆の味も上々、これで1,000円は安い。これに食後のコーヒーとティラミスを一つとって二人で2600円位だったかな? 満足、満足でございます。 で、映画なんですけど(ネタバレ注意!)、主人公のアダムは27歳で、地元シアトルの公共ラジオ局に勤めるごく平凡な男。一応、画家の彼女(レイチェル)が居て、同居しているのですが、あまりしっくりは行っていない様子で、同じ局に勤める高校時代からの親友・カイルからは「女を見る目がない!」とからかわれる始末。しかし、まあそれでもごく普通のサラリーマンとして、ごく普通の日常を暮らしていたと。 ところが、腰痛を見てもらうために病院に行ったところ、アダムは自分が脊髄の癌に冒されていることを知ります。5年後の生存率は、どうやら50%程度らしい。 もちろんショックの第一段階がアダムを襲います。そしてショッキングなニュースを知った母親(父親の方は既にアルツハイマーが進行していて事態が呑み込めない様子)の動揺や、同僚たちからの心遣い(「さよならパーティー」を開いてくれたり・・・)など、差し当たり想定された幾つかのリアクションを経て、いよいよ本格的な治療も始まることに。 どうせ髪の毛を失うのなら先手を打って、とばかり、親友カイルの電気バリカンを借りて自ら坊主頭になってみたり、一応の覚悟をして臨んだつもりなのですが、やはり化学療法の副作用は辛く、また、初めのうちは彼を支えるようにふるまっていたレイチェルも、いつしか彼のことが重荷になり、他の男に鞍替えしてしまう。かといって、やたらに彼のことを気遣ってくる母親もうるさいばかりで、アダムのイライラは募るばかり。そのイライラを解消するために通い始めたセラピーも、若いセラピストのキャサリンの未熟さばかりが目について、一向に役に立つ気配もない。 しかも、化学療法で知り合った同病の仲間も、治療途中で亡くなったりして、アダムはいよいよ自分の死を意識せざるを得なくなってくる。何かとアダムを支えてくれた親友カイルとも、些細なことで喧嘩してしまったり・・・。 しかし、そうやってどんどん孤独になっていくアダムではありますが、実際には、そうではなかった。親友のカイルは、アダムの病気を軽く見ているようなふりをしながら、実は彼のことを深く案じていたことが分かってきますし、アダムの神経を逆なでしてばかりいる母親も、彼女なりのやり方で息子の危機と共に戦おうとしていたことも分かってくる。そして未熟なセラピスト、キャサリンもまた、次第に単なる患者として以上にアダムのことを心配していて、アダムもまたそのキャサリンの優しさに頼っている自分に気づきはじめる。 で、いよいよ外科手術の日となります。化学療法は効を奏しておらず、癌の進行は予想していたより速かったんですな。予断を許さぬ状況の中、アダムは、両親とカイルと、そしてキャサリンに見守られながら手術室へ。 果たしてアダムは、生還できるのか?! そして淡く芽生え始めたキャサリンとの関係は?? ってな話です。 で、私のこの映画に対する点数はと言いますと・・・ 「79点」です! 合格。 ま、大感動を呼ぶというようなアレではないですけど、仮にもし自分が癌と診断されたら、きっとこの映画が描いているような経緯を辿って、気分が落ち込んだり、逆にハイになったり、自分を支えてくれる周囲の人々とぶつかったり、逆に彼らにすがったりするんだろうな・・・というような、そういうリアルさと言いますかね、「非日常的な日常」というのか「日常的な非日常」というのか、そういう状況が生じるんだろうな、という気がします。この映画の脚本を書いた人が、実際に癌にかかった経験を持つそうですから、その辺のリアルさというのは本物ですな。それにアダム役の役者さんも、親友カイル役の役者さんも、それからセラピストのキャサリン役の女優さんも、それぞれ愛嬌があってよかったですしね。 まあ、いざと言う時に、家族なり親友なり恋人なりが居てくれるというのは、本当にありがたいことなんだろうなと。そういうことを、しみじみと思わせてくれる映画でございました。 ということで『50/50』という映画、教授のおすすめ! と言っておきましょう。

March 19, 2012

コメント(0)

-

安西徹雄著『英語の発想』を読む

安西徹雄さんが書かれた『英語の発想』(ちくま文庫・800円)という本を読了しましたので、心覚えを書き付けておきましょう。 っていうか、そもそもなんでこんな本を読んでいるかと申しますと、来年度の大学院の授業で「翻訳入門」的なことをやることになっているので、それのちょっとした準備のつもりなわけ。 というわけで、以下に書き付けることは、安西氏のご著書の内容の正確な反映ではありません。ただ単にワタクシにとって都合の良いように、あるいは、ワタクシの授業に役立つために書き付けているだけであって、正確でもないし、相当に大雑把なものになっております。その辺、誤解なきように斜め読みしてくださいね。 で、本書の内容を踏まえた上で、英語を日本語に翻訳する時のコツを列挙していきますと・・・○英語は「名詞中心言語」だが、日本語は「動詞中心言語」であるからして、英語では名詞で書いてあったとしても、日本語に直す時は、これを動詞に読みほどいてやったほうが自然な訳文を得られることが多い。例:The mere fact of looking different causes disdain, suspicion and ridicule. 悪い訳「そんなに違って見えるという単なる事実が、軽蔑、疑惑、そして嘲笑を生む」良い訳「ただ外見が違っているというだけで、人から馬鹿にされたり、怪しまれたり、嘲笑されたりしてしまうのである」例:The causes impels them to the separation.悪い訳「こうした原因が、彼らを独立に駆り立てる」良い訳「こうした原因によって、彼らは独立せざるを得なくなる」○上記例と重なるが、英語では「もの」を主語にした構文になっていても、日本語では人間を主体にした表現に変えた方がよい。例:A slight slip of the doctor's hand would have meant instant death for the patient.悪い訳「医者の手のほんのわずかの滑りが、患者のたちどころの死を意味したであろう」 良い訳「医者の手がほんのわずかに滑っても、患者はたちどころに死んでいたであろう」○日本語では、あえて主語を表に出す必要が無いことが多い。 例: I said it would be still better if we could have the two of them.悪い訳「私は、私たちがお二人をお迎えすることができればなお良いのですがと言った」良い訳「お揃いでいらしていただければなお結構ですと、お願いしたんですが」○英語では、重要事項が前の方で述べられるが、日本語に直す時は、重要事項を後ろに直した方がよい。例:It is inevitably the observer, and not the animal, that pays the comical part.悪い訳「喜劇的な役を演じるのは、観察している人間の方であって、動物ではない」良い訳「喜劇的な役を演じるのは、動物ではなく、むしろ人間の方なのである」○間接話法で書かれている英語を訳す時は、直接話法に直した方が良い場合が多い。例:She did all that she was told.悪い訳「彼女は、言われたことは全部しました」良い例「彼女は、しなさいと言われたことは全部しました」例:Everybody talked about her goodness.悪い訳「誰もが、彼女の善さについて話しました」良い訳「誰もが、あの娘はほんとにいい子だと噂しました」○英語は「動作主+動詞+目的語」の形をとることが多く、「何が、何に対して、何をするのか」を明確に打ち出す(=英語の「動作主性」)が、それを日本語にする時は「物事が自然にそうなる」といった体で訳すとうまく行くことが多い(=日本語の「情況論理的性格」)。英語の「する」に対して、日本語は「なる」。例:The smell of putrefying flesh struck his nostrils with a force that brought him back to the real world.悪い訳「鼻を衝く死臭が、彼を、現実世界に引き戻した」良い訳「鼻を衝く死臭は瀰漫していたので、そのために彼は否応なしに現実の世界へ呼び戻された」例:He heard the sound of the mountain.悪い訳「彼は山の音を聞いた」良い訳「彼に山の音が聞こえた」○英語の受動態は、日本語では能動態的に処理した方がいい場合が多いが、例外もある。 例:Lighthouses are often built on high rocks so that their lights can be seen by ships sailing far away from land.悪い訳「灯台は、はるか沖合を航行する船によって見られるように、しばしば高い岩の上に建てられる」良い訳「灯台は、はるか沖合を通る船からもよく見えるように、普通、高い岩の上に建てる」例外:The first modern Olympic games were held in Athens in 1896. 訳「最初の近代オリンピックは、1896年、アテネで開かれた」○逆に、英語の能動態を日本語に直す際、受け身的に訳した方がいい場合がある(=名詞を動詞構文に読みほどき、さらに「もの主語」を「人間主語」に書き換える作業をすると、必然的に日本文は「受け身」になってしまう)。 例:・・・(to dissolve) the political bands which have connected them with another・・・悪い訳「ある国民を他の国民と結びつけてきた政治的絆」良い訳「ある国民が政治的絆によって他の国に結び付けられてきた」○英語を日本語に直す際、過去形を現在形に直した方がいい場合もある。例:He thought he could detect a dripping of dew from leaf to leaf.悪い訳「彼は、木の葉から木の葉への夜露のしたたりを感知することができた」良い訳「木の葉から木の葉へ夜露の落ちるらしい音も聞こえる」 ま、ざっとこんなところかな? もちろん上に挙げたのは、「絶対そうすべき」ということではなく、コツとして、「こういう場合は、こうするとうまく行くことが多いよ」という程度に受け取っておけばいいわけですが、それでも、こういう知識を、頭の中に明確に意識して持っていると、随分違うと思うんですよね~。 また、これは英語を日本語に直す時のコツ、ということですけれども、こういう風に日本語と英語の違いの傾向を意識しておくと、逆に、日本語を英語に訳す時にも役立つんじゃないかと。 つまり、日本後では動詞を使って表現していることを、名詞表現に変えれば、英語に直しやすくなるっつーことですな。例えば「焦っていると、普段なら簡単にできることが、できなくなる」なんていう文だったら、まず「焦りが、私をして、普段なら簡単にできることをできなくさせる」みたいな文に変換してから英語に直すと、直しやすいだろうと。 ってなわけで、翻訳入門の授業のイントロダクションとして紹介する「心得」的なネタを、本書からゲットすることが出来たような気がして、何となく得した気分のワタクシなのでありました、とさ。 ま、全体的にちょっと古い感じはしますけれども、著者の真面目さがよく出た本ですので、日本語と英語の傾向、というようなことに興味のある方にはおすすめです。これこれ! ↓【送料無料】英語の発想価格:840円(税込、送料別)

March 18, 2012

コメント(0)

-

「文章の書き方本」2題

最近、『理系のトップはなぜダメなのか』(阪急コミュニケーションズ)って本が出たらしいですね。その惹句によると・・・「訳のわからない朝令暮改を繰り返す、追求されると発言がぶれる、危機管理に疎くタイミングを逸する指示命令が続く……。さらに、ロジックにこだわる、目標を甘く見る、何事にも「解」があると思い込む……。 一体、彼らの思考回路はどうなっているのか? “鳩菅”のような理系人間があなたの上司になってしまったら? 理系出身で現在は営業部長職に就く著者が、ふたりの元総理を反面教師に、理系的思考が生む悲劇とその対処法、さらに理系人間の扱い方も伝授。」 ・・・ですって。なるほどねぇ。 そういえば、私の知っているどこぞの大学の学長さんもばりばり理系でしたなぁ。あ~、だから「脈絡のない思いつきのアイディアを人に押しつける」「物事が自分の思い通りに進まないとキレる」「反対者に対しては怒号で答える」「やたらに出来もしない目標を立て、それにこだわる」「失敗はすべて当事者のせいにして、自分は責任をとらない」のか・・・。って、今挙げたのはその学長さんのお人柄ですけどね。 この本買って、「理系人間の扱い方」を勉強しようっと。 さて、話は変わりまして、このところ系統的に「文章の書き方」的な主題を扱っている本を読んでいるのですけど、今日読み終わった2冊について、自分の心覚えのために、若干コメントしておきましょう。 まずは講談社現代新書から出ている『新版 大学生のためのレポート・論文術』。 これは、まあ、タイトルそのものの本でありまして、とりあえずレポートだの卒論だのを仕上げるための、外枠的なことは全て教えてくれる本。 外枠的というのはですね、例えば「レポートを提出する時は、A4の用紙を使い、ホッチキスで綴じなさい」とか、そういうところから指導しているという意味なんですけどね。逆に言うと、引きちぎったB5のルーズリーフを使ったり、ホッチキスで綴じもせず、耳を折ったりするだけのレポートを出してくる学生がいかに多いか、ってことの裏返しなんですけど。 その他、「表紙の付け方」「レポートの文体」「注の付け方」といったところから始まって、「下調べの方法」「文献探索に役立つウェブの紹介」「卒論を書く時のスケジュールの立て方」「卒論構成の具体例」「文章の彫琢法」等々、形式的なノウハウについては網羅しているというべきか。 だから、こういうのが必要な人にはありがたい本なのかも知れませんな。ただワタクシ的には、読んでそれほど面白い本ではありませんでした。ま、強いて言えば、文献探索に役立ちそうなサイトで、私が知らなかったものを幾つか知ったということと、それから144頁に書いてあった「(論文作成に関して)大切なのは、自分の思考を切らさずにつなぐこと」という一文だけ。卒論を書く大学4年生は就職活動など色々とやることが多くて、毎日卒論を書くことはできないだろうけれども、それでも毎日少しでもメモを取るなどして作成中の論文から意識を離さないことが重要、というアドバイスは、まあ、正しいアドバイスだよね。これこれ! ↓【送料無料】大学生のためのレポート・論文術新版価格:756円(税込、送料別) もう1冊読んだのは、村松恒平氏の『秘伝』という本。村松氏というのは、話題になった本を随分手がけておられるプロの編集者なんですが、その村松さんが文章上達のノウハウを伝授するメルマガを発信していて、そのメルマガの読者から寄せられる様々な質問に村松氏が解答するということをずっと続けておられるらしい。本書はそれらをまとめた一問一答式の本でございます。 で、寄せられる質問というのは、まあ、こう言っちゃ何ですが、すべて愚問です。質問している本人にとっては真剣かつ深刻な質問なんでしょうけれど、客観的に見ればすべて愚問。ですから、普通の人に答えさせたら「そんなもん、知るかっ!」で終わってしまうのですけれども、そんな愚問に対し、村松さんは実に上手に解答している。質問のレベル以上の解答をされているわけ。ですから、そういう村松さんの上手な解答の手腕を楽しむというのが、本書の読みどころということになるでしょう。 例えば「面白いネタに出くわした時、エッセイにするか小説にするかで悩み、両方書いてみたりするのですが、それでは効率が悪いので、そんな時には何を基準に表現方法を選べばいいのか、教えて下さい」みたいな質問がある。 ほら、「そんなもん、知るかっ! 好きにしろっ!」と答えたくなるでしょ? ところが村松氏はそうは答えない。「(前略)・・・あえて乱暴にいうと、これは一本化すべきです。それもエッセイに一本化します。なぜなら、エッセイは本当のことを書く形式だからです。あなたがネタと言うときには、大部分が本当に起こったことの周辺を言っているような気がするので、それならエッセイにしてしまいましょう。そうしてエッセイを書きまくってください。そして、本当のことを書き飽きたときに、ふっと事実と別の事実を嘘という糊でつないでみたりすることが面白くなるでしょう。あるいは、九九%本当の話なのだけど、結末だけちょっとあなた好みに直してみたくなるでしょう。そういう欲が出てきたときに、小説を書き始めましょう。小説は一度禁欲して、「小説でしか書けない」領域が見えてきたときにまた書き始めたらいかがでしょう?」(258‐259頁)という風に答える。 素晴らしい解答だっ! お見事! また「実名で書くべきか、ペンネームで書くべきか」という質問に対して、 「(前略)書くことには責任だけでなく、無責任も必要だろう、というのが僕の考えです。だから、あなたには、基本的にはペンネームを使ってみることをお勧めします。それはインターネットの世界でいえば、転送用メールアドレスのようなものです。あるいは、PTAの会計になった人が、それ用のお財布を用意したり、それ用の銀行口座を作るようなものです。いろいろなものがそこを出入りするけれども、自分の本体とは別になっているので、ものごとが整理しやすいのです。(後略)」 と答えておられますが、これもご名答と言う他ない。 それから、「読み手の心をつかむようなエッセイの書き方は?」という問いに対しては、「エッセイを書くときに重要なのは観察力だけれども、物事を観察する時に、意識の半分は物事を観察している自分を観察することに使いなさい」とアドバイスしています。例えば、電車の中で若者が老人に席を譲るところを見かけた場合、その光景を観察するだけでなく、その光景を観察している自分自身をも観察し、その時自分がどう思ったかを言葉にしてみる。そして「心が温かくなった」などという紋切型の言葉が浮かんだのだとしたら、それは捨てなさいと。そんなことを書いても、価値がないのだから。もっと微細な何か、心に引っかかってくる何かを掴んで、それを書けばいい。村松さんはそんな風にアドバイスしている。 なるほど、って感じですよね~。 ま、おそらく、こうした村松さんの名解答は、直接の当事者である質問者には届かないんじゃないかと思います。届くぐらいの人であれば、そもそもそんな質問はしないでしょうから。だけど、それにも関わらず、こういう心の籠った解答をしなければ心が収まらない村松さんの「プロ魂」っていうのかな。それが、読むに足るわけよ。 これこれ! ↓【送料無料】秘伝価格:1,890円(税込、送料別) ところで、先の『レポート・論文術』や『秘伝』みたいな本を読むにつけ思うのですけど、世の中には文章を書くことに憧れていたり、文章を書くことを迫られていたりするのに、それが出来ないという人が沢山居るんでしょうな。で、それらの人たちが藁をも掴むような気持でこの種の本に手を出すと。『レポート・論文術』なんて、25万部のベストセラーですからね。 市場は、あるんだよなあ・・・。

March 17, 2012

コメント(0)

-

退職教官スピーチ

吉本隆明氏が亡くなりましたね。享年87歳。ま、世代的に言って、私より10~15歳くらい上の、団塊世代に影響を与えた人でしょ。そんな「ニューアカ世代」の人達から聞こえてくる「吉本隆明が、吉本隆明が・・・」という木霊のような声は、一応、私の世代まで届いてはいて、私も思わず氏の主著たる『共同幻想論』を買ってしまった過去がありましたけど、結局、何だかあんまり面白くなくて最後まで読み通せなかったなあ。 というわけで、私はこの歳まで吉本隆明さんの思想とはほとんど接触がないままでございます。もっとも「接触」という点で言えば、大学院の院生だった時に、パソコン(NECの88シリーズ!)を買いに行った時に、秋葉原で吉本さんとすれ違ったことがありますけどね。 ところが今日、今年度最後の教授会の後に行われた「退職教員を送る会」の中で、その吉本隆明さんを巡る面白い話を聞きまして。 「送る会」では、退職教員の皆さんが一言ずつスピーチをする機会があるのですが、今日スピーチをされた先生の中で、お一人、面白い方がいらした。 その先生、開口一番「今日の未明、都内の病院に入院していた吉本隆明が亡くなりました・・・」と語り出されましてね。何かと思ってその場に居た教授会員が次の一言を待っていると、「実は私の専門は吉本隆明研究で、最近、吉本隆明についての研究書を出したばかりなんです! 何たるタイミング! これで私の本は書店で平積み間違いなし!」ですって! その先生、63歳で定年を迎えた後、2年間だけ特別教授として本学に残って授業を担当して下さったのですが、その2年間は委員会などの雑用は一切なし。授業だけやっていればいいので、自分の研究をする時間が大いにあったらしいんですな。で、その2年間だけで、吉本隆明についての研究書を1冊、ものすることができたと。 「大学在職中は、10年に1冊くらいのペースでしか本が書けなかったけれど、特別教授だった最後の2年間はその期間中に1冊の本が書けた。これで完全に定年となって、授業もしないで研究したら、1年に1冊ずつ吉本隆明についての研究書が出せそうです。私の前途は洋々たるものだっ!」 そう絶叫して、爆笑と拍手喝采の中、その先生はスピーチを終えられたのでした。 うーん、いいね、こういうご陽気なフェアウェル・スピーチ! しかし、そうか・・・。特別教授になると、2年で1冊本が書けるのか・・・。そう考えると、定年になるのがますます楽しみになって参りますな。 ということで、今日は吉本隆明氏逝去のニュースを、妙なこととからめて聞くことになった私だったのでした、とさ。

March 16, 2012

コメント(0)

-

「先達には追いつけない」という心づもり

今日は八光流の道場で汗を流して参りました。 ところで、私がこの道場を初めて訪れたのが二年前の3月18日。ということは、あれからまるまる二年が経過した、ということですな。その間、私の道着の帯の色も黒く変わりました。 ところで八光流では、自分の位より二つ上の段の技まで学ぶことが出来ます。ですから初段の私は三段技まで練習できる。 とはいえ、ならば初段技は既に完璧かというと決してそんなことはなく、技によって得意不得意があり、二段・三段技でうまくできるものもあれば、初段技でもうまく掛からない技もある。 で、なかなか上達しない初段技のある技を師範のA先生に習いながら、「入門から2年近く経っても思うように行きませんが、この先、5年10年と続けていれば、いつの日か上手に技を掛けられる境地に辿り着きますかねえ・・・」と愚痴をこぼしたわけ。 するとA先生答えて曰く、「練習すれば技をマスターできる、と考えてはいけませんよ」と。 八光流の「皆伝師範」であるA先生ですら、先生の先生に技を掛けようとしてもうまく掛からないというのですな。「ですから自分の先生と練習した後では、『こんなに下手なのに、いっぱしに師範として、弟子などとっていいのだろうか』と自問してしまいます」と。 つまり、八光流の技に「完成」はないので、誰もがその手の届かぬ境地を目指して努力を続けていると。ゆえに先達を超えることはいつまで経ってもない、というわけ。先輩は先輩で努力して常に上達を繰り返しているので、後輩が先輩を超えることは永久にないと。ただ、先に進んだ分、自分の後輩に対しては、ある程度技が掛かる。だから、多少なりとも、後輩に「教える」ことが出来るのだと。 「ですから、釈迦楽さん、技をマスターしようなんて考えてはいけないんです。常に上達を目指して努力することだけで満足しなくては。それに、上達ということで言えば、釈迦楽さんもちゃんと上達していますよ。釈迦楽さんが白帯の方と稽古するのを傍で見ていると、ちゃんと技が掛かっています」。そう師範はおっしゃって、静かに微笑まれた。 はあ~・・・! 不肖・釈迦楽、目が覚めました。私がごとき未熟者が、「技をマスターしたい、上手な先輩たちと肩を並べたい」などと考えること自体が、そもそも間違っておったのですな。先達に追いつこうとするのではなく、そんなことは考えずに、ただひたすら少しでも上達することを目指して工夫と努力をしていればいいんだと。 八光流に入門して私が学ぶのは、単に柔術のことだけではありません。今日A先生からいただいたような言葉の一つ一つが、私の節穴の目を少しずつ開かせてくれる。そのことに感謝して、私はまた来週も道場に行こう!と思うのです。

March 15, 2012

コメント(0)

-

高慢と偏見・・・とゾンビ?

妙な本を読みましたよ。『高慢と偏見とゾンビ』(二見書房・952円)というのですが。 そのタイトルから何となく想像がつくように、本書はジェイン・オースティンの名著『高慢と偏見』を土台にして、そこにセス・グレアム・スミスという人が、いわば「接ぎ木」をするような形で、ゾンビを登場させてしまったという、そういう趣向の本なんです。ですから、ジェイン・オースティンとセス・グレアム・スミスの「共著」という名目になっているわけ。何しろ『高慢と偏見』は既に版権が切れていますので、まあ、好事家が好き勝手に改変も出来る、ということなのでしょう。 で、本書ではオリジナルの設定を少し変えて、19世紀初頭のイギリスではゾンビが大発生し、脳味噌を求めてやたらに人間に襲いかかってくるようになってしまった、ということになっているんですな。で、主役である「ベネット家」の5姉妹(ジェイン・エリザベス・メアリ・キャサリン・リディア)もまた、この国難にあって国王直属の対ゾンビ戦士となるべく育てられ、中国は少林寺のリュウ師の下で猛特訓を受けてカンフーの達人となっている。特に上の二人、ジェインとエリザベスは卓越したゾンビ・キラーであり、これまで退治したゾンビは数知れず・・・。 で、物語はこの新たな設定の上で進みますから、『高慢と偏見』で初めてエリザベスとダーシーがパーティで出会い、ダーシーのあまりにも高慢な態度によってエリザベスが気分を害するという有名な場面も、次のように書き換えられます: ミスター・ダーシーが離れていくのを見ながら、エリザベスは全身の血が凍るのを感じていた。かつてこれほどの侮辱を受けたことはない。戦士道にのっとり、名誉を守るために復讐せねばならぬ。周囲の注意をひかないよう用心しつつ、身をかがめて足首に手をやった。ドレスのすそに隠した短剣を探り当てる。あの高慢なミスター・ダーシーを室外へ追っていき、のどを?っさばいてくれるつもりだった。 しかし、短剣の柄に手をかけるよりも早く、おぞましい合唱のような悲鳴が響きわたった。窓ガラスが砕け散り、生ける屍がどっとなだれ込んできた。ぎくしゃくしていても動きはすばやい。身にまとう死衣はそれぞれに乱れ、ドレスがぼろぼろに破れて破廉恥な姿をさらしている者もいれば、スーツが汚穢にまみれて、泥と血が乾いてこびりついているとしか見えない者もいる。(中略) 不運にも窓際に立っていた客たちは、たちまちつかまって餌食になった。エリザベスは立ちあがった。見れば、逃げようともがくミセス・ロングの頭に、二匹の女ゾンビがいましも噛みついたところだった。頭蓋骨がくるみのように砕け、黒っぽい血しぶきが噴きあがって、天井のシャンデリアを汚していく。 客たちが四方八方に逃げまどうなか、その叫喚を切り裂いてミスター・ベネットの声が響いた。「娘たち! 死の五茫星だ!」 エリザベスは即座に、四人の姉妹たち―ジェイン、メアリ、キティ、リディア―とともに広間の中央に集まった。全員が足首から短剣を抜き、五茫星の尖端にあたる位置に立つ。そして一歩ずつ同時に足を踏み出して、その五茫星を広げていった。片手では切れ味鋭い短剣を振るい、片手は慎み深く背中にまわして。 部屋の片隅から、そのさまをミスター・ダーシーが見守っていた。エリザベスと姉妹たちは、外へ向かって足を踏み出しながら、次々にゾンビの首を刎ねていく。大英帝国広しといえども、これほど巧みに、これほど優雅に、そして恐ろしく正確に短剣を振るう女性は、彼の知る限りにはほかにひとりしかいない。(18-19ページ) ま、こんな調子ですからね! で、こんな風に要所要所でゾンビの大群に襲われたりするほかは、オリジナルの『高慢と偏見』と同じようにストーリーは進みます。つまり、長女のジェインは資産家チャールズ・ビングリーと恋に落ち、次女エリザベスは(対立し、大喧嘩しながらも)若き大地主フィッツウィリアム・ダーシーと恋に落ちる。五女リディアが、かなり胡散臭い青年士官ジョージ・ウィカムと駆け落ちする、というストーリーもオリジナル『高慢と偏見』と同じ。 しかし、サブ・プロットではかなり自由な改変が行われていて、例えばベネット家のお隣さん、ルーカス家の長女シャーロットが、ベネット家の親族ウィリアム・コリンズと結婚するのですが、これはシャーロットがゾンビに噛まれたか何かで奇病に取りつかれ、自分の死期が近いことを自覚した上での覚悟の結婚であった、ということにされます。で、そのシャーロットが(新婚の夫にも気付かれないうちに)次第にゾンビ化していく描写が、これまた凄まじいんです。段々脳がゾンビ化してきて、食事をしていてもフォークやナイフを使うことをつい忘れ、手づかみで物を食べそうになったり、他人を見ていても、その人の脳味噌が食べたいという衝動に駆られそうになったり・・・。 夕食がこんな調子で続くあいだ、エリザベスの目はたえずシャーロットのほうへ吸い寄せられていた。シャーロットは皿に顔を寄せ、スプーンを使ってガチョウのグレービーソースかけを口のほうへかき寄せようとしていたが、あまりうまく行っていなかった。そうするうちに目の下の腫れものが破れて、血膿が頬を伝って口に流れこんだ。どうやらそれで加わった風味が気に入ったらしく、スプーンを動かす手が速くなった。しかしエリザベスは、ほんの少しだったが、ハンカチに嘔吐せずにはいられなかった。(195ページ) その他、ダーシーの叔母で、ダーシーとエリザベスの結婚に反対するレディ・キャサリン・ド・バーグは、これまた国家的な名声を持つソンビ・キラーとして知られているという設定になっていて、日本の京都の道場で修行をしたレディ・キャサリンと、中国で修行をしたエリザベスが、互いに相手の命を狙って壮絶な決闘をする場面とかもあったりして、見どころ(?)いっぱいです。 ってなわけで、文学史上の傑作にゾンビを紛れ込ませながらストーリーが進行する、ゾンビ・ロマンス『高慢と偏見とゾンビ』は、ロマンス小説と他ジャンルの文学的アマルガムのありうべき一つの形として、なかなか興味深い意味合いを持っていると言っていいでしょう。 ちなみにこの『高慢と偏見とゾンビ』、ナタリー・ポートマン主演で近々映画化されるそうですが、一体どうなることやら・・・。 ということで、かなりゲテモノっぽい感じではありますが、これを読んでから逆にオリジナルの『高慢と偏見』を読み返し、どこがどう改変されているのかをチェックしながら両方楽しむという手もありますし、そういう意味で、大人な楽しみ方の出来る方には教授のおすすめ!と言っておきましょうかね。これこれ! ↓【送料無料】高慢と偏見とゾンビ価格:1,000円(税込、送料別)

March 14, 2012

コメント(0)

-

イギリス映画『レイヤー・ケーキ』に驚愕!

皆さんはレンタルDVDってどこで借りてます? ツタヤ? ゲオ? 私もつい最近まで名古屋の書店・レンタルDVDチェーンの三洋堂で借りることが多かったのですが、家内がどこからか「楽天レンタル」というものの存在を小耳に挟んできたので、今回、初めて試してみたわけ。 システムは実に簡単で、楽天市場のHPの一番下の方にある「スペシャル・コンテンツ」というところにある「楽天レンタル」のサイトに入り、入会手続きを済ますだけ。DVD一枚50円(場合によっては10円)で借りられるというもの。 で、実際にこのシステムを使って何枚かDVDを借りてみたのですが、返却も専用の袋に入れてポストに投函するだけ。なかなかいいですね! で、先日、借りたDVDの中から『ヤギと男と男と壁と』を見たのですが、ジョージ・クルーニー、ケビン・スペイシー、ユアン・マクレガーなど、錚々たるメンツを揃えているにも関わらず、とてつもなくつまらない映画で、ノーコメントの上「17点」の点数をつけておきます。 で、これは失敗だったのですが、今日見た『レイヤー・ケーキ』、こいつは素晴らしい出来だった。以下、ネタバレ注意です。 ダニエル・クレイグ演じる無名の男(××××)は、表向き不動産業を営む敏腕ビジネスマンなんですが、実は麻薬の売買に手を染め、こおの裏稼業でも稼ぎまくっている。しかし、そこは単なるワルではなく、有能なビジネスマンである彼は、いつまでも裏稼業に留まるつもりはなく、ある程度まで稼いだところですっかり足を洗い、悠々自適の生活を送ろうとしている。それが彼の野心であり計画なんです。 で、そろそろ引退を決意していた彼のところに、ボスのジミーから直接声が掛かり、二つの仕事を依頼されることになる。一つは彼の有力な知人の娘で麻薬漬けになっている女を探し出すこと、そしてもう一つは、デュークというチンピラやくざが手にした大量の麻薬を買い取ること。彼はこの仕事を、裏稼業最後の仕事として引き受けることにする。まあ、一見すれば楽な仕事のようにも思えたので。 ところが、デュークの持っていた麻薬というのが、やばかった。 実はこの麻薬、もともとセルヴィア人マフィアのものだったのを、デュークが軽率にも奪いとった盗品だったんですな。で、当然のことながら、激怒したセルヴィア人マフィアは、腕利きの殺し屋・ドラガンを雇い、デュークの命を狙うことになる。そうなると、彼から麻薬を買い取ろうとしている彼(××××)も、デュークの仲間と見られ、消されてしまう可能性も出てくるわけです。 で、これはやばいってんで、××××はボスのジミーに経緯を説明し、デュークとの取引の中止を申し出るのですが、ジミーはとにかくデュークの麻薬を買い取ってこいとプレッシャーをかけてくる。××××は、非常にまずい立場に追い込まれてしまったわけですな。 ところが、これがすべて仕組まれた罠だった。 実は××××のボス・ジミーは、あるビジネスの失敗から一文無しになっていたんです。で、そのピンチを逃れるために、××××を利用しようとした。仮に××××が有力者の娘を探し出すことに成功すれば、その娘を使って有力者に圧力をかけ、ビジネスで負った負債をなんとかできるかもしれない。また、もし××××がこのやばいミッションの過程で殺されるようなことがあれば、××××がこれまで不動産と麻薬でたんまり溜めてきた財産を奪うことができる。どちらにせよ、ジミーには好都合だったわけ。 その事実を知った××××は、自分を裏切ったボス・ジミーを殺し(これが彼にとって初めての「殺人」だった)、セルヴィア人マフィアの差し向ける殺し屋から何とか逃れながら、デュークの持っている麻薬を奪って、既にジミーに奪われていた引退資金を取り戻すことを画策し始める。 さて、××××は、この難局を乗り切って裏稼業から引退できるのか?! というような話です。 で、この作品に対する私の評価は・・・ 「91点」です! 高評価!! 素晴らしい!!! もうね、ストーリーの巧みさ、主役××××を演じるダニエル・クレイグの溢れる魅力もさることながら、映像とカメラワーク、そしてコマ割りのテクニックが素晴らしい。そして最後に××××が仕組む大作戦の面白さにもアッと驚かされるし、そのさらに後に来る最後のシーンにも度肝を抜かれます。そしてその最後のシーンで見せるダニエル・クレイグの表情! そして音楽! まさに絶妙!! これを映画の面白さと言わずして、何と言いましょうや。 しかも監督のマシュー・ヴォーンはこれがメガホンをとった最初の作品、しかも製作費400万ポンドの低予算映画だったというのですから、驚く他ない。同じダニエル・クレイグ映画でも、先日映画館で見た『ドラゴン・タトゥーの女』なんかとは比べ物にならないほどの完成度でございます。この映画、家内がたまたまテレビでやっていたのを部分的にチラッと見て、面白そうだと教えてくれたので今回借りることにしたのですが、実に家内殿のお手柄でした。 というわけで、『レイヤー・ケーキ』、教授の熱烈、熱烈おすすめ!と言っておきましょう。今年見た映画の中で、おそらくトップとなりそうな予感。まだ見たことのない方は、レンタル店に急げ・・・じゃなくて、「楽天レンタル」へGO!でございます。特典映像満載のDVDもおすすめ!これこれ! ↓【送料無料】レイヤー・ケーキ コレクターズ・エディション価格:3,591円(税込、送料別)

March 13, 2012

コメント(0)

-

山田ズーニー著『伝わる・揺さぶる! 文章を書く』を読む

同僚の「叔父貴」ことO教授のご推薦で山田ズーニー著『伝わる・揺さぶる! 文章を書く』(PHP新書・660円)なる本を読みましたので、心覚えを書き付けておきましょう。 今、わけあって「論文の書き方」的な本を色々読み漁っているのですが、叔父貴によれば、山田ズーニー氏のこの本は、大学の初年次教育などで新1年生に読ませるのに最適とのこと。実際叔父貴は大学に入りたての学生に本書を読ませて、それなりの効果を上げているのだとか。 で、そんなもんかと思って、私も読んでみたと。 その結果分かったことは、ですね、本書は少なくとも「論文の書き方」の本じゃないっつーことですね。っていうか、そもそも本書のタイトルからして「論文」なんて一言も言ってないわけで、論文の書き方じゃないのは最初から自明なんですけど。 じゃあここで言っている「文章」というのは何かというと、自分の意見を言ったり、何かの情報を伝達するための文章のこと。より具体的に言えば、「大学入試の小論文」であったり、「社会的な抗議をするための文」であったり、「就職のための自己アピール」であったり、「上司に対する建白書」であったり、会社でミスがあった時の「謝罪文」であったり、はたまた「議事録」であったり、ま、そういう諸々の文章ですな。 しかし、これらの「文章」の書き方が、論文の書き方とまったく通じるところがないかというと、そんなこともないのでありまして、読んでいて参考になるところもあることはある。 例えば、この手の文章を書くときは、まず自分の意見がどのようなものであるかをしっかり把握しておくことが重要であり、自分の意見のなんたるかを知るためには、自分に向って様々な、小さな問いを投げかけてみればいい、とアドバイスしているところとかね。あと、「何のためにこの文章を書くのか」ということを常に思い描き、その目的のためにかなった文章になっているか、常に監視しろ、というアドバイスなんかも、論文を含め、どのような文章を書く際にも役に立つアドバイスではありますな。 あとね、「テーマ」と「論点」を区別しろ、というアドバイスも有効。実際、この二つの区別をしない素人ってのは多いのよ。本書にも例が載っていますが、例えば「日本」をテーマにした文章を書けと言われた場合、素人はすぐ「日本について」というお題目で何かを書こうとする。しかし、これはテーマであって論点ではないから、文章にならないというわけ。日本をめぐる論点というのは、例えば「日本人の特徴と言われてきた集団主義は、崩れてきているのだろうか?」というもの。これなら文章が書けるわけですな。だから「論点を定める」ということが、文章を書く上で非常に重要になってくる。このあたりの筆者のアドバイスは、論文指導にも大いに使えそうな感じでしょ? あと、独断的な文章にしないためには「問題を多角的に見る」ことが重要であり、そのためのコツとして、(1)自分の体験・見聞を洗い出す (2)必要な基礎知識を調べる (3)具体的事例を見る (4)別の立場から見る (5)海外と比較して見る (6)歴史(背景)を押える (7)スペシャリストの視点を知る、といった7つの手順をアドバイスしているのですけど、これらもそのまま論文執筆のテクニックとして使えそうです。 とまあ、そんな感じで、本書を通じての山田ズーニー氏の主張というのは、かいつまんで言えば「独断的になるな」ってことかな。独断的にならないために、何が問題なのかをしっかり把握し(明確化)、目を内と外に見開いて客観的に論じ(客体化)、かつ自分の書いた文章がそれを読む人にどういう印象を与えるかを考えながら書け(効果の認識)と。 確かに、この3点を意識しながら書くだけでも文章は大分改善されるでしょうし、この3点はそのまま論文の書き方のコツなんだと言ってもいいでしょう。そういう意味では、わずか660円の本にして、なかなか要領よく文章の書き方のコツを伝授していると言っていいかもしれない。叔父貴が感心するのも、無理はありません。 だ・け・ど・・・。 まあ、役には立つかも知れませんが、私の見るところ、何だかおかしいんですよね、この本。何だか、おかしい。 なんか、リアリティがないの。 どういうことかと申しますとね、筆者が自分の言いたいことを表すために持ってくる例の数々が、どれも実にリアリティがない。 例えばね、文章は「本音」から書くことが重要であり、文章を短く要約すると、その文章の「本音」を見抜くことができる、ってなことを言わんとするくだりで、山田ズーニー氏が持ってくる例が、「母と息子の会話」なの。息子:「俺は、べつに彼女をしばる気はないんだ。彼女は自由だし、やりたいことをやればいい。だから、彼女が留学するのは、ちっとも反対じゃない。ただ、ここで問題なのは、彼女の動機だよ。安易な留学ブームにのっかってるだけじゃねえか、だいたい、そんな、あいまいな気持で留学したって、逃げてるだけじゃ・・・」母:「淋しいんだね、おまえ」(106頁) ここにおいて、母は息子の長ったらしい言い分を一言で見事に要約していると、ズーニー氏は言うわけ。 しかし、私もまた一人の「息子」である経験から言わせてもらえばですね、年頃の「息子」なるものは「母」とこんな会話、絶対にしません。絶対にしない。だから、このシチュエーションにはまったくリアリティがないわけ。山田ズーニー氏による(あり得ない)創作です。 その他、本書にはこの種の妙なシチュエーションが満載でね。例えば、新任の部長が赴任してきて、その部長がある男Aをプロジェクトチームのリーダーに任命したのだけど、この任命が適切でない。本来なら、別な男Bが自分たちのチームリーダーになるべきだと。そういう場合、いかにその部長に対し、AではなくBを自分たちのリーダーにするよう説得する建白書を書くか、というようなことが例として長々と語られるのですが、実社会の中にこんなシチュエーションって、あり得ます? 私には会社勤めの経験はありませんが、想像するに、多分、ないと思う。 ま、元読売巨人軍の誰かさんみたいに、自分が首になるのがオチでしょうよ。 その他、ある企業が平然と自然破壊しているのに腹を立てた妹が、兄貴に手紙でこの企業を訴える手はないかと尋ねてきた、そんな時の妹への返事の書き方、とかね。そんなシチュエーション、あり得んって! とまあ、次から次へと繰り出されるヘンテコリンなシチュエーション例に、「これはジョークなんだ」と腹を抱えて笑えばいいのか、はたまた、筆者がマジでこういうことを想定しているのであれば、こちらもマジに受け取らないといけないのか、果たしてどちらの態度を取ればいいのか、だんだん分からなくなってくるというね。 そういう意味で、私には「いい本」と言うより、「妙な本」という印象の強い本書ですが、これ、2001年に初版が出てから2011年までの間に、なんと「37刷」されているんですよね! 10年間で36回も増刷されている・・・。 この本、売れているんだ・・・。 本ってのは売れている奴が勝ちですから、私が何と言おうと、需要のある本らしいです、これ。 というわけで、私というよりは叔父貴ことO教授のおすすめ!の本書、文章に悩むすべての人への福音かも、ということで。 それにしても、「山田ズーニー」って、どういう種類の名前なんだ・・・??これこれ! ↓【送料無料】伝わる・揺さぶる!文章を書く価格:693円(税込、送料別)

March 12, 2012

コメント(0)

-

四方田犬彦著『ハイスクール1968』と昭和の十年

金曜日に本山の古書店「シマウマ書房」で買い求めた四方田犬彦著『ハイスクール1968』を読了しましたので、心覚えを書き付けておきましょう。 この本は四方田犬彦さんが教育大附属駒場高校に通い始めた1968年から一浪の後、東大に入学する1972年までを振り返った回想記なんですけど、さすが四方田氏だけに、というべきか、早熟、早熟。 数学に夢中になり、一方で音楽(ビートルズ!)や映画(もちろんゴダールとか、そういう系)、そして漫画雑誌『ガロ』に登場したつげ義春などに夢中になった高1の頃は、まだ優等生で通っていた四方田さんですが、1969年になって高校生活も2年目に入ると、四方田さんたちの遊び場は渋谷から次第に新宿へと移り変わり、四方田さんの生活態度も優等生から反抗的になって行く。学園祭で一悶着起こしたかと思えば、寺山修司に夢中になって、彼が演出する予定だったミュージカル『ヘアー』のオーディションに参加してみたり。 しかし、四方田さんのその後の人生に大きな影響を与える事件は、その年の暮れに起こります。当時、日本の大学紛争もピークに達しようとしており、、その影響は高校にまで下りてきて、東京でもエリート校に属するような高校はどこも不穏な空気に満ちていた。で、四方田さんも否応なくこの流れに巻き込まれていくことになるわけ。 でまた当時、伝統ある東京教育大は産学共同体的な新大学・筑波大学への転身を迫られていて、これに賛同する教官と反対する教官の間でもめにもめていた。となると教育大附属校としても、その影響を被らざるを得ないので、そのことについての学内のもめごとも、早熟な生徒たちには大きな関心の的だった。 そしてついに駒場高校でも抗議のための行動が計画され、何人かの生徒(外部からの応援も含め)により、教室にバリケードが築かれるなどして教室封鎖が行われたと。で、四方田さんも、最初は心ならずも、というところもあったのですが、結果としてこの封鎖に関わることになるんですな。で、長期戦になると見た四方田さんは、一旦、封鎖された教室を出て自宅に帰り、夜になって食料を持ってバリケードの中に戻ろうとする。 ところが、四方田さんが戻った時には既にバリケードは解かれ、教室封鎖は終わっていた。 直接行動によって何かが変わる。そしてこういう行動をとったからには、もう元には戻れない。そう覚悟して高校「闘争」に身を投げた四方田さんの前で、何かがガラガラと崩れた瞬間です。 で、この裏切りというか、挫折があった後、昔の仲間たちとも距離を置くようになった四方田さんは、高校を積極的にサボるようになり、ケーキ工場の職人になろうとしたり、とにかく、あてどもなく彷徨しはじめる。 が、結局、そうした行動にも将来性がないと見た四方田さんは、結局、大学を受験することになり、最初の年は失敗したものの、1年の浪人の後、東大に入学することになる。 とまあ、大まかなことを言ってしまえば、そんな感じの回想記です。 で、本書の中で四方田さん自身が言っていることですが、大学紛争の影であまり論じられることのない、1969年の「高校闘争」の生き証人として、そのことをきちんと記しておこう、それも外部からではなく、参加した高校生の目を通しての記録として、それを残しておこうというところに、本書のポイントがあるわけですね。この闘争が、その後の四方田さんの人生にどれだけ大きな影響を与えてきたかということを明確にしようと。ですから、この本は、四方田さんの個人的な青春期という側面もさることながら、むしろ高校闘争の記録として読まれるべきなのかも知れません。 ところで、そういうことも含めての話ですけれども、本書を読みながら私が思っていたのは、「昭和の十年」ということでした。 本書の著者・四方田氏と私は、ちょうど十歳の年の差があります。たった十年の差。ところが、この十年の差によって、四方田氏と私のそれぞれの青春期の感じがどのくらい違うかっつーと、ひと言で言って「とてつもなく」違うわけ。もちろん、それは四方田氏の早熟さと、私のオクテぶりの差にもよると思いますが、それにしても「時代が違うなあ!」という感じを受けざるを得ない。 例えば、1960年代の終わりにフリージャズに夢中になった四方田さんは、そのフリージャズの担い手であったジョン・コルトレンの死、そしてアルバート・アイラーの死を踏まえ、やがてチック・コリアらによる『リターン・トゥー・フォーエヴァー』の出現と共にフュージョンの時代が到来すると、「わたしはひとつの時代が終わってしまったことに気付いた」(146頁)と書き記していますが、その1970年代の音こそ、私の青春時代の音だったんですから。その意味でも、四方田さんの時代と私の時代では、何かが隔絶している感じがする。 つまり、昭和という時代は、十年違うと別世界なんじゃないかと。昭和20年に生まれた人と、昭和30年に生まれた人。昭和30年に生まれた人と昭和40年に生まれた人。昭和40年に生まれた人と昭和50年に生まれた人。それぞれ、別な世界を見ていたんじゃないかと。 逆に、平成元年に生まれた人と平成10年に生まれた人、平成10年に生まれた人と平成20年に生まれた人では、あまり世界が変わってない気がする。 その仮説が他人の共感を得られるかどうかは別として、生まれ年が十年違う四方田さんと私では、全然別な育ち方をしておるなあ、という感が否めません。もちろん、私の世代の方が全般的に「幼稚」だ、という意味ですが。 いや、そうじゃないか、逆に早く「老成」して「冷めている」というべきか。はたまた「熱くなる前に冷めていた」というべきか。 少なくとも私の世代では、直接行動によって世界の在り方を少しでも変えようとか、そういう発想はなかったですもんね。そんなの無理でしょ、ってのが最初から分かっていた。 で、そういう見地から四方田さんの青春期を読みますと、「熱いなあ」と思えるわけ。「熱くて、面倒臭いなあ」と。そしてそれと同時に、「面倒臭そうだけど、こういう面倒臭い青春を送ってきた四方田さんと比べると、俺は随分、手数を省いた、簡便な青春時代を過ごしてきちゃったなあ」とも。 と言いながら、まあ、これは簡便な青春時代を過ごした者の口惜し紛れの言い分ですが、四方田さんだって、昔色々あったと語っていながら、結局本当のワルにもなれず、東大に入って、最終的には大学の先生になったりして、大まかに見れば体制側の人間じゃん? と言いたくなるところもある。だったら、最初から体制に順応して育った我々の世代と何の違いがあるのかと。 ま、要するに、こういう本を読むと、色々複雑な思いを抱かせられるなあって話なんですけどね。 とにかく本書を読んで、四方田氏のもう一つの問題作『先生とわたし』に至る経緯(と言うか、助走部分)を知ることが出来た、という感じはしています。 ということで、本書『ハイスクール1968』、興味のある方には、という条件付きで教授のおすすめ、としておきましょう。もっとも、平成20年に出た新潮文庫版が既に絶版ですから、古書で買う他ないんですけどね。それにしてもなんでそんな早く絶版になるのか、意味不明でございます。これこれ! ↓《新潮社》四方田犬彦ハイスクール1968 【中古】afb価格:800円(税込、送料別)

March 11, 2012

コメント(0)

-

ロゼット洗顔パスタに感動!

このブログでも何度か言及したと思いますが、実はワタクシ、相当な「石鹸フェチ」でして。石鹸(シャンプーを含む)が好きなんです。好きと言うか、好みがうるさいと言うか。 傾向としては「豊かな泡立ちと、素早くサッパリとした泡切れ」をもって、まず自分の考える「良い石鹸」の条件としております。特に泡切れが重要なポイントでありまして、泡を流した後、何となくヌルヌルする感じの石鹸はあまり好みではない。具体的に言えば、「Dove」系の石鹸はあまり・・・。 で、そういう意味では、花王の「ホワイト」なんてのは私の好みの条件をよく満たしているのですが、いかんせん、ホワイトの香りがね・・・。ちょっと、こう、くぐもった感じの香りでしょ。あそこがもう少しキレのあるスキッとした香りだとね、もっといいのですが。 要するに、石鹸てのはさ、あんなに小さくて日常的な品物であるのに、評価項目が多いんですよ。「泡立ち」「泡切れ」「香り」、そして「洗った後の感じ」ね。洗った後、突っ張るようじゃダメですし。その中で、自分好みのものを探していく楽しみというのがある。 で、なんでこんなことをあれこれ書いているかと申しますと、実は最近、とてもいい洗顔石鹸を見つけてしまったからなんです。そう、タイトルにも書いた「ロゼット洗顔パスタ 海泥スムース」。これ、最高よ!これこれ! ↓毛穴のざらつき・黒ずみ・開きに、海泥パウダー&植物エキス!ロゼット 洗顔パスタ 120g 海...価格:410円(税込、送料別) ロゼット洗顔パスタ。この「パスタ」ってところがいいよね! パスタってったって、スパゲティじゃないよ。まあ、英語で言えば「ペースト」ってことなんだろうけど。 しかしロゼット洗顔パスタ、大昔からありますよね。私が子どもの頃ですら、テレビCMやってましたもんね。あの、「白さん、黒さん」のCM、覚えておられます? そんな懐かしいロゼットなんですけど、何か最近、密かに話題のようで、それで私も懐かしさに駆られて買ってみたのですけど、これが実にいいんだ。 何がいいって、洗顔後のしっとりすべすべ感。決して泡切れが悪いわけではなく、洗い上がりはスッキリしているのに、その後突っ張ることもなく、しっとり~なのよ~(って、なんかオネエ言葉になってますが)。 でね、やはり石鹸にうるさい家内も、これを使ってみてビックリしたようで、それまで使っていたこれの10倍くらい高い石鹸そっちのけで、最近はこれを愛用しております。 ということで、石鹸フェチの教授もおすすめの「ロゼット洗顔パスタ 海泥スムース」。ロングセラーも常に進化しております。興味のある方は是非!

March 10, 2012

コメント(0)

-

名古屋「三山」ツアー

今日はお休みだったので、知多半島でもドライブして、新鮮なお魚でも食べ、帰りに佐布里池に寄って梅林でも見に行こうかと思っていたのですが、日頃の行いが悪いせいか生憎の雨、しかも冬に逆戻りしたかのような寒さ。これじゃ、ドライブしても楽しくないなと思ったので、プランBで行くことにしました。 プランBはですね、前々から行きたかった本山の古本屋さん、「シマウマ書房」に行くこと。そして帰りに東山周辺のカフェでまったりと。 ということで、まずは本山交差点からほど近いシマウマ書房に。本山と言えば、竹内書店とか脇田書店とか、古本屋さんがぼちぼちあるところですけれど、シマウマ書房は行ったことがなかったんですな。ビルの地階にあるので、今までその存在に気が付かなかった、というのがその理由なんですけど。 で、店に入ってみてビックリ。なかなかマニアックな、良い品ぞろえじゃないの! で、夢中になって小一時間くらい本の探索をしていたでしょうか。その結果、小川隆夫著『ブルーノート・コレクターズ・ガイド』、堀田善衛著『めぐりあいし人びと』、ジョン・レノン著『絵本ジョン・レノンセンス』、池田満寿夫著『楼閣に向って』、四方田犬彦著『ハイスクール1968』などをゲット。値段もリーズナブルでしたし、満足、満足。特にモンキー・パンチの装丁になる四方田犬彦の本(新潮文庫版)は絶版になっているので、ゲットできて良かった。 ということで、シマウマ書房さん、なかなかセンスのいい古本屋さんでした。教授のおすすめ!です。いいな、本山って、古本屋さんがちょこちょこあって。 さて、次に私と家内が向かったのは、東山駅近くにある「On Reading」という古書と小規模出版本と東欧雑貨の店。古い商業ビルの一室を軽くリノベしたお店でしたが、ま、ここはそこそこというところだったかな。でも、東欧の陶器とか、ちょっと可愛かったです。 で、そのOn Reading の一コ下の階にある「Metsa」というカフェで、珈琲とタルトを楽しむことに。このお店は甘いケーキ類の他に、キッシュにも力を入れているようでしたので、帰りにテイクアウトでキッシュを買って帰ることに。 ところで Metsa を出る際、そこに置いてあった各種パンフレットの中で面白そうなのをもらってきたのですが、その中に「3 Mt. Map」というのがありまして。副題に「地下鉄東山線沿線 3つの街を歩こう」とある。 要するに「覚王山」「本山」「東山」という隣り合う3つの駅の周辺にあるレストランやカフェ、雑貨屋さんなどのお店を紹介した、見やすいマップなんです。駅の名前に全部「山」が付くので「3 Mt. Map」なわけですな。 ま、私と家内は本山から東山に流れてきたわけですから、期せずして三山のうち二つを制覇していたわけですけど、このマップを見ていると、私たちも知らなかったような色々なお店のことが載っている。 例えば「エアライングッズ」の店「Hulot」とか、旧東ドイツ雑貨の店「Robin's Pach」とか。食事処としては、「蕎麦切り ふ~助」なんて蕎麦屋さんがちょっと気になります。 ふうむ、名古屋三山、いいですね。次はこのマップを頼りに、もう少しあちこち歩いてみようかしら。 今日は本当は梅見のはずが、街歩きになってしまいましたけれど、今まで知らなかった近くの街の魅力を色々見つけることが出来て、結構楽しい午後の過ごし方になったのでした。

March 9, 2012

コメント(2)

-

文科省の「思いつき&泥縄」

まあ、文科省のアホさ加減にはほとほと呆れるんですけど、なんでああ、くだらないことを思いついちゃあ、泥縄でことを運ぼうとしますかねえ・・・。 最近の例で言えば、「柔道」の件もそう。「武道は日本の伝統であり、人格の陶冶にもいいらしい」というのを、どこかで小耳に挟んだんでしょうね、それでふと思いついて、唐突に中学での必修化を決めてしまった。まるで、教えると決めれば、準備はいつでもできているみたいな調子で。 そしたら「これまで柔道で何人も生徒が死んでいるけど、大丈夫なのか?」ってな話が出てきて、今度は大慌ての泥縄で「マットを使います」だの、「大外刈りは教えません」だの、その場凌ぎの対策を立て始める・・・。 こういうのを「思いつき&泥縄」ってんですよ。この国の文科省というところはいつでもそう。「百年の計」なんてあったもんじゃない。「けい」は「けい」でも、軽い方の「軽」だね。百年経っても軽率、軽率。 英語に関してもそう。「英語は英語で教えるのが一番」ってのを、どこかで小耳に挟んだらしく、近々に高校英語レベルでは、日本人の先生に全部英語で授業するようにさせるってんでしょう? まるで、これまでだってそうしようと思えばいつでもできたけど、たまたまそうはしてこなかったんです~、みたいな感じで。 で、現場から「そんなのできるわけないじゃん!」の声が上がると、またぞろ「泥縄」の登場で、「じゃあ、高校の英語の先生を毎年一定数、一定期間、英語圏に留学させましょう」みたいな計画を立てている(らしい)。 で、今度は大学教育ですよ。 「最近の大学生は勉強しいないらしい」ってのを、たまたま文科省が小耳に挟んだらしく、「よーし、大学生を勉強させるようにしよう」と思いついちゃった。で、今回は「大学生に勉強させるようにした大学には補助金を余計に出す」という泥縄を思い立った、と。 また、「思いつき&泥縄」かよっ! こういう話が出たとなると、またうちの大学でも委員会みたいなのが作られて、あーでもない、こーでもないという話し合いをさせられるんだろうな・・・。 でもさ、そもそも勉強しない大学生って、文科省の作品ですよ。文科省が節操もなく、じゃんじゃん新設大学を認可しちゃうから、今や大学進学率50%、全国の大学の入学定員とのからみでいえば「全入時代」ですわ。 大体、同世代の人間の二人に一人が「一日8時間勉強しても足りないほど勉強が好きで好きで仕方がない」なんて状況があるわけないじゃん! 本当に勉強したい連中なんて、せいぜい同世代の10人に1人くらいじゃないの? だから、大学に入った学生の大半は、別に勉強したくてやってきているわけじゃないのよ。とりあえず行っておいた方がいいか、ってなもんでしょ。 そんなのが、まともに勉強するわけない。だから、平均をとれば、日本の大学生の勉強時間が、たとえばアメリカのそれの半分くらいなのは当たり前。 だから、百年の計から言えば、現行の「小・中・高・大」という一本のレールしかない教育システムを見直して、たとえば明治時代のような、職業教育も含めた多様かつ柔軟な教育システムに戻すとか、そういうことを真剣に検討すべきなのに、そうはしないんだなあ。 ただ、泥縄で、「大学生に勉強させる工夫をした大学には、余計にお金をあげるよ」、だもんね。馬鹿丸出し。 ほんと、この「思いつき&泥縄」の馬鹿ども、なんとかして! って感じだわ~。

March 8, 2012

コメント(0)

-

編集作業終了~!

うちの学科は、毎年この時期、科の紀要(論文集)を出すのですが、その編集・出版は私が担当することになっておりまして、今日はその編集作業の大詰めでした。 で、ようやく今年も版下作成が完了。明日、印刷所へ入稿という手筈が整った次第。 とはいえ、ここまで来るのも大変なのよ。同僚の先生方からいただいた論文原稿を同一体裁に整え、校正し、表紙や裏表紙などのデザインを整え・・・といったすべての作業を私一人でこなすのですから。 だけど、これは私の趣味みたいなもので、楽しくて仕方がない。全然飽きないの。表紙のバランスを取るのなんか、こちらを1ミリ詰めて、こちらを1ミリのばして、みたいな細かい作業なんですけど、如何に完璧なものを作るかってんで無我夢中になっているだけで、面倒くさいとか、そんなこと思ったこともない。 で、そんな作業をずっとこなしながら、ようやく版下が完成したと。 毎年のことなので、印刷業者さんともツーカーで、版下渡しは「いつもの喫茶店で」ってなもんです。で、その喫茶店で業者さんに版下を渡し、カフェラテを飲みながら世間話をする。これがね、一仕事終えた後の愉しみでありまして。 しかも、印刷なんてのはすぐできてしまうので、10日もすれば印刷・製本された論文集を手にすることが出来る。このスピーディーさがまた、いいわけよ。早く完成品を見たいもんね。 ということで、今年も恒例の作業を終え、明日の版下引き渡しを心待ちにしているワタクシなのでありました、とさ。さて、今日はもう疲れたので、最近買ったジャズCD、『Night and the City』(特に冒頭の一曲が良い!)でも聴きながら、リラックスすることにしましょうかね。これこれ! ↓Charlie Haden/Kenny Barron チャーリーヘイデン/ケニーバロン / Night And The City 輸入盤 【...価格:2,405円(税込、送料別)

March 7, 2012

コメント(0)

-

西寺郷太著『マイケル・ジャクソン』を読む

西寺郷太著『マイケル・ジャクソン』(講談社現代新書・740円)を読了しましたので、心覚えを。 西寺氏には別に『新しい「マイケル・ジャクソン」の教科書』(ビジネス社・1900円)という著書があって、まあ、日本におけるマイケル・ジャクソン研究のリーダーらしいのですけど、「ですます調」で書かれた『教科書』より、「だである調」で書かれた本書の方が、コンパクトにまとまっていて読みやすいかな、という感じ。 で、本書を読みますと、マイケル・ジャクソンってのは、人生のスタートから難しいポジションに居続けた人だなと、つくづく思いますね。 大体、兄弟で「ジャクソン5」なるグループを組み、芸能キャリアをスタートしたことからして、難しい部分があります。物珍しさもあって最初はグループ全体で売れたとしても、次第にマイケルの人気と実力だけが突出するようになり、となれば当然、兄弟同士の間でも収入の差が生じたり、その結果として嫉妬が生じたりするようになる。加えて女性関係でトラブルだらけになっていく兄たちに対し、潔癖なマイケルが嫌悪感を抱くという側面もあり、やがてマイケルはグループから独立することになる。で、ここが兄弟グループの弊害でもあるわけですが、グループを抜けるということは、同時に家族から孤立するということも意味するわけです。 まあそれでも、マイケルが順調に売れている時はいいでしょう。しかし、皮肉なことにと言うべきか、1982年に発売されたアルバム『スリラー』の桁違いの成功、そして1984年の『We Are the World』の成功などで「キング・オブ・ポップ」の称号を手にしてから、マイケルの苦難の日々が続くことになるわけ。 要するに、一度桁違いの成功を納めてしまうと、そこから先はさらにその上を行く成功を期待されてしまう、ということですな。結果として、次作『BAD』(1987)は、全世界で3000万枚のセールスを記録するメガヒットアルバムになったにも関わらず、1億1千万枚を売り上げた『スリラー』の後では、むしろ「失敗作」の烙印を押されてしまう。そんな理不尽な状況が生じていくと。 でまた1986年を一つの区切りとして、それ以前のスターと、その後のスターが入れ替わるという現象が起こるんです。ニルヴァーナとか、ランDMCとか、そういう反逆的なスタイルを取る若手が登場するにつれ、それ以前の、いかにも「アメリカ・ショー・ビジネスの代表者」といった感じのスターたちが「古臭い」ものにされてしまう。そして「キング・オブ・ポップ」たるマイケル・ジャクソンも、当然、その「古臭い」ものの筆頭になってしまうわけですな。 そして、そんな不調のマイケルを襲ったのが、例の「少年性的虐待疑惑」事件だった。西寺氏の研究に信を置くならば、この事件はまったくの事実無根だったようですが、とにかくこの事件の被疑者として世間から好奇の目で見られるようになってしまったのは誰もが知る通りで、マイケル自身の秘密主義とも相俟って、ゴシップの対象としての存在になってしまったと。 もっとも西寺氏によれば、この時代のマイケルに明るい話題がなかったわけではなく、特に彼が子供の親となり、父親としての経験を積んだことが、とりわけマイケルと彼の父親との関係の改善につながったのだそうですが、まあ、長い長い雌伏の時を過ごすわけですな。 で、この暗黒の時代を通り過ぎた後、ついに彼はもう一度立ち上がり、おそらくは最後のワールド・ツアーを開始することを決意する。マイケル復活の準備は整った・・・。 が・・・。 残念なことに、マイケルは過多の薬物摂取により、50歳の若さで亡くなることになる、と。 西寺氏は、仮にマイケルがこの時に死ななかったとしても、おそらくはマイケルは再び輝きを取り戻しただろうと考えているようです。しかし、このような衝撃的な死を迎えたために、なお一層、世界はマイケルという人間をよく知るようになり、その死を惜しむようになった。彼の全盛時代を知らない世代ですら、彼の音楽に興味を持つようになった。 ま、そういうことだと。 私は、マイケル・ジャクソンより若干若いだけで、年齢的にはほぼ同世代、そして少なくとも『オフ・ザ・ウォール』以降の活躍はリアルタイムで見てきている。「スリラー」のショート・フィルムを見た時の衝撃とかも、もちろんまざまざと覚えています。が、にも関わらず、彼の熱狂的なファンではなかったので、実は彼の生涯のことについてそれほど詳しいわけではないんですな。そういうこともあり、今回、西寺氏の著書を読んで、マイケル・ジャクソンのことについて、大分色々なことを勉強することができました。 ということで、昔からのファンも、『This Is It』を見て初めてファンになった若い人も、本書をさくっと読んで、マイケルってのはそういう人だったんだ、というのを、基礎知識として持っておくのは、良い事なんじゃないかと思います。そういう意味で、この本、教授のおすすめ、と言っておきましょうか。これこれ! ↓【送料無料】 マイケル・ジャクソン 講談社現代新書 / 西寺郷太 【新書】価格:777円(税込、送料込) ところで、ワタクシ、この本を読んでいて、何だかしきりと「80年代の洋楽」に対するノスタルジーがふつふつと湧きあがって参りまして。 80年代、それは私にとっては高校時代の真っ只中。いわゆる思春期という奴でしょうか。その頃の自分の感性というか、そういうのが、80年代洋楽のメロディーと共に、まざまざと蘇ってくるような気がしましてね。 で、なんか、その頃の洋楽をもう一度聴き直してみたいなと。ということで、何を手始めに聴こうかと思ったのですが、これが色々あって決まらない。 例えば、ホール&オーツとか? デュラン・デュランとか? シンディ・ローパーとか? カルチャー・クラブとか? デッド・オア・アライヴとか? ユーリズミックスとか? グロリア・エステファンとか? ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースとか? カジャ・グーグーとか? ジャーニーとか? クール&ザ・ギャングとか? シーナ・イーストンとか? シャカタクとか? スパンダー・バレーとか? トンプソン・ツインズとか? ひゃー。やたら懐かしいね! これらの名前についてこれる人は、私の同世代ですな! で、結局、マイケル・ジャクソンの『オフ・ザ・ウォール』、バングルスのベストヒット集に加え、スティーリー・ダンとか聴いちゃおうかなと思って『Aja』というアルバムをポチしかけたのですけど、そこでふと思いとどまって、スティーリー・ダン解散後のドナルド・フェイゲンのアルバム、『ナイトフライ』を買うことに。いわゆるAORの傑作ですが、AORという音楽ジャンルが登場した事自体、80年代っぽいかなと。 ということで、今はこのCDが家に届くのを楽しみに待っているワタクシなのでありました、とさ。我が青春よ、カモ~~ン!これこれ! ↓[CD] ドナルド・フェイゲン/ナイトフライ価格:1,475円(税込、送料別)

March 6, 2012

コメント(2)

-

リュック・ベッソン『トランスポーター3』に失笑

昨夜、テレビで『トランスポーター3』をやっていたので、つい見てしまったのですが、色々な意味でトホホな映画でしたなあ・・・。ネタバレの価値もないですけど、一応そういうことで。 ウクライナだかどこだかのあくどい企業が、環境汚染しそうなやばい産業廃棄物だかなんだかを国内に持ち込もうとしているのですが、ウクライナの環境大臣がそれを許可しないと。そこでワル企業は大臣の娘を誘拐し、それをネタに産廃の持ち込みを許可させようとする。で、大臣は時間稼ぎをしながら、娘の奪還のために、やばい連中を差し向けると。 で、そのワル企業に雇われて大臣の娘の誘拐を担当したジョンソンなるワルは、どういうわけだか、娘をジェイソン・ステイサム演じる腕利きの運び屋・フランクに託し、大臣が差し向けた奪還チームから逃げ回るようにさせるんですな。で、その仕事をフランクが放棄しないように、娘とフランクの両方の手首に、フランクのクルマから20メートル離れると爆発する装置を付けてしまった。 さて、爆弾ブレスレットのおかげで、この仕事を引き受けざるを得なくなったフランクは、果たして大臣の奪還チームから逃げおおせるのか? ってな話です。 で、私のこの映画に対する点数ですが・・・ 「9点」でーす! 10点満点じゃないよ。100点満点の9点。 まあ、突っ込みどころ満載の映画で、あまりのばかばかしさに笑ってしまう。その笑い賃が2点。あとの5点はジェイソン・ステイサムのカッコよさ分。残りの2点はフランクの愛車・アウディのカッコよさに。 ちなみにマイナス90点のうち、50点分はヒロイン・ヴァレンティーナ役の女優さんのそばかすだらけの顔と、首の後ろにあった「安」の刺青、そして彼女が取る不可解な行動分です。外人さんの肌の荒れはある程度想定内ですけど、あそこまで行くとねえ・・・。映画史に残る悪夢のそばかす顔。でまた、なぜ敢えて刺青に「安」の字を使ったのか。そして、自分が誘拐されているという自覚があるのかないのか分からない奇妙な言動には、見ているこちらが当惑するしかないというね。彼女はリュック・ベッソンがニューヨークかどこかで見出してきた金の卵だそうですけど、リュック・ベッソンの趣味が分からない。 でまた、話の筋もめちゃくちゃで、大体、なぜワルの組織がせっかく誘拐した娘をトランスポーターに頼んで引きずり回すのか、その意味がさっぱり。どこか秘密の場所に監禁して、ワルたちに守らせておけばいいんじゃないの? なんでわざわざ危険を冒してまで、自分たちの切り札をフランクに託すのか。 それに大臣の娘も、「私、あのワルたちに誘拐されていたんです」とひとことフランクに告げれば、フランクが愛車で大臣の元に娘を連れて行って、それで話が済むんじゃないの? 爆弾ブレスレットだって、ウクライナ政府が政府の責任で何とかしてくれるでしょうに。 それから最後のシーンにしてもねえ・・・。フランクが自分の腕に嵌められていた爆弾ブレスレットをジョンソンにつけ変えた後、アウディの方を列車から落とすのですけど、私だったらジョンソンの方を列車から突き落とすと思うなあ。なんで爆発する方を自分の近くに置くことを選んだのか? 逆に、もし私がジョンソンの立場だったら、アウディが列車から落とされた時点で死を覚悟して、フランクや娘を道連れにすべく、フランクの方に突進するけどなあ。 その他、フランクが蹴破ったはずのアウディの窓が、次のシーンでは完璧に直っているとか、タイヤに入っていたエアで、アウディが湖底から浮かび上がるとか(そもそもタイヤの空気でクルマが浮上するものなら、最初から湖底に沈まないんじゃないの?)、水没してタイヤの空気も抜けたはずのアウディが、直後に疾走するとか、もうめちゃくちゃな設定が満載。 まあ、意味の分からない映画でしたよ。 ま、その意味の分からないところが、リュック・ベッソンの脚本の特徴というか、らしさ、なんですけどね。あんなに穴だらけの脚本、普通じゃ書けないでしょう。 というわけで、あまりにもわけの分からない映画を見て、脱力失笑してしまったワタクシなのでした。

March 5, 2012

コメント(3)

-

日曜稽古

今衛星放送の「FOX」で『ウォーキング・デッド』ってゾンビ・ドラマをやっていて、毎回、げっそりするほどスリルを味わっているのですが、昨日見た『ゾンビランド』といい、このところのゾンビ・ブームってのはすごいですな。 結局、ゾンビってのは何なんだろうと考えるのですが、昔の西部劇の悪役である「インディアン」の現代版と考えりゃ―いいんですかね。つまり悪役としてウジャウジャとやってきて害を及ぼすのでとても怖いけれど、とりあえずこちら側からは無条件にどんどん撃って殺していい相手というか。で、そういう奴らがいると、とりあえず身内は団結するし、ヒーローも生まれる。 西部劇の後、共産主義者のスパイとか、90年代以降はテロリストとか、アメリカから見てやっつけていい奴というのはその時代その時代に存在したわけですが、2010年代はそれがゾンビになったと。そういうことなのかな? インディアンも共産主義者もテロリストも、人権的に、今では気軽にやっつけられないですけど、ゾンビならね、まあ、気軽に撃てるというところはあるでしょうな。 だって、最初から死んでいるんだもん。 さてさて、話は変わりまして、今日、私は午後から道場で柔術の稽古に汗を流して参りました。 実は今日はうちの道場で昇段演武がありましてね。今回は私は関係ないのですが、日頃の稽古仲間の中で二段に昇段する方が二名ほど、そしてもう一つの道場の門下生でも初段・二段に昇段する方が何人か居ましたので、その演武の見学も兼ねて、ということなのですが。 で、程よい緊張感の中、無事演武が終わり、昇段試験を受けた方々は全員、晴れて昇段を果たされたと。 で、その後は、他道場の方も交えて稽古が再開されたので、普段はあまりお会いする機会がない他道場の門下生の皆さんともお手合わせをお願いし、充実した稽古が出来ました。やっぱり、日頃一緒に稽古している仲間とだけやっていると、互いの手のうちというか、癖が分かった上での稽古になってしまいますが、他道場の方と稽古すると、互いの癖が分からないだけに、新鮮な稽古が出来ますな。 というわけで、今週は週に二度の稽古となり、今は全身、打ち身と擦り傷だらけのワタクシなのでありましたとさ。でも、楽しかった!

March 4, 2012

コメント(0)

-

雛祭り

今日は雛祭り。名古屋は比較的暖かい一日となりました。 子供の頃は、女の子の節句ということもあり、また学校が休みになるわけでもない雛祭りなんぞにまるで関心がありませんでしたし、釈迦楽家の傾向として家族構成員の誕生日とクリスマス以外の年中行事に無関心なこともあって、「別に~」な日でしたけど、長じてみると雛祭りってのはいいもんだってのが分かってきますね。 やっぱりこう、ホントに春が来たなって感じがしますからね。 ってなわけで、今日はそれらしく祝おうということになり、午後から近所のスーパーにお買いもの。今日のメニューは雛祭りの定番、ちらし寿司にハマグリのお吸い物に菜の花のおひたし、そして白酒代わりのマッコリということで。 ついでに、これまた雛祭りっぽいということで、不二家のストロベリー・ミルキーロールも買って、お茶の友とすることに(これ、意外においしかった!)。 そして、買い物のついでに近所をぶらりと散策してきたのですが、梅が10本ほど植えられているところで、そのうちの1本が三分咲きくらいになっていました。 まあ、これは私の父の言い分ですが、桜は満開に限るが、梅は三分咲きに限る。逆に、満開の梅というのは、風情がない、と。 そうかもしれません。まだ寒いけれども、気の早い梅が見切り発車的に春を感じて少し咲き出した、というところに、梅の美というものがあるのでしょう。 というわけで、今日は梅の花も見れたし、ちらし寿司もおいしかったし。食後に見た『ゾンビランド』という映画も、ほのぼのとしたなかなかいい映画でしたし(ホントかよっ!)、のんびりとした、いい一日となりました。

March 3, 2012

コメント(0)

-

能力別クラス編成

今日は会議二つで日が暮れてしまいました。 会議の内一つは、教養英語のクラス分けを能力別にするべきか否か、という議題でございます。 うちの大学では現状、専攻別のクラス編成になっているのですが、専攻の人数の多寡によって、二つの専攻をミックスしたクラス編成にすることが普通に行われている。その結果、たとえば全般的に英語が得意な子が揃っている英語科の学生と、どちらかというと英語が苦手な学生が揃っている音楽科の学生が、同じ英語のクラスになってしまう、などということが頻繁に生じるわけ。もちろん、このようなクラス編成が、どちらの学生にとっても不幸なことになるのは当たり前です。 そこで、英語のクラスを能力別編成にしてしまえばいいじゃないかという案が出るわけですな。そうすれば、同じクラスに属する学生は、大体同じくらいの英語力があるのだから、授業運営上は楽になる。学生の能力がそれぞれのクラスにおいては均質ですからね。 しかし、この状況下で「成績をつける」ということを加味すると、途端に難しいことになってしまう。 例えば、一番英語力の高いクラスで「C」をもらった学生が、仮に一番下のクラスに入っていたらどうなるか。その子はおそらく「A」をもらえたことでありましょう。すると、英語力は同じなのに、どのクラスに所属していたかによって、成績が変わってしまうことになる。 となりますと、逆に「A」より上の「S」の成績がもらいたいがために、プレイスメント・テストでわざと低い点を取り、下の方のクラスに所属して、期末試験で抜群の点を取ろうという戦略を取る学生も出てくるわけですな。そうすると今度は、その学生より英語力があるにも関わらず、一番上のクラスにいたために「B」しか取れなかった学生の不利益になると。 それじゃあ、ってんで、「S」は一番上のクラスにしか出さないことにして、逆に一番下のクラスではどんなに頑張っても「B」止まり、という風にすればいいかというと、そうでもない。というのも、そういうふうにすると、確かに英語はできないけれど、一生懸命努力する子が報われないことになるからです。下の方のクラスに所属させられた段階で、どんなに努力したって「A」は取れないんだ、ということが決まってしまうのであれば、その学生の学習意欲は完全に削がれるでありましょう。 要するに、能力別クラス編成というのも、決して万能薬にはならないんですな。むしろ、そういうふうにしたために生じる問題というのも多いんです。 にも関わらず、どういうわけかうちの大学の執行部は、能力別クラス編成に妙にご執心で、早く導入しろとプレッシャーをかけてくる。まったく困ったことでございます。 ってなわけで、2時間堂々巡りの議論をした挙句、差し当たり、英語力の高い学生を所属学科とは無関係に抽出した「スーパー・イングリッシュ・クラス」を作る、というあたりで試行してみるというところに落ち着いたのですけれども、まあ、妥当な落としどころでしょうかね。 ま、何にしても、制度を作るってのは、難しいもんですな。本当は、制度なんてものはどうでもいいので、勉強したい奴が大学に来て、好きなように授業をとって、自分に必要な実力がついたと思ったら卒業する、ってなことでいいはずなんですけどね。

March 2, 2012

コメント(2)

-

アルファの帰還

ようやっと我が愛車アルファ156が戻って参りまして、私はご機嫌ちゃんでございます。アクセルに乗せた右足に敏感に反応して猛々しく咆哮するエンジン音、セミオートマを操ってギアを次々と上げていく時の感じ、そしてこいつなら針の穴だって通り抜けられるんじゃないかと思うほど、ミリ単位でドライバーの意志に従ってくれる小気味よいハンドリング。これがクルマの運転ってもんだろうと、今更ながら感じ入っている次第。こういうクルマに乗らなきゃ、人生損するよね。 とはいえ、このアルファもそろそろ6万5千キロを後にし、そろそろ次の愛車候補を考えてもいい頃。次は、どんな感じのクルマに乗ろうかな。 私としては、人生最後のクルマはポルシェ911と決めておりまして、これはまだまだ当分先の話。その前にまだまだ乗りたい車がある。 例えばメルセデス・ベンツ。というと、なんか成金趣味みたいですが、ベンツはね、腕時計のロレックスと同じで、クルマの基本、メートル原器として、マニアたるもの一度は乗っておくべきなのではないかと思うんですよね。 ドイツ車で言えば、ちょっと前ならアウディも好きでしたけど、このところのアウディ・デザインにまるで惹かれないので、今はちょっとないかな。 一方、私はイギリス車にも乗ってみたいという気がある。レンジローバー・イヴォークとジャガーXF。これはどちらも素晴らしい。しかし、年齢的に、まだジャガーという歳ではないかな。 かといって、今のところ、ボルボの方には食指が動かないんだなあ。メーカーとして尊敬はしていますが。 と、フランス車? ・・・あり得る。プジョーはもう堪能したから、次はシトロエンあたりだったりして。 そんなことをあれこれ空想する楽しさ。クルマ好きにとっては、「次は何に乗ろう」なんて考えている時が一番幸福なのよ。 ま、そうはいっても経済的なアレもありますから、もうちょいアルファに乗り続けるかも知れませんが、それでも心のどこかに、「そろそろ・・・」なんて気持ちが芽生え始めているワタクシなのでありましたとさ。

March 1, 2012

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

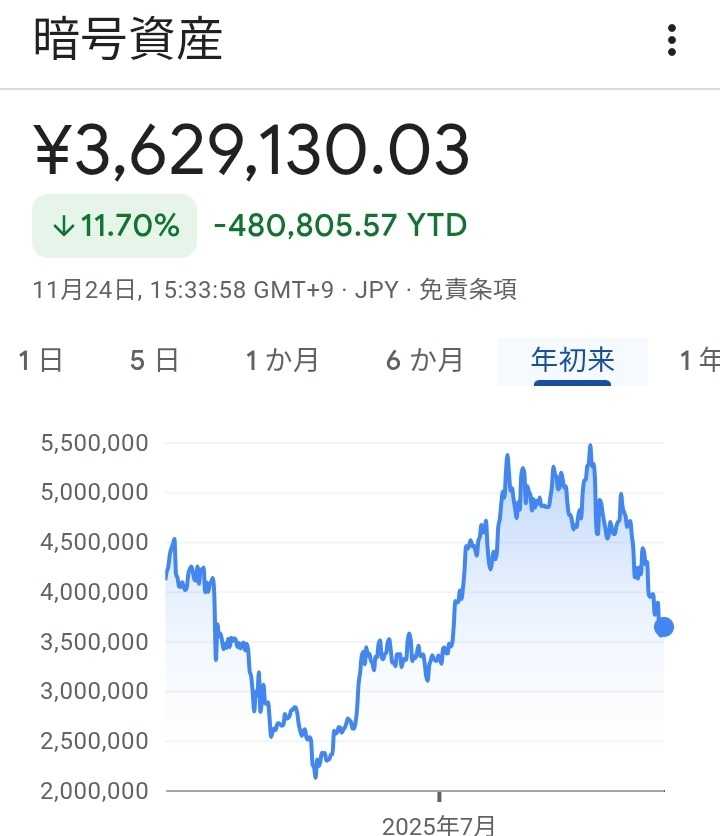

- 株式投資日記

- 暗号資産、中国株、タイ株の含み益率を…

- (2025-11-24 16:08:33)

-

-

-

- 楽天市場

- BF.7*BAKUNEが15%ポイントバック中…

- (2025-11-24 17:08:52)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- 冬のジムラッシュガードの初泳ぎ

- (2025-11-24 11:30:04)

-