2012年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

台無しになった夏休み・・・から立ち直る

科研費も獲ったことだし、今年の9月はアメリカで暮らそうかなと楽しみにしておったのですが、よりによって9月のど真ん中の週に公務が入ってしまいまして、どうもアメリカには行けない気配になって参りました・・・。 もう、ガッカリよ。 でまた、その公務というのが、世にも下らないもので、大学1年のガキどもを引き連れて、1週間、教育実習の真似事をするために、附属中学に引率するというね。「導入実習」などとほざいていますが、要するに教育実習の予行演習、いわば実習の実習です。 馬鹿馬鹿しいにもほどがある。教育実習なんて一回やればいいので、なんでその予行演習までやらなきゃいけないんだって。 おかげで、ワタクシの夏休みは台無しだよ~・・・。 で、色々考えたのですが、アメリカに4週間行けないのなら、イギリスに2週間行くというのはどうだろうかと。イギリスは物価が高いし、特に宿代が高い。イギリスに4週間というのは予算的に無理なんですが、とりあえず2週間くらいなら何とかできそうです。 ふうむ、そう考えると、なかなか良いプランBかもね。 ということで、期間的には半分になってしまいますが、目新しさという点では倍増の、イギリス行を計画し始めたワタクシ。この立ち直りの早さ。 ま、下らない用事ばかりの大学人生活では、この立ち直りの早さが、重要なんだよね~。

May 31, 2012

コメント(0)

-

iPad が、キターーーーー!

昨日のガーミンに引き続き、今日は注文していたアイツが来てしまいました。そう・・・ iPad が、キターーーーー! そうなんですよね、ついに。4月の頭に注文して2カ月。待ちに待ったアイツが来たんですわ。 で、早速、起動してみたのですが、ふうむ、噂に違わぬスクロールの快感。なんか、いい感じでございます。 とはいえ、起動しただけでは、ただメールを見て、ネットを見るだけの簡易なパソコンに過ぎません。やはり、様々なアプリを手に入れたり、音楽や本や雑誌などのコンテンツを楽しんで初めて、タブレットの価値というものが生じてくるわけでございまして。まだまだそこまで到達しておりません。 ま、これからおいおいと、ね。市販の『iPad 3rd Perfect Manual』も既に購入済みなので、これを繙きながら、少しずつ自分なりの使い方というものを考えていくことにいたしましょう。 ってなわけで、カーナビの導入とタブレットの導入で、教授の電脳生活第2章、開幕でございます!

May 30, 2012

コメント(0)

-

ナビ買っちゃった!

先週末実家に居た時、ちょうど竹内洋岳さんのヒマラヤ14座制覇のニュースが伝えられたわけですけど、そのニュースを見た父曰く、「この人、山に登って山から下りてきただけだろ? 何がそんなに偉いんだ? それで何か社会の役に立つのか?」と。 確かに。 ま、冒険をした、というところがエライんでしょうけどね。その冒険に意義を見出さない人にとっては、「だから何?」というところではありますね。 そう言えば、同じ冒険家の三浦雄一郎さんが、「日本では冒険家の地位が相対的に低いのに対し、西欧では冒険家は非常に尊敬され、優遇される」というような趣旨のことをどこかでお書きになっていましたが、「誰々がノーベル賞を獲った!」という時の報道の盛り上がりと比べると、「ヒマラヤ14座登った!」の扱いは、今一つな感じがしますねえ。 ちなみに、同じニュースを見たワタクシの感想は、「竹内さんもエライけど、竹内さんの登頂アタックを撮影している人はもっとすごくない?」というもの。だって、撮影機材背負って登っているんでしょ。カメラ持って、両手ふさがっていて、それでも竹内さんの後から(先に?)登っているんでしょ。それの方がすごくない? なんか、「川口探検隊」を思い出してしまいました。 さてさて、話は変わりまして、今日は教授のお買いものの話。 先週末、学会がらみで東京に行った際、帰りがけにコストコでカーナビ買っちゃった。 と言ってもすごく簡易な奴。「ガーミン」の「nuvi 2462」という機種。お値段はたったの14,000円弱。コストコでの価格なので、普通に買うともうちょい高いみたいですけどね。 なんでガーミンかと言いますと、これ、別売の地図ソフトを入れると、アメリカでも使えるんですよね。今年の夏休みにアメリカにひと月ほど滞在する予定なので、その時にも使えるかなと。アメリカでも使えるカーナビって、ガーミンしかないのよ。 で、今日、早速大学までの通勤に使ってみたわけですけど、これがね、ちゃんと使えるんだなあ。ばっちり図像と音声でナビしてくれる。ワンセグとか見られなくてもいいし、普通にナビしてくれれば十分というワタクシのようなユーザーにとっては、これで何の不満もなし。 今までカーナビというものと無縁の生活をしてきましたけど、導入してみると、なぜ今まで使わなかったのかと思うことしきり。しかも、そんな便利な生活が、わずか14,000円の出費で送れるのですからね。良い時代になったものでございます。 ということで、ガーミンのカーナビ、教授のおすすめ! です。この機能でこの値段、文句なし!これこれ! ↓車での利用はもちろん、自転車・徒歩でも大活躍!GARMIN ポータブルナビゲーションシステム NUV...価格:19,971円(税込、送料別)

May 29, 2012

コメント(0)

-

高速道路・サービスエリアに物申す

このところ名古屋と東京との往復に東名&新東名を使うことが多いのですが、時どき「ん?」と思うことがあります。 例えば、新東名を東京へ向かって走っていて、御殿場ジャンクションの付近までくると、「御殿場ジャンクションからは、東名・東京方面へは入れません」という警告ののぼりが何度か出てくる。 いやいやいや。ウソでしょう。入れるでしょう。入れなかったら困るじゃん。私は御殿場ジャンクションから東名に入って、それで横浜・青葉インターまで行くのですから。むしろ「御殿場ジャンクションで東名・名古屋方面へは入れません」と書いてくれるのなら分かるのですが。 というわけで、あの警告ののぼりの意味が分からないんだよなあ・・・。まだ新東名に慣れていない人が、走行中にあののぼりを見たらパニクリますよ。「あれ、俺は東京方面に行きたいのに、どうすればいいんだ!」って・・・。 それから、もう一つ「ん?」と思うのは、最近整備されたサービス・エリアの駐車場の設計。 特に東名・足柄SAがひどいと思うのですが、このSAが新しく改装されて以来、駐車場に車を入れるのが一苦労なんですわ。 何しろ、駐車場に入ろうとするクルマと、駐車場から出ようとするクルマが交差するんですよ。しかも、駐車場に入ろうとするクルマの列の中に割って入って、それでようやく駐車場から出ようとすると、その鼻先を、ガソリンスタンドへ向かうクルマが猛スピードで通過するので、なかなか出られないわけ。で、そのクルマが出られないものだから、駐車場に入ろうとするクルマも入れないと。 で、ようやく駐車場の中に入ると、これがまた一本道なもので、その一本道の途中で駐車しようとするクルマがあると、そのクルマが枠内に止めるまで、後ろのクルマは待ってなければならない。駐車場自体はだだっ広くて、奥の方にはガラガラな場所があるのに、そこまで行くのが一本道なものだから、いちいち、途中で駐車するクルマを待たないと前に進めないという。 しかも、この一本道の途中に何ヵ所も歩道があって、人が横切るので、ますます危ない。 改装前のように、「私は少しくらい歩いてもいいから、遠くの空いている駐車場に止めたいわ~」という人がさっさとそこに行けるような仕組みにはなってないわけ。 私の見立てでは、最近、改装した大駐車場を持つSAほど、この手のアホな設計になっているような気がします。だから、駐車場にやたらに警備員さんが居て、交通整理をやっているんですよね。あれ、もっと合理的に設計すれば、警備員さんなんて必要ないのに。 ま、色々と不満なことが多いですなあ。特にSAの問題は、改装されて改悪されたケースなので、余計腹が立ちます。 というわけで、わけのわからない警告ののぼりは撤去すること、そしてSAの駐車場を再設計し直すこと。このことをワタクシは強く訴えたいのであります。こういうの、どこへ持っていけばいいんだ??

May 28, 2012

コメント(0)

-

F1モナコ・グランプリ

今日はこのあと、F1モナコ・グランプリの決勝がありまして、長年のF1ファンとしては、週末最後の楽しみでございます。 もっともF1モナコ・グランプリというのは、ある意味、つまらないレースになることも多いんです。というのも、このレースはモナコの市街地を週末だけ封鎖して行なうだけに、F1のレース・コースとしては道幅が極端に狭いわけ。だから、レース中に前のクルマを抜くことが非常に難しい。かなりの性能差/速度差があって、後ろのクルマの方がよほど速いとしても、なかなか前の遅いクルマを抜くことが出来ないんです。 ということは、このレースでは予選がすべてなのであって、予選で速かったものが、そのままレースにも勝ってしまうことが多いんですな。つまり、予選通りの順序で最後まで行ってしまうことが往々にして起こりうる。それはレースとしては非常につまらないわけでして。 だから、私もこのレースにレースとしての面白さを期待しないのが毎年の常なのですが・・・ しかし! 今年は違います。なぜならば、かのミハエル・シューマッハ選手が、予選で1位を獲得したからでーす! がーん! と言っても、知らない人には何のことやら、というところでしょうが、ミハエル・シューマッハというレーサーは、F1の生ける伝説。91勝の勝ち星を挙げ、7度の世界チャンピオンに輝いた人。そのシューマッハが2006年のシーズン終了後に引退してから3年間のブランクの後、2010年に一時復帰。そして2011年からマクラーレン・メルセデス・チームから本格的に復帰して今年で2年目。 シューマッハ選手が、3年のブランクの後に復活というのは、たとえて言えばですね、横綱・千代の富士が、引退後3年目に現役復帰、というのとほぼ同レベルの驚きであったわけでして。誰もが仰天しつつ、やっぱりシューマッハが復帰した以上は、毎レース、彼が優勝候補なんだろうと思っていたはず。 しかし、本格復帰してから未だ優勝できていないばかりか、予選・本戦ともチーム・メイトのニコ・ロスベルグ選手の後塵を拝すことが多いというのが現状でありまして。期待が大きかっただけに、その反動で、やはりもうシューマッハはダメなのかと、誰もが(口には出さずとも)思い始めた今日この頃・・・。 で、そこへ持って来て、今回、2006年以来となる予選1位ゲット! これはもう、彼のファンとしては「シューマッハ復活」の狼煙と解釈せざるを得ないわけですよ。 もっとも、前回のレースでの事故の責任を負って、今回のレースではシューマッハ選手は予選での成績から5グリッド降格が決まっておりまして、実際のレースでは6位からのスタートとなります。ポール・ポジションからのスタートではないわけ。 でもね、やっぱりシューマッハがモナコで予選1位を取ったというのは、大ニュースであることに変わりはありません。 ということで、私もこれから気合いを入れて、テレビ観戦して参ります。ま、まさか優勝・・・はないと思いますが、期待するのはファンの勝手。頑張れ、シューマッハ!

May 27, 2012

コメント(0)

-

山の上の大学

今日は学会の全国大会が専修大学生田校舎でありまして、そこへ行ってきました。 私はこの大学へは初めて行ったのですが、遠いね! 駅から実に遠い。最寄りの向ヶ丘遊園駅から公称「徒歩14分」ですけど、14分で行き着けるわけがない。しかも常に緩やかな坂道を行くので疲れる、疲れる。 で、今日の暑さもあってバテテいると、「大学まであと850m」などといった看板がところどころに掲げてあるわけ。まあ、そうでもして励まさないと、とても辿り着けるものではないですな。 で、いよいよ近付いて来たと思うと、あともう一息というところで目の前に壁のように立ちはだかる心臓破りの急坂が! えーっ、これを上がるのかよ~と思って軽い貧血を起こしかけましたが、幸いなことに大学の入り口はその急坂の途中にあるので、上まで上り切る必要はなかったのでした。ひゃー、ようやく着いたよ・・・。 そうそう、今を遡ること四半世紀、大学4年の頃、母校の中学校で教育実習をやらせていただいていた時の実習生仲間に一人専修大生が居て、なかなかハードな実習生の生活に音を上げた彼女が、「あー、早く山の上(=専修大のこと)に戻りたーい」と言っていたのを思い出しました。 その時は、「ん? 山の上? 何のことかしら?」と思いましたけど、今日、25年ぶりにその謎が解けました。確かに専修大は山の上ですな。 さて、肝心の学会ですが、私は一つも研究発表を聞けないのでした。というのは、別な学会の編集委員会と大会運営委員会を、この学会に合わせて会場内で行なうので、そちらに出席しないといけないのでございます。 で、結局、都合6時間近くに亘って会議をやっていたのですが、その合間のわずかな時間を利用して、今日、私が密かに計画していた様々な打ち合わせを行なうことが出来たので、個人的には収穫あり、というところでした。 というわけで、今日は学会の雰囲気だけ味わった一日となったのでした。でも、学会、それも全国大会というのは、アカデミックなお祭りですからね。その雰囲気だけでも味わえれば、それでいいのかなって。祭りの空気を吸うだけでも、ある意味、啓蒙されますからね。 ま、そういうことにしておきましょう。

May 26, 2012

コメント(0)

-

ここに居た!

週末、東京で学会があるもので、今日、実家に戻りました。例によって新東名を使って。旧東名と比べると、10分ほど早く到着するようですからね。 で、帰宅後すぐに夕飯を両親と食べたのですが、その際、話題は金環日食のことに飛びまして。 うちの両親は宇宙のことなどに興味のかけらもないので、当然、日食グラスなんかも買うはずもありません。そもそも、日食を見ようなどとは思っていなかったらしいんですな。 ところが、当日、たまたま7時半頃に新聞を取りに郵便受けのところまで行ったところ、隣の家の奥さんが穴の開いた紙を使って日食の観察をしていたんだそうで。ピンホール・カメラの原理を使って、間接的に日食を見ようというわけですな。 で、お隣さんのよしみで、父も誘われるままにその紙に映し出された日食を見たと。 で、紙に映った太陽の「影」を見たので、反射的にその「影」の主を見たくなってしまったんでしょうな。そのままついうっかり、影の映っているのと反対方向に顔を上げてしまった。つまり、太陽の方向へ振り向いてしまったと。 父の言葉を借りれば、「顔を上げたら、そこで太陽と目が合っちゃった」そうですが。 で、以来、目が痛いというか、しょぼしょぼして困っているんですと・・・。 もう! あれほどテレビや何かで「決して、決して太陽を直接見ないように!」と警告されていたのに! 繰り返し流される警告を耳にしながら、「オレオレ詐欺に引っかかる人がまだ居るように、これだけ警告されても、やっぱり直接太陽を見てしまう○○な奴が絶対何人も出て来るんだろうな・・・」と思っていましたが、何のことはない、実家に一人居たよ! ということで、親のことでは何かと心配の絶えないワタクシなのでありました、とさ。父上、母上、頼むから「オレオレ詐欺」には引っかからないでくれよ・・・。

May 25, 2012

コメント(0)

-

常滑・高浜公務ドライブ

今日は常滑方面に出張に行ってきました。 ま、うちの学生が常滑の某中学校で教育実習をすることになっているものですから、そのご挨拶にその中学校を訪問したわけ。 で、その仕事自体はほんの15分ほどで終わってしまうものなのですが、せっかく常滑まで来たのですから、少しは楽しまなくてはと思い、公務終了後、少しフラフラすることに。 ということで、まずは腹ごしらえと思い、クルマを常滑の陶磁器会館の駐車場に止め、「散歩道Aコース」を散策しつつ、「古窯庵」という手打ち蕎麦の店を目指します。 ご存じの方も多いと思いますが、常滑というところは朱泥の陶器で有名なところでありまして、小さいものでは急須、大きなものでは土管が名産。坂の多い小道に大小様々な窯が並び、またレンガ製の煙突などもそこここに立っていたりして、なかなか趣のあるところでございます。 で、目指す古窯庵は、散歩道のちょうど中ほどにありました。いわゆる「蕎麦屋風」ではなく、古民家カフェ的な佇まいのお店で、店内に入るとジャズがゆるりとかかっている。おお、なかなか良いではないですか。 で、事前の調査で「鴨せいろ」が旨いと聞いていたので、迷うことなく鴨せいろを注文。 待つことしばし。出てきた鴨せいろは、御汁もアツアツ、鴨肉と鴨肉の肉団子がたっぷり入っていて、いかにも旨そう。蕎麦の方も繊細な感じで、私好みかも。 で、食べてみたところ・・・うーん、いい感じーー! オッケー! めちゃくちゃ旨いじゃないですか。食後に出てくる蕎麦湯もこってりとしていて旨し。蕎麦喰いのワタクシとしても躊躇なく高評価。常滑の古窯庵、教授のおすすめ!です。 さて、お腹がいっぱいになったところで、再び散歩道の散策を再開。以前に来た時よりも、おしゃれなお店、面白そうなお店が増えていて、散歩をするにはうってつけですね。ま、今日は仕事帰りのスーツ姿なもので、ちょっと場違いな感じがして、一つ一つのお店を冷やかすことはしませんでしたけれど、またいつか、遊びに来てもいいかなと。 ってなわけで、まずは常滑散歩終了~! さて、次に私が向かったのは、高浜というところ。今、高浜の「かわら美術館」というところで「アール・ブリュット・ジャポネ展」という展覧会をやっていたので、帰りに立ち寄ろうかなと。ワタクシ、この種のアウトサイダー・アートに興味があるもので。 で、その「アール・ブリュット」ですが、これはフランス語で「生の芸術」ということ。それが何を意味するかと言いますと、簡単に言えば「精神的に何らかの障害がある人たちの芸術作品」、ということですな。 有名な「裸の大将」・山下清画伯を想起すれば分かるように、その種の人たちには時として常人を超えたアートのセンスを持っていることがある。人に褒められようとか、あわよくば売って生計を立てようとか、そういう計算づくとは無縁の何らかの衝動に駆られて、彼らは絵を描き始めたり、オブジェを作り始めたりする。もちろんそれらの作品は、彼らなりの法則とか、彼らなりの調和に基づいて制作されるわけですけれども、そこには一般人の想像力を超えるようなデフォルメだとか、細密さがあったりして、見る者を驚かせる。 そして今回のこの「アール・ブリュット・ジャポネ展」についても、ものすごくインパクトのある作品が目白押しで、素晴らしかったです。 でまた、作品の脇に添えてある解説がとてもユーモラスで面白く、それを読むと、その作品の作者がどういう人で、その人がどういう過程を経て、これらの作品を作りだしたかががよく分かる。 例えば、電車が好きで、電車を正面から描いてばかりいる人がいるのですが、この人はとにかく自分が知っている電車をすべて一枚の紙に描き出し、それを一望することをことのほか楽しんでいるというのですな。ところがだんだん自分の知っている電車の種類が多くなってくると、普通に描いたのでは一枚の紙に入りきれなくなってしまった。 そこで一計を案じた彼は、正面から見た電車を、細長く描くことにした、というのです。で、その結果、細面になってしまった電車が、ぎゅうぎゅう詰めにぎっしりと描かれた絵になってしまったと。それをよーく見ると、確かに細面にはなっているものの、それぞれの電車の顔つきはちゃんと描き分けられているのですが、遠目に見ると、電車の絵というより、極彩色のアラベスクみたいになっちゃった。で、それがちゃんとアートになっているわけ。 あるいは、女性の方で、ファッションに興味があるのか、ファッション誌をじーっと眺め、気に入ったモデルの写真があると、そのモデルの絵を描く人がいる。で、特に髪型に興味があるらしいのですが、本人は写真の通りに描いているつもりでも、実際の絵はその髪型の特徴が極端にデフォルメされた形で描かれていて、それがものすごくインパクトのある絵に仕上がっていたりする。 あるいはまた、自宅と施設への行き帰りの中で、路上に落ちているモノを拾って来ては、それがある程度の数たまると、それをセロテープで合体させて、素敵なオブジェに仕立て上げてしまう人がいる。彼にとって、路上というのは、とんでもない宝物がいっぱい落ちているすごく素敵な場所らしいんです。 そのほか、ある時期に集中してアート制作に取り組んだかと思うと、突然、ぷっつりとそれを止めてしまう人もいるんですな。例えば、ある時まで絵を描くことに熱中していた女性の方が、同じ施設に入っているある男性と恋に落ち、それからというもの、アート制作を放棄して、いつもその男性のそばにくっついて微笑んでいるだけになってしまったとか。その方にとって、アートよりも大事なものが、きっと見つかったのでしょう。 とまあ、展示されている作品のどれも、息を呑むような迫力に満ちているのですが、同時にそれを作り上げたそれぞれの人の「生」も感じられるようなところがあって、まさに「生の芸術」だなあと思わされることしきり。予想していた以上に素晴らしい展覧会でした。 高浜の「かわら美術館」で開催されている「アール・ブリュット・ジャポネ展」の会期は本年6月3日まで。お近くの方、興味のある方は是非! 教授の熱烈おすすめ!です。これこれ! ↓アール・ブリュット・ジャポネ展 ということで、今日は出張がらみの・・・と言うより、出張そっちのけの常滑・高浜ドライブを満喫してしまったワタクシなのでありました、とさ。今日も、いい日だ!

May 24, 2012

コメント(0)

-

人前で泣かない文化は何処へ?

アメリカの人気オーディション番組『アメリカン・アイドル』を楽しみに見ているのですが、今はシーズン11のゴール間近でございまして、10万人を超す参加者から選び抜かれた数名が最後のバトルを繰り返しているところ。 で、最新回ではベスト5の中からまた一人、スカイラー・レインが脱落。カントリー系のパワフルなパフォーマンスで観客を沸かせてくれた元気印の女の子が、ベスト4進出を目前にして家路に就くこととなりました。 シーズン11は参加者の質が高く、ベスト5に入っている連中ともなると、もう、いつでもレコード・デビューできそうな才能の持ち主ばかりでありまして、それでも毎週、その中から一人を視聴者からの投票によって脱落させなければならないのですから、見ているほうも辛くなってきます。スカイラーもね、私は割と好きで、ベスト4までは行くだろうと思っていたのですが・・・。 ところで、この番組を見ていて一つ、強く思うことがありまして。それは、脱落していく参加者たちの、態度の素晴らしさです。 10万人の中からベスト5まで選ばれて、あともう一息でトップに立てるというところで脱落していくのは、ものすごく辛いと思うわけですよ。実際、脱落を告げられた時の参加者は、その瞬間、ものすごく暗い顔をする。 ところが、暗い顔をするのはそのわずかな一瞬だけ。脱落者に与えられる特権として、彼らは最後にもう一度だけ全米の視聴者を前にパフォーマンスが出来るのですが、その最後のパフォーマンスをするために、元気よくステージに飛び出していくんですな。スカイラーもそうでしたが、彼女だけでなく、今まで志半ばで脱落していった連中の誰もが、そうやって最後の見せ場を最高のパフォーマンスで飾ってみせました。 心の中は悔しさと悲しさで一杯だろうに、そんなところはつゆほども見せず、最後のパフォーマンスに全力を尽くす。それも満面の笑顔で。18歳とか、そういう年頃の子供ですが、ですよ。 そのガッツね。私が毎週感心するのはそこです。 これがもし、日本だったらと考えてご覧なさいな。もし同じようなオーディションが日本であったとしたら、脱落した子は、その時点から泣きじゃくってしまって、最後のパフォーマンスどころじゃないのではないでしょうか。 この彼我の違い。それを「さすが競争社会アメリカならではの美意識!」と、簡単にまとめちゃうのもどうかと思いますが、やっぱり小さい時から「美しい負け方」というのを叩きこまれるんじゃないかな、アメリカでは。「winner になれないのなら、せめて good loser になれ」と。それに比べ、日本ではそういう部分の教育がないがしろにされているような気がする。勝って泣き、負けて泣き。人前を憚らずびゃーびゃー泣くことをさほどたしなめない文化、というか。 しかし、芥川龍之介の「手巾」じゃないですけど、昔の日本には、人前で感情を出さないという文化がしっかりとあったような感じがしますよね? あの文化っちゅーのは、どこへ行ってしまったんだろう。 人前で安易に個人的な感情を出さないということは、結局、大人の感性なのでありまして、それを鏡にしてみれば、やっぱり何だか今の日本人の安易な感情表現って、子供っぽい感じがします。で、そういう子供っぽい感性が、結局、色々なところに顔を出してくるんじゃないかと。ま、「絆」とか言っておきながら、いざ瓦礫処分を応分に負担しようという話になると、恥ずかしげもなく「うちは絶対嫌!」とか公言してしまう地方自治体の在り方とか、そういうところにね。 それはちょっと敷衍しすぎか・・・。 でもね、何か、関係なしとも言えないような気がする。 ま、とにかく、『アメリカン・アイドル』における脱落者の堂々たる態度、あれには私も脱帽です。ま、私もloser になる時は、good loser になるよう、気を張っておきたいものでございますよ。

May 23, 2012

コメント(2)

-

追悼 ロビン・ギブ

ビー・ジーズのロビン・ギブが亡くなりました。享年62歳。また往年のポップ・スターが一人、我々の前から消えてしまった。 私にとってビー・ジーズとは、すなわち『小さな恋のメロディ』でした。小学生の時に見たこの映画の素晴らしかったこと! 私に映画というものの面白さを初めて教えてくれたのが、アラン・パーカーの手になるこの映画だったんです。そして同時に、その素晴らしい映像の背後に流れる美しい音楽にも私は完全にノック・アウトされてしまった。「イン・ザ・モーニング」、「メロディ・フェア」、「ギヴ・ユア・ベスト」「ラブ・サムバディ」「若葉の頃」・・・。映画の最後に流れる「ティーチ・ユア・チルドレン」はビー・ジーズではなくCS&Nでしたが、とにかく『小さな恋のメロディ』は、ある意味、ビー・ジーズの映画でもあった。ちょうど『卒業』がサイモン&ガーファンクルの映画だ、と言ってもいいように。 それから幾星霜。中学生になった私は、『サタデー・ナイト・フィーバー』というまた別の映画によって「ディスコ・サウンド」の洗礼を受けることになる。そしてこの映画のサントラがビー・ジーズだと知った時の驚き! その衝撃は、「こまっちゃうナ」でデビューしたはずの山本リンダが、「どうにもとまらない」を引っさげて華々しく再登場してきた時の衝撃に匹敵するものでした。何しろ、『小さな恋のメロディ』時代の抒情的なメロディは、ビートの効いたディスコ・サウンドに変貌し、あの優しく素直なボーカルは、押し寄せるファルセットの洪水となっていたのですから。 しかし、それがまた素晴らしかった! 「恋のナイト・フィーバー」「ステイン・アライブ」「愛はきらめきの中に」など、綺羅星のごとく並ぶヒット・ナンバーもさることながら、主役のジョン・トラボルタがディスコ・キングとして威風堂々のダンスを繰り広げるシーンでかかる「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」の素晴らしいこと! 私はイマイチ元気が出ない時など、今でもこの映画のこのダンス・シーンをビデオで見ることがあります。 一度ならず二度までも、私を完全にノック・アウトしたグループ、それがビー・ジーズでした。 しかし、その後ギブ四兄弟には次々と不幸が襲います。 まず末弟のアンディ・ギブが30歳の若さで急逝。彼はビー・ジーズのメンバーではありませんでしたが、いわばビー・ジーズの後ろ盾を得て1980年代のアメリカ・ポップ市場でそこそこの人気を得ていただけに、残念なことでした。 そして2003年、ロビンの双子の弟、モーリス・ギブの病死。 そしてこの度のロビンの病死。その結果、ギブ家の四人の男の兄弟のうち、長兄のバリーだけが残されることになってしまった。かくして、グループ・サウンズとしてのビー・ジーズは、完全に消滅したと考えていいでしょう。 私の印象として、ロビンはビー・ジーズの中ではやや異色な存在でした。責任感が強く、支配的な、いかにも長兄らしいバリーと、大人しく争いごとの嫌いなモーリスの中にあって、常にバリーと張り合い、時に不協和音を奏でていたのがロビンだったような気がします。ビー・ジーズというグループの結束という観点から言えば、もっとも弱い鎖の輪がロビンだったのではないか。 しかし、その反逆者っぽいところが、逆に言えばロビンの魅力でもありました。いつまでも仲の良い三人組でいてほしいというファンの立場からすれば、ロビンさえ機嫌よく歌っていてくれれば一安心、というところがあって、三人で歌っている姿を見るにつけ、ついロビンの顔色を窺ってしまう。そして彼がニコニコと歌っていれば、「ああ、良かった!」とホッとする。そんな感じでしたねえ。 だからこそ、そんな反逆児のロビンが、その永遠のライバルたる長兄バリーを残して先に逝くなんて、おい、止してくれよ、冗談だろ? 随分あっさり負けを認めるじゃないか、と言いたくなる。 ほんと、ロビンにはいつまでもバリーと張り合って、ビー・ジーズの中心人物は俺様だと言い続けてもらいたかったですわ。 ということで、私にとってはエバー・グリーンな魅力を保ち続けているスーパー・グループの一翼を担ったロビン・ギブのご冥福をお祈りいたします。彼はきっと今頃天国で、双子の片割れのモーリスと一緒に、笑いながらバリーの悪口でも言っていることでありましょう。合掌。【送料無料】アルティメイト・ベスト・オブ・ビー・ジーズ価格:3,480円(税込、送料別)

May 22, 2012

コメント(0)

-

映画『ダーク・シャドウ』を観た

皆さん、日食、ご覧になりましたかな? ワタクシ? 見るわけないじゃないですかっ! 私はね、大勢の人が大騒ぎして見るものは何であれ見ないと決めているのでございます。だから日食も見ない。ついでに言いますと、スカイツリーも興味がない。高いところに行きたがるのは、煙と何とかだって言いますしね。 さて、日食を見ない代わりに私が観たものは、映画『ダーク・シャドウ』。え? それだって大勢の人が観るじゃないかって? まあ、そうお硬いことは言わないで。以下ネタばれですので、ご注意を。 主人公はジョニー・デップ演じるバーナバス・コリンズなる人物。コリンズ家はもともとイギリスはリバプールに住んでいたのですが、それが新天地を求めてアメリカ・メイン州にやってきて、そこで水産業を営み、財を成すわけ。それが今から200年ほど前の話。バーナバスはその一族の御曹司だった。 ところが若かりし頃のバーナバスは、なかなかのプレイボーイで、召使いの娘・アンジェリークとの火遊びを楽しんでいながら、別な女性ジョゼッテと結婚の約束をするわけ。で、自分とは結婚してくれないということが分かった段階で、嫉妬のあまりアンジェリークはジョゼッテに呪いをかけ、自殺に導いてしまう。実はアンジェリークは魔女だったんですな。で、ジョゼッテだけでなく、彼女はバーナバス本人にも呪いをかけ、彼をヴァンパイアにした挙句、村の人々を焚きつけて彼を捕縛し、生き埋めにしてしまう。かくして、バーナバスは200年もの間、地下深くで眠り続ける羽目になる。 そしてアンジェリークは、さらに自らエンジェル社なる会社を起こして水産加工業の経営に乗り出し、魔術も駆使して業界を独占、その結果、裕福だったコリンズ家は没落してしまうわけ。 ところが、1970年代に入ったある日、偶然の工事で地下に埋められていたバーナバスが掘り起こされるということが起こる。200年の眠りから覚めたバーナバスは、早速懐かしの我が家に帰還するも、そこには落ちぶれた一族の末裔が細々と住んでいるばかり。 そこでバーナバスは一族の再興を図るために、コリンズ社の総帥に返り咲き、アンジェリーク率いるエンジェル社に対抗して水産業界に乗り出すのですが、しかし、それを知ったアンジェリークがバーナバスの行動を看過するはずもなし。 さて、再び色仕掛けでバーナバスに迫りながら、コリンズ社の復活を阻もうとするアンジェリークの攻勢をしのぎ、バーナバスはコリンズ家の復興を成し遂げることはできるのか? そして、かつてアンジェリークに殺されたジョゼッタの生まれ変わりのような形でバーナバスの前に表れたヴィクトリア・ウィンターズとバーナバスの恋の行方は如何に? ・・・みたいな話です。 で、この映画に対する私の採点はと言いますと・・・ 「43点」でーす! 観る価値なし! 上に記した粗筋からしますとね、面白い映画が出来そうな素材はありそうな感じがするんですよ。ところが実際には、コメディ・タッチで始まりながら、コメディになりきれず、途中から嫉妬の鬼となったアンジェリークの復讐劇のようになってしまい、と言ってアンジェリークが嫉妬を燃やす相手であるヴィクトリアの存在感が希薄にしか描かれていないので、観客としては誰に自己投影すればいいのかよく分からず、何だか焦点が定まらないなあ、という印象のうちに終わってしまったというね。 その他、コリンズ家の現・女家長であるエリザベスという人物の造形も曖昧で、その割にミシェル・ファイファーなんて大女優を持ってきたものだから、この人はストーリー展開の上で重要なのか重要じゃないのか、イマイチ分からないという。もちろんホフマン博士の立ち位置も良く分からず、エリザベスの板野友美似(?)の娘が実はオオカミ女だった、という展開も唐突過ぎて意味が分からない。というわけで、没落したコリンズ一族のメンバーの造形がことごとく曖昧なので、『アダムズ・ファミリー』的な面白さもない。 しかも、物語の結末も至極平凡となると、もう、取るところがないじゃない? 強いて言えば、ヴィクトリア・ウィンターズ役の若い女優さんが、いかにもティム・バートン好みで、印象的かなとは思うのですが、その割にこの映画の公式な宣伝を見てもこの女優さんだけはあまり大々的に取り上げられてないのですから、もう何をかいわんや、というところ。 というわけで、『ダーク・シャドウ』という映画、まったく観る価値ないです。本人がことのほか好きな色モノ役を嬉々として演じるジョニー・デップが見たいわ~、という筋金入りのジョニデ・ファン以外にはお勧めできないシロモノと断定しておきましょう。ティム・バートンもそろそろジョニデとの悪ふざけはもういい加減卒業して、『ビッグ・フィッシュ』みたいな傑作を、もう一度世に送り出してほしいものでございます。

May 21, 2012

コメント(0)

-

祝優勝、旭天鵬関!

このところ本場所の取り組みをほとんど見なくなってしまった往年の相撲ファンのワタクシ。日本人がもう5年以上も優勝していない国技って何? という思いから、自然、遠ざかっておるのでございます。 が、さすがに今日の千秋楽は見てしまいました。 何と言っても衝撃だったのは、琴欧洲の突然の休場ね。これで優勝の行方が劇的に変わってしまった。昨日までの3敗力士が今日全員負け、4敗力士が全員勝てば、6人による優勝決定戦? みたいな状況だったのに、琴欧洲が休場したおかげで3敗力士の内の一人が不戦勝となり、その結果、4敗力士3人の逆転優勝の芽が摘まれてしまった。 で、今度は3敗力士3人による巴戦? という可能性があったわけですが、把瑠都が頑張って稀勢の里を下したため、優勝の可能性は旭天鵬と栃煌山による優勝決定戦となった。 この辺の、瞬間瞬間に変わる優勝の行方が、ちょっと面白かったというわけ。 それにしても、盤石の強さを誇る白鵬と、大関が6人もいて、最終的には平幕同士の優勝決定戦になるなんて、上位の人たちのだらしなさは目も当てられないね・・・。 で、優勝決定戦の末、旭天鵬が優勝! ま、私の個人的な好みから言いますと、大柄で懐が深く、小兵力士や押し相撲の人を相手にすると、いい加減攻めさせておいてから叩いたり、引き足速く引いたり、あるいは上手で投げたりして勝ってしまうという旭天鵬の相撲を特別好き、というほどではありません。また、ある場所は10勝以上したかと思うと、次の場所では負け越したりして、幕内上位から三役のあたりを行ったり来たりする一貫性のなさも、あまり好きではない。 しかし、あの人は人柄がいいからね。穏やかで。そこがいい。日本人に帰化したところも好印象。だから、今回の優勝で久々に日本人が優勝したことになるわけですな。もっとも、誰もそんな風には思ってないでしょうけど。 でも、ま、いいですわ。いかに何でも、37歳という年齢を考えれば、これから先、旭天鵬が優勝にからむ活躍を何度もするとは思えないし、今回、最初で最後のチャンスをものにしたという意味では、この結果で良かったんじゃないですかね。栃煌山はまだまだ若いし、これからの人なんですから、まだ何度かチャンスはあるでしょう。 ということで、温厚な旭天鵬の優勝を、私も寿ぎたいと思います。旭天鵬、おめでとう! ただ一つ残念なのは、ついこの間定年で相撲協会を辞めた旭天鵬の師匠、大島親方がまだ相撲協会にいるうちに、弟子の優勝を味あわせてあげたかったこと。大島さん、つまり元大関旭國は、大関の地位まで上がりながら、優勝は一度もなかった。そのことが心残りといって引退した苦労人でしたからね。

May 20, 2012

コメント(2)

-

古沢和宏著『痕跡本のすすめ』を読む

古沢和宏さんの書かれた『痕跡本のすすめ』(太田出版・1300円)という本を読みました。 「痕跡本」というのは、おそらく本書の著者の古沢さんの造語だろうと思うのですが、「前の持ち主が残した何らかの痕跡が残っている古本」のこと。古本の中には、名前が書いてあったり、線が引いてあったり、書き込みがしてあったりするものがあり、そういうものは商品としては当然、価値が低いわけですが、古沢さんはそうは思わないらしいんですな。 むしろ、そうした前の持ち主の痕跡が残っている本ほど面白いと、古沢さんは思うらしいんです。そうした痕跡から、その本とその本の前の持ち主との関係性が仄かに窺われる、そこが面白いと。 で、本書はそこから一歩踏み込んで、そうした痕跡を素材にして古沢さんが勝手に想像を膨らませ、ストーリーを紡ぎ出す、というところまでやってしまうわけ。 例えば『彷書月刊』という雑誌の司馬遼太郎追悼号のあるページに書き込まれた「負けたくない」という書き込み。圧倒的な量の資料を基に、日本史のある一面を独自の史観から再構成していった司馬遼太郎の業績に魅了されながらも、司馬に対するその愛がいつしか裏返って批判となり、ついには「こんな奴に負けてたまるか」という忸怩たるライバル心となって、思わず司馬遼太郎の業績を讃える雑誌の一ページに、「負けたくない」の一行を書き加えてしまった、そんな無名のライターの姿を空想の中で思い描いてみる。 あるいはまた、松任谷由美氏の書かれた『ルージュの伝言』なる本の見返しに書かれた「Happy Birthday!」の文字。おそらくは誕生日にある人物が友人に、共通のアイドルである松任谷由美氏の本をプレゼントしたものでしょう。そしてその「Happy Birthday!」の後に続く文言からは、この二人がある時期、とても親密な関係にあったことが分かる。しかし、そんな友人からのプレゼントを、この持ち主は、容赦なく古本屋に売りとばしたこともまた事実。二人の間に喧嘩でもあって、それで「あんな人からもらった本なんか手元に置いておきたくない!」とむしゃくしゃした気持ちで売りとばしたのか、はたまた、引っ越しで本を大量に処分した際、ついうっかりして友人との友情の証であるこの本を失ってしまったのか・・・。 あるいはまた、東京ディズニーランドのガイドブック。やたらに付箋が貼ってあるものの、その付箋が示すのはディズニーランドの中のレストランの説明がある箇所ばかり。してみると、この本の前の持ち主は心優しい男性で、初めてのデートでガールフレンドと東京ディズニーランドに行くことになり、洋食であろうと中華であろうと、そのガールフレンドが食べたいと言ったジャンルのレストランに一直線で行けるよう、頭の中でシミュレーションをしていたのではないか・・・。 とまあ、本に残された痕跡を見ていくと、そこに様々なストーリーが浮びあがってくる。それを味わうのが、痕跡本ならではの愉しみなのだと、古沢さんはおっしゃるわけ。 普通であれば、古本の価値を下げる書き込みを、逆に評価するという古沢さんのスタンス。いいですねえ。例えば、古のちゃちなブリキのおもちゃが、今では途方もない値段のつく「お宝」になるごとく、普通の人から見れば価値のないものに価値を見出すということが、大げさに言えば、「文化」を創るわけでありましてね。「痕跡本」に価値を見出す古沢さんは、古本界のニューリーダーと言えるのかもしれません。少なくとも、私は面白い見方だと思いますね。 ところで、私が思うに、私にとって最も身近な痕跡本というのは、私自身の所有になる私の本なのではないかと。 と言うのはですね、時たま用があって、昔読んだ本を書架から引っ張り出してパラパラページをめくっていると、思わぬところに線が引いてあったりするのよ。あれ、この線は自分が引いたとしか思えないけれど、何でこんなところに線を引いたのかしら? みたいな。 その当時は、「ここが重要だ!」とか、思ったんでしょうな。何だか、可愛いねえ、自分。 あと昔買った洋書とかの最後のページに、ハンコが押してあったりするんだ。学生時代、ようやく自力で洋書を最後まで読み切る力が付いた頃、「これからは読了した洋書には、読了した印にハンコを押そう!」とか思ったわけ。めちゃくちゃ可愛いやん! なんかそういう「昔の自分」の痕跡が残っていたりすると、感心するやら、恥ずかしいやら。 本というのは、どういう意味であれ、それ自体、誰かの痕跡なんだよなあ。 ま、別にどうということはないですけど、この本を読んで、そんなことを考えさせられたのでした。これこれ! ↓【送料無料】痕跡本のすすめ価格:1,365円(税込、送料別)

May 19, 2012

コメント(0)

-

食器好きのパラダイス

今日は大学が大学祭のためにお休みだったので、お昼を家内と外食しました。長久手にある「九龍街(クーロン・ストリート)」というところで、飲茶・中国料理がおいしいの。食べ放題で1,280円というお値段もお手頃で、今日もお腹がはち切れるほど食べてきましたぞ。 で、このお店、長久手と言っても、ほとんど尾張旭市に近いところにあるので、せっかくこの辺まで来たのならと、もう少し足を延ばして、面白い店に行ってみることにしました。「丸銀水野」というお店でございます。 ここ、陶器・食器の卸売店のようなところらしいのですが、以前、家内の親友のA子さんから教えてもらって、興味があったんですよね~。A子さんによると、「スタジオM」の食器とかがものすごく安い値段で売っていたりするとのことですし。 で、瀬戸線三郷駅の踏切を北へ向かって200メートルほど、「東栄町1丁目」の信号を左折し、細い道を5~600メートルくらい走るでしょうか。「こんなところにお店はないだろう・・・」と思うような道ですが、それでも勇気をもって走ります。すると、右手に倉庫が見えてきて、「丸銀水野」の看板が! 駐車場も10台分くらいはありそうです。 で、倉庫に入ってみますと、もうこれは紛れもなく殺風景な倉庫でありまして、そこに様々な食器が雑然と置いてある。 でまた、その値段が仰天もので、トーストが乗せられるくらいのお皿が10円とか20円とか、そんな感じ。急須と湯呑5客セットが300円とか。スープ皿で80円とか100円くらい。割と洒落たデザインの小鉢が120円ほど。カレー皿くらいだと300円とか350円くらいかなあ。メーカー品もちょこちょこあって、たち吉なんかもちらほらと。倉庫の奥の方にあった Blue Danube のコーヒー茶碗セットが1客1,600円くらいでしたが、この辺がこのお店の値付けでいうと最高峰かな。とにかく、喫茶店とか小料理屋とかで使われていそうな食器類が100円前後で買えるというのですから、もう我らのような食器好きにはたまらないパラダイスですわ。 ま、一番欲しかった「スタジオM」の食器は今日は置いてなくて、それは残念だったのですが、広い倉庫に雑然と置かれた掘り出しものの食器を見ているだけで、時間が経つのを忘れます。 で、結局、白地に色々な色のトウガラシを描いた横長・深めの皿(カレーとか、パスタとか盛り付けるのに良さそうです)を2枚選び、それを購入することにしました。一枚350円ですから二枚で700円・・・のはずが、社長(?)が100円負けてくれて、600円で購入~。家に帰ってから、改めてしげしげと戦利品のお皿を見たのですけど、これがなかなか可愛くて、二枚600円でゲットできたなんて嘘みたい~という感じ。 ということで、今日はおいしい中国料理と「丸銀水野」でのショッピングを楽しみ、充実の一日となったのでした。A子さんご推奨「丸銀水野」、教授もおすすめ!です。お近くの方は是非!

May 18, 2012

コメント(0)

-

オリジナル切手を作る

先日、用事があって郵便局に寄った際、ふと目にとめたパンフレットがありまして。 そのパンフによると、自分で撮った写真を使って、公に使える切手を作ることが出来るんですってね。ご存じでした? で、これは写真が趣味の父にプレゼントするには恰好のものだなと思った私、それとなく父に「今まで撮った写真の中で、自分でも傑作だと思うのってどれ?」と尋ねてみたと。そして、父が自分でも気に入っている写真2枚を特定した私は、そのデータをこっそりUSBメモリーに落としておいたわけ。 で、それを名古屋の自宅でプリントアウトしまして、パンフレットの指示通り手続きをしたと。 そうして待つこと2週間。今日、届きましたよ、そのオリジナル切手が。 一つは河口湖畔で撮った写真で、富士山と湖を背景に、散策する母の姿がシルエットで映っているというもの。もう一つは、秋の新宿御苑で撮ったプラタナスの並木道の写真。どちらも50円切手にしたのですが、なかなかの完成度。これ、今度の父の誕生日のプレゼントにしようと思いましてね。 あ、当日まで内緒にするつもりなので、皆さん、秘密にしておいてくださいよ。 ちなみにお値段ですが、50円切手20枚のシートが1,400円で出来ます。本当ならば50×20で1,000円で済むわけですから、400円がオリジナル切手作成のための手数料ということになりますね。ただし送料が500円かかるので、実際には1シート1,900円と、ややお高めになってしまいます。だけど、そこはお遊び代ですからね。 父も自分の自慢の写真がオリジナル切手になったとなれば、きっと喜ぶことでしょう。今から父のビックリする顔が楽しみです。 というわけで、オリジナル切手なるもの、興味のある方は郵便局でお問い合わせください。なかなか面白いですよ!

May 17, 2012

コメント(2)

-

国立大衰退に手を貸した人物を発見

原賀真紀子氏が書かれた『「伝わる英語」習得術』(朝日新書・780円)という本を読んでおります。この本、日本の名だたる理系研究者の方々にインタビューし、彼らがどのようにして英語を習得したかを明らかにしようとしたもの。理系の人というのは、国際学会などで否応なく英語を使わざるを得ない立場に置かれることも多いわけで、そんな、英語が専門でない知的職業人から英語術を学ぶというところが本書の斬新なところ。 とはいえ、実際に読んでみると、英語学習のヒントになるようなことが満載、というほどではなく、読み物として楽しむくらいの本かなと。 ま、それはいいんです。 それよりも、本書を読んでいて、一つ、猛烈に頭に来たことがありまして。それはノーベル賞受賞者である小柴昌俊さんへのインタビューの部分なのですが。 それによると、小柴さんというのは、日本の大学(もちろん小柴さんが前提にしているのは国立大学、それも東京大学のことらしいですが・・・)、特に理系の学部でももっと英語の勉強に時間を充てるべきだ、という意見の持ち主なんですな。そのあたりのくだりを抜き書きしましょう:小柴:小宮山宏さん(前東大総長)に言ったことがあるんです。「もっと英語の授業を増やしなさい」と。でもそれは、格調高い文学的な教養をつけろという意味じゃないですよ。 日本はこれから、日本人の学生だけじゃなくて、アジアのさまざまな国の学生を育てるということを本気で考えないと駄目だと思う。そのためには、英語で講義をやらないと。東京大学のようなところが講義を日本語だけでやっていたのでは、アジアの人たちは来にくいでしょ。今なんていったって、悔しくったって、世界でいちばん通じるのは、英語なんだから。 理学でも工学でも医学でも、日本でアジアの若い人たちを教育するということを、本気でやるべきだと思うんです。原賀:それはつまり、日本人の教官(ママ)が、ブロークンでもいいから英語で授業をやったほうがいいということですか?小柴:そうそう。原賀:海外から教官(ママ)を連れて来るということではなくて?小柴:いや、それも必要だと思う。日本の国立大学を独立行政法人にするときに、ぼくはひと言も反対意見を言わなかったんです。それはなぜかというと、国立大学には規則があって、どんなに優秀な学者でも日本国籍を持っていない人は、教授になることができなかったからなんですよ。教授というのは、教授会でいろいろな議決権を与えられるからなんです。 でもね、立派な大学というのは世界に門戸を開いていなければおかしい。外国籍の人を教授にできないなんていうのはおかしな話ですよ。だから、独立行政法人になればそういうこともやれるようになるだろうと思って、反対しなかった、 小柴さんの発言の部分で、前半は別にいいです。問題は後半部分。国立大学が独立法人化する時に反対しなかった、という部分。 まず基本的に小柴さんの認識が誤りだ、ということを言っておきましょう。 確かに国立大学時代、外国籍の先生は「外国人教員」と呼ばれ、別枠での採用というのが一般的でした。私の所属大学の場合ですと、外国人教員は基本的に3年契約で、3年毎に契約を更新する必要があるなど、ある意味、不安定な雇用形態だったかもしれません。もっとも実際には形式的な更新であって、いわゆる「任期制」ではないのですが。 しかし、これはですね、各大学の裁量でどうにでもできる話なんです。実際、私の所属大学では、国立大学時代に既にこの制度を撤廃し、外国籍の先生を日本人と変わらぬ条件で教授にしています。だから、外国籍の人を教授にする、というためだけならば、国立大学を法人化する必要なんて一つもないんです。これが厳然たる、そして小柴さんがご存じない事実。 ちなみに外国人教員を、日本人なみに教授にした結果、どういうことが起こったか分かります? 教授にされた外国人教員から一斉に不満の声が上がりました。なぜなら、日本人と同じ条件の教授になったことで、給料がガクっと減ったからです。 そう、明治以来の外国人教員優遇制度により、外国人教員は日本人の教授の1.5倍くらいの給料をもらっていたわけ。それが、「普通の教授」になったために、それまでもらっていた給料がガクっと減った。加えて、出たくもない教授会にも出なければならず、それでいて、日本語で話されている審議内容は何一つ分からず、嫌なことばかり増えてしまった。これでは不満が出るのも当たり前でしょう。 しかし、それは瑣末なこととして、ここでは論じないことにしましょう。 とにかく、「外国籍の教授を採用するため」だけだったら別に国立大学のままでもよかったのに、そのことを一つを理由に、日本の国立大学制度の廃止と、独立行政法人化に手を貸した。それが小柴さんのやったことなんですよ。 そのために今、全国の国立大学法人がどのくらい苦労しているか。教育・研究が行き詰る一方、どれほど巨額のお金が無駄に使われているか。それはこのブログでもしばしば指摘しておりますが、そのことを、小柴さん自身、どのくらい認識されているのか。 もちろん、認識していないからこそ、まるで自分の手柄でもあるように、平然とこういうことが言えるわけでしょうけどね。 おそらく、文科省は、ノーベル賞を取った小柴さんのような人を「識者」として招いて、それで国立大学の独法化を進めていいかどうか、意見聴取したんでしょう。 しかし、小柴さんご自身はアメリカとかの大学に長くいらした方で、日本の大学の事情に詳しくない。それに研究の方に没頭されていて、大学の在り方とか、教育行政の在り方などについて何ら詳細な知識も見解も持ち合わせていないはず。そういう人に、文科省は、なぜ意見聴取するのか。 その結果、小柴さんは無邪気に「独法化すれば外国人を教授に出来る」と考え、独法化に反対しなかった。そういうこともあって、この法案は通ってしまったのでしょう。ノーベル賞受賞者のお墨付きがあるんだから。 文科省のやることってのは、いつでもこういうレベルなんだよな・・・。万事、そう。で、その馬鹿な文科省のやり口に、小柴さんはまんまと乗せられて、文科省が望むような応対をしたと。無邪気な人をかつぐのなんて、訳ないでしょうから。 しかし、如何に無邪気とは言え、その後に及ぼす影響のことも考えず、文科省の諮問委員のような仕事を引き受けてしまったことに、罪なしとは私は思いません。たとえそういう要請があったとしても、「私は単なる科学屋で、日本の教育行政のことなどよく知りませんから」と言って断るべきでした。 というわけで、本書のこの部分を読んで、文科省と小柴氏のような偉大な頭脳のおかげで、今、国立大学法人が泥沼の中を這いずり回らされているんだ、ということを知り、怒り心頭に発しているワタクシなのでありました。小柴氏よ、「財団法人平成基礎科学財団」などという象牙の塔から出て、自分が何をしでかしたのか、よーく見るがいい!

May 16, 2012

コメント(0)

-

『合気道とラグビーを貫くもの』を読む

『合気道とラグビーを貫くもの』(朝日新書・720円)という本を読了しましたので、感想めいたものを書いておこうかと。これ、フランス哲学の研究者にして合気道6段の内田樹先生と、神戸製鋼ラグビー部で活躍したラガーマン・平尾剛さんの対談集でありまして。 実際にはむしろ相違点の方が多いとはいえ、合気道と八光流は似ている部分も少しはありますし、大学の先生でありながら武道もやるという点で、私は内田樹という人に若干の興味があるんですな。だから、そんな内田先生と神鋼ラガーマンの対談となれば面白いのかなと。 が! まず一つ、ワタクシ、誤解してました。「神鋼の平尾」だから、私は平尾誠二さんの事だと思っていたんです。そしたら平尾違いで、この対談に登場するのは平尾剛さんの方でした。平尾誠二さんは私と同世代ですが、平尾剛さんは私よりよっぽど年下。 ま、それはいいとしましょう。で、内容はどうなのか。 内容的にはですね、対談集とはいえ、基本的に年長の内田樹さんがしゃべりまくり、それを平尾さんが承りながら適当に相手をする、という感じですね。まあ、内田さんてのは、よくしゃべる人なんだ。で、しゃべったことを片端から文字に起こして本にしちゃう。この本も、そんな一冊ですな。 で、そのしゃべる内容がですね、何と言いましょうか、はまる人にははまるんでしょうけど、はまらない人には「胡散臭いな、このおっさん!」としか思えない内容でして。 以下、正確な引用ではありませんが、例えば内田樹先生は「この間東大の先生と話をしていて、ミラー・ニューロンの話を聞きまして・・・」ってなことを言い出すわけ。 アイスクリームを食べている人を、横で見ている人がいるとする。で、見ている人はアイスクリームを食べていないのだけれど、脳内のニューロン・レベルで見ると、アイスクリームを食べている人のニュ―ロンの反応と同じ反応を、横で見ている人の脳のニューロンも示していると。これが「ミラー・ニューロン」という現象であるわけですが、この現象を内田樹先生はどんどん飛躍させまして、たとえば大リーグのイチローが背走しながら大飛球を捕球できるのは、試合を見ている数万人の観客の「そこだ! そこで手を右の方に伸ばして飛球を捕れ!」という気持を、イチローの脳内のニューロンがキャッチして、それで実際には目で追っていない飛球すらも捕ってしまうのだろうと、そういう風に言ってしまうわけ。 ふーむ。何と神秘的な! また武芸の達人の話になりますと、例えば剣道の達人ともなると、敵の動きがコマ割りのように見えてくるのだろうと。で、さらに達人になると、物理的な時間をフライング(=超越)して、コンマ何秒分か、先のコマまで見えてくる。相手の動きが、相手よりも先に見えるのだから、相手の剣を避けるのも簡単、逆に相手が避けられないように打ち込むことも簡単なのだと。よって、そのレベルの達人ともなると、何百人を相手にしようと、一人で全部切り殺せるはずだと。 おお、何と神秘的な! あるいは、運動能力の上達というのは、身体能力の向上によってもたらされる以上に、身体を動かすことにまつわる「OS」のヴァージョン・アップによってもたらされるものであって、これからのスポーツ指導者は、どうやって選手のOSを変革させるかを考えなければならない、ってなこともおっしゃっております。 ほう、何と神秘的な! ま、内田樹先生の「物言い」ってのは、大体こんな感じです。 何だろう、この感じ・・・。文系なのに、やたらに理系の語彙と文脈で何かを語ろうとする傾向。こういう感じ、昔、読んだことがあるなあ、と思い巡らせていたのですが、あれですな、ニューアカ時代の栗本慎一郎の物言いにちょっと似てますね。何となく。 内田樹ってのは、30年ぶりの栗本慎一郎なんじゃないかしら? 面白いのかもしれないけれども、何となく胡散臭いってところまでよく似ているんじゃない? というわけで、内田樹節、ワタクシ的には何となーく真面目には受け取れないというね。 だけど、内田先生の言っていることを100%否定するかというと、そうでもない。 例えば内田先生、武道の上達について、先ほどの「OS」がどーのこーのということと合わせて、「一年365日、毎日毎日練習する人よりも、週に一度、5年間練習する人の方が確実に上達する」とおっしゃっています。つまり、身体運用能力を司るOSが新ヴァージョンになるには、ある程度の時間が必要なので、毎日バカみたいに練習すればいいというものではない、と。 これはね、ワタクシも実感としてそう思います。練習していない時間にも不思議と技が進化していて、久々に練習をした時に、前にできなかった技が急にできるようになる、という体験は何度もしている。そういう意味で、内田樹先生が言っていることには、ある程度、説得力があるんですな。 同じように、「最近のスポーツ及びスポーツ指導は、やたらに数値目標を立て、それをクリアすることばかりを重視するけれども、それは個々人の身体能力を伸ばすことには必ずしもなっていない。個人の身体自身から発せられる『こういう動きがしたい』という声に耳を傾け、身体が求める快感を追究することこそ、本来のスポーツであり、スポーツ指導だ」ってなことをおっしゃるわけですが、それも同感。しかも、このことは、ことスポーツに限らず、社会におけるあらゆる事象に適応できると思います。 だから、まあ、良いことも言っているんですよね、時々。ただ、何となく胡散臭いものだから、せっかく良いことを言っているのに、何だか素直に受け取れないという。そこがね・・・。 一方、平尾剛さんの方はと言いますと、そういう胡散臭い内田樹先生の話のエッセンスを適確に受け止め、どんぴしゃにあしらいつつ、自分の方からもその話の流れにふさわしい面白いエピソードを発信するという芸当を披露していて、実に頭のいい人、頭の回転のいい人という印象を受けます。筋のいい人、好青年って感じ。 というわけで、結局この本を読んで、何かためになったことがあったのかなかったのか。あるような気もするけれど、それを内田樹先生から受け取ったということはあまり認めたくない、みたいな、ミョーーーな読後感を得たワタクシなのでありましたとさ。 「教授のおすすめ!」かどうか、ですって? うーん、微妙! でも内田樹さんのそういう物言いが好きだ、って人は沢山いるのでしょうから(でなきゃ、こんなに本が出版されるはずがない)、合気道やラグビーをめぐる内田樹節が聞きたいという人にはどうぞ、と言うに留め、後はご推察下さい。これこれ! ↓合気道とラグビーを貫くもの 次世代の身体論 朝日新書 / 内田樹 ウチダタツル 【新書】価格:756円(税込、送料別)

May 15, 2012

コメント(0)

-

太目のズボンに要注意!

今から十年ちょい前の自分の写真を見る機会があったのですが、まあ、見てビックリよ。 何がビックリって、当時自分が履いていたズボン。幅広というか、ダボダボ。足がズボンの中で泳いでいるよ。 特にひどいのがチノパン姿ね。ええっ! っていうほど酷い。よくまあ、こんなカッコ悪い姿で、平気でアメリカとか行ってたなと。 もっとも私だけがひどかったというわけではなく、一緒に映っている友人たちも大同小異ですから、当時はそういう幅広のダボダボ・ズボンが普通だったのでしょう。いや、むしろそういうのがカッコ良かったのかしら? ま、バブルの頃、肩パット入れて逆三角形みたいにしたダボダボ・スーツが流行ったことがありましたからね。あの流れかなあ。そうそう、当時はダブルのスーツとかも流行ったしなあ。 とにかく、今はとても正視できないほど可笑しいです。 で、思ったのですが、流行というものは移り変わるもので、今はスリムなズボンが主流でも、将来的にはまた幅広のダボダボ系が流行ることがあるかもしれない。しかし、周囲がどんなに幅広のズボンを履こうが、私は今後、二度とダボダボのものは履くまいと。常に、細身の服を着ようと。 そう心に誓いました。細身の服ってのは、時代を置いて見ても、さほど恥ずかしくないような気がしますからね。ダボダボはいかん! (ただし、日本の不良が着る学ランと、鳶が着るニッカボッカ、この二つは別。この二つと、強いて言えば山姥ファッション、これらは日本独自のファッションとして、私は高く評価しております。さすがに山姥は真似できませんが、いつか学ランかニッカボッカのどちらかを着てニューヨークの5番街をこれ見よがしに練り歩くというのが、私のひそかな夢なのであります。)

May 14, 2012

コメント(2)

-

食卓の上での黒豆と牛乳羹の偶然の出会い

シュールレアリズムの美学を象徴する有名な言葉として、ロートレアモン伯爵の「解剖台の上でのミシンと蝙蝠傘の偶然の出会い」というのがありますが、昨夜、我が家の食卓では、これに匹敵するような偶然の出会いがありまして。 夕食後、デザートとしてタカナシの「ミルク寒天」を食べようということになったのですが、これだけだとちょっと淋しい。で、我が家に偶然、私が煮た黒豆があったもので、このミルク寒天に黒豆を添えて食べたらどうだろうかということになったんですな。 で、実際やってみた。すると・・・ どっぴゅーーーーーーーーん! うまーーーーい! この組み合わせ、めちゃくちゃ旨いやん!! ミルク寒天の素朴な、ほんのりとした甘さに黒豆の濃厚な甘さが加わり、満足度200%アップ! しかもミルク由来の風味と、黒豆(=大豆)由来の風味が絶妙にマッチ! 新感覚の旨味でございます。 牛乳羹と黒豆の組み合わせ、これはもうどこかのスイーツ屋さんで売り出しても絶対評判になって売れるんじゃないかと思うくらいの完成度。別にタカナシのミルク寒天でなくてもいいと思いますので、いわゆる「ミルクプリン」とか、その類の製品に、これも自家製でなくてもいいので、黒豆を甘く煮たものを足して、それで食べてみて下さい。甘いモノ好きにはたまらない一品になること請け合いです。黒豆は、透明なシロップに漬けてある上等なものより、アントシアニン豊富な黒豆自体の黒い煮汁に浸っているものの方がいいと思いますよ!例えばこんな組み合わせで! ↓「タカナシ ミルク寒天」250g価格:198円(税込、送料別)ふっくら大粒!国内産丹波黒を100%使用しています。ふじっ子 おまめさん 丹波黒黒豆 150g 298円価格:312円(税込、送料別)

May 13, 2012

コメント(2)

-

決定不能なもどかしさ

今、大学院生向けの授業で「翻訳演習」というのをやっていて、主にアメリカ文学の短編作品を選び、その一部を実際に翻訳してみて、翻訳作業の難しさを体感しつつ、その難しさの質(難しさにも種類が色々ありますからね)を分析しているのですけど、自分でやってて、翻訳ってのは本当に難しいなあと、今更ながら実感しております。 ちなみに、私がどこから課題となる短編を探してくるかと申しますと、これは成美堂とか金星堂とか南雲堂など、大学生向けの英語教科書出版社が出している『英米秀作短編集』的な本、というか教科書からであります。バラエティに富んだ短編がピックアップされているので、自分で探すより楽かなと。長く授業を続けていくことを考えると、こういうところで手抜きをする、というのも一つのコツでありましてね。 で、今週の課題として私が選んだのは、John Cheever という作家の "The Reunion" という短編作品。私自身も初めて読む作品です。 チーヴァーというところがまた渋いわけでありますが、いわゆる「ニューヨーカー派」の作家として1970年代から80年代前半くらいにかけては、大学の英文科などでもそこそこもてはやされた作家ではなかったかと。ま、当時としても「玄人好みの作家」という位置づけでしたが、今、チーヴァーを好んで読む学生って居るのかしら。居ないような気がする。やっぱり、もう過去の人かな。 それでも、読んでみるとね、決して悪くないのよ。今回の課題である「再会」という短編にしても、起承転結、よく整った掌編でございます。 で、「再会」という短編の内容をざっくり説明しますと、大学生になりたてくらいの息子が、しばらくぶりで父親に会うという話でありまして。両親が離婚してから、父親の方にはずっと会ってなかったらしいんですな。それが、たまたま祖母の家のあるNY州アディロンダックから、母親が今居るボストンのケープ・コッドまで行く用事があり、その途中、NYのグランドセントラル駅を経由するので、それならば電車の乗り換えのための1、2時間の間だけでも、久々に父親に会おうか、ということになった。 で、久々に会ったオヤジは、息子に会えて嬉しいのか、えらいはしゃいでいる。それで息子の背中をバンバン叩いたりしながら、とにかく近くのバーにでも行こうということになるわけ。 ところが会ったのがお昼時ですから、バーは閑散としている。で、その閑散としたバーには不釣り合いなほどハイになったオヤジが、調子にのってウェイターに色々注文するのですが、その注文する仕方が、オヤジさんとしてはユーモアを交えたつもりが、実際にはちょっと横柄になってしまい、ウェイターが怒り出してしまうわけ。で、結局、父と子は店から追い出されてしまうんです。 で、「こんな店誰が来るかっ!」的な勢いで、次の店に行くのですが、ここでも同じことが起こる。それで3軒め、4軒めと追い出され続けるうちに、もう息子が乗るべき列車が発車する時間になってしまう。結局、二人は何も飲まず、食べずのうちにまた別れることになるのですが、悪いと思ったオヤジさん、せめて旅中、列車の中で読むようにと、売店で新聞を買おうとするのですが、それすらも横柄な口ぶりが災いして買えやしない。そうして、父と息子の久々の再会は、とんだ大失敗の内に終わってしまいました、という話。 全体として、何となく物悲しいというかね。そういう短編です。オヤジさん、どうしてこんなハイな態度になっちゃったんだろう。いつもそうなのだろうか、それとも久々に息子に会えるということで、自分がNYでうまくやっているんだということを息子に印象づけようと一生懸命になってしまって、それが変な風に空回りして、こんなことになってしまった、ということなんだろうか。多分、そうなんだろうな・・・。 きっと、このオヤジさんという人、どこかエキセントリックなところがあって、社会人としてもあまり成功していないのでしょう。離婚したのも、結局はそういう性格上の問題点があったからなのではないか。それでも息子にはいいところを見せたい、尊敬されたいという願望は強くあって、息子の前では威勢よく振る舞う。で、その威勢の良さが空回りするところが哀れなところなんですが、それが同時に読む人の共感を呼ぶと。 別にどうということもない日常の一場面を切り取って、その中にじんわりと人生の悲哀を感じさせる。チーヴァー作品の真骨頂と言っていいでしょう。ま、私はそんな感じでこの短編を鑑賞したわけ。 ところが・・・。 この作品、大学教養英語の教科書に載っていたものですから、そこに編集者の方が施した解説も載っているわけ。解説をしているのは、S・Y先生という、かなり有名な大学の先生です。ソール・ベローの研究家かな。で、その解説を読んでビックリよ。 まずね、解説の書き出しからして「この滑稽な話自体は解説を加えるのも野暮というものであるから・・・」とおっしゃるのですけど、ん? この話って「滑稽」なのかしら? 笑い話? オヤジさんが次々にバーから追い出されるところが滑稽だと言うことなのでしょうか? いやあ、そうかなあ。私には滑稽とは思えないなあ。私がこの短編を一言で表すなら「滑稽」というよりは、先ほども言ったように「悲哀」なんですが・・・。 でまた、その次がすごい。「語り手の家族は、かなりの資産家、中流階級の上、いや上流階級の下ぐらいであろう。ドイツ語、フランス語、イタリア語を駆使する(?)父親は、マンハッタンの一流企業に勤めていて、役員であろう。クラブに出入りできるのであるから。」 どっひゃーーーー! なんじゃこの解説は。 確かにこのオヤジさん、バーで大声で「そこのソムリエ!(←フランス語)」とか言うのですが、本当にフランス語に堪能な人がそんなことしますか? 外国語を片言しか知らない人こそ、それをひけらかすために使いたがるものであって、ここはむしろ、このオヤジさんにはあまり教養がない、ということを表すために、彼に様々な外国語の片言をしゃべらせているのではないかと私は思うのですが・・・。 それに、このS・Y先生は、一体どこからこのオヤジさんを「一流企業の役員」と断定したのか・・・? 冒頭近くで、息子が親父さんの匂いを嗅ぐところがあって、そこには「ウイスキーの匂い、アフターシェーヴ・ローションの匂い、靴墨の匂い、ネルのシャツの匂い、それにいわゆるオヤジ臭が強烈にミックスしたような匂いがした」と書いてあるのに? 一流企業の役員さんの体臭って、そういうものでしたっけ? それから「クラブ」の件ですが、確かにこのオヤジさんは自分が所属するクラブのことに言及するものの、「クラブに連れて行ってやりたいけど、ここからだと遠いので・・・」とごまかすんですな。それはつまり、読者に「本当にこの人、クラブに所属しているの?」という疑念を起こさせるための仕掛けなのではないのか? 息子に見栄張って「クラブに出入りできるんだ」とウソをついている可愛いオヤジ、というのが、これらの描写から読者が引き出すべき結論なんじゃないの? でまたS・Y先生はこの息子の方にまで言及していて、「彼は、おそらく父もそうであったように、ニューヨーク郊外の高級住宅地に住み、楽に坐って通える特別通勤電車で出社することになるだろう。彼は仕事の鬼になることはないだろうが、いつか上層部に達するであろう。(中略)彼はバカンスの過ごし方、海外旅行、別荘、スキーなどに人生のかなりの享楽を見出すだろう」などと予想している。これもねえ、「何を根拠に」って感じなんですよね。そもそも父親がニューヨーク郊外の高級住宅地に住んでいるなんていう描写は一つもないですし。それに「坐って通える特別通勤電車」って何のことだろう? 小説の最初の方で、息子が自分と父親の相似点について言及しながら、「結局、俺とオヤジは似た者同士、自分の将来の計画も、その範囲内で考えないといかんな」という趣旨のことを言うのですが、これは、自分だってオヤジと同様、パッとしない人生になるんだろうな、ということを意味するのであって、俺もオヤジのようにハイソな生活をするぞ~!という宣言では決してない・・・ ・・・と私は思うのだけどなあ・・・。 だけど、こういう文学作品の解釈の違いって、どちらが正しいとは明確には言えないところがありまして。私は絶対私の解釈の方が正しいと思っていますが、おそらくS・Y先生もまた、ご自身の解釈に絶対の自信をお持ちでしょうし。先生はもうお亡くなりになりましたから、論争するわけにもいきませんしね。 ということで、文学作品の解釈におけるこの種の「決定不能」状況に、もどかしい思いを抱いてしまった今日のワタクシなのでありました、とさ。

May 12, 2012

コメント(0)

-

カルト映画『黒い罠』を観たが・・・

ちょいと必要があって、オーソン・ウェルズ脚本・監督・出演の映画、『黒い罠』を観ました。まあ、私はオーソン・ウェルズの信奉者でありますし、1950年代末のフィルム・ノワールとしてカルト的な人気を得ているとあっては、一度は観ておかないとまずいかなと。以下、ネタバレ注意です。 舞台はアメリカとメキシコの国境の町、ロス・ロブロス。麻薬のトラフィックで勢力を伸ばすメキシコのグランディ一家に対し、メキシコ人麻薬捜査官にして政府にも影響力を持つヴァルガス(チャールトン・ヘストン)が睨みを利かすという状況。その中で、メキシコの要人・リネカー氏がヴァルガスの目の前で爆死するという事件が起きるんですな。現場に居合わせたヴァルガスは、新婚の妻でアメリカ人のスーザンをアメリカ側にあるモーテルに避難させた後、捜査に乗り出します。 ところがこの事件に関し、アメリカ側の捜査担当となったハンク・クインラン(オーソン・ウェルズ)というのが難物だった。彼は自らの直感に頼る強引な捜査手法で、次々と犯人を検挙していく伝説の人物。ただし、どうやら彼が検挙し、電気椅子に送り込んだ犯人の中には、相当な数の冤罪も含まれるのではないかというところもある。 で、今回の事件でも、クインランはリネカー氏の娘の恋人・サンチェスによる金目当ての犯行と決めつけ、リネカー殺害に使ったダイナマイトの残りと思われるものをサンチェスの家から押収して彼を拘束してしまう。 ところが、クインランの捜査方法に疑問を抱いたヴァルガスは、押収された証拠品のダイナマイトが、ヴァルガス本人が農場で使うために購入していたものであることを突き止め、サンチェスを強引に容疑者に仕立て上げるためにクインラン仕組んだ罠と断定。さらにクインランが捜査を担当した過去の事件まで洗い直し始めるんですな。 で、ヴァルガスの登場でクインランが危機に陥っていることを見てとったメキシコの麻薬組織グランディ一家の長、ジョー・グランディは、クインランに共闘を持ちかける。ヴァルガスの妻スーザンが現在泊まっているモーテルは、実はグランディ一家の所有になるもので、いわばスーザンはグランディ一家の捕虜のようなもの。そこで部下に命じてスーザンに麻薬を打ち、麻薬捜査官の妻が麻薬漬けだったというスキャンダルを起こして、ヴァルガスを失脚させようというわけ。そしてジョー・グランディが持ちかけたこの策謀に、クインランは乗っかります。 ところが、クインランにはまた別な意図があった。 スーザンをモーテルから誘拐し、彼女に麻薬を打ち、後はそのことをスキャンダラスに報道させればいいところまで実行したジョー・グランディのもとをクインランは訪れ、その場でジョーを絞殺してしまうんですな。ジョー・グランディに弱みを握らせず、その死の責任をヴァルガスの妻に負わせることで、ヴァルガス失脚をさらに確実なものにしようという一石二鳥の計略です。 しかし、クインランはそこで重大なミスを犯す。ジョー・グランディ殺害の現場に、自分の愛用の杖を置き忘れてしまうんですな。そしてその杖を発見したクインランの長年の部下・メンジーズは、ようやくクインランが長年犯してきた犯人検挙の手法に気付くことになる。先にクインランが行ってきた過去の冤罪のことをヴァルガスに指摘されていたこともあり、ついに彼はヴァルガスに協力し、クインランの罪を暴くべく、隠しマイクを身に着け、今回の一件についてクインランから真実を引き出そうとする。 ところがクインランは鋭くもヴァルガスとメンジーズの計略に気付き、長年の相棒であるメンジーズを撃ってしまうんですな。が、さらにヴァルガスまで打ち殺そうとしたところを、瀕死のメンジーズに撃たれ、さしもの悪徳警官クインランも死んでしまう。 しかし、先のリネカー氏殺害に関しては、クインランの直感通り、実は本当にサンチェスが行ったことであることが判明するんですな。 実はクインランは、新婚の妻を悪漢に殺されるという、悲惨な過去を持っていたんです。だからこそ彼は犯罪と犯罪者を憎み、悪者を電気椅子に送り続けることだけを生き甲斐にしてきた。強引な捜査手法も、結局は「悪を懲らしめる」という彼の生涯をかけた決意の顕れだった。 クインランは、悪徳警官というより、悲しい人だったんですな・・・。クインランと同じように妻を殺されそうになったヴァルガスが、見事その妻を助け出すことに成功したのとは対照的に、クインランの方は、射殺され川に浮かぶことになってしまった。そんな哀れな彼の死体を、長年の愛人、ターニャ(マレーネ・ディートリヒ)は悲しげに見送り、去っていくのだった。 というような話です。 と、こう粗筋を書いていくと、何だか面白そうな映画なんですが、実際の映画はねえ、うーん、あまり面白くないんだなあ。例によってオーソン・ウェルズの撮ったフィルムを、映画会社が適当にカットしてしまったので、そのせいもあるのかもしれませんが、それにしてもクインランという男の魅力が、あまり上手に描かれていない。ターニャとの関係も、あまりよく分からないので、ターニャの悲しみもあまりよく分からない。 それから本来なら正義漢ヴァルガスと、悪漢クインランの対比で物語を盛り上げていくべきところなんでしょうが、両者の絡みがあまり上手に描かれないので、『第三の男』におけるような悲しみが出てこないわけ。 そう、要するに、この『黒い罠』という映画は、『第三の男』と同じようなテーマを扱って、しかし、それと同じようには成功しなかった映画と言えるんじゃないでしょうか。『第三の男』におけるジョゼフ・コットンの役回りを、この映画ではチャールトン・ヘストンにやらせようとしたのでしょうけど、それにも失敗していますしね。 というわけで、オーソン・ウェルズ・ファンのワタクシをもってしても、この映画に「おすすめ!」と言い切ることはできなかったのでありました。点数をつけるならば、うーん、「61点」ってところかな。

May 11, 2012

コメント(0)

-

攻撃する気のない人に技は掛からない?!

2週間ぶりに道場に行ってきました。今日、特に稽古に力を入れたのは、初段技の「合気投げ」という技。 私は割とこの技が得意でありまして、道場で稽古仲間と掛け合っている時はよく掛かるわけ。 ところで、私はたまに自宅でも家内に練習台になってもらって技の練習をするのですが、家内には「合気投げ」が全然通用しないんです。本当は、そういうことをしてはいけないんですけどね。八光流の技は秘技なので、門人以外の人と稽古をしてはいけないの。 ま、それはともかく、合気投げを掛ける時は、まず相手の片手を手前に引き、それで相手の体勢を崩してから、反対側の手を使って投げるんですけど、(いじわるな)家内が私に手を引かれまいと頑張るもので、最初の体勢を崩すところがうまく行かないんですな。 で、相手がそういう風に頑張ってきた場合、どうやってこの技を掛ければいいのか。その点を今日は先生に伺ってみたんです。 で、まず先生に技を掛けてもらうことにし、私は技に掛からないように、先生が私の腕を引き始めると同時に引っ張り返したわけ。 すると、さすがの先生でもなかなか私を投げることが出来ないんですな。っていうか、そもそもこの技は、相手が引いてくることを想定していないんですけどね。相手が引いてきたら、別な技を掛ければいいわけで。 しかし、そこはさすがに皆伝師範の先生のこと。私ががっちり先生の手を引っ張っていると、すっと八光捕を掛けてきて、私の肩がわずかに上がったところですかさず合気投げに移行。私は見事にストーンと投げられてしまったのでございます。 なるほど、こういう時は八光捕を掛けて崩せばいいわけね。 ってなわけで、合気投げに抵抗してくる相手に対する対処法が見つかったのでありました。さすが先生、臨機応変ですなあ。 で、その後先生と話をしていて、「実は・・・、家で家内を相手に練習するのですが、なかなか技が掛からなくて・・・」と告白すると、先生、莞爾として曰く、「あ、それはそうですよ。本部の方たちも、よく『奥さんには通用しないよな』という話をしています」。 ん? ということは、結局皆さん、自分の奥さんに練習台になってもらっているってことじゃん?! で、そのことを指摘して、先生と大笑いになってしまったのですが、やっぱり誰しも、いつも技のことを考えているので、つい家でも奥さん相手に練習しちゃうんですな。 ところで、そのことに関連して先生がおっしゃったのは、「自分の奥さんに技が通用しないのは、奥さんはあなたに対して攻撃する気がないからですよ」ということ。 八光流は基本的に護身術ですから、悪意をもって攻撃してくる相手を封じる、というのが技の趣旨であり、そのように作られている。だから、そもそも攻撃する気のない人に技が通用しないのは当たり前なんですと。 ふーむ、なるほどね。深いわ~。 逆に言うと、八光流の技は、攻撃には使えないということですからね。人を傷つけるためのものではないわけだ。八光流のモットーである、「挑まず、逆らわず、傷つけず」というのは、そういう意味でもあるんですな。 先生はよく、「八光流の修行とは、技の習得を通じて、八光流の思想を体得することです」とおっしゃいますが、「自分の奥さんに技が通用しない」ということも、その思想を学ぶ道筋の一つなのかもしれません。 私が八光流を始めて本当に良かったなと思うのは、こういう小さな発見をする瞬間です。

May 10, 2012

コメント(0)

-

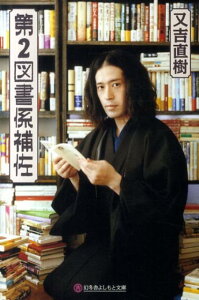

又吉直樹著『第2図書係補佐』を読む

はあ~・・・。 今日は授業一コマの後、会議が3つ・・・。会議の合間にも、関係する先生方とちょっとした話し合いなんかしますから、終わってみるともうクタクタ。 そんな下らない日々が続く中、最近、ワタクシの心の友となっているのが、又吉直樹さんの書かれた『第2図書係補佐』という本。そう、お笑い芸人コンビ・ピースの、あの又吉さんのご著書でございます。 「図書係」ではなく、「第2図書係」、しかもその「補佐」。又吉さんらしく控え目なタイトルですが、さすが無類の本好きとして知られる又吉さんの本だけに、その内容は素晴らしいです。 本書は基本、又吉さんの愛読書にまつわるエッセイ集ではあるのですが、別にそれら愛読書の内容を詳しく紹介しているわけでもないし、読みどころを教えてくれたりするわけでもない。感想を書いているわけでもないんです。むしろ、2~3ページで読み切れる短いエッセイの一つ一つは、一見すると本とはまるで関係のない又吉さんの鬱屈した(?)少年時代や青春時代の思い出の記だったりするのですが、しかし、そのエッセイを読み、それに関連して紹介されている本(その多くは文学作品)を並べてみると、やっぱりそこに一筋のつながりがあって、それに気づいた瞬間、思わず「あ・・・、なるほど・・・!」と唸ってしまう。これはね、本にまつわるエッセイの在り方として、「新種」と言っていいのではないかと。 ピースが売れ始めて、又吉さんをテレビで見かけることが多くなってから、「この人の才能は、侮れないな・・・」と薄々感づいていましたけれども、本書を読んで、その思いが確信に変わりました。凄い本ですよ、これ。実際、会議会議で追いまくられて、鬱々としたこのところの私の心を、この本は救ってくれてますからね。 っつーことで、又吉直樹さんの『第2図書係補佐』、教授の熱烈おすすめ!です。再読、三読に値する本だと思います。騙されたと思って、是非! これこれ! ↓【送料無料】第2図書係補佐価格:520円(税込、送料別)

May 9, 2012

コメント(0)

-

テレビ三昧

今日は授業2コマやった後に2時間ものの会議。大学改革推進に関わる委員会だったのですが、まあ、世間知らずで話が分からない○○ばかりで、こんな連中に大学のかじ取りやらせてたら、早晩、うちの大学も終わりだね・・・。 というわけで、帰宅してからはテレビ三昧。 まずは『アメリカン・アイドル』シーズン11。先週まででトップ7が決まったのですが、今週はまた一人脱落する予定。 で、私の予想ではエリーズか、はたまたジェシカが脱落すると思ったのですが、何と驚いたことにコルトンが脱落。ルックスもよく、ピアノの上手いシンガーソング・ライターですから、ベスト4くらいまで残ると思っていたのに、意外。 もっとも『アメリカン・アイドル』でベスト7まで残れば、メジャー・デビューが約束されたようなもの。女性ファンも多いコルトンのことですから、いずれ彼のCDが出るでしょう。そこからが彼の勝負ということで。 そして私と家内の一押しであるフィリップ・フィリップスは今週も余裕で勝ち抜け。おそらく彼は最終選考まで残るね。対する相手はジョシュアか、カントリー・シンガーのスカイラーか、はたまたジャッジ3人が高く評価するジェシカか。目が離せません。 そして夜9時からはフジテレビの『リーガル・ハイ』。今週も面白かった! ドラマ全体として、甘い結論に落とさないところがすごくいい。 それにしても堺雅人の怪演ぶりはどうよ。あれだけオーバー・アクションをしても、厭味でも不自然でもなく、しかも可愛げがあってかっこよくすらあるというね。素晴らしいの一語。 というわけで、会議でのフラストレーションを、テレビ鑑賞で解消している今日のワタクシなのでありましたとさ。やれやれ。

May 8, 2012

コメント(0)

-

恒例!GWバーベQパーティ!

今日の事、というより昨日の事なんですけど、GW恒例、小学校時代の友人たちとバーベQパーティを開催しました。 以前はね、よく相模川まで行ったものですが、このところ王禅寺の方にある「潮見台バーベキュー」で行なうことが多くなりました。ここだと畳敷きの小屋(個室)の中なので、天候に左右されないという利点がありますし、準備とか片付けのことを考えなくていいので、楽なんですよね。 今回集まったのはいつものメンバーであるH君と私、紅一点のTさんに、今回初参加のF君。F君と私は・・・うーんと、実に34年ぶりの再会ですね。34年ぶりってすごいですけど、幼馴染ってのは面白いもので、会ってしまえば、その瞬間から34年間の空白が気にならないほど打ち解けてしまうというところがあります。 で、F君と話してみて驚いたのは、彼が割と最近までトヨタ自動車に勤めていたこともあり、名古屋のお隣、豊田市に4年程住んでいたということ。また、同じくトヨタ関連の仕事で、アメリカはロサンゼルスにも2年ほど行っていたそうで、ひょっとすると私は名古屋かロスのどこかで彼とすれ違っていたかも知れないんですな。いやはや、分からないものでございます。もっとも今はトヨタを辞職し、家業である不動産会社を継いだそうで、つまりは社長さんですな。羨ましい~! さて、バーベQを楽しみながら出た話題はと言うと、やはり附属小中学校時代の友人たちの噂話。小学校卒業と同時に外部に出たH君や、中学校卒業と同時に外部に出たワタクシからすると、その時代の友人たちが、その後、附属高校に進学してからどういう過ごし方をしていたか、ということをTさんやF君から聞くことが出来るのが面白いところでありまして。 ま、私たちの通っていた附属校というのは、非常に特殊な学校でしたので、内部に居ないと事情が分からないところがあるのですが、それにしても我が幼馴染たちは、なかなか破天荒な高校生活を楽しんでいたようで、高校生の時代から学校帰りにバーに集合してたむろっていた、なんて話を聞くと、さすがのワタクシもビックリしてしまいます。バーではボトルキープまでしていたってんですから、当時はその辺の規制が甘々だったんですかねえ・・・。今ではさすがにそういうのはないでしょうけどね。 で、ただでさえバブルな友人たちが、社会的バブルの真っ只中で青春していたので、その遊び方の派手なこと。で、そのバブルな感覚をいまだに保っていて、今でもクラス会なんかがあると、1次会以降はどこへ行くにも帰るにもタクシーを乱用しているらしい。 でまた、詳しいことは書けませんが、なんか話を聞いていると、色々な方面で・・・あー、やっぱりこれ以上書けないわ。とにかくすごく派手な人間関係が続いているらしいなと。 ま、附属だけで通用する世界観ですな。話を聞く分には面白いけど、ワタクシ自身はそういう世界観とは無縁。無縁で良かった、って感じかな。 で、そういう絢爛な話が一通り済んだ後、ショバを名古屋ネイティブの喫茶店・コメダに移して、今度は4人それぞれの近況の話になりましたが、既に手が離れた娘さんが二人もいるH君、家内と二人だけでいまだに新婚状態のワタクシ、それに独身のTさんとF君という、それぞれ違う立場にあるメンバーが揃ってますので、結婚して楽しいこと辛いこと、独身で楽しいこと辛いこと等々、色々な話が出ます。これがまた楽しい。 というわけで、なかなか面白いバーベQパーティとなったのでございます。 で、怖いモノ見たさということもあり、また夏にでも上述した派手な人たちも呼んで、もう少し大きな規模のパーティをやろうかという計画が立てられ、それをもって今回のパーティは終了~! 核心の部分が伏字の報告になってしまいましたが、そんなこんなでGWの最後を飾る楽しい会合となったのでした。ちゃん、ちゃん。

May 7, 2012

コメント(0)

-

名古屋に戻る

やーれやれ、また名古屋に戻って参りましたよ。帰りも新東名を使って帰ってきたのですが、三ヶ日ジャンクションから(旧)東名に合流すると、いかにも古い道路だなあ、という感じがして、やっぱり畳と高速道路は新しいのがいいのかなと。 それはともかく、今日は名古屋に戻る前に、小学校時代からの友人3人と一緒に恒例のバーベQ大会をやって参りました。 で、その話を書きたいところなんですが、もう疲れちゃったので、また明日以降に書きますね。今日はもう寝ます。 ってなわけで、今日の話は、また明日のココロだ~! お休みなさーーい!

May 6, 2012

コメント(0)

-

初夏の一日を楽しみつつ、シニア・ランチの必要性を思う

今日は子供の日。ぐずつき気味だった連休後半にあって、久々の快晴ということで、両親と散歩がてら多摩センター周辺を散策してきました。 今日の多摩センターは、屋台が出たり各種イベントが行なわれたりしているせいでものすごい人出。で、丁度お昼時に行ってしまったので、どこかレストランで食べようとしても、どこも一杯でなかなか入れません。ようやく三越のレストラン街にあったお鮨屋さんで(30分待ちの末)食べ物にありついたという始末。 で、その後、三越に入っている丸善で本を見たりした後、パルテノン多摩周辺の公園を一巡り。広い公園も初夏の一日を楽しもうと繰り出した老若男女で一杯です。こんなに沢山の人がいるってのに、よくもまあ政治家は「少子化対策をせねば」などとたわけたことを言うもんだなと。 ま、それはともかく、公園を一周して適度な腹ごなしをした我らは、もう一度三越に戻って、デパ地下で柏餅をゲット。やっぱり子供の日は柏餅でしょう。そして家に戻って、この柏餅を堪能し、散策のシメとしたのでありました。 ところで、今日のように両親と外食する度に思うのですけど、これだけ「高齢化社会」が叫ばれる中、年寄り向けのメニューを用意しているレストランがほとんどない、ということは、悲しむべきことなのではないかと。 つまり、私の両親のように後期高齢者ともなりますと、食べる量は絶対的に減っているわけですな。提供される料理の三分の二、時には半分程度で、もうお腹いっぱいになってしまう。それに、私の父のように段々歯が悪くなってくると、こういうお店で提供されるご飯が、堅いというのです。もう少し柔らかく焚いたご飯でないと、なかなか喉を通らないというのですな。 で、私の両親がそう思っているということは、つまり、同じように思っているお年寄りというのがこの世にはゴマンと居るはずなんですよ。 だったら、そういうニーズに答えてくれるようなレストランがあってもいいのではないかと、私は思うわけです。 もちろん、お子様ランチとは違うのですから、お店の得にならないようなメニューを作れと言っているわけではありません。同じ値段でいいから、ただ量を少なくしてくれればいいわけですよ。それで、場合によってはその分、逆に料理のクオリティを上げてもいい。例えば、今日食べたお鮨のようなものであれば、鮨の数はそれこそ5貫とか6貫くらいでいいし、カッパ巻きなんかも要らないので、その分、ちょっと高級なネタを使った鮨を出してくれれば、お年寄りは喜ぶと思うんですよね。 そういう「シニア・メニュー」を設定してくれるお店があれば、お年寄りカスタマーや、あるいはお年寄りを含む家族連れなんかが贔屓にすると思うのですが、どうなんでしょうか。 本当はさ、こういうことこそ、自治体が音頭をとって町のレストランに働きかけてくれればいいのにね。年金を払うとか、そういうことだけが、高齢者に対するケアじゃないよってことが、どうして分からないのかね。 ま、初夏の一日、両親と過ごして、そんなことを思っていたワタクシなのでありました、とさ。

May 5, 2012

コメント(0)

-

河野一郎著『翻訳のおきて』を読む

河野一郎先生がお書きになった『翻訳のおきて』(DHC出版・1,500円)を読了したので、心覚えを書き付けておきましょう。 ちなみに出版元の「DHC」ですが、今でこそサプリメントの会社として名高いものの、昔は大学の英語の教科書や何かを翻訳して、出来の悪い学生たちに供する仕事をしていたのでありまして、「DHC」という社名も、元をただせば「大学翻訳センター」の頭文字を取ったもの。翻訳関連の書物を出すのは、いわば、会社のルーツに関わることなんですな。 また著者の河野一郎先生について一言しておきますと、先生は東京外大の名誉教授であり、かつカポーティやモームやブロンテなど、英米の著名な作家の作品を翻訳されている翻訳のプロ。本書はそんな先生の経験を元に、翻訳をする際、心がけなければならない諸点を「おきて」として体系化し、それを伝授する実践的な翻訳指南書であります。 で、本書の冒頭を飾る「第1のおきて」は何か、と言いますと、「辞書を選べ」ということ。翻訳を志そうという者、まずはその道具として優れた辞書を揃えよ、と。まあ、これは翻訳関係の本であれば、大抵冒頭近くで指摘することなのでありますが、しかし、本書が類書とひと味違うのは、その辞書の使い方まで指南しているところ。 「辞書は逆さに読め」。これが河野先生の教えです。どういうことかと申しますと、最近の若い人は電子辞書を使うけれども、あれは当該の言葉の語義のうち、使用頻度の高い方から順に表示されるし、また調べる側も最初に表示される情報だけ見て満足してしまうことが多い。しかし翻訳を志すほどの人であれば、是非とも紙の辞書を使い、一つの言葉を調べる時にちょっと目を下方に転じて、その言葉の使用頻度の低い語義から順に見て行きなさいと。そうすることで、見慣れた単語に意外な語義が含まれていることに気づくし、そういうことの蓄積が、実際の翻訳の場で、簡単な言葉に足下を掬われることを防いでくれるのだよ、と。 ふーむ、なるほど。なるほどね。 しかし、河野先生が主張される「辞書は逆さに・・・」というのは、何も単語の調べ方のことだけではありません。辞書を引くこと自体も「逆さま」にやれ、とおっしゃっているんですな。 つまり、翻訳初心者の人がやりがちなのは、まず英文の中で分からない単語を辞書で全部引いてから翻訳に取りかかる、というやり方であるが、これはよろしくない、と。先生曰く「未知の語をぜんぶ辞書で引いてから、むりやり訳語をつなぎ合わせ辻褄を合わせようとするのはまったくの邪道。よい翻訳のできるはずがありません。この文章の流れの中ではきっとこういう意味に違いないーーと、まず見当をつけておき、それから辞書で確認するのが本当です。辞書というのは<確認の書>だと思って下さい」(29頁)。 いやあ、私、本書の冒頭近くでこの一文に出くわし、河野先生はやっぱり違うなあと感心することしきり。やっぱりこういうことをズバリと言えるというのは、それだけ経験があり、その経験に基づいた自信があるということですからね。 実際、先生の示される「おきて」の数々は、確かに説得力のあるものばかり。以下、その数々の「おきて」の中で、特に私が心の中に銘記したことを列挙して行きますと、○「直訳」か「意訳」かの選択で言えば、直訳の方がいい。ただし、きちんとした日本語になっていれば、という条件付き。○英語を訳す際、一見うってつけと思える日本語の常套句(「一蓮托生」とか「あぐらをかいて」など)に置き換えることは避けた方がよい。○英語の名詞は、日本語の動詞に訳し替える(And then suddenly deliverance from daily toil had come to the girl in the most unexpected manner. → まったく思いがけない形で、娘は毎日あくせく働かなくてよいことになった)。○英語の名詞を形容詞/副詞として訳す(stretches of the room → 「部屋の広がり」ではなく「広い部屋」)(I used the opportunity to ・・・ → 僕はこの時とばかり・・・)。○肯定の命令形は、否定形・丁寧体で訳す(Swim at your own responsibility. → 泳ぐべからず)。○間接話法で書かれた文章を直接話法で訳してはならない(以前読んだ安西徹雄氏の説とは逆)。 ○原文の方向を逆にしないこと(I'm not particularly fond of her. → 「あの女は嫌いだ」ではなく、「あの女が特に好きなわけではない」と訳すべき)。○「he said/she said」の類いは、必要がない限り訳出しない。○「Oh!」「Ah!」を「おお!/ああ!」と訳さない。○「がつがつ」「キョロキョロ」などの擬声語・擬態語は、なるべく使わない。ただし、どうしても必要であれば、使うこと自体は構わない(The smell of sweat filled the little room. → 「汗の臭いが小さな部屋に充満していた」より「小さな部屋は汗くさい臭いでむっとした」の方が感じが出る)。○意外なことに、誤訳の大半を占めるのは、名詞の誤訳。名詞なんて間違えるはずがないと思うのは早計で、名詞に足下を掬われないよう気をつけること。例えば議会などの場で「Question!」という発言があった場合、これは「質問があります!」という意味ではなく、「議事進行に異議あり! 本題に戻れ!」の意。○英米で、単語の意味が異なることがある場合は要注意。(「vest」は、米ではチョッキ、英では下着。「駐車場」は米では「parking lot」、英では「car park」など)。○出来上がった訳文はかならず音読して確認する。○登場人物が田舎の黒人であったり、農夫だからといって、画一的に「だんべえ」調で訳すことは止める。○「衝動的に」のように「的」のつく言葉を多用しない。「とっさの感情に駆られ」などとすればよい。 といったところでしょうか。もちろんこれは私自身の心覚えであって、他の人が読めばもっと別なところを心に留めるかも知れません。それだけ沢山の情報が本書には詰まっているということであります。 で、本書全体の傾向というか方針として、まず問題点(要注意点)を含んだ英文を提示し、読者にそれを日本語に訳させた上で、「ここが間違い易いところだけど、ちゃんと訳せましたか」という感じで、答え合わせ的に「どこに注意を払うべきか」を指摘する形式で書かれていますので、本書を通読すると、結構、沢山の英文を読むことになります。そこがまた本書の優れたところで、やっぱりそういう形で問題を出されますと、つい「よーし、俺は引っかからないぞ!」という気になって、一生懸命英文を読みますから、そのこと自体、勉強になるわけです。 そして本書のまとめというか、応用篇として、巻末にラングストン・ヒューズの短篇があり、これについて「ありがちな訳文」と先生ご自身の訳を突き合わせ、紙上添削のような形で翻訳作業の実際を見せて下さるのですが、この短篇がなかなか良いもので、これを最後に読んで本書も読み終わるというところがまた、本書の一つの味わいになっています。 ということで、河野一郎先生のこの本、私としては楽しんで読むことが出来ました。翻訳の勉強をしようなんて考えている方には、教授のおすすめ!です。今は絶版のようですが、古書としてアマゾンその他で入手可能ですので、興味のある方は是非!これこれ! ↓【送料無料】翻訳のおきて価格:1,575円(税込、送料別)

May 4, 2012

コメント(0)

-

和田誠著『銀座界隈ドキドキの日々』を読む

和田誠著『銀座界隈ドキドキの日々』を読了しました。 この本、イラストレーターとして名高い和田誠さんの青春記みたいなもので、多摩美を卒業し、「ライト・パブリシティ」というデザイン会社に就職した1959年から、そこを出て独立する1968年までの、およそ十年の出来事が綴られています。ライト・パブリシティが銀座にあったので、『銀座界隈・・・』なわけですな。 で、この本が読んでいて快いのは、和田さんの勤務先だったライト・パブリシティの社長を始め、先輩・同輩・後輩の誰もがそれぞれ才能豊か、かつ、すごく優しい人たちであり、そういう人たちとの交流をユーモラスに、しかも親しみを込めて和田さんが書いているから。 加えて、時代も良かったんだろうな、という気もします。ライト・パブリシティ自体、どことなく家族経営的なのんびりしたところがあり、それでいて、イラストレーターとかデザイナーなど、まだ業種として社会的に認知されていなかった分野の仕事に、社員それぞれが将来を託して必死に頑張っていたわけで、そういう社内の若く明るい自由な雰囲気が、この回想記には横溢している。 でまた、ライト・パブリシティの仕事は一種の広告業ですから、企業から依頼される広告だけでなく、例えば芸術方面の展覧会のポスターとか、演劇関係のポスターなども引き受けることになるわけで、必然的に、演劇界や音楽界の人々、作家、劇作家、詩人たちとの交流も生まれるし、広告を作る上で写真家や他のイラストレーターとの交流も生まれる。その結果、和田誠の交際範囲も果てしなく広がって、横尾忠則、立木義浩、篠山紀信、高橋悠治、寺山修司、谷川俊太郎、宇野亜喜良、杉浦康平、植草甚一、武満徹、黛敏郎、芥川也寸志、立川談志等々、錚々たる面々と、仕事を通じて、はたまた仕事を突き抜けて、深く付き合って行くことになる。そんな才能溢れる人たちのの交流を綴っているのですから、この回想記が面白くないわけがない。 で、和田さんの書き方がまたいいんだなあ。自分の手柄はごく控えめに、一方、友人達の手柄は声を大にして語るというところがあって、しかも決して他人のことを羨んだり、自分のことを僻んだりはしないというね。そこが気持いい。 それでいて、友人たちのことを書くにしても、観察眼が素晴らしい。 例えば、アメリカの有名な写真家、アーヴィング・ペンが来日してライト・パブリシティを表敬訪問してくれた時、篠山紀信がペンの写真集を差し出し、彼のサインを求めたことがあったというのですな。で、その時、篠山さんがペンに注文を出し、「Kishin へ」とサインしてもらったそうなのですが、それが篠山さんが「ミチノブ」から「キシン」に変貌した瞬間であり、その刹那、和田さんは「シノはきっと有名になる」と思った、というのですが、その辺のドラマチックな瞬間の描写なんて、すごくいい。 ってなわけで、この本、すごく面白く、また読んでいてとても気持のいい本です。講談社エッセイ賞を受賞したというのも納得。 ということで、和田誠さんの『銀座界隈ドキドキの日々』、教授のおすすめ!です。GWに読む本としては、最適と言えるんじゃないでしょうか。これこれ! ↓銀座界隈ドキドキの日々 文春文庫 / 和田誠(イラストレーター) 【文庫】価格:620円(税込、送料別)

May 3, 2012

コメント(0)

-

新東名、走り初め!

昨日、大学での仕事を終えてから、東京の実家に戻りました~。何せ昨年、5月3日に帰省したところ、普段なら4時間で済む道のりが、倍の8時間かかりましたからね。この経験から、平日である2日に移動した方が得策と判断したもので。 で、昨日は初めて新東名を使っちゃった! で、その感想なんだけど、うーん、まあ、期待したほどではなかったかなと。走っていて、あんまり面白くないのよ。 何しろ、景色が単調。ずーーーーっと山の中を走るので、風景がぜんぜん変らない。最初のうちは、新緑の山がきれいだなあなんて思っているのですけど、しまいにゃ飽きる。それにトンネルも多いし。 でまた、昨日は風雨が強くて、特に横風が怖いくらい。それも一方方向からの風ではなく、地形の関係からか、右から左から強い風に煽られて、車線をキープするので一苦労。 それに加え、新東名はオービスが少ない代わりに、パト&覆面パトだらけ。昨日も3台ほど捕まっているのを見かけましたが、嫌だねえ・・・。 それから、評判のサービスエリアですが、唯一、満車になっていなかった静岡サービスエリアは、規模的にそれほどのものではありませんでしたし、沼津サービスエリアは、ひょっとしたら色々な店舗があるのかもしれませんが、ここは満車で入れず。 最近、高速道を利用しなくてもサービスエリアにだけは入れる、といったところが増えてきましたが、そのおかげでサービスエリアの駐車場が常に満杯になってしまい、肝心の高速道路利用者が利用できないのでは、本末転倒だよね! ま、そんな調子。 というわけで、期待していたほどではなかったのですが、とにかく新東名の走り初めをしちゃったわけですから、体験としてはよかったかなと。 とにかく、新東名を使って東京に戻って来たワタクシ。これからしばらくは東京からのお気楽日記でございます。そこんとこ、よろしく!

May 3, 2012

コメント(4)

-

大学教員の文章力に絶句!

最近我が家でブームになっている、すごくおいしいお菓子がありまして。不二家の「フランママン」なんですけどね。これこれ! ↓不二家 フランママン ガナッシュクリーム 14枚/不二家/クッキー/税込*50以上送料無料【不二家...価格:315円(税込、送料別) これ、いわば「カントリーマアム」の一変種みたいなものなんですが、本家よりも数倍旨い。もちろんカントリーマアムだって相当旨いわけですけれども、それよりも遥かに旨い。 ところがね、これがまたどこにも売ってないのよ。スーパーにもなければ、コンビニにも売ってない。一度人にもらって味をしめて、自分で買おうと思っても、どこにもない。 で、同僚の先生方にも頼んで八方手を尽くして探したところ、某ドラッグストアの菓子売り場にあったとの情報が寄せられたと。 で、そうか、ドラッグストアにあるのかと思って、今日、同じ系列のドラッグストアに行ってみたのですが、やはりなかった。 一体、不二家のフランママンはどこへ行けば買えるのでしょうか。っていうか、不二家さんは、こんなにおいしいものを開発しておきながら、それを手広く売る気はないのでしょうか。まったく、罪な会社でございますよ。 さてさて、話は変わりまして。 連休明けに大学改組へ向けての会議があり、それに先立って関係資料を読んでおくことが宿題として担当委員に課せられておりまして、それで私も先日手渡された資料とやらを読んでいたのですが、この資料というのがまたとんでもなく「どいひー(=ひどい)」なシロモノでございまして。 何がひどいって、文章として読めない。文として成立していないんですから。それを読めと言われてもねえ・・・。 例えば・・・って、実際の文を例示したいのですけど、まあ、ここは武士の情けで許してやろう。しかし、ともかく絶句ものであることは確か。昨日ご紹介した『文章力が身につく本』が必要な連中が、うちの大学の執行部にも沢山居るらしい。 で、文章もひどいけど、内容もひどくて、「社会のニーズを受けての改善案」などと言い上、実際には、学内の都合だけを勘案した最低の案で、よくまあ恥ずかしくもなくこういうものを作るもんだなと。 ということで、連休明けの会議では、ワタクシ自ら現行案を内容面・文章面とも全否定する破壊的な意見を披瀝してやろうかと。 血の雨が降るぜ~。ワイルドだろう~?

May 1, 2012

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1