2019年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

マギー・コックス著『別れの予感』を読む

ハーレクイン・ロマンスの一冊、マギー・コックスの『別れの予感』(原題:A Convenient Marriage, 2003)を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 本作のヒロイン、サブリナ・ケンドリックスは金褐色の髪に驚くほど青い目の37歳。ハーレクインのヒロインにしては結構な年齢でございます。仕事一筋、自分の起ち上げた旅行代理店を維持・発展させるのにやっきになって突っ走ってきたものの、設備的に旧態化してきた社の近代化のための融資を銀行に断られ、大手旅行代理店に客をとられて意気消沈中。 そんなある日、雨の中をサブリナが出勤した際、うっかり自分の店の前で背の高い、超ド級の黒目・黒髪ハンサムさんにぶつかってしまうんですな。それが本作のヒーロー、ハビエル・ダレッサンドロ30歳。もう名前からして、アルゼンチンのIT系大富豪だって分かりますよね? では一体なぜ、南半球の伊達男ハビエルがロンドンにいるかと言いますと、彼の親友ともいうべき義兄弟、マイケルのそばにいたかったから。 ハビエルの最愛の姉、ドロシアとマイケルは結婚し、アンジェリーナという可愛い娘さんもできたのですが、ドロシアは8年前に他界、そして今、マイケルもガンで余命いくばくもない、という状況。それでマイケルは、義弟にして親友のハビエルに、娘のアンジェリーナの育ての親になって欲しいという願いを託されたと。で、マイケルはそのまま亡くなってしまいます。 で、もちろんハビエルは可愛い姪を養子にするつもりなのですが、今のままではアンジェリーナをアルゼンチンに連れて行かなければならない。しかし、それではアンジェリーナが可哀想過ぎる。かといって、イギリスでアンジェリーナの養父になるには、イギリス国籍が必要。どうしたものかと思案していたところ、彼はヒロインとぶつかってしまったわけ。 で? もちろん、ハビエルは初めて会ったサブリナに、契約結婚を申し出ると。イギリスで養父になる資格がとれるまで結婚してくれたら、サブリナの旅行代理店の近代化のための出資をしようと。 で、サブリナはこの申し出に乗ると。 で、後はもう契約結婚ロマンスの定石通り。時々、二人で熱く燃え上がったかと思うと、サブリナは「こんなハンサムなお金持ちがアラフォーのイギリス女なんかに本気で恋するはずないし、どうせすぐ離婚するんだから、あまり深入りしないでおこう」と、急に冷たい態度でハビエルに接したりする。ハビエルはハビエルで、サブリナの大人の色気(サブリナは気づいてないが)に下半身が反応しながらも、どうせこれは契約なんだから、と自制する。その繰り返し。 でまた、ハビエルの元カノで、デルモのクリスチナが、仕事がらみでイギリスにやってきて、ちょっかいを出してくると。「あーら、あなたが不感症のイギリス女で、ハビエルが契約結婚したとかいう人ね」みたいなことを言いながら、ハビエルにまとわりつき、それでサブリナを嫉妬させると。 めんどくさい。 まあ、とにかく、そんなのを百回くらい繰り返した後、二人とももう相手なしではいられない!的な状態になっている自分たちに気付き、めでたく結婚すると。 ちなみに、本作にはサブリナの妹のエリーってのが重要な役どころで登場します。二人は姉妹仲はまあいいのですが、仕事一本やりのサブリナに対して、エリーは仕事よりも結婚重視。実際、結婚したら仕事をほっぽり出して、ぽんぽん子供産んじゃう。そういう価値観の相違ゆえ、たまにぶつかるというか、サブリナが勝手に、妹は自分が結婚しないもんだからダメ女だと思っているんだろうと思い込んで、それでぶつかるわけね。だけど、実際にはエリーはサブリナのことをすごく誇りに思っていることが判明する。そういう姉妹間のぶつかり合いと和解も本作の見所。 ま、そんな感じです。 ハーレクイン・ロマンスお得意の「契約結婚もの」の定番であり、またイギリス人とラテン人の「文化的相違もの」としての定番でもあるんですけど、やっぱり一つ珍しいのは、ヒロインが37歳で、ヒーローが30歳というところ。この辺が、ハーレクイン・ロマンスが少し変わってきたところなんでしょうな。昔は、ヒーローは大抵、ヒロインより12歳年上だったからね。 でも、まあ、ハビエルはいい男だし、割と面白い方じゃないすかね。別れの予感【電子書籍】[ マギー・コックス ] さて、仕事がらみの実家滞在も今日でおしまい。今日はこれから名古屋に戻ります。明日からはまた名古屋からのお気楽日記、お楽しみに〜!

August 31, 2019

コメント(0)

-

畦地梅太郎展を見て、母はタピオカ・ミルクティーを飲む

今日は一日暇だったので、母を連れてどこかにドライブでも行こうかと思っていたのですが、生憎の雨模様。ということで、ドライブは止めにし、母の買い物に付き合って町田に行ってきました。 で、昼ご飯を食べ、買い物を済ませた後、そのまま帰るのもアレだったので、町田にある国際版画美術館に寄ることに。 日本でも版画だけを扱う美術館って意外に少ないのではないかと思うのですが、版画好きの私からすると、この美術館、かなりのお気に入りでございます。で、しかも今、丁度畦地梅太朗の展覧会をやっているということで、ラッキーでした。これこれ! ↓畦地梅太郎展@町田市立国際版画美術館 私は畦地梅太郎の版画が好きでね。私自身も一枚、彼の版画を持っているし、実家にも一枚ある。 で、今回の展示は畦地の版画シリーズの中でも特に「山男」シリーズに焦点を当てたもの。まあ、私はどちらかというと、山男ものよりも、普通に山を描いた版画が好きなのですが、まあ、それでもいいですよ。畦地の絵は可愛いからね! で、畦地の版画を楽しんだ後、美術館内の喫茶室「けやき」でちょいと休憩。母はコーヒーを、私はタピオカ・ミルクティーを注文。 で、それぞれ注文したものを飲んでいたのですが、母が私が飲んでいるものを見て怪訝そうに「それは何?」と言うもので、これこそは今世間で話題の飲み物であると教え、一口飲んでみる? というと、母にしては珍しく飲みたいというので、一口あげたところ、案外気にいってしまったようで。 ということで途中から飲み物を交換し、私がコーヒーを、母がタピオカ・ミルクティーを飲むことになった次第。 母は俳句をやるので、「◯◯◯◯◯ ◯◯◯タピオカ ミルクティー」の◯の中に何か入れれば五・七・五で俳句になるんじゃないの? というと、「そうだね」と言っておりました。珍しい飲み物を勧めて、母に名句ができれば、私の手柄なんじゃないかしら? そう、それから、「けやき」で「山田みゆき」というアーティストの太陽をモチーフにした絵のカードを売っていたのですけど、これが結構可愛くて、2枚ほど買っちゃった。 というわけで、ドライブというわけには行きませんでしたが、それなりに休日を楽しむことができたのでした。今日も、いい日だ!

August 30, 2019

コメント(0)

-

鼎談終了〜!

今日は都内某所でサリンジャーがらみの鼎談をやって参りました〜。 しかし、田舎の大学で教鞭を執って四半世紀、久しぶりに都心の某所に出張ったりすると、疲れるね・・・。マジで田舎のネズミだわ。人は多いし、電車は込んでるし。ぐったり。 だけど、まあ、鼎談自体はね、事前にこれだけは言いたいと思っていたことは割と全部言えたし、鼎談の相手(一人はアメリカ人の日本文学研究者、もう一人は若い女性の作家さん)との連携も、まあまあうまくできたのではないかなと。向こうの話も聞けたし、でまたアメリカ人のサリンジャー観も、若い作家のサリンジャー観も面白かった。 そう、それでそのアメリカ人の研究者に聞いてちょっと驚いたことがありまして。 ブッシュ大統領っていたじゃん? パパ・ブッシュの方。この間亡くなった方。 あのブッシュ大統領って、サリンジャー・ファンだったんだって。意外〜! クリントン大統領がサリンジャー・ファンってのなら分かるよ。だけどね、共和党のゴリゴリ保守派がねえ、サリンジャー・ファンだったとはビックリよ。 で、思ったんだけど、アレだね。多分、パパ・ブッシュは戦争行っているからね。 パパ・ブッシュ以降の大統領で兵隊経験者って一人もいないでしょ。だけど、パパ・ブッシュは軍人だった。だから、サリンジャーが好きなんじゃないかな。サリンジャーは、ノルマンディー上陸作戦に参加してたバリバリの兵隊だからね。戦友ってことで。 ま、その辺の情報が、結構面白かったかな。 ただ、鼎談って、我々は放談しているだけだから楽なんだけど、大変なのはテープ起こしをする人だよね。 ま、そのうち、テープ起こししたものが回ってくるので、それに手直しを入れたらこの仕事はおしまいと。 ところで、鼎談が終わった後、食事をしながらさらに雑談を続けていて、そこでその若い作家さんから、現代のラノベ・・・っていうか、ウェブ小説? 事情を聞いたんだけど、ウェブ小説の世界って、なかなか面白い世界なんだなと、勉強になりました。 まあ、すべてがそうなのかどうか分からないけれども、その人の所属しているところでは、ウェブ小説を書くとなったら、まずタイトルを考えるんだって。 で、次に粗筋を考える。 で、そのタイトルと粗筋をネットに上げると。 すると、それを読みたいと思った人が、投票するらしいんですわ。で、その投票が3万票とかのラインに達すると、できた作品を売り込みできるらしい。あるいは、出版社(?)の方から声がかかるとか。とにかく、実作品として世に出るチャンスが生まれるらしい。 なるほどね! そういう仕組みなんだ・・・。タイトルと粗筋ね・・・。 ちなみに、ウェブ小説が成功したかしないかは、「重版」がかかるかどうかで決まるとのこと。まあ、それは普通の小説もそうだろうけどね。 だけど、最近はウェブ小説もゲームとの競争になっちゃうので厳しいんですと。だから、最近は小説ではなく、ロール・プレイング・ゲームのストーリーを考える方に行っちゃう人も多いのだとか。 ま、そんな話を聞けて、なかなか勉強になりました。違う業界の人の話を聞くのって面白いね! というわけで、今日は大分疲れましたが、変わった体験ができて面白かったです。今日も、いい日だ!

August 29, 2019

コメント(0)

-

話題の映画を見るには見たが・・・

絶対他言して欲しくないんだけど、レイトショーで『天気の子』を見てしまいました・・・。 いや、見たかったから見たのではなく、あくまで仕事のためよ。仕事のために、どうしても見ざるを得ない状況だったの。 っていうのは、この映画にサリンジャーの『ライ麦畑』が登場するって言うからさぁ・・・。それがどういうシチュエーションで登場するのか、確認したかったのよ。近々、サリンジャー関連の鼎談に出るもので、この話題が出た時に対応できるようにしたかったの。 で、たまたまシネコンのポイントが溜まってたから、タダで見られるっていうね、そういう条件もあったりして、まあ、それならいいかなって・・・。 で、見たんだけど・・・ まったく意味不明! 以下、ネタバレ注意!! 超低評価だから、読みたくない人は読まないで! 本作のヒロインってのは、どうも両親が居ない中学3年生で、小学生くらいの弟もいるのだけれども、二人だけで暮していて、生活費はヒロインがバイトで稼いでいるらしいんだよね・・・。どうもまったく身寄りがないらしく。 で、聞きたいんだけど、現実問題としてその状況ってあり得るの? 一年前に母親の葬式出す段階で、女子中学生が葬儀屋と段取り整えていたら、これおかしいなってなって、葬儀屋の方から警察に通報されるんじゃないの? 中学生と小学生の姉弟がアパート借りられるの? 二人の通う学校はその状況を知らなかったの? 普通は保護施設とかに入れられるんじゃないの? そういう、リアリティのないシチュエーションって、その時点で興味を失うんだよなあ、私は・・・。 ストーリーもよく分からなくて、どうやら異常気象の影響で、東京で雨が降り続いていると。で、その状況下で、ヒロインに天気を操る能力というか、要は晴れにする超自然的能力があることが判明し、ヒロインは自分が「晴れ女」であることを利用して、希望者からお金をとって、希望の場所を晴れさせることを生業にし始めると。しかし、その超能力を使い過ぎると、ヒロインが少しずつ透明になっていって、最終的には彼岸というか、雲の上に行っちゃうらしいんですな。 で、その状況をもって本作の中では「(ヒロインを)人柱にする」っていう言い方をするんだよね。 だけどさ、この「人柱」っていう言葉遣い、正しいか? 例えば日照り続きで、農作物も何も実らなくなって、このままでは人が大勢が死ななくちゃいけないとかいう状況があって、それで生贄を竜神に捧げたら雨が降るかもってんで、誰かを人身御供にするってことはあるよね。まあ、その場合でも、言葉遣いとしては「人柱」ではなく「人身御供」だけどね。 ま、でも人身御供の場合は、一人の人間の犠牲によって大勢の命を救うことができる、というシチュエーションだから納得できなくもない。 だけど、『天気の子』の場合は、そういうのではなくて、ただのバイトだからね。ヒロインは生活費を稼ぐため、そして人の役に立つという充実感のために「晴れ女」をやっているのであって。 だから「このバイト、楽しいけれど、やり続けると自分の健康が損なわれるな」と思ったら、その時点でそのバイトは止めればいいと思うんだよね、私は。他に健全なバイトはいくらもあるんだから。 普通、そう考えるもんじゃないの? ヒロインは自分の利益のために「晴れ女」やっていて、しかも止めようと思えばいつでも止められるのに、それを「人柱」って・・・。どういうこと??? しかもさ、彼女が一時的に、また局所的に晴れ間を作ろうが作るまいが、結局、東京にはその後3年もの間雨が降り続け、今やその3分の1が水没しているんでしょ。ヒロインが死んでくれたおかげで、雨が止んで、東京が水没から救われました、ってもんでもない。 しかも、逆にヒロインが「晴れ女」の能力を自分の身を犠牲にしてまでマックスに発揮したとして、その結果、その後東京ではずっと晴れ間が続いて雨が降らなくなりました、となったら、それはそれで困るでしょ? じゃあ、結局、なんなの、この話?? ついでに言うと、雨が降ったくらいでは、東京は水没しないと思うんだよね、常識的に考えて。東京の低地帯が水没するとしたら、それは海水の水位が数メートルとか、そういう単位で上がった時だろうけど、関東地方に大雨が降り続いた程度で、海水の水位って数メートルも上がらないと思う。それは地球規模の話だから。それに地球規模で海水が数メートル上がったら、世界中で国が幾つか消えるでしょ。「東京もあの辺りは何百年も前には海だったの」どころの騒ぎじゃないよ。 それにヒーローの少年も変だよね。そもそも彼が家出をしなくてはいけない理由も分からないし。だって、今回の事のあった後、普通に家に戻って高校卒業しているじゃん? ただの軽い反抗期だったってこと? しかも、何の目算もなく東京に家出してきて、「東京は厳しい」とか言っているけど、ふざけるなって。真面目に生きている人は、みんな厳しい中、一生懸命生きているんじゃないの。甘えるなよ。 それで、ちょっと優しくされたからってヒロインに恋して、大騒ぎの立ち回りだけど、銃まで発砲しちゃって、一体何をやっているのか。まったく意味不明。 で、そういうのにすべて目をつぶって、何だかよく分からないけど、ヒロインが彼岸に行っちゃって悲しいね、っていう話にするのかと思ったら、ヒロインの奴、彼岸から戻ってきてやんの。 じゃあ、結局、なんなの、この話? もう、全然意味不明。 でまた、肝心のサリンジャーの扱いも最低だ。 ヒーローが16歳であるということ、そして家出をしているという状況、それがちょっと『ライ麦畑』のホールデンに似ているという、ただそれだけで『ライ麦畑』の図像を出したの? そのレベル?? マジでお金返してくれって感じですなあ。お金払ってないけど。時間返してくれ。いや、そうじゃなくて、ホールデンに謝れ。私はいいけど、ホールデンには謝ってくれ。それからこのレベルでアカデミー賞レースに名乗りをあげるのも恥ずかしいからやめてくれ。 だけど、一番分からないのが、この映画の興行収入が100億円突破ってことだよなあ・・・。分からんわ~。 とにかく、仕事の都合とはいえ、この映画見てしまったこと、とても人には言えないねえ・・・。っていうか、この映画を観てしまったワタクシ自身が、ほぼ人身御供だよ!

August 28, 2019

コメント(0)

-

ヘレン・ビアンチン著『愛に震えて』を読む

ハーレクイン・ロマンスの一冊、ヘレン・ビアンチンの書いた『愛に震えて』(原題:Dangerous Alliance, 1994)を読了しましたので、心覚えを付けておきましょう。 ヘレン・ビアンチン、日本でも人気の作家ですが、この人はニュージーランド生まれですな。ハーレクイン・ロマンスは、基本、イギリス人作家が多いのですが、オーストラリアとニュージーランドは英連邦の国々ですからね、ハーレクインの作家の中では、この両国の作家も少なくない。 さて、本作ですが、主人公のリーアンは25歳、小柄、ブロンド。ゴールドコーストでビューティー・クリニックを経営している設定。 そんな彼女が仕事を放り出してメルボルンに来たのは、末期がんで余命少ない母親のペイジを見舞うため。そしてリーアンを空港まで迎えに来てくれたのは、リーアンの義兄弟でコスタキダス・コーポレーションの若き総帥、ディミートリ・コスタキダス。黒目・黒髪、長身、逞しい体つき、自信満々の有能ビジネスマン。義理の兄とはいえ、会うのは10年ぶり。 リーアンの母親であるペイジは、夫と死に別れた後、ディミートリの父親と再婚するのですが、その父親は船の事故で死亡。よってコスタキダス家の莫大な財産は、今の所、ディミートリとペイジが半々で受け継いでいるわけ。で、末期がんに冒されたペイジが亡くなると、その財産は娘のリーアンのところに行くと。現状、そういう感じになっているわけ。 で、ペイジと義理の息子ディミートリの関係は良好で、ディミートリは実の息子のようにペイジに接している。で、ディミートリは、ペイジの先行きが長くないことを見て取り、彼女の最期の望みを叶えようと思う。それは、ディミートリとリーアンが結婚すること。 で、リーアンと一緒にペイジを見舞った時、まだリーアンに許可も取っていないのに結婚指輪を持参し、ペイジに「今度、リーアンと結婚することになりました」と報告する。まあ、一種の偽装結婚でございます。 え゛ーーーーー! まあ、誰でももそう思いますわな。 リーアンも青天の霹靂でビックリよ。で、当然抗議するのですが、「お母さんの希望を叶えてあげようよ」と説得され、翌日には婚約発表、そして間もなく結婚式を挙げることになる。そしてペイジは義理の息子と自分の娘の晴れ姿を見たあと、亡くなります。 で、リーアンははたと考える。これはどういうことだと。 実はリーアンは、母親の再婚でディミートリを初めて見た10年前、すっかりのぼせ上ってしまって、危うく処女を捧げそうになってしまったことがあるんですな。でも、ギリギリのところで怖くなり、ディミートリを拒んでしまった。そのことがあってから、今回間でディミートリには会ってなかった。 だから、ディミートリは自分のことを嫌っているだろうと思い込んでいるわけね。それにディミートリはモテモテで、現にモデルのように美しいシャンナというブルネット美女と付き合っているらしい。 それなのに、ディミートリが自分と結婚したのは、死にゆく義理の母・ペイジへの親孝行という以外に何か理由があるのではないか? となれば、論理的な推測は一つしかない。つまり、コスタキダス家の財産の半分を受け継ぐ予定のリーアンと結婚することで、実質的に財産の流出を防ぐこと。これが狙いだろうと。 だからディミートリは、そうやって財産の流出を防ぎ、リーアンを形だけの奥さんということにしておいて、実際にはシャンナと浮気しまくるつもりなんだ・・・ ・・・と、リーアンは思うわけ。だから悲しいし、ついついディミートリにも喧嘩腰になってしまうのだけど、ディミートリの愛撫を一度経験してしまったリーアンは、もうその虜でありまして、以後、二人は喧嘩して愛し合って、喧嘩して愛し合って、を際限なく繰り返すと。 で、そうこうしている間にもシャンナが二人の仲を裂こうと、様々な嫌がらせを仕掛けてくる。 だけど、最終的にはディミートリはリーアンを愛しているのであって、シャンナとの関係はとっくに終わっていることをリーアンに伝えるわけ。で、二人の誤解は解けて、本当に仲よくなりましたとさ。 っていう話。 この手の話、ハーレクインではよくあるんだよね! 大体、ヒロインの母親が大富豪と再婚したら、ヒロインはほぼ間違いなく、その大富豪の息子と結婚することになる。 でも、それって・・・どうなの? 法律的に。同じファミリーで、親同士と子供同士が両方結婚するって、アリなんだっけ? 義理の兄妹だからいいのか。 あと、偽装結婚のくだりもハーレクインあるあるなんだよなあ・・・。よく、「できちゃった婚」で、順序が逆になりましたって話はよく聞くけど、ハーレクインの場合、もっと遥かに順序が逆で、結婚してからようやく付き合いが始まるんだからな。 まあ、それがハーレクイン、ってことで。【中古】 愛に震えて ハーレクイン・ロマンスR1318/ヘレン・ビアンチン(著者),古沢紅(訳者) 【中古】afb

August 27, 2019

コメント(0)

-

yomu:nel さんの言にドキッ!

先日もこのブログに書きましたが、私は yomu:nel さんとおっしゃる方のブログを愛読しておりましてね。毎日更新されるわけではなく、せいぜい週一くらいの更新なんですけど、読みに行って更新されていると「お、更新されておるな!」って感じで嬉しくなる。 で、今日もそんな感じで「お!」と思い、読みだしたのですが、読んでいる内にドキッとする箇所がありまして。 そこにはこう書いてあったんです: 「東畑開人『居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書』(医学書院)も楽しく読んだ。六車由実『驚きの介護民族学あたりから、このケアをひらくシリーズをぽつぽつと読んでいる。最近は専門家が書く学術書とエッセイの間のような本がよく目に留まる。昔から新書にそういうものが多かったが。ただ、専門家が一般読者にもわかりやすくするために無理に面白くしよう面白くしようとする姿勢が読んでいるとしんどくて、そんな過剰な面白要素はいらないから普通に書いて~と思ったりするのだが、『居るのはつらいよ』は、その辺のユーモアの塩梅というかバランスが(自分には)ちょうどよかった。」 ドキッ! ドキドキッ!! やべえ、どうして yomu:nel さんには、今、私が学術書とエッセイの間のような新書の原稿を書いているのがわかったんだ?! ・・・んなわけないか。 だけど、「専門家が一般読者にもわかりやすくするために無理に面白くしよう面白くしようとする姿勢がしんどい」云々ってのは、マジでドキドキだね。 つまり、そういう専門家サイドのダサい上から目線ってのは、読者にはバレバレだと。 ひゃー。これは心しておかないといかんなあ。仮に yomu:nel さんが私の本を読んでくれたとして、その時「しんどい」と思わせたらもうその時点で終りだな。 いい勉強になりました。そういう風にならないよう、頑張って書きます。

August 26, 2019

コメント(0)

-

祝! 小林秀雄賞受賞! 平山周吉著『江藤淳は甦る』について

平山周吉さんが書かれた『江藤淳は甦る』が、今年度の小林秀雄賞を受賞されました。素晴らしい! 実はこの本が書かれていた時、私も平山さんから取材されたことがあるんです。 本書の主題である評論家の江藤淳ってのは大学・英文科における私の先輩で、私自身の恩師の教え子でもある。だから、学生時代の江藤淳がどんなだったか、私が恩師から何か聞いていないか、という取材だったのですが。 もう、その時点ですごいよね。江藤淳の人生・業績の中で言えば、そんなことは些末なことですよ。その些末なことを知るために、私のような泡沫者にまで取材をするんだよ。だとしたら平山さんは私の他に一体何十人の人に取材したのか。膨大な量の江藤淳文献を読みつくした上、さらに江藤さんを直接・間接に知っていた何十人もの人達に地道な取材をして、そうやって書き上げられたわけですよ、この本は。 平山さんは江藤淳の担当編集者として、自決する直前の江藤さんに会っているのですけど、そういう立場に身を置いた巡り合わせゆえに、どうしても江藤さんの死の理由を解明したいと思われたのではないでしょうかね。そしてそれを大きな宿題としてご自身の前に置かれた。その宿題を、膨大な時間を費やしてついに果されたのがこの本だったと。私はそんな風に解釈しております。 で、そういう熱の籠ったものすごい本だけに、私はこの本が世に出れば必ずや高く評価されることを信じておりました。だから、小林秀雄賞の受賞の報も、だよね、って感じで捉えております。おそらくこの先、まだまだ色々な賞の受賞が続くのではないでしょうか。 それにしても、こんな素晴らしい本であるにもかかわらず、我が家がとっているY新聞はこの本をまだ書評していないんじゃないかと。 この本は今年出た本の中でも断トツで書評するに値する本だというのに。そういう本を看過して、他のどうでもいい本を書評しているなんて、一体、Y新聞の書評担当者は一体何をしているのか。ここは猛省を促しておきましょう。 とにかく、江藤淳ファンはもちろんのこと、文学研究に携わる人間は全員この本を読んで、平山さんの執筆対象への愛と執念を見よと言いたい。『江藤淳は甦る』、教授の熱烈おすすめ! でございます。江藤淳は甦える [ 平山 周吉 ]

August 25, 2019

コメント(0)

-

造花と女医さんへの再評価

今日は先輩同僚のアニキことK教授と、さらにその上の先輩同僚で老人ホームに入られているH先生のところに顔出しに行ってきました。 ところで、H先生の入られている老人ホームってのが、これがまたえらく豪勢な奴でありまして、もうほとんどホテルよ。老人ホーム特有の暗さなんて微塵もなく、休暇で海辺の豪華なホテルに泊まっているみたいな感じ。 で、しばらくお部屋で話をしていたのですが、コーヒーでも飲みたいねって話になり、1階のロビーにある広い喫茶室に行ってコーヒーを飲むことに。 で、H先生とアニキと私の三人で雑談をしていたのですが、この広い喫茶室にはあちこちに豪華な花が置かれている。それこそ胡蝶蘭のでかい奴とか、そういいうのがあちこちに。でまたそれがこの老人ホームの贅沢な雰囲気を醸し出しているのよ。 で、なかなか気分がよろしいなぁと思っていたのですが、そのことを私が口にすると、H先生が「でも、これ造花だよ」と。 ん? 造花? うそ~?! で、近くまで行って、花びら一枚一枚をチェックしてみて、確かに造花であることが判明。 ふーむ、そうなのか・・・。 だけど、最近の造花って、よく出来てるね!! 近くまで行かないとそうと分からないよ。 私は今日の今日まで、造花ってのは情けないものの一つという認識で、そんなものを飾るくらいなら、ない方が余程いいと信じていたのですけれども、こうして本物と見まごうばかりの造花に囲まれて、リッチな気分を味わった後、もしこの広い空間にこれらの造花がなかったらいかに殺風景になるだろうかと想像してみて、認識が変わりました。 造花ってのは、使いようによっては、いいものである。 マジな話、ちょっと我が家も考えちゃおうかな・・・。確かイケアでも造花売ってたよなあ・・・。ああいうの、買っちゃおうかな。 さて、そんなことを思いながらさらに三人で雑談をしていたのですが、喫茶室には他に数名の老婦人のグループがいらっしゃいまして、彼女たちがまあ楽しそうにぺちゃくちゃおしゃべりをしている。 ほんとに「ぺちゃくちゃ」だよね、女性たちのおしゃべりって! 我々男性三人の静かな会話とは全然違う。 で、そんな妙齢のご婦人方のぺちゃくちゃを聞くともなく聞きながら、我らおっさん組は、その女性たちの会話力に圧倒されていたわけ。 そんな時、アニキが面白いことを言い出した。 三ヵ月ほど前、アニキが帯状疱疹に苦しめられたことがありまして。その時は、顔の半分が麻痺するほど酷いことになって、かなり苦しかったと。 で、最初に行った病院で男性医師にかかったのですが、この時に誤診されて、その後、別な病院に行って、ようやく正確な診断をしてもらえたのですな。 で、その別な病院のお医者さんが女医さんだった。 で、アニキはそれまで女医さんになんとなく不信感を持っていたそうなんですが、この病院の女医さんはすごく良かったんですと。 で、何が良かったかというと、もちろん正しい診断をしてくれたこともありますが、それ以上に、「共感力」が素晴らしかったと。 つまりね、男の医者ってのは、総じて必要なことしか言わないので、診察を受けてもほとんど患者との間に会話がない。しかし女医さんは、それと比べてはるかにおしゃべりで、よく話をしてくれるし、患者の話も聞いてくれる。 アニキの場合も、その女医さんは、アニキが語る症状をよく聞いてくれた後、「それは大変だったわね! 辛かったでしょう?」と言ってくれたというのですな。で、このセリフが、アニキの心にビーンと響いた。 これが女医さんの「共感力」ね。仮にこれが男の医者だったら「大変だったね!」「辛かったでしょう?」というセリフは期待できないと。 で、女医さんにそういう風に苦しみに共感してもらったために、弱っていたアニキとしてはすごく嬉しく、またホッとしたというのですな。そしてその女医さんに対して母性すら感じたそうで。 で、以来、アニキはそれまでの女医さんへの不信感を払拭し、むしろ病気になったら女医さんに掛かりたいとすら思うようになったというのですわ。 ふーむ! なるほどね! 共感力か・・・。そうかもね。 まあ、大きな声では言えませんが、私も女医さんに対して多少、不信感がありまして。 というのも、私の姪がまだ1歳の時、お腹をひどく壊して女医さんに掛かったら、胃腸炎と誤診されてあやうく命を落しそうになったことがありましてね。で、病状はみるみる悪化し、集中治療室で緊急の人工透析までしなければならないような危険な状態になってしまった時、その病院で一番腕利きの壮年の男性医師が颯爽と登場し、オロオロするばかりの女医さんを尻目に「私が来たからにはもう大丈夫!」っていう感じでテキパキと指示を出し、懸命の治療をしてくれて、それで姪は命を救われたんですわ。 そういうことを目の前で見たものだから、女医さんってダメだなあ・・・っていうのが私の中に染みついているのよ。 だけど、今日、アニキの話を聞いていて、女医さん特有の共感力ってのは、ひょっとして医者の在り方として素晴らしいものなんじゃないかと思えてきました。私もちょっと考えが変わりましたね。 ということで、今日はH先生の見舞いに行ったおかげで、造花と女医さんに対する悪い偏見が一気に払拭されたのでありました、とさ。犬も歩けば何とやら、ですな・・・。

August 24, 2019

コメント(0)

-

柔術の稽古、最後の1割

実家に戻っていた時、たまたま家の近くの某デパートで、元禄堂というお菓子屋さんが出張店舗を出していて、「生とろあんぱん」というのを売っていたので買ってみたのですが、これがまた実に美味しかったという。これこれ! ↓元禄堂 生とろあんぱん あんぱんなんて昔からあるもんだけど、やりようによっては、まだまだ進化できるんだねぇ・・・。これ、教授のおすすめ!よ。 さて、昨日は柔術の稽古のある日で、久しぶりに道場に出かけたのですけれども、昨日の稽古はいつになく楽しかった。 稽古相手の割り振りで、私は最初に師範のA先生とお手合わせとなったのですが、そこで幾つかの技のコツを伝授していただきまして。 で、まず私が先生に技をかけ、その技の至らぬところをA先生に指摘していただき、そこを修正していくという作業をして行ったのですけれども、大体、私の技は9割くらい出来ているのね。 だけど、最後のちょっと、最後の1割がダメなの。 だけど技というのは、9割ダメだろうが、1割だけダメだろうが、見た目は同じなのよ。うまく技が掛からないという点では、9割ダメなのも1割だめなのも同じなわけ。 だから、自分の目から見ると、自分がどのくらいダメなのか、分からないんですな。技が掛からないんだから、100%ダメなんだろうと思えちゃう。 だけど、昨日は、A先生にその「最後の1割」の部分、ほんのちょっとした部分を修正していただいたことにより、いくつかの技が劇的に掛かるようになったんですな。で、ようやく自分でも「なーんだ、9割は出来ていたんだ~」という実感が持てたと。 それはね、私にしてみれば、非常に重要な認識でありまして。 だって、進歩が停滞している時って、絶望しちゃうんだもん。「何年やっても上手くならねえなあ・・・」って。 でも実際には9割まで出来ているんだと知れば、「あと少し頑張ろう」ってう気になるじゃん? 絶望に陥らずに済む。それがね、重要なのよ。 ということで、昨日の稽古は楽しかった! で、翻って、今書いている本の原稿はどうなのかと。 もう、幻でもなんでも、「9割方、うまく行っているんだ」と思うしかないじゃない? 頑張るべきは、残りの1割だと。 そう思って、頑張りまーす。

August 23, 2019

コメント(0)

-

男? それとも女? yomu:nelさんの素性

読書好きの中ではかなり知られているブログに「yomu:nel」というのがありまして。私もあるときからその存在に気づき、更新を楽しみにしているのですが。これこれ! ↓yomu:nel さんの日記 で、ブログの内容から推測するに、物書きをご職業にされている方ではなく、一般企業に勤めていて、しかも読書好き、という方なのではないかと。 しかし、これを読むと、実にこう、何というのか、「正しい読書子の在り方」っていうものを感じさせずにはおかないのよ。そうそう、本を読むって、こういう風に楽しむものなんだよな、っていうのがひしひしと感じられる。生活の中に本を読むことが完璧に組み込まれているっていう感じ。しかも、ちらっと書かれる本の紹介とか、読みどころの紹介にしても、「いいとこ、つかまえてんなあ・・・」とほれぼれするようなところがある。要するに、センスがいいのね。 文章もすごくいい。プロの物書きじゃないんだろうけれども、既にプロを超えているよ。プロの嫌味がないからね。 だけど、一つ、私には yomu:nel さんに関する質問がありまして。 それは、yomu:nel さんが男なのか、女なのか、ということなんですが。 私は別な女性のブロガーで紹介されているのを見て、yomu:nel さんのブログを知ったので、その時点でなんとなく「yomu:nel さんというのは女性なんだ」という先入観があったわけ。だから、ずっとそう思って読んでいて、実に女性らしいステキな感性だなと、つくづく感心していたんです。 ところが。 ある時、「あれ? ひょっとして yomu:nel さんって男性なの?」という疑惑が生じ、そう思って読み始めたら、途端に、実に男性っぽい書き方に見えてきた。その瞬間、この前まで「すごく女性らしくていいなあ」と思っていた文章が、急に男性らしい文章にガラっと音を立てて変わったんですわ。 それは、ある意味、驚愕の経験でね。 ほら、「だまし絵」みたいなのでさ、年取ったお婆さんの顔のアップかと思っていたら、ちょっと見方を変えた途端、若い女性の全身図に見えてくる、っていうのがあるじゃん? まさにあれと同じ。 というわけで、なんだか自分の価値観がひっくり返されたような気がして、慌ててあれこれ調べてみたのですが、結局今のところ、yomu:nel さんが男なのか女なのか、全然分からない。 まあ、どっちにしてもいい文章だし、素晴らしいブログなんだから、男だろうが女だろうがどっちでもいいっちゃいいんですけれども、やっぱりちょっと、どっちなのか知りたいところもある。 ということで、yomu:nel さんが男なのか女なのか、あるいはこの人がどういう素性の人なのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけるとありがたいです。

August 22, 2019

コメント(0)

-

ゲリラ豪雨!

今日というより昨日の夕方の話なんですけど、東京・多摩地区、突然のゲリラ豪雨に襲われまして。 たまたま多摩センターにある三越に夕方から出かける用事があって、家の駐車場を出た瞬間、もんのすごい驟雨ですわ。 でも、面白いからそのまま行っちゃえ、ってことで、ずんずん走って行ったんですけど、途中はもう道が川。 多摩ってのは、丘陵地帯だからね、上り坂があれば下り坂もある。と、その下ったところにたちまち大きな、そして深い水たまりができまして。そこを通過するのは、なかなかスリルのあるものでございました。 ま、私のクルマはルノー・キャプチャー、本格的ではないけれど、一応はSUV。だから、普通のクルマと比べると若干背が高いし、最低地上高も185ミリくらいはある。ちょっとした水たまりなら楽々通過できる感じ。少なくとも、前後を走るセダンが通過できるなら、楽勝でしょう。 で、左右にとんでもない水跳ねを挙げて水たまりを通過しながら思ったんですけど、これからの日本でクルマを買うとしたら、SUVが必須なんじゃないかと。 だって、気候がおかしいもん。昔の日本で、こんな激しいゲリラ豪雨があちこちで日常的に起こるなんてことなかったもん。 いつ、今日のよりもっと深い水たまりを通過する羽目になるか、分かったもんじゃない。そうだとすると、最低地上高が20センチ前後の、できれば4駆のクルマがあると安心だよね・・・。 キャプチャーももうじき3年目の車検ですけれども、次もやっぱりSUVかなあ・・・。 さてさて、そうこうしているうちに、とりあえず実家で過ごす私の夏休みも終了。今日はこれから名古屋に戻ります。明日からはまた平常に戻って名古屋からのお気楽日記、どうぞお楽しみに〜!

August 21, 2019

コメント(0)

-

スライを聴きながらひたすら執筆

9月末締め切りの本の原稿を抱え、ここのところ毎日、うんうん唸りながら執筆を継続中。 ケツに火がつくとはよく言ったもので、締め切りまであと1ヶ月ちょいとなると、もう言い訳が効かないので、苦しかろうが何だろうが、机にへばりついてパソコンのキーをぶっ叩いております。 で、その進行具合はと言いますと・・・うーん、いいのか悪いのか、自分でもよく分からないという。それでも、うんうん言っているうちにいいアイディアは次々と出てくるので、まあ、少なくとも前進はしているんでしょうなあ・・・。 ただ、この先、難航が予想される箇所が何カ所かあるので、それを考えると夜もなかなか眠れない。朝も早く起きてしまう。そんな時は朝も早よから起き出して書き出すのだから、我ながらすごいと思う。あの怠惰な釈迦楽先生が、よくもまあ・・・。 よく人に「釈迦楽先生は、モノを書くのがお好きなんでしょ」と言われますが、そんなこと、思ったこともないよ! 苦しいばっかりだよ! まあ、9割9分方山を越えて、完成形が見えた時、そしてその内容がそこそこいいと我ながら自負している時は、さすがにちょっといい気分になるけど、それまではずーっと苦しいばっかり。 で、今はまさにその苦しい時。 なんですけれども、そんな私の助けになっているのが、先日、ディスクユニオンで480円くらいで買ったスライ&ザ・ファミリー・ストーンのベスト版。 いやあ、今までスライって、名前を耳にするばかりであまり馴染みが無かったのですけど、こうして聴いてみると抜群にいいね。確かにファンクってのはスライが作ったんだ、ということが今頃になって分かってきた。 それにネットで見る限り、スライって、雰囲気がプリンスに似ているよね! 小さくて、小柄で、細くて、カリスマ性があって、とんでもなくエネルギッシュで。スライのバックバンド、「ザ・ファミリー・ストーン」は黒人白人の混成バンドだけど、プリンスの最初の「ザ・レヴォリューション」もそうだったし。 今はこのCDをかけまくって、原稿を書いております。後になって、「あの本はスライを聴きながら書いたんだよな」って、思い出すようになるんだろうな。 ということで、スライ&ザ・ファミリー・ストーン、教授の熱烈おすすめ! ということで一つ。これこれ! ↓USED【送料無料】グレイテスト・ヒッツ [Audio CD] スライ&ザ・ファミリー・ストーン

August 20, 2019

コメント(0)

-

玉村豊男著『人生を豊かにするモノ』を読む

玉村豊男さんの書かれた『人生を豊かにするモノ』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 まあ、私はエッセイストとしての玉村さんのご著書が好きなので、時折、思い出したように読むのですが、本書も「実家に戻っている時、仕事の合間に読んだらいいんじゃないのかしら?」と思って、前もってネットで入手しておいたの。 もちろん、古書として数百円で買ったのですが、なんと開けてみたらサイン本だった! 超ラッキー!! ま、それはともかく、本書は玉村さんがこれまでにお買いになった様々なモノを巡ってのエッセイでありまして。玉村さんはご自身のことを「コレクター」とは思っておらず、ただ自分のその時々の審美眼と必要に応じて買い求めたモノが段々溜まってきたので、それらの中でもとりわけ思い出深いものについて、何か書き記しておこうと、それでこの本をお書きになったと。 ちなみに2002年10月刊のこの本が出た時、玉村さんは57歳だったそうで、つまり今の私の年齢とほぼ同じ。そう思うと、一層、面白みが増します。 で、本書に紹介されている品々で、高いものの筆頭はフランス製の調理用コンロ。当時としてもベンツのゲレンデヴァーゲンと同じくらいの値段だったと言いますから、まあ1千万円くらいのものでしょう。これは、長年日々の食事の支度を担当されてきた玉村さんにとって、高くはあるけれど、どうしても欲しかったものだったのだとか。 でも、もちろんそういう値の張るモノのことばかりではなく、ペルーで買った二束三文の土産物の話とか、そういうのも沢山ある。 で、これを読んでいて、つい私も欲しいな!と思ったものがいくつかありまして、その一つは玉村さんがフランスで買い求め、愛用されたブリキの鞄。 それはフランス軍の兵隊用のものとして、一昔前はどこでも安い値段で売っていたものだそうで、薄っぺらいブリキ製なので、ぶつけると凹む。だけど凹んだら内側から金槌かなにかでとんとん打ち出すと元に戻るらしく、そういうものとしてヘビーデューティーに使えばいいと。でその色がまたフランスらしい青で、実に美しいのよ。機能美って感じ。 ところがどういうわけかこのブリキの鞄、急に市場から消えたそうで、今では買えないらしい。うーむ、残念。もしネットで手に入るなら私も一つ買いたいと思ったのに・・・。 あと、その他ではシノワズリ(中国趣味)の洋食器とかも、なかなか良いですなあ。私も一つ欲しくなっちゃった。 でも、この本は、別に読者の購買欲をかき立てるための本ではなくて、一つ一つのモノについての思い出やら、考察が面白いんです。 例えば、「ハウマッチ考」もその一つ。 旅行者が旅先でモノを買うことはよくあるので、あらかじめ現地の言葉で「これいくら?」に相当する言葉を覚えておく、なんてことはあるわけですが、特に発展途上国なんかにいくと、この理屈が通用しないことがある。 つまり、発展途上国なんかにいくと、売り手側がわらわらと旅行者に近づいて売り物を示し、「ハウマッチ?」と聞いてくる、というのですな。 買い手が聞くのではなく、売り手が「ハウマッチ?」と聞いてくる。つまり、「いくらで買ってくれるか?」と向こうが尋ねてくるわけ。だから、もし「そんなものいらない」と思えば、旅行者は「ノー」と答えるわけですが、そうなると売り手が「ハウマッチ?」で、旅行者が「ノー!」という会話になる。これは、通常の会話として想定の埒外になるわけですが、そういう埒外な対話がそいう場所では頻繁に起こると。 しかし、と玉村さんは考える。むしろ、売り手が「ハウマッチ?」と尋ねる方が、健全なのではないかと。 そもそも「定価」なるものが発明されたのは、デパートというものが登場して以来ですから、たかだか150年とか、その程度の歴史しかない。それ以前は、売り手が示した曖昧な値段に対し、買い手側がどう反応するか、その応酬によってモノの値段が決まっていた。だから、売り手の「ハウマッチ?(いくらだったら買う?」という質問は、当たり前のものだったわけですな。 で、そんなことをつらつら考えながら、玉村さんも現地の風習に倣って値段交渉をするわけですが、そうなるとそこに「値切る」という行為が必要になってくる。だけど、この「値切る」というのが実に難しいと玉村さんは言います。 つまり、値切らなければ、現地の人に馬鹿にされるし、値切りすぎれば、現地の人を搾取することになる。じゃあ、双方が納得する落としどころはどこなのかと。それをいちいち考えてモノを買うというのは、少なくとも現代(西洋)文明に慣れた身からすると、非常に辛い。 モノを買うというのは、そういう風に考えて行くと、結構大変な作業なんだなと。ま、そんなことを考えたりする。 本書は、そういう「モノを買うこと」に関する玉村さんのそういう様々な思いを味わうところに妙味があるわけね。 ま、結局、モノを買うというのだって、一期一会だからね。買って良かったもの、買いそびれてしくじったと悔やむもの、色々ある。そういう色々のことが、本書には書かれています。 私もまた、モノを買うのが好きで、買ったモノに執着する方ですので、そういう私のような人間にしたら、この本、すごく面白いです。教授のおすすめ! と言っておきましょうかね。これこれ! ↓『中古』人生を豊かにするモノ (The New Fifties)

August 19, 2019

コメント(0)

-

ポール・ピアソール著『ハワイアン・リラックス 生きる喜びの処方箋』を読む

ポール・ピアソールという人の書いた『ハワイアン・リラックス 生きる喜びの処方箋(レシピ)』(原題:The Pleasure Prescription: to Love, to Work, to Play -- Life in the Balance, 1996)という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 仕事に追われている時に、こんなもん読んでいる暇はあるのかっ?! という気がしなくもないんですけど、いや、むしろそういう時だからこそリラックスしなきゃ、常夏のハワイ方式で! っていうね、そういう気がしたもんで、つい。 ポール・ピアソールっていう人は、どうもハワイ・マウイ島出身の人で、ただ教育は西洋式に受けたらしく、専門はPNI(精神神経免疫学)だというのですが、結局、西洋医学を学んだ上でハワイ(というかオセアニア)の古代の知恵をかじったら、そこに学ぶべきものが沢山あると気付き、そっち方面のことを勉強してみました、っていう感じの人らしい。だから、ハワイ人だけれども、ダイレクトにオセアニアの知恵を語っているのではなく、一旦、西洋文明を通過してから、そっちにUターンしたんですな。だから、本人も「自分が本当にオセアニアのことが分かっているかどうか、ちょい自信ない」的なことをほのめかしている。 でもね、この本の読者ってのは、まあ基本、西洋的な勉強をしてきた人が大多数なんだろうから、その意味では、ピアソール式の「一旦西洋文明を通過した目で見たオセアニアの知恵」というのは、逆に分かり易いのかもね。日本人が英語をリスニングするのだって、ネイティヴの発音より、第二言語として英語をしゃべっている人の発音の方が聞き取り易いからね。 さて、本書の内容ですが、ハワイ/オセアニアの知恵を体現する「アホヌイ(辛抱強さ)」「ロカヒ(まとまりを持つ事)」「オルオル(快活さ)」「ハアハア(謙譲)」「アカハイ(優しさ)」といった概念を説明しつつ、そういうものを持って生活すると、人生のクオリティが上がるよと、まあ、そういうことを縷々述べているんですな。 でまあ、それぞれの概念については、日本語訳が示す通りのことで、そういう徳を持てば、そりゃ、いい人生になりますわな(ただ、そういう徳を身につけるのが骨なんじゃない・・・)という感じ。当たり前のことですな。 だけど、本書全体を通じたポイントとして、ピアソールが3つの思考法を比較しながら提示しているところはちょっと面白いかなと。 3つの思考法というのは、要するに「西洋式」「東洋式」、そして第3の道としての「オセアニア式」。 例えば西洋では行動が重視されると。自信を持って堂々と他を圧する態度で事を運ぶのが重視され、自尊心は何を所有し、何を管理しているかによって計られると。 一方、東洋では、自分自身の理解を深めることを重視する。 しかし、オセアニア人は自分という殻をなくし、人や世界のすべてのものに親しく接することを重視すると。 あるいは身体観について言うと、西洋では精神と肉体はまったくの別物であって、肉体なんてものは、いわば機械であると。 一方、東洋では、肉体は精神の一時的な乗り物であって、時として超越しなければならないものであると。 しかし、オセアニア人は、肉体は精神から独立しているわけでもないし、精神の延長でもない。一個の精神と肉体は、他の精神と肉体、そして大地とすべて一つになっている存在であると。 ・・・とまあ、西洋と東洋をダシにして、オセアニアの知恵を分かり易く説明する。それがピアソールのやり方なわけね。 で、上の二例からも薄々想像できると思いますが、オセアニア人の世界観ってのは、結局、世界のものはすべてつながっていて、自分と他の区別はない、というもの(らしい)んです。つまり、「自他の区別なく世界はひとーつ!」っていうところから、オセアニアの知恵は発しているわけですよ。 だから、出世するとか、人より秀でるとか、そんなことには価値を見出していない。人と調和し、大地と調和して生きる。そこにこそ喜びがあるんだと。畑を耕すんだって、それはいわば大地と一つになって愛を交換するような行為なわけね。だから労働であっても辛さなんかない。深く愛した分だけ、大地も恵みを分けてくれるんだから、もう最高じゃん、っていう。 魚釣るんだって、まず釣り針を一生懸命作る。別に役に立てばいいんだから、適当に作ればいいようなもんですが、やっぱり魚だって、美しい針に釣られたいと思うじゃん? だから、出来るだけ美的に作る。無我夢中になって作る。で、魚ってのは、そういうステキな釣り人に釣られるのが仕事なんだから、そんな釣り人が海に出たら、そりゃもう大豊漁ですよ。そしたら、仕事に感謝し、海に感謝し、魚に感謝すればいい。 対人関係もそうね。自分と他人の区別なんかないんだから、他人への親切は自分への親切みたいなもんだ。そうやって、愛を与えれば、他人からも愛が返ってくる。 ま、そういう感じ。 あー、ハワイに行きたくなってきた。アローハ! ま、今述べたのは、あまりにも大雑把なまとめですけど、要はそういうことよ。 ちなみにピアソールは、「自己啓発思想」に批判的で、例えばスティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』なんか、結構、あからさまに馬鹿にしてますけど、それは何故かというと、自己啓発思想は西洋的なモノの考え方そのものであって、自分さえ出世できればいい、自分さえ金持ちになれればいい、自分さえ幸福になれればいいという思想だから。西洋文明の、いわば悪い見本みたいなものとして、ピアソールは自己啓発思想を捉えているわけね。 だから、そういうんじゃなくて、自他の境のない共存的・調和的なものを目指そうよ、オセアニア人に倣って、というね。そういう方向性を本書で打ち出したと。 ま、私に言わせれば、ピアソールさんよ、自己啓発思想をなめんなよと。お前の言っていることなんざ、もうとっくに自己啓発思想の中で言われてんぞと。 そんなことをチラッと言いたくなるんですけど、まあいいの。自己啓発思想のことで喧嘩したって仕方ないから。いいよ、オセアニア人の知恵。それがいいと思うんだったら、いいんじゃないの? あ、後もう一つ、本書の中で「ホオポノポノ」についても解説があるんだけど、「ホオポノポノ」ってのは、結局、家族内にトラブルが生じた時に、この儀式に則ってとことんまで家族構成員の間で話し合いをし、きっちり片をつけて、その後は一切そのことでうらみつらみを抱かない、という、その話し合いのことを言うのね。例の「I Love you, I'm sorry, Please forgive me, Thank you.」の4文をつぶやき続けることを言うのではないのだそうで。その辺、自分でもちょっと誤解があったので、それを正せたのは良かったです。 あと、これも内輪の連絡なんだけど、本書には例によってラルフ・ウォルドー・エマソンの言葉が何カ所か引用されております。「その人が一日中考えていること、それが人生の中身だ」という極めつけの一文もしっかり引用されております。エマソンの引用の無い自己啓発本はない、という私の持論は、ここでも証明されたというね。 とまあ、そんな感じの本なんですけど、まあまあですね。そこまで感動する本じゃないですけど、ハワイ風の自己啓発本として、そういうのに興味のある方にはどうぞ、と言っておきましょうかね。【中古】 ハワイアン・リラックス 生きる喜びの処方箋 / ポール ピアソール / 河出書房新社 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】

August 18, 2019

コメント(0)

-

追悼 ピーター・フォンダ

アメリカの俳優、ピーター・フォンダが肺がんで亡くなりました。享年79。 ピーター・フォンダと言えば『イージー・ライダー』、であり、あの一本で彼の名前は永久に映画史上に、そしてアメリカ文化史上に残るのですけれども、私が好んで今でもしばしば観るのは『ダーティー・メリー、クレイジー・ラリー』の方。これこれ! ↓ダーティ・メリー クレイジー・ラリー [ ピーター・フォンダ ] 学生の頃、たまたまテレビの深夜映画枠でやっているのを目にし、見始めたら面白くてそのまま夜遅くまで観てしまったという。B級映画かもしれないけれど、そうだとしてもその傑作ですな。音楽もいいんだよね。アメリカの田舎町の雰囲気もよく出ていて。 偉大な(そして不和の)父、ヘンリー・フォンダと、これまた超有名な姉、ジェーン・フォンダに挟まれ、色々あったと思うんですよ、若い頃には。単なる他人の想像ですけど。そういう中で、なんとか自分が自分らしく生きる道を模索して、そして『イージー・ライダー』の成功へとたどり着く。 そういう背景もありーの、ちょっと斜に構えたような、一人群れから離れたような、しかし自分が形成した友人たちには誠実で義理堅いような、そんな純粋で、超然としていて、それでいてどこかはにかみ屋さんのようなところがあるじゃない。 私はそこが好き。 整ったハンサムというのではないけれど、サングラスの似合う人でね。で、そのサングラスを外した時の目がさ。ちょっとまぶしそうな、近視の人が目を凝らしてモノを見るような、それでいて真っすぐにこちらを射抜くような、その目つきがいいのよ。 後年、『木漏れ日の中で』という映画に出て、老養蜂家を演じたそうで、それは私は未見なんですけれども、評判もいいようだし、今度、観てみようかな。【中古】 木洩れ日の中で / Ulees Gold 輸入盤 / Charles Engstrom / Imports [CD]【メール便送料無料】【あす楽対応】 人付き合いもそんなによくなさそうだし、会って友達になれそうなタイプではないけれども、隠れた名優、ピーター・フォンダさんのご冥福をお祈りいたします。合掌。

August 17, 2019

コメント(0)

-

町田でカンボジア料理

家内が一足先に名古屋に帰るので、今日は新横浜まで見送りに行ってきました。 が、その前に町田駅周辺で腹ごしらえ。 町田は、それこそそこそこの大きな町ですから、食べるところなんていくらでもある。だけど、じゃあ、どこが美味しいかというと、うーん、そこが案外難しいんだなあ。絶対ここで食べたいというほど、美味しくてコスパもいい、っていうところが意外にないのよ。 で、前回はとあるタイ料理の店で食べたんですけど、うーん、可もなく不可もなし。ってうか、どちらかというと不可に近かったかな・・・。 だけど、食べログで見ると、「3.6」とかついているんだよね。いや〜、あり得ない。私だったら「2.9」だよ。東京のレストランの食べログポイントは全然当てにならないねえ。名古屋であんな店だしたら、半年で潰れるんじゃない? で、そんな中、「町田 ランチ」などのキーワードでサーチしていた私の目に飛び込んできたのが「ガンボジア料理」の文字。ん? カンボジア料理? 考えてみれば食べたことないかも。タイ料理とかベトナム料理はよくあるけどね。 「アンコール・トム」という店なのですが、なんでも、カンボジアのお偉いさんが来日された時にも、この店に寄られたとか。ふうむ。ならば本格的なのか。 よし、決まり! というわけで、今日はそこでランチをしてきました。 食べたのはランチセット(950円)で、5品くらいから選べる奴。家内は焼きビーフン的なものを、私はチキン南蛮的なものをセレクト。スープとサラダ付きで、100円足すと食後のコーヒーがついてくる。 で、結果から言いますと、美味しかった。飛び上がるほどではないけれど、いい線行ってます。タイ料理ほど辛くなく、しかし、ある程度ピリ辛要素もあり、といった感じ。柔らかい味で、家庭料理的な飽きのこない感じの料理でした。 カンボジア語で「ありがとう」ってどういうのかスマホで調べたら「オークン」って言うんだって。そこで支払いの時に「オークン」って言ってみたら、お店の人にも「オークン」って言われた。コミュニケーション成立! で、お腹いっぱいになったところで家内を新横浜まで送り、帰りにはまた町田で中古レコード探しやっちゃった。今日はレオン・ラッセルのアルバムと、ダン・フォーゲルバーグのベスト盤を買っちゃった。 ま、そんな感じの一日でしたかね。

August 16, 2019

コメント(0)

-

父の墓参り

今日は終戦記念日。まあ、「終戦」なんて言うのは日本が戦争に負けたことをうやむやにする言い方であって、「敗戦記念日」と言うべきだ、という人もいますが、うーん、どうなんすかね。敗戦記念日というとその反対語として「勝戦記念日」というものがつい思い浮かび、じゃあ日露戦争の戦勝記念日はお祝いするの? と言いたくなる。「終戦」というのは、今後日本は一切侵略戦争をしない、そういう戦争は永久に放棄したという意味だと取れば、「終戦記念日」のままでいいんじゃないすかね・・・。 ま、それはさておき。 今日は父のお墓参りに行ってきました。本来なら、迎えに行って、送りに行くのが本式なんでしょうけれども、それを一回で済ませちゃうという。 とはいえ、今日は台風の影響でぱぁ〜っと晴れたかと思うと、急にまたザァっと降ってきたりの繰り返しで、天気の移り変わりの激しいこと激しいこと。その晴れ間の間隙をついての墓参りでした。 それにしても、ちょっと前まで先祖の墓参りなんて、ほんの気が向いた時にしか行かなかったんですけど、やっぱり自分の父がそこに眠っていると思うと、頻繁に行くようになるね! 我ながら、その変わりようは驚くばかり。 でも、生前、私が名古屋から帰省するのをホントに首を長くして待っていてくれた父のことを思い出すと、人情として、たとえそれがお墓であっても顔を出したくなるよね。 で、亡くなる少し前、病院に入院している時、父はよく喉の渇きを訴えたもので、お白湯を飲ますのだけれど、普通のお白湯だと間違って肺の方に入れてしまって咳き込んだりするものだから、お湯にとろみをつけるものを入れるのよ。そのとろみの付け具合、お湯の冷まし具合が難しいのだけれど、それを私が作って飲ませてやると、美味しそうに飲んでくれて。 それを思い出すと、お墓にもたっぷり水をかけてやりたくなる。あの世で喉が渇いたら可哀想だなと思うもので。 まあ、途中で大雨に降られて濡れ鼠になったりしたけど、お盆の最後にお墓参りできて良かったな。

August 15, 2019

コメント(0)

-

ロマンス論、相変わらず難航中

8月10日に帰省してから、なんだか毎日遊んでいるような状態でありまして、まあ、夏休みなんだからそれでもいいんだという説もあるものの、しかし、抱えている仕事もあることだし、今日は結構、一生懸命仕事をしております。 仕事っていうのは、ロマンス小説についての本を書くことなんですけど、これが難航しておりまして。 だけど、難航と言いつつ、別に書くことに苦労しているわけじゃない。 っていうか、もう書くことはもう書き尽くしているのね。材料は山ほどある。 ただ、その材料は、それぞれ別の文脈の中に生きているわけよ。それをその文脈から切り離して、別な文脈の中に置こうとしているわけ。それが難しい。 感じとしては、ジグソーパズルをやっているみたい。ピースは持っているの。山ほど。で、それらをうまく組み合わせると、素晴らしい絵が出来ることもわかっている。 ただ、どのピースをどこに置けばいいかが分からないの。 試しにあるピースをどこかに置くとするじゃん。で、その周辺にもうまく組み合うピースを並べて行って、部分的に絵が完成する。 ところが、そんな調子で、あっちに絵が出来て、こっちにも絵が出来て・・・っていうのをやっていって、ある程度まで全体像が見え始めるじゃん? そうすると、どこかに決定的なひずみが出てくるのよ。部分的に完成した絵同士が、どうしてもくっつかないところが出てくる。 そうなると、またピースをばらして最初から組み直しだよ。そしてさっきとはまた別の絵がところどころに出来始める。 だけど、そうするとまたどこかでひずみが出るんだなあ・・・。もうその繰り返しばっか。 というわけで、もう、手あたり次第にピースを組むのは諦めた。 今やっているのは、先にしっかりした設計図を書くこと。しっかりとした一筆書きで、持っているピースを全部使い切るような筋書きを作ること。それに専念している。 それはもう、アクロバティックな作業でね。だけど、もしこの設計図がうまく完成したら、あとは一気にピースを組み上げるだけだから、おそらく、あっという間に作業は終わることでありましょう。 っていうか、終わることを期待しているんだけど・・・。 というわけで、今までの本の書き方とは違う書き方にトライしているワタクシ。果たしてうまく行くのでしょうか?! ま、うまく行くことを願うしかないよね。それを願ってひたすら良い手がくるよう、カードを配り続けている私なのであります。

August 14, 2019

コメント(0)

-

バーベQでロッシーニ!

今日は釈迦楽家恒例、庭でバーベQの日! ということで、午後、買い出しに行き、夕方から炭火によるバーベQ開始! 例年通り、今年もまず大きな鶏のもも肉から焼き始めたのですが、炭火で炙った鶏肉ってのは旨いよね! それをほおばりながら、お結びをパクつき、ビールで流し込めばもう最高。 しかし、今日のハイライトはその次なのよ。 実は夫と共にパリに滞在中の姪っ子が、高級なるフォアグラの缶詰を送ってくれたもので、今日はビーフステーキを炭火で焼いて、その上にフォアグラをのっけ、「ロッシーニ」としていただくという趣向だったのでありまーす。 で、直火と遠赤外線で一気に焼き上げたビフテキの上に厚さ1センチはあろうかというフォアグラを乗っけてちょいと炙り、その両方を一気に口に入れれば、もう、ワイルドなバーベQとは思えぬ高級レストランのお味。いや、実に美味。 そしてその後はトウモロコシに醤油を塗りながら炙った焼きトウモロコシやら、麺をビールで蒸した焼きそばなんかをいただいて、死ぬほど満腹になったところで終了〜。父が居ないのが寂しいですが、一応姉のところと私のところと母と、3家族合同のバーベQを無事、楽しむことが出来て最高でした。 いつも思うんですけど、炭火で焼くだけでこれだけ美味しく、行事として楽しめるのだから、一年に一回じゃなくて、もう少し何度もやったらいいんじゃないかと。 となると・・・次はお正月とか? お節の代わりにバーベQとか? それも・・・ワイルドでいいかも・・・ね。

August 13, 2019

コメント(0)

-

友とディスクユニオンへ

今日は小学校時代からの親友Tと町田で会って来ました。 まずは最近、Tとよく行くディスクユニオンに行きまして、中古CDやLPの物色。で、今日ワタクシがゲットしたのは以下の3作。○タル・ファーロウ『タル』380円【中古】 タル /タル・ファーロウ 【中古】afb○スライ・アンド・ザ・ファミリー・ストーン『グレーテスト・ヒッツ』380円【中古】 グレイテスト・ヒッツ / スライ&ザ・ファミリー・ストーン / エピックレコードジャパン [CD]【宅配便出荷】○ジェームズ・テイラー『スウィート・ベイビー・ジェイムズ』380円【輸入盤】 Sweet Baby James [ James Taylor ] このジャケットのテイラー、眉毛つながってるね! とにかく、3作どれも380円なら文句ないでしょ。 さて、それぞれCD/LP漁りに満足した後、近くの「倉敷コーヒー」にしけこんで、売り物のサイフォン式のコーヒーを楽しみながら久闊を叙した次第。 ところで、他の友人と話していると、私は自分が相当に現実離れした夢見る男だなあという感を強くするんですけど、Tは私の数十倍、あるいは数百倍夢見る男なので、Tと話していると、自分がいかに地に足のついたつまらない堅物であるか、ということを思い知らされます。 何しろ最近の彼の視線は日本を通り越し、西ヨーロッパも通し越して、ついにバルト3国に向かってますからね。その辺りで、一旗揚げたいと。 もう、Tよ、さすがだ、と言うしかない。 で、そのバルト計画の詳細を聞いていたのですけど、マジで成功してもらいたいなと。そしたら私も一口乗って、その辺りで柔術の道場を開くというのはどうだろう。聞いているだに、夢は否応なく広がります。 いやあ。私自身は、そんな夢、見た事無い。だから、そういう夢を見られる奴が羨ましいですわ。ほんと、実際にそんなことが実現したらいいな。Tにはタイの山田長政、ルソンの呂宗助左衛門のように、バルト3国と日本の架け橋になってもらいたい。 とまあ、この歳になっても夢を見続けるTを応援したいワタクシなのでありました、とさ。

August 12, 2019

コメント(0)

-

恒例! 夏の古本市!

渋谷・東急東横店で毎年夏に開催される古本市。それも東横店の閉店に伴っておそらく今年が最後だろうと。 というわけで、今日はその最後の古本市に参戦して参りました〜。 とはいえ、その前に腹ごしらえと。 で、今日は下北沢で下車しまして、スープ・カレーの有名店「心」で、スープカレー食べちゃった。普通に美味しかったです。 で、せっかくここに来たのだからと、しばし下北沢の町を散策。ギャラリー・ハナで開催されていた「今井アレクサンドル展」を見たりして。ちょうど今日は最終日ということで、今井アレクサンドル氏本人がギャラリーに居て、これがまた口八丁的に「安いよ! いつもは10万円で売るけど、今日は1万円でいいや!」などと猛アピールされてしまいましたが、まあね、行きずりで買うのもアレだなと。 あと、その近くに「クラリス・ブックス」というオサレな古本屋さんがあったので、それもついでに見て、3冊買っちゃった。○クリストファー・アンダーセン『マドンナの真実』100円○大岡昇平『成城だより』300円○パット・マガー『被害者を捜せ!』500円 ま、最初のは私用ではなく、ゼミ生用。今年、マドンナで卒論書く奴がいるので、その資料。2冊目の大岡昇平の本は、日記形式の本。当時の大岡氏がどのような暮らしをしていたのか、ちょっと興味があったので。3冊目のは、これは家内が買ったもの。 で、このあと、家内は友人と会うために代々木八幡の方に向かうので、私は一人、井の頭線に乗って渋谷へ。 で、渋谷の古書市で買ったのは3冊。○池田満寿夫『女のための男の手料理』1000円。○玉村豊男『玉村豊男の食客旅行』400円○玉村豊男『日本ふーど記』150円 満寿夫の本は、文庫本では持っているのですが、単行本は持ってなかったので。後の2冊は、まあ、私は玉村ファンなのでね。 ということで、今日は合計6冊。 下北沢には他にも何軒か面白い古書店があるので、本当はそっちに行った方が収穫は多かったかも知れませんが、まあ、今日はね、最後の夏の古書市へ行くというのが目的だったので、こんな感じになりましたっていう。 とりあえず、夏の帰省イベント第一弾は、かくのごとき次第に終わったのでありました、とさ。

August 11, 2019

コメント(0)

-

帰省する

ひゃー。実家に戻って参りました〜。 何せ昨日まで授業がありましたのでね。ようやく今日から夏休みってことで、早速今日、実家に戻った次第。 でもその前に名古屋で昼ご飯。 今日は「Three Little Pig」という店に行きまして。ここ、ローストビーフ丼が有名なんですけど、ラーメンにも力を入れていて、結構、異色のオシャレ系ラーメンを取り揃えてある。 で、私は桜エビのたっぷり入った塩ラーメン、家内は豆乳まぜそば的なものを注文したのですが、どちらも美味しかった。特にまぜそばの方は旨かったですねえ。 で、その後東名に乗ったのですが、今日は帰省ラッシュのピークと聞いていたものの、少なくとも上りに関してはほとんど渋滞らしいものはなく、一カ所、足柄を過ぎたあたりで事故渋滞がありましたが、ロスは30分くらいだったかな。まあ、そこそこ順調に帰って来た感じ。 で、帰って来てみると、やっぱり東京も暑いね。名古屋も暑いけど、東京も暑い。 特に実家は戸建てで、しかも私の部屋は2階にあるので、屋根から伝わってくる熱が半端ない。名古屋の自宅はマンションなので、それと比べると大分違いますね。やはりマンションは上下左右に他人の家があるので、それぞれ空調かました空気の層に守られているようなものだから、戸建てとは大分違う。 それはともかく、今日は亡き父の誕生日でね。生きていれば今日で91歳になるはずだったのかな? 実家に戻っても父が居ないのは、寂しいものですな。生前、父は私が帰省するのを首を長くして待っていてくれましたからね。 さてさて、とにかくこれからしばらくは東京からのお気楽日記、お楽しみに〜!

August 10, 2019

コメント(0)

-

意外に面白かった「大相撲AI場所」

ついさっきまでNHKの番組で「大相撲AI場所」というのを見ていたのですが、これが意外にも面白くて、つい力の入った応援をしてしまいました。 大相撲の歴代横綱の中で、データがとれる時代以降の横綱に限り、そのデータをAIに取り込んだ上で、横綱同士、バーチャルに相撲を取らせる、という趣旨。で、3チームがそれぞれ3人ずつ好みの横綱を選び、総当たり戦で勝敗を競うというものだったのですが、何が面白いかと言いますと、時代の差ゆえに絶対に取り組みがあり得ない横綱同士がもし戦ったらという、時代を越えた取り組みを実現できるというところが面白いわけよ。 つまり、AI上で、例えば大鵬対貴乃花とか、玉の海対曙、あるいは千代の富士対朝青竜といった対戦が組めるわけですな。 でまた、最新のAIが良く出来ていて、バーチャルではあるのですが、各横綱の仕切りの特徴とか、立ち会いの特徴、得意技の特徴なんかが非常によく再現されているのよ。だもので、バーチャルだと分かっているのに、つい、本気で応援してしまうという。 AIのデータだけでなく、各チームの作戦なんかも反映するので、この勝敗がそのまま各横綱の強さの序列というわけではないのですけれども、例えば白鵬対貴乃花で、僅差で白鵬が勝った相撲なんか、ホントに二人がそれぞれの死力を尽くして戦っている感じがよく出ていて、なかなか面白かった。 ま、大相撲に限らず、どんな格闘技でも、「史上、最も強かったのは誰か?」ということがよく話題になりますけれども、AIが発達してくると、色々なデータを取り込むことで、そういう「最強」をはじき出すことも出来るようになるのかもね。 モンゴル相撲と化した現在の大相撲に興味はないのですけれども、往年の相撲ファンとして、この番組、いずれまた続編をやってもらいたいと思ったのでした。 ちなみに、この番組にやくみつるさんとデーモン小暮閣下が出演されていましたが、お二人とも私の高校の先輩で、私ももうちょい有名になって、先輩お二人に並んで相撲番組に出演できるようになりたいものでございます。

August 9, 2019

コメント(0)

-

ノーベル賞作家、トニ・モリソン氏逝く

最近「半グレ」って言葉をよく聞くじゃない? ブラックな893でもない、かといってホワイトな一般人でもない、「半分グレー」な反社勢力、という意味なんだろうけれども、ブラックとホワイトの中間という意味なら「グレ」だけでよくない? 「半」って何? ま、それはともかく。 今朝の新聞を開いて真っ先に目に飛び込んできたのは、アメリカのノーベル賞作家、トニ・モリスン氏逝去の報。享年88。ふーん、そうか。となるとトニ・モリスンってのは、私の母(87歳)とほぼ同年代か。そう考えると、ちょっと感慨がありますね。 思い返せばアメリカの黒人女性作家として初めてモリスンがノーベル賞を獲ったのが1993年のこと。この時は久々のアメリカ作家の受賞ということもあって、日本のアメリカ文学会も湧いたんですよね。 で、アメリカ文学会の中部支部でも、改めてモリスンを評価しようという機運が高まりまして、シンポジウムが開かれることとなった。当時私は名古屋の大学に赴任して2年目だったかな? 中部支部にも顔を出すようになって、支部の皆さんとも段々親しくなってきた頃で、そのシンポジウムにもパネリストとしてお声が掛かったわけよ。だから、まあ、一生懸命モリスンの作品を読んで、一応はいっちょ前な感じで論じちゃったりしたんですな。 そんなもんで、若気の至りというのか、モリスンについての論文も2本くらい書いた覚えがある。 が! 最初は、やっぱり、ノーベル賞作家だからね、好意的に評価しよう、作品のいいところを見ようという意識強めで読んでいたわけで、要するにいい方のバイアスが掛かっていたわけね。 しかし、継続的にモリスンの作品を読んでいくうちに、なんだかね、こう、臭みというか、自分から見て嫌な部分がどうしても見えて来ちゃったんですな。 で、いや、そんなことはない、モリスンは立派な作家なんだと自分で自分を説得し続けたんだけど、ある時からどうにもならなくなりまして。 で、ある時、あ、自分はモリスンのことが、実はものすごく嫌いなんだ、と気づいたわけ。 そーしたら、あーた、もうダメよ。トニ・モリスンのすべてが嫌になりましてね。書いている内容も嫌いなら、書き方はもっと嫌い、って感じで、もう鼻持ちならない。本を手にするのも嫌、って感じになっちゃった。 それは今も続いていて、私はトニ・モリスンという作家をまったく評価していません。何かの間違いでノーベル賞を獲っただけの人で、早晩、消える人だと思っております。 だけど、日本のアメリカ文学者の中にも、モリスン・ファンというのは根強く存在するんですなあ。 ただし、その大半が女性ね。男性のモリスン・ファンというのは、あまり聞いたことがない。 だけどね、その、女性だけに受けるという側面がまた、私からすると、相当インチキ臭いっていう。 そもそもアメリカの黒人作家を研究する人って、昔から割と固定していて、彼らの黒人作家に対する思い入れってのはすごく強い。アメリカ社会の中で人種差別されてきた黒人への共感というのが凄いのよ。だもので、彼らの研究書を読むと、もう、その人自身がアメリカ黒人の立場で論じているのかと思えるほど、入れ込み方が尋常じゃない。 でも、あなた方は日本人であって、アメリカ黒人じゃないからね。そこは区別しないと・・・っていうところが多々ある。 日本のモリスン・ファンにも、それとちょっと似たところがあって、まず差別される黒人への思い入れというのがすごく強い。 で、それに加えて、さらにもう一つ、「差別されてきた女性」への思い入れってのが入り込むものだから、もう最強なわけね。でもさ、あなた方は日本人女性なのであって、黒人女性じゃないから! ま、そんなわけで、人種差別され、性差別されてきた黒人女性作家として、モリスンはもう崇拝者にとっては「神」なのよ。神は神だから偉い。何をなさろうが、何をお書きになろうが、神が書いているんだからそれは最高の作品・・・ってな感じで、そこがスタート地点だから、批判的に読むというスタンスはないのよ。崇拝するための研究だから。そこがね、私からするとすごくインチキ臭い。 とはいえ、アメリカでの状況も似たようなものでね。同じアメリカの黒人女性で、世間的な人気の高いテレビ司会者のオプラ・ウィンフリーが、トニ・モリスンのことを母のように慕って持ち上げるもんだから、オプラ人気がそのままモリスン人気にかぶさっているわけね。なんだかよく分からないけど、オプラがいいと言っているんだから、きっといいのだろうというわけで、アメリカ本国でもモリスンの人気は大したもの。オバマさんの時代には、大統領自由勲章までもらっているからね。 だけど、もう一度言おう。彼女の作品は、まがいものよ。読む価値なし。 そういうのはね、本人が死ぬとハッキリするから。 絵描きでもそうだけど、生きているうちはものすごく号単価の高い画家が、死ぬと途端にその作品の号単価が下がる場合がある。 あれはね、生きているうちは、人気があって売れるから、画商もセンセイに沢山画いてもらいたいので、高い号単価つけて、センセイ、どんどん描いてって頼むわけよ。 だけどそのセンセイが死ぬと、絵そのものの実力が問われるようになるので、実は絵の実力がなかったセンセイの絵は値段が暴落する。普通だったら、もう新作がこれ以上増えないのだから、値段が上がるのが当たり前なのにね。 で、私は100円賭けてもいいけど、トニ・モリスン株は、本人が死んで暴落するタイプだね。10年後、20年後には誰も読まない、誰も論じない作家になることでありましょう。 そんなことを言うと、トニ・モリスン・ファンの女性研究者たちに怒られるかもしれないけど、じゃあ、みんなで100円賭けようよ。私が総取りだと思うけどね。 ま、10年後、100円回収して回る日が楽しみでございます。トニ・モリスンよ、RIP!

August 8, 2019

コメント(1)

-

あいちトリエンナーレ、表現の不自由展騒動

全国的にはどうなのか分かりませんが、ここ愛知県に住んでおりますと、「あいちトリエンナーレ2019」の一企画、「表現の不自由展・その後」をめぐる騒動が話題になっておりまして。 まあ、要するに「表現の自由」を奪われた芸術作品を展示するという趣旨において、従軍慰安婦像であるとか、天皇の写真を燃やしているのを写した写真とかを展示したところ、こんなものはさっさと撤収しろ、さもなくばガソリンを撒いてやるぞなどという脅迫が来て、急遽展示を取りやめた、という一件なのですが。 でね、この件について識者の皆さんが色々と論じているんですけれども、その中で中部大学の武田邦彦センセイが YouTube 上で次のような趣旨のことを言ってまして。 確かに歴史上、時の政府によって表現の自由を奪われた芸術作品っていうのはある(まあ、たとえばパウル・クレーとか、カンディンスキーとか、ヒトラーに弾圧された退廃芸術群などのことを想定しているのでしょう)。しかし、それらは確かに芸術作品と呼べるレベルのものであった。翻って従軍慰安婦像とか、天皇の写真を焼いている写真など、今回問題になっている「作品」とやらは、果たして低レベルの政治プロパガンダではなく、本当に「芸術作品」であると言い切れるものなのか。まずそこが疑問であると。 しかし、そこは百歩譲って、一応、芸術作品であるとしましょう。 その場合、この展覧会を主催した愛知県なり名古屋市なりは、これを芸術作品であると見做し、守るべき価値があり、人々に見てもらうべき価値があるのだと判定したわけだから、それならばなぜ、脅迫に屈するのかと。 そもそも「表現の不自由によってお蔵入りされた芸術作品」であるならば、それを展示すれば、猛烈な反対に晒されるであろうことは最初から分かっていることなわけですよ。分かっていながら、敢えてそれを展示するというのが今回の「不自由展」の趣旨なのだから、脅迫が来るのは想定内。だから、もしそういう脅迫が来たならば、県警を総動員して、場合によっては自衛隊に要請してでも観覧者の安全を守りつつ、展示を続けるべきであると。 それを、脅迫に屈してわずか数日の展示で撤収とは一体何事だと。そんなことで屈するくらいなら、最初からやらなければいいのであって、今回の企画はまったく腰抜けの腑抜けだと。 そして、そんな腰抜け展をやらかした監督の津田某ってのは、一体、何者なのか。13億円もの公費をかけた展覧会の監督として、特に美術・芸術に造形が深いわけでもない、ほぼ肩書のない津田という人物に企画を託した、その責任はどうなっているのかと。(あいちトリエンナーレの歴代監督は、第1回が国立国際美術館館長の建畠哲氏、第2回が東北大学大学院教授の五十嵐太郎氏、第3回が多摩美術大学の港千尋氏。)。 まあ、武田センセイの批判の趣旨は、上のようなものなんですな。これこれ! ↓武田邦彦、「表現の不自由展・その後」騒動を語る もっともな批判だよね! この件については、私も同感だな・・・。 っていうか、そもそもあいちトリエンナーレって・・・やる意味あんの?(爆!) 3年に1回、やるって決めちゃったから仕方なくやるっていう、ルーティーン・ワークになってない? で、早くも4回目にして企画のアイディアに窮してこんなざまになっているんじゃありません? まあそういうことも含め、大反省してもらいたよね・・・。

August 7, 2019

コメント(0)

-

エマソンの暗黒時代

仕事の都合上、19世紀アメリカ文学の巨人の一人、ラルフ・ウォルドー・エマソンのことについてあれこれ調べものをしているのですが、とある文献にこんなことが書いてあった。 エマソン研究ってのには明確に波があって、例えば同時代人の哲学者ヘンリー・ジェイムズ(小説家の方じゃなくて、その親父さんの方)は、エマソンを「つかみどころがない奴」と評し、あまり重んじなかったと。 で、その後、20世紀初頭のモダニズムの時代や、その後の新批評の時代にも、エマソンはあまり評価されなかったらしい。つまり、この辺りまで、エマソン研究史には明確な「暗黒時代」があったと。 しかし、その後、エマソンの全集ものとか日記とかが刊行され、テキストが揃い始めた1960年代から再評価の兆しが現われ出す。 そして、1982年になって、その再評価の波が頂点を迎えたらしいんですな。 じゃあ、なぜ1982年かというと、エマソンは1882年に死んでいるので、1982年というのは彼の死後100年に当る年だった。だから、この年を境として、エマソンのさらなる見直しが進み、それに伴ってエマソン・リバイバルみたいなものがあったらしい。なにしろ1982年だけに限っても13冊の研究書がアメリカで出たそうですから、なかなかお盛んだったんですな。 一方、日本における状況はどうかと言うと、1957年に斎藤光さんが『エマソン』という著書を出すも、その後が続かず、エマソンだけを取り上げた単行本の研究書としては僅かに2冊くらいしかないと。 ふーん! そんなもんか!? エマソンほどの大物でも、研究書はたった3冊か・・・。それは、私のような門外漢からしてもちょっとビックリだねえ。 だけど、今の話はアカデミックな世界での話だからね。 自己啓発本の世界では、先ず19世紀末にエマソン・ブームがあり、1930年代にブームがあり、そこから先はずっとブームの最中だからなあ。つまり、アカデミズムはエマソンを無視した時代もあったらしいけど、その間ですら、自己啓発の世界ではエマソンを重んじていたわけだ。いわば自己啓発の世界にエマソンの暗黒時代なし! ずっと明るいまま! 例えば、エマソンって、森が好きで、森の中に入っていくと、その世界に同化しちゃうらしいんですよ。もう体も溶けちゃって、透明な眼球だけになっちゃって、自然の神秘の流入を許しちゃうみたいな。 で、エマソンのこういう側面ってのは、お堅い学者先生方は、なかなか受け容れられないらしいのね。「またまた、ばっかみたいなこと言っちゃって・・・」って思って、あーあ、こんな奴の言うことまともに受け取れないよ~って思うらしいんですな。 だけど、自己啓発サイドから言うと、「そーんなの、当たり前じゃーん!」って思うわけ。だって、この宇宙は元々すべて同じ材料、すなわちエーテルから出来ているので、人間も森の木も、そこにいるリスももとはみーんなエーテル。だから森の中ですべてが一体化しちゃうのなんて当たり前~って思う。エマソンが「自分はついに透明な眼球になった」というと、「わかる~」ってなる。「そうだよね~」って。 ま、そこだよね。 だから、エマソンのこと勉強したい奴はさ、エマソンの書いたものを読む前にだ、まず自己啓発本を読め。そうすると、もう、1から10まで、エマソンの言っていることが全部分かるようになるぜ。 と思います。 ま、今度の学会では、そんなようなことを言って、お堅い学者の皆さんの目を白黒させてこようかな。

August 6, 2019

コメント(0)

-

恐怖のゴキ騒動

今日は夏休み前最後のゼミだったのですが、その途中、研究室にゴキの野郎が出まして・・・。 かなり大きな奴で、今年のゼミ生女子6人は大騒ぎ。っていうか、私も含めの大騒ぎでした。 何せ昭和40年代に建てられた古い研究室棟なもので、たまに出るんですよね、Gの奴。前にも何度かそういうことがありまして。 そうだ、そう言えば前に出た時に、ホームセンターで「ゴキブリホイホイ」を買ってきて仕掛けたんだった。あれは何年前の話だ? 2年くらい前か? で、本棚の裏の方にひっそりと2年もの間置かれっぱなしになっていたホイホイを何の気なしに引っ張り出して、中を覗いてみた・・・ ぐぅおおおおおおおおおおおおーーーーーーー!!!!! おぞましい! 何たるおぞまし光景!! 2年程放っておかれたホイホイの中は、『風の谷のナウシカ』の腐海もかくやという様相を呈していたのでございます。 ゴキももちろんウジャウジャ獲れていたのですが、それだけでなく、ムカデも数匹、さらにカメムシだのカナブンだの、そんなものがうじゃじゃ~っと詰まっていたのでした。あやうく卒倒しそうになったぜ。 マジか。この研究室はこれほどまでの状況だったのか・・・。 で、研究室の保管庫に置いてあった2年もののゴキブリホイホイの使い残し3つを全部取り出し、研究室のあちこちにセッティングだよ。 しかし、このまま夏休みに入るというのは怖すぎる。明日、さらにホイホイを買って行って、さらに10個くらい仕掛けてこようかしら。 もう、嫌・・・。

August 5, 2019

コメント(0)

-

名古屋でアイスランド体験!

今日はアイスランドに行ってきました。 というのも、最近、名古屋・本郷の近くに「アイスランド・マーケット」なるカフェができまして、ここがなんと日本で唯一、アイスランド大使館お墨付きのアイスランド・カフェなのでありまーす!これこれ! ↓アイスランド・マーケット公式HP食べログ ↓アイスランド・マーケット で、入店してみますと、小ぶりながらなかなか居心地のいいカフェでありまして、アイスランド関連の本や雑貨が並び、アイスランド的なランチやスイーツが食べられるという。 で、ランチはフランスパンかライ麦パンをくりぬいて器にし、そこに具だくさんの濃厚なスープが入っていて、スープを食べながら少しずつ器のパンも食べていくというスタイル。私はエビ・スープ(ビスク)を、家内はアサリのクラムチャウダー的なのを選びました。どちらもおいしかったけど、エビのスープの方が珍しさもあっておすすめかな。 で、食後のデザートは、アイスランド風シュークリームたる「ボッルール」が食べたかったのですが、生憎、売り切れていたので、その代りに北欧風パンケーキをチョイス。これはパンケーキというより、薄焼きのクレープを葉巻状にくるくる巻いて、そこにほんの少し塩味の効いたブルーベリー・ソースを添えて供するというもの。これはこれで、甘さがくどくなくて美味しかったです。 で、食事をしながら店内に流れるアイスランド紹介DVDみたいなのを見ていたんですけど、見ていると結構、ビックリよ。 例えば「アイスランド」という名前を聞いただけで、普通の日本人は酷寒の地を想像するでしょ? オーロラとか見えちゃうんだから。 しかし、その認識はブッブー。暖かいメキシコ湾流が流れ込むので、北極に近いのに北海道よりは温暖な気候なのだとか。そうなの?! あと、人口はわずかに33万人で、その6割が首都レイキャビクに住んでいると。 で、そんな風だから、そこそこ質素に暮らしているんだろうなと思うじゃん? ところがさにあらず。なんとGDPは世界第3位!! アメリカの7位、日本の18位なんて目じゃないくらい裕福なのでした。だって、ごく普通のご家庭が広々庭付きの3階建ての家に住み、たいていの人が別に別荘を持っているっつーんだから、もう羨ましいったらない。 公用語はもちろんアイスランド語で、第二言語が英語、第三言語がデンマーク語。アイスランドは北欧語の中でも古い形を保っているとのこと。もともと北欧語ってのは、外国人が習得するには難し過ぎる言語なんですけど、その中でも古いとなると絶望的。モノの名前を示した子供用の絵本が置いてあったのでチラ見しましたが、もう、覚えようという気がしないものでした。 ちなみに、アイスランド人には苗字がないってご存じ? ファースト・ネームしかないんだって。だから、国民が大統領を呼ぶのだって、ファースト・ネームで呼ぶわけよ。ただ、苗字の代わりに、男の子の場合は親父さんのファースト・ネームに「ソン」を、女の子の場合は親父さんのファースト・ネームに「ドッティール」を付けて苗字的に使うそうで、でもどっちにしろ親の名字的なものと子供の名字的なものは違っちゃうわけですよね。家族の間で苗字が引きつがれることはないわけだ。面白いですな。 あ、あと治安が良すぎるのも凄いところで、官公庁は言うまでもなく、大統領府にすら警備員がいないというのですから、どんだけ安全なんだっていうね。 でまた、「ご自由にお持ち下さい」の観光パンフレットをもらって見ると、まあ、自然の美しいところでね。関東平野くらいの大きさの氷河あり、巨大な滝あり、広大な温泉ありで、1週間くらい観光して回るにはいいところのようでした。 ちなみに、観光についての方針もすごいよ。観光名所の巨大な滝にも柵がなくて、どこまででも近づいていいけれど、後は観光者自身の責任でやってくれと。どこまでも自由だけど、どこまでも自己責任っていう。その突き放した感じが潔いわ~。 とまあ、カフェ・ランチを堪能しながら、アイスランドのお勉強もしてしまいました。面白かったです。 というわけで、アイスランド・マーケット、教授のおすすめ! と言っておきましょうかね。

August 4, 2019

コメント(0)

-

ダイアナ・パーマー著『ちぎれたハート』を読む

人気ハーレクイン作家、ダイアナ・パーマーの『ちぎれたハート』(原題:The Patient Nurse, 1997)を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 ちなみにダイアナ・パーマーは日本におけるハーレクイン作家の人気ナンバー1。まあ、今でこそハーレクイン作家ですが、もともとはシルエットの人ですな。アメリカ人だし。 さて、本作ですが、主人公はノリーン・ケンジントン、25歳、グレーの瞳に茶色がかったブロンド。仕事は看護士。両親はもちろん交通事故死。ハーレクイン・ロマンスのヒロインの両親はほぼ全員、交通事故死だからね。 で、ノリーンは少女時代から伯母伯父の元で育つのですが、そこにはイサドラという、ブルーの瞳に完璧ブロンドの美女の娘(ノリーンからすれば従姉)が居て、伯母伯父は実の娘可愛さに何かとノリーンを邪険にし、ノリーンのことを給料を支払わなくてもいい召使くらいな扱いをするんですな。で、ノリーンはそんな扱いの中で忍従して暮らしていたのですが、それでもイサドラのことはそれなりに愛していた。いつも苛められるのですけれども、そのあまりの美しさに憧れていた。 で、そのイサドラのフィアンセが心臓外科医のラモン・コルテロ、本作のヒーローでございます。 このラモン、ハーレクインのヒーローにしては珍しく貧しい家の出身。苦労して自分の才能一つで心臓外科医の権威となり、リッチな生活を手に入れたという苦労人。で、そういうアレもあったのか、裕福なケンジントン家の美女イサドラにぞっこんになってしまって、彼女と結婚することになったと。 で、ラモンは結婚前からケンジントン家に出入りするようになるのですが、そうなれば当然、そこでラモンはイサドラの従妹であるノリーンを見かけることになる。で、そこでまるで召使のような質素な服しか持っていないノリーンをからかうような態度を取るのですけれども、実はラモンは、一目見た時から本能的にノリーンに惹かれるものを感じていたんですな。 でも彼が婚約しているのはイサドラであり、美しく裕福なイサドラ以外の女に惹かれている自分をおかしいと思って、彼は敢えてノリーンをからかうような挙に出ていたと。 一方、ノリーンの方もラモンの黒い瞳に一発で惹かれるのですが、そこはそれ、自分は居候の身、しかもイサドラとは対照的に地味な自分にはまったくチャンスがないと思っていますから、ラモンを避けるような態度を取る。それにちょっとでもラモンに好意的な態度を取ろうものなら、後でしたたかにイサドラから苛められるのでね。 で、結局ラモンとイサドラは結婚し、4年の月日が経つ。 そんなある日、イサドラが肺炎に罹るんです。でもラモンは仕事でフランスに行かなくてはならない。そこで看護士として働くようになっていたノリーンにイサドラのことを託してラモンは出張するのですが、その間にイサドラは病死してしまう。しかも、彼女が死んだ時、ノリーンは傍についていなかった。 で、ラモンとイサドラの両親は、ノリーンの怠慢のためにイサドラが死んだと決めつけ、ノリーンを袋叩きにします。で、居たたまれなくなったノリーンは一人アパートを借り、看護士の給料で何とか自活するようになる。一方、ラモンは有名な外科医なので、いくつもの病院を掛け持ちしているのですが、その中の一つがノリーンの勤務先だもので、仕事の都合上、二人が顔を合わせることはある。でもそんな時、ラモンは憎悪しか示さず、ノリーンも甘んじてそれを受けつつ、冷淡な態度で彼に接することしかできない。 しかーし! 実はイサドラの死には、裏事情が! 実はこのイサドラ、美しい容貌とは裏腹に、まったく薄っぺらい人間で、人間味も優しさのかけらもない最低な奴だったのでした(やっぱり!)。で、ラモンもそれに気づくのにさほど時間は掛からず、二人の4年間の結婚生活はいさかいの連続で、ラモンからしたら地獄の4年間だったんですな。で、イサドラが肺炎になった時も二人は大喧嘩の真っ最中。で、彼女から距離を置きたいということもあってラモンは病身のイサドラを残してフランスに旅立つのですが、イサドラはそういうラモンへの腹いせに、肺炎なのにわざと雨に当ったりして病気を悪化させ、いわば彼への面当てに死んだのでした。 で、ノリーンは瀕死のイサドラを救おうとしたのですが、実はノリーンには重い心臓病の持病があって、この時、発作が出て気絶。むしろノリーンの方が先に救急病院に運び込まれてしまい、結果、イサドラを死なせてしまったような状態になってしまったと。無論、事後にそのことをラモンや伯母伯父に伝えようとはしたのですが、彼らは一切聞く耳を持たず、現在の冷戦状態になってしまったと。で、ノリーンはもう、彼らとは一切関係を断とうと思っていて、ある程度お金が貯まったら、どこか外国へ行って、そこの貧民街で看護士として働こうなどと考えていたりもする。 で、そのために貧しい暮らしの中からお金を貯めていたりしたのですが、そんな無理が祟ってか、ノリーンの持病は悪化。病院への通勤途中に倒れてしまいます。 で、たまたま緊急搬送された先で、期せずして彼女の心臓に人工弁を埋め込む手術を担当することになったのがラモンだったと(そう来ると思った!)。 で、ラモンからすればノリーンがそんなに重篤な心臓病を抱えていたとはつゆ知らず、またイサドラが倒れた時も、その前に彼女は病院に搬送されていたということをこの時初めて知ることになる。 かくしてノリーンの看病をしながら、2年前の出来事の真相を知ることとなり、自分(そして伯母伯父)が、いかに不当にノリーンに辛く当たっていたかに気付いて、彼は罪の意識に圧倒されます。 そしてそれと同時に、もともと自分がイサドラではなく、ノリーンの方に惹かれていたのだ、ということにも気付くことになる。(そのため、ノリーンの友人で医者のブラッドがノリーンのところに見舞いに来る度に激怒することにもなると。もっともハーレクインの常として、ヒロインの男友達には必ず恋人が居て、ヒロインとどうこうなるということは絶対にない。) で、色々な意味で後悔したラモンは、誠心誠意ノリーンに詫び、かつ献身的に看護に打ち込むようになり、そんなラモンの姿にノリーンの方も次第に頑なな心を開いて行くと。 で、プロポーズと。 っていう話。 ただ、普通だとハーレクイン・ロマンスっていうのは、ヒロインとヒーローの結婚が決まったところで終るのですが、本作ではその先に、二人の初夜のことが延々書かれておりまして、それがまた案外、詳細な描写なものだから、読んでいる方が赤面するという。 っていう話。 まあ、最初、召使扱いされていた身よりのない娘が、最終的に王子様に見初められるという点で、マジもんのシンデレラ・ストーリーだよね・・・。かつ、ラモンという男がそれほど常軌を逸した肉欲の塊には描かれていないので、ハーレクイン初心者にも比較的読み易いんじゃないかなと。その辺が、ダイアナ・パーマーの人気の源泉なのかも。これこれ! ↓【中古】 ちぎれたハート / ダイアナ パーマー / ハーレクイン [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】

August 3, 2019

コメント(0)

-

追悼 ハリー・レイス

今朝の新聞の死亡欄は、なかなか感慨深いものがありまして。 まずハロルド・プリンスが亡くなりました。ミュージカルの名プロデューサーで『オペラ座の怪人』の演出でも知られた人。ジェローム・ロビンスやボブ・フォッシーの時代を知っている人がまた一人、いなくなりましたね。 それから山形和美先生が亡くなられました。筑波大名誉教授で英文学会の重鎮。キリスト教文学、特にグレアム・グリーンの専門家ですな。私は個人的な接点は何もないですけど、学生の頃、先生の箱入りの分厚い研究書を前にして、こういう立派な本が書ける研究者に自分はなれるのだろうか、と思案したことがある。自分の業界の大先輩としてご冥福をお祈りします。 が! 私が個人的に追悼したいのは、別な人。プロレスラーのハリー・レイスさん。享年76。 ハリー・レイスのあだ名は「ハンサム」。だから「ハンサム・ハリー・レイス」と呼ばれたものですが、この「ハンサム」という敬称にはまったく実がなく、本人は醜男とは言わないまでも、まあ十人並の面構え。そういう人に「ハンサム」という肩書を付けちゃうジョーク感覚が英語の世界にはあるんだ、ということを、子供の頃の私はこの人の存在によって学んだのでありましたっけ。 で、その「美獣」レイスですが、試合運びからしてもう王道のレスラーでね。ヒール出身だから、ある程度の反則はする。リング下での場外戦も辞さないところはあるんですが、そこにある一定の常識的な一線がありましてね。決して度を越さないのよ。出来れば流血なしで、最終的にはちゃんと技を極めて、3カウントで勝敗を決したいというところがある。 力のある人だったから、得意技はブレーン・バスター。それから肘・膝をつかった攻撃も得意で、ジン・キニスキー仕込みの「キッチン・シンク」とか。あと、倒れた相手の頭部目がけて自分も倒れ込むように頭突きをする、「ダイビング・ヘッドパット」が有名。ダイビング・ヘッドパットなんて、絶対に相手に外されて、自分が顔面を強打するだけなんだから、やらなきゃいいのに、それを敢えてやるというね。そこが古き良き時代のプロレスなんですなあ。 ザ・デストロイヤーの「足四の字固め」とか、ドリー・ファンク・ジュニアの「スピニング・トゥ・ホールド」とか、そういう「この人と言えばコレ!」という代名詞のような派手な技はなく、そのせいか、NWAのチャンピオン・ベルトを8度に亘って巻いた人なのに、案外地味というところがある。 しかし、子供の頃のワタクシは、この地味で通好みのレスラーが割と好きでした。逆にタイガー・ジェット・シンとかアブドラ・ザ・ブッチャーとか、狂気のヒールが人気だった当時の風潮が私は気に入らなくて、そういう連中とは全然品格が違う、タフなヒールだけど節度のある「美獣」の方を贔屓にしたものであります。 その意味で、私にとってハリーは、やっぱり「ハンサム」な男でありました。 子供時代の私の胸を熱くしてくれた名レスラー、ハンサム・ハリー・レイスのご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。

August 2, 2019

コメント(0)

-

我が家の夏バテ対策

年々、夏に弱くなるなあと思っていたのですが、今年は長い梅雨の後、急に超高温になったせいか、いきなり夏バテですよ。もう、なんか・・・。 で、これじゃいかんってんで、対策を考えてみた。 まず、昭和の人間の発想として、とりあえずニンニクかなと。 というわけで、紫蘇漬けにした無臭ニンニクってあるじゃないですか。このところあいつを買って来て、食事の時に一粒、二粒、食べるようにしております。気のせいかも知れないけど、「ニンニク食べたんだ!」って思うと、何となく元気が出るような気が。 あとね、先日テレビで「夏バテには豚の生姜焼きだ」ということを特集していたのを見たので、今日は早速、家内にそれを作ってもらいました。ビタミンB、否、ビタミン・ブーですよ。これまたパワーが付きそう! あとね、夏バテにはやっぱ、十分な睡眠だろうと。 で、寝苦しい時のお供にと思って、最近、これを貼って寝ているの。これこれ! ↓小林製薬 冷凍庫用 熱さまシートストロング 大人用(12枚入) ※1回購入24個まで これ、普通の「熱さまシート」じゃないからね。ストロングだからね。冷凍庫でキンキンに冷やして使う、ヤバい奴だから。 これ、おでこに貼るとさ、一瞬息が止まり、その後、大量のかき氷を食べた時のような猛烈な頭痛に襲われるんですよね。キーンと。冷たいというより、痛いという感覚。 で、「ああ、死ぬ~!」と思うんだけど、そこを我慢すると、その後、段々と納まって来て、その納まりの過程で安らかに入眠できると。 これがクセになる。なんだか、本当にヤバいことを言っているようですが。 ってな感じで、ニンニク、ショウガ焼き、熱さまシート・ストロングの3本立て、これが我が家の夏バテ対策。今のところ、いい感じで、何となくバテバテから立ち直りかけているような気がしております。

August 1, 2019

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 株式投資日記

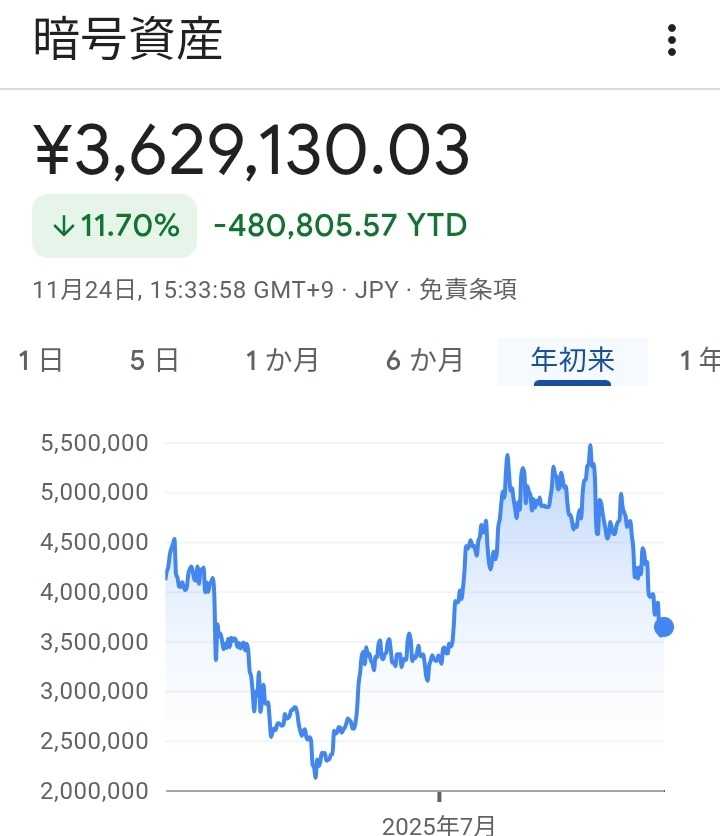

- 暗号資産、中国株、タイ株の含み益率を…

- (2025-11-24 16:08:33)

-

-

-

- みんなのレビュー

- ㊗️岡谷市の…

- (2025-11-24 17:22:28)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-