2025年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その2):ターミナル3・4F江戸舞台~江戸小路~おこのみ横丁~はねだ日本橋~5F・おまつり広場~展望デッキ

【海外旅行 ブログリスト】👈リンクチェックインを完了し時計を見ると18:56。搭乗開始時間20:50まで2時間強あったのでエスカレーターで4Fに上がる。4Fに上がると両側の藤棚が迎えてくれた。藤棚は造花のようであったが。藤の花(フジ)は、日本原産の美しいつる性植物で、春に長い花穂を垂れ下げて咲く姿が特徴。藤の花は、古くから日本人に親しまれ、万葉集にも歌われてる。藤の花の見頃は、4月中旬から5月上旬で、特にゴールデンウィークの頃に関東地方では散り始めることが多い。藤の花は、藤棚として観賞されることが多く、全国各地に名所があるのだ。4F正面には赤の「江戸舞台」が。神田明神の色彩をイメージした赤い柱が特徴。舞台中央に「洛中洛外図屏風(舟木本)(複製)」。岩佐又兵衛筆 江戸時代・17世紀 紙本金地着色各162.7×342.4 6曲1双 国宝。 「洛中洛外図屏風(舟木本)(複製)」。ネットから。「江戸時代の京都の中心部を、南から挑めた風景が描かれた作品です。右下にむかって斜めに流れる川は京都の東を南北に流れる鴨川で、鴨川より西(画面左)が洛中(京都の市街)、東(画面右)が洛外(郊外)です。この作品は、老若男女およそ258人の人々が暮らし、遊ぶさまが生き生きと描かれています。屏風の中央から少し左手にかかっている大きな橋(五条大橋)では、お花見の帰りに浮かれて騒いでいる集団が橋を渡っています。先頭には扇や桜の技を持った人たちが踊っている様子が描かれ、最後尾には両脇を抱えられて酔いつぶれた男性の姿も見られます。この大騒ぎに驚き、橋の下の船頭は上を見上げています。そのほかにも遊んでいる子どもたちや、喧嘩をしている人など、一人ひとりの顔の表情が、見事にあらわされています。この絵の中には三十三間堂、清水寺、八坂神社など、今も京都で訪ねることのできる名所などが描かれています。東京・上野にある東京国立博物館は、屏風をはじめとする様々な文化財を広く公開しています。ひんぱんに展示替えを行うことで、訪れるたび違った内容の約3000件の文化財をご覧いただけます。日本の美術品は季節ごとのモチーフをあらわしたものも多くあり、文化財を通して日本の四季を楽しむことができます。上野周辺には、過去から今に続く様々な文化があります。現在の日本の文化とともに文化財を作り、使い受け継いできた過去の人々の思いも身近に感じていただければ幸いです。」 少し先へ行くと江戸の街並みを彷彿とさせる通りが現れた。「江戸小路」は現代の名匠が伝統の日本式工法を追求して再現した本物の「江戸の街並」。羽田空港から「新しい日本・東京」の魅力を発信するために、文化と伝統の技を伝える多くの店舗を厳選しているのだ と。江戸総鎮守・神田明神の色彩をイメージした赤い柱の「江戸舞台」を中心に構え「江戸櫓」がそびえる「江戸小路」。ここは、十八代目 中村勘三郎氏が監修した江戸時代の芝居小屋をはじめ、全て本物の無垢材を使い、手カンナ等で仕上げる従来の日本式工法で数寄屋建築の名匠・中村外二工務店が追求した江戸建築の巧みがあります。また、聚落土塀や江戸黒と呼ばれた黒漆喰壁など、本物の伝統と技の真髄が集められています と。看板中央の文字は「さる(流)わか(可)か(加)ん三良」と師匠から。 「江戸歌舞伎很元 猿若勘三郎座乃由来初代猿若勘三郎寛永元年甲子に年大江戸中橋の地にて歌舞伎興業の御免を蒙りたるは徳川家の御用船安宅丸の木遣音頭が功にて悉くも褒美に賜りたる金の幣と陣羽織は座の寶として相伝せり」振り返って。「おこのみ横丁」。羽田空港の第3ターミナル4階にある「おこのみ横丁」は、江戸小路の一角に位置し、様々な飲食店が集まるエリア。特に、お好み焼きや鉄板焼きなどの「お好み焼き」をメインとした店が複数軒並んでいた。「おにぎり こんが」店。握らないおにぎりが人気の店と。ここにも藤の花が。そして「はねだ日本橋」。吉野産の総檜(ひのき)造りで、幅・長さとも当時の日本橋のおよそ半分のサイズで復元されているとのこと。廻り込むと、「はねだ日本橋」への石段が。江戸幕府のはじまりとともに創架された日本橋。江戸の中心にある橋として、人々から愛されてきた橋。橋の横の壁面には、各名所の賑わう様子が描かれた「江戸図屏風」のレプリカが飾られていた。「旅立ちは 昔も今も 日本橋」と。 近づいて。「江戸図屏風」のレプリカを左に見ながら「はねだ日本橋」を歩く。壁面には、国立歴史民族博物館所蔵「江戸図屏風」より各名所を取り上げ、江戸の町の賑わう様子を陶板壁画にて表現。江戸時代初期の江戸市街地および近郊の景観を画題として、そのなかに江戸幕府第三将軍徳川家光の事蹟を描き込んだ、六曲一双の屏風。成立期江戸の景観を描いた数少ない史料のひとつ。「はねだ日本橋」上から3階出発ロビーを見る。「羽田 日本橋」 ~江戸の町の賑い~国立歴史民俗博物館所蔵「江戸図風」より各名所を取り上げ、江戸の町の賑わう様子を陶板壁画にて表現していす。「江戸図屏風」は江戸時代初期の江戸市街地および近郊の景観を画題として、そのなかに江戸幕府第三代将軍徳川家光の事蹟を描き込んだ、六曲ー双の屏風。成立期江戸の景観を描いた数少ない史料のひとつである。 江戸図屏風(右隻)。「はねだ 日本橋日本橋(東京都中央区)が架けられたのは、1603年(慶長8年)といわれており、「はねだ日本橋」では19世紀前半の日本橋をベースに復元致しました。※橋の大きさ【全長14間(約25.5m )、幅2間1尺(約4m )】日本橋の半分の大きさにて復元復元にあたっては、「東京都江戸東博物館 復元日本橋」や書籍「復原・江戸の町」を参考にし詳細デサインにおいては、江戸小路の町並みに合わせたオリジナルデザインとしています。」 5階 お祭り広場。お祭り広場には大きな櫓があり、盆踊りでもできるんじゃないかといった雰囲気。モダンできれいに仕上がっています。私が行ったときは特になにもなかったですが、ポップアップのイベント会場として使われているそうです。朱の唐傘付きの、多くの休憩所が設けられていた。大きな櫓に近づいて。お祭り広場の壁面には手札を書いて掛けられるスペースも。国内外問わず、いろいろな方が願い事や想いを込められていた。大きな櫓は提灯に囲まれて。櫓の下には大きな絵馬も。「幸せの 羽田空港 大絵馬 開運招福 厄疫退散」と。 「みんなでがんばろう!みんなで笑顔になろう!コロナ禍で世界中の空が変わりました。毎日のように沢山の国と国を繋いでいた大きな翼は、ある日、驚くほど小さなウイルスの為に飛べなくなりました。愛するあの人にすくに会いたいのに会えるはすの翼が飛べない。多くの人が苦しみ、悲しみました。どうしたら、みんなの心を癒せるのだろう。どうしたら、みんなが少しでも笑顔になれるのだろう。願いと祈りは、空に届くのだろうか。日本に古くから伝わる「絵馬」。人々の祈りと願いを八百万の神様達に伝える物ですこの絵馬は、天然木曽檜から作れています。伊勢神宮のお宮などでも使われている、最高級の物です。貴重で尊い檜の命を戴き、絵馬に開運招福、厄疫退散を込めて絵馬師、永崎ひまるが描いています。日本の皆さま、世界の皆さま、航空業界の皆さま。手を取り合ってこの危機を乗り越えてがんばりましょう。いつか、以前と奓わることなく、世界中の愛する人の笑顔に思い立ったらすぐ行ける、あの翼を取り戻すために。 絵馬師・永崎ひまる」 作家プロフィール絵馬師・永崎ひまる絵馬師として、初めて平成27年度神道文化賞を受賞。伊勢神宮崇敬会・開運絵馬、出雲大社令和開運絵馬大国主大神と鼠、宗像大社世界文化遺産登録記念大絵馬、霧島神宮造営300年記念和紙絵馬、乃本神社正月大干支絵馬、甲斐国一宮浅間神社御鎮座1150年大絵馬、万九千神社遷宮特別大絵馬、東京大神宮令和記念絵馬、神田明神だいこくさま大絵馬など様々な神社などにこ奉納。絵馬の文化の伝統を守り、可能性を広め、人々の心の癒しになるような絵馬を描き続けたいと思っている。我がFRIGHT・21:45発 イスタンブール行き を再確認。トルコ航空 TK199 ANA NH6635 共同運航便。搭乗口 106A。5階の展望デッキに向かって進む。ターミナルビルの5階にある「TIAT Sky Road」。フライトシュミレーターがあり、羽田空港に乗り入れている航空会社のミニチュアモデルが展示されているなど、航空ファンには楽しい場所。そして5階の展望デッキに出る。これからの旅程を思い浮かべながら、5階の展望デッキからの夜景を楽しんだのであった。Tokyo International Airport。羽田空港を上空から(ネット写真)Terminal 1、2、3Runway A、B、C、D羽田空港、清潔さなど3部門で世界第1位 国際空港評価日本空港ビルデング株式会社は4月10日、羽田空港旅客ターミナルが英国のSKYTRAX社が実施する2025年国際空港評価で3部門において世界第1位を受賞したと発表したのだ。受賞したのは「World’s Cleanest Airports(世界で最も清潔な空港)」部門で10年連続世界第1位、「World’s Best Domestic Airports(世界最高の国内線空港)」部門で13年連続世界第1位、そして「World’s Best PRM / Accessible Facilities(移動に支援が必要な旅客向け施設)」部門で7年連続世界第1位となった。これに加え、アジア空港の総合評価である「Best Airports in Asia」部門では第2位、空港の総合評価「World’s Best Airports」部門においては世界第3位を獲得した。受賞した3つの評価部門の表彰盾 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.30

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その1):羽田空港・国際線ターミナル3へ向かう

【海外旅行 ブログリスト】👈リンクこの日は既に1ヶ月前になる5月29日(木)、高校時代の3年の時のクラス仲間4人で、アイルランドへの旅へ。海外旅行は2019年10月24日(木)に『秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間』👈️リンクに出発して以来、コロナの拡大があったため6年ぶりの海外旅行。自宅を16時過ぎに出て、藤沢駅まで神奈中バスで、JRで横浜駅まで行き、YCATからバスにて羽田空港へ向かう。横浜東口からポルタへ。横浜駅東口地下街ポルタへ入り、まっすぐ進み、そごう横浜店の前を右折。ヨコハマスカイビルの方向へ進むと、右手にエスカレーターが。このエスカレーターを使って1階へ上がる。道なりに進み、エスカレーターで1階へ。1階まで上り、右手に進むと、ヨコハマスカイビルの入口が現れた。ヨコハマスカイビル内へ入ると、左側がYCAT第1ロビー。羽田空港行き乗り場が左手奥に。そして、バスで羽田空港第3ターミナルに向かって進む。横浜ベイブリッジが前方左に見えて来た。横浜ベイブリッジを通過。横浜ベイブリッジの橋桁の高さは、海面から約56メートル。これは、1989年の開通時に、当時世界最大級の客船「クイーン・エリザベス2」が通過できるように設計された高さ。海上から橋まで約56mですので、それ以上の高さの船は、ベイブリッジの下を通過できない。過去には、高さ56.6mのキュナード社の大型客船『クイーン・エリザベス』が大さん橋に寄港したこともあるが、干潮時、海面が低くなる時間帯を狙っての寄港であった。昨年横浜港に寄港した『クァンタム・オブ・ザ・シーズ』のような客船は、たとえ干潮時でも、大さん橋ふ頭まで入ることはできないのだ。現存する船で、ベイブリッジを通過できないであろう超大型客船は、ほかにも多数ある。「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ」の姉妹船で、全長362.12mを誇る「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」をはじめ、「オアシス・オブ・ザ・シーズ」、「MSCメラビリア」などだ。いずれも全長300m超え、総重量は20万トン近い。しかし、横浜港ではこうした超大型客船を受け入れる対応策がすでにある。横浜ベイブリッジをくぐれない船を迎え入れる際は、大さん橋ふ頭ではなく、大黒ふ頭を利用しているのだ。横浜ベイブリッジよりも手前(東京湾側)にあるため、橋をくぐる必要がない。大黒ふ頭は、主に自動車専用船のために利用されてきたが、現在では、超大型客船の受け入れにも利用されているのだ。世界的に有名な豪華客船「クイーン・エリザベス」をはじめ客船の大型化が進み、横浜ベイブリッジをくぐることができない客船が増えてきたため、2019年に横浜ベイブリッジの外側にある大黒ふ頭に誕生したのが、超大型客船を係留できるベイブリッジ手前の大黒ふ頭客船ターミナル。横浜ベイブリッジ、鶴見つばさ橋を通過すると、右手に現れたのが、「JFEスチール東日本製鉄所」。今回の旅友が所属していた日本の大手製鉄所の主工場。東京湾岸道路を分岐し羽田空港第1ターミナル方向に進む。右手奥に第1ターミナル~第2ターミナル連絡橋。その先に東京国際空港管制塔。2009年に竣工した東京国際空港新管制塔(以下、新管制塔)は日本一、そして世界でも3番目となる115.7メートルの高さを持つ、羽田空港の新たなランドマーク。ズームして。右手に「羽田スカイアーチ」 。「羽田スカイアーチ」は、東京国際空港の第一ターミナルと第二ターミナルの間にある橋梁である。羽田空港のシンボル的存在とされている。アーチという名称ではあるが、実際には2つの橋梁がアーチから伸びるケーブルで吊られている斜張橋である。正式名称も東京国際空港中央南北連絡橋である。平成4年度土木学会田中賞を受賞した。上部工は世界でも類を見ない主塔アーチ型の斜張橋であり、アーチの高さは44.5メートル、アーチのスパンは160メートル、南北二本の主桁は主塔とケーブルで結ばれている。東京国際空港管制塔を見上げる。「東京航空局 東京空港事務所」。前方に羽田空港第2ターミナル。羽田空港第2ターミナル前を通過し、「羽田スカイアーチ」、東京国際空港管制塔を。「東京航空局 東京空港事務所」前を通過し、2本の斜張橋を見る。そして第3ターミナルに到着(以前の写真)。3Fの出発ロビーへ。電光掲示板に表示された、飛行機を確認。21:45発 ターキッシュ・エアラインズが運航するTK0199便 東京(羽田)発 - イスタンブール着 チェックインカウンターCを確認。チェックインカウンターCに向かう。ターキッシュ・エアラインズ(Turkish Airlines)カウンターにてパスポート、チェックイン済み画面を見せて、トランクを預け、トランクはダブリンまで直行することを再確認。荷物制限については、エコノミークラスの場合、機内持ち込み手荷物は1個(最大寸法23x40x55cm、8kg以内)+身の回り品1個(最大寸法40x30x15cm、4kg以内)です.受託手荷物は、1人あたり2個までで、1個あたり最大23kg(*重量超過の場合は有料)まで。自宅で既にオンラインチェックインを完了。羽田~イスタンブール13時間5分のFlight。日本ートルコの時差は6時間(サマータイム中)あるのでトルコ・イスタンブール到着予定時間は現地時間は翌日6月30日・04:50の早朝。よって完全に夜間飛行・Night flightなのであった。搭乗ゲートは106、座席は既に窓側・25Aを予約済み。機内熟睡を狙う。そしてトルコ・イスタンブールから目的地のアイルランド・ダブリン空港へは同じく7:00発 ターキッシュ・エアラインズが運航するTK1975便・ダブリン(Dublin)空港行き。約2時間のトランスファー。機内に預けたトランクは途中イスタンブールでピックアップする必要がなく最終目的地のダブリン空港まで直行することをチェックイン時に確認したのであった。今回の旅行は4人とも、アイルランド・ダブリン空港での現地集合、現地解散なのであった。よって往路、復路のFlight・ルートはそれぞれに異なりバラバラな一人旅なのであった。集合時間はダブリン空港に5月30日(金)12:00。その理由はそれぞれマイレージポイントを保有しているので、そのポイントを有効利用したい、往復のFlight費用を抑えたい、危険分散??、往復Flightとも夜間飛行なので、寝るのが重要等々・・。羽田~ダブリン直行便はないので、それぞれ4人が、ドイツ・フランクフルト、オランダ・アムステルダム、イギリス・ロンドン(ヒースロー)そしてトルコ・イスタンブールでトランスファーしたのであった。 ・・・つづく・・・

2025.06.29

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その10)

令和7年度5月場所の大相撲で、大の里関が4回目の優勝を果たし、横綱昇進を確実とした。彼は初日から連勝を続け、13日目に大関・琴櫻を破って優勝を決めた。千秋楽では横綱・豊昇龍に敗れ、全勝は逃した。立ち合いで押し込むも、豊昇龍にしのがれ、上手ひねりに屈した。それでもインタビューで「最後、負けてしまいましたが本当にうれしいです」「全勝優勝したかったがかなわなかった。また次、頑張りたいです」と、表情は晴れやかだった。2場所連続4回目の優勝で、初土俵から13場所での昇進は、横綱が制度化された明治42年以降で最も早い記録となった。第13代日本相撲協会六角理事長より賜杯の贈呈。以下の写真は全てネットから。後援会の皆さんとの優勝記念写真。優勝パレードのオープンカー。大の里は柔和な表情で声援に応じた。数々の昇進記録とともに賜杯を抱いた。隣には旗手の高安が。師匠の二所ノ関親方(元横綱稀勢の里)の弟弟子だった高安。日体大からの入門前には部屋で稽古をつけてもらった。3月の春場所では優勝決定戦で戦った。横綱への門出にふさわしい旗手に迎えられたのであった。2025年5月28日、日本相撲協会は、臨時の理事会で大相撲夏場所で2場所連続4回目の優勝を果たした大関・大の里の横綱昇進を正式に決め、第75代横綱・大の里が誕生した。日本相撲協会は使者として出羽海親方(元幕内・小城ノ花)、秀ノ山親方(元大関・琴奨菊)を茨城・阿見町の二所ノ関部屋に派遣。昇進伝達式👈️リンク を実施したのであった。大の里は昇進を伝える使者を迎えた伝達式の口上で「横綱の地位を汚さぬよう稽古に精進し、唯一無二の横綱を目指します」と決意を述べた。昇進伝達式終了後の、二所ノ関親方との記者会見の様子。記者会見に臨んだ大の里は「本当にうれしい。これからが大事になるのでいっそう身を引き締めて頑張りたい」と喜びを語った。口上で、大関昇進時と同じことばを入れたことについては「当初は“唯一無二”をいれない予定だったが、やはり考えてこのことばしかないと思っていれた。伝達式を経験することは最後になるし、このことばどおり頑張ると決めた」と話したのであった。師匠の稀勢の里(現二所ノ関親方)以来8年ぶりの日本出身横綱が誕生したのであった。過去の大関、横綱伝達式で使用された四字熟語をネットから。関係者と一緒に乾杯を実施し二所ノ関親方夫妻とともに喜びを。大の里のご両親も満面の笑顔で。恒例行事である、横綱昇進伝達式後に、部屋前で担ぎ上げられて笑顔を見せる新横綱・大の里「綱打ち」で新しい綱を締める横綱大の里。綱打ちには二所ノ関一門の関取衆らも参加。綱の長さは4.22メートル、重さは7.2キロ と。大の里は初めて綱を締め、「横綱として実感が湧いた」と語ったのだ と。純白の綱が完成した後は、師匠の二所ノ関親方(元横綱稀勢の里)から雲竜型の土俵入りの指導を受けた。大の里は親方から「手先まで伸ばして」などとアドバイスを受けながら、足の運びや手の動きなどを繰り返し確認していた。稽古のあと大の里は「初めて綱を締めてようやく横綱になったという実感がわいた。親方から土俵入りを教えてもらうことを夢に持って入ってきて、きょうかなったのでいい日になった」と話した。指導した二所ノ関親方は「手足が長いので大きくきれいにできるように指先まで意識したほうがいいと伝えた。これをひとつの目標に相撲部屋を始めて部屋としてもひとつの夢がかなった」と話していた と。純白の横綱が完成後の記念写真。5月30日には東京・明治神宮で横綱推挙式に臨んだ後、奉納土俵入り👈️リンクで雲竜型を披露した。太刀持ちは二所ノ関一門の小結高安(田子の浦部屋)、露払いは竜電(高田川部屋)が務めた。二所ノ関部屋には、現在幕内力士が不在のためであろう。現在の一門・統帥・所属部屋一覧表雲竜型の奉納土俵入りをする横綱・大の里。相撲の第75代横綱に昇進した大の里(24)=本名・中村泰輝=は驚異的な速さで番付を駆け上がり、8年ぶりに角界の頂点に到達した日本出身力士となった。唯一無二-。そんな口上で、強さと気高さへの精進を再び宣言したスター。能登半島地震からの復興が進む地元・石川県を勇気づけ、競技人口が心許ない国技の魅力を伝える役割も期待されている。新星誕生、相撲人口押し上げ期待初土俵からわずか2年での横綱昇進。そんな異例の快進撃を支えたのが取り組み後に口にする「集中」と「修正」だ。元日本相撲協会外部委員の漫画家、やくみつる氏は「口ぐせのように語るその言葉には偽りがないと感じる。日々確実に修正して弱点を克服し続けられる、その姿勢が実った」とたたえたのであった と。そして、大相撲名古屋場所は令和7年7月13日(日)~27日(日)に開催。大相撲名古屋場所は昭和40 ( 1965 )年から令和6 ( 2024 )年まて59回の長きにわたり愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ)て開催された。令和7年の本場所は、同館に代わり名古屋市北区の名城公岡内に新たに建設されるIGアリーナ(愛知国際アリーナ)のこけら落とし公演として新たな名古屋場所の伝統を築く第一歩を踏み出した。新会場 IGアリーナ(画像はイメージ)。「IGアリーナ」の名称は、英金融サービスのIGグループがネーミングライツ(命名権)を取得した。2025年7月1日に開業し、命名権の期間は35年までの10年間。契約金額は非公表だが「日本およびアジア地域で最大規模のアリーナ命名権契約の1つ」としている。愛知県新体育館・IGアリーナは名城公園の一角に位置し、立ち見を含めた最大収容人数は国内最大級の1万7000人。40室のスイートルームなども備える。前田建設工業やNTTドコモ、音楽やスポーツ興行大手の米アンシュッツ・エンターテインメント・グループ(AEG)など7社が出資して設立した愛知国際アリーナが運営する。IGアリーナ(画像はイメージ)。令和7年名古屋場所予想番付をネットから。大の里が横綱に昇進。名古屋場所では東西に横綱が並び立つ、あるべき番付の形が戻ってくる。一方で、大関は琴櫻一人に。番付上は西横綱の大の里が「横綱大関」と記されることになる。その“空席”を狙う関脇陣は、5月場所二ケタ勝利の大栄翔、霧島に加え、若隆景の3人となるか。近年、3人目以降の関脇は、大関からの陥落者以外あまり置かれないが、さすがに小結で12勝すれば上がるか。次期大関争いの上でも、若隆景は大栄翔や霧島とそん色のない星勘定なので、関脇が妥当だ。さてしかし、そうなると今度は小結が問題だ。夏場所では筆頭から5枚目までの前頭上位が全員負け越し。かなり下から引き上げられることになる。夏場所東6枚目で10勝の欧勝馬の新三役は確定的。若隆景が関脇なら、もう一人必要だ。近年の三役での小さい負け越しはほとんど下降せず、平幕下位の大勝ちはさほど上がらない傾向からすると、東小結で6勝9敗の髙安が西に回るだけという可能性もあるが、ここでは東9枚目で11勝の安青錦を入れた。安青錦は夏場所、三役とも当てられており、権利はあるのではないか。安青錦が小結となれば、初土俵から所要11場所での新三役だ。欧勝馬と安青錦のほか、幕内(新入幕除く)では阿武剋、金峰山、伯桜鵬、時疾風、朝紅龍らが自己最高位更新見込み。2場所連続十両優勝の草野が幕下60枚目格付け出しデビューから所要7場所で入幕。琴栄峰も新入幕となりそうで、琴勝峰との兄弟幕内が実現しそうだ。十両と幕下の入れ替えでは、大辻が再十両。十両最後のイスは、ここでは夏場所「入れ替え戦」に敗れていることから宮乃風を落とし、「入れ替え戦」の組まれなかった旭海雄を入れたが、ここは微妙で、どうなるか と。そして、6月30日(月)に大相撲 名古屋場所の番付が発表になった。新横綱 大の里が西の横綱に。初場所後に昇進し東の横綱に座る豊昇龍と合わせて番付上東西に横綱がそろうのは令和3年の秋場所の白鵬、照ノ富士以来、およそ4年ぶり。大の里は二所ノ関部屋の宿舎がある愛知県安城市で会見し、「横綱にはなったが、これまでは番付表には載っていなかったので、やっと横綱になった実感がわいた」と率直な思いを話しました。師匠で元横綱 稀勢の里の二所ノ関親方が新横綱場所で優勝を果たしていることについては、「高校生のときに親方が優勝した瞬間を見ていた。新横綱場所での優勝はみんながみんなやっているわけではない。親方に近づけるよう、頑張りたい」と話していたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・千秋楽・・・

2025.06.28

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その9)

そして、大の里の優勝決定相撲の後の「結びの一番」は◯豊昇龍ー●大栄翔行司の39代木村庄之助は2025年1月場所から登場。木村庄之助は、相撲の番付で言えば、東正横綱に相当する地位。行司の序列は、木村庄之助が最高位で、その下に式守伊之助が続きます。行司の給与は、立行司の80万円を筆頭に8段階に分かれていると。木村庄之助 立行司(きむらしようのすけ)生年月日 昭和36年10月30日( 63歳)出身地 東京都府中市所属部屋 九重行事名履歴 木村裕司→木村恵之助→木村恵乃助→木村武蔵→木村恵之助→木村容堂→式守伊之助 →木村庄之助採用年月 昭和52年10月横綱豊昇龍はこれまで9勝3負横綱初場所の令和七年三月場所では東横綱で5勝5敗5休の負け越しであった。大栄翔もこれまで9勝3敗。優勝を決め、勝ち残りの大の里。そして制限時間一杯。大相撲では、力士が立ち合う前に仕切りと呼ばれる動作を繰り返す。この仕切りには制限時間が設けられており、幕内は4分、十両は3分、幕下以下は2分。制限時間いっぱいになると、行司が「時間です」「手をおろして」「待ったなし」などの言葉で力士に指示を出す突っ込んでくる大栄翔の右腕手操った豊昇龍が右のぞかせて入れ替えて西溜まり寄り切って10勝目。そして天空界(あくあ)の弓取り式👈️リンク。元幕内ながら弓取りデビューした天空海の弓取り式の模様。弓取り式は大相撲の本場所で行われる儀式で、結びの一番の勝者に代わって、弓を授与される作法を心得た力士が弓を手に取り、勝者の舞を披露するもの。弓取を行う力士は向正面に控えとして座り、結びの一番で東が勝てば東から、西が勝てば西から土俵に上がり弓を振り、四股を踏む。なお控え席には何も敷いておらず、基本的に地べたに座る(関取が弓取を行う場合は座布団が用意されている)。弓取を行う力士は原則として幕下以下の力士であるが特別に大銀杏を結い、化粧廻し(協会所有のものを使用、3月場所は東西会所有のものを使用)を締めて土俵に上がる。基本的に横綱がいる部屋又は一門の力士によって行われ、横綱不在の場合は大関のいる部屋又は一門から選出される。力士が弓を落とした場合は足で拾うしきたりである。これは、手を土俵につくと負けとなり縁起が悪いことからである。拾い方は足の甲に弓を乗せ、足で弓を上に跳ね上げたところを掴み取る。弓を土俵の外に飛ばした場合は、呼出が拾って手渡すことになっている。ショー的性格のある演出であることから、容姿端麗な力士が担当することが望ましいとされる と。弓取式を行うことで自然と時差による退場を促すことが出来るため、群集の滞留や雑踏事故を防ぐ点においても効果的であると2002年12月に兵庫県警察が出した「雑踏警備の手引き」においても述べられている と。そして全てを観戦し、両国国技館を後にした。「跳ね太鼓」👈️リンクは、大相撲興業の一日の全取組が終了したことを知らせるための太鼓。 「今日のご観戦ありがとうございました。 明日も見に来てね。」 という意味合いがあり、観客が帰っていく様を表し、「テンテンバラバラ、テンテンバラバラ」と聞こえるような調子で叩かれるのだと。「両国橋」に向かって進む。 「兩國橋」 隅田川に架かる総武線・隅田川橋梁を見る。右奥に「東京スカイツリー」 アサヒビール㈱本社ビルも見えた。神田川に架かる「柳橋」 今の両国橋は関東大震災の復興で1 9 3 2 (昭和7 )年に完成。橋は「桁橋」というタイプで、形はシンプルなのですが、橋に近寄ってみると、親柱にある大きな球体が目を引きます。昔からこの辺りは花火に関わりがあるので、球体はよく「花火玉」を型どったものだ、と言われている と。よく見てみると、親柱の袖には9つの小さい球体があったりします。また、大きな球体の側面には横に長い四角形があって、中には横の「2本の線」と、縦の「4本の線」があるのだ。この球体はなんと「地球儀」であると。アオイの花。「柳橋」を再び。 そして柳橋一丁目にあった居酒屋でこの日の反省会を。手創り料理とお酒「月の井」。 1.5時間ほど大いに楽しんだのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.27

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その8)

●朝紅龍ー◯若隆景低く当たった若隆景即座右のぞかせて嫌っていなす朝紅龍の懐に飛び込み行司溜りひた走って2ケタ。◯高安ー●一山本ー山本の突っ張りにあてがい応じた高安が左半身に耐え抜いて右に開いて引き落として我慢勝ち。●欧勝馬ー◯霧島飛び込んで左のぞかせた霧島が右で小手巻く欧勝馬を左外掛けに崩しつつ正面追いやって10勝目。そして待ちに待った◯大の里ー●琴桜👈️リンク大相撲夏場所はこの日が13日目、初日から12連勝で綱とりに挑む大関 大の里は、勝てば優勝が決まる大一番で大関 琴櫻と対戦した。夏場所は22日の12日目、大の里が初日からの連勝を自身最長の「12」に伸ばした。横綱 豊昇龍が敗れたため2敗がいなくなり、星の差3つの3敗で豊昇龍など5人が追う展開となっていた。13日目のこの日、勝てば優勝が決まる大の里は琴櫻との大関どうしの一番に臨んだのであった。過去4勝4敗であったが、ここ2場所は大の里が勝っていた。多くの懸賞金の垂れ幕・懸賞幕が次々と。大相撲の懸賞金は、1本あたり7万円。そのうち1万円が日本相撲協会への手数料となり、残りの6万円が勝った力士の取り分となるとのこと。懸賞金7万円のうち、1万円は日本相撲協会の事務経費(取り組み表への掲載費、会場内の懸賞提供アナウンス費及びその際の企業・団体名含め15字以内のキャッチコピー費)として、5万円は納税充当金として日本相撲協会が獲得者本人名義の預り金として天引きするので、勝利力士は勝ち名乗りに際し懸賞1本当たり手取りで現金1万円を受け取る。この金額配分は2025年(令和7年)5月場所より適用されるもので、従来は納税充当金3万円、現金手取り3万円であったが、セキュリティ面への配慮や担当者の負担軽減などの理由から変更されたとのこと。体当たりの大の里が琴櫻ののど輪はねのけ右のぞかせて上手取れずもかまわず西に走ってひと腰落として寄り切って磐石13勝目、2場所連続4度目の優勝決めた。13日目の優勝は白鵬以来10年ぶり。大の里は大関・琴櫻と対戦し、立ち合い、両腕を固めて当たっていくと、そのまま得意の右を差して左も使いながら一気に攻めて、「寄り切り」で勝って13勝目を上げ、千秋楽を待たずに4回目の優勝を果たした。大の里は、大関として2場所連続の優勝となった。横綱審議委員会には横綱に推薦する条件として「大関で2場所連続優勝か、これに準ずる成績」という内規があり、横綱審議委員会が設置されて以降2場所連続優勝した力士が横綱に昇進できなかった例が無いことから、大の里は場所後の横綱昇進に大きく前進したのであった。13日目に優勝が決まるのは平成27年初場所の横綱・白鵬以来10年ぶり と。大の里は今場所、初日から圧倒的な馬力で相手を寄せつけず白星を重ねた。持ち味の右を差しての相撲もありましたが、1メートル92センチ、191キロの大きな体を生かして押されても下がらずに前に攻め続ける圧倒的な圧力が際立ったのであった。そして、初日から土つかずの13連勝として入門からわずか2年余りで、横綱昇進に大きく近づく大関としての2場所連続の優勝を果たしのであった。勝ち名乗りを受ける大の里。分厚い懸賞金を手に。優勝後のインタビュー👈️リンクに答える大の里大の里は取組のあとの支度部屋ではいつものように表情を変えず、淡々と取材に応じ「きょう勝ったら優勝は考えすぎてもよくないし、場所も終わっていないので、13日目のこの一番に集中していた。こんなに早く決まるのは予想していなかったのでうれしい」と話した。その上で、今場所ここまでについて「落ち着いてのびのびと何も考えることなく思い切りいけたのでよかった」と振り返った。そして「去年の秋場所の反省もあって14日目に優勝を決めたあと千秋楽でふがいない相撲で負けてしまったので、あと2日大事にして星を伸ばしたい」と残りの2日に向けた意気込みを示した。また、横綱昇進に大きく前進したことを問われると「まだ場所が終わっていないので残り2日間を頑張って、また場所後にいい報告が聞けるよう頑張りたい」と話した。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.26

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その7)

そしていよいよ幕内力士の土俵入りまずは東方力士の土俵入り👈️リンク土俵入りの順序:奇数日:東方から(東から上がってくる力士が先に土俵入り)偶数日:西方から(西から上がってくる力士が先に土俵入り)先頭は土俵入りの先導を務める木村寿之助。力士の先頭は、前頭十七枚目 朝紅龍。続いて、玉正鳳、錦木、竜電佐田の海。大の里が花道に。右から、阿武剋(おうのかつ)、伯桜鵬(はくおうほう)、翔猿(とびざる)、欧勝馬(おおしょうま)。阿武剋(おうのかつ)、伯桜鵬(はくおうほう)を、ズームして。次々に三役力士が土俵上に。そして幕内土俵入り。正面に大の里。土俵入りの主な動作:拍手:土俵に上がった力士全員で一斉に拍手を打ちます.右手を挙げる:続いて、右手で顔の高さまで上げ、化粧廻しを軽くつまむように持ち上げます.両手を挙げる:さらに、両手を軽く肘を曲げた状態で上げます.これらの動作は、元々は「塵浄水(ちりちょうず)」「三段構え」「四股(しこ)」という儀式を簡略化したものとされています. 特に四股は、土俵が狭くなったため、化粧廻しの端を軽くつまみ上げる動作に変化しました. と。ズームして。大の里の前に高安、若元春、阿炎(あび)。そして西方幕内力士土俵入。左から若隆景、王鵬、豪ノ山、平戸海、尊富士。左から大栄翔、霧島。左から翠富士、安青錦、金峰山。そして横綱・豊昇龍の土俵入り。行司・木村庄之助 太刀持ち・宇良 露払い・明生「雲竜型」の土俵入り。そして、横綱土俵入りから幕内の取組開始までの間に行われたのが、立行司や三役行司が土俵上で次の日の取組を読み上げ、翌日の来場を呼び掛けるセレモニー。行司が「相撲字」と呼ばれる独特の書体で対戦する2人のしこ名を紙へ記し、読んだ後は後方に控える若手の呼び出しに手渡す。披露された紙は屋外の掲示板などに貼り出される。全体で7分ほどかかり、取組の進行次第で割愛される場合もあるとのこと。NHKテレビ放送の正面放送席。この日のテレビ解説は、元大関貴景勝の湊川親方。●熱海富士ー◯嘉陽小手に振りつつ周り込む熱海富士追いかけて行司溜りに出た嘉陽引きに乗じてもたれ込んで7勝目。◯遠藤ー●栃大海まっすぐ当たった遠藤は栃大海の引きにのめるも難なく残し、逆にいなして叩き込んで勝ち越し。◯明生ー●狼雅狼雅に周り込まれて攻め返されるや、手繰った明生とったりに振りつつ赤房追いやって勝ち越し。●伯桜鵬ー◯安青錦伯桜鵬の当たり受けるも頭上けずの安青錦、左掴んで出し投げ打って体入れ替えて正面制して9勝目。◯獅子ー●美ノ海攻守入れ替わる激しい展開から美ノ海に両差し許すもかまわす極めて赤房ねじ伏せ獅司気迫勝ち。◯玉鷲ー●千代翔馬廻しを求めて出てくる千代翔馬を突っ張り起こした玉鷲がす、かさず黒房走り出てもたれ込んで、年齢に鞭打って溌刺(はつらつ)そのもの。●翔猿ー◯豪ノ山突っ込んでくる翔猿の出端挫いた豪ノ山、おっつけのど輪にあてがって起こした末の左突き落とし。●朝紅龍ー◯若隆景低く当たった若隆景即座右のぞかせて嫌っていなす朝紅龍の懷に飛び込み行司溜りにひた走って2ケタ。押し出し ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.25

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その6)

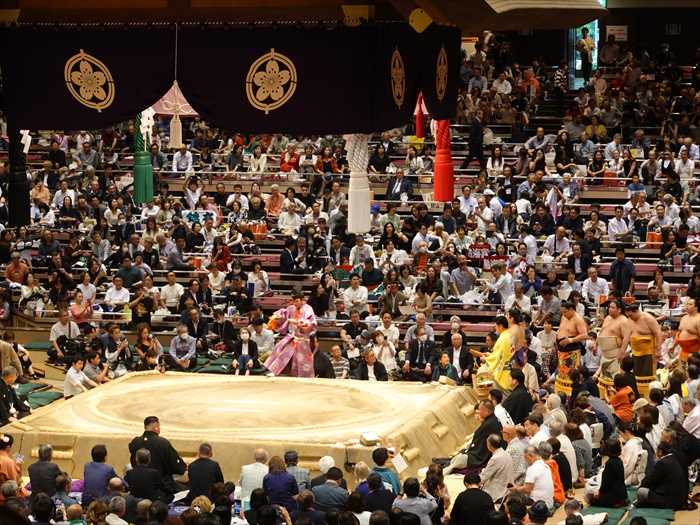

相撲博物館の見学を終え、Sさんと合流し、Sさんに連れられて「相撲案内所」を歩く。1400年の歴史と伝統を誇る日本の国技「大相撲」。年に6回開催される本場所のうち、1月の初場所・5月の夏場所・9月の秋場所が「東京場所」と呼ばれ、力士達の熱い 取組の舞台が東京は隅田川のほとり、両国にある国技館になります。国技館内には20軒の相撲案内所👈️リンクあり、その昔、それぞれが屋号を持って「お茶屋」と呼ばれていました。江戸時代にさかのぼると、大相撲のほかに芝居小屋や歌 舞伎などにもお客様に代わって、入場券やお弁当など飲食の手配を引き受ける代行業として「お茶屋」制度があったのです。現在「お茶屋」は「案内所」と名称を変えてはいますが、お客様に大相撲観戦を楽しんでいただく気持ちに変わりはありません。チケットの手配にお食事とお土産、そして雰囲気をご満足いただけるよう、上質なサービスを心掛けております。大相撲を心ゆくまで堪能できる相撲案内所。皆さま、ぜひご利用ください と。 Sさんが訪ねたのが「三河屋」。 店主は元大関 伊勢ノ濱(七代 中立親方)の孫の妻 と。既に他の2人が到着済みで、アルコール、弁当等は席に届けたとのこと。1階売店の正面上には「大相撲決まり手 八十七手」👈️リンクが描かれていた。 こちらにも。さらに。「ようこそ 親方売店 SuMALLへ」 と。 そして観戦席👈️リンクへ。「1階 ボックス席 西ー3」 「1階 ボックス席 西ー3」。手前が正面・北、右が西、左が東、向かいが向正面・南。両国国技館で皇族の皆様が相撲をご覧になる場所・貴賓席後方から見る。土俵の説明。・直径:土俵の直径は4.55メートル(15尺)です。・一辺の長さ:土俵の土台となる正方形の一辺は6.7メートルです。・高さ:土俵の高さは34cmから60cmです。・俵:土俵の円形は20個の俵で囲まれています。・材料:土俵は「荒木田」と呼ばれる土を使い、俵で円形に囲まれています・由来:土俵の大きさは、江戸時代当初は直径13尺(約3.94m)でしたが、 その後、15尺(約4.55m)に改められました横から。>相撲における「蛇の目(じゃのめ)」とは、土俵の外側に25cm幅で敷かれた砂の部分を指します。これは、力士の足が土俵の外に出たかどうかを判定しやすくするためのもので、踏み越しや踏み切りの痕跡が砂に残ることで審判が判断しやすくなります両国国技館の観客席は2層で1階に約6000席、2階に約4500席あり収容人数は1万500人となっています。1階席は、マス席という4人用の座席が中心で東西南北にそれぞれ15列あります。またマス席の前にはタマリ席と呼ばれる座布団が敷かれた席が6列、マス席後ろにはボックス席と呼ばれるテーブルにイスが設置された半個室があります。2階席はイス席で東西南北にそれぞれ14列あります。そしてボックス席に座り観戦開始。幕下の相撲が行われていた。幕下以下の行司:裸足で土俵に上がっていた。呼び出しは、土俵に上がる際に草履を履いていた。まだまだ空席が多く。我々のテーブルにはビール、焼き鳥、焼売、巻き寿司・・・が。焼売。巻き寿司。鯵の押し寿司。まだ、砂かぶりには観客の姿は極めて少なく。幕下最後の相撲だったか!?そして十両力士の土俵入り。十両格の行司は、土俵上では草履を履くことが許されていないようだ。土俵に上がる際は白足袋を着用すると。そして、十両力士が土俵上に。夢道鵬。右から志摩ノ海、剣翔、友風。そして十両の対戦が始まった。審判員の二所の関親方(元横綱稀勢の里)●欧勝海ー◯草野●御嶽海ー◯琴栄峰御嶽海は令和四年三月場所で大関昇進。今場所は十両筆頭まで下がったが、8勝7敗で勝ち越し、幕内に復帰の予想。この日は敗れたが。この日・十三日目の十両勝敗表。そして5月場所の最終成績十両優勝は草野 13勝2敗 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.24

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その5)

四横綱手形平成中期の横綱64代横綱 曙太郎65代横綱 貴乃花光司66代横綱 若乃花勝67代横綱 武蔵丸光洋羽黒山 政司の横綱羽黒山 政司の横綱 所蔵:相撲博物館36代横綱羽黒山 政司(1914 ~ 1969 )は、新潟県新潟市出身。鍛え上げた筋肉質の体で廻しを引いての攻めを披露した。横綱土俵入は不知火型(しらぬいがた)。四横綱手形平成中期の横綱。四横綱手形平成中期の横綱。64代横綱 曙 太郎(1969 ~2024 )65代横綱 貴乃花 光司 (1972~ )66代横綱 若乃花 勝(1971 ~ )67代横綱 武蔵丸 光洋(1971 ~、現武蔵川親方)左:横綱会手形横綱会は、横昇昇進者の親睦会。手形の力士名は次の通り(左から)一段目 若乃花(初代)・栃錦・鏡里ニ段日 大鵬・柏戸・朝汐三段日 佐田の山・26代第村庄之助書「和」・栃ノ海四段日 輪島・琴楼・北の富士五段日 三重ノ海・若乃花(ニ代)・北の湖中央:大鵬 書 「忍」 大鵬 書 「忍」 四横綱手形大鵬・北の湖・千代の富士・貴乃花大鵬 書 「忍」 四横綱手形大鵬が好んでよく書いた「忍」・手形と、北の湖・千代の富士・貴乃花の手形武蔵丸光洋の化粧廻し近づいて。武蔵丸光洋の化粧廻し 個人蔵67代横綱武蔵丸 光洋( 1971 ~ )は、アメリカ・ハワイ州オアフ島出身。現武蔵川親方。豊昇龍(1999 ~ )の74代横綱昇進(2025 ~ )に際し、横綱土俵入を指導した。原画は、日本画家の千住 博(1958 ~ )による「海光・光輝・波響」。豊昇龍横綱授与式 2025年(令和7) 1月31日豊昇龍横綱授与式 2025年(令和7) 1月31日74代横綱豊昇龍が誕生。八角理事長( 61代横綱北勝海)から横綱の「綱」を受ける。豊昇龍横綱授与式横綱土俵入 2025年(令和7 ) 1月31日豊昇龍横綱授与式横綱土俵入 2025年(令和7 ) 1月31日同門である武蔵丸(現武蔵川親方)の化粧廻しを締めての横綱上俵入。太刀持・平戸海、豊昇龍、露払・明生、行司・39代木村庄之助、呼出し・克之。2025年 国技館開館40年1985年(昭和60)、両国に国技館が完成。実に39年ぶりに本場所の舞台が両国に戻った。初日には天覧相撲が行われるなど、大変な盛り上がりを見せた。現在の国技館では、1980 ~ 90年代に横綱千代の富士が活躍し、近年は朝青龍や白鵬をはじめ、外国出身力士が土俵を席巻したことも記憶に新しい。2025年(令和7 )で開館・40年を迎えるが、これからもさまざまな力士が登場し、相撲の歴史が築かれていくだろう。いつのまにか、多くの訪問者の姿が。第六十四代横綱 曙太郎の紹介映像。そして両国国技館の1階正面には、優勝力士に贈られる天皇賜杯(優勝カップ)や優勝旗など様々な記念品が展示されていた。下に三賞盃・殊勲賞、敢闘賞、技能賞。正面から。優勝力士に贈られる天皇賜杯(優勝カップ)近づいて。テレビの画面で見たことのあるカップ・楯類。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.23

コメント(0)

-

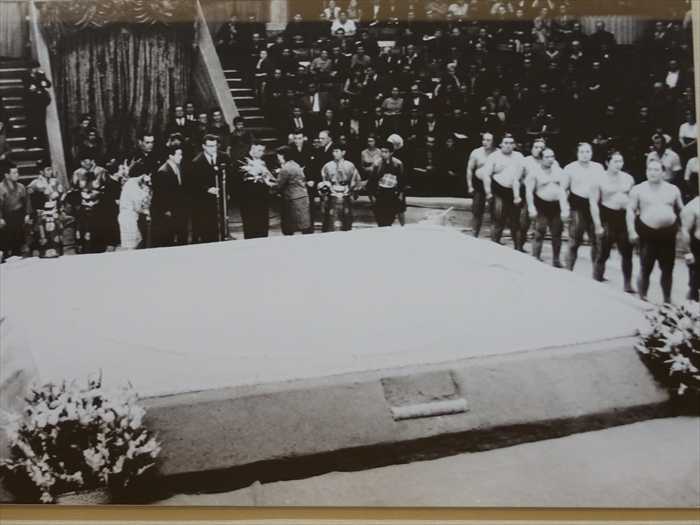

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その4)

「相撲博物館」の散策をさらに続ける。ソ連公演・モスクワ初日の入場式ソ連公演1965年(昭和40) 7月30日初の海外公演であるソ連公演が、7月から8月にかけて行われた。写真は7月30日、モスクワ初日の入場式。ソ連公演の電報 所蔵相撲物館訪ソ相撲団団長の山羽海(元出羽ノ花、1909 ~1987 )から東京の時津風理事長に送られた電文。口一マ字で打たれている。右:ソ連公演の電報左:中国製の靴中国製の靴 所蔵:相撲博物館中国公演の際に訪れた、万里の長城を歩いたときに履いたもので、大きさは28 ~ 30 cmある。万里の長城の力士たち中国公演 1973年(昭和48) 4月北京と上海で興行を行ったほか、動物園、人民公社などさまざまな場所を訪れた。写真は、万里の長城で中国製の靴を履いた足を差し出す北瀬海、若ニ瀬、黒姫山(左から)百福是集(ひゃくふくぜしゅう) 北の湖 敏満 書 所蔵 :相撲博物館「たくさんの幸福がここに集まるように」の意 近づいて。両国国技館上棟式工具近づいて。両国国技館上棟式工具 所蔵:相撲博物館1984年(昭和59)4月27日に上棟式が行われた。春日野理事長(元栃錦)らによって最後の鋲が打たれた。桝席の火箱と灰皿桝席の火箱と灰皿 所蔵:相撲博物館2005年(平17)一月場所から国技館内全面禁煙となったため、桝席に置かれていた火箱と灰皿が廃止された。火箱には担当の案内所(相撲茶屋)の号が記されている。両国国技館両国国技館1985年(昭和60) 1月9日に開館。相撲の街といわれる両国(東京都墨田区)に本拠地を戻した。現在も年3回の東京場所を開催している。輪島一北の湖輪島一北の湖54代横綱輪島 大士(1948 ~ 2018)と55代横綱北の湖敏満(1953 ~ 2015)は、昭和50年代に競い合い、「輪湖(りんこ)時代」といわれた。三段構え千代の富士と北の湖三段構え👈️リンク千代の富士と北の湖 1985年(昭和60 ) 1月9日両国国技館の開館式で三段構えを披露した58代横綱千代の富士(1955 ~ 2016 )が、一月場所で優勝。一方、北の湖は場所中に引退した。同じ相撲の儀式の中でも、「土俵入りのような通俗なものではなく、もっとも典故を重んじた相撲道の儀式として、然るべき場合に執行される」ものとされる。特別な行事の際などに東西の横綱または大関によって行われるのが通例である。各段の構えの形式と意味は以下の通りである。上段の構えは「本然の体」と呼ばれ、足を開いて立ち、互いに反対の手を一直線に伸ばし、他方の手は手のひらを胸の下につけるもので、「開く世は目出度し」を意味する。中段の構えは「攻撃の体」と呼ばれ、腰をやや落とし、片方の腕を曲げて前方に向け、他方は横腹につけるもので、「国土成就」を意味する。下段の構えは「防御の体」と呼ばれ、中段からさらに腰を入れて、体へつけていた手も体から離して、一方の手と同様に手のひらを開いて互いに構えるもので、「仰せもっとも難有し」を意味する。上皇・上皇后両陛下ご観戦 1990年(平成2 )五月場所初日上皇・上皇后両陛下ご観戦 1990年(平成2 )五月場所初日平成になって初の天覧相撲があり、天皇・皇后両陛下(当時)が幕内土俵入りからご観戦になった。パリ公演ポスター 所蔵:相撲博物館パリ公演ポスター 所蔵:相撲博物館柬京・バリ友好都市提携5周年記念行事として、1986年(昭和61) IO月、フランス・パリ公園が行われた。ポスターには「神の相撲がベルシー(会場名)に」と記されている。 協会ごあいさっ 1995年(平成7)三月場所初日協会ごあいさっ 1995年(平成7)三月場所初日平成を代表する力士たちが並ぶ。前列左から武蔵丸・貴乃花・出羽海理事長・曙・若乃花、後列左から浪乃花・貴ノ浪・魁皇・安芸乃島・大翔鳳。ロンドン公演ポスター 所蔵:相撲博物館ロンドン公演ポスター 所蔵:相撲博物館1991年(平成3) 10月、イギリスのジャパンフェスティバルに際し、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催。本年10月、34年ぶりのロンドン公演が行われる。ロンドン公演 1991年(平成3) 10月会場のロイヤル・アルバート・ホール前で記念撮影する協会役員と力士。前列左から春日野(栃ノ海)・九重(北の富士)・立浪(安念山)・61代横綱・北勝海、二子山理事長(初代若乃花)63代横綱(旭富士)、出羽海(佐田の山)ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催をBBCニュースも報じた。長野オリンピック開会式 1998年(平成10) 2月7日長野オリンピック開会式 1998年(平成10) 2月7日開会式で慕内力士33人が、天覧相撲の御前掛かり同様の土俵入を披露した。長野五輪開会式の軍配長野五輪開会式の軍配 所蔵:相撲博物館1998年(平成10年2月7日、長野五輪の開会式があり、64代横綱曙(1969 ~ 2024)の横翻土俵入で、29代木村庄之助が使用した。表面に長野五輪のエンプレム、裏面にスローガン「愛と参加」とある。64代横綱曙(1969 ~ 2024)の横綱土俵入。力士数史上最多の番付 1994年(平成6 )五月場所力士数史上最多の番付 所蔵:相撲博物館1994年(平成6 )五月場所。序ニ段420人、序の口137人を擁し、史上最多の943人が記載されている。朝青龍ー白鵬 2009年(平成21 )十一月場所千秋楽朝青龍ー白鵬 2009年(平成21 )十一月場所千秋楽68代横綱朝青龍明徳(1980 ~ )と69代横綱白鵬翔(1985 ~ )は、平成後期の大相撲を支えた。玉錦・男女ノ川・武蔵山・双葉山手形玉錦・男女ノ川・武蔵山・双葉山手形昭和戦前を代表する四横綱の手形。上から、32代玉錦(1903~1938)、34代男女ノ川(1903 ~ 1971)、33代武藏山(1909 ~ 1969)、35代双葉山(1912 ~ 1968)。双葉山 定次の横綱 所蔵:相撲博物館双葉山 定次の横綱 所蔵:相撲博物館35代横綱双葉山 定次(1912 ~ 1968)は、大分県宇佐市出身。受けて立つ「後の先」の立合から磐石の相撲で活躍。横綱土俵入は雲龍型。横綱会手形横綱会手形一段目 若乃花(初代)・栃錦・鏡里二段目 大鵬・柏戸・朝潮三段目 佐田の山・26代木村庄之助書「和」・栃ノ海」四段目 輪島・琴桜・北の富士五段目 三重ノ海・若乃花(二代)・北の湖横綱会手形横綱会は、横綱昇進者の親睦会。手形の力士名は次の通り。一段目 若乃花(初代)・栃錦・鏡里二段目 大鵬・柏戸・朝潮三段目 佐田の山・26代木村庄之助書「和」・栃ノ海」四段目 輪島・琴桜・北の富士五段目 三重ノ海・若乃花(二代)・北の湖 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.22

コメント(0)

-

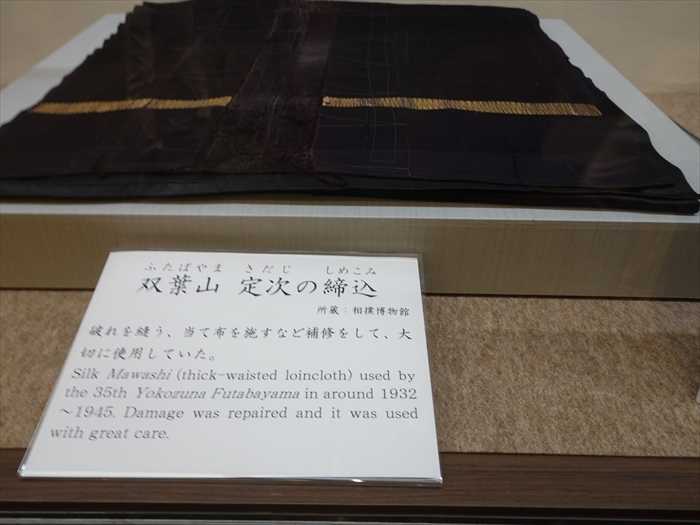

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その3)

双葉山 定次の締込締込(しめこみ)力士が取組で腰に締めるものを「廻し(まわし)」といい、特に関取が本場所で締める絹製廻しを「締込(しめこみ)」と呼ぶ。長さは約10m。力士規定では「紺、紫色系統」とあるが、実際には様々な色の締込がみられる。廻しの前にはさがりをはさみ込んで垂らし、前を隠している。「偶数(割れる数) =土俵を割る」につながることから、ゲンをかついで奇数本に作られる。幕末まで、締込とさがりは一体だったが、取組中に指がかかって危険なため分離した と。双葉山 定次の締込破れを縫う。当て布を施すなど補修して、大切に使用していた。九州山 義雄の化粧廻し九州山 義雄の化粧廻し 所蔵:相撲博物館総理大臣・陸軍大将の東条英機(1884~1948)による書「必勝」を配している。 入隊中の九州山 原資料:個人蔵1938年(昭和13 )、九州山義雄(最高位:小結、1913 ~ 1990)は日中戦争に応召され、中国を転戦。1940年に帰還した。太平洋戦争が始まってからは、応召、入営する力士がさらに増えた。安藝ノ海ー双葉山 1939年(昭和14)春場所4日目この日双葉山は、安藝ノ海(最高位: 37代横綱、1914 ~ 1979 )の外掛けで敗れ、続いていた連勝が69で止まった。これは、現在も連勝記録の1位である。戦後の大相撲戦後も興行地を転々としていたが、1954年(昭和29)に蔵前国技館が完成。新たな本拠地ができあがり、1958年(昭和33)には本場所が年6場所になるなど、大相撲人気は回復。横綱栃錦・若乃花・柏戸・大鵬をはじめ、個性豊かな力士たちが次々と登場し、観客を沸かせた。ソ連や中国などで公演も行われ、大相撲は日本を代表する文化として広く海外にも紹介されている。1945炎上する旧両国国技館 原資料:墨田区立緑図書館蔵1945年(昭和20) 3月10日の東京大空襲によって、旧両国国技館は炎上し、両国周辺の相撲部屋も消失した。右:敢闘賞 海乃山 勲 敢闘賞 海乃山 勲 1967年(昭和42)9月場所 所蔵:相撲博物館海乃山はこの場所、11勝4敗の好成績を挙げ、2回目の敢闘賞を受賞した。殊勲賞 鳴門海 一行殊勲賞 鳴門海 一行 1956年(昭和31)夏場所 所蔵:相模博物館三賞は、1947年(昭和22)秋場所に制定された。鳴門海この場所、鏡里(横綱)、大内山(大関)、若ノ花(大関・優勝)を破った技能賞 海乃山 勲 1966年(昭和41)一月場所 所蔵:相撲博物館千代の山 雅信横綱推挙状 1951年(昭和26)5月28日 所蔵:相撲博物館第41代横綱千代の山 雅信(1926~1977)は北海道福島町出身。文中の「横綱にに推挙す」から横綱推挙状といわれる。 蔵前国技館 長谷川 清 画 所蔵:相模博物館1949年(昭和24)から工事が始まり、仮設として本場所が行われていた蔵前国技館(東京都台東区)は、1954年(昭和29 ) 9月に完成。同時に相撲博物館も開館した。蔵前国技館鬼瓦 所蔵:相模博物館開館後に取り壊され、現在は東京都下水道局北部下水道事務所が建っている。蔵前国技館閉館セレモニーペンライト。1984年(昭和59年)九月場所千秋楽の表彰式後の・・・・蔵前国技館お別れセレモニーがあり、「蛍の光」にあわせてペンライトが振られた。 蔵前国技館閉館セレモニー蔵前国技館の閉館セレモニーは、昭和59年(1984年)9月場所千秋楽に行われました。この場所を最後に蔵前国技館は閉館し、翌年1月場所から両国国技館で興行が行われるようになりました。閉館セレモニーでは、観客にペンライトが配られ、その光が浅草橋駅まで続いていた様子が印象的だったと鹿島建設株式会社が伝えています と。昭和天皇天覧相撲 1955年(昭和30)五月場所10日目昭和天皇が初めて本場所の会場へ行幸して、大相撲を観戦した。1987年(昭和62)までに40回の天覧を行った。昭和天皇御製「飛(ひ)さし久(く)も みざり志(し) すまひ ひとびとと 手をたたきつつ 見るがたのしさ」 昭和天皇御製 東久邇成子(1925 ~ 1961) 書 所蔵:相撲博物館昭和天皇が、1955年(昭和30夏場所観戦後に詠んだ御製。「ひさしくも 見ざりし すまひ ひとびとと 手をたたきつつ 見るがたのしさ」 東久邇成子は昭和天皇の第一皇女。栃錦ー若乃花(初代)栃錦ー若乃花(初代)44代横綱栃錦 清隆(1925 ~ 1990)と45代横綱若乃花 幹士(初代、1928 ~ 2010 )は、昭和30年代を代表する力士で、「栃若時代」といわれた。「吾唯足知 春日野 清隆(栃錦) 書 所蔵:相撲博物館「満足する気持ちを持ちなさい」との意で、釈迦の教えによる。」 「人間辛抱 ニ子山勝治(若乃花・<初代> ) 書 所蔵:相撲博物館若乃花(初代)ど弟の貴ノ花利彰(最高位:大関、1950 ~2005)が出演した1970年代のテレビコマーシャルで、「人間辛抱だ」のセリフが有名になった。」 色紙。「前進 鏡山」 「夢 大鵬」 前進 鏡山 剛(柏戸) 書 所蔵:相撲博物館柏戸の前に出て走る相撲を表す言葉。夢 大鵬 幸喜 書 所蔵:相撲博物館「忍」と同様に大鵬が好んで記した。「夢」は走り続けた人生の末に訪れるか どうか、という大鵬の意を表す。「人間辛抱 二子山」 「吾唯足知 春日野」 大鵬ー柏戸47代横綱柏戸 剛(1938~1996)と48代大鵬幸喜(1940~2013)は。昭和30年代後半から40年代前半に「柏鵬時代」を築いた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.21

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その2)

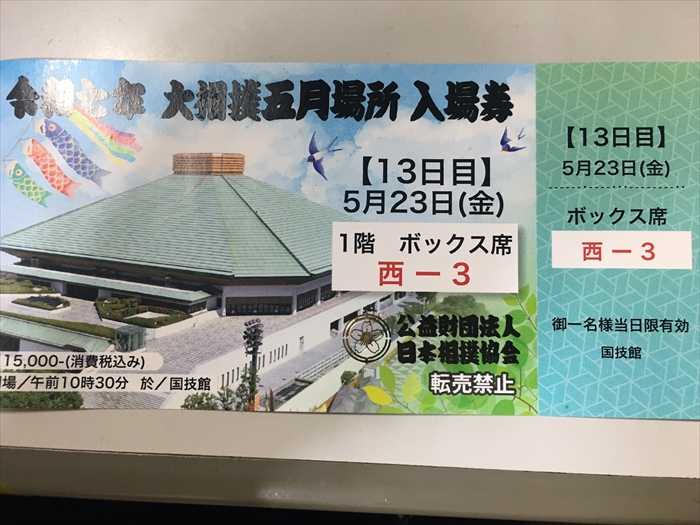

友人のSさんが事前に送ってくれた「ボックス席」入場券。この日の観戦はこの友人Sさんが招待してくれたのであった。3人の友人とは、この指定ボックス席で待ち合わせしていたのであったが、まだ誰も来ていないようなので「相撲博物館」を訪ねた。 財団法人設立100周年を記念して「大相撲100年史」が開催されていた。「本展では、大相撲の100年にわたる歴史を振り返り、名力士たちの活躍、時代とともに変化してきた相撲文化、国技館の歴史にも焦点を当てます。貴重な資料や写真、化粧廻しなどを通じて、大相撲の歩んできた長い歴史を感じていただけますと幸いです。」 と。「相撲博物館」入口。 開館時間 12:30~16:00入口には「大相撲100年史」パンフレットが置かれていた。 「大相撲100年史」パンフレットの表面。「大相撲100年史」パンフレットの裏面。こちらは「琴恵光引退尾車襲名披露大相撲」令和7年5月31日(土) 両国国技館 開催と。「琴恵光」👈️リンク プロフィール 「国技館 明治42年(1909) 開館 回向院境内」 明治42年(1909年)に両国回向院の境内に開館した初代国技館は、日本初のドーム型鉄骨板張りの洋風建築で、「大鉄傘」の愛称で親しまれました。それまで天候に左右されていた相撲興行を、専用の建物で安定的に開催できるようになりました。回向院は、明暦の大火の犠牲者を弔うために建立された浄土宗のお寺で、境内では江戸時代から勧進相撲が行われていました。明治42年(1909年)に国技館が完成するまで、回向院境内が相撲興行の場所として使用されていました。初代国技館は、東京駅などを設計した辰野金吾氏が設計を担当し、約13,000人を収容できる規模でした。この国技館は、戦前まで大相撲の興行に使用され、その後、蔵前に移転し、現在の両国国技館が3代目となります。初代国技館の場所は、現在の両国国技館とは異なり、京葉道路沿いの回向院境内でした と。「ラジオ放送中継開始 1830年(昭和5)夏場所8日目1928年 (昭和3)春場所からNHKのラジオ放送が始まった。写真のアナウンサーは、当時の第一人者松内則三(1890~1972)。あわせて、幕内10分、十両7分、幕下5分の仕切制限間が導入された。テレビ放送中継開始 1853年(昭和28)夏場所1953年(昭和28年)夏場所、NHKによるテレビ放送中継が始まった。一時期、民放各社も放送して人気を博した。」 「大阪場所・つり屋根1953年(昭和28)、大阪場所は3月に固定され、会場は大阪府立体育会館となって現在に至る。また、1952年(昭和27)秋場所から、土俵の四本柱が撤廃されて、つり屋根となった。九州場所 1960年-(昭35)十一月場所1957年(昭32)福岡スポーツセンターで始まり、1974年(昭和49)から九電記念体育館、1981年(昭56)から福岡国際センターで行われている。」 九州場所第50代の横綱。第五十五代横綱北の湖敏満土俵入り:雲龍型出身地:北海道生年月日:昭和28年(1953) 5月16日身長: 1795cm/体重: 169kg初土俵: 昭和42年(1967) 1月横綱昇進場所:昭和49年(1974) 9月最終場所:昭和60年(1985) 1月幕内成績:・804勝247敗107休優勝回数: 24回没年:平成27年(2015)11月20日低い重心、立合の突っ張り、かちあげにも威力があった。特に右上手をひきつけての寄り、吊り、上手投げ、巻きかえのスピードは抜群で、「憎たらしいほど強い」と呼ばれるほどの人気を博した。21歳2か月での横綱昇進は最年少記録。優勝24回、年間最多82勝(当時)など数々の記録をつくった。これらの功績から引退後は一代年寄・北の湖を贈られ、協会理事長などを歴任した。「国技館昭和29年(1954)開館 台東区蔵前」 名古屋場所 1958年(昭和33)七月場所1958年(昭和33)、金山体育館で始まり、1965年(昭和40年)に愛知体育館に移った。金山体育館は冷房がなく、酸素を放出したり(写真)氷柱を立てたりした。2025年(令和7)、IGアリーナのこけら落としとして行われる。部屋別総当たり制 1965年(昭和40)一月場所4日目一門系統別総当たり制から部屋ごとの対戦に改定。出羽一門の◯佐田の山(出羽海部屋)と●栃ノ海(春日野部屋)の対戦は注目を集めた。勝負判定にVTR1969年(昭和44)五月場所から、物言いがついたときの勝負判定の参考資料にVTRが導入された。横綱横綱の由来は、諸説ありはっきりしない。地鎮のため、綱を締めて地面を踏む儀式から生まれたともいわれる。江戸時代から明治末期までの横綱は、横綱を締めて土俵入りをすることを認められた力士の称号であって、地位ではなかった。はじめての横綱土俵入りは、寛政元年の4代横綱・谷風と5代横綱・小野川。「横綱」の文字が番付に載るようになったのは明治23年(1890) 5月。そして、力士の最高位となったのは明治42年2月のことである。東日本大震災巡回慰問2011 (平成23) 3月11日の東日本大震災で甚大な被害を受けた東北各地を、6月3日~ 8日に訪問。白鵬が岩手県陸前高田市で上俵人り。公益財団法人移行 2014年(平成26)1月30日この日、公益財団法人への移行が内閣府より認可された。北の湖理事長(当時)が額を掲げる。現在の国技館。天皇皇后両陛下・敬宮愛子内親王殿下ご観戦この日、今上天皇ご一家が幕内後半の取組をご観戦。令和初めての天覧相撲となった。 2020年(令和2)一月場所14日目無観客開催新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年(令和2年)3月8日に初日を迎えた大相撲春場所は無観客開催が実施された。本場所が完全に観客なしで行われるのは初めてだが、過去には戦災や不祥事を理由に中止された事例があったと。能登半島地震復興支援勧進大相撲 2024年(令和6) 4月16日2024年(令和6) 1月1日に発生した能登半島復興のために国技館で開催、募金や親方・・・・「野見宿禰神社」 東京都墨田区亀沢にあり、野見宿禰を祀っています。明治17年( 1884 )、高砂浦五郎をはじめとする相撲関係者の尽力により津軽藩の上屋敷跡地に創建されました。その後、大正12年( 1923 )の関東大震災や昭和20年( 1945 )の東京大空襲により全焼しますが、28年に再建されます。再建の際には、日本相撲協会により歴代横綱記念碑も建てられました。東京での大相撲本場所開催前には、日本相撲協会の理事長・審判部長らが出席して例祭が行われ、新横綱の奉納土俵入りは話題を呼んでいます。野見宿禰神社 新横綱豊昇龍 奉納土俵入 2025年(令和7)5月9日露払・明生、行司39代木村庄之助。新横綱は野見宿禰神社で土俵入りを奉納する。1925年財団法人設立1925年(大正14) 4月、摂政宮(昭和天皇)台覧相撲の御下賜金で東京大角力協会が摂政賜盃(現、賜盃)を制作したことを契機に、それまで別々の団体として興行してきた東京と大阪の協会は、合併へと向かう。7月、両協会は解散、大日本相撲協会結成に調印。そして12月28日、文部省に認可され「財団法人大日本相撲協会」が誕生した。1927年(昭和2)、東京・大阪の協会は正式に合併、大日本相撲協会による興行がスタートした。1958年(昭和33)に日本相撲協会と改称、2014年(平成26)には公益財団法人となった。両国国技館風景1909年(明治42)、相撲開催のための屋内施設として開館、東京の名所として親しまれた。大蛇山 酉之助賜盃模盃 所蔵 相撲博物館大蛇山(最高位:前頭1、1897 ~ 1956 )は、1926年(大正15)夏場所に10勝1敗で平幕優勝。当館蔵最古、約100年前の模盃。大日本大角力連盟相撲番付大日本大角力連盟相撲番付 所蔵:相撲博物館東京相撲と大阪相撲が合併する前、力士の力量審査のため、1926年(大正15) 10月に第2回連盟相撲を大阪上本町六丁目大軌東で開催。財団法人設立許可書1925年(大正14) 9月、財団法人の設立を申請していた東京大角力協会が、12月28日に文部大臣から認可を受け、財団法人大日本相撲協会が誕生した。錦城山 勇吉の化粧廻し錦城山 勇吉の化粧廻し 所蔵:相撲博物館錦城山の「錦城」は大阪城の別称を表している。 錦城山 勇吉(1902 ~ 1987 )兵庫県洲本市出身。大阪相撲最後の大関として活躍し、東西合併後も東京のファンの人気を集めた。最高位は前頭2枚目。天覧に際し奉り 土俵の式制を相撲節会当時の嘉例に復す 所蔵:相撲物館1931年(昭和6) 4月29日、昭和天皇の天覧相撲に際しさらなる取組の充実のため、土俵の直径を13尺(3.94m)から15尺(4.55m)に拡大。上俵の屋根を入母屋造りから神明造りに改めた。天覧に際し奉り 土俵の式制を相撲節会当時の嘉例に復す関西角力協会第2回本場所成績番付関西角力協会第2回本場所成績番付 1933年(昭和8) 所蔵:相撲博物館春秋園事件で相撲協会を脱退した天竜らが結成した関西角力協会は、1933年(昭和8)から1937年(昭和12)まで続いた。力士数が少ないため東西なしの片番付となっている。髷を切る天龍 1932年(昭和7)1月10日春秋園事件のリーダーだった天龍三郎(最高位:関脇、1903~1989)が、協会からの独立を示して断髪。新興力士団を結成した。戦争と大相撲69連勝の大記録を打ち立てた双葉山の活躍など、戦前の相撲人気は盛り上がりを見せたが、一方では、1931 ~ 45年(昭和6~ 20)まで15年も続いた戦争により、相撲界も苦難の時代を迎えた。出征して亡くなった力士・行司らも多く、1945年3月10日の東京大空襲では国技館が被災し、多くの相撲部屋が焼失した。しかし戦時下にも途切れることなく毎年行われた本場所は、戦争で苦しい生活を強いられた人々の慰めであった。安藝ノ海ーー双葉山この日双葉山は、安藝ノ海(最高位:37代横綱、1914~1979)の外掛けで敗れ、続いていた連勝が69で止まった。これは、現在も連勝記録の1位である。外掛けで敗れた双葉山。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.20

コメント(0)

-

大相撲・五月場所13日目の観戦へ(その1)

この日は5月23日(金)、高校時代の3年のクラス仲間4人で大相撲・五月場所の13日目の観戦に両国国技館に行って来ました。大相撲の本場所の観戦は人生初体験、子供の頃地方巡業場所を父と見に行った記憶があるが。13時前にJR両国駅ホームから両国国技館を見る。両国駅ホームから「ちゃんこ 江戸沢 両国総本店別館」の看板を見る。 両国駅から徒歩1分、「相撲茶屋ちゃんこ 江戸沢総本山別館」の化粧廻しの看板。ちゃんこ江戸沢は東京以外にもあるようですが、創業は40以上年前。立浪部屋の元力士、江戸沢関が怪我で引退して、四股名を屋号にして開店した と。「JR東日本」の看板「とーんときたっ!北総」の看板。「とーんときたっ」は江戸弁で「惚れた」という意味。「胸が高鳴る、心が躍る、江戸体験がここから始まります。春風に誘われて、ときめきの旅へ。」 と。東京スカイツリーがビルの間から。両国駅西口に出る。「磯丸水産 両国西口店」の看板。 「目の前で焼ける楽しさ!名物磯丸焼き!水槽から引き揚げたばかりの活貝や、一番人気の蟹味噌甲羅焼を目の前で焼きながら楽しめます。新鮮なお刺身や一品料理もご用意しており、ランチも充実した女性のお客様にも人気のお店です。」 近づいて。名物の「蟹味噌甲羅焼」と。「江戸東京博物館」👈️リンク は「休館中」と。「江戸東京博物館」は大規模改修工事のため、2022年4月1日~2026年春(予定)まで全館休館とのこと。そして「両国駅」西口へ。 そして両国国技館に向かって進む。本場所に向かって進む若い力士の姿が。 「大相撲」関連雑誌の売店。 若手力士の姿を。国技館前の、「出待ち入り待ちの」人の群れ。 次々と力士が現れる。ここが「力士」の本場所入口。 「北斎漫画」のプレート。 「北斉『北斎漫画』(部分)世界的に有名な絵手本で、海外では「ホクサイ・スケッチ」として親しまれています。全十五卅、総図数は約三千九百図にのぼり、人間や自然、神仏妖怪など、ありとあらゆるものが描かれていて、「絵の百科事典」と呼ぶにふさわしい内容です。 令和ニ年三月 墨田区」 「両国国技館」の「櫓」 蔵前の頃から高さは5丈3尺といわれていて、その高さはここでも変わらず、約16m。 底面は一辺3mほどの正方形で、これが垂直に伸びている。櫓のてっぺん、太鼓を打つ場所が2.1m四方しかない。 ここに呼び出しが2人入るのだから、狭い狭い。平成7年5月からこの鉄骨製の櫓が使われている。 それまでは檜を80本くらい使って、それぞれを縄で結わえて築いていたのだ。今でも地方場所ではそうしている。 だから櫓には「攀じ登る」という形になっていた。ここ両国のはエレベーターがついている。鉄骨製の櫓は戦前の両国国技館にもあった。 昭和12年1月、国技館のわきに相撲協会の事務所ができたとき、その屋上に設けられたと。関脇・大栄翔大関・琴桜 の「のぼり旗」が手前に。相撲のぼり旗のサイズは、高さが5.4m、幅は70cm〜90cmほど。店頭などで一般的に使用されるのぼり旗のサイズ(高さ1.8m)と比較すると、3倍の高さ。相撲のぼり旗は竹棒とよばれる竹で作られたポールを使って立てられていた。なお、相撲のぼり旗の高さは設置する場所の状況に合わせ臨機応変に調整してると。たとえば、設置場所に電柱などの障害物がある場合は、3m程度の高さに変更されることもあるのだと。こちらは大関:大の里横綱:豊昇龍 の「のぼり旗」 「公益財団法人日本相撲協会「相撲競技観戦契約約款」に基づく『大相撲観戦時のお願い』 催事を安全かっ快適にお楽しみいただくため、ご来場される皆様に以下のようなご理解と ご協力をお願いいたします。《入場をお断りする方》・暴力団やこれに類する反社会的勢力団体所属者及びこれらと密接な関係を有する者・公益財団法人日本相撲協会「協会の社会的責任に関する規定」に定められた属性要件または 行為要件に該当する者・物品等の販売目的で入場する者・正規の入場券を提示しない者・著しく酒気を帯びた者・その他公益財団法人日本相撲協会が入場拒否を相当と判断した者《国技館内への持ち込みをお断りしているもの(持ち込み禁止物)》・銃砲刀剣類、花火、爆竹、劇薬物、その他危険物・他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるもの(著しい悪臭を放つ物、大音響を発する物)等・座椅子等、その他座席仕様を変えてしまう物・ビン類、缶類、アイスポックス類・ペット(身体障害者補助大を除く)・自席範囲を超えるサイズの大きな手荷物、ただし、ベビーカーを除く。ベビーカーは客席 への持ち込み、ご使用はできませんので、所定の場所で、お預かりしております。・その他相撲競技の進行及び施設管理の運営の妨げとなる、または、他のお客様に迷惑を及 と判断する物品《お断りしている行為》・粗暴行為(暴言、脅迫、恐喝、威嚇、暴力行為)・施設・設備の破損、毀損・客席、場内その他への物投げ行為・立入禁止場所への立入行為・自由席等での過度な座席確保・所有する券面に記載されている場所以外での観戦、空き指定席、の移動等・許可なしに行う物品販売、チラシ配布、アンケート等・通路、階段、出入り口、避難通路等、座席以外での観覧・相撲場内外でみだりに気勢を上げ騒音を出す行為・フラシュ光線、その他これらに類するものを使用した相撲競技進行の妨害行為・紙テープ、紙吹雪、風船の使用・他のお客様に損害を及ほしうる行為、応援・その他相撲競技0進行及び施設管理の運営に妨げとなる、または他のお客様に迷惑を及ぼす と判断する行為」 《応援行為について》・横断幕、垂れ幕、鳴り物(トランペット、太鼓、笛、金物類)での応援はできません。・応援用具は、自席からはみ出さないサイズの物をご使用下さい。・応援幕、メッセージボード等は必ず一人でお持ち下さい。 (おニ人以上でお持ちによる物は、禁止物品の「横断幕」とみなされます。)・応援小旗、応援幕、メッセージボード等の内容は、相撲やカ士を応援するものに限ります。・その他相撲競技の進行及び施設管理の運営に妨げとなる、または他のお客様に迷惑を及ぼすと 判断する応援用具は使用出来ません。《禁煙について》・相撲場内では、すべて禁煙です。指定喫煙所をご利用下さい。 公益財団法人 日本相撲協会」 入口に向かって進む。令和七年 大相撲五月場所 ポスター。歴代横綱 一覧 👈️リンク「大相撲名古屋場所」ポスター。日本相撲協会と中日新聞社は、令和7 ( 2025 )年大相撲七月場所を、来年夏にオープンするIGアリーナ(愛知国際アリーナ)で令和7年7月13日(日)から開催すると。大相撲名古屋場所は昭和40 (1965)年から令和6 (2024)年まで59回の長きにわたり愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ)で開催さた。令和7年の本場所は、同館に代わり名古屋市北区の名城公園内に新たに建設されるIGアリーナのこけら落とし公演として新たな名古屋場所の伝統を築く第一歩を踏み出しだのだ と。そして現在のポスターはこれ。「妙義龍引退振分襲名大相撲」 令和七年十月五日(日) 開催ポスター「大相撲の元関脇で、幕内で通算10年以上活躍した妙義龍が現役を引退し、年寄「振分」を襲名しました。境川部屋の妙義龍は兵庫県高砂市出身の37歳。いずれも相撲の強豪の埼玉栄高校から日体大に進み、4年生で臨んだ国体で優勝し、平成21年の夏場所で幕下15枚目格付け出しで初土俵を踏みました。平成23年の九州場所で新入幕を果たし、翌年は得意の押し相撲が評価され3場所連続で技能賞を獲得するなど活躍し、秋場所では関脇に昇進しました。同じ昭和61年度生まれの元横綱 稀勢の里や高校の同級生でもある元大関 豪栄道などとともに「花のロクイチ組」と呼ばれ、土俵を盛り上げてきました。ひざなどたび重なるけがと戦いながら通算で10年以上幕内で活躍してきましたが、2024年の春場所では東の前頭15枚目で負け越して、およそ6年ぶりに十両に陥落し、西の十両9枚目だった秋場所は初日から休場していました。妙義龍は24日付けで現役を引退して年寄「振分」を襲名し、今後は振分親方として後進の指導にあたることになります。」 と。「切符売場」。 「両国国技館」入口。再び「櫓」を見上げて。 再び大関:大の里横綱:豊昇龍 の「のぼり旗」を。 ・・・つづく・・・

2025.06.19

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その10):

そして最後にこの日の最大の目的の国宝・「曜変天目(稲葉天目)建窯」展示室へ。 国宝展示室内は写真撮影禁止のため、以下の写真はネット、ロビーのテレビ映像、そして私が集めていた写真から。曜変天目は建窯の黒釉茶碗で斑紋の周囲に青色を主とする光彩があらわれたものをいう。本来、「曜変」は「窯変」を意味し、しだいに輝きを表す「曜」の字が当てられるようになった。完全な形で現存するものは、国内に伝存する3点のみ。本作は、光彩が見込み全体に鮮やかに現れた一碗。江戸幕府第3代将軍徳川家光から春日局に下賜されたといわれ、後に淀藩主稲葉家に伝わったため「稲葉天目」ともいわれる。1934年、岩﨑小彌太の所有となった と。漆黒のなかに、星を思わせる斑紋が瑠璃色の光彩をまといながら浮かぶ、独特の文様。 その美しさはまるで“宇宙”と例えられ、これまで徳川家康をはじめ、多くの歴史人物や、陶芸家を魅了してきた最上級の茶碗です。 完存するものは世界に3碗とされていて、いずれも国宝に認定されています。この《曜変天目》、世界で現存が確認されているものはわずか3点しかない。 いずれも日本に伝わっており、大徳寺龍光院(京都)、藤田美術館(大阪)、静嘉堂文庫美術館(東京)が所蔵している。 これら3点の《曜変天目》はすべて国宝に指定され、唐物の天目茶碗の最高峰と呼ばれているが、その歴史や製法、伝来は多くの謎に包まれている。曜変天目は、天目茶碗の中でも最高級とされ、世界で3点しか現存しない希少な茶碗です。その希少性から、価値は非常に高く、国宝に指定されています。現在、その値段は不明ですが、非常に高い価値があることは確かです。曜変天目の価値を詳しく説明すると以下のようになります。世界で3点しか現存しないと言われるほど、非常に少ないです。その3点全てが日本にあり、すべて国宝に指定されています。曜変天目の価値を詳しく説明すると以下のようになります。希少性:世界で3点しか現存しないと言われるほど、非常に少ないです。その3点全てが日本にあり、すべて国宝に指定されています。製法の難しさ:当時の窯は酸素量や温度のコントロールが難しく、偶然の産物として曜変天目が生まれるため、再現は不可能に近いとされています。美しさ:曜変天目の表面に現れる光沢や模様は、まるで宇宙のような美しさを感じさせ、多くの人々に愛されてきました.このように、曜変天目はその希少性、製法の難しさ、そしてその美しさから、非常に高い価値を持っています。現在、その値段は不明ですが、非常に高い価値があることは確かです。「曜変」は本来「窯変(ようへん)」で、輝きや光を意味する「曜」の字を当てたもの。黒釉の掛かる碗の内面に大小の斑文が浮かび、青く輝く光彩が現れたものをいう。曜変天目を生んだ福建省建窯の碗は「建盞(けんさん)」と呼ばれ、上質な製品は北宋の風流天子・徽宗皇帝(きそうこうてい)も推奨し用いている。完全な形の曜変天目は世界に3 碗、いずれも日本に現存するが、近年中国・浙江省杭州の南宋宮殿跡付近では破片が発見されている。本作は江戸時代以降、淀藩主稲葉家に伝わったため、「稲葉天目(いなばてんもく)」と呼ばれている。しばらくは黒釉の掛かる碗の内面に大小の斑文が浮かび、青く輝く光彩をお楽しみください。そして全ての展示品鑑賞を終えて、ショップに立ち寄る。「曜変天目」の青く輝く光彩をアレンジした黒地のアロハシャツ?こちらは、曜変天目ぬいぐるみ。5800円とやや高価。「ほぼ実寸の曜変天目ぬいぐるみ」 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・曜変天目紹介の動画👈️リンク長江惣吉先生👈️リンク

2025.06.18

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その9):

禾目天目(のぎめてんもく)禾目天目建窯 南宋時代(12~13世紀)柿天目柿天目建窯 南宋時代(12~13世紀)灰被天目(はいかつぎてんもく)(建盞)。灰被天目(建盞)建窯 南宋時代(12~13世紀)灰被天目として伝世した作品だが、釉調や素地、露胎部の削りなどの特徴から建盞とみられる。黒に白く変化した斑文が広がっており、同様の釉調を呈するものは建窯窯址でも発掘されている。灰被天目灰被天目茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)玳玻釉花文碗(たいひゆうかもんわん)玳玻釉花文碗(たいひゆうかもんわん)吉州窯 南宋時代(12~13世紀)黒釉黄彩花鳥文碗(こくゆうおうさいかちょうもんわん)吉州窯 南宋時代(12~13世紀)黒釉黄彩花鳥文碗(こくゆうおうさいかちょうもんわん)吉州窯 南宋時代(12~13世紀)吉州窯では玳玻天目のように釉薬をニ重掛けする装飾のほか、鉄絵などさまざまな技法を用いた多様な陶器を生産された。釉薬で筆描きする釉彩の技法もその一つ。吉州窯で焼かれた「木葉天目」(黒釉上に桑の葉を置いて焼き付けた碗)には、金彩で月梅の文様を表すものであり、本作の淡黄釉による釉彩は金彩をイメージした◯付けの可能性がある。玳玻天目(たいひてんもく)玳玻天目吉州窯 南宋時代(12~13世紀)重要文化財色絵吉野山図茶壺「仁清」銘野々村仁清 江戸時代(17世紀)ネットから。ネットから。重要文化財色絵吉野山図茶壺「仁清」銘野々村仁清 江戸時代(17世紀)夜景を表したかのような墨を背景に、吉野山に咲きほこる桜の花や金の震を描いた茶壺。華麗な蒔絵漆器を思わせる黒い釉薬は上絵付によるもので、とくに「仁清黒」と呼ばれる。野々村仁清(生没年不詳)は、京焼の色絵陶器を大成した江戸初期の陶工。優れた轆轤の技と洗練されたデザイン性によって、京都の公家のみならす江戸の武家社会においても人気を博した。数天目 18口のうち「仁清」銘野々村仁清 江戸時代( 17世紀)数天目 18口のうち「仁清」銘野々村仁清 江戸時代( 17世紀)仁清が大徳寺に寄進したという100ロの天目茶腕から分かれたと見られるもの。平らな高台には「仁清」小印が捺され、「三玄」の墨書があり、大徳寺塔頭・三玄院の什器であったことが知られる。静嘉堂所蔵の数天目18ロの釉は、黒釉、白い刷毛目、褐色の伊羅保釉の三種に大別される。後者ニ種はそれぞれ高麗茶碗の釉調に基づくものと見なされている。黒掻合塗の台が添う。黒楽不ニ図茶碗「道八」銘初代高橋道八、江戸時代(18~19世紀)黒楽不ニ図茶碗「道八」銘初代高橋道八、江戸時代(18~19世紀)幕釉風の黒釉と薄い黄色の透明釉を掛け分けて、富士の景を作り出している。胴の内外には漆黒色を出すために窯内から引き出したときに用いた火鋏の痕が明瞭に残る。初代道八(1742~1804)は伊勢亀山藩士の家に生まれ、宝暦年間(1751~64)に三条粟田口で製陶をはじめた。煎茶器を得意としたが、この黒楽茶碗のような茶道具も伝わっている。茶碗の腰部に「道八」の名が箆彫りされている。織部黒沓茶碗美野焼 桃山時代(17世紀)織部黒沓茶碗美野焼 桃山時代(17世紀)織部特有の楕円形に歪めた茶碗を、宮中や神社で用いる木沓に見立て、沓茶碗という。本作は特に大振りで重厚な姿で、全面に黒釉を掛け回し、ロ縁の内外を筋状に掛け外して長石釉をニ重掛けしている。「瀬戸黒」や「黒織部」「織部黒」など美濃焼の黒茶碗は、「引き出し黒」と呼ばれ、黒樂と同じく、焼成中に窯から引き出して急冷して黒変させたもの。本作には鉄鋏の食い込んだ痕が明確に残っている。黒織部茶碗 銘 うたたね美濃焼 桃山時代(17世紀)黒織部茶碗 銘 うたたね美濃焼 桃山時代(17世紀)黒織部は、黒釉を掛け外した地に、鬼板と呼ばれる鉄絵具で文様を施し、その上に長石釉を掛けたもの。ロを三方から歪めた半筒形の茶腕で、胴の片面は網干風の文様を描き、別の面では黒釉を掻き落として三角繋ぎを表す。銘はこの三角繋ぎの意匠を、昼寝する漁師に見立てたものという。黒楽茶碗 銘 彩鳳ー入(樂家四代) 江戸時代(17世紀)黒楽茶碗 銘 彩鳳ー入(樂家四代) 江戸時代(17世紀)黒楽茶碗 銘 彩鳳ー入(樂家四代) 江戸時代(17世紀)子振り引き締まった姿の茶碗。この茶碗の艶やかな黒楽釉のなかには、一入(1640~96)の特徴とされる朱釉が広がり、艶やかさを加えている。共箱の蓋裏に「利休形黒茶碗」とあり、本作は長次郎の作風を意識したものだろう。ー入晩年の元禄3年(1960)は千利休の百回忌にあたり、利休の茶を慕う風潮が高まった時代であった。本作はそうした志向の反映された、利休形の伝統に根ざす作行きといえよう。黒樂茶碗 銘 風折長次郎 桃山時代(16世紀)黒樂茶碗 銘 風折長次郎 桃山時代(16世紀)樂家の茶陶は、茶の湯のみに用いることを目的として、挑山時代の千利休の創意を受けた初代長次郎によってはじめられ、以後四百年余にわたって継承されてきた。「かざ折」の銘は、元伯宗旦(千家三世、1578 ~1658)によるものといい、胴の片方に窪みがつけられた姿を風折烏帽子に見立てたものとされる。内箱蓋表には漆書きで宗旦の判がのこっている。曜変天目盒子河井寛次郎 曜変天目盒子河井寛次郎鉄釉銀彩霊獣文鼎形香炉伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)鳳凰文太太鼓胴唐子足盃洗伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)鉄釉銀彩霊獣文鼎形香炉伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)鳳凰文太太鼓胴唐子足盃洗伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)珉平焼は江戸後期・文政年間(1818 ~ 30)に淡路島南端の伊賀野村の庄屋・賀集珉平(1796 ~ 1831)が創始したやきもの。天保年間(1830 ~ 45 )に京焼の名工・尾形周平を招いて色絵の技術や意匠を取り入れ、阿波徳島藩の御用窯になったという。No. 65は黒塗りの太鼓をかたどった深鉢状の盃洗で、3人の小さな唐子が支えている。波に千鳥図の銀製火舎が付き、香炉として使われた。No. 66は一見すると銀象嵌。展示室の様子。ズームして。花鳥図大小鐔・三所物鐔:「石黒量美造」物小柄 :「石黒是美【花押】」銘目貫:「石黒/是美」銘石黒是美 江戸時代(19世記) 花鳥図大小鐔・三所物鐔:「石黒量美造」物小柄 :「石黒是美【花押】」銘目貫:「石黒/是美」銘石黒是美 江戸時代(19世記)是美は、江戸金工の有力な一派、石黒派の初代・政常の高弟、石黒政美(寿岳齋)の子。ー門を代表する名手で、江戸芝に住した。石黒派は腕利き前いで、花島を題材に高彫りで各色の色金を使い象嵌・色絵を施した絢爛豪華の作風を得意とした。本作は金・銀・赤銅・緋色銅を用いて、江戸時代に中国から輸入された高価な珍重「錦鶏」をあらわした是美の代表作。黒塗舞鶴棗「長」銘関宗長 江戸時代(17世紀) 黒塗舞鶴棗「長」銘関宗長 江戸時代(17世紀) 屈輸文堆黒宝珠香合元~明時代(14 ~ 15世紀)屈輸文堆黒宝珠香合元~明時代(14 ~ 15世紀)仏教において震験を表すという如意宝珠をかたどった香合。黒と朱の漆を幾重にも塗り重ねて文様を彫刻した堆黒の器で、渦巻き状の曲線で器面を覆い尽くしたものを日本では屈轤文様と呼。「倶利」「曲輸」「〇〇」書き、彫りの様子を「くりくり」「ぐりぐり」と表したことに由来するという。枯木竹石文螺鈿卓元時代(13~14世紀)枯木竹石文螺鈿卓元時代(13~14世紀)三脚の高卓で、総体に黒漆を塗り薄貝螺鈿で文様を表す。天仮は葉を落とした木に竹石の図で、貝片には毛彫りでの木目や竹節などが表される。冬にも青々とした緑を保つ君子の象徴である竹と、不死や長寿、深い友情を示す石が寄り添い、吉祥的な意味を持つ意〇〇考えられる。古くから日本に伝来したと考えられ、〇〇時代に「こうもり大尽」「粋の神」と呼ばれた大阪◯商・平瀨露香の旧蔵品。騎馬人物文堆黒食籠・盆盆:「魏少松製」銘明時代(15 ~ 16世紀)騎馬人物文堆黒食籠・盆盆:「魏少松製」銘明時代(15 ~ 16世紀)漆を幾度も塗り重ねた厚い層を彫って文様を表す彫漆のうち、表面を黒漆塗りしたものを「堆黒」と呼ぶ。本作では黒漆の厚い層に朱漆を挟んでいる。4段重ねの食籠の蓋には騎馬人物と従者、側面には多種の花卉唐草が彫り表される。丸盆の見込みには菊や牡丹、椿など花文の取り巻くなか、7人の高士が従者らと宴に興じる図を表す。黒漆三足鉢鎌倉~室町時代(13 ~ 14世紀)黒漆三足鉢鎌倉~室町時代(13 ~ 14世紀)黒漆を下塗りとして朱漆を上塗りした木製の漆器を「根来塗」と呼ぶが、本作のように黒漆で上塗りしたものは「黒根来」という。神饌具・仏具・飲食器といった寺社で用いる器類に多く、重厚な形に加え、長年の手ずれによって生まれる朱と黒の織りなす味わい深いコントラストが好まれ、賞翫されている。その名称は鎌倉時代より隆盛した紀州根来寺で製作、使用された漆器に由来するという。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.17

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その8):

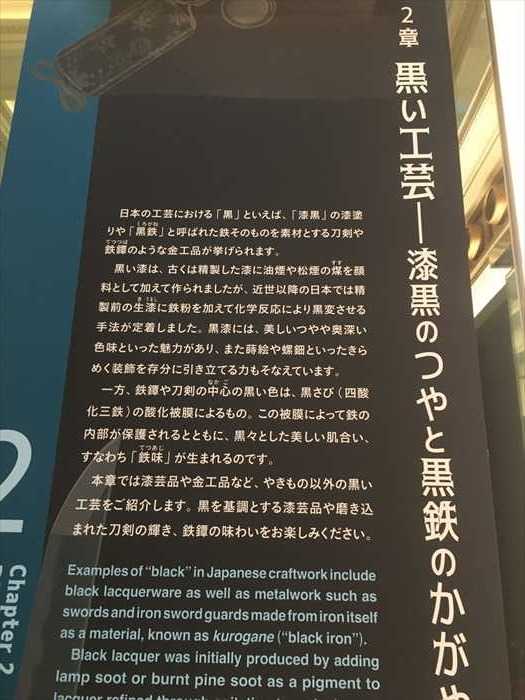

2章 黒い工芸---漆黒のつやと黒鉄のかがやき日本の工芸における「黒」といえば、「漆黒」の漆塗りや「黒鉄」と呼ばれた鉄そのものを素材とする刀剣や鉄鐔のような金工品が挙げられます。黒い漆は、古くは精製した漆に油煙や松煙の煤を顔料として加えて作られましたが、近世以降の日本では精製前の生漆に鉄粉を加えて化学反応により黒変させる手法が定着しました。黒漆には、美しいつやや奧深い色味といった魅力があり、また蒔絵や螺鈿といったきらめく装飾を存分に引き立てる力もそなえています。一方、鉄鐔や刀剣の中心の黒い色は、黒さび(四酸化三鉄)の酸化被膜によるもの。この被膜によって鉄の内部が保護されるとともに、黒々とした美しい肌合い、すなわち「鉄味」が生まれるのです。本章では漆芸品や金工品など、やきもの以外の黒い工芸をご紹介します。黒を基調とする漆芸品や磨き込まれた刀剣の輝き、鉄鐔の味わいをお楽しみください。3章 天目と黒いやきもの東洋の黒いやきものには4000年以上の歴史があります。中国の黒いやきもののはじまりは、新石器時代の山東省における大汶ロ文化や山東龍山文化して作られた精緻な黒色の土器てある「黒陶」に求められます人為的に釉薬を施した陶器が出現した頃から、釉中に自然に含まれる鉄分により黒掲色を呈するものがありましたが、漆黒に近い黒い釉薬は後漢時代、青磁生産が盛んな江南で完成しました。以降江南を中心に生産された黒釉は、南北朝時代以降北方や各地に生産地が広がっていきました。宋代以降、建窯などの江南の諸窯では黒釉をベースにした天目茶碗が焼かれたほか、華北の磁州窯系諸窯でも黒融磁が生産され、線影りや掻落し、あるいはより鉄分の濃い融薬による銹花(斑)といった加飾技法が発達しました。清代には高火度焼成による黒釉以外にも、低火度による釉上彩の黒が注目され、黒地のきもののヴァリエーションが広がりました。やきもの先進国の中国から絶えず刺激をうけた日本では、鎌倉時代より尾張瀬戸で天目茶碗が焼かれ、挑山時代には中国の三彩の技術をルーツとする長次郎により黒樂茶碗が生み出され、受け継がれています。本章では、中国古代の黒陶から、宋・元時代の天目茶碗をはじめとする黒釉陶磁から東洋の伝統的陶芸技術の極みといえる清時代のやきものの黒、また挑山・江戸時代の日本へとつながっていく黒いやきものの流れを紹介します。黒釉盒37.貴婦人の化粧道具黒釉盒北宋~金時代(11 ~ 12世紀)38.黒地に咲く鉄銹の花黒釉銹斑共蓋小壺磁州窯系 金時代(12 ~ 1 3世紀)No. 37は艶やかな黒釉が施された円形の蓋物で、化粧品を入れたものだろう。内部には、小さな円形の蓋物、百合ロの皿、花弁状の装飾を施した容器の3つが固定されて収まっている。底裏は腰以下全て露胎で、低い輪高台を削り出している。NO. 38は黒釉上に鉄分濃度の高い鉄釉を置いて赤褐色の斑文を表している。河北省の磁州窯と類似の技術・意匠を展開した河南省周辺の磁州窯系の作だろう。右:黒釉白縁碗 磁州窯系 北宋~金時代(11 ~ 12世紀)上:黒釉油滴碗 磁州窯系 北宋~金時代(12 ~ 13世紀)下:黒釉鉢 磁州窯系 元時代(13 ~ 14世紀)黒陶磨光文鼎戦国時代(前4 ~前3世紀)黒陶磨光文豆戦国時代(前4 ~前3世紀)黒陶磨光文鼎戦国時代(前4 ~前3世紀)青鋼器の鼎を写した明器(実用性のない副葬品)。焼成前に表面を研磨することで光沢の差をつけ文様を表す「磨光文」という技法により、山や波濤のような幾何学文や雲気文を施し、燻し焼きによって器面に煤を吸着させ、黒く染めている。紀元前310年頃とされる河北省平山県中山国王募出土の黒国鼎に近似した作風である。黒陶磨光文豆戦国時代(前4 ~前3世紀)黒陶は還元焔焼成した土器である。焼成中の窯内に穀物などの有機物をいれ、燻し焼きすることで発生させた煤(炭素)を器表に吸着させて作る。「豆」は、食物を盛る蓋寸きの高杯で、本作は青鋼か漆塗りの彝器(祖先の宗廟に供えた祭祀用の器)を模したもの。NO. 27の鼎と作風が酷似し、一具をなしていたものと考えられる。三彩足噛馬唐時代(7 ~ 8世紀)ズームして三彩足噛馬唐時代(7 ~ 8世紀)本作は、悍馬が自らの脚を噛んで血を流すという古伝に基いた姿態と考えられ、鉄泥を塗った上に褐釉をかけて黒馬を表す。唐代の三彩に表された馬たちは、西方から輸入され、王侯貴族に所有された馬に実際に施された化粧や節り付けを再現したものだろう。馬具はひときわ豪華で、面懸と胸懸には大きな房状の飾り、尻懸には大きな花形のメダイオンをつけ、明るい褐色と蝋抜きで精緻な装節金具の輝きを表している。黒釉線彫蓮唐草文梅瓶磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世)黒釉線彫蓮唐草文梅瓶磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世)きめ細かな素地に黒をたつぶりと掛け、素地の層まで線影り文様を刻んでおり、やや黄色く見える背景に黒い文様が浮かび上がる。胴部に帯状に表された蓮唐草は蓮花と荷葉を3つ連結したもので、タッチにややたどたどしさが感じられる。蓮は多産や子孫繁栄のシンポルであり、ぐるリとめぐる文様は永遠性を示すのだろう。山西省の磁州窯系の製品と考えられる。磁州窯河北省南部、邯鄲市磁県観台鎮や峰峰鉱区彭城鎮を中心に広がる民窯で、五代から近代まで続いた。鉄分を含んだ灰色や褐色の素地に泥状の白土を化粧掛けする「白化粧」の技術を基本に、掻落や鉄絵、三彩や紅緑彩など多彩な技法を組み合わせ、多種多彩で装飾性豊かなやきものを生み出した。また同種の白化粧陶器を焼造する窯は、陜西・山西・河南・山東など華北一帯に広がりを見せた。白地黒掻落牡円唐草文枕北宋時代(12世紀)磁州窯系の根幹となる技法は有色の素地を覆う白土の化粧掛け(白化粧)である。この白化粧を部分的に削りとすことで有色の素地と白との色彩の対比が生まれ、装飾として展開した。白と黒の強い対比を生み出す「白地黒掻落」の技法は、白化粧の上に黒泥(鉄絵具)を塗り込めた後、黒泥の層のみを慎重に削り落して文様を表すという手間のかかるもので、北宋後期から金初期に行われた。黒釉線彫蓮唐草文梅瓶磁州窯系 金~元時代( 13 ~ 14世紀)黒釉線彫蓮唐草文梅瓶磁州窯系 金~元時代( 13 ~ 14世紀)きめ細かな素地に黒釉をたっぷりと掛け、素地の層まで線影り文様を刻んでおり、やや黄色く見える背景に黒い文様が浮かび上がる。胴部に帯状に表された蓮唐草は蓮花と荷葉を3つ連結したもので、タッチにややたどたどしさが感じられる。蓮は多産や子孫繁栄のシンポルであり、ぐるりとめぐる文様は永遠性を示すのだろう。山西省の磁州系の製品と考えられる。黒釉線彫「福徳長寿」文梅瓶磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世紀)黒釉線彫「福徳長寿」文梅瓶磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世紀)胴部に「福徳長寿」の4文字を刻む。本作は酒瓶と考えられるので、「福徳長寿」は中に入れた酒の名か、あるいは酒を飲んで幸福で長生きすることを謳ったものかもしれない。肩部の黒釉を幅広く削り落とすのは、一回の窯焚きで大量の器物を効率よく焼くための工夫。瓶の肩に円筒形の素焼き容器(匣鉢)を逆さに被せて載せ、その上にも同種の梅瓶を載せることを意図したもの。山西産と考えられる。黒釉掻落牡丹唐草文四耳壺磁州窯系 元~明時代(14世紀)黒釉掻落牡丹唐草文四耳壺磁州窯系 元~明時代(14世紀)黒釉掻落牡丹唐草文四耳壺磁州窯系 元~明時代(14世紀)黒釉掻落魚鳥唐文四耳壺磁州窯系 元~明時代(14 ~15世記)黒褐釉瓶元時代(13 ~ 14世紀)黒褐釉瓶元時代(13 ~ 14世紀)景徳鎮窯現代まで読く中国を代表する白磁窯。江西省北東部の景徳鎮市に所在。北宋後期に「青白磁」と呼ばれる青みのある白磁を完成させ、海外にも盛んに輸出された。元時代には青花磁器を開発し、全国の磁器生産の中心的存在となった。明~清時代には皇帝専用の陶磁器を生産する「官窯」が置かれ、中国陶磁における最先端の技術と意匠を牽引する中心的窯業地の地位を確立した。黒地素三彩花鳥文瓶景徳鎮窯 清時代(17 ~ 18世紀)「素三彩」は、あらかじめ素地を高火度焼成して焼き締めてから、色絵具(黄・緑・紫など)で賦彩し、再度低火度で焼成したやきもの。この瓶は鳳凰の長く広がる尾羽のような形から「鳳尾尊」と呼ばれている。育景を黒で塗り詰め、幹や枝に賦彩されている緑釉や紫釉をかぶせたものだろう。口緑内部に見られる金銀の梅花文は、亀裂を高蒔絵で繕ったもの。黒地素三彩花鳥文瓶景徳鎮窯 清時代(17 ~ 18世紀)黒彩龍文瓶「大清道光年製」銘景徳鎮官窯 清時代・道光年間(1821~50)黒彩龍文瓶「大清道光年製」銘景徳鎮官窯 清時代・道光年間(1821~50)ほのかに青みのある白磁の器面に、伝統的な主題である五頭の五爪龍と雲文を黒々と表している。正面の3頭はーつの火焔宝珠を取り巻き、背面には2頭が対峙している。雲龍文はマンガンを用いた上絵具の黒彩のみを用いた繊細な描写で、雲には繧繝彩色のように濃淡の階調を付けている。文様構成は官窯ならではの厳格なもので、ロ縁と高台の付け根に金彩の圏線をまわしている。鉄鑼花双耳瓶景徳鎮窯 清時代(18世紀)鉄鏽花蝶耳壺景徳鎮窯 清時代(18世紀)「鉄鏽花」は鉄とマンガンを主成分とする結晶釉で、清朝・雍正年間(1723 ~ 35 )の官窯で開発されたという。釉表面には褐色や黒の結品状の小点が無数に現れ、一説には古代の玉製品の模様や質感を表現したものとされる。No. 52・53とも青銅器を範とした器形の無銘の民窯作で、雍正~乾隆年間(1723~ 95)頃のものと考えられる。鉄鑼花双耳瓶景徳鎮窯 清時代(18世紀)鉄鏽花蝶耳壺景徳鎮窯 清時代(18世紀)朝鮮唐津手鉢高取焼 江戸時代(17世紀)朝鮮唐津手鉢高取焼 江戸時代(17世紀)無造作に提げ手を渡した内抱えの鉢に、白と黒の片身替りの意匠をまとわせている。白濁する藁灰釉と黒い飴のような鉄釉を掛け分けた唐津焼を「朝鮮唐津」と呼ぶが、本作のように高取焼でも同様の作風が焼かれている。高取焼は、朝鮮出兵の折、後の福岡藩主黒田長政(1568~1623)が連れ帰った陶工・ハ山(高取八蔵、? ~ 1654)により筑前鞍手部高取に開窯した。銹釉染付飛鉋文徳利有田焼 江戸時代(17世紀) 銹釉染付飛鉋文徳利有田焼 江戸時代(17世紀)「茶筅形」と呼ばれる独特の姿の徳利。白磁の素地に黒掲色の鉄銹釉を塗り回して、飛び鉋の技法で白抜きの連点文を刻み、細長い口頸部は薄瑠璃釉を掛けて青く染める。飛び鉋は、轆轤の回転によって削り鉋の薄い刃先が器に弾かれて跳ね上がることを利用して、点々と連続した小さな削り跡を付ける技法。古くは北宋時代の磁州窯系でも行われたが、肥前有田で17世紀中頃の瓶類のみに見られる。銹釉染付鷺文輪花皿有田焼 江戸時代(17世紀)銹釉染付鷺文輪花皿有田焼 江戸時代(17世紀)黒掲色の銹釉を型紙を用いて白抜きして、三羽の白鷺を表した皿のセット。茶懐石の向付として用いられたものだろう。初期伊万里には、白磁・染付・青磁などが見られるが、この銹釉も代表的技法の一つ。この種の作品はかつて加賀大聖寺産と考えられたことから「吸坂手」と呼ばれた。しかし有田の初期の窯址で陶片や類品が発見されたことにより、現在では30 ~ 40年代の有田皿山の製品と考えられている。黒釉輪花盤「大清雍正年製」銘景徳鎖官窯 清時代・雍正年間(1723 ~ 35)黒釉輪花盤「大清雍正年製」銘景徳鎖官窯 清時代・雍正年間(1723 ~ 35)総体に光沢のある釉主彩の黒釉が施され、黒塗りの無文添器にも似た趣がある。清朝・雍正年間の官窯(宮廷用器を焼遣する工場)では皇帝の嗜好を反映して、多種多様な釉薬を研究し完成させている。清朝政府の公文書には、雍正11年(1733)に皇帝が12色セットの菊花形盤を各色40枚ずつ焼造するよう命じたと記されている。このセットに黒釉は含まれていないが、本作も同じ頃焼造されたものとみられる。左:曜変壺 河井寛次郎 昭和初期(20世紀)右:曜変櫛目盒子 河井寛次郎 昭和初期(20世紀)「土と炎の詩人」呼ばれると陶芸家・河井寬次郎(1890~1966)による「曜変」の箱書をもつ小品2点。寬次郎としては、初期(大正3~14年頃)の中国古陶磁に倣った技巧的な作風ををやめ民藝運動に傾倒していった昭和初期・2~3年(1927~28)頃の作風を示す。寛次郎の天目茶碗としては、大正10~12年頃の作品に吉州窯の玳玻天目を意識した黒釉と黄褐色の釉薬の重ね掛けや油滴班の茶碗が知られる。この2点は「唐物天目」を意識したもの。右:鉄釉銀彩霊獸文鼎形香炉 伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)左:鳳凰文太鼓胴唐子足盃洗 江戸~明治時代(19世紀)珉平焼は江戸後期・文政年間(1818~30)に淡路島南端の伊賀野村の庄屋・賀集珉平(1796~1871)が創始したやきもの。天保年間(1830 ~ 45)に京焼の名工・尾形周平を招いて色絵の技術や意匠を取り入れ、阿南徳島藩の御用窯になったという。No. 65は黒塗りの太鼓をかたどった深鉢状の盃洗で、3人の小さな唐子が支えている。波に千鳥図の銀製火舎が付き、香炉として使われた。No.66は一見すると銀象嵌の文様のある鉄製のような鼎形香炉。しっとりとした黒銹色の鉄釉を器面全体に均一に塗り、地文様の紗綾形や雷文などは銀の線象嵌のように整った様子で描かれている。珉平焼では茶釜や鉄瓶といった鉄製品や漆塗りの椀、石製の硯を写したものなど「だまし陶器」とでもいうべき作品が存在し、本作もその一つたろう。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.16

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その7):

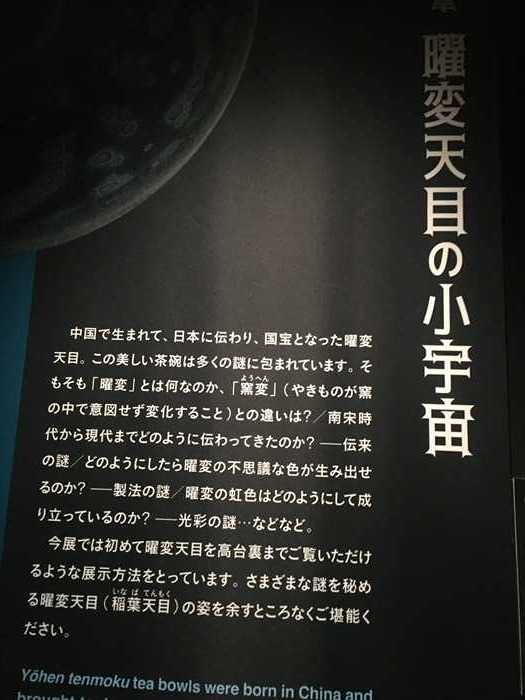

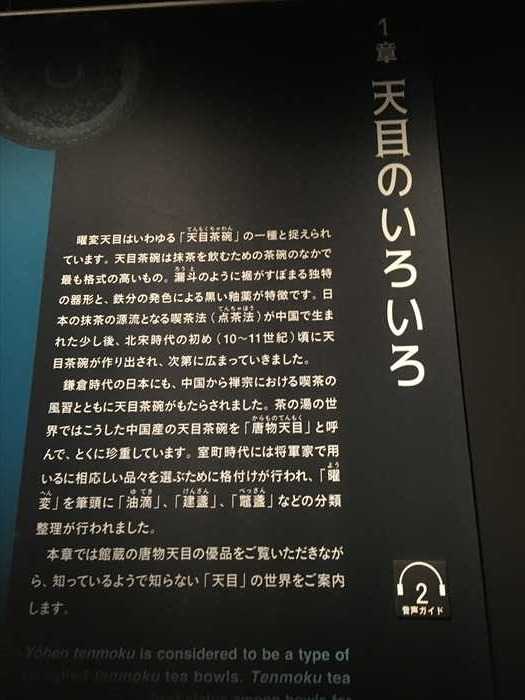

曜変天目の小宇宙中国で生まれて、日本に伝わり、国宝となった曜変天目。この美しい茶碗は多くの謎に包まれています。そもそも「曜変」とは何なのか、「窯変」(やきものが窯の中で意図せず変化すること)との違いは? /南宋時代から現代までどのように伝わってきたのか?ーー伝来の謎/どのようにしたら曜変の不思議な色が生み出せるのか?ーー製法の謎/曜変の虹色はどのようにして成り立っているのか?----光彩の謎・・・などなど。今展では初めて曜変天目を高台裏までご覧いただけるような展示方法をとっています。さまざまな謎を秘める曜変天目(稲葉天目)の姿を余すところなくご堪能ください。「3章 天目と黒いやきもの東洋の黒いやきものには4000年以上の歴史があります。中国の黒いやきもののはじまりは新石器時代の山東省における大汶口文化や山東瀧山文化で作られた精緻な黒色の土器である「黒陶器」求められます。人為的に釉薬を施した陶器が出現した頃から、釉中に自然に含まれる鉄分によリ黒掲色を呈するものがありましたが、漆黒に近い黒い釉薬は後漢時代、青磁生産が盛んな江南で完成しました。宋代以降、建窯などの江南の諸窯では黒釉をベースにした天目茶碗が焼かれたほか、華北の磁州窯系諸窯でも黒釉陶磁が生産され、線影りや掻落し、あるいはより鉄分の濃い釉薬による銹花(しゅうか 斑)といった加飾技法が発達しました。清代には高火度焼成による黒釉以外にも、低火度による釉上彩の黒が注目され、黒地のやきもののヴァリエーションが広がりました。やきもの先進国の中国から絶えず刺激をうけた日本では、鎌倉時より尾張瀬戸で天目茶碗が焼かれ、挑山時代には中国の三彩の技術をルーツとする長次郎により黒樂茶碗が生み出され、受け継がれています。本章では、中国古代の黒陶から、宋・元時代の天目茶碗をはじめとする黒釉陶磁から東洋の伝統的陶芸術のみといえる清時代のやきものの黒、また挑山・江戸時代の日本へとつながっていく黒いやきものの流れを紹介します。」Q&A ①「窯変」と「曜変」、その違いとは?「窯変」は、やきものの焼成において釉薬か予期しない色や様子を呈することをいう。代表的なものに鉄釉(図1)と銅釉(図2)の窯変かあり、備前焼や信楽焼といった無釉の陶器の変化も窯変と呼んでいる(図3)。そのうち、建窯の「曜変」は鉄呈色の黒釉の窯変ということになり、「窯」の字を、「曜」字に置き換えたものだろう。中国の文献に「曜変」の語は見られないため(中国で何と呼ばれていたかも不明)、日本て名付けられたものとされている。大漢和辞典を参照すると、「曜」の字には1、かがやく。ひかる。2.あきらか。3.ひかり。4.日・月・五星(日月火水木金土=七曜)などの意味があり、「曜変」の表記はそのきらめく光彩や星のような斑文に由来すると考えられる。◆恐ろしい窯変中国において窯変という現象は恐れられることが多かった。早い例ては、南宋・周煇(1127 ~ ? )の「清波雑志」に「北宋の大観年間、景徳鎮において窯変が生し、陶器が朱砂のような赤色に変化したため、陶工たちは恐れて壊した」とある。また明代の謝淛肇(1567 ~ 1624)「五雑組」には、「景徳鎮窯では常に窯変が起こり、器に魚の形や果物の影が現れる。伝え聞くところでは、童男女の生き血をとって祭るために怪異が起きる。(中略)禁中に知られて取り調べを受けるのを恐れて、人は大抵砕いてしまう」などと記されており、窯変に対して当時の人々が禍々しいイメージを抱き、かつ公に知られてはいけないと考えていたことが分かる。中国における「窯変」事情と日本に伝わり国宝となった曜変天目の伝来について考察した彭丹氏は、これを中国独特の「敬天思想」によって説明する。中国ては皇帝をはじめ全ての人々が天を絶対的な存在として崇めた。天の意思は天地万物の変化によって知られ、異変は不徳の皇帝への警告や懲罰でもある。窯変は人力の及はない異変であり「天からの警告」。その事実を朝廷や世間に知られては、陶工たちの身が危うい、ということである。◆「曜変」は恐ろしい?南宋・祝穆による13世紀中国の地理書「新編方輿勝覧』には、「建窯で造られる兎毫盞(兎の毛模様のある碗=禾目天目)のうち、毫色の異なるものを現地の人は「毫変盞」と呼び、価格は極めて高く、また得難い」と記される。「毫変盞」の実態は不明だが、南宋時代の建窯近辺の人々は建盞の兎毫文の色(光彩)の変化を認識し、色の違いによって価値に優劣をつけたことが分かる。すなわち建盞の鉄釉の窯変に美を見出しており、ここには窯変に対する恐れや危機感などをうかがうことはできない。また「清波雑志」「五雑組」は白磁を産した景徳鎮窯の逸話である。無色透明の釉薬と白い素地によって出来る白磁が紅変すれば、確かに異変であろうが、建窯の黒釉は鉄釉であり、陶工たちは鉄分の多寡、焼成条件によって釉色が変化することを熟知していた。だからこそ「毫変盞」は珍重され、油滴や曜変のような変化も喜んで受け入れたのだろう。2009年杭州出土の曜変天目片は、南宋皇城の東側、当時「都亭駅」と呼ばれる外国使節の迎賓館が置かれたとされる場所から発見されたという。これにより曜変天目は、南宋時代、皇帝など中国の最上層の人々によって使われていたと考えられるようになった。美しい曜変はそもそも「予期された窯変」であり、恐れの対象ではなかったのかもしれない。Q&A ②◆曜変天目はいくつあるのか?よく知られるように、完全な形で現存する曜変天目は日本で国宝に指定される(大寺龍光院、藤田美術館、静嘉堂)のみ。産地の福建省建窯を擁する中国にも現れず、近年まで確実な破片すら発見されていなかった。しかし2009年浙江省杭州市で7割ほどの部分を残す破片(図1 )の出土を機に、2017年に同じく杭州市内で3分の1程を残す陶片(図2 )が発見され、2◯◯◯に出版された書籍には福建省建甌市で発見されたという陶片(図3 )が紹介されるなど、曜変研究は中国においても進展の兆しを見せている。◆歴史上の“曜変”一方、歴史的文献においては、いくつかの実在した”曜変"について記録が残る。鎌倉・円覚寺塔頭仏日庵の什宝を南北朝期にまとめた「仏日庵公物目録」や「ー対 曜変」などの唐物が「鎌倉御所」入御の時に引き出物とされたとある。室町時代には、朝廷と幕府をつなぐ武家伝奏として活躍した公家・広橋綱光(1977)自筆の日記「綱光公記」寛正5年(1464) 10月29日条に、6代将軍・足利義教が花園天皇に進上した「曜変御建盞」について、8代将軍・義政が拝見を申し出たとある。Q&A ③曜変の伝来ーーなぜ日本にしかないのか?曜変天目の生まれ故郷は中国福建省南平市建陽区水吉鎖の建窯。なかても優品を産したという蘆花坪窯址で誕生したと目されている。完全な形で伝世する曜変天目は現在国宝に指定される三碗のみが知られている。ただこの三碗とて挑山時代以前の来歴は定かではない。◆国宝曜変三碗の来歴最も古い来歴が残るのが京都・大徳寺龍光院所蔵の一碗である。堺の茶人・津田宗及が所持した天王寺屋伝来品の一つとされ、宗及が創建した堺・大通庵から宗及次男の江月宗玩が住持する大徳寺龍光院に入り、今に伝わる。大販・藤田美術館所蔵の曜変は徳川家康の愛蔵品て、家康11男の初代水戸藩主・徳川頼房に譲られ、水戸徳川家に伝わった。大正7年(1918) 10月の水戸徳川家売立において藤田平太郎が購入し、藤田美術館に伝わった。静嘉堂所蔵品をもと柳営御物(徳川将軍家所蔵品)といい、江戸幕府3代将軍・徳川家光が乳母の春日局に曜変天目に薬湯を入れて下賜し、それか春日局の孫・稲葉正則に譲られ、淀藩主稲葉家に伝わった。大正7年(1918)、稲葉家から姻戚の小野家へ渡り、昭和9年( 1934 )に岩崎小彌太の所有となり、昭和21年(1946)静嘉堂へ寄贈された。◆建盞の優品たちの中国での行方と日本への請来宋代の皇帝や文人たちが喫した最高級の茶は固形茶であり、それを粉にして点茶法(茶末に湯を注ぎかき混せて飲む方法)で立てた茶は乳のように白かったという。天目茶碗の中でも建盞は、白い茶の色に対する黒い釉色や陶器の保温性という、点茶法を行う際の実用的な面から評価された。しかし南宋時代に固形茶の質が低下して葉茶に嗜好が移っていったこと、また製茶法の進展などにより、従来の点茶法に代わって唐代以来の茶を煎じる(煮る)「煎茶法」が復興し、やがて葉茶を湯に浸して飲む「泡茶法」に変遷していく。そのような時代に中国における点茶法消滅の決定打となったのは、明朝の初代皇帝・洪武帝が洪武24年(1391)に高級な固形茶の生産を禁したことだ。点茶法が絶えれば天目茶碗も不要となる。建窯における黒釉盞の生産はすでに元代14世紀に停止している。一方、日本では12世紀後半に点茶法が伝わり、茶の栽培が定着、14世紀頃から喫茶が流行する。中国製の天目茶碗の需要が増していく中で、建盞の優品は明王朝と室町幕府が行った日明貿易により日本に請来されたという。日明貿易の記録である「大明別幅并兩國勘合」には、永楽4年(1406)、明の永楽帝が室町幕府3代将軍・足利義満に「建盞」十碗を下賜したと記されている。これらの建盞は宋代のアンティークと推測され、このような下賜品に曜変天目も含まれていた可能性が指摘されている。すなわち、曜変天目をはじめとする建盞の優品は、中国で点茶法が廃れた元~明時代にもたらされたと考ることができるだろう。Q&A ④曜変天目は、どのようにつくられた?南宋時代(1127 ~ 1279)、建窯で焼成された「曜変天目」は偶然の産物であったのか。それとも当時の陶工たちが、神秘的な美を追い求めて試行錯誤を重ねた末、ごくわすかだが完成させることができた“究極の茶碗”であったのか。その製法をめぐる探求は、近代以降日本と中国の双方で続けられてきた。ここでは、日本の陶芸家・九代長江惣吉氏の再現実験と、2009年に中国・杭州て初めて出土した曜変天目陶片の、科学分析に基づく新たな見解を紹介する。◆陶芸家・九代長江惣吉による「曜変」の製法九代長江惣吉氏(瀬戸市在住)は、福建省建窯の胎土と釉石を使用し、酸化と還元を繰り返す高火度(約1320℃)焼成を行った。最高温度から約100℃下がった時点で強還元状態に移行し、釉中のガスを星状に発泡させたのち、再び酸化状態に戻して気泡を破裂させ、独特の斑文を形成する。また、”光彩"を生じさせるために「酸性ガス法」を採用した。建窯から採集した蛍石(CaF2)や硫化鉱物を窯に投入し、発生したフッ化水素ガス(2HF)を釉面と反応させることで、銀・鉛といった重金属を用いずに発色させることに成功した(図1 )。これは、藤田美術館所蔵の国宝・曜変天目(図2)と一致する特徴であり、長江氏は曜変天目を偶然ではなく、科学的経験則に基づき生み出されたものと捉えている。◆“杭州曜変”の製法ーー斑文は絵付けされた?一方、中国では杭州出土の曜変天目陶片についての研究成果が、2023年に発表された。中国科学院上海硅酸塩研究所の李偉東氏らが発表した分析結果によると、"杭州曜変"の斑文部分は、「銀」粉に「鉛」粉を加え、有機接着剤と混せた「上絵具」によるものであった。それを筆で点描したのち、約1000℃でニ次焼成していると推測されている。斑文を焼き付ける過程では、低融点の鉛が先に蒸気化してガラス膜を形成し、高温で蒸気化する銀が微小球状となって釉中に沈着する。これにより構造色による虹彩(光彩)を呈するようになる。銀と鉛による「上絵具」は、星のようにきらめく視覚効果を生むとともに、その成分によって光彩の発生を促す効果があったとされる。このように曜変天目には、高火度焼成中「自然に」生じた斑文と、銀や鉛を用いて意図的に描き低火度で焼き付けたものの両系統が存在する可能性がある。はたして、静嘉堂の曜変天目はそのどちらの方法でつくられたのか?謎は、いまだ尽きない。Q&A ⑤室町時代の 君台観左右帳記には、足利将軍家における唐物(中国から渡来した美術工芸品)を使った座敷飾りの方法や唐物の特徴・評価なとが記されている。そのうち「土之物」(器)の項では、その斑文を“瑠璃の星”と表現して「曜変」を説明している(以下現代語訳)。曜変は・・・地(釉)が見るからに黒く、濃い青や薄い青の星が隙間なくある。さらに黄色や白、ごく薄い青などの色々がまじって、錦(豪華な絹織物)のような釉もある。500年前も今も変わらす、人々を惹きつけてきた「曜変天目」。この深淵な青い輝きの謎が、現代の科学的調査によって紐解かれつつある。◆青い輝きの正体ーー科学的解明のはじまり曜変天目の光彩を初めて科学的に研究したのは、日本の文化財科学研究の第一人者・山崎一雄(1911 ~ 2010)で、龍光院所蔵の国宝・曜変天目の観察をもとに、光彩が釉の表面に生じた極めて薄い膜による光の干渉によるものと発表した。またJ. M.プラマーが小山富士夫に寄贈した陶磁片(1935年に建窯窯址て採取されたもの)を分析し、曜変の青紫色の輝きは鉛などの重金属によるものではないことを明らかにした。この研究により、曜変の光彩は光の干渉による「構造色」であると理解されるようになった。構造色とは?構造色とはモノ本来の色てはなく「構造によって生まれる色」である。鳥や蝶の翅、貝殻虹や青空などに見られ、ナノレヘル(髪の毛の太さの数万分の1程度)の非常に細かい構造が、特定の波長の光を干渉・反射させることて、色が見える現象を指す。◆曜変天目の光彩は一一?2012年調査:福嶋喜章・長江惣吉の両氏が「宋代建盞の光彩のある天目片」を、成分分析ならびに電子顕微鏡を用い調査した結果、それらの陶片に鉛・錫等の重金属類は検出されなかった。また釉の表面に近いガラス質に”シワ状の構造”が一定の周期で並ふ画像が公開された。調査陶片の”曜変天目に似た”光彩の発現は、釉表面の微細なシワの凹凸の構造が光を散乱・回折させた構造色によるものと判明した2016年調査( 2023年公表) :国宝・曜変天目(藤田美術館蔵)が、デジタル顕微鏡、蛍光X線分析および光ファイバー反射分光分析により非破壊調査された。釉の青い光彩部分と黒い部分の違いに焦点をおき精査した結果、両部位のガラス質の組成に大差はなく、青や黒の光沢を生む重金属や着色剤となるコバルトも検出されなかった。曜変天目の釉薬における光彩が構造色に起因することが、この調査で初めて科学的に立証された。曜変天目の美しい青い輝きは、釉薬の表面に生した徴細なシワの構造によって現れている。そのシワが可視光線の中で青を中心とする波長450 ~ 495nm (ナノメートル)の光線を反射し、互いが千渉(弱めたり、強め合ったり)した構造色を発現しているのだ。1章 天目のいろいろ曜変天目はいわゆる「天目茶碗」の一種と捉えられています。天目茶碗は抹茶を飲むための茶碗のなかで最も格式の高いもの。漏斗のように裾がすぼまる独特の器形と、鉄分の発色による黒い釉薬が特徴です。日本の抹茶の源流となる喫茶法(点茶法)が中国で生まれた少し後、北宋時代の初め(10 ~ 11世紀)頃に天目茶碗が作り出され、次第に広まっていきました。鎌倉時代の日本にも、中国から禅宗における喫茶の風習とともに天目茶碗がもたらされました。茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ぶために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に「油滴」、「建盞」、「鼇盞」などの分類整理が行われました。建窯福建省北部の南平市建陽区水吉鎮にある晩唐から元代の窯。宋代を通じて「建盞」と称する、鉄分の多い素地に黒釉を掛けた喫茶用の腕を焼造した。建盞は北宋の祭襄「茶録」(1064年)や徽宗皇帝宗「大観茶論」などの茶書において喫茶に最も適した茶碗として評価され、優品は宋代の宮廷において使用されたと考えられている。1、茶盞の色は青黒と貴ぶ禾目天目建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀)「禾目」は黒釉上に現れた細い縦筋状の文様を稲の穂先の毛に見立てた日本での名称で、中国ではこれを兎の毛になぞらえ「兎毫」と呼ぶ。一般に「建盞」と呼ばれるのはこの種の茶腕で、日本での伝世品は多い。一方、出土例は少ないが、12~13世紀前半の博多遺跡で出土して唐物を満載して日本へ向かった貿易船と考えられる。韓国新安沖沈船(1323年)引き揚げ品などの中にも確認できる。一 建盞、油滴にも劣るべからず。 地薬黒く、白金のごとく金走りて、同じく油滴の如く星のあるものもあり。 三千疋。禾目天目2.柿天目建窯 南宋時代(12~13世紀)天目茶碗の黒い釉薬は、釉薬に含まれる鉄分による発色である。鉄分2 ~ 3 %では青磁に、10%程度で黒くなるが、さらに多く12%ほどでは本作のような不透明赤掲色の「柿釉」となる。建盞(建窯産の碗)にはさほど多くないが、北方の河北省定窯で白磁や黒釉とともに柿釉の盞(浅く開いた碗)が生産されているのをはじめ、宋代に柿釉の作例は少なくない。建窯でも意図的に焼かれたものかもしれない。柿天目3.「唐物天目」界のNo.2重要文化財油滴天目 附属 花卉文堆朱天目台「新」銘建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀)明時代(15世紀)室町時代、足利将軍家における座敷飾りのマニュアルとして編纂された「君台観左右帳記」において、曜変天目に次ぐ高い評価を与えられたのが「油滴」である。本作は通常の天目形と異なり、朝顔形に大きく開いた形で、器の内外に銀色や虹色に輝く大粒の斑文が現れている。日本ではこの斑文を水面に浮かぶ油のしずくに見立てて「油済」と呼んだ。大阪の藤田家旧蔵で、箱には「曜変鉢」を記される。一、油滴、第二の重寶◯れも地薬いかにも黒くして、薄紫色のしらけたる星、内外にひたとあり。曜変よりは世に数あまたあるべし。◯千疋。油滴天目 附属 花卉文堆朱天目台茶洋窯1980年、福建省南平市太平鎮に窯址が発見され、1995~ 96年に発掘調査が行われた。宋代は青磁や白磁など多様な製品に加え、建窯風の黒釉碗を焼造、元代・14世紀頃から独自の特徴をもつ黒釉碗を生産し海外へ輸出した。黒釉碗の多くは灰白色の素地で、釉面に「兎毫文」の現れたものもある。日本伝世の灰被天目は、黒釉の窯変や釉薬のニ度掛けの様子、高台際の削りの特徴から、その多くが茶洋窯製品とみられる。4.灰のベールを身にまとい灰被天目茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)「灰被」は黒い鉄釉の変化を「灰をかぶる(かづく)」と表現したもの。黒色主体の釉調の下に淡黄色あるいは掲色を呈するい釉が掛かり、ニ重掛けのように見えるのが特徴。中国産の天目茶腕の中でも室町時代には低い評価であったが、挑山時代になるとこの粗相な作行きが高く、評価されることとなった。仙台着主伊達家伝来の天目。灰被天目茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)一 天目、つねのごとし灰被を上とする也。上には御用なき物にて候間、不及代候也。6灰被天目 毛利天目茶洋窯元~明時代(14 ~ 15世紀)元時代以降の中国では、粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して欧む「点茶法」は廃れ、天目茶碗の需要は減少していく。しかし室町時代の日本における喫茶の広まりとともに中国製の茶道具の需要が高まり、宋代の名窯である建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。「灰被」はこのうちの一つで、『君台観左右帳記』では「将車家には用のないもの」とされたが、戦国時代以降そのわびた釉景色により価値を高めていった。灰被天目 毛利天目茶洋窯元~明時代(14 ~ 15世紀)吉州窯江西省吉安県永和鎮に所在する唐代から元代の窯。北宋時代には景徳鎮窯の影響を受けた青白融を生産したが、南宋~元代の最盛期には黒釉や鉄絵、白磁や緑釉など多彩な製品を焼いた。最も代表的な「玳玻天目」は、黒釉の地に白濁する黄釉を重ね掛けして鼈甲に似た釉調を作り出したもので、剪紙(文様の形に切った型紙)によるマスキングと組み合わせて多様な文様を茶腕に表した。7 べっ甲模様の茶碗玳玻天目吉州窯 南宋時代(12 ~ 13世紀)腕の見込みには、剪紙(切り紙細工)を用いた菱形の花文が表されている。「君台観左右帳記」では、本碗のように、見込みに剪紙文様のあるものを「鼈盞」と称してこの種の上位とし、鼈甲のような斑文のみの碗を「能皮盞」と呼んで区別した。日本では鎌倉の北条時房・顕時邸跡から梅花文様の玳玻天目の出土が知られるほか、京都や博多の遺跡からもわずかながら類似の破片が出土している。一 鼈盞、天目の土にて、薬黄色にて、黒き薬にて、花鳥いろいろの紋あり。千疋。一 能皮盞、これも天目の土にて、薬黄に飴色にて、薄紫の星、内外にひしとあり。 代安し。べっ甲模様の茶碗玳玻天目吉州窯 南宋時代(12 ~ 13世紀) ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.15

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その6):

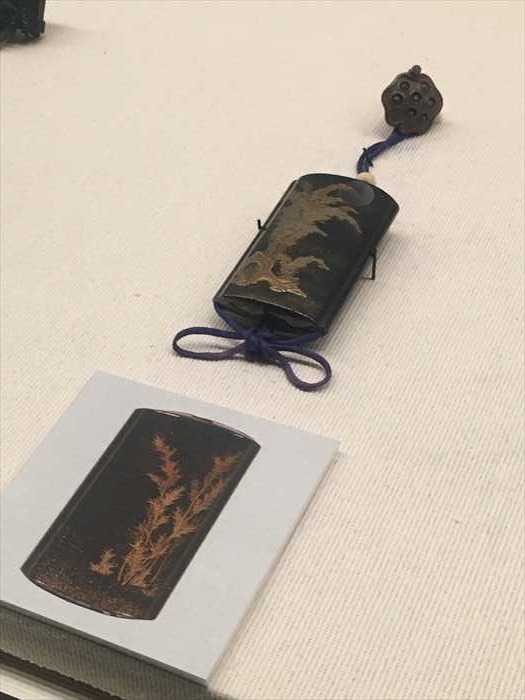

16.月に竹林蒔絵印籠・木彫蓮実根付印籠:「法橋胡民【花押】」銘根付:「連車」銘中山胡民 江戸時代( 19世紀)竹林蒔絵印籠・木彫蓮実根付16.月に竹林蒔絵印籠・木彫蓮実根付印籠:「法橋胡民【花押】」銘根付:「連車」銘中山胡民 江戸時代( 19世紀)青貝徴塵の月光にご注目!月夜の竹藪を表した印籠。銀の研出藤絵でぼかしを加えながら朧な月を描き、研出第絵と付描を重ねて重層的な竹藪を表す。地面には青貝を蒔いて月光の反映を表現し、幻想的な効果を高めている。中山胡民(1808 ~ 70)の原羊遊斎の門人。片輪車の手箱などをはじめとする羊遊斎のテーマや作風を継承し、松平不昧や酒井抱ーとも交流した。後に法橋に叙せられた。17.太平有象唐墨形火炎太鼓象嵌印籠黒檀彫衝立に唐子根付印籠:「半山製【野】」銘望月半山 江戸時代(18世紀) /根付:江戸時代(18 ~ 19世紀)17.太平有象唐墨形火炎太鼓象嵌印籠黒檀彫衝立に唐子根付印籠:「半山製【野】」銘望月半山 江戸時代(18世紀) /根付:江戸時代(18 ~ 19世紀)文人の大好物!カラスミそっくりの印籠唐墨(中国製の古墨)そっくりの形の印籠で、別面には火炎太鼓を表わす。「太平有象」は天下が安泰で吉祥が現れる意の吉祥句で、周囲に楽器散らしの文様を配す。墨の欠けやひび割れまでも表現している。望月半山は宝暦頃(175~64)に活躍した小川破笠(16630~1747)の門人で、破笠の作風を継承してニ代破笠を称したという。18.宝露台唐墨形印籠(ほうろだいとうぼくがたいんろう)重ね色紙蒔絵文箱形根付印籠:「是真」銘 根付:「是真」銘柴田是真 江戸~明治時代(19世紀)表面には「寶露臺」の文字の周囲に楽器を散らす。ネットから。18.宝露台唐墨形印籠(ほうろだいとうぼくがたいんろう)重ね色紙蒔絵文箱形根付印籠:「是真」銘 根付:「是真」銘柴田是真 江戸~明治時代(19世紀)是真迫真のだましテクニックひび割れや欠けの生じた古墨そのもののように見えるが、実は木製の素地に漆塗りで出来ている。本物そっくりの質感を表現するため、黒漆に炭粉を蒔いたという。表面には「寶露臺」の文字の周囲に楽器を散らし、裏面には甘露を盛った甕を表す。明代の墨匠・方于魯(ほううろ)が刊行した自作の墨の図録『方子墨譜』に載る「寳露臺」墨の図と古代の伝説を元に独自の意匠を作り上げている。19.山水漆絵印籠(さんすいうるしえいんろう)浪に千鳥蒔絵箱形根付印籠:「梶川作【英】」銘根付:「是真」銘梶川 根付:柴田是真江戸時代( 18 ~ 19世紀)根付:江戸~明治時代い9世紀)19.山水漆絵印籠(さんすいうるしえいんろう)浪に千鳥蒔絵箱形根付印籠:「梶川作【英】」銘根付:「是真」銘梶川 根付:柴田是真江戸時代( 18 ~ 19世紀)根付:江戸~明治時代い9世紀)倹約令時代の反骨精神印籠としては異例の真っ黒な漆で中国風の山水風景が描かれ、高蒔絵により山や楼閣が巧みな凹凸をもって立体的に表される。江戸後期の天保の改革(1841~ 43)では、文化の爛熟した金銀の贅沢な使用を禁じたこの時代の印籠とも想像される。柴田是真作の根付には独特の青海波塗の波が施されている。20.団龍紫壇彫印籠江戸時代(18世紀)堆黒写しか?超絶技巧の彫り堆黒とは黒漆を厚く塗り重ねて文様を彫刻したもの。 中国では剔黒 (てきこく) という と。近づいて。20.団龍紫壇彫印籠江戸時代(18世紀)堆黒写しか?超絶技巧の彫り黒褐色の紫団壇の地に菱形雷文繋ぎを刻み、表裏に団龍文を大きく一つずつ浮き彫りにする。龍頭の向きはそれぞれ上下逆にして、変化をつけている。彫り口は鋭く精緻であり、漆芸の堆黒(幾重にも塗り重ねた漆を彫り込んで文様を表す彫漆技法のうち、表面を黒漆で塗り上げたもの)を意識したような作風である。21.太刀 銘 吉房附 雲文漆蒔絵鞘打刀拵(つけたりうんもんうるしまきえざやうちがたなこしらえ)21.太刀 銘 吉房附 雲文漆蒔絵鞘打刀拵(つけたりうんもんうるしまきえざやうちがたなこしらえ)刃長2尺1寸6分( 65.4cm )一文字吉房 鎌倉時代(13世紀) 拵:江戸時代(19世紀)八重桜のごとき刃文吉房は、鎌倉時代前期に隆盛した備前の刀工集団・福岡一文字の刀工。一派きっての丁字乱れの名人で、信房・則房とともに「備前三房」の一人に挙げられている。古来、同銘で2 ~ 3代続くとする説があり、大銘に切るのが初代、本作のような小銘は後代とされる。絢爛華麗な刃文はまさに吉房の典型作といえよう。黒塗りの中に黒い雲文が浮かび上がる「夜桜」技法の見事な打刀拵が付帯している。22智将・直江兼続の愛刀刀 大磨上げ無銘(号「後家兼光」)附 芦雁絵鞘打刀拵刃長 2尺6寸4分( 80. 0cm)伝 長船兼光 南北朝時代(14 世紀)/拵:明治(19世紀)兼光は備前長船派の嫡流で、景光の子という。本作は相州風が強く表れた南北朝時代延文(1356~61)頃の典型作。大切先で身幅広く、先反りのついた豪快な姿で、大磨上げされており、本来は三尺あまりの大太刀だったと思われる。直江兼光の愛刀で、没後は未亡人・お船rの方により主家に献上され、「後家兼光」として伝来した。江戸の蒔絵師・渡邉桃舩(1815~?)による芦雁蒔絵鞘華麗な半太刀風の拵が付帯する。 23「沸」のきらめく四谷正宗の傑作重要美術品 刀 銘 源清麿/弘化丁未年八月日附 小倉巻柄半太刀拵刃長2尺3寸2分(70.3cm)源清麿 江戸時代・弘化四年(1847)/拵:明治~昭和時代(19~20世紀)幕末江戸の名工・清麿(1813~54)は、兄・山村真雄や幕府旗本の窪田清音(1791~1867)の指導を受け、実用を旨とした刀剣製作を行った。本刀は清麿円熱期の作。南北朝時代の大太刀が磨上げられた姿を意識したものと思われ、比較的おだやかな刃文の中に、豊かな沸の粒やはげしくかかる砂流しが光る。黒田清隆(1840~1900)旧蔵の一振で、藍鮫着黒塗研出鞘の半太刀拵が付帯する。24亀乗り寿老図鍔「利寿【花押】銘」 奈良利寿 江戸時代(18世紀)25飛瀑猛虎図鍔「東雨」銘土屋安親 江戸時代(18世紀) 安親は町彫金工巨匠で、奈良三作の一人。安親には鉄鍔が多く、地透かし色金を巧みに用いた斬新な構図や風雅な意匠に特長がある。「安親」とニ字銘を切るものが多いが、本作は「東雨」銘を切った晩年作の一枚。◯孔を上手く取り込んだ得意の地透かしによって、樹下にたたずむ虎の存在感をさりげなく高めている。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.14

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その5):

そして展示物の観賞用の部屋・第一展示室に入る。第1章 天目のいろいろ曜変天目はいわゆる「天目茶碗」の一種と捉えられています。天目茶碗は抹茶を飲むための茶碗のなかで最も格式の高いもの。漏斗のように裾がすぼまる独特の器形と、鉄分の発色による黒い釉薬が特徴です。日本の抹茶の源流となる喫茶法(点茶法)が中国で生まれた少し後、北宋時代の初め(10 ~ 11世紀)頃に天目茶碗が作り出され、次第に広まっていきました。鎌倉時代の日本にも、中国から禅宗における喫茶の風習とともに天目茶碗がもたらされました。茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ふために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に「油滴」、「建盞(けんさん)」、「鼈盞(べっさん)」などの分類整理が行われました。本章では館蔵の唐物天目の優品をご覧いただきながら、知っているようで知らない「天目」の世界をご案内します。「建盞(けんさん)一 建盞、油滴にも劣るべからず。 地薬黒く、白金のごとく金走りて 同じく油滴のごとく星のあるもあり。 三千疋。」 訳は【建盞(けんさん) 建盞は、油滴天目(ゆてきてんもく)にも劣ってはならない。釉薬(うわぐすり)は黒く、白銀のように金色の文様が走っており、油滴天目と同様に、星のような斑点があるものもある。値段は三千疋(ぴき)。】と。1.禾目天目(のぎめてんもく) 建窯(けんよう) 南宋時代(12 ~ 13世紀) 茶盞の色は青黒を貴ぶ「建窯福建省北部の南平市建陽区水吉鎮(すいきつちん)にある晩唐から元代の窯。宋代を通じて「建盞(けんさん)」と称する、鉄分の多い素地に黒釉を掛けた喫茶用の碗を焼造した。建盞は北宋の蔡襄(さいじょう)『茶録』(1064年)や徽宗(きそう)皇帝『大観茶論』などの茶書において喫茶に最も適した茶碗として評価され、優品は宋代の宮廷において使用されたと考えられている。」 「禾目」は黒釉上に現れた細い縦筋状の文様を稲の穂先の毛に見立てた日本での名称で、中国ではこれを兎の毛になぞらえ「兎毫(とごう)と呼ぶ。一般に「建盞」と呼ばれるのはこの種の茶碗で、日本での伝世品は多い。一方、出土例は少ないが、12~13世紀前半の博多遺跡で出土しており、唐物を満載して日本へ向かった貿易船と考えられる韓国新安沖沈船(1323年)引き揚げ品などの中にも確認できる。近づいて。2.柿天目 建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀) 鉄分・・・・・ 天目茶碗の黒い釉薬は、釉薬に含まれる鉄分による発色である。鉄分2 ~ 3 %では青磁に、 10 %程度で黒くなるが、さらに多く12%ほどでは本作のような不透明赤褐色の「柿釉」と なる。建盞(建窯産の碗)にはさほど多くないが、北方の河北省定窯で白磁や黒釉とともに 柿釉の盞(浅く開いた碗)が生産されているのをはじめ、宋代に柿釉の作例は少なくない。 建窯でも意図的に焼かれたものかもしれない。「油滴 油滴、第二の重寶 これも地薬いかにも黒くして、薄紫色のしらけたる星、 内外にひたとあり。曜変よりは世に数あまたあるべし 五千疋」 3.油滴天目(ゆてきてんもく) 重要文化財 付属 花卉文堆朱天目台(かきもんついしゅてんもくだい) 「新」銘 建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀) 明時代(15世紀) 「唐物天目」界のNO.2「室町時代、足利将軍家における座敷飾りのマニュアルとして編第された『君台観左右帳記』において、曜変天目に次ぐ高い評価を与えられたのが「油滴」である。本作は通常の天目形と異なり、朝顔形に大きく開いた形で、器の内外に銀色や虹色に輝く大粒の斑文が現れている。日本ではこの斑文を水面に浮かぶ油のしずくに見立てて「油滝」と呼んだ。大阪の藤田家旧蔵で、箱には「曜変鉢」を記される。」 4.灰被天目(はいかつぎてんもく)茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)灰のベールを身にまとい「茶洋窯1980年、福建省南平市太平鎮に窯址が発見され、1995~96年に発掘調査が行われた。宋代は青磁や白磁など多様な製品に加え、建窯風の黒釉碗を焼造、元代・14世紀頃から独自の特徴をもつ黒釉碗を生産し海外へ輸出した。黒釉碗の多くは灰白色の素地で、釉面に「兎毫文」の現れたものもある。日本伝世の灰被天目は、黒釉の窯変や釉薬のニ度掛けの様子、高台際の削りの特徴から、その多くが茶用窯製品とみられる。」 「灰被」は黒い鉄釉の変化を「灰をかぶる(かづく)」と表現したもの。黒色主体の釉調の下に淡黄色あるいは褐色を呈する薄い釉が掛かり、ニ重掛けのように見えるのが特徴。中国産の天目茶腕の中でも室町時代には低い評価であったが、挑山時代になるとこの粗相な作行きが高く評価されることとなった。仙台藩主伊達家伝来の天目。5.灰被天目 銘 埋火茶用窯 元~明時代(14~15世紀)元時代以降の中国では粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して飲む「点茶法」(日本の抹茶の源流)はすたれ、天目の需要は減少していく。しかし室町時代の日本で茶の湯が普及するとともに中国製茶道具の需要が高まり、宋時代の天目の名窯である建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。こうしたもののうち、黒釉の上に灰が被ったような変化のある釉調を見せるものを「灰被(はいかつぎ)」と呼ぶ。「灰被」は『君台観左右帳記』では「将軍家には用のないもの」とされたが、戦国時代以降そのわびた釉景色により価値を高めていった。「天目一 天目、つねのごとし。灰被を上とする也。上には御用なき物にて候間、不及代候也。」 6.灰被天目(はいかつぎてんもく) 毛利天目(もうりてんもく) 茶洋窯 元~明時代(14 ~ 15世紀)「元時代以降の中国では、粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して飲む「点茶法」は廃れ、天目茶碗の需要は減少していく。しかし室町時代の日本における喫茶の広まりとともに中国製の茶道具の需要が高まり、宋代の名窯である建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。「灰被」はこのうちの一つで、『君台観左右帳記』では「将軍家には用のないもの」とされたが、戦国時代以降そのわびた釉景色により価値を高めていった。」 7.玳玻天目(たいひてんもく)吉州窯 南宋時代(12~13世紀)べっ甲模様の茶碗」7.玳玻天目(たいひてんもく)吉州窯 南宋時代(12~13世紀)べっ甲模様の茶碗」吉州窯江西省吉安県永和鎮に所在する唐代から元代の無窯。北宋時代には景徳鎮窯の影響を受けた青白磁を生産したが、南宋~元代の最盛期には黒窯や鉄絵、白磁や緑釉など多彩な製品を焼いた。最も代表的な「玳玻天目」は、黒釉の地に白濁する黄釉を重ね掛けして鼈甲に似た釉調を作り出したもので、剪紙(文様の形に切った型紙)によるマスキングと組み合わて多様な文様を茶碗に表した。碗の見込みには、剪紙(切り紙細工)を用いた菱形の花文が表されている。『君台観左右帳記』では、本碗のように見込みに剪紙文様のあるものを「鼈盞」と称してこの種の上位とし、竈甲のような斑文のみの碗を「能皮盞」と呼んで区別した。日本では鎌倉の北条時房・顕時邸跡から梅花文様の玳玻天目の出土が知られるほか、京都や博多の選跡からもわずかながら類似の破片が出土している。「鼈盞・能皮盞一 鼈盞、天目の土にて、薬黄色にて、黒き薬にて、花鳥いろいろの紋あり。 千疋一 能皮盞、これも天目の土にて、薬黃に飴色にて、薄紫の星、内外にひしとあり。 代安し。」 「2章 黒い工芸---漆黒のつやと黒鉄のかがやき日本の工芸における「黒」といえば、「漆黒」の漆塗りや「黒鉄(くろがね)」と呼ばれた鉄そのものを素材とする刀剣や鉄鐔(てつつば)のような金工品が挙げられます.黒い漆は、古くは精製した漆に油煙や松煙の煤を顔料として加えて作られましたが、近世以降の日本では精製前の生漆(きうるし)に鉄粉を加えて化学反応により黒変させる手法が定着しました。黒漆には、美しいつやや奥深い色味といった魅力があり、また蒔絵や螺鈿といったきらめく装飾を存分に引き立てる力もそなえています。一方、鉄鐔や刀剣の中心(なかご)の黒い色は、黒さび(四酸化三鉄)の酸化被腹によるもの。この被膜によって鉄の内部が保護されるとともに、黒々とした美しい肌合い、すなわち「鉄味(てつあじ)」が生まれるのです。本章では漆芸品や金工品など、やきもの以外の黒い工芸をご紹介します。黒を基調とする漆芸品や磨き込まれた刀剣の輝き、鉄鐔の味わいをお楽しみください。」 8.枯木竹石文螺鈿卓(こぼくちくせきもんらでんじょく)元時代( 3 ~ 14世紀)透けない黒字に輝く螺鈿別の角度から8.枯木竹石文螺鈿卓(こぼくちくせきもんらでんじょく)元時代( 3 ~ 14世紀)透けない黒字に輝く螺鈿三脚の高卓で、総体に黒漆を塗リ薄貝鰥衄で文様を表す。天板は葉を落とした木に竹石の図で、貝片には毛彫りで樹幹の木目や竹節などが表される。冬にも青々とした緑を保つ君子の象徴である竹と、不死や長寿、・・・友情を示す石が寄り添い、吉祥的な意味を持つ意・・・考えられる。古くから日本に伝来したと考えられ、・・・時代に「こうもり大尽」「粋の神」と呼ばれた大阪・・ひらせろこう商・平瀨露香の旧蔵品。9.騎馬人物文堆黒食籠・盆盆:「魏少松製」銘 明時代(15 ~ 16世紀)塗り重ねた漆の層を・・漆を幾度も塗り重ねた厚い層を彫って文様を表す彫漆のうち、表面を黒漆塗りしたものを「地黒」と呼ぶ。本作では黒漆の厚い層に朱漆を挟んでいる。4段重ねの食籠の蓋には騎馬人物と従者、側面には多種の花卉唐草が彫り表される。丸盆の見込みには菊や牡丹、椿など花文の取り巻くなか、7人の高士が従者らと宴に興じる図を表す。11.黒漆三足鉢(くろうるしさんぞくばち)鎌倉~室町時代( 13 ~ 14世紀)11.黒漆三足鉢(くろうるしさんぞくばち)鎌倉~室町時代( 13 ~ 14世紀)かすれた黒漆の味わい黒漆を下塗りとして朱漆を上塗りした木製の漆器を「根来塗」と呼ぶが、本作のように黒漆で上塗りしたものは「黒根来(くろねごろ)」という。神饌具・仏具・飲食器といった寺社で用いる器類に多く、重厚な形に加え、長年の手ずれによって生まれる朱と黒の織りなす味わい深いコントラストが好まれ、賞翫されている。その名称は鎌倉時代より隆盛した紀州根来寺で製作、使用された漆器に由来するという。13.浪月蒔絵硯箱(ろうげつまきえすずりばこ)「清水九兵衛【花押】」銘清水九兵衛 江戸時代( 17世紀)雲間に庫く三日月と波に洗われる磯とを表した硯箱。月は鉛板の金貝(かながい)、波濤は薄肉の金銀高蒔絵で、月光に照らし出された岩の輪郭は螺鈿で表わし、大粒の金粉を濃密に蒔いた波しぶきとともに幻想的な光景を描き出す。身の内側は若松の生える洲浜を描き、満月形の水滴をはめ込む。清水九兵衛(初代、? ~1688)は、江戸で修業し、加賀第3代藩主前田利常に招かれて金沢で加賀蒔絵の基を築いた名工。硯箱の蓋。硯箱の内部。振り返って。14.柳流水蒔絵重箱(やなぎりゅうすいまきえじゅうばこ)「是真」銘柴田是真(しばたせしん) 江戸~明治時代( 19世紀)変塗りの見本市上から黒塗・四分一塗・潤塗・朱銅塗・青銅塗に塗り分けた五段重。蓋甲から底に向かって、是真得意の「青海波塗(せいがいはぬり)」による川が流れ、岸には柳と蛇籠が表される。青海波塗は、卵白と鉛白で粘性をもたせた漆を薄く塗り、櫛状の道具で波を描く技法。柴田是真(1807 ~ 91)は幕末~明治の漆工家・絵師。各種の変塗りなど、漆を用いた多様な技術による作品を研究・開発し、明治23年(1890)帝室技芸員となった。15.雪華蒔絵印籠・雪華蒔絵鏡蓋根付(せっかまきえいんろう・せっかまきえかがみふたねつけ)印籠:「羊遊斎」銘原羊遊斎(はらようゆうさい) 江戸時代(19世紀)15.雪華蒔絵印籠・雪華蒔絵鏡蓋根付(せつかまきえいんろう・せつかまきえかがみふたねつけ)印籠:「羊遊斎」銘原羊遊斎(はらようゆうさい) 江戸時代(19世紀)夜空に舞う雪華黒地に金蒔絵で雪の結晶(雪華)を描いた印籠。古河藩主・土井利位(1789 ~1848)は、顧微鏡を使って雪の結晶を観察・記録し、20年にわたる研究成果を『雪華図説』として出版すると、雪華模様は江戸の庶民の間で流行した。本作は古河藩家老で蘭学者の鷹見泉石(たかみせんせき)を介して江戸の蒔絵師・原羊遊斎(1769 ~1845)に注文されたもので、藩主の贈答に用いられた。雪華蒔絵印籠 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.13

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その4):

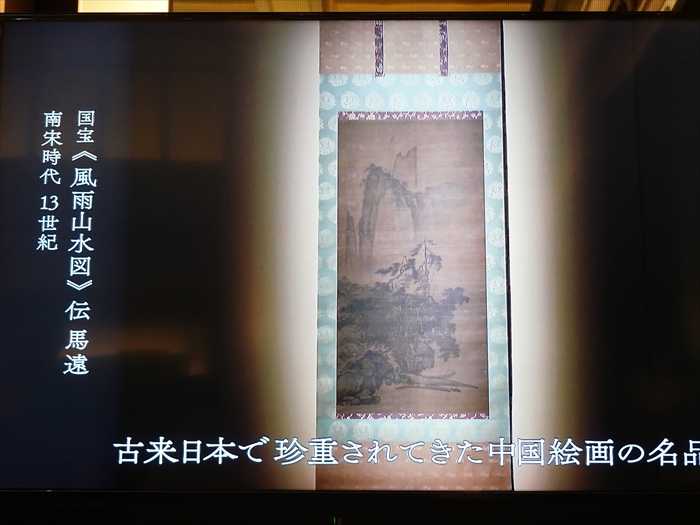

さらに「静嘉堂@丸の内」のロビーのビデオ映像をカメラで追う。「国宝《風雨山水図》伝馬遠 南宋時代 13世紀古来日本で珍重されてきた中国絵画の名品」 「作者と伝えられる馬遠(ばえん)は南宋の宮廷画家」 「風雨にざわめく木々」 「霧の中遠くにかすむ岩山」 「墨の濃淡を駆使した豊かな情景」 「波立つ水面の細やかな描写」 「細部まで繊細に描かれた中国山水画の傑作」 ネットから国宝 伝馬遠「風雨山水図」《唐物茄子茶入 付藻茄子》 南宋~元時代(13~14世紀)足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが所持した茶入で、一国一城に値するほど尊ばれた。本能寺の変、大坂夏の陣の戦乱に巻き込まれ、大坂城落城後、破損。家康の命により塗師の藤重父子により繕われた。岩﨑彌之助が購入した最初の茶道具といわれる。「信長 秀吉 家康の手を渡った天下の名品」 「大阪夏の陣で大破するが破片を拾い集め漆で繕い復元」 「その見事な出来映えを家康が激賞」 「名工の超絶技巧を今に伝える名品」 「重要文化財 《住之江蒔絵硯箱》尾形光琳」 江戸時代(18世紀)」 打ち寄せる波は金蒔絵、岩礁の岩を厚い鉛板で貼り、銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と中に散らしている。古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。「鉛の板と金蒔絵 異質な素材を巧みに組み合わせた高度な意匠カ」 銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と中に散らしている。古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。「蓋の表や内側に和歌の文字が散らされる」 【住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路(ぢ) 人目(ひとめ)よくらむ】「”岸”と”波”の文字はなく絵で表す」 「機知もこめられた名品」 「重要文化財 《住之江蒔絵硯箱》尾形光琳」 江戸時代(18世紀)」をネットから。「河鍋暁斎「地獄極楽めぐり図」明治2~5年(1869~72)幕末~明治に活躍した鬼才河鍋暁斎が描いた冥界をめぐるファンタジー」 「14歳で他界したパトロンの娘田鶴が楽しく冥界を旅する様子」 「遺族を慰めるため 極彩色で入念に描いた40図」 ロビーに掲示されてい「天目のいろいろ曜変天目はいわゆる「天目茶碗」の一種と捉えられています。天目茶碗は抹茶を飲むための茶碗のなかで最も格式の高いもの。漏斗のように裾がすぼまる独特の器形と、鉄分の発色による黒い釉薬が特徴です。日本の抹茶の源流となる喫茶法(点茶法)が中国で生まれた少し後、北宋時代の初め(10 ~ 11世紀)頃に天目茶腕が作り出され、次第に広まっていきました。鎌倉時代の日本にも、中国から禅宗における喫茶の風習とともに天目茶碗がもたらされました。茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ぶために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に「油滴」、「建盞(けんさん)」、「鼈盞(べっさん)」などの分類整理が行われました。本章では館蔵の唐物天目の優品をご覧いただきながら知っているようで知らない「天目」の世界をご案内します。」 「「窯変」と「曜変」、その違いとは?「窯変」は、やきものの焼成において釉薬が予期しない色や様子を呈することをいう。代表的なものに鉄釉(図1 )と銅釉(図2)の窯変があり、備前焼や信楽焼といった無釉の陶器の変化も窯変と呼んでいる(図3)。 図1 :酸化鉄を呈色剤とした鉄釉の例。「油滴」は鉄釉の窯変。濃い抹茶色の 「茶葉末(ちゃようまっ)」も鉄釉の一種である。図2 :酸化銅を呈色剤とした銅釉は、酸化焔焼成では緑色、還元焔焼成では紅色に発色し、 清朝康煕年間(1662~ 1722 )の「桃花紅」のように淡い桃色と緑か同時に現れる ものもある図3 :備前焼における窯変の例。窯内の降灰による「胡麻(ごま)」や器に巻いた藁が反応する 「火襷(ひだすき)」などさまさまある。そのうち、建窯の「曜変」は鉄呈色の黒釉の窯変ということになり、「窯」の字を、「曜」字に置き換えたものだろう。中国の文献に「曜変」の語は見られないため(中国で何と呼ばれていたかも不明)、日本で名付けられたものとされている。「大漢和辞典』を参照すると、「曜」の字には①かがやく。ひかる。②あきらか。③ひかり。④日・月・五星(日月火水木金土=七曜)などの意味があり、「曜変」の表記はそのきらめく光彩や星のような斑文に由来すると考えられる。◆恐ろしい窯変中国において窯変という現象は恐れられることが多かった。早い例ては、南宋・周煇(1127 ~ ? )の「清波雑志」に「北宋の大観年間、景徳鎮において窯変が生し、陶器が朱砂のような赤色に変化したため、陶工たちは恐れて壊した」とある。また明代の謝肇瀏(1567 ~ 1624)「五雑組」には、「景徳鎮窯では常に窯変が起こり、器に魚の形や果物の影が現れる。伝え聞くところでは、童男女の生き血をとって祭るために怪異が起きる。(中略)禁中に知られて取り調べを受けるのを恐れて、人は大抵砕いてしまう」などと記されており、窯変に対して当時の人々が禍々しいイメージを抱き、かっ公に知られてはいけないと考えていたことが分かる。中国における「窯変」事情と日本に伝わり国宝となった曜変天目の伝来について考察した彭丹氏は、これを中国独特の「敬天思想」によって説明する。中国では皇帝をはじめ全ての人々が天を絶対的な存在として崇めた。天の意思は天地万物の変化によって知られ、異変は不徳の皇帝への警告や懲罰でもある。窯変は人力の及ばない異変であり「天からの警告」。その事実を・・ ・・・・」◆「曜変」は恐ろしい?南栄・祝穆による13世紀中国の地理書「新編方興勝覧」には、「建窯て造られる兎毫盞(兎の毛模様のある碗=禾目天目)のうち、毫色の異なるものを現地の人は「毫変盞」と呼び、価格は極めて高く、また得難い」と記される。「毫変盞(ごうへんさん)」の実態は不明だが、南宋時代の建窯近辺の人々は建盞の兎毫文の色(光彩)の変化を認識し、色の違いによって価値に優劣をつけたことが分かる。すなわち建盞の鉄釉の窯変に美を見出しており、ここには窯変に対する恐れや危機感などをうかがうことはできない。また「清波雑志「五雑組」は白磁を産した景徳鎮窯の逸話である。無色透明の釉薬と白い素地によって出来る白磁が紅変すれば、確かに異変であろうが、建窯の黒釉は鉄釉であり、陶工たちは鉄分の多寡、焼成条件によって釉色が変化することを熟知していた。だからこそ「毫変盞」は珍重され、油滴や曜変のような変化も喜受け入れたのだろう。2009年杭州出土の曜変天目片は、南宋皇城の東側、当時「都亭駅」と呼ばれる外国使節の迎資館が置かれたとされる場所から発見されたという。これにより曜変天目は、南宋時代皇帝など中国の最上層の人々によって使われていたと考えられるようになった。美しい曜変はそもそも「予期された窯変」であり、恐れの対象ではなかったのかもしれない」。 「曜変天目はいくつあるのか?」 よく知られるように、完全な形で現存する曜変天目は日本で国宝に指定される三碗(大億寺龍光院、藤田美術館、静嘉堂)のみ。産地の福建省建窯を擁する中国にも現存せず、近年まで確実な破片すら発見されていなかった。しかし2009年浙江省抗州市で7割ほどの部分を残す破片(図1 )の出土を皮切りに、2017年に同じく杭州市内で3分の1程を残す陶片(図2)が発見され、2020年に出版された書籍には福建省建甌市で発見されたという陶片(図3)が紹介されるなど、曜変研究は中国においても進展の兆しを見せている。図1 :《曜変天目片》2009年杭州東 南化工廠遺址出土、品曜館蔵図2 :《曜変天目片》2017年伝杭州出土、 述鄭齋蔵(「大徳寺 龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」MIH0 MUSEUM、 2019年より転載)図3 :《曜変標本》福建省建甌城市遺址発見(趙趙「建盞」文物出版社、2020年より転載)◆歴史上の“曜変”一方、歴史的文献においては、いくつかの実在した曜変"について記録が残る。鎌倉・円覚寺塔頭仏日庵の什宝を南北朝期にまとめた「仏日庵公物目録」に「湯盞ー対 窰変」などの唐物が「鎌倉御所」入御の時に引き出物とされたとある。室町時代には、朝廷と幕府をつなぐ武家伝奏として活躍した公家・広橋綱光(1431 ~77 )自筆の日記「綱光公記」寛正5年(1464) 10月29日条に、6代将軍・足利義教が後花園天皇に進上した「曜変御建盞」について、8代将軍・義政が拝見を申し出た記録がある。室町時代末期に盛んになった茶の湯の茶会記を見ると、「松屋会記」天文11年(1542) 4月6日条や、「天王寺屋会記」天文18年(1549)正月7日から天正10年(1582) 11月25日の間に、堺の豪商や武将たちが所持した"曜変"の使用が確認できる。また同時代の茶の湯道具の名品とその所有者を挙げた名物記のうち、総合的品種別名物記として最古とされ、天文末~永禄5年(1555 ~ 62)頃の情報を記した「清玩名物記」には、「近江六角殿今 三好実休」「伊豆 早雲」「越前 朝倉宗源」「堺 樋口屋紹拶」には、「近江 六角殿 今 三好実休」「伊豆 早雲」「越前 朝倉宗源」「堺 樋口屋紹拶」所有の「耀変」4点が挙げられている。やや遅れる永禄~天正年間(1558 ~ 92)頃の情報を記したものとされ「唐物凡数」に、堺の(油屋)紹左所蔵の「ヨウヘン」、三好実休(1527 ~ 62)と思しき「阿波分」に「曜変ノ天目」の記載がある。文献では、”曜変"の文字のみを追うわけだが、伝世品と付属資料としての箱書とを照合したとき、現在の研究では「油滴」などに分類されることがあり注意を要する。加賀前田家伝来の重要美術品《曜変(油滴)天目》(根津美術館蔵)、徳川家康から尾張徳川家に伝わった北方系の《油滴天目》(徳川美術館蔵)など、大名家の道具帳や箱書により江戸時代から、、曜変"として認識され伝わったものは多い。◆信長の「曜変」江戸時代の茶書「名物目利聞書」には、東山御物(足利義政所蔵品)の曜変が織田信長に伝わり焼亡したと記されている。管見ではこれ以前の茶書に信長が曜変を所持した記録はなく、先述の「唐物凡数」に記載される信長所蔵の名物道具18種の内にも曜変はない。しかし「阿波分」として記載された三好実休所蔵品のいくつかはその後信長の手に渡ったことが判明しており、想像をたくましくすれば、その「曜変ノ天目」が信長に伝わったと考えることも可能だろう。「曜変の伝来---なぜ日本にしかないのか?曜変天目の生まれ故郷は中国福建省南平市建陽区水吉鎮の建窯。なかでも優品を産したという蘆花坪窯址で誕生したと目されている。完全な形で伝世する曜変天目は現在国宝に指定される三碗のみが知られている。たたこの三碗とて挑山時代以前の来歴は定かではない。◆国宝曜変三碗の来歴最も古い来歴が残るのが京都・大徳寺龍光院所蔵の一碗である。堺の茶人・津田宗及が所持した天王寺屋伝来品の一つとされ、宗及が創建した堺・大通庵から宗及次男の江月宗玩が住持する大徳寺龍光院に入り、今に伝わる大阪・藤田美術館所蔵の曜変は徳川家康の愛蔵品で、家康11男の初代水戸藩主・徳川頼房に譲られ、水戸徳川家に伝わった。大正7年(1918) 10月の水戸徳川家売立において藤田平太郎が購入し、藤田美術館に伝わった静嘉堂所蔵品ももと柳営御物(徳川将軍家所蔵品)といい、江戸幕府3代将軍・徳川家光が乳母の春日局に曜変天目に薬湯を入れて下賜し、それが春日局の孫・稲葉正則に譲られ、淀藩主稲葉家に伝わった。大正7年(1918 )、稲葉家から姻戚の小野家へ渡り、昭和9年(1934)に岩﨑小彌太の所有となり、昭和21年(1946)静嘉堂へ寄贈された。◆建盞の優品たちの中国での行方と日本への請来宋代の皇帝や文人たちが喫した最高級の茶は固形茶であり、それを粉にして点茶法(茶末に湯を注ぎかき混せて飲む方法)で立てた茶は乳のように白かったという。天目茶碗の中でも建盞は、白い茶の色に対する黒い釉色や陶器の保温性という、点茶法を行う際の実用的な面から評価された。しかし南宋時代に固形茶の質が低下して葉茶に嗜好が移っていったこと、また製茶法の進展などにより、従来の点茶法に代わって唐代以来の茶を煎じる(煮る)「煎茶法」が復興し、やがて葉茶を湯に浸して飲む「泡茶法」に変遷していく。そのような時代に中国における点茶法消滅の決定打となったのは、明朝の初代皇帝・洪武帝が洪武24年(1391)に高級な固形茶の生産を禁じたことだ。点茶法が絶えれば天目茶碗も不要となる。建窯における黒釉盞の生産はすでに元代14世紀に停止している一方、日本では12世紀後半に点茶法が伝わり、茶の栽培が定着、14世紀頃から喫茶が流行する。中国製の天目茶碗の需要が増していく中で、建盞の優品は明王朝と室町幕府が行った日明貿易により日本に請来されたという。日明貿易の記録である「大明別福井兩國勘合」には、永楽4年(1406)、明の永楽帝が室町幕府3代将軍・足利義満に「建盞」十碗を下賜したと記されている。これらの建盞は宋代のアンティークと推測され、このような下賜品に曜変天目も含まれていた可能性が指摘されている。すなわち、曜変天目をはしめとする建盞の優品は、中国で点茶法が廃れた元~明時代にもたらされたと考えることができるだろう。「曜変天目は、どのようにつくられた?南宋時代(1127 ~ 1279)、建窯で焼成された「曜変天目」は偶然の産物であったのか。それとも当時の陶工たちが、神秘的な美を追い求めて試行錯誤を重ねた末、ごくわすかたが完成させることができた"究極の茶碗"であったのか。その製法をめぐる探求は、近代以降日本と中国の双方で続けられてきた。ここでは、日本の陶芸家・九代長江惣吉氏の再現実験と、2009年に中国・杭州で初めて出土した曜変天目陶片の、科学分析に基つく新たな見解を紹介する。◆陶芸家・九代長江惣吉による「曜変」の製法九代長江惣吉氏(瀬戸市在住)は、福建省建窯の胎土と釉石を使用し、酸化と還元を繰り返す高火度(約1320℃)焼成を行った。最高温度から約100℃下がった時点で強還元状態に移行し、釉中のガスを星状に発泡させたのち、再び酸化状態に戻して気泡を破裂させ、独特の斑文を形成する。また、"光彩"を生じさせるために「酸性ガス法」を採用した。建窯から採集した石( CaF2)や硫化鉱物を窯に投入し、発生したフッ化水素ガス(2HF)を釉面と反応させることで、銀・鉛といった重金属を用いずに発色させることに成功した(図1)。これは、藤田美術館所蔵の国宝・曜変天目(図2)と一致する特徴であり、長江氏は曜変天目を偶然ではなく、科学的経験則に基づき生み出されたものと捉えている。◆“杭州曜変”の製法ーー斑文は絵付けされた?一方、中国では杭州出土の曜変天目陶片についての研究成果が、2023年に発表された。中国科学院上海硅酸塩研究所の李偉東氏らが発表した分析結果によると、”杭州曜変”の斑文部分は、「銀」粉に「鉛」粉を加え、有機接着剤と混ぜた「上絵具」によるものであった。それを筆で点描したのち、約1000℃でニ次焼成していると推測されている。斑文を焼き付ける過程では、低融点の鉛が先に蒸気化してガラス膜を形成し、高温で蒸気化する銀が微小球状となって釉中に沈着する。これにより構造色による虹彩(光彩)を呈するようになる。銀と鉛による「上絵具」は、星のようにきらめく視覚効果を生むとともに、その成分によって光彩の発生を促す効果があったとされる。このように曜変天目には、高火度焼成中「自然に」生じた斑文と、銀や鉛を用いて意図的に描き低火度で焼き付けたものの両系統が存在する可能性がある。はたして、静嘉堂の曜変天目はそのどちらの方法でつくられたのか?謎は、いまだ尽きない。「曜変、青い輝きの秘密とは?室町時代の「君台観左右帳記」には、足利将軍家における唐物(中国から渡来した美術工芸品)を使った座飾りの方法や唐物の特徴・評価などが記されている。そのうち「土之物」(綯器)の項では、その斑文を"瑠璃の星"と表現して「曜変」を説明している(以下現代語訳)。曜変は・・・地(釉)が見るからに黒く、濃い青や薄い青の星が隙間なくある。さらに黄色や白、ごく薄い青などの色々がまじって、錦(豪華な絹織物)のような釉もある。500年前も今も変わらず、人々を惹きつけてきた「曜変天目」。この深淵な青い輝きの謎が、現代の科学的調査によって紐解かれつつある。◆青い輝きの正体---科学的解明のはじまり曜変天目の光彩を初めて科学的に研究したのは、日本の文化財科学研究の第一人者・山崎一雄(1911 ~ 2010)で、龍光院所蔵の国宝・曜変天目の観察をもとに、光彩が釉の表面に生じた極めて薄い膜による光の干渉によるものと発表した。またJ. M.プラマーが小山富士夫に寄贈した陶磁片(1935年に建窯窯址で採取されたもの)を分析し、曜変の青紫色の輝きは鉛などの重金属によるものではないことを明らかにした。この研究により、曜変の光彩は光の干渉による「構造色」であると理解されるようになった。」 構造色とは?構造色とはモノ本来の色ではなく「構造によって生まれる色」である。鳥や蝶の翅、貝殻、虹や青空などに見られ、ナノレベル(髪の毛の太さの数万分の1程度)の非常に細かい構造が、特定の波長の光を干渉・反射させることで、色が見える現象を指す。・静嘉堂・曜変天目内面の斑紋と光彩部分。光を受ける茶腕を傾けると、同一簡所の光彩が、 青、淡緑のみならず、虹色にも輝く。・南米モロフォ蝶の翅の鱗粉は、多層膜と回析効果の構造色て皹く色彩を表す(アメリカ自然史 博物館所蔵の標本より)・非結晶の宝石オパールは、ケイ素と水か混じり合って固まった粒の集合体で、それがプリズムの 働きをして発色する「◆曜変天目の光彩は一?2012年調査:福嶋喜章・長江惣吉の両氏が「宋代建盞の光彩のある天目片」を、成分分析ならびに電子顕微鏡を用い調査した結果、それらの陶片に鉛・錫等の重金属類は検出されなかった。また釉の表面に近いガラス質にシワ状の構造が一定の周期で並ふ画像が公開された。調査陶片の”曜変天目に似た"光彩の発現"は、釉表面の微細なシワの凹凸の構造が光を散乱・回折させた構造色によるものと判明した。2016年調査( 2023年公表) :国宝・曜変天目(藤田美術館蔵)が、デシタル顕微鏡、蛍光X線分析および光ファイバー反射分光分析により非破壊調査された。釉の青い光彩部分と黒い部分の違いに焦点をおき精査した結果、両部位のガラス質の組成に大差はなく、青や黒の光沢を生む重金属や着色剤となるコバルトも検出されなかった。曜変天目の釉薬における光彩が構造色に起因することが、この調査で初めて科学的に立証された曜変天目の美しい青い輝きは、釉薬の表面に生した微細なシワの構造によって現れている。そのシワが可視光線の中で青を中心とする波長450 ~ 495nm (ナノメートル)の光線を反射し、互いが千渉(弱めたり、強め合ったり)した構造色を発現しているのだ」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.12

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その3):

続いて「静嘉堂」の歴史について。「静嘉堂@丸の内は2022年10月 明治生命館1階に・・・。」 静嘉堂文庫は、1892年(明治25)東京駿河台の岩﨑彌之助邸内に創設されました。その後、彌之助の恩師で歴史学者の重野安繹やすつぐ(成斎1827-1910)を文庫長に迎え、図書館としての活動が始まります。次いで小彌太が高輪邸に文庫を移設し、諸橋轍次(1883~1982)文庫長の下、活動が継続されます。1924年(大正13)、小彌太は父の17回忌に玉川霊廟(ジョサイア・コンドル設計)の側に現在の文庫(桜井小太郎設計)を建設し、1940年(昭和15)、財団法人静嘉堂を設立。図書その他の財産を寄付して文庫の永続を図りました。小彌太没後の1946年(昭和21)、その遺言によって国宝・重要文化財を中心とする美術品が孝子夫人から財団に寄贈されました。1977年(昭和52)より静嘉堂文庫に併設された展示館で、美術品の一般公開が始まりました。1992年(平成4)4月、静嘉堂創設100周年を記念し、静嘉堂文庫美術館を新設、2021年(令和3)6月まで世田谷岡本の地で展覧会を開催してまいりました。そして、創設130周年の2022年(令和4)10月、岩﨑彌之助が美術館建設を願っていた東京丸の内の、重要文化財・明治生命館1階にて展示活動を始めました。「国宝7件👈️リンク 重要文化財84件を含む約6500件を所蔵する日本・東洋美術の殿堂」 静嘉堂は、岩﨑彌之助(1851~1908 彌太郎の弟、三菱第二代社長)と岩﨑小彌太(1879~1945 三菱第四代社長)の父子二代によって創設・拡充され、現在、上記の如く、国宝7件、重要文化財84件を含む、およそ20万冊の古典籍(漢籍12万冊・和書8万冊)と6,500件の東洋古美術品を収蔵しています。「静嘉堂」の名称は中国の古典『詩経』の大雅、既酔編の「籩豆静嘉へんとうせいか」の句から採った彌之助の堂号で、祖先の霊前への供物が美しく整うという意味である と。左・三菱第二代社長 岩崎彌之助右:三菱第四代社長 岩崎小彌太「始まりは1892年の彌之助が駿河台邸に創設した静嘉堂文庫」 「1924年世田谷区岡本に移り保存・公開を行ってきた。」 「約20万冊の古典籍を所蔵」。 「1992年文庫に隣接して静嘉堂文庫美術館が開館」 「美術館は文庫創設130年を機に展示ギャラリーを新設することに」。 「丸の内に美術館をつくることは 彌之助の夢」 「彌之助は丸の内に日本初となる近代的なオフィス街の礎を築いたが」 ジョサイア・コンドル「丸の内美術館」平面図1・2階明治25年(1892)頃三菱地所株式会社蔵 「同時に丸の内を文化的な場にしたいと思っていた」。「イギリス人の建築家ジョサイア・コンドルに設計図を描かせたが計画は実現せず」 「130年を経た2022年「静嘉堂@丸の内」が近代洋風建築の傑作明治生命館にオープン」 「明治生命館は昭和の建造物として初めて重要文化財に指定された」 「空間そのものが美術品のような展示室 珠玉の作品が彩る」 「国宝《源氏物語関屋澪標図屏風》俵屋宗達 江戸時代 寛永8年(1631 ) 」江戸時代初期の天才絵師 俵屋宗達」 「物語の時空間を内包した斬新な源氏絵」 「すれ違う男女の心模様を、大胆な画面構成と色遣いの中に描き出す」 「「源氏物語」第14帖「澪標(みおつくし)」の場面」 「住吉大社に詣でた明石君は光源氏一行の華麗な姿を目にし」 「身分の違いを痛感し 光源氏に会わずに引き返す」 「金の美しい浜と墨のさみしげな海に浮かぶ船 その巧みな対比」 「彌之助が明治中頃に醍醐寺に寄進した際の返・・・自ら本作を選んだと伝えられる」 国宝の俵屋宗達「国宝《源氏物語関屋澪標図屏風》」をネットから。そして「国宝《太刀 銘 包永》手掻包永(てがいかねなが)」 「反りの高い太刀姿 変化に富んだ刃文」 初代包永は、大和国最大の刀工集団・手搔派の祖で、奈良東大寺の転害門前に住したという。本作は、均一な反りを見せる典雅な姿や「柾目肌」の地鉄、直線的な刃文が特色。700余年の星霜を経てなお地刃の健全さを保つ大和物を代表する名作である。「大和国最大の刀工集団 手掻派の祖 包永による名刀」 「包永」と刻まれていた。「彌之助の収集は刀剣に始まる廃刀令により海外に流出することを憂えた」 「包永は父の思いを継いだ小彌太が入手」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.11

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その2):

「春日局の孫 淀藩主稲葉家三代 美濃守正則に継承」。 大正7年(1918) 稲葉家御道具売り立に出される。稲葉家17代目 正縄の長女の嫁ぎ先 小野家へ。稲葉家から岩崎家へ「昭和9年(1934) 岩崎家所蔵。」譲状 一 曜変天目右天目 当家由緒ある伝来の重宝なれど 御所望により今回 御譲り申し上げ候上は、天下の名器 幾久しく御寵愛下されたく後日のため よって件のごとし昭和九年五月三日 子爵 稲葉正凱」 「天下の名器を私に用うべからず」。 「三菱第4代社長 岩崎小彌太(1879~1945)」 1934年(昭和11年)に三菱財閥第4代総帥の男爵岩崎小弥太が購入したが、彼は「天下の名器を私如きが使うべきでない」として、茶碗としては生涯使うことはなかったという。「紀州 徳川家伝来の黒漆塗りの台「尼崎台」」 「中国宋時代縁に覆輪のある無文漆器」 静嘉堂所蔵の曜変天目(「稲葉天目」)👈️リンク 2つの仕覆が添っています。これは、茶碗でありながら大変珍しいことです。曜変天目とともに稲葉家から伝来した「紺地二重蔓牡丹唐草文金地金襴仕覆」と、岩﨑家の所蔵となってのちに(昭和9年以降)新たに誂えられた「白地雲文金襴仕覆」は、曜変天目の格に相応しい名物裂の逸品で、いずれも中国・明時代、今から5~600年ほど前に製作された貴重な絹織物です。左:稲葉家伝来の旧内箱と仕覆(しふく)右:岩崎家の現内箱と仕覆(しふく)左:紺地二重牡丹唐草文金地金欄右:白地雲文金襴仕覆「土見せの髙台」 高台外径:3.8cm同高さ:0.5cm茶碗の案内図。一般に、稲葉天目の名で知られる、曜変中の曜変、天目の王者ともいうべき名碗。器形は正しい建盞形で、総体に引き締まった気分があり、特に高台の作りは、類例のないていねいなものです。高台内を、浅く平らに削り、蛇の目状の高台に仕上げてありますが、少しのゆがみもなく、それだけでも特別の上作であることが、はっきりわかります。素地は、比較的きめが細かく、堅く焼き締まり、黒ずんだ灰かっ色で、鈍い光沢があります。器の内外に、光沢のある黒釉がたっぷりとかかり、口縁の釉が流れて灰色を帯び、見込みと裾に、厚い釉だまりがみられるのは、建盞の尋常の姿です と。姿は天目形天目形について以下の通りです。さて、天目山から持ち帰ったうつわは、特徴的な形をしていました。外観上の特徴は✔高台が低く小さい✔高台回りは土見せ(施釉していない事)✔器形が漏斗(じょうご・ろうと)状に開いている✔ロ縁部に近づくと一旦すぼまり、そこから外に反る鼈ロ(すっぽんぐち)天目形は横から見るとその形状が分かります。漏斗のように直線的に開き、(すっぽん)のロのようにいったん内側にすぼまります。そして口縁にかけて外側に反る端反りになるのが特徴です。なお天目茶碗は高台が小さく不安定なため、「天目台」という土台に載せて使用する事もあります。天目台は漆ものが多く、画像検索すると様々な作例を見ることが出来ます。こうした使用例は現代も行われるほか、中世の什器目録にも記されています。口縁は鼈口(すっぽんぐち)口の縁では釉が下へ流れ薄くなり素地が透けて見えています青と藍虹色 光彩が・・・モロフォ蝶の羽や貝の内側の光沢「構造色」 モロフォ蝶の写真をネットから。内面一面に、星紋と呼ばれる大小さまざまの、まるい斑紋が不規則に散在し、それらをめぐって、きらきらと輝く光芒が、夢のように明滅して、つややかな黒い釉面を、絢爛たるものにしています。いわゆる曜変現象であって、『君台観左右帳記』の記述に、「濃き瑠璃、薄き瑠璃の星、ひたとあり」云々とありますのに、よく符合します。このような曜変現象については、山崎一雄氏の詳細な研究があります。それによると、微細な結晶群と釉上に生まれた一万分の一粍という、非常に薄い皮膜によるものと推測されていますが、それらの成分については、まだ全くわかっていません と。自然光に囲まれると自然光で見る美しさ左側おオレンジの発色、右側の白い発色白、青、藍のカオス星紋が大小群をなして散らばり、紺瑠璃色・銀色・群青・紺碧などの色彩が紋中に乱発して斑紋はあたかも豹皮のようである。光線で一度照らせば五彩の色が鮮かに輝き、相映発してちらちらと目くるめくばかりに変幻し、文様が豊富で鮮明なことはこの類の茶碗のなかで第一等である。ジワジワとズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.06.10

コメント(0)

-

黒の奇跡・曜変天目の秘密(その1):

「神田駅北口」で「神田祭」の山車・神輿の姿を楽しんだ後、東京駅まで移動し「丸の内南口」のドームの天井を見上げる。まるで大正時代にタイムスリップしたかと思わせるような華麗な装飾が施されたドーム。最上階のガラス窓から陽光が差し込み、ドーム全体を柔らかく照らしていたのです。薄黄色を基調とした色使いで、万華鏡を覗いた時のような優しい気持ちになれる空間。天頂にあるのは、鉄道の起点ということで機関車の動輪を模した装飾なのでしょうか?。その中央には菊の紋章をデフォルメしたような文様が。菊の文様の外輪には花飾りレリーフがあしらわれていた。 ドーム下の八角コーナーには、左を向く八羽の勇猛な鷲が取り付けられていた。両翼を広げた約2.1mの大鷲は細部にわたり躍動感にあふれていた。「大鷲」をズームして。 ドームに沿って2階と3階に回廊が設けられていた。回廊は、東京ステーションホテルの施設で、3階部分は宿泊者専用だが、2階部分は宿泊者以外でも上ることができるとのこと。ゴシック風の細長い窓が立ち上がり、その上には半円形のアーチ模様が設けられている。アーチとアーチの間には、淡いグリーンの地に十二支のうち八支が彫刻されたメダリオンが配置されていた。そして丸の内に出て東京駅舎を振り返る。「大名小路」を進む。 旧「丸ノ内八重洲ビルヂング」のうち、小松石の粗石積みの低層部分とコーナー部分の尖塔が丸の内パークビルディングに組み込まれて保存されているのであった。近づいて。「三菱一号館美術館」の「異端の奇才 ビアズリー展」はこの日が最終日。 そして目的地の「静嘉堂文庫 美術館」案内。 案内に従い「明治生命館」内部に入る。 この日の目的は国宝「曜変天目茶碗」の鑑賞。 「重要文化財 明治生命館昭和初期、岡田信一郎が設計した明治生命館【下写真。竹中工務店所蔵】が二号館【左上図】跡地に建設され、平成に重要文化財に指定 令和4年10月、岩崎彌之助(三菱2代社長)・小彌太(三菱4代社長)親子の美術品コレクションが静嘉堂@丸の内として世田谷から明治生命館に移転。(明治半ば、彌之助が構想して、コンドルに設計させたArt Galleries Marunouchi Tokio【右上図】は未完に終わり、彌之助・小彌太親子のコレクションは世田谷の静嘉堂に所蔵されていた)」 「静嘉堂@丸の内」入口。 「黒の奇跡・曜変天目の秘密」国宝「稲葉天目」、高台を初お披露目!名碗の全容をその目で。東洋陶磁の至宝、曜変天目。南宋時代・12~13世紀の中国で作られ、世界に3点のみ現存し、その全てが日本に伝わっている。多くの人々を魅了し続けているのは、漆黒の釉薬に浮かぶ虹色の光彩による謎めいた美しさだろう。曜変天目はこの神秘的な輝きのほかにも、製法や伝来などさまざまな謎を秘めている。本展では工芸の黒い色彩をテーマとして、刀剣や鉄鐔など「黒鉄」とよばれる鉄の工芸品や「漆黒」の漆芸品を紹介する。そして中国と日本の黒いやきものの歴史をたどりつつ、最新の研究成果をもとに、曜変天目が秘めるさまざまな謎と秘密にせまる と。期間:2025 4/5(土)~6/22(日)休館日:毎週月曜日(ただし5月5日は開館)、5月7日(水)開館時間:午前10時~ 午後5時 *入館は閉館の30分前まで *毎月第4水曜日は午後8時まで、 6月20日(金)・21日(土)は午後7時まて開館●毎週木曜日はトークフリーデー入館料:一般1500円 大高生1000円 中学生以下無料障がい者手帳をお持ちの方700円(同伴者1名無料)入館料:一般1500円のチケットを購入し入館。第4ギャラリーの国宝「曜変天目(稲葉天目) 南宋時代(12~13世紀)」 のみ撮影禁止でその他のギャラリーでは「スマホによる写真撮影」はOKとのこと。 ロビー内の巨大写真の展示案内「黒の奇跡 曜変天目の秘密 THE MIRACLE OF BLACK」 と。 黒の奇跡・曜変天目の秘密2025年4月5日(土) ~ 6月22日(日)中国陶磁の至宝、曜変天目。12 ~ 13世紀の南宋時代に作られ、世界に3点のみ現存し、全てが日本に伝わっています。多くの人々を魅了し続けているのは、漆黒の釉薬に浮かぶ虹色の光彩による謎めいた美しさでしよう。曜変天目はこの神秘的な輝きの他にも、製法や伝来などさまざまな謎を秘めています。本展では工芸の黒い色彩をテーマとして、刀剣や鉄鐔など「黒鉄(くろがね)」とよばれる鉄の工芸品や「漆黒」の漆芸品を紹介します。そして中国と日本の黒いやきものの歴史をたどりつつ、最新の研究成果をもとに、曜変天目が秘めるさまざまな謎と秘密にせまります。第1ギャラリーは混雑していたので、まずはロビーの一角にあった案内ビデオを鑑賞する。「国宝《曜変天目(稲葉天目)》南宋時代 12~13世紀」。 中国 南宋時代に作られた完品が現存するのは・・中でもひときわ華やかだとされる。徳川家光が乳母の春日局に下賜したとされ長らく稲葉家に伝わった。1934年 小彌太の所有に窯の中で生じた釉薬の奇跡的な変化が生み出した神秘の世界。小彌太は「天下の名器を私に用うべからず」と使用することは一度もなかった。 「不思議な光と掌に乗る宇宙」。「静嘉堂美術館蔵」。 「曜変天目」は中国・南宋時代 福建省建窯で焼かれた黒釉茶碗で建盞(けんさん)の一種。 浙江省・天目山で修行した僧たちによって日本へ持ち帰られたことから「天目」と呼ばれる。 星のような・・・青から藍を中心とした光彩ほか2碗の所蔵先大阪 藤田美術館京都 大徳寺塔頭 龍光院能阿弥が文明8年に相阿弥が永正8年に記したとされる「曜変天目」は、現存する3つのうちの1つであるとされる国宝「曜変天目茶碗」に類するもので、茶碗の光彩に「曜変」と命名されたと伝えられています。君台観左右帳記👈️リンク室町時代東北大学附属図書館蔵永正8年(1611)奥書永禄2年(1559)書写「曜変、建盞の内の無上也。世上になき物也。地いかにも黒く、こきるり(瑠璃)うすきるり(瑠璃)のほし、ひたとあり、また、き(黄)色・白色ごくうすきるり(瑠璃)などの色々まし(混)りてにしき(錦)のやうなるくすりもあり。万疋(まんびき)の物也。(さらに)黑紺地中に紺碧の光を放てる星紋羅列し、色彩變幻するに因りて、此名を得たるならん」 と。曜変の次に貴重とされた油滴天目の2倍の値段。「静嘉堂文庫 世田谷」。世田谷区の旧美術館は2021年に閉館し、準備期間を経て2022年10月1日に東京都千代田区丸の内の明治生命館に移転し「静嘉堂文庫美術館(愛称「静嘉堂@丸の内」)」として再開館した。移転するのは展示ギャラリーのみで、美術品の保管、静嘉堂文庫(書庫)の業務、および庭園の管理は引き続き従来の世田谷区岡本で行われる。この移転は美術館の開館30周年ならびに三菱創業150年(2020年)の記念事業の一環として行われるものであると。再び「稲葉天目茶碗」 「稲葉天目」の伝承徳川将軍家↓稲葉家(後に淀藩主となる)曜変天目に秘められた物語 をネットから。「この曜変天目には、あるエピソードがあります。事の始まりは徳川三代将軍の家光が25歳の時でした。この年、家光は天然痘にかかり生死の境を彷徨います。そこで春日局(かすがのつぼね)は、薬断ち(生涯病気になっても薬を飲まないこと)を誓って家光の回復を願ったのです。春日局は三代将軍家光の乳母に召し抱えられ、江戸大奥を取り仕切った事で知られる人物です。そして家光は、春日局の祈りや献身的な看病により回復します。それから14年後、今度は65歳の春日局が病で倒れてしまいます。周りの人は薬を飲むように勧めますが、薬断ちの誓いを守り決して飲もうとはしませんでした。そんな春日局に心を痛めたのが家光でした。「自分が天然痘の時に薬断ちを誓ったせいで、薬を飲んでもらえない。何とか薬を飲んでもらう方法はないだろうか」と考えた家光は、薬とともに《曜変天目》を春日局に贈ったのです。中国から伝わった茶を服する行為は、薬を飲むことでした。ならば日本一の最高の茶碗を用いれば、春日局も断れないだろうし、命もまた救えるはずだと家光は考えたのです。」 徳川三代将軍家光の乳母 春日局家光の平癒を願い薬絶ちを誓う家光は曜変天目に薬湯を入れ、飲ませよようと・・・春日局は薬断ちを守り薬を胸元に流し込む ・・・つづく・・・

2025.06.09

コメント(0)

-

我が趣味の菜園の近況報告(その2)

そして我が家の横にある我が菜園です。トマトも大きくなり花を付け始めています。大トマトの花です。「トマトーン」を霧吹きで花に吹き付けています。「トマトーン」は、トマトやナスなどの着果促進・果実肥大を促す植物成長調整剤。特に、低温や日照不足などの条件で着果しにくい場合に、着実に着果を促し、初期収穫量の増加を期待できるのです。こちらはキュウリ。黄色い花の付け根にはキュウリの赤子が付いています。こちらは、ピーマンと万願寺とうがらし。ピーマンの苗に近づいて。ピーマンは成長の速度が遅いと感じています。こちらは三州生姜。プランター内で芽出しし植え付けました。既に地上に芽を出して来ました。そして自宅横にもニンジンの種を蒔き生育しています。2回ほど間引きました。イチゴは5月中から赤くなってきたので、毎日楽しんでいます。早速、孫たちが「イチゴ狩り」にやって来ました。 そしてこの畑にもホウレンソウの種を蒔き、発芽してきました。この場所は、自然薯・長芋の生育場所です。こちらはつるなし「インゲン豆」です。 漸く花も咲きだしました。この写真を見て早速、消毒を実施しました。サニーレタスの種を箱蒔きし、苗も大きくなって来たので先日定植しました。こちらは、ロメインレタスの種を蒔き発芽して来ました。ロメインレタスは白菜のように縦に長い形が特徴のレタス。 厚みがある葉で、シャキシャキ感があることから、生食だけでなく、炒めものや鍋料理で食べてもシャキシャキ感が残り、おいしい野菜であることを、農家の方から頂き、初めて知って早速種をネットで購入し、種まきしたのです。北アメリカのスーパーマーケットでは、ロメインレタスは一年中手に入るとのこと。特に外側の古い葉の太い葉脈からは乳液が出て、これがロメインレタスに特徴的なハーブのような苦さを与える。ロメインレタスは葉菜類としてサラダによく用いられ、特にシーザーサラダの材料となる。また、中東料理でもよく用いられる。蒸し煮(ブレイズ)やスープなど、火を加えて調理することも出来るとのこと。味噌汁の具としても使われているとのこと。写真はネットから。そして、我が実家の裏の畑も未使用なので、雑草対策もあり使わせてもらっています。ニンニクです。このニンニクの芽を今年ま何回か、炒めもので楽しみました。ニンニクは2種類を栽培しています。そして玉ねぎ。倒れ初めていますので、そろそろ収穫の時期に来ています。かなり玉も大きくなりました。去年の長ネギは固くなってしまいましたので、上部を切り捨て、植替えをしました。根をしっかり伸ばし、切れ目から発芽して柔らかな葉が成長してくれるのが楽しみです。近づいて。こちらは、種まきしたオクラです。近づいて。オクラの仕立て方には、主に「一本仕立て」と「多本仕立て」があります。一本仕立ては、茎が太く背が高くなり、収穫が早まる一方で、管理が難しくなります。一方、多本仕立ては、株の勢いが抑えられ、収穫期間が長く、作業が楽になるというメリットがあります。家庭菜園では、長期間収穫できる多本仕立てが一般的であるとのことです。里芋も発芽しています。トウモロコシの余ったものをこちらにも植え付けました。こちらは、今年の春に種まきしたスナップエンドウです。越冬させたスナップエンドウは背が高く成長して多くの実をつけ、楽しませてもらいましたがこちらは1mほどの高さで、実の数も少ないと感じています。こちらは、茶豆風のエダマメ、そしてアスパラガスです。今年も、過去1.5ヶ月に渡り、アスパラを楽しませてもらいました。そして表面が赤い玉ねぎ・湘南レッド。鮮やかな赤紫色の生食用タマネギで、輪切りにすると年輪状に赤紫色が配色される。歯切れがよく、辛味及び刺激臭が少なく、甘みと水分に富む、生食用赤タマネギである。一般の黄タマネギに比べ、貯蔵性は低いようであるが。切ってみると。そしてジャガイモ。今年もキタアカリとインカの目覚めを栽培しています。長ネギも3種類の種を蒔き生育中です。分けつネギ。東京晩生。下仁田ネギ。下仁田ねぎは、群馬県下仁田町とその周辺で栽培される、太くて短い根深ネギ。特徴は、白根が太く、直径4~5cmのものもあります。また、葉は濃緑色で太く、生では辛味が強いですが、加熱すると独特の甘みが出て美味しくなります。すき焼きによく利用されるネギです。すき焼きによく利用されるネギです。写真はネットから。下仁田ネギは、生のままだと辛いだけですが、加熱したり、焼くことによってやわらかさと甘さがでるのです。極太一本ねぎ。極太一本ねぎは、暑さと寒さに強く、収穫期が幅広く、適応作型の広い黒柄系の一本ネギ。厳寒期でも葉が枯れにくく、太りが優れるため、夏どり冬どり共に収量性が非常に高い品種であるのです。そして5月24日(金)に上記3種類のネギの定植を行いました。6~7cm強の間隔で植え付けました。分結ネギは間隔を少し開けて10cmほど。そしてイチゴのランナーも出て来ました。このランナーの苗を育てて、来年用に育てて行くのです。根が出始めています。来年用の苗の育て方。太郎苗は、親の病気等を持っている可能性があるので使用しないと教わりました。ここにも里芋の苗床が。ヒマワリも植えました。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・

2025.06.08

コメント(0)

-

我が趣味の菜園の近況報告(その1)

この日は5月20日(火)のAM。まずはミツバチを飼っている菜園の姿です。「そら豆」畑です。 収穫時期を迎えています。昨年は不良でしたが、今年は豊作です。そら豆とは、マメ科ソラマメ属の一年草または越年草で、さやの中に豆が入っているものを食用とする野菜。主に4月~6月の初夏に旬を迎えます. 豆の形が蚕の繭に似ていることや、さやが空に向かって伸びることから「蚕豆」や「空豆」とも呼ばれます. 塩茹でや煮豆、炒め物など、様々な料理に利用できます。そのまま皮ごと焼いて「焼きそら豆」で。 塩茹でにて。スナップエンドウは既に収穫はほぼ終わりました。収穫のタイミングを逃すと、超肥満な「スナップエンドウ」に。この状態でも、内部の豆だけを取り出して、豆ごはんにしても美味しいです。シンプルに茹でてマヨネーズで、が一番好きです。今年もよく食べました。ゴーヤ4本そして余ったトマト、キュウリ、ナスをこの畑にも植え付けました。この柵はエダマメです。そして「人参・ニンジン」も順調に育っています。もう1回、オロヌキが必要でしょう。 オロヌイたものは、これもマヨネーズをつけてカジッています。さつまいも「安納芋」の苗をネットで購入し、植え付けました。黒の寒冷紗を地面に敷きました。雑草の防止と、昨年失敗した、ツルボケ防止用です。サツマイモの苗を植え付けて1か月から2か月ほど経つと、つるが伸びて畝からはみ出してしまうことがあります。サツマイモのつるは土に触れていると「不定根」と呼ばれる根を生やし、不定根をそのまま放置していると小さな芋がつきます。不定根を育てると収穫量が増えるように感じられますが、不定根の芋は栄養がいきわたらないためあまり大きくなりません。数が増えると栄養が分散するため、株元の芋にも栄養がまわらなくなります。また、不定根ができるとつるがさらに長く伸びようとするため、葉やつるだけがしげる「つるボケ」の状態になります。つるボケを起こすと栄養はさらに分散してしまい、芋を大きく育てることができません。このシートを敷くことによりつるからでる「不定根」を最小限にしたいからです。落ちているのは、花桃の開花後の実です。苗も発根し根付いて来たようです。そしてスイカの栽培場所です。ツルも伸びだし、雄花、雌花が咲き始めまし。ミツバチがいるため人工授粉の必要はありませんスイカの奥に「カボチャ」も育てています。 「黒スイカ」を種から育てています。盆前には収穫できるでしょう。昨年からこの畑で育てた麦を引き抜き苗のツルが成長する前に敷きつめました。アスパラガスも種まきし定植しました。苗に近づいて。こちらはズッキーニ。ズッキーニも近々収穫できそうです。後日の収穫時の写真です。そしてトウモロコシも順調です。ダイコン・大根です。かなり太くなって来ました。白カブです。ホウレンソウは病気にかかってしまったようです。ジャンボニンニクです。そして向日葵の花もミツバチ用に育てています。こちらは紫の花の木製サルビア。こちらは白の花の木製サルビア。そして養蜂場です。越冬した群は勢力を強めていますので、三段にしています。貯密も順調です。こちらは人口分蜂した群です。嬢王蜂が誕生したので、新居を準備し引っ越しさせました。 ・・・つづく・・・

2025.06.07

コメント(0)

-

浅草を歩く(その25):清雄寺墓地~清雄寺~天祥寺~吾妻橋~ホタルナ~神田松枝町・山車、神輿