2009年04月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

高槻ジャズストリート

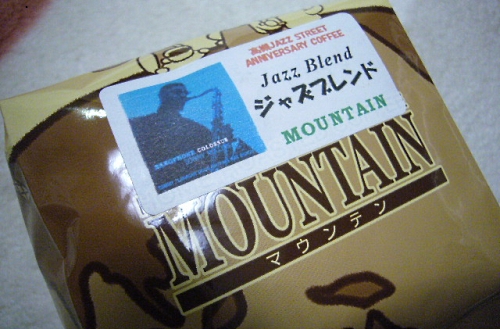

大阪府高槻市と言えばROLLYの育った街としても有名ですが、JR高槻駅/阪急高槻市駅を中心として、GW中にJAZZフェスティバルが開催されるのをご存じでしょうか。今年で11回目となる「高槻ジャズストリート」です。と紹介しつつも、私はこのフェスティバルに行ったことはないんです。ただ、JR高槻駅から伸びる芥川商店街にJAZZを愛するコーヒー店「マウンテン」があることは知っています。今回そこで、ジャズストリート記念コーヒー「ジャズブレンド」100g450円を買ってきました。まだ飲んでません(爆たぶんJAZZをイメージした味だと思います。高槻ジャズストリートのパンフレットを見ていたら、あの逸品館も協賛しているようで広告を出してますね。

April 30, 2009

-

特注フォノケーブルを聴く

平方電気の店頭注文から1時間後、Belden 81553を使った50cm特注フォノケーブルが出来上がりました。端子はTOYO 5P&スイッチクラフト3502G。お値段18,200円也。家に帰って早速CHORD SymphonicとRoksan Tabriz-Zi トーンアームに接続しました。Tabriz Ziのケーブルアースがなかなか外せず、苦労しましたが、まぁなんとか。特注フォノケーブルはトーンアーム側もRCA端子側も食いつきはいいです。最初固くて刺せなかったくらい(爆Tabriz-Zi付属ケーブルとBeldenフォノケーブルの一対比較してみます。実は期待したほど(自分自身で盛り上がっていたほど)音は違わないのね^^; そういう意味では純正のフォノケーブルがよくできているのか、Beldenフォノケーブルがまだまだ成長過程なのか。純正ケーブルは情けないほど細い線材で、さらにそれが60%も短くなったのですから、鮮度感の向上がもっとあるかと思ったんですが。。。良く聴けば、Beldenは焦点型で、Roksan純正は拡散型のようです。Beldenのようなこういうタイプは、「レンジがやや狭めで音像は中央に集まるタイプ。ただしその分色濃く、熱気の再現やライブ感は得意。音調はフラット。」と評されるケーブルではないかと推測されます。この組み合わせでの音色は、Symphonicの甘みに極めて若干のショウガ汁を足したような、微妙なパンチの利いた複雑な味ではあります。長渕剛のLIVEやQueenのディスクを聴いてみて、これはこれでよいと判断。そのまま使うことにしました。買ったばかりのケーブルにダメ出しする勇気もありませんので^^あと、この間Symphonicの甘さを嘆きましたが、それを振り向かせるにはやはりプレーヤー・セッティングの全面的な見直しは必要のようです。さて、今回の特注フォノケーブルの本来の目的は音の変化ではなく、ケーブルが余りすぎていて気持ちが悪い、という点だったはず。ラック背面の美化のはず。気分の問題は音の差よりも大きいでしょう。その意味では50cm特注ケーブルは抜群の美しさです。垂れないし、交わらないし、機器間を美しいラウンドで結ぶのですから。

April 29, 2009

-

フォノケーブルを特注する

ラック背面の美化計画は、着々と進行するはずもなく、です。そんな一気に解決するはずがない。そもそも見た目に美しいとは、ホコリ等のゴミがない。ケーブル、ラック、機器背面の色合いが美しい。ケーブルの織りなす重なり合いが美しい。例えば幾何学的だったりとか。ケーブルに無駄な余りがない。ケーブルの引き回しに無理がない。といったところ。ホコリは論外として、美しいケーブルの引き回しは美しい電流の流れを生む(はず)。どこから手を付けようかなぁ。実は一点前から気になっていたことも。フォノケーブルが無駄に長いんですよね。プレーヤーとフォノイコライザーはラックの上下にセットされているのに、Roksan Xerxes20/Tabriz-Ziの付属フォノケーブルは1.2mもあるのです。40cmでも届くのに・・・。以前長さピッタリケーブルに凝って、引越(セッティング変更)に全く耐えられなかった経験から、「短いケーブルが最良」という思い込みからは逃れたのですが、ACケーブル脇にとぐろを巻くフォノケーブルは精神衛生上もよろしくありません。オーディオケーブルの中でも最も微信号を扱うフォノケーブルです。短い方が良いような気がしませんか? 最近LINN LP12はフォノイコライザー URIKAを本体に組み込んでケーブル長を最短にするアップグレードを発表したばかりではないですか!ところがなぜか市販のフォノケーブルは1~1.5mと皆長い。短いものでも75cmくらい。これでは変更したところで大きな変化も見込めないでしょう。自作か、作ってもらうか。もう気づいたら、あの平方電気@秋葉原の前にいました(爆えぇ、EMT系のカートリッジなんです。ケーブル長を短くしたいんです。ロックとジャズしか聴かないので、打音重視迫力重視でお願いします。プラグはお勧めでいいです。ブランドにはこだわらないので、食いつきがいいやつにして下さい。ケーブルもそんな感じで選択を。おお、無意識で発注している自分が(爆

April 28, 2009

-

味司野村@岡山

岡山市が今年4月に制令指定都市になったことを記念して、ちょっと訪ねてきました。街中はいつも通りさすらうとして、食事はいつも「味司野村」でカツ丼。岡山ならではのドミグラスソースカツ丼。誰といっても大好評(^O^)v地方でよく行く店はいくつもあるけど、「野村」は一番通っているんじゃないかなぁ。うまいヽ(´▽`)/倉敷にも久々に行きました。倉敷チボリ公園もなくなって、アーケード街も閉じている店があり、この街自体も活気があるようなないような。美観地区には観光バスは多いけどなぁ。

April 27, 2009

-

日テレ・アンパンマンテラスにて

東京汐留にある日テレ・アンパンマンテラスに、日曜日昼11時からしか販売しないお弁当を買いに来ました。えぇ、中身もそうですが、お弁当「箱」が欲しかったんです。ヾ(@^▽^@)ノ わーいJR四国では列車内で買えるアンパンマン弁当(水筒付き)。でも、東京ではここだけ。最近娘と母親の寄りあいでは、店に入るのではなく、お弁当を持ち寄ることが多いそうで、このお弁当箱は最強アイテムだと思われます。

April 26, 2009

-

配線の美しい機器は音も美しい

配線の美しい機器は音も美しい、とはよく言ったもんですし、オーディオ雑誌でもそう評されているはず。私もそう思います。ワイヤリングの美しい機器や合理的に考えられた機器は、購入意欲が増しますもの。ところが一歩外に出るとどうでしょう。外というのは機器と機器をつなぐケーブルやACケーブルのことです。壁とラックの間で潰され、ホコリがたまり、長さの余ったケーブルはとぐろを巻き、種類はバラバラだし、交差はするは、ACとラインが近づくは、とにかく美しさのかけらもないはず。私はオーディオケーブルに絡まるホコリや髪の毛を見ると興ざめするタイプなんです^^;ステレオ誌2009年5月号で田中伊佐資さんがジコマンのコーナーで「内部のワイヤリングの美しいアンプは不思議と音がいい。ラック裏のワイヤリングもそれと同じ道理である。」と書いてますが、これは正しい。が、実行が難しい。ただ、うちはなんとかなるはず。眼前ラックで機器背面は事実上スペース・フリーなんだから。なので、どの角度から見ても美しい、假屋崎省吾の生け花のようなセッティングを心がけてみようかと思いまして。(← 本気)ところがやってみると難しいんですね。当然ですが、機器の端子の位置や順番、操作しやすい機器の場所、ケーブル長の届く届かないがあるから。特に端子の順番を自由にレイアウトできる機器ってないかな?と思いませんか。ACインレットが右じゃなくて左にあったらラインと交差しないのにとか、入力が右ならケーブルが余らないのにとか。私はよくそう思います。ケーブル間に距離を取ると、音の見通しがよくなると言われていますし、実際ケーブル・メーカーからもケーブル間を一定に保つような製品も発売されていますね。いろいろ工夫してみます。これからのケーブルは、今まで以上に音ではなく、色やプラグの格好良さで選んだる。

April 25, 2009

-

DA-7050HGを使ってみる

ウチの音あるいはPass labs Rushmoreの音は、DAC64Mk2の200V駆動の前後から、第四次の変化に入った感じです。一次二次の音の変化はBlogでも報告したと思いますし、Blogにははっきりとは書かなかったものの、昨秋第三次の変化もありました。今回の第四次の変化のメインは、最近のこのBlogにもよく登場する「SN感の向上」です。いろいろやったのでその賜でもありますが、不思議なことにそのうちの何かを止めたら、そのSN感の良さが霧散するかというとしないんですよね。身に付いた教育って、多少遠ざかっても忘れないでしょ? 体が覚えてる。そう、Rushmore本体が覚えているように感じるんです。いいことですね。そして、そういう不思議な対話が成り立つのが、懐深いRushmoreです。AE2SignatureとRushmoreの比較を私自身はしませんが、その点で言えばAE2Signatureは何かを止めると0(ゼロ)に戻りやすかったですね。今はそんなことありませんが。で、DENKEN DA-7050HG 200VによるAyre K-1Xeの100V/60Hz化についても、Rushmoreは今まで覚えたことを披露するかのように歌い出しました。インパクトのピークはDAC64Mk2の200V駆動だったけれど、その効果を反芻するように、そしてより低域方向にレンジが拡大したかのような刻みのよい再生音です。そう、歯切れよく聞こえる。一番驚いたのが、ACケーブルによる音の変化の大きさです。確かにK-1Xeについては今までもケーブル検討はしてきましたが、クリーン電源からの供給なら何を使っても差がなさそうじゃないですか。ところがそうではないどころか、今まで以上の差を感じます。しまった、MIT Magnum ACを売るんじゃなかったか。良くも悪くも困ったな。First cry ミティークではその差が小さかった印象なんですが・・・。検討を続けます。特に何かない限り、Ayre K-1Xeへの電源はDA-7050HGから供給すると思います。発熱も小さく、常時通電でも問題ないようです。電源環境の悪くない我が家ですが、クリーン電源は心の平穏にもつながりますし。

April 24, 2009

-

DENKEN DA-7050HGを買う

オークションも出すばかりで滅多に落札しない(できない)んですが。。。これはちょっと張り込んだので落とせました。DENKEN DA-7050HGです。なぜこれだったかといえば、現在代理店のKOJO(元First cry)がバージョンアップサービスを見合わせている200V入力100V出力だったからでして。。。昨今の好結果(Rushmore、DAC64Mk2)から、すっかり『200V=優秀』が脳裏にこびり付きました^^ とはいえ、直で200V入力ができるのはスイッチング電源のCHORD DAC64Mk2、Symphonic、Jeff Rowland DG Model102Sくらい。あとは100V入力が基本です。ですから、200V入力100V出力が必要なわけ。もう一点。私が盲目的に良いと思っているのが「60Hz化」です。関西在住の経験から、まず間違いのなく、音のグレードアップが見込めるのが、東日本なら60Hz化と信じて疑いません。その両方ができるのが、今回のDA-7050HGですからね。そりゃ買うわな。今も同じKOJO扱いだったミティークをデジタル系(Esoteric UX-1 Limited、G-25U、Accuphase DG-28)に使ってますので、実績はあるんです。スイッチングによるクリーン電源については賛否あると思いますが、トランスやアナログアンプ式も使ってみて、1) ほとんど発熱せず、2) 全く無音で、3) 軽く、4) 電気効率がよく、 5) 多くの製品で60Hz化ができるのは、メリットだと思います。DA-7050HGをプリアンプのAyre K-1Xeに使おうと思って、またプリアンプ回線も200V化工事をしてもらいました。DA-7050HGは性能的には500VAアッパーながら、プリアンプ用なら十分の容量でしょう。だからあとはつなぐだけ。一応テスターで確認すると、実測199V入力/105V出力でしたね。105V出力も個人的には理想的です^^

April 23, 2009

-

キノコをもらう

誕生日プレゼントとして、キノコ栽培キットをもらいました。しいたけとエノキダケとまいたけが育つんだそうな。で、キットの説明書に従い育ててみると・・・・増えるわ増えるわ。まいたけの育ちがやや遅いだけで、しいたけとエノキダケは、ずっと見ていたらVTRの早回しのように成長がわかるんじゃないかというくらいのスピードで大きくなります。朝見た大きさと、帰宅した時の大きさが違う!これはいいプレゼントだなぁ。食べられるし。

April 22, 2009

-

Jazz spot YAMATOYA@京都

会社の福利厚生にはいろいろなパターンがあります。例えば保養所があったり、提携ホテルに安く泊まれたり、提携店で安く買えたり、交通費の補助や社宅もそうだし、各種有休や社内食堂なんてのもそうですね。ウチの会社は社宅も保養所もありませんが、年間5万円分の買い物の補助をする、という制度があります。これなにかというと、買った額の30~50%を上限5万円でキャッシュバックするというもの。それで買ったのがパナソニックのデジタルビデオカメラ「HDC-TM300」であり、同じパナソニックの全自動コーヒーメーカー「NC-A55P」です。この全自動コーヒーメーカーが、豆と水を入れれば程なくコーヒーができあがる優れもので、食生活にちょっとした変化をもたらしました。味も調節できるので、悪いことなしなんです。今までは古い手動ミルでガリガリ豆をひいて入れていたので、味ムラがあり苦みがあったのですが、同じ豆とは思えないほどの味の向上が! いい買い物でした。さて、そんなコーヒーメーカーを買っても行きたくなるのがJazz喫茶。味は家で飲んでもよくても、雰囲気だけはまねできないもんね。今回は初めて京都の「YAMATOYA」に行きました。こんな有名店を聴き漏らしていたとは不覚です。京大のそばとは知っていたのですが、京大病院と平安神宮の中間だったのね。三条四条の繁華街からは微妙に距離があります。入店したのは昼の13時頃。店内は広く、暗く、年季の入ったJazz喫茶の雰囲気たっぷりです。昼の客が少ないところもJazz喫茶らしい。事実夜12時まで開店しているようですし、特別な食事メニューがあるわけでもないので、メインは夜の客層なのでしょう。店内にはYAMATOYAの顔たるヴァイタヴォックス(バイタボックス)。入り口入ってすぐの場所にあったんですね。奥がカウンター。いろいろな紹介本のイメージだと店内奥の壁際にの顔であるヴァイタヴォックスがあるものだと思っていましたので、意外でした。流れているのはロン・カーターでしょうか。一人でJazzを聴きながらボッとするには格好。やや広すぎるかな。その後用事があったので1時間弱で店を出ました。コーヒー飲んで、厚いチーズトースト食べて1,100円。まだ4月半ばなのに京都ももう暑い。今年度は何回京都に来るでしょうか。YAMATOYAにもたぶん2~3回は来ると思います。

April 21, 2009

-

Symphonicの第一印象

(昨日の続き)音は全くの期待違い。聴く前は、「不要なものが削げた感じはする一方で、薬師丸ひろこの頬までこけたみたい。ベースだろうとシンバルだろうとヴォーカルだろうと、ハッキリは聞こえるけどね~。」と思ってました。なんで↑のように具体的かというと、未来日記のように聴く前に想像でBlog用の感想を書いていたから(爆 そのままならそれでアップしようかと思って(毒全く違いましたね。いや、SymphonicはホントにSNがよくて、アナログって何?と今さらながら疑問を感じずにいられない。一方で何を聴いてもSymphonicの影響が感じられます。かわいい顔して男心にザックリ傷を残すタイプ。具体的に言うと「甘い」んです。滲みがある、鈍いという「甘い」ではなく、爽やかにとけるような、あるいは甘露甘露というような感じ。インピーダンスを470kΩにすると、妹キャラ(だった)薬師丸ひろこにさえ 「お、おねぇたまぁ」と甘えたくなるような、そんな印象です。そんなキャラなのか、Symphonic? 名前の通りのクラシックや女声ヴォーカル専門なら、正に的中なフォノイコライザーみたい。ただ我が家はそういう環境ではないので・・・・音は好みではない(爆 試聴したら買わなかったですね。これは困った。個人的にアナログ再生で最もやってはいけないのは「薄口」、次が「甘口」です。組み合わせの妙でしょうか。今さらだけど、Roksan Shiraz/MCのEMT系にはスイッチング電源のCHORDに似合いそうもないもんなぁ。対してPass labs Aleph Onoはストレートですね。カートリッジから情報が10入って、形も変えずにプリに10出したみたい(Symphonicは形を変えて12にしたよう)。ハッキリ言って、Shiraz/MCにはAleph Onoが合ってます。あと、JazzやRockにも似合うのは「Sweet」でなく「Hard」でしょう。他に5枚ほど聴いても傾向は変わらず。ここまで違うと大問題ですね。Ortofon EQA-1000TαとAlepe Onoも違ったけど、ここまでの差は感じませんでした。組み合わせなのか、久々の通電だからか、ディスクの本質なのか、インピーダンス整合か、ケーブルなのか、200V駆動だからか、とにかくこれではいけません。「本性」だったら、もっといかん!なんとかしよう。調教しよう。元々Aleph Onoで調整したXerxes20ですから、Symphonic用に調整し直さないといけないのかもしれませんし。いずれにしてもSymphonic、同じシリーズのDAC64Mk2のイメージと全然違うやんけ。

April 20, 2009

-

新しいフォノイコライザーを買う

結局。ミズテン買いしました。我が家のDAC64Mk2と同じ、CHORDのフォノイコラーザー Symphonicです。現行機種なのに人気がないのか、Ortofon EQA-1000Tαの売値に多少積んだ額で買えました。本日我が家に届いたので早速開封。DAC64Mk2とSymphonicをクアドラスパイアの天板に2台並べると、これはこれは収まりがいいことで。そりやそうですね。同じコーラル・レンジ・シリーズで、基本デザインは同じなんだから。ただ、このまま天板設置するかどうかは未定です。ケーブルに曲げを強いないとダメだし、引き回しも無駄が多いので。ただし見た目はよい。ラックに収めると、少なくともSymphonicは見えなくなっちゃうもんなぁ。SymphonicもDAC64Mk2同様、200Vで動かします。あの200Vの効果を知った今、100Vはもう試さん!どーせ同じスイッチング電源なのですから、DAC64Mk2と同じタップからの給電でいいでしょう(CHORD専用タップ^^)。どちらか使う時はどちらかのスイッチを切っているわけだしぃ。我が家は眼前ラックなので、壁コンセントからは距離があるんですよね。一応、タップにはクワイエットラインを2つ刺してノイズ対策も。あとで片方抜きでも検討してみて、ダメなら止めればいいや。間にノイズカット・トランスをかませてもいいけど、市販品には200V→200V(or 230V)のオーディオ用ノイズカットトランスは見あたらないので、やるなら特注か。ACケーブルは付属品を、Ayre K-1XeとはStraight wire Cresciendo 1.0を用いてバランス接続に。入力インピーダンスはとりあえず33kΩ~470kΩを試しました。Pass labs Aleph Onoと違って外部からインピーダンスもゲインも操作できるので、やりやすくていい。システムは、Roksan Xerxes20+Shiraz/MCCHORD Symphonic (or Pass labs Aleph Ono)Ayre K-1XePass labs Rushmoreの組み合わせです。最初の1枚は、一番手前にあった「薬師丸ひろこ/古今集」にしました。おおお、スゲーSNです。CDとは違い、ディスクの回転を見ながら来るか来るかという予兆感覚のあるアナログ盤ですが、それでも静寂の中から音楽が立ち上がるようです。カセットテープでDolby BをONした時みたいといえばわかりやすいか。いや、もっと強力でノイズリダクション能力(?)はdbxクラスかも。アナログ特有のスクラッチノイズの質もAleph Onoと比べて静かですね。「バツッ」というノイズが「ポ」になる」くらい。調子に乗ってもっと言えば、DAC64のように一度バッファに取り込んで再構築してんじゃないの?というくらいキレイキレイなんです。これが現代のフォノイコライザーか?

April 19, 2009

-

春の野菜、例えばアスパラガス

春野菜が収穫できるようになってます。例えばブロッコリーとアスパラガス。アスパラガスもこの太さ(いわゆる市販品の太さ)になるまでに、植えてから3年もかかったよ~。その代わり、一度植えたら放置でいいんだけどね自分の庭で採れたアスパラガスを食べている人はそうはいないと思う。甘い!庭の家庭菜園も1/3くらい耕し、マルチを敷いてもう1畝ジャガイモを植えました。結局その数例年の倍の種芋35個。6月の収穫が楽しみだね~。

April 18, 2009

-

ホワイトクリームパンマン

娘がアンパンマンが大好きなので、必然的にアンパンマンのDVDや映画を見るようになりました。今まで見たことなかったし、自分が小さい頃はなかったキャラだもんな~。そして、見れば見るほどに、いや、学べば学ぶほど、このキャラクターのすさまじさ(すばらしさ)には感動すら覚えます。だいたい、「顔をすげ替えたら復活するヒーロー」なんて、まさに生物の根幹を覆す設定じゃないか(^^(そもそもが何を言っているのかわからない人は、アンパンマンのポータルサイトで勉強しよう!)で、いつもいつも驚かされることが多いのですが、本日4/17 16:30から放送された“アンパンマンとホワイトクリームひめ”には、声が出るほどたまげました詳しい話は割愛しますが、『アンパンマンの顔が汚れたんだけど新しい顔が焼けず、ホワイトクリームパンで代用する』のです。 え、代用?顔って代用できたの?アンパンじゃなくていいの?なんでもよかったんかい!?ああああ、TVの中では、アンパンマン自らばいきんまんに「ホワイトクリームパンマン」って、名乗ってるぅつうか、アンパンマンの顔のアンパンには“勇気の花のしる”が入っているから強いんじゃないのかぁ。実際はホワイトクリームひめの頭から絞り出したホワイトクリームで作ったホワイトクリームパンだから、アンパンマンの頭の代わりになったみたいだけどね~。ま、いずれにしても、ホワイトクリームパンマンになったアンパンマンはばいきんまんをやっつけました。めでたしめでたし。 (あぁ読みにくいしややこしい^^)アンパンマンは顔を換えると「元気100倍 アンパンマン!」と決めゼリフをいうのですが、顔が違う今日は、「元気70倍 ホワイトクリームパンマン!」と言ってました。芸が細かいぞ、我らがアンパンマン1歳9ヶ月の娘、アンパンマンが終わったら、大泣き(^^

April 17, 2009

-

マニアが先か

Yahoo!オークションも問題あったけど、3月にYahoo!からお金が振り込まれ、ようやっと解決。またオークションにいろいろ出品しています。出品できるということは、よくこれだけ売るモノがあるなと思うくらい、細かいオーディオ・アクセサリー類が手元にあるんです(大物はないけど)。無意識のうちに多く買ってるって怖いね。(どこかでケーブルもアクセサリー類はあまり買わないと書いたような・・・(爆))そうすると、自らのオーディオマニア度が見えてきます。つうかよく考えてみると自分の場合、(おそらく)多くの方と違って、 ●●したい 結果○○になったの繰り返しで、まず手段が優先するみたい。普通は「○○にしたいから●●する」のでは?つまりオーディオマニアが先にあって、その結果として音楽を聴きいてるらしい。オーディオが先か、音楽が先か、でオーディオに重きが置かれているらしい。一部ケーブルマニアのように音の変化に一喜一憂しているわけでもなく、わりとピンポイントでその時々に「やりたいこと」があって、まずそれが最重要だし、それを「買い」 or 「作り」 or 「使う」ことに最大の自己満足感を得る。出てくる音は結果に過ぎず、甘んじてそれを受け入れる、みたいな。金額的にもオーディオ・アクセサリー類はそれがしやすい。だから「やりたいこと」をやってしまうと、あまり過去の(?)アクセサリーを振り返ったりしないんでしょうね。そして興味対象以外のものは妙に長居したりとか。そうでなければ、なんとなく自分の中にブームがあって、雑誌やネットや試聴会で確認した製品や方法を試してみるとか。そしてその製品や方法が「やりたいこと」にすり替わり、結果は二の次だったりね。ちなみに今は自分的に高解像度ブームです。そうなってるのかどうかはわからないけど。いずれにしても、いじってるのが楽しいタイプ。だからあまり楽器の音色にもこだわりがないし (こだわっていたら手段が目的にならない)、好みの音の範疇が広いし (志向が明確なら手段が目的にならない)、ディスクに入った音を正確に再生をしようとも思わないし (結果を受け入れないと手段が目的にならない)、人の意見聞かないし (現状それがやりたいことではないことが多いので)、オフ会でよそ様の音にも然したる興味がないんでしょうなぁ。人の家で、自分が何かをするわけじゃないもんね。おお、なんか急に自己分析できた^^ ↑だけ読むと、ヤなヤツだな。一生レコード演奏家になれないタイプだ。今までのBlogなりHPを読み返すと、そういう心情の変化が追えて楽しいかもしれません。老後はそうしよう。

April 16, 2009

-

Pass Labs Aleph 3

思ったより早いじゃん!そう、Pass labs Aleph 3です。(Stereophileでの評価はこちら)やはりリアchの使用頻度を考えて、リア用のPHL audio 1120ユニットの能率98dBを考えて、値段を考えて、Aleph 3を一度見たいと思っていたんです。Aleph 0sを2台(リアch、センター用に)買うのはお金があればそうそう難しいことではなさそうなので、やはり最初はこちらからかな? リアchの出力はアンバランスがほとんどなので、Aleph 0sのバランス入力は特に不要ですし。Aleph 3も記憶をたどればもう何年も前に、新宿駅南口の地下にあったオーディオユニオンで見かけたきりですから、本当に久しぶり。かわいい「子ウニ」ですね。店頭で見たAleph 3は、中古品としては程度は可もなく不可もなくでしょう。傷もあります。でもいいや。傷も加味してか、思ったほど値段も高くない。普段は電源以外触らないし、恐らく試聴席背後に置きますので、目にも入らないはず。元々定価は28万円程度なので、半値は妥当かな。(なんだかんだで我が家にPass製品が増えていく。今あるのはRushmore、X1、Aleph Ono、そしてAleph 3)買ってきました。早速我がオーディオルームへ。そしてRushmoreへはつなげませんので、AE2Signatureへ・・・・って思ったら、我が家は長尺の(Ayre K-1Xeにつなぐ)RCAケーブルがないんだった RCA-XLR変換プラグも長いスピーカーケーブルもない。ということで、しばらくは見て楽しむ?Aleph 3ですね。まぁAE2Signatureを鳴らすために買ったアンプでもないし、いいか。追)リビングのLinn クラシック・ムービーからAleph 3に出力し、Eclipce TD510で聴いてみました。試聴ディスクは「みんなでうたおう ディズニ- たのしいどうよう」(。(← 娘用にこれがトレイに入っていたから^^)えぇ、Linn単体とは比較になりません。ミッキーマウスが本物のマウスになったような変化です。Aleph 3、7.1ch用にもう1台欲しいな^^

April 15, 2009

-

Aleph 0sか、Aleph 3か、それ以外か

リアch用にPHL audio 1120ユニットを買って、そのエンクロージュアをどうするのか考えるのが楽しい。うふっ。4月下旬までに決めて、板を発注し、GW後半に組み立て作業、みたいなスケジュールがベストですが、そうそううまくいくでしょうか。さて、一方でそれを鳴らすパワーアンプを考えています。面倒なので多chデジタルアンプにしようかとか、素直にAVアンプにしようかとか。が、結局はフロントスピーカー Rushmoreと同じPass labsのアンプが欲しくなるでしょう。なら素直にPassのアンプを買っておくのがよいと決めました。ボリュームの操作系(プリアンプ)はまた考えます。ただ、フロントと同じAyreを買う予算はないな~。Passのパワーアンプと言ってもいろいろありますが、Rushmoreのコンセプトは、マルチアンプで、高能率なユニットを、最小出力で駆動することです。とすると、リアchに100Wものアンプをあてがうのはナンセンスに思います。だって1120と同様の(同様と推察した)Rushmoreのミッドレンジは20Wのアンプなんですから。とすると、現行機種ならX30.5(70万円)が出力30W+30W/8Ωで適当か。もう一つは、Rushmoreの内蔵アンプはウーハーを除き、初期のAlephシリーズのもののようです。Alephシリーズは現行品ではなく、過去Aleph 0、Aleph 0s、Aleph 1、Aleph 2、Aleph 3、Aleph 4、Aleph 5と発売されたはず。中古市場で見かけるのは、一番売れたであろうAleph 0sかな~。出力もA級40Wでちょうどよい。価格も現在20万円強とこなれています。ふ~む。どうしよう。一番出力が小さいのはAleph 3の30Wですが、ほとんど中古市場でも見かけないし、更に多ch化を目指した時に揃えにくい。見た目も大きさもAleph 3がいいような。。。と、1ヶ月くらい悶々としていたら、「中古品あり」との一報が!

April 14, 2009

-

200Vタイガー変(2/2)

更に翌日には、いやあ、電源を230V化したDAC64はずいぶん音が変わりましたよ。“豹変”まではいかずとも“チーター変”ぐらいか。私にとっては良い方向ですが、シビアーに聴くと少し硬直して歪みっぽくなったとも言えます。良くも悪くもマッタリ感がなくなりました。関東風醤油味になった?私としては「これなら主役振れるじゃん!」という気持ち。それは私が自宅で聴いたQBD76の感想に似ているような・・・・ではそのQBD76を200V/230V駆動したら、どうなるのかしらん。興味津々。の前に、我が家のDAC64Mk2を200Vで動かしてみないとね。なんてメールのやり取りをしたのは実はもう既に3ヶ月前のことです。今回ようやっと1回線を200V化し、DAC64Mk2を200V入力できる環境になりました。技術顧問宅では豹変でなく“チーター変”だったそうですが、我が家では“タイガー変”くらいあるんじゃないの?という変化の大きさです。正にまったり感がサッと消え、ガッとQBD76方向に振れました。にじみが消えて見通しが良くなるとはこのことか! 定位の明確さはRushmore至上最高得点です。これはすごい! 3,000円の工事代でこの効果とは、cost-effective最高CHORD DAC64Mk2の生まれた英国は220-240V/50Hzでしたっけ。(ある意味当然ですが)日本では店でもどこでも100Vで再生してDAC64の評価をしているはず。でもそれは全然本性でないんだなぁ。となると、他のCHORDの製品やLINNなんかもそうだったりして・・・・。(個人責任で要確認ね)そうなると、200Vよりも230V、240Vの方がいいんじゃないの、ステップアップトランスを噛ませればいいんじゃないの、という悪魔のささやきも。オーディオマニアはキリがありませんね。

April 13, 2009

-

200Vタイガー変(1/2)

我が家のオーディオ機器の中で、200V入力可が確認できているのはCHORD DAC64Mk2だけ。いろいろな方のいろいろな機器の200V駆動報告を聞くに付け、「いいな~」「うらやましいな~」と思っていました。高い電圧をぶち込むだけで気分がいいじゃないですか。家の電気が104Vくらいで供給されているとうれしくなったりしません^^?自分でもDAC64Mk2に200Vを試したいのですが、オーディオルームには200Vのコンセントもないので(高いところにエアコン用があるけど&Pass labs Rushmoreは壁内配線とステップダウントランスが直結なので)、誰か人身御供に・・・・あ、技術顧問がDAC64ユーザーだったっけ。では早速お問い合わせ。DAC64の200V駆動をされたことございますでしょうか? というかそういう情報のサイトなり経験者をご存じでしょうか? (100V~230Vで動作するはず)なぜそんなことをいうかというと、昨日ショップの方とお話をして「代理店も200Vの良さを知ってはいるけど、100VでPSEを取っているので口にしない」という話になったから。ほんまかいな? 試しにやってみよう。 えいっ! (未練がない機械なので躊躇しない)あれ、音違うじゃない。これだからやだねオーディオは。。。何というかモヤモヤが取れてそれまでウダーっと座っていた音がすっくと立ち上がった感じ。これまで何となくやだなーと感じていたゼイロクチックなぬめりも取れるみたい。こっちの方が全然良いです。以後230Vのトランス挟むことに決定。(但し家はCSEのインバータで60Hzを供給)いやー、さすがO崎さん。感謝します^^と絶賛。うをぉぉぉ、これはうちもやってみたいぞよ。続報は続き、翌日も、私も200V化を考えますね。そうか~やはり高電圧入力の方がいいのか~。本来は同じ筈なのですが、スイッチング電源だと入力電圧によってパルス幅などが変わり、結果ノイズの出方も変わります。(電流供給能力や出力電圧も変わるとしたらそれは設計ミス。)ですからリニア電源の100Vと200V、どっちが良いか?とは少々違うのですが・・・とも。(続く)

April 12, 2009

-

Jeff Rowland Design Group Model 102Sを買う

(続き)ショップで買って持ち帰ったんです。つまりは電車で持ち帰れるような小さいアンプ。Ayre V-1Xeは45kgくらいありましたからね。考えられません。新入りはこちら。Jeff Rowland Design Group Model 102Sです。これがAE2Signatureの新しいパートナー。小さいし、軽いし、オシャレだし、当面はAyre K-1XeをプリにするのでXLR入力もあるし、熱くならないし、200V入力もできるし、現行品だし、安かったし、これを拒否する案件はなにもありませんな。音も当然Ayre V-1Xeとは違う一面を見せるでしょう。で、早速音出しV-1Xeと再生音を比較して、Model 102Sに妙な格下感があることだけが心配だったんですが。。。杞憂でした。これを音が軽いと言われればその通り。ただ、V-1Xeほど圧が強いわけもありませんので、今は軽快ととらえたいと思います。実際バスレフポートからの噴き出しが違います。雑誌ではアンプ一般で「大きさが小さいから重低音が伸びない」みたいな記述をよく見かけますが、AE2Signatureに30Hzを望んでいるわけではないし、昨日も書いたとおり「機敏・俊敏」に期待しているので、全く問題ありません。妻が遠くで聴いて、「ずいぶん硬い音になったわね」と言ってました。彼女の硬いは、”鋭い”、”ファットでない”と同義語ですが、それこそがAE2Signatureの本来の持ち味とも言えます。原点回帰したか。思えば我が家でAE2Signatureとペアになったパワーアンプは(一瞬を除くと)、LUXMAN MA88 Ayre V-1 Ayre V-1X Ayre V-1X+V-3Mk2 Ayre V-1Xeと、重量級ばかり。店頭で好印象を持って購入を決めた時は、たぶんGoldmundのMM8とかで聴いていたと思うんだけど。15年前のスピーカーに最新の伴侶も良いでしょう。102Sなら場所も取りませんし。それに省電力は今まさに人類の義務です。(たぶん)もっとも、個人的に気に入っていったのは、V-1Xeに比べてランニング時間が極めて短いことです。15分くらいでそこそこの実力を発揮する気がします。夜の短時間試聴にはもってこい。V-1Xeではそれはあり得ません。それと、V-1Xeと比べていわゆる「スピード感」の違いを感じないことに驚きました。V-1Xeが早いわけもない。。。ということは、102Sが遅い。。。ということもないでしょう。立ち上がり立ち下がりというのは、極めて感覚的なことなんですね。聴かせ方なんだな。鉈の切れ味から、機敏な剃刀の切れ味へ。いろいろチャレンジしてみよう。重量級から超軽量級へ、こういうアンプで小粋にAE2Signatureと付き合いたいと思います。我が家のAE2Signatureを中心にしたシステム 11/04/09】Esoteric G-25UEsoteric UX-1 LimitedCHORD DAC64Mk2Ayre K-1XeJeff Rowland Design Group Model102SAcoustic Energy AE2Signature

April 11, 2009

-

Ayre V-1Xeの後継はどうするか

Ayre V-1Xeの後継はどうするか。私はAE2Signatureを、V-1Xeと逆のアンプで鳴らしてみたいんです。イメージする逆とは、小さい、重さが軽い、音は機敏・俊敏、安い(予算が限られている)、ということ。ただし条件に合えばなんでもいいのではなく、AE2Signatureを鳴らすのだからブランド・ステイタスはあまり落としたくないし、かつせっかくなら現行品がいい。そんなアンプあるか?JOB 150か、Goldmund TELOS 150Lか(高いな...)、Jeff Rowland Design Group Model 102Sか、NUFORCE Stereo 8.5 V2か、 雑誌のベストバイ記事を眺め見ても、なんかそれくらいしか思いつきません。と思っていたら、売却を決めてからたった1週間でそれが目の前に現れました。安い!探しているからかもしれないけど、非常にタイミングがいいですねこういうのは出会いが大事。現品を前に、試聴もせずに買うことにしました。(明日に続く)

April 10, 2009

-

paneraiさんがいらっしゃいました

鹿児島からpaneraiさんが3ヶ月半ぶりにいらっしゃいました。我が家へ来られる方の中では、最長距離の定点観測者です。前回ご訪問時から、デジタル系及びメイン機器に大きく変わった点はなく旧金BボードをエセQRDに仕立て上げた。ステップダウントランスからPass labs Rushmoreへの電源ケーブルをアクロリンク 6N-P4030に換えた。MIT ACケーブル売却及び取り回しの問題で、電源ケーブルをいろいろ機器間で入れ替えた。RushmoreのインシュレータをJ1 projectからCFRPにした。QRD Skylineを床置きにした。クアドラスパイアのラックを床串刺しにした。Esoteric UX-1 Limitedのヒューズを換えた。物質波理論から、ステップダウントランスとEsoteric UX-1 Limitedの置き方を変えた。Rushmoreを103V駆動した。くらい? (← 十分です)いずれにしてもそんな感じです。今、個人的には高解像度ブームなのですが、特にそれを目指して精進したわけではなく、グッズとして新しく買ったのはここ4ヶ月間ではCFRPかな? アクロリンク 6N-P4030も持っていて使わなかったものだし、他もあるものの使い回しです。いただいた感想はこちら。訪問試聴させて頂いた感想としていや~、参りました<(_ _)>Rushmore君の音色の激変ぶりに脱帽って感じです!!システムのメイン機材は変更無いのにアクセサリーやセッティングで、まるでシステムを入れ替えた様な激変ぶりは定点試聴を行わないと分からない事ですが(1回1回が真剣勝負ですが…)、人様のお宅で実践されているのを体験すると悔しいものですね(^^;その方向性がこれから自分が目指す方向性だと尚更です。正直、嫉妬しました(^^;過去3回のオフ会と今回オフ会を回想すると、過去3回は解像度・音像の立体感・陰影感・遠近感をブラッシュアップしてこられたと勝手に解釈しておりますが、今回の傾向は浸透力のある解像度・開放的なステージ感・音像定位の正確性に注力された結果だと思いました。気になった点としては「色気が無くなった」「陰影感の減少で全体的にハイトーン(明るく)になった」ことでしょうか(^^;前回の妖艶は感じや陰影感が減少したのは少々残念に思いましたが、背景の暗さを出せると融合できると思いましたので今後に期待ですね。マイシステムも陳腐化しないように頑張りますのでまた入浴に来て下さい<(_ _)>だそうです。ソフトはCDのみ。昨年からだいぶ変わったらしく、毎日接している自分としては「そうかな~そうだな~」という感じ。最も娘と同じ年のRushmoreですから、4ヶ月経てばそりゃぁ変わるか(爆また4ヶ月後にいらしてください。ところで、今後考えていることは以下の通り。これの方が上記4ヶ月間に行った9つのことよりも、更に変化が大きいかもしれません。CHORD DAC64Mk2の200V駆動Ayre K-1Xeの60Hz駆動新しいACケーブルの導入

April 9, 2009

-

浮いているはずがない

思い込みとは恐ろしいですね。Ayre K-1Xeの電源部なんて前も見たのに、ACインレットのアースが浮いているとは全然気付いてませんでした。。。早速問い合わせ。*************************昨晩、Ayre K-1Xeの電源部の天板を開けました。開けたのはインシュレータを敷いてみるのに、荷重がどこにかかるのか(重い部品の配置が)正確に知りたかっただけなのですが。。。 そこで、添付写真のように、IECインレットとトランスが接続されていないことを発見しました。シャーシからの配線はちゃんと接続されていて、トランスからの線だけがわざわざハンダ付けを外されています。確かオリジナルK-1の時、あるいはK-1Xの時はアース線がつながれていたような気がしますので「?」なのです。*************************聞けば、Xe化から音質への影響を鑑み、Ayreの指示で全品アースは浮かせているのだとか。ホントカヨと思わないこともない反面、Ver.upでない現行品までそうだと言われればしかたありません。メーカーも価格も違いますが、過去2Pと3PのケーブルをK-1Xeにつないで比較したりしたのですよ。その時は「ほら、きちんとアースを取った効果がある!」と3Pケーブルに満悦だったので、お恥ずかしい限り。思い込みは判断を曇らせるといういい教訓です。そういう目線で見ると、我が家でアースが浮いている機器は(推定含む)、Esoteric UX-1 LimitedEsoteric G-25UAcuphase DG28First cry MYTHIQUEそして、Ayre K-1Xeと国産品を中心に多くあります。いや、確認していないだけで、他輸入ブランド(Pass labs、CHORD、Audio Physic、Roksan、Jeff Rowland DG)もそうかもしれません。そもそもクリーン電源のMYTHIQUEのACコンセントのアースがつながれていないと言うことは・・・・そういうことです。そんなことを考えていくと、我が家で接地アースを取っても(世間一般の評価と違い)激変しなかった理由もなんとなくわかりますし、今後力を入れるべきところではないとも思います。ACケーブルの選び方も変わってくるかもしれません。

April 8, 2009

-

パナソニック TM300が届いた

パナソニックのデジタルビデオカメラ HDC-TM300が届きました。最新のAV機器を買うなんて(2月に発売されたばかり)、久しぶりです。オーディオ機器でもそんなことしませんが、前も書いたとおり、娘のかわいさには勝てず。TM300は約140×70×70mmと本体も小さいのですが、箱が小さいのにも驚きました。大きめの弁当箱くらいは言い過ぎ? TM300と同時に、ホットプレートとコーヒーメーカーも買ったのですが、一番小さくて軽くて高いのがデジタルビデオカメラ。そりゃそうかとも思うけど、意外。さて、茨城の桜も3分~5分咲です。混雑具合を考えれば、平日に花見を楽しんだ方がいいでしょう。よちよち歩きの娘なんて、どこに行くかわからんし。TM300を片手に出かけました。いや、その前に朝食時から撮影して、今日一日の娘のドキュメンタリー撮影をすることにしました。バッテリーがどれだけ保つかや操作性のテストでもあります。450gのTM300ですが、20分くらいは連続で撮影しても、腕が痛いとかそういうことはないですね。しかも手ぶれは最小限に抑えられてる。よくできてます。桜道を走り回る娘を撮影しながら、カメラ片手のバカ親の気持ちがよくわかるようになりました。ちびまる子ちゃんにビデオ大好きなたまちゃんのお父さんが登場しますが、それすら理解できるように(爆とにかく1日で(夜娘が寝るまで)2時間半ほどフルハイビジョンで撮影。うち1時間分くらいは見ましたが、これは確かに「きれい」だ! DVDに焼いて、爺婆に配ることにしよう。TM300は多機能だから、もっといろいろなことができるはず。楽しみです。オーディオにも使えると思うんだけど、Blogにupする方法あるのかな?

April 7, 2009

-

サヨナラ Ayre V-1Xe

この間、Ayre V-1Xeの使用頻度が減った苦しい胸の内を吐露させていただきました。ホントに悩んでいたんですよ。あまり使わない。でも、Ayreを売っていいのか?お金は欲しいけど、困っているわけでもない。必要になるまで持っていてもいいんじゃないか。その後ぜひ譲って、という方が現れて、別れの現実を前にしてまた悶々として、ようやっと手放す決心が付きました。 やはり機器は使われてナンボ。見ていても美しいけど、働く姿はもっと美しい。それに売るにしても、家のローンを抱える身分としては高くは売りたいけど、V-1Xeは値段だけじゃない。オークションなら個人売買よりも高値は付いても、まったく知らん人に(どう扱われるかもわからんで)手放していいのかそれには対面ですね。取りに来ていただきました。その前に、最後の記念写真。 とうとう V-1Xeとお別れの日がやってきました。出会いから10年。思えば長きに渡り、AE2Signatureを十分すぎるくらい十分に駆動してくれたなぁこの世に、オリジナルV-1からXeまでバージョンアップしたV-1Xeはそうそうないと思います。フロントがシルバーで、天板が黒のV-1Xeなんて、あまり見たことがないでしょう。愛着があります。第二の生活のパートナーはAvalon Radianだそう。(少なくともAE2Signatureよりは)よいマッチングでしょうね。いい人そうでよかった。(既にV-1Xeがセッティングされた写真も拝見しました。今までにないきれいな環境/セッティングでした^^)

April 6, 2009

-

オーディオルームを掃除する

あまりに汚かったので、オーディオルームを掃除しました。TVラックにもクアドラスパイアを使い、部屋にも統一感がでたような。全てはAE2Signatureのために。

April 5, 2009

-

新参フォノイコライザー(希望)とは

Ortfon EQA-1000Tαを売ってしまい、我が家にあるフォノイコライザーはPass labs Aleph Onoのみ。今はカートリッジを付け替えて楽しんでいるわけではないので、それはそれでよいとはいえ、長く付き合った彼女と別れたみたいに多少心にすきま風が吹いたことも事実。わけもなくフォノイコライザーは欲しい。なにかいいフォノイコはないものかしら最初に目を付けたのは、Nagraの新しい小型フォノイコライザー「BPS」でした。9V電池を使って駆動するなんて、超SNが良さそうじゃん。「フォノイコ? Nagraですよ」なんて、人に言うにはちょっとかっこいいしぃ。お値段もお手頃。EQA-1000Tαを売ったお金で買えるでしょう。そうでなければ、例えば今期のAnalog誌で評論家の柴崎功氏が報告しているように、安価なフォノイコを2台使って片chモノ使用するのが楽しそう。超セパレーションが良さそうじゃん。微小信号を扱うフォノイコライザーこそ、モノ化すべきでは?とは、オーディオショウでAmphion Phono 3 monoを見る前から強く思っていたことでもあります。ただ市場には選ぶべき製品がほとんどない。最新のアキュフェーズのC-27も良さそうだな~。信頼性高そうだし、恐らくロングラン製品になるでしょうし。ボリューム機能の付いたプリアンプ的なものでもいいかも。デジタル系と同時に使うことはないのだから、バランスアウトさえあれば、XLRケーブルくらい差し換えてもよい。いろいろなアイディアはありますが、フォノイコライザーは店頭試聴が難しいので、ここは一つ直感勝負でいこう。急ぐ話でもないので、出会いを待つことにしましたが・・・・そういう時に限ってポンと目の前に現れるのね^^実は各雑誌を読んだ中では、もっとも印象がよかった一品です。実物を見たことは(たぶん)ない。けど、(たぶん)良い。なぜならば、同一シリーズでの実績が我が家ではあるからです。ただし要交渉。この話、続けばいいんですが(爆

April 4, 2009

-

エアコン不要

4月になってしまって、もう暖房用にエアコンを使うこともないでしょう。というか、この冬オーディオルームは1回もエアコン暖房を使わずに済んでしまいました。Pass labs Rushmoreが発熱することもあるにはありますが、半地下+高気密+二重窓は夏涼しく冬暖かい(寒くない)のが最大の原因かと。保温がいいようで、大げさに言えば一度暖めると翌日も暖かいように錯覚します。夏場も基本的に来客時かホントの酷暑にしか冷房を付けないので、出番は一夏10回あるかどうか。。。ということは、年10回しか稼動しないことになります。単純計算で10年で100回。20畳用の安くはないエアコンです。最新で20万円弱したはず。電気代節約以上に、これは無駄な投資だったなぁ。。。安いエアコンでもよかった。買った時は割安だと思ったんだけどなぁ。そもそもエアコンって10年も保つのでしょうか。一回使用料2,000円。う~む。今はブレーカーから落としています。

April 3, 2009

-

【娘とビデオカメラ】

しばらく娘ネタを書かないうちに、だいぶ育ちました。もう1歳9ヶ月。朝1Fのベッドから目覚めて、自分一人で2Fまで階段を上がってくるようになったし、トイレ訓練も始めたし、何だかわからないけれど、よくしゃべっているし、台を持ち歩いて高いところのものを取ることを覚えたし、風呂にはいるために着るものも脱ぐし(ボタンは外せないけど)、ママがいなくなったら泣いていたのが、パパがいなくなっても泣くし、(かわいいぞ、娘よ)脱いだ服を洗い場まで持っていってくれるし、中国雑伎団のように、私の手のひらの上で立つ芸を覚えたし、とにかく成長は早いですな。で、あまりにかわいいので、その姿を残すべく最新型ハイビジョン・ビデオカメラを買うことにしました。32GBメモリー内蔵のパナソニックのTM300です。「追っかけフォーカス」で追い回したる。ハッキリ言って、ビデオカメラを持って自分の子供を追いかける親を「バカだ」と思っていたんです。そんなことしているなら、己の目に焼き付けろ、と。どうせ撮ったって見ないだろ、と。えぇ、バカで結構。親バカで結構。ケータイの荒い映像で満足する時代は終わりじゃそのTM300は品薄のようで、まだ手元に届きません。早く来ないかな~。オーディオ製品をいくつか買ったんですけど、TM300が届くのが一番楽しみだったり。

April 3, 2009

-

PHL audio 1120届く

そういえば先週。リアch用のPHL audio 1120ミッドレンジユニット 2本が届きました。Pass Labs Rushmoreで使われているユニットと、同一ブランドの一品です。見た目もそっくり。E-speakers.comから「発想するぜ!」とメールがあってから約10日。船便は時間がかかるのね。重量があるためか、送料も安くありませんでした。 ユニットは届いても、エンクロージュアをどうするかはまだ決めていません。メーカー推奨の密閉箱にするか、長岡派だからバックロードホーンにするか、ユニットの幅に合わせてミニRushmoreを作ってみるか。ミニRushmoreが面白そうではありますが、湾曲したサイドパネルをアマチュアがどう作るか、一番課題はあります。 自作なので自在です。ダメならやり直せばよい。 こうやって、考える時間が楽しいんだよね~♪ リアch用のパワーアンプにも目星を付けました。とりあえず今の長岡式クレーンで下準備をしてから、いろいろと取りかかることになるでしょう。

April 2, 2009

-

アディロンダック・カフェで会いましょう

一番Jazzのレコードを買ったのは、今から10年以上前の話です。我が家にあるJazzレコードの90%はその頃仕入れたものと言ってもいいでしょう。その後大阪に行き、引越の際のアナログ盤の扱いの煩雑さ(重い、大きい)に嫌気が差し、購入意欲がトーンダウン。次の引越(東京行き)が遠からぬうちにあるという思いもありましたし。その頃、神保町と九段下間にあるアディロンダック(adirondack)という中古レコード屋によく通っていました。今もオーディオルームに飾ってあるGerry MulliganのEPはここで買ったものです。無愛想な店主の多い店に対し、ここのオヤジはよくしゃべってました。私も負けじとしゃべってました。思えばあの頃がOld Jazzへの情熱はピークだったんだなぁ。。。そのまま大阪に行って、東京に戻ってはきたものの、アディロンダックからは足が遠のいたまま。生活路線が都営三田線から東京メトロ千代田線に変わった影響は小さくなかったですね。原付という足もなくなっていたし。Jazz批評誌にアディロンダックの広告はでているな、と思っていました。それで店の存続を確認していたのですが・・・・いつの間にか閉店。レコード屋もキビシイ世の中ですね。ま、買いに行かなかった私の言うことではありませんね。つい先日、神保町の裏通りを歩いていたら、「アディロンダック・カフェ」なる店を発見。アディロンダック・カフェ?アディロンダックなんて名前の付いた店はそうはないでしょう。しかも神保町に。エレベーターを4階に上がると、おおおおおお、そこには見慣れたあのオヤジの顔が! カフェで復活したのね!聞けば昨年12月にオープンしたこと、店内は居抜きではなく造作したこと、Analog誌に紹介されたこと、ここでがんばらないとJazzの火が消えてしまうこと、etc.。やる気マンマンだ^^ 今期はまだAnalog誌を読んでいなかったので、全く気づかなかったよ~。居心地のいい店です。店内はレコードも売っています。食事もできます。駿河台下交差点側なら会社帰りにも寄れる。今まで御茶ノ水・神保町の喫茶店だと、さぼうるか、古○○珈琲店に行っていたんですが、古○○珈琲店は止めて、アディロンダック・カフェに行くことにしよう。ということでびーぐるさん、次はアディロンダック・カフェで会いましょう。

April 1, 2009

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 楽天市場のおすすめ商品

- レディース 裏起毛 暖パン

- (2025-11-28 23:22:11)

-

-

-

- Amazonマケプレ

- #PR “白州12年 × 登美の丘 赤 時の…

- (2025-11-28 23:28:32)

-

-

-

- 【楽天市場】☆☆楽天おかいどくお買い…

- 部屋飲み用に「水筒型の電気ケトル」…

- (2025-11-26 11:38:47)

-