2009年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

バラゴン こわい

娘もうすぐ1歳7ヶ月。文章にはならないまでも、いろいろな単語を駆使するようになりました。また、理解もしているようです。「ワンワン持ってきて」といえば、犬のぬいぐるみを持ってきますし、食後に「お片付けして」といえば、卓上のなにかを台所まで運びます。食事の際にも食べたいものの順番があるようで、ご飯が食べたい時に煮物を口に運んでも、イヤイヤするようになりました。(好き嫌いはないので、結局最後は全部食べるんですが)知恵が付いてきています。誰に似たのか怖いもの知らずで、何でも手に取ったり近づいたりしていた娘ですが、今日初めて「こぁい(怖い)」といって、見ようともせずに抱きついてくるものを発見しました。これです。確かに目が血走っていて怖い(爆 これはあの有名な怪獣「バラゴン」です。フランケンシュタインと戦ったあの雄姿?は今も記憶に新しいところ。1965年上映だから、オレも生まれてなかったけど^^ただ、バラゴンだけでなく、ソフビ全般を怖いと言っているような気も・・・・(^^ ぬいぐるみのように毛がないとダメなのか??ちなみにバラゴン、↓のでかい方が顔が怖いです^^ 最近のソフビはリアルで怖いものはあるけど、こういうデフォルメして怖いものってないですよね。大体子供向けじゃないし、子供が買える値段でもない。怖がる娘にバラゴン遊び

January 31, 2009

-

オーディオ好きが鎧を脱ぐ、マルチチャンネルかな

目の前にうまいものがあるのに、わざわざ他店のメニューを取り寄せて、しかも高い料理をオーダーする。マ ルチチャンネル再生に関しては、そんなイメージですな。マルチのSACD/DVDA/DVD/BDソフトは持っているのにステレオ再生だけしているなん て、まさしく目の前のうまい料理を食い逃しているだけ。新しい投資が必要なのはわかるけど、高額ケーブルなんて導入したって、物理的にマルチチャンネル再生の領域になんて到達しないんだから。マルチチャンネル再生の効用をわかりやすく、かつ的確に表現したのは、オーディオベーシック誌44号 牧野良幸氏の「オーディオ小僧の食いのこし」だと思います。氏は5.0ch再生で(我が家は4.1ch or 4.0ch)、マルチチャンネルを楽しまれているようです。その一部を引用させていただくと、一般にサラウンドというと「前後左右から音が飛びだしてくる」と思う人が多い。昔の4チャンネルやDVDのイメージがあるからだろう。しかし実際にマルチチャンネルを聴いてみると、ポップスはともかく、ジャズやクラシックでは、自然な音場なのだった。よくマルチチャンネルは「ホールで聴いているような臨場感」と言われる。確かにそうだが、そういう疑似体験みたいなものに魅かれたわけではない。それだったらディズニーランドのアトラクションと同じである。オー ディオ小僧が魅かれたのは、それがホールでも、スタジオの響きでもかまわないのだが、マルチチャンネルだと楽器の音が残響音を含んで、音が繊細でリアルに なるのは言うまでもなく、楽曲がとても聴きやすくなるということだった。「オーディオとして」ということより「音楽として」自然な響き。音自体も、 SACDでとてもいいのだから、これはハマった。あと、夜ゆったりと聴くマルチチャンネルの、なんとも心地よいことよ。ボーカル物などがそう。たとえるなら、温泉の湯に入ったあの瞬間だ。「ふぇ~・・・・・いい・・・・・」心身ともにそうとうユルくなっているのがわかる。実践者ならではの、実に的を射た感想だと思います。特に後段の「「オーディオとして」ということより「音楽として」自然な響き。」や「夜ゆったりと聴くマルチチャンネルの、なんとも心地よいことよ。」 はまさにその通り。会社から帰って聴くマルチチャンネルはすんごいストレス解消になるんですよ。音楽の海に自分が浮いているような感じになるもの。オー ディマニアは分析的すぎて、純粋に音楽を楽しめないところがあるでしょ。それから解放される。特に最近は派手な全周定位のソフトが少なく、より自然です。それに関しても牧野良幸氏は実に的確な挿絵を描かれていまして、そこのコメントとして、(鎧を着て)ステレオ再生で聴いている場合。ううむ、空間の再現性が、奥行き感が・・・・(素っ裸で)サラウンドだと人は無防備になる。あああ・・・もう音につっこめねーや。だって自然な響きだもん・・・・マルチチャンネルの音の中では、不思議なことに「音楽を聴いてやろう」とか、「オーディオをチェックしてやろう」とか、そういう気負いがまったくなくなるのだ。長年のオーディオ好きの鎧を捨てて、ただ受け入れてしまう自分がいるのである。 こんな引用より、本当はこの挿絵を実際に見ていただきたい。ホントにこんな感じなんだから (「オーディオ小僧の食いのこし」は単行本化されます)つうことで、私も平日夜はマルチチャンネル再生していることが非常に多く、日々の放心にとっても役立っています。ぼんやりする時間、大事でしょ? (ちなみに個人的には周りをグルグルするマルチチャンネルも嫌いじゃありません。抵抗がなくなった)で、矛盾するようですが、マルチチャンネル再生もやればやったで欲が出ます。(←おい)欲が出るほど普段マルチチャンネルで聴いているということです その欲求をどうやって解消するか、まだ結論が出ていません。今年のオーディの課題の一つでもあります。

January 30, 2009

-

551蓬莱

大阪の夜。晩御飯は、551蓬莱の海鮮焼きそば。飲まないので店を探すのが面倒くさいのもあるけど、蓬莱が好きなんですよ。大阪に住んでいた時には全然行かなかったのに(^^ゞ

January 29, 2009

-

その後Yahoo! オークション 成りすまし被害はどうなったか

Yahoo!オークションIDが不正利用された件。ようやっと解決に向かいそうです。Yahoo!IDは一昨日回復し、不正出品の金額10万円強に関しても、Yahoo!から返済の連絡がありました。一段落ではありますし、Yahoo!の対応も評判ほどは悪くなかったけど、大きな問題もあります。それは、Yahoo!カスタマーセンターに対し抗議あるいは質問しないと対応/回答がないことです。不正利用はわからないのかと問えば、翌々日わかりましたと返信があり、いつ返金されるのかと問えば、一月末と回答があり、オークションIDは回復しないのかと問えば、停止解除対応に入ると連絡があります。依頼しただけではダメ。加えて対応した旨の連絡はありません。つまり、こちらが言わないと、オークションIDも回復しないし、お金も引き落とされっぱなしかもしれないということです。世の中気の強い交渉人ばかりではないですからね。泣き寝入りした人がいるんじゃないかと心配になってしまいます。事件から約3ヶ月、関係された皆様には大変ご迷惑をおかけしました。パスワードはYahoo!のみの独立したものを設定し、(家のPCからパスワードを抜かれたとは思わないけど)セキュリティウェアも刷新しました。しかし、どこからパスワードを抜かれたかの疑問は残ります。外部からアクセスした記憶は、 1) 空港の有料PC利用(複数回) 2) ホテルの有料PC利用(複数回/海外含む) 3) 引越でネット環境になかった時1回だけ利用したネットカフェだけ。しかもケータイも使えるオークションに、外部PCからアクセスすることはないんだけど。 Yahoo!オークションのパスワードと、いくつかのサイトのパスワードが同じだったことはある(今はない)ので、そこから取られてオークションに利用された可能性が一番高いか。。。

January 28, 2009

-

かつ吉 野庵

守谷の「かつ吉 野庵」といえば、オフ会の時に誰をお連れしても好評な一軒です。秋葉原の電気街にある「丸五」と兄弟店なんですよね。私も週末のお昼に来たりするのですが、一杯で入れないことしばし。今日は平日なので大丈夫でしょう。というのも、場所が極めてわかりづらく、かつ駐車場が狭いからです。妻は上記写真のカキフライ定食1500円を、私はロースカツ定食1050円を注文しました。昼の定食には香物三種と、山盛りのキャベツと、鉄板モヤシ炒めと、お代わり自由のご飯 or 変わりご飯と、お代わり自由の大振りの赤だしと、食後のコーヒー or アイスクリームが付きます。しかも子どもにはサービスでご飯とアイスクリームがヾ(@^▽^@)ノ 安くないですか?肉も味わい深く、柔らかいですよ。1歳児が普通に食べたといえば、どれくらいのレベルかお分かりいただけるかと。並のトンカツとはワケが違うんです。大きなカキフライも追加1個300円が割安に感じる旨さ。幸せ。タルタルソースでなく、塩を薦められる時があります。何か違うのかな。

January 27, 2009

-

NISSAN カルソニック買いました

いえ、爺が孫娘に買い与えました。「買ってあげたかった」んですと。女の子なのに。しかしこのカルソニック、全長98cmと、ただのおもちゃにしてはでかい。それもそのはずこれは電気自動車で、自走するのです。1歳半には運転は無理なので、当面は飾り物ですが・・・・仮に運転できるようになっても、公道はもちろん走れませんし、どこで乗る?孫は無敵ですな。そのうち話すようになったら、「じぃじ、アンプがほしい」と言わせよう。

January 26, 2009

-

試聴席背後の壁

年末に大掃除をしなかったので、オーディオルームもささやかな模様替えをしています。エセQRD作成もその一環です。(片づけってなんでこんなに時間がかかるんでしょう。週末があっという間に通り過ぎていきました) 模様替えは具体的には試聴席背後の3段に積まれたレコードラックを2段にし、15体のソフビ怪獣を適切にディスプレイすること。(このディスプレイがセンスがなくて難しい) あと、IKEAで買った70cm角のボックスに詰められていた使わないケーブルを、別部屋に移しました。場所に余裕はあるんですが、DWs’会長宅を訪問して「いらないものは部屋に置かない方が美しい」とあらためて思いましたので。 それに、この部屋は床面積と体積はあるのに人が来ると狭いんです。眼前ラックでラック~スピーカー間の部屋の2/3は人が入る状況になく、その残りの1/3の空間は半地下に降りる階段とレコードラックやケーブルボックスで占められています。人が4人も来たら2畳くらいの床面積で車座にならないといけない(爆 普段は一人だからいいけど、オフ会の時は広い部屋を超狭く使っているのです。 で、以上が前振り。 オーディオマニアの模様替えは、それすなわち音が変わることを意味します。今回高さ120cm(3段)とちょうどイスに座った時の頭の高さにそびえるレコードラックを80cm(2段)にしたら、音がずいぶん明るくなりました。高域がやや張り気味で、クッキリしたといってもいい。 大きな?違いは、耳上背後がレコードではなく壁(二重石膏ボード)になった、耳から疑似壁(レコード) or 壁までの距離が40cm後退し、約140cmになった、ことでしょうか。あと40cm後退したことで、今のスピーカーの振り角だと、軸上は壁直前で交差するようです。エネルギーが集中する、かも。 ということは、スピーカーの振り角をもう一度微調整するか(Rushmore本体135kg+御影石台40kgの移動は重労働)、予定通り試聴席の背後壁対策をするか。クッキリした音は望ましいので、このままでも全然悪くはないけどね~。

January 25, 2009

-

魁!!男塾

魁!!男塾マニアとして大事な映画を見落としていましたので、懺悔の意味も込めて、レンタルしてきました。作品名はもちろん「魁!!男塾」、その実写版です。2008年1月公開。【あらすじ】コミック版 魁!!男塾を1巻から驚邏大四凶殺(きょうらだいよんきょうさつ)まで読むべし。だいぶ違うけどね。男塾マニアなら70点の及第点、そうでないなら2点くらいの映画だと思います(爆 私は70点で^^細かいことを言えば、イントロは虎丸龍次からかい!、とか、富樫源次の恋はいらんシーンじゃないか、とか、極小路秀麻呂に焦点を当てすぎじゃないか(秀麻呂視点に?)、とか、虎丸龍次を始めとして、メイン俳優が皆痩せすぎているんじゃないか、とか、二号生 赤石剛次と関東豪学蓮 伊達臣人に凄みがない、とか、つじあやのがよくわからない、とか、塾生の配役の一部は老けすぎ(40代?)じゃないか、とか、ロケ地がバラバラで、男塾の立地がよくわからん、とか、剣桃太郎と伊達臣人の決着は殴り合いかよ、とか、ありますが、それよりもなによりも「なんで驚邏大四凶殺じゃなくて驚邏大三凶殺やねん!」でしょう。あおりをうけて、関東豪学蓮の雷電が登場しないやんけ! というか、Jがいないから、雷電役がないんだな。椿山清美まで配役されているのに、極めて残念です。ただ、塾長 江田島平八、鬼髭、覇跿萬は大変良かったです。江田島平八役は麿赤兒で正解でしたね。宝獄院の修羅和尚役の織本順吉もベテランの味が出ていました。主役の剣桃太郎役の坂口拓。私はいいと思いました。甘いマスクなのにTVで見ないなと思っていたら、アクション俳優だったのね。どおりで見事な乱闘シーンだったし。彼はこの映画では脚本と監督も兼任しており、なかなかの腕前と見ました。映画のシーンに民明書房まで持ち出したところを見ると、坂口拓も相当の男塾好きだと思われます。ただ100分は長い。やはり富樫源次の恋はいらん(爆 魁!!男塾 スタンダード・エディション(DVD)

January 24, 2009

-

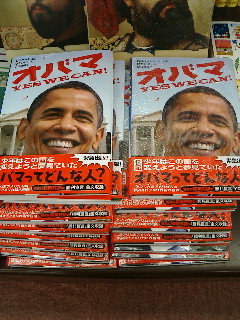

オバマの伝記

大統領就任式が終わったばかりの、第44代 アメリカ合衆国大統領 バラク・フセイン・オバマ・ジュニア氏。それはそれでめでたいこととして、書店の幼児/小学校低学年コーナーに、早々にオバマの伝記が山積みされているとは思いませんでした。しかも民主党代表選挙時の勝利宣言の英語・日本語訳付き(爆 加えて発売日は大統領就任日の1/20ときたもんだ。アメリカ国内ならわかりますが、日本でこの便乗とは。。。日本の幼児の一体誰が読みたがる、いやどの親がどの面して買い与えるのでしょうか。興味は尽きません。といいつつも、ぱらぱらと読みました。少なくとも夕方のニュースよりはオバマ大統領の生い立ちがよくわかります。(いいことしか、書いてないけどね)

January 23, 2009

-

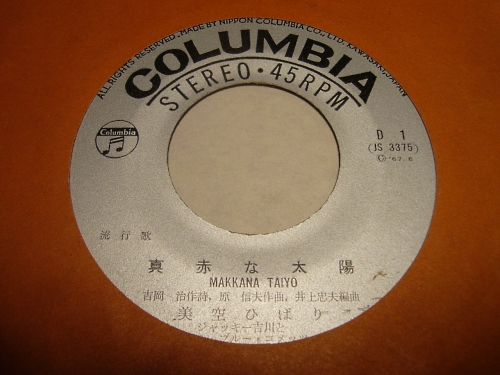

美空ひばり / 真っ赤な太陽(EP)

実家の倉庫をがさごそと漁っていたら、EP盤が出てきました。例えばこんなレコード。ピンキーとキラーズ / 恋の季節青江三奈 / 池袋の夜和田弘とマヒナ・スターズ / お座敷小唄青山ミチ / 男ブルース水前寺清子 / いつでも君は弘田三枝子 / 人形の家橋幸夫 / 涙の小窓島倉千代子 / 今日からは二人村田英雄 / 赤城の子守歌その中に「美空ひばり / 真っ赤な太陽」がありました。レコードマニアのものではないし、どんな針で聴かれていたのかもわかりませんので盤は傷だらけです。ただそれでも超有名なこのタイトルには目が止まりますね。レーベル面には「流行歌」とあります。時代的にも一体型ステレオで聴くようなレコードだったのでしょう。1967年6月の発売は、私とほぼ同年代。作曲は原信夫氏だったんですね。この頃原信夫とシャープス・アンド・フラッツは美空ひばりの専属バンドのはずですから、それも意外ではないのかな。ただ「真っ赤な太陽」の演奏は原信夫とシャープス・アンド・フラッツではなく、ジャッキー吉川とブルー・コメッツでした。(原信夫氏は片面の「やさしい愛の歌」で演奏。)コレはぜひ我が家のRoksan Xerxes20 / Shiraz/MC & Pass labs AlephOnoで聴いてみたい予想通りの程度の悪さです。ただそれはスクラッチノイズが多いということであって、傷の中からでも十分に音楽性が聴いて取れます。まず主役ありきの録音は、この頃は国内外を問わずですね。いい声です。最近アナログの優位性というか、45回転の優位を感じることが多いのですが、少なくともRoksan+Passで鳴らす傷だらけのEP盤の「真っ赤な太陽」は、手元のノイズのないCDよりもダイレクト感や臨場感があり好きです。(それでも音が新しすぎる感はある。難しい。)知らない人のいない曲な上、ノイズの多いこの1枚は、オフ会の時に流すのによさそうです。聴いていただいた後の態度を見ていたら、あっち系の人なのか、こっち系の人なのか、即わかりそうじゃないですか。おお、村田先生もいいな

January 22, 2009

-

旧金Bボードをリフォームした結果

旧金BボードをリフォームしてエセQRDに仕立て上げた件。スピーカー間のコンクリ壁際に置いて音出ししてみると、正直言ってそんなに激変、効果的という気もしません(爆 凹凸の順序入れ替えはまだしていませんが、おそらくさほど変わらないでしょう。かかった費用は、いろいろ込みで1万4000円くらいなので、(厳しめに見て)費用なりの効果かな。 恐らく理由は2つあって、床用の旧金Bボードがなくなったマイナスと相殺された。(そりゃそうだ、それが壁に移動したんだから)スピーカー間に自立するセンターパネルが意外に効いている。だと思います。特に2.はあらためてその効果の大きさを確認しました。 このセンターパネル、センタースピーカーの検証用兼定位改善/音場調節グッズとして仮採用したものですが、出来が予定よりも良く、すっかり居着いてしまいました。 リフォーム旧金Bボードはオーディオルームとしての格を上げるのに、一役買っているようです。姿形はQRD製品によく似ているので、「音に気を遣っているっぽい」ですから。見た目は重要です。 ということで、BAD FLOORのような床用の反射吸音板の自作にも入ります。Pass Labs Rushmoreは38cmウーハーが床上10cmにあるせいか、結構床用反射板が音を変える印象です。実は今回のエセQRDは早くも2代目で、初代は奥行きも6cmと今の半分で浅く、板の稼動もできなかったんですよ。せっかく裁断したので、その初代の余りを使おうと思っています。 それと。例え大部屋でも、試聴席背後に吸音なり反射なりの対策を施すと、音質が改善される経験はあるはず。我が家も背後の二重窓にかかるロールカーテンを下げると響きが改善されよい結果に。このロールカーテンは和紙製で、下手なオーディオアクセサリーよりも効果があるのです。 二重窓下、つまり試聴席背後の壁にQRD BADでも取り付けられればかっこいいのですが、そんな予算もないことから、こちらも自作を考えています。これもまたいかにも流用できそうなブツが転がっていたんです^^

January 21, 2009

-

広島のお好み焼き

久々に広島県に来ました。13~4年前は月3ペースでしたので、愛着ある土地でもあります。ただ今回も仕事ビッチリで、Jazz喫茶にも行けそうもありません。残念。とりあえずお好み焼きは食べました。お好み焼きは大きく分けて、大阪風と広島風とありますが、断然広島風が好きですね。ソバとおたふくソースにそそられるのかも。大阪のお好み焼きは、住んでいたのに好みでない。ただ以前食べ回った広島のお好み焼きも、店に寄ってずいぶん力量差がありました。広島駅傍の「れいちゃん」(麗ちゃんだったかな?)が、味も場所も好きだったなぁ。あの駅ビルも今はないかも。そこには行けないので、広島空港内のみっちゃんのお好み焼き(上写真)で、お茶を濁すことにします(^^ゞ

January 20, 2009

-

DWs’会長宅へ行く(何度目?)

年末年始にずいぶんがんばっちゃったらしい(こちらも)、DWs’会長宅におじゃましてきました。私の知る限り、我が家から徒歩圏の唯一のハイエンダーです。一歩オーディオルームに足を踏み入れると、おお、確かにきれいに片づいてる(^^入って正面にルーメンホワイト Whitelight、左サイドにTAD 2402、右サイドにJBL 4350がセッティングされています。更にアンプ群と操作系は入り口側の特注ラックに収められているのです。 以前はこの空間にビックリしたものです。ところが来慣れたのか、今はそうでもない。6歳と8歳の子供の体格差が大きいように、6畳間と8畳間では床面積に大きな差を感じますが、20畳の我が家と30畳の会長宅だと、大きいことは大きいけど、「大きい」で括られてビックリするような差は感じないものなのね。実際は会長宅は天井高も4m以上あるので、体積的には我が家より25m^3以上も余裕があるんですけどね~。ただスピーカー前に機器もケーブルもないというのは、ずいぶんと“空き”を感じるものです。うちもコックピット状態の(試聴席眼前の)ラックを壁側に押し込めば、部屋をもっと広く感じることができるのでしょう。ただ、ケーブルは長くなるし、会長宅のように隠蔽配線もしていないので、配線替えも掃除も難しくなってしまいます。 そんな広さよりも見事なのは、会長宅の造りの良さです。部材特注の会長宅と、安上がり住宅の我が家(爆 この差だけはいかんともしがたいですな。目に見える財力の差を感じます。 ま、しょーがないか。 全てのスピーカーから音が出るようになっています。アンプも含めればその組み合わせは何通りにもなるにせよ、今日はビオラ BRAVO(4box)で贅沢に鳴るルーメンホワイト Whitelightが気に入りました。Rushmoreを聴き慣れたせいか、(たぶん)ネットワークが簡単で吸音材もないWhitelightの高能率スピーカーっぽい鳴りの良さが好き。レスポンスがストレート。Whitelightでチェロを鳴らした時に、床から振動を感じたのも意外でしたね。パワーが入るというか、小口径ウーハーを複数個使うというここ10年くらいのハイエンドスピーカー設計が、予定外の大空間でも生きるのかな。また、天井に向かって上に巻くような高さ表現も印象的です。 もっとも試聴席からスピーカーまで5m以上あるかな~。だから遠巻きに見るように、音量が大きくても音は遠い。これはもう広い部屋の宿命です。クラシックを聴くにはこれでいいのかな? ごちそうさまでした。機器を見る、部屋を見る、音を聴く、そういったことを総合して、満腹になる音です。 家に戻ったら午前0時頃。機器の電源が落ちているか確認するために、自分のオーディオルームに一歩足を踏み入れました。「うわ、狭!」20畳で狭いってどういうこと? 我が家から会長宅のオーディオルームに入った時は広いとは思わなかったのに、逆が狭く感じるって、良くないじゃんやはり会長宅とは物量と規模が違う。身の程を知る今日この頃

January 19, 2009

-

旧金Bボードをリフォームする2

構想7日、制作期間1日で旧金Bボードのリフォームは終了しました。なんてことはなく、旧金Bボードをバラして奥行き12cmの枠にはめ込み、QRD Diffractal(ディフラクタル)のように深・中間・浅の凹凸で配置しただけ。とはいえこの反射板の優れたところは、バラした板1枚毎の金Bボードの取り外しができることで、例えばその配列を「中・深・浅・深・中・・・・」とか、「深・中・深・浅・浅・・・・」とか自在に変えられることです。これができると何がよいかというと、どういう凹凸が見た目がよいのか、試しながら判断できる。どういう凹凸が音がよいのか、試しながら判断できる。ことですね。もろに視界にはいるので、凹凸の具合は重要だと思ってます。(音はホントに試すかどうかわかりませんが^^)仮組みして壁際に設置したら、こんな感じ。まだ“仮”なので、最下段は構想中ではありますが、見た目はまさしくエセQRD(爆 思惑通りです。そしてこの凹凸を変えられるわけ。生まれ変わった旧金Bボード、見た目だけでなく音も思惑通りならいいんですが。我が家は半地下なので、下から90cmまでがコンクリ壁、それから上が石膏ボード壁です。スピーカー間のそのコンクリ壁部分に、リフォームした金Bボードを立たせるのです。ちなみに今回は枠に米松材を使ったために、2台分カット料込みで14,000円ほどかかりました。バラした金Bボードの長さが659~662mmで、効率よい板取ができなかったからです。

January 18, 2009

-

旧金Bボードをリフォームする

旧金Bボードを2分割し、QRD BAD Floorのようにスピーカー前に置いて拡散板として利用してきましたが、この度全面的にリフォームすることとしました。床用ではなく、QRD Diffractal(ディフラクタル)のように、壁面にマウントするためです。(床用は別なものを考えます)旧金Bボードの床置きの効果が悪かったわけではなく、床用としては大きすぎたのと、スピーカー中央壁に立てかけると更に効果的だとわかったからです。スピーカー中央となるとデザインが重要です。QRDライクに作るため、オーディオ店でじっくりとQRD製品を眺めて(あくまでも眺めて)きました。果たしてうまくいくでしょうか。

January 17, 2009

-

オーディオアクセサリーを片付ける

大型の収納ボックス5箱が空き部屋に置いてあるのです。この中には使っていない/不要なオーディオ用品がギッシリ詰まっています。それでもケーブル類はまた別箱なのですから、結構あるな。年末に大掃除しなかったので、オーディオ関係だけでもと重い腰を上げました。「何とかしてよ」と妻からの要求もありまして^^; 2年前の引越時に無造作に詰めて、ほぼそのままだもんね。(置き場所があるというのは、片付けない一因でもある)中を物色すると、出てくるわ来るわ。一世を風靡したけど、今は特に話題にも上らない品々がぞろぞろと。レイカ 金属表面改善クリーナー Dr.Metal 通称「金属なおし」クリプトン 制振金属M2052ワッシャー Absorber Screw 通称「Black Metal」ハーモニックス CDチューニング・シート RF-11オーディオテクニカ スタイラス・クリーニング・フォーミュラ AT607日東電工 ブチルゴムインフラノイズ シンセティック・ダンピング・リキッド含浸皮革 TGB-1 通称「チューニング・バン」(← これは今も意外に重宝している)アコースティック・リバイブ RE-9 通称「スーパー・アース・リンク」等など。こうやってみると、オーディオアクセサリー商品は流行り廃りがあるねぇ。雑誌とショップが煽って、数年できれいに消えていきやがる。使わないのももったいないんですよね。RE-9は持ち出して、2Pコンセントにつながる機器に使うことにしました。効果は知らんよ。また、過去自作ケーブルに凝っていたこともあり、いろいろなブランドのコンセント計10個、これも一世風靡したフルテックのインレット「FI-15」も10個もありました。なぜこんなに? 謎です。FI-15って、当時1個2000円くらいしたんでしたっけ?自作もさほどしないのに、手のひら一杯のC/Rも出てきました。私は取っておきたがりで、アクセサリー商品の箱も取っておいたのですが、それらとはサヨナラ。取っておいても箱に戻したこともないしねぇ。他に使いそうもないものは、全てハードオフに持ち込み、換金しました。コーヒー1杯程度にしかなりませんけどね^^結局収納ボックスは2箱減って3箱になりました

January 16, 2009

-

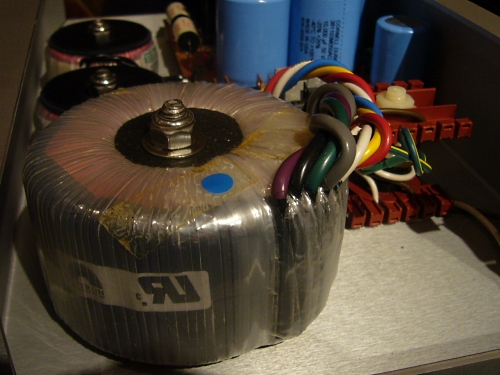

Plitronのトランス / 続HiFi-Tuning Fuse

プライトロン(Plitron)の医療用アイソレーション・トランスをオーディオ用ノイズカット・トランスに用いるとよい、という話を最初に聞いたのは半年以上前でしょうか。この手の話は大好きなので、いつもの私ならば円高のあおりを受けた昨今、すぐにでも飛びつくところなんですが、今回はさにあらず。なぜかというと、Ayre K-1Xeプリアンプは元々Plitronのトロイダルトランスを積んでおり、それにまたPlitronを重ねてもなぁ、と思ったからです。V-1パワーアンプは未確認。(オリジナルK-1の時からPlitronのトランスだったのかな? それともバージョンアップした時に変更された?)仮に他の機器にはPlitronが効いたとしても、既に家にあるとなると興味は削げるでしょ? 私自身はトランスの音の差の検討などしたことはありませんが、評判の良いトランスを積んでいるのだとしたら、Ayreもなかなか着眼がよい。さすがです。Ayre K-1Xeの電源部写真さて、ドイツのHiFi-Tuning.comのヒューズ、スゲーなという状態がまだ続いています。ン万円十ン万円の電源ケーブルですら、2~3日で印象が薄くなる(交換前と差がわからなくなる)品が少なくないのに、この1本$29.95の"部品"にクッキリと傷跡を残された感じ。しかもこの冷えた温度感を、ウッディなRushmoreで表現するというのはなかなかの業師です。ただこのヒューズ、一昨日も書きましたが、私的には「音楽を楽しむ」上でいいんだか悪いんだか。VRDSメカの音が大好きレコードよりもCDが好き冷めた感じが好き何よりもハッキリが好きという方にはHiFi-Tuningのヒューズいいかもしれません。Ayre K-1Xeのヒューズが、確かUX-1Limitedと同じスローブロー 2Aだったはず。K-1XeにはISOCLEAN POWERのヒューズを使っていますから、そのうち1対比較してみようと思います。

January 15, 2009

-

なんば歩き

娘がなんば歩きをしていることに気付いたのは、私の母親だ。歩く姿を何枚か撮って、その全てが片側手足が同時に前に出るなんば歩きであることに気付いたらしい。いやぁ毎日見ていたけどわからなかったなあ(^^ゞ大人がやるとぎこちないなんば歩きも、子どもだとちょこまかしていてかわいい(o^_^o)

January 14, 2009

-

HiFi-Tuning Fuse

Esoteric UX-1 Limitedに4本のヒューズが仕込まれていることは知っていました。Pass Labs Rushmoreのヒューズ交換(ISOCLEAN POWER製)に気をよくした私は、円高に釣られて、ドイツのHiFi-Tuning.comのヒューズ4本(スローブロー 2A×3本、4A×1本)を輸入しました。CD等と合わせてアメリカのacoustic soundsから買ったので、その送料なんてないようなもの。HiFi-Tuningを選んだ理由は特にありません。Audio用ヒューズで、円高利用だと国内製品より値段が安いから、くらいです。年末に発注、年をまたいで10日ほどで到着しました。UX-1 Limitedの電源ケーブルを抜き、その天板を(初めて)開けました。日本製品らしい隙間のない部品配置ですね。そして電源ケーブルの上あたりに4本のヒューズが見えます。 それをただ外し、一応ヒューズの方向性を確認して、なんてことなく差し替えは済みました。所要時間5分程度。簡単なもんです。(よい子はまねしちゃダメよ。保証が切れるよ。) スイッチオンして、通電確認。トレイに入れたままのCDを、もちろん同じボリュームで再生しました。 これがたかがヒューズとしてはありえないような大きな変化で戸惑いが隠せませんというのも、「硬く」「ドライ」かつ「細密で」「冷たい」音に、ぐっと振れてしまいました。頭脳明晰だけどシャレの通じない奴みたいな音。CDがいわゆる(皮肉を込めた)"CDらしい音"で鳴ります。せっかく年末にNaruさんが「エソテリックがあれだけアナログチックに鳴るなんて」と誉めてくださったのに、そんな状況は文字通り霧散です。CD/SACD/DVDAをかけ替えても傾向は変わらず。 1晩通電しても、エージングが済んだ感じもしません。最初のイメージが寝た後にも続くヒューズって、ある意味すごいな! 今読むとISOCLEAN POWERのヒューズ交換の時も同じような感想を書いているし。 HiFi-Tuningってこういう傾向なのかしら、とネット検索をかけると、JAZZAUDIOFUNさんが使われていました。その中でパワーアンプの試聴結果が「音がやけにクリーンになり、付帯音がとれてすっきりするが、細かい残響音や、楽器の周囲の空気感を醸し出す微細情報までが失われ、何ともドライな、おもしろみのない音になってしまった! しかも、音のバランスが高域にシフトするようでもあり、ピアノの高域がちゃちなトイ・ピアノのようにきこえてしまう。」と評されています。あら、うちと似てる。ということは、機器を選ばず強力なのね。 JAZZAUDIOFUNさんのBlogで初めてHiFi-Tuningが銀線ヒューズであることを知りました。にしても効果が大きいのは4本一緒に交換したから? 少なくとも適所はありそうです。 しかしこのHiFi-Tuning、私はオーディオ的には極めて優秀だと思います。このディスクにこんな音が!、というのは誉め言葉の常套句ですが、この曲のこんなところに定位する楽器があったのか!なんて、オーディオマニアにしかわからないような聴き所に気づくようになるからです。例えば何回も聴いている「JAIME VALLE/’ROUND MIDNIGHT」(Top Music International)の1曲目で、右chのパーカッションがスピーカーからやや離れて前方定位するとか。今までそんなこと意識したことなかったもんね。 オーディオ的には優秀でも、音楽的には以前のUX-1 Limited純正ヒューズがよかったですね。元に戻そうか、このままにしようか、趣味の狭間で揺れているところです。

January 13, 2009

-

不思議の国の長岡鉄男

意外にあっけなく病み終わりました。病床では(大げさ?)これからの我が家のオーディオについて悶々と考え、そこら辺に山とあるオーディオ雑誌を読みあさりました。ふと手に取った、いや"ふと"じゃないんです。去年から、即解決しそうで解決しない、問題の糸口を見いだすべく手に取ったのは一冊の本。「長岡鉄男 最新スピーカークラフト(1) スワンaとその仲間」(音楽之友社)です。我が家のリアスピーカーでもあるF-111 クレーンの制作記事の載る本です。そう、何度でも書きますが、私は長岡派なのです。彼こそが私にとってのオーディオの神様。でも、別にクレーンのことが知りたかったわけじゃないんですよ。その悩みはまた別の機会に。今日書きたかったことは、長岡氏の本が面白くて、一冊読み出したら止まらなかったんです。結局1日半かけて、30年前の雑誌記事からムック本から縦断的に20数冊を読みあさりました。非常にためになりました新しいアイディアがわき出たし、これから今までやっていたけど今後は止めようと思った習慣とかその逆があったもの。これからオーディオ機器やアクセサリー類が欲しくなったら、氏の記事、特に「長岡鉄男のワンダーランド」を読んでからにしよう。コレを読んでなお欲しいと思ったら本物。そうでなければ気の迷い^^ なんかそれだけで年間10万円は浮きそうな気がするくらい、舞い上がった気分を我に返らせる説得力があります。この「ワンダーランド」がオーディオアクセサリー誌に連載されていたというのは、氏のアンチテーゼですかね? 今は絶賛記事ばかりだもんなぁ。それはいいとして。この家を建てる時、石井式のお宅ばかり見学に行っていたから(例えばこちら)、うちは石井式オーディオルームだと思われている方が少なくないようですが、全然違います。偽石井式なのです。というか、(以前も書いたと思いますが)最終的に部屋作りの参考にしたのは、長岡鉄男氏のオーディオルーム/建物に対する記事でした。石井式オーディオルームの特徴であるグラスウールの多用を止めた一因でもあります。当時は、無論予算もあり可能な限り氏の意見を取り入れたつもりでしたが、今あらためて氏の文章を読み返すと、相当に取りこぼしがある そうすればよかったのか!みたいな解決法も。こういうのは何気なく読む時に気付くんだなぁ。ガックシ。

January 12, 2009

-

103V

Pass Labs Rushmore用に200Vを導入し、その特注ステップダウントランスには103Vの出力を付けてもらいました。つまり仕様は、【ステップダウントランス規格】 入力 200V/出力 100V-103V-117V 30A 無負荷出力電圧 101.7V/105V/118.3Vです。117Vは万が一の他所転用を考えてですが、103Vは一体何のために?他機でも103V出力の付いたものはありますが、それは電圧供給が100Vを下回るお宅用だと思います。ただ我が家は常に100.6~101.3V程度で安定 しています。ステップダウントランス制作の際に103V出力を作りたいと話したら、結構いろいろな方に「なぜ?」と問われたのですが・・・・。これは長かった社宅暮らしに原因があります。なにせ築40年のボロ屋でしたし、もちろん他の方もお住まいです。電圧は98V~102Vと安定せず、音の良い夜中は101Vを上回ることが多かったので、 許される上限で電圧供給した方が音が良いという刷り込みができちゃったんですね。(夜中は周りのSNも良いので、いい音は安定した電圧のせいだけではないんですが。)もちろん、高電圧で100V入力機器を壊したらバカらしいわけで、許容範囲も考えていい落としどころが103V(無負荷出力電圧105V)というわけ。こういうあの時ああだったという経験は、その人にとってポリシーとして生きます。私が60Hz信者になったのも、大阪暮らしの経験があったからです。で、せっかくの103V出力。実は昨年末まで試さずにおりました。100Vでも十分なステップダウントランスの効果があったもんね。100V出力と103V出力を一対比較してみると、その差は思っていた以上に微妙です(ちょっと残念 もっと大きいと思ったんだけど)。これでは10回比較しても6回当てられるかどうかといったところでしょう。イメージ的には103Vの方が力感が上がるような気がしますが、そうではなく、あえて強調するならば、冴えた高域特性。繊細感、透明感が増す。表現的にはソリッドで中高域が強め。立ち上がりに優れ、リズムを楽しむには好都合。でしょうか。今、Rushmoreは103Vで駆動しています。数ヶ月このまま試してみて、何かあれば100Vに戻すつもりです。

January 11, 2009

-

子供の嘔吐

1歳半になった娘は丈夫で、発熱もしないし、下痢もしないし、嘔吐もしないし、皮疹もでません。健康状態極めて良好。一昨日までは。理由不明ながら、食後にシャーシャーと吐き始めました。食べては吐き、飲んでは吐き。子供って、ちょっとだけ咳き込んだくらいで特別な前触れもなく、滝のように吐くんですね 絨毯の上にちょこんと正座して吐き出すから、まるでマーライオンみたいでした。こんなイメージこりゃ、洗濯が大変だ!ただ、吐いた後も何か食べようとしますし、熱もない。どこか痛がるそぶりもありません。動きはいつもより緩慢ながら、特に嫌がる体位もないようで普通に立てます。裸も異常なし。泣いてはいますが、それは空腹の泣き方で何も食べていないのだから当然でしょう。なにより娘とのアイコンタクトで「放っておいても大丈夫」と判断。水分を多めに取らせ、医者に行かずに様子を見ることとしました。2日後。ケロリと直りましたよ娘は。 ところが感染したのか、こちらが38度の熱です。昨日会社のママさんに「子供の嘔吐と下痢の風邪は大人も移るよ」といわれたばかりなのに。今日から3連休だし寒そうだから、オーディオルームにでもこもろうかと思ったのに。(最低気温-4度予想:寒すぎるだろう、茨城)それどころではなくなりました。大人の38度はツライなぁ。。。

January 10, 2009

-

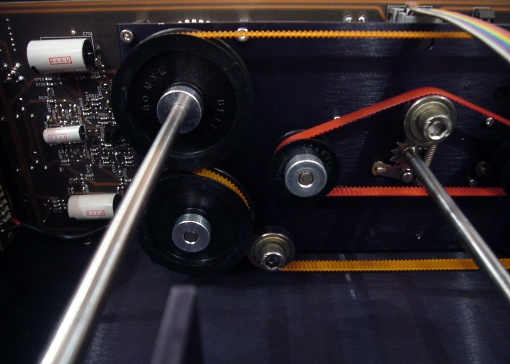

愛しきK-1Xe

プリアンプ Ayre K-1Xeのいいところは、多少の不具合が生じても自分で直せるところ。今回はリモコン操作するとボリュームが空回りするようになりました。私は慣れているので、どこらへんのネジが緩んだのかすぐにわかります。天板を開けて中を見ます。何度目かわからないK-1Xeの内部チェック。私はこのフロントパネルのボリュームとシャフトでつながれたギア、それをメカニカルに動作させるためのベルト、リアパネルにダイレクトにつながる端子達、その全てが好きで好きでたまらないのですよ 正に一生ものです。間違いなく、文句なく美しい。この美しさが理解できない奴とはつきあえませんな。Ayreの真髄はK-1にあり、でしょう。KX-Rではなくね。不具合はすぐに直すことができました。今は通常動作で、最良の音楽を奏でています。

January 9, 2009

-

茨城鹿児島金沢

朝7時半に新大阪駅構内を歩きます。こんなこと7、8年前は日常だったはずなのに、江坂の、音だだ漏れの安マンションの2年間は、あまり印象深くないのですよ…大体年を取ってくると、スピード感が無くなり、穏やかに丸くなるもんです。ただ音楽の趣味においてはそうではないらしい。私は40歳を過ぎてから、ジューダス・プリーストとか、AC/DCとか、あげくの果てにはブランキー・ジェット・シティとかを聴き始めました。おっさんが今更ブランキーって一体……20年前のイカ天ではビギン派だったのにね(爆そうなったのは視聴環境の変化が大きいと思います。つまりは音量が出せる環境。私は小さい音でロックを聴いても何も楽しくないのです。それが許されないならヘッドホン使用。音に厳しい社宅に住み続けていたら今頃は柄にもなく、サラサーテやサン=サーンスとかに開眼していたかもしれません。(それはそれでいいけど)そんな曲をガンガンに聴くためにオーディオルームにこもる時間は長いですが(あの頃の反動?)、比例するように出張が増えてきました。昨日から、茨城~鹿児島~大阪~金沢と移動しています。一日8時間くらい何かに乗ってるなぁ(x_x;) 実務よりも移動時間が長いって、因果な仕事だわ。人生北から南から。北陸地方は久しぶりですね。金沢は前回学会で来て以来だから・・・4年ぶり? 鹿児島から来ると、やはり寒いです。(上記写真はJR金沢駅)大阪からサンダーバード(北陸本線)に乗れたのは、なんか嬉しかったです。大阪在住時も、乗る機会がなかったもんなぁ。しかも車内が混んでいるのにビックリ。この時期カニのせい?金沢でおいしい魚介類でも食べて、といきたいところですが、今日のうちには東京に帰らなければなりません。また移動です(-。-;)

January 8, 2009

-

妻の○○私の○○

子供向けの、書いては消せる落書きボードを、クリスマスプレゼントにいただきました。娘1歳半では、まだまだ落書きそのものには興味がない様子。夫婦で落書きしています。ところが、うちの嫁はものすごく絵が下手なのです。 さて、ここで問題です。 下の絵は、妻が何を書いたものでしょうか。 ヒントは宇宙人じゃありません。正解はこちら → カエル ぎゃはははははははは! ヘタすぎる!!! 腹痛い ただし娘はこの絵を見て「かーいーかーいー(かわいい)」と大絶賛。レベルが一緒・・・・なのか? ほれ、お前よりはうまい、私の絵を見なさい。 下の絵は、私がとある漫画のキャラクターを書いたものです。何を書いたのでしょうか。 ヒントはスネ夫じゃないよ。正解はこちら → 忍者ハットリ君どうか娘が、どちらの才能も引き継ぎませんように。。。

January 7, 2009

-

Aug-Line Hours と Shunyata Research Antaresを聴く

昨年から続くケーブル試聴の続き。 Aug-Line Hours / XLR 1.3mとShunyata Research Antares / XLR 1.5mはDAC64Mk2~Ayre K-1Xe間に使用しました。比較対照はBelltech 901 50cm 単線XLRとです。 ここは正直どれも一長一短でした。いや、Horus XLRとAntares XLRはもちろん「一長>>一短」です^^ Horus XLRの感想は、雑誌で田中伊佐資さんらが記していることに大筋合意です。ステレオ誌2008年8月号にはHorusの感想を「グレーゾーンの薬物に近い」と書かれていますが、すごくわかる気がします。止めにくい/外しにくいケーブル。加えて音楽再生空間が広くなったように感じるのは、ステージ感重視のマニアには福音です。私の部屋も狭くはないですが、その部屋のコーナーまで音が満ちるようです。広い空間が生きるケーブル。そしてこれは夜の音がする♪ でも、金銭バランス感覚として、どんなに音が良くても定価53万円のDACに55万円/mのケーブルは使えないですね。これはもっとお高い機器を使う方向きなのでしょう。 Shunyata Researchは以前この下位モデル(といっても231,000円/m)のAltairを聴きました。当時のDACはWadia15iで使っている機器が違うからか、あまりあの時のイメージそのものでもないけど、AltairとAntaresが共通しているのはとにかく音が軽いということ。というか、軽く出てくる感じですね。能率のいいスピーカーの、あのイメージです。そしてスピーカーからの音離れや音場感を最優先するような新しい音。女性的な音であることも共通です。も一つ悪しき共通点が。AltairとAntares、共に自重がすんごく軽いんです。これではアメリカの空気に大枚を払うような・・・・重くて引き回しの悪いケーブルもイヤですが、ダサイ外観と買った気がしないほど軽すぎるケーブルもイヤですね。 短さが効いてか、いつ聴いてもお値段3万円のBelltech 901 50cm XLRが意外に健闘します。今聴けば特別どうこうない反面、すっかり我が家の音には馴染んでおり「これでいいんじゃない?」と思える何かが^^ 「代えてビックリ、だから変更」ではなくて、こういう一体感のある、よくわからないけど外せない機器やケーブルというのは大事なんじゃないでしょうか。 その他お借りしたケーブルがあるのでいろいろな組み合わせが考えられますが、中でもHorus XLRと裏ACケーブルを同時に使うと相乗効果があって、それはそれはいいものです。何も考えずに音楽に没頭できます。やばい組み合わせだなぁ。買えないけど。 なかなか50万円超のラインケーブルを自宅で聴く機会はありません。この年末年始、とてもよい経験ができましたm(_ _)m

January 6, 2009

-

OFF会の感想いただきました2

1年ぶりに野菜生活さんがいらっしゃいました。私自身この1年を振り返ると、CHORD DAC64Mk2やEsoteric G-25Uの導入や、Rushmore用に200Vを引いたりノイズ対策したりで、なかなかの充実ぶりだったと思います。休憩なくオーディオした感じ。 その変化をどう思われたでしょうか。 筑波に用事があったのでせっかくならばお立ち寄りさせていただこう、いやこの年末年始のお忙しい時に、と無駄な葛藤の末にご連絡が直前になるという失態を演じました。誠に申し訳ございません。 ただラシュモアは素晴らしかったです。またうかがえてよかった。無理をお聞きいただいて感謝しております。 約1年前のご訪問時も素晴らしかったですが、それにもましてラシュモアのエージングと使いこなしの手腕が遺憾なく発揮されているように感じました。CDもSACDも音そのものの繊細さ(分解能)や奥行き感(音場感)と、タンノイやアルテックが持つ音の存在感の両立が高次元でなされています。また、再生ソフトのジャンルも年代も問わないのが印象的です。最近は70年代以前のソフトをうまく再生できないスピーカーが多いように感じていますので、尚のことです。それにこの「充足感」(音楽を聴いて満足した感じ)というのは、なかなかお店やよそのお宅では味わえません。それがさらりと引き出されるとは。 私は最近は70年代のジャズだけでなくクラシックも聴いています。○崎さんはクラシックはほとんど聴かれないそうですね。これだけの音なのに、もったいないですよ。私にこの音とこの環境があれば、毎晩このオーディオルームにこもると思います。それくらい音も居心地もよい。うらやましいかぎりです。 そんなラシュモアをこれだけの音で鳴らすデモやオーディオ店が一店でもあれば、パスのスピーカー評価も大きく変わったのに。多くの方がラシュモアに接したことすらないというのは、なんか残念な気すらします。 どうもありがとうございました。心より御礼申し上げます。またよろしくお願いいたします。 おお、すんごい誉められてる^^/ 年上の方に喜んでいただけるとうれしいですね。

January 5, 2009

-

某ブランドの裏ACケーブルを聴く

年をまたいだケーブル試聴の続き。昨年末やばいものを聴いたと思ったのは、某ブランドの裏ACケーブルです。電気用品安全法(PSE法)ある限り、おおっぴらに世に出回ることのないものですが、年末に聴いた時はコリャスゴカッタたかがACケーブル変更で、鼓動が早くなるほど興奮したのは初めてかも。今回の比較はAyre K-1Xeに常時刺しているMIT Magnum AC2ですから、安価な製品比較ではないにも関わらず、です。Blogに書いたか書かないか忘れましたが、このK-1Xeにだって、NBS Omega Extreme Iとか、Esoteric Mexcel 7N-PC9100とか、MIT Oracle AC1とか、Cardas Golden Powerとか、STEALTH Cloude 9とか、最高クラスかどうかはともかくとして、結構な数のACケーブルを試してきたのですよ。その結果が(無論金銭的理由もあり)MIT Magnum AC2だったわけで、これはなかなかのインパクトがあったな~。おかげで大晦日の朝から、何枚ものソフトを聴きまくってしまいました個人的にMITは非常に整理された音、きちんと管理された音のように感じていました。ところが裏ACケーブルと一対比較すると、それが散らかったように乱雑に思えます。しかもそれがSN良く、生気に満ちて再生されるんですから言うことなし。(ケーブル類にSNなんて言葉を使うのはあまり好きではないんですが。)舞い上がって妻に発した言葉は、「昼なのに夜の音がする」でした。妻曰く「アホがいる」ですが、オーディオマニアならそれがどういうことかわかってもらえるでしょう。興奮もそのままに帰省。これが年末年始でよかったです。普段だったら、ショップ宛に即電話の一本でもかけていたかもしれません。値段も聞かずに発注ぐらいの勢いがありましたもの。年が明け、そんなACケーブル1本で興奮する必要があるか?と、少し自分を冷静に見つめ直してから再度試聴に入りました。あれはいろいろな好条件が重なって、そういう精神状態だったんじゃないかって。えぇ、喜ばしいことに、あの鼓動が早くなるほど興奮は再現されません(爆 危ないところでしたね。バクバクが再現されたら、今日こそはショップ宛に即電話しているところだった^^ただし、裏ACケーブルがMIT Magnum AC2よりは上質であることは間違いなさそう。いわゆるオーディオ評論する上で用いられるような語彙/評価では、Magnum AC2より裏ACケーブルの方が(音楽のジャンルを問わずに)同等以上だと思います。いえ、正確に言えば「裏ACケーブルをAyre K-1Xeに刺した時には」です。実はこの裏ACケーブルをEsoteric UX-1 Limitedとか、CHORD DAC64Mk2にも使ってみましたが、十分いいのだけれど過度の期待には応えない感じ。特にFirst cryのミティーク経由で使うと、K-1Xeの最高ランクの印象はどちらへ?となってしまいます。要するに、K-1Xeとの相性が、あるいは現用システムの中でのK-1Xeに使った時の相性が非常に良かったのでしょう。その逸品が見つかったことは非常に喜ばしいです。年末と同じ曲を、最初の1分くらい聴いては電源ケーブルを抜き、また聴いては抜き、という試聴を2時間ほど繰り返しました。K-1Xeには電源スイッチがないので、これほどオンオフを繰り返したのは近年なかったことです。初見のインパクトこそ薄れたものの、そういう意味では今日聴いてもコリャスゴカッタですね。欲しい。そんな手元にあっても買えない裏ACケーブル。年末年始にかけて、いい夢を見させてもらいました。

January 4, 2009

-

Transparent Reference Balance 7.5m (RBL25)

年をまたいだケーブル試聴の続き。 Ayre K-1XeとPass Labs Rushmoreをつなぐ5.0mのバランスケーブルはCardas Golden Crossです。これはRushmoreと同時購入したもので、比較購入したものではありません。ただ過去の経験上、いずれにつけてCardasは大きく外さないイメージを持っており(そしてそれは正しいと思う)、満足して、いや疑念を抱かずに使用していました。 購入後1年半、比較らしい比較と言えば、これも今はK-1XeとAyre V-1XeをつなぐMIT Magnum Proline 10ftを聴いたくらい。むろんMITは悪くないのですが、長尺4.5mケーブル購入には至っていません。高額ですし、特注しない限りMITの大型ブラックボックスが宙に浮くのもイヤなんですよね。Rushmoreの入力は地上1mにあるので。 Transparent Reference Balance (RBL)はCardasとの比較試聴にはもってこいのブランドだと思います。今まで使用したことがないのですが、精度系のイメージ。しかも今回のReferenceは一世代前とはいえ、Transparentの中では上級のシリーズです。ケーブル長7.5mは相当に長いのですが、そこまで贅沢は言えないでしょう。長尺ものは本当に市場に少ないのですよ。 このプリ~パワー(スピーカー)間のバランスケーブルは、長尺が故に影響が大きいのではないかとも思います。 基本的な試聴曲は以下の3曲にしました。何曲も聴いてもわからなくなってしまうのと、一回一回CardasとTransparentのつなぎ替えを行ったからです。今回レンタルしたケーブルの数も多いですからね。休み中のレンタルとはいえ、いくつかの予定もありますから、限られた時間の中で効率よくやらないと。 EXTREME / III SIDES TO EVERY STORY JAY LEONHART / FOR DUKE 古内東子 / 魔法の手 CardasとTransparent、さすがに差がありました。そして違う方向に振れます。ただし質が異なる感じはしません。価格差はありますがレベルは変わらず、向きだけ変わった印象です。(もっとも趣味はその「向き」が大切) 私はTransparentがはっきり聴こえるだろう、立体的に感じるだろうと思っていました。ところが比べると一音がはっきりなのはCardasなのね。色濃いのでそう感ずることができるようです。これ簡単に例えれば、ステージにオン気味なのがCardas、オフなのがTransparent。ステージかぶりつきとは言わないまでも、5~6列目で音楽と対峙するのがCardas、後方中央席でステージ全景を見聴きするのがTransparent。 音に近づく方が平面的に感じやすいので、それが昨今のハイエンドオーディオの中でのCardasのマイナスイメージだと思いますが、そうでもないようです。直接音のグラデーションはCardasの方に感じますもの。ただ音の隙間もない(重なりがある)再生音は、分離すればするほど良しとされる流行のシステムには組み入れにくいでしょうなぁ。 一方Transparentは口元小さく、音像小さく、個々の音源やステージをイメージしやすい。後方展開するシステムや、後方展開を前後感があると評するマニアならコレでしょうね。見通しは確かにいいですから、以前の北千住の時のようなスピーカー後方を大きく開けた設置には生きる感じ。打音の線が細いのは、長所にも短所にも取れます。分析的な気もしませんし、固有の癖があるような感じもしません。ただExtremeのようなサラウンドソフトはその効果(特に後方)がやや薄いのは意外でした。音の飛びが弱いのかな? こうやって聴くと、CardasとTransparentの中間ややTransparent寄りにあったのが、MITだったような・・・気のせいか? 結論を言えば、「現用のCardas Golden Crossで十分なんじゃないの」です。よかったぁTransparentに圧倒的質の差を見せつけられたら、年初から破綻するところだった(爆 上記しましたが、今回聴いたTransparent Reference Balanceは現行品ではありません。今はMM2テクノロジーという新しい技術が盛り込まれているんですよね。その新しいReferenceについては“ケーブル大全2009”(音元出版)P84~85に記されています。旧製品を聴く限りにおいては相当に大げさに評されていると思いますが、もし本当ならばとてつもないアップグレードがされたことになります。

January 3, 2009

-

後厄のスタート

ベンツをこすったのは昨年の元旦のこと。今年はどうだったか。車は無事でしたが、元旦の夜にありえないことが。何かというと、普段使っている歯みがきのプラスティック製のコップに、縦に真っ二つに大きな亀裂が 水を入れたら、どぼどぼ漏れてやんの。前触れなし。原因不明。人生にありますか? コップが縦に裂けたこと。何かの暗示か?幸先の悪い、後厄の1年が始まりました

January 2, 2009

-

2009年オーディオ初め

あけましておめでとうございます。 afuturaも昨年末で10年目に入りました。Blog移行も今月末で早くも5年目。 早いものです。 2009年早速のオフ会は、もはや恒例となったびーぐるさん邸から開始です。 娘連れでうかがったのですが、奥様にはじゃれついても、びーぐるさんには全然なつきません。 幼い眼には、ヒトではなく、クマに見えたのかも……(/-\)イヤン 皆様、本年もよろしくお願いいたします(o^_^o)。

January 1, 2009

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 3DCG作品

- 続・初めての飛行機プラモ 19

- (2025-11-23 06:30:06)

-

-

-

- 楽天市場でショッピング! 楽天市場…

- 2025.12.31【賞味期限間近】12個 ぷ…

- (2025-11-27 07:20:03)

-

-

-

- 大好き!デジカメ!

- 10年以上昔のコンデジに復活の日を

- (2025-11-12 07:20:04)

-