2014年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

平スズキの昆布〆、柚子オイル風味

平スズキは、スズキと言っても普通のスズキとはかなり違います。まず旬が反対で、普通のスズキは夏が旬。平スズキは冬が旬。住んでいるところも、普通のスズキは大きな川の河口付近や湾内を好むのに対して、平スズキは磯や沖合を好みます。 味わいもかなり違って、普通のスズキはちょっと淡水魚的な独特の風味があり、東京湾内のものだとたまに石油系の臭いがするものもありますが、平スズキは天然の真鯛やイサキなどに通じる綺麗な風味。漁獲量も少なくスズキよりはずっと相場も高いのが普通です。一般的にはあまり知られていない魚ですね。特にむかしは市場でもめったに見ませんでした。温暖化の影響なのかわかりませんが、最近は昔より良くとれるそうです。サンク・オ・ピエでも年に10尾まではいきませんが、結構よく使いますね。 昨日入った平スズキがなかなか鮮度が良かったので、昆布〆にしてみました。 最近フランスの三ツ星系のシェフたちはこぞって昆布や鰹節や柚子やワサビやゴマや味噌など使うようでして、ある意味こんな料理はフレンチの最先端的なのかもしれません。 まあ、私の場合はあまりトレンドを追いかけているわけではないのでフランス人が昆布や鰹節をどう使おうがあまり興味はないのですが、トロワグロみたいな三ツ星でほぼ完全に懐石のお椀と同じような物をスープとして出したりしているのを見ると、ちょっとどうなの?と思いますけどね、、、。 柚子の皮を薄くそいでオリーヴオイルに漬け込んで香りを移したオイルと高知県の馬路村の柚子ポンとゲランドのフルール・ド・セルに白コショウはごく少し挽きます。 私は魚をそのまま食べる刺身も嫌いではないですがやはり昆布で〆たり、酢で〆たり、マグロだったら漬にしたものなんかが好きですね。中でも昆布〆は特に好きです。昆布が余分な水分を抜いてくれて、代わりに昆布の旨味や香りを送り込んでくれます。それを柑橘系のポン酢でいただくのは実に美味いですよね! 昆布〆に合うのは、やはり白身魚が良いですね。平目、ほうぼう、コチ、鯛、イサキ、などでしょうか? 柚子オイルを少し作ったので、美味しい白身が入ったらまた何か仕込みます。この平スズキはあと数人前あります。黒板メニューにのってます。

Jan 29, 2014

-

2月のお知らせ

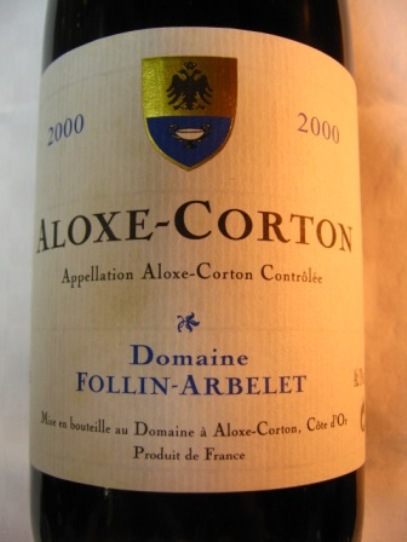

これは、2000年のアロス・コルトン、ドメーヌ・フォラン・アルブレ。13年熟成の古酒ですね。五井のCave相川のお勧めです。ジビエ尽くしのコースにお勧めしています。 さて、2月はまだジビエ尽くしのコースがお勧めです!今のところ入荷は安定しておりますが、天候などによりいつ入荷が止まるかはわかりませんので、ご予約はお早めにどうぞ。毎年、何の予告もなくジビエの入荷が止まる感じなんです。 2月1日の土曜日は、お昼が貸し切りとなっておりまして、夜は19時からの営業です。夜もだいぶ予約が入っていますので、1日のご予約希望の方はお早めにどうぞ。 それから、15日の土曜日のディナーは予約で満席となっております。 2月21日はサンク・オ・ピエの開店記念日です。おかげ様で13周年となります。21日より3月末ころまで13周年記念特別コースを予定しております。近日中にホームページにアップします。ご期待ください。今年も執念?の周年コースになりますよ!(*^^)v

Jan 28, 2014

-

ウマ年だけに、、、

スモークをかけた馬刺しのカルパッチョです。

Jan 28, 2014

-

コルドン・ブルー風リンゴのキャトル・カール

リンゴのキャトル・カールです。コルドン・ブルーはパリに本校があるプロ向けの料理学校です。日本だったら辻調や服部みたいなもんですね。先生は実際にレストランやホテルのシェフ経験者が多いようです。このケーキはそこのレシピが元になっています。 キャトル・カールとは1/4が4つという意味で、バターと砂糖と卵と粉が同割の配合なんですね。まあ、実際にはこれに少しベーキングパウダーが入りますけどね。このケーキの場合は、小麦粉(全粒粉)110g、無塩バター110g、粉糖110g、全卵110gとベーキングパウダー3gで作ってます。 リンゴは皮をむいて八つ割に切り、フライパンにバターと砂糖を入れてカラメリゼしてからソテーします。途中でリンゴ酢を結構たくさん入れます。リンゴのお菓子の場合リンゴのブランデーであるカルバドスでフランべして香りをつけて酸味はレモン汁でつけることが多いのですが、リンゴ酢を使うとリンゴ由来の自然な酸味と香りが補えます。焼きリンゴというのは、甘ったるいのが多いじゃないですか?で、私の場合はリンゴ酢を使うことにしたんです。リンゴ酢を使うのはコルドン・ブルーのレシピではありません。私の独自の考えです。もともとは、フォアグラのソテーに添える焼きリンゴにどうも味わいの切れが欠けているのでリンゴ酢で味を引き締めることを思いつき、それをデザートにも応用したんです。 パイレックスの耐熱容器の内側にたっぷりバターを塗って焼きリンゴを並べます。 室温に戻したバターに粉糖を合わせてよく練り混ぜます。 分離しないように注意しながら、卵を少しずつ混ぜてゆきます。 卵を八割方入れたらベーキングパウダーと一緒にふるいにかけた小麦粉を、、、 残りの少しの卵と一緒に合わせます。 とにかく分離させないことが肝心!!!と、びっくりマーク3つ付けましたが、砂糖と練ったバターに卵を混ぜるという事は、乳化した状態のまま、つまりコロイド状態のまま混ぜるわけなんですね。そういう事をちゃんと指導しているレシピが少ないです。バターと卵は言わば油と水ですから、本来溶けあわないんですね。それをバターに混ぜ込んだ砂糖の水分を好む性質を利用して非常に細かい粒の状態でマヨネーズのように滑らかに合わせるわけです。マヨネーズは8割方サラダオイルなのに食べても油を強く感じないのは、酢や卵と乳化してるからなんですね!このケーキの生地も乳化が命です!バターと砂糖に卵を入れて行くと混ぜるほどに硬くなってゆくようなら、きっちり乳化している証拠です。 生地ができました。これを先ほどのリンゴの上に流します。 これを180℃のオーブンで小一時間焼きます。表面は綺麗に平らにしなくても焼けば綺麗になるので大丈夫です。 焼き上がり。これをひっくり返して、、、 型から抜いたところですね。これをアブリコタージュabiricotageして、出来上がりです。ようは杏のジャムを塗るんですけどね。ナパ-ジュnappageとも言います。杏のジャムをレモン汁でのばして塗るんですが、最後までリンゴにこだわるならリンゴジャムを煮切ってマイルドにしたリンゴ酢でのばして塗るべきかもしれませんね!次回やってみます。 仕入先から勧められて、安くて美味しいリンゴが入ったのでやってみました。先の週末で2個作って売り切れました。また気が向いたらやってみます。

Jan 27, 2014

-

壱岐の網取り鴨、追記の追記

壱岐の網取り真鴨の雄。一人前で胸1枚もも1枚の半身です。綺麗な赤みでしょ?旨味が濃くて美味しいですよ!野生の鴨は焼きすぎると固くて食えませんが、かといって生ではだめなんで、焼きが難しいです。この仕上がりならほぼ満点ですね!

Jan 25, 2014

-

壱岐の網取り鴨、追記

鮮度は抜群!綺麗な肉です。野生の鴨は、飼育の鴨に比べるとやはり血の気の味わいが濃いです。しっかり鉄分を感じる味わいですね。と言っても、私がきちんと調理したものは変なクセはありません。安心してお召し上がりください。 それに壱岐の鴨は、通常法律では禁止されている網取りなので、鉄砲の弾が入ってない分肉質が上質です。伝統的に網取り猟が許可されている地域が日本各地にいくつかあり、壱岐の網取り鴨はその代表格ですね。 ボルドーなら右岸系のメルロー主体のワイン、ポムロールやサンテミリオンのワイン、ブルゴーニュならシャンベルタンあたりが最高に合いますね!それから、ローヌのシラー系のワインも良いですし、イタリアのバローロなんかも黙ってはいませんね! そんなワインもサンク・オ・ピエではご予算に応じていろいろ用意してありますよ!

Jan 24, 2014

-

壱岐の網取り鴨

ジビエ尽くしのコースがご好評いただいております。昨夜は常連のお客様に大変喜んでいただきました。 さて、、、 今シーズンは壱岐の網取り鴨が好調です。昨年はあまり採れなくて値段が高いうえに品質は良くないという状況でしたが。今年は少し値下がりして、さらに品質も良いです。 今週末は1羽入れてみました。1羽で2人前です。通常メニューのシャラン産窒息鴨と同じ料金ででお出しします。1人前でも大丈夫ですよ!この土日はまだ席空いてますよ! ブログを見たといっておたずねください。

Jan 24, 2014

-

ジビエ料理と肉の熟成の考察(ちょいと長いですよ)

肉を熟成させる。と、よく言いますね。熟成には二つの意味があります。一つは布やキッチンペーパーなどに包んで、あるいはドライエージング(最近ちょっと流行ってます)といってあえて裸で肉を冷蔵庫に入れたりして、水分を抜くということです。包む場合は最初は水分が多いですから、半日くらいで布やペーパーを替えてやります。そうやって水分を抜くと当然味が凝縮してうま味が濃くなります。それからもう一つの意味は、本来の意味の熟成で肉自体が持っている分解酵素の作用でたんぱく質が分解されてアミノ酸ができてその結果肉のうまみが増し、さらに柔らかくなります。生き物は死ねば必ず最後は腐って朽ち果てるわけですからそのまあ始まりの段階ですね。 肉の熟成のことをフランス語では、faisandageフザンダージュといいます。これは、野鳥の雉faisanフザンから来ている言葉です。というのは、伝統的なフランス料理では雉は肉が固いので十分熟成させてから料理することになっているからです。昔の本をみると「軒先につるしておいて腐って首が落ちた頃が本当に美味い。」なんて言う強烈な話も見ますが、いくらなんでも、、、という気がしますね! まあ、微生物や酵素の力で食品が変化することのほとんどは腐敗なんですが、その中で人間にとって都合が良いものを発酵とか熟成とか呼ぶわけです。酒もワインもヨーグルトも味噌や醤油も納豆もあるいはチーズや一部のサラミやハムなども発酵食品です。つい100年もさかのぼれば、そのメカニズムを知っている人なんて誰もいなかったわけですが、人類は2000年かあるいはもっと前から発酵食品を作って食べてきました。すべて、経験と勘と伝承に頼ってやってきたんですね。考えてみれば、納豆なんてあんなもの初めて食べた人はすごいと思いませんか?クサヤとか鮒寿司なんていう強烈な臭いのものもありますよね。ヨーロッパにもこれは絶対に腐ってるとしか思えないようなすごい臭いのチーズとかありますね。シュールストレミングというスウェーデンのニシンの腐れ缶詰も有名です。熟成や発酵は腐敗と紙一重ですから、多かれ少なかれ臭いは付きまといますね。 で、肉ですが熟成を長いことやると確かにうまみは増します。ただし、大きな肉の塊でないと熟成しません。たとえば、スライスした肉などはいくら冷蔵庫においても、賞味期限を1週間も過ぎたらたいてい傷んで食べられません。熟成に向く肉は最低でも牛ならサーロイン1本とか、大きい状態でないとだめです。出来れば枝肉といって、骨がついたままの牛や豚半身なんかだと、熟成には最も適しています。 先ほど書いたように、熟成と腐敗は紙一重ですから大きな肉を長く熟成させた場合、肉の表面は黒く変色して臭いも出ます。ちょっとべたべたしたり、場合によってはカビが生えたりもします。そのくらいまでやると、確かにすごく柔らかくなるしうま味も明らかに増します。ただし、食べる時には変色したり臭くなった表面は全部そぎ落とさなければなりません。業界用語で掃除するといいますが、普通の肉なら掃除といっても固い筋や多すぎる脂身を少し切り取る程度ですが、長期熟成肉の場合はかなりたくさん掃除しないと使えません。ですから、本気で熟成かけると、水分抜きと掃除で3割くらいは肉の重量が減ります。つまり、10キロ仕入れた肉が7キロ程度しか使えないわけです。つまり、たとえばキロ¥5000で仕入れた肉が¥6500以上になる計算です。かなりのコストなんですね。しかも熟成が終了したら、あとは限りなく腐敗に向かって進むしかないですから早く売りさばいてしまわねばなりません。 コストがかかりしかもリスキーなんです。ですから多くのお店では肉の熟成を本格的にやることは少ないはずです。 私の場合は水分抜きはしっかりとやりますが、変色したり臭いが出るほどは熟成はかけません。肉のブロックが大きくてお店がたまたま暇だったりしても、若干色が黒ずむくらいのうちにはたいてい売れてしまうか、自分で食べてしまいます。 私の流儀は、肉の柔らかさは焼きの技術で十分に表現できる!ということです。 今日も初めてみえたお客様が鹿のローストを食べて、「以前他で食べたら鹿肉が臭くてパサパサしていたのに、今日の鹿は柔らかくて臭みもなくて美味しかった。」と感想を訊かせてくれました。それで、私は「今でも鹿などのジビエは肉を熟成させないと柔らかくならないと思っている料理人が多いんですよ。熟成させると臭みが出るので、その表面を多めに切り捨てて料理すれば確かに柔らかくておいしいのですが、それではコストがかかるのでちょっと削ってあとはワインでさっと洗ってごまかすような仕事が多いんです。しかもパサパサなのは焼く技術もなってない証拠ですね。うちの場合鹿は新鮮なものを 焼く技術で柔らかく出してますから臭みなんてないんですよ。」と、説明しました。 私が駆け出しのころ、一世代上の料理人の中には「鹿やイノシシなんて、ちょっと固くて臭いのが通好みなんだ。」なんて言っている人が多かったですね。まあ実に無責任な話ですよ。そういう人たちはさらに「牛のステーキの焼き過ぎは駄目だが、豚の焼き過ぎは恥にはならん。」なんてさらにに無責任なことを言っている人もいましたね。私が根っから素直な若者でそういう先輩たちの言うことを信じていたらひどいことになっていたでしょうが、あいにく自分で納得しないと人の言うことなんて聞かない生意気な子でしたから、こうして無事上手に肉を焼けるようになりました。(笑) 少し考えてみれば分かると思うのですが、、、ジビエ料理というのは秋冬のフランス料理においてトップクラスのご馳走です。当然お値段も高いです。そういうものが臭かったり固かったりパサパサだったりでいいのでしょうか?そしてそういう食べにくい料理を喜んで食べるのが通なんでしょうか?私は素直に!!「そいつはおかしいだろう!!」と思ったんですよ。新鮮な肉なら雉や鹿でも変な癖はありません。ただ、ジビエは当然野生動物ですからもともと食用に生きてきたわけではありません。牛や豚のように品種改良されたりしてないですよね。ですから、乱暴な火の通し方をすると固くなります。パサパサになります。しかもどんな肉にも言えるのですが、焼き過ぎた肉はちょうど良く焼けた肉より臭みが強いです。その上過度に熟成させて肉を臭くしてから調理したら最悪な結果というわけです。逆を言えば、高級和牛のヒレステーキならどんなボンクラが焼いても何とかなるんですね。肉が良いから、、、。 細心の注意を払いながら、繊細な火入れでしっとり焼きあげれば野生動物でも固くはありません。素材が生かされれば、鹿らしい風味は出てもいやな臭みは出ません。普通に素直に子供でも分かる美味しさです。実際うちの子供たちは、3歳くらいから鹿を大喜びで食べてましたよ。私は自分の子供に食べさせることでずいぶんと勉強になりました。私にとっては今でも一番手厳しいお客といえます。ちょっと手を抜くとすぐにばれますからね!その子供たちに熟成肉をきちんと掃除せずに出したら、「今日の鹿臭くて食えない」と言われました。子供は正直です。 最近はフランスでも肉の過度の熟成はしません。私のように鮮度を生かして焼きの技術で美味しく出すというのが主流です。日本の料理人はいまだに熟成させる人が多いです。若い世代でも多いですね。臭くて固い通好み?の鹿料理を食べたいというお客も多いのかもしれません。通ぶった人のブログなどで「ジビエの癖のある味わいがたまらない!」なんて書いているのをこの時期見かけますからね、、。 まあ、しっとりして癖もなく柔らかい鹿のローストの方が良いな!という方はサンク・オ・ピエに来てください。という話でした。

Jan 19, 2014

-

今週末は、ジビエ尽くしいかがですか?

対馬産イノシシの自家製スモークハムと壱岐産網取り青首鴨のテリーヌ、フォアグラ風味自家菜園のサラダ添え エゾ鹿のシンプルなコンソメ エゾ鹿のタリアータ仕立て、バルサミコとパルミジャーの風味 対馬産イノシシの赤ワイン煮込み イタリア産栗粉とアーモンド粉、レーズンと胡桃のケーキ 生チョコ、パヴェのコアントロー風味 さかもとこーひー"カフェ・エクル"のアイスクリーム さかもとこーひー"ジビエ尽くしコースのブレンド 又は 紅茶 2種のパン 今週末はお席が空いております。ジビエ尽くしのコースの当日予約も受け付けます。 お待ちしております!

Jan 17, 2014

-

ジビエ尽くしのコース2014、詳細

Cinq au pied . Menu de Gibier 2014サンク・オ・ピエジビエ尽くしのコース2名様より¥6800Jambon de TSUSHIMA fumé de Marcassin et Terrine de canard col vert sauvage d'IKI au foie grasavec salade vert対馬産イノシシの自家製スモークハムと壱岐産網取り青首鴨のテリーヌ、フォアグラ風味自家菜園のサラダ添えConsommé simple de chvreuil d'EZOエゾ鹿のシンプルなコンソメTagliata de chevreuil à la Balsamico et fromage parmigianoエゾ鹿のタリアータ仕立て、バルサミコとパルミジャーの風味Ragôut de Marcassin au vin rouge対馬産イノシシの赤ワイン煮込みGâteau aux chatqgne , amandes , raisins et noixPavé de chcolat au cointreauGlace au café ECRUイタリア産栗粉とアーモンド粉、レーズンと胡桃のケーキ生チョコ、パヴェのコアントロー風味さかもとこーひー"カフェ・エクル"のアイスクリーム Café de SAKA MOTO pour Menu Gibier ou thé , 2painsさかもとこーひー"ジビエ尽くしコースのブレンド 又は 紅茶2種のパン 対馬産の対馬産イノシシの自家製スモークハムと壱岐産網取り青首鴨のテリーヌ、フォアグラ風味、自家菜園のサラダ添えです。 ハムは塩で肉を漬けこみ低温ローストで火を通した後、冷燻にかけて氷温熟成させたものです。はっっ食材や保存料は一切使っていません。テリーヌは1/3くらいがフォアグラでフォアグラの周りの色の濃い赤い肉が壱岐の網取りの真鴨です。それを黒豚のミンチでまとめてあります。 イノシシの力強い旨味と香り、フォアグラと鴨の美味しさ、お楽しみください。 エゾ鹿のシンプルなコンソメ。 クリスマスにもエゾ鹿のコンソメを作りました。トリュフとカリカリのリ・ド・ヴォーにポルチーニも入れたゴージャスなものでしたが、今回は少し鹿らしさを強調してワイルドさを出してみました。マッシュルームのスライスを浮かべ黒胡椒を挽きます。 予定通りちょっと野性的な香りが出て、力強い味わいに仕上がりました。はっきり言って美味いですよ! エゾ鹿のタリアータ仕立て、バルサミコとパルミジャーの風味。 タリアータと言うのは、イタリア語で切るという意味。肉を焼いて切って盛り付けるわけですね。エゾ鹿は低温ローストで焼き上げて、ゆっくり休ませてから薄切りにします。皿に半分に煮詰めてからコーンスタートで軽くとろみをつけたソースを敷いて肉を盛り付け、ゲランドのフルール・ド・セルをパラリと散らして、胡椒を挽きガーリック風味のオリーヴオイルを回しかけ、パルミジャーノチーズを削って散らします。 鹿肉は赤身肉の中でも特にグルタミン酸を多く含みます。そこにさらにグルタミン酸たっぷりの熟成したパルミジャーノチーズを散らし、バルサミコの酸味と甘み、ガーリックオリーヴオイルの香ばしさが加わり、決め手は1キロ一万円もするゲランド産のフルール・ド・セル(塩の華)です。この世界で最高の塩は本当に素材の味を引き出します。シンプルですが、鹿肉の美味しさを充分に味わえる料理だと思います。 対馬産イノシシの赤ワイン煮込み。 イノシシの肩肉を赤ワインとマデラ酒で煮込みました。白いソースはニンニク風味のクリームソースです。赤ワイン煮込みのソースの濃い味わいを和らげるソースですね。対馬のイノシシは山に豊富なドングリをたくさん食べて育っているのでナッツのような風味が魅力です。また対馬は高低差が多くイノシシたちは運動量もたっぷりで、肉も良く締まっています。ワイルドながらも上品な仕上がりです。 イタリア産栗粉とアーモンド粉、レーズンと胡桃のケーキ、生チョコ、パヴェのコアントロー風味、さかもとこーひー"カフェ・エクル"のアイスクリーム。 デザートです。冬のイメージで全部褐色です。アーモンド粉と栗粉を合わせて100g無塩バターを100g粉糖を100g卵を100gを合わせた生地で作ったケーキにラム酒風味のレーズンとローストした胡桃をたっぷり入れてあります。4つの材料を同割で合わせるので、カトル・カール(1/4が4つと言う意味)と言います。 生チョコは、ベルギー王室御用達のショコラ、カレボー社のショコラと生クリームとバターと砂糖にオレンジリキュールのコアントローをたっぷり入れて作ってあります。お酒の弱い人なら少し酔ってしまうかもしれません。 アイスクリームはクリスマスディナーで披露したさかもとこーひーのカフェ・エクルのアイスクリームです。これは美味いですよ!さかもとこーひーの上品さがうまく表現できたと思います。 もちろんこーひーは、、 さかもとこーひー"ジビエ尽くしコース”のブレンドです。ケーキはもちろん、コアントロ-風味の生チョコとカフェエクルのアイスクリームにもぴったりです!ジビエコースの余韻を美味しいこーひーでお楽しみください。 ジビエ尽くしのコースは、2月後半ごろまでです。ただし、材料が天然物ですから天候等により入荷が止まることもありますのでご予約はお早めにどうぞ! ご予約はホームページからお願いします。

Jan 13, 2014

-

ジビエ尽くしのコース2014、続き

壱岐の網取りの真鴨の雌をデプイエ(羽抜き)します。これは羽が飛ぶので室内ではできません。お店の階段の下あたりで人目を忍んでやります。白昼オッサンが鴨の羽をむしっているのを見られたら、警察に通報されかねませんからね。(笑)まあ、20分もあれば大体終わります。羽を入れるためのごみ箱とバケツにぬるま湯をたっぷり用意して羽が飛び散らないように濡らしながら抜きます。足を持って逆さにしておしりの周り辺りから徐々に上半身へ向けて抜いてゆきます。首が最後ですね。翼の羽は大きくてかたいので、手羽先ごとハサミで切ってしまいます。野生の鴨は食用に品種改良された鴨の半分もないくらいで小さいですから手羽先の肉など食べるほどありませんのでね、、。 だいたい抜いたところです。鴨は水鳥なので外羽の下にダウンやらスモールフェザーやら細かい羽が多くて抜くのが大変です。握力に来ます。これを5~6羽やるとしばらく包丁握れません。細かい毛は、フランベ(バーナーで焼き切る)します。 こんな感じ。これでペーパータオルで綺麗にこすって下処理は終了です。これをさばいて、、、 網取り鴨だからこんなに綺麗な肉です!右手前のレバーなんてピンと角が立って鮮度抜群なのが分かりますね!これを黒豚のミンチとフォアグラと一緒にテリーヌにします。 昨日は鹿のコンソメも美味しくできました。イノシシの煮込みも仕上がりました。イノシシを煮てると、赤ワインの香りに混じって何とも言えないナッツっぽい香りがします。どんぐりいっぱい食べているからなんでしょうね、、、。うまそうに出来ましたよ! あと、デザートを仕込めば準備完了です。 サンク・オ・ピエジビエ尽くしのコース2014は、ホームページからご予約ください。

Jan 10, 2014

-

ジビエ尽くしのコース2014

壱岐の網取り鴨。これは真鴨の雌ですね。羽を取って綺麗に掃除して、これは前菜のテリーヌになります。網取りなので通常の狩猟鴨と違って弾が入っていないので、肉が綺麗です。 これは対馬産のイノシシのモモ肉。後ろ足の太ももから足首辺りまでの肉です。だいぶ脂が乗ってきました。これは自家製スモークハムになります。1週間ほど塩漬けにしてから、低温ローストでゆっくり火を入れて3日ほど冷蔵庫で休ませた後、10時間ほど冷燻にかけます。その後氷温庫で(-5℃)熟成させます。これは時間がかかるので、去年の暮れにもう1本仕込んであります。ですからこの肉は、月末辺りからの登場ですね。 これは対馬産イノシシの肩肉。前足周りのモモ肉的な感じですね。これは、赤ワインで煮込みます。 肩肉を切り分けてタコ糸でくくって形を整えてフライパンでルブニール(焼き色をつける)します。 鍋に仕込んで、、、 今回は肉が5キロほどだったので、赤ワインとマデラ酒合わせて5リットルほど使います。これはフランベしてアルコールを飛ばしているところ。ワイン煮込みの場合、特に私のようにワインだけで煮込む場合は、最初によくアルコールを飛ばしておかないとどこかとがったような味になってしまうので、よく煮切ることが大切です。 アルミホイルで蓋をして160℃くらいのオーブンでゆっくりブレゼ(蒸し煮)します。 対馬のイノシシは標高差の多い山間で暮らしているので、脚の筋肉はかなり使いこんでいますから、コラーゲンが多くて旨味も濃いです。山に豊富なドングリを食べているので、イベリコ豚と同じような食生活を送っているんですね。上の画像でも分かりますが、イノシシは豚の仲間なのに牛と同じくらい赤い肉です。 今回材料の到着が予定より1日遅れてしまって、忙しい仕込みになってしまいました。

Jan 9, 2014

-

昨日は七草

昨日は七草でした。1月7日は昭和天皇が崩御された日でした。もう25年も経つんですね。 私は毎年七草粥を炊いてお昼に食べることにしてます。うちのお粥は、京都の老舗料亭の瓢亭の朝粥を参考にして作ります。 白粥を炊いて、仕上げに刻んだ七草を入れます。混布に鰹をたっぷり利かせた濃いめのお出汁を酒少々と薄口醤油と濃口醤油でちょいと濃いめに味付けして片栗粉で濃いめのあんにします。お粥だけでは物足らないので、オリーヴオイルで焼いたお餅に軽く塩をして入れます。温泉卵や瓢亭卵やお漬物などを添えていただきます。年に一度くらいしか作りませんが、これは美味しいですよ! 瓢亭の朝粥のことは、漫画おいしんぼにも出て来るので有名ですね。あんかけのお出汁にめいっぱい鰹節を利かせるのがコツと言う事らしいです。 オリジナルの瓢亭のお粥は白粥です。

Jan 8, 2014

-

突然ですが、、、jazz話

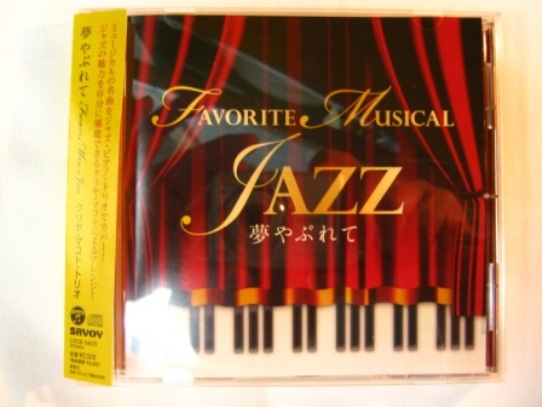

先日、ネットで見つけたジャズジャムセッション専門店のようなお店が錦糸町にありまして、営業スケジュールを見るとほぼ毎日昼夜とジャムセッション三昧らしいという事で、行ってきました。 ジャズの演奏というのは、アドリブとか即興演奏とか言うのでその場でクリエイトしていくかのように思っている方もいるかもしれませんが、一般的にスタンダードジャズと言われているような曲を演奏するときには、その曲のコード進行を元に演奏します。 コード進行と言うのは、例えば「枯れ葉」という曲なら、マイルス・デイヴィスが採用していたコード進行は、基本的に、、、「Autumn Leaves」|Cm7 |F7 |B♭M7 |E♭M7 ||Am7(♭5) |D7 |Gm | ||Cm7 |F7 |B♭M7 |E♭M7 ||Am7(♭5) |D7 |Gm | ||Am7(♭5) |D7 |Gm | ||Cm7 |F7 |B♭M7 |E♭M7 ||Am7(♭5) |D7 |Gm7 F#7 |Fm7 E 7 ||E♭M7 |D7 |Gm | | というように32小節のコード進行が一回り(ワンコーラス)となっています。最初の8小節と次の9~16小節は同じコード進行です。17~24小節と25~32小節は違うコード進行です。つまり8小節ごとにコード進行のパターンが、AABCといような並びですね。 ジャズのスタンダード曲はこのように32小節がかなり多くて、パターン的にはAABAやこの枯れ葉のようにAABCやまたはAA'BB'みたいにコードの並びにはいくつかパターンがありますが、コード進行は演奏中に変わることは基本的にありません。 で、コードと言うのは何?と言うと、、まあ、そこから厳密に語ったら音楽理論書になってしまうので詳しいことは省きますが、コードとはド・ミ・ソとかレ・ファ・ラとかという音の積み重ね、つまり和音です。音は重ねて響かせると明るかったり暗かったり、安定していたり不安定だったり、和やかだったり緊張感が高かったり、音の重ね方によって色々な雰囲気ができます。その性質により、コード進行がCm7(Cマイナーセブン)→F7(Fセブン)と来るとB♭M7(Bフラットメジャーセブン)と行きたくなるようになっています。同じくAm7(♭5)(Aマイナーセブンフラッテドフィフス)→D7(Dセブン)と来るとGm(Gマイナー)にいかないと落ち着きません。 それから、もうひとつKey(キー)と言うのがありまして、この枯れ葉の場合はキーはGm(Gマイナー)です。つまり、ト短調の曲ですね。 それで、まあテンポを決めて最初のワンコーラスはテーマと言って枯れ葉の元のメロディーを演奏します。これからこの曲をやりますよという始まりですね。ジャムセッションの場合は、誰かが代表してテーマを取ることが多いですね。それで、次からアドリブに入るわけですが、その演奏の根拠になるのが曲の元のメロディーとコード進行です。あと、リズムをはずしてはいけません。それで、それぞれが順繰りにソロをとって、次はピアノかギターに回し、それでベースソロですね。そのあとドラムソロに行くこともありますが、たいていはフォーバースといってソロイストが4小節やってドラムが4小節ソロをとってという風に回して、最後にまたテーマに戻って終わるというわけです。 それで、音楽を演奏するためには何らかの楽器が必要ですね。歌うという事も出来ますが、ジャズでは人の声も楽器の一種とする考えもあります。それで楽器には、サックスやトランペットやフルートなどの管楽器、これは旋律楽器で基本的にメロディーを奏でることに特化しています。この手のメロディー楽器をジャズでは、フロントの楽器と言います。フロントの人は、テーマを取ったりアドリブをやった後は別のフロントの奏者に順番を譲ったらあとは引っ込んでいて良いわけです。それに対して、ピアノやギターはコードも弾けてメロディーも弾ける楽器なのでフロントの演奏をバックアップして、伴奏したり、合いの手を入れて盛り上げたりする役目があります。ドラムスは、リズムのキープやノリの維持もありますが、同じ4拍子系のリズムでもスイング系のフォービートなのか、ボッサノヴァなのか、8ビート16ビート32ビートなのか、ロックビートなのかそいういう曲の核となるリズムのシンコペーションを作る役割があります。それで、私がやっているベースという楽器は、リズムキープとコード進行を低音中心に表現するのが仕事です。ドラムのリズムと協調してリズムを作るのもベースの大事な仕事です。 それで、フロントの楽器の人たちは意外にベースを頼りにしている人が多いんです。演奏中に今現在何小節目で何のコードかというのが分からなくなってしまうことがあります。特にアマチュアの初心者のフロントさんが、ちょっと気合い入れすぎて頑張りすぎたりするとありがちで、そいう現象を“迷子になる”なんていうんですけど、そういうときにベースを聞いて自分の居場所を知ろうとします。私も聞いていいて「あれこの人もしかして迷子?」と思うとコード進行がすこぶるわかりやすいように弾くことにします。(もちろんプロのミュージシャンで迷子になる人は普通いませんよ!) それに特にアマチュアミュージシャン中心のジャムセッションに私のようないい年こいた親父が参加するのにフロントさんが分かりにくいような演奏をしては大人げないですからね。まずは楽しくやらないとです。 それがですね、クリヤマコトみたいなすごいピアノとやるときはもうこっちが胸を借りるというか、もうコード進行変えたり、変なベースライン弾いたり、相手のソロに勝手に合いの手入れたりして挑みかかるわけです。これが本当は楽しい!もう相手は横綱クラスですからね、鼻で笑いながららくらく受け止めてくれるわけですよ。 ですから、私の場合は特に上手いピアニストと演奏するのが一番楽しいです。クリヤマコトならもう最高ですね! 先日いった錦糸町の場合は初心者とは言っても、「君まだジャムセッションなんて早いんじゃないの?」というほどの初心者はいなくて、若いけれど結構ドラムやピアノも上手でしたね。ヴァイオリン女子やハーモニカおじさんもいたりして、意外にアマチュアジャズミュージシャンって多いんだなぁ!と思いました。 それで、例えば枯れ葉という曲を気持ち早目でやるとします。メトロノームで120くらい。つまり四分音符で1分間に120拍ですから、1拍が0.5秒です。このテンポで枯れ葉をやると1小節が4拍で2秒ですから、2秒ごとにコードが変わるわけです。その勢いでコードが進行して32小節ですから1分と4秒で1コーラス回るんですね。 で、コードにはそれぞれスケールといってコードとその役割に対応する音階があります。 枯れ葉ですと、Cm7にはCドリアンスケール、F7にはFミクソリィディアンスケール、B♭M7には、B♭イオニアンスケール、続いてE♭リィディアンスケール、Aロクリアンスケール、Dオルタードスケールまたはハーモニックマイナー・パーフェクト・フィフス・ダウンスケール など、Gmスケール、、、という感じなんですが、要はジャズの即興演奏というのは、結構厳密なルールがあるんです。ただし、これはあくまで理論上の問題でして、やっちまったた結果「すげー!かっこいい!」となるなら、何でも有りというのもまたジャズの一面です。実際、コンテンポラリージャズの音楽理論というのはかなり後付けな面が多くて、ヤバいことをやったあとでそれを正当化するために作られてゆくような一面もあります。逆にセンスのない人がいかに理論上正しい音使いをしてもちっとも格好良くないことが多いんです。 私が若いころ大学のジャズ研の先輩のギタリストで、常にものすごく変な響きのコードしか弾かない人がいましたね。解説を聞くと理論的には間違っていないんですが、ちっとも格好良くないし一緒にやるとめちゃくちゃやり辛いんです。もうすぐどこ弾いているのかわからなくなってくるわけです。 ところが、マイルスのアコースティック時代のすごいアドリブ聞くと彼はテクニックをひけらかすというよりは美しい音色でシンプルに演奏するんですが美しいスローバラードなんかにもとんでもないぶっ飛んだ音をさりげなく入れてくるんです。キース・ジャレットもハービー・ハンコックももちろんクリヤマコトもひじょうにマイルドな曲なのにとんでもないコードやぶっ飛んだ音をさりげなく混ぜてくるんですね。その辺が、センスでありバランス感覚なんですよね。ジャズの演奏というのは、既存の仕組みをどこまでぶち壊せるか?という面と、いかに破綻なく作り上げるか?という相反する面が両立するところがあるんですね。 私が、たまに遊び感覚で木イチゴ風味の〆サバやリンゴ風味の〆サバを作ったりしますけど、そういうちょっとぶっ飛んだ料理は絶対ジャズから来てます。ただこれもセンスとかバランスが大事で、真似したからって美味しくできるわけではないですよ。もちろん私なりの理論的裏打ちもありますからね! このところ音楽演奏からはちょっと離れていたので、たまにはジャムセッションにでも行こうかなと思ってます。ある意味料理にもいろいろ良い刺激にもなりそうですしね! どこかでライブでもやれたらいいなと、、、。出来るかな??

Jan 7, 2014

-

サンク・オ・ピエ ジビエ尽くしのコース2014

壱岐の網取り鴨です。(これはカルガモ) 対馬産イノシシの自家製スモークハムです。 鹿のタリアータ仕立て。(これは去年の画像です) 今年もやります!ジビエ尽くしのコース2014!1月11日土曜日のご予約から受け付けます。2名様より¥6800Jambon de TSUSHIMA fumé de Marcassin et Terrine de canard col vert sauvage d'IKI au foie grasavec salade vert対馬産イノシシの自家製スモークハムと壱岐産網取り青首鴨のテリーヌ、フォアグラ風味自家菜園のサラダ添えConsommé simple de chvreuil d'EZOエゾ鹿のシンプルなコンソメTagliata de chevreuil à la Balsamico et fromage parmigianoエゾ鹿のタリアータ仕立て、バルサミコとパルミジャーの風味Ragôut de Marcassin au vin rouge対馬産イノシシの赤ワイン煮込みGâteau aux chatqgne , amandes , raisins et noixPavé de chcolat au cointreauGlace au café ECRUイタリア産栗粉とアーモンド粉、レーズンと胡桃のケーキ生チョコ、パヴェのコアントロー風味さかもとこーひー"カフェ・エクル"のアイスクリーム Café de SAKA MOTO pour Menu Gibier ou thé , 2painsさかもとこーひー"ジビエ尽くしコースのブレンド 又は 紅茶2種のパン 今年は去年より¥1000お安くできました。まず、高くて入手困難なキジはやめました。それから、トリュフも使わず、フォアグラも最初のテリーヌに少し入れるだけにしてコストを抑えました。まあ、名前の通りジビエ尽くしに特化したわけです。それでも、テリーヌ、ハム、コンソメ!、タリアータ、煮込みと鹿や猪を徹底的に味わってこの価格は都内一流店では絶対無理ですよ!もちろん産地偽装などもありませんからね! 2月後半までは出来ると思いますが、気象条件などにより入荷が無くなる場合もありますので、ご予約はお早めにどうぞ。

Jan 6, 2014

-

明日、6日のディナーから営業します

明日のディナーから営業いたします。ご予約お待ちしております。 シェフへメール

Jan 5, 2014

-

膝に猫で箱根駅伝観戦なのんびり正月

膝乗り猫です。自宅で私がパソコンの前に座ると愛猫のレノンが乗ってきます。昨日今日と箱根駅伝を見てました。東洋大強かったですね!双子の設楽兄弟がダブル区間賞でしたが、他の選手も粒ぞろいで、山登りの超人柏原がいなくても優勝できるという事を証明しましたね。 私も中学時代陸上部で長距離をやっていたので、走ることの苦しさや楽しさは少しは知っているつもりなので、毎年他人事ではないのです。制限時間を過ぎて、繰り上げスタートになったりすると辛い気持ちが良く分かりますね!今年もあと数秒で繰り上げというシーンがありましたね。 しかし、4キロオーバーの猫がずっと膝にのってるとしびれてきますよ。可愛いけど重いです。

Jan 3, 2014

-

29日は忘年会でした

身内に不幸があったのに忘年会は不謹慎かとも思いましたが、わが友クリヤマコトやM商事ののA夫妻は特別ということで、今年も夫婦3組とうちの子供たち二人で集まりました。 マコトとは特に兄弟みたいなもんですから、いつもいろいろと時を忘れて語り合ってしまいます。音楽と料理と道は分かれましたが、自己表現という点では共通点も多いし昔は一緒に演奏していた中ですからね!私の場合”今でもベースも弾ける料理人”ですから、、、。 色々話した中で、一つとてもうれしい話を聞きました。去年の秋に来日コンサートをしたハービー・ハンコックにジャズ・ジャパン(旧スイングジャーナル)という雑誌の編集長がインタヴューしたんですね。そのなかで、ハービーに「日本には上手いジャズピアニストがたくさんいるけどあなたはだれが好きですか?」と訊いたそうです。するとハービーはすかさず「マコトだよ。」と答えたそうです。編集長は、クリヤと同じく有名な「O・マコトですか?」ときいたら、「No!Makoto Kuriyaだよ!」ときっぱり言ったそうです。 20年以上前にマコト自身から「俺この前ハービーに演奏聴いてもらって凄いほめられたんだよ!」という話は聞いていましたが、ハービーって優しげな人だし、若いやつを励ましたんだろうくらいに思うところもあったんです。マコトだって、心底有頂天になったわけではないと思います。ただ、マコトは英語も得意で特にアメリカの黒人ジャズミュージシャンのカルチャーはしっかり持っていますから、ハービーにしてもなじみやすいやつなのはたしかでしょうね。それ以来ハービーに合うといつも「やー、マコト」とハグしてくる仲になったし、その後も東京JAZZなどのイベントで同じステージに立ったりするようになったようです。いつもマコトから「ハービーってあんなに偉い人なのに本当に気さくで偉ぶらなくて素敵な人なんだよ!」ときいていました。 そのハービーが、日本人で最高のジャズピアニストはクリヤマコト!といったのですから私も自分のことのように誇らしく嬉しくてたまりませんでしたね! 渡辺貞夫さん以来日本人のジャズプレイヤーは、渡米してボストンのバークリー音楽院で勉強して、、、という人が圧倒的に多く、マコトのように渡米して一般の大学で言語学を学びながら、地元の黒人音楽シーンへもぐりこんでジャズを身につけ全くの独学でミュージシャンになったという人はまずいません。ハービーは、マコトの詳しい経歴はきっと知らないだろうけれど、彼の音楽の中に理屈やコピーで作られたものでない本物のジャズのフィーリングを聞き取ったのだと思う。それはハービーのようなど天才に特有の感覚ではないかと思います。 ハービーといえば、マイルスとやっていた若いころのマイルスのMy funny Valentineというライブアルバムのピアノソロなどもう神がかっているとしか言いようがない素晴らしいもので、それが70歳を超えた今でも凄い演奏しているんですからもうほとんど神ですよ! ちなみに現ハービー・ハンコック・バンドのジェームス・ジナス(ベース)は、かつてクリヤマコトトリオの一員としてレコーディングしたり、来日してライブをやったりしてます。私も一度会ったことがあって、その時に「あなたの話は何度もマコトから聞いているよ。」と言われましたよ。どんな話聞かせてんだか、、という感じですけどね(笑) 若いころのマコトとのいろんなエピソードはまあ、とても一般公開出来ないことや自慢できることもいろいろありますが、今回きいたハービーの話は私もマコトも一番うれしかったですね!もっと自慢しろよ!と言っておきました。

Jan 2, 2014

-

岳父追悼

新年早々お伝えしづらいことですが、昨年の11月19日に岳父樋口光男が亡くなりました。うちのマダムの父ですね。あの震災の直前の私の誕生日2月8日に自宅で脳梗塞の発作を起こし入院、その後また大きな脳出血の発作を起こし大手術の末、右脳の大半を摘出するという大変なことになりました。それでも立ち上がり言葉をしゃべりリハビリをするほどに一時は回復したのですが、腸閉塞や誤飲性の肺炎などを繰り返すうちに次第に体力が低下し、3年近い闘病の末11月19日に最期は肺炎で亡くなりました。 岳父は私の母とほぼ同郷(新潟県の山間部)なんですが、私の遠縁にあたる人が岳父と同じ村で彼の後輩にいました。その私の遠縁にあたる人は日展の会員の書道家で我が家にもその作品がありますが、まあ掛け軸1本で何十万というくらいだそうです。それを知った岳父は半分冗談ですが、「あいつが日展会員なら俺は会長になれたな!」と笑っていたんですが実際書道の達人で学生時代には国務大臣の代書のアルバイトをしていたそうで、法令や法案の文書などを書いていたそうです。一番割が良いアルバイトだったよ。と笑っていました。 囲碁や読書が好きでうちの子供たちにも「本はたくさん読めよ。本をたくさん読んだ人間は目に知性が宿るんだぞ。」といつも言っていました。毎年正月には、その岳父の指導を受けてうちの子供たちは書き初めをしてそれを小中学校時代毎年書星会のコンクールに出していたんですが、岳父の指導のおかげで息子などは毎年書星会賞や一度は書星会長賞もとりました。会長賞は千葉県で各学年に数名しか与えられないので、かなりすごい賞なんですよ!それを正月に2~3日やるだけで書かせてしまうのですからすごい指導力です。こういう賞をとる子はたいてい書道教室に通っていてその中でもトップクラスという子が普通ですからね。 岳父が幼少のころは大きな農家であり何か商売もやっていて、裕福だったらしいのですが戦後の農地改革などで一家は没落し、東京に出てきてから苦学して中央大学を卒業して、洒落者だったこともあり、服飾系の会社に就職したそうです。バブル崩壊のときには所属する会社が倒産したり、いろいろ苦労もあったようですが、定年引退後は畑を趣味としてやり始めました。それから少しして私のサンク・オ・ピエが開店。岳父は、畑の面積を広げてお店のためにと美味しく安全な有機野菜を作ってくれました。サンク・オ・ピエは今年で13周年ですが、そのうちの10年は彼の野菜を使っていたわけです。美味しい野菜にサンク・オ・ピエがどれだけ助けられてきたか!筆舌に尽くせません。いつも「うちの親父が作った野菜です。」と胸を張ってお客様に出していました。 岳父も私の料理が自慢で友人や囲碁仲間にはいつもうちの娘婿のシェフは腕が良いんだと自慢していたそうです。入院してからは先生や看護師さんにもうちのシェフは、、と自慢していたらしいです。実際何度か病院にスイーツなどを持っていったこともありました。 近頃、ろくでもない大人が多い時代に心から尊敬できる素晴らしい人でした。私は日ごろから人の死も自然現象の一つにすぎないと思っているので、死が受け入れられないということはないのですが、やはり身近な人がこの世を去るのは悲しいことです。 しばしば店に野菜を運んできてくれまして、そういうときはいつもうちのケーキやショコラとさかもとこーひーでもてなしました。いつも本当に美味しそうに味わってくれた姿が忘れられません。さかもとこーひーも大好きでした。 11月24日が通夜、25日が告別式でした。24日は予約がたくさん入っていたので、息子がお店を手伝ってくれましてマダムは通夜に行きました。25日は岳父が亡くなった時点では予約が入っていなかったので、その後予約を受けずに空けておいて告別式には私も参加できました。 葬式を出すというのは色々と大変なんですね!そして、そのまま忙しい12月がやってきてプレクリスマス、クリスマスと怒涛の年末でした。ちょっと近年にないくらいの疲労感はそんなことがあったせいなのか、年齢のせいなのか、、、あけて2月には54歳になるシェフ中村です。このところ、気が張っていたせいかいつもなら年が明けてから考えるジビエ尽くしのコースや13周年コースのメニューの下書きがほとんど出来ています。クリスマス明けの26日に食事に来てくださったさかもとこーひーの坂本さんに「ジビエ尽くしのコースと13周年のメニューもう出来てるんですよ」と言ったら、「えー、シェフ早いねぇー!」とびっくりしてました。 というわけで、今年は新年の御挨拶のメールも控えさせていただきました。年賀状等をいただきました皆様には、年末にお知らせできなかった非礼をどうかお許しください。この場を借りてお詫び申し上げます。 故人となりました岳父樋口光男の霊にむくいるためにも一層精進したいと思います。皆様これからもよろしくお願いいたします。

Jan 2, 2014

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 元気な朝ごはん

- 今日はお休みですから パンとコーヒ…

- (2025-11-15 12:00:06)

-

-

-

- 食べ物あれこれ

- Lion FX とんかつとオリジナルカレ…

- (2025-11-16 19:35:02)

-

-

-

- そば・蕎麦・ソバが好き

- そば太鼓亭 もりそば大盛り TP は…

- (2025-11-15 20:53:42)

-