2024年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

正岡子規は非定型発達障害であった

岡田尊司氏は正岡子規は非定型発達障害だったと指摘されている。俳人の正岡子規は、幼い頃は引っ込み思案で、敏感で、病的なほど気が弱く、他の子とうまく遊ぶことができなかったため、近所の子どもにイジメられてばかりいた。気丈な妹が「兄さん」を守っていたというのは有名な話である。5歳のとき、能狂言の興行に連れて行かれ太鼓や鼓の大きな音に驚き、「こわい、こわい」と泣き出すので、仕方なく途中で連れ帰ったという。こうした音に対する敏感さも非定型発達タイプの子どもに典型的な傾向である。父親が子規4歳のときに急死したことや祖母に甘やかされたことも、不安が強く、敏感で依存的なところを助長してしまっただろう。そんな臆病で自信のない子規が、自信を身につけ始めるのは勉強を通してであった。特に小さい頃から子規が得意だったのは習字である。子規は5歳から習字を、6歳から漢文を習っている。それが子規の教養の基礎を築くとともに、読書や創作の楽しみへとつながったのである。さらに小学校で出会った恩師から大きな影響を受けている。話のうまい恩師が語る西遊記や三国志を聞くうち、子規は自分でも読んでみたくなり、貸本屋通いをして物語の世界に浸るようになった。それから後は、放っておいても、自然に文学への関心と情熱は育っていくことになった。(発達障害と呼ばないで 岡田尊司 幻冬舎新書 220ページ)精神科医の星野仁彦先生は、発達障害という言葉に換えて「発達アンバランス症候群」となづけておられます。社会性(対人スキル)、行動・感情のセルフコントロール、全身の粗大運動、手先の微細運動、基本的生活習慣、視覚認知能力、聴覚認知能力、言語表現能力、言語理解能力の全てが順調に成長してくれれば問題が顕在化することはないでしょう。しかし現実には脳の機能障害などによって凹凸が生まれる場合があります。健常児と較べて劣っている部分を目の敵にして、人格そのものを全否定して、集団から排除してしまうのは何ともやりきれないことです。人間は劣っている部分があれば、優れたところも持っている場合が多い。劣っている部分には目をつむり、優れた部分を見つけ出して育ててあげることが大切になります。(発達障害に気づかない大人たち 星野仁彦 祥伝社 45ページ)先日地域の秋まつりに参加しました。これは紙芝居です。一人一芸を持っていれば誰でも参加できました。

2024.11.30

コメント(0)

-

自閉症の理解を深める

磯部潮氏による自閉症の人のお話です。A君は小学校へ入学してからは悪戦苦闘の毎日でした。教師は自閉症をまったく理解していなくて、「親の育て方が悪い」「しつけがなっていない」と毎年言われました。というのも、なまじ高機能自閉症で知能が普通以上だったので、算数とか漢字なんかは他の生徒さんたちよりでき、よけいに誤解が大きくなった気がします。仲間という概念がA君にはそもそもないので、集団行動はできないし、「気が付くのは他人の欠点ばかり、自分の我を通そうとする」などとずっと言われ続けていました。PTAの会合なんかに出ると、「A君のせいで困っている」と他の父母にあからさまに文句を言われたことも一度や二度ではないです。6年生になって、A君は登校を渋るようになったんです。きっかけは他の子どもに無視されたことのようです。その時の教師の態度が、表面的には「心配している」と言うのですが、来ないほうがいいという感じが見え見えで、それで私たち親としても、もう普通の学校は懲り懲りだということで、中学からは養護学校へ通学させました。中学、高校と、養護学校へは毎日休まずに通いました。コミュニケーションもかなりとれるようになり、もともと電車が好きだったので、自分から電車に乗りたいといって私たちを連れだすようになりました。高校3年生のときには学校の友人と電車で日帰り旅行をするまでになりました。今は毎日、作業所でパンを焼いています。私たちはそれでもう十分満足しているのですが、Aはパンの専門学校に行って、将来は自分の店を持ちたいなんて言っています。これまで苦労の連続でしたが、Aがここまで来られたのはAに関わってくれたすべての方のおかげだと思っています。Aを理解できる人は数少ないですが、その人たちには感謝してもし過ぎることはないと考えています。(発達障害かもしれない 磯部潮 光文社新書 156ページ)自閉症は家や社会から引きこもっている人のことを指すのではありません。先天性の脳の機能障害などによって、「人付き合いがうまくできない」「人の気持ちを読むことができない」「音に過敏に反応してしまい公共の場所で静かにできない」人たちなのです。学力面で特段問題がないとされる高機能自閉症やアスペルガー症候群の場合、誤解と偏見を招きやすいのです。普通の人は、周囲から浮いてしまっている自閉症の人を目の当たりにしたとき、「変わった人だ」「何をしでかすか分からない」「しつけがなっていない」「親はどういう育て方をしているのだ」と腫れ物に触るように非難・中傷を繰り返すようになります。しかし、彼らの行動特性は親のしつけのせいではなく、純粋に脳の機能障害によるものです。神経症に対人恐怖症、社交不安障害というのがありますが、その根底には高機能自閉症、アスペルガー症候群という脳の機能障害が隠れている場合があるのではないか。もしそうだとすれば、自閉症の理解を深めることで、対人恐怖症、社交不安障害への取り組み方が変わってくるのではないかと考えています。

2024.11.29

コメント(0)

-

続 神経症の奥に発達障害が隠れているかも知れない

精神科医の星野仁彦先生は、うつ病、不安障害、パーソナリティ障害、依存症・嗜癖行動などで苦しんでいる人は、発達障害かもしれないと言われています。私は抑うつ、対人恐怖症、回避性人格障害、自己愛性人格障害などで苦しんできました。現在は過去の不祥事に対する罪悪感、後悔の数々が夢に出てきて困っています。星野仁彦先生の「発達障害に気づかない大人たち」(祥伝社)という本のなかに診断テストがありました。116ページから123ページです。これで自己診断をしてみると、私は高機能自閉症、アスペルガー症候群(AS)に該当していることが分かりました。発達障害は多岐にわたっているのですが、私の場合は、よく考えずに気分本位な行動をする。不安感情に振り回されてしまう。心配と不安が感情の暴発を招く。対人スキル・社会性が未熟で、その場の空気が読めないで顰蹙を買う。他人が気分を害することを平気で口にする。マイナス思考の考え方をすることが多い。劣等感で苦しんでいる。飽きっぽく一つのことに集中できない。責任感が欠如している。言語コミュニケーションの欠如などが当てはまっていました。発達障害については学習不足でしたので大変ショックを受けました。星野先生は、発達障害は脳の機能障害と心理社会的要因などが原因であると言われています。これについては152から168ページで詳しく説明されています。今まで神経症は不安にとらわれやすい神経質者特有の問題であると認識していました。今ではそれに加えて脳の成長・発達バランスがくずれているのかもしれないと思っています。星野先生の説明では、自分の性格や人格に問題があって生きづらさを抱えているわけではないので、自己否定しなくてもよいと言われています。脳の「発達アンバランス症候群」という問題なので、それを正しく認識して、受け入れることが肝心であると言われています。そして周囲の人の協力を得ることができれば、生きづらさは改善できる可能性があると言われているので少し安心しております。

2024.11.28

コメント(0)

-

地震に対する備えについて

近畿大学生物理工学部准教授の島崎敢先生が地震対策についてSNSで説明されていました。これを基にして自分なりに考えてみました。・震度5から6以上の地震は甚大な被害をもたらします。1年というスパンで見ると、体感地震は必ずやってくると考えて対応策をとることが重要です。・ケガをしない対策が重要になります。そのために家具の固定は必須です。これはほとんどの人がすでに取り組んでいらっしゃると思います。それに加えて家具の数を減らすことや低い家具を選ぶことも効果的です。リビングや寝室など長時間過ごす場所には高い家具は置かないようにしましょう。テレビや冷蔵庫など電化製品の固定、大きな掛け時計やガラスに入った額縁などは片づけておく。・耐震基準を満たした新しい建物が倒壊する可能性は比較的低いと考えられています。可能な限り耐震性の高い建物に住むこと、必要に応じて耐震補強をすることを心がけましょう。耐震化の筋がいを入れるだけでもかなり効果があるそうです。・日常的に利用する場所、例えば職場やよく買い物をする店舗などの耐震性も確認しておくべきです。普段歩く経路にどのような建物があるかを確認し、可能であれば耐震性の低い建物が並ぶルートを避けることが大切です。日常生活のあらゆる場面で「今、揺れたらどんなことが起きるか」「どこに身を隠すか」を想定する癖をつけることが、被害を軽減する重要な一歩となります。・南海トラフ地震による想定死者数約32万人のうち、約23万人が津波による死者数とされています。津波は30センチの津波でも人間は立ち続けることはできません。また津波は勢いを増幅して次々と襲ってくるのは周知のとおりです。・可能であれば、高台や内陸部など、津波の影響を受けにくい場所に住むことをお勧めいたします。しかし、仕事や生活の都合で津波のリスクの高い地域に住まざるを得ない場合もあるでしょう。まず、自宅や職場からどこまで逃げれば安全なのか、そこまでの経路や所要時間を確認し、実際に歩いてみることが重要です。途中にある頑丈で高い建物や、建物の入り口の施錠状況なども確認しておいてください。ハザードマップを見るときは、津波の浸水域や浸水深だけではなく、津波の到達時間も必ず確認し、避難をシミュレーションしてください。・家族や同僚との間で、「各自が自力で必ず助かる」という約束をし、この認識を共有しておくことも大切です。お互いを探すために危険な場所に戻ることで発生する二次被害は避けなければなりません。・最大規模の地震が発生すると物流が遮断されて周辺地域からの援助は期待できません。ある程度の食料や水、最低限の必要生活物質の確保は普段から用意しておくようにしましょう。最低3日間を生き延びることを考えるべきです。簡易トイレなどの用意も必須となります。・地震情報はリアルタイムで一日中配信されています。その中でもyou tube配信のティーファイブの情報を確認することをお勧めいたします。

2024.11.27

コメント(0)

-

神経症の奥に発達障害が隠れているかも知れない

集談会で発達障害の子供さんを抱えて苦労されている方がいらっしゃいました。そこでご自身も発達障害だったと言われている精神科医の星野仁彦氏の著書を読んでみることにしました。星野先生は一人暮らしになって物が片づけられなくなり、ゴミ屋敷状態で生活されていたそうです。本を読んで分かったことは、発達障害は100人100様であり、一言で説明できるようなものではないということでした。したがって診断にあたっては専門家による検査と分析が必要になります。また、これまで発達障害といえば、「知能の遅れがあって学業についていけない子ども」「家や社会から引きこもっている人」というのが一般的な理解でした。これは明らかに誤解と偏見であって、場合によっては健常者よりも学業成績のよい発達障害児が存在するなどとは、親も教師も想像できなかった。ベートーヴェン、アインシュタイン、ピカソ、モーツァルトなども発達障害児だったわけですから。一般的な発達障害は以下のものです。①注意力に欠け、落ち着きがなく、時に衝動的な行動をとる「注意欠陥・多動性障害」(ADHD) ・後先のことを考えず思い付きで行動してしまう。・本能のままに行動してしまう。自分勝手な行動をしてしまう。・心配事や不安が湧き上がると、行動の暴発を招いている。・その場の空気を読めず、相手が傷付くようなことをすぐに口にしてしまう。・自己肯定感が弱く、自己嫌悪、自己否定感が強い。・飽きっぽく、一つのことが長続きしない。・責任感のある行動がとれない。・整理整頓ができない。②社会性(対人スキル)やコミュニケーション能力に問題がある「広汎性発達障害」(PDD) があります。 この中に自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群(AS)が含まれます。③学習障害(LD) ある特定の学習能力の習得に困難を伴う。④運動や手先の不器用さがある「発達性協調運動障害」発達障害は、幼少時に顕在化してくる場合があります。また学生時代までは周囲の人が気づかないことがあるが、社会に出て初めて大きな問題として顕在化してくる場合もあります。発達障害の原因について諸説ありますが、星野仁彦氏は次のように説明されている。生まれつき、あるいは乳幼児期に何らかの理由(遺伝、妊娠中、出産時の異常、乳幼児期の病気など)で脳の発達が損なわれ、本来であれば、成長とともに身につくはずの言葉や社会性、協調運動、基本的な社会習慣、感情や情緒のコントロールなどが未発達、未成熟、アンバランスになるために起こると考えています。一言で言えば、脳の発達に凹凸が見られるということです。星野先生は発達障害という言葉は、「発達アンバランス症候群」と言い換えるべきだと指摘されています。ですから発達障害の人を本人のやる気や性格のせいにして、非難してのけ者扱いするというのは大いに問題があるということになります。専門家の分析により、自分の悩みが「発達アンバランス症候群」だと理解できれば、気が楽になり親の教育や自分自身を否定することがなくなります。また今後の対応が大きく変わってくるように思われます。(発達障害に気づかない大人たち、発達障害に気づかない大人たち職場編 星野仁彦 祥伝社)

2024.11.26

コメント(0)

-

タテの人間関係の弊害

生活の発見誌10月号に面白い記事がありました。ドイツ参謀本部の人材登用の基準は4つに分類されているという。優先順位1 能力あり 野心無し優先順位2 能力なし 野心無し優先順位3 能力あり 野心あり優先順位4 能力なし 野心ありドイツの参謀本部といいますとナチスドイツの軍事政権を思い出させます。この組織は独裁政権で、組織内の上下関係が明確でした。為政者や上官に逆らうことはタブーとされていました。ここでのポイントは能力の有無よりは、野心の有無が重要視されているということです。能力があった方が良いに越したことはないが、そんなに重要なことではない。それよりも上司に反旗を翻すような野心家は許せないということになります。為政者や上官のやり方が間違っていても絶対服従が求められる。イエスマンや太鼓持ちや腹心の部下達で周囲を固めることになります。その方向は最終的に組織を弱体化させることになることに気づいていない。自分のやり方を批判・反対するような人材は好ましくない。そういう人間を見つけると、反逆者としてすぐに組織内から排除する。「野心家」という言葉はあまり良い意味では使われません。今いる権力者や上司を押しのけて、自分がそれにとって代わろうと虎視眈々と狙っているような人だからでしょうか。自分が他人を自由自在にコントロールするか、あるいは他人に絶対服従のどちらかしかないと考えているからでしょうか。基本的に人間関係は支配するか支配されるしかないと考えているような人です。プライドが高い人と言われている人がこれに該当します。これはアドラーのいうタテの人間関係です。「かくあるべし」を他人に強引に押し付けている人はタテの人間関係の中で生活している人です。こういう人は人間関係は勝ち負けをかけた権力闘争だととらえています。負けず嫌いで相手の上に立って称賛されることを考えています。まわりの人から一目置かれる存在を目指しています。相手がミスや失敗、スキャンダルを起こすと嬉しくなる人です。そんなとき徹底的に相手が立ち上れなくなるまで攻撃してしまう。また相手に攻撃されたときのことを考えて、いつも防衛的、敵対的・攻撃的になりやすい。精神的に気が休まるときがありません。太古の昔人間は力のある肉食獣と生死をかけて生活していました。身体能力で劣る人間は社会をつくり協力し合ってこの難局を切り抜けることを考えました。人間同士が助け合い援助し合うことは、種族保存のための強力な武器となりました。そのDNAは現在も引き継がれています。人間同士はそれぞれ能力の差があります。自分の得意な面で他の人の役に立つこと、適材適所の仕事を分担することで、より豊かな社会を目指してきたのです。人間関係の基本はもともとヨコの人間関係だったのです。森田でいう「己の性を尽くす」「他人の性を尽くす」という人間関係を目指していたのです。現代の人間は、人間関係の基本を忘れて、特定の人間がその他大勢の人間を自由自在にコントロールしようとし始めたのです。このままでは人間同士の戦いが加速して、人類が消滅するということになります。早くそのことに気づき、基本に立ち返ることが大事です。今年は秋野菜が大豊作でした。白菜の代わりにキャベツを使った鍋も絶品です。現在白菜やキャベツが高いので隣近所や友人におすそ分けしています。

2024.11.25

コメント(0)

-

佐野有美さんの生き方

佐野有美さんは、愛知県出身で、先天性四肢欠損症としてこの世に生を受けました。両手と右足はありません。短い左足に3本の指がついています。でもほとんどのことは自分でこなしています。この指を使って器用に字を書いています。移動は車椅子です。結婚もして、子育てをしています。その生活ぶりは、you tubeにアップしています。「歩き続けよう」という歌を作って、自ら歌っています。その他、講演会活動などを行っています。「歩き続けよう」という歌詞の一部をご紹介します。歩きたい 走りたい 二本の足で手をつなぎたい 抱きつきたい 二本の手で誰もがやっている簡単なことだよねなんでもないことなのにわたしにはできない悔しいよ 涙で思いはぐちゃぐちゃで受けとめられない自分がああ悔しすぎるよだけど信じてもいいよね笑顔でいる人には生きててよかったと思えるときが必ずくるって生まれてきただけで感謝 感謝心と一緒に歩き続ける魂を込めて歩き続ける歩き続けよう 歩き続けよう 歩き続けよう佐野有美さんが大切にしている言葉を紹介されていました。・ありがとう・笑顔・支え合い・絆私たちは五体満足に生まれてきたにもかかわらず、感謝を忘れてないものねだりばかりしています。グチや不平不満ばかりを口にしているように思います。人間に生まれたことを日々感謝し、与えられた特徴や能力を最大限に活用することが肝要はないでしょうか。遺伝子研究の村上和雄先生は、我々は遺伝子の5%しか活用していないと言われています。ないものねだりをするよりも、残り95%の自分の潜在能力を掘り起こすことに目を向けていきたいものです。

2024.11.24

コメント(0)

-

☆「かくあるべし」を悪者扱いしない

「かくあるべし」という言葉は森田理論学習をしている人はたびたび耳にされていることと思います。この言葉は、「かくあるべし」という考え方で、現状や事実を否定するのはよくないことだという理解をされている方が多いように思われます。確かに「かくあるべし」には弊害が多いのですが、この考え方はゼロベースで検証してみる必要があると思っています。そうしないといつまでも「かくあるべし」に振り回されてしまいます。ミイラとりがミイラになるようなものです。たとえば会社でミスをして多大な損失を出したとしましょう。この場合多くの人に迷惑をかけます。情け容赦ない叱責や非難の嵐となります。普通の人はすぐにミスの内容を素直に認めて、関係各所に報告します。そして上司や同僚や関係各所と相談して、被害を最小限に食い止めるように行動を開始します。ミスをしたことが貴重な経験となり次に活きてきます。次第に仕事のコツを掴みやる気が出てきます。ミスは人間として成長できる機会を与えていたということになります。会社でのミスは絶対に許されないという考え方(かくあるべし)をしている人は、茫然自失となります。あれほど慎重に仕事に取り組んでいたのに、まさかこんなに取り返しのつかないミスをするなんて信じられないという気持ちになります。まわりの人から叱責、非難、バカにされることが怖くなります。できればなかったことにしたい。開き直って、ミスを素直に認めないで人のせいにする。ミスの事実を隠蔽しようとする。ミスをなかったことにするために隠蔽工作を行う。つじつまが合わなくなり、最後に事の顛末を報告したときは後の祭りになっている。自分の評価が下がり、減給、降格、左遷、退職に追い込まれる場合もある。会社に残れたとしても、次の失敗を恐れて積極的に仕事に取り組むことができなくなってしまう。まわりの人からお荷物社員、寄生虫のような人と言われるようになります。ミスや失敗があってはならないと考えている人はこういうパターンに陥りやすい。このように「かくあるべし」には、弊害が多いのですが、どうにもならないと考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。森田には「かくあるべし」で現実を否定するのではなく、自分の「かくあるべし」を自覚するだけでよいという考え方があります。これを応用することを考えるようにするとよいと思われます。では「かくあるべし」を自覚するということはどういうことでしょうか。これは「かくあるべし」という考え方のもとになっている深層心理を自己分析してみるということです。仕事で絶対にミスや失敗をしてはならないと考えている深層心理はどのようなものでしょうか。完全主義、完璧主義、理想主義の考え方をしている人です。仕事をしている人はミスや失敗は付きものという考え方ができない人です。小さなミスをすると、会社での自分の居場所かなくなった。もう自分の将来は閉ざされた。退職するしかない。自分の人生はお先真っ暗だと考えてしまうのです。このような考え方は無理があります。自分で自分を苦しめるだけです。不完全な世の中に身を置いて、問題が課題が見つかれば、改良・改善していこうというのが人間の生き方ではありませんか。ネガティブな思考をしてしまう人は、他人から高評価してもらうことに最大の価値を置いている人です。自分のことを大切に扱ってもらうことに大きな喜びを感じる人です。みんなをびっくりさせるようなことをして自分の存在価値を高めたい。こういう人の人間関係は基本的にタテの人間関係になっています。みんなと助け合って目的を果たしたいというヨコの人間関係については考えたこともない。自分一人が目立って、人からうらやましがられ、一心に称賛を浴びればよい。このような考え方が世の中で受け入れるだろうか。ちょっと無理があるな。自分の心の中で、そんなことを考えていたのかと自覚できれば、ミスや失敗を隠蔽するようなことにならないのではないか。ここで肝心なことは自覚するだけにとどめることです。是非善悪の価値判断を始めると、元の木阿弥となります。

2024.11.23

コメント(0)

-

☆気分本位の行動をとっている人へ

気分本位の行動をする人はどんな特徴があるのでしょうか。思いつくままにあげてみました。エネルギーを消費することはできるだけ避けたい。行動しても成果が上がりにくいことには手をつけない。100%の成功確率が見込まれることにしか手を出さない。疲れること、しんどそうなこと、面倒なこと、リスクがあること、見返りがないこと、効率が悪いこと、努力精進が必要なことはなるべくパスしたい。動いて変化することを避ける。現状維持に重きを置いている。気分本位な人は、客観的事実を無視して、主観的事実だけで行動しているのです。これは幼児が感情のままに行動しているのとほぼ同じことです。飛行機でいえば片方のエンジンが止まって、片肺で飛んでいるようなものです。これではバランスをとるのが至難となります。サーカスの綱渡りの芸では長い物干し竿のようなものでバランスをとりながら前進しています。上手にバランスがとれなければ、すぐに落下してしまいます。森田先生は主観的事実と客観的事実の両面観で正しく見ていかないと誤った行動になると言われています。水谷啓二先生曰く。「事実唯真」ということについて、よく誤解されることであるが、森田正馬博士は「客観的事実だけが事実であるといっておられるのではなくて、客観と主観の一致するところに事実唯真がある」といっておられるのである。もし客観的事実だけを・事実であるとするならば、われわれの主観というものを・一切無視することになり、客観偏重のひどく偏ったものの見方しか出来なくなり、退屈きわまる糞リアリズムになってしまうであろう。この主観と客観がひどく食い違ったり、どちらか一方に偏ったりしないで、調和していくところに、健全な精神の働きがあり、健康な生活があるのである。(生活の発見誌 1969年(昭和44年)1月号 水谷啓二 35ページ)仕事はやりたくてやっている人はそんなにはいません。主観的事実は高額な宝くじでも当たればすぐに仕事を辞めたいと思っている人が多いのではないでしょうか。でもそんな虫のいいことはないのでなんとか仕事につがみついているのが現状です。仕事をしているときに、気分本位が前面に出てくると、責任ある仕事はできなくなってしまいます。気分本位の仕事や生活を送っている人は、バランス面から見るととても不自然です。仕事は客観的な側面からも見つめてみることが大切になります。仕事は自分と家族の生活を維持してくれています。仕事で責任を果たすことで、社会貢献をしていることになります。人間関係の輪が広がります。自分の居場所が確保されています。仕事を通じて技能や能力が高まります。人間的な成長が期待できます。水谷先生が指摘されているように、主観的事実と客観的な事実の両方面から仕事を見つめて、一方に偏らないようにするすることが必要になると思われます。

2024.11.22

コメント(0)

-

「未合格」という考え方

ドゥエック氏のお話です。シカゴのある高校では、卒業に必要な授業がいくつか決められているなかで、単位を落としてしまうと「未合格」という判定がつくそうです。これはすばらしいことだと思います。というのは、「不合格」といわれれば「自分はだめだ」「希望がない」と思ってしまいます。でも「まだ合格していない」といわれれば、「自分はまだ学んでいる途中なんだ」と受けとめられます。未来への道が開かれていると感じられるのです。米国の学校の多くが、意図せずして子供たちに不幸な停滞型マインドセットを持たせる仕組みになっている、とドゥエックは指摘します。試験の点数、成績評価、能力を見せることが大事だと子どもたちを駆り立て、知能や才能をほめる傾向にあるからです。そうではなく、学校は成長型マインドセットを育てるように意識して、子どもたちの努力や取り組みかた、集中力、忍耐力、熱意、進歩をほめるべきだとドゥエックは提案します。「取り組んだプロセスをほめることで、強くてしなやかに伸びる子どもがつくられる」というのです。すると子供たちは結果よりも過程を大事にし、難しい課題を前にしたときも、「自分ができないことを試される場」ではなく、「挑戦の機会」ととらえるようになります。(パワーポーズが最高の自分を創る エイミー・カディ 早川出版 305~306ページ)この話は森田理論の「かくあるべし」に関係があります。理想や完全な状態から現実や現状を見渡すと至らぬところばかりが目につきます。「普通」や「世間並」でないところに注意や意識が向いていくようになります。そんな自分がイヤになり自己嫌悪・自己否定することになります。現実否定です。これは減点主義の考え方の弊害です。課題や問題だらけの現実を受け入れて、そこから目標に向かって努力する生き方は加点主義の考え方です。森田は「生の欲望」に向かって努力精進するのが人間本来の生き方ではありませんかと教えてくれています。人間は理想主義や完全主義の考え方から現実否定・事実否定をしてしまう生き物です。そのときは客観的な立場から、観念的な「かくあるべし」が出てきたことを自覚することが大切です。そしてその奥に隠れている自分の欲求や欲望を自覚することです。その際、善いとか悪いとか、正しいか間違いだと価値評価をしないようにする。そんなときは、「かくあるべし」が余計なおせっかいをやきに出てきたなと受け止められればいいのです。自己嫌悪や自己否定を止めて、事実や現実を受け入れることができるようになると、「生の欲望の発揮」に踏み出すことが可能となります。

2024.11.21

コメント(0)

-

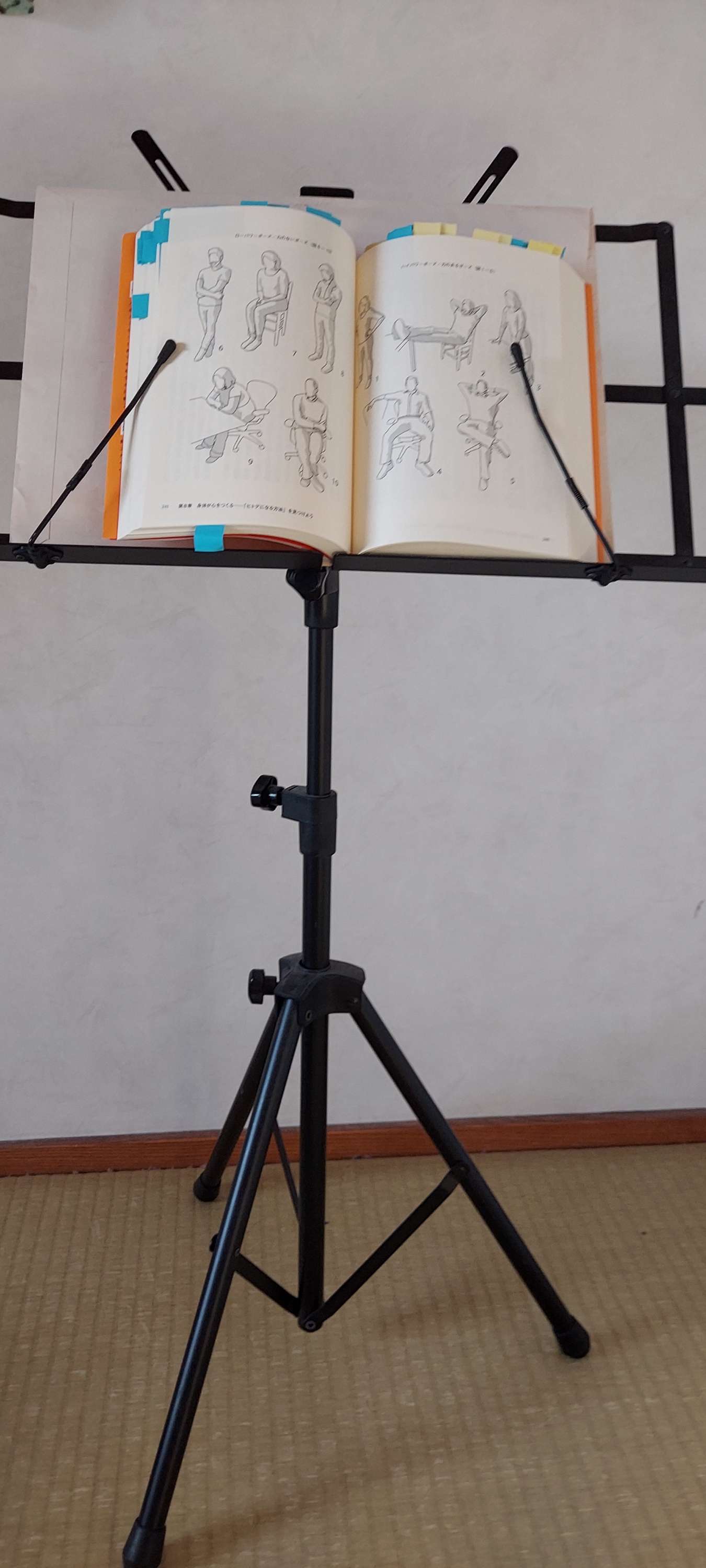

首に負担をかけない姿勢を保つ

人間の頭の重さは平均で5.4キロあります。頭部が両肩の上でバランスのとれた状態にあるとき、それだけの負荷が首にかかっているわけです。スマートフォンを使うために首を前に60度曲げた状態では、首にかかる負荷は27.2キロにまで増えます。オーガストはほうきを使って分かりやすく説明してくれました。「まず、広げた手の上にほうきを垂直にのせて、バランスをとってみます。難しくありません。次にほうきの柄の方を持って、60度傾けた状態に保ってみます」傾けた状態でバランスを保とうとすると、かなり大変です。これを実際にやって見せると、見た人は納得するそうです。「首もこれと同じです。スマートフォンやタブレットなどを見るのに首を曲げていれば、首のまわりの筋肉に同じことが起きます。8時間もその状態でいれば、当然痛くなりますよね」ハーバード・ビジネス、スクール准教授のエイミー・カディ氏は、現代人はうつむいてスマートフォンを駆使して生産性を上げようとしているはずです。その弊害について留意すべきだと指摘している。短時間でも首を60度、あるいはそれ以上も前傾させてスマートフォンを操作していると、積極的な行動が抑制されて消極的な行動となる。さらに変化や問題への対応能力が著しく低下してくることを実験により確かめている。事務仕事をしている人、書類や本や新聞を読む時も首を傾けているので同様の問題が発生する。(パワーポーズが最高の自分を創る エイミー・カディ 早川書房 268~272ページ参照)猫背が習慣化している人は、首の痛み、肩の痛み、腰の痛みが出ている場合があります。背中が丸まっていると気持ちも落ち込みやすくなります。時々胸を張って背中の筋肉(僧帽筋)を伸ばすようにしたいものです。私は姿勢を正して毎日深呼吸を何回もしています。気持ちが落ち着きます。そして肩甲骨を引き寄せて僧帽筋を鍛えています。おかげで首や肩の痛みはなくなりました。私はノートパソコンを前かがみで見るのをやめました。タテ30cm、横50センチの大型モニターに接続して正しい姿勢で見るようにしています。それから本を読むときは、譜面台を活用して首が前傾しないように心がけています。これ以外にも100均では本を立てて読むための手軽なグッズが様々販売されていますので探してみて下さい。

2024.11.20

コメント(0)

-

不安を増悪させないために

森田理論は不安は自然現象であって人間の意思の自由はないという。では絶えず私たちを悩ます不安に対してどう対応していけばよいのか。湧きあがってくる不安はどうすることもできないが、その不安を精神交互作用によって増悪させることを避けることは可能だと思われます。今日はその方法を考えてみました。・「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という話があります。夜道を一人で歩いているとき、ざわざわと音がすると幽霊が出たような気持になる。先入観、思い込み、決めつけ、早合点などで、事実を見誤ってしまうのである。不安を増悪させないためのコツの一つは不快な事実にきちんと向き合うことです。ここで肝心なことは向かい合うだけで、後はなにも付け加えないということです。・第2のコツは、幽霊ではなく、ススキの穂が揺れていたのだという事実が分かれば、注意や意識を次の不安に向けていくことです。自転車で砂利道を走行しているのであれば、でこぼこ道で転倒しないように注意する必要があります。また猪や鹿などの動物にも注意する必要があります。・完全主義、理想主義、完璧主義の強い人は不安に振り回されてしまいます。森田でいう「かくあるべし」の強い人です。私の場合、人から無視される。軽視される。非難される。否定されるような人間になってはいけないというものでした。しかし現実は理想とはかけ離れたことばかり起こりました。その結果、「予期不安」「予期恐怖」などで積極的な行動ができなくなってしまいました。消極的な行動でお荷物社員となり周りの人から益々非難されるようになりました。「かくあるべし」によって、コントロール不可能な自然な感情を忌避していると、真綿で首を詰めつけられるような状態になります。ではどうするか。私の場合、上記のような「かくあるべし」が出てきたとき、それを客観的な目でながめてみるようにすることでした。「かくあるべし」と格闘しない。「かくあるべし」を否定しない。「かくあるべし」をそのまま価値判断しないで認めるということです。自分は観念中心でそのように考える癖があるということを自覚する。水谷啓二先生は自覚を深めることを強調されています。・「新しい行動は新しい感情を作り出す」という言葉があります。不安で押しつぶされそうになったとき、この言葉を思い出すようにする。行動の基本は、規則正しい生活習慣を作り上げることです。すると「この次に何をしようか」などとは考えなくなります。自然に身体が動き出す習慣作りは3ヶ月くらいで出来上がります。内相はそのままにして、外相を整えることに注力したいものです。・不安でうつ状態に陥りやすい人は、ストレス発散のアイテムを持っておくことをお勧めします。たとえば、私の場合、収集したユーモア小話や川柳見る。マーラーの「巨人」を聴く。藤沢周平の小説を読む。プロジェクトXで瀬戸大橋建設の現場監督杉田秀夫氏のDVDを視聴する。You Tubeで漫才やコントを見る。

2024.11.19

コメント(0)

-

仲間として受け入れてもらうために

心理療法家の矢野惣一氏のお話です。裕美子さんは、幼稚園に通う悠斗くんのお母さん、ご主人の転勤で、今の町に引っ越してきたばかりです。裕美子さんは、早く新しい暮らしに慣れようと、幼稚園の送り迎えでママ友たちと積極的に交友関係を持つことにしました。ある日、悠斗くんの友達の日花里ちゃんの誕生日会をやることになりました。洋裁の得意な裕美子さんは、日花里ちゃんにスカートを縫ってプレゼントすることにしました。男の子しかいない裕美子さんは、女の子の可愛い服を作ってみたかったこともあって、張り切って可愛いスカートをつくりました。またそれをきっかけに裁縫好きの友達ができたらいいなとも考えていました。日花里ちゃんの誕生日会の当日、裕美子さんのプレゼントは浮いていました。ママ友たちの間では、プレゼントは1000円程度のもの、と取り決めがあったのです。引っ越してきたばかりの裕美子さんは、それを知りませんでした。そしてあろうことか、日花里ちゃんの家は、代々病院を経営している町の名士だったのです。ママ友たちの間では、新参者が名士に気に入られようとしていると悪い噂が立つようになってしまいました。しかも、日花里ちゃんのママも、裕美子さんのスカートを口先だけでお礼を言って、ソファの上に無造作に放り投げたのです。日花里ちゃんが裕美子さんのスカートを着ることは一度もありませんでした。裕美子さんは、ママ友たちの仕打ちに怒りを感じたものの、嫌われるのが恐ろしくて黙っているしかありませんでした。(怒っていい 矢野惣一 ヒカルランド 46ページ)この話は裕美子さんが良かれと思ってやったことが、裏目に出てしまいました。裕美子さんの発想はとてもよいものでしたがどうしてこんな結果になってしまったのでしょうか。他のママ友に一切相談しないで、日花里ちゃんのママはきっと喜んでくれるはずだという決めつけや思い込みがあったのではないでしょうか。「郷に入れば郷に従え」ということわざがあります。はじめての誕生日会に参加するときは、今までの慣例に合わせた方がうまくいきます。そのためには他のママ友たちからの事前の情報収集が欠かせません。裕美子さんは、自分の得意な洋裁の技術を活かした行動で、自分の存在価値を高め、ママ友たちから一躍脚光を浴びたかったのかもしれません。このやり方はたとえ成功しても、他のママ友たちにとっては気持ちのよいものではありません。無意識のうちに、私が上であなたたちは下というタテの人間関係を作り出してしまうからです。人間関係がタテの関係になると、親しい人間関係を築くことができなくなってしまいます。相手は攻撃されたときに備えて敵対的、防衛的になります。一旦負けてしまうと、相手に支配されるようになるので徹底抗戦してきます。お互いが戦闘モードになると心が休まるときがなくなります。タテの人間関係からヨコの人間関係作りに転換することが重要になります。そのためには、あなたに教えてあげるという気持ちを一旦封印して、相手の得意なものを教えてもらうという気持ちで近づくことだと思います。広島県呉港と大和ミュージアム(戦艦大和は呉で製造されました)

2024.11.18

コメント(0)

-

怒りの感情を鎮める方法

矢野惣一氏のお話です。怒りなどの感情は自然現象なので自在にコントロールすることはできません。では、どうすればいいのかというと、感情は変えるのではなく、「寄り添う」のです。「自分は今、怒っているのだ」と、自分の感情を認めるのです。感情に寄り添う、感情を認めると言われても、どうやったらいいのか分かりませんよね。先ほど、感情は言葉にならない「体の感覚」だと説明しました。だから、感情に寄り添う、感情を認めるには、体の感覚に意識を向ければいいのです。まず怒りが体のどこにあるのかを探します。「私の身体のどこが一番怒っているのだろう」と自問して、身体の感覚を探ってみて下さい。多くの場合、胸か下腹にあります。場所が特定できたら、その部位に手を当てます。そして、怒りがある体の部位に話しかけます。「あなたが、そこにいることに気がついたよ。今まで無視したり嫌ったりしてゴメンね」そして共感します。「腹が立つね。あんなことされたら怒るのが当然だよ」そうやって、しばらく怒りのある体の部位を撫でてあげてください。そうしたら「大丈夫だよ。私が傍についているからね」と言ってあげてください。それだけで怒りは、鎮まります。(怒っていい 矢野惣一 ヒカルランド 184ページ)私は対人恐怖症で辛いときに胃潰瘍になりました。それは今でも萎縮性胃炎として残っています。森田先生は心身一元論の立場から、精神の不調は身体に現れると言われました。また身体の不調も精神状態に影響を与えている。そういう意味では、怒りに寄り添うとともに、胸や下腹などの怒りを感じている部位に意識を向けて優しく撫でてあげるようにすることが有効であることが分かります。

2024.11.17

コメント(0)

-

気分本位を吹き飛ばす方法

玉野井幹雄氏のお話です。神経症を治すために大切なことは、「症状のあるままやるべきことをやる」ことであり、「必要であれば、気分がいかにそれを拒否しても実行する」というのが、私どもの基本的な態度でなければなりません。(いかにして悩みを解決するか 玉野井幹雄 自費出版 69ページ)気分本位というのは、しんどい、疲れる、面倒だ、やる気が出ないなどを理由にして、目の前に手を付けなければならない問題や課題があってもスルーしてしまうことです。家では料理、掃除、洗濯、整理整頓に手を付けない。勉強や仕事に手を付けないで逃げてしまう。隣近所や町内会、親戚の法事などの行事などに参加しない。その結果、家の中が埃だらけで足の踏み場もなくなる。勉強では落ちこぼれてしまう。営業の仕事はサボり気味になる。お荷物社員と言われるようになる。退職勧奨されるようになる。自立できなくなり、親に依存するようになる。家に居るときは、疲れたといっては横になって居眠りをする。起きたらテレビを長時間見る。スナック菓子などを摘まみながら、長時間ゲームなどをする。神経質者の場合は、暇を持て余すようになり、自己嫌悪、自己否定感が強まる。どのようにして気分本位を吹き飛ばしていけばよいのでしょうか。玉野井幹雄氏曰く。私たちは、発生してしまった感情は意のままに変えることはできませんが、新しい刺激を作り出すことによって、新しい感情を作り出すことができるということを忘れてはいけません。新しい行動を起こすことによって、新しい刺激を作り出し、新しい感情を作ることができます。これを繰り返し実行して、新しい感情の癖を作ることにより、神経症を克服することができます。ですから、「今起きている感情はそのままにして、新しい行動を起こせ」というのであります。私たちは行動によって自分を変えることができます。(同書 30ページ)森田では規則正しい生活習慣を作り上げることが大切だと言われています。規則正しい生活習慣を作り上げた人は、この次に何をしようかなどとは考えません。考えなくても、毎日の習慣に従って勝手に身体が動いてくれるようになります。気分本位の感情が湧き上がっても、ルーティンワークを崩すと居心地が悪くなります。規則正しい生活習慣は、気分本位に陥らないためのカギとなるのです。広島城周辺

2024.11.16

コメント(0)

-

過酷な運命を受け入れるということ

小説家の三浦綾子さんの人生は難病の連続だった。24歳で突然高熱で倒れたのが発端である。その後、13年に及ぶ肺結核で闘病生活を送られている。入退院の繰り返しの中で、自殺未遂事件を起こされている。さらに悲惨が重なる。脊椎カリエスを併発。ギブスベッドに固定され、動かせるのは首だけになった。寝返りもできなくなり、毎日天井を見つめるだけの生活を送られている。排泄も一人ではできなくなり、すべての世話はお母さんにしてもらった。そんな生活が4年も続いたという。その後病気が落ち着き37歳で結婚。小説「氷点」が新聞社の懸賞小説に当選した。しかし、その後も様々な病との闘いが続いた。紫斑病。喉頭がん。帯状疱疹が顔に斜めに発症した。鼻がつぶれた。それが治ったと思ったら大腸がん。そしてパーキンソン病。次々と襲いかかってきた難病。それだけで絶望し、人生を呪っても不思議はない。だが三浦さんは常に明るく、ユーモアにあふれていた。「神様は何か思し召しがあって、私を病気にしたんだと思っています。神様にひいきにされていると思うこともあります。特別に目をかけられ、特別に任務を与えられた」「9つまで満ち足りていて、10のうち1つだけしか不満がない時でさえ、人間はまずその不満を真っ先に口から出し、文句を言いつづけるものなのだ。自分を見ていてつくづくそう思う。なぜ私たちは不満を後まわしにし、感謝すべきことを先に言わないのだろう」(心に響く小さな5つの物語② 藤尾秀昭 致知出版社 36~45ページ参照)肺結核で苦しんだ人のなかに正岡子規、藤沢周平、神谷美恵子、長塚節などがいる。森田正馬は肺炎性の喘息で生死をさ迷う経験を何度もされている。この人たちは私が尊敬している人達ばかりである。この人たちは病気に苦しみながらも、その経験を貴重な体験として、自分の仕事や生活に活かしておられる。我々は神経症で苦難の人生を歩んでいるが、これを貴重な経験として次の世代の人たちに伝えていきたいものです。コンクリートを突き抜けてきたたくましい雑草に感動した。私が雑草の立場だと、コンクリートを突き破るなどということは最初から考えることすらできない。先日近くの山の岩場を散策していたら岩の中から松が生えていた。水分も栄養補給もないのにどうして生き延びることができたのか。岩場の松が「最初からダメだと決めつけるな」と話しかけているように感じた。

2024.11.15

コメント(0)

-

不快な感情の取り扱い方

不快な感情が生まれる過程は2通りあります。一つは、目の前の出来事に直面したときに湧き上がる。目の前の事実を見つめているときにも湧き上がります。たとえば、他人に悪口を言われて怒りが込み上げてきた。大きな病気が見つかってショックを受けた。親しい人が亡くなって悲しい。車を運転中犬が飛び出してきて怖かった。同僚が昇進してショックを受けた。事実に基づいた不快な感情は、原因がはっきりしています。問題が解消できれば不快な感情は収まります。すぐに解消できない感情でも時間の経過とともに薄まってきます。ここで注意したいことは、不快な感情にきちんと向き合わないと、次に説明する観念的な不安にすり替わってしまうということです。森田先生は犬が怖いという人が、犬に向き合わないで目を背けて一目散に逃げてしまうと、煩悩の犬が生まれていつまでも追い掛け回されで日常生活に支障が出るようになると言われています。つぎにこれから起こりうる最悪の事態を予測して、「予期不安」「予期恐怖」「取り越し苦労」という感情が湧き上がってきます。過去のミスや失敗、後悔や罪悪感につながる忌まわしい出来事を思い出して不快な感情が湧き上がってくることもあります。これらは目の前の事実に基づいて発生しているわけではありません。観念の世界で生まれてくる感情です。過去の忌まわしい記憶を引きだすことで発生しています。その性質上、際限なくエスカレートしてしまうという特徴があります。たとえば、営業職の仕事を選択したがうまくやって行けるだろうか。学校や会社で仲間からいじめ、排除、非難、否定されるようなことはないだろうか。巨大地震などで命が危険にさらされることはないだろうか。ガンや難病にかかって苦しむようなことはないだろうか。中間管理職の仕事をしていた時部下を育てることができなかった。子どもを立派に育てることができなかった。人間関係が悪化するようなことばかりしてきた。自分に向いていない仕事について、無責任な仕事をしてきた。「予期不安」「予期恐怖」「取り越し苦労」は、事前に解決しておくべき問題点や課題が分かりますので、大変ありがたいものです。森田に「不安は安心のための用心である」という言葉があります。神経質者は細かい不安、心配事によく気がつきますので、これをプラスに活かしていきたいものです。それらに振り回されてひたすら逃げ回っていると不安はどんどん大きくなるばかりです。次に後悔や罪悪感で、自分嫌悪、自己否定してしまうのは誰でもあることです。これらを次の場面で活かす道を考えることが肝心です。まず、その時の行動の選択は「ベストの選択だった」と思うことです。今考えると残念な結果に終わってしまったが、その失敗の経験は考えようによっては貴重なものです。人間が成長するためにはできるだけ多くの失敗の経験が欠かせません。そのミスや失敗を無駄に終わらせることなく、反省材料として次に活かすようにしたいものです。二度と同じようなミスや失敗をしないように心がければ大変役に立ちます。また自分の後悔や罪悪を感じていることを森田の学習会などで開示すれば、参考になる人はたくさんいらっしゃるはずです。そういう人にとってはどんなに助かるか分かりません。そういう活動に取り組めば、人に感謝され生きがいも生まれます。

2024.11.14

コメント(0)

-

「怖れ」への対応方法を考える

水島広子氏のお話です。他人が怖い人、不安や不快な感情に耐えられない人は、心の中に「怖れ」を持っている。「怖れ」を抱えている人は、自分や他人を厳しい目で見ている場合が多いようです。そして上から下目線で強引に自分の気持ちや考えを押し付けている。観念優先で事実を否定しているので葛藤や苦悩でのたうち回っている。しかし、それは別に悪いことではありませんとも言われています。日々の衝撃やストレスの中では、普通の反応と言えるでしょう。まずは人間としての普通の反応である「怖れ」を、「まあ、人間だから仕方ない」と受け入れるようにすれば深刻な問題にはなりません。では具体的にはどうすればよいのでしょうか。自分についても他人についても、何かしらネガティブな状態になったときは、私も相手も今は「怖れていて、助けを必要としているのだ」という考え方をとる。怒っている人は「今何か困ったことを抱えている人だ」という視点で眺める。怒っている相手を「困っているんだ」という見方に転換できたとき、私たちの「心の姿勢」は整います。ストレスもぐっと減りますし、相手と友好的に関わることができるかもしれません。自分についても同じです。「相手のことを許せない!」などと感じるときでも、「私は今困っていて、助けを求めているんだ」というふうにとらえ直すのです。すると売り言葉に買い言葉的な対応は一端棚上げにできます。この視点に立てれば、誰に助けてもらえばよいのだろう、誰に相談したらよいのだろう、という前向きな考え方ができます。(その不安、ニセモノではありませんか 水島広子 大和出版 70~72ページ要旨引用)ここで「怖れ」と言われていることは、人間関係における「不安、恐怖、違和感、不快感」のことだと思われます。精神交互作用で不安を大きく増幅させている。「かくあるべし」で現実を否定を繰り返している。他人と勝ち負けをかけて主導権争いをしていると問題が出てきます。厳しい目で批判・否定を繰り返していると、次第にとらわれていきます。強迫観念となり、手放そうとすればするほど、しつこく追いかけまわされるようになります。本来なすべきことに気が回らなくなり、「怖れ」と格闘するばかりとなります。「不安、恐怖、違和感、不快感」を主観的に見つめるばかりでなく、水島広子氏が指摘されているように客観的視点から見つめることができるようになれば、その後の展開は大きく変わってきます。愛媛県庁

2024.11.13

コメント(0)

-

他人をほめることの弊害について

岸見一郎氏のお話です。子どもや部下を叱るのも、ほめるというのも対人関係の構えに問題があると言われています。対人関係がヨコではなくタテ関係になってくることは同じだと言われている。タテの人間関係は敵対関係、権力闘争に向かいます。力や能力のある人が、弱者や能力のない人をコントロールするようになるのです。人間関係が支配、被支配の関係になってしまいます。支配者は巧みにアメとムチを使って人々を支配するようになります。ほめるというのはアメにあたります。叱るというのがムチにあたります。褒賞必罰は他人をコントロールする時の常套手段です。普通誰でもほめると相手は気持ちがよくなり、本人に意欲ややる気が出てくるはずだという先入観を持っていると思いますがどういうことでしょうか。岸見一郎氏によると、ほめるというのは人間関係が対等ではなく、能力のある人間が能力のない人に、上から下にくだす評価の言葉である。人間誰しも、たとえ子どもであっても、上下の人間関係に置かれることを好みません。だから、子どもや部下たちをほめるのはおかしいのです。「やればできるじゃない、よく頑張ったね、よく我慢できたね、あなたはすごいね、あなたは偉いね」というほめ言葉は、あなたはいつもは無能で何もできないけれども、今回は珍しくよくできたので大いにほめてあげましょうと言っているようなものです。つまりほめるという言葉が差別用語になっているのです。評価される、ほめられていることをよりどころとして成長した人は、どのような人間になるでしょうか。行動の目的が人から評価されるか、非難・否定されるかに置くようになります。本来の行動は、必要に応じて、必要なことを、必要なだけするのがセオリーです。ほめられることを期待して行動する人は、良きにつけ悪しきにつけ、人目を引く行動に焦点を当てるようになります。その傾向は成長とともにどんどんエスカレートしてきます。ほめられるために時間とお金を投入します。ほめられない行動、評価されない行動は軽視、無視するようになります。日常茶飯事、仕事で最低限の責任を果たす、良好な人間関係作り、人の役に立つこと等には目が向かなくなってきます。目立つことばかりしても人々の注目を集めることは難しいです。そのうちやることなすことが裏目に出るようになります。人に迷惑をかけ、自分もやりがいをなくしてむなしくなってきます。人も次第に寄り付かなくなってきます。岸見一郎氏はほめる代わりに「ありがとう」という言葉を使うようにしましようと言われています。「ありがとう」と言われた人は、人の役に立つことができたという気持ちになります。アドラーは人の役に立つことをした時、自分に価値があると思える。すると意欲ややる気が発生してくる。だから貢献感が持てる行動は大切だと言っているのです。人が喜び、感動してもらうことに取り組むことは、自分の生きがいを育てることにつながります。(ほめるのをやめよう 岸見一郎 日経BP )

2024.11.12

コメント(0)

-

子どもを叱るということ

岸見一郎氏のお話です。子どもが2歳のときこんなことがありました。2歳の息子がミルクの入ったマグカップを持って歩き始めました。足元がまだおぼつかない状態なので、次の瞬間に何が起こるかは誰でも想像ができるでしょう。そこで多くの親は何も起こっていないうちから大声を出して、「すわって飲みなさい」と叱ります。我が家の場合、どうなったか。私は息子の様子を見ながら「こぼしても熱い液体が入っているわけではないから、やけどはしないだろう。ガラスのコップだと割れて危ないけれど、プラスチック製のマグカップだから床に落ちても割れはしない。まあ大丈夫かな」と思っていたら、もう次の瞬間に床にミルクをこぼしてしまいました。わざとミルクを撒き散らしたわけではないので、これは「失敗」だったわけです。だから、私は息子を叱りませんでした。どういう言い方をしたかというと、「どうしたらいいと思う」と聞いたのです。この問いに対して答えられなかったら、もちろん答える用意はありましたが、息子は少し考えて「雑巾で拭く」と答えました。失敗の責任の取り方は3つあります。雑巾で拭くというのは、その一つです。そのまま放置するのは具合が悪い。だから何とかして可能な限りの原状回復を図ることは必要です。息子がそう答えたので、息子自身に雑巾で拭いてもらいました。二つ目は、そのことで感情的に傷ついた人がいれば謝ることです。これは仕事の場面ではよくあると思います。ただ息子のケースでは、私のケースでは、私は傷ついたわけではないのでそれはパスしました。そして、3つ目もあるのです。同じ失敗を何度も繰り返すのは非常に具合がわるいので、息子に「これからミルクを飲む時、こぼさないためにどうしたらよいいと思う」とたずねました。どんな答えが返ってくるかと思ったら、少し考えて息子はこう答えました。「これからは坐って飲む」これは正解でしょう。私は「ではこれからすわって飲んでね」といいました。少しも叱っていないことがわかりますね。叱らなくても、息子はきちんと責任を取ったのです。この場合、親が子どものこぼしたミルクを拭いてしまっては全く意味がない。子どもは「この親は自分が何をしても、尻ぬぐいをしてくれる」と学んでしまう。これは無責任を教えることになります。子どもを叱らずに、責任ある行動をとらせるようにすることは親の役割です。(ほめるのをやめよう 岸見一郎 日経BP 115ページ)今年は白菜と大根がよくできました。一昨日タマネギを植えました。

2024.11.11

コメント(0)

-

☆精神交互作用で不安を大きく膨らませない

森田は不安や恐怖を取り去る・軽減するという考え方ではありません。不安は親しい友達のようなものです。適切に付き合っていると危険なこと、やってはいけないことをいろいろと教えてくれます。安全に生きていくためにも良好な人間関係を築くためにも必要なものです。敵対していると不安や恐怖のほうが自分にしつこく付きまとい攻撃を仕掛けてきます。強迫観念と言われるものです。不安が沸き起こってきたら、価値判断しないで、まずはきちんと受け止めることです。そのためには不安にきちんと向き合い、不安の正体を知ることが大切です。森田には「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という有名な話があります。夜道を歩いている時、ざわざわと音がしたのを幽霊が出てきたと早合点してしまうと、前後不覚になり精神的に混乱し、慌てて行動するために大けがをする可能性が高まります。この場合、音のする原因を調べてみようという気になれば大事には至りません。次にすることは、不安を増悪させないことです。森田では精神交互作用で注意と感覚の悪循環が神経症に陥る原因の一つだと説明されています。ボヤに油を注いて、火の勢いを強めることを何としても阻止することが肝心です。不安を誰もが感じる不安の状態でやり過ごすことが肝心です。たとえば戸締りが気になることは、防犯上とても大切なことです。そのために戸締りに注意を集中して確認作業をきちんと行う。他のことを考えながら、うわの空で確認作業をしてしまうと疑心暗鬼になります。音で確認する。隙間があれば施錠されているか目視する。ドアノブを2~3回程度回してみる。あるいは呼称確認をするようにする。確認恐怖の人は、それでも戸締りのことが気になり、引き返して確認作業をしてしまうのです。前頭前野ですっきりと納得したいのですが、前頭前野はむしろ不安を増悪するように働いてしまうのです。ここでは側頭葉や運動野に全幅の信頼を置くことです。その間、前頭葉にはお休みしていただくことが肝心です。森田理論は不安や恐怖は生活のなかで自然に湧き上がってくるものであり、不安や恐怖をなくすることはできない。人間ができることは不安や恐怖を大きく増悪しないようにすることだと教えてくれています。ではどうすれば、不安や恐怖を沸き起こったままの状態でやり過ごすことができるのか。これにはいろんな手法があります。森田理論では、「新たな行動に取り組むと、新しい感情が生まれる」といいます。どうにもならない不安はそのままにして、目の前のなすべきことにイヤイヤ仕方なく手を出していると、気になっていた不安は新しい不安にとって代わっているというものです。どうすることもできない不安を抱えたまま、目の前のなすべきことに手を付けることが重要になります。

2024.11.10

コメント(0)

-

ガンと生き方の関係

外科医の土橋重隆(つちはししげたか)先生は、ガンになる人は基本的に真面目に生きた人ですと言われています。ガンは頑張る人がなるというのは本当です。性格的にいいかげんな人は一人もいない。肉体的に頑張ったのか、性格的に頑張ったのか、自分の本音を抑圧して建前優先で頑張ったのかによってガンの発生場所が違ってくる。たとえば乳ガンですが、乳ガンの場合はストレスが関係しています。過去のある期間、強い肉体的ストレスを受けた人は左乳ガン、長い期間をかけてじわじわと、精神的なストレスが蓄積された人は右乳ガンになりやすいのです。左乳ガンの人は、誰かの下で働くことで能力を発揮する。その要求に、つい頑張って、肉体を酷使してしまう。激しいこともできるし、深夜残業もこなす。肉体的にボロボロになるまで頑張れる人です。ですから、左乳ガンの人は「あの時の無理がたたったのだ」と思い出すことができる。右乳ガンの人は、潜在的に職場や夫婦などの人間関係のストレスをため込んでいる。人間関係に問題を抱えている人は、自分の思い通りに相手をコントロールしたい人です。相手と対立して勝ち負けを争っている。和解、妥協という気持ちが持てないで、主導権争いを繰り返しているとストレスとなります。自己中心性が強くて、職場で四面楚歌になっている場合は危ない。肺ガンの患者さんは、病気が怖いのです。肺ガンであると知らされた途端に、一気に衰えてしまう。なんでこんなにガタガタになるのだろうと思うくらいです。そのショックが免疫力をさらに落としていく。その恐怖を不安の程度に落とすことが大切です。胃ガンや十二指腸ガンの人は、とにかく生真面目なのです。言われたことに対して、なにごとも真面目に取り組まれますね。自分の本音としては、断りたいのだけれども、相手のことを考えると建前上引き受けないとまずいことになると考えるような人です。他人からものを頼まれると、引き受けるかどうかをとことん悩むような人がかかる。肝臓ガン、胆のうガンの人はとりあえず引き受けてしまう。引き受けてしまってから、あれこれと悩む人が多い。胆のうガンの人は結構ユーモアのある人が多い。サービス精神が旺盛です。相手を思い、気遣うようなところがあります。すい臓がんは、「弱音をはかず、最後まで凛としている。芯が強い」人がかかる。昭和天皇がすい臓ガンでした。侍従長でさえ、昭和天皇がまどろんだところを見たことがないというのです。すい臓ガンの人は、葬式の準備までして終わるような人ですよ。とにかく立派な最後です。考え方、生き方、行動、食生活の偏りが、身体に無理やストレスを与え、それらが蓄積された結果、ガンが発症している。これを逆手にとって、自分の思考パターン、行動パターンの傾向を自覚して、片寄っているなと思った時は、すぐに修正してバランスを回復できる人はガンにかかりにくいということができます。遺伝子研究の村上和雄先生が指摘されているように、ガン遺伝子のスイッチがONにならないということだと思われます。そういう意味では、森田理論はバランスを取り戻すことをことさら重視している理論です。バランスのとれた生き方を身に着けるために、森田理論という人間哲学を学ぶことをお勧めいたします。(土橋先生の著書の紹介) 「ガンをつくる心、治すこころ」(主婦と生活社)、「ガンを超える生き方」(徳間書店)、「病気になる人、ならない人」(ソフトバンククリエイティブ)、「突き抜ける生き方」(あ・うん)、「50歳を超えてもガンにならない生き方」(講談社)、「生きる。死ぬ。」(ディスカバー21)など。

2024.11.09

コメント(0)

-

相手から暴言を吐かれたときどうするか

相手から暴言を吐かれた時、すぐに反発する人が多いと思います。この対応は火に油を注ぐようなことになり、益々ヒートアップします。人間関係は険悪になり、後味が悪くなります。森田先生は八つ当たりする、手を出すなどの対応をしてはいけないと言われております。一時的に耐える。感情の法則によれば、怒りの感情は一山登ってひと降りしてくる運命にあります。怒りの場合はその間6秒から10秒と聞いております。せめて6秒だけ耐えるようにする。その後はできるだけすぐに相手と距離を置く。席を外してトイレに行く。コーヒーなどを飲んで一服する。ほとぼりを冷ますことです。火に油を注ぐようなことをしてはいけません。アドラーも相手の挑発に乗ってしまうことは、相手の仕掛けた権力闘争に巻き込まれてしまい人間関係は破綻すると指摘しています。森田先生は、癪にさわるときは、癪に障らなければいけないとも言われています。そうしないと相手になめられて、服従せざるを得なくなります。相手と自分の人間関係が支配、被支配の人間関係になります。これは縦の人間関係になります。人間は他人から支配されるとストレスで精神的にも身体的にも不調となります。夫婦喧嘩でも口争いをした時でも、不快な腹立ちが急に落ち着くものではない。これを強いて押さえつけようとすると、かえってますます苦しくなり、爆発する危険性が多くなるが、心の自然にまかせて、「なんとかアイツをやりこめる方法はないか」といろいろ考えながら、用事をしていると、いつの間にか心は他に転導して、楽な気持ちになっている。これと同時に、争いの工夫も・了見の仕方も、しだいに研究を積んで進歩するようになる。夫婦喧嘩でも、すぐに言い合いをするのではなく、日記などに相手の問題発言や問題行動を書き付けておく。相手をやりこめるだけの材料を集めておいて、いざというときに論争を開始するのがよい。これを実行すると、随分短い日数で、喧嘩することの不得策を知り、一方には自分の腹立ちを調整することができるようになる。そして多くの人は、必ず腹立ちの時の自分の書いたものを後から読み直して、自分のわがままなことを知り、恥ずかしくなるようなことが多いのである。(森田全集 第5巻 745~746ページ参照)

2024.11.08

コメント(0)

-

ゴミ出しのトラブルの解消について

岸見一郎氏のQ&Aからの引用です。うるさい隣人はゴミ出しに厳しく、「カラスが荒らすから、朝8時よりも前にゴミを出すな」と独自のルールを押し付けてきます。「無理です」と言い返したいところですが、逆切れされそうだ怖い。(人生を変える勇気 岸見一郎 中公新書ラクレ 64ページ参照)ここのゴミ出し場は、黄色や緑のネットをかぶせてその下にゴミ袋を入れているのかもしれません。こういうところにカラスは群れをなしてやってきます。ゴミ袋が破られてごみが散乱して見苦しくなります。(岸見氏の回答)近所に住んでいる人はよく顔を合わせるわけですからあまり問題を起こしたくありません。隣人は8時前にゴミの収集場所で見張りをしているのでしょう。このルールに従うと、仕事をしている人で8時前に出勤する人はゴミ出しができなくなってしまいます。こういう場合は、その人に「いつもありがとうございます」と感謝の声掛けをすることです。そのうえで、「出勤の関係で8時以降に出すことができないのですが、どうしたらよいでしょうか」と相談してみることが有効です。このように伝えれば、険悪な人間関係にはなりません。隣人は自分が頼られていることが分かり、解決策をいっしょになって考えてくれるかもしれません。(私からの提案)この問題を自分一人で対応しようとするのは無理があると思います。近所の人と相談する。町内会の役員さんに相談する。仲間と相談してより良い方法を考えることが必要となります。神経症の人はすべて自分一人で考えて実行しようとしますが、それは相手を必要以上に刺激して、問題をさらに悪化させることが多くなります。次に、そういう場所は他の収集場所でもカラスの被害を受けているはずです。他のところでどのような対策をとっているのかを調べてみるのは如何でしょうか。たとえば釣り糸を張り巡らすだけでもカラスは警戒してこなくなります。手っ取り早いところでは可燃物の収集日には、組み立て式の簡易ゴミ収集箱を設置しているところが多いようです。その中にゴミ袋を入れるとカラスは手も足も出ません。その他、設置場所や資金的に可能ならば、開閉式のゴミ収集箱を置いておくことも考えられます。そして前日や夜中に出すのではなく、朝方になって出すことを周知すればゴミトラブルは激減します。さらに付け加えればゴミについてはどこでも分別収集が行われています。一人でもこのルールを破る人がいると、みんなが不愉快になります。お互いに意識して分別収集を守るようにしたいものです。これらを実行すれば、いざこざを起こすことはなくなると思います。助け合いの気持ちが生まれて人間関係がよくなります。愛媛県松山市の市内電車

2024.11.07

コメント(0)

-

☆「あるがまま」をどうとらえるか

先日森田の学習会で、「あるがまま」について話し合いました。「不安はそのまま受け入れてなすべきをなす」の実践が難しいという話が出ました。神経症で悩んでいる人は、自分では対応できない不安を抱えています。その不安に対して、薬物療法は自分に合った薬を処方してもらえます。認知行動療法の暴露療法では直接不安に働きかけて不安を軽減ないしはなくする方法を教えてくれます。森田療法では不安を軽減するためにどんなことに取り組めばよいと言っているのですか。その方法や考え方を教えてほしいのです。次に「なすべきをなす」という考え方が漠然としているように思えます。「なすべきをなす」というのは、自分でやってみたいこと、楽しいと思えること、生活を維持するために最低限取り組むべきことなどだと思いますが、不安で日々格闘している人が果たしてそんなことができますか?そう言われれば、もっともなことです。どうすればよいのでしょうか。森田では不安については現実的な不安と神経症的な不安に分けています。現実的な不安にはどんなにおっくうでも積極的に対応しなければなりません。たとえば巨大地震が予想されています。そのための対策をとることなどです。津波で命を落とすようなことは避けようと思えば避けることができます。次に神経症的な不安は欲望があるから発生するという考え方です。不安を抱えたまま、なすべきことに意識や注意を向けることが肝心であると言われています。ここで大事なことは、不安を坂道を転がる雪だるまのように大きな不安に増幅させないということです。不安が湧き上がることは自然なことで、その不安を増悪させて、一生に関わるような問題にしないことがポイントとなります。そんなことをしていると、最初は自分のほうが不安を追いかけていたのに、途中から立場が変わって不安の方がしつこく自分を追いかけまわしてくるのです。アフリカの草原でライオンやチーターに追い掛け回されている小動物の姿と同じです。観念上の悪循環、行動上の悪循環が繰り返されて生活はどんどん後退していきます。森田では、「なすべきをなす」ことに重点を置いて、不安をつつきまわさないようにしましょう。時間の経過とともに不安はどんどん小さく変化してくるはずだと教えてくれています。「なすべきをなす」に関して、私がお勧めしたいのはずばり、「規則正しい生活習慣を作りあげる」ということです。起床時間、就寝時間を一定にする。起きている時間帯は、毎日同じ時間に同じ行動をとる習慣を作り上げるということです。これは3ヶ月くらい取り組むと習慣化されます。習慣化されると、暇を持て余すことがなくなります。この次に何をしようかと考える前に、体のほうが自然に動いてくるようになります。習慣化されたルーティンワークを回避すると居心地が悪くなると思えるようになったらしめたものです。毎日のルーティンワークに森田の「ものそのものになる」をとり入れると、気づきや発見、興味や関心が次々に浮かび生活が活性化してきます。松山城から見た風景です

2024.11.06

コメント(0)

-

普通の人を敢えて敵に回さないコツ

人間関係には20対60対20の法則があると聞きました。ウマが合う人20%、ウマが合わない人20%、どちらでもない人60%の法則のことです。私が注目しているのは60%の人を敢えて敵に回さないようにすることです。私が心掛けていることを整理してみました。1、相手と勝ち負けをかけた権力闘争は控えること。気に入らないことがあっても、自分の方から相手を挑発しない。相手が自分の上げ足をとるようなことをしても、決して相手の挑発には乗らない。自分が勝っても相手が勝っても、人間関係が悪化するからです。相手に痛手を負わせると、相手は悪い噂を周囲に拡散して間違いなく自分を反撃してくると心得る。怨念は一生かかっても取り消せないものと心得ておく。反撃にあうと多勢に無勢で自分の勝ち目はなくなる。孤立してしまうと生きづらくなります。2、集団のなかで自分の居場所を確保するために、みんながアッと驚くような目立つ行動は差し控えること。これは労力とお金がかかるわりには成果がでにくい。むしろ逆効果になるので止めた方がよい。社会のなかであたりまえのことをきちんとこなしていくほうが居場所が確保できる。たとえば、知り合いがいたら、ニコニコ笑顔であいさつをかわす。義理儀礼は社会慣習に従う。葬儀には香典を用意して参列する。助けてもらったらお返しをする。約束はきちんと果たす。金銭的なトラブルを起こさない。深酒をしない。異性関係でトラブルを起こさない。相手のことを非難、否定しないようにする。感情的になって暴言や暴力をふるわない。ウマの合わない人には、必要以上に接近しないようにする。ウマの合う人には、節度を持って付き合うように心がける。ウマの合う人を粗末に扱い、ウマの合わない人に近づきすぎるのはまずい対応です。人間関係に問題を抱えている人ほどその傾向が強くなります。

2024.11.05

コメント(0)

-

誰でも水を得た魚になれる

一般的には、ある分野で使い物にならない場合、その人の人間性まで否定して、全てダメ人間として取り扱うことがあります。青山学院大学陸上部監督の原晋氏は陸上ではほとんど成果を出していないダメ選手でした。しかし中国電力で営業をやらせてみたら、今まででは考えられないような突出した実績をあげて、光り輝く人間に変身しました。さらに青山学院大学陸上部で監督をやらせてみたら、これまた前人未到の成果を出して期待に答えました。そして大学の知名度をアップさせました。一見ダメ人間に見えても、その人の能力に見合った適材適所の働き場所を提供すれば、人間は底力を発揮するということだと思います。自分は何をやってもダメだと思っている人。あいつは何をやらせても箸にも棒にもかからない奴だと決めつけてしまう人。そんな風に自分や相手を見限ってしまってもいいのでしょうか。あなたがイライラする前に、その人も自分の能力や可能性が見いだせないで苦しんでいるのです。そのやり方は、本人にとっても社会にとっても不幸になることではありませんか。そんなことをしていると、天に唾するようなもので、いずれ自分に降りかかってくるのではありませんか。今の仕事に問題を抱えている人は、持っている能力と活躍の場のミスマッチが起きているのだと考えるのは如何でしょうか。どこかに自分の能力をいかんなく発揮できる場所があるはずだと考えると、生きる勇気が湧いてくると思います。やむなく退職することになっても、この会社では成果を上げられなかったけれども、あなたの性格や能力に合った仕事を見つけて頑張ってくださいねと送り出してあげる気持ちのゆとりが欲しいものです。その人の活躍の場所はどこかに必ずあるはずだ。かすかな希望を持って、寄り添い見守ってあげることはできないものでしょうか。これは森田理論でいえば、「物の性を尽くす」ということです。この考え方は、「己れの性を尽くし、他人の性を尽くす」ということにつながります。原晋さんの逆転人生を見ていると、どんな人間でもその人に合う居場所を与えると、水を得た魚のように元気になるということがわかります。原晋さんは中国電力陸上部からは冷たく追い出されてしまいましたが、今では中国電力のCMに抜擢されるようになりました。広島県呉市の音戸の瀬戸を通過するフェリー

2024.11.04

コメント(0)

-

人生を進化ではなく、変化ととらえる

歳をとると、目が見えなくなってくる。老眼鏡が手放せなくなる。髪が抜け落ち、歯が抜けてくる。筋肉が落ちて痩せてくる。さまざまな持病を抱えて医者通いをするようになる。シミやシワだらけになる。肌の艶がなくなり、若者のようにさっそうと歩けなくなる。深酒をすると回復に時間がかかるようになる。重いものが持てなくなる。階段を上ると動悸息切れが起きる。興味や関心が持てなくなり、意欲の減退が始まる。記憶力が悪くなる。認知症になる。同じことを何度も口走るようになる。寝たきりになる人も出てくる。このように歳をとると若いときに持っていたものがどんどん失われてくる。若いときに難なくできていたことが次第にできなくなってくる。これは成長が止まり、退化が始まってきたともとらえられます。未来に向かって輝かしい成長発展を熱望しているにもかかわらず現実は逆になる。岸見一郎氏は、人間が生きることは「進化」することではないと言われる。それでは生きるとは何なのか。それは「進化」ではなく、「変化」するということだ。前に進めなくても、あるいはむしろ後退することになったとしても、その時のその人の在り方の全てが生きるということなのです。どのあり方にも優劣はない。目標を持って生きている人や前向きに生きている人が特別優れているわけではない。生まれてときには何もできなかった子どもができることが増えていくことも、健康な人が病気になることも、歳を重ね、若い時には難なくできていたことが思うようにできなくなることも、どれも単なる変化なのであって、以前の状態と今の状態とを比べて進化したとか退化したとか見なくてもいい。(人生は苦である、でも死んではいけない 岸見一郎 講談社現代新書 59ページ)目標を見据えて是か非でも達成しないと考えるとしんどい。それよりは目の前の変化を注意深く観察する。また将来の起こりうる変化を予測する。対策を立てられるものや改善・改良できるものには対応していく。自分一人でできないことは応援してもらう。どうすることもできないものは、白旗をあげてあるがままに受け入れる。「かくあるべし」を封印して、目の前の変化に全力で対応していく。変化に身をゆだねて、「今、ここ」の瞬間を精一杯生きていきたいものです。

2024.11.03

コメント(0)

-

嫌な感情にきちんと向き合う

私は「生活の発見誌を読んで感想を述べあう会」に参加しています。そこで印象に残った言葉がありました。不快な感情にきちんと向き合わないと、一瞬楽になるかもしれませんが、いつまでたっても不快な感情は流れていかない。嫌な感情を無視すれば、その感情を刺激しないので、そのうち忘却の彼方に消え去ってしまうと考えがちですが、それは大きな間違いだというのです。たとえば人間関係で、苦手な人を避けていると、そのときは嫌な思いをすることはありません。瞬間的には嫌な思いをしないで済むのでホッとします。但し相手のことが嫌いだという感情はそのままとり残されてしまいます。その感情がどのように変化していくのか考えてみましょう。観念の世界でいろいろとやりくりするようになるのです。つまり嫌いという感情がますます強化されるようになります。マイナス感情が独り歩きして悪循環を始めるようになります。神経症の人は強迫観念まで膨れ上がり日夜自分を苦しめるようなことになってしまいます。こんなとき「あの人のことを苦手だと思っているんだね」と自分の感情を客観視して、マイナス感情に寄り添うことが重要になります。きちんと向き合うことです。間違ってもマイナス感情を粗末に取り扱って入れません。難しいことですが、森田理論を学習し、訓練すれば誰でもできるようになります。そして、あの人とは馬が合わないという気持ちに向き合いながら、せめて愛想笑いをする。当たり障りのないあいさつをきちんとする。森田先生も「人情から出発する」ことが大事だと言われています。わざわざ相手の心証を悪くするようなことをするのはわがままだと言われています。これができるようになるためには、ネガティブ感情にきちんと向き合うようになることです。そうすればマイナス感情が流れていくようになるのです。嫌な感情は谷あいを勢いよく流れる小川のように速やかに流すようにすることです。この対応を採用すると、次の展開に希望が持てるようになります。オカリナを始めました。仲間が7人います。おぼろ月夜、もみじ、野に咲く花のようにが吹けるようになりました。11月4日は発表会です。

2024.11.02

コメント(0)

-

課題や目標を持つということ

アドラー心理学の大家、岸見一郎氏は、心筋梗塞で倒れて絶対安静の日々を過ごされたそうです。お母さんが49歳の若さで心筋梗塞で倒れ、そのまま亡くなられていたので、心境は察するに余りあるものがあります。夜眠るとこのまま朝目ざめないのではないかという不安にとらわれるようになったと言われている。その後岸見氏は「心筋梗塞生還記」と題する闘病記録を書き始めた。当時がん闘病記は数多くあるのに、心筋梗塞の闘病記はあまりなかったからです。同じ病気になり、同じ手術を受けた者でないと共有できない経験があるはずだと思っていた。冠動脈バイパス手術を受けたときにも細かく手術前後のことや手術の経過などについて書いた。インターネットで公開すると同じ病気で倒れた人や家族などの共感を得ることができた。朝目ざめて、とにかく、その日にすることがあるというのはありがたいと思えるようになった。本を書くことが「余生」の仕事だと理解した私は退院後の人生の指針が見えたと思った。(人生は苦である、でも死んではいけない 岸見一郎 講談社現代新書)岸見氏の話から、人間は絶えず課題や目標を持って生活することが、欠かせないことがよく分かります。不治の病を持って生まれてくる人もいます。ケガや病気にかかり不自由な生活を余儀なくされる人もいます。地震や自然災害で命を落とす人もいます。戦争真っただ中の時代に生まれてくる人もいます。紛争の絶えない国に生まれる人もいます。人権を無視した、理不尽な扱いを受ける人もいます。人間関係で問題を抱えて仲間外れにされる人もいます。生きていると後悔や罪悪感に苦しむこともあります。理想とは程遠い現実を目の前にして、自分の不幸を呪い、理不尽な境遇や運命を憎み、自分自身を否定することがあります。打ちのめされて、再起不能の状態のまま死を迎えるのは残念なことです。それを回避するためには、課題や目標を持って生活していくことではないでしょうか。私は歳をとり、後悔や罪悪感に苦しんでいます。仕事では与えられた責任を果たせなかったこと。部下を育てることができなかったこと。良好な人間関係を築けなかったこと。子どもを立派に育てることができなかったこと。今の心境は後悔や罪悪感につながる経験をもっともっと積み重ねてみようという考え方に変わってきました。それらをきちんと整理して、どうすれば今後、後悔や罪悪感で苦しまない人生を送ることができるか。森田理論で分析して、このブログや森田理論の学習の場で公開する。そのように考えると、私の問題行動や考え方が、宝の山のようなものに見えてきました。この活動に取り組む私には、岸見先生と同じような生きがいが生まれます。人生に無駄なことは何一つないという話を聞いたことがあります。今後ミスや失敗、後悔や罪悪感の経験は赤裸々に公開していくつもりです。それを私と同じような苦しみを味わっている人に、反面教師として役に立ててもらいたい。

2024.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1