2009年06月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

「努力」したくてたまらなくなる! 不朽の野球漫画『キャプテン』

学校の先生が作られたサイトで、野球漫画『キャプテン』を徹底的に特集しているところがあります。久々に行ってみました。『キャプテン』は、ちばあきおの野球漫画。とにかく感動すること、努力の尊さが分かることは請け合いの漫画です。それを文章化し、ネット上で誰もが読めるように配布されています。◆キャプテン フォーラム(Ozさんのサイト)http://www.plaza.across.or.jp/~furano/captain/captain.html 以下は、「谷口キャプテンの巻」の「付録」に書いてある、管理人さんの熱い思いの引用です。=============================自分がキャプテンを読んで涙した場面の印象がわすれられない、この感動をいまの子どもたちに伝えたい。マンガはマンガでおもしろいがたくさんの人に伝えるのはなかなかできない。ましてや教室でその感動を伝えようとすることはなみたいていのことではできない。そのためには文章にするのが一番いい。文章に大切な漫画のコマをはりつければ充分に原作者の意図は通じるのではないだろうか。=============================この「付録」には、他にもイチロー選手の抱いたこの作品への思い入れが転載されています。久しぶりに読んでもやっぱり感動した『キャプテン』の物語。やっぱりいいものはいい! マンガ版は、こちら。キャプテン(1)最初の「谷口キャプテン」のころは特におススメです。持っていない方は買うべきです!!! 谷口はその後『プレイボール』というマンガにも登場します。こちらもおすすめ!プレイボール(1)

2009.06.29

コメント(0)

-

こうするのか!目からうろこの初心者向け料理のコツマンガ

とてもタメになった本の紹介!お料理名人の土井さんに、漫画家の著者が料理を教わる!包丁の使い方とか、基本的な料理の考え方とか、知ってよかった目からウロコの情報が満載でした。ちなみに写真がめちゃめちゃおいしそうです。自分も作りたくなりますね。これはおススメ!『マンガ版お料理入門』( 土井善晴 /小波田えま、講談社、2008、1200円)【内容情報】(「BOOK」データベースより)漫画家えまさんが、料理業界のボン土井先生に料理を習う!料理のツボがよくわかる!爆笑マンガレポート、レシピ&写真つき。 ============================『マンガ版お料理入門』 読書メモ・野菜は押し切り・肩の力を抜いて (僕は今まで力で切ってました~。ひええ~。)・力を抜いてみたら、 すっと楽に包丁が入った。・なんでもできるだけ いじらないほうがいいんです。 (なんとなく箸でぐちゃぐちゃ混ぜてしまうようなことは、 やらない方がいいんですね。 僕はこの著者さんと同じように、 思いっきり意味なくとりあえず混ぜてました~。)============================マンガはこんな感じです。ポイントが分かりやすく、脱線する所もおもしろい!! 応援のクリックを!(1人1日1クリックが有効です。)

2009.06.28

コメント(0)

-

言語療法等、専門家のやっていることについて

特別支援教育では、学校の先生が専門家と連携することが大切と言われます。専門家というと、いろいろな専門家がいますが、たとえば「病院」の先生などです。いわゆる「お医者さん」(ドクター)のほかに、PT:理学療法士(身体・運動系)OT:作業療法士(手先・作業系)ST:言語療法士(ことば・コミュニケーション系)という専門家の皆さんがおられます。では、そういう方々はそれぞれ実際にどんなことをされているのか?具体的なことは現場の教員にはなかなか情報として知らされることがないわけです。本も少ないですし、お互いの情報交換も個人レベルでお知り合いになる程度で、組織的に学校とつながって連携するまでには至っていないのが現状かなと思います。そこで、少しでも情報がないかなと調べていましたら、そういう「専門家」の公演録がWeb上にありました。たとえば言語訓練 2.構音障害講師:言語療法士 菅野栄子さんといったものです。講演録なので、話し言葉で書かれており、あとで質疑応答なども出てきます。「専門的な関わり」が必要かなと思われるお子さんを持っておられる方には有益な情報であるかと思います。サイトは労働福祉事業団 総合病院釧路労災病院 リハビリテーション科のホームページです。今は閉鎖されているようですが、講演録はまだWeb上で見ることができるようです。言語療法以外にも、多岐にわたっていろいろなテーマでの公演録が残っております。大変貴重な情報源だと思います。Webでの情報掲載にご尽力いただいた方々に敬意と感謝を申し上げます。(^。^)ありがとうございます。

2009.06.28

コメント(0)

-

尼崎のレトロな格安宿と、東大阪の大満足の宿~出張に最適!

大阪方面への出張での宿泊に、おすすめの旅館・ホテルをご紹介。ちょっとまえに泊まった東大阪と尼崎の安めのお宿です。(^^)大阪近辺では研修や出張がわりとあるので、安くて便利で満足できるお宿の情報は集めておいてソンはありません!リッチモンドホテル東大阪★広々とした室内★朝食にパン、ドリンクなど無料サービス★インターネット全室無料接続 海遊館や大阪城へも交通手段も便利。(東大阪市。中央線「長田」駅よりすぐ)(自分が泊まった料金:7400円+駐車場1500円) 駐車場に長めに停めさせていただいたおかげでずいぶん助かりました。東大阪方面に行くときはこの宿ですね!部屋はきれいで必要十分、冷蔵庫の電源も使うときだけ入れるタイプで、無駄な電力をかけないエコタイプ(エコ推進派なのでこういう考え方は大賛成!)。余談ですが、「冷蔵庫の中はカラで、お客さんが使うときだけ電源を入れるタイプ」、このメリットをご存知ですか?子育ての本を読んでいると、「子どもが勝手に冷蔵庫の中のものを飲む」というトラブル(?)を回避出来るので、子連れ旅行にはとても助かる!らしいです。(^^)お部屋のイスは社長イスみたいで(?)座り心地抜群。朝食はパンだけでなくおにぎり・いなりずしもあり、和食・洋食に対応しているのが◎。私はパンだけ食べましたが、おいしかったです!!さすが「顧客満足度3年連続ナンバーワン!」のホテルですね。 内容的に10000円払うくらいの価値はある内容なので、この値段で泊まれるのはとてもお得です!! 竹家荘旅館創業60年昭和レトロな旅館。駅前にありながら閑静な宿(尼崎市。阪神「出屋敷」駅よりすぐ)(自分が泊まった料金:4300円(駐車場代300円はフロントで返金))場所が少しわかりづらかったですが、安くて親切な旅館で満足しました。料金を安く設定してもらっているうえ、駐車場代もサービスしてもらえました。レトロな雰囲気が好きなので、昭和のかおりがするところは個人的に大満足です。基本的にどこもレトロですが、寝るところはベッドに近いタイプで、やわらかく清潔な寝床だったのがポイントが高いです!難点は阪神「出屋敷」駅が、思ったよりも大阪や三宮まで「出やすく」ないところでした。(^^;)阪神電車は各駅停車がのろのろ運転で、電車での移動が思ったより時間がかかったのでありました。

2009.06.27

コメント(0)

-

『音楽療法士のしごと』との対話その4~「あいだ」に生まれるもの

久しぶりです。『音楽療法士のしごと』という本の中の言葉を引用し、そこから自分の感想・意見・触発して生じてきたものなどをつなげていく「対話」シリーズ。今回が第4回です。その3はこちら。 音楽療法に興味のない方も、人と接するお仕事をされている方には読んでいただきたいシリーズです。(^^)♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~◆『音楽療法士のしごと』との対話 その4☆: 「どうしたら音楽で人と人がつながれるんだろう。」「『人を育てる音楽』というのはどういうものなんだろう。」 (p109)☆: 「『あいだ』に起こっていること」(p111)この本のこのあたりから、ぐぐぐいっと引き込まれていきました。今の私が求めている、知りたいことが書いてあると感じました。「音楽」は、合理的でも論理的でもないかもしれませんが、「人を動かす力」を持っていると感じます。私が勉強している「特別支援教育」の分野では、「エビデンス・ベースド」(根拠に基づく指導)ということがいわれたりします。それは大事なことだ、と思いながら実践を追求してきましたが、同時に、そういうものとは異質の何かを理解すること、目を向けること、感じることも大事ではないかと思い始めました。わりきれないことが人生にはたくさんあります。人と人がいれば、いろいろなことが起こります。そういうところに焦点化して、語るものをお持ちなのだ、と私はこの本を読みながら思いました。「音楽療法」が社会に求められるとしたら、理屈じゃない、「なんとなく」の感じとか、出会った時に「あいだ」に発生した、言葉でうまく言えないような印象を「扱える」分野だからかもしれません。 (^0^) 今日も読んでいただき、ありがとうございました。♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~☆参考・引用文献『音楽療法士のしごと』(生野里花 、春秋社、1998、2000円) ↓応援のクリックを(^・^)

2009.06.26

コメント(0)

-

単純で奥が深い思考ゲーム「将棋」が今旬!~かわいい「どうぶつしょうぎ」も

まぐまぐニュースで将棋の特集をしていました。最近は将棋マンガがおお流行り!女子プロが考案した「どうぶつしょうぎ」も女の子の間で大人気!だそうですね。(「どうぶつしょうぎ」についてはこちらのブログが詳しいです。 がんばれ女子プロ将棋協会‐どうぶつしょうぎ )将棋は大好きですので興味をもちました。久しくやっていませんが、「とった駒をまた使える」というところがなかなか奥深いのです。「状況を読む」「全体を見る」「先を読む」「危険を予測する」「相手の思考の裏をかく」といった能力を鍛えられます。どれも大事な能力ですよね。個人的には学校でもどんどんとりいれたらいいと思っています。せめてクラブ活動に「囲碁・将棋」ぐらいあるといいな~。~マンガクラブ担当より(^。^) ・・・これはこれでいいんだけどね。

2009.06.25

コメント(0)

-

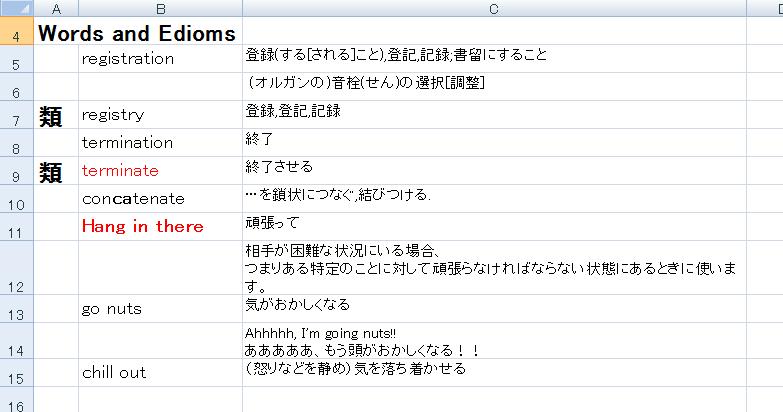

事務作業軽減化につながるパソコン操作超便利技

『パソコンの(超)便利技ランキング』という本を読みました。(超)はホントは〇の中に"超"。ずいぶん前にブログでも紹介しました。以前は拾い読みだったので、今回、通し読みをしました。「こんな技があるのか!」と新しくきづいたこと多数。読み終えた記念に、特に役に立った裏技を公開します。自分がよくおこなう動作について、「簡単便利ですぐできる」技を教えてもらうと、事務作業は飛躍的に向上します。パソコンを使って仕事をする人全員、必見です! (IE(インターネットエクスプローラー)編)☆今見ているアドレスを開き直す Ctrl+「N」 今すぐやってみてください。 これは、リンクをたどっていった後で 元いたページに瞬間的に戻りたい時に有効です。 別ウインドウで開くので、いつでもそのページを見直せます。☆今開いているページを「お気に入り」に追加 Ctrl+「D」 さすがショートカットを使えば、一瞬です。☆今開いているページのアドレスを選択 Alt+「D」 リンクを貼り付けるために、ブログを書くときやメールを書く時に便利です。 (Excel編)☆セル幅を変えずにコピーするたとえば、エクセルでコピーして貼り付けた時に、↓これがコピー元だとすると、↓コピーすると、こんな風に、列幅が変わっちゃいます。(>。<) しか~し! よく出てくる、赤丸で囲んだこのマーク! これで「貼り付けオプション」を選択することができるのでR! このマークをクリックして「元の列幅を保持する」を選べば、元と全く同じ列幅に、瞬時に切り替わります!(^0^) ☆好きな位置で改ページして印刷する 1つめの印刷範囲をドラッグして指定(範囲選択) →2ページめに印刷したいところを、Ctrlを押しながら範囲選択 →「印刷」の画面に行き、「選択した部分」にチェック 前回紹介した裏技も見てみてね。▼『パソコンの(超)便利技ランキング』 ↑ランキングに参加しています。 もし今回の情報が役に立ったと思われましたら、 クリックをお願いします。<m(__)m>

2009.06.24

コメント(0)

-

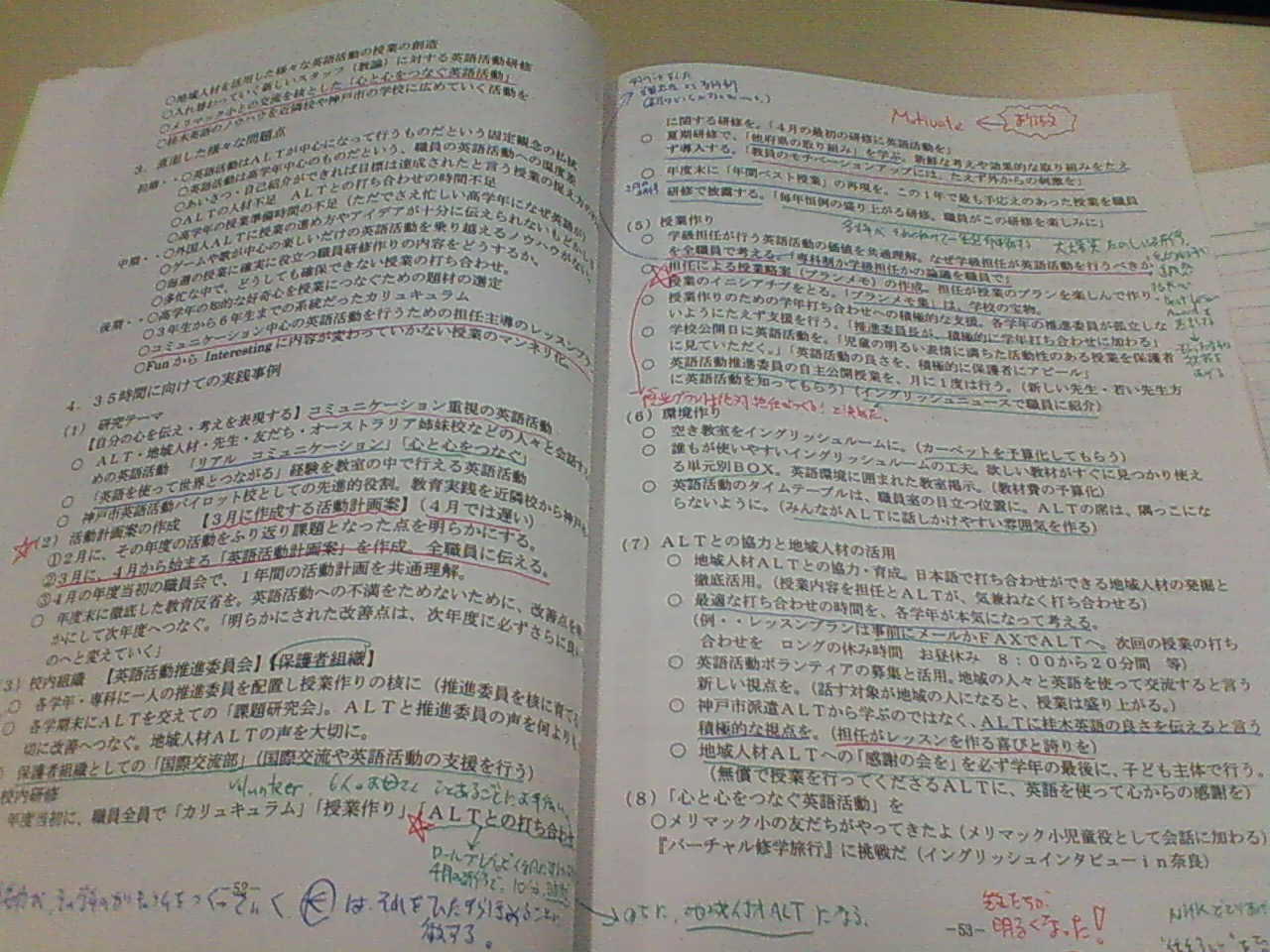

英語へ取り組む学校としてのゴールイメージがはっきりしてきたぞ!!

東大阪で行われた、 日本児童英語教育学会(JASTEC)全国大会、行ってきました! さすが全国大会だけあって(?)多方面からの情報が得られ、大変よかったです。今の小学校英語の大体のラインというか、何をどうやっていくのか基本ラインかとか、配慮するポイント、具体的なやり方が見えてきました。大口に最も重要なポイントだけ言うと、コミュニケーションということになるかと思います。「英語ノート」もコミュニケーションのために使えるといえばそうなのだけれど、コミュニケーションとはそもそも「思いを伝えあうこと」。(1日目の講師、東京国際大学の新里先生の言葉)そのためには、きまりきった反復の次のステージ、児童が自分で選んで自分の思いを相手に伝えるという段階に行かないとな、と思いました。個人的に大注目していたのは「0 から35 時間への挑戦 -校内にどの様に英語活動を定着させるか」という神戸市の村上力磨先生の実践報告。これが非常によかったです!具体的にはっきりしたことを語っていただけたので、私も自分の学校でこれを目指すぞ!というはっきりしたモデル、ゴールイメージが描けました!以下はそのレポートに私が3色ボールペンで書き込みをしたものです。感動しまくりで、書き込みもしまくり!書き込みの文字が小さいながらも読めるかと思うのですが、たとえば右下に「先生たちが明るくなった!」とかって、書いてますよね。(^0^)とにかく「そんな状態になるんだ!すばらしいなー!!」と思える、校内の先生方の状態像。聞くだけでも、とてもうれしくなって、新鮮でした。先生たちでなく、「地域人材」としてのお母さんたちの姿も(これはビデオで見せてもらったのですが)とてもはりきって、やりがいを持って楽しそうにやっておられて、その姿が本当に「いいなあ」と思えるものでした。先生たちが元気になって、お母さんたちが元気になって、もちろん子どもたちも元気に学んで、ああ、こういうみんなでやっている実践の発表って、なんていいんだと思いました。NHKでとりあげられたという、この実践の具体的なビデオ映像、部分的にしか見せてもらえなかったので、全部を見てみたいです。 関連リンク ▼日本児童英語教育学会のホームページ

2009.06.21

コメント(0)

-

普通教室の黒板をe-黒板として使う!

06月17日の日記で、「電子黒板」の情報に触れましたら、この分野におくわしいせきちゃん先生からコメントをいただきました。今年のこのブログのテーマは、他のみなさんとのコラボをしながらスパイラル的に向上していく、ということですので(笑)いただいた情報を契機に、さっそくネットの情報をもう一度収集してみました。お知らせいただいた「e-BP インタラクティブ アシスタント(内田洋行)」という一連のキーワード、これをそのまんまGoogleで検索をかけました。すると、なかなか詳しい情報をゲット!ここです。◆「学びの場.com 学校・授業をより良くする教育ネットワーク」よりhttps://www.manabinoba.com/index.cfm/4,7283,149,html==================================教育の情報化を推進!~e-黒板が授業を変える黒板を電子情報ボード(以下e-黒板)として使える画期的なツールをご紹介!================================== 手軽に使えるなら、ぜひどんどん活用していきたいと思っています。

2009.06.20

コメント(2)

-

この土日は、日本児童英語教育学会全国大会!(東大阪)

明日、明後日と日本児童英語教育学会(JASTEC)全国大会に行ってきます。場所は、東大阪にある大阪商業大学です。6 月20 日(土) 13 時~17 時(12 時30 分 受付開始)6 月21 日(日) 10 時~17 時( 9 時30 分 受付開始)事前予約不要なので、興味ある方はぜひ!個人的には「0 から35 時間への挑戦 -校内にどの様に英語活動を定着させるか」というテーマが一番興味をひかれます。私もそこがズバリ、悩んでいるところなので。(^^;)詳細は▼日本児童英語教育学会のホームページ へちなみに私が泊まるホテルは会場の近くでかなり評判のいいココです。リッチモンドホテル東大阪手ごろな値段で、よさそうなホテルです。楽天トラベルって、なんと当日宿泊予約もできたりするので、今からでもたぶん宿泊予約取れますよ! たぶん。(^^;)

2009.06.19

コメント(0)

-

『生命の教育』~子どもをコントロールする「教育」の180度逆とは?

『生命の教育』(谷口雅春 著、日本教文社、1966、820円)かなり古い教育書ですが、何度も版を重ねてきた名著です。宗教的な色合いは濃いですが、宗教的な帰依よりも子どもに対する姿勢、教育者の姿勢を力強く説きます。発行部数1900万部の『生命の實相』全集より教育に関する部分を抜粋したものだそうです。主張は、あえて分かりやすく解釈するなら、徹底した性善説にたった、「叱らない教育」といったものです。p144に「子どもを強制してはならぬ。 いな、なんびとをも強制してはならぬ。」と書かれているように、「強制する教育」には真っ向から反対されています。私は今の「教育」は「子どもをコントロールするもの」という意味合いが大変強いと捉えています。その中で、なるべくコントロールせずに子どもの自主性を信頼して 「教育」というものが成り立たないのか、と試行錯誤中です。そういう悩みをお持ちの方は1つの意見として、読んでみられるといいと思います。なお、新刊としては非常に手に入りにくい書物です。私は古本屋で100円で買いました。(^^;)

2009.06.18

コメント(0)

-

電子黒板~各学校に1台ずつ配備される大物教育設備

今日、県教育委員会の方が来られて「電子黒板」の実演をされました。「電子黒板」については、役立ちそう!とずっと思っていましたが、同時に「ややこしそう!」という思いもあり、実際には使っていませんでした。実際に見た感想としては、特に「英語ノート」CD-ROM(過去のブログで紹介)との相性がよく、ALTにたよらない担任のみの英語活動では大活躍が期待できると思いました。ただ、電子黒板の基本情報を知らないので、調べてみました。==========================学校での利用 (Wikipedia より)欧米では、インタラクティブ・ホワイトボードの学校への導入が進んでいる。教育ソフト、Webサイトなどコンピュータの画面上に表示できるものなら何でも表示し生徒に見せることができる。プロジェクタはコンピュータと接続すればインタラクティブ・ホワイトボードとして使用でき、「オブジェクト」を使用できる機種では教材作成がきわめて容易であり、極めて効果的な授業が可能である。DVDプレイヤーなどと接続することも可能である。 さらに、授業でホワイトボード上に教師が描いたことを記録しておき、後で生徒に配布することもできる。これは復習の意味もあるし、授業を休んだ生徒にとっても有用である。さらに記録を印刷しないで時系列的なデータとし、同時に教師の音声を録音して付与することで授業を再現することが可能となる。(略)また、黒板とは違い、チョークを使用しないので、気管支炎などチョークの粉塵が原因で起こる人体への影響をなくすことができる。==========================今から大流行の兆しです。電子黒板の学校への導入、授業への利用。というのも、予算がつくからです。最新のニュースも引用しておきます。==========================電子黒板・太陽光発電...小中校に 「スクール・ニューディール」具体策(2009/6/17 フジサンケイ Business i 記事より) 文部科学、経済産業、環境の3省は16日、全国の学校施設の教育環境を充実させる「スクール・ニューディール構想」の具体策を発表した。約3万2000校の公立の小中学校に電子黒板を行き渡らせるほか、太陽光発電システムの導入校を現在の10倍に相当する約1万2000校に引き上げる目標が盛り込まれた。(略) ICT環境の整備で目玉となるのが、50インチ以上の電子黒板機能付きデジタルテレビ。パソコン画面などをテレビに投影し、電子黒板上で図形を操作したり、電子ペンで文字を直接書き込んだりできるようにする。視覚的な学習の強化を通じて集中力を高める効果を狙うという。このテレビは原則的に、各学校に1台ずつ配備する計画だ。========================== まだ使ったことのない先生方も、私と一緒にレッツ、トライ!(^0^)

2009.06.17

コメント(2)

-

特総研サイト内「障害のある子どもの教育について学ぶ」

「障害児教育」(あえてこう書きます)における、基本的な指導に役立つ情報が、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(略して「特総研」)に掲載されています。私はこれまでここの存在は知りつつもあまりホームページを読んでいなかったのですが、さすが日本の「障害児教育」研究の総本山(?)みたいなところだけに、「なるほど」と思うことが書いてあります。「障害児教育」にかかわる方は、1度はアクセスしてみては?(^0^)私が見たのは「障害のある子どもの教育について学ぶ」というコーナーです。他にもWeb上で利用できるいろいろな内容があるようです。私は「肢体不自由児学級」の担任なので、「肢体不自由児教育」について書かれたところを読んでみました。情報が整理されてまとめられており、大事なことを復習したり、新しく知ったりすることができました。個人的に、「大事だなあ」「気に留めておきたいなあ」と思ったのは以下の記述です。============================本人を取り巻く人々に「この子はあまり分かっていない」とか「分かっていないから~しなくてもいいだろう」とか「分かっていないから~で十分だろう」という見方をされてしまいます。その結果、子どもは内面的な成長を考慮せずに、幼い子どものように関わられてしまうこととなり、社会参加への意欲ややる気を奪われてしまう、ということになりかねません。肢体不自由の子どもの教育と今後の展望より(笹本健)========================================================「身体の動き」のみに焦点を当てた場合、そのことにとらわれすぎて、実際のかかわり方や指導も、本人や家族の生活の文脈と切り離されたものになってしまうこともあるため、十分に留意する必要があります。「あぐら座位ができない」という理解の仕方から、その子の実際の生活の様子を考慮せずに、単純に「あぐら座位がとれるようになる」という指導目標を立ててしまう、といったことがその例です。肢体不自由のある子どもの「身体の動き」についての理解-概論編-より(徳永亜希雄)============================子ども理解がひとりよがりにならないよう、トータルに総合的にとらえられるよう、気をつけたいと思いました。「そこ」だけを見ていると往々にして失敗をするような気がします。広くいろいろな物事や人々との関わりを見ていかないといけないと感じます。さて、他の記述の中では「動作法」についても取り上げられていました。「動作法」は兵庫県で大変盛んですが、ここで取り上げられているということは日本中でも注目される有効なやり方と認めれているということですね。「動作法」が好きな私としては、うれしくなりました。(^。^) ↓応援のクリックを(^・^)

2009.06.16

コメント(0)

-

『兎の眼』作品中での作文実践~「なにかな!?」詳細

昨日紹介した「目指せ幸せな生き方」のブログで私が過去に実践したような(この「ような」がポイント(^^;))おもしろ作文の実践が紹介されました。 ▼「かんさつ名人になろう」を楽しく! それを機に、そういえば自分もこんなのをやったなあと思って、自分の実践を見返してみました。 ▼作文パワーアップだいさくせん(2年生への実践記録) そうすると、私の実践は『兎の眼』でのつづり方実践を下敷きにした、と書いてありました。『兎の眼』(灰谷健次郎 、角川文庫、1998、600円)=============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)大学を出たばかりの新任教師・小谷芙美先生が受け持ったのは、学校では一言も口をきこうとしない一年生・鉄三。決して心を開かない鉄三に打ちのめされる小谷先生だったが、鉄三の祖父・バクじいさんや同僚の「教員ヤクザ」足立先生、そして学校の子どもたちとのふれ合いの中で、苦しみながらも鉄三と向き合おうと決意する。そして小谷先生は次第に、鉄三の中に隠された可能性の豊かさに気付いていくのだった...。学校と家庭の荒廃が叫ばれる現在、真の教育の意味を改めて問いかける。すべての人の魂に、生涯消えない圧倒的な感動を刻みつける、灰谷健次郎の代表作。 ============================= とにかく教師を志す人なら必ず読んで欲しいと思う名著ですが、この中に出てきた作文指導の実際とはいかなるものなのか?詳細に引用するとかなり長くなるので今まで避けてきたのですが、今回、その全貌を事細かにここに掲載してみたいと思います。 以下、『兎の眼』作品中の文章より =============================== 今日のつづり方の題は、「なに?」です。みなさんの原稿用紙に、「なに?」と書いてください。それから、「小谷先生は大きな荷物を下げてきました」と書いてください。みんなが同じことを書くのはそれだけです。後はそれぞれ勝手に書いてください。思ったとおりに書いてちょうだいね。 小谷先生はそういって、いちど廊下に出た。そうして、1メートル四方もあろうかという白い布につつんだ大きな荷物を重そうにさげて、ふたたび教室にはいってきた。 大きいでしょう。さあ、なんでしょう。それじゃ、みんなの思ったとおりに書きなさい。なぜ、そう思ったかというわけも書いておくといいつづり方になりますよ。じゃ、純一君、あなたの書いたのを読んでください。はじめからね。それじゃ、この白い布をとりますよ。白い布を取ると、中からカラーテレビのダンボールが出てきた。はい、つづけて書いてください。勝一君、いまのところだけ、読んでね。じゃ、つぎ、いきます。 小谷先生はテレビの箱をやぶいた。するともうひとつの箱が出てきた。その箱には夏みかんの絵が印刷されてあった。 テレビとはちがったようですから、勝一君はどう書いたかな?つづけて読んでちょうだい。箱の中を見てください。 小谷先生は箱のふたの部分をやぶいて子どもたちに中を見せた。新聞紙をくしゃくしゃにしてつめてある。夏みかんを一つ一つ新聞紙にくるんでつめてあるようにも見える。 (子どもの「だまされたらあかんでえ」を受けて、)「ほんとよ、だまされたらだめよ。よく考えて書いてね」はい、今度は道子ちゃん、読んでください。 小谷先生は新聞紙をとった。新聞紙はただ丸めてあるだけだった。なつみかんの箱の中から、デコレーションケーキの箱が4つ出てきた。 子どもの「みんな同じものが入っているの?」を受けて、そうだと答えた。 先生ちょっとずるいわね。見るだけで中のものを当てさせるんだもんね。先生、反省しました。今度は音をきかせてあげます。どんな音がするか、よくきいてね。 小谷先生は箱をふった。がさがさという音がした。4つの箱はみな同じような音がした。 じゃ、書いてちょうだい。 こういう調子で文を書かせていけば、知らぬ間にたくさん書いていくことだろう。そのときそのとき、心ははりつめているのだから、よい文がかけるに違いない。 それじゃ、たけしくん、読んでください。じゃ、おかしかどうか、みんなにこの箱をさわらせてあげる。 4つの箱はそれぞれのグループにわたされた。子どもたちは、箱を振ったり、においをかいだりしている。 「なんかはいっている!」「ほら、なんかなかでうごいとるやろ。ごそごそしてるやろ」 弘道君、読んでください。やれやれ、こまったナ。さっき、ぜったいおかしだと言って、ちがってたでしょ。今度も違うかもしれない。でもね。先生はみんなをいじめてよろこんでいるわけじゃないから、このへんでタネあかしをしましょう。いま、みんなの気持ち、どんなですか。今の気持ちを、しっかりおぼえておいてね。 小谷先生はカッターで封のセロテープを切ってやった。 いち、にい、さんであけていいわ。いい。いち、にい、さん。 真っ赤で元気のよさそうなアメリカザリガニが、子どもたちの眼の中にとびこんできた。小谷先生は、しばらく子どもたちをさわがせていた。 みんなに1匹ずつあげます。大切に飼ってやってね。さあ、こちらを見て。さいごをがんばってね。今までみんなの心が一番さわいだのは、箱の中を見る前と、箱の中のものが何だったのか、わかったときですね。みなさんのつづり方のさいごに、そのときの心の様子をしっかり書いておきましょう。==============================これは私が自分の参考にするためにかなり前にPCに打ち込んでいた「メモ」をそのまま転載したものです。打ちこんだのはかなり昔なので、原文をどれだけはしょったのかは忘れましたが小説の中のところどころ、自分が授業するのに役立つ参考部分だけを抜き出してつなげたと記憶しています。これを読んで感動したあなたはさっそく小説を買って原文を読んでください。(^-^;)ちなみにこういった「メモ」の集積はエクセルファイルになっていて、「教育関係お役立ちメモ」と名付け、よく開いて見ていました。中身は分類分けしてインデックスをつけ、検索しやすくしていたので、私の教育実践のオリジナル参考書として長い間役立っていました。門外不出のかなり役立つファイルですが、ひさびさに開きました。(^。^)

2009.06.15

コメント(0)

-

子どものやる気を引き出す4つのスイッチ

教育ブログを扱った、アクセスランキングがあります。にほんブログ村 小学校教育 僕も加入していますが、こちらで他のブログをのぞいていると、とても有益な情報にふれられることがあります。今日は、「小学校教育」ランキング第3位の「目指せ幸せな生き方」というブログにお邪魔しました。(いいですね!このタイトル!)私と同じように合唱好きの先生のブログ。目に留まったのは音声や動画の公開。特に、エチカの鏡「やる気を引き出す天才教育」の紹介に引き込まれ、動画を鑑賞。うん、この指導法は理にかなっていてすごい!動画の内容は、横峰さくらさんの伯父さんが経営する保育園の内容。子どものやる気を引き出し、子どもが楽しいと思うことをさせることで、跳び箱は10段跳ぶわ、全員が絶対音感を身につけるわ、毎日朝の自習タイムは静かに集中して勉強するわ・・・。ヨコミネ式というらしいですが、「大人の都合ではなく、子どもが楽しいと思うことをさせる」「もっているものを引き出す」という考え方に、強く賛同しました。で、子どものやる気を引き出す4つのスイッチとは何かということですが 1)子どもは競争したがる 2)子どもはまねしたがる 3)子どもは認められたがる ?あれ? 3つまでしか思い出せない。もう一度動画を見よっかな。 YouTube動画 「やる気を引き出す天才教育」(1/2) YouTube動画 「やる気を引き出す天才教育」(2/2)調べてみると、「貧乏おやじと双子のお世話になったファンキーアイテム!」や「ackix」というブログさんでも紹介されていました。(^0^)それによると、ヨコミネさんには著書があるそうです。読んでみようかな。『天才は10歳までにつくられる』 読み書き、計算、体操の「ヨコミネ式」で子供は輝く!(横峯吉文 、ゴルフダイジェスト社、2007、1200円 )============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)横峯さくらの伯父(教育者)が30年の試行錯誤の末にたどり着いた、落ちこぼれゼロの子育て法。0歳から10歳までの「自学自習」、伝統的な寺小屋方式で優秀なニッポン人のDNAにスイッチが入る。 【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 「ヨコミネ式」驚異の実績-「読み書き・計算・体操」の「自学自習」で子供の能力はみるみる伸びます!(おもしろいから自然に繰り返す!読み書き・計算・体操 子供の「自学自習」が「ヨコミネ式」/読み-10歳までに平均3000冊を読破!字や言葉を自力で覚えるとみんな、本が大好きになります/書き-なんで、ひらがなの「あ」から覚えなきゃいけないのでしょう。「一」から始まり「む」で終わる「ヨコミネ式95音」の効果 ほか)/第2章 お家でできる「ヨコミネ式」/第3章 Q&A「ヨコミネ式」アドバイス-今からでも遅くありません。子供たちの幸せをつくるヒントです(20分の「読み書き・計算」で効果は出るの?子供が嫌がってやらない場合は?/「ヨコミネ式」は何歳から?/「自宅学習」のプログラムは? ほか) ============================ (^0^)

2009.06.14

コメント(2)

-

楽天ブログのタイトルデザインって、こんなこともできるの!?

ブログのタイトルデザインを更新しました。ブログはまあ、半分自己満足ではあるのですが、せっかくやっている以上、多くの方に見てもらいたいということもあり、そのためにはブログ自身のデザインとか見やすさとか新鮮さ・感動というものも工夫していきたいなーと考えています。そのために、他のブログのデザインとか、面白さ、目立ち具合(!?)をけっこう気にして、いいものを取り入れたいと思っています。(学ぶということは、「まねぶ」ということから~(^。^))今回、楽天の新着ブログをなにげなくチェックしていたら、すごいブログがあったんです。心月整体院平群分院さんのブログ です。とにかく他のブログと違いました。タイトル、でかっ!!楽天でこんなこともできるんだ、と感動しました。そんなわけで、刺激を受けたことをさっそく自分のブログにも生かし、タイトル部分を変えてみました。そんなにでかくはしていませんが、タイトルに画像を使うことで、文字タイトルが標準的なブログ界で、異質な存在感を放つことができます。自分としては、前よりは良くなったと思っていますがいかがでしょうか。ブログよりもやることがあるだろ!みたいなツッコミがあることを重々承知で、ブログライフも楽しんでいきたいと思います。今後ともどうぞよろしく!↓よかったら、励みになりますので、応援の1クリックをお願いします。(^0^) (お好きなどれか1つを押してください。「応援投票」として集計されます。 お金にはなりませんが、私のやる気になります。(^^;))

2009.06.13

コメント(2)

-

あいさつも、目を合わせて待てばいい♪

昨日の日記の「意見・感想は当てなくても言ってもらえる」を応用した話です。昨日の気づきがあったので、今日は帰り際の子どもたちにあいさつをしたときに、返事がなくてもずっと顔を見ながら、目で追いかけていきました。もちろんあたたかい笑顔で。(おっとこれはほんとはどうかわからない。 自分でビデオで見たら、自分の表情とかけっこうアヤシかったかも?)そうすると、やっぱり、この前の気づきと同じように、目を合わせて待てば、けっこうあいさつが返ってくるのです。いつもぜんぜんしゃべらない、無口な女の子でさえも。やっぱりあいさつが返ってくると、コミュニケーションがきちんととれた、子どもと仲良くなれた、という実感がして、うれしいものです。「叱らない指導」をどうしたらいいか、というのをずっと悩み続けてきましたが、こういうちょっとしたことの積み重ねが、実は答えなのかもしれない、と思います。

2009.06.12

コメント(0)

-

誕生日

今日で34歳になりました。また新しい1年のスタートです!これまでの出会いに感謝しつつ、心機一転、顔晴(がんば)ります。(^0^)

2009.06.11

コメント(3)

-

意見・感想は当てなくても言ってもらえる

今日は、職員英語研修の2回目でした。不肖私が司会・進行の責任者を務めさせていただいています。(^^;)模擬授業をやった後、意見・感想をお聞きしました。なかなかすぐに意見が出ず、シーンとする時間が長かったら指名しようかなと思っていましたが、皆さん積極的に発言してくださいました。そこから学んだのは、皆さんすぐには手を上げられなくても、待っていて、目が合うと、喜んで手を挙げて発言してくださるということです。職員の集まりだからというだけでなく、きっと子どもたちに対してもそうだと思いました。待っていて、目が合えば、自分から手を挙げて発言してもらえるものだ。できるだけ「指名して発言を促す」というやり方より、自発的に発言してほしいと思っている私としては、今日のこのことはとても大きな学びだったと思います。

2009.06.11

コメント(0)

-

自然な発声法

最近、ボイスレコーダーで自分の声を録音してボイストレーニングのセルフチェックをしています。客観的に聞くと、全然聞くに堪えなかったりして愕然とします。そんな折、子どもの発声がとても自然できれいなことを発見!「歌いましょう」と言って歌わせた声ではなく、自分から言うかけ声や、遊びで言っている声の、なんとストレートで自然な声であることか。大人になればなるほど、変な癖がついて、遠慮がちになったり、どこかに力みが出たりして、本来の自然な発声が失われるのかもしれませんね。それに気がついてから、「力まずに自然に声を出すと、いい」という、なんだか当たり前のようなことに気がつきました。

2009.06.10

コメント(0)

-

『世界がもし100人の村だったら』シリーズ作品紹介

昨日のブログで、『世界がもし100人の村だったら』のWeb上の動画の紹介と、断片的な引用をしました。月日は流れ、最初にこれが本として出されてから、今ではずいぶんといろんなものが世に出ています。今日は楽天ショップから、『世界がもし100人の村だったら』関連シリーズをご紹介。====で囲ったところは、製品紹介からの引用です。山ほどあるので、その中から厳選した上で、怒涛のように行きます。DVDフジテレビ 世界がもし100人の村だったら ディレクターズ エディション(楽天ブックスで、送料無料、26%OFF)2009/5/20発売の新商品です。==========================2003年から計5回放送され、毎回多くの反響を呼んでいる大型ドキュメンタリー番組「世界がもし100人の村だったら」。各放送分からゲスト女優陣がレポートした子供達のドキュメント映像をDVD化。==========================【送料無料】ピアノ・ソロ 世界がもし100人の村だったら世界各地の名曲をピアノソロで。2000円。=========================収録曲(抜粋)■イマジン(ジョーン・バエズ) ■花(喜納昌吉&チャンプルーズ) ■アマポーラ(ナナ・ムスクーリ) ■遥かなる河(ジミー・クリフ) ■遠方の友(ホンガル)(ウヨンタナ) ■コンドルは飛んでいく(ロス・インカス) =========================世界がもし100人の村だったら(完結編)=============================【内容情報】本書は、国連の2015年をターゲットにした「開発目標」(全地球レベルのさまざまな改革計画)を含んだ、未来にむけた「100村」完結編。本文デザインは世界の写真を添え、イメージを大幅刷新。本編の内容も「進む都市化」「若者の失業」「地球温暖化」「二酸化炭素」「再生可能エネルギー」「災害」など、新規項目で構成。未来予測も随所に加え、「2015年までに世界はなにをなすべきか」解説。また「世界を変える人びと」「グッド・ニュース」など、希望に満ちた持続的社会のための活動を報告するコラムも充実。シリーズ160万部の「100村」はついに完結! 「現代の民話」から、希望ある未来にむけたノンフィクションになった!2015年までに世界はどうよくするのか? =============================世界がもし100人の村だったら(4(子ども編))============================= 「いま、子どもたちが消えています」少子化で子どもが半減した日本。一方で世界全体では子どもは増えつづけている。 「世界の子どもがもし100人だったら/ 生まれたことが役所などに届けられない子どもは55人か、 あるいはそれ以上です」○世界でもっとも子どもたちを撮っている、田沼武能による写真版 「ぼくの子ども100人の村」○ユニセフ職員による現地レポート「アマゾンの子どもたちといっしょに」 付き===============================世界がもし100人の村だったら(3(たべもの編))============================世界には65億の人がいるが、もしもこの世界を100人の村に縮めて食べ物のあり方を見てみると...。ネパール取材から生まれたフォト・ストーリー「少女ランマヤの給食ものがたり」も収録。============================朗読CD 世界がもし100人の村だったら~little wings / 奥山友美(朗読)==============================著名なベストセラーのCMソングと全編朗読、それにCM映像も収録したCDエクストラ仕様の一枚。歌と朗読は奥山友美で、癒し系の声が涼やかで心地いい。最後の部分を文字と点字で記した"点字メッセージカード"が付いている。==============================世界がもし100人の村だったら(総集編)============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)"世界の教科書"「100人の村」総集編は、最新データに基づく「100人の村」第1巻の"数字"改訂版、さらに世界の食糧危機を訴えた"たべもの編"、医療・教育の急務を説く"子ども編"の本編、そして原典となった「1000人の村」を収録。【目次】(「BOOK」データベースより)世界がもし100人の村だったら EDITION2008/世界がもし100人の村だったら たべもの編/世界がもし100人の村だったら 子ども編/「1000人の村」から「100人の村」へ/村の現状報告/「100人の村」数字に関する注 ============================そして、最初の1冊がこちら。世界がもし100人の村だったら============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)世界を100人に縮めるとまったく違うあなたが見えてくる。インターネットで世界を駆けめぐった現代の民話。 ==============================こんなにいろいろあるとは。調べてみてびっくりしました。基本的には価格は安めに設定されていると思います。気に入った1つを購入されてみてはいかがでしょう。

2009.06.09

コメント(0)

-

「動画で見る100人の村」~まず世界の現実を知ることから

今日も、つい先ほど、KAGACでの教員免許更新eラーニングを受けてみました。今回は「国際理解教育」その意義を解説する講義で、のっけから、「世界がもし100人の村だったら」の全文が紹介されました。これ、以前に読んだことはありました。しかし、それからだいぶ経っています。かなりその事実を忘れていました。あらためて読むと、非常に驚愕の事実がそこにあります。最近では、「動画」で分かりやすく解説してあるサイトもあります。一度読んだことがある方も、この機会にもう一度読んでみてはいかがでしょうか。ぜひ!◆動画で見る100人の村 (内閣府認証 特定非営利活動法人 NPOオアシス) ※このサイトでは、オフラインで見られるファイルのダウンロードもできるようです。たとえば、私が驚いたのは以下のような部分です。以下、「世界がもし100人の村だったら」Web版より引用========================6人が全世界の富の59%を所有し、その6人ともがアメリカ国籍 80人は標準以下の居住環境に住み 70人は文字が読めません ========================世界の現実の不平等性には、愕然とします。こういう事実を知るということ、それが何より大切なのだな、と思い知らされます。「世界がもし100人の村だったら」の中でも、次のような言葉で呼びかけられています。========================もしこのように、縮小された全体図から私達の世界を見るなら、相手をあるがままに受け入れること、自分と違う人を理解すること、そして、そういう事実を知るための教育がいかに必要かは火をみるよりあきらかです。 ========================国際理解教育をなぜするのか、という原点が、こういった世界の情勢にあるのですね。 ↓内容が役立った方、ブログの趣旨に賛同される方、 ぜひ応援のクリックを(^・^)

2009.06.08

コメント(2)

-

「拡散と収束」を意識しながら、子ども主体の授業を組織する

「音楽療法」の本との対話シリーズ、まだまだ続けていくつもりですが、ひとまず小休止。また今度続きを書いていきますね。 さて、eラーニングで、教員免許更新講習をはじめました。授業は、パワーポイントみたいなスライドを見ながら、講義の音声を聞くというもの。止めたり、飛ばしたり、戻ったりということが可能なので、自分のペースで勉強できます。「発達障害」についての勉強を2回分、「音楽授業」についての勉強を2回分やりました。1回分の勉強は確認テストをやって終わります。4択の問題が3問出ていて、こういう選択式の問題に慣れている人なら比較的簡単だと思います。今日は、「音楽授業」についての第2回目の授業内容が、他のいろいろな授業にも使えそうな内容だったので、それを紹介します。========================eラーニング講習「音楽科授業の活性化に効果的な方策と使える指導スキル」第2回「音楽の諸要素を教えるための授業の構造化」 より(担当:新山王政和(愛知教育大学教育学部教授))・対個人/対集団の活動を活発にさせ、 それを反復させる ・意識の変革1 「教え込む」→「導き出す」 「もうやったことある、知っている」の中に 隠れている技術や知識を、 子どもの無意識化から導き出す。→気付かせ、感じ取らせ、理解させて、 使いこなせるようにさせるのが授業の目的・意識の変革2 「ヘルプ」→「サポート」 「どうしたいのか」「どうなりたいのか」を 自分の言葉で説明させることで、 活動の目標が明確になる☆授業を活性化するには 「仕掛け」「仕込み」「ネタ」が必要仕掛け: 気付かせて、興味を持たせる手段や方法を工夫仕込み: 子どもを活動に向かわせる下準備ネタ: 指導や活動例をしっかり調べて整え、 計画的・臨機応変に対応できるよう 準備しておく・活動の主体を教師から子どもへシフトする →グループ単位での活動が多くなる☆活動の主体を子どもの側へシフトする「拡散」 & 教師側へ戻す「収束」 これをバランスよく、適切にコントロールする========================私の場合、子ども主体の授業がやりたくて「拡散」させるのはいいのですが「収束」がうまくいかずにまとまりやおさまりがつかないということがよくあります。反省~。(^_^;)ところで「仕掛け」「仕込み」「ネタ」、時間がかかるし面倒くさいという一面はあるものの、教師やリードする側の一番面白い醍醐味と言えるものもここにあると思います。勝負は授業前からはじまっているノダ!。(^^)

2009.06.07

コメント(0)

-

『音楽療法士のしごと』との対話その3~言葉よりも○○!

今日は失敗という名の未来へのチャンスをいただきました。しかも別分野で3ついただきました。ありがとうございます!「今に集中する」ことで、感謝と感動が見えてきます。主観と客観の間にあるものを求めて、まだまだ冒険の旅は続きます。TO BE CONTINUED・・・ ♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~◆『音楽療法士のしごと』との対話 その3☆: 「セッションの様子はビデオにとって、 次回のプログラムを作る参考にする。」 (p105。さらっと書いてある補足説明の一文。)☆: 「音楽というのは言葉を超える。」 「言葉の分からない人でも音楽ならわかる。」 「そこに音楽を使うと早いな、 音に込めた思いは確実にキャッチされるな、と実感します。」(p106)☆: 「こうなろうよ」 「あなたもそうしたいんじゃない?」 「力を貸すから本当になりたいようになってごらんよ」 という気持ちですね。(p107) (^0^):このあたり、もっとも重要な部分だと思います。 最初に「ビデオに撮る」ことにふれます。 これは「自己客観視」という意味だけでなくて、 もっと広く「その時は見れなかったものを見る」という意味があります。 私も自分の行動をビデオにとって、 見逃しているものに後で気づくという、 そういう訓練をしてみたいと思っているのですが。 これは、「音楽療法」とは多分あまり関係なく、個人的な話です。(^^;) 見落としているもの、気づいていないもの、ひじょーにたくさんあると思います。 とりあえず今はボイスレコーダーを買ってきて、 手軽に録音できるようにしています。 (発売当時世界最軽量のボイスレコーダーです。お値段1万円!) 脱線しました。(>。<) 後半、「音楽は思いを伝える」とか「言葉よりもユースフル」といった意味 (自己流解釈)が続きます。 このあたり、私が音楽療法を 「使える!」 と思った最大の理由です。 障害のある方々と接する機会を多くいただくと、 「言葉の世界」を超えてコミュニケーションする必要性を 大変強く感じます。 教師はかなり「言葉の世界」に居続けて、 「言葉で何とかしよう」とがんばってきた人種(職種)だと思いますが、 そんなのカンタンに捨てちゃえよ! と思わせてくれるぐらい、「言葉を超えた世界」は魅力的です。 「言葉」にしばられることがなければ、 自分が感じるストレスも、相手が感じるストレスも、 無効化できる気がします。 このことはもっともっと書けるような気がしますが、 今日はこのへんで。 最後に自分へのメッセージ、 相手を、言葉で何とかしようと 思うな!! 空回りしがちな、今の自分へのメッセージでした。今日も読んでいただき、ありがとうございました。♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~☆参考・引用文献『音楽療法士のしごと』(生野里花 、春秋社、1998、2000円) ↓応援のクリックを(^・^)

2009.06.04

コメント(0)

-

『音楽療法士のしごと』との対話その2

今日は日々の実践に対して、いろいろと気づきと反省をいただいた日でした。ただ、それだけに、全力で取り組む気合いを入れなおさせてもらえた、ありがたい日でした。今日は職場に最後まで残り、改善にむけての準備に取り組みました。これでまた明日が楽しみになりました! では、昨日の続きで、今日も「本との対話」の形式をとりながら、本の中の表現に触発されて自分が大事だと思ったことにふれていきます。 ♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~◆『音楽療法士のしごと』との対話 その2☆: 「こちらが療法をやってあげるというよりも、 よい体験をさせてもらっているという感じですね。」 (著者への質問、p95。この質問に著者は激しく同意。)☆: 「表面的な作為を超えて、 音楽はいつもそれ以上の答え方をしてくれる。」 (p97)☆: 「音楽が優しい形でめぐりあわせてくれる。」(p98) (^0^):音楽が「教育」の理想を具現化すると思えるヒントがここにあります。 音楽は、一種のムードであって、具体的な「指示的な言葉」ではありません。 それは、「媒介者」としての環境という意味もあります。 私は以前から、「触媒になりたい」という思いが強くあります。 もし、クライアントの持っている力を強く信じるのならば、 「表面的な作為」などはいらぬお世話で、 むしろ大きな目的から遠ざけるだけかもしれません。 また、最初の「こちらが療法をやってあげるというよりも、 よい体験をさせてもらっている」という言葉(とらえ方)には、 教えるものが実は教えられているのだという、 教師の謙虚な学びを思います。 「させていただいている」という謙虚な姿勢は、 日々の発見と感動を生むことにつながります。 今日も読んでいただき、ありがとうございました。♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~『音楽療法士のしごと』(生野里花 、春秋社、1998、2000円) ↓応援のクリックを(^・^)

2009.06.03

コメント(0)

-

『音楽療法士のしごと』を読んで~この本との対話その1

1週間前にブログでの紹介を予告した音楽療法の本について、連載(不定期連載かも)を開始します。音楽を媒介として、指示・命令ではなく、雰囲気を共有してクライアントの表現を引き出す音楽療法は、私が個人的にめざしている「理想の教育」をクリアに見せてくれました。そういう意味で、非常に感謝している本です。今後も、ここに書いてあったことを軸として、教育活動を自分なりに創出していきたいと思います。ピアノは弾けませんが、エセ音楽療法士として、デビューします!(笑)『音楽療法士のしごと』(生野里花 、春秋社、1998、2000円)===============================【目次】(「BOOK」データベースより)音楽療法士とは/自分と向き合う-音楽療法に出会うまで/音楽との仲直り/音楽療法を学ぶ/人として音楽家として/帰国して-療法士としての仕事が始まる/音楽療法の実際/これからの音楽療法 ===============================この本は、音楽療法についても書かれていますが、著者の個人的体験を振り返った部分も多くあり、その意味では半分以上エッセイみたいな本です。ただ、その経験上のことが、非常に「実生活上で自分もそう感じていた」ということとかぶってきますので、「音楽療法」自体にというより、著者の書かれていた言葉(経験したことや考え方)に対して自分なりの言葉を加え、「本との対話」とさせていただきます。触発されて生みだされる、何か新しい発見や感動があるかもしれません。一方的な「読書メモ」ではなく、”あいだ”で生まれるものを重視した「本との対話」という形をとるのは、初めての試みです。ワクワク!(^0^)♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~◆この本との対話 その1☆: 本からの抜粋(^0^): にかとまのコメント (顔文字以降)☆: 「芸大を出ても、演奏会のたびに知り合いを総動員してチケットを配っている、 それで楽しいのだろうか。」(「父」から言われたこと、p16)(^_^;): この本の根幹的な考え方とかかわってくる部分だと思います。 「自分は、それで楽しい?」 っていうこと。 本当にそれが自分の命をかけた使命なのか、 と自らの仕事について問うところがあっていい。 そういう生き方もあるけど、それがすべてではない。♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~初回として、まったく訳が分からない状況になっていると思いますが、「それはそれでいいのだ」ということにして、また第2回を書きたいと思います。謎を残しつつ、小出しにしていきます。つなげて読むと、次第に意味がはっきりしてくると思います。では、また次回!

2009.06.02

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…

- (2025-11-17 06:15:32)

-

-

-

- 子育て奮闘記f(^_^;)

- ☆マグネットブロック☆

- (2025-11-19 23:43:17)

-

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆

- (2025-11-16 21:36:26)

-